|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 6, 1841

- Das frühere Slaventhum der zu Deutschland gehörigen Ostsee-Länder

- Uebersicht der meklenburgischen Ortschaften wendischen Ursprungs, welche nach einheimischen Naturkörpern benannt sind

- Erklärung meklenburgischer Ortsnamen

- Wendische Worterklärung

- Vater Unser der Wenden in Meklenburg im 16. Jahrhundert

- Vater Unser und Hochzeits-Lied der Wenden im Dannebergischen im 18. Jahrhundert

- Erklärung des wendischen Hochzeits-Liedes

- Ueber den wendischen Götzen und die wendische Stadt Goderac

- Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg

- Ueber die wendische Fürstenburg Werle

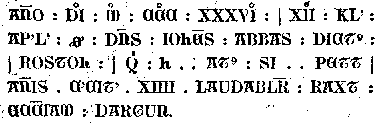

- Das Kirchenbuch des Grauen Klosters zu Wismar

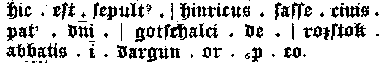

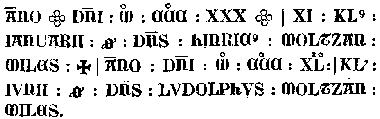

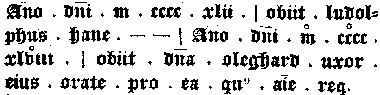

- Meklenburgischer Fürsten Gräber zu Wismar

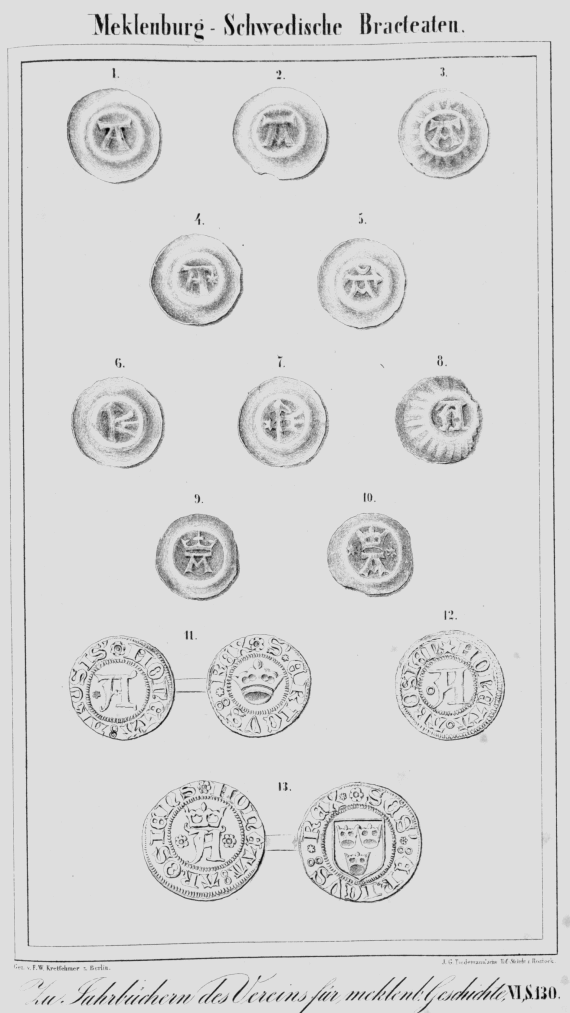

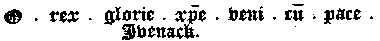

- Ueber die schwedisch-meklenburgischen A-Bracteaten

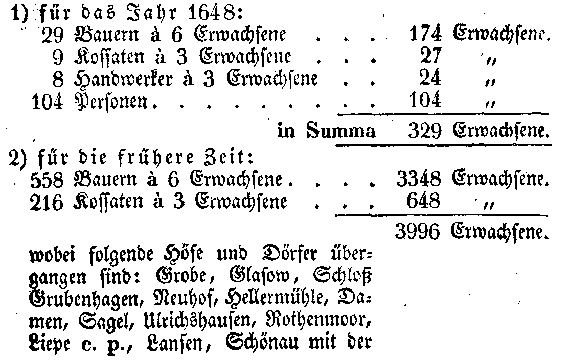

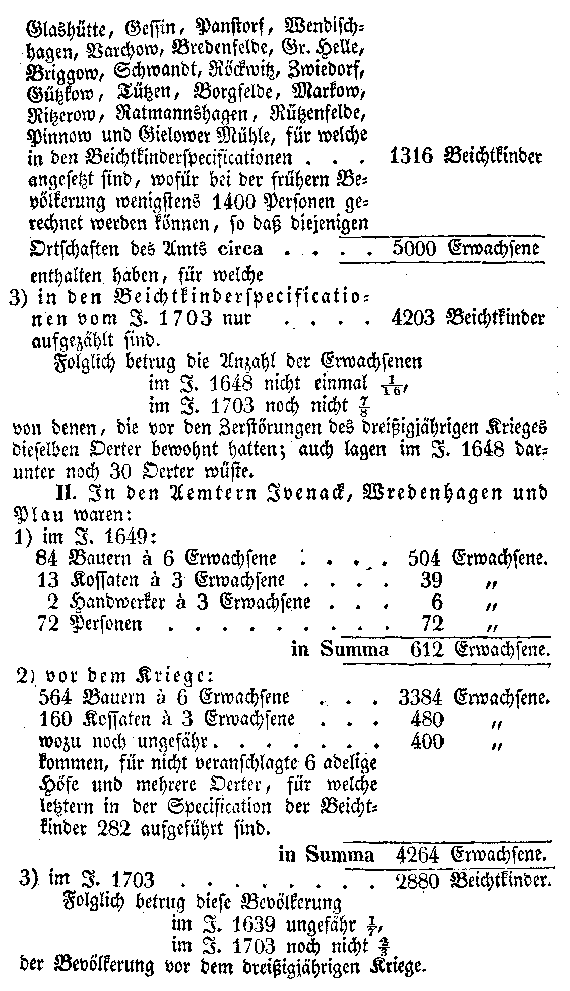

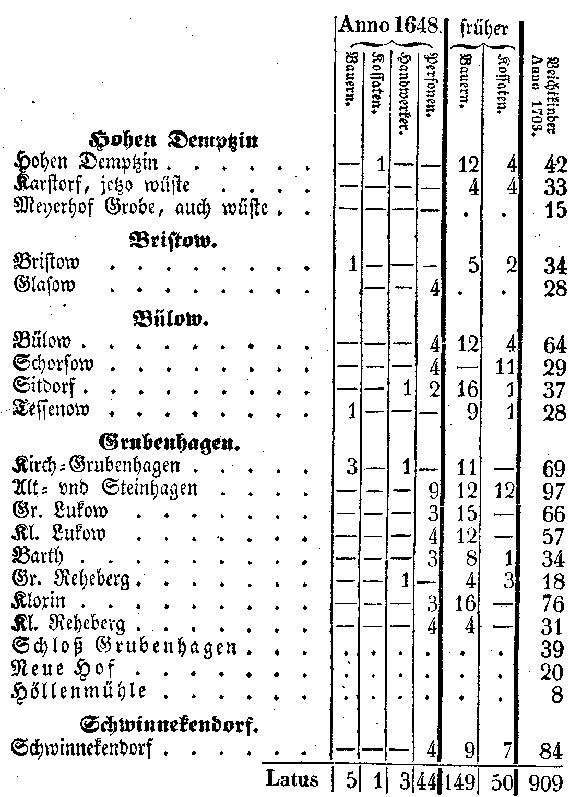

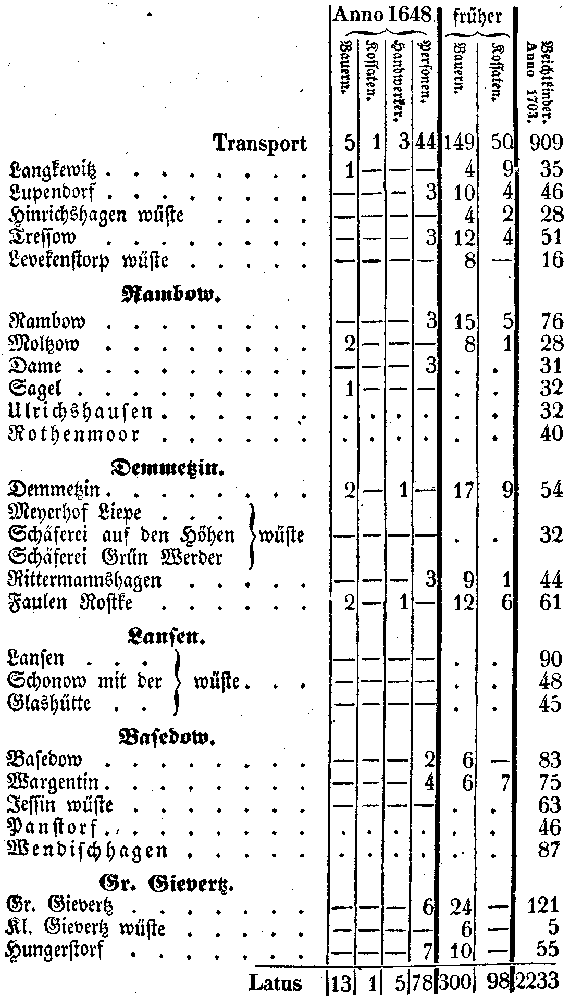

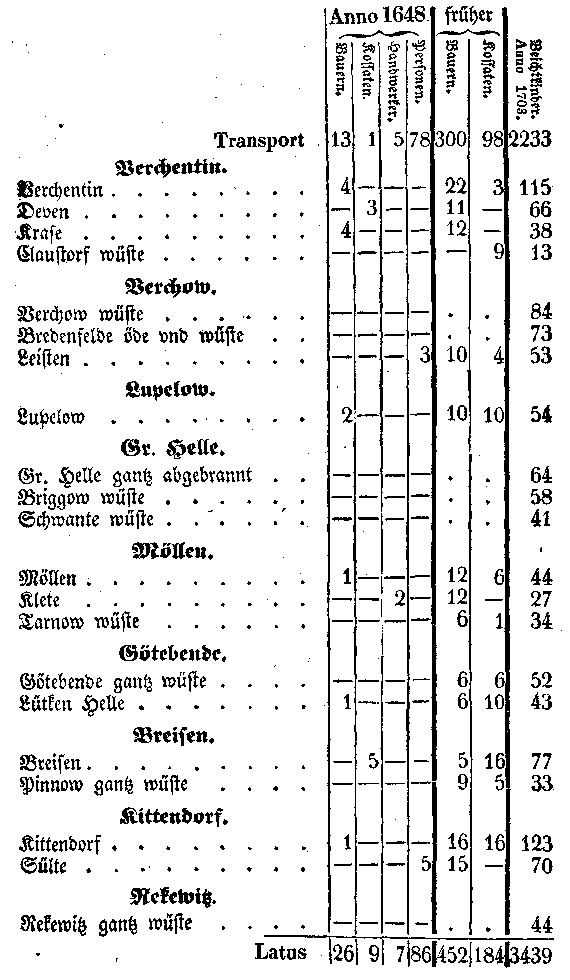

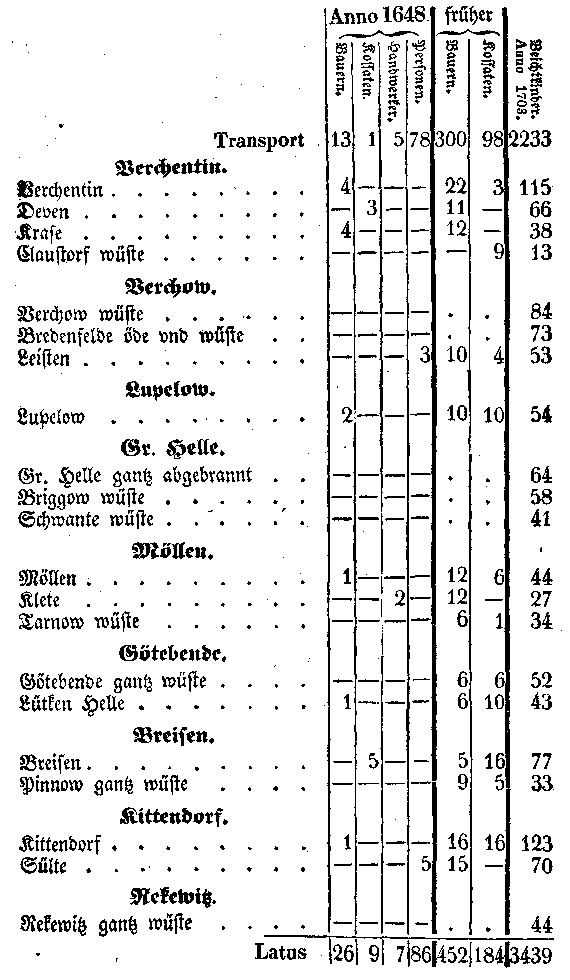

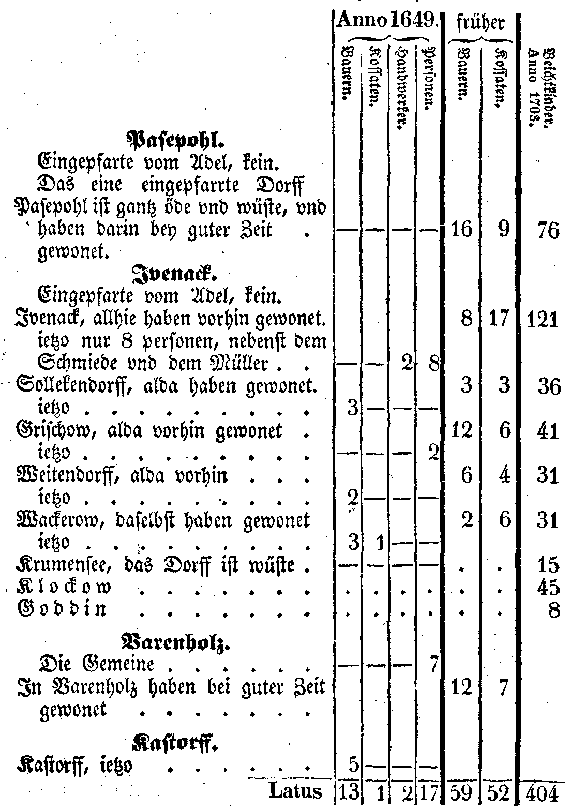

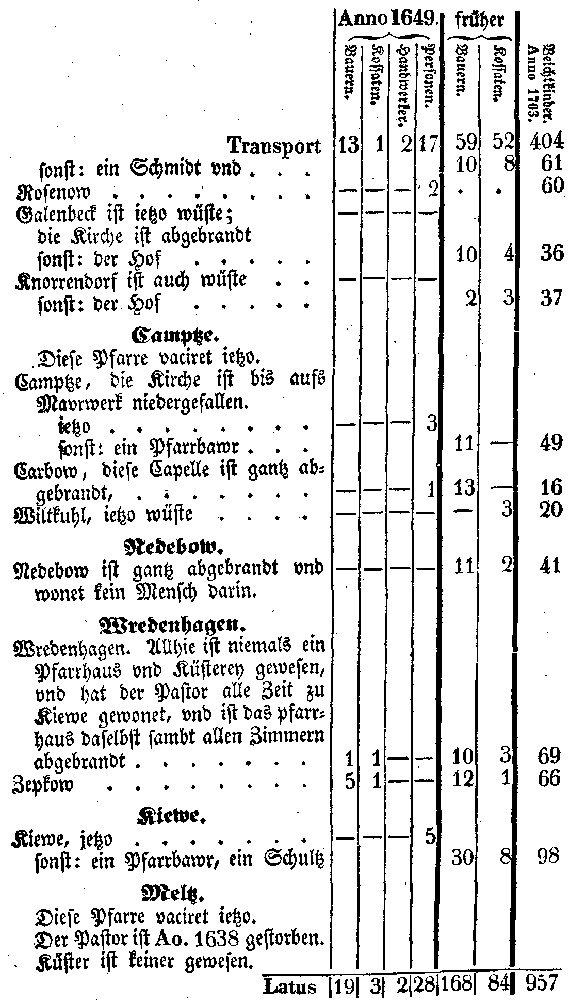

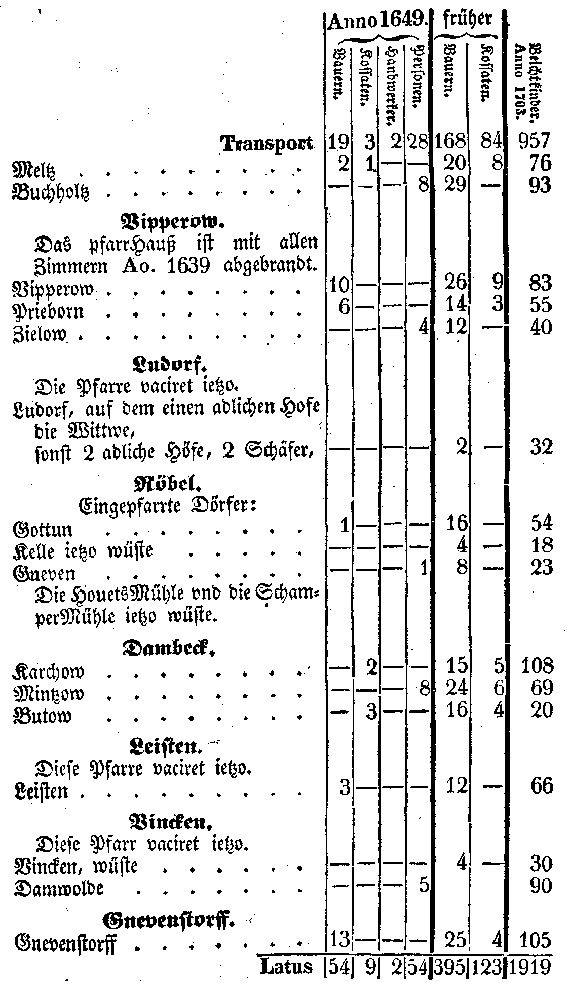

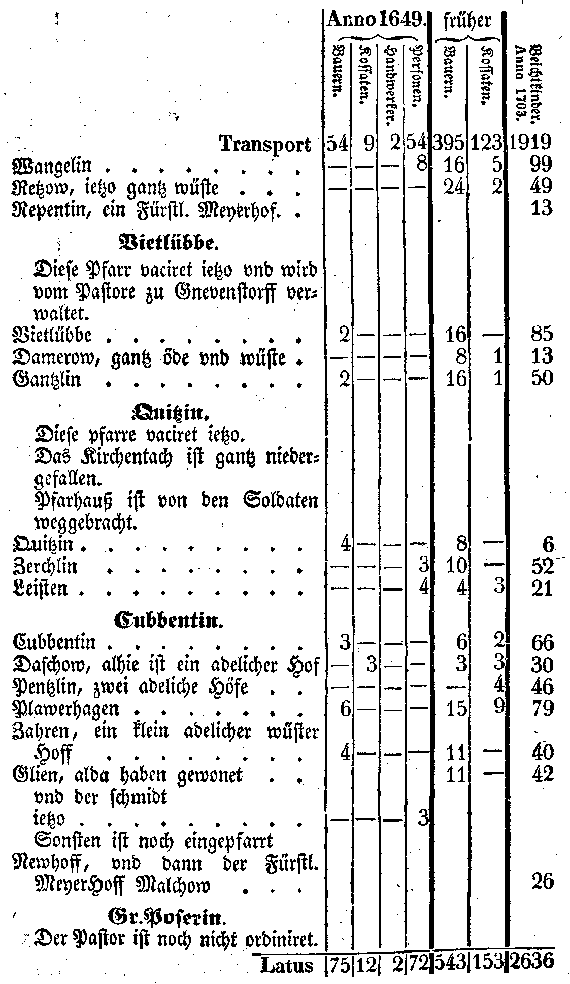

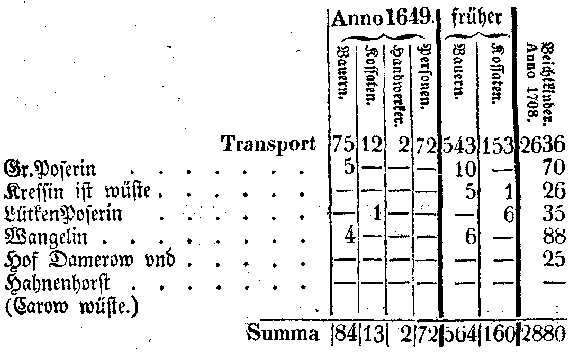

- Uebersicht der Bevölkerung des platten Landes in einzelnen Aemtern Meklenburgs vor und unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege, so wie auch im Jahre 1703

- Des pommerschen Geheimenraths Mathias von Carnitz Gesandtschaftsbericht über die Taufe des güstrowschen Prinzen Carl Heinrich am 28. Julius 1616

- Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte

- Bestattung des Fürsten Pribislav im Michaelis-Kloster zu Lüneburg und das Dorf Cesemow

- Das Kloster Alt-Doberan zu Althof

- Bischof Ludolph von Ratzeburg

- Des schwerinschen Bischofes Dorf im Lande Müritz [3]

- Des schwerinschen Grafen Dorf Bischofsdorf im Lande Braunschweig

- Das Gut Adamsdorf, sonst Kostal oder Kostel (Vgl. Jahrb. II, S. 111 und III, S. 18 flgd.)

- Der Fürst Heinrich der Löwe von Meklenburg, genannt mit der Plate

- Collegiatstift zu Strelitz : [Nachtrag]

- Strafe auf Bigamie nach lübischem Rechte

- Der Nothschrei Joduthe in Norddeutschland

- Über die Döpe

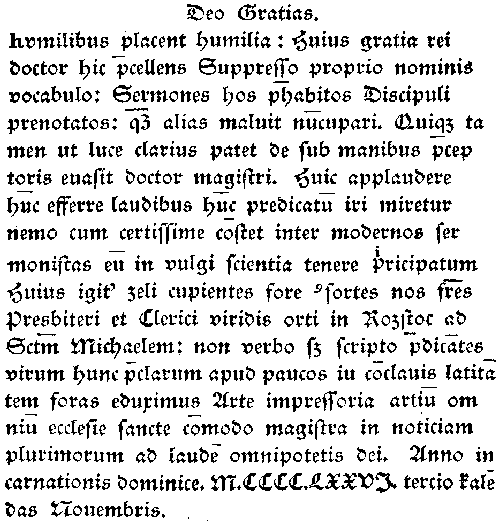

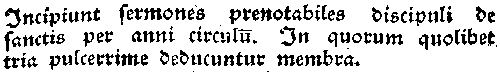

- Nachträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg

- Die eiserne Jungfrau auf dem Schlosse zu Schwerin

- Vermischte Urkunden

-

Jahresbericht des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, aus den Arbeiten des Vereins

- Hünengrab von Harkensee

- Hünengrab von Püttelkow (bei Wittenburg)

- Hünengrab von Perdöhl (bei Wittenburg) No. 2 (Vgl. Jahresber. V, S. 24)

- Begräbnißplatz bei Malchin

- Kegelgrab von Püttelkow (bei Wittenburg)

- Begräbnißplatz von Gr. Flotow

- Begräbnißplatz von Püttelkow

- Wendenkirchhof von Perdöhl

- Burgstelle zu Düsterbeck

- Alterthümer von Kl. Renzow

- Alterthümer von Malchin

- Alterthümer von Wismar

- Ofenkacheln von Schwerin

- Eisernes Schwert von Kläden

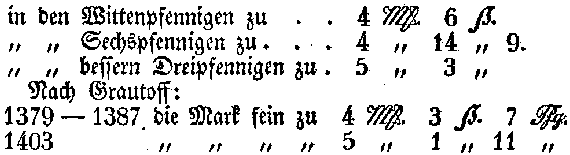

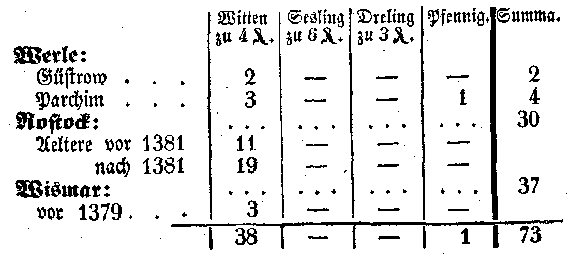

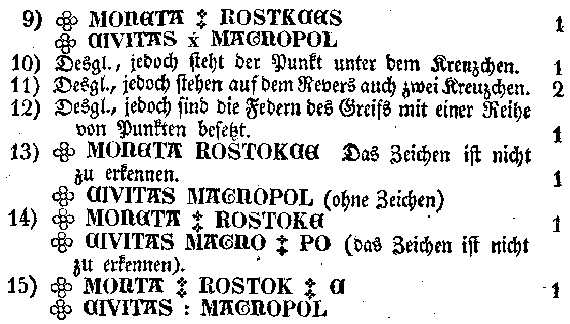

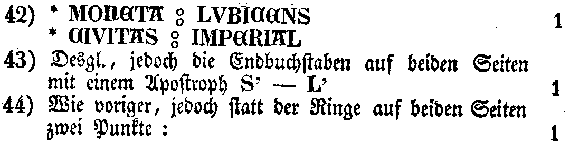

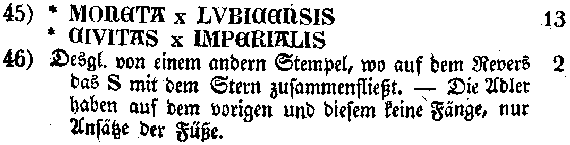

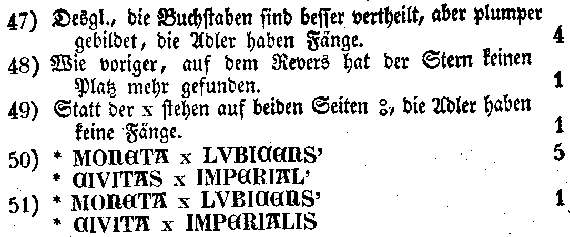

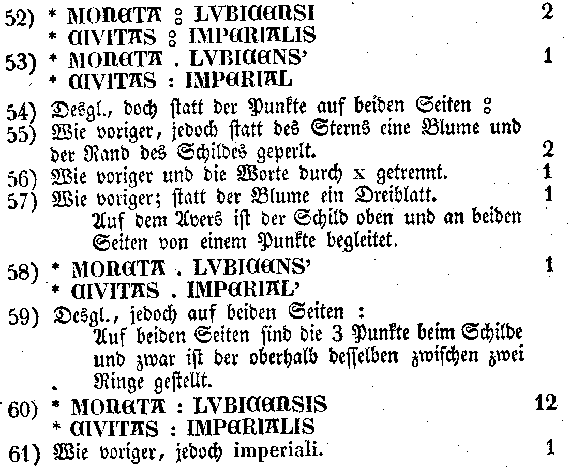

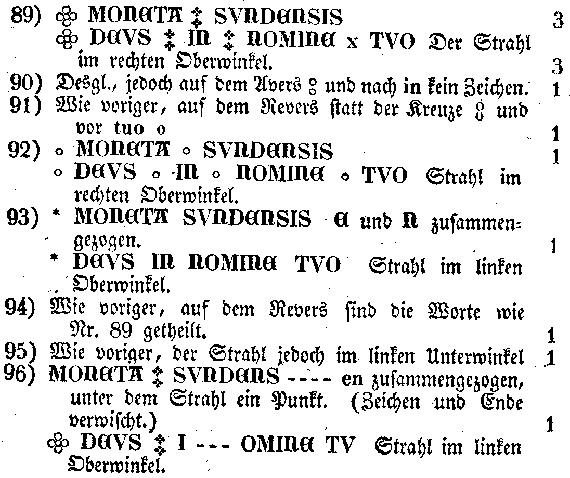

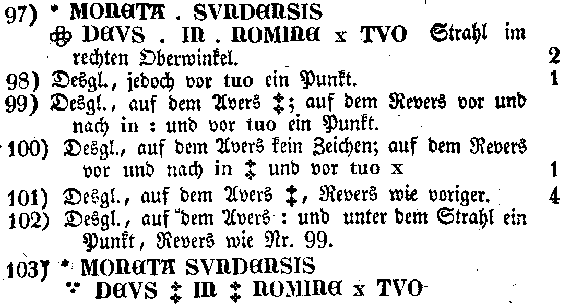

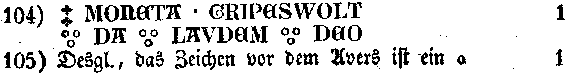

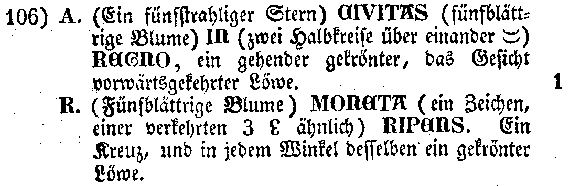

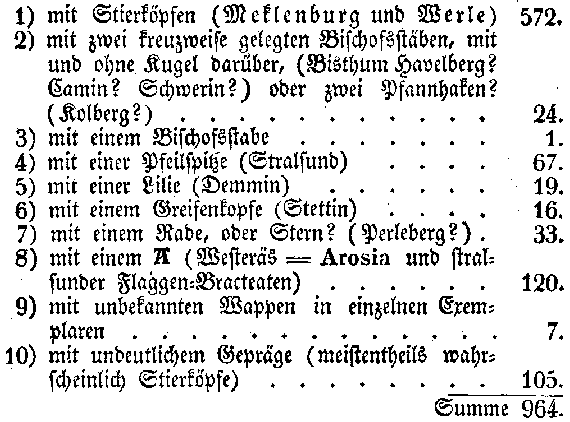

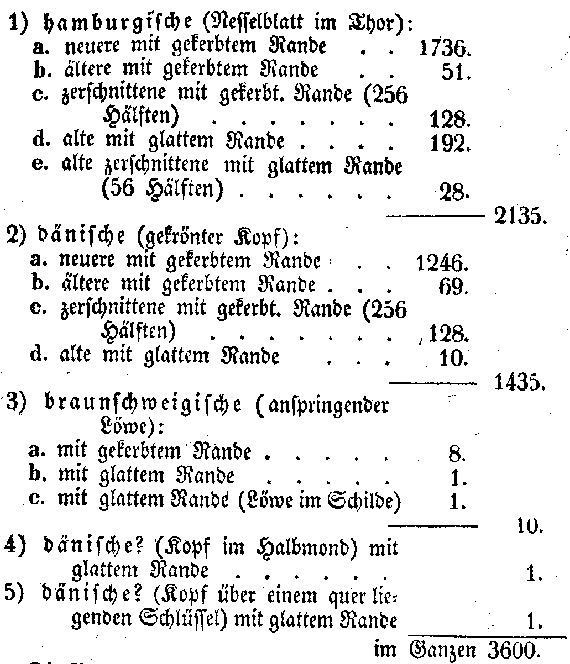

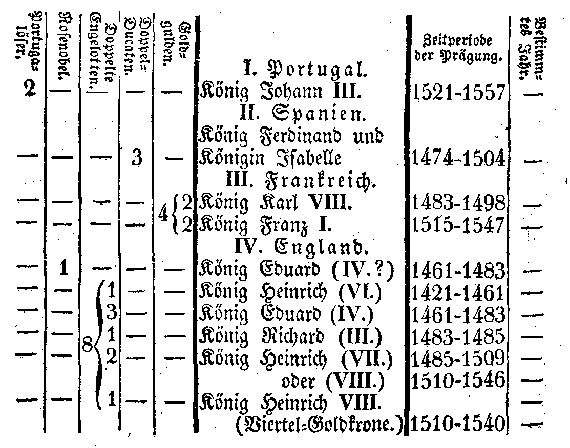

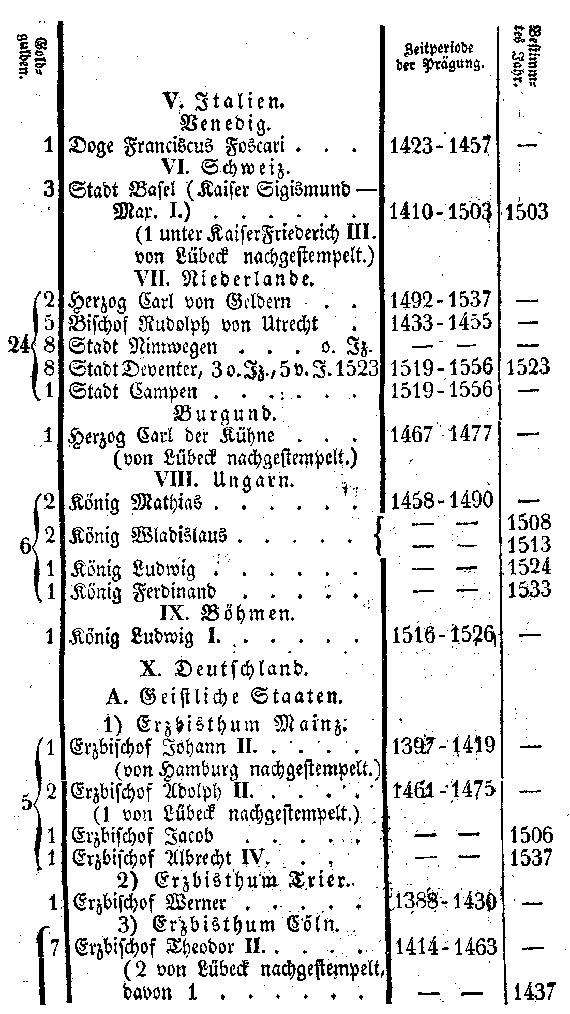

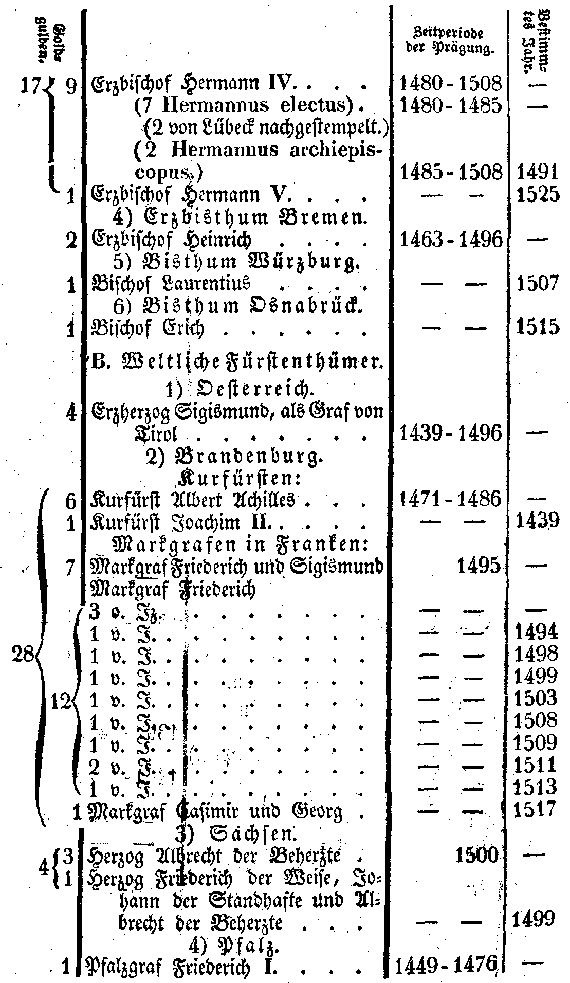

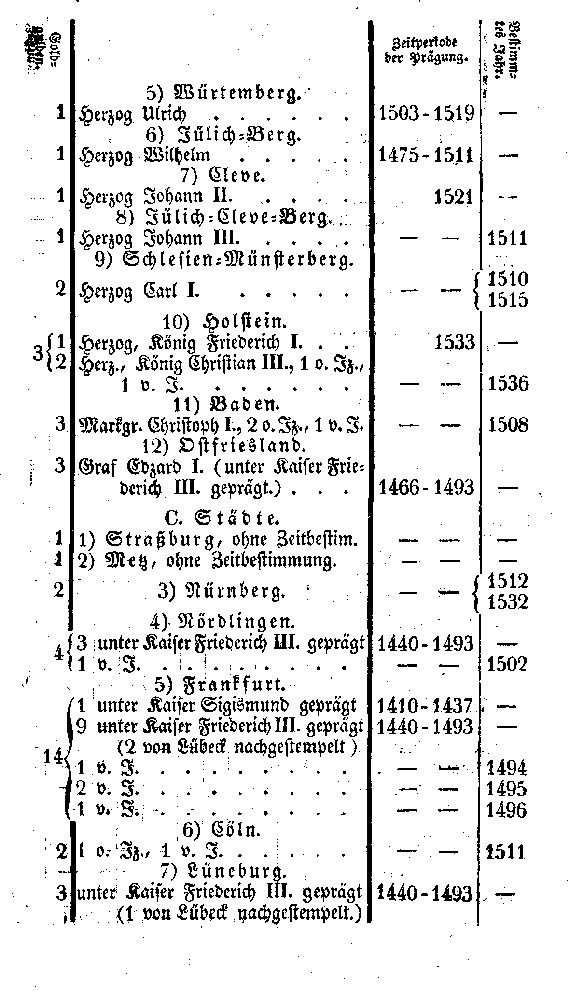

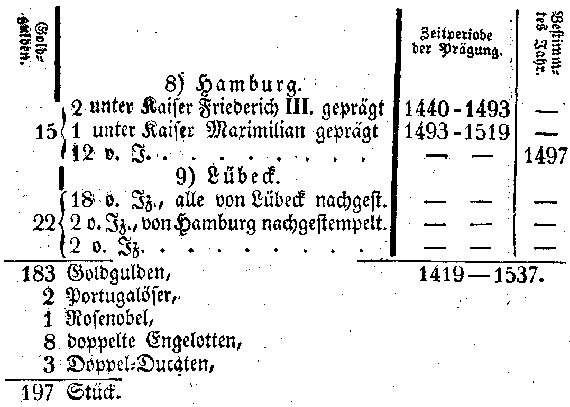

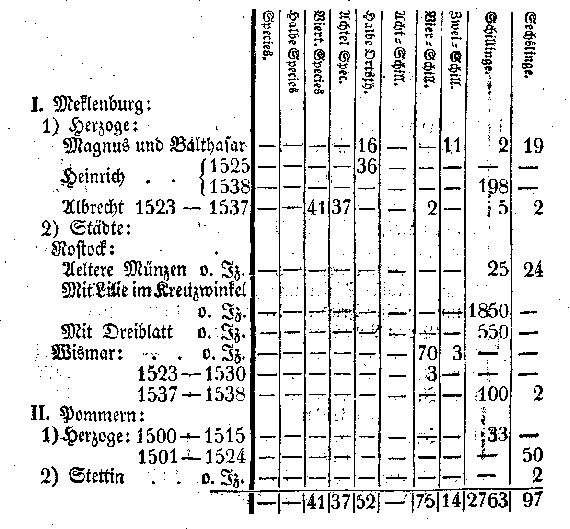

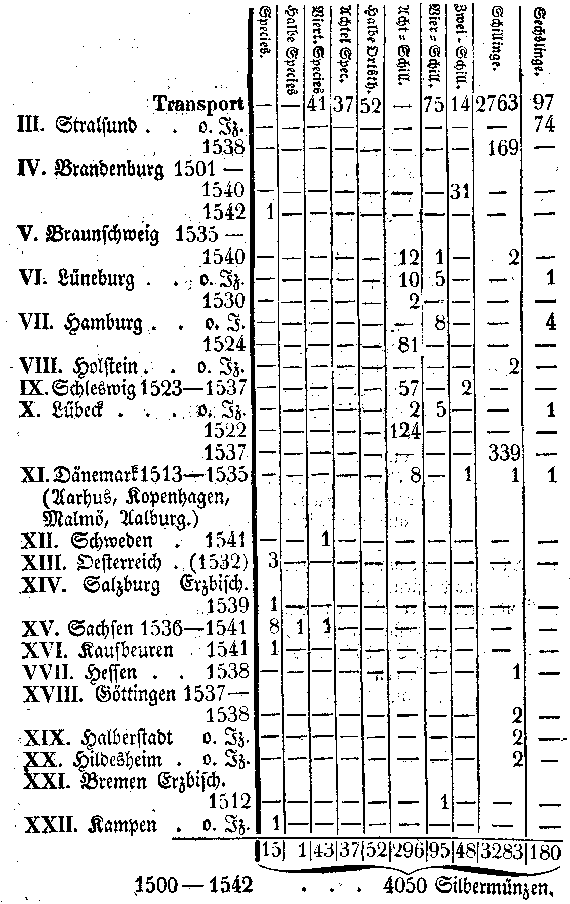

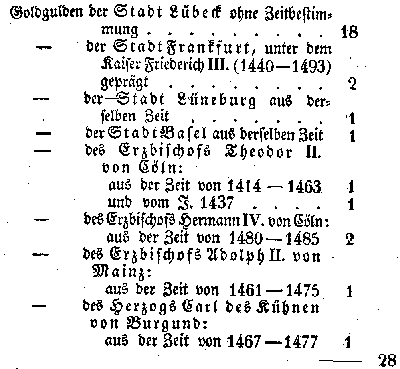

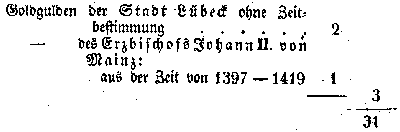

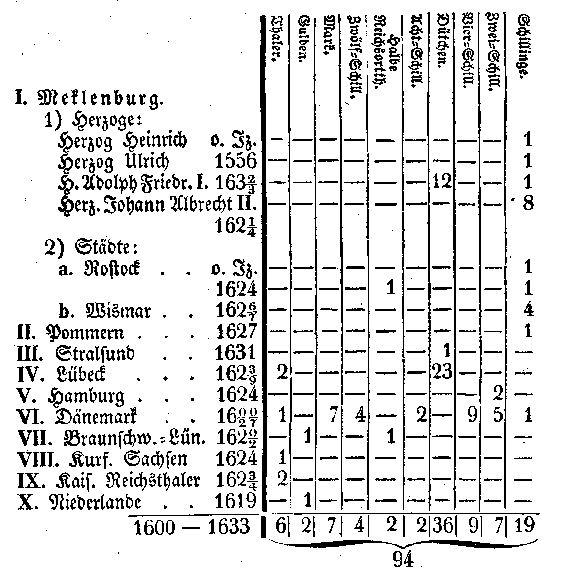

- Der Münzfund von Hagenow

- Alte Grabdenkmäler in der tarnowschen Forst

- Kegelgräber beim Sternkruge

- Heidnische Gräber zwischen Güstrow und Waren

- Wendischer Burgwall von Dargun

- Wendenkirchhof bei Schwan

- Burgwall von Werle

- Wendenbegräbniß bei Möllin

- Alterthümer zu Liepen bei Sülz

- Die Steindämme im Gehölze bei Warlin

- Fortsetzung des Ausgrabungsberichtes über die Ravensburg bei Neubrandenburg (Vergleiche Jahresbr. V, S. 112)

- Eldenburg bei Waren

- Die Kirche zu Wittenburg

- Die Kirche zu Döbbersen bei Wittenburg

- Die Kirche zu Stück

- Die Kirche zu Neukloster

- Die Kirchen zu Schwan und Ruchow, so wie zu Lüssow, Cambs, Gr. Grenz und Hohen Sprenz

- Das Schloß und die Kirche zu Dargun

- Die Kirchen zu Röcknitz und Levin bei Dargun

- Die Kirche zu Verchen

- Die Kirche zu Ivenack

- Die Kirchenruine von Rambow (vgl. Jahresber. IV, S. 91)

- Bericht über einen Fund von Alterthümern aus der Zeit der Kegelgräber zu Rülow, Amtes Stargard, in Meklenburg-Strelitz

- Bericht über einen Fund an bronzenen Geräthschaften zu Roga bei Friedland

- Die Krone

- Ein Dolch aus Bronze

- Taufsteine von Granit

- Russische Altartäfelchen (Vgl. Jahresber. III, S. 88)

- Die antike Gemme von Mirow

- Bedeutendere Münzfunde in Meklenburg

- Das Nothfeuer : ein Beitrag zum früheren Volksaberglauben der Meklenburger

- Zur Schatzgräberei

- Steinkiste von Moltzow

- Hünengrab von Moltzow

- Steinkreis von Moltzow

- Kegelgrab von Moltzow Nr. 1

- Kegelgräber von Moltzow Nr. 2

- Kegelgräber von Moltzow Nr. 3

- Begräbnißplatz von Zickhusen

- Begräbnißstelle zu Camin (bei Wittenburg)

- Wendenkirchhof zu Kl. Renzow (R.A. Wittenburg)

- Wendischer Begräbnißplatz bei Püttelkow

- Wendischer Begräbnißplatz zu Perdöhl

- Wendenkirchhof von Camin (bei Wittenburg) (Vgl. Jahresber. II, S. 53-68)

- Burgstelle zu Gr. Renzow (R.A. Wittenburg)

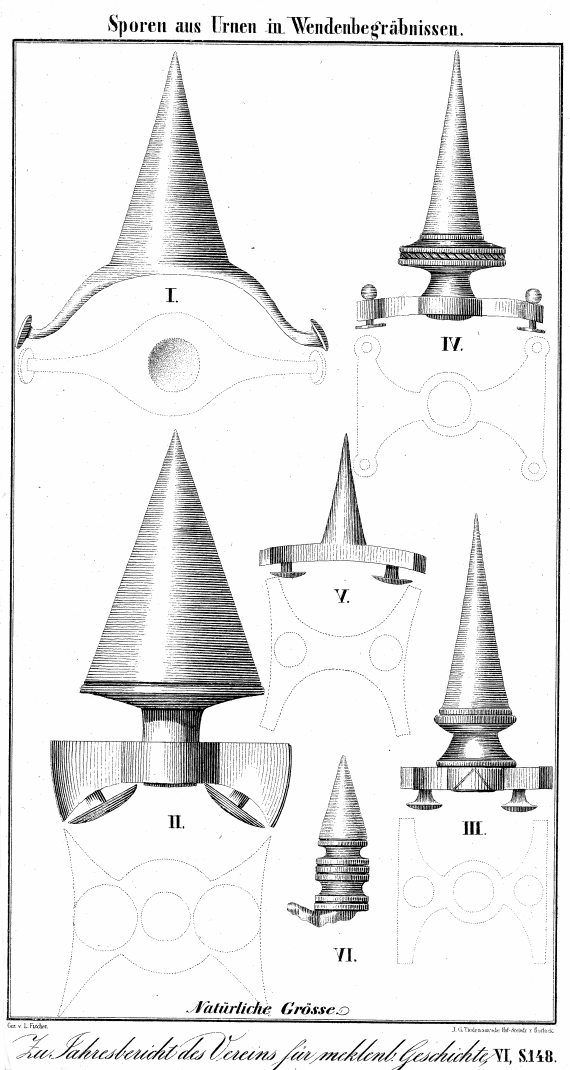

- Ueber Sporen in heidnischen Gräbern

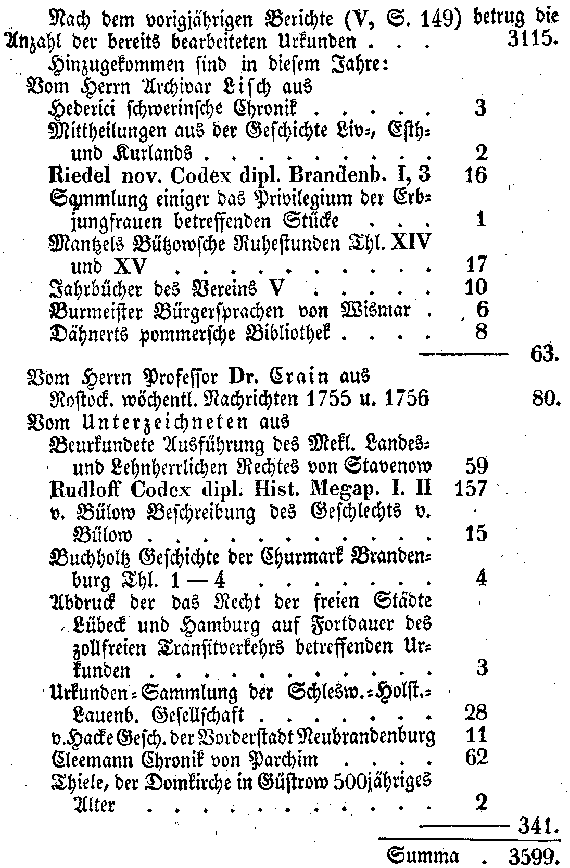

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 5. October 1840

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 4. Januar 1841

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 5. April 1841

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

G. C. F. Lisch,

Großherzoglich meklenburgischem

Archivar und Regierungs=Bibliothekar,

Aufseher der Großherzoglichen Alterthümer=

und Münzensammlung zu Schwerin,

auch

Ehrenmitgliede der deutschen

Gesellschaft zu Leipzig und des

voigtländischen alterthumsforschenden

Vereins, correspondirendem Mitgliede der

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Stettin, Halle Kiel, Salzwedel, Sinsheim,

Berlin und Kopenhagen

als

erstem

Secretair des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde.

Sechster Jahrgang.

Mit zwei Steindrucktafeln.

Auf Kosten des Vereins.

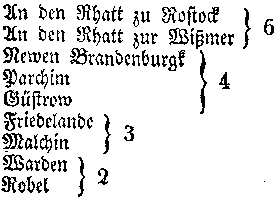

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1841.

|

|

|

|

|

|

|

|

- Das frühere Slaventhum der zu Deutschland gehörigen Ostsee-Länder

- Uebersicht der meklenburgischen Ortschaften wendischen Ursprungs, welche nach einheimischen Naturkörpern benannt sind

- Erklärung meklenburgischer Ortsnamen

- Wendische Worterklärung

- Vater Unser der Wenden in Meklenburg im 16. Jahrhundert

- Vater Unser und Hochzeits-Lied der Wenden im Dannebergischen im 18. Jahrhundert

- Erklärung des wendischen Hochzeits-Liedes

- Ueber den wendischen Götzen und die wendische Stadt Goderac

- Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg

- Ueber die wendische Fürstenburg Werle

- Das Kirchenbuch des Grauen Klosters zu Wismar

- Meklenburgischer Fürsten Gräber zu Wismar

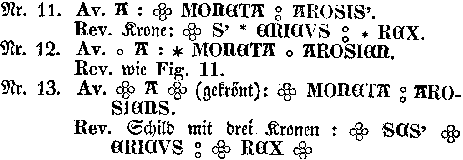

- Ueber die schwedisch-meklenburgischen A-Bracteaten

- Uebersicht der Bevölkerung des platten Landes in einzelnen Aemtern Meklenburgs vor und unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege, so wie auch im Jahre 1703

- Des pommerschen Geheimenraths Mathias von Carnitz Gesandtschaftsbericht über die Taufe des güstrowschen Prinzen Carl Heinrich am 28. Julius 1616

- Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte

- Bestattung des Fürsten Pribislav im Michaelis-Kloster zu Lüneburg und das Dorf Cesemow

- Das Kloster Alt-Doberan zu Althof

- Bischof Ludolph von Ratzeburg

- Des schwerinschen Bischofes Dorf im Lande Müritz [3]

- Des schwerinschen Grafen Dorf Bischofsdorf im Lande Braunschweig

- Das Gut Adamsdorf, sonst Kostal oder Kostel (Vgl. Jahrb. II, S. 111 und III, S. 18 flgd.)

- Der Fürst Heinrich der Löwe von Meklenburg, genannt mit der Plate

- Collegiatstift zu Strelitz : [Nachtrag]

- Strafe auf Bigamie nach lübischem Rechte

- Der Nothschrei Joduthe in Norddeutschland

- Über die Döpe

- Nachträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg

- Die eiserne Jungfrau auf dem Schlosse zu Schwerin

- Vermischte Urkunden

Inhaltsanzeige.

| Seite | |||

| I. | Das frühere Slaventhum der Ostsee=Länder, vom Professor Dr. Fabricius zu Breslau | 1 | |

| II. | Ueber die Sprache der alten Wenden in Meklenburg: | ||

| 1) | Uebersicht meklenburgischer Ortschaften, welche nach Naturkörpern benannt sind, vom wail. M. Siemssen zu Rostock | 51 | |

| 2) | Erklärung meklenburgischer Ortsnamen, vom Dr. Burmeister zu Wismar | 55 | |

| 3) | Wendische Worterklärungen, vom Advocaten Dr. Beyer zu Parchim | 58 | |

| 4) | Vater Unser und Hochzeitslied der Wenden, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 59 | |

| 5) | Erklärung des wendischen Hochzeitsliedes, vom Dr. Burmeister zu Wismar | 67 | |

| III. | Ueber den wendischen Götzen und die Stadt Goderac, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 70 | |

| IV. | Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg, von demselben | 79 | |

| V. | Ueber die Wendische Fürstenburg Werle, von demselben | 88 | |

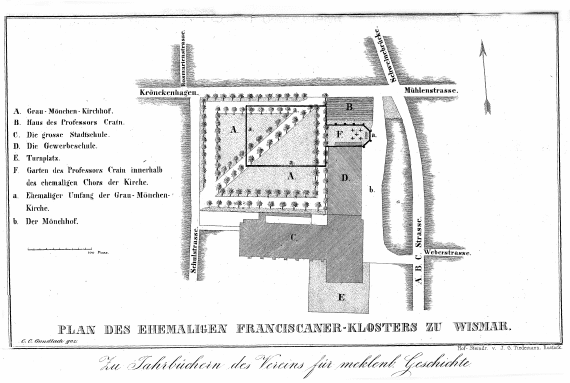

| VI. | Das Kirchenbuch des Grauen Klosters zu Wismar, vom Professor Dr. Crain zu Wismar | 99 | |

| VII. | Meklenburgischer Fürdten Gräber zu Wismar, von demselben | 107 | |

| VIII. | Ueber die meklenburg=schwedischen Bracteaten, von dem Archivar Lisch zu Schwerin und F. W. Kretschmer zu Berlin | 126 | |

| IX. | Uebersicht der Bevölkerung in, vor und nach dem dreißigjährigen Kriege, vom Archivar Groth zu Schwerin | 132 | |

| X. | Gesandtschaftsbericht über die Taufe des güstrowschen Prinzen Carl Heinrich, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 144 | |

| XI. | Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte, von demselben | 167 | |

| XII. | Miscellen und Nachträge | 173 | |

| XIII. | Urkundensammlung | 201 | |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Das frühere Slaventhum

der

zu Deutschland gehörigen Ostsee=Länder,

vom

Professor Dr. C. F. Fabricius

zu Breslau.

D er alte Streit, ob die Ostsee=Länder zwischen Elbe und Weichsel zur Römerzeit von deutschen oder slavischen Völkern bewohnt gewesen seien, ist neuerdings von dem Herrn Oberlehrer Hering in Stettin wieder aufgenommen 1 ), welcher denn Schlözer's und Biester's Behauptung einer ursprünglich slavischen Bevölkerung der gedachten Gegenden sehr gründlich widerlegt hat. Interessant ist daneben die durch Herrn Professor Böhmer in Stettin veröffentlichte letzte Umarbeitung des ersten Buches der Kantzow'schen Chronik von der Hand ihres Verfassers 2 ), aus welcher wir ersehen, daß Kantzow, der bisher immer als einer der eifrigsten Vertheidiger des ursprünglichen Slaventhums im Pommernlande angeführt ward, nach reiferer Prüfung seine Ansicht geändert hatte, und ganz zu demselben Ergebnisse gelangt war, welches Herr Hering jetzt mit siegenden Gründen geltend macht.

Darin stimmt aber auch Letzterer mit der gemeinsamen Lehre aller bisherigen Geschichtschreiber überein, daß zur Zeit Karl's des Großen, als die Ostsee=Länder zuerst wieder in der Geschichte aufdämmern, das nordöstliche Deutschland, diesseit der Elbe und Saale, mit Ausnahme eines Theiles von Holstein 3 ), ganz und gar von Slaven bewohnt gewesen sei. Durch die späteren verheerenden Kriege zwischen Deutschen und Slaven sollen dagegen die Letzteren zum größeren

|

Seite 2 |

|

Theile ausgerottet, und dann, seit diese Gegenden zum Christenthume bekehrt und dem deutschen Reiche dauernd einverleibt worden, sollen so viele deutsche Colonisten hier eingewandert sein, daß die schwachen Ueberbleibsel der slavischen Bevölkerung sich bald unter ihnen verloren hätten, und, bis auf wenige Ausnahmen in Hinterpommern und in der Lausitz, völlig germanisirt worden wären.

Ob ein solcher Zusammenhang der Begebenheiten überhaupt möglich sei, darüber scheint sich eben Niemand sonderlich Sorge gemacht zu haben. Keinem unserer einheimischen Geschichtsforscher sind die inneren Unwahrscheinlichkeiten der Sache nur irgend aufgefallen; viel weniger hat man sich bemühet, sie aus dem Wege zu räumen. Und doch! - Wie ist es denkbar, daß die einheimischen Fürsten der Obotriten, der Rügianer und der Pommern, ( - nur von diesen will ich hier reden, denn die Markgrafschaften Brandenburg, Meißen und Lausitz sind allerdings aus Eroberungen deutscher Fürsten entstanden, - ) welche gar nicht gänzlich unterjocht, sondern nur durch Lehensverband Stände des deutschen Reiches oder Dänemarks wurden: - wie ist es denkbar, daß diese Fürsten ihr eignes Volk so ganz hätten aufopfern und fremden herbeigerufenen Colonisten aus feindlichen Stämmen, mit denen sie Jahrhunderte lang gekämpft hatten, hätten unterwerfen und hörig machen sollen; ja daß sie sogar die Ausrottung der heimischen Sitte und Sprache befördert hätten? - Ja noch mehr! - Selbst wenn man es glaublich finden will, daß die Fürsten dreier benachbarter Länder, gleichsam in gegenseitigem Einverständnisse, sich auf solche Weise mit Fremden gegen ihr eignes Volk verschworen und in ihre eignen Eingeweide gewüthet haben sollen: ist es denkbar, daß die verrathenen und aufgeopferten Unterthanen dies Alles ruhig duldeten?

Nach meiner Meinung gehört das ganze Slaventhum des ehemaligen Obersachsens und des ostelbischen Niedersachsens 4 ), so wie es gewöhnlich verstanden wird, mit zu den vielen Fabeln, die sich in unsern Geschichtsbüchern von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen; und es scheint mir an der Zeit, auch diese Fabel, wie es mit so manchen anderen neuerdings geschehen ist, aus dem Bereiche der Geschichte in das Gebiet der Mährchen zu verweisen.

|

Seite 3 |

|

Aber, - wird man einwenden, nennen denn nicht alle gleichzeitigen Chronikanten die Bewohner dieser Länder Slaven und Wenden? - Allerdings; allein ganz eben so nennen sie auch die Bewohner Galliens und Oberitaliens: Franken, Burgunder und Longobarden; und doch wird Niemand behaupten, daß die Bevölkerung jener Länder auch nur zum zehnten Theile aus den genannten deutschen Stämmen bestanden habe 5 ). Franken, Burgunder und Longobarden waren freilich die Beherrscher; aber Gallier und Italiener machten fortwährend die Hauptsumme der Landeseinwohner aus, unter welchen die Eroberer nur spärlich zerstreuet wohnten. Romanische Bevölkerung, Sprache, Sitte und Recht blieben so überwiegend, daß die Nachkommen der deutschen Sieger, die dem Lande und Volke ihren Namen ausgeprägt hatten, in gar nicht langer Zeit, trotz dem, daß sie noch immer die herrschende Kaste, den Adel, bildeten, ihre eigne Volksthümlichkeit einbüßten und die der Ueberwundenen annahmen.

In ganz dasselbe Verhältniß, wie die genannten deutschen Völkerschaften zu den von ihnen eroberten Gebieten, stelle ich nun auch die Slaven zu den bezeichneten Ostseeländern: Slavische Eroberung, slavischer Adel und Fürstenstamm, auch einzelne Ansiedelungen slavischer Leibeigner, und darum slavische Namen der Länder, Volkstheile und Ortschaften; aber ein fortwährend deutsch bleibender Hauptstamm der Bevölkerung, dessen Volksthum die slavischen Herren allmälig gegen ihr eignes eintauschten.

Bevor ich mich zu den einzelnen Beweisen dieser Ansicht wende, will ich untersuchen, wie die hier behaupteten Verhältnisse mit den sonst uns bekannten historischen Vorgängen zusammen passen.

So weit wir die ersten Spuren der deutschen Geschichte zurückverfolgen können, finden wir unter den germanischen Völkern eines Theils ein stetes Vordrängen von Norden und Osten nach Süden und Westen, andern Theils aber Hörigkeit. Beides hängt unmittelbar zusammen. Die Vordrängenden nämlich waren fast nie ganze Völker, sondern

|

Seite 4 |

|

Gefolgschaften um einen Kriegsfürsten geschaart, die eben auszogen, sich neue Wohnsitze zu erkämpfen 6 ). Hatten diese sich nun einen bequemen Landstrich unterworfen, so verdrängten sie nicht die ganze vorgefundene Bevölkerung, sondern die alten Einwohner blieben größtentheils, wurden aber hörig und verloren das freie Eigenthum an dem von nun an für die neuen Herren zu bauenden Acker; nur der jüngere, kräftigste Theil des besiegten Volkes, die Auswanderung der Knechtschaft vorziehend, sammelte sich dann wohl um einen Führer, und drängte, in gleicher Weise neue Sitze suchend, weiter vorwärts 7 ). Hatte eine Gefolgschaft auf diese Weise sich ein Gebiet erkämpft, so bildeten ihre Mitglieder allein die freien Männer der neuen Staatsgemeinde, und um sich zu verstärken, luden sie dann Volksgenossen aus der alten Heimath ein, sich ihnen anzuschließen. Ein solcher Aufruf verfehlte wohl nie seines Zweckes; aber eben durch den Abzug der beutelustigen Jugend wurde der daheim gebliebene Hauptstamm des Volkes häufig so sehr geschwächt, daß er dem Andrängen neuer von Osten oder Norden kommender Züge nicht leicht widerstehen konnte, und gegen diese ganz in dieselbe Hörigkeit gerieth, in welche die aus ihm hervorgegangene Gefolgschaft die alten Bewohner der eben von ihr besiegten Landstriche versetzt hatte. Mit der Hörigkeit ging aber auch der alte Volksname unter, wogegen die siegenden Gefolgschaften ihren Volksnamen auf das neu erworbene Gebiet verpflanzten. In solcher Weise verschwindet oft der Name einer Völkerschaft in ihrer alten Heimath, ohne daß deshalb anzunehmen ist, die Völkerschaft selbst sei völlig ausgerottet oder verjagt worden; und ob nun dagegen die ausgezogene Gefolgschaft diesen Namen anderwärts zu neuer Ehre bringen werde, hing lediglich von dem Erfolge ihrer Kämpfe ab; denn gar viele solcher vordrängender Heereszüge wurden von den westlichen Stämmen, auf die sie stießen, mit Stumpf und Stiel vertilgt. Mitunter nahmen diese wandernden Heere, wenn sie aus Gefolgschaften mehrerer benachbarter und verwandter Völkerschaften zusammengesetzt waren, auch ganz neue Namen an, z.B. Tungrer, Markmannen, Franken, Bojoarier, Sachsen, Thüringer.

Beim Bekanntwerden der Römer mit den Deutschen waren schon die Istävonen (Niederländer) meistens von andern deut

|

Seite 5 |

|

schen Stämmen unterjocht. Cäsar selbst gerieth mit den vorrückenden Gefolgschaften der Hermionen (Sueven) in Kampf. Im zweiten und dritten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung unterwarfen sich die Gothen einen großen Theil der zurückgebliebenen östlichen Sueven; und in den folgenden Jahrhunderten gelang dasselbe den Sachsen gegen die ingävonischen und einige suevische Völker.

Uns interessiren hier vorzüglich die Gothen, Thüringer und Sachsen.

Nach Jornandes, der erst von Geijer richtiger gewürdigt ist 8 ), kamen in drei Schiffen Ost= und Westgothen und Gepiden von Schweden an die Weichselmündungen und setzten sich hier fest 9 ). Durch nachziehende Abentheurer verstärkt, wurden sie bald erobernd. Suevische und sarmatische Stämme mußten sich ihnen unterwerfen, und unaufhaltsam drangen sie gegen Süden vor, so daß sie schon vor dem Anfange des dritten Jahrhunderts an der Donau auftreten, und bald ihre Herrschaft über ganz Polen, Ungarn und die Ukraine bis an Asiens Grenzen ausgedehnt haben. Unstreitig liegt in diesen Eroberungen der Gothen ein Hauptgrund zu dem Drängen der im nordöstlichen Deutschland gesessenen suevischen Völker nach Südwest; weshalb wir denn bald Rugier, Heruler und Sciren an der Donau, Burigunden 10 )) und Vandalen am Rhein finden. Aber nicht die ganzen Völkerschaften wanderten aus, sondern nur die kriegslustige Jugend, die der Hörigkeit entgehen wollte. So war denn das ungeheure Gothenreich, welches von den Weichsel= und Odermündungen bis an die Donau und das asowsche Meer reichte, nicht ausschließlich oder selbst nur vorzugsweise von Gothen bewohnt, sondern diese waren lediglich die Beherrscher, spärlich zwischen den

|

Seite 6 |

|

überwundenen Völkerschaften vertheilt; ja bald assimilirten sie sich den unterworfenen suevischen Ureinwohnern, wie denn ihre Sprache schon zu Ulphilas Zeit dem Althochdeutschen am verwandtesten ist, wogegen die skandinavischen Sprachen noch jetzt dem sächsischen Dialecte am nächsten stehen; und so möchte des Ulphilas Sprache weniger fast eine gothische als eine alt=suevische zu nennen sein 11 ).

Unstreitig bedurfte es umfassender Maaßregeln, um so unermeßliche Länderstrecken im Gehorsam zu erhalten; und nichts ist wahrscheinlicher, als daß die Gothen zu diesem Zwecke auch manche Versetzungen einzelner Völkerschaften, Colonisationen in weitumfassendem Maaßstabe vorgenommen haben werden. Wie Cäsar die belgischen Germanier nur dadurch zur völligen Unterwerfung bringen konnte, daß er längs der Maas die germanischen Eburonen vertrieb oder ausrottete, und Gallier zu Hunderttausenden hier ansiedelte (die Stammväter der heutigen Wallonen), gleichsam als einen Keil, der die verwandten deutschen Stämme hier auseinander halten sollte 12 ), so werden auch die Gothen zur Sicherung ihrer Herrschaft slavische Ansiedelungen zwischen die suevischen Völkerschaften, und umgekehrt, eingeschoben haben, wohl erkennend, daß wechselseitiges Mißtrauen stammverschiedener Nachbarn das sicherste Mittel sei, weitgreifenden Empörungen vorzubeugen 13 ).

So standen die Sachen, als mit dem Hereinbrechen der Hunnen alle bisherigen Verhältnisse der germanischen Welt zerrissen wurden. Die erste, unmittelbare Folge dieser Begebenheit war die Zertrümmerung des Gothenreiches. Fast Alles, was zu diesem gehört hatte, ward den Hunnen unterthänig; allein nur kurze Zeit dauerte die Herrschaft derselben. Schon unter Attila's Söhnen begann die Auflösung, und bald waren

|

Seite 7 |

|

die asiatischen Horden beinahe spurlos verschwunden. Jetzt waren die Völker zwischen Oder und wieder sich selbst überlassen; aber die alten suevischen Ureinwohner standen geschwächt da. Die Kräftigsten und Muthigsten waren wohl fortdauernd den Gefolgschaften ihrer Stämme nachgezogen, die sich am Rhein und an der Donau neue Sitze erkämpft und, obwohl dort zu eignen Völkern erwachsen, doch nie die Verbindung mit den Heimgebliebenen ganz abgebrochen hatten 14 ). Vielfach hatten sie auch den Gothen wohl Heerfolge leisten müssen, und ihre Aufgebote waren als Grenzwächter im Süden angesiedelt oder im Hunnensturm versprengt. Die Slaven dagegen, in ihren alten Wohnsitzen jenseit der Weichsel erhalten, und stellenweise nach Ostgermanien versetzt, hatten wahrscheinlich in strengerer Knechtschaft gelebt, waren aber eben deshalb auch weniger durch Kriegszüge geschwächt, sondern zu großer Volksmenge gewachsen; und so lag es in der Natur der Sache, daß ihnen jetzt in diesen Gegenden die Herrschaft zufiel, und sie sich erobernd gegen Westen ausbreiteten 15 ).

Im Westen der Oder bis an die Elbe hatten die sieben verwandten Völkerschaften, die Tacitus als gemeinschaftliche Verehrer der Hertha zusammenstellt, und die Procop unter dem Gesammtnamen der Warner begreift 16 ), ihre Selbstständigkeit gegen die Gothen bewahrt 17 ), und vielleicht ihre Herrschaft nach Süden über die Gaue der Semnonen und

|

Seite 8 |

|

bis an die Saale hin ausgedehnt. Nachdem wir seit Tacitus Zeiten nichts weiter vernommen haben, werden uns nun im Jahre 451 unter den germanischen Heeren, die dem Attila nach Gallien folgen, zum erstenmal Thuringer oder Toringer genannt, und nach Zertrümmerung der hunnischen Macht erscheinen diese als in Mittel=Deutschland seßhaft. Den Nordgrenzen der Longobarden, Bajuvaren, Sueven und Allemannen und der Südgrenze der Sachsen entlang bis gegen den Rhein hin breiten sie ihre Herrschaft aus, bis sie im ersten Drittel des sechsten Jahrhunderts unter ihrem Könige Hermanfried den höchsten Gipfel ihrer Macht erreichen. Daß nun dieses Volk der Thüringer aus Gefolgschaften der warnerischen Stämme erwachsen und mit Letzteren in stetem Zusammenhange geblieben sei, daß ferner die thüringischen Könige ihre Herrschaft auch rückwärts über ihre in den alten Wohnsitzen an der Ostsee zurückgebliebenen Stammgenossen ausgedehnt haben 18 ), ja daß überhaupt die Namen Thüringer und Warner damals als Bezeichnung desselben Volkes in willkürlicher Abwechselung gebraucht wurden, wie dies auch Eichhorn (Deutsche Staats= und Rechtsgeschichte, Band 1, §. 147.) annimmt, wird durch vielfache Zeugnisse angedeutet 19 ). Dahin gehören: zuvörderst der Titel des alten thüringischen Volksrechtes: Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum, und ein Brief des ostgothischen Theodorich (Cassiodori Variar: libro 3, ep. 3.) an einen thüringischen König, - vermuthlich Hermanfried, - mit der Ueberschrift: Herulolorum regi, Guarnorum regi, Thoringorum regi; sodann

|

Seite 9 |

|

die schon oben berührte Stelle des Procop, der die Wohnsitze der Warner in den Jahren 518 - 521 zwischen die slavischen und dänischen Länder setzt, an einer andern Stelle aber ihnen eine Ausdehnung vom linken Donau=Ufer bis an die Ostsee nach der einen, und bis an den Rhein nach der andern Seite hin giebt, folglich alle die Länder zusammenfaßt, die zur einen Hälfte uns als die alten Sitze der Wariner und ihrer Stammgenossen, zur andern aber auch sonst schon als das Reich der Thüringer bekannt sind 20 ); ferner die Erzählung des Witchind aus der Stammsage der Sachsen, daß Letztere bei ihrer ersten Ansiedelung an der Elbmündung auf die Thüringer gestoßen und mit diesen in Kampf gerathen seien. Dasselbe sagt auch der Sachsenspiegel (Buch 3, Art. 44.), und die Glosse zu dieser Stelle, welche sich mit den im Lande Hadeln und in Holstein wohnenden Thüringern nicht wohl zurechtzufinden weiß, stellt nun einen lächerlichen Unterschied auf zwischen den Bewohnern der Landgrafschaft Thüringen und den Noth= oder

|

Seite 10 |

|

Nord=Thüringern, welche letztere eben von den Sachsen unterworfen seien 21 ). Endlich wird uns noch im Jahre 805 eine Gegend südlich oder östlich von Magdeburg mit dem Namen Hwerenofelda (Warnerfeld) bezeichnet, durch welche ein Heer Karls des Großen gegen die Slaven vorrückt 22 ). Kurz, die Namen Warner und Thüringer werden immer als identisch betrachtet und gebraucht, und sobald man zwei verschiedene Völker daraus machen will, stößt man auf allen Seiten an, und wird zu den willkürlichsten Hypothesen genöthigt.

Wie nun die Sachsen, - unstreitig ein aus skandinavischen Gefolgschaften, hauptsächlich von der dänischen Halbinsel her, erwachsener Volksstamm, - schon sogleich bei ihrer ersten Landung an der Elbmündung mit den Warnern oder Thüringern in Kampf gerathen waren und einen Theil derselben sich unterworfen hatten, so verbanden sie sich auch im sechsten Jahrhunderte mit den Franken zur Zertrümmerung des ganzen thüringischen Reiches. Hermanfried ward besiegt und bald nachher von dem Frankenkönige mit eigner Hand verrätherisch ermordet (527 - 530); und nun kam das Land südwestlich von der Saale und Unstrut unter die Botmäßigkeit der Franken, die Gegenden zwischen Elbe und Saale wurden den Sorben überlassen, der ganze nördliche Theil des Reiches aber, also auch Holstein, Meklenburg, Vorpommern, die Kurmark u.s.w. fiel den Sachsen anheim 23 ), die das Land unter sich vertheilten und die Bewohner hörig machten. Durch diesen Vorgang ward aber zugleich die Kraft dieser Landstriche zum Widerstande gegen die späterhin andrängenden Slaven gebrochen. Die Sachsen, die an ihrer Westgrenze schwere Kämpfe gegen

|

Seite 11 |

|

die Franken zu bestehen hatten, konnten nicht zugleich ihre östlichen Eroberungen, in denen sie wohl noch nicht einmal recht heimisch geworden waren, genügend schützen, und die unfrei gemachten Warner sahen gewiß dem Kampfe gleichgültig zu, oder nahmen die Fremden, welche ihre bisherigen Bedränger vertrieben, vielleicht mit offnen Armen auf. Genug der ganze Landstrich, den die Warner bewohnten, kam nach und nach unter die Botmäßigkeit der Wenden, die bei allen Kämpfen der Sachsen gegen die Franken als Verbündete der Letzteren erscheinen. Wann die Einfälle der Slaven hier begonnen haben, darüber fehlt es an jeglicher Nachricht; ich vermuthe aber, daß ein recht erfolgreiches Vorschreiten erst im achten Jahrhunderte statt gefunden habe, als die fränkischen (austrasischen) Hausmeier die Unterwerfung der Sachsen von Westen und Süden her ernstlicher anfingen. Ihre letzte Erwerbung machten die Obotriten erst im Jahre 804, indem Karl der Große ihnen damals einen Theil der transalbingischen Sachsengaue einräumte 24 ).

Seitdem stehen also die Länder an der Südseite der Ostsee, bis mitten in Holstein hinein unter slavischer (wendischer) Herrschaft; aber eben so wenig, wie die Einwohner des ungeheuren Gothenreiches alle Gothen gewesen waren, sind jetzt die Bewohner dieser Küstenländer Slaven. Die Slaven herrschen; ihre Fürsten und Edlen 25 ) vertheilen den Grundbesitz unter sich; die uralten Landbauer bleiben zu ihnen in demselben Hörigkeitsverhältnisse, wie früher zu Gothen oder Sachsen, und müssen Frohnden leisten oder Zins geben; die alten Volksnamen gehen meist unter, bis auf wenige örtliche Anklänge; slavische Namen werden dafür den verschiedenen Gebieten und selbst den einzelnen an slavische Herren verliehenen Ortschaften aufgeprägt; und in einzelnen Gegenden werden auch slavische Unfreie angesiedelt, - meistens nur Hirten oder Fischer, - aber trotz dem bleibt der Hauptstock der Bevölkerung, die Summe derjenigen, welche mit eigner Hand den Acker

|

Seite 12 |

|

bauen, ächt germanisch, und bewahrt deutsche Sitte, Recht und Sprache; immer mehr neigen sich die slavischen Herren dem Volksthume der Unterthanen zu; und als endlich das Christenthum dauernd eingeführt ist, und die meklenburgischen, rügenschen und pommerschen Fürsten Stände des deutschen Reiches geworden sind, verschwindet in kurzem Zeitraume auch die letzte Spur des Slaventhums, so daß nach kaum zwei Jahrhunderten namentlich im Fürstenthume Rügen kein einziger Mensch mehr gefunden wird, der die slavische Sprache geredet oder verstanden hätte. Allerdings mögen zu dieser völligen Germanisirung auch sächsische Colonisten mitgewirkt haben, indem die gelichteten Reihen des slavischen Adels durch viele deutsche Ritterbürtige, denen die Fürsten Land und Leute verliehen, vollzählig gemacht wurden, indem einzelnen freien westdeutschen Landbauern wüste Ländereien zur Anlegung der sogenannten Hagendörfer eingeräumt wurden und indem einwandernde Stadtbürger die im übrigen Deutschlande schon weiter vorgeschrittene Civilisation sogleich in die neu gegründeten Städte der wendischen Länder übersiedelten; selbst Ansetzungen westelbischer Höriger, hauptsächlich aus Westphalen, die mitunter vorkamen, und besonders durch die Klöster bewerkstelliget wurden, sind hiebei in Betracht zu ziehen; allein im Verhältnisse gegen den schon im Lande befindlichen deutschen Stamm, d.h. fast alle unfreien Ackerbauer, sind diese Colonisten der Zahl nach sehr unbedeutend, und nicht erst durch sie wird das Land ein deutsches, sondern es war von jeher deutsch geblieben.

Diese Darstellung der Sache wird jetzt näher zu begründen sein.

Zuvörderst und im Allgemeinen berufe ich mich auf die Analogie. Die von den Germanen bei ihren Eroberungen beobachtete Methode, die Ueberwundenen nicht auszurotten oder zu vertreiben, sondern sie auf ihren Höfen zu lassen und hörig zu machen, ist in neueren Zeiten durch v. Savigny und Eichhorn u.A.m. wohl genugsam erwiesen. Daß namentlich die Sachsen es mit den Warnern (Thüringern) eben so machten, lehrt außer Witichind auch der Sachsenspiegel, indem es hier im dritten Buche, Art. 44 (der Homeyer'schen Ausgabe) wörtlich heißt: "Vnse Vorderen die her to lande quamen "vnde die Doringe verdreven, die hadden in Allexanders here gewesen, ..... Do irer so vele nicht ne was, dat sie den acker buwen mochten, do sie die Dorinschen herren slugen vnde verdreven, do lieten sie die bure sitten vngeslagen, vnde bestadeden yn den acker to alsogedaneme rechte, als yn noch die

|

Seite 13 |

|

late hebbet; dar af quamen die late". (Unsre Vorfahren, die hier ins Land kamen und die Thüringer vertrieben, waren in Alexanders Heer gewesen. Da ihrer so viele nicht waren, daß sie selbst den Acker bauen konnten, als sie die thüringischen Herren erschlugen und vertrieben, ließen sie die Bauern sitzen ungeschlagen, und bestätigten ihnen den Acker zu solchem Rechte, als ihn noch die Lassen haben. Daher stammen die Laßbauern.) Sollten nun die Slaven wohl ein ganz entgegengesetztes Verfahren beobachtet und die germanische Urbevölkerung in den Ostseeländern ausgerottet haben? Es fehlt an allen Gründen zu einer solchen Annahme. An Ausrottung aber, nicht an Vertreibung der alten Einwohner würden wir nothwendig glauben müssen, wenn wir überhaupt das germanische Element der Bevölkerung in den nachherigen wendischen Staaten wegleugnen wollen; denn nach den mehrbesprochenen Stellen des Procop waren um 518 bis 521 (zur Zeit des Kaisers Anastasius) diese Länder noch von Warnern bewohnt 26 ), späterhin sind aber keine Auswanderungen nordöstlicher Germanen in das westelbische Deutschland weiter vorgekommen, außer daß um 570 noch etwa sechstausend Sueven über die Elbe gegangen sein und sich an der Bude in dem nachmals so benannten Schwabengau niedergelassen haben mögen 27 ).Ueberdies waren die Slaven damals kaum schon ein eigentlich ackerbauendes Volk, und es mußte ihnen also daran gelegen sein, die überwundenen Germanen im Lande zu behalten, damit diese für sie arbeiteten und das Land baueten; auch können sie unmöglich in so großen Zügen angekommen sein, daß es ihnen Bedürfniß gewesen wäre, die ganzen, weiten Landstriche für sich allein zu bewohnen, besonders da uns noch im 12.

|

Seite 14 |

|

Jahrhunderte die Gegenden der Neumark als eine völlig unbewohnte Einöde dargestellt werden 28 ).

Sodann haben wir den Umfang der Colonisation zu untersuchen, durch welche, der gewöhnlichen Annahme nach, die wendischen Länder deutsch geworden sein sollen. Schon in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, - d.h. so weit einheimische Urkunden hinaufreichen, - manifestirt sich deutsches Leben hier als vorherrschend, wie weiter unten genauer nachgewiesen werden soll; und doch kann die Ansiedelung westelbischer Deutscher frühestens erst von der Mitte des zwölften Jahrhunderts an datirt werden. Von 1147 bis 1162 ward die Mark Brandenburg durch Albrecht den Bären erobert; 1156 ward die Grafschaft Schwerin gegründet, und die meklenburgischen Fürsten mußten sich Heinrich dem Löwen unterwerfen; um dieselbe Zeit etwa kam Wagrien unter die Botmäßigkeit des Grafen von Holstein und Polabien an das Herzogthum Sachsen. Pommern, obwohl schon seit 1124 allmälig zum Christenthume bekehrt 29 ), ward doch erst 1165, und zwar nur theilweise, dem sächsischen Herzoge lehnpflichtig, wonächst denn endlich 1168 auch Rügen das Christenthum annehmen mußte. Wenn nun alle diese Länder, die mehr als sechszehnhundert geographische Quadratmeilen begreifen, bis dahin rein slavisch gewesen wären, welche ungeheure Menge von Kolonisten würde erforderlich gewesen sein, um in so kurzem Zeitraume das Uebergewicht über die slavische Bevölkerung zu erhalten und fast gleichzeitig alle diese weiten Landstriche zu germanisiren!

Erstlich müßten wir annehmen, daß die bisherige Bevölkerung durch die Unterwerfungskriege fast ganz ausgerottet * ) wäre; allein dies hat höchstens an den Grenzen in Wagrien und Polabien einigermaßen statt gefunden, und weiter

|

Seite 15 |

|

als bis an die Peene ist Heinrich der Löwe niemals vorgedrungen; ja noch in seinen letzten Feldzügen traten ihm so bedeutende slavische Heere entgegen, daß der Ausgang des Kampfes zweifelhaft bleiben konnte, und er selbst es für gerathen hielt, einen billigen Frieden zu schließen 30 ).

Daneben ist zweitens die Frage aufzuwerfen, ob denn das westelbische Norddeutschland derzeit einen solchen Ueberfluß an Menschen gehabt habe, um die genannten weiten Länderstrecken mit einer fast neuen Bevölkerung versehen zu können? Ich will gar nicht einmal großes Gewicht auf den Umstand legen, daß die sächsischen Grenzgaue vielleicht nicht weniger verwüstet und entvölkert waren, als die wendischen; aber auch in dem hinterliegenden Niedersachsen, Westphalen, Holland und Flamland waren die Verhältnisse gar nicht der Art, daß diese Länder einen großen Theil ihrer Bevölkerung hätten abgeben können. Vornämlich ist in Betracht zu ziehen, daß schon damals in Deutschland der Stand der kleinen Landeigenthümer ungemein zusammengeschmolzen war, und freie Bauern zu den seltnen Ausnahmen gehören. Das ganze Volk bestand derzeit fast nur aus Lehnsadel, freien Stadtbürgern und hörigen Bauern. Die letztere, bei weitem zahlreichere Classe, und ihre Familienglieder durften aber nicht willkürlich auswandern; nur Edle und Bürger mochten frei und aus eignem Antriebe in die neubekehrten Länder ziehen und sich hier ansiedeln, Hörige konnten nicht anders, als im Gefolge ihrer Herren in das Land kommen, oder wenn etwa ein westelbisches Kloster * ) einen Theil seiner unterthänigen Gutsleute einem Filial= oder anderen Kloster desselben Ordens vertragsweise überließ, um verödete Oerter zu bebauen. Jedenfalls kann also die Einwanderung von Hörigen nicht sehr bedeutend gewesen sein, wogegen wieder die deutschen Edlen und freien Stadtbürger, die in die wendischen Lande wanderten, hier nur eine ihren früheren Verhältnissen analoge Stellung eingenommen haben werden, so daß sie auf die Germanisirung des platten Landes und namentlich des Bauernstandes eben nur von sehr geringem Einflusse sein konnten.

Allerdings gestalteten sich die Verhältnisse in den unmittelbar von deutschen Fürsten eroberten Terri=

|

Seite 16 |

|

torien etwas anders, indem die erobernden Fürsten aus ihren deutschen Stammländern viele ihrer Hörigen in die neuen Besitzungen verpflanzen konnten, und so sehen wir denn auch wirklich, daß Heinrich der Löwe in Polabien und der Grafschaft Schwerin, Graf Adolph von Holstein in Wagrien und Albrecht der Bär im Elb= und Havel=Lande umfassendere Ansiedelungen von Westdeutschen bewerkstelligten 31 ); indessen erhellt grade aus Helmold's Angaben selbst, der doch so viel Gewicht auf diese Colonisationen legt, daß dieselben vorzugsweise eben nur in den verödeten Grenzgauen Statt fanden, deren Umfang im Verhältnisse zu dem übrigen ganzen wendischen Norddeutschland höchst unbedeutend war.

Die speciellere Beweisführung meiner Annahme, zu der ich jetzt übergehe, hat hauptsächlich zu untersuchen, ob unmittelbar nach der Bekehrung der fraglichen Länder zum Christenthum, und so weit unsere Nachrichten überall hinaufreichen, in Einrichtungen, Sitten, Sprache und Recht das germanische oder das slavische Element vorherrschend war. Daneben ist aber bei allen Manifestationen deutschen Lebens sorgfältig der etwanige Einfluß der Colonisation zu prüfen. Läßt sich nämlich nachweisen, daß gerade da, wo erweislich Ansiedelungen westdeutscher Colonisten Statt gefunden haben, in Sprache, Sitte und Recht Eigenthümlichkeiten und Abweichungen von den allgemeinen deutschartigen Verhältnissen des Landes sich vorfinden, so liegt der Schluß wohl sehr nahe, daß eben das allgemein wahrnehmbare deutsche Element nicht aus solcher Colonisation hervorgegangen sein könne, sondern neben den Ansiedelungen, die eben in ihrer Sonderthümlichkeit verharrten, und schon vor ihnen vorhanden gewesen sein müsse.

Ich werde mich aber bei der ganzen Untersuchung eigentlich allein auf das Fürstenthum Rügen beschränken, welches damals ungefähr das ganze jetzige Neu=Vorpommern begriff, weil ich eben nur in Bezug auf dieses Ländchen selbstständige Forschungen anstellen konnte. Nur beiläufig werde ich hie und da Einzelnheiten, welche die übrigen Ostsee=Länder betreffen, einfließen lassen, oder Analogien aus denselben geltend machen. Was aber vom Fürstenthum Rügen gilt, dürfte um so eher auch auf die übrigen Territorien anzuwenden sein, als dieses Fürstenthum am längsten von Einfällen der Deutschen verschont blieb, ja immer für den Hauptsitz des recht ächten Slaventhums galt, wozu auch noch kommt, daß dieses

|

Seite 17 |

|

Land erst zu allerletzt, und dann auch nicht einmal von Deutschland, sondern von Dänemark aus zum Christenthume bekehrt worden, und noch über ein Jahrhundert hinaus letzterem Reiche allein lehnpflichtig geblieben ist. Wenn also hier schon vor der Verbindung mit dem deutschen Reiche, die frühestens erst unter Rudolph von Habsburg begonnen hat, deutsches Leben sich als vorherrschend kund giebt, so wird der Einwand, daß solches allererst durch deutsche Colonisten eingepflanzt sei, grade am wenigsten erhoben werden dürfen.

I. Fast das Ursprünglichste und Dauerndste in den Einrichtungen germanischer Völker ist die Eintheilung des Ackers zum Behufe des Landbaues. Nun finden wir aber in Neu=Vorpommern ein dreifaches Landmaaß, nämlich die Landhufe, die Hakenhufe und die Hägerhufe. Schon in den ältesten Urkunden werden diese Maaße unterschieden. Die Landhufe heißt hier mansus theotonicus, auch aratrum, die Hakenhufe uncus oder mansus slavicus, die Hägerhufe mansus indaginarius seu westphalicus, auch mansus, qui hagenhof dicitur. Die Landhufe enthält 30 Morgen saadigen Ackers, den Morgen zu 300 Quadratruthen, die Ruthe aber zu 8 Ellen gerechnet 32 ), wogegen die Hakenhufe nur die Hälfte, also 15 Morgen, die Hägerhufe aber das doppelte, nämlich 60 Morgen beträgt. Erstere, wie auch schon der Name andeutet, bildet die Regel für die Größe eines Bauerhofes, dessen Besitzer (Vollbauer) dann neben diesen 30 Morgen cultivirten Ackers noch seinen Antheil an Wiesen, Weiden, Mooren und Holzungen hatte; der Besitzer einer Hakenhufe wird Halbbauer genannt, und der, welcher eine Hägerhufe hat, Doppelhüfner.

Was nun die Hägerhufen betrifft, die eigentlich nur in dem landfesten Theile des Fürstenthumes hie und da vorkommen, so sind sie ohne allen Zweifel durch niedersächsische und westphälische Colonisten eingeführt. Die von diesen angelegten Dörfer führen vorzugsweise den Namen Hagen (indago, Umzäunung), und der Dorfvorsteher heißt nicht Schulze, sondern Hagemeister * ) (magister indaginis), ja solche Hagen fanden sich fast allein nur in fürstlichen, geistlichen oder Communal=Ländereien, sehr selten auf den Besitzungen des Lehen=

|

Seite 18 |

|

adels; und ein großer Theil der Doppelhüfner war der Hörigkeit nicht unterworfen, ja manche von ihnen waren sogar freie Eigenthümer ihrer Höfe. (Vgl. über die Anlage eines solchen Hagens die Urkunde vom Jahre 1262, in Dreger, Codex diplomat. No. 349.) Sehr natürlich ist also die Folgerung, daß die Landhufe, über deren Einführung von außen her sich keine Spur findet, schon vor der Einwanderung der Slaven das übliche Landmaaß war.

Das Verhältniß der Landhufe zur Hakenhufe anlangend, so ist meine danächst weiter zu begründende Ueberzeugung folgende. Als die Slaven von unserm Ländchen Besitz nahmen, ward der gesammte Grund und Boden zwischen dem Fürsten und den Edlen (Freien) vertheilt. Die Letztern nahmen nun in den einzelnen Dörfern, die jedem zufielen, den dort sitzenden deutschen (warnerischen) Bauerschaften die Hälfte des Ackers und machten hieraus Herrensitze (Vorwerke), die andere Hälfte jedoch ließen sie den Bauern, welche für den Genuß derselben das gutsherrliche Feld bebauen, also Frohnden leisten mußten. So behielt denn jeder dieser Bauern statt der früher besessenen Landhufe nur eine Hakenhufe. In den fürstlichen Besitzungen dagegen wurden keine Herrensitze angelegt, die Bauern behielten ihre Landhufen ungeschmälert, mußten dafür aber die Hälfte des ganzen Einschnittes als Zins oder Pacht an den Fürsten abgeben.

Hiemit hängt der Umstand zusammen, daß nach unsern ältesten Urkunden auf dem landfesten Theile des Fürstenthums Rügen die Landhufe (der mansus), auf der Insel dagegen die Hakenhufe (der uncus) bei weitem vorherrschend war. Nur auf der Insel nämlich blieb nach Einführung des Christenthums der slavische Adel ungestört in seinem alten Besitze, wogegen in dem landfesten Theile dieser Adel durch Ausrottung oder Auswanderung zum bei weitem größeren Theile verschwand, und seine Güter dem Fürsten zufielen, wodurch denn die Dorfschaften hier wieder in den Besitz der ganzen Feldmarken gelangten und in dasselbe Verhältniß traten, in welchem bisher schon die Domanial=Bauern gestanden hatten, außer daß vielleicht ihr Pachtzins auf nur ein Drittel des Einschnittes festgestellt ward. Als nun späterhin große Stücke dieses auf dem landfesten Theile belegenen fürstlichen Grundbesitzes an deutsche Edle, oder an Klöster und Städte verliehen wurden, trat keine neue Ackertheilung ein, sondern die Landhufe blieb das allgemeine Maaß eines bäuerlichen Besitzthumes. Es war auch um so weniger Bedürfniß zu solcher Theilung, als durch die vielen Kriegszüge im letzten Drittel des zwölften und im

|

Seite 19 |

|

Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, welche eben, mit alleiniger Ausnahme des Bekehrungszuges im Jahre 1168, die Insel gar nicht, sondern nur den landfesten Theil betroffen hatten, hier viel Land verödet war, welches erst allmälig wieder angebauet werden mußte, und hiemit hängt es denn grade zusammen, daß den aus Sachsen und Westphalen Einwandernden, wie oben erwähnt ist, meistens Doppelhufen (Hägerhufen) angewiesen wurden 33 ).

Die Richtigkeit des hier Entwickelten ergiebt sich wenigstens für den landfesten Theil des Fürstenthums, d.i. das Land Tribsees, mit ziemlicher Gewißheit aus der höchst merkwürdigen Urkunde vom Jahre 1221, welche in Dreger's Codex diplom. unter No. 55 abgedruckt ist. Da dieses Document aber einiger Interpretation bedarf, so ist es am besten, daß ich die wichtigsten Sätze daraus hier mittheile:

Noverint universi, tam praesentes, quam posteri, quod cum pro theutonicis ageretur colonis, qui terram Tribuzes inhabitarent, in decima, quae spectabat ad usus episcopi Zwerinensis, theutonico solvenda more, dominus episcopus et ego convenimus sub hac forma: quod ego Wisicszlaus Zuuerinensi episcopo villam cum 12 mansis in predicta terra relinquerem cum omni jure et judicio etc. - Propterea dominus episcopus de 120 mansis omnem decimam provenientem mihi jure prestitit pheodali. De reliqua parte etiam totius ejusdem terre dominus episcopus magistrum cujuslibet ville decima unius mansi tenetur infeodare de sua parte. De omnibus aliis mansis per totam terram saepius memoratam una medietas decime cedet in usus episcopi, reliqua vero mihi in beneficio deputata. Insuper si silve et locus vaste solitudinis, ubi prius nulla villa sita fuit, precisis arboribus atque rubis extirpatis ad agriculturam deventae fuerint, duae partes mihi cedent et tertia do-mino episcopo Zuuerinensi. Elucescat etiam omnibus, quod si dominus episcopus et ego terram mensi fuerimus per funiculi distinctionem: quicquid terrae lucrati fuerimus, salva integritate

|

Seite 20 |

|

mansorum cuivis villae assignatorum, decimam ad invicem partiemur.

Praeterea dominus episcopus de collectura Slavorum, que Biscopounitzha dicitur, illorum videlicet qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt ex alia parte castri Tribuzes, tertiam partem decime pheodali jure mihi concessit. Illorum autem, qui adhuc cum Theutonicis resident, tota decima in usus cedet domini episcopi memorati. Si vero sinistro succedente casu, quod Deus avertat, terra pretaxata in pristinum fuerit statum reversa, ita quod Theutonicis expulsis recolere terram Slavi incipiant, censum, qui Biscopounitzha dicitur, episcopo persolvant totaliter, sicut ante.

Dreierlei Ortschaften werden hier unterschieden: solche, wo Slaven neben den Deutschen hausen; solche, wo zwar Slaven neben ihnen gesessen haben, aber entwichen sind und den Deutschen allein die Aecker überlassen haben; und endlich solche, wo ein - wenn auch nur früheres - slavisches Element der Einwohnerschaften gar nicht in Frage steht, und wo ausschließlich Deutsche wohnen. Wir sehen also, daß schon im Jahre 1221 im ganzen Lande Tribsees keine einzige Ackerbau treibende Ortschaft vorhanden war, die nicht entweder ganz allein, oder doch theilweise, Deutsche zu Bewohnern gehabt hätte.

Wer aber sind nun diese theutonici coloni? - Nach der bisherigen Meinung unserer Geschichtsforscher, die immer nur an Colonisationen denken, sind es sächsische Einwanderer 34 ), wogegen ich nur schlechtweg deutsche Bauern darunter verstehen kann. Colonus heißt im Latein des Mittelalters, wie in der Sprache des römischen Reiches unter den christlichen Kaisern 35 ) eben nichts anders als ein unfreier Bauer. Dies ist die gewöhnliche und juristische Bedeutung. Coloni et homines alicujus kommt in diesem Sinne in unsern alten Urkunden unzählige mal vor, und darf eben nur übersetzt werden: die Bauern und eignen Leute des und des. So unter andern lesen wir schon in einer Urkunde Jaromars des Ersten von 1209 (Dreger No. 43.): colonos et villarum claustralium homines, wobei jeder Gedanke an Einwanderer schon um deshalb ausgeschlossen werden muß, weil unter dieser

|

Seite 21 |

|

Bezeichnung auch Slaven ausdrücklich mitbegriffen und genannt werden.

Betrachten wir nun noch die Umstände näher, unter welchen der hier verbriefte Vergleich geschlossen ward, so läßt sich leicht zeigen, daß im Jahre 1221 die Einwanderungen Deutscher in das Land Tribsees nur noch sehr unbedeutend sein konnten. An den Kriegen der Dänen gegen die Rügianer, welche mit Bekehrung der Letzteren endigten, hatten auch die pommerschen und meklenburgischen Fürsten Theil genommen, und schon vor der Eroberung Arkona's den landfesten Theil des Fürstenthums sich zugeeignet 36 ). Als Jaromar nun 1168 dänischer Vasall geworden war, versuchte er die Wiedereroberung, und beständige verwüstende Züge von beiden Seiten in das Land Tribsees folgten, bis auch Herzog Bogislav von Pommern sich 1186 dem Könige Waldemar lehnpflichtig machte und zugleich das Land Tribsees wieder an Jaromar abtrat. Allein es fehlte noch viel zu einem ruhigen Besitzstande. Nach wenigen Jahren gerieth Waldemar mit dem Markgrafen Otto von Brandenburg in Krieg, dessen Schauplatz eben wieder das Land Tribsees war (1194 und 1195). Zur Sicherung seines Besitzes gründete Jaromar zwar im J. 1209 die Stadt Stralsund; allein die pommerschen Fürsten überfielen dieselbe schon im nächsten Jahre und zerstörten sie zum größten Theile, wobei wieder das Land Tribsees von ihnen besetzt ward; und der Krieg zwischen Rügen und Pommern schwankte noch Jahre lang hin und her, so daß eigentlich erst die zwanziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts einen ruhigeren Zeitraum herbeiführten, wo das Fürstenthum Rügen feste Grenzen gegen Pommern erhielt. Die 35 Jahre von 1186, wo das Land Tribsees wieder an Rügen kam, bis 1221 waren also für neuen Anbau und Colonisationen gewiß eine sehr ungünstige Zeit. Zugleich ergiebt sich aber auch, daß das Fürstenthum Rügen damals gar nicht so entvölkert gewesen ist, wie man nothwendig annehmen müßte, um eine umfassende Colonisation erklärlich zu finden; denn im Jahre 1168 waren die Festungen Arkona und Garz mit Tausenden von Streitern besetzt, und 1185 leistete Jaromar, wie der gleichzeitige Saxo Grammaticus erzählt, dem Könige Waldemar einen Zuzug mit 12000 Rügianern: gewiß eine sehr bedeutende Zahl für ein Fürstenthum, das derzeit nur die Insel selbst begriff 37 ). Hier

|

Seite 22 |

|

war also gewiß fast nirgends Platz für fremde Ansiedler. Räumen wir nun auch ein, daß das Land Tribsees in Folge der vielfachen Kriegszüge, die es betroffen hatten, etwas weniger bevölkert sein mochte, als die Insel, so läßt sich doch unmöglich eine so furchtbare Verödung annehmen, die es zu erklären vermöchte, daß um 1221 schon keine einzige Ackerbau treibende Ortschaft vorhanden gewesen sei, die nicht, entweder ganz ausschließlich oder doch zum großen Theile, von fremden Colonisten bewohnt wäre. Und sollten unter jenen Verwüstungen, welche die Bevölkerung wiederholt decimirten, immer nur die Eingebornen, nicht auch, und zwar in noch stärkerem Maaße, die angeblichen Einwanderer gelitten haben? Oder geschahen die Einwanderungen so zahlreich und nachhaltig, daß aller durch fortwährende Kriegsgräuel bewirkte Abgang unter den Colonisten sofort wieder ersetzt werden konnte? Gegen diese letztere, an sich schon sehr unwahrscheinliche Annahme spricht übrigens auch noch die obige Betrachtung über die persönlichen und Standesverhältnisse der etwanigen Einwanderer aus dem westelbischen Deutschlande, daß nämlich Einwanderungen von deutschen Hörigen nur unbedeutend sein konnten, Edle und freie Stadtbürger aber gewiß nicht hieher gezogen sein werden, um bei uns in den Stand unfreier Bauern zu treten.

Kehren wir jetzt zu unserer Urkunde zurück. Bei der Bekehrung der Rügianer war die Insel zur roschildischen, der landfeste Theil (das Land Tribsees) aber zur schwerinschen Diöcese geschlagen 38 ). Der Bischof von Schwerin nahm also den Zehnten aus dem Lande Tribsees in Anspruch, zu dessen regelmäßiger Hebung er jedoch während der bisherigen fast ununterbrochenen Kriegsunruhen, wo häufiger Wechsel der weltlichen Herrschaft statt fand, nicht hatte gelangen können. Jetzt, als ein festerer Zustand eingetreten war, schloß er mit dem rügenschen Fürsten Witzlaf I. den vorliegenden Vergleich über diesen Zehnten ab.

Um die in diesem Vergleiche enthaltenen Bestimmungen besser würdigen zu können, müssen wir vor allem die Bedeutung jener oben hervorgehobenen Sonderung sämmtlicher Ort=

|

Seite 23 |

|

schaften des Landes in drei Classen erforschen. Warum ist von einer Classe von Ortschaften dem Fürsten die Hälfte, von einer andern nur ein Drittel der Zehntabgabe überwiesen? Warum ist von den Dörfern, wo noch Slaven neben den Deutschen hausen, dem Bischofe der ganze Zehnte ohne Theilnahme des Fürsten daran zugebilligt? Warum verzichtet der Fürst auf das ihm bewilligte Drittel aus den Orten, wo die Slaven hinweggezogen und die Deutschen allein geblieben sind, für den Fall, daß jene zurückkommen und ihren Acker wieder in Besitz nehmen würden? - Auf diese Fragen läßt sich keine andere genügende Antwort geben als folgende. Der Fürst hat den Vergleich nicht bloß als Landesherr, sondern auch in seiner Eigenschaft als Herr eines großen Grundeigenthums geschlossen. Bei den Ortschaften, deren unmittelbarer Grundeigenthümer er ist, bedingt er sich einen Antheil an dem Zehnten aus, bei denen, welche andere Grundherren haben, überläßt er dem Bischofe den ganzen Zehnten, damit es nicht den Schein gewinne, als wolle er mit zum eignen Vortheile seinen Landsassen eine gehässige Last aufbürden.

Also von dem alten fürstlichen Grundbesitze, von den eigentlichen Domänendörfern, handelt die erste Hälfte der Urkunde. Hier, wo lediglich Deutsche den Acker bauen, wird nun als allgemeine Regel festgestellt, daß der Fürst die eine, der Bischof die andere Hälfte des Zehnten erhalten, die Schulzenhöfe in jedem Dorfe aber von der an den Bischof zu entrichtenden Zehnthälfte ganz befreiet sein sollen. Daneben jedoch belehnt der Bischof den Fürsten mit dem ganzen Zehnten von 120 Bauerhöfen (Landhufen), wofür (propterea) denn wieder der Fürst dem Bischofe 12 Bauerhöfe zum vollen Eigenthum mit hohem und niederem Gerichte überläßt. Gehen wir von der natürlichen Ansicht aus, daß dieser speciellen Vereinbarung eine jener allgemeinen Regel entsprechende Berechnung zu Grunde liege, so muß der Eigenthumsbesitz von 12 Höfen eben so viel werth gewesen sein, als der halbe Zehnten (denn die andere Hälfte würde dem Fürsten ja schon nach der allgemeinen Bestimmung des Vergleiches zugefallen sein,) von 120 Höfen. Der halbe Zehnte, d.i. der 20ste Theil des Einschnittes von 120 Höfen ist nun aber, unter sonst gleichen Verhältnissen, dem halben Einschnitte von 12 Höfen gleich (1/20×120 = 1/2×12). Hieraus können wir mit ziemlicher Sicherheit schließen, daß alle auf fürstlichen Dörfern wohnenden Bauern die Hälfte des ganzen Ertrages als Pachtzins an den Fürsten haben entrichten müssen, und dieses Ergebniß wird eben auch durch die beliebte Theilung des Zehnten zwischen dem

|

Seite 24 |

|

Fürsten und dem Bischofe bestätigt, wodurch ersterer eben erlangt, daß seine Hälfte des Einschnittes zehntfrei wird, und nur von der dem Bauern verbleibenden andern Hälfte der Zehnte entrichtet werden muß.

Die folgenden Stipulationen in Betreff des Neubruchszehnten u.s.w. - bisher war durchaus nur von damals schon bebaueten Hufen die Rede - beweisen noch deutlicher, daß hier eben nur fürstliche Domänen in Frage kommen, indem gesagt wird: "Von neu anzulegenden Bauerhöfen soll der Fürst zwei und der Bischof nur ein Drittel des Zehnten haben; jedoch bezieht sich diese Bestimmung allein auf die an wüsten Stellen zu erbauenden Höfe. Wenn der Fürst aber durch Nachmessung der schon cultivirten Hufen einen Ueberschuß an Land gewinnt, weil etwa viele Höfe zu groß sind, und er dieses Land zur Anlegung neuer Höfe verwendet, so wird der Zehnte von solchen neuen Höfen wieder zu gleichen Hälften zwischen dem Fürsten und dem Bischofe getheilt". Nur auf seinen Domänen, nicht auch auf den Gütern anderer Eigenthümer war der Fürst zu einem solchen Verfahren mit Nachmessen der Hufen und Einrichtung neuer Höfe berechtigt, und auch nur hier konnte solches überall von Interesse für ihn sein.

Der zweite Theil des Vergleiches betrifft die Zehntabgabe 39 ) der slavischen Grundstücke. Was für Grundstücke

|

Seite 25 |

|

sind hierunter zu verstehen, - die, welche slavischen Herren gehören, oder die, welche von slavischen Hörigen bearbeitet werden? Unstreitig erstere. Sobald mir nämlich zugegeben wird, daß im vorigen von den Domänen gesprochen wurde, folgt von selbst, daß der Eintheilungsgrund nicht von der Nationalität derer, welche mit eigner Hand das Land bauen, sondern von der Verschiedenheit derjenigen, in deren Eigenthum sich die Güter befinden, hergenommen ist. Von dem Kammergute des Fürsten soll der Zehnte, von den Besitzungen der slavischen Grundherren die Biskoponitza gegeben werden, ohne daß irgend in Betracht kommt, ob die Hintersassen Deutsche oder Slaven sind. Verhielte es sich umgekehrt, so wäre unbegreiflich, weshalb die Ländereien auf der einen Seite der Burg Tribsees 40 ), welche die Slaven geräumt und den Deutschen allein zur Cultur überlassen haben, dennoch der Biskoponitza und nicht dem Zehnten unterworfen werden. Nach meiner Annahme aber erklärt sich dies höchst einfach. Die gedachten slavischen Grundherren - Eigenthümer oder Lehnleute 41 ) - hatten wahrscheinlich in den Fehden zwischen Rügen und Pommern die feindliche Partei ergriffen, und deshalb, als das Land Tribsees unter die Botmäßigkeit des Fürsten von Rügen zurückkehrte, aus Furcht vor Strafe das Land verlassen. Der Fürst hatte ihre Güter vorläufig eingezogen, sah sich aber doch noch nicht als völligen Eigenthümer an, sondern stellte die Möglichkeit in Aussicht, daß

vnd 1 Top flachs. Im

Dorfe Holtorpe sollen die Canonici

Biscopnitz nemen".

Lisch.

vnd 1 Top flachs. Im

Dorfe Holtorpe sollen die Canonici

Biscopnitz nemen".

Lisch.

|

Seite 26 |

|

die Flüchtlinge zurückkehren und ihre Güter wieder fordern möchten 42 ), und deshalb wird letzteren nicht der Zehnte, sondern die Biskoponitza auferlegt. Mit der Einziehung dieser Besitzungen von Seiten des Fürsten mußte aber in ihrer Bewirthschaftung eine Aenderung eintreten. Bei der Besitznahme des Landes durch die Slaven war aus der einen Hälfte des Ackers von jedem, einem slavischen Herrn zugetheilten Dorfe ein Herrensitz (Vorwerk) gemacht, die andere Hälfte war den alten deutschen Insassen geblieben, welche dafür aber den zum Vorwerke gelegten Acker bauen mußten 43 ). Der Fürst, dem die eigne Verwaltung jener Vorwerke, etwa durch Rentmeister, in den damaligen Verhältnissen nur höchst unbequem sein konnte, überließ nun die dazu gehörigen Aecker den Bauerschaften selber gegen Entrichtung eines Antheils vom Einschnitte, und stellte diese somit in ein gleiches Verhältniß mit seinen älteren Domänendörfern. Auf diese beziehe ich die Worte: qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt. Es bleibt nur noch zu erörtern, weshalb der Fürst in Betreff dieser Ländereien sich nur ein Drittel und nicht die Hälfte der Biskoponitza ausbedingt. Diese Abweichung von dem für die ursprünglichen Domänen festgestellten Principe beruht wohl entweder darauf, daß die Biskoponitza an sich geringer war, und die zwei Drittel hievon, welche dem Bischof zugestanden wurden, doch nicht mehr betragen mochten, als die von den Domänendörfern ihm zu entrichtende Hälfte des Zehnten 44 ); oder, was mir eben so wahrscheinlich ist, die Bauern auf diesen Dörfern der slavischen

|

Seite 27 |

|

Burgmänner hatten sich in den Fehden für den Fürsten erklärt und ihm zur Wiedergewinnung des Landes Tribsees geholfen 45 ), weshalb der Fürst denn, um sie hiefür zu belohnen, und ihr Interesse fester an das seinige zu knüpfen, ihren Pachtzins auf nur ein Drittel des Einschnittes feststellte, so daß eben auch hier wieder sein Antheil am Ertrage abgabenfrei gemacht ward. Uebrigens können diese beiden Erklärungen sehr gut neben einander bestehen, und also beide Gründe gemeinschaftlich gewirkt haben. Dagegen muß ich die Vermuthung, daß die slavischen Grundherren auch anfänglich schon nur ein Drittel und nicht die Hälfte der Dorffeldmarken den alten Insassen genommen und zur Anlegung von Vorwerken verwandt haben möchten, ganz zurückweisen; denn es widerspricht aller Analogie, daß die Hintersassen des Adels eine vortheilhaftere Stellung sollten gehabt haben, als die Domänenbauern; und überdies haben wir auch kein Hufenmaaß, welches 2/3 der Landhufe betrüge, sondern die slavische Hufe (der uncus) ist eben nur die Hälfte des mansus theutonicus, und dieses Landmaaß ist gewiß grade aus jener ursprünglichen Theilung des Ackers hervorgegangen.

Zu dem hier Entwickelten paßt vollkommen, daß der Fürst sich von den Ländereien, die noch im Besitze slavischer Grundherren sind, keinen Antheil an der Biskoponitza bewilligen läßt; denn eine solche Bewilligung hätte ihn nur in Mißhelligkeiten mit seinen Vasallen verwickeln können. Eben darum aber verzichtet er zugleich auch hinsichtlich der jetzt von den slavischen Herren verlassenen Grundstücke eventuell, - wenn nämlich jene ausgetretenen Grundherren zurückkehren und ihre Vorwerke wieder in Besitz nehmen möchten, wenn also der frühere Zustand hergestellt würde, - auf das stipulirte Drittel der Zehntabgabe. Witzlaf wünscht übrigens das Eintreten dieses Falles durchaus nicht (quod Deus avertat!), und das ist sehr begreiflich, weil er eben hiedurch seine Einkünfte aus diesen Dörfern ganz und gar verloren haben würde.

Wird diese meine Interpretation unserer Urkunde, und namentlich die Behauptung, daß unter den Ländereien der Slaven diejenigen zu verstehen sind, an welchen slavischen Herren das Eigenthum zusteht, für richtig befunden, wornach also die Slavi, qui adhuc cum Theutonicis resident, lediglich als slavische Grundherren, deren Vorwerke durch die deutschen Bauern cultivirt werden, zu denken sind, so ergiebt sich zugleich, daß nicht nur, wie ich oben sagte, in allen Ackerbau treibenden

|

Seite 28 |

|

Ortschaften des Landes Tribsees Deutsche, entweder ausschließlich oder neben Slaven, wohnten, sondern daß im ganzen Lande schlechthin alle Hintersassen, Alle, welche den Boden mit eigner Hand baueten, derzeit Deutsche waren 46 ).

Ein anderer Umstand, der für meine Annahme über die Entstehung der slavischen Hufe (des uncus) bei uns durch Theilung der Dorffeldmarken zeugt, und zwar sowohl auf der Insel Rügen, als auf dem landfesten Theile des Fürstenthums, ist der, daß es so häufig je zwei und zwei Ortschaften desselben Namens giebt, und früherhin - ehe seit dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts das Schleifen der Bauerdörfer von unserm Adel so recht mit Liebhaberei und Eifer betrieben ward - noch weit häufiger gab, - deren eine den Gutshof, die andere das dazu gehörige Bauerdorf begreift. In Ländern, wo Ansiedelungen von Ausländern vorkommen, ist es etwas Gewöhnliches, daß diese neuen Ansiedelungen den Namen der Ortschaft, zu deren Feldmark der Grund und Boden bisher gehörte, ebenfalls annehmen, zur Unterscheidung dann aber dem Ortsnamen die Benennung des Volksstammes der Ansiedler vorangesetzt wird. So giebt es in der Mark Brandenburg sehr viele Ortsnamen mit den Präfixen: "Französisch" oder "Holländisch", und in den eigentlich slavischen Ländern, z.B. in Westpreußen, Posen und Böhmen, noch weit mehrere mit der Vorsylbe: "Deutsch". Genug eine solche dem Ortsnamen beigefügte Volksbenennung weiset immer auf ein fremdes Element der Bevölkerung hin, auf etwas Späteres, etwas nur ausnahmsweise sich Findendes. Hätte also die slavische Bevölkerung bei uns die Regel ausgemacht, so daß die Deutschen nur als Colonisten ins Land gekommen wären, so würde auch bei solchen Doppelörtern nicht die slavische, sondern die deutsche Ortschaft das Präfixum erhalten haben. Nun findet man aber schon in den ältesten Urkunden keinen Ort des Fürstenthums Rügen, der mit der Vorsylbe: "Deutsch=" angeführt würde; allein wohl kommt der umgekehrte Fall vor, und noch jetzt haben wir neben Langendorf ein Wendisch-Langendorf und neben Kirch-Baggendorf ein Wendisch-Baggendorf . Dieses Beiwort: "Wendisch=" haben in älteren Zeiten weit

|

Seite 29 |

|

mehr Orte als jetzt geführt; späterhin hat es sich aber meistens in: "Klein=" verwandelt 47 ), wogegen dann der früher ohne weiteren Zusatz benannte gleichnamige Ort die Vorsylbe: "Groß=" erhielt. Nun ist aber zu bemerken, daß fast in allen Fällen dieser Art der Gutshof (das Vorwerk) als "Wendisch=" oder "Klein=", das dazu gehörige Bauerdorf aber entweder ohne Beiwort oder als "Groß=" zubenannt gefunden wird 48 ). Dies deutet demnach entschieden darauf hin, daß die slavischen Ortschaften neben schon vorhandenen und fortbestehenden deutschen, und zwar namentlich als Gutshöfe oder Herrensitze neben deutschen Bauerdörfern auf den Feldmarken der letzteren gegründet sind.

Man könnte hiegegen einwenden wollen, daß ja die meisten der in alten Urkunden vorkommenden Ortsnamen selbst slavisch sind; indessen ist dieser Einwand doch von geringem Gewichte. Es war natürlich, daß die slavischen Herren den einzelnen Dörfern, die ihnen zugetheilt wurden, auch slavische Namen gaben 49 ), obgleich die darin wohnenden Bauern Deutsche waren, und eben so mußten diese slavischen Namen, da sie allein in officiellen Gebrauch kamen, die früheren deutschen Namen verdrängen und in Vergessenheit bringen. So finden sich denn auch, in Uebereinstimmung mit dem bisher Erörterten, die slavischen Ortsnamen hauptsächlich auf adeligen Besitzungen, und also vorzugsweise wieder auf der Insel, wogegen die den Fürsten oder den geistlichen Corporationen gehörigen Dörfer meistens deutsche Namen tragen, welche übrigens auch viele kleinere, zu einem adeligen Herrensitze gehörende Pertinenzen sich bewahrt haben 50 ). Mitunter hat auch derselbe

|

Seite 30 |

|

Ort zwei Namen geführt, einen deutschen und einen slavischen, z.B. Schaprode und Wollungh, wobei sich das hohe Alter des ersteren schon daraus ergiebt, daß er in den ältesten Urkunden nach slavischer Orthographie Szabroda geschrieben wird, und gewiß sind viele Namen, die wir für slavisch halten, nur Verstümmelungen alter deutscher, oder Zusammensetzungen, wo dem deutschen Stamme eine slavische Endung auf =itz oder =vitz, wie in: Sassenitz, Buschvitz, Burkvitz, oder eine slavische Präposition angefügt ist, wie in: Podebusk (unter dem Busche, d.i. Walde), Putgarden, Sagard u.s.w. 51 ). Ueberhaupt aber läßt sich aus dem slavischen Namen eines Ortes nicht sofort auch auf die Nationalität seiner Bewohner schließen, wogegen ein Präfixum der oben bezeichneten Art, wie: "deutsch, wendisch, holländisch", immer unmittelbar den Volksstamm der Erbauer anzeigt.

Weit bezeichnender, als die Ortschaftsnamen, sind überdies die Namen von Anhöhen, Vorgebirgen, Gewässern u.s.w., die eben nicht gleich dem Namen eines Dorfes von der Willkür eines Einzelnen geschaffen werden können. Wären unsere Gegenden jemals von rein slavischen Völkerschaften bewohnt gewesen, so würden wir auch hiebei nur auf slavische Namen stoßen; allein umgekehrt treten uns schon in ältester Zeit sehr viele deutsche Namen entgegen, wie Wittmund (Wittow), Jasmund, Hiddensöe, Rugigard, Hochhillgard, Peert, Barhöwt, und überhaupt die Affixa Höwt (Haupt), Höörn und Ort für Vorgebirge, der Bug (Biegung), die Schaabe, die Bardeke (Barthe), die Hilde, ferner Oie (Insel), Wyk

|

Seite 31 |

|

(Meerbusen), Bodden (Binnenwasser) mit mannigfachen Zusätzen, u.s.w.

Mitunter ist uns sogar in den Benennungen von Landstrichen, Flüssen, Ortschaften, Götzen u. dgl. m. noch die Erinnerung an die uralten Volksnamen der germanischen Bewohner aufbewahrt. So zeugen die Insel Rügen (Ruya), der Rugigard, Rugenhof, der Götze Rugevit in Charenz und das ehemalige Städtchen Rugendahl für die Abstammung von den Rugii des Tacitus, so wie die Flüsse Warnow bei Rostock und Schwartau bei Lübeck, und die Städte Waren und Warin in Meklenburg an die Wariner und Suardonen erinnern 52 ).

Selbst deutsche Namen einheimischer Fürsten treten uns lange vor Einführung des Christenthums entgegen, wie um die Mitte des zehnten Jahrhunderts der König Burisleifr von Wendland, mit seinen drei Töchtern Geira, Gunhild und Astrit 53 ), um die Mitte des eilften Jahrhunderts der Obotritenfürst Gottschalk und bald nachher ein Fürst Wirikind in der Prignitz. Ja auch der Name des rügenschen Fürsten, der sich zuerst taufen ließ, und nachher Stralsund gründete, Jaromar, ist ohne Zweifel ein deutscher 54 ), und die mächtige Slavenburg, von welcher späterhin das ganze Obotritenland benannt ward, Meklenburg (Michilinborg), führt einen rein deutschen Namen.

Die Namen führen uns unmittelbar auf die Sprache.

II. Die Sprache ist das innerste und eigenste Gut eines Volkes, und wo einmal eine Sprache allgemein geherrscht hat, da haftet sie fast unvertilgbar am Grund und Boden und läßt sich nicht durch fremde Colonisten austreiben. Noch jetzt wird im alten Griechenlande hellenisch gesprochen, obwohl nach neueren Untersuchungen die hellenische Bevölkerung nach und nach fast ganz ausgerottet und durch Slaven ersetzt worden ist. Noch jetzt finden wir auf dem linken Rheinufer dieselbe Sprachgrenze, die schon zu Cäsars Zeiten gezogen war; genau in den Gegenden, welche die Römer Germania prima und secunda nannten, wird noch jetzt deutsch und flamländisch, und nur in den Gauen der Eburonen und Aduatiker, welche der römische Eroberer fast ganz ausgerottet und durch Gallier ersetzt hatte, tritt uns der wallonische Mischlingsdialect

|

Seite 32 |

|

entgegen. Alle die vielfachen Völkerzüge und Herrschaftswechsel, welche diese Länder übergangen sind, haben die Sprache fast gar nicht berührt, und kein allmäliger Uebergang aus dem deutschen in das romanische findet statt, sondern die Grenzlinie ist so scharf, daß die Bewohner benachbarter Dörfer, zwischen welchen die Sprachscheide hinläuft, einander nicht verstehen. Aehnliches begegnet uns in Böhmen. Dieses Land, welches mehrere Jahrhunderte früher als Rügen zum Christenthum bekehrt und mit dem deutschen Reiche vereinigt ward, in welchem selbst fast ein Jahrhundert hindurch der Sitz unserer Kaiser war, ist noch heute dem größeren Theile nach rein slavisch, und sogar in der Hauptstadt versteht die niedere Classe der Einwohner das Deutsche kaum. Nur ein schmaler Strich an den Nord= und Westgrenzen (das s.g. Deutsch=Böhmen) redet deutsch, und auch hier wieder ist die Sprach= und Volksgrenze so scharf abgeschnitten, daß an ein allmäliges Vorrücken des deutschen Elementes fast gar nicht gedacht werden kann, sondern diese Grenze selbst auf eine ursprügliche Stammverschiedenheit der Bevölkerung hinweiset.

In der antiken Welt freilich, wo Colonisation und Eroberungen fast immer mit planmäßiger Ausrottung entweder der vorgefundenen Völker selbst, oder doch wenigstens ihrer Eigenthümlichkeit verbunden war, konnten diese auch die Sprache zerstören; allein im Charakter des Mittelalters lag überall nicht eine solche absichtliche Zerstörung der vorhandenen Sprach=, Sitte= und Rechts=Elemente in eroberten Ländern, ja selbst nicht einmal der Wunsch und die Absicht einer Verschmelzung. Die Eroberer und Colonisten verschmäheten es vielmehr meistens, die Ueberwundenen in ihre Volks= und Rechtsgemeinschaft aufzunehmen, und sie ließen diesen ihre eignen Institutionen, was denn fast immer den Erfolg hatte, daß die Sprache der Sieger sich in der der Besiegten verlor.

Wäre also im zwölften Jahrhunderte an der südwestlichen Ostseeküste allgemein slavisch gesprochen, so hätte die slavische Sprache, auf dem platten Lande wenigstens, durch bloße Colonisation nicht verdrängt werden können. Es würde höchstens ein ähnliches Verhältniß wie in Liefland entstanden sein, wo die von deutschen Einwanderern angelegten Städte die deutsche Sprache conservirt haben, während das Landvolk, mit Ausnahme des Adels, lettisch geblieben ist. Und doch, welcher Unterschied der Umstände! Liefland war eine deutsche Eroberung, und die herrschende Corporation, die Schwerdtritter, ward beständig durch neuen Zuzug aus Deutschland ergänzt und erneuert, während bei uns einheimische Fürsten und einheimischer Adel

|

Seite 33 |

|

blieben, und nur einzelne deutsche Edle als Vasallen in die Reihen des letzteren aufgenommen wurden.

Nun ist Rügen erst im Jahre 1168 durch Waldemar den Großen von Dänemark zum Christenthum bekehrt und seine Fürsten mußten die dänische Lehnshoheit anerkennen, und bereits beim Jahre 1404 (also nur 236 Jahre später) berichtet Kantzow in seiner Chronik 55 ): "Um diese Zeit soll eine alte Frau im Lande Rügen auf Jasmund, Gulitzin geheißen, gestorben sein, welche sammt ihrem Manne die letzten waren, die im Lande zu Rügen wendisch konnten reden". Also in zwei Jahrhunderten ist auch die letzte Spur der slavischen Sprache in unsern Gegenden verschwunden; und dies giebt den sichersten Beweis, daß dieselbe auch vor Einführung des Christenthums weder die allgemeine, noch selbst nur die herrschende Sprache gewesen sein kann 56 ), besonders wenn man bedenkt, daß, wie vorhin nachgewiesen ist, die Insel Rügen zur Zeit ihrer Bekehrung stark bevölkert war, und demnach Colonisationen nur in sehr geringem Maaße hier stattgefunden haben können.

Neben diesem negativen Beweisgrunde aber finden sich viele Spuren, welche positiv darthun, daß schon lange vor dem Aussterben des rügenschen Fürstenhauses (1325) die deutsche Sprache die herrschende und im gewöhnlichen Verkehr gebräuchliche (lingua vulgaris) gewesen sei, neben welcher die slavische nur hie und da ein kümmerliches Dasein fristete, bis sie gänzlich ausstarb.

Unter allen Urkunden, die wir aus der Zeit der einheimischen rügenschen Fürsten besitzen 57 ), findet sich keine einzige in slavischer Sprache. Sie sind entweder lateinisch oder deutsch 58 ). Aber auch in den älteren lateinischen Urkunden werden mitunter einzelne Ausdrücke in einer Parenthese durch

|

Seite 34 |

|

deutsche oder slavische Wörter erklärt. Sobald nun ein deutsches Wort zur Erklärung gebraucht wird, so geschieht dies mit der Einführung: quod vulgariter, oder lingua patria (z.B. in einer Urkunde vom Jahre 1249, bei Dreger No. 200) vocatur, im entgegengesetzten Falle aber mit den Worten: quod slavice dicitur. Zudem kommen die Erklärungen durch deutsche Ausdrücke ohne allen Vergleich viel häufiger vor, als die durch slavische Wörter; ja selbst ein rein slavisches Institut, die expeditio gentis Slavicae, urbium aedificatio vel reparatio, et pontium structura et resarcio 59 ), wird bereits in einer Urkunde des Pommernherzogs Barnim von 1228 (Dreger No. 69.) durch das deutsche Wort borchwerc (Burgwerk) erklärt 60 ).

Noch mehr. Wäre die deutsche Sprache erst durch die Colonisten in Meklenburg und Pommern eingeführt, so würde, da diese Einwanderer aus verschiedenen Gegenden kamen (Niedersachsen, Westphalen, Flamland, Dänemark), ohne Zweifel ein verdorbener Mischlingsdialekt sich gebildet haben. Dies ist aber nicht geschehen. Das Idiom, welches uns in deutschen Urkunden und Chroniken entgegentritt, ist das sassische in völliger Reinheit. Die noch jetzt im Volke lebende Sprache, das Plattdeutsche, ist nicht ortweise, sondern nur nach großen Landstrichen verschieden, und diese Verschiedenheit läßt sich nicht auf die Grenzen der einzelnen Territorien, die sich bei Einführung des Christenthums bildeten, zurückführen, sondern weiset auf weit frühere Volksverschiedenheiten hin. So herrscht durch Holstein, Meklenburg, Rügen und Neu=Vorpommern bis an die Peene, also grade in den Ländern, die vor der slavischen Zeit von Warnern und den andern sechs verwandten Stämmen bewohnt wurden, fast durchaus derselbe Dialekt, der von dem altvorpommerschen wieder eben so verschieden ist, wie dieser vom hinterpommerschen und vom ukermärkischen. Auch das

|

Seite 35 |

|

lüneburgische und das westphälische Plattdeutsch, also die beiden eigentlich sächsischen Dialekte, sind wieder sehr von jenem abweichend 61 ).

Was nun irgend von Westdeutschen in das Fürstenthum Rügen eingewandert ist, kam vorzugsweise aus Westphalen. Wären diese Colonisten also die Gründer des deutschen Lebens bei uns gewesen, so würden sich Sprache, Sitte und Bauart vorzugsweise westphälisch gestaltet haben. Allein alle diese Dinge haben bei uns eine ganz andre und zwar durchaus eigenthümliche Farbe, die sich eben nur daraus erklärt, daß schon vor dem Beginne der Einwanderungen hier fast Alles deutsch war. Eine merkwürdige Ausnahme von der Regel bestätigt das Gesagte. Die Bewohner der abgelegenen Halbinsel Mönkgut auf Rügen haben bekanntlich ganz eigenthümliche Sitten, Tracht, Bauart und Dialekt, und unsre einheimischen Alterthumsforscher haben deshalb bisher immer geglaubt, die Mönkguter seien unvermischte, nur germanisirte Abkömmlinge der alten Slaven. Vor mehreren Jahren besuchte der Herr Geheime Ober=Regierungsrath August Freiherr v. Harthausen die Insel Rügen, und fand, wie ich aus seinem eignen Munde weiß, sich auf Mönkgut mit einem Male in seine Heimath versetzt. Er, dem das Plattdeutsch auf den übrigen Theilen der Insel durchaus fremdartig klang, verstand die Mönkguter vollkommen und ward, paderbornisches Plattdeutsch redend, auch von ihnen durchaus verstanden 62 ). Hier sehen wir also eine Colonie, die sich sechs Jahrhunderte hindurch in ihrer Sonderthümlichkeit bewahrt hat und gegen die sonstige Landes=Art und Sprache grell absticht 63 ). Unstreitig aber würde nicht allein Mönkgut, sondern das ganze Rügen noch jetzt dieselben westphälischen Eigenthümlichkeiten aufzuzeigen

|

Seite 36 |

|

haben, wenn das deutsche Leben hier überhaupt eben nur durch solche Colonisation ins Land gebracht wäre. Umgekehrt also dürfen wir behaupten, daß in den übrigen, weniger wie Mönkgut entlegenen und abgeschlossenen Gegenden der Dialekt der Einwanderer nach und nach in demjenigen, der schon vor dem Beginne der fremden Ansiedelungen herrschend war, sich verloren habe und untergegangen sei.

III. Ein dritter Hauptpunkt, auf welchen wir unser Augenmerk zu richten haben, ist das Recht.