|

[ Seite 391 ] |

|

|

|

|

- Bericht des Herrn Troyon aus Lausanne über die nordischen Alterthümer und deren Bearbeitung

- Alterthümer in der Gegend des Müritz-Sees (Vgl. Jahresber. III, S. 41 und 64 flgd.)

- Begräbniß von Plau

- Auslegung der Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern mit Kalk

- Ueber das Hünengrab von Katelbogen

- Hünengrab von Alt-Pokrent

- Rundschleifsteine oder Klopfsteine von Garvensdorf, Basdorf und Rederank

- Steinerne Alterthümer aus dem Amte Bukow

- Kegelgräber von Alt-Sammit

- Kegelgrab von Dammerow, D.A. Lübz

- Kegelgrab von Alt-Schwerin

- Kegelgrab von Mallin

- Kegelgrab von Kittendorf

- Bronze-Wagen von Peccatel und Frisack

- Bronze-Alterthümer von Wieck

- Alterthümer aus der Gegend von Krakow

- Heftel mit zwei Blechplatten

- Kopfring im Thürknopf am Dome zu Güstrow

- Antike Quetschmühlen

- Die Graburnen der Wendenkirchhöfe

- Wendenkirchhof von Naschendorf

- Topf von Gnoien

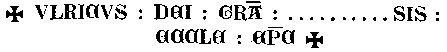

- Urnenscherbe mit Schriftzeichen (?), von Vietlübbe bei Plau

- Mosaik-Glas-Perle von Sülz

- Alterthümer von Lippiny in Polen

- Grab von Kittendorf

- Römische Urne von Stuer

- Gläserne Reliquien-Urne von Wittenburg

- Zwei Kelchtücher

- Geschnitztes Hifthorn

- Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg

- Burgwall von Werle

- Burgwall von Dargun

- Die Burg Bisdede (Nachtrag zu S. 27)

- Die Kirchen zwischen Güstrow, Gnoien und Neu-Kalen

- Die Kirche zu Alt-Kalen und Geschichte der Gründung von Alt- und Neu-Kalen

- Die Kirche zu Gnoien

- Die Kirche zu Lage

- Die Kirche zu Teterow

- Die Kirche zu Jördenstorf

- Die Kirche zu Schorrentin

- Die Kirche zu Reinshagen

- Die Kirche zu Wattmannshagen

- Die Kirche zu Warnkenhagen

- Die Kirche zu Belitz

- Die Kapelle zu Lewetzow

- Die Kirche zu Thürkow und die Kirche zu Polchow

- Die Kirche zu Dargun (Nachtrag zu Jahresber. III, S. 169, und VI, S. 89 flgd.)

- Die Kirchen zu Ribnitz

- Kirche zu Lübz (Vgl. Jahresber. VIII, S. 134 flgd. und IX, S. 456)

- Die Kirche zu Kirchen-Rosin (Nachtrag zu S. 7 flgd.)

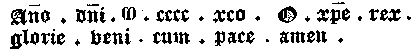

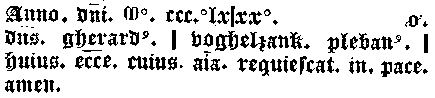

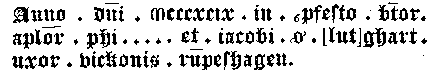

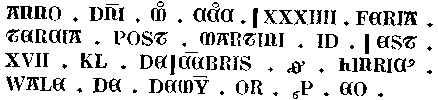

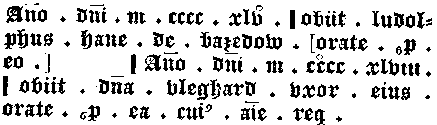

- Die Grabplatten in Messingschnitt

- Ueber die Thon-Reliefarbeiten des 16. Jahrh.

- Münzfund von Wismar

- Münze des Herzogs Christoph von Meklenburg

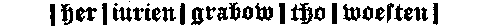

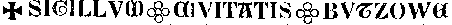

- Die Siegel der meklenburgischen Städte

- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506

- Nachricht über das Buch von den drei Strängen von Nicolaus Ruß

- Das ribnitzer Stadtbuch

- Musterung, Roßdienst und Aufgebot

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 392 ] |

|

|

[ Seite 393 ] |

|

|

|

|

|

I. Zur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Vorchristliche Zeit.

a. Im Allgemeinen.

Bericht des Herrn Troyon aus Lausanne über die nordischen Alterthümer und deren Bearbeitung.

Stockholm, 15. Avril, 1846.

Très honoré Monsieur.

S i je ne Vous ai pas encore donné une relation du voyage que je Vous avais annoncée l'année dernière, c'est que, comme Vous le voyez par cette lettre, je me suis arrêté en chemin. Arrivé à Stockholm, je trouvai la collection d'antiquités fermée, à cause de l'absence de son directeur Mr. Hildebrand; j'attendis long temps et ne voulant pas être venu pour rien, j'ai remis la fin de mon voyage à cette année. L'obligeance de Mr. Hildebrand m'a pleinement dédommagé de ce retard, et j'emporterai de son musée bon nombre de dessins et d'empreintes, mais je crains bien de ne faire que Vous répéter ce que Vous connaissez déja. Quoiqu'il en soit, j'essaierai une esquisse générale, et si Vous désirez plus de dètails sur certains points spéciaux, Vous voudrez bien me le faire savoir.

L'étude des antiquités de la Suede présente d'assez grandes difficultés, parcequ'il manque de recherches dirigées dans un but archéologique et qu'il est rare de pouvoir apprendre, dans quel genre de tombeaux se trouvaient les objets réunis dans les collections. La plupart des auteurs qui ont écrit sur ce sujet,

|

Seite 394 |

|

parlent bien plus de l'extérieur des monumens que de leur Intérieur. En un mot, il manque une statistique exacte des antiquités trouvés dans chaque province, travail indispensable pour pouvoir élever un système sur une base solide. Je me bornerai donc essentiellement à la citation des faits parvenus à ma connaissance.

Une différence assez sensible se présente entre les monumens de la partie la plus méridionale de la Suède, la Scanie entr'autres, et les autres contrées du pays. Au midi, même genre et même richesse d'antiquités que dans la Seeland: grands tombeaux avec salles sépulcrales, nombreux objets en pierre et en bronze. Au nord, la pierre et le bronze sont plus rares, le fer parait prédominer, en Norvège surtout, et les tombeaux avec salles de pierres n'y ont guère été remarqués. En Dannemark, on ne voit pas que je sache de Men-hirs, tandis que la Suède en possède plusieurs. Dans ce pays les arrangemens de pierres pour le couronnement des anciens rois, pour les sacrifices, les jugemens et les assemblées du peuple sont nombreux. On en voit representant la figure d'un cercle, d'un carré, d'un triangle aux côtés droits ou rentrans, ou d'un vaisseau avec ses mâts. Des arrangemens pareils entourent parfois la base d'un tumulus, ses côtés ou même son sommet. Quant aux pierres runiques elles sont généralement isolées et recouvrent presque toujours des tombeaux chrétiens. - Jusqu'à présent je n'ai pas de renseignemens positifs sur les retranchemens en terre des temps payens; ils paraissent avoir été plus généralement formés par des murs secs élevés sur des lieux présentant ordinairement une fortification naturelle. - Les tumuli existent en fort grand nombre. Certaines contrées sont couvertes de mamelons, dans lesquels on trouve souvent des urnes cinéraires avec des objects en fer. Un tumuli ouvert en Westrogothie mérit une mention particulière. Il recouvrait une salle sépulcrale en forme de T. Le long des parois de laquelle étaient des espèces de sarcophages à peuprès cubiques renfermant quelques instrumens en pierre et des squelettes d'hommes, qui n'avaint pu y être deposés qu'accroupis 1 ). Quoiqu'on ait dit à

|

Seite 395 |

|

cet égard, cette manière de reployer le mort ne me semble guères l'attitude d'une personne assise. Ce fait n'est du reste pas unique. Mr. le Prof. Wiggert m'a dit que cette position avait été observée dans les environs de Magdebourg. J'ai mentionné dans ma Descript. des Tomb. de Bel-Air la même attitude dans les tombeaux les plus anciens du Canton de Vaud. Enfin j'ai vu à Berlin, chez mon compatriote le Dr. Tschudi, des momies qu'il avait rapportées du Pérou, dont les bras et les jambes étaient violemment reployés sur la poitrine et liés avec des cordes, évidemment dans un autre but que pour les tenir assis. Je sais que la position assise se retrouve aussi, mais elle diffère de celle dont je parle et on doit l'en distinguer. J'émettrai à cet égard une hypothèse que Mr. Jb. Grimm m'a fait l'honneur de citer dans le supplement de la dernière édition de sa mythologie allemande. Avec les momies de Mr. Tschudi, se trouvait celle d'un oiseau dont la tête était reployée vers l'aile gauche et les pattes ramenées sur le thorax, tandis que les oiseaux déposés dans les tombeaux égyptiens sont généralement étendus. Cet oiseau péruvien me rappela la position du jeune oiseau dans la coquille, et les squélettes humains, celle de l'embryon. La terre, dans la plupart des anciennes mythologies, étant considerée comme la mère universelle du genre humain, il me parait qu'on a voulu donner à l'homme la position de l'embryon en le faisant rentrer dans le sein de la mère universelle, avec la foi à une nouvelle naissance. Ce fait nous revélerait donc la croyance à une vie à venir, et cette foi était commune aux Gaulois, aux Germains, aux Scandinaves, ainsi qu'aux anciens Péruviens, ce dont je me suis assuré.

On a retrouvé dans quelques provinces suédoises, entr'autres en Wermland, des tombeaux construits avec de grandcs pierres et qui ne paraissent pas avoir été recouverts de collines. Le peuple les appelle les tombeaux des géants. Ils ont 12 pieds de long sur 4 de large; ce qu'ils renferment je n'ai pu le savoir. - On trouve aussi dans quelques endroits des urnes cinéraires deposées en grand nombre dans le sol, les unes à côté des autres, ce fait est du reste commun à la Poméranie. - Après ce coup d'oeil rapide sur les principaux monumens, je vais passer aux collections, mais

|

Seite 396 |

|

en faisant observer que plusieurs des objets qui y sont réunis, ont été decouverts en terre sans trace de tombeaux dans des marécages ou parfois aucun dans des lacs.

Aprés avoir vu l'étonnante quantité des objets en pierre et en bronce receuillis dans la musée de Copenhague, on trouve pauvres à cet égard les collections de la Suède; mais il ne faut pas oublier que cette pauvreté serait une richesse pour un autre pays, Mecklenbourg-Schwerin excepté. Le coin en silex est commun. Les haches percées ne sont pas rares; quelques-unes sont terminées à une extremité par un tranchant, à l'autre par un marteau. A Calmar, chez Mr. le Dr. Eckman, j'ai vu une forme particulière. La pièce vue de côté présente la forme d'un losange irregulier et une épaisseur d'un à 2 pouces. On voit aussi dans les collections de Suède de beaux poignards en silex, des pointes de flêche et de lance, des ciseaux, des scies diverses et même des espèces de percets encore en silex, mais qui paraissent essentiellement de l'ile de Rügen. Le musée de Stockholm ne possède presqu' aucun vase en terre cuite, non qu'ils manquent dans les tumuli, mais parcequ'on les a presque toujours brisés sans les recueillir. A peine y en a-t-il 3 ou 4 en bronze. - Les épées de ce métal ont presque toujours une lame qui va se rétrécissant depuis la poignée pour s'élargir avant la pointe; la poignée est quelques fois ornée de spirales, d'autres fois elle a du être d'une autre matière que la lame. Jci, comme ailleurs, celts, pointes de lance, colliers et bracelets en bronze. - Les épées en fer paraissent être d'un usage fort ancien en Suède; elles sont généralement plus longues et plus larges que celles en bronze. Les tranchans de la lame sont parallèles et se recourbent brusquement vers la pointe. Plus tard, la croisière et le pommeau se recouvrent d'incrustations de filets d'argent. Une de ces pièces trouvée en Norvège, présente des entrelacs très pareils à ceux de mes agrafes de Bel-Air. Deux haches en fer des environs de Stockholm, sont également incrustées d'argent. L'age de ces pièces ne me parait par anterieur au 10 e siècle. L'argent s'incruste aussi sur le bronze dans les derniers temps payens, comme l'indiquent les monnaies trouvées avec ces objets. Grande est la variété des boucles, des fibules et des

|

Seite 397 |

|

broches. Les agrafes, beaucoup plus rares, ne présentent plus les fines rayures des temps primitifs, elles sont profondement ciselées et parfois dorées et ornées de verres rouges. Quelques pièces offrent des entrelacemens modernes de l'Islande; elles témoignent ainsi d'un art scandinave et d'un art autre que celui des objets byzantiens déposés en grand nombre dans le sol de la Suède. - Il me resterait beaucoup à dire sur l'abondance des antiquités en métaux précieux employés pour colliers, bracelets, medaillons, broches et même pour grains de collier. J'ajouterai seulement en terminant que l'argent est beaucoup plus rare à Copenhague que l'or, tandis qu'à Stockholm il s'y retrouvre presqu' en même quantité.

Veuiliez, Monsieur, agréer

.

Troyon.

|

Monsieur

Monsieur Lisch, |

|

archiviste, secrétaire

de la société archéologique

et historique de Mecklenbourg-Schwerin. |

| Schwerin. |

|

|

|

:

|

Alterthümer in der Gegend des Müritz=Sees.

Die Unterzeichneten begaben sich am 23. September d. J. nach Klink bei Waren an der Müritz, um die dortigen Gräber und sonstigen Stellen, wo bereits Alterthümer gefunden sind, zu untersuchen und nötigenfalls aufzugraben. Bei diesem Geschäfte erfreueten sie sich nicht allein der freundlichsten Aufnahme und bereitwilligsten Unterstützung des Herrn Gutsbesitzers Kähler auf Klink, sondern auch der Hülfe des Herrn von Randow zu Bök. Letzterer ist mit den zu Klink vorhandenen Localitäten und den dort gemachten Funden von Alterthümern durchaus bekannt und hat hier schon seit vielen Jahren selbst nach Alterthümern gesucht.

Zuerst begaben wir uns, nach einer vorläufigen Betrachtung der hauptsächlichsten Oerter, wo Alterthümer gefunden sind, nach den Tannen nördlich vom Hofe, unweit der Ziegelei, wo eine Hügelreihe von weichem, gelben Sande sich neben einer Niederung an der Müritz, die mit Erlen bewachten ist und der Kollin heißt, erhebt und von Osten nach Westen sich fortsetzt (vgl.

|

Seite 398 |

|

Jahresber. III, S. 41). Hier lagen Steine zu Tage, die sonst in diesem weichen Sande nicht vorkommen. Beim Nachgraben zeigten sich Steinlager, zum Theil in Kreisform, 2 bis 3 größere und kleinere Pflastersteine über einander, dazwischen und darunter Urnenscherben, Asche und Kohlen: also offenbar alte Grabstellen; indessen fanden sich an mehreren untersuchten Stellen weder ganze Urnen, noch sonstige Alterthümer. Der Lage nach, am südlichen Abhange des Sandhügels, und der etwa 1 Ruthe im Durchmesser haltenden flachen Steinsetzungen zufolge möchte hier ein Wendenkirchhof gewesen sein.

Demnächst besuchten wir die Stellen auf dem nördlichsten Theile des Gutes, welcher der Berendswerder heißt und bis an die Elde reicht. Auf den Höhen nördlich und nordwestlich sind kleine Kegelgräber gewesen, welche Broncesachen geliefert haben und vom Herrn von Randow früher aufgedeckt sind (vgl. Jahresber. III, S. 64).

Besonderes Interesse gewährte ein Sandhügel an der Elde, westlich etwa 200 Schritte von dem Fährhause, Bellevue genannt, wo offenbar Feuersteinmesser geschlagen sind (vgl. Jahresber. III, S. 41 u. IX, S. 362). Die Oberfläche ist so mit diesen spanförmigen Feuersteinen bedeckt, daß man Bruchstücke auf jedem Schritte trifft; indessen tiefer als 6 Zoll unter der Oberfläche, als wie tief geackert ist, findet sich keine Spur solcher Feuersteine, wie wiederholte Grabungen uns überzeugt haben. In diesem weichen, durchaus steinlosen Boden entdeckten wir eine Stelle mit dem Fühleisen, wo Steine unter der Oberfläche lagen; beim Graben fanden wir 2 flache Kalksteine, wie sie bei Sembzin vorkommen, und 6 geschlagene oder gespaltene Sandsteine; dazwischen lagen Scherben einer grobkörnigen Urne ohne Verzierung, und darunter Knochen. Gewiß ist dies eine zertrümmerte kleine Steinkiste, die vom Haken schon früher gefaßt ist. Am interessantesten aber war die Entdeckung, daß zwischen und unter diesen Steinen in einer Ausdehnung von mehreren Fußen sich eine Menge guter und schlechter spanförmiger Feuersteinmesser in einer Art Branderde zeigte; wir sammelten alle Steine, deren Zahl sich über 50 beläuft. Darnach würde dieses kleine Grab in die Zeit der Steinperiode, der Hünengräber, zu setzen sein.

Die letzte Stelle, wo bereits Bronzesachen gefunden sind, liegt unweit des Kölpin=Sees; es ist eine dünenartige, sandige Höhe, mehrere hundert Schritte lang. Außer einer bereits durchsuchten kreisförmigen Brandstelle konnten wir aber nichts von Anzeichen eines Begräbnißplatzes entdecken.

|

Seite 399 |

|

Auf dem nahe liegenden Acker, der schon von besserer Qualität ist und jetzt mit Roggen besäet war, sind mehrere Kegelgräber zerstört, wenigstens der Ackercultur wegen die Steine derselben ausgebrochen.

Sonach waren unsere Untersuchungen größtentheils fruchtlos, da alle sichtbaren Gräber bereits zerstört sind. Eben so wird das schöne Hünengrab zu Sembzin bald verschwinden; ein nahe daran liegendes ist bereits des Lehms und Mergels wegen verschwunden. Auf der Hof=Poppentiner Feldmark liegt auf einer Höhe noch ein Kegelgrab. Nahe bei Schlößchen Poppentin ist eine Menge langgestreckter Hünengräber (Riesenbetten) auf sandigem Boden dem Verschwinden nahe; an einigen Stellen wäre eine Untersuchung wohl noch Erfolg versprechend. - Bei Stuer ist eine große Steinkiste fast offen gelegt durch die zur Chaussee abgefahrenen Steine; - ein schönes Hünengrab und ein Kegelgrab sind noch unversehrt.

Gnoien und Vietlübbe, im October 1846.

| F. F. E. von Kardorff. | J. Ritter. |

Ueber die Graburnen der Wendenkirchhöfe

vgl. man unten die Alterthümer der Wendenbegräbnisse.

Ueber antike Quetschmühlen

oder die muldenförmig ausgehöhlten Granite vgl. man unten bei den Alterthümern der Kegelgräber.

|

Seite 400 |

|

|

|

|

:

|

Begräbniß von Plau.

Am Weinberge bei Plau in dem dort zur Chaussee gegrabenen Kiessande ward 6 Fuß tief unter der Oberfläche ein menschliches Gerippe in hockender 1 ), fast knieender Stellung, mit etwas rückwärts gelehntem Oberleibe, gefunden.

Neben dem Gerippe lagen folgende Geräthschaften, sämmtlich aus Knochen:

1) eine Streitaxt aus dem Wurzelende eines Hirschhorns, 6 1/2" lang, mit einem durchbohrten Schaftloche am stärkern Ende; das dünnere Ende ist zugespitzt;

2) zwei der Länge nach aufgeschnittene, halbe Eberhauer, von denen der eine nach der Außenseite hin einen, der andere nach derselben Seite hin drei regelmäßige Ausschnitte in Form eines Kreissegmentes oder Halbmondes hat;

3) drei Schneidezähne von einem Hirsche 2 ), deren zwei (die mittlern Schneidezähne ans dem Unterkiefer) an der Wurzelspitze regelmäßig durchbohrt sind, um auf eine Schnur gezogen zu werden; die Krone eines dieser Zähne ist gabelförmig ausgeschnitten. (Vgl. Zimmermann's Nachricht von einigen bei Uelzen aufgegrabenen Urnen, Titel=Vignette.)

Diese Geräthschaften waren in den Besitz der Frau Chaussee=Baumeisterin Mühlenpfort gekommen, welche dieselben sorgfältig aufbewahrte; auf Verwendung des Herrn Pastors Ritter zu Vietlübbe, welchem der Verein auch die erste, ausführliche und sichere Nachricht von diesem Funde verdankt, machte Frau Mühlenpfort diese Sachen dem Vereine zum Geschenk.

Das Gerippe, auch der Schädel, ward von den Arbeitern zerschlagen; der zerschlagene Schädel, und mit diesem die durchbohrten thierischen Schneidezähne, kam in den Besitz eines Mannes in Plau, von welchem wiederum der Herr Pastor Ritter dieselben zum Geschenk erlangte. Von dem übrigen Theile des Gerippes ist nichts mehr aufzufinden gewesen.

Der sehr zerbrochene Schädel ist in hohem Grade merkwürdig und es ist zu beklagen, daß er so sehr zerschlagen ist, daß eine Zusammensetzung nicht hat gelingen wollen. Fast ganz gerettet sind das Stirnbein und der Unterkiefer, welche

|

Seite 401 |

|

beide einen merkwürdigen Bau haben. Die Augenhöhlen liegen fast ganz horizontal. Aber ganz ungewöhnlich stark hervorragend ist die Erhöhung der Stirnhöhle, so weit sie von den Augenbrauen bedeckt gewesen ist, und des Jochfortsatzes des Stirnbeins bis zur Nasenwurzel. Die Stirn liegt fast ganz hintenüber und ist nicht 1 Zoll breit; durch unfehlbar starke Augenbrauen und starkes Haar muß sie fast gar nicht zu sehen gewesen sein. Die äußern Höhlenränder des Stirnbeins über den äußern Augenwinkeln sind ungewöhnlich stark und ragen über 1/2 Zoll über die Schläfe hervor. Der Jochfortsatz des Stirnbeins ist ebenfalls ungewöhnlich breit und an der Nasenwurzel bei der Nath 1 1/4 Zoll breit. (Dieses Stirnbein ist dem Stirnbein des Oberschädels, welcher tief im Moore von Sülz gefunden ward und in die großherzogliche Sammlung kam, auffallend ähnlich; auch dieser zeigt ungewöhnlich starke Erhöhungen des Stirnbeins über den Augenhöhlen und fast gar keine Stirn.) Der Unterkiefer ist sehr stark und breit und fast senkrecht, so daß er fast gar keine Hervorragung und Modellirung zeigt. Die Zähne sind alle vorhanden, alle vollkommen gesund; aber die Backenzähne sind schon stark abgeschliffen. Es gehörte der Schädel einem Menschen von reifern Jahren, jedoch noch keinem Greise.

Dieses im Vorstehenden beschriebene Begräbniß ist in hohem Grade merkwürdig und das erste dieser Art, welches in Meklenburg gefunden ist. Zwar waren bisher schon zwei Streitäxte aus Hirschhorn gefunden, die eine in der Lewitz, jetzt in der Vereinssammlung (vgl. Jahresber. I, S. 15), die andere in der großherzoglichen Sammlung; ein ganzes Begräbniß von lauter Knochen war aber noch nicht gefunden.

Diesem Grabe von Plau muß man nun ein sehr hohes Alter zuschreiben; denn

1) fehlt jeder Schutz des Grabes durch Steinbauten u. dgl.;

2) fehlt der Leichenbrand, welcher in Meklenburg schon in der Steinperiode eintritt;

3) fehlt jedes Geräth aus Stein, Thon oder Metall.

Dagegen weiset die Bildung des Schädels auf eine sehr ferne Periode zurück, in welcher der Mensch auf einer sehr niedrigen Stufe der Entwickelung stand. Wir wagen jedoch hieraus keine Schlüsse über den Entwickelungsgang des Menschengeschlechts zu machen, sondern überlassen Studien dieser Art tiefer blickenden Forschern. Wahrscheinlich ist aber, daß dieses Grab dem Autochthonen=Volke angehört und der Steinperiode voraufgeht.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 402 |

|

|

|

|

:

|

Auslegung der Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern mit Kalk.

In Jahrb. X, S. 266 ist berichtet, daß die Verzierungen von 4 Urnen eines Hünengrabes zu Moltzow mit Kalk ausgelegt sind. In der Sammlung nordischer Alterthümer zu Kopenhagen überraschte es mich nicht wenig, als ich die Verzierungen vieler Urnen aus der Steinperiode mit einer weißen Masse ausgelegt fand. Es ward dabei die Frage erhoben, ob diese Masse auch wirklich Kalk, nicht vielleicht Mehl oder irgend etwas anderes sei. Bei einer vorgenommenen Analyse hat sich nun ergeben, daß die Auslegung der Urnenverzierungen von Moltzow wirklich kohlensaurer Kalk sei; schon eine unbedeutende, abgeschabte Kleinigkeit brauset unter Scheidewasser hoch und vollständig auf, so daß ein erster Versuch zur Ueberzeugung völlig hinreicht. - Wäre die Masse ein vegetabilischer Stoff, so würde er in bloßer Erde ohne Zweifel in Verwesung übergegangen sein, während sie jetzt kreidehart ist.

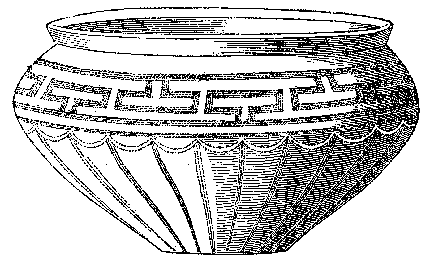

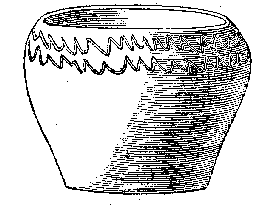

Diese Auslegung der Urnenverzierungen mit Kalk muß in einer gewissen Zeit der Steinperiode sehr verbreitet gewesen sein. Auch von Estorff in den Heidnischen Alterthümern von Uelzen, 1846, bildet dort Taf. XV, Fig. I, eine charakteristische Urne aus der Steinperiode ab, welche nach S. 50 zu Masendorf im A. Oldenstadt in einem Steingrabe neben 3 steinernen Keilen und "sehr großen, ziemlich gut erhaltenen Knochen lagen, welche einem vollständigen menschlichen Skelette angehört zu haben scheinen. Auf dieser becherförmigen Urne ist die eingedrückte, sehr reiche Verzierung mit einer schneeweißen Masse, welche sich an mehreren Stellen erhalten hat, ausgestrichen, was dem Gefäße, der Bestimmung gemäß, etwas Leichenhaftes giebt".

Wozu dieser Kalk bestimmt gewesen sei, ob bloß zum Ornament, ob zur Verzehrung der fleischigen Theile des Leichnams, wie es noch heute in ansteckenden Krankheiten geschieht, muß einer genauern Beobachtung überlassen bleiben; so viel scheint gewiß zu sein, daß sich die mit Kalk ausgelegten Urnen in solchen Steinkammern finden, in welchen nichtverbrannte Leichen beigesetzt wurden. In dem Grabe von Moltzow waren einige Verzierungen nicht mit Kalk ausgelegt.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 403 |

|

|

|

|

:

|

Ueber das Hünengrab von Katelbogen.

Das Hünengrab von Katelbogen bei Bützow, welches in Frid. Franc. Tab. XXXVI, Fig. I und III, und Erläut. S. 163, abgebildet und beschrieben ist, ist wohl das großartigste Denkmal aus der heidnischen Steinperiode in Meklenburg und gehört zu den bedeutendsten Steingräbern Deutschlands. Die aus dem Hügel hervorragende gewaltige Steinkiste ist an der einen Seite geöffnet. Der Herr Friedrich Seidel zu Bützow besuchte im August 1846 das Grab und untersuchte das Innere der Steinkiste; er fand in derselben noch eine Urnenscherbe mit Verzierungen, welche aus kräftig und kurz eingestochenen perpendiculairen Zickzacklinien bestehen, ganz in demselben Charakter, welcher Jahrb. X, S. 253 flgd. dargestellt ist. Es geht hieraus hervor, daß das Hünengrab von Katelbogen der Periode der bisher in Meklenburg aufgedeckten Hünengräber angehört, daß es aber, wie die meisten, jetzt offen stehenden Steinkisten, schon in frühern Zeiten ausgeräumt ist.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Alt=Pokrent.

Im Frühling des J. 1846 ließ der Herr Landdrost von Wrisberg zu Gadebusch ein Hünengrab auf der Feldmark von Alt=Pokrent bei Gadebusch unter sorgsamer Aufsicht öffnen und vorsichtig abtragen und übergab dem Vereine den Fundbericht und den alterthümlichen Inhalt des Grabes. Das Grab, welches an der neuendorfer Grenze lag, war 7 ' lang, gegen 5 ' breit und 3 ' tief, von großen Granitblöcken in den Wänden aufgebauet und mit 3 großen, breiten Granitblöcken bedeckt; die Fugen waren von außen sorgfältig verzwickt und das Ganze war auf einem Raume von einer Quadratruthe von vielen kleinern Steinen umgeben. Der innere Raum war bis zur Decke fest mit guter Erde gefüllt. Beim sorgfältigen Ausgraben der Erde fanden sich 3 geschliffene Keile aus Feuerstein, nämlich

1 kurzer, breiter und dicker Keil aus weißgrauem Feuerstein, 4 " lang,

1 dünner Keil ans grauem Feuerstein, 4 " lang,

1 hohl geschliffener Keil aus weißgrauem Feuerstein, gegen 6 " lang.

Weiter fand sich nichts in dem Grabe, keine

Urnenscherben, keine weiß ausgeglüheten

Feuersteine

., so daß es scheint, als wenn

eine nicht verbrannte Leiche in das Grab gesetzt

gewesen sei, da vom Leichenbrande keine Spur

vorhanden war.

., so daß es scheint, als wenn

eine nicht verbrannte Leiche in das Grab gesetzt

gewesen sei, da vom Leichenbrande keine Spur

vorhanden war.

|

Seite 404 |

|

In der Nordostecke der Steinsetzung war eine Oeffnung, ein Eingang, mit zwei Stufen, welche jedoch mit Erde und Steinen zugedeckt war.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Rundschleifsteine oder Klopfsteine von Garvensdorf, Basdorf und Rederank.

Der Herr Pastor Vortisch zu Satow hat dem Vereine zwei sogenannte "Klopfsteine" aus der Gegend von Neubukow eingesandt, die ersten, welche der Verein erworben hat; der eine ist auf dem Felde von Garvensdorf gefunden, der andere, ein Geschenk des Herrn Erbmüllers Tiedemann zu Satow, auf dem Felde von Basdorf. Der garvensdorfer Stein ist vollständig erhalten, der basdorfer nur zur Hälfte, da er der Länge nach durchgespalten ist.

Die Steine sind eiförmig, von ungefähr 3 " Länge und aus röthlichem, hornsteinfelsigen Gestein oder feinkörnigem, quarzigen, rothen Sandstein; sie sind nicht behauen, sondern naturwüchsig und haben an allen, einigermaßen breiten Seiten regelmäßige, durch Kunst gemachte, runde Vertiefungen. Die skandinavischen Forscher nehmen an, daß mit diesen Steinen die feuersteinernen Geräthe bearbeitet, roh zugehauen, geschlagen (tillknackat) wurden und nennen sie deshalb "Knacksteine" oder "Klopfsteine" (vgl. Jahrb. XI, S. 351); sie glauben, die runden Höhlungen auf den Seiten dieser Steine hätten dazu gedient, die Steine besser fassen zu können, um mit den Enden und Ecken die Feuersteine zu schlagen. Es lassen sich aber gegen diese Ansicht gerechte Bedenken erheben. Es finden sich freilich solche Steine, welche nur an zwei flachern Seiten Eindrücke haben und welche an den spitzen Enden rauh sind; jedoch mögen solche Exemplare nicht häufig sein. Es ist nicht anzunehmen, daß man sich um einer zierlichen Bequemlichkeit willen die Mühe gemacht haben sollte, die runden Vertiefungen in das harte Gestein zu schleifen; überdies gehen diese Vertiefungen oft viel tiefer, als es zu diesem Zwecke nöthig gewesen wäre. Ferner tragen diese Steine an den spitzen Enden oft keine Spur, daß mit ihnen etwas geschlagen worden sei; im Gegenteil sind sie oft ganz so, wie die Naturrevolution sie gestaltet und hergeschwemmt hat; auch in den nordischen Sammlungen sind einige Exemplare an den spitzen Enden nur so unbedeutend angegriffen, daß man diese Stellen mit Mühe heraussuchen muß.

An den vorliegenden beiden Steinen ist keine Ecke durch Schlagen angegriffen, sondern völlig naturgemäß. Der etwas

|

Seite 405 |

|

platte garvensdorfer Stein hat an den zwei breiten Seiten runde Eindrücke, ist aber auch an mehrern Stellen der übrigen Langsseiten angeschliffen. Der barsdorfer Stein hat rund umher und auch an einem Ende große Vertiefungen, welche so tief gehen, daß sie sich beinahe berühren. Von der Benutzung zum Klopfen ist keine Spur.

Es ist daher zu Vermuthen, daß diese Steine nicht zum Klopfen, sondern zum Schleifen gebraucht sind, und zwar zum Schleifen der convexen Seiten der hohlen Schmalmeißel u. dgl.; vielleicht konnten sie auch zum Bohren der Streitäxte benutzt werden, um nämlich dem einen, nicht bohrenden Ende des Bohrwerkzeuges bei dessen Umdrehung nach Art der Drechslerarbeit den nötigen Gegendruck zu geben. Zum Schleifen von Metallen ist das Gestein zu hart; dagegen schleift sich Gestein an Gestein dieser Art sehr leicht ab, schon wenn man zwei Stücke nur wenig an einander reibt.

Die in Jahrb. XI, S. 345 angeführten regelmäßig bearbeiteten, scheibenförmigen Steine, mit einer Rille um den Rand und einem regelmäßigen, leisen Eindrucke in der Mitte einer jeden flachen Seite haben ohne Zweifel eine ganz andere Bestimmung gehabt, vielleicht als Schwungrad zum Gegenschlagen und Aussprengen des Gesteins beim Bearbeiten von Geräthen.

Durch den Erfolg seiner Theilnahme ermuntert, setzte der um die Sammlungen des Vereins vielfach verdiente Herr Pastor Vortisch zu Satow seine Bemühungen fort. Anfangs wollten sie nicht glücken. Da wandte er sich an die Schuljugend 1 ), und in wenig Tagen konnte er 20 interessante Stücke aus fast allen Ortschaften seiner Pfarre und andern Dörfern des Amtes Bukow, nämlich aus Satow, Radegast, Rederank, Miekenhagen und Gerdshagen und aus Retschow und Wendelstorf, an den Verein einsenden, und unter denselben noch einen "Klopfstein" aus Rederank. Dieser, aus festem, quarzigen, rothen Sandstein, wie gewöhnlich die alten Schleifsteine, ist eben so groß und ungefähr eben so geformt, wie die übrigen, mehr vierseitig, an allen 4 Seiten zu einer rundlichen, mehr länglichen Höhlung angeschliffen, jedoch an zwei entgegengesetzten Seiten mehr, als an den andern beiden; das eine Ende ist naturwüchsig und völlig

. besonders für

Landschullehrer drucken.

. besonders für

Landschullehrer drucken.

|

Seite 406 |

|

unversehrt, das andere Ende platt geschliffen. Auch dieser Stein hat auf keinen Fall zum Schlagen gedient.

Die übrigen von dem Herrn Pastor Vortisch eingesandten Stücke sind: 1 Keil aus Diorit, 1 rundgeschliffener Feuersteinkeil (zerschlagen), 1 halbmondförmiges Feuersteinmesser, 16 spanförmige Feuersteinmesser, 1 Schleuderstein, 2 kleine runde Scheiben, 12 Spindelsteine, welche unten aufgeführt werden sollen.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Steinerne Alterthümer aus dem Amte Bukow.

Der Herr Pastor Vortisch zu Satow überreichte dem Vereine folgende von der Schuljugend seiner Pfarre gesammelte Alterthümer:

1 Klopfstein oder Rundschleifstein, gefunden zu Rederank (vgl. oben S. 404);

1 Keil aus Grünstein=Porphyr (Diorit), gefunden auf dem Pfarracker zu Satow, überall geschliffen, 5 1/2" breit, sehr selten;

1 dicke Scheibe aus feinkörnigem, rothen Sandstein, gefunden im See zu Satow, 2 1/4 " im Durchmesser und 7/8 " dick, mit einer Rille um den Rand, an beiden breiten Seiten ganz flach und naturwüchsig (vgl. Jahrb. XI, S. 345);

1 dünne, durchbohrte Scheibe aus feinkörnigem Sandstein, gefunden zu Wendelstorf im A. Bukow, 1 1/2 " im Durchmesser und gut 1/4 " dick, ganz platt und flach bearbeitet, in der Mitte mit einem Loche, um welches ein feiner Kreis eingegraben ist;

16 spanförmige Messer oder Splitter aus Feuerstein, gefunden im See zu Satow;

1 Meißel aus Feuerstein, gefunden unweit der Ostsee zwischen Brunshaupten und Arendsee, überall geschliffen, Bruchstück;

1 geschlagenes, halbmondförmiges Werkzeug aus Feuerstein, wie Frid. Franc. T. XVII, Fig. 3 und 4, gefunden ebendaselbst.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 407 |

|

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Alt=Sammit.

Die Feldmark von Alt=Sammit bei Krakow ist reich an interessanten Gräbern 1 ). In Jahrb. XI, S. 391 ist ein aus zwei schönen Bronzeschwertern mit Bronzegriff bestehender Fund aufgeführt, welcher wahrscheinlich zwei verschiedenen Kegelgräbern, hier jetzt mit Nr. 1 und 2 bezeichnet, angehört. Zu dem Inhalte dieser Gräber gehört noch ein später eingesandter

Doppelknopf aus Bronze, einem Hemdsknopfe gleich, von der Grundgestalt des kleinen Knopfes in Jahrb. XI, S. 378, mit einem kreuzförmigen Einschnitte auf der Oberfläche.

Bei dem fernern Ausbrechen von Steinen für die Chaussee griffen die Arbeiter einen hügeligen Platz an, welcher viele Steine zu bergen schien. Der Herr Pätz zu Alt=Sammit nahm die Arbeiter unter Versprechung von Belohnung in Aufsicht und beobachtete den Fortschritt der Arbeit. Es fanden sich auch Bruchstücke von zerbrochenen Urnen, jedoch zeigte sich nichts weiter. Endlich kamen bronzene Alterthümer zum Vorschein und jetzt nahm die Aufdeckung der Herr Pätz selbst vor, welcher auch die gefundenen Alterthümer an den Verein eingesandt hat.

Auf einem Räume von ungefähr 300 □R. lagen jetzt, leicht erkennbar, 12 bis 15 mit Rasen bedeckte Kegelgräber. Jedes Grab bildete einen Kreis von 1 bis 2 □R. und war mit einer in die Erde gesetzten Steinmauer von ziemlich starken Steinen umgeben, welche einen gegen NO. gerichteten Eingang von 12-14 ' Breite zu haben schien. Die meisten dieser Gräber enthielten nur Urnen, welche jedoch alle zerbrochen waren.

Ein Grab barg jedoch einen reichen Schatz von bronzenen Geräthen. Das Grab enthielt in der Mitte einen Steinkegel von 14 ' Länge, 7 1/2 ' Breite und 4 1/2 ' Höhe und war aus 9

|

Seite 408 |

|

starken, vierspännigen Fudern Feldsteinen aufgeführt; zwischen den Steinen fanden sich überall Kohlen und zerbrannte Knochen, und unter den Steinen (also auf dem Urboden) lagen unregelmäßig die Alterthümer. Am nordöstlichen Rande des Steinkegels stand eine aus 4 ziemlich regelmäßigen Steinen gesetzte kleine Steinkiste von 19 □Zoll Größe; in derselben stand

eine Urne, braun, grobkörnig, ohne Verzierungen, schon zerbrochen; sie war mit Knochen und Asche gefüllt und mit einem ziemlich regelmäßigen Steine bedeckt.

Unter dem Steinkegel lagen viele fein gearbeitete Alterthümer aus Bronze, alle mit edlem Roste bedeckt, nämlich:

ein paar Handbergen, wie Jahrb. IX, S. 349, und Frid. Franc. Tab. IV, von denen die eine zerbrochen ist;

ein Schwert, 20 " lang in der Klinge, mit Griffzunge, in welcher 4 Nietlöcher sind; die Spitze ist 4 " lang mit oxydirten Bruchenden abgebrochen. Das Schwert lag mit der Spitze gegen NO. Dieses Schwert hatte einen Griff von Holz und Leder gehabt; denn an der Stelle, wo der Griff hätte liegen müssen, fanden sich allerlei Reste von Sachen, welche denselben gebildet haben werden, nämlich:

Stücke von gebogenem Holze und feinem Leder,

ein bronzener Henkel von der Breite des Schwertes, mit gespaltenen Enden zum Ueberfassen, nur an einer Seite durch erhabene Parallellinien verziert, und

zwei kleine Bernsteinperlen, welche vielleicht auch zur Verzierung des Schwertgriffes gehört haben.

Ferner fand sich beim weiteren Aufräumen:

ein Messer, wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6, mit durchbrochener Griffzunge zum festern Halten des Griffes und mit einem Ringe am Ende des Griffes; der Rücken hat einen sägenzahnförmigen Einschnitt und die Griffzunge ist in einer ganzen Windung umgedreht, jedoch mitten durchgebrochen; in dem Grabe lag das abgebrochene Griffende einen Fuß weit von der Klinge entfernt;

eine Heftel mit zwei Spiralplatten, wie Jahrb. IX, S. 331, und Frid. Franc. Tab. XI; die Heftel ist ungewöhnlich, im Ganzen 10 " lang; der Bügel, welcher mit einer dreifachen Reihe eingeschlagener Dreiecke verziert ist, ist grade und 7 " lang und 5/8 " breit;

ein gravirter Halsring;

ein Diadem, ganz wie Jahrb. IX, S. 333, vollständig erhalten; in einer von den beiden engen Umrollungen an den Enden steckte ein oxydgrün gefärbtes Holz von ungefähr 1/10 " Dicke;

|

Seite 409 |

|

ein Endbeschlag, wie ein Stockknopf, ein Scepterknopf, 5/8 " hoch und im Durchmesser, welcher noch mit Holz gefüllt ist;

ein offener Ring, 1 1/4 " im Durchmesser.

Wahrscheinlich waren in diesem Grabe zwei Leichen, eine männliche und eine weibliche, bestattet. Die zuerst gefundenen Geräthe gehörten wohl der männlichen, die zuletzt gefundenen der weiblichen Leiche. Auch die Größe des Grabes deutet auf zwei Brandstätten neben einander.

In einem andern, dem Grabe Nr. 3 gleich construirten Grabe fand sich

ein Schwert aus Bronze, wie das oben beschriebene, mit Griffzunge und Nietlöchern in derselben, 22 " lang in der Klinge, in zwei Stücke mit oxydirten Bruchenden zerbrochen.

In dem Auswurfe eines andern Grabes fand sich

ein Spindelstein aus weichem, bräunlichen Sandstein, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 15; es ist jedoch nicht gewiß, wo und wie derselbe gelegen hat.

Aus einem andern Grabe konnte nur eine Seitenwand von einer

Urne herausgeholt werden, welche grobkörnig, braun und nicht verziert war.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgrab von Dammerow, D. A. Lübz.

Zwischen Vietlübbe und der Quasliner Mühle auf dem Dammerower Felde lagen früher mehrere Kegelgräber, von denen die meisten längst zerstört sind. Da wo von Vietlübbe nach der Quasliner Mühle der Weg durch den Geelsbach sich bis zu dem höchsten Puncte erhebt, auf der dritten terrassenförmigen Erhebung, lagen 4 Kegelgräber nahe an einander fast in grader Linie von Osten nach Westen; von diesen ist das östliche, kleine Grab anscheinend noch erhalten, dann das dritte, welches zur Sandgrube bei der letzten Vermessung ausgeschlagen ist und von welchem bereits zur Besserung des Weges durch die Wiesen ein Theil am nordwestlichen Ende weggefahren war. Der 2te und der 4te Kegel scheinen gänzlich durchwühlt zu sein. Da dem Grabe,

|

Seite 410 |

|

welches ich als das dritte von Osten bezeichnete, der Untergang drohte, besonders bei einem intendirten Brückenbaue über den Bach, im Frühjahre auch von Dars aus bereits Steine dicht am Rande ausgegraben und weggefahren waren, so hielt ich es für rathsam, im Interesse des Vereins die Aufgrabung vor weiterer Zerstörung vorzunehmen. Zu einer genaueren Aufdeckung, namentlich größerer Gräber forderten mich briefliche Andeutungen meines Freundes Lisch auf, und so begann ich denn, da dieses Grab einen Umfang von 10 1/2 Ruthen und eine Achsenhöhe von 11 Fuß hatte, also Ausbeute vermuthen ließ, die Aufdeckung im Monate September mit der größten Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Das Grab war umstellt am Fuße mit einem Steinkreise, nur nordwestlich waren vor kurzem Steine ausgebrochen. Aufgetragen ist dieses Kegelgrab aus dem rothgelben, grobkörnigen Sande, aus welchem der Untergrund des Erdbodens umher besteht, obgleich die Oberfläche mit Geröllsteinen stark bedeckt ist. Doch ist nirgends umher eine Grube sichtbar, aus welcher der Sand genommen sein könnte. Bei der von Südosten und Südwesten fortschreitenden Aufdeckung kamen nach und nach drei Steinsetzungen zum Vorschein, nämlich ein Steingewölbe im Norden und ein anderes größeres im Süden, an welches letztere sich in einer Höhe von 5 Fuß ein drittes fast nach der Mitte des Hügels hin oben anschloß und bis dicht unter die Sanddecke des Hügels reichte. Um nichts zu zerstören, ließ ich nun von Norden und Westen graben und die Steinhügel bloß legen. Dadurch ward die Uebersicht des Ganzen gewonnen und konnte der Grundriß genau genommen werden. Das südliche Steingewölbe lag auf dem Urboden, ging bis auf 3 Fuß ungefähr an den Steinkreis des ganzen Grabes hinan, war 40 Fuß von Osten nach Westen lang, hatte eine größte Breite in der Mitte von 20 Fuß und eine Höhe von 7 Fuß. Das zweite Gewölbe ruhete auf einem Sandauftrage von 5 Fuß Höhe, reichte bis 1 Fuß unter die Decke, war also 5 Fuß in der Mitte hoch und zeigte eine Länge von 30 Fuß und eine Breite von ungefähr 18 Fuß, welche aber nach Süden sich etwas unregelmäßig nach dem ersten Gewölbe hinneigte. Das dritte Gewölbe lag nahe am nördlichen Rande, ein wenig mehr westlich, als die beiden ersten; es war auf einer kleinen Sanderhöhung, da der natürliche Boden nach Nordosten sich abdacht und daher ein kleiner Auftrag zum Ebenen der Fläche nöthig gewesen war, angelegt in einer Länge von 26 Fuß von Osten nach Westen, einer Breite von 10 Fuß und einer Höhe von 5 Fuß.

|

Seite 411 |

|

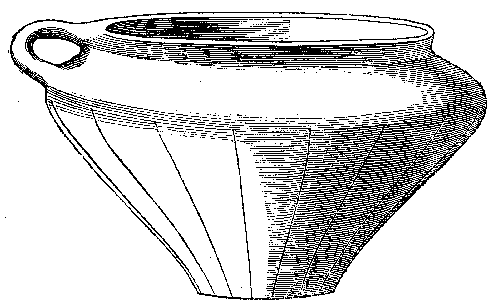

Zuerst ward dieser letzte, nördlich liegende Steinhaufe abgetragen, der keine Spur von Brand an den Steinen zeigte; unter demselben aber war eine fast kreisrunde Brandstelle von etwa 8 Fuß im Durchmesser, in deren Mitte eine kleine Urne mit der Oeffnung gegen Osten gewandt, aber zerdrückt lag. Diese Urne, hellbraun mit einem Henkel zum Durchfassen mit einem starken Finger, ohne Verzierung, ist 4 1/4 " hoch, am oberen Rande 5 ", im Bauche 6 " weit, hat keinen Fuß, sondern ist nach unten flach abgerundet und hat unten auswendig einen runden Eindruck von 1 3/4 " Durchmesser. Sonst hat sie fast die Form, wie die im Jahrb. XI, 362 unter 3 abgebildete Urne. In der Urne war nur etwas dunkler gefärbter Sand. Daneben lag ein Feuerstein mit einer fast halbkugelförmigen, nicht muschelartigen Vertiefung, mit einem fast wie abgeschnitten scheinenden Rande. Unterhalb dieser Urne zog sich der Brand tiefer in die Erde, und beim Nachgraben kam eine kesselförmige Vertiefung von 3 Fuß oberer Breite und eben so großer Tiefe zum Vorschein.

Darauf ward die zweite Steinwölbung abgetragen, unter welcher eine Brandstelle von 12 Fuß Länge und 8 Fuß Breite sichtbar ward, und in deren Mitte eine in der Mitte geschiedene Steinkiste, jede Abtheilung von 2 Fuß innerer Breite im Quadrate, stand; in jeder dieser Abtheilungen fand sich eine, aber durch die hineingedrückten Steine leider so zerbrochene Urne, daß sich deren Gestalt nicht ermitteln ließ; beide aber waren glatt, mit abgerundetem Bauche, unverziert, aber die eine grob und dick, die andere feiner und dünner gearbeitet. Unter und zwischen den Urnenscherben waren viele Knochen eines erwachsenen Menschen, und dazwischen eine Heftel aus Bronze, mit 2 vollen Blechplatten, um welche nur eine Windung von starkem Drathe läuft, der zugleich den erhabenen Bügel bildet. Die Platten haben in der Mitte einen getriebenen Buckel, zum Auf= und Anlegen der frei um den einen Bügelarm sich bewegenden Nadel, welche auf dem stumpfen Ende eine ringförmige Gestalt zum Auflegen auf den erhabenen Buckel hat. Die Drathwindungen sind oben mit leichten Schräglinien verziert und der kurze Bügel oben tiefer geriefelt. Sie trägt ganz den Character der im Frid. Franc. XX, 13 abgebildeten Heftel 1 ). Die Heftel war schon zerbrochen. Daneben lag noch ein geschlossener Fingerring aus Bronze.

|

Seite 412 |

|

Der dritte Steinhügel ward nun behutsam abgetragen, und fand sich darin in der Höhe von etwa 3 Fuß über dem Urboden eine Brandstelle. Sie ließ sich in einer Länge von 8 Fuß und einer Breite von 4 Fuß deutlich verfolgen, denn die oberhalb liegenden Steine zeigten keine Spur von Brand, während die darunter liegenden geschwärzt, theilweise mürbe waren, auch Asche und Kohlen auf den Steinen lagen. In der Mitte dieser Brandstelle stand eine zertrümmerte Urne, angefüllt mit brandiger, übel riechender Erde und im Sande ein Messer aus Bronze. Von Knochen war keine Spur zu finden. Die Urne ließ sich aus den Bruchstücken erkennen als eine ziemlich dicke, große, fast schalenförmige mit kleinem Fuße und oben fast gradwandige Urne, ungefähr wie Jahrb. XI, S. 357, unterhalb der Bauchwölbung nach unten ganz rauh. Das Messer, wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6 und 9, ist sensenförmig gebogen, in der mit 2 erhabenen, durch Querstriche verzierten Linien am Rücken auf jeder Seite ausgezeichneten Klinge 3 1/2 " lang; der Griff hat in der Mitte ein längliches und am Ende ein rundes Loch zum Anhängen; er ist an den Seiten ebenfalls mit Schrägstrichen verziert. Die Grifflänge beträgt nur 2 ". Der Oxyd ist tiefer, als der auf der Heftel.

Uebersehen wir nun noch einmal die abgetragenen Stellen, so war im Norden eine kesselförmige Brandstelle, über deren Ausfüllung eine kleine Henkelurne lag. In der Mitte des Grabes, aber etwas nach Süden, eine 5 Fuß hohe Brandstelle aus Sand, wo wahrscheinlich die Leiche verbrannt war, mit aufgesetzter Steinkiste zur Aufbewahrung der Knochen, zweier Urnen und des Bronzeschmuckes, nämlich der Heftel und des Ringes. Südlich davon eine Brandstelle, 3 Fuß hoch auf Steinen, mit einer Urne, worin Asche und das Messer aus Bronze. Fanden die Freunde Lisch und Beyer im Grabe zu Peckatel alle Alterthümer in einer Linie von Osten nach Westen, so waren hier die Alterthümer in fast grader Linie von Süden nach Norden. Deshalb möchte es gerathen sein, alle größeren Kegelgräber ganz abzutragen und keine Ecke stehen zu lassen, da eben in solchen Ecken sich Manches bergen kann.

In dem Sande unter der mittleren Brandstelle und zwischen den Steinen unterhalb der südlichen Brandstelle war keine Spur von Alterthümern. Die gänzliche Abtragung war erst im November vollendet.

| Vietlübbe, 1846. | J. Ritter. |

|

Seite 413 |

|

|

|

|

:

|

Kegelgrab von Alt=Schwerin.

Ein Arbeiter brachte mir folgende Sachen, welche auf dem alt=schweriner Felde, in den Tannen, unweit der Chaussee, in einem kleinen Kegelgrabe, inwendig mit einer Steinkiste mit 2 Urnen, angefüllt mit Knochen, gefunden waren:

1 dünnes Scheermesser 1 ), mit leichtem Roste,

1 Hütchen, mit glänzendem edlen Roste,

1 Nähnadel, mit einem Oehr in der Mitte der obern Hälfte,

sämmtlich aus Bronze.

| Vietlübbe, 1846. | J. Ritter. |

Etwa zu gleicher Zeit sind von dem Herrn Senator Schultetus zu Plau folgende zu Alt=Schwerin gefundene Bronze=Alterthümer erworben und dem Vereine geschenkt:

2 Hütchen, mit glänzendem edlen Rost, beide zerbrochen;

1 Pfriemen oder eine grade Nadel ohne Kopf, 4 1/2 " lang, 1/8 " dick, am Kopfende mit Parallellinien verziert;

1 Halsring, gravirt, mit edlem Roste, Bruchstück;

1 Halsring, gewunden, Bruchstücke;

1 Ring, 1 " im Durchmesser;

1 offener Beschlagring, 5/8 " im Durchmesser und 3/8 " breit;

1 kleines Gefäß, 2 1/2 " hoch, ungefähr von der Gestalt der Urne in Jahrb. XI, S. 356, von äußerst schönen Formen.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgrab von Mallin.

Zu Mallin bei Penzlin wurden eine kleine, dünne, schwarzbraune Urne, gegen 4 " hoch, und zwei spiralcylindrische Armringe aus Bronze, jedoch nicht vollständig, sondern jeder von zwei Windungen aus schmalen, platten Streifen, gefunden und von dem Herrn Baron von Maltzan auf Mallin dem Vereine geschenkt.

. zusammen gefunden

werden, so liegt es nahe, zu glauben,

daß diese Messer zu feinern Näharbeiten

gebraucht wurden; vielleicht dienten

auch die bei diesen Messern häufig

gefundenen Zangen oder Pincetten zum

Zusammenhalten der Stücke, welche

zusammengenähet werden sollten. Dennoch

konnten auch diese Messer und Pincetten

zur Haarcultur gebraucht

werden.

. zusammen gefunden

werden, so liegt es nahe, zu glauben,

daß diese Messer zu feinern Näharbeiten

gebraucht wurden; vielleicht dienten

auch die bei diesen Messern häufig

gefundenen Zangen oder Pincetten zum

Zusammenhalten der Stücke, welche

zusammengenähet werden sollten. Dennoch

konnten auch diese Messer und Pincetten

zur Haarcultur gebraucht

werden.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 414 |

|

|

|

|

|

Kegelgrab von Kittendorf.

Beim Bau der Chaussee von Waren nach Stavenhagen ward auf der Feldmark Kittendorf beim Ausbrechen von Steinen in einem Hügel eine mit zerbrannten Knochen gefüllte Urne gefunden, welche jedoch bei der Arbeit ganz zertrümmerte. Auf dieser Urne stand ein kleines, gehenkeltes Gefäß aus Thon, 2 " hoch, fast halbkugelförmig, von einfachen Formen, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 11, welches der Herr Landrath von Oertzen auf Jürgenstorf dem Verein eingesandt hat.

|

|

|

:

|

Bronze=Wagen von Peccatel und Frisack.

In Jahrb. IX, S. 373 flgd. und Lithographie Fig. 3 ist ein in dem merkwürdigen Kegelgrabe von Peccatel bei Schwerin gefundener kleiner Wagen aus Bronze beschrieben und abgebildet, welcher vier vierspeichige Räder hat. Im J. 1846 ward nun auf einem Berge bei Frisack ein ähnlicher Fund gemacht, von welchem der Herr Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin Nachricht und Zeichnung an den Verein eingesandt hat. Es ward nämlich gefunden:

ein Messer aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6, schön verziert, mit einer Längsöffnung im Griffe;

ein Armring aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 3;

eine Nadel aus Bronze von einer Heftel mit zwei Spiralplatten;

zwei Wagenräder aus Bronze, wie die auf der Lithographie zu Jahrb. IX, Fig. 3 abgebildeten, 4 3/4 " im Durchmesser, ebenfalls mit 4 Speichen, nur etwas zierlicher gearbeitet, als die zu Peccatel gefundenen Räder.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Zu Wieck bei Schwaan, in der Nähe des Burgwalles von Werle (vgl. Jahrb. VI, S. 88 flgd.), ward bei Gelegenheit der Eisenbahnarbeiten ein interessanter Fund von Bronze=Geräthen gemacht und für die großherzogliche Alterthümersammlung erworben, besonders durch die Bemühungen des Herrn Amtsverwalters, Advocaten Görbitz zu Schwaan, welcher auch die Be schaffenheit der Oertlichkeiten ermittelt hat.

Der Hof Wieck liegt niedrig, nahe an der Warnow. Nicht weit von demselben, mehr südöstlich, liegt der Burgwall von

|

Seite 415 |

|

Werle, von der einen Seite von einem Kniee der Warnow, von den andern Seiten von einer tiefen Sumpfwiese umgeben, welche nach angestellten Bohrungen an 40 Fuß tief ist. - Mehr südlich, nach Kassow hin, grenzt der Garten des Hofes an eine ebenfalls mit den Warnowwiesen zusammenhangende Wiese. Südlich hinter dieser Wiese erhebt der Boden sich wieder und es beginnt, ungefähr einen Büchsenschuß weit von dem Burgwalle von Werle, eine allmählig aufsteigende Sandscholle, welche wohl 4 bis 500 Schritte lang und gegen die umherliegenden Flächen etwa 12 Fuß hoch ist. Wo die Sandscholle sich endigt, beginnt wieder der Warnowsumpf, welcher hier vor einigen 20 Jahren noch ein großer Teich gewesen ist. Durch diese Sandscholle geht die Eisenbahnlinie von Schwaan nach Bützow. Etwas über den Anfang der Sandscholle hinaus, ungefähr 50 Ruthen vom wiecker Garten nach Kassow hin, in der linken Dossirung der Bahnlinie, etwa 2 Fuß unter der Oberfläche im Sande, wurden von den Arbeitern mehrere Bronzegeräthe gefunden. Alle sind ziemlich gut erhalten und mit edlem Rost bedeckt. Es sind:

1 Streithammer, gegen 7 1/2 " lang und in der größten Ausdehnung 5/8 " hoch, mit Schaftloch, an dem einen Ende beilförmig wie eine Framea ausgeschweift, am andern Ende stumpf endigend und hier unregelmäßig offenbar breit geklopft, an den Seiten mit 4 Furchen verziert: ein seltenes Stück, das erste, welches in Meklenburg gefunden ist, ungefähr wie das in Büsching's Alterth. Schlesiens T. IV, Fig. 1, abgebildete Exemplar;

3 Frameen, mit Schaftrinne, wie Frid. Franc. T. XIII, Fig. 5, und Jahrb. IX, S. 335, 7 ", 7 1/2 " und 8 " lang;

1 Lanzenspitze, 12 " lang, am Schaftloche mit Reifen von Linien, eingeschlagenen Dreiecken und Spitzen verziert;

4 Sicheln, wie Frid. Franc. T. XVII, Fig. 7, alle mit einem rechtwinklig aufgesetzten Knopfe am breiten Ende;

1 Nadel, 14 " lang, am obern Ende mit einer runden Scheibe von ungefähr 3 " Durchmesser, wie Frid. Franc. T. XXIV, Fig. 20, und Jahrb. IX, S. 332, jedoch in der Mitte in einem Kreise und um diesen in 6 Kreissegmenten durchbrochen, das erste Stück dieser Art, welches in Meklenburg beobachtet ist, deren jedoch in den Rheingegenden viele gefunden sind; ähnliche Nadeln sind abgebildet in v. Estorf Heidn. Alterth. T. VIII, Fig. 5-7, Schaum Alterth. Samml. zu Braunfels, T. IV, Fig. 98, Klemm German. Alterthsk. Taf. II, Nr. 7, und §. 21, S. 61, Dorow Opferstätten T. II, Fig. 3 und T. X, Fig. 1 und 2; sie werden vorzüglich in den Rheingegenden gefunden;

|

Seite 416 |

|

Ungefähr 150 Schritte davon entfernt, in der Bahnlinie selbst, stießen die Arbeiter ungefähr 5 Fuß tief unter der Erdoberfläche auf einen kleinen, runden, oben flachen Bau von Feldsteinen, etwa 1 ' hoch und 1 1/2 ' im Durchmesser. Hievon ungefähr 100 Schritte entfernt, ebenfalls in der Bahnlinie, stand in gleicher Tiefe ein zweiter Bau von Feldsteinen; dieser war rund, ungefähr 4 ' hoch, 2 bis 3 ' im Durchmesser und oben flach. Die obere Fläche war aus abgeplatteten Steinen construirt, welche alle schwarz waren und eine schwarze, angebrannte Kruste zu haben schienen.

Alle diese Erscheinungen deuten offenbar auf Wohnstätten oder Opferstätten. Hiefür redet schon die Menge der Bronzegeräthe gleicher Art, welche alle keine Spur von Leichenbrand haben und bei denen nichts weiter gefunden ward. Auch bei der Steinerhöhung ward nichts weiter gefunden, weder Gefäß oder Gefäßscherben, noch Knochen oder Kohlen. Vielleicht aber war dieser Fund ein vom Rheine her hier eingeführter Waarenvorrath.

Diese Beobachtungen führen denn unwillkürlich zu der Ansicht, daß die großen wendischen Burgstellen schon in der Bronzezeit besonders ausgezeichnete und bewohnte Orte waren.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Alterthümer aus der Gegend von Krakow.

Von dem Herrn Apotheker Block zu Krakow sind dem Vereine folgende Bronzealterthümer geschenkt, welche in der Gegend von Krakow gefunden sind, jedoch ungewiß wo:

in Kegelgräbern sind gefunden:

1 kurze Schwertklinge, mit edlem Rost, 9 " lang in der Klinge, mit Griffzunge mit Nietlöchern; die Griffzunge und die Klingenspitze ist abgebrochen, die Klinge mitten durchgebrochen;

1 Messer, mit edlem Rost, mit Bronzegriff, im Ganzen 9 " lang; die Spitze ist abgebrochen;

1 Pincette, mit Rost, breit und kurz, 2 " lang;

1 Pincette, mit edlem Rost, schmal und lang, 2 3/4 " lang;

1 Doppelknopf einer Nadel, wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 3, ohne Rost (anscheinend in einem Moor gefunden);

1 Heftel mit 2 Spiralplatten, mit breitem Bügel,

wie Frid. Franc. Tab. XI, Fig, 2, nur kleiner, 4

" lang, in 2 Stücke zerbrochen; das

Kopfende der Nadel bildet eine massive, runde

Platte, in welche das gewöhnliche Doppelkreuz

gravirt ist (vgl. Jahresb. VII,

S. 26);

gravirt ist (vgl. Jahresb. VII,

S. 26);

|

Seite 417 |

|

1 Heftelnadel, 5 1/2 " lang, mit Doppelkreuz am Ende; die Heftel fehlt;

1 Heftelbügel, 2 3/5 " lang, dünne gewunden, mit hellgrünem, edlen Rost;

im Acker ist gefunden:

1 Heftel, vollständig, 3 " lang, mit rundem, gebogenen Bügel, mit 2 ganz kleinen Spiralplatten, mit einer runden Scheibe am Ende der Nadel, welche zu einem einfachen Kreuze durchbrochen ist.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Heftel mit zwei Blechplatten.

Der Herr Erblandmarschall, Graf Hahn auf Basedow

. hat dem Vereine eine Heftel aus

Bronze geschenkt, welche in Meklenburg zu den

größten Seltenheiten gehört. Sie ist in den

hahnschen Gütern gefunden und ohne Rost. Die

Hefteln aus der Zeit der Kegelgräber, welche in

Meklenburg häufig gefunden werden, haben an den

Enden des langen Bügels stets zwei runde

Spiralplatten, welche aus rundem Drath

zusammengebogen sind. Die vorliegende, 10 1/2

" lange Heftel hat jedoch zwei große,

schildförmige, gewölbte, ovale Blechplatten, von

4 1/2 " bis 5 " Durchmesser. Diese

Platten sind in der Mitte mit einem Buckel

verziert, um welchen vier schmale, erhabene, mit

gravirten Querlinien geschmückte Reifen liegen,

welche gegen den Bügel in zwei augenförmige

Verzierungen zusammenlaufen. Diese Platten

werden durch einen kurzen, nur 2 1/2 "

langen, muschelförmigen Bügel zusammengehalten.

Um den Bügel bewegt sich eine kurze, nur 4 1/2

" lange Nadel, welche mit einer

leierförmigen Gabel um das eine Ende des Bügels

gebogen ist. Der Bügel ist an beiden Enden durch

umgelegte Bronzestreifen geflickt.

. hat dem Vereine eine Heftel aus

Bronze geschenkt, welche in Meklenburg zu den

größten Seltenheiten gehört. Sie ist in den

hahnschen Gütern gefunden und ohne Rost. Die

Hefteln aus der Zeit der Kegelgräber, welche in

Meklenburg häufig gefunden werden, haben an den

Enden des langen Bügels stets zwei runde

Spiralplatten, welche aus rundem Drath

zusammengebogen sind. Die vorliegende, 10 1/2

" lange Heftel hat jedoch zwei große,

schildförmige, gewölbte, ovale Blechplatten, von

4 1/2 " bis 5 " Durchmesser. Diese

Platten sind in der Mitte mit einem Buckel

verziert, um welchen vier schmale, erhabene, mit

gravirten Querlinien geschmückte Reifen liegen,

welche gegen den Bügel in zwei augenförmige

Verzierungen zusammenlaufen. Diese Platten

werden durch einen kurzen, nur 2 1/2 "

langen, muschelförmigen Bügel zusammengehalten.

Um den Bügel bewegt sich eine kurze, nur 4 1/2

" lange Nadel, welche mit einer

leierförmigen Gabel um das eine Ende des Bügels

gebogen ist. Der Bügel ist an beiden Enden durch

umgelegte Bronzestreifen geflickt.

Hefteln ganz dieser Art, abgebildet in v. Estorf Heidn. Alterth., Taf. XI, Fig. 3, und in Antiquar. Annaler. IV, 2, T. II, Fig. IV, sind in Meklenburg=Schwerin bisher noch nicht beobachtet; vor nicht langer Zeit wurden einige an der Müritz bei dem Bau des vipperowschen Erddammes gefunden und an die großherzogliche Sammlung zu Neustrelitz abgeliefert. Eine sehr ähnliche, jedoch etwas verschiedene Heftel ward in dem Kegelgrabe von Dammerow gefunden; vgl. oben S. 411; jedoch ist bei dieser die Nadel noch länger und legt sich mit dem durchbohrten Knopf auf den einen Buckel. Hefteln dieser Art haben einen mehr nordischen Charakter.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 418 |

|

|

|

|

:

|

Kopfring im Thürknopf am Dome zu Güstrow.

An der nördlichen, noch im Rundbogenstyl erbaueten Hauptpforte des nördlichen Kreuzschiffes der Domkirche zu Güstrow ist als Thürknopf ein mit Weinlaub umgebener, großer, aus Bronze gegossener Menschenkopf angebracht, welcher einen großen Ring im Munde hangen hat. Der Kopf ist in strenge mittelalterlichem Style gearbeitet. Der Ring aber ist ein Kopfring aus der heidnischen Bronze=Periode der Kegelgräber ganz so, wie der in Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 3 abgebildete, bei Ludwigslust gefundene Kopfring. Wahrscheinlich ist dieser Ring ein Fund aus alter Zeit, zu diesem Zweck verwandt; möglich könnte es jedoch sein, daß der Kopf mit dem Ringe aus sehr alter Zeit stammte, und, wie vielleicht die öfter gefundenen Kopfringe selbst, welche allerdings immer aus derselben Form und etwas ungewöhnlich sind, aus dem früher germanisirten Deutschland in das damals noch heidnische Meklenburg eingeführt ward.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Antike Quetschmühlen.

1. Quetschmühle von Doberan.

Es werden sehr häufig im Lande längliche Granite gefunden, welche halbmuldenförmig ausgehöhlt sind, wie eine Abflußrinne. Im Aeußern sind die Steine immer unregelmäßig und naturwüchsig; die längliche Höhlung ist aber immer sehr regelmäßig und glatt, und stark und tief ausgearbeitet. An einer Seite ist der Stein immer unregelmäßig und naturwüchsig abgestumpft und die Höhlung offen. Diese Steine wurden früher für Weihkessel gehalten, welche mit dem abgestumpften, offenen Ende in die Mauer gesetzt worden seien. Es finden sich solche Steine wirklich mitunter zu Weihkessel benutzt, namentlich in die Außenwände der Kirchen unter Nischen zu Heiligenbildern eingemauert. Hiergegen reden aber mehrere Gründe:

1) die Steine werden bei einiger Aufmerksamkeit ungemein häufig gefunden, auch auf Feldmarken, auf denen nie ein christliches Gotteshaus gestanden hat;

2) die Steine sind in der ganzen Länge äußerst regelmäßig ausgehöhlt und in der Mitte ist die Höhlung etwas vertieft, so daß man klar sieht, daß die Höhlung durch langes Reiben so glatt und regelmäßig geworden ist;

|

Seite 419 |

|

3) Steine dieser Art sind mehrere Male tief in Kegelgräbern, zwischen den Steinen der über der Brand= und Begräbnißstelle aufgeführten Steinkegel, gefunden.

Es ist daher wahrscheinlich, daß sie in den ältesten Zeiten als Mühlsteine in der Art gedient haben, daß das Getreide mit Keulen in denselben gestampft und nach und nach aus dem offenen Ende herausgedrängt ist.

Der Herr Präpositus Crull zu Doberan fand nun auch einen solchen Stein von mäßiger Größe, so daß er sich durch Manneskraft noch tragen läßt, auf dem Felde zu Doberan in einer Steinsetzung unter andern Feldsteinen beim Brechen von Chausseesteinen und schenkte ihn dem Vereine; auf dem doberaner Felde finden sich nun sehr häufig unter dem beackerten Boden niedrige Kegelgräber, von denen sehr viele bei dem Chansseebau ausgebrochen sind; es ist daher wahrscheinlich, daß dieser Stein auch unter den Steinen eines niedrigen Kegelgrabes gelegen hat.

In Doberan selbst finden sich noch zwei solcher Steine: beide dienen jetzt zu Abflußrinnen unter den Ableitungen der Dachrinnen, der eine am Logierhause, der andere an einem Hause in einer hintern Straße des Ortes.

Im J. 1846 ward auch ein solcher Stein am Ufer des schweriner Sees im Wasser gefunden und an das großherzogl. Antiquarium eingeliefert. An der Kirche zu Verchen bei Demmin ist ein solcher Stein zu einem Weihkessel benutzt; vgl. Balt. Studien VII, 2, 1841, S. 104. In unserm Jahresber. VII, S. 45 ist ein solcher Stein als Weihkessel bezeichnet.

Uebrigens habe ich selbst dergleichen Steine ungemein häufig auf dem Lande beobachtet.

G. C. F. Lisch.

2. Quetschmühle von Spornitz.

|

Seite 420 |

|

neigt war. Der spornitzer Fund läßt indeß keinen Zweifel über den heidnischen Ursprung dieser Steine, was wichtig genug schien, denselben gelegentlich hieher kommen zu lassen. Es ist ein auf der Oberfläche stark verwitterter Block aus sehr grobkörnigem, rothen Granit von 2 ' 4 1/2 " Länge, 2 ' Breite und 1 ' 3 " Höhe. In der Mitte befindet sich eine völlig regelmäßig ausgehauene (trogartige) Vertiefung von 12 " Tiefe, 13 " Weite und 19 " Länge, welche an dem einen Ende, eben so wie am Boden, rund ausgehöhlt, an dem entgegengesetzten Ende aber offen ist. Da der Stein aber ursprünglich länger gewesen und schon im Alterthum abgebrochen ist, so läßt sich nicht bestimmen, ob die Vertiefung ursprünglich nicht etwa auf beiden Enden geschlossen gewesen sei. Auffallender Weise sind auch die übrigen in unserer Sammlung aufbewahrten Steine dieser Art ebenfalls durchbrochen, ein Umstand, welcher es bedenklich macht, über den Gebrauch dieser Steine schon jetzt eine Vermuthung zu wagen.

W. G. Beyer.

3. Die muldenförmigen Granitsteine.

Dieselben finden sich hier überall bei Retzow und Wangelin bei Lübz zwischen den Gruppen von Kegelgräbern; in Wangelin hat fast jeder Hauswirth einen solchen Stein, aus welchem das Federvieh getränkt wird, und diese Hauswirthe sagen aus, daß sie dieselben von den durch den Herrn Elbzoll=Director, Hauptmann Zinck zu Dömitz (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 5, 56 flgd., 71, 72) aufgegrabenen Kegelgräbern sich geholt haben; - bei Retzow liegen noch 3 solcher Steine bei Kegelgräbern. Auch der Stein zu Granzow (Jahrb. IX, S. 357) ist aus einem zerstörten Kegelgrabe. Ein Bruchstück fand ich 1845 in einem zu Retzow unweit des Landweges aufgegrabenen Kegelgrabe (Jahrb. XI, S. 384 flgd.), etwa 4 Fuß weit vom Umfange des Steinkegels, so daß also der Stein bei der Errichtung des Grabes hinein gekommen ist.

Noch mache ich darauf aufmerksam, daß nicht alle Steine nach einer Seite offen sind, daß ich selbst aus Retzow einen vollkommen muldenförmigen Stein, nach beiden Enden geschlossen, besitze; ja, ich möchte behaupten, es seien alle abgebrochenen Steine erst absichtlich zerschlagen, denn gebraucht sind die Steine stark, wie an den meisten Exemplaren die stufenförmig tiefere Aushöhlung es beweiset, - bei dem Gebrauche aber hätte sich das offene Ende entweder abgerundet, oder es hätte bei Schonung desselben sich eine kleine Erhöhung gebildet; es bricht aber in grader Linie ab.

| Vietlübbe, 1847. | J. Ritter. |

|

Seite 421 |

|

|

|

|

|

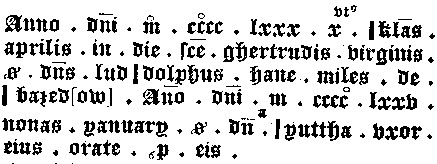

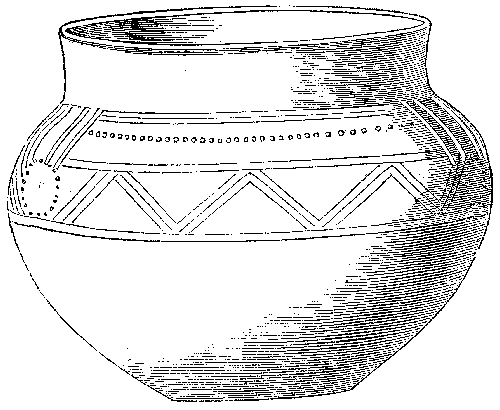

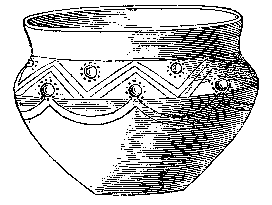

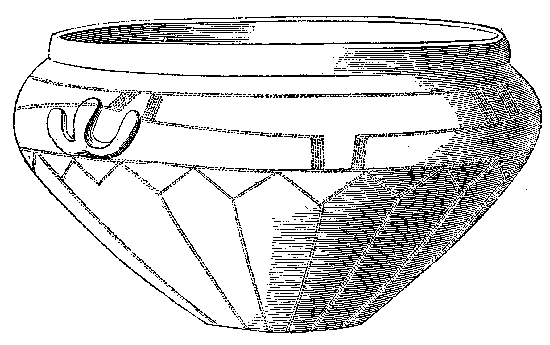

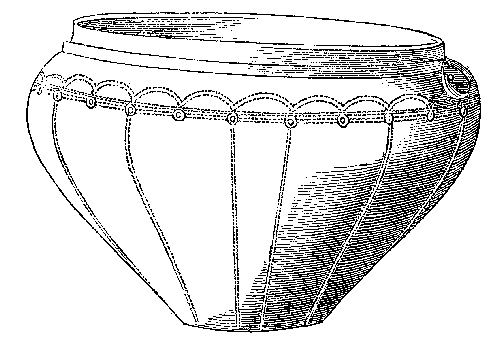

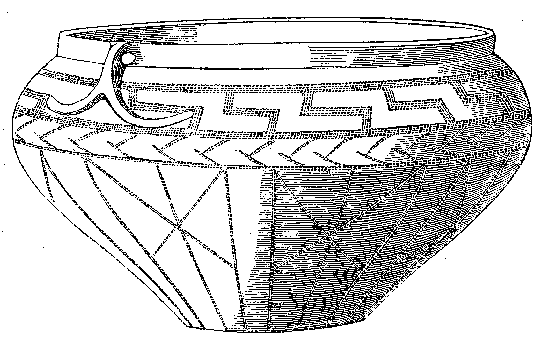

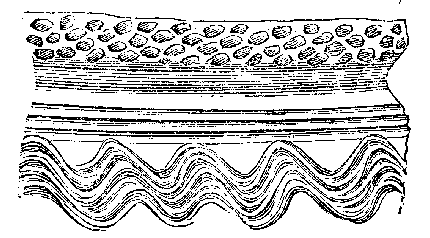

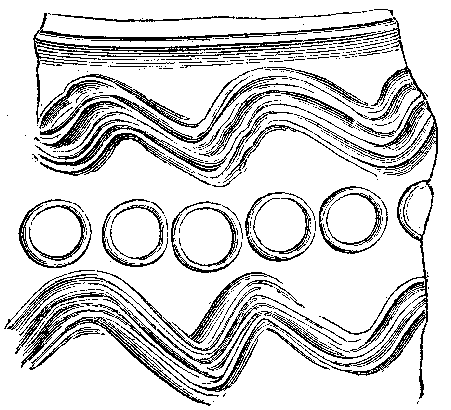

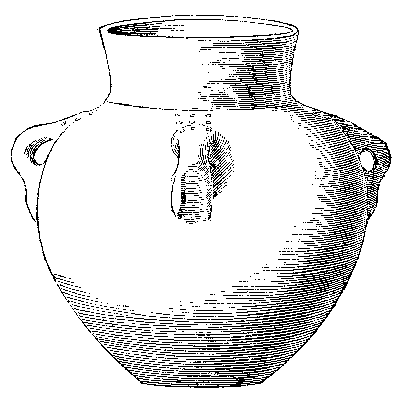

Die Graburnen der Wendenkirchhöfe.

Nachdem die charakteristischen Urnen der Stein=Periode in Jahrb. X, S. 253 flgd. und der Bronze=Periode in Jahrb. XI, S. 353 flgd. betrachtet und dargestellt sind, mögen schließlich die Gefäße der sogenannten Wendenkirchhöfe zur Anschauung kommen. Wir haben die Begräbnißplätze der dritten oder Eisen=Periode des Heidenthums Wendenkirchhöfe genannt, weil sie sowohl im Munde des Volkes, als auch in den ältern Acten so genannt werden; so z. B. hatte nach dem Visitations=Protocolle von 1662 der Kirchenbauer zu Walkendorf Acker auf der "Dorfstätte" und auf dem "Wendischen Kirchhofe auf der Heyde" hinter der "Fünte" und im J. 1584 lag in der Grenze des Gutes Fahrenholz der "Wendische Kirchhof" bei dem "wendischen Wege" nach "Wendthagen" (vgl. auch Jahresber. III, S. 124); daher werden die häufigen "Wendfelder" auf den Feldmarken, z. B. 1580, auch "Schottelfelder" genannt, d. i. Schüsselfelder, wegen der in denselben stehenden schüsselförmigen Grabgefäße. Im Munde des Landvolkes hört man noch häufig die Bezeichnung "Wendenkirchhof" für die oft in der Nähe der Dörfer liegenden Begräbnißfelder.

Die durchgehende Eigenthümlichkeit dieser jüngsten Begräbnißstätten des Heidenthums ist, daß ihnen beständig ein Hügelaufwurf (tumulus), kurz jeder Bau über der Erde fehlt. Während die Todten der Stein= oder Bronze=Periode beständig auf der natürlichen Erdoberfläche unter Steinbauten oder aufgeschütteten Hügeln beigesetzt sind, sind die Urnen auf den Wendenkirchhöfen beständig in die Erde eingegraben; man hat weder in Meklenburg, noch in andern Ländern des nordöstlichen Deutschlands, so viel zu Ohren gekommen ist, Urnen der Eisen=Periode unter Hügeln gefunden 1 ). Diese Bestattungsweise bildet den

|

Seite 422 |

|

Uebergang zu dem Begraben der christlichen Todten. Die Urnen sind häufig zwischen drei bis vier kleine, flache Steine, ungefähr von der Größe der Urnen, verpackt und mit einem solchen Steine zugedeckt; oft aber finden sich die Urnen auch ohne allen weiteren Schutz eingegraben. Gewöhnlich stehen die Urnen 1 bis 2 Fuß tief unter der Erdoberfläche; wenn zwei Schichten Urnen über einander stehen, was sich mitunter findet, so steht die untere Schicht verhältnißmäßig tiefer. Ist nun ein solcher Wendenkirchhof in neuern Zeiten zur Ackercultur gebracht, so faßt der Pflug oft den obern Theil der Urnen und reißt die Scherben zu Tage. Daher ist ein Wendenkirchhof durch nichts weiter aufzufinden, als durch asgepflügte Scherben oder durch Volkssagen; gewöhnlich zeigt sie der Zufall an, oft zu spät. Hin und wieder, jedoch selten, ist freilich ein von Natur etwas erhöheter Platz zu einem solchen "Kirchhofe" gewählt, am Ende eines Ackerstückes oder am Rande eines Baches oder eines Holzes; aber dies giebt, da die Oberfläche immer eben ist, kein Kennzeichen, da Millionen von Erhöhungen auf den Feldern stehen, ohne Begräbnißplätze zu sein.

Auf diesen "Kirchhöfen" stehen nun die Begräbnißurnen in großer Zahl, oft zu Hunderten, in geringen Entfernungen neben einander.

Die Leichen der Wendenkirchhöfe sind verbrannt und die verbrannten Gebeine mit einigen Geräthen in die Urnen gepackt. Jedoch sind einige wenige Fälle beobachtet, daß unverbrannte Leichen, zuweilen an den Rändern der Wendenkirchhöfe, eingegraben waren. So fand Ritter auf dem Wendenkirchhofe zu Helm zwei in Särge gelegte Leichen eingegraben (vgl. Jahresb. IV, S. 46, und V, S. 66), und ich selbst fand bei Börzow an den äußersten Rändern eines Wendenkirchhofes voll der charakteristischen Urnen mehrere Leichen begraben (vgl. Lisch Erster Bericht über das großherzogl. Antiquarium zu Schwerin, 1844, S. 17-18).

Das charakteristische Kennzeichen dieser Wendenkirchhöfe ist nun, daß in den in die Urnen gelegten Geräthen das Eisen bei weitem vorherrschend ist; die Periode dieser Begräbnisse ist daher mit Recht die Eisen=Periode genannt, um so mehr, da dieses Metall ganz plötzlich und in vielfacher Anwendung in die Geschichte tritt. In den beiden voraufgehenden Perioden ist die Verarbeitung und der Gebrauch des Eisens noch nicht bekannt. In der Steinperiode der Hünengräber ist, mit äußerst wenigen Ausnahmen, gar kein Metall beobachtet; nur einige Male haben sich Geräthe der Hünengräber, namentlich Keile, jedoch auch schon Halsringe, aus unpolirtem, rothen Kupfer ge=

|

Seite 423 |

|

funden, jedoch mag dies in allen Ostseeländern ungefähr ein Dutzend Male beobachtet worden fein. Man kann also im Allgemeinen annehmen, daß die Gräber der Stein=Periode kein Metall enthalten, am allerwenigsten Eisen. Es ist zwar "Eisen" in Hünengräbern gefunden, aber nicht auf dem Bestattungsraume. Die Auffindung von Eisen in Gräbern der Stein=Periode beruht theils gewissermaßen auf einer Mystification, indem es bei frühern Aufgrabungen oder bei Schatzgräbereien verloren gegangen ist: so waren die Eisenstücke in dem Hünengrabe von Brüsewitz (vgl. Jahresber. IV, S. 23) Eimerbände oder dgl. aus dem J. 1779, indem dieses Grab in diesem Jahre aufgedeckt und zur Erhaltung des Monuments wieder aufgebauet war (vgl. Jahresber. V, S. 102): es kann daher auch nur zu Mystificationen führen, wenn man auf solche isolirte, zweifelhafte Vorkommenheiten neue Systeme bauen will, welche nicht bei jeder Aufgrabung die Regel bilden. Oefter aber stammt Eisen in Hünengräbern aus jüngern Bestattungen. Es finden sich nämlich zuweilen sowohl in Gräbern der Stein=Periode, als in Gräbern der Bronze=Periode dicht unter der Rasendecke Urnen aus der Eisen=Periode nachbestattet (vgl. Erster Jahresber. des altmärk. Vereins, 1838, S. 44). Verschiedene Bestattungen aus verschiedenen Perioden und jüngere Bestattungen in alten Hügeln können durchaus nicht zweifelhaft sein, wenn man Gräber, wie das Grab von Waldhausen bei Lübeck (vgl. Mittheilungen des lübecker Vereins zur nordischen Alterthumskunde, I, 1844), das Grab von Moltzow (vgl. Jahrb. X, S. 264-267) u. a. vorurtheilsfrei betrachtet. Immer aber ist in Hünengräbern das Eisen, oft von zweifelhafter Form, dicht unter der Rasendecke gefunden, wenn es vorhanden war.

Die Kegelgräber der Bronze=Periode enthalten immer Bronze, aus Kupfer und Zinn legirt, und oft naturwüchsiges Gold. Beispiele, daß von der einen Seite steinernes Geräth, von der andern Seite Eisen in dieser Art von Gräbern gefunden ist, sind fast noch seltener, als das angebliche Vorkommen von Eisen in Hünengräbern, obgleich Stein und Eisen nicht immer durch Zufall in Kegelgräber gekommen sind, sondern oft die Uebergänge von einer Periode zur andern bezeichnen, wie z. B. die mattfarbige, sparsame Bronze, welche sich neben Eisen zeigt, zur Genüge darthut.

Immer aber werden Stein und Eisen in den Gräbern der Stein= und Bronze=Periode so selten gefunden, daß man sicher annehmen kann, es werde in tausend Gräbern kaum Ein Mal getroffen; solche vereinzelte Erscheinungen können also nimmermehr die Regel für alle andern, immer gleichen Fälle bilden.

|

Seite 424 |

|

Eben so wenig finden sich steinerne Geräthe in den Wendenkirchhöfen der Eisen=Periode. Es ist gesagt, daß auf den Wendenkirchhöfen von Kothendorf (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 92) und Camin (vgl. Jahresber. II, S. 65 flgd.) Sachen aus Feuerstein gefunden seien. Man bemerkt aber leicht, daß diese Feuersteinbildungen nichts weiter als Naturbildungen sind; wenn in einer Urne Echiniten, Belemniten, Orthokeratiten und andere Petrefacten gefunden werden, so wird ein gewissenhafter Forscher dies ruhig berichten, da er nicht voraussehen kann, ob nicht ein glücklicher Fund einst beweiset, daß man im Alterthume solchen Naturbildungen eine gewisse Bedeutung beilegte. Der Forscher wird aber noch weiter gehen und berichten müssen, wenn sich andere, ungewöhnlich geformte, vielleicht durch Kunst oder Natur gespaltene Steine u. dgl. in den Urnen finden. Es läßt sich nicht immer beurtheilen, ob solche Bildungen durch Zufall oder aus Absicht in die Urnen gekommen sind; jedoch muß es angeführt und beschrieben werden. Aber damit ist nicht gesagt, daß z. B. ein langer, rundlicher, etwa der Länge nach gespaltener Feuerstein das sei, was man einen Keil der Stein=Periode nennt. Wenn man diese in Urnen der Eisen=Periode gefundenen Feuersteine sieht, so kann man sie in Wahrheit für nichts anders als für Naturbildungen halten; sie aber für Keile oder andere kunstmäßig gearbeitetete Geräthe auszugeben und hieraus Folgerungen für die Alterthumskunde zu ziehen, kann nur für ein von vorne herein verunglücktes Unternehmen gehalten werden. Es soll damit nicht geleugnet werden, daß in den flachen Feldern der Wendenkirchhöfe nicht steinerne Keile sollten gefunden werden können, denn diese steinernen Keile sind überall auf den offenen Feldern so sehr verbreitet, daß sie in zahlloser Menge gefunden sind und immer noch gefunden werden, also auch auf den Wendenkirchhöfen verloren gehen oder auch hier (jedoch nicht in Urnen) schon liegen konnten, ehe ein solcher Platz zu einer Begräbnißstätte erwählt ward. Aber im Allgemeinen kann man dreist mit großer Bestimmtheit behaupten, daß sich die steinernen Geräthe der Hünengräber nie in den Urnen der Wendenkirchhöfe finden; dies läßt sich ohne Bedenken als Regel für Tausende von Fällen feststellen, ohne Ausnahmen und Zufälligkeiten wegleugnen zu wollen.

Mit den Kegelgräbern haben aber die Wendenkirchhöfe das gemein, daß sich in diesen neben dem Eisen noch häufig Schmucksachen aus Bronze finden, jedoch auch schon dieselben Sachen aus Eisen , z. B. Hefteln von derselben Art aus Bronze und aus Eisen, oder aus beiden Metallen construirt, auf einem und demselben Wendenkirchhofe. Aber es sind nur untergeordnete

|

Seite 425 |

|

Geräthe, welche sich aus Bronze in der Eisen = Periode finden, namentlich Hefteln mit Springfedern, kleine Ringe, kleine Beschläge und Verzierungen u. dgl. Es sinden sich keine Hauptgeräthe aus Bronze mehr; es fehlen durchaus die bekannten Schwerter, Dolche, Frameen, Lanzen, Kopf=, Hals= und Armringe, Handbergen, Hefteln mit zwei Spiralplatten, Diademe, kurz alle die vielen Prachtarbeiten, welche das classische Alter der Bronze=Periode charakterisiren. Auch hat die Bronze der Wendenkirchhöfe eine andere, leichtfertigere Mischung und mattere Farbe (vgl. Jahrb. IX, S. 341-344) und der edle Rost fehlt ganz, wenigstens ist er in einzelnen Fällen höchst unbedeutend.

Dagegen tritt mit dem Eisen ein anderes Metall auf, das Silber, welches den Gräbern der voraufgehenden Perioden durchaus fremd ist. Es ist in Meklenburg kein einziges Beispiel bekannt geworden, daß in einem Kegelgrabe Silber gefunden wäre. Dagegen ist in keinem Wendenkirchhofe Gold bemerkt. Das Silber tritt jedoch nicht sehr häufig, wenn auch nicht selten in Wendenkirchhöfen auf und ist in den bekannten Hefteln, in Spangen ("Hakenfibeln"), Nadeln, Ringen, auch Siegelringen u. dgl. wahrgenommen. Zugleich treten Filigranarbeiten mit kufischen und deutschen Silbermünzen aus der Zeit vom 7. - 11. Jahrhundert auf (vgl. Jahrb. IX, S. 389 flgd.).

Endlich charakterisirt die Wendenkirchhöfe das häufige Vorkommen von Glas in allen Farben und Bearbeitungsweisen. In der Bronze=Periode ist Glas sehr selten; in Meklenburg ist es in Kegelgräbern nur zwei Male (zu Lehsen und Peccatel) in Form kleiner Perlen von blaugrüner oder meerblauer ("coeruleus") Farbe beobachtet. In den Wendenkirchhöfen kommt aber sehr viel Glas vor, namentlich ward es zu Pritzier (vgl. Jahrb. VIII, S. 58 flgd.) viel gefunden; vorzüglich häufig sind: dunkelblaue Perlen, mit Kupfer gefärbt, da sie vor Kerzenlicht hell und grünlich erscheinen und nicht den violetten Schein haben, welchen Kobaltfärbung erzeugt, ferner mattgrüne und mattweiße Perlen; sehr häufig finden sich jedoch auch musivische Glasflüsse und eingeschmolzene Glasverzierungen von allen Farben. Auch kleine Gefäße von weißlichem und grünlichem Glase sind beobachtet.

Man ist genötigt, diese Wendenkirchhöfe für die jüngsten Begräbnisse der heidnischen Zeit zu halten, also für das, wofür sie die Volkssage ausgiebt, für die Begräbnisse der Wenden. Es liegt schon in dem Gange der menschlichen Cultur, daß das Eisenschmieden und das Silberscheiden jüngerm Ursprunges sei als das Bronzegießen und Goldhämmern; das Eisenschmieden

|

Seite 426 |

|

bewirkte einen eben so bedeutenden Umschwung in der Technik, als einst der Kupfer= und Bronzeguß. Dazu kommt, daß alle Geräthe der Wendenkirchhöfe mehr modern, als die ganz eigenthümlichen Geräthe der Bronze=Cultur, und verhältnißmäßig wohl erhalten sind, d. h. so gut als man es von Eisen erwarten kann, offensichtlich aber die Urnen. Es giebt aber auch besondere Zeichen für das jüngere Alter der Wendenkirchhöfe. Ihr Inhalt stimmt im Allgemeinen mit den unzweifelhaft jüngsten Gräbern des Nordens überein. Die Urnen und Geräthe der Wendenkirchhöfe sind allein den Urnen und Geräthen gleich, welche auf den bekannten wendischen Burgwällen gefunden werden, die erweislich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh., bei der Einführung des Christenthums, verwüstet wurden. Die Silbersachen sind denen gleich, welche mit deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrh. zusammen vorkommen. Die ältesten eisernen Geräthe, welche in Meklenburg gefunden sind, werden diejenigen sein, welche mit Silber und römischen Bronzen aus dem 2ten Jahrh. n. C. bei Hagenow gefunden wurden (vgl. Jahrb. VIII, S. 38 flgd., 49 und Lithographie). Die heidnische Eisen=Periode scheint in Meklenburg in den ersten Jahrhunderten n. C. allmählig zu beginnen und bis zur Einführung des Christenthums in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. fortzudauern.