|

|

|

|

|

- Hünengrab von Helm No. 2 (Vgl. Jahresber. IV, S. 21)

- Hünengrab von Helm No. 3

- Hünengrab von Wittenburg

- Hünengrab von Perdöhl

- Steinkisten bei Genzkow

- Hünengräber von Warlin

- Hünengräber von Goldenbow

- Kegelgrab zu Ruchow

- Kegelgräber von Genzkow

- Kegelgräber von Goldenbow

- Kegelgräber von Meyersdorf

- Kegelgräber von Perdöhl

- Kegelgrab von Bobzin No. 4 (Vgl. Jahresber. IV, S. 32 und 33)

- Kegelgrab von Bobzin No. 5

- Kegelgrab von Lehsen No. 2 (Vgl. Jahresber. IV, S. 27)

- Kegelgrab von Lehsen No. 3.

- Kegelgrab von Wittenburg No. 2

- Kegelgrab von Wittenburg No. 3

- Kegelgrab von Wittenburg No. 4

- Kegelgrab von Wittenburg No. 5

- Kegelgrab von Wittenburg No. 6

- Kegelgrab von Wittenburg No. 7

- Kegelgrab von Wohld No. 3 (Vgl. Jahresber. IV, S. 30)

- Kegelgrab von Dammereetz

- Urne von Wittenburg

- Ein Paar Handringe

- Alterthümer von Retzow (Vgl. Jahresber. III, S. 64)

- Nadel von Gallin

- Schwert von Wiebendorf

- Zwei Lanzenspitzen aus Bronze

- Wendenkirchhof von Helm : Fortgesetzte Ausgrabungen (Vgl. Jahresber. IV, S. 39-48)

- Wendenkirchhof von Porcelin (bei Wittenburg)

- Wendenkirchhof von Rülow

- Wendenkirchhof von Leussow (bei Eldena)

- Wendenkirchhof bei Doberan

- Wendisches Begräbniß von Boldebuck

- Wendische Graburne von Krickow

- Spindelsteine von Rülow

- Spindelsteine von Leussow

- Gußform für Schnallenringe

- Fragment eines Bronzegefäßes von Prillwitz

- Burgruinen von Ihlenfeld

- Handmühle von Leussow

- Fund von Gothmann (bei Boizenburg)

- Taufbecken

- Schäferbeil von Lehsen

- Der Heisterstein bei Waren

- Steinkiste von Ruthenbeck

- Hünengrab von Brüsewitz

- Hünengrab von Warlin

- Steinernes Geräth, gefunden bei Sadelkow

- Ueber die Verbreitung der bronzenen Alterthümer aus der Zeit der Kegelgräber

- Kegelgräber von Vellahn, Düssin und Brahlstorff

- Kegelgräber von Poltnitz (bei Marnitz)

- Kegelgrab von Schönbeck (bei Friedland)

- Begräbnißplatz von Warlin

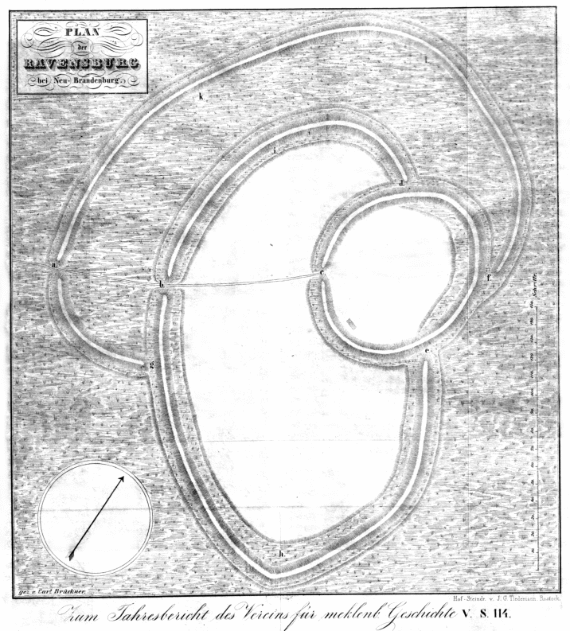

- Wendischer Opferhain oder die Ravensburg bei Neubrandenburg

- Die Heidenmauer beim Eulenkrug und die Riesenmauer bei Granzin oder die Landwehren der Grafschaft Schwerin

- Die Kirche zu Grabow

- Hospital zu St. Georg von Rostock

- Urne von Friedland

- Beschreibung einiger Gegenstände in der naturhistorischen und Antiquitäten-Sammlung des Physicus zu Mirow, Hrn. Dr. Rudolphi

- Alter Taufstein zu Rülow

- Die heil. Catharina auf Altarblättern

- Reliquienkapsel von A. Käbelich

- Alte rostocker Leichensteine in der Schloßkirche zu Schwerin

- Der Altar in der Schloßkirche zu Schwerin

- Münzfund von Warlin

- Münzfund im Großherzogthum Meklenburg-Strelitz (bei Warlin?)

- Seltene Münzen aus der Großherzoglichen Alterthümersammlung zu Neustrelitz

- Niedersächsisch-ottonische Münzen bei Schwerin gefunden

- Auszüge aus Kirchenschriften des Dorfes Vietlübbe bei Plau, nebst Nachrichten über verschiedene Alterthümer auf der Feldmark dieses Dorfes

- Kirchenbuch von Gressow (bei Wismar)

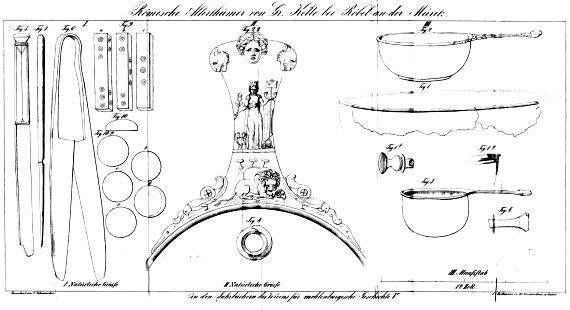

- Erklärung der Steindrucktafel mit den römischen Alterthümern von Gr. Kelle

Jahresbericht

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

A. Bartsch,

Domprediger zu Schwerin, mehrerer

alterthumsforschenden Gesellschaften

correspondierendem Mitgliede,

als

zweitem Secretair des Vereins für

meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Fünfter Jahrgang.

Mit zwei Steindrucktafeln.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1840.

|

|

|

|

Inhaltsanzeige.

Erster Theil.

Aeußere Verhältnisse des Vereins.

| S. | |

| 1. Angehörige des Vereins | 1 |

| 2. Finanzielle Verhältnisse | 3 |

| 3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung | 5 |

Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.

| 1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler. | |

| A. Sammlung von Schriftwerken. | |

| I. Bibliothek | 7 |

| II. Sammlung typographischer Alterthümer | 19 |

| III. Urkundensammlung | 20 |

| IV. Sammlung anderer Handschriften | 21 |

| V. Sammlung anderer Handschriften | 21 |

| B. Sammlung von Bildwerken | |

| I. Alterthümer im engern Sinne | |

| 1. Aus vorchristlicher Zeit | |

| A. Aus der Zeit der Hühnengräber | 21 |

| B. Aus der Zeit der Kegelgräber | 30 |

| C. Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse | 66 |

| 2. Aus unbestimmter alter Zeit | 83 |

| 3. Aus dem Mittelalter | 84 |

| 4. Aus neuerer Zeit | 94 |

| II. Münzen und Madaillen | 96 |

| III. Siegel | 98 |

| IV. Zeichnungen | 99 |

| C. Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art | |

I.

Nachrichten von heidnischen Gräbern,

mittelalterlichen Bauwerken

|

100 |

| II. Nachrichten von Bildwerken verschiedener Art | 120 |

| III. Nachrichten von alten Schriftwerken | 141 |

| 2. Bearbeitung des historischen Stoffes. | |

| A. Gelieferte Arbeiten | 146 |

| B. Begonnene oder vorbereitete Arbeiten | 149 |

| C. Unterstützte und empfohlene Arbeiten | 151 |

| Anhang: Erklärung der am Ende des Berichts befindlichen Steindrucktafel. |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

Erster Theil.

Aeußere Verhältnisse des Vereins.

1. Angehörige des Vereins.

W ie in allen seinen Bezügen und Verhältnissen, bietet unser Verein zunächst auch hinsichtlich seiner Personalchronik fortwährend ein überwiegend erfreuliches Bild dar. Nicht bloß, daß die sehr beträchtliche Zahl von Angehörigen, welche er schon in den ersten Jahren seines Bestehens sich erwarb, mit jedem Jahre noch sich vergrößert (daß dieses nicht in derselben Progression geschieht, wie in jenen ersten Zeiten, liegt ja in der Natur der Sache), fährt auch die eigentliche Teilnahme der unter verschiedenen Titeln ihm Verbundenen fort, auf die freundlichste und unzweideutige Weise sich zu bethätigen. So empfing er von Seiten seiner erlauchten Protectoren und seiner hohen Beförderer auch in dem jüngstverflossenen Jahre, außer manchen andern Begünstigungen und Zeichen des Wohlwollens, bald huldreiche, anerkennende Zuschriften in Folge der eingesandten Jahresschriften, bald Geschenke an Geld, kostbaren Büchern u. dgl., und von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten zu Schaumburg=Lippe die mit dem lebhaftesten Dank aufgenommene, auch bereits benutzte Erlaubniß, die bisher auf dem fürstlichen Gute Boldebuck aufbewahrten Alterthümer in dem Vereinslocale aufstellen zu dürfen. So schenkte ihm eins seiner Ehrenmitglieder, der Herr Minister von Kamptz zu Berlin, in der Antwort auf das Beglückwünschungsschreiben des Ausschusses bei Gelegenheit des funfzigjährigen Dienstjubiläums dieses hochverdienten Staatsmannes, der ein geborner Meklenburger ist und überdies nicht bloß in Meklenburg seine staatsdienstliche Laufbahn begann, sondern auch in der Literatur des meklenburgischen Rechts und seiner Geschichte einen ausgezeichneten Platz einnimmt, ein sehr werthes Gedenkblatt an dieses seltene Fest und ein sehr freundliches Zeichen ehrender

|

Seite 2 |

|

Anerkennung. Und was die übrigen einheimischen und auswärtigen Freunde des Vereins neuerdings für denselben gethan und geleistet, dessen Reichthum wird ja alle Rubriken des zweiten Theils dieses Berichts auch diesmal wieder ansehnlich genug füllen.

Was die Veränderungen in dem Personalbestande betrifft, so ist vor allem die erfreuliche Erwerbung eines neuen hohen Beförderers in der Person Sr. Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs Friederich Franz von Meklenburg=Schwerin zu erwähnen. - Von seinen Ehrenmitgliedern verlor der Verein Se. Excellenz den Herrn Minister Krüger zu Schwerin, der, nach einer fast 62jährigen treuen und erfolgreichen Wirksamkeit im Dienste seines Fürsten und seines Landes, am 13. Mai d. J. im beinahe vollendeten 87sten Lebensjahre starb. - Auch aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder rief der Tod mehrere hinweg, nämlich die Herren Oberhofmeister von Kamptz zu Neustrelitz, Pastor Merian zu Perlin, Landdrost von Bülow zu Schwerin, Bürgermeister Ackermann zu Brüel, Kammerherr Graf von Bernstorff auf Wedendorf und Dr. Wehber=Schuldt auf Goldensee; 3 schieden auf anderm Wege aus (die Herren Candidat Schröder zu Goldberg, Pastor Heyer zu Gr. Poserin und Pastor Reincke zu Plau), so daß der Gesammtverlust an ordentlichen Mitgliedern für dieses Jahr 9 beträgt. Dagegen traten im Laufe desselben 13 Personen dem Vereine in dieser Eigenschaft bei, nämlich:

| 1) | Herr | Musiklehrer Pauly zu Schwerin, |

| 2) | - | Ober=Inspector Rußwurm zu Reval, |

| 3) | - | Superintendent Wagner zu Potsdam, |

| 4) | - | Canzlei=Vicedirector von Maydell zu Schwerin, |

| 5) | - | Landrath Baron von Krassow zu Franzburg in Pommern, |

| 6) | - | Landrath von Blücher auf Suckow, |

| 7) | - | Baron von Maltzahn auf Peutsch, |

| 8) | - | Amtsauditor von Pressentin zu Boizenburg, |

| 9) | - | Advocat Witt zu Wittenburg, |

| 10) | - | Landrath von Oertzen auf Gr. Vielen, |

| 11) | - | Director Dr. Schadow zu Berlin, |

| 12) | - | Candidat Willebrand zu Dassow, |

| 13) | - | Pastor Kehrhahn zu Döbbersen. |

Hiernach ergiebt sich ein reiner Gewinn von 4 ordentlichen Mitgliedern, deren Gesammtzahl somit beim Jahresschlusse 354 betrug. - Der Schaar der auswärtigen Gelehrten, welche durch Rath und That unsere Bemühungen zu fördern beflissen sind, ward durch die von dem Ernannten freundlichst angenommene Wahl des Ausschusses der Herr Pastor Wilhelmi

|

Seite 3 |

|

zu Sinsheim in Baden, Director der dortigen historischen Gesellschaft, zugestellt, und da auch in dem verflossenen Jahre der Tod diesen Kreis verschonte, so beläuft sich die Zahl der correspondirenden Mitglieder gegenwärtig auf 53. - Den schon früher gewonnenen correspondirenden Vereinen, 13 an der Zahl, schlossen sich neuerdings 3 auswärtige Gesellschaften von gleicher Richtung an, nämlich: der historische Verein für den Untermainkreis von Unterfranken zu Würzburg, der nassauische Verein für Alterthumskunde und Geschichtsforschung zu Wiesbaden, und der altmärkische Verein für vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwedel.

2. Finanzielle Verhältnisse.

Vom 1. Julius 1839 bis zum 1. Julius 1840 betrug

|

Seite 4 |

|

Schwerin, den 1. Julius 1840.

P. F. R. Faull,

Kassen

- Berechner.

|

Seite 5 |

|

3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung.

Von den auch in diesem Jahre zur gesetzlichen Zeit gehaltenden drei Quartalversammlungen (an die Stelle einer vierten tritt bekanntlich die Generalversammlung) ward auch diesmal in drei Quartalberichten (V, 1. 2. 3. ) regelmäßig Rechenschaft gegeben. Die Generalversammlung (11. Julius 1840) nahm zuerst mit lebhafter Freude die Versicherung entgegen, daß auch für das folgende Jahr in dem Präsidium keine Veränderung vorgehen werde, und hörte sodann die auf allgfemeine Uebersichten und auf Hervorhebung einzelner Hauptmomente sich beschränkenden Berichte des zweiten Secretärs und der übrigen Beamten. Sämmtliche Beamte wurden wiedergewählt; die Neuwahl der Repräsentanten, welche nach dem Beschlusse der vorigjährigen Generalversammlund nur zwei der bisher fungirenden wieder treffen durfte, fiel auf die Herren Oberlehrer Reitz, Kammerherr von Boddien, Hypothekenbewahrer Dr. Oldenburg und Oberlehrer Weber. Aus den ferneren Verhandlungen verdienen besonders folgende Punkte hervorgehoben zu werden:

1) ward auf die Nothwendigkeit hingewiesen, von Zeit zu Zeit, etwa alle fünf Jahre, ein möglichst genaues Inhaltsverzeichniß zu den Jahresschriften des Vereins (Jahrbücher und Jahresbericht) herauszugeben, um auf diese Weise das Auffinden und Benutzen der in denselben zerstreuten reichen Materialien zu erleichtern. Der gleichzeitig ausgesprochenen Bitte, daß eins der anwesenden Mitglieder sich dieser allerdings sehr mühsamen, aber auch sehr verdienstlichen Arbeit unterziehen möge, entsprach aufs freundlichste Herr Hülfsprediger Ritter aus Wittenburg, indem derselbe sich bereit erklärte, einen solchen Inder zu der ersten fünf Jahrgägen der Vereinsschriften anzufertigen.

2) ward beschlossen, daß, nachdem des Großherzogs von Mecklenburg=Strelitz Königliche Hoheit die Druckkosten für den ersten Band der von dem Herrn Archivar Lisch herausgegebenen "Mecklenburgischen Urkunden" dem Vereine geschenkt (Jahresbericht I, S. 93), die Kosten für den Druck eines zweiten Bandes auf die Kasse des Vereins übernommen werden sollen, wobei von Seiten des Herrn Archivars Lisch die Wahrscheinlichkeit in Aussicht gestellt ward, duch den Erlös aus dem Verkaufe der ersten beiden Bände die Kosten zu einem dritten zu gewinnen, welchem er dann Inhaltsverzeichnisse über alle drei beigeben werde. Der zweite Band, dessen Erscheinen somit

|

Seite 6 |

|

gesichert ist, wird die vollständigen Urkunden des vornehmsten Jungfrauenklosters in Meklenburg, Sonnenkamp oder Neukloster, enthalten.

3) ward Herr Hülfsprediger Ritter aus Wittenburg ersucht und ermächtigt, seine mit so viel Geschick und Glück unternommenen Ausgrabungen in der antiquarisch reichen Umgegend seines Wohnorts im Namen und auf Kosten des Vereins auch ferner fortzusetzen, soweit die Nothwendigkeit, namentlich in Folge der Chausseebauten, solche Ausgrabungen fordern werde.

|

Seite 7 |

|

Zweiter Theil.

Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.

1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler.

A. Sammlung von Schriftwerken.

I. Bibliothek.

V erzeichniß der in dem Vereinsjahre 1839/40 erworbenen Bücher:

- G. G. Adler, Plendisteria, imagines, calcaria et arma veterum lapidea non ita pridem in pago H'Orlae et Sorbitzii Wirraeque ripas detecta. C. 20 figg. lith. Gerae. 8. (Geschenk des voigtländischen Vereins.)

- Alberti, Vierzehnter Jahresbericht des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. Gera 1840. 8. M. s. Nr. 386. 539.] (Geschenk des Vereins.)

785-789. Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Mit Lithographien. 1sten Bandes 2tes und 3tes Heft. Wiesbaden 1830. 2ten Bandes 1stes, 2tes und 3tes Heft. W. 1832. 1834. 1837. 3ten Bandes 1stes Heft. W. 1839. 8. (Geschenk des nassauischen Vereins. - Band 1. Heft 1. ist vergriffen und soll nachfolgen.)

- Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1836. 1837. Kjobenhavn 1837. 8.

- Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1838. Kjobenhavn 1838. 8. (Nr. 790 und 791 Geschenke des nordischen Vereins.)

- Antiquitates Americanae sive Scriptores septentrionales rerum ante-columbianarum in America. Ed. Societas Regia antiquariorum septentrionalium. Hafniae 1837. Fol. (Geschenk des weil. Ministers Krüger in Schwerin.)

|

Seite 8 |

|

793-797. Archiv, Vaterländisches, oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover, wie es war und ist. Herausgegeben von G. H. G. Spiel. 5 Bände. Zelle 1819. Hannover 1820. 1821. 8.

798-826. Archiv, Vaterländisches, oder Beiträge zur

allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannovers u. s.

w. Herausgegeben von Spiel, fortgesetzt von E.

Spangenberg. Band 1 bis 4: Lüneburg 1822. 1823.Band

5-22: Jahrgang 1824-32. Lüneburg. Band 23 bis 26:

unter dem Titel: "Vaterländ. Archiv für

hannoverisch-braunschweigische Geschichte"

durch von Spilcker und Brönnenberg. Jahrgang 1833.

1834. Lüneburg. Band 27-29: unter dem Titel:

"Vaterländ. Archiv des histor. Vereins für

Niedersachsen"

![]() . Jahrgang 1835. 1836. Lüneburg.

8.[M. s. Nr. 396. 397. 542-549.] (Geschenke des Hrn.

Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

. Jahrgang 1835. 1836. Lüneburg.

8.[M. s. Nr. 396. 397. 542-549.] (Geschenke des Hrn.

Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

827-839. Archiv des historischen Vereins für den Untermainkreis (von 1838 unter dem Titel: "Archiv d. histor. V. für Unterfranken und Aschaffenburg" ). 1sten Bandes 2tes und 3tes Heft. 2ten, 3ten und 4ten Bandes 1ste, 2te und 3te Hefte. 5ten Bandes 1stes und 2tes Heft. Würzburg 1832-1839. 8. (Geschenk des Vereins.)

-

Ausführung und Vertheidigung der Ansprüche Ihro

Herzogl. Durchlaucht der verwittweten Frau

Herzogin zu Mecklenburg

. , geb. Herzogin zu Wirtemberg

. , geb. Herzogin zu Wirtemberg

. an die von dem Kurhause

Brandenburg jetzt nach Abgang des Mannsstammes

der Markgrafen von Brandenburg zu Schwedt der

markgräfl. weibl. Linie zu erstattenden

Reluitions=, Kauf= und Meliorations=Gelder.

Schwerin. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

. an die von dem Kurhause

Brandenburg jetzt nach Abgang des Mannsstammes

der Markgrafen von Brandenburg zu Schwedt der

markgräfl. weibl. Linie zu erstattenden

Reluitions=, Kauf= und Meliorations=Gelder.

Schwerin. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- 842. Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 6ten Jahrgangs 2tes Heft und 7ten Jahrgangs 1stes Heft. Stettin 1839. 1840. 8. [M. s. Nr. 11-14. 224. 225. 400. 550-552.] ( Geschenk der Gesellschaft.)

- S. J. Baumgarten, Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von America. 2 Thle in 1 Bde. Mit vielen Kupfern. Halle 1752. 1753. 4.

- 845. N. Ludlow Beamish, Geschichte der Königlich Deutschen Legion. 2 Theile. Mit 18 colorirten Abbildungen, 9 Schlachtplanen, einer Lithographie und mehreren Tabellen. Hannover 1832. 1837. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- Joh. Chr. Beckmann Beschreibung des Ritterlichen Jo=

|

Seite 9 |

|

hanniter=Orden

. Vermehrt von Just. Chr. Dithmar. Frankfurt a. d. O. 1726. 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)

- L. F. Behm, Einladung zur Subscription auf mecklenburgische weiße Maulbeerbäume, Maulbeerbuschbäume und Maulbeersäämlinge, so wie Seidennraupen=Eier. Boizenburg 1839. 4. (Geschenk des Hrn. Revisionsraths Schumacher in Schwerin.)

- Beleuchtung, Kurze, des Zurufs: An das Publicum, über die gedruckte Sammlung einiger das Privilegium des Mecklenburgischen Erb=Jungfrauen=Rechts betreffende Stücke. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- Bericht, erster und zweiter, an die Mitglieder des Sächsischen Vereins für Erforschung und Bewahrung vaterländischer Alterthümer zu Leipzig. 1825. 1826. und erster und zweiter Bericht an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. 1827. 1828. 8.

- Bericht, Dritter, über das Bestehen und Wirken des histor. Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Baiern. Bamberg 1840. 8. [M s. Nr. 559.] (Geschenk des Vereins.)

- Bericht, Fünfter, der Königl. Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Kiel .1840. 8. [M. s. Nr. 229. 230. 407. 561.] (Geschenk des Vereins.)

- J. E. F. Berlin, Kurze Prüfung der Gedanken eines Ungenannten über die Kornausfuhr von Mecklenburg, als ein patriot. Beitrag über die Materie von Schiffbarmachung der Elde. Neubrandenburg 1792. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- Bestätigung, Urkundliche, des Herzogl. Mecklenburg. Besteurungs=Rechtes in Ansehung der in den adl. Gütern befindl. Pensionarien, Müller, Holländer u. s. w. Der Meckl. Ritterschaft und ihrer s. g. gründlichen Wiederlegung schließlich entgegen gesetzet. 1752. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

Bestand, Erwiesener, der von dem Engern

Ausschuß und der auf dem allgem. Landtage 1788

gewählten Committe

. gegen den grundsätzlichen neuen

Rostockschen Erbvertrag anwendlich befundenen

Erinnerungen, wodurch die von E. E. Rath der

Stadt Rostock zum Abdruck beförderte "Kurze

Prüfung" urkundlich widerlegt wird. Rostock

1789. Fol.

. gegen den grundsätzlichen neuen

Rostockschen Erbvertrag anwendlich befundenen

Erinnerungen, wodurch die von E. E. Rath der

Stadt Rostock zum Abdruck beförderte "Kurze

Prüfung" urkundlich widerlegt wird. Rostock

1789. Fol.

|

Seite 10 |

|

(Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- Bibliothek der elenden Scribenten. 1stes bis 7tes Stück in 1 Bde. Frkf. u. Lpz. 1768-1771. 8.

-

Bienenkorb. Des Heyl. Röm. Imenschwarms, seiner

Hummelszellen, (oder Himmelszellen )

Hurnaußnäster, Brämengeschwärm vnnd Wäspengetöß

. Durch Jesuwalt Pickhart.

Christlingen 1586. 8. (Geschenk des Hrn.

Schulraths Meyer in Schwerin.)

. Durch Jesuwalt Pickhart.

Christlingen 1586. 8. (Geschenk des Hrn.

Schulraths Meyer in Schwerin.)

- Bornemann, Annalen des Gesundbrunnens zu Goldberg. Hamburg 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

C. Calvör, Saxonia inferior antiqua gentilis et

christiana, d. i. das alte heydn. und christl.

Niedersachsen

. Goslar 1714. Fol. [M. s. Nr. 241.]

. Goslar 1714. Fol. [M. s. Nr. 241.]

859-862. Casopis Ceskeho Museum (d. i. Vierteljahrsjahrsschrift der Gesellschaft des Böhm. Nationalmuseums zu Prag). W Praze 1837. 4 Hefte. 8.

863-866. W. F. Christiani, Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. 4 Bände. Flensburg u. Lpz. 1775-1779. 8.

-

Chronica Carionis. Von Anfang der Welt bis vff

Keiser Carolum den Fünften. Auffs newe in

lateinischer Sprach beschrieben

. durch Hrn. Philippum

Melanthonem und Doctorem Casparum Peucerum.

Jetzund zum Ersten

. durch Hrn. Philippum

Melanthonem und Doctorem Casparum Peucerum.

Jetzund zum Ersten

. in Deudsche Sprach gebracht.

1573. Fol. (Geschenk des Hrn. Geh.

Medicinalraths Sachse in Schwerin.)

. in Deudsche Sprach gebracht.

1573. Fol. (Geschenk des Hrn. Geh.

Medicinalraths Sachse in Schwerin.)

-

Fr. Joh. Chr. Cleemann, Chronik und Urkunden

der Meckl.=Schwerin. Vorderstadt Parchim

. Mit 4 Abbildungen. Parchim

1825. 8. [M. s. Nr. 27.] (Geschenk des Hrn.

Steuerraths Schultze in Schwerin.)

. Mit 4 Abbildungen. Parchim

1825. 8. [M. s. Nr. 27.] (Geschenk des Hrn.

Steuerraths Schultze in Schwerin.)

869. 870. J. Fr. Danneil, Erster und zweiter Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländ. Geschichte und Industrie. Neuhaldensleben 1838. 1839. 2 Bde. 8. (Geschenk des Vereins.)

- Darstellung des Rechtsstreits zwischen. der ältern Linie des fürstl. Sammthauses Löwenstein=Werthheim und der jüngern Linie dieses Hauses u. s. w. 1817. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

-

Decisiones, Justissimae, imperiales in causis

mecklenburgicis

. (von 1660 bis 1745). Dritte und

vermehrte Auflage. 1746. Fol. [M. s. Nr. 581.]

(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in

Schwerin.)

. (von 1660 bis 1745). Dritte und

vermehrte Auflage. 1746. Fol. [M. s. Nr. 581.]

(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in

Schwerin.)

|

Seite 11 |

|

-

G. H. M. Delprat, Die Brüderschaft des

gemeinsamen Lebens. Ein Beitrag zur Geschichte

der Kirche, Literatur und Pädagogik des 14., 15.

und 16. Jahrhunderts. Deutsch bearbeitet

. von G. Mohnike. Leipzig 1840. 8.

. von G. Mohnike. Leipzig 1840. 8.

- G. B. Depping, Die Heerfahrten der Normannen bis zu ihrer festen Niederlassung in Frankreich. (Nach D. von F. Ismar.) 2 Thle. in 1 Bde. Hamburg 1829. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

-

Der neue Schwedter Proceß oder

Rechtfertigungsschrift

. von Seiten Sr. H. Durchl. des

Herrn Friederich Franz regierenden Herzogs zu

Mecklenburg wider JJ. KK. HH. die fünf Frauen

Prinzessinnen Töchter der hochsel. Herren

Markgrafen Friedrich Wilhelm und Friederich

Heinrich zu Brandenburg=Schwedt u. s. w. Rostock

1794. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von

Maydell in Schwerin.)

. von Seiten Sr. H. Durchl. des

Herrn Friederich Franz regierenden Herzogs zu

Mecklenburg wider JJ. KK. HH. die fünf Frauen

Prinzessinnen Töchter der hochsel. Herren

Markgrafen Friedrich Wilhelm und Friederich

Heinrich zu Brandenburg=Schwedt u. s. w. Rostock

1794. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von

Maydell in Schwerin.)

- Die eiserne Jungfrau. (Berlin. spener. Zeitung 1838 Nr. 282.) 4. (Geschenk des Hrn. Grafen von der Osten=Sacken.)

- Die Königliche Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde. Jahresversammlungen 1838 und 1839. Kopenhagen 1839. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)

- S. Egilssyni Olafs drápa tryggvasonar. Videyar Klaustri 1832. 8. (Geschenk des Vereins für nord. Alterth.)

- S. Egilssyni Brot af Placidus=drápu. Videyar Klaustri 1833. 8. (Geschenk des Vereins für nord. Alterth.)

880-885. Joh. Gottfr. Eichhorn, Geschichte der drei letzten Jahrhunderte. 6 Bde. Dritte bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzte Ausgabe. Hannover 1817. 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- Ein Wort zu seiner Zeit, vielleicht brauchbar für die Zukunft, oder: Etwas über Kornmangel und Korntheurung in Mecklenburg. Rostock 1795. 8.

-

Einige unmaaßgebliche Bemerkungen über den

Entwurf wegen Einführung indirecter Steuern auf

Artikel des ausländischen Imports

. Von 3 landschaftl. Mitgliedern

der ständ. Deputation geh. übergeben. 1809. 8.

. Von 3 landschaftl. Mitgliedern

der ständ. Deputation geh. übergeben. 1809. 8.

-

Erweis, In Rechten und Geschichten gegründeter,

daß in dem Herzogl. Meckl. Hause die

Testamentarische wie auch Mütterliche

Vormundschaften den Gesetzlichen vorgehen

. 1753. Fol.

. 1753. Fol.

|

Seite 12 |

|

- Erzählung und Beurtheilung der über den Gerichtsstand in der Schwedter Successions=Angelegenheit entstandenen Streitigkeiten. Berlin 1790. Fol. (Nr. 886-889 Geschenke des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

890-892. J. E. Fabri, Magazin für die Geographie, Staatenkunde und Geschichte. 1r bis 3r Bd. Nürnberg 1797. 8. (Geschenk des Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)

- (Dr. Friedländer,) Eine kurtze Comödien von der Geburt des Herrn Christi. Von den Prinzen und Prinzessinnen des Churfürstl. Hofes i. J. 1589 in Berlin aufgeführt. Nach der Handschrift, nebst geschichtl. Einleitung herausgegeben. Berlin 1840. 8.(Geschenk des Hrn. Herausgebers.)

894-897. L. A. Gebhardi, Geschichte aller Wendisch=Slavischen Staaten. 4 Bde. Halle 1790-1797. 4.

- L. Giesebrecht, Ueber die Religion der Wendischen Völker an der Ostsee. (In e. Schulprogramm.) Stettin 1838. 4. 3 Exempl. (Geschenk des Hrn. Professors Hering in Stettin.)

899-901. F. H. Grautoff, Historische Schriften aus dem Nachlasse. 3 Bde. 8. Lübeck 1836.

- Grundgesetz für das Königreich Hannover nebst dem Königlichen Patente, die Publication desselben betreffend. Hannover 1833. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- Hacke, Gottl. Baron Geschichte der Vorderstadt Neubrandenburg. 1ster Theil, v. J. 1248 bis 1711. Neubrandenburg 1783. 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)

-

Fr. von Hagenow, Monographie der Rügenschen

Kreide=Versteinerungen. 1ste Abthlg. Phylithen

und Polyparien. (Aus d. Jahrbuche für Geologie

. von v. Leonhardt und Bronn.

1839. Heft 3. besonders abgedruckt.) 8.

(Geschenk des Hrn. Verf.)

. von v. Leonhardt und Bronn.

1839. Heft 3. besonders abgedruckt.) 8.

(Geschenk des Hrn. Verf.)

905. 906. G. A. von Halem, Geschichte des Herzogthums Oldenburg. 2 Bde. Oldenburg 1794. 1795. 8.

- W. Hanky, Prawopis Cesky. W Praze 1839. 12.

- W. Hanky, Zpráwa o Slowanském Ewangelium w remesi. W Praze 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- W. Hanky, Mlawnice Polského Gazyka. W Praze 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

|

Seite 13 |

|

- H. Ch. Heimbürger, Ernst der Bekenner, Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Celle 1839. 8.

- W. v. Hodenberg und E. F. Mooyer, Regesta nobilium Dominorum de Monte seu de Scalkesberge. Minden 1839. 8. (Geschenk des westphäl. Vereins.)

- Jahresbericht, Vierzehnter, der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, v. 22. Jun. 1839. Stettin 1840. 8. [M. s. Nr. 97-102. 265. 266. 615. 616.] (Geschenk des pommerschen Vereins.)

- Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins für mekl. Geschichte und Alterthumskunde. 4r Jahrgang. Schwerin 1839. 8. [M. s. Nr. 264. 445. 613.]

-

J. Chr. M. von Ihlenfeldt, Gedanken über die

Frage: Ist in Mecklenburg eine erweiterte

Industrie ohne erhöhte Cultur der Ländereien

gedenkbar? Veranlaßt durch die Schrift des Hrn.

Kammerraths Zimmermann "Ueber Mecklenburgs

Creditverhältnisse

. " Rostock. 8. (Geschenk des

Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

. " Rostock. 8. (Geschenk des

Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- von Kamptz, Einige Worte über die Gemeinsamkeit des Besteurungs=Regals in Mecklenburg. Neustrelitz 1798. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- K. F. Klöden, Zur Geschichte der Marienverehrung besonders im letzten Jahrhundert vor der Reformation in der Mark Brandenburg und Lausitz. Berlin 1840. 8.

917-923. H. H. Klüver, Beschreibung des Herzogthums Mecklenburg u. s. w. Andere Auflage. 6 Thle in 7 Bden. Hamburg 1737-1742. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- Kosegarten, J. G. L., De Academia Pomerana ab doctrina romana ad evangelicam traducta. Gripeswoldiae 1839. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- L. v. Ledebur, Ueber die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse eines Handels=Verkehrs mit dem Orient zur Zeit der arabischen Weltherrschaft. Berlin 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- G. Liebusch, Die Römerschanzen und der Römerkeller bei Costebrau im Amtsbezirk Senftenberg. Görlitz 1837. 8. (Geschenk des Hrn. Rentamtmanns Preusker in Großenhayn.)

- G. C. F. Lisch, Die Schlacht bei Gransee im J. 1316. (Fr. Abendblatt 1839 Nr. 1074.) 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

|

Seite 14 |

|

- G. C. F. Lisch, Heinrichs von Krolewiz uz Missen Vater Unser. Quedlinburg u. Lpz. 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Herausgebers.)

-

G. C. F. Lisch, Geschichte der Buchdruckerkunst

in Meklenburg bis zum Jahr 1540

. Aus d. Jahrb. des Vereins f.

mekl. G. u. A. Mit 1 Steindrucktafel. Schwerin

1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

. Aus d. Jahrb. des Vereins f.

mekl. G. u. A. Mit 1 Steindrucktafel. Schwerin

1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- (Liscow,) Sammlung Satyrischer und Ernsthafter Schriften. Frkf. u. Lpzg. 1739. 8.

-

Majoratsstiftung des am 15. Sptbr. 1825 zu

Windhausen verstorbenen Generallieutenants

Martin Ernst von Schlieffen

. Kassel 1828. 4. (Geschenk des

Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

. Kassel 1828. 4. (Geschenk des

Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- E. J. Fr. Mantzel, De arboribus in feodo secundum §. CCCVII. transactionis provincialis Meclenburgicae a feminis fructuariis non caedendis. Buetzovii 1772. 4.(Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

933-936. J. M. Martini, Bemerkungen über Vormundschaften in Beziehung auf mecklenburgische Gesetze. 4 Abtheilungen. Rostock 1800. 1801. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- J. M. Martini, Welche Grundsätze befolgte man in dem hohen Meckl. Regierhause bei eintretenden Fällen der anzuordnenden Vormundschaften? 1ste Abthlg. Rostock 1796. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- Mecklenburgisches Wappenbuch. Herausgegeben und verlegt von J. G. Tiedemann. 3tes und 4tes Heft zus. Rostock. 4. [M. s. Nr. 473. 674.] (Geschenk Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)

- Mémoires de la Societé Royale des Antiquaires du Nord. 1836. 1837. Copenhague 1838. 8. (Geschenk des nordischen Vereins.)

- A. L. J. Michelsen, Urkundensammlung der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte. Namens der Gesellschaft redigirt. 1r Band. Mit e. Wappentafel. Kiel 1839. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)

941-943. Mittheilungen, Neue, aus dem Gebiete historisch=antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem Thüringisch=Sächsischen Verein für Erforschung des vaterländ. Alterthums. 4ten Bandes 3tes und 4tes und 5ten Bandes 1stes Heft. Halle und Nordhausen 1839. 1840. 8. [M.

|

Seite 15 |

|

s. Nr. 150-153. 326-329. 479-484. 690. 691.] (Geschenk des Vereins.)

- Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer. 3tes Heft. 1839. 4. [M. s. Nr. 331. 689.] (Geschenk der Gesellschaft.)

- G. Monike, Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern. Stettin 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- C. von Moltke, Oeffentliche Erfüllung eines vormalig öffentlichen Versprechens. 1819. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- E. F. Mooyer, Nachträge zu dem Commentar des Calendarium Merseburgense. Halle 1840. 8. (Geschenk des westphälischen Vereins.)

948. 949. Nachrichten von Niedersächsischen berühmten Leuten und Familien. 1r u. 2r Bd. Hamburg 1768. 1769. 8.

- Th. Nugent's Reisen durch Deutschland und vorzüglich durch Meklenburg. A. d. Engl. übers. u. mit einigen Anmerkungen und Kupfern versehen. 2 Thle. in 1 Bde. Berlin und Stettin 1781. 1782. 8.

- Oesterreichische Hausprivilegium, Das große, von 1156 und das Archivwesen in Baiern. München 1832. 4. (Geschenk des Hrn. Schloßhauptmanns und Kammerherrn von Lützow in Schwerin.)

- Paepke, Actenmäßige Nachricht von den letzten Verhandlungen in Betreff des beabsichtigten Creditvereines ritterschaftlicher Güter in Mecklenburg. Lübeck 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica

. Tom. V. Legum tom. III. Hannov.

1839. Fol. [M. s. Nr. 165-167. 494.] (Geschenk

Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)

. Tom. V. Legum tom. III. Hannov.

1839. Fol. [M. s. Nr. 165-167. 494.] (Geschenk

Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)

-

F. Petersen, Ausführliche Geschichte der

Lübeckischen Kirchen=Reformation in den Jahren

1529-1531

. Lübeck 1830. 8.

. Lübeck 1830. 8.

- J. O. Plagemann, Kleines Handbuch der meklenburgischen Geschichte. Rostock 1809. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- K. Preusker, Der Gewerbgeist im hermetisch=verschlossenen Glase. Vortrag im Gewerbverein zu Großenhayn am 7. December 1838. Chemnitz 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- K. Preusker, Ueber Stadtbibliotheken für den Bürgerstand, deren Nützlichkeit, Gründungs= und Aufstellungs=

|

Seite 16 |

|

Art, damit zu verbindende Sammlungen und Orts=Jahrbücher. Leipzig 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Prüfung, Kurze, der auf dem Landtage 1788 verlesenen Erachten und sonstigen Bedenken über den zwischen J. H. Durchl. zu Mecklenburg=Schwerin und HöchstIhro Stadt Rostock am 13. Mai 1788 abgeschlossenen grundgesetzl. neuen Erbvertrag. Rostock 1789. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

O. H. Th. Recke, Zur Ehrenrettung eines

verklärten Fürsten

. 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

. 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

-

D. Reinhold, Der Rhein, die Lippe und Ems und

deren künftige Verbindung

. Hamm 1822. 8. (Geschenk des

Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)

. Hamm 1822. 8. (Geschenk des

Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)

- F. A. Reuß, Aelteste Urkunde über den Umfang der Würzburger Stadtmarkung, als Programm zur achten Stiftungsfeier des histor. Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg am 27. August 1838. Würzburg. 8.

- F. A. Reuß, Fragmente eines altdeutschen Gedichts von den Heldenthaten der Kreuzfahrer im heiligen Lande, im Archive der Stadt Kitzingen aufgefunden. Kitzingen 1839. 8. (Nr. 961 und 962 Geschenke des Hrn. Directors Prof. Dr. Bachmann in Rostock.)

-

Rhode, Chr. Detlev und Andreas Albert,

Cimbrisch=Hollsteinische Antiquitaeten=Remarques

. Hamburg 1728. 4. Angebunden:

. Hamburg 1728. 4. Angebunden:

a . Treverus, Anastasis veteris Germani Germanaeque feminae cum integro vestitu comparentis, quorum effigies rarissima in urna prope Bostampium inventa etc. Helmstadii 1729.

b . Olearius, M. Joh. Chr., Mausoleum in Museo i. e. Heydnische Begräbniß=Töpfe oder Urnae sepulcrales, welche bei Jerichau, Köthen, Arnstadt und Rudisleben gefunden worden . Jena 1701.

. Jena 1701.

c . Eckhardus, M. Paul. Jac., Duo perantiqua Monumenta ann. 1728 et 1732 ex agro Juterbocensi eruta . , quibus accesserunt Scriptores

rerum Juterbocensium etc. Vitembergae et Lps.

1734. (Geschenk des Hrn. Geh. Medicinalraths

Sachse in Schwerin.)

. , quibus accesserunt Scriptores

rerum Juterbocensium etc. Vitembergae et Lps.

1734. (Geschenk des Hrn. Geh. Medicinalraths

Sachse in Schwerin.)

- Rügens metallische Denkmäler der Vorzeit, vorzugsweise chemisch bearbeitet, herausg. von Prof. Dr. L. Hünefeld und Ferd. Picht. Mit Abbildungen. Lpz. 1827. 8.

|

Seite 17 |

|

965. 966. Fr. Saalfeld, Geschichte Napoleon Buonaparte's. 2 Bde. 3te Aufl. Stuttgart 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- H. Schéving, Hugsvinns=mál. Videyar Klaustri 1831. 8. (Geschenk des nord. Vereins.)

-

M. D. Schröder, Kurtze Beschreibung der Stadt

und Herrschafft Wismar, was betrifft die

Weltliche Historie derselben

. Wismar 1743. 4.

. Wismar 1743. 4.

-

Schutzschrift des vormaligen Herzogl. Meckl.

Landraths und Hof=Marschals

. Balthasar Henning v. Wendessen.

Prenzlau 1755. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

. Balthasar Henning v. Wendessen.

Prenzlau 1755. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

( C. Sibeth,) Grundzüge zu einer gerechten und

billigen Vertheilung der durch den

Kriegvermehrten Staats=Bedürfnisse

. , mit Anwendung auf Mecklenburg.

Rostock 1808. 8. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzkow in Schwerin.)

. , mit Anwendung auf Mecklenburg.

Rostock 1808. 8. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzkow in Schwerin.)

- C. Spalding, Defensionsschrift des Großherzogl. Meckl.=Strelitzschen Oberjägermeisters und Kammerherrn C. von Moltke u. s. w. 1817. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

-

Species facti, Aufrichtige und Actenmäßige, des

Pantzow=Mulsow=Lühischen Debit=Wesens

. 1773. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

. 1773. Fol. (Geschenk des Hrn.

Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- J. G. Sponholz, Nachricht von dem Ursprunge der Stadt Lichen und dem damit gränzenden ehemaligen Mönchskloster, Cistertienserordens, Himmelpfort genannt. (In den nützlichen Beiträgen zu den N. Strelitz. Anzeigen Februar 1780.) 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)

974-985. Staatskalender, Großherzogl. Mecklenburg=Strelitzscher. Jahrgang 1829-1840. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- Thomas, Analecta Gustroviensia, h. e. de inclyta Meclenburgensium civitate Gustrovia etc. Gustroviae et Lps. 1706. 8. [M. s. Nr. 199.] (Geschenk des Hrn. Steuerraths Schulze in Schwerin.)

- Ueber den unstatthaften Widerspruch der Mecklenburgischen Ritterschaft in Ansehung der im Teschner Frieden dem Herzogl. Hause Mecklenburg versicherten uneingeschränkten Nichtberufungs=Freiheit. 1780. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

|

Seite 18 |

|

-

Joach. Chr. Ungnaden, Amoenitates

diplomatico=historico=juridicae

. 8 Stücke. 1749. 1750. 4.

(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

. 8 Stücke. 1749. 1750. 4.

(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

989-992. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der 14., 15., 16. und 17. Versammlung, 1836, 1837, 1838 und 1839. Prag 1836-1839. 4 Bde. 8. [M. s. Nr. 374-381.] (Geschenk des Hrn. Bibliothekars W. Hanka in Prag.)

- Volksbuch, Allgemeines Mecklenburgisches. 6r Jahrgang. 1840. Wismar. 8. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)

- Vorstellung, Rechtsgegründete höchst=gemüßigte, was für eine Bewandniß es habe mit der von Beider jetzt regierenden Herren Hertzogen zu Meckl.=Schwerin und Strelitz unter sich, zur Trennung derer vereinigten Meckl. Lande und Land=Stände, d. 3. Aug. 1748 errichteten Convention. 1749. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)

- C. Wex, Ueber die Wurfwaffen aclys und cateia. (Aus d. Zeitschrift f. d. Alterthumswissenschaft 1839, Nr. 144.) 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. P. Wigand, Wetzlarsche Beiträge für Geschichte vnd Rechtsalterthümer. 4tes Heft. Wetzlar 1840. 8. [M. s. Nr. 527. 528. 767. ] (Geschenk des wetzlarschen Vereins.)

- Wolff, Repertorium über alle Landes=Angelegenheiten, welche auf den seit 1755 bis 1784 in Mecklenburg gehaltenen öffentl. Landes=Versammlungen verhandelt worden. Rostock 1786. 4. [M. s Nr. 774.]

- Zeitschrift für vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. 2r Band. Münster 1839. 8.[M. s. Nr. 779. 780. ] (Geschenk des Vereins.)

- Zimmermann, Sendschreiben an den Hrn. Kammerdirector von Ferber über die gegenwärtige Lage Mecklenburgs. Neustrelitz 1809. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

- Dr. E. Zober, Die ehemaligen Altäre der St. Marienkirche in Stralsund von Franz Wessel. Aus d. Handschrift herausgegeben.(Aus der Sundine des Jahrs 1839.) 4. (Geschenk des Hrn. Herausgebers.)

- Dr. E. Zober, Geschichte der Belagerung Stralsunds durch Wallenstein im J. 1628. Stralsund 1828. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

|

Seite 19 |

|

-

Zoch, Pünktliche Beleuchtung des in Nr. 259. d.

freim. Abendblatts unter dem Titel "Ein

neues Wort über die Wiederbesetzung der theolog.

Professur in Rostock" anonym erschienenen

Aufsatzes

. Rostock 1824. 4.

. Rostock 1824. 4.

- Zoch, Ueber Reichssteuern, Austräge und Extrajudicial=Appellationen in vorzüglicher Rücksicht auf die Stadt Rostock. Rostock 1797. 4. (Nr. 1002 und 1003 Geschenke des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)

H. W. Bärensprung,

Bibliothekar des Vereins.

II. Sammlung typographischer Alterthümer.

Gekauft:

1) Lucidarius. Lübeck 1520.

In 4°, 5 Bogen mit Sign. A=E, ohne Sz. und Cust., auf mehrern Sorten Papier. Auf der Titelseite (A. 1) eine Krone in Holzschnitt, darunter:

Der Text beginnt auf der Rückseite des Titels mit einem Holzschnitte; dann beginnt der Text:

Wo gud vn nutte dat dyt boek is.

Dat erste gesette.

Dyt boek heth Lucidarius Dat sprickt vp důdesch. eyn vorluchter. An dessem boke fyndet me vele schone lere de suß velen is vorborgen. In etliker schrift wert dyt boek gheheten Auro gemma.

Die Initialen der Abschnitte sind Holzschnitte; außer den angeführten enthält das Buch noch 5 eingedruckte größere Holzschnitte. Am Ende auf der letzten Seite:

- Un hir myt wyl wy dessen lucidarius sluten to der ere godes. dem ewich loff sy. Amen. anuo dni MCCCCCXX L

beck.

Darunter, rechts und links, die beiden Wappenschilde des unbekannten Buchdruckers: links mit 3 Mohnköpfen, rechts ein T, an dem rechts am Perpendikularbalken ein Kreuz hängt.

Geschenkt:

2) Speculum naturalis coelestis et propheticae visionis: omniu calamitatum tribulationu et anxictatum: quae super omes status: stirpes et nationes cristianae reipublice: presertim quae cancro et septimo climati subjecte sunt: proximis temporibus venture sunt.

|

Seite 20 |

|

Am Ende :

Impressum Nurnberge per me Georgiu Stuchs ciuem Nurnbergen. Anno. M. D. VIII. Septimo kalendas Nouembris.

In Fol., 9 Bogen, in 3 Ternionen, mit Sign. a-c, ohne Seitenzahlen und Custoden, mit dem Wasserzeichen p im Papier, mit einem Holzschnitt auf dem Titel und 12 Holzschnitten im Text, zu jedem Capitel einer, und mit in Holz geschnittenen Initialen; die letzte Seite ist leer.

Geschenk des Herrn Advocaten Dr. Beyer in Parchim.

3) Das Gebetbuch in niederdeutscher Sprache, im J. 1522 zu Rostock bei Ludwig Dietz gedruckt, welches in Jahrb. IV (Gesch. der Buchdruckerkunst), S. 164 beschrieben ist, durch Vermittelung des Hrn. Dr. Deecke zu Lübeck vom Hrn. Stud. Wolff aus Wilster geschenkt.

III. Urkundensammlung.

Die Urkundensammlung des Vereins gewann nachstehend verzeichnete Stücke:

1) durch den Herrn Pastor Sponholz zu Rülow:

Abschriften von 6 Urkunden aus dem 13. und 14.

Jahrh., geistliche Stiftungen zu Roga, Stargard,

Friedland, Neu=Brandenburg und Broda betreffend.

2) durch den Herrn Major von Raven zu Schwerin:

das Familien=Archiv des Geschlechtes von Negendank,

bestehend aus 54 Original=Urkunden aus dem Zeitraume

von 1384-1648, mehrern Genealogien und Repertorien.

3) durch den Herrn Senator Fabricius zu

Stralsund:

Abschriften von 2 Urkunden:

Confirmation über das Gut Wosen für das Stift

Schwerin durch den Fürsten Wizlav von Rügen vom J.

1278, und über die Einrichtung von Archidiakonaten

im Bisthum Camin vom J. 1303.

4) durch den Herrn Dr. Friedländer zu Berlin:

Abschrift eines Sendschreibens des Cardinal=Legaten

Campegius an die Herzoge von Meklenburg wegen der

lutherischen Lehre vom J. 1525.

5) durch den Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch: Abschriften von 4 Urkunden aus dem 16. und 17. Jahrh. aus dem v. maltzahnschen Familien=Archive.

|

Seite 21 |

|

Die Sammlung besteht daher jetzt aus

| 79 | Original=Urkunden, |

| 173 | Urkunden=Abschriften, |

| 230 | Urkunden=Regesten. |

| --------------------------- | |

| 482 | Stück. |

IV. Sammlung anderer Handschriften.

1) Relation des stargardischen Superintendenten Dr. Joh. Garcaeus sen. (1553-1558) zu Neu=Brandenburg an die Kirchen=Visitatoren im J. 1558 über die Begrenzung der stargardischen Superintendentur, über sein Verhältniß als Pastor zu Neu=Brandenburg und Superintendent des Landes Stargard, über seinen Glauben und seine Lehre

.

aus einem alten Manuscript der königlichen Bibliothek zu Berlin in Abschrift besorgt durch den Hrn. Dr. Friedländer zu Berlin.

2) ein Brief des Professors Levezow zu Berlin vom 3. Mai 1826 an den Pastor Rudolphi zu Friedland über die Runen auf einem, im Besitze des Letztern befindlichen Spindelstein und über die strelitzer Runendenkmäler überhaupt, geschenkt vom Hrn. Pastor Sponholz zu Rülow.

3) Ein Brief von demselben an wail. Pastor Masch zu Schlagsdorf, mitgetheilt vom Herrn Pastor Masch zu Demern.

V. Nekrologium des Vereins.

Nekrolog des Landraths G. D. von Oertzen auf Kittendorf, vormaligen Ehrenmitgliedes unsers Vereins († 5. Jul. 1838), geschenkt vom Herrn Regierungsrath von Oertzen zu Schwerin.

B. Sammlung von Bildwerken.

I. Alterthümer im engern Sinne.

1. Aus vorchristlicher Zeit.

A. Aus der Zeit der Hünengräber.

a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Helm No. 2.

(Vgl. Jahresber. IV, S. 21.)

Im Auftrage des Vereins öffnete ich ein Hünengrab, welches rechts unmittelbar am Wege von Wittenburg nach Helm, nördlich vom Haidberge, unweit der wittenburger Scheide

|

Seite 22 |

|

liegt. Es ist mit bedeutend großen Steinen an den Seiten eingefaßt und hat eine Länge von 186 Fuß von Osten nach Westen. Das östliche Ende in der Länge von 64' war durch quergelegte mächtige Steine in drei gleich lange Abtheilungen getheilt; es ist 16' weit und die Erde dazwischen war 4' hoch umgekehrt muldenförmig angehäuft. Der westliche, 122' lange Theil ist nur 12' breit und die Erde dazwischen nur 3' hoch. Der Urboden ist gelber Sand; die Erde im Grabe war etwas brauner, zum Theil lehmhaltig.

In der ersten, östlichen Abtheilung, wo die Aufgrabung begann, fanden sich Scherben von drei verschiedenen, dünnen, braunen, gehenkelten Urnen ohne Verzierung; doch ließ sich ihre Größe und Gestalt nicht genau erkennen. In der zweiten Abtheilung lagen wenige Scherben von zwei großen, sehr dicken und roh geformten Urnen. Die dritte Abtheilung enthielt einige Knochen und in der Mitte des Grabes Scherben von zwei braunen, ziemlich starken Urnen; auf dem Rande der einen sind oben runde Vertiefungen eingedrückt. Nahe an den Steinen auf der südlichen Seite fanden sich noch Scherben einer schwarzbraunen Urne. Außerdem fand sich in dieser Abtheilung ein sehr kleines, etwas unvollkommenes, spanförmiges Messer aus hell grauem Feuerstein, 2 1/8" lang, sehr gebogen; ferner das Bruchstück eines ähnlichen Messers aus dunklerem Feuerstein, 1 1/2" lang; auch drei noch nicht bearbeitete, von der Natur keilförmig gebildete Feuersteine scheinen nicht durch Zufall in das Grab gekommen zu sein. Gleich zu Anfange des schmäleren Theiles des Grabes wurden etwa 1' über dem Urboden nahe der südlichen Steinsetzung zwei Stücke Eisen gefunden, welche nur Bruchstücke zerbrochener neuerer Geräthe sind; es fehlt ihnen auch der alte Rost. - Kohlen von Tannen und Eichenholz waren durch das ganze Grab zerstreut 1 ).

Wittenburg, Ende October 1839.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Helm No. 3.

Auf der nordwestlichen Abdachung des Haidberges bei Helm, gegen hundert Schritte von dem im October v. J. aufgegrabenen Hünengrabe entfernt, liegt ein anderes von 22' Breite und 52' Länge in der Richtung von Osten nach Westen, welches ich im Auftrage des Vereins öffnete. Rings umher

|

Seite 23 |

|

mit gegen 3' Fuß über die Erde hervorragenden Steinen eingefaßt, von denen die größten am östlichen Ende stehen, ist es inwendig 4' Fuß hoch umgekehrt muldenförmig mit Erde angehäuft, die aus rothgelbem Sande besteht.

Nachdem am östlichen Rande die Aufgrabung begonnen war, zeigten sich 2' hoch über dem Urboden hin und wieder gespaltene graue und röthliche Sandsteine, flach, von verschiedener Größe, doch in keiner erkennbar regelmäßigen Ordnung und Lage. Etwa 6' vom östlichen Ende gegen die Mitte des Grabes lag auf einem gespaltenen, fast viereckigen Steine von 2' Länge, 1' Breite und 1" Dicke

eine zerdrückte braune, verzierte Urne mit einem Henkel. Sie ist noch zum größten Theile vorhanden, hat 7 3/4" Höhe, 2" Durchmesser in der Basis und 6 3/4" im Bauche. Der 3" lange Hals ist unten 2 7/8" und oben 3 3/4" weit. Die Oeffnung des Henkels, welcher unten am Halse sitzt, ist so groß, daß man bequem mit einem Finger durchfassen kann. Die Verzierung besteht in Streifen von je 6 Linien, welche in einer Breite von 1/2" von der Halsenge bis etwas unterhalb der Bauchweite perpendiculär herablaufen, sich oben vereinigen und hier von kleinen bogenartigen Linien begrenzt werden. In der Urne war nichts, die Scherben selbst aber lagen in einer dunkleren, etwas übel riechenden und klebrigen Erde. Weiterhin lagen noch viele Steine von verschiedener Form in diesem Grabe, aber von weiteren Urnen oder sonstigen Alterthümern war nichts zu finden. Kohlen waren in der ganzen Erdmasse zerstreut.

Wittenburg, im Junius 1840.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Wittenburg.

Im Auftrag des Vereins ging ich an die Aufdeckung eines Begräbnißplatzes auf dem wittenburger Felde, der zwischen dem hagenower und helmer Feld auf der Haide nahe an dem Holze, die hohen Buchen genannt, liegt und eine Länge von 28' in der Richtung von Osten nach Westen hat; die Breite beträgt 20'. Er ist im Viereck mit großen, aber mehr runden als hohen Steinen umstellt, zwischen denen die Erde 3 1/2' umgekehrt muldenförmig angehäuft ist, bestehend aus gelbem Sande, wie der Boden umher.

Die Aufgrabung geschah von Osten. Etwa 4' von diesem Ende nach der Mitte hin fand sich, 1' hoch über dem Urboden, ein Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, fast 5" lang, an der beilförmigen Schneide 2", am hinteren stumpfen Ende

|

Seite 24 |

|

1" breit, von 3/4" Dicke. Die beiden Hauptflächen sind geschliffen, hinten aber und an den Kanten muschelförmig ausgebrochen. In einer Entfernung von 10' weiter westlich lag dicht über dem Urboden ein kleiner Schmalmeißel aus ähnlicher Masse, eben so geschliffen, 4 1/4" lang, 3/4" breit und 5/8" dick. In der ganzen Begräbnißstelle lagen zwischen der Erde hin und wieder Steine, aber keine flach gespaltene, auch in keiner erkennbaren Ordnung. Von Urnen war nirgends eine Spur zu entdecken.

Wittenburg, im Mai 1840.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Perdöhl.

Etwa 400 Schritte östlich von der nördlichen Gruppe der von mir aufgedeckten Kegelgräber auf dem perdöhler Felde liegt an einer sich nach Westen abdachenden Anhöhe ein Hünengrab von 55' Länge, in der Richtung von Südosten nach Nordwesten; die Breite beträgt 16'. Rund umher mit ziemlich großen, aus der Erde hervorragenden Steinen umsetzt, ist die aus braunem Sande bestehende Erde umgekehrt muldenförmig zwischen denselben 3 1/2' hoch angehäuft. Die Urerde besteht aus gelbem, mit kleinen Steinen gemischten Sande.

Die Aufgrabung begann am südöstlichen Ende, wo sich anfangs in der Tiefe einige Kohlen von Tannenholz zeigten, nachher aber durchaus nichts weiter gefunden ward 1 ).

Wittenburg, im October 1839.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Steinkisten bei Genzkow.

In der jüngsten Zeit kam ich auf dem Wege nach Friedland, unmittelbar an der Landstraße, auf der Feldmark Genzkow, etwa 500 Schritte jenseits der sadelkowschen Grenze, auf eine so eben von Steinsprengern geöffnete, schön erhaltene Steinkiste zu. In Friedland benachrichtigte mich der Herr Bau=Conducteur Mühlpfort ebenfalls von dieser Aufgrabung, mich zur nähern Besichtigung einladend. Diese stellte ich sofort auf der Rückkehr an. Ein ausnahmsweise ganz verständiger und mehr als gewöhnlich gebildeter junger Schachtmeister, der die

J. Ritter

|

Seite 25 |

|

Steinkiste selbst aufgegraben, führte mich nicht nur sehr freundlich, sondern gab mir auch über das bei sorgfältig geführter Arbeit Vorgekommene umständliche Nachricht. Die Steinkiste, mit dem Erdboden gleich, lag in der Tiefe des Thals, welches der Höhenzug der Südgrenze des friedländischen Werders mit dem Höhenzuge der genzkower Berge auf dieser Seite bildet, in gleicher Höhe mit den Wiesen, am fälschlich sogenannten Landgraben, einer Verbindung des Datzebaches mit dem friedländischen Teich, ein Beweis, daß doch wenigstens zur Zeit der Errichtung dieser Steinkiste schon trocknes Land dort war.

Die gedachte Steinkiste bestand aus 5 bedeutenden Granitplatten, von denen eine, fast herzförmige, von vorzüglich harter Masse, das Kopfende gegen S. bildete; die beiden Längsseiten waren von je zwei dergleichen Platten gebildet; der Stein am Fußende war von den Arbeitern schon weggenommen und zerschlagen. Die Masse dieses Steines war weniger hart, von jener dem rothen Feldspath nahe kommenden Farbe. Die Kiste hatte also die Richtung von S. nach N., war durchaus ohne Erd= oder Steinhügel; die Deckplatte, welche nicht die ganze Fläche bedeckt hatte, ebenfalls schon zerschlagen, hatte mit der Oberfläche des umgebenden Erdreichs gleich gelegen. Die Tiefe des Grabes betrug 3 1/2 Fuß, die Länge 5, die Breite 2 1/2 Fuß. Die Zwischenräume der einzelnen Granitplatten, nicht die mindeste Kunst, auch nicht einmal die rohste, verrathend, fand ich noch mit zerschlagnen Feldsteinstücken und einem eisenhaltigen Lehm sorgfältig fest ausgemauert, namentlich die beiden Winkel am Kopfende. Der Inhalt der Kiste, noch umherliegend, war oben, außer einer mit der angrenzenden Erdart gleichen, ein grobgrandiger Sand, der nach unten plötzlich in eisenhaltigen Lehm überging. Der Fußboden des Grabes von dieser letztern Erdart war wie eine Tenne fest geschlagen. Auf diesem hatte der Schachtmeister an der östlichen Seite hart an den Steinplatten eine zerbrochene Urne gefunden, wovon ich nur noch eines kleinen Bruchstücks habhaft wurde. Die Form ist daraus nicht mehr zu erkennen; die Masse ist jene hier oft vorkommende: Sandlehm mit Glimmer, äußerlich von gelber, nach innen von schwärzlicher Farbe. Daneben hatte der Mann der ganzen Länge des Grabes nach auf der westlichen Seite zerstreute und in Splitter zerfallene Knochen in Menge gefunden. Nur wenige derselben vermochte ich aus der aufgeworfenen Erde zu sammeln. Schade, daß ich bei der Aufgrabung selbst nicht gegenwärtig war! Von einer Brandstätte, von Kohlen u. s. w. war nirgends eine Spur; die Knochensplitter selbst verrathen nicht das Mindeste vom Feuer.

|

Seite 26 |

|

Wahrscheinlich also eine unverbrannt beigesetzte Leiche. Fünf Schritte davon, noch näher an der Wiese, fand sich eine zweite Steinkiste, der vorigen ganz ähnlich, geöffnet; doch war keine Messung oder nähere Untersuchung mehr möglich, weil die Arbeiter die Steinplatten schon über einander gestoßen hatten. Der Schachtmeister fügte nur bei dieser hinzu, daß in der Tiefe der Lehm wie Schlamm von Wassertheilen durchdrungen gewesen sei. - Schon vor 20 Jahren erinnere ich mich, daß ganz in der Nähe dieser Steinkisten eine bei weitem großartigere, die halb über die Erdoberfläche hervorragte, wahrscheinlich von Schatzgräbern geöffnet war. Die Deckplatte, ein schöner großer Stein, war abgehoben und lag in zwei Hälften neben der Kiste. Uebrigens ist die bezeichnete Gegend wohl an 3000 Schritte westlich von der Kegelgräbergruppe auf dieser Feldmark entfernt 1 ). Wie jene Steinkisten in der Tiefe liegen, befinden sich diese Kegelgräber auf der Höhe.

Rülow, im Junius 1840.

Sponholz.

|

|

|

:

|

Hünengräber von Warlin.

Das Bedürfniß an Steinen zum Kunststraßenbau zwischen Neubrandenburg und Friedland bringt fast wöchentlich in dieser an Grabdenkmälern der Vorzeit reichen Gegend dergleichen ans Tageslicht. Bei zwei neben einander liegenden Kegelgräbern oder Hünenbetten unweit Warlin, hart an der Landstraße, hatten frühere Untersuchungen - ein Quergraben in der Richtung von N. nach S. durch eins derselben verrieth diese früheren Nachforschungen - und Benutzung der im Kreise am Fuße der bedeutenden Hügel liegenden großen Steine wenig Ersprießliches für die jetzige völlige Eröffnung übrig gelassen. Einige Kohlenreste, Urnenscherben, wie sie häufig aus den ältern Gräbern kommen, und ein kleiner Feuersteinsplitter waren Alles, was ich ausbeutete 2 ).

Rülow, im Junius 1840.

Sponholz.

|

|

|

:

|

Hünengräber 3 ) von Goldenbow (ritterschaftlichen Amts Wittenburg).

Auf dem zum Gute Goldenbow gehörigen Vorwerke Friederichshof liegt rechts von der neuen Chaussee, die von

|

Seite 27 |

|

Albertinenhof nach Vellahn führt, nahe vor dem sogenannten Birkholze, eine Gruppe von Gräbern, deren Bau einiges Abweichende von sonst vorkommenden hat. Der Herr von Laffert auf Lehsen hatte die Gewogenheit, seine dort mit Steinbrechen beschäftigten Leute zur Aufdeckung dieser Gräber für den Verein anzuweisen.

Das nördlichste Grab ist ganz wie ein Riesenbett gebauet, in der Richtung von Osten nach Westen 80 Fuß lang und 18 Fuß breit, viereckig mit ziemlich großen Steinen eingefaßt, zwischen denen die Erde 3 bis 4' hoch umgekehrt muldenförmig angehäuft ist. Es fanden sich nur Urnenscherben darin, welche ganz nach Masse und Form den in den perdöhler Kegelgräbern gefundenen Urnen entsprechen.

Etwa 40 Schritte südlich davon liegt ein anderes, parallel mit dem vorigen, 75 Fuß lang und 20 Fuß breit. Unmittelbar an das westliche Ende schließt sich ein Kreis mit großen Steinen eingefaßt von 36 Fuß Durchmesser und über 6 Fuß Höhe in der Mitte. In diesem Kreise lag auf der Oberfläche sichtbar ein großer Stein fast viereckig, gegen 8 Fuß lang und breit und 3 bis 5 Fuß dick. Unter dem westlichen Ende dieses Steines lagen andere breite Steine in 2 Schichten so unter einander, daß jede davon etwa 2 Fuß breit vorsprang und sie wie Stufen schienen, auf denen man zu der oberen Platte gelangen könne. Unter den Steinen, wie im Kreise fand sich nichts; in dem langen Vierecke lagen Urnenscherben wie im vorigen zerstreut.

In fast gleicher Entfernung südlich läuft parallel ein Grab von 110 Fuß Länge und 18 Fuß Breite. Außer Scherben fanden sich hierin etwa 45 Fuß vom östlichen Ende und 3 Fuß von einander entfernt 2 Urnen, deren Gestalt erkennbar ist; sie standen auf dem Urboden :

a) die südlich stehende Urne ist hellbraun von fester Masse; sie mißt in der Basis 4", im Bauche 10", in der Höhe bis zum fehlenden Rande 8" und beträgt die Oeffnung etwa 6". Der Inhalt bestand aus Knochen.

b) Die andere Urne ist von gröberer Masse, braun, hat in der Basis 51/4", im Bauche 91/2", in der Höhe 7" und in der Oeffnung 8". Es waren einige Knochen darin.

In der Nähe der Urnen, aber nicht unmittelbar daran, lagen einige kleinere flache und runde Steine.

Wittenburg, im April 1840.

J. Ritter.

|

Seite 28 |

|

b. Einzeln gefundene Alterthümer.

Alterthümer von Gelbensande.

Zu Gelbensande bei Ribnitz wurden in einer Mergelgrube neben einander folgende Alterthümer gefunden und von Herrn Rettich zu Rosenhagen geschenkt:

1) ein Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, in der Schärfe nachgeschliffen und ausgesprungen.

2) ein Streithammer aus festem Gneis in rhombischer Gestalt, in den größten Dimensionen 5 1/2" lang und 2" breit, sehr regelmäßig gearbeitet und geglättet, aber nicht polirt und ohne Schaftloch, und in dieser Hinsicht höchst merkwürdig; es findet jedoch diese abweichende Form, welche entweder zum Einklemmen in einen gespaltenen Schaft gebraucht ist, ihre Analogie in den Frid. Franc. Tab. XXIX, Fig. 3 abgebildeten Fausthämmern, oder dieser Hammer ist unvollendet geblieben.

3) ein runder Gefäßdeckel aus lydischem Stein (Probierstein), oben gewölbt, nach unten etwas spitz zu gehend, 4" im größten Durchmesser, im flachen Boden 3" im Durchmesser, unbestimmt zu welchem Gebrauche, jedoch wohl zum Einpassen in ein Gefäß bestimmt.

Keile.

1 Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, 6" lang, gefunden beim Ausgraben eines Kellers zu Rehna unter einem am Markte belegenen Hause, geschenkt vom Herrn Bürgermeister Daniel daselbst.

1 Keil aus karneolfarbigem Feuerstein, 5" lang, an den breiten Seiten geschliffen, gefunden auf dem Felde von Jarchow bei Marnitz, geschenkt von Herrn Burmeister jun. zu Jarchow.

1 Keil aus grauem Feuerstein, mit braun gefärbter Oberfläche, gefunden in einer Mergelgrube zu Boldebuck, zu den von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Schaumburg=Lippe dem Verein zur Aufbewahrung anvertrauten Alterthümern gehörig.

1 Keil aus grauem Feuerstein, 4 1/2" lang, gefunden in einer Sandgrube zu Langsdorf, Amts Sülz, 2 Fuß tief im Sande, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.

Streitäxte.

1 Streitaxt aus Hornblende, wie Frid. Franc. Tab. I, Fig. 5, gefunden im Torfmoor von Sülz, 4 Fuß tief, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.

|

Seite 29 |

|

1 Streitaxt aus Hornblende mit großem Schaftloch, gefunden zu Boldebuck, von Sr. Durchl. dem Fürsten von Schaumburg=Lippe zur Aufbewahrung überlassen.

1 Streitaxt aus Hornblende, von der größten Gattung und von gewöhnlicher Form, wie Frid. Franc. Tab. XXVIII, Fig. 1, 8" lang, 2 1/2" hoch und um das 1 1/2" weite, gut gebohrte Schaftloch 3 1/2" breit, gefunden zu Grevismühlen beim Ausgraben eines Kellers unter dem Hause des Herrn Stadtsecretärs Behrmann und von diesem geschenkt.

Ein Dolch aus Feuerstein,

dunkelgrau und durchscheinend, muschelig geschlagen, trefflich gearbeitet, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXX, Fig. 2, gefunden im Torfmoor zu Langsdorf nahe an der sülzer Grenze, unfern einer Stelle, wo vor alter Zeit ein Damm, der Bärendamm (vgl. Jahresber. III, S. 186), durch das Moor geführt war, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.

Eine Lanzenspitze von Feuerstein,

muschelig geschlagen, ungefähr zur Hälfte vorhanden, noch 3 1/2" lang, neben zwei andern, wohl erhaltenen, ungefähr 6" langen, gleichen Lanzenspitzen oder Messern, welche zweischneidig nach beiden Enden spitz auslaufen, am Ende der Kegelgräberreihe auf der Feldmark Genzkow bei Friedland, dicht vor der Walkmühle vor Friedland, links an der Landstraße von Neu=Brandenburg nach Friedland, hart an der Landwehre, an der Stelle eines abgetragenen Grabes 1 1/2 tief unter der jetzigen Erdoberfläche zwischen Steinen gefunden und vom Herrn Hauptmann von Cramon auf Genzkow durch den Herrn Pastor Sponholz zu Rülow geschenkt; vgl. unten "Kegelgräber von Genzkow".

Ein Schmalmeißel aus Feuerstein,

weißgrau, 6" lang, 7/8" breit, an einer Seite hohl, an der andern Seite convex geschliffen, gefunden 1839 zu Langsdorf beim Ausmodden eines Teiches, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.

Ein Schleuderstein (?)

aus grobkörnigem, rothgelbem Sandstein, rund, ohne Rillen und Vertiefungen, 1" im Durchmesser, 1" dick, gefunden 3 Fuß tief im Torfmoor zu Langsdorf, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.

|

Seite 30 |

|

Spanförmiges Messer aus Feuerstein.

Bei Anlegung einer Leimfabrik auf einer Landzunge am Schalsee nördlich von Zarrentin wurde ein spanförmig geschnittenes Messer aus Feuerstein und eine Streitaxt oder Streithammer gefunden. Ersteres, ungewöhnlich groß, ist 4 3/4" lang, vorne 1 1/2", hinten 1" breit; die eine Seite ist eine einzige Fläche, die andere zeigt 3 und auf einigen Stellen 4 Flächen, wovon die nach den Schärfen die breitesten sind; der Durchschnitt ist, wie gewöhnlich, trapezoidisch. Es ist nur wenig gebogen. Die Schärfen sind viel gebraucht, ausgesprungen und stumpf. Der Herr Oberforstmeister von Rantzau zu Wittenburg erwarb es von dem Eigenthümer der Fabrik und schenkte es dem Vereine. Die Axt oder der Hammer war schon an den Kammeringenieur Harms verschenkt.

B. Aus der Zeit der Kegelgräber.

a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.

|

|

|

:

|

Kegelgrab zu Ruchow.

In den Jahren 1820 und 1821 ließ Se. Durchlaucht der

Fürst von Schaumburg=Lippe eines der größten

Kegelgräber im Lande in der Art aufdecken, daß ein

Kreuzschnitt durch das Grab gezogen wurde. Der

Hügel, Königsberg genannt (abgebildet auf der

Titel=Vignette des Friderico=Franciscei), lag auf

dem Meiereifelde von Ruchow, ganz in der Nähe des

tieplitzer Kruges, rechts von der Landstraße von

Sternberg nach Güstrow, und hatte ungefähr 20'

Axenhöhe und 200' Umfang. Dieses Kegelgrab gab die

reichste Ausbeute, die wohl je ein Grab gegeben hat,

und daher erregte der Fund damals großes Aufsehen;

er ward zuerst zu Ruchow, darauf zu Boldebuck

aufbewahrt, bis der durchlauchtigste hohe Beförderer

des Vereins ihn diesem zur Aufbewahrung in der

Vereinssammlung überließ, in welche sie denn am 26.

Februar 1840 versetzt ward. Beschrieben ist die

Aufgrabung mit dem Funde wiederholt im Freimüth.

Schweriner Abendblatte 1821, Nr. 139, und im Frid.

Franc. Erläut. S. 43 flgd.; die Haupturkunde über

den Fund bleibt aber der bei den Alterthümern bisher

befindlich gewesene, hier angehängte

Aufgrabungsbericht ("Verzeichniß

![]() . ") des wail. Gutsaufsehers und

Organisten Lindig zu Ruchow, welcher mit der Leitung

der Aufgrabung, bei der auch schon der

Unterzeichnete öfter, auch mit dem Professor

Schröter, gegenwärtig war, beauftragt war. Es soll

hier daher nur eine kurze, kritische Beschreibung

der aufgefundenen Gegenstände gegeben

. ") des wail. Gutsaufsehers und

Organisten Lindig zu Ruchow, welcher mit der Leitung

der Aufgrabung, bei der auch schon der

Unterzeichnete öfter, auch mit dem Professor

Schröter, gegenwärtig war, beauftragt war. Es soll

hier daher nur eine kurze, kritische Beschreibung

der aufgefundenen Gegenstände gegeben

|

Seite 31 |

|

und ihre Deutung versucht werden; die in ( ) gesetzten Buchstaben und Zahlen bezeichnen die Nummern des Lindigschen Aufgrabungsberichts.

I. Ungefähr in der Mitte des Hügels stand eine Wölbung von Feldsteinen (B), in der Richtung von Osten gegen Westen, in einer Länge von ungefähr 14 Fuß. Unter derselben lag in derselben Richtung auf einem Steinpflaster ein ausgehöhlter Eichenstamm von 12' Länge und 6' Breite, in welchem die Leiche unverbrannt beigesetzt war. Der Eichenstamm war zum größten Theile vergangen, jedoch noch nach seiner ganzen Ausdehnung erkennbar, ja es wurden noch ziemlich große Stücke von demselben ans Tageslicht gefördert. Die Gebeine der Leiche waren jedoch, bis auf die Hirnschale, welche fehlte, fast alle gut erhalten und deuteten auf einen männlichen Körper von ungewöhnlicher Länge von ungefähr 7 Fuß; die Zähne waren alle gesund; die Arme lagen ausgestreckt neben dem Körper; das Gesicht war gegen Osten hingewandt. Neben diesen Gebeinen fand sich auch noch das schon calcinirte untere Ende des Oberarmbeins (humeri) von einem Pferde (nach der Bestimmung des Hrn. Professors Steinhof zu Schwerin); es ward also nach altem Gebrauche das Streitroß mit dem Helden begraben.

Die Alterthümer neben diesem Gerippe waren folgende:

1) (B. 3.) Neben dem Körper, zur linken Seite desselben, lag ein Schwert von Bronze, welches einen hölzernen Griff mit halbmondförmiger Ueberfassung über die Klinge gehabt hatte; das ganze Schwert, mit der nur 3" langen Griffzunge, ist etwas länger, als gewöhnlich, mißt 2' 4" und ist in 4 Stücke zerbrochen, deren Bruchenden oxydirt sind. Das Schwert ward also, wie es stets beobachtet ist, zerbrochen ins Grab gelegt.

2) (B.4.) Zur rechten Seite des Gerippes lag ein Scheermesser von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XVIII, Fig. 8, jetzt in 3 Stücke zerbrochen; ins Grab gelegt ward es in 2 Stücken, da nur 2 Bruchenden oxydirt sind.

Daneben lag ein kleiner viereckiger Beschlag von Bronze, in der Form wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 9, nur kleiner, wahrscheinlich Griffbeschlag des Messers.

3) und 4) (B. 1. u. 2.) An jeder Hand lag bei den Fingerknochen ein spiral=cylindrisch gewundener Finger=Ring von doppeltem, an den Enden verbundenem Golddrath, von 4 und 5 Windungen.

5) (B. 5.) Wahrscheinlich auf der Brust lag eine Heftel aus Bronze mit zwei Spiralplatten, wie Frid. Franc. Tab.

|

Seite 32 |

|

XI, Fig. 3 ("zwei Haarnadeln" nach Lindig), in sehr viele Stücke zerbrochen und stark oxydirt, und

6) (B. 6.) eine kurze Nadel von Bronze mit rundem,

gewölbtem Knopfe ("Bruchstücke von Ringen,

Knöpfen

![]() . " nach Lindig, der Nr. 5 und 6

vermengt); die Rückenwirbel des Skeletts sind

wahrscheinlich durch Nr. 5 und 6 von Oxyd grün gefärbt.

. " nach Lindig, der Nr. 5 und 6

vermengt); die Rückenwirbel des Skeletts sind

wahrscheinlich durch Nr. 5 und 6 von Oxyd grün gefärbt.

Zu den Füßen der Leiche stand

7) (B. 7.) eine schwarze Urne von feiner Urnenmasse, welche einen kleinen Henkel gehabt hatte, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 9, 5" hoch und 7 1/2" weit, ohne Verzierungen, und

8) (B. 8.) die Bruchstücke einer kleinern, jetzt restaurirten, dunkelbraunen Urne von sehr feiner Urnenmasse und schöner Form mit senkrecht gekerbtem Bauchrande, mit einem kleinen Henkel, 3 3/4" hoch und 6" weit.

Außerdem sind noch vorhanden:

9) (B. 9.) die meisten Knochen des Gerippes und

10) (B.10.) einige Reste von dem eichenen Sarge.

Die Gebeine, von denen die der rechten Seite am besten und nur die des rechten Beines fast ganz erhalten sind, deuten nur auf einen sehr hohen, kräftigen Bau von ungefähr 7 Fuß Länge; das Schenkelbein (femur) mißt 20 1/2" mekl. (= hamburger) Maaß, die Ausdehnung des Schenkelkopfes mit gerechnet. Es sind die noch vorhandenen Rückenwirbel, wahrscheinlich durch die durchgefallene Brustheftel, und einige Fingerknochen, vielleicht der linken Hand, wahrscheinlich durch das Schwert, von Oxyd grün gefärbt. Die Zähne sind alle gut erhalten. Vom Schädel sind nur einige kleine Fragmente vorhanden.

II. Zur linken Seite der mit Feldsteinen überwölbten Leiche stand in gleicher Richtung eine zweite Wölbung (D.) von 10 Fuß Länge, welche keinen Sarg, dagegen auf dem Boden auf einem Feldsteinpflaster eine Masse schlammiger, übel riechender Erde enthielt; hier fanden sich auf einem kleinen Raume von 2 Quadratfuß sehr viele Alterthümer zusammengedrängt. Zu diesem Begräbnisse war offenbar schon Leichenbrand angewandt. Es fand sich an Alterthümern:

11) und 12) (D. a. u. b.) zwei goldene Fingerringe aus spiral=cylindrisch gewundenem, doppeltem Golddrath, aus 4 1/2 und 5 1/2 Windungen, wie Nr. 3 und 4, nur etwas feiner im Drath und enger;

13) (D. g.) zwei gewundene Halsringe aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2.

|

Seite 33 |

|

14) (D. h.) zwei Paar massive Handgelenkringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 3;

15) (D. e.) eine große Nadel aus Bronze ("Lanzenspitze" nach Lindig), mit einem großen, platten Knopfe, in vier Stücken, deren Bruchenden oxydirt sind, wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 2, nur etwas dünner und feiner, beim Funde 24 1/2", jetzt 19" lang, da die Spitze fehlt;

16) (D. f.) eine große Nadel aus Bronze ("Dolch" nach Lindig), mit Doppelknopf, in vier Stücken, deren Bruchenden oxydirt sind, 9 1/2" lang;

17) (D. i.) ein gekrümmtes Messer aus Bronze, mit bronzener Griffzunge, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 13;

18) (D. d.) eine runde Büchse von Bronze mit plattem Deckel, mit Henkeln zum Durchschieben eines Riegels, zwei auf dem Rande und einem in der Mitte des Deckels auf der untern Seite verziert, wie Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3; in derselben fanden sich, dem Anscheine nach, Reste von Birkenrinde;

19) (D. k.) ein Paar Handbergen von Bronze, ganz wie Frid. Franc. Tab. IV, wenn auch zerbrochen und in den Bruchenden oxydirt, doch vollständig vorhanden;

20) (D. c.) eine Urne von sehr dünne getriebener Bronze, mit einem angenieteten, zerbrochenen Henkel, mit rundem, wenig aus getriebenem Bauche, im Untertheile ganz zerbrochen, ursprünglich 3 1/3" hoch und im Rande 6" weit;

21) (D. 1.) Bruchstücke von einer thönernen Urne von grobkörniger, im Innern geglätteter, im Aeußern rauher Masse, welche ungefähr 12" Höhe und 10" Weite gehabt haben mag.

Vergleicht man die beiden Steingewölbe I und II, so ergiebt es sich unbestreitbar, daß sie zwei verschiedene Begräbnisse bildeten, welche später durch Einen Hügel verbunden wurden, das erste Begräbniß I, in welchem noch die Leiche unverbrannt beigesetzt ward, gehörte eben so unbestreitbar einem Manne und zwar einem Krieger; das zweite Begräbniß II scheint einer weiblichen Bestattung mit Leichenbrand anzugehören. Daß die beigesetzten Leichenreste und Alterthümer Weibern gehört haben, dafür redet der gänzliche Mangel an Waffen und das Vorhandensein von weiblichem Schmuck, wie Haarnadeln, Handringen, Halsringen, und weiblichem Geräth, wie Büchse und Messer (das Messer in II ist ein gewöhnliches, das Messer in I ein Scheer=Messer). Ja, man kann noch weiter gehen und vermuthen, daß die Alterthümer in II zwei erwachsenen weiblichen Wesen (zwei Frauen des Mannes in I) gehört haben,

|

Seite 34 |

|

da sich die Schmuckgegenstände alle doppelt finden, wie die Halsringe, Armringe und Haarnadeln. Dann würde jeder Frau ein goldener Fingerring, deren jeder in II auch etwas enger und feiner im Drath ist, als die beiden Ringe in I, gehört haben, und daher dürfte es sich erklären lassen, daß der Mann zwei goldene Spiralringe trug. Denn in ähnlichen Verhältnissen, wo ein Mann und eine Frau in demselben Hügel beigesetzt wurden, findet sich bei jeder Leiche nur ein goldener Spiralring (vgl. Jahresbericht IV, S. 27), der nach wiederholten Erfahrungen die Bedeutung eines ehelichen oder Trau=Ringes haben dürfte. Würden diese Vermuthungen Stich halten, so gehörten auch alle in II gefundenen Alterthümer zum weiblichen Geräth und daher auch die bisher sogenannten Handbergen, welche, wie schon Frid. Franc. Erl. S. 33 folgd. ausgesprochen ist, nur Armbänder mit auslaufenden Spiralwindungen sein dürften.

Es würde hiernach jeder der beiden Frauen gehören:

ein Halsring,

ein Paar Armringe,

ein goldener Fingerring,

eine Haarnadel,

eine Urne,

und einer von beiden im Ganzen oder zum Theile:

die Büchse,

das Messer,

die Handbergen.

III. Zu den Füßen der beiden Begräbnisse I und II, gegen Osten, fand sich eine dritte Steinanhäufung (A.). Unter dieser standen vier thönerne Urnen, welche zertrümmert waren, nämlich:

22) Reste einer großen Urne mit glatten, hellbraunen Flächen;

23) eine kleine, kürbisförmige, schwärzliche Urne, 3 1/2" hoch, gegen 4" weit im Bauche, auf der Oberfläche mit eingekratzten, senkrechten Parallelfurchen, von je 6 Furchen verziert;

24) Reste einer großen, grobkörnigen, hellbraunen Urne mit rauher Oberfläche;

25) eine kleinere, rundbauchige, schwärzliche Urne, 5" hoch und 6" im Durchmesser im Rande.

In diesen Urnen lagen

26) (A. d.) die verbrannten Knochen von Kindern, ungefähr zwischen 10-15 Jahren. Wahrscheinlich gehört nach der Zahl der Urnen und der Menge der Knochen diese Bestatung zweien Kindern.

|

Seite 35 |

|

In der kleineren Urne lagen

27) (A. c.) viele Enden von eng spiral=cylindrisch gewundenem Bronzedrath, Reste eines Halsbandes, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 6.