|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 8, 1843

- Ueber die Stiftung der Klöster zu Bützow und Rühn

- Geschichte des bischöflich-schwerinschen Wappens

- Ueber die evangelische Kirchen-Visitation vom J. 1535

- Regierungs-Verordnung des Herzogs Johann Albrecht I., beim Antritt seiner Regierung aus dem Feldlager an seine heimgelassenen Räthe erlassen im April 1552

- Das Leben des Canzlers Heinrich Husan des Aelteren

- Der reichsgerichtliche Pfandungsprozeß, in besonderer Anwendung auf das meklenburgische Dorf, jetzt Lehngut Strisenow, ein vormaliges Besitzthum des Heil. Geist-Hospitals zu Lübeck

- Ueber den Ursprung und den Umfang der Lieferung der Pachtgerste aus Russow

- Ueber die rostocker Chroniken des 16. Jahrhunderts

- Plattdeutsche Redensarten und Sprichwörter, eine Fortsetzung der Sammlung von J. Mussaeus in Jahrbüchern V., S. 120

- Meklenburgische Volkssagen und Volksaberglaube

- Fragmente altniederländischer Gedichte

-

Miscellen und Nachträge

- Ueber den Ortsnamen Werle in Meklenburg

- Über das Land Werle

- Ueber die älteste Form der Belehnung

- Ueber alte Stammlehen und adeliche Familiennamen nach denselben

- Das Dom-Collegiat-Stift zu Broda

- Die bischöfliche Burg zu Warin

- Des Fürsten Heinrich des Löwen Pilgerfahrt nach Roccamadonna

- Ueber die Verleihung der bischöflichen Insignien an den Abt von Doberan

- Die Wagenburg

- Ueber Maireiten und Bürgerbewaffnung im Mittelalter

- Auszug aus einer Predigt des Pastors Johannes Oerlingk an der deutschen Gemeinde zu St. Marien zu Bergen in Norwegen, 9. Trin. 1596, welche die Absetzung des Predigers nach sich zog

- Gerechtsame der meklenburgischen Herzoge an dem Dorfe Boltze (Polz)

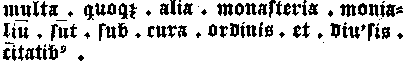

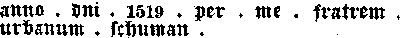

- Ueber die Verbreitung der ersten Bibel-Uebersetzung und der Kirchen-Ordnung vom J. 1540

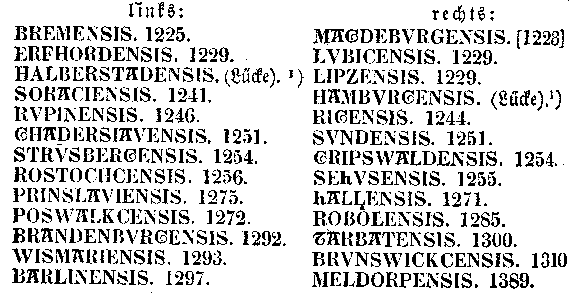

- Nachträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg

- Codicill der Wittwe von Wangelin vom Jahre 1639

- Der glimmerhaltige Sand in Meklenburg

- Vermischte Urkunden

-

Jahresbericht des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, aus den Arbeiten des Vereins

- Handmühle von Zarrentin

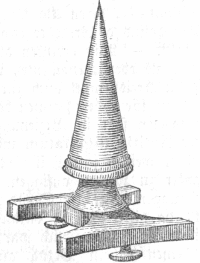

- Kegelgrab von Rosenhagen (bei Dassow)

- Kegelgrab von Goldenitz

- Kegelgrab von Sukow (bei Marnitz)

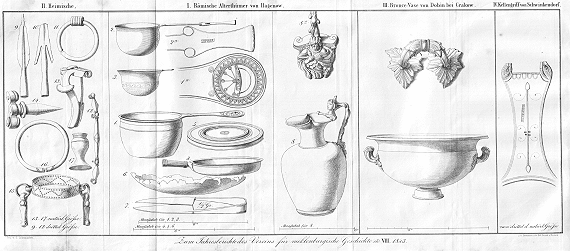

- Römische und vaterländische Alterthümer von Hagenow

- Römische Bronze-Vase von Dobbin

- Römische Kelle von Schwinkendorf

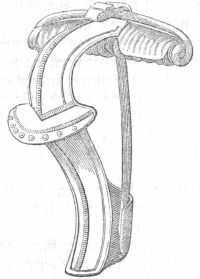

- Hefteln von Schwinkendorf

- Bronze-Schmuck von Sophienhof

- Bronze-Schmuck von Vogelsang

- Urnen von Böhlendorf

- Wendenkirchhof von Pritzier

- Wendenkirchhof von Lehsen

- Glasperlen von Warkstorf

- Afrikanische Glasperlen

- Silberschmuck von Marlow

- Urnen von Schwerin

- Ein Dollen (scalmus) von Holz

- Eisernes Schwert von Rosenhagen

- Alterthümer von der Wiek bei Marlow

- Alterthümer von Neuburg

- Alterthümer aus den Ruinen des alten Schlosses Basedow

- Holzformen von Malchin

- Steinkiste von Sagel

- Wendenkirchhof von Börzow

- Wendenkirchhof von Vellahn

- Wendenkirchhof von Warlitz

- Gräber im südöstlichen Meklenburg

- Burgstellen im dümmerschen See

- Burgstelle von Lehsen

- Der Burgwall von Klein-Lukow

- Der Dom zu Güstrow

- Die Kirche zu Gägelow

- Die Kirche zu Serrahn

- Die Kirche zu Dreweskirchen (bei Neuburg)

- Die Kirche zu Alt-Gaarz

- Ueber die Kirchen und andere alte Bauwerke im südöstlichen Meklenburg

- Ueber die Kirchen des Klützer-Orts

- Ueber ein parchimsches Götzenbild

- Leichenstein von Marlow

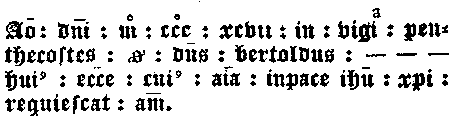

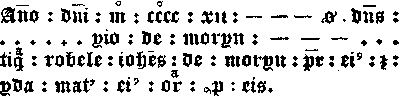

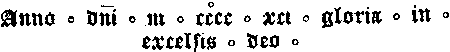

- Glocken-Inschrift zu Rechlin

- Die Kuhsteine

- Geognostisches

- Die alten Schriftwerke der Stadt Güstrow

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 10. October 1842

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 2. Januar 1843

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 3. April 1843

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

G. C. F. Lisch,

großherzoglich=meklenburgischem

Archivar und Regierungs=Bibliothekar,

Aufseher der großherzoglichen Alterthümer=

und Münzensammlung zu Schwerin,

auch

Ehrenmitgliede der deutschen und

ordentlichem Mitgliede der

historisch=theologischen Gesellschaft zu

Leipzig, Ehrenmitgliede des voigtländischen

alterthumsforschenden Vereins und des

Vereins zu Würzburg, correspondirendem

Mitgliede der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Stettin, Halle, Kiel, Salzwedel, Sinsheim,

Berlin, Kopenhagen, Hamburg, Breslau,

als

erstem Secretair des Vereins für

meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Achter Jahrgang.

Mit drei Steindrucktafeln und einem Holzschnitt.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1843.

|

|

|

|

|

|

|

|

- Ueber die Stiftung der Klöster zu Bützow und Rühn

- Geschichte des bischöflich-schwerinschen Wappens

- Ueber die evangelische Kirchen-Visitation vom J. 1535

- Regierungs-Verordnung des Herzogs Johann Albrecht I., beim Antritt seiner Regierung aus dem Feldlager an seine heimgelassenen Räthe erlassen im April 1552

- Das Leben des Canzlers Heinrich Husan des Aelteren

- Der reichsgerichtliche Pfandungsprozeß, in besonderer Anwendung auf das meklenburgische Dorf, jetzt Lehngut Strisenow, ein vormaliges Besitzthum des Heil. Geist-Hospitals zu Lübeck

- Ueber den Ursprung und den Umfang der Lieferung der Pachtgerste aus Russow

- Ueber die rostocker Chroniken des 16. Jahrhunderts

- Plattdeutsche Redensarten und Sprichwörter, eine Fortsetzung der Sammlung von J. Mussaeus in Jahrbüchern V., S. 120

- Meklenburgische Volkssagen und Volksaberglaube

- Fragmente altniederländischer Gedichte

-

Miscellen und Nachträge

- Ueber den Ortsnamen Werle in Meklenburg

- Über das Land Werle

- Ueber die älteste Form der Belehnung

- Ueber alte Stammlehen und adeliche Familiennamen nach denselben

- Das Dom-Collegiat-Stift zu Broda

- Die bischöfliche Burg zu Warin

- Des Fürsten Heinrich des Löwen Pilgerfahrt nach Roccamadonna

- Ueber die Verleihung der bischöflichen Insignien an den Abt von Doberan

- Die Wagenburg

- Ueber Maireiten und Bürgerbewaffnung im Mittelalter

- Auszug aus einer Predigt des Pastors Johannes Oerlingk an der deutschen Gemeinde zu St. Marien zu Bergen in Norwegen, 9. Trin. 1596, welche die Absetzung des Predigers nach sich zog

- Gerechtsame der meklenburgischen Herzoge an dem Dorfe Boltze (Polz)

- Ueber die Verbreitung der ersten Bibel-Uebersetzung und der Kirchen-Ordnung vom J. 1540

- Nachträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg

- Codicill der Wittwe von Wangelin vom Jahre 1639

- Der glimmerhaltige Sand in Meklenburg

- Vermischte Urkunden

Inhaltsanzeige.

| Seite | ||

| I. | Ueber die Stiftung der Klöster und Kirchen zu Bützow und Rühn, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 1 |

| II. | Geschichte des bischöflich=schwerinschen Wappens, von demselben | 9 |

| III. | Ueber die evangelische Kirchen=Visitation vom Jahre 1535, von demselben | 37 |

| IV. | Regierungs=Verordnung des Herzogs Johann Albrecht I. beim Antritt seiner Regierung 1552, von demselben | 52 |

| V. | Das Leben des Canzlers Heinrich Husan d. A., vom Archiv=Registrator Glöckler zu Schwerin | 60 |

| VI. | Der reichsgerichtliche Pfandungsprozeß, in besonderer Anwendung auf das ehemalige lübeckische Heil. Geist=Hospital=Dorf Strisenow, vom Dr. Dittmer zu Lübeck | 161 |

| VII. | Ueber den Ursprung und den Umfang der Lieferung der Pachtgerste aus Russow, von demselben | 177 |

| VIII. | Ueber die rostocker Chroniken des 16. Jahrhundert, vom Archivar Lisch | 183 |

| IX. | Plattdeutsche Sprichwörter, vom Hülfsprediger Günther zu Eldena | 198 |

| X. | Meklenburgische Volkssagen, von demselben | 202 |

| XI. | Fragmente altniederländischer Gedichte, vom Archivar Lisch | 213 |

| XII. | Miscellen und Nachträge | 219 |

| XIII. | Urkunden=Sammlung | 247 |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Ueber die

Stiftung der Klöster zu Bützow und Rühn,

von

G. C. F. Lisch.

D ie Geschichte der Stiftung der Klöster und Kirchen zu Bützow und Rühn, welche bisher kaum berührt ist, hat, wie überhaupt die Geschichte der Stiftung der Frauenklöster in Meklenburg, so viel Interesse, daß sie unentbehrliches Material zur Geschichte der Germanisirung Meklenburgs und der Entwickelung der neuern Zustände liefert. Leider fehlt es auch über diese Stiftungen an Urkunden, indem im J. 1628 die Urkunden nicht allein des Bisthums Schwerin, sondern auch des Collegiatstifts Bützow und des Klosters Rühn nach Dänemark versetzt wurden; jedoch können für den Nothbedarf die Regesten der bischöflich=schwerinschen Urkunden, welche noch am Ende des 16. Jahrh. nach den Originalen gemacht sind, und die geretteten Copeibücher des Collegiatstifts Bützow aushelfen.

Das Bisthum Schwerin erhielt im J. 1171 bei seiner Dotation von dem Fürsten Pribislav das Land Bützow 1 ), welches nach den Confirmations=Urkunden aus dem 12. Jahrh. zu der Burg Bützow (castrum Butissowe) gehörte. Der Bischof Berno hatte dieses Land unter der Bedingung erhalten, daß er ein Kloster in demselben gründe 2 ). Zunächst beschäftigte ihn jedoch die thätige Verbreitung des Christenthums und er verwandte seine ganze Sorgfalt auf die Einrichtung des Dom=Capitels zu Schwerin und seines Sprengels, auf die Stiftung der Cistercienser=Mönchsklöster Doberan (1170 3 ) und Dargun (1172) 4 ) und auf die Gründung von Pfarr=

|

Seite 2 |

|

kirchen im Lande, wie denn schon im J. 1173 die Priester von Vicheln, Cramon und Stück, alle nicht weit von Schwerin, vorkommen 1 ). Dann begann er die Errichtung eines Nonnenklosters zu Bützow 2 ), wie es ihm zur Pflicht gemacht war. Mitten unter solchen Bestrebungen raffte aber ein plötzlicher Tod am 30. Dec. 1178 den Wendenfürsten Pribislav hinweg, und dieser Sturz war das Signal zu einem allgemeinen Abfall und Aufstande der Obotriten 3 ), welche die gegründeten Klöster wieder zerstörten. Und als auch der Pommernherzog Kasimir I. im J. 1182 in der Schlacht 4 ) fiel, bestärkte dieser Todesfall auch die östlichen Wenden zu einer Schilderhebung und zum Abfall vom Reiche und vom Christenthum 5 ), nachdem die wendischen Fürsten durch den Sturz Heinrichs des Löwen ihre festeste Stütze verloren hatten. Innere Fehden öffneten den Brandenburgern 6 ) die Thore zum Lande und so ward die Verwirrung noch vergrößert. Die neue Lehre und Bildung hatte nur noch unter dem Schutze des Grafen von Schwerin feste Wurzel. Aber auch der erste Graf von Schwerin, Gunzelin I., starb in diesen Zeiten (vor 1187) und der Bischof Berno trat am 14. Jan. 1191 7 ) vom Schauplatze seines segensreichen Wirkens. Erst langsam konnte die junge Saat unter so thätigen Männern reifen, wie es der Bischof Brunward von Schwerin, der Fürst Heinrich Borwin I. von Meklenburg und der Graf Heinrich I. von Schwerin waren; das Kloster Dargun konnte erst im J. 1216 restaurirt werden 8 ).

Das Nonnenkloster zu Bützow

ist bisher völlig unbekannt gewesen, wenn man nicht Mantzels Aeußerung in den Bützowschen Ruhestunden XIII., S. 25, über eine Ackerstelle bei Bützow:

"Der "Nunnen=Kamp" ein Platz Acker= und Wiesenwerks. Ich bin noch immer darauf erpicht,

|

Seite 3 |

|

daß hier zu Bützow ein eigentliches Jungfern=Kloster gewesen",

für etwas mehr als eine Vermuthung halten will. Nach den Stiftungs= und Bestätigungs=Urkunden des Klosters Rühn war aber der Bischof Berno von Schwerin:

"zu anrichtung des Closters verpflichtet gewesen, weil mit solchem anhange und bescheide das land Buzhiowe der Kirchen oder Stiffte Zwerin gegegeben worden, das der Bischoff ein Closter darin bawen sollte".

Es hatte Berno auch wirklich

"ein Nonnencloster zu Buzhiowe angefangen".

Die Stiftung dieses Klosters zu Bützow, wahrscheinlich Cistercienser=Ordens, ist also nicht zu bezweifeln; auf jeden Fall wird sie vor Bernos Tode, also vor dem J. 1191, wahrscheinlich vor dem J. 1178 geschehen sein, da die Vollendung des Klosters durch Berno

"wegen einfalß der wenden und anderer vorhinderungen nicht volnbracht"

werden konnte.

Ohne Zweifel ist das Kloster zu Bützow das älteste Nonnenkloster 1 ) in Meklenburg gewesen. Nach dem Untergange desselben ward einige Jahre vor 1219 zu Parkow 2 ), im Kirchspiele Westenbrügge bei Neubukow, das Kloster Sonnenkamp angelegt, welches im J. 1219 nach Kutsin verlegt und seitdem auch Neukloster genannt ward 3 ); dieses Jungfrauenkloster erhielt seitdem den ersten Platz im Alter der

Kirchberg beschreibt in seiner Chronik Cap. CXXIII. diese Stiftung ebenfalls; er nennt die Stelle des alten Klosters die "clus by Westingebrucke"."villa Parcowe ubi primo claustrum situm fuit".

|

Seite 4 |

|

Nonnenklöster in Meklenburg und daher ein vorzügliches Ansehen.

Es ist bemerkenswerth, daß Neukloster ursprünglich an dem wendischen Orte Parkow angelegt und daher wohl in der Uebersetzung Sonnenkamp genannt ward, da die Heidenbekehrer vorherrschend und gerne an den heiligen Stätten der Heiden christliche Tempel anlegten. Auch bei Parchim liegt ein Bergrücken, der Sonnenberg genannt. Wahrscheinlich hangen diese Benennungen mit dem Namen des Gottes Perkun zusammen und die Sylbe Park - möchte Licht oder Sonne bedeuten 1 ). Auch in der unmittelbaren Nähe von Bützow liegt ein Dorf Parkow; an dieses Dorf, zwischen Parkow und Bützow, grenzte ein Dorf Zarnin 2 ), welches nicht mit dem, eine Meile von Bützow liegenden Dorfe Zarnin zu verwechseln ist. Der Name Zarnin, - man erinnere sich an den dunklen Gott Zarnebog (von czarne=schwarz), - scheint ebenfalls eine mythologische Bedeutung, im Gegensatze von Parkow, zu haben. Auch das Kloster Zarnetin (Zarrentin) scheint an einer heiligen Stätte des Heidenthums gegründet zu sein. - Noch mehr deutet auf eine heilige Stätte der "Freiensteinberg" (auf der großen schmettauschen Charte) zwischen Parkow und Bützow, eine Stelle, an welche sich, nach dem Namen zu urteilen, wahrscheinlich ein uraltes Asylrecht aus dem Heidenthum knüpfte 3 ).

Die Elisabethkirche

und

das Siechenhaus zu St. Georg

vor Bützow.

Welche Stelle zu dem Nonnenkloster zu Bützow bestimmt gewesen sei, möchte schwer zu ermitteln sein. Vielleicht war

Die Zarniner Felder reichten bis an den großen bützowschen See (borgsee). Im J. 1314 war das Dorf schon gelegt, indem es nur als"villam suam dictam Zernyn sitam inter civitatem ipsam et villam Parcow"

"campus Cernyn"

und Stadtfeld aufgeführt wird - Die adeliche Familie von Zarnin trug wahrscheinlich von diesem Orte den Namen.

|

Seite 5 |

|

sie dort, wo die St. Elisabethkirche stand. Schon im 13. Jahrhundert war vor der Stadt, vor dem rostocker Thore, eine Kirche mit einem Hospitale zu Ehren der Heil. Elisabeth erbauet, welche schon vor dem J. 1286 abgetragen war. An der Stelle dieser Kirche ward, im Einklange mit der Verehrung der H. Elisabeth, ein Siechenhaus für Aussätzige, wie gewöhnlich vor den Städten, erbauet und damit eine Capelle vereinigt, welche dem Heil. Georg geweiht war 1 ), da der Name der H. Elisabeth auf die Collegiat=Kirche übergegangen war. Dieses Siechenhaus ist das nachmalige Armenhaus zu St. Jürgen. Wahrscheinlich ward die Elisabethkirche erst nach dem J. 1235 erbauet, da in diesem Jahre die Landgräfin Elisabeth von Thüringen canonisirt ward, wenn man nicht annehmen will, daß neben der ältern Kirche nach dem Jahre 1235 ein Siechenhaus erbauet worden sei und die Kirche nach der Schutzpatronin des jüngern Hospitals einen neuen Namen erhalten habe, was auch nicht unwahrscheinlich ist, wie aus der Dedication der jüngern Collegiat=Kirche hervorzugehen scheint. Allem Anscheine nach ist diese Kirche die älteste zu Bützow gewesen.

Die Collegiat=Kirche zu Bützow.

Schon vor dem J. 1229 hatte der Bischof Brunward eine Kirche zu Bützow geweiht; er spricht dies aus, als er am 24. Jan. 1229,

"praeter ea quibus ecclesiam Butzowiensem in consecratione ipsius dotauimus",

eine Vikarei für einen zweiten Geistlichen an der Kirche stiftete; damals war "Petrus sacerdos in Bützow". Ob diese Kirche das später in eine Hospital=Kirche umgewandelte Gotteshaus sei, oder eine andere, ebenfalls nicht mehr vorhandene Kirche, muß unentschieden bleiben; so viel ist gewiß, daß es nicht die noch stehende Kirche, die ehemalige Collegiat=Kirche, sei. Bützow, als bischöfliche Stadt und häufige bischöfliche Residenz, war den Bischöfen lieb geworden. Der Bischof Theoderich (1239-1247) faßte daher den Plan, gewiß zur Vermehrung der bischöflichen Würde in der Residenz, ein Collegiatstift nach dem Muster des Dom=Capitels zu Schwerin zu errichten. Er erbaute daher zu diesem Zwecke die schöne Kirche 2 ) und hatte schon Alles zur Installirung des Stifts vorbereitet, als ihn der Tod übereilte. Sein Nachfolger Wilhelm

|

Seite 6 |

|

führte am 16. Sept. 1248 1 ) seine Absichten aus 2 ). Theoderich ward, auf seinen Wunsch, in der neuen Stiftskirche begraben. Der Bischof Wilhelm sagt nämlich in der Fundations=Urkunde des Collegiatstifts:

"considerata pia intentione venerabilis domini et antecessoris nostri bone memorie Theodorici Suerinensis episcopi circa structuram in Butzow opere superante materiam laudabiliter inchoatam, ubi collegium canonicorum ad honorem dei et ecclesie sue instituere proposuerat, cultumque diuinum per suam industriam ampliare, sed mortis calamitate preuentus non potuit consummare, tamen in promotionem ecclesie quasi pro angulari lapide in extremis agens ibi petiit sepeliri."

Diese Kirche war, wie gewöhnlich, zunächst Christo und der Jungfrau Maria, dann, nach der Mutter=Domkirche zu Schwerin, dem Evangelisten Johannes, und endlich im Besondern der Heil. Elisabeth geweiht. Aus dieser Dedication scheint hervorzugehen, daß die Elisabethkirche vor der Stadt die älteste zu Bützow war, durch die Vollendung der Collegiatkirche unterging, dieser ihren Namen überließ und selbst einem Hospistale Platz machte.

Das Kloster Rühn bei Bützow.

Die Stiftung eines Jungfrauenklosters zu oder bei Bützow, welche dem Bischofe Berno für die Ueberlassung des Landes Bützow schon frühe zur Bedingung gemacht war, unterblieb auch nicht, wenn das Kloster auch nicht an der Stelle entstand, an welcher es angefangen war.

Die jungen Herren des Wendenlandes mahnten den Bischof Brunward wiederholt an die Erfüllung der Bedingung, als sie ihm im J.1232 das Land Bützow bestätigten 3 ):

"Nicolaus vnd Hinricus hern zu Rostogk bekennen, das sie alle ihre recht, das sie mugen gehabt haben im Lande Butessowe, - - - dem Bischofe Brun=

"felicis recordacionis quondam dominus Thidericus et dominus Wilhelmus, episcopi Zwerinenses, fundatores ecclesie Butzowenses"

|

Seite 7 |

|

wardo zu Schwerin abgetreten vnd vbergeben, jedoch also, das in demselben lande noch ein Closter vor Canonicos oder Nonnen vffs new gebawet vnd hundert hufen darzu gelegt werden mugen. D. d. Güstrow 1232, VI Kal. Aprilis."

Da zögerte Brunward auch nicht länger und stiftete im J. 1233 in dem ganz nahe bei Bützow gelegenen Orte Rühn ein Nonnenkloster Cistercienser=Ordens, nach folgendem Urkunden=Auszuge:

"Brunwardi Bischoffs zu Zwerin Brieff, darin er berichtet, das sein vorfar Berno ein Nonnencloster in Buzhiowe angefangen, aber wegen einfalß der wenden vnd anderer vorhinderungen nicht volnbracht, derwegen er solchs zu Rune zu wercke gerichtet vnd daß Closter mit nachfolgenden dorffern vnd hebungen bewidmet oder dotiret hat, alß mit dem Dorfe Rune, Pyaceke, Nienhagen bey Rune, Brunit mit dem Hagen Altona, Duzcin mit dem langen Hagen, so von Duzcin gehet nach Glambeke werts. Gibt auch dem Closter die Banne in folgenden Kirchen, alß Nienkercken, Rezhecow, Curin, Duzcin, Warin, Chualiz, Bomgarde, Boytin, Tarnow, Parme, Satow, Lambrechtshagen bey Parkentin vnd nach Ern Herbordi tode so wol die Kirche zu Brunit alß derselben ban, die Kirche in Buxisiowe mit dem Banne vnd allem rechte, so er der Bischof daran gehabt vnd eine Parre von vier Dorffern alß Rune, Pyazeke, Wendischen Zhiarnyn, Hanßhagen. Acta sunt hec anno gratiae 1233. Indict 6. Datum in Buzhiowe 8 Idus Julii."

Der Erzbischof Gerhard II. von Bremen gab zu dieser Stiftung seine Einwilligung,

"Gerardus der ander, Ertzbischof zu Bremen, confirmiret die fundation des Jungfrawen=Closters Rune, so vom ersten Bischoffe zu Zwerin Bernone wol angefangen, aber von seinem Successore Brunwardo zu werck gerichtet worden, darin sollen sie die Regul S. Benedicti halten. Acta anno 1233, Indictione 6. Datum Stadii pridie Idus Maii."

wahrscheinlich weil die Stiftung des Klosters ein fundationsmäßiger Act der Stiftung des Bisthums Schwerin war.

Daher gab auch das Dom=Capitel zu Schwerin seine besondere Zustimmung:

|

Seite 8 |

|

"Des Capitels zu Zwerin Consensbrieff zu voriger Fundation vnd Dotation. Datum in Zwerin 1234, 7. Kal. Maii. "

Und endlich confirmirte der Bischof Friederich von Schwerin im J. 1239 die gesammte Dotation des Klosters:

"Fredericus Bischoff zu Zwerin confirmiret die donationes, die sein vorfar bischoff Brunwardus dem Closter Rune gethan, weil sie zu Rechte bestendig, so da nachgeben, daß ein Bischoff auch ohne consens des Capittels den funffzigsten teil seiner einkommen zu milden Sachen oder heiligen Ortern geben muge, er auch zu anrichlung des Closters verpflichtet gewesen, weil mit solchem anhange vnd Bescheide das land Buzhiowe der Kirchen oder Stiffte Zwerin gegeben worden, das der Bischoff ein Closter darin bawen solte. Acta 1239. Datum apud Buzhiowe 12. Kal. Junii. "

|

|

|

|

|

:

|

|

|

|

|

|

|

|

[ Seite 9 ] |

|

II.

Geschichte

des

bischöflich=schwerinschen Wappens,

von

G. C. F. Lisch.

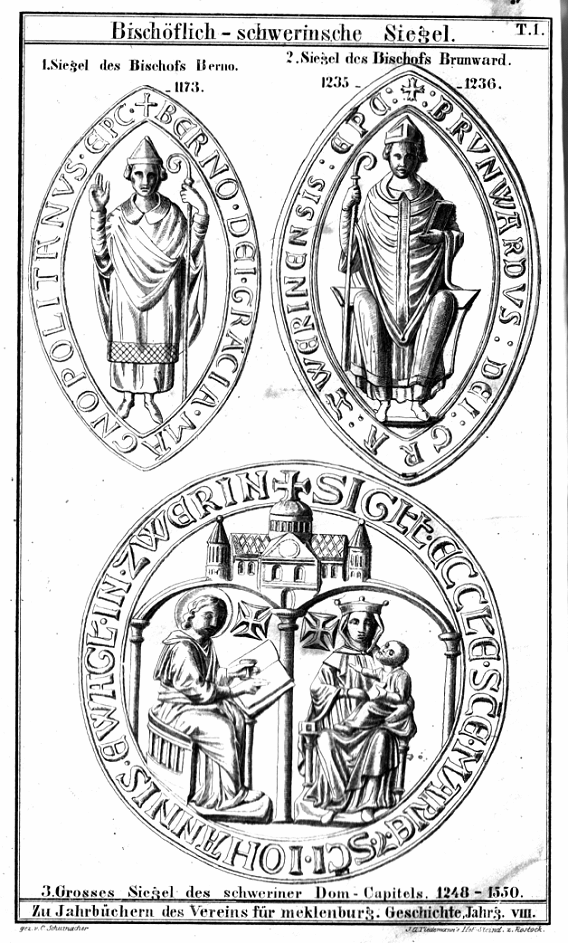

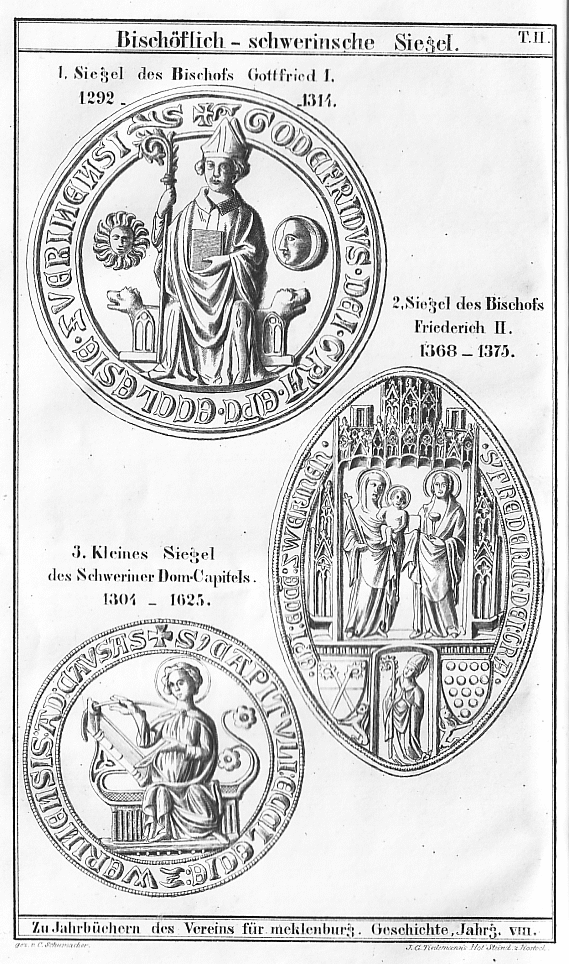

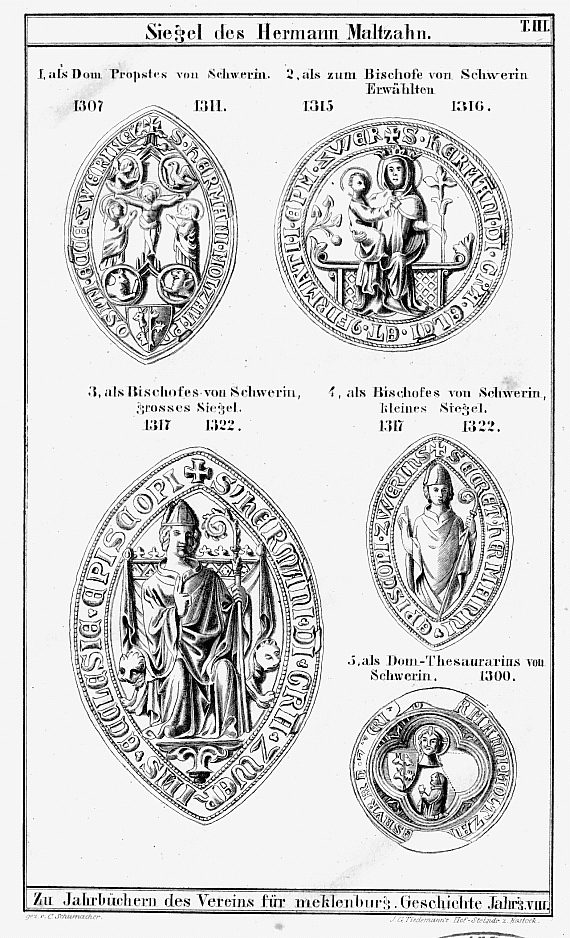

Mit drei Steindrucktafeln.

M asch hat in dem ersten Jahrgange der Jahrbücher S. 143 flgd. dem Vereine eine historische Untersuchung über das Wappen des Bisthums Ratzeburg geboten; als Gegenstück liefere ich hier eine Geschichte des bischöflich=schwerinschen Wappens. Manche einleitende Gedanken können hier mit Hinweisung auf Masch übergangen werden; die Hauptmomente dabei sind hier, wie dort dieselben. Nur Eines darf hier nicht unberührt bleiben, nämlich die Frage, ob das Wappen des Bisthums Schwerin eine quellenmäßige Untersuchung verdiente. Das Wappen des Bisthums Ratzeburg war bis auf Masch der Geschichte und der Heraldik fremd; das Wappen des Bisthums Schwerin war dagegen freilich der Hauptform nach bekannt, als ein getheilter Schild mit zwei darüber gelegten Bischofsstäben; aber eine gründliche Untersuchung aus den Quellen fehlte noch immer. Es braucht hier nicht die heraldische Litteratur des schwerinschen Bischofswappens recensirt zu werden, da Westphalen, Rudloff und Gatterer benutzt und angeführt haben, was vor ihnen bekannt geworden ist. v. Westphalen 1 ) hat auf seinen Tabellen die Siegel dreier Bischöfe: Hermanns I. (1264), Johanns I. (1326) und Werners (1463), so wie des Officials von 1520 in Abbildungen mitgetheilt, aber so ungenau und so ohne allen Ge=

|

Seite 10 |

|

schmack, daß nur eine sehr oberflächliche und ungefähre Ansicht über die Bischofssiegel zu gewinnen ist. Ein allgemeines bischöfliches Siegel, bestehend aus zwei Bischofsstäben mit einer darüber gestellten Bischofsmütze, welches v. Westphalen aus Schedius mittheilt, kann nichts weiter sein, als eine neuere Erfindung, nach dem Muster des Wappens der Stiftsstadt Bützow. Rudloff 1 ) hat für die ältere und mittlere Geschichte nichts weiter, als die aus den westphalenschen Abbildungen und allgemeinen Archivnachrichten gezogene allgemeine Nachricht, daß die Bischöfe in ihrem Wappen das sitzende oder stehende Bild eines infulirten oder pontificirenden Bischofs mit dem Krummstabe in der Hand oder zu seinen Füßen führten; erst für das Jahr 1568 fügt er 2 ) hinzu, daß das schwerinsche Stiftswappen aus zwei kreuzweise gelegten Bischofsstäben über einem roth und gold queer getheilten Schild bestanden habe. Gatterer 3 ) hat natürlich auch nicht mehr, als Westphalen; er giebt dem Bisthum zwei Bischofsstäbe im Andreaskreuze, über welche oben im Winkel gemeiniglich eine Bischofsmütze gestellt sei. Was v. Bülow 4 ) in der Kupfertafel giebt, ist reine Fiction nach schlecht verstandener Beschreibung durch das flüchtige Wort.

Diese litterarischen Ergebnisse mögen hinreichen, um das Unternehmen einer neuen Beschreibung in historischem Gange zu rechtfertigen. Unterstützt mag diese Rechtfertigung dadurch werden, daß eine historische Beschreibung von Siegeln, namentlich der geistlichen, für die Kunstgeschichte eines Landes von nicht geringer Bedeutung ist, namentlich wenn man die Arbeit in den Siegeln mit der Geschichte der Sculptur überhaupt und der Architektur in Verbindung setzt. Ohne eine vollständige Reihe guter Abbildungen kann freilich nicht mit vollständigem Erfolge durch die Siegel für die Kunstgeschichte gewirkt werden, aber die Epochen lassen sich doch mit Worten andeuten, und so kann, mit Unterstützung einiger getreuer Abbildungen, wenigstens die Aufmerksamkeit aus ein wenig bebauetes, fruchtreiches Feld gelenkt werden.

Die in folgenden Zeilen gegebene Beschreibung der Siegel ist nach siebenjährigem Forschen nur aus Originalsiegeln des Großherzogl. Geheimen= und Haupt=Archivs zu Schwerin ge=

|

Seite 11 |

|

schöpft; ganz vollständig hat sie, trotz alles Suchens, nicht werden wollen. Forschungen im Auslande haben dieser Abhandlung keinen Gewinn gebracht.

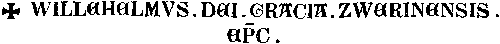

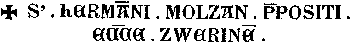

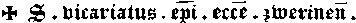

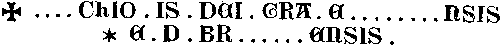

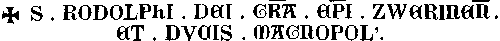

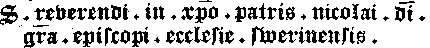

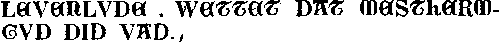

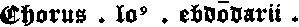

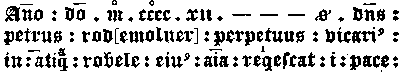

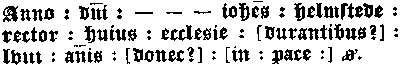

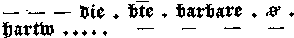

Die 12 ersten Bischöfe von Schwerin führten ihr eigenes Bild im Siegel, jedoch in verschiedenen Formen; wenn es mir auch bis jetzt nicht gelungen ist, Siegel von dem dritten Bischofe Friederich I., Grafen von Schwerin, 1237 - 1240, und dem vierten Bischofe Dieterich, einem unehelichen Sohne, 1240 - 1247, zu entdecken, so kann man doch wohl ohne Bedenken annehmen, daß ihre Siegel denen ihrer nächsten Vorgänger und Nachfolger ähnlich und dem allgemeinen Typus entsprechend gewesen seien. - Der erste Bischof von Schwerin, unter welchem der Bischofssitz von Meklenburg für immer nach Schwerin verlegt ward, der große Wendenapostel Berno, 1158 - 1191, ein Cistercienser=Mönch aus dem Kloster Amelungsborn, führte im elliptischen (oder parabolischen) Siegel 1 ) einen stehenden Bischof, die rechte Hand zum Segen erhoben, in der linken den Bischofsstab haltend; die Umschrift des Siegels 2 ) (1173) lautet:

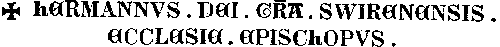

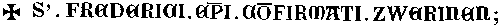

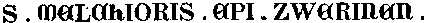

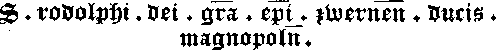

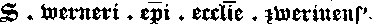

selbst dann noch, als er schon zu Schwerin wohnte und sich in Urkunden zuerinensis ecclesie episcopus nannte. Die nächstfolgenden Bischöfe führen das auf einem Sessel mit verzierten Seitenlehnen im leeren Siegelfelde sitzende Bild eines Bischofs im Siegel, und zwar: Brunward 3 ), ein eingeborner Wende, (1192) 1195 - 1237, den Stab in der rechten, ein Buch mit der linken Hand auf dem Knie, - nach einem zweiten, viel schöner geschnittenen Stempel von 1235 4 ) das Buch auf dem linken Arme haltend, beide Siegel mit der Umschrift:

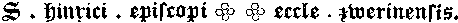

Wilhelm 5 ), 1247 - 1249, mit dem Stabe in der linken und einem aufgeschlagenen Buche in der ausgestreckten rechten Hand, mit der Umschrift:

|

Seite 12 |

|

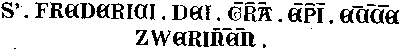

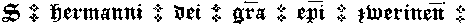

Rudolph I. 1 ), ein Fürst von Rügen (?), 1249 - 1262, mit dem Stabe im linken Arme, die Rechte erhoben, mit der Umschrift:

Die Siegel der bisher genannten Bischöfe haben eine elliptische Form und sind sich überhaupt sehr ähnlich.

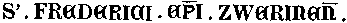

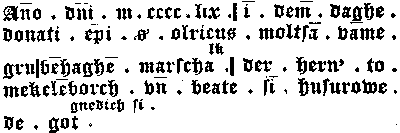

Die beiden folgenden Bischöfe, Hermann I. und Gottfried I. weichen zuerst dadurch ab, daß sie die runde Gestalt der Siegel wählen und Verzierungen in das Siegelfeld aufnehmen. Hermann I., von Schladen, 1262 - 1292 führt zwei Siegel der Zeit nach hinter einander: beide sind rund, haben ein ganzes Bischofsbild, welches auf einem niedrigen Sessel sitzt und in der rechten Hand einen Stab, in der ausgestreckten linken ein aufgeschlagenes Buch 2 ) hält, und sind sich mit Ausnahme der Verzierungen im Siegelfelde, so ähnlich, daß sie schwer zu unterscheiden sind; das erste Siegel, mit der Umschrift:

welches der Bischof noch 1266 führte, hat jedoch keine Verzierungen im Siegelfelde; das zweite Siegel 3 ), mit der Umschrift:

welches Hermann sicher 1273 - 1288 führte, hat im Siegelfelde zur rechten Hand des Bischofes den Mond, zur linken die Sonne als Verzierung. - Der Bischof Gottfried I., von Bülow, 1292 - 1314, hat im runden Siegel 4 ) das sitzende Bild eines, Bischofs, in der rechten Hand den Stab, mit der linken ein Buch vor der Brust haltend, rechts die Sonne, links der Mond als Verzierungen im Siegelfelde, mit der Umschrift:

|

Seite 13 |

|

Die Stuhlbeine sind mit einem Spitzbogen und statt der Lehnen mit Hundsköpfen verziert. Seit dem Jahre 1298 führt Gottfried auch ein kleines, rundes Secret als Rücksiegel mit dem Brustbilde des Bischofs und der Umschrift:

Bis hierher ist der Stuhl, auf welchem die Bischöfe sitzend dargestellt werden, ein niedriger Sessel (faldistorium ), mit Seitenlehnen von Thierköpfen, gewöhnlich Hundsköpfen, ohne Rückenstück.

Unter Hermann II. 1 ) Maltzan, 1315 - 1322, beginnen bedeutendere Abweichungen in allen Theilen des Siegels: es beginnt der Geschmack des ausgebildetern Spitzbogens, . Dieser merkwürdige Mann hatte lange Zeit zu kämpfen, ehe er von seinem Erzbischofe Johannes Grand von Bremen geweiht ward 2 ); dies geschah am Ende des J. 1316. Bis dahin hing er an die Urkunden, in denen er sich: dei gratia electus et confirmatus in episcopum Zwerinensem

|

Seite 14 |

|

nennt, ein rundes Siegel 1 ), in welchem die Jungfrau Maria auf einem niedrigen Sessel sitzend dargestellt ist, mit dem Christkinde auf dem rechten Arme, in der linken Hand einen langen Lilienstengel haltend und an der rechten Seite mit einem Rosenzweige geschmückt; die Umschrift lautet:

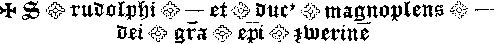

Nachdem Hermann Maltzan am Ende des J. 1316 von dem erzbischöflichen Administrator Johann, Sohn des Herzogs Otto von Lüneburg, geweiht war, führte er ein großes elliptisches Siegel 2 ): auf einem mit Löwen an den Seitenlehnen verzierten Stuhle mit hoher geschnitzter Lehne, welche mit einem Teppiche behängt ist, sitzt der Bischof, mit der Rechten vor der Brust segnend, mit der Linken den Bischofsstab haltend, die Füße auf einen palmettenartig gebildeten Schemel setzend, mit der Umschrift:

Daneben führte er (1316-1322) ein kleines elliptisches Secretsiegel 3 ) mit dem bis zum Schooße hinabreichenden Bilde eines Bischofes, welcher die Rechte zum Segen erhebt und mit der linken den Bischofsstab hält, ohne weitere Verzierungen, mit der Umschrift:

Johannes I., Gans, 1322-1331, führt ebenfalls im elliptischen Siegel 4 ) einen auf einem niedrigen Sessel sitzenden Bischof mit dem Stabe in der Linken und mit der erhobenen Rechten; Umschrift:

Außerdem hat er ein elliptisches Secret=Siegel, mit einem stehenden Bischof, welcher die rechte Hand erhebt und in der linken den Stab hält; Umschrift:

Seit der Regierung dieses Bischofes finden sich vorherrschend Familienwappen in den geistlichen Siegeln der Domherren: ein Siegel des Propstes Heinrich vom

|

|

|

|

|

Seite 15 |

|

J. 1322 hat im Siegel den Evangelisten Johannes und zu beiden Seiten einen gespaltenen Schild, dessen rechte Hälfte schrägrechts gestreift, dessen linke Hälfte leer ist.

Der Bischof Ludolph, von Bülow, 1331 - 1339, hat sowohl sein großes, als auch sein kleines Siegel in runder Gestalt. Auf dem großen Siegel ist ein Bischof auf einem niedrigen Sessel sitzend dargestellt, mit dem Stabe in der rechten, dem Buche in der linken Hand, rechts von einer Sonne, links von einem Monde begleitet, mit der Umschrift:

auf dem Secret ist des Bischofs Brustbild von der Schulter an, ohne weitere Verzierungen.

Der Bischof Heinrich I., von Bülow, 1339 - 1347, führte zuerst Wappenschilde in das bischöfliche Siegel ein, und zwar zuerst die Famielienwappen; auch hat er zuerst architektonische Verzierungen im Siegelfelde. Das runde Siegel dieses Bischofs ist folgender Gestalt: unter einem, weit gesprengten, einfachen gothischen Spitzbogen sitzt ein Bischof mit dem Stabe in der linken und mit erhobener Rechten; zu seinen Füßen steht der Wappenschild der von Bülow. Die Umschrift lautet:

1

)

1

)

Das Secret des Bischofs führt in einer Rosette auf gegattertem Felde das Brustbild des Bischofs mit der Mitra auf dem Haupte; die Umschrift lautet:

Bis hierher sind die Siegel ohne bedeutende Ausschmückung; höchstens kommt ein einfacher Spitzbogen oder eine leichte Stuhlverzierung vor, jedoch ist der Styl ernst und rein. Mit der Mitte des 14. Jahrhunderts beginnt eine reichere

|

Seite 16 |

|

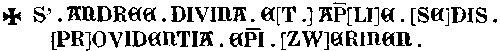

Darstellung; die gothischen Nischen und Thürmchen nehmen ihren Anfang und gehen gleichen Schrittes mit andern Werken der Architectur und Sculptur in Norddeutschland; namentlich findet sich der größte Einklang zwischen den Siegeln und den großen reich verzierten Messingplatten aus den Gräbern der Bischöfe in der Domkirche zu Schwerin. Die Bilder der Bischöfe verschwinden auf den Siegeln immer mehr und machen den Heiligenbildern Platz. - Der Bischof Andreas, 1347 - 1356, hat zuerst auch ein Heiligenbild, nämlich ein Marienbild, statt seines alleinigen eigenen Bildes, im Siegel: in einer sehr verzierten gothischen Nische, welche mit Ausnahme der Umschrift das ganze elliptische Siegel füllt, ist eine sitzende Maria mit dem Christkinde auf dem Arme dargestellt; unter diesem Bilde knieet in einer kleinern Nische ein betender Bischof mit dem Stabe im Arme. Zu beiden Seiten des Marienbildes hängt an den gothischen Pfeilern zwei Mal das Privatsiegel des Bischofs: auf einem schraffirten Schilde ein Hifthorn von dem linken Schildrande zum rechten oder ein ausgestreckter Arm vom rechten Siegelrande zum linken gehend; die Darstellung ist nicht ganz klar. Die Umschrift ist auf keinem der vorliegenden Siegel ganz vollständig; aus drei defecten Exemplaren stellt sie sich, mit einigen wahrscheinlichen Ergänzungen in [ ], also:

1

)

1

)

Auf einem kleinen runden Secret ist auf gegattertem Siegefelde nur der Schild des Familienwappens, hier ziemlich klar ein Hifthorn; Umschrift:

Von einem bischöflichen Wappenschilde ist noch keine Spur.

Während der Vacanz, noch um Michaelis 1356, war Conradus, decanus, ecclesie Zwerinensis administrator, sede episcopali vacante per capitulum deputatus; dieser sagt in der Urkunde, daß er ein Administrationssiegel (administrationis sigillum) führe, von welchem jedoch noch kein Abdruck aufgefunden ist.

Von dem Bischofe Albrecht, von Sternberg, 1356 - 1363, habe ich kein Siegel entdecken können. Wahrscheinlich war er wenig im Lande; er hielt sich hier vielmehr einen General=

|

Seite 17 |

|

Vicarius, und zwar zuerst in der Person des rostocker Pfarrers Johannes von Wunstorp. Dieser war schon im J. 1334 Official des bischöflichen Archidiakonats zu Rostock; als solcher führte er das noch im J. 1405 vorkommende Archidiakonatssiegel: in elliptischem Felde einen betenden Geistlichen in einer gothischen Nische, über welcher Maria mit dem Christkinde hervorragt, mit der Umschrift:

In einer Urkunde vom 13. Dec. 1354 nennt er sich

aber schon: magister Johannes Wonstorp,

officialis principalis reuerendi patris domini

Andreae episcopi Zwerinensis, und in einer

Urkunde vom 1. Oct. 1358: Johannes de Wunstorp,

presbyter in Rozstok, reuerendi in Christo

patris ac domini, domini Alberti, episcopi

ecclesie Zwerinensis in remotis agentis, in

spiritualibus et temporalibus vicarius

generalis. Nach Johannes von Wunstorp war vom J.

1360 - 1362: Gherardus Koche, der Zwerinschen

kerken eyn domhere, des werdighen in Christo

vaders vnde heren hern Albrecht bisscops der

Zwerinschen kerken, handelnde in vernen, in den

gheystlyken vnde tytlyken dynghen eyn ghemene

vicarius efte steheholder, oder: vicarius

generalis ecclesie Zwerinensis. In dem

Vicariatssiegel, das sowohl Johannes von

Wunstorp, als Gerhard Koch führt, kommt das

bisch

fliche Wappen zuerst

1

) vor:

fliche Wappen zuerst

1

) vor:

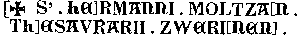

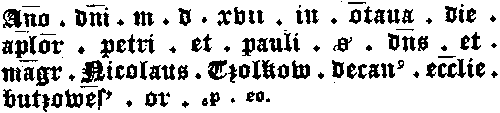

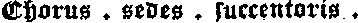

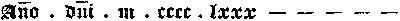

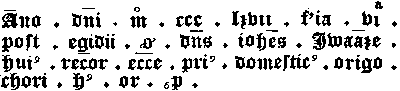

über einem queer getheilten Schilde zwei Bischofsstäbe in Form eines Andreaskreuzes.

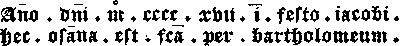

Das runde Vicariatssiegel hat in gothischen Nischen zwei stehende Heiligenbilder, rechts Maria mit dem Christuskinde, links den Evangelisten Johannes mit dem Kelche in der rechten Hand; rechts hängt an der Nische der beschriebene bischöfliche Wappenschild, links ein Schild mit einem sechseckigen Sterne, der den ganzen Schild füllt; Umschrift:

Bemerkenswerth ist, daß auf diesem Siegel, statt römischer Unzialen, zuerst gothische Minuskel in der Umschrift der bischöflichen Siegel vorkommt, - Der Bischof Rudolph II.,

|

Seite 18 |

|

von Anhalt, 1363-1365, ist vielleicht gar nicht im Lande gewesen; wenigstens hat sich von ihm kein Siegel finden wollen.

Unter dem Bischofe Friederich II., von Bülow, 1365 - 1375, wird das bischöflicheWappen am vollständigsten, reichsten und kunstreichsten ausgeschmückt; damit ist aber auch der höchste Gipfel erreicht: nach ihm schwindet der kirchliche Styl und die Kunst immer mehr aus den Siegeln. Zuerst hat derselbe als zum Bischof Erwählter ein kleines, rundes Siegel, welches in der Mitte die Dreieinigkeit, Gott den Vater mit dem Sohne am Kreuze im Schooße, und zu beiden Seiten desselben ein stehendes weibliches und männliches Heiligenbild (wohl Maria und Johannes) enthält; darunter steht der bülowsche Wappenschild, über welchen die zwei Bischofsstäbe kreuzweise gelegt sind. Die Umschrift lautet:

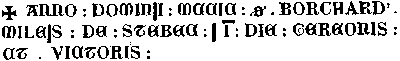

in der Urkunde vom 21. März 1367, an welcher dieses Siegel hängt, nennt sich der Bischof Friederich bloß: divina apostolicaeque sedis gratia electus Zwerinensis. Darauf, gewiß seit dem J. 1368, seit welchem sich Friederich auch Bischof (dei gratia episcopus) nennt, erscheint das große bischöfliche Siegel 1 ), in elliptischer Gestalt, im untern Drittheil queer getheilt; in der obern Abtheilung stehen in einer kräftigen gothischen Nische zwei Heilige, Maria und Johannes, die Heiligen der schweriner Domkirche; in der untern Abtheilung knieet in einer Nische die Figur des Bischofes mit dem Krummstabe im Arme, rechts von ihm steht der beschriebene bischöfliche, links der bülowsche Wappenschild, beide von Löwen gehalten. (Von ganz gleicher Arbeit ist das Siegel des gleichzeitigen Bischofs Heinrich von Ratzeburg.) Neben diesem großen Siegel, welches ein wahres Kunstwerk ist, führt er noch ein kleines rundes Secret, in welchem in einer gothischen Nische ein kurzes Brustbild des Bischofs steht und unter demselben der bischöfliche Wappenschild. Die Umschriften, wieder in römischen Unzialen, sind auf dem großen Siegel:

auf dem kleinen Siegel:

So ist das bischöfliche Wappen unter diesem Bischofe sicher allgemein eingeführt. Unter den folgenden Bischöfen

|

Seite 19 |

|

wird es nun auf die mannigfaltigste Weise combinirt, bald auch gar nicht, bald doppelt gebraucht. - Das Wappen ist in seinen Hauptbestandtheilen klar: ein queer getheilter Schild mit zwei Bischofsstäben, in Gestalt eines Andreaskreuzes darüber gelegt. Nur ist nicht so klar, ob ein Theil des getheilten Schildes schraffirt ist, und welcher, . Bei einigen ältern Siegeln ist es nicht zu entscheiden; auf den meisten Siegeln sind beide Theile leer, auf einigen ist der obere Theil, auf andern sicher der untere Theil schraffirt, z. B. auf dem Siegel des Bischofs Hermann III., 1429-1444. Die Lösung dieser Frage hängt davon ab, was das bischöfliche Wappen muthmaßlich zu bedeuten habe. Meiner Ansicht nach ist der getheilte Schild der gräflich=schwerinsche Wappenschild; die beiden Bischofsstäbe deuten klar auf die bischöfliche Würde; daß zwei Stäbe auf dem Schilde liegen, darin besteht freilich die Eigenthümlichkeit des schwerinschen Bischofswappens. Vielleicht sind nur der Symmetrie wegen zwei genommen, wie in manchen bischöflichen Wappen Stab und Schwert oder zwei Stäbe kreuzweise hinter den Schild gelehnt sind 1 ); vielleicht aber bedeuten die zwei Stäbe die Bisthümer Meklenburg und Schwerin; denn unter diesen Namen und an diesen Orten bestand dasselbe Bisthum in der Zeit hinter einander. Schraffirte und leere Schildhälften bezeichnen im Mittelalter nur den Wechsel zwischen Farbe und Metall, und die Schraffirung bezeichnet wohl gewöhnlich Farbe. Die Grafen von Schwerin hatten den untern Theil des Schildes schraffirt; seit der Vereinigung der Grafschaft mit dem Herzogthume Meklenburg ist aber beständig der obere Theil des Schildes schraffirt (roth ), der untere leer (golden ). Und diese Tinctur hat sich auch in dem bischöflichen Wappen geltend gemacht. Auf den Gräbern der Bischöfe im Dome zu Schwerin aus der Mitte des 14. Jahrh. findet sich kein bischöfliches Wappen, selbst nicht auf dem des Bischofs Friederich II. von Bülow, obgleich die Messingplatte auf dessen Grabe reich verziert und mit dem bülowschen Wappenschilde reichlich geschmückt ist: und obgleich über der südöstlichen und über der südwestlichen Pforte des Doms an der Marktseite, und eben so an der Collegiatkirche zu Bützow, der bülowsche Wappenschild von Messing in die

|

Seite 20 |

|

Mauer eingelegt ist, so findet sich doch nirgends das bischöfliche Wappen als Gegenstück 1 ). Die älteste Abbildung in Farben findet sich noch an der westlichen Seite des nordwestlichsten Pfeilers im Dom auf einer Tafel, welche 1570 zum Gedächtniß der neuen Canzel gesetzt ward, die das Dom=Capitel an diesem Pfeiler erbauen ließ 2 ). Das bischöfliche Wappen ist hier quer getheilt, in der untern Hälfte golden, in der obern Hälfte roth, nach dem Gebrauche des fürstlichen Hauses Meklenburg; darüber liegen im Andreaskreuze die beiden blauen Bischofsstäbe mit goldenen Haken; umher stehen die Wappen der damaligen Domherren. Dies ist denn also für das wahre bischöfliche Wappen zu halten. Auch in einem im J. 1617 gemalten Fenster in der Kirche zu Bützow mit dem Wappen des Administrators Ulrich ist der bischöflich=schwerinsche Wappenschild roth und gelb getheilt mit zwei darüber liegenden Bischofsstäben 3 ).

In den folgenden Zeiten wird das bischöfliche Wappen auf mannigfache Weise dargestellt, namentlich seitdem Männer aus fürstlichen Häusern häufiger den Hirtenstab ergriffen, welche das bischöfliche Wappen nicht selten zur Ausschmückung ihres Hauswappens gebrauchten, - Von dem Bischofe Marquard, Beermann, 1375-1376, habe ich kein Siegel auffinden können. - Unter dem Bischofe Melchior, Herzog von Braunschweig, geht das Kirchliche in dem fürstlichen Wappen ganz unter. Zwar hat er noch ein großes elliptisches Siegel, welches an einer Urkunde vom 3. Februar 1381 hängt: in einer schmalen Nische mit einer abgerundeten Krönung, ohne gothische Giebel, sitzt ein Bischof mit erhobener Rechten und mit dem Stabe in der linken Hand; rechts, halb im freien Felde, halb im Raume der Inschrift steht der bischöfliche Schild mit zwei Bischofsstäben, links ein Schild mit zwei Löwen über einander. Umschrift:

Hier ist offenbar auch schon der herzogliche Titel in die

|

Seite 21 |

|

leider sehr zerstörte Umschrift aufgenommen gewesen. In der Einleitung nennt er sich: Melchior dei et apostolice sedis gratia episcopus zwerinensis. Dieses große Siegel ist mir aber nur in dem einen Exemplare vorgekommen. Häufig dagegen kommt ein kleineres, rundes Siegel vor; auf diesem steht in einer großen dreiblätterigen Rosette ein vierfach getheilter Schild, in dessen je zwei und zwei entgegengesetzten Feldern auf zweien des Bischofs Familienwappen (zwei Löwen unter einander), auf zweien das bischöflich=schwerinsche Wappen steht; Umschrift:

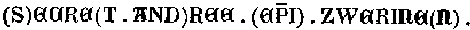

Der nach Melchiors Tode vom Papste bestellte Bischof Potho, der aber nicht zur Regierung im Lande kam (Rudloff II., S. 510), führt dennoch das bischöfliche Wappen. In einer neuklosterschen Urkunde, d. d. Sundis 1385 die Laurentii, nennt er sich: dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie Zwerinensis; das Siegel 1 ) an dieser Urkunde ist rund, darinnen ein elliptisches Siegelfeld: aus einer gothisch verzierten Brüstung schaut des Bischofs Bild mit halbem Leibe, die Rechte zum Segen erhoben, in der Linken, den Stab haltend; an der Brüstung steht rechts der bischöflich=schwerinsche Wappenschild, links ein Schild mit 3 oder 4 schraffirten, rechten Schrägebalken 2 ), von denen 2 die Schildecken streifen; Umschrift:

Uebrigens ist das Siegel schon sehr mit Schnörkeln verziert. Von seinem Gegenbischof ist noch kein Siegel entdeckt.

PIS

PIS

OPI.

OPI.

T

T

T

T

. MO

. MO

Rev. [POT]O

IS .

IS .

PIS

PIS

OPI .

OPI .

|

Seite 22 |

|

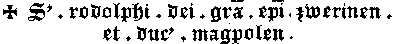

Der Bischof Rudolph III., Herzog von Meklenburg, 1390 - 1415, früher Bischof von Skara, führt mehrere Siegel hinter einander. Im Anfange seiner Stiftsregierung (z. B. 1391 und 1392) hat er ein rundes Siegel, auf welchem ein rechtsgelehnter Schild mit dem meklenburgischen Stierkopfe, über welchem ein bekrönter Helm steht, aus dem Stierhörner hervorragen: zu beiden Seiten der Helmdecke finden sich einige deckenartige Verzierungen; die Umschrift ist auf eigenthümliche Weise abgetheilt, wird jedoch in folgender Ordnung gelesen:

Anfang und Ende der Umschrift stehen auf beiden Seiten, der mittlere Theil steht getrennt auf dem untern Theile des Randes; die Worte: et duc. magnopolen. sollen daher wohl die letzten sein, - Darauf (schon 1403) führt er ein großes Siegel ("sigillum maius") von elliptischer Gestalt: in dem Siegelfelde steht, ohne weitere Verzierungen, nach Art der alten Siegel, jedoch ohne besondern Kunstgeschmack, ein Bischof in ganzer Gestalt mit erhobener Rechten, in der Linken den Stab haltend; zu seinen Füßen steht rechts ein Schild mit dem meklenburgischen Stierkopfe, links der Schild mit dem bischöflich=schwerinschen Wappen; Umschrift:

Daneben (z. B. 1399 und 1400) führt er ein kleineres, rundes Siegel, auf welchem zwischen zwei Pfeilern Schild, Helm und Krone, wie auf seinem ersten Siegel, dargestellt sind; an den Seiten der Pfeiler sind gothische Nischen, in deren rechter ein Engel, in deren linker ein Heiliger zu Roß (der St. Georg?) steht. Die Umschrift, in welcher fast immer je zwei und zwei Buchstaben verbunden sind, lautet:

Das Ganze ist geschmacklos. - Mit mehr Kunstsinn und im Style der Zeit des Herzogs Albrecht II. ist sein letztes großes elliptisches Siegel ("sigilium maius"), (z. B. 1409 - 1415). In der obern Hälfte desselben steht in einer starken gothischen Nische ein Marienbild mit dem Christuskinde auf dem Arm; in der untern Hälfte knieet ein betender Geistlicher; vor diesem, rechts, steht ein großer, vierfach getheilter Schild, dessen je zwei und zwei entgegengesetzte Felder (in der 1. und 4. Stelle)

|

Seite 23 |

|

das bischöflich=schwerinsche Wappen und (in der 2. und 3. Stelle) den meklenburgischen Stierkopf tragen. Umschrift:

Neben diesem großen Siegel führt er ein kleineres, rundes Siegel (z. B. 1406-1415), auf welchem ein vierfach getheilter Schild mit denselben Wappen steht, wie er ihn in dem letzten großen Siegel führt. Dieser Schild steht in einer architectonischen Rosette, deren Grundform ein Dreieck bildet, das an den Ecken gestutzt und dann eingezogen ward und desen Seiten einwärts gebogen wurden; in den Spitzen der eingezogenen Ecken stehen auf Sparren Lilien, welche in die Inschrift hinein reichen; neben den eingebogenen Seiten steht ein Ring. Umschrift:

Die beiden letzten Siegel führt Rudolph noch im J. 1415.

Mit dem Bischofe Rudolph hört das Charakteristische in den Siegeln mehr und mehr auf; die folgenden Siegel sind meistentheils rund, flach, ohne bemerkenswerthe Kunst und Erfindung, die Schrift ist die unsichere, undeutliche gothische Minuskel des 15. Jahrhunderts: das Interesse, welches die Siegel dieses Zeitraums gewähren, ist mehr ein chronologisches, als ein kunstgeschichtliches. - Der Bischof Heinrich II., von Nauen, 1415 - 1418, führte am 30. April 1417 ein rundes Siegel, welches im leeren Siegelfelde zwischen den innern Rändern der Umschrift einen weit und rund geschweiften Schild trägt; auf dem Schilde steht (wahrscheinlich das Familienwappen desBischofs?) ein gradeaus sehender, gekrönter Adler mit ausgebreiteten Flügeln (der brandenburgische Adler? oder der Adler des Evangelisten Johannes, des Schutzheiligen des schweriner Doms?); auf dem Adler liegen die beiden Bischofsstäbe im Andreaskreuze; die Umschrift lautet:

1

)

1

)

Der Bischof Heinrich III., von Wangelin, 1419 - 1429, führt

|

Seite 24 |

|

ein rundes, kleines (dennoch sigillum maius genanntes) Siegel; dieses enthält unter einem sitzenden Marienbilde mit dem Cristkinde in einem gothischen Bogen rechts gelehnt nur das wangelinsche Familienwappen 1 ): einen längs gespaltenen Schild, dessen linke Hälfte schraffirt, die rechte dagegen leer ist; die Umschrift lautet:

Dasselbe Wappen und ein ähnliches Siegel führte er als Dompropst, sicher seit 1398, nur daß in diesem Siegel die rechte Seite seines Familienwappens schraffirt ist, mit der Umschrift:

Dieser Bischof ist der erste, welcher das bischöfliche Wappen wieder wegläßt. - Der Bischof Hermann III., Köppen, 1429 - 1444, führt im Siegel ein Marienbild mit dem Christkinde in einer Nische, an dessen rechter Seite der bischöfliche Wappenschild hängt, auf welchem die untere Hälfte schraffirt ist; an der linken Seite der Nische hängt des Bischofs Familienwappen: ein aus dem untern Schildesrande aufwachsender Löwe (oder Greif) unter einem mit drei Sternen oder Rosen belegten Schildeshaupte. Die Umschrift lautet:

Das Siegel des Bischofs Nicolaus I.; Böddeker, 1444 - 1457, wie er es 1456 an einer, im ratzeburger Archive befindlichen Urkunde gebrauchte, ist rund und gut gearbeitet. Auf dem mit Gitter überzogenen Grunde steht zwischen zwei Hügeln, die mit Gras bewachsen sind, ein gekröntes Marienbild, das Kind auf dem linken Arme; über ihr steht ein Mauergiebel, jedoch ohne alle Unterstützung durch Gemäuer. An der rechten Seite ist das bischöfliche Wappen, an der linken ein Schild mit einem Schwan mit erhobenen Flügeln (das Familienwappen der Böddeker), über den ein Bischofsstab gelegt ist 2 ). Die Umschrift steht auf einem Bande, dessen Enden sich in die innere

|

Seite 25 |

|

Siegelfläche wenden und an welche durch Bänder die beiden Schilde gehängt sind:

1

)

1

)

Vom Bischofe Gottfried II., Lange, welcher 1457 - 1458 regierte, ist bisher kein Siegel aufgefunden. Nach Büttners Genealogie der Lüneburgischen Patricier hat seine Familie, die in männlicher Linie 1503 erlosch, einen silber und roth gespaltenen Schild mit einem halben weißen Bären, dessen Maul und Tatzen roth sind. - Der Bischof Werner, Wolmers, 1458-1473, führt zu den Füßen der Figur eines Priesters, welcher in der linken Hand einen Kelch trägt 2 ), einen rechtsgelehnten Schild, auf welchem (sein Familienwappen) ein Band mit drei Dreiblättern oder Rosen und ein Bischofsstab (schräglinks) im Andreaskreuze liegen; Umschrift:

3

)

3

)

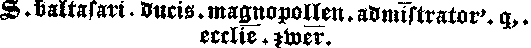

Das bischöfliche Siegel desBischofs Balthasar, 1473-1479, Herzogs von Meklenburg, ist für die Heraldik des meklenburgischen Landeswappens Epoche machend, indem es zuerst das Vorbild des neueren Wappens darstellt, nämlich den bischöflichen Schild mit den drei damals für das Herzogthum Meklenburg gebräuchlichen Schilden zu Einem Wappen vereinigt. Er führt im Wappen einen vierfach getheilten Schild, welcher rechts von einem aufgerichteten Stier und links von einem aufgerichteten Greifen, als Schildhaltern, gehalten wird. In den 4 Feldern steht: oben rechts der meklenburgische Stierkopf, oben links der bischöfliche Schild mit den beiden Bischofsstäben, unten rechts der queergetheilte gräflich=schwerinsche Schild und unten links der rostocker Greif. Die Umschrift auf einem Bande mit schlechten Buchstaben, lautet:

|

Seite 26 |

|

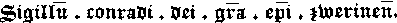

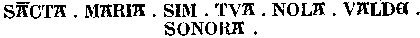

Auf einem großen bronzenen Taufkessel in der Kirche zu Bützow vom J. 1474, also aus der Zeit des Episcopats des Herzogs Balthasar, sind zwei Wappenschilde in Relief abgebildet: der Stierkopf, nach Art des werleschen mit geschlossenem Maule, und zwei Bischofsstäbe im Andreaskreuze, jedoch so, daß die beiden Krümmungen nach einer Seite hin gerichtet sind. - Von dem Bischofe Nicolaus II., von Penz, 1479, ist kein Siegel aufgefunden. - Der Bischof Conrad, Loste, 1482-1503, führt in einem größern Siegel das ganze Bild eines, mit einem gegürteten, langen Untergewande und einem mantelartigen Obergewande bekleideten Mannes, der in der linken Hand einen Kelch vor der Brust und die rechte darüber hält. Es läge am nächsten, diese Figur für einen den Kelch consecrirenden Geistlichen 1 ) zu halten, wenn nicht ein Heiligenschein um das unbedeckte, lockige Haupt, innerhalb der Umschrift, auch die Annahme nahe legten, daß das Bild den Johannes darstellen soll; dennoch ist das Bild für einen Heiligen etwas priesterlich gehalten. Zu den Füßen des Bildes ist rechts gelehnt das Wappen des Bischofes: ein aus dem linken Schildrande rechts hin vorspringender, halber Widder über einem links gelehnten Bischofsstabe; dasselbe Wappen steht auch auf seinem Leichensteine im Dome zu Schwerin, an der linken Schulter des Bischofsbildes. 2 ) Die Umschrift steht auf Bändern, deren unbeschriebene Enden zu beiden Seiten der ganzen Figur hinabfallen; die Umschrift lautet:

Dieses Siegel nennt ein Notarius in einer Urkunde das "sigil=

|

Seite 27 |

|

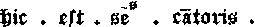

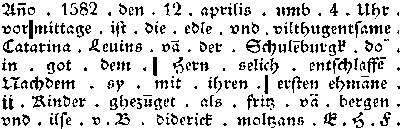

lum maius" des Bischofs. Ein kleineres Siegel des Bischofs ist dem größern in der Darstellung fast gleich und weicht nur darin von demselben ab, daß die Figur nur halb sichtbar ist und keinen Heiligenschein um das Haupt hat; die Umschrift, wie um das größere Siegel, ist im höchsten Grade flach gehalten. - Der Bischof Johannes II., von Thun, 1504-1506, führt im Siegel ganz dasselbe Bild, welches der Bischof Conrad Loste in seinem kleinern Siegel führt; nur hat das Bild des Johannes einen sehr reichen Haarwuchs und die Ränder der Einfassung der Umschrift sind um das Haupt wie ein Heiligenschein ausgebogen. Das Bild steht über dem Familienwappen des Bischofs, bestehend aus drei Queerbalken, zwischen deren je zwei und zweien die Mittelstreifen gewässert gravirt sind 1 ). Die Umschrift lautet:

Hieraus zu schließen hat er wahrscheinlich auch ein größeres Siegel gehabt. - Der letzte selbstständige Bischof während der römisch=katholischen Kirchenverfassung im Lande, Peter Wolkow, 1508-1516, führt in einem runden Siegel ein Marienbild in einer vielfach verzierten Glorie über zwei Füllhörnern; darunter steht ein vierfach getheilter Schild, auf welchem in zwei und zwei entgegengesetzten Feldern das bischöfliche (in der ersten und vierten Stelle) und sein Familienwappen (in der zweiten und dritten Stelle) abwechselt; sein Familienwappen ist drei Mal queer getheilt und hat im untern Drittheil eine Rose, im mittlern Drittheil drei rechte Sparren und zum obern Drittheil ein leeres Schildeshaupt. Die Umschrift lautet:

Auch sein Official zu Rostock, M. Joachim Michaelis, (officialis curie szwerinensis generalis), führt in einer Rosette einen großen, getheilten Schild mit den beiden Bisschofsstäben, unter welchen im Schilde ein Vogel sitzt 2 ).

So ward, mit sehr wenig Ausnahmen, der bischöfliche Wappenschild von seiner Einführung an fast durchgehends in unveränderter Gestalt gebraucht.

|

Seite 28 |

|

Der Bemerkung werth ist noch das Siegelwachs der bischöflichen Siegel. Bis zum Anfange des 14. Jahrhunderts bestehen die Siegel mit seltenen Ausnahmen aus ungeläutertem, ungefärbtem Wachs, oft mit braunem Firniß überzogen; geläutertes Wachs kommt nur in einzelnen Exemplaren vor. Das erste Beispiel der Siegelung mit rothem Wachs findet sich an einer Urkunde des Klosters Doberan, d. d. Zwerin V Idus Aug. 1286, an welcher nicht allein des Bischofs, sondern auch des Capitels Siegel von zinnoberroth gefärbtem Wachs sind. Mit rothem Siegelwachs wird dann im 14. Jahrhundert abwechselnd gesiegelt, z. B. von den Bischöfen Gottfried I. 1302, Hermann II. 1315, Johannes I. 1328, Andreas 1348, (Johann von Wunstorp, General=Vicar 1358), Friederich II. 1368, Rudolph III.; während des 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts siegeln alle Bischöfe mit rothem Wachs. Dem Bischofe Peter Wolkow ward diese Art der Besiegelung noch im J. 1515 vom Kaiser Maximilian förmlich als ein Vorrecht verliehen, mit diesen Worten:

"Praeterea motu et potestate similibus damus et concedimus capitulis dictarum ecclesiarum (Suerinensis et Butzowiensis) ac personis praelaturas obtinentibus in eisdem, ut quascunque literas publicas et privatas. ipsos et eorum negotia qualiacunque concernentes, communiter divisim., cum cera rubra poterint et valeant sigillare et talibus absque aliqua reprehensione libere et licite uti". Vgl. Schröder Pap. Meckl. II, S. 2829. - Grünes Wachs kommt selten vor, vielleicht nur beim Bischofe Andreas, welcher abwechselnd roth und grün siegelt.

Hierauf folgt die Zeit der Bischöfe aus dem regierenden Fürstenhause, der Administratoren und Coadjutoren.

Bevor von den Siegeln dieser Zeit die Rede sein kann, ist es zweckmäßig, die Capitel=Siegel zu betrachten. Das Capitel des schweriner Domstifts führte zwei Siegel: I. ein großes und II. ein kleineres Geschäfts= oder Sachen= Siegel (ad causas, sakensegel), mit welchen aber einige Veränderungen im Laufe der Zeit vorgingen:

I., 1. In den ältern Zeiten gebrauchte das Capitel ein großes Siegel 1 ) von runder Form, in welchem zwei auf Säulen ruhende Rundbogen stehen, über welchen die Giebel einer

|

Seite 29 |

|

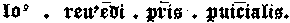

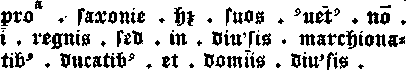

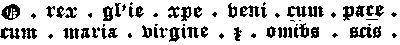

Kirche 1 ) hervorragen. Unter den Bogen sitzen die Heiligen des Doms: rechts Johannes Ev., in einem Buche schreibend, - links Maria mit dem Christkinde auf dem Schooße. Zwischen den Köpfen des Johannes und der Maria steht unter jedem Bogen ein Kreuz. Die Umschrift lautet:

Dieses Siegel, von demselben Stempel, welches 1304 majus sigillum und 1536 der "kerken groteste Ingesegell" genannt wird, ward sicher von 1248 bis 1550 gebraucht.

I., 2. In den neueren Zeiten erscheint ein neues Siegel: ein kleines, rundes Siegel, auf welchem, im Profil, St. Johannes Ev. auf einem Stuhle, dessen Pfeiler der Rücklehne wie Säulen geformt sind, vor einem Tische schreibend sitzt; unten am Stuhle steht der bischöfliche Wappenschild, der jedoch nicht nur durch eine Linie, sondern durch ein Queer=

|

Seite 30 |

|

band getheilt ist, hinter welchem die Bischofsstäbe stehen; die Umschrift lautet:

Dieses Siegel, welches, der Arbeit nach, zu P. Wolkows Zeiten gemacht zu sein scheint, ward im 16. Jahrhundert gebraucht, sicher von 1527 bis 1593. Im 17. Jahrh., z. B. schon 1636, führte dieses Siegel der Syndicus des Capitels in Administrationangelegenheiten. Ein fast gleiches und nur in Kleinigkeiten abweichendes Siegel mit derselben Umschrift führt noch heute die Administration des Doms unter der Benennung eines "Capitel=Siegels".

Außerdem führte das Capitel ein kleineres Siegel (ad causas ), und zwar ein älteres und ein jüngeres:

II., 1. Das ältere Sachensiegel 1 ) ist ebenfalls rund und stellt den auf einem mit Rosen verzierten, niedrigen Sessel sitzenden Evangelisten Johannes, in einem Buche schreibend, dar. Die Umschrift lautet:

Dieses Siegel ist am längsten gebraucht, sicher von 1304 bis 1625.

II., 2. Neben diesem existirte zur Zeit der Administratoren ein kleineres, neueres Sachensiegel: es ist rund und stellt einen aufwärts fliegenden Adler dar, der ein Buch in den Krallen hält. Umschrift:

Dieses Siegel ward im 16. Jahrh. seit dem Tode P. Wolkows, sicher von 1522 bis 1543 gebraucht; am Tage Clementis M. 1522 besiegeln Hermann Bantschow und Ulrich Malchow als "administratores der kerken vnd stichtes to Swerin" eine Urkunde mit diesem "des stichtes tho Sweryn sakenseghel".

Wie in allen Verhältnissen das Regiment des Domstifts seit der Zeit der Reformation nach und nach eine weltliche Versorgungs=Anstalt ward, so traten auch die geistlichen Formen mehr und mehr in den Hintergrund. Während der der Zeit der Administration des Stifts für den postulirten Herzog Magnus (1516 - 1550) gebrauchte die Administration die Capitelsiegel und die einzelnen Administra=

|

Seite 31 |

|

toren ihre sonstigen Amtssiegel, wie z. B. Zutpheldus Wardenberg häufig das Siegel seines Archidiakonats Tribsees in Stiftsangelegenheiten gebrauchte. Der Herzog und Bischof Magnus führte das unvermehrte meklenburgische Landeswappen mit fünf Schilden, ohne irgend etwas, was auf seine geistliche Würde hindeuten könnte, hinzuzufügen, und in einigen Fällen für das Domstift des Capitels neueres Sachensiegel mit dem auffliegenden Adler (II., 2.); z. B. 1539 und 1543; im J. 1543 nennt er dieses "sigillum diocesis nostri".

Der Herzog Ulrich von Meklenburg, welcher 1550 postulirt ward und später das Bisthum administrirte, vermehrte sein Siegel nicht durch ein Zeichen seiner geistlichen Würde. Das Capitel brauchte seine Siegel und der Herzog führte in Administrations=Angelegenheiten ein eigenes Administratoren=Siegel: dieses ist ein achtseitiges Siegel mit einem vielfach ausgeschweiften Schilde, auf welchem nichts weiter, als der meklenburgische Stierkopf, schon mit dem Nasenringe, steht; Umschrift:

SWERIN .

Dieses Siegel kommt sicher von 1591 bis 1597 vor.

Unter dem darauf folgenden Coadjutor und nachmaligen Administrator, dem Prinzen Ulrich von Schleswig=Holstein oder Dänemark, erscheint das bischöfliche Wappen zum letzten Male. Dieser Fürst führte ein sechsschildiges Familienwappen (von seltener heraldischer Beschaffenheit in dieser Zeit), ein Mal queer getheilt, mit einem vierfach getheilten Herzschilde. Die zweite Stelle des Hauptschildes in der obern Reihe nimmt der alte bischöfliche Schild ein. Dieses Siegel kommt während der Zeit vor, daß der Prinz Administrator war, sicher im Jahre 1611. Das Siegel ist rund, eingefaßt vom Hosenbande mit der Umschrift:

. Y . PENSE .

. Y . PENSE .

auf dem Bande liegt mit den Ecken der Wappenschild; über diesem steht eine Königskrone, zu deren Seiten die Buchstaben stehen:

Der Wappenschild hat folgende Zeichen: im vierfach getheilten Herzschilde sieht man auf je zwei und zwei gegenüberstehenden Feldern das einfache Kreuz für Delmenhorst und zwei Queerbalken für Oldenburg; im Hauptschilde sind in der obern Reihe 1) der Löwe mit der gekrümmten Hellebarde; 2) der bischöflich=schwerinsche Schild über dem Herzschilde; 3) zwei Löwen über einander; in der untern Reihe: 4) das holsteinsche Nesselblatt;

|

Seite 32 |

|

5) ein geharnischter Reiter mit bloßem Schwerte; 6) ein Schwan mit ausgebreiteten Flügeln. - In einem gemalten Fenster in der Kirche zu Bützow steht dieses Wappen auf der Brust eines zweiköpfigen Adlers 1 ).

Unter den folgenden designirten und wirklichen Coadjutoren und Administratoren erscheint aus den Siegeln nichts von der bischöflichen Würde, bis das Stift durch den westphälischen Frieden (1648) aufhörte.

Auf Münzen ist das bischöfliche Wappen nicht bemerkt worden, obgleich nach Hederich (vgl. Evers Meckl. Münzvf. II, S. 14) das Bisthum vom Kaiser im 13. Jahrhundert das Münzrecht erhalten haben soll. Zwar werden im östlichen und südlichen Meklenburg öfter Bracteaten ganz von dem meklenburgischen Typus des 14. Jahrhunderts gefunden, auf welchen zwei gekreuzte Bischofsstäbe ausgedrückt sind, auch finden sich gleiche Bracteaten mit einem Bischofsstabe; dünne, kleinere Münzen aus dem 13. Jahrhundert mit demselben Wappen finden sich in Pommern mit pommerschen Münzen. - Evers a. a. O. S. 14 und 29 möchte jene in Meklenburg gefundenen Münzen dem Bisthum Schwerin zuschreiben. Nach Localuntersuchungen hält man diese Münzen aber für Münzen der Stadt Colberg, welche zwei gekreuzte Pfannhaken (zur Reinigung der Salzpfannen) im Wappen führt. Auch das Bisthum Havelberg führte ein ähnliches Wappen. Die Fundorte der Bracteaten weisen auch mehr auf die Nachbarlande als deren Münzstätten hin, und es ist merkwürdig, daß in und bei Schwerin nie eine gräflich= oder bischöflich=schwerinsche Münze vorgekommen ist, obgleich es im Mittelalter nach Urkunden schwerinsche Pfennige (denarii Zwerinenses) gab.

Die in Urkunden des 15. Jahrhunderts in Meklenburg öfter genannten Bischofsgulden lassen sich mit Evers a. a. O. nicht auf das Bisthum Schwerin deuten; dies ist ein damals allgemein üblicher Ausdruck für die niederländischen Goldgulden der Bischöfe von Utrecht, neben denen auch die Postulatsgulden des Bischofs Rudolph von Utrecht (1440) genannt werden. Der vorkommende Ausdruck "Bischoppesgelt" würde mehr auf bischöfliche Hebungen, als auf bischöfliche Münzen deuten.

Unter den Coadjutoren und Administratoren des Stifts Schwerin haben die Münzen keine andere Vermehrung

|

Seite 33 |

|

für das Bisthum, als daß der Herzog Adolph Friederich von Meklenburg=Schwerin in der Umschrift von Münzen aus den Jahren 1637 bis 1647 seinem Titel die Buchstaben: A. D. S. V. G. Z. S. (Administrator Des Stifts Vnd Graf Zu Schwerin) hinzufügt.

Die Stiftsstadt Bützow führt in frühern Zeiten zwei über einander gelegte Bischofsstäbe mit der Bischofsmütze darüber im Wappen: seit wann, läßt sich noch nicht bestimmen, sicher aber im 16. Jahrhundert. Dieses Siegel ist rund und von mittlerer Größe. Im J. 1634 hat die Stadt ein etwas kleineres Siegel mit einem queer getheilten Schilde, über welchem die Bischofsstäbe liegen, und darüber eine Bischofsmütze. - Dasselbe Wappen findet sich auch in der Kirche zu Bützow.

Auch die Stiftsstadt Warin führt zwei kreuzweise gelegte Bischofsstäbe im Stadtsiegel. Alte Siegel sind nicht aufzufinden gewesen; in dem Stempel aus dem 18. Jahrh. fehlt die Queertheilung des Schildes.

Bald nachdem das Bisthum säcularisirt und dem Herzogthume Meklenburg als Fürstenthum incorporirt war, vermehrte, der Herzog Christian Louis im J. 1658 gleich nach seinem Regierungsantritt das fürstliche Wappen mit zwei neuen Schilden für die ehemaligen Bisthümer Schwerin und Ratzeburg. Diese Landestheile waren es vorzüglich, welche eine Prüfung des neuen Wappenprojects nöthig machten; man erholte sich auch außerhalb Landes, von dem Canzler Daniel Nicolai zu Stade, Rath und erhielt auch verschiedene Anschläge. Endlich beschlossen in einer eigenen Sitzung die fürstlichen Räthe, "die Bischofsstäbe, welche beide Bischöfe zu Schwerin und Ratzeburg bisher - - gebraucht, in dieses neue fürstliche meklenburgische Wappen nicht mit hinein zu bringen, und dadurch denen, so hinkünftig noch einige Hoffnung zur verenderung haben mochten, allen Anlaß zu benehmen, zumal diese Stifter nunmehr säcularisirt und naturam verändert hätten". Vielmehr "hielt man dafür, daß es besser wäre, wenn man aus den alten meklenburgischen Wappen hinzuthäte, was sich dazu schicken möchte". Es ward demnach "für das Fürstenthum Schwerin, weil es doch guten Theils vor diesem schon dem Herzogthum Meklenburg incorporirt gewesen, - - genommen aus der Kissiner und Rostocker Wappen ein ausge=

|

Seite 34 |

|

streckter, springender (goldener) Greif in blauem Felde und oben auf dem Helm ein halber fliegender gelber (goldener) Greif, so der Anthyrius, von dem die Herzoge von Meklenburg posteriren, in seinem ersten Wappen auf dem Helm geführt". Diese Idee nahm man aus einem alten Wappenbuche, welches der Herzog besaß. Dieses Buch ist wahrscheinlich das in Westphalen Mon. ined. III., p. 711 flgd. gedruckte und noch im großherzogl. Archive befindliche Wappenbuch von Rixner vom J. 1530, in welchem dieser geflügelte Greis auf dem Helme als ein angeblich slavisches Wappen dargestellt ist; aus demselben Buche nahm der Herzog auch wohl die Idee zu dem projectirten siebenschildigen Wappen (vgl. Jahrb. I, S. 149), da in demselben diese sieben Schilde auf Einem Blatte gemalt sind. Uebrigens ist dieser Rixner als Heraldiker bekanntlich ohne Werth und verdient nicht sonderlich Beachtung, es sei denn, daß man, wie hier, seine Wege und Irrwege verfolgen kann 1 ).

Es entstand nur noch die Frage, wie dieser Schild von dem Schilde für Rostock zu unterscheiden sei. Man griff zu dem Mittel, diesen schwerinschen Greifen auf einen eignen "Plan", also auf ein Feld, zu stellen. Dieses ward denn im J. 1658 mit verschiedenen Farben tingirt: mit schwarz, weiß, gelb, grün u. s. w. Das grüne Feld mit weißer Einfassung behielt die Oberhand.So ward also das neue Wappen für das Fürstenthum Schwerin:

"in blauem Felde ein schreitender goldener Greif, welcher auf einem grünen Plan mit silberner Einfassung steht; das Oberwappen ist ein gekrönter Helm mit einem halben fliegenden goldenen Greifen".

Dies ist die actenmäßige Entstehung und Bedeutung des vom Herzoge Christian I. Louis gebilligten und vom Herzoge Gustav Adolph von Güstrow angenommenen, "bisher noch nicht erklärten" Schildes.

In den Siegeln ward zunächst der "Plan" nicht anders bezeichnet, als daß auf den ersten Siegeln die untere Schildhälfte leer blieb; doch schon in den nächsten Decennien nach der Einführung des neuen Wappens ward, z. B. auch in Siegeln des Herzogs Gustav Adolph von Güstrow und des Her=

|

Seite 35 |

|

zogs Friederich von Grabow u. a., die leere Schildhälfte eingefaßt, und seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts allgemein der Raum innerhalb der Einfassung schraffirt.

Und so ist das Wappen denn auch geblieben, und eben so ist es auch 1718 in das preußische Wappen aufgenommen, obgleich es hier Gatterer (Pract. Heraldik S. 92), gegen die von ihm gelieferte Abbildung und seine richtige Blasonnirung, S. 121, anders blasonnirt, indem er sagt: "queergetheilt: oben blau, mit einem goldenen Greif, unten roth, mit einem silbernen Schildeshaupte, wegen des Fürstenthums Schwerin".

Ein anderes projectirtes Landessiegel kam nicht zur Ausführung. Am 29. März 1658 wandte sich der Herzog Christian an den Herzog Gustav Adolph von Güstrow und legte diesem, da es schon bei des Herzogs Adolph Friederich Zeiten "vorgewesen, daß wegen der durch den Oßnabrüggischen Friedensschluß angewiesenen beyden Fürstenthümbern Schwerin und Ratzeburg das fürstlich Wapen in etwas geendert und vergrößert werden solle, welches aber wegen fürfallenden Hindernußen biß anhero verblieben", jetzt da neue Wappen gestochen werden müßten, ein schon gestochenes neues Siegel vor. Dieses Siegel hat neun Schilde

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

1) den meklenburgischen Stierkopf,

2) ein mit dem Fürstenhut bedecktes Maltheserkreuz für das Fürstenthum Ratzeburg,

3) den rostockischen Greifen,

4) einen Greifen auf einem Plan für das Fürstenthum Schwerin,

5) den gräflich=schwerinschen queer getheilten Schild,

6) eine nackte Jungfrau, welche eine Binde mit beiden Händen vor sich hält, für Richenberg=Parchim,

7) den stargardischen Arm,

8) einen schreitenden Stier vor einem Rosenstock für Güstrow,

9) den werleschen Stierkopf, mit den bekannten 5 Helmen und 2 Schildhaltern.

|

Seite 36 |

|

Der Herzog Gustav Adolph protestirte jedoch gegen die Einführung von 4 neuen Feldern, und daher blieb es bei der Vermehrung des Wappens durch 2 Felder für die beiden neu erworbenen Fürstenthümer. Die Linie Güstrow aber nahm bekanntlich den Fürstenhut oder die Krone auf dem ratzeburgischen Kreuze ("Christi") nie an.

|

[ Seite 37 ] |

|

|

|

|

:

|

III.

Ueber

die evangelische Kirchen=Visitation

vom J. 1535 ,

von

G. C. F. Lisch.

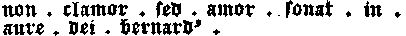

E s ist bekannt, daß die Herzoge Heinrich und Albrecht im J. 1534 die erste Kirchen=Visitation im Lande veranstalteten. Dieselbe war jedoch keine Visitation im Geiste der evangelisch=lutherischen Lehre, sondern vorzugsweise nur eine amtliche Verzeichnung der fürstlichen Kirchen=Lehne und Patronate; sie blieb in Beziehung auf die Lehre und die Geistlichkeit völlig neutral. Etwas anderes war auch von dem Sinne der Landesherren nicht zu erwarten, da der lutherische Herzog Heinrich "der Friedfertige" war und sein Bruder Albrecht dem katholischen Glauben anhing. Auch die Gesinnung der Visitatoren läßt nichts mehr erwarten, als höchstens Neutralität, um das, was damals noch bestand, zu sichern. Am deutlichsten und kürzesten bezeichnet diese Visitation der Titel des im großherzogl. Archive befindlichen Original=Protocolls, welches also lautet:

Registrum ecclesiarum, canonicatuum et prebendarum, necnon vicariorum, commendarum et beneficiorum, ad quos illustri principes et duces Magnopolenses pro tempore existentes patroni sunt, conscriptum per Sebastianum Schencken, prepositum Gustrowensem, magistrum Detleuum Danckwardi, canonicum Rostockcensem et thesaurarium ecclesie collegiate sancti Jacobi ibidem, et me Nicolaum Bockholt, clericum Swerinensis dyocesis, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium, vt commissarios illustrium principum et dominorum Hinrici et Alberti ducum Magnopolensium etc. Anno MDXXXIIII.

|

Seite 38 |

|

Die Visitation begann zu "Güstrow 1534 in dem mânte Junii" und währte bis in das Jahr 1535.

Bedeutende Aufklärung über diese Visitation geben aber noch der Charakter und die Stellung der beiden Visitatoren; der Notarius Nicolaus Bockholt kommt nicht in Betracht. - Der Magister Sebastian Schenck von Schweinsberg 1 ) war, nach diesem Visitations=Protocolle, im J. 1534 Propst des Dom=Capitels zu Güstrow, daneben sicher seit dem J. 1521 Secretair und treuer Diener des Herzogs Albrecht und Besitzer mancher geistlicher Pfründen, die der Herzog ihm zuwandte, wie er ihn im J. 1521 zu der Petri=Pfarre in Rostock präsentirte 2 ); seit dem J. 1523 machte er auch Ansprüche auf die Pfarre zu Stargard 3 ). Er scheint ein ziemlich unpartheiischer Geschäftsmann gewesen zu sein, wie er z. B. während des heftigen Streites der beiden fürstlichen Brüder im J. 1533 den evangelischen Prädicanten Heinrich Techent auf des Herzogs Heinrich Befehl zu Güstrow präsentirte und ohne alle Anspielung darüber berichtete. Im Siegel führt er einen queer getheilten Schild, unten geschacht, oben mit einem rechts hin schreitenden Löwen, über dem Schilde die Buchstabcn S. S. V. S. - Der Magister Dethloff Dankwardi war Thesaurarius des Dom=Capitels zu Rostock, seit 1517 Official des Archidiakonats Rostock, seit 1526 selbst Archidiakonus und bischöflicher Official zu Rostock, Inhaber der Pfarre Kessin und sonst "rund mit Pfründen behängt", ein gewalthaberischer und übermüthiger Papist, der noch spät (nach 1550) der neuen Lehre Widerstand leistete 4 ).

Völlig unbekannt ist bisher die evangelische Visitation vom J. 1535 gewesen. Die glückliche Entdeckung des Original=Berichts, eines kleinen Heftchens, giebt Veranlassung zu dieser Mittheilung. Der evangelisch gesinnte Herzog Heinrich schickte nämlich sogleich nach Beendigung der katholischen Visistation vom J. 1534 zwei lutherische Prädicanten aus, um an Ort und Stelle den evangelischen Geist in den Gemeinden zu erforschen, über den Zustand der Gemeinden, des Gottesdienstes und der Prediger Erkundigung einzuziehen und Prediger und Gemeinden durch geeignete Mittel auf die

. XXIII die 3 mensis May vnd

. XXIII die 3 mensis May vnd

.

.

|

Seite 39 |

|

evangelische Lehre hinzulenken. Da sie keine geistliche Würde bekleideten, sondern nur einfache Prädicanten, nicht einmal Pfarrer waren, so konnten sie begreiflicher Weise nicht sehr viel wirken und mußten wahrscheinlich gewöhnlich still vorüberreisen. Sie kamen nur an 36 Orten zur Unterredung und bekennen, daß ihr Bestreben "kaum ein Schatten einer rechten Visitation", welche erst 1541 vorgenommen ward, zu nennen sei.

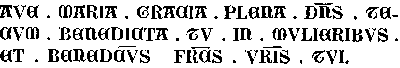

Die beiden evangelischen Visitatoren waren die Prädicanten M. Egidius Faber und Nicolaus Kutzke oderKutz. - Der M. Egidius Faber war der bekannte Prädicant und Hofprediger des Herzogs Heinrich zu Schwerin seit 1529/30, der wahre Reformator der Stadt Schwerin, ein eifriger Schüler der Universität Wittenberg und der muthige Vorkämpfer für die Reformation, der auch ein geharnischtes, ächt lutherisches Buch gegen das Heilige Blut im Dome zu Schwerin ("Vom falschen Blut und Abgott zu Schwerin") schrieb. - Sehr schwierig sind Nachrichten über Nicolaus Kutzke, der bisher nicht bekannt war, herbeizuschaffen gewesen. Er lebte im Lande Stargard und daher wählte ihn wohl der Herzog um zwei Männer zu haben, die von dem Zustande beider Landestheile Kunde haben konnten. Zur Zeit der Visitation scheint er kein Amt gehabt zu haben. In einem Briefe vom J. 1535 heißt es:

"s. f. G. predicante Egidius alße eyn visitator mith Nicolao Kutzken".

Im J. 1535 Fridags na Reminiscere berichten die

"Bürger dem Evangelio anhengig in Iwer fürstliken gnaden Stadt Nien=Brandenburgk"

über ihre Prädicanten und die Mönche. Sie bitten, daß der Gardian von ihnen genommen und

"ein ander fromer rechtschapener predeker, de dath wort gades hefft, als wir denne einen Er Nicolaus genanth woll tho bekamen wethen, wedder vmb an seine stede gesettet werden möge".

Bald darauf berichten

"Burgermeister, Radtmanne, Olderlude vnd gantze gemeyne der Stadt Nienbrandenborch,"

daß

"in dessen korten vorschienen dagen, Mitweckens nha Assumptionis Mariä unse Predicanten, als Ehr Nicolaus Kuske vnd Mathias Papenhagen, - vor - dem Radt die Monnicke vth dem grawen kloster hebben verklagt".

|

Seite 40 |

|

Bei der Visitation im J. 1541 war Nicolaus Kutzke nicht mehr in Neu=Brandenburg. Die evangelischen Geistlichen waren damals:

Capellan Er Luder Greue.

Item de Brandenburgischen haben einen alten Predicanten Er Matias" (Papenhagen ?) dem geben sie, was sie wollen.

Item sie haben noch einen Predicanten Caspar Schmidt.

Item sie haben noch einen Predicanten angenomen Er Nicolaus Milsow genannt"

Nicolaus Kutzke ward also im J 1535 Prädicant zu Neu=Brandenburg und blieb dort bis etwa gegen das J. 1541.

Dies wird hinreichen, um diese Visitation in das rechte Licht zu stellen.

Ich theile im Folgenden mit: die Instruction an die Visitatoren und den ganzen Visitations=Bericht, welcher in einem Quarthefte von 5 Bogen von des M. Egidius Faber unverkennbarer Hand geschrieben ist.

1.

Instruction für die Visitatoren.

Instruction,

was vnsere Herzog Henriges predicanten