|

|

|

|

|

- Handmühle von Zarrentin

- Kegelgrab von Rosenhagen (bei Dassow)

- Kegelgrab von Goldenitz

- Kegelgrab von Sukow (bei Marnitz)

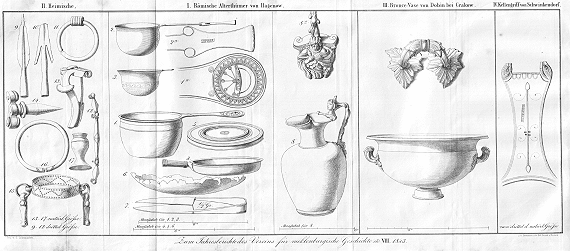

- Römische und vaterländische Alterthümer von Hagenow

- Römische Bronze-Vase von Dobbin

- Römische Kelle von Schwinkendorf

- Hefteln von Schwinkendorf

- Bronze-Schmuck von Sophienhof

- Bronze-Schmuck von Vogelsang

- Urnen von Böhlendorf

- Wendenkirchhof von Pritzier

- Wendenkirchhof von Lehsen

- Glasperlen von Warkstorf

- Afrikanische Glasperlen

- Silberschmuck von Marlow

- Urnen von Schwerin

- Ein Dollen (scalmus) von Holz

- Eisernes Schwert von Rosenhagen

- Alterthümer von der Wiek bei Marlow

- Alterthümer von Neuburg

- Alterthümer aus den Ruinen des alten Schlosses Basedow

- Holzformen von Malchin

- Steinkiste von Sagel

- Wendenkirchhof von Börzow

- Wendenkirchhof von Vellahn

- Wendenkirchhof von Warlitz

- Gräber im südöstlichen Meklenburg

- Burgstellen im dümmerschen See

- Burgstelle von Lehsen

- Der Burgwall von Klein-Lukow

- Der Dom zu Güstrow

- Die Kirche zu Gägelow

- Die Kirche zu Serrahn

- Die Kirche zu Dreweskirchen (bei Neuburg)

- Die Kirche zu Alt-Gaarz

- Ueber die Kirchen und andere alte Bauwerke im südöstlichen Meklenburg

- Ueber die Kirchen des Klützer-Orts

- Ueber ein parchimsches Götzenbild

- Leichenstein von Marlow

- Glocken-Inschrift zu Rechlin

- Die Kuhsteine

- Geognostisches

- Die alten Schriftwerke der Stadt Güstrow

|

|

|

|

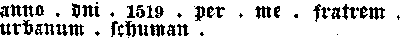

Jahresbericht

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

A. Bartsch,

Domprediger zu Schwerin,

Ehrenmitgliede des historischen Vereins von

Unterfranken und Aschaffenburg und

correspondierendem Mitgliede der

Gesellschaft für pommersche Geschichte und

Alterthumskunde, der

schleswig=holstein=lauenburgischen

Gesellschaft für vaterländische Geschichte,

des altmärkischen Vereins für vaterländische

Geschichte und Industrie und der sinsheimer

Gesellschaft zur Erforschung der

vaterländischen Denkmale der Vorzeit,

als

zweitem Secretair des Vereins für

meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Achter Jahrgang.

Mit einer Tafel lithigraphirter Abbildungen und drei in den Text gedruckten Holzschnitten.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1843.

|

|

|

|

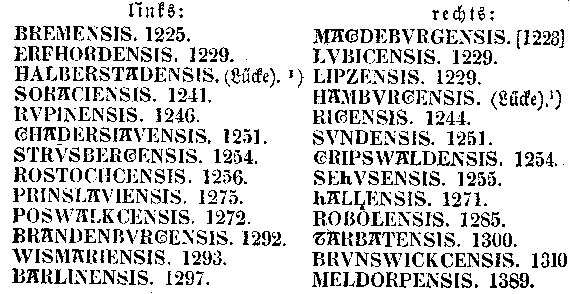

Inhaltsanzeige.

Aeußere Verhältnisse des Vereins.

| S. | |

| 1. Veränderungen im Personalbestande und Verzeichnis aller derzeitigen Angehörigen des Vereins | 1 |

| 2. Finanzielle Verhältnisse | 19 |

| 3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung | 21 |

Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.

| 1. | Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler. | |||||

| A. | Sammlung von Schriftwerken. | |||||

| I. | Bibliothek | 23 | ||||

| II. | Sammlung von Urkunden, anderen alten Handschriften und typographischen Alterthümern | 32 | ||||

| B. | Sammlung von Bildwerken. | |||||

| I. | Alterthümer im engern Sinne | |||||

| 1. | Aus vorchristlicher Zeit | |||||

| A. | Aus der Zeit der Hühnengräber | 33 | ||||

| B. | Aus der Zeit der Kegelgräber | 36 | ||||

| C. | Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse | 58 | ||||

| 2. | Aus unbestimmter Zeit | 78 | ||||

| 3. | Aus dem Mittelalter | 79 | ||||

| II. | Münzen und Madaillen | 86 | ||||

| III. | Siegel | 88 | ||||

| IV. | Zeichnungen | 88 | ||||

| C. | Naturhistorische Sammlung | 89 | ||||

| D. | Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art. | |||||

| I. | Nachrichten von heidnischen Gräbern und andern historisch merkwürdigen Stätten | 90 | ||||

|

|

| S. | ||||||

| II. | Nachrichten über mittelalterliche Kirchen und andere Baudwerke | 97 | ||||

| III. | Verschiedene Nachrichten | 151 | ||||

| 2. | Bearbeitung des historischen Stoffes. | |||||

| A. | Gelieferte Arbeiten. | |||||

| I. | Größere Abhandlungen | 156 | ||||

| II. | Kleinere Mittheilungen | 157 | ||||

| B. | Begonnene und fortgesetzte Arbeiten | 158 | ||||

|

[ Seite 1 ] |

|

Erster Theil.

Aeußere Verhältnisse des Vereins.

1. Veränderungen im Personalbestande und Verzeichniß aller derzeitigen Angehörigen des Vereins.

D ie fortwährend wachsende Anerkennung, deren unser Verein im Auslande wie im Inlande sich zu erfreuen hat, verschaffte ihm auch in dem letztabgelaufenen Jahre eine ansehnliche Erweiterung seiner auswärtigen Verbindungen und Vermehrung seiner heimischen Angehörigen, wiewohl auch dieses Jahr nicht ohne schmerzliche Verlüste vorüberging. Es ward nämlich ein für unsern Verein ebenso ehrenvoller als ersprießlicher Schriftenaustausch angeknüpft mit der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, mit dem königlichen Museum der Alterthümer zu Leyden, mit dem hennebergischen Verein für vaterländische Geschichte zu Meiningen und mit der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau. Dem Kreise der correspondirenden Mitglieder ward durch den Tod entrissen der wirkliche Geheime=Ober=Regierungsrath von Tzschoppe zu Berlin, Director der Archive des preußischen Staates, welcher durch Beförderung unsrer Urkunden=Studien, namentlich zur Geschichte der Johanniter=Comthureien in Meklenburg, Verdienste um unsern Verein sich erworben hat. Einen erfreulichen Zuwachs dagegen erhielt dieser Kreis durch die Herren Bagmihl zu Stettin, Dr. Köhne zu Berlin und Geheime=Archivrath und Professor Dr. Stenzel zu Breslau.

Von seinen ordentlichen Mitgliedern verlor der Verein im Laufe des Jahres durch den Tod 6, nämlich die Herren Dr. Burmeister zu Wismar, Oberappellationsgerichts=Rath Baron von Nettelbladt zu Rostock, Oberappellations gerichts=Vicepräsident von Hobe zu Parchim, Präpositus

|

Seite 2 |

|

Riemann zu Boizenburg, Justizrath Stampe zu Rostock und Apotheker Stockfisch zu Zarrentin; auf andern Wegen schieden aus 8, nämlich die Herren Archivrath Evers, jetzt zu Hamburg, Hofapotheker Krüger, Dr. Dresen und Lieutenant a. D. von Wickede zu Rostock, Kammerjunker von Bülow, jetzt in Schweden, Bürgermeister von Müller zu Malchow, Gutsbesitzer Lancken auf Klein=Luckow und Baumeister von Motz, jetzt in Rußland. Dagegen traten folgende 27 Männer unserm Vereine als ordentliche Mitglieder bei:

1. Herr von Berg auf Neuenkirchen,

2. - Bibliothekar Gentzen zu Neustrelitz,

3. - Bauconducteur Thormann zu Wismar,

4. - Rittmeister von Gundlach auf Möllenhagen,

5. - Baron von Maltzahn auf Mallin,

6. - von Plüschow auf Kowalz,

7. - Geheime=Amtsrath Drechsler zu Lübz,

8. - Klosterhauptmann und Kammerherr von Borck auf Möllenbeck zu Malchow,

9. - von Klinggräff auf Chemnitz,

10. - Hausmarschall von Bülow zu Schwerin,

11. - Kammer= und Jagdjunker von Bassewitz zu Wismar,

12. - Kammerherr von Plessen auf Reez,

13. - von Schuckmann zu Viecheln,

14. - von Blücher auf Lüdershagen,

15. - Amts=Mitarbeiter von Bassewitz zu Schwerin,

16. - Lieutenant Baron von Stenglin zu Schwerin,

17. - von Behr=Negendanck aus Torgelow,

18. - Heise jun. zu Vollrathsruhe,

19. - Graf von Rittberg auf Beselin,

20. - Rudolph von Oertzen zu Rostock,

21. - von Barner auf Klein=Görnow,

22. - von Oertzen auf Woltow,

23. - von Quitzow auf Severin,

24. - von Ferber auf Melz,

25. - Gutsbesitzer Rohrdanz auf Dutzow,

26. - Brigadearzt Hofrath Dr. Frese zu Schwerin,

27. - Advocat Bartning zu Schwerin.

Der reine Gewinn gegen das vorige Jahr betrug also: an correspondirenden Gesellschaften 4, an correspondirenden Mitgliedern 2, an ordentlichen Mitgliedern 13.

|

Seite 3 |

|

Der bisher befolgten, von dem Ausschusse festgestellten Ordnung gemäß, wonach alle zwei Jahre ein vollständiges Verzeichniß sämmtlicher Angehörigen des Vereins in dem Jahresberichte abgedruckt werden soll, folgt auch diesmal (das letzte erschien in dem Jahrgange 1841) ein

Verzeichniß

der Protectoren, hohen Beförderer,

Ehrenmitglieder, correspondirenden Vereine,

correspondirenden Mitglieder und ordentlichen

Mitglieder,

am 11. Julius 1843.

I. Protectoren.

- Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Meklenburg=Strelitz.

- Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Meklenburg=Schwerin.

II. Hohe Beförderer.

- Seine Hoheit der Herzog Gustav von Meklenburg=Schwerin.

- Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Frau Erbgroßherzogin von Meklenburg=Schwerin.

- Ihre Königliche Hoheit die Frau Herzogin von Orleans.

- Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Frau Großherzogin von Meklenburg=Schwerin.

- Seine Durchlaucht der regierende Fürst von Schaumburg=Lippe.

- Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Dänemark.

- Seine Durchlaucht der Erbprinz von Schaumburg=Lippe.

III. Ehrenmitglieder.

- Se. Excellenz der Herr Geheime Staatsminister v. Kamptz zu Berlin.

- Der königliche Oberpräsident der Provinz Pommern, Herr v. Bonin zu Stettin.

- Seine Excellenz der Herr Staatsminister v. Dewitz zu Neustrelitz.

- Seine Excellenz der Herr Graf von Reventlow, königlich dänischer Gesandter zu London.

- Die Frau Gräfin von Hahn auf Basedow.

|

Seite 4 |

|

IV. Correspondirende Vereine.

- Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde, zu Stettin.

- Schleswig=holstein=lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte, zu Kiel.

- Königlich=dänische Gesellschaft für nordische Alterthumskunde, zu Kopenhagen.

- Thüringisch=sächsischer Verein für Erforschung vaterländischen Alterthums, zu Halle.

- Voigtländischer alterthumsforschender Verein, zu Hohenleuben.

- Königliche schleswig=holstein=lauenburgische Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, zu Kiel.

- Gesellschaft für vaterländische Alterthümer, zu Zürich.

- Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens, zu Münster

- Wetzlarscher Verein für Geschichte und Alterthumskunde.

- Historischer Verein für Niedersachsen, zu Hannover.

- Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmale der Vorzeit.

- Verein für hessische Geschichte und Landeskunde, zu Cassel.

- Historischer Verein für Oberfranken, zu Bamberg.

- Nassauischer Verein für Alterthumskunde und Geschichtsforschung, zu Wiesbaden.

- Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg, zu Würzburg.

- Altmärkischer Verein für vaterländische Geschichte und Industrie, zu Salzwedel.

- Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostsee=Provinzen, zu Riga.

- Dänischer historischer Verein, zu Kopenhagen.

- Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg, zu Berlin.

- Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, zu Görlitz.

- Verein für hamburgische Geschichte.

- Historischer Verein für Ober=Baiern, zu München.

- Königlich=baiersche Akademie der Wissenschaften, zu München.

- Königlich=niederländisches Museum der Alterthümer, zu Leyden.

|

Seite 5 |

|

- Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, zu Breslau.

- Hennebergischer Verein für vaterländische Geschichte, zu Meiningen.

V. Correspondirende Mitglieder.

| in Baden: | ||

| zu Sinsheim: | 1. | Wilhelmi, Pastor. |

| in Braunschweig: | ||

| zu Wolfenbüttel: | 2. | Schmidt Dr., Archivrath. |

| 3. | Schönemann Dr., Bibliothekar. | |

| in Bremen: | 4. | von Hormayr, Freiherr, Geheimer=Rath und königl. baierscher Gesandter. |

| in Dänemark: | ||

| zu Kopenhagen: | 5. | Finn Magnusen, Dr., wirklicher Etatsrath und Geheimer=Archivar. |

| 6. | Molbech Dr., Justizrath und Professor. | |

| 7. | Rafn Dr., wirklicher Etatsrath und Professor. | |

| 8. | Thomsen, Justizrath. | |

| in Frankfurt a. M.: | 9. | Böhmer Dr., Stadtbibliothekar. |

| in Hamburg: | 10. | Lappenberg Dr., Archivar und Senator. |

| in Hannover: | ||

| zu Göttingen: | 11. | Havemann Dr., Professor. |

| in Holstein=Lauenburg: | ||

| zu Kiel: | 12. | Asmussen Dr., Subrector. |

| 13. | Falck Dr., Etatsrath und Professor. | |

| zu Ratzeburg: | 14. | v. Duve Dr. |

| 15. | von Kobbe Dr., Rittmeister. | |

| in Lübeck: | 16. | Behn Dr. |

| 17. | Deecke Dr., Gymnasiallehrer. | |

| 18. | Dittmer Dr., | |

| in Oesterreich: | ||

| zu Wien: | 19. | Kopitar Dr., Ober=Bibliothekar. |

| zu Prag: | 20. | Hanka Dr., Bibliothekar. |

| in Preußen: | ||

| a. Provinz Brandenburg: | ||

| zu Berlin: | 21. | Friedländer Dr., Bibliothekar. |

|

Seite 6 |

|

| zu Berlin: | 22. | J. Grimm Dr., Professor. |

| 23. | W. Grimm Dr., Professor. | |

| 24. | Höfer, Geheimer=Archivrath. | |

| 25. | Homeyer Dr., Professor. | |

| 26. | Klaatsch, Geheimer=Archivrath. | |

| 27. | Köhne Dr. | |

| 28. | Kretschmer. | |

| 29. | Lachmann Dr., Professor. | |

| 30. | von Ledebur, Director. | |

| 31. | Pertz Dr., Ober=Bibliothekar. | |

| 32. | von Raumer Dr., Geheimer=Ober= Regierungsrath. | |

| 33. | Riedel Dr., Hofrath, Geheimer=Archivrath und Professor. | |

| zu Jüterbock: | 34. | Heffter Dr., Land= und Stadt=Gerichts=Director. |

| zu Neu=Ruppin: | 35. | Masch, Gymnasiallehrer. |

| zu Salzwedel: | 36. | Danneil, Director und Professor. |

| b) Prov. Pommern: | ||

| zu Greifswald: | 37. | Barthold Dr., Professor. |

| 38. | von Hagenow Dr. | |

| 39. | Kosegarten Dr., Professor. | |

| zu Stettin: | 40. | Bagmihl. |

| 41. | Giesebrecht, Professor. | |

| 42. | Hering Dr., Professor. | |

| 43. | von Medem, Archivar. | |

| zu Stralsund: | 44. | Brandenburg Dr., Syndicus und Archivar. |

| 45. | Fabricius, Burgemeister. | |

| 46. | Zober Dr., Gymnasiallehrer und Stadtbibliothekar. | |

| c) Provinz Preußen: | ||

| zu Königsberg: | 47. | Voigt Dr., Geheimer=Regierungsrath und Archiv=Director, Professor. |

| d) Provinz Schlesien: | ||

| zu Breslau: | 48. | Stenzel Dr., Geheimer=Archivrath und Professor. |

| zu Liegnitz: | 49. | von Minutoli, Regierungs=Assessor. |

| e) Provinz Sachsen: | ||

| zu Halle: | 50. | Förstemann Dr., Bibliothek=Secretär. |

| 51. | Leo Dr., Professor. |

|

Seite 7 |

|

| f) Rheinprovinz: | ||

| zu Bonn: | 52. | Dahlmann Dr., Hofrath und Professor. |

| in Sachsen: | ||

| zu Jena: | 53. | Michelsen Dr., Professor. |

| in Schweden: | ||

| zu Stockholm: | 54. | Hildebrand, Archivar und Reichs=Antiquar. |

| zu Upsala: | 55. | Geyer Dr., Professor und Reichshistoriograph. |

| 56. | Schröder M., Ober=Bibliothekar, Professor und Ordenshistoriograph. |

VI. Ordentliche Mitglieder.

A. In Meklenburg.

| zu Boizenburg: | 1. | Martens, Conrector. |

| 2. | von Röder, Domänenrath. | |

| 3. | von Schöpffer, Amtsauditor. | |

| 4. | Wilbrandt, Candidat. | |

| bei Boizenburg: | 5. | von Stern, Gutsbesitzer, auf Tüschow. |

| bei Brüel: | 6. | Schnelle Dr., Gutsbesitzer, auf Buchholz. |

| 7. | Zarncke, Pastor, zu Zahrenstorf. | |

| zu Bützow: | 8. | Bolte, Criminalgerichts=Director. |

| 9. | von Bülow, Criminalrath. | |

| 10. | Carlstedt M., Stiftsprediger. | |

| 11. | Drechsler, Senator. | |

| 12. | Fust, Cantor und Organist. | |

| 13. | Freiherr von Glöden. | |

| 14. | zur Nedden, Rector. | |

| 15. | Reinnoldt, Criminalsecretär. | |

| 16. | von Wick, Criminalrath. | |

| bei Bützow: | 17. | Behrns, Pastor, zu Qualitz. |

| 18. | Buschmann, Pastor, zu Boitin. | |

| 19. | Erhardt, Amtsverwalter zu Rühn. | |

| 20. | von Meerheimb, Drost, Gutsbesitzer, auf Gr. Gischow. | |

| 21. | Paepcke, Inspector, zu Dreibergen. | |

| 22. | Wagner, Pastor, zu Zernin. | |

| zu Crivitz: | 23. | Krüger, Amtmann. |

| 24. | Martini, Ober=Amtmann. | |

| zu Dargun: | 25. | Hase, Amtmann. |

|

Seite 8 |

|

| zu Doberan: | 26. | Crull, Präpositus. |

| bei Doberan: | 27. | Bauer, Pastor, zu Lambrechtshagen. |

| zu Dömitz: | 28. | von Bülow, Drost. |

| 29. | Witt, Amtsverwalter. | |

| 30. | Vogel, Bürgermeister. | |

| 31. | Zinck, Hauptmann a.D., Ober=Zollinspector. | |

| zu Eldena: | 32. | Günther, Hülfsprediger. |

| 33. | Sickel, Pastor. | |

| bei Friedland: | 34. | von Oertzen, Geheimer=Justizrath, Gutsbesitzer, auf Leppin. |

| zu Gadebusch: | 35. | Litzmann Dr., Medicinalrath. |

| 36. | Willhelm, Apotheker. | |

| 37. | von Wrisberg, Landdrost. | |

| bei Gadebusch: | 38. | von Behr, Gutsbesitzer, auf Renzow. |

| 39. | von Döring, Gutsbesitzer, auf Badow. | |

| 40. | Rohrdanz, Gutsbesitzer, auf Dutzow. | |

| zu Gnoien: | 41. | Bölckow, Hofrath. |

| 42. | von Kardorff, Gutsbesttzer auf Remlin. | |

| bei Gnoien: | 43. | von Schuckmann, zu Viecheln. |

| zu Goldberg: | 44. | Zickermann, Bürgermeister. |

| bei Goldberg: | 45. | Baron von Le Fort, Gutsbesitzer auf Boek, Klosterhauptmann zu Dobbertin. |

| zu Grabow: | 46. | Flörke, Kirchenrath. |

| 47. | Heyden, Conrector. | |

| 48. | Krüger, Amts=Mitarbeiter, Advocat. | |

| 49. | Löwenthal Dr. | |

| 50. | Matthesius, Pastor. | |

| 51. | von Pressentin, Amts=Mitarbeiter. | |

| 52. | Römer, Rector. | |

| 53. | Rüst Dr., Amtsarzt. | |

| bei Grabow: | 54. | Müller, Pastor, zu Neese. |

| bei Grevesmühlen: | 55. | Eckermann, Gutsbesitzer, auf Johannsdorf. |

| 56. | Rettich, Gutsbesitzer, zu Rosenhagen. | |

| 57. | von Paepcke, Justizrath, Gutsbesitzer, auf Lütgenhof. | |

| 58. | Willebrand, Candidat, zu Dassow. | |

| zu Güstrow: | 59. | Besser, Dr., Oberschulrath, Director des Gymnasiums. |

|

Seite 9 |

|

| zu Güstrow: | 60. | Brandt, Canzlei=Director. |

| 61. | von Bülow, Justizrath. | |

| 62. | Diederichs, Advocat. | |

| 63. | Krull, Advocat. | |

| 64. | Scheel, Stadtbuchhalter. | |

| 65. | Tarnow, Pastor. | |

| 66. | Türck, Pastor. | |

| 67. | Viereck, Senator. | |

| 68. | Volger Dr. | |

| bei Güstrow: | 69. | von Blücher, Gutsbesitzer, auf Lüdershagen. |

| 70. | von Buch, Gutsbesitzer, auf Zapkendorf. | |

| 71. | Engel, Gutsbesitzer, auf Charlottenthal. | |

| 72. | Kues Dr., Kreisphysicus. | |

| 73. | Graf von der Osten=Sacken, Gutsbesitzer, auf Marienhof. | |

| 73. | Schumacher, Präpositus, zu Parum. | |

| 74. | von Wedemeyer, Hof= und Canzleirath, Gutsbesitzer, auf Langhagen. | |

| bei Hagenow: | 75. | Bruger Dr., Pastor, zu Warsow. |

| zu Laage: | 76. | Kues Dr., Kreisphysikus. |

| 77. | Lüders, Bürgermeister. | |

| zu Lübz: | 78. | Drechsler, Geheimer =Amtsrath. |

| 79. | Schlaaff, Amtsauditor. | |

| bei Lübz: | 80. | von Behr=Negendanck, Gutsbesitzer, auf Passow. |

| zu Ludwigslust: | 81. | Bothe Dr. |

| 82. | Brückner Dr., Ober=Medicinalrath. | |

| 83. | Gerdeß, Rector. | |

| 84. | Kliefoth Dr., Pastor. | |

| 85. | von Schmidt, Geheimer=Legationsrath. | |

| 86. | Sellin, Pastor. | |

| 87. | Zehlicke, Seminardirector. | |

| bei Ludwigslust: | 88. | Erfurth, Pastor, zu Picher. |

| zu Malchin: | 89. | Behm, Cantor. |

| 90. | Büch, Rector. | |

| 91. | Timm, Präpositus. | |

| bei Malchin: | 92. | Graf von Hahn, Erblandmarschall, Gutsbesitzer, auf Basedow. |

| 93. | Baron von Maltzahn, Landrath, Gutsbesitzer, auf Rothenmoor. | |

| 94. | Walter, Pastor, zu Bülow. |

|

Seite 10 |

|

| zu Malchow: | 95. | von Borck, Kammerherr, Gutsbesitzer auf Möllenbeck, Klosterhauptmann. |

| 96. | Engel, Küchenmeister. | |

| 97. | Meyer, Bürgermeister. | |

| bei Malchow: | 98. | Graf von Blücher, Gutsbesitzer, auf Göhren. |

| 99. | Christmann, Candidat, zu Penkow. | |

| zu Mirow: | 100. | Giesebrecht, Präpositus. |

| zu Neubrandenburg: | 101. | Behm, Advocat. |

| 102. | Boll, Pastor. | |

| 103. | Brückner Dr., Rath. | |

| 104. | Friese Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |

| 105. | Frodien, Advocat. | |

| 106. | Hagemann, Kaufmann. | |

| 107. | Hahn, Senator und Camerarius. | |

| 108. | Hahn, Advocat. | |

| 109. | Hoffmann, Gastwirth und Weinhändler. | |

| 110. | Kirchstein Dr., Rath. | |

| 111. | Löper Dr. | |

| 112. | Meyncke, Kreisrendant. | |

| 113. | Müller Dr., Rath, Stadtrichter. | |

| 114. | Müller, Oberlehrer an der Mädchenschule. | |

| 115. | Nicolai, Syndicus. | |

| 116. | Oesten, Advocat und Landsyndicus. | |

| 117. | Roggenbau, Senator. | |

| 118. | Rümker, Advocat. | |

| 119. | Siemssen, Rathssecretär. | |

| bei Neubrandenburg: | 120. | von Berg, Gutsbesitzer, auf Neuenkirchen. |

| 121. | von Dewitz, Gutsbesitzer, auf Kölpin. | |

| 122. | von Engel, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Breesen. | |

| 123. | von Klinggräff, Gutsbesitzer, auf Chemnitz. | |

| 124 | Sponholz, Pastor, zu Rülow. | |

| bei Neubuckow: | 125. | Löper, Pastor zu Mulsow. |

| 126. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Roggow. | |

| 127. | Priester, Pastor zu Westenbrügge. |

|

Seite 11 |

|

| bei Neubuckow: | 128. | von Restorff, Drost, Gutsbesitzer, auf Radegast. |

| zu Neukalden: | 129. | Brinckmann, Präpositus. |

| bei Neukalden: | 130. | von Blücher, Landrath, Gutsbesitzer, auf Teschow. |

| zu Neustadt: | 131. | von Bülow, Landdrost. |

| bei Neustadt: | 132. | Grimm, Präpositus, zu Gr. Laasch. |

| 133. | Schneider, Pastor, zu Herzfeld. | |

| zu Neustrelitz: | 134. | Bahlcke, Hofrath. |

| 135. | Bergfeld, Professor. | |

| 136. | von Bernstorff, Regierungsrath. | |

| 137. | Gentzen, Bibliothekar. | |

| 138. | von Graevenitz, Geheimer=Kammerrath. | |

| 139. | Jahn, Gutsbesitzer auf Langhagen. | |

| 140. | Kaempffer, Consistorialrath und Superintendent. | |

| 141. | von Kamptz, Oberhofmeister. | |

| 142. | Ladewig Dr., Professor am Gymnasium. | |

| 143. | Lingnau, Postdirector. | |

| 144. | Nauwerck, Hofrath. | |

| 145. | von Oertzen, Kammerherr. | |

| 146. | Schröder, Rector der Mädchenschule. | |

| 147. | von Schultz, Geheimer=Justizrath. | |

| 148. | Weber, Geheimer=Justizrath. | |

| 149. | von Wenckstern, Oberstlieutenant. | |

| 150. | Wulffleff, Consistorialsecretär. | |

| zu Parchim: | 151. | Beyer Dr., Advocat. |

| 152. | Flörke, Superintendent. | |

| 153. | Flörke, Senator. | |

| 154. | Grothe, Oberappellationsgerichts=Procurator. | |

| 155. | Koß Dr., Bürgermeister. | |

| 156. | Langfeld, Gerichtsrath. | |

| 157. | Niemann, Collaborator am Gymnasium. | |

| 158. | Schumacher, Apotheker. | |

| 159. | Wilhelms, Advocat. | |

| 160. | Zehlicke Dr., Director des Gymnasiums. | |

| bei Parchim: | 161. | Paschen, Candidat, zu Sukow. |

|

Seite 12 |

|

| bei Parchim: | 162. | von Quitzow, Gutsbesitzer, auf Severin. |

| 163. | Tapp, Candidat der Theologie, zu Jarchow. | |

| zu Penzlin: | 164. | Betcke Dr. |

| 165. | Eberhard, Präpositus. | |

| 166. | Baron von Maltzahn, Erblandmarschall. | |

| 167. | Müller, Bürgermeister. | |

| 168. | Napp, Rector. | |

| bei Penzlin: | 169. | Eberhard, Präpositus. |

| 170. | Flügge, Gutsbesitzer, auf Gr. Helle. | |

| 171. | von Gundlach, Gutsbesitzer, auf Mollenstorf. | |

| 172. | von Gundlach, Rittmeister, Gutsbesitzer, auf Möllenhagen. | |

| 173. | Jahn, Gutsbesitzer, auf Kl. Vielen. | |

| 174. | Lorenz, Candidat, zu Gr. Lukow. | |

| 175. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Peutsch. | |

| 176. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Mallin. | |

| 177. | Nahmmacher, Pastor, zu Peccatel. | |

| zu Plau: | 178. | Dornblüth Dr., Hofrath, Kreisphysicus. |

| 179. | Nevermann Dr. | |

| 180. | Schultetus, Senator. | |

| bei Plau: | 181. | Cleve, Gutsbesitzer, auf Karow. |

| 182. | Ritter, Pastor, zu Vietlübbe. | |

| zu Ratzeburg: | 183. | von Bülow, Landrath, Gutsbesitzer, auf Gorow. |

| 184. | Becker Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |

| 185. | Genzken M., Consistorialrath. | |

| 186. | von Wickede, Forstjunker. | |

| 187. | Zander Dr., Professor. | |

| bei Ratzeburg: | 188. | Arndt, Pastor, zu Schlagsdorf. |

| zu Rehna: | 189. | Bauer, Pastor. |

| 190. | Daniel, Bürgermeister. | |

| 191. | Demmler, Senator. | |

| 192. | Fromm, Präpositus. | |

| bei Rehna: | 193. | Masch, Pastor, zu Demern. |

| 194. | Saalfeld, Pastor, zu Grambow. | |

| zu Ribnitz: | 195. | Crull, Amtmann. |

|

Seite 13 |

|

| zu Ribnitz: | 196. | zur Nedden, Amtsverwalter. |

| zu Röbel: | 197. | Engel, Bürgermeister, Hofrath. |

| 198. | von Lehsten, Drost. | |

| bei Röbel: | 199. | von Ferber, Gutsbesitzer, auf Melz. |

| 200. | von Gundlach, Gutsbesitzer, auf Hinrichsberg. | |

| 201. | Kortüm, Oeconom, zu Cambs. | |

| zu Rostock: | 202. | Ackermann, Oberappellations=Gerichtsrath. |

| 203. | Bachmann Dr., Professor und Director des Gymnasiums. | |

| 204. | Bartsch Dr., Vorsteher einer Mädchenschule. | |

| 205. | Beselin, Advocat. | |

| zu Rostock: | 206. | Crull Dr., Hofrath. |

| 207. | Crumbiegel Dr., Senator und Archivar. | |

| 208. | Diemer Dr., Consistorialrath, Professor. | |

| 209. | Ditmar Dr., Syndicus. | |

| 210. | Fromm, Oberappellationsgerichts=Vicepräsident. | |

| 211. | Iwan von Glöden, Privatdocent. | |

| 212. | Hinrichsen, Rentier. | |

| 213. | Karsten Dr., Bürgermeister. | |

| 214. | Karsten, Diaconus. | |

| 215. | Baron von Nettelbladt, Bibliothekar. | |

| 216. | von Nußbaum, Major. | |

| 217. | von Oertzen Dr., Oberappellationsgerichts=Präsident, Excellenz. | |

| 218. | von Oertzen, Candidatus juris. | |

| 219. | G. W. Pogge, Rentier. | |

| 220. | Reder Dr. | |

| 221. | Schäfer, Candidat. | |

| 222. | Scheel, Oberappellationsgerichtssecretär. | |

| 223. | Schmidt Dr., Canzleirath. | |

| 224. | Siemssen Dr. | |

| 225. | Spitta Dr., Professor, Ober=Medicinalrath. | |

| 226. | Tiedemann, Besitzer der Hof=Steindruckerei. | |

| 227. | Viereck, Oberappellationsgerichtsrath. |

|

Seite 14 |

|

| bei Rostock: | 228. | von Haeften, zu Hohen=Schwarfs. |

| 229. | von Plessen, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Reez. | |

| 230. | Graf von Rittberg, Gutsbesitzer, auf Beselin. | |

| zu Schönberg: | 231. | Bicker, Buchdrucker. |

| 232. | Karsten Dr., Gerichtsrath. | |

| 233. | Kindler, Advocat. | |

| 234. | Reinhold, Justizamtmann. | |

| zu Schwaan: | 235. | Ahrens, Gerichtsrath. |

| zu Schwerin: | 236. | Ahrens, Landrentmeister. |

| 237. | Assur, Privatgelehrter. | |

| 238. | Bärensprung, Hofbuchdrucker. | |

| 239. | Bartels, Dr. | |

| 240. | Bartning, Advocat. | |

| 241. | Bartsch, Pastor. | |

| 242. | von Bassewitz, Regierungsrath. | |

| 243. | von Bassewitz, Amts=Mitarbeiter. | |

| 244. | Boccius, Canzleirath. | |

| 245. | von Boddien, Kammerherr, Vice=Oberstallmeister. | |

| 246. | Bouchholtz, Geheimer=Hofrath. | |

| 247. | Bouchholtz, Regierungssecretair. | |

| 248. | Büchner Dr., Oberlehrer. | |

| 249. | von Bülow, Hausmarschall. | |

| 250. | Demmler, Hofbaurath. | |

| 251. | von Elderhorst, General=Major. | |

| 252. | Faull, Geheimer =Canzleirath. | |

| 253. | Graf von Finckenstein, Kammerherr, zur Zeit in Dresden. | |

| 254. | Fischer, Maler. | |

| 255. | Frese Dr., Brigade=Arzt und Hofrath. | |

| 256. | Glöckler, Archiv=Registrator. | |

| 257. | Grimm, Kriegsrath. | |

| 258. | Groth, Archivar. | |

| 259. | Hennemann Dr., Leibarzt, Geheimer=Medicinalrath. | |

| 260. | Holm, Hofrath. | |

| 261. | Jeppe, Kammer=Registrator. | |

| 262. | Juhr, Senator. | |

| 263. | Kaysel, Justizrath. | |

| 264. | Knaudt, Regierungsrath. |

|

Seite 15 |

|

| zu Schwerin: | 265. | Lenthe, Hofmaler, zur Zeit in Berlin. |

| 266. | von Levetzow, Minister und Kammerpräsident, Excellenz. | |

| 267. | Lisch, Archivar und Regierungs=Bibliothekar. | |

| 268. | von der Lühe, Lieutenant. | |

| 269. | von Lützow, Minister und Geheimerathspräsident, Excellenz. | |

| 270. | von Lützow, Schloßhauptmann. | |

| 271. | von Lowtzow, Lieutenant. | |

| 272. | Mantius, Commerzienrath. | |

| 273. | von Maydell, Canzlei=Vicedirector. | |

| 274. | Baron von Meerheimb, Kammerdirector. | |

| 275. | Mencke, Canzlei=Assessor. | |

| 276. | Meyer, Schulrath. | |

| 277. | Monich, Prorector. | |

| 278. | Müller, Geheimer=Canzleirath, Regierungs= und Lehnsfiscal. | |

| 279. | zur Nedden, Regierungsregistrator. | |

| 280. | Nübell, Münzrath. | |

| 281. | von Oertzen, Regierungs=Director. | |

| 282. | Oldenburg Dr., zweiter Hypothekenbewahrer. | |

| 283. | Peters, Hofcopiist. | |

| 284. | Petterß, Bildhauer. | |

| 285. | Prosch Dr., Geheimer=Legationsrath. | |

| 286. | Prosch Dr., Cabinetsrath. | |

| 287. | Reitz, Subrector. | |

| 288. | Ringwicht, Advocat. | |

| 289. | Baron von Rodde, Gutsbesitzer, auf Zibühl. | |

| 290. | von Santen, Hauptmann. | |

| 291. | Schmidt, Postsecretär. | |

| 292. | Schröder, Amtsverwalter. | |

| 293. | Schröder Dr., Pastor. | |

| 294. | Schultze, Steuerrath. | |

| 295. | Schumacher, Hofmaler. | |

| 296. | Schumacher, Revisionsrath. | |

| 297. | Schweden, Advocat. | |

| 298. | Schwerdtfeger, Advocat. | |

| 299. | Seebohm Dr. | |

| 300. | von Steinfeld, Geheimer=Rath. |

|

Seite 16 |

|

| zu Schwerin: | 301. | Baron von Stenglin, Lieutenant. |

| 302. | Strempel, Senator. | |

| 303. | Walter, Oberhofprediger. | |

| 304. | Wedemeyer, Dr. phil. | |

| 305. | Weir, Wegebaumeister. | |

| 306. | Wendt, Hofrath. | |

| 307. | Wex Dr., Director des Gymnasiums. | |

| 308. | von Wickede, Forstrath. | |

| 309. | Wünsch, Oberbaurath. | |

| 310. | von Zülow, Hauptmann und Flügel=Adjutant. | |

| bei Schwerin: | 311. | Beust, Pastor, zu Plate. |

| 312. | Flemming Dr., Ober=Medicinalrath, zu Sachsenberg. | |

| 313. | von Leers, Landrath, Gutsbesitzer, auf Schönfeld. | |

| 314. | von Schack, Geheimer=Rath, Gutsbesitzer, auf Brüsewitz. | |

| 315. | Schubart, Pensionär, zu Gallentin. | |

| bei Stavenhagen: | 316. | von Blücher, Rittmeister, Gutsbesitzer, auf Rosenow. |

| 317. | von Heyden, Gutsbesitzer, auf Bredenfelde. | |

| 318. | von der Lancken, Kammerjunker, Gutsbesttzer, auf Galenbeck. | |

| 319. | Nahmmacher, Pastor, zu Kastorf. | |

| zu Sternberg: | 320. | Kleiminger, Consistorial=Rath und Superintendent. |

| bei Sternberg: | 321. | von Barner, Gutsbesitzer, auf Kl. Görnow. |

| zu Sülz: | 322. | Koch, Geheimer=Amtsrath. |

| bei Tessin: | 323. | Karsten, Präpositus, zu Vilz. |

| 324. | von Koß, Gutsbesitzer, auf Vilz. | |

| 325. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Woltow. | |

| 326. | von Plüskow, Gutsbesitzer, auf Kowalz. | |

| zu Teterow: | 327. | Burmeister, Präpositus. |

| bei Teterow: | 328. | von Blücher, Landrath, Gutsbesitzer, auf Suckow. |

| 329. | Heise junior, zu Vollrathsruhe. | |

| 330. | Ludwig, Pastor, zu Klaber. | |

| 331. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Gr. Lukow. |

|

Seite 17 |

|

| bei Teterow | 332. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Kl. Lukow. |

| 333. | Baron von Möller=Lilienstern, Gutsbesitzer, auf Carlsdorf. | |

| 334. | Pogge, Gutsbesitzer, auf Roggow. | |

| zu Waren: | 335. | Müller, Lehrer. |

| 336. | Pries, Bürgermeister. | |

| 337. | Schmidt, Bürgermeister, Hofrath. | |

| 338. | Sprengel, Dr. juris. | |

| bei Waren: | 339. | von Behr=Negendanck, Gutsbesitzer, auf Torgelow. |

| 340. | Brückner, Präpositus, zu Gr. Gievitz. | |

| 341. | Conradi, Pfarrvicar, zu Ankershagen. | |

| 342. | von Frisch, Gutsbesitzer, auf Klocksin. | |

| 343. | von Oertzen, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Sophienhof. | |

| 344. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Marxhagen. | |

| 345. | Graf von Voß, Gutsbesitzer, auf Großen=Gievitz. | |

| zu Warin: | 346. | Bartsch Dr., Kreisphysicus. |

| zu Warin: | 347. | Pauly, Pensionär, zu Kl. Warin. |

| zu Wismar: | 348. | von Bassewitz, Kammer= und Jagdjunker. |

| 349. | von Cossel, Buchhändler. | |

| 350. | Crain Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |

| 351. | Crull, Kaufmann, königl. niederländischer Consul. | |

| 352. | Enghardt, Pastor. | |

| 353. | Francke Dr., Lehrer am Gymnasium. | |

| 354. | Frege Dr., Lehrer am Gymnasium. | |

| 355. | Haupt, Lehrer am Gymnasium. | |

| 356. | von Lützow, Erblandmarschall, Gutsbesitzer auf Eickhof. | |

| 357. | Thormann, Bau=Conducteur. | |

| 358. | von Vieregge, Kammerherr, Gutsbesitzer auf Steinhausen. | |

| bei Wismar: | 359. | Albrandt, Pastor, zu Lübow. |

| 360. | Keil, Pastor, zu Gressow. | |

| 361. | Koch, Gutsbesitzer, auf Dreveskirchen. |

|

Seite 18 |

|

| bei Wismar: | 362. | Lampert, Pastor, zu Dreveskirchen. |

| 363. | Strecker, Pastor, zu Hohenkirchen. | |

| zu Wittenburg: | 364. | von Flotow, Amtsverwalter. |

| 365. | von Rantzau, Oberforstmeister. | |

| 366. | Ratich, Amtshauptmann. | |

| 367. | Vaigt, Bürgermeister, Hofrath. | |

| bei Wittenburg: | 368. | Kehrhahn, Pastor, zu Döbbersen. |

| 369. | Krüger, Pastor, zu Gammelin. | |

| 370. | von Lützow, Gutsbesitzer, auf Tessin. | |

| 371. | von Paepcke, Domainenrath, Gutsbesitzer, auf Quassel. | |

| 372. | von Schack, Gutsbesitzer, auf Körchow. | |

| zu Zarrentin: | 373. | Grammann, Pastor. |

| 374. | Paepcke, Amtsverwalter. |

C . Im Auslande.

| in der Mark Brandenburg: | 375. | von Hieronymi Dr., Professor. zu Berlin. |

| 376. | Schadow Dr., Director. zu Berlin. | |

| 377. | Graf von Zieten, Landrath, Erbherr auf Wustrau. | |

| zu Hamburg: | 378. | Krüger, Postsecretär. |

| im Hannöverschen: | 379. | Freytag, Pastor, zu Gartow. |

| 380. | von dem Knesebeck, Geheimer=Justizrath, zu Göttingen. | |

| in Pommern: | 381. | Baron von Krassow, Landrath, zu Franzburg. |

| in Rußland: | 382. | Rußwurm, Ober=Inspector zu Reval. |

| in Sachsen: | 383. | Sabinin M., Hofpropst, zu Weimar. |

| I. | Protectoren | 2 | |

| II. | Hohe Beförderer | 7 | (1841 : 6). |

| III. | Ehrenmitglieder | 5 | (1841 : 3). |

| IV. | Correspondirende Vereine | 26 | (1841 : 20). |

| V. | Correspondirende Mitglieder | 56 | (1841 : 57). |

| VI. | Ordentliche Mitglieder | 383 | (1841 : 360). |

|

Seite 19 |

|

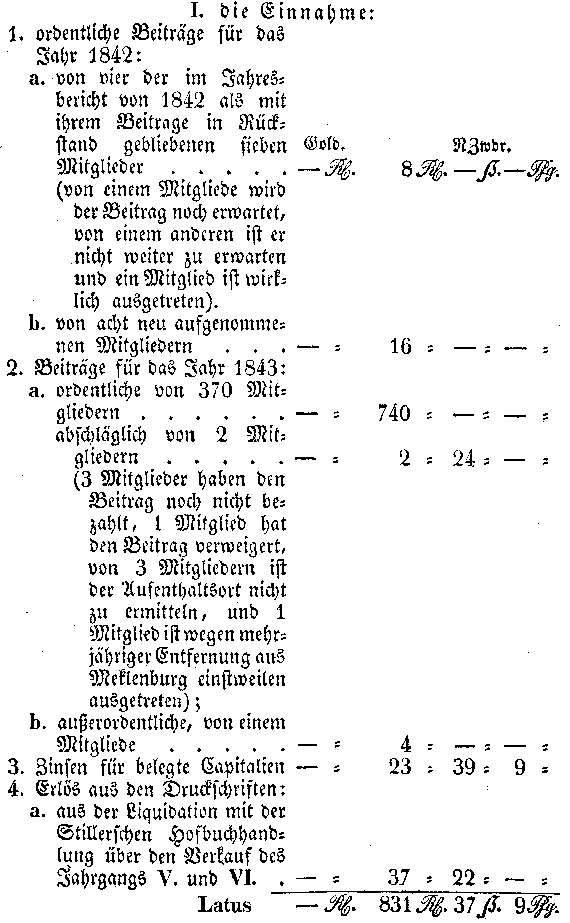

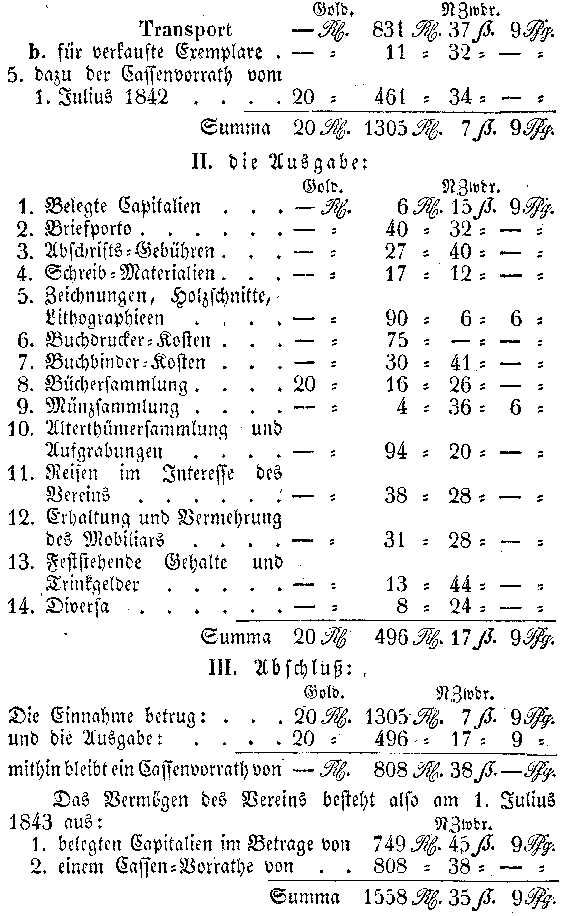

2. Finanzielle Verhältnisse.

Vom 1. Julius 1842 bis zum 1.Julius 1843 betrug

|

Seite 20 |

|

Schwerin, den 1. Julius 1843.

P. F. R. Faull,

Cassen=Berechner.

|

Seite 21 |

|

3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung.

Wie gewöhnlich besprach und berieth auch in diesem Jahre der Ausschuß in vier regelmäßigen Quartalversammlungen und in mehreren außerordentlichen Sitzungen die gemachten oder zu machenden Erwerbungen und Unternehmungen, die eingegangenen und in die Jahresschriften aufzunehmenden wissenschaftlichen Arbeiten, denen in einzelnen Fällen noch eine besondere, genaue Prüfung von Seiten einiger Mitglieder des Ausschusses zu Theil ward, so wie sämmtliche zu seiner Beaufsichtigung und Leitung verstellte Verwaltungsgegenstände. Am Tage der Generalversammlung (11. Julius) waren der Herr Präsident und der Herr Vicepräsident des Vereins auf Reisen abwesend, weshalb von ihnen beauftragt der zweite Secretär die Versammlung, an welcher auch diesmal außer hiesigen mehrere auswärtige eifrige Mitglieder des Vereins theilnahmen, eröffnete und leitete. Seinem allgemeinen Jahresberichte schlossen die übrigen Beamten ihre speciellen an. Nachdem im Namen des Herrn Geheimeraths=Präsidenten von Lützow Exc. und des Herrn Regierungs=Directors von Oertzen die erfreuliche Mittheilung gemacht worden, daß dieselben auch für das nächste Jahr das Präsidium des Vereins führen wollen, wurden, mit Ausnahme des Bibliothekars, die sämmtlichen bisherigen Beamten wiederum für ein Jahr in ihren Aemtern bestätigt. Der zeitherige Bibliothekar, Herr Hofbuchdrucker Bärensprung, hatte leider beim Präsidium die Anzeige machen müssen, daß es ihm fortdauernder Krankheit wegen unmöglich sei, diesem Geschäfte ferner vorzustehen, eine Anzeige, welche den Ausdruck lebhaften Bedauerns über den Verlust eines Beamten hervorrief, der acht Jahre lang mit ebenso großer Umsicht als Emsigkeit und Gewissenhaftigkeit den Bücherschatz des Vereins gemehrt, geordnet und beaufsichtiget hat. Zur Einleitung in die nun vorzunehmende Neuwahl ward der Versammlung von Seiten des Ausschusses eröffnet, daß es seine Absicht sei, durch den neuen Bibliothekar die Büchersammlung des Vereins systematisch ordnen und einen entsprechenden Katalog derselben anfertigen zu lassen, nicht minder auch, um die Benutzung der Bibliothek zu erleichtern und zu fördern, unter den Vereins=Mitgliedern in Schwerin und der Umgegend einen Lesecirkel zu bilden, dem ausgewählte Bücher von allgemein interessantem Inhalt aus der Bibliothek zugewiesen werden sollen und dessen Leitung ebenfalls der Bibliothekar zu übernehmen haben wird. Die hierauf erfolgende Wahl traf den Herrn Archiv=Registrator Glöckler,

|

Seite 22 |

|

der bisher schon aushelfend um die Bibliothek sich verdient gemacht hatte. Die weitere Ergänzung des Ausschusses fand durch die Erwählung der Herren Regierungsrath Knaudt, Vice=Oberstallmeister von Boddien, Director Dr. Wex und Justizrath Kaysel zu Repräsentanten statt. Ein in dem Vereinslocale ausgestellter, dem Herrn Maler Fischer zur Restauration übergebener, an Schnitz= und anderm alten Bildwerk sehr reicher alter Altar (von Lübeck, einst der Kirche zu Neustadt geschenkt) gab sodann dem Herrn Archivar Lisch zu der interessanten Mittheilung einer alten Urkunde über die Anfertigung einer Altartafel für die St. Georgen=Kirche zu Parchim Veranlassung. Hierauf ward die Versammlung geschlossen und die gemeinschaftliche Besichtigung der zahlreichen und wichtigen neuen Erwerbungen für die Vereins=Sammlungen vorgenommen.

|

Seite 23 |

|

Zweiter Theil.

Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.

I. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler.

A. Sammlung von Schriftwerken.

I. Bibliothek.

V erzeichniß der in dem Vereinsjahre 18 42/43 erworbenen Bücher (vgl. Jahresber. VII, S. 8 - 16):

- - 1260. Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1r und 2r Bd. Bd. 3,Abth. 2. München 1830 - 1842. 4. (Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)

- Alberti, Sechszehnter und siebenzehnter Jahresbericht des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. Gera 1841, 1842. 8. [M. s. Nr. 386, 539, 784, 1102.] (Geschenk des Vereins.)

- Anzeigen, gelehrte, der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. München 1842. Nr. 117 - 122. 4. (Enthaltend: Besprechung von G. C. F. Lisch Meklenb. Urkunden durch von Koch=Sternfeld. - Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)

- - 1265. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 7ten Bandes 1stes bis 3tes Heft. Würzburg, 1841 - 1843. 8. [M. s. Nr. 827, 1010, 1105.] (Geschenk des Vereins.)

- - 1269. Archiv, Vaterländisches, des historischen Vereins für Niedersachsen. Herausgegeben von A. Brönnenberg u. A. Jahrg. 1841. 4 Hefte. Hannover. 8. [M. s. Nr. 396, 542, 1006, 1106.] (Geschenk des Vereins.)

- - 1272. Archiv, Oberbayrisches, für die vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Verein

|

Seite 24 |

|

von und für Oberbayern. 4ten Bandes 1stes bis 3tes Heft. München 1842, 1843. 8. [M. s. Nr. 1110 flg.] (Geschenk des Vereins.)

- Ausstellung von Schrift= und Kunst=Denkmalen mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte Westphalens. Zur Feier der Anwesenheit des Königs und der Königin zu Münster im Aug. 1842, veranstaltet durch den Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Münster 1842. 8. (Geschenk des Vereins.)

- Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (enthaltend: Auszüge aus den Arbeiten der historischen Section). 1839 - 1841. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)

- - 1280. J. F. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch. Bd. I. Lief. l - 6. Stettin 1842. 8.

- F. W. Barthold, Geschichte von Pommern und Rügen. Thl. 3. Hamburg 1842. 8. [M. s. Nr. 553 und 1019.]

- Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 9ten Jahrgangs 1stes Heft. Stettin 1842. 8. [M. s. Nr. 11, 224, 400, 550, 841, 1016, 1123.] (Geschenk der Gesellschaft.)

- Baur= und Schäfer=Ordnung, Renovirte und nach itziger läuffte Gelegenheit erweitert und erklärte, Philippsen, Hertzogen zu Stettin Pommern etc. Alten=Stettin, 1616. Jetzo - wieder auffgelegt zu Stargardt 1700. Fol. (Geschenk des Hrn. von Berg auf Neuenkirchen.)

- L. Bechstein, Deutsches Museum für Geschichte, Literatur, Kunst und Alterthumsforschung. 2r Bd. Jena 1843. 8. [M. s. Nr. 1126.]

- Bericht, vorläufig - doch gründlicher vom Adel in Teutschland etc. Francfurt am Main, 1721. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)

- Bericht, fünfter, über das Bestehen und Wirken des historischen Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern. Bamberg 1842. 8. [M. s. Nr. 559, 850, 1127.] (Geschenk des Vereins.)

- Bericht, achter, der königlich Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet von dem Vorstande gedachter Gesellschaft. Kiel 1843. 8. [M. s. Nr. 229, 407, 561, 657, 1023, 1128.] (Geschenk der Gesellschaft.)

- Prof. Bernd zu Bonn, Römische Alterthümer in Meklenburg. 1842. 8. (Aus der Zeitschrift der Freunde

|

Seite 25 |

|

des römischen Altertums zu Bonn. - Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. Ch. S. Th. Bernd, das Wappenwesen der Griechen und Römer und anderer alter Völker, ein Vorbild des mittelalterlichen und neuen. Mit 900 Abbildungen auf 17 Tafeln. Bonn, 1841. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

-

Dr. Ch. S. Th. Bernd, Allgemeine Schriftenkunde

der gesammten Wappenwissenschaft

. 1r, 3r und 4r Thl. Bonn 1830,

1835, 1841. 8. (Geschenk desselben.)

. 1r, 3r und 4r Thl. Bonn 1830,

1835, 1841. 8. (Geschenk desselben.)

- Dr. Ch. S. Th. Bernd, Beschreibung der im Nachtrage zu dem Wappenbuche der Preuß. Rheinprovinz gelieferten Wappen des immatriculirten Adels. Bonn 1843. 8. (Geschenk desselben.)

- Dr. W. G. Beyer, Betrachtungen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt Parchim. Parchim und Ludwigslust 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- H. Bolzenthal, Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wilhelm III. in Abbildungen mit Erläuterung. 2te Ausgabe. Berlin 1842. 4. (Geschenk des Hrn. von Kardorff auf Remlin zu Gnoien.)

- - 1296. S. W. A. Bratring, Statistisch=topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg. 3 Bde. Berlin 1804 - 1809. 4.

- Bülletin der königlichen (bayerischen) Akademie der Wissenschaften. München 1842. Nr. 11 - 22. 4. (Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)

- H. Carstens, Kirchenordnung für das Lübeckische Landgebiet, für die Stadt Mölln und für Travemünde vom J. 1531. (Bei einer Jubilar=Feier herausgegeben.) Lübeck 1843. 4. (Geschenk des Hrn. Dr. Deecke zu Lübeck.)

- Dav. Chytraei Chronicon Saxoniae etc. Pars prima. Ab anno Chr. 1500 usque ad a. 1524. Rostochii 1588. 8. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)

- Dr. C. F. Crain, Schulprogramm zum 1. October 1842. Wismar 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. E. Deecke, Das Catharineum zu Lübeck vor 1800. Eine Jubelschrift (am 50jährigen Jubiläum des Lübeckschen Ministerii Seniors Dr. Behn) im Namen jener Anstalt verfaßt. Lübeck 1843. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- J. Fr. Danneil, sechster Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Neu=

|

Seite 26 |

|

haldensleben und Gardelegen 1843. 8. [M. s. Nr. 869, 1041, 1140.] (Geschenk des Vereins.)

- J. G. Eccardi de origine Germanorum etc. libri duo. Ed. Ch. Lud. Scheidius. Goettingae 1750. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)

- C. G. Fabricius, Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingebornen Fürsten. Bd. 2. Erstes Heft der Urkunden von 1193 - 1260. Stralsund 1843. 4. [M. s. Nr. 1146.] (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Förnmanna Sögur. Annat, Fridja, Fimta Bindi. Kaupmannahafn, 1826, 1827, 1830. 8. (Geschenk der Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen.)

- Dr. Heinrich Francke, Der böotische Bund. (Dem Herrn Director Besser zu Güstrow zum goldenen Amtsjubelfeste am 20. April 1843 gewidmet.) Wismar 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- A. G. F. Frese, Schwedisch=deutsches Wörterbuch etc. mit beständiger Rücksicht auf nordische Geschichte, Altersthumskunde und Mythologie etc. Stralsund, 1842. 8.

- Freyens oder Hochzeit Formular, darinnen allerhand schriftliche, meistentheils aber mündtliche Formulen und Vorträge, so bei Werbungen, Verlöbnussen, Hochzeiten und Heimführungen in vblichem Gebrauch etc. - erstlich durch Friedericum Ortlepium Weinheimensem Palatinum - zusammen getragen, jetzunt aber von M. Georgio Schenkio gemehret vnnd in Druck verfertiget. Zu Frankfurt a. M. bei Cr. Egenolphs Erben. Im Jahr 1594. 4. (Geschenk des Hrn. von Berg auf Neuenkirchen.)

- Gesellschaft, die königliche für nordische Alterthumskunde. Jahresversammlung 1842. Kopenhagen 1842. 8. [M. s. Nr. 1151.] (Geschenk der Gesellschaft.)

- - 1312. Ludwig Giesebrecht, wendische Geschichten aus den J. 780 bis 1182. Bd. 1. - 3. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- A. G. F. Griewank, Ueber den Werth des naturgeschichtlichen Unterrichts auf Gymnasien. Schulprogramm für 1842. Wismar 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Prof. Dr. Crain zu Wismar.)

- J. Grimm, Weisthümer. 2r Theil. Göttingen 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Geheimeraths=Präsidenten von Lützow Exc.)

|

Seite 27 |

|

- Leop. Haupt und Joh. Ernst Schmaler, Volkslieder der Wenden in der Ober= und Nieder=Lausitz. Bd. 1, Hft. 4 und 5, nebst Schluß des ersten Bandes. Grimma 1842. 4. [M. s. Nr. 1154.]

- M. Bernhard Hederichs kurtze Verzeichnus der Bischoffe zur Schwerin in Meckelnburgk. 1585. 4. Mscr. (Geschenk des Hrn. Bäckers Burmeister zu Wismar aus dem Nachlasse seines Bruders, des wail. Dr. Burmeister das.)

- Jos. v. Hefner, Das römische Bayern in antiquarischer Hinsicht. 2te Aufl. München 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- a. Historische Remarques über die neuesten Sachen in Europa. 1704 - 1707. b. Hamburger Verordnungen u. s. w. 1707 - 1709. c. Das Neue der heutigen Welt 1709. 4. (Geschenk des Hrn. Postsecretairs Krüger in Hamburg.)

- Jahrbuch, wissenschaftliches, der Herzogthümer Mecklenburg. Jahrg. 1808. Nr. 1 - 4. 4. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann in Rostock.)

- 1321. Jahresbericht, sechszehnter und siebenzehnter, der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1842. 8. [M. s. Nr. 97, 265, 615, 912, 1159.] (Geschenk der Gesellschaft.)

- 1323. Jahresbericht, vierter und fünfter, des historischen Vereins von und für Oberbayern etc. Für das Jahr 1841 und 1842. München 1842. 1843. 8. [M. s. Nr. 1160.] (Geschenk des Vereins.)

- Janssen, De Germansche en noordsche Monumenten van het Museum te Leyden. Leyden 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf. Dr. Janssen, Conservators am königl. Museum der Alterthümer zu Leyden.)

- Janssen, Ouer de oudheitkundige ontdekking tusschen den dorpen Beek en Wielderen. 1840. 8. (Von Demselben.)

- Janssen, Oudheitkundige Mededeelingen. I. Leyden 1842. 8. (Von Demselben.) .

- Janssen, Over de oudste vaderlandsche Schansen. Arnhem 1843. 8. (Von Demselben.)

- Janssen, Oudheitkundige ontgravingen by Wyk by Duurstede. 8. (Von Demselben.)

- Janssen, Nieuw ontdecht romeinsch opschrift inde linge, onder hemmen. 8. (Von Demselben.)

|

Seite 28 |

|

- Ritter J. F. von Koch Sternfeld, Topograph. Matrikel, geschöpft aus dem diplomatischen Codex der Juvavia (Salzburg) und aus dem Codex des Chronicon lunaelacense (Mondsee) vom 6. bis zum 11. Jahrhundert reichend etc. München 1841. 4. (Geschenk der königl. bayerischen Akademie.)

- r. B. Köhne, Das Münzwesen der Mark Brandenburg unter Churfürst Friedrich II. Berlin, Posen und Bromberg 1841. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. B. Köhne, Neue Beiträge zum Groschen=Cabinet, oder Verzeichniß mehrerer Münz=Samlungen, welche im April 1843 (in Berlin) versteigert werden sollen. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. J. G. L. Kosegarten, Nachricht von der Wiederauffindung der durch Thomas Kantzow eigenhändig geschriebenen zweiten hochdeutschen Abfassung seiner pommerschen Chronik etc. Greifswald 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- J. M. Lappenberg, Hamburgisches Urkundenbuch. Erster Band. Hamburg 1842. 4.

- Conr. Leemans, Horapollinis Niloi Hieroglyphica. Amst. 1835. 8. (Geschenk des Hrn. Herausgebers, Dr. Leemans, Directors des königl. Museums der Alterthümer zu Leyden.)

- Conr. Leemans, Romeinsche Steenen Doodenkisten by Nymegen 1840 opgedolven. Arnhem 1842. 8. (Von Demselben.)

- Conr. Leemans, Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van Outheden te Leyden. Leyden 1842. 8. (Von Demselben.)

- Conr. Leemans, Grafsteen van eenen frieschen Ruiter, gevonden in Engeland. Workum 1843. 8. (Von Demselben.)

- Conr. Leemans, Bydragen tot de geschiedenis der bouw - en beeldhouwkunst in Nederland. 8.(Von Demselben.)

- - 1342. C. L. Liscov's Schriften. Herausgeg. Von Carl .Müchler. Thl. 1.- 3. Berlin 1806. 8.

- G. C. F. Lisch Urkunden=Sammlung zur Geschichte des Geschlechts von Maltzahn. 1ster Band. Vom Jahre 1197 - 1331. Mit zwei Steindrucktafeln. Schwerin 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Landraths von Maltzahn auf Rothenmoor.)

|

Seite 29 |

|

- G. M. C Masch, Die großherz. Alterthümer= und Münzsammlung in Neustrelitz. Leitfaden für den Besucher derselben. 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- - 1347. Dr. M. M. Mayer, Der Nürnberger Geschichts=, Kunst= und Alterthums=Freund. 1ster Jahrgang. 1stes - 3tes Heft. Mit 7 Abbildungen. (Geschenk des Hrn. Archiv=Secretairs Mayer in Nürnberg.)

- A. L. J. Michelsen, Sammlung alt=dithmarscher Rechtsquellen. Namens der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte herausgegeben. Altona 1842. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)

- A. L. J. Michelsen, Urkundensammlung der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte. Namens der Gesellschaft redigirt. mit einer Wappentafel. Kiel 1842. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)

- H. C. von Minutoli, topographische Uebersicht der Ausgrabungen griechischer, römischer, arabischer und anderer Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den Küstenländern des baltischen Meeres stattgehabt. Berlin 1843. 8.

- Mitteilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. 4tes Heft. 1843. 4. (Enthaltend: Geschichte der Inseln Ufenau und Lützelau im Zürichsee. - Geschenk der Gesellschaft.) [Man vgl. unten die Zeitschrift derselben Gesellschaft.]

- 1353. Mittheilungen, neue, aus dem Gebiete historisch=antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem thüringisch=sächsischen Verein für Erforschung des vaterländ. Alterthums. 6ten Bandes 3tes und 4tes Heft. Halle und Nordhausen 1842. 1843. 8. [M. s. Nr. 150, 326, 479, 690, 941, 1068, 1184.] (Geschenk des Vereins.)

- Mooyer, Das Necrologium des hildesheimischen St. Michaelisklosters. Hannover 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- E. F. Mooyer, Beiträge zur Geschichte der vormaligen Benediktiner =Abtei Tegernsee und deren Verbindung mit andern Klöstern. Minden 1843. 8. (Geschenk des Hrn, Verf.)

- Joseph Moritz, Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach. 1r Bd. München 1833. 4. (Geschenk der königl. bayerischen Akademie.)

- Museum van Oudheden te Leyden. 8. (Geschcnk des Hrn. Dr. Leemans.)

|

Seite 30 |

|

- Nederlandsche Staats - Courant 1840, Nr. 64; 1841, Nr. 22; 1842, Nr. 10; 1843, Nr. 17. Fol. (Enthaltend: die Jahresberichte des Museums. - Geschenk des Hrn. Dr. Leemans.)

- Nachricht, fünfte, über den historischen Verein für Niedersachsen. Hannover 1841. 8. (Geschenk des Vereins.)

- Fr. Opitz, Mittheilungen aus dem Leben des ehem. polnischen, jetzt belgischen Generals Langermann. Güstrow 1834. 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)

-

M. Johannes Pomarius, der Magdeburgischen Stadt

Chroniken. Magdeburgk 1587. 4. (Geschenk des

Hrn. Bäckers Burmeister zu Wismar aus dem

Nachlasse seines Bruders, des wail. Dr.

Burmeister daselbst.) Nr. 1361 sind

beigebunden:

a. Breue Chronicon arctoae partis Germaniae et vicinarum gentium ab a. 1581 usque ad a. 1587. Excusum 1587. 4.

b. Itinerarium Hierosolymitanum Bartholomaei de Saligniaco. Anno 1587. 4.

c. Descriptio terrae sanctae et regionum finiti marum, auctore Bernhardo monacho germano. (1283.) Item. Itinerarium Hierosolymitanum Bartholomaei de Saligniaco. Magdeburgi 1587. 4. -

K. Preusker, Blicke in die vaterländische

Vorzeit

. Bd. 2. Mit Abbildungen. Leipzig

1843. 8. [M. s. Nr. 1081.] (Geschenk des Hrn. Verf.)

. Bd. 2. Mit Abbildungen. Leipzig

1843. 8. [M. s. Nr. 1081.] (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Fr. von Raumer, Historisches Taschenbuch. Neue Folge. 4r Jahrgang. Leipzig 1843. 8. [M. s. Nr. 348, 498, 1082, 1195.] (Geschenk des Hrn. Regierungs=Directors von Oertzen zu Schwerin.)

- (Dr. Reuß,) Walther von der Vogelweide. Eine biographische Skizze. Würzburg 1843. 8. (Geschenk des histor. Vereins zu Würzburg.)

- C. Rußwurm, Nordische Sagen, der deutschen Jugend erzählt und mit einem wissenschaftlichen Anhange versehen. Mit 5 Holzschnitten von L. v. Maydell. Leipzig 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- P. J. Schafarik's slavische Alterthümer. Deutsch von Mosig von Aehrenfeld, herausgegeben von H. Wuttke. Bd. 1. Leipzig 1843. 8.

|

Seite 31 |

|

- Dr. Heinr. Schreiber, Die Feen in Europa. Eine historisch=archäologische Monographie. Freiburg 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. Heinr. Schreiber, Die ehernen Streitkeile, zumal in Deutschland. Eine historisch=archäologische Monographie. Freiburg 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. F. C. Serrius, M. Joachim Schlüter oder die Reformation in Rostock. Rostock 1840. 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)

- Statuta, verbesserte, zur Abstellung der Betteley in der Stadt Güstrow. Rostock 1796. 4. (Von demselben.)

-

(G. Thiele) Beschreibung des Doms in Güstrow

. Rostock (1726). 4. (Von Demselben.)

. Rostock (1726). 4. (Von Demselben.)

- J. Chr. Ungnaden, Amoenitates diplomaticohistorico-juridicae. 18 Stücke. 1749 - 1754. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)

- a. J. C. Velthusen, Ueber das Gute, welches der Herzogl. Landes=Universität Rostock im ersten Jahre ihrer Wiederherstellung zugeflossen ist. Eine Rede. (Rostock 1790.) 8. b. Derselbe, Nachricht von der Stiftung eines herzogl. Pädagogisch=theolog. Seminariums auf der Universität Rostock. (Rostock 1790.) 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)

-

Joh. K. Wächter, Statistik der im Königreiche

Hanover vorhandenen heidnischen Denkmäler. Im

Auftrage des historischen Vereins für

Niedersachsen

. bearbeitet. Mit 8

lithographirten Tafeln. Hannover 1841. 8.

(Geschenk des Vereins.)

. bearbeitet. Mit 8

lithographirten Tafeln. Hannover 1841. 8.

(Geschenk des Vereins.)

- L. Weyl, Der Führer durch die Kunstsammlungen Berlins. VI. Die Sammlung vaterländischer Alterthümer. Berlin 1842. 12. (Geschenk des Hrn. Gymnasiallehrers Masch zu Neu=Ruppin.)

- Dr. P. Wigand, Wetzlarsche Beiträge für Geschichte und Rechtsalterthümer. 2ten Bandes 2tes Heft. Frankfurt a. M. 1842. 8. [M. s. Nr. 527, 767, 996.] (Geschenk des Wetzlarschen historischen Vereins.)

- K. Wilhelmi, Achter Jahresbericht an die Mitglieder der Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmäler der Vorzeit. Sinsheim 1842. 8. [M. s. Nr. 768 - 773.] (Geschenk der Gesellschaft.)

|

Seite 32 |

|

- Zeitschrift für vaterländ. Alterthumskunde, herausgegeben von der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich. 1stes Heft Beschreibung einiger Grabhügel bei Basel. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Zürich 1842. 4. [M. vgl. Nr. 1351.] (Geschenk der Gesellschaft)

- 1380. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. 3ten Bandes 1stes und 2tes Heft. Cassel 1842. 8. [M. s. Nr. 775, 1249.] (Geschenk des Vereins.)

- Zeitschrift desselben Vereins, zweites Supplement. Hessische Chronik von Wigand Lanze. 2ten Theils 3tes bis 6tes Heft. Cassel 1842. 8. [M. s. Nr. 1250.] (Geschenk des Vereins.)

- Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Band 5. Münster 1842. 6. [M. s. Nr. 779, 998, 1098, 1253.] (Geschenk des Vereins.)

- Z (ober), Das Annen= und Brigittenkloster und seine Kapelle. Stralsund 1842. 4. (Separatabdruck aus der Sundine. - Geschenk des Hrn. Verf.)

- Dr. E. Zober, Stralsundische Chroniken. 2r Theil, oder: Die Stralsunder Memorialbücher Joachim Lindemanns und Gerhard Hannemanns, zum ersten Male aus den Handschriften herausgegeben. Stralsund 1843. 8. [M. s. Nr. 1255.] (Geschenk des Hrn. Verf.)

(Für H. W. Bärensprung im Auftrage

des Ausschusses A. F. W. Glöckler.)

II. Sammlung von Urkunden, anderen alten Handschriften und typographischen Alterthümern.

Herr von Berg auf Neuenkirchen schenkte:

Codicill derWittwe von Wangelin, geb. Staffeld, vom Jahre 1639, in beglaubigter Abschrift.

Sonstige alte Handschriften und alte Druckwerke sind in diesem Jahre nicht erworben.

|

Seite 33 |

|

B. Sammlung von Bildwerken.

I. Alterthümer im engern Sinne.

1. Aus vorchristlicher Zeit.

A. Aus der Zeit der Hünengräber.

a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.

Hünengrab in der Gegend von Gnoien.

b. Einzeln gefundene Alterthümer.

Keile.

1 Keil aus gelblich=grauem Feuerstein, dessen Schärfe abgeschlagen ist, gefunden zu Sellin auf Rügen, geschenkt vom Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch.

1 Keil von hellgrauem Feuerstein, gefunden beim Pflügen auf der Feldmark Warkstorf bei Wismar, von dem Herrn Dr. Gertz durch den wail. Herrn Dr. Burmeister zu Wismar geschenkt.

1 Keil aus hellgrauem Feuerstein, 7 " lang, gefunden zu Jördenstorff bei Neubuckow, und

1 Keil aus Hornblende, 6 " lang, 1 1/2 "

dick, mit ausgeschliffenen Seitenflächen, auf

welchen zwei Runen

offenbar in jüngeren Zeiten

eingekratzt sind, gefunden auf der Insel Rügen, ganz

wie der bei Sülz gefundene (vgl. Jahresber. VI, S.

32 und VII, S. 19), geschenkt von dem Herrn

Studiosus Crull aus Wismar.

offenbar in jüngeren Zeiten

eingekratzt sind, gefunden auf der Insel Rügen, ganz

wie der bei Sülz gefundene (vgl. Jahresber. VI, S.

32 und VII, S. 19), geschenkt von dem Herrn

Studiosus Crull aus Wismar.

1 Keil aus bräunlich=grauem Feuerstein, gefunden zu Malchin, 4 ' tief in der Erde, unter der Torflage, auf dem Seegrunde, geschenkt vom Herrn Rector Bülsch zu Malchin.

Streitäxte und Streithämmer.

1 Streitaxt und 1 Streithammer, gefunden zu Flessenow, am schweriner See, eingereicht durch den Herrn Mechanikus Müller zu Schwerin.

|

Seite 34 |

|

Die Streitaxt, von Hornblende, von der größten Art und trefflich polirt, ist mit altem Bruch quer durch das Schaftloch durchgesprungen und nur in der scharfen Hälfte, gegen 6 " lang, vorhanden.

Der Streithammer, von glimmerigem, dunklem Thonstein, ist kurz und dick und im Ganzen an 4 " lang; die Schneide ist in alten Brüchen mehrfach ausgesprungen, und daher sind die Seiten in graden Flächen offenbar nachgeschliffen.

1 Streitaxt aus Hornblende, von der kleinsten Art, nur 3 " lang, etwa 1 " hoch und im Durchmesser des Schaftloches eben so breit, vortrefflich gebohrt, gefunden 1843 zu Miekenhagen bei Neubuckow, geschenkt vom Herrn Pastor Vortisch zu Satow.

1 Streitaxt von Hornblende, von schlanker, zierlicher Gestalt und sauberer Arbeit, jedoch nur zur Hälfte vorhanden, gefunden zu Gr. Luckow, geschenkt von dem Herrn Baron von Maltzahn auf Gr. Luckow.

1 Streitaxt aus dunkler Hornblende, im Schaftloche durchbrochen, nur in der untern Hälfte vorhanden und an der Schärfe beschädigt, sehr gut polirt, von der allergrößten Art, wie Frid Franc. Tab. XXVIII, Fig. 1, jedoch zierlicher, in dem vorhandenen Bruchstücke 6 " lang, 2 1/2 " dick und 2 1/2 " breit über das Schaftloch gemessen, 2 1/4 Pfund schwer, gefunden beim Abkarren der Ufer des tief aufgegrabenen, zwischen dem Krummen= und Wulwenower=See fließenden Grenzbaches zwischen Roggow und Niegleve, dort wo vor alter Zeit die roggower Mühle stand, geschenkt vom Herrn Pogge auf Roggow.

1 Streitaxt aus Kieselschiefer, von dicker, kugeliger Gestalt, gefunden zu Kölzin beim Mergelgraben 6 Fuß tief im Sande oberhalb des Mergellagers, durch den Herrn Pastor Ritter zu Wittenburg erworben.

1 Streitaxt aus Hornblende, von ganz flacher Gestalt, ganz in Form eines Plätteisenbolzens, überall ungefähr 1 " dick, gefunden auf der Burgstelle im dümmerschen See, durch den Herrn Pastor Ritter zu Wittenburg erworben.

1 Streithammer aus Grünstein, 4 1/4" lang, gefunden zu Meklenburg, geschenkt von dem Herrn Studiosus Crull aus Wismar.

1 Streithammer aus Hornblende, im Schaftloche zerbrocchen, zur vordern Hälfte vorhanden, gefunden zu Satow im See, geschenkt vom Herrn Pastor Vortisch daselbst.

1 Streithammer von Hornblende, wie Frid. Franc. Tab. XXVIII, Fig. 5, wahrscheinlich in der Mark Brandenburg gefunden, von dem Herrn Grafen von Hahn auf Basedow gefunden und Fideicommiß desselben.

|

Seite 35 |

|

Messer.

2 spanförmige Messer aus Feuerstein, gefunden zu Zarrentin, geschenkt von dem Herrn Pastor Masch zu Demern. Es soll zu Zarrentin eine sehr große Masse solcher Messer gefunden sein (vgl. auch Jahresber. V, S. 30), jedoch hat es nicht gelingen wollen, darüber nähere Nachricht zu gewinnen.

1 spanförmiges Messer aus hellgrauem Feuerstein, ganz neu, gefunden zu Meklenburg, und

1 spanförmiges Messer aus dunkelgrauem, durchscheinendem Feuerstein, gefunden auf der Insel Lieps vor Wismar, geschenkt von dem Herrn Studiosus Crull aus Wismar.

Lanzenspitzen.

1 Lanzenspitze aus Feuerstein, 6 " lang, gefunden zu Strietfeld in der Erde beim Ziehen eines Grabens, geschenkt vom Herrn Kammer=Ingenieur Engel zu Dargun.

1 Lanzenspitze von Feuerstein, 5 " lang, gefunden zu Lohmen 6 Fuß tief in dem Torfmoore am lohmer See an der Landstraße nach Güstrow, geschenkt von dem Herrn Pastor Lierow zu Lohmen.

Ein Dolch aus Feuerstein,

4 1/2 " lang, dessen Spitze abgebrochen ist, gefunden zu Schmakentin bei Wismar, geschenkt vom Herrn Studiosus Crull aus Wismar.

|

|

|

:

|

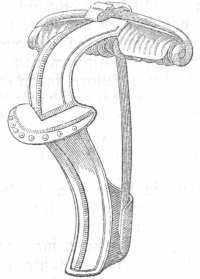

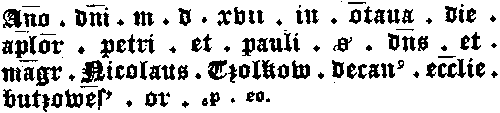

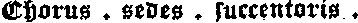

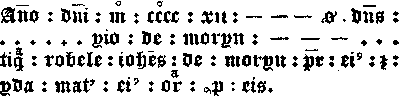

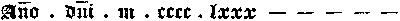

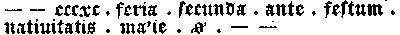

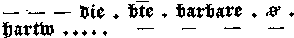

Handmühle von Zarrentin.

Von dem Herrn Amtsverwalter Päpcke erhielt ich zu Zarrentin bei meiner Anwesenheit daselbst eine Handmühle, welche sich bei Ziehung eines Grabens und beim Ausroden von Baumstämmen auf der zarrentiner Feldmark, unweit des Weges nach Testorf, gefunden hat. Sie besteht aus 2 runden, hellfarbigen, an den Rändern vielfach abgestoßenen Granitplatten, von etwa 16 " im Durchmesser, von denen die untere bedeutend convex und die obere concav ausgeschliffen ist und welche genau auf einander passen. Der größere Stein hat eine Höhe von 8 1/2" und in der Mitte der convexen Fläche ein rundes Loch von 1 1/2" Tiefe und 2 1/2" Breite, welches also nicht durchgeht. Der concave Stein ist dünner und hat in der Mitte ein durchgehendes rundes Loch von 3 " Tiefe und 3 1/2" Breite. Die Aushöhlung dieses und die Erhabenheit des andern Steins beträgt gut 1 1/2".

Wittenburg, im October 1842.

J Ritter.

|

Seite 36 |

|

B. Aus der Zeit der Kegelgräber.

a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.

|

|

|

:

|

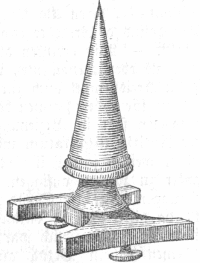

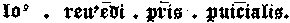

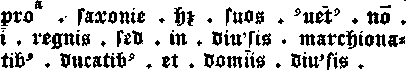

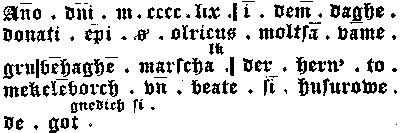

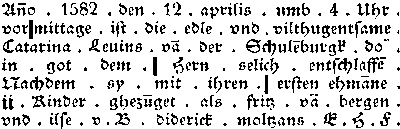

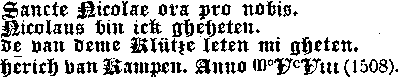

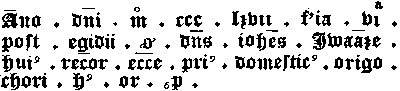

Kegelgrab von Rosenhagen (bei Dassow).

Das Grab fand sich südlich ungefähr 5 Minuten vom hiesigen Hofe entfernt, auf dem vierten der vom Ostseestrande an gerechneten und dann links vom Strandwege liegenden Ackerschläge. Auf dem jenseits des Weges gegenüber gelegenen Schlage, vom genannten Grabe aus in der Richtung von Ost nach West, 150 Schritte von demselben, deutet ein noch ziemlich bemerkbarer Hügel auf ein anderes gewesenes Kegelgrab, welches eingezogenen Nachrichten zufolge vor ungefähr 30 Jahren abgeräumt und zerstört ward. Es soll dasselbe sehr hoch aufgeworfen gewesen sein, und will man in einer sehr mächtigen viereckigen Steinkiste viele Knochen (wovon auch noch jetzt mitunter einige dort ausgeackert werden), besonders aber auch kupfernes oder bronzenes Geräthe gefunden haben, wovon ein hiesiger älterer Gutseinwohner noch eine Art von "Sargbeschlag" namhaft macht, ohne daß sich übrigens Spuren vom Sarge selbst gezeigt hätten. - Doch jetzt zu dem gegenwärtigen Funde, der am 23. Septbr. 1842 gemacht ward. Eine nur sehr unmerkliche, dem Anscheine nach gar nicht mit Absicht aufgeworfene Erhöhung ließ nichts weniger als ein Begräbniß erwarten, als bereits im Frühjahr der Pflug dort auf einem förmlichen Steinlager eine Strecke lang dauernden Widerstand fand. Da sich nun aber dieses Hinderniß nie früher gezeigt, so läßt sich wohl annehmen, daß erst durch Abschwemmung und allmäliges Abackern sich dieser Hügel zur jetzigen unscheinbaren Gestalt erniedrigt habe. Es spricht auch der unzweifelhafte Thatbestand, daß sich in demselben nur ein flach liegendes Begräbniß fand, wohl für die Vermuthung, daß der Hügel nie einen beträchtlich größeren Aufwurf gezeigt habe, besonders wenn die im Jahresber. II, S. 138 gegebene Charakteristik solcher Gräber in Betracht gezogen wird. Wie schon aus Vorigem erhellt, war also die ganze Structur dieses Grabes höchst einfach. In einer Länge von 5 Schritt (Richtung genau von Osten nach Westen) und Breite von 3 1/2 Schritt fand sich ein nur einschichtiger, indeß sehr dichter Steindamm, in dessen Mitte, höchstens von 7 " Erde bedeckt, ein 2' 3 " langer und 2 Fuß breiter, sehr flacher Deckstein von dem schon oft gefundenen körnigen rothen Sandstein bald bemerklich ward. Bei Aufhebung desselben fanden sich, vermischt mit dem gewöhnlichen weißen Streusande, eine ziemliche Menge von mehrentheils angebrannten Menschenknochen und ein im

|

Seite 37 |

|

Jahresber. II, S. 141 als den Kegelgräbern eigenthümlich beszeichnetes, jedoch nur 11 1/2" langes und 1 1/4 " breites Schwert von Bronze, das noch Reste von einem hölzernen Griffe trägt, wie Frid. Franc. Tab. XXV, Fig. 9, jedoch etwas breiter, ferner die Hälfte einer bronzenen Heftel mit Spiralplatte von Größe und Gestalt wie Frid. Franc. Tab. XI, Fig. 3. Das in ganz unversehrtem Zustande gefundene Schwert ward leider durch Ungeschicklichkeit des aufgrabenden Arbeiters an der Spitze zerbrochen. Zu sehr reinlicher Unterlage diente diesem Funde ein dem obern Decksteine in jeder Hinsicht ganz ähnlicher, nur etwas kleinerer Stein von derselben Masse. Von Urnen fand sich nicht die geringste Spur. Am östlichen Ende des Grabes unter dem Steinpflaster fand sich die Stätte des Leichenbrandes, sehr sichtbar durch stark geschwärzte kohlige Erde mit einzelnen verbrannten Knochenresten.

Rosenhagen.

M. W Rettich

|

|

|

:

|

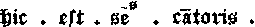

Kegelgrab von Goldenitz.

Unweit des pritzierschen Wendenkirchhofs (siehe unten "Wendenbegräbnisse") haben auf dem Felde von Goldenitz, nahe an der Grenze von Pritzier, eine Menge kleiner Kegelgräber mit Steinkisten, ähnlich denen zu Perdöhl, gelegen; sie sind bis auf eins der Steine wegen abgetragen. Da dies letzte Grab noch ziemlich gut erhalten schien, so ließ ich es von Osten nach Westen durchgraben, was mir der Herr Landrath von Könemann gütigst gestattete, obgleich der Raum mit Tannen besaamt war. Doch war es schon über die Hälfte durchwühlt und fand sich darin nur eine kleine Urne, welche 3 3/4" hoch ist, 1 3/4" in der Basis und 3 1/2" im Bauche mißt. Sie hat einen kleinen Henkel, von oben nach unten mit einem dünnen runden Instrumente durchbohrt, wodurch ein Eindruck auf der Urne geblieben ist. Weiter fand sich nichts.

Wittenburg, im October 1842.

J. Ritter.

|

|

|

|

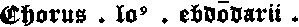

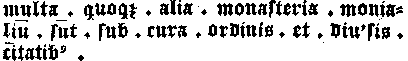

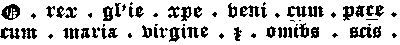

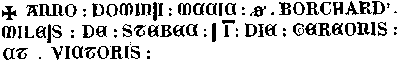

Kegelgrab von Sukow (bei Marnitz).

Von den auf der Grenzfeldmark Sukow zahlreich vorhandenen Kegelgräbern ward eins, welches etwa 2000 Schritte nordöstlich vom Dorfe lag, für landwirthschaftliche Zwecke gänzlich abgetragen. Auf die Kunde davon eilte der Herr Cand. theol. Paschen zu Sukow sogleich zu dem Grabe, dessen Westhälfte bei seiner Ankunft bereits abgetragen war. Das in ovaler Gestalt von N. nach S. sich ausdehnende Grab war ursprünglich

|

Seite 38 |

|

etwa 30 Fuß lang, 20 Fuß breit und ungefähr 8 Fuß hoch gewesen. Im Innern des Grabes fand sich ein Gewölbe von Feldsteinen, ungefähr 8 Fuß lang und breit und 3 Fuß hoch; unter den nur mittelgroßen Steinen befanden sich einige gespaltene, deren ursprüngliche Stellung nicht mehr zu ermitteln war. Unter diesem Steingewölbe fand sich auf der Erdoberfläche ein mit schönem, hellgrünem edlen Roste bedecktes bronzenes Schwert mit Griffzunge für einen hölzernen oder ledernen Griff, ganz wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 3; die Griffzunge ist am Ende halbmondförmig ausgeschnitten und hat drei Nietlöcher; an jeder Seite der Anfügung der Griffzunge an die Klinge sind 2 Nietlöcher zum Befestigen des Griffes, welcher in halbmondförmiger Gestalt über die Klinge faßte. Die Klinge ist am spitzen Ende durchbrochen, in den Bruchenden oxydirt und gebogen, so daß es vor der Beilegung zerbrochen ist, wie immer die Bronzeschwerter in Kegelgräbern. Dabei fand sich ein Doppelknopf von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 22, gleich den modernen Hemdknöpfen. Schwert und Knopf sind durch Geschenk des Herrn Cand. Paschen in den Besitz des Vereins gekommen.

|

|

|

:

|

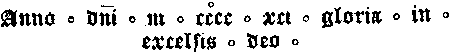

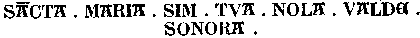

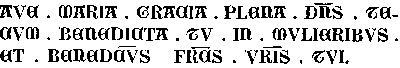

Römische und vaterländische Alterthümer von Hagenow 1 ).

A. Geschichte des Fundes.

Erste Nachgrabung.

Im September 1841 wurden dem Herrn Minister von Lützow, Präsidenten unsers Vereins, mehrere Bronzen von einem Arbeitsmann aus Horst bei Wittenburg, der sie bei Hagenow gefunden zu haben versicherte, gebracht, mit der Behauptung, daß dort noch mehr dergleichen vorhanden sei. Der Herr Minister kaufte sie an und schenkte sie dem Vereine. Die Sachen fielen als sehr ausgezeichnet in die Augen; es war jedoch kein bestimmtes Zeichen vorhanden, daß man sie mit Sicherheit für griechische oder römische Antiken hatte ausgeben können.

Es waren:

1) eine große Kelle aus

Bronze,

2) eine kleine Kelle aus

Bronze,

3) ein Sieb von der Größe der

kleinen Kelle, aus Bronze, allen drei Gefäßen

fehlte der Griff;

ferner:

|

Seite 39 |

|

a. ein aus zwei Schlangen (?) gewundener Henkel aus Bronze, an beiden Enden in menschliche Brustbilder auslaufend, und

b. ein hohl gegossener Cylinder, auf der Oberfläche mit gegossenen Längsreifen verziert, ganz den öfter vorkommenden Leuchterdillen aus den drei letzten Jahrhunderten ähnlich.

Beide Gegenstände paßten nicht zu den gefundenen Gefäßen, und die Gestalt und Verzierung des Cylinders erregte Zweifel gegen ein hohes Alter des Fundes.

Zweite Nachgrabung.

Den Bemühungen des Herrn Burgemeisters Dr. Bölte zu Hagenow gelang es endlich, den Besitzer des Grundstücks, auf welchem die zuerst erworbenen Gegenstände gefunden waren, zu ermitteln. Das Grundstück ist der dritte von den vier Gärten, welche vor der Stadt Hagenow an der Landstraße nach Schwerin und zwar zwischen dem im J. 1818 vor die Stadt verlegten Begräbnißkirchhofe und den Scheuren stadtwärts liegen. Nach einer Tradition sollen hier in alten Zeiten Gebäude gestanden haben, namentlich eine Kapelle, und die angrenzenden Ackerstücke, welche theilweise vom Kirchhofe mit eingenommen werden, heißen noch "auf den Kapellenstücken". - Von diesen vier Gärten ist derjenige, welcher zunächst an der Landstraße liegt, schon vor ungefähr 50 Jahren von dem derzeitigen Besitzer, der dort "vergrabene Schätze" vermuthete, ganz und tief durchgegraben. Ob er etwas gefunden hat, weiß man nicht, glaubt es aber, weil er sonst ein so kostspieliges Nachgraben nicht so fortdauernd fortgesetzt haben würde. Der zweite Garten ist noch nicht durchgegraben, auch der vierte nicht. Der dritte Garten, in welchem die Alterthümer gefunden sind, ist fast ganz durchwühlt theils weil der schon seit 13 Jahren ihn besitzende Miethsmann jährlich Kartoffelgruben, stets auf verschiedenen Stellen, angelegt hat, theils weil sich in der Tiefe von 2 Fuß stets ein Damm von nutzbaren Feldsteinen findet, endlich weil der Besitzer auf Schätze gehofft und gelegentlich gegraben hat. Bis zu der Zeit, wo die oben verzeichneten Alterthümer entdeckt wurden, hat er jedoch nichts als Steine gefunden.

Im Octbr. 1841 wurden beim Graben einer Kartoffelgrube wieder Bronzen gefunden und von dem Arbeiter an den Eigenthümer des Gartens abgeliefert, von diesem durch den Herrn Burgemeister Dr. Bölte für den Verein erworben. Es waren dies:

|

Seite 40 |

|

4) eine große flache Schale aus Bronze,

5) eine Gießkanne aus Bronze, zu welcher der beim ersten Funde unter a. erwähnte gewundene Henkel mit den zwei menschlichen Brustbildern gehört,

6) eine kleinere Schale aus Bronze, zu welcher der beim ersten Funde unter b. erwähnte hohle, mit Längsreifen verzierte Cylinder als Griff gehört, und

7) ein Deckel aus Bronze, der ungefähr zu dieser Schale paßt. Die schöne Gestalt und Arbeit dieser Gegenstände und der treffliche Rost, welcher die Seiten, die nach unten gelegen hatten, bedeckt, bestärkten die Ansicht, daß die Bronzen römische seien, immer mehr, und der Herr Dr. Bölte übernahm mit Aufmerksamkeit und Ausdauer eine weitere Nachforschung im März 1842, welche denn auch mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt ward.

Dritte Nachgrabung.

Zuerst wurden in der Tiefe derselben Kartoffelgrube, welche den zweiten Theil des Fundes enthielt, als der wichtigste Theil des ganzen Fundes entdeckt:

8) eine Scheere aus Bronze,

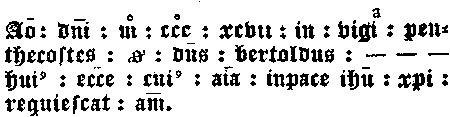

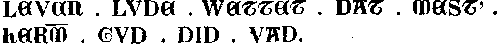

c. der abgebrochene Griff der großen Kelle Nr. 1 mit der römischen Inschrift: TI (P)O(P)ILI SIT , und

d. der abgebrochene Griff der kleinen Kelle Nr. 2 mit der römischen Inschrift: - EPIDIA.

Die Bronzen sind also unbezweifelt römischen Ursprungs. Ferner wurden daneben folgende Sachen gefunden, welche den in den Wendenkirchhöfen gefundenen einheimischen Geräthen gleich sind:

9) eine Heftel aus Bronze,

10) eine Heftel

aus Eisen mit Silber garnirt,

11) ein Sporn

aus Eisen auf Bronzestuhl,

12) eine

Schildfessel aus Bronze,

13) eine

Lanzenspitze aus Eisen,

14) ein Wurfspieß

aus Eisen,

15) 16) zwei Ringe aus Silber

mit 2 seitwärts anhangenden Beschlägen,

17)

ein Beschlagring aus Silber,

18) ein

Endbeschlag aus Silber,

19) ein großer Ring

aus Eisen,

20) ein kleiner Beschlag aus Eisen.

Diese hatten zum größern Theile ohne Zweifel in der großen Schale Nr. 4 gelegen, da dieselbe fast ganz mit Eisen=Oxyd bedeckt war.

|

Seite 41 |

|

B. Beschreibung.

1. Römische Alterthümer.

Die auf Tab. I abgebildeten römischen Alterthümer gleichen in mancher Hinsicht den bei Gr. Kelle gefundenen im Jahresbericht III, 1838, S. 42 - 57 beschriebenen und zum Jahresber. V Anhang abgebildeten römischen Atterthümen; auch hier, wie dort, wurden 1 großes Bronze=Gefäß, 3 Kellen und 1 Scheere gefunden.

1) Eine große Kelle aus Bronze, Tab. I, Fig. 1, 4 1/4" hoch, 7 " weit in der Mündung, mit flachem Boden, zum Stehen eingerichtet, gegossen, innen und außen auf der Drehbank abgedreht und innen mit vertieften, außen mit erhabenen Reifen verziert. Der Griff, Tab. I, Fig. 1 a, ist auch 7 " lang, in den Umrissen geschweift und 1 1/2" bis 2 1/2" breit, am Ende halbkreisrund ausgebogen und mit einer kreisförmigen, eingedreheten Verzierung geschmückt, in deren Rand Blätterverzierungen mit Stempeln eingeschlagen sind. Im untern Theile der Rundung stehen 7 eingeschlagene kleine concentrische Kreise an Strahlen um einen gleichen Kreis. Unter diesen sind 2 größere Kreise eingeschlagen, und weiter hinab ist ein Vierblatt, in jedem Winkel mit einem Kreise eingeschlagen. In dem obern Theile dieser Rundung ist ein halbmondförmig ausgeschlagenes Loch und darüber ist, in der Mitte der Rundung, mit einem Stempel folgende römische Inschrift geprägt:

Diese Kelle ist der bei Gr. Kelle gefundenen, Jahresber. V, Tab. II, Fig. 2 abgebildeten silbernen Schöpfkelle ähnlich, läuft nach dem Boden jedoch weniger spitz zu.