|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 23, 1858

- Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster

- Ueber des Wendenkönigs Niklot Enkel Kanut und Waldemar, Prizlavs Söhne

- Ueber Chotibanz und Chutun

- Katharine Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark, Administrators des Bisthums Schwerin

- Ueber die norddeutschen Familien von Platen und die Familie von Bevernest

- Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser

- Des Herzogs Johann Albrecht I. eigenhändiges Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553

- Ueber den lübecker Martensmann

- Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532

- Die meklenburgischen Formschneider des sechszehnten Jahrhunderts

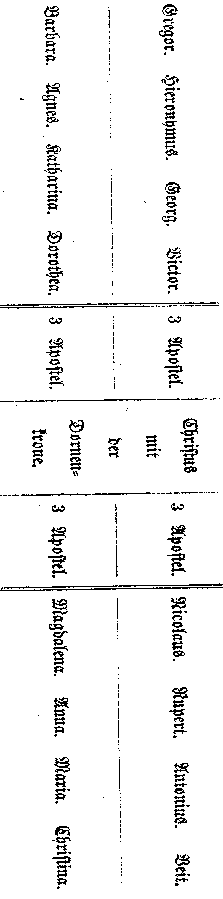

- Der im sechszehnten Jahrhundert in Meklenburg gebräuchliche Cisiojanus

- Niederdeutsche Andachtsbücher

- Des rostocker Professors Nathan Chytraeus plattdeutsches Wörterbuch 1582

- Ueber eine Heilige des Nordens

- Ueber den Tod des Schweriner Bischofs Melchior, Herzogs von Braunschweig

- Zur Geschichte der Vitalienbrüder (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 51 flgd.)

- Antonius Schröder und der Türkenzug von 1532

- Des Herzogs Albrecht des Schönen Reise zum Kaiser Carl V. 1543

- Die Herzogin Katharine von Meklenburg

- Der Canzler Brandanus von Schöneich

- Ueber die Wiedertäufer in Meklenburg

- Ueber die Schweißsucht

- Ueber die Pest von 1589 und 1591 und das Gesundheitwünschen beim Niesen

- Belehnung durch Antastung des Hutes

- Die Fehler der Hansestädte

- Capitulation des Herzogs Adolph Friederich von Meklenburg über die Administration des Stiftes Schwerin (enthaltend eine Geschichte des Stiftes Schwerin während des dreißigjährigen Krieges)

- Ueber die Caselier in Meklenburg

- Christian Ludwig Liscow

- Auszug aus der im J. 1632 angefangenen Matrikel der Universität Dorpat, mitgetheilt in den Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, Bd. VIII, Heft 1, Riga 1855, S. 150 flgd.

- Die Johanniter-Comthurei Gardow

- Der Wanzeberg

- Die Dörfer Görgelin, Gallin und Gailen

- Etymologie des Namens Rostock (Nachtrag zu Jahrb. XXI, S. 8 flgd.)

- Fayence-Fabrik zu Gr. Stieten

- Ueber den lübecker Martensmann (Nachtrag)

- Urkunden-Sammlung

-

Jahrbuch für Alterthumskunde, Band 23, 1858

- Reib-, Roll- oder Klopfsteine von Friedrichshöhe

- Kegelgrab von Dabel Nr. 3 (vgl. Jahrb. XXII, S. 279 flgd.)

- Wendenkirchhof von Göthen

- Wendenbegräbniß von Vorbeck

- Messingene Taufbecken von Dambeck

- Alterthümer von Marlow

- Hölzerne Teller von Güstrow

- Bronzener Henkeltopf von Gnoyen

- Die wendische Burg Lübchin und der Bärnim

- Der Burgwall von Marnitz

- Der wendische Burgwall von Barth

- Burgwall zu Mestlin

- Das frühere Dorf Rodenbek

- Die romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg

- Die Kirche zu Lübchin

- Die Kirche zu Semlow

- Die Kirche zu Tribohm

- Die vorpommerschen Landkirchen zwischen Tribsees und Damgarten

- Die Kirche zu Sanitz

- Die Kirche zu Marlow

- Die Kirche von Thelkow

- Die Kirche zu Basse

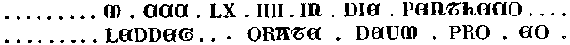

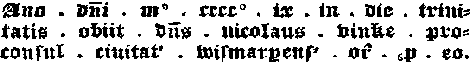

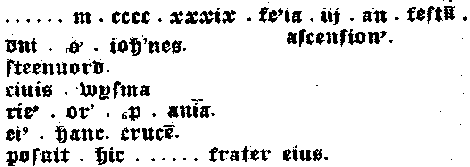

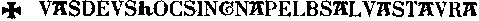

- Ueber die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan

- Erläuterungen über die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan

- Drei Denksteine aus der Umgegend von Wismar

- Ueber die große Glocke zu Hohenkirchen

- Der Münzfund von Boek

- Der Hochaltar der S. Georgen-Kirche zu Parchim

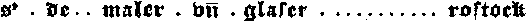

- Das Amt und Wappen der Maler und Glaser und das Künstlerwappen

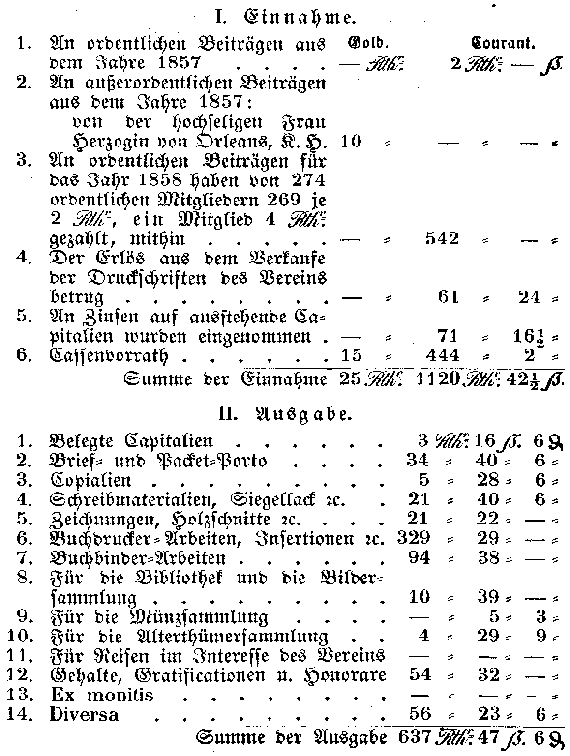

- Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 5. October 1857

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 4. Januar 1858

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 12. April 1858

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

Dr. G. C. Friedrich Lisch,

großherzoglich meklenburgischem

Archiv=Rath,

Conservator der

Kunstdenkmäler des Landes,

Regierungs=Bibliothekar,

Direktor der

großherzoglichen Alterthümer= und

Münzen=Sammlungen zu Schwerin,

Ritter

des königl. preuß. Rothen Adler=Ordens 4.

Cl., Inhaber der

großherzoglich=meklenburgischen goldenen

Verdienstmedaille und der königl.

hannoverschen goldenen Ehrenmedaille für

Wissenschaft und Kunst und der kaiserl.

russischen großen goldenen Verdienstmedaille

für Wissenschaft

correspondirendem

Mitgliede der königl. Akademien der

Wissenschaften zu Göttingen und zu

Stockholm, der kaiserl. archäolog.

Gesellschaft zu St. Petersburg und der

oberlausitzischen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Görlitz, Ehrenmitgliede

der deutschen Gesellschaft zu Leipzig und

Ehrencorrespondenten der kaiserl. Bibliothek

zu St. Petersburg, Mitvorsteher des

naturgeschichtlichen Vereins für

Mecklenburg,

Ehrenmitgliede,

der

geschichts= und alterthumsforschenden

Gesellschaften zu Dresden, Mainz,

Hohenleuben, Meiningen, Würzburg, Sinsheim,

Königsberg, Lüneburg, Luxemburg und

Christiania,

correspondirendem

Mitgliede

der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Lübeck, Hamburg, Kiel, Stettin, Hannover,

Halle, Jena, Berlin, Salzwedel, Breslau,

Cassel, Regensburg, Kopenhagen, Gratz,

Reval, Riga, Leyden, Antwerpen,

Kopenhagen

als

erstem Secretair des

Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Dreiundzwanzigster Jahrgang.

Mit zwei Steindrucktafeln, einer Stahlstichtafel, drei Holzschnitten und sechs Messingschnitten.

Mit angehängtem Jahresberichte.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung (Didier Otto).

Schwerin, 1858.

|

|

|

|

Inhaltsanzeige.

A. Jahrbücher für Geschichte. |

Seite | |||||

| I. | Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 1 | ||||

| II. | Ueber des Wendenfürsten Prizlav Söhne Kanut und Waldemar, von demselben | 14 | ||||

| III. | Ueber den Gau Chotibanz und den Ort Chutun, von demselben | 22 | ||||

| IV. | Katharina Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,, von demselben | 33 | ||||

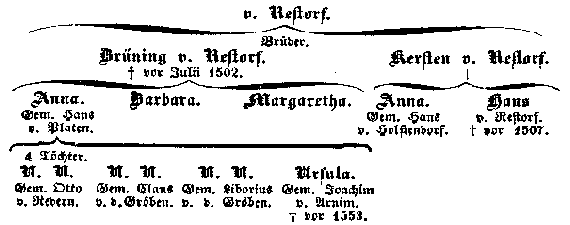

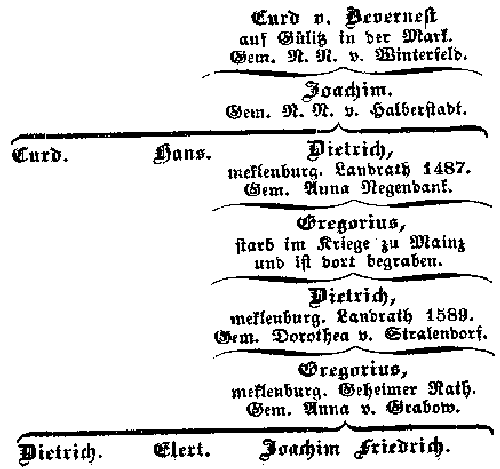

| V. | Ueber die Familien von Platen und die Familie Bevernest, von demselben | 41 | ||||

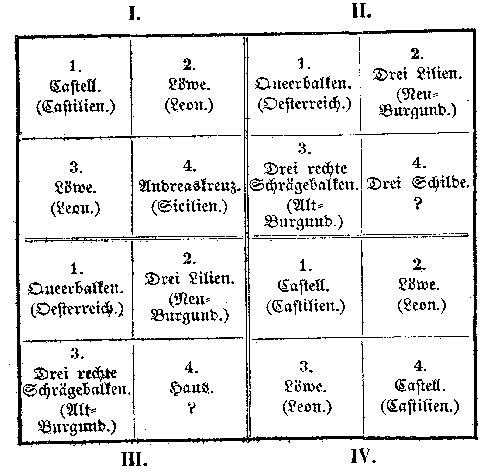

| VI. | Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser, von demselben | 57 | ||||

| VII. | Des Herzogs Johann Albrecht I. Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553, von demselben | 79 | ||||

| VIII. | Ueber den lübecker Martensmann, von demselben | 81 | ||||

| Nachtrag vom Professor Dr. Deecke zu Lübeck S. 173. | ||||||

| IX. | Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532, von demselben | 91 | ||||

| X. | Ueber die meklenburgischen Formschneider des 16. Jahrhunderts von Wiechmann=Kadow | 101 | ||||

| Mit sechs Messingschnitten. | ||||||

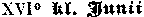

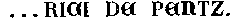

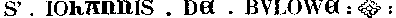

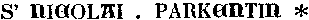

| XI. | Ueber den im 16. Jahrhundert in Meklenburg gebräuchlichen Cisiojanus, von demselben | 125 | ||||

| XII. | Ueber alte niederdeutsche Andachtsbücher, von C. D. W. und von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 128 | ||||

| XIII. | Ueber das plattdeutsche Wörterbuch, von N. Chytraeus, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 139 | ||||

| XIV. | Miscellen und Nachträge | 143 | ||||

| XV. | Urkunden=Sammlung | 177 | ||||

| Mit zwei Steindrucktafeln. | ||||||

|

|

B. Jahrbücher für Alterthumskunde. |

Seite | |||||

| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne | 271 | ||||

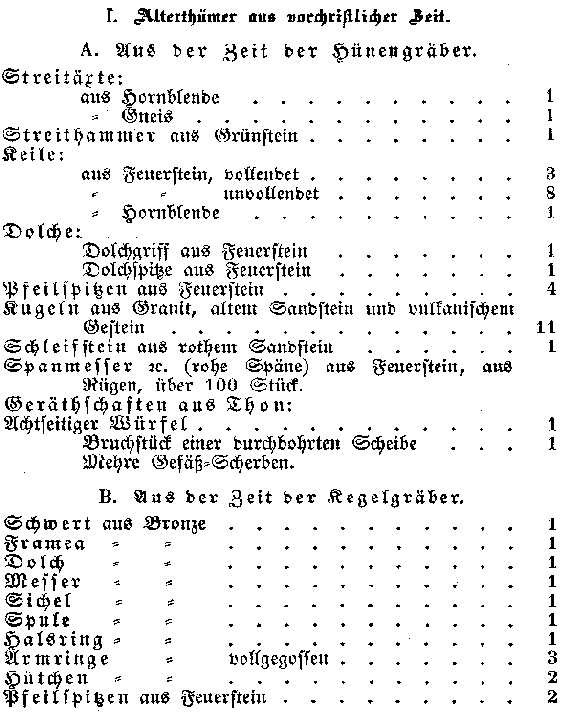

| 1. | Vorchristliche Zeit. | 273 | ||||

| a. | Zeit der Hühnengräber | 273 | ||||

| b. | Zeit der Kegelgräber | 279 | ||||

| Kegelgrab von Dabel, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 279 | |||||

| Mit drei Holzschnitten. | ||||||

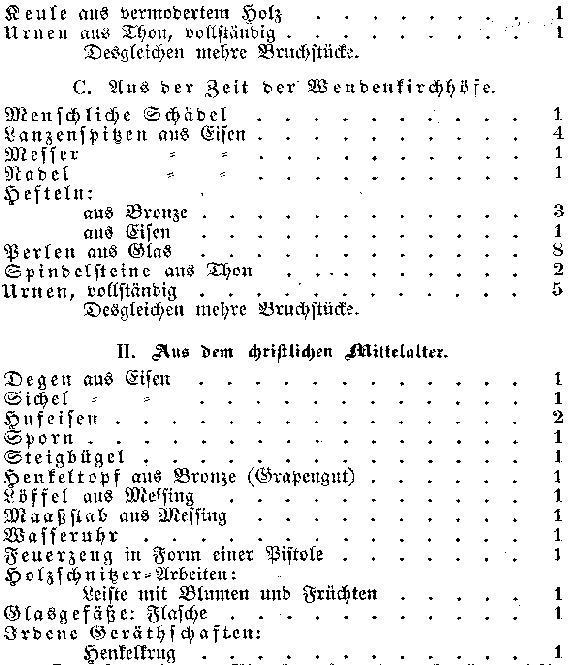

| c. | Zeit der Wendengräber | 286 | ||||

| 2. | Alterthümer des christlichen Mittelalters und der neuern Zeit | 289 | ||||

| II. | Zur Baukunde | 300 | ||||

| 1. | Zur Baukunde der vorchristlichen Zeit | 300 | ||||

| Ueber die wendische Burg Lübchin | 300 | |||||

| 2. | Zur Baukunde des christlichen Mittelalters | 308 | ||||

| a. | Weltliche Bauwerke | 308 | ||||

| b. | Kirchliche Bauwerke | 310 | ||||

| Ueber die romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 310 | |||||

| Ueber die Kirchen zu Lübchin, Semlow, Sanitz, Marlow u. s. w., von demselben | 315 | |||||

| Ueber die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan, von dem Geheimen=Regierungs=Rath v. Quast und dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 334 | |||||

| Mit einer Stahlstichtafel. | ||||||

| Ueber drei Denksteine in der Gegend von Wismar, von C. D. W. | 350 | |||||

| III. | Zur Münzkunde | 358 | ||||

| Ueber den Münzfund von Boek, von dem Pastor Masch zu Demern | 358 | |||||

| IV. | Zur Kunstgeschichte | 364 | ||||

| Ueber den Hochaltar in der S. Georgen=Kirche zu Parchim, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 364 | |||||

| Ueber das Amt und Wappen der Glaser und Maler und das Künstlerwappen, von demselben | 377 | |||||

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster

- Ueber des Wendenkönigs Niklot Enkel Kanut und Waldemar, Prizlavs Söhne

- Ueber Chotibanz und Chutun

- Katharine Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark, Administrators des Bisthums Schwerin

- Ueber die norddeutschen Familien von Platen und die Familie von Bevernest

- Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser

- Des Herzogs Johann Albrecht I. eigenhändiges Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553

- Ueber den lübecker Martensmann

- Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532

- Die meklenburgischen Formschneider des sechszehnten Jahrhunderts

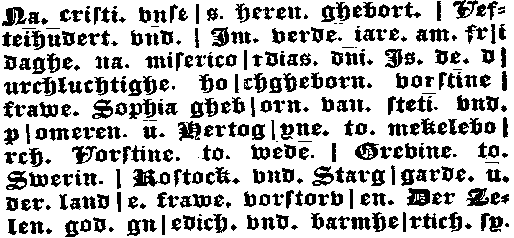

- Der im sechszehnten Jahrhundert in Meklenburg gebräuchliche Cisiojanus

- Niederdeutsche Andachtsbücher

- Des rostocker Professors Nathan Chytraeus plattdeutsches Wörterbuch 1582

- Ueber eine Heilige des Nordens

- Ueber den Tod des Schweriner Bischofs Melchior, Herzogs von Braunschweig

- Zur Geschichte der Vitalienbrüder (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 51 flgd.)

- Antonius Schröder und der Türkenzug von 1532

- Des Herzogs Albrecht des Schönen Reise zum Kaiser Carl V. 1543

- Die Herzogin Katharine von Meklenburg

- Der Canzler Brandanus von Schöneich

- Ueber die Wiedertäufer in Meklenburg

- Ueber die Schweißsucht

- Ueber die Pest von 1589 und 1591 und das Gesundheitwünschen beim Niesen

- Belehnung durch Antastung des Hutes

- Die Fehler der Hansestädte

- Capitulation des Herzogs Adolph Friederich von Meklenburg über die Administration des Stiftes Schwerin (enthaltend eine Geschichte des Stiftes Schwerin während des dreißigjährigen Krieges)

- Ueber die Caselier in Meklenburg

- Christian Ludwig Liscow

- Auszug aus der im J. 1632 angefangenen Matrikel der Universität Dorpat, mitgetheilt in den Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, Bd. VIII, Heft 1, Riga 1855, S. 150 flgd.

- Die Johanniter-Comthurei Gardow

- Der Wanzeberg

- Die Dörfer Görgelin, Gallin und Gailen

- Etymologie des Namens Rostock (Nachtrag zu Jahrb. XXI, S. 8 flgd.)

- Fayence-Fabrik zu Gr. Stieten

- Ueber den lübecker Martensmann (Nachtrag)

- Urkunden-Sammlung

A.

Jahrbücher

für

Geschichte.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Der heilige Erpho von Meklenburg,

Bischof zu Münster,

von

G. C. F. Lisch.

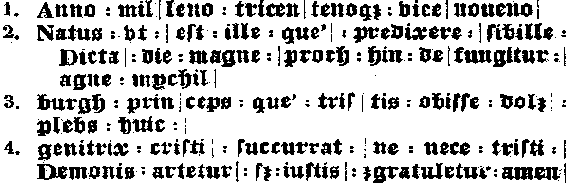

V or dem S. Mauritii=Thore der Stadt Münster, eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, steht im freien Felde die alte, ehrwürdige Kirche zum H. Mauritius, und neben derselben jetzt ein Kloster zum guten Hirten für die barmherzigen Schwestern mit einem Kranken= und Waisenhause. Ich war nicht wenig überrascht, als ich an einem frühen Herbstmorgen 1854 in der westlichen Kapelle der Kirche eine Verehrung fand, die offenbar einen besondern Heiligen galt, und als ich auf einem erhöheten Grabdenkmale in der Mitte der Kapelle das meklenburgische Wappen sah und in lateinischer Sprache die Worte las:

Wenn ich auch aus Rudloff's meklenburgischer Geschichte den münsterschen Bischof Erpho dem Namen nach kannte, so war mir doch seine Bedeutsamkeit in der katholischen Kirche völlig unbekannt und Veranlassung genug, möglichst genaue Forschungen anzustellen. Die jetzt in kritischen Ausgaben eröffneten Geschichtsquellen des Bisthums Münster leiten auf sichern Wegen zum Ziele.

Erpho war der 17. Bischof von Münster, welcher 1085 bis 1097 auf dem bischöflichen Stuhle saß, der Nachfolger und Neffe des Bischofs Friedrich I., eines Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin. 1 )

|

Seite 4 |

|

Der Hauptgegenstand der gegenwärtigen Untersuchung ist die Frage, woher man weiß, daß Erpho ein Meklenburger war.

Die schriftlichen Nachrichten sind nicht sehr alt: eine Hauptquelle ist die Ueberlieferung, welche den Bischof seit länger als 400 Jahren einen Meklenburger nennt.

Jedoch sind auch die geschriebenen Nachrichten nicht zu verachten, welche, wenn sie auch nicht sehr alt sind, doch gewiß aus alten Quellen fließen. Urkunden, welche die Herkunft Erpho's beweisen könnten, giebt es nicht. Die münsterschen Chroniken sind nicht sehr alt. "Bis auf das Jahr 1424 giebt es nur eine selbstständige münstersche Chronik des Bischofs Florenz von Wevelinghoven (1364-1379), der von unbekanten Händen die Leben der Bischöfe Potho, Heidenrich und Otto IV. zugesetzt wurden. Alle anderen münsterischen Chroniken sind bis zu jener Zeit nur Erweiterungen, Umarbeitungen oder Uebersetzungen dieser Chronik". In dieser Chronik (1364-1379) wird der Bischof Erpho ein Meklenburger und ein Neffe seines Vorgängers Friedrich genannt. Die in neuern Zeiten von Dr. Julius Ficker herausgegebene Chronik 1 ) sagt:

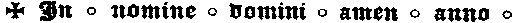

"XVII. Erpo, natus de Mekelenborch, nepos Frederici. Hic dedit fratribus Romoldinchof, unde datur talentum et molles casei XIIII diebus. Et cum Odone episcopo Leodiensi et Godefrido duce de Bolyun et quam pluribus aliis ad predicacionem et adhortacionem pape Urbani secundi ultra mare transiit. Et Anthiochiam et Jherusalem ceperunt. Quibus tunc sanctus Turpinus, qui cum Karolo vivus fuit, in omnibus laboribus apparuit et se esse dixit et ipsos confortavit et exitum rei bonum predixit. Et mortuus ductus est ad sanctum Mauricium et ibidem cum nepote suo Frederico honorifice sepultus."

Excellens merito vivat venerabilis Erpo.

Mente pia Christe Rumoldinchof dedit iste.

Eine zweite Quelle ist das sogenannte "Rothe Buch (Liber rubeus) des Collegiatstifts S. Mauritz vor Münster, eine sehr reichhaltige Sammlung von Urkunden, Güterverzeichnissen u.s.w., eine Pergamenthandschrift um das Jahr 1492 von Bernhard Tegeler, Scholastor des genannten

|

Seite 5 |

|

Stifts, gefertigt". 1 ) Dieses nennt auch den Erpho einen Meklenburger, indem es sagt:

"Huic (Friderico) successit secundus collegii fundator, diuus Erpho, Magnopolensis, dicti Friderici cognatus, Hic suscepto crucis signo et secum Ludolphus tunc prepositus huius ecclesiae cum multis nobilibus et principibus, quorum duces et primicerii erant Hugo Magnus Philippi Francorum Regis frater et duo Roberti, quorum alter Normandiae, alter Flandriae comes, et item Godefridus, Eustachius et Balduinus cognomento Boliani, Galitiae comites, profecti sunt anno salutis 1084 in expeditionem Hierosolymitanam contra Turcas et Saracenas, vbi in sancta terra Ludolphus prepositus occisus est".

Aus den Urkunden und Chroniken des Bisthums Münster hat Albert Boichorst, Syndicus des Dom=Capitels und des Collegiat=Stiftes zu S. Mauritz, im J. 1649 eine Lebensbeschreibung des H. Erpho herausgegeben. 2 ) Daraus, daß Erpho ein Meklenburger und ein Neffe Friedrichs von Wettin genannt wird, so wie aus der Zeit, schließt Boichorst, daß Erpho ein Sohn des meklenburgischen Fürsten Buthue (1066 - 1074) gewesen sei und gewesen sein müsse, und bildet folgenden Stammbaum:

|

Seite 6 |

|

Dieser Stammbaum hat viel Wahrscheinliches für sich, jedoch wird er sich in keinem Stücke urkundlich beweisen lassen. Diese Herstammung ist auch in die Gedächtnißtafel in der S. Mauritii=Kirche übergegangen.

Diesem münsterschen Geschichtsschreiber folgt Rudloff in seiner meklenburgischen Geschichte I, S. 62, wenn er sagt:

"Man hat ihm (Buthue) des H. Ordulfs Schwester Hildegard zur Gemahlin gegeben und von dieser ihm einen Sohn Erpho zugeeignet, der mit seiner Mutter in dem Schooße ihres väterlichen Hauses geflüchtet und nachher an ihres Mutterbruders Friedrichs Stelle, vielleicht auch durch dessen Beförderung, Bischof zu Münster geworden und nach seinem Tode unter die Heiligen aufgenommen ist".

Rudloff beruft sich nur auf das Buch des Boichorst 1 ) und nennt keine andere Quelle.

Wenn sich nun auch keine urkundliche Gewißheit über Erpho's Herkunft erlangen läßt, so läßt es sich doch beweisen, daß er im Bisthume Münster schon vor 500 Jahren, wie heute, für einen meklenburgischen Fürstensohn galt.

Es wird daher nicht unwillkommen sein, die Grundzüge seines Lebens, seiner Stiftungen und seines Begräbnisses hier mitzutheilen.

Erpho's Vorgänger und Oheim, Bischof Friedrich von Münster, gründete das Collegiat=Stift und die Kirche zu S. Mauritii vor Münster ("in suburbio") für zwölf Domherren. Die Thürme und der ältere Theil der Kirche, das jetzige Schiff, sind jetzt die ältesten Baudenkmäler Münster's. Bischof Friedrich starb am 18. April 1084 und ward in der S. Mauritii=Kirche begraben, in welcher ihm Gedächtnißfeiern gehalten wurden. Am 25. Mai 1576 öffnete man sein Grab und fand seine Gebeine, mit Kelch, Patene und Ring; es war die Inschrift: Frithericus episcopus, eingegraben.

Friedrichs Nachfolger war sein Neffe Erpho 2 ), welcher nach langer Sedisvacanz im J. 1085 den bischöflichen Sitz

|

Seite 7 |

|

einnahm 1 ). Seine erste Urkunde 2 ), über das Stift Freckenhorst, ist vom 30. Dec, 1085 datirt:

"Actum Mimigardeford in camera episcopi, anno dominice incarnationis millesimo octogesimo sexto, indictione VIIII a , III. kal. Januarii, anno vero ordinationis domni Erphonis episcopi primo".

Da er bei seiner Wahl zum Bischofe wenigstens 30 Jahre alt sein mußte, so muß er vor dem Jahre 1055 geboren sein.

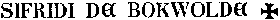

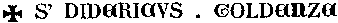

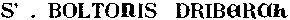

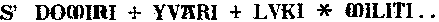

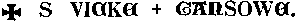

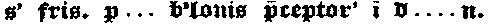

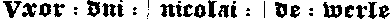

Erpho nannte sich 1192 zuerst Bischof von Münster. Der alte Name der Stadt ist Mimigardeford. Auf seinem Siegel, auf welchem sein Brustbild dargestellt ist, 3 ) nennt er sich noch Bischof von Mimigardeford:

Jedoch blieb der Name Mimigardeford noch längere Zeit im Gebrauche. Münzen sind vom Bischofe Erpho nicht bekannt, obgleich unter ihm zu Münster geprägt ward 4 ).

Der Bischof Erpho führte eine thätige, segensreiche Regierung. Besonders sorgte er für die Vollendung des von seinem Vorgänger gegründeten Collgiat=Stiftes S. Mauritii und wird daher als der "zweite Gründer" des Stiftes angesehen; dies wird in dem Rothen Buche 5 ) wiederholt anerkannt:

"Huic (Friderico) successit secundus collegii fundator et ampliator diuus Erpho Magnopolitanus, Friderici cognatus"

und

"Memoria beati Erphonis, huius sedis episcopi, qui fuit secundus ecclesiae nostrae fundator"

Im J. 1091 unternahm der Bischof Erpho eine Wallfahrt nach Jerusalem zum Heiligen Grabe. Seit dem Jahre 1000, "in welchem die abendländischen Christen vergeblich des Heilandes Wiederkunft erwartet hatten", ward das Wallfahrten nach dem Heiligen Grabe zur weit verbreiteten Sitte. 6 ) Und so kann es nicht auffallen, daß ein so thätiger

|

Seite 8 |

|

und unternehmender Mann, wie Erpho, auch diese religiöse Pflicht zu erfüllen strebte. Nachdem er am 2. Nov. 1090 die nach einem Brande wiederhergestellte Domkirche zu Münster unter Beistand des Erzbischofs Hermann von Cölln und des Bischofs Heinrich von Lüttich neu eingeweihet hatte 1 ), trat er seine Wallfahrt am 12. Febr. 1091 an; er selbst giebt diesen Tag in einer Urkunde 2 ) an ("quo etiam die poenitentes in ecclesiam induxi, utpote insequenti die Hierosolymam iturus"). Sicher ist, daß ihn der Propst Ludolf von S. Mauritii begleitete. Wevelinghovens münstersche Chronik und das Rothe Buch von S. Mauritii geben ihm, nach den oben mitgetheilten Stellen, andere, vornehme Begleiter, namentlich die Herzoge Gottfried von Bouillon und Robert von der Normandie und den Grafen Robert von Flandern, und schreiben Ihnen die Eroberung von Jerusalem zu. Dies ist aber offenbar unrichtig und die Chroniken haben den ersten Kreuzzug in die Wallfahrt Erpho's hineingetragen. Auch war seit 1091 Otbert 3 ) Bischof von Lüttich und nicht Odo, der auch diese Wallfahrt mit Erpho mitgemacht haben soll. Peter von Amiens unternahm seine Wallfahrt erst in den Jahren 1093 und 1094, aus welcher der erste Kreuzzug im J. 1096 hervorging. Erpho erreichte glücklich sein Ziel. Aber sein Begleiter, der Propst Ludolf ward im Heiligen Lande erschlagen ("in sancta terra Ludolphus praepositus occisus es", nach dem Rothen Buche); der Gedächtnißtag des Propstes Ludolf ward in der Mauritii=Kirche am 8. Nov. gefeiert (nach dem Rothen Buche). Die Wallfahrt des Bischofs Erpho ward aber von großer Bedeutung, indem er auf seiner Rückreise zu Rom und sonst überall die Bedrückung der Christen im Heiligen Lande lebhaft geschildert und den ersten Anstoß zu den Kreuzzügen gegeben, oder dieselben doch vorbereitet haben soll. Am 4. Januar 1092 war er zu Mantua 4 ) bei dem Kaiser, wo er vergeblich versuchte, die Trennung Mährens von dem Bisthume Prag zu verhindern. Erpho kehrte glücklich nach Münster heim und brachte 27 Reliquien mit; auch ein seltenes, kunstreich gearbeitetes Kreuz, das er nach Jerusalem mitgenommen hatte, brachte er in die Mauritii=Kirche wieder zurück, wo es noch heute bewahrt und gezeigt wird.

|

Seite 9 |

|

Erpho starb am 9. Novbr. 1097 nach dem Rothen Buche und dem Todtenbuche des Mauritii=Stiftes. 1 )

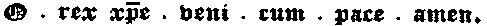

"In festo Theodori martyris 9. Novemb. obiit Erpho, istius sedis, intelligo Mimigardefordensis, episcopus, nostrae ecclesiae fundator secundus, quatuor solidos de campo Richberti, nunc de domo subdiaconi, et peragetur ista memoria, vt in nota inferius signata."

und:

"Memoria beati Erphonis huius sedis episcopi, qui fuit secundus ecclesiae nostrae fundatur, peragetur circa festum b. Martini, cantabuntur vigiliae in capella ejusdem" etc.

Ebenso setzt das Nekrologium des Klosters Liesborn den Gedächtnißtag auf den 9. Nov. Das Nekrologium der Domkirche zu Münster setzt seine Gedächtnißfeier auf den 11. Nov. 2 ), das Nekrologium der Liebfrauenkirche in Ueberwasser Münster auf den 10. Nov.

Erpho ward neben der S. Mauritii=Kirche, dicht am Westende derselben, auf dem Kirchhofe begraben. Späterhin ward über seinem Grabe eine Kapelle gebauet und mit der Kirche verbunden. Diese Erpho=Kapelle stand schon im J. 1347. Am 4. Mai 1347 3 ) bestätigte das Mauritii=Capitel die Verbesserung des Lehns des Diakonats der Kirche, nachdem der Priester Gottfried, der Besitzer des Lehns, 2 Mark, und der münstersche Bürger Bruno von Calmere 52 münstersche Pfenninge Renten dazu geschenkt hatten, unter der Bedingung, daß in der Kapelle ein neuer Altar errichtet werde zu Ehren des heiligen Apostels Bartholomäus, der Heiligen Drei Könige und des heiligen Erpho Bischofs ("in honorem beati Bartholomaei apostoli et sanctorum Trium Regum et beati Erphonis episcopi") 4 ) Dieser Altar ward auch im J. 1347 errichtet; in dem Rothen Buche 5 ) heißt es:

"Anno domini 1347 erectum est altare in sacello diui Erphonis episcopi, fundatoris collegii nostri secundi, et consecratum in honorem beati

|

Seite 10 |

|

Bartholomaei apostoli, sanctorum Trium Regum et Erphonis" etc.

Auf diese Weise kamen die beiden verwandten Bischöfe Friedrich und Erpho, Gründer des Mauritii=Stiftes, in derselben Kirche zu liegen.

Erpho ward nicht kanonisirt, d. h. nicht förmlich heilig gesprochen, aber von dem Volke seit Jahrhunderten als Heiliger verehrt, und die Kirche hat es unter den Augen eines Bischofs gerne zugelassen, ja durch die Bulle 1 ) des Papstes Urban VIII. vom 4. April 1625 gut geheißen. Sicher seit dieser Zeit wird er immer der heilige Erpho genannt und als solcher verehrt.

Im J. 1492 ward über seinem Grabe ein Denkmal errichtet. Aber (am 5. Januar) 1534 in der Nacht stürmten die Wiedertäufer die Kirche zu S. Mauritii und verwüsteten alles. Auch der Leichenstein des Bischofs Friedrich und das Grabdenkmal des Bischofs Erpho wurden zertrümmert. In der Erpho=Kapelle blieb nur ein Bruchstück eines alten Steines zu den Häupten des Grabes übrig mit den Inschriftworten: "Sanctus Erpho"; man sah hierin ein wunderbares Zeichen. Wenn auch nach dem Sturze des Wiedertäuferregiments die volle Ordnung wieder hergestellt ward, so ward doch erst im J. 1620 das Denkmal gesetzt, welches noch jetzt das Grab Erpho's ziert.

Die Erpho=Kapelle ist gegenwärtig also eingerichtet 2 ).

In der Mitte der Kapelle ist das Grab des H. Erpho.

Das im J. 1492 auf dem Grabe errichtete und 1534 von den Wiedertäufern zerstörte Denkmal hatte folgende von dem damaligen Propste Johann Edlen von Bronkhorst verfaßte Inschrift 3 ):

"Sanctus Erpho multis largitionibus in pauperes, religiosas virgines et ecclesiam affectus multisque virtutibus dum vixit praeclarus."

Das jetzt in der Kapelle auf dem Grabe Erpho's stehende, gut gearbeitete Denkmal ist im J. 1620 von dem Stifts=

|

Seite 11 |

|

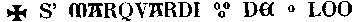

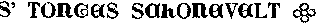

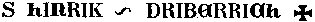

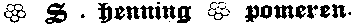

scholasticus Jodocus von Werne († vor 1648) errichtet und aus seinem baumberger Sandstein (dem sogenannten "inländischen Marmor") verfertigt. Auf einer Tumba ruhet die volle, lebensgroße Gestalt des Bischofes, in bischöflichem Gewande, unter demselben mit einem reichen Harnische gerüstet, mit der Bischofsmütze auf dem Haupte und dem Bischofsstabe im rechten Arme, die Hände über der Brust gefalten, den rechten Fuß über den linken gelegt. Am Fußende steht der Name

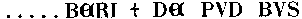

Am Kopfende steht das Wappen: ein vierfach getheilter Schild, an der 1. und 4. Stelle ein rother Querbalken im goldenen Felde, das Wappenzeichen der Stadt Münster, an der 2. und 3. Stelle ein schwarzer Stierkopf mit goldener Krone im goldenen Felde wegen Meklenburg; hinter dem Schilde Bischofsstab und Schwert, über dem Schilde die Bischofsmütze. Auf dem Rande der Tumba steht in zwei Reihen folgende Inschrift:

IN HONOREM OMNIPOTENTIS │ DEI ET S. ERPHONIS, MEGOPOLITANAE FAMILIAE COMITIS, PRAESULIS MONASTERIENSIS AC 2DI HUIUS │ COLLEGII FUNDATORIS, CUIUS S│ACRUM CORPUS HIC REQUIESCIT, DE NOVO EREXIT ET PONI CURAVIT AO. MDCXX │ REVERENDUS AC NOBILIS DOMINUS JODOCUS │ A WERNE, HUIUS ECCLESIAE SCHOLASTICUS, MAUSOLEUM HOC, OLIM MAGNIFICE EXSCULPTUM, │ SED PER DIRAM ANABAPTIST │ARUM RABIEM ANTE HAC DIRUTUM. RENOVATUM ANNO MDCCLXIX

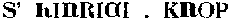

Ueber der Pforte der Kapelle nach der Kirche steht auf einer großen Votivtafel von Holz folgende Inschrift:

D.O.M.

SANCTO ERPHONI EPISCOPO MONASTERIENSI

SECUNDO HUIUS ECCLESIAE FUNDATORI. │ DER HEILIGER ERPHO VOM VATTER BUTHUE UNDT MUTTER HILDEGARDE AUS DEM HOHEN GE│SCHLECHTE MECKLENBURG GEBOREN IST NACH FRUHEZEITIGEM ABSTERBEN SEINER ELTERN │ VON SEINEM GROSSMÜTERLICHEN BRUDER FRIDERICO, 16 TEN BISCHOF DIESES HOCHSTIFFTS MÜN│STER UNDT 1 STEN FUNDATORE DIESER KIRCHEN UNDT CAPITULI, IN ALLEN GEISTLICHEN TUGENDTEN │ UNDT WISSENSCHAFFTEN SO ERZOGEN, DASS SELBER NACH DESSEN ABSTERBEN ANNO 1086 DES-│

|

Seite 12 |

|

SEN SUCCESSOR MERITIRET. SELBER HAT VIELE KIRCHEN UNDT ALTÄREN IN DIESEN HOCHSTIFTT │ CONSECRIRET, DIESE KIRCHEN UNDT CAPITUL ALsO GLÜCKLICH REGIERET, DASS BEI SEINER REGIE│RUNG KEIN EINZIGE SECTA SELBIGES BEUNRUHIGET, NACHMAHLEN 1095 MIT DAMAHLIGEN PROBSTEN LU │ DOLPHO UNDT VIELEN ANDEREN BISCHÖFFEN NACH JERUSALEM, UM DAS HEILIGE GRAB VON DEN TÜR│KEN ZU EROBERN GEREISET, NACH GLÜCKLICHER EROBERUNG A° 1100 WIEDERUM DAHIE ANGELANGET, DEN │ PROBSTEN LUDOLPHUM ABER AUSGELASSEN, FOLGENTS DIESES STIFFT NOCH EINIGE JAHR GLÜCK│LICH REGIERET, GESTORBEN UNDT ALHIE BEGRABEN, AUCH DURCH GROSSE MIRACULN BERÜHMET WOR│DEN, DASS ÜBER DESSEN GRAB VOR MEHR ALS 300 JAHR DIESE CAPELL GEBAWET, ZU DESSEN GRAB SEHR │ VIELES OPFFER GEBRACHT UNDT DIE LEUTHE VON IHREN KRANKHEITEN BEFREIET WORDEN, ALSO DASS │ NICHT ZU ZWEIFFELN, DASS DURCH DESSEN VORBITT SEHR VIEL ZU ERHALTEN SEY UNDT DURCH EIN │ ANDÄCHTIGES GEBETT ANGERUFFEN WERDEN KÖNNE.

OMNIBUS ASSISTENS SUCCURRE FIDELIBUS ERPHO

ET DEFENDE TUUM SANCTE PATRONE GREGEM

TABULAM HANC ANNO MDCCXIII A LUBERTO DE TINNEN, ECCLESIAE HUIUS DECANO ET BENEFACTORE MUNIFICENTISSIMO, REDINTEGRATAM VETUSTATE CORROSAM CAPITULUM RENOVARI CURAVIT.

ANNO MDCCLIV.

Es leuchtet auf den ersten Blick ein, daß der Inhalt dieser Gedächtnißtafel aus neueren Schriften, namentlich aus Boichorst, zusammengetragen ist.

Im J. 1847 ist die ganze Erpho=Kapelle restaurirt und dabei zugleich auf die Votivtafel erneuert worden.

Der Bischof Erpho bleibt eine sehr merkwürdige und wichtige Erscheinung in der Geschichte, vorzüglich dadurch, dass er ohne Heiligsprechung seit uralter Zeit zu dem Rufe eines Heiligen gelangt ist, ohne Zweifel ein Beweis für seine

|

Seite 13 |

|

vielen und großen Verdienste. Noch heute wandern viele Andächtige nach St. Mauritii hinaus, um an dem Grabe des heiligen Erpho ihre Andacht zu verrichten. Ueber die gegenwärtige Stimmung mögen folgende Worte aus dem Briefe eines münsterschen Domgeistlichen an mich reden: "Erpho ist nicht kanonisirt; aber selbst jetzt noch wird sein Name von Allen mit Ehrfurcht genannt, wenn er auch nicht mehr als Fürsprecher bei Gott dem Herrn angerufen wird. Ja, seine 1371 erbauete Kapelle bleibt stets ein Lieblingsplätzchen, besonders für alle die, welche gerne in der Stille sich der Andacht hingeben. Daß aber Jemand, wie Erpho, vom Volke als Heiliger verehrt wird, duldet die Kirche, ja sie sieht es sogar mit Wohlgefallen, wie wir ein Beispiel haben an der Johanna von Portugal, der man Kirchen, Kapellen und Altäre weihet".

|

Seite 14 |

|

|

|

|

:

|

II.

Ueber

des Wendenkönigs Niklot Enkel

Kanut und Waldemar,

Prizlaus Söhne,

von

G. C. F. Lisch

Prizlav.

K önig Niklot von Wendenland hatte drei Söhne: Pribislav, Stammhalter des meklenburgischen Fürstenhauses, Wartislav und Prizlav. Ueber den Fürsten Prizlav schweigen die meklenburgischen Nachrichten gänzlich und er würde völlig unbekannt geblieben sein, wenn nicht dänische Chroniken und Urkunden über ihn berichteten. Die Nachrichten über Prizlav sind ziemlich vollständig enthalten in den Geschichtsbüchern des Saxo Grammaticus und in der Knytlingasaga, und es wäre wohl der Mühe werth, sein Leben zu beschreiben. In früheren Zeiten ist Prizlav vielfach mit seinem ältern Bruder Pribislav verwechselt und erst Rudloff (M. G. I, S. 125 und 139) hat den Prizlav scharf von seinem Bruder geschieden. In den neuesten Zeiten hat der Professor Werlauff zu Kopenhagen in der vortrefflichen Lebensbeschreibung der Königin Sophie von Dänemark, der Tochter des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow, welche in deutscher Uebersetzung in unsern Jahrbüchern IX, S. 111 flgd. mitgetheilt ist, in der Einleitung auch die frühern Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause beleuchtet und a. a. O. S. 118 auch das Leben Prizlavs mit Berücksichtigung der Quellen zur Untersuchung gezogen.

|

Seite 15 |

|

Prizlav hatte schon bei seines Vaters Lebzeiten die christliche Religion angenommen. Wegen dieses Schrittes soll er nach Saxo Gr. von seinem Vater verjagt, nach der Knytlingsaga soll er von den Dänen gefangen genommen sein. Er lebte seitdem in Dänemark und vermählte sich mit Katharina, einer Tochter des Knud Lavard, Herzogs von Südjütland und Königs der Wenden, des Vaters des Königs Waldemar I. von Dänemark. In Folge dieser Vermählung ward er von dem Könige Waldemar I. mit schönen Inseln des dänischen Reiches ("magna nobilium insularum pars") belehnt, namentlich mit Lolland, das späterhin im Besitze seines Sohnes erscheint, und vermuthlich mit Alsen. Er war in seinem Vaterlande im Gefolge Waldemars, als im J. 1160 mit Niklot und der Burg Werle das Heidenthum im Wendenlande fiel, und er sah vor der Burg Werle seines Vaters Haupt auf einer Stange stecken, als er den Bischof Absalon auf dessen Zuge durch Wendenland zum Herzoge Heinrich dem Löwen begleitete 1 ). Nach dem J. 1164 kommt Prizlav nicht wieder vor.

Prizlav hinterließ zwei Söhne. "Daß er auch Töchter sollte hinterlassen haben, beruht nur auf unbegründeten Vermuthungen 2 )". Den einen Sohn kennt schon Rudloff; der andere Sohn ist durch dänische Schriftsteller ans Licht gezogen, und Werlauff nennt ihn a. a. O. ausdrücklich.

Es kommt hier wesentlich darauf an, zu dem Besitze der ungetrübten Quellen zu gelangen, aus denen die spärlichen Nachrichten über das Leben der beiden Söhne Prizlavs fließen.

Kanut.

Der eine Sohn war Kanut, Herr von Lolland, und wird von Saxo Gr. wiederholt genannt. Dieser Kanut gründete auf dem östlichen Theile von Fünen eine Stadt, vermutlich Ryeborg, und vielleicht hat das nahe liegende Knudshovet von ihm den Namen.

Rudloff sagt in seiner M. G. I, S. 139, Not. o., daß die Universitäts=Bibliothek zu Upsala eine Urkunde von ihm aufbewahre, worin er am 20. Nov. 1183 der Kirche zu Odensee einen Theil seiner Erbschaft auf Alsen vermachte. Nach dieser Andeutung habe ich mich viele Jahre lang bemühet, eine Abschrift dieser Urkunde aus Upsala zu erlangen, jedoch blieben

|

Seite 16 |

|

alle Bemühungen nach verschiedenen Seiten hin vergeblich. Als ich im J. 1851 den Ankauf der handschriftlichen Urkunden=Sammlung Rudloffs aus dessen Nachlasse für das großherzogliche Geheime und Haupt=Archiv zu Schwerin vermittelte, fand ich in derselben zwar die lange vergeblich gesuchte Abschrift der Urkunde, aber offenbar so lückenhaft und fehlerhaft, daß auf diese Abschrift nicht viel zu geben war. Kurz vorher hatte ich in den Urkunden=Regesten zur dänischen Geschichte 1 ), Bd. I, auch diese Urkunde aufgeführt und einige Stellen, wo sie gedruckt sein sollte, angegeben gefunden. Ich setzte daher meine Bemühungen in Dänemark fort und war endlich so glücklich, durch die unermüdliche Bereitwilligkeit und Thätigkeit meines Freundes, des Herrn Directors und Professors Dr. Paludan=Müller zu Nyköbing auf Falster, früher Professors in Odensee, eine sichere Abschrift von der getreuen und zuverlässigen Abschrift des dänischen Geschichtsforschers Langebek mit vielen andern willkommenen Mittheilungen und Aufklärungen aus dem Geheimen Archive zu Kopenhagen zu gewinnen.

Diese Urkunde 2 ) und deren Inhalt in die meklenburgische Geschichte einzuführen, ist der Hauptzweck der gegenwärtigen Zeilen. Diese Urkunde in ihrer Vollständigkeit hat Inhalt genug, um einen Blick in das Leben unsers Fürsten Kanut zu gönnen, einen festen Grund zu gewinnen und manche Dichtung älterer Geschichtsschreiber zu zerstören. Aus dieser Urkunde ergiebt sich Folgendes mit ziemlicher Gewißheit:

Der Fürst Kanut, "ein Sohn des Fürsten Prizlav", hatte sich, obgleich er nicht Mönch ward, der Geistlichkeit sehr ergeben, wie nicht allein aus dieser Urkunde hervorleuchtet, sondern auch aus den Briefen des Abtes Stephanus des Klosters zu S. Genovefa in Paris, in welchem sein Bruder Waldemar als Mönch starb, wie sich aus der folgenden Darstellung ergeben wird. Gegen das Ende seines Lebens hatte der Fürst Kanut sein Begräbniß in der Mönchskirche zum Heiligen Kanut zu Odensee, in welche dessen Gebeine nach seiner Heiligsprechung versetzt worden waren, erwählt; der Heilige Kanut war ein Großoheim der Gemahlin des Fürsten Kanut gewesen. Die Mönche des Klosters hatten ihn in die volle Brüderschaft ("Fraternität", plenariae fraternitatis suae collegium") ihres Klosters aufgenommen und ihm nach seinem Tode den Mitgenuß aller ihrer guten Werke verheißen, gleich als wenn er

|

Seite 17 |

|

ihr wahrer, eingekleideter Klosterbruder gewesen wäre ("velut pro suo proprio fratre loci professo"). Aus diesen Worten geht klar hervor, daß Kanut nicht in den eigentlichen Mönchsstand getreten war, sondern nur die "Fraternität" (Brüderschaft) des Klosters verliehen erhalten hatte, eine Begünstigung, die das ganze Mittelalter hindurch nicht selten war; aus den etwas gesuchten und bestimmten Ausdrücken der Urkunden kann man aber als wahrscheinlich annehmen, daß er sich gegen das Ende seines Lebens als "Conversbruder" in das Kloster begab, um in frommer Einsamkeit zu leben, ohne gerade in den Mönchsorden zu treten. Er hatte, als er in die Fraternität aufgenommen war, noch einen eigenen Capellan Heinrich, der auch sein Arzt war, und drei Stallmeister: Ubbo, Gottfried und Toke. Zur Wiedervergeltung vermachte Kanut der S. Kanutskirche am Tage des Heiligen Märtyrers und Königs Edmund (20. Nov.) 1183 zwei Hufen in Tandzleth auf der Insel Alsen und alle seine Besitzungen, welche er auf der Insel Alsen hatte, und der Bischof Simon von Odensee bestätigte diese Schenkung mit seinem Banne. Nach dem ganzen Ton der Urkunde war dieselbe unbezweifelt das Testament Kanuts. Daß Kanut aber noch in dem Jahre 1183 gestorben sei, läßt sich nicht bestimmen. So viel scheint aber aus der Urkunde hervorzugehen, daß er der letzte seines Hauses war und keine Kinder hinterließ, da in der ganzen Urkunde nicht von Angehörigen oder Erben die Rede ist, wie es sonst wohl in ähnlichen Vermächtnissen der Fall zu sein pflegt, sondern statt der Zustimmung seiner Erben der Bann des odenseer Bischofs Simon eintrat.

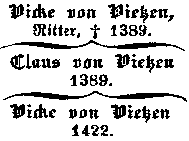

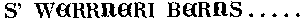

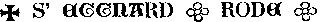

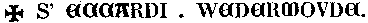

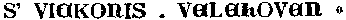

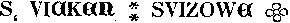

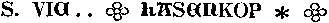

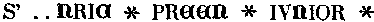

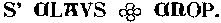

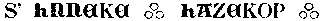

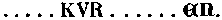

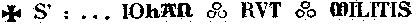

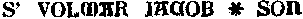

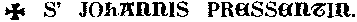

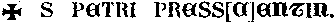

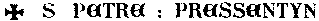

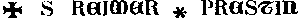

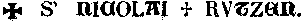

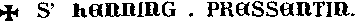

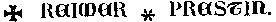

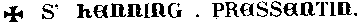

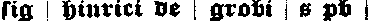

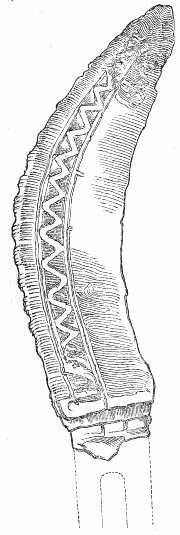

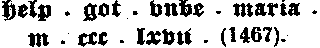

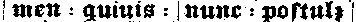

Daß der Fürst Kanut, welcher die Urkunde vom 20. Nov. 1183 ausstellte, sicher ein Sohn des wendischen Fürsten Prizlav war, wird nicht allein durch die Worte der Urkunde, sondern auch durch die Umschrift auf seinem Reitersiegel 1 ) bewiesen, welche lautete:

S, Canuti filii principis Prizlai.

Der Löwe auf dem Rücksiegel Kanuts soll wohl auf seine Herrschaft Laland zielen. So viel läßt sich aus der Urkunde herauslesen. Daher ist denn auch Alles unbegründet, was ältere Geschichtschreiber so bestimmt von dem Fürsten Kanut erzählen, z. B. was Pantoppidan in seiner Kirchen=Historie des Reichs Dänemark I, 1741, S. 459, aus der Urkunde herausbringt: "daß der Fürst Kanut am 20. Nov. 1183 in Gegenwart vieler vornehmer Herren mit gewöhnlichen Cere=

|

Seite 18 |

|

monien vom Bischofe Simon eingeweihet und aller weltlichen Hoheit entzogen sei, daß er aber nur wenige Zeit im Mönchsstande zugebracht und bereits bei Antretung desselben eine zehrende Krankheit am Halse gehabt habe und im Jahre 1183 gestorben sei". Auch Suhm in seiner Geschichte von Dänemark, VIII, S. 37, nimmt an, daß Kanut in dem Kloster zu Odensee "ohne Zweifel am selbigen Tage als Mönch eingekleidet und bald nachher an der Auszehrung gestorben sei".

Alle diese Erzählungen sind nur unbegründete Vermuthungen, welche in diese Urkunde hineingetragen sind, da keine andere Nachricht vorhanden ist. Wie lange Kanut noch gelebt habe, läßt sich nicht bestimmen.

Waldemar.

Durch die Forschung über das Leben des Fürsten Kanut, Prizlavs Sohn, ist auch ein zweiter Sohn Prizlavs mehr in den Vordergrund getreten, der Fürst Waldemar, welcher zwar dänischen Geschichtsforschern bekannt, in der meklenburgischen Geschichte aber bisher völlig unbekannt war. Die einzige Quelle sind zwei Briefe des Stephanus, Abtes des Klosters zu S. Genovefa in Paris, welcher selbst in Dänemark gewesen war und der im J. 1203 als Bischof von Tournay starb. Diese zuverlässigen, vom J. 1159 bis zum J. 1196 geschriebenen, leider nicht datirten Briefe 1 ) eines bewährten Mannes sind den neuern dänischen Geschäftsforschern bekannt geworden, weil die Sammlung viele Briefe des Abtes an andere dänische Personen enthält. Der eine Brief 2 ) ist an den "Edlen Kanut von Dänemark" (Canuto nobili viro de Dacia") geschrieben. Stephanus redet ihn an als einen, der königlichem Geschlechte entsprossen sei, und schreibt ihm: sein leiblicher Bruder ("frater carnalis") Waldemar, ein Jüngling von guten Anlagen, der dem königlichen Geschlechte ("regio generi") seines Bruders Ehre gemacht habe und in gesegnetem Andenken stehe, sei in dem Genovefa=Kloster in Paris gestorben und daselbst begraben, und sei der guten Werke, wie einer der Klosterbrüder, theilhaftig geworden.

|

Seite 19 |

|

Zugleich bittet der Abt um milde Beiträge, da er die durch Kanuts heidnische Vorfahren eingeäscherte S. Genovefa=Kirche, in welcher Waldemar ruhe, zu restauriren und mit Blei zu decken beabsichtige.

Ein zweiter Brief 1 ) ist an den König Kanut von Dänemark gerichtet. In diesem Briefe schreibt der Abt Stephanus an den König, daß er nicht so unverschämt sein wolle, ihn um einen Beitrag zur Restaurirung der durch seine Vorfahren (die Normannen) zerstörten Genovefa=Kirche anzusprechen; er bitte ihn aber, seinen Verwandten ("consanguineum"), den Edlen Kanut ("nobilem virum Canutum"), zu erinnern, daß er seines Bruders Waldemar gedenken möge, der auf seinem Sterbebette Mönch ihres Klosters ("in beato fine suo canonicus noster factus") geworden, in ihrer Kirche begraben und der guten Werke des Klosters theilhaftig geworden sei, und ihn zu bewegen, daß er zum Seelenheile seines Bruders, der bei seinem Leben nichts von seinem Erbe genossen habe, der Noth der Kirche durch eine angemessene Gabe zu Hülfe kommen möge.

Zu derselben Zeit schrieb der Abt Stephan auch Briefe an den Erzbischof Absalon von Lund, an den Bischof Waldemar von Schleswig, an den Bischof Orm (Omerus) von Ripen, an den Abt Wilhelm von Eskelsöe, an Peter Sunesson mit derselben Bitte.

Es steht zur Frage, woher diese beiden Brüder Kanut und Waldemar stammen. Der scharfe dänische Kritiker Gram 2 ) vermuthet, diese Brüder seien bisher unbekannte Neffen des im J. 1157 zu Roskilde ermordeten Königs Kanut V. Magnussen gewesen. Suhm dagegen nimmt an, Waldemar sei der Bruder desjenigen Kanut, der in der Urkunde vom 20. Nov. 1183 als ein Sohn Prizlavs bezeichnet wird. Diese Ansicht ist von allen neuern dänischen Geschichtschreibern befolgt, und es steht der Annahme allerdings nichts im Wege; Stephanus nennt den Kanut einen "durchlauchtigen Mann und einen Edlen, der aus königlichem Geschlechte entsprossen und ein Verwandter des regierenden Königs Kanut sei". Dies Alles läßt sich ohne Zwang auf Söhne Prizlavs anwenden und hat wenigstens das für sich, daß der eine, Kanut,

|

Seite 20 |

|

urkundlich gesichert ist, während alle andern Annahmen rein erdacht sind. Daher werden denn auch die Brüder Kanut und Waldemar als Prizlavs Söhne angesehen; Werlauff a. a. O. nimmt dies ohne Bedenken an und die Regesten zur dänischen Geschichte (I, Nr. 353) fügen ausdrücklich zu dem Namen Kanut hinzu, daß er ein Sohn Prizlavs gewesen sei ("ad Canutum [Prislavi filium] epistola").

Da die nur in den Concepten erhaltenen Briefe nicht datirt sind, so ist über das Jahr ihrer Ausstellung mancherlei vermuthet. Suhm nimmt ohne Grund an, daß Prizlavs Sohn Kanut noch im Jahre 1183, dem Jahre der Ausstellung der Urkunde, gestorben sei und daß Stephanus, mit dem Tode dieses Fürsten unbekannt, den Brief an ihn mit den andern Briefen im J. 1184 geschrieben habe, nachdem er schon vorher vergeblich an ihn geschrieben haben müsse, weil er den König Kanut bittet, daß er es versuchen möge, das harte Herz seines Verwandten Kanut zu bewegen. Die dänischen Regesten (1843) setzen die Briefe nach Suhm auch in das Jahr 1184. Gram dagegen setzt die Briefe in das Jahr 1191 oder 1192 und nimmt an, daß Kanut, den er freilich nicht für Prizlavs Sohn hält, damals noch am Leben gewesen sei. Alles dies ist nur willkührlich angenommen und ohne Grund. Daß die Briefe ungefähr in jener Zeit geschrieben sein müssen, geht aus den übrigen Briefen an gleichzeitige Personen hervor. Da der dänische Prinz Waldemar im J. 1182 als erwählter Bischof von Schleswig aufgeführt wird und der König Kanut VI. am 12. Mai 1182 den Thron bestieg, so können die Briefe des Abtes Stephanus erst nach dem J. 1182 geschrieben sein. Da Waldemar 1191 oder 1192 zum Erzbischofe von Bremen und Peter im J. 1191 zum Bischofe von Roskilde erwählt ward, so müssen diese Briefe vor dem J. 1191 geschrieben sein. Es mag daher nicht weit von der Wahrheit liegen, daß die Briefe um das J. 1184 geschrieben wurden.

Es wird sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen lassen, das der Prinz Waldemar ein Bruder des "Durchlauchtigen und Edlen Kanut" und ein Sohn des wendischen Fürsten Prizlav gewesen sei, um so mehr, als in jener Zeit die königlicheWürde der Obotritenfürsten allgemein angenommen wird.

|

Seite 21 |

|

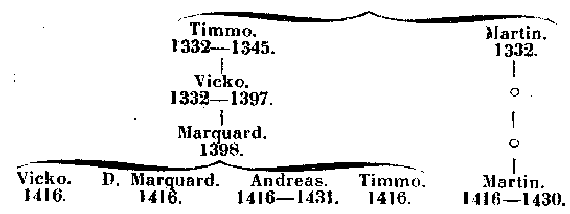

Nach diesen und anderen Forschungen gestaltet sich die Genealogie und Chronologie der ältesten Glieder des meklenburgischen Fürstenhauses folgendermaßen:

|

Seite 22 |

|

|

|

|

:

|

III.

Ueber

Chotibanz und Chutun

von

G. C. F. Lisch.

Z u den merkwürdigsten Gegenden für die älteste Geschichte Meklenburgs gehört ohne Zweifel der Landstrich zwischen dem südlichen Ende des Tollense=Sees und der östlichsten Biegung des Müritz=Sees, oder vom Lieps=See bis zum Specker See und zum Düster=Wohld (silva tenebrosa), dort, wo die Ortschaften (Nemerow), Prilwitz, Hohen=Zieritz, Peccatel, Kostal (jetzt Adamsdorf), Kratzburg, Pieverstorf, Dambeck, Speck liegen, um die Quellen der Havel. Diese Gegend gehörte in alten Zeiten der mächtigen adeligen Familie von Peccatel, auf dem Schlosse und "Städtchen" Prilwitz gesessen, deren gewaltige Burgwälle noch heute Zeichen ihrer Macht sind; in einer Urkunde vom J. 1408 1 ) werden alle peccatelschen Hauptgüter aufgeführt: Prilwitz, Usadel, Blumenholz, Weisdin, Dolgen, Oldendorf, Hohen=Zieritz, Peccatel, Langhagen, Stribbow, Peutsch, Dambeck, Zahren, Lübchow, Liepen, Wustrow, Zippelow, Ziercke, zu denen gewiß noch viele dienst= und pachtpflichtige Bauerdörfer gehörten. Es ist gewiß nicht von ungefähr, daß diese Räume in den ältesten Urkunden genannt worden, wenn dies auch nur daher kommt, daß es als verwüstetes Land, vielleicht einst heidnisches Tempelland, verlassen war und der christlichen Geistlichkeit übergeben ward. Es ist dieses Land in neuern Zeiten auch viel besprochen. Aber so alt, bestimmt und ausführlich

|

Seite 23 |

|

auch die alten Nachrichten sind, so sind sie doch bisher ziemlich dunkel geblieben, weil es häufig an sichern Anhaltspunkten fehlte. Ich will es versuchen, durch Hülfe einiger glücklicher Entdeckungen diese Gegenden etwas mehr zu erhellen, und will wünschen, daß ich dadurch zu Forschungen an Ort und Stelle Veranlassung geben möge.

Die nächste Veranlassung zur Forschung geben die sogenannten Strelitzschen Haidedörfer bei Kratzburg. Am 6. Jan. 1257 verlieh 1 ) der Fürst Nicolaus I. von Werle dem Kloster Dargun diese Dörfer, namentlich Kratzburg (auch Werder genannt), Techentin, Blankenförde und Granzin, und beschrieb die Grenzen derselben genau. Diese Dörfer gingen im J. 1359 durch Verkauf von dem Kloster Dargun an die Johanniter=Comthurei Mirow über. Diese Beschreibung beginnt mit dem südlichen Theile der östlichen Grenzen dieser Dörfer:

die Grenzen beginnen in dem See, der Langhagen heißt, und steigen grade gegen Süden hinauf bei zwei bezeichneten Eichen vorbei zu einem Berge, auf welchem eine bezeichnete Eiche steht, von wo sie in grader Richtung durch ein großes Moor fortgehen bis zu einem See, welcher Techentin genannt wird.

("Incipiunt in stagno, quod Lanckauel dicitur, et ascendunt directe ad austrum perante duas quercus signatas ad montem vnum, in quo stat quercus signata, inde recto cursu procedunt per paludem magnam vsque ad stagnum, quod Thechentin vocatur, a quo stagno circumflectuntur per ascensum Hobole" etc.)

Diese Grenze ist völlig klar. - Der Name Lanckavel ist die beständige, alte, häufig vorkommende Namensform für die Güter, welche jetzt Langhagen genannt werden. - Der See Techentin führt jetzt nicht mehr diesen Namen; ohne Zweifel hatte er seine Benennung von dem Dorfe Techentin, welches dem Kloster Dargun im J. 1257 mit verliehen ward, jetzt aber auch nicht mehr steht und früh untergegangen sein muß, da gar keine bestimmte Nachricht darüber mehr vorhanden ist Nach der Verleihung gehörte das Dorf mit zu den Haidedörfern und lag auch innerhalb der geschlossenen Grenzen derselben. Nach dem Visitations=Protocolle der Kirche zu Blankenförde vom J. 1651 hatte damals diese Kirche:

"ein Stück Ackers im Techentin vorm Holze"

|

Seite 24 |

|

und

"noch ein Stück Ackers im Techentinschen Felde."

Das Dorf Techentin lag also bei Blankenförde. Hiernach und nach der oben mitgetheilten Grenzbeschreibung kann der See Techentin kein anderer sein, als die nördliche Bucht des jetzt sogenannten Userinschen Sees. Die Comthurei Mirow behauptete im 16. Jahrh. wiederholt: der Techentin(=See) liege auf des Ordens Grund und Boden.

Dieser See und dessen nördliche Bucht hat sehr verschiedene Namen geführt. In den ältesten Zeiten hieß der ganze See: der See von Vielen. Im J. 1257 und späterhin hieß die nördliche Bucht der Techentiner=See. In jüngern Zeiten führte diese Bucht den Namen Krams=See; so steht auf der großen schmettauschen Charte von Mecklenburg=Schwerin, während auf der Charte von Meklenburg=Strelitz Krumme See steht. Den Namen Krams=See hatte diese Bucht von dem Dorfe Kramptz, welches ebenfalls untergegangen ist. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die adlige Familie von Bardenfleth, außer den Gütern Zahren, Gr.Vielen, Dambeck und Pieverstorf, auch noch "etliche Gerechtigkeit an der Feldmark Kramptze, die Gerechtigkeit zu Kratzburg und drei Drömt Mehl aus der Neuen Mühle". In der Mitte des 16. Jahrh. heißt es: "de wuste Feldmarke de Kramtze genometh sampt 1 gemekligen schonen Sze heft den Bardenuleten gehorth. Desse veltmarckede hebben de grantzinschen, de dalmestorper, de kratzeborger und de blankenuörder". Die beiden untergegangenen Dörfer Techentin und Kramptze lagen also wohl an dem westlichen Ufer der nördlichen Bucht des Userinschen Sees. - Der Userinsche See hat in neuern Zeiten seinen Namen von dem Dorfe Userin erhalten.

Von den weitern Grenzen der Haidedörfer kommen hier nur die nördlichen in Betracht. Nachdem die westlichen Grenzen bis zum Pagel=See ("stagnum Paule") beschrieben sind und gesagt ist, daß sie von hier grade gegen Norden gehen, heißt es weiter, daß sie (an der Nordseite der Haidedörfer) gehen:

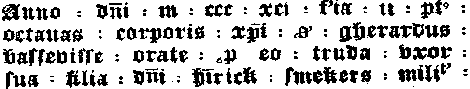

"vsque ad quoddam stagnum, quod dicitur paruum Sciruene, a quo per ascensum parai montis recto tramite ante multas quercus signatas versus orientem veniunt ad quoddam stagnum, quod Cuthimershe nominatur; inde paruo interuallo procedunt ad quandam quercum, quae tres praecipuos habet ramos et inferius est exusta; inde flectuntur et currunt

|

Seite 25 |

|

ad aliam quercum, vbi conterminantur campi illorum de Granzin et de Cutkune et de Dalmerstorpe, a qua procedentes vadunt directo cursu ad quendam valliculum, ubi concurrunt termini illorum de Dalmestorp et illorum de Chutune et de Dannenbeke; inde recto cursu tendunt ante multos valliculos pro terminis factos vsque ad quandam magnam crucem quatuor vicibus signatam; inde vadunt iterum ante tales valliculos et dirigunt gressum suum vsque ad Hobolam fluvium tenduntque per Hobolam ad castrum Zcarnitz, de quo videlicet castro vergunt ad vallem Liperi".

Dies heißt nach einer zugleich erläuternden Uebersetzung also:

(Die nördlichen Grenzen der Haidedörfer beginnen im Westen nicht weit östlich vom Specker=See) bei einem See, welcher der kleine Zilmann genannt wird, von welchem sie einen kleinen Berg hinauf in grader Richtung bei vielen bezeichneten Eichen vorbei gegen Osten gehen bis zu einem See, welcher der Cutuner See genannt wird; von hier gehen sie eine kurze Strecke weiter zu einer Eiche, welche drei große Zweige hat und unten ausgebrannt ist; von hier biegen sie sich und gehen zu einer andern Eiche, wo die Felder derer von Granzin und von Cutun und von Dalmerstorf grenzen, von welcher sie weiter grade aus zu einem kleinen Thale gehen, wo die Grenze derer von Dalmerstorf, von Cutun und von Dambeck zusammenstoßen; von dort gehen sie in grader Richtung bei vielen kleinen Thälern (Gräben), die zu Grenzen aufgeworfen sind, zu einem großen Kreuze, das an den vier Seiten bezeichnet ist; von hier gehen sie wieder bei solchen Gräben vorbei und lenken ihre Richtung bis zum Flusse Havel und gehen durch die Havel zur Burg Zcarnitz, von welcher sie zum Lieper=Thale gehen.

Darauf beginnt die Beschreibung der östlichen Grenzen gegen das Gut Liepen, in denen nur das Thal Margrevenbude in der Nähe des Käbelick=(Cobolc=)Sees einen auffallenden Namen hat.

Diese Gegend bedarf der Aufklärung, um einen sichern Grund für die folgenden Untersuchungen zu gewinnen. Der Anfangspunkt der Nordgrenzen ist sicher: der See Scirvene ist der See, welcher jetzt der Zilman=See heißt und

|

Seite 26 |

|

östlich neben dem Specker See liegt; zur noch deutlichern Bestimmung wird gesagt, daß sich von hier die Grenzen gegen Osten wenden.

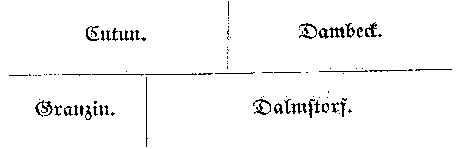

Die Hauptfrage bleibt nun die, wo der Ort Cutun gelegen habe. Nachdem der Zug der Grenzen mit Sicherheit erkannt ist, kann Cutun nur nördlich von Granzin gelegen haben. Es ist dann unzweifelhaft, daß der in der Urkunde unter zwei verschiedenen Formen vorkommende Name einen und denselben Ort bezeichne: die Formen Cutkune und Chutune sind Namen Eines Ortes, obgleich sie neben einander stehen und verschieden geschrieben sind. Dann liegen die Grenzen der hier aufgeführten Ortschaften ungefähr also:

Nachdem diese Grenze ermittett ist, läßt sich denn auch der Cuthimershe genannte See feststellen. Dies ist ohne Zweifel der zu dem Orte Cutun gehörende See; der Name ist in Cuthimer=shê oder Cuthuner=shê, d. i. Cutuner See aufzulösen. Es ist möglich, daß in der Original=Urkunde auch cuthunershe steht, was durch Undeutlichkeit der Schrift wie cuthimershe erscheint. Jedoch ist diese verschiedene Lesart nicht von großer Wichtigkeit; der Cuthimer oder Cuthuner See ist der nicht weit östlich vom Zilman See in gleicher Richtung liegende Lange=See neben dem Gute Dambeck. Durch eine glückliche Entdeckung ist denn auh der Ort Cutun wieder gefunden, in der Feldmark des Dorfes Gottun neben Dambeck 1 ), welches schon im Mittelalter wüst ward. Die Güter Zahren und Dambeck mit Zubehörungen gehörten zu dem großen Besitze der Herren von Peccatel auf Prilwitz. Schon im J. 1408 stand der größere Theil dieser Güter den v. Bardenfleth zu Pfande 2 ), welche auch im Besitze derselben blieben. Im J. 1519 hatte Achim v. Bardenfleth, mit dem um 1548 das Geschlecht ausstarb,

|

Seite 27 |

|

die Güter an Henneke v. Holstein auf Ankershagen oder Wickenwerder verpfändet, bei dessen Familie sie auch zunächst nach dem Aussterben des Geschlechts v. Bardenfleth blieben. Diese Güter waren Zahren, Gr. Vielen halb, Dambeck, Pieverstorf 1 ) und die wüste Feldmark Gottun genannt 2 ). Als nach dem Aussterben des Geschlechts der Bardenfleth dessen ehemaliger Besitz bei dem Lehnhofe zur Untersuchung kam, wird gesagt, daß denselben gehört habe: Zahren, Gr. Vielen, Dambeck, Pieversdorf, die wüste Feldmark Goddun , das Gut zu Rutzenfelde, etliche Gerechtigkeit an der Feldmark Kramptze, die Gerechtigkeit zu Kratzeburg und drei Drömt Mehl aus der Neuen Mühle.

Es ist also außer Zweifel, daß der Ort Chutun oder Cutkun mit dem Cuthunersee die schon im 15. Jahrh. wüst liegende Feldmark Gottun war, welche zu Dambeck gehörte.

Nach dieser Ermittelung lassen sich die nördlichen Grenzen der Haidedörfer der Comthurei Mirow ganz klar bestimmen. Sie beginnen am Zilman=See (stagnum Sciruene), gehen von dort gegen Osten zu dem See, der Gottuner=See (Cuthimershe, jetzt Lange See) genannt wird, von diesem zu dem Punkte, wo die Grenzen von Granzin, Gottun und Dalmerstorf, und von dort zu dem Punkte, wo die Grenzen von Dalmerstorf, Gottun und Dambeck zusammenstoßen; von hier gehen sie zu einem großen Kreuze und nehmen ihre Richtung zum Havelflusse, d. h. dahin, wo die Havel aus dem dambecker See fließt, und durch die Havel bis zur Burg Zcarniz, von wo sie sich zum Lieper Thale wenden.

In dem letzten Theile dieser Beschreibung ist nur das große Kreuz, ungefähr südlich von dem Gute Dambeck, und die Burg Zcarniz merkwürdig. Die Burg Zcarnitz (d. i. wohl die schwarze oder dunkle Burg) lag ohne Zweifel südlich von Pieverstorf, ungefähr dort, wo auf der großen schmettauischen Charte ein großer Burgwall angedeutet zu sein scheint, in ziemlich grader Richtung zwischen Piverstorf und Kratzburg. Es ist die Frage, ob der Name Kratzburg nicht mit der Zcarnitz oder Zcarnburg im Zusammenhange steht. Das Dorf Kratzburg hieß im 13. Jahrh. Werder 3 ) und war sicher nur ein Bauerdorf zu einer Burg Kratzeburg;

|

Seite 28 |

|

im Anfange des 14. Jahrh. hatte aber das Dorf den Namen Kratzeburg erhalten ("villa Werder, quae nunc Kraceborch nuncupatur" 1 ), nachdem wohl die Burg ihre Bedeutung verloren hatte. Die Namen: Zcarnitz, d. h. auf deutsch: schwarze oder dunkle Burg, Pyvestorf, Kratzeburg, Cutun und andere in dieser Gegend, so wie die Nähe des Gaues Turne, scheinen eine große Bedeutsamkeit in Beziehung auf die viel besprochene Lage von Rethra zu haben.

In naher Beziehung zu diesen merkwürdigen Oertlichkeiten steht die frühe Stiftung des Klosters Broda bei Neu=Brandenburg. Als am Einweihungstage der Kirche zu Havelberg, am 18. August 1179, das Kloster Broda gestiftet ward, schenkten die Fürsten von Pommern demselben einen ungeheuren Länderstrich, von welchem aber das Kloster, als es zu Bestande kam, nur den geringern Theil behielt. Das Kloster erhielt 2 ) zu seiner Stiftung zugesichert: 1) den Landstrich westlich von der Tollense von Calübbe bis Hohen=Zieritz und in diesem unter andern die Ortschaften Penzlin, zwei Dörfer (Gr. und Kl.) Vielen, Wustrow, Zieritz; 2) im Lande Raduir östlich von der Tollense den Landstrich von Podewahl bis zur Lieps und in diesem unter andern die Ortschaften Prilwitz, Nemerow und Stargard, - im Ganzen also die ganze Gegend weit rund um den Tollense=See, - und dazu 3) die Lieps.

"Lipiz cum omnibus uillis suis in stagnum Woblesko et sursum Havelam usque Chotibanz et desertas villas quae a Vilem inter fines Chotibanz, Lipiz et Hauelam iacent".

(Die Lieps mit allen ihren Dörfern bis zum Woblitz=See (stagnum Woblesko) und die Havel hinauf bis Chotibanz und die wüsten Dörfer, welche von Vielen zwischen Chotibanz, der Lieps und der Havel liegen.)

Diese Gegend, welche kurz nach Vollenduug der Kreuzzüge gegen die Wenden wüst lag, scheint jetzt ganz klar nachgewiesen werden zu können.

Die Lieps ist ohne Zweifel der noch jetzt sogenannte See südlich von der Tollense bei Prilwitz.

Der See Woblesko ist der noch jetzt sogenannte Woblitz= See bei Wesenberg.

|

Seite 29 |

|

Chotibanz ist nach den obigen Ermittelungen ohne Zweifel bei Chutun oder Gottun bei Dambeck zu suchen. Vielleicht bezeichnet die Sylbe - banz: Gau oder Bezirk. So hieß auch bei Doberan ein Bezirk Cubanze, in welchem die Dörfer Diedrichshagen und Brunshaupten lagen.

Vilem oder Vielen muß ein anderes Vielen sein, als die Dörfer Gr. und Kl. Vielen bei Penzlin, welche schon in der ersten Gütergruppe westlich vom Tollense=See aufgeführt waren. Die Dörfer Userin, Quassow und Gor, welche östlich am Userinschen See liegen, gehörten in alten Zeiten dem pommerschen Kloster Stolpe, welches dieselben am 24. Febr. 1346 den Rittern von Dewitz zu Lehn gab 1 ) und dabei die Grenzen genau beschrieb; zu diesen Gütern gehörte auch der Userinsche See ("de gantze See tu Vylym") und die Mühle, und die Grenzen der Güter waren: der See zu Vylum, der die Havel durchfließt und eine Mühle treibt, die Havel niederwärts zu dem Bache, der aus dem Ziercker=See, (see tu Cyroch) kommt, den Bach aufwärts bis zu dem Ziercker=See, von hier in den Bruch bis zur Haide und von dort wieder bis an den genannten See von Vylum. Es ist also ganz klar, daß der jetzt sogenannte Userinsche See damals der See zu Vielen hieß und daß an demselben ohne Zweifel auch ein Dorf Vielen lag oder gelegen hatte. Klöden 2 ) meint, daß die Orte Vielen, Vilm, Viel(i)tz u.s.w., welche fast ganz auf Pommern und Meklenburg beschränkt bleiben, von der Vila oder Wyla, der slavischen Göttin der Unterwelt, den Namen haben.

Die Grenzen dieses dem Kloster Broda verliehenen Güterbezirkes lagen also zwischen den Endpunkten Lieps=See, Woblitz See, durch welchen die Havel strömt, und die Havel hinauf, und dem Bezirk Chotibanz oder Gottun bei Dambeck. Dies sind wesentlich die Gegenden der Dörfer Weisdin, Glambek, Ziercke und Prelank, der Raum der Städte Strelitz 3 ), die genannten spätern Stolpeschen Klosterdörfer Userin, Quaffow und Gor und die spätern Kloster=Dargunschen und darauf Comthurei=Mirowschen Dörfer Kratzeburg, Blankenförde (mit Techentin und Krampz), Granzin und Dalmerstorf.

|

Seite 30 |

|

Das Kloster Broda erhielt also geschenkt diesen Raum, welcher die Lieps genannt ward, mit allen Dörfern zwischen Lieps, Woblitz und Chotibanz, und besonders zugesichert noch die wüsten Dörfer zwischen Vielen und der Havel und Lieps und Chotibanz. Dieser zweite Bezirk ist kein neuer Bezirk, sondern nur die westliche Hälfte des im algemeinen schon zugesicherten Bezirks, in welchem die Dörfer wüst lagen, während es scheint, daß in dem östlichen Theile die Dörfer der Lieps schon oder noch besetzt waren.

Hier ist der Ort oder Bezirk Chotibanz von Wichtigkeit. Da er von den Seen Woblitz und Vielen die Havel aufwärts am Ende lag, so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß er in oder bei Cutun oder Gottun in der Nähe von Dambeck lag, und wir gelangen hier wieder in jene Gegend, welche sich als besonders merkwürdig zeigt.

Es leidet kein Bedenken, daß die Wörter Chut-un und Chot - i - banz dieselbe Sprachwurzel Chut- haben. Der Name ist schon in den Jahrbüchern III, S. 18 - 19, zur Untersuchung gezogen. Der Wortstamm kommt in slavischen Namen öfter vor, z. B. Chotibuz, Chotimir, Chotibor. Der slavische Forscher Hanka erklärt den Namen Chotibanz so, daß Choti: Braut, heiße und -banz von buditi: wecken, herkomme. Chotibanz würde polnisch Chocibacdz heißen und dasselbe Wort mit Chotibuz = Kotbus sein. Ich füge hinzu, daß von der einen Seite die Namen Godebuz (Gadebusch) und Goderac oder Gudracco (Godehardsdorf, jetzt Goorstorf), von der andern Seite Kutsin (Quetzin bei Plau) und Kutsin (später Sonnenkamp und Neukloster) vielleicht dieselbe Sprachwurzel haben und mache darauf aufmerksam, daß alle diese Orte wendische Fürftenburgen oder Tempelorte waren. Vielleicht ist Gotebant (jetzt Gädebehn) dasselbe Wort Chotibanz. Nach Kosegarten (Codex Pom. I, S. 870) ist das polnische gody und das bömische hody = Fest, Feierlichkeit; die oft vorkommende Sylbe -bant aber ist wohl das Wort bud, welches im Altböhmischen und Polnischen = Wohnuug bedeutet. Gotebant oder Chotibanz, Chotibuz, Godebuz wäre also = Festwohnung, eine Bedeutung, welche zu der Berühmtheit der Orte dieses Namens trefflich paßt (Vgl. Kosegarten a.a. O. I, S. 254).

Noch wichtiger wird aber diese Gegend durch den Ort "Kuhstal", welcher in der Nordgrenze des Lieps=Bezirkes, zwischen Prilwitz und Hohen=Zieritz von der einen und Kratzburg und Chutun von der andern Seite lag. Das Dorf

|

Seite 31 |

|

"Kostal" 1 ) wird in alten Zeiten wenig genannt, da es früh verwüstet ward und noch während des 15. Jahrhunderts wüst lag. Merkwürdiger Weise gehörte dieses Dorf, obgleich mitten unter Lehngütern gelegen, den Landesherren; am 9. Junii 1460 verpfändete der letzte Herzog von Meklenburg=Stargard dem Henneke von Holstein auf Ankershagen die eine Hälfte des wüsten Dorfes "Kostall" 2 ) und darauf verpfändeten die Herzoge Heinrich (vor 1466) und Ulrich (vor 1471) von Stargard den von Peccatel die andere Hälfte, worauf nach dem Aussterben der herzoglichen Linie Meklenburg=Stargard der Herzog Heinrich der Dicke von Meklenburg=Schwerin zwischen 1471 und 1477 dem Claus v. Peccatel auf Gr. Vielen die andere Hälfte der wüsten Feldmark "Kostal" mit 6 freien Hufen für eine neue Anleihe von 100 Mark aufs neue verpfändete 3 ) und sich ausdrücklich den eigenen Gebrauch nach der Wiedereinlösung vorbehielt und allen benachbarten Vasallengeschlechtern die Auskaufung der v. Peccatel versagte. Nun ist Kostal oder Kostel, wie Masch das Dorf nennt, ein allgemein bekanntes slavisches Wort und bedeutet in der häufig in slavischen Ländern vorkommenden Form: Kostel = Kirche, Tempel 4 ). Nach den Mittheilungen zweier Besitzer 5 ) des Gutes Kostel liegt bei demselben ein großer Steinwall von fast einer Viertel Meile Länge, in deffen Nähe ein heidnischer und ein christlicher Kirchhof und viele heidnische Gräber liegen. Das Gut ist in neuern Zeiten wieder aufgebaut und in den neuesten Zeiten Adamsdorf genannt worden, vielleicht weil der Name Kuhstall, plattdeutsch Kohstall, etwas unästhetisch klang.

In der Maschschen Familie hat sich ohne weitere Veranlassung die Tradition fortgepflanzt, daß das Gut Kustal oder Kostel früher Koschwanz geheißen habe 6 ); dieser Ausdruck könnte eine gewöhnliche deutsche Verdrehung des Wortes Cotibanz oder Coscibanz sein. Vielleicht stehen mit diesem Namen auch noch der Kuck us berg und das Kud as bruch

|

Seite 32 |

|

in Verbindung, welche auf der schmettauischen Charte verzeichnet sind.

Ob der Name des nicht weit davon liegenden, nördlich von Kratzburg und an den Burgwall Zcarnitz grenzenden Gutes Pieverstorf, welches schon im J. 1273 unter dem Namen Pywesdorp vorkommt 1 ), und der Name des nördlich an Pieverstorf grenzenden Dorfes Freidorf, ebenfalls schon im J. 1230, sicher im J. 1273 Vridorp, jetzt Bornhof, genannt, auf welchem in alter Zeit der Ursprung der Havel angenommen ward 2 ), mit der geschichtlichen Bedeutung dieser Gegend in Verbindung stehen, ist noch nicht zu ermessen.

|

Seite 33 |

|

|

|

|

:

|

IV.

Katharina Hahn,

Gemahlin

des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,

Administrators des Bisthums Schwerin,

von

G. C. F. Lisch

D er dänische Prinz Ulrich, Herzog zu Schleswig=Holstein, war ein Sohn des Königs Friedrich II. und der schönen, klugen und guten Sophie 1 ), des wackern Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow einzigen Tochter und Kindes. Nach seines mütterlichen Großvaters Ulrich von Güstrow Tode († 14, März 1603) ward der junge Prinz in seinem 25. Lebensjahre Administrator des Bisthums Schwerin, als solcher in Meklenburg unter dem Namen Ulrich II. und nahm seine Residenz in der schwerinschen Stiftsstadt Bützow. Er starb am 27. März 1624 auf seinem nahe bei Bützow gelegenen Landsitze und "Hoflager" zu Kühn 2 ), einem ehemaligen Nonnenkloster; seine Leiche ward am 24, Mai 1624 in der Stiftskirche zu Bützow beigesetzt 3 ), aber im J. 1642 in die Domkirche zu Roeskilde auf Seeland versetzt 4 ).

. von Dr. Werlauff, aus dem

Dänischen übersetzt von A.G. Masch, in den

Jahrb. IX, S. 111 flgd. und 131

flgd.

. von Dr. Werlauff, aus dem

Dänischen übersetzt von A.G. Masch, in den

Jahrb. IX, S. 111 flgd. und 131

flgd.

|

Seite 34 |

|

Von seinem Wirken und häuslichen Leben ist bis jetzt noch sehr wenig bekannt geworden. Er ward mit Sorgfalt erzogen. "Er ward schon in seiner Kindheit wegen seines guten Kopfes und seines vortrefflichen Gedächtnisses gelobt. Als jüngerer Prinz mit ferneren Aussichten zum Throne, aber mit früher Hoffnung auf ein auswärtiges Bisthum, welches er auch erhielt, scheint er späterhin durch Studiren, Reisen und Aufenthalt auf fremden Universitäten sich eine ungewöhnliche Bildung erworben zu haben." 1 ) Aus den auf ihn gehaltenen Leichenreden und seinem ganzen Leben zu schließen war er ein friedlicher Herr.

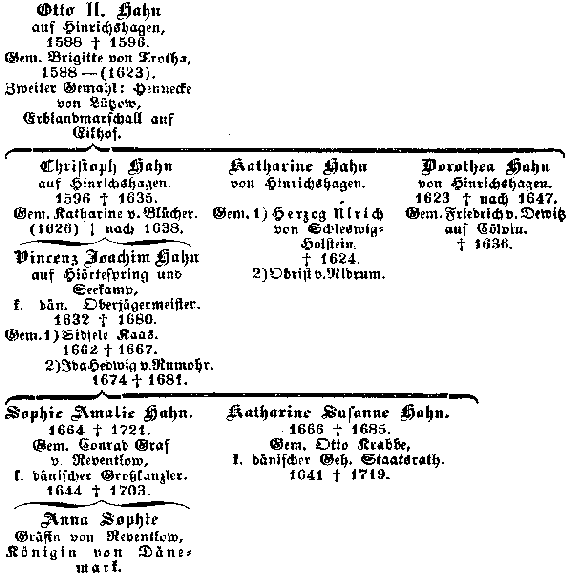

Nach den bisherigen geschichtlichen Ueberlieferungen und Stammtafeln war er nie vermählt. Nach einer im gräflich Hahnschen Archive aufbewahrten unverbürgten Nachricht 2 )soll er mit Katharine Hahn von Hinrichshagen vermählt gewesen sein und diese nach des Herzogs Ulrich Tode den Obristen v. Nidrum wieder geheirathet haben. Die Wahrheit dieser Vermählung ließ sich aus mehreren Gründen wahrscheinlich machen, jedoch durch keine Urkunde oder andere sichere Nachricht beweisen, so weit auch die Forschungen reichten. Katharine Hahn war die älteste Tochter des Otto II. Hahn auf Hinrichshagen und der Brigitte von Trotha von Krosigk und Wettin, welche nach ihres ersten Gemahls frühem Tode sich im J. 1598 mit dem Erblandmarschall Henneke von Lützow auf Eikhof wieder vermählte. Die ganze hahn=hinrichshäger Linie ist in vieler Hinsicht sehr merkwürdig. Katharinens Bruder Christoph ward während des dreißigjährigen Krieges im J. 1635 bei Vertheidignng seines Gutes Hinrichshagen erschossen und das Gut völlig verwüstet, worauf es durch Concurs von der Linie kam. Christophs Wittwe ward mit ihren Kindern im höchsten Elend flüchtig; ihr Sohn ward der

|

Seite 35 |

|

viel besprochene dänische Oberjägermeister Vincenz Joachim Hahn. Die hauptsächlichsten Begebenheiten dieser Linie ergeben sich schon aus dem folgenden abgekürzten Stammbaum.

Es ist mir endlich gelungen, zuverlässige Nachrichten zu entdecken, aus denen klar hervorgeht, daß Katharine Hahn wirklich die eheliche Gemahlin 1 ) des Herzogs Ulrich gewesen ist. Der Herzog hatte ihr zum Wittwensitze das Gut Zibühl gekauft und geschenkt. Als nach des Herzogs Tode

|

Seite 36 |

|

der dänische Hof ihr das Gut streitig machen wollte, erhob sie bei dem herzoglich meklenburg=wallensteinschen Hof= und Landgericht Klage: und diese authentischen Acten eines strengen und ausgezeichneten Obergerichtes enthalten die Beweise der wirklichen Ehe.

Wann Katharine Hahn mit dem Herzooge Ulrich vermählt worden sei, läßt sich nicht nachweisen. So viel ist aber gewiß, daß der Herzog ihr bei der Vermählung 30,000 Reichsthaler, unter Ratification des Königs Christian IV. von Dänemark, verschrieb und ihr später noch das Gut Zibühl schenkte, welches der Herzog für 17,000 Reichsthaler gekauft hatte, wozu aber ihre Ehegelder des Betrages vom 5000 Gulden mit verwandt waren.

Das Verhältniß wegen des Gutes Zibühl gestaltete sich nun folgendermaßen. Nach der eidlichen Aussage des Johann Reimar v. Vieregge, Landmarschalls des Stifts Schwerin, hatte dessen Schwiegervater Dietrich Maltzan auf Trechow das Gut Zibühl von Jürgen Magnus von Bülow gekauft und schon über 4000 Gulden darauf ausgezahlt. Gleich darauf hatte der Herzog Ulrich den Marschall von Vieregge zu sich kommen lassen, um ihn zu ersuchen, daß er seinen Schwiegervater bereden möge, ihm das Gut zu überlassen, da er es "seiner Kätchen zu Gute für einen Todesfall" kaufen wolle; die übrigen v. Bülow würden dem Dietrich Maltzan das Gut nicht lassen, ihm, dem Herzoge, sollten sie es aber wohl lassen. Der ehemalige schwerinsche Stiftscanzler Dr. Heinrich Stalmeister sagte auch dasselbe eidlich aus, mit dem Hinzufügen, daß der Herzog Ulrich das Gut Zibühl im J. 1621 von Jürgen Magnus v. Bülow gekauft und 1622 bezahlt habe. - Ueber die Zeit der Vermählung sagen diese Acten nichts.

Ueber die Vermählung mit dem Herzoge Ulrich sagt Katharine Hahn selbst in ihrer Klage vom 16. Decbr. 1628 vor dem Hof= und Land=Gerichte wörtlich folgendes:

"E. F. G. bericht in aller demueth ich gehorsambst, waßmaßen weilandt Herren Ulrichen, Erbe zu Norwegen, Herzogk zu Schleßwigk unnd Holstein, fürstliche Gnade Christmilder gedechtnus mir bey unserm Ehegelubd 30,000 Reichsthaler, nach seinem tödtlichen Hintritt Erblich zu behalten, mit ratification der Königl. Maytt. zue Dennemarck, Ihres Herren Brudern, verschrieben, auch hernacher mich mit einem adelichen von einem Bulowen im Stifft Schwerin vmb 17,000 Reichsthaler (wotzue den meine ehegelder als 5000 fl. zugleich

|

Seite 37 |

|

angewandt) erkaufften guete Ziebuehl genannt erblich begabet, vnd aber nach erfolgeten todtlichen abgange hochgedachte I. F. G. meines Hochgeliebten Herren Sehl. mir so weinig die verschriebene 30,000 Reichsthaler von der fraw Mutter, der alten Königin, vngeachtet Ihr. Königl. Maytt. selbsten deßwegen bei deroselben fur mich intercedirett, gefolgett werden wolen, alß man mich in besitz des mir vermachten Guetes Ziebühl, woran ich dan auch ratione illatae dotis ein ansenliches interesse, gelaßen, sondern deßen zue aller vngebuer endtsetzett vnnd solches mir biß dato fürenthalten worden".

Aber nicht allein Katharine Hahn erklärte sich öffentlich für die Ehefrau des Herzogs Ulrich, sondern auch das Hof= und Land=Gericht, ohne Zweifel wohl und sicher unterrichtet, erkannte sie als solche an. In den Frage=Artikeln, welche dieses höchste Gericht den Zeugen stellte, heißt es:

"3. Ob nicht ein gemeiner beruff dero Zeit, wie hernach, gewesen vnnd annoch bei den Mehren, die sich so weit erinnern, ist vnnd plaibett, das geregtes Guet für I. F. G. dahmaln Ehegemahlinen Fraw Catharinen geborn von Hahuen von Hochgedachte I. F. G. zum besten erkaufft vnnd von I. F. G. dieselben eigenthumlichen zugeeigenet worden".

So bekannte auch der herzoglich=güstrowsche Leibarzt Dr. Joh. Krull zu Güstrow, welcher dem Herzoge auch auf seinem Sterbebette beistand, daß der

"Hertzogk Ulrich das Guet Ziebuhl darvmb an sich gekauft, selbiges seiner Fraweu, also er sie zu nennen pflach, Catharinen Hahnen anstaedt der Ihr sonsten auf S. f. g. Todesfall zugeeigneten dreißigk tausendt Reichsthaler zu vermachen".

Endlich ist es keinem Zweifel unterworfen, daß dieWitthumsverschreibung für Katharine Hahn von dem Könige von Dänemark anerkannt worden sei. Der Dr. Heinrich Stalmeister, ehemaliger Canzler des Stifts und des Herzogs, also ein ganz sicherer Zeuge, sagt aus:

"Das I. F. G. frawen Catharinen Hahnen dreißigk Tausendt Reichsthaler mit Consens Ihrer Königl. Maytt. zu Dennemarcken vermacht vnnd Ihr darvbor ein versiegelter brieff gegeben worden",

|

Seite 38 |

|

"das er das gemeltes originall in seinen handen gehabtt vnd gesehen, das es von Ihrer Maytt. zu Dennemarcken mit Dero Königlichen handt wehre unterschrieben unnd confirmirett geweßen".

Auch Katharinens Mutter sagte aus,

"daß ihre Tochter ihr den Brief auf die 30,000 "Reichsthaler, wie er vollzogen gewesen, gezeiget und daß sie denselben in Händen gehabt habe".

Auch der Dr. juris Thomas Lindeman zu Rostock sagte aus, "das er eß sowol von den Furstl. Mecklenb. Landt= unnd Hoffrähten, alß auch Hr. Cantzlern Doctore Stallmeistern vielmalß gehoret, das sichs interrogirtermaßen verhalten sollte".

Es leidet also keinen Zweifel, daß Katharine Hahn die angetrauete Ehefrau des Herzogs Ulrich gewesen sei. Jedoch führte sie nicht den Titel einer Herzogin, sondern wird beständig nur " Frau Katharine Hahn" genannt; sie führte also ihren Familiennamen mit dem Titel Frau.

Im J. 1621 kaufte der Herzog das Gut Zibühl zum Geschenke für sein "Kätchen" und bestimmte es zum Wittwensitze derselben als Allodialgut. Es war jedoch keine Urkunde des Herzogs darüber vorhanden, aber durch die Umgebung des Herzogs und das allgemeine Gerücht bezeugt, daß der Herzog ihr das Gut geschenkt habe. Sogleich darauf, nachdem das Gut gekauft war, ward es auch für Kaharine Hahn gebessert und gebauet und nach ihrem Wunsche eingerichtet, und Katharine Hahn nahm Besitz von dem Gute. Der Stiftsmarschall v. Vieregge bezeugte, daß Herzog oft und auch über Tafel gesagt habe, er habe das Gut für Frau Katharine Hahn gekauft und wolle seines Bruders des Königs von Dänemark Consens darüber auch schaffen. Derselbe sagte auch aus, daß er "von Frau Katherinen Hahnen selber gehört habe, daß sie bei Ihres Gottseligen Herrn Leben zu demselben gesagt, daß das Gut Zibühl ihre wäre, wogegen derselbe nichts gesagt habe". Der Herzog selbst führte den Stiefvater der Frau Katharine Hahn, den Landmarschall v. Lützow, in dem Hause zu Zibühl umher und zeigte ihm, wie die Gemächer eingerichtet werden sollten, und sagte ihm dabei, "daß sie nach seinem Tode alda eine bleibende Gelegenheit haben solle".

Nachdem die Einrichtung des Gutes vollendet war, ließen sowohl der Herzog, als Katharine Hahn viele ihrer Sachen und auch ihre großen holsteinschen Kühe, die sie zu Rühn stehen hatte, und Gänse aus Rügen dahin bringen und allerlei

|

Seite 39 |

|

Vieh und Fahrniß und andere zur Haushaltung dienliche Sachen dem Gute zum Besten ankaufen. Ihre Aeltern schenkten ihr dahin allerhand Hausgeräth zur Einrichtung an Betten und Bettengewand, Bettstätten, Kisten und Kasten, Silbergeschirr und Hausgeräth. Die Hofleute wurden von Katharine angesprochen, ihr in ihre Wohnung zu Zibühl Gemälde und andere Sachen zu schenken und zu verehren.

In den Fenstern ihres Wohngemaches zu Zibühl waren nicht allein ihrer Verwandten, sondern auch des Herzogs und ihr Wappen ("Schenkscheiben") neben einander angebracht. Zum öffentlichen Zeichen der rechtmäßigen Ehe und des rechtmäßigen Besitzes der Katharine Hahn waren auch

"I. F. G. (des Herzogs) und Frawen Catharinen Hahnen wapen an zweien Schornsteinen gemahlet, weil I. F. G. selbst solches geordnet und befohlen".

Auch war

"an andern Oertern auch, dar I. F. G. wapen gestanden, gemeiniglichen Fraw Catharinen Hanen Wapen darbei gesetzet",

wie zu Zibühl sonst

"ein Hahn angemachet gewesen sei".

Der Landmarschall Henneke v. Lützow sagte aus,

"es hatten I. F. G. ihm selbst berichtet, daß deswegen die wapen am Schornstein unnd in den Fenstern dahin gesetzet, daß Fraw Catharina Hahnen nach I. F. G. Tode solchs guett haben sollte.".

Im Verlaufe des Gerichtsverfahrens wird die Schenkung von Zibühl eine Schenkung zwischen Lebenden während der Ehe genannt ("donatio inter vivos stante matrimonio").

Als sich im J. 1623 Katharinens Schwester Dorothea mit Friedrich v. Dewitz auf Cölpin vermählte, ließ der Herzog Ulrich die Hochzeit auf seine Kosten zu Bützow ausrichten.