|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 16, 1851

- Ein Zeichen der Reformation vor Luther in Meklenburg

- Beiträge zur Geschichte der Reformation in Rostock und des Dom-Capitels daselbst

- Thomas Aderpul oder die Reformation zu Gressow, Malchin und Bützow

- Die Reformation zu Malchin

- Die Reformation zu Bützow

- Über Christian Heinrich Paulßen, Hauptmann und Kammerrath des Herzogs Carl Leopold

- Über den beabsichtigten Uebertritt des Herzogs Carl Leopold von Meklenburg zur katholischen Kirche

- Auszug aus dem Tagebuch Peters des Großen, vom Jahre 1698 bis zum Schlusse des Neustädter Friedens, aus dem Russischen Originale übersetzt, so nach denen im Archive befindlichen und von Seiner Kayserlichen Majestät eigenhändigen ergänzten Handschriften gedruckt worden

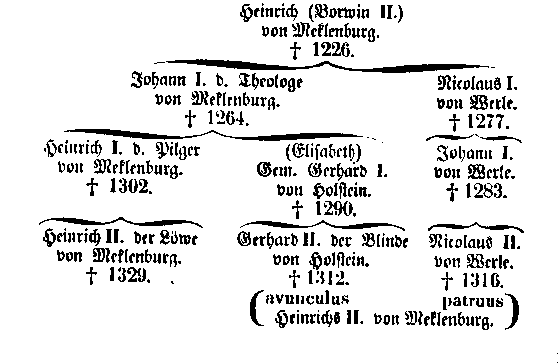

- Elisabeth, des Fürsten Johann I. des Theologen von Meklenburg Tochter, Gemahlin des Grafen Gerhard I. von Schauenburg und Holstein, und ihre Tochter Elisabeth, vermählte Gräfin von Wölpe

-

Miscellen und Nachträge

- Der Südervissingsche Runenstein

- Der Schweriner Bischof Albrecht von Sternberg

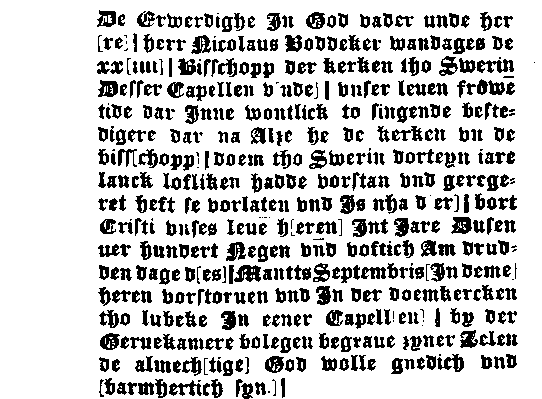

- Bischof Nicolaus Böddeker von Schwerin

- Über die Fehde der Meklenburger mit den Grafen von Lindow-Ruppin im Jahre 1358

- Geschichtliche Notiz über Burg Ranis und die Gefangenschaft des Fürsten Albrecht von Meklenburg

- Urkundliche Nachricht über einige der letzten Fehdezüge gegen die märkischen Räuber in den Jahren 1447 und 1448

- Über das Mauerwerk des Mittelalters und das Kalkbrennen auf der Baustätte

- Der Kalkbruch zu Stieten

- Der Wanzeberg

- Die Ture

- Über die Doberaner Klosterdörfer Wozezekendorf und Albertsdorf oder Abtsdorf, jetzt Zweendorf

- Die heil. Bluts-Kapelle zu Sternberg

- Über die Präceptorei Mohrkirchen in Schleswig

- Über die Präceptorei Lennewarden in Livland

- Über die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock

- Das Concilium der Universität Rostock berichtet an den Canzler Caspar von Schöneich über die Ursachen des Verfalles der Universität

- Besuch bei Dr. Martin Luther

- Mündigkeit der Vasallen

- Schauspiel im 16. Jahrhundert

- Zur Schilderung des Hoflebens im 16. Jahrhundert

- Über des Herzogs Johann Albrecht II. von Güstrow calvinistische Bilderstürmerei und die Altäre in den Klosterkirchen zu Dargun und Doberan und der Schloßkirche zu Güstrow

- Der Südervissingsche Runenstein : (Nachtrag zu S. 173)

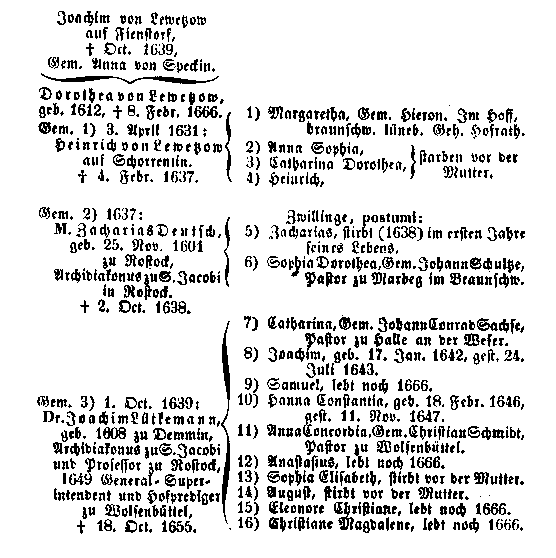

- Dorothea von Lewetzow oder der Mensch in der Noth

- Vermischte Urkunden

-

Jahrbücher für Alterthumskunde, Band 16, 1851

- Ueber Dornen auf den Heidengräbern

- Steinkisten von Grüssow

- Hünengrab von Viecheln

- Hünengrab von Maßlow

- Hünengräber zu Godern

- Feuersteingeräthe zu Seehof

- Feuersteingeräthe von Consrade

- Streitaxt von Gotmansförde

- Streithammer von Retschow

- Handaxt von Cramonshagen

- Säge aus Feuerstein von Rampe

- Nilson's Ureinwohner des skandinavischen Nordens

- Kegelgräber von Kläden

- Kegelgräber von Moltzow

- Kegelgrab von Rothenmoor

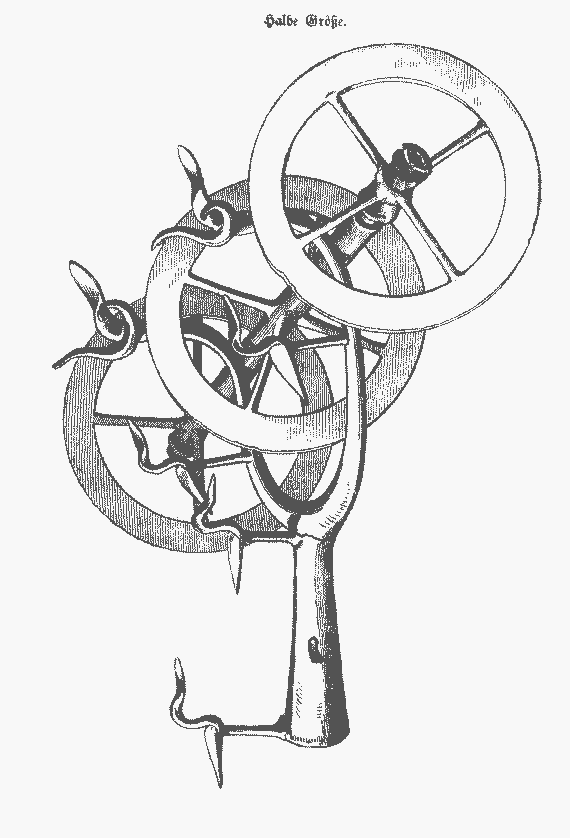

- Bronzewagen von Frankfurt a.O. und Räder von Frisack

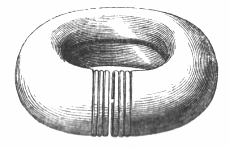

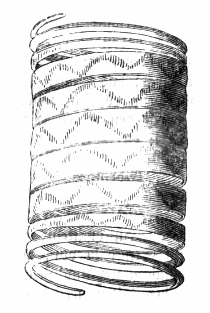

- Goldener Eidring von Woosten

- Bronzen von Retzin in der Priegnitz, und Eidring und Bronzeguß

- Bronzen von Redentin

- Heftel von Krassow

- Über ein angebliches, zu Weitendorf aufgefundenes Götzenbild

- Hünengräber von Kollund in Schleswig

- Über Alterthümer aus der Eisenperiode aus der Umgegend von Gransee und Neustadt-Eberswalde

- Ofenkacheln

- Mittelalterliche Alterthümer von Rothenmoor

- Ueber die Bemalung der alten Kirchen

- Die Kirche zu Grüssow

- Die Kirche zu Satow

- Die Kirche zu Ludorf

- Die Kirche zu Zurow

- Messingschnitt und Kupferstich des Mittelalters

- Münzfund von Zahren

- Münzfund von Hof-Reinshagen

- Die neueren meklenburgischen Münzen

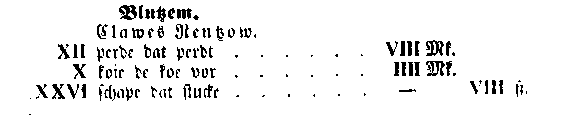

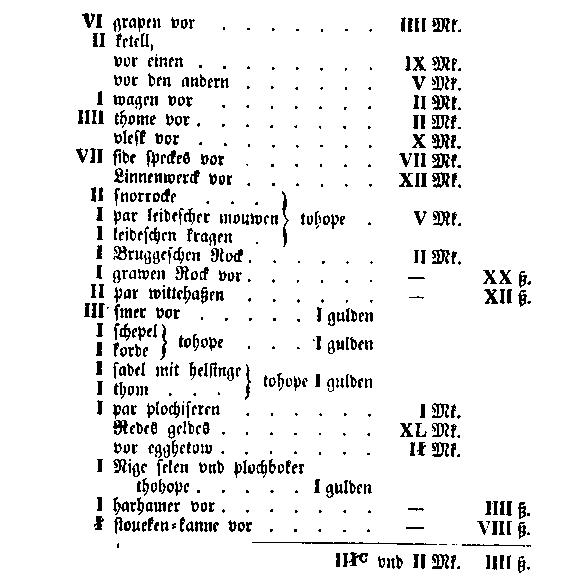

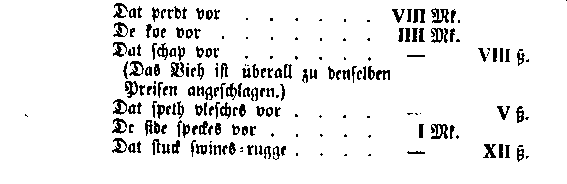

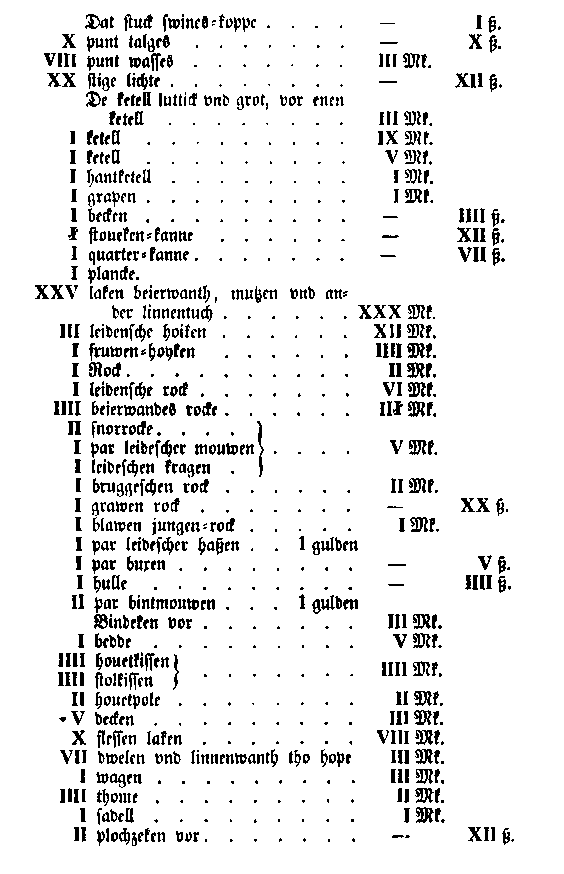

- Münzsorten und Münzwerth im 16. Jahrhundert

- Über die meklenburgische Polizei-Ordnung vom Jahre 1542

- Rennthiere in Meklenburg

- Elengerippe

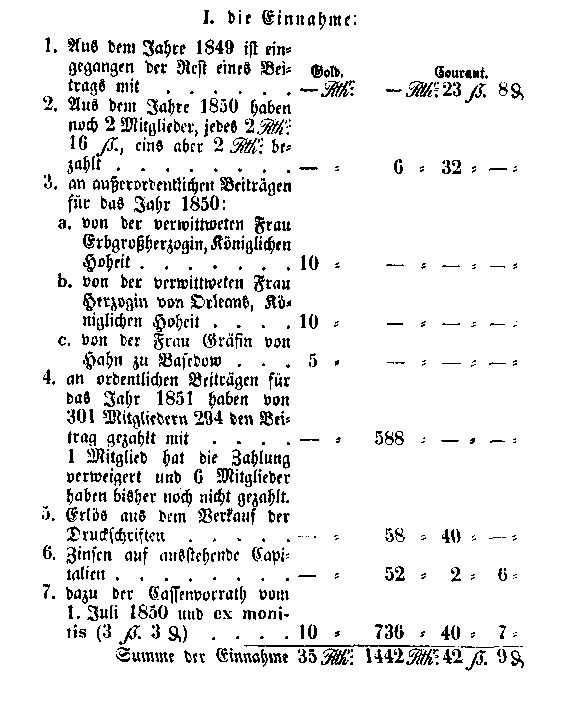

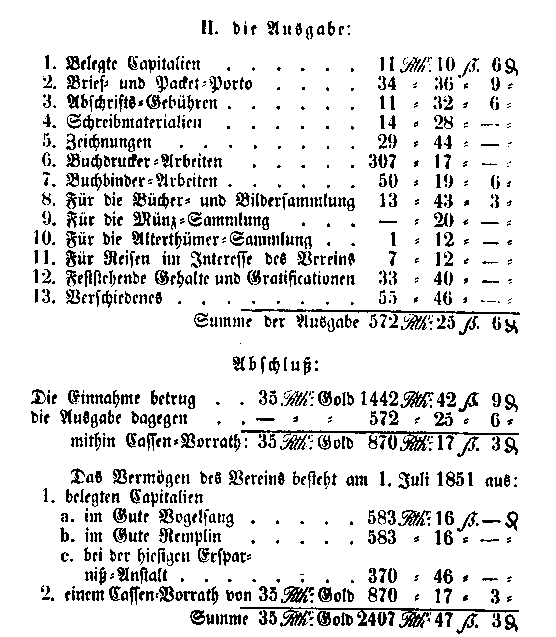

- Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 7. October 1850

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 6. Januar 1851

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 7. April 1851

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

Dr. G. C. F. Lisch,

großherzoglich=meklenburgischem

Archivar und Regierungs=Bibliothekar,

Aufseher der großherzoglichen Alterthümer=

und Münzensammlung zu Schwerin,

Ehrenmitgliede

der deutschen

Gesellschaft zu Leipzig und der geschichts=

und alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Dresden, Hohenleuben, Meiningen, Würzburg,

Sinsheim, Königsberg und Christiania,

correspondirendem Mitgliede

der

geschichts= und alterthumsforschenden

Gesellschaften zu Lübeck, Hamburg, Kiel,

Stettin, Halle, Berlin, Salzwedel, Breslau,

Cassel, Regensburg, Reval, Riga, Leyden,

Kopenhagen und kaiserlichen archäologischen

Gesellschaft zu St. Petersburg,

als

erstem Secretair des Vereins für

meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Sechszehnter Jahrgang.

Mit acht Holzschnitten.

Mit angehängtem Jahresberichte

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1851.

|

|

---------------------------------------

Gedruckt in der Hofbuchdruckerei in Schwerin

|

|

Inhaltsanzeige.

A. Jahrbücher für Geschichte. |

Seite | |||||

| I. | Ein Zeichen der Reformation vor Luther in Meklenburg, vom Archivar Dr. Lisch | 1 | ||||

| II. | Beiträge zur Geschichte der Reformation in Rostock und des Dom=Capitels daselbst, von demselben | 9 | ||||

| III. | Thomas Aderpul oder die Reformation zu Gressow, Malchin und Bützow | 57 | ||||

| A. | Die Reformation im Klützer Ort, besonders zu Gressow, und ein Religionskrieg, von demselben | 57 | ||||

| Nachtrag S. 243. | ||||||

| IV. | B. | Die Reformation zu Malchin, von demselben | 98 | |||

| V. | C. | Die Reformation zu Bützow, von demselben | 126 | |||

| VI. | Ueber Christian Heinrich Paulßen, Hauptmann und Kammerrath des Herzogs Carl Leopold, von demselben | 135 | ||||

| VII. | Ueber den beabsichtigten Uebertritt des Herzogs Carl Leopold von Meklenburg zur katholischen Kirche, von demselben | 152 | ||||

| VIII. | Auszug aus dem Tagebuche des Czars Peters des Großen, von demselben | 161 | ||||

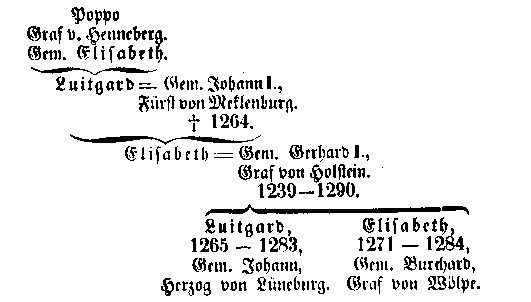

| IX. | Elisabeth, des Fürsten Johann I. des Theologen von Meklenburg Tochter, Gemahlin des Grafen Gerhard I. von Schauenburg und Holstein, und deren Tochter Elisabeth, von demselben | 168 | ||||

| X. | Miscellen und Nachträge: | |||||

| 1) | Ueber den südervissingschen Runenstein | 173 | ||||

| Nachtrag S. 203. | ||||||

| 2) | Ueber den schweriner Bischof Albrecht von Sternberg | 174 | ||||

| 3) | Ueber den schweriner Bischof Nicolaus Böddeker | 174 | ||||

| 4) | Ueber die Fehde der Meklenburger mit den Grafen von Lindow=Ruppin im Jahre 1358, von demselben | 176 | ||||

| 5) | Ueber die Burg Ranis und die Gefangenschaft des Fürsten Albrecht von Meklenburg, von dem Diaconus Börner zu Ranis | 177 | ||||

| 6) | Ueber einige der letzten Fehdezüge gegen die märkischen Räuber in den Jahren 1447 und 1448, vom Archivar Dr. Lisch | 180 | ||||

| 7) | Ueber das Mauerwerk des Mittelalters und das Kalkbrennen auf der Baustätte, von demselben | 182 | ||||

| 8) | Ueber den Kalkbruch zu Stieten, von demselben | 185 | ||||

| 9) | Ueber den Wanzeberg, von demselben | 187 | ||||

| 10) | Ueber die Ture, von demselben | 187 | ||||

| 11) | Ueber die doberaner Klosterdörfer Wozezekendorf und Albertsdorf oder Abtsdorf, jetzt Zweendorf, von demselben | 188 | ||||

| 12) | Ueber die Heil. Bluts=Kapelle zu Sternberg, von demselben | 188 | ||||

| 13) | Ueber die Filiale der Antonius=Präceptorei Tempzin, von demselben: | |||||

| a. | ueber die Präceptorei Mohrkirchen in Schleswig | 189 | ||||

| b. | ueber die Präceptorei Lennewarden in Livland | 190 | ||||

| 14) | Ueber die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock, von demselben | 191 | ||||

| 15) | Ueber den Verfall der Universität Rostock während der Reformation, von demselben | 193 | ||||

| 16) | Ueber einen Besuch bei Dr. Martin Luther, von demselben | 195 | ||||

| 17) | Ueber die Zeit der Mündigkeit der Vasallen, von demselben | 196 | ||||

| 18) | Ueber das Schauspiel im 16. Jahrh., von demselben | 197 | ||||

| 19) | Zur Schilderung des Hoflebens im 16. Jahrh., von demselben | 198 | ||||

| 20) | Ueber des Herzogs Johann Albrecht II. von Güstrow calvinistische Bilderstürmerei und die Altäre in den Klosterkirchen zu Dargun, Doberan und Güstrow, von demselben | 199 | ||||

| 21) | Ueber den südervissingschen Runenstein, von demselben | 203 | ||||

| 22) | Dorothea von Lewetzow oder der Mensch in der Noth, ein Gedenkblatt, von demselben | 203 | ||||

| XI. | Urkunden-Sammlung: Vermischte Urkunden, vom Archivar Dr. Lisch | 209 | ||||

|

|

B. Jahrbücher für Alterthumskunde. |

Seite | |||||

| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne. | |||||

| 1. | Vorchristliche Zeit. | |||||

| a. | Im Allgemeinen | 249 | ||||

| b. | Zeit der Hühnengräber | 252 | ||||

| Mit 1 Holzschnitte. | ||||||

| c. | Zeit der Kegelgräber | 258 | ||||

| Ueber den Bronzewagen von Frankfurt a. D., vom Archivar Dr. Lisch | 261 | |||||

| Mit 5 Holzschnitten. | ||||||

| Ueber den goldenen Eidring von Woosten, von demselben | 268 | |||||

| Ueber die Bronzen von Retzin, Eidring und Bronzeguß, von demselben | 271 | |||||

| Mit 1 Holzschnitte. | ||||||

| Ueber die Bronzen von Redentin, von demselben | 273 | |||||

| Mit 1 Holzschnitte. | ||||||

| d. | Vorchristliche Alterthümer gleichgebildeter europäischer Völker | 276 | ||||

| 2. | Mittelalter | 284 | ||||

| II. | Zur Baukunde. | 286 | ||||

| Ueber die Bemalung der alten Kirchen, von demselben | 286 | |||||

| Ueber Messingschnitt und Kupferstich des Mittelalters, von demselben | 303 | |||||

| III. | Zur Münzkunde | 310 | ||||

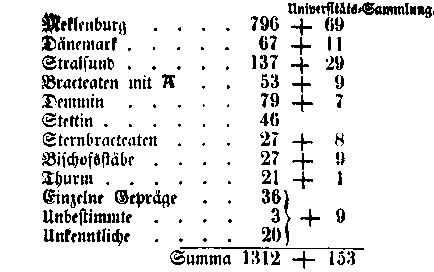

| Ueber den Münzfund von Zahren, von Pastor Masch zu Demern | 310 | |||||

| Ueber den Münzfund von Hof=Reinshagen, von demselben | 311 | |||||

| Ueber die neueren meklenburgischen Münzen, von demselben | 319 | |||||

| Ueber Münzsorten und Münzwerth im 16. Jahrh., vom Archivar Dr. Lisch | 339 | |||||

| IV. | Zur Rechtskunde | 342 | ||||

| Ueber die Polizei=Ordnung von 1542, vom Archiv=Registrator Glöckler zu Schwerin | 342 | |||||

| IV. | Zur Naturkunde | 350 | ||||

| Ueber Rennthiere in Meklenburg, von Pastor Masch zu Demern | 350 | |||||

| Ueber Elengerippe in Meklenburg, von demselben | 351 | |||||

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Ein Zeichen der Reformation vor Luther in Meklenburg

- Beiträge zur Geschichte der Reformation in Rostock und des Dom-Capitels daselbst

- Thomas Aderpul oder die Reformation zu Gressow, Malchin und Bützow

- Die Reformation zu Malchin

- Die Reformation zu Bützow

- Über Christian Heinrich Paulßen, Hauptmann und Kammerrath des Herzogs Carl Leopold

- Über den beabsichtigten Uebertritt des Herzogs Carl Leopold von Meklenburg zur katholischen Kirche

- Auszug aus dem Tagebuch Peters des Großen, vom Jahre 1698 bis zum Schlusse des Neustädter Friedens, aus dem Russischen Originale übersetzt, so nach denen im Archive befindlichen und von Seiner Kayserlichen Majestät eigenhändigen ergänzten Handschriften gedruckt worden

- Elisabeth, des Fürsten Johann I. des Theologen von Meklenburg Tochter, Gemahlin des Grafen Gerhard I. von Schauenburg und Holstein, und ihre Tochter Elisabeth, vermählte Gräfin von Wölpe

-

Miscellen und Nachträge

- Der Südervissingsche Runenstein

- Der Schweriner Bischof Albrecht von Sternberg

- Bischof Nicolaus Böddeker von Schwerin

- Über die Fehde der Meklenburger mit den Grafen von Lindow-Ruppin im Jahre 1358

- Geschichtliche Notiz über Burg Ranis und die Gefangenschaft des Fürsten Albrecht von Meklenburg

- Urkundliche Nachricht über einige der letzten Fehdezüge gegen die märkischen Räuber in den Jahren 1447 und 1448

- Über das Mauerwerk des Mittelalters und das Kalkbrennen auf der Baustätte

- Der Kalkbruch zu Stieten

- Der Wanzeberg

- Die Ture

- Über die Doberaner Klosterdörfer Wozezekendorf und Albertsdorf oder Abtsdorf, jetzt Zweendorf

- Die heil. Bluts-Kapelle zu Sternberg

- Über die Präceptorei Mohrkirchen in Schleswig

- Über die Präceptorei Lennewarden in Livland

- Über die Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock

- Das Concilium der Universität Rostock berichtet an den Canzler Caspar von Schöneich über die Ursachen des Verfalles der Universität

- Besuch bei Dr. Martin Luther

- Mündigkeit der Vasallen

- Schauspiel im 16. Jahrhundert

- Zur Schilderung des Hoflebens im 16. Jahrhundert

- Über des Herzogs Johann Albrecht II. von Güstrow calvinistische Bilderstürmerei und die Altäre in den Klosterkirchen zu Dargun und Doberan und der Schloßkirche zu Güstrow

- Der Südervissingsche Runenstein : (Nachtrag zu S. 173)

- Dorothea von Lewetzow oder der Mensch in der Noth

- Vermischte Urkunden

A.

Jahrbücher

für

Geschichte.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Ein Zeichen der Reformation vor Luther

in Meklenburg,

von

G. C. F. Lisch.

D as Bedürfniß der Kirchen=Reformation war schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. weit verbreitet und tief gewurzelt und war hervorgerufen und genährt durch den tiefen Verfall der Geistlichkeit, der endlich vor dem Lichte der lutherischen Reformation in das allergrellste Licht trat.

Die Anstalten, welche in Meklenburg die lutherische Reformation vorbereiteten, waren drei Klöster: ein Karthäuser=Kloster Marienehe (lex Mariae) 1 ) bei Rostock voll frommen Sinnes und ein Augustiner=Eremiten=Kloster zu Sternberg 2 ) mit freierer Geistesthätigkeit, vorzüglich aber ein Fraterhaus der Brüder vom gemeinsamen Leben 3 ) zu Rostock.

Ein helles Licht auf den Geist und die Richtung dieser Stiftungen giebt der unten mitgetheilte Brief des Karthäusers Vicke Dessin an den Herzog Magnus von Meklenburg vom J. 1477. Vicke Dessin war wahrscheinlich ein Glied der meklenburgischen adeligen Familie dieses Namens; er sagt selbst in dem Briefe, er sei der Herzoge eigen Mann geboren und von denselben von seinen jungen Jahren an in ihrem Lande erzogen (gevödet = ernährt) und in ihrem Dienste gewesen.

Er lebte damals in der Karthause zu Arensbök bei Lübek. Der Herzog hatte zum Andenken seines Vaters und seiner verstorbenen Brüder der Klosterkirche zu Arensbök gemalte Fenster

|

Seite 4 |

|

mit ihren Wappen und Gewölbe (mit geschnitzten und gemalten Gewölbeschilden) gelobt, so wie sie der König und die Königin (von Dänemark) dem Kloster geschenkt hatten. Er erinnert den Herzog an dieses Versprechen mit dem Wunsche, daß es noch vor dem Winter erfüllt werden möge. Zugleich sendet er dem Herzoge und seiner Mutter und seinen Brüdern einen Fraternitäts=Brief 1 ) des Klosters, durch welchen denselben die Theilhaftigkeit an allen guten Werken des Klosters versichert ward. Der Herzog Magnus scheint überhaupt den Karthäuser=Orden sehr geliebt und begünstigt zu haben, da ihm und seinem Bruder Balthasar im J. 1493 sogar das General=Capitel des Ordens in der Karthause einen solchen Brief gab.

Sodann berichtet Vicke Dessin dem Herzoge über die Trauung ("vertruwinghe"). Hierunter kann nur die Vermählung des Herzogs mit der pommerschen Prinzessin Sophie verstanden werden. Diese war vorher mit seinem Bruder Johann verlobt gewesen, welcher jedoch auf einer mit seinem Bruder Magnus unternommenen Reise nach Rom und Jerusalem unterweges starb; sie that hierauf im Schmerze das voreilige Gelübde einer immerwährenden Jungfrauschaft 2 ). Der Herzog Magnus wünschte sie nun zur Gemahlin zu haben, fand aber ein Hinderniß in diesem Gelübde. Der Herzog fragte viele Gelehrte um Rath wegen Aufhebung des Gelübdes und hatte auch den Vicke Dessin beauftragt, mit den Prälaten in Lübek darüber zu reden. Das hatte Vicke Dessin denn auch gethan, gab ihm aber offen und ehrlich die Antwort, daß die von ihm befragten großen und weisen Geistlichen gegen die Vermählung seien, weil die Gerechtigkeit der öffentlichen Ehrbarkeit dagegen sei.

Der Herzog vermählte sich aber doch nach manchen Hindernissen mit der Prinzessin, welche am 3. April 1486 von ihrem Gelübde ("de servanda continentia") Dispensation erhielt.

Diese Gelegenheit nimmt Vicke Dessin denn nun wahr, dem Herzoge über einen rechten, christlichen Lebenswandel ins Gewissen zu reden. Er schärft dem Herzoge dringend ein, daß nur der Gott wohlgefällig sei, der seine Gebote halte. Aber es gebe wenige, die sie kennen und halten. Es helfe nichts, in Jerusalem und Rom gewesen zu sein 3 ) und Gelübde gethan zu haben, wenn man sich nicht bessere und wahrhaft gute Werke thue. Von der heiligen Schrift und der Wahrheit, die Gott selber ist, darf sich Niemand wenden, der

|

Seite 5 |

|

selig werden will; ohne Arbeit, Rechtschaffenheit, Demuth und die Gebote Gottes kann Niemand selig werden. Wer hier das Kreuz mit guten Werken nicht trägt, dem wird es nach diesem Leben all zu schwer. So redet er, und ferner: Er sei ein Herr mit Leuten, um große Rechenschaft davon zu geben; die Wahrheit wolle gesagt sein. Außer allen guten Werken (nach kirchlichem Sinne) könne er viel Fruchtbares schaffen und Viele selig machen, vorzüglich wenn er die geistige ("geistlike") Freiheit beschirmen und die Klöster in seinem Lande zurechtsetzen und refomiren helfen werde; denn diese ließen sich dünken, sie lebten in der Wahrheit und seien doch in großer Fährlichkeit. Hiedurch könne er mehr verdienen, als durch die (kirchlichen) guten Werke, beten, fasten und Opfer.

Zwar ist die dringende Empfehlung eines gottseligen Lebens, das sich in guten Werken bethätigen soll, zu allen Zeiten ein Schatz des Christenthums gewesen, und insoferne hat die Anrede Dessins nichts Ungewöhnliches. Aber die Verachtung der papistischen Geistlichkeit und das Drängen nach der Reformation derselben ist das Eigenthümliche der lutherischen Reformation, als einer historischen Erscheinung, die sich schon in Vicke Dessin offenbart.

Vor allen Dingen bittet er den Herzog um Gottes Willen, den armen Brüdern zu Rostock 1 ) zu helfen; diese, sagt er, führen ein gutes und seliges Leben nach der Apostel Leben; sie heißen die gemeinen Brüder (Brüder vom gemeinsamen Leben), aber die schlechten ("quaden") Geistlichen haben ihnen den Spottnamen "Lollbrüder" 2 ) gegeben. Er sende diese in ihrer Noth zu dem Herzoge, denn viele böse Geistliche seien ihnen nicht gut; er möge sie in ihrem Vorhaben, worüber sie berichten würden, unterstützen, wie es der Herzog Albrecht gethan habe.

Der Brief enthält manche interessante historische Nachricht, ist aber sehr geeignet, einen klaren Blick in das geistige und geistliche Leben jener Zeit zu gönnen und in den trefflichen Charakter des Herzogs Magnus, der ein offenes Ohr für so redlich gemeinte Wahrheit hatte.

|

Seite 6 |

|

Schreiben des Karthäusers (?) Vicke

Dessin an den

Herzog Magnus von Meklenburg.

D.d. Arensbök 1477.

Hochgebarne furste, gnehige here. Mith willichen densten vnde innighen beden bidde ick juwen gnahen denstliken weten, So alz juwe gnade gebeden heft den vader van der cartus mit juwen gnaden frouwmoder vmme gades willen der guden werken, des zende ick juwen gnaden der veder breff vppe dudesk; juwe gnade mit juwen frouwmoder vnde broderen dorff dar nicht vor geuen, men wat juwe gnade vnde ze dhon willen mit guden willen.

Ok, gnedige leue here, vmme de vinstere vnde welffte in de ewige dechtnisse juwes zeligen herevaders vnde juwer broder, alle jewelk zin wapent, alz de koningk gegeuen heft vnde de koninginne, alz juwe gnade zuluen geseen vnde gelauet heft dem vadere, dar mach juwe gnade to denken, dar weren wol borgere van Lubeke, de id gerne deden, wennere wy en des an synnen weren, de deme gadeshuß vele allemissen geuen alledaghe.

Ik reyse juwe gnade noch mer ist myn dar to, wente my des nicht tokumpt, men de warheit is id io, de gadesdenst is hir grot, vnde seghe gerne juwer gnaden zelicheit, juwes hereuaders zelich vnde juwer gnaden broder alle, des ik plichtich bin, wente gii alle van minen jungen iaren in juwen gnaden lande vodet vnde to denste hat hebben vnde juwe eghen man geboren byn.

Ok, gnedige leue Here, to uorhorende, ifte zulke vortruwinghe wol bestan mach nach der schrift vnde der hilligen kerken, ik dor juwe gnade hir nicht vp schriuen, wente juwe gnade so vele hochgelerden prelaten, doctores hebben in juwen landen vnde vele juwes rades, de juwen gnaden dar wol an raden vnde seggen, men iodoch zo juwe gnade mi heft gebeden, so hebbe ik mit groten, wisen gestliken mannen gespraken to Lubeke vnde menen, dat id nicht wesen mach vnde dar hindert ane dat genomet wert nach deme latine Justicia publice honestatis; wennere dat desset de vortruwinge vnde dat hillige echte behindert, in wo velen graden vnde wore dat aff zick zaket vnde wo dat dat hillige echte vploset, zo dat id nicht vullenkamen bestan mach vnde de vortruwinge nyne macht heft, dat weten ze wol vnde my behoret nicht, vppe zodane to sprekende ifte to schriuende, men alz wy suluen juwe gnade ge=

|

Seite 7 |

|

secht heft; de mi hir van zeden, sint mit den berdesten vnde grotesten vnde wisesten to Lubeke.

Ok, gnedige leue here, juwe gnade ze an de kortheit, varlicheit vnde bedrechlicheit desser werld. Got is nyn annamer ifte vornemer de eynen vor den anderen der personen, men allenen dede gut don vnde sine bade holden. Hirumme behoret zick juwen gnaden to holdende de bade gades vnde rechtuerdicheit in allem richte to hebbende, zunder leue, fruntschop, ghaue vnde zunder fruchten. Hirumme zint gi eyn here mit landen vnde luden van geschapen, dar horet juw grot antwart vor to geuende. Wat helpet korte vrolicheit, groth gut, zunt liff vnde schonheit, mit groter herschop, zunder ewige frolicheit, zuntheit vnde zunder dat ewich is? Got is nyn got, ifte nicht waraftich, isset dat zine bade nicht warafftich zint, zunder de kann numment zalich werden. Ok wo weynich weten de vnde weynich holden de? Wat helpet to Rome geweset, to Jherusalem vnde gelofft gedahn vnde dar bi nicht gebetert vnde vullenbracht mit den werken? Wenere de ware lere vnde ewige versprekelke zoticheit rechte in dat herte tret, so merket de mynschen de varlicheit vnde duster kortheit desser erdesken dink, vnde so is eme bitter alle frolike titliche Schonheit. Vther schrift vnde warheit, de god zuluen is, moed zick numment geuen, we zalich werden wil; zunder arbeyt, rechtuerdicheit, odmodicheit vnde de bade mach numment zalich werden vnde kan numment daghet vorweruen sunder arbeyt. Hirumme behoret zick, in so korter tit klokliken vortoseende. We hir dat cruce mit guden werken nicht endrecht vnde dat nicht leff heft, deme wert id na desseme leuende altoswar. Juwe gnade my dat nicht to arge stellen, de warheit wil gesecht wesen.

Ok, gnedige leue Here, bauen alle veler guder werke mogen gi vele fruchtsamheit don vnde vele zalich maken, isset dat juwe gnade mit alleme flite, liue vnde gude de gestliken frigheit boschermen vnde de klostere in juwen landen to rechte setten vnde helpen reformeren; wente de zik dunken laten, dat se leuen in der warheit, vnde zint in groter varlicheit. Hir mede, bauen alle gude werke, bedent, vastent, offer, kone gi mer vordenen vnde de rede, de regulen rechte holden, dar gi de bi macht beholden vnde en bi stän.

Juwe gnade helpe vmme gades willen ok den armen broderen to Rostke, de eyn gud, zelich leuent hebben vnde heten de gemeynen brodere vnde leuen na der apostele leuende, den hebben hirumme gegeuen de quaden gestliken eynen spottliken namen vnde heten ze de lollebroder: den sende ik vmme gades willen to juwen gnaden in eren noden, wente vele

|

Seite 8 |

|

bose gestlike zint en nicht gut, vnde juwe gnade en vmme gades willen willen vullebort geuen, zo ze juwen gnaden wol berichten, alz myn gnedige here Hertog albrecht gedan heft.

Ok gnedige here, scholden de vinster vnde dat murwerk rede werden, de wyle dat me kan muren vor deme winter, dat mach juwe gnade bi desseme brodere vorschriuen.

De zulue juwe gnade got friste zunt zelich to langen tiden wolmogende. Screuen mit der hast LXX septimo.

Der zuluen juwer gnade arme willigen denst

Vicko Dessin

nu in

der kartuß tor arnsboke.

Dem irluchtigenn Hochgebornnenn Furstenn Hernn Magnuße Hertogenn to meklemborgh

. Synem gnedigen lieuen Hernn denstlicken.

(L. S.)

Nach dem Originale im großherzogl. meklenburg. Geh. u. H. Archive zu Schwerin. Das Siegel ist abgefallen.

|

[ Seite 9 ] |

|

|

|

|

:

|

II.

Beiträge

zur

Geschichte der Reformation in Rostock

und

des Dom=Capitels daselbst

von

G. C. F. Lisch.

D ie Geschichte der Reformation in Rostock ist von großer Bedeutung in unserer Landesgeschichte, nicht allein weil in Rostock zuerst in Meklenburg das Wort Gottes lauter und rein gepredigt ward, sondern auch weil der Rath der Stadt mit entschiedenem Nachdruck die neue Lehre anerkannte und durchführte. Daher ist auch die Geschichte der Reformation in Rostock sehr oft der Gegenstand der Arbeit gewesen, da es stets Freude gemacht hat, darüber zu forschen, zu schreiben oder zu lesen. In neuern Zeiten ist manches Neue darüber ans Licht gekommen, z.B. in Arndt's Joachim Schlüter, Lübek, 1832, - in Lisch Die Pfarre zu St. Peter in Rostock in Jahrb. III, 1838, S. 84 flgd., - in M. Joachim Schlüter oder die Reformation in Rostock, von Serrius, Rostock, 1840, - in J. Wiggers Kirchengeschichte Meklenburgs, 1840, S. 102. flgd. Jedoch ist der Verlauf der Begebenheiten und ihre Veranlassung noch nicht so klar, daß die Darstellung ganz befriedigen könnte, namentlich da nicht viel neues Material entdeckt ist und die Bearbeitungen meisten Theils auf ältere gedruckte Darstellungen fußen. Die Schicksale des Dom=Capitels nach der Reformation sind noch ganz unbekannt, und doch nicht ohne Interesse. Nach vieljährigen Forschungen ist es mir endlich geglückt, die Hauptschriften über die Durchführung der Reformation und den Untergang des Dom=Capitels in Rostock an verschiedenen Stellen im

|

Seite 10 |

|

großherzoglichen Archive zu entdecken und zusammenzubringen. Die Mittheilung dieser Actenstücke ist der Hauptgegenstand dieser einleitenden Zeilen.

Unter heftigen, kriegerischen Kämpfen mit der Stadt Rostock, welche bekannt genug sind, erreichten die Fürsten und die Geistlichkeit im J. 1487 die Errichtung eines neuen, zum Bisthume Schwerin gehörenden Dom=Capitels in der St. Jacobi=Kirche zu Rostock. Es bestand aus 12 Domherren, von denen die 4 Würdenträger zugleich die 4 Pfarren der Stadt Rostock inne hatten: der Propst die Marien=Pfarre, der Dechant die Jacobi=Pfarre, der Cantor die Petri=Pfarre und der Scholasticus die Nicolai=Pfarre. Im J. 1493 wurden dazu von der Universität noch 4 Canonicate für ältere Professoren gestiftet (vgl. Krey Beitr. II, S. 259). So übte das Dom=Capitel einen unabweisbaren, grade nicht vortheilhaften Einfluß auf die Seelsorge und die Wissenschaft in Rostock. Die bedeutendsten Stellen waren in den Händen der Domherren, welche durch die Capitel=Verfassung ein geschlossenes Ganzes bildeten. Aber grade durch den lähmenden Einfluß, welchen diese Pfründner auf die ganze Stadt ausübten, ward die Opposition der Reformation desto heftiger.

1. Die Durchführung der Reformation in Rostock.

Der Capellan Joachim Slüter an der Petri=Kirche predigte schon im J. 1523 so muthig und laut das Evangelium, daß der Ruf von dem auch in Meklenburg eindringenden Lutherthum weithin erschallte. Am 14. Jan. 1523 sandte der zu Nürnberg weilende päpstliche Nuntius Bischof Franz Chieregatti 1 ) auch für den zum Bischofe von Schwerin erwählten jungen Herzog Magnus von Meklenburg das päpstliche Rundschreiben vom 30. Nov. 1522, welches zur Unterdrückung der lutherischen Ketzerei aufforderte, und richtete selbst an den Herzog die Bitte, "den Glauben mit aller Kraft vor den gottlosen und

"lasterhaften Ketzern (adversus impios sceleratosque schismaticos) zu schützen". Am 28. Febr. 1525 forderte der Cardinal=Legat Campegi 2 ) die Herzoge Heinrich und Albrecht zur

|

Seite 11 |

|

Unterdrückung der "schändlichen Secte der Lutheraner" ("pessima isthaec Lutheranorum factio") auf. - Lübek, das Haupt der Hansa, war freilich schon in lutherischer Bewegung; aber der Rath dieser Stadt strebte lange Zeit mit aller Macht dahin, den Papismus aufrecht zu erhalten; dieses Streben hatte oft bedeutenden Einfluß auf Meklenburg, indem manche aus Lübek vertriebene, rüstige lutherische Prädicanten sich nach Meklenburg wandten, wie z.B. Thomas Aderpul 1 ) nach dem Klützer Orte. Daher dankte der Papst am 16. März 1526 dem Rathe der Stadt Lübek 2 ) sehr verbindlich dafür, daß er die lutherische Ketzerei von der Stadt Lübek abgewehrt und die benachbarten Gegenden, namentlich das Bisthum Ratzeburg, vor derselben habe schützen helfen. In diesem Sinne wandte sich denn auch der lübeker Rath am 30. März (1526) an den Rath der Stadt Wismar 3 ) mit der Bitte, die lutherischen Bestrebungen zu überwachen; Lübek sah Gefahr für den - Handel im Lutherthum! Der Rath beklagte sich, daß in "diesen laufenden lutherischen Geschäften" nicht allein die Jugend sich vergesse, sondern auch mancher Alte, und daß namentlich die deutschen Kaufgesellen in London und "westwärts" in Belgien lutherische und andere verbotene Bücher mit sich führten; hieraus könne dem Handel und den theuer erworbenen Privilegien großer Schade erwachsen, und daher sei Vorkehr nöthig.

Dies sind einige wichtige neue Entdeckungen, welche in den letzten Jahren für die erste Entwickelung der Reformation in Meklenburg gemacht sind.

Die Hauptschlacht für das Lutherthum ward in Meklenburg im J. 1531 geschlagen; in diesem Jahre kam es, namentlich durch den entschiedenen Uebertritt des Herzogs Heinrich und den gegen seinen Bruder Albrecht aufgenommenen offenen Kampf, in welchem bei weitem die Mehrzahl der Bewohner der Städte zu dem Herzoge Heinrich standen und der Herzog Albrecht fast nur die nichtsnutzige papistische Geistlichkeit hinter sich hatte, fast überall zur festen Entscheidung und zum unaufhaltsamen Fortschritte. Ein Vorspiel zu dieser Schlacht war die Zurückhaltung der geistlichen Zinsen, Zehnten und Pächte, vorzüglich durch den Adel, theilweise auch durch die Städter. Im Klützer Orte 4 ) waren schon lange weitläuftige Verhandlungen über die den lübeker Geistlichen schuldigen Zinsen gepflogen, welche aber dadurch unnütz wurden, daß am Ende des J. 1529 der ganze Adel des Klützer Ortes sich mit

|

Seite 12 |

|

gewaffneter Hand gegen den Bischof von Ratzeburg erhob und dadurch factisch von allen älteren kirchlichen Verbindungen losriß.

Am 8. April 1526 hatten zwar die Herzoge auf einem Landtage zu Sternberg einen Vergleich zwischen den Laien und Geistlichen vermittelt, nach welchem alle Zinsen, Zehnten und Pächte fortan regelmäßig gezahlt werden sollten und der Zinsfuß auf 4 Procent heruntergesetzt ward. Aber auch auf diesem Wege ward nicht viel erreicht; die wenigsten zahlten. Zwar hatten die Herzoge in Folge dieses Vergleichs Execution verkündigt, aber es war nur eine zur Ausführung gekommen, welche ungefähr zu derselben Zeit ein ähnliches Schauspiel giebt, wie der Krieg des Klützer Adels gegen den Bischof von Ratzeburg. Heinrich Smeker auf Wüstenfelde war im J. 1487 während der rostocker Domfehde in der Schlacht bei Pankelow gefallen und hatte einen minderjährigen Sohn hinterlassen, welcher lange unter der Vormundschaft des Ritters Heinrich von Plessen auf Brüel stand. Dieser hatte im J. 1500 von dem Dom=Capitel zu Rostock 1000 Gulden geliehen, welche dieses aus dem Opferblocke des Heiligen Blutes zu Sternberg erhalten hatte, und die Zinsen von diesem Capitale aus dem Smekerschen Gute Pampow bei Teterow verschrieben. Als Heinrich Smeker, ein wunderlicher Mensch, den Bartholomäus Sastrow so ergötzlich schildert, volljährig geworden war, wollte er diese Schuld nicht anerkennen, weil Heinrich von Plessen damit sein Gut nicht gebessert habe. Gegen diesen "schändlichen Taugenichts" ("pessimum nequam", wie das Dom=Capitel in seinen geheimen Acten sagt,) erging nun im J. 1528 die Eine Execution, die das Capitel zu Rostock erreichen konnte. Das Capitel sagt darüber in einem Verzeichnisse:

Executores capitulo nostro dati contra vasallos, dicto capitulo contravenientes, vt nequam, sunt infrascripti:

Contra Hinrick Smeker in Wustenfelde, pessimum nequam, ambo prefecti in Gustrow videlicet Cordt Pentz et Merten Bibow. Facta est leuissima executio anno 28 sabbato post Dionysii (10. Oct.), sed oportet ad datam nouam nobis proxime in Gustrow executionem artius sequi executionem. Littere sunt scripte.

Und diese schärfere Execution ward denn auch noch im J. 1528 ausgeführt. Heinrich Smeker klagt 1 ) im J. 1531 den zu

|

Seite 13 |

|

Rostock auf dem Landtage versammelten Landständen: im J. 1528 habe das Dom=Capitel wegen rückständiger Zinsen, weshalb er sich stets zu Recht erboten, ihn mit 300 Mann unter Anführung eines Priesters Heinrich Möller auf seinem Gute Wüstenfelde überfallen, ihm von dort Ochsen und Pferde fortgetrieben, Schlösser, Thüren und Kasten erbrochen und so viel Muthwillen getrieben, daß schwangere Frauen sich bis in den Tod erschrocken hätten. Dieser Streifzug und der Zug des Bischofs Georg gegen den Pfarrer Aderpul zu Gressow im December 1529 waren wohl die letzten priesterlichen Gewaltthaten im Lande. Heinrich Smeker zahlte wunderbarer Weise noch im J. 1558 das Capital 1 ) an die letzten papistischen Domherren zu Rostock zurück, welche es jedoch dem Capitel=Berechner M. Conrad Pegel herausgeben mußten, der es außerhalb Rostock sicher belegte; wahrscheinlich ist dieses Capital noch in dem Consistorialvermögen vorhanden.

Die Schmälerung des geistlichen Einkommens gab den 4 Dom=Capiteln Meklenburgs noch zu guter letzt Veranlassung, in Gemeinschaft aufzutreten, eine Erscheinung die den Höhenpunkt der Bedrängniß und der Kraft der Verzweifelung andeutet. Am 6. Dec. 1529 nämlich klagten 2 ) die Dom=Capitel zu Schwerin, Rostock, Bützow und Güstrow den Herzogen, daß ihnen, trotz des abgeschlossenen Vergleiches, ihre Zehnten, Pächte und Zinsen von dem Adel und den Städten vorenthalten würden und die von den Herzogen verhängten Executionsbefehle nichts fruchteten, da die Boten, welche sie überbringen sollten, mit Schmähworten und Schlägen zurückgetrieben würden, ja daß sie nicht einmal Boten erhalten könnten. Sie baten daher die Herzoge um Ausfertigung des Vergleiches auf Pergament, - gleich als wenn Pergament sie noch hätte schützen können, - damit sie bei ihren alten Gerechtigkeiten blieben, erboten sich auch, mit 5 Procent Zinsen zufrieden zu sein. Ferner beklagten sie sich, daß sie, was allerdings sehr bedenklich war, zu der vielfachen Rechtskränkung, die sie zu erdulden hätten, bei der Verantwortung vor die weltlichen Gerichte gezogen und von ihren Prälaten und ordentlichen Richtern verlassen würden. Endlich beschwerten sie sich, daß die "evangelischen Prediger" die alten Ceremonien nicht stehen lassen wollten, sondern dagegen "sängen, höhnten, schändeten und lästerten", in der Absicht, den alten Gottesdienst zu vernichten. Der Herzog Albrecht erwiderte 3 ) hierauf am 4. Jan. 1530, daß er, mit seinem Bruder, geneigt sei, ihnen

|

Seite 14 |

|

den Vortrag mit den fürstlichen Siegeln besiegelt auszufertigen, ihnen durch gebührliche Execution zu ihren Einnahmen zu verhelfen und die Sache auf dem nächsten Rechtstage vorzunehmen und sich auch darüber in Unterhandlung einzulassen, damit die Geistlichen nicht vor die Stadt= und andere weltlichen Gerichte gezogen würden; was den Gottesdienst betreffe, so sei es sein Wille, daß derselbe nach altem Gebrauche und vermöge des speierschen Abschiedes gehalten werden solle.

Doch das - Pergament half nicht mehr 1 ); mit dem J. 1530 ging die katholische Geistlichkeit ihrem Untergange entgegen und im J. 1531 sehen wir sie im Todeskampfe liegen. Das Drama spielte vorzüglich in Rostock und der Sieg der Reformation in dieser Stadt war maaßgebend für das ganze Land. Wir sind jetzt im Stande, aus den Original=Urkunden 2 ) die merkwürdigen Vorgänge darzustellen.

Bekannt ist es, wie der rostocker Rath zuerst mit den lutherischen Prädicanten verhandelte und die nöthigen provisorischen Anordnungen machte. Darauf ging er der papistischen Geistlichkeit selbst zu Leibe.

Am 23. März ("Donnersdages na Gertrudis", "am Donredage S. Benedicti", "am Donredage na Lätare",) 1531 ward die gesammte papistische Geistlichkeit Rostocks vor eine Raths=Deputation auf die Schreiberei gefordert, wo der Syndicus Dr. Johann Oldendorp und die Rathmänner Vith Oldenborch, Joachim Quand, Nicolaus Bobbin und Heinrich Boldewan, so wie der Schreiber und Notarius Thomas Barkhusen versammelt waren. Der Rath ließ hier der Geistlichkeit erklären, er könne den gewaltsamen großen Haufen wegen der Religion nicht aufhalten; man müsse mit den Prädicanten und der Priesterschaft Mittel und Wege finden, die alten Ceremonien abzustellen. Der Rath begehre daher von der Priesterschaft Rathschläge und Aeußerung ihrer Ansichten. Dr. Oldendorp fügte hinzu, es sei nicht wahr, daß die Prädicanten nicht einig seien; sie seien ihres Dinges eins, wie es sein müßte; aber der Rath sei mit ihnen noch nicht einig, und deshalb solle die Priesterschaft ihren Rath einbringen. Es ward viel hin und her gehandelt, aber man kam zu keinem Beschlusse. Die Priesterschaft bat endlich um acht Tage Frist (terminum deliberandi ad octo dies) zur Ueberlegung und zur Berathung mit den Landesherren und dem Bischofe, da sie ohne diese sich auf nichts,

|

Seite 15 |

|

es sei wenig oder viel, einlassen könnten. Nach vielen Reden und Gegenreden erklärte der Rath, er könne keine Frist von 8 Tagen, nicht einmal eine Frist von 8 Stunden, ja nicht 4 Stunden bewilligen; denn er wisse die Priesterschaft während der Frist vor dem gewaltthätigen Haufen nicht zu schützen und wolle die Verantwortung nicht tragen; die Priesterschaft müsse sogleich sagen, was sie haben wolle oder nicht.

Schon gleich darauf nachdem am Tage vorher, den 22. März, die Priesterschaft auf den folgenden Tag auf die Schreiberei geladen war, war der bischöfliche Official zu Rostock, Joachim Michaelis, nach Schwan gereiset, wo sich damals der Herzog Heinrich mit seinem Sohne, dem Bischofe Magnus, aufhielt, um mit diesen die wichtige Sache in Berathung zu ziehen.

Gleich nach Beendigung der Unterhandlung vor der Rathsdeputation hatte das Dom=Capitel, noch an demselben Tage (23. März) zwei Abgesandte, die Vicare und Priester Johann Mindemann und Nicolaus Bokholt, eben dahin geschickt, um zuerst mit dem Official J. Michaelis und darauf in dessen Beisein mit dem Herzoge und dem Bischofe die Sache zu berathschlagen 1 ) und wo möglich Rath und Hülfe von ihnen zu erhalten; sie sollten jedoch den Rath und die Bürgerschaft nicht verklagen, da die Priesterschaft noch keinen gewaltsamen Ueberfall zu erdulden gehabt habe; sie möchten nur Rath darüber haben, was und wie viel von den Ceremonien sie abstellen sollten, damit der Rath mit dem großen Haufen Friede behalten und die Priesterschaft keinen gewaltsamen Ueberfall erdulden möge. Endlich unterwarf sich die Priesterschaft ganz den Herzogen.

Kaum war diese Gesandtschaft abgereiset, als die ganze Priesterschaft von allen Kirchen des Nachmittags um 4 Uhr wieder durch die Stadtdiener geladen ward, am andern Tage Morgens 9 Uhr vor dem ganzen Rathe zu erscheinen; die Priesterschaft ahnte ganz richtig, daß ihnen ihre schließliche Meinung abgenommen werden sollte, da die so eben beendigte Verhandlung nicht zum Ziele geführt hatte. Die Prädicanten waren zu 8 Uhr Morgens vor den Rath geladen, die Priester wußten jedoch nicht weshalb. Slüter ("Mester Joachim de predicante von sunte Peter") war des Nachmittags um 3 Uhr mit einem Begleiter von Rostock zu einem "Herrn" (einem der Herzoge?) gefahren.

Sogleich schickte das Capitel dem Official und seinen Gesandten einen Boten nach Schwan nach 2 ), um ihnen diese Neuig=

|

Seite 16 |

|

keit mitzutheilen und sie zu bitten, bis zum andern Morgen 9 Uhr die Antwort und Entschließung der Fürsten mündlich oder schriftlich zu schaffen, jedoch wenn möglich selbst wieder zu kommen. Zugleich erinnern die Domherren ihre Gesandten, daß sie wachsam über Slüter sein sollten, was der bringen und rathschlagen würde. Es ist also unter dem "Herrn", zu dem Slüter des Nachmittags gefahren war, einer der Herzoge, vielleicht der Bischof Magnus, zu verstehen. Wie viele Fäden aber die Papisten bei Hofe noch in der Hand hatten, geht daraus hervor, daß dieser durch einen Boten den Gesandten nachgeschickte Brief dem katholisch gesinnten Canzler Caspar von Schöneich, der dem Bischofe Magnus sehr widerwärtig war, mitgetheilt ward, da auf der Rückseite des Briefes eine Registratur von des Canzlers ganz eigenthümlicher Hand steht. - Die Priesterschaft hatte sich schnell zusammengerafft: auf der Schreiberei war sie ziemlich kleinlaut, konnte sich zu nichts entschließen und bat um Bedenkzeit; am Nachmittage desselben Tages konnte sie ihren Gesandten schon an die Hand geben, sie sei ganz gesinnt, in nichts nachzulassen, weder von kleinen, noch großen Ceremonien, es sei denn, daß der Bischof etwas anders bestimme und verantworten wolle.

Die Gesandten kamen noch früh genug nach Rostock zurück, um die Entschließungen der Domherren stärken zu können. Sie brachten von dem Herzoge Heinrich die mündliche Antwort zurück: sie sollten keinesweges die Ceremonien fallen lassen, und geschehe ihnen etwas darüber, so müßte er Gewalt mit Gewalt steuern. Diese Antwort war für den friedlichen Fürsten allerdings ungewöhnlich kräftig und konnte ihm nur dadurch entlockt sein, daß man ihm vorgetragen hatte, die Stadt Rostock stehe unter einem Pöbelregimente; der Rath hatte freilich oft genug ausgesprochen, er wisse die Priesterschaft nicht vor dem gewaltthätigen Haufen zu schützen, wenn sie sich gegen jede Veränderung sträube, aber immer deutlich genug zu erkennen gegeben, daß er dem Volke und den Prädicanten beistimme und daß irgend eine Veränderung in der Nothwendigkeit liege.

Die Priester traten daher am Freitage den 24. März ("profesto annunciationis",) sehr zuversichtlich und übermüthig vor dem ganzen Rath auf; sie beriefen sich auf den Ausspruch des Herzogs, brachten manche "scharfe, treffliche Entschuldigung" vor und baten noch einmal um eine Frist von acht oder mehr Tagen. Diese schlug ihnen jedoch der Rath rund ab und gab ihnen den bestimmten Bescheid, sie sollten während der nächsten zwei Tage (Sonnabend und Sonntag) und bis in die Woche die Kirchen meiden und nur die Hochmesse halten; der Rath wolle jetzt selbst auf dienliche Vorschläge denken und

|

Seite 17 |

|

sie bis dahin zu nichts zwingen, ihnen jedoch treulich rathen, daß sie einem "mächtigen, großen Unheil" ("qwadt") zuvorkommen möchten. Ueber diese feste Antwort waren die Priester so "erschrocken", daß sie sich der "Beliebung" ("wolmeyninge") des Raths fügten und sich bis zum nächsten Mittwoch zurückhielten. Sie "hätten sich, so meinten sie, auch über den Rath nicht zu beklagen, vielmehr ihm für sein Benehmen zu danken, indem sie wohl wüßten, daß ihm das Verfahren eben so herzlich leid sei, als der Priesterschaft".

Am 29. März ("am middeweken na Judica",) ward die Priesterschaft wieder vor den ganzen sitzenden Rath auf die Schreiberei entboten. Dieser ließ ihr nun, "Gott zum Lobe und um gemeinen Friedens willen, den die Obrigkeit aus schuldiger Pflicht zu handhaben schuldig sei, folgende Artikel 1 ) und Mittel, aus Gottes Wort genommen, schriftlich überreichen und als freundlichen, treuen Rathschlag vorhalten", und lehnte dabei jede Verantwortlichkeit für die Folgen ab, falls der Rathschlag nicht angenommen werden sollte; sollte die Priesterschaft aber einen bessern Rath wissen auf dem Grunde der heiligen Schrift, so sei der Rath nicht abgeneigt, denselben zu hören, könne sich aber ferner mit unnützer Disputation nicht aufhalten. Die übergebenen schriftlichen Artikel enthielten Folgendes:

1) Die Gesänge, insoferne sie in der Heiligen Schrift gegründet sind, können in lateinischer Sprache gehalten, müssen jedoch mit mehr Verstand gesungen und nicht so "abgerumpelt" werden, wie bisher.

2) Die Messe kann täglich in lateinischer Sprache, jedoch allein vor dem Hochaltare, wie früher, gehalten und communicirt werden; begehrt jemand das Abendmahl unter Einer Gestalt, so soll es ihm, jedoch nach gehöriger Ermahnung zum rechten Gebrauche, nicht geweigert werden. Das Volk soll aber "zum heilsamen Testament" durch die Prädicanten oft ermahnt und ihm der wahre Nutzen vorgestellt werden. Jedenfalls soll aber am Ende der Messe der Priester eine kurze deutsche Rede halten darüber, was das Sacrament sei und wozu es empfangen werde.

Was die Sterbesacramente betreffe, so solle der Priester mit zwei Ministranten das hochwürdige Sacrament zu armen und reichen Kranken tragen, mit voraufgehender Glocke, zum Zeichen, daß Volkshaufen oder Wagen, die im Wege stehen möchten, ausweichen und Ehre geben mögen, jedoch sei mit der Zeit darüber nachzudenken, wie es mit dem Tragen des Sacra=

|

Seite 18 |

|

ments in der Schrift gegründet sei. Es solle dem Kranken frei stehen, das Abendmahl unter einer oder unter beider Gestalt zu empfangen.

3) Es sollen aus der Priesterschaft in jeder Kirche tugendhafte und verständige Personen neben den Prädicanten zur Beichte abgeordnet werden, da die Prädicanten der Menge allein nicht warten können. Diese bestimmten Beichtväter, sollen das Volk zur Einigkeit im Glauben aus Gottes Wort treulich und recht unterweisen.

4) An jedem Sonn= und Festtage soll Vormittags in allen Kirchen eine Predigt und Nachmittags nach der Vesper wenigstens in zwei Kirchen eine Predigt gehalten und dem Volke nachgegeben werden, das Te Deum und einen oder zwei Psalmen (Kirchengesänge) vor und nach der Predigt zu singen.

Der Rath wollte durch diese Anordnung vorzüglich alle

"stillen und lesenden Messen, Marienzeiten, Processionen und Weihungen" abgeschafft haben.

Diese Artikel wurden ausgegeben, zu halten "bis zu gemeiner christlichen Kirche schriftmäßiger Verbesserung". Man sieht, daß der Rath noch ziemlich leise auftrat und von der Priesterschaft nur begehrte, sich in das Unabwendbare zu fügen.

Es ward der Priesterschaft nur Ein Tag Frist zur Willenserklärung gegönnt.

Am folgenden Tage, d. 30. März, gab denn die Priesterschaft, zuerst mündlich, dann schriftlich, ihre Erklärung 1 ) ab; diese war jedoch nur eine "Protestation" gegen die Vorschläge des Raths; die Priesterschaft wich auch den von dem Rath gestellten Artikeln mit unnützem Hochmuth aus, da nicht zu verschweigen war, was in jedem Munde lebte, und antwortete ziemlich allgemein:

Die Priesterschaft wolle bei dem "reinen und rechten Worte Gottes bleiben - - nach der Auslegung der heiligen Doctoren (!) und bei der Gemeinschaft der heiligen allgemeinen christlichen Kirche. Wenn jemand aus festem, rechten Verständniß der heiligen Schrift etwas nachweisen kann, was ein unleidlicher Mißbrauch ist, das will die Priesterschaft abzustellen bereit sein." Die Priesterschaft will auch, in Ansehung der guten Absicht des Rathes (!) in so gefährlicher Zeit, sich nach Vermögen und Gebühr eine "geringe Zeit lang" den Artikeln des Raths gemäß verhalten, jedoch unter folgenden Bedingungen:

1) daß die Messe und die Sterbesacramente nur von den

|

Seite 19 |

|

Pfarrern oder ihren Capellanen und sonst niemand anders gehalten und

2) daß die Priesterschaft mit der Verreichung des Sacraments unter beider Gestalt verschont werde; es sei gegen ihr Gewissen und ihre Ehre, was in der heiligen allgemeinen Kirche seit tausend und mehr Jahren in festem Gebrauche gewesen, zu verlassen. Könne der Rath aber jemand finden, der sich dazu hergeben wolle, so müßten sie das eine Zeit lang geduldig ertragen und geschehen lassen, sie selbst aber dessen enthalten, bis die heilige Kirche und ihr Haupt ein anderes anordneten oder sie aus "grundfester, recht verstandener heiliger Schrift" schriftlich überführt würden, wo und wie der Gottesdienst gemißbraucht werde, u.s.w.

Diese Antwort der Priester ist allerdings der lebhafte Ausdruck einer verstockten, pharisäischen Gesinnung, man mag das Ding betrachten, von welcher Seite man will, in dem was ausgesprochen und nicht ausgesprochen ist. Schon die wiederholte Versicherung, daß sie auf kurze Zeit ein Auge zudrücken und sich geduldig stellen wollten, ist im höchsten Grade verächtlich.

Es war den Priestern auch gar nicht Ernst, auch nur im Geringsten nachzugeben. Namentlich aber sträubten sie sich bestimmt gegen das Abendmahl unter beider Gestalt, also gegen das Aufgeben der Messe. Lieber wollten sie, so erklärten sie, die Kirchen verschlossen bleiben lassen und vor der Volkswuth aus Rostock weichen und so böser Zeit "eine kleine Zeit" Stätte geben, als das Wesen der Messe aufgeben.

Um jedoch dem Rathe einigermaßen entgegen zu kommen und der Geistlichkeit nichts zu vergeben, entschloß sich der stark papistische Official Joachim Michaelis, am folgenden Tage, den 31. März ("Freitag nach Judica"), in der Marienkirche die Hochmesse 1 ) zu halten, was jedoch nicht ohne Tumult abging, so daß sein "Gemüth verstört" und vor dem Altare erschreckt ward.

Am andern Tage, den 1. April, ("am palmavend") stürmten nun wohl 250 Martiner auf das Neue Haus (des Rathhauses) in der Absicht, es niederzubrechen und die Fahne des Aufruhrs zu erheben. Es ward der aufgeregten Menge zwar augenblicklich zum Frieden geredet, aber der entscheidende Augenblick war gekommen, wo, nach der richtigen Erkenntniß und Voraussage des Rathes, sich der alte Zustand nicht mehr halten ließ. Da machte der Rath Ernst und führte die von ihm vorgeschlagenen Artikel ein. Und so ist dieser Tag, der 1. April, der Tag vor

|

Seite 20 |

|

Palmsonntag, 1531, der eigentliche Reformationstag Rostocks.

Zuerst befahl der Rath sofort allen Priestern der Marienkirche, die "Messe" oder das "Testament" nach der neuen Ordnung des Rathes zu halten und unter sich umgehen zu lassen, und damit bei dem ältesten unter ihnen zu beginnen; diese wurden also von dem Haufen der Priesterschaft abgezogen. In der "Marienkirche" predigten Matthäus Eddeler und Peter Hakendahl; diesem, "dem kleinen Capellan zu Marienkirchen, Peterken genannt, warfen die Domherren vor, er habe am Palmsonntage zwei geweihete Hostien auf die Erde fallen lassen, wie der zu S. Peter es schon lange getrieben habe."

Darauf erschienen auch in der Domkirche zu S. Jacobi zwei Burgemeister und zwei Rathsherren und machten an die Domherren dieselbe Forderung; diese aber erklärten, sie würden bei der von ihnen übergebenen Erklärung bleiben und nicht davon weichen, sondern lieber ihre Pfründen im Stiche lassen und aus Rostock gehen. Da trat ein "armer, elender (d.h. "heimathloser) Priester, der kürzlich aus Lübek gekommen (verjagt) war" vor, und erbot sich, den Gottesdienst zu halten, wozu auch der Official seine Erlaubniß gab. Dieser hielt denn am Palmsonntage und den beiden darauf folgenden Tagen in der Jacobikirche das "Testament" (wie die Lutheraner das Abendmahl unter beider Gestalt nannten). Die Domherren waren rasend, daß sie das erleben mußten, ja sogar, daß am Palmsonntage auf der großen Orgel gespielt und das Abendmahl mit allen Feierlichkeiten gefeiert ward. Palmweihen und Lesemessen wurden nicht gehalten; die Marienzeiten waren aufgehoben. Zwar stellte das Dom=Capitel drei fromme, gelehrte Prädicanten; diesen ward aber das Predigen verboten. Auch Valentin (Korte) predigte am 4. April in der Jacobikirche; er ließ aber einfließen, daß es so nicht fortgehen könne; daher schalt ihn seine Partei einen Mantelträger ("Wendehoike") 1 ).

In der Nicolaikirche predigte Antonius Becker 2 ), hielt Messe nach der neuen Ordnung ohne Wandelung und reichte das Abendmahl unter beider Gestalt.

An der Petrikirche stand Slüter. Ueber diesen geben die Domherren die interessante Nachricht vom 4. April 1531:

"er liegt heute und agonizirt bis zu dieser Stunde; Gott will ihn nun vielleicht visitiren und Lohn für seine Werke geben."

|

Seite 21 |

|

So war die Reformation in Rostock sicher durchgeführt und ein Rückschritt unmöglich.

Am 1. April, sogleich nach der entscheidenden Handlung, sandte das Dom=Capitel eine Erzählung aller Vorfälle und eine Klage 1 ) an das Dom=Capitel zu Schwerin und bat dieses dringend, bei den Fürsten, namentlich bei dem Herzoge Albrecht, dahin zu wirken, daß diese dem Unfug steuern möchten. Am 4. April berichtete 2 ) das Dom=Capitel über die Durch= und Fortführung der Reformation nach Schwerin.

Dies sind die letzten Zuckungen des Papismus in Rostock. Nach den hier mitgetheilten urkundlichen Berichten, welche unter einander genau übereinstimmen, werden sich nun die bisher bekannten gedruckten Ueberlieferungen bequemen müssen.

2. Das Dom=Capitel zu Rostock nach der Reformation.

War nun auch die Reformation zu Rostock im J. 1531 siegreich durchgedrungen und das geistliche Eigenthum größten Theils säcularisirt oder den protestantisch gewordenen Kirchen übergeben, so erreichte es doch das Dom=Capitel mit seiner seltenen Hartnäckigkeit, daß es noch über 30 Jahre mit seinen Einnahmen, so viel ihm nicht durch Zurückhaltung der Zinsen entzogen ward, in Bestand blieb, wenn auch die Capitelkirche zu S. Jacob mit der Pfarre schon im J. 1531 protestantisch ward. Diese merkwürdige Begebenheit, welche bisher ganz dunkel gewesen ist, verdient eine möglichst gründliche Beleuchtung, um so mehr, da mit den Capitelgütern das Consistorium zu Rostock dotirt ward.

Einige Domherren zogen sich wohl sogleich nach der Einführung der Reformation zurück. Der bekannte Professor und fürstliche Rath Dr. Peter Boye, Domdechant, gab einige Wochen nach dem Reformationssturme, als er die Sache des Papismus unwiderbringlich verloren sah, seine Stelle freiwillig auf. Er erklärte am 19. Mai. 1531 den Herzogen Heinrich und Albrecht, daß

"nachdem ick sunte Jacobs vnde J.f.g. Domkarcken tho Rostock ydlike tydlanck foregewest vnde ytzenn myt my so gelegenn, dat ick vmme anliggende van der

|

Seite 22 |

|

suluigen karckenn beth vppe de oldenstadt in myn egene wanynge my wedder vmme tho geuende vnde my aldar tho vorholdende georsaket worden sy, also dat ick dar vmme gemelter J.f.g. Domkarcken regementhe hyr nach maal nicht langer gewachtenn kann".

Die strengen katholischen Pfaffen blieben aber in ihrer Stellung. Zwar starben im Laufe der Zeit manche; im J. 1543 empfahl der wackere Professor Arnold Burenius seinem ehemaligen Zöglinge, dem Herzoge und Bischofe Magnus, die nothwendige bessere Versorgung des nach einem Briefe Melanthons im J. 1542 seit kurzer Zeit in Rostock angestellt gewesenen Professors Heinrich (von Lüneburg) und schlug dazu irgend eine Pfründe vor, da die Domherren theils von Tage zu Tage mehr wegstürben ("canonici quotidie e medio discedunt"), theils ihre Priesterstellen nicht selbst verwalteten, man also solchen faulen Bäuchen und unnützen Kirchenlasten ("istis impuris ventribus et foedis ecclesie oneribus") immer einige geistliche Pfründen nehmen und guten Männern übertragen könne, welche der Kirche und der Wissenschaft nützten.

Die untergeordneten Pfründner starben weg, aber die Würdenträger hielten fest am Leben und an ihren Pfründen. Es ist interessant, diese Personen kennen zu lernen. Es waren in den Jahren 1550 und 1552 vorzüglich folgende 5 "Domherren der Collegiatkirche S. Jacob, die das Capitel bildeten" ("ista vice totum capitulum nostrum repraesentantes" 1555):

1) M. Dethlev Dancquardi 1 ), Vicedechant, früher Thesaurarius des Domstifts, 1517 Official des Archidiaconats Rostock, Pfarrherr von Kessin und "sonst rund mit Pfründen behängt", der übermüthigste und halsstarrigste aller Papisten in Rostock ("bynnen Rostock eyn geweldigher und averbostiger official").

2) M. Johann Lindberg, Senior, ward schon 1518

bei der Universität Rostock eingeschrieben; er

war 1521 beider Rechte Baccalaureus, Vicar an

der Marienkirche, Domherr

., in den letztern Zeiten ein

geschäftiger Führer des Capitels.

., in den letztern Zeiten ein

geschäftiger Führer des Capitels.

3) M. Lambert Takel, Baccalaureus des canonischen und Lector des kaiserlichen Rechts, schon 1500 bei der Universität Rostock eingeschrieben, z.B. 1539 Mitglied des akademischen Concils, 1540 Rector der Universität, 1557 "Principal des Capitels" genannt.

4) Arnold Bernow, Domherr.

5) Nicolaus Gribbenitz, Domherr, ein Meklenburger

|

Seite 23 |

|

von Geburt ("incola"), Priester, auch Domherr zu Lübek, ward 1530 bei der Universität Rostock eingeschrieben, 1548 nach M. Johann Lüdekens Tode zum Domherrn in Rostock präsentirt.

Diese 5 Priester nach altem Schrot bildeten noch im J. 1552 das Dom=Capitel, als der Herzog Johann Albrecht sonst im ganzen Lande den Papismus mit Stumpf und Stiel ausrottete, mit Ausnahme weniger giftiger Pflanzen, die zähe im Boden saßen. Die giftigste von allen war Dethlev Dancquardi. Als dieser im J. 1550 vor fürstlichen Commissarien zu Kessin den Herzog Johann Albrecht "mit vielen Schmäh= und ungebührlichen Worten beleidigt und geschändet hatte", befahl der Herzog im Nov. 1550 dem Volrath Preen zu Neukalen, dem Pfaffen aus Rostock mit allem Fleiß und Ernst nachzutrachten und nach Neukalen ins Gefängniß zu bringen. Der Prozeß gegen Dancquardi dauerte mehrere Jahre. Wie die Domherren noch im J. 1551 zu Capitel saßen, beweiset am besten die nachfolgende Rechnung über die Ausgaben, welche meisten Theils in der Sache wegen Dancquardi gemacht wurden.

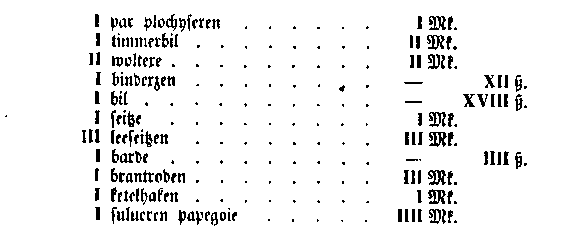

M. Johan Lintberges Rekenschopp ahn dat Capittel to Rostok [anno LII, XI Febr.]

Item VIII s. vorterden de domheren, alse M. Lambertus, her Arenth, her Nicolaus Gribbenitze vnde ick, myt Allexandro des stifftes notario, do he to deme capittel in min hus gesant was von den stadholdern mit den conceptbrefen to reviderende M. Dethleuo tome besten. De brefe scholden na Spir to hertogen Vlrichen

., des ick moste de mal>tith vnde koste bereyten laten, vthe ehrem bofehell vnde bleuen alle by ehm tor maltith vnde tor collation pro honore capituli, ad fructum M. Dethleui

.

Item noch VII s. lub. eodem tempore vor I Stoueken wines, dat ick moste vorleggen to der Collation

. vth M. Lambertus hête et aliorum

. Actum octaua die corporis Christi ao. LI.

Item I mark sund. vorterde de bade in minem huse, de mit den brefen scholde vppelopen na Spire, de myt deme baden dat capittel affdingede vppe VII daler to geuende vor de reyse, des krech he viff daler van Elseben, M. Dethleues kokinnen, vppe de hanth, de M. Lambertus den baden do in mineme huse vppe tellede.

|

Seite 24 |

|

Item noch vor IIII s. lub. beer in minem huse gedruncken, wen de heren in mineme huse weren to capittel in M. Dethleues saken, ane andere vnkost dorch my nicht angeschreuen

.

M. Jo. Lintberch manu propria ssct.

Der Proceß gegen Dancquardi ward noch im J. 1553 betrieben, als man dem Herzoge "Verzug und Aufhaltung anrieth, bis der Gegner aller Menschen Gang gehen werde." Diesen Gang ging Dancquardi denn auch im April des J. 1556.

Nach und nach kamen protestantische Elemente in das Capitel, um die Gehalte der Professoren zu vergrößern, wenn keine junge Domherren zum Aufrücken mehr vorhanden waren.

Am 3. Oct. 1550 war nach M. Andreas Eggerdes Tode der M. Bernhard Mensing, Professor der Logik, präsentirt; dieser starb am 14. März 1567.

Dancquardi's Nachfolger war der berühmte protestantische Professor der Philosophie M. Conrad Pegel, welcher gleich Mitsenior des Capitels ward.

Nach Dancquardi's Tode griff der Administrator des Bisthums Schwerin, Herzog Ulrich, gleich energisch ein und bestellte noch im J. 1556 den M. Conrad Pegel zum Vice=Dechanten des Capitels und General=Administrator der Capitelgüter oder zum "Capitel=Präfecten", damit die Capitularen die Güter nicht verschleuderten.

Pegel erhielt hiedurch einen schweren Stand. Schon am 26. December 1556 beschwerte sich 1 ) das Dom=Capitel bei dem Herzoge Ulrich, daß Pegel es in seinen jährlichen Hebungen und täglichen Vertheilungen verkürze und alle Einnahmen des Capitels bei sich behalte und unterschlage und herzoglichen Befehl zu seiner Entschuldigung vorschütze. Das Capitel sprach die Hoffnung aus, der Herzog werde die Domherren in ihren Einnahmen nicht beeinträchtigen wollen, und bat, dem M. Pegel aufzugeben, daß er die Domherren in ihren Gerechtigkeiten ferner nicht turbiren wolle. Allerdings mochte Pegel wohl strenge Wirthschaft führen.

Pegel und Mensing waren zwar Capitularen, hielten sich aber von den Eß= und Trinkgeheimnissen des Capitels fern.

Im Juli 1557 waren Domherren: ("domheren und vicarien der domstiftes kercken s. Jacobi in Rostock"):

1) Dr. Caspar Heyer, Propst und Archidiakon, Lehrer des kanonischen Rechts, ein alter Mann, der schon 1506 Rector der Universität gewesen war;

|

Seite 25 |

|

2) Dr. Johann Bemerke, Vice=Dechant;

3) M. Johann Lindberg, Senior;

4) M. Conrad Pegel, Senior;

5) M. Lambert Takel;

6) Nicolaus Gribbenitz;

7) Joachim Kordes;

8) Bernhard Mensing;

und mehrere andere junge und unbedeutende Pfründener.

Man sieht, die Zusammensetzung des Capitels war im Wesentlichen noch dieselbe, wie in - alten Zeiten; für Dancquardi waren Heyer und Bemerke, für Bernow war Kordes, lauter alte katholische Domherren, eingetreten; Pegel und Mensing waren protestantische Elemente, welche aus den Pfründen nur einen Theil ihrer Besoldung ziehen sollten.

Diese "fünf gottlosen Leute und schlimmen Pfaffen, die das Capitel zu Rostock sein wollten," nämlich Caspar Heyer, Johann Bemerke, Johann Lindberg, Nicolaus Gribbenitz und Joachim Kordes, trieben nun ihr Wesen im Geheimen mit allen Feinden der neuen Zustände; so hatten sie, obgleich dem M. Conrad Pegel im J. 1556 die Verwaltung der Capitelgüter anvertraut war, im J. 1558 von Heinrich Smeker ein in dessen Gut Pampow im J. 1500 belegtes Capital 1 ) von 1000 Gulden ohne Pegels Wissen und der Herzoge Consens heimlich endlich erlangt und aufgenommen. Conrad Pegel bat daher den Herzog Ulrich, er möge diese 1000 Gulden von dem Capitel fordern und einstweilen an sich nehmen, aber den Brief von Niemand lesen lassen, sondern seinem Secretair den Befehl mündlich geben. Die "fünf schlimmen Leute, das Capitel genannt" 2 ) hätten in der Sache übel gehandelt; sie hätten, wenn sie gewollt hätten, von den Smekern mit gutem Rechte 2000 Gulden erhalten oder das Dorf Pampow behalten können. Auch meldete Pegel dem Herzoge, er habe gehört, das "gottlose Capitel" wolle an Lorenz v. Reventlow das halbe Dorf Hukstorf verkaufen, und bat um Befehle, durch welche dem Capitel ernstlich verboten würde, bei Verlust aller ihrer Güter weder Güter zu verkaufen und zu verpfänden, noch Capitalien aufzunehmen. In der Nachschrift bat Conrad Pegel noch ein Mal, seinen Brief niemand lesen zu lassen, damit er durch denselben nicht in Ungunst etlicher Edelleute komme!

Am 26. Mai 1558 ward dieser Streit zwischen Conrad Pegel und den Domherren durch folgende Bestimmung geschlichtet:

|

Seite 26 |

|

1) die durch die Domherren von Heinrich Smeker erhobenen 1000 Gulden sollten außerhalb Rostock wieder sicher belegt werden;

2) das Capitel solle die Copialbücher seiner Urkunden behalten;

3) eines der drei Siegel und Schlüssel solle bei dem Bevollmächtigten des Administrators des Bisthums Schwerin aufbewahrt werden;

4) solle von dem schwerinschen Bisthums=Administrator Herzog Ulrich einer seiner Räthe und Secretarien dem Domstifte adjungirt werden, um alle Urkunden des Collegiatstifts zu transsumiren und das Transsumpt aufzubewahren;

5) der M. Pegel solle in der Capitel=Casse wegen der 500 Gulden, welche des wail. M. Dethlev Dancquardi Köchin (!) in Anspruch nehme, nicht belästigt werden;

6) das Capitel solle seinen Procurator ("den Doctor") beim Reichskammergerichte wegen seiner Gebühren selbst vergnügen;

7) die rückständigen Zehnten sollten von dem Gelde, welches bei dem M. Pegel vorräthig sei, auf Anfordern der Landesherren durch das Capitel entrichtet werden;

8) das Capitel solle dem M. Conrad Pegel, welcher demselben ins dritte Jahr mit Fleiß gedient habe, 100 Mk. lübisch für seine Dienste verehren; wenn Pegel innerhalb 10 Wochen seine Rechnung abgelegt habe, wolle er in Betracht "seiner Unvermöglichkeit und seines Alters" die Präfectur dem M. Bernhard Mensing abtreten;

9) solle alle Erbitterung zwischen beiden Theilen vertragen sein.

Characteristisch ist es, daß noch im J. 1558 Dancquardi's Köchin mit Forderungen an dessen Nachlaß bei dem Capitel auftritt. Aus der oben mitgetheilten Wirthshausrechnung des Seniors M. Johann Lindberg ergiebt sich denn freilich, daß, während die Herren im Capitel aßen und tranken und die Collation mitunter frisch auflegten, Dancquardi's Köchin "Elsebe" die Thaler zum Lohn für die Boten nach Speier herschießen mußte.

Die Verfassung und der Zustand des Capitels dauerte noch einige Jahre, wie er im J. 1559 bestand. In den Jahren 1564 und 65, dem Pestjahre, starben aber alle alten Domherren 1 ), meistentheils hochbejahrt, und es war von den eigentlichen Mitgliedern des Capitels nur M. Conrad Pegel übrig.

Am 21. Dec. 1565 ward aber der herzogliche Secretair Johannes Molinus von den Herzogen mit einer Domherrenstelle bedacht. Johannes Molinus kam im J. 1560 aus hessi=

|

Seite 27 |

|

schen Diensten nach Meklenburg und ward Secretair des Herzogs Johann Albrecht; er leistete als Geheimer und Legations=Secretair, als Begleiter des Herzogs auf dessen politischen Reisen, ja selbst als Gesandter dem Lande die wichtigsten Dienste.

Pegel und Molinus waren nun zwei Jahre lang allein im Besitz und Gebrauche der Capitelgüter und am 13. Mai 1567 1 ) die beiden "letzten Capitelspersonen", als die Herzoge den Entschluß faßten, zu Rostock ein Landes=Consistorium zu errichten und mit den Gütern des Dom=Capitels zu dotiren. Zu diesem Zwecke traten am 15. Mai 1567 die beiden Domherren den Herzogen alles Eigenthum des Capitels ab 2 ), wogegen diese ihnen auf Lebenszeit eine "Provision" aus der Oekonomie der Capitelgüter oder des Consistorii versicherten, nämlich dem M. Pegel, weil er ein alter und um das Fürstenhaus wohlverdienter Mann sei, jährlich 60 Gulden und dem Johannes Molinus, weil er bei der letzten Kirchen=Visitation sehr nützliche Dienste geleistet und fernerhin dem Consistorium wohl dienen könne, die Einkünfte der Vikarei im Dorfe Evershagen, von jährlich 10 Gulden Ertrag, und 40 Gulden Geld, nach dem Tode Pegels aber 60 Gulden. Die Vikarei zu Evershagen konnte aber der Herzog dem Johann Molinus nicht geben, weil er sie dem Hofprediger M. Johann Lindenberg versprochen hatte; Molinus erhielt dafür einen Bauern zu Biestow.

Der wohlverdiente M. Conrad Pegel starb schon am 13. Nov. 1567.

Johannes Molinus verwaltete nun vom J. 1567 bis zum J. 1571 die Güter des Capitels. Er lebte jedoch noch lange, gerieth aber bald mit dem Consistorium in Streit.

Das Consistorium ward am 8. Febr. 1571 von den Herzogen Johann Albrecht und Ulrich gestiftet und dotirt mit "allen und jeden Gütern, Renten, Zinsen, Diensten, Pächten, Zehnten und allen andern Einkommen, die dem Domstift zu Rostock bis dahin zuständig gewesen, mit Ausnahme des einen Bauern zu Biestow, welcher dem Johannes Molinus übergeben war".

Bis in das J. 1574 genoß Molinus geruhig das ihm verschriebene Einkommen. Als aber in diesem Jahre zwischen ihm und dem Consistorium Irrungen entstanden waren, verglichen sich beide Theile am 13. Febr. 1574 von neuem dahin, daß Molinus fortan jährlich 40 Gulden haben solle, da der Consistorialen Provision auch nur 40 Gulden betrage, und daß die

|

Seite 28 |

|

Intraden nach Gelegenheit gleich erhöhet und verringert, kurz unter ihnen Gleichheit gehalten werden solle. Diese 40 Gulden genoß Molinus auch viele Jahre. - Am 14. Febr. 1574 übergab Molinus dem Consistorium die Rechnung über seine Verwaltung der Capitelgüter von 1567-1571, so wie sämmtliche Register und Urkunden des Capitels.

Nach des Herzogs Johann Albrecht Tode im J. 1576 ward Molinus mit mehreren andern herzoglichen Dienern "beurlaubt", jedoch im J. 1577 in braunschweigische Dienste berufen, indem er "fürstlich braunschweigischer Rath und Schultheiß in der Heinrichsstadt zu Wolfenbüttel" ward. Im J. 1600 ward ihm die versicherte Hebung aus den Capitelgütern thätlich entzogen. Nach vielen vergeblichen Verhandlungen verklagte Molinus das Consistorium am 10. Jan. 1609 bei dem meklenburgischen Hof= und Landgerichte. Das Consistorium wandte im Laufe des Processes ein, die Geldhebung sei in der Fundation des Consistorii 1571 nicht genannt, Biestow sei 1611 dem Consistorium entwandt, die Hebungen der Consistorialen seien so geschmälert, daß sie ihre Besoldung nicht hätten, die Consistorialen, welche 1574 den neuen Vertrag mit ihm abgeschlossen haben sollten, seien längst mit Tode abgegangen u.dgl.m.

Johannes Molinus starb am 3. Aug. 1610.

Nach seinem Tode setzten seine Erben den Proceß fort.

Diese waren am 28. Sept. 1610:

1) Elisabeth Eickhof, wail. Joh. Molini Wittwe;

2) Johann Albrecht Molinus, der Rechte Docter und fürstlich=braunschweigischer Hofgerichts=Assessor;

3) Gertrud Molini, des Dr. Caspar Arnoldus Wittwe;

4) Dr. Heinrich Andreas Cranius, Professor zu Helmstädt (nach 1619);

5) Dr. Franz Parcovius, Professor zu Helmstädt, und am 11. Nov. 1611 Elisabeth Molins, Dr. Franz Parkowen Wittwe;

6) Friederich Lembcke, fürstlich=braunschweig. Cammer=Secretair.

Dazu kamen am 17. Nov. 1611:

7) Friederich Molinus;

8) Gerhard Reiche.

Alle diese nennen den wail. Joh. Molinus ihren Ehemann, Vater und Schwiegervater.

Ferner kamen dazu:

9) Maria Molins (17. Nov.1611), Johann Rademanns seel. Wittwe (12. Juni 1619);

10) Daniel Rauschenplat (12. Juni 1619).

|

Seite 29 |

|

Am 16. April 1610 bürgten für den Fall, daß Molinus oder seine Erben im Processe unterliegen sollten,

Bernhard Kellermann und

Christoph Jekel,

Bürger zu Rostock, des Johannes Molinus Schwäger und gute Freunde.

Am 15. Oct. 1619 wurden von dem Herzoge der fürstliche Rath Gebhard Moltke und der rostocker Rathsherr Joachim Schütte zu herzoglichen Commissarien ernannt, um diese so klare Sache auszugleichen, wiewohl ohne Erfolg. Jedoch endlich am 25. April 1620 hatte das Hof= und Landgericht zu Güstrow zu Gunsten der Erben Molins entschieden und ihnen die rückständigen Hebungen und Proceßkosten zugesprochen.

Die Erben Molins baten fortwährend um Beitreibung der Summe durch Execution, die Consistorialen um Erneuerung der - Commission.

Am 16. Julii 1625 sollten die Acten - revidirt (!) werden und dann sollte Bescheid (!) erfolgen.

Damit hören die Acten auf. Der dreißigjährige Krieg schwemmte auch diesen Proceß, wie so vieles Andere, ins Meer der Vergessenheit.

|

Seite 30 |

|

Anlagen

zur Geschichte der Reformation in Rostock.

Nr. 1.

Der päpstliche Nuntius Bischof Franz Chieregatti übersendet dem zum Bischofe von Schwerin Erwählten Herzog Magnus ein päpstliches Breve und bittet ihn um Beschützung des Glaubens gegen die Ketzer.

D.d. Nürnberg. 1523. Jan. 14.

Reuerende in Christo pater et domine obseruantissime, Commendationem. Misit ad me his proximis diebus Sanctissimus Dominus Noster breue quoddam suae Sanctitatis ad Reuerendam Paternitatem Vestram directum mandauitque mihi per suas literas, ut illud ad eandem transmitterem procuraremque secum omnibus modis, ut ad illud rescriberet. Iccirco cum in presentia istuc breue ipsum destinare decreuerim, illam plurimum hortor et rogo uelit ob eius obseruantiam pietatemque erga eundem Sanctissimum Dominum Nostrum et Sanctam Sedem Apostolicam euestigio ad ipsum respondere ac ad me literas suas transmittere, ut curare possim, illas per meos tabellarios ipsi Sanctissimo Domino Nostro sine fraude reddi, Rogans preterea Reuerendam Paternitatem Vestram, ut causam fidci solito eius animi robore aduersus impios sceleratosque schismaticos tueri uelit, quod non solum fame eternitatem in hoc seculo, sed gloriam quoque sempiternam sibi in alio comparabit. Et beneualeat Reuerenda Pa-

|

Seite 31 |

|

ernitas Vestra, cui me et commendo et dedo. Ex Nurenberga XIIII Januarii M. D. XXIII.

Eminentiae Vestrae Reuerendissime Pater Vti (?) frater et seruitor Franciscus Chieregattus

Electus episcopus Aprutinus

Princeps Terami orator apostolicus.

Reuerendo in Christo patri et domino obsernantissimo domino Magno Electo Suerinensi dignissimo.

Nach dem Originale, auf Papier, in einer schönen Schrift; nur die flüchtige Unterschrift ist eigenhändig. Der Brief ist auf rothem Wachs verschlossen gewesen mit einem kleinen runden Siegel mit einem dreimal queer getheilten Schilde, auf welchem oben zwei Muscheln (?), in der Mitte ein rechts schauender Adler mit ausgebreiteten Flügeln, unten eine Muschel (?) steht; Umschrift:

EPS . APR'.

EPS . APR'.

Nr. 2.

Klage der Dom=Capitel zu Schwerin, Rostock, Bützow und Güstrow bei dem Herzoge Albrecht über die Vorenthaltung der ihnen schuldigen Zinsen, Zehnten und Pächte durch den Adel und die Städte, die Kränkung ihres Gerichtsstandes und die Verringerung des Gottesdienstes durch die evanglischen Prediger.

D.d. 1529. Dec. 6.

Durchluchtige, hochgebarnne forste, G. here. Nach

vnßen vnderdenigen, schuldigen vnde

vorplichteden Densten vnde innigen bede tho deme

alweldigen gade erbedingen Bidden wy myth

gantzem demode J.f.G. supplicerende

vnderdenichliken tho erinnerende vnde tho

vorstande, wo vnde welker gestalt mith wath

grothem arbeyde, moye, vnkost, gheltspildinge

vnnde anderer bosweringe wy armen gestliken

personen J.f.g. vnderdenige Capellane, vmme vnse

Tegeden, pechte, Renthe vnde tinße

. tho bokamende, jegen etlike

juwen f. gnaden vnderdanen de vom Adel vnde

Steden, den eß belanget, an hochgedachte

. tho bokamende, jegen etlike

juwen f. gnaden vnderdanen de vom Adel vnde

Steden, den eß belanget, an hochgedachte

|

Seite 32 |

|

J.f.g. geclaget, ock mit felen gnedigen vorschrifften guthlich vnnde in der gude gesocht vnde vorgenomen, dar tho ßo vnde de wyle vnß dat gefeylet, desuluigen vormoghe J.f.g. vpgerichteden Recesß dorch forstlike Citationes rechtlick angelanget, den Proceß jegen de suluigen rechtlich geholden, Ordel, Sententien vnde Executorialbrefe rechtlich kegen ße erholden vnde bekamen hebben, wo woll gantz weynich bathlicken, men vnß armen gesthliken personen beth anher vnfruchtbar gheweset vnd by se vorachtliken, kleyn vnde geringe alße vor nichts geholden tho vnsem vnuorwinliken merckliken nachdel, vorderff vnnde schadenn.

Wy hebben ock J.f.g. gnaden Executoriales vnde breffe nicht by vns dalgelecht, men hochgedachten J.f.g. vogede vnde amptlude na Rade vnde befehele J.g. vth gnediger wolmeyninge vmme Execution to bokamende besocht vnde gebeden, deß se sick boswerth (vnnde dar vor wy dath achten) hir namalß sick boshwerende werden, in dem doch nicht mer dan eine Execution gescheen is bether tho, vor vnde na dem vpgherichteden forstliken Recesß, myth wath groteme arbeyde, vnkost, teringhe vnde moye wy J.f.g. breffe vnde Citation vorschicket vnde de baden tho bekamende, is fele to langk in de fedder to bringende, bofruchten vns ock nicht allene, men wy sinth deß seker vnde gewiß, dath wy nene baden mher konen offt mogen auerkamen, ßo vnß noch etzwes in vnßen anliggenden von J.f.g. vpgelecht worde, an J. gnaden vnderdanen tho uorschickende, angesehen de suluigen spytzich, trossich vnde nicht alleyne mith schmewordenn, sunderen ock myt sleghenn weddervmme to huß von sick wysenn vnnde gesanth synt worden.

So ock J.f.G. tho boqweme weghe vnde middel gnedichlich nicht trachten edder denckende werden, dat vnße tho bokamende, in deme wy vormerken, synt ock des in ethliker mathe in forfaringe kamen, datwelk vamme Adel vnde Stedenn, so eß bolanget, de vnß bether vor vnde na deme Recesß betalt hebben, sick in der betalinge echteren vnnde den anderen, de so nicht betalen, gelick maken werden, welker vns tho merkliken vnde groten treffliken schaden rekenen wolde.

Vnde nach deme denne, G.f. vnde here, de forstlike Receß klerlich vthdrucket, vormach vnde mytbringet, dat de vamme Adel vnde Steden bewilliget vnde togesecht hebben, alle vnnde iedere ghestliken in alle vnde iedere ohrer gulde, pechte, tinse vnde vphefingen, eth sint tegenden, egendom, wedderkopinge, pechte vnde Renthen, edder we de nhamen hebben mochten, de ße van olders vnde vor den negesth vorschreuen drien jaren in rowiger besittinghe vnde ghewere hebben konnen lathen, wo sie de ock in

|

Seite 33 |

|

besittinge dersuluigen (wie angetoget) itz

jegenwardich wercklich kamen lathen, sick der

vpp kumpftige pacht vnnde tinsth tyden furder

beth tho ordelinghe der gebreke tho gebruken

.

.

Der haluen so bidden wy armen Gesthliken vnderdeniges flytes, dath wy des falls also mogen den forstlikenn Receß gheneten, ock dar by beschuttet, boschermeth vnde ghehanthauet werdenn, wy wyllen vns deß, wo wy bether tho wowoll myth vnßen merckliken schaden gedan hebben vnd noch to donde auerbodich, nicht boschweren.