|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte und Alterthumskunde 1894

- Die Verpfändung meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition

- Die Schiffergesellschaft in Rostock

- Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563

- Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin

-

Alterthümer in der Umgegend von Rostock,

östlich der Warnow

- Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau

- Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf

- Urnenscherben von Kösterbeck

- Wendische Gefäßscherbe von Petschow

- Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu-Brodersdorf

- Der Lembken-Wall bei Billenhagen

- Urnenfeld, brandgruben und gerippe von der Feldmark Kassebohm

- Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen

- Urnenfelder auf der Feldmark Riekdahl den Cramonstannen gegenüber

- Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl

- Alterthümer von Alt-Bartelsdorf

- Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf

- Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen-Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel

- Wendische Wohn- und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf

- Zur Geschichte von Ankershagen

- Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in geschichtlicher Entwickelung

-

Quartalbericht des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde : October 1893

- Zum Wappen der v. d. Lühe

- Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496

- Zur Geschichte der S. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz

- Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen

- Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Januar 1894

-

Quartalbericht des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde : April 1894

- Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I von Meklenburg : von 1654-1693

- Alterthümer aus der Gegend von Laage

- Schiffs- und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts

- Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart : historisches Spottlied auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock aus dem Jahre 1713

- Quartal- und Schlußbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Juli 1894

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

| gegründet von | fortgesetzt von | |

| Geh. Archivrath Dr. Lisch. | Geh. Archivrath Dr. F. Wigger. |

Neunundfunfzigster Jahrgang.

herausgegebenvon

Archivrath Dr. H. Grotefend,

als 1. Secretair des Vereins.Mit angehängten Quartalberichten und Jahresbericht.

Auf Kosten des Vereins.

Schwerin, 1894.

Druck und Vertrieb der

Bärensprung'schen

Hofbuchdruckerei.

Kommissionär: K. F.

Koehler, Leipzig.

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| I. | Die Kirchenbücher Meklenburgs. Von Dr. Friedrich Stuhr | S. | 1 |

| II. | Die Schiffergesellschaft in Rostock. Von Prof. Dr. Wilh. Stieda zu Rostock | S. | 86 |

| III. | Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563. Von Karl Koppmann | S. | 144 |

| IV. | Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin. Von F. v. Meyenn | S. | 177 |

| V. | Alterthümer in der Umgegend von Rostock, östlich der Warnow. Von Ludwig Krause in Rostock | S. | 220 |

| VI. | Zur Geschichte von Ankershagen. Von A. Graf von Bernstorff auf Ankershagen | S. | 282 |

| VII. | Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg. Im Auftrage S. K. H. des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg=Schwerin bearbeitet und gezeichnet von C. Teske. Von Dr. Crull in Wismar | S. | 315 |

Inhalt der Berichte.

| Zum Wappen der v. d. Lühe | I, | 2 |

| Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496 | I, | 5 |

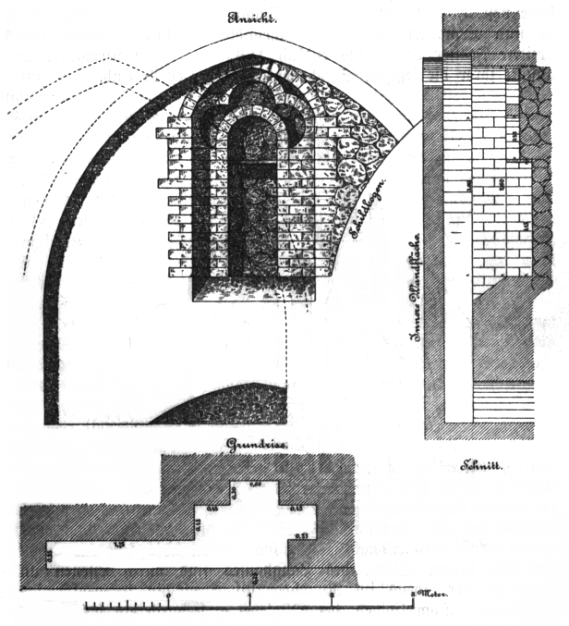

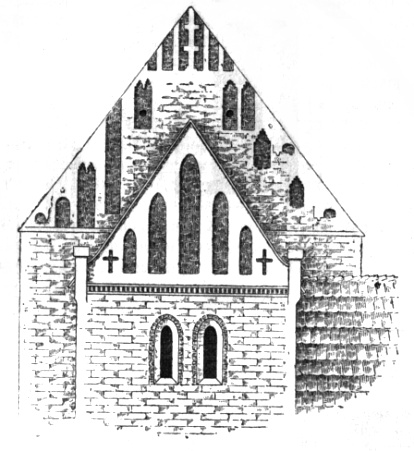

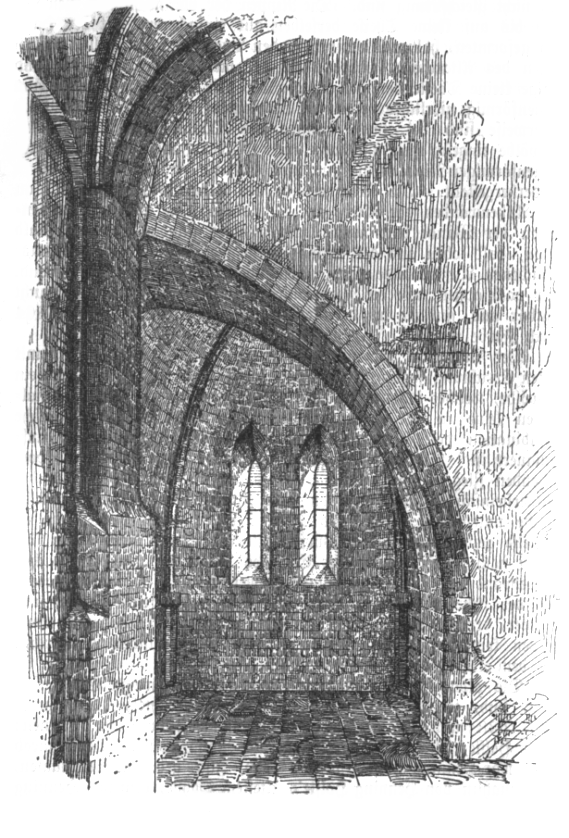

| Zur Geschichte der St. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz | I, | 7 |

| Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen | I, | 9 |

|

|

| Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock | I, | 16 |

| Unbekannte meklenburgische Pläne und Ansichten | II, | 18 |

| Die Kapelle zum Heiligen Moor | II, | 21 |

| Die goldenen Freitage | II, | 22 |

| Der Wustrowsche Wassertag | II, | 23 |

| Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I. von Meklenburg : von 1654-1693 | III, | 26 |

| Alterthümer aus der Gegend von Laage | III, | 30 |

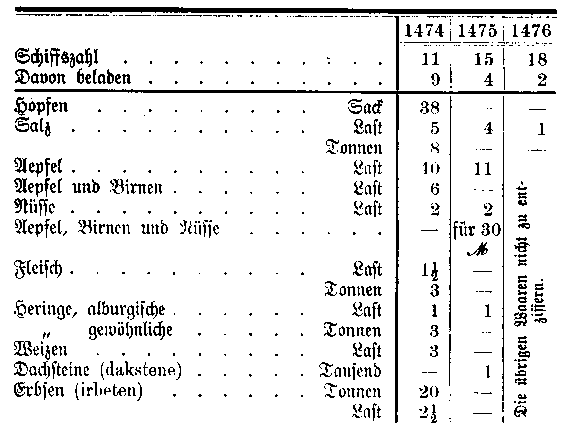

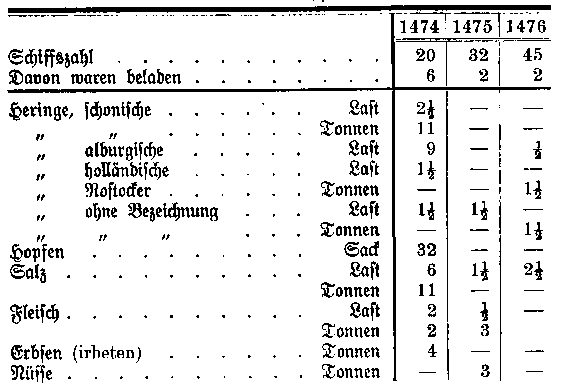

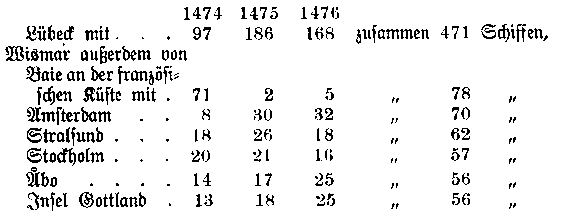

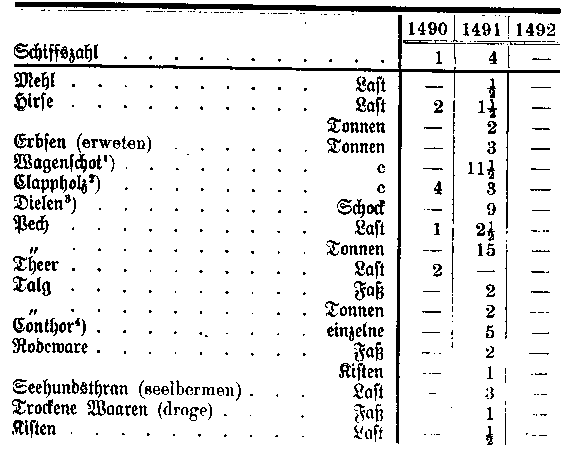

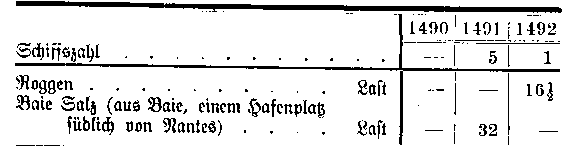

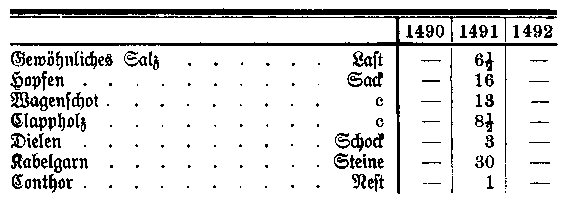

| Schiffs= und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts | III, | 33 |

| Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart. Historisches Spottlied auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock aus dem Jahre 1713 | III, | 37 |

| Auszug aus dem zweiten Bericht des Herrn Wossidlo = Waren über die Sammlung meklenburgischer Volksüberlieferungen | IV, | 54 |

| Meklenburgische Litteratur (Juli 1893 bis Juli 1894) | IV, | 59 |

| Zur Litteratur | IV, | 96 |

Berichtigung und Erläuterung

- Auf S. 182, Zeile 3 v. o. lies "her Brant Smyt" anstatt "Herbrant Smyt." Er ist von 1499 bis 1524 Bürgermeister von Wismar gewesen.

- Ulrich vamme Haue, - S. 186, Zeile 3 v. o. -, war von 1496 bis 1523 Rathmann zu Wismar.

- S. 187, Zeile 11 v. u. lies "vor setten" statt "vorsetten".

- S. 192, Zeile 2 v. o. lies " T apperogge" statt " R apperogge."

- S. 193, Zeile 16 v. u. "- - alle dynck tho ij duren is" sollte nach Dr. F. Techens Meinung heißen: "- - tho ij [malen] dure r is." Ich meine, daß hier ein Sprüchwort vorliegt, das etwa bedeutet: jedes Ding hat zwei Seiten oder Enden oder Ausgänge. Duren (doren) = Thore, portae.

- S. 195, Zeile 9 v. u. "in dem Wardesken sez torecke" sollte lauten "in dem W e rde r sken se e to reken[en]."

L. v. Meyenn.

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Die Verpfändung meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition

- Die Schiffergesellschaft in Rostock

- Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563

- Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin

-

Alterthümer in der Umgegend von Rostock,

östlich der Warnow

- Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau

- Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf

- Urnenscherben von Kösterbeck

- Wendische Gefäßscherbe von Petschow

- Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu-Brodersdorf

- Der Lembken-Wall bei Billenhagen

- Urnenfeld, brandgruben und gerippe von der Feldmark Kassebohm

- Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen

- Urnenfelder auf der Feldmark Riekdahl den Cramonstannen gegenüber

- Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl

- Alterthümer von Alt-Bartelsdorf

- Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf

- Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen-Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel

- Wendische Wohn- und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf

- Zur Geschichte von Ankershagen

- Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in geschichtlicher Entwickelung

|

|

|

:

|

I.

Die Verpfändung Meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition

Von Generalmajor z. D. von Schultz.

~~~~~~

I. Die Verpfändung von 12 Domanial=Aemtern an Chur=Braunschweig=Lüneburg, an Braunschweig=Wolfenbüttel und an Preußen.

Am 31. Juli 1713 starb Herzog Friedrich Wilhelm von Meklenburg=Schwerin und ihm folgte sein Bruder Karl Leopold in der Regierung. Bald nach der Thronbesteigung dieses Fürsten nahmen die Streitigkeiten zwischen ihm einerseits, der Stadt Rostock und der meklenburgischen Ritterschaft andererseits eine solche Schärfe an, daß sich der Rostocker Senat sowohl, wie die Ritterschaft wiederholt klageweise an den deutschen Kaiser, als Reichsoberhaupt, wandten und um Abstellung ihrer Beschwerden baten.

Es liegt nicht in dem Rahmen dieser Schrift, näher auf diese Streitigkeiten einzugehen, welche zum Theil schon aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms übernommen waren und welche, wie fast alle Streitsachen zwischen der meklenburgischen Regierung und ihren Ständen in damaliger Zeit, ihren Ursprung darin hatten, daß Erstere Geldforderungen stellte, welche die Stände nicht bewilligen wollten oder konnten. Ob dem Herzog Karl Leopold hierbei alle Schuld allein beizumessen ist, wie sämmtliche Schriftsteller es thun, oder ob nicht auch die Stände zu weit gegangen sind, als sie wiederholt dem Herzoge die Mittel verweigerten, welche derselbe forderte, um eine Miliz aufstellen zu können, kräftig genug, um bei den Wirren, die der Nordische Krieg über Meklenburg brachte, Gesetz und Ordnung aufrecht erhalten zu können, ist eine Frage, welche bis jetzt noch nicht spruchreif erscheint.

|

Seite 2 |

|

Der Herzog ließ alle Rescripte des Kaisers, durch welche er ermahnt wurde, die als begründet befundenen Beschwerden der Ritterschaft und der Stadt Rostock abzustellen, völlig unbeachtet, beging dagegen solche Gewaltthätigkeiten im Lande, daß im Jahre 1716 ein Kaiserliches Conservatorium für die Stadt Rostock ausgefertigt - "aus sonderbaren und wichtigen Gründen," wie die Worte in dem Reichs=Concluso lauten - und die Ausführung desselben dem König Georg I. von England als Churfürsten von Braunschweig=Lüneburg, d. i. Hannover, und dem Herzog August Wilhelm von Braunschweig=Wolfenbüttel übertragen wurde.

Diesem Conservatorium folgte schon unterm 22. October des Jahres 1717 ein zweites für die meklenburgische Ritterschaft. In demselben hieß es: "Ebenso wie wir den der Stadt Rostock durch den Herzog Karl Leopold abgedrungenen Vergleich für null und nichtig erklärt haben, so wollen wir den Churfürst von Hannover und den Herzog von Braunschweig zu Conservatoren für diese höchst bedrängte Ritterschaft hiemit bestellen und Selbige ersuchen, daß sie in Kraft unserer ihnen hierdurch ertheilten vollkommenen Kaiserlichen Gewalt, alsofort und ohne weiteren Anstand mit genugsamer Kreis=Miliz in die meklenburgischen Lande einrücken und falls ihre Miliz nicht ausreichen sollte, von den benachbarten Obersächsischen und Niederrheinisch=Westfälischen Kreisen nach Anleitung der Executionsordnung anderweitige Kreistruppen requiriren."

Aus welchem Grunde diese Conservatorien nicht dem König von Preußen als dirigirendem Fürsten des Niedersächsischen Kreises übertragen worden sind, darüber sind sich die Schriftsteller nicht einig. Pfeffinger in seiner Geschichte des Braunschweig=Lüneburgischen Hauses erzählt, daß Friedrich Wilhelm I. als director agens des Kreises sich der Uebernahme der Conservatorien geweigert hätte. Für diese Behauptung erbringt Pfeffinger aber nirgends den Beweis; auch ist es bei dem Charakter dieses Königs höchst unwahrscheinlich, daß er nicht jede Gelegenheit gern wahrgenommen hätte, auf legalem Wege festen Fuß in Meklenburg zu fassen, schon der Werbungen wegen, ganz abgesehen von der feindseligen Stimmung, welche zwischen den Höfen von Berlin und Hannover herrschte. Glaubwürdiger ist die Version, welche als Grund die schon damals bestehende Eifersucht des Hauses Oesterreich auf die kräftig emporstrebende Macht der jungen Preußischen Monarchie anführt. In den Jahren 1716, 1717 und 1718 bereiteten sich in Wien schlimme Dinge gegen Preußen vor, die zu dem Bündnisse vom 5. Januar 1719 führten, welches der Kaiser von Oesterreich mit den Kurfürsten von Hannover und von

|

Seite 3 |

|

Sachsen abschloß und dessen Zweck war, Preußen mit Krieg zu überziehen, um es zu zerstückeln. Daß dieses Bündniß nicht zur That wurde, lag nicht an dem Willen der drei Contrahenten, sondern an der rasch wechselnden Kabinets=Politik des vorigen Jahrhunderts, in welcher die Freundschaften und Feindschaften der Höfe Europas bunt durch einander gewürfelt wurden, wie die Steine in einem Kaleidoskop.

Diese Geschichts=Episode ist in weiteren Kreisen wenig bekannt.Erst in neuester Zeit ist es Droysen gelungen, in den Archiven von Dresden und Hannover Einsicht von diesem Vertrage selbst, sowie von den ihn vorbereitenden Correspondenzen zu erhalten. Das Resultat seiner Forschungen hat er in einem Vortrage: "Die Wiener Allianz vom 5. Januar 1719" (gehalten in der Berliner Akademie am 7. Mai 1868 und abgedruckt in seinen "Abhandlungen zur neueren Geschichte" vom Jahre 1876) bekannt gegeben.

König Friedrich Willjelm I. erhielt schon mit Beginn des Jahres 1718 Kenntniß von der ernsthaften Gefahr, welche sich gegen Preußen vorbereitete und traf seine Maßregeln. Uebrigens stand der König nicht allein gegen die Koalition. Schon im Frühjahr erbot sich der Czar Peter, dem König 35 Bataillone und 100 Schwadronen zu Hülfe zu senden, wenn er ihrer bedürfe. Dieses Anerbieten, das der König bereitwillig annahm, führte zu dem Vertrage vom 28. Mai 1718, in welchem Friedrich Wilhelm 47 Bataillone und 60 Schwadronen zu dem russischen Heere in der Neumark stoßen zu lassen versprach, wenn es zum Kriege kommen sollte. Der König hatte aber, um den Czar von einer zu raschen Offensive abzuhalten, dem Vertrage die Klausel beigefügt, daß die kriegerischen Operationen nicht früher beginnen sollten, bis er, der König, den Zeitpunkt für gekommen erachten würde. Es war fraglich, ob der Czar den so verklausulirten Vertrag genehmigen würde; aber der König wollte Zeit gewinnen, nichts überstürzen. Wenn sich der Krieg vermeiden ließe, wollte er ihn vermeiden. Er kannte die ehrgeizigen Pläne seines Schwiegervaters, des Königs Georg I., genau. Er wußte, daß dieser, seit er im Jahre 1714 zu dem Kurhute von Hannover die englische Königskrone ererbt hatte, unablässig bestrebt war, sein Stammland zu vergrößern und daß jetzt sein nächstes Ziel war, sich kraft des ihm ertheilten Conservatoriums in Meklenburg festzusetzen und, wie der Ausdruck damals gebräuchlich war, das weiße Welfenroß bis an die Ostsee grasen zu lassen. Er wußte ferner, daß der König Georg die Seele der sich bildenden Koalition war, und daß die drei Mächte bereit waren, wenn er sich dem Einmarsch der Executionstruppen in Meklenburg widersetzen würde, über Preußen herzufallen. Außerdem fehlte ihm auch der Rechtstitel für eine solche gewaltsame Einmischung.

|

Seite 4 |

|

Denn wenn er die Uebertragung der Conservatorien an den verhaßten Nebenbuhler auch als bittere Kränkung empfand, und wenn der Kaiser nach der Reichsverfassung auch die Vollstreckung der Reichsexecution dem Directorium des betreffenden Kreises übertragen mußte, so gab dies Verfahren des Kaisers dem Könige doch niemals das formelle Recht, die hannoversch=braunschweigischen Executionstruppen mit den Waffen in der Hand anzugreifen. Der König würde sich hierdurch vor ganz Europa ins Unrecht gesetzt haben.

Aus diesem Grunde hatte der König, nach Erlaß des zweiten Conservatoriums, sich darauf beschränkt, in einem Schreiben an den Kaiser vom 29. März 1718 seine Rechte zu wahren. "Ich behalte mir alle Befugniß vor, weil ich als mitausschreibender Fürst des Niedersächsischen Kreises hierunter präterirt werden will," schrieb der König. Und unterm 7. September desselben Jahres ließ er durch seinen Minister Burkhard in Wien vorstellen, ob nicht, bevor mit der Execution begonnen würde, die ausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises beauftragt werden könnten, zusammenzutreten und die zwischen dem Herzog Karl Leopold und dem meklenburgischen Adel obschwebenden Differenzen zu vergleichen. Endlich wurde der König in Wien dahin vorstellig: "Wie sich Ihre Majestät doch nicht die geringsten Kosten machten, wenn Sie, der Reichsconstitution gemäß, die Execution dem Directorium des Kreises aufzutragen geruhen möchten."

Für alle diese Vorstellungen hatte man aber in Wien ein taubes Ohr. Am 5. Januar 1719 wurde das Bündniß zwischen Oesterreich, Sachsen und Hannover abgeschlossen, und Anfangs März rückten die hannoverschen und braunschweigischen Truppen in Meklenburg ein. Diese besetzten das ganze Land bis auf die Residenzstadt Schwerin und die Festung Dömitz, welche beiden Orte auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers dem Herzog Karl Leopold verbleiben sollten.

Es wurde nun in Rostock eine Kaiserliche Commission eingesetzt 1 ) und eine Executionskasse zu Boizenburg errichtet, welcher alle Einkünfte des Landes überwiesen wurden. Der Herzog Karl Leopold, der nach dem Einrücken der Executionstruppen zuerst nach Berlin, dann nach Demmin und von dort nach Dömitz gegangen war, bemühte sich zwar beim Kaiser, die Aufhebung der Executions=Commission und die Zurückziehung der fremden Truppen zu bewirken; auch der König von Preußen, so wenig er sonst die von Karl Leopold gegen die

|

Seite 5 |

|

Ritterschaft und die Stadt Rostock ergriffenen Gewaltmaßregeln billigte und so unzweideutig er dies auch dem Herzog kund gegeben hatte, unterstützte den Letzteren auf das Nachdrücklichste beim Kaiser, aber eine Zurücknahme der verfügten Maßregel war schlechterdings nicht zu erreichen. Im Jahre 1721 siedelte der Herzog dann nach Danzig über und fuhr fort, von da aus die Regierung des Landes zu führen. Karl Leopold war nämlich, trotz der von ihm verübten Gewaltthätigkeiten und unleugbaren Grausamkeiten, nicht ohne Anhang im Lande geblieben. Die gesammte Geistlichkeit gehörte zu den Anhängern des Herzogs, und besonders in den Städten gab es eine große Partei, welche für ihn gegen die fremden Räthe der Kaiserlichen Commission Partei nahm. Während so der Herzog von Danzig aus, die Kaiserliche Commission aber, die ihren Stützpunkt hauptsächlich in der Ritterschaft fand, von Rostock aus das Land regierte, geriethen die Fäden der Regierungsmaschine, wie man sich wohl vorstellen kann, in grenzenlose Verwirrung.

In dieser Verfassung verblieben die meklenburgischen Angelegenheiten bis zum Jahre 1728, nicht zum Segen und zur Wohlfahrt des Landes. Da that der Kaiser einen Schritt, welcher allgemein Erstaunen und Unwillen, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, hervorrief. Am 11. Mai 1728 erging ein Rescript des Reichshofrathes, durch das der Kaiser "propria autoritate" den Herzog Karl Leopold von der Regierung suspendirte - "vielleicht zur Jubiläumsfeier wegen der gerade vor 100 Jahren an den Herzogen Adolf Friedrich und Johann Albrecht vom Kaiser verübten ähnlichen Gewaltthat," sagt ein zu den Acten liegendes Pro memoria mit bitterer Ironie - und die Regierung des Landes dem Herzog Christian Ludwig, dem Bruder Karl Leopolds, übertrug, der, sie in dem Allerhöchsten Namen Ihrer Kaiserlichen Majestät als Administrator des Landes führen sollte. Zu gleicher Zeit wurde die Kaiserliche Commission aufgehoben und dem Herzoge von Wolfenbüttel aufgetragen, die Unterthanen ihrer Pflichten gegen den Herzog Karl Leopold zu entlassen, alle bisherigen Commissionsgeschäfte dem Kaiserlichen Herzog=Administrator zu übergeben, die gesammte Subdelegation in Rostock aufzulösen und die hannoverschen und braunschweigschen Truppen aus Meklenburg abzuberufen.

Unter demselben Datum wurde nunmehr das Kaiserliche Conservatorium vom Jahre 1717 auch auf den König von Preußen, als mitausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises, ausgedehnt, zum Zweck der Sicherstellung der Kaiserlichen Administration und der Vollstreckung der Kaiserlichen Aufträge. Das diesbezügliche Rescript lautete folgendermaßen:

|

Seite 6 |

|

"Nachdem Ihre Kaiserliche Majestät aus besonderer Kaiserlicher Bewegniß und Vertrauen angeregte Extension verfüget, als versehen sich Allerhöchstgedachte Ihro Kaiserliche Majestät, es werde der König als Herzog zu Magdeburg und mitausschreibender Fürst des Niedersächsischen Kreises solchen Kaiserlichen Auftrag willig auf= und annehmen, und desselben sich unterziehen, folglich autoritate caesarea mit den übrigen Kaiserlichen conservatoribus sammt und sonders, die dabei zum Zweck gesetzte vollkommene Sicherheit dem Herrn Herzog Christian Ludwig als Administrator angedeihen zu lassen."

Dies Decret wurde den mitausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises bekannt gegeben und ihnen mit der Klausel "sammt und sonders" ein gleicher Auftrag ertheilt; insbesondere wird ihnen auch aufgegeben, dem Kaiserlichen Administrator auf sein Ansuchen durch Absendung von Kreis=Truppen Hülfe zu leisten.

Wir müssen hier einen kurzen Rückblick auf das Jahr 1719 thun. Wir haben vorhin erwähnt, daß das Bündniß vom 5. Januar 1719, das Oesterreich, Hannover und Sachsen zur Niederwerfung Preußens geschlossen hatten, nicht zur That wurde. Dies hatte seinen Grund in Folgendem:

Das Bündniß war vorzugsweise ein defensives. Der Artikel 1 und 2 des Vertrages geben als Zweck der Allianz an: gegenseitige Vertheidigung der Provinzen und Erblande, welche die Contrahenten im Reiche haben, sowie "die Conservation der Kreise, in welchen solche Provinz gelegen," so daß also auch, wenn in Meklenburg der Niedersächsische Kreis mit Feindseligkeit überzogen wurde, oder mit anderen Worten, wenn sich Friedrich Wilhelm dem Einrücken der Executionstruppen mit gewaffneter Hand widersetzte - was man Ende des Jahres 1718 als zuverlässig erwartete - der casus foederis eintrat. Ferner bestimmte Artikel 6, daß, wenn eine der nordischen puissancen - hierunter verstand man Rußland und Preußen - Ungarn angriffe, die Verbündeten die vertragsmäßige Hülfe leisten sollten, doch so, daß des Königs von England Truppen des Kaisers deutsche Provinzen decken, oder durch eine Diversion in des Aggressors deutsche Lande, wenn er deren hat, dessen Streitkräfte distrahiren sollten.

Daß hiermit Preußen gemeint war, lag auf der Hand. Als der preußische Minister Ilgen sechs Monate nach Abschluß des Bündnisses eine Abschrift desselben erlangte und dem König darüber Bericht erstattete, schrieb Letzterer dazu: "Es ist kein anderer als ich, den sie darunter verstehen; dem Withworth 1 ) in die Nase reiben!"

|

Seite 7 |

|

Der Angriff auf Preußen unterblieb also, da weder Preußen noch Rußland etwas unternahmen, was als casus foederis gelten konnte. Aber es trat auch noch ein anderes Ereigniß ein, das die Ausführung des Bündnisses unmöglich machte, ehe es noch völlig abgeschlossen war: am 11. December 1718 wurde Karl XII. von Schweden in den Laufgräben vor Friedrichshall erschossen.

Das Friedensbedürfniß regte sich jetzt mächtig in ganz Europa; vor Allen war England als vermittelnde Macht in Stockholm thätig, zum Frieden zu rathen und zu drängen, und Lord Withworth, bis dahin Gesandter des auf Vernichtung seines Schwiegersohnes sinnenden Kurfürsten von Hannover, verwandelte sich plötzlich in einen Friedensapostel des Königs von England, der in Berlin auf das Eifrigste den Beitritt Preußens zum Frieden zu betreiben hatte. Der Lord hatte gegenüber dem jähzornigen Könige, der ihn mit der Abschrift des Bündnisses vom 5. Januar 1719 in der Hand empfing und der über die Perfidie seines Schwiegervaters maßlos empört war, keinen leichten Stand. Indeß das Friedenswerk gelang; am 1. Februar 1720 schloß Preußen seinen Frieden mit Schweden, und als Rußland mit Schweden den Tractat von Nystadt am 10. September 1721 abschloß, war der nordische Krieg beendet.

So war durch die Gunst der Verhältnisse, sowie durch eigene Mäßigung eine ernste Gefahr von dem jungen Königreich Preußen abgewendet und diesem sogar, seinem Wunsche gemäß, die Reichsexecution gegen Meklenburg mit übertragen worden. Um Letzteres zu verstehen, müssen wir wiederum einen Blick auf die politische Lage in Europa nach Beendigung des Nordischen Krieges werfen.

Im Jahre 1725 - also 6 Jahre nach dem Bündniß vom 5. Januar 1719 - wurde zum großen Verdruß des Kaisers von Oesterreich die sogenannte hannoversche Allianz zwischen England, Frankreich und Preußen abgeschlossen. Schon in dem darauf folgenden Jahre bewog der Kaiser den König Friedrich Wilhelm I. insgeheim, von diesem Bündniß zurückzutreten und im Jahre 1727 ließ sich Alles zu einem Bruch zwischen dem Kaiser und England an, so daß die Gesandten Wien und London verließen. In diesem Jahr starb Georg I., und es kam im Jahre 1728 zum Abschluß eines neuen Abkommens zwischen Oesterreich und dem Hofe von St. James. Dieses beseitigte aber nicht alle streitigen Punkte, und das Verhältniß zwischen Kaiser Karl VI. und König Georg II. blieb bis zum Jahre 1731 ein gespanntes.

In diesem Zeitraum faßte der Kaiser, wie wir oben gesehen haben, den Entschluß, den Herzog Karl Leopold seines Thrones zu entsetzen und die Landes=Regierung in seinem - des Kaisers -

|

Seite 8 |

|

Namen durch den Herzog Christian Ludwig als Administrator führen zu lassen. Vermuthlich aus Dankbarkeit gegen den König von Preußen für dessen Lossagung von der Hannoverschen Allianz, aber auch eben so sehr in Voraussicht der Bewegungen, welche über diesen unerhörten Entschluß des Kaisers, einen deutschen Reichsfürsten so ohne Weiteres zu entthronen, in ganz Deutschland entstehen würden und um sich dagegen eine mächtige Unterstützung im Reiche zu erwerben, ward das Conservatorium vom 22. October 1717 auf den König von Preußen ausgedehnt. Von nun an hatte Friedrich Wilhelm I unstreitig ebensoviel Recht, sich der Meklenburgischen Sache anzunehmen, wie die übrigen Conservatoren, ja solches allein zu thun, wenn Letztere den Herzog=Administrator im Stiche ließen oder den König nicht aufforderten, mit ihnen gemeinsam zu handeln.

Der König von Preußen war überaus zufrieden mit dieser Wendung der Dinge und besonders mit der Ernennung Christian Ludwigs zum Administrator des Landes. Durch den Kaiserlichen Befehl, die Subdelegation zu Rostock aufzulösen und die hannoversch=braunschweigschen Truppen aus dem Lande zu ziehen, war Friedrich Wilhelms Besorgniß, der König von England möchte dauernd festen Fuß in Meklenburg fassen, völlig beseitigt, und so erklärte er am 9. November 1728 die Kaiserlichen Verordnungen für "billig, nöthig und dem Kaiserlich Obrist=Richterlichen Amt überall gemäß und sich willig und verbunden das Conservatorium mit zu übernehmen."

Im deutschen Reiche aber regte es sich gewaltig. Die Thronentsetzung eines Reichsfürsten war ein bedenklicher Präcedenzfall, und es regnete förmlich Proteste. Der König von England und der Herzog von Braunschweig, ebenso auch andere Reichsfürsten wurden beim Kaiser gegen die Aufhebung der Executions=Commission vorstellig und erreichten auch die Abänderung des Kaiserlichen Decrets vom 11. Mai 1728 in einigen Punkten, z. B. darin, daß der Kaiser erlaubte, daß 3-400 Mann von den Executionstruppen im Lande verbleiben durften. Im Wesentlichen aber blieb das Decret von Bestand; namentlich hob ein neues Kaiserliches Schreiben die Aufhebung der bisherigen Commission hervor und bestätigte die Administration des Landes durch den Herzog Christian Ludwig nochmals ganz besonders.

Weder der König von England, noch der Herzog von Braunschweig waren mit diesen Kaiserlichen Verfügungen zufrieden und wendeten sich wiederholt mit Vorstellungen an den Kaiser, aber auch an den König von Preußen, der sich dem Proteste der Commissionshöfe nicht angeschlossen hatte. "Wir wollen nimmermehr hoffen," so schrieben sie an den König Friedrich Wilhelm, "daß nun Ew. Majestät als eine der stärksten Säulen, die Ihr eigenes und Ihrer Nachkommen,

|

Seite 9 |

|

mithin aller Reichsstände Heil und Wohlfahrt so wesentlich afficirende Sache, sollten mit befördern helfen und sich gar zum principalsten Instrument desfalls gebrauchen lassen wollen."

Nach vielen Hin= und Herschreiben und verschiedenen Kaiserlichen Decreten brachte der Kaiser die Sache an die Reichsversammlung in Regensburg; allein es kam dort nicht einmal ein Reichsgutachten, geschweige denn ein Reichs=Deputations=Hauptschluß zu Stande, und die Dinge gestalteten sich immer verwirrter in Meklenburg, denn nun wußte bald Niemand mehr, wem er gehorchen sollte, ob dem angestammten Herzog Carl Leopold, ob der Executions=Commission in Rostock oder dem Herzog=Administrator.

Bei diesem Zustande der Dinge kam Karl Leopold im Jahre 1730 nach fast neunjährigem Aufenthalte in Danzig nach Meklenburg zurück und schlug seine Residenz in Schwerin auf. Da er von hier aus die Regierung unentwegt weiterführte, auch anfing, Truppen zu werben, forderte der Kaiser am 10. November 1730 in einem Excitatorium den König von England, den Herzog von Braunschweig und den König von Preußen auf, den Herzog Christian Ludwig in seiner Stellung zu schützen.

So lagen die Sachen in Meklenburg, als durch eine neue Constellation in der europäischen Politik eine andere Wendung der Dinge eintrat. Es hatten sich nämlich der Kaiser von Oesterreich und König Georg von England durch den Wiener Tractat vom 16. März 1731, in welchem Letzterer dem Kaiser die pragmatische Sanction, kraft deren später Maria Theresia den österreichischen Kaiserthron bestieg, garantirte, völlig ausgesöhnt, und die Folge hiervon war, daß der Kaiser sich in der Meklenburgischen Angelegenheit dem König Georg willfähriger zeigte.

Infolgedessen wurde am 30. October 1732 unter stillschweigender Aufhebung der Administration, welche de facto niemals zur Anwendung gekommen war, dem Herzog Christian Ludwig eine neue Kaiserliche Commission übertragen, ganz in der Weise, wie sie früher dem König von England und dem Herzog von Braunschweig übertragen gewesen war, und bestimmt, daß die Executionstruppen so lange zum Schutz des Herzogs im Lande verbleiben sollten, bis es dem Letzteren gelungen wäre, eine hinreichende Anzahl Truppen von einem dritten unbetheiligten Reichsstand in Sold zu nehmen.

So zufrieden der König von Preußen mit den Kaiserlichen Bestimmungen, betreffend die Einsetzung der Administration, die Aufhebung der Subdelegation in Rostock und die Entfernung der fremden Truppen aus Meklenburg, gewesen war, so unzufrieden und aufgebracht war er jetzt über die neue Schwenkung der Kaiserlichen Politik, die das Verbleiben dieser Truppen im Lande sanctionirte. Dem König

|

Seite 10 |

|

war das gefahrdrohende, hauptsächlich auf Antrieb des Königs von England in Scene gesetzte Bündniß vom 5. Januar 1719 noch in zu frischer Erinnerung. Das seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wieder erwachende Welfenthum, welches seit der Erhebung des Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover auf den englischen Königsthron mächtig erstarkt war, hatte sich stets in so bewußten Gegensatz gegen das Haus Brandenburg gesetzt, daß es sogar, durch einige im kurhannoverschen Dienste stehende Meklenburger, heimlich versuchte, das jus succedendi, das Preußen in Meklenburg besaß, zu erschüttern; und nun wollte Hannover, welches, in Kurzem von 350 auf 500 Quadratmeilen angewachsen, die Elb= und Wesermündung in Besitz hatte, sich auch, wie offenkundig war und wie wir es später bei Reluition der Hannoverschen Aemter sehen werden, an der Ostsee in Meklenburg dauernd festsetzen. König Friedrich Wilhelm war entschlossen, dies unter keinen Umständen zu dulden.

Zunächst wandte er sich in einem überaus scharf gehaltenen Schreiben vom 28. März 1733 direct an den Kaiserlichen Commissarius, den Herzog Christian Ludwig, und bezeugte ihm sein Mißfallen über die neue Wendung der Dinge. "Wir können nicht leugnen," so schrieb der König, "daß Wir fast alle Geduld bei der Sache zu verlieren anfangen und bei fernerem Verbleib der fremden Kriegsvölker in den Meklenburgischen Landen uns nicht länger werden entbrechen können, auf die Sicherstellung Unseres an denselben eventualiter habenden jus succedendi näher bedacht zu sein, zu solchem Ende auch eben so viel von Unseren Kriegsvölkern, als Andere daselbst haben, hineinrücken und verlegen, auch auf eben dem Fuß, wie von Anderen geschieht unterhalten zu lassen. Ew. Liebden würden aber alsdann Ursache davon sein, wenn Sie, wie Wir doch nicht hoffen wollen, etwa aus eigener Bewegniß oder auch von Auswärtigen dazu indiciret, durch Zurückhaltung der Reversalen 1 ) oder auf andere Art selbst behinderten, daß dero Landes=Administration nicht zu Stande kommen könnte."

Nachdem der Herzog geantwortet, daß er lediglich die Befehle des Kaisers vollziehe, erklärt sich der König vorläufig zufrieden gestellt, verspricht dem Herzog seinen ferneren Schutz, fügt aber hinzu, daß er diesen auch gewähren werde, ohne dazu requirirt zu sein.

Wie bekannt, erließ Carl Leopold am 7. September 1733 ein Patent, durch welches er alle wehrfähigen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren gegen seinen Bruder, den Herzog Christian Ludwig

|

Seite 11 |

|

unter die Waffen rief. Trotzdem Letzterer sofort in einem Patente seine Unterthanen von dem Aufruhr abmahnte, brach ein Aufstand aus, der aber bald durch aus Hannover und Braunschweig herbeigezogene Truppen unterdrückt und am 1. October desselben Jahres durch Gefangennahme des Meklenburgischen Generals Tilly beendet wurde.

Karl Leopold erließ hierauf ein Schreiben an den Kaiser, in dem er ihn um Wiedereinsetzung in sein Land bat. Dies Schreiben war von einem Intercessionsschreiben des Königs von Preußen begleitet. Beide Schreiben blieben indessen ohne Erfolg.

Am 16. October übermittelte der Preußische General=Lieutenant v. Schwerin - derselbe war vorher in Diensten Karl Leopolds gewesen und hatte im Jahre 1719 den Executionstruppen bei ihrem Einrücken in Meklenburg bei Walsmühlen eine Schlappe beigebracht -, von Lenzen aus, wo sein zu diesem Zwecke zusammengezogenes Truppencorps stand, dem Herzog=Commissarius ein Schreiben des Königs, in welchem Letzterer dem Herzog sein Mißvergnügen ausdrückte, daß er sich bei den obschwebenden Wirren nicht an ihn gewendet, sondern Hülfe bei Fremden gesucht habe. Er - der König - sei director agens des Niedersächsischen Kreises und da allen Fürsten des Kreises "sammt und sonders" das Kaiserliche Protectorium ertheilt sei, so sei er in erster Linie um Beistand anzusprechen gewesen, welchen er auch im Einvernehmen mit den übrigen Conservatoren gern geleistet haben würde. Weiter meldete dann der General, daß er Befehl habe, mit einem Truppencorps in Meklenburg einzurücken und daß dem Herzoge große Unannehmlichkeiten daraus entstehen könnten, wenn von den hannoversch=braunschweigischen Truppen einseitig, also ohne seines Königs Mitwirkung, etwas Weiteres gegen den Herzog Karl Leopold unternommen werden würde. Ein Schreiben ähnlichen Inhalts erließ der General v. Schwerin an den hannoverschen Generalmajor v. Campen, welcher die Executionstruppen commandirte und lud denselben zu einer mündlichen Conferenz ein.

Letzterer erwiderte umgehend, ihm schienen weitere gemeinschaftliche Maßregeln nicht mehr nöthig, da ja der Aufstand völlig gedämpft und er die aus Hannover herangezogenen Regimenter bereits in ihre Garnisonen zurückgeschickt habe. Uebrigens habe er sofort eine Staffete abgesandt, um Befehle einzuholen.

Inzwischen - am 5. October - hatte der Kaiser durch seinen Gesandten in Berlin Vorstellungen thun lassen, um zu verhüten, daß preußische Truppen in Meklenburg einrückten, da ja ein Grund hierfür jetzt überall nicht mehr vorhanden sei.

Am 19. October rechtfertigt der Herzog Christian Ludwig in einem Schreiben an den König von Preußen seine Handlungsweise

|

Seite 12 |

|

und erklärt, daß er als Kaiserlicher Commissarius lediglich die Befehle des Kaisers auszuführen habe. Dasselbe erklärt er dem General v. Schwerin.

Hierauf erläßt Letzterer am 21. October - allerdings post festum - ein Dehortatorium an die meklenburgischen Tumultuanten und rückt mit zwei Cavallerie=Regimentern und einem Infanterie=Regiment in Meklenburg ein. Da der Herzog den preußischen Truppen Quartier und Verpflegung verweigert, verschafft der General sich Beides auf eigne Hand, schickt auch Truppen zum Schutz des Landtags ab, der gerade im Begriff war, sich zu versammeln.

In Parchim wurde eine preußische Kasse errichtet, in welche von jetzt an die Einkünfte der von den preußischen Truppen besetzten Aemter flossen, die bisher in die oben erwähnte Executionskasse nach Boizenburg abgeführt waren.

Als sich Christian Ludwig über die zu großen Kosten beschwerte, welche die vielen fremden Truppen dem Lande machten, wies der König ihn an den Kaiser; der Abmarsch seiner Truppen würde sich ganz nach dem der übrigen Commissionstruppen richten.

Inzwischen war es dem Herzog gelungen, zwei Infanterie=Regimenter - ein holsteinisches und ein schwarzburgisches - in seinen Sold zu nehmen.

Der Kaiser, der wohl einsah, daß es ihm nicht gelingen würde, den König von Preußen zu bewegen, seine Truppen aus Meklenburg zu ziehen, wenn die beiden anderen Commissionsmächte nicht das Gleiche thäten, erließ nunmehr ein Rescript, demzufolge die hannoverschen und braunschweigschen Truppen bis auf 400 Mann zum Schutz der Executionskasse in Boizenburg, das Land verlassen und aus letztgenannter Kasse die Verpflegungsgelder für das holsteinsche und das schwarzburgsche Regiment gezahlt werden sollten. Dagegen sollten alle preußischen Truppen abmarschiren und alle in der Parchimer Kasse befindlichen Gelder an den Herzog abgeliefert werden.

Hieraufhin marschirten die hannoversch=braunschweigschen Truppen bis auf 400 Mann, welche in Boizenburg in Garnison blieben, ab; die preußischen ebenfalls, bis auf 200 Reiter, welche in Parchim zurückblieben. Außerdem ließ der König eine Quote von 5000 Thlr. zum Unterhalt der vom Herzog in Sold genommenen Regimenter aus der Parchimer Kasse auszahlen. Zu Weiterem, erwiderte er dem Kaiser, könne er sich nicht herbeilassen, da ja auch die Boizenburger Kasse von Bestand bliebe.

Der Kaiser war über die Unbötmäßigkeit des Königs von Preußen auf das Aeußerste erzürnt und ließ ihm durch seinen Gesandten in Berlin sein Mißfallen darübcr ausdrücken, daß er sich mit den

|

Seite 13 |

|

beiden anderen, vom Kaiser berufenen Commissionsmächten auf gleichen Fuß setzen und durch sein Benehmen den mit allseitigem Einverständniß im Jahre 1732 festgesetzten Plan verhindern wolle. Das Decret vom 11. Mai 1728, wodurch der Kaiser das Conservatorium auch auf Preußen ausgedehnt hatte, ignorirte derselbe völlig. In demselben Sinne ließ Christian Ludwig dem Könige wiederholte Vorstellungen machen, aber vergeblich. Der König blieb bei seinem Entschluß, sich in Allem nach dem Benehmen des Königs von England und des Herzogs von Braunschweig richten zu wollen. Im November desselben Jahres - 1734 - ließ er zwar die gerade in der Parchimer Kasse befindlichen Gelder - 16000 Thlr. - an den Herzog auszahlen, die Kasse selbst aber blieb bei Bestand.

Da es dem Herzog nicht möglich war, beim Abmarsche der Truppen die von Hannover und Braunschweig aufgewendeten Executionskosten aufzubringen, wurden dem König von England und dem Herzog von Braunschweig im Jahre 1735 acht Aemter, und zwar die Aemter Boizenburg mit dem Elbzoll, Bakendorf, Wittenburg, Zarrentin, Rehna, Gadebusch, Grevesmühlen und Meklenburg als Special=Hypothek - antichretischer Besitz 1 ) - vom Kaiser förmlich übergeben, deren Einkünfte bis zur Rückzahlung der Schuldsumme in die Boizenburger Executionskasse fließen sollten.

Da dem König von Preußen für seine Geldforderungen vom Kaiser aber keine Aemter als Hypothek zugesprochen wurden, half sich derselbe selbst und nahm die vier Aemter, die er bisher besetzt gehalten hatte, ebenfalls als Special=Hypothek in Besitz. Dies waren die Aemter Plau, Wredenhagen, Warnitz und Eldena.

Nach mehrfachen Kaiserlichen Rescripten und Vorstellungen des Herzogs Christian Ludwig, in denen die Rückgabe der vier Aemter und die Zurückziehung der preußischen Truppen wiederholt gefordert wird, erklärt der König am 21. April 1739 endgültig, daß er die Aemter sofort zurückgeben würde, wenn seine Geldforderungen befriedigt wären und daß die Ersetzung der Unkosten, um deretwillen er die Aemter in Besitz genommen, ihm schon vorlängst vom Kaiser zugebilligt sei.

Nach dem Tode Karl Leopolds im Jahre 1747 und der Thronbesteigung Christian Ludwigs ertheilte König Friedrich II. von Preußen durch den Preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten die Versicherung, daß die Aemter sofort zurückgegeben werden sollten, wenn Hannover ein Gleiches thäte und wenn die Forderungen bezahlt

|

Seite 14 |

|

wären. Diese Erklärung wird in dem §. 8 des unterm 14. April 1752 abgeschlossenen förmlichen Hausverbündnisses noch besonders bestätigt.

Am 29. October 1753 empfiehlt dann der König von Preußen dem Herzog Christian Ludwig die Einlösung der hannoverschen Hypothek sehr angelegentlich und bedingt sich nur vollkommene Gleichstellung aus, falls etwas Neues mit Hannover abgemacht würde.

Diese Geschichtserzählung der Verpfändung der Aemter ist einem Exposé des Geheimen Kanzleiraths Faull entnommen, das dieser im Jahre 1769, als die meklenburgische Regierung beabsichtigte, die von Preußen verpfändeten Aemter einzulösen, auf Befehl des Geheimen Raths=Präsidenten Grafen v. Bassewitz anfertigte. Die Regierung zog nämlich ernstlich in Erwägung, ob nicht, da jegliche Legitimation des Kaisers, die meklenburgischen Aemter in Besitz zu nehmen, für Preußen fehlte und da in den Regierungsacten eine förmliche .Zubilligung der Kosten=Entschädigung durch den Kaiser an Preußen nirgends aufzufinden war, die Herausgabe der Aemter ohne Geldentschädigung vom König von Preußen zu verlangen event. beim Reichshofrath einzuklagen sei. In diesem Exposé giebt Faull nach einer sehr ausführlichen Geschichts=Erzählung sein Rechtsgutachten ab, tritt also gewissermaßen als Kronjurist auf. Die meklenburgische Regierung trat den Ausführungen Faulls völlig bei und beschloß, die Verpfändung der vier Aemter als zu Recht bestehend anzusehen und auf dieser Grundlage die Verhandlungen mit Preußen zu eröffnen.

Es dürfte von Interesse sein, die Ausführungen des Geheimen Kanzleiraths Faull hier in Kurzem anzuführen, da mehrfach die Ansicht verbreitet ist, daß die Einmischung des Königs von Preußen in die Meklenburgischen Angelegenheiten ungesetzlich war; derselbe schreibt wörtlich:

"Ich muß offenherzig bekennen, daß ich bei Ausarbeitung dieser Geschichte, von dem Königlich Preußischen Betragen, andere Gedanken zu fassen angefangen habe, als ich bisher gehabt; nicht, daß ich mich unternehmen sollte, solches ganz tadelfrei zu erklären; ich unterstehe mich nur nicht, nach den Regeln der strengen Gerechtigkeit selbiges zu verurtheilen. Ich mag die Sache beschauen, soviel ich will, so fließt alle Schuld von dem Königlich Preußischen Benehmen auf den Wienerschen Hof oder den Reichshofrath, den ich auch hier nur als das Instrument zu der Ausführung der politischen Ansichten von jenem ansehen kann, zurück. Der König von Preußen ist nur in der Ausführung dieser Absichten mit hineingegangen, weil sie seinem Eigennutz willkommen waren. Das ist, Deutsch zu sagen, seine ganze Sünde; und vielleicht giebt es sehr wenige Fürsten in der Welt, die nicht ohne alles Bedenken an seiner Stelle eben dasselbe gethan hätten."

|

Seite 15 |

|

Dann beleuchtet Faull ausführlich, wie sich die Sache stellen würde, wenn sie im Wege Rechtens ausgemacht werden sollte, und schließt mit den Worten:

"Ich würde im Wege Rechtens keinen Muth haben, die Sache gegen den König von Preußen zu führen, wenn er auch ein Monarch wäre, gegen den sich ein gerichtlicher Streit führen läßt. Der Wienersche Hof ist die einzige Quelle auch dieses Unglücks des Herzoglichen Hauses. Es würde so vergeblich und unrathsam sein, sich über den Preußischen Hof zu beschweren, als ich es in der That nach meiner wenigen Einsicht und nach meinem Gewissen widerrechtlich finden würde, durch ein danach eingerichtetes Pro memoria diesen Hof schlechthin eines ungerechten Besitzes zu beschuldigen. Er ist es höchstens in Ansehung der Form. Aber wer kann es einem Fürsten, wie dem König von Preußen, anmuthen, nach der Pfeife des Reichshofraths auf= und abzutreten, ohne für seine Mühe Bezahlung zu verlangen oder, wenn ihm diese verweigert wird, sich selbst an dem Schwächeren bezahlt zu machen."

Faull ist außerdem der Ansicht, daß der König von Preußen auch durch ein Kaiserlich=Richterliches Decret die Ersetzung der Unkosten zugebilligt erhalten habe, denn in dem oben erwähnten Schreiben vom 21. April 1739 beriefe sich der König ja ganz ausdrücklich auf ein solches Erkenntniß, welches sich allerdings in den Acten des Schweriner Archivs nicht vorfände, aber bei der großen Unordnung, die in diesem Zeitraum in allen Branchen der Verwaltung geherrscht hätte, leicht abhanden gekommen sein könne, da doch nicht anzunehmen sei, daß die Preußische Regierung das Vorhandensein eines solchen Actenstückes erdichtet haben sollte.

Als Einleitung diene eine kurze Bemerkung über die Reluitions=Commission und die Reluitions=Kassen (s. Balcks Finanzwesen, §. 286):

Zur Einlösung derjenigen Domanial=Aemter, welche wegen aufgewandter Reichsexecutionskosten an Chur=Braunschweig=Lüneburg und Braunschweig=Wolfenbüttel verpfändet waren - also zur Begleichung landesherrlicher Schulden - wurde im Jahre 1765 eine Reluitions=Commission nebst Relutitions=Kasse - die sogenannte neuere Reluitions=Kasse - gebildet. Die Aemter wurden mit landesherrlicherseits aufgeliehenen Geldern eingelöst und der Verwaltung dieser Commission

|

Seite 16 |

|

zu dem Zwecke unterstellt, daß aus ihren Erträgnissen die contrahirte Darlehnsschuld verzinst und allmählich getilgt werde. Die Wirksamkeit dieser Commission wurde im Jahre 1787 auch auf andere, von Preußen reluirte Aemter und im Jahre 1803 auf Abtragung der zufolge des Malmöer Vertrags erwachsenen Schuld ausgedehnt. Im Januar des Jahres 1888 wurden die Commission und die Kasse aufgelöst.

Schon früher, zu Ende des 17. Jahrhunderts, waren einzelne Reluitionskassen für verpfändet gewesene und ausgelöste Aemter gebildet und nach erfülltem Zweck wieder aufgelöst worden. Als im Jahre 1752 die Aemter Crivitz und Lübz für 270 000 Thlr. aus dem Pfandbesitz der Familie von Barnewitz ausgelöst waren, wurden die Einkünfte dieser Aemter in die sogenannte ältere Reluitionskasse gelegt, welche dann später mit der oben erwähnten neueren Reluitionskasse vereinigt wurde.

Die acht an den König Georg II. als Churfürsten von Braunschweig=Lüneburg und an den Herzog Ludwig=Rudolf von Braunschweig=Wolfenbüttel verpfändeten Aemter waren:

1) das Amt Boizenburg mit dem Elbzoll. Dasselbe

zählte 1410 leibeigene Köpfe;

2) das Amt

Wittenburg mit 1199,

3) das Amt Gadebusch

mit 715,

4) das Amt Rehna mit 1102,

5)

das Amt Grevismühlen mit 1985,

6) das Amt

Zarrentin mit 681,

7) das Amt Meklenburg

mit 629 und

8) das Amt Bakendorff mit 1151 Leibeigenen.

In Summa 8872 leibeigene Leute; außerdem noch die Bewohner der Städte, welche freie Leute waren.

Schon im Jahre 1734 hatte sich die Meklenburgische Ritterschaft erboten, zur Bezahlung der Executionskosten 1 200 000 Thlr. in Holland anzuleihen, um die sonst unausbleibliche Verpfändung der Domänen an Chur=Braunschweig= und Braunschweig=Wolfenbüttel zu verhüten. Freilich ließ sich eine solche Anleihe auch nur gegen Versetzung der Einkünfte aus den fürstlichen Domänen bewerkstelligen, allein es war ein Unterschied, ob man die Einkünfte der Domänen an Privatleute verschrieb, denen man die geliehenen Summen nach Belieben zurückzahlen konnte, im üebrigen aber in Besitz der Domänen blieb, oder ob man die Aemter an eine fremde Großmacht in der Weise abtrat, daß Letztere die ganze Verwaltung mit ihrem Personal übernahm und die Städte durch ihre Truppen besetzen ließ. Bei der Ritterschaft fehlten aber auch die Hintergedanken nicht.

|

Seite 17 |

|

Dieselbe knüpfte nämlich an ihre Bereitwilligkeit, dem Herzog zu helfen, die Bedingung, daß außer den 1 200 000 Rthlr. zur Deckung der Executionskosten noch 400 000 Rthlr., ebenfalls gegen Verpfändung der Einkünfte fürstlicher Domänen, aufgenommen und diese der Ritterschaft als Abschlagszahlung auf die Forderungen, welche dieselbe noch an die Regierung zu machen hatte, übergeben werden sollten. 1 ) Hierauf ging die Regierung nicht ein und die Sache zerschlug sich.

Es wurden noch verschiedene andere Projecte zur Abzahlung gemacht, aber keines realisirt; man suchte Gelder in Hamburg und im Hannoverschen, bei Christen und Juden; in Altona bei Ruben und Moses Fürst; man wollte die Schuld in 8 Jahren zurückzahlen zu 6 und 4 1/2 %. Auch der Kaiser Karl VI. mischte sich in die Sache; vermuthlich um zu verhindern, daß sich der König von Preußen in derselben Weise in Meklenburg schadlos hielte, wie der König von England. Im Jahre 1734 rieth er in Holland Gelder negociiren zu lassen. Herzog Christian Ludwig wollte nun zunächst die fremden Mächte befriedigen und versuchte im Geheimen, ohne daß die Ritterschaft etwas merkte, die Executionskosten in der Höhe von 1 200 000 Rthlr. in Holland anzuleihen. Das Geheimniß war indessen vor den wachsamen Augen der Ritterschaft nicht zu bewahren, und aus der Anleihe wurde nichts.

Auch im Jahre 1738 drängte der Kaiser den Herzog, die Executionsmächte und seine Ritterschaft, welche letztere die ihr zustehenden 500 000 Rthlr. beim Reichshofrath eingeklagt hatte, zu befriedigen - ebenfalls ohne Resultat.

Im November 1748 beauftragt der Herzog einen Oberst=Lieutenant von Gottschall, welcher in Diensten des Königs von Polen steht und in Nordhausen wohnt, nach Holland zu reisen und dort zu versuchen, 18 Tonnen Goldes - 1 800 000 Rthlr. - anzuleihen, um die Aemter einzulösen. Gottschall legt dem Herzog die abenteuerlichsten Pläne vor; er wisse aus sicherer Quelle, daß der Großfürst=Thronfolger von Rußland nicht allein von der Kaiserin, sondern auch von den russischen Reichsständen mehrere Millionen Rubel als dons gratuits erhalten habe, welche er gegen sichere Hypothek außer Landes anlegen möchte. Gelänge es, diese Gelder anzuleihen, so gäbe dies zu gleicher Zeit eine gewünschte Gelegenheit zu einem Substdientractat zwischen dem Herzoge einerseits und dem Großfürsten, als Herzog

|

Seite 18 |

|

von Holstein=Gottorp, und der Czarin andererseits. Der Herzog könne dann in aller Stille 4, 5, 6, ja 10 Regimenter anwerben, welche mit russischen Subsidien in den meklenburgischen Landen unterhalten würden. Es sei reichskundig, daß durch solche Subsidien=Tractate Hannover groß geworden wäre und die Kurwürde erlangt habe; auch Hessen=Kassel, Braunschweig, Sachsen und Gotha seien dadurch ansehnliche Staaten geworden. Als der Herzog auf diese Projecte nicht einging, reiste Gottschall nach Amsterdam, um dort Gelder zu suchen; die 12 Aemter sollten nach ihrer Auslösung als Sicherheit dienen, die Schuld sollte nach und nach in Posten von 50-80 000 Rthlr. abgetragen und zu 4, höchstens 5 % verzinst werden. Die Generalstaaten nahmen aber in dem Jahre selbst Gelder im Lande auf zur Unterhaltung ihrer Truppen, und so scheiterte dies Project gänzlich.

Im nächsten Jahre - 1749 - tritt Gottschall mit einem neuen Plan hervor. Er hat auf der Reise am Zerbster Hofe seine Aufwartung gemacht und ist ganz bezaubert von der Liebenswürdigkeit und Schönheit der verwittweten Regentin von Anhalt=Zerbst, der Mutter der Großfürstin Peter von Rußland.

Er schildert dies dem Herzog in den glühendsten Farben, und Letzterer ist zuerst nicht abgeneigt. "Die Fürstin ist 37 Jahre alt, aber schön und so jung aussehend, daß man sie für 26 hält; dabei besitzt sie viel Vermögen und genießt eines großen Ansehens in Wien und Petersburg," schreibt Gottschall.

Der Herzog sollte aber keinen Heiraths=Antrag machen, sondern die Regentin sollte zunächst bewogen werden, das Geld vom Großfürsten zu erlangen; es sei nur nöthig, demselben auf das Darlehen eine Hypothek auf die zurückerlangten Aemter zu verschreiben gegen Zinsen und Rückzahlung in kleinen Posten. Später würde dann die Hypothek auf den Namen der Fürstin als vermählten Herzogin von Meklenburg umgeschrieben. Dann Subsidientractat, dann die Kurfürstenwürde! ...

Da sich der Unterhändler, der zu gleicher Zeit bat, ihn als Oberst in meklenburgischen Diensten anzustellen, immer mehr als Projectenmacher entpuppte, wies der Herzog denselben schließlich kurzweg ab.

Als König Georg von England im Frühjahr des Jahres 1748, wie er dies alljährlich zu thun pflegte, seine Kurlande besuchte, sandte Herzog Christian Ludwig seinen Comitialgesandten in Regensburg, den Baron Teuffel von Pürkensee, nach Hannover, um den König zu becomplimentiren und über die Rückgabe der Aemter mit ihm zu

|

Seite 19 |

|

unterhandeln. 1 ) Baron Teuffel wurde in Audienz vom Könige empfangen, aber nicht übermäßig freundlich behandelt.

"Ich muß mich sehr wundern," sagte der König übel gelaunt, "daß der Herzog, dem doch noch vor kurzem so sehr daran gelegen war, von meinen Truppen beschützt zu werden, sie nun aus dem Lande heraus haben will."

"Die Verhältnisse haben sich inzwischen geändert, Ew. Majestät, und mein Herr, der Herzog, will zahlen, was billig ist," entgegnete der Gesandte.

"Die Geheimen Räthe werden Ihnen weiteren Bescheid geben," brach der König kurz ab.

Noch unfreundlicher erwiesen sich die hannoverschen Minister. Der Geheimrath von Münchhausen sagte, in dem meklenburgischen Schreiben hätte nichts von Bezahlung der Executionskosten gestanden, das habe ihn auf den widrigen Gedanken gebracht, als wolle der Herzog sich völlig über die früher ergangenen Kaiserlichen Conclusa hinwegsetzen.

"Aber der Zweck meiner Sendung ist ja gerade, mich wegen dieser Kosten mit der churfürstlichen Regierung abzufinden," entgegnete der Baron Teuffel erstaunt.

Aber man blieb dabei. "Eine Abfindung ist nicht nöthig," sagte Münchhausen, "in den Kaiserlichen Decreten, welche sämmtlich von dem Herzog agnoscirt sind, ist klares Maß und Ziel in der Sache gegeben. Sie wissen das ja in Schwerin so gut wie wir." Baron Teuffel übergiebt nun ein schriftliches Pro memoria. Münchhausen erwidert ihm mündlich: Alles würde leichter gehen, wenn der Herzog nur erst wieder mit seinen Ständen in Harmonie wäre.

"Aber das hat doch mit unseren Verhandlungen nichts zu thun!" sagte der Gesandte.

"Direct allerdings nicht, aber ich muß dies erwähnen; Ihre Ritterschaft hat sich um Beistand an uns gewandt, wir haben ihr aber gesagt, wir könnten ihr nicht helfen, sie solle sich mit dem Herzog vertragen."

"Ich glaube bestimmt, daß die hannoversche Regierung unseren Landständen diesen Rath nicht gegeben hat, Ew. Durchlaucht. Hier ist nichts zu machen; der König denkt nur an sein Vergnügen!" schloß der Baron seinen Bericht.

|

Seite 20 |

|

Endlich beantwortet Münchhausen das Pro Memoria: bevor man auf etwas Weiteres sich einlassen könne, müsse der Herzog declariren, daß er alle Kaiserlichen Decrete anerkenne, daß die Hypotheken=Aemter niemals getrennt zurückverlangt, sondern so lange unter der jetzigen Administration belassen werden sollten, bis die ganze Summe völlig abgetragen sei. Ueber die Höhe der Summe waren keine bestimmten Angaben zu erlangen.

"Da man mir jetzt erklärt hat, nur schriftlich unterhandeln zu wollen, so bitte ich Ew. Durchlaucht, mich abberufen zu wollen, das Leben ist außerdem hier furchtbar theuer!" schrieb der Gesandte. Im Juli kehrte Baron Teuffel nach Schwerin zurück.

Da bei der Ueberweisung der Pfandämter an Hannover der Herzog von Meklenburg ungeschmälert im Besitze der Landeshoheitsrechte geblieben war, konnte es nicht ausbleiben, daß hier und da ärgerliche Competenzconflicte entstanden. So versagte z. B. der Commandeur der englischen Truppen in Boizenburg einem meklenburgischen Executions=Commando, welches der Herzog dorthin entsendet hatte, um den widerspenstigen Magistrat zum Gehorsam zu bringen, den Eintritt in die Stadt. Im Jahre 1750 wurde der Oberjägermeister von Bergholtz nach Hannover an den König gesandt, um diese Sache zu erledigen.

Im Mai des Jahres 1752 wird Herr von Bergholtz wiederum an den König nach Hannover gesandt, diesmal aber um zu sondiren, ob der König nicht geneigt sei, die Aemter zurückzugeben und unter welchen Bedingungen? Der König war sehr gnädig, ging aber auf die Sache selbst überhaupt nicht ein. Ebenso wichen die Minister aus. Als Bergholtz darauf ein Pro Memoria übergiebt, erwidert das Ministerium, man hege am hannoverschen Hofe die freundschaftlichste Zuneigung für den Herzog; dabei könne es aber sehr wohl bestehen, daß der König sich im Besitze dessen zu erhalten suche, was ihm gerichtlich zuerkannt sei. Die Verhandlung verlief ohne jedes Resultat.

In diesem Jahr erschien im Verlag von Joh. Andreas Berger in Rostock und von Jacob Boedner in Wismar eine Schrift, in welcher ein cand. juris Baleke seine "Gedanken von der Wiedererstattung der in die Hände benachbarter Mächte gerathenen meklenburgischen Aemter" ins Publikum brachte. Sein Ideengang war, daß Hannover und Braunschweig durch unrechtmäßigen Richterspruch des Reichshofrathes in den Besitz der Aemter gelangt seien, da ein Souverain nicht gehalten wäre, die von seinem Vorgänger in der Regierung contrahirten Schulden zu bezahlen. Diese Schrift, welche der Regierung, die gerade jetzt ernstlich daran dachte, von neuem Verhandlungen mit

|

Seite 21 |

|

Hannover anzuknüpfen, sehr ungelegen kam, wurde confiscirt; der unbesonnene Verfasser aber wurde für dieses Mal pardonnirt, demselben aber die härtesten Strafen angedroht wenn er es noch einmal wagen würde, ein ähnliches niederträchtiges Schriftstück zu publiciren.

Im Sommer des Jahres 1753 arbeitete der Kammerrath und Landrentmeister Balck 1 ) einen Plan zur Reluition der Aemter aus, welcher von den Ministern - Graf Bassewitz, Baron Dittmar und Geheimrath Schmidt - genehmigt wurde. Balck, der in der Nähe von Hannover Verwandte hatte, wurde von der Regierung nicht in officieller Mission abgesandt, sondern sollte sich dort unter dem Vorwande, eine Brunnenkur gebrauchen zu wollen, aufhalten. Der Plan, den er der hannoverschen Regierung vorlegen sollte, war folgender:

Die meklenburgische Regierung wußte aus zuverlässigen Nachrichten, welche ihr durch ihren Geschäftsträger in Wien, den Edlen v. Schmidt, zugegangen waren, daß sich die hannoverschen Forderungen zusammensetzten:

Aus den eigentlichen Executionskosten, welche durch die Mobilmachung und durch das Einrücken der hannoversch=braunschweigschen Truppen in Meklenburg im Jahre 1719 entstanden waren und die sich auf

| 864 061 Rthlr. | 27 ß. | 2 Pf. | beliefen; ferner aus den durch die Ausgabe dieses Kapitals erwachsenen rückständigen Zinsen in der Höhe von: |

| 496 374 Rthlr. | 46 ß. | 7 1/8 Pf.; | sodann aus den sogenannten Tumultskosten, welche durch das Wiedereinrücken der hannoversch=braunschweigschen Truppen, die zum großen Theil Meklenburg schon verlassen hatten, entstanden waren, als Herzog Karl Leopold im Jahre 1733 den unglücklichen Versuch machte, sich der Regierung des Landes wieder zu bemächtigen, mit: |

| 75 437 Rthlr. | 43 ß. | 8 Pf. | und aus den darauf rückständigen Zinsen mit: |

| 67 894 Rthlr. | 4 ß. | 9 3/5 Pf. | |

| 1 503 768 Rthlr. | 26 ß. | 2 Pf. | Hierzu traten noch das Kapital und die Zinsen, welche der König von England während der Wirren unter |

|

Seite 22 |

|

| der Regierung Karl Leopolds der meklenburgischen Ritterschaft geliehen hatte und welche von Herzog Christian Ludwig übernommen waren, in der Höhe von: | |||

| 124 000 Rthlr. | |||

| 1 627 768 Rthlr. | 26 ß. | 2 Pf. |

Balck sollte es bewirken, daß der König die hannoverschen Stände bewöge, diese Summe, von der man hoffte, daß Letzterer aus angeborener Generosität und den bedrängten finanziellen Zuständen Meklenburgs Rechnung tragend, auf 15 Tonnen Goldes ermäßigen würde, der meklenburgischen Regierung zu 4 % anzuleihen. Gegen Zahlung dieser Summe sollten alle 8 Pfandämter an Meklenburg zurückgegeben und die englischen Garnisonen aus dem Lande gezogen werden. Zur Sicherheit sollten den hannoverschen Landständen dieselben 8 Aemter als Special=Hypothek in der Weise verschrieben werden, daß der Besitz und die Verwaltung derselben dem Herzog verbliebe, daß die Pächter und Beamten der Aemter aber eidlich verpflichtet werden sollten, Pacht und Einkünfte nicht an die herzogliche Regierung, sondern an einen Bevollmächtigten der hannoverschen Landstände abzuliefern, der dann am Schluß des Jahres dem meklenburgischen Kammer=Collegio Rechnung über alle eingenommenen Gelder abzulegen hätte. Der Abtrag des Kapitals an die Stände sollte allmählich und nach jedesmal vorher erfolgter Kündigung geschehen und zwar in Posten von nicht unter 50 000 Rthlr.

Der Kammerrath Balck stellte folgendes Kalkül auf:

Die Einkünfte aus den 8 Aemtern betrugen

| im Jahre 1753 | 72 900 | Rthlr. |

| Der Ertrag aus dem Elbzoll | 28 000 | " |

| Die Landes=Contribution | 8 000 | " |

| 108 900 | Rthlr. | |

| Davon gingen ab die Verwaltungskosten und die meklenburg=strelitzsche Quote aus dem Elbzoll mit | 30 000 | " |

| Blieben zur Disposition | 78 900 | Rthlr. |

Zahlte man nun an Zinsen auf das Kapital von 1 500 000 Rthlr. 60 000 Rthlr. so blieben zur Amortisation des Kapitals jährlich 18 000 Rthlr. disponibel. Allerdings würde das Kapital dann erst in ca. 83 Jahren zurückgezahlt worden sein. Um den Diensteifer des Kammerraths noch ganz besonders anzufeuern, versprach der Herzog demselben das Gut Greven bei Lübz erb= und eigenthümlich,

|

Seite 23 |

|

wenn er die Sache so zu Stande bringe, daß die Total=Schuldsumme zu 1 400 000 bis 1 500 000 Rthlr. anerkannt würde. Müßte er aber 1 600 000 Rthlr. versprechen, so solle er ein Gut nicht unter 30 000 Rthlr. an Werth erhalten.

Der Kammer=Präsident Geheimrath von Münchhausen schien diesen Plan nicht ungünstig aufzunehmen und gab denselben dem Geheimen Secretär Meier, welcher die Aemter=Angelegenheit im Ministerium zu bearbeiten hatte, zur Begutachtung. In einer mündlichen Unterredung präcisirte der Kammerrath Balck dem Letzteren gegenüber die zu zahlende Summe zuerst auf 1 400 000 Rthlr., schließlich aber auf 1 500 000 Rthlr., und bald darauf ging ein Bericht des Ministeriums in dieser Sache nach London ab. Balck erwartete die Antwort mit Spannung, da man ihn gänzlich in Ungewißheit darüber gelassen hatte, ob der Bericht sich für oder gegen die meklenburgischen Anträge ausgesprochen hatte. Und davon hing Alles ab; denn fast immer genehmigte König Georg die Vorschläge seines hannoverschen Ministeriums, welche ein in London stationirtes Mitglied der letztgenannten Behörde dem Könige vortrug.

Nach etwa 4 Wochen ging die Antwort ein; der Plan sei unbillig und die Anleihe bei den hannoverschen Landständen völlig unthunlich, lautete der Bescheid, kurz und ohne weitere Begründung. Wolle der Kammerrath aber einen anderen Plan vorschlagen, sei man gern erbötig, denselben ernstlich zu erwägen.

Die meklenburgische Regierung beauftragte nun ihren Bevollmächtigten, anzufragen, wieso denn der Plan unbillig sei und was der König verlange?

Münchhausen erwiderte: "Unbillig ist es, zu verlangen, daß der König eine vom Deutschen Kaiser constituirte Special=Hypothek ohne baare Zahlung fahren lassen und sich dieser mit vieler Mühe erlangten Sicherheit begeben solle. Der König verlangt nichts; Vorschläge zu machen, geziemt sich für Meklenburg, nicht für Hannover. Würde Ihr Minister seinem Herrn wohl anders rathen?"

Mit dieser Erklärung war die Sendung des Kammerraths vorläufig zu Ende. Er hatte zwar vor seiner Abreise nach Hannover noch einen zweiten Plan zur Regulirung der Aemter seiner Regierung vorgelegt; da sich aber die Minister für den oben erwähnten Plan entschieden hatten, so mußte der zweite noch erst des Näheren erwogen werden, und dazu war die Anwesenheit des Kammerraths in Schwerin nothwendig. Er verließ daher im September Hannover.

Nachdem eine Mission des Geheimen Raths und Hofmarschalls v. Bergholtz nach Hannover im Juni des Jahres 1755 völlig ohne

|

Seite 24 |

|

Resultat geblieben war, erhielt der Kammerrath Balck am 14. Februar 1756 nochmals den Auftrag, sich nach Hannover zu begeben, um die im Jahre 1753 abgebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Seine Instructionen, welche ganz dem von ihm selbst ausgearbeiteten Plane gemäß waren, lauteten folgendermaßen: Er sollte die Höhe der ganzen Schuldforderung als runde Summe feststellen und zu erlangen suchen, daß mit halbjähriger Kündigung größere oder kleinere Summen bezahlt werden könnten, die dann von dem Kapital abgerechnet würden. Diese Kapitalsumme bezifferte man in Schwerin auf 1 063 499 Rthlr. 22 ß. 10 Pf. Die Zinsen in der Höhe von 564 269 Rthlr. 3 ß. 4 Pf. sollten von Meklenburg im nächsten Johannis=Termin auf einem Brett bezahlt werden. Dagegen sollten 4 Aemter und zwar Grevesmühlen, Gadebusch, Wittenburg und Meklenburg nach Zahlung der Zinssumme an Meklenburg zurückgegeben werden. Die übrigen 4 Aemter, Boizenburg mit dem Elbzoll, Rehna, Bakendorf und Zarrentin sollten an Hannover verpfändet bleiben und nach Maßgabe des abbezahlten Kapitals zurückgegeben werden. Die 4 letztgenannten Aemter sollten als Sicherheit für das restirende Kapital dienen, die Einkünfte derselben aber das Kapital verzinsen; die Zinsen sollten von 5 auf 4 % herabgesetzt werden.

Dieser Plan wurde von allen Mitgliedern der hannoverschen Regierung ungünstig aufgenommen. Die Minister entschuldigten sich mit den vielen Geschäften, die namentlich der schleunige Abmarsch der hannoverschen Truppen nach England mit sich brächte. Der letztere Umstand, sowie der drohende Ausbruch des Krieges brachten den Kammerrath Balck auf folgende Idee. Auf seinen Rath ließ Herzog Christian Ludwig am 15. April dem König von England die meklenburgischen Truppen, welche aus 2000 Mann guter Infanterie beständen, durch den Kammerrath Balck anbieten; die Truppen sollten auf bestimmte Jahre unentgeltlich in englischen Sold treten, nur sollten die Unterhaltungskosten derselben von den Executionsgeldern abgerechnet werden; auch war der Herzog bereit, einen förmlichen Subsidientractat zu schließen.

Die hannoversche Regierung lehnte dies Anerbieten ab: sie kenne die meklenburgischen Regimenter nicht, auch seien ihr vorläufig genug Truppen angeboten; 6000 Bayern, 6000 Sachsen, 4000 Mann hessischer Cavallerie, 1000 Schwarzburger und 6000 Sachsen=Gothaer ständen dem König jederzeit zur Verfügung. Sollte es indessen noch an Truppen fehlen, würde man gern einen Subsidien=Tractat mit Meklenburg abschließen, doch dürfe dieser Tractat nie in Zusammenhang mit der Reluition der Aemter gebracht werden, da die Subsidien aus englischen Fonds bestritten würden.

|

Seite 25 |

|

Von wie geringen Ursachen hängen doch mitunter die Geschicke eines Landes ab! Hätte der König von England die meklenburgischen Truppen damals in seinen Sold genommen, so hätten diese aller Wahrscheinlichkeit nach während des 7jährigen Krieges unter dem Oberbefehl des Herzogs Ferdinand von Braunschweig gegen die Franzosen gekämpft und die unselige Alliance mit Frankreich vom 1. April 1757, welche Preußen das formelle Recht gab, Meklenburg als Feind zu behandeln, wäre nie geschlossen worden.

Am 1. Mai erhielt der Kammerrath Balck Antwort auf seine Vorschläge vom hannoverschen Ministerium. "Um zu ermessen, was billig von Meklenburg gefordert werden kann", hieß es in derselben, "wird es nöthig sein, sich die Situation, in der beide Theile sich in Bezug auf die Hypothek befinden, vorzustellen und zu Grunde zu legen. Der König hat vermöge Kaiserlichen Richterspruches 8 meklenburgische Aemter mit völliger Administration in der Weise in Besitz und Genuß, daß die Einkünfte derselben die ihm zugesprochenen 5 % Zinsen ergeben und der König nicht verpflichtet sein soll, die Aemter, sei es pro parte oder in totum, vor erhaltener Rückzahlung des Kapitals herauszugeben.

Dagegen wird nun meklenburgischerseits beantragt - um nur die Hauptpunkte hervorzuheben -,

1) 4 Aemter ohne Zahlung herauszugeben,

2) die noch ungetilgte Schuld auf eine runde Summe zu behandeln und auf die 4 übrigen Aemter allein zu übertragen,

3) die Zinsen auf 4 % herunterzusetzen und die Einkünfte der in diesseitigem Besitz bleibenden 4 Aemter als jährlichen Betrag der Zinsen anzurechnen, und

4) eine theilweise Tilgung der Schuld zu gestatten.

Alle diese Punkte gereichen, wie ersichtlich, nur Meklenburg zum Vortheil. Demnach erfordert es die Billigkeit, nun auch auf den Vortheil Hannovers Bedacht zu nehmen, deßhalb stellen wir folgende 3 Gegenanträge:

1) daß über diejenigen 4 Aemter, welche bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld in den Händen des Königs bleiben, bis zu diesem Zeitpunkt die Landes=Hoheitsrechte mit abgetreten werden,

2) daß es dem König überlassen bleibt, diese 4 Aemter nebst dem Boizenburger Elbzoll in der Weise selbst auszuwählen, daß die Verzinsung der Schuld zu 4 % gewährleistet wird und

3) daß die Einlösung dieser 4 Aemter derart geschieht, daß die ganze Summe, nachdem dieselbe ein Jahr vorher gekündigt ist, auf einem Brett bezahlt wird."

"Der Vortheil," schloß die Antwort, "bleibt immer noch auf meklenburgischer Seite, denn es dürfte sich nicht leicht ein Beispiel

|

Seite 26 |

|

finden, einen Theil einer Hypothek, welche der Gläubiger auf richterliche Anweisung in Genuß und Besitz hat, ohne Zahlung frei zu machen und wieder zu bekommen, von der Wieder=Einlösung des übrigen Theils Meister zu bleiben und dennoch die Schuld zu vermindern."

Das hannoversche Ministerium hatte die Maske fallen lassen. Es war längst kein Geheimniß mehr bei den europäischen Höfen, daß Georg II. darnach strebte, seinen Besitz auf dem Festlande zu vergrößern, um Macht und Ansehen des Kurhauses Hannover zu mehren. Diese Gelegenheit war günstig. Wurden dem König die Hoheitsrechte über 4 Aemter übertragen, so war er, wenigstens zeitweilig, der souveraine Herr derselben und konnte in ihnen schalten und walten, wie er wollte. Die Rückgabe der Aemter war dann auf lange Zeit hinausgeschoben und zwar um so mehr, als die Bedingung, die Schuldsumme auf einem Brett zurückzuzahlen, bei den damaligen Conjuncturen des Geldmarktes überaus schwierig zu erfüllen war. Das Recht, sich die vier Aemter beliebig zu wählen, hätte dem Könige die Befugniß gegeben, das Amt Grevesmühlen zu behalten und somit den Besitz des Kurhauses Hannover bis an die Ostsee auszudehnen; ein verlockendes Ziel für eine Seemacht, welche mit ihren Flotten die Meere beherrschte!

Der Herzog und seine Räthe waren fest entschlossen, die Hoheitsrechte über 4 Aemter unter keinen Umständen zuzugestehen, auch nicht zeitweise, weil sie überzeugt waren, daß dieselben dann für immer verloren gewesen wären. Freilich gab es einen andern Weg, wieder in den Besitz der Aemter zu gelangen: wenn man die ganze Pfandsumme auf einem Brett zurückzahlte. Aber daran war bei dem Stande der meklenburgischen Finanzen und der Lage des Geldmarktes in Europa gar nicht zu denken. Die Minister erwogen hin und her. Sollte man die Sache vor das Forum des Reichs bringen und den Kurfürsten von Hannover beim Reichshofrath verklagen? Die Chancen auf Erfolg waren gleich Null. Man mochte diese Angelegenheit betrachten, von welcher Seite man wollte, es gab keinen anderen Weg, als sich die Rückgabe der Aemter lediglich von der Großmuth und der Gerechtigkeitsliebe des Königs von England zu erbitten. Wahrlich! Keine leichte Aufgabe für den Herzog und seine Räthe.

So verriethen die Minister auch jetzt mit keinem Wort ihre maßlose Empörung, welche sie empfanden, als ihnen die unerhörte Forderung der Abtretung der Hoheitsrechte zugemuthet wurde. Der Kammerrath Balck bemühte sich vergeblich, im mündlichen Verkehr mit den hannoverschen Ministern, Letztere zu bewegen, von dieser Forderung zurückzutreten. Schließlich erklärte er seine Instruction für

|

Seite 27 |

|

erschöpft und kehrte am 9. Mai 1756 nach Schwerin zurück, ohne aber, daß hierdurch ein gänzlicher Abbruch der Verhandlungen stattfand. Der Ausbruch des siebenjährigen Krieges verhinderte dann deren Wiederaufnahme, und bis zum Abschluß des Hubertsburger Friedensschlusses ruhten dieselben gänzlich.

Der Kammerrath Balck sollte die Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht mehr erleben. Erschöpft durch die langen vergeblichen Bemühungen und die umfangreichen Vorarbeiten in der Aemterfrage, erregt durch mancherlei Intriguen, welche in der Heimath gegen ihn in Scene gesetzt wurden, starb dieser verdienstvolle Beamte auf seinem Gute Mühlenbeck bei Schwerin im August 1756, einige Wochen nach seiner Rückkehr von Hannover. Noch bis kurz vor seinem Tode beschäftigte sich der treue Mann in seinen Fieber=Phantasieen mit der Auslösung der Aemter.

Nach den Leiden dieses Krieges war die meklenburgische Regierung weniger denn je im Stande, die große Summe, welche die Einlösung der Aemter erheischte, aufzubringen, namentlich nicht in der Weise, wie es Hannover verlangte. Und doch wäre die Erhöhung der Landeseinkünfte durch die Rückgabe der Aemter gerade jetzt, wo alle Kassen leer waren, so sehr erwünscht gewesen. Man sann vergeblich auf Mittel; da schien der Zufall eine günstige Chance in der wohlwollenden Gesinnung zu bieten, welche das englische Königspaar für den Herzog Friedrich hegte.

Nach dem im Jahre 1760 erfolgten Tode Georg II. hatte sein Enkel Georg III. den englischen Thron bestiegen. Derselbe war seit dem August des Jahres 1761 mit der Prinzessin Sophie Charlotte, der Schwester des Herzogs Adolf Friedrich IV. von Meklenburg=Strelitz, vermählt; die Königin war somit eine Muhme des Herzogs Friedrich. Schon während des siebenjährigen Krieges hatte sich Herzog Friedrich diese Verwandtschaft zu Nutze zu machen gesucht und wiederholt den König sowohl, wie die Königin um Schutz gegen die preußische Invasion angerufen. Er hatte sich hierzu der Vermittelung des Strelitzischen Schloßhauptmanns von Dewitz bedient, welcher die Prinzessin Sophie Charlotte zu ihrer Vermählung nach London begleitet hatte und bis zum Jahr 1763 dort geblieben war.

Dewitz hatte sich nicht nur einer außerordentlichen Beliebtheit beim englischen Königspaare zu erfreuen gehabt, sondern hatte es auch verstanden, sich eine sehr angesehene Stellung in der englischen Gesellschaft zu erwerben; namentlich war er befreundet mit dem Geheimen Rath v. Behr, welcher als Mitglied und vortragender Rath der kurhannoverschen Regierung in London dem König nahe stand. Zwar waren die Vorstellungen des englischen Gesandten, die

|

Seite 28 |

|

er auf die Bemühungen von Dewitz hin bei dem preußischen Staats=Minister, Graf von Finkenstein, hatte erheben müssen, von Erfolg nicht begleitet gewesen; indessen hatte die Königin nicht aufgehört, dem blutsverwandten Schweriner Lande, dessen Unglück sie tief bekümmerte, ein mitfühlendes Herz zu bewahren. Die überaus großen finanziellen Schwierigkeiten, mit welchen ihr Vetter, der Herzog Friedrich, nach dem Abzug der preußischen Truppen aus Meklenburg - im Mai 1762 - zu kämpfen hatte, blieben ihr nicht verborgen und lenkten ihre Aufmerksamkeit auf die meklenburgischen Aemter, welche sich noch immer im Besitze des Kurhauses Hannover befanden. Ob es der Königin nun gelungen war, ihrem Gemahl dasselbe Mitgefühl für den Herzog Friedrich einzuflößen, welches sie selbst besaß, oder ob das immerhin recht erhebliche Kapital, welches bei der Reluirung der meklenburgischen Aemter der Kasse des Königs zufloß, den Letzteren verlockte, eine Rückgabe derselben sich gefallen zu lassen, ist nicht ersichtlich; wir wissen nur, daß die Königin im Frühjahr des Jahres 1763 einen Brief an ihren Bruder nach Strelitz schrieb, in welchem nicht undeutlich zu verstehen gegeben war, daß der König jetzt geneigt sei, auch bei Theilzahlungen die Aemter nach und nach, je nach dem Fortschreiten dieser Zahlungen, an Meklenburg zurückzugeben.

Dieser Brief, welchen der Herzog Adolf Friedrich mit der Bitte um sofortige Rückgabe dem Herzog Friedrich vertraulich mitgetheilt hatte, erregte große Freude und weitgehende Hoffnungen bei der meklenburgischen Regierung. Man glaubte nämlich in Schwerin, daß die Königin diesen Brief nicht ohne Wissen ihres Gemahls geschrieben haben könne; die Minister gingen sogar soweit, anzunehmen, daß Georg III. denselben der Königin in die Feder dictirt habe und daß die notorischen Geldverlegenheiten, in welchen die Chatulle des Königs sich fort und fort befand, nicht ganz außer Zusammenhang mit diesem Briefe ständen. In der Freude seines Herzens beschloß der Graf Bassewitz, das Eisen zu schmieden, so lange es warm war. Es wurden sofort Verhandlungen mit Strelitz wegen Absendung eines gemeinschaftlichen Gesandten an den Hof von St. James angeknüpft, und im September desselben Jahres kehrte Herr v. Dewitz, welcher London erst im Januar verlassen hatte, nunmehr als Wirklicher Geheimer Rath und envoyé extraordinaire für beide Meklenburg dorthin zurück. Er sollte, an die im Jahre 1756 abgebrochenen Balckschen Verhandlungen anknüpfend, eine Rückgabe der Aemter unter möglichst günstigen Bedingungen zu erlangen suchen.

Dewitz begegnete gleich nach seiner Ankunft ein nicht angenehmer Zwischenfall. Als er nämlich den Wechsel eines Hamburger Handlungs=

|

Seite 29 |

|

hauses in London präsentirte, wurde derselbe nicht honorirt und ihm mit dem Bemerken zurückgegeben, das Hamburger Haus sei ja notorisch bankerutt. Dewitz, welcher nicht viel mehr Geld, als zur Ueberfahrt nöthig war, bei sich führte, hatte außer dem Geheimen Rath v. Behr keine so genauen Bekannte in der Londoner Gesellschaft, daß er sie hätte um ein Darlehen ansprechen mögen; seine diplomatischen Beziehungen zu Behr aber damit anzuknüpfen, daß er ihn persönlich anpumpte, erschien wenig geschmackvoll. Es blieb ihm nur die Königin. Auch diese nahm er ungern in Anspruch, und so erschien ihm denn, als er im Vorzimmer der Königin wartete, recht eigentlich als deus ex machina, eine Kammerfrau der Letzteren, aus Güstrow gebürtig, welche schüchtern ins Zimmer trat und mit vielen Knixen und tausendfachen Entschuldigungen Se. Excellenz fragte, ob sie wohl eine Bitte wagen dürfe. Sie habe sich 200 £ erspart und wisse nun nicht, wie sie das Geld sicher in die Heimath schicken solle; ob der gnädige Herr dies nicht gelegentlich übernehmen wolle?

"Holen Sie das Geld so schnell wie möglich, ich habe noch heute Gelegenheit!" lautete die freudige Antwort, und schon nach einigen Wochen konnte die Kammerfrau ihrer Herrin die große Gefälligkeit des Herrn Gesandten rühmen, denn ihren Verwandten in Güstrow waren die 200 £ von der Schweriner Renterei ausbezahlt worden, und zwar nicht in englischen Pfunden, sondern in gutem meklenburgischen Gelde.