|

Seite 282 |

|

|

|

:

|

VI.

Zur Geschichte von Ankershagen.

Von

A. Graf von Bernstorff auf Ankershagen.

~~~~~~~~

A nkershagen, zwischen den Städten Waren, Neustrelitz und Penzlin im Großherzogthum Meklenburg=Schwerin gelegen, hat mit seinen alten Bauten und seiner mehr als sechshundertjährigen Geschichte schon mehrfach die Aufmerksamkeit der Alterthumsforscher auf sich gelenkt und in den "Jahrbüchern für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde" finden sich verschiedene Aufsätze, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigen, ihn aber nicht erschöpfen.

Die Geschichte von Ankershagen ist untrennbar von der Geschichte Freidorfs, und wir müssen diese um so mehr in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen, als ein großer Theil der früheren Feldmark Freidorf noch heute zu Ankershagen gehört.

Daß der Ort Ankershagen seinen Namen von einem Ritter Ecgehard von Anker herleite, der es durch Ausroden und Urbarmachen des Waldes (Hag) gegründet habe, wird angenommen. 1 )

Nach Lisch's Ausführung wohnten die v. Anker, einen Anker im Wappen führend, vorher im Lauenburgischen, wo sie dem Ort Anker, unweit Mölln, ihren Namen werden entlehnt haben.

Unter den 33 Ortschaften im Bezirke Chotibanz zwischen der Lips und der Havel, die Fürst Kasimir von Pommern 1170 dem Bisthum Havelberg zur Anlegung des Klosters Broda abtrat (M. U.=B. I, Nr. 95) befinden sich Ankershagen und Freidorf nicht. Im Jahre 1252 aber führten Ankershagen und Freidorf ihre Namen schon. Denn in dem Vergleich des Bischofs von Schwerin mit dem Bischof von Havelberg (M. U.=B. II, Nr. 710) heißt es, daß das

|

Seite 283 |

|

Land Penzlin mit Ankershagen, Freidorf u.s.w. bei Havelberg verbleibe. Im Jahre 1266 wohnte in Ankershagen jener Ritter Ecgehard; denn er wurde als Zeuge der Stiftungsurkunde der Kirche, die er mit zwei Hägerhufen (d. h. aus dem Wald gerodeten Hufen) dotirt hatte, wie damals üblich, nach seinem Wohnsitze: Ecgehardus de Ankershagen angegeben (M. U.=B. II, Nr. 1080).

Neben den Ankers, die mit einem jüngeren Eghard bald nach 1365 ausgestorben sein werden, sollen damals verschiedene andere Adelsgeschlechter schon Grundbesitz in Ankershagen gehabt haben, so die von Ghelder und die Stalbom. 1 ) Urkundlich steht darüber nichts fest. Dagegen besaß sicher die Johannitercomthurei Mirow eine ihr 1273 vom Fürsten Nicolaus von Werle verliehene Hufe in Ankershagen (M. U.=B. II, Nr. 1285).

Freidorf mit 50 Hufen, in denen wahrscheinlich Wendorf und Rethwisch mit enthalten waren, war vom Fürsten Nicolaus 1273 dem Kloster Broda verliehen (M. U.=B. II, Nr. 1284) und 1312 bestätigt worden (M. U.=B. V, Nr. 3563), vom Kloster aber vermuthlich Andern zu Lehn gegeben. Nicht lange nachher finden wir als Pfarrherren zu Ankershagen, Penzlin und demnächst zu Broda die Brüder Walther und Johann von Freidorf, die ihren Namen jedenfalls Freidorfer Besitzungen entlehnt haben, und 1365 verkauft Andreas von Freidorf sein Gut Rethwisch dem Kloster Broda (M. U.=B. XV, Nr. 9351), und in demselben Jahre verkauft Hermann von Plasten dem Kloster Broda seinen Hof in Freidorf mit 4 1/2 Hufen (M. U.=B. XV, Nr. 9340).

Im 15. Jahrhundert kam Ankershagen an die Holsteins, die sich über 300 Jahre in dessen Besitz behaupteten.

Wie in Bd. XXIX der Jahrbücher ausgeführt wird, kommt zuerst im Jahre 1218 ein Hinricus Holsatus im Gefolge des Fürsten Borwin I. bei Bewidmung der Stadt Rostock vor, und derselbe tritt 1222 bei der Stiftung des Klosters Tempzin als Zeuge auf (M. U.=B. I, Nr. 282 und 385). Um 1270 wird ein Lüdeke Holsatus genannt als Zeuge bei Ertheilung von Privilegien an die Stadt Güstrow durch Nicolaus I. von Werle (M. U.=B. III, Nr. 1182), und ein Johann de Holsatia wird bei der Bestätigung der Besitzungen des Klosters Broda im Jahre 1281 als Zeuge aufgeführt (M. U.=B. III, Nr. 1582). Nach v. Pentz war Lüdeke Holsatus schon im Besitz von Ankershagen und nach ihm sein zweiter

|

Seite 284 |

|

Sohn Johann, danach dessen Söhne Heino und Henning. Doch ist diese Behauptung unerwiesen. Urkundlich ist nur, daß Johann im Jahre 1306 mit 20 Hufen in Marin belehnt wurde (M. U.=B. V, Nr. 3121). Mit Unrecht bezeichnet v. Pentz Henning als Inhaber der Burg Penzlin, vielmehr war Heino herzoglicher Vogt und bewohnte als solcher die herzogliche Burg Penzlin von 1328 bis etwa 1342 (M. U.=B. VII, Nr. 5161, 5275; IX, Nr. 5740, 6196). Von Heino's Söhnen Eggerd, Johann und Heino bezeichnet v. Pentz den Heino, Lisch dagegen den Eggerd als in Ankershagen wohnhaft. Von dieses Heino's Söhnen, Heino und Henning, welche nach v. Pentz Beide Antheile in Ankershagen besaßen, während es nur für Henning urkundlich feststeht, soll Heino mit Anna von Mund vermählt gewesen sein, und aus dieser Ehe einen Sohn Henning hinterlassen haben, der ebenfalls Antheile in Ankershagen besessen haben, dann aber unbeerbt verstorben sein soll. Heino's Bruder Henning aus Ankershagen, den v. Pentz schon 1414 in einer - sonst nicht auffindbaren - Verschreibung an das Kloster Broda als Besitzer von Ankershagen nennt, setzte 1436 an Stelle der Almissen der drei Altäre in der Penzliner Kirche aus der sog. alten Mühle zu Ankershagen, im Werthe von 25 Mk., Pächte aus Groß=Lukow, nannte sich 1438 in einer dem Kloster Broda ausgestellten Urkunde über Klein=Lukow Henneke Holste zum Ankershagen und stiftete 1439 mit dem nämlichen Beisatze "zum Ankershagen" bei der Kirche zu Ankershagen eine Vicarei, die er mit 30 Mk. Vinkenaugen dotirte (Urkunden im Auszuge im Archiv zu Schwerin). Er war vermählt mit einer Tochter Vicke Stalbom's, der 1422 dem Kirchherrn zu Ankershagen um seiner und seiner Frau Seligkeit Willen 5 Mk. jährlich aus einem Hof daselbst verlieh und 1434 den Kalandsherren in Penzlin, die das Lehn über den St. Nicolai=Altar hatten, eine Geldhebung und einen Kamp vor der alten Mühle in Ankershagen schenkte (Archiv zu Schwerin). Er kaufte von seinem Schwager Lütke Stalbom 1435 (nicht 1415, wie v. Kamptz behauptet) dessen Besitz in Ankershagen nebst der neuen Mühle, seinen Antheil in Klockow nebst sonstigem Besitz in Lebbin, Woggersin, Hohen=Zieritz, Lütten=Vielen, während er gleichzeitig von den Gebrüdern Henneke und Lütke Hahn zu Basedow für 500 Rheinische Gulden (nicht 5000, wie v. Kamptz berichtet) deren Besitz in Klockow nebst Hölzern und Sundern (d. h. abgesonderten Hölzern), "welche die Herren von dem Brobe daran hebben", erkaufte. Freidorf wird damals auch aus den Händen der Stalboms in die der Holsteins mit übergegangen sein, denn vermuthlich mit Rücksicht auf solchen Besitzwechsel bekennt 1435 Vicke Stalbom: das Gut Freidorf gehöre dem Kloster Broda; der Propst

|

Seite 285 |

|

Johann Osterborgh habe ihm aus Freundschaft vergünstigt, dasselbe so lange zu gebrauchen, als es dem Probst gefalle. (Archiv zu Schwerin.) Hennings Söhne Hans und Claus werden nach v. Pentz zuerst 1455 als Besitzer des Hauses zum Wickenwerder aufgeführt. Auch die Gedenktafel in der Schloßkirche zu Dargun vom Jahre 1464 und eine Urkunde aus demselben Jahr (Archiv zu Schwerin) nennt Claus wohnhaft zu Wickenwerder. Bei der Ableitung des Namens Wickenwerder, der fortan etwa 70 Jahre lang den Herrensitz der Holsteins an der Stelle des heutigen Hofes Ankershagen bezeichnet, dürfen wir nicht auf den Namen Vicke (Friedrich), also weder auf den 1350 genannten Vicco Holste auf Zirzow, noch auf den 1422 und 1435 als Besitzer von Ankershagen genannten Vicke Stalbom recurriren, vielmehr ist anzunehmen, daß der Ort, auf dem das feste Schloß erbaut wurde, schon vorher den Namen Wickenwerder (abgeleitet von wicken = zaubern, spuken, d. i. "Spuk=Insel", oder von wîk = befestigter Ort, also "befestigte Insel") geführt habe. Damals hat das Schloß Wickenwerder jedenfalls auf einer Insel gelegen, oder hat wenigstens durch Aufstauen des Baches bei der alten Mühle rasch in eine Insel verwandelt werden können, wie die den Hof Ankershagen noch jetzt rings umschließenden Wiesen mit dem vermuthlich künstlich nach Norden zu über den Hof, resp. um den Hof herum abgeleiteten Bache erkennen lassen. Die Stelle, an welcher die im dreißigjährigen Kriege zerstörte, sog. alte Mühle gelegen hat, ist noch jetzt erkennbar, nämlich da, wo etwas unterhalb des Hofes, nach der Zahrener Grenze zu, der Bach einen starken Bogen nach Süden beschreibt und das Thal am engsten ist. Im Bette des Baches finden sich noch die eichenen Sohlen der alten Schleuse.

Hans Holste, der landesherrlicher Vogt in Wittenburg von 1452 bis 1470 und von 1459-1473 auch in Boizenburg war, scheint seinen Antheil an Ankershagen nicht auf seine Söhne vererbt zu haben, von denen der eine, Johann, Vicar bei der Domkirche zu Güstrow gewesen sein soll, der andere, Heinrich, von 1485 bis 1494 als herzoglicher Schloßvogt zu Schwaan erscheint. Claus, vermählt mit Ilse von Peccatel, Erbjungfer eines Theiles von Prillwitz, starb 1474, nachdem er 1464 zu der Vicarie der heiligen drei Könige, St. Georgs und der 10000 Ritter in der Kirche zu Ankershagen 20 Mk. jährliche Pacht gegeben hatte (Archiv zu Schwerin). Er hinterließ nach v. Pentz fünf Söhne: Claus, Hans, Jacob, Henning und Joachim, von denen die drei letzten unbeerbt verstarben. Claus und Hans waren jedenfalls schon Besitzer des den Stalboms vom Kloster Broda verliehenen Freidorf, denn 1496 bekennen sie, daß

|

Seite 286 |

|

Freidorf dem Kloster Broda gehöre, dem sie jährlich 2 Wispel Roggen davon geben müßten, und der Probst das Recht habe, sie zu kündigen (Archiv zu Schwerin). Bald wurde aus diesem Verhältniß ein lehnrechtliches, denn 1501 leisteten sie dem Probst zu Broda wegen Freidorf, Rethwisch und der Brandmühle bei Neubrandenburg den Schneid (Archiv zu Schwerin). Claus starb 1506, und es blieb Hans, der mit Anna von Rohr aus dem Hause Neuhaus vermählt war. Mit ihm schloß 1509 der Probst zu Broda nach mehrjährigem Proceß einen Vertrag ab, wonach er die Feldmark Freidorf mit Ausnahme einer Pfarrhufe und des sog. Papenwerders gegen einen Pachtzins von 25 Gulden jährlich haben sollte. Die drei dazu gehörenden Seeen dürfe er jährlich zweimal mit der großen Wade ziehen, einmal zu Kahn und einmal zu Eise, wovon das Kloster die halbe Ausbeute erhalte. Dem Kloster werde Eichen= und Tannen=Bauholz zur Kirche und Bau=, Brenn= und Zaunholz für die Brandmühle, sowie der Eintrieb von Schweinen in die Mast reservirt (Urkunden in dem Archiv zu Neustrelitz, Auszug im Archiv zu Schwerin). Diese Mastgerechtigkeit hat sich auch nach der Säcularisation des Klosters Broda erhalten, und das Broda'er Amtsbuch von 1625 bezeugt, daß die Wulkenziner Bauern für das Recht, 40 Schweine zu Freidorf in die Mast zu treiben, das Mastgeld an das Amt Broda und nicht an die Holsteins zu zahlen hatten. Die 25 Gulden jährlichen Pachtzinsen scheinen später von den Holsteins den Ankershäger Bauern aufgelegt zu sein, denn nach dem Amtsbuch von 1625 haben sie diese Summe an das Haus Broda zu zahlen.

Hans hinterließ nur einen Sohn, den vielgenannten Henning Holste, der der Stammvater aller späteren Holsteins in Meklenburg wurde und großen Grundbesitz in seiner Hand vereinigte. Schon im Besitz von Ankershagen, Möllenhagen, Groß= und Klein=Luckow und dem halben Groß=Vielen, kaufte er mittelst versiegelter Pfandbriefe von den Barenfleths die Güter Zahren, Dambeck, Pieverstorf und die andere Hälfte von Groß=Vielen. Entgegen den Traditionen seiner Vorfahren, die als treue Glieder der Kirche vielfach Stiftungen zu Gunsten der Kirchen in Broda, Penzlin und Ankershagen gemacht hatten, scheint er zu den Ersten gehört zu haben, die sich dem neuen Glauben zuwandten, aber vielleicht weniger aus Begeisterung für die Reformation, als um das lästige Joch der katholischen Kirche abzuschütteln und alle Abgaben an das Kloster Broda einzuziehen. 1518 begehrte der Probst Johann Colberg zu Broda von ihm, daß er etliche Güter (wohl die Freidorfer Besitzungen) von ihm zu Lehn empfange (Archiv zu Schwerin), doch scheint Henning Holste diesem Anverlangen nicht entsprochen zu haben. Henning Holste muß ein

|

Seite 287 |

|

wildes und wüstes Leben geführt haben, davon erzählt nicht nur die Sage, sondern es bezeugen dies verschiedene historische Ueberlieferungen und Proceßakten, wie Untersuchungsakten, welche in den Archiven erhalten sind.

Er war in erster Ehe mit Catharina von Wangelin aus dem Hause Vielist vermählt, aus welcher Ehe ihm vier Söhne: Henneke, Joachim, Jakob und Hans geboren wurden, und in zweiter Ehe mit Anna von der Schulenburg aus dem Hause Löckenitz, die ihm außer zwei Töchtern, Catharina, verehelichten von dem Knesebeck auf Corvin, und Anna, verehelichten von Pentz auf Kritzow, drei Söhne: Matthias, Philipp und Henning den Jüngeren, gebar. Nach v. Pentz würden, entgegen den Acten im Archiv zu Schwerin, nur die beiden Töchter und Philipp Kinder zweiter Ehe gewesen sein.

Der Reformation zugethan, nahm Henning Holste für zwei seiner Söhne, Joachim und Jacob, einen evangelischen Hauslehrer aus Wittenberg an, den später im Dienste Herzog Heinrichs, namentlich bei den Kirchenvisitationen von 1541 und 1553 berühmt gewordenen Simon Leupold, den er 1538 für ein Jahresgehalt von 30 Gulden und einem Kleid engagirte, wie in Bd. V der Jahrbücher erzählt wird.

Dieser scheint seinen religiösen und moralischen Einfluß auf Henning Holste geltend gemacht zu haben, denn derselbe verpflichtete sich ihm gegenüber durch Revers, zwei Jahre lang dem Karten= und Würfelspiel zu entsagen und ihm, im Falle er um Geld spielen sollte, eine Pön von 6 Pfennigen zu zahlen, doch behielt er sich das Recht vor, Abends, wenn sie zu ihrem Wirth zu Tische gingen, zu spielen. Henning Holste muß also allabendlich in Begleitung des Lehrers seiner Söhne einen der Krüge, deren es im Dorfe Ankershagen damals zwei gab, frequentirt haben. Dem Simon Leupold scheint dies Leben nicht gefallen zu haben; so sehr ihm Anfangs der Aufenthalt in dem schönen Ankershagen und die reichliche Naturalverpflegung in Holsteins Hause zugesagt hat, so zeugen seine späteren Briefe von großer Unzufriedenheit. Die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen, den versprochenen Lohn zu erhalten, trieb ihn bald, seine Entlassung zu begehren; nach großen Schwierigkeiten erhielt er sie mit Hülfe seiner Freunde und des Herzogs Heinrich im Jahre 1539, nachdem er selbst noch dem Henning Holste einen Brief an Melanchthon Zwecks Gewinnung eines Ersatzes concipirt hatte. Ein solcher fand sich in der Person des Magisters Indokus Wolthusanus in Wittenberg, doch kam es zu keinem Engagement, und im Herbst 1539 brachte Henning Holste seine Söhne selbst auf die Universität nach Wittenberg.

|

Seite 288 |

|

Liest man Melanchthons Schreiben an Henning Holste im 5. Band der Jahrbücher, welches die größte Hochachtung vor diesem übel beleumundeten Ritter verräth, so gewinnt man die Ueberzeugung, daß die Reformatoren zu manchem Edelmanne, der äußerlich sich zu ihrer Lehre bekannte, ohne innerlich derselben zugethan zu sein, in freundschaftliche Beziehungen haben treten müssen.

Mit dem Kloster Broda gerieth Henning Holste in Streit, da er demselben den Pachtzins von Freidorf verweigerte. Das Kloster beschwerte sich bei Herzog Heinrich, welcher mittelst Rescriptes 1535 Henning Holste anbefahl (Urkunde im Archiv zu Schwerin), dem Propste die vorenthaltene Rente zu entrichten; anscheinend indessen ohne Erfolg. Erst 1547 fand der Streit ein Ende durch einen Vergleich (Urkunde im Archiv zu Neustrelitz), in dem Propst, Prior und Kapitel zu Broda den Holsteins das emphyteutische Recht an der Feldmark Freidorf einräumten unter den Bedingungen von 1509.

Henning Holste kam aber auch mit dem Strafgesetz in Conflict und gerieth in Untersuchung wegen des von ihm geplanten Anschlages wider den Herzog Albrecht VII., den Schönen, den er mit Hülfe eines gewissen Hans Sager gefangen zu nehmen und in Böhmen oder Ungarn interniren zu lassen beabsichtigt haben soll. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Aus dieser Untersuchung ist Henneke Holste zwar freigesprochen, die Sage hat den Fall aber mit einigen daran geknüpften schauerlichen Nachspielen ausgeschmückt und uns seine Person als ein gefürchtetes Abbild eines Raubritters ausgemalt.

Nach Henning Holste's um 1546 erfolgtem Tode setzten sich im Jahre 1551 seine Söhne resp. deren Vormünder wegen der Güter auseinander (Urkunde im Archiv zu Schwerin). Henning der Aeltere, vermählt mit Ilsabe von Stockhausen, war herzoglicher Amtshauptmann zu Fürstenberg und interessirt nicht weiter, da er mit seinen Ansprüchen an Ankershagen abgefunden ist. Joachim, der nach v. Pentz's Angabe Anfangs den Kriegsdienst erwählt und es bis zum Oberst gebracht hatte, stand später als Hof= und Kriegsrath im Dienst des Herzogs Johann Albrecht. Erscheint er uns in verschiedenen Zügen als ein gewissenhafter und der Kirche zugethaner Mann, so hindert dies nicht, daß er, von Eigennutz getrieben, ein doppeltes Spiel spielte, indem er vom Herzog Johann Albrecht und dann von dessen Bruder, Herzog Ulrich, die dem Johanniter=Orden widerrechtlich entzogene Comthurei Nemerow annahm, nachdem der Ordensmeister aber gegen den Herzog beim Reichskammergericht wegen der Usurpation klagbar geworden war, ohne Vorwissen des Herzogs in den Orden eintrat und von dem Ordensmeister Thomas Runge Verzeihung

|

Seite 289 |

|

erbat, welcher nun seinerseits ihm 1553 die Comthurei Nemerow, sowie die Priorei Braunschweig und die Anwartschaft auf die Priorei Goslar verlieh. Herzog Ulrich war damit zufrieden, bestätigte Joachim Holste 1555 als Comthur von Nemerow und 1567 von Neuem als Kriegs= und Hofrath. Der Kirche zu Ankershagen schenkte Joachim Holste ein Kapital von 100 Thalern mit der Bedingung, daß der Pastor die Zinsen davon mit 8 Gulden genießen, aber dafür jeden Mittwoch in der Kirche zu Ankershagen eine Katechismuspredigt halten sollte. In seinem Testament von 1572 (Urkunde im Archiv zu Schwerin) fordert er seine Brüder auf, die von ihnen ohne seinen Konsens eingezogenen Einkünfte der früheren katholischen Pfarrherren und Kaplane der Kirche zu restituiren, und verordnet, daß seine sechs Unterthanen, vier in Ankershagen und zwei in Bök, der Kirche zu Ankershagen, der sie zu seines Vaters und Großvaters Zeit angehört hätten, verbleiben sollten, mit dem Vorbehalt, daß sein Bruder Hans das Recht haben solle, diese Hufen innerhalb Jahr und Tag nach seinem Tode gegen Zahlung von 1000 Thalern wieder an sich zu bringen. Vermählt mit Margaretha Schmecker aus dem Hause Groß=Wüstenfelde, von der er nur eine jung verstorbene Tochter hatte, starb er 1574, ohne Erben zu hinterlassen.

Jacob und Hans hatten bei der Theilung im Jahre 1551 jeder eine der aus Ankershagen gemachten Kaveln erhalten. Dabei war einem von ihnen das alte Haus und ein Theil des neuen Hauses, mit der "gewölbten grünen Dönske" (dem noch heute als Wohnzimmer des Hausherrn dienenden Gemach), Küche, Backhaus u.s.w., dem andern der übrige Theil des neuen Hauses zugefallen, und sie wohnten in Folge dessen auf demselben Hofe in getrennten Herrensitzen, wenn auch theilweise unter einem Dach, nebeneinander. Henning Holste's jüngeren, noch unter Vormundschaft stehenden Söhnen, Matthias, welcher 1570 unbeerbt starb, Henning dem Jüngeren und Philipp, waren bei der Kavelung andere Güter zugefallen, Henning dem Jüngeren Zahren, Pieverstorf, Liepen u.s.w., Philipp, welcher später, 1570, diesen seinen Bruder, Henning den Jüngeren, erschlug und deshalb in die Reichsacht gethan wurde (Acten im Archiv zu Schwerin), die Güter Groß= und Klein=Lukow. Die Theilung aber wurde die Veranlassung zu wiederholten Streitigkeiten und Prozessen. Von 1567 bis in die siebziger Jahre behandeln dicke Acten die Prozesse von Joachim gegen seine Halbbrüder Philipp und Henning, von Henning des Jüngeren Wittwe, geb. von Blücher, zu Zahren gegen ihre Schwäger in Ankershagen, der Gebrüder Hans und Jacob zu Ankershagen gegen einander wegen ungleicher

|

Seite 290 |

|

Theilung, des Philipp Holste zu Klein=Lukow gegen seine Halbbrüder Hans und Jacob zu Ankershagen u.s.w.

Auch mit dem herzoglichen Amt in Broda, welches nach der Säcularisation des Klosters im Jahre 1502 die Lehnsoberhoheit über die Feldmark Freidorf für den Herzog vertrat, geriethen Jacob und Hans in Streit. Sie hatten das Freidorfer Holz, aus dem sie Bau=, Brenn= und Zaunholz für die Brandmühle bei Neubrandenburg abgeben sollten, verhauen und verwüstet, Fischerei und Rohrwerbung auf den Freidorfer Seeen für sich allein ausgenutzt. Gegen dieses Verfahren wurde der fürstliche Amtmann Diederich von Stralendorff zu Stargard und Broda klagbar auf Grund der Vereinbarungen von 1509 und 1547 (Acten im Archiv zu Neustrelitz), und es entspann sich ein Prozeß von vieljähriger Dauer. 1580 war derselbe noch nicht beendet. Ein Wittenberger Rechtsgelehrter rieth dem Herzog, unter Veranschlagung der Holz=, Fischerei= und Rohrabgabe den Holsteins das Gut Freidorf als Lehn oder in Emphyteuse zu geben, damit der Streit ein Ende habe. Es scheint dieser Erfolg indessen erst später erreicht zu sein.

In Jacob und Hans Holste war, vermuthlich durch den Einfluß des Hauslehrers Simon Leupold und durch den Aufenthalt in Wittenberg, ein kirchlicher Sinn geweckt. Sie waren es, die jeder ein Kapital von 100 Thalern stifteten und dem Pastor zu Ankershagen die Zinsen mit je 8 Gulden jährlich überwiesen (Chronik des Pastors Mauritius) mit der Bedingung, daß er Freitags auf dem Hause zu Ankershagen predige, und zwar abwechselnd einen Freitag in Jacob's, den andern in Hans' Hause. Auch bethätigten sie ihren kirchlichen Sinn durch Erbauung gesonderter Stühle in der Kirche im Jahre 1577.

Jacob war vermählt mit Margaretha, der Tochter des weitgereisten, hochgelehrten meklenburgischen Landraths Diederich von Maltzahn auf Grubenhagen und Rothspalk, welcher in Wittenberg und Padua studirt hatte, des eifrigsten Vorfechters der Reformation in Meklenburg. Von den ihm aus dieser Ehe geborenen drei Söhnen Diederich, Jacob und Henning wird uns nur der älteste interessiren. Nach Jacob's Tode, 1585, kavelte Diederich mit seinen Brüdern, vertauschte aber die erhaltene Geldkavel gegen seines Bruders Jacob Antheil am Haus und Gut Ankershagen. Jacob erhielt Grundbesitz in Zahren und Groß=Vielen, und Henning starb schon 7 Jahre nach seinem Vater, nämlich 1592, unvermählt.

Bei seinem Tode, 1619, hinterließ Diederich Alles seinem in der Ehe mit Elisabeth von Zernekow erzeugten Sohne Joachim Friedrich, welcher, geboren 1599, vermählt mit des dänischen Geheimraths und meklenburgischen Landraths von Reventlow auf Ziesendorf

|

Seite 291 |

|

und Reetz Tochter Meta, seinen Antheil an Ankershagen 1638 seinem jüngeren Sohne Henning hinterließ, nachdem der ältere, Diederich, als schwedischer Rittmeister an der Pest verstorben war. Henning fiel nach seines Onkels Adam Holste's Tod und dem unbeerbten Absterben aller anderen Mitglieder der Zahrener Linie 1659 auch Zahren zu. Er war vermählt mit Anna Margaretha von Voß aus Giewitz, die ihm im Jahre seines Todes, 1663, Joachim Friedrich gebar. Ihr proponirte Herzog Christian Louis 1665 vergeblich, ihm Ankershagen zu verkaufen (Urkunden im Archiv zu Schwerin).

Greifen wir wieder 120 Jahre zurück auf Henning Holste's Söhne. Sein vierter Sohn, Hans, war vermählt mit Dorothea von Peccatel aus Klein=Vielen. Von vier, dieser Ehe entsprossenen Söhnen, Claus, Hans, Henneke und Jacob, können wir den dritten, Henneke, mit Stillschweigen übergehen, da er schon früh unvermählt starb. Claus, geboren 1565, herzoglicher Amtshauptmann zu Dargun, war vermählt mit Anna von Cramon aus Borckow. Er und sein Vetter Diederich mit ihren Brüdern brachten den alten Streit wegen der Feldmark Freidorf 1595 zum Abschluß durch einen Vergleich (Urkunde im Archiv zu Schwerin), in welchem sie ihren Anrechten an die Brandmühle gänzlich entsagten, während Herzog Ulrich auf die rückständige Lieferung von Holz verzichtete. Ob bei dieser Gelegeheit oder schon früher die an Broda zu zahlende Abgabe von 25 Gulden für die Feldmark Freidorf den Bauern in Ankershagen auferlegt worden ist, wissen wir nicht. Im Broda'er Amtsbuch von 1625 (im Archiv zu Neustrelitz) wird die Zahlung der 25 Gulden als eine von der gesammten Bauerschaft in Ankershagen zu leistende verzeichnet. Später geschieht ihrer keine Erwähnung wieder. Claus starb 1616, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, nachdem sein Sohn Reimar jung verstorben war.

Hans, obwohl er Antheil an Ankershagen hatte, würde uns nicht weiter interessiren, wenn er nicht, im Besitze von Möllenhagen und vermählt mit Anna (oder Rosina) Kruse, bei seinem schon 1610 erfolgten Tode einen Sohn Henning hinterlassen hätte, der, vermählt mit Anna Benedicta von Below aus Klinck, der Vater des vielgenannten Caspar Friedrich von Holstein auf Klinck und Möllenhagen wurde, welcher, auf dem Schwerinschen Antheil von Möllenhagen erbgesessen, den Güstrowschen Antheil von der Wittwe des Johann von Holstein, Hedwig, geborenen von Petersdorf, und ihren Söhnen im Jahre 1685 hinzukaufte. Hans Holste's vierter Sohn, Jacob, besaß neben Antheilen in Deven u.s.w. einen Theil von Ankershagen. Unter ihm begann hier mit dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges eine Zeit großer Verschuldung und traurigen Verfalls,

|

Seite 292 |

|

über die es uns an Nachrichten gänzlich fehlt. Nach seinem Tode wurden 1652 die Güter durch land= und hofgerichtlichen Abschied den Gläubigern in solutum zugeschlagen, und zwar eine Kavel seiner Wittwe, Anna, geb. von Krackewitz, die andere den übrigen Gläubigern. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Der Antheil der Wittwe ging an ihren Sohn Hans und nach dessen unbeerbtem Absterben 1668 an ihre Tochter, resp. ihren Schwiegersohn, Otto von Aschersleben auf Chemnitz, über und wurde 1670 Schulden halber an einen Dr. Sturtz verkauft, welcher ihn nebst anderen erworbenen Adjudicaten an seinen Schwiegersohn, den Vicepräsidenten Johann Hauswedel, überließ. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Wir finden in dieser Zeit in Ankershagen, wie auf den Nachbargütern, einen so häufigen Wechsel von sog. Interessenten und Pfandbesitzern in Folge von antichretischen Verpfändungen und Adjudicationen und von Vererbungen und Verkäufen dieser Stücke, daß man Mühe hat, die Besitzverhältnisse zu verfolgen, und in rascher Aufeinanderfolge finden wir als Pfandgesessene in Ankershagen die Namen: Johann Hauswedel, Caspar Putzar, Julius Mörder, Jacob Sturtz, Melchior von Kossebade, Johann Heinrich von Erlenkamp, Clemens von Wangelin, Philipp Brandt, Daniel Block, und an diese Namen knüpfen sich eine Menge von Prozessen wegen Verfall oder Deterioration der Adjudicate, wegen Impensen auf dieselben u.s.w., bis allmählich die alten Lehnmannsfamilien durch Reluitionen wenigstens theilweise wieder in den Besitz ihrer angestammten Güter gelangen. Den Antheil des Vicepräsidenten Hauswedel an einem Drittheil von Ankershagen und Freidorf, welcher zwei Drittel des Hofackers, 9 Drömt Mühlenpacht, 4 Bauern= und 6 Kossatengehöfte umfaßte, erwarb dann der Baron Johann Heinrich von Erlenkamp auf Vielist für 4000 Gulden (Acten im Archiv zu Schwerin), nachdem er einen Theil von Jahren und außerdem eine Menge anderer Güter in seine Hand gebracht hatte. Mit der nöthigen Dreistigkeit und Unverdrossenheit petitionirte er bei Herzog Christian Louis so lange, er möge ihm die zur Conservation und Melioration seiner verschuldeten und fast verödeten Güter nothwendige Allodialität gewähren, bis dieser einwilligte und 1686 neben den Gütern Vielist, Grabow, Schönau, Zahren, resp. Antheilen an denselben, auch Erlenkamp's Antheil an Ankershagen und Freidorf für allodial erklärte und Herzog Friedrich Wilhelm 1696 diese Allodialität bestätigte. (Urkunden im Archiv zu Schwerin.)

Der größere Theil von Ankershagen und Freidorf war in den Händen von Joachim Friedrich von Holstein; es gehörten zu demselben 3 Bauern= und 10 Kossatengehöfte, während 4 Bauern= und 3 Kossatenstellen Caspar Friedrich von Holstein zu Klinck gehörten,

|

Seite 293 |

|

eine Bauern= und eine Kossatenstelle, die Caspar Putzar adjudicirt gewesen waren, in den Pfandbesitz des Daniel Block übergegangen waren. Caspar Friedrich von Holsteins Antheil erhielt Joachim Friedrich von Holstein, als er Caspar Friedrich's Tochter erster Ehe, Anna Margaretha, heirathete, anstatt Brautschatzes. Auch überließ Caspar Friedrich, da er bestrebt war, die bestehenden Gütercommunionen möglichst aufzulösen, seinem Neffen und Schwiegersohne, Joachim Friedrich, Theile von Groß=Vielen und von Möllenhagen, Schwerinschen Antheils, gegen Hergabe anderer Gutspertinenzien in Dambeck, Speck, Bök u.s.w. Joachim Friedrich kaufte 1708 die in Daniel Block's Pfandbesitz befindlichen Pertinenzien (Urkunden im Archiv zu Schwerin) und nach Caspar Friedrich's 1712 erfolgtem Tode von dessen Söhnen Hans Friedrich und Jacob Ernst 1714 den von ihnen erworbenen Erlenkamp'schen Antheil an Ankershagen zu, so daß er nun Ankershagen nebst Freidorf ganz besaß. Groß=Vielen reluirte Joachim Friedrich, nachdem er gegen Adrian Hahn daselbst mit Erfolg prozessirt hatte, verpfändete es aber bald wieder. 1717 legte er eine Glashütte an (Urkunde im Archiv zu Schwerin), deren Spuren sich in zahllosen Glasscherben und Schlacken in der Nähe des Forstgehöftes Ulrichshof noch heute finden.

Er starb 1735 und hinterließ mehrere Söhne, die jedoch alle ins Ausland gingen und meist in dänische Dienste traten. Der älteste, Henning Friedrich, geboren 1694, war dänischer Obristlieutenant und vermählte sich mit Ursula Anna von Flotow aus Groß=Nieköhr. 1743 verkaufte er Ankershagen mit der ganzen Feldmark Freidorf, also ein Areal von 1 126 000 []Ruthen, wovon ein Drittel als Allod, zwei Drittel als Lehn, an den württembergischen Hauptmann Henning Leopold von Oertzen auf Blumenow für 51 000 Rthlr. N. 2/3. (Urkunde im Archiv zu Schwerin.) Dieser, geboren 1703, war dreimal verheirathet: in erster Ehe mit Sophie Charlotte von Mützschefahl, in zweiter mit Elisabeth Eleonore von Jasmund, in dritter mit Ilse Margarethe von Rochow. Er verpachtete Ankershagen und wohnte in Blumenow. In den Kriegsjahren hatte er viel von Werbungen zu leiden. Nachdem seine Leute ein lästiges preußisches Werbe=Commando angegriffen hatten, wurde er zu 2000 Thalern Strafe verurtheilt und deren Zahlung durch Einlegung von 100 Mann Executionstruppen erzwungen. Er starb 1759 mit Hinterlassung von fünf Söhnen, und ihm folgte nach erlangter Majorennität und Kavelung (Acten im Archiv zu Schwerin) 1763 sein Sohn erster Ehe, Hans Sigismund Christoph von Oertzen, geboren 1732, Klosterhauptmann zu Malchow, vermählt mit Christiane Sophie Friederike von Kosboth. Aus dieser Ehe hatte er drei

|

Seite 294 |

|

Söhne, bei denen Johann Heinrich Voß aus Sommerstorf, der bekannte Dichter, Hauslehrer war. 1794 starb Johann Sigismund, und auf seinen Wunsch theilten seine drei Söhne die Güter in zwei Theile, von denen der eine aus Ankershagen mit der Meierei Bornhof, der neuen Mühle, der Meierei Freidorf bestand, der andere aus dem zum Hauptgut erhobenen Hof Wendorf nebst Theilen von Ankershagen und Freidorf gebildet wurde, wobei regierungsseitig von beiden Gütern zwei Drittel als Lehn, ein Drittel als Allod anerkannt wurde. (Urkunden im Archiv zu Schwerin.) Ankershagen c. p. erhielt der älteste Sohn, Adolf Friedrich Theodor, geboren 1761, Wendorf c. p. der zweite, Heinrich, welcher Lieutenant war, der dritte bekam eine Geldkavel.

Unter Adolf Friedrich von Oertzen kam es zu Verhandlungen mit der Pfarre und Kirche wegen Vererbpachtung des Pfarr= und Kirchenackers. Dabei erwies Adolf Friedrich sich als ein sehr wohlwollender, aber wenig einsichtiger Mann. Auf alle Propositionen bereitwilligst eingehend, schloß er den für die Pfarre sehr vortheilhaften Erbpachtcontract ab, der 1802 oberbischöflich bestätigt wurde.

Die Bauern und Kossaten in Ankershagen, deren Anzahl von 33, theils durch Aussterben oder Verarmen der Inhaber, theils durch Legung, im Jahre 1765 schon auf 6, im Jahre 1794 auf drei herabgesunken war, verlegte er im Jahre 1801 nach dem Vorwerke Bornhof, wo sie noch heute wohnen. (Acten im Archiv zu Schwerin.)

Er war verheirathet mit Adolfine Sophie Ernestine von Gamm und hinterließ bei seinem Tode, 1803, einen Sohn, Hans Otto Georg Adolf Philipp, geboren 1799, dessen Vormünder, der Landrath von Oertzen auf Hoppenrade und der Kammerherr von Oertzen auf Groß=Vielen, Mühe hatten, den Besitz ihres Kuranden zu conserviren. Sie petitionirten 1822 bei der Regierung erfolglos um Revision des Pfarracker=Permutationscontractes von 1765 und des Erbpachtcontractes von 1802, indem sie hervorhoben, daß sie ohne Abänderung dieser die Interessen des Gutes übermäßig verletzenden Verträge nicht im Stande sein würden, den Besitz ihres Kuranden zu erhalten. (Acten im Archiv zu Schwerin.) 1817 regulirten sie die drei Bornhöfer Bauern auf ihren verkleinerten Gehöften. (Acten im Archiv zu Schwerin.)

Nach erlangter Volljährigkeit verblieb Hans Otto Georg Adolf Philipp von Oertzen im herzoglichen Hofdienst in Neustrelitz und verpachtete Ankershagen.

Er war vermählt mit Mathilde Julie Friederike von Arnstädt. 1831 verkaufte er Ankershagen an den Glashüttenmeister Ulrich Friedrich Heinrich Strecker zu Klockow.

|

Seite 295 |

|

Zum großen Nachtheil des Gutes theilte dieser das schon einmal durch die Abtrennung des Gutes Wendorf verkleinerte Ankershagen zum zweiten Male, und zwar der Länge nach, ließ die Meierei Friedrichsfelde mit der Bauernpertinenz Bornhof zum Hauptgut erheben und verkaufte Ankershagen 1854 an Ludwig Voß, dieser 1875 wieder an Ernst Winckelmann. Im Jahre 1889 ging das Gut nach geschehener Allodification des lehnbaren Antheils und unter Permutation verschiedener Flächen des Gutes gegen Theile des Gutes Dambeck, durch welche unter Anderem der Dambecker See wieder an Dambeck, der sog. Reiherort an Ankershagen kam, käuflich in den Besitz des Grafen Andreas von Bernstorff über.

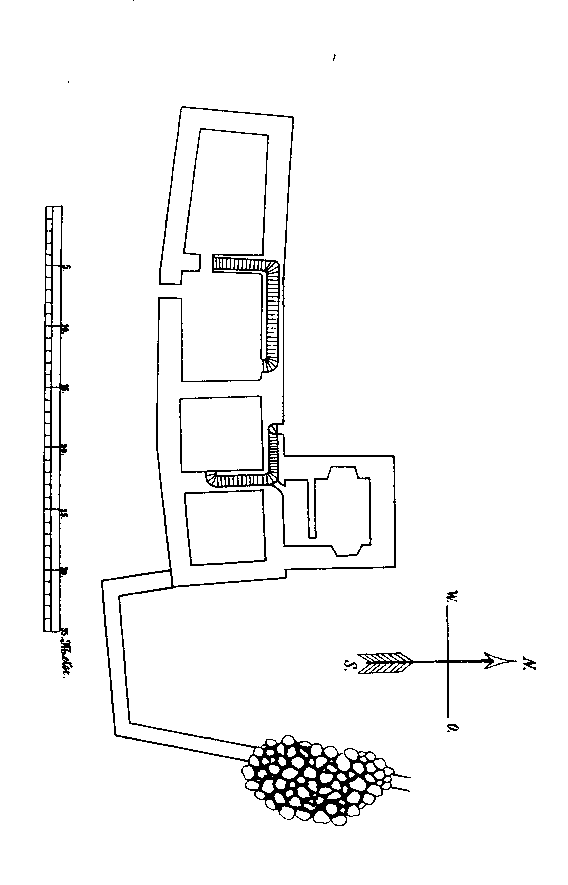

So haben sich in Ankershagen in den mehr als 600 Jahren, seit Ritter Eggerd von Anker ihm seinen Namen gab, vielfache Wandlungen und wiederholte Besitzwechsel vollzogen, doch hat Ankershagen wohl mehr, als ein anderes Gut in Meklenburg, seinen alten Charakter als Ritterfeste bewahrt, und durch die Solidität seiner alten Bauwerke sind uns interessante Reste seiner ältesten Baudenkmäler erhalten worden. In Band XXVI der Jahrbücher hat Lisch eine Beschreibung des Hauses und der Befestigungen zu Ankershagen geliefert, auf die wir im Uebrigen verweisen können, der indessen manches hinzuzufügen und in der manches Unrichtige zu berichtigen sein wird.

Wann und von wem das jetzt als Herrenhaus bewohnte, früher sog. "Neue Haus" erbaut ist, darüber fehlt es an Ueberlieferungen. Lisch's und ebenso v. Kamptz's Annahme, daß es zwischen 1550 und 1570 erbaut sei, erweist sich als irrig, indem es in dem Theilungs=Vergleich von 1551 schon erwähnt wird. Der Flügel, in welchem sich die 1551 genannte "gewölbte grüne Dönske" befindet, ist aber offensichtlich nicht mit dem Haupttheil des Hauses gleichzeitig, vielmehr erst später an dasselbe angebaut, wie dieses eine in der Zwischenwand befindliche Schießscharte beweist, welche durch den Anbau des Flügels unbenutzbar werden mußte. Wir dürfen daher die Erbauung des neuen Hauses in seinem Haupttheil noch weiter zurückverlegen. Ob die 1551 erwähnte gewölbte Dönske als Schloßkapelle gedient hat, wissen wir nicht. Dafür spricht ihre von Osten nach Westen gestreckte längliche Konstruktion mit einer großen Wandnische in der östlichen, einer kleineren in der westlichen Wand, welche sehr wohl Altar und Kanzel aufgenommen haben können, und einem tiefen, rechts neben der östlichen Nische befindlichen Wandschrank. Von dem 1551 erwähnten, sog. alten Hause sind erkennbare Reste nicht mehr vorhanden. Für Lisch's Annahme, daß dasselbe sehr groß gewesen sei, finden wir keinen Anhalt, vielmehr läßt der Receß von 1551,

|

Seite 296 |

|

welcher das ganze alte Haus mit einem Theil des neuen Hauses zusammen in eine Kavel legt, eher darauf schließen, daß das alte Haus nur klein gewesen sei. Die südostwärts an das neue Haus sich anschließende Mauer erklärt Lisch mit Unrecht für das Erdgeschoß eines mächtigen, viereckigen Thurmes. Ihrer geringen Fundamentirung und ihrer gleichen Konstruction nach ist sie als Vertheidigungsmauer anzusehen, wie die anderen zum Theil noch wohlerhaltenen Festungsmauern, welche den hohen Erdwall im Garten nach Norden und Osten einfassen. Wie diese ist auch jene auf schwachen Felsenfundamenten bis zur Höhe von 3 Metern wesentlich aus Backsteinen erbaut, dann oben mit einer fast einen Meter starken Lage von Felsenmauerwerk gekrönt, offensichtlich, um derselben mit diesem Abschluß nach oben einen Halt gegen feindliche Geschosse zu geben. Von einem Thurm auf dem Hause zu Ankershagen ist auch in den Untersuchungsacten gegen Henning Holstein die Rede, und da sich etwas weiter nordöstlich, da, wo die an das neue Haus sich anschließende Mauer unterhalb des jetzigen Waschhauses durchläuft, aus der durch die Mauer bezeichneten Linie weit vorspringend bedeutende Felsenfundamente finden, die einem schweren Bau als Unterlage gedient haben, so möchte wohl dort die Stelle zu suchen sein, an der jener alte Thurm gestanden.

Als das älteste, wohl noch aus dem 15. Jahrhundert stammende Denkmal kriegerischer Baukunst auf dem befestigten Hofe Wickenwerder haben wir das von Lisch nicht beschriebene große Rondel, welches aus der den Wall nach Osten deckenden Mauer weit in den Sumpf vorspringt, zu betrachten. Es ist aus riesigen, im Innern mit Felsen unterermischten Ziegeln erbaut, welche eine Länge von stark 29 cm, eine Breite von 14 1/2 und eine Stärke von 12 cm haben. Später sind die in dem Mauerwerk angelegten Schießscharten mit Ziegeln umgebaut, welche denen gleich sind, aus welchen die an das neue Haus sich anschließende und die nordwärts den Wall deckende Mauer hergesteIlt ist, und welche nur 26 1/2 cm lang, 12 cm breit, 9 cm stark sind. Im Innern des Rondels sehen wir zwischen den noch vorhandenen 9 Schießscharten 8 vermauerte Schießscharten, deren Seitenwandungen rechtwinklig durch das Mauerwerk gehen, während die späteren schräge, zu schmalen Schlitzen eng zusammenlaufende Leibungen haben. Den hohen Wall mit seiner Umfassungsmauer und diesem Rondel haben wir als die äußere Vertheidigungslinie auf der östlichen, der dort geringen Breite der Wiesenniederung wegen, angreifbareren Seite der Festung zu denken, von der die Vertheidiger sich dann hinter die innere, das Schloß enger umgebende Mauer zurückziehen konnten. Auf dem Hofe in der nächsten Umgebung des

|

|

|

|

|

Seite 297 |

|

Hauses stoßen wir vielfach auf altes, fest in Kalk liegendes Ziegelmauerwerk, und weitere Nachgrabungen würden voraussichtlich Aufschlüsse über die Gestalt der alten Burg zum Wickenwerder, sowie über den erst in diesem Jahrhundert zugeschütteten unterirdischen Gang geben, welcher einen in Kriegszeiten zu sperrenden Eingang zum Neuen Hause vermittelt haben wird. Ungenau ist in Bd. XXVI der Jahrbücher die Beschreibung des in der südlichen Wand des neuen Hauses über dem noch heute vorhandenen Eingang von der Gartenseite her eingemauerten Reliefbildes, welches, den Schweriner, Wismarer und Gadebuscher Reliefs an Arbeit und Stil sehr ähnlich, mit einem einfachen, aus zwei Hohlkehlen und zwei Rundstäben bestehenden Rand eingefaßt und möglicherweise ebenfalls aus der Werkstatt des Statius von Düren in Lübeck hervorgegangen ist.

Gar keine Erwähnung findet bei Lisch der vermuthlich für ein altes Kegelgrab gehaltene Erdaufwurf jenseits der Niederung neben dem Dorfe Ankershagen. Derselbe ist als eine nordwärts vorgeschobene Warte zu betrachten, welche von Wasser umgeben war. Der von der Kirche herabkommende Wasserlauf wird den Wallgraben gefüllt haben, dessen Abfluß durch eine erst in diesem Jahrhundert abgebrochene Schleuse regulirt worden ist. Die Stelle, an welcher diese Schleuse gelegen hat, ist noch heute, etwa 27 Meter südlich des Erdkegels, erkennbar.

Nordwestlich vom Hofe, durch die Wiesenniederung von ihm getrennt, liegt das Dorf Ankershagen, und am Ende desselben, auf einer Anhöhe, dasselbe beherrschend die uralte Kirche, welche, verschiedenen Zeitaltern entstammend, des Interessanten viel bietet. Wahrscheinlich im Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut und zu wieder=

|

Seite 298 |

|

holten Malen umgebaut, trägt sie das Gepräge verschiedener Zeitalter und repräsentirt verschiedene Baustile, deren Reste bei sorgfältiger Betrachtung auf die Geschichte ihrer Entstehung Schlüsse zu machen gestatten. Bereits im achten Bande der Jahrbücher finden wir eine Beschreibung der Kirche vom Jahre 1843, die jedoch, ein Ergebniß nur oberflächlicher Betrachtung des Bauwerks, vielfach ungenau ist und über das Alter und die Entstehungsgeschichte der einzelnen Theile Angaben enthält, die sich als irrige nachweisen lassen.

Die Kirche besteht aus einem schmäleren, im Innern 7,13 Meter langen, 5,90 Meter breiten (mithin nicht quadratischen) Altar=Chor und einem breiteren, im Inneren 19 Meter langen, 9,70 Meter breiten Langhaus, in dessen Mitte vier Pfeiler stehen, von denen der östlichste sich mit dem Scheitel des Triumphbogens vereinigt. Diese vier Pfeiler tragen nach jeder Seite hin vier Kreuzgewölbe, so daß das Langhaus in zwei gleiche Schiffe mit je vier Gewölben getheilt ist. Diese Gewölbe entstammen offensichtlich einer späteren Bauperiode, als die Außenwände der Kirche. Das ursprüngliche Langhaus ist höher gewesen und hat vermuthlich ein oder zwei größere Kuppelgewölbe getragen, von denen eins in diesem Falle vier der jetzigen Kreuzgewölbe umfaßt haben würde. Die später eingebauten vier Pfeiler, von denen der östlichste, an den Triumphbogen angelehnte, die Spuren romanischer Bildungsweise trägt, während die drei andern schwere vierseitige Prismen darstellen, gestatten den Schluß, daß sie als Entlastung für die Seitenmauer des Langhauses, welche die angenommenen Gewölbe wahrscheinlich nicht tragen konnte, in den Bau aufgenommen wurden. Auf die Konstruction mit zwei Gewölben deutet besonders ein in der Mitte der Südwand vorspringender Mauerpilaster in Höhe von 2,20 Meter mit aufliegendem, alterthümlichem, romanischem Kämpfergesims. An den Langseiten des Langhauses sind die Rippen resp. Quergurtbögen der Gewölbe theilweise vor die früheren Fenster gekommen, und so sind, da man bei Erbauung der Gewölbe die vorhandenen Pfeiler wiederbenutzen, nach ihnen die Gewölbejoche vertheilen wollte, die alten Fenster, sowie das von außen eben noch sichtbare nördliche Eingangsportal ganz, das noch in Gebrauch befindliche südliche Eingangsportal und das westliche Eingangsportal zur Hälfte vermauert. Von den ursprünglichen alten Fenstern sind zwei schmale, nämlich eins grade über dem südlichen und ein gleiches grade über dem nördlichen Eingangsportal, sowie eins an der Südseite des Altarchors 5 1/2 Meter hoch und 1 1/2 Meter breit, mit breiter, eckig abgesetzter Leibung, an der Lichtöffnung nur 2 1/2 Meter hoch, 0,60 Meter breit, äußerst kunstvoll gearbeitet, mit den dreiblättrigen Kleeblattbögen der Uebergangszeit und über diesen

|

Seite 299 |

|

mit Spitzbögen überwölbt gewesen. An den Außenseiten der Wände sieht man noch die Seitentheile dieser ursprünglichen Fenster, die später mit Korbbögen überwölbt sind. An der Innenseite ist an dem Fenster über dem Südportal, wenn man zwischen Gewölbe und

Wand hinabsteigt, der Kleeblattbogen deutlich zu sehen. Oberhalb dieses, sowie des ihm gegenüber in der nördlichen Längswand sichtbaren alten Fensters sieht man an den inneren Kirchenwänden zwei sehr große Spitzbögen von 7 Meter Scheitelhöhe und 6 Meter Spannweite, deren Bestimmung nicht mit Sicherheit angegeben werden kann, die aber möglicherweise den schon genannten, das ganze Lang=

|

Seite 300 |

|

haus überspannenden großen Gewölben als Schildbögen gedient haben, oder dem Projecte solcher zu dienen bestimmt gewesen sind.

Weiter nach dem Altarchor zu bemerkt man in der südlichen und der nördlichen Längswand des Langhauses breitere Bögen, die als Blendbögen gekuppelter Fenster gedient haben, mit einer Scheitelhhöhe von 5,50 Meter und einer Spannweite von 4 Metern. Auch sie sind vermauert und durch flachrundbogige, theils schmale, theils breitere Fenster ersetzt, bis endlich 1864 auch diese vermauert und anstatt ihrer die jetzigen Spitzbogenfenster hergestellt sind.

Die beiden Giebel des Langhauses sind durch Lisenen und blinde Fenster, theils im Rundbogenstil, theils in treppenförmigen Spitzen und Doppelspitzen, der Ostgiebel auch durch ein hohes Kreuz mit zwei kurzen Querbalken, zwar unsymmetrisch, doch schön, geziert. Die Rundbögen bestehen aus je drei geformten Bogensteinen und schließen unten mit kleinen, umgekehrten Pyramiden ab, deren Ecken abgebrochen sind (so daß sie halbe Octogone bilden) und deren Spitze abgestumpft ist. Der Ostgiebel zeigt deutlich, daß die Giebel ursprünglich höher waren. Bei der Herunternahme des oberen Theils derselben ist bald mehr, bald weniger von den Giebelverzierungen ab=

|

Seite 301 |

|

geschnitten, je nachdem die Lage der Sparren des neuen, 1698 errichteten Dachstuhles es mit sich brachte.

Auffallend ist, daß die acht Kreuzgewölbe des Langhauses unter sich nicht gleichförmig sind. Die Rippen der vier westlichen Gewölbe sind bis auf kleine Theile derselben aus einfacheren, mit der Hand roh geformten, halbrund vorspringenden Backsteinen hergestellt, ähnlich denen des Altarchors, während die der vier östlichen Gewölbe und einige kleine Theile von den Rippen der vier westlichen Gewölbe aus birnenförmig, zierlicher geformten Backsteinen aufgeführt sind. Möglicherweise sind bei einem Brande des Dachstuhles die westlichen Gewölbe eingeschlagen und dann unter Mitbenutzung noch vorhandener birnenförmiger Rippensteine aus durch Behauen nachgebildeten Steinen wiederhergestellt. Die Kreuzgewölbe des Langhauses stützen sich an den Außenwänden der Kirche auf Schildbögen, die nach den Unebenheiten der Wände bald mehr, bald weniger sichtbar sind, und bald unten, bald oben aus der Wand vorspringen, je nachdem die ausgewichenen Außenwände nach innen überhängen, wie die Südwand, oder nach außen, wie die Nordwand. Wo die Schildbögen gar nicht sichtbar sind, sind sie bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 durch Farbe markirt.

Der Altarchor, der mit dem Langhaus gleichzeitig erbaut, mit dessen Errichtung sogar der Anfang gemacht sein wird, trägt auch ein Gewölbe, welches indessen in oblonger Kuppelform mit vier Diagonalrippen (eine in der Uebergangszeit eingeführte deutsch=romanische Kombination des Kreuz= und Kuppelgewölbes) rings herum aufgemauert ist. Die Diagonalrippen sind aus einfachen, halbrund vorstehenden Ziegeln hergestellt. Sie sind auf 2 Meter hohe, in halber Mauersteinstärke aus den Ecken hervorspringende Eckpilaster gestellt, welche unten auf Platte und Würfel ruhen, oben durch Würfelkapitelle geziert sind. Die Würfelkapitelle verlaufen nach unten, die Basen nach oben dreieckig zur Ecke des Pilasters. In der östlichen Giebelwand sind dicht nebeneinander zwei schmale, selbstständig nebeneinander stehende, in gedrückten Spitzbögen auslaufende Fenster mit schräger, breiter Leibung, die eigentlich nur als Fensterschlitze bezeichnet werden können, wie sie an sehr vielen meklenburgischen Landkirchen aus dem 13. Jahrhundert sich finden.

Die alten Glasfenster, welche 1864 durch farbige Glasfenster ersetzt sind, trugen, wie Pastor Mauritius berichtet, die Jahreszahl 1538 und in merkwürdiger Zusammenstellung die Namen: Jacob Holste, Ilsa Catharina Wangelins, Anna Holste. Denn Jacob Holste war Henning Holste's dritter Sohn, Ilsa, geb. von Stockhausen, die Gemahlin von Henning Holste's ältestem Sohne, dem sog. Henning

|

Seite 302 |

|

dem Aelteren, Amtshauptmann zu Fürstenberg, Catharina geb. Wangelin war Henning Holste's damals schon verstorbene erste Gemahlin, Mutter der genannten Söhne, Anna war die jüngste Tochter zweiter

|

Seite 303 |

|

Ehe Hening Holste's, später verehelichte von Pentz, damals noch ein Kind.

Daß auch der Altarchor früher ein höheres, steileres Dach gehabt, ist an dem Ostgiebel des Langhauses deutlich erkennbar, doch erscheint es zweifellos, daß dieser Theil von vorneherein mit einem Gewölbe versehen sei, denn durch einen in der Nordostecke des Altarchors befindlichen Riß in der Mauer gewahrt man deutlich, daß die Außenwände von unten auf als Schildbögen aufgemauert sind, mithin von vorneherein zum Tragen eines Gewölbes bestimmt waren.

Daß aber nicht, wie im 8. Bande der Jahrbücher angenommen ist, der Altarchor an das Langhaus der Kirche erst später angebaut sein könne, beweisen unzweideutig das Fundament des Triumphbogens, welches nicht von einer Wand zur anderen unter dem Bogen durch fortläuft, ferner der im Ostgiebel des Langhauses, oberhalb des Triumphbogens, aus runden Felsen gleichzeitig mit dem Giebel aufgemauerte Bogen, welcher neben der Entlastung des Triumphbogens jedenfalls den Hauptzweck verfolgt hat, vom Dachstuhl des Langhauses in den Dachstuhl des Altarchors zu gelangen, endlich die Verzierungen am Ostgiebel des Langhauses, welche nur den Theil dieses Giebels zieren, der oberhalb der Anschlußlinie des früheren, höheren Altarchordaches liegt. In alter Zeit ist der Altarchor (damals das Langhaus genannt) mit einem Strohdach bedeckt gewesen, und sein östlicher Giebel hat oben aus Fachwerk bestanden. 1699 ist das Dach mit den vom Langhause abgenommenen Dachziegeln umgedeckt.

Leider ist bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 durch spitzbogenförmige Wandmalerei der wesentlich dem romanischen Formkreise in der Zeit des Ueberganges angehörende Charakter des Altarchors verändert und demselben gewaltsam das Gepräge der Gothik aufgedrückt.

Wesentlich jüngeren Datums als Altarchor und Langhaus ist die Erbauung des westlich ganz verbandslos an den Westgiebel des Langhauses angelehnten Thurmes, durch welchen das herrliche, in drei Ecken und drei Rundstäben mit Wulsten reich profilirte Hauptportal des westlichen Kircheneinganges verdeckt ist. Dieses, sowie das bei Errichtung der Kreuzgewölbe halbverbaute, in zwei Ecken und zwei Rundstäben mit Wulsten profilirte südliche Eingangsportal sind in strenger Gothik spitzbogig erbaut, wie dies in der Periode des Uebergange im Gegensatz zu rundbogigen Fenstern nicht selten vorkommt.

Die bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 erbauten Fenster sind spitzbogige, wie denn auch der Ostgiebel des Altarchors in moderner Zopfgothik wiederhergestellt, der neue Altar und die neue Kanzel in demselben Stil gehalten sind. In dem zu Dreivier=

|

Seite 304 |

|

theilen vermauerten Portale der westlichen Giebelwand des Langhauses befindet sich eine kleine, dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts entstammende Thür, auf deren innerer, der Kirche zugewandter Seite ein aus flachem Eisen nachgebildeter Anker mit der Ueberschrift: Ebr. 6, V. 11. Wir begehren aber, daß euer jeglicher denselbigen Fleiß beweise, die Hoffnung veste zu halten bis an's Ende ... welche wir haben als einen vesten und sicheren Anker unserer Seele ..., der Umschrift: Ich ruhe auf Hoffnung. Römer 5, V. 1-5, Kap. 12, V. 11-12, und der Unterschrift des neunten Verses aus dem Paul Gerhardt'schen Liede "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld":

Setzt Teufel, Welt und Sünd' mir zu,

So find' ich bei Dir, Jesus, Ruh'

Als auf dem Bett ein Kranker.

Und wenn des Kreuzes Ungestüm

Mein Schifflein treibet üm und üm,

So bist Du denn mein Anker.

angebracht ist. Ob dieser Anker irgend welchen Zusammenhang mit dem von den Ankers im Wappenschilde geführten habe oder vielmehr zur Erinnerung an die Entstehung des Ortsnamens nachgebildet sei, entzieht sich der Beurtheilung.

Oben in der westlichen Giebelwand des Langhauses, in der Höhe der Balkenlage, mündet in einer Fenster=Oeffnung eine schmale, steinerne, den im Hause zu Ankershagen befindlichen ganz gleiche, Wandtreppe aus, deren Eingang an der nordwestlichen Ecke im Innern des Langhauses vermauert ist. Dieselbe wird vor der Erbauung des Thurmes dem Zwecke gedient haben, durch sie in den Dachstuhl des Langhauses zu gelangen.

Unter dem Langhause der Kirche an dessen östlichem Ende befanden sich die von Holstein'schen Grabgewölbe, welche von außen durch einen unter der nördlichen Kirchenwand durchführenden gewölbten Gang, von innen durch eine Treppe zugänglich und durch einen gewölbten Gang mit einander verbunden waren. Das südliche ist 1864, das nördliche 1892 zugeschüttet.

Die nördlich an den Altarchor angebaute und 1864 umgebaute Sakristei bietet nichts Bemerkenswerthes. Erwähnung verdient nur, daß dieselbe 1727 in baufälligem Zustande für 55 Thaler an den Glashüttenmeister Johann Lucas Gundlach von der Möllenhäger Glashütte, seit 1739 Pächter des Gutes Rockow, welcher sich hatte nobilitiren lassen, als Erbbegräbniß verkauft worden ist. Ihrem ursprünglichen Zweck ist die Sakristei 1864 wiedergegeben, nachdem die Gundlach'schen Särge nach Rumpshagen übergeführt waren.

|

Seite 305 |

|

Die im Thurm hängenden Glocken stammen aus dem 18. Jahrhundert. Von den drei am Ende des 17. Jahrhunderts vorhandenen Glocken berichtet Pastor Mauritius, die größte habe die Jahreszahl 1463, die mittlere die Inschrift: "Ave Maria gratia plena" getragen, die kleinste habe beim Einläuten des Pfingstfestes 1690 einen Riß bekommen und ihren Klang verloren. Noch ein kleines Glöcklein sei 1683 nach Federow verkauft, der Erlös von 8 Gulden 8 Schillingen sei zu Kirchenfenstern verwandt.

Bemerkenswerth ist in der Kirche noch eine kleine, vermuthlich zur Aufnahme eines Heiligenbildes oder einer ewig brennenden Lampe bestimmte Mauernische an der nördlichen Wand des Langhauses in einem Wandpfeiler. Ferner ein an der östlichen Giebelwand des Langhauses hängender alter, aber unschöner Crucifixus in Lebensgröße. Endlich ein herrlicher, aus Eichenholz in reiner Renaissance kunstvoll geschnitzter Taufstein mit der Aufschrift: "Marci am lesten. Wol dar gelovet unde gedofft werdt, de werd salich, wol överst nich gelovet, de werdt vordomet werden. 1618."

An Abendmahlsgeräthschaften sind ein schöner silberner Kelch mit den Initialen der Stifter: Joachim Friedrich von Holstein und Anna Margaretha, geb. von Holstein, der Jahreszahl 1701 und dem Holstein'schen Allianzwappen nebst einer entsprechenden einfachen silbernen Patene vorhanden.

Von den übrigen alten Kunstschätzen der Kirche ist bei der Restauration von 1864 nichts conservirt worden, weder von dem vermuthlich noch aus dem 14. Jahrhundert stammenden Altarschrank, mit einem aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammenden Madonnenbilde, zu dessen Füßen die Schenker Hans von Holstein und seine

|

Seite 306 |

|

Hausfrau Anna, geb. von Rohr, mit ihren Wappenschilden versehen, knieeten, noch von der alten Kanzel, einem Geschenk Diederichs von Holstein und seiner Hausfrau Elisabeth, geb. v. Zernekow, aus dem Jahre 1592 und von den Stühlen der Gebrüder Jacob und Hans Holstein mit der Jahreszahl 1577.

Urkundlich feststehend ist, daß die Kirche als Filiale der Freidorfer Kirche, Broda'er Patronates, am 1. Mai 1266 vom Bischof Heinrich von Havelberg geweiht worden ist (M. U.=B. II, Nr. 1080).

Vermuthlich sind Kirche und Pfarre zu Freidorf bald untergegangen. Eine Pfarre zu Freidorf wird zuletzt erwähnt im Jahre 1365, als Hermann von Plasten dem Kloster Broda und dem Pfarrer Seedorf zu Freidorf seinen Hof in Freidorf verkauft (M. U.=B. XV, Nr. 9340). Von Freidorfer Einwohnern redet zuletzt ein Rescript von 1505 im Schweriner Archive.

Die im M. U.=B. II, S. 452 abgedruckte Urkunde von 1230, in welcher dem Kloster Broda schon damals die Kirche in Ankershagen bestätigt wird, ist jedenfalls eine aus der Urkunde von 1273 fabricirte Fälschung, da es in der Urkunde von 1266 von der mit zwei Hägerhufen dotirten Ankershäger Kirche heißt: "Admisimus ut de novo fundaretur", dieselbe also vorher nicht existirte. Das Patronat über die Kirche zu Ankershagen gehörte mit dem über die Kirche zu Freidorf dem Prämonstratenserkloster Broda, auf dessen Geschichte wir daher einen kurzen Rückblick werfen.

Schon im Jahre 1170 war bei der Restauration des Havelberger Domstiftes diesem zur Anlegung des Klosters Broda (M. U.=B. I, Nr. 95) vom Fürsten Kasimir I. von Pommern und demnächst von seinem Bruder Bugislav I., der Besitz von 33 Gütern abgetreten, resp. garantirt. Zwar kam es 1170 noch nicht zur Anlage des Klosters Broda, aber 1182, nachdem Kasimir I. von Pommern in der Schlacht gegen die Brandenburger gefallen, sein Land, sowie die dem Bisthum Havelberg zur Anlage des Klosters Broda geschenkten Besitzungen an Brandenburg verloren gegangen waren, bestätigte sein Bruder Bugislav I. (M. U.=B. I, Nr. 135) die Besitzungen des nur dem Namen nach existirenden Klosters Broda, soweit er noch darüber verfügen konnte, nämlich die Güter westlich der Tollense und die wüsten Dörfer in Chotibanz, und drang auf die Erbauung des Klosters. Die Kriege wiederholten sich und die Herzöge von Pommern mußten ihre Besitzungen von Brandenburg zu Lehn nehmen, nach dem Vergleich zu Kremmen 1236 (M. U.=B. I, Nr. 457). Barnim und Wartislav von Pommern confirmirten 1244 (M. U.=B. I, Nr. 563) die Stiftung von Broda und 1281 bestätigte Bugislav von Pommern demselben (M. U.=B. III, Nr. 1582)

|

Seite 307 |

|

alle Besitzungen und Rechte, die seine Vorfahren ihm verliehen hatten, obwohl das Kloster zerstört, sein Besitz verwüstet war. Aber die Herren von Werle, denen in den Kriegen zwischen Pommem und Brandenburg das Land westlich der Tollense angefallen war, schenkten Broda viel wieder. 1273 bestätigte Nicolaus I. (M. U.=B. II, Nr. 1284), 1312 Nicolaus II. (M. U.=B. V, Nr. 3563) von Werle die alten Verleihungen, 1354 verlieh Bischof Burchard von Havelberg (M. U.=B. XIII, Nr. 7982) dem Kloster Broda von Neuem die verschiedenen Kirchenpatronate, 1482 bestätigen die Herzöge Magnus und Balthasar von Meklenburg des Klosters Besitz und Rechte, und 1506 confirmirte Papst Alexander VI. Broda's Patronat über die Kirche zu Ankershagen. (Urkunde im Archiv zu Schwerin.) Aber wie ein großer Theil des Grundbesitzes, so ging auch das Patronat über die Kirche zu Ankershagen in den unruhigen Zeiten und bei den Usurpationen des Adels dem Kloster Broda anscheinend wieder verloren. Insbesondere scheinen die Holsteins sich, als mit dem Fortschreiten der Reformation aller geistliche Besitz so zu sagen vogelfrei wurde, das Patronat über die Kirche angemaßt zu haben, bis dann, wie Pastor Mauritius in seiner Chronik erzählt, Jochim von Holstein, der Johanniter, dem Kloster Broda das Patronat in Ankershagen wiederum schenkte, angeblich, um sich seine Bestattung in der Kirche zu Broda zu sichern. Bei der Säcularisation des Klosters Broda, 1052, ging das Patronat über die Kirche zu Ankershagen an die Herzöge über. In der Visitation von 1574 heißt es: Das Kirchlehn gehöret Herzog Ulrich von Güstrow wegen des Klosters Broda; in der von 1582: Jus patronatus gehöre zum Kloster Broda (damals also herzoglichen Amt Broda) 1599 versuchten die Holsteins wieder, sich das Patronat anzumaßen. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Nach des Pastors Simon Henrichs Tode präsentirten sie dem Herzog unter Behauptung ihres Compatronatrechtes einen Nachfolger, zuerst den Sohn Joachim Henrichs, dann einen Pastor Nicolaus N. N. aus Röbel. Sie vermochten indessen ihre Prätensionen nicht aufrecht zu erhalten. Nachdem sie das herzogliche Patronat anerkannt hatten, erklärte Herzog Ulrich 1600 sich bereit, ihre Vorschläge zu berücksichtigen, doch wolle er nicht den auswärtigen, mit den localen Verhältnissen unbekannten Pastor aus Röbel, den die Holsteins nur haben wollten, um mit den Kirchengütern nach ihrem Belieben verfahren zu können, sondern den Sohn des früheren Pastors, Joachim Henrichs, zum Pastor ernennen.

Anscheinend verblieb trotz der Landestheilung von 1621, nach der das Land Waren zum Amte Neustadt gehören sollte, das Patronat zu Ankershagen, vermuthlich als von Broda untrennbar, bei Herzog

|

Seite 308 |

|

Johann Albrecht II. von Güstrow, Kirche und Pfarre unter der Superintendentur Neubrandenburg, und nach Johann Albrechts Tode bei seinem Sohne, Herzog Gustav Adolf von Güstrow, dessen gesetzlicher Vormund von 1637 bis 1654 Herzog Adolf Friedrich von Schwerin war. Aber 1662 behauptete Adolf Friedrich's Sohn, Christian Louis, seit 1658 Herzog von Meklenburg=Schwerin, das Recht auf die Kirche zu Ankershagen und verbot dem Herzoglich Güstrow'schen Superintendenten in Neubrandenburg, in den ihm zustehenden Kirchen zu Ankershagen und Groß=Vielen die angekündigten Visitationen vorzunehmen. (Acten im Archiv zu Schwerin und Neustrelitz.) Nach dem Ableben des Pastors Nicolaus Waßmund zu Ankershagen im Jahre 1676 rescribirte Herzog Gustav Adolf von Güstrow dem Superintendenten Franz Clinge zu Neubrandenburg, er solle, da das Patronat in Ankershagen unstreitig ihm zustehe, den Subrector Nicolaus Gading der Gemeinde präsentiren, ungeachtet etwa Schwerinscherseits dem widersprochen werde, und ordnete nach dessen Erwählung durch die Gemeinde seine Examination, Ordination und Introduction an. Es scheint, daß für diesmal Herzog Gustav Adolf seine Rechte erfolgreich behauptet hat, wobei ihm wohl Christian Louis fortgesetztes Leben in Frankreich und dessen Gleichgültigkeit gegen Regierungsangelegenheiten förderlich war, denn von 1676 bis 1692 finden wir die Ankershäger Pfarre in den Händen des neu erwählten Pastors Gading. Nach seinem und dem gleichzeitigen Tode Herzog Christians und dem Regierungsantritt Herzog Friedrich Wilhelms, 1692, scheint der Zwist mit erneuter Heftigkeit entbrannt. Im April 1692 rescribirte Herzog Gustav Adolf an seinen Superintendenten: Nachdem die Predigerstelle in Ankershagen Schwerinscherseits tumultuarie und de facto besetzt sei, solle er mit solchem Prediger reden und ihn zu bewegen suchen, daß er sich der Amtshandlungen enthalte und die Wittwe Gading nicht hindere, das Gnadenjahr ruhig zu genießen, bis die Sache zwischen den beiden Regierungen ausgemacht sei. Und im Juli desselben Jahres rescribirte Herzog Gustav Adolf seinem Superintendenten: Da dem Vernehmen nach von Schwerin aus beabsichtigt werde, die Kapelle zu Möllenhagen zur Filiale der Kirche zu Ankershagen zu machen, deren sie sich factisch anmaßten, so solle er die Verrichtung des Gottesdienstes in der Kapelle zu Möllenhagen dem nächsten Prediger des Herzogthums Güstrow übertragen, bis der Streit gehoben. Gleichzeitig ließ er an Caspar Friedrich von Holstein, den Besitzer von Möllenhagen, den Befehl ergehen, er solle nicht zugeben, daß der factisch eingedrungene Priester in Ankershagen in der Kapelle zu Möllenhagen den Gottesdienst verrichte. Die Schwerinscherseits auf Grund des Erbvertrages

|

Seite 309 |

|

von 1621, nach dem Ankershagen im District Waren zum Amt Neustadt und somit zum Herzogthum Schwerin gehörte, erhobenen Ansprüche müssen schließlich sich behauptet haben, denn der neu ernannte Pastor Mauritius ist in seinem Amt verblieben und die Pfarre hat von 1692 an zur Präpositur Waren und zur Superintendentur Parchim gehört. 1833 ist sie der Präpositur Penzlin zugewiesen, und mit ihr später der Superintendentur Malchin.

Bei dem Fehlen der Kirchenbücher (die älteren Kirchenbücher sollen bei der großen Feuersbrunst in Neubrandenburg 1676 vernichtet sein, die von 1676-1692 jetzt im Archiv zu Schwerin befindlichen, werden Güstrowscherseits dem vom Schwerin eingesetzten Pastor wohl vorenthalten sein) und aller kirchlichen Nachrichten, verfaßte Pastor Mauritius eine Chronik, indem er mittelst Exerpte aus den Kirchenbüchern benachbarter Pfarren und Copirung der aus dem herzoglichen Archiv zu Güstrow ihm mitgetheilten Visitationsprotocolle, sowie durch Vernehmung alter Leute aus der Gemeinde kirchliche Nachrichten sammelte. Wir entnehmen dieser Chronik interessante Mittheilungen über die bürgerlichen und kirchlichen Verhältnisse in Ankershagen vor dem dreißigjährigen Kriege und die traurigen Zustände, die der Krieg mit den in seinem Gefolge das Land verheerenden Drangsalen hinterlassen hat. Vor dem Kriege hat die Kirche zu Ankershagen Filialkirchen zu Klockow, Dambeck und Pieverstorf gehabt, in denen der Pastor den Gottesdienst hat alternirend alle 14 Tage so verrichten müssen, daß immer nur in einer dieser Filialien Küstergottesdienst gehalten ist, indem abwechselnd die Dambecker nach Pieverstorf und die Pieverstorfer nach Dambeck haben gehen müssen. Der Krieg hat mit diesen großen, von vielen Bauern bewohnten Dörfern (Ankershagen hatte 12 Bauern und 21 Kossathen, im Ganzen 64 Feuerstellen, Klockow 11 Bauern, mehrere Kossathen, Dambeck 8 Bauern, mehrere Kossathen, im Ganzen 22 Feuerstellen, Pieverstorf 6 Bauern, mehrere Kossathen, im Ganzen 19 Feuerstellen) auch die Kirchen in Schutt und Asche gelegt, und nur die besonderen Kirchhöfe in diesen Ortschaften bezeugen noch heute, daß sie einst auch Gotteshäuser besaßen.

In der katholischen Zeit haben in Ankershagen ein Pfarrherr und drei Kapläne gewohnt, wie das Testament des Johanniterritters Jochim von Holstein vom Jahre 1572 bezeugt. Schon früh hat in Ankershagen die Reformation Eingang gefunden. Im Jahre 1538 finden wir schon in Hennig Holstein's Hause als Erzieher seiner Söhne einen lutherischen Hauslehrer und um 1540 etwa war das Pfarramt in den Händen eines protestantischen Pastors, des Marcus Varenholt. Ihm folgte etwa 1545 Henning Gercke, und 1556 Simon Henrichs, geboren 1528, gestorben 1599. Aus zwei Ehen hinterließ er

|

Seite 310 |

|

7 Söhne, von denen zwei ihm im Amte folgten, wie ein altes an dem Pfeiler neben dem Eingang in der Kirche befestigtes Gemälde veranschaulicht hat. Auf demselben ist Simon Henrichs nebst zwei Frauen und der ganzen Reihe seiner Söhne dargestellt gewesen. Ueber den Häuptern des ältesten und des fünften, wie über dem des Vaters ist ein rothes Kreuz als Zeichen des geistlichen Amtes angebracht gewesen, und mit dieser Andeutung stimmt die Angabe alter, im Schweriner Archiv befindlicher Gerichtsacten von 1612 überein, in denen es heißt: Joachim und Hans Gebrüder Henrici, Pastoren zu Ankershagen. Die Amtsdauer beider Gebrüder Henrichs fällt in die Zeit von 1600-1616, mit welchem Zeitpunkt Johannes Schlüsselburg, ein Sohn des Superintendenten in Ratzeburg und Halbbruder des Superintendenten Andreas Schlüsselburg in Neubrandenburg das Pfarramt in Ankershagen übernahm. Er war vermählt mit Catharina, geb. Karberg, einer Apothekertochter aus Waren, lebte aber mit ihr in Zwist, so daß sie getrennte Häuser bewohnten. Ihn raffte die Pest im Jahre 1637 mit einem großen Theil seiner Gemeinde hin, während die Wittwe 1660 erfroren an der Zahrener Scheide aufgefunden wurde.

Als eine Folge der Schrecknisse des dreißigjährigen Krieges und der Entvölkerung des Landes trat eine lange Vakanz der Pfarre ein, welche 8 Jahre lang unbesetzt blieb. 1645 endlich wurde Nicolaus Waßmund, geboren 1615 als Sohn des Schusters Jacob Waßmund zu Neubrandenburg, eingeführt. Er war vermählt mit Dorothea Wüstenberg und starb 1676. Ihm folgte in demselben Jahre Nicolaus Gading, der Sohn eines Goldschmieds zu Seehausen in der Altmark, geb. 1640, vermählt mit Ilsabe Müller aus Stralsund, der 1692 als letzter von Herzoglich Güstrowscher Seite ernannter Pastor starb. Von Schwerinscher Seite ernannt, trat 1692 Christoph Mauritius, geboren 1647 als Sohn des Leinwebers Vincenz Moritz zu Schwerin und vermählt mit der Pastorentochter Judith Moller aus Schwaan, ein. Während seiner Amtsthätigkeit wurde am 4. December 1693 in Ankershagen die Zauberin Sophie Schumacher verbrannt. Er verstarb 1699 und ihm folgte von 1700 bis 1715 Arnold Heinzke aus Lenzen als zehnter im Amt. Von ihm berichtet der committirte Archidiaconus Zylius in Parchim, er habe zwar im Examen nur schlecht bestanden; da Krankheit ihn am Studium verhindert und er versprochen habe, weiter zu lernen, so habe er ihn trotzdem introducirt.

Nach ihm Gottfried Schröder, geboren 1680 zu Neu=Röbel, seit 1706 Rector in Penzlin, vermählt mit Margarethe von Preen, dem von 1734 bis 1736 sein Schwiegersohn Josias Andreas Jäger

|

Seite 311 |

|

und von 1740 an sein Sohn Gottfried Heinrich Schröder zunächst abjungirt wurde, später im Amte folgte; letzterer vermählt mit D. C. Schliepsten, Pastorentochter aus Arenshagen in Pommern. Im Jahre 1800 trat als Pastor in Ankershagen an Ludolf Wulfrath Heinrich von Rußdorf, geboren 1773 als Sohn des Pastors zu Basse, vorher Hauslehrer in Rumpshagen, vermählt mit Wilhelmine Müller aus Gr.=Luckow. Er starb 1822 und ihm folgte 1823 Ernst Johann Adolf Schliemann aus Gresse bei Boizenburg, seit 1814 Pastor in Neubukow, vermählt mit Louise Bürger, Vater des Gelehrten Heinrich Schliemann. 1832 trat er zurück und lebte im Auslande, während als Vicar Christian Conradi, Sohn des Kirchenraths Carl Conradi zu Waren, eintrat. Er war vermählt mit Ernestine von Weltzien, wurde 1863 emeritirt und verstarb 1882 in Neubrandenburg. An seine Stelle trat 1863 Hans Becker, Sohn des Pastors Becker zu Granzin bei Boizenburg, geb. 1814, seit 1848 Pastor in Pokrent, vermählt I. mit Auguste Krückmann, II. mit Theodore Schulze.

Von Alters her sind Pfarre und Kirche zu Ankershagen reich mit Grundbesitz sowohl in Ankershagen und Freidorf, als in den Filialdörfern Klockow, Dambeck und vermuthlich auch in Pieverstorf dotirt gewesen. An genauen Nachweisen darüber aber fehlt es, nachdem der dreißigjährige Krieg die Dörfer verödet, die Besitzverhältnisse zerstört hat, und die Pfarracten großentheils verloren gegangen sind. Bei der Kirchenvisitation von 1574 werden in Ankershagen und Freiborf 6 Hufen als der Pfarre und Kirche gehörig aufgeführt, bei der Visitation von 1582 in Ankershagen 5 Hufen, davon 2 ungewiß, in Freidorf 3 Hufen, außerdem der s. g. Papenwerder, 23 Morgen groß, verschiedene Wiesen, Fischerei in den drei Freidorfer Seeen, Rohrwerbung und Holzgerechtigkeit. Noch gehörten dazu im Filialdorfe Dambeck eine Hufe, nämlich ein 10 Ruthen breites, vom Dalmsdorfer Wege bis an den langen See, also durch das ganze Gut durchlaufendes Stück; in Klockow und Bocksee (richtiger wohl Booksee geschrieben) ein 10 Ruthen und ein 5 Ruthen breites von der Rethwischer bis zur Specker Grenze durchlaufendes Stück. In dem zur Mutterkirche Peccatel gehörenden Filialkirchdorf Liepen hat die Ankershäger Pfarre zwei Bauerhöfe mit 5 1/2 Hufen oder 31000 □Ruthen Landes gehabt, die ihr nach des Pastor Mauritius Chronik von zwei adligen Jungfrauen, deren Geschlecht abgestorben, geschenkt sein sollen. Als Veranlassung zu dieser Schenkung berichtet die Sage, daß ein Edelmann, von ansteckender Krankheit befallen, nach vergeblicher Aufforderung anderer Geistlicher, von dem Ankershäger Pfarrherrn die Sterbesacramente erhalten habe.

|

Seite 312 |

|

In den Acten betreffend Austausch der Lieper

Pfarräcker wird erwähnt, die beiden Höfe seien

der Pfarre zu Ankershagen durch letztwillige

Verfügungen der von Stalbom vermacht und in

einer Urkunde von 1437, in welcher Kuneke

Ghelder dem Ankershäger Pfarrherrn für 20 m

(nicht 70, wie Pentz berichtet)

die ihm von 5 1/2 Hufen in Liepen zuständigen

Zehnten, Dienst und Rauchhuhn verpfändet,

bekennt er, daß diese 5 1/2 Hufen dem

Ankershäger Pfarrherrn eigenthümlich gehören,

wie sie demselben von seinen Vorfahren zu ihrer

Seelen Gedächtniß verliehen seien. Nicht zu

verwechseln mit dieser Urkunde von 1437 ist eine

ähnliche von 1386, in welcher Kuneke Ghelder

bekennt, die 6 Hufen in Liepen seien ihm von

Hermann von Plasten in einer Sühne für seinen

von jenem erschlagenen Vater gegeben, zu dessen

Gedächtniß er Zwecks Haltung einer Seelenmesse

eine jährliche Hebung von 8 m

(nicht 70, wie Pentz berichtet)

die ihm von 5 1/2 Hufen in Liepen zuständigen

Zehnten, Dienst und Rauchhuhn verpfändet,

bekennt er, daß diese 5 1/2 Hufen dem

Ankershäger Pfarrherrn eigenthümlich gehören,

wie sie demselben von seinen Vorfahren zu ihrer

Seelen Gedächtniß verliehen seien. Nicht zu

verwechseln mit dieser Urkunde von 1437 ist eine

ähnliche von 1386, in welcher Kuneke Ghelder

bekennt, die 6 Hufen in Liepen seien ihm von

Hermann von Plasten in einer Sühne für seinen

von jenem erschlagenen Vater gegeben, zu dessen

Gedächtniß er Zwecks Haltung einer Seelenmesse

eine jährliche Hebung von 8 m

aus diesen Hufen, deren

Wiedereinlösung den Plasten's frei stehe, dem

Pfarrherrn zu Ankershagen verleihe. Es sind

demnach die der Pfarre eigenthümlich gehörenden

5 1/2 Hufen in Liepen nicht dieselben, wie die

von Hermann von Plasten dem Kuneke Ghelder

verpfändeten und von diesem mit der Pfarrhebung

von 8 m

aus diesen Hufen, deren

Wiedereinlösung den Plasten's frei stehe, dem

Pfarrherrn zu Ankershagen verleihe. Es sind

demnach die der Pfarre eigenthümlich gehörenden

5 1/2 Hufen in Liepen nicht dieselben, wie die

von Hermann von Plasten dem Kuneke Ghelder

verpfändeten und von diesem mit der Pfarrhebung

von 8 m

belasteten 6 Hufen in Liepen.

belasteten 6 Hufen in Liepen.

Die der Pfarre und Kirche gehörigen Aecker auf der Ankershäger und Freidorfer Feldmark, welche in verschiedenen, meist 10 oder 5 Ruthen breiten Stücken in den drei Ankershäger Schlägen: Woldfeld oder Diekfeld, Mühlenfeld und Birkfeld und den drei Freidorfer Schlägen: Mühlenfeld, Eckerpfuhlsche Feld und Hohe Feld, vertheilt lagen, waren meist an die Ankershäger Bauern, an die auch die Freidorfer Hufen vertheilt waren, gegen Geldzins ausgethan, während die Wiesen und die Holzkaveln von der Pfarre selbst genutzt wurden. Als aber der Krieg die Dörfer entvölkert und die Gehöfte zerstört hatte, lagen viele Aecker wüste und die Geistlichen mußten, um sich ernähren zu können, die Aecker theilweise selbst bewirthschaften, oder bei allmählichem Zuzug neuer Bauern die verödeten Felder gegen Einfall (d. h. die Einsaat) vergeben, da sie auch an dem ihnen zuständigen Meßkorn und ihren sonstigen Accidentien große Einbuße erlitten. Bei dem Mangel jeden Rechtsschutzes und der herrschenden Noth gingen der Pfarre auch oft ihre Rechte durch die Usurpationen des Adels verloren und Prozesse und landesherrliche Kommissarien zur Schlichtung von Streitigkeiten und Wiedererlangung verlorenen Besitzes folgen rasch auf einander.

Die Inhaber der beiden Lieper Gehöfte sollen in alten Zeiten dem Pastor in Ankershagen Hofdienst geleistet haben; zur Zeit der Visitationen von 1574 und 1582 gaben sie von jeder Stelle 1 Gulden 3 Schillinge Zins, außerdem ein Zehntlamm, oder statt dessen 3 Schillinge, und ein Rauchhuhn. Nachdem die Gehöfte zerstört

|

Seite 313 |

|

waren, ging auch der Besitz der Hufen verloren, indem die Besitzerin des Gutes Kl.=Vielen sich denselben anmaßte, und erst nach langen Streitigkeiten und Absendung fürstlicher Kommissarien gelangte 1689 der Pastor wieder in den Besitz der wüsten Lieper Pfarrhufen, die er zuerst gegen Einfall, dann aber einem Bauern aus Dalmstorf auf 2 Jahre für einen Jahreszins von 4 Thalern und ferner für 5 Thaler mit der Bedingung verpachtete, daß er Gebäude wiederbaue und wenn der Acker soweit urbar und cultivirt sei, daß 2 Familien sich darauf ernähren könnten, es zulasse, auch die andere Stelle zu bebauen.

Im Jahre 1765 fand auf Antrag des Pastors G. H. Schröder eine Permutation der der Kirche und Pfarre gehörenden auf Ankershäger und Freidorfer Feldmark zerstreut liegenden Ackerstücke gegen zusammenhängende Flächen Hofackers statt, bei der die Pfarre ein gutes Geschäft gemacht zu haben scheint. Zum Umtausch gelangten 28759 □Ruthen Acker und Wiesen. Außer dieser Fläche verblieben die 2200 □Ruthen große s. g. dritte Freidorfer Pachthufe zwischen dem Mühlensee und Bornsee, die 20 Ruthenstücke zwischen Taetchengrund und der Bockseer Scheide von etwa 5000 □Ruthen, der s. g. Pinnieskamp von 357 □Ruthen, der Papenwerder mit etwa 3000 □Ruthen, eine Nachtkoppel von 800 □Ruthen an der Rumpshäger Scheide und einige weitere Ackerstücke, sowie der Priestersee mit etwa 3000 □Ruthen im Besitz der Pfarre. Das gesammte der Kirche und Pfarre gehörige Areal auf dem Ankershäger und Freidorfer Felde umfaßte circa 48000 □Ruthen. Daneben behielt die Pfarre auf der ganzen Feldmark das jus compascui, wie solches der Dorfschaft auf den Pfarrländereien verblieb, und erhielt alles Nutz=, Brenn= und Zaunholz aus den Gutswaldungen. Für die Fischerei in der Langenbek (Priesterbek) erhielt die Pfarre einen jährlichen Kanon von 1 Thaler 24 Schilling N. 2/3. Ein noch besseres Geschäft machte die Pfarre bei den kommissarischen Verhandlungen wegen Vererbpachtung des Pfarrackers im Jahre 1801, nach deren Abschluß und Confirmation im Jahre 1802 das Gut Ankershagen den größten Theil der Pfarrländereien für einen Kanon von 999 Scheffel Korn verschiedener Art in Erbpacht übernahm, während 4000 □Ruthen des besten Bodens, 3000 □Ruthen Wiese und 5000 □Ruthen Sandacker an der Bockseer Scheide, sowie die dritte Freidorfer Pachthufc und der Priestersee im Nutzeigenthum der Pfarre verblieben. Es übersteigt diese Vererbpachtung die höchsten Güterpreise, die in der Mitte dieses Jahrhunderts gezahlt sind, indem der Geldwerth des Kanons nach Mittelpreisen berechnet einen Kapitalwerth von 4 Mk. 50 Pfg. pro □Ruthe der Gesammtfläche, von der die Hälfte Sandboden ist repräsentirt. Der Priestersee mit dem alten Freidorfer Kirchhofe

|

Seite 314 |

|

wurde später gegen einen Kanon von 50 Scheffeln Roggen an Wendorf vererbpachtet, 1864 die dritte Freidorfer Pachthufe für 22 Scheffel Roggen an Friedrichsfelde. Der Papenwerder, dessen Besitz die Holsteins sich angemaßt, für den sie sich aber in der Visitation von 1582 zur Zahlung einer Jahrespacht von 6 Gulden verpflichtet hatten, trägt noch immer auf Grund jener, im Permutationscontract von 1765 auf 6 Thaler N 2/3 erhöheten Vereinbarung der Pfarre jährlich 21 Mk. vom Gute Ankershagen ein, während der Papenwerder zum Gute Wendorf gelegt ist. Die Abgabe von 45 Parchimer Scheffeln Roggen Meßkorn, die das Gut Ankershagen an die Pfarre zu leisten hat, entspricht derjenigen, welche die im Jahre 1582 in Ankershagen wohnenden 12 Bauern und 21 Kossathen mit resp. je 2 und je 1 Scheffel Roggen in großem Parchimer Maße zu leisten hatten.