|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 9, 1844

- Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme

- Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin

- Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow

- Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow

- Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen; mit Rückblick auf das frühere Verwandtschaftsverhältniß zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause

- Die Reichstags-Fahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im Jahre 1582

- Aberglauben in Meklenburg

-

Miscellen und Nachträge

- Canzler-Insignien im Mittelalter

- Gude manne

- Söldner im Mittelalter

- Nordische Verhandlungen im J. 1363

- Der Taufkessel zu Gadebusch

- Zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Kraak

- Der Ritter Friedrich Spedt

- Des Herzogs Johann Albrecht I. Reisen zum Kaiser

- Die Fürstl. Mekl. Apologia vom J. 1630

- Ueber den Charakter des Herzogs Christian I. Louis

- Urkunden-Sammlung

-

Jahrbuch für Alterthumskunde, Band 9, 1844

-

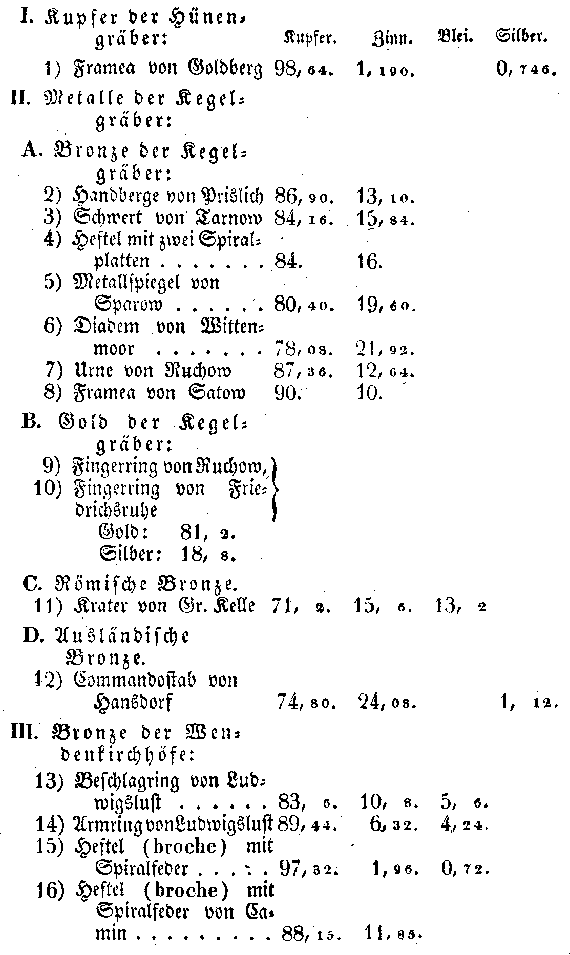

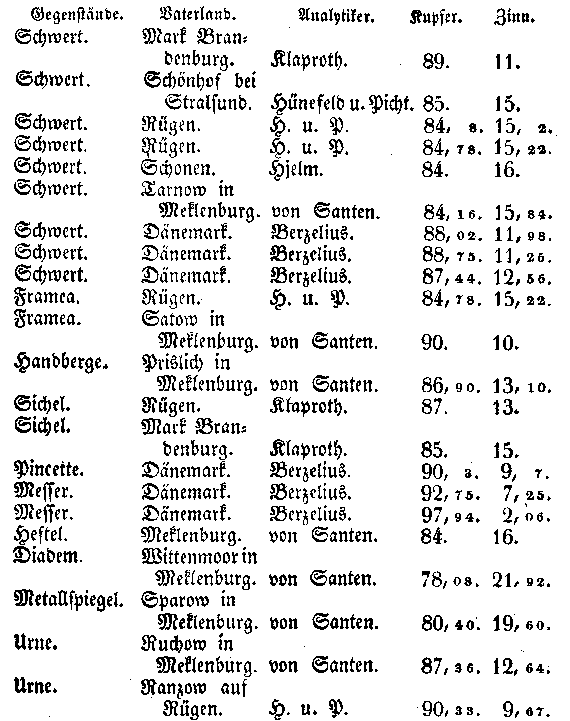

Chemische Analysen antiker Metalle aus

heidnischen Gräbern Meklenburgs

- Framea von Goldberg

- Handberge von Prislich

- Schwert von Tarnow

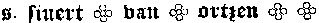

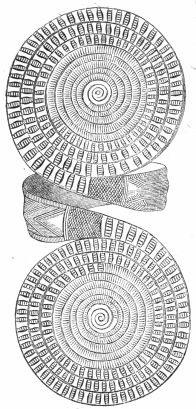

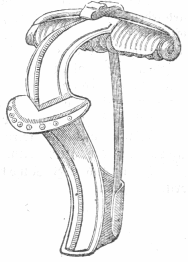

- Heftel mit zwei Spiralplatten

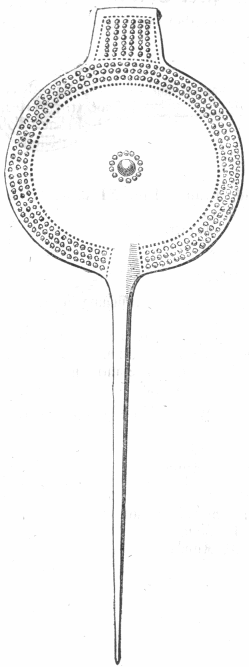

- Metallspiegel von Sparow

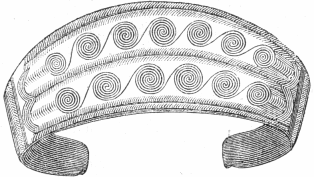

- Diadem von Wittenmoor

- Urne von Ruchow

- Framea von Satow

- Fingerring von Ruchow

- Fingerring von Friederichsruhe

- Krater von Groß-Kelle

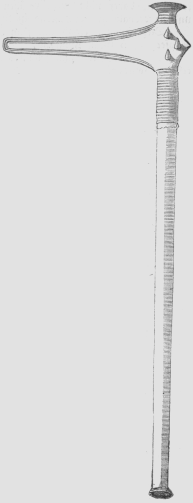

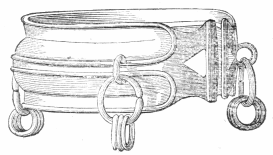

- Commandostab von Hansdorf

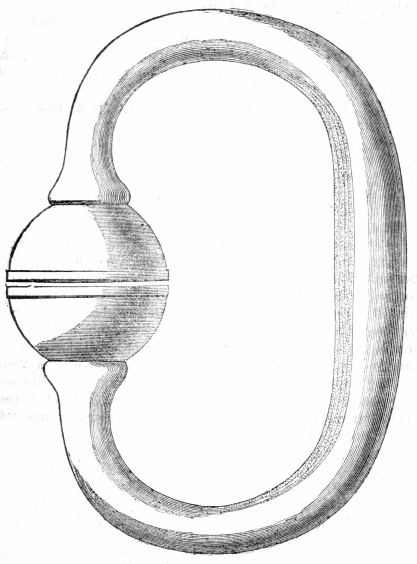

- Beschlagring von Ludwigslust

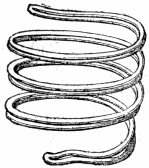

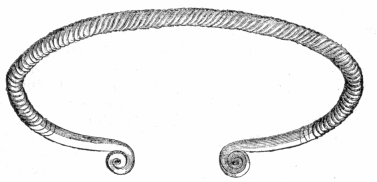

- Armring von Ludwigslust

- Heftel mit Spiralfeder

- Heftel mit Spiralfeder von Camin

- Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier

- Heidnische Gräber bei Neu-Bukow an der Ostsee

- Heidnische Gräber zu Carow und Leisten

- Alterthümer in der Gegend von Gnoyen

- Alterthümer im Luche bei Fehrbellin

- Feuerstein-Manufactur bei Brunshaupten

- Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Nr. 1

- Hünengrab von Remlin, Nr. 2, Nr. 3

- Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz)

- Hünengrab von Roggow

- Hünengräber von Vietlübbe bei Plau

- Hünengrab von Lage

- Hünengrab von Püttelkow

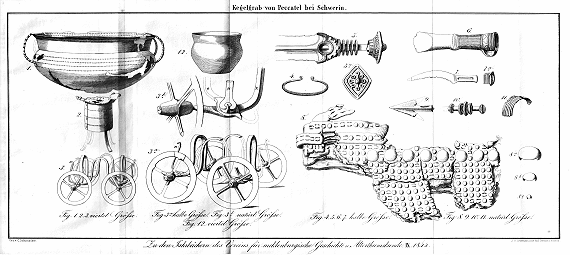

- Kegelgrab von Peccatel

- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1, Nr.2.

- Kegelgrab von Retzow Nr. 3

- Kegelgräber und Begräbnißplatz zu Ganzlin bei Plau

- Kegelgrab von Grebbin

- Goldring von Bresegard bei Eldena

- Bronze-Schwert von Schmachthagen

- Bronze-Schwert von Kreien bei Lübz

- Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen

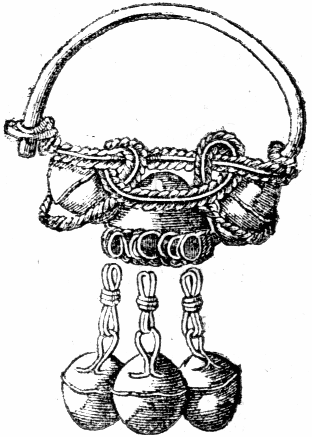

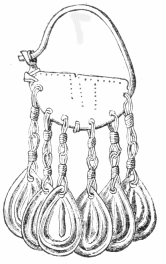

- Wendische Silbergeschmeide und Münzen aus der Gegend von Schwerin

- Wendischer Silberschmuck und wendische und altdeutsche Münzen von Remlin

- Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau

- Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow

- Römische Bronze-Vase von Vorland bei Grimmen

- Urnen aus der Lausitz

- Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden

- Henkelkrug von Böhlendorf

- Fingerring von Beckerwitz

- Schwert von Schwaan

- Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel

- Der Hart

- Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf

- Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe

- Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf

- Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg

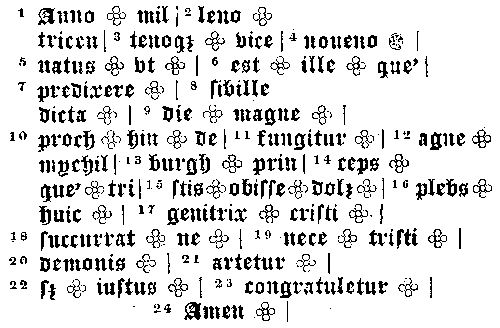

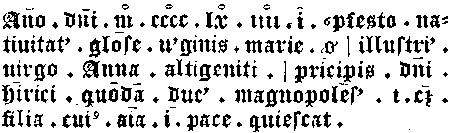

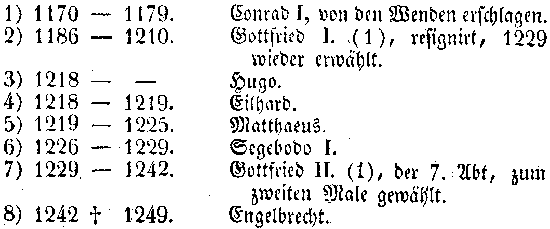

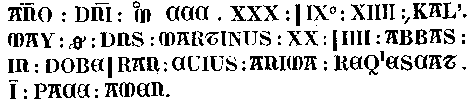

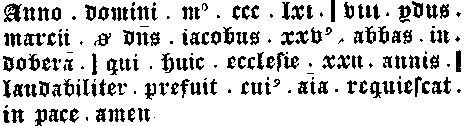

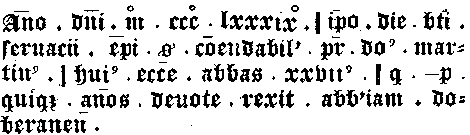

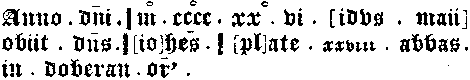

- Blätter zur Geschichte der Kirche zu Doberan, niedergeschrieben in Doberan im August 1843 und revidirt in Doberan im September 1843

- Die Marien-Kirche zu Rostock

- Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow

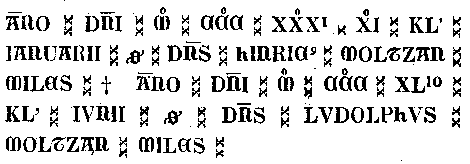

- Die Glocke zu Westenbrügge

- Die Glocke zu Alt-Karin

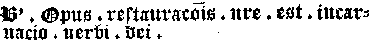

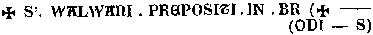

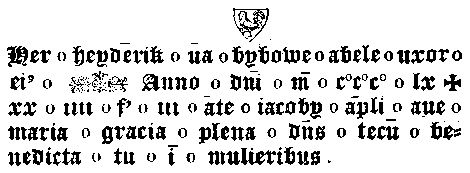

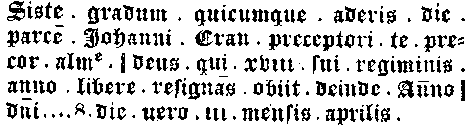

- Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz

- Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen

- Denktafel in der Kirche zu Dambeck

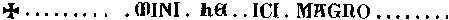

- Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock

- Römische Münzen

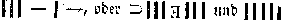

- Der Münzfund von Remlin aus dem 10.-11. Jahrhundert

- Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

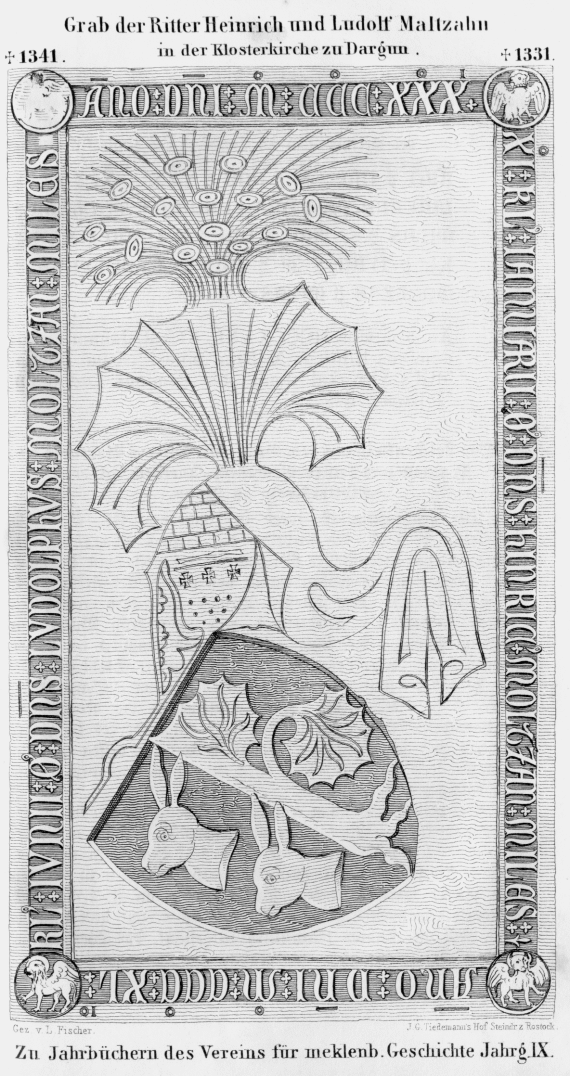

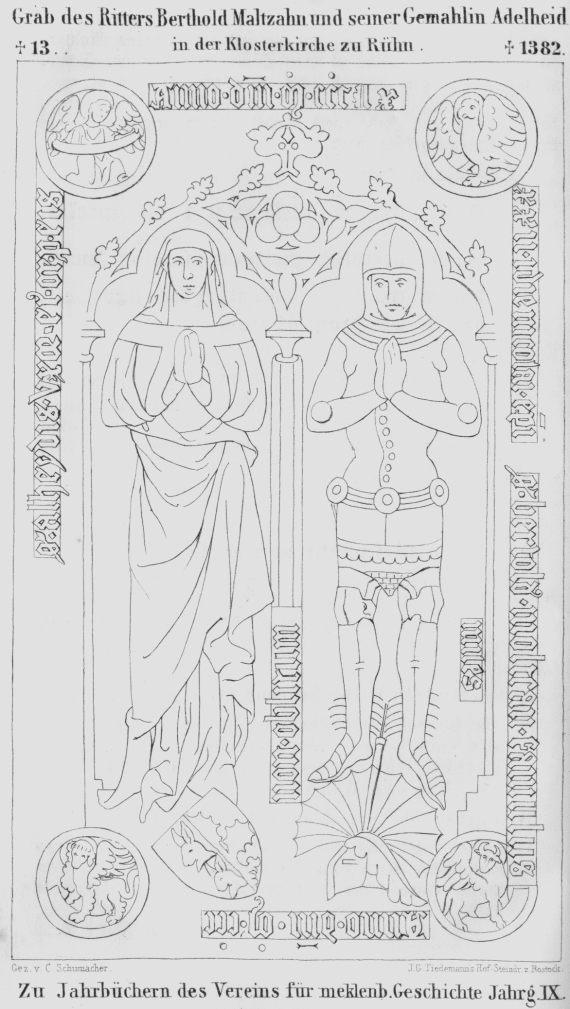

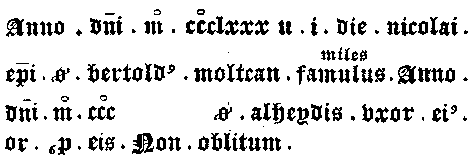

- Familie von Maltzan

- Geschlecht von Hobe

- Das Petschaft des letzten von Lübberstorf

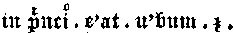

- Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato

- Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter

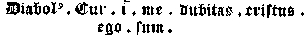

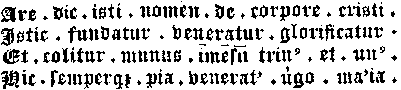

- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506

- Manus Mortua, die Todte Hand, der blinkende Schein (Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94)

- Die Einziehung der Güter der Selbstmörder

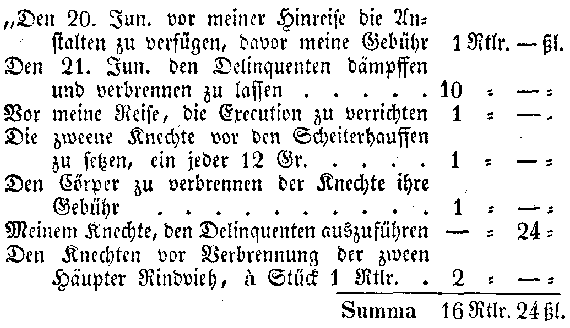

- Strafe auf Kindesmord und Sodomie im 18. Jahrhundert

- Ein Horn eines Urochsen

-

Chemische Analysen antiker Metalle aus

heidnischen Gräbern Meklenburgs

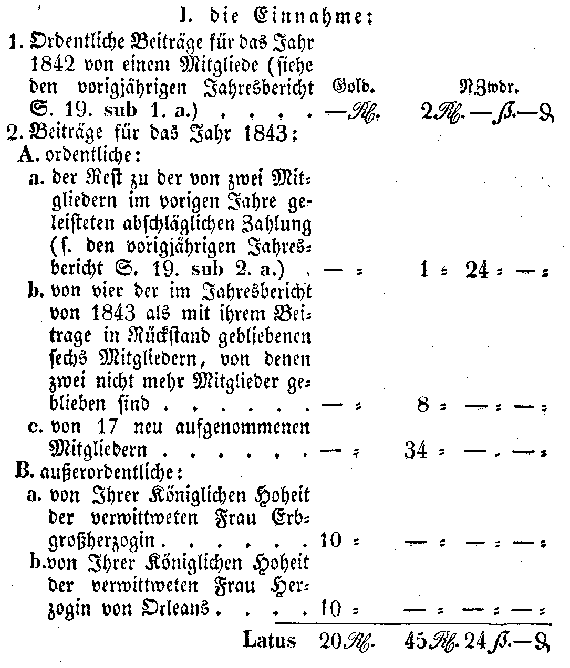

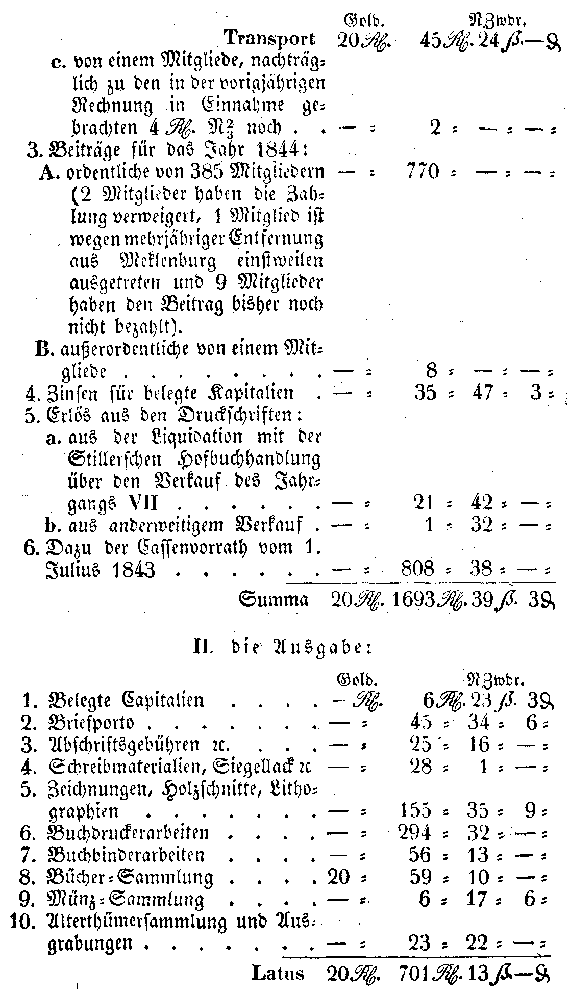

- Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 8. Januar 1844

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 15. April 1844

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

G. C. F. Lisch,

großherzoglich=meklenburgischem

Archivar und Regierungs=Bibliothekar,

Aufseher der großherzoglichen Alterthümer=

und Münzensammlung zu Schwerin,

auch

Ehren= und correspondirendem

Mitgliede der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Stettin, Halle, Kiel, Salzwedel, Voigtland,

Leipzig, Sinsheim, Berlin, Kopenhagen,

Hamburg, Breslau, Würzburg, Riga und

Leiden,

als

erstem Secretair des

Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Neunter Jahrgang.

Mit drei Steindrucktafeln und zwanzig Holzschnitten.

Mit angehängtem Jahresberichte

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.

Schwerin, 1844.

|

|

|

|

Inhaltsanzeige.

| Vorwort. | ||||

| A. | Jahrbücher für Geschichte. | Seite. | ||

| I. | Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme, vom Pastor Boll zu Neu-Brandenburg | 1 | ||

| II. | Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 18 | ||

| III. | Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow, von demselben | 28 | ||

| IV. | Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow, von demselben | 97 | ||

| V. | Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen, von Werlauff, aus dem Dänischen übersetzt vom Gymnasial-Lehrer Masch zu Neu-Ruppin | 111 | ||

| VI. | Die Reichstagsfahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im J. 1582, vom Archiv-Registrator Glöckler zu Schwerin | 166 | ||

| VII. | Aberglauben in Meklenburg, vom Advocaten Dr. Beyer zu Parchim | 215 | ||

| VIII. | Miscellen und Nachträge, vom Archivar Lisch | 227 | ||

| 1) | Canzler-Insignien im Mittelalter | 227 | ||

| 2) | Ueber Gude Manne | 230 | ||

| 3) | Söldner im Mittelalter | 233 | ||

| 4) | Nordische Verhandlungen im J. 1363 | 233 | ||

| 5) | Der Taufkessel zu Gadebusch | 238 | ||

| 6) | Zur Geschichte der Comthurei Kraak | 238 | ||

| 7) | Der Ritter Friederich Spedt | 238 | ||

| 8) | Des Herzogs Joh. Albrecht I. Reisen zum Kaiser | 239 | ||

| 9) | Die Apologie vom J. 1630 | 241 | ||

| 10) | Ueber den Charakter des Herzogs Christian Louis | 244 | ||

| IX. | Urkunden-Sammlung, vom Archivar Lisch | 247 | ||

| 1) | Urkunden der Johanniter-Comthurei Nemerow | 249 | ||

| 2) | Urkunden zur Geschichte der Kirche zu Doberan | 289 | ||

|

|

| B. | Jahrbücher für Alterthumskunde. | ||||

| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne | ||||

| 1) | der vorchristlichen Zeit | Seite | |||

| a. | im Allgemeinen | 317 | |||

| b. | der Hünengräber | 362 | |||

| c. | der Kegelgräber | 369 | |||

| d. | der Wendengräber | 388 | |||

| e. | auswärtiger Völker | 393 | |||

| 2) | der unbestimmten Vorzeit | 394 | |||

| 3) | des Mittelalters | 396 | |||

| II. | Zur Ortskunde | 399 | |||

| III. | Zur Baukunde | ||||

| 1) | der vorchristlichen Zeit | 403 | |||

| 2) | des Mittelalters | ||||

| a. | weltlicher Bauwerke | 406 | |||

| b. | kirchlicher Bauwerke | 407 | |||

| 3) | der neuern Zeit | 457 | |||

| IV. | Zur Münzkunde | ||||

| 1) | der vorchristlichen Zeit | 460 | |||

| a. | auswärtiger Völker | 460 | |||

| b. | einheimischer Völker | 460 | |||

| 2) | des Mittelalters und der neuern Zeit | 467 | |||

| V. | Zur Geschlechter- und Wappenkunde | ||||

| 1) | zur Geschlechterkunde | 469 | |||

| 2) | zur Wappenkunde | 472 | |||

| VI. | Zur Sprachkunde | 473 | |||

| VII. | Zur Schriftenkunde | ||||

| 1) | der Urkunden | 475 | |||

| 2) | der Bücher | 478 | |||

| VIII. | Zur Buchdruckkunde | 480 | |||

| IX. | Zur Rechtskunde | 485 | |||

| X. | Zur Erd- und Naturkunde | 496 | |||

|

|

Vorwort.

N ach den Statuten und der Richtung des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde sollten die Jahrbücher des Vereins die wichtigeren Abhandlungen und Forschungen aufnehmen, der Jahresbericht aber über den Zustand und die Thätigkeit des Vereins, sowohl des Ausschusses, als der Mitglieder, im Allgemeinen Bericht erstatten. In den ersten Jahren, als die Bemühungen des Vereins sich noch auf ein kleineres Feld beschränkten und der Blick der Arbeiter noch nicht weit genug reichte, wurden einzelne, nothwendig erscheinende Erläuterungen den Berichten über die Thätigkeit der Mitglieder hinzugefügt. So wie sich aber im Fortschritte der Bestrebungen der ganze Stoff reicher gestaltete, in allen Theilen höhere Bedeutung gewann und unter den Händen selbst zur Wissenschaft ward, nahm auch der Jahresbericht, über seine Grenzen hinausschreitend, unwillkührlich mehr und mehr den Charakter der wissenschaftlichen Forschung an, welche sich oft unter den einfachen Berichten über Zustand und Thätigkeit verlor. Es konnte dadurch nicht vermieden werden, daß das wissenschaftliche Material häufig zerrissen und da versteckt ward, wo man es nicht suchte. Der Ausschuß des Vereins hatte schon längere Zeit diesem Uebelstande seine Aufmerksamkeit gewidmet, bis er

|

|

im vorigen Jahre, auf Antrag des zweiten Secretairs, beschloß, die Vereinsschriften auf ihre ursprüngliche Bestimmung zurückzuführen. Die Jahrbücher werden demnach fortan alle wissenschaftlichen Forschungen enthalten, und zwar, nach dem Namen des Vereins, in zwei Bücher vertheilt: in Jahrbücher für Geschichte und in Jahrbücher für Alterthumskunde; der Jahresbericht wird dagegen, mit Weglassung der Forschungen, über den Zustand und die gesammte Thätigkeit des Vereins den Mitgliedern berichten. Wird auch in den ersten Zeiten eine strenge Ordnung und Scheidung schwer durchzuführen sein und eine Wiederholung der Thatsachen sich nicht gut vermeiden lassen, so wird doch so viel erreicht werden, daß alle wissenschaftlichen Forschungen und wenn auch nur dem wissenschaftlichen Systeme nach bedeutsamen Ereignisse an Einer Stelle und nach Einem Plane zusammenkommen. Die Eröffnung aller Rubriken der Thätigkeit für Alterthumskunde möge den Mitgliedern Gelegenheit geben, dieselben fleißig mit Forschungen zu füllen.

Schwerin, im Julius 1844.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

|

|

|

- Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme

- Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin

- Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow

- Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow

- Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen; mit Rückblick auf das frühere Verwandtschaftsverhältniß zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause

- Die Reichstags-Fahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im Jahre 1582

- Aberglauben in Meklenburg

-

Miscellen und Nachträge

- Canzler-Insignien im Mittelalter

- Gude manne

- Söldner im Mittelalter

- Nordische Verhandlungen im J. 1363

- Der Taufkessel zu Gadebusch

- Zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Kraak

- Der Ritter Friedrich Spedt

- Des Herzogs Johann Albrecht I. Reisen zum Kaiser

- Die Fürstl. Mekl. Apologia vom J. 1630

- Ueber den Charakter des Herzogs Christian I. Louis

- Urkunden-Sammlung

A.

Jahrbücher

für

Geschichte.

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Ueber

die Volkssprache der nordwestlichen

Slavenstämme,

von

F. Boll

,

Prediger zu Neu=Brandenburg.

S chon oft ist den Gelehrten, welche mit der älteren Geschichte der slavischen Länder zwischen der Oder und Elbe an der Ostsee sich beschäftigt haben, die Erscheinung aufgefallen, daß, nachdem in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Mecklenburg, in den anstoßenden Marken, zum Theil in Pommern und auf Rügen das Heidenthum mit Waffengewalt war ausgerottet worden, in verhältnißmäßig kurzer Zeit die slavische Nationalität fast spurlos verschwunden ist und diese Länder so vollständig germanisirt erscheinen, daß die deutsche Sprache, und zwar niedersassischen Dialekts, in ihnen die herrschende ist. Früher suchte man diese Erscheinung einerseits durch eine geflissentliche Vertreibung und Ausrottung der Slaven, andrerseits durch Einwanderung deutscher Colonisten in die verödeten Länder zu erklären. Wenn nun auch eine solche absichtliche Vertilgung der Slaven und Einführung deutscher Ansiedler durch urkundliche Zeugnisse und Nachrichten gleichzeitiger Schriftsteller für gewisse Gegenden mit historischer Sicherheit feststeht: so ist doch beides nicht in dem Grade und der Ausdehnung nachzuweisen, ja auch nicht einmal als wahrscheinlich anzunehmen, daß hieraus allein schon hinreichend es sich erklären ließe, wie in diesen Provinzen die slavische Sprache so schnell bis auf geringe Ueberbleibsel aussterben und der niedersassische Dialekt dafür allgemein gebräuchlich werden konnte.

|

Seite 2 |

|

Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, hat man in neueren Zeiten eine Hypothese aufgestellt, die sich allerdings dadurch sehr empfiehlt, daß sie diese Schwierigkeit sehr einfach löset. Man hat das ganze Slaventhum des ehemaligen Obersachsens und des ostelbischen Niedersachsens, so wie es gewöhnlich verstanden wird, mit zu den vielen Fabeln gehörig erklärt, die sich in unsern Geschichtsbüchern von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt haben. Am Ende der sogenannten Völkerwanderung, sagt man, war das Land zwischen der Oder und Elbe von dem deutschen Volksstamme der Warner bewohnt. Im 6. Jahrhunderte kamen zwar diese Länder (Holstein, Meklenburg, Vorpommern, die Chur=Mark u. s. w.) unter die Botmäßigkeit der sich ausbreitenden Sachsen, welche die Warner unterjochten. Als aber die Sachsen mit ihren westlichen Nachbaren, den Franken, in Kampf geriethen, waren sie nicht im Stande, ihre östlichen Eroberungen hinlänglich zu schützen und so konnten von jenseits der Oder her, besonders im 8. Jahrhunderte, die Slaven in die von den Warnern bewohnten Länder eindringen und sich zu Herren derselben machen. Seitdem standen die Länder an der Südseite der Ostsee bis mitten in Holstein hinein unter slavischer (wendischer) Herrschaft; die slavischen Fürsten und Edlen vertheilten den Grundbesitz unter sich; nur in einzelnen Gegenden wurden auch slavische Unfreie, - meistens nur Hirten und Fischer, - angesiedelt. Aber der Hauptstock der Bevölkerung, die uralten Landbauer, war und blieb echt germanisch und bewahrte deutsche Sitte, Recht und Sprache. Immer mehr neigten sich die slavischen Herren dem Volksthume der Unterthanen zu, und als endlich das Christenthum dauernd eingeführt ward und die meklenburgischen, rügenschen und pommerschen Fürsten Stände des deutschen Reichs geworden waren, verschwand in kurzer Zeit auch die letzte Spur des Slaventhums. - Demnach hätten wir uns im Wendenlande ein ähnliches Verhältniß zu denken, wie heutiges Tages in Kurland und Liefland stattfindet. Der Adel auf dem Lande und die Bürger in den Städten sprechen deutsch, denn sie stammen von eingedrungenen Deutschen; das unterjochte Landvolk aber spricht noch nach Jahrhunderten die Sprache seiner lettischen Vorfahren; im Verkehr mit demselben bedienen sich die Herren der Sprache ihrer Unterthanen, denn hierin muß sich der Einzelne nach der Menge richten. Gleicherweise wäre denn auch im Wendenlande zwischen der Oder und Elbe die Sprache der herrschenden Adelsgeschlechter zwar die slavische gewesen, ihre deutschen Unterthanen hätten aber ihre deutsche Sprache behalten;

|

Seite 3 |

|

natürlich müßten die slavischen Herren aber auch die deutsche Sprache gesprochen haben, denn sonst wäre eine Verständigung und Verkehr mit ihren Unterthanen unmöglich gewesen. Das rasche Verschwinden der slavischen Sprache nach Ausrottung des Heidenthums hätte dann in der That nichts Auffallendes mehr, denn nachdem mit dem Heidenthume auch die slavische Herrschaft gebrochen, wäre die deutsche Sprache nur in ihre alten Rechte wieder eingetreten.

Allerdings erklärt diese Hypothese die rasche Germanisirung des Wendenlandes auf eine leichte und genügende Weise. Das aber ist nach meiner Meinung auch Alles, was man von ihr rühmen kann. Allerdings ist es das Amt der Kritik, das Gebiet der Historie von Fabeln, die sich in den Geschichtsbüchern von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt haben, zu reinigen und aus dem Bereich der Geschichte wieder in das Gebiet der Mährchen zu verweisen. Aber es ist auch eben so sehr Pflicht der Kritik, das Gebiet der Geschichte von Hypothesen frei zu halten, welche vielfachen historischen Zeugnissen schnurstracks zuwider laufen.

Wir wollen uns nicht auf die mißliche Untersuchung über den Volksstamm der Warner und ihre Wohnsitze im Nord=Osten Deutschlands, so wie über ihr Verhältniß zu den Thüringern einlassen. Wir wollen auch nicht untersuchen, ob, als die Slaven von den Ländern zwischen der Oder und Elbe Besitz ergriffen, ein Theil der früheren deutschen Einwohner zurückgeblieben sei. Kann sein, kann auch nicht sein. Wer nein dazu sagt, hat wenigstens eben so viel Recht, als wer ja dazu spricht, denn an historischen Zeugnissen fehlt es so gut für das eine, wie für das andere. Das aber läßt sich durch genügende Zeugnisse gleichzeitiger und mit der Sachlage hinreichend bekannter Schriftsteller beweisen, daß, nachdem seit Karls d. Großen Eroberungszügen der Vorhang allmälig aufrollt, der bis dahin die Volksstämme zwischen der Elbe und Oder verbarg, bis zur Ausrottung des Heidenthums in diesen Ländern, die Muttersprache ihrer Einwohner ausschließlich die slavische war. Ich werde deßhalb zunächst diejenigen Beweisstellen beibringen, in denen von gleichzeitigen Geschichtschreibern den Volksstämmen zwischen der Oder und Elbe als ihre Sprache die slavische beigelegt wird. Damit man mir aber nicht einwende, daß sich diese Zeugnisse nur auf die Muttersprache der slavischen Herren bezöge, keineswegs aber dadurch bewiesen werde, daß nicht die Muttersprache ihrer Unterthanen fortwährend die deutsche geblieben sei: so werde ich Stellen in hinreichender Anzahl aufführen, aus denen unwiderleglich hervorgeht, daß die

|

Seite 4 |

|

deutsche Sprache in diesen Ländern jener Zeiten eine gänzlich fremde war und nicht verstanden wurde, vielmehr die slavische Sprache allgemein herrschende Volkssprache, sowohl der herrschenden edlen Geschlechter, als auch ihrer Unterthanen war.

1.

Meine Beweisführung beginne ich mit einer Stelle, in der man sonderbarer Weise eine Andeutung hat finden wollen, daß unter jenen in Ostdeutschland wohnenden Völkerschaften, obwohl wir sie zur slavischen Nation zu zählen pflegen, dennoch die deutsche Sprache die vorherrschende gewesen sei. Sie ist dem berühmtesten unter den ältern Geschichtsschreibern der Deutschen entlehnt, dem Einhard, aus der Lebensbeschreibung Karls d. Großen, der zuerst in die Länder am rechten Elbufer vordrang und die Volksstämme jener Gegenden seiner Botmäßigkeit unterwarf. Er zählt cap. 15. die Eroberungen auf, welche dieser Kaiser zum fränkischen Reiche hinzugefügt habe: Aquitanien, Wasconien, Spanien bis zum Ebro, dann ganz Italien, dann das große Sachsenland, dann Pannonien und die Länder südlich von der Donau bis zum Adriatischen Meere. Deinde, fährt er fort, omnes barbaras ac feras nationes, quae inter Renum ac Visulam fluvios, oceanumque ac Danubium positae, lingua quidem paene similes, moribus vero atque habitu valde dissimiles, Germaniam incolunt, ita perdomuit, ut eas tributarias efficeret. Inter quas fere praecipue sunt Welatabi, Sorabi, Aboditri, Boemanni - cum his namque bello conflixit - ; caeteras, quarum multo major est numerus, in deditionem suscepit. Offenbar versteht Einhard unter diesen barbaris ac feris nationibus slavische Stämme, und zwar nur sie allein, keinesweges aber begreift er deutsche Stämme mit darunter, denn die von Karl unterworfenen deutschen Stämme, die Sachsen, hatte er bereits erwähnt. Zwar ist in der Bestimmung "zwischen dem Rhein und der Weichsel" die Westgränze sehr ungenau angegeben, weil bis zum Rhein die Slaven sich niemals ausgedehnt haben, aber was ihn zu dieser vagen Bestimmung bewogen hat, ist nicht schwer einzusehn. Die Elbe konnte er nicht als Westgränze setzen, weil zu seiner Zeit die Slaven sich weit über diesen Strom hinaus dem Rheine zu erstreckten. Nicht allein die Sorben, die Böhmen wohnten noch westwärts der Elbe; auch die Gegend, wo später das Bisthum Bamberg entstand, war damals noch von Slaven bewohnt. Dadurch nun, daß er die Welataben (im östlichen Meklenburg und

|

Seite 5 |

|

Vorpommern), Sorben (zwischen Elbe und Saale), Abodriten (im westlichen Meklenburg) und Böhmen als die vornehmsten unter diesen Völkerschaften aufzählt, bezeichnet er sie hinlänglich deutlich genug als die slavische Nation. Von diesen Völkerschaften nun versichert er ausdrücklich: sie sind lingua paene similes. Kann unter dieser Sprache eine andere als die slavische gemeint sein? Wie es möglich gewesen ist, in dieser Stelle eine Andeutung zu finden, daß die deutsche Sprache damals unter diesen Völkerschaften die herrschende gewesen sei, ist mir freilich unbegreiflich. Denn die Erwähnung der Boemanni hätte doch sogleich jeden Gedanken an deutsche Sprache niederschlagen sollen. Es zeigt sich hier vielmehr deutlich, daß die neue Hypothese offenbar über ihr eignes Ziel hinausreicht. Denn was für die andern Stämme zwischen der Oder und Elbe geltend gemacht wird, müßte auch eben so sehr für die Böhmen gelten. Auch hier müßte der Hauptstock der Bevölkerung deutsche Sitte und Sprache bewahrt haben, und auch in Böhmen heutiges Tages deutsch statt slavisch gesprochen werden. Denn warum es sich mit Böhmen allein anders verhalten solle, ist ohne Beweis nicht füglich abzusehen.

Ein gleiches Zeugniß wie Einhard legen für die Herrschaft der slavischen Sprache im Wendenlande die beiden Männer ab, die unter allen Geschichtschreibern des Mittelalters mit den Volksstämmen dieser Gegenden am genauesten bekannt waren, ich meine Adam von Bremen und Helmold. Adam theilt uns in seiner Geschichte des Erzbisthums Hamburg, zu welchem die nördlichen Slaven bis gegen die Oder hin gehörten, sehr genaue Nachrichten über diese Volksstämme mit. An dem Orte, wo er am ausführlichsten von ihnen handelt, lib. II, cap. 10, schreibt er: nos autem, quoniam mentio Slavorum totiens incidit, non ab re arbitramur, si de natura et gentibus Slavaniae historico aliquid dicamus compendio, eo quod Slavi eo tempore studio pontificis nostri Adaldagi ad Christianam fere sint omnes religionem conversi. Slavania igitur amplissima Germaniae provincia a Winulis incolitur, qui olim dicti sunt Wandali, dec ies major esse dicitur, quam nostra Saxonia, praesertim si Boëmiam et eos, qui trans Oddoram sunt, Polanos, quia nec habitu, nec lingua discrepant, in partem adjeceris Slavaniae. - Wo ist nun hier eine Spur davon, daß der Haupttheil der Bevölkerung dieser Länder der deutschen Nation angehörte und deutsch redete? Es sind Wenden, in Sprache und Tracht nicht verschieden von den Böhmen und Polen, also die Sprache bei ihnen eben sowohl die slavische,

|

Seite 6 |

|

wie bei den Böhmen und Polen. Einhard erklärte zwar Sitten und Tracht unter den einzelnen Völkerschaften für sehr verschieden, nur in der Sprache seien sie sich fast ähnlich, durch welchen Ausdruck offenbar die dialektischen Verschiedenheiten bezeichnet werden. Was aber die abweichende Angabe über ihre Tracht bei Einhard und Adam betrifft, so müssen wir entweder annehmen, daß in den drittehalb Jahrhunderten, die zwischen beiden liegen, eine größere Ausgleichung in der Tracht unter den verschiedenen Stämmen stattgefunden habe, oder lieber, daß Adam die Verschiedenheit der Tracht bei den verschiedenen Stämmen nicht in Anschlag brachte, insofern der allgemeine Typus ihrer Tracht die Wenden von den Deutschen unterschied.

Die vollständigste Bestätigung erhält Adams Angabe durch Helmold, der eben zu der Zeit schrieb, als Herzog Heinrich der Löwe, Markgraf Albrecht der Bär und König Waldemar mit seinem streitbaren Bischof Absalon ihre vereinten Kräfte aufboten, um dem Heidenthum und der Freiheit der Slaven ein Ende zu machen, und der uns in seiner Slaven=Chronik eine ausführliche Schilderung dieses düstern Dramas hinterlassen hat. Er lebte unter einer slavischen Völkerschaft (in Wagrien), als schon Waffengewalt dem Christenthum bei derselben den Sieg verschafft hatte, und geflissentlich durch deutsche Colonisation das Slaventhum unterdrückt ward 1 ). Er entwirft zu Eingang seiner Chronik eine Uebersicht der slavischen Völkerschaften, meistens nur Adams Angaben wiederholend, zum Beweise, daß er ihre Richtigkeit anerkannte. Dani siquidem, schreibt er, ac Sueones, quos Northmannos vocamus, septentrionale littus (Baltici maris) et omnes in eo obtinent insulas. At littus australe Slavorum incolunt nationes, quorum ob oriente primi sunt Ruzi, deinde Poloni, habentes a septentrione Pruzos, ab austro Bojemos et eos, qui dicuntur Morahi sive Carinthi, atque Sorabi. Quod si adjeceris Ungariam in partem Slavoniae, ut quidam volunt, quia nec habitu nec lingua discrepat, eo us que latitudo Slavi cae linguae succrescit, ut paene careat aestimatione.

|

Seite 7 |

|

2.

Diese drei Auctoritäten, Einhard, Adam und Helmold, wären nun eigentlich hinreichend, um die Herrschaft der slavischen Sprache im Wendenlande zwischen der Oder und Elbe zu beweisen, denn sie legen den hier sitzenden Volksstämmen die slavische Sprache ohne alle Einschränkung bei. Wie hätten sie dieses thun dürfen, wenn der Hauptstock der Bevölkerung nur deutsch redete, und die deutsche Sprache deßhalb auch den slavischen Herren des Landes nicht fremd war!

Aber auch dafür, daß die deutsche Sprache im Wendenlande wirklich eine gänzlich fremde war und von der gesammten Bevölkerung nicht verstanden ward 1 ), die slavische Sprache dagegen die ausschließlich herrschende Muttersprache dieser Völkerschaften war, lassen sich Beweisstellen in genügender Anzahl aufführen.

Der Bischof Thietmar von Merseburg hatte seinen Sprengel in einer Gegend, deren Bewohner Slaven (Sorben) waren, die das Christenthum erst unlängst angenommen hatten. Er erzählt uns in seiner Chronik, lib. II, cap. 23, daß seinem Vorgänger im Amte, dem Bischof Boso, quiä in Oriente innumeram Christo plebem predicacione assidua et baptismate vendicavit, der Kaiser die Wahl zwischen 3 Bisthümern im Slavenlande gelassen habe, zwischen Meißen, Zeitz und Merseburg. Pre hiis omnibus, eo quod pacifica erat, Merseburgensem ab Augusto exposcens aecclesiam, quamdiu vixit, studiose eandem rexit. Hic ut sibi commissos eo facilius instrueret, Sclavonica scripserat verba, et eos Kirieleison cantare rogavit, exponens eis hujus utilitatem. Qui vecordes hoc in malum irrisorie mutabant Ukrivolsa, quod nostra lingua dicitur: Aeleri stat in frutectum; dicentes: sic locutus est Boso, cum ille aliter dixerit. Also auch in diesen Gegenden, in denen wenige Generationen später die deutsche Sprache die allein herrschende ist, war damals die slavische die Volkssprache, denn nicht deutsch, sondern slavisch hatte Boso geschrieben, um ihnen das Christenthum leichter zugänglich zu machen; nicht deutsch, sondern slavisch war die verspottende Verdrehung des Kyrieleison. Wie kam es, daß hier die slavische Sprache so rasch der deutschen wich, da eine gewaltsame Ausrottung der slavischen Nationalität in diesen Gegenden weder statt fand, noch nöthig war, weil keine gewaltsame Reactionen gegen die

|

Seite 8 |

|

Einführung des christlichen Kirchenthums seit jener Zeit unter ihnen mehr vorkamen? So viel ist wenigstens klar, durch jene neue Hypothese kann diese Erscheinung nicht erklärt werden. - Weiter erzählt Thietmar lib. VII, cap. 44, daß der Kaiser auf einem Feldzuge gegen Bolizlav von Polen im Jahre 1017 gekommen sei ad urbem Nemzi 1 ), eo quod a nostris olim sit condita dictam, wozu Herr Archivar Lappenberg, der Herausgeber des Thietmar in den Monumentis Germaniae die Anmerkung macht: vox Niemez Slavis est mutus sive peregrinus, qui eorum linguam non intelligit, ideoque praesertim Teutonicus, wie denn heutiges Tages noch die Russen mit diesem Namen die Deutschen bezeichnen. So hieß also eine Colonie, welche die Deutschen früher, wahrscheinlich auf einem ihrer Feldzüge gegen die Polen, als Grenzfeste, angelegt hatten. Wie paßt das zu der Hypothese, nach welcher der Hauptstock der Bevölkerung dieses Landes aus Deutschen bestand?

Zu den Zeiten Adams von Bremen herrschte Godschalk über die Abodriten und war ein vertrauter Freund seines Erzbischofs. Er hatte die sogenannten nördlichen Slavenstämme bis zur Peene seiner Herrschaft unterworfen und war eifrig bemüht, das Christenthum unter ihnen auszubreiten; bekannt ist es, daß er seinen Eifer für das Christenthum mit dem Märtyrertode büßte. Von ihm schreibt Adam lib. III, cap. 22: tanto religionis exarsit studio, ut ordinis sui oblitus, frequenter in ecclesia sermonem exhortationis ad populum fecerit, ea quae mystice (lateinisch) ab episcopis et presbyteris dicebantur, Slavanicis verbis cupiens reddere planiora 2 ). Wäre die, Hypothese richtig, nach welcher der Hauptstock der Bevölkerung deutsch sprach, hätte nicht auch Goldschalk in seinen Ermahnungen an das Volk sich der deutschen Sprache bedienen müssen? Geht nicht viel mehr klärlich aus dieser Stelle hervor, daß, weil Godschalk sich zu diesem Zwecke, um nämlich die Reden der Geistlichen dem Volke verständlich zu machen, der slavischen Sprache bediente, eben diese und nicht die deutsche die herrschende Volkssprache war?

Auch Helmold liefert uns für unsern Zweck sehr schlagende Beweisstellen. Er erzählt, lib. I, cap. 25, wie die nordalbingischen Sachsen, d. i. die Holsaten, Stormarn und Dietmarsen, dem slavischen Fürsten Buthue, Godschalks Sohn, der von seinen eigenen Landsleuten und Unterthanen unter Krukos An=

|

Seite 9 |

|

führung in Plön belagert ward, zu Hülfe zogen; cumque pervenissent ad rivulum, qui dicitur Suale, quique disterminat Saxones a Slavis, praemiserunt virum gnarum Slavi caelinguae, qui exploraret, quid Slavi agerent, aut qualiter expugnationi urbis instarent. - Lib. I, cap. 83 berichtet er, wie Bischof Gerold von Oldenburg das dortige Bisthum wieder herstellte, welches bei der Empörung unter Godschalk zerstört worden. Gerold beruft den Bruno, der früher den Vicelin bei seiner Bekehrung der Slaven begleitet, dorthin; eine Kirche zu Oldenburg wird wieder aufgebaut und im Beisein des Grafen Adolph von Schauenburg durch Gerold am Tage Johannis des Täufers 1156 eingeweiht. Et praecepit Comes populo Slavorum, ut transferrent mortuos suos tumulandos in atrium ecclesiae et ut convenirent in solennitatibus ad ecclesiam, audire verbum dei. Quibus et sacerdos dei Bruno juxta creditam sibi legationem sufficienter administravit verbum dei, habens sermones conscriptos verbis slavicis, quos populo pronunciaret opportune. - Wozu braucht man einen Kundschafter, welcher die slavische Sprache verstand, wenn das gemeine Volk deutsch sprach? Wie konnte Bruno seine Predigten dadurch dem Volke verständlich machen, daß er sie slavisch hielt, wenn die Muttersprache desselben die deutsche war?

Von außerordentlicher Wichtigkeit für die Kenntniß der nordöstlichen Slaven sind die Lebensbeschreibungen des Pommern=Apostels, Bischofs Otto von Bamberg, über deren Werth und Gebrauch ich mich hier zunächst etwas ausführlicher verbreiten muß. Mir sind diejenigen zugänglich, welche Ludewig im ersten Theile seiner Scriptorum rerum Germanicarum mitgetheilt hat. - Im Jahre 1487 verfaßte Andreas, Abt des Michaelisklosters zu Bamberg, eine Lebensbeschreibung Ottos. Er legte 2 Quellen dabei zu Grunde: 1) das Leben Ottos von dem Mönche Ebbo, der es nach der Erzählung des Priesters Udalrich aufgezeichnet hatte. Diesen Priester Udalrich hatte sich Otto schon, als er das erste Mal nach Pommern ging, zu seinem Begleiter erkoren, aber Udalrich erkrankte und mußte damals zurückbleiben. Allein als Otto 1128 seine zweite Reise nach Pommern unternahm, begleitete ihn Udalrich und spielte so zu sagen als Bekehrer der Pommern die zweite Rolle. 2) Einen Dialog zwischen Sefried oder Sifried und Tiemo, und wahrscheinlich von dem ersteren concipirt. Sefried begleitete den Otto auf Udalrichs Empfehlung als eine Art Cancellist auf beiden Reisen, und erzählt in diesem Dialog dem Tiemo ihre

|

Seite 10 |

|

Begegnisse im Pommerlande. - Diese beiden Quellen hat, wie gesagt, Andreas zum Grunde gelegt, indem er den Styl etwas besserte. Er war dazu von Johann Makarius, Guardian des Convents zu Bamberg, und dem Bischofe Benedict von Camin aufgefordert, und erklärt sich über die Abfassung seines Buches in 2 Zuschriften an diese Männer. Es heißt in der ersten: quia id mihi maxime fuit studii in opere isto, ut sententiam eandem verbis apertioribus proferrem, exceptis his, quae ob suam difficultatem et obscuritatem investigare penitus nequivi. In tantum autem, faciliora sequebar, ut, sicuti probari potest, alicubi eadem verba ponerem. Und in der zweiten: quocirca, beatissime pater, vobis placuit, bujusmodi onus mihi imponere, ut inter utrosque medius incedens etc. - Jener Dialog ist noch vorhanden und bei Ludewig pag. 632 seqq. abgedruckt; viele Capitel daraus hat Andreas fast wörtlich aufgenommen. Dasselbe hat er denn auch ohne Zweifel mit dem aus Udalrichs Erzählung entstandenen Werke Ebbos gethan, besonders da, wo Udalrich als mithandelnde Person der zuverlässigste Referent war, nämlich bei den Zurüstungen zur ersten Reise und über die zweite Reise. Diese wird vom 3ten Buche an mit Ebbos eigenen Worten erzählt, wie denn auch Ebbo auf dem Rande immer als Quelle angegeben ist. Das 3te Buch beginnt: cum infatigabilem domini ac patris nostri, pii Ottonis episcopi affectum, quo gloriam et cultum Christi non solum in Teutonicis, sed et in remotis barbarorum finibus euangelizando propagavit, assidua meditatione revolverem, nefas judicavi, tam laudabilia ejus gesta in fructuoso tegi silentio; unde non praesumptionis, sed potius intimae charitatis spiritu ductus, de secundo ejus apostolatu in Pomerania, sicut fidelis cooperator ejus Udalricus presbyter S. Aegidii mihi innotuit, scripto tradere curavi. Das können nicht des Andreas Worte, sondern nur Ebbos Worte sein. Ich werde also Zeugnisse von 2 Begleitern Ottos beibringen können, vom Sefried im Dialog und vom Udalrich in der nach seiner Erzählung von Ebbo aufgesetzten und vom Andreas seinem Buche einverleibten Lebensgeschichte Ottos.

Otto hatte, nachdem er seine Studien vollendet, längere Jahre in Polen zugebracht und dort die Landessprache erlernt: Dial. pag. 632: linguam quoque terrae illius apprehendit. Er ward hier Capellan des polnischen Herzogs Wladislav, der mit der Schwester Kaiser Heinrichs IV. verheirathet war, und ward oft zu Sendungen an den Kaiser gebraucht, der

|

Seite 11 |

|

ihn später ebenfalls als Capellan in seine Dienste nahm, und endlich zum Bischofe von Bamberg erhob. Als nun Bolislav, der seit 1102 seinem Vater Wladislav als Herzog von Polen gefolgt war, die Pommern besiegt hatte, wandte er sich an Otto mit der Aufforderung, sich der Bekehrung der Pommern zu unterziehen, weil unter den Geistlichen seines Landes keiner diese gefährliche Aufgabe übernehmen wollte (Dial. p. 653). Otto war bereit dazu, und sah sich nach passenden Begleitern bei dieser Unternehmung um. Er forderte den Udalrich dazu auf: Andreas pag. 465: ad quod praecipue te, frater compresbyter carissime, idoneum esse censeo necnon et Werinherum, sacerdotem de Erenbach, virum sapientia et pietate ornatum, Adelbertum quoque, linguae barbaricae sciolum, interpretem habere possumus. Udalrich schlug noch den Sifrid vor: Andreas p. 466: tunc Udalricus est, inquit, adolescens, officio clericus, nomine Sifridus, ingenio acutus, strenuus et fidelis, qui etiam chartis in itinere, cum necesse est, scribendis promptus et impiger erit. Hunc meo judicio idoneum huic peregrinationi, tuae, pater, dilectioni offero. - Man könnte nun fragen, wozu gebrauchte Otto einen interpres, wenn er selbst die slavische Sprache verstand? War sie ihm vielleicht in dem langen Zeitraume, seitdem er Polen verlassen, außer Uebung gekommen? Dieses muß der Fall gewesen sein, wenn es überhaupt mit seiner früheren Erlernung der slavischen Sprache viel auf sich hatte. Denn als Otto, vom Hauptmann Paulitius, den ihm der Polenherzog zum Schutze beigesellt, geleitet, am Ufer des Flusses, der die südliche Grenze Pommerns bildete, lagerte und ihm hier der Pommernherzog Wartizlav zu seiner Begrüßung entgegen kam, hatten beide eine geheime Unterredung in Beisein eines Dolmetschers: Episcopo antem et duce cum interprete et Paulitio seorsum in colloquio demorantibus etc., Dialog. p. 656. Erst später, bei seiner zweiten Anwesenheit in Pommern, scheint Otto die slavische Sprache wieder soweit in seiner Gewalt bekommen zu haben, daß er zu Stettin auf der Straße spielende Knaben sich grüßen und mit ihnen sich unterreden konnte, Dialog. p. 713. Auch scheint er seine Reden an das pommersche Volk in der klerikalischen, d. i. lateinischen Sprache, gehalten zu haben, denn es wird an mehreren Stellen erwähnt, daß er sich dabei eines Dolmetschers bedient habe. So bei seiner ersten Predigt an die Pommern, als er bei Piritz an 4000 Menschen zur Feier eines heidnischen Festes aus der Umgegend versammelt fand, Dialo. 6 9: d e loco editiori populum cupientem

|

Seite 12 |

|

ore alloquitur interpretis, ita dicens etc. Desgleichen, als Otto bei seiner zweiten Anwesenheit zu Stettin auf öffentlichem Markte von einer Stiege herab eine Anrede hält, um die Einwohner, die in das Heidenthum zurückgefallen waren, zu strafen, bedient er sich wieder eines Dolmetschers. Ein heidnischer Priester unterbricht ihn, Dialog. p. 712: dein clamore magno et verbis nescio quibus contumeliose prolatis, silentium mandat loquenti, suaeque vocis gras situdine magnum tonans, sermonem interpretis et episcopi pariter oppressit.

Um aber überhaupt dem Otto und seinen Begleitern (er trat schon diese erste Reise mit einer großen Gefolgschaft an, Dial. p. 653 und 654) ihr Unternehmen und namentlich den Verkehr mit den Pommern so viel als möglich zu erleichtern, hatte ihnen Boleslav, als sie bei ihm zu Gnesen eingetroffen waren, Begleiter mitgegeben, die sowohl slavisch, als deutsch sprachen, Dial. p. 655: Deditque domino meo de gente illa tam Sclavicae, quam Teutonicae linguae gnaros satellites ad diversa ejus ministeria, ne quid incommoditatis per linguae ignorantiam in gente extrema pateretur. . . . Tres etiam sacerdotes capellanos de latere suo princeps episcopo sociavit coadjutores verbi, et centurionem quendam nomine Paulitium, virum strenuum et catholicum, qui etiam naturali facundia idoneus esset concionari ad populum. Die Absicht Boleslavs kann nur gewesen sein, durch diese Dolmetscher zwischen Otto's Begleitern, die deutsch sprachen, und den Pommern, die slavisch sprachen, eine Verständigung möglich zu machen. Wäre die Hypothese richtig, nach welcher der Mehrtheil der Bevölkerung von den Pommern deutsch redete, diese Sprache also auch von den slavischen Herren wenigstens verstanden ward: so wären diese Dolmetscher ganz unnütz gewesen. - Auch in der Rede, die Otto zum Abschiede hielt, als er von Pyritz weiter zog, kommt eine Aeußerung vor, die in Bezug auf unsere Untersuchung sehr wichtig ist. Unde, heißt es im Dial. p. 665, adhortor vos et invito, quia cogere non debeo, ut de liberis vestris ad clericatum tradatis liberalibus studiis prius diligenter instructos, ut ipsi per vos, sicut aliae gentes, de lingua vestra latinitatis conscios possitis habere clericos et sacerdotes, d. h. sie sollen von ihren Kindern einige zum Klerikat bestimmen, damit sie ebenfalls, so wie die andern Völker, aus ihrer eigenen Sprache des Lateins kundige Priester haben. Hätte er dazu auffordern können,

|

Seite 13 |

|

wenn das eigentliche Volk nicht slavisch, sondern deutsch sprach? Hätte es dann Sinn gehabt, von ihnen zu verlangen, sie sollten sich aus ihrer eigenen Sprache Priester erziehen lassen, die Lateinisch verständen? Ich halte diese Stelle für eine der einleuchtendsten, um daraus zu beweisen, daß die slavische Sprache allein und ausschließlich die Muttersprache der Pommern war.

Als Otto zum zweiten Male in Pommern war, scheint er noch mit größerem Gefolge dorthin gegangen zu sein; dieses mal begleitete ihn auch Udalrich, und hatte nächst Otto die meisten Verdienste um die Bekehrung der Pommern. Jetzt kommen sogar 2 Dolmetscher vor, deren sich Otto bediente, nämlich außer Adelbert noch ein Priester Albinus. Andreas lib. III, cap. 4: affirmante domino Albino, interprete viri Dei, paganorum Luticensium adesse catervam. Ibid. cap. 6: Udalricus, religiosus presbyter S. Aegidii, et supradictus Albinus, interpres viri Dei, opulentissimam civitatem Hologast dictam adierunt. Vergleiche damit Dial. lib. III, cap. 4: contigit ergo Udalricum et Albuinum duos, presbiteros simul pergentes Hologastam intrare . . . . Albuinus Sclavicae linguae gnarus matronae adhuc ignoranti rem omnem secreto aperit etc., aus welcher Vergleichung deutlich hervorgeht, daß unter dem interpres ein der slavischen Sprache Kundiger zu verstehen sei. - Andreas, lib III, cap. 10, erzählt, wie Otto zu Chozegowa (Gützkow) im Beisein des Häuptlings des Ortes, mit Namen Mizlav, eine Kirche einweihte: his eum beatus pontifex verbis per interpretem suum Adelbertum postea episcopum allocutus est etc. Er fordert den Mizlav auf, seine Gefangenen loszugeben; dieser verspricht es und giebt auch einige Dänen los. Udalrich, der Asche zur Weihung des Altars sucht, findet an einem verborgenen Orte noch einen gefesselten Mann, et accersito interprete haec ab eo audivit, und weiter: Udalricus itaque assumpto interprete suo Adalberto de turba eduxit Mizlaum principem, et primum pacis Christi verbum salutans requirit, si omnes captivi ejus relaxati essent? quo dicente etiam Adalbertus interpres: cur fallere conaris Christum, qui falli non potest etc. - Ibid. cap. 12 wird erzählt, wie Udalrich zu Uznoim (Usedom) vom Otto Erlaubniß erhält, unter den Veranen auf Rügen das Christenthum zu predigen: Adalbertus autem viri Dei interpres tunc non aderat, sed postea haec addiscens, dominum episcopum omnino ab hac

|

Seite 14 |

|

intentione conabatur avertere. Udalrich hat in der Nacht vor seinem Aufbruch einen Traum, quod cum expergefactus Adalberto interpreti retulisset etc. Servus autem Dei nullo modo . . . a bono proposito revocari consensit, sed mane facto . . . . navi cum comitibus suis et interprete quodam Poloniense religioso viro impositus . . . . navigium est aggressus, muß aber, durch Sturm an der Ueberfahrt gehindert, sein Unternehmen aufgeben. Auch der Dialog lib. III, cap. 11, erwähnt, daß Adalbert das Beginnen Udalrichs gemißbilligt mit den Worten: Adalbertus autem interpres, cui maxime factum displicuerat etc. - Im folgenden cap. erzählt Ebbo (Andreas lib. III, cap. 13), wie Otto nach Stettin ziehen will, wo das Christenthum bei dem größten Theile der Einwohner dem Heidenthume wieder hatte Platz machen müssen, wie aber seine Begleiter ihn von diesem Unternehmen abzurathen suchen. Otto verläßt sie nun heimlich des Nachts, um sich allein nach Stettin zu begeben. Als aber am Morgen seine Entfernung von den Seinigen bemerkt wird, eilen sie ihm nach, und holen ihn zurück: illi pernici cursu eum insequuntur, primusque Adelbertus interpres eum comprehendens etc. Sie begeben sich darauf mit ihm zusammen nach der Stadt, und zunächst in die Kirche, die er bei seiner ersten Anwesenheit auf einem freien Platze vor dem Thore hatte bauen lassen (Dial. lib. III, cap. 13). Einige aus der Stadt erspähen ihn und rufen ihre Mitbürger zu den Waffen, um ihre Götter an Otto zu rächen: Quod famulus Dei cum per interpretem agnovisset, intrepidus ac calore fidei armatus crucis vexillum erexit etc. - Endlich wird noch Adalbertus interpres bei Ebbo erwähnt (Andreas lib. III, cap. 16), als Otto zu Stettin einen einem Götzen geweihten Nußbaum umhauen will. Der Besitzer des Grundstücks schlägt mit einer Streitaxt nach ihm, fehlt ihn aber: Quo viso Adelbertus interpres nimio terrore concussus perniciter frantiseam barbari manibus eripit etc.

Absichtlich habe ich alle diese Stellen 1 ) aus den Lebensbeschreibern Ottos gesammelt, weil sie meiner Ansicht nach keinen Zweifel darüber lassen, daß zu den Zeiten, als Otto den Pommern das Christenthum predigte, die slavische Sprache hier die ausschließliche Sprache des Volkes war. Grade für Pommern und Rügen hat es die meiste Schwierigkeit, die Ein=

|

Seite 15 |

|

führung der deutschen Sprache zu erklären, weil für diese Länder eine Colonisation durch Deutsche sich am wenigsten nachweisen läßt. Und doch muß eine solche angenommen werden, weil ohne dieselbe es nicht möglich gewesen wäre, daß auch hier so bald der niedersassische Dialect zur Herrschaft gelangte. Einzelne Beläge für die Colonisation durch Deutsche sind aber auch für diese Länder vorhanden. Dahin rechne ich die merkwürdige Urkunde bei Dreger Cod. diplom. No. 55 (Schröder's papistisches Mecklenburg, pag. 2911), die Uebereinkunft des Fürsten Wisicßlav von Rügen mit dem schweriner Bischofe wegen des Landes Tribsees. Zwar hat man grade diese Urkunde dazu benutzen wollen, um das Vorhanden sein einer deutschen Bevölkerung unter slavischer Herrschaft in Pommern daraus zu erhärten, aber dabei einen Umstand über sehen, der diese Auslegung unmöglich macht. Die in dieser Urkunde erwähnten Theutonici coloni sollen nicht deutsche Einwanderer, sondern die unter der slavischen Herrschaft im Lande seßhaften deutschen Bauern bedeuten. Nun heißt es aber in der Urkunde: "Praeterea dominus episcopus de collectura Slavorum, qui Biscopounizha dicitur, illorum videlicet qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt ex alia parte castri Tribuzes, tertiam partem decime pheodali jure mihi concessit. Illorum autem, qui adhuc cum Theutonicis resident, tota decima in usus cedet domini episcopi memorati. Si vero sinistro succedente casu, quod Deus avertat, terra pretaxata in pristinum fuerit statum reversa, ita quod Theutonicis expulsis recolere terram Slavi incipiant, censum, qui Biscopounizha dicitur, episcopo persolvant totaliter, sicut ante." Hier sollen die Slavi qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt die slavischen Herren sein, die vertrieben worden und deren Aecker nun ihren früheren unterthänigen deutschen Bauern zu Theil geworden; illi qui adhuc cum Theutonicis resident sollen die slavischen Herren bedeuten, die sich noch im Besitz ihrer Güter und ihrer Herrschaft über die deutschen Bauern erhalten haben. Wie paßt dazu aber der Schluß: "wenn aber durch unglückliche Umstände, was Gott verhüten möge, das vorbenannte Land in seinen alten Zustand zurückkehren sollte, so daß nach Vertreibung der Deutschen die Slaven wieder anfingen das Land zu bebauen" u. s. w.? Wenn nur die slavischen Herren die Zurückkehrenden wären, warum sollten dann die deutschen Bauern vertrieben werden? Sollten dann etwa die Herren mit höchsteigener Hand den

|

Seite 16 |

|

Acker bauen? Vielmehr geht aus diesen Worten deutlich hervor, daß durch Theutonici coloni eigentliche deutsche Colonisten, so wie unter Slavi die eigentliche slavische Bevölkerung zu verstehen sei. - Einen andern Belag geben zwei zusammengehörige Urkunden bei Ludewig script. rer. Germanic. Tom. I, p. 1130 vom Bischofe Sigfried von Kamin vom Jahre 1187 und seinem Nachfolger Sigwin, aus denen erhellt, daß damals schon ein großer Theil der Einwohner von Stettin aus Deutschen bestand, von denen doch bei den Lebensbeschreibern Ottos noch keine Spur zu finden ist. Ein gewisser Beringer in civitate Bambergensi bene natus, sed multo tempore in nostro castro Stetin honeste conversatus hatte mit Erlaubniß des Bischofs Conrad (von 1158-85) und des Herzogs Boguzlav eine Kirche außerhalb der Stadt erbaut. Idem vero Beringerus eandem ecclesiam assensu nostro et optimatum terrae nostrae pro salute animae suae coram eisdem optimatibus, multo populo Teutonicorum et Sclauorum coram posito, Deo et b. Michaeli archangelo in Bamberg obtulit etc., sie ward deshalb auch nach Sigwins Urkunde die ecclesia Teutonicorum genannt. - Mehr Beläge für Einführung deutscher Ansiedler in Pommern sind mir aus Urkunden nicht bekannt; doch gestehe ich auch gerne, daß ich mit den zur pommerschen Geschichte gehörigen Urkunden wenig vertraut bin. Nur so viel erinnere ich noch, das die ältern Geschichtschreiber Pommerns eine Colonisation des von Slaven entvölkerten Landes durch Deutsche unbedenklich annahmen.

Völlig nichtig ist endlich dasjenige, was man aus den deutschen Namen slavischer Orte u. s. w. zu Gunsten jener Hypothese hat argumentiren wollen; selbst die mächtige Slavenburg sagt man, von welcher späterhin das ganze Obotritenland benannt ward, Meklenburg, führt einen rein deutschen Namen. Aber es ist gar nicht ausgemacht, daß diese Orte bei den Slaven wirklich jene deutschen Namen geführt haben. Bei der mehrere Jahrhunderte hindurch bald feindlichen, bald friedlichen Berührung der Deutschen mit den Slaven hatten sich für Völkerschaften und Ortschaften Doppelnamen gebildet, die Slaven hatten ihre slavischen, die Deutschen ihre deutschen Namen. Beläge dafür sind in Menge vorhanden. Thietmar lib. I, 2: "provintiam, quam nos teutonice Deleminci vocamus, Sclavi autem Glomaci aappellant"; idem IV, 20: Stoderaniam, quae Hevellun dicitur. Coll. annal. Quedlinburg. ad annum 997: Zodoraniam, quam vulgo Heveldum vocant. Helmold nennt gewöhnlich den Hauptort des slavischen Landes Wagrien

|

Seite 17 |

|

Aldenburg, aber lib. I, 12 sagt er ausdrücklich: est autem Aldenburg ea , quae Slavica lingua Starigart, h. e. antiquar civitas, dicitur. Idem I, 58 in proximo oppido, quod Slavice Cuzalina, Teutonice Hagerestorp dicitur etc. Eine ähnliche Bewandtniß wird es denn auch wohl mit Meklenburg haben. Adam v. Bremen nennt sie bald mit dem lateinisch=griechischen Namen: lib. I, 11: deinde sequuntur Obodriti, qui altero nomine Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis; idem III, 22: in Magnopoli vero, quae est civitas Obodritorum, tres deo servientium dicuntur fuisse congregationes; idem lib. IV, 12: episcopus senex cum caeteris christianis in civitate Magnopoli servabatur ad triumphum, und bald darauf in demselben Capitel mit dem deutschen Namen: filia regis Danorum apud Michilinburg, civitatem Obodritorum, inventa etc. Auch Helmold schreibt abwechselnd Miklinburgk und Magnopolis. Wahrscheinlich war der slavische Name des Ortes: Miklegard, wie sie bei Opitz ad poet. anon. not. 9 (Frisch Lex. s. v. Michel) wirklich heißt, oder wenn Mikle nicht für slavisch gelten darf, Welikogard.

|

[ Seite 18 ] |

|

|

|

|

:

|

II.

Ueber

die wendischen Burgen Rostock

und Kessin,

von

G. C. F. Lisch.

S o viel auch über die wendische Burg (castrum, urbs) Rostock vermuthet und geschrieben ist, so wenig Kritisches und Zuverlässiges ist doch bisher über den Ort geliefert, welcher bald und rasch der bedeutendste in Meklenburg ward. An dem untern Laufe der Warnow, des bedeutendsten Flusses des Landes, lagen zur wendischen Zeit viele fürstliche Burgen und wichtige Ortschaften: Werle 1 ) beim Dorfe Wiek in der Nähe von Schwan, Kessin beim Dorfe Kessin in der Nähe von Rostock, Rostock, Goderak 2 ) bei Goorstorf am Breitling.

Gewöhnlich verlegt man die Stelle der alten wendischcn Burg oder Stadt Rostock auf die Höhe, auf welcher die Petri=Kirche steht. Dagegen läßt sich aber mit Recht sagen, daß die Stelle durchaus nicht den Charakter einer wendischen Feste trägt; die Höhe des Petrikirchhofes ist gewissermaßen das höchste Vorgebirge einer großen natürlichen Hochebene mit festem Boden, welches an der Ausbreitung der Warnow am Petrithore schroff und tief in die Flußniederung abfällt. Nur an dieser Seite ist die Höhe von Natur fest; landeinwärts hängt sie, wenn auch durch das ziemlich tiefe Thal der Grube von der Neustadt geschieden, doch mit dem festen Boden der landeinwärts liegenden Hochebene zusammen. Wäre diese Stelle eine wendische Burg gewesen, so würde sie für jene Zeit ganz

|

Seite 19 |

|

ungewöhnlicher Befestigungsmittel bedurft haben und sehr bedeutend gewesen sein; Rostock nimmt aber unter den fürstlichen Burgen die letzte Stelle ein, denn Kessin war in diesen Gegenden die wichtigste Feste, welche damals dem ganzen Landestheile den Namen und den Landesfürsten den Titel gab.

Die wendischen Burgen lagen dagegen immer in tiefen Sümpfen, Morästen oder Wiesen 1 ) oder waren von tiefen Wiesen her in Seen hinaus gebauet. Diese Burgen waren aufgeschüttete, gewöhnlich länglich=viereckige Wälle, deren Hauptbefestigungsmittel die Lage im Sumpfe war. Diese Burgwälle sanken mit der Zeit immer tiefer in den Sumpf hinein und bedurften fortwährender Ausschüttung und Erhöhung; daher war der in den wendischen Ländern übliche Unterthanendienst des Burg= und Brückenbaues bei weitem der wichtigste, daher er auch am häufigsten genannt wird. Es gingen ohne Zweifel Jahrhunderte darauf hin, ehe ein großer Burgwall fest stand und hoch genug war; es giebt Fälle, daß man Menschenalter hindurch an Legung von Dämmen durch tiefe Wiesen gearbeitet hat, die oft in ganz kurzer Zeit wieder so sehr versunken sind, daß man sie in einer Tiefe von 30 Fuß noch nicht hat wiederfinden können. Aber in Sümpfen lagen alle wendischen Festen, und daher müssen wir auch die wendische Burg Rostock in einem Sumpfe suchen.

Bei der Untersuchung sind jedoch für die alte Burg Rostock mehrere Perioden anzunehmen, welche sie durchmachen mußte, ehe die jetzige Stadt Rostock vollendet war.

Diesen Sumpf, in welchem die alte Burg Rostock gelegen haben kann, finden wir nun allerdings am Petrithore, jedoch vor demselben, am rechten Ufer der Warnow der Höhe der Petrikirche gegenüber. Hier breiten sich am rechten Warnowufer der ganzen Ausdehnung der Stadt Rostock gegenüber sehr weite, tiefe Wiesen aus, welche fast immer wässerig sind und welche so große Ausdehnung haben, daß sie von den Uferhöhen der Stadt Rostock von einer und der Dörfer Bartelsdorf und Riekdahl von der anderen Seite mit den Angriffsmitteln der alten Zeit nicht beherrscht werden konnten. Durch diese Wiesen geht vom Petrithore der künstliche Damm zur Landstraße nach Ribnitz, welcher wohl erst seit Gründung der neuen Stadt gelegt ist. Rechts an diesem Damme entlang, in kurzer Entfernung von demselben, von Rostock aus, liegen in dem Wiesengrunde mehrere aufgeschüttete Wälle, welche

|

Seite 20 |

|

jetzt zwar sehr versunken, aber wohl ohne Zweifel die Stelle der ältesten Burg und Stadt Rostock sind; sie sind mit den Höfen mehrerer Ackerwirthe besetzt, welche jetzt einen Theil der Petri=Vorstadt bilden. Im Ganzen sind es drei aufgeschüttete Wälle, von denen die Bleiche der Warnow, der Stadt und der Petrithorbrücke am nächsten ist. Von der Petrithorbrücke führt nämlich am rechten Ufer der Warnow ein schmaler Damm zu einem viereckigen Plateau, auf welchem jetzt die Bleiche ist. Hinter diesem Plateau liegt an der Landstraße entlang ein zweites, und hinter diesem ein drittes, welches noch jetzt den Namen "Wik" führt. Diese drei Wälle sind jetzt nur einige Fuß hoch, aber für wendische Burgwälle weit genug und haben sehr viel Schutt und Scherben; die Bewohner versicheren, daß sie zuweilen bei Urbarmachung des Landes, welches ihr Erbe ist, an manchen Stellen auf große Scherbenlager gestoßen seien und ganze Fuder Scherben fortgefahren hätten. Während der Local=Untersuchung hat es jedoch nicht gelingen wollen, Scherben aus der heidnischen Zeit aufzufinden, da man tief graben muß, indem diese Stellen seit Einführung des Christenthums bewohnt gewesen, also immerfort erhöhet worden sind.

Stadtwärts wird diese Wallreihe an der Bleiche von der Warnow begrenzt nördlich von dem Damme der Landstraße nach Ribnitz und an der entgegengesetzten Seite von einem kleinen Flusse, der jetzt sehr versumpft, jedoch breit genug ist und in alten Zeiten tief genug gewesen sein mag, um nicht zu kleine Fahrzeuge zu tragen; dieser Fluß heißt noch jetzt der "Witingstrang", kommt von den Höhen von Bartelsdorf und Rikdahl und ergießt sich bei der Bleiche in die Warnow.

Außer diesen Wällen ist in den Warnow=Wiesen in der Nähe von Rostock keine Aufschüttung zu entdecken. Daß aber diese Sumpfinseln am Witingstrang vor dem Petrithore die Stellen der alten Burg Rostock seien, dafür redet auch die Geschichte.

Die wendische Burg Rostock kommt im J. 1161 zuerst in der Geschichte vor. Saxo erzählt 1 ) nämlich: der Dänenkönig Waldemar habe auf seinen Verheerungszügen im

|

Seite 21 |

|

Wendenlande die Burg (urbem) Rostock, welche er von den Einwohnern feige verlassen gefunden habe, so wie das Götzenbild daselbst verbrannt; Saxo sagt dabei ausdrücklich, daß die Gegend sumpfig gewesen, und fügt hinzu, daß eine Brücke über den Fluß geschlagen worden sei. Es geht aus dieser Beschreibung hervor, daß Rostock in einer sumpfigen Gegend an der Warnow und zwar an der Oberwarnow vor der Erweiterung des Flußbettes gelegen habe, und daß an dem andern Ufer festes Land gewesen sei, weil eine Brücke die Stadt Rostock mit dem Heere Heinrichs des Löwen, der zu Lande angekommen war, vereinigte.

Nachdem Pribislav sich in den neuen Zustand der Dinge gefügt hatte, baute er im J. 1170 die Burgen Meklenburg Ilow und Rostock wieder auf und besetzte sie mit Wenden 1 ). Nach dem Tode Pribislavs erhielt dessen Sohn Borwin während der durch seinen Vetter Niclot erregten Unruhen, im J. 1183 die Burgen Rostock und Meklenburg 2 ). Nach Herstellung des Friedens trat Borwin dem Niclot Rostock ab 3 ) und begnügte sich mit dem westlichen Landestheile, welches er von den Burgen Meklenburg und Ilow regierte. Und wirklich sehen wir den "Wendenfürsten" Niclot oder Nicolaus in Urkunden von Rostock aus regieren, indem er dem im J. 1186 von Borwin wieder hergestellten Kloster Doberan im J. 1190 mehrere Begünstigungen ertheilte. Die beiden bekannten Urkunden 4 ) hierüber sind von Rostock aus datirt; der Fürst hielt damals Märkte in Rostock, hatte zu Rostock und noch zu Goderac Kapellane, jedoch kommen noch keine Pfarrer vor.

Wahrscheinlich ist bis hierher die Burg Rostock noch immer die alte wendische Burg in den Wiesen, da nur von der Wiederaufbauung des alten Rostocks und überhaupt nur von wendischen Verhältnissen die Rede ist. Auch Borwin bedauerte die alten Burgplätze wieder, und Städte neuern Styls waren noch nicht gegründet.

Hiemit stimmt auch die bei Kirchberg aufbewahrte Tradition einigermaßen überein, indem er sagt, die Burg Rostock sei wieder aufgebauet gegen die Burgmänner,

|

Seite 22 |

|

welche auf der Höhe der Petri=Kirche eine Burg gehabt hätten:

In der czid der furste alsus

von Kyssin Nycolaus

Rodestok irnuwete,

daz borgwal her do buwete,

daz waz wider dy borgman da,

den buwete her syne borg zu na,

dy hattin eyne burg zu der czid,

da sante Petirs kirche lyd,

doch kunden sy mit keynre schicht

des buwes ym weren nicht.

Kirchberg CIII.

Man könnte annehmen, daß Kirchberg unter "borgwal" nicht den alten wendischen Burgwall in der Wiese, sondern den noch jetzt als Straße so genannten "Borgwall" bei der Marienkirche, mitten in der jetzigen Stadt, also an der entgegengesetzten Seite der Petri=Kirche, verstanden habe. Dies ist allerdings auch möglich; aber dann bleibt doch so viel gewiß, daß auch die Anlage der Burgmänner auf dem Berge der Petri=Kirche eben so ein junger Bau war, als des Fürsten Burg auf dem "Borgwall".

Die deutsche Stadt Rostock ward erst am 24. Junii 1218 gegründet 1 ). Der alte Borwin zog sich seit dieser Zeit zurück und gönnte seinen Söhnen, von denen Heinrich, Borwin II, Herr von Rostock ward, thätigen Antheil an der Landesregierung. Seit dieser Zeit nennen sich die Fürsten: Herren von Rostock; aber noch im J. 1218 nannte sich der alte Borwin Herr der Kissiner (Magnopolitanorum et Kyzenorum princeps).

Diese neu gegründete Stadt Rostock ist die jetzige Altstadt, der alten Burg Rostock gegenüber, auf der Höhe um die Petri=Kirche. Ob Borwin innerhalb dieser Stadt sich eine Burg erbauet habe, ist nicht zu bestimmen; die alte Sage weiset ihr die Stelle bei S. Petri an; aber diese Sage ist durch nichts begründet und hat wohl darin ihre Veranlassung, daß man die alte wendische Burg auf diese Höhe versetzen zu müssen meinte, weil man keine andere Stelle dafür finden konnte. Es ist freilich wahrscheinlich, daß die Fürsten, wie seit dem Durchdringen der neuern Bildung alle Bewohner des Landes, sich aus den Sümpfen entfernten und ihre Burgen nach

|

Seite 23 |

|

deutscher Weise erbaueten; aber es ist auch eben so wahrscheinlich, daß sie die Burg von Rostock, wie an andern Orten, dicht vor die Stadt setzten. Daher mag denn die älteste deutsche Burg bei der Marien=Kirche gestanden haben; denn hier trägt eine Straße auf der Höhe noch den Namen " auf dem Burgwall", wo nach dem Vorstehenden vielleicht schon Nicolaus eine Feste gegen seine Burgmänner anlegte. Doch fanden auch hier die Fürsten nicht lange Ruhe. Die Neustadt wuchs so schnell und mächtig, daß schon am 18. Junius 1262 die Alt= und Neustadt zu Einer Verwaltung vereinigt 1 ) wurden. Durch die Vollendung der Stadt kam der Burgwall mitten in der Stadt zu liegen. Der Fürst Borwin III. von Rostock hatte es zwar versucht, am bramower Thore am äußersten Ende der Neustadt, eine Burg anzulegen. Aber am 27. October 1266 mußte sich sein Sohn Waldemar verpflichten, diesen Burgwall wieder abzutragen 2 ); ja im J. 1278 gab er sogar das Versprechen, eine Meile weit keine Burg anzulegen, und verkaufte die bei Schmerle gelegene Hundsburg an die Stadt 3 ). Wie zu Wismar, wollten die Bürger Rostocks keine feste Fürstenburg auf ihrem Gebiete dulden; im ganzen Mittelalter ist daher von einem Schlosse zu Rostock nicht die Rede. Wahrscheinlich hatten die Fürsten zu Rostock, wie zu Wismar, nur einen Hof zu Stadtrecht, welcher vermuthlich beim Johanniskloster in der Nähe des Steinthores lag 4 ), da hier auf einer Abbildung der Stadt aus dem 16. Jahrh. ein großes Prachthaus mit vielen fürstlichen Wappen abgebildet ist und die Unternehmungen der Fürsten gegen Rostock im 16. Jahrh. sich häufig um die Localitäten am Steinthore drehen.

Nach dieser geschichtlichen Entwickelung werden wir also den Wall der alten wendischen Burg Rostock in den Wieseninseln vor dem Petrithore zu suchen haben. Und hierfür reden außerdem noch besondere Urkunden.

Als im J. 1264 die Stadt abgebrannt war, schenkte der Fürst Borwin den Bürgern die freie Mühlenfuhr und außerdem:

den fürstlichen Besitz auf dem Bruche zwischen dem festen Lande und der Warnow auf der einen, und dem St. Clemens=Damme

|

Seite 24 |

|

und dem bartelsdorfer Flusse auf der anderen Seite 1 ).

Dies sind wohl der Fischer= und der Gärberbruch (brôk) außerhalb der Stadtmauer an der linken Seite der Warnow, zwischen dem Mühlen= und dem Petri=Thore.

Durch die Bestimmung der Lage zwischen dem festen Lande und der Warnow ist die Breite des Landstriches angegeben. Durch die andere Bestimmung: vom St. Clemens=Damme bis zum bartelsdorfer Flusse, wird wohl die Länge bezeichnet: von dem Damme vom Mühlenthore zum Fischerbruche bis zur Mündung des Witingstranges gegenüber. Denn die letztere Bezeichnung von den dem Bruche am rechten Warnowufer gegenüberliegenden Wiesen, unmittelbar am Witingstrang, zu verstehen, dazu ist kein Grund vorhanden.

Es geht aus dieser Verleihung hervor, daß die Fürsten ihren alten Besitz in der Nähe ihrer alten Burg noch lange festzuhalten suchten, ja selbst dann noch, als sie im J. 1266 den Burgwall am Bramower Thor wieder abzutragen sich verwillkührten. Denn erst am 27. Febr. 1286 verkaufte der Fürst Nicolaus der Stadt

sein Dorf Wendisch=Wik mit den angrenzenden Wiesen und den Burgwall mit der angrenzenden Wiese, bis zum Mühlendamme 2 ),

d. h. den Wiesen an dem rechten Warnow=Ufer von der Bleiche (dem Burgwall) am Petrithore bis zum Mühlendamme am Mühlenthore.

Durch diese beiden Urkunden veräußerten die Landesherren ihren ganzen aus der wendischen Zeit stammenden Besitz zu Rostock.

Das Wort palus ist niederdeutsch: Brôk (Bruch), wie noch heute die Gegend heißt. Der bartelsdorfer Fluß ist der Witingstrang, der an der Wik vorbeifließt. Der St. Clemens=Damm muß der Mühlendamm sein oder in der Nähe desselben gelegen haben, vielleicht der Damm, der zum Brôk führte."Ceterum in palude quicquid ad nos pertinere videtur, iacento inter aridam et fluuium ex una parte, et inter aggerem sancti Clementis etamnem, qui decurritab amne (?) Bartoldes dorfie ex parte altera eorundem (burgensium ciuitatis Rostoc) vsibus assignamus."

"Notum esse uolumus, - - nos dilectis nobis burgensibus de Rozstock - - villam nostram Wendischwic cum omni utilitate, proprietate, iudicio, cum pratis adiacentibus vendidisse, vallem castri insuper cum prato adiacente et ad dammonem molendinorum ascendente, cum aliis eorum pascuis, pratis et aquis infra dictos terminos constitutis, - - libere perpetuo possidendum."

|

Seite 25 |

|

Es leidet also durchaus keinen Zweifel, daß

die alte wendische Burg Rostock an dem rechten Ufer der Warnow rechts vor dem Petrithore an der Stelle der jetzigen Bleiche, zwischen der Warnow und dem Dorfe Wendisch=Wik, beide am bartelsdorfer Flusse oder dem Witingstrang gelegen,

zu suchen sei.

Der Fluß führt jedenfalls einen bezeichnenden Namen. Alle anwohnenden Ackerleute nennen ihn "Witingstrang", genau wie hier geschrieben steht: in der Mitte ist nach dem -g- nur Ein -s- zu hören und am Ende ein -g; auch sprechen die Leute den dritten Buchstaben jetzt deutlich wie ein -t-. Es liegt nun nahe, wenn man diesen Namen hört, an Wikings=Strand, Strang oder Strom zu denken und an die Seeräuber= oder Wikings 1 ) =Züge zur Zeit der Dänen und Wenden.

Eine besondere Unterstützung giebt dieser Untersuchung das Dorf Wendisch=Wik, da dieses noch mit gartenbauenden Eigenthümern am Ende der Petri=Vorstadt unter dem Namen "de Wik" existirt. Seit dem Ankaufe des Dorfes führte die Stadt über die Verwaltung desselben besondere Rechnungen 2 ),

"Anno domini MCCCXXV infra octavas pasche iste liber inceptus est de redditibus, quos habet annuatim in pratis versus Warnemunde et de agris, qui Wich in vulgo dicuntur, et de ortis singulis.

Civitas locauit antiquo Rever carnifici quoddam spacium agrorum supra Wich, ubi quondam fuerat locus ville, pro quinque marcis denariorom.

Civitas locauit Johanni Beschalow pratum foris valvam sancti Petri secus dammonem pro XI marcis.

Notandum sit, quod civitas redemit a Hinrico de Dulmen octo marcarum redditus, quos habuit in ortis ciuitatis extra portam sancti Petri et in ortis supra Wich sitis; memorandum, quod ciuitas habet extra valuam sancti Petri quadraginta iugera ortorum cum dimidio iugero in vno tramite secus dinstinctionem ville Derckowe situata.

Ciuitas liberauit pratum situm snper Wych iuxta pratum Boltonis ad usus suos perpetuo disponendum.

Viceman ortulanus dabit ciuitati duarum marcarum redditus de quodam agro supra Wich iuxta pratum secus dammonem."

|

Seite 26 |

|

welche die angegebene Lage noch mehr bestätigen, indem sie genau und ausdrücklich angeben, daß das Dorf vor dem Petrithore am Damme in der Wiese gelegen habe. Im J. 1325 existirte das Dorf nicht mehr.

Auffallend ist es, daß die alten Wohnstätten neben den wendischen Fürstenburgen nach deren Untergange den Namen Wik tragen. So liegt z. B. unmittelbar neben dem alten Burgwalle von Werle auch ein Dorf, jetzt Hof Wik 1 ). Dies waren gewiß die alten "Orte des Verkehrs" oder die "Städte" neben den Burgen 2 ).

Die alten wendischen Wohnstellen in den Sümpfen wurden nach Anlegung der deutschen Städte zuerst gewöhnlich noch von Wenden bewohnt; daher heißt noch heute ein zu den Wiesen und der Warnow führendes Thor Rostocks: das wendische Thor.

Man kann sich also die Verhältnisse der Lage so denken:

das Plateau rechts vor dem Petrithore, wo jetzt die Bleiche ist, unmittelbar an der Warnow, ist die alte wendische Burg Rostock;

das dahinter am Petri=Damm liegende Plateau gehörte noch zur Burgstätte (Vorburg);

das dahinter liegende dritte Plateau zwischen dem Petri=Damm und dem einst für kleinere Fahrzeuge schiffbaren Flusse Witingstrang war die alte wendische Stadt Rostock 3 ) oder das spätere Dorf Wendisch=Wik.

Vermuthlich ist der Ausdruck nordischen Ursprungs: vik=Bucht, Hafen; - vielleicht rein deutschen Ursprunges, da althochdeutsch wich=Dorf (vicus) heißt; vgl. Graffs Ahd. Sprachschatz.

|

Seite 27 |

|

Die wendische Burg Kessin

hat sich bei einer Untersuchung nicht finden wollen. Bei dem Dorfe Kessin, unweit Rostock, treten die Höhen hoch, steil und zerrissen weit in das Warnow=Thal hinein. Wahrscheinlich ist die Burgstätte in dem Dorfe untergegangen und in diesem Falle schwer und nur durch fortgesetzte Aufmerksamkeit zu finden.

|

[ Seite 28 ] |

|

|

|

|

:

|

III.

Geschichte

der

Johanniter=Comthureien Nemerow

und Gardow,

von

G. C. F. Lisch.

D ie Wirksamkeit des Johanniter=Ordens ist für die Cultivirung Meklenburgs von bedeutendem Einflusse gewesen; seine Wirksamkeit äußert sich in ritterlicher Kriegshülfe, verständiger Benutzung des Bodens und höherer Pflege des Gottesdienstes; zu allem diesen mochten die Ritter, die in fremden Ländern Erfahrungen gesammelt hatten, vorzüglich befähigt sein, und neben dem Cistercienser=Orden dürfte der Johanniter=Orden im Mittelalter die größten Verdienste um die Germanisirung unsers Vaterlandes haben.

Nach dem Tode Pribislavs (1178) erhob sich das Volk der Wenden wieder in Aufruhr und unterdrückte auf lange Zeit die mühsam gelegten Keime der Cultur; sicher bis zum J. 1216 lag fast das ganze Land in wüster Verwirrung und selbst die reich fundirten Cistercienser=Mönchsklöster Doberan und Dargun krankten oder standen öde. Nur das Bisthum Schwerin fristete unter dem Schutze der Grafen von Schwerin ein beengtes Dasein. Hierher wandten sich auch die Johanniter zuerst, indem sie im J. 1200 die Comthurei Kraak und die Priorei Eixen stifteten 1 ). Den friedlichen Bemühungen des alternden Borwins, welche in der aufblühenden Kraft seines Sohnes Heinrich Borwin eine kräftige Stütze fanden, gelang es , die Keime zum Wachsthum zu bringen: der Friede ward nach langem Kampfe hergestellt und die Kirche durch zahl=

|

Seite 29 |

|

reiche, wichtige Stiftungen gesichert. Während dieser Bestrebungen ward auch die Comthurei Mirow gegründet 1 ), welche nach der Schlacht bei Bornhövd (1227, in welcher wahrscheinlich die Ritter sich Ansprüche auf die Dankbarkeit der wendischen Herren erwarben, immer mehr an Festigkeit gewann; diese Stiftung entwickelte auf ihrem großen Grundbesitze im 13. Jahrhundert eine große Thätigkeit, welche, an der Grenze des gänzlich verödeten Redarierlandes, hohe Achtung abnöthigt 2 ).

Eine andere Veranlassung hat die Stiftung der Johanniter=Comthurei Nemerow; diese entstand, nach der Erstarkung der fürstlichen Macht während des 13. Jahrhunderts, durch das Streben der Fürsten, würdige Diener zu belohnen und in Stiftungen dieser Art sich Stützen ihrer Macht und Regierung zu verschaffen. Und wirklich zeigen die wenigen Urkunden der blühenden Comthurei Nemerow Spuren einer besondern Vorliebe der Fürsten für diese Stiftung.

Das Dorf Nemerow hat vor der Gründung der Comthurei vielerlei Schicksale gehabt, welche die Forschung um ein Bedeutendes erschweren. Das Dorf Nemerow oder Nimirow am See Tollenze, nicht weit von der Stadt Stargard, gehörte zur Zeit der Wenden zum Lande der Redarier. Im Anfange der Germanisirung dieses Landes gehörte es zu den Gütern, welche im J. 1170 von dem Fürsten Kasimir von Pommern, dem damals das Land Stargard gehörte, dem Bisthume Havelberg zur Stiftung des Klosters Broda geschenkt wurden 3 ). Als im J. 1182 die Pommernherzoge das Land Stargard durch eine unglückliche Schlacht an die Markgrafen von Brandenburg verloren, büßte das Kloster Broda auch alle Güter ein, welche es im Lande der Redarier geschenkt erhalten hatte: es behielt nur diejenigen, welche im späteren Gebiete der Herren von Werle lagen 4 ). Wiederholte Confirmationen nützten dem Kloster, das gewaltsam aus dem Besitze gedrängt war, nichts; die Markgrafen behielten die Güter, als Kriegsbeute, für sich zum Eigenthume. Während des 13. Jahrhunderts blieb das Land Stargard bei der Mark Brandenburg; mit dem 14. Jahrhunderte kam es durch das

|

Seite 30 |

|

Aussterben der brandenburg=stargardischen Linie und durch die Vermählung des meklenburgischen Fürsten Heinrich des Löwen mit der brandenburgischen Prinzessin Beatrix an das Haus Meklenburg.

Während des 13. Jahrhunderts war die Feldmark Nemerow getheilt 1 ) worden. Der cultivirtere Theil war zu einem Rittersitze umgeschaffen und hieß Groß=Nemerow; auf den waldigeren, wenn auch schöneren Theil waren die Ueberreste der wendischen Bevölkerung zurückgedrängt, welche hier ein Dorf, Wendisch= oder Klein=Nemerow, bewohnten; neben diesem wendischen Dorfe entstand während der Cultivirung des Bodens ein Hof Nemerow 2 ). Um dem hart mitgenommenen Kloster Broda etwas aufzuhelfen, schenkten die Markgrafen Otto und Albert von Brandenburg demselben am 10. April 1273 das Dorf Wendisch=Nemerow, wie sie es bis dahin besessen hatten 3 ). Bei der Stiftung der Comthurei Nemerow im J. 1298 besaß aber die Familie von Warburg sämmtliche Güter Nemerow als Lehngüter 4 ). Hiernach scheint die Schenkung der Markgrafen an das Kloster Broda nicht viel mehr werth gewesen zu sein, als die pommersche Confirmation der ersten Verleihung. Das Kloster Broda hatte zwar vor dem 15. Aug. 1306 das Dorf Klein=Nemerow nebst den Dörfern Mechow und Küssow an das Kloster Wanzka verkauft 5 ), aber es ist keine Spur weiter davon vorhanden, daß die Comthurei Nemerow seit 1298 je aus dem Besitze eines Theils von Nemerow gekommen sei. Wahrscheinlich mußten die beiden Klöster der begünstigten Comthurei weichen oder sie verglichen sich mit dieser über Ansprüche, welche vielleicht nicht bedeutend waren, wenn nicht das

und,"Meychildis relicta Pulleman vendidit Hermanno de Papendorp molendinum iuxta Nemerowe, sicut suum fuit et illud sibi racionabiliter coram consilio resignauit",

Pactus in Nemerov VIII mr."

|

Seite 31 |

|

an Broda abgetrennte Gut Nemerow ein anderes wendisches Nemerow am südlichen Ende von Gr. Nemerow war, wo das Kloster Wanzka (bei Nonnenhof) Besitzungen hatte; es ist aber glaublich, daß die Rechte der Klöster an dem Gute nicht bedeutend waren, da das Kloster Wanzka im J. 1290 bei seiner Stiftung auch das Dorf Mechow mit 64 Hufen und in Küssow 8 Hufen erhielt und dennoch darauf die Güter von dem Kloster Broda kaufte. Es müssen hier, wie dort, untergeordnetere Verhältnisse zum Grunde liegen, die wir nicht mehr kennen.

Der Stifter der Johanniter=Comthurei Nemerow war der Ritter Ulrich Swabe oder Swave 1 ), aus einem alten Geschlechte, das aus Schwaben stammte. Schon bevor er in den Orden trat und auch als Comthur, hatte er dem Margrafen Albert von der stargardischen Linie sehr angenehme Dienste geleistet und der Fürst hatte ihn stets fest und treu befunden 2 ); nach dem Tode Alberts besaß er (vir honorabilis, famiharis nobis specialiter et dilectus) 3 ) nicht minder des Markgrafen Hermann Liebe und Dankbarkeit, um so mehr, da er im J. 1302 als Comthur dessen geheimer Rath (secretarius) war 4 ), und auch der Fürst Heinrich von Meklenburg wandte ihm (viro prediscreto nobis sincere predilecto domino Ulrico dicto Swaf) 5 ) seine ganze Liebe zu. Schon im J. 1292 ist er in einer zu Lichen ausgestellten Schenkungsurkunde des Markgrafen Albert für das Cistercienser=

|

Seite 32 |

|

Nonnenkloster Wanzka der erste Ritter im Gefolge des Fürsten 1 ). Wahrscheinlich war er der Mann, der alle wichtigen Verhandlungen zwischen Meklenburg und Brandenburg und im brandenburgischen Fürstenhause, z. B. bei dem Aussterben der stargardischen Linie, bei der Vermählung der Beatrix, u. s. w., leitete.

Ulrich Swave war schon vor dem J. 1292 in den Johanniter=Orden getreten 2 ). Er ward bald Comthur zu Braunschweig 3 ) und Gardow 4 ). Als solcher kaufte er für den Orden von dem Ritter Hermann von Warburg die Güter Groß=Nemerow, Klein= oder Wendisch=Nemerow und Hof=Nemerow für 630 brandenb. Pfund. Nachdem H. v. Warburg diese Güter dem Comthur vor dem Lehnsherrn ausgelassen hatte, übertrug der Markgraf sie zu Soldin am 15 Mai 1298 auf den Johanniter=Orden und befreiete sie aus besonderer Liebe zu demselben von Bede, Dienst und Heerfolge, kurz von allen Lasten, so daß der Orden unbeschränkte Herrschaft über die Bewohner der Dörfer ausüben könne; zur besonderen Ehre und Dankbarkeit bedung der Markgraf für Ulrich Swave, daß dieser für die Zeit seines Lebens Comthur für diese Güter bleibe und daß dieselben erst nach seinem Tode zur Verfügung des Ordensmeisters stehen sollten. Diese Stiftung der Comthurei Nemerow geschah bei Gelegenheit einer feierlichen Begebenheit, indem außer dem Markgrafen Albert die Fürsten Heinrich von Meklenburg, Otto von Pommern=Stettin, Nicolaus von Rostock und Nicolaus von Werle gegenwärtig waren; vielleicht feierte Nicolaus das Kind seine erste Verlobung, die mit der brandenburgischen Prinzessin Margaretha, die ungefähr in diese Zeit gefallen sein muß 5 ).

Zum Sitze der Comthurei ward der Hof Nemerow bei Wendisch=Nemerow in einer höchst reizenden und fruchtbaren Gegend auf den hohen Ufern des Tollenze=Sees erwählt. Bald ward hier ein Conventhaus und eine Kirche erbauet 6 ),

|

Seite 33 |

|