|

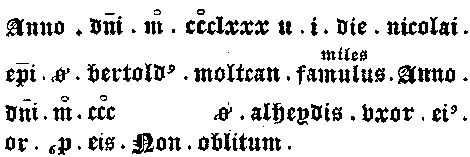

[ Seite 315 ] |

|

|

|

|

-

Chemische Analysen antiker Metalle aus

heidnischen Gräbern Meklenburgs

- Framea von Goldberg

- Handberge von Prislich

- Schwert von Tarnow

- Heftel mit zwei Spiralplatten

- Metallspiegel von Sparow

- Diadem von Wittenmoor

- Urne von Ruchow

- Framea von Satow

- Fingerring von Ruchow

- Fingerring von Friederichsruhe

- Krater von Groß-Kelle

- Commandostab von Hansdorf

- Beschlagring von Ludwigslust

- Armring von Ludwigslust

- Heftel mit Spiralfeder

- Heftel mit Spiralfeder von Camin

- Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier

- Heidnische Gräber bei Neu-Bukow an der Ostsee

- Heidnische Gräber zu Carow und Leisten

- Alterthümer in der Gegend von Gnoyen

- Alterthümer im Luche bei Fehrbellin

- Feuerstein-Manufactur bei Brunshaupten

- Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Nr. 1

- Hünengrab von Remlin, Nr. 2, Nr. 3

- Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz)

- Hünengrab von Roggow

- Hünengräber von Vietlübbe bei Plau

- Hünengrab von Lage

- Hünengrab von Püttelkow

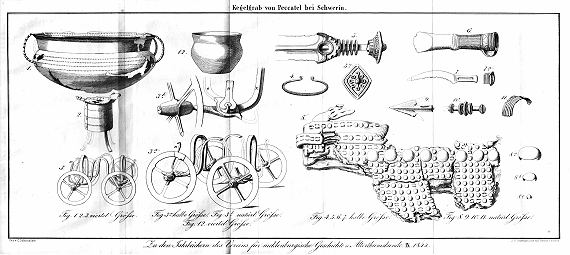

- Kegelgrab von Peccatel

- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1, Nr.2.

- Kegelgrab von Retzow Nr. 3

- Kegelgräber und Begräbnißplatz zu Ganzlin bei Plau

- Kegelgrab von Grebbin

- Goldring von Bresegard bei Eldena

- Bronze-Schwert von Schmachthagen

- Bronze-Schwert von Kreien bei Lübz

- Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen

- Wendische Silbergeschmeide und Münzen aus der Gegend von Schwerin

- Wendischer Silberschmuck und wendische und altdeutsche Münzen von Remlin

- Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau

- Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow

- Römische Bronze-Vase von Vorland bei Grimmen

- Urnen aus der Lausitz

- Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden

- Henkelkrug von Böhlendorf

- Fingerring von Beckerwitz

- Schwert von Schwaan

- Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel

- Der Hart

- Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf

- Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe

- Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf

- Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg

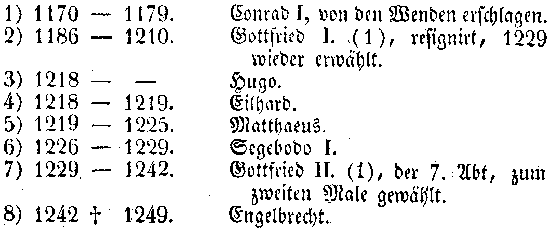

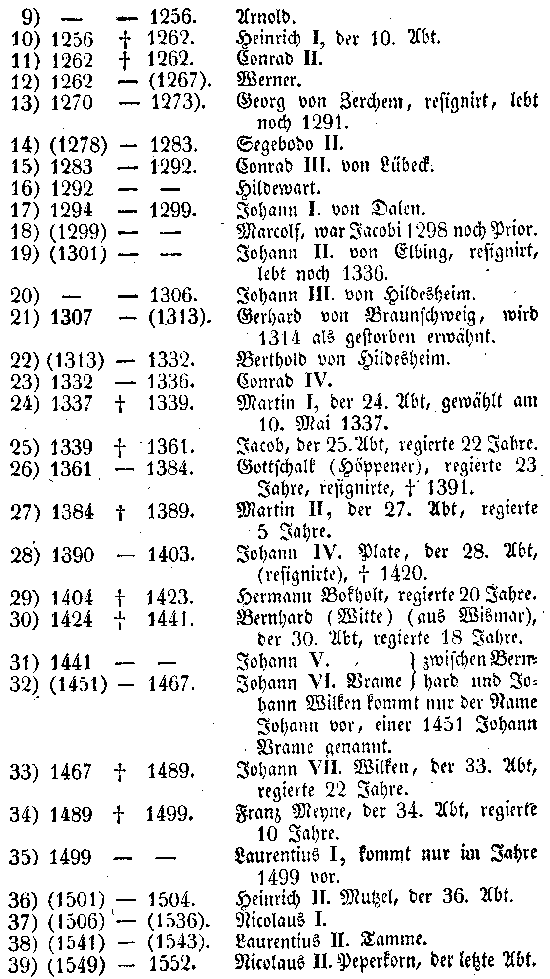

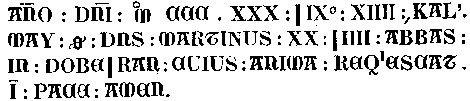

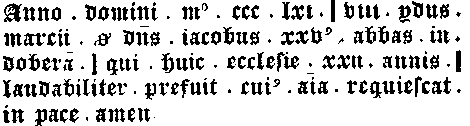

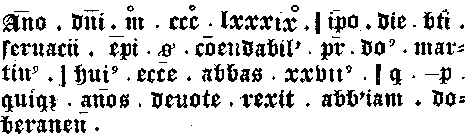

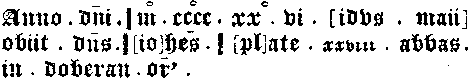

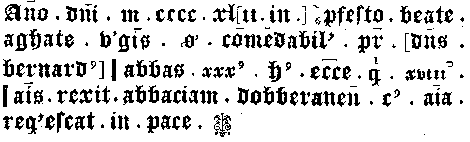

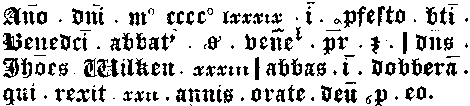

- Blätter zur Geschichte der Kirche zu Doberan, niedergeschrieben in Doberan im August 1843 und revidirt in Doberan im September 1843

- Die Marien-Kirche zu Rostock

- Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow

- Die Glocke zu Westenbrügge

- Die Glocke zu Alt-Karin

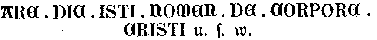

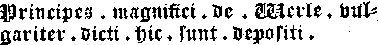

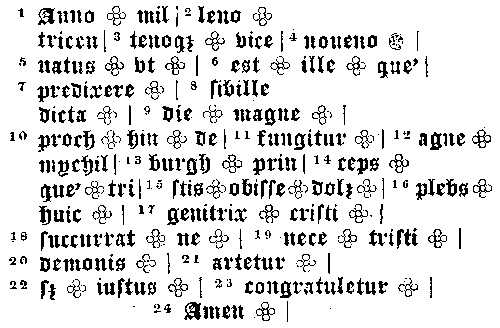

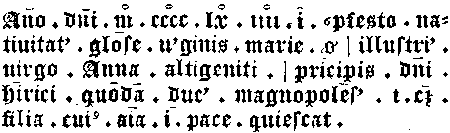

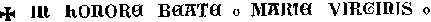

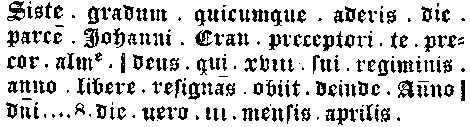

- Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz

- Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen

- Denktafel in der Kirche zu Dambeck

- Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock

- Römische Münzen

- Der Münzfund von Remlin aus dem 10.-11. Jahrhundert

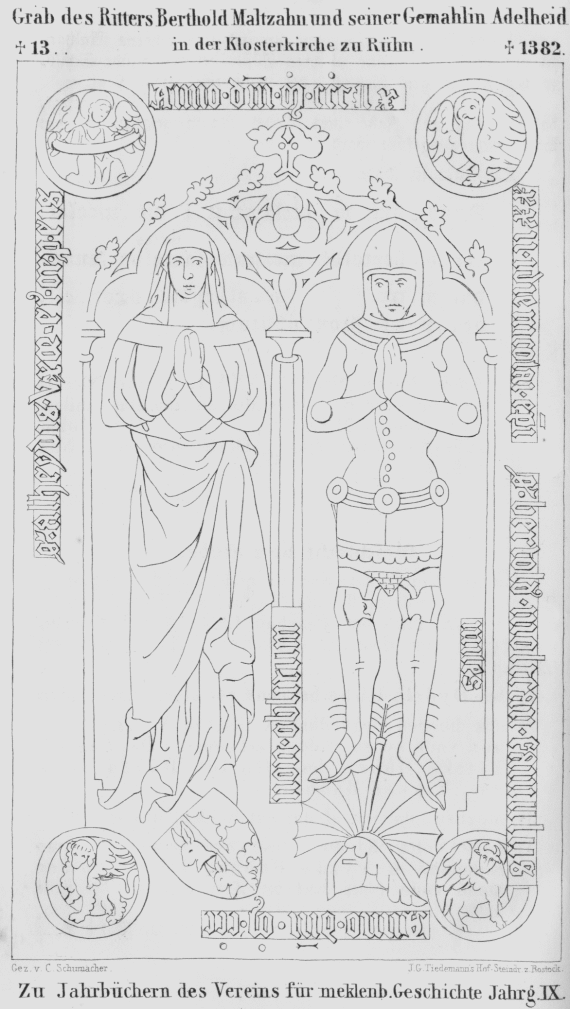

- Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

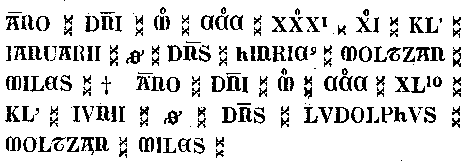

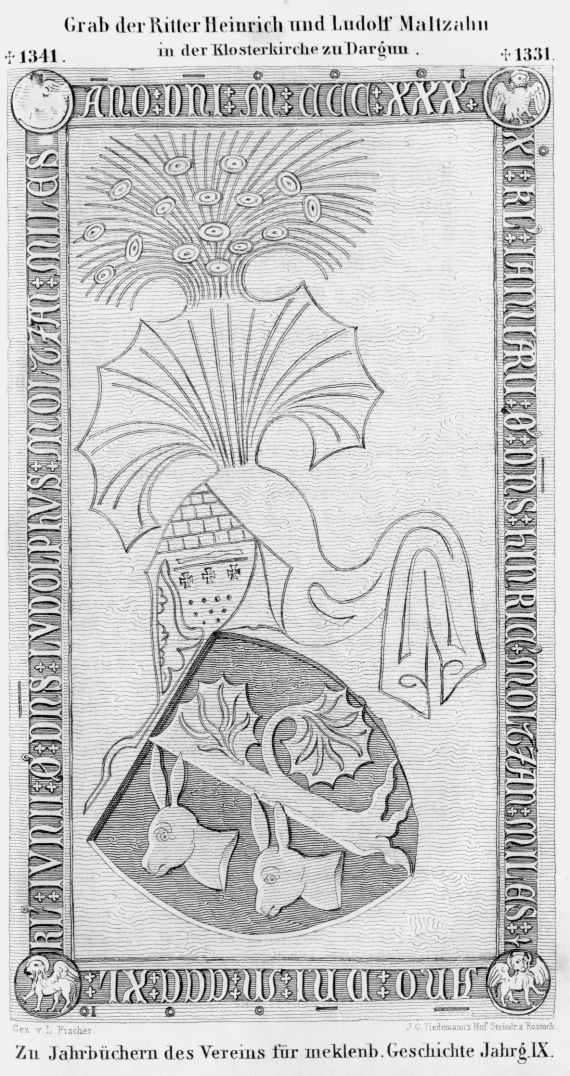

- Familie von Maltzan

- Geschlecht von Hobe

- Das Petschaft des letzten von Lübberstorf

- Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato

- Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter

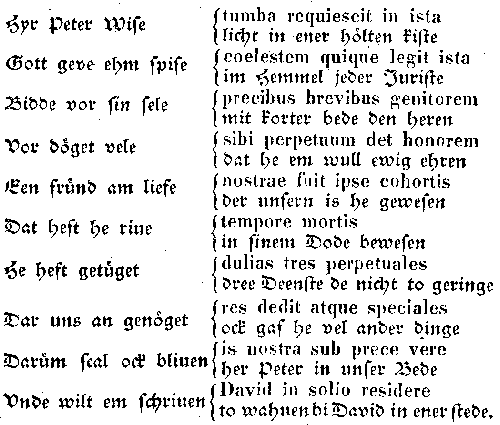

- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506

- Manus Mortua, die Todte Hand, der blinkende Schein (Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94)

- Die Einziehung der Güter der Selbstmörder

- Strafe auf Kindesmord und Sodomie im 18. Jahrhundert

- Ein Horn eines Urochsen

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 316 ] |

|

|

[ Seite 317 ] |

|

|

|

|

:

|

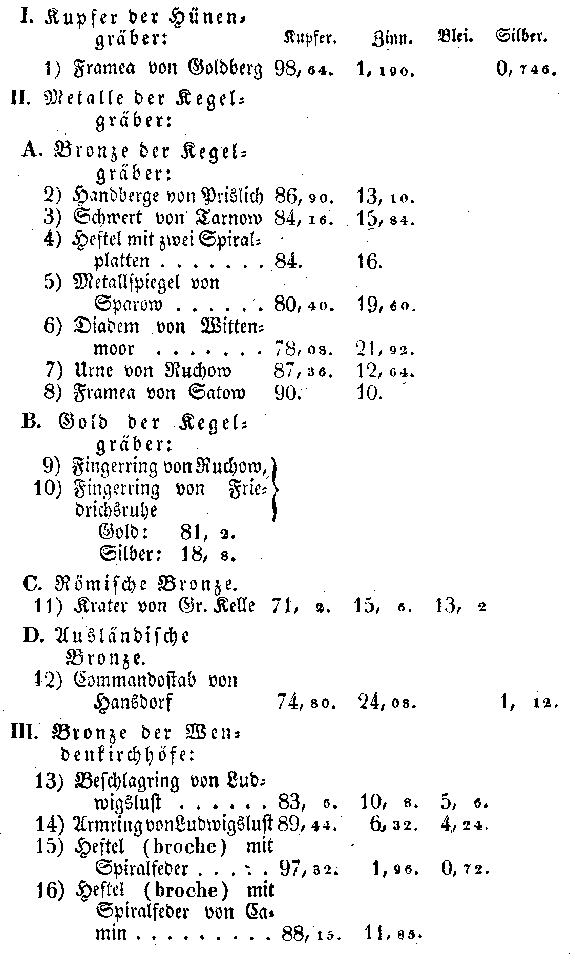

- Framea von Goldberg

- Handberge von Prislich

- Schwert von Tarnow

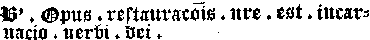

- Heftel mit zwei Spiralplatten

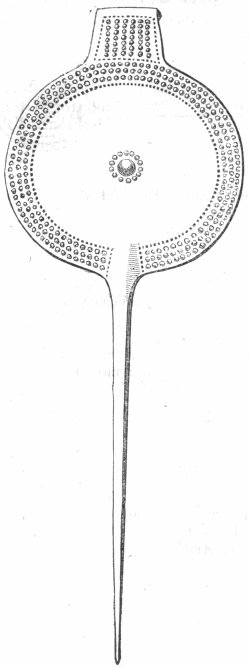

- Metallspiegel von Sparow

- Diadem von Wittenmoor

- Urne von Ruchow

- Framea von Satow

- Fingerring von Ruchow

- Fingerring von Friederichsruhe

- Krater von Groß-Kelle

- Commandostab von Hansdorf

- Beschlagring von Ludwigslust

- Armring von Ludwigslust

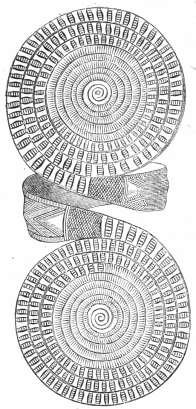

- Heftel mit Spiralfeder

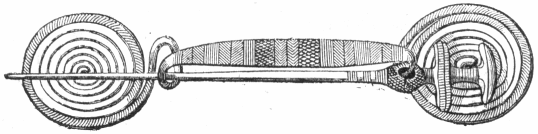

- Heftel mit Spiralfeder von Camin

1. Zur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Der vorchristlichen Zeit.

a. Im Allgemeinen.

Chemische Analysen antiker

Metalle

aus heidnischen Gräbern Meklenburgs,

von

H. L. von Santen,

Senator und Apotheker zu Kröpelin,

mit

antiquarischen Einleitungen und Forschungen begleitet

von

G. C. F. Lisch,

großherzogl. meklenb.

Archivar zu Schwerin.

D ie bronzenen Alterthümer aus den kegelförmigen, mit Rasen bedeckten Gräbern Norddeutschlands, welche wahrscheinlich den Germanen zuzuschreiben sind und welche die Bronze= und Goldzeit, als nicht mehr unvermischtes Kupfer und noch nicht Eisen und Silber in Gebrauch war, charakterisiren, haben so viel Interesse, daß deren allseitige Erforschung dereinst von nicht geringem Werthe für die Urgeschichte Deutschlands sein wird. So viel stellt sich schon jetzt mit Sicherheit heraus, daß alle diese Gräber einer und derselben weitreichenden Cultur=Epoche angehören, welche mit dem epischen Zeitalter in Südeuropa zusammenfallen und im Allgemeinen die beiden nächsten Jahrtausende vor Christi Geburt füllen dürfte, daß die cultivirten europäischen Völker damals auf gleicher Culturstufe

|

Seite 318 |

|

standen, daß die norddeutschen Alterthümer aus dieser Zeit keinesweges hinter den altgriechischen und altitalischen zurückstehen, sondern dieselben an Reinheit der Form oft übertreffen. Nicht nur erregt die Schönheit der Formen Bewunderung, auch die Kunstfertigkeit in der Bereitung 1 ) der Metalle zieht die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich; denn es ist nicht zu bezweifeln, daß die in den Gräbern gefundenen Alterthümer, welche überall und stets denselben Charakter haben und doch nicht einander gleich sind, dort verfertigt wurden, wo man sie findet (vgl. Lisch Friderico-Fraucisceum, Erläut. S. 41 - - 42 und H. C. von Minutoli Topographische Uebersicht der Ausgrabungen - - in den Küstenländern des baltischen Meeres, Berlin, 1843, S. 81 flgd.). Daher ist die chemische Untersuchung der heimischen antiken Bronzen auch wiederholt Gegenstand aufmerksamer Studien gründlicher Forscher gewesen.

Zuerst wandte Klaproth der Analyse der vaterländischen Bronzen seine Aufmerksamkeit zu. Er untersuchte im J. 1807 mehrere alte Bronzen, namentlich diejenigen, welche in der Sammlung der Großen Freimaurer=Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin aufbewahrt werden, und legte die Analysen in Gehlens Journal für Chemie IV, Heft 13, Nr. 15, Julii,

"Durch das Zinn erhält das Kupfer eine hellere Farbe, ein dichteres Gefüge, eine größere Leichtflüssigkeit, mehr Härte und Klang, und widersteht in dieser Verbindung stärker der Atmosphäre und der Feuchtigkeit, als für sich. Es wird jedoch viel spröder, so daß es sich weder kalt noch warm hämmern läßt, besonders wenn das Verhältniß des Zinns gegen das Kupfer wächst. Hieraus wird es wahrscheinlich, das die meisten antiquarischen Gegenstände von dieser Composition gegossen worden sind; - - einige dagegen können gehämmert sein; wo man dies vermuthen kann, spricht auch die Composition dafür; denn dann ist das Kupfer sehr überwiegend".

An einer andern Stelle (Allgem. Anz. d. Deutschen, 1843, S. 935, und Dinglers Polytech. Journ., Jahrg. 24, Heft 10, 1843, S. 320,) heißt es:

"Die Metallcomposition aus 16 Theilen Kupfer und 1 Theil Zinn"

"1) hat eine gewisse Goldlegirungen ähnliche Farbe";

"2) läßt sich sogleich vom Gusse weg gut und lange hämmern und strecken";

"3) zeigt sich sehr geschmeidig und dehnbar";

"4) ist nicht nur härter und elastischer als Kupfer, sondern selbst als Messing, und fast so hart, als Schmiedeeisen";

"5) es fließt leichter und dünner, als Messing, so daß man Kupfer sehr gut damit löthen kann, und es ist vielleicht ein besseres Hartloth für Kupfer, als das bisher gebräuchliche aus Messing und Zink".

"Letztere Eigenschaft wäre aber dennoch zugleich eine Unbequemlichkeit bei Verarbeitung dieses Metalls. Man möchte vielleicht kein wohlfeileres Hartloth für dasselbe haben, was dessen Anwendung auf Fälle und Gegenstände beschränken würde, die nicht hart gelöthet werden. Außer diesem jedoch würden sich Klempner= und Kupferschmiede=Arbeiten, Kessel, Töpfe, aus diesem Metall, von geringerer Stärke, besser in Form halten, als aus Kupfer und Messing, und nicht so bald buckelig und beulig werben".

|

Seite 319 |

|

und in Scherers Journal VI, nieder. Darauf untersuchten Prof. Dr. L. Hünefeld und Ferd. Picht mehrere auf Rügen und in Pommern gefundene Bronzen und theilten die Analysen in "Rügens metallischen Denkmälern der Vorzeit, vorzugsweise chemisch bearbeitet, Leipzig, 1827", mit. Wenn auch gegen das chemische Verfahren bei diesen Analysen nichts zu erinnern sein mag, so fehlt es doch an zuverlässigen, wissenschaftlichen Nachrichten über den antiquarischen Ursprung dieser Bronzen. Die von Klaproth untersuchten Alterthümer haben zwar alle die Form der norddeutschen Alterthümer; aber es ist bekannt, daß während des größern Zuströmens von Alterthümern nach Berlin in frühern Zeiten eine scharfe Scheidung zwischen südeuropäischen und norddeutschen Bronzen nicht geschah, und noch heutiges Tages nicht durchgeführt ist, so daß z. B. in der Sammlung römischer Bronzen viele Stücke aufbewahrt werden, welche ohne Zweifel dem vaterländischen Boden abgewonnen sind; von der andern Seite ist bei dem großen Umfange des preußischen Staats und der aus demselben zusammenströmenden Alterthümer eine scharfe Scheidung der heimischen und fremden Alterthümer oft wohl nicht möglich. Hünefeld und Picht ließen sich zwar die zu analysirenden Bronzen von bekannten Alterthumsfreunden geben und gebrauchten die Vorsicht, die analysirten Bronzen in ihrem Werke abzubilden; aber es sind von ihnen mehrere Bronzen analysirt, von denen es zweifelhaft ist, ob sie der eigentlichen Bronze=Periode angehören, z. B. die getriebenen Bronzeringe. Es gehört nämlich zum Wesen der eigentlichen Bronze=Periode, daß die bronzenen Geräthe derselben gegossen sind; nur einige Gefäße, Urnen, Näpfe etc. bestehen, als seltene Ausnahmen, aus dünne gehämmertem Bronzeblech. Die getriebenen Ringe scheinen nach dem leichtern Roste und nach andern Umständen bei der Auffindung einer jüngern Zeit anzugehören. Das Hämmern der Metalle wird erst allgemeiner, als das Schmieden des Eisens allgemeiner wird, eine Erfindung, welche in den Künsten des Lebens eine der größten Umwälzungen hervorgebracht hat.

Mögen nun auch die frühern antiquarischen Untersuchungen der heimischen antiken Bronzen der antiquarischen Basis entbehren, so geht doch aus der Analyse derjenigen dieser Bronzen, welche mit Sicherheit der eigentlichen Bronze=Periode zugeschrieben werden müssen, wie der Schwerter, Frameen, Lanzen etc. hervor, daß die gewöhnliche Bronze der Kegelgräber Norddeutschlands eine Legirung von Kupfer und Zinn sei und kein anderes Metall

|

Seite 320 |

|

enthalte, als ungefähr 85-90 pCt. Kupfer und 15-10 pCt. Zinn, daß namentlich kein Blei, Zink, Silber und Eisen in dieser Metallmischung gefunden werde.

Darauf veranlaßte die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen den berühmten Chemiker Berzelius zur Analyse mehrerer Bronzen, deren Resultat in Annaler for nordisk oldkyndighed, 1836-1837, p. 104, mitgetheilt ist. Nach den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357, hatte der Ausschuß der Gesellschaft, welcher bekanntlich die verschiedenen Perioden des heidnischen Alterthums mit Sicherheit überschaut, "dem Freiherrn Berzelius zur Untersuchung nur solche Stücke, die aus dem eigentlichen Broncealter herrührten, aber keine weder aus einem frühern, noch aus einem spätern Alter" mitgetheilt. Die Untersuchung gab dasselbe Resultat, daß die antike heimische Bronze nur eine Legirung von Kupfer und Zinn sei.

In den neuesten Zeiten hat Professor Göbel zu Dorpat, in Veranlassung der antiquarischen Untersuchungen des Professors Kruse zu Dorpat, mehrere alte Bronzen, sowohl altgriechische und italische, als in den russischen Ostsee=Provinzen gefundene, analysirt. Zuerst berichtete Kruse über die Resultate in einem Schreiben an die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen vom 19. Oct. 1839, in den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357. Darauf erschien ein eigenes Buch von Göbel: Ueber den Einfluß der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit, Erlangen, 1842, mit einer Menge Analysen, welche bald darauf Kruse in einem großen Werke: Necrolivonica oder Alterthümer Liv=, Esth= und Curlands bis zur Einführung der christlichen Religion in den russischen Ostsee=Gouvernements, Dorpat, 1842, Beilage F, noch ein mal mittheilte und mit antiquarischen Bemerkungen begleitete; Kruse stimmt im Allgemeinen mit Göbel in den antiquarischen Resultaten überein.

Aus der tabellarischen Zusammenstellung bisher bekannt gewordener Analysen bei Göbel ergiebt sich nun, daß

1) die griechischen Geräthe und Bildwerke aus Kupfer und Zinn, die Münzen aus Kupfer, Zinn und Blei,

2) die französischen, deutschen und nordischen heimischen Bronzen des Alterthums aus Kupfer und Zinn,

3) die römischen Bronzen aus Kupfer und Zink, oder Kupfer, Zinn und Blei, oder Kupfer, Zink, Zinn und Blei,

|

Seite 321 |

|

4) die in den russischen Ostsee=Gouvernements gefundenen Bronzen aus Kupfer, Zink, Zinn und Blei bestehen.

Das Resultat ist also, daß die griechischen Bronzen aus Kupfer und Zinn bestehen, mitunter Bleizusatz haben, aber nie Zink enthalten: "was Zink enthält, ist niemals griechisch". Aehnliche Mischung enthalten die deutschen und nordischen Bronzen, nämlich nur Kupfer und Zinn. Die römischen Alterthümer enthalten, zum besondern Merkmale, außerdem Zink, und hiemit stimmen, nach den Mischungsverhältnissen, die Alterthümer der russischen Ostseeprovinzen überein, indem sie außer Kupfer, Zinn und Blei, auch Zink enthalten.

Hieraus ziehen Göbel und Kruse folgende historische Folgerungen:

1) alle Legirungen, die von den Griechen abstammen, bestehen aus Kupfer und Zinn (und Blei); (Kruse Necrolivonica, Beil. F, S. 10, sagt: "Die Scandinavische Legirung der sogenannten Bronzezeit, so wie die der Rügenschen und Norddeutschen Bronzereste von der Ostseeküste, ist größtentheils Alt=Römisch oder Griechisch. Ich erkläre dieses aber lieber dadurch, daß das gothische Volk - - theils mit den alten Griechen unmittelbar, theils mit den Griechischen Kolonien - - in Verbindung war. Von diesen mögen nun die Gothen zuerst diese Bronzesachen erhandelt haben. Dann aber mag auch die Kenntniß der Metallbereitung selbst zu ihnen übergegangen, und mit den Gothen durch Rußland nach Skandinavien gewandert sein".)

2) antike metallische Gegenstände, welche aus Kupfer und Zink bestehen, mit oder ohne Zusatz von Zinn und Blei, sind römischen Ursprungs, oder sie gehören Völkern an, auf welche sie von den Römern übergingen, obgleich auch Bronzen ohne Zinn auch römischen Ursprungs sein können; (Kruse a. a. O. sagt: "Die Skandinavische Legirung der spätern Gräberzeit im X. und XI. Jahrhundert zeigt den spätern römischen Ursprung und eben so diejenige, welche in Thüringen und Sachsen und in unsern Provinzen vorkommt. Diese Römische Legirung der Kaiserzeit kann aber recht wohl durch Handel, Kriege, Raubzüge und Tribute zu den nördlichen Völkern übergegangen sein".)

3) es kann jedoch nicht gesagt werden, daß alle Alterthümer, welche kein Zink enthalten, nur griechischer Abstammung seien;

|

Seite 322 |

|

4) die in den Ostsee=Gouvernements vorkommenden bronzenen Alterthümer, welche wohl die alten Skandinavier gebraucht und getragen haben mögen, sind von römischer Abstammung, oder von römischen Metallarbeitern angefertigt worden.

Es ist im höchsten Grade gefährlich, aus Einem Kennzeichen eines alterthümlichen Geräthes einen historischen Schluß zu machen. Die Alterthumskunde kann und darf nur Stoff für die Geschichte werden, wenn alle Kennzeichen zusammengenommen für eine geschichtliche Wahrheit reden: Bronzealterthümer z. B. können nur für einen geschichtlichen Satz reden, wenn alle Umstände des Auffindens für eine bestimmte Zeit charakteristisch sind und hiemit Metallmischung, Bereitungsweise, Form, Verzierung, Bestimmung, Rost und außerdem noch die Analogie übereinstimmen. Sollte der Satz Wahrheit haben, daß weil römische Bronzen Zinn enthalten, auch die Alterthümer der Ostseeprovinzen römischen Ursprungs seien: so würde sich mit Recht für jede Bronze, welche Zinn enthält, der römische Ursprung behaupten lassen. Ja, es muß gestattet sein, den Satz umzukehren und zu sagen, die Römer haben die Metall=Legirung mit Zink von irgend einem nordischen Volke erhalten: eine Behauptung, welche vom geschichtlichen Standpuncte aus sehr gewagt sein würde; und doch muß man sie machen können, wenn bloß die chemische Analyse einen Maaßstab abgeben soll.

Es ist überhaupt sehr gewagt, zu behaupten, die nördlichen Völker hätten ihre Geräthe und ihre Metallmischungen von den südlichen Völkern Europas erhalten; es ist auch gar keine Veranlassung zu einer solchen Behauptung vorhanden, selbst wenn man noch keine Gießstätten im Norden aufgefunden hätte. Die germanischen Völker und ihre Nachbaren haben ohne Zweifel eben so viel Anlage und Geschicklichkeit zur Verfertigung der nothwendigsten Geräthe und des Schmuckes des Lebens gehabt, als die alten Griechen und Italier. Es ist außer Zweifel, daß im frühesten Alterthume, der eigentlichen und reinen Bronze=Periode, alle civilisirtern Völker Europas, von Klein=Asien bis zu den Lappmarken, auf demselben Standpuncte der Cultur in der Verarbeitung der Metalle gestanden haben, bis sich die südlichen Völker durch Verarbeitung des Eisens auf einen technisch höhern Standpunct stellten; daß die Verbreitung der Eisen=Cultur sehr langsam von Süden nach Norden fortschritt und hier noch spät Eisenschmiede als die größten Künstler, welche Wunderbares verrichteten, angesehen wurden: die Periode des Erzgusses ist in der frühesten Zeit allen alten Völkern gemeinsam,

|

Seite 323 |

|

seien es Griechen oder Germanen. Der uralte Bronzeguß weiset auf eine uralte, gemeinsame Quelle der Cultur zurück, an welcher die griechischen, italischen und germanischen Völker zusammen saßen; der Bronzeguß ist bei dem einen Volke so alt, wie bei dem andern. Man denke nur daran, daß die ganze Vorzeit unsers Vaterlandes überhaupt nur drei, in sich selbst nicht verschiedene Cultur=Epochen aufzuweisen hat! Wahrlich nicht viel seit "Erschaffung der Welt", wenn man so sagen darf. Jedenfalls ist diese Thatsache ein Beweis, daß diese Epochen einen großen Zeitumfang gehabt haben. Will man aber eine Einführung der Bronzen von Griechenland und Rom in den Norden annehmen, so kann fortan von irgend einer Cultur der germanischen Nordländer gar nicht mehr die Rede sein; denn, außer den thönernen Urnen, finden wir durchaus nur Geräthe aus gegossener, höchst selten gehämmerter, Bronze, alle stets von einem und demselben Wesen.

Es kann ferner überhaupt nur davon die Rede sein, daß in den ältern Zeiten die Metallmischungen einfacher waren, daß sie im Fortschritte der Zeit complicirter wurden. In den ältesten Zeiten ward gediegenes Kupfer verarbeitet; die Legirung mit Zinn, welche hierauf folgte, brachte schon eine totale Veränderung des Lebens hervor; die Mischung mit Zink gehört einer jüngern Periode an. Leider ist die griechische und römische Alterthumskunde für die ältesten Zeiten äußerst dürftig. Es werden sich aber genug Bronzen aus Kupfer und Zinn in Italien finden, und Griechenland wird auch jüngere Bronzen mit Zink vermischt haben. Wenn auch die Kegelgräber Klein=Asiens, Griechenlands und Italiens studirt werden, so werden ganz andere Ansichten über das Alterthum verbreitet werden, als man bisher gehabt hat.

Betrachten wir Kruse's Necrolivonica mit den vielen Abbildungen genauer, so stellt sich die Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen noch als in ihren ersten Windeln dar. Die beiden großen Perioden des Alterthums, die Stein= und die eigentliche Bronze=Periode fehlen ganz; es ist in dem ganzen Werke kein einziges Stück abgebildet, welches der eigentlichen Bronze= Periode des Nordens angehörte. Alle abgebildeten Alterthümer tragen das Gepräge der jüngsten Zeit des Heidenthums und fallen ganz in die Eisen=Periode des Nordens. Den Beweis liefern die vielen eisernen modernen Geräthe, die zahlreichen Schmucksachen aus Silber, das endlose Kettenwerk, die hohl getriebenen Ringe, die drachenförmigen, bissigen Thiergestalten, die Brochen mit einer Spiralfeder, die modernen Fingerringe wie Siegelringe, die Sporen mit Bügeln, alle die modernen Schnallen und Spangen: dies alles ist jung,

|

Seite 324 |

|

sehr jung und dem Lande, in welchem es gefunden ist, ziemlich eigenthümlich. Die dünnen Bronze=Spiralen, auf Zwirn gezogen, sind in Meklenburg mit ganz jungen, kaum mit Rost belegten Bronzesachen und mit Eisen zusammen gefunden; dieselben silbernen Fingerringe und silbernes Flechtwerk ist hier mit Münzen aus dem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. Das Einzige, was einigermaßen den Schein eines höhern Alterthums für sich hat, sind die gewundenen Kopf= und Halsringe und einige Hefteln (broches); aber grade diese Ringe und Hefteln sind am längsten von allen Alterthümern in der Mode gewesen und die Ringe werden in allen 3 Perioden des Heidenthums, auch schon am Ende der Steinperiode, gefunden. - Man kann also ohne Scheu annehmen, daß die liefländischen, von Kruse bekannt gemachten Alterthümer etwa in das 10. Jahrhhundert n. C. fallen, also nicht von den Römern herstammen können. Sie enthalten im Durchschnitt nur einige p. C. Zinn und Blei und 18 bis 20 p. C. Zink. Aehnliche Alterthümer mit 20 p. C. Zink, welche in Jütland gefunden wurden, versetzt die königl. dänische Gesellschaft ebenfalls "ungefähr in das 10. Jahrhundert" (vgl. Mémoires, 1838-39, p. 357, Not. 1.) und äußert dabei, daß "die von Göbel untersuchten Metallstücke vermuthlich in ein späteres Alter gehören".

Die Untersuchungen von Göbel und die aus denselben von ihm und Kruse gezogenen geschichtlichen Folgerungen haben also auf die Erkenntniß der Bronze=Periode keinen andern Einfluß, als daß man weiß, daß in den jüngsten Zeiten des Heidenthums, in der Eisen=Periode, die Völker der russischen Ostseeprovinzen die alte Bronzemischung nicht mehr anwandten.

Kruse (z. B. Necroliv. Beil. C, S. 2 flgd.) und Göbel Einfluß etc., S. 20 flgd.) behaupten zwar an mehreren Stellen (z. B. Kruse Necroliv. Generalbericht, Seite 11), "eine große Aehnlichkeit, ja oft die fast völlige Identität der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Gegenstände mit den in Skandinavien und dem nördlichen Deutschland gefundenen Alterthümern in Hinsicht der Form und die Gleichheit in der Legirung der Metalle, welche hier und dort dieselbe ist", - fügen aber einlenkend hinzu: "wenn man den Inhalt der spätern skandinavischen Gräber nimmt, die nicht zu dem frühern Bronzezeitalter gehören". - Aber die von Kruse herausgegebenen und von Göbel analysirten Alterthümer haben gerade das Besondere, daß sie durchaus nicht mit den nordischen Alterthümern übereinstimmen, weder in der Form, noch in der Legirung der Metalle. Die

|

Seite 325 |

|

Metall=Legirung der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer weicht durchaus von der Legirung der nordischen Bronzen ab, indem sich in diesen nie Zink findet; und dies ist hinreichend, eine gänzliche Verschiedenheit zu behaupten. In Skandinavien finden sich einzelne mit Zink legirte Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit; aber diese stehen so isolirt, daß sie nicht eine umfassende Culturepoche, sondern nur in einzelnen Stücken den Uebergang zum Mittelalter bezeichnen. In Norddeutschland werden vollends gar keine mit Zink legirte heidnische Alterthümer gefunden. Einzelne Ausnahmen, die sich überall finden, können aber keine Regel machen und nicht zu dem unbestimmten Satze führen, die russischen und nordischen Alterthümer seien gleich, wenn man dabei die jüngere heidnische Periode im Auge behalte. - Die Formen sind völlig verschieden, einzelne Ausnahmen abgerechnet. Es sind in den russischen Ostseeprovinzen gar keine Alterthümer gefunden, welche mit den nordischen Alterthümern in der Form übereinstimmten; die Formen der norddeutschen und skandinavischen Alterthümer sind durchaus ganz andere, etwa die Aehnlichkeit einiger Helfteln (broches) mit Spiralfedern abgerechnet.

Man kann also nur sagen, die in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer seien von den skandinavischen und nordischen Alterthümern der Bronzeperiode und zum größten Theile der Eisenperiode in Legirung und Form, d. h. in Allem, völlig verschieden, und nur einige nordische Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens hätten einige Aehnlichkeit mit den russischen Alterthümern, welche im Allgemeinen offenbar in den Uebergang zum Mittelalter fallen.

Es geht hieraus hervor, daß eine Anknüpfung der norddeutschen Alterthumskunde mit dem Osten nicht in den russischen Ostseeprovinzen, sondern viel südlicher, etwa durch Polen und Gallizien nach dem schwarzen und caspischen Meere hin, zu suchen, und daß eine Verbindung der russischen Ostseeprovinzen nur mit der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens, nicht Norddeutschlands, statt gefunden habe, daß vielmehr die heidnische Cultur der russischen Ostseeprovinzen erst dann begonnen habe, als die heidnische Cultur des Nordens im Erlöschen begriffen gewesen sei, die älteste, eigentliche Bronzeperiode aber über alle Geschichte hinausreiche. Möglich, daß in den russischen Ostseeprovinzen Reste einer ältern Cultur noch verborgen liegen, zugegeben, daß sich dort häufig griechische und römische Alterthümer finden: aber von einer alten heimischen Cultur in jenen Ländern sind noch keine Beweise geliefert, wenigstens nicht in

|

Seite 326 |

|

dem Umfange, daß sie zu irgend einem Schlusse berechtigen könnten.

Wenn nun auch die aus der Analyse der Bronzen aus der eigentlichen Bronzeperiode Norddeutschlands und Skandinaviens bisher gewonnenen Resultate sicher sind, so dürfte es doch wohl möglich sein, dieselben noch weiter zu führen, wenn die Chemie Hand in Hand mit der Alterthumskunde geht, und beide Wissenschaften, auf sichere und genaue Fundberichte und umfassende antiquarische Forschungen gestützt, zugleich innere und äußere Merkmale über die Zeit und den Ort der Verfertigung der Alterthümer zu gewinnen suchen. Es sind daher im Folgenden mehrere Analysen von charakteristischen Bronzen aus der reinen Bronzeperiode, in welcher sich außer Bronze nur noch Gold findet, nach zuverlässigen Fundberichten, mitgetheilt und von den nöthigen antiquarischen Forschungen begleitet; daneben sind aber auch Analysen anderer Metalle aus andern oder angrenzenden Perioden, nach eben so genauen antiquarischen Forschungen, beigebracht, welche die Metalle der reinen Bronzeperiode in ein helleres Licht zu setzen und die Uebergänge scharf zu bezeichnen vermögen.

Das Verfahren bei der Analyse ist vorzüglich bei Nr. 11., Krater von Gr. Kelle, auseinandergesetzt, da der Verf. diese Analyse zu einem Vortrage in einer gelehrten Gesellschaft wählte.

I. Kupfer der Hünengräber.

|

|

|

|

1. Framea von Goldberg.

Wenn auch im Allgemeinen in den mit großen Steinen umringten und bedeckten Hünengräbern aus der Steinzeit nur Geräthe aus Stein und Schmucksachen aus Bernstein gefunden werden, so sind doch in der Altmark schon einige Gegenstände aus Metall in dieser Art von Gräbern gefunden (vgl. Erster Jahresbericht des Altmärk. Vereins, I, S. 36 und 43, und VI, S. 91), und zwar in solchen, welche wahrscheinlich der Uebergangsperiode aus der Steinzeit in die Bronzezeit anheimfallen. Abgesehen von Urnen mit eisernen Geräthen, dicht unter der Rasendecke dieser Art von Gräbern, da dieselben ohne Zweifel zur wendischen Zeit, der jüngsten heidnischen Periode, aus Pietät in die Gräber der unbekannten Vorfahren nachbestattet

|

Seite 327 |

|

sind, bestehen diese metallenen Geräthe der Hünengräber aus rothem Kupfer, noch nicht aus Bronze, da die Metall=Legirung wohl noch nicht bekannt war. In Meklenburg=Schwerin waren bisher nur zwei Geräthschaften aus Kupfer gefunden, nämlich die zwei Keile, welche Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2. und Tab. X, Fig. 6, (vgl. Erläut. S. 158, 119 und 107) abgebildet sind; ein dritter ähnlicher Keil befindet sich in der großherzogl. Alterthümer=Sammlung zu Neustrelitz (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 158).

Diese kupfernen Alterthümer deuten nicht allein durch ihre Form, da sie sämmtlich Keile nach dem Bildungsstande der Steinzeit sind, sondern auch durch den sehr rohen Guß und den gänzlichen Mangel der Politur, auf eine sehr alte Zeit hin, welche die letzte Periode der Steinzeit sein dürfte. Im J. 1842 ward im Moor von Pampow bei Schwerin ein gewundener Halsring aus Kupfer ohne Politur gefunden. Ganz charakteristisch für die kupfernen Geräthe aus der Steinperiode ist der rohe Guß und der gänzliche Mangel an Nacharbeitung der Oberfläche. (Während des Druckes dieser Bogen ist zu Admannshagen in einem Kegelgrabe eine Krone von reinem Kupfer gefunden, über welche in den nächstfolgenden Jahrbüchern berichtet werden soll.)

Im J. 1841, zur Zeit des Chausseebaues bei Güstrow, ward eine Framea von Kupfer mit Schaftrinne, als in der Gegend von Goldberg gefunden, ungefähr von der Gestalt wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 6, an die Eisengießerei zu Güstrow mit altem Metall zum Einschmelzen verkauft; leider ward das seltene Stück, wohl eine der ältesten, dem Keil nahe stehenden Frameen, durchgeschlagen und zur Hälfte eingeschmolzen (vgl. Jahresber. VII, S. 26). Sie ist am Ansehen des Metalls und an der rohen Oberfläche des Gusses dem kupfernen Keile in Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2, völlig gleich. Die chemische Analyse ergab:

| 98, | 64 | Kupfer, |

| 1, | 190 | Zinn, |

| 0, | 746 | Silber. |

Wahrscheinlich liegt das Vorhandensein des wenigen Silbers und Zinns in dem Mangel an Kenntniß der Metallscheidung, und das Metall dieser Framea ist wohl unstreitig gediegenes Kupfer, wie es in der Natur gefunden wird.

Von dem rothen und glänzenden Metall wurden 52 Gran in Salpetersäure aufgelöst, bis zum Verdunsten der überschüssi=

|

Seite 328 |

|

gen Säure eingeengt, die erstarrte und erkaltete Masse mit wenigem Wasser übergossen, einige Tropfen davon mit vielem Wasser zur Prüfung auf Wismuth verdünnt, aber kein Niederschlag erhalten. Die durch größern Wasserzusatz erhaltene vollständige Auflösung ward zur Trennung des abgeschiedenen Zinnoxyds filtrirt und mit heißem Wasser nachgespült. Es wog getrocknet 0,8 Gran.

Auf die salpetersaure Auflösung blieben alle Reagentien, außer der Salzsäure, die sogleich einen weißen Niederschlag erzeugte, der sich in Aetzammonium vollständig lösete und damit die Gegenwart des Silbers anzeigte, ohne Wirkung. Nach vollständiger Abscheidung des Silbers durch Salzsäure ward die Auflösung erhitzt, der Niederschlag gesammelt, gut ausgewaschen, getrocknet und darauf in einem kleinen Porzellantiegel geglüht, das Filtrum aber auf einem Platinadeckel verbrannt, und damit der Tiegel bedeckt. Das geglühete Chlorsilber wog 0, 458 Gran.

| 0, 8 Zinnoxyd =0, | 63 | Zinn, |

| 0, | 17 | Sauerstoff, |

| 0, | 80 . | |

| 0, 458 Chlorsilber = 0, | 348 | Silber, |

| 0, | 110 | Chlor, |

| 0, | 458 |

52 Gran des Metalls bestehen aus

| 0, | 630 | Zinn, |

| 0, | 348 | Silber, |

| und demnach aus 51, | 22 | Kupfer, |

| 52 | Gran. |

In 100 Theilen sind also enthalten:

| Zinn, | 1, | 190 |

| Silber | 0, | 746 |

| Kupfer | 98, | 64 |

| 100. |

II. Metalle der Kegelgräber.

A. Bronze der Kegelgräber.

|

|

|

|

2. Handberge von Prislich.

Die meklenburgischen Kegelgräber der Bronze=Periode charakterisiren vorzüglich die sehr häufig gefundenen Schwerter und die besonders hier vorkommenden "Handbergen" oder Arm=

|

Seite 329 |

|

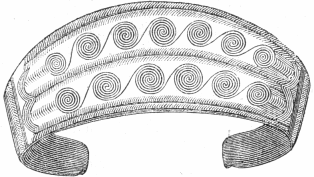

ringe mit zwei auslaufenden großen Spiralplatten.

Wir wählten zunächst ein Stück von einer schönen Handberge (Frid. Franc. Tab. IV) aus dem Kegelgrabe von Prislich (Frid. Franc. Erläut. S. 67); die chemische Analyse ergab auch hier:

| 86, | 90 | Kupfer, |

| 13, | 10 | Zinn. |

Analyse.

Von 50 Gran, die ich davon in reiner Salpetersäure löste, blieben 8 1/4 Gran Zinnoxyd zurück.

Die Auflösung ward mit denselben, unten bei dem Bronze=Krater von Groß=Kelle Nr. 11. angegebenen Reagentien versetzt, aber nur vom Aetzammoniak ein darin wieder löslicher, (unleserliches Wort?) vom Aetzkali ein hellblauer und vom Schwefelwasserstoffgas ein schwarzer Niederschlag erhalten, die allein die Gegenwart des Kupfers anzeigten. Alle übrigen Reagentien verhielten sich indifferent.

Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd =

| Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd = 6, | 55 | Zinn, |

| 1, | 73 | Sauerstoffgas, |

| 8, | 21 |

entsprechen, so bestehen die in Untersuchung genommenen 50 Gran aus

| 6, | 55 | Zinn, |

| 43, | 45 | Kupfer, |

dieser Bronze ist zusammengesetzt aus

dieser Bronze ist zusammengesetzt aus

| 4 Loth | 1 Quent. | Zinn, |

| 27 Loth | 3 Quent. | Kupfer, |

| 32 Loth. |

|

Seite 330 |

|

100 Theile enthalten also

| 13, | 10 | Zinn, |

| 86, | 90 | Kupfer, |

| 100. |

|

|

|

|

3. Schwert von Tarnow.

Eben so charakteristisch für die Kegelgräber, namentlich Meklenburgs, sind die zweischneidigen Schwerter von gegossener Bronze, wie sie im Frid. Franc. Tab. XIV und XV abgebildet sind. Ein solches Schwert, welches zu Tarnow bei Bützow mit goldenen Spiralringen in einem Kegelgrabe gefunden ward, gab

| 84, | 16 | Kupfer, |

| 15, | 84 | Zinn. |

Analyse.

12 1/2 Gran in Salpetersäure gelöst, ließen 2 1/2 Gran Zinnoxyd zurück.

Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.

| 2 1/2 Gran Zinnoxyd = 1, | 98 | Zinn, |

| 0, | 52 | Sauerstoff, |

| 2, | 50 . |

An reinem Metall ist in dieser Bronze enthalten

| 1, | 98 | Zinn, |

| 10, | 52 | Kupfer, |

| 12, | 50. |

In 100 Theilen befinden sich also:

| 15, | 84 | Zinn, |

| 84, | 16 | Kupfer, |

| 100. |

|

Seite 331 |

|

|

|

|

|

4. Heftel mit zwei Spiralplatten.

Auch eine Heftel (fibula) mit zwei Spiralplatten der Art,

wie sie in Frid. Franc. Tab. XI abgebildet sind, gab ungefähr dasselbe Resultat:

| 84 | Kupfer, |

| 16 | Zinn. |

Analyse.

10 1/2 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 21/8 Gran Zinnoxyd.

Die salpetersaure Auflösung reagirte nur auf Kupfer.

| 2 1/8 Gran Zinnoxyd = 1, | 68 | Zinn, |

| 0, | 44 | Sauerstoff, |

| 2, | 12 . |

In 10 1/2 Gran dieser Bronze befinden sich an reinem Metall:

| 1, | 68 | Zinn, |

| 8, | 82 | Kupfer, |

| 10, | 50 . |

In 100 Theilen sind demnach enthalten:

| 16 | Zinn, |

| 84 | Kupfer, |

| 100. |

|

Seite 332 |

|

|

|

|

|

5. Metallspiegel von Sparow.

Schon mehr abweichend von der gewöhnlichen Mischung war die Legirung des bei Sparow in einem Kegelgrabe gefundenen Metallspiegels, welcher im Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 20 abgebildet und irrthümlich als eine Nadel beschrieben ist. Die Analyse ergab nämlich:

| 80, | 40 | Kupfer, |

| 19, | 60 | Zinn, |

In dieser Composition ist die Menge des beigemischten Zinns größer, als in den sonst vorkommenden Legirungen der Bronzen der Kegelgräber, wahrscheinlich um dem Metall eine hellere Farbe und eine größere Härte für die nöthige Politur zu geben.

12 1/2 Gran gaben nach der Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 3 1/4 Gran Zinnoxyd.

In der Auflösung ließen die Reagentien nur Kupfer erkennen.

| 3 1/4 Gran Zinnoxyd = 2, | 45 | Zinn, |

| 9, | 68 | Sauerstoff, |

| 3, | 13 . |

Wenn 12 1/2 Gran dieser Bronze aus

| 2, | 45 | Zinn, |

| 10, | 5 | Kupfer, |

| 12, | 50 . |

|

Seite 333 |

|

zusammengesetzt sind, so bestehen 100 Gran aus

| 19, | 60 | Zinn, |

| 80, | 40 | Kupfer, |

| 100. |

|

|

|

|

6. Diadem von Wittenmoor.

Eine ähnliche Metallmischung, wie der Metallspiegel von Sparow, gab ein in der Gegend von Neustadt zu Wittenmoor gefundenes Diadem, wie es in Frid. Franc. Tab. X, Fig. 5, (vgl. Erläut. S. 50 und 55) abgebildet ist.

Diese in Meklenburg öfter gefundenen Diademe, ohne Zweifel zum geschmackvollen Kopfputz für vornehme Frauen, sind immer mit eingegrabenen Spiralwindungen verziert. Die Analyse ergab:

| 78, | 08 | Kupfer, |

| 21, | 92 | Zinn, |

Analyse.

Von der sehr verwitterten, bruchigen, mit Grünspan überzogenen Bronze wurden 12 1/2 Gran reine Metallstücke ausgesucht und mit Salpetersäure in Untersuchung gestellt. Die Auflösung hinterließ 3 3/4 Gran Zinnoxyd, und reagirte auf keine fremden Metalle, bestand daher nur aus Kupfer.

| 3 3/4 = 3, 75 Gran Zinnoxyd = 2, | 74 | Zinn, |

| 1, | 01 | Sauerstoff, |

| 3, | 75 . |

| Da in 12 1/2 = 12, 50 Gran Bronze enthalten sind | ||

| 2, | 74 | Zinn, |

| so müssen darin enthalten sein 9, | 76 | Sauerstoff, |

| 12, | 50 . |

In 100 Theilen befinden sich also

| Zinn | 21, | 92 |

| Kupfer | 78, | 08 |

| 100. |

|

Seite 334 |

|

|

|

|

|

7. Urne von Ruchow.

Dagegen gab die Analyse einer fast so dünne, wie ein Laubblatt geschlagenen Bronze=Urne aus dem großen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 45) mehr Kupfer, als die meisten Kegelgräber=Bronzen, nämlich

| 87, | 36 | Kupfer, |

| 12, | 64 | Zinn, |

wohl um das Metall zum Hämmern geschmeidiger zu machen; die gewöhnlich vorkommenden Bronzen sind dagegen alle gegossen. - Eine metallische Urne von Ranzow auf Rügen ergab ebenfalls eine ähnliche Mischung: von etwa 90, 33 Kupfer und 9, 67 Zinn (vgl. Hünefeld u. Picht, S. 17 u. 19), und die Bronze von hohl getriebenen Ringen eine Mischung von 92 Kupfer und 8 Zinn (vgl. das. S. 29).

25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 4 Gran Zinnoxyd.

Die Auflösung enthielt nach Ausweis der bezüglichen Reagentien nur Kupfer.

| 4 Gran Zinnoxyd = 3, | 16 | Zinn, |

| 0, | 84 | Sauerstoff, |

| 4. |

An reinem Metall sind also in 25 Gran enthalten:

| 3, | 16 | Zinn, |

| 21, | 84 | Kupfer, |

| 25. |

In 100 Theilen aber:

| 12, | 64 | Zinn, |

| 87, | 36 | Kupfer, |

| 100. |

|

Seite 335 |

|

|

|

|

|

8. Framea von Satow.

Eine zu Satow bei Doberan gefundene framea (Streitmeißel) von der in Meklenburg gewöhnlichen, oft vorkommenden Form, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 5, gab auffallender Weise auch viel Kupfer, nämlich

| 90 | Kupfer, |

| 10 | Zinn, |

wahrscheinlich, weil eine so dicke und voll gegossene Stoß= und Wurfwaffe wie die framea keiner besondern Härte und Schärfe, sondern vorzüglich Gewicht und Festigkeit bedarf.

10 3/4 Gran hinterließen nach der warmen Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 1 3/4 Gran Zinnoxyd. Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.

| 1 3/4 Gran Zinnoxyd = 1, | 38 | Zinn, |

| , | 37 | Sauerstoff, |

| 1, | 75 . |

Die Waffe bestand demnach aus:

| 1, | 38 | Zinn, |

| 9, | 37 | Sauerstoff, |

| 10, | 75 . |

und in 100 Theilen aus:

| 10 | Zinn, |

| 90 | Kupfer, |

| 100. |

B. Gold der Kegelgräber.

|

|

|

|

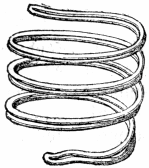

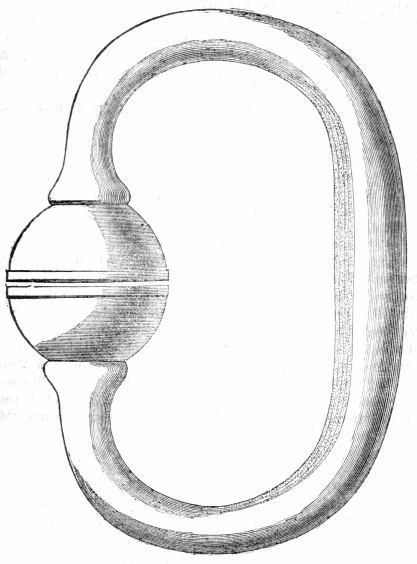

9. Fingerring von Ruchow.

Zu den charakteristischen Kennzeichen der Kegelgräber aus der Bronzeperiode gehören die Schmucksachen aus Gold, namentlich die Fingerringe von Gold, gewöhnlich aus doppeltem Golddrath (Trauringe) in der Form von Spiral=Cylindern, wie sie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 3 und 4, (vgl. Erläut. S. 51) abgebildet sind.

|

Seite 336 |

|

Ein solcher Ring aus dem sehr großen und reichen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 43 und Jahresbericht V, S. 30), welches noch 3 gleiche Goldringe und ein kleines Museum von bronzenen Alterthümern aus der Bronzezeit lieferte, enthielt viel Silber. Die Analyse ergab:

| 81, | 2 | Gold, |

| 18, | 8 | Silber. |

Analyse.

Ein halber Gran ward mit Königswasser übergossen, die sich um den metallischen Kern gebildete Hülle von Chlorsilber mit einem Glasstäbchen zertheilt, und darauf durch Erhitzen vollständig gelöst. Der Ueberschuß des Königswassers ward durch Zusatz von Salpetersäure möglichst zerstört, mit Wasser verdünnt, und das auf dem Filtrum gesammelte Chlorsilber mit heißem Wasser abgewaschen. Nach dem Glühen des scharf getrockneten Chlorsilbers wog dasselbe 1/8 Gran = 0, 125 Gran.

Die bisher auf eine geringe Menge durch Abdampfen concentrirte Goldlösung ward mit einer Lösung von Chlorammonium und Verdünnung mit Alkohol auf Platin, so wie durch die geeigneten Reagentien auf die Gegenwart eines andern Metalles geprüft, aber von allen keine Spur entdeckt.

| Chlorsilber besteht aus 108 | Silber, |

| und 36 | Chlor, |

| 144. |

0, 125 Gran Chlorsilber bestehen daher aus

| 0, | 094 | Silber, |

| 0, | 031 | Chlor, |

| 0, | 125 . |

Wenn in 0, 500 Goldlegirung enthalten sind,

| Silber 0, | 094 |

| so befinden sich darin Gold 0, | 406 |

| 0, | 500 . |

100 Theile bestehen also aus

| Gold 81, | 2, |

| Silber 18, | 8, |

| 100. | . |

|

Seite 337 |

|

|

|

|

|

10. Fingerring von Friederichsruhe.

Ein ganz gleiches Resultat gab auffallender Weise ein gleicher Fingerring aus Gold von Friederichsruhe (vgl. Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 1 - 4, vgl. Erläut. S. 51 und 137), der mit dem Ringe von Ruchow ohne Zweifel denselben Ursprung hat, nämlich

| 81, | 2 | Gold, |

| 18, | 8 | Silber. |

Analyse.

Zwei Gran des Ringes wurden mit Königswasser auf dieselbe Weise wie in Nr. 9. behandelt, und durch Glühen des Rückstandes 1/2 Gran = 0, 500 Gran Chlorsilber erhalten.

Die Goldlösung reagirte auf keine Beimischungen anderer Metalle, war also ebenfalls rein.

| 0, 500 Chlorsilber = 0, | 376 | Silber, |

| 0, | 124 | Chlor, |

| 0, | 500 . |

Befinden sich in 2 Gran Goldlegirung

| 0, | 376 | Silber, |

| so enthält dieselbe 1, | 624 | Gold, |

| 2, | 000 . |

100 Theile dieser Goldlegirung bestehen also aus

| Gold 81, | 2, |

| Silber 18, | 8, |

| 100. |

C. Römische Bronze.

|

|

|

|

11. Krater von Groß-=Kelle.

Um eine Vergleichung mit nicht heimischen Bronzen aus derselben Zeit der Todtenbestattung anstellen zu können, wählten wir ein Stück von dem in Meklenburg gefundenen großen Bronze=Krater oder Kessel aus dem merkwürdigen (römischen) Kegelgrabe von Groß=Kelle, welches nur römische Alterthümer enthielt (vgl. Jahresbericht des Vereins für meklenb. Geschichte etc. III, S. 44 und Abbildung zu Jahrg. V, Lithogr. Tab. III, Fig. 1). Die Analyse ergab hier ein anderes Resultat, nämlich

| 71, | 2 | Kupfer, |

| 15, | 6 | Zinn, |

| 13, | 2 | Blei. |

Analyse.

Ich löste 25 Gran dieses Metall=Fragments kochend in reiner Salpetersäure auf, und erhielt dabei einen 5 Gran

|

Seite 338 |

|

schweren Rückstand, der sich durch sein weiß corridirtes Ansehen schon als Zinnoxyd zu erkennen ab.

Die hellblaue salpetersaure Lösung versetzte ich zur Ermittelung der übrigen darin befindlichen Metalle mit folgenden Reagentien:

1) mit Aetzammoniak. Hiedurch ward die Lösung dunkelblau, und es schied sich ein im Ueberschuß von Ammoniak nicht löslicher weißer Niederschlag ab.

2) mit destillirtem Wasser. Eine starke Verdünnung damit gab keinen Niederschlag.

3) mit Salzsäure. Auch hiedurch entstand keine Trübung.

4) mit Aetzkali. Dieses erzeugte auch im Ueberschuß nur einen blauen Niederschlag.

5) mit schwefelsaurem Eisenoxydul erhielt ich eine flauere Färbung der Lösung, und einen weißen, keinen braunen Niederschlag.

6) mit schwefelsaurem Kali und

7) mit verdünnter Schwefelsäure gab die Lösung weiße Niederschläge;

8) mit Schwefelwasserstoff ward sie aber ganz schwarz präcipitirt. Nach Trennung des Niederschlages gab die Flüssigkeit mit Aetzammoniak keine Trübung.

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß die salpetersaure Lösung nach den Reagentien 1, 4 u. 8 Kupfer, nach den von 1, 6 u. 7 Blei enthalte, Bismuth, Silber, Quecksilber, Zink und Gold darin aber nicht vorhanden sind.

Um nun das Kupfer vom Blei zu trennen und beides in ihren Mengeverhältnissen zu bestimmen, versetzte ich die salpetersaure Auflösung so lange mit verdünnter Schwefelsäure, als ein Niederschlag entstand, verdampfte darauf die Flüssigkeit sammt dem Niederschlage zur Trockniß und erhitzte die Masse so lange, bis alle freie Schwefelsäure entfernt war. Den Rückstand löste ich in Wasser, trennte das nicht gelöste schwefelsaure Bleioxyd durch ein Filter, süßte es auf, trocknete und glühete es schwach. Es wog 5 1/4 Gran.

Aus der von diesem schwefelsauren Bleioxyd getrennten Flüssigkeit schied ich mittelst Aetzkali das Kupferoxyd, nicht etwa zu dessen Gewichtsbestimmung, da sich seine Menge schon durch die Berechnung des Zinn= und Blei=Oxyds von selbst ergiebt, sondern um aus der davon abfiltrirten Flüssigkeit, welche noch eine kleine Menge von schwefelsaurem Bleioxyd aufgelöst enthält, dasselbe, nachdem die Flüssigkeit mit so viel verdünnter Schwefelsäure versetzt ist, als sie nur noch schwach

|

Seite 339 |

|

basisch reagirt, durch kleesaures Ammoniak zu trennen. Es zeigte sich erst nach Verlauf von mehreren Stunden eine schwache Trübung, die sich nach 24 Stunden als ein höchst geringfügiger Niederschlag am Boden des Gefäßes so fest abgelagert hatte, daß er durch Schütteln mit Wasser nicht davon zu trennen war. Diese geringe Menge kohlensaures Bleioxyd konnte ich daher nicht durch Glühen in Bleioxyd verwandeln und sie deshalb nur annähernd in Rechnung bringen.

Diese Analyse ergab also zum Resultat, daß außer dem

Kupfer 5 Gran Zinnoxyd,

5 1/4 Gran schwefelsaures Blei

erhalten wurden.

| Zinnoxyd besteht aber in 100 Th. aus 78, | 6 | Zinn, |

| 21, | 38 | Sauerstoff. |

| Demnach enthalten 5 Gran Zinnoxyd 3, | 9 | Zinn, |

| 1, | 3 | Sauerstoff. |

| Schwefelsaures Bleioxyd besteht aus 100, | Blei, | |

| 45, | Schwefelsäure. | |

| Darnach enthalten 5 1/4 Gran schwefelsaures Bleioxyd | ||

| 3, | 3 | Blei, |

| 2, | 1 | Schwefelsäure. |

An reinem Metall sind also diese 25 Gran der analysirten Bronze zusammengesetzt, aus

| 3, | 9 | Zinn, |

| 3, | 3 | Blei. |

| und folglich aus 17, | 8 | Kupfer, |

| zusammen 25 Gran. |

Ein Pfund davon würde also ungefähr enthalten

| 5 | Loth | Zinn, |

| 4 | Loth | Blei, |

| 23 | Loth | Kupfer. |

| 32 | Loth. |

in 100 Theilen aber:

| 15, | 6 | Zinn, |

| 13, | 2 | Blei. |

| 17, | 2 | Kupfer, |

| 100. |

D. Ausländische Bronze.

|

|

|

|

12. Commandostab von Hansdorf.

Die bronzenen Streitäxte oder Commandostäbe mit Bronzestiel, welche an weit entfernten Stellen im Norden gefunden sind (vgl. Klemm german. Alterthk. S. 208 u. Tab. XV und Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 1, Tab. VII,

|

Seite 340 |

|

Fig. 1 u. Tab. XV, Fig. 6, u. Erläut. S. 115 u. 158), haben, namentlich durch den schönen Hohlguß, so viel Eigenthümliches, daß sich an ihrem norddeutschen Ursprunge aus der Zeit der Kegelgräber, um so mehr da sie bis jetzt nur einzeln und nicht in Gräbern gefunden sind, zweifeln läßt. Die Analyse eines zu Hansdorf gefundenen Exemplars (vgl. Jahresbericht des Vereins etc. II, S. 48-48) gab auch allerdings, nach wiederholter, scharfer Analyse, ein erwartetes abweichendes Resultat, vorzüglich durch die unzweifelhafte Beimischung von Silber, nämlich:

| 74, | 80 | Kupfer, |

| 24, | 08 | Zinn, |

| 1, | 12 | Silber. |

Analyse.

25 Gran der Streitaxt hinterließen in der Salpetersäure 7 3/4 Gran Zinnoxyd.

Die Lösung ward nur von Salzsäure getrübt; sie ward daher damit vollständig präcipitirt, und daraus nach dem Trocknen des Niederschlages 3/8 Gran salzsaures Silber gewonnen.

| 7 3/4 Gran Zinnoxyd entsprechen: 6, | 02 | Zinn, |

| 1, | 73 | Sauerstoff. |

| 3/8 Gran salzsaures Silber 0, | 28 | Silber, |

| 0, | 9 | Chlor. |

In 25 Gran sind also an reinem Metall enthalten

| 6, | 02 | Zinn, |

| 0, | 28 | Silber, |

| folglich 18 | 70 | Kupfer, |

| 25 Gran. |

100 Theile enthalten aber:

| 24 | 08 | Zinn, |

| 1, | 12 | Silber, |

| 74, | 80 | Kupfer, |

| 100. |

|

Seite 341 |

|

|

|

|

|

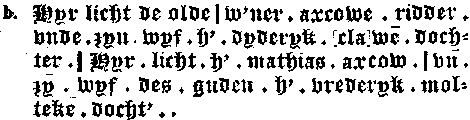

III. Bronze der Wendenkirchhöfe.

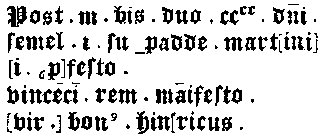

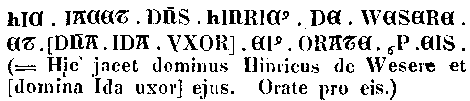

13. Beschlagring von Ludwigslust.

Mit den Kegelgräbern verschwindet die Schönheit der Bronze und der edle Rost auf derselben. Die wendische Bevölkerung Meklenburgs oder die Eisenzeit barg ihre Todten nicht mehr unter aufgeschütteten Hügeln, sondern grub die Urnen mit den Resten des Leichenbrandes in die ebene Erde ein. Mit diesem Begraben der Urnen verschwindet das Gold ganz und die Bronze wird selten; dagegen erscheint vorherrschend Eisen, und Silber und Bronze in einzelnen Schmucksachen. Diese wendische Bronze ist aber matter und unedler, als die germanische der Kegelgräber.

Wir wählten einen Beschlagring aus einer bei Ludwigslust gefundenen Urne (Jahresber. II, S. 44 flgd.), in deren Nähe auch eiserne Alterthümer gefunden sind; die vielen Bronzesachen aus diesem Begräbnisse sind weißlich und haben nur an einigen Stellen einen leichten Anflug von Rost. Dennoch müssen die vielen Begräbnisse bei Ludwigslust noch in dem Uebergange von der germanischen zur wendischen Zeit liegen, da in ihnen die Bronze noch vorherrscht und die Formen der Geräthe denen der Kegelgräber sehr nahe kommen, ja ganz ähnliche Sachen, wie die bei Ludwigslust gefundenen, zu Borkow (vgl. Jahresber. II, S. 43) noch in einem Kegelgrabe, dem einzigen bisher in Meklenburg beobachteten, welches Eisen enthielt, gefunden sind, das Eisen bei Ludwigslust auch nur selten erscheint. Da die Zeit dieser Bestattung wahrscheinlich schon in den Anfang der Silber=Periode fällt, so ließ sich Silber in der weißlichen Bronze vermuthen; aber eine wiederholte strenge Prüfung gab nur das Resultat:

| 83, | 6 | Kupfer, |

| 10, | 8 | Zinn, |

| 5, | 6 | Blei. |

Analyse.

25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 3 1/2 Gran Zinnoxyd.

Die salpetersaure Auflösung gab durch Reagentien die Gegenwart von Blei und Kupfer zu erkennen, welche auf die in 11. angegebene Weise abgeschieden wurden.

Das Resultat der Analyse ergab folgende Bestandtheile:

| 3 1/2 Gran Zinnoxyd = 2, | 7 | Zinn, |

| , | 8 | Sauerstoff. |

| 2 Gran schwefelsaures Blei = 1, | 4 | Blei, |

| 6 | Schwefelsäure. |

|

Seite 342 |

|

25 Gran bestehen demnach aus:

| 2, | 7 | Zinn, |

| 1, | 4 | Blei, |

| 20, | 9 | Kupfer, |

| zusammen 25 Gran. |

In 100 Theilen sind also enthalten:

| 10, | 8 | Zinn, |

| 5, | 6 | Blei, |

| 83, | 6 | Kupfer, |

| 100. |

|

|

|

|

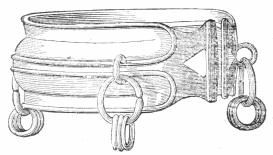

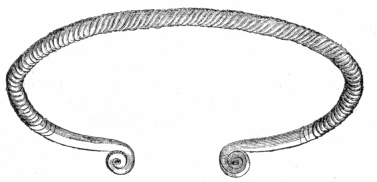

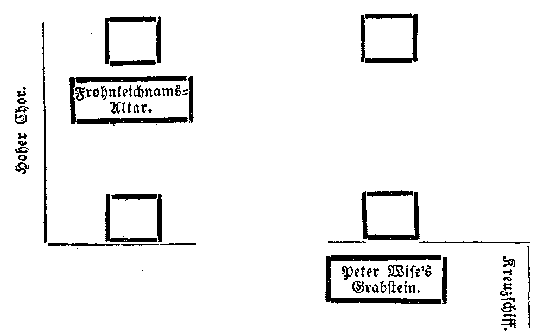

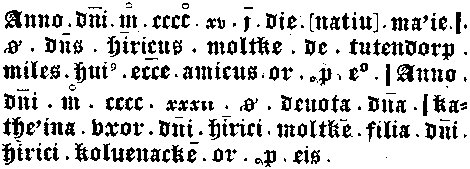

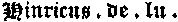

14. Armring von Ludwigslust.

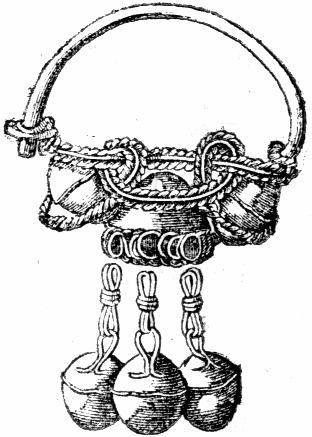

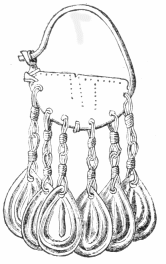

Einer von den in demselben Begräbnisse gefundenen Armringen, welche die seltene Erscheinung gaben, daß die zerbrochenen Exemplare eingebohrte Bindlöcher zum Zusammenflicken der Fragmente für den fernern Gebrauch hatten, gab in der Analyse ein ähnliches Resultat. Diese Armringe sind schon von Blech und hohl getrieben und gleichen den hier abgebildeten, welche im Stargardischen bei den mit Drachenwindungen verzierten Bronzekesseln gefunden werden. (Jahresber. VII, S. 34-36). Die Ringe von Ludwigslust sind dem hieneben abgebildeten, bei Roga gefundenen ähnlich, jedoch auf der Oberfläche glatt und ohne eingehängte Ringel.

Die Analyse ergab:

| 89, | 44 | Kupfer, |

| 6, | 32 | Zinn, |

| 4, | 24 | Blei. |

Analyse.

12 1/2 Gran des Ringes in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen einen Rückstand von 1 Gran Zinnoxyd.

Die Lösung, mit den in 11 aufgeführten Reagentien versetzt, gab (unleserliches Wort?) nur mit Schwefelsäure und dessen Salzen einen Niederschlag; sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt; darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dieses schwefelsaure Blei 7/8 Gran.

| 1 Gran Zinnoxyd besteht aus 0, | 79 | Zinn, |

| 0, | 21 | Sauerstoff. |

|

Seite 343 |

|

| 7/8 Gran schwefelsaures Blei bestehen aus 0, | 53 | Blei, |

| 0, | 25 | Schwefelsäure. |

An reinem Metall bestehen demnach 12 1/2 Gran

| 0, | 79 | Zinn, |

| 0, | 53 | Blei, |

| 11, | 18 | Kupfer, |

| 12, | 50 . |

In 100 Theilen sind also enthalten:

| 6, | 32 | Zinn, |

| 4, | 24 | Blei, |

| 89, | 44 | Kupfer, |

| 100. |

Bei den Berechnungen der Brüche ist eine kleine Divergenz unvermeidbar, und die Resultate in Hunderttheilen können daher selten, wenn man sie nicht approximativ annehmen will, mit der wirklichen Zusammensetzung übereintreffen. Ich glaube daher, daß hier in der Erzcomposition alle Brüche wegfallen und diese dem Kupfer zugerechnet werden müssen, die Composition daher aus 90 Kupfer, 6 Zinn, 4 Blei in runden Zahlen besteht.

|

|

|

|

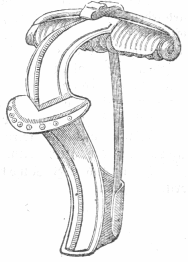

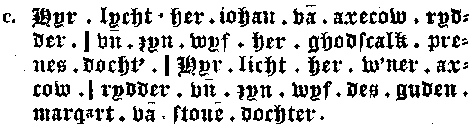

15. Heftel mit Spiralfeder.

Die Bronze der unzweifelhaften Wendenkirchhöfe, die Bronze der jüngsten Heidenbegräbnisse, welche hier überdies nur selten und zwar nur in einzelnen kleinen Schmucksachen auftritt und dem Eisen Platz macht, weicht ebenfalls an Farbe, Zähigkeit und Rost von der Bronze der Kegelgräber offensichtlich ab. Um diese Abweichung zu erkennen, bestimmten wir die Spirale einer Heftel mit Spiralfeder (broche, Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13) des charakteristischen Kennzeichens der Wendenkirchhöfe, zur Analyse, welche dann auch einen fast reinen Kupfergehalt zeigte, nämlich:

| 97, | 32 | Kupfer, |

| 1, | 96 | Zinn, |

| 0, | 72 | Blei. |

|

Seite 344 |

|

25 Gran in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen 5/8 Gran Zinnoxyd.

Diese Lösung ward nur von Schwefelsäure, und zwar erst nach einigen Tagen auf sehr geringe Weise getrübt. Sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt, darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dies schwefelsaure Blei 1/4 Gran.

| 5/8 Gran Zinnoxyd entsprechen 0, | 49 | Zinn, |

| 14 | Sauerstoff. | |

| 1/4 Gran schwefelsaures Blei 0, | 18 | Blei, |

| 0, | 07 | Schwefelsäure. |

An reinem Metall enthalten also 25 Gran:

| 0, | 49 | Zinn, |

| 0, | 18 | Blei, |

| folglich 24, | 33 | Kupfer.. |

| 25 Gran. |

100 Theile aber bestehen aus:

| 1, | 96 | Zinn, |

| 0, | 72 | Blei, |

| 97, | 32 | Kupfer, |

| 100. |

Ich bin über die Gegenwart des Bleis fast zweifelhaft geblieben, mußte es aber, da alle Reactionen es zwar sehr schwach, aber bestimmt andeuteten, es auch gelang, den höchst geringfügigen Gehalt abzuscheiden, in seine Bestandtheile mit aufnehmen. Ich glaube aber, daß dasselbe seine Gegenwart mehr einer zufälligen Beimischung, z. B. der Anwendung eines mit Blei vermischten Zinns, als einer absichtlichen verdankt. Seine Menge beträgt noch nicht 1 Procent, und die Zusammensetzung wird daher, bei der Schwierigkeit der Abwägung der Hunderttheile in kleinere Quantitäten, wahrscheinlicher aus 98 Kupfer und 2 bleihaltigem Zinn bestehen sollen.

|

Seite 345 |

|

|

|

|

|

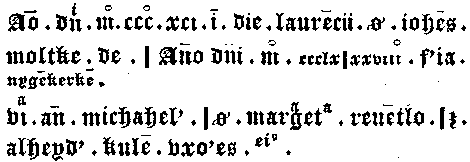

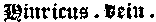

16. Heftel mit Spiralfeder von Camin.

Eine gleiche Heftel (Broche) aus dem Wendenkirchhofe zu Camin (Jahresber. Jahrg. II, S. 63, Nr. 27), welcher reich an Eisen war und in Schmucksachen Bronze und Silber enthielt, gab dagegen:

| 88, | 15 | Kupfer, |

| 11, | 85 | Zinn. |

Analyse.

20 Gran wurden wie gewöhnlich mit Salpetersäure behandelt, die Auflösung zeigte sich auf alle behufigen Reagentien indifferent, der Rückstand wog 3 Gran, war Zinnoxyd, und in der Auflösung nur Kupfer enthalten.

| 3 Gran Zinnoxyd = 2, | 37 | Zinn, |

| 63 | Sauerstoff, | |

| 3. |

Wenn 20 Gran der Bronze enthalten:

| 2, | 37 | Zinn, |

| so befinden sich darin 17, | 63 | Kupfer, |

| 20. |

100 Theile bestehen demnach aus:

| 11, | 85 | Zinn, |

| 88, | 15 | Kupfer, |

|

Seite 346 |

|

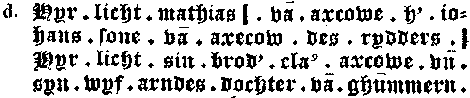

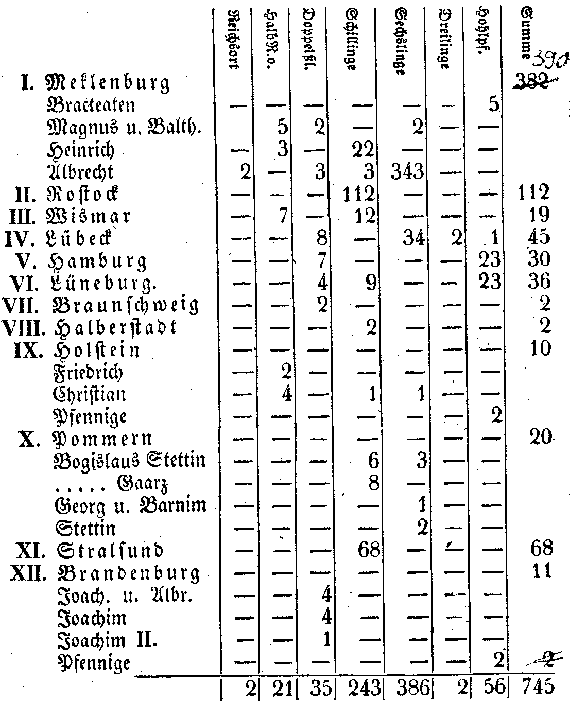

Uebersicht der Analysen,

|

Seite 347 |

|

Aus dieser Uebersicht geht zur Beurtheilung der heimischen Bronzen hervor:

1) daß die Bronzen meklenburgischen Ursprunges aus der reinen Bronze=Periode nur aus Kupfer und Zinn bestehen und ungefähr 10-20 p. C. Zinn enthalten;

2) daß die ungefähr gleichzeitige römische Bronze außer 15, 6 Zinn auch noch 13, 2 Blei enthält;

3) daß Zink in meklenburgischen Bronzen gar nicht beobachtet ist;

4) daß Silber in Kupfererzen entweder nur in unvermischtem, gediegenen Kupfer oder in ausländischen, künstlichern Geräthen gefunden ist;

5) daß die Bronze der jüngsten heidnischen Periode, der Wendenkirchhöfe, sehr unregelmäßige Mischungsverhältnisse hat und außer Zinn auch Blei enthält.

So viel steht jedoch fest, daß die Bronze der reinen Bronze=Periode der Kegelgräber nur aus einer Legirung von Kupfer und Zinn besteht.

|

Seite 348 |

|

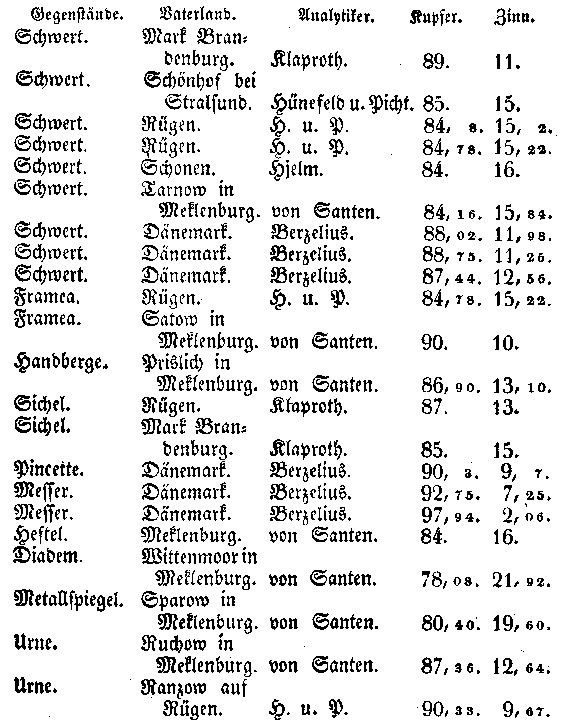

Von Interesse dürfte nachstehende Uebersicht der Mischungsverhältnisse der Bronzen der am häufigsten vorkommenden Gegenstände der reinen Bronze=Periode sein:

Die Mischungsverhältnisse bleiben daher bei denjenigen Alterthümern, welche die reine Bronzeperiode vorzüglich charakterisiren, ungefähr dieselben; besonders tritt die Gleichheit der Mischungsverhältnisse der Bronze der Schwerter in den verschiedenen Gegenden auffallend hervor.

|

Seite 349 |

|

Die wichtigste Frage, welche auf diese Untersuchungen folgt, ist die:

woher holten die alten nordischen Völker ihre Erze?

Trotz aller Bemühungen hat es nicht gelingen wollen, rohe Erze aus den Gegenden zu erhalten, aus denen die alten Völker ihre Erze muthmaßlich hätten beziehen können; auch Analysen waren nicht zu erreichen. Am nächsten freilich liegt bei dem Kupfer die Annahme, daß es nach dem Namen des Metalles, lat. cuprum, althochdeutsch kuphar, von der kupferreichen Insel Kypros geholt sei; aber es fehlt zur Zeit noch an einer ausreichenden Menge von kupfernen Alterthümern aus dem Norden und an Analysen sowohl dieser Alterthümer, als der kyprischen und anderer griechischen rohen Kupfererze.

Näher liegt es für den Augenblick, den Ursprung des Goldes zu erforschen, welches im Norden als charakteristisches Kennzeichen der eigentlichen Bronzeperiode auftritt. Und bei dieser Nachforschung werden wir auf den Osten, den Ural, als Quelle für die Metalle der alten Nordlandsbewohner hingewiesen und darauf hingeführt, daß in den ältesten Zeiten eine Verbindung des nördlichen Europas mit dem westlichen Asien statt gefunden habe. Ueber das Gold Westasiens besitzen wir nun ausgezeichnete Forschungen von Gustav Rose in Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, XXIII, 1831, S. 161 flgd., unter dem Titel: Ueber die chemische Zusammensetzung des gediegenen Goldes, besonders vom Ural, und in (A. v. Humboldt, Ehrenberg und) Gustav Rose Mineralogisch=geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspischen Meere, Band I, Berlin, 1837.

Das Gold der norddeutschen Gräber zeichnet sich dadurch aus, daß es Silbergehalt (18 p. C. Silber) und eine messinggelbe Farbe hat.

"Nach Rose's Forschungen ist nun das in der Natur vorkommende Gold, soviel man weiß, nicht chemisch rein, sondern enthält immer Silber beigemischt (Ann. S. 161); ganz reines Gold habe ich", sagt Rose, "unter dem gediegenen Golde nicht gefunden" (Ann. S. 190). Das Gold von Schlangenberg am Altai enthält 36 p. C. (Ann. S. 162 flgd.), das Gold von Siränowski am Altai 37 p. C. (Ann. S. 184), das Gold von Siebenbürgen 35 p. C. (Ann. S. 163), das Gold von Verös Patak in Siebenbürgen 38 p. C. (Ann. S. 185), dagegen das Gold von der Grube Bar=

|

Seite 350 |

|

bara zu Füses in Siebenbürgen 14 p. C. (Ann. S. 180) Silber, das Silber von Kongsberg in Norwegen (Ann. S. 161) 28 p. C. Gold.

Ueber den Bergbau am Altai sagt Rose Folgendes:

"Gediegenes Gold, mehr oder weniger silberhaltig, nie krystallisirt, sondern in - - Blättchen oder - - kleinen Blechen, gewöhnlich von lichter messinggelber, doch auch von goldgelber Farbe", findet sich zu Schlangenberg am Altai (Reise S. 534). "Ob aber alles Gold gleiche chemische Zusammensetzung hat, ist nicht untersucht, aber nach der deutlich verschiedenen Farbe des Schlangenberger Goldes - - nicht einmal wahrscheinlich" (Reise S. 535). "Zwar ist in früherer Zeit, wie die sogenannten tschudischen Arbeiten beweisen, auch am Altai ein uralter Bergbau getrieben worden, aber wenn gleich die aufgefundenen Spuren desselben, eingestürzte Schachte und alte Haldenzüge hier so häufig gewesen sind, daß ihrer Auffindung fast alle jetzt bebaueten Gruben ihre Entstehung zu verdanken haben, so war doch die Kunde dieses Bergbaues, so wie des Volkes, welches ihn getrieben, auch hier durchaus verschollen. Nur dunkle Sagen von dem Goldreichthum der goldenen Berge, wie der Altai im Chinesischen und Alttürkischen heißt, hatten sich erhalten" (Reise S. 509). "Wie wichtig aber der Bergbau am Altai ist, ergiebt sich schon aus seiner Production, die vorzugsweise in Silber besteht und größer ist, als die irgend eines andern einzelnen Theiles des alten Continents. - - So groß indessen die Menge des Silbers ist, - - so sind doch die Erze, aus denen dasselbe dargestellt wird, nur sehr arm; sie enthalten im Durchschnitt nur 0, 04 p. C." (Reise S. 503-5).

Wenn die Untersuchungen über die Erze des Altai bisher auch nicht sehr glücklich gewesen sind, so scheint sich doch so viel zu ergeben, daß die Goldverbreitung von hier nicht bedeutend gewesen sei. Günstiger stellen sich für unsere Forschungen die Untersuchungen am Ural, in der Gegend von Katharinenburg. Rose hatte Gelegenheit, den Silbergehalt sowohl vieler einzelner Golderze, als auch des Gesammtgewinnes vom Ural von 1814 - 1828 zu prüfen (Reise S. 240). Daraus ergiebt sich, daß an eine "Verbindung von Gold und Silber nach bestimmten Proportionen nicht zu denken sei" (Ann. S. 188). "Der mittlere Gehalt stellt sich für das Grubengold zu 7, 91 p. C. und für das Waschgold zu 8, 97 p. C Silber" (Ann. S. 194). "Der Silbergehalt der ganzen jährlich gewonnenen Menge des gediegenen Goldes differirt von

|

Seite 351 |

|

"1, 58 bis zu 13, 19 p. C. (am häufigsten 11 p. C.) und beträgt im Mittel der Jahre von 1754 - 1828 = 8, 42 p. C. (Reise S. 226). Der Silbergehalt des gediegenen Goldes aus den, unter dem Bergamte von Katharinenburg stehenden Seifenwerken von 1814 - 1828 war von 1, 22 bis 11, 16 p. C., am häufigsten 7 bis 8 p. C. (Reise S. 240 und S. 158 flgd.). Die Mengen Gold und Silber, welche auf dem Münzhofe zu Petersburg jährlich geschieden werden, bestehen in folgenden:

1) gegen 350 Pud silberhaltiges Gold vom Ural; es enthält im Durchschnitt 7 p. C. Silber;

2) 1000 Pud goldhaltiges Silber vom Altai; es enthält 3 p. C. Gold;

3) 200 bis 250 Pud goldhaltiges Silber von Nertschinsk; es enthält 1/2 p. C. Gold. (Reise S. 625).

Wir werden also in Beziehung auf den bedeutenden Silbergehalt des in Norddeutschland gefundenen Goldes auf die uralischen Bergwerke hingewiesen. Enthält das gediegene Gold derselben durchschnittlich auch nur 7 - 8 p. C. Silber, so sind doch einzelne Analysen in Betracht zu ziehen, welche oft ein ganz anderes Resultat geben, als die durchschnittlichen Berechnungen; und nach einzelnen Funden darf sich eine Vergleichung für das Alterthum nur richten, da hier sicher nicht große Massen zusammengeschmolzen sind. Viele Analysen haben freilich einen geringen Silbergehalt, gewöhnlich 7, oder von 5 bis 10 p. C. Aber gediegenes Gold von Gozuschkoi bei Nischnei=Tagel in mehreren verschiedenen Stücken gab 12, 12 p. C. (Ann. S. 176) und 12, 12 p. C., 12, 30 p. C., 12, 41 p. C. (Reise S. 325), von Alexander Andrejewsk bei Miask 12, 07 p. C. (Ann. S. 176), von Petropawlowsk bei Bogaslowsk 13, 03 p. C. und 13, 19 p. C. (Ann. S. 175) und 13, 19 p. C. (Reise S. 422), von Boruschka 16, 15 p. C. Silber (Ann. S. 174 und Reise S. 324.)

Das gediegene Gold vom Ural kommt also dem in norddeutschen Gräbern aus der eigentlichen Bronze=Periode gefundenen Golde am nächsten.

Ueber das Vorkommen und die Bearbeitung sagt Rose Folgendes: "Das Gold kommt am Ural theils anstehend, theils lose im Sande als Waschgold vor. Vor der Entdeckung des letztern, im J. 1819, wurde das Gold nur durch unterirdischen Bergbau gewonnen. Seit dieser Zeit hat man den beschwerlichen, wenig lohnenden Bergbau größtentheils eingestellt. - In dem Goldsande findet sich das Gold gewöhnlich in kleinen Körnern, gewöhnlich nur von der Größe

|

Seite 352 |

|

einer Erbse (Reise S. 198), und Schüppchen, zuweilen kommen indeß Stücke von bedeutender Größe (von 13, 16, 24 russischen Pfunden) vor (Ann. S. 165), zuweilen auch in Krystallen in der Form von Octaedern (Reise S. 158). Das Grubengold kommt gewöhnlich auf Quarz und Brauneisenstein vor, und es ist schwer, es auf eine mechanische Weise von diesen Begleitern zu trennen; auch das Waschgold findet sich zuweilen mit diesen zusammen (Ann. S. 168); daher der häufige Eisengehalt des Goldes (Ann. (S. 174 flgd. Reise S. 201 flgd., S. 241). Es ergiebt sich ferner aus den Analysen des gediegenen Goldes - -, daß Gold und Silber sich als isomorphische Körper mit einander verbinden können" (Reise S. 207).

"Der Bergbau auf diese Sanderze ist schon sehr alt, - - von einem ältern Volke betrieben, deren alte Halden und abgeteufte Schachte an den Ufern der Sakmara und Dioma sehr häufig Veranlassung zur Entdeckung der jetzt bearbeiteten Gruben gegeben haben. Spuren eines solchen früher betriebenen Bergbaues hat man auch auf der Ostseite des Urals selbst bis zur Breite von Gumeschewsk, ja am ganzen Altai und in der Steppe der Kirgisen gefunden; aber es ist noch ganz unausgemacht, welches Volk es gewesen ist, das diesen ausgedehnten Bergbau getrieben hat. In Rußland schreibt man ihn den Tschuden (Unbekannten) zu und nennt daher diese alten Arbeiter tschudische Arbeiter (Reise S. 118). Aus manchen Anzeigen wird es wahrscheinlich, daß auch die Goldseifen des Urals schon von den Urvölkern des Urals bearbeitet wurden; denn man hat an dem See Irtiasch in der Nähe des Goldseifenwerkes Soimonowskoi bei Kyschtim sogenannte Tschuden=Gräber mit Menschenknochen und neben diesen auch - Armbänder - gefunden, die aus derselben Mischung von Gold und Silber bestanden, von welcher noch jetzt das Waschgold in Soimonowskoi gefunden wird (Reise S. 239).

Diese Forschungen werden schon jetzt bedeutende Fingerzeige für die Verbreitung des Goldes im alten Nordeuropa geben und für die Zukunft wichtig werden können.

Um einen Schluß auf die Verbreitung des Kupfers im Besondern machen zu können, fehlt es noch an hinlänglichen Vorarbeiten. Rose sagt nur: "Kupferwerke kommen im Ural sehr viel vor, z. B. die berühmte Kupfergrube von Boguslowsk (Reise S. 397). Das gediegene Kupfer ist früher zuweilen in bedeutend großen Massen vorgekommen (Reise S. 407). Von allen Kupfererzen findet sich Malachit

|

Seite 353 |

|

"am häufigsten; nächstdem kommt Rothkupfererz; schon seltener findet sich gediegenes Kupfer. - - Das gediegene Kupfer kommt auch ohne Begleitung der übrigen Kupfererze in Letten eingewachsen vor, krystallinische Rinden bildend, deren mehrere gewöhnlich concentrisch über einander liegen und einen Kern von Letten einschließen. Das Rothkupfererz findet sich gewöhnlich mit Malachit zusammen, und zwar so, daß letzterer das erstere bedeckt, welches öfter auch noch einen Kern von gediegenem Kupfer einschließt (Reise S. 270).

Vom Silber sagt Rosen: "Gediegenes Silber - - ist in früherer Zeit dort, eingesprengt und haarförmig auf der Frolowschen Grube vorgekommen; man soll aus diesem gediegenen Silber 1200 Pud ausgeschmolzenes Silber gewonnen haben (Reise S. 415). Gediegenes Silber findet sich auf ähnliche Weise, wie das Gold, ebenfalls nicht krystallisirt, aber aufgewachsen in drath= und meistens haarförmiger Gestalt und eingewachsen in Blechen und in Plättchen. Es ist meistens gelblich angelaufen und matt, besonders wenn es in Blechen vorkommt, erhält aber silberweiße Farbe und Glanz im Strich (Reise S. 535).

Jedoch können die Forschungen über Silber augenblicklich noch keine Andeutungen geben, da Silber in den nördlichen Gräbern erst mit dem Eisen vorkommt und es noch nicht ausgemacht ist, wie weit die Eisenperiode zurückgeht; soviel ist aber gewiß, daß das Silber in Norddeutschland erst mit dem Vorkommen der kufischen und merovingischen Münzen in häufige Anwendung kommt.

|

|

|

:

|

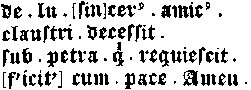

Zerbrechlichkeit des antiken Silbers.

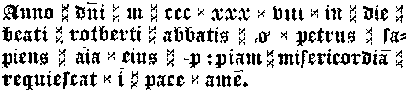

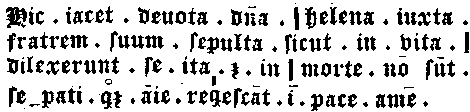

Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier,

welcher Jahresber. VIII, S. 69 beschrieben und abgebildet ist, ist in vieler Hinsicht sehr merkwürdig, besonders weil er so zerbrechlich ist, wie kein Stück der vaterländischen Sammlungen; er ist daher nur mit Mühe gerettet und um Wachs gelegt. Diese Eigenschaft manches alten Stückes Silber ist jüngst in den göttingischen gelehrten Anzeigen, 1843, St. 130 - 131, durch die Gesellschaft der Wissenschaften zur Sprache gebracht. Der Herr Münzwardein Brüel zu Hannover hat

|

Seite 354 |

|

der Societät nämlich die Resultate chemischer Untersuchungen alter Münzen durch den Herrn Hofrath Hausmann vorgelegt, nach welchen viele alte römische und griechische Silbermünzen und niedersächsische Bracteaten aus dem 13. Jahrhundert, welche auffallend leicht zerbrechlich waren, einen Gehalt von Chorsilber haben, welcher erst nach der Vergrabung von außen eingedrungen sein muß. Die Farbe des Ringes von Pritzier ist ebenfalls, wie viele vom Herrn Brüel untersuchte Münzen, "äußerlich graulichweiß mit einem Stich in das Braune, der Bruch körnig, wenig glänzend, dem Erdigen sich nähernd".

Dagegen ist die in demselben Wendenkirchhofe gefundene Spange (Hakenfibel), S. 64. Nr. 14, von grau=bräunlicher Farbe, durchaus fest, gar nicht angegriffen, nicht oxydirt und überaus elastisch. Der Silberstreifen Nr. 15 dagegen, von heller, weißer Farbe, mit Grünspanstellen, mehr biegsam, jedoch auch in Schuppen zerbrechlich.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Heidnische Gräber bei Neu=Bukow an der Ostsee.

Auf dem hohen Uferlande an der Ostsee im alten Lande Meklenburg läßt sich eine Reihe kegelförmiger Hügel verfolgen, welche auf den Rücken der Hohenzüge liegen und frei in die See schauen; vorzüglich lassen sich dieselben im Amte Bukow oder im alten Lande Bug beobachten, wo ich dieselben im Mai 1843 durch die freundliche Unterstützung des Hrn. von Oertzen auf Roggow zu untersuchen Gelegenheit hatte. Diese Hügel sind oft für Warten oder Schanzen, wie die bei Wismar, gehalten; ohne Zweifel sind sie aber alte Gräber, um so mehr, da in der Nähe der Kegelgräber auch Hünengräber stehen.

Diese Gräber gehören zu den bedeutendsten im Lande und zwar:

1) auf dem Felde zu Kartlow bei Neuburg, links am Wege von Wismar nach Neuburg, steht ein sehr großes Kegelgrab.

2) auf den Höhen an der See liegen große Kegelgräber: zu Rakow (2), Roggow, Zweedorf, Westhof, Kägsdorf.

3) auf dem Neu=Gaarzer Bauerfelde, zwischen Alt= und Neu=Gaarz, nach der Ostsee hin, liegt ein sehr großes Hünengrab in Form einer Steinkiste auf einem Hügel mit 4 gewaltigen, jetzt von den Pfeilern herabgesunkenen Deck=

|

Seite 355 |

|

steinen, ohne einen langen Hügel, ganz von der Construction und Größe, wie das bekannte Grab zu Gr. Görnow. Dieses Grab von Neu=Gaarz ist schon angezeigt Jahresber. II, S. 110, als eine "künstliche Steinstellung zwischen Blengow und Meschendorf".

4) auf dem Neu=Gaarzer Hoffelde gegen Kägsdorf hin steht ein ähnliches, sehr großes Hünengrab mit 2 Decksteinen, sehr wohl erhalten.

5) in der Nähe dieser Steinkiste liegt ein langes Riesenbette, wohl 150' lang, mit großen Granitpfeilern umstellt.

6) nicht weit davon steht eine kurze Steinkiste oder ein Steinhaus, ohne Hügel, mit einem großen, jetzt zersprungenen Steine bedeckt;

7) diesen letztgenannten Denkmälern gegenüber liegt auf dem Felde von Mechelstorf ein sehr großes Riesenbette, noch größer, als das von Neu=Gaarz.

Ueber ein aufgedecktes Hünengrab zu Roggow vgl. unten Hünengräber, S. 366.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Heidnische Gräber zu Carow und Leisten.

Am 20. Juni d. J. fuhr ich nach Carow, um im Interesse des Vereins die auf der dortigen Feldmark befindlichen alten Gräber in Augenschein zu nehmen, damit die etwa der beabsichtigten Chausseelinie nahe liegenden Gräber nicht zerstört würden. Es liegen viele Hünengräber in den Tannen nach der Seite von Damerow hin, die aber nicht der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt sind. Eben so wenig wird der Blocksberg, ein Kegelgrab von 20 und einigen Fuß Höhe, ausgezeichnet durch die Masse der angehäuften Steine und Erde, der Chaussee wegen angegriffen werden; doch wünscht der Herr Clewe auf Carow dieses Grab zu öffnen, wenn er zuvor mit den Steinanfuhren zur Chaussee fertig sein wird. Oestlich und südöstlich davon liegen kleinere Kegelgräber, zum Theil halb zerstört, und wird in dieser Gegend auch ein Wendenkirchhof sein. Alle diese Oerter unter meiner Beihülfe genauer zu untersuchen hat der Herr Clewe für den Verein mir gütigst verheißen. - Zu gleicher Zeit machte er mich aufmerksam darauf, daß in dem benachbarten Gute Leisten sich noch Manches finden dürfte. Da auch dieses Gut von der Chaussee durchschnitten wird, so untersuchte ich am folgenden Tage diese Feldmark mit freundlichst gewährter Erlaubniß des Herrn Gutsbesitzers Beust. Aber außer einer noch unversehrten Steinkiste

|

Seite 356 |

|

mit Deckstein fand ich Alles längst zerstört. Eine andere Steinkiste, deren Tragsteine unter der Erdoberfläche lagen, deren aus der Erde hervorragender Deckstein gesprengt und weggenommen war, lag nahe am See zwischen der Mühle und dem Kruge; man hatte den innern Raum, um die Tragsteine auszugraben, durchwühlt und fand ich unter dem Auswurfe Scherben von drei verschiedenen Urnen, deren eine mit Strichen verziert gewesen war. -

Nach der Aernte werde ich die Chausseelinie von Plau bis zur Grenze bei Wendisch=Priborn in Rücksicht auf die Gräber untersuchen und überhaupt ein wachsames Auge darauf haben.

Vietlübbe im Juli 1843.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Alterthümer in der Gegend von Gnoyen.

Bei meiner Anwesenheit zu Gnoyen, um mit dem Herrn von Kardorff auf Remlin das auf seinem Gute befindliche Hünengrab aufzudecken (vgl. unten), machten wir gemeinschaftlich im Interesse des Vereins Ausflüchte in die Umgegend, und besahen zuerst

nordöstlich von der Stadt, welches drei sehr große Kegelgräber sind, deren höchstes über 50' beträgt und mit Gebüsch bewachsen ist; die Aufdeckung eines derselben würde bedeutende Zeit und Kräfte erfordern.

Sodann besuchten wir den

jetzt eine Mergelgrube, zwischen Bäbelitz und Lübchin, wo vor einigen Jahren beim Mergelgraben viele Urnen, Schädel und Gerippe von Menschen zum Vorschein gekommen sind. Wir fanden noch einige Scherben von Urnen, aber eine nähere Untersuchung umher gab das Resultat, daß der Begräbnißplatz, wahrscheinlich ein Wendenkirchhof, in dem bedeutenden Raume, den die Mergelgrube einnimmt, gelegen habe, aber auch mit demselben zerstört sei.

Sodann besuchten wir die

Sie liegen nördlich von dem Gute an der Grenze der ausgebaueten Hauswirthe. Es ist hier ein Platz von 2 parallelen Niederungen eingeschlossen, auf dem noch vor 15 Jahren 32 Kegelgräber in einer Gruppe vereinigt lagen, je 2 und 2 von gleicher Größe; die Stellen sind noch deutlich zu sehen, einige erheben sich noch mit 5 bis 10' Achsenhöhe in Kegelform

|

Seite 357 |

|

über den Acker; eine Nachgrabung bei zwei der größten aber bestätigte die vollkommene Zerstörung durch Herausnahme der Steine. Oestlich von dieser Gruppe einige 100 Schritte entfernt stehen 2 mächtige Kegelgräber von gleicher Größe; das eine ist von Südost bis in die Mitte hineingegraben und eine Nachsuchung daselbst blieb ohne Resultat; das andere aber ist vollkommen erhalten und ist 25 bis 30' hoch; die angehäufte Erde in beiden scheint Mergel zu sein. Der Herr von Blücher auf Quitzenow und Bobbin gab die Erlaubniß, auch das erhaltene Kegelgrab zu untersuchen; da dies aber längere Zeit erfordert, so haben wir einstweilen die Erlaubniß angenommen und die Aufdeckung zu einer andern Zeit uns vorbehalten.

Zu Wasdow an dem Garten des Gutes liegt in der Wiese der sogenannte

ein alter Thurm aus Mauerwerk mit dazwischen gemauerten Granitsteinen; er ist auf der östlichen Seite geborsten und hat von seiner ursprünglichen Höhe wohl vieles durch die Nachlässigkeit der Besitzer verloren; eine Wiederherstellung möchte schon der Lage und seiner Correspondenz wegen mit dem Nehringer Thurme auf der pommerschen Seite wünschenswerth sein. (Sollte Wasdow einmal in Besitz des Herrn von Blücher auf Quitzenow, Bobbin, Lüdershagen etc. kommen, so würde es wohl gewiß geschehen.) Umher liegen noch Trümmer von Mauerwerk.

Ferner besahen wir

welche dicht hinter dem Hofe am See liegt. Sie ist, wie die meisten solcher Stellen, ein runder Hügel im Sumpfe, von einem Wallgraben umgeben.

Der junge Herr von Kardorff auf Granzow zeigte uns in der Mauer des Dorfes einen