|

[ Seite 257 ] |

|

|

|

|

- Steinkisten von Boddin

- Hünengrab von Friedrichsruhe

- Steinerne Altertümer von Boddin

- Kegelgrab von Brunsdorf

- Kegelgräber von Marlow und Alt-Gutendorf

- Kegelgräber von Groß-Methling

- Kegelgräber von Goldberg

- Urne von Satow

- Beiträge zur Erklärung des Heerhorns von Wismar und des Bronzewagens von Peccatel

- Ueber die Hünenhacken und die halbmuldenförmigen Quetschmühlen

- Wendengräber von Wotenitz (Fortsetzung, vgl. Jahrbücher XXIII, S. 288)

- Wendischer Begräbnißplatz von Alt-Gutendorf

- Urne und Wall von Fahrenhaupt

- Wendische Wohnstelle von Boddin

- Wendengräber von Cörlin in Pommern

- Ueber das heilige "Hakenkreuz" der Eisenperiode

- Ueber die Hausurnen

- Römische Alterthümer von Hagenow (Vgl. Jahresbericht VIII, S. 38 flgd.)

- Ueber Urnen von Dresden und Kinderurnen

- Mittelalterliche Alterthümer von Schwerin

- Der Burgwall von Dargun

- Der wendische Burgwall von Krakow

- Die mittelalterlichen Burgen von Dobbin

- Die Burg der Moor-Hoben an der Trebel

- Die Kirchen zu Ratzeburg : Der Dom zu Ratzeburg. Die Georgen-Kirche von Ratzeburg

- Die Kirche zu Neuenkirchen

- Die Kirche zu Bützow

- Die Kirche zu Gägelow

- Der Altar der Kirche zu Bernit

- Kirche zu Marlow

- Die Kirche zu Kölzow

- Die Kirche und das Antipendium zu Dänschenburg

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 258 ] |

|

|

[ Seite 259 ] |

|

|

|

|

|

I. Zur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Vorchristliche Zeit.

a. Zeit der Hühnengräber.

Steinkisten von Boddin.

Auf dem Felde des Gutes Boddin bei Gnoien sind bei der Directorial=Vermessung auf der Charte mehrere Stellen als "Steinhügel" bezeichnet, jedoch alle bis auf eine Steinkiste zerstört.

Beim Steingraben an einer von diesen als "Steinhügel" bezeichneten Stellen, an welcher jedoch die Steinkiste schon zerstört war, fand sich etwa 2 Fuß unter der Erdoberfläche ein unverbranntes menschliches Skelet, welches aber von den Arbeitern so sehr zerstört ward, daß die Reste zu wissenschaftlichen Untersuchungen unbrauchbar sind. Vom Schädel sind nur geringe Bruchstücke übrig geblieben; vom Stirnbein ist nichts vorhanden. Alterthümer wurden bei dem Skelet nicht gefunden. Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin hat die Güte gehabt, diesen Bericht und die Skeletfragmente an den Verein einzusenden.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Friedrichsruhe.

Ueber die Hünengräber im Amte Crivitz ist schon in den Jahrbüchern II, S. 107, und V, S. 101 berichtet. Bei Gelegenheit des gegenwärtigen Chausseebaues wurden die Gräber im Frühling 1858 noch einer Revision unterworfen und dabei neue Entdeckungen gemacht, welche die frühern an Wichtigkeit noch übertreffen.

|

Seite 260 |

|

Bekannt ist die gewaltige Steinkiste von Ruthenbek (vgl. Jahrbücher a. a. O.), des "Teufels Backofen" genannt, welche jetzt auf Büdneracker steht und vor ungefähr 20 Jahren von der Beackerung ausgenommen, abgegrenzt und als unmittelbares Domanialeigenthum conservirt ist. Zwei andere Steinkisten in der Nähe sind aber in frühern Zeiten so sehr zerstört, daß ihre Bedeutung nicht mehr zu erkennen ist.

Fast noch wichtiger ist eine große Gruppe von Gräbern zu Friedrichsruhe, welche der frühern Nachforschung der Beamten entgangen waren. Auf der Feldmark des Domanialhofes Friedrichsruhe, seitwärts hinter der Mühle, auf der Höhe der Ackerebene, von welcher man eine angenehme Aussicht auf die mit Wiese und Wald geschmückte Senkung hat, in welcher die Mühle steht, liegen mehrere Hünengräber der Steinperiode, welche zu den merkwürdigsten gehören, welche noch vorhanden sind.

Auf der Fläche in der Mitte liegt, in der Richtung von Osten nach Westen, ein großes Hünengrab oder Riesenbette, welches eines der größten von allen ist, die bekannt geworden sind. Das Grab ist ungefähr 180 Fuß hamb. Maaß lang, 28 Fuß breit und 4 Fuß hoch, flach gewölbt und zeigt in der Außenfläche nur Rasen. Es ist mit ungefähr 80 großen Granitpfeilern umstellt gewesen, von denen noch ungefähr 70 stehen oder liegen. Die gewöhnlichen vier Decksteine der Grabkammer fehlen schon; oben auf dem Grabe liegen noch ohne erkennbare Ordnung 2 Steine, welche wahrscheinlich nur Bruchstücke von den in frühern Zeiten gesprengten Decksteinen sind. Sonst ist das Grab selbst noch nicht berührt und macht noch jetzt einen großen Eindruck. In der Längenausdehnung und der Zahl der Seitenpfeiler übertrifft dieses Grab also noch das Grab von Naschendorf, welches nur 150 Fuß lang ist und nur 50 Seitenpfeiler hat; jedoch sind hier die Seitenpfeiler größer und die vier Decksteine wohl erhalten. (Vgl. Lisch Friderico - Francisceum, Erläut., S. 164, und Abbildung Taf. XXXVI).

Unmittelbar östlich neben diesem Grabe am Abhange, in gleicher Richtung, liegt ein zweites Grab von ähnlicher Größe und gleichem Bau. Dieses ist aber fast ganz zerstört und vielfach angegraben, so daß die Form schon vernichtet ist; die meisten Pfeiler sind zu Bauten schon weggenommen oder liegen in Unordnung umher.

Nahe südlich an diesen Gräbern liegt ein drittes Grab von bedeutender Größe, welches schon sehr tief ganz aufgegraben und völlig zerstört ist. Es bildet jetzt eine große Grube,

|

Seite 261 |

|

um welche viele große Steine in wilder Unordnung umherliegen, und das Ganze bildet ein Chaos, welches mit Dornen und anderm Gebüsche dicht bewachsen ist.

Westlich von den beiden großen Gräbern liegen an zwei Stellen auf dem Felde noch große Steine, welche offenbar zu Gräbern gehört haben.

Wahrscheinlich sind die zuletzt genannten Gräber in den Jahren 1804 und 1805 von dem Hauptmann Zinck im Auftrage des hochseligen Großherzogs Friedrich Franz aufgedeckt (vgl Lisch Frid. Franc. Erläut. S. 5). Freilich sind diese Nachgrabungen ohne Erfolg gewesen, da sie augenscheinlich nicht umfassend genug gewesen sind; die wenigen Alterthümer aus der Steinperiode, welche aus Friedrichsruhe stammen, zeugen dafür. Dagegen muß Zinck viele Kegelgräber zu Friedrichsruhe abgetragen haben, da sich sehr viele Alterthümer aus dieser Periode, namentlich goldene Fingerringe, in der großherzoglichen Sammlung aus Friedrichsruhe herschreiben (vgl. Lisch Frid. Franc. Erl. S. 50 flgd.). Diese Alterthümer stammen sicher nicht aus den erwähnten Steingräbern.

Wenn auch die Noth gebieterisch fordern wird, daß die unordentlich liegenden und theilweise gesprengten Steine der zerstörten Gräber zu den Brückenbauten der Chaussee in dieser Gegend verwandt werden, da es hier sonst an großen passenden Steinen fehlt, wie die Beamten zu Crivitz schon vor 20 Jahren vorhergesehen haben (vgl. Jahrbücher II, S. 108), so ist doch dafür Sorge getragen, daß die oben erwähnten, erhaltenen Riesenbetten von Friedrichsruhe so wie die Steinkiste von Ruthenbek conservirt werden.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

|

Steinerne Alterthümer von Boddin.

Se. Excellenz der Herr Minister a. D. von Lützow auf Boddin bei Gnoien hat die Freundlichkeit gehabt, dem Vereine von einem zu Boddin gemachten Funde steinerner Alterthümer Bericht zu geben und dem Vereine die gefundenen Alterthümer zu überreichen. Beim Aufgraben eines großen Granitblockes, vielleicht eines Decksteins von einem ehemaligen Hünengrabe, wurden neben dem Granitblocke unter einem schmalen Decksteine gefunden:

1) die obere Hälfte einer im Schaftloche quer durchbrochenen, in der Oberfläche noch nicht polirten, sechsseitigen Streitaxt aus Grünstein=Porphyr oder Diorit=Porphyr,

|

Seite 262 |

|

einem Gesteine, welches äußerst selten zu Streitäxten verwandt ist, obgleich das Gestein in Meklenburg nicht selten ist;

2) ein flacher, zu einem fast ganz regelmäßigen Oblongum an den Seitenflächen zugehauener, wahrscheinlich zu einer Lanzenspitze bestimmt gewesener Feuerstein, von 6" Länge, gut 2" Breite und ungefähr 1" Dicke, mit noch unbehauenen Oberflächen, auf deren einer eine Muschelversteinerung ("Janira quadricostata") sitzt;

3) ein roher Feuerstein, 3 1/2" lang, welcher außerordentlich der Gestalt einer Ente gleicht;

4) ein an einer Ecke angeschlagener flacher, roher Feuerstein, 4 1/2" lang, welcher der Gestalt eines Vogels ähnelt.

Die Reste des Inhalts eines Hünengrabes scheinen diese theils unfertigen, theils zerbrochenen Steine nicht zu sein, wenn man auch annehmen möchte, daß die vogelähnlichen Steine zum Spielzeug gedient haben könnten. Wahrscheinlicher ist es, daß diese Steine Ueberreste von einer Steingeräth=Fabrik sind, welche sich an dieser Stelle befand, um so mehr da das Feld von Boddin reich an Versteinerungen ist und sich auch an andern Stellen der Feldmark abgeschlagene Feuersteinsplitter finden.

Eine Streitaxt von Kieselschiefer,

von reiner, schwärzlicher Farbe, ausgezeichnet schöner und regelmäßiger Form und unübertrefflicher Arbeit, eines der vollendetsten Steingeräthe, die in Meklenburg gefunden sind, schenkte der Herr Hofmaler Schloepcke in Schwerin, der sie in einem Handel von alten Sachen kaufte, wohin sie durch Verkauf gelangt war; der Fundort in Meklenburg ist nicht zu ermitteln.

Eine Streitaxt

aus Grünstein=Porphyr, von der gewöhnlichen Form und mehr als gewöhnlicher Größe, welche überall polirt, deren Schaftloch aber noch nicht ganz vollendet, jedoch der Vollendung nahe ist, schenkte der Herr Amtshauptmann Spangenberg zu Neustadt.

Streitaxt von Groß=Klein.

Beim Bau der Chaussee von Rostock nach Warnemünde ward im J. 1858 auf der Feldmark Groß=Klein bei Warnemünde eine große Streitaxt aus Hornblende von der gewöhnlichen Form gefunden und von dem Herrn Wegebaumeister Düffcke durch den Herrn Oberbaurath Bartning zu Schwerin dem Vereine geschenkt.

|

Seite 263 |

|

Zwei hornblendenartige Steine,

in der Form von Streitäxten, unbearbeitet, gefunden zu Boddin bei Gnoien, wurden von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Rohe Steine dieser Art wählten die Akten zur Verfertigung von Streitäxten.

Keil aus Hornblende von Boddin.

Beim Ausmodden eines Teiches am Dorfe des Hofes Boddin bei Gnoien ward im J. 1859 ein seltener Keil gefunden und von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Der Keil ist von Hornblende, mit spitziger Bahn, und für Keile aus diesem Gestein ungewöhnlich groß, 8 1/2" lang, 3" breit und 2" dick.

Keil aus Feuerstein von Pommern.

Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin schenkte dem Vereine einen in Pommern gefundenen Keil aus Feuerstein von ungewöhnlicher Größe; dieser Keil, welcher überall erst roh zugehauen und nirgends angeschliffen ist, ist 10" lang, 3 1/2" breit und gegen 2" dick. An jeder breiten Seite hat der Keil eine ziemlich tief eingehende natürliche kleine Höhlung, welche jedoch die Vollendung nicht hinderte, wie der unten beschriebene geschliffene Keil von Gnoien beweiset.

Keil von Wulfshagen.

Zu Zepelin's=Wulfshagen bei Ribnitz ward ein schöner, dicker Keil aus Feuerstein mit bräunlicher Oberfläche, überall nur behauen und zum Schleifen zugerichtet, gefunden und von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow erworben und dem Vereine geschenkt.

Keile.

Ein Keil aus Feuerstein, 6 1/2" lang, an beiden breiten Seiten geschliffen, jedoch vielfach ausgesplittert, an der Schneide sehr scharf, gefunden in der Umgegend von Gnoien von einem Steinsprenger, ward von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Dieser Keil hat an jeder breiten Seite eine natürliche, kleine Höhlung (vgl. oben den Keil von Pommern).

Ein Keil aus grauem Feuerstein an den beiden breiten Seiten ganz, an den schmalen Seiten gar nicht geschliffen, ge=

|

Seite 264 |

|

funden in einem Hünengrabe zu Ruthenbek bei Crivitz, ward geschenkt von dem Herrn Stadtsecretair Bade zu Crivitz.

Ein Keil aus grauem Feuerstein, an der Schneide geschliffen, gefunden zu Kartlow bei Wismar, ward geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.

Ein Keil aus hellgrauem Feuerstein, hohl geschliffen, gefunden zu Granzin bei Parchim, ward gekauft von dem Händler Bergmann zu Parchim.

Ein Keil aus bräunlichem Feuerstein, klein, gefunden in der Gegend von Parchim, ward gekauft von dem Händler Bergmann zu Parchim.

Dolch von Goldberg.

Bei den Kegelgräbern auf der Stadtweide von Goldberg (vgl. unten S. 272) ward ein Dolch von bräunlichem Feuerstein gefunden und durch den Herrn Wiechmann auf Kadow von dem Finder gekauft und dem Vereine geschenkt.

Eine halbe Lanzenspitze aus Feuerstein,

die abgebrochene Spitze, 3 3/4" lang, gefunden zu Boddin bei Gnoien bei einem Drains=Graben 1857, ward von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. - Das andere Ende, welches genau in die Bruchstelle paßte, ist verloren gegangen.

Eine Lanzenspitze

oder Harpunspitze aus Feuerstein, 5" lang, gefunden in der Gegend von Bützow, schenkte der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.

Ein halbmondförmiges Messer

aus Feuerstein fand bei Bützow und schenkte dem Vereine der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.

Eine Pfeilspitze,

aus einem Feuersteinspan gearbeitet, gefunden in Schonen in Schweden, schenkte der Herr Dr. Bruzelius, Lector der Archäologie an der Universität zu Lund, im August 1858 zu Schwerin.

Cylinder aus Hornblende von Boddin.

Im J. 1859 ward auf dem Felde von Boddin bei Gnoien, auf dem Auswurf des Grenzgrabens zwischen Boddin

|

Seite 265 |

|

und Dölitz ein abgeschlagenes Ende eines Cylinders aus Hornblende gefunden. Der Cylinder ist regelmäßig und völlig rund und bearbeitet, jedoch nicht geschliffen, 3" im Durchmesser und an einem Ende etwas zugespitzt abgerundet. Das Bruchstück ist 3 1/4" lang, von einem längern Stücke abgeschlagen und zeigt an dem Bruchende noch die aus neuern Zeiten stammende junge Bruchfläche in völlig kreisrunder Form. Der Stein ist offenbar sorgfältig so, wie er ist, bearbeitet und hat eine bis jetzt nicht bekannte Bestimmung gehabt. Er kann ein Reibstein gewesen sein; er gleicht aber ganz den symbolischen oder mystischen Steinen, welche im Norden aufgerichtet gewesen sein sollen (vgl. Holmboe Traces du Buddhisme en Norvége, 1857, Tab. 2. Fig. 9.); jedenfalls ist er der Beachtung für die Zukunft werth. Der Verein erhielt diesen Stein von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin geschenkt.

Eine Bernsteinperle,

platt, wie ein kleiner Spindelstein geformt, gefunden zu Benz bei Wismar, schenkte der Herr Dr. Crull zu Wismar.

Rollsteine und Schleifstein von Friedrichshöhe.

Fortsetzung zu Jahrbüchern XXIII, S. 276 flgd.

Zu Friedrichshöhe bei Rostock, wo in einem Moderloche 10 Fuß tief 11 Reib= oder Rollsteine aus altem Sandstein gefunden wurden, fand Herr Ritter auf Friedrichshöhe in der Modde nicht allein noch mehrere Rollsteine, sondern auch einen Schleifstein aus weißem alten Sandstein, 8" lang, vierseitig, an jeder Seite 2" breit, an den beiden Enden etwas schmaler, an den Seiten überall geebnet und angeschliffen, an den Enden jedoch noch roh.

G. C. F. Lisch.

Nordöstlich von dem Wasserloche, bei dessen Ausmodden die Reibsteine und der andere Stein gefunden wurden, fanden sich in der sandigen Erde 3 Brandstellen. Die erste, 6 Ruthen vom Wasser entfernt, war mit kleinen Dammsteinen einfach dicht belegt über der Urerde und bildete eine elliptische Fläche von 7 und 4 Fuß Durchmesser, deren Längsrichtung von Nordost nach Südwest ging. Zwischen den Steinen und der 8 Zoll dicken Branderde lag eine kleine Glasscherbe, von grünlichem Glase, auf der Oberfläche stark opalisirt. Oestlich

|

Seite 266 |

|

von dieser Stelle, etwa 4 Ruthen entfernt, fand sich eine andere Brandstelle von kreisrunder Oberfläche und 4 Fuß Durchmesser, 3 Fuß tief in den Untergrund kesselförmig hineingegraben und mit größeren und kleineren Steinen dicht ausgelegt. Eine gleiche Stelle fand sich noch nordwestlich von der ersteren Brandstelle. Alle Steine dieser 3 Brandstellen lagen dicht von schwarzer Branderde eingepackt und umgeben und waren so mürbe, daß sie leicht zerfielen. Sonst fand sich aber nichts, obgleich ich Alles genau durchsuchte.

Friedrichshöhe.

J. Ritter.

Diese Brandstellen sind wahrscheinlich Feuerheerde alter heidnischer Wohnungen.

G. C. F. Lisch.

Ein geschliffener Sandstein,

feinkörnig, ähnlich einer abgebrochenen Lanzenspitze, 4" lang, 2" breit, 3/4" dick, an einem Ende zugespitzt, mit scharfen Kanten, auf einer breiten Seite regelmäßig abgeschliffen, gefunden in der Umgegend von Gnoien, ward geschenkt von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin.

|

Seite 267 |

|

|

|

|

:

|

b. Zeit der Kegelgräber.

Kegelgrab von Brunsdorf.

Auf der Feldmark des Gutes Brunsdorf bei Marlow ward im Monate März 1858 ein Fund gemacht, welcher für die vaterländische Alterthumswissenschaft von Erheblichkeit ist. In einem Tannengehölze, in welchem mehrere noch nicht aufgegrabene Kegelgräber stehen, sollte zur Wiesenverbesserung ein "Hügel" abgetragen werden. Nachdem die Erde 4 Fuß tief von oben abgegraben war, stießen die Arbeiter im Innern des Hügels auf einen Steinhaufen, in welchen ein "Eingang" geführt haben soll, und nach dessen Aufbrechen auf eine Urne und menschliche Gebeine. Als der Herr Dr. med. Hüen zu Marlow davon hörte, begab er sich am folgenden Tage nach Brunsdorf, um den Hügel an Ort und Stelle zu untersuchen. Der "Hügel" war ein großes Kegelgrab von 150 Schritt im Umkreise, 50 Schritt Durchmesser und 12 Fuß Höhe. Der Hügel war augenscheinlich künstlich aufgetragen, da die Erde überall gemischt und mit Bruchstücken von Kohlen vermengt war. Der Hügel war in der Richtung von Norden nach Süden in einer Breite von 16 Schritt durchgraben, jedoch in dem Durchschnitte nicht überall gleichmäßig bis auf die Basis abgetragen. In einer Tiefe von 4 Fuß unter der Oberfläche des Hügels waren die Arbeiter am Nordende im Innern auf einen großen Haufen von rohen Feldsteinen (Granitgeschiebe) von 1 1/2 bis 2 Fuß Größe gestoßen; dieser Steinhaufen hatte nach der noch stehenden östlichen Seitenwand eine Länge von ungefähr 12 Fuß. Unter diesem Steinhaufen hatten sich menschliche Gebeine und eine thönerne Urne gefunden.

Nach diesem Berichte und den von dem Herrn Dr. Hüen eingesandten Ueberresten läßt sich vermuthen, daß die Leichenbestattung in diesem Kegelgrabe folgende war.

In dem Grabe waren wahrscheinlich zwei Leichen beigesetzt.

Die eine Leiche, wahrscheinlich die Hauptleiche, war unverbrannt beigesetzt, und diese Bestattungsweise ist die merk=

|

Seite 268 |

|

würdige und seltene Erscheinung in diesem Grabe. Die erhaltenen und eingesandten Ueberreste des Gerippes geben den sichern Beweis, daß diese eine Leiche nicht verbrannt war. Es sind noch zum größern Theile vorhanden: zwei Beckenknochen mit den Schenkelhalshölen, ein Oberschenkelknochen, zwei Unterschenkelknochen, ein Oberarmknochen, das Kreuzbein oder Heiligenbein und die beiden Kinnladen mit vollständigen Zähnen. Alle Reste der Ober= und Unter=Schenkelknochen sind noch einen Fuß lang. Die beiden Kinnladen sind noch vollständig und enthalten noch alle Zähne. Merkwürdig ist es, daß von den Schädelknochen nichts gefunden ist; dieselbe Erscheinung zeigte sich auch in dem großen Kegelgrabe von Ruchow (Jahresber. VI, S. 30 flgd.). Alle Zähne sind vollständig vorhanden und vollkommen gesund wohl erhalten, wie dies stets an allen heidnischen Schädeln wahrgenommen werden kann; die Zähne sind schmal, klein, wohlgebildet und schon etwas abgeschliffen. Alle Gebeine sind, wie die Zähne, nur schmächtig und zierlich und lassen nicht auf besondere Größe oder starke Musculatur schließen. Nach der Meinung des Herrn Dr. Hüen gehören die Gebeine einer männlichen Leiche an. Nach den Zähnen stand der Beigesetzte im mittlern Mannesalter.

Neben dieser Leiche war wahrscheinlich eine zweite Leiche beigesetzt, welche verbrannt war. Es fand sich eine leider zertrümmerte, ziemlich große, hellbraune, thönerne Urne, welche ungefähr die Gestalt der Urnen der Kegelgräber hatte, wie sie in Jahrb. XI, S. 357 abgebildet sind; der Boden ist sehr dick und der untere Theil der Außenfläche ist noch nicht mit geschlämmtem Thon überzogen. Dabei wurden viele zerbrannte Menschengebeine gefunden. Die Knochen sind, wie gewöhnlich die Knochen von verbrannten Leichen, durch das Feuer in kleine Stücke zersprengt, welche weiß oder bläulich, hart und hellklingend sind, während die Gebeine der unverbrannt beigesetzten Leichen sehr morsch und faserig sind. Nach den Knochenresten, namentlich nach einem Stücke von dem Schädel, welches noch dünne ist, gehörten diese Knochen einem noch jugendlichen Menschen. Bei der Urne fand sich eine schwarze Steinplatte, 2 Fuß im Quadrat groß und 4 Zoll dick; wahrscheinlich hatte auf dieser die Urne gestanden. Außerdem fand sich noch eine zweite Steinplatte, 3/4 Fuß im Ouadrat groß und kaum einen Zoll dick, mit welcher die Urne zugedeckt gewesen war; sie war auf der untern Seite 2 Linien dick mit einer schmierigen röthlichen Masse bedeckt, welche nach mikroskopischen Untersuchungen aus Sand, Eisen =

|

Seite 269 |

|

ocker und organischen Theilen, wie Fett, Blut

., bestand. Wahrscheinlich war

diese Urne mit der verbrannten Leiche in einer

kleinen Steinkiste, wozu die beiden Steinplatten

gehören, neben der unverbrannten Leiche

beigesetzt. Andere Alterthümer, welche wohl

vorhanden waren, sind nicht aufgefunden; sie

sind wohl entweder unbeachtet verworfen oder

liegen noch irgendwo in dem noch stehenden Reste

des Grabes.

., bestand. Wahrscheinlich war

diese Urne mit der verbrannten Leiche in einer

kleinen Steinkiste, wozu die beiden Steinplatten

gehören, neben der unverbrannten Leiche

beigesetzt. Andere Alterthümer, welche wohl

vorhanden waren, sind nicht aufgefunden; sie

sind wohl entweder unbeachtet verworfen oder

liegen noch irgendwo in dem noch stehenden Reste

des Grabes.

Nach den unverbrannten Gebeinen zu schließen, muß das Grab sehr alt sein, da die Gebeine sehr morsch sind.

Dieses große Grab wird dadurch wichtig, daß in demselben eine Leiche unverbrannt gefunden ist; dadurch reiht sich dieses Grab an die drei großen, alten Gräber von Ruchow, Schwaan und Dabel, in welchen ähnliche Verhältnisse beobachtet sind. Ueber diese seltenen Kegelgräber mit unverbrannten Leichen vgl. man Jahrbücher XXII, S. 285.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Marlow und Alt=Gutendorf.

Links an dem Wege von der Stadt Marlow nach Alt=Gutendorf, 1/4 Meile von Marlow entfernt, liegt zu beiden Seiten der Scheide zwischen beiden Feldmarken eine Gruppe von Kegelgräbern, welche zu den größten und ehrwürdigsten Denkmälern der Vorzeit gehören und zu den größten Kegelgräbern Norddeutschlands gezählt werden können, wie aus den folgenden Berichten des Herrn Dr. med. Hüen zu Marlow hervorgehen wird. Auf einem Raume von 800 Schritt Länge und 350 Schritt Breite liegen noch 10 deutlich unterscheidbare hohe Kegelgräber, welche mit Haidekraut und Eichengestrüpp bewachsen und aus weiter Ferne erkennbar sind, zumal da sie auf einer Erhebung der ebenen Gegend liegen. Das größte Grab, welches zu der trigonometrischen Vermessung des Landes benutzt wird, mag an 30 Fuß Höhe und wenigstens 50 Fuß Durchmesser haben. Die größten Gräber liegen auf dem marlower Felde; eine kleinere Gruppe liegt auf dem alt=gutendorfer Felde. Der dazwischen liegende Raum, auf welchem früher eine Windmühle stand, war noch vor 20 Jahren hügelig und mit Haidekraut bewachsen; nachdem er aber seit 16 Jahren in Cultur gebracht ist, sind die schroffen Hügel mehr geebnet, jedoch noch in ihrer Lage erkennbar. Der ganze Raum war früher ein großer Begräbnißplatz, welcher eine bestimmt abgeschnittene und begrenzte oblonge Form hatte; er wird an der einen Seite noch von dem uralten Wege, so wie von einer mit Steinen gefüllten Böschung begrenzt. Von den großen

|

Seite 270 |

|

marlower Gräbern ward eines im J. 1847 an der Westseite untersucht, dabei jedoch nichts weiter als ein Steinbette und Knochen eines menschlichen Gerippes gefunden. Ein daneben stehendes Grab ist auf seiner Spitze wenigstens 12 Fuß im Umkreise und 6 Fuß tief abgetragen.

Das brunsdorfer Kegelgrab, welches oben beschrieben ist, liegt 1/4 Meile von diesen Gräbern entfernt.

Rechts an dem genannten Wege, also außerhalb des Begräbnißplatzes, neben der Schmiede von Alt=Gutendorf, liegt ein anderer Begräbnißplatz, welcher nach den bei der Aufgrabung gemachten Erfahrungen der wendischen Zeit angehören muß. Man vgl. hierüber unten bei den Wendengräbern.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Groß=Methling.

"Oestlich von dem Dorfe Groß=Methling bei Gnoien und nur in geringer Entfernung davon liegt rechts am Wege nach Demmin ein kleiner sandiger Bergrücken, der von Nordwest nach Südost sich erstreckt. Dieser Bergrücken läuft zwischen zwei schmalen Wiesen in südöstlicher Richtung fort und verflacht sich am Ende der Wiesen. Auf diesem Rücken standen einige Kegelgräber, deren Beschreibung und Inhalt durch den Herrn Pastor Günther zu Groß=Methling an den Verein gelangt ist.

Auf diesem Rücken stand ein Kegelgrab, genannt der Doctorberg, von 8 Fuß Höhe, welches im J. 1845 von den Herren v. Kardorff auf Remlin, v. Bülow aus Neu=Strelitz, Pastor Ritter aus Vietlübbe und Pastor Günther zu Groß=Methling aufgegraben ward und beachtenswerthe Ergebnisse lieferte (vgl. Jahrb. XI, S. 374 flgd.).

Etwa hundert Schritte südlich von diesem Kegelgrabe stand ein kleineres Kegelgrab, welches der kleine Doctorberg hieß. Vor zwei Jahren ward dieses Grab abgetragen, als die Feldsteine aus demselben herausgebrochen wurden. Die Feldsteine lagen 1 bis 1 1/2 Fuß unter der Oberfläche in einer etwa 3 Fuß dicken Schicht eng zusammengepackt. Die beiden Arbeiter trugen die Steine von der Südseite her so ab, daß sie immer so viel wie möglich eine senkrechte Wand vor sich zu behalten suchten, von der sie dann von oben herab einzelne Stücke abkeilten. So geschah es, daß sie eine thönerne Urne von oben bis unten mitten durchkeilten, so daß die eine Hälfte mit den Steinen ihnen vor die Füße fiel, die andere

|

Seite 271 |

|

Hälfte in der Wand sitzen blieb. Die Arbeiter besahen die Scherben der sehr mürben Urne, welche ganz zerfiel, genauer und fanden einen bronzenen Handgriff, der an einer Scherbe mit einem Drathende ("Wierende") befestigt war, welcher durch die kleinen Bohrlöcher des Handgriffes und durch die Urnenscherbe ging. Der Drath zerbröckelte ihnen unter den Fingern, als sie ihn herauszogen. Als sie die zweite Hälfte des Topfes aus der Wand hoben, zerbrach sie in lauter kleine Stücke, unter welchen sie den zweiten bronzenen Handgriff fanden, der jedoch nicht mehr an einer Urnenscherbe festsaß. Die Urne mochte 1 Fuß hoch sein und eine Oeffnung von 10 Zoll haben und war mit Asche und Erde gefüllt. Die beiden bronzenen Henkel, welche durch die Bemühungen des Herrn Pastors Günther gerettet und an die Vereinssammlung gekommen sind, sind platte Henkel in Gestalt eines Dreiecks, welches mit einer Spitze auf einer schmalen Platte steht, einer Heftel der Eisenzeit nicht unähnlich, im Ganzen 2 1/2 Zoll hoch und oben eben so breit; auf den drei Spitzen des mit eingravirten Zickzacklinien verzierten Dreiecks stehen drei runde Knöpfe.

Am Ende der Wiesen verflacht sich der Bergrücken. Gleich hinter dieser Verflachung stand ein drittes Kegelgrab, an Höhe und Umfang kleiner, als die beiden Doctorberge. Der eine der beiden Arbeiter, welche den kleinen Doctorberg abgetragen hatten, brach die Steine aus diesem kleinen Hügel, aus welchem er etwa 2 Fuder Steine gewann. Zwischen den Steinen stand eine kleine Urne aus dunkelbraunem Thon, mit zwei durchbohrten, henkelartigen, kleinen Knöpfen auf dem Bauchrande. Der Arbeiter hielt die Urne Anfangs für einen Stein und warf sie zu einem Steinhaufen: er stellte jedoch genauere Untersuchungen an, indem er sie mit seiner großen eisernen Hacke von Erde zu reinigen suchte. Die Urne blieb dabei wohl erhalten und ist durch die Bemühungen des Herrn Pastors Günther mit den vorstehenden Berichten in die Vereinssammlung gekommen. So sehr zerbrechlich mögen die alten heidnischen Töpfe doch nicht gewesen sein, da die Urne trotz der Hackenhiebe und des ziemlich weiten Transports, auf welchem sie gewiß zehn Male umgeladen ist, nur in dünne Pappe gewickelt wohl erhalten in Schwerin angekommen ist; wahrscheinlich verdankt sie dieses Glück ihrer kugeligen Form.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 272 |

|

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Goldberg.

In der der Stadt Goldberg gehörigen Viehweide, welche sich nach Dobbertin hin erstreckt, liegen auf einer Anhöhe neben einander etwa zwölf 1 ) runde Grabhügel von geringer Höhe und nicht bedeutendem Umfange. Nahe bei diesen Gräbern wurde vor einiger Zeit eine 6 1/2" lange Lanzenspitze von bräunlichem Feuerstein gefunden, welcher Fund dann bald darauf die Oeffnung zweier Grabhügel veranlaßte. In dem einen Grabe fand man keine Alterthümer, während aus dem andern mehrere menschliche Knochen, Asche und eine Urne zu Tage gefördert wurden. Die Urne zerbrach beim Nachgraben in viele Stücke, jedoch ist so viel von derselben gerettet, daß man im Stande ist, die Verzierung zu beurtheilen. Der obere Rand zeigt nämlich fünf rund um das Gefäß laufende Linien (vgl. die in Jahrb. XI. S. 361 abgebildete Urne der Bronzeperiode); ferner ist die feinere Thonmasse, mit welcher die Urne überzogen, röthlich gefärbt, wogegen die innere Masse schwarz erscheint. Steine sind in den Grabhügeln nicht bemerkt worden.

Die genannten Alterthümer sind von dem Herrn Pastor Schulze zu Goldberg in Schutz genommen und durch mich an die Vereins=Sammlung zu Schwerin befördert; die Lanzenspitze mußte von dem Finder käuflich erlangt werden.

Im September 1858.

Wiechmann = Kadow.

Eine abgebrochene Schwertspitze

oder Dolchspitze aus Bronze, 6 1/2" lang, mit edlem Rost, mit jungem Bruchende, gefunden zu Reetz, ward geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.

Framea von Niex.

Beim Ziehen eines 6 Fus tiefen Drain=Grabens auf der Feldmark Niex bei Rostock ward eine bronzene Framea mit durchgehender Schaftrinne gefunden, welche eine sehr lange und zierliche Form (ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 6 und 7), eine breite, weit ausgebogene Schneide und keinen Rost hat. Der Herr Oberbaurath Bartning zu Schwerin hat dieses wohl erhaltene Stück, welches er im Herbste des J. 1858 in Rostock geschenkt erhielt, dem Vereine zum Geschenk gemacht.

|

Seite 273 |

|

Framea von Zierow.

Auf dem Felde von Zierow bei Wismar ward eine ungewöhnlich kurze, 3" lange, beilartige, mit edlem Rost bedeckte Framea aus Bronze, mit Schaftloch und Oehr, gefunden, in Wismar verkauft und von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar dem Vereine geschenkt. - Vgl. im Nachfolgenden die Framea von Wismar.

Framea von Wismar.

Auf dem Stadtfelde von Wismar beim Rothen=Thor ward eine ungewöhnlich kurze, 3" lange, beilartige Framea, mit Schaftloch und Oehr, ohne Rost, gefunden, an den Gelbgießer Herrn Kalderach zu Wismar als altes Metall verkauft und von diesem dem Herrn Dr. Crull zu Wismar überlassen, welcher sie dem Vereine geschenkt hat. - Vgl. im Voraufgehenden die Framea von Zierow.

Framea von Wismar.

In der Gegend von Wismar ward eine Framea aus Bronze, mit Schaftloch und Oehr, 4 1/2 Zoll lang, ohne Rost, gefunden, an den Gelbgießer Herrn Kalderach zu Wismar als altes Metall verkauft und von diesem dem Herrn Dr. Crull zu Wismar überlassen, welcher sie dem Vereine schenkte.

Diadem von Wotenitz.

Vor einigen Jahren fand der Schulze zu Wotenitz bei Grevismühlen in dem Stepenitz=Flusse ein bronzenes Diadem und dabei acht bronzene "Teller mit Knöpfen", wie es den "Anschein" hatte, von denen einer bei der Reinigung schön gezeichnete "Blumen" zeigte. Der Schulze zeigte die "Teller" "mehrern Herren" und da keiner von ihnen dieselben kannte, so verkaufte er sie an einen Juden in Grevismühlen, welcher bald einen Käufer wieder fand. Diese "Teller mit Knöpfen" sind sicher sogenannte "Hütchen" von Bronze gewesen. Das Diadem, welches mit parallelen Querreifen auf der Vorderseite geschmückt, jetzt aber etwas verbogen und eingebrochen ist, bewahrte der Schulze auf, von welchem es im J. 1858 der Unterofficier Herr Büsch zu Wismar erwarb und darauf dem Verein schenkte. Von den "Tellern" war jedoch, trotz aller Bemühungen des Herrn Büsch, keine Spur zu verfolgen.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 274 |

|

Ein Bronzemesser mit Bronzegriff

in colorirtem Gypsabguß schenkte der Herr Wiechmann auf Kadow.

|

|

|

:

|

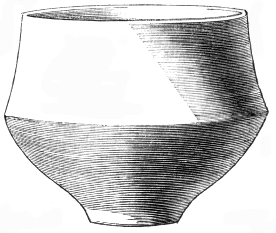

Urne von Satow.

Zu Satow bei Cröpelin ward eine ungewöhnlich große und eigenthümliche Urne gefunden und von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow dem Vereine geschenkt. Die Urne ist fast cylinderförmig, mit hohem, geradwandigem Halse und geringer Bauchausladung. Sie ist etwas über 13" hoch, 10" weit in der Mündung, 13" weit im Durchmesser des Bauches und im untern Boden 7" im Durchmesser. Sie ist nach Art der heidnischen Urnen zubereitet, bräunlich von Farbe, ohne Verzierungen und gleicht an Gestalt, Masse und Farbe ganz den Urnen der Bronzeperiode. Der Bauch ist vom Bauchrande nach dem Boden hin ganz rauh mit Hand und Spachtel bearbeitet und sehr rauh und höckerig; der obere Rand, der Boden und das Innere sind mit fein geschlämmtem Thon überzogen. Auf dem wenig nach außen gebogenen Bauchrande, 7 1/2" vom Boden und 4 1/2" vom Rande entfernt, stehen vier starke Henkel mit einer Oeffnung von ungefähr 1" Weite, zum Durchziehen eines Seiles, wie es scheint. Nach der Gestalt und Einrichtung dieses Gefäßes scheint dasselbe ein Gefäß zum häuslichen Gebrauche in der Bronzeperiode, ein Tragetopf oder Seiltopf (plattdeutsch: sêlpot) gewesen zu sein, da demselben die Eigenthümlichkeiten der Todtenurnen fehlen. Aus der Eisenperiode finden sich Haustöpfe von ähnlicher Einrichtung, mit vier Henkeln auf dem Bauchrande 1 ). Aus der Bronzeperiode sind aber Gefäße dieser Art äußerst selten.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Beiträge zur Erklärung

des Heerhorns von Wismar

und

des Bronzewagens von Peccatel,

von

G. C. F. Lisch.

Die beiden Denkmäler der Bronzeperiode in der Sammlung des Vereins zu Schwerin, das gravirte Heerhorn aus

|

Seite 275 |

|

Bronze von Wismar (Jahresber. III, B, S. 67 flgd. mit Abbildung) und das auf einem bronzenen Wagen ruhende Wasserbecken von Peccatel (Jahrb. IX, S. 369 flgd. mit Abbildung) sind für die Culturgeschichte durch sich selbst höchst merkwürdig, noch mehr aber dadurch, daß sie sich gegenseitig erläutern. Auf dem Horne von Wismar sind Schiffe und vierspeichige Räder gravirt. Es mußte also sehr überraschend sein, als ein wirklicher kleiner Wagen mit vierspeichigen Rädern in einem Grabe der Bronzeperiode gefunden ward. Ich habe in den Jahrbüchern nach und nach diese Entdeckungen scharf verfolgt und neue Entdeckungen zur Erläuterung beigebracht. Zu diesen füge ich noch eine neue Entdeckung, welche von dem norwegischen Vereine für Erhaltung vaterländischer Alterthümer zu Christiania in dessen Jahresbericht für 1857, Christiania, 1858, S. 21 mit Abbildung, mitgetheilt ist. Nahe bei "Fossum Jernvaerk" finden sich auf einer Felswand Sculpturen, welche denen auf dem Horne von Wismar ganz gleich sind. Bemerkenswerth sind zwei Schiffe über einander und daneben zwei vierspeichige Räder, grade so wie sich dieselben auf dem Heerhorn von Wismar finden; darunter stehen noch drei vierspeichige Räder.

|

|

|

:

|

und

die halbmuldenförmigen Quetschmühlen.

In Meklenburg werden ungemein häufig Mühlen gefunden, welche aus Granit bestehen und in Form einer queer durchschnittenen Mulde ausgehöhlt sind, so daß das eine Ende offen ist. Wir haben diese Steine, welche in den ältesten Kirchen oft zu Weihkesseln benutzt sind, Anfangs für Weihkesseln gehalten, sind aber früh zu der Ansicht gekommen, daß sie Handmühlen sind und der Bronzeperiode angehören, da sie in Meklenburg öfter in Kegelgräbern der Bronzeperiode gefunden sind; vgl. Jahrbücher XVIII, S. 250; solche ausgehöhlte Steine, welche gewiß nach und nach durch langen Gebrauch ausgehöhlt wurden, sind noch heute bei den Wallachen in Gebrauch; vgl Jahrb. XV, 1850, S. 270. In Pommern werden solche Mühlsteine auch häufig gefunden und dort allgemein "Hünenhacken" genannt. Der Herr Rechtsanwalt Ehrhart zu Swinemünde berichtet darüber in den baltischen Studien, Jahrg. XVII, Heft 1, 1858, S. 13 flgd. ausführlich und theilt die Sage der Landleute mit: "Sie waren ur=

|

Seite 276 |

|

sprünglich von Regen erweichte Thonklöße, in welche einer der Hünen, von denen vor Zeiten auch die Insel Usedom bewohnt wurde, mit dem hintern Ende des Fußes getreten und den Eindruck der Hacke bis zur schmalsten Stelle der Fußsohle zurückgelassen hatte, später ist der weiche Thon verhärtet und versteinert". Der Herr Ehrhart hält diese Steine nun ebenfalls für Mühlsteine und beschreibt sie a. a. O. ausführlich. Ueber die Zeit der Entstehung wagt er keine Bestimmung, jedoch sagt er, daß sie auch "theils in Steinhaufen aus abgetragenen "Hünengräbern" zusammengefahren auf "dem Felde liegend" gefunden werden. In Meklenburg sind sicher 4 Male solche Steine aus planmäßig abgetragenen Kegelgräbern der Bronzeperiode gefunden, also sind sie wenigstens so alt wie diese. Wenn Ehrhart schließlich berichtet, daß die Benennung "Hünenhacken" "eine allen Landbewohnern geläufige und die Sage eine allgemein bekannte" sei, so muß ich bekennen, daß diese Sage in Meklenburg schon gänzlich verschwunden oder nie vorhanden gewesen ist.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 277 |

|

|

|

|

:

|

c. Zeit der Wendengräber.

Wendengräber von Wotenitz.

Fortsetzung.Vgl. Jahrbücher XXIII, S. 288.

Da das heidnische Begräbniß auf dem Schullehreracker zu Wotenitz bei Grevismühlen offenbar der Eisenperiode angehörte, so war zu erwarten, daß sich in der Nähe desselben noch mehr Begräbnißstätten finden würden, wie es auf den sogenannten Wendenkirchhöfen in der Regel zu sein pflegt. Der Unterofficier Herr Büsch zu Wismar unternahm es daher, am 19 - 21. Oct. 1858 zu Wotenitz weitere Nachgrabungen anzustellen, und erhielt dazu von dem Herrn Schullehrer Dreier nicht allein freundlich Erlaubniß, sondern ward auch von demselben und dessen beiden Söhnen bei der Aufgrabung wirksam unterstützt. Zuerst gaben die Nachgrabungen lange kein Ergebniß. Als man jedoch bei einer Sandgrube zu graben anfing, um Erde von der Oberfläche abzuräumen, fanden sich mehrere Begräbnisse von derselben Beschaffenheit, wie sie früher beobachtet war.

1) Zuerst fand sich, als man 2 3/4 Fuß tief gegraben hatte,

eine thönerne Urne, welche zerbrochen und in sehr schwarze Erde gepackt war; die roh und ohne Verzierungen gearbeitete Urne hatte ein grobes Gefüge und dicke Wände und war im Innern durch und durch schwarz. Sie enthielt nur Asche und zerbrannte Knochen und

ein bronzenes Gürtelgehenk, wie es scheint. Dieses bisher noch nicht beobachtete Werkzeug ist dem auf dem Wendenkirchhofe zu Helm gefundenen, in Jahrb. XIV, S. 338 abgebildeten Gürtelgehenk sehr ähnlich, wenn auch in Einzelnheiten anders gestaltet. Es ist eine 8 Zoll lange bronzene Stange, welche an dem einen runden Ende einen Knopf (jedoch keinen beweglichen Ring) hat; an dem andern, breitern Ende ist ein

|

Seite 278 |

|

Blechstreifen in einem ausladenden und wieder eingebogenen Viereck von 2 Zoll Breite und 1 1/4 Zoll Höhe angesetzt oder angegossen und in diesem geschlossenen Viereck hangen 3 Stifte von 1 1/4 bis 2 Zoll Länge, vermittelst deren ohne Zweifel etwas an dieser Stange befestigt gewesen ist. Dieses Instrument hat, wie das Gehenk von Helm freilich eine sehr entfernte Aehnlichkeit mit einem antiken Schlüssel; daß die Werkzeuge dieser Art aber keinen Falls Schlüssel gewesen seien, beweisen die mit einer geschlossenen Oese, jedoch beweglich darin hangenden 3 Stifte, zu denen wahrscheinlich ein vierter gehört hat, welcher verloren gegangen sein wird.

2) Ungefähr 3 bis 4 Fuß von dieser Stelle fand sich wieder

eine thönerne Urne, von feinem Gefüge und brauner Farbe, welche ebenfalls zerbrochen war. In der Urne lagen die Reste

einer bronzenen Heftel, welche die gewöhnliche Gestalt der Hefteln der Eisenperiode hat und durch den Leichenbrand zersprengt und sehr verbogen ist, und

vier Glasperlen, von denen von dem Leichenbrande eine wenig gelitten hat, eine andere mit einem Stück Bronze zusammengeschmolzen, zwei aber an einander geschmolzen sind.

3) Ungefähr 10 Fuß von dieser Stelle stand wieder

eine thönerne Urne, welche dick und grob gearbeitet, ebenfalls zerbrochen und mit Knochen und Asche gefüllt war. Sie enthielt

ein eisernes Messer, von 2 3/4 Zoll Länge in der Klinge, an dessen eben so lange Griffzunge eine Glasperle, wie es scheint, angeschmolzen ist.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Wendischer Begräbnisplatz von Alt=Gutendorf.

Bei der großen Gruppe der Kegelgräber von Marlow und Alt=Gutendorf (vgl oben S. 269), welche links an dem Wege von Marlow nach Alt=Gutendorf liegt, liegt rechts vom Wege bei der Schmiede von Alt=Gutendorf ein lang gestreckter Hügel, welcher offenbar nicht zu der großen Gruppe von Kegelgräbern gehört und zur Sandgrube angegraben ist. Der Herr Dr. med. Hüen zu Marlow hatte wiederholt Gelegenheit, an diesem Hügel Forschungen anzustellen, und hat die Güte gehabt, nicht nur die folgenden Ergebnisse seiner Forschungen, sondern auch die dabei gefundenen Alterthümer dem Vereine mitzutheilen.

|

Seite 279 |

|

Der Hügel ist 106 Schritte lang und in der höchsten Erhebung 12 Fuß hoch. Der Hügel ist im Innern eine natürliche Hügelbildung und besteht aus lehmhaltigem und reinem Sande. Dieser Hügel ist von zwei verschiedenen Erdschichten über einander bedeckt, von denen jede zwischen 1 bis 3 Fuß Dicke schwankt. Diese Schichten tragen Spuren von Menschenarbeit, sei es daß Erdschichten aufgetragen sind, sei es daß die Oberfläche zu verschiedenen Zeiten bearbeitet ward. Die in diesem Hügel gefundenen Alterthümer lagen dicht unter diesen obern Schichten und auf der umherliegenden Erdoberfläche 1 bis 2' tief; dies ist also schon ein Beweis, daß dieser Hügel kein aufgetragenes Kegelgrab der Bronzeperiode ist, weil in diesem Falle die Leichen auf dem Urboden beigesetzt worden wären.

Zuerst fand der Herr Dr. Hüen in dem abgegrabenen "Ufer" in der Höhe nicht tief unter den aufgetragenen Erdschichten, eine zertrümmerte heidnische Begräbnißurne von hellbrauner Farbe mit einigen dazu gehörenden verbrannten Knochen.

Späterhin entdeckte er ungefähr 10 Schritte von dem Fundorte einen menschlichen Schädel. Der Schädel ist sehr schmal, die Stirne sehr flach und spitz und das Hinterhaupt auch nicht stark entwickelt; am meisten ist der Schädel nach oben zum Scheitel nach beiden Seiten ausgebuchtet. Die noch vorhandene Naht läßt auf ein Lebensalter von 25 - 40 Jahren schließen, so wie die schwachen Knochenhervorragungen für die Muskelansätze und die Ausbuchtung des Schädels für das Mittelhirn auf ein weibliches Individuum. Merkwürdig und auffallend ist aber die Prävalenz der linken Schädelhälfte gegen die rechte Hälfte, welche auf der innern Seite noch mehr hervortritt, indem der sulcus longitudinalis sich nach rechts wendet und die Furchen für die Gehirnarterien auf der linken Seite stärker entwickelt sind, als auf der rechten. Der Herr Dr. Hüen bemerkt, daß er diese Schädelbildung häufig bei Menschen gesehen habe, die von Jugend auf einen schiefen Kopf hatten. Der Schädel wird mit den Gesichtsknochen, welche vergangen sind, nach oben gelegen haben und war mit einem Feldsteine, etwas größer als ein Mannskopf, bedeckt. Man könnte annehmen, daß der Schädel durch diesen Stein schief gedrückt worden sei, wenn nicht die innere Schädelwand für eine abnorme Bildung von Natur spräche. Uebrigens ist der Schädel dem Anscheine nach ziemlich alt.

Schon früher sind auf der Höhe des Hügels von Arbeitern zwei Schädel ohne andere Knochen gefunden. Noch später fand der Herr Dr. Hüen zwischen diesem Schädel und der

|

Seite 280 |

|

Urne, ungefähr in der Mitte des Hügels auf der Höhe, noch einen Schädel. Der Schädel lag auf der rechten Seite, von Süden nach Norden gekehrt. Der Schädel ist besser gebildet, als der zuerst gefundene, jedoch ist er nur klein und die Stirn nur schmal. Nach der dünnen, fast zahnlosen Unterkinnlade zu urtheilen, scheint der Schädel einer alten Frau von 70 bis 80 Jahren zu gehören. Bei weiterer Nachforschung fand sich auch das Gerippe dieser Leiche in der Richtung des Schädels von Süden nach Norden. Das ganze Gerippe lag in einer 5 Fuß tiefen Grube, und dem Anscheine nach war die Leiche kopfüber in die Grube geworfen. Neben dieser Leiche wurde im Sande eine kleine, schmucklose, bronzene, hakenförmige Heftel von 2 1/2" Länge und 1/2" Breite gefunden; sie hat in der Mitte 4 Nietlöcher, so daß ein Schmuck aufgeheftet werden konnte. Daneben fanden sich kleine, dünne, sehr verrostete Stücke von Eisen, welche nicht mehr zu erkennen sind.

Am Fuße des Hügels fanden sich dicht unter den aufgetragenen Erdschichten drei von Steinen eingefaßte Begräbnisse.

Das mittlere dieser Begräbnisse, welches von dem Herrn Dr. Hüen geöffnet ward, hatte 12 Fuß im Umkreise und war von kleinern Steinen eingefaßt und mit größern gefüllt. Auf dem Erdboden des Grabes lag eine unverbrannte Leiche, welche gegen Osten schauete. Die Knochen waren sehr vergangen; jedoch waren noch Arm= und Beinknochen, Rückenwirbel, Schädel, Kiefern vorhanden, wenn auch sehr mürbe. Unter dem einen Rückenwirbel lag ein zerbrochenes, stark verrostetes eisernes Messer mit Ueberresten einer Scheide von Leder mit bronzenem Beschlage. Dieses Stück reicht offenbar an die Wendenzeit hinan.

In einem andern, auch mit Steinen umsetzten Begräbnisse daneben, von 16' Breite, welches der Herr Dr. Hüen auch aufdeckte, fanden sich nur die "sichtbaren Spuren eines in Asche zerfallenen Körpers und einer gänzlich vergangenen Urne mit Inhalt".

Ein drittes ähnliches Begräbniß daneben, von 12' Breite, ward in der Abwesenheit des Herrn Dr. Hüen aufgebrochen, ohne daß Nachricht darüber eingeholt werden konnte.

Nach allen diesen Forschungen gehört dieser Begräbnißplatz wohl der letzten heidnischen und ersten christlichen Zeit an. Es finden sich noch Urnen und Leichenbrand, daneben jedoch auch Begräbnisse unverbrannter Leichen, bei welchen sich jedoch noch unverkennbar wendische Geräthe aus Bronze und Eisen finden. Die einzeln gefundenen

|

Seite 281 |

|

Schädel sind allerdings auffallend und scheinen etwas jünger, jedenfalls aber alt zu sein. Ob es sich, wie wohl geäußert ist, annehmen läßt, daß hier die Köpfe von Hingerichteten begraben seien, ist wohl schwerlich zu ermitteln. Jedoch ist es immer möglich, daß auf diesem heidnischen Begräbnißplatze auch in jüngern Zeiten hingerichtete Missethäter eingescharrt sind; der Hügel kann auch zu Hexenverbrennungen gedient haben. Die Erinnerung an die alten heidnischen "Kirchhöfe" dauerte beim Volke sehr lange.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Urne und Wall von Fahrenhaupt.

Bei dem Bau der Chaussee von Sülz nach Sanitz ward im Holze von Fahrenhaupt bei Marlow dicht an der Chausseelinie beim Ausgraben von Erde unter einer Buche eine Urne gefunden und von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow von den Chausseearbeitern erworben und dem Vereine geschenkt. Die Urne ist 5 Zoll hoch, ungefähr 6 Zoll weit im Bauchrande, mit eingezogenem Halse, im Bauche kugelig, von bräunlicher Farbe und auf der obern Hälfte des Bauches mit einer hohen, eingeschnittenen Zickzacklinie zwischen zwei Parallellinien verziert. Die Urne war ganz mit Erde gefüllt, aber in derselben nicht eine Spur von Asche oder Knochen. Dem Anschein nach gehört sie der Eisenperiode an.

Nicht weit von dem Fundorte steht ein Wall, welcher etwa 20 Fuß hoch ist und an 40 Schritte im Durchmesser hat; der Eingang auf der Ostseite ist 10 Schritt breit und demselben entgegengesetzt ist auf der Höhe des Walles eine 4 Fuß breite und 3 Fuß hohe Oeffnung (ein Fenster?). Gegen Süden liegen vor diesem Walle zwei grade, wallartige Erhöhungen parallel neben einander. Vor diesen Parallelwällen liegen im Süden ein kleiner künstlicher Teich und ein etwas größeres Moor, welche sich verengernd gegen den Ringwall hinziehen; beide sind jetzt ausgetrocknet und mit Holz bestanden. Im Westen liegt ein ebenes, ungefähr 10 Scheffel Aussaat haltendes, jetzt mit Holz bestandenes Feld, welches gegen den andern unebenen und hügeligen Boden sehr absticht und in alter Zeit in Cultur gewesen sein muß. Im Süden liegt bebaueter Acker. - Ich halte diesen Berg für eine verfallene germanische Ansiedelung. Er gewährt ganz den Anblick einer verlassenen Chausseearbeiterhütte im Großen. Denkt man sich diesen Berg oben mit langen Bäumen belegt, so kann man kaum ein besseres Bild von den Wohnplätzen unserer Vorfahren

|

Seite 282 |

|

haben. Hier stand auch wahrscheinlich das alte Fahrenhaupt. Beim Volke ward der Wall Taterberg genannt und es soll hier noch am Ende des vorigen Jahrhunderts ein Zigeuner von marlower Einwohnern erschlagen worden sein.

| Marlow, im Septbr. 1858. | Dr. Hüen. |

|

|

|

|

Wendische Wohnstelle von Boddin.

An einer sandigen Stelle des Gutes Boddin bei Gnoien zeigte sich an zwei nicht sehr großen Stellen die Erde beim Umackern ganz schwarz gefärbt und alle Steine, welche sich dort fanden, waren sichtlich einem starken Feuer ausgesetzt gewesen. Auf diesen Stellen fanden sich auch zahlreiche Topfscherben, welche mit Granitgrus oder Kiessand durchknetet, am offenen Feuer gedörrt und vielfach mit wellenförmigen Verzierungen geschmückt sind. Diese Scherben gleichen ganz den oft besprochenen Topfscherben, welche sich in so großen Massen auf allen großen wendischen Burgwällen der letzten heidnischen Zeit finden. Daher sind diese Stellen zu Boddin keine Begräbnißplätze, sondern die Stellen ehemaliger Feuerheerde von Wohnungen aus der letzten wendischen Zeit. Andere Alterthümer haben sich daher an diesen Stellen nicht gefunden. Die Zerstörung dieser Wohnungen wird in die allerletzte Zeit des Wendenthums und in die allererste Zeit des Christenthums fallen, da sich auf den Stellen neben den wendischen Scherben hin und wieder auch schon Scherben von blaugrauen, im Brennofen gebrannten Töpfen der christlichen Zeit finden. Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin hat nicht allein Berichte über diese Stellen, sondern auch eine hinreichende Anzahl von bezeichnenden verzierten Scherben eingesandt.

|

|

|

:

|

Wendengräber von Cörlin

in Pommern.Bei dem Eisenbahnbau in Hinterpommern wurden in der Gegend von Cörlin beim Eröffnen einer Kiesgrube aus Privateigenthum im J. 1858 die unten beschriebenen, werthvollen Alterthümer gefunden, welche der Herr Bau=Conducteur Langfeldt aus Güstrow, der bei dem genannten Eisenbahnbau als Baubeamter fungirt, von dem Besitzer geschenkt erhielt und unserm Vereine wieder zum Geschenke machte. Wenn auch der Unverstand der Arbeiter viel verdorben hat, so ist es doch noch möglich gewesen, diesen Fund zu bestimmen.

|

Seite 283 |

|

An einem Berge in der Gegend von Cörlin wurden ungefähr 30 menschliche Gerippe gefunden, welche ungefähr 3 bis 4 Fuß tief in der Erde lagen; leider ist nicht mehr zu ermitteln gewesen, wie sie lagen. Es wurden jedoch ungefähr 30 menschliche Schädel gezählt, neben welchen viele menschliche Gebeine lagen.

Neben diesen Gerippen wurden folgende ziemlich gut erhaltene Alterthümer gefunden.

Zwei große silberne Ringe, von ungefähr 3 Zoll hamb. Maaß innerm Durchmesser der Oeffnung und ungefähr 3/8 Zoll Dicke. Die Ringe sind von dünnem Silberblech, hohl und an der innern Seite zusammengelegt; die Arbeit ist sehr gut. Diese Ringe lagen an der Seite von Schädeln, theils rechts, theils links, und hatten an den Schädeln einen Grünspanabdruck hinterlassen, gehörten also wohl zum Kopfschmuck. Diese Ringe sind geöffnet, an einem Ende abgestumpft, verjüngen sich ein wenig nach dem andern Ende hin, laufen hier dünne aus und sind zu einem Haken umgebogen. Eben so sind alle andern Ringe eingerichtet.

Zehn silberne Ringe von mittlerer Größe, von ungefähr 3 Zoll Weite. Diese Ringe sind von massivem, rundem Silberdrath von ungefähr 1/10 Zoll Dicke. Sie haben die Größe der Armringe für das Handgelenk. Diese Ringe haben dieselbe Einrichtung wie die beiden großen Ringe: sie sind geöffnet, an einem Ende alle abgestumpft, am andern Ende abgeplattet und zu einem doppelten Haken umgebogen. - Außerdem fanden sich noch zwei verbogene Bruchstücke von ähnlichen Ringen. Diese Ringe lagen zerstreut umher und es konnte über ihre Lage am Körper nichts ermittelt werden.

Zwei kleine silberne Ringe von ungefähr 3/4 Zoll Weite und 1/7 Zoll Dicke. Diese Ringe haben einen Kern von viereckigem Kupferblech und sind mit Silberblech sehr geschickt so umkleidet, daß sie rund sind. Auch diese Ringe sind so gebildet, wie die übrigen; sie sind nämlich geöffnet und an einem Ende abgestumpft und am andern Ende abgeplattet und zu einem doppelten Haken umgebogen.

Ein dünner ringförmiger Silberdrath, der an einem Ende zu einer Oese gewunden und am andern Ende zu einem Haken umgebogen ist. Auf diesen Drath sind 13 Glasperlen von verschiedener Größe gezogen: 3 sind hellbernsteinfarbig oder von Bernstein, 2 hellblau, 2 dunkelgrün mit eingelegten rothen Zickzacklinien, 1 kalkweiß, 5 dunkelgrau mit eingelegten weißen Linien verschiedener Zeichnung. Diese Perlen sind sämmtlich geschmackvoll.

|

Seite 284 |

|

Ein eisernes Messer, 3 1/2 Zoll in der Klinge und gegen 3 Zoll im Griffe lang. Der Griff trägt Spuren von Holzbekleidung.

Eine silberne Spitze, von Silberblech, gut 1 Zoll lang, ist wahrscheinlich der Endbeschlag der Messerscheide.

Eine Klinge von einer eisernen Schere von alter Form (wie jetzt die Schaafscheren), wie es scheint.

Auf einen Theil dieser Schere ist an einer Seite ein Stück Leinewand, ungefähr 1 Quadratzoll groß, festgerostet, so daß das Gewebe sehr deutlich zu erkennen ist.

Nach diesen Alterthümern, ihrer Form und Bearbeitungsweise und den Metallen, aus welchen sie gearbeitet sind, so wie daraus, daß die Leichen schon unverbrannt begraben sind, läßt sich schließen, daß die Leichen in der allerersten Zeit des Christenthums begraben sind.

Dies scheint auch eine Münze zu bestätigen, welche bei diesen Alterthümern gefunden ist.

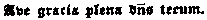

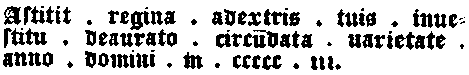

Die Münze dieses Gepräges ist schon wiederholt der Gegenstand der Aufmerksamkeit der Forscher 1 ) gewesen. Die Münze ist zweiseitig und zeigt auf der Vorderseite einen lockigen, bärtigen Kopf (Christus), neben welchem die beiden Hände mit den deutlichen Wundenmalen in die Höhe gerichtet sind, und auf der Rückseite ein rundes Thor mit drei Thürmen, von denen der mittlere mit drei Zinnen, die beiden andern mit einem Kuppeldache bedeckt sind; in dem Thorbogen steht ein Zeichen, das nicht erkennbar ist. Im J. 1843 ließ B. Köhne in seiner Zeitschrift für Münz =, Siegel= und Wappenkunde, Jahrg. III, Taf. VII, Nr. 10, eine Münze dieser Art abbilden und setzte sie nach Breslau, weil ihm kein ganz deutliches Exemplar vorlag. Späterhin ward ein kleiner Fund solcher Münzen gemacht, von dem gute Exemplare in den Besitz des Assessors Dannenberg zu Berlin kamen. Nach diesen berichtigte Köhne im Kataloge der "Reichelschen Münzsammlung in St Petersburg", Th. IV, Abth. 2, 1842, Vorrede, S. 2, gedruckt 1846, sogleich seine Ansicht und setzte die Münze nach Pommern. Das königliche Münzcabinet zu Berlin und die Sammlung des Herrn Grafen von Schlieffen besitzen auch gute Exemplare. Die Münzen tragen in der Hauptumschrift die Namen der pommerschen Herzoge Bugeslav oder Bugeslav

|

Seite 285 |

|

und Kasimar und in der Umschrift der Rückseite

den Namen einer Burg, einer Stadt oder eines

Stiftes. Eine ähnliche, bei Köhne a. a. O. Taf.

VII, Nr. 9, hat auf der Rückseite den Namen

Perenncelave (Prenzlau). Ein anderes Exemplar

hat die Namen BVDIZL

V K

V K

Z

Z

R und auf der Rückseite den Namen

SCS IOH

R und auf der Rückseite den Namen

SCS IOH

N

N

S, des Schutzheiligen der

bischöflichen Kirche zu Camin. Außerdem finden

sich Exemplare mit den Namen der Städte Camin,

Demmin und Stettin, von welchen einige den Namen

des Herzogs Bogislav I. von Pommern († 1188)

haben, mitunter mit dem Titel R

S, des Schutzheiligen der

bischöflichen Kirche zu Camin. Außerdem finden

sich Exemplare mit den Namen der Städte Camin,

Demmin und Stettin, von welchen einige den Namen

des Herzogs Bogislav I. von Pommern († 1188)

haben, mitunter mit dem Titel R

X.

X.

Unsere Münze hat nach unserm vorliegenden Exemplare, nach Beihalt anderer Exemplare, folgende Inschrift, wie Kretschmer lieset und nach andern Exemplaren ergänzt:

Vorderseite: [B]VGECLOF [F : ECTS :]

Rückseite: SEL

FI . [K

STR]V

.

Ich lese auf der Münze deutlich:

Vorderseite: VGECL[O] . . . . .

Rückseite: SEL

. . . . . . V

.

Kretschmer nimmt, gewiß mit Recht, an, daß Selafi kastrum die hinterpommersche Burg Slauene, Slawe oder Schlage sei, welche in alten Zeiten eine Hauptburg war, und daß Bugeslav ein pommerscher Herzog Bugeslav von Slawe sei, der um das Jahr 1200 vorkommt.

Nach diesen Mittheilungen wird es unzweifelhaft sein, daß die Münze eine pommersche ist und in das Ende des 12. Jahrhunderts fällt. Ueber die alten pommerschen Fürsten vgl. man Quandt in Baltischen Studien, Jahrg. XVI, Heft 2, 1857, S. 56 flg. und 60 flgd.

Hiernach scheint es zweifellos zu sein, daß die Begräbnisse aus der Zeit der Einführung des Christenthums in Pommern stammen, aber noch die wendische Kunstbildung zeigen.

G. C. F. Lisch.

Zwei spiralförmige Fingerringe

von Bronze, von denen der eine weiter ist und 2 Windungen hat, der andere enger ist und gut 1 1/2 Windungen hat, leicht oxydirt, fand der Herr Friedr. Seidel zu Bützow am Mahnkenberge bei Bützow und schenkte sie dem Vereine.

|

Seite 286 |

|

Weiße Glasperle von Bützow.

An dem Klüschenberge bei Bützow fand der Herr Friedr. Seidel zu Bützow eine Glasperle von weißem Glase aus der Eisenperiode, welche er dem Vereine schenkte.

Ein Kamm

aus Knochen, von langer, schmaler Form, gefunden bei Wismar im Seesande, ward geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.

Ein Spindelstein

aus gebranntem Thon, gefunden zu Satow bei Kröpelin, ward geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.

|

|

|

:

|

Ueber das heilige "Hakenkreuz"

der Eisenperiode,von

G. C. F. Lisch.

Ich habe schon früher wiederholt in den

Jahrbüchern und im Friderico - Francisceum

darauf aufmerksam gemacht, daß das

"Hakenkreuz" oder das heilige Kreuz

mit gebrochenen Balken

welches sich auf vielen

Denkmälern verschiedener Völker der Vorzeit

findet, auch in der heidnischen Periode der

Eisenzeit oder der Wenden in Meklenburg

vorkommt. Namentlich habe ich in den Jahrbüchern

XIII, S. 383 über die drei Fälle berichtet, in

denen es in den norddeutschen Ländern sicher

vorkommt: auf einer zu Kothendorf bei Hagenow

gefundenen wendischen Urne, auf einer in den

Vierlanden gefundenen Urne und auf einer bei

Bützow gefundenen wendischen Heftel. - In neuern

Zeiten hat der Herr Professor Holmboe in

Christiania ein Werk über die Spuren des

Buddhaismus in Norwegen vor der Einführung des Christenthums:

welches sich auf vielen

Denkmälern verschiedener Völker der Vorzeit

findet, auch in der heidnischen Periode der

Eisenzeit oder der Wenden in Meklenburg

vorkommt. Namentlich habe ich in den Jahrbüchern

XIII, S. 383 über die drei Fälle berichtet, in

denen es in den norddeutschen Ländern sicher

vorkommt: auf einer zu Kothendorf bei Hagenow

gefundenen wendischen Urne, auf einer in den

Vierlanden gefundenen Urne und auf einer bei

Bützow gefundenen wendischen Heftel. - In neuern

Zeiten hat der Herr Professor Holmboe in

Christiania ein Werk über die Spuren des

Buddhaismus in Norwegen vor der Einführung des Christenthums:

Traces du Buddhisme en Norvége avant l'introduction du christianisme, par M. C. A. Holmboe, Paris, 1857, imprimerie de Simon Raçon et Co.

herausgegeben und in demselben, S. 34 flgd., auch dieses mystische Kreuz behandelt. Abgesehen von dem sonstigen In=

|

Seite 287 |

|

halte dieses Werkes, in welchem er die Spuren der indischen Religion des Buddha in Norwegen nachzuweisen versucht, theile ich im Folgenden den Abschnitt über das mystische Kreuz in Uebersetzung mit, da dieser Abschnitt bis jetzt für Meklenburg allein von Wichtigkeit zu sein scheint.

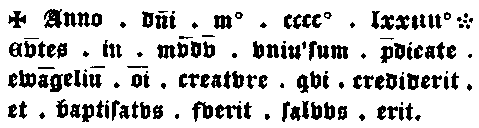

Das Kreuz, welches sich aus einigen indischen

Münzen zeigt, findet sich eben so auf mehrern

goldenen Bracteaten, welche in Skandinavien bald

in Grabhügeln (haugs), bald anderswo gefunden

sind. Dieses Kreuz hat eine besondere Form,

indem seine vier Arme an ihren Enden eine

Biegung in dieser Gestalt

haben. Dieses Kreuz ist sehr

merkwürdig, nicht allein wegen der weiten

Verbreitung desselben, sondern auch wegen der

heilsamen Wirkung, welche ihm die Hindus und

vorzüglich die Buddhisten zuschreiben.

haben. Dieses Kreuz ist sehr

merkwürdig, nicht allein wegen der weiten

Verbreitung desselben, sondern auch wegen der

heilsamen Wirkung, welche ihm die Hindus und

vorzüglich die Buddhisten zuschreiben.

Man bemerkt dieses Kreuz schon auf Münzen, welche sich aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnuug 1 ) herschreiben, und man findet sie von Zeit zu Zeit in dem Zeitraume von mehrern Jahrhunderten wieder.

Die Buddhisten betrachteten dieses Kreuz als eine der wichtigsten von den 65 Figuren, welche sie auf dem Abdruck des Fußes Buddha's gezeichnet zu sehen glaubten; denn es ist nicht allein an die Spitze des Verzeichnisses derselben gesetzt, sondern es ist noch einmal mit wenig Unterschied unter den Nummern 3 und 4 in der Aufzählung derselben wieder aufgeführt, welche Bournouf in seinem Anhange Nr. VIII zu seiner Ausgabe des "Lotus de la bonne loi" (p. 625 - 626) gegeben hat, wo wir lesen:

1. Svastikaya Dies ist das mystische Zeichen,

welches bei mehrern indischen Secten in Gebrauch

ist und also

dargestellt wird; der Name

bedeutet buchstäblich: Zeichen des Segens oder

der guten Vorbedeutung.

dargestellt wird; der Name

bedeutet buchstäblich: Zeichen des Segens oder

der guten Vorbedeutung.

Das Zeichen svastika ist den Brahmanen nicht weniger, als den Buddhisten bekannt, und der Ramayana spricht davon an einer Stelle über Schiffe, welche mit diesem Glück brin=

|

Seite 288 |

|

genden Zeichen bezeichnet waren. Ich möchte indessen nicht behaupten, daß dieses Zeichen, dessen Name und Gebrauch gewiß alt ist, weil man es schon auf den ältesten buddhistischen Medaillen findet, sich auch eben so häufig bei den frühesten, als bei den folgenden finde. Jedoch ist es gewiß, daß die meisten Inschriften, welche man in den buddhistischen Höhlen des westlichen Indiens findet, im Anfange oder am Ende das heilige Zeichen haben.

3. Nandâvartaya. Dies ist noch ein "Diagramm" von guter Vorbedeutung, dessen eigentlicher Name nandyavarta und dessen Bedeutung: Schnörkel ("enroulement") oder glückbringender Kreis.

Armarakocha macht eben so aus diesem Zeichen den Namen einer besondern Art von Tempeln oder heiligen Gebäuden, jedoch ist zu bemerken, daß das nandyavarta der Djâins auch für eine Art von Labyrinth 1 ) gelten kann.

4. Sôvastekaya.

. Der einzige Unterschied zwischen

diesem Zeichen und dem, welches oben aufgeführt

ist, ist der, daß die Arme des Kreuzes von der

Rechten zur Linken gehen, während Nr. 1 die Arme

von der Linken zur Rechten kehrt.

. Der einzige Unterschied zwischen

diesem Zeichen und dem, welches oben aufgeführt

ist, ist der, daß die Arme des Kreuzes von der

Rechten zur Linken gehen, während Nr. 1 die Arme

von der Linken zur Rechten kehrt.

Der Biograph von Hiouèn Thsang erwähnt eines Steines mit den Abdrücken der beiden Füße Buddhas, welche an den Spitzen der Zehen Blumen hatten, auf denen das mystische Zeichen Ouan 2 ) stand. Dies ist dasselbe Kreuz, von welchem Orazio della Penna di Billi in seiner Beschreibung von Tibet redet, indem er sagt: "Hanna, eine Art von Kreuz, welches mit Verehrung 3 ) (tengono = gehalten) betrachtet wird." Der Pater Hyacinth berichtet, daß die Weiber in Tibet mit diesem Kreuze ihre Röcke verzieren 4 ). Nach Pallas

|

Seite 289 |

|

zeichnen die Mongolen dieses Kreuz auf Stücke Papier, welche sie auf die Brust der Todten 1 ) legen. Man sieht dieses Kreuz auch oft auf der Brust der Heiligen 2 ). In Hindostan ist es noch ein Gegenstand der Verehrung unter dem Namen Sethia. Taylor sagt in seinem Wörterbuche: ""Sethia ist ein Zeichen in Gestalt eines Kreuzes, dessen vier Arme im rechten Winkel gebogen sind und welches von den Indiern beim Anfange eines neuen Jahres an die Spitze ihrer Rechnungsbücher roth gemalt gesetzt wird. Man bildet dieselbe Figur auch aus Mehl auf dem Boden bei Gelegenheit von Hochzeiten oder andern Feierlichkeiten"".

Wenn wir unsere Blicke nach Skandinavien wenden, so sehen wir, daß es dasselbe Kreuz ist, welches auf den goldenen Bracteaten dargestellt wird, von denen oben die Rede gewesen ist, und welche sich zuweilen in den Grabhügeln finden. Es ist auch dasselbe Kreuz, welches man auf einigen Leichensteinen des Alterthums eingehauen sieht, z. B. auf dem Kirchhofe von Gjerde 3 ), in der Pfarre Etne, in der Diöcese Bergen, und in Schweden 4 ) in der Pfarre Skeftuna, in der Provinz Upland.

Das Kreuz hat zuweilen einige hinzugefügte Linien, in Skandinavien wie in Asien, und es ist sehr überraschend, daß die also vermehrten Kreuze eine so gleiche Gestalt haben, daß die man nicht umhin kann anzunehmen, daß sie ein und dasselbe Vorbild haben; man vergleiche das Kreuz auf einem in Skandinavien gefundenen Bracteaten mit einem Kreuze, welches einer in Indien gefundenen Münze entnommen ist 5 ).

Endlich ist zu bemerken, daß sich dieses Kreuz auch auf den alten gallischen Münzen findet. Mionnet, Combrouce und der Numismatic Chronicle I, pl. I. führen es unter den gallischen Monogrammen auf. Es kann nach Gallien mit der Religion des Odin gekommen sein, welche dort im Norden vor der Einführung des Christenthums 6 ) bekannt ward."

|

Seite 290 |

|

|

|

|

:

|

Ueber die Hausurnen.

Seitdem vor einigen Jahren in den runden, mit Dach und Thür versehenen Graburnen zur Beisetzung der Ueberreste der verbrannten Leichen die Nachbildungen der germanischen Häuser, die Hausurnen, entdeckt sind, haben sich noch mehr Beweise für die Richtigkeit dieser Ansicht, welche in unsern Jahrbüchern XXI, S. 243 flgd. auseinandergesetzt ist, gefunden.

Zuerst hat Einfeld in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Hannover, Jahrgang 1855, S. 363, wieder eine römische Darstellung eines germanischen Hauses in die deutsche Literatur eingeführt und eine Abbildung desselben beigegeben. Diese Darstellung findet sich zu Paris im Louvre=Museum auf einem marmornen Relief, welches von einem zu Ehren des Kaisers Trajan aufgeführt gewesenen Triumphbogen herzustammen scheint und einen vor seinem Hause kämpfenden Germanen darstellt. Dieses Relief ist abgebildet in Musée de Sculpture du Musée Royal de Louvre, par le comte de Clarac, Paris 1828 - 1830, Tom. II, PI. 144, Nr. 349: Barbare combattant, und in den hannoverschen Jahrbüchern getreu wiedergegeben. Das Haus des Germanen ist rund, mit einem kuppelförmigen Dache bedeckt, in den Wänden anscheinend aus Pfählen oder Planken und im Dache aus Zweigen gebauet; die Thür ist nicht sichtbar; in der Höhe ist ein Fenster oder eine Luke sichtbar. Diese Darstellung gleicht den Darstellungen auf der Antoninssäule, welche mehr als 20 germanische Häuser von runder Form darstellt.

Eine andere Wahrnehmung hat jüngst der bekannte Alterthumsforscher Troyon zu Bel=Air in der Schweiz gemacht. Bekanntlich sind in den letzten trockenen Jahren bis zum Ende des J. 1858 bei dem niedrigen Wasserstande in den Schweizer=Seen viele Wohnplätze 1 ) aus der heidnischen Vorzeit, welche

|

Seite 291 |

|

auf Pfählen im Wasser nicht weit vom Ufer standen

(Pfahlbauten, Seewohnungen), entdeckt, und auf

ihnen sehr zahlreiche Alterthümer aus den

verschiedenen Perioden, je nach der Zeit ihrer

muthmaßlichen Zerstörung. Unter den Alterthümern

fand Troyon auch durch Feuersbrunst gehärtete

Bruchstücke von Thon, welche zur Bekleidung der

Hütten dienten; die Bruchstücke waren leicht

gebogen und erlauben daher den Schluß, daß die

Hütten rund waren und einen Durchmesser von 10

bis 15 Fuß hatten ("des fragments de

l'argile qui servait de revêtement aux cabanes,

- - cuits par l'incendie, et il est à remarquer

que leur face unie présente toujours une légére

concavité, qui permet de conclure que les

cabanes étaient circulaires

.); vgl. Fréd. "Troyon

Statistique des antiquités de la Suisse

occidentale, VIII article, le 12 Mars 1858.

.); vgl. Fréd. "Troyon

Statistique des antiquités de la Suisse

occidentale, VIII article, le 12 Mars 1858.

Der Professor Dr. Braun zu Bonn hat den Aufsatz in unsern Jahrbüchern über die Hausurnen in den Jahrbüchern des Vereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande, Bonn, XXV, 1856, (S. 162 flgd., einer ansführlichen Anzeige gewürdigt, ist aber der Meinung Gerhards, daß die Hausurnen vom Albanergebirge den Gräbern rhätischer Soldaten oder germanischer Colonisten angehören und nicht in die altitalische Zeit zurückreichen, sondern einer jüngern Zeit zuzuschreiben sind.

Die geringschätzige und etwas leichtfertige Behandlung dieser Sache durch Hostmann in dessen Doctordissertation "Ueber altgermanische Landwirthschaft", Göttingen, 1855, S. 55, Note 129, wozu auch die damals bekannt gewordenen Hausurnen und die germanischen Hütten von der Antoninssäule abgebildet sind bedarf jetzt keiner Berücksichtigung, besonders da seitdem manche wichtige Entdeckungen gemacht sind.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 292 |

|

|

|

|

:

|

Römische Alterthümer von Hagenow.

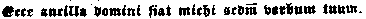

(Vgl. Jahresbericht VIII, S. 38 flgd.)Römisches aus Nord - Deutschland * ).

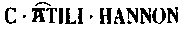

Im Laufe dieses Jahres sind bei Teplitz in Böhmen auf dem Grunde des Fürsten Edmund Clary = Altringen am Bila=Ufer am Rande des Liesnitzer Busches in einem Steinhaufen zwei Bronzegefäße gefunden worden, welche der Sammlung des Besitzers einverleibt und durch Vermittelung des Herrn Wilhelm Grimm zuerst in Zeichnungen, sodann auch im Original den berliner Alterthumsfreunden mitgetheilt worden sind 1 ). Beide Gefäße sind entschieden römischer Arbeit und verdienen Aufmerksamkeit schon durch ihren Fundort außerhalb der Grenzen des römischen Reichs. Das kleinere derselben ist ein kleiner Krug mit Henkel 2 ), welcher oben in einen weiblichen Kopf ausläuft und unten mit einer Maske endigt; er ist ohne Inschrift. Dagegen das größere Gefäß 3 ), eine bronzene Casserolle mit flachem Boden 4 ) und mit geradem horizontalen Stiel, welcher in einen mit schönen Schwanenköpfen verzierten Griff ausläuft, hat auf der oberen Fläche des Griffs zwei römische Stempel mit erhabener Schrift, anscheinend der früheren römischen Kaiserzeit angehörend, von denen der obere lautet:

der untere:

**

).

**

).

|

Seite 293 |

|

Ein gleichartiger Fund wurde vor einigen Jahren zu Hagenow im Mecklenburgischen gemacht und im Jahresbericht des Vereins für mecklenburgische Geschichte für 1843 (Bd. 8) S. 41 bekannt gemacht (Taf. No. I). In dem damals zusammengefundenen Bronzegeräth kam nicht bloß ein jenem Kruge gleichartiges, ebenfalls oben in einen Kopf, unten in eine Maske auslaufendes Gefäß zum Vorschein 5 ), sondern es fand sich auch eine der unsrigen ganz gleichartige, jedoch geringer gearbeitete Casserolle 6 ) mit dem ebenfalls erhaben geschriebenen Stempel:

*

),

*

),

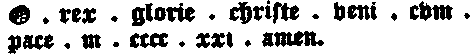

welche augenscheinlich von demselben Fabrikanten herrührt, dem der erste Stempel des Teplitzer Gefäßes angehört. Der Name desselben scheint nach Vergleichung beider Stempel Tiberius Robilius ** ) Sitalces gewesen zu sein. Das

|

Seite 294 |

|

B in ROBILI ist auf dem Teplitzer Stempel ziemlich deutlich, während der Hagenower hier beschädigt ist und auch auf RODILI ergänzt werden könnte. Das folgende I ist auf dem Hagenower Stempel deutlich, auf dem Teplitzer fast verloschen. Das Cognomen, das auf dem Hagenower Stempel vollständiger ist als auf dem Teplitzer, kann wohl nur SITA lces gewesen sein, wenn der vierte unten beschädigte und überhaupt erloschene Buchstab wirklich ein A war. Robilii finden sich auf Inschriften von Aeclanum (I. N. 1233. 1234). - Der zweite Fabrikantenname Gajus Atilius Hanno bietet nichts Bemerkenswerthes dar. Wohl aber ist ein merkwürdiger Umstand das Vorhandensein eines Doppelstempels auf dem Teplitzer Gefäß, was auf jeden Fall ungewöhnlich, ja wofür mir augenblicklich kein zweites Beispiel zur Hand ist. Denn daß neben dem Stempel des Fabrikanten noch eingeritzt der Name des arbeitenden Mannes sich findet (I. N. 6307, 8), ist etwas wesentlich Verschiedenes. Bei der Verfertigung dieses Gefäßes müssen also wohl zwei Fabriken zusammengewirkt haben. Es bringt dies eine früher (Edict Diocletians S. 67) geäußerte Vermuthung in Erinnerung. Nach dem Diocletianischen Preistarif wird dem Kupferschmied (aerarius) für Gefäße (bascula diversi generis) das Pfund mit 6, für Bildwerke (sigilla vel statuae) das Pfund nur mit 4 Denaren bezahlt; unmittelbar auf den Kupferschmied aber folgt der Thonformer (plasta imaginarius). Der Gedanke liegt nahe, daß der letztere für Bildwerke dem Kupferschmied die Formen lieferte, nicht aber für Gefäße, und daß dies der Grund war, weshalb dort der Kupferschmied weniger erhielt als hier. Der zwar einfache, aber ungemein zierlich gearbeitete Griff der Teplitzer Casserolle könnte wohl zu den Arbeiten gehören, welche der Kupferschmied Ti. Robilius Sitalces in einer vom Modelleur C. Atilius Hanno verfertigten Form gegossen hat, während bei dem Hagenower Exemplar kein solcher Arbeiter mitwirkte. Es ist das ein Einfall, den unsre archäologischen Freunde prüfen mögen; denn freilich wird nur die Untersuchung der gesammten nur allzu zahlreichen Fabrikstempel des Alterthums über dessen noch so wenig aufgeklärte Fabrikverhältnisse einiges Licht zu verbreiten vermögen. Ebenso mag es hier genügen, die für sich selbst sprechende Thatsache festzustellen, daß Fabrikate derselben römischen, wohl eher südlich als nördlich von den Alpen einst

|

Seite 295 |

|

betriebenen Officin in Böhmen und in Mecklenburg zu Tage gekommen sind und bei dem letzten Congreß der deutschen Alterthumsfreunde sich durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herrn Fürsten Clary in Wien und des Herrn Archivraths Dr. Lisch in Schwerin hier in Berlin auf einem Tische zusammen gefunden haben. Vielleicht wird es möglich sein, was hieraus und aus andern verwandten Thatsachen für die Geschichte des römisch=germanischen Handelsverkehrs gewonnen werden kann, später einmal in einigem Zusammenhange darzulegen.

Berlin, im September 1858.

Th. Mommsen.

|

|

|

:

|

Urnen von Dresden und Kinderurnen.

Auf dem leipzig=dresdener Bahnhofe zu Dresden

ward im J. 1851 beim Bau eine heidnische

Begräbnißstätte

1

) gefunden. Von den dort

gefundenen Alterthümern erwarb der durch mehrere

werthvolle alterthümliche Geschenke um den

Verein verdiente Freiherr Ad. v. Maltzan, früher

auf Duchnow

. in Polen, jetzt zu Eschdorf, bei

Dresden, durch Geschenk mehrere Grabgefäße und

schenkte dieselben unserm Vereine wieder.

. in Polen, jetzt zu Eschdorf, bei

Dresden, durch Geschenk mehrere Grabgefäße und

schenkte dieselben unserm Vereine wieder.

Dieses in mancher Hinsicht werthvolle Geschenk enthält folgende Stücke:

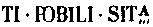

1) Eine völlig erhaltene, hellbraune Urne, von der in Jahrb. XI, S. 357 und hieneben wieder abgebildeten Form, 9" hamb. Maaß hoch, 11 1/2" weit in der Mündung. Der Bauchrand ist durch senkrechte Einschnitte gekerbt. Dicht über dem Bauchrande laufen 4 eingerissene Parallellinien umher.

|

Seite 296 |

|

2) Eine kleine, glatte Schale ohne Henkel, 2" hoch, 4 1/2" weit in der Mündung.

3) Eine kleine, glatte Schale mit Henkel, eben so groß.

4) Eine kleine, glatte, gehenkelte Urne, am Rande abgebrochen, gegen 3" hoch und eben so weit in der Mündung, von der in Jahrb. XI, S. 363 oben und hier wieder abgebildeten Form, jedoch ohne Verzierungsreisen auf dem Bauchrande.

Welcher Zeit diese Urnen angehören, läßt sich bei dem Mangel an metallenen Alterthümern nicht bestimmen. Nach den Größen und Formen gehören sie der Bronze=Periode an; da sie aber sehr wohl erhalten und fest sind und die Form der großen Urne bis in den Anfang der Eisen=Periode hineinreicht, so ist es wahrscheinlich, daß diese Gefäße in die letzte Zeit der Bronze=Periode fallen.

Kinderurne.

Diese Gefäße sind durch die kleine gehenkelte Urne sehr merkwürdig. In Norddeutschland werden oft diese kleinen gehenkelten Urnen, welche häufig sehr schöne, antike Formen haben, bei großen Urnen mit Asche und zerbrannten Knochen gefunden; sie sind gewöhnlich in oder dicht neben große Urnen gestellt. Bisher sind aber die in diesen kleinen Urnen gefundenen zerbrannten Knochenreste so sehr durch den Leichenbrand zerstört und an Menge so unbedeutend gewesen, daß sich die Bestimmung dieser kleinen Urnen nicht erkennen ließ. Man kam daher auf den Gedanken, daß diese kleinen Urnen zur Sammlung der Asche von edleren Theilen des Körpers, z. B. der Augen, bestimmt gewesen seien, um so mehr, da diese Urnen zur Aufnahme der Gebeine und Asche eines ganzen Körpers zu klein zu sein schienen.