|

Seite 313 |

|

|

|

|

Die Kirche zu Bützow.

Die Kirche zu Bützow, welche schon früher in Mantzel's Bützowschen Ruhestunden, 1761 flgd., in verschiedenen Theilen, und in Geisenhayner's Mecklenburgischen Blättern I, 1818, Stück 10 und 11, darauf aber in den Jahrbüchern, III, B, S. 137 flgd. und X, A, S. 302 flgd., auch VIII, S. 4 flgd. und XV, S. 314 beschrieben ist, hat jetzt zwar ihre richtige Würdigung gefunden, verdient aber eine noch genauere Beschreibung und Beurtheilung, welche jetzt theils erleichtert, theils vernothwendigt ist, da die Kirche gegenwärtig (1858 - 1859) in der Restauration begriffen ist.

Die Kirche hat als ein ungewöhnlich schönes Bauwerk in neuern Zeiten oft die Aufmerksamkeit der Kunstkenner und Architekten auf sich gezogen; namentlich hat aber, Essenwein in seinem Werke: "Norddeutschlands Backsteinbau im Mittelalter" die Kirche vor vielen andern der Aufmerksamkeit werth gehalten und mehrere Gegenstände aus derselben beschrieben und abgebildet.

In den Jahrbüchern X, S. 303 ist die Beobachtung auseinandergesetzt, daß die Kirche aus mehrern ganz verschiedenen Theilen besteht. Der Altarraum ist in der Zeit 1365 - 1375 neu angebauet; die übrigen Theile der Kirche sind aber viel älter und zwar fortschreitend von Osten gegen Westen immer jünger.

Die Kirche ist jetzt eine Hallenkirche mit drei gleich hohen Schiffen, von denen das Mittelschiff weit, die Seitenschiffe aber schmaler sind, und einem gleich hohen, weiten polygonen Chorschluß von drei großen Kapellen.

Die Eigenthümlichkeiten des ganzen Baues lassen sich wesentlich nur aus dem Mittelschiffe, abgebildet in Lisch Meklenburg in Bildern, III, zu S. 7 flgd., erkennen, da das Aeußere, von rothen Ziegeln, ziemlich gleichmäßig für den ersten Anblick umgestaltet ist.

Die Kirche besteht nach den Untersuchungen im Innern aus fünf verschiedenen Theilen. Jeder Theil der eigentlichen Kirche hat im Innern zwei Pfeilerpaare, von denen jedoch immer nur ein Paar ganz vollständig ist, das zweite Paar aber nur in je zwei halben Pfeilern, welche sich zu beiden

|

Seite 314 |

|

Seiten an die Hälften der nächstfolgenden jüngern Pfeiler lehnen und mit diesen zusammen einen ganzen Pfeiler aus zwei verschiedenen Hälften bilden. Die ganze Kirche hat jetzt 16 Pfeiler oder 8 Pfeilerpaare.

1) Die alte Kirche. Gegen Osten hin vor dem Chore stehen die Reste der alten Kirche, wie wir sie nennen wollen, im Mittelschiffe ein Raum von zwei Gewölben Länge, welche jetzt auf einem ganzen Pfeilerpaare und zwei halben Pfeilerpaaren ruhen. Dies ist das Schiff der alten Kirche, an welche früher wahrscheinlich eine kleinere, viereckige Altarkirche im Osten angebauet war, welche in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dem weiten polygonen Chorschluß Platz machen mußte. Diese alte Kirche war sehr niedrig und nur halb so hoch, als die jetzige Kirche. Es sind nicht allein die Pfeiler mit ihren Kapitälern, sondern auch noch ziemlich bedeutende Reste von den Gurtbogen vorhanden. Als ein neuerer Theil angebauet ward, wurden die Gurtbogen zum Theil ausgebrochen und die Pfeiler mit schlichtem, rohem Mauerwerk ohne irgend einen Schmuck bis zur Höhe der neuen Pfeiler erhöhet und beide Theile in gleicher Höhe überwölbt. Die Pfeiler dieser alten Kirche sind an den vier Seiten mit Halbsäulen und eben so an den vier Ecken in den Winkeln bekleidet und haben schön und kräftig modellirte, mit Weinlaub geschmückte Kapitäler aus Ziegel, welche alle gleich sind. Die Gurtbogen in der Länge sind nach den vorhandenen Resten noch im Halbkreise gewölbt gewesen. Dies ist ohne Zweifel die alte Kirche, welche der Bischof Brunward von Schwerin schon vor dem Jahre 1229 geweihet hatte (vgl. Jahrb. VIII, S. 5), welche also im ersten Viertheil des 13. Jahrhunderts erbauet sein muß. Diese alte Kirche hatte dieselbe Breite, welche jetzt noch die ganze Kirche hat; man sieht dies klar an den Resten der alten Pilaster, welche noch im Innern an den Seitenwänden stehen; diese Breite ist also im Laufe der Zeit für die ganze Kirche maaßgebend gewesen. Dieser Theil hat noch keine Strebepfeiler. Die mit Weinlaub schön gezierte, schon spitzbogige Hauptpforte 1 ) in der Nordwand gehört noch zu der alten Kirche; die Fenster sind aber in jüngern Zeiten umgestaltet, erhöhet und erweitert. Von außen ist gewaltig viel Schutt gegen die Kirche gekommen, so daß man jetzt viele Stufen in die Kirche hinabsteigen muß; es liegt jetzt im ganzen Lande wohl keine Kirche so tief, als die bützowsche.

|

Seite 315 |

|

Die Straßen umher und der Marktplatz liegen aber jetzt eben so hoch; es muß also nach den Bränden in alter Zeit der meiste Schutt in die Straßen und auf die öffentlichen Plätze geschüttet sein, vielleicht mit Absicht, weil die Umgebung der Stadt niedrig und sumpfig ist und die Stadt vielleicht nicht ganz auf festem Boden steht. Die Ziegel dieses Theiles sind ausgezeichnet, hart und glatt und in den Verzierungen vortrefflich modellirt. Einzelne ungewöhnliche Erscheinungen kommen sonst in Meklenburg wohl nicht weiter vor. So sind z. B. die starken Dienste oder kleinen Halbsäulen in den Winkeln aus Stücken zusammengesetzt, von denen jedes gegen 6 Fuß lang ist.

2) Das neue Schiff. An den alten Teil lehnt sich gegen Westen hin ein neuerer Bau von gleicher Länge, zwei Gewölbe lang, welcher an jeder Seite in der Längenaxe durch einen Gurtbogen im strengen, alten Spitzbogen mit den angrenzenden Theilen in Verbindung steht. Diese neue Kirche ist der alten Kirche ähnlich gebauet, aber noch einmal so hoch, als die alte Kirche gewesen ist. Die Pfeiler sind ebenfalls mit Halbsäulen bekleidet, welche ebenfalls reich geschmückte, kräftig modellirte Kapitäler tragen; diese Kapitäler sind jedoch nicht mit demselben Weinlaub verziert, sondern haben sehr verschiedenartige Verzierungen aus verschiedenem Laubwerk, grotesken Menschen= und Thiergestalten, Menschenköpfen, alles aus hoch modellirten, gebrannten Ziegeln. Dieser Theil, welcher schon einen hohen, strengen Spitzbogen zeigt, ist ohne Zweifel in der zweiten Hälfte (vielleicht im dritten Viertheil) des 13. Jahrhunderts bald nach der Gründung des Collegiatstiftes im J. 1248 gebauet. Dieser Theil hat schon eine höhere, schlankere Pforte, Strebepfeiler im Aeußern, und sonstige Eigenthümlichkeiten des Spitzbogenstyls.

3) Der alte Thurm. An die neue Kirche ist gegen Westen hin ein alter Thurm angelegt. dessen untere Räume mit zur Kirche gezogen sind. An den Ecken stehen 4 starke rechtwinklige Pfeiler in glattem Mauerwerk ohne allen Schmuck; diese Pfeiler springen weit in das Mittelschiff vor und sind dazu bestimmt gewesen, einen Thurm zu tragen. Zwischen je zwei starken Pfeilern steht ein ähnlicher, viel schmalerer Pfeiler, um die Gewölbe zu tragen. Vielleicht ist die Thurmspitze im Mauerwerk nie zur Ausführung gekommen, vielleicht abgetragen; so viel ist aber gewiß, daß der untere Raum seit alter Zeit, wie jetzt, zur Kirche gezogen ist. Diese Thurmanlage stammt sicher auch noch aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist ohne Zweifel bald nach dem neuen Schiffe erbauet.

|

Seite 316 |

|

4) Der neue Chor. Gegen Osten lehnt sich an die alte Kirche ohne Gurtbogen der neue polygone Chorschluß, in der Gestalt und Anlage der übrigen großen Kirchen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dieser neue Chor ist kurz vor dem J. 1364 gegründet und im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts unter dem Bischofe Friedrich II. v. Bülow, 1365 - 1375, gebauet (vgl. Jahrb. X, S. 304, und XV, S. 315). Dieser Chor hat einen hohen Granitsockel und viele starke Strebepfeiler, welche mit dem Wappen des genannten Bischofs geziert sind.

5) Der neue Thurm. Im Westen ist an die alte Thurmanlage der jetzige dicke Thurm gebauet. Dieser Bau stammt aus jüngerer Zeit, vielleicht aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Dies geht schon daraus hervor, daß die Pforte unten mit dem erhöheten Straßenpflaster gleich liegt; der Thurm kann also erst erbauet sein, als die alte Aufschüttung um die Kirche schon vollendet war.

Dies ist ungefähr der Bau der merkwürdigen Kirche. Von noch größerer Merkwürdigkeit ist aber die innere Färbung derselben. Die Ringmauern, welche in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beim Anbau des neuen Chores vielfach umgestaltet und in eine ziemlich gleiche Form gebracht sind, der neue Chor gegen Osten und der neue Thurm gegen Westen sind von rothen Ziegeln gebauet. Das Innere der alten Theile (1. der alten Kirche, 2. des neuen Schiffes und 3. des alten Thurmes) d. h. die Pfeiler, Kapitäler, Gurtbogen, Gewölbe, sind aber von gelbweißen Ziegeln von ganz ungewöhnlicher Güte ausgeführt. Dies ist eine Merkwürdigkeit, welche die Kirche vor allen andern Meklenburgs auszeichnet. So viel ich mich erinnere, ist nur das Mittelschiff und die Vorhalle des Domes zu Ratzeburg und der alte Theil der S. Georgen=Kirche vor Ratzeburg aus gleichen Ziegeln und die Marienkirche zu Rostock im Aeußern mosaikartig aus gelbweißen und dunkelgrün glasurten Ziegeln gebauet. Die Ziegel von Bützow und Rostock sind wohl gewiß in Schwaan gemacht und auf der Warnow nach Bützow und Rostock gebracht, wie jetzt die Ziegel zur Restauration der bützowschen Kirche wieder in Schwaan verfertigt werden. Die Kirche war in jüngern Zeiten stark mit Kalk verschmiert und die Architektur zur Anbringung von Chören, Stühlen, Epitaphien und Bildern auf eine barbarische Weise mitgenommen. Es gab Pfeiler, an denen unten jede Halbsäule in verschiedenen Höhen und Richtungen abgehauen war; ja man war sogar in den viereckigen Kern der Pfeiler gedrungen. Dies ist die erste "Reparirung" des vori=

|

Seite 317 |

|

gen Jahrhunderts. An der westlich belegenen Wand des nördlichen Seitenschiffes stand folgende Inschrift:

Diese Kirche ist vordem der heiligen Elisabeth geweihet, nun aber dem dreieinigen Gott zu Ehren repariret. MDCCXXIIX.

Die erste Sorge bei der Restauration war, die Architektur von der Kalktünche möglichst zu befreien und alle Gliederungen wieder herzustellen und zur Anschauung zu bringen. Bei dieser Restaurationsarbeit hat sich ergeben, daß die Kirche in alter Zeit ganz im Rohbau stand, nur die natürlichen Farben zeigte und, wie gewöhnlich die Spitzbogenkirchen, nicht mit einer durchgehenden Malerei geschmückt war. Diese eigenthümlichen Farben des Rohbaues werden gegenwärtig bei der Restauration wieder hergestellt.

Die Malereien, welche sich in der Kirche fanden, waren einzelne Stücke, welche besondere Beziehungen hatten. Es wurden bei der Restauration folgende Wandmalereien entdeckt, welche jedoch so verblichen und zerstört waren, daß sie kaum erkannt und nicht erhalten werden konnten. Diese Malereien waren folgende.

An der Südwand der alten Kirche neben dem Fenster

war ein Bild der H. Katharina in Lebensgröße mit

der Inschrift in großen Minuskeln zu beiden

Seiten der Krone:

Die rohe Mauer war nur ein Mal

übergetüncht, nicht geputzt, und darauf die

Gestalt in derben Umrissen gemalt. Hier stand

der Altar der H. Katharina; im

Visitations=Protocolle von 1555 heißt es:

"Zur linken Handt am khor Sanct Katharinen

altar". Dieser Altar ward im J. 1365

gegründet; vgl. Jahrb. X, S. 229 und XV, S. 315;

der gestickte schmale Altarbehang ist noch

vorhanden. Um jene Zeit wird der Anbau des neuen

Chores schon begonnen und die Umgestaltung der

Fenster schon durchgeführt sein.

Die rohe Mauer war nur ein Mal

übergetüncht, nicht geputzt, und darauf die

Gestalt in derben Umrissen gemalt. Hier stand

der Altar der H. Katharina; im

Visitations=Protocolle von 1555 heißt es:

"Zur linken Handt am khor Sanct Katharinen

altar". Dieser Altar ward im J. 1365

gegründet; vgl. Jahrb. X, S. 229 und XV, S. 315;

der gestickte schmale Altarbehang ist noch

vorhanden. Um jene Zeit wird der Anbau des neuen

Chores schon begonnen und die Umgestaltung der

Fenster schon durchgeführt sein.

Etwas weiter gegen Westen war eine große Nische mit Ranken und Laubwerk bemalt.

An der südlichen Seite des mittlern Pfeilers des neuen Schiffes, also im südlichen Seitenschiffe, war eine große Figur auf die Wand gemalt. Es war jedoch nur sehr dunkel etwas von den Umrissen zu erkennen; klar war zu den Füßen der Figur ein Kind, ein Hirsch und ein Wasser mit kleinen Fischen. Vielleicht ist diese Figur der H. Christoph gewesen, welcher hier in alten Zeiten der Südpforte gegenüber stand, aber später verdeckt oder an einer andern Stelle gemalt ward, wo sie mehr in die Augen fiel.

|

Seite 318 |

|

An dem correspondirenden nördlichen Mittelpfeiler des neuen Schiffes war auf dessen Südseite, also gegen das Mittelschiff gekehrt, der H. Christoph in kolossaler Gestalt, 11 1/2 Fuß groß, auf die Wand gemalt. Wahrscheinlich war dies eine etwas jüngere Malerei, um das Bild mehr zur Anschauung zu bringen, da im Mittelalter der Glaube herrschte, daß man an dem Tage nicht sterben werde, an welchem man den H. Christoph gesehen habe.

Die dem Mittelschiffe zugekehrte Seite des nördlichen Pfeilers zunächst dem alten Thurmgebäude und die innern Wände der Pfeiler der alten Thurmanlage waren ganz mit figürlichen Darstellungen bemalt, jedoch waren die Farben so verblichen und die Kalktünche ließ sich trotz aller Sorgfalt nicht so entfernen, daß irgendwo ein Zusammenhang erkannt werden konnte.

Der Altar der Kirche zu Bützow, der ehemalige Hochaltar des bischöflich=schwerinschen Collegiatstiftes daselbst, ein großer Flügelaltar mit doppelten Flügeln, ist eines der größten, reichsten und sinnreichsten Altarwerke im Lande und verhältnißmäßig gut erhalten, namentlich in der Malerei der Flügel, welche nur sehr wenig durch die Zeit gelitten hat. Der Altar ist ein Geschenk des thätigen Bischofs Conrad Loste von Schwerin, da er nach der Inschrift über dem Altare im J. 1503 vollendet ward und der Bischof am 24. Dec. 1503 starb; sein Nachfolger im Amte Johann Thun (seit 7. März 1504) vollendete und weihete ihn: beides wird durch die Wappen der beiden Bischöfe auf der Predelle bewiesen. Schon hiedurch wird dieser Altar sehr wichtig für die Kunstgeschichte, indem er eine feste Zeitbestimmung giebt und eine Vergleichung für viele ähnliche Werke zuläßt.

Von großem Interesse wird der Altar aber durch seinen Inhalt, welcher höchst merkwürdig und selten ist. Der Inhalt war, namentlich bei dem großen Reichthum der Darstellung, sehr schwer zu erforschen und bisher weder im Einzelnen, noch im Ganzen erkannt; nur wiederholte, lange Anstrengungen und Forschungen an Ort und Stelle haben es möglich gemacht, den Inhalt bestimmt darzustellen und in Zusammenhang zu bringen.

Die Kirche des im J. 1248 gestifteten Collegiatstiftes zu Bützow war nach der Stiftungs=Urkunde (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 94 flgd.) dem Herrn Jesu Christo, der Jungfrau Maria, dem Evangelisten Johannes und der heiligen

|

Seite 319 |

|

Elisabeth geweihet. Die Weihung für Christus und Maria verstand sich von selbst, da sie allen Kirchen gemein war; Maria und Johannes der Evangelist waren jedoch die Schutzheiligen des Domes und Bisthums zu Schwerin, von welchem das Collegiatstift Bützow abhängig war: der besondere Schutzheilige des Domes zu Schwerin war also der Evangelist Johannes. Die besondere Heilige der Kirche zu Bützow war aber die heilige Elisabeth von Ungarn, welche im J. 1231 starb und im J. 1235 heilig gesprochen ward, also zur Zeit der Gründung des Collegiatstiftes Bützow (1248) noch eine sehr junge Heilige war. Die Kirche zu Bützow war also eine Elisabeth=Kirche. Späterhin ist aber noch eine andere Local=Heilige dazu gekommen, die viel verehrte H. Katharine. Die Verehrung der Maria blieb überall fest und dieselbe. Statt derselben trat oft die heilige Anna, die Mutter der Maria, ein, mit welcher immer zugleich Maria und Christus verehrt ward, da die H. Anna immer die Maria und Christum zugleich auf den Armen oder neben sich hat.

Daher werden im Laufe der Zeit immer die H. Anna, der Evangelist Johannes, die H. Katharine und die H. Elisabeth als besondere Schutzheiligen der bützowschen Kirche dargestellt und hatten auch ihre besonderen Altäre in der Kirche. Daher ist die große Glocke vom J. 1412 der Jungfrau Maria, dem Evangelisten Johannes, der H. Elisabeth und der H. Katharina geweihet ("in honorem Dei et virginis Marie et s. Johannis evangeliste, Elisabeth et Catharine"; vgl. Geisenhayner Mecklenb. Blätter I, 10, S. 566), und daher sind auf den zweiten Flügeln des Hochaltars auch Anna, Johannes Ev., Katharine und Elisabeth als besondere Heilige der Kirche in ganzer Größe dargestellt. Die Kirche blieb im Besondern aber immer der H. Elisabeth geweihet, welche auch immer als die letzte Heilige der Kirche dargestellt wird.

Aus dieser geschichtlichen Entwickelung ist es gekommen, daß der Altar der Kirche zu Bützow fast allein weiblichen Heiligen geweihet ist und den reichsten weiblichen Heiligen=Cultus darstellt, der im Lande zu finden ist. Wenn aber auch die Vorderseite des Altars eine ungewöhnliche Fülle von weiblichen Heiligen zeigt, so enthält doch der ganze Altar eine große Tiefe, indem er sehr weit reicht und, theils nach dem Neuen Testament, theils nach der zur Zeit der Verfertigung des Altars ausgeprägten Legende, die Geschichte des Heils von den ersten Anfängen bis zur H. Elisabeth, der jüngsten Heiligen, in weiblichen Heiligen darstellt, Der innere Zusammenhang ist folgender.

|

Seite 320 |

|

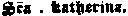

Auf der Predelle sind dargestellt die Mütter der Vorläufer und Stifter des Neuen Bundes: die Elisabeth, die Mutter Johannis des Täufers, die Anna mit ihrer Tochter Maria, der Mutter Jesu, die beiden Schwestern der Maria, beide auch Maria geheißen, die Mütter von 6 Aposteln, Johannes Ev. und Jacobus d. ä., Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j., und die Mutter des Apostels Petrus, alle mit ihren Ehemännern und Söhnen, welche als Kinder dargestellt sind.

Die ersten Flügel enthalten oben die Geschichte der Anna, der Mutter Mariä, bis zur Geburt der Maria, und unten die Geschichte der Maria bis zur Geburt Jesu.

Die Mitteltafel enthält die Verherrlichung der Jungfrau Maria und zugleich Christi, nämlich Mariens Tod, Himmelfahrt und Krönung. Neben diesen Darstellungen sind vier männliche Heilige dargestellt, Ausnahmen von der ganzen Tendenz.

Auf der Vorderseite der Flügel stehen die Bildsäulen von zwölf weiblichen Heiligen, von denen die H. Elisabeth die letzte ist. Dieselben Heiligen, mit Ausnahme von zwei, sind auch auf dem bronzenen Taufkessel dargestellt, stehen also zu der Geschichte und Verfassung der bützowschen Kirche in näherer Beziehung.

Auf den zweiten Flügeln stehen die besonderen Heiligen der Kirche: die H. Anna, der Evangelist Johannes, die H. Katharine und die H. Elisabeth. Die Jungfrau Maria bildet immer den Mittelpunct, die H. Elisabeth den Ausgangspunct.

Erst auf dem Fuße des Altars kommt die Leidensgeschichte Christi, in Beziehung zu dem Abendmahl, zur Darstellung.

Die einzelnen Darstellungen sind nun folgende.

Die vordere Ansicht des Flügelaltars ist ganz mit vergoldeten und bemalten, aus Eichenholz geschnitzten Figuren geschmückt und besteht aus einer Mitteltafel und zwei Flügeln.

Die Mitteltafel enthält ein mittleres Hauptstück und an jeder Seite zwei Nischen über einander mit Heiligenbildern.

Das mittlere Hauptstück der Mitteltafel enthält:

|

Seite 321 |

|

a) unten: Mariä Tod 1 ): umher stehen die zwölf Apostel, von denen Johannes der Maria das Licht hält; einer der Apostel zu den Füßen hält sich eine Brille vor;

b) in der Mitte: Mariä Himmelfahrt: Christus in der vollen Glorie fährt mit der Maria in ganz kleiner Gestalt zum Himmel empor; an jeder Seite schwebt eine Gruppe von singenden Engeln mit Spruchbändern in den Händen;

c) oben: Mariä Krönung: auf einem Throne sitzen in der Mitte Maria, ihr zur Rechten Gott der Vater, ihr zur Linken Christus.

Die Nischen zu den Seiten enthalten:

zur Rechten oben: Johannes den Täufer mit einem Lamm;

zur Rechten unten: den H. Leonhard (?), einen Bischof mit einem Bischofsstabe in der Rechten und einer Kette mit Fußfessel in der linken Hand.

Die Gestalt des H. Leonhard ist nicht ganz bestimmt. Von alten Nebenaltären für männliche Heilige in der Kirche zu Bützow sind nur die Altäre S. Hipoliti, S. Hulperici, S. Laurentii und S. Nicolai bekannt.

Zur Linken oben: den H. Antonius in der Ordenstracht, mit einem offenen Buche und einer Glocke in den Händen und einem Schweine zu den Füßen.

Zur Linken unten: den H. Nicolaus, als Bischof, mit dem Bischofsstabe, an welchem ein Tuch (sudarium) hängt, in der rechten Hand, und einer Kirche mit zwei Thürmen neben einander im linken Arme. - Der H. Nicolaus hatte einen besondern Altar in der Kirche zu Bützow.

Von Bedeutung ist die Vergleichung des alten, jetzt zurückgesetzten Hochaltars der Kirche zu Schwerin, der Mutterkirche des Collegiatstiftes Bützow, welcher ungefähr aus derselben Zeit stammt. Die Mitteltafel enthält in perspectivischer Darstellung in der Mitte die Kreuzigung Christi, in der Ansicht zur Linken die Kreuztragung, zur Rechten das Jüngste Gericht; noch auf der Mitteltafel steht an jeder Seite dieser großen Darstellung eine große, durchgehende Heiligenfigur, zur Rechten Maria, zur Linken Johannes Ev., die Hauptheiligen des schweriner Domes. In den queer getheilten Flügeln stehen die 12 Apostel, und an jedem Ende ein Heiliger:

|

Seite 322 |

|

| oben: | links: | der H. Martin, ein Bischof, neben welchem ein Krüppel mit Holzschuhen liegt; |

| rechts: | der H. Leonhard, ein Bischof, mit Kette und Fessel in der Hand; | |

| unten: | links: | der H. Nicolaus, in einer Kappe, mit drei Broten im linken Arme; |

| rechts: | der H. Georg, mit dem Drachen zu den Füßen. |

Unten auf der Mitteltafel stehen in Rosetten die Brustbilder von sieben Propheten, in der Mitte David mit der Krone, Spruchbänder haltend. - Die Predelle ist jung.

Die Flügel des Altars der bützowschen Kirche enthalten zwölf weibliche Heilige, welche hier so aufgeführt werden, wie sie in der Ansicht von der linken zur rechten von oben nach unten folgen. In der Bestimmung sind der bronzene Taufkessel der Kirche zu Bützow, der Ordinarius ecclesiae Suerinensis vom J. 1519 und der ungefähr gleichzeitige Hochaltar der Marien=Kirche zu Parchim von wesentlichem Nutzen gewesen. Der Taufkessel, welcher nicht viel älter ist, als der Altar, enthält, mit Ausnahme von zwei Figuren, dieselben Heiligen; der Ordinarius enthält viele kleine Holzschnitte von Heiligenfiguren, wie sie im Bisthume Schwerin dargestellt wurden; der Altar zu Parchim enthält unter den Heiligenbildern die Namen der Heiligen.

oben:

1. Die H. Dorothea: gekrönte Heilige, mit einem geflochtenen Korbe mit drei Füßen im linken Arme; die rechte Hand (mit einer Rose) ist abgebrochen. Im Ordinarius hat sie einen Blumenkranz auf dem Haupte, auf dem parchimschen Altare hat sie einen Korb in der Hand und ein Kind zur Seite.

2. Die H. Christine (?) (oder H. Agathe?): gekrönte Heilige, betend mit gefaltenen Händen, ohne ein Attribut, welches sie auch nicht gehabt hat. Häufig wird die H. Apollonia so dargestellt, z. B. auch auf dem parchimschen Altare; da aber die H. Apollonia auf dem bützowschen Altare und auf dem Taufkessel mit der Zange mit einem Zahne zur Darstellung gekommen ist, so muß diese Heilige eine andere, ähnliche sein. Die H. Christine wird oft mit gebundenen, gefaltenen Händen dargestellt, wie sie von Pfeilen durchbohrt wird. Da aber die H. Ursula unten mit dem Pfeile vorkommt, so mag

|

Seite 323 |

|

hier die Wiederholung haben vermieden werden sollen. Auf dem Taufkessel ist diese Heilige nicht dargestellt.

3. Die H. Katharine: gekrönte Heilige mit einem halben Zackenrade im linken Arme; die rechte Hand (mit einem Schwerte) ist abgebrochen. Die H. Katharine war eine der Hauptheiligen der bützowschen Kirche; sie hatte seit 1365 einen eigenen Altar in der Kirche, neben welchem ihr Bild auf die Wand gemalt ist; auf den Flügeln des Altars steht ebenfalls ihr großes Bild.

unten:

4. Die H. Ursula: gekrönte Heilige mit einem geschlossenen Buche im linken Arme; die rechte Hand (mit einem Pfeile) ist abgebrochen. Ebenso, mit Buch und Pfeil, ist die H. Ursula auf dem Taufkessel, auf dem parchimschen Altare und im Ordinarius abgebildet; im Ordinarius fehlt die Krone.

5. Die H. Cäcilie: gekrönte Heilige, mit einer Orgel im linken Arme, die Hauptheilige des benachbarten Collegiatstiftes zu Güstrow und auch (schon 1220) eine Hauptheilige des Domes zu Schwerin (vgl. Lisch Meklenb. Urk. III, S. 67). Auf dem Taufkessel ist diese Heilige nicht dargestellt.

6. Die H. Barbara: gekrönte Heilige mit einem Becher in der rechten Hand; eben so ist sie auf dem parchimschen Altare dargestellt.

oben:

7. Die H. Margarethe: gekrönte Heilige mit einem kleinen Kreuze, welches oben zerbrochen ist, in der rechten Hand; im linken Arme trägt sie ein Buch, auf welchem ein Drache, ein braunes vierfüßiges Thier mit großem Rachen und langem Schwanze, liegt. Grade so ist sie auf dem parchimschen Altare dargestellt. Auf dem Taufkessel hat die H. Margarethe nur ein Kreuz in der Hand.

8. Die H. Agnes: gekrönte Heilige, mit einem offenen Buche im rechten Arme und einem weißen Lamm zu den Füßen.

9. Die H. Maria Magdalene: Heilige mit Kopftuch, mit einer Salbenbüchse im linken Arme und dem Deckel dazu in der rechten Hand. Sie hatte einen eigenen Altar in der bützowschen Kirche.

unten:

10. Die H. Gertrud: Heilige im Kopftuch, mit Hospital im linken Arme.

|

Seite 324 |

|

11. H. Apollonia: gekrönte Heilige, mit einer langen Zange mit einem Zahne in der linken Hand. Eben so ist sie im Ordinarius und auf dem Taufkessel dargestellt. Auf dem parchimschen Altare hat die H. Apollonia kein Attribut, wie sie auch oft dargestellt wird (vgl. oben 2. Agathe).

12. Die H. Elisabeth: Heilige im Kopftuch, mit einem großen Kruge in der rechten Hand und einem Teller mit zwei Fischen im rechten Arme. Eben so ist sie auf dem Taufkessel und auf einem Flügel des Altars dargestellt; vgl. unten bei der Beschreibung der Flügel. Die H. Elisabeth ist die Hauptheilige der Kirche zu Bützow.

Die Flügel.

Die ersten Flügel.

Die ersten Flügel sind einmal queer getheilt, so daß, wenn die vier Flügel geöffnet sind, sich dem Auge 8 Gemäldegruppen darstellen, von denen die 4 obern und die 4 untern je für sich im Zusammenhange stehen. Die 4 obern Gemälde enthalten nämlich die Freuden der H. Anna, der Mutter der H. Jungfrau Maria, die 4 untern Gemälde die Freuden der H. Jungfrau Maria, in letzter Beziehung auf die Geburt Jesu, und zwar in der Ansicht in folgender Reihe:

| 1. Joachims Opferversuch. | 2. Annens Verkündigung. | 3. Annens und Joachims Wiederfinden. | 4. Mariens Geburt. |

| 5. Mariens Tempelbesuch. | 6. Mariens Verlobung mit Joseph. | 7. Mariens Verkündigung. | 8. Christi Geburt. |

Die 4 obern Gemälde beziehen sich ohne Zweifel auf die Aeltern der Jungfrau Maria, Joachim und Anna, mit besonderer Beziehung auf die Freuden der H. Anna, und finden ihre Erklärung in den Legenden, welche zwar spät ausgebildet, aber zur Zeit der Verfertigung des bützowschen Altars allgemein bekannt waren, so daß man die Motive zu den 4 obern Gemälden fast ganz in den derzeitigen "Leben der Heiligen" wieder findet, z. B. in "Dat leuent der hylgen efte dat passionael. Basel. 1517. Samerdel. Fol. CIII".

1. Joachims Opferversuch. Joachim bringt zu einem Altare, an welchem ein Priester abwehrend steht, ein Lamm; hinter ihm kommen Andere mit Lämmern herbei und scheinen erschrocken und erstaunt.

|

Seite 325 |

|

Da Joachims Ehe mit Anna kinderlos war, so ging Joachim zum Tempel, um zu opfern, ward aber mit seinem Opfer von dem Priester zurückgewiesen, weil er wegen seiner Kinderlosigkeit verflucht und nicht würdig sei zu opfern. Joachim entwich daher von Nazareth auf einen Berg und verschwand vor seinem Weibe Anna.

2. Annens Verkündigung. Anna in dunklem, mit Gold verzierten Gewande sitzt in einem Gemache und blättert andächtig in einem Buche, während vor ihr ein Engel knieet.

Anna verschloß sich betrübt in ihrem Hause, zog Trauerkleider an und betete Tag und Nacht, bittend, daß Gott ihr ein Kind schenken und ihren Mann wieder zurückführen wolle, bis ihr der Engel Gabriel erschien und ihr die Erhörung ihrer Bitten verkündigte.

3. Annens und Joachims Wiederfinden unter der goldenen Pforte von Jerusalem. Die H. Anna empfängt umarmend einen Mann vor einer Stadt.

Der Engel Gabriel offenbarte das Geheimniß der Erhörung auch dem Joachim und gebot ihm, wieder heimzukehren, aber zuvor in Jerusalem zu opfern. Auf Geheiß des Engels Gabriel ging auch Anna nach Jerusalem, wo sie ihren Mann unter der goldenen Pforte wieder finden sollte. Beide fanden sich an der bezeichneten Stelle wieder.

4. Freude über Mariä Geburt. Bei einem Gastmahle sitzt am Tische obenan Joachim, rechts neben ihm Anna mit dem Marienkinde im Heiligenscheine auf dem Arme. Maria ist in Gestalt, Haar und Gewand hier eben so dargestellt, wie in den untern Bildern, welche immer sicher die Maria darstellen. Neben ihnen sitzen ein zweiter Mann und eine zweite Frau, hinter ihnen stehen Aufwartende.

Die H. Anna gebar die Maria und noch 2 Töchter, welche auch Maria genannt wurden. Die erste Maria gebar Jesum; die zweite Maria gebar den Evangelisten Johannes und den Apostel Jacobus d. ä.; die dritte Maria gebar die 4 Apostel Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j.

So redet die Legende.

Die 4 untern Gemälde enthalten 4 bekannte freudenreiche Ereignisse im Leben der H. Jungfrau Maria:

5. Mariens Tempelbesuch. Maria als dreijähriges Kind, die 15 Stufen des Tempels allein hinaufsteigend.

6. Mariens Verlobung mit Joseph. Ein Priester legt ein Band über beider Hände. Neben ihnen stehen andere Personen.

|

Seite 326 |

|

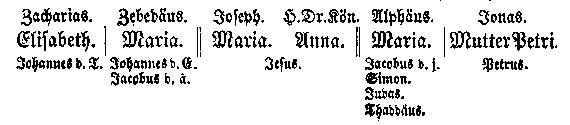

7. Mariens Verkündigung. Der Engel hält ein Spruchband mit den Worten:

Maria hält ein Spruchband:

8. Christi Geburt Vor der knieenden Maria liegt das Christkind auf dem Boden; davor knieet Joseph mit einem brennenden Lichte in der Hand; hinter Maria die Krippe mit Ochs und Esel.

Die zweiten Flügel.

Die zweiten Flügel sind nicht queer getheilt, sondern enthalten in jeder der 4 Tafeln ein großes Heiligenbild, jedes mit Landschaft hinter sich. Diese 4 Heiligenbilder werden die besondern Heiligen der Kirche zu Bützow, wie die Bilder auf den letzten Flügeln der Doppelflügelaltäre gewöhnlich die Localheiligen, darstellen. Die Kirche zu Bützow war im Allgemeinen der Jungfrau Maria und dem Evangelisten Johannes geweihet; diese waren die besonderen Heiligen der bischöflichen Hauptkirche zu Schwerin, von welcher das Collegiatstift in der bischöflichen Residenzstadt Bützow gestiftet war. Im Besondern war aber die Kirche zu Bützow der H. Elisabeth von Ungarn geweihet und daher Elisabeth=Kirche genannt.

Die Jungfrau Maria war auf der mittlern Haupttafel und auf den ersten Flügeln schon zur Darstellung gekommen, und daher ist ihre Darstellung auf den letzten Flügeln nicht zu erwarten. Die letzten Flügel enthalten nun folgende 4 Heiligenbilder, für die Ansicht in dieser Reihenfolge:

| 1. H. Katharina. | 2. H. Anna. | 3. Johannes Ev. | 4. H. Elisabeth. |

1. Die H. Katharina, eine gekrönte Jungfrau in voller Schönheit, mit dem offenen Buche in der rechten und dem Schwerte in der linken Hand, mit dem Rade neben dem linken Fuße, mit welchem sie die winzige Gestalt des Kaisers Maximin in den Staub tritt.

2. Die H. Anna mit Kopftuch, mit dem Christkinde auf dem Arme; neben ihr steht eine kleinere weibliche Figur, welche dem Christkinde einen Apfel reicht Die große Figur, Anna, ist bejahrt dargestellt und hat ein weißes Kopf= und Kinntuch. Die kleinere, junge weibliche Figur, Maria, hat langes röthliches Haar. Alle drei Figuren haben Heiligenscheine; im Heiligenscheine ist das bekannte Lilienkreuz.

|

Seite 327 |

|

3. Der Evangelist Johannes, mit einem goldenen Kelche in der linken Hand, aus welchem sich ein grünes Thier, ein Lindwurm, erhebt. Johannes ist in ein rothes Untergewand und ein grünes Obergewand gekleidet.

4. Die H. Elisabeth, als Frau, in braunem Untergewande und grünem Obergewande, mit einem weißen Kopftuche, im rechten Arme eine Schüssel mit zwei röthlichen Fischen, welche am Kopfe ausgekehlt sind, in der linken Hand einen goldenen Krug haltend; im Hintergrunde das Meer mit einem Schiffe.

Diese Heiligenfigur, welche auf meklenburgischen Altären öfter vorkommt, wird jetzt häufig für die Jungfrau Maria ausgegeben, und für eine besondere Symbolisirung der Jungfrau Maria gehalten. Dies ist vielleicht auf Vorgang von A. v. M.(ünchhausen's) Attribute der Heiligen, Hannover, 1843, S. 57, geschehen, weil derselbe hier dieses Heiligenbild für die Jungfrau Maria erklärt, indem er "das Bild des Fisches auf den Messias und die Christen, den Krug vielleicht auf das Wasser des Lebens" deutet. Ich kann mich mit dieser Deutung nicht einverstanden erklären, denn ich kann mich nicht überwinden, zu glauben, daß auf einem und demselben Kirchengeräthe eine und dieselbe Heilige in zwei verschiedenen Gestalten dargestellt worden sei. Nicht allein auf dem Altare, sondern auch auf dem bronzenen Taufkessel der Kirche zu Bützow kommt diese Heilige neben der Maria vor. Auch kann ich nicht annehmen, daß die besondere Heilige der Kirche auf den Flügeln ihres Hauptaltars gar nicht zur Darstellung gekommen sein sollte. Schon aus diesem Grunde kann diese Figur keine andere sein, als die H. Elisabeth. Die H. Elisabeth war zwar erst im J. 1231 gestorben und erst im J. 1235 heilig gesprochen, und das Collegiatstift zu Bützow war schon im J. 1248 gestiftet; aber dennoch war die Kirche zu Bützow der H. Elisabeth geweihet, nach den ausdrücklichen Worten der Stiftungsurkunde: "ad laudem et gloriam sancte Elisabeth" (Lisch Meklenb. Urk. III, S. 95, vgl. Jahrb. VIII, S. 5). Und hiemit stimmt denn auch der Ordinarius ecclesiae Suerinensis vom J. 1519 (vgl. Jahrb. IV, S. 158), eine neu erlassene Richtschnur des Gottesdienstes für das Bisthum Schwerin, überein; dieses enthält bei den Tagen der Hauptheiligen kleine Darstellungen der Heiligen in Holzschnitt, und unter diesen auch Q III. die H. Elisabeth. Diese ist hier fast eben so, wie auf dem Altare, dargestellt, als eine Frau mit einem Kopftuche, mit einem Kruge von derselben Gestalt in der rechten und einem langen Brote in der linken Hand, vor

|

Seite 328 |

|

ihr ein Krüppel. Die Abweichung liegt allein darin, daß sie im Ordinarius ein Brot, auf dem Altare und dem Taufkessel einen Teller mit zwei Fischen in der einen Hand hält; das unterscheidende Attribut scheint der Krug zu sein. Die ausgekehlten Fische sind nach der Gestalt gesalzene Heringe, welche im Mittelalter in den nördlichen Gegenden viel an die Armen vertheilt wurden. Ich kann mich daher nur dahin entscheiden, daß die heilige Frau mit dem Kruge und dem Fischteller die H. Elisabeth sei, indem grade die Kirche zu Bützow lebhaft dafür redet.

Die Predelle

des Altars zu Bützow ist ebenfalls aus Eichenholz geschnitzt und bemalt und ungewöhnlich reich und kräftig gearbeitet. Sie hat 5 Abtheilungen, mit Baldachinen gekrönt; queer durch gehen Sessel oder Bänke mit Rücklehnen, auf denen heilige Frauen mit Kindern sitzen und hinter denen Männer stehen, welche Früchte hinüber reichen. Der Zweck ist die Darstellung der Mütter, deren Söhne den Neuen Bund vorbereiteten, schufen und vollendeten. Der ganzen Darstellung liegt eine tiefe Idee zum Grunde, wenn auch viel Legende eingemischt ist. Die architektonische Darstellung ist so, daß die Predelle durch zwei hervorragende Pfeiler in 3 gleich große Abtheilungen getheilt ist, von denen die mittlere ungetheilt geblieben, jede der beiden Seitenabtheilungen aber durch einen zurückliegenden Pfeiler in zwei schmalere Abtheilungen geschieden ist. Die mittlere größere Abtheilung ist für Maria, die Mutter Jesu, bestimmt; in den andern 4 kleineren Abtheilungen haben andere heilige Frauen Platz gefunden. Die Erkennung und Erklärung war schwierig und mag noch nicht ganz sicher sein. Die folgende Beschreibung nimmt den chronologischen Gang.

In der mittlern, größern Abtheilung sitzt Maria, die Mutter Jesu, als Hauptperson, um welche sich andere Darstellungen drehen.

Maria, die Mutter Jesu, trägt eine Krone; die übrigen Frauen haben eine weiße Mütze oder ein weißes Tuch auf dem Haupte.

1) In der äußersten Nische zur Rechten der Maria sitzt Elisabeth, die Mutter Johannis des Täufers, und hält einen Knaben, der ein Lamm in den Armen hat, also den Johannes den Täufer, auf dem Schooße; hinter der Bank steht der Priester Zacharias in Priestertracht und Priestermütze, der Mann der Elisabeth, und reicht eine Frucht herüber.

|

Seite 329 |

|

2) In der mittlern Nische sitzt die gekrönte Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, und hält Jesum als Kind auf dem Schooße. Ihr zur Linken sitzt eine andere weibliche Figur mit weißem Kopftuche, wohl Anna, die Mutter der Maria, und reicht dem Kinde eine Frucht. Hinter der Maria steht ihr Mann Joseph und hält sie; hinter der Anna stehen die Heiligen Drei Könige und sehen über den Stuhl.

In den Nischen zunächst rechts und links von der Maria sitzen die beiden Schwestern der Maria, welche auch Maria hießen, mit ihren Kindern.

3) In der Nische rechts zunächst der Maria sitzt Maria (Salome), die eine Schwester der Maria, der Mutter Jesu, mit ihren beiden Söhnen, Johannes dem Evangelisten und Jacobus d. ä. Sie reicht dem einen Knaben, welcher einen Kelch in der Hand hält, also dem Johannes dem Evangelisten, die Brust, während neben ihr zur Rechten ein Knabe mit Hut und Pilgertasche, also Jacobus d. ä. steht. Hinter der Bank steht ihr Mann Zebedäus, welcher dem Knaben Jacobus eine Frucht reicht.

4) In der Nische links zunächst der Maria sitzt Maria, die andere Schwester der Maria, der Mutter Jesu. Nach der mit dem Altare gleichzeitigen Legende hatte sie 4 Söhne, die spätern Apostel Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j. Maria hält auf dem Schooße einen nackten Knaben, der ein offenes Buch auf dem Arme hält. Rechts steht ein Knabe mit rother Kappe und der Walkerstange, also Jacobus d. j. Links hocken vor einem Grapen zwei Knaben, von denen der eine ebenfalls eine rothe Kappe, der andere, mit krausen Haaren, noch Mädchenkleidung trägt. Hinter der Bank steht Alphäus, der Mann der dritten Maria, und reicht eine Frucht herüber.

5) In der äußersten Nische zur Linken sitzt eine weibliche Figur, welche ich für die Mutter des Apostels Petrus halte, da sie einen Knaben auf dem rechten Arme hält, der eine Bischofsmütze auf dem Kopfe hat; ich erkenne hierin den Apostel Petrus, als ersten Bischof von Rom und Gründer der Kirche. Hinter der Bank steht ein Mann mit rother Mütze, welcher eine Frucht herüberreicht; wenn der Knabe der Apostel Petrus ist, so ist der Mann dessen Vater Jonas.

Die ganze Darstellung ist also in der Anschauung:

|

Seite 330 |

|

Neben dieser Schnitzarbeit stehen auf den beiden geschweift auslaufenden Enden der Predelle zwei Wappen von Bischöfen zu Schwerin:

zur rechten: das Wappen des Bischofs Conrad Loste: ein grüner Schild mit einem halben goldenen Widder mit einem goldenen Bischofsstabe;

zur linken: das Wappen des Bischofs Johann Thun: ein goldener Schild mit drei wellenweise gezogenen grünen Queerbändern und einem goldenen Bischofsstabe hinter dem Schilde.

Die Farben auf beiden Schilden sind jetzt wirklich grün, auf dem Schilde des Bischofs Conrad mehr dunkelgrün, vielleicht grün geworden, da sie blau sein sollten (vgl. Jahrbücher VIII, S. 26).

Der Altar, welcher nach der Inschrift 1503 verfertigt ist, ward also unter dem Bischofe Conrad Loste († 24. Dec. 1503) gemacht und unter dem Bischofe Johann Thun (seit 7. März 1504) vollendet und aufgestellt.

Der Altarfuß.

Der Altar hat unter der Predelle noch einen Fuß, der mit kleinen Gemälden bedeckt ist, welche das Leiden Christi darstellen und auf das Abendmahl Bezug haben. Diese vier Gemälde enthalten folgende Darstellungen:

| Christi Geißelung. | Christi Dornenkrönung. | Christus vor Pilatus. | Christi Kreuztragung. |

Die Gemälde stammen aus der Zeit des Altars, sind nach alter herkömmlicher Weise und derbe, grade nicht schön, gemalt und ziemlich gut erhalten. Wegen mancher abschreckender Darstellung nennt Mantzel diese Gemälde "blasphemere Gemälde", "daher sie auch verdeckt sind", wie Geisenhayner in den Mekl. Blättern, I, 10, S. 572 sagt; sie waren auch bis zum Abbruch des alten Gestühls verdeckt.

Bekrönung.

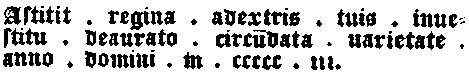

Auf dem Altare steht eine Leiste mit folgender erhaben geschnitzter Inschrift in langen gothischen Minuskeln:

(= Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate. Anno domini 1503).

|

Seite 331 |

|

Die Puncte und Zwischenräume zwischen a dextris und in vestitu fehlen. - Dies ist der Inhalt von Psalm 45, V. 10 und 14:

"Die Braut steht zu deiner Rechten in eitel köstlichem Golde; - - sie ist mit goldenen Stücken gekleidet".

Diese Worte wurden auf die Maria angewendet, wie Offenbarung Johannis 12, V. 1 auf die Umkleidung der Maria mit Sonne, Mond und Sternenkrone.

Ueber diese Leiste ragte eine durchbrochene Bekrönung von Laubwerk empor, welche jetzt fehlt. Wahrscheinlich ist dies dieselbe, welche bis jetzt, in mehrere Stücke zersägt, unter der Orgel angenagelt ist.

Der Taufkessel.

Die Kirche zu Bützow besitzt einen großen bronzenen Taufkessel, 3 1/2 Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, aus dem Jahre 1474, von kunstreicher Arbeit, da die ganze Außenseite mit Heiligenfiguren unter Baldachinen, mit Wappen und mit einer Inschrift verziert ist. (Vgl. auch Jahresber. III, S. 140.)

Die Außenseite ist mit zwei Reihen Heiligenfiguren über einander verziert; in der obern Reihe stehen 14, in der untern Reihe 12 Figuren, in jeder Reihe ein Wappen.

In der obern Reihe steht Christus mit 13 Aposteln und einem Wappen, in der Reihenfolge von links nach rechts:

- Christus segnend, mit der Weltkugel.

- Apostel Petrus mit Schlüssel.

- Apostel Paulus mit Schwert und Buch.

- Apostel Johannes mit Kelch.

- Apostel Jacobus d. ä. mit Pilgerstab.

- Apostel Andreas mit Schrägekreuz.

- Wappenschild mit dem meklenburgischen Stierkopfe.

- Apostel Mathias mit Beil.

- Apostel Bartholomäus mit Messer.

- Apostel Thomas mit Lanze und Buch.

- Apostel Matthäus mit Hellebarde und Buch.

- Apostel Jacobus d. j. mit Walkerstange.

- Apostel Philippus mit Doppelkreuz.

- Apostel Thaddäus mit Keule.

- Apostel Simon mit Säge.

|

Seite 332 |

|

In der untern Reihe stehen die Jungfrau Maria, ein männlicher Heiliger, 10 weibliche Heilige und ein Wappen. Die weiblichen Heiligen sind dieselben, welche sich auf der Vorderseite des Hochaltares finden, nur sind auf dem Altare zwei weibliche Heilige mehr, als auf dem Taufkessel.

In der untern Reihe stehen folgende Figuren in der Reihenfolge von links nach rechts:

- Maria mit dem Christkinde auf dem Arme, vor welchem ein kahlköpfiger, bärtiger Mann mit Buch und Kreuz (der H. Franziscus?) knieet.

- Der H. Eduard (?), ein männlicher Heiliger mit Krone und Bart, mit einem Becher mit Deckel.

- Die H. Dorothea mit Korb.

- Die H. Katharina mit Rad und Schwert.

- Die H. Elisabeth mit Krug und Fischteller.

- Die H. Maria Magdalena mit Salbenbüchse.

- Die H. Gertrud mit Hospital.

- Die H. Barbara mit Thurm.

- Die H. Ursula mit Pfeil.

- Die H. Margaretha mit Kreuz.

- Die H. Agnes mit Lamm.

- Die H. Apollonia mit Zange mit einem Zahne.

- Wappen des Bisthums Schwerin: zwei gekreuzte Bischofsstäbe, welche hier beide nach einer Seite hin gekehrt sind.

Es fehlen also auf dem Taufkessel von den weiblichen Heiligen des Altars: 2. die Heilige ohne Attribut (Agathe) und 5. die H. Cäcilie.

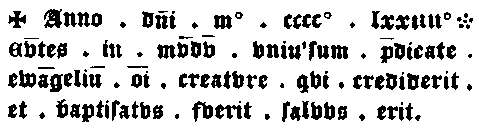

Oben um den Rand steht folgende Inschrift über den Aposteln:

(Anno domini MCCCCLXXIV. Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creaturae : qui crediderit et baptisatus fuerit, salvus erit.)

Der Taufkessel ist also ohne Zweifel unter dem Bischofe Balthasar von Schwerin (1473-1479), Herzoge von Meklenburg, gegossen.

|

Seite 333 |

|

Die Kelche

der Kirche zu Bützow sind ebenfalls merkwürdig und sehr selten. Die merkwürdigsten sind folgende:

1) Der älteste Kelch ist ein Kelch vom Altar der Heil. Drei Könige. Dies ist ein kleiner silberner Kelch. Auf dem Fuße sind 4 kleine vergoldete erhabene Figuren angebracht: Maria sitzend mit dem Christkinde und die Heil. Drei Könige Caspar, Melchior, Balthasar stehend, neben welchen die Namen in gothischer Minuskel eingravirt sind, nach Mantzel Bützowschen Ruhestunden, II, S. 8, in einem Hexameter:

An einer Seite auf dem Fuße ist ein Schild mit einem Wolf eingravirt und daneben die Inschrift:

Der Kelch ist also wohl das Geschenk eines Priesters. Auf den sechs Knöpfen des Griffes stehen die Buchstaben

Der Kelch stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche zu Bützow hatte einen Altar der Heil. Drei Könige ("Trium Regum").

2) Ein zweiter Kelch gehörte zu der S. Annen Kapelle. Die H. Anna hatte bei der Kirche zu Bützow eine eigene Kapelle, welche an der Südseite, nach dem Visitations=Protocolle von 1553 "zur linken Hand am Chor, der Schule gegenüber", neben der S. Katharinen=Kapelle angebauet war und erst in neuern Zeiten abgebrochen ist. Dieser Kelch ist ein kleiner, silberner, vergoldeter Kelch. Auf dem Fuße steht die Inschrift:

DESSE KELCK HORT TO BVTZOW IN SANNT ANNA KAPPEL EBIG BELIBEN.

Auf den 6 roth emaillirten Knöpfen des Griffes stehen die Buchstaben:

Dieser Kelch stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, aus den letzten Zeiten des Katholicismus.

3) Der werthvollste Kelch ist aber ein sehr großer, silberner, vergoldeter Kelch, welchen der Herzog Ulrich der

|

Seite 334 |

|

Kirche geschenkt hat. Er ist "über 90 Loth" schwer und außen ganz mit getriebenen, reichen Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi bedeckt. Auf dem Fuße steht das blau emaillirte herzoglich=meklenburgische Wappen und die Inschrift:

1555.

(d. i. Ulrich Herzog zu Meklenburg).

1555.

Dieser Kelch ist wohl von allen Kelchen aus den drei letzten Jahrhunderten, vielleicht von allen überhaupt der schönste im Lande. Es geht (nach dem Visitations=Protocolle von 1651 - 54) die Sage, daß der Herzog Ulrich selbst an diesem Kelche gearbeitet haben soll; jedoch mag dies wohl nicht wahrscheinlich sein. Der Herzog war aber ein Freund und Beförderer solcher Arbeiten: die großherzogliche Münzsammlung besitzt noch zwei vortrefflich gearbeitete Gnadenpfennige (Ehrenmedaillen zum Tragen) mit dem Bilde des Herzogs, auf denen die Rüstung ebenfalls blau emaillirt ist. - Zu dem Kelche gehört eine gravirte Patene.

4) Ein vierter Kelch, welcher ein Seitenstück zu dem Kelche des Herzogs Ulrich ist, befindet sich bei dem "Hospitale" (zum Heiligen Geist) und ward erst im J. 1818 durch den Präpositus Geisenhayner gewissermaßen entdeckt; vgl. Geisenhayner Mecklenb. Blätter, I, 11, 1818, S. 687, Dieser Kelch ist ein kleiner silberner, vergoldeter Kelch, ein Geschenk der Herzogin Elisabeth, ersten Gemahlin des Herzogs Ulrich. Auf dem Fuße steht das dänische Wappen und die Inschrift:

Unter dem Fuße inwendig steht:

DESSE KELCK HEFT MIN GNEDIGE FRAWE HERZOG ULRIGES GEMAL THO BWTZOW DEN HILGEN GEST GEGEVEN TO GADES EHR 1586.

Ich habe diesen Kelch nicht gesehen, sondern nur nach Geisenhayner a. a. O. beschrieben.

Ein silberner Belt.

In katholischen Zeiten wurden die Gaben, welche in den Kirchen eingesammelt wurden, auf einem kleinen horizontalen Brett, auf welchem vor dem Handgriffe der besondere Schutz=

|

Seite 335 |

|

heilige der Kirche stand, eingefordert. Dieses Brett hieß "Velt" (Bild?), an dessen Stelle in protestantischen Zeiten der "Klingebeutel" gekommen ist. An einzelnen Orten blieb der "Belt" noch lange in Gebrauch, in Bützow sogar bis auf die neuesten Zeiten.

Die Heiligenfigur auf diesem Belt von Bützow ist eines der seltensten, vielleicht das einzige alte Kunstwerk seiner Art im ganzen Lande, welches auch in sich Kunstwerth hat. Die Figur mit allem Beiwerk ist nämlich von getriebenem Silber, vortrefflich gearbeitet. Die Hauptfigur ist die Jungfrau Maria mit einer sehr großen, verzierten Krone auf dem Haupte, mit dem Christkinde auf dem linken Arme und mit einer Lilie in der rechten Hand. Hinter ihr ist zwischen 2 Pfeilern ein durchbrochenes gothisches Stabwerk ausgebreitet. Auf den beiden Seitenpfeilern stehen zwei ganz kleine Heiligenfiguren: zur Rechten der Evangelist Johannes mit Kelch, zur Linken die H. Elisabeth mit Fischteller und Krug. Die Figur der Maria ist ohne Krone und Sockel 9 Zoll hamburger Maaß hoch, mit dem Sockel und der sehr hohen Krone 13 Zoll hoch. Die Hinterwand ist 5 Zoll breit - Die kleine Glocke, welche hinten in der Krone aufgehängt ist, ist sicher eine moderne Zuthat, welche den Klingebeuteln nachgeahmt ist.

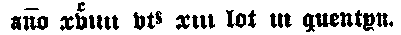

Einen besondern Werth erhält diese seltene Arbeit dadurch, daß auf der Bodenplatte vor der Maria mit ganz kleinen, feinen Buchstaben eine bisher noch nicht bemerkte Inschrift mit dem Jahre der Verfertigung und dem Gewichte eingeritzt ist.

d. i.

Die nach der Jahreszahl zunächst folgenden

Buchstaben

sind ohne Zweifel eine Abkürzung

des Wortes valet (= gilt, ist werth, wiegt).

sind ohne Zweifel eine Abkürzung

des Wortes valet (= gilt, ist werth, wiegt).

Nach dieser Jahreszahl ist es gewiß, daß dieser Belt bei der Vollendung des Altars unter dem Bischofe Johann Thun 1504 verfertigt ist.

Dieser Belt ist sehr lange in Gebrauch geblieben. So z. B. heißt es in dem bützowschen Visitations=Protocolle vom J. 1593:

"Ein silbern Marien Bilde damit zum Gotteshause des Sontages gesamlet wird".

Mantzel sagt in den Bützowschen Ruhestunden V, 1762, S.

|

Seite 336 |

|

18, daß dieser Belt "nebst denen Klingebeuteln an denen Festtagen zur Einsamlung der Almosen gebraucht werde". Geisenhayner sagt in den Mecklenburgischen Blättern, I, 11, 1818, S. 663, daß der Belt "an Bettagen, um für die Prediger, und an hohen Festtagen, um für den Organisten zu sammeln, gebraucht wird". In den neuern Zeiten ist er an den Festtagen für die Prediger umhergetragen.