|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

- Joachim von Jetze, Propst zu Eldena und Canzler des Herzogs Albrecht von Meklenburg

- Ueber Joachim von Jetze, Canzler des Herzogs Albrecht von Meklenburg und dessen Regierung

- Der Canzler Dr. Wolfgang Ketwig

- Der Canzler Joachim von Jetze

- Joachim von Jetze als Propst zu Eldena

- Joachim von Jetze als Pfarrer zu Gadebusch

- Der Canzler Peter von Spengel

- Der Canzler Gislerus Gisler

- Der Sturz des Katholicismus zu Gadebusch

- Das Ende des Joachim von Jetze

- Die Reformation zu Gadebusch

- Des Dr. Johann Knutzen Gesandtschaftsreise an den Kaiser Carl V. in Italien im Jahre 1533

- Die Reformation zu Stur und die Verwaltung der Sacramente in den ersten Zeiten der Reformation

- Ueber den fürstlich-wendischen Gestüt- und Jagdhof Pustekow vor dem Dewinkel bei der Klus

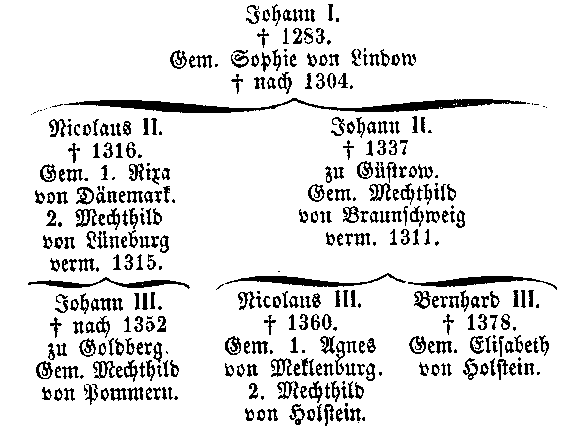

- Ueber die Töchter und Schwiegertöchter des Fürsten Johann II. von Werle-Güstrow

- Das Schloß Kobelbrück

- Zur Geschichte der Schlösser zu Wismar und Schwerin

- Das S. Georgen-Hospital zu Plau

- Die von Moltke in der Schlacht bei Arenwalde (?) 1389

- Tolle Wölfe in Meklenburg

- Ueber Andreas Mylius

- Hiob Magdeburg, Lehrer des Prinzen Johann von Meklenburg : (Nachtrag zu Jahrb. XIX, S. 30)

- Adam Siberus (Nachtrag zu Jahrb. XIX, S. 26 flgd.)

- Elias Aderpol (Nachtrag zu Jahrb. XXII, S. 182)

- Faustinus Labes

- Die Annaten des Bisthums Schwerin

- Die Saline zu Golchen (an welcher Broda und Dargun Antheil hatten) (Nachtrag zu Jahrb. XI, S. 162 flgd.)

- Die Einräumung des Klosters Ribnitz (Nachtrag zu Jahrb. XXII, S. 139)

- Urkunden-Sammlung

A.

Jahrbücher

für

Geschichte.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Joachim von Jetze,

Probst zu Eldena und Canzler des Herzogs

Albrecht

von Meklenburg.

Mitgetheilt

von dem Pastor Ragotzky zu Triglitz 1 ).

J oachim von Jetze, ein für die meklenburgische Geschichte nicht unwichtiger Mann, gehört einer altmärkischen adeligen Familie an, deren Stammeseinheit und ursprüngliche Zusammengehörigkeit mit den v. Gartow, v. Kerkow, v. d. Knesebeck und andern Geschlechtern schon durch ein und dasselbe Wappenbild - die Greifenklaue - und durch die nahe bei einander liegenden Stammsitze wahrscheinlich gemacht wird, theilweise auch noch urkundlich zu begründen ist. Die v. Jetze sind bis auf die neuere Zeit fast nur in der Altmark begütert gewesen, in Meklenburg zu keiner Zeit. Joachim v. Jetze mag ungefähr 1480 geboren sein: sein Vater war Henning v. Jetze auf Büste bei Bismark, nach dessen Tode (1506) er nebst seinen drei älteren Brüdern mit den väterlichen Gütern mitbelehnt,

D. Red.

Kurz vor dem Drucke dieser Abhandlung ist die "Genealogische Geschichte des Geschlechts von Jetze, von A. Walter, Magdeburg, 1860", im Druck erschienen und enthält S. 43 flgd. und S. 129 flgd. den geschichtlichen Kern der hier folgenden Abhandlungen.

D. Red.

|

Seite 4 |

|

auch bei einer Verpfändung derselben 1509 als betheiligt aufgeführt wird. Joachim trat in den geistlichen Stand und wird 1512 als der jüngste Domherr zu Stendal genannt; im J. 1516 wird er, jedoch ohne nähere Bezeichnung seines Standes, wieder mitbelehnt, 1519 ist er nicht mehr in der Heimath anwesend und ebenso 1522, wo er bei einer neuen Belehnung durch seinen Bruder Claus vertreten werden mußte. Es ist nicht nachzuweisen, wohin er zunächst sich begeben habe, aber nach einer sehr dankenswerthen Mittheilung des Herrn Archiv=Raths Dr. Lisch tritt Joachim v. Jetze von 1529 an als Propst 1 ) des Nonnenklosters Eldena bei Hagenow urkundlich auf, jedoch nur in Geschäften des Klosters, die sonst kein Interesse haben. Am 14. April 1532 unterschreibt er sich in einem Geschäftsbriefe als der Herzöge "cappelan Jochim vhan Jetze prawest zur Eldenha" und versiegelt denselben mit einem Ringsiegel, das die Greifenklaue zeigt in einem Schilde, über welchem die Buchstaben A. I. stehen; ebenso am 29. Mai 1533.

In dieser Stellung hat er die Aufmerksamkeit des Herzogs Albrecht des Schönen auf sich zu ziehen gewußt, und, wenn auch nur auf kurze Zeit, doch sicher schon seit dem J. 1530 für denselben Geschäfte als Canzler 2 ) versehen. In Briefen der Grafen Christoph von Oldenburg und Johann von Hoya, so wie des lübecker Bürgermeisters Jürgen Wullenwever an jenen Herzog wird er geradezu Canzler desselben genannt ("ern Joachim Jetze cantzler") 3 ).

Zu Anfange des Jahres 1535 sandte ihn der Herzog Albrecht nach Kopenhagen, damit er dort dessen Interesse vertrete. Es handelte sich damals um den Königsthron von Dänemark, ja selbst um den Besitz von Schweden. Christian II. von Dänemark saß gefangen, der Thronprätendent Herzog Christian von Holstein, nachmals König Christian III., konnte mit seinen Ansprüchen auf die Krone nicht durchdringen, zumal die Lübecker unter ihrem Bürgermeister Jürgen Wullenwever ihn heftig bekämpften. Die Gegner des Herzogs von Holstein, welche zugleich den Verbündeten desselben, den König Gustav von Schweden, befehdeten, hatten dem Herzoge Albrecht den

G. C. F. Lisch.

|

Seite 5 |

|

schwedischen Thron versprochen, wenn er sie in der Wiedereinsetzung des gefangenen Königs Christian II. unterstützen wolle: Albrecht mochte auch wohl selbst auf den Besitz von Dänemark sich Rechnung gemacht haben 1 ).

Joachim v. Jetze kam am 6. Januar 1535 in Kopenhagen an 2 ) und wußte durch mancherlei Versprechungen und geschickte Unterhandlungen die Sache seines Fürsten besonders bei der Volkspartei so gut zu vertreten, ebenso aber auch die damals dort dominirenden auswärtigen wie einheimischen vornehmen Persönlichkeiten so für denselben zu gewinnen 3 ), daß, wie er am 1. Februar schrieb, "ein Jeder Herzog Albrechten haben will" 4 ). Er rechnete dabei vorzüglich auf das Volk: "wir wollen, schrieb er, Herrn Omnes aufwecken und das Unkraut (den Reichsrath) ausweiden, sonst können wir zuvor zu keinem Thun kommen" 5 ). Doch mahnt er dabei immer zur größten Vorsicht: "derowegen wollen sich Ew. F. Gn., noch die Ihren, keineswegs hören oder vermerken lassen, daß Sie etwas mehr vom Reiche begehrten, oder begehrten König zu sein; denn es haben schon Etliche allhie Meuterei unter dem Volke gemacht, als meinte Ew. Gnaden nicht König Christian, sondern das Königreich" 6 ). Endlich am 4. März meint er Alles so weit geleitet zu haben, daß er dem Herzoge schreiben kann, derselbe möge "Gott den Allmächtigen getreulich in demüthiger Bitte anrufen, loben und danken für seine göttliche Gnade und Barmherzigkeit, daß er sichtbar in dieser Sache E. F. G. erhört hat; das ist seine göttliche Gnade und Gabe, sonst wäre das unmöglich, daß das ganze Volk und Königreich E. F. G. so heiß begehren, und schreien und klagen über E. F. G. Verzögerung; wie die lieben Altväter begehrten die Zukunft unseres Herrn, so begehren sie Ihre Gnaden" 7 ).

Aber trotz der dringendsten Bitten des Joachim v. Jetze erschien weder Herzog Albrecht selbst zur rechten Stunde, noch sandte er die von seinem Kanzler eben so dringend erbetenen Hülfstruppen, noch die nöthigen Gelder für die schon vorhandene kleine Mannschaft; er scheint selbst an dem glücklichen Ausgange des Unternehmens gezweifelt zu haben, auch durch

|

Seite 6 |

|

andere gleichzeitige politische Verhandlungen behindert worden zu sein. Selbst als Joachim v. Jetze das dem Herzoge übertragene Wordingborg auf Seeland in Besitz nahm, und Alles zum Empfange desselben in Bereitschaft setzte 1 ), und als nun alle Freunde den rechten Zeitpunkt zum entschiedenen Handeln für Albrecht gekommen meinten, zögerte er immer noch. Dies und andere politische Combinationen ließ den Eifer für Herzog Albrecht erkalten und brachte seinen Kanzler den Machthabern in Kopenhagen gegenüber in eine so mißliche Stellung, daß er schon am 9. März über die dortige Stimmung sich unmuthig also äußert: "daß sich wohl etliche Leute hören lassen, sie könnten nichts Anderes vermerken, denn daß Ew. Gnaden ein Königreich mit Schreiben und Briefen wollen einnehmen, und hab so lange den Leuten vorgelogen und getrogen, daß ich schier Niemand mehr recht ansehen darf; derowegen ich mich auch in acht oder vierzehn Tagen will aufmachen und hinausziehen, denn ich muß mich deß vermuthen, wenn Ew. Gn. so bald nicht kommen, daß man mir und denjenigen, so Ew. Gn. hereingeschickt, den Hals entzweischlägt" 2 ). Dazu kam noch, daß auch in religiöser Beziehung das anfangs schon vorhandene Mißtrauen gegen Herzog Albrecht zunahm. Dieser gehörte noch der katholischen Partei an, während die Bewegung in Dänemark den Protestantismus begünstigte. Joachim v. Jetze fordert deßhalb seinen Fürsten mehrfach dringend auf, "sich der Messe und aller alten Ceremonien zu entschlagen, und mit dem gemeinen Mann zu helfen und zu bewilligen, die Bischöfe, Abte und den Adel zu verjagen und auszutreiben, und sich in allen Dingen auf die evangelische Weise zu schicken: wenn man erführe, daß Ew. Gn. mit Messen und anderen Ceremonien in der papistischen Weise umgingen, so wäre alle Mühe und Arbeit verloren" 3 ). Er bittet auch in einem sehr offenherzigen Schreiben vom 4. März, in welchem er sich E. F. Gn. armer elender Pfaffe unterzeichnet, daß nur "E. F. Gn. der Lutherei anhange, das sie das Wort Gottes nennen; es muß auch E. F. Gn. ganz heimlich halten mit dem hochwürdigsten Amt der heiligen Messe" 4 ). Aber auch in dieser Beziehung scheint des Kanzlers Bemühung vergebens gewesen zu sein, wie denn das ganze Unternehmen im J. 1536 gründlich gescheitert war.

|

Seite 7 |

|

Mit einem kurzen Briefe aus Kopenhagen vom 4. Mai 1535 hören die Nachrichten über den Aufenthalt des Joachim v. Jetze in Dänemark auf. Darnach wird seiner in dieser Sache nur einmal noch gedacht: er begleitete nämlich - hier noch Kanzler genannt - am 17. August 1536 eine Anzahl gefangener vornehmer Dänen "alze einer vann eren giselernn" von Güstrow nach Hamburg 1 ).

Sehen wir auf die politische Thätigkeit des Joachim v. Jetze zurück, so ist die Gewandtheit gewiß nicht zu verkennen, mit welcher er jene so schwierige Mission durchführte, bis sie an der Macht der Umstände scheiterte. Er erscheint in diplomatischen Künsten und Umwegen bewanderter, als man es von dem geistlichen Herrn erwarten sollte; auch in seiner religiösen Ueberzeugung und kirchlichen Stellung weiß er sich nach den Umständen zu wenden, und sein Verhalten in dieser Beziehung ist zweideutig genug. Daraus, daß der katholische Herzog grade ihn zum Unterhändler mit den lutherisch gesinnten Lübeckern und Dänen wählte, so wie aus seinen Versprechungen, daß der Herzog nach der evangelischen Weise sich halten werde, namentlich aber auch aus seinen oben erwähnten religiösen Aeußerungen scheint hervorzugehen, daß er innerlich ziemlich indifferent zu den jene ganze Zeit so mächtig bewegenden religiösen Fragen stand, und vielmehr der Ansicht folgte, daß sich die äußere Stellung zu dem religiösen Bekenntniß ganz nach dem persönlichen politischen Interesse richten müsse. Nach seinem Briefe vom 4. März (s. o.) scheint er indeß dem lutherischen Glauben ganz abgeneigt gewesen zu sein, es wäre denn, daß jene Ausdrücke über die Lutherei auch nur Diplomatie waren. -

In den märkischen Lehnacten erscheint Joachim v. Jetze nach dem Regierungsantritt Joachims II. 1536 wieder als Propst von Eldena, ohne jedoch bis dahin persönlich gehuldigt zu haben, weil er damals noch in Meklenburg sich aufhielt. Nach einer von Dr. Lisch aufgefundenen Abschrift einer Urkunde verkaufen "prawest unde preyorin unde gantze convent unde Matheus van Jetze in (- vulhord oder volmacht ist hier durch Flüchtigkeit des Abschreibers sicher ausgelassen) des prawestes des closters tor Eldena" dem Jürgen v. Plate zu Perleberg und seiner Hausfrau Anna Negendanck auf 15 Jahre die zwei Höfe mit 6 1/2 Hufen in dem Dorfe Schoneveld, welche das Kloster bis dahin besessen hat. Diese Urkunde besiegelt auch Joachim van Jtze prawest des closters Eldena".

|

Seite 8 |

|

Aus Familien=Urkunden geht ferner hervor, daß Joachim v. Jetze im J. 1545 Senior seiner Familie ist und als solcher mit seinen Verwandten die Lehen nachsucht, auch - vermuthlich damals in seiner Heimath anwesend, um Familien=Angelegenheiten zu ordnen - am Pfingstmontage desselben Jahres einen Afterlehnbrief ausstellt. Uebrigens hat er sich, so weit ermittelt werden konnte, weder an Käufen noch an Verpfändungen seiner Angehörigen weiter betheiligt. Wahrscheinlich zu Anfange des Jahres 1551 ist er gestorben, denn am Freitage nach corporis Christi dess. J. hat Jacob v. Jetze, "nachdem Er Joachim gestorben", die Gerechtigkeit zur Verleihung geistlicher und weltlicher Lehen, so denen v. Jetze zustehen, "als der Elteste" erhalten.

Bald nachher ist auch - im J. 1556 - das Kloster Eldena aufgehoben.

|

Seite 9 |

|

|

|

|

:

|

II.

Ueber

Joachim von Jetze,

Canzler

des Herzogs Albrecht von Meklenburg

und dessen Regierung,

von

G. C. F. Lisch.

D er meklenburg=güstrowsche Canzler Joachim v. Jetze ist in der meklenburgischen Geschichte eine sehr wichtige Person, obgleich sie bisher gänzlich unbekannt gewesen ist. In der Geschichte unsers Vaterlandes ist die Regierung des hochherzigen Herzogs Johann Albrecht höchst bedeutsam, um so mehr da noch fast die ganze Gegenwart in derselben wurzelt. Zur richtigen Erkenntniß seiner großen und bewegten Zeit ist es aber nothwendig, daß man nicht allein ihn selbst, sondern auch den Gegensatz seines Strebens, die Regierung seines Vaters Albrecht, der schon mit seinem Bruder Heinrich in Widerstreit lebte, genau erkennt. Die Regierung des Herzogs Albrecht des "Schönen" ist bis jetzt aber völlig dunkel; wir kennen zwar den Gang seiner dem Geiste der Zeit widerstrebenden Handlungen, aber nicht die Hebel, welche ihn zu seinen Handlungen brachten. Wir müssen also seine geheimen Räthe kennen, und diese waren ohne Zweifel zwei bedeutende Geistliche: Joachim v. Jetze und Johann Knutze, jener Minister der innern, dieser Minister der auswärtigen Angelegenheiten, um die Stellung nach heutigen begriffen zu bezeichnen, beide klug, schlau, gewandt, heftig papistisch.

Der Herzog Albrecht war mit seiner Gemahlin Anna von Brandenburg im Anfange seiner alleinigen Regierung

|

Seite 10 |

|

"gut martinsch", d. h. lutherisch gesinnt 1 ). Aber im J. 1530 traten beide offen mit heftiger Entschiedenheit zu der papistischen Kirche zurück und verharrten darin bis zum Tode. In dieser Zeit treten auch die beiden diplomatischen Papisten Joachim v. Jetze und Johann Knutze am Hofe zu Güstrow mit Uebergewicht auf und sind höchst wahrscheinlich die Urheber der Sinnesänderung des Herzogs und der Herzogin und vieler anstößiger Begebenheiten, welche freilich gerade das beförderten, was unterdrückt werden sollte.

Es ist daher höchst wichtig, das Leben des Joachim v. Jetze möglichst genau zu kennen. Bisher war die Person, selbst dem Namen nach, völlig unbekannt. Durch gemeinschaftliche Arbeit mit unserm Freunde und correspondirenden Mitgliede Ragotzky entstand die vorausgehende Abhandlung, welche ich so habe abdrucken lassen, wie sie aus gemeinsamen Studien bis zum Ende des J. 1859 hervorgegangen ist, da sie aus einem Gusse gearbeitet ist und aus hier schwer zugänglichen märkischen Quellen und Forschungen mehr das äußere Leben des Joachim v. Jetze darstellt. Angeregt durch die gewonnenen Ergebnisse habe ich aber weiter geforscht und bin, wenn auch nur durch sparsame Bruchstücke, zu einer vollständigen Erkenntniß des innern Lebens des Joachim v. Jetze gekommen, welches allerdings höchst merkwürdig ist.

Joachim v. Jetze war Canzler des Herzogs Albrecht von dessen Rücktritt zur papistischen Kirche bis zu seinem Tode und von strenger und heftiger papistischer Gesinnung.

Joachim v. Jetze gehörte dem geistlichen Stande an und war 1512 der jüngste Domherr zu Stendal, aber seit 1519 nicht mehr in der Altmark anwesend. Am Ende des J. 1527 tritt er zuerst in Meklenburg auf: am Montage in Weihnachten 1527 verhandelte er ("ern Joachim von Jetzte") ohne weitern Titel zu Waren für Hermann v. Kamptz, als dieser das Dorf Godow an Anna v. Dewitz, Wittwe des Achim v. Kamptz, und ihre Söhne Achim und Ewald verkaufte.

Im J. 1529 ward er Propst des meklenburgischen Nonnenklosters Eldena, zwischen Grabow und Dömitz, und blieb es bis zum Aufhören seiner Wirksamkeit in Meklenburg. Am 29. Jan. 1529 ward mit dem bisherigen Klosterpropst Heinrich Möller über dessen Verwaltung seit 24 Jahren abgerechnet; Heinrich Möller, welcher Domherr zu Güstrow ward, wird am Frohnleichnamstage 1529 der "Vorige Propst"

|

Seite 11 |

|

und Joachim v. Jetze im J. 1532 "Propst" genannt und erscheint seitdem öfter in Geschäftsangelegenheiten des Klosters. Möglich ist es, daß der Herzog Albrecht den Joachim v. Jetze durch Heinrich Möller in Güstrow kennen lernte, welcher seinen Nachfolger als einen begabten Mann vielleicht dem Fürsten empfahl.

Seit dem J. 1529 erscheint Joachim v. Jetze sicher auch als Canzler des Herzogs Albrecht. Als solcher war er bisher völlig unbekannt. Um aber das Canzleramt des Joachim v. Jetze klar zu erkennen, ist es durchaus nothwendig, auch einen Ueberblick über das Leben der übrigen Canzler des Herzogs Albrecht zu haben, welche bisher ebenfalls fast ganz unbekannt gewesen sind.

|

|

|

:

|

Der Canzler Dr. Wolfgang Ketwig.

Die Canzler in dem güstrowschen Landestheile lassen sich nach der im J. 1520 vorgenommenen Landestheilung erst seit dem Anfange des J. 1526 verfolgen. Der erste güstrowsche Canzler war Dr. Wolfgang Ketwig, welcher am 6. Januar 1526 als Canzler angestellt sein wird, da die Markgrafen von Brandenburg späterhin sagen, daß seine Bestallung mit dem Tage der Heil. Drei Könige 1530 ablaufe und er nach andern Nachrichten auf 4 Jahre berufen war. Ketwig stand zuerst in brandenburgischen Diensten, wie die brandenburgischen Geschichtschreiber sagen und aus spätern Aeußerungen der Kurfürsten, daß "er dieser Lande Gelegenheit erfahren" habe, hervorgeht. Sein Vaterland war bis auf die neuern Zeiten nicht bekannt; v. Ledebur sagt in seinem Adels=Lexicon, I, S. 428, daß er "vermuthlich aus Westphalen stamme und der Begründer eines mit dem Obristlieutenant Johann Wilhelm Lebrecht v. Ketwig 1 ) um das J. 1780 wieder erloschenen Geschlechtes

|

Seite 12 |

|

geworden" sei, welches Güter in der Alt= und Neumark besaß, namentlich Matschdorf bei Sternberg. Seidel's Bildersammlung verdienter Männer, Berlin 1751, enthält sein Bild und Nachrichten über ihn in dem Texte von Küster, welcher zum Theil aus einer Jubelrede von Sartorius vom J. 1606 geschöpft hat. Hiernach war Ketwig ein Mann von großen Geistesgaben und Rechtskenntnissen, welcher in Italien Doctor und sogar Rector der Universität zu Padua geworden war. Nach seiner Rückkehr in Deutschland ward er Canzler am brandenburgischen Hofe. Buchholtz in seiner Geschichte der Mark Brandenburg erzählt: "Kurfürst Joachim war auf dem Reichstage zu Nürnberg 1524 erst selber gegenwärtig; da es aber auf demselben sehr unruhig herging und er ohnedem in Lebensgefahr gerathen war, von einer trunkenen Köchin erschlagen zu werden, reiste er wieder weg und ließ Dr. Wolfgang Ketwigen, seinen Canzler, als Gesandten" allda.

Am 6. Jan. 1526 ging Dr. Wolfgang Ketwig in meklenburgische Dienste als Canzler. Ohne Zweifel überließ der Kurfürst Joachim I. ihn dem Herzoge Albrecht von Meklenburg=Güstrow, welcher seit zwei Jahren mit des Kurfürsten Tochter Anna vermählt war, um den seit einigen Jahren durch die Landestheilung ihm zugefallenen Landestheil zu ordnen; denn der Kurfürst schreibt selbst am 20. Mai 1529, an den Herzog, daß er "ihm hievor dem Herzoge zuzuziehen gnädig und geneigt erlaubt" habe. Am 9. Januar 1526 ("am dinstage nach trium regum") verschrieb der Herzog Albrecht seinem "Canzler, Rath und lieben getreuen Ern Wolfgangk Ketwigk, der Rechten Doctori, und seinen männlichen Leibeslehnserben aus besondern Gnaden und auf geschehenen Vortrag, auch um seiner Dienste willen, die er sich vier Jahre lang laut seines Bestellbriefes zu thun verpflichtet" habe, ein Angefälle 1 ) von 1500 Gulden aus des Oswald v. Dohren

K D V[C]

|

Seite 13 |

|

Lehngütern (zu Rehberg bei Woldeck im Lande Stargard), sobald solche nach Dohrens Tode stch erledigen und heimfallen würden. Diese Verschreibung war nach der ganzen Fassung ohne Zweifel eine Folge der erst kurze Zeit vorher gegebenen Bestallung. Dr. Wolfgang Ketwig wird sowohl in dieser Verschreibung, als in einem spätern Briefe und in der Bestallung des Kurfürsten von Brandenburg mit dem Titel "Ern" (Abkürzung aus "Herr") geehrt, welcher nur Rittern und Priestern zukam, Beides war Ketwig aber nicht; es mag daher wohl sein hoher Rang als Doctor und Canzler diese Titulatur ausnahmsweise veranlaßt haben.

Das Geschlecht der Dohren auf Rehberg starb aber erst am Ende des 17. Jahrh. aus, und es mochte sich wohl bald herausstellen, daß das Aussterben noch nicht zu vermuthen sei. Deshalb verschrieben am 11. Nov. 1527 die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg ihren Canzlern Caspar v. Schöneich und Dr. Wolfgang Ketwig jedem die Hälfte der Lehngüter, welche durch das Erlöschen des Geschlechts der Stalbom nach dem Tode des Vicke Stalbom erledigt und an die Lehnherren heimgefallen waren, nämlich des Gutes Ballin im Lande Stargard, welches zwar dem Rath Henning Behr verschrieben war, aber da auch dieser keine Leibeslehnserben hatte, auch wieder zu Falle stand, und des Gutes Rosenow im Amte Stavenhagen. Die Herzoge verliehen diese Güter ihren Canzlern wegen ihrer getreuen Dienste und besonders dafür, daß sie ihre Archive in Ordnung bringen 1 ) sollten "(unser Privilegien, Briefe, Siegel und Handlungen zu Schwerin in unser beider Gewölb verwahrt zu besichtigen und zu registriren"). Diese Güter kamen in den Besitz der Canzler. Bernd und Joachim v. Ketwig, Söhne, und Wolfgang v. Ketwig, Enkel des verstorbenen Canzlers Wolfgang v. Ketwig, "Vettern," auf Matzdorf erbgesessen, verkauften am 11. Nov. 1554 die Hälfte des Gutes Ballin an den Burgemeister Eitel Schencke zu Neu=Brandenburg auf 24 Jahre für 500 Gulden, und am 11. Nov. 1563 die Hälfte des Gutes Rosenow an ihren "Schwager" Joachim v. Arenstorf, welcher "Vicke Stalboms eine Tochter zur Ehe hatte, zu einem ewigen Kaufe" für 850 Gulden.

Ueber die kurze Zeit der Wirksamkeit des Canzlers Ketwig in Meklenburg ist bisher nichts bekannt geworden; so viel ist aber gewiß, daß der Herzog Albrecht und seine Gemahlin Anna, so lange Ketwig ihnen zur Seite stand, sich zur lutheri=

|

Seite 14 |

|

schen Reformation 1 ) hielten, aber gleich nach seinem Abgange unter der Einwirkung strenge papistischer Canzler und Räthe wieder zur katholischen Kirche zurücktraten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Canzler großen Einfluß auf den Herzog und dessen Gemahlin übten, wenn es auch möglich sein mag, daß der Herzog sich Canzler nach seinem Sinne wählte.

Im J. 1529 verließ Ketwig seine Stellung in Meklenburg und trat als Canzler wieder in brandenburgischen Dienst.

Nach einem Schreiben des Kurfürsten Joachim d. ä. von Brandenburg vom 20. Mai 1529 ("Cölln a. d. Spree, dornstags nach pfingsten") war der brandenburgische "alte Canzler Doctor Sebastian Stublinger mit Krankheit seines Leibes fast beschwerlich beladen, daß er seines Amtes übel abwarten konnte". Schon im März hatte der Markgraf Joachim d. j. den Herzog Albrecht gebeten, seinem Canzler Dr. Ketwig Urlaub zu einer Reise an den brandenburgischen Hof und zu dem brandenburgischen Dienst zu geben, der Herzog dies aber, nach dem von dem schwerinschen Canzler C. v. Schöneich entworfenen Schreiben, abgeschlagen; der Markgraf wiederholte daher am 11. April ("Bernewitz, Sontags Misericordia domini") die Bitte, demselben baldigst auf ungefähr acht Tage Urlaub zu gönnen, da er "wegen seiner Nothdurft und Sachen mit ihm zu reden" habe. Der Herzog schlug aber dem Dr. Ketwig wieder den Urlaub ab und ließ dabei die Vermuthung durchblicken, als wolle der Kurfürst ihm "seinen Canzler abtrünnig machen". Da bat der Markgraf am 23. April ("Rathenow, freitags nach Jubilate") zum dritten Male und sprach unverhohlen aus, daß er die Weigerung nicht vermuthet habe; sein Herr Vater der Kurfürst sei um einen andern Canzler bemüht, weil der bisherige Canzler mit Schwachheit und Unvermögenheit beladen sei, und habe aus eigenem Bewegen den Dr. Ketwig, ohne dessen Wissen, dazu vorgeschlagen und ihm die Unterhandlung mit demselben befohlen; er habe auch seinen Herrn Vater abzurathen nicht gewußt, da er ihn dazu "geschickt und geübt, und sonderlich als einen der dieser Lande Gelegenheit erfahren kenne, dem die Unterthanen von Adel und Städten fast zugethan und geneigt seien", und bitte deshalb noch einmal um Beurlaubung des Dr. Ketwig, in der Hoffnung, daß es die Wege erreiche, daß er sich in brandenburgischen Dienst be=

|

Seite 15 |

|

gebe, da dies dem Herzoge eben so sehr und viel mehr förderlich sein werde, als wenn er an dem herzoglichen Hofe bliebe. Darauf wird Ketwig Urlaub zur Reise an den brandenburgischen Hof erhalten haben. Am 20. Mai 1529 ("Cöln a. d. Spree, dornstags nach pfingsten") erklärte der Kurfürst Joachim von Brandenburg dem Herzoge Albrecht geradezu, daß er "den hochgelehrten seinen Rath und lieben getreuen Ern Wolfgang Ketwig Doctor zum Canzler bestellt" habe, und bat, denselben schon zu nächstem Johannis zur Uebernahme des brandenburgischen Canzleramtes zu beurlauben, da er früher nicht allein ihn, sondern auch seinen Arzt Doctor Sebastian Schwarzwalder auf längere Zeit dem Herzoge überlassen habe. Dasselbe theilte Joachim d. j. am 21. Mai ("Cöln a. d. S., Freitags nach dem heiligen pfingstage") dem Herzoge mit und bat um Verabschiedung des Canzlers zu Johannis, obgleich dieser dem Herzoge noch bis zu nächstem Heil. Drei Königs=Tage mit Diensten verwandt sei. Am 7. Junii 1529 ("Cöln a. d. Spree, montags nach octavas corporis christi") bestellte 1 ) der Kurfürst Joachim "den hochgelehrten seinen Rath und lieben getreuen Ern Wolffgang Ketwig, der Rechte Doctor, zum Canzler die Zeit seines Lebens" und verschrieb ihm ebenfalls für "1500 Gulden Werth Güter zum Angefälle", in Ansehung daß er die Zeit seines Lebens dienen wolle. Der Herzog Albrecht sperrte sich zwar gegen die Entlassung, aber die Markgrafen Joachim, Vater und Sohn, erklärten ihm am 14. Junii (Montags am Abend Viti, Cöln a. d. Spree) 1529 in einem gemeinschaftlichen Schreiben, daß, da die Handlung vollzogen sei und nicht zurückgehen könne, er den Canzler baldmöglichst, spätestens zu Jacobi (25. Julii), entlassen möge.

Seit dieser Zeit finden wir den Dr. Wolfgang Ketwig als Canzler in brandenburgischen Diensten. Nach Buchholtz Geschichte der Kurmark Brandenburg, III, S. 348, war er im J. 1530 im Gefolge des Kurfürsten auf dem Reichstage zu Augsburg. Ketwigs Abgang war ohne Zweifel ein großer Verlust für Meklenburg, während die Mark Brandenburg in einer sehr wichtigen Zeit großen Gewinn 2 ) von seiner ausgezeichneten Wirksamkeit zog.

|

Seite 16 |

|

Ketwig blieb fortan mit dem Herzoge Albrecht in schriftlichem Verkehr und gab ihm oft sowohl im Namen des Kurfürsten, als für sich selbst offenen und ehrlichen Rath. Es liegen z. B. ausführliche Briefe aus "Berlin" aus den Jahren 1531 und 1535 an den Herzog vor, welche er als "Doctor "und Cantzler" unterzeichnet. Man hat hieraus irrthümlich geschlossen, daß er damals noch meklenburgischer Canzler gewesen sei, um so mehr, da er um Johannis 1535 zur Zeit der dänischen Grafenfehde sagt, daß er mit dem Herzoge "als seinem Landesfürsten und gnädigen Herrn ein treuliches und herzliches Mitleiden trage", was sich wohl noch auf die frühern Verhältnisse bezieht.

Ketwig starb im J. 1541. In Seidels "Bildersammlung" steht: "Seidel setzt seinen Tod, welchen der Kurfürst selbst beklagt haben soll, ins 1541 Jahr und merkt an einem gewissen Orte an, daß er in Berlin in der Nicolai=Kirche vor dem hohen Altare begraben worden. Das ihm zu Ehren errichtete Denkmal war ungefähr 1641 Alters halber heruntergefallen und nicht wieder in den alten Stand gesetzet worden."

Ketwigs Nachfolger im brandenburgischen Canzleramte war Johann Weinlöb (auch Weinleb und Weinleben genannt) aus Treuenbriezen, welcher schon im J. 1541 Canzler genannt wird, also sicher Ketwigs Nachfolger war, und am 10. Febr. 1558 starb und ebenfalls in der Nicolai=Kirche zu Berlin begraben ward.

|

|

|

:

|

Der Canzler Joachim von Jetze.

Der Abgang des Canzlers Ketwig um Johannis 1529 war ohne Zweifel die Veranlassung, daß Joachim v. Jetze, welcher so eben im J. 1529 Propst des Nonnenklosters Eldena geworden war, von dem Herzoge Albrecht zum Canzler nach Güstrow berufen ward. Wenn auch J. v. Jetze erst im J. 1530 als Canzler vorkommt, so wird man doch annehmen müssen, daß er schon im J. 1529 unmittelbar nach Ketwigs Abgange sein Amt angetreten habe.

|

Seite 17 |

|

Der Canzler J. v. Jetze war bisher ganz unbekannt. Rudloff in seiner Mecklenburgischen Geschichte III, 1, S. 237 (1. Aufl. S. 227) führt den Joachim v. Jetze unter den Canzlern des Herzogs Albrecht überall gar nicht auf, nennt aber dafür 1530 "Joachim von Eitzen Canzler des Herzogs Albrecht". Rudloff entnimmt diese Nachricht aus Schröders Evangelischem Meklenburg I, S. 168, welcher wieder aus Thomas Lutherus biseclisenex S. 19 schöpft, der in dem Gefolge des Herzogs Albrecht auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 zuerst den "Joachim von Eitzen Cantzler" aufführt; Thomas aber nennt als seine Quelle Coelestini historia comitiorum August. Der Name Joachim v. Eitzen ist aber nichts weiter als ein Lese= oder Druckfehler für Joachim v. Jetze, welcher sich von Buch zu Buch über hundert Jahre durchgeschlichen hat. Es kam darauf an, die erste Quelle der Nachricht zu entdecken. Die Quelle ist ohne Zweifel eine kleine, gleichzeitige, sehr seltene Druckschrift, von welcher die königliche Bibliothek zu Berlin ein Exemplar besitzt (vgl. Lisch Maltzan. Urk. V, S. 94, Nr. 928), mit dem Titel:

Warhafftig anzaygung wie Kaiser Carl der fünft ettlichen Fürsten auff dem Reychstag zu Augspurg im MCCCCCXXX jar gehalten, Regalia vnd Lehen vnder dem fan gelihen, was auch jr. Kai. Maie. vnd derselbe bruder Künig Ferdinand zu Hungarn vnd Behem

., auch andere Churfürsten, Fürsten vnnd Stende des Reichs für Räthe vnd Adelspersonen auff solchem Reichstag gehept haben.

In dieser Schrift heißt es:

Nach solchem fürbringen ward darauf alßbald durch etliche darzu verordenten der Herzogen von Pomern der Kaiserlich stul zum ersten berennt vnd nach dem berennen stunden die verordenten, so von wegen baider gebrüder Hertzogen von Pomern vor der Kai. Maie. ire bitt wie sich gebürt thun solten, von iren pferden abe, Nämlich Hertzog Hainrich der jünger von Braunschweigk und Lünenburgk, Hertzog Hainrich von Mechelburg, Hertzog Ernst von Braunschweigk vnd Lünenburg vnd Hertzog Albrecht von Mechelburgk, diese vier fürsten waren mit fürstlicher klaidung, auch mit perlin geschmücken vnd gulden ketten fast köstlich beklaidt, giengen alle vier neben einander die pruck in stiffel vnd sporn auffen zu dem kaiserlichen stul, darauff der Kaiser in seiner Maie. saß, knieten vor der Kai. Maie. nider, wie sich zu thun gebürt, die Kai. Maie. vmb belehnung der Fürsten zu

|

Seite 18 |

|

bitten, vnd als die gemelten vier Fürsten, auch hinder denselben Fürsten etlich Pomerisch verordente Rath knieten, Nämlich Jacob Wobeser, Jobst von Dewitz vnnd Lorentz Kleist, fienge der obgemelt Hertzog Hainrich von Braunschweig an zu reden u. s. w. - - - - -Darnach im dritten Rennen kamen die zwen Fürsten nämlich Hertzog Jürg vnd Hertzog Barnym gebrüder beide Hertzogen zu Pommern u. s w.

Dann wird das Gefolge der Fürsten aufgeführt.

Räth vnd Hoffgesynde.

Caspar von Schöneich Cantzler.

Achim Haue.

Wentzel Herr zu Biberstain.

Hans Sperling Marschalck.

Parum von Dannenberg.

Volrath Preen.

Achim Wangelin.

Bastian Krauße.

Volrath von Bulow.

Volrath Sperling.

Clauß Hane.

Diterich Rhor.

Jtel Schencke von Sweinßberg.

Hanß Schencke von Sweinßberg.

Achim Ribe.

Kersten Gamme.

Hanß Parckentin.

Cristoffer Linstow.

Räth vnd Hoffgesinde.

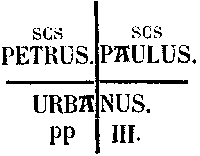

Er Joachim von Yetzen Canzler.

Friderich von Wolffenrade Marschalck. Jörg von Helinger.

Claus Finicke.

Joachim Klainow.

Mathias Thernew.

Hainrich von Bulow.

Kone Pfüell.

Valtin von Krosigk.

Eustachius Haussener.

Gotfrid Gringe.

|

Seite 19 |

|

Jörg Sidew.

Vicke Stralendorff.

Hans Leutzew.

Cistoffel Zabelsitz.

Item drey Edelknaben,

der ain ist ein Freiherr hayst

Er Lienhart von Lamberg,

der ander Busse von Berchenflete,

der dritte Philip Roloff.

Dieses Gefolge wird in derselben Reihenfolge auch bei Thomas eben so aufgeführt, so daß man klar sieht, daß er aus derselben Quelle schöpfte; nur sind bei ihm die Namen oft theils in einzelnen Buchstaben falsch, theils ganz entstellt.

Man sieht aber aus dem Original=Namensverzeichnisse, daß Joachim von Jetze ("Yetzen"), ein Geistlicher ("Er"), den Herzog Albrecht schon auf den berühmten Reichstag der augsburgischen Confession von 1530 als Canzler begleitete und denselben in seiner kirchlichen Umstimmung bestärkte. "Joachim von Eitzen" muß also in dieser Namensform aus der Geschichte gestrichen werden.

Von kaiserlicher Seite war auf dein Reichstage als kaiserlicher Rath auch der berühmte Ritter und Marschall Joachim Maltzan, welcher mit seinen Nachkommen am 2. Aug. vom Könige Ferdinand zum Freiherrn erhoben und am 12. Aug. vom Kaiser Carl V. bestätigt ward.

Die meklenburgischen Reichstagsacten berichten geradezu nichts über die Reise des Canzlers Joachim v. Jetze zum Reichstage; jedoch kommen gelegentliche Beweise vor, daß er dort war und wirkte. Es war nämlich auf dem Reichstage von meklenburgischer Seite ein anderer wichtiger Mann, welcher zwar nicht unter den Räthen und Hofleuten aufgeführt ist, aber von einer sehr bedeutenden Wirksamkeit war. Dies war der Domherr Dr. Johann Knutze 1 ), reich mit Pfründen behängt, der "König der Papisten" (vgl. Jahrb. XIV, S. 33-34), ein gewandter Mann, der von dem Herzoge Albrecht vielfach zu großen Gesandtschaften gebraucht ward, in Mitteleuropa sehr bewandert war und manche große Versammlung kennen gelernt hatte. Dieser wohnte zuerst 14 Tage in Augsburg bei Joachim v. Jetze, nahm aber späterhin eine eigene Wohnung. Knutze's Rechnung sagt hierüber Folgendes:

|

Seite 20 |

|

Jtem dem werde in Jetzens herberge gegeuen in jegenwerdicheit M. Johanns Rutzen, her Johan Meyne, Joachim Kock, hertich Albrechts Secretarien, vor XIIII dage hur II g. munte IIII patzsen.

Jtem alse ick von Jetzen toch, quam ick tho einem prester by sunte Moweritzius her Wolfgangk genant, dem gaff ick vor eyne kamer myt der dorntzen vann Sondags vor Laurenti wente mandags nha omn. sanctorum mit alle X gulden VI patzssen.

Schon aus dieser Freundschaft mit Johann Knutze kann man auch mit Sicherheit entnehmen, daß Joachim v. Jetze ein entschiedener Papist war, wie es damals an dem Hofe des Herzogs Albrecht auch wohl nicht gut einen andern Canzler geben konnte, als einen katholischen.

|

|

|

:

|

Joachim von Jetze als Probst zu Eldena.

Joachim v. Jetze war sehr heftig papistisch gesinnt. Dies offenbarte sich in vollem Maaße im J. 1537 zu Konow. Das Patronat der Pfarre zu Konow bei Eldena gehörte dem Kloster Eldena. Nun war aber durch Beförderung des "Magisters Egidius Faber, des Herzogs Heinrich Hofpredigers und Superintendenten", des Reformators der Stadt Schwerin, ein lutherischer Prediger Andreas Sachse zum Pfarrer zu Konow von der Gemeinde gewählt. Dieser berichtete am 4. Dec. 1537 an Egidius Faber über den Antritt seiner Pfarre folgende merkwürdige Vorgänge:

"Jwer jungsten prophecie nha kan ich Jwer werde beclagende nicht bergen, dath ich vmmhe bekentnissze godtlichs wordes alßbalde in der heymkunst des propstes einen vnhuldigen propst erlangeth, alß dath he mich ahm Sondage nach Omnium Sanctorum (4. Nov.) in myuer kercken tho Konow vor der predigt nicht ane vorkleininge vnd vorachtinge mynes pastor= vnnd sehelsorgeramptes, mitsampt

|

Seite 21 |

|

auerpuchens mynes kosters alß ock thom Capelanampte in noden vnduchtig, vnde dem volcke auerredeth, wir weren leyen vnnd bleuen leyen, wolde ock den god vnnd Sacramente, ßo wir makeden, wol mith den vöten treden, vnnd wen wy dat makeden, ßo makede ein Dünel den anderen, dem koster derhaluen frevelich gebeden als synem vndersaten, he scholde sich allewege des entholden, angesehen he were ein monnick gewesen, vnnd hedde ein ehelich wyff, mich auer im schine halff frundtlich, mynes gnedigen hern hertzog Hinrichs vngnade befruchtende, erloueth, alß dath he das predigen mich wol vergunnen wolde, die Sacramente auer tho handelendhe, de wile ich kein gesalueder platteupape were, vorboth he mich, betth das ich van hochgedachtem m. g. h. hertzog Hinrichen ein schrifftlich bewiß ertogede, dath syne furstlicke gnade vonn mich sollichs nachgeue."

Nach dem weitern Berichte des Andreas Sachse war er auf Befehl des Herzogs Heinrich von Egidius Faber examinirt und genugsam geschickt zum Pastoramt befunden und feierlich am 1. Nov. 1537 zum Priester und Pastoramte ordinirt worden, hatte auch dabei in Gegenwart "vieler ehrbarer und frommer Klosterjungfrauen und Kirchspielleute" seine erste Predigt ("Testament") gehalten. Bis zum 30. Nov. hatte er fleißig und unangefochten Gottes Wort gepredigt und die Sacramente ausgetheilt. Da hatte der Propst, der ihm wohl das Predigen vergönnt hatte, von ihm verlangt, er solle sich einen "Plattenpfaffen" halten, welcher Messe lesen möge. Hierauf war Sachse selbst am 3. Dec. nach Eldena zum Propste gegangen und hatte ihn gebeten, von seiner Forderung abzustehen und ihm den Herzog Albrecht ("de nicht unses des Evangelii weges is") nicht zum ungnädigen Herrn zu machen. Aber der Propst hatte in Gegenwart etlicher Jungfrauen die obige Antwort gegeben und die Einwilligung beider Herzoge verlangt, da er "den Herzog Heinrich dazu nicht für voll ansehe, daß er einen zum Priester machen könne". Andreas Sachse bat daher um Schutz und Beistand.

Dieser Vorgang klärt die Gesinnung des Joachim v. Jetze vollständig auf. Sein Streben war also die Aufrechthaltung der alten Kirche und des Priesterthums mit der Messe; daneben aber fügte er sich in die Gestattung der lutherischen Predigt, wahrscheinlich in der Hoffnung, daß diese mit der Zeit doch nicht von Bestand bleiben oder zu unterdrücken sein werde.

|

Seite 22 |

|

Diese bestimmte Ansicht herrschte damals bei allen Priestern von entschiedenem Charakter, während eine große Menge unnützer Priester rathlos war und träge dahin brütete, bis die alte Kirche in sich selbst zerfiel.

Ein anderes Zeugniß für die Gesinnung des Propstes Joachim v. Jetze ist, daß im J. 1541 auch der Pfarrer zu Eldena ein Papist war, wie nicht anders zu erwarten ist. In dem Kirchen=Visitations=Protocolle vom J. 1541 heißt es:

"1541. Eldena. Her Dietrich kirchher ist pißher ein papist gewesen, aber er wil sich bessern, hat die freie kost vom kloster".

|

|

|

:

|

Joachim Jetze als Pfarrer zu Gadebusch.

Vollständige Aufklärung über Joachim v. Jetze giebt aber die merkwürdige Geschichte der Pfarre und der Reformation zu Gadebusch, welche bisher völlig unbekannt gewesen und erst nach Ragotzky's Abhandlung entdeckt ist. Joachim v. Jetze war auch Pfarrer zu Gadebusch, wo er endlich seinen Untergang fand. Die Pfarre zu Gadebusch war reich dotirt und durch viele kleine Pfründen noch verbessert. Im Anfange des 16. Jahrhunderts, sicher 1480-1513, war Pfarrer Johann Berner, aus der adeligen Familie v. Barner, zugleich Domherr zu Lübeck und Vikar der S. Georgen=Kirche zu Wismar, ein begabter Mann, welcher auch 1473-1478 herzoglicher "Amtmann zu Gadebusch" und späterhin oft herzoglicher Gesandter und Bevollmächtigter in wichtigen Angelegenheilen war. Er wird im J. 1513 gestorben sein, da am 7. Aug. 1513 über seinen Nachlaß ("Johannes Berner zeliger") Rechenschaft aufgenommen ward.

Ihm folgte Johann Elling ("pfarrer" und "kerkhere to Gadebussze"), welcher als solcher 1513, 16 und 1525 genannt wird. Er starb wohl im J. 1529 vielleicht an der Schweißsucht, da im J. 1529 Joachim v. Jetze die Pfarre zu Gadebusch erhielt. Dies erklärt sich leicht dadurch, daß

|

Seite 23 |

|

bei der Landestheilung vom J. 1520 Stadt und Amt Gadebusch dem Herzoge Albrecht zugefallen war.

In dem Visitations=Protocolle vom J. 1534 heißt es:

"Gadebusch. Dat kercklen is des fursten. Besitter Jochim Jetze, verlenet durch Hertzog Albrecht vor V Jaren vorgangen".

Unter diesen Umständen konnte von der lutherischen Predigt des Evangelii in Gadebusch nicht die Rede sein; vielmehr bot Jetze alles auf, den katholischen Gottesdienst zu stärken. In Gadebusch waren Marienzeiten mit 4 Priestern, welche wohl einige Zeit darnieder gelegen hatten; aber der Hertzog Albrecht und Jetze richteten sie wieder auf, nach dem Visitations=Protocolle von 1534:

"Jtem in der suluesten kercken IIII Commenden ad horas de domina in der Cappellenn, III daruan sindt des Fursten, die vierde is des Rades lehen. Darsuluest besitten Jochim Wilde, Petrus Horstman, Laurentius Westphall und Arnoldus Hacke, Anno 32. Diesse hebben de tide wedderumme angehauen van beuelh hartich Albrechts to ßingende".

Dagegen hob Jetze den Kaland auf, wahrscheinlich weil die Kalande Gesellschaften von gebildetem, meist weltlichen Personen waren:

"Der kalandt is nedderlecht, denn konde N. nicht wedderumme vpheuen, wente de forstender sedenn, dat her Jochim Jetze ere kerckher hedde von ene wechgenamen ere Register, breue vud Segell."

Joachim v. Jetze war dabei auch sehr irdisch gesinnt. Da er zugleich herzoglicher Canzler zu Güstrow und Klosterpropst zu Eldena war, so hatte er natürlich keine Zeit, die Pfarre zu Gadebusch selbst zu verwalten, sondern überließ den Kirchendienst Vikaren, während er die fetten Pfründen einnahm. Um sich aber vor jedem Reformationssturm zu sichern, hatte er, nach dem Berichte von 1534, den zu der Pfarre gehörenden Hausrath weggenommen:

"Jtem der kerckher heft vonn der wedeme (Pfarrhaus und Hof) wech genomen bedde, kannen, ketell, grapen, tinnen vate vnnd alle hußrat, so dar was to der wedeme, ock des kalandes Rentebreue, Register erer pechte."

Im J. 1510 wird die ganze Stellung des Joachim v. Jetze durch die Pfarre zu Gadebufch völlig klar. In einem

|

Seite 24 |

|

Vertrage 1 ) zwischen der Geistlichkeit und dem Rathe der Stadt Gadebusch vom 15. Aug. 1540 über die von dem Rath nicht bezahlten Zinsen von einem der Geistlichkeit zugehörenden Capitale von 350 Mark lübisch, wird

"Herr Joachim Jeitze, Cantzler, Prawest thor Eldena und Kerckher tho Ghadebusch."

genannt. Seine ganze Stellung ist also hiedurch völlig aufgeklärt. Zu derselben Zeit war Jürgen von Karlewitz, einer der eifrigsten Hofdiener und Räthe des Herzogs Albrecht, auch Amtmann zu Gadebusch 2 ) und Wittenburg sicher, schon seit dem J. 1524 bis nach 1540.

Joachim v. Jetze wird aber nicht bis an sein Ende Canzler geblieben sein. Er trat schon im J. 1543, als die Staatsregierung größere juristische Kräfte erforderte, von dem Canzler=Amte zurück, welches er dem Peter v. Spengel überließ, wenn er auch sicher Rathgeber des Herzogs Albrecht mit dem Canzlertitel blieb.

|

|

|

:

|

Der Canzler Peter von Spengel.

Am Neujahrstage des J. 1543 berief der Herzog Albrecht den Licentiaten Peter v. Spengel zum "Rath und Canzler auf drei Jahre lang". Peter v. Spengel war wohl ein ausländischer Adeliger. Unter seinem Dienstreverse vom Neujahrstage 1543 führt er ein großes Siegel mit einem Schilde mit drei linken Spitzen und der Umschrift PETER VON SPENGEL. Vielleicht stammte er aus Walhausen bei Sanger=

|

Seite 25 |

|

hausen. Unter mehrern noch erhaltenen Privatbriefen wegen Beförderung sind einige aus Walhausen geschrieben, z. B. von einem Johann Steif, "gemeinen Diener zu Walhausen", welcher ihn 1543 um eine Anstellung bittet, da "der Herzog den ausländischen, fremden Leuten und getreuen Dienern mit Gnaden geneigt sein solle", ferner von einem Hans Ferneckel, der ihn seinen "Gevatter" nennt und seine "liebe Gevatter Gertrud", seine Kinder und "all, die gut walhausisch sind" grüßt. Hans von "Bendeleben" (mit einem quer getheilten Schilde im Siegel), Georg von Biela (mit zwei Beilen neben einem Baume? im Schilde), beide alten thüringischen Geschlechtern angehörend, und Jürgen v. Karlewitz (mit einem Dreiblatt im Schilde) nennen ihn in verschiedenen Briefen ihren "Schwager". Es ist daher wahrscheinlich, daß er seine Beförderung dem einflußreichen Rath Jürgen v. Karlewitz zu verdanken hat. Vielleicht hatte Spengel vorher in Hamburg gewohnt, da er hier bekannt war und später dahin zurückging. Er kam mit Frau und Kindern nach Güstrow.

Nach seinem Wirken und seiner spätern Stellung war er reiner, scharfsinniger Jurist, wahrscheinlich etwas ränkevoll, da er sich einige Male wegen übler Nachreden entschuldigt. Am güstrowischen Hofe gingen oft wunderliche Dinge vor. Im J. 1544 war er beschuldigt, "als sollte er und Jürgen v. Karlewitz die Herzogin Anna beredet und mit dieser beschlossen haben, den Herzog Albrecht mit des Kurfürsten von Brandenburg Hülfe und Zuthat des Regiments zu entsetzen und einen Sohn des Herzogs an die Stelle zu setzen", und die Herzogin dies in einem von dem Canzler entworfenen Schreiben dem Kurfürsten mitgetheilt haben. Spengel wandte sich, um diese Nachsage von sich abzuwehren, zur Rettung seiner Unschuld beschwerend an den Kurfürsten, welcher am 25. Nov. 1544 diesen Anschlag als "beschwerlich und erschreckenlich" erkannte, aber ihm seine Unschuld bezeugte, da ihm dieser Handel ganz fremd sei und er Spengels Person und Namen gar nicht kenne, auch den Herzog bat, seine Gemahlin, so wie Peter v. Spengel und Jürgen v. Karlewitz dieser Sache halber für unschuldig zu achten.

Peter v. Spengel kommt in den Jahren 1543-1545 oft als Canzler vor und unterzeichnet sich: "Peter von Spengel, Cantzler, Licentiat".

Ob Spengel länger als die bestallungsmäßigen drei Jahre im Dienste des Herzogs Albrecht geblichen sei, ist noch nicht ermittelt; wahrscheinlich blieb er bis zum Tode des Herzogs in seiner Stellung. Mit dem Tode des Herzogs am 7. Jan.

|

Seite 26 |

|

1547 erreichte seine Bestallung aber wohl sicher ihre Endschaft. Nach dem Tode des Herzogs ging Spengel mit Frau und Kindern nach Hamburg und lebte hier als Rechtsanwalt. Er zog sich hier aber bald die Ungunst und Verfolgung der Behörden zu, weil er "denjenigen, welche von dem Rath der Stadt an den Kaiser und das Reichskammergericht appellirten, zuständig und behülflich" war. Der Rath halte ihn daher "in schwer Gefängniß gelegt und thätliche gewaltsame Handlung wider Recht, Reichsordnung und Landfrieden gegen ihn geübt"; er war endlich des Gefängnisses entledigt, hatte aber Weib und Kinder verlassen und sich an "fremden Orten in großer Schwachheit aufhalten" müssen. Auf seine Klage befahl der Kaiser am 29. April 1551 dem hamburger Rath, sich jeden eigengewaltigen Landfriedensbruches gegen Peter v. Spengel zu enthalten.

Von Spengels weitern Schicksalen ist noch nichts bekannt.

|

|

|

:

|

Der Canzler Gislerius Gisler.

Der Canzler Gislerius Gisler, "der Rechte Licentiat", Spengels Nachfolger in Güstrow, aus einem Geschlechte der Stadt Göttingen, war schon im J. 1548 in meklenburgischen Diensten und Donnerstag nach Christtag 1518 nach Juterbock gesandt. Am Tage Michaelis 1519 bestellte der Herzog Heinrich den "Gißlerum Gißler" "noch" auf zwei Jahre lang zum Hofrath, Inhalts der "vorigen Verschreibung" und gab ihm, da "er sich neulich kurz verschienener Zeit in ehelichen Stand eingelassen", freie Behausung zu Güstrow, ohne Zweifel, um die Lehns= und Landtagsgeschäfte nach dem am 7. Jan. 1547 erfolgten Tode des Herzogs Albrecht von Meklenburg=Güstrow in diesem Landestheile bis zur eigenen Regierung der Söhne des Herzogs Albrecht fortzusetzen. Sein Leben ist äußerst dunkel. Nur so viel ist gewiß, daß er immer zu Güstrow wohnte und noch in der Zeit 1557-1565 mehrere Male als Canzler des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow auftritt. Am 2. Mai 1561 unterzeichnet

|

Seite 27 |

|

er sich "Giseler Giseler Cantzler". Sein Todesjahr ist nicht bekannt. Eine besiegelte Schrift von ihm ist nicht vorhanden; jedoch sind Siegel von ihm auf Papieren vorhanden, welche Schriftzüge von seiner Hand enthalten und ihm ohne Zweifel gehören; er führt: im Schilde einen Querbalken und auf dem Helme zwei Hörner, daneben die Buchstaben G. G.

|

|

|

:

|

Der Sturz des Katholizismus zu Gadebusch.

Die Pfarre zu Gadebusch ward aber die vernichtende Grube für Joachim v. Jetze, welcher sich nach seinem Rücktritte vom Canzleramt vorherrschend auf diese Pfarre zurückzog, da auch im Kloster Eldena nicht mehr viel für ihn zu machen war. Je weiter die Reformation um sich griff und von Bestand ward, desto gereizter und heftiger ward Jetze, wenn auch sein ganzes Thun ohnmächtig blieb. Jetze hatte, wahrscheinlich durch den Drang der Bürgerschaft getrieben, es zuletzt nicht hindern können, daß ein lutherischer Prädicant, Andreas Busse oder Bussow, zur Predigt des Evangelii berufen war. Als dieser nun um Ostern 1546 auch das Abendmahl reichen wollte, stürzte Jetze hinan, riß wütend die geweiheten Hostien vor dem Prädicanten von dem Altare und wollte damit zu einem Nebenaltare laufen, als ihm das Sacrament zur Erde fiel. Zugleich hatte er gepredigt: "Sieh, Du läufst nach Vietlübbe und Salitz nach den lutherischen Buben; siehe, mit dem Gott, den Dir die Lutherischen da geben, wollte ich meine Schweine mästen 1 ). Ich will meine Seele zu Pfande setzen, daß es genug sei, wenn man das Sacrament in Einer Gestalt empfängt." - Man kann sich kaum eine Vorstellung von einem solchen Fanatismus machen!

Bald nach diesem Auftritte, am 3. Junii 1546, starb Jetze's treuester Gesinnungsgenosse, der Domherr Dr. Johann

|

Seite 28 |

|

Knutze, der "König der Papisten", und schon am 7. Januar 1547 folgte ihm der Herzog Albrecht 1 ) in die Ewigkeit, so daß Jetze in kurzer Zeit aller seiner kräftigsten Stützen beraubt ward. Um so heftiger ward seine zügellose Leidenschaft. Im Kloster Eldena mochte er sich nicht ganz wohl fühlen, da dort, wie es scheint, der Protestantismus früh Wurzel geschlagen hatte, indem schon 1537 einige Klosterjungfrauen die lutherische Predigt zu Konow hörten. Jetze zog sich also nach Gadebusch auf seine Pfarre zurück. Hier aber wiederholte er den ärgerlichen Auftritt, zu welchem er sich im J. 1546 hatte hinreißen lassen. Als am Palmsonntage (3. April) 1547 der Prediger das Abendmahl reichte, stürzte er wieder auf den Altar, ergriff den geweiheten Kelch und setzte ihn an den Mund, um ihn auszutrinken, bedachte sich aber, ergriff jedoch die Kanne mit dem Weine und stürzte diesen in den Kelch, daß es schäumte. Die Leute, welche zum Abendmahl gingen, glaubten vor Entsetzen in die Erde zu sinken und baten ihn dringend, daß er sich doch bedenken und ihnen das Sacrament, als den Leib und das Blut Jesu Christi, reichen lassen möge, worauf er ihnen antwortete: "er wolle ihnen den höllischen Teufel geben".

Da war das Maaß der Geduld in der Gemeinde erschöpft. Einige Tage darauf, kurz vor Ostern (10. April), kam der junge Herzog Johann Albrecht von seiner oberdeutschen Reise heim 2 ) und brachte mit sich Hoffnung ins Vaterland. Rath und Gemeinde von Gadebusch beschlossen daher, Klage 3 ) über das unkirchliche und unchristliche Benehmen ihres Pfarrers an den jungen Fürsten zu bringen. Sie stellten dem Herzoge die erlebten Vorgänge vor und erklärten, daß sie einen so harten Druck und einen so großen Uebermuth nicht länger ertragen und dulden können, und baten um einen gelehrten Prädicanten. Mit dieser Klage und Petition ging eine Deputation der Gemeinde, bestehend aus den beiden Burgemeistern, zwei Rathmännern, dem Stadtvogt und vier Bürgern, nach Schwerin und traten in Begleitung von zwei Notarien am 29. Junii 1547 vor den Herzog, welchem sie, unter Versicherung der Wahrheit, die Klage überreichten.

Die Folge davon war, daß Joachim v. Jetze am 10. Aug. 1547 abgesetzt ward. Am 10. Aug. 1547 ward durch des Herzog Johann Albrecht Rentmeister Sigismund

|

Seite 29 |

|

v. Esfeld in Gegenwart des herzoglichen Küchenmeisters und des ganzen Raths zu Gadebusch ein Inventarium über die Güter und Kleinodien der Kirche "bei Absetzung Joachim Jetze's" ausgenommen 1 ). Bei der Inventur fand sich im Pfarrhause auch ein verschlossener Korb mit Siegeln und Briefen, welche für das herzogliche Haus von Werth ("thodrechlich") waren; ohne Zweifel hatte Jetze diese Urkunden noch aus der Zeit des Herzogs Albrecht und wahrscheinlich im katholischen Interesse heimlich mit sich genommen. Jetze mußte bei der Ablieferung bei seiner Seelen Seligkeit bekennen, daß er keine mehr bei sich habe und von keinen mehr wisse.

|

|

|

:

|

Das Ende des Joachim Jetze.

Unter solchen Umständen konnte sich Joachim v. Jetze nirgends mehr halten, auch als Propst des Nonnenklosters Eldena nicht, da der Protestantismus auch in die stillen Klostermauern eingedrungen gewesen zu sein scheint und in den Klosterdörfern, z. B. in Konow, schon lange die Reformation blühete. Schon im Anfange des J. 1548 (11. Jan.) verhandelt die Priorin des Klosters wieder durch den alten güstrowschen Domherrn Heinrich Möller, welcher vor 19 Jahren nach 24jähriger Verwaltung der Würde eines Propstes des Klosters entsagt hatte.

Wahrscheinlich zog Jetze sich jetzt, nachdem ein Rückschritt unmöglich gemacht war, nach der Altmark auf die Güter seiner Familie zurück, deren Senior er sicher seit 1545 war, und starb hier bald darauf, wahrscheinlich im Anfange des J. 1551, sicher vor dem 29. Mai 1551.

Mit Jetze's Tode hörten am güstrowschen Hofe die papistischen Bestrebungen auf, welche jedoch noch die verwittwete Herzogin Anna zu Lübz und auf ihren Leibgedingsgütern bis zu ihrem Tode 1567 mit der entschiedensten Hartnäckigkeit, wenn auch ohne nachhaltige Folgen, fortsetzte.

|

Seite 30 |

|

|

|

|

:

|

Die Reformation zu Gadebusch.

Nach der Absetzung des Canzlers Jetze ward die Reformation in Gadebusch ohne Anstoß und Schwierigkeit durchgeführt. Bald nach der Absetzung bat am 1. Sept. 1547 der herzogliche Rentmeister Sigismund v. Esfeld, derselbe welcher als herzoglicher Bevollmächtigter die Absetzung des Joachim v. Jetze hatte mit durchführen helfen, die Pfarre zu Gadebusch, welche "um Jetze's frühern Kirchherrn unchristlicher und schändlicher Verwirkung halben" erledigt sei, seinem unmündigen Sohne Ulrich zu verleihen 1 ), für welchen Fall er ihn auch bis zu seinen mündigen Jahren zum Studiren anhalten wolle, damit die Pfarre mit einem gelehrten, christlichen Prediger versehen werde. Dies ist ein merkwürdiges Beispiel, wie tief die papistischen Ansichten über Pfarrverwaltungen eingewurzelt waren, daß selbst Leute von angesehener Stellung und protestantischer Gesinnung noch den alten Unfug der Pfründenverleihung begehren konnten. Esfelds Wunsch ward natürlich nicht erfüllt, vielmehr ein älterer Mann als Pfarrer zu Gadebusch eingesetzt.

|

|

|

:

|

Pfarrer Heinrich Storbek.

Nach Jetze's Absetzung ward an der Kirche zu Gadebusch kein Pfarrer und Prädicant neu angestellt. Der Herzog bestellte nun den Heinrich Storbek zum Pfarrer. Dieser Mann ist bis jetzt ganz unbekannt; wahrscheinlich hatte er schon längere Zeit zu Gadebusch gewirkt und sich von der papistischen Kirche nach und nach zum Protestantismus gewandt; vielleicht ist er derselbe Capellan, gegen welchen Jetze 1546 und 47 mit so maßloser Heftigkeit in der Kirche auftrat. Denn bei der Visitation vom J. 1554 wird gesagt, daß "der Pastor Ern Heinrich Storbek im Kirchendienste schwach und gebrechlich "allhier" geworden sei." Heinrich Storbek ward schwach und kränklich, so daß er im J. 1554 der Pfarre freiwillig entsagte. Bei der Visitation vom J. 1554 wird gesagt, daß "Er Heinrich Storbek in anderthalb Jahren nicht predigen und der Kirche dienen

|

Seite 31 |

|

können und selbst williglich die Pfarre verlassen habe"; ja er war so schwach, daß er "Krankheit halber den Visitatoren keinen Bescheid über die sehr unklaren Register geben konnte". Es ward daher ihm, "dem gewesenen Pastor", eine Pension von 25 Mark, oder bei Geldmangel 20 Mark, ausgesetzt.

|

|

|

:

|

Capellan und Pfarrer Andreas Bussow.

Neben dem Pfarrer ward im J. 1548 Andreas Bussow

oder Busse als lutherischer Prediger fest

angestellt. Andreas Bussow ist bisher auch nicht

bekannt. In seiner im J. 1548, jedoch ohne

Angabe des Tages, ausgestellten Bestallung wird

freilich gesagt, daß "die Pfarre zu

Gadebusch der Zeit mit keinem Pfarrer und

Prädicanten zur Nothdurft versehen" sei.

Aber es ist wohl nicht gut anzunehmen, daß in

einer so bewegten Zeit wenigstens ein halbes

Jahr lang gar kein Geistlicher in einer Stadt

und großen Gemeinde gewesen sein sollte. Auch

wird bei der Visitation im J. 1554 gesagt, daß

"Andreas Busse, dem die ganze Kirche gut

Zeugniß gebe, lange Zeit im Lande und in

Gadebusch gedient" habe. Wahrscheinlich

hatte er schon zu Jetze's Zeit in Gadebusch

gepredigt und die oben angeführten Worte der

Bestallung sind wohl nur so zu verstehen, daß es

im J. 1548 an fest angestellten Predigern in

genügender Zahl fehlte. Bussow ward nun im J.

1548 fest angestellt als "Prädicant und

Pastor" und sollte "in dem Pfarrhofe

und Hause seine Wohnung" haben. Jedoch

sollte "neben ihm noch ein Prädicant und

Pfarrer gehalten werden". In einem

Verzeichniß der kleinen Lehen zu Gadebusch wird

wiederholt gesagt, daß "die

Prädicanten" kleine Lehen besitzen. Andreas

Bussow wird ein begabter Mann gewesen sein, da

der Herzog bei seiner Bestallung im J. 1548

verlangt, daß neben ihm ein Prädicant und

Pfarrer gehalten werden solle, um "in

seiner Abwesenheit dem Amte des Predigens

vorzustehen, so oft er auf herzogliches

Vorschreiben zu Hofe kommen werde". - Und

wirklich finden wir den Andreas Bussow auch

mitunter an dem Hofe Johann Albrechts, damals

noch zu Güstrow. In der Renterei=Rechnung vom J.

1549 findet sich bei der Besoldung der Räthe,

Prädicanten und Kammerdiener: "Er Andreas

Bossow, Predicant zu Gadebusch, so man auß der

Visitacion widerumb nemen soll, Dinstagk nach

Quasimodogeniti geben auß beuelh m. g. h. 10

". - Mag nun aber Bussow

schon zu Jetze's Zeit in Gadebusch gewirkt

haben, oder erst nach dessen Absetzung

". - Mag nun aber Bussow

schon zu Jetze's Zeit in Gadebusch gewirkt

haben, oder erst nach dessen Absetzung

|

Seite 32 |

|

dahin gekommen sein, so ist er doch jedenfalls als der eigentliche Reformator von Gadebusch zu betrachten.

Bei des Pfarrers Storbek Abgang ward Andreas Bussow bei der Visitation 1554 zum Pfarrer berufen. Die Visitatoren sagen 1554: "Er Andreas Busse ist zum Kirchhern geordnet", und "weil der Prädicant der Kirche nicht allein hat vorstehen können, haben wir Heinrich Storbeks Mitgehülfen Ern Andreas Bussen, dem die ganze Kirche gut Zeugniß gegeben, auch weil er sonst lange im Lande und allhie gedienet, zum Pastor verordnet". Sonst ist bis jetzt nichts weiter von Busse bekannt geworden. Wahrscheinlich lebte er bis gegen das J. 1565, da in diesem Jahre der bekannte lutherische Prediger Thomas Holzhüter von Ribnitz nach Gadebusch kam (vgl. Jahrb. XXII. S. 120), welcher 1585 an der Pest starb (vgl. Conrad Schlüsselburg, von Tamms I, S. 31).

|

|

|

:

|

Capellan Johann Wunne.

Da die Visitatoren im J. 1554 für "nöthig befanden, daß der Pastor einen Gehülfen habe", so ward nach Storbeks Abgang und Bussows Berufung zum Pfarramte "Her Johannes Wunne mit Vorwissen des Raths und des ganzen Kirchspiels zum Caplan oder Prediger berufen", und es wurden 1554 "dem neuen Prediger Ern Johann Wunnen zu den Kosten seines Umzuges von Arnsberg nach Gadebusch 6 Fl." gegeben.

Die ersten lutherischen Prediger seit der Einführung der Reformation in Gadebusch sind also:

| Pfarrer. | Capellane. |

| 1548-1554 Heinrich Storbek. | 1546-1554 Andreas Bussow. |

| 1554-(1565) Andreas Bussow. | 1554- - Johann Wunne. |

|

Seite 33 |

|

Ueber

den Canzler Peter von Spengel.

Nachtrag zu S. 25.

Nach Vollendung des Druckes des Abschnittes über den meklenburgischen Canzler Peter v. Spengel (S. 24 flgd.) kommen mir durch die Güte des Herrn Archiv=Secretairs Dr. Otto Beneke in Hamburg noch mehrere wichtige Nachrichten zu Händen, welche derselbe theils in den "Geschichtlichen Notizen über Wandsbecks Vorzeit" in der Zeitschrift des Vereines für hamburgische Geschichte, Bd. III, 1851 S. 367, schon hat drucken lassen, theils noch handschriftlich besitzt. Ich lasse daher noch nachstehenden Nachtrag folgen, welcher noch durch manche Nachrichten vermehrt ist, die im Staats=Archive zu Schwerin in Folge der Mittheilungen aus Hamburg weiter entdeckt werden konnten.

Die Frau des Canzlers Peter v. Spengel war Cecilie von Mehre aus Hamburg, eine Tochter des aus dem alten niederländischen Geschlechte der von Mehre stammenden Joachim v. Mehre zu Hamburg.

Joachim v. Mehre hatte mehrere Töchter, von denen Anna in erster Ehe an den Dr. Heinrich Salsborg verheirathet war, welcher 1524 Burgemeister zu Hamburg und bei der Krönung des Königs Friedrich I. von Dänemark von diesem sogar zum Ritter geschlagen ward. Heinrich Salsborg kaufte mit dem Gelde seiner Frau das Lehngut Wandsbeck bei Hamburg und der König Friedrich belehnte um das J. 1525 damit den Heinrich Salsborg, seine Frau und seiner Frau nächste Erben auf ihre Lebenszeit. Salsborg mußte in Folge der Reformationshändel 1531 seiner Burgemeisterwürde entsagen und starb im J. 1534 auf seinem Gute Wandsbeck. Er hinterließ eine Wittwe und einen Sohn Heinrich, welcher Rath des Herzogs von Geldern ward; ein Enkel Heinrichs ward Schöffe zu Cöln. Anna verheirathete sich im J. 1543 zum zweiten Male mit Heinrich von Zesterfleth; diese Ehe blieb kinderlos. Sie lebte bis zu ihrem Tode (1553) im ungestörten Besitze des Gutes Wandsbeck.

Eine andere Tochter des Joachim v. Mehre war Cecilie v. Mehre. Cecilie war auch zwei Male verheirathet. Ihr Mann zweiter Ehe war der Licentiat Peter v. Spengel,

|

Seite 34 |

|

welcher früher wahrscheinlich zu Hamburg als Rechtsanwalt wohnte, aber Neujahr 1543 zum Canzler des Herzogs Albrecht von Meklenburg nach Güstrow berufen ward.

Mit dem Tode des Herzogs Albrecht am 7. Jan. 1547 verlor Spengel das meklenburgische Canzleramt und ging mit Frau und Kindern nach Hamburg zurück, wo er in einem seiner Frau und deren Kindern erster Ehe gehörenden Hause wohnte und wieder Advocaturgeschäfte trieb. Er blieb dabei jedoch noch einige Zeit in Verkehr mit Meklenburg, namentlich im J. 1549 "zur Ausrichtung der Geschäfte, welche der Herzog Georg von Meklenburg ihm befohlen" hatte, und war im Sommer 1549 nach Brabant gereiset. Während der Zeit hatte aber der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg Ungnade gegen ihn gefaßt, wahrscheinlich nicht nur wegen seiner frühern Amtsführung, sondern auch wegen gefährlicher Umtriebe in der Zeit der Vorbereitung zum oberländischen Feldzuge gegen den Kaiser Carl V., und hatte "etliche auf ihn gestellt, ihn auf seiner Reise niederzuwerfen und gefänglich anzunehmen, wie ihm seine Hausfrau geschrieben, auch bei der erzbischöflichen Durchlaucht von Bremen die Werbung gethan, ihn gefänglich einziehen zu lassen, wie ihm sein Schwager Hans von Sondershausen, der Herzogin von Sachsen zu Neuhaus Hofmeister, berichtet habe." Spengel kam jedoch glücklich nach Hamburg und beschwerte sich am 30. Julii 1549 bei dem Herzoge, daß "man ihm also wider Gott und Recht nach Leib, Ehre und Gut trachte und ihm seinen treuen aufrichtigen Dienst, nachständige Schuld, Dienstgeld und verschriebenen Schaden so gar übel und mit unverschuldeter Ungnade vergelten" wolle. Spengel hatte auch dem Kaiser das ihm geschehene Unrecht geklagt und von demselben kaiserliches Geleit empfangen, welches er dem Herzoge mittheilte, indem er dabei um Aufklärung über das gegen ihn eingeschlagene Verfahren bat.

In Hamburg zog er sich aber als Advocat bald die Verfolgung der Behörden zu, weil er "denjenigen, welche von dem Hamburger Rath an den Kaiser und das Reichskammergericht appellirten, zuständig und behülflich" war. Der Rath von Hamburg hatte ihn daher im Sommer 1550 "nach seiner Heimkehr von einer Reise vom Rathhause aus durch viele Diener gefangen nehmen und wie einen Uebelthäter in schwer Gefängniß in einem Thurme werfen und in Ketten legen lassen, wider Recht, Reichsordnung und Landfrieden." Seine "Hausfrau Cecilia" wandte sich eiligst klagend an den Kaiser, welcher sogleich am 26. Aug. 1550 dem Rath befahl, des

|

Seite 35 |

|

Reichs sonderlichen Schutz und Schirm und Geleite, das dem Spengel früher ertheilt sei, zu achten, und ihn sofort gegen gewöhnliche Urfehde aus dem Gefängnisse zu entlassen", auch sich wegen der verübten Gewaltthat zu verantworten. Spengel ward auch des Gefängnisses entledigt, hatte aber aus Besorgniß Weib und Kinder verlassen und sich "an fremden Orten in großer Schwachheit aufhalten" müssen. Auf seine erneuerte Klage befahl der Kaiser am 29. April 1551 dem hamburger Rath wiederholt, sich jeden eigengewaltigen Landfriedensbruches gegen Peter v. Spengel zu enthalten. Nach diesen wiederholten kaiserlichen Gunstbezeugungen in einer stark aufgeregten Zeit scheint Spengel auch geheimes Spiel mit den Gegnern der evangelischen Fürsten gespielt zu haben.

Anna v. Mehre auf Wandsbeck starb im J. 1553; ihr Sohn und ihr Enkel war schon vor ihr gestorben: ihre nächsten Erben waren also ihre Schwestern, Cecilia, vermählte v. Spengel, und Elisabeth, welche an den hamburger Bürger Georg v. Tzeven verheirathet war. Diese klagten daher 1553 gegen Annens zweiten Ehemann Heinrich v. Zesterfleth auf Herausgabe des Gutes Wandsbeck und anderer Besitzthümer der Anna. Der Proceß nahm einen für die Schwestern günstigen Fortgang, wird aber im J. 1557 durch Vergleich beendigt worden sein. Seit dem J. 1557 erscheint als Besitzer von Wandsbeck der berühmte Dr. Adam Traziger, zuerst hamburgischer Syndicus, seit 1558 holsteinscher Canzler zu Gottorp, welcher des Georg v. Tzeven Tochter Gertrud zur Frau hatte.

Peter v. Spengel setzte aber nach den ersten gegen ihn entstandenen Stürmen seine rabulistischen Wühlereien fort. Nach einer hamburgischen Instructionsschrift vom 15. Nov. 1555 hatte er "sich gröblicher Injurien gegen den Rath und dessen obrigkeitliche Amtshandlungen schuldig gemacht. Dabei hatte er sich für einen kaiserlichen Salvaguardian ausgegeben und als solcher des Raths Gerichtsbarkeit vielfach gehemmt, z. B. durch Ertheilung freien Geleits an rechtskräftig verurtheilte Personen, durch Verhinderung der Vollstreckung gerichtlicher Urtheile u. s. w. Auf des Raths Beschwerde hatte jetzt aber der Kaiser den Spengel vollständig Lügen gestraft und erklärt, daß er ihn nie zum Salvaguardian ernannt und zu den von ihm vorgenommenen Handlungen befugt habe. Auf eingeholte Rechtsbelehrung der leipziger Juristenfacultät erkannte der Rath nun den fiscalischen Proceß gegen Spengel wegen gröblicher Injurien und fälschlicher Anmaßungen. Da entwich im Sommer 1555 Spengel heimlich nach Stade,

|

Seite 36 |

|

und der hamburger Rath verurtheilte ihn in contumaciam zur Ausweisung aus Hamburg, wogegen Spengel Beschwerde beim Reichsgerichte erhob."

Spengel trat nun sogleich in Stade als Canzler in "erzbischöflich=bremischen" Dienst bei dem Herzoge Christoph von Braunschweig=Lüneburg, welcher nicht allein das Erzbisthum Bremen, sondern auch das Bisthum Verden inne hatte, und erhob hier Klage gegen den hamburger Rath "in Assistenz seines nunmehrigen Herrn des Erzbischofs von Bremen." Gleich nach Spengels Uebernahme des Canzler=Amtes begannen die Verhandlungen über die Wahl des Prinzen Carl von Meklenburg zum Coadjutor des Herzogs Christoph und dereinstigen Administrator des Bisthums. Spengel correspondirte über diese Angelegenheit nicht nur mit dem Herzoge Johann Albrecht von Meklenburg, sondern auch mit dem meklenburgischen Rath Carl Drachstedt, mit Achim v. Lützow auf Lützow und Ulrich v. Stralendorf auf Goldebee, den er wiederholt "seinen lieben Schwager und Bruder" nennt. Schon am 30. Aug. 1555 zu Stade unterzeichnet sich "Peter von Spengel Lic. Bremischer Canzler" und eben so 21. und 31. Oct. 1555 und 24. April 1556, ferner zu Verden 15. Oct. 1557 und 30. Jan. und 5. Febr. 1558. Nachdem der Herzog Christoph am 22. Jan. 1558 gestorben und der Herzog Georg von Braunschweig=Lüneburg wieder zum Administrator des Erzstifts erwählt worden war, erscheint Spengel nicht mehr in erzbischöflich=bremischen Diensten.

An dem Vertrage über die Abtretung von Wandsbeck an Traziger scheint Cecilie Spengel, welche "vielleicht auf das übrige Erbtheil ihrer Schwester Anna angewiesen war, keinen Theil genommen zu haben. Sie klagte jedoch, wahrscheinlich auf Anstiften ihres Mannes, im J. 1558 beim hamburger Rath gegen den Syndicus Traziger, welcher den Hof Wandsbeck wider Gott, Ehr und Recht selbstwäldiglich eingenommen habe." In einem Schreiben in dieser Erbstreitigkeit an den Rath zu Hamburg vom 13. Aug. 1559, ohne Angabe des Ortes, nennt Cecilie sich "des Licentiaten und sächsischen Canzlers Herrn Peter von Spengel Hausfrau" und in dem beigelegten Klagelibell gegen Traziger wird Spengel "niedersächsischer Canzler" genannt. Peter v. Spengel war hiernach also als Canzler in sachsen=lauenburgische Dienste getreten.

Von Spengels lauenburgischem Canzleramte und Ende ist bis jetzt nichts bekannt geworden.

|

Seite 37 |

|

Anlagen.

Nr. 1.

Die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg belehnen ihre Canzler Caspar von Schöneich und Dr. Wolfgang Ketwig mit den heimgefallenen Lehngütern der ausgestorbenen Familie Stalbom, namentlich mit dem Gute Balin, für die Ordnung ihres Archivs.

Wir Heinrich vnnd Albrecht, gebruder, von gotts gnadenn hertzogenn zu Meckelnburgk, fursten zu Wendenn, graffenn zu Swerynn, Rostogk vnnd Stergerdt der lande herrn, bekennen offentlich mit diesem vnserm brief fur vns, vnser erben vnnd nachkamendenn, nachdem das geslechte der Stalbome etzliche lehengutere inn vnseren furstenthumben vnnd landenn gelegenn vonn unsern vorelternn vnnd vns zu lehenn rurend innegehapt, besessenn vnnd genossenn vnnd sich dyeselbigenn lehenguter, die wir hiemyt gemeynt vnnd ausgedruckt habenn wollenn, gleich als die myt irenn gepurlichenn namenn vnd aller irer invnnd zugehorung hiereynn bestimpt vnnd benendt werenn wordenn, durch todtfall Vicke Stalboms, des letzstenn desselbenn geslechts, geofnet vnnd ann vns als die lehensherenn derselbigenn vorlediget habenn, vnnd weylend die hochgebornenn fursten herr Magnus vnnd herr Balthasar gebroder vnsers liebenn vatter vnnd vetter loblicher gedechtnys dem erbarnn vnnserm rath vnnd liebenn getrewenn Hennyngk Beeren das lehengut Ballyn oder wie es vngeferlich mit seinen namen vnd zugehorung benent ist, das wir auch hiemit gemeynt, specificiret vnnd ausgedruckt haben wollen, gnediglich als eynn new lehen vorlehent habenn vnnd er keyne leibs lehenserbenn getzeuget, wie auch nicht ferner vermutlich, so das solch lehengut nach seynem abganck auffenn fall stehet vnnd vns sich offnenn vnnd vorleddigenn wirt, vnnd die erbarnn vund hochgelerten Caspar vonn Schoneich, vnser hertzog Heinrichs cantzler, vnnd Wulfganck Ketwigk, der

|

Seite 38 |

|

rechten doctor, vnser hertzogk Albrechts cantzler, rethe vnnd liebenn getrewenn, vns iederun im gemelten irenn cantzlers ampten getrewe vnnd vleyssige dienste gethann vnnd ferrer woll thuenn konen vund muegenn, auch wens inn vnser beyder gelegenheyt sein vnnd wir inenn des semptlich befelich gebenn wurdenn, vnser pryuilegien, brief, siegell vnnd handlung zu Swerynn inn vnser beyder gewelb vorwart, zu besichtigenn vnnd zu registriren, zu vnser beiderseitz notturft, nutz vund bestenn ires vormogens mit vleys zu thuenn erpotten haben, das wir zu gnediger ergetzung vnnd vorgleichung irer gethanenn dienste vnd die sie vns, wie angetzeigt vnnd sunst hinfur, thuen konthen vnnd mochten, vnnd dartzu aus besundernn gnadenn auch eigener gnediger bewegniss gemeltenn vnsernn cantzlernn, als wir hertzog Heinrich vnsernn gepurendenn halbenn antheill vnnd gerechtigkeyt vnserm cantzler Casparnn vonn Schoneich vnnd seynen leibs lehenserbenn vonn erbenn zu erbenn, vnnd wir hertzogk Albrecht vnserm cantzler Doctor Wolfganck Ketwigenn vnnd seynen leibslehenserbenn vonn erben zu erben vnsern gepurendenn halbenn theill vnd gerechtigkeit gemelter Stalbome vorlassenenn lehenguter aller orthenn, da die in vnsernn furstenthumben vnnd landenn belegenn vnd wie die namen habenn, nichts darnonn ausgeslossenn vnnd sich ann vns als denn lehensherenn derselbigen vorleddiget habenn, vnnd dartzu die gemelte lehenguter, die hochgemelte vnser vatter vnd vetter seligenn genantem Hennyngk Beernn geliehenn, mit allenn irenn zinsenn, pechten, dienstenn, eckernn, holtzenn, wassernn, mollen, deichenn, sehenn, gerichtenn, obristenn vnnd nidersten, vnnd allenn andernn irenn gerechtigkeiten inn= vnnd zugehorungen, wie die vonn alters vnd bis anher dartzu gelegenn, zu rechten erblichen manlehene gnediglich gegebenn, vorschrieben, gereichet vnnd geliehenn, auch sie inn gemelte vorfallene vnd aufgethane der Stalbome lehenguter geweysset habenn, wie wir sie auch hiermit wissentlich darein weisenn vnd derwegenn aller obenn berurter lehenguter halbenn vonn ine gewonlich lehenspflicht genomenn, die sie vnns auch darauf vndertheniglich gethann haben, so das sie solche der Stalbome vorfallene lehenguter vnnd die lehenguter, so vonn vilgedachten vnsernn vater vnnd vetter milder gedechtnis genantem Hennyngk Beernn geliehenn, so erst sich die durch seynenn todtfall vorleddigenn oder sie die myt seinem willenn bey seinem lebenn vonn ime bryngenn mochten, darin wir sie auch itzt alsdann vnnd denne vf solchenn fall als itzt weysenn vnnd geweiset habenn wollenn, solche lehenguter sie vnnd ire erben

|

Seite 39 |

|

vonn erbenn zu erben gerugsam vnnd fridlich besitzenn, geniesenn vnnd geprauchenn, auch dieselbenn lehenguter vnnd solche ire gerechtigkeit, wenn vnnd weme sie wollenn, on vnser vnnd mennyglichs vorhinderung vorkeuffenn, vorgebenn oder vorlassenn, sich mit der Stalbomes seligenn zweyenn nachgelassenn töchternn vmb ire gerechtigkeit, die sie nach lands gewonheit an vilgemeltenn der Stalbome lehenguternn habenn mogenn, gutlich zu uortragen oder ires fals erwarten, gebenn, vorschrieben, reichenn vnnd leihenn semptlich vnnd sunderlich obenberurte der Stalbome ann vns gefallene lehengutere, auch die sie nach todtfall Hennyng Bernn, we er keyne seiner leibslehenserben hinder sich vorlassenn wirt, vorledigenn werdenn, mit allenn irenn gerechtigkeyten, in= vnd zugehorungen, nichts dauonn ausgeflossenn, gedachtenn vnsernn cantzlernn, ieder von vns seynenn gepurlichenn halbenn theill dauonn seynem cantzler, als wir hertzogk Heinrich vnserm cantzler Caspar vonn Schoneich vnd seynenn leibslehenserben vonn erbenn zu erben, vnnd wir hertzogk Albrecht vnserm cantzler doctor Wolfgang Ketwigen vnnd seynenn leibslehenserben von erben zu erbenn, alles inn craft vnnd macht dieses vnnsers briefs, doch mit dem vorbehalt, wo gemelts Bernn guter an gewonlichenn werdt sich vber tausendt guldenn streckenn wurdenn, das sie gemelte vnsere cantzlere sich vmb solche vbermasse inn erleddigung vnnd annemung solcher guter nach pilligheit vortragenn sollenn, aber die andernn der Stalbome guter sollen sie ane allenn abetzugk, wie gemelth, velligklich habenn vnnd behaltenn, doch vns ann vnsernn furstlichenn obrigkeitenn, mandinstenn vnnd sunst yderenn seinenn rechtenn one schadenn. Alles getrewlich vnnd vngeferlich. Des zu vrkundt habenn wir diesenn brief gleichs lauts fur yderenn vunsernn cantzler vnnd seyne leibsslehenserbenn eynenn mit vnsern eignen henden vnnderschriebenn, zwiefechtigenn vnnd mit anhangendenn ingesiegelnn wissentlich vorsiegeln vnnd gebenn lassenn zw Swerynn, am tage Martyni des heiligenn bischofs, nach Christi vnnsers herrnn gepurt funftzehennhundert vnnd siebenn vnnd zwantzigsten iare.

| Heinrich, hertzog | Albrecht, hertzog |

| zu Meckelnborgk. | zu Meckelnborgk. |

| Manu propria. | Manu propria. |

Nach einer Abschrift aus der Mitte des 16. Jahrh. im großherzogl. meklenburg. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin.

|

Seite 40 |

|

Nr. 2.

Der Amtmann Jürgen v. Karlewitz zu Gadebusch verträgt den Pfarrer Joachim v. Jetze und die übrige Geistlichkeit von Gadebusch wegen der rückständigen Zinsen von einem Capitale von 350 Mark lüb., welches die Stadt von der Kirche geliehen hat.

Tho wethenn: Nademe der werdige, erbar vnnd

hochgelerder her Jochim Jeitze, cantzler,

Prawest thor Eldena vnnd kerckher tho

Ghadebusch, vor szick vnnd szinen vicarien, dem

erszamen Rade to Ghadebusch ludtt twyer

vorszegelden houetbreue vmb dreehunderth L

marcken lubb. vnnd etligker vorszeten Rente, szo

der szuluigen vorfaren in orhem anliggen van der

kercken tho Ghadebusch gelenet, geforderth vnnd

gemaneth, dar twisken ick Jorgen van Karlewytzß

Amptman tho Ghadebusch vp huten dato mith

beiderszits bowyllinge gehandeltt vnnd szie

vordragen, nomlich alszo, dewyle sick gnante

radtt hochligken orhes vnuormogens, borurden

heren Jochim van Jeitzen vnd den vicarien

szodanen houetstoll vdttogefende, boclagit

hebben, deszuluigen szulckes bowagen vnnd ehnne

tho gefallen, ock datt szie der Radtt hirnamalß

den kerckheren, vicarien vnnd kerckendeneren

dester wylliger vnnd bohulplicher orhe sculde

affthomanen szin scollen, vnd darto ßie in der

stadtt ock der radtt vor ßig ßuluen to botalen

bohulplich, darmidtt ßie ßodanes erlangen thu

erschinende, ßo hebben deßuluige vorgedachter

kerckher vnnd vicarien vor ßick vnd orhe

nakomlinge gnanten Burgermeisteren, radtt vnnd

orhen nakamen alle iar vpp Paschen vnnd

Wynachten den kerckheren vnnd vicarien theigen

marken lubb. vp twe tide, datt up ider termyn

vyff marken thor Rente ßunder alle vdttfluchtt,

inrede adder vortogeringe guthwyllich vann orhem

Radthuße tho geuen vnnd vorreken, vnud efftt der