|

Seite 217 |

|

|

|

:

|

- Begräbnißplatz von Pritzier

- Römergrab von Kittendorf

- Begräbniß von Börzow

- Die Funde von Groß-Kelle und Hagenow

- Gräber von Klein-Prezier in Hannover

- Begräbniß von Wotenitz

- Nachrichten von früheren Funden römischer Alterthümer in Meklenburg

- Glasbecher von Levetzow

- Römische Bronzestatuette von Manderow

- Die schwarzen Urnen mit Verzierungen aus Punktlinien

- Römergräber in Dänemark

- Grab von Sanderumgaard auf Fühnen

- Grab von Varpelev auf Seeland

- Gräber von Himsingoie auf Seeland

- Grab von Thorslunde auf Seeland

- Grab von Vallöbye auf Seeland

- Römische Münzen

Aeltere Römergräber

in Meklenburg und Dänemark.

Von

Dr. G. C. F. Lisch.

Fortsetzung der Weiterführung (von Jahrb. XXXV, S. 161).

Die Entdeckung der "Römergräber" von Häven in Meklenburg (Jahrbücher XXXV, S. 99 flgd.) hat in vielen Kreisen ungewöhnliches Aufsehen erregt, und dennoch ist dieselbe, so viel mir zur Kenntniß gekommen ist, noch nirgends eingehend besprochen, nicht einmal in den Meklenburgischen Blättern. Viele theilnehmende Gelehrte räumen zwar ohne Bedenken ein, daß die Fundstellen "Gräber" und die in denselben gefundenen Geräthe "römische" Alterthümer seien; aber zu der Annahme "römischer Gräber" scheint man sich wegen der überraschenden Neuheit des Fundes noch nicht entschließen zu wollen. Die Forschung rückt aber immer weiter vor. Ich selbst war nicht wenig überrascht, als ich nach dem Abschluß meiner Arbeit über Häven in dem Grabe von Varpelev auf Seeland, "aus der älteren Eisenzeit", ebenfalls ein gleiches Römergrab erkannte (Jahrb. a. a. O. S. 225 flgd.). Weitere Forschungen in Meklenburg und auf den dänischen Inseln ergaben, daß alle früher von anderem Standpunkte aus betrachteten Gräber mit römischen Alterthümern gewisse Eigenthümlichkeiten hatten, welche unerklärlich, wenigstens sehr auffallend erschienen. So z. B. sind alle in Gräbern dieser Art gefundenen Schädel der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit gewesen. Man hat auch schon eingeräumt, daß diese Gräber ganz ungewöhnliche Eigenthümlichkeiten haben und höchst wahrscheinlich "Fremden" angehören.

|

Seite 218 |

|

Worsaae sagt schon 1846 in seiner Schrift über "die nationale Alterthumskunde in Deutschland, deutsche Uebersetzung, Kopenhagen", S. 35: "In Meklenburg findet man dann und wann römische Alterthümer, unter welchen einige außerordentlich schöne bronzene Gefäße und Vasen der Schweriner Sammlung sich besonders auszeichnen, so wie man hier auch einzelne römische Begräbnisse angetroffen hat" - In den neuesten Zeiten sind die in Dänemark häufig gemachten Funde römischer Alterthümer übersichtlich und eingehend besprochen in einer gründlichen Abhandlung: "Romerske Statuetter og andre Kunstgjenstande fra den tidlige Nordiske Jernalder, af C. Engelhardt" (Römische Statuetten und andere Kunstgegenstände aus dem früheren nordischen Eisenalter, von C. Engelhardt) in: Aarböger for Nord. Oldk. og Hist., p. 432-454, mit 12 Tafeln und mehreren in den Text gedruckten Abbildungen, auch in einem Separat=Abdruck p. 1-23. Engelhardt bespricht in dieser Abhandlung nicht allein alle in Dänemark gefundenen römischen Bronze=Statuetten, sondern auch mit Vorliebe die eben dort entdeckten, höchst merkwürdigen römischen Glasgefäße und auch andere römische Alterthümer, welche bei diesen Gläsern gefunden sind. Bei der Untersuchung, in welcher er zwar den römischen Ursprung der meisten dieser Gegenstände anerkennt, kommt er S. 440(9) auch auf die Meklenburgischen Gräber von Häven zu sprechen und sagt dabei (nach einer handschriftlichen deutschen Uebersetzung): "Das Vorhandensein (solcher Kunstwerke) hier im Norden und in anderen Gegenden außerhalb der äußersten Grenzen des römischen Reiches könnte vielleicht andeuten, daß römische Handelsleute oder Colonisten in diesen Gegenden gewesen seien, ein Gedanke, welcher in Betreff Meklenburgs von Lisch in Schwerin zuerst ausgesprochen ist und welcher möglicherweise auch in Betreff Dänemarks eine schwache Stütze finden könnte in einzelnen anderen Alterthumsfunden (von Thorslunde und Varpelev)." Ich freilich möchte in den Gräbern von Häven nicht eine "schwache Stütze", sondern einen starken Beweis für den römischen Ursprung solcher Art von Gräbern finden.

Nach langen Beobachtungen bin ich dahin gelangt, in meistentheils älteren Funden die Spuren dieser auffallenden Gräber noch weiter verfolgen zu können. Alle haben ebenfalls gewisse besondere Eigenthümlichkeiten und die Wege der römischen Cultur im Norden werden sich mit der Zeit

|

Seite 219 |

|

immer mehr verfolgen lassen. Man wird zwar nicht so weit gehen können, alle römischen Funde römischen Ansiedelungen zuzuschreiben; dazu scheinen sie (namentlich die Münzen) der Zeit nach zu weit auseinander zu liegen. Die zahlreichen Funde römischer Alterthümer in Meklenburg hat Beyer in den Jahrbüchern XXXIV, Schlußbericht, S. 9 flgd. vollständig zusammengestellt und beurtheilt. Unter diesen werden aber viele Sachen sein, welche in einzelnen Stücken verloren gegangen sind und daher noch keinen Schluß auf römische Ansiedelungen 1 ) oder Gräber gestatten. Es ist mir aber gelungen, noch mehr Spuren eines unmittelbaren römischen Einflusses auf die Ostseeländer zu entdecken und namentlich aus mehreren Gräbern, welche allein einen sicheren Standpunkt gewähren, den Zusammenhang mit den früheren Entdeckungen nachzuweisen. Ich lasse diese in den nachstehenden Aufsätzen folgen, indem ich der Ansicht bin, daß sich Funde und Beobachtungen ähnlicher Art immer mehr häufen werden. Vieles von gleichem Werthe und gleicher Bedeutung, das man aber früher nicht recht deuten konnte, liegt deshalb in den Museen vergraben und wird sich erst bei schärferer Betrachtung und weiterer Vergleichung deuten lassen. Ich selbst habe jetzt erst in den mir anvertraueten Sammlungen an älteren Funden Entdeckungen von Eigenthümlichkeiten gemacht, welche mir früher verborgen geblieben waren, z. B. an dem unten zur Besprechung kommenden Funde von Börzow, - eben so wie die dänischen Forscher die bronzenen Siebe, welche sie vor Jahren noch für dänische Fabricate hielten, jetzt als römische Arbeit anerkennen.

|

|

|

:

|

Begräbnißplatz von Pritzier.

Im Jahre 1842 ward auf dem Felde des Landgutes Pritzier ein großer Begräbnißplatz, aus der Eisenzeit, damals noch "Wendenkirchhof" genannt, aufgedeckt, dessen ganzer, reicher Inhalt in die Sammlungen des Vereins zu

|

Seite 220 |

|

Schwerin kam; vgl. Jahrb. VIII, B, S. 58-75. Es wurden ungefähr 200 Urnen gefunden, von denen 40 erhalten und in die Sammlungen gebracht werden konnten. Die Leichen waren, wie immer in den Begräbnissen der Eisenzeit, alle verbrannt und die zerbrannten Gebeine in die Urnen gelegt, welche zugleich zahlreiche Alterthümer enthielten. Die meisten Alterthümer bestehen nun aus Eisen und sind stark gerostet und daher sehr unansehnlich. Jedoch finden sich dabei auch viele Gegenstände aus Bronze und mehrere aus Silber. Vorzüglich reich ist der Inhalt aber an Glas verschiedener Art. Diese Erscheinung war schon vor 30 Jahren sehr auffallend, konnte aber damals noch nicht genügend erklärt werden.

Nachdem in unsern nördlichen Gegenden zu Häven und an andern Orten unzweifelhafte Römergräber entdeckt waren (vgl. Jahrb. XXXV, S. 99 flgd.), konnte man an einem unmittelbaren Einfluß römischer Händler auf den Verkehr mit den einheimischen Völkerschaften nicht mehr zweifeln. Es ließ sich nachweisen, daß in den Brandgräbern der Einheimischen genau dieselben fremden Sachen gefunden waren, wie sie sich in den Römergräbern gefunden hatten, daß also höchst wahrscheinlich diese Sachen hier im Lande von den Römern an die Einheimischen verkauft worden seien.

Ich habe schon in den Jahrbüchern XXXV, S. 161, unter dem Titel "Weiterführung" vorläufig auf diese Erscheinung hingewiesen und namentlich eine Urne als Beweis beigebracht (S. 123), welche sich in beiden Begräbnißstellen in gleicher Form (mit geringen Abweichungen) gefunden hat. Seitdem habe ich die Alterthümer des Begräbnißplatzes von Pritzier wieder vorgenommen und im Einzelnen genauer durchforscht und dabei gefunden, daß sich die vollkommene Gleichheit mancher Gegenstände nicht wegleugnen läßt, beide Begräbnißplätze also wenigstens aus einer und derselben Zeit stammen müssen.

Die merkwürdigsten Gegenstände von Pritzier sind folgende:

1) Zu Pritzier ward ausnahmsweise viel Glas gefunden, namentlich eine Anzahl von weißen Glasgefäßen, welche

|

Seite 221 |

|

aber alle durch den Leichenbrand verbogen, zusammen gefallen und zusammen geschmolzen sind. Das Glas selbst ist aber ohne Zweifel römisch. Nur ein Glasgefäß hat sich bei genauerer Beobachtung auch in der Form wieder erkennen lassen.

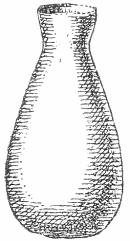

Es ist dies ein kleines, dünnes Fläschchen von weißem Glase, welches durch den Leichenbrand nur wenig zusammen gebogen und gefaltet ist, sich aber noch erkennen läßt. Im Sommer 1870 fand ich das hieneben abgebildete römische Glasfläschchen bei dem Herrn Geheimen Archivrath Schmidt zu Wolfenbüttel, welcher dasselbe dem Verein geschenkt hat. Dieses Fläschchen stammt von Velletri und ist dem Fläschchen von Pritzier völlig gleich, welches also sicher römisch ist. Unter den zusammen geschmolzenen Pritzierschen Glasfläschchen befinden sich noch mehrere, welche diesem gleich gewesen sein werden. (Diese kleinen Glasfläschchen werden Salbenfläschchen (unguentaria) oder Medicinfläschchen gewesen sein und deuten auf einen ausgedehnten Handel mit künstlichen Flüssigkeiten, wahrscheinlich mit Salben; für Getränkflaschen sind sie viel zu klein.) Es giebt bekanntlich sehr viele kleine Glasflaschen, welche unter dem frühern Namen "Thränenfläschchen" bekannt sind. Diese sind aber in der Regel größer und anders geformt, als das Fläschchen von Pritzier, welches ziemlich eigenthümlich ist.

2) Zu Pritzier wurden auch sehr viele Glasperlen mit eingelegten Figuren aus verschiedenfarbiger Glaspaste gefunden. An dem römischen Ursprunge derselben ließ sich im Allgemeinen nicht zweifeln. Es ist nun aber unter den Pritzierschen Glasperlen eine gefunden, welche einer Hävenschen vollkommen gleich ist. Es ist dies genau dieselbe undurchsichtige, dunkelgrüne Perle, mit eingelegten gelben Sternen, welche der auf Taf. I, Fig. 10 abgebildeten Hävenschen Perle so durchaus gleich ist, daß sie von einem und demselben Menschen aus einem und demselben Tiegel gemacht sein muß. Dies ist wenigstens ein Beweis für die Gleichzeitigkeit. Ich möchte aber behaupten, daß die Pritziersche Perle von den Hävenschen Händlern an Pritziersche Leute verkauft ist.

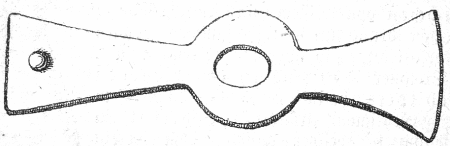

3) Zu Häven sind mehrere römische Sachen gefunden, welche sonst im Lande nicht vorkommen. So ist z. B. ein silberner Gürtelring oder Beschlag gefunden, abgebildet zu Jahrb. XXXV, Taf. I, Fig. 8, vgl. S. 127, Nr. 31, welcher

|

Seite 222 |

|

wahrscheinlich an einem Ende angenietet gewesen ist und mit dem Ringe in der Mitte über einen Haken am andern Gürtelende übergehängt ist. Genau dieselbe Knippe ist auch in dem Begräbnißplatze zu Pritzier von Bronze gefunden, wie sie hier unten abgebildet ist. (Auf der Unterseite ist durch

das Niet noch ein Stückchen dünnes Bronzeblech befestigt.) Diese Gleichheit der Form eines Stückes, das sonst unter den zahlreichen gleichalterigen Alterthümern gar nicht vorkommt, deutet sicher auf einen Zusammenhang mit Häven.

4) Zu Pritzier wurden auch bronzene Eimerbänder gefunden (vgl. Jahrb. VIII, S. 65, Nr. 16 flgd.), wie an den hölzernen Eimern zu Häven (vgl. Jahrb. XXXV, S. 118, und Abbildung Taf. II, Fig. 16). Solche Bronzestreifen find fönst in einheimischen Gräbern nie gefunden.

5) Zu Pritzier ward ein Spindelstein aus grauem Sandstein gefunden, der mit concentrischen Reifen verziert ist, welche offenbar auf der Drehbank gedrechselt sind. Auch ein feiner gedrechselter Stift aus Knochen oder Elfenbein ward gefunden. Von gedrechselten Arbeiten giebt es aber in heimischen Gräbern keine Spur. Der Spindelstein muß also auch römische Arbeit sein.

6) Zu Pritzier ward ungewöhnlich viel gut gearbeitetes Silber gefunden, welches sonst wohl vorkommt, aber nicht so bezeichnend. So z. B. ein vernieteter Silberbeschlag, ähnlich wie die von Häven, eine silberne Spange ("Hakenfibel"), namentlich aber ein silberner "Siegelring" (vgl. Jahrb. VIII, S. 69 flgd.), ein höchst seltenes Stück.

Auch eine durchsichtige dunkelgrüne Glasperle hat einen eingeschmolzenen silbernen Henkel. Silberne Sachen solcher Art scheinen mir sicher römischen Ursprunges zu sein. Ich sehe mich daher veranlaßt, meine Ansicht aufrecht zu erhalten, daß die kleinen römischen Handelscolonien in Meklenburg ziemlich lebhaften Handel im Lande getrieben haben, da sich deutliche Spuren davon zeigen.

|

Seite 223 |

|

Ganz ähnlich wird der große Begräbnißplatz oder das Urnenfeld von Perleberg bei Stade gewesen sein, welches in Krause's Archiv des Vereins zu Stade, II, S. 261 flgd. beschrieben ist. Leider ist die Aufgrabung nicht ruhig genug vorgenommen und der Inhalt in mehrere Sammlungen zerstreuet, daher die Beschreibung etwas summarisch gefaßt. Aber aus einzelnen Andeutungen geht hervor, daß auch hier römischer Handelseinfluß geherrscht hat, da sich mehrfach "zerflossene größere Glasmassen, kleine Stücke eines sehr leichtflüssigen lauchgrünen Glases, welche Reste zerschmolzener kleiner Gefäße zu sein scheinen, dunkelgrüne Flüsse mit außen eingebrannten Farbenzeichnungen, zer.schmolzene Glasbruchstücke von einem grünen Gefäß, sehr viele größere und kleinere zusammengesinterte Glasflüsse, meist von Perlen, musivische Perlen, Glasmosaik, braun mit gelben und weißen Streifen, Hefteln von Silber, Scheren von Eisen" und andere Dinge fanden, welche römische Fabrik verrathen. Auch eine Münze des Kaisers Gratian (375-385) ist in dem Funde vorhanden gewesen. Vollständige Römergräber sind hier aber auch nicht zum Vorschein gekommen.

Ganz ähnlich ist eine in den letzten Jahren

aufgedeckte große Gräberstätte zu Gruneiken in

Ostpreußen, auf der "Grenze von Litthauen

und Masuren". Auch hier zeigten sich

unverkennbare Spuren unmittelbaren römischen

Einflusses, da sich nicht nur allerlei

Glasperlen und eine römische Heftel, sondern

öfter auch römische Münzen aus dem 2. und 3.

Jahrhundert n. Chr. in Urnen mit zerbrannten

Gebeinen fanden. Im Allgemeinen ist dieser

Begräbnißplatz auch dadurch merkwürdig, daß er

wohl der östlichste ist, welcher mit den in den

westlichsten baltischen Küstenländern gefundenen

Begräbnißstätten gleich ist. (Vgl. über diese

Gräberstätte: Virchow in den Blättern der

Berliner Gesellschaft für Anthropologie

., Sitzung vom 15. October 1870,

S. 4 flgd.)

., Sitzung vom 15. October 1870,

S. 4 flgd.)

|

|

|

:

|

Römergrab von Kittendorf.

Im Sommer des J. 1846 ward bei Gelegenheit des Chausseebaues zwischen Stavenhagen und Waren auf dem Felde des Lehngutes Kittendorf bei Stavenhagen ein Grab entdeckt, dessen Inhalt von dem Besitzer Herrn von Oertzen

|

Seite 224 |

|

dem Vereine geschenkt und von diesem durchaus für "römischen Ursprungs" erklärt ward; der Fund ist in dem Jahrb. XII, S. 445 flgd. genau beschrieben und hier mit den damals schon bekannten rein römischen Funden von Groß=Kelle und Hagenow in Vergleichung gesetzt.

Wenn schon damals der Fund für "römischen Ursprunges" erklärt ward, so wird man jetzt nach gewonnener Erkenntniß der Römergräber von Häven das ganze Grab für ein "Römer=Grab" halten müssen. Das Grab war ein kleiner Hügel von Kiessand und Steinen. Unter diesem Haufen war unter der Erdoberfläche eine Grube oder ein Grab, das mit 4 großen Steinen überdeckt war, welche nicht auf großen Steinpfeilern ruheten, also nicht eine Steinkammer bildeten. Hierin gleicht dieses Grab ganz dem Römergrabe von Varpelev auf Seeland, vgl. Jahrb. XXXV, S. 225. In dem Erdgrabe lag ein nicht verbranntes menschliches Skelet, wie in allen bisher als Römergräber erkannten Gräbern zur Eisenzeit, namentlich sicher in den Gräbern von Häven und Varpelev; leider konnte der zerspaltene Schädel nicht erhalten werden. Bei dem Skelet fand sich ein kleines Gehänge aus Bronze und Silber, ein Messer und eine Klinge von einer Schere aus Bronze. Alle diese Sachen sind unzweifelhaft römisch; Anderes ward in dem Grabe nicht gefunden.

Aus allem diesem, aus der Art und Weise der Bestattung und den der Leiche beigegebenen Alterthümern dürfte sich wohl mit Sicherheit schließen lassen, daß auch das Grab von Kittendorf ein römisches Grab sei. Vielleicht ist das Grab etwas älter als die Gräber von Häven und Varpelev, wahrscheinlich ein Frauengrab.

|

|

|

:

|

Begräbniß von Börzow.

Im Jahre 1841 ward auf dem Felde des Dorfes Börzow bei Grevesmühlen bei einer Wegebesserung der letzte Rest eines großen Begräbnißplatzes aus der Eisenzeit mit verbrannten Leichen entdeckt und von mir selbst der letzte Rest durchgraben und durchforscht; vgl. Jahrb. VIII, B, S. 91.

Die Entdeckung ward dadurch veranlaßt, daß am Rande dieses Begräbnißplatzes unmittelbar neben den Urnen in

|

Seite 225 |

|

gleicher Tiefe mit denselben ein altes menschliches Skelet gefunden ward, was die nächste Veranlassung gab, die Erdarbeit einzustellen und eine amtliche Untersuchung einzuleiten; jedoch zeigte eine wissenschaftliche Durchforschung sehr bald, daß die Fundstelle ein sehr alter Begräbnißplatz und daher eine gerichtliche Untersuchung unnöthig war.

Die Auffindung eines unverbrannten Gerippes auf dieser Stelle war sehr auffallend, da die Leichen der Eisenzeit in Meklenburg immer verbrannt sind. Im Jahre 1841 hielt ich noch alle Begräbnißplätze der Eisenzeit für wendisch und suchte das ungewöhnliche Vorkommen eines unverbrannten Gerippes dadurch zu erklären, daß hier in der allerletzten Zeit des Heidenthums (also im 12. Jahrh.) trotz des Verbotes der christlichen Sieger dennoch ein Wende heimlich auf dem heidnischen Begräbnißplätze bei seinen Vorfahren ohne Leichenbrand begraben sei. Den Schädel nahm ich in die großherzogliche Sammlung mit. Von einem zweiten hier begrabenen Gerippe war nichts mehr aufzufinden.

Im Jahre 1859 war der berühmte und gewiegte Schädelforscher v. Baer aus Petersburg in Schwerin, "um eine Ansicht von den Resten der früher dort einheimischen Slavischen Bevölkerung zu erhalten, besonders aber ihre Schädelform wo möglich kennen zu lernen". Ich konnte ihm damals nur den einen Schädel von Börzow zur Untersuchung bieten. Er untersuchte und maß den Schädel während mehrerer Tage Aufenthalts sehr sorgfältig und genau und nahm mehrere verschiedene Photographien mit nach Hause. Im Jahre 1863 legte v. Baer das Ergebniß seiner Untersuchungen über diesen Schädel in einem deutschen Aufsatz nieder: "Ueber einen alten Schädel aus Mecklenburg, der als von einem dortigen Wenden oder Obotriten stammend betrachtet wird, und seine Aehnlichkeit mit Schädeln der nordischen Bronze=Periode, von K. E. v. Baer", in "Mélanges Biologiques "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg, Tome IV, 5/17. Juni 1863", p. 335 flgd. Die Abhandlung ist auf einer beigegebenen Tafel von 5 Abbildungen des Börzower Schädels von verschiedenen Seiten (nach den Photographien) begleitet. Baer kommt nur zu der Behauptung: "Die Form des Schädels unterscheidet sich so auffallend von der typischen Kopfform der in dieser Beziehung bekannten Slavischen Völker, daß man bezweifeln darf, daß er einem Slavischen Volke angehört habe. - - - Ich bemerkte schon in Schwerin, daß dieser "Kopf sehr mit der Form übereinstimmte, die ich für die

|

Seite 226 |

|

wahre keltische halte, nach Formen aus alten Gräbern im mittlern Frankreich u. s. w. - - Ich zweifle nicht mehr, daß diese unverbrannten Leichen nicht zu dem Volke gehörten, dessen Reste in den Urnen liegen. - - -Der zu Börzow ausgegrabene Kopf hat auch viele Aehnlichkeit mit einem viel älteren aus der Bronze=Periode."

Vorläufig ließ sich nichts weiter in der Sache thun. In Folge der Entdeckung der Römergräber zu Häven ward ich aber auf andere seltnere Vorkommenheiten wieder aufmerksam und fing an, die frühern Funde, welche alle sorgfältig aufbewahrt sind, aufs Neue zu durchforschen. Ich hatte auf dem Begräbnißplatze an der Stelle, wo bei der Wegearbeit das Gerippe ausgewühlt war, und zunächst umher, wo Urnen zertrümmert waren, gewissenhaft Alles gesammelt, was irgend den Anschein von Alterthümlichkeit hatte, und hierunter auch mehrere kleine Bruchstücke von Bronze, theils nur zerbrochen, theils geschmolzen (aus den zerschlagenen Urnen). Die nur zerbrochenen, nicht im Feuer gewesenen Bruchstücke von bronzenen Geräthen, welche freilich nur 1 Zoll groß, aber doch noch sehr bezeichnend sind, sind folgende:

1) Ein Stück von einem bronzenen Siebe mit zwei parallelen geraden Reihen feiner eingeschlagener Löcher; in einer dritten geschwungenen Reihe ist das Blech abgebrochen.

Dieses kleine Bruchstück stammt nach der Arbeit offenbar und sicher von einem römischen Siebe.

2) Zwei Stücke von Rändern von zwei Bronzegefäßen, welche in einander gerostet sind. Die Ränder sind nach der Arbeit durchaus charakteristisch für römische Gemäße, indem der Rand verhältnißmäßig sehr stark gegen die dünne Seitenwand und auf der Drehbank abgedreht und polirt ist.

Hier an dieser Stelle hat also offenbar, wie in den meisten römischen Funden des Nordens, eine römische Bronze=Kelle gelegen, in welcher ein Bronze=Sieb gestanden hat. Diese Sachen sind ohne allen Zweifel immer römisch.

Es läßt sich daher nicht bezweifeln, daß hier, wo ein nicht verbranntes Gerippe gefunden ist, römischer Einfluß vorhanden gewesen sei.

Und daraus dürfte zu schließen sein, daß der ungewöhnliche Schädel von Börzow auch ein Römerschädel und das Begräbniß ein Römergrab sei. So viel ein wissenschaftlicher Laie zu beurtheilen vermag, so sind auch die

|

Seite 227 |

|

römischen Männerschädel von Häven und der Schädel von Varpelev auf Seeland dem Schädel von Börzow gleich.

Der Staatsrath v. Baer giebt die Maaße des Börzower Schädels an, wie folgt:

"Die an dem Schwerinschen Kopfe genommenen Maaße habe ich mir in Engl. Zollen folgendermaßen notirt. Der Englische Zoll ist mit 25,399 oder 25,4 in Millimeter zu verwandeln."

| Länge der Schädelhöhle | 6, 8 |

| Breite | 5, 22 |

| Höhe | 5, 28 |

| Breite der Stirn zwischen beiden Sin. semic. | 3, 6 |

| Breite am hintern Rande des Stirnbeins | 4, 2 |

| Abstand der Parietalhöcker | 5, 0 |

| Abstand der Jochbogen | 4, 8 |

| Umfang des Schädels | 19, 3 |

| Bogen von der sutura nasale bis zum Fr. magnum | 14, 3 |

| Von der sut. nasalis bis zum vordem Rande des For. magnum | 3, 7 |

| Größte Breite des Hinterhauptes | 4, 8 |

Der Schädel von Börzow wird also ungefähr gleich alt mit den Schädeln von Häven sein. Und dies wirft wieder viel Licht auf die Altersbestimmung gewisser Arten von Urnen. Die Urnen des Börzower Begräbnißplatzes waren schalenförmig weit geöffnet, theils braun, theils kohlschwarz von Farbe, und mitmäanderförmigen Figuren von Punktlinien verziert (vgl. unten S. 236). Ich habe später wiederholt die Ansicht ausgesprochen und auch nachgewiesen, daß diese Urnen der Eisenzeit und deren Inhalt älter sind, als die slavische Bevölkerung in Meklenburg, und sicher wenigstens bis in das erste Jahrhundert nach Chr. zurückreichen (vgl. Jahrb. XXVI, 1861, S. 161 flgd. und XXV, S. 252 flgd.), die Bevölkerung also, von der sie stammen, hier noch eine germanische war. Der Fund von Börzow würde also, wenn sich die Schlüsse richtig verhalten, wieder einen Beweis für das angenommene Alter dieser Urnen liefern, indem sie nach den Forschungen über die Gräber von Häven ungefähr in die Mitte des 3. Jahrh. n. Chr. fallen würden.

Der Herr Lehrer Dr. Mummenthey zu Schwerin hat nun den Schädel von Börzow und die ausgeprägten (römischen) Hauptschädel von Häven nach Virchowscher Weise in den Hauptrichtungen gemessen und auch den Schädel von Varpelev auf Seeland auf Virchowsche Maaße gebracht.

|

Seite 228 |

|

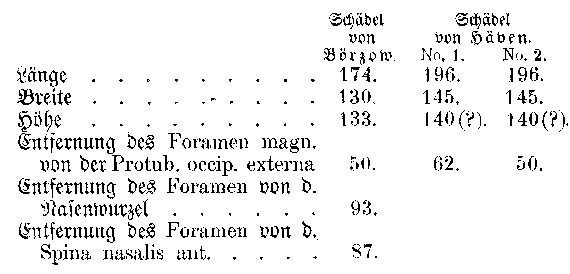

Das Ergebniß dieser Messungen ist folgendes:

Tabelle I.

Für diese Tabelle gilt das Millimeter als Maaßeinheit.

Tabelle II.

In dieser Tabelle werden sämmtliche Brüche auf den Nenner 100 reducirt.

|

|

|

:

|

Die Funde von Groß=Kelle und Hagenow,

welche sehr reich an schönen römischen Sachen sind, scheinen auch Römer gräber gewesen zu sein.

Der schöne Fund von Groß=Kelle, welcher in Jahrb. III, B, 1838, S. 42 flgd. beschrieben und zu Jahrb. V, B, Anhang, abgebildet ist, ward allerdings in einem großen Kegelgrabe in einer Steinkiste gemacht. Leider ist über die Leiche und deren Bestattungsweise damals keine Ermittelung

|

Seite 229 |

|

möglich gewesen. Schon damals sprach ich die Vermuthung aus, daß dieses Grab wohl ein Römergrab sein könne (vgl. Jahrb. a. a. O. S. 56).

Der ebenfalls reiche und schöne Fund von Hagenow, welcher in Jahrb. VIII, B, S. 38 flgd. beschrieben und dazu abgebildet ist, ward unter der ebenen Erdoberfläche im Sande gemacht, jedoch ist keine Nachricht über Leichenbestattung zu ermitteln gewesen, da die Fundstelle zu verschiedenen Zeiten sehr durchwühlt ist.

Beide Funde enthalten die bezeichnenden römischen Alterthümer, namentlich Kellen und Siebe, es fehlen jedoch die Krateren, statt deren andere, große Bronzegefäße vorhanden sind. Beide Funde scheinen etwas älter zu sein, als die übrigen bisher bekannt gewordenen.

|

|

|

:

|

Gräber von Klein=Prezier in Hannover.

Auf dem Felde des Dorfes Klein=Prezier, im Hannöverschen Amte Bodenteich, südlich von Uelzen (also nördlich von Braunschweig und Hildesheim), nahe bei dem Dorfe Kahlsdorf, liegt ein großes "oblonges Hünenbett" oder Riefenbett, welches 35 Schritte lang und 9 Schritte breit, und von 36 großen Steinpfeilern von ungefähr 3 bis 5 Fuß Höh eingefaßt ist. Die in der nördlichen Hälfte des Steinringes stehende Grabkammer ist von 4 Steinen überdeckt, welche auf kleinern Steinpfeilern ruhen, und 12 Schritte lang. Die südliche Hälfte des Denkmals bildet die Fortsetzung des langen Erdhügels innerhalb des Steinringes.

In diesem, nur aus Erde bestehenden Theile des Grabhügels wurden einige Jahre vor 1846 sechs große menschliche Skelete entdeckt, welche ohne Zweifel aus einer Bestattung jüngerer Zeit stammen. Der Fund ist in den "Heidnischen Alterthümern im ehemaligen Bardengau (Königreich Hannover) von v. Estorff, Hannover, 1846," S. 14 flgd. beschrieben und festgestellt. Schon v. Estorff hielt dafür (S. 16), daß "dieser Fund ein sehr merkwürdiger sei, da "in dortiger Gegend menschliche Skelete aus heidnischer Zeit sehr selten vorkommen". Leider hat die Aufgrabung nicht in allen Theilen wissenschaftlich geleitet und beobachtet werden können; jedoch scheint das Ergebniß ziemlich sicher festgestellt zu sein. Drei von diesen Skeleten hatten alter=

|

Seite 230 |

|

thümliche Beigaben; die drei letzten, am südlichsten Ende waren ohne alle Beigaben.

Bei dem ersten Skelet ward, nach dem Berichte des Schäfers, der die erste Aufgrabung vornahm, "ein bronzenes Gefäß, in Gestalt eines Grapens, ungefähr 1 Fuß hoch und 9 bis 10 Zoll weit, gefunden, welches ganz mit Sand angefüllt war"; leider zerbrach er bald und ward stückweise ganz verworfen. Bei wissenschaftlicher Nachgrabung fand man ein großes Skelet und um den Leib die Ueberbleibsel eines starken ledernen Gurtes mit einer Schnalle und an der Brust Perlen (aus 2 hohlen Halbkugeln bestehend) und eine Schnalle, Alles aus Bronze. - Das zweite Skelet hatte ebenfalls an denselben Theilen einen Gürtel, eine Schnalle und Perlen, Alles von Bronze, so wie eine hellgrüne Glasperle. Bei dem dritten Skelet fanden sich außer kleinen bronzenen Schmucksachen auch zwei erhaben geschlagene bronzene Hohlbleche mit einer Emailmasse oder Glasfluß.

Nach allen diesen Schilderungen, nämlich nach der Weise der Bestattung und den Skeleten, nach den Beigaben des Bronze="Grapens", der Schnallen, der Bronze= und Glas=Perlen dürfte anzunehmen sein, daß auch diese Gräber Römergräber gewesen seien. Die Aehnlichkeit mit den Römergräbern von Häven in Meklenburg springt zu sehr in die Augen. Der geschützte Erdhügel in dem alten Riesenbette wird als sehr paßlich erschienen und deshalb zum Begräbnißplatz gewählt sein. Die Hünen liegen sicher in der großen Steinkammer begraben. Solche Nachbestattungen in alten Gräbern sind nicht sehr selten.

|

|

|

:

|

Begräbniß von Wotenitz.

Wenn es richtig ist, daß die schalenförmigen schwarzen (und braunen) Urnen mit mäanderähnlichen Verzierungen aus Punktlinien in die Zeit fallen, in welcher im germanischen Norden die römischen Alterthümer verbreitet wurden, wie z. B. das Begräbniß von Börzow anzudeuten scheint, so werden auch die vielen seltenen und schönen Sachen, welche in einer Urne auf dem großen Begräbnißplatze von Wotenitz bei Grevismühlen gefunden wurden, römischen Ursprunges sein. Diese Urne mit ihrem Inhalt ist beschrieben und zum

|

Seite 231 |

|

Theil abgebildet in Jahrb. XXV, S. 252 flgd., und XXVI, S. 161 flgd. Die Urnen vgl. unten S. 236.

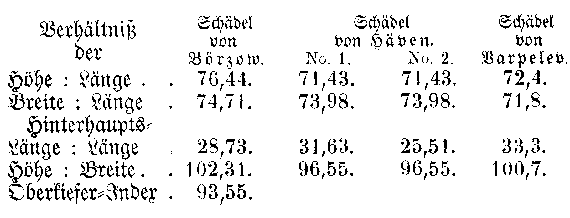

In dieser Urne ward als Prachtstück gefunden eine Halskette aus geflochtenein Golddrath mit anhängender Bommel, alles von höchst ausgezeichneter, mustergültiger Arbeit.

Diese Halskette ist ohne allen Zweifel ein Kunstwerk fremden Ursprunges. Da nun in Dänemark auf der Insel Fühnen zu Nörre=Vroby eine ähnliche goldene Bommel neben einem bronzenen Siebe mit einem römischen Fabrikstempel gefunden ist (vgl. Jahrb. XXVI, S. 164 und 165 flgd.), so läßt sich wohl mit Sicherheit annehmen, daß die Kette von Wotenitz aus römischer Fabrik oder doch durch römischen Handel in den Norden gekommen ist. Außer dieser goldenen Kette wurden in der Urne von Wotenitz noch folgende seltene Sachen gefunden: zwei schwere silberne Hefteln von gewöhnlichen Formen, eine große silberne Nadel mit kunstreich gearbeitetem großen Knopf, 12 kleine silberne Nadeln, wie Stecknadeln, ungefähr 3 Zoll lang, ein silbernes Armband, weiße und blaue Glasperlen und anderes Aehnliches mehr. Alle diese Sachen sind um so mehr für römische zu halten, als sich gleiche und ähnliche Sachen auch in andern Gräbern gefunden haben, welche römischen Ursprunges sind oder römischen Einfluß zeigen.

|

Seite 232 |

|

|

|

|

:

|

Nachrichten von früheren Funden römischer Alterthümer in Meklenburg.

Bronze-Lampe.

Auch aus frühern Zeiten haben wir Nachrichten von Funden römischer Alterthümer. Lessing's Briefwechsel giebt Nachricht von einer römischen bronzenen Lampe mit dem Bilde eines Satyrs, welche in Meklenburg gefunden und in die Sammlung des Herzogs von Braunschweig gekommen ist. In dem Buche "Zur Erinnerung an G. E. Lessing, herausgegeben von Dr. O. v. Heinemann, Leipzig, 1870," S. 27- 30, sind die beiden hierüber redenden Briefe des Herzogs Carl und Lessing's mitgetheilt, welche im Folgenden hier wieder abgedruckt werden.

Mein lieber Herr Lessing. Ich habe neulich durch den Cammerrath Oeder 1 ) in Hamburg eine alte Lampe erhandeln lassen, und da ich nicht völlig gewiß war, ob solche auch würcklich so antique seyn mögte, wie sie angegeben worden; so habe Ich desfalls bereits gegen den C. R. Oeder geäußert, daß ich darüber wohl Seine Meinung schriftlich vernehmen, und die data wißen mögte, woraus man mit einiger Zuverläßigkeit schließen könnte, daß dieses Stück eine würckliche Antique sey? Dieses Sein Gutachten will ich also noch erwarten und bin inzwischen

| Braunschweig, | Deßen wohl affectionirter |

| den 27. Novbr. 1770. | Carl H. z. B. u. L. |

An den Bibliothekar Lessing.

Durchlauchtigster Herzog,

Gnädigster Herr.

Die Bronze, welche Ew. Durchlaucht in Hamburg erstehen lassen, ist ihrem vorigen Besitzer von einem Mecklenburgischen Beamten, auf deßen Gute man sie aus=

|

Seite 233 |

|

gegraben, für einen Wendischen Götzen verkauft worden. Es fehlte auch nicht viel, so wäre sie unter dieser Bezeichnung in das gedruckte Verzeichniß gekommen, wenn ich nicht dem Verfertiger deßelben gewiesen, daß sich in der Muschel noch die Dille oder Rinne, worin der Docht gelegen, deutlich zeige, als woraus eigentlich der ehemalige Gebrauch des Stückes selbsten erhellet.

Warum ich aber nicht glaube, daß an dem Alterthume desselben zu zweifeln, sind dieses die Ursachen:

1) Weil es nicht in Gelde gekauft worden, und durch die Hände keines Brocanteur gegangen; sondern in Deutschland ausgegraben worden: so daß ein vorsetzlicher Betrug schwerlich zu beweisen.

2) Weil nichts daran zu bemerken, worum es nicht wirklich antik seyn könnte. Vielmehr ist gewiß, daß es in den Cabineten eine Menge ungezweifelt alter Lampen giebt, die dieser an Geschmack und Arbeit sehr gleich kommen, wovon Montfaucon (Antiq. Expl. T. V. Pl. 176 und 177) nachzusehen. Besonders erinnere ich mich einer unter den Alterthümern zu Dresden, welche in dem Recueil auf der 192. Tafel zu sehen ist. (Dieses Werk wird vermuthlich auf dem Cabinete seyn, widrigenfalls ich es auf Verlangen herübersenden kann.) Besagte Dresdener Lampe ist ein fast eben so sitzender Satyr, der gleichfalls außer der eigentlichen Lampe in der einen Hand, (nur daß es dort mehr Lichtdille als Lampe zu sein scheint), in der andern Hand ein ähnliches rundes Gefäß hält. Wenn ich mich recht erinnere, so sind die Verzierungen auf dem Deckel des runden Gefäßes bey beiden sogar die nehmlichen.

Alles was man folglich wider das echte Alterthum des Stückes einwenden könnte, müßte lediglich von der Arbeit hergenommen seyn, welche freilich nicht die feinste ist. Der Satyr ist plumper, als man ihn von einem alten Meister erwartet. Allein hier ist nicht zu vergeßen, daß sich mit dergleichen Hausrath, als Lampen sind, wohl schwerlich nur die besten Künstler werden abgegeben haben. Der gedachte Dresdener Satyr, den ich gesehen habe, und deßen ich mich noch wohl erinnere, ist eben so plump, und erscheint nur die Zeichnung feiner. Wenn aber dieses anstößig seyn sollte, daß die äußere Fläche des Stücks zu glatt und rein, und nicht so äruginös und beschlagen ist, als eine in der Erde lange Zeit gelegene Bronze zu seyn pflegt: so darf man nur wißen, daß der vorige Besitzer in Hamburg lebte, wo man alles scheuert und putzt, das Brennholz auf dem

|

Seite 234 |

|

Boden und die Alterthümer in dem Cabinete. Endlich ist es auch nicht die Meinung, wenn man das Stück für alt ausgiebt, daß es darum von einem sehr hohen Alter sein müßte. Es ist eine römische Arbeit, die vermuthlich auch noch lange nicht an die Zeit des Hadrian reicht. Unter allem alten Hausrath haben sich überhaupt die Lampen am spätesten in ihren ehemaligen Formen geändert, und so wie sie waren am längsten in Gebrauch geblieben, indem die Erfindung der gemeinen Talglichte noch sehr neu ist.

|

|

|

:

|

Glasbecher von Levetzkow.

In frühern Zeiten scheinen in Meklenburg fast gar keine römischen Alterthümer gefunden, wenigstens nicht aufbewahrt zu sein. In den Sammlungen zu Schwerin wird nur ein Glasbecher aus dunkelblauem Glase aufbewahrt, dessen Form in Frid. Franc. Taf. XXXV, Fig. 15, abgebildet ist (vgl. Erläut. S. 101), welcher immer für ein römisches Gefäß gehalten ist. Der gewissenhafte Hofmarschall v. Oertzen zu Ludwigslust, früher Aufseher und Bearbeiter der großherzoglichen Sammlung, schreibt darüber in einer Uebersicht der vorhandenen Alterthümer ungefähr vom Jahre 1804 Folgendes: "Gläserne Urnen hat man gleichfalls gefunden. So besitzt die Ludwigsluster Sammlung einen sehr schönen Becher von dunkelblauem Glase, etwa 4 Zoll hoch, und so schön erhalten, als wenn derselbe erst heute verfertiget. Die Urne ward Anfangs des vorigen Jahrhunderts in einem Grabhügel zu Levetzow bei Teterow gefunden."

Der Ursprung wird daher verbürgt sein. Der Becher ist ungefähr 4 Zoll hoch und ungefähr von der Form, welche mehrere in neuern Zeiten auf Seeland gefundene römische Glasbecher haben. Was einigen Verdacht gegen das hohe Alter zu erregen schien, war die ganz vollkommene Erhaltung und Reinheit des Glases, welches nirgends angegriffen ist. Aber wenn man die prachtvollen Armringe aus verschiedenfarbigem, namentlich dunkelblauem Glase sieht, welche in neuern Zeiten wiederholt in der Schweiz gefunden sind, so kann man an dem Alter des Gefäßes von Levetzow kaum zweifeln. Der Herr v. Bonstetten auf Eichenbühl bei Thun hat viele dieser Ringe in Farben, durchaus klar und getreu in den Farben, wie ich mich an den Originalen

|

Seite 235 |

|

selbst überzeugt habe, abbilden lassen in Recueil d'antiquités Suisses, 1855, Pl. XXI, und vorzüglich in Supplement au Recueil etc., 1860, Pl. V, auch in Second supplement au Recueil etc., 1867, Pl. IX. Es bedarf nur eines Blickes, um sich zu überzeugen, daß sich dieses blaue Glas viele Jahrhunderte lang in der Erde ganz unversehrt erhält. Es wird daher nicht gewagt sein, den Becher von Levetzow für römische Arbeit und für ächt zu halten.

Nach den Mittheilungen des Herrn Justizraths Strunk zu Kopenhagen wurden im Herbste 1871 auf Fühnen in einem "Sandgrabe" außer andern Sachen auch zwei prächtige Schalen von dunkelblauem Glase mit weißen Adern gefunden, an deren römischen Ursprung nicht zu zweifeln ist. Auch Engelhardt a. a. O. S. 448 (17) (vgl. oben S. 218) bespricht diese blauen Glasschalen.

|

|

|

:

|

Römische Bronzestatuette von Manderow.

Im Jahre 1852 ward zu Manderow bei Wismar im Torfmoor eine römische Bronzestatuette gefunden und für die Schweriner Sammlungen erworben; die Beschreibung der Statuette und der Auffindung ist in den Jahrb. XXI, S. 257 flgd. gegeben. Die gut gearbeitete Figur ist 6 1/2 Zoll oder 16 Cent. hoch und stellt eine Göttin dar, welche ein Füllhorn im linken Arme und eine flache Schale in der rechten Hand hält. Ohne Zweifel ist sie von römischer Arbeit aus den ersten Jahrhunderten des römischen Kaiserreiches. In den Jahrbüchern ist sie als eine Darstellung der Ubertas oder Felicitas publica bezeichnet, wie solche oft auch auf römischen Münzen vorkommt. Nachdem diese Statuette zum Zwecke weiterer Verbreitung dem königlichen Museum zu Berlin zur Abformung mitgetheilt worden war, ist sie in dem "Verzeichniß der im königlichen Museum zu Berlin käuflichen Gypsabgüsse", z. B. 7. Auflage, 1861, 1, a, S. 7, Nr. 71, als eine "Isis-Felicitas" bezeichnet. - Auch in Dänemark sind nach Engelhard Romerske Statuetter (vgl. oben S. 218), S. 434 flgd., mit Abbildungen, 8 römische Bronze=Statuetten gefunden, welche der Meklenburgischen an Arbeit und Größe ganz ähnlich sind.

|

Seite 236 |

|

|

|

|

:

|

Die schwarzen Urnen mit Verzierungen aus Punktlinien.

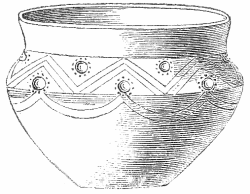

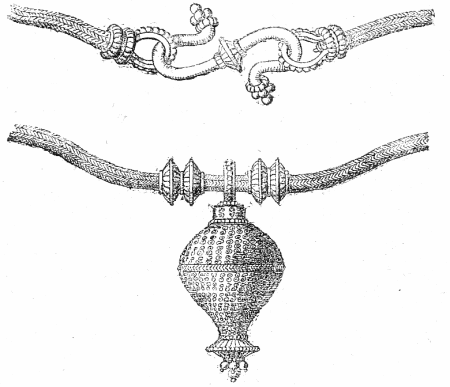

Im mittleren und westlichen Theile des Großherzogthums Mecklenburg=Schwerin sind in großen Begräbnißplätzen unter der ebenen Erdoberfläche oft große, weit geöffnete, schalenförmige Urnen mit zerbrannten Menschengebeinen gefunden, die in der Regel gleichmäßig (durch Ruß) kohlschwarz gefärbt und mit mäander= oder hammerförmigen Verzierungen geschmückt sind, welche aus Punktlinien bestehen.

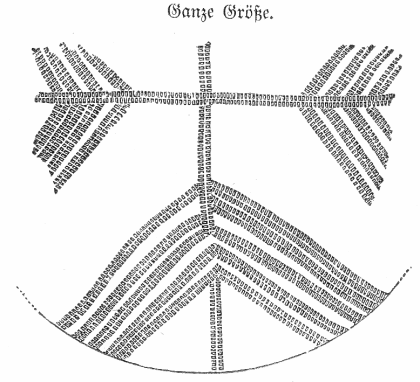

Als Repräsentant dieser Gattung von Urnen ist hier ein Exemplar aus dem großen Begräbnißplatze von Camin bei Wittenburg abgebildet, welches eine durchschnittliche Ansicht zu geben vermag. Andere Exemplare sind abgebildet im Friderico-Francisceum Tat. XXXIV und in Jahrbüchern, Jahrgang XII, S. 432 flgd.

Diese Urnen unterscheiden sich von allen andern nicht allein durch ihre Gestalt und Farbe, sondern vorzüglich durch die Beschaffenheit der Verzierungslinien, die aus regelmäßigen, kleinen, viereckigen Punkten bestehen, welche offensichtlich nicht einzeln, sondern durch ein gezahntes (metal=

|

Seite 237 |

|

lenes) Stempelwerkzeug oder laufendes Rad eingedrückt sind. Zur Veranschaulichung ist ein Theil der Verzierung des Bodens einer kleinen Urne aus demselben Begräbnißplatze von Camin auf der vorhergehenden Seite abgebildet.

Ich habe diese Urnen, da sie sehr in die Augen fallen, seit 35 Jahren in Meklenburg und in den Nachbarländern unablässig verfolgt und eine ausreichende Ansicht über dieselben zu gewinnen gesucht. Sie gehören ohne allen Zweifel der Eisenzeit an, in welcher im nordöstlichen Deutschland alle Leichen ohne Ausnahme verbrannt wurden. Früher schrieb ich sie der jüngsten, also in Meklenburg der wendischen Eisenzeit zu, weil offenbar eine gesteigerte Bildung an ihnen erkennbar ist und sich neben vielem Eisen häufig Silber und Glas in ihnen findet, indem diese jüngern Producte vielleicht auf eine jüngere Zeit schließen ließen. Etwas später konnte ich die Bemerkung machen, daß diese Urnen nicht ausschließlich einen bestimmten Begräbnißplatz beherrschen, sondern auch neben andern von gewöhnlichem Charakter stehen, welche offenbar einheimisches Fabrikat sind. Später machte ich die Erfahrung, daß sie auch da erscheinen, wo sich zugleich unzweifelhafte Spuren römischen Kunstfleißes zeigen, wie z. B. in den Begräbnißplätzen von Wotenitz (vgl. oben und Jahrb. XXV, S. 352) und Börzow (vgl. oben S. 227 und 230). Endlich kam ich (1860) zu der Ueberzeugung, daß die Eisenzeit viel weiter zurückreicht, als früher angenommen ward, und daß namentlich die Eisenzeit, welcher die schwarzen Urnen angehören, die ältere Eisenzeit, wenigstens bis in das 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. zurückreicht (vgl. Jahrb. XXVI, S. 161 flgd.). Die Entdeckung der Römergräber zu Häven und an andern Stellen im Norden scheint diese Beobachtungen zu bestätigen.

Diese Urnen, viele kleine Funde und Bruchstücke nicht gerechnet, sind in größern Lagern in Meklenburg an folgenden Stellen entdeckt: zu Kothendorf (Friderico-Francisceum, S. 91), zu Gägelow (Friderico-Francisceum, S. 96), zu Camin (Jahrb. II, B, S. 53), zu Börzow (Jahrb. VIII, B, S. 91), zu Wotenitz (Jahrb. XXV, S. 352), zu Neu=Stieten (Jahrb. XXXIII, S. 139), zu Döbbersen (Jahrb. VIII, B, S. 27), zu Raguth (Jahrb. IV, B, S. 51), zu Dreveskirchen (Jahrb. XVII, S. 369). Alle diese Orte liegen im mittlern und westlichen Meklenburg=Schwerin.

Im östlichen Meklenburg=Schwerin und in Meklenburg=Strelitz sind sie noch nicht beobachtet (Jahrb. V, B S. 81).

|

Seite 238 |

|

Ich habe mich aber nicht allein bemüht, ihr Vorkommen in Meklenburg zu beobachten und zu retten, sondern auch ihr weiteres Vorkommen in den Nachbarländern und weiter hinaus zu verfolgen (Jahrb. XI, S. 395). Diese Urnen kommen vor: im mittlern und westlichen Meklenburg=Schwerin, in Holstein nur in dem südöstlichen holsteinschen Lande Wagrien, in Sachsen=Lauenburg bis an die Elbe (vgl. Jahrb. XXX, S. 155), im Herzogthume Lüneburg (vgl. Jahrb. XVII, S. 361), in der nordwestlichen Prignitz, in der Altmark sehr zahlreich, z. B. in den Danneilschen Sammlungen im Museum zu Berlin, vereinzelt noch im Halberstädtischen und von hier und dem Lüneburgischen bis gegen den Harz.

Betrachtet man diese Länderstrecke, so ergiebt sich eine fast überall gleich breite, von Südwest nach Nordost streichende Zone vom Nordfuße des Harzes bis an die Ostsee, oder vom Leine=Thal bis an die jetzigen Häfen von Lübek und Wismar. In dieser Zone liegen auch uralte Elbübergänge (Fähren), z. B. bei Scheßla, Neuhaus gegenüber, und bei Broda (= Fähre) bei Dömitz. Der Herr Staats=Minister Freiherr v. Hammerstein hat in Jahrb. XXXVI, S. 108 flgd. zur Genüge nachgewiesen, daß seit uralter Zeit ein Elbübergang mit einer "Wagenfähre" an der Schetzel oder dem Schetzelbach bei der Darchauer Fähre bestand, und wünscht weitere Nachforschungen. Gleichzeitig und unabhängig davon hat der Herr Dr. Hostmann zu Celle in der zweiten Hälfte des Jahres 1871 und später am linken Elbufer in den Aemtern Danneberg und Blekede, der Darchauer Fähre gegenüber, zahlreiche, große Begräbnißplätze aus dem "ersten Eisenalter" 1 ), welche ganz denen im gegenüber liegenden Meklenburg gleichen, entdeckt, welche ohne Zweifel zu überraschenden Ergebnissen führen werden. Herr Dr. Hostmann theilt im Septbr. 1871 brieflich mit: "Mit der Fuhrt bei der Darchauer Fähre hat es seine volle Richtigkeit. Die Stelle war auch z. B. in diesem Sommer außerordentlich seicht, und man theilte mir mit, daß dieselbe, bevor die Deiche gebauet waren, beständig eine bequeme Durchfahrt

|

Seite 239 |

|

habe bieten müssen." Diese Fähre liegt auf der Straße von Lüneburg nach Neuhaus, welche in gerader Richtung weiter nach Hagenow und der Schweriner "Fähre" geht.

Außerhalb dieser Zone habe ich in Deutschland auf meinen langjährigen und vielfachen Forschungsreisen diese Urnen nirgends bemerkt. Auch andere Forscher haben dieselbe Beobachtung gemacht, z. B. der schwedische Alterthumsforscher Hans Hildebrand, Adjunct am Staats=Museum zu Stockholm, welcher auf seiner langen Forschungsreise im Sommer 1870 diese Urnen mit Aufmerksamkeit als etwas ihm Neues betrachtete und es sich auch zum Ziele setzte, nach denselben zu forschen; derselbe hat denn auch schon vor seinem Uebergange über die Alpen im November 1870 berichtet, daß er in ganz Deutschland, Oesterreich, Ungarn und Siebenbürgen diese Urnen nirgends anders getroffen habe, als in der beschriebenen Zone in der Mitte Norddeutschlands, die letzten Spuren in der Sammlung des Professors Dr. Wiggert zu Magdeburg, dessen Forschungen bis in die Ebenen am nordöstlichen Harz reichen.

Diese Zone mit diesen eigenthümlichen Urnen ist nun aber gleich mit der Zone, in welcher vorherrschend die römischen Alterthümer aus Bronze, Glas, Silber u. s. w. und Römergräber gefunden werden.

Daher liegt es nicht ferne, daran zu denken, daß diese Urnen, welche so manche classische Anklänge geben, unter dem Einflusse römischer Cultur entstanden sind, d. h. durch Arbeiter aus den Ländern des römischen Kaiserreichs, wenn es auch nicht gerade Römer waren.

Ueberdies giebt die Bearbeitungsweise dieser Urnen manches zu bedenken. Diese Urnen sind zwar noch nach deutsch=heidnischer Weise angefertigt, d. h. aus Thon mit (jedoch feinem) Sande durchknetet und nicht im Töpferofen gebrannt, sondern am offenen Feuer gedörrt. Aber sie sind viel dünner, feiner und regelmäßiger geformt und kunstreicher verziert, als die Urnen, welche sicher norddeutschen Ursprunges sind. Es scheint fast, als wenn die Grundform auf der Töpferscheibe gedreht und darauf die Außenseite mit geschlemmtem Thon, wie in Norddeutschland Sitte war, überzogen sei. Eingeführte römische Fabrikate werden diese Urnen nicht sein; denn die Wege waren wohl zu weit und schwierig, die Gefäße zu groß und zerbrechlich. Auch hatten, wie weltbekannt ist, die Römer bis an die äußerste Grenze ihres Gebiets die Kunst der Ziegelei und Töpferei bis zu dem höchsten Grad der Vollkommenheit gebracht, und eingeführte

|

Seite 240 |

|

römische Töpferwaare würde ein ganz anderes Ansehen haben. Und dennoch scheint es, daß Römer hier zu Lande ihren Einfluß auf die Töpferei geltend gemacht oder daß sie gar diese Urnen selbst hier gemacht haben. Römisches Töpfergeschirr konnten sie hier freilich nicht fabriciren, da ihnen hier die Ziegel= und Töpfer=Brennöfen und die Materialien, auch vielleicht die Arbeiter zur Erbauung der Oefen fehlten. Aber die Römer können sich den Sitten und Bedürfnissen der norddeutschen Germanen angeschmiegt und nach deren Weise Töpferei, jedoch viel kunstreicher getrieben haben.

Diese Ansichten und Erfahrungen sollen nur Andeutungen sein, um eine wichtige Sache weiter zu verfolgen. Die Ausgangspunkte liegen vielleicht in Italien oder andern Provinzen des römischen Kaiserreiches.

Ich selbst habe nur eine Andeutung außerhalb der angegebenen Zone finden können, nämlich eine aus Hetrurien stammende, gleich gearbeitete, gefärbte und verzierte große Urne, mit dem Hakenkreuz, in den "vereinigten Sammlungen" zu München, deren Entdeckung und Beschreibung ich in den Jahrbüchern XXVI, S. 177 geliefert habe.

Eine andere Beobachtung scheint die Annahme des römischen Einflusses zu bestärken. Im Großherzogthume Luxemburg sind in neueren Zeiten viele Gräber entdeckt, welche vollständig alle Eigenthümlichkeiten der hier zur Sprache gebrachten meklenburgischen Gräber der ersten Eisenzeit haben und an denen vieles, namentlich an den Urnen, auf beiden Seiten vollkommen gleich ist. Die Ausstattung dieser Gräber wird denselben Einflüssen wie die der meklenburgischen Gräber unterworfen gewesen sein, beide jedoch nicht von einander abhangen, da von der Lüneburger Haide bis an die Maas noch kein Mittelglied gefunden ist. Ueber die Luxemburger Gräber vgl. man Jahrbücher XIX, S. 321. Die Luxemburgischen Forscher halten diese Grabstätte für "gallisch=fränkische" Gräber und setzen sie in die Zeit vom 5. bis 10. Jahrhundert n. Chr., und ich habe, hiedurch verleitet, die mit ihnen übereinstimmenden Gräber in Meklenburg noch für "wendische" gehalten.

Wenn die hier ausgesprochenen Ansichten und Vermuthungen sich mit der Zeit bewähren sollten, dann dürfte es noch ernstlich zur Frage kommen, ob auf dem angedeuteten Wege nicht auch alle oder doch die ersten eisernen Geräthe der ersten Eisenzeit von den Römern in den Norden eingeführt sind. Es läßt sich nicht leugnen, daß sich in heimischen alten Gräbern dieser Zeit genau dieselben eisernen Sachen

|

Seite 241 |

|

finden, wie in hiesigen römischen Funden, z. B. der sehr große eiserne Ring in dem heimischen Begräbnißplatze von Neu=Stieten und dem großen römischen Funde von Hagenow; vgl. Jahrbücher XXXIII, S. 139. Von der andern Seite finden sich auch in römischen Funden, z. B. in dem Funde von Hagenow, eiserne Geräthe, welche von den einheimischen verschieden und sicher aus der Fremde eingeführt sind. Gewisse Geräthe deuten auf südlichen Ursprung, z. B. die Scheren. Fast in jedem großen römischen Funde ist die bronzene Schere von römischer Arbeit, welche eine neue römische Erfindung zu sein scheint. Nun aber finden sich in den einheimischen Brandgräbern der ersten Eisenzeit auch oft eiserne Scheren von allen Größen. Vorher ist nie eine Schere beobachtet worden. Doch ist diese weitreichende Frage noch lange nicht spruchreif.

Das aber ist unzweifelhaft, daß wir alle Kräfte aufbieten müssen, um gerade die bis auf die neueren Zeiten und bis zur Entdeckung der römischen Alterthümer im Norden ganz vernachlässigten Alterthümer der Eisenzeit sorgsam zu retten und zu bewahren. Gerade aus ihnen können sich ganz neue und unerhörte Ansichten über die Bildungsgeschichte Deutschlands entwickeln.

|

|

|

:

|

Römergräber in Dänemark.

Allgemeines.

Auf den dänischen Inseln sind und werden fortwährend viele römische Alterthümer gefunden, welche immer den römischen Alterthümern von Häven in Meklenburg und unter sich gleich sind, namentlich bronzene Krateren, Kellen und Siebe und gläserne Becher und Perlen. Die dänischen Alterthumsforscher stellen diese Sachen in die "ältere Eisenzeit", also in die Zeit, in welche ich die Gräber von Häven gestellt habe, halten die Alterthümer jetzt auch zum größern Theil für römischen Ursprunges, meinen aber, daß die hier begrabenen Menschen Dänen und die beigegebenen Geräthe Handelswaare sind. Das Dunkel kann nur erhellt werden, wenn man die Gräber, d. h. die Begräbnißweise, vollständig erkennen kann und wenn aus den Gräbern die Gerippe, namentlich die Schädel, erhalten sind. Virchow, welcher die in Kopenhagen aufbewahrten Schädel im Jahre 1869 untersucht

|

Seite 242 |

|

hat, hat dieselben auch gemessen und die Messungen im Archiv für Anthropologie, Band IV, Heft 1, veröffentlicht. Er fand in Kopenhagen nur 3 Schädel aus der "altern Eisenzeit", von denen nur 2 aus sicher bekannten Gräbern mit unverbrannten Leichen stammen, die Schädel von Sanderumgaard und von Varpelev. Die Leichen waren nicht verbrannt und hatten nur römische Geräthe bei sich. Die Schädel fand Virchov "höchst ungewöhnlich", und zwar am Hinterhaupte stark ausgebildet. Der dritte, starkknochige Dolichocephale von Dueaasen auf Bornholm "steht im Ganzen dem Schädel von Varpelev näher". Erwägt man nun, daß die Bestattungsweise und die Alterthümer ganz abweichend und unter sich gleich sind, und daß diese, so wie die ungewöhnlichen Schädel wieder mit denen von Häven und Börzow in Meklenburg übereinstimmen, so gelangt man leicht zu der Ansicht, daß die also Begrabenen Römer oder doch wenigstens Fremde seien. Alle bisher bekannt gewordenen, schon ziemlich zahlreichen Gräber dieser Art stimmen jedenfalls in der Beigabe römischer Alterthümer genau, oft in den kleinsten Einzelheiten der Arbeit überein.

Im Folgenden werde ich einige der dänischen Gräber dieser Art vorführen, so weit meine Quellen reichen.

|

|

|

:

|

Grab von Sanderumgaard auf Fühnen.

Im Sommer 1821 ward zu Sanderumgaard, Ansum Herred, Odensee Amt, auf der Insel Fühnen vor dem Garten dicht neben einem "Sandgrabe", in welchem schon früher ein paar Gerippe gefunden waren, wieder ein solches aufgegraben, welches viele offenbar römische Alterthümer bei sich hatte. Der Fund ist in Antiquariske Annaler, Bd. IV, Heft I, pag. 152 beschrieben. Die Alterthümer bestanden theils aus edlen Metallen, theils aus "Messing". Zu den Füßen fand man einen ziemlich großen "Metallkessel" (also wohl einen Krater), bei dem Kopfe einen kleinern (also wohl eine Kelle); um einen der Finger saßen zwei Spiral=Goldringe, und eine silberne Schnalle schien auf der Brust gelegen zu haben. Auffallend erschien immer der Schädel aus diesem Grabe. Daher beschrieb ihn Professor Eschricht zu Kopenhagen in Dansk Folkeblad 1837, Nr. 28-29, und lieferte dazu eine Abbildung in fast natür=

|

Seite 243 |

|

licher Größe (pag. 115). Eschricht, welcher damals freilich noch von einem "Kupferalter" (d. i. Bronzealter) sprach und das Begräbniß dahinein verweisen wollte, fand den Schädel so ganz ungewöhnlich, namentlich ungewöhnlich lang gebildet, wie ihm nie ein Schädel vorgekommen sei. Der Mensch war dazu ein "ungewöhnlich großer Mann" gewesen. Virchow hat nun diesen Schädel auch gemessen. Er sagt darüber (Archiv für Anthropologie a. a. O.) Folgendes: "Der Schädel von Sanderumgaard ist schon von Eschricht wegen seiner kolossalen Länge beschrieben. Der Schädel hat die kolossale Länge von 22,4 und einen Längsschädeldachbogen von 43,0, wovon 14,2 auf die Squama occipitalis und 15,2 auf die Sagittalnaht fallen, - höchst ungewöhnliche Verhältnisse. Es stimmt damit, daß die protuberantia occipitalis externa (Hinterhaupt) und die linea nuchae überaus stark ausgebildet sind und daß das Planum semicirculare sehr hoch hinaufreicht. Der Höhenindex beträgt 63,3, der Breitenindex 54,8, Höhe zur Breite = 106,2 : 100, Hinterhauptslänge 30,8". Es walten hier also alle besondern Verhältnisse vor, welche die Gräber von Häven zeigen, und man kann sich der Ansicht nicht erwehren, daß der Ursprung der Gräber hier wie dort gleich ist.

|

|

|

:

|

Grab von Varpelev auf Seeland.

Fast ganz gleich mit den übrigen von mir für "Römergräber" gehaltenen Gräbern an Bestattungsweise und Alterthümern ist das Grab von Varpelev, welches mit Ruhe und wissenschaftlich untersucht und ausgebeutet werden konnte. In den Jahrb. XXXV, 1870, S. 225, habe ich in Folge der Entdeckung der "Römergräber" von Häven in Meklenburg den großen und schönen Fund von Varpelev zur Sprache und Vergleichung gebracht und meine Ueberzeugung aussprechen zu müssen geglaubt, daß dieses Grab auch ein "Römergrab" sei.

Der Vollständigkeit wegen wiederhole ich aus den Jahrbüchern hier diesen Aufsatz wörtlich.

In meiner Abhandlung über die neu entdeckten "Römergräber in Meklenburg" zu Häven habe ich oft ausgesprochen, daß ähnliche, ja selbst gleiche römische Alterthümer auf den dänischen Inseln oft, jedoch nie in einem Grabe oder mit

|

Seite 244 |

|

menschlichen Skeletten zusammen, gefunden seien. Meine forschenden Freunde in Dänemark schreiben diese römischen Geräthe dem von ihnen gewiß richtig festgestellten "ältern Eisenalter" zu und meinen, daß die "Grabfunde" aus diesem Zeitalter "allemal einige römische Sachen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung" enthalten. Ich meine jetzt aber, daß umgekehrt solche Grabfunde ebenfalls Römergräbern angehören, welche zugleich auch etwas heimisches Geräth aus der ältern Eisenzeit enthalten.

Den vollen Beweis scheint mir der Fund von Varpelev zu geben, der mit den Gräbern von Häven und auch mit den Funden von Grabow, Heddernheim und andern vollkommen übereinstimmt. Der Varpelev=Fund ist schon im J. 1865 bekannt gemacht: "Varpelev Fundet, beskrevet af C. F. Herbst", in den "Annaler for Nordisk Oldkyndighed, 1861, p. 305-322", auch in einem Separatabdrucke "Kjöbenhavn, 1865", mit 3 Tafeln Abbildungen. Ich habe diese äußerst wichtige und merkwürdige Abhandlung leider bisher übersehen, beeile mich aber, da ich eine deutsche Uebersetzung gewonnen habe, den Hauptinhalt hier zur Vergleichung nachträglich mitzutheilen.

Im Junii 1861 ging bei dem nordischen Alterthumsmuseum zu Kopenhagen die Nachricht ein, daß auf dem Acker eines Hüfners im Kirchspiel Varpelev auf Seeland, in der Harde Stevens, im Amte Praestö, also südlich von Kopenhagen, nicht weit von dem Meere und der Insel Moen, eine Anzahl merkwürdiger Alterthümer entdeckt, die Fundstelle aber noch nicht ganz aufgedeckt sei. Alsbald eilte der Justizrath Strunk, Aufseher des Museums, dahin, um den Fund völlig aufzunehmen und nach allen Seiten hin festzustellen, wie der Justizrath Herbst ihn in der oben angeführten Abhandlung in der richtigen Ansicht beschrieben hat, daß vor allen Dingen nur gesammte und verbürgte Funde der Wissenschaft helfen können. Die Fundstelle zeigte keine Spur von einem Hügel und ward nur dadurch entdeckt, daß man beim Pflügen öfter auf einen Stein gestoßen war, den man jetzt entfernen wollte. Beim völligen Ausgraben zeigte sich, daß in gleicher Höhe 6 Steine auf Kiesaufschüttung lagen, die ein in dem festen Lehmboden ausgegrabenes und mit Kies ausgefülltes Grab deckten, dessen Boden ungefähr 4 Ellen (2,51 métres) tief unter der Erdoberfläche lag. In diesem Grabe lag das Skelet eines ausgewachsenen, ungewöhnlich hohen Mannes. Neben dem Skelet lagen, zum größten Theile an der rechten Seite, folgende Alterthümer:

|

Seite 245 |

|

1) Ein einfacher Spiralring von dickem Golddrath, von 2 1/2 Windungen (1 3/4 Loth schwer, abgebildet bei Herbst, Taf. III, Fig. 1), correspondirend mit dem dicken Goldringe von Grabow, Jahrb. XXXV, S. 105.

2-3) Eine bronzene Schöpfkelle mit einem darein passenden Sieb (abgebildet bei Herbst, Taf. III, Fig. 2), genau so wie die Kellen und Siebe von Häven; vgl. Jahrb. a. a. O. S. 114 flgd. und Taf. I, Fig. 3 und 4.

4) Ein bronzener Krater ("Bronze=Vase") (abgebildet bei Herbst, Taf. III, Fig. 3), genau dem Krater von Häven S. 112 und Taf. II, Fig. 17, und auch dem charakteristischen Henkel desselben Fig. 17 a. gleich.

5) Der Bronzebeschlag eines hölzernen Eimers (abgebildet bei Herbst, Taf. III, Fig. 4) ganz dem Beschlage der hölzernen Eimer von Häven S. 118 und 130 und Taf. II, Fig. 16, gleich, auch in der Art der Verzierung durch Austreibung kleiner "Puncte" oder Halbkugeln.

6-8) Drei höchst merkwürdige Glasgefäße mit eingebrannten farbigen Figuren auf der Außenfläche (abgebildet bei Herbst, Taf. I und II und Holzschnitt im Texte), vielleicht Kunstwerke ohne gleichen. Auch zu Häven ward ein Becher von weißem Glase von derselben Größe gefunden, vgl. S. 114 und Taf. II, Fig. 20, welcher jedoch mit eingeschliffenen Halbkugeln und Strichen verziert ist, wie die übrigen in Dänemark gefundenen römischen Glasgefäße.

9) Einige Bruchstücke von einem Gefäße aus gebranntem Thon mit eingeritzten Schrägestrichen verziert, also ähnlich wie zu Häven, S. 122 und 123.

10) Dreizehn Stück runde Steine zum Brettspiel, von verschiedenen Farben, ungefähr 1 Zoll (2,6 Centim.) im Durchmesser, unten flach, oben schwach gewölbt, also genau so, wie die Steine aus dem merkwürdigen römischen Funde von Gr.=Kelle in Meklenburg, abgebildet in Jahrb. V, Lithogr. Fig. 10.

11) Einige Thierknochen, welche Professor Steenstrup der Graugans und dem Schwein zuschreibt, also wohl Reste der dem Todten mitgegebenen Fleischspeise.

Man sieht aus dieser Beschreibung, daß hier fast genau dasselbe Grab vorliegt, wie die Gräber zu Häven, und daß alle Alterthümer wohl sicher römische sind. Und dazu stimmt auch der bei Herbst in drei verschiedenen Ansichten durch Holzschnitt in dem Text unter Professor Steenstrup's Leitung der Merkwürdigkeit wegen abgebildete Schädel, welcher den Männerschädeln von Häven (vgl. Jahrb. a. a. O. S. 141) völlig

|

Seite 246 |

|

gleich, also auch wohl römischen Ursprunges ist. Ich kann daher nicht glauben, daß diese seltenen Kunstwerke der "ältern Eisenzeit hier im Lande gearbeitet" seien, sondern muß annehmen, daß das Grab von Varpelev auch ein Römergrab ist. Ganz ähnlich ist auch der a. a. O. oft verglichene schöne römische Fund von Himlingöie, welches "nur eine halbe Meile von Varpelev" liegt.

Ich muß daher zu dem Glauben gelangen, daß die von mir angenommene römische Handelsstraße von Nassau her über die jetzigen Häfen von Lübek, Wismar, Rostock und Stralsund zur See weiter nach dem Sunde an die Ostküste von Seeland ging, um so mehr, da die dänischen Inseln diesen Häfen so sehr nahe sind, indem man z. B. von dem Kreidevorgebirge Arkona die hohen Kreideufer von Moens=Klint mit bloßen Augen sehen kann. Schifffahrt auf kleinen Fahrzeugen ist auf diesem Wege gewiß seit uralter Zeit getrieben, da dieselbe zur heidnischen Zeit der Wenden geschichtlich verbürgt ist, und damals bauete man sicher noch nicht große Schiffe; man wird aber wohl nicht weite Fahrten unternommen, sondern immer nur die nächsten Küsten aufgesucht haben.

Auch den Schädel aus diesem Grabe hat Virchow später untersucht und gemessen; er urtheilt darüber folgendermaßen. "Auch ist hier das Hinterhaupt stark ausgebildet, die Protuberanz sehr entwickelt, dabei die Supraorbitalhöcker stark. Die Dolichocephalie ist demnach sehr ausgebildet."

|

|

|

:

|

Gräber von Himlingoie auf Seeland.

Nahe bei Varpelev auf Seeland war ein langer, niedriger Hügel, Namens Bavnehoi, bei desen Abtragung man von 1828 bis 1835 auf viele Alterthümer stieß. Leider geschah die Aufdeckung nicht regelmäßig und unter wissenschaftlicher Aufsicht. Jedoch sind die meisten Alterthümer und die Berichte über deren Auffindung an das Museum zu Kopenhagen gelangt. Hiernach war der Hügel ein Begräbnißplatz, in welchem die Leichen unverbrannt in der Erde ohne Steinsetzungen begraben waren. Die den Leichen beigegebenen Alterthümer waren meistentheils werthvoll; jedoch ließen sich zwei Arten unterscheiden: Geräthe einheimischen

|

Seite 247 |

|

("barbarischen") Styls und Geräthe römischen ("antiken") Styls. Jetzt ist die Beschreibung dieses Fundes mit Abbildungen von Engelhardt in den Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord, Copenhague, 1869, pag. 262 sq. herausgegeben. Nach dieser Darstellung wurden in dem Hügel mehrere menschliche Gerippe gefunden und an Alterthümern, außer einigen goldenen Ringen, einheimischen Hefteln und andern Sachen, ein Krater, eine Kelle, ein Sieb, ein Eimer, eine Schale, eine Heftel, alles aus Bronze, ein silberner Becher, mehrere gläserne Gefäße, z. B. ein Trinkhorn und ein Becher, farbige Glasperlen, Perlen und Bommeln aus Bernstein, ein Kamm aus Bein u. a. m. Alle diese Sachen sind unzweifelhaft römisch und gleichen ganz den zu Häven gefundenen; dieser Begräbnißplatz stimmt also ganz mit dem von Häven überein. Höchst merkwürdig sind die Bommeln von Bernstein, welche bei Engelhardt a. a. O. S. 265, Fig. 4, a, im Texte durch Holzschnitt abgebildet sind. Diese Bernstein=Bommeln, welche birnenförmig gestaltet und oben mit einem durchbohrten Knopfe versehen sind, sind genau von derselben Größe und Gestalt wie die in den "Römergräbern" zu Häven gefundenen (vgl. die Abbildung in den Jahrb. XXXV, Taf. I, Fig. 16), und finden sich sonst nicht weiter; es ist nicht anders denkbar, als daß alle diese Bommeln von einer und derselben Hand gemacht sind: die verschiedenen Fundorte deuten also auf einen unmittelbaren Zusammenhang beider. Wenn sich nun auch die verschiedenen Gräber in diesem Hügel im Einzelnen nicht mehr genau feststellen lassen, so ist es doch unzweifelhaft, daß hier Leichen mit römischen Geräthen neben einheimischen begraben wurden, nach meiner Ansicht also Römer neben Dänen, ähnlich wie zu Börzow. Engelhardt schreibt diese Alterthümer der "ersten Eisenzeit" (ungefähr 250-500 n. Chr.) zu, spricht sich aber noch nicht bestimmt über Herkunft und Zeit derselben aus. Er sagt nur: "Die einen Funde dieser Zeit umfassen zugleich "römische und barbarische Gegenstände, eine Mischung, welche sich in fast allen Funden dieser Periode findet, die andern, seltenern enthalten nur römische Gegenstände, durch welche man wahrscheinlich zur Bestimmung der Zeit gelangen wird, wenn man erst ein größeres Material gesammelt haben wird." Engelhardt geht auf die von mir aufgestellte Ansicht nicht ein, obgleich er meine Abhandlung schon kannte, indem er sie z. B. pag. 266 und 270 citirt, sondern begnügt sich mit der Beschreibung der gefundenen

|

Seite 248 |

|

Sachen und hält einstweilen an dem weitern Begriffe des "ersten Eisenalters" fest. Er sagt am Schlusse seiner Abhandlung pag. 271: "Es ist ohne Zweifel, daß die Gefäße von Glas und Bronze alle römische Producte sind, eingeführt in Dänemark durch Kaufleute, deren Weg einst vielleicht bestimmt werden kann durch Hülfe von Funden ähnlicher römischer Alterthümer in Meklenburg, Hannover und bis in Hessen." Ich möchte dagegen meinen, daß alle Gräberfunde, welche, mit Ausnahme von einigen thönernen Gefäßen, nur unverbrannte Leichen und ächt römische Geräthe enthalten, römischen Leichen angehören, wie die großen Gerippe und abweichenden Schädel zu beweisen scheinen.

|

|

|

:

|

Grab von Thorslunde auf Seeland.

In den neuesten Zeiten ist auf Seeland wieder ein Fund "aus dem ältern Eisenalter" gemacht, über den ich jedoch bis jetzt nur briefliche Mittheilungen von dem Herrn Justizrath Strunk zu Kopenhagen habe. Im Herbst 1870 wurden zu Thorslunde in der Nähe von Roeskilde in einer Grandgrube folgende Sachen gefunden: ein Henkel und viele Bruchstücke von einem Eimer (wahrscheinlich Krater) von getriebener Arbeit, eine Kasserole (Kelle), ein Sieb, eine eigenthümliche Kasserole mit sehr langem Griff, ein Kamm von Knochen und ein Bruchstück von einem andern Kamm, drei merkwürdige Glasgefäße mit aufgemalten und eingebrannten Verzierungen und Figuren, ähnlich den Glasgefäßen von Varpelev. Die Justizräthe Strunk und Herbst reisten sofort nach der Fundstelle, um weiter zu forschen, fanden aber nur noch ein Paar kleine Bronzebeschläge mit Bekleidung von Silber, mehrere kleine Bronzestücke, Menschenknochen und einige kleine Thierknochen. Es erscheint hier also wieder genau dasselbe römische Grab, wie an den andern hier beschriebenen Fundstellen. - Später bespricht Engelhardt in seiner oben erwähnten Abhandlung S. 441 (10) diesen Fund auch und sagt dabei, daß die Alterthümer, wie es scheine, neben "einem Skelet" gefunden seien. Er nennt das gefundene "Eimer" auch eine "Bronzevase".

|

Seite 249 |

|

|

|

|

:

|

Grab von Vallöbye auf Seeland.

In den jüngsten Zeiten ist, nach den Mittheilungen des Herrn Justizraths Strunk zu Kopenhagen, auf Seeland zu Vallöbye, wieder im Amte Prästöe, also nicht weit von Varpelev und Himlingoie, durch einen Bauer ein merkwürdiger Fund entdeckt, welcher ohne Zweifel römischen Ursprunges ist. Es wurden gefunden:

1) Bruchstücke von zwei "Bronze=Gefäßen" (Krateren) mit dazu gehörenden Henkeln, wie Worsaae Nord. Oldsager Nr. 307;

2) Bruchstücke von einer Kelle ("Kasserole") und einem Siebe aus Bronze;

3) Bruchstücke von zwei silbernen Bechern mit in Feuer vergoldeten Ornamenten, wie Worsaae Nr. 314;

4) drei weiße Brettsteine ("brikker") von Glas, wie Worsaae Nr. 364;

5) fünf "konische Gegenstände" aus Bronze, Füße zu den Bronzegefäßen;

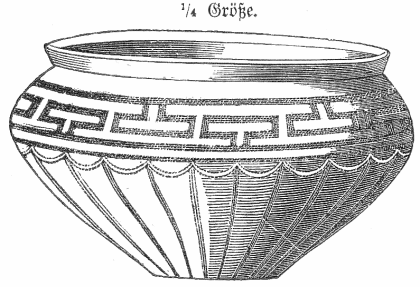

6) die Hälfte einer schönen, rothen Thonschale (sogenannte samische Arbeit) mit schwarzen und Relief=Verzierungen mit Bogenschützen, Hunden und Wildschweinen. Leider war beim Auffinden kein Sachkundiger zur Stelle und die Bruchstücke blieben längere Zeit unbeachtet. Auch ließ sich die Beisetzungsweise nicht mehr ermitteln. Wahrscheinlich war die Fundstelle auch ein Römergrab; denn alle gefundenen Stücke sind ohne Zweifel römischen Ursprunges und der ganze Fund gleicht ganz den vielen andern Funden, welche man für Römergräber halten muß.

Nach den vielen Funden zu urtheilen mag der südliche und südöstliche Theil der Insel Seeland und deren Küste in uralter Zeit ein Hauptpunkt des römischen Verkehrs gewesen sein, da er in der Mitte der dänischen Inselwelt und des schwedischen und deutschen Festlandes liegt, während der nördliche Theil der Insel, wie noch heute, stark mit Urwald bedeckt war. - Auch Engelhardt a. a. O. (vgl. oben S. 39) sagt S. 440 (9): "Römische Producte werden am häufigsten in den südlichen und namentlich südöstlichen Gegenden des alten Dänemarks angetroffen," und S. 441 (10): "Es ist klar, daß der Mittelpunkt auf Seeland gesucht werden muß."

|

Seite 250 |

|

|

|

|

:

|

Römische Münzen

im Bereiche römischer Geräthe.

Leider sind in Meklenburg und Dänemark mit römischen Alterthümern zusammen noch nicht römische Münzen gefunden. Da aber ungefähr die Zone ermittelt ist, in welcher hier am häufigsten römische Geräthe (und Gräber) gefunden werden, so scheint es von Wichtigkeit zu sein, besonders die römischen Münzen ins Auge zu fassen, welche in der Nähe von Fundstellen römischer Alterthümer gefunden sind. Es wird von jetzt an bei hier gefundenen römischen Münzen viel darauf ankommen, den Fundort derselben festzustellen. Solche in der Nähe von Fundstellen in neuern Zeiten gefundene römische Münzen sind folgende.

|

|

|

:

|

Römische Kupfermünzen von Cremmin.

In weiterer Betrachtung des großen römischen Fundes von Grabow (vgl. Jahrb. XXXV, S. 99 flgd.), welcher vielleicht aus einem Römergrabe stammt, dürfte es von Interesse sein, daran zu erinnern, daß zu Cremmin bei Grabow eine Kupfermünze des Kaisers Severus Alexander vom Jahre 227 auf dem Felde ausgepflügt ward (vgl. Jahrb. II, B, S. 52). In diese Zeit ungefähr werden auch die römischen Alterthümer von Grabow und Häven fallen (vgl. Jahrb. XXXV, S. 156-157).

|

|

|

:

|

Römische Silbermünze von Brüel.

Im Anfange der vierziger Jahre ward bei der Stadt Brüel beim Bau der Chaussee von Brüel nach Schwerin, also ungefähr eine halbe Stunde von Häven, eine römische Münze gefunden und sehr bald in den Jahrb. VIII, B, 1843, S. 87 flgd. festgestellt und ziemlich richtig, jedoch nicht ganz genau, beschrieben. Die Münze ist ein Denar des Kaisers Commodus (180-192 u. Chr.) vom Jahre 187 n. Chr., welcher zum Theil sehr abgegriffen ist.

| Av.: | M COMM ANT P FEL AVG BRIT |

| Lorbergekrönter Kopf, rechts gekehrt. |

|

Seite 251 |

|

| Rev.: | HILAR AVG [P M TR P XII] IMP VIII COS V P P |

| Stehende weibliche Figur, links gekehrt, in der Rechten einen kurzen Lorberzweig, in der Linken eine lange Palme haltend. |

Bei schärferer Beobachtung lese ich am Ende der Unterschrift auf der Rückseite sicher IMP VIII COS V. Vorher ist für 8 jetzt schwer leserliche Buchstaben Platz, welche in [ ] ergänzt sind. Die Münze ist also die bei Cohen Descr. 545 aufgeführte und gleicht der in Catalogue de la collection de monnaies de feu C. J. Thomsen: Les monnaies antiques, T. II, pag. 176, Nr. 2430, aufgeführten Münze.

|

|

|

:

|

Römische Silbermünze von Friedrichswalde.

Der Schüler Stüdemann zu Schwerin schenkte eine römische Silbermünze, welche im Herbst 1870 zu Friedrichswalde bei Brüel und Blankenberg gefunden ist, also ungefähr eine Meile von Häven und Bibow, wo bedeutende Funde römischer Alterthümer gemacht sind. Die Schwester des Schülers fand die Münze, welche sie für Blei hielt, am Wege im Sande und schenkte sie dem Bruder. Die Münze ist ein Denar des Kaisers Titus (69-81 n. Chr.) vom Jahre 79.

| Av.: | T CAESAR IMP VESPASIANVS |

| Lorbergekrönter Kopf, rechts gekehrt. ("Sa tête laurée".) | |

| Rev.: | TR POT VIII COS VII |

| Viergespann, links gekehrt, auf dem Wagen eine Blume. ("Quadrige à gauche sur lequel est une fleur".) |

Dies ist, nach Grotefend's Nachweisung, dieselbe Münze, welche aufgeführt ist in Catalogue de la collection de monnaies de feu, C. J. Thomsen: Los monnaies antiques, T. II, pag. 78, Nr. 997.

|

|

|

:

|

Römische Bronzemünze von Farpen.

Im Herbste 1871 ward zu Farpen, am Meerbusen von Wismar und in der Nähe des Ueberganges nach der Insel Pöl, auf einem Ackerstücke des Forsthofes

|

Seite 252 |

|

von Farpen, in unmittelbarer Nähe des Hofes, beim Kartoffelsammeln eine gut erhaltene, kleine römische Bronzemünze des Kaisers Antoninus Pius (138-161) vom Jahre 161 n. Chr. gefunden.

| Av.: | Kopf des Kaisers ohne Lorberkranz: |

| DIVVS ANTONINVS | |

| Rev.: | Links schauender Adler über einem bekränzten Altare: |

| CONSECRATIO. |