|

[ Seite 235 ] |

|

|

|

|

- Untersuchungen über die heidnischen Grabgefäße

- Die Graburnen der Hünengräber

- Die Schädel erschlagener Feinde als Trinkschalen bei den nordischen Völkern benutzt

- Menschenschädel von Langsdorf

- Feuersteinmesser-Manufactur von Jabel

- Hünengräber und andere alte Grabstätten zu Moltzow (Vgl. Jahresber. VI, S. 133 und 134)

- Hünengräber von Kuppentin

- Hünengrab von Hoikendorf

- Streitaxt von Hoikendorf

- Schleifstein von Rambow bei Malchin

- Steinerne Quetschkeule (?)

- Ueber die spina des Tacitus

- Kegelgrab und Krone von Admanshagen

- Kegelgrab von Peccatel bei Penzlin

- Kegelgrab von Retzow Nr. 4

- Kegelgrab von Kreien bei Lübz

- Kegelgrab von Sternberg

- Begräbnißplatz bei Schwerin

- Gold- und Bronze-Geräthe von Parchim

- Bronze-Geräthe von Dahmen

- Spiralcylinder von Moltzow

- Kupfernes Pferdebild von Varchentin

- Commandostab von Glasin

- Bronzewaffen von Glasin bei Neukloster

- Armring von Gnoien

- Goldenes Diadem von Schwasdorf

- Glasperlen vom Diadem von Putbus

- Grab von Sembzin

- Wendenkirchhof von Kuppentin

- Wendenkirchhof von Vietlübbe (Stievendorf)

- Wendenkirchhof zu Liepen bei Penzlin

- Wendenbegräbniß von Pleetz

- Wendischer Silberschmuck von Schwerin und Remlin

- Tragetopf von Gnoien

- Urnen vom Mörderberge bei Neubrandenburg

- Römische Thonmaske von Friedrichsdorf bei Bukow

- Römische Münzen

- Mittelalterliche Alterthümer von Mühlengeetz

- Burgwall von Weisdin bei Neu-Strelitz

- Die Kirche zu Klütz

- Die Kirche zu Bützow

- Der Dom zu Schwerin

- Die Kirche zu Eldena

- Die Kirche zu Satow und der Uebergangsstyl

- Die Kirche zu Neuenkirchen bei Schwan

- Die Kirche zu Reinshagen bei Güstrow

- Die Kirche zu Alt-Gaarz

- Die Kirchen des Landes Stargard

- Die Kirche zu Wanzka

- Die lübecker Altäre in den Kirchen zu Neustadt und Grabow

- Die Bülowen-Kapelle in der Kirche zu Doberan

- Die Schlösser zu Wismar und Schwerin und deren Baumeister

- Die neuern meklenburgischen Denkmünzen

- Familie von Plessen

- Familie von Bülow

- Familie von Pentz

- Denkstein von Selow

- Personennamen in Beziehung auf Meklenburg aus dem Lübecker Oberstadtbuche

- Hanenzagel und Hanenstert

- Niederdeutsches Evangelienbuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts

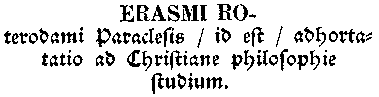

- Novum Testamentum per Desiderium Erasmum Roterodamum 1530

- Hermann Barckhusen und das hamburger Brevier von 1508

- Die Straßengerechtigkeit in Meklenburg

- Ueber die Aussteuer der Töchter aus dem Lehn, eine Urkundenmittheilung

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 236 ] |

|

|

[ Seite 237 ] |

|

|

|

|

:

|

I. Zur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Vorchristliche Zeit.

a. Im Allgemeinen.

Untersuchungen

über

die heidnischen Grabgefäße,

von

G. C. F. Lisch.

U eber die Art der Verfertigung der thönernen Gefäße, welche in den heidnischen Gräbern Norddeutschlands und überhaupt in den vorchristlichen Begräbnissen der Länder germanischer Bevölkerung gefunden werden, sind bisher die abweichendsten Meinungen laut geworden. Es ist darüber so viel geschrieben und oft so viel mit der sonderbarsten Kleinlichkeit zusammengetragen, daß es ermüden muß, eine Recension aller dieser Meinungen, welche nichts weiter sind als Meinungen, nur durchzulesen. Das Resultat der frühern Ansichten geht aber im Allgemeinen dahin, daß die Urnen in den heimischen Grabhügeln nicht auf der Töpferscheibe verfertigt und nicht gebrannt, vielmehr aus freier Hand geformt und durch Luft und Sonne gehärtet oder gedörrt seien. Es fragt sich, ob dies möglich, wahrscheinlich und wirklich gewesen sei.

Ehe diese Fragen beantwortet werden können, wird es nicht unzweckmäßig sein zu bemerken, daß sich bei fortgesetzter Forschung die Scheidung der Begräbnisse im nordöstlichen Deutschland in drei Hauptclassen:

1) in die steinernen Hünengräber des unbekannten vorgeschichtlichen Volkes mit Steinwerkzeugen, ohne Kenntniß der Metalle,

2) in die Kegelhügel der Germanen mit Geräthen aus Bronze und mit Schmuck aus Gold,

|

Seite 238 |

|

3) in die Begräbnißplätze der Wenden mit den in den natürlichen Erdboden eingegrabenen Urnen, welche Werkzeuge aus Eisen und Schmuck aus Silber enthalten,

als unzweifelhaft richtig bewährt hat und daß jetzt sogar schon Uebergangsperioden beobachtet werden können.

So verschieden nun diese Hauptclassen von Gräbern nach ihrem Inhalte an Waffen, Werkzeugen und Schmuck sind, so sehr übereinstimmend ist die Art der Verfertigung der Urnen, welche in allen drei Classen von Gräbern gefunden werden. Die Art der Verfertigung, ja selbst die Masse ist bei allen Urnen aus allen Arten von heidnischen Gräbern durchaus gleich und die Urnen der verschiedenen Perioden der Vorzeit unterscheiden sich vorzüglich nur durch Gestalt und Verzierung.

Die Frage über die Härtung der heidnischen Gefäße läßt sich kurz beantworten. Denn daß die Urnen nicht gebrannt, sondern nur von Luft und Sonne gedörrt, der Erde anvertraut sein sollten, ist nicht möglich, da sie sich in diesem Falle nicht so viele Jahrhunderte, ja Selbst Jahrtausende lang in feuchter Erde fest und unverletzt erhalten haben könnten. Die tägliche Erfahrung lehrt schon, wie wenig Formungen von ungebranntem Thon der Feuchtigkeit widerstehen, wenn man es auch nicht in Anschlag bringen will, daß die ältesten Urnen so häufig hell klingend der Erde entnommen werden. Bloß getrockneter Thon würde in der Erde wieder zu einer feuchten Masse erweichen. Die Erfahrung lehrt dagegen, daß wenn Thon auch nur durch ein offenes Feuer, z. B. einer Feuersbrunst, ein wenig gehärtet ist, er seine Form Jahrhunderte lang behält; daher sind die Reste der im 12. Jahrh. durch Brand untergegangenen Lehmwände auf den wendischen Burgwällen meistens noch so gut erhalten, daß sich noch klar die Stroheindrücke unterscheiden lassen, obgleich die Masse nur leicht geröthet ist.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, auf welche Weise die heidnischen Urnen geformt sind. Zwar hat es den Anschein, daß die Gefäße auf der Scheibe gedrehet sind, so daß selbst erfahrene Töpfer an der Verfertigung aus freier Hand zweifeln; die Regelmäßigkeit und Cohärenz aller einzelnen Theile derselben zu einem festen Ganzen, die Schönheit und völlig runde Schwingung der Formen, die gleichmäßigen Linien der Ränder, die ebenen Flächen des Bodens lassen starke Zweifel an der Bildung aus freier Hand entstehen. Dazu kommt, daß die Töpferscheibe ein sehr altes Hülfsmittel zur

|

Seite 239 |

|

Verfertigung von Gefäßen ist. Schon im Homer 1 ) ist die Töpferscheibe bekannt, und die Cultur der alten Griechen und Germanen war zu einer gewissen Zeit, wo die Bronze allein herrschend war (Bronzezeitalter) 2 ) nach allen Aufgrabungen so übereinstimmend, daß sich die Germanen vor den Griechen nicht zu schämen brauchen, indem beide eine völlig identische Cultur besitzen. Beide schöpften ihre Bildung gewiß vielmehr aus einer und derselben Quelle, welche im epischen Zeitalter lange Zeit reichlich floß, bis die Ausbildung der Baukunst der Cultur der Griechen eine andere Richtung gab. Die Unbekanntschaft der Wenden mit der Töpferei im heutigen Sinne des Gewerbes scheint auf den ersten Blick ebenfalls unglaublich, da ihre Berührung mit den germanischen Völkern des Mittelalters ihnen wohl ein wichtiges gewerbliches Hülfsmittel zugeführt haben dürfte.

Ehe sich jedoch beide Untersuchungen, über

Formung und Härtung der Urnen, zu Ende führen

lassen können, steht es hauptsächlich zur Frage:

wie wurden die Urnen denn wirklich gemacht?

Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muß

aber jedem noch die Frage in den Sinn kommen:

woher denn diejenigen, welche die Bekanntschaft

der alten Völker Deutschlands mit der

Töpferscheibe leugnen, ihre Gründe genommen

haben? - Diese letztere Frage läßt sich durch

nichts beantworten. Es giebt keine andern Gründe

dafür, als daß die Verfechter der bisherigen

Meinung sagen: "der Augenschein lehre es, -

es sei klar, - es lasse sich nicht bezweifeln

., daß die Urnen aus freier Hand

geformt und nicht gebrannt seien"; - oder

man sagt auch schlechthin: "es sei eine aus

freier Hand geformte und nicht gebrannte Urne

gefunden",

., daß die Urnen aus freier Hand

geformt und nicht gebrannt seien"; - oder

man sagt auch schlechthin: "es sei eine aus

freier Hand geformte und nicht gebrannte Urne

gefunden",

. Mit solchen zuversichtlichen

Angaben, welche nur aus dem

. Mit solchen zuversichtlichen

Angaben, welche nur aus dem

Vergl. K. O. Müller Archäologie der Kunst, §. 62.Kreisend hüpfdten sie bald mit schön gemessenen Tritten

Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer

Sitzend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch laufe.

(ein ehernes Geschlecht) nennt

und so treffend schildert:

(ein ehernes Geschlecht) nennt

und so treffend schildert:

Und von seiner Zeit sagt er v. 159:Damals formte man Erz; noch gab's kein dunkeles Eisen.

Jetzt nun lebt ein eisern Geschlecht. -

|

Seite 240 |

|

ersten flüchtigen Anblick weniger Gefäße gezogen sein können, ist es aber nicht allein gethan. Daß eine Urne hin und wieder einige unbedeutende Erhöhungen und Vertiefungen auf ihrer Außenseite hat, berechtigt noch nicht zu der Annahme, sie sei aus freier Hand gebildet und nur gedörrt.

Es steht daher nun hauptsächlich zur Frage: Wie bildeten die Alten Deutschlands ihre Gefäße?

Ein flüchtiger Anblick des Aeußern einer Urne allein führt zu gar keiner bestimmten Ansicht von der Verfertigung des ganzen Gefäßes. - Alle heimischen Urnen sind ohne Unterschied der Zeit aus einem Gemenge von Thon und zerstampftem Granit, oder dem Ansehen nach aus Thon, Glimmerblättchen und zerstampftem Feldspath und Kies verfertigt, aus einem Teige, der nach Zeit oder Umständen mehr oder weniger grobkörnig ist. Die grobkörnigsten Urnen werden in den ältesten Gräbern beobachtet, wenn auch in jeder Art von Gräbern feinkörnige Urnen gefunden werden. In Hünengräbern sind oft so grobkörnige Urnen gefunden, daß sie fast ganz aus grob zerstampftem Feldspath zu bestehen scheinen. Im Fortschritte der Zeit wird das Gemenge immer feinkörniger; an die Stelle des zerstampften Granits tritt nach und nach öfter mehr gleichkörniger Kiessand; so viel ist sicher, daß man in den Wendenkirchhöfen nicht mehr so grobkörnige Urnen findet, wie in den Hünengräbern.

Betrachtet man nun eine unverletzte Urne in ihrer äußern und inneren Oberfläche, so ist ihr freilich die Art ihrer Verfertigung nicht anzusehen: alles an der Oberfläche ist geglättet und mitunter etwas leise hügelig; auch der Boden ist glatt und es fehlen demselben beständig die Streifen, welche das Abschneiden von der Töpferscheibe verrathen und häufig als die sichern Kennzeichen der Anwendung derselben betrachtet werden; der Granitgrus tritt an den Außenwänden der Urnen fast ganz in den Hintergrund. Ganz anders gestaltet sich aber die Sache, wenn man eine hinreichende Menge von Urnenscherben aller Art vor sich hat. An diesen macht man dann die auffallende Entdeckung, daß die gröbere, mit Steingrus vermengte Masse den Kern der Urnenscherbe, den inneren Haupttheil der Wand bildet und dieser Kern nach der Außenfläche und Binnenfläche hin allmählig feiner wird, bis die äußersten Flächen ganz in reinen Thon übergehen; nur einzelne Sandkörner, Feldspathstückchen und Glimmerfünkchen haben sich noch durch die Oberfläche durchgedrängt. Diese Art der Verfertigung muß gar Wunder nehmen. Wie, wird man fragen, haben die Leute es

|

Seite 241 |

|

möglich gemacht, den innern Theil der Scherbe regelmäßig ganz grobkörnig zu bilden und ihn nach den Außenflächen hin allmählig in eine feine, unvermischte Thonmasse übergehen zu lassen? - Einige neuere Entdeckungen werden diese Erscheinung völlig aufzuklären im Stande sein. In der großherzogl.=meklenburgischen Sammlung und in der Sammlung des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, beide zu Schwerin, befinden sich nämlich ganze Urnen und Scherben von Urnen, welche noch nicht vollendet sind, und diese zeigen völlig klar das bei der Anfertigung der Urnen beobachtete Verfahren, das sich nur durch Ansicht dieser Urnen oder durch Annahme der folgenden Beschreibung beweisen läßt. Man bildete nämlich zuerst die Urne aus der mit zerstampftem Granit vermengten Thonmasse. War diese Masse sehr grobkörnig, so wurden die Außenflächen sehr rauh; war die Masse, wie die der Urnen in den Wendenkirchhöfen, feiner, so waren die Wände für das weitere Verfahren nicht rauh genug und man machte sie durch vertiefte Einkratzungen oder auch durch viele und schmale Abschabungen rauh, damit eine feinere Masse auf diesen rauhen Flächen haften konnte. Auf diesen rauhen Kern der Urne trug man dann eine feinere Thonmasse, bis die Urne im Innern und Aeußern glatt und wieder rund war, und zwar so, daß man zuerst die innere Fläche ganz und den äußern Theil des Halses oder Randes überzog und dann, nachdem der Rand trocken war, die Urne umstülpte und die Außenwand und den Boden überzog. Dann wurden die Verzierungen eingegraben, eingeschnitten oder eingedrückt. Mit diesem Ueberziehen der Urnen verschwindet denn freilich jedes äußere Merkmal von der Art der Verfertigung der Gefäße.

Nur wenige Gefäße zeigen unten auf dem Boden einen runden Eindruck, welcher sicher dadurch entstanden ist, daß man das Gefäß bei der Ueberziehung mit reinem Thon auf dem Daumen herumgedreht hat wenn man dieselbe von Außen begann.

Diese Art der Verfertigung der heidnischen Gefäße ist zu allen Zeiten ohne Ausnahme dieselbe; und sie allein kann Aufklärung darüber geben, ob die Töpferscheibe angewandt worden sei oder nicht. Auf den ersten Blick ergiebt sich nun ohne Zweifel, daß die heidnischen Völker des nördlichen Europas zu keiner Zeit die Anwendung der Töpferscheibe gekannt haben. Es ist unmöglich, daß ein Gefäß von einer durchgehends stark mit Granitgrus gemengten Masse auf der Töpferscheibe habe gedreht werden können, da die Töpferscheibe eine durchaus feine und gleichförmige Masse fordert. Alle einzelnen Sandkörner oder Feldspathstücke, deren sich Tau=

|

Seite 242 |

|

sende in einer Urne finden, würden tiefe parallele Furchen gebildet, die Wände zerrissen, ja die Formung derselben unmöglich gemacht haben. Es ist daher ohne Zweifel, daß alle heidnischen Urnen aus freier Hand gebildet sind. Der Anblick einer noch nicht mit feinem Thon überzogenen Urne zeigt dies unwidersprechlich; man sieht klar die einzelnen Theile der Oberfläche in rundlichen Flächen gebildet, so daß es klar ist, die ganzen Gefäße seien durch kreisförmige Bewegung der Hand, durch Drücken und Wischen gebildet. Zwar erscheint eine solche Fertigkeit wunderbar, und es giebt in den Sammlungen zu Schwerin Gefäße von den größten Dimensionen, welche in der Regelmäßigkeit der Form den besten Töpfer= und Porzellanarbeiten unserer Tage nicht nachstehen. Aber die Sache hat sich einmal nicht anders machen lassen und man muß den Alten diese große Fertigkeit und Sicherheit zugestehen, so dünne und regelmäßig auch viele Gefäße gebildet sind.

Diese Bildung des Teiges, aus welcher die Gefäße geformt sind, führt uns denn wieder auf die Art der Härtung derselben zurück. Die Mengung der Masse mit Granitgrus geschah wahrscheinlich, um die Form der Gefäße beim Brennen zu bewahren; denn es geschieht bei nicht gehöriger Regulirung des Brennfeuers häufig, daß die Form der thönernen Gefäße nicht stehen bleibt, sondern sich wirft, ja ganz vernichtet wird. Die Vermischung des Thons mit Granit war also zur Erhaltung der Form der Gefäße notwendig.

Ueberdieß lehrt auch der bloße Anblick, daß die alten Gefäße durch Feuer gehärtet sind.

Die kleinen, becherförmigen Gefäße der Hünengräber, welche in der Regel von reinerer und feinerer Thonmasse sind, und die größern urnenförmigen Gefäße, welche in der Regel aus einer mehr grobkörnigen Masse bestehen, sind fast in der Regel röthlich oder rothgelb gebrannt. Thon wird aber bekanntlich nur durch Brennen roth; die genannten Urnen oder die Scherben derselben sind nun oft ganz den gebrannten, feinern Ziegeln an Farbe gleich. Die größern topfförmigen Urnen in den Hünengräbern und die kleinern Henkelgefäße in den Kegelgräbern sind in der Regel schwärzlich oder schwarzbraun; dieselbe Farbe haben hin und wieder, neben seltenen, ziegelroth gebrannten Urnen, auch Urnen in den Wendenkirchhöfen. Alle diese schwärzlichen Urnen tragen nun vollends die unverkennbaren Zeichen des Brandes; sie sind nämlich wolkig oder geflammt gefärbt, indem neben hellere Flächen sich

|

Seite 243 |

|

schwarze, wolkige Stellen legen, welche nur durch das russige Anschlagen der Flammen entstanden sein können. Die schwarze Färbung der wendischen Urnen ward ohne Zweifel wohl deshalb gewählt, um diese Unregelmäßigkeit der unvollkommenen Brennung zu verdecken.

So unzweifelhaft nun die Härtung der Urnen durch Feuer ist, so wenig darf man wohl den Gebrauch eines künstlichen, ganz verschlossenen, feuerfesten Ofens annehmen. Gebrannt sind die Urnen ohne Zweifel, aber nicht gar gebrannt, nicht ganz fest. Dieser Mangel, die Unregelmäßigkeit der durch die Brennung entstandenen natürlichen Farben der Urnen, die russigen Wolken der Färbung scheinen vielmehr darauf hinzudeuten, ja es gewiß zu machen, daß man die Urnen in einer hellen Gluth härtete, welche mehr frei brannte und vielleicht nur an den Seiten durch Stein= und Rasenschichtungen zusammengehalten ward.

Der Brennofen ist überhaupt und unzweifelhaft in den nordöstlichen Ländern Deutschlands nur eine Folge christlicher Cultur; erst mit der Einführung des Christenthums erscheinen in diesen Ländern gebrannte Ziegel und gar gebrannte Töpfergefäße. Selbst die fürstlichen Burgen waren nur aus Holz und rohem Lehm gebauet.

Es ist daher ohne Zweifel, daß alle heidnischen Gefäße

1) aus freier Hand geformt,

2) an offenem Feuer gehärtet sind.

Den besten Vergleichungspunct geben die bekannten schwarzen jütischen Töpfe, welche durch ganz Dänemark und Norddeutschland ausgeführt werden. Nach sorgfältigen Nachforschungen bei mehrern in Jütland geborenen und erzogenen Töpfern werden diese Töpfe nicht von Töpfern, sondern in ganz Jütland in den armem Gegenden von allen Bauerfamilien, von Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, gemacht, und zwar ohne Ausnahme aus freier Hand, durch Drücken, Schmieren und Wischen mit kleinen Ballen und Steinen, und an einem offenen Feuer von Torf, wie Kohlen in einem Meiler, halb gar gebrannt, wodurch sie die schwarze Farbe erhalten 1 ). Der Herr Professor Ehrenberg zu Berlin teilte mir mit, daß er gesehen habe, wie die Nubier neben ihren Hütten Töpfe, höher als die Hütten, zur Aufbewahrung des Getreides aus freier Hand formten. Diese Art der Gefäßbereitung giebt den

|

Seite 244 |

|

besten Beweis für die Möglichkeit der Verfertigung der alten Urnen aus freier Hand, obgleich der Kunstsinn und die Fertigkeit der Alten auf einer unendlich viel höhern Stufe stand, als jetzt selbst bei unsern geschicktern Töpfern.

Hat man die Art der Verfertigung der Graburnen erkannt, so ist es demnächst eine verzeihliche Frage, ob man nicht Kennzeichen habe, aus denen man bestimmen könne, welcher der verschiedenen Perioden die Urnen angehören, auch wenn man nichts von den Umgebungen weiß, unter denen sie gefunden sind. Die Art der Verfertigung giebt, wie dargelegt ist, kein Kennzeichen ab; auch die eingesprengten Glimmerfünkchen verstatten keinen Schluß auf ein Volk, dem solche Urnen angehören könnten, da sie sich an allen Urnen finden. Man muß daher nach andern Kennzeichen suchen. Das trüglichste Kennzeichen ist die Masse, aus der die Urnen bestehen; dennoch kann ein durch Uebung geschärftes Auge es in Anwendung bringen. Im Allgemeinen wird nämlich die Masse im Fortschritte der Zeit feinkörniger. Es ist damit nicht der Schluß gestattet, als gehörten alle Urnen aus feinkörniger Masse einer jüngern Zeit an, da man auch in Hünengräbern feinkörnige Urnen findet; aber so viel ist gewiß, daß sich Urnen mit sehr grobem Feldspathgemenge in der Regel nur in Hünengräbern, Urnen, mit starkem Kiessande und feinen Quarzkörnern versetzt, in der Regel in Kegelgräbern, Urnen von mehr gleichmäßiger Masse vorherrschend in Wendenkirchhöfen finden. Jedoch läßt sich dergleichen nur nach Proben beurtheilen und schwer beschreiben. - Ein mehr sicheres Kennzeichen geben die Formen der Urnen. In den Hünengräbern der Steinperiode kommen kannen=, birnen= und kugelförmige Urnen, oft mit ganz kleinen Henkeln versehen, häufig vor; ganz eigentümlich sind ihnen die kleinen becherförmigen Gefäße mit fast senkrechten Wänden, - Formen, die ganz charakteristisch sind und späterhin nicht wieder vorkommen, wenn auch zuweilen in ähnlichem, größern Maaßstabe. Im allgemeinen sind die Gefäße der Hünengräber immer nur klein. -In den germanischen Kegelgräbern ist die Mannigfaltigkeit der Urnen sehr groß. Vorherrschend sind jedoch zweierlei Arten von Urnen: diejenigen, welche man vasen= oder urnenförmige nennen kann, von allen Größen, oft von bedeutender Höhe, mit geringen Ausbauchungen, ähnlich den Krateren der Griechen und Römer, und die feinen Henkelgefäße von allen Größen, mit stark eingezogenem, hohen Halse und großen Henkeln im Verhältniß zur Urne; man findet die letztere Form auch aus ge=

|

Seite 245 |

|

schlagener Bronze. Einige Formen, wie die eines Bienenkorbes, mit einer kuppelförmigen Wölbung statt der Oeffnung und mit einer Thüröffnung in der Seitenwand, - ferner wie die einer antiken Schale mit Seitenhenkeln, ähnlich einer Amphore, u. a. sind dieser Art von Gräbern ganz eigenthümlich.

Die Urnen in den Wendenkirchhöfen sind regelmäßig fast von derselben Gestalt und sind auf den ersten Blick an der Form zu erkennen; man kann sie schüsselförmig nennen; der Reichthum der Formen weicht in dieser Zeit einem allgemeinen Typus, der über ganze Länder verbreitet ist. Sie sind im Verhältnisse zur Oeffnung in der Regel nur niedrig; sie sind nach oben hin stark ausgebaucht und sehr weit geöffnet und laufen nach dem Boden von sehr geringem Durchmesser sehr spitz zu, so daß sie oft bei der geringsten Berührung umfallen. Große Henkel fehlen ihnen ganz; dagegen zeichnen sie sich durch angesetzte kleine, durchbohrte Knötchen oder Knöpfchen aus, welche wahrscheinlich dazu dienten, mehrere zusammengehörende Urnen zusammenzubinden, da eine Urne zum Bergen aller Gebeine des verbrannten Leichnams zu klein war. Vielleicht waren diese Knötchen auch nur Styl, da die Gefäße zum häuslichen Gebrauche auch ähnliche Knöpfe hatten, zum durchziehen einer Schnur (eines Seils), um sie an dieser zu tragen (Seiltopf, plattd. sêlpott).

Die verschiedenen Urnen lassen sich folgendermaßen beschreiben. Die Urnen der Hünengräber sind klein und in den Formen mannigfaltig, becher=, birnen= und kugelförmig; der Bauchrand liegt tief. Die Urnen der Kegelgräber sind groß und haben mehr senkrechte Formen, welche sich den sogenannten antiken Formen nähern; der Bauchrand liegt mehr in der Mitte. Die Urnen der Wendengräber sind schüsselförmig, weit geöffnet und unten spitz; der Bauchrand liegt hoch oben.

Das sicherste Kennzeichen des Alters der Urnen liegt jedoch ohne Zweifel in den Verzierungen derselben, welche zugleich bedeutende Beiträge zur Kenntniß der Geschmacksbildung desjenigen Volkes geben, von dem sie herstammen. Es ist freilich schwer, ohne bildliche Darstellungen Zeichnungen charakteristisch zu beschreiben; jedoch läßt sich Manches andeuten, was überall leicht wieder zu erkennen ist. - Die Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern sind sehr charakteristisch; sind sie auch tief eingegraben und steif in den Linien, so zeigen sie doch eine sehr selbstständige, nicht unedle Geschmacksbildung. Die Verzierungen bestehen stets in kurzen Linien, welche gewöhnlich in sehr großer Menge, zu=

|

Seite 246 |

|

weilen auf die ganze Außenseite des Gefäßes, mit einem ziemlich groben Griffel tief in das Gefäß eingedrückt sind. Häufig sind Verzierungen aus perpendiculairen Linien, welche gruppenweise parallel neben einander stehen. Andere häufig vorkommende Verzierungen sind im Allgemeinen schuppenförmig, oft mit nach unten gekehrten Spitzen, wie kleine, gemaschte Franzen; oft bestehen sie nur aus Gruppirungen von kurzen senkrechten Linien. - Die Verzierungen der Urnen in den Kegelgräbern sind viel mannigfaltiger und freier und größer, erscheinen jedoch viel seltener, als auf allen andern Arten von Urnen; gewöhnlich bestehen sie in den mannigfaltigsten Gruppirungen aus flach eingeschnittenen, concentrischen Halbkreisen, welche auf Linien stehen, die rings um den Bauch der Urne laufen, oder aus mehrern concentrischen Kreisen, welche über dem Bauche der Gefäße eingeschnitten sind; alle Verzierungen an dieser Art von Urnen sind leichter und großartiger gehalten. Gewöhnlich finden sie sich nur an den Henkelgefäßen und weiten antiken Schalen, seltener an den hohen, urnenförmigen Gefäßen, die in der Regel roh und grob gearbeitet sind. - Die Verzierungen der Urnen in den Wendenkirchhöfen sind nie zu verkennen: sie sind wie mit einem kleinen, laufenden, gezahnten Rade, welches kleine, dicht stehende, vierseitige Puncte bildet, eingedrückt; diese Eindrücke laufen in parallelen, graden und in rechten Winkeln gebrochenen Linien, dem Mäander ähnlich, um die hoch liegende, weite Bauchung der Urne; nach dem Boden hin bilden sie allerlei gradlinige Figuren in verschiedenen Winkeln. Die Anwendung des Kammrades machte eine freie Behandlung der Verzierungen unmöglich oder doch sehr schwierig; daher ist eine immer wiederkehrende Grundform in der Verzierung leicht erklärlich. Die Ueberziehung der wendischen Urnen mit einer dunkelschwarz erscheinenden Masse, vielleicht nur schwarz gefärbtem Thon, ist den wendischen Urnen eigenthümlich.

Es bleibt nur noch übrig, die Bestimmung der in den heidnischen Gräbern niedergesetzten Gefäße zu erforschen. Die Zeit ist nicht ferne, wo man alle vorchristlichen Gefäße für Opfergefäße ausgab, wie alle alten Geräthe für Opfergeräthe. In Meklenburg ist nie ein Fall vorgekommen, daß man hätte versucht sein können, irgend ein Gefäß als zum gottesdienstlichen Gebrauche bestimmt anzusehen; vielmehr gehören alle hier gefundenen Gefäße dem Todten=

|

Seite 247 |

|

Cultus an. Es scheint, als wenn die Leichen der ältesten Hünenzeit in Meklenburg regelmäßig unverbrannt beigesetzt wurden; aber so viel ist gewiß, daß in Meklenburg schon in den Hünengräbern häufig Leichenbrand vorkommt, der in der Bronzezeit der Kegelgräber herrschend und allgemein wird, indem aus dieser nur sehr wenig Beispiele von Beisetzung der unverbrannten Leiche vorkommen; in den Wendenkirchhöfen ist nur Leichenbrand erkennbar, von Beisetzung der Leichen ist keine Spur, als etwa in den letzten Zeiten des Heidenthums an den Rändern der großen Begräbnißplätze (Wendenkirchhöfe). Es werden nun auch in den Hünengräbern, welche unverbrannte Leichen enthalten, Gefäße gefunden; diese waren wohl ohne Zweifel die Trink= und anderen Gefäße des Bestatteten und wurden ihm, wie seine steinernen Waffen und sonstigen Geräthschaften, nach uraltem Gebrauche mit ins Grab gegeben. Alle Gefäße aus den Brandhügeln und großen Begräbnißstellen waren aber dazu bestimmt, die Ueberreste des verbrannten Leichnams aufzunehmen. Die Gefäße der Kegelgräber scheiden sich dabei in zwei Gattungen, welche ziemlich klar zu beobachten sind: in Beinurnen (ossuaria) und Aschenurnen (cineraria). Die größern, gröbern, urnenförmigen Gefäße dienten, wenn mehren Gefäße in einem Grabe gefunden werden, zur Aufbewahrung der Gebeine (ossuaria) des verbrannten Leichnams; in die kleinern, feinern, gehenkelten Gefäße ward die Asche der Leiche (cineraria) gesammelt; auch die ganz kleinen, zierlichen Gefäße und Näpfe, welche den Kegelgräbern eigenthümlich sind, sind häufig mit Asche gefüllt und scheinen dazu bestimmt gewesen zu sein, die Asche von einzelnen Theilen der Leiche aufzunehmen, wie z. B. von der Stelle, wo das Herz der verbrannten Leiche auf der Brandstätte gelegen hatte. Auch die großen, niedrigen Schalen der Kegelgräber dienten nicht zum gottesdienstlichen Gebrauche; sie wurden dazu gebraucht, sie umgekehrt auf die Urnen zu stülpen und diese damit zu bedecken, wenn die Urnen keine eigenen Deckel hatten oder nicht mit Steinen zugedeckt wurden. Auch dienten die Schalen zu Untersatzschalen der Urnen. In den Wendenkirchhöfen ist freilich kein äußerer Unterschied zwischen Beinurnen und Aschenurnen bemerkbar. Jedoch ist es sicher, daß, wo, wie es häufig der Fall ist, die Urnen paarweise oder nesterweise beisammenstehen, die eine Knochen, die andere Asche enthält.

Sind nun die verschiedenen Perioden der Völker, denen die vorchristlichen Gräber in Meklenburg angehören, im Allge=

|

Seite 248 |

|

meinen erkannt, - sind selbst hiernach, wenigstens für Meklenburg, Holstein, die brandenburgischen Marken und Pommern, untrügliche Kennzeichen für die Urnen der verschiedenen Perioden gewonnen: so ist es nicht zu gewagt, jetzt schon versuchsweise einen Schritt weiter zu gehen und die Uebergangsperioden zwischen den verschiedenen Hauptepochen aufzusuchen. Hiebei muß aber wiederum bevorwortet werden, daß die Aufhäufung von Alterthümern in Museen ohne zuverlässige Aufgrabungsberichte zur unmittelbaren, reinen Erkennung der ethnographischen Fragen nichts hilft, und daß diese Aufhäufung von alterthümlichen Schätzen erst dann für den höchsten Zweck einige Ausbeute gewähren kann, wenn die ethnographischen Fragen gelöset sind und die Beantwortung derselben nur noch der Vervollständigung und Anwendung bedarf 1 ).

Die älteste Classe der Gräber, die der Hünengräber, besteht entweder aus viereckigen Steinbauten (Steinkammern) ohne Erdhügel, oder aus sehr langen, nicht hohen, mit großen Granitpfeilern umstellten Hügeln (Riesenbetten), in welchen sehr häufig an einem Ende eine Grabkammer steht, die mit großen Granitplatten bedeckt ist. Diese Classe von Gräbern unterscheidet sich vor allen andern ohne Zweifel durch gänzlichen Mangel an Metall: alle Geräthe sind aus Stein, vorherrschend aus Feuerstein, Hornblende und Grünstein; der Schmuck ist aus Bernstein gearbeitet. Dennoch soll Eisen in den Gräbern dieser Classe gefunden sein. Diese Wahrnehmung ward zuerst in Meklenburg gemacht (vgl. Friderico-Francisceum, Erläuterung S. 74 u. 76 flgd.). Diese Erscheinung war im Gegensatze zu andern Beobachtungen allerdings höchst auffallend und konnte nicht aufgeklärt werden. In den neuesten Zeiten ist Danneil (vgl. Erster Jahresbericht des altmärkischen Vereins, 1838, S. 44) so glücklich gewesen, diese Erscheinung aufklären zu können. Auch in der Altmark ward in Urnen Eisen in Hünengräbern gefunden, jedoch keineswegs, wie in der Regel in aufgeschütteten Hügeln die Alterthümer geborgen

|

Seite 249 |

|

sind, in der Tiefe der Hügel auf dem Urboden, sondern dicht unter der Rasendecke und an den Seiten der Grabhügel; die Urnen, in denen diese eisernen Altertümer aufbewahrt sind, sind die Urnen mit den unverkennbaren Kennzeichen, welche sich in den jüngsten Wendenkirchhöfen finden. Nach Gewinnung dieses Resultats erhalten denn auch die in den meklenburgischen Hünengräbern gefundenen eisernen Alterthümer Aufklärung, indem sie denen gleichen, welche unter ganz andern Umständen in den Wendenkirchhöfen gefunden werden. - Wir haben es in solchen Fällen also mit einer zweiten, jüngern Bestattung zu thun, indem Slaven ihre Todten in den "Gräbern der Vorzeit" ("sepulchris antiquorum", wie die Slaven die Hünengräber selbst nennen: vgl. Lisch Mekl. Urkunden. Bd. I an mehrern Stellen und Frid. Franc. S. 10 flgd.) beisetzten, wie noch heute die kirgisischen Völkerschaften am Altai ihre Begräbnisse an die uralten, heiligen Tschudengräber lehnen, welche den Kegelgräbern in den Ostseeländern in jeder Hinsicht gleich sind (vgl. Ritters Erdkunde von Asien, zweite Ausgabe, I, S. 761, 764 flgd., 778, u. a. a. O.). In Meklenburg sind in den letzten Jahren solche jüngere Bestattungen in uralten Gräbern, zuweilen aus mehreren Perioden über einander, öfter beobachtet. In einigen Fällen ist es aber auch zur unbezweifelten Gewißheit geworden, daß alte Hünengräber schon früher durchwühlt sind und die in ihnen gefundenen eisernen Geräthe aus den allerneuesten Zeiten stammten, indem sie bei der Durchwühlung verloren oder abgebrochen waren.

Ganz außer dem Bereiche der Forschung über den Inhalt der Hünengräber liegen gewöhnlich die Münzen, welche in norddeutschen Hünen= und Kegelgräbern gefunden sein sollen. Gewöhnlich sind es altdeutsche Dickpfennige aus der ottonischen Kaiserzeit oder noch ältere deutsche Münzen, welche unter dem Namen der wendischen Pfennige bekannt sind; in Meklenburg sollen dergleichen in einem Kegelgrabe gefunden sein, welches nach dem übrigen Inhalte sicher der Blüthe der germanischen Bronzezeit angehört (vgl. Evers Betrachtung über eine in Rostock geprägte alte Münze, 1785), und auch aus der Mark wird über einen ähnlichen Fund berichtet (vgl. v. Ledebur: Das königl. Museum Vaterländ. Alterth. zu Berlin, 1838, S. 86). Aber über solche Funde ist so wenig Zuverlässiges und Genaues aufgezeichnet, daß sich aus denselben gar nichts anders schließen läßt, als daß die Münzen, wie häufig, zur größern Sicherheit hinter großen Steinen und im heiligen Grabesring verborgen werden. Zu solchen jüngern Eingrabungen gehören denn auch jene kugeligen, langhalsigen und gehenkelten, hell klingend ge=

|

Seite 250 |

|

brannten Töpfe aus blaugrauem Thon, welche ohne Zweifel dem frühern Mittelalter, vom 12. bis 15. Jahrhundert, angehören und in denen öfter Münzen vergraben wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man solche Töpfe mit Münzen und andern Kostbarkeiten auch an und neben Grabhügeln eingrub. Wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß in der letzten Zeit des Slaventhums in Slavenländern, aber auch nur in diesen, solche Töpfe zu Graburnen benutzt sein mögen, so gehören doch solche Fälle gewiß zu den höchst seltenen und bedürfen zur Beglaubigung der genauesten Nachrichten und Zeichnungen.

Dennoch lassen sich von der Zeit des Ueberganges

von den Hünengräbern zu den germanischen

Kegelgräbern Beispiele nachweisen. In den

meisten Hünengräbern des gesammten Nordens sind

die Leichen beigesetzt; Leichenbrand ist selten.

Diese Gräber in der Gestalt der Steinkisten und

langgestreckten Betten werden vorzüglich durch

Geräthe aus Stein bezeichnet. Hin und wieder

finden sich jedoch Hünengräber mit Leichenbrand;

diese werden schon einer etwas Jüngern Zeit

angehören. Diese Riesenbetten mit Brandstätten

verlieren denn auch an ihrer alten Form, indem

sich das Oblongum des Steinringes oft mehr dem

Kreise nähert. Und in solchen Hünengräbern

werden denn auch die ersten Spuren von Metall,

und zwar von rothem, unvermischten Kupfer

gefunden (vgl. Erster Jahresbericht des altmärk.

Vereins S. 43 und Jahrb. des Ver. f. meklenb.

Gesch.

. IX, S. 326 flgd.).

. IX, S. 326 flgd.).

Diese Uebergänge lassen sich auch in den

germanischen Kegelgräbern verfolgen, denen die

Belastung mit Steinen ganz fehlt und welche,

gleich den alten südeuropäischen und

nordasiatischen Gräbern (vgl. Ritters Erdkunde

a. a. O. S. 649-733, 761, 901, 1103, 1134

.), in Kegelform aufgeschüttet

sind. Die Geräthe, welche in diesen Gräbern

gefunden werden, sind durchaus nur aus Bronze,

d. h. mit Zinn oder Blei legirtem Kupfer, die

Schmucksachen aus reinem Golde; Silber und Eisen

fehlen, Stein dürfte höchstens nur in

Streitäxten vorkommen, deren Form sich bis auf

die neuern Zeiten erhalten hat. Diese Periode

der germanischen Kegelgräber charakterisirt sich

durch den Leichenbrand; jedoch kommen, wiewohl

höchst selten, einzelne Leichenbestattungen vor,

wie z. B. in einem Familienbegräbnisse die

zuerst und am tiefsten bestattete Leiche ohne

Verbrennung beigesetzt war, die später und höher

bestatteten Leichen verbrannt und in Urnen

beigesetzt wurden (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 43

flgd.). Solche Grabhügel stammen aus der Zeit

des Ueberganges von der unbekannten

.), in Kegelform aufgeschüttet

sind. Die Geräthe, welche in diesen Gräbern

gefunden werden, sind durchaus nur aus Bronze,

d. h. mit Zinn oder Blei legirtem Kupfer, die

Schmucksachen aus reinem Golde; Silber und Eisen

fehlen, Stein dürfte höchstens nur in

Streitäxten vorkommen, deren Form sich bis auf

die neuern Zeiten erhalten hat. Diese Periode

der germanischen Kegelgräber charakterisirt sich

durch den Leichenbrand; jedoch kommen, wiewohl

höchst selten, einzelne Leichenbestattungen vor,

wie z. B. in einem Familienbegräbnisse die

zuerst und am tiefsten bestattete Leiche ohne

Verbrennung beigesetzt war, die später und höher

bestatteten Leichen verbrannt und in Urnen

beigesetzt wurden (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 43

flgd.). Solche Grabhügel stammen aus der Zeit

des Ueberganges von der unbekannten

|

Seite 251 |

|

Hünenzeit zum ehernen Zeitalter. - Die Zeit der

germanischen Kegelgräber bleibt sich in zahlen

Beispielen immer gleich. So wie sich aber die

Form der Begräbnisse verändert, wird auch der

Inhalt ein anderer. Merkwürdig sind in dieser

Hinsicht die nächsten Umgebungen von

Ludwigslust. Hier finden sich, vorzüglich an

Stellen, welche eine natürliche Erhebung haben,

überall in einiger Tiefe Urnen. Alle diese Urnen

sind in den natürlichen Erdboden eingegraben;

nirgends ist ein Hügel aufgeschüttet: dies ist

die vorzüglichste Abweichung dieser Begräbnisse

von den aufgeschütteten Kegelgräbern, eine

Abweichung, welche dieselben schon mit den

jüngsten slavischen Begräbnißstätten gemein

haben. Die Urnen haben eine andere Gestalt: sie

sind viel niedriger und weiter, als die Urnen

der Kegelgräber, laufen nach unten spitz zu und

haben viel Kubikinhalt. Sie gleichen der Masse

und den senkrechten Wänden nach den Urnen der

Kegelgräber, entfernen sich aber von den Urnen

der Wendenkirchhöfe noch durch den Mangel an

eingedrückten Verzierungen, an färbendem

Ueberzug und an Abrundung der Form. Das Metall

in dieser Art von Urnen ist vorherrschend noch

Bronze und es finden sich, wenn auch Waffen gar

nicht beobachtet sind, doch noch hin und wieder

Schmucksachen von Bronze, welche denen aus der

besten Zeit der Kegelgräber nichts nachgeben und

die Bronzeperiode noch durch das Vorkommen der

Spiralplatten in Fingerringen charakterisiren.

In manchen Urnen ist der Mangel an Bronze

auffallend: unter einer Menge von Handringen war

kein einziger ganz; alle waren zerbrochen und

die zusammenpassenden Bruchenden waren

durchbohrt, um die Enden zusammenzuhalten: eine

Erscheinung, welche sonst ihres gleichen nicht

findet (vgl. Jahresbericht des Vereins für mekl.

Gesch. II, S. 45). Aber nicht allein der Mangel

an Bronze, auch die Composition der Bronze ist

auffallend: sie hat nicht mehr jene dunklere,

glühende, edle Farbe; sie ist fast weiß und

ähnelt dem Zinn (vgl. Jahresber. II, S. 47,

Frid. Franc. Erl. S. 138; Jahrb. IX, S. 342

flgd.); der Rost ist nur leicht und mehlartig:

kurz alles von dieser matten Bronze hat ein sehr

unedles Ansehen. Dazu kommt noch das Erscheinen

von Eisen; in neuern Zeiten wurden in diesen

weiten Urnen bei Ludwigslust eiserne

Geräthschaften neben denen aus matter Bronze

gefunden, namentlich eine knieförmig gebogene

Nadel aus Eisen, wie dergleichen sonst nur in

vollkommen ausgebildeten Kegelgräbern gefunden

werden (vgl. Jahresber. des Ver. für mekl.

Gesch. II, S. 45). - Diese Wahrnehmung ward

durch die Oeffnung eines Grabes bei Borkow (vgl.

Jahresbericht

. II, S. 43)

. II, S. 43)

|

Seite 252 |

|

kräftig unterstützt. Unter einer Steinanhäufung, einem Kegelgrabe ähnlich, fand sich eine weite Urne, den großen Urnen der Kegelgräber sehr ähnlich. In derselben fanden sich Bruchstücke von einem Handringe aus jener matten, weißlichen Bronze mit dem mehlartigen Anfluge von Oxyd, ganz wie die zerbrochenen Handrine von Ludwigslust; dabei lag ein Bruchstück von einem Messer aus Eisen. So täuschend ähnlich das borkower Grab dem Inhalte nach den ludwigsluster Begräbnissen ist, so war jenes doch durch die Aufwerfung eines Hügels noch der germanischen Zeit näher gerückt. - Die flach eingegrabenen, weiten und niedrigen Urnen mit Geräthen aus weißlicher Bronze zusammen mit Geräthen aus Eisen werden also aus der Zeit des Ueberganges von dem Germanenthum zum Slaventhum stammen.

Die Wendenkirchhöfe zeichnen sich, außer daß ihre Urnen charakteristisch sind, durch Leichenbrand, Vergrabung der Urnen in den Urboden, durch Mangel an Gold, durch Zurückdrängung der Bronze und durch Vorherrschen von Eisen, Silber und Glas aus.

Westlich von der lüneburger Haide wird kein Eisen mehr in heidnischen Grabstätten gefunden (vgl. Wildeshausen in alterthümlicher Hinsicht 1837, S. 36); die alte Bronzecultur hört hier plötzlich mit der Verbreitung des Christenthums auf.

|

Seite 253 |

|

|

|

|

|

Die Graburnen der Hünengräber.

Es ist Absicht des Ausschusses des Vereins, nachdem jetzt hinreichend Erfahrungen gesammelt sind, nach und nach die Charakteristik der Urnen der verschiedenen Perioden zur Kenntniß und Anschauung zu bringen. Und so sollen denn hier zuerst die Urnen der Steinperiode oder der sogenannten Hünengräber vorgeführt werden.

Die Hünengräber, welche in neuern Zeiten in Meklenburg bei der Aufgrabung vorzüglich beobachtet sind und den werthvollsten Stoff zur Forschung liefern, sind:

1) das Hünengrab von Prieschendorf bei Dassow, Jahresber. II, S. 25 flgd. und IV, S. 20-21;

2) das Hünengrab von Lübow bei Wismar, Jahresber. 111, S. 36 flgd.;

3) das Hünengrab von Helm bei Wittenburg, Jahresber. V, S. 22-23;

4) die Hünengräber von Moltzow bei Malchin, Jahresber. VI, S. 134-136 und unten bei den Hünengräbern;

5) das Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Jahrb. IX, S. 362-365;

6) das Hünengrab von Tatschow bei Schwan, dessen Inhalt in der großherzoglichen Sammlung aufbewahrt wird, Erster Bericht über das Antiquarium zu Schwerin, 1843, S. 5, Nr. 1.

Die Urnen der Hünengräber haben eine ganz bestimmte, nicht zu verkennende Individualität, welche von dem Kenner selbst an einzelnen Scherben auf den ersten Blick erkannt wird. Diese Individualität ist in Deutschland bisher noch nicht nachgewiesen; um so mehr mögen die folgenden Darstellungen Interesse erwecken. Im Allgemeinen sind die Urnen der Hünengräber klein, mannigfaltig in Form und in Form und Verzierung eigenthümlich. Die Urnen sind, jedoch bei aller Verschiedenheit der Gestalt, in der Regel kugelförmig, birnenförmig oder becherförmig. Häufig haben die Urnen einen engen, sehr hohen Hals mit senkrechten Wänden und oft große Henkel, aber auch kleine, durchbohrte Knötchen, welche jedoch nicht so winzig sind, wie die kleinen Knötchen an den Urnen der Wendenkirchhöfe. Am bezeichnendsten sind jedoch die Verzierungen; diese sind in der Regel aus kurzen, kräftigen, graden Linien

|

Seite 254 |

|

gebildet, welche mit einem spitzen Werkzeuge tief in die Oberfläche eingedrückt und wenn auch etwas steif, doch geschmackvoll sind und zu dem ganzen Gefäße im Einklange stehen; viele Urnen der Hünengräber haben freilich gar keine Verzierungen, in manchen Gräbern finden sich dagegen desto mehr Verzierungen an den Urnen.

Die Verzierungen der Urnen der Hünengräber lassen sich bis jetzt sicher wenigstens in mehrere Classen bringen. Die Verzierungen bestehen nämlich:

1) in Gruppen senkrechter Parallellinien, welche

vom Halse bis an den Bauchrand hinablaufen, oder auch senkrechter Parallellinien, welche den ganzen Bauch bedecken; diese Verzierungen finden sich z. B. an den drei wohl erhaltenen Urnen aus dem Hünengrabe von Moltzow No. 2 (Jahresber. VI, S. 135), welche zugleich die Grundformen der Hünenurnen darstellen:

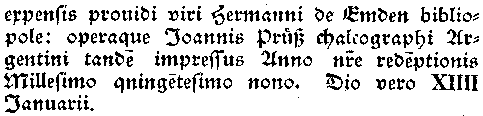

a. an einer becher= oder schalenförmigen Urne:

eine ganz gleich geformte und verzierte Urne aus der Steinperiode ward in dem merkwürdigen Grabe von Waldhausen bei Lübeck gefunden und abgebildet in den von dem Vereine für lübeckische Geschichte herausgegebenen Beiträgen zur nordischen Alterthumskunde, Heft I, 1844, Bl. V, Fig. III.

|

Seite 255 |

|

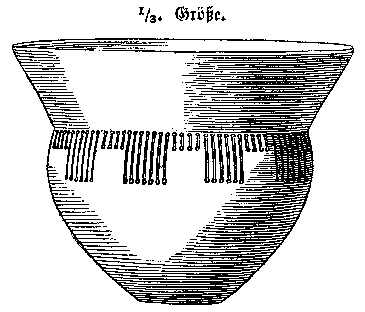

b. an einer Urne mit hohem, engen, senkrechten Halse und kleinen durchbohrten Knoten oder

Henkelchen; ganz dieselbe Form mit ganz denselben Verzierungen hat sich an einer andern Urne aus einem ebenfalls zu Moltzow aufgedeckten Hünengrabe Nr. 3 (vergl. unten) gefunden, jedoch hat diese einen etwas größern Henkel; sowohl hierin stimmt diese Urne fast ganz mit der in dem Hünengrabe von Helm

|

Seite 256 |

|

gefundenen Urne herein, als auch in den Verzierungen; jedoch hat diese helmer Urne, nach vorstehender Abbildung, außer den senkrechtem Linien auch noch kleine Verzierungen von Zickzacklinien zwischen Bauch und Hals; der Bauch ist ganz kugelig;

c. an einer birnenförmigen Urne, mit hohem, jedoch

weit ausgebogenen Halse; von dieser Art von Form haben sich noch mehrere Urnen in dem Hünengrabe von Moltzow Nr. 4 (vergl. unten) gefunden, jedoch mit etwas andern, aber doch ähnlichen Verzierungen.

Diese Art von Formen und Verzierungen war also sicher von Malchin bis Lübeck und Wittenburg, also von der Peene bis an die Trave und Elbe, herrschend.

Die Verzierungen die Hünenurnen bestehen ferner:

2) in Gruppen von ganz kurzen senkrechten Strichen unter einander. Diese Gruppen haben wieder oft die Dreieckform, welche überhaupt oft an den Verzierungen der Hünenurnen gefunden wird. Verzierungen dieser Art wurden an einer Urne

|

Seite 257 |

|

in dem Grabe von Prieschendorf gefunden, und ganz dieselben in dem Grabe von Lübow, also ungefähr von der Trave bis Wismar.

Eine auffallende Verzierung ähnlicher Art fand sich an einer Urne aus dem Grabe von Prieschendorf, indem die senkrechten Striche rechts einen schräge hinab gehenden Beistrich

haben, so daß man versucht sein könnte, diese

Verzierung für ein runisches

zu halten, wenn in so fernen

Zeiten überall Schriftzeichen zu vermuthen ständen.

zu halten, wenn in so fernen

Zeiten überall Schriftzeichen zu vermuthen ständen.

3) Oft stehen diese kurzen Striche, einzeln oder in Gruppen unter einander, in Zickzackform neben einander. Solche Gruppen zeigt namentlich die seltene, leider nicht ganz erhaltene Urne aus dem großen Hünengrabe von Tatschow,

die größte, bekannte Urne aus der Steinperiode, und eine ganz zertrümmerte Urne aus dem Hünengrabe von Lübow, in welchem sich außerdem noch eine Urne mit umherlaufenden einfachen Zickzacklinien fand.

|

Seite 258 |

|

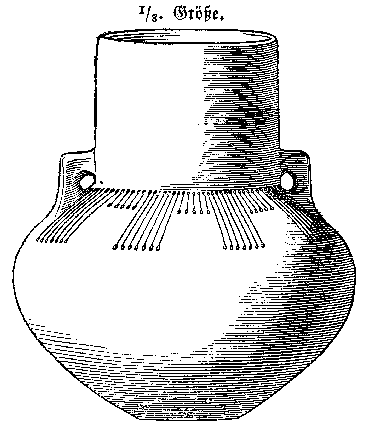

4) Ganz charakteristisch sind endlich die schuppenförmigen Verzierungen. Diese zeigen sich bezeichnend an zwei Urnen aus dem reichen Grabe von Prieschendorf. Auf der einen dieser Urnen bestehen die Verzierungen aus zwei Reihen

von Halbkreisen, so daß die Verzierungen wie runde, sich deckende Schuppen aussehen; darunter stehen Gruppen von längern, mit kurzen Stichen gebildeten Linien. Auf der andern Urne erscheinen diese Verzierungen als Reihen zusammenhängender

Spitzen oder als einzelne Reihen von spitzen Schuppen. Aehnliche Verzierungen in ganz kleinen Mustern, welche die Urnen fast ganz bedecken, kommen noch an einigen Urnen in der großherzoglichen Sammlung vor; leider ist der Fundort dieser Gefäße nicht bekannt.

Wie Schuppen erscheinen auch die Halsverzierungen der seltenen Urne aus dem Hünengrabe von Remlin, welche die Gestalt einer hangenden Birne und einen im Verhältnisse zu dem Bauche der Urne ungewöhnlich stark eingezogenen Hals

|

Seite 259 |

|

hat; um den obern Theil des Bauches laufen auch die bekannten Gruppen von senkrechten Parallellinien. Die schuppenförmigen Verzierungen erscheinen bei genauer Betrachtung in natürlicher Größe als rautenförmige Schraffirungen, jedoch im

ganzen und aus der Ferne durchaus als Schuppen. Auch diese Verzierung findet sich in ähnlichen Gestalten an Fragmenten anderer Urnen, namentlich an einer ganz damit bedeckten Urne in der großherzoglichen Sammlung, deren Fundort jedoch ebenfalls nicht bekannt ist. Diese Verzierungen verrathen eine ungewöhnliche Fertigkeit und Geschicklichkeit.

Die gewöhnlichen, nicht verzierten Urnen der Hünengräber haben oft die Becherform, wie eine Urne aus dem Grabe von Prischendorf, die einzige, welche von den vielen Urnen des

|

Seite 260 |

|

Grabes in einer senkrechten Hälfte zur vollen Ansicht erhalten ist. Mehrere Urnen, sowohl aus diesem Grabe, als aus anderen Gräbern, zeigen diese Form, mit ziemlich senkrechten Wänden, oft mit einem leisen Bauchrande, oft nur wenig in den Wänden gebogen, zuweilen ohne alle Abweichung von der graden Linie in den Wänden.

|

|

|

:

|

Die Schädel erschlagener Feinde als Trinkschalen bei den nordischen Völkern benutzt.

Von der kannibalischen Sitte, Menschenfleisch zu essen, weiß die Geschichte der nordischen Völker nichts, wenn gleich bei wichtigen Angelegenheiten einmal ein Mensch, sei es ein Gefangener oder ein Sclave, den Göttern geopfert ward, wie es z. B. Tacitus von dem heiligen Haine der Semnonen erzählte daß dort bisweilen nach alter Sitte, wenn Gesandte aller Sweven sich versammelt hätten, ein Mensch getödtet werde. Eben so wenig als man nun das Fleisch eines, sei es im Kampfe oder beim Opfer getödteten Menschen aß und sein Blut trank, eben so wenig wird man sich aus seinen Gebeinen Geräthe und aus seinem Schädel ein Trinkgefäß gemacht haben. Mögen die Germanen auch an Tapferkeit andere Völker übertroffen und ihnen dadurch oft einen Schrecken bei bloßer Nennung ihres Namens eingejagt haben; von kannibalischer Rohheit findet sich keine Spur, weder daheim, noch wenn sie in fernen Ländern kämpften. Das Betragen gegen die Frauen, die Behandlung der Sclaven und viele andere Züge verrathen

|

Seite 261 |

|

im Gegentheile eine gewisse Anerkennung der Menschenwürde und ein zartes Menschengefühl. Woher stammt denn jener fast allgemein herrschende Glaube, den noch im letzten Jahrgange unserer Jahrbücher (S. 361) der Herr A. G. Masch in seinem sonst so schätzbaren Berichte über das Moor bei Fehrbellin ausgesprochen hat? Die Aufklärung finde ich bei Dahlmann Geschichte von Dänemark I, 33, wo es in einer Anmerkung also heißt:

"Nicht wie Kannibalen tranken die alten nordischen Völker aus den Hirnschädeln erschlagener Feinde. Die Stelle im Krakumaal Regner Lodbroks, die man so gemißdeutet hat:

Dreckom bjór at bragdi

Or bjúdvidomhausa

heißt wörtlich:

bald aus den Krummhölzern

der Köpfe (oder Schädel), -

das will nach der metaphorischen Weise der alten Skalden sagen:

aus den Hörnern der Thiere. -

Siehe Raffn: Einiges über die Trinkgefäße in Walhalla, in Falck's neuem staatsb. Magazin I, 840

.

Vietlübbe, 1845.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Menschenschädel von Langsdorf.

In dem Torfmoore von Langsdorf bei Sülz ward 7 Fuß tief ein Menschenschädel gefunden und von dem Herrn Geheimen=Amtsrath Koch zu Sülz zum großherzoglichen Antiquarium eingereicht, der jedoch zu merkwürdig ist, als daß er nicht eine besondere Erwähnung verdiene Der Schädel muß aus den allerfernsten Zeiten stammen, da er, obgleich er in dem lange erhaltenden Moor gelegen hat, dennoch sehr mürbe geworden ist; andere Gebeine wurden trotz des sorgfältigsten Forschens in der Nähe nicht gefunden. Der sonst ausgewachsene Schädel ist nicht dick; die Näthe sind alle klar zu erkennen und noch nicht verwachsen. Auffallend ist an demselben die höchst geringe Ausbildung: die Stirn ist ganz ungewöhnlich schmal und niedrig, kaum einen Daumen breit und in dieser geringen Ausdehnung völlig abgerundet; die Augenhöhlen liegen nahe an einander, die Erhöhungen über den Augenhöhlen sind auffallend hoch, berühren sich fast unmittelbar über der Nase und sind stark auswärts nach oben gewandt; das Hinterhauptbein hat bei einer ziemlich abgerundeten Oberfläche einen sehr

|

Seite 262 |

|

starken Höcker, wie wenn Jemand mit dem Daumen die Knochenmasse nach unten stark fortgeschoben hätte; die Modellirungen im Innern des Stirnbeins und des Hinterhauptbeins sind äußerst geringe ausgeprägt, vielmehr überall mehr abgerundet und glatt. Der Schädel wird also wohl in den fernsten Zeiten einem Menschen angehört haben, welcher auf der niedrigsten Stufe menschlicher Bildung stand.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Feuersteinmesser=Manufactur von Jabel.

Nach Mittheilungen des Herrn Klosterhauptmanns von Borck zu Malchow findet sich auf dem Felde von Jabel, am Ufer des Cölpin=Sees, eine Sandscholle, welche eine große Masse von Resten von Alterthümern bewahrt und auf eine große Wohn=, Begräbniß= und Manufacturstätte alter Zeit schließen läßt. Man findet daselbst unzählige Scherben von Urnen, Knochenfragmente und Feuerstein=Splitter und Späne. Schon früher waren ähnliche Stellen in dem benachbarten Damerow und in dem gegenüberliegenden Klink, an den Ufern desselben Sees, entdeckt (vgl. Jahresber. VII, S. 46). Alle solche Stätten haben das Eigenthümliche, daß sich an denselben außer großen Massen von Ueberbleibseln aus der Steinperiode Alterthümer aus allen Perioden der heidnischen Vorzeit finden. Der Herr Klosterhauptmann von Borck hat außer dieser Nachricht auch, nach aufmerksamer Sammlung, mehrere dort gefundene Stücke eingesandt:

1) eine Menge der bekannten vierseitigen Feuersteinsplitter oder Messer;

2) mehrere Feuersteinblöcke, von denen diese Späne abgehauen sind, und unter diesen einen, welcher zu einer Pfeilspitze hat gestaltet werden sollen, wie sich grade solche Stücke in Meklenburg und in andern Ländern schon öfter gefunden haben;

3) einen zerbrochenen, halben Schmalmeißel aus Feuerstein;

4) ein Stück sehr dickes, grünes Glas;

5) eine eiserne Pfeilspitze.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 263 |

|

|

|

|

:

|

Hünengräber und andere alte Grabstätten zu Moltzow.

(Vgl. Jahresber. VI, S. 133 und 134).

Der Theil der in der Nähe des malchiner Sees bei Rothenmoor gelegenen Feldmark Moltzow, welcher östlich vom Hofe in einer hohen Gegend mit einer erhebender Aussicht gelegen ist, zeichnet sich auffallend durch seinen Reichthum an alten Gräbern aus, zumal im Gegensatze zu den angrenzenden Feldern. Zwar sollen auf dem nahen Felde des Gutes Klocksin viele alte Gräber gewesen und bei dem Fortrücken der Steine oft alte Gefäße ausgepflügt sein; aber hier hat die Ackercultur längst alles dieser Art zerstört. Auf der andern Seite, zu Rambow und Rothenmoor, finden sich nur sehr vereinzelt Kegelgräber. Die zahlreichen Gräber von Moltzow liegen auf einem mit vielen Grand= und Mergelkuppen bedeckten Höhenrücken, welcher sich nördlich von Ilkensee bis zu der Wiesenniederung bei Dahmen erstreckt, mit westlicher Abdachung nach dem klocksiner Grenzbache und östlicher Senkung nach dem rambowschen Grenzbache. Die prachtvolle Aussicht, welche man von den meisten der Gräber genießt, scheint bei der Wahl der Grabstätten berücksichtigt zu sein. Alle in den Jahresberichten bisher als moltzower gedachte Gräber liegen auf dem bezeichneten Raume, in dessen Nähe überdies die Ruine der papenhäger Kirche, einer der ältesten Kirchen dieser Gegend, sichtbar ist, deren Lage vielleicht zu einem Orte in Beziehung steht, welcher den Heiden heilig gewesen ist.

Vier Hünengräber, von denen drei bereits untersucht sind, machen sich als solche kenntlich; an zwei andern Stellen muß die Aufgrabung entscheiden.

Kegelgräber sind in großer Anzahl über die ganze Fläche zerstreut; doch zeichnen sich drei Stellen aus, an denen mehrere nahe bei einander gelegen sind:

1) der in Jahresber. VII, S. 25 unter der Ueberschrift "Kegelgräber von Rambow" bezeichnete Ort gehört hierher, da er innerhalb der jetzigen Grenzen von Moltzow liegt; auch gehören die in Jahresber. VII, S. 22-23 aufgeführten Gräber dazu;

2) finden sich nahe an dem rambower Grenzbache unterhalb des Schliesees in den sogenannten Kämpen fünf Kegelgräber nahe bei einander; die beiden kleinsten sind 8' hoch, bei etwa 70 Schritt Umfang;

3) die dritte Gruppe liegt auf der westlichen Abdachung über dem Torfmoore, welches an den moltzower Hof stößt.

|

Seite 264 |

|

Es sind hier noch sechs Steinringe deutlich zu erkennen, die Hügel aber alle, bis auf einen, fortgeackert; von mehrern Stellen ist es wahrscheinlich, daß sie auch Steinringe gewesen sind, sie sind aber sehr zerstört und große Haufen aufgethürmter Steine liegen daneben. Die Ringe haben ungefähr 16 ' - 20 ' Durchmesser.

Hünengrab von Moltzow Nr. 3.

Einer dieser Steinringe, welcher in gelbem Sande stand, ward abgetragen. In dem Steinringe stand eine Kiste aus platten, rothen Sandsteinen von hier gewöhnlicher, Bauart, in ein Viereck gesetzt, genau von Osten nach Westen, etwa 5 ' lang und 3 1/2 ' breit. In der Steinkiste, welche mit Sand ausgefüllt war, stand in der nordwestlichen Ecke eine zwar zerborstene, jedoch noch kenntliche und erhaltene, gehenkelte Urne, in Größe, Form und Verzierung ganz wie die S. 255 abgebildete Urne Nr. 1 aus dem Hünengrabe von Moltzow in Jahresber. VI, S. 135, nur mit dem Unterschiede, daß unsere Urne Einen größern Henkel statt zwei kleiner hat, und ähnlich der ebendaselbst abgebildeten Urne aus dem Hünengrabe von Helm. Sie ist im Bauche fast kugelförmig und hier gut 5 " hoch, hat einen engen Hals mit senkrechten Wänden von gut 3 " Höhe und einen großen Henkel von 2 " Höhe. Sie ist am obern Bauchrande rings mit den charakteristischen Verzierungen der Steinperiode verziert, wie die beiden oben genannten Urnen: vom Anfange des Halses laufen nämlich

ringsumher bis auf ein Viertheil des Bauches senkrechte, kräftig eingegrabene Linien hinab, welche in Gruppen abwechselnd von 6 und 2 mal 2 Linien in Zwischenräumen neben einander stehen. Neben der Urne lagen Stücke von dem Schädel eines erwachsenen Menschen, welche jedoch fast ganz vergangen und so zerbrechlich waren, daß sie beim Herausnehmen zerfielen. Im Uebrigen fanden sich in der Kiste nur Bruchstücke von rothem Sandstein, welche von dem Deckel der Kiste herrühren mögen.

Hünengrab von Moltzow Nr. 4.

Links am Wege von Moltzow nach Rambow, dem in Jahresber. VI, S. 133 beschriebenen Hünengrabe gegenüber, lag auf einer sandigen Anhöhe ein an einer Seite schon angegrabenes Hünengrab von NW. nach SO. streichend, im Um=

|

Seite 265 |

|

fange ungefähr 27 Schritt messend. Am nordwestlichen Ende standen vier große Granitblöcke, das Grab selbst einschließend, und bildeten ein Viereck von ungefähr 4 ' Länge und 2 ' Breite. Am südöstlichen Ende lagen mehrere platte Steine, welche vielleicht einen Ring um das Grab gebildet haben mögen. Das Steingrab war mit Erde und Steinen ausgefüllt; oben darauf stand ein Dornbusch. Nachdem dieses abgeräumt war, wobei sich Stücke von ausgedörrtem, schwarzen Eichenholze fanden, zeigten sich unverbrannte Menschengebeine und unter diesen sechs Menschenschädel, ohne Ordnung in Lehm und Sand so fest verpackt, daß man alle in Stücken mit der Hacke losbrechen mußte; alle Schädel standen auf ihrer untern Fläche Mitunter zeigten sich auch schon einige Scherben, die alle unbezweifelt einer und derselben Urne (unten Nr. 15) angehören, welche offenbar aus der jüngsten heidnischen Zeit stammt.

Auch stand in diesem obern Raume:

Urne Nr. 1: eine flache Schale, ohne alle Verzierungen, 3 " hoch, 5 " weit im Bauchrande, 3 1/2 " weit in der Oeffnung, mit einem kleinen Boden von ungefähr 2 " Durchmesser, mit eingezogenem Halse von 1 1/4 " Höhe; vom Rande zum Bauche schwingt sich ein großer, etwas zusammengedrückter Henkel mit 1 1/2 " weiter Oeffnung. Gefäße dieser Form und Arbeit kommen in diesen Gegenden öfter in Kegelgräbern vor.

Nachdem die Knochen zur obern Hälfte abgeräumt waren, zeigte es sich, daß das Grab im Fundamente durch eine Reihe kleiner, aufrecht stehender, platter Steine in die Quere getheilt war, welche den Grund und Boden des Grabes in zwei Fächer theilte, wie eine ähnliche Scheidung auch in dem Hünengrabe von Remlin (Jahrb. IX, S. 363) beobachtet ist. Unter den Knochen und dem mit diesen aufgefüllten festen Thonmergel lag eine fest gepackte Schicht von weiß und röthlich ausgeglüheten kleinen Feuersteinen; dazwischen zeigten sich Spuren von Brand. Unter dieser festen Feuersteinschicht fand sich auf dem Urboden eine Lage von Urnenscherben, genau Scherbe an Scherbe gelegt, alle, bis auf 3 Stücke, mit der Außenseite nach oben; an einigen Stellen war die Lage durch Druck von oben etwas verschoben, so daß einige Scherben schräge zu stehen schienen.

Die Lage dieser verschiedenen Schichten ist unbezweifelt, wie hier berichtet ist. Unter den kleinern Feldsteinen innerhalb des Grabes lagen die Gebeine, unter diesen die Feuersteine, unter diesen die Urnenscherben: alles in fester Ord=

|

Seite 266 |

|

nung, wenn auch das Grab in den Ringsteinen und in der obern Auffüllung schon berührt war.

Nachdem die Urnenscherben alle sorgfältig gesammelt waren, zeigte es sich nach ganz genauer Prüfung, daß sie einer ganzen Menge von Gefäßen angehörten, wie in dem prieschendorfer Grabe (Jahresber. II, S. 25) sich eine ähnliche Erscheinung zeigte.

Urne Nr. 2. Die meisten Scherben hatten einer ungewöhnlich großen, dickwandigen, schwärzlichen Urne angehört, welche ungefähr die Gestalt der oben, S. 256, abgebildeten größern, birnenförmigen Urne von Moltzow Nr. 2 gehabt hatte; jedoch war der 3 1/2 " hohe Hals mehr senkrecht. Oben am Bauche unter dem Rande standen 4 durchbohrte Knöpfe oder Henkelchen. Der obere Theil des Bauches war mit langen,

senkrechten Streifen von Verzierungen aus graden, kräftigen Linien geschmückt, welche tief hinab reichten. Zwischen je 2 solcher Streifen stand oben unter dem Rande über dem nicht verzierten Streifen, ein nach unten gerichtetes, aus Parallellinien gebildetes, kleines Dreieck oder eine Spitze. Eine große Merkwürdigkeit an dieser Urne ist, daß die tief eingedrückten Linien mit weißem Kalk ausgelegt sind; dies ist ohne Zweifel eines der ältesten musivischen Ornamente, welche existiren, und, wie es scheint, bisher noch nicht beobachtet.

Urne Nr. 3. Andere Scherben gehören einer ähnlichen, großen Urne an. Der Rand ist jedoch 4 " hoch und mehr nach außen geschwungen und die Farbe ist hellbraun; die Verzierungen sind ähnlich, nur laufen die Querstriche in den beiden äußern die Linien begleitenden Streifen schräge nach unten; die durchbohrten Knöpfe sind sehr flach und kaum bemerkbar. Zwischen je 2 Streifen stehen unter dem Rande zwei nach unten gerichtete, kleinere Dreiecke. Auch die vertieften Verzierungen dieser Urne sind mit Kalk ausgefugt.

Urne Nr. 4. Eine andere große Urne war ebenfalls mit Längsstreifen von Verzierungen versehen, welche auch mit Kalk ausgestrichen waren. Die Verzierungen dieser Urne haben abwechselnd Streifen der Urnen Nr. 2 und 3 und Streifen, welche aus weit auseinander stehenden, einzelnen Linien bestehen, zwischen denen gruppenweise schräge Querstriche umschichtig nach oben und unten laufen, so daß die Gruppen von Querlinien zickzackförmig erscheinen. Der senk=

|

Seite 267 |

|

rechte Hals ist gegen 4 " lang. Die durchbohrten Knöpfe sind sehr flach.

Urne Nr. 5. Von einem andern, dickwandigen, ähnlichen Gefäße, dessen gleichartige Verzierungen auch mit Kalk ausgefugt sind, sind nur wenig Bruchstücke vorhanden. Zwischen je zwei Längsstreifen der Verzierungen stehen am Halse zwei, etwas längere Dreiecke.

Urne Nr. 6. Einige dickwandige Scherben gehören einer andern Urne an, da die Verzierungen ganz eigenthümlich sind, indem die zwischen den senkrechten Hauptlinien stehenden Querlinien umschichtig bald senkrecht, bald wagerecht stehen; auch sind die Henkel größer, als an den andern verzierten Urnen.

Urne Nr. 7. Eine andere große, dickwandige Urne, ohne Henkel, nur mit Fingereindrücken an der Stelle derselben, mit sehr hohem und weitem, senkrechten Halse, war ohne alle Verzierungen, ebenso

Urne Nr. 8: eine kleinere, von ähnlicher Beschaffenheit.

Außer diesen charakteristischen, großen Urnen waren in dem Grabe

Urne Nr. 9-14: noch 6 kleine Gefäße ohne Verzierungen, wie die verschiedenen vollständigen Boden= und mehrere Randstücke beweisen.

Endlich kommen bei diesem Grabe noch

Urne Nr. 15: die Scherben der hellbraunen, weit geöffneten Urne mit fast senkrechten Rändern in Betracht, welche oben in der Einleitung zu diesem Grabe erwähnt ist und welche in dem obern Raume des Grabes gestanden hatte. Die unregelmäßigen Verzierungen sind leichtfertig mit einem Span eingekratzt und die Masse ist hart. Dadurch gleicht diese Urne ganz den aus den jüngsten wendischen Zeiten (aus den Burgwällen) stammenden Gefäßen zum häuslichen Gebrauche. Es sind solche Gefäße schon einige Male in Hünengräbern beobachtet worden, so daß auch hier die Erscheinung eintritt, daß Gefäße der ältesten und der jüngsten Zeit in demselben Grabe jedoch in vermiedenen Höhen stehen.

Es ist daher ohne Zweifel, daß dieses Grab in jüngern Zeiten außerdem noch zwei Male (Urne Nr. 1 und 15) zu Bestattungen oder andern Zwecken benutzt ist.

Der mitunterzeichnete Pastor Ritter zu Vietlübbe war bei der Aufgrabung gegenwärtig.

| A. v. Maltzan. | J. Ritter. | G. C. F. Lisch. |

|

Seite 268 |

|

|

|

|

:

|

Hünengräber von Kuppentin.

Auf der südöstlichen Seite der kuppentiner Feldmark, auf einer sandigen Anhöhe die, nach Westen sich abdachend, früher mit Tannen bestanden und diesen Frühling wieder mit Tannen besäet war, auch deshalb nur der Tannenkamp heißt nahe den Schäferei=Tannen, zwischen Hof Malchow und der kuppentiner Schleusenwärterei, ragen an mehreren Stellen ziemlich große Steine etwas aus dem Sande hervor. Gewöhnlich liegen 2 bis 4 solcher Steine neben einander und ist der Sand dazwischen erhöhet, so daß alle diese Stellen wahrscheinlich Reste von Hünengräbern oder Steinkisten sind. Zwei solche Stellen wurden von dem Herrn von Bülow zu Kuppentin, der die Arbeiter dazu hergab, dem Herrn von Kardorff auf Remlin und mir untersucht.

Nr. 1.

Die eine Stelle zeigte an der Oberfläche zwei große Steine, die 8 Fuß von Süden nach Norden aus einander lagen; aber etwa 6 Zoll unter der Oberfläche lag ein dritter Stein der Länge nach zwischen beiden, und an der südlichen Ecke dieses Steins lag 10 Zoll tief ein hohl geschliffener Keil aus Feuerstein, 4 1/2 " lang, an der Schneide hellgrau, am entgegengesetzten Ende schwarz. Von diesem Steine an zog sich westlich eine Brandstelle, nur 8 Zoll unter der Oberfläche, etwa 6 Fuß lang und breit, auf einer Unterlage von grobem Kies und ausgeglüheten Feuersteinen; unter Kohlen fanden sich noch angebrannte Stücke Eichenholz, aber keine Spuren von Urnen.

Nr. 2.

Eine zweite Stelle, welche untersucht ward, zeigte 3 hervorragende Steine, nämlich so, daß sie ein rechtwinkliges Dreieck bilden und an der quadratischen Gestalt nur der nordwestliche Stein fehlte. Beim Nachgraben zeigten sich in der Mitte noch zwei große Steine und am östlichen Rande derselben ward das Fragment einer kleinen Urne gefunden, deren Rand mit 5 horizontal laufenden Linien, wie mit einem zusammengedrehten Drath eingedrückt, verziert war. Weiter fand sich nichts; auch war keine Brandstelle sichtbar.

Mit den gefundenen Alterthümern hat der Herr Landrath von Blücher auf Kuppentin dem Vereine ein Geschenk gemacht.

| Vietlübbe, im Mai 1844. | J. Ritter. |

|

Seite 269 |

|

|

|

|

|

Hünengrab von Hoikendorf.

Auf der Feldmark von Hoikendorf bei Grevismühlen ward ein ziemlich großes Hünengrab abgetragen, welches der Länge nach von Steinpfeilern eingefaßt war und innerhalb des Hügels eine Steinkammer hatte, welche in den Seitenwänden von großen Steinen aufgebaut und mit einem großen Steine bedeckt war. In dem Grabe fanden sich mehrere Keile aus Feuerstein von gewöhnlicher Form, von denen der Herr Dreves auf Hoikendorf einen dem Vereine geschenkt hat.

|

|

|

|

Streitaxt von Hoikendorf.

Zu Hoikendorf bei Grevismühlen ward eine kleine, ungefähr 6 " lange, an mehrern Stellen angeschlagene Streitaxt aus Hornblende gefunden und von dem Herrn Dreves auf Hoikendorf geschenkt. Dieser Streithammer hat ein ovales Schaftloch und ist an einem Ende beilförmig, hervorstehend zugeschärft und abgerundet und am andern Ende spitzig auslaufend. Ein fast ganz gleicher Streithammer ist im J. 1832 zu Kl. Woltersdorf, nicht weit von Hoikendorf, beide eine kleine Stunde von Ostseebuchten entfernt, gefunden (vergl. Jahresber. IV, S. 24) und ein sehr ähnlicher der Angabe nach bei Güstrow (vgl. Jahresber. III, S. 39). Diese 3 Streithämmer sind die einzigen, welche bisher mit ovalem Schaftloche entdeckt sind.

|

|

|

:

|

Schleifstein von Rambow bei Malchin.

In einem Teiche zu Rambow neben dem neuen Hofe

ward neben vielen dicken, grobkörnigen, mit

zerstampftem Granit durchkneteten Gefäßscherben,

ein großer Schleifstein von der Art, wie sie zum

Schleifen der steinernen Keile und Beile

gebraucht wurden, gefunden und von dem Herrn

Landrath Reichsfreiherrn von Maltzan auf

Rothenmoor, Rambow

. dem Vereine geschenkt.

Schleifsteine dieser Art gehören zu den

allerseltensten Alterthümern; gewöhnlich sind

sie aus einem sehr dichten, harten, rothen

Sandstein. In Meklenburg=Schwerin ward bisher

erst ein solcher Stein zu Dabel bei Sternberg in

einem großen Hünengrabe gefunden (vgl. Frid.

Franc. Erl. S. 77, Nr. 13, und Erster Bericht

über die Vermehrungen des großherzogl. Antiq. A.

Nr. 5, S. 6) und in der großherzoglichen

Sammlung zu Neu=Strelitz befindet sich ein

ähnlicher Stein von geringerer Größe. Der zu Rambow

. dem Vereine geschenkt.

Schleifsteine dieser Art gehören zu den

allerseltensten Alterthümern; gewöhnlich sind

sie aus einem sehr dichten, harten, rothen

Sandstein. In Meklenburg=Schwerin ward bisher

erst ein solcher Stein zu Dabel bei Sternberg in

einem großen Hünengrabe gefunden (vgl. Frid.

Franc. Erl. S. 77, Nr. 13, und Erster Bericht

über die Vermehrungen des großherzogl. Antiq. A.

Nr. 5, S. 6) und in der großherzoglichen

Sammlung zu Neu=Strelitz befindet sich ein

ähnlicher Stein von geringerer Größe. Der zu Rambow

|

Seite 270 |

|

gefundene Stein ist ein sehr dichter, feinkörniger, fast quarzähnlicher Sandstein von weißgrauer Farbe und so hart, daß er zum Schleifen von Metallen nicht tauglich ist; er hat ungefähr die Gestalt eines viereckigen, jedoch an einer Seite etwas zugespitzten Prismas, und gehört daher zu der Gattung von Schleifsteinen, welche in Dänemark "keulenförmige" genannt werden; "diese haben wohl ursprünglich die Form eines mehrteiligen Prismas gehabt, sind aber durch den Gebrauch in der Mitte dünner geworden und auf den Seiten zugleich ausgehöhlt" (vgl. Histor. antiq. Mittheilungen S. 66, I, b. und Tab. II, Fig. 2.) Unser rambowsche Schleifstein ist 12 " lang und an jeder Seite durchschnittlich 4 " breit und an jeder Längsseite und auch an einer Ecke sehr glatt, wenn auch noch nicht tief, hohl ausgeschliffen; die beiden Enden sind unbearbeitet.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Steinerne Quetschkeule (?).

Zu Sternberg beim Hausbau ward ein Instrument,

einer Mörserkeule ähnlich, beinahe in Form einer

Flasche, gefunden und vom Reichsfreiherrn A. von

Maltzan auf Peutsch geschenkt. Es ist aus dem

vulkanischen Gesteine der rheinischen Mühlsteine

(!), 6 1/2 " im Ganzen, 4 " im Klump,

2 1/2 " im Griffe lang; es ist rund, sich

etwas nach oben zuspitzend, im Klump etwa 3

", im Griffe etwa 1 1/2 " im

Durchmesser. An beiden Enden des Klumps geht

eine etwas unregelmäßige Rille, wie zum Umbinden

eines Bandes. Ähnliche Instrumente sind in

Skandinavien gefunden (vgl. Nilsson

Skandinaviska Nordens Urinvånare), auch in

Deutschland, z. B. in einem

"Hünenberge" bei Frankfurt a. O. und

im Luch bei Fehrbellin (vgl. Jahrb. IX, S. 359).

Nordische Forscher, namentlich Nilssen, halten

diese Instrumente, für Quetschwerkzeuge

(krossningsinstrument) zum Zermalmen des

Getraides

., "beharrt jedoch nicht auf

dieser Erklärung", da die Instrumente nicht

mit Sicherheit aus Hünengräbern stammen. Das

Exemplar aus dem fehrbelliner Luche ist aus

Granit, das frankfurter Exemplar aus Grauwacke,

das nordische Exemplar aus "schonischem

Uebergangsstein". - Unser Exemplar sieht

freilich in Masse und Form etwas modern aus und

es steht, mit Nilsson, noch zur Frage, wohin

diese Instrumente gehören und welche Bestimmung

sie gehabt haben.

., "beharrt jedoch nicht auf

dieser Erklärung", da die Instrumente nicht

mit Sicherheit aus Hünengräbern stammen. Das

Exemplar aus dem fehrbelliner Luche ist aus

Granit, das frankfurter Exemplar aus Grauwacke,

das nordische Exemplar aus "schonischem

Uebergangsstein". - Unser Exemplar sieht

freilich in Masse und Form etwas modern aus und

es steht, mit Nilsson, noch zur Frage, wohin

diese Instrumente gehören und welche Bestimmung

sie gehabt haben.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 271 |

|

|

|

|

:

|

Ueber die spina des Tacitus.

Durch die Entdeckungen, welche auf dem Gebiete der Alterthumskunde in neuerer Zeit gemacht sind, schwindet mehr und mehr das Vorurtheil, als seien die Germanen zu den Zeiten der blühenden Römerherrschaft noch so roh und ungebildet gewesen, daß sie in bloße Thierhäute sich gehüllt hätten. Die in den Gräbern sich findenden Waffen, Geräthe und Schmucksachen aus Bronze zeigen einen schon höhern Grad der Kultur und ausgebildeteren Kunstsinn. Wenn nun Tacitus in seiner kleinen Schrift "über die Lage, Sitten und Völker "Germaniens" eine ziemlich richtige Kenntniß der Germanen zeigt und sie keinesweges als rohe Barbaren darstellt, wenn gleich nicht durch übermäßigen Luxus verdorben, wie die Römer seiner Zeit, so haben, so viel ich weiß, doch die Erklärer eine Stelle im Tacitus (cap. 17: Tegumen omnibus sagum, fibula aut si desit spina consertum: die Bedeckung für Alle ist ein Oberkleid mit einer Spange, oder wenn die fehlt, mit einem Dorn zusammengefügt) so ausgedeutet, als hätten die Germanen in Ermangelung der fibula einen wirklichen Dorn, von einem Dornbusch gebrochen, zur Befestigung gewählt, und daraus wieder umgekehrt den Schluß gemacht: die Germanen seien noch im Naturzustande gewesen.

Wenn Tacitus als das gewöhnliche Befestigungsmittel die fibula nennt und im Nothfalle die spina, so wird es Jedem, der eine germanische fibula gesehen hat, einleuchten, daß als Ersatzmittel dafür kein hölzerner Dorn gemeint sein könne. Die fibula ist nämlich eine Art Broche oder Tuchnadel, deren Verfertigung sehr künstlich war (abgebildet noch im letzten Jahrgange der Jahrbücher, Seite 331), eine Nadel mit einem Bügel, der an beiden Enden in eine Spiralplatte auslief. Fragen wir nun: welches Geräth findet sich in Gräbern der Germanen, daß es statt der fibula gebraucht werden könnte, so ist es allein die Nadel mit einem Knopfe, theils grade, theils knieförmig gebogen, wie sie z. B. in den Kegelgräbern von Ruchow, Wittenburg, Goldenbow, Gallentin, Borkow, Klink (Jahresber. II, 40, 43; III, 65; V, 32, 33, 44, 61) und sonst häufig gefunden sind. Der Abstand zwischen der fibula und der Nadel mit einem Knopfe ist noch immer groß genug, aber nicht so unbegreiflich, wie zwischen der fibula und einem hölzernen Dorn. Die Heftel (fibula) ist eine Ausbildung des Dorns (spina), da jene eine künstliche Vor=

|

Seite 272 |

|

richtung zum Gebrauche dieser ist, da jede fibula als Hauptgrundbestandtheil einen Dorn (spina) oder eine Nadel enthält. - Warum aber Tacitus das Wort spina gebraucht, mag daraus erklärbar sein, daß diese Nadeln allerdings Aehnlichkeit mit einem Dorn haben und wir auch ähnliche metallene (drathförmige) Spitzen Dornen nennen, vielleicht also die alte deutsche Benennung auch dem lateinischen Ausdrucke spina entsprach. Sonst heißt die Nadel bei den Römern acus; aber die acus hatte wohl eine schärfere Spitze und war zum Stechen bestimmt. Den Bronzenadeln mit Köpfen gleichen außerdem die Stacheln der Igel und Stachelschweine, welche der Römer ebenfalls mit spina benannte. Wenn nun die bisherigen Aufgrabungen häufiger die fibula als die bezeichnete Nadel zu Tage gefördert hat, so dient auch das zur Bestätigung dessen, was Tacitus sagt, daß nämlich die fibula das Gewöhnliche, die spina nur das Aushelfende sei. Daß die reicheren Gräber die fibula, die ärmeren dagegen die spina enthalten, liegt in der Sache selbst; doch beide zusammen können auch in den reichsten Gräbern gefunden werden.

| Vietlübbe 1845. | J. Ritter. |

|

|

|

:

|

Kegelgrab und Krone von Admanshagen.