|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 95, 1931

- Hermann Grotefend zum Gedächtnis

- Die Wehrmachtsverhältnisse der Stadt Rostock im Mittelalter

- Leonhard Christian Sturms religiöse und kirchliche Stellung

- Unbekannte Werke des Georg David Matthieu

- Zur Geschichte des Mönchshofes Kotze

- Cornelius Krommeny und sein Rühner Altar

- Briefe Blüchers an den Großherzog Friedrich Franz I.

- Hacke aus Hirschgeweih gefunden am Conventer See bei Rethwisch

- Streitaxt aus Felsstein gefunden in Penzlin

- Denkmalschutz in Mecklenburg-Schwerin 1930-1931

-

Bücherbesprechungen

- Adolf Langfeld, Mein Leben

- Dmitrij Nik. Jegorov, Die Kolonisten Mecklenburgs im 13. Jahrhundert

- Gerd Dettmann, Johann Joachim Busch, der Baumeister von Ludwigslust

- Walter Paatz, Die Lübecker Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

- Oskar Eggert, Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark nach Pommern und Mecklenburg

- Die Große Stadtschule zu Rostock in 3 1/2 Jahrhunderten : eine Jubiläumsschrift

- Karl Oldenburg, Aus Bismarcks Bundesrat

- Friedrich Techen, Geschichte der Seestadt Wismar

- Festschrift zur 500-Jahrfeier der Schola Fridlandensis

- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1930 bis zum 30. Juni 1931 : Schwerin, 1. Juli 1931

Verein für mecklenburgische Geschichte und

|

|

|

|

Mecklenburgische |

||

Jahrbücher |

||

Gegründet von Friedrich Lisch,

|

||

95. Jahrgang 1931 |

||

Herausgegeben von

|

||

Schwerin i. M.

Druck und Vertrieb der Bärensprungschen Hofbuchdruckerei

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| Seite | |||

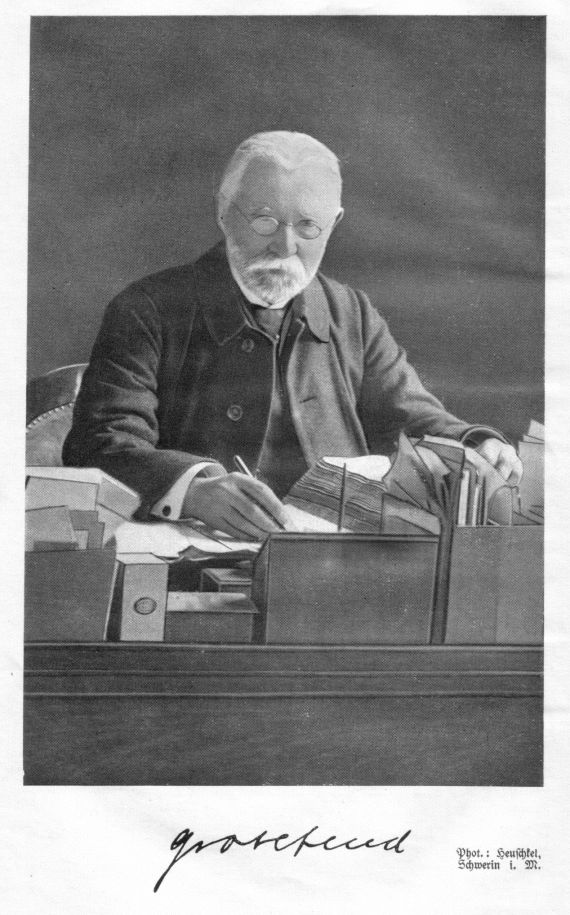

| Hermann Grotefend zum Gedächtnis. Mit Bildtafel. Von Staatsarchivdirektor Dr. Friedrich Stuhr - Schwerin | I-XII | ||

| I. | Die Wehrmachtsverhältnisse der Stadt Rostock im Mittelalter. Von Studienreferendar Dr. Walter Freynhagen - Schwerin | 1 | |

| II. | Leonhard Christian Sturms religiöse und kirchliche Stellung. Von Pfarrer D Dr. Theodor Wotschke - Pratau | 103 | |

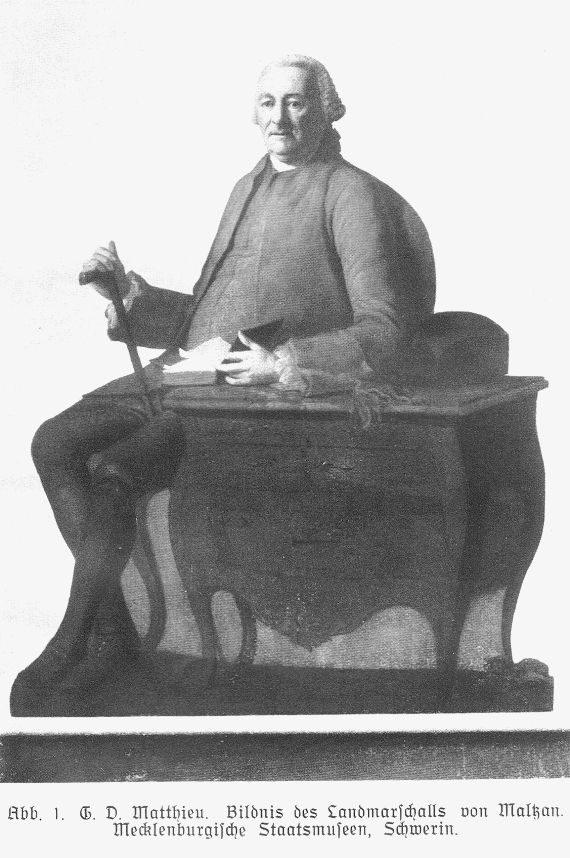

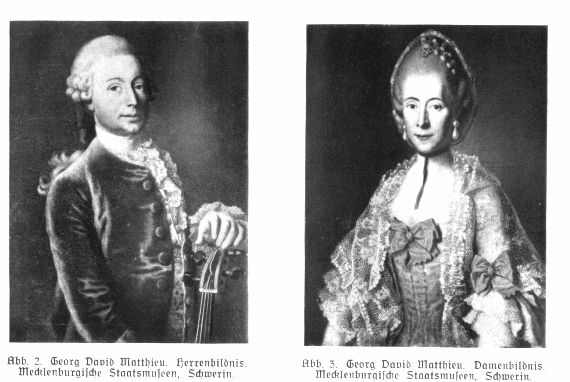

| III. | Unbekannte Werke des Georg David Matthieu. Mit zwei Bildtafeln. Von Museumsrat Dr. Heinrich Reifferscheid - Schwerin | 143 | |

| IV. | Zur Geschichte des Mönchshofes Kotze. Von Staatsarchivrat Dr. Gottfried Wentz - Magdeburg | 147 | |

| V. | Cornelius Krommeny und sein Rühner Altar. Mit Bildtafel. Von Museumsdirektor Prof. Dr. Walter Josephi - Schwerin | 153 | |

| VI. | Briefe Blüchers an den Großherzog Friedrich Franz I. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 163 | |

| VII. | Hacke aus Hirschgeweih, gefunden am Conventer See bei RethwischVon Museumsrat Dr. Heinrich Reifferscheid - Schwerin | 171 | |

| VIII. | Streitaxt aus Feldstein, gefunden in PenzlinVon Museumsrat Dr. Heinrich Reifferscheid - Schwerin | 175 | |

| IX. | Denkmalschutz in Mecklenburg-Schwerin 1930-1931. Von Ministerialrat Dr. Otto Schult - Schwerin | 179 | |

| (I) | Denkmale der Vor- und FrühgeschichteVon Museumsrat Dr. Heinrich Reifferscheid - Schwerin | 182 | |

| (II) | Die Baudenkmale. Von Oberbaurat Lorenz - Schwerin | 184 | |

| (III) | Denkmale der Kunst und des Kunstgewerbes. Von Museumsdirektor Prof. Dr. Josephi | 199 | |

|

|

| X. | Bücherbesprechungen | Seite | |

| Staatsminister i. R. D Dr. Adolf Langfeld, Mein Leben. Erinnerungen. Schwerin (Bärensprung) 1930. (Friedrich Stuhr) | 203 | ||

| Dmitrij Nik. Jegorov, Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert. Bd. I und II: Breslau, (Priebatsch) 1930. (Werner Strecker) | 204 | ||

| Gerd Dettmann, Johann Joachim Busch, der Baumeister von Ludwigslust. Mecklenburgische Monographien, Rostock [1929]. (Johann Friedrich Pries) | 209 | ||

| Walter Paatz, Die Lübecker Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Veröffentlichungen des Lübecker Staats-Archivs, Bd. 9. Lübeck 1929. (Johann Friedrich Pries) | 210 | ||

| Oskar Eggert, Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark nach Pommern und Mecklenburg. - Dänisch-wendische Kämpfe in Pommern und Mecklenburg. Baltische Studien, N.F. Bd. XXIX (1927) und XXX, 2 (1928). (Werner Strecker) | 213 | ||

| Walter Neumann, Die Große Stadtschule zu Rostock in 3 1/2 Jahrhunderten. Rostock 1930. (Werner Strecker) | 213 | ||

| Karl Oldenburg, Aus Bismarcks Bundesrat. Berlin (Hobbing) 1929. (Friedrich Stuhr) | 214 | ||

| Dr. Friedrich Techen, Geschichte der Seestadt Wismar. Wismar (Eberhardtsche Hof- und Ratsbuchdruckerei).1929. (Paul Steinmann) | 215 | ||

| R. Lunderstedt, Festschrift zur 500-Jahrfeier der Schola Fridlandensis. Friedland 1929. (Paul Steinmann) | 218 | ||

| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 221 | ||

|

[ Seite I ] |

|

|

|

|

|

- Hermann Grotefend zum Gedächtnis

- Die Wehrmachtsverhältnisse der Stadt Rostock im Mittelalter

- Leonhard Christian Sturms religiöse und kirchliche Stellung

- Unbekannte Werke des Georg David Matthieu

- Zur Geschichte des Mönchshofes Kotze

- Cornelius Krommeny und sein Rühner Altar

- Briefe Blüchers an den Großherzog Friedrich Franz I.

- Hacke aus Hirschgeweih gefunden am Conventer See bei Rethwisch

- Streitaxt aus Felsstein gefunden in Penzlin

- Denkmalschutz in Mecklenburg-Schwerin 1930-1931

-

Bücherbesprechungen

- Adolf Langfeld, Mein Leben

- Dmitrij Nik. Jegorov, Die Kolonisten Mecklenburgs im 13. Jahrhundert

- Gerd Dettmann, Johann Joachim Busch, der Baumeister von Ludwigslust

- Walter Paatz, Die Lübecker Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts

- Oskar Eggert, Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark nach Pommern und Mecklenburg

- Die Große Stadtschule zu Rostock in 3 1/2 Jahrhunderten : eine Jubiläumsschrift

- Karl Oldenburg, Aus Bismarcks Bundesrat

- Friedrich Techen, Geschichte der Seestadt Wismar

- Festschrift zur 500-Jahrfeier der Schola Fridlandensis

|

|

|

:

|

Hermann Grotefend

zum Gedächtnis

von

Friedrich Stuhr.

|

[ Seite II ] |

|

|

|

|

|

|

[ Seite III ] |

|

A m Abend des 26. Mai 1931 ist in Schwerin unser langjähriger Erster Vereinssekretär, der Staatsarchivdirektor a. D. Geheimer Archivrat Dr. Hermann Grotefend im 87. Lebensjahre entschlafen. Wenn wir ihm nun an dieser Stelle Worte der Erinnerung widmen, so geschieht es im Gefühle der Dankbarkeit für das, was er dem Lande und insbesondere unserm Geschichtsverein gewesen ist.

Grotefend war im besten Sinne eine Persönlichkeit. Ausgestattet mit großer Willensstärke und Tatkraft, hat er in den 34 Jahren seiner Schweriner Amtstätigkeit bleibende Werte für unser Archiv geschaffen. Wie frisch ging er an seine Aufgaben heran und wie gründlich löste er sie. Immer wieder kamen ihm neue Pläne, die Archivbestände zu vermehren, zu ordnen und für dienstliche und wissenschaftliche Zwecke zu erschließen. Seinen Vorarbeiten verdanken wir das neue Archivgebäude. Wie verstand er es, jüngere Beamte in ihren Beruf einzuführen und für ihre Arbeit zu begeistern, wie ging er den Archivbenutzern mit Rat und Tat zur Hand. Nichts war ihm verhaßter als Kleinlichkeitskrämerei, und solche Leute, die das Wichtige von dem Unwichtigen nicht zu unterscheiden wußten, pflegte er mit wenig schmeichelhaften Bemerkungen zu bedenken. Ein fröhlicher, zuweilen etwas derber Humor war ihm eigen. Aber selbst wenn sich hie und da jemand getroffen fühlte, übelnehmen konnte ihm niemand etwas. Dafür war alles doch zu sehr in Liebenswürdigkeit und Wohlwollen eingewickelt, wie überhaupt Wohlwollen ein hervortretender Charakterzug bei ihm war.

Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus sind seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Chronologie, das er besonders liebte und pflegte, bekannt geworden. Es gibt jetzt wohl keinen Historiker, der ohne sein Taschenbuch der Zeitrechnung der Deutschen Mittelalters und der Neuzeit auskommt. Dieses Taschenbuch ist die reife Frucht jahrzehntelanger und bis an sein Ende fortgesetzter Arbeiten und hat noch zu seinen Lebzeiten sechs Auflagen erlebt.

|

Seite IV |

|

Im Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine und auf den damit zusammenhängenden Archivtagungen nahm Grotefend eine angesehene Stellung ein. Solange der Geh. Archivrat Dr. Bailleu und später der Geh. Regierungsrat Dr. Wolfram in ihrer geschickten Art den Gesamtverein leiteten, stand Grotefend ihnen helfend und ratend zur Seite. Er war es immer wieder, der auf diesen großen Versammlungen die Teilnehmer trotz ihrer verschiedenen Interessen zusammenhielt. Prallten die Meinungen einmal heftig aufeinander oder stockten die Verhandlungen, so war es nicht selten Grotefend, der mit scharfem Blick das Richtige fand und formulierte. Als nach dem Tode Bailleus der zu seinem Nachfolger ausersehene Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Wolfram nicht sogleich sein Amt antreten konnte, sprang Grotefend in die Bresche und hat den Gesamtverein von 1922-1924 geleitet. Die gemeinsamen Fahrten, die Grotefend und ich viele Jahre hindurch zu den Tagungen des Gesamtvereins unternahmen, haben uns in fast alle Gaue Deutschlands geführt und gehören zu meinen schönsten Lebenserinnerungen. In der Regel vertrat dabei Grotefend die Regierung und ich den Geschichtsverein.

Auch in unserm Geschichtsverein war Grotefend die treibende Kraft, solange er das Erste Sekretariat innehatte, und das war von 1887-1921. Unsere Jahrbücher hat er von Band 53-84 (1888-1919) und unser Urkundenbuch von Band 15 bis in den 22. Band hinein (1890-1907) redigiert und fortgeführt. Er richtete 1891 die Wintervorträge ein, die zuerst im Hotel Luisenhof, später im Saale des neuen Archivs stattfanden und sich wachsender Beliebtheit erfreuten und noch erfreuen. Stofflich hielten die Vorträge sich zunächst eng an die Geschichte der mecklenburgischen Heimat. Als sich dann aber infolge der großen Zeitereignisse das allgemeine Interesse mehr den Fragen der großen deutschen Geschichte zuwandte, da wurde dem Rechnung getragen und daneben die Kultur- und Kunstgeschichte berücksichtigt. Auch Grotefend hat häufig in unseren Versammlungen gesprochen. Seine Vorträge zeichneten sich durch klare Gedankenentwicklung aus und brachten den Hörern stets einen Gewinn, wenn ihnen auch vielleicht etwas die phantasievolle Gestaltung fehlte, die mit sich fortreißt. Die alljährlich im Sommer unternommenen Ausflüge verliefen unter seiner Leitung harmonisch und anregend.

Hannover, Breslau, Aurich, Frankfurt a. M. und Schwerin

|

Seite V |

|

sind die Hauptstationen seines Lebensweges. Grotefend gehört der dritten Generation einer Gelehrtenfamilie an. Er ist am 18. Januar 1845 in Hannover als Sohn des Lehrers am Lyzeum, späteren Geh. Archivrats Dr. Karl Grotefend geboren. Sein Großvater war der um die Entzifferung der Keilschrift verdiente Lyzealdirektor Georg Grotefend in Hannover. So lag es nahe, daß auch der Sohn und Enkel sich den Wissenschaften zuwandte. Seine Studien in Göttingen und Berlin zeitigten 1869 eine Erstlingsarbeit über Sphragistik und schlossen mit einer Dissertation über die Gesta Friderici imperatoris des Bischofs Otto von Freising ab, auf Grund der er am 15. März 1870 in Göttingen promovierte.

Am 1. April desselben Jahres trat er als Archivaspirant beim Kgl. Staatsarchiv in Breslau ein. Dort erhielt er unter C. Grünhagens Leitung seine praktische Ausbildung, die ihm leicht wurde, weil er vom Elternhause schon viele Kenntnisse für seinen Beruf mitbrachte. Seine in Breslau ausgearbeiteten und 1875 in erster Auflage erschienenen Stammtafeln der schlesischen Fürsten aus dem Hause der Piasten sind für die Genealogie dieser Fürsten grundlegend geworden und sind noch heute ein brauchbares Hilfsmittel für den Forscher.

Am 1. Januar 1872 zum Archivsekretär ernannt, erhielt Grotefend schon am 1. Oktober 1874 als kommissarischer Vorsteher die selbständige Verwaltung des, wenn auch nur kleinen, Kgl. Staatsarchivs zu Aurich. Gewiß ein Beweis für die Tüchtigkeit des jungen Beamten. Doch hielt es ihn nicht lange in Aurich. Er sehnte sich nach einer umfassenderen Tätigkeit, und so folgte er zum 1. Februar 1876 einem Ruf nach Frankfurt a. M. auf die städtische Archivarstelle, um die er sich beworben hatte. Dort konnte sich sein Organisationstalent so recht auswirken. Die Archivalien lagerten an verschiedenen Stellen in der Stadt, ihre wissenschaftliche Erschließung durch Archivbenutzer lag in den Anfängen. Grotefend hat die Bestände in dem neuen Archivgebäude, das bei seiner Ankunft bereits im Bau war und auf dessen Lage und Größe er leider keinen Einfluß mehr hatte, zusammengezogen, in großen Gruppen geordnet und vor allem auch für die Wissenschaft erschlossen. Sein Verdienst ist es auch, daß das Frankfurter Archiv als eines der ersten in Deutschland seine Inventare herausgab, deren ersten, 1888 erschienenen Band er noch selbst bearbeitet hat.

|

Seite VI |

|

Damit haben wir bereits die Schwelle seiner Schweriner Amtszeit überschritten. Als Grotefend, von Großherzog Friedrich Franz III. auf Empfehlung seines Bruders, des Herzogs Johann Albrecht, berufen, am 1. Oktober 1887 die Leitung des Geheimen und Haupt-Archivs übernahm, fand er eine Behörde vor, in der es sich lohnte zu arbeiten. Seine beiden Vorgänger, der geniale Friedrich Lisch und der gelehrte Friedrich Wigger, hatten das Archiv in den vorausgehenden 50 Jahren bereits auf eine beachtliche Höhe gebracht. Anstatt daß sich die Regierung früher vielfach nur die Akten vorlegen ließ, war es längst üblich geworden, daß das Archiv aus seinem Material Berichte, zumeist aus den Gebieten des Privatrechts und des öffentlichen Rechts, erstattete, die, wie es 1886 ein Ministerialreferent als weiterhin unausbleiblich und als wünschenswert erklärte, aus den aufgefundenen Beweismitteln und erforschten Tatsachen die nötigen Schlüsse zogen und danach ein eigenes definitives Urteil enthielten. Weiter hatte das Archiv längst die Fesseln abgestreift, die ein übertriebener und uns heute kaum noch verständlicher Bürokratismus in früheren Jahrhunderten um dasselbe gelegt hatte. Die Wissenschaft war darin heimisch geworden. Archiv und Geschichtsverein hatten sich die Jahrbücher und Urkundenbücher geschaffen und sie in enger Zusammenarbeit mit ihren Forschungen erfüllt. Schlechter stand es um die Archivbestände. Nach der Reichsgründung hatte die Reichsgesetzgebung auch auf Mecklenburg stark eingewirkt und die Aufhebung oder Neuorganisation mancher Behörden und Institute veranlaßt. Infolgedessen waren in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts große, für den täglichen Gebrauch entbehrlich gewordene Aktenmassen dem Archiv zugeströmt. Diesem plötzlichen Aktenandrang, der die Zahl der belegten Aktenräume von etwa 4000 im Jahre 1835 auf 9000 im Jahre 1887 anwachsen ließ, war das Archiv weder mit seinen Arbeitskräften noch mit seinen Räumen gewachsen. Die neuen Akten konnten zunächst nur oberflächlich gesichtet werden und beengten das Archiv unerträglich. Ihre Verschmelzung mit den alten Beständen gelang erst allmählich und war 1887 noch nicht beendet. So machte die Entwicklung des Archivs, kurz bevor Grotefend die Leitung übernahm, eine gewisse Krise durch. Er, der Mann der Praxis, kam gerade zur rechten Zeit.

Da der Aktenandrang nach 1887 noch weiter zunahm und die Zahl der belegten Aktenräume sich bis 1907 auf über

|

Seite VII |

|

18 000 Aktenräume erhöhte, war es Grotefends ständige Aufgabe, für neuen Platz zu sorgen. 1888-89 gewann er durch bessere Anordnung des Repositoriennetzes in den beiden Erdgeschossen des alten Regierungsgebäudes und durch Verlegen der Handbücherei in den Urkundensaal Raum. 1892 kamen bei Übersiedelung des Hypothekendepartements in das neue Regierungsgebäude drei Räume, darunter das langgestreckte Zimmer im Ausbau, hinzu. Aber bald genügte auch das nicht und mußte er sein Augenmerk auf Räume außerhalb des alten Regierungsgebäudes richten. 1902-4 erhielt das Archiv Räume im Erdgeschoß und auf dem Boden des neuen Regierungsgebäudes. 1906 erwog man, eins der kleinen Großherzoglichen Häuser in der Ritter- oder Theaterstraße hinzuzunehmen. Allmählich sah man jedoch ein, daß sich dem Ausdehnungsbedürfnis des Archivs auf längere Zeit nur durch ein geräumiges neues Gebäude abhelfen ließ, worauf Grotefend immer wieder hinwies. Nachdem er 1907 nochmals in einer Denkschrift die Erfordernisse des Archivs auf Grund längerer Studien in anderen Archiven dargelegt hatte, wurde der Neubau in der Beaugencystraße beschlossen und bis 1911 von dem späteren Ministerialdirektor Ehmig ausgeführt. Die ganze zweckmäßige Inneneinrichtung, soweit sie nicht rein baulicher Art ist, beruht aber im wesentlichen auf Grotefends Vorarbeiten.

Entworfen hat Grotefend 1888 eine Benutzungs- und Gebührenordnung, 1892 eine Dienstordnung, dazu ein Regulativ über die Ordnung und Verzeichnung des Archivs, die den Geschäftsbetrieb auf eine neue Grundlage stellten. Das alte Prinzip des Einordnens aller Akten nach dem System, das der Schweriner Archivarius Evers d. ä. 1762 aufgestellt hatte, gab man nun auf und ersetzte es für alle neu hinzukommenden durch das sogen. Provenienzprinzip. Danach blieben die Bestände so beisammen, wie sie entstanden waren, und reihten sich gleichwertig aneinander.

In Regierungskreisen war Grotefend geschätzt. Besonders hat der verstorbene Ministerialdirektor Schmidt vom Innenministerium gern in Angelegenheiten des Archivs und der Kommission zur Erhaltung der Denkmäler, deren Mitglied Grotefend war, mit ihm zusammen gearbeitet. Für Grotefends wissenschaftliche Betätigung, die auch in Schwerin anhielt, sei auf die Übersicht seiner Schriften verwiesen. Die Benutzung

|

Seite VIII |

|

des Archivs durch Wissenschaftler und Familienforscher hat unter seiner Leitung auch in Schwerin einen starken Aufschwung genommen. Eine planmäßig ausgebaute Handbibliothek hat sie noch erleichtert.

An Ordensauszeichnungen hat Grotefend erhalten: 1892 das Ritterkreuz 1. Kl. des Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Löwen, 1894 das Ritterkreuz des Mecklenburgischen Hausordens der Wendischen Krone, 1898 das Komturkreuz 2. Kl. des Norwegischen St. Olafs-Ordens, 1912 das Ehrenkreuz des Bayrischen Verdienstordens vom Heil. Michael und 1913 das Komturkreuz des Dänischen Danebrogs-Ordens.

Am 9. April 1899 ward er Geh. Archivrat, am 1. April 1920 erhielt er bei der damaligen Umänderung der Amtsbezeichnungen die eines Archivdirektors und nach seiner Pensionierung unter Angleichung an die Preußischen Verhältnisse am 1. April 1926 die Amtsbezeichnung eines Staatsarchivdirektors a. D.

Nach 51jähriger Dienstleistung ist Grotefend, 76 Jahre alt, am 1. Juli 1921 in den Ruhestand getreten. Wahrlich, ein reich gesegnetes Wirken ist ihm beschieden gewesen. Aber auch nach seiner Pensionierung ist er zunächst noch regelmäßig ins Archiv gekommen und hat aus den Kirchenbüchern nützliche Zusammenstellungen der Pächter, Holländer, Schäfer und Müller (bis 1799) angefertigt, die wegen ihrer geringen Seßhaftigkeit dem Familienforscher so viele Schwierigkeiten bereiten. Von Ende 1926 an ist er seltener gekommen und schließlich ganz fortgeblieben. Er war doch müde geworden. Aber die Verbindung mit ihm blieb. Grotefend hat sich noch gern am Korrekturlesen beteiligt. Er wohnte damals schon bei seinem Schwiegersohn, dem Präsidenten der Oberpostdirektion Möller. Morgens saß er, meist lesend oder das Treiben auf der Straße beobachtend, am Fenster. Gegen Abend besuchte er im Winter noch ziemlich regelmäßig seinen Stammtisch bei Klemann, wenn auch nur auf kurze Zeit. Auch dort sind wir noch mehrfach zusammen gewesen. Die schönen Sommertage genoß er in den letzten Jahren monatelang in dem von ihm besonders geliebten Ostseebad Brunshaupten. Auch 1931 plante er wieder eine Reise dorthin. Bevor er diese aber antreten konnte, hat ihn am 26. Mai ein sanfter Tod hinweggenommen. Am 29. Mai 1931 haben wir ihn von der Kapelle des Krematoriums zu Grabe geleitet.

|

Seite IX |

|

So hat Grotefend gelebt und gearbeitet und so wird er in unserm Gedächtnis fortleben.

An Bildern aus der Schweriner Zeit sind von ihm, neben einer großen Anzahl von Liebhaberaufnahmen, hauptsächlich erhalten:

- Ölgemälde, sitzend, 1902 von Ferdinand Meyer gemalt (im Direktorzimmer des Archivs).

- Photographie, im alten Archiv am Arbeitstisch sitzend, 1912 zum 25jährigen Jubiläum als Erster Vereinssekretär aufgen. (Jahrb. 78; Mecklb. Ztg. vom 29. Sept. 1912).

- Photographie, Brustbild, 1918 aufgen. (Halbmonatsschrift "Lug ins Land" 1919/20, Nr. 12).

- Photographie, im neuen Archiv am Arbeitstisch sitzend, umgeben von seinen Kollegen, am 4. März 1920 aufgen. Dieses Bild halten wir für das beste aus seiner letzten Zeit. Wir bringen es im Ausschnitt zu diesem Nachruf.

Schriftenverzeichnis. 1 )

I. Selbständige Schriften.

- Über Sphragistik. Hannover (Fr. Culemann) 1869.

- Der Werth der Gesta Friderici imperatoris des Bischofs Otto von Freising f. d. Gesch. des Reichs unter Friedrich I. Hannover (Hahnsche Hofbuchh.) 1870. Dissertation.

- Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover (Hahnsche Hofbuchh.) 1872.

- Über Sphragistik. Beiträge z. Aufbau der Urkundenwissenschaft. Breslau (Joseph Max) 1875.

- Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740. Breslau (Joseph Max). 1. Aufl. 1875, 2. 1889.

- Christian Egenolff, der erste ständige Buchdrucker zu Frankfurt a. M. und seine Vorläufer. Frankfurt a. M. (K. Th. Völcker) 1881.

- Urkundenbuch der Familie von Heimbruch. I. 1142-1500. II. 1502-1603. Stammtafeln 1142-Neuzeit. Frankf. a. M. (Kumpf & Reis) 1882. 1886. 1887.

- Cronberg, Burg, Stadt und Geschlecht. Frankf. a. M. (Theod. Wentz) 1884.

- Die Familie von Eschborn u. ihr Zusammenhang mit d. Fam. von Cronberg von Fr. Ritsert u. H. Grotefend. Frankf. a. M. (K. Th. Völcker) 1884.

|

Seite X |

|

- Die Bestätigungsurkunde des Domstifts zu Frankfurt a. M. von 882 u. ihre Bedeutung für das Stift. Frankf. a. M. (K. Th. Völcker) 1884. 2. Abdr. 1886.

- Verzeichnis von Abhandlungen u. Notizen zur Gesch. Frankfurts aus Zeitschriften u. Sammelwerken. Frankf. a. M. (K. Th. Völcker) 1885.

- Gesch. d. Geschlechts von Oeynhausen. 4. Teil: Stammtafeln. Frankf. a. M. (Rommel) 1889.

- Mittheilungen über die Fam. Grotefend. Für den Familienverband. 11 Hefte. Schwerin 1890-1909.

- Zeitrechnung des deutschen Mittelalters u. der Neuzeit. I: Glossar u. Tafeln. II, 1: Kalender der Diöcesen Deutschlands, der Schweiz u. Skandinaviens. II, 2: Ordenskalender, Heiligenverzeichnis, Nachträge z. Glossar. Hannover (Hahnsche Buchh.) 1891. 1892. 1898.

- Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Sechs Auflagen. Hannover u. Leipzig (Hahnsche Buchh.) 1898. 1905. 1910. 1915. 1922. 1928.

- Die Vorfahren und Nachkommen von Johann Christian Grotefend († 1813). Schwerin 1901.

- Der Königsleutnant Graf Thoranc in Frankf. a. M. Aktenstücke über die Besetzung der Stadt durch die Franzosen 1759 bis 1762. Frankf. a. M. (K. Th. Völcker) 1904.

- Abriß der Chronologie des deutschen Mittelalters u. der Neuzeit. (Grundriß der Gesch. Wissensch., hrgb. von Aloys Meister I [1], 1; I [2], 3). Zwei Aufl. Leipzig 1906. 1912.

II. Redaktionstätigkeit und Herausgabe von Schriften anderer.

- Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. u. Alt.-Kunde in Frankf. a. M. Bd. V, 4-VII, 6. Frankf. (K. Th. Völcker) 1879-1885.

- Neujahrsblatt des obigen Vereins. 1878-1885.

- Archiv f. Frankfurts Gesch. u. Kunst. N. F. Bd. VII-XI. Frankf. (K. Th. Völcker) 1881-1884.

- Geschichte von Frankfurt a. M. von A. Horne. 2. Aufl. unter Mitwirkung von H. Grotefend. Frankf. (Jügel) 1882.

- Quellen zur Frankf. Geschichte. Bd. I, II. Frankf. (Jügel) 1884. 1888.

- Führer durch den Taunus. Frankf. (Ravenstein) 1885.

- Inventare des Frankfurter Stadtarchivs. Bd. I. Frankf. (Völcker) 1888.

- Jahrbücher d. Ver. f. Mecklb. Gesch. u. Alt.kunde. Bd. 53-84. Schwerin (Stiller, dann Bärensprung) 1888-1919.

- Geschichte des Geschlechts von Oeynhausen, bearb. von Julius Graf v. O. Bd. III. Frankf. (Rommel) 1889.

- Begrüßungsschrift zur Gen. Verf. des Gesamtvereins der deutschen Gesch.- u. Alt.-Vereine in Schwerin 7. bis 10.9.1890. Schwerin (Bärensprung) 1890.

- Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. 15, ab Bogen 35, - Bd. 22. Bogen 39. Schwerin (Stiller, dann Bärensprung) 1890-1907.

|

Seite XI |

|

III. Aufsätze in Zeitschriften.

Mecklenburgisches:

-

Jahrb. d. Ver. f. Mecklb. Gesch. u.

Alt.-Kunde:

(1) Mecklenburger auf d. Univ. Bologna, Bd. 53.

(2) Bem. z. d. Brücknerschen Aufsatz: Rethra lag auf der Fischerinsel in der Tollense, Bd. 54.

(3) Weitere Bem. dazu. - Feuer in d. Kirche zu Gr.-Methling. - Aus d. Jugend des Schauspieldirektors Conrad Ernst Ackermann - Bd. 55.

(4) Mein letztes Wort in d. Rethrafrage. - Münzfund zu Mölln bei Krakow. - Vornamen in Mecklb. - Das erste Velociped in Mecklb. -, Bd. 56.

(5) Das ehem. Kirchspiel Poverstorf. - Nachtr. zu "Untergegangene Dörfer". - Das Erlöschen d. Fam. v. Bellin. - Bruchstück des Rolandliedes -, Bd. 57.

(6) Die goldenen Freitage, Bd. 59.

(7) Neun Frauenbriefe aus d. Wende des 16. u. 17. Jh., Bd. 60.

(8) Werlesche Forschungen, Bd. 64.

(9) Die Grenzen des Bistums Kammin, Bd. 66.

(10) Die Grenzen des Bistums Schwerin gegen Kammin, Bd. 68.

(11) Über Stammtafeln (Fam. Wachenhusen), Bd. 70.

(12) Werlesche Forschungen, Zusatz. - Werden u. Wachsen d. Fleckens Dargun (Überarbeitung des Beyerschen Aufsatzes) -, Bd. 74.

(13) Die Schweriner Goldschmiede bis 1830. - Die Schweriner Zinngießer bis 1800 -, Bd. 77.

(14) Francesco Borno u. Juan dei Regaci, die ersten welschen Bauleute des Herzogs Joh. Albrecht. - Nachtr. zu d. Schweriner Goldschmieden -, Bd. 81. -

Korrespondenzblatt d. Gesamtvereins d.

deutschen Gesch.- u. Alt.-Vereine:

Die Fürsorge für d. Altertümer des Landes u. die Ziele der Denkmälerkommission in Mecklb., Jg. 1890. -

Protokoll der 2. Generalvers. der

Baugewerksmeister für Mecklb.-Schwerin:

Der Dom zu Schwerin.

Nicht Mecklenburgisches:

- Serapeum. Zeitschr. f. Bibl. Wiss., Jg. 1870: Kalender.

- Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, Jg. 1870, 71: Laurea sanctorum u. Cisiojanus.

- Der deutsche Herold, 5. Jg. (1874): Über Maltha (Bezeichnung eines Siegelstoffes).

- Abh. d. Schlesischen Ges. f. vaterländ. Cultur, Jg. 1872/73: Breslauer Piasten.

- Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. u. Altertum Schlesiens, Bd. 10: Schweidnitz-Jauerscher Adel; Bd. 11: Sgl. Boleslaws II. von Schlesien; Bd. 12: Landeshauptleute der Fürstentümer Schweidnitz u. Jauer. U. a.

- Zeitschr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen, Jg. 1868, 71, 94: Kl. urk. Mitt.

- Ostfriesische Monatsschr., Jg. 1875: Ostfr. Bauernrechte; Jg. 1878: Ostfr. Glockenkunde.

|

Seite XII |

|

- Mitt. d. Ver. f. Gesch. u. Alt.kunde zu Frankfurt a. M., Bd. V (1879): Zur ält. Gesch. d. Klosters Patershausen. U. a.; Bd. 17 (1881): Zunft d. Glasmaler u. Glaser in Frankf., Entstehung d. Stadtbibliothek zu Frankf., Zur Gesch. der Fam. Goethe (mit Stammbaum), Die Gemälde im städt. hist. Museum. U. a.: Bd. VII (1885): Das Frankf. Stadtwappen vor dem Richterstuhle der Heraldik. U. a.

- Archiv f. Frankfurter Gesch. u. Kunst, z. F., Bd. 1 (1888): Diarium des Officier-Corps des XI. Stadtquartiers von 1797 bis 1812. U. a.; Bd. 4 (1893): Der Prorector u. d. Frankf. Gymn. am Ende d. vor. Jhs.

- Berichte d. freien deutschen Hochstiftes zu Frankf. a. M., Jg. 1881/82: Die Textor-Clauersche Grabstelle; Jg. 1882/83: Die deutschen Monatsnamen, Gregorianische Kalenderreform, Mitt. über Königslt. Grafen Thoranc. U. a.; Jg. 1888: Chronologische Analekten.

- Hansische Geschichtsblätter, Bd. 15 (1886): Zur Eroberung Gotlands durch d. Deutschen Orden 1398.

- Korr. Bl. d. Gesamtver. d. deutschen Gesch. u. Alt.Vereine, Jg. 1895: Dänemarks Kirchenbücher; Jg. 1911: Die Handwerksnamen. - U. a. in den Jg. 1894, 1909, 1919.

- Deutsche Zeitschr. f. Gesch. Wissenschaft, Jg. 1896: Der Kalenderstein von Sturzelbronn in Lothringen.

- Burschenschaftliche Blätter, Jg. 13 (1899): Zur Gesch. der Bursch. Teutonia in Halle.

- Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift. N. F., Bd. 6: Niederdeutsche Teppiche des 16. Jhs.

- Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. Berlins, Jg. 1911: Abmarsch des alten Dessauers vom Lustgarten u. Ankunft auf d. Wilhelmsplatze zu Berlin.

IV. Ausschließlich in Tagesblättern veröffentlichte Arbeiten.

Mecklenburgisches:

Tägliche Rundschau Jg. 1895, Nr. 58: Fritz Reuter in Dömitz.

Nicht Mecklenburgisches:

Frankfurter Nachrichten, Jg. 1877 Nr. 158: Frankf. Neutralitätsvertrag von 1796; Nr. 175, 181, 211: Frankf. Zunftgebräuche; Nr. 221-235: Die erste Reise des jüngeren Chronisten G. A. von Lersner. U. a. Nr. 234. - Jg. 1878, Nr. 78: Handwerksgebräuche d. Glaser in Frankf. U. a. Nr. 22. - Jg. 1879, S. 2687 ff.: Aus der Kindheit unsers Kalenders. - Jg. 1882, Nr. 256: Nachlaß der Frau Rath Goethe. - Jg. 1885, S. 4236 ff.: Zur Jubelfeier d. ersten Luftschiffahrt in Deutschland 1785. - Jg. 1886, S. 1035; 1887, S.1317 ff.: Versch. kleine Mitt. z. Frankf. Gesch.

Mecklb. Zeitung, Jg. 1900, Nr. 301: Festrede z. Feier des 500-jährigen Gutenberg-Jubiläums.

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Die Wehrmachtsverhältnisse

der Stadt

Rostock

im Mittelalter

von

Walter Freynhagen.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

Inhaltsangabe.

Kapitel I. Historischer Teil.

| § 1. | Die Erwerbung der Militärhoheit durch die Stadt | 5 - 11 |

| § 2. | Rostocks Wehrmacht bis zum Aufkommen des Söldnerwesens | 11 - 22 |

| § 3. | Die Verwendung und Bedeutung der Soldtruppen und der Geschütze | 22 - 30 |

| § 4. | Das Verpflegungswesen | 30 - 34 |

| § 5. | Der städtische Marstall | 34 - 36 |

| § 6. | Die Heeresverwaltung und die Fürsorge des Ratskollegiums für die Wehrmacht; die Besetzung der militärischen Führerstellen durch Ratsmitglieder | 36 - 46 |

Kapitel II. Systematischer Teil.

| § 1. | Die Bürgerwehr | 46 - 62 |

| § 2. | Das Söldnerwesen | 63 - 77 |

| § 3. | Das Geschützwesen | 77 - 92 |

| § 4. | Das Befestigungswesen | 92 - 102 |

|

[ Seite 4 ] |

|

Abkürzungen.

1. Urkundensammlungen.

M.U.B. = Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. 1-24 (Schwerin 1863 ff.).

H.R. = Hanserezesse, herausgegeben durch die historische Kommission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften (Leipzig 1870 ff.).

2. Zeitschriften.

J.M.G. = Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte, Bd. 1 ff. (1836 ff.). [im Text benutzt M.J.B.]

B.G.R. = Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock, Bd. 1 ff. (1890 ff.).

H.G.B. = Hansische Geschichtsblätter, Bd. 1 ff. (1872 ff.).

3. Ungedrucktes Urkundenmaterial des Ratsarchivs.

K.R. = Kämmereirechnung.

G.R. = Gewettrechnung.

Sch.R. = Schoßrechnung.

W.R. = Weinrechnung.

Sch.Reg. = Schoßregister.

lib. arb. = liber arbitriorum civitatis Rozstock.

lib. proscr. = Proskriptionsbuch.

lib. comput. = liber computationum (Rechnungsbuch).

Wittschopsbok = Wirtschaftsbuch.

St.Fr. = Stadtbuchfragment.

4. Münzen.

mr. = Mark.

sol. oder ß = solidus (Schilling).

den. = denarius (Pfennig).

|

[ Seite 5 ] |

|

Kapitel I.

Historischer Teil.

§ 1.

Die Erwerbung der militärischen Hoheitsrechte durch Rostocks Rat und Bürgerschaft.

Die Stadt Rostock bietet das charakteristische Bild einer mittelalterlichen Stadtgemeinde. Sie war vom Fürsten Borwin I. vor 1218 gegründet, auf landesherrlichem Grund und Boden angelegt. Schon im Laufe des 13. Jahrhunderts nutzte der städtische Rat politische und finanzielle Verlegenheiten der meist geldarmen Landesherren aus, um Freiheiten und weitgehendste Selbständigkeit von ihnen zu erlangen 1 ).

Der früh beginnende Kampf der Rostocker Bürgerschaft um Autonomie hatte das Ziel, vor allem auch die Militärgewalt dem Landesherrn zu entwinden und auf die aus ihren eigenen Bewohnern gebildete Ratsobrigkeit zu übertragen. Am besten können wir die Fortschritte der bürgerlichen Emanzipationsbewegung auf dem Gebiete des Befestigungswesens verfolgen. "Wie überall, so hat auch hier der Stadtherr anfänglich das alleinige Verfügungsrecht über die Stadtmauern" 2 ). Das Sinnbild landesherrlicher Militärhoheit übe

|

Seite 6 |

|

rung der Stadt, auch in der Mittelstadt erbauen ließ, wie die noch heute "Burgwall" benannte Straße bezeugt 3 ).

Von grundlegender Wichtigkeit war es für Rat und Bürgerschaft, die Aufsicht und das Verfügungsrecht über die Wehranlagen an sich zu bringen und sie dem städtischen Interesse dienstbar zu machen.

Bezeichnend für die Energie, mit der die Stadtgemeinde den Kampf um ihre Selbständigkeit und Machterweiterung führte, ist die Tatsache, daß dem Landesherrn der Burgbau in der Neustadt versagt wurde: Die Stadtobrigkeit hielt es für eine Verletzung der privilegierten Freiheit Rostocks, als Borwin III. im Jahre 1266 vor dem Bramower Tor die Errichtung eines landesherrlichen Schlosses in Angriff nahm. Der "Burgwall" in der Mittelstadt ging schon um 1262 in städtischen Besitz über. Auf Beschwerden des Rates wurde der bereits begonnene Bau unterbrochen, und Borwins Sohn Waldemar mußte sogar einwilligen, daß das Fundament dieser letzten fürstlichen Burg niedergerissen wurde. Er mußte ausdrücklich versichern, daß weder von ihm noch von seinen Erben dort jemals wieder eine Burg erbaut würde 4 ). An Stelle der landesherrlichen Burgen, der wichtigsten militärischen Stützpunkte fürstlicher Gewalt, traten nunmehr offene Fürstenhäuser 5 ). Ebenso bestätigte Heinrich von Mecklenburg 1323 der Stadt: "Nulla etiam municio ... per nos et aliquos nostro nomine debet construi," und versprach gleichzeitig, der Bürgerschaft zu Hilfe zu kommen, falls sie von fremden Fürsten und Herren angegriffen würde 6 ). Bald nach der Vereinigung der drei ursprünglich selbständigen Stadtgemeinden (1262, 18. Juni 7 )) gelang es Rostocks Rat und Bürgerschaft endgültig, die landesherrliche Gewalt aus den Stadtmauern zu entfernen; die Stadtobrigkeit nahm seit dieser Zeit das wichtige Befestigungsrecht, das "ius murorum", für sich allein in Anspruch. Zur Wahrung desselben Rechtes wurde vom Rat ausbedungen, daß geistliche Körperschaften und fremde Ritter und Adlige, die innerhalb der Stadtmauern Grund und

|

Seite 7 |

|

Boden erwarben, keine befestigten Stadtburgen errichten dürften 8 ); alle baulichen Veränderungen, welche mit der Befestigung zusammenhingen (d. h. alle Bauten längs der Stadtmauer), durften seitdem nur noch mit Bewilligung des Rates ausgeführt werden und unterstanden dem Zwangsrecht des Rates. Er bot die Bürger zum Mauerbau auf oder bestimmte die Höhe der Ablösungssumme; das Ratskollegium setzte die Höhe des Strafgeldes fest, das wegen Beschädigungen der Befestigungsanlagen erhoben wurde; ihm allein wurden alle Beiträge und Geldbußen "ad murum" bezahlt 9 ).

Eine Machterweiterung bedeutete auch der Erwerb eines umfangreichen Landbesitzes durch die Stadt, der ausdrückliche Verzicht des Landesfürsten auf das Befestigungsrecht innerhalb des neu erworbenen Stadtgebietes und die gleichzeitige Erlaubnis, daß innerhalb eines bestimmten Umkreises des Stadtbezirkes nur von der Ratsobrigkeit selbst Wehr- und Sperranlagen errichtet werden durften. Die unmittelbar an der Warnow gelegene Hundsburg und die in Warnemünde errichtete Dänenburg mußten den nach Selbstregierung und militärischer Autonomie strebenden Bürgern ein Dorn im Auge sein, da beide Burgen im Kriegsfalle die gesamte Schiffahrt Rostocks lahmlegen konnten 10 ). Nicht eher ruhte das Ratskollegium, als bis die Hundsburg, das Symbol fürstlicher Gewalt, geschleift wurde. Bereits 1278 erwarb die kapitalkräftige Stadtgemeinde die feste Zwingburg durch Kauf und erreichte gleichzeitig in dieser Urkunde ein weiteres wichtiges Zugeständnis des Landesherrn: Fürst Waldemar mußte für sich und seine Nachkommen die Verpflichtung eingehen, nie wieder eine Sperrburg "längs der Warnow bis ans Meer" zu errichten, ohne mindestens eine Meile vom Flusse entfernt zu bleiben 11 ). Um auch in Zukunft den weiteren Umkreis der Stadt und vor allem die Warnow-Schiffahrt militärisch zu sichern, mußte

|

Seite 8 |

|

das Kloster zum Heiligen Kreuz in einem 1307 mit dem Rat abgeschlossenen Kaufvertrag versprechen, keine neue Befestigung zu errichten. Für den Kriegsfall bedang sich die Stadtobrigkeit das "Öffnungs-" und Besatzungsrecht aus 12 ).

Auch bei dem Erwerb des Hafenortes Warnemünde können wir die Fortschritte städtischer Machterweiterung verfolgen. Nach erbitterten Kämpfen um die dortigen Sperranlagen im Laufe der beiden ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts gelang es Rat und Bürgerschaft, den Hafen Warnemünde im Jahre 1323 in festen Stadtbesitz zu bringen und die dortige Dänenburg zu brechen 13 ). Schon damals erwarb die Stadtobrigkeit wahrscheinlich das Recht, zum Schutze der Warnowmündung eigene Wehranlagen zu errichten. Eine Bestätigung für diese Annahme finden wir in einer allerdings späteren Urkunde vom Jahre 1354, worin die Dienstpflichten der Warnemünder Bewohner festgelegt wurden 14 ).

Bezeichnend für Rostocks selbständige politische Machtstellung ist es, daß die Stadt bereits im Jahre 1259, vor der Vereinigung von Alt-, Mittel- und Neustadt, unabhängig vom Landesherrn mit Lübeck und Wismar ein Bündnis abschloß 15 ). Im Rostocker Landfriedensbündnis (13. Juni 1283), das zwischen mehreren norddeutschen Fürsten auf der einen Seite und dem Kreis der wendischen Städte andererseits auf 10 Jahre abgeschlossen wurde, wird die Stadt Rostock neben ihrem Landesherrn als selbständiges Bundesgebiet genannt, das wie eine unabhängige Macht das festgesetzte Truppenkontingent zu stellen hat 16 ). Daß sich Rostocks Stadtobrigkeit bereits im 13. Jahrhundert nicht damit begnügte, auf diplomatischem Wege Schutz- und Trutzbündnisse abzuschließen oder durch handelspolitische Maßnahmen ihre Feinde zu treffen, sondern ihren diplomatischen Schritten auch durch Waffengewalt energischen Nachdruck verlieh, beweist der von Rostock und seinen verbündeten Städten gegen König Erik Magnussen von Nor-

|

Seite 9 |

|

wegen geführte Krieg 17 ) (1283-85). "Wie jede andere Genossenschaft, welche das Waffenrecht hatte, so besaß der Rat bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts das Recht der Fehde" 18 ). In Übereinstimmung mit dieser Tatsache bezeugen uns die frühesten Nachrichten über die bürgerlichen Wehrmachtverhältnisse die Autonomie der Stadtobrigkeit. Die Kontrolle über den inneren Sicherheitsdienst lag in den Händen des Rates; wir sehen ihn die Bürgermiliz wie zum Mauerbau, so auch zur Bewachung der Befestigungsanlagen und zur auswärtigen Heeresfolge aufbieten; zu seinen Machtbefugnissen gehörte es, Söldner zu werben und in städtische Kriegsdienste zu stellen.

Die Befreiung von der landesherrlichen Heeresfolge scheint Rostock gleichfalls schon im ausgehenden 13. Jahrhundert erreicht zu haben. In welchem Jahre die Stadtobrigkeit die Militärhoheit, "die sich einmal in der Aufsicht über die Befestigungen, die Stadtmauern, sodann im Oberbefehl über die städtischen Kriegstruppen äußerte" 19 ), an sich brachte, wissen wir nicht. Es ist kein besonderes Privileg erhalten, in dem die Militärhoheit und die Befreiung von landesherrlicher Heeresfolge in aller Form der Stadt zugesichert wurde. Da jedoch Rostock bereits 1266 mit der Verleihung des alleinigen "Fortifikationsrechtes" in den rechtlichen Besitz eines wichtigen Bestandteiles der Militärhoheit gelangte und sich 1278 darüber hinaus die militärische Beherrschung der näheren Umgebung sicherte, dürfen wir wohl annehmen, daß bald nach der Verdrängung der landesherrlichen Gewalt aus der Stadt allmählich die Militärhoheit in ihrem gesamten Umfange auf die Ratsobrigkeit selbst überging. Bereits im ausgehenden 13. Jahrhundert wurden alle das städtische Kriegswesen betreffenden Angelegenheiten und Bestimmungen, die Ordnung des Verteidigungswesens, das Aufbieten der wehrfähigen Bürgerschaft sowie das Anwerben von Soldtruppen selbständig von der Ratsobrigkeit geregelt. Der Landesherr ist bei allen diesen militärischen Verordnungen ausgeschaltet. Kein Ratserlaß erwähnt seine früheren Befugnisse; nicht einmal von einem fürstlichen

|

Seite 10 |

|

Mitaufsichtsrecht wissen die Urkunden der ältesten Stadtbuchfragmente etwas zu berichten 20 ). Ebenso tritt Rostocks autonome Stellung im Rostocker Landfriedensbündnis 1283 hervor, in dem die Stadt zum ersten Male ebenbürtig neben den Fürsten erscheint. Sie wird nicht nur auf gleicher Stufe mit ihrem eigenen Fürsten als Verbündete genannt, sondern es wurde auch ausdrücklich bestimmt, daß die Fürsten keinen Frieden ohne Einwilligung der Städte schließen sollten. Ja für den Fall, daß einer der Verbündeten sich säumig oder gar bundesbrüchig erweisen würde, sollte er von allen als Feind betrachtet werden, und zwar die Fürsten sogar von den eigenen Städten wie auch umgekehrt 21 ). Aus dieser Bestimmung des Rostocker Landfriedensbündnisses wie auch aus den Schutzbündnissen, die Rostock in den Jahren 1293 und 1296 mit vier Nachbarstädten abschloß, geht hervor, daß sich die Stadt nicht mehr verpflichtet fühlte, ihrem Landesherrn im Kriegsfall Heeresfolge zu leisten. In den beiden letztgenannten Bündnisverträgen war Rostock im Falle eines Konfliktes seines Stadtherrn mit den verbündeten Städten zwar von der Stellung von Mannschaften zur Kriegsrüstung gegen seinen Landesfürsten entbunden, wohl aber zu einer entsprechenden Geldleistung verpflichtet 22 ).

Als im Jahre 1301 Rostocks Landesherr Nicolaus von dem Dänenkönig Erich Menved und dessen Verbündeten angegriffen wurde, war die Ratsobrigkeit nicht verpflichtet, Nicolaus ein städtisches Truppenkontingent zu stellen oder ihn mit Geld oder sonstigen Kriegsleistungen zu unterstützen. Erhob die Bürgerschaft trotzdem die Waffen gegen Erich oder beteiligte sich die Stadt auch fernerhin im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts an Unternehmungen ihres Landesherrn, so geschah dies nicht mehr wie früher, weil sie ihm Heeresfolge schuldig war, sondern sie tat es aus freiem Willen und in ihrem eigenen Interesse, oder sie war durch ein Bündnis dazu verpflichtet, das sie mit ihrem Landesherrn ebenso wie mit jedem andern Fürsten als gleichberechtigte Macht abschließen konnte, wie es z. B. in den Jahren 1283 und 1330 tatsächlich geschah 23 ). Geriet die Stadt mit ihrem Landesherrn in Streit,

|

Seite 11 |

|

wie es wiederholt der Fall war, so verweigerte sie ihm wie jedem anderen Feinde das Betreten städtischen Hoheitsgebietes und zögerte nicht, ihre Selbständigkeit mit Waffengewalt zu verteidigen. Stets knüpfte sie daher an den Huldigungseid die ausdrückliche Bestimmung, daß jeder neue Landesherr zuvor die Freiheiten und Gerechtsame Rostocks anerkennen müsse.

Die Stadt Rostock stand somit um 1300 selbständig ihrem schwächlichen Landsherrn Nicolaus gegenüber, der zwar der Inhaber der landesherrlichen Oberhoheit über die Stadt blieb; die reale Macht aber war ihm entglitten.

§ 2.

Rostocks Wehrmacht bis zum Aufkommen des Söldnerwesens.

Mit dem Recht der Selbstverteidigung fiel Rat und Bürgerschaft die Aufgabe zu, die zum Schutze der Stadt nötigen Befestigungsanlagen zu errichten sowie die Besatzungstruppen zu stellen.

Wie auch in anderen deutschen Stadtkommunen, war der Mauer- und Befestigungsbau der erste Zweck, für den von der Bürgerschaft Rostocks Steuern und Abgaben erhoben wurden: In den ältesten Stadtbuchfragmenten und Kämmereirechnungen des 13. Jahrhunderts, in denen wir städtische Steuern zuerst erwähnt finden, werden Beiträge "ad murum" gebucht 24 ).

Die ältesten Befestigungswerke, die in Anlehnung an die zum Schutze der Stadt errichteten fürstlichen Burgen erbaut wurden, waren sehr primitiver Art. Man begnügte sich anfangs mit einem einfachen Plankenzaun und einem davor liegenden Graben. Dieselbe Befestigungsart finden wir in frühester Zeit auch für andere norddeutsche Stadtkommunen bezeugt 25 ).

Nach der Vereinigung von Alt-, Mittel- und Neustadt um 1265 ging der Rat dazu über, die wenig widerstandsfähigen Holzplanken durch eine Ringmauer aus festem Steinmaterial

|

Seite 12 |

|

zu ersetzen. Da in den Quellen des ausgehenden 13. Jahrhunderts mehrfach die Bezeichnungen "murus" und "planca" nebeneinander belegt sind, liegt die Vermutung nahe, daß hölzerne und steinerne Umwallung in dieser Zeit nebeneinander bestanden haben.

Um 1300 war Rostock bereits rings mit einer festen Steinmauer umgeben. Schon damals trugen einzelne Tor- und Mauertürme zur Verstärkung der Stadtmauer bei und verliehen Rostock das charakteristische Aussehen der größeren mittelalterlichen Stadtkommunen. Besondere Sorgfalt wurde in den folgenden Jahrzehnten vor allem den Stadttoren zugewandt, die als die eigentlichen Kernpunkte der Befestigungsanlagen von großer Bedeutung für die Stadt waren. Zugänglich waren diese nur durch Zugbrücken; Schlagbäume, Fußangeln und Fallgatter trugen zur Sicherung der wichtigsten Zufahrtsstraßen bei.

Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts wurde die Mauer durch weitere Türme und turmartige Wiekhäuser verstärkt. Diese wurden in fast gleichen Abständen von etwa 50 Metern errichtet.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vollzog sich in dem Ausbau der städtischen Befestigungsanlagen ein wichtiger Fortschritt. Unter dem Einfluß der verbesserten Belagerungskunst ging die Ratsobrigkeit dazu über, im weiteren Umkreis des Stadtbezirkes noch einen zweiten Verteidigungsgürtel, den Zingelgraben, anzulegen. Zum Schutze der Zufahrtsstraßen wurden an den Durchlässen brückenkopfartige Sperranlagen errichtet, "propugnacula" oder "Zingeln", wie sie in den späteren Quellen genannt werden. Die militärische Bedeutung der weiter vorgeschobenen Wehren lag vor allem darin, daß sie es den Bürgern ermöglichten, den feindlichen Ansturm von dem eigentlichen Mauerring fernzuhalten. Aus diesem Grunde wurde im Anfang des 15. Jahrhunderts das schwere Abwehrgeschütz vornehmlich auf den Zingeln aufgestellt. Das wohlgeordnete Festungssystem wurde durch Errichtung von Stadtburgen und befestigten Außenforts um 1400 vervollkommnet. Zum Teil waren es Ritterburgen, die durch Kauf oder Pfand in Stadtbesitz übergingen, zum Teil wurden die an wichtigen Straßenkreuzungen gelegenen Stadtdörfer vom Rat zu Sperr- und Verteidigungsanlagen ausgebaut. Von unschätzbarer Bedeutung waren diese militärischen Stütz-

|

Seite 13 |

|

punkte für die Kriegsmacht Rostocks; leicht konnte die Stadt von ihnen aus die Handelsstraßen gegen Wegelagerer und Raubritter schützen. Außerdem bildeten die Außenforts für den Kriegsfall eine sichere Zufluchtsstätte und geschützte Operationsbasis. Zur Erhöhung ihrer Widerstandskraft wurden die weit vorgeschobenen Stützpunkte mit Geschützen und Kriegsmaterial ausgerüstet. Ständige und fest besoldete Burgvögte, unter denen gelegentlich Ritter aus der Nachbarschaft genannt werden, führten das Oberkommando über die städtischen Besatzungstruppen.

Eine Sonderstellung unter den Stadtburgen nahm Warnemünde als Hafenort ein. Bei dem vornehmlich auf Seeverkehr gerichteten Handelsinteresse der Bürgerschaft ist es verständlich, daß der gesicherte Besitz des Hafens von entscheidender Bedeutung für Rostocks wirtschaftliche und politische Selbständigkeit war. Die heftigen Kämpfe um Warnemünde im 14. und 15. Jahrhundert, die wiederholte Zerstörung der dortigen Sperr- und Verteidigungsanlagen, ihre ständige Wiedereinrichtung durch die Stadt kennzeichnen die hohe militärische Bedeutung, die Warnemünde von Freund und Feind beigemessen wurde.

Die Besatzungstruppen und Verteidiger der städtischen Wehranlagen stellte die Bürgerschaft. Die Kriegsmacht Rostocks beruhte auf dem Grundsatz der allgemeinen Wehr- und Dienstpflicht. Die "Civitas" als Inbegriff der Bürgerschaft bildete zugleich die Bürgermiliz. "Die Stadtbürger ersetzten die stehenden Garnisonen der späteren Zeiten" 26 ). Es gehörte zu den Pflichten jedes nicht durch Alter oder Krankheit behinderten Bürgers, zur Bewachung und Verteidigung der Stadt die Waffen zu ergreifen und dem Rate Heeresfolge zu leisten.

Die Bewachung der Stadtmauern bildete einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Wehrpflicht. Nach dem Wortlaut der ältesten Bursprake war grundsätzlich jeder dienstpflichtige Bürger zur persönlichen Ausübung des Wachtdienstes verpflichtet, so oft er von der Stadtobrigkeit dazu aufgeboten wurde. Um die Zahl der wachtpflichtigen Bürger zu erhöhen, bestimmte das Ratskollegium, daß fremde Ritter und geistliche Körperschaften, die sich auf städtischem Grund und Boden ansiedelten, gleichfalls dieser Bürgerpflicht genügen sollten.

|

Seite 14 |

|

Es ist selbstverständlich, daß in Friedenszeiten nur ein geringer Teil der Bürgerschaft aufgeboten wurde. Zur gerechten Durchführung dieses Dienstes wurde bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein "notarius vigilum" vom Ratskollegium angestellt. Wachtvergehen wurden von der Stadtobrigkeit geahndet. Je nach der Schwere des Wachtvergehens wurden Sühnegelder in verschiedener Höhe festgesetzt.

Die Wachtpflicht blieb im Prinzip während des 14. und 15. Jahrhunderts eine persönliche Dienstleistung der gesamten Bürgerschaft; andererseits wurde schon früh Befreiung von der persönlichen Ausübung gewährt, den Geistlichen bereits am Ende des 13. Jahrhunderts. Denn nach der kanonischen Regel sollte die Geistlichkeit wie überhaupt auch das gesamte Kirchengut von weltlichen Lasten befreit sein.

Im Gegensatz zu diesen mehr "erzwungenen" Befreiungen geistlicher Körperschaften wurden fast gleichzeitig städtische Beamte von der Pflicht des Wachens entbunden.

War somit bereits um 1300 der Grundsatz persönlicher Dienstleistung durchbrochen, so blieb es nicht aus, daß diese einmal eingeschlagene Entwicklung weitere Kreise zog. Vor allem waren es natürlich die wohlhabenden Bürger, welche die sich ihnen bietende Gelegenheit des Loskaufes und der Stellvertretung ausnutzten. In der ältesten Bursprake um 1400 wird die Möglichkeit der Stellvertretung bereits vorausgesetzt. Zahlreiche von der Stadtobrigkeit in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgestellte Rentenbriefe bezeugen, daß sogar lebenslängliche Befreiung gegen Zahlung einer einmaligen Ablösungssumme möglich war.

Die Bürger mußten allzeit bewaffnet sein, da ihnen die Bewachung und Verteidigung der Stadt oblag. Sie waren verpflichtet, sich eigene Waffen zu halten und diese in gebrauchsfähigem Zustand bei sich im Hause zu haben. Strenge sah der Rat darauf, daß dieser Forderung entsprochen wurde, und hielt daher von Zeit zu Zeit Waffen- und Heeresmusterung ab. Das Ratskollegium setzte die Bewaffnungsart der einzelnen Wehrpflichtigen fest und bestimmte, wer Streitrosse auf eigene Kosten halten mußte. Durch besondere Verträge verpflichtete die Stadtobrigkeit noch einzelne Bürger zur Stellung von Reisigen. Zur Verstärkung der städtischen Reiterei trugen ferner die Bauern und Landbewohner der zahlreichen Stadt-

|

Seite 15 |

|

dörfer bei, deren Rostock um 1400 über 40 besaß 27 ). Die Dienstpflicht der Bauern bestand zum großen Teil in der Stellung von Reit- und Wagenpferden.

Neben den persönlichen Dienstverpflichtungen der wehrfähigen Bürgerschaft wurden von Anfang an alle Einwohner zu pekuniären Leistungen, zum "Schossen" herangezogen. Zur Schoßzahlung wurden solche Bürger verpflichtet, die den persönlichen Dienstleistungen nicht nachkommen konnten, so vor allem Juden und Witwen 28 ). Die städtischen Abgaben und direkten Steuern waren wegen ihrer geringen Höhe während des 13. und im Anfang des 14. Jahrhunderts keine starke Belastung für den Einzelnen. Doch bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts trat ein Wechsel ein: Als die Ablösungssummen, die anstatt persönlicher Dienste entrichtet wurden, anwuchsen, bildeten sie mit die wichtigste Einnahmequelle, von der die Ausgaben für die Wehrmacht bestritten wurden.

Den engen Zusammenhang zwischen persönlichen und pekuniären Lasten beweist ferner die Tatsache, daß ärmeren Bürgern die Möglichkeit gegeben war, sich von der Pflicht des Schosses durch persönliche Dienstleistungen zu befreien. Grundsätzlich waren im 14. und 15. Jahrhundert alle diejenigen Bürger vom Schossen befreit, die sich im Stadtdienst dem Kriegshandwerk widmeten und in festgeregeltem Sold- und Dienstverhältnis zur Stadtobrigkeit standen 29 ).

In Zeiten größerer Unternehmungen, wo höhere Anforderungen an die gesamte Bürgerschaft gestellt wurden, genügte der Schoß nicht. Der Rat sah sich daher gezwungen, besondere Kriegskontributionen von der Bürgerschaft zu erheben 30 ). Obwohl diese außerordentlichen Wehrsteuern keineswegs von allen Bürgern aufgebracht wurden, übertrafen sie an Höhe die jährlichen Schoßgelder 31 ). Zu dieser besonderen Kriegsumlage steuerten auch die sonst "schoßfreien" Ratsherren

|

Seite 16 |

|

bei 32 ). Wurden von diesen außerordentlichen Erhebungen, die lediglich "Objektsteuern" 33 ) waren, vor allem die Wohlhabenderen getroffen, so gilt dasselbe von dem erhobenen Pfundzoll. Diese Bundessteuer der Hansestädte bildete gleichsam eine zweite Art von Kriegsumlage und war für die einzelnen Stadtkommunen eine wichtige Einnahmequelle, da sie fast ausschließlich zu Rüstungen verwandt wurde 34 ). Eine weitere Gelegenheit, die für Kriegszwecke erforderlichen Geldmittel aufzubringen, bot sich der Stadtobrigkeit in den von ihr ausgestellten Rentenbriefen 35 ). Die zahlreichen Rentenverkäufe in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts während der Kriege gegen König Waldemar und Königin Margarete, ferner der in den Rentenbriefen bereits zur festen Formel gewordene Wortlaut zeigen, eine wie wichtige, wenn auch nur zeitweilige Einnahmequelle die Stadtrenten für das Ratskollegium bildeten. Um möglichst viele Bürger für den Kauf von Rentenbriefen zu gewinnen, gewährte die Ratsobrigkeit weitgehendste Vergünstigungen. In den meisten Fällen wurden die Bürger auf eine gewisse Anzahl von Jahren, gelegentlich sogar zeitlebens von der Pflicht des Schoßzahlens und anderen Bürgerleistungen entbunden 36 ). Andererseits verlangte die Stadtobrigkeit, daß Renten, die von einheimischen Bürgern nicht der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, "schoßpflichtig" seien 37 ).

Von großer Bedeutung für die städtische Wehrmacht war die Gliederung der Bürgermiliz; denn nur eine geordnete und straffe Wehrmachtorganisation gewährleistete beim Erschallen der Sturmglocke und dem Waffenruf "Wapene und Viende vor dem dore" 38 ) eine schnelle Sammlung der Wehrpflichtigen und geordnete Besetzung der einzelnen Mauerabschnitte und Verteidigungsanlagen. Die größeren Stadtkommunen waren daher meist in einzelne Wehrmachtsverbände eingeteilt.

|

Seite 17 |

|

Die militärische Gliederung Rostocks bietet das Beispiel einer rein topographischen Einteilung, wie wir sie in ähnlicher Form auch in Lübeck, Hamburg und Wismar finden 39 ). Durch Rostocks charakteristische Entstehungsweise, die Verschmelzung von drei ursprünglich selbständigen Stadtgemeinden, war von vornherein eine scharfe lokale Gliederung in Alt-, Mittel- und Neustadt gegeben 40 ). Diese Gliederung deckte sich mit den drei Hauptkirchspielen und lag sowohl dem Steuer- und Verwaltungssystem, wie auch der Einteilung der Bürgerwehr in einzelne Wehrmachtbezirke zugrunde. Über die weitere Unterteilung dieser drei großen Wehrmachtsbezirke ist unmittelbar aus dem Urkundenmaterial nichts nachweisbar, da die hierfür in Frage kommenden Quellen, die Wachtregister und besondere Kriegsordnungen, nicht erhalten sind. Es kann aber nicht zweifelhaft sein, daß sie in Übereinstimmung mit den Schoß- und Wehrsteuerregistern straßenweise gegliedert waren. Schon aus verwaltungstechnischen Gründen wird diese Einteilung zugrunde gelegen haben 41 ). Eine Bestätigung für

|

Seite 18 |

|

die Behauptung, daß bestimmte Straßenzüge die Unterabteilung der drei großen Wehrmachtbezirke bildeten, bietet ferner eine im "liber arbitriorum" mitgeteilte Ratswillkür aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 42 ). Da nach dieser die Bewohner genau festgesetzter Straßenabschnitte für die Instandhaltung bestimmter Stadtanlagen zu sorgen hatten, ist es wahrscheinlich, daß die Bürger dieser Straßenzüge gleichzeitig die ihnen am nächsten liegenden Wehranlagen im Angriffsfall besetzen und verteidigen mußten, wie es z. B. durch die in Wismar erhaltene Kriegsordnung bestimmt wurde 43 ). Auch noch im Anfang des 17. Jahrhunderts waren in Rostock die einzelnen Straßenzüge als Wehrmachtsbezirke unter der Bezeichnung "Fahnen" beibehalten 44 ).

Den Oberbefehl über diese kleineren Gassenbezirke innerhalb der großen Wehrmachtsverbände führten, wie auch in Lübeck 45 ), einzelne Hauptleute, "hovedlude", denen die Bürger den Fahnen- und Bürgereid leisten mußten 46 ). In ältester Zeit bekleideten Ratsherren persönlich dieses Amt, im Anfang des 15. Jahrhunderts wurden von der Stadtobrigkeit geeignete Bürger hierzu ernannt 47 ).

Mit Recht ist in neuerer Zeit der große Einfluß der Zünfte und Handwerksämter auf die Einteilung der städtischen Wehrmacht Gegenstand der Erörterung gewesen. Below charakterisiert die Gestaltung der bürgerlichen Wehrmachtsorganisation mit folgenden Worten: "Wo es den Patriziern gelungen war, sich in der Herrschaft zu behaupten, finden wir die militärische Einteilung auf topographischen Verbänden, auf Stadtvierteln aufgebaut, wo die Zünfte Erfolg gehabt hatten, machten sie ihre Vereinigungen auch zu militärischen Körpern" 48 ). Die Ämter haben in Rostock niemals die Bedeutung

|

Seite 19 |

|

selbständiger politischer und militärischer Körperschaften gehabt. Schon daraus geht hervor, daß die Gliederung des bürgerlichen Aufgebotes in Rostock eine rein lokale Grundlage gehabt hat.

"Die Bezeichnung "Amt" - lateinisch stets "officium" - setzt den Begriff eines persönlich Dienenden voraus und weist darauf hin, daß der Inhaber eines solchen Amtes Dienstverpflichtungen gegenüber einer vorgesetzten Instanz übernommen hat" 49 ). Wiederholt wird dieser Gedanke in den Ratswillküren und Handwerkerrollen gerade auch in militärischer Hinsicht deutlich zum Ausdruck gebracht 50 ). Die Älterleute mußten sich durch einen besonderen Amtseid verpflichten, dem Rate treu und gehorsam zu sein 51 ). In dieser Eidesformel wird jedoch irgendeine militärische Funktion der Amtsältesten nicht erwähnt. Keine Bursprake, kein Ratserlaß bezeugt, daß die Älterleute der einzelnen Ämter Gassenhauptleute waren oder gar sein mußten; niemals hören wir, daß etwa die Amtsältesten wie in manchen süddeutschen Stadtgemeinden auch wichtige militärische Funktionen und Führergewalt über ihre Zunft- und Amtsgenossen ausgeübt hätten, die unter ihrem eigenen Zunftbanner ins Feld zogen 52 ).

In Städten, in denen die Ämter ein Mitaufsichtsrecht über städtische Wehrmachtseinrichtungen und Anteilnahme am Stadtregiment erlangt hatten, übten die Amtsältesten zusammen mit der ratsherrlichen Stadtobrigkeit die Gerichtsbarkeit aus und bestimmten mit die Höhe der Strafe über Schuldige Zunftgenossen. Dagegen wurden in Rostock Vergehen, wie z. B. "vorachtinge, honsprake, erlose wort" und ähnliche Verstöße gegen ein Handwerkeramt, ja selbst Ungehorsam von Amtsmitgliedern gegen ihre eigenen Älterleute allein vom Ratskollegium geahndet 53 ). Die Unselbständigkeit der Rostocker Ämter ist um so bemerkenswerter, weil in anderen Städten,

|

Seite 20 |

|

selbst in Göttingen "obwohl auch hier die Unterordnung der Ämter unter die Ratsobrigkeit ganz zweifellos war" 54 ) -, alle Strafgelder für militärische Vergehen und Wachtversäumnis von den Amtsmitgliedern an die Ämter bezahlt wurden. Wie über einzelne Bürger, so verhängte der Rostocker Rat sogar über ganze Ämter Disziplinarstrafen 55 ).

Wenn Below in seinem "Städtewesen und Bürgertum" darauf hinweist, daß Unruhen der Zünfte und Handwerkerämter, deren Streben sich auf Anteilnahme am Stadtregiment richtete, meistens grundlegende Änderungen für die politische und militärische Verfassung und die gesamte Wehrmachtsgliederung hervorgerufen hätten 56 ), so trifft dies nicht für Rostock zu. Wohl waren auch hier innere Unruhen im 14. und 15. Jahrhundert zuweilen Begleiterscheinungen unglücklich geführter Kriege, wie z. B. 1311/12, 1408, 1428, die wohl zu einer Absetzung und Vertreibung von Ratsherren führten; die Erfolge der Ämter waren jedoch nur gering und zeitlich beschränkt 57 ). Nicht im geringsten wurden durch diese Unruhen die Gliederung der Bürgerwehr und die topographische Einteilung der Wehrmachtsorganisation getroffen. Selbst die Bürgerbriefe aus dem Jahre 1408 und 1428, die durchaus in demokratischem Sinne zur Wahrung des politischen und militärischen Einflusses der Ämter und gemeinen Bürgerschaft abgefaßt waren, wurden "kirchspielweise", d. h. den drei großen Wehrmachtsbezirken, ausgestellt, nicht aber den einzelnen Ämtern 58 ). Die Einteilung der Rostocker Bürgermiliz nach lokalen Bezirken ist niemals aufgegeben worden. Die Ämter haben selbst während der Bürgerunruhen nicht einmal den Versuch gemacht, die durch ihre Entstehungsweise begründete

|

Seite 21 |

|

und historisch gewordene Gliederung auf topographischer Grundlage durch Personalverbände der Handwerkerämter zu ersetzen.

Neben den militärischen Verbänden stehen die Schützengesellschaften, die wir in allen größeren Stadtkommunen wiederfinden 59 ). Die ersten Schützenbrüderschaften Rostocks hießen "Papegoyengesellschaften", da in ihnen nach einem Papagei geschossen wurde. In anderen Städten wurde nach einer Taube oder nach einem andern Vogel geschossen 60 ). Die beiden ältesten, von denen Nachrichten auf uns gekommen sind, waren die "Landfahrer-Brüderschaft" und das "Wieker Gelag" 61 ). Während erstere im Jahre 1466 als Brüderschaft der heiligen Dreifaltigkeit in der Johanniskirche gestiftet wurde, ist das Gründungsjahr der anderen vornehmeren und älteren Schützengesellschaft, die in das Wiekergelag in der Koßfelder Straße und das kleinere Wiekergelag beim Wendländer Schilde zerfiel, nicht bekannt; wohl aber läßt sich das Bestehen dieser Gesellschaft bis zum Jahre 1418 zurückverfolgen 62 ).

Beide Schützengesellschaften bildeten im 15. Jahrhundert keine selbständigen militärischen Verbände; in keiner Weise hatten sie, so wenig wie die Handwerkerämter, auf die Gliederung der städtischen Wehrmacht einen Einfluß.

Die Bedeutung der Rostocker Schützengesellschaften lag vor allem darin, daß sie den kriegerischen Geist unter den Bürgern wach hielten und diese im Waffengebrauch und Kriegshandwerk geübt erhielten. Die Papegoyengesellschaften waren anfangs nur reine Privatvereinigungen, die sich durch freiwilligen Beitritt von Bürgern ergänzten; bereits im Anfang des 15. Jahrhunderts fanden sie großes Entgegenkommen und weitgehende Unterstützung durch das Ratskollegium, dem für den Kriegsfall viel daran lag, daß die Bürger im Schießen geübt waren. Als Schußwaffe wurde während des ganzen

|

Seite 22 |

|

15. Jahrhunderts noch die Armbrust verwandt, erst sehr spät wurde die Hand- oder Feuerbüchse eingeführt 63 ).

Durch Anreizung zum Wettbewerb, durch Anstachelung des Ehrgeizes und der Freude am Erringen von Preisen förderte die Stadtobrigkeit die Schießausbildung der bürgerlichen Schützen. Wie die Ausgaben der Weinherren für gestiftete Getränke, später auch für Auszeichnungen bezeugen, unterstanden die Rostocker Schützengesellschaften, deren Zahl sich in den folgenden Jahrzehnten vermehrte, dem ratsherrlichen Protektorat, das auf Stadtkosten für die Errichtung des Papegoyenhauses und für Schießgelegenheit sorgte 64 ).

§ 3.

Die Verwendung der Soldtruppen und der Geschütze.

Eine tiefgreifende Veränderung vollzog sich in der städtischen Wehrmacht mit dem Aufkommen des Söldnerwesens. Wohl stellte die Bürgerschaft auch weiterhin den eigentlichen Kern des städtischen Aufgebotes, daneben aber gewann das Söldnerwesen bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts mehr und mehr an Bedeutung.

Der Übergang zum Söldnerwesen, der durch die vordringende Geldwirtschaft gefördert wurde, hängt aufs engste zusammen mit der bereits geschilderten Ablösung der bürgerlichen Dienstpflicht: Die Ratsobrigkeit gewährte einzelnen Bürgern schon frühzeitig Befreiung von persönlichen Dienstpflichten gegen Zahlung entsprechender Geldsummen und Wehrsteuern. "Was lag näher, als die auf solche Weise einkommenden Beiträge, wie für den Wachtdienst zur Anstellung besoldeter Mannen, so für den Außendienst zur Werbung waffenkundiger Söldner zu verwenden, um die durch den Loskauf wohlhabender Bürger entstandenen Lücken zu füllen 65 )?" Der Übergang zum Söldnerwesen wurde ferner begünstigt durch die mitunter recht erheblichen Verluste an Bürgersöhnen, welche durch die zahlreichen kleineren und größeren Fehden verursacht wurden; sie mußten sich in der schlimmsten Weise für die Stadt

|

Seite 23 |

|

und ihre Einwohnerschaft auswirken. In den beiden dänischen Kriegen gegen Waldemar z. B. war die Verlustziffer an einheimischen Bürgern so groß, daß der Rat Neubürgern bedeutende Erleichterungen gewährte, wie die Befreiung von der Pflicht des Schoßzahlens, nur damit die Bevölkerungszahl gehoben wurde 66 ).

Die Stadtwachen haben wahrscheinlich in Rostock wie auch in anderen Stadtkommunen die erste Veranlassung zur Verwendung von Söldnern gegeben 67 ). Bereits Ende des 13. Jahrhunderts ging das Ratskollegium dazu über, besoldete Mannschaften für den täglichen Wachtdienst zu unterhalten.

Wie für den inneren Dienst, so nahm die Stadtobrigkeit wenige Jahre später (um 1300) auch für den auswärtigen Heeresdienst geworbene Truppen in Sold, während in Braunschweig und im deutschen Ordensstaat die ersten Soldtruppen erst im Jahre 1331 bezeugt werden, in Hildesheim, Goslar und Göttingen erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts 68 ).

Die beiden Söldnergattungen, von denen die eine im Kriegsfall, die andere in erster Linie für die ständigen Tag- und Nachtwachen, den eigentlichen Sicherheits- und Verteidigungdienst verwendet wurden, unterschieden sich vor allem durch die Dienstdauer. Wie auch in anderen Städten können wir die "stehenden" Söldner den "geworbenen" gegenüberstellen 69 ): Während erstere gewöhnlich auf mehrere Jahre, oft sogar auf Lebenszeit in städtische Dienste traten, wurden die "geworbenen" Soldtruppen nur für die Dauer eines Krieges gedungen; nach Friedensschluß wurden sie wieder entlassen. Ferner unterschieden sich die beiden Söldnerarten dadurch von einander, daß den ständigen Stadtsöldnern im allgemeinen die Ausrüstungsgegenstände auf Stadtkosten geliefert oder ihnen zum Ankauf der Waffenstücke, "in subsidium empscionis armorum suorum" entsprechende Harnisch- oder Kleidungs-

|

Seite 24 |

|

gelder gegeben wurden 70 ), während die geworbenen Soldtruppen verpflichtet waren, die zum Kriegsdienst nötigen Schutz- und Trutzwaffen den städtischen Soldherren zuzuführen und auf eigene Kosten zu erhalten. Von der Bewaffnungsart des Einzelnen machte die Stadtobrigkeit die Besoldungshöhe abhängig.

Die geworbenen Söldner, die zum ersten Male im Jahre 1300 bezeugt werden, setzten sich zunächst fast ausschließlich aus fremden Rittern und Knappen zusammen; nur ganz vereinzelt werden unter ihnen auch fremde "sagittarii" genannt. Erst im Laufe der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, zur Zeit der beiden dänischen Kriege mit König Waldemar, traten diesen fremden Soldrittern einheimische Bürgersöhne als "geworbene" Soldtruppen zur Seite. Im 15. Jahrhundert verdrängten die Bürgersöldner die fremden Soldtruppen mehr und mehr, wahrscheinlich wohl wegen der größeren Zuverlässigkeit der Bürger.

Da das Söldnerwesen auf Vertrag beruhte, so wurden von der Stadtobrigkeit sogenannte Söldner- oder Bestallungsbriefe ausgestellt. In ihnen wurden die Rechte und Verbindlichkeiten der Soldherren und Söldner genau bestimmt: Die Höhe des Soldes und des Verpflegungsgeldes sowie die Bewaffnungsart wurde vereinbart; der Anteil der Söldner an der Beute, wie auch an dem Lösegeld gefangener Feinde wurde festgesetzt. Ebenso enthielten die einzelnen Bestallungsbriefe Bestimmungen über Schadenersatzleistungen, die das Ratskollegium im Falle der Gefangennahme städtischer Söldner oder bei Verlusten an Streitrossen, Waffen und sonstigen Ausrüstungsgegenständen seiner Soldtruppen erstatten mußte.

Die in den zahlreich erhaltenen Söldnerurkunden getroffenen Bedingungen und Verbindlichkeiten blieben - abgesehen von der Besoldungshöhe - im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts im allgemeinen dieselben. Aus den Bestallungsbriefen läßt sich weiter erkennen, daß die Söldner, die "armigeri" wie auch die "sagittarii", überwiegend zu Roß dienten. Es geht dies sowohl aus den zahlreichen Bemerkungen

|

Seite 25 |

|

über die Pferde der Soldtruppen hervor als auch aus den häufig gebuchten Quittungen für getötete und verlorene Streitrosse, "van schaden synes perdes, van synem swarten perde, dat em vordorven was in der stat werve" 71 ).

Die Bestallungsbriefe wurden mit einzelnen Söldnern oder mit kleineren Scharen abgeschlossen, deren Zahl die Höhe von 10 Mann kaum überschritt. Im letzteren Falle vereinbarte sich die Stadtobrigkeit nur mit dem Vertrauensmann der Söldner, der sich und seine Kriegskameraden durch Eid und Siegel zu städtischen Solddiensten verpflichtete, im Namen aller den Vertrag abschloß und Soldquittungen ausstellte.

Im Gegensatz zu den "geworbenen" setzten sich die "stehenden" Soldtruppen im 13. und 14. Jahrhundert fast ausschließlich aus einheimischen Bürgersöhnen zusammen. Die Bedeutung der ständig unterhaltenen Mannen, deren Zahl in den ersten Jahrzehnten wegen der hohen Unkosten nur gering war, lag vor allem darin, daß sie als stehende Truppen der Stadtobrigkeit jederzeit zur Verfügung standen und kampfbereit waren. In Zeiten des Friedens unterstützten sie die Bürgerschaft in der Ausübung des Wachtdienstes und sicherten die städtische Feldmark gegen Raubritter und Wegelagerer. In Kriegsjahren fochten sie mit in den Reihen des Bürgeraufgebotes und wurden von den geworbenen Söldnern nicht unterschieden.

Im Anfang des 15. Jahrhunderts bildeten Burgvögte mit ihren festbesoldeten Stadtsöldnern die ständige Besatzungstruppe auf den Stadtburgen. Neben ihnen übernahmen Rottenmeister mit kleineren Gruppenaufgeboten die Bewachung der Zingel und der Landhut.

Vor allem trug die Entwicklung des Geschützwesens zur Bildung festangestellter Spezialtruppen, besonderer Kriegshandwerksmeister und besoldeter Bedienungsmannschaften bei. Es ward zum System, eine Anzahl tüchtiger Balisten- und Bussenmeister in feste Stadtdienste zu nehmen. Ihnen lag es in erster Linie ob, für die Instandhaltung und Herstellung neuer und verbesserter Kriegsmaschinen und Feuergeschütze zu sorgen. In den meisten Fällen waren diese Kriegshandwerker

|

Seite 26 |

|

gleichzeitig "Artilleristen" im modernen Sinne. Unter ihrer persönlichen Leitung wurden vor dem Steintor die neu in den Dienst gestellten "bussen" eingeschossen. Ebenso stellten sie aus ihrer Mitte die Führer der Bedienungsmannschaften, "der Artilleriefahrer".

Die schweren Kriegs- und Belagerungsmaschinen spielten im städtischen Heerwesen eine wichtige Rolle; denn gerade die Städte waren es, die Sitze von Handel und Wandel, in denen vorzugsweise die Drehkraft- und späteren Feuergeschütze hergestellt wurden 72 ). Bürgerlicher Wohlstand und die finanzielle Überlegenheit der städtischen Obrigkeiten ermöglichten es den mittelalterlichen Stadtkommunen in weit höherem Maße als den oft geldarmen Fürsten und Herren, ihre Kriegsstärke wie durch Soldtruppen, so auch durch die Verwendung der verschiedenen Geschützarten zu heben.

Die ältesten Kriegswerkzeuge des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts, die wir in deutschen Städten finden, waren ausschließlich Wurf- und Schleudermaschinen. Die beiden gebräuchlichsten Belagerungsmaschinen des früheren Mittelalters waren die "Bliden" oder "Gegengewichtswurfgeschütze" und die "schießenden Werke" oder "Drehkraftflachgeschütze" 73 ), welche bereits im Altertum unter dem Namen "Onager" und "Katapulte" bekannt waren 74 ).

Die Kraftquelle dieser Drehkraftgeschütze bildeten die beim Spannen verkürzten Haar- oder Sehnenbündel mit ihrer Torsionselastizität oder aber sie wurde - wie der Name "Hebel- oder Gegengewichtsgeschütz" schon besagt - durch Hebelwirkung eines Schleuderbalkens erreicht, dessen einer Arm durch Gegengewichte belastet wurde.

Der hohen Kosten wegen wurden die schweren Belagerungsgeschütze von der Ratsobrigkeit auf Stadtkosten beschafft. Mit der wichtigen Aufgabe, das städtische Geschützwesen stets in gebrauchsfertigem Zustand zu halten und zu ergänzen, waren

|

Seite 27 |

|

die amtierenden Weinherren betraut 75 ). Die jährlich abgelegten Weinrechnungen, die uns aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts fast lückenlos erhalten sind, ermöglichen uns, den Entwicklungsgang des Rostocker Geschützwesens oft bis in alle Einzelheiten hinein zu verfolgen.

Erst sehr spät, in den beiden ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, werden Bliden und schießende Werke einwandfrei für Rostock bezeugt. Trotzdem dürfen wir wohl annehmen, daß die Stadt derartige Schleuder- und Wurfmaschinen bereits im ausgehenden 13. Jahrhundert besaß, wenn wir berücksichtigen, daß Drehkraftgeschütze zur gleichen Zeit, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, selbst in kleineren Nachbarstädten schon in größerer Anzahl bezeugt werden: So z. B. verfügte Stralsund bereits in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts über die stattliche Zahl von 53 Wurfgeschützen; 1292 war Greifswald bestrebt, seinen Vorrat an Kriegswerkzeugen zu vermehren. Ebenso wandte Lübeck schwere Belagerungsmaschinen gegen Ende des 13. Jahrhunderts gegen Raubritterburgen seiner Umgebung mit Erfolg an 76 ).

Das Geschützwesen diente in Rostock wie auch in anderen Stadtkommunen in erster Linie der Verstärkung der eigenen Stadtsicherheit. Wir finden daher stets einen Teil des schweren Kriegsgerätes an den Bedarfsorten aufgestellt. Die Schleuder- und Wurfmaschinen, ebenso die späteren Pulvergeschütze wurden auf Türmen und Zingeln in Stellung gebracht und unterstützten in der wirksamsten Weise die Kampfkraft des Bürgeraufgebotes. Schußbereite Abwehrgeschütze erhöhten die militärische Bedeutung der weit vorgeschobenen und burgartig ausgebauten Außenforts, indem sie mit wirkungsvollem Sperrfeuer die wichtigsten See- und Zufahrtsstraßen beherrschten.

Ein großer Teil des Antwerks lagerte in Friedensjahren in dem in der Langen Straße gelegenen "balistarium". Infolge des ständigen Anwachsens des städtischen Geschützbestandes, besonders seit der Einführung der Feuerbussen genügte das Balistenhaus nicht mehr den gestellten Anforderungen.

|

Seite 28 |

|

Pulverwaffen wurden daher im Anfang des 15. Jahrhunderts auf dem Rathaus und wenige Jahre später in einem neu errichteten Bussenhaus untergebracht 77 ).

Auch beim Angriff und während auswärtiger Heerfahrten führte das Bürgerheer Kriegs- und Belagerungsmaschinen mit sich, zumal wenn es galt, feste Raubritterburgen zu brechen, die oft nur durch langwierige Belagerung und Aushungerung zur Übergabe gezwungen werden konnten. Um den städtischen Unternehmungen von Anfang an den nötigen Nachdruck zu verleihen, boten reichliches Belagerungsgerät und Sturmzeug der Stadtobrigkeit das sicherste und wirksamste Mittel. Bereits im Laufe des Krieges mit König Erich von Dänemark (1311-12) und seinen zahlreichen Verbündeten hören wir, daß Rostocks Bürgerschaft mit "slote, blidenn unde werkenn" auszog, mit "manchirhande geschütze unde vil handwerk" Warnemünde entsetzte und die von den Feinden errichteten Sperrtürme bezwang.

Die Verwendung von Schleudermaschinen auf Schiffen, die in den späteren Jahrzehnten auf Koggen, "schutteboten" und anderen Kriegsfahrzeugen als notwendige Ausrüstung und Bestückung stets wiederkehren, wird uns schon im Laufe dieser Fehde bezeugt 78 ). Der Chronist berichtet, daß die in der Stadt gebliebenen Bürger den Ausziehenden ein "werk, dat se Evenhoch plegen tho hetende, gerichtet in einem pram", nach Warnemünde nachsandten 78). In allen später von Rostock unternommenen Fehde- und Kriegszügen, während der Belagerung der Raubschlösser Dömitz und Dutzow in den Jahren 1353-54, in den beiden dänischen Kriegen gegen König Waldemar, im Kampfe mit Königin Margarethe, auf den häufig ausgerüsteten "Fredeschiffen" wurden die verschiedenen Drehkraft- und Feuergeschütze ins Treffen geführt.

Eine tiefgreifende Umwälzung des Geschützwesens vollzog sich Ende des 14. Jahrhunderts mit der Verwendung des Schießpulvers und dem Aufkommen der Feuerwaffen, welche

|

Seite 29 |

|

die bisher gebräuchlichen Schleuder- und Wurfmaschinen verdrängten. Auch hier waren es wieder die Städte, die seit der Einführung der eisernen und bronzenen Pulvergeschütze dieses neue Machtmittel für sich anfertigen ließen und durch sie die Verteidigungskraft ihrer Befestigungen bedeutend erhöhten 79 ).

Die Stadt Rostock scheint ihrer damaligen Machtstellung entsprechend neben Lübeck als eine der ersten Stadtkommunen unter den Ostseestädten die Feuerbüchsen eingeführt zu haben; denn bereits im Jahre 1362 wird von den Weinherren, den damaligen Zeughausherren, eine Ausgabe von 3 Mark sol. "pro pixide igneo" gebucht. Diese Notiz beweist uns einwandfrei, daß zur Zeit des ersten dänischen Krieges das Pulver in Rostock bereits bekannt war. Trotzdem war die Rolle, die diese kleinkalibrigen Bleibussen in ihren ersten Anfängen neben den technisch vollkommenen Drehkraftwurfmaschinen alter Zeit spielten, für die damalige Kriegsrüstung nur unbedeutend. Unter dem gegen König Waldemar mitgeführten Geschützmaterial der Hansestädte werden nur Bliden, "dryvende werke" und "Katten" aufgezählt, ohne daß auch nur Pulverbussen erwähnt werden. Aber kaum 15 Jahre später häufen sich die Ausgaben für Feuergeschütze, Pulver und Salpeter: An Stelle der anfangs sehr primitiven, noch bedeutungslosen Bleibussen waren die technisch vollkommenen Steinbussen getreten und sprachen in Seeschlachten und im Kampfe um Städte und Burgen ihr gewichtiges Wort.