|

[ Seite 341 ] |

|

|

|

|

- Ueber die rothen Sandsteine in den heidnischen Gräbern

- Hünengräber von Eversdorf

- Feuerstein-Manufactur bei Raben-Steinfeld

- Hünengrab und Steingeräthe von Dobbin bei Krakow

- Hünengrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3 (Vgl. Jahrb. IX., S. 368)

- Hünengrab von Plau Nr. 1, Nr. 2

- Hünengräber von Leisten (bei Plau)

- Schleifstein von Rambow Nr. 2 (Vgl. Jahrb. X, S. 269)

- Wetzstein von Quetzin

- Streithammer von Plau

- Die Graburnen der Kegelgräber

- Kegelgrab und Opferstätte von Peccatel bei Schwerin, Nr. 2

- Kegelgrab von Gr. Methling (bei Gnoien)

- Kegelgräber von Dobbin bei Krakow

- Kegelgräber von Weisin bei Lübz Nr.1., Nr.2., Nr.3.

- Kegelgrab von Weisin Nr. 4

- Kegelgrab von Retzow, D.A. Lübz, Nr. 5., 6., 7. (Vgl. Jahresber. IX, S. 381)

- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3

- Kegelgrab von Sandkrug, D.A. Lübz, Nr. 1., Nr. 2.

- Kegelgräber von Kikindemark

- Kegelgrab von Spornitz

- Kegelgrab von Stolpe

- Kegelgrab von Wiechmanstorf

- Kegelgrab von Roggow

- Kegelgräber von Alt-Sammit bei Krakow

- Begräbnißplatz von Vietlübbe bei Plau, aus der Zeit der Kegelgräber

- Bericht über Kegelgräber von Plau

- Kegelgrab von Plau

- Begräbnißplatz von Liepen

- Ohrbommel aus Bernstein von Moltzow

- Die schwarzen Urnen der Wendenkirchhöfe

- Ueber die Verbreitung römischer Alterthümer in den Ostseeländern

- Kuchenform von Bützow

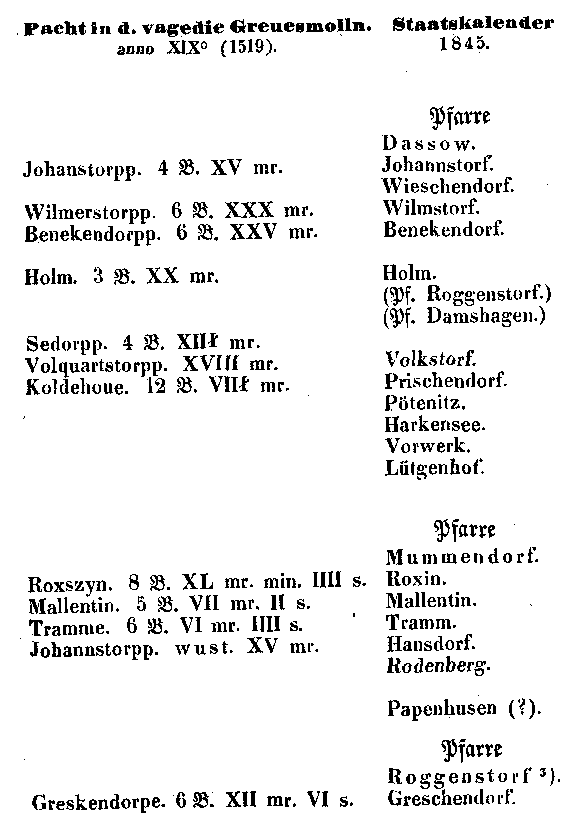

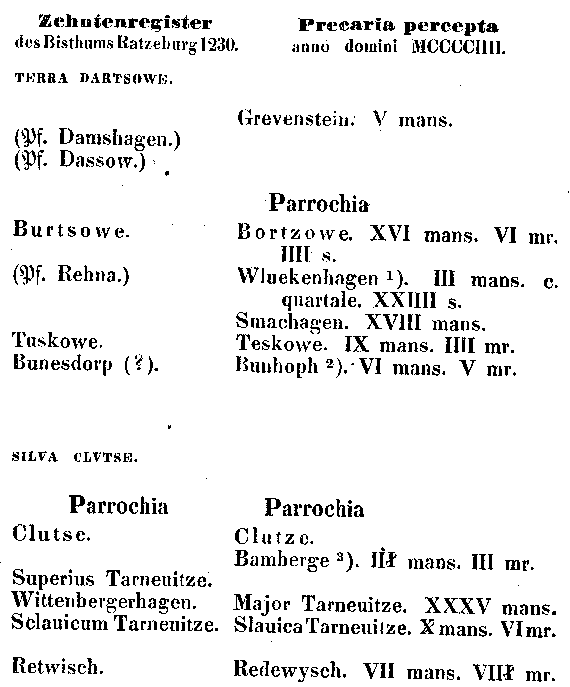

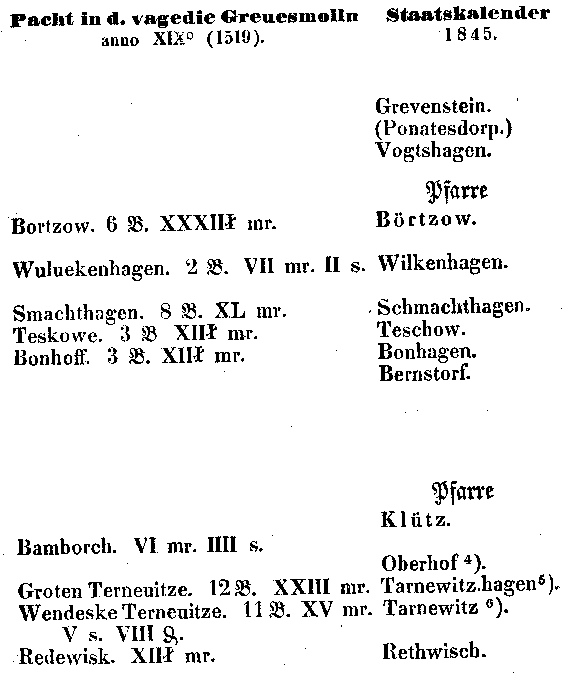

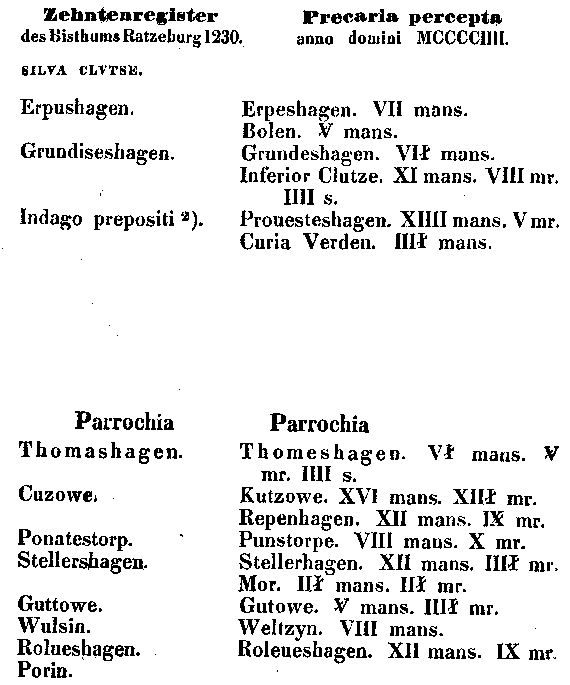

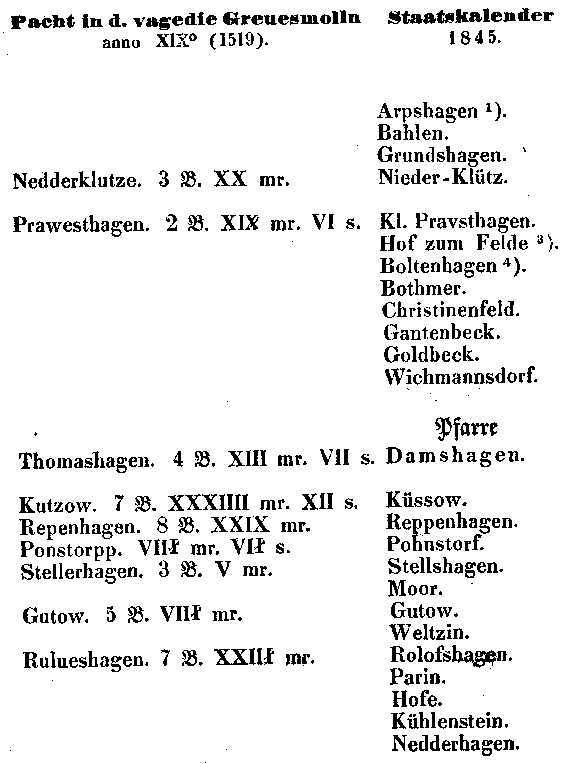

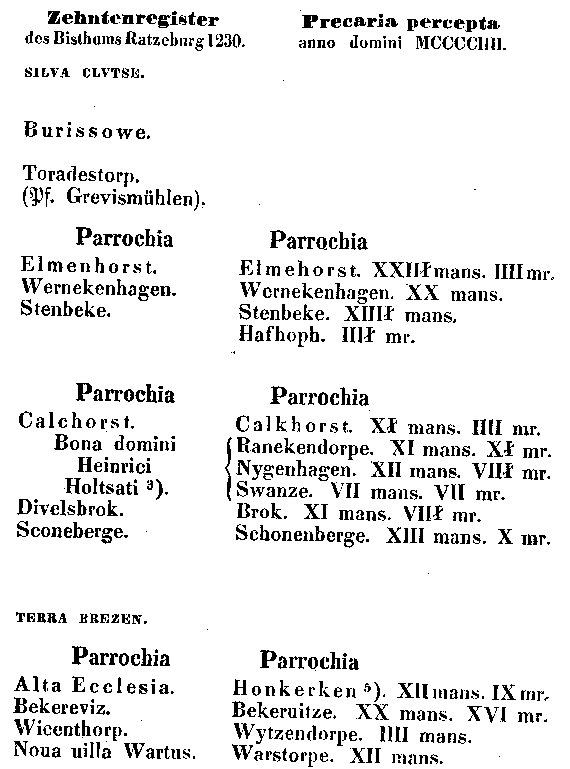

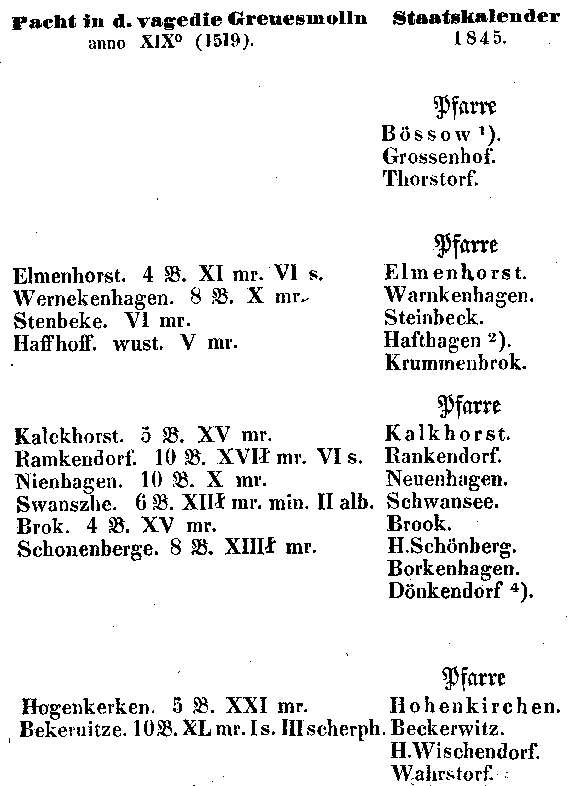

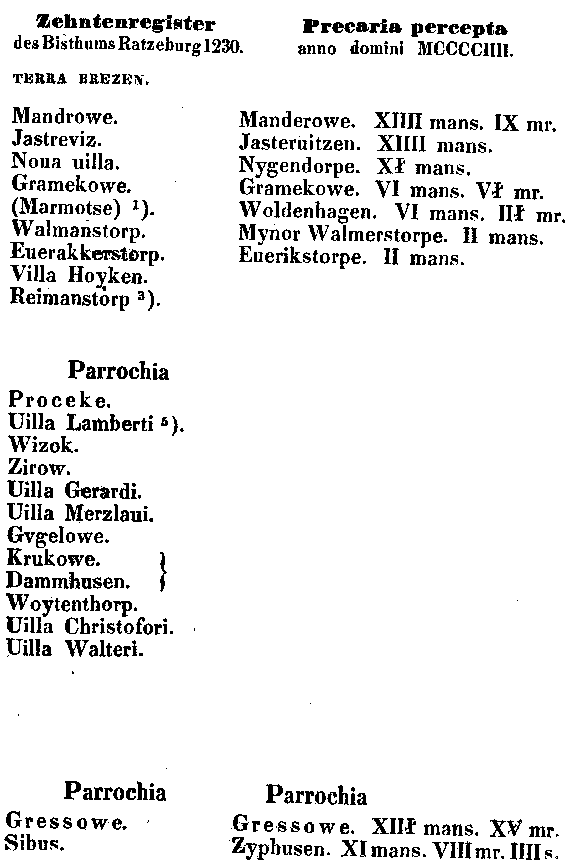

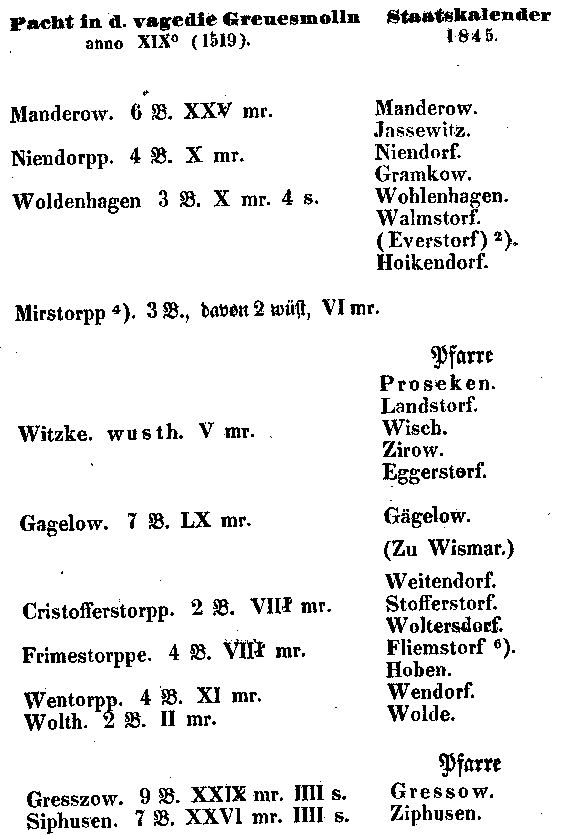

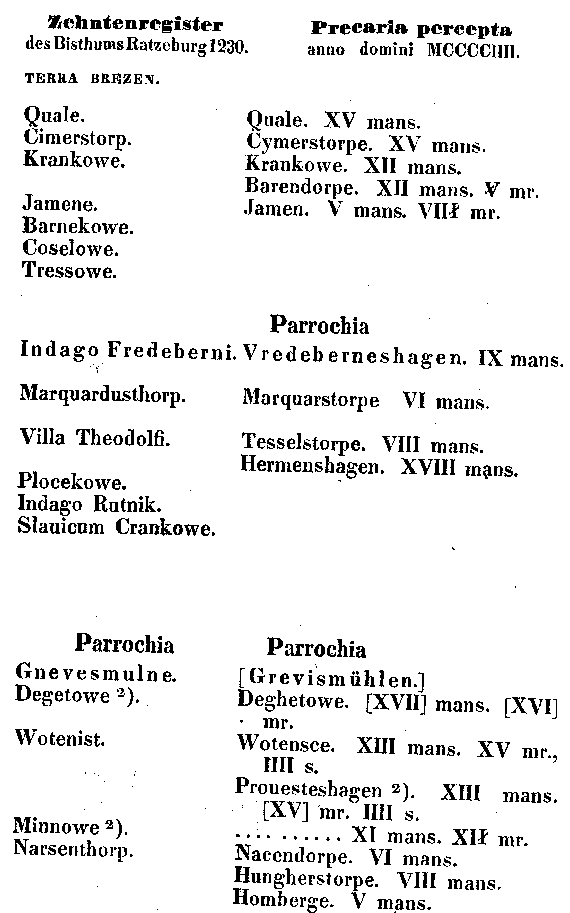

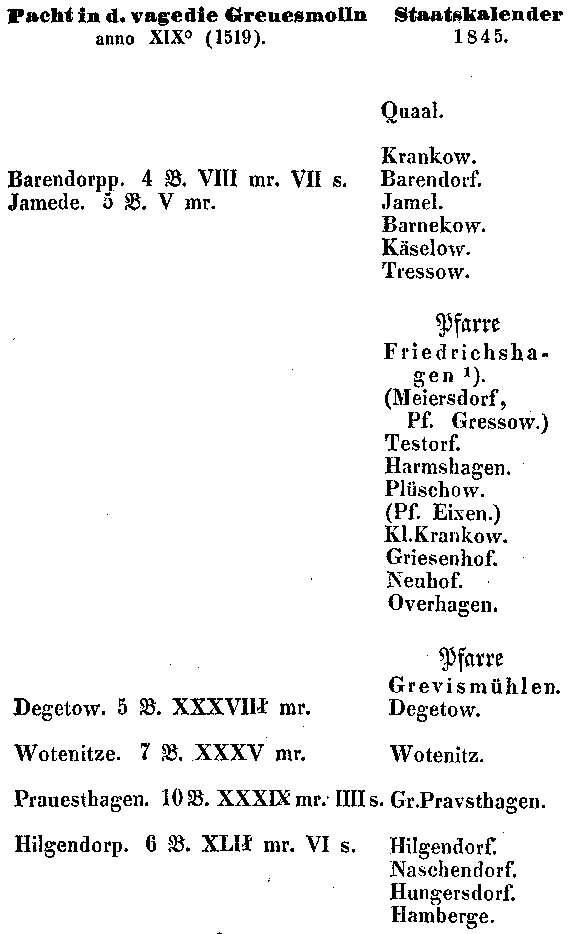

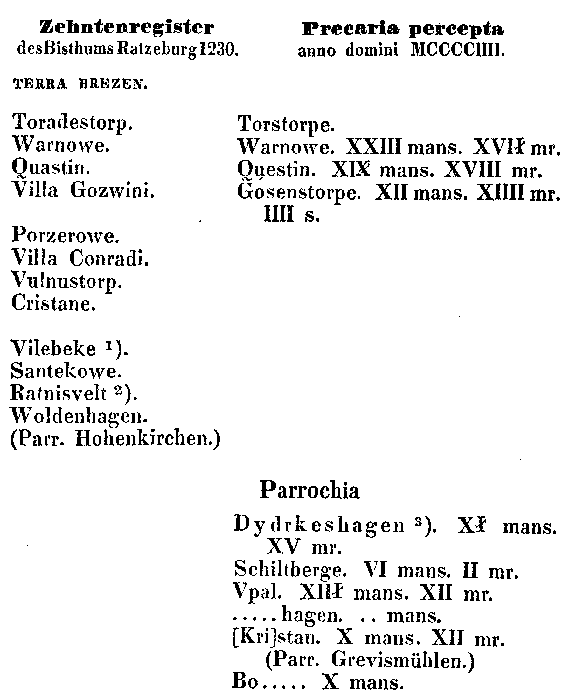

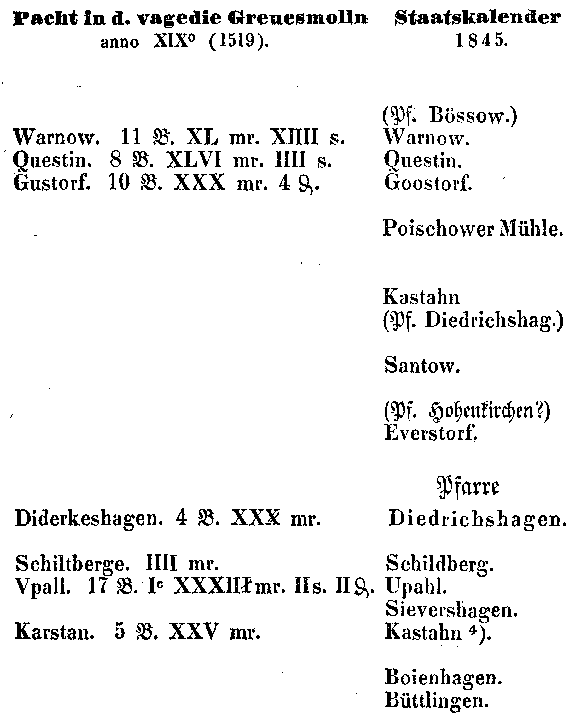

- Heberegister der Vogtei Grevismühlen aus den Jahren 1404 und 1519

- Der Dom zu Ratzeburg

- Die Domkirche zu Güstrow und die Kirche zu Satow

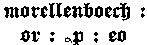

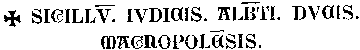

- Zur Münzkunde

- Verzeichniß des meklenburgischen Adels, von dem meklenburg-strelitzischen Minister Christoph Otto von Gamm, redigirt um das J. 1775

- Verzeichniß der in denen Herzogthümern Meklenburg ausgestorbenen Geschlechter, nebst Anzeige der Zeit, wann sie erloschen sind, und was sie für Wapens gehabt haben

- Die von Lewetzow und von Lowtzow

- De Schwartepapen

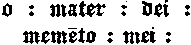

- Denkstein von Eversdorf

- Das meklenburgische Hofgericht im Mittelalter

- Hebungen des Amtes Rühn

- Fischerei des Gutes Steinhagen auf dem rühnschen See

- Huldigungsplatz zu Cölpin im Lande Stargard

- Rennthiere in Meklenburg

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 342 ] |

|

|

[ Seite 343 ] |

|

|

|

|

:

|

I. Zur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Vorchristliche Zeit.

a. Im Allgemeinen.

Ueber die rothen Sandsteine

in

den heidnischen Gräbern.

E s ist in Meklenburg sehr häufig beobachtet und in unsern Jahrbüchern beschrieben, daß in den Gräbern der Steinperiode und auch noch oft in den Gräbern der Bronzezeit die Urnen mit dünnen, gespaltenen Platten von grobkörnigem, hellrothen Sandstein bedeckt und daß die steinernen Grabkisten mit denselben Steinen ausgezwickt und an den Seiten ausgelegt, selbst oft mit großen Sandsteinplatten gleicher Art ganz bedeckt, ja mitunter ganz von solchen Steinen erbauet sind. Diese stets wiederkehrende, nicht zu bezweifelnde Erscheinung, welche ohne Zweifel eine tiefere Bedeutung hat, war bisher nur in Meklenburg als ein charakteristisches Kennzeichen beobachtet worden (vgl. unten S. 349). Sie findet sich jedoch auch in andern Ländern.

In dem an Kegelgräbern äußerst reichen Thiergarten bei Kopenhagen war beim Steinbrechen von den Arbeitern ein ziemlich großes Kegelgrab geöffnet. Der Vorfall ward sogleich angezeigt und ich war am 2. Julius 1845 bei meiner Anwesenheit auf Seeland bei der Untersuchung gegenwärtig. Das Grab enthielt in der Mitte eine aus großen, starken Steinplatten wohl zusammengefügte Grabkammer zum Aufnehmen der ganzen, unverbrannte Leiche, gewissermaßen einen Sarg, von ungefähr 7 Fuß Länge und einigen Fuß Breite und Tiefe. Das Begräbniß war schon ausgeräumt; es fielen mir aber sogleich die gespaltenen, rothen Sandsteine, welche aus dem Grabe geworfen waren, in die Augen. Bei näherer Besichtigung fand sich, daß alle Fugen zwischen den großen Steinplatten mit solchen rothen Sandsteinen ausgezwickt waren und daß der westliche große Deckstein der Grabkammer ebenfalls aus rothem Sandstein,

|

Seite 344 |

|

der östliche jedoch aus röthlichem Granit bestand. Einige anwesende Forstmänner und Mineralogen versicherten, daß sich dieser rothe Sandstein in dem ganzen Thiergarten und der Forst von Jägersburg sonst nicht finde. - Bei genauerer Beobachtung wird diese Erscheinung auch wohl in andern Ländern hervortreten.

G. C. F. Lisch.

Ueber die Graburnen der Kegelgräber

vgl. man unten die Abhandlung über die Alterthümer aus der Zeit der Kegelgräber.

|

|

|

:

|

b. Zeit der Hühnengräber.

Hünengräber von Eversdorf.

Bekannt ist das ausgezeichnet große und schöne Hünengrab von Naschendorf (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXVI, Fig. II und III, und Erläuterung S. 164). In der Nähe desselben liegt zu Eversdorf bei Grevismühlen, in den jetzt zum Abräumen bestimmten eversdorfer Fichten an der barendorfer Scheide, ein ähnliches, jedoch lange nicht so schönes und so gut erhaltenes Hünengrab. Es ist ungefähr 130 Fuß lang, 16 Fuß breit, einige Fuß hoch und mit Steinpfeilern umstellt, welche jedoch größtentheils versunken sind.

In einiger Entfernung davon liegt an jeder Seite ein kurzes Hünengrab mit einer Steinkiste; beide sind jedoch schon gestört.

In den eversdorfer Eichen aber liegt ein Grab von seltener Form. Es ist ein ungeheurer Granitblock, ungefähr 9 Fuß lang, 5 Fuß breit und 4 Fuß hoch, welcher auf kleinen Steinen ruht, die jedoch fast ganz in die Erde versunken sind. Der Stein ist dadurch merkwürdig, daß er die ganz regelmäßige Form eines Sarges hat

Behauen ist der Stein nirgends, sondern er ist von Natur so gestaltet und zu dem Zweck gewählt worden.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 345 |

|

|

|

|

:

|

Feuerstein=Manufactur bei Raben=Steinfeld.

Auf der Feldmark von Raben=Steinfeld, auf hohem Ufer des schweriner Sees, in der sogenannten Seekoppel, fand sich auf einem kleinen Raume eine sehr große Masse der bekannten drei= und vierseitigen Späne aus Feuerstein, obgleich schon früher viele weggenommen waren. Bei der letzten Abräumung fanden sich noch mehrere Scheffel dieser Späne und andere steinerne Alterthümer, welche der Herr Oberjägermeister von Pressentin zu Raben=Steinfeld dem Herrn Premier=Lieutenant Baron von Stenglin zu Schwerin schenkte, welcher sie wieder dem Vereine zum Geschenke brachte.

Von mehreren Feuersteinspänen, welche derselbe besaß, war ihm nur einer übrig geblieben. Dagegen sind die andern dort gefundenen Alterthümer erhalten. Dies sind namentlich zwei Schleuder= oder Klopf= oder Knacksteine, beide aus feinkörnigem Granit oder hornsteinartigem Gesteine, der eine dunkelgrün, der andere röthlich: 1 1/2 " dicke, 2 1/2 " und 3 " im Durchmesser haltende, an beiden Seitenflächen conver gearbeitete Scheiben, welche in der Mitte jeder Seitenfläche eine Vertiefung, wie einen Fingereindruck, in der Mitte des schmalen Umfanges eine Rille haben, ganz wie der in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 20, abgebildete Stein. Die Rille um den größern Stein ist sehr fein, scharf und regelmäßig, um den kleinern Stein breit, unregelmäßig und vielfach ausgebrochen. Gleiche Steine mit Vertiefungen an beiden flachen Seiten, jedoch ohne die Rillen, "Knacksteine" genannt, hält man in Skandinavien für die Instrumente, mit denen man die Steinwerkzeuge des Alterthums bearbeitete; der Umstand, daß unsere Steine auf einer Manufacturstätte gefunden wurden, spricht allerdings sehr für diese Ansicht. Größere Steine dieser Art sind in Meklenburg zu Lehsen und Lütgenhof gefunden; vgl. Jahresber. IV, S. 24 und 25.

Ferner ward auf der Manufacturstätte zu Raben=Steinfeld die Hälfte einer im Schaftloche durchbrochenen Streitaxt aus Hornblende gefunden.

Ueber ähnliche Manufactur=Stätten, in der Regel an Seeufern, vgl. man Jahrb. IX, S. 362, und X, S. 262, und Jahresber. III, S. 41, 64 und 66, und VII, S. 46.

|

Seite 346 |

|

Auf der Feldmark Raben=Steinfeld wurden an verschiedenen Orten noch folgende Steinalterthümer gefunden und von dem Herrn Premier=Lieutenant Baron von Stenglin ebenfalls geschenkt:

eine Lanzenspitze aus hellgrauem Feuerstein, 9 " lang, am breiten Ende stumpf und von dort geradlinig zur Spitze auslaufend;

ein Keil aus Feuerstein, 3 1/2" lang;

ein Dolch aus dunkelgrauem Feuerstein, 5 " lang, sehr schmal, mit rhombischem Griffe.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Hünengrab

und

Steingeräthe von Dobbin

bei Krakow.

In einem schon aufgebrochenen Hünengrabe nahe bei der Schmiede zu Dobbin, von welchem noch Spuren zu sehen sind, fanden sich noch folgende steinerne Alterthümer, welche der Herr von Jasmund dem Vereine schenkte:

ein Streithammer von Hornblende, von schöner, lang gestreckter Form, 7 " lang, polirt, mit nicht polirtem Schaftloche, welches eine rillenförmige Fläche hat;

ein Streithammer von Gneis, kurz und dick, 4 " lang, an der Oberfläche stark verwittert und mit hervorstehenden Adern festern Gesteins, mit polirten Schaftloch;

ein Keil von weißem Feuerstein, überall polirt, an einer Seite der Schärfe hohl geschliffen, von sehr zierlicher Form, 4 1/2" lang.

Außerdem fanden sich auf dem dobbiner Felde in Mergel= oder Sandgruben folgende steinerne Alterthümer, welche der Herr von Jasmund ebenfalls dem Vereine schenkte:

eine zerbrochene große Streitaxt aus stark mit schwärzlichem Glimmer und röthlichem Feldspath vermengtem Granit, mitten durch das polirte Schaftloch durchgebrochen, nur in der obern Hälfte vorhanden, hier 3 " breit und 2 " dick;

ein zerbrochener kleiner Streithammer aus hellgrüner Hornblende, kurz und schmal, mitten durch das sehr große, polirte Schaftloch, in den dünnen Wänden durchgebrochen, nur in der untern Hälfte vorhanden;

|

Seite 347 |

|

zwei kleine Keile aus Feuerstein, 4 " und 3 1/2 " lang, dünne, von sehr zierlichen Formen und überall polirt;

zwei große Keile aus Feuerstein, 6 " lang, an den beiden breiten Seiten geschliffen.

Daß die beiden einzeln gefundenen Streithämmer zerbrochen sind, kommt ohne Zweifel daher, daß der größere aus bruchigem Granit verfertigt ist, der kleinere aber ein zu großes Schaftloch und zu dünne Seitenwände hat.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Hünengrab von Vietlübbe

bei Plau, Nr. 3.

Vgl. Jahrb. IX., S. 368.

Auf dem vietlübber Acker liegt da, wo die Wege vom Sandkruge nach Retzow und von Vietlübbe nach Schlemmin sich kreuzen, ein Hünengrab, umstellt von 8 Granitpfeilern und bedeckt mit einem einzigen Steine. Die Steine umschließen einen Raum von 12 Fuß Länge von Nordost nach Südwest und 6 Fuß Breite. Der südwestliche Stein war ausgewichen und der Deckstein zwischen die übrigen Tragsteine hineingesunken. Ehe dies Grab untersucht werden konnte, mußte der Deckstein durch Sprengen entfernt werden. Dann ward der nordöstliche Stein weggenommen und von hier aus die weitere Nachgrabung vorgenommen. Die über dem Urboden angehäufte Erde bestand aus Dammerde und war 2 1/2 'hoch. Der Urboden war mit kleinen Steinen, besonders calcinirten Feuersteinen belegt, zwischen denen Asche und Kohlen aus Tannen= und Buchenholz sich zeigten; weiterhin war ein sorgsam gelegter Steindamm, 6 ' lang und 2 'breit in der Längenrichtung des Grabes, ebenfalls mit Feuersteinen, Asche und Kohlen bedeckt. An zwei Stellen lag etwa 1' hoch über diesem Damme eine kleine Urnenscherbe; sonst fand sich nichts an Alterthümern. Aber rund umher war nahe an den Tragsteinen der Platz mit auf einander gelegten gespaltenen Sandsteinen gleichsam ummauert. Das Grab liegt in einer Niederung; einige hundert Schritte westlich ist eine Gruppe von 9 Kegelgräbern, welche bedeutend höher liegt, da der Boden sich nach Nordwest erhebt.

Vietlübbe, im April 1845.

J. Ritter.

|

Seite 348 |

|

|

|

|

:

|

Hünengrab von Plau Nr. 1.

Auf dem Felde Dresen, einem Theile der plauer Feldmark nach Ganzlin hin, lagen 2 Hünengräber rechts von der alten Landstraße nach Meienburg einige hundert Schritte entfernt. Das größere war 20 Fuß lang und 8 Fuß breit, mit je 3 Steinen der Länge nach und einem Schlußsteine in Nordost und Südwest umstellt und mit 2 Decksteinen, die alles dicht verschlossen, bedeckt. Nachdem alle Steine gesprengt waren, untersuchte ich die dazwischen drei Fuß hoch angehäufte Erde. Gleich am nordöstlichen Schlußsteine lag ein menschlicher Schädel und auch weiter das ganze Gerippe auf der Brandstelle, die sich durch das ganze Grab auf dem Urboden hinzog und an Kohlen, ausgeglüheten Feuersteinen und Asche kenntlich war. Der Schädel lag 1 Fuß höher: dem Anscheine nach war die Leiche in sitzender Stellung beigesetzt, an den Schlußstein sich lehnend. Die Stirnbildung bei diesem Schädel ist auffallend flach. Die Leiche war über 2 Fuß hoch mit den flach gespaltenen Sandsteinen bedeckt, mit denen auch die Seitensteine umher ausgezwickt waren. Ganz am entgegengesetzten südwestlichen Ende stand 1 1/2 Fuß über dem Urboden eine schon zerdrückte Urne ohne Verzierung; ihre Gestalt war nicht zu erkennen; darin schien nur Sand und Asche gewesen zu sein. Weiter fand sich an Alterthümern nichts.

Hünengrab von Plau Nr. 2.

Etwa 200 Schritte westlich von dem vorigen lag ein kleineres Hünengrab, dessen Schluß= und Decksteine schon früher weggenommen waren. Nachdem auch die Seitensteine zersprengt waren, durchsuchte ich die innere Erdmasse in einer Länge von 12 Fuß, einer Breite von 5 Fuß und einer Höhe von drei Fuß. Außerdem, daß auch hierin sich besonders am Rande viele flache Sandsteine, über dem Urboden eine Brandstelle mit ausgeglüheten Feuersteinen belegt und fast in der Mitte 2 Fuß hoch über dem Urboden in einer Lehmmasse die Scherben einer grobkörnigen Urne befanden, war in dem Grabe nichts von Alterthümern vorhanden.

Vietlübbe im Juni 1845.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Hünengräber von Leisten (bei Plau).

Auf dem Felde des Gutes Leisten (vgl. Jahrb. IX, S. 355) lagen in der Richtung nach Plauerhagen unweit einer Niederung, auf

|

Seite 349 |

|

einer nach Südosten sich neigenden Fläche drei Hünengräber von gleicher Größe und Bauart. Auf einem kleinen fast runden Hügel, mit mäßigen Steinen im Umkreise umstellt, so daß sie fast das Ansehen von Kegelgräbern hatten, stand eine längliche Steinkiste von Nordwest nach Südost etwa 10 ' lang, während die Breite nur 4' betrug. Beim Ausbrechen der Steine zum Chausseebau fanden die Arbeiter den Boden der Steinkisten mit Steingrus, besonders weiß ausgeglüheten Feuersteinen belegt, außerdem aber in den Kisten:

1) einen kleinen Streithammer aus Gneis, 3 1/4 " lang,

2) einen geschliffenen, kleinen Keil aus grauem Feuerstein, 3 3/4" lang,

3) einen Schmalmeißel oder eine Lanzenspitze aus hellgrauem Feuerstein, roh zugehauen und nicht geschliffen, 4 1/2" lang,

4) ein spanförmiges Messer aus Feuerstein.

Vietlübbe.

J. Ritter.

|

|

|

:

|

Schleifstein von Rambow

Nr. 2.

Vgl. Jahrb. X, S. 269.

Zu Rambow bei Malchin ward in dem Fundamente

eines alten Gebäudes ein Bruchstück von einem

Schleifstein aus der Steinperiode gefunden und

von dem Herrn Landrath, Reichsfreiherrn von

Maltzan auf Rothenmoor, Rambow

. dem Vereine geschenkt. Das fast

viereckige Bruchstück ist ungefähr 3 Quadratzoll

groß und 1 Zoll dick. Es ist von feinkörnigem,

quarzigen, festen, rothen Sandstein und an den

beiden breiten Flächen und einer schmalen Seite

glänzend glatt ausgeschliffen; der Stein ist

offensichtlich zu neuern Bauzwecken zerschlagen.

Der Stein ist ganz dem bei Dabel in einem

Hünengrabe neben Feuersteinkeilen gefundenen,

vollständigen Schleifsteine gleich, nämlich

roth, flach, dünne und an den beiden breiten

Flächen stark ausgeschliffen, und unterscheidet

sich von den freilich eben so bearbeiteten,

"keulenförmigen" Schleifsteinen, wie

solche in Skandinavien oft gefunden werden,

dadurch, daß diese prismatisch gestaltet, an

mehrern Stellen angeschliffen und aus weißem,

feinkörnigen Sandstein sind, wie ein solcher

ebenfalls zu Rambow gefunden ist (vgl. Jahrb. X,

S. 269 flgd.).

. dem Vereine geschenkt. Das fast

viereckige Bruchstück ist ungefähr 3 Quadratzoll

groß und 1 Zoll dick. Es ist von feinkörnigem,

quarzigen, festen, rothen Sandstein und an den

beiden breiten Flächen und einer schmalen Seite

glänzend glatt ausgeschliffen; der Stein ist

offensichtlich zu neuern Bauzwecken zerschlagen.

Der Stein ist ganz dem bei Dabel in einem

Hünengrabe neben Feuersteinkeilen gefundenen,

vollständigen Schleifsteine gleich, nämlich

roth, flach, dünne und an den beiden breiten

Flächen stark ausgeschliffen, und unterscheidet

sich von den freilich eben so bearbeiteten,

"keulenförmigen" Schleifsteinen, wie

solche in Skandinavien oft gefunden werden,

dadurch, daß diese prismatisch gestaltet, an

mehrern Stellen angeschliffen und aus weißem,

feinkörnigen Sandstein sind, wie ein solcher

ebenfalls zu Rambow gefunden ist (vgl. Jahrb. X,

S. 269 flgd.).

Solche rothe Sandsteinplatten, namentlich die grobkörnigen, welche zu Urnendeckeln dienten, findet man häufig zur Setzung

|

Seite 350 |

|

von Steinmauern und Fundamenten auf dem Lande angewandt und zeugen für eine unglaubliche Aufräumung der Hünengräber beim Beginn der neuern Ackercultur. Vgl. oben S. 343.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Wetzstein von Quetzin.

Auf der Feldmark von Quetzin bei Plau ward beim Ausbrechen von Steinen zur Chaussee in der Erde ein eigenthümlich geformter Stein gefunden und durch den Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe für den Verein gewonnen. Ein eigentliches Hünengrab oder ein Hügel soll an dem Fundorte nicht gewesen sein, jedoch gehört der Stein ohne Zweifel der Steinperiode oder doch einer sehr fernen Zeit an. Der Stein besteht aus festem, dunkelgrauen Schiefer, hat eine sehr regelmäßige, elliptische oder kahnförmige, nach beiden Enden hin zugespitzte Gestalt, ist 9 1/2 "lang, 1 5/8 " breit in der Mitte und überall 3/4 " dick, ist in allen Flächen geglättet und wohl erhalten und an den Kanten ein wenig abgestumpft. Man hat solche Steine früher wohl Weberschiffsteine oder Schleudersteine genannt; in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 19 ist ein solcher Stein abgebildet.

In Skandinavien werden solche Steine von verschiedenen Größen, aber immer ungefähr von derselben Gestalt, in Gräbern der Steinperiode und einzeln, häufig gefunden; in der königlichen Sammlung zu Kopenhagen und in der ebenfalls sehr reichen Sammlung des Herrn Professors Nilsson zu Lund finden sich diese Steine in sehr großer Zahl. Ich verdanke die Bestimmung dieser Steine der persönlichen Belehrung des Herrn Professors Nilsson, der mir dieselbe an jedem Exemplare seiner Sammlung so erläutert hat, wie ich die Beschaffenheit später an allen andern Exemplaren, auch dem unsrigen, beobachtet habe. Alle diese Steine haben nämlich an den breiten Seiten mehr oder minder tiefe, oft nur geringe, längs gerichtete Vertiefungen, welche in der Regel nach einer Seite hin schräge links hinab laufen, wenn man den Stein in der linken Hand hält. Sie waren zum Wetzen, Schärfen oder Nachschleifen kleiner Werkzeuge, vielleicht von Pfeilen oder Nadeln, bestimmt, so daß, wenn man den Stein in der linken Hand hielt, die schräge links laufenden Vertiefungen natürlich ohne Absicht entstanden. Die Form war nöthig, um ohne Bohrung von Löchern die Steine sicher in Bändern am Gürtel tragen zu können. Eine große Menge ähn=

|

Seite 351 |

|

licher Steine setzt diese Bemerkung außer allem Zweifel. Wahrscheinlich wurden diese bequemen Steine auch noch in jüngern Zeiten gebraucht.

G. C. F. Lisch.

Ueber diese "weberschiffartigen" "Klopf= und Schleifsteine" (vgl. auch oben "Feuersteingeräth=Manufactur von Raben=Steinfeld" S. 345) giebt Herr Masch zu Neu=Ruppin folgende Mittheilung aus Nilssons Forschungen.

Diese Steine, deren Bestimmung die Kopenhagener in den "Historisch=antiquarischen Mittheilungen, Kopenhagen, 1835, S. 81 " noch nicht erkennen, gehören nach Nilsson (Skandinaviske Urinvanare) zu dem Werkzeuge, mit welchem anderes gefertigt wird. Nilsson theilt sie in

und liefert viele Abbildungen davon, die seiner Erklärung, mit dem ihm beiwohnenden Scharfblick und Scharfsinn abgefaßt, zum klarsten, evidentesten Beweise dienen. "Sie sind stets von einer harten, öfters quarzartigen Steinart, bisweilen reinem Quarz, bisweilen Quarzsandstein, nie von Feuerstein oder Gneis."

Daß sie, wie die Kopenhagener sagen, sich auch von weicherer Steinart finden, wird dadurch widerlegt.

Der Klopfsteine giebt es 2 Arten:

1) bloße Klopfsteine, mit denen dem Feuersteine

die erste Form gegeben, der Stein geschlagen

(tillknackat) ward. Sie sind rund gedrückt,

flach=rund, flach=oval, vier =, sechseckig

., nicht scharfeckig, auch wohl

birnförmig u. s. w., alle haben kleine, in den

Flächen und Seiten sich gegenüberstehende, runde

Vertiefungen, bisweilen zu einem Loche

durchbohrt, zum bessern Fassen.

., nicht scharfeckig, auch wohl

birnförmig u. s. w., alle haben kleine, in den

Flächen und Seiten sich gegenüberstehende, runde

Vertiefungen, bisweilen zu einem Loche

durchbohrt, zum bessern Fassen.

2) Klopf= und Schleifsteine, mit welchen nur die Schärfe (Schneide) an= oder zurechtgeklopft (gehämmert) und auf deren Fläche dann geschliffen ward. Sie sind flach, viereckig oder oval; in der Mitte der Fläche findet sich eine geradlaufende Ritze (Furche), die vom Schleifen (Reguliren) der geklopften Schneide entstanden ist.

An den Enden beider Arten finden sich die Spuren der Schläge, sichtbar und deutlich.

Schleifsteine, mit welchen (vielleicht) nicht geklopft oder geschlagen ward, welche nur zum Anschärfen stumpfgewordener Schneiden dienten: die "weberschiffförmigen Steine" der Kopen=

|

Seite 352 |

|

hagener. In der Rille. (Falz) ward ein Riemen

befestigt, um sie am Gürtel zu tragen. Die Ritze

auf der Fläche ist schräge, wie sie entstehen

muß, wenn der Stein in einer, z. B. der linken

Hand gehalten und der zu schärfende Gegenstand:

Pfeil =, Lanzenspitze

., mit der andern Hand darüber

hingeführt wird.

., mit der andern Hand darüber

hingeführt wird.

Der ferner in den Histor.=ant. Mitth. erwähnte Stein, mit dem "nun fast verrosteten" eisernen Futter in der Rille, liegt im Museum zu Stockholm und ist nichts anderes, als ein solcher Schleifstein, den die späteren skandinavischen Bewohner, welche die Steingeräthe ihrer Vorbewohner für zauberkräftig hielten, so zu einem "Lebens=Siegesstein" (Amulet), den sie um den Hals trugen, umschafften.

Auch die "Probirsteine" (Hist.=ant. Mitth. S. 83, Fig. 56) rechnet Nilsson unbedingt zu den Schleifsteinen und beweiset es bündig, wie gewöhnlich. Sie gehören unbedingt zu den Urgeräthen und wurden nicht unwahrscheinlich von den Frauen zum Spitzen der Knochennadeln gebraucht und am Gürtel getragen, wie der Riemen beweiset.

Die Anführung, daß sie ursprünglich zum Probiren des Goldes oder Silbers gedient hätten, zerfällt in sich selbst.

Hinsichtlich der Schleifsteine Hist.=ant. Mitth.

S. 66 ist Nilsson einverstanden. Die

Original=Abhandlung in "Nordisk

Tidskrift"

. 1 Bd., 2 H.: "Om nord.

Oldsager af Stehen", verdeutscht in den

"Mittheilungen", S. 63, hat er nach

Beendigung seines Werkes kennen gelernt.

. 1 Bd., 2 H.: "Om nord.

Oldsager af Stehen", verdeutscht in den

"Mittheilungen", S. 63, hat er nach

Beendigung seines Werkes kennen gelernt.

Neu=Ruppin.

A. G. Masch.

|

|

|

:

|

Streithammer von Plau.

Auf dem gaarzer Felde bei Plau ward unter einem Steinhaufen (wahrscheinlich dem Reste eines Hünengrabes) ein Streithammer aus Hornblende gefunden und von dem Herrn Chaussee=Baumeister Mühlenpfort erworben und dem Vereine geschenkt. Er ist klein und flach, hat die Gestalt eines schmalen, gleichschenkligen Dreiecks, ist 4" lang, am breiten Ende 2" breit und 1" hoch. Er zeichnet sich dadurch aus, daß er am breiten Ende in der Mitte durch die Höhe den 1/2" breiten Rest eines alten Schaftloches hat, woraus hervorgeht, daß er aus einer zerbrochenen größeren Streitaxt gebildet ist.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 353 |

|

|

|

|

:

|

c. Zeit der Kegelgräber.

Die Graburnen der Kegelgräber,

von

G. C. F. Lisch

Mit Abbildungen in Holzschnitt.

In Jahrb. X., S. 237 flgd. sind allgemeine Untersuchungen über die heidnischen Grabgefäße überhaupt angestellt und im Verfolg derselben S. 253 flgd. im Besondern die charakteristischen und eigenthümlichen Formen und Verzierungen der Graburnen der Hünengräber oder der Gräber aus der Steinperiode zur Anschauung gebracht. In den nachfolgenden Zeilen soll eine Charakteristik der Urnen der Kegelgräber in Meklenburg, der Gräber aus der zweiten heidnischen Culturepoche, versucht werden; unter Kegelgräbern verstehen wir nämlich die über dem Erdboden aufgeschütteten, kegelförmigen, oder halbkugelförmigen oder backofenförmigen, mit Rasen bedeckten Hügel (tumuli) der reinen Bronze=Periode, Hügel, welche vorherrschend und in der Regel Leichenbrand und nur Geräthe aus Bronze (Legirung aus Kupfer und Zinn) und mitunter Schmuck aus Gold, jedoch nie mehr Stein, auch noch kein Eisen enthalten, mit Ausnahme weniger, höchst seltener Fälle. Wir vermuthen, daß diese Gräber Völkern germanischen Stammes angehören, andere glauben sie den Kelten zuschreiben zu müssen; doch ist diese Frage kaum völlig reif zur Lösung, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß die Schilderungen der Germanen durch die Römer zu dem Inhalte der Kegelgräber trefflich stimmen: die Beantwortung der Frage kann hier auch ganz aus dem Spiele bleiben. Es soll hier auch nicht auf einzelne Ausnahmen, unverbürgte Funde und unklare Bildungen, wie häufig geschieht, gefußt werden; das System, welches sich hier von selbst ergiebt und nicht gemacht wird, gründet sich auf täglich und ohne Ausnahme sich wiederholende Erscheinungen und hunderte von Gräbern.

So viel ist außer Frage, daß die Kegelgräber einem sehr alten Volke angehören, welches einen hohen Grad der Tüchtigkeit und einen sehr feinen, edlen Geschmack besaß. Im südlichen Deutschland wird die Eigenthümlichkeit dieser Bildung oft durch Eindrängung der verwandten römischen Cultur verwischt und im

|

Seite 354 |

|

Norden in den jüngeren Zeiten durch eine frühere christliche Cultur und einen größeren Seeverkehr oft besonders modificirt; aber in einer gewissen, alten Zeit, der Zeit der reinen Bronze=Periode, ist diese Cultur in allen Ländern der westlichen Ostsee durchaus gleich. Ich habe innerhalb eines Jahres hinter einander die Sammlungen in Stettin, Berlin, Greifswald, Strelitz, Schwerin, Kiel, Kopenhagen und Lund gesehen und verglichen und die Erzeugnisse aller der Völker, denen die Geräthe in diesen Sammlungen angehören, durchaus in allen Stücken übereinstimmend gefunden; ich rede natürlich nicht von äußerst wenigen, einzelnen Ausnahmen während der Zeiten der verschiedenen Uebergänge, die so selten sind, daß sie kaum und mit geringer Sicherheit gefunden werden. Was also von Meklenburg gilt, das gilt zugleich auch von Pommern, Brandenburg, Lauenburg, Lübeck, Holstein, Dänemark und Schonen. - Der jüngsten heidnischen Periode, der wendischen, können diese Gräber natürlich nicht angehören.

Die Verfertigung der Urnen ist zwar in Jahrb. X. a. a. O. zur Untersuchung gezogen, jedoch mag eine kurze Schilderung der allgemeinen Eigenthümlichkeiten auch hier willkommen sein. Die Urnen der Kegelgräber sind, wie alle übrigen heidnischen Grabgefäße, aus Thon und zerstampftem Granit aus freier Hand geformt, dann mit einer feinen Thonschicht überzogen und in einem freien Feuer gedörrt oder halb gar gebrannt. Im Besondern findet man aber unter den Urnen der Kegelgräber sehr viele, welche ein viel mehr grobkörniges Gemenge haben, als die Urnen der Stein= und der Eisen=Periode; mitunter ist der Granit oder Feldspath nur so grob zerstoßen, daß die Gefäße von außen wie eine höckerige Steinmasse erscheinen. Im Allgemeinen hat man aber nur wenig Sorgfalt auf die Ausarbeitung der Grabgefäße gewandt und den Schmuck der Verzierungen fast ganz verschmäht, obgleich es auch viele sehr sauber gearbeitete Gefäße aus dieser Periode giebt. Dagegen sind die Grundformen immer edel und rein, wenn auch die rauhe Außenseite mitunter nicht gefallen mag. Die Grundform nähert sich immer mehr oder weniger dem Cylinder und man hat daher die Urnen der Kegelgräber auch wohl vasenförmige genannt, während die runden, kannenförmigen Urnen der Steinperiode sich mehr der Kugel, die flachen, schlüsselförmigen Urnen der Eisenperiode mehr der Scheibe nähern. Die Urnen der Kegelgräber vermeiden stets eine zu große Zuspitzung des Fußes und eine zu große Oeffnung der Mündung. Man kann die Grundform der Urnen der Kegelgräber eine antike nennen, wenn man unter antiken Formen die Formen der altitalischen und altgriechischen Cultur versteht, einer Cultur,

|

Seite 355 |

|

welche auch in den bronzenen Geräthen mit der nordischen übereinstimmt. Die großen Urnen der Kegelgräber gleichen in der Form ganz den schlichten römischen Graburnen aus Mittelitalien und unterscheiden sich von diesen oft nur dadurch, daß die römischen aus andern Thonarten gefertigt und gleichmäßig und fest gebrannt sind. Ich rede hier natürlich nicht von den bemalten sogenannten etrurischen Vasen griechischer Cultur, sondern nur von den in Gräbern Mittelitaliens gefundenen, röthlichen, schmucklosen Urnen zur Aufbewahrung der verbrannten Gebeine. Wenn man erst mehr auch für die Geschichte der Cultur, als für die höchste Ausbildung der Cultur sammelt und forscht, wird sich die Aehnlichkeit der alten Cultur des Südens und des Nordens zur Zeit der Bronzeperiode auffallend zeigen.

Endlich ist es eine Eigenthümlichkeit der Urnen der Bronzeperiode, daß die Grundform derselben fast in allen Gefäßen gleich ist. Freilich ist jede Urne anders, als die andere, und es findet sich die moderne Uniformität im Alterthum nicht; aber in keiner Periode des Alterthums ist das Festhalten an der edlen Grundform so allgemein, als in der Bronzeperiode, und in jeder andern Periode findet eine häufigere Abweichung von dem Grundgedanken und eine größere Mannigfaltigkeit statt.

Was nun die Form der einzelnen Urnen der Kegelgräber und vielleicht auch ihre Bestimmung betrifft, so lassen sich zur Zeit der Bronzecultur gleichzeitig drei Arten von Grabgefäßen unterscheiden.

mit den Ueberresten des verbrannten Leichnams gefüllt und, wenn mehrere Urnen in demselben Grabe stehen, gewöhnlich die größeren Knochenstücke enthaltend (ossuaria=Beinurnen). Am häufigsten findet sich jedoch nicht mehr, als eine solche große Urne in einem Grabe, und wenn sich mehr als eine Urne in einem Grabe findet, so ist die große Urne das Hauptgefäß, da es in der Regel auch die bronzenen Alterthümer zwischen den Knochen liegend enthält. Diese großen Urnen sind in der Regel sehr dickwandig und grobkörnig, am gewöhnlichsten von ganz hellbrauner Farbe und, mit höchst seltenen Ausnahmen, ohne Verzierungen. Ihre Form nähert sich der Cylinderform, die Ausbauchung ist nur sehr geringe und der Bauchrand liegt gewöhnlich in der Mitte. Ihre Höhe beträgt gewöhnlich 8" bis 10".

Diese großen Beinurnen scheiden sich in zwei verschiedene Arten:

|

Seite 356 |

|

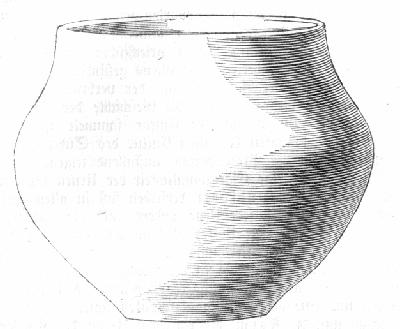

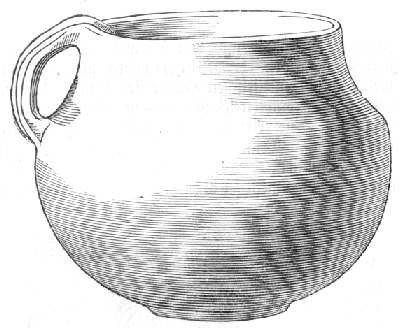

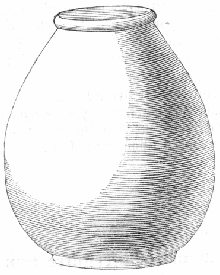

1) Große, vasenförmige, ungehenkelte Urnen mit abgerundetem Bauchrande.

1/2 Größe.

Diese Art von Urnen kommt in den Gräbern der reinen Bronzeperiode am häufigsten vor und acheint den Gräbern der ältern Zeit anzugehören. Die Form ist in der Regel edel und rein und verträgt ohne Störungen geringe Abweichungen (vgl. Frid. Franc. Tab. V.). Oft ist der Rand über dem Bauche höher, oft die Ausbauchung geringer und dann nähert sich die ganze Urne mehr dem Cylinder, ja es giebt aus der Bronzeperiode Urnen, welche die vollkommene Cylindergestalt haben. So stand zu Rakow bei Bukow in einem Kegelgrabe eine 13 " hohe, ganz cylindrisch geformte Urne, bei welcher ein Schwert und eine Lanzenspitze aus Bronze und eine 2 Fuß lange, bronzene Nadel, deren Knopf mit Goldblech überzogen war, gefunden wurden (vgl. Erster Bericht über das Antiquarium zu Schwerin, S. 9). Urnen dieser Art sind in Gräbern häufig zu finden, seltener in den Sammlungen, da sie, vielleicht ihrer Größe wegen, in den Gräbern gewöhnlich zerdrückt sind. Die oben abgebildete Urne ward in einem Kegelgrabe zu Perdöhl (Jahresber. V, S. 48 flgd.) gefunden; in andern Kegelgräbern daselbst fanden sich ähnliche Urnen. Diese Urnen scheinen die Grundform gebildet zu haben, da sich Gefäße aller Art und Größe von derselben Form finden.

|

Seite 357 |

|

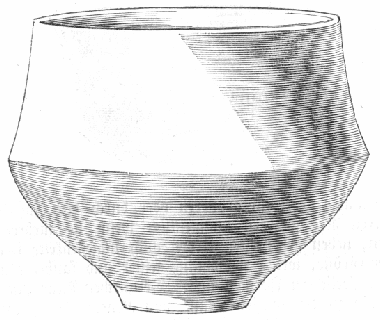

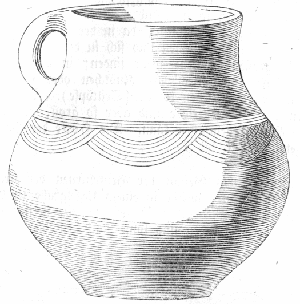

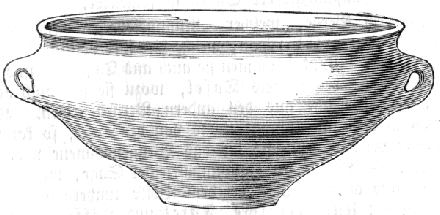

2) Große, vasenförmige, ungehenkelte Urnen mit scharfem Bauchrande.

1/3 Größe.

Diese Art von Urnen wird in den Kegelgräbern der jüngern Zeit häufig gefunden. Es läßt sich ihr jüngeres Alter daraus ermessen, daß die in ihnen gefundenen Bronzen gewöhnlich nicht sehr tiefen Rost haben und daß sie noch in Begräbnissen vorkommen, welche schon der Eisenperiode angehören (vgl. Frid. Franc. Tab.VI, Fig. 1, 3 und 4, u. Erläut. S, 23 flgd.). Sie sind sehr weit verbreitet und kommen noch in Böhmen vor (vgl. Kalina von Jäthenstein: Böhmens Alterthümer Taf. XXXIII, Fig. 2). Wegen des in der Mitte liegenden scharfen Bauchrandes ist ihre Grundform sehr fest bestimmt und daher erträgt sie keine andere Abweichung, als daß etwa der Bauchrand um ein geringes höher oder tiefer liegt. Die oben abgebildete Urne ward in dem Kegelgrabe von Meyersdorf Nr. 1. (vgl. Jahresber. V, S. 47) gefunden; auch fanden sich in den perdöhler Kegelgräbern (vgl. daselbst S. 48 flgd.) Urnen dieser Art. Diese Urnen sind den mittelitalischen Graburnen am ähnlichsten.

Diese beiden Arten von Urnen charakterisiren die Bronze=Periode hinlänglich; sie müssen lange Zeit in Anwendung gewesen sein, da noch in der Eisen=Periode mitunter ganze Lager von ähnlichen Urnen, wenn auch nicht in so reinen und strengen Formen, gefunden sind.

|

Seite 358 |

|

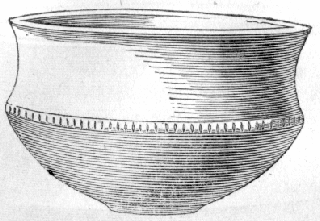

3) Mittelgroße, vasenförmige, ungehenkelte Urnen.

1/2 Größe.

Mitunter stehen in größeren oder durch den Inhalt ausgezeichneteren Kegelgräbern, namentlich wenn sie mehrere Urnen enthalten, neben gehenkelten Urnen auch ungehenkelte Urnen von mittlerer Größe, welche gewöhnlich feiner und sauberer gearbeitet und von zierlichern Formen sind. Dergleichen Fälle sind aber in Verhältniß zu der großen Masse von Kegelgräbern, welche sich im Lande finden, nicht häufig. Die oben abgebildete Urne stand in dem großen, merkwürdigen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Jahresber. V, S. 32, Nr. 8) und ist vielleicht keine Graburne, sondern ein dem Todten mitgegebenes Gefäß zum häuslichen Gebrauche, da die Leiche nicht verbrannt, sondern in einer ausgehöhlten Eiche beigesetzt war. Die Verzierung, welche in senkrechter Auskerbung des etwas erhöheten Bauchrandes besteht, ist noch an einer andern Urne unbekannten Fundortes nachzuweisen.

Diese Urnen finden sich in der Regel in den Gräbern nicht allein, sondern nur neben einer großen, vasenförmigen, ungehenkelten Urne und enthalten gewöhnlich keine Knochen, sondern nur Sand und Asche und etwa kleine Knochensplitter, aber fast nie Alterthümer; man kann sie daher Aschenurnen (cineraria) nennen. Wenn sich eine solche Urne allein in einem Grabe findet, so ist sie nur scheinbar allein beigesetzt; in einem solchen Falle pflegen, statt der ungehenkelten Beinurnen, die verbrannten Knochen in einem Haufen oder in einer von Steinen gebildeten Höhlung oder Kiste gesammelt zu sein. Die gehenkelten Urnen sind fast immer von feinerer Masse, viel dünner als die ungehenkelten Urnen, oft ganz dünne, sauber ausgearbeitet, von

|

Seite 359 |

|

schwärzlicher Farbe und mitunter mit Verzierungen geschmückt. Die Grundform ist der der ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande (I, 1) gleich; nur ist die Form der gehenkelten Urnen in der Regel etwas geschmackvoller und zierlicher. Die gehenkelten Urnen scheinen daher ebenfalls einer älteren Periode anzugehören, um so mehr, da in der Steinperiode Urnen mit großen Henkeln vorkommen und sich in der Eisenperiode keine Urnen mit großen Henkeln mehr finden; in der Eisenperiode haben die Urnen nur durchbohrte Knötchen oder Höcker, durch welche man Schnüre ziehen konnte (Seiltöpfe). Die Henkel an den Urnen der Bronzeperiode sind aber so groß, daß man mit der vollen Hand hineinfassen kann. Die Höhe der Henkelurnen beträgt gewöhnlich 6 bis 7 ".

Die gewöhnlichste Gestalt der Henkelurnen der Kegelgräber ist die hier abgebildete, welche in einem Kegelgrabe zu Gallentin (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 1) gefunden ist; sie ist schwärzlich, etwas dick in den Wänden und sonst ganz gewöhnlich gearbeitet.

1/3 Größe.

Mitunter haben diese gehenkelten Urnen unter dem Boden einen niedrigen, erhabenen Ring statt eines Fußes, während sonst an allen andern Urnen der Boden ganz glatt ist. Im Allgemeinen läßt sich bemerken, daß sich diese gehenkelten Urnen nicht so häufig finden, als die ungehenkelten.

|

Seite 360 |

|

Eine etwas zierlichere Form hat eine in einem Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber.V, S. 52, Nr. 18) gefundene Henkelurne

1/3 Größe.

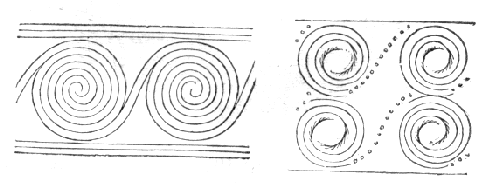

welche ziemlich dickwandig und von braungrauer Farbe ist. Sie zeigt zugleich eine Form der Verzierung aus der Bronzeperiode, welche aus concentrischen Halbkreisen besteht, die an einem mehrstreifigen, horizontalen Bande hangen, also eine Art "Guirlande" bilden. Diese Art der Verzierung bildet sich sehr frei, leicht und geschmackvoll und ist ohne Zweifel aus dem vorherrschenden Ornament der Bronzeperiode entsprungen, nämlich aus den bekannten horizontalen Spiralwindungen

Urnenverzierungen sind übrigens in der Bronzeperiode sehr selten. In einem andern Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber. V, S. 54, Nr. 25.) ward noch eine andere, gleich geformte und verzierte, jedoch kleinere Urne gefunden.

|

Seite 361 |

|

Ein anderes Ornament der Henkelurnen aus der Bronzeperiode besteht in vertieften, parallelen Kreisen, welche über dem Bauchrande bis zum Henkel liegen, wie die hier abgebildete,

1/3 Größe.

zu Gallentin gefundene Urne (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 2) zeigt.

Völlig und ausschließlich eigenthümlich sind der Bronzeperiode die ganz kleinen Gefäße oder Näpfe, welche sich sehr häufig in den Gräbern finden und hier gewöhnlich oben in den größern Urnen stehen; sie sind in der Regel ungefähr 3 " hoch und von sehr zierlichen und geschmackvollen, oft rein "antiken" Formen. Sie enthalten gewöhnlich nur etwas mit Asche vermischten Sand und sind vielleicht bestimmt gewesen, die Asche von den Stellen der edleren Theile des Leibes, z. B. des Herzens, der Augen u. s. w. aufzunehmen. Ihre Formen sind sehr mannigfaltig (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXV.), jedoch lassen sich einige Hauptformen herausfinden:

1) kleine Gefäße in Gestalt der großen, ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande: diese sind nicht sehr häufig und sind in der Farbe gewöhnlich auch hellbraun;

|

Seite 362 |

|

2) kleine Gefäße in Gestalt der großen ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit ziemlich engem und hohem, oft etwas eng auslaufenden Halse, auf dem Bauchrande mit zwei ganz kleinen, durchbohrten Knötchen, deren Oeffnung nicht größer, als eine dünne Schnur dick ist; diese charakteristischen Gefäße finden sich nicht selten in den Kegelgräbern; die hier abgebildete Urne

1/3 Größe.

ward in einem Kegelgrabe zu Perdöhl in einer großen Urne gefunden (vgl. Jahrb. V, S. 52, Nr. 15);

3) kleine Gefäße in Gestalt der großen gehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit nicht ganz hohem, an der Oeffnung etwas nach außen umgebogenen Halse, mit einem großen Henkel am Halse; diese Gefäße, welche oft sehr sauber, edel und zierlich sind, werden häufig gefunden: das hier zunächst abgebildete Gefäß

1/3 Größe.

ist zu Moltzow gefunden, einer Feldmark, deren Kegelgräber an ähnlichen kleinen, zierlichen Gefäßen besonders reich sind. Das ferner hier abgebildete Gefäß

|

Seite 363 |

|

1/2 Größe.

ward in einem Kegelgrabe zu Retzow gefunden (vgl. unten); es zeichnet sich durch seine auf dem Bauchrande angebrachten Verzierungen aus, abwechselnd erhabene und vertiefte, schräge rechts laufende Schwingungen, welche tief in der ganzen Oberfläche des Gefäßes haften und bei der Verfertigung desselben geformt sein werden; dieselbe Verzierung findet sich noch an einigen kleinen, ähnlichen Gefäßen und einer großen, ungehenkelten, zu Spornitz gefundenen im Frid. Franc. Tab. V, Fig. 7, abgebildeten Urne in der großherzoglichen Sammlung und ist also für die Bronzeperiode wohl eine charakteristische Verzierung und bei der Seltenheit der Ornamente wohl zu beachten;

4) kleine gehenkelte Schalen, ungefähr in dem Charakter der Urnen, von den zierlichsten Formen, deren Grundtypus (dem dorischen Kapitäl ähnlich) die in Jahrb. X, S. 283, abgebildete, zu Moltzow gefundene Bronzeschale zu sein scheint; sie scheinen zum Ueberstülpen zu klein und überhaupt durch ihren Bau nicht geeignet zu sein und sind auch oft neben Urnen in Gräbern gefunden; sie sind oft ganz klein, oft etwas größer, bis zur Größe der eben erwähnten Bronzeschale: die hier abgebildete Schale

1/2 Größe.

ward zu Moltzow gefunden, wo überhaupt viele Schalen gefunden sind.

|

Seite 364 |

|

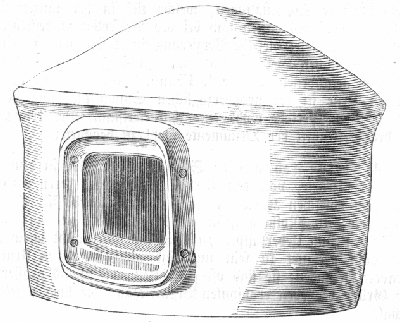

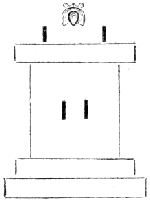

Außer den oben aufgeführten, häufig vorkommenden, charakteristischen Formen kommen zuweilen, jedoch sehr selten, auch ganz ungewöhnliche Urnenformen vor. Zu diesen gehört die hier abgebildete bienenkorbförmige Urne, welche die Oeffnung an der Seite hat oder vielmehr eine Thüröffnung, welche mit einer Platte durch vorgeschobene Riegel verschlossen werden konnte. Die Urne ist zu Kikindemark bei Parchim in einem Kegelgrabe gefunden (vgl. Jahresber. III, S. 59).

1/3 Größe.

Sie hat senkrechte Wände, eine zugespitzte, gewölbte Decke, so daß sie oben und unten geschlossen ist, und eine viereckige Oeffnung an der Seite; um diese Oeffnung geht ein erhabener Rand, durch welchen an jeder Seite zwei Löcher gebohrt sind, durch welche die Riegel vor der einpassenden Thür geschoben wurden. Zu dem oben mitgetheilten Holzschnitte ist zu bemerken, daß die Wände der Urne deshalb so dick dargestellt sind, weil die Urne jetzt inwendig mit Gyps bekleidet und zusammengehalten ist, da sie zerbrochen war.

Urnen von gleicher Gestalt sind bis jetzt nur noch außerhalb Deutschland beobachtet und zwar zu Rönne auf Bornholm und zu Burgchemnitz in Thüringen (vgl. Jahresber. III, S. 49, Note).

|

Seite 365 |

|

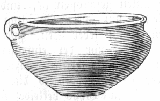

Außerdem sind noch an seltnern Formen ganz cylinderförmige und eiförmige, mit einpassenden Deckeln versehene Urnen

1/3 Größe.

in mehreren Kegelgräbern zu Gallentin gefunden (vgl. Jahresber. II, S. 38 - 39).

In den Kegelgräbern finden sich oft große Schalen, welche, so viel bekannt ist, ebenfalls der Bronzeperiode charakteristisch sind. Sie sind groß, mehr oder minder flach, bald mit einem oder zwei Henkeln, bald ohne Henkel und ungefähr von der hier abgebildeten Form. Die hier dargestellte Schale

1/3 Größe.

ward in einem Kegelgrabe zu Meyersdorf über die oben I, 2 abgebildete große Urne mit scharfem Bauchrande gestülpt gefun=

|

Seite 366 |

|

den (vgl. Jahresber. V, S. 47). Solche Erscheinungen sind in Kegelgräbern nicht sehr selten. In den 10 Kegelgräbern von Perdöhl waren z. B. 5 Urnen mit solchen Schalen bedeckt; vgl. Jahresber. V, S. 48 flgd. Nr. 5, 17, 18, 23 und 24.

Eine in der großherzoglichen Sammlung aufbewahrte Schale hat als Verzierung am Rande eben solche tiefe, schräge rechts gehende Schwingungen, wie sie das oben S. 363, III, 3 abgebildete kleine Gefäß von Retzow zur Verzierung trägt.

In Meklenburg sind große Schalen aus der Bronzeperiode nur als Deckschalen der Urnen beobachtet worden. Von einem anderen Gebrauche hat sich keine Spur gezeigt, am wenigsten hat irgend eine Erscheinung zur Annahme von Opferschalen Veranlassung geben können, von denen lange und häufig genug gefabelt ist.

|

|

|

:

|

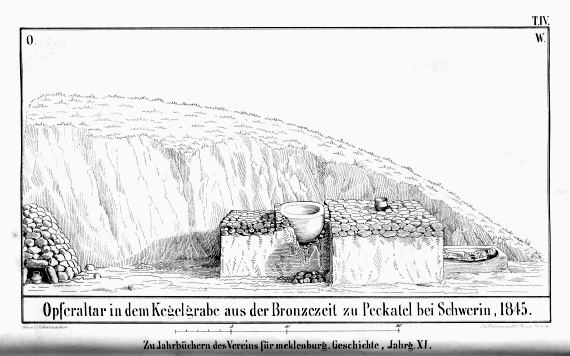

Kegelgrab und Opferstätte von Peccatel

bei Schwerin, Nr. 2.

Mit einer lithographischen Abbildung.

In Jahrb. IX, S. 369 - 378, ist die Aufdeckung eines sehr merkwürdigen Kegelgrabes zu Peccatel bei Schwerin beschrieben, eines der merkwürdigsten Kegelgräber, welche je in Deutschland aufgedeckt sind. Ebendaselbst S. 370 - 371 ist eines andern, größern Kegelgrabes gedacht, welches ganz nahe bei jenem liegt; an diesem haften bei den Bewohnern der umherliegenden Dörfer viele Sagen, von denen dort einige mitgetheilt sind. Der Hauptinhalt der Sagen ist folgender.

In dem Berge, welcher "Rummelsberg" genannt wird, wohnen die Unterirdischen, welche hier ihre vollständige Wirthschaft haben. Mitunter kommen sie auch ans Tageslicht und halten auf der Spitze des Hügels Tafel, wozu sie sich auch Kessel und andere Geräthe aus den andern Bergen leihen. Kommt ein Mensch dazu und nimmt etwas von der Tafel, so kann diese nicht eher verschwinden, als bis das Weggenommene wieder hingelegt ist. - Dies ist der Hauptinhalt einer Sage, welche vielfach gestaltet und ausgeschmückt bei dem Volke umhergetragen wird. Die Begriffe: Unterirdische, Tafel und Kessel, bilden aber die Hauptegriffe der Erzählungen.

|

Seite 367 |

|

Die Berührung des Grabes war den Bewohnern des Dorfes Peccatel strenge untersagt. Nachdem aber der Dorfschulze gestorben war, hatte der Besitzer des Ackerstückes, auf welchem das Grab liegt, nicht nur den übrigen Bewohnern des Dorfes erlaubt, von dem Grabe Sand zu holen, sondern hatte auch selbst, bei wankenden Vermögensumständen, nach Schätzen in demselben geforscht, da das andere Grab so viel Ausbeute gegeben hatte. Er hatte bei diesen Untersuchungen mit einer Stange ein Steingewölbe in der Mitte des Grabes getroffen, war von oben herab hineingedrungen und zufällig gerade auf viele Bronzen gestoßen, welche er kaum hervorgeholt hatte, als die umherliegenden Steine in die Tiefe des Loches nachstürzten. In seinen Hoffnungen getäuscht, zeigte er bei dem großherzoglichen Domanial=Amte zu Schwerin den Fund als einen "zufällig am Rande des Hügels" gemachten an und lieferte die gefundenen Bronzen ein, um die Abtragung des Hügels auf Anderer Kosten zu erreichen und Theil an den in demselben enthaltenen Schätzen zu gewinnen, für welche, wie er in vollem Ernste versicherte, man das ganze Dorf kaufen könne. Unter solchen Umständen, da das Grab Aussicht auf wissenschaftlichen Gewinn eröffnete und vor unberufenen Händen nicht länger zu schützen war, mußte die Aufdeckung des Grabes vorgenommen werden. Ich begab mich daher sofort nach Peccatel, nahm die vorbereitenden Erdabgrabungen vor und deckte in Gegenwart und mit Hülfe des Herrn Dr. Beyer am 22. Novbr. 1845 alle Stellen auf, welche Gewinn verhießen. Geldeswerth und seltene Geräthe wurden auffallender Weise gar nicht gefunden, so sehr auch an manchen Stellen der Anschein dafür sprach; dagegen war der wissenschaftliche Gewinn sehr erheblich.

Der Hügel maß 120 Schritte im Umkreise und im Durchmesser 45 Schritte von Osten gegen Westen und 40 Schritte von Norden gegen Süden; er war in der Mitte ungefähr 10 Fuß hoch, von der Grundfläche der Aufthürmungen im Innern, und sehr rund und regelmäßig gewölbt, so daß er fast wie ein regelmäßiger Kugelabschnitt erschien; das ganze Erdreich, auf welchem der Hügel stand, schien von Natur etwas erhöhet zu sein. Er war, mit Ausnahme einzelner Steinsetzungen im Innern, ganz von Erde aufgeführt, deren Masse von den Arbeitern auf ungefähr 4000 vierspännige Fuder geschätzt ward. Der ganze Hügel bestand aus dem groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem die ganze, durchaus flache Feldmark in der Tiefe unterhalb der Tragerde besteht, war jedoch an vielen Stellen verschieden gemischt.

|

Seite 368 |

|

Da diese Masse zum völligen Abtragen zu groß war, so ward zuerst der Rand tief hinein abgetragen; dieser war nicht mit Steinen umsetzt, sondern ebenfalls nur von Sand gebildet; von Osten und Süden her ward der Hügel bis gegen die Mitte hin zum Theil abgetragen. Sodann ward ein großer Kreuzschnitt von Osten gegen Westen und von Süden gegen Norden bis auf den Urboden gemacht und von diesen Durchschnitten wurden Querdurchschnitte gegen die Ränder hin gemacht und endlich die meisten noch stehenden Theile in die Durchschnitte abgegraben. Es blieben nur einige Segmente, welche keinen Gewinn zu geben verhießen, nach den Rändern hin stehen.

Bei dem Durchschnitte von Osten gegen Westen ward auch der Hauptinhalt des Grabes bloß gelegt, indem genau in dieser Linie alles dasjenige stand, weshalb der Hügel vorzüglich aufgeführt zu sein schien.

Ungefähr in der Mitte des Grabes, etwas mehr gegen Osten hin, stand ein von großen Feldsteinen aufgeführtes Begräbniß, ungefähr ein Würfel von 5 Fuß. In der Tiefe lagen neben den zerbrannten starken Menschengebeinen die Trümmer von zwei Urnen, einer grobkörnigen, hellbraunen Urne und einem feinkörnigen, schwärzlichen Henkelgefäße. Neben diesen Urnentrümmern hatten die Alterthümer gelegen, welche von dem Bauer hervorgeholt und abgeliefert waren, nämlich:

ein Paar Handbergen aus Bronze, wie sie Frid. Franc. Tab. IV und Jahrb. IX, S. 329 abgebildet sind, vom Leichenbrande in sehr viele und verbogene Stücke zersprengt;

zwei gewundene, starke Kopf= oder Halsringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2, ebenfalls vom Leichenbrande in mehrere Stücke zersprengt;

fünf Handringe aus Bronze, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 7, vom Leichenbrande nicht zerstört;

ein sogenanntes Hütchen oder ein Buckel aus Bronze, von der Bildung wie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 10, jedoch ungewöhnlich groß, 4 " im Durchmesser der Platte und ungefähr 3" hoch, durch den Leichenbrand zersprengt und verbogen:

all diese Gegenstände haben starken Rost;

eine Büchse von Bronze, rund und mit plattem Boden und Deckel, wie die in Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3 und 4 abgebildeten, besonders aber wie die Fig. 4 abgebildete und ähnlich wie die in Jahrb. X, S. 281 abgebildete eingerichtet, nämlich

|

|

|

|

|

Seite 369 |

|

mit einem erhaben verzierten Boden, so daß die untere Seite die Hauptsache zu sein scheint, mit einem glatten, nicht verzierten Deckel, durch dessen Handhabe, so wie durch die beiden auf den Seitenrändern des Gefäßes stehenden Oehren ein Riegel gegangen ist, 4 " im Durchmesser und 1 1/2 " hoch, auf dem Boden sehr stark, auf dem Deckel fast gar nicht, auf den Seitenwänden sehr wenig gerostet; der Deckel ist defect, in der Seitenwand fehlt ein kleines Stück schon ursprünglich, eben so sind die Verzierungen eines Viertheils des Bodens durchbrochen gearbeitet: wahrscheinlich ist der Guß an diesen Stellen nicht gekommen und das ganze, sonst hübsche Gefäß bei der Einsetzung in den Hügel noch gar nicht ganz fertig gewesen; dem Leichenbrande ist die Büchse nicht ausgesetzt gewesen, eben so auch nicht

fünf fein durchbohrte Perlen oder Knöpfe von braunem Bernstein, abgeflacht und mit scharfen Rändern, von verschiedener Größe, 1 1/4 ", 1 ", 3/4 " und 1/2 " im Durchmesser und von verhältnißmäßiger Dicke, 3/4 " bis 1/4 " dick.

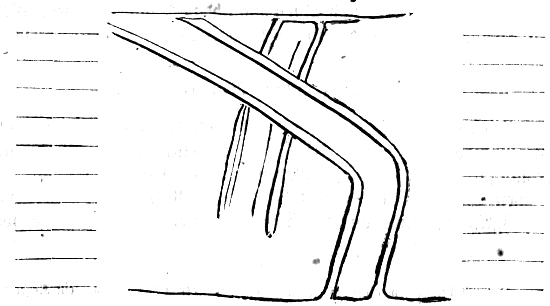

Genau in der Linie und in der Richtung von Osten gegen Westen stand ungefähr 10 Schritte westlich von der beschriebenen Begräbnißstelle bis gegen den westlichen Rand des Grabes ein Bau, dessen ganze Beschaffenheit und Regelmäßigkeit von der größten Merkwürdigkeit ist und offenbar einen gottesdienstlichen Zweck gehabt hat, um so mehr da von heidnischer Bestattungsweise unter diesem Bau keine Spur zu finden war. Als von oben hineingegraben ward, entstand die lebhafte Hoffnung, hier eine bedeutende Bestattung zu finden; aber die Hoffnung ward gänzlich getäuscht, jedoch durch eine sichere Ansicht ersetzt, welche sich nach völliger Bloßlegung als unzweifelhaft darstellte.

Die Mitte dieses Baues, welche durch eine beigeheftete lithographische Abbildung der frei gelegten Stelle in dem Durchschnitte des Grabes veranschaulicht ist, nahm ein Altar ein. Auf dem Urboden stand eine ganz regelmäßige, viereckige Erhöhung von 10 Fuß Länge, 10 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe, in dem Niveau der Grundfläche des Begräbnisses; das ganze Erdreich schien aber vor dem Bau schon etwas erhöhet zu sein. Sie war ganz von dem gleichmäßigen, groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem der umherliegende Acker besteht und welcher bei Aufthürmungen in den Seitenwänden fest steht, ohne irgend eine andere Beimischung, aufgeführt und mit einer doppelten oder dreifachen Lage ungefähr kopfgroßer Feldsteine bedeckt. Weder auf dem Urboden, noch in der Sandaufschüttung, noch auf der Steinbedeckung zeigte sich irgend eine Spur von Knochen oder Kohlen: das Ganze war völlig und durchaus rein. Oben auf stand zwischen einigen höher gestellten Steinen ein ziemliches geradewandiges,

|

Seite 370 |

|

ungefähr 6 " hohes, schon zerbrochenes, thönernes Gefäß, welches am Rande mit 1 1/2 " hohen, aus weit von einander stehenden Augen o gebildeten Zickzacklinien verziert war, in dieser Form.

Daneben scheint noch ein anderes thönernes Gefäß in Form einer niedrigen Schale gestanden zu haben, da sich Bruchstücke von dem scharfen Bauchrande eines Gefäßes fanden, welche nicht zu dem ersten Gefäße gehört haben können.

Die Arbeiter waren sehr erstaunt, hier wirklich "die Tafel der Unterirdischen" zu finden; die Verwunderung ward aber noch erhöhet, als sich bald darauf auch der "Kessel" fand.

Oestlich unmittelbar an dem Altare stand ein durchaus regelmäßiger, cirkelrunder Kessel von gebrannter Erde, von 3 Fuß Durchmesser und 2 Fuß Tiefe, mit dem Rande ungefähr 1 Fuß über die Oberfläche des Altars hervorragend. Er stand ebenfalls auf einem Unterbau von demselben lehmhaltigen Sande und war auf dem Boden mit kleinen Feldsteinen ausgelegt und außen mit kleinen Feldsteinen in Sand ummauert, so daß der ganze Kesselbau in dem äußern Rande einen Durchmesser von 5 Fuß hatte. Die Wände des Kessels selbst waren von demselben lehmhaltigen Sande aufgeführt, aus welchem der ganze Hügel bestand. Wegen der Lehmhaltigkeit wird dieser Sand vom Feuer roth gebrannt und fest stehend, durch langes Brennen und Aufnahme von Ruß und Harz aber kohlschwarz und so fest, daß er losen Ziegeln ähnelt 1 ). Der Kessel war an Ort und Stelle von diesem Sande aufgeführt und ausgebrannt; die Wände bildeten eine ungefähr 2" dicke, schwarze Masse, welche so fest war, daß sie mit Spaten abgehauen werden mußte; nach außen hin war der umkleidende Sand roth gefärbt. Das Innere des Kessels enthielt nichts Besonderes, sondern war bei der Aufschüttung des Hügels mit reinem Sande gefüllt worden. Auch der Unterbau enthielt nichts als reinen Sand.

Unmittelbar östlich an dem Kessel stand ein kleiner viereckiger Tisch oder Altar, an jeder Seite 5 Fuß lang, von der Höhe des großen Altars, ebenfalls von reinem Sande aufgeführt

|

Seite 371 |

|

und mit einer doppelten Lage von kleinen Steinen gepflastert. Auch diese Erhöhung enthielt nichts außer Sand und Steinen.

Unmittelbar westlich an dem großen Altare, bis gegen den westlichen Rand des ganzen Hügels, stand auf dem Urboden in kleinen Feldsteinen eine regelmäßige Mulde oder Wanne, ebenfalls aus schwarz gebranntem Sande, gegen 6 ' lang, 3 ' breit und in der Mitte gut 1 ' tief, mit sehr fest gebrannter, 3 " dicker Wand, welche ausgebrochen werden mußte und sich in Stücken sehr gut transportiren und aufbewahren ließ. Diese Mulde, deren oberer Rand 3 Fuß niedriger stand, als die Oberfläche des großen Altars, war ebenfalls an Ort und Stelle gebauet und ausgebrannt, ohne Zweifel durch wiederholten, heftigen Brand, weil sonst die Mulde nicht eine so große Dicke und Festigkeit erlangt haben würde. In dieser Mulde lag eine unverbrannte Leiche, nach Osten und dem Altare hinschauend, mit den Füßen östlich am Altare, mit dem Schädel westlich gegen den Rand des Grabes. Die Leiche war sorgfältig in die Mulde gelegt und lag daher mit dem Becken tief und mit Kopf und Füßen viel höher; das Gerippe nahm daher nur einen horizontalen Raum von 5 Fuß ein: Die Leiche war in schwarze Erde gepackt, welche vielleicht aus den nahen Wiesen, ehemals Erlenbrüchen, genommen ward und daher noch hin und wieder verkohlte Rinde zeigte; diese schwarze Erde, welche sonst nirgends in dem ganzen Hügel lag, zeigte sich schon bei dem ersten Spatenstiche in den Rasen des Grabes. Vielleicht war es Branderde; jedoch ließ sich dieses nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Das Gerippe ließ sich in seiner regelmäßigen Lage und ganzen Beschaffenheit sehr klar erkennen, obgleich es so morsch war, wie es in alten Gräbern selten gefunden wird; der Schädel ließ sich zu Moder zerreiben, die starken Schenkelknochen ließen sich zum größern Theile herausholen. Von Alterthümern war auch hier nichts zu finden; einige Scherben von einem thönernen Gefäße lagen seitwärts. Kohlen zeigten sich nirgends.

Dieser ganze Bau ist in seiner Art einzig und merkwürdig 1 ). Unser Verein hat von jeher die gottesdienstliche Deutung der gewöhnlichen Geräthe und gewöhnlichen Steingräber verschmäht, und die Zeiten werden überhaupt vorüber sein, wo man jedes Steingrab für einen Opferaltar und jeden steinernen Keil für ein Opfermesser ausgab. Aber hier, in Gegenwart

|

Seite 372 |

|

zweier Alterthumsforscher, welche nicht tumultuarisch in die Tiefe gruben, sondern mit Vorsicht und Ruhe erst den ganzen Bau umher völlig bloß legten und untersuchten, und in Gegenwart von 38 verständigen Arbeitern aus dem Bauerstande ist ein Irrthum unmöglich. Der Kessel und die Mulde standen stundenlang in den Wänden frei; sie wurden mit Haken und Spaten ausgeräumt; man stieg in sie hinein und sie konnten nur mit Mühe zertrümmert werden, als sie zur Untersuchung des Grundes entfernt werden mußten. Wir sind abgesagte Feinde einer jeden Hypothese, welche sich nicht auf Thatsachen begründen läßt; aber hier läßt sich zum ersten Male eine gottesdienstliche Deutung des Baues nicht abweisen. Der hier so genannte Altar wird wirklich ein Altar zum Schlachten des Opfers, die Leiche, welche zu den Füßen des Altars in der Mulde lag, vielleicht ein geopferter Sklave oder Kriegsgefangener gewesen sein 1 ), da man ihr nicht die Ehre der Verbrennung angethan hat. Der Kessel im Osten des Altars ist entweder als Wasserbehälter oder zu einem besondern Brandopfer, der verbrannten Hauptleiche gegenüber, benutzt worden. Der ganze Bau wird früher bloß gestanden haben und zum Todtencultus für die daneben verbrannten Leichen benutzt worden sein. Nach dem Aussterben eines Geschlechts oder dem Ende irgend einer Periode mögen denn alle Begräbnisse und der Altarbau zu Einem Hügel zugeschüttet worden sein.

Wir haben hier ohne Zweifel neben einem

Begräbnisse eine Opferstätte, und zwar aus einer

frühen Zeit der reinen Bronze=Periode,

vielleicht die einzige, die bisher entdeckt

worden ist. Denn die bisher für Opferstätten

ausgegebenen großen Wälle mit vielen

Topfscherben, Lehmstücken, Thierknochen,

Metallschlacken

. sind durchaus nichts weiter, als

wendische oder ältere Wohnstätten, Burgen oder

Städte, namentlich die von Wagner bei Schlieben

und sonst von ihm und andern entdeckten und

vielfach beschriebenen Wälle in der Lausitz und

Sachsen (vgl. Klemm German. Alterthsk. S. 106

flgd.), die von Kalina von Jäthenstein

weitläuftig beschrie=

. sind durchaus nichts weiter, als

wendische oder ältere Wohnstätten, Burgen oder

Städte, namentlich die von Wagner bei Schlieben

und sonst von ihm und andern entdeckten und

vielfach beschriebenen Wälle in der Lausitz und

Sachsen (vgl. Klemm German. Alterthsk. S. 106

flgd.), die von Kalina von Jäthenstein

weitläuftig beschrie=

|

Seite 373 |

|

benen, in Böhmen aufgefundenen Fundstätten von

Scherben, Knochen

., die am Harze, ja selbst in

Meklenburg in der Ravensburg bei Neubrandenburg

aufgegrabenen Umwallungen (vgl. Jahresber. V, S.

110 flgd.) Alle Wälle sind den historisch

nachweisbaren und untersuchten, aus dem 12.

Jahrhundert stammenden, wendischen Burgwällen zu

Meklenburg, Werle, Ilow, Dobbin

., die am Harze, ja selbst in

Meklenburg in der Ravensburg bei Neubrandenburg

aufgegrabenen Umwallungen (vgl. Jahresber. V, S.

110 flgd.) Alle Wälle sind den historisch

nachweisbaren und untersuchten, aus dem 12.

Jahrhundert stammenden, wendischen Burgwällen zu

Meklenburg, Werle, Ilow, Dobbin

. (vgl. Jahrb. VI und VII) völlig

gleich; ja einige dieser sogenannten

Opferstätten Mitteldeutschlands und Böhmens sind

nichts weiter als mittelalterliche Burgplätze,

wie der große Burgwall von Prillwitz in Meklenburg.

. (vgl. Jahrb. VI und VII) völlig

gleich; ja einige dieser sogenannten

Opferstätten Mitteldeutschlands und Böhmens sind

nichts weiter als mittelalterliche Burgplätze,

wie der große Burgwall von Prillwitz in Meklenburg.

Die Bedeutsamkeit des oben beschriebenen Fundes von Peccatel wird durch den Inhalt des unmittelbar bei diesem Grabe aufgedeckten andern Grabes außerordentlich erhöhet. Die in diesem gefundene, auf einem Wagen stehende Bronzevase (vgl. Jahrb. IX, S. 372 flgd.) ist ohne Zweifel ein gottesdienstliches Geräth, welches vielleicht einem Priester angehörte. Beide neben einander stehende Gräber scheinen derselben Zeit anzugehören.

Früher war die ganze Gegend dieser Gräber ganz mit Wald bedeckt; noch seit Menschengedenken ist in der Nähe der Gräber viel Holz abgeräumt. Zwischen den Steinen in der Tiefe dieses Grabes fanden sich oft Reste uralter Baumwurzeln.

Wie es gewöhnlich in großen Gräbern der Fall ist, fanden sich in dem Hügel zerstreut noch mehrere Begräbnisse.

Nicht weit vom Rande gegen Südwesten war eine Brandstätte. Auf derselben stand eine große Urne, welche ganz zertrümmert war, und unter einem großen, flachen Steine ein fast ganz erhaltenes kleines Thongefäß, 2 1/2 " hoch, ungefähr wie das oben S. 362 abgebildete, mit aschenhaltigem Sande. Andere Alterthümer wurden nicht gefunden.

Nahe dabei gegen Südost fanden sich wieder Kohlen und zwei größere Urnen, welche ebenfalls zertrümmert waren.

Nicht weit vom nordöstlichen Rande des Grabes fand sich neben Urnenscherben eine mit edlem Rost bedeckte, zerbrochene, kleine Pincette aus Bronze.

Mehr nach dem Hügel hinein, nordöstlich in der Nähe des mittlern Hauptbegräbnisses, fand sich ein sehr feiner gewundener Halsring und ein sauber gearbeiteter, feiner Handring, beide aus Bronze und zerbrochen.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 374 |

|

|

|

|

:

|

Kegelgrab von Gr. Methling (bei Gnoien).

Oestlich von dem Dorfe Gr. Methling und nur in geringer Entfernung davon liegt rechts am Wege nach Demmin ein Kegelgrab, genannt der Doctorberg, auf einem kleinen Bergrücken, der von Nordwest nach Südost sich erstreckt. Der Boden umher besteht aus Sand und aus diesem ist auch das Grab aufgeworfen. Der Kegel hatte 8 Fuß Axenhöhe und einen Durchmesser von etwa 4 Ruthen. Die Unterzeichneten unternahmen für den Verein die Aufdeckung des Grabes, wobei sie sich der zuvorkommenden Unterstützung des Herrn Pensionairs Tack zu Kl. Methling zu erfreuen hatten. Die Herren Amtmann Haase zu Dargun und Pastor Günther zu Gr. Methling waren ebenfalls wiederholt bei der Aufgrabung zugegen. Schon früher war am Rande nach Steinen gegraben und innerhalb des äußern Steinringes, gerade in Osten, eine Urne mit einer Pincette aus Bronze zu Tage gekommen; auch war wenige Tage vor unserer Ankunft ein glücklicher Weise nicht gelungener Versuch von Unberufenen gemacht, durch Eingraben von oben nordwärts den Inhalt des Grabes zu gewinnen, weil man in demselben wahrscheinlich einen Schatz erwartete. Zuerst ließen wir die Spitze des Kegels mit Karren abfahren und wollten einen Durchschnitt von Osten nach Westen machen, da sich aber bald Steinhaufen unter der Oberfläche zeigten, so ließen wir die Erde überall abtragen, um über die Steinlage, die zuerst unregelmäßig schien, einen sichern Ueberblick zu erhalten. Gleich oben 2 Fuß unter der OberfIäche zeigte sich etwa 10 Fuß östlich von der Mitte mit einer ziemlich bedeutenden Brandstelle ein kleiner Steinhaufen, unter welchem eine zerdrückte Urne stand mit einer Menge verbrannter Knochenreste, zwischen denen eine kleinere, gehenkelte Urne lag. Nach Abräumung aller Erde ergab sich, daß, weil an den Seiten schon früher die Steine ausgebrochen waren, fast der ganze Boden des Grabes mit Steinen belegt war, über denen sich drei Steinkegel von 4 bis 5 Fuß Höhe erhoben.

Der erste Kegel erhob sich gleich von Osten bis zu einer Höhe von 5 bis 6' und hatte seine Spitze etwa 10 ' von der Mitte des Hügels östlich. An der südlichen Seite dieses Steinkegels war bis fast 2 ' unterhalb des Urbodens die Erde stark mit Kohlen und Asche vermischt. Bei Abtragung der Steine fanden sich zwischen der untersten Schicht zwei Paar sehr weite, massive bronzene Armringe, von denen aber nur der eine Ring unversehrt war; er hat 4 1/2 und 5 1/4 " im Durch=

|

Seite 375 |

|

messer; die übrigen zeigten schon alte Brüche und Verbiegungen. Ein Paar, zu denen der unversehrte gehört, hat einen rhombischen Durchschnitt und gravirte Verzierungen aus schrägen und geraden Parallellinien; der dritte ist ebenfalls rhombisch, jedoch flacher und nicht verziert; der vierte ist platt und auch nicht verziert. Neben diesen lagen zwischen den Steinen zwei sehr dünne, fast drathförmig gearbeitete Ringe von 2 1/2 " Durchmesser, die aber durch die starke Oxydation an einzelnen Stellen mürbe geworden waren und bei der sorgfältigsten Behandlung in 2 und 3 Enden zerfielen. Unter dem Steinhaufen war eine Brandstelle von etwa 7 Fuß Länge und 4 Fuß Breite von Osten nach Westen, mit etwas Asche und Kohlen belegt; die Erde war einige Linien dick fest gebrannt. Diese Brandstelle war gegen 2' über dem Urboden und ganz horizontal geebnet, da der Urboden sich stark abrundete wegen des natürlichen Bergrückens, auf welchem das Grab gebauet war.

Der zweite Steinkegel lag in gleicher Höhe mit dem vorigen, genau westlich, von der Mitte des Grabes etwa 12' entfernt; er war aus größeren Steinen erbauet, die kaum von 2 Menschen gewälzt werden konnten. Die bei dem vorigen Kegel bemerkte Brandstelle setzte sich südlich auch von diesem Kegel fort, und es ward hier die Branderde schmierig, bis sich in der Tiefe auch die Gebeine eines Menschen, freilich nur in Bruchstücken, namentlich der Hinterkopf und mehrere Röhrenknochen, fanden. Zwischen dieser Modererde lagen Bruchstücke eines sehr dünnen bronzenen Ringes, welcher sehr stark oxydirt war und daher in viele Stücke zerbrach, jedoch nicht vom Feuer gelitten hatte. Unter dem Steinkegel fand sich nichts an Alterthümern. Am nordwestlichen Fuße dieses Kegels ward eine Steinkiste entdeckt, aus schön gespaltenen Sandsteinen erbauet, 3 Fuß lang, 1 1/2 Fuß breit und hoch. Sie war unversehrt, nur daß die längeren Seitensteine etwas ausgewichen waren; die Kiste enthielt aber nichts als Sand.

Ein dritter Steinkegel war südlich, etwa 20 Fuß von den beiden andern im Dreiecke gelegen, enthielt aber keine Alterthümer und überhaupt nichts Bemerkenswerthes, als daß er nur 3 bis 4' sich über den Urboden erhob.

Nahe an demselben, so wie noch an zwei Stellen auf der südlichen Seite des Hügels fanden sich wahrscheinlich später eingesetzte Urnen auf kleinen Brandstellen nahe unter der Oberfläche, so daß sie schon zertrümmert waren. Unter den darin

|

Seite 376 |

|

befindlichen Knochen war kein Metall aufzufinden; nur das war auffallend, daß sie mit lauter Kalksteinen umstellt waren.

Gnoien im September 1845.

von Kardorff auf Remlin.

von Bülow aus Neustrelitz.

J. Ritter

aus Vietlübbe.

Die innere Construction dieses Grabes ist auffallend der des Grabes von Peccatel ähnlich (vgl. oben S. 370 flgd.). Der Aufbau von Steinen mit einer nicht verbrannten Leiche, die verschiedenen Erhöhungen, welche keine Alterthümer bargen, und die ganze innere Anordnung ist in beiden Gräbern fast gleich, so daß auch in Methling wahrscheinlich ein Opferaltar, mit einer geopferten Leiche, im Grabe stand. Da aber diese Construction noch nicht bekannt war und man dergleichen bei der Aufgrabung nicht vermuthete, sondern , wie sonst wohl, verschiedene Begräbnisse in Einem Grabe erwartete, so wurden die Erhöhungen zugleich mit dem ganzen Hügel abgetragen. Die Beobachtung kann jetzt also nicht mehr ganz sicher genannt werden.

Da nun auch in dem Bau der Gräber sehr wichtige Eigenthümlichkeiten zu liegen scheinen, so ist bei der Aufgrabung größerer Gräber fortan noch mehr Sorgfalt zu beobachten. Es wird nöthig sein, daß man alle Steinbauten und mit Steinen bedeckte Erhöhungen, alle vom Feuer gefärbten Stellen, kurz alles Ungewöhnliche stehen, nur den bedeckenden Erdauftrag sorgfältig abräumen und so das eigentliche Innere des Grabes bis auf den Urboden völlig bloß legen läßt, dann erst aber an die ruhige Betrachtung und demnächstige sorgfältige Abtragung der einzelnen Bauten geht; hiebei ist nicht allein das zu beachten, was man an Alterthümern findet, sondern auch das, daß man nichts findet. - Solche Aufgrabungen werden allerdings bei einer großen Menge von Arbeitern und deren Unverstand und Ungestüm und auch bei eigener körperlicher Arbeit, da man nothwendiger Weise oft selbst mit Hand anlegen muß, viel Anstrengung und auch größere Geldopfer fordern; einem wahrhaften wissenschaftlichen Gewinne werden aber solche Opfer gerne gebracht. Nur ist die nüchternste Darstellung nöthig und nichts mehr zu vermeiden, als Selbsttäuschung und Uebertragung vorgefaßter Ansichten. So viel scheint aber gewiß zu sein, daß man noch lange nicht genug wissenschaftliche Aufgrabungen vorgenommen hat, sondern erst recht damit anfangen muß.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 377 |

|

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Dobbin

bei Krakow.

Vgl. oben Hünengräber, S. 346.

Auf dem dobbiner Felde befanden und befinden sich zum Theil noch viele Kegelgräber, theils vereinzelt, theils in größerer Anzahl vereinigt, so daß unweit des Einflusses der Nebel in den krakower See, auf dem linken Ufer des Flusses auf einer Anhöhe, einige hundert Gräber zusammen standen, welche leider im Laufe der Zeiten fast alle zerstört sind, so daß man zum Theil nur aus den Steinkreisen in der Erdoberfläche auf ein vorhanden gewesenes Grab schließen kann. Von andern Gräbern stand noch innerhalb des Steinkreises eine kleine Steinkiste, welche früher auch wohl mit Erde bedeckt gewesen sein mochte, wie es bei einigen ziemlich erhaltenen der Fall war.

Bei Dobbin, im krakower See, ward auch die schöne römische Vase, die Dobbin=Vase, gefunden, welche Jahresber. VIII, Taf. III. abgebildet und S. 50. beschrieben ist.

Beim Oeffnen der Gräber wurden häufig Urnenscherben in denselben gefunden; die ganzen Urnen zerfielen jedoch bei der leisesten Berührung und es gelang nur, drei derselben in einem leidlichen Zustande zu erhalten. In der Regel standen die Urnen in der Mitte der Steinkreise zwischen größeren, zusammengestellten Steinen oder in einer Steinkiste. Zuweilen fanden sich die Urnen aber auch mehr an den Seiten der Gräber; auch schienen mitunter mehrere Urnen um eine größere gestanden zu haben. In mehreren Urnen schienen Knochen gelegen zu haben.

Außerdem fanden sich in den Gräbern mehrere Alterthümer aus Bronze, welche, neben den vorstehenden Nachrichten, der Verein dem Herrn von Jasmund auf Dobbin verdankt.

In Gräbern auf der Höhe an der Nebel fanden sich folgende Alterthümer aus Bronze, welche alle edlen, jedoch nicht tiefen Rost haben und fast alle wohl erhalten sind:

drei sogenannte Scheermesser, wie Frid. Franc. Tab. XVIII, ohne Verzierungen;

drei Zangen, wie Frid. Franc. Tab. XIX, von denen eine zerbrochen ist, mit Verzierungen;

ein Pfriemen;

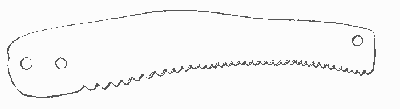

eine Säge, 3 1/2 " lang, an einem Ende mit einem Loche,

|

Seite 378 |

|

am andern mit zwei Löchern, zum Befestigen und Einspannen, ein sehr seltenes Stück des Alterthums; die Zähne werden nach dem einen Ende hin immer kleiner, dichter und stumpfer;

ein Doppelknopf mit langer, aufstehender Spitze, nach hieneben stehender Abbildung, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 3, 2 Zoll lang, am Ende der auf der Wölbung stehenden Spitze oder Stange mit einem ganz polirten, kleinen Knopfe versehen, so daß das Geräth nicht länger gewesen ist und daher eine räthselhafte Bestimmung hat; die convexe Oberfläche des Doppelknopfes nach der Stange hin ist vielfach verziert, eben so die Stange selbst mit feinen concentrischen Reifen geschmückt. Wahrscheinlich ist dieser Doppelknopf eine Art Buckel zum Zusammenhalten mehrerer Stücke und die Stange war wohl zum sicherern Halten und Regieren nothwendig. Die concave Seite der obern Wölbung ist in der concaven Wölbung mit einer grauen, festen, porösen Masse gefüllt und abgeglättet. Man vgl. unten Kegelgrab von Retzow Str. 6.

zwei Doppelknöpfe, Hemdsknöpfen gleich, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 22, nur etwas kleiner, der eine hoch convex, der andere flacher;

ein Knopf mit Oese, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 23, nur kleiner und platter;

ein Schließhaken oder Gürtelhaken aus Blech, mit 2 Löchern, 1" breit, 1 1/2 " lang;

ein Fingerring.

In den Gräbern an der Nebel fand sich auch noch:

eine größere Urne; in dieser stand:

eine kleinere Urne, welche mit Knochen gefüllt war;

ferner fand sich in einem andern Grabe:

eine ganz kleine Urne, welche mit Knochen gefüllt war und neben welcher mehrere Urnenscherben lagen, welche wahrscheinlich auch einer größern Urne gehört hatten, in welcher die kleinere gestanden hatte.

In einem Steinkreise am krakower See fand sich:

|

Seite 379 |

|

eine Stange oder Nadel, 1/4 " dick, mit sehr tiefem, hellgrünen, edlen Rost, in 3 Stücke zerbrochen, zusammen 9 " lang, ohne Knopf und Spitze.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgräber von Weisin bei Lübz.

Am 23. Juli 1845 theilte der Herr von Bülow zu Kuppentin mir die Nachricht mit, daß er bei Weisin mehrere Leute beim Ausbrechen von Steinen angetroffen habe, unter denen sie Bronzesachen gefunden hätten; er habe sich deshalb an den Herrn Hoffschläger auf Weisin gewandt, welcher sogleich die vorhandenen Alterthümer an sich genommen, die Arbeiter von dem Steinausbrechen wegbeordert habe und mich nun ersuche, dahin zu kommen, um im Interesse des Vereines nähere Nachforschungen anzustellen. Nachdem ich mich dahin begeben und durch weiteres Nachforschen, unterstützt durch den unermüdlichen Eifer des Herrn Hoffschläger, noch einige von den Leuten verheimlichte Stücke der Alterthümer herbeigeschafft hatte, händigte mir der Herr Hoffschläger die Bronzesachen gütigst für den Verein ein und verhieß für die folgenden Tage eine hinreichenden Anzahl Arbeiter zu weiteren Nachgrabungen zu stellen. Leider sind aber sämmtliche Sachen, mit Ausnahme der Armringe, von den Arbeitern zerbrochen, welche stets Gold gefunden zu haben glauben oder doch sehen müssen, wie solche Sachen inwendig aussehen! Bei der nun erfolgenden Aufgrabung waren der Herr von Bülow und der Herr Hoffschläger beständig mit der lebhaftesten Theilnahme gegenwärtig. Die früher schon abgetragenen Kegelgräber, in denen die Sachen gefunden waren, liegen auf einer Erhebung, die sich von Süden nach Norden wie ein kleiner Bergrücken erstreckt, besonders aber nach Osten sich abdacht, nahe an dem Wege von Weisin nach Gallin, auf dem sogenannten Tannenkampe.

Dieses Grab zeigte einen Durchmesser von 50 Fuß und eine Axenhöhe von nur 3 1/2 Fuß, aufgetragen aus Sand und Lehm, woraus auch der Boden umher besteht. Er hat den Namen Silberberg 1 ) und ist in der Mitte schon früher von Schatzgräbern durchwühlt. Der Steinkreis am Umfange war

|

Seite 380 |

|

noch vollkommen vorhanden, theilweise aber von der Erde verschüttet. Beim Ausgraben dieser Steine hatten die Arbeiter in dem südlichen Theile des Hügels ein Steinlager von gewöhnlichen Dammsteinen, etwa 6 Fuß lang von Osten nach Westen, 3 Fuß breit und 2 Fuß hoch gefunden und unter denselben folgende Sachen aus Bronze, mit edlem Roste bedeckt:

eine Handberge, deren Spiralen 3 3/4 " breit sind, von der stets vorkommenden Form und Verzierung, wie Jahrb. IX, S. 329;

zwei Handringe, 3 und 2 1/2 " weit; in dem einen derselben steckten 2 Fragmente von Knochen vom Arme, 4 Zoll lang;

ein kleinerer Ring aus viereckigem, starken Drath, offen, 2 und 1 3/4 " weit;

Fragmente von kleinen Ringen aus dünnem Drath;

ein gewundener Halsring von gewöhnlicher Form, mit über einander fassenden Häkchen an den Enden, 6" weit, und ein ähnlicher Halsring, jedoch viel feiner und enger gewunden.

Nachdem die Stelle wiederholt durchsucht war, schritten wir von hier aus weiter vor und deckten das ganze Grab auf innerhalb des Steinringes. Etwa 16 Fuß vom südöstlichen Rande nach der Mitte hin war ein kleiner Steinhügel, unter welchem sich aber nichts fand. Grade am östlichen Rande nahe am Steinringe lagen Scherben von Urnen mit etwas Asche zwischen dem Sande. Sowohl nach der Masse, der Oberfläche und der Farbe, als nach den Verzierungen gehören die Scherben zwei Urnen an. Beide aber zeichnen sich durch fortlaufende, auf dem Rande eingegrabene, eigenthümliche Charaktere aus, welche sich in Meklenburg noch nie auf Urnen gefunden haben. Die eine Urne, welche von feinerem Thon und hellbrauner Farbe ist, hat unter dem Rande fortlaufend dieselbe, hier abgebildete

|

Seite 381 |

|

Verzierung, welche immer je zwei durch eine etwas schräge liegende Säule von kurzen, horizontalen, durch Stiche gebildeten Linien getrennt sind. Die andere Urne, welche mit mehr Kies gemischt und von dunklerer Farbe ist, hat unter dem Rande fortlaufend und ohne Trennung die hier abgebildete Verzierung: