|

|

|

|

|

- Das Kloster Alt-Doberan zu Althof und Woizlava, des Obotriten-Königs Pribislav Gemahlin

- Ueber Bilder meklenburgischer Fürsten in der Kirche zu Doberan, so wie im Schlosse zu Neustadt und im Archive zu Schwerin (Vergl. Jahrbücher I, S. 131 flgd.)

- Marie oder Marienne, erste Gemahlin Barnim's II. oder des Guten, Herzogs von Vorpommern, Mutter der Fürstin Anastasia, Gemahlin des Fürsten von Meklenburg, Heinrich des Pilgers, keine Tochter Albrecht I. Herzogs von Sachsen, sondern wahrscheinlich eine Tochter des Pfalzgrafen Heinrich, Herzogs von Sachsen

- Zur Geschichte der Johanniter-Ordens-Comthurei Mirow : A. Ältere Geschichte der Comthurei

- Ueber das Land Turne, auch über das Land Lieze und die übrigen alten Gaue des südöstlichen Meklenburgs

- Ueber die niedern Stände auf dem flachen Lande in Meklenburg-Schwerin

- Der Bauer im Fürstenthume Ratzeburg

- Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte

- Zur Gründung des neuen Klosters Doberan

- Epitaphien in der Kirche zu Doberan

- Die Könige der Wenden

- Der Dialekt der meklenburger Wenden

- Die letzten Wenden in Meklenburg auf der Jabelhaide

- Ueber den Ritter Fr. Spedt (Vgl. Jahrb. I, 42)

- Ueber die frühesten meklenburgischen Hoftheater

- Alte Zauberformeln (Vgl. Jahrb. II. S. 132)

- Zur Mythologie der Zeiten, Tage und Stunden (Vgl. Jahrb. II. S. 132 flgd.)

- Die Insel Lieps in der Ostsee

- Die alte wismarsche Kirche

- Meklenburgische Mitglieder der fruchtbringenden Gesellschaft

- Zur Geschichte des meklenburgischen Lehnrechts

- Brief-Sammlung

- Urkunden der Johanniter-Comthurei Mirow

- Vermischte Urkunden

Inhaltsanzeige.

| S. | |||

| I. | Die Abtei Alt=Doberan zu Althof und Woizlava, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 1 | |

| II. | Ueber Bilder meklenburgischer Fürsten in der Kirche zu Doberan, von demselben | 37 | |

| III. | Marie oder Marienne von Pommern, Mutter der Fürstin Anastasia von Meklenburg, vom Dr. v. Duve zu Möllen | 41 | |

| IV. | Zur Geschichte der Johanniter=Comthurei Mirow, vom Archivar Lisch | ||

| A. | Aeltere Geschichte der Comthurei | 51 | |

| B. | Ueber das Land Turne | 87 | |

| V. | Ueber die niedern Stände auf dem flachen Lande in Meklenburg=Schwerin, vom Pastor Mussäus zu Hansdorf | 107 | |

| VI. | Der Bauer im Fürstenthume Ratzeburg, vom Rector Masch zu Schönberg | 141 | |

| VII. | Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte, vom Archivar Lisch | 154 | |

| A. | Das Vater=Unser von Heinrich von Krolewiz aus Meißenland | 156 | |

| B. | Die Leidensgeschichte Christi | 166 | |

| VIII. | Miscellen und Nachträge | 173 | |

| IX. | Briefsammlung | 197 | |

| X. | Urkundensammlung | 211 | |

| A. | Urkunden der Comthurei Mirow | 213 | |

| B. | Vermischte Urkunden | 291 | |

|

|

|

|

|

|

|

:

|

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

I.

Das Kloster Alt=Doberan

zu Althof

und

Woizlava,

des Obotriten=Königs Pribislav Gemahlin,

von

G. C. F. Lisch.

E ines der ehrwürdigsten historischen Denkmäler Meklenburgs ist ohne Zweifel die Abtei Doberan: vielfach und innig ist ihre Geschichte mit der des Fürstenhauses und des Landes verkettet von den ältesten Zeiten unserer Geschichte bis auf die Säcularisirung der Stiftung und von da herab in neuerer Gestalt bis auf den heutigen Tag. Von hier aus vorzüglich verbreitete sich an dem baltischem Gestade Deutschlands das Licht des Christenthums 1 ) und die Wärme einer mildern Sitte und edlern Bildung, und daher ist es ein schöner Zug in dem Leben unserer Fürsten, daß sie den Ort, wo im Obotritenlande zuerst mit Erfolg die neue Lehre lebendig ward, zu ihrem Freudenorte und ihrer Todtengruft erkoren. Ueber fünf hundert Jahre hindurch ist Doberan Zeuge erquickender und betrübender Ereignisse des Landes gewesen: Veranlassung genug, um dunkle Stellen in der Geschichte dieses Ortes aufzuhellen.

Das Kloster Doberan des meklenburgischen Mittelalters prangte in einer reichgeschmückten Gegend nicht fern vom reizenden Gestade der Ostsee, dort, wo jetzt der liebliche, berühmte

|

Seite 2 |

|

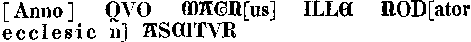

Badeort steht, neben der schönen und merkwürdigen Kirche. Früher stand es an einem andern Orte, auf dem, eine halbe Stunde von Doberan gelegenen Meierhofe Altenhof. Hier lag in neuern Zeiten ein ehrwürdiges kirchliches Gebäude altdeutschen Styls in Schutt und Staub: es war die erste Kirche der Abtei; darinnen stand noch vor Kurzem ein Backhaus! Unser allerdurchlauchtigster Großherzog Friedrich Franz stellte, in richtiger Würdigung der Landesgeschichte und voll edlen Eifers um die ehrwürdigen Denkmäler des Alterthums, das Gotteshaus nach Jahrhunderten langer Entweihung wieder her, "das Heiligthum, den Ahnherrn und sich selbst ehrend". Bei dieser Gelegenheit wurden durch den Scharfblick unsers Fürsten die meisten derjenigen gebrannten Ziegelsteine mit einer eingegrabenen Inschrift in der Kapelle zu Althof entdeckt, welche die Gunst des erhabenen Protectors unsers Vereins mir zuwandte und welche wir den Mitgliedern des Vereins hier in einer getreuen lithographirten Abbildung mittheilen. Als eines der ältesten Denkmäler unserer Geschichte verdient die Inschrift eine genauere Betrachtung. Wir wagen eine Erklärung derselben, obgleich wir, bei der Vielseitigkeit und Schwierigkeit des Gegenstandes, weit entfernt sind, zu glauben ihn erschöpft zu haben; zu weiterer Forschung mag jedoch unser Versuch anregen.

Nothwendig wird im Anfange der Untersuchung eine Geschichte der neuern Entdeckung der Inschrift, so weit sie sich aus den wenigen hinterlassenen Papieren des Professors Schröter zu Rostock darstellen läßt. Dieser thätige und geistreiche Mann war von des Großherzogs K. H. mit der Entzifferung der Inschrift beauftragt, ward aber leider von einer unheilbaren Krankheit seiner Thätigkeit entrissen, noch ehe er mit seinen Ansichten hierüber ganz im Reinen war. 1 ) Zuerst wurden schon vor dem 11. September 1820, also schon vor der beschlossenen Restaurirung des Gebäudes, drei schwarz glasurte Steine entdeckt: a., c. und f.; diese waren an der äußern Mauer der Kapelle so eingemauert, daß die Schrift auf dem Kopfe stand. Der Stein a. saß Eingangs der Thür links, der Stein c. an dem linken Eckpfeiler Eingangs der Thür und der Stein f. an demselben Eckpfeiler nach der Länge der Kapelle.

|

Seite 3 |

|

Der Großherzog, welcher hiedurch auf die historische Bedeutsamkeit des Gebäudes noch mehr aufmerksam gemacht ward, theilte die Nachricht dem Professor Schröter mit, welcher die Steine am 11. September 1820 zeichnete. - Ein zerstörendes Naturereigniß beförderte die Erhaltung der Kapelle. Am 9. August 1822 traf ein Blitzstrahl das Gebäude, entzündete das, den Einsturz drohende Dachwerk und beschädigte das Gewölbe. Noch an demselben Tage befahl der Großherzog, welcher zu Doberan Hof hielt:

"die alte Kapelle (jetziges Backhaus) zu Althof wegen ihrer wichtigen Inschrift völlig ins Alterthum wieder herzustellen und dagegen für ein anderes Local zum Backhause zu sorgen."

Am 9. September 1822 schlug Schröter vor, die

zuerst gefundenen Steine herauszunehmen, was

denn auch geschah. Bald wurden die zwei andern

glasurten Steine: b. und e. entdeckt, welche

innerhalb der Kapelle mit der Schrift in die

Wand hineingemauert waren. Bei der Arbeit an der

Kapelle wurden bei sorgfaltiger Säuberung

endlich im Jahre 1823 alle übrigen Steine in den

Mauern innerhalb der Kapelle gefunden; diese

sind nicht glasurt. Sorgfältig von des

Großherzogs K. H. gesammelt und bewahrt, sind

noch alle Steine vorhanden, mit Ausnahme eines

Bruchstücks von dem Steine e., auf welchem nach

einer Handzeichnung Schröters am Ende das F noch

ganz stand, und eines Bruchstücks des Steines

10., welcher am Ende ein

enthielt.

enthielt.

Da der Inhalt der Inschrift zu enge mit ihren eignen und den Schicksalen der Kapelle verbunden ist, so stelle ich, einstweilen ohne historischen Beweis, zum Leitfaden und Zielpunct, das Ergebniß der angestellten Forschungen hier vorauf:

Woizlava, die zweite, von den neuern Geschichtschreibern nicht erwähnte Gemahlin des letzten Obotritenkönigs Pribislav, bekehrte ihren Gemahl zum Christenthum und veranlaßte die Gründung des ersten christlichen Gotteshauses im Obotritenlande zu Althof bei Doberan oder Alt=Doberan.

Schröter meint, daß die Kapelle in dem J. 1637 oder 1638, in welchen Jahren Doberan auf eine empörende Weise von den kaiserlichen und schwedischen Truppen heimgesucht ward, in den unwürdigen Zustand versetzt worden sei, weil Latomus (1610) sie noch die "Kapelle" nenne. Aber wir finden sie schon viel früher in Ruinen liegen. Schon vor dem Jahre 1522 hatte Herzog Heinrich der Friedfertige

|

Seite 4 |

|

in seiner Vorliebe für das vaterländische Alterthum, 1 ) indem er schon Graburnen 2 ) sammelte, den "wilden Ort im Felde", wo sonst das Kloster Doberan gestanden, aufgesucht, den Schutt des verfallenen Gebäudes selbst "abgeräumt" und eine Inschrift in saubern römischen Unzialen gefunden, welche den Titel des Pribislaus enthielt. Nicolaus Marschalcus Thurius war Begleiter des Fürsten und Zeuge und Mitarbeiter bei dieser Forschung, worüber er folgendes schreibt:

Der Meckelburgischen Chronicken ein kostbarlicher Außzug von Doctore Nicolao Marescalco Thurio, deme Erbarn, Vhesten und Gestrengen, Hern Caspari von Schöneychen, der

. Fürsten, Hern Heinriches und Albrechts Gebrüder, Hertzogen zu Meckelburg

. Cantzler, zugeschrieben [anno 1522].

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hab ich auß den Chronicken der Fürstenthumb zu Meckelborg durch euwer und des hochberümbten etwan Herrn Brand von Schöneichen euers Vettern, auch Meckelborgischen Canzler Hülf und rath hier und andere ortt befunden, das Herkommen derselbigen Fürsten - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

zusammenbracht und ein außzug derselbigen Cronicken gemacht. Euch, nicht als wäre das so köstlich von mir geachtet, sonder ein gedächtnus unser freundlichen gemeinschafft in tappfern und etwan in ergötzlichen Handelungen und Geschäfften, so wier viel Jar bey gedachten unsern gnedigen Herrn gehabt, zugeschrieben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pribißlaus - - ist darnach an das reich kommen und gehabt eine Koneginne von Norwegen Voisclauam genannt, welche vff heutigen Tag an einem wilden Ort, da die Zeit das Closter Doberan von ihren Herrn vff gericht, mit viel heiligen Körppern, umb des glaubens willen ertodtet, begraben,

"Tu. antiquitatis totius es et uirtutum omnium amator summus ac maximus.

|

Seite 5 |

|

das dem loblichen Fürsten Hertzogen Heinrichen von Mecklenburg mit einem grabe und Tietell mit alt romischen seuberlichen buchstaben erstlich angezeyget, darzu er selbst abgereumbt und gelesen, das ungeuerlich über vieher hundert Jare anher auffgerichtet.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Es hat auch der durchleuchtigste Fürst Hertzog Heinrich den Königlichen Tyttel des letzten Königes Pripislai im Feylde in einer Alten Capellen, do desselbigen gemahel ein geborne Königin von Norwegen begraben, wie hievor angezeiget. selbst lateinisch gefunden und so ungeuerlich ich Nicolaus Marschalk dar bey seinen Fürstlicher gnaden was, so ward er fleisig abgeschriben, also lautend: Pribislaus dei gratia Herulorum, Vagiorum, Circipenorum, Polaborum, Obetritarum, Kissinorumque Rex; Und alß sein fürstlich gnade den in deutze Zunge zu brengen begeret, so hab ich den in Massen, wie ich warlich aus der Fürstenthumb alten Cronicken bericht und gelernet, transferiret,.

Genauer beschreibt dieser Gelehrte und Rath des Fürsten die Inschrift in seinen Annal. Herul:

Pribislaus ergo Voisclavam, Noricorum oceani regis filiam, conjugem duxit, a qua fidei devota, christianismi legibus eruditus. - - -

- - - - - - - - - - - - - -

(Niclotus) - - Doberani - - tumulatus, in curia illa antiqua, ubi et Voisclava, regina, Pribislai regis Herulorum ultimi conjunx, in sacello, id quod saxum ibi litteris insculptum Romanis indicat. Adjiciendus vero coronidis loco titulus regis; nam et illum in sacello eo, monstrante aedituo invenimus, qui Pribislaus dei gratia Herulorum, Vagriorum, Circipoenorum, Polaborum, Obetritarum, Cissinorum Vandalorumque rex.

N. Mareschalci Ann. Her. II, Cap. 40 in Westph Mon. I, p. 247, 250 et 251.

Hiernach waren in der Kapelle (in sacello) zwei Inschriften: eine Grabschrift auf die Fürstin Woizlava

|

Seite 6 |

|

und im Mauerkranze (coronidis loco) eine Inschrift mit dem Titel des Pribislav. 1 )

In keinem Inventarium, in keinem Visitationsprotocolle des 16. Jahrhunderts, so viel Actenstücke dieser Art auch durchsucht sind, wird der Kapelle gedacht: ein sicherer Beweis dafür, daß sie damals zu keinem kirchlichen Zwecke und im Anfange des 16. Jahrhunderts zu gar keinem Zwecke benutzt ward, weil sie sonst wohl erwähnt wäre. Wahrscheinlich ward mit der Säcularisirung des Klosters, als die geistlichen Gebäude in fürstliche Wohnungen und Hofe umgewandelt wurden, das Backhaus in die Kapelle gebauet; denn in dem Inventarium von 1610 bei Gelegenheit der Landestheilung (fol. 240, b.) heißt es von Althof:

"Die alte Kirche, so gemaurett vnd gewelbett, itzo das Backhaus."

Damals sah Latomus noch eine Inschrift in gebrannten Steinen; er redet darüber also:

ad ann. 1179.

Des folgenden Jahrs (etliche fetzen das vorige) ist der Herr von Mecklenburg Pribislaus am ersten Octobris zu Lüneburg im Turnierspiel durch einen schweren fall aus dem sattel umb sein Leben kommen, und daselbst sein leib auff den Kalckberg zwar begraben, aber nach 35 Jahren ins Kloster Dobran geführet und sol daselbst, wie Reimarus Coch im Lübschen Chronico schreibet, in der Kirchen ins norden unter einen herrlichen mit messing begossenen Grabstein bei seiner Gemahlin Witzlava in gegenwart Wertislai und Jarimari Fürsten aus Pommern und Rügen herlich zur Erden bestetigt worden sein, mit diesen eingehowenen Worten und titui: Pribislaus Dei gratia Herulorum, Wagirorum, Circipenorum, Polaborum, Obetritarum, Kissinorum, Wandalorum Rex. Ob nun wol dieser stein nicht alda wird gefunden, so henget dennoch am pfeil ein bret, darauff des Pribislai Epitaphium geschrieben stehet mit diesen Worten: Epitaphium Pribislai primi, fundatoris hujus Monasterii qui fuit filius Nicloti Wagriorum, Circipanorum, Polaborum, Obetritarum, Kissinorum, Wandalorumque Regis Illustrissimi. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

"Pribislaus, filius regis Nicoloti, primus fundator huius monasterii inclytus ac religiosissimus, cuius reliquiae sunt hic conditae."

|

Seite 7 |

|

Dieser Königliche Titul beide Nicioti des Vaters und Pribislav des Sohns ist nicht allein etliche 100 jahr in der finsterlucht daselbst im Kloster gelesen, sondern auch ohngefähr - vor 100 Jahren von Hertzog Heinrichen dem friedmacher in der Capellen zum alten Hofe nahe bey Dobran belegen, gefunden worden, wie solches nicht allein D. Marscalcus, so eben bei J. F. G. gewesen, verzeichnet, sondern ich auch selbst ein theil des tituls auff 12 gebrannten steinen gesehen habe.

(Latomi Genealochron. Megap. in Westph. Mon. IV, p. 194, flgd.)

Ihm folgt Chemnitz in seinem Chroniken I., S. 422, jedoch ohne selbst etwas gesehen zu haben.

Die letzten Zeugnisse sind: ein Inventarium zu einem Pacht=Contracte über Althof vom 30. Junii 1712, in welchem es heißt:

"Das Backhaus, sonsten Kirche genand, Ist gantz umbher gemauret und inwendig mit einem Gewölbe geschlossen. Die steinernen Pfeiler seynd theilß gantz weggebröckelt. Hierin ist ein fertiger Backofen. Im Eingange des Backhauses eine kleine Kammer;"

und das Inventarium zu einem Pacht=Contracte von 1726, welches ungefähr wie die frühern lautet und auch noch die Bemerkung enthält, es seien

"die steinernen Pfeiler zum Theil gantz weggebröckelt".

Diese Pfeiler sind die Stützpfeiler an der äußern Kirchenmauer; diese sind auch erst in neuerer Zeit bei der Restauration der Kirche neu aufgeführt.

Mögen auch die kaiserlichen und schwedischen Truppen in den Jahren 1637 und 1638 und schon früher, 1632, schottische unbewaffnete Hülfsvölker ohne Commando die Verwüstung vollendet haben, indem namentlich die letztern nicht einmal die Gebäude in den Aemtern Bukow und Doberan verschonten, sondern auf den fürstlichen Meierhöfen alle Thüren und Fenster zerschlugen und endlich die Gebäude in Brand steckten, so ist doch gewiß, daß schon während des geistlichen Besitzes, also schon vor der Säcularisirung des Klosters, die Kapelle wüst lag. Und dieser Umstand scheint dafür zu reden, daß das Gotteshaus, da es von der Geistlichkeit unbeachtet und in Schutt lag, schon in ältern Zeiten verlassen worden sei, da der Abt es wohl unterhalten haben würde, wenn es im Anfange des 16ten Jahrh. noch irgend einem bekannten geistlichen Zwecke gedient

|

Seite 8 |

|

hätte. Wir haben die Verwüstung der Kapelle also in frühern Zeiten zu suchen. Wahrscheinlich litt Althof schon während der Rostocker Fehden im Anfange des 14ten Jahrh., da dem Kloster Doberan in dieser Zeit von mehrern Seiten her Kriegsschäden vergütet werden; bei diesen Vergütungen wird denn auch, nach den bisher bekannten und aufgefundenen Nachrichten, des Alten Hofes unter diesem Namen zuerst, und im Mittelalter urkundlich zuletzt gedacht. In dem großen Verzeichnisse der Kriegsschäden vom J. 1312, welche die Rostocker dem Kloster verursacht hatten, heißt es:

Anno dommi M°CCC°XII° consules simul et vniuersitas ciuitatis Rostock atque eorum complices. Dampna subscripta ecclesie Doberanensi in grangiis suis incendio atque indepredatione rerum multiformiter, inprimis: - - Item magistro antique curie abstulerunt II equos.

Also schon damals ward der Hof nach dem System des Cistercienser=Ordens, abgesondert von einem Klosterbruder, einem Magister verwaltet, wie die übrigen Klosterhöfe; auch 1334 kommt ein Gerhardus magister in antiqua curia vor. Härter, als die Rostocker, muß der Fürst Heinrich der Löwe selbst mit den Höfen des Klosters verfahren haben, indem er verschiedene Male dasselbe durch Bestätigungen und Verleihungen für das von ihm zugefügte Unrecht entschädigt, und zwar zuerst im Allgemeinen im J. 1315

"in recompensam omnis dampni, quod a nobis ecclesia Dobberanensis sustinuit,"

(vgl. auch Lünig's Reichs=Archiv P. spec. Cont. IV., P. II, Forts., S. 683 und Rudloff II. S. 212) und dann besonders im J. 1319

"pro dampnis, que intulimus Abbati et conuentui in antiqua curia Doberan".

Es muß in der Zeit den Klöstern in dieser Gegend übel mitgespielt sein, indem auch das Kloster Sonnenkamp (Neukloster) die bittersten Klagen führt, indem es sich im J. 1328 also vernehmen laßt:

"Nouerit igitur tam presencium etas, quam futurorum posteritas, quod propter aduersitates plures, retroactis temporibus nobis obuias, videlicet vnius anni nostre pachte ablacionem, grangiarum nostrarum violencia euacuacionem, cara tempora, gwerram in terra ac alios infortuitos casus, scilicet incendium, spoliacionem, sicut liquet,

|

Seite 9 |

|

ad tantam deuenimus inopiam, quod nisi mutuo et concessione transissemus, intus et extra, in grangiis nostris deductio penitus defecisset expensarum."

Dies ist dasjenige, was sich urkundlich und aus der sichern historischen Zeit über die Zerstörung der Kapelle und die Schicksale der Inschrift sagen läßt. Wichtiger noch ist für unsern Zweck die Erbauung der Kapelle und die Gründung des ältesten Klosters Doberan; innig damit verbunden ist die Familiengeschichte des Fürsten Pribislav. Bei der Dunkelheit, welche noch über diese Gegenstände herrscht, und bei der Mangelhaftigkeit der Geschichtsbücher über diese Zeit, wird es am gerathensten sein, rein chronologisch in Chronikform bei der Darstellung zu verfahren. Leider besitzen wir nur sehr wenig Urkunden über die älteste Geschichte von Doberan; dennoch haben wir einen treuen Führer in der Dunkelheit, unsern wackern Kirchberg, der seine für uns unschätzbare Chronik aus dem J. 1378, so viel Doberan betrifft, sicher, wie er sich selbst ausdrückt, von Büchern zu Büchern gehend, aus den besten Quellen schöpfte: aus des Klosters alten Urkunden, Chroniken, Kalendarien und Nekrologien, welche jetzt leider verschwunden, früher aber bei dem Glanz und Reichthum der Abtei und ihrem Verkehr mit dem Fürstenhause sicher reichlich vorhanden gewesen sind, wobei er, nach seiner Einleitung, fleißiges Forschen nach mündlichen Nachrichten nicht verschmähete. Daher läßt es sich auch erklären, daß Kirchberg mit so großer Vorliebe und Ausführlichkeit bei Doberan verweilt. Es ist daher kein Grund vorhanden, weshalb man in die Nachrichten Kirchbergs Zweifel setzen sollte, sobald ihm nicht Urkunden offenbar widersprechen, und wir müssen ihm mehr Glauben schenken, als Männern, welche dem Vaterlande fern standen. Auf spätere Chronisten, wie Marschalk, Mylius, Latomus, u. A., braucht man keine Rücksicht zu nehmen, sobald man auf die ersten Quellen zurückgehen kann und jene aus Kirchberg und vorhandenen Urkunden schöpften.

Nach gänzlicher Vollendung gegenwärtiger Arbeit in der Handschrift, ist dem Verf. im Großherzogl. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin ein Diplomatarium des Klosters Doberan nach langer Verborgenheit (im August 1836) zu Händen gekommen. Dieses Diplomatarium scheint sicher in der Mitte des 13ten Jahrhunderts angelegt und immer gleichzeitig mit der Ausstellung neuer Urkunden fortgeführt zu sein. Vor diesem Diplomatarium befindet sich auf vier Blättern eine

|

Seite 10 |

|

Genealogia principum et dominorum, qui post Pribizlavum in Slavia dominium tenuerunt,

fernerhin von uns Doberaner Genealogie genannt. Die ersten drei Blätter sind von einer Hand aus der Mitte des 14ten Jahrh. geschrieben; dieselbe führt die letzte Nachricht aus dem Jahre 1363 auf und fügt noch eine Urkunde vom J. 1365 ein; das letzte Blatt, die Zeiten des Königs Albrecht von Schweden umfassend, ist von einer andern Hand aus dem Ende des 14ten Jahrh. beschrieben. Der Haupttheil dieser Genealogie, von welcher zu anderer Zeit weitere Nachricht folgen wird, ist also als Quelle älter, als Kirchberg. Die Nachrichten aus dieser Genealogie, welche die gegenwärtigen Forschungen bestätigen, sind in dieser Abhandlung noch nachgetragen. Hiebei ist aber zu bemerken, daß jetzt wohl keine Nachrichten weiter entdeckt werden dürften, da von Pribislav keine Urkunden vorhanden waren. Nach einer Randbemerkung mit rother Dinte in dem Diplomatarium, welche offenbar in der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts geschrieben ist, hatte das Kloster kein älteres Privilegium, als das vom J. 1192:

"Nullum privilegium reliquid nobis fundator noster Pribizlavs, sed commisit vtile propositum suum ante mortem suam filio suo Henrico Borwen et est primum priuilegium istius ecclesie, quod inuenies in tercio folio" (de anno 1192).

1164 vermählte sich Pribislav mit Woizlava, eines Königs von Norwegen Tochter; dieselbe bekehrte in demselben Jahre ihren Gemahl und dessen Bruders Sohn zum Christenthum.

[D]a man schreib nach godes geburd

eylf hundirt und vier und seszig vurd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

nach den cziden quam es sus,

daz konig Prybislauus

wolde elichir dinge phlegin.

Der konig von Norwegin

gab ym syne tochter da,

dy waz geheiszin Woyslaua,

dy waz eyne gude cristen.

Mit allen yren listen

dy frowe dar nach dachte,

|

Seite 11 |

|

wy sy tzum glouben brachte

iren herren Prpbisla;

daz quam von godes genaden da,

daz do Pribizlauus

und syns bruder son alsus,

der waz Nycolaus genant,

dy beyde quamen unvirwant

zu des gloubin warheit

und cristenlichir wirdigheit.

Kirchberg CI. (bei Westph. p. 741.)

Abgesehen davon, daß nach Chemnitz Erzählung aus frühern Chronisten Pribislav drei Mal vermählt gewesen sein soll: zuerst mit Pernille, des Herzogs Canut von Schleswig Tochter, dann mit der Woizlava, und endlich mit Mechthild, des Fürsten Boleslaus von Polen Tochter: abgesehen hieven, da die Erforschung dieser Verhältnisse außer unserm Zweck liegt, so ist doch kein Grund vorhanden, warum man an der ausführlichen Erzählung Kirchbergs zweifeln sollte, um so mehr, da auch andere Chronisten vor der Säcularisirung des Klosters Doberan mit ihm darin übereinstimmen, daß Woizlava Gemahlin des Pribislav und eine Königstochter von Norwegen gewesen sei. So steht z. B. in einer, in gemalten Bildern der meklenburgischen Fürsten und ihrer Gemahlinnen dargestellten Genealogie, welche im J. 1526 vollendet ist, unter den Bildern des Fürsten Pribislav und seiner Gemahlin: Pribisslaus Nicloti Konigs Szonn, und: Woisclaua sein gemahel eine konigin von Norwegenn geborn. - Unsere ältern Historiker, z. B. Schröder, welcher in den Wism. Erstl. S. 310 folg. die älteste Geschichte von Doberan äußerst richtig beurtheilt und darstellt, und Franck, führen diese Ereignisse als historische auf, während sie von den Neuern übersehen werden, z. B. von Rudloff in der von ihm angelegten Genealogie im Staatskalender, wo der Name der Gemahlin Pribislavs mit N. N. bezeichnet ist, wie Rudloff ihn auch in seiner Geschichte ignorirt, ferner von v. Lützow, welcher I, S. 227 auch darstellt, daß Pribislav vor dem J. 1168 zum Christenthum übergetreten sein müsse. - Im Anfange des Jahres 1164 konnte bei dem glücklichen Stande der Dinge für Pribislav (vgl. Rudloff I, 131 folgd.) die Vermählung sehr gut geschehen, um so mehr da Pribislav gleich darauf bei den christlichen Fürsten von Pommern Aufnahme fand, wenn überhaupt religiöse Beweggründe wahre Veranlassung der damaligen politischen Begebenheiten gewesen sind; wahrscheinlich waren sie es nicht. Und für unsere Ge=

|

Seite 12 |

|

schichte ist es von hohem Interesse, daß Häuslichkeit und Liebe der Friedensreligion bei unserm Fürstenhause Eingang verschafften. Schwieriger ist die Abstammung der Fürstin Woizlava zu erklären. Eine Tochter eines Königs von Norwegen soll sie gewesen sein, und doch trägt sie offenbar einen slavischen Namen. Nach einer gütigen Erklärung des Herrn Wenceslaw Hanka, Bibliothekars am böhmischen National=Museum zu Prag, eines competenten Richters, löset sich die Streitfrage aber sehr leicht; derselbe sagt nämlich in Beziehung auf eine Anfrage, ob Woizlava vielleicht eine Uebersetzung des ursprünglichen Namens der Fürstin sein könne: "Die Königstochter von Norwegen konnte immer den Namen Woislava angenommen haben, ohne ihren ursprünglichen zu übersetzen, denn es war bei den Slaven Sitte, wie wir es bis jetzt bei den russischen Großfürstinnen und Kaiserinnen sahen, und selbst die männliche Jugend bekam in ältesten Zeiten die Namen erst bei dem Tonsurfeste im 10. oder 12. Jahre, und zwar nach der natürlichen Eigenschaft meistens. Woizlava 1 ) heißt: Kriegsruhm oder Heeresruhm, und Pribizlav: der zunehmende Ruhm." - Durch diese Aufklärung werden künftige

Woizlava, die Gemahlin Pribislai, soll eine Königstochter aus Norwegen gewesen sein, und wird ihr Vater Burevin genannt. Daß kein König Burevin in Norwegen existirte, lehrt die Norwegische Geschichte; inzwischen scheint es mir, als wenn der Name des Sohnes von Pribislav und der Woizlava die Abstammung der Woizlava wahrscheinlich machen könne, nämlich:

|

Seite 13 |

|

Forschungen über die Abstammung der Fürstin nicht wenig erleichtert.

1164 (am 29. April) zerstörten die Obotritenfürsten Pribislaus und Nicolaus das Heidenthum zu Alt=Doberan 1 ) und dessen Heiligthümer daselbst.

Do man schreib der iare czal

nach godes geburt recht ubir al

eylfhundirt vier vnd seszig bas

yn des meyen dritten kalendas

- - - - - - - - - - - - -

der erbar konig pribisla

- - - - - - - - - - - - -

durch god greif her es manlich an,

es waz zu Alden Dobran,

dy abtgode warf her hesziich nider,

vnd virhrante sy do sider.

Kirchberg CII. (bei Westph. IV., pag. 742)

Dies geschah zu derselben Zeit, als Pribislav getauft ward, am 29. April 1164. Die Doberaner Genealogie sagt hierüber:

Sciendum quod anno domini MCLXIIII, tercio kal. May, dominus Pribizlawus, Magnopolitanorum et Kissinorum ac tocius Slauie regulus atque nobilis princeps, sacrum baptisma suscepit et ad fidem Christi perfecte conuersus est.

1164 ließ Pribislaus den Anfang zu Erbauung eines Gotteshauses zu Alt=Doberan machen, zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria und des heil. Nicolaus.

In des almechtigen godes here

vnd ouch yn synre mutir ere,

dy an ende ewig vmmer ya

ist genant maria,

vnd ovch yn syne ere so

dem byschofe nycolao

her liez da syne kunster

buwin eyn godes munster.

Kirchberg CII. (bei Westph. IV., pag. 742.)

(Unmittelbare Fortsetzung der zuletzt citirten Stelle.)

|

Seite 14 |

|

1170 ward das Kloster zu Alt=Doberan gestiftet, zu welchem die Mönche von Amelungsborn kamen; der erste Abt Conrad ward ordinirt und Pribislav dotirte das Kloster.

Dirre erwirdige bischof so

von Mekilnborg her Berno

quam zu huden vnd zu wartin

des gelouben nuwen wyngartin,

den da hatte geplantzit sus

der konig pribislauus.

Her half ym sundir schrantzin

huwin dy ersten plantzin,

dy quamen von Amelungesburn dar,

dar von. wush yn eyn selige schar

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dy plantzin wushin sunder wan

da zu Alden-Doberan.

Da wart eyn gantz conuente

mit geistlichir presente

in sante marien here

vnd Benedictus ere;

do wart des clostirs appid drad

von Amelungesborn her Cunrad,

der wart geeyschit und getzired

vnd dar zu geordiniret;

her waz der erste appid da

zu Doberan des clostirs ja.

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Der gude konig Pribisla

gab und half dem clostir da,

mit manchir gäbe riche

ted her ym gutliche

und richede ez zu der stunde,

so her beste kunde.

Alsus daz clostir erst ankleib;

daz waz do man dy jarczal schreib

sybenczig und eilfhundirt nach godes geburt gesundirt.

Kirchberg CII. (bei Westph. IV, p. 743.)

Hiemit stimmen auch andere glaubwürdige Nachrichten überein, namentlich: Erici regis hist. gent. Danor. ad a. 1170 in Lindenbrog script. rer. germ. sept. p. 270:

|

Seite 15 |

|

Anno domini MCLXX. - - Connentus mittitur in Dobrun, kalend. Martii;

fernner Chronik des Lübecker Franziskaner Lesemeisters Detmar, herausgegeben von Grautoff, S. 55,

1170. - - Do quam oc to Doberan dat convent der grawen moneke.

In dasselbe Jahr setzen die Stiftung des Klosters auch: Leuckfeld in seiner Chronologia abbatum Amelunxhornensium, S. 32, und der Disenbergische Abt Gaspar Jongelinus (1644), bei Leuckfeld S. 48; für beide spricht die Wahrscheinlichkeit, daß sie aus Quellen schöpften, jener aus denen des Klosters Amelungsborn, aus welchem das Kloster Doberan hervorging, dieser aus denen des Cistercienser Ordens, zu welchem der Doberaner Convent sich bekannte. Man vgl. auch Schröders Wism. Erstl., S. 309, und v. Lützow's meklenburg. Gesch. I., S. 299. - Andere, weniger glaubwürdige Nachrichten, welche auch bei Schröder und v. Lützow a. a. O. angeführt sind, nehmen das Jahr 1169 als Stiftungsjahr an; dieser Angabe fehlt jedoch jegliche Zuverlässigkeit; möglich ist es indessen, und auch wahrscheinlich, daß der Entschluß zur Gründung des Klosters schon im J. 1169 ausgesprochen ward, die feierliche Installirung des Convents und des Abtes erst im J. 1170 geschah. Uebrigens war dies in demselben Jahre (1170), als, nach Helmold II, c. 14, §. 5., Pribislav die Städte aufbauete und bevölkerte, indem er einsah, daß es nichts helfe, gegen den Stachel zu lecken.

Mit den Zeugnissen über die, im J. 1170 geschehene Stiftung des Klosters Doberan stimmt auch die Dober. Geneal. überein, wenn sie sagt vom

(Pribizlaus), qui ex instinctu et per exhortacionem venerabilis et sanctissimi in Christo patris domini Bernonis episcopi - - claustrum Doberan fundauit et - - conuentum, euocatum de grege dominico in Amelungesborne fratrum ordinis Cysterciensis sub domino Euerhelmo ibidem abbate existente, in possessionem corporalem cum domino Conrado primo abbate anno domini MCLXX introduxit et introductum strennuo defensauit.

Nach diesen einfachen Nachrichten lösen sich nun alle Zweifel in Klarheit auf, sobald man nur Kirche und Kloster von einander scheidet: die Kirche oder Kapelle zu Althof ward im J. 1164, das Kloster daselbst im J. 1170 gestiftet. - Von der Stiftung des Klosters ist ferner die Erbauung desselben zu scheiden:

|

Seite 16 |

|

1171 begann der Bau des Klosters zu Alt=Doberan,

nach den alten Versen, welche Latomus noch im Kreuzgange des Klosters las:

Annus millenus centenus septuagenus

Et primus colitur, cum Dobran struitur.

1171 und 1172 war Pribislav mit Heinrich dem Löwen auf der Wallfahrt zum heiligen Grabe.

Du man nach godes geburt schreib gar

eylfhundirt eyn und sybenczig jar,

- - - - - - - - - - - - - - -

der herzoge Hinrich Leo

lebte in sulchin frede so,

her gedachte yn gantzin synnen

dinst gode tun zu mynnen,

her dacht um syner sunde urhab

zu iherusalem suchin godes grab.

- - - - - - - - - - - - - - -

Dem herczogen vulgiten dy da:

der Wende konig Prybisla, etc.

Kirchberg CXI. (bei Westph. p. 756.)

Die Wallfahrer kehrten in demselben Jahre 1172 wieder heim, nach Alberti Stad. Chron. am Ende des Jahres

MCCLXXII Heinricus dux per Graeciam iuit Hierosolymam, rediens ipso anno.

Mit diesen Angaben stimmt auch die Dober. Genealogie überein:

Sequenti igitur anno domini LXXI illustris princeps dominus Hinricus dux Saxonie et Bawarie, qui rebellem sibi predictum dominum Pribizlavum multis bellis precipuis perdomuit et subiugauit, dispositis in Slavia episopatibus, - - statuit sanctum domini visitare scpulcrum fecitque socios itineris sui - - sepedictum eciam Pribizlauum regulum sive principem Slauorum, Guncelinum comitem de Zwerin - - et alios multos tam nobiles, quam ministeriales, ut habetur in cronicis Saxonum et Slauorum.

1172 starb Woizlava und ward zu Alt=Doberan begraben.

So sy 1 ) zu lande quamen da

dy konygin Woyslaua

|

Seite 17 |

|

erbar vnd wol vtrsunnen

dy wile hatte gewunnen

einen son czweynamig 1 ) vnvirwant,

Hinrich Burwy waz der genant;

dy wyle daz Pribislaus

uf sinre verte waz alsus,

also sy dy gebord gebar.

Nicht lange czid dar nach virwar

sy wart mit suchede vnd mit swere

beuallin vnd mit krangheit sere,

daz sy dar von den tod entphing.

Ir bygraft snel dar nach irging

gar wirdiglichen sundir wan;

man grub sy zu Alden Doberan.

Kirchberg CXI. (bei Wesstph., p. 757.)

Nach dieser Darstellung Kirchbergs wäre Heinrich Borwin I. erst im J. 1172 geboren, während er nach Rudloff I., S. 145 sich schon im J. 1166 vermählte. Die Geschichte Borwins bedarf zwar noch durchaus einer kritischen Bearbeitung; aber hier ist bei Kirchberg wahrscheinlich ein Versehen vorgefallen, um so mehr, da er keine Jahreszahl angiebt. Nach Arnold von Lübeck, zu Helmold III., c. 4, §. 8. und 10., ward Borwin schon im J. 1183 gefangen und stellte seinen Sohn als Geißel. Jedoch hat dieses Verhältniß seinen Einfluß auf unsere Untersuchung und die Nachricht Kirchbergs läßt sich augenblicklich nach den übrigen Nachrichten nicht vertheidigen, verdient, als einheimische Quelle, jedoch Beachtung. 2 )

1177 (kal. Febr.) verlieh Bischof Berno 3 ) von Schwerin dem Kloster Doberan die Zehnten aus mehreren Dörfern.

Man vgl. die Verleihungsurkunde in Westphalen Mon. III., Praef. p. 142. Nach dieser Urkunde bestanden Kloster und Convent unter einem Abt. Der erste Abt kommt schon bei der

|

Seite 18 |

|

Gründung des Klosters Dargun 1173 in einer nicht datirten Urkunde des Bischofs Berno vor, als Zeuge: Conradus abbas de Dodiran, derselbe, welcher 1170 nach den Chroniken den Convent nach Doberan führte.

1178 starb der Fürst Pribislav nach einem unglücklichen Sturze auf einem Turnier zu Lüneburg und ward dort begraben.

Um die selbin czid alsus

der strenge Pribizlauus

wolde suchin kurtzewyle;

her richte sich mit gantzir yle

geyn Luneborg zu synen frunden

und zu syns eben aldirs kunden

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

do sturtzede her und viel sich tod;

vil manchir clagete syne nod.

Mit groszin ungehabin

wart her alda begrabin.

Kirchberg CXIV. (bei Westph., p. 759.)

Eben so, auch in der Jahresbezeichnung unbestimmt, redet die Dober. Geneal.:

Peracto itaque peregrinacionis itinere et voto, cum sepefatus dominus Pribislaws ad terram suam redisset, non longe post Luneborgh proficiscitur, ubi tunc principes curiam sollempne habuerunt, ibique in torneamento lesus heu obiit et ibidem in castro apud Benedictinos sepelitur.

1179 ward das Kloster Alt=Doberan von den Wenden zerstört.

Recht als es sich gefugete sus,

daz tot waz Pribislauus,

den geloubin legeten czitlich sidder

der wentfulg eyn teyl darnidder;

- - - - - - - - - - - - - - - - -

da wurden von den phlagin

Marien rittir irslagin

alle gar uf eynen tag.

daz waz do man schriebens phlag

in dem vierden Idus Nouembris

und nach godes geburt gewis

|

Seite 19 |

|

nuyn und sybenczig und eylfhundirt

- - - - - - - - - - - - - - - -

ir blieben acht und sybenczig tod

von der grozin martir nod,

dy mit mychelme schalle

geyn hymele vuren alle.

Vurbaz sys ane viengen,

daz clostir sy durch giengen,

waz gudes do dar ynne waz

daz nam enweg der wende haz;

sie wusteden mit roublichir hant

der brudere wonunge unvirwant.

- - - - - - - - - - - - - - - -

daz waz des selbin jaris gewis

in dem dritten Idus Decembris,

daz daz clostir wart virstoret.

Kirchberg CXV. (bei Westph., p. 760 flgd.)

Nach Rudloff und seinen Nachfolgern soll Pribislav im J. 1181 gestorben sein. Als Quellen dieser Angabe führt Rudloff I., 145 die eben angeführten Stellen aus Kirchberg und Arnold von Lübeck II., cap. 33. an. Kirchberg aber nennt ganz klar, wenigstens für die Zerstörung des Klosters nach dem Tode Pribislavs, das Jahr 1179, und Arnod von Lübeck sagt nur, daß Heinrich der Löwe zu Weihnacht 1181 in Lüneburg ein Fest gegeben habe; daß dies dasselbe sei, an welchem Pribislav stürzte, ist nicht angegeben. - Die meklenburgischen Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts, wie Marschalk, Mylius, Lindeberg und Chemnitz, und die Historiker des vorigen Jahrhunderts, wie Franck und Schröder, nehmen alle das Jahr 1178 als das Sterbejahr des Pribislav an. Und alles spricht für diese Annahme. Ueber den Sterbetag des Fürsten haben wir genauere Nachrichten. Pribislav starb zu Lüneburg, ward in der Michaelis =Klosterkirche auf dem Kalkberge beigesetzt und war Wohlthäter dieser Stiftung. In dem gleichzeitigen Necrologium monasterii St. Michaelis Lüneburg., herausgegeben von Wedekind, S. 98, ist der Sterbetag Pribislavs auf III kal. Januarii, d. i. den 30. December 1 ) angezeichnet. Es heißt hier nämlich mit der gleichzeitigen Schrift:

|

Seite 20 |

|

III kal. Jan. O. Prebeszlauus fr. nr.

IIII or solides de salina. de prebenda.

und mit der Schrift des 13. Jahrhunderts:

III kal. Jan.

O. Prebiszlaus

fr. nr. princeps Slauorum, qui primus procerum Slauie factus est Christianus. pro quo filius Borewinus dedit sancto Michaeli in Slauia uillam Szizzimouwe, que nunc dicitur mons S. Michaelis.

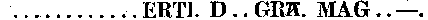

Hiemit stimmt das Doberaner Nekrologium des Kreuzgangsfensters, Jahrbücher I., S. 136, überein, indem dieses ebenfalls den Sterbetag Pribislavs auf denselben Tag setzt, auf:

statt des Sterbejahres hat dieses Denkmal wahrscheinlich das Jahr der Versetzung der fürstlichen Leiche von Lüneburg nach Doberan (1215).

Die Zerstörung des Klosters Doberan setzt Kirchberg mit ausführlicher Beschreibung in das Jahr 1179, auf den 10. November und 11. December, unmittelbar nach dem Tode Pribislavs. Da es im Mittelalter herrschende Sitte war, das Jahr mit Weihnacht anzufangen, so starb Pribislav am 30 December, und zwar nach mittelalterlicher Rechnung im Jahre 1179, d. i. nach jetziger Rechnung im J. 1178. 1 ) Das Todesjahr Pribislavs giebt die Dober. Genealogie nicht an, wohl aber das Jahr der Verwüstung des Klosters:

Porro predicto domino Pribizlao cum patribus dormiente et venerabili patre et episcopo Bernone pre senio deficiente, reliquie Amorreorum 2 ) ydolatre sancte religionis et fidei inimici gregem dominicum et vineam domini sabaoth noviter plantatam armata manu inuadentes peremerunt in veteri Doberan vna die 3 ), scilicet quarto idus Nouembris anno domini MCLXXIX, occisorum animas circiter LXXVIII 3 )

|

Seite 21 |

|

totamque substantiam monasterii nichilominus depredantes.

Wichtiger als diese Combinaton ist der Umstand, den Chemnitz im Leben Borwins aus einer "Brieflichen Urkunde" mittheilt, daß nämlich H. Borwin I. im J. 1179 die Hälfte des Schlosses Marlow mit neun Dörfern einem Henricus de Bützow übergeben habe, um diese Gegend zu cultiviren. Aus diesem Act läßt sich schon eher schließen, daß Borwin in diesem Jahre die Regierung angetreten habe und Pribislav abgetreten sei. - Daß das älteste Kloster Doberan wirklich von den Wenden verwüstet sei, sagt Borwin selbst, indem er in einer Urkunde von 1192(Westphalen Mon. III., p. 1469) sagt, sein Vater habe das angefangene Werk nicht vollenden können" "per insultum slauorum et per alia multa impediluenta".

1186 stellt Heinrich Borwin das Kloster wieder her.

Do man nach godes geburt schreib gar

eylfhundirt ses und achzig jar

in dem achten Kalendas Junii,

der Croniken schritt lyd mir des bi,

als Alexander babist waz,

und euch daz romische rich besaz

von Swobin Keysir Frederich,

der fürst Hinrich Burwy

mit godes helfe falsches fry

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

mit truwen des erbeydte sich,

daz her wider uf richte,

daz êr syn vater stichte,

zu Doberan daz convente

nach syner alden rente

undir dem apte sundir haz,

der zu Amelungisbornen waz

dy czid, der hiez appid Johan.

Sus wart irnuwet Doberan

und wart mit groszir andacht

daz conuent zu besitzunge bracht.

Kirchberg CXVI. (bei Westph., u. 761.)

Wann die frühesten Klostergebäude an dem neuen Orte aufgeführt sind, läßt sich nicht erweisen; im J. 1189 scheint jedoch noch kein Gebäude des neuen Klosters aufgeführt gewe=

|

Seite 22 |

|

sen zu sein, da in einer Bulle des Papstes Clemens von d. J. wohl des Ortes Doberan, aber nicht des Klosters Doberan, dagegen des Klosters Dargun erwähnt wird.

1190 stellt Nicolaus von Rostock zwei Schenkungsbriefe an das Kloster Doberan aus, aus denen die Wiederherstellung des Convents sicher hervorgeht.

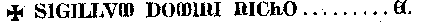

Vgl. Westph. Mon. III., p. 1467. Diese beide Urkunden sind die ältesten Urkunden des Klosters Doberan und noch dadurch merkwürdig, daß das anhangende Siegel des Nicolaus ein Reitersiegel ist, wohl des einzigen meklenburgischen Fürsten, der sich eines solchen Siegels bedient hat.

1192 bestätige Borwin I. das Eigenthum des Klosters und verleiht demselben neue Rechte.

Vgl. die Urkunde bei Westph. Mon. III., p. 1469. Diese Urkunde ist nach den vorhandenen Papieren des Klosters und nach dem Bekenntniß des Klosters in dem Diplomatarium das älteste Privilegium der Stiftung, da von Pribislav schon im 13ten Jahrh. keine Urkunden vorhanden waren. - Die Doberaner Genealogie sagt:

Hinricus Burwy nobilis princeps, supradicti domini Pribizlaui filius et heres vnicus, opus, quod pater suus pie inceperat, et inimicus fidei, scilicet gens pagana deuastauerat, plenius per omnia perfectissime restaurauit. Hic enim adiutorio - domini Bernonis - conuentum secundario de Amelungesborn sub domino Johanne ibidem abbate existente in possessionem claustri bene restauratam aduocando introduxit et primum priuilegium super fundacionem abbacie Doberanensis liberaliter donauit.

1193 confirmirte Bischof Brunward dem neuen Kloster Doberan (dem nuwen clostere Doberan) seine Rechte.

Vgl. Kirchberg p. 762.

1218 bestätigte Borwin I. wiederholt die Rechte und Besitzungen des Klosters.

Vgl. Westph. Mon. III., p. 1474.

Seit dieser Zeit, und schon seit dem Jahre 1215, werden beständig Kloster und Convent genannt. 1 ) Auch müssen um

|

Seite 23 |

|

diese Zeit Kirchen= und Klostergebäude, wenn auch nur interimistisch, vollständig eingerichtet gewesen sein, da der Konvent die Leiche Pribislavs von Lüneburg holte und sie zu Doberan im neuen Kloster beisetzte. Nach den bisherigen historischen Forschungen wird das Jahr 1215 1 ) für diese Handlung allgemein festgesetzt; diese Zeitbestimmung ist wohl aus Kirchberg geschöpft, welcher sagt:

Der des closters stichter was, -

dy brudere holeten yn sundir haz,

mit michelen betrubin

zu Doberan sy yn begrubin.

Alsus was mit arbeyd

daz conuent lange nach ym bereyd.

Syn erben hulfen sunder raste

den munchen ouch dar zu vil vaste,

daz Pribisla der selige man

wart begrabin zu Doberan.

Daz was, du man nach godes geburt

schreib tusent vnde czweihundirt vurt

und funfczehin iar, dy czid gewis

kalendas Octobris,

do wart her dort irhabin

und hy widder begrabin

mit grossin eren wirdiglich,

als es eyme konige vugete sich.

Kirchberg CXIV. (bei Westph., p. 760.)

Dieselbe Angabe hat die Doberaner Genealogie, indem sie, gleich nach Aufführung der Wiederherstellung des Convents, sagt:

Quo facto et conuentu predicto in loco perseuerante ex vehementi ipsius conuentus desiderio et conamine dicti domini Hinrici Burwi principis ossa patris sui domini Pribislaui anno domini MCCXV kal. Octobris de Luneborgh asportantur et in Doberan, vbi nunc est claustrum, honorifice reconduntur.

|

Seite 24 |

|

Mit diesen, aus den Denkmalen des Klosters Doberan geschöpften Nachrichten scheint eine andere Angabe einer Lüneburger Urkunde, gedruckt in der seltenen Schrift: Gebhardi Diss. secularis de re litteraria Coenobii S. Michaelis in urbe Luneburga, Luneb. ex officina Sterniana, 1755, nicht übereinzustimmen. Nach dieser Urkunde 1 ) vom Jahre 1219 schenkt Heinrich Borwin I.,

"pro remedio anime nostre et parentum nostrorum et precipue domini Pribizlai patris nostri",

das Dorf Cesemone (nach dem Necrol. St. Michaelis: Szizzimouwe) der

"ecclesie beati Michaelis Archangeli in Luneborg, ubi corpus dicti patris nostri quiescit".

Die Urkunde ist datirt: Acta sunt hec anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo XIX. - Diesen Widerspruch weiß ich nicht zu heben; hat das Datum der Urkunde, welche uns der verdienstvolle Wedekind in einem correcten Abdruck schenken möge, seine Richtigkeit, so hat die Nachricht, daß Pribislav noch 1219 zu Lüneburg begraben lag, allerdings den Vorzug.

Uebrigens wird im J. 1218 ein abbas de Doberan uniuersalisque conuentus ibidem genannt, (vergl. Franck A. u. N. M. IV, S. 37.) und in einer Urkunde Heinrich Borwins vom J. 1219 werden schon Kirche und Kloster Doberan aufgeführt.

Aus diesen Zeugnissen geht hervor, daß auf Betrieb des Bischofs Berno durch den Fürsten Pribislav zu Doberan schon im J. 1164 eine Kirche oder Kapelle und 1170 ein Kloster gegründet ward, beide Stiftungen aber, nach dem Tode ihres Schirmherrn, im J. 1179 von den Wenden verwüstet wurden. Dieses Kloster stand nun unbezweifelt zu Althof. Dies beweiset vor allen Dingen die dort noch stehende Kapelle, welche nach allen vorgetragenen schriftlichen Zeugnissen, nach dem Baustyl und den dort aufgefundenen Inschriften unter Pribislav gebauet ward. Die Kapelle zu Althof ist im Gewölbe im Rundbogenstyl, wenn auch aus der Zeit seines Verfalls, erbaut, welcher mit dem Anfange des 13. Jahrhun=

|

Seite 25 |

|

derts und schon etwas früher durch den deutschen Spitzbogenstyl verdrängt ward. Die Fenster der Kapelle nähern sich von den rundbogigen Fenstern neben dem Eingange nach dem Altare hin immer mehr dem Spitzbogen. Das ganze Innere des Gebäudes, des einzigen dieser Art in Meklenburg=Schwerin, macht einen beruhigenden Eindruck. Die Stelle des Altars ist mit kleinen Ziegeln von ungefähr 2" im Quadrat gepflastert, welche mit Löwen, Greifen, Schwänen, Rosetten und andern Verzierungen in dünner Mosaik oder Glasur belegt sind. Mit ähnlichen Steinen sind mehrere Stellen im hohen Chor der Doberaner Kirche, z. B. die Altarstelle und das Grab Heinrichs des Löwen belegt: ein Beweis, daß im Anfange des 14. Jahrhunderts an der Kapelle gebauet ward. Es werden in den ältesten Urkunden immer mehrere Ortschaften Doberan unterschieden; in der Urkunde des Bischofs Berno von 1177 kommen zwei, oder, wenn man will, drei vor: das praedium in Doberan, in welchem das alte Kloster gegründet war, Doberan (wohl der fürstliche Hof) und villa slauica Doberan; ungefähr so verhält es sich noch 1192 nach der Confirmations=Urkunde Borwins: hier wird noch das Landgut genannt, welches Pribislav dem Kloster zur Erbauung der Abtei geschenkt hatte, und daneben die Stelle des Klosters (praedium in Dobran ad construendam abbatiam und locus in quo monasterium situm est in Dobran) und Dobran (wohl der Ort, der vorher wendisch Doberan genannt wird). Ebenso lautet die Urkunde Borwins von 1218. Der Ort, wo zuerst Kirche und Kloster erbauet wurden, hieß späterhin Alt=Doberan oder Althof; in einer Urkunde des Bischofs Hermann von Schwerin vom 4. October 1273 über die Zehnten des Klosters wird der Zehnten des Ortes, wo das neue Kloster stand (decima loci, in quo ipsum monasterium situm est) neben dem Zehnten von Alt=Doberan (decima antiqui Doberan) aufgeführt; die Urkunden aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nennen den Ort curia antiqua, Kirchberg nennt ihn Alt=Doberan; in spätem Zeiten heißt er immer Althof. Hier war Woizlava begraben und bei ihr waren, nach Marschalk, die von den Wenden erschlagenen Märtyrer bestattet. - Mit diesen Angaben stimmen denn auch die baulichen Ueberreste zu Althof überein: zuerst die restaurirte Kapelle; dann Reste des Klosters, die Monumente, von welchen der Professor Schröter in einem Berichte an des Großherzogs K. H. vom 9. September 1822 sagt: "Als

|

Seite 26 |

|

"Reste des ersten Klosters erscheinen: 1) die große Scheure auf dem Hofe, die nicht allein von außen in der schön erhaltenen Fronte nach dem Felde zu, in den Pfeilern und dem gewölbten Thorwege ihre Bestimmung verräth, sondern fast noch mehr von innen durch die vielen massiv aufgemauerten Spitzbogen, welche sie der Länge nach durchziehen 1 ); 2) die Fundamente, welche der jetzige Pächter Vielhaack an mehreren Stellen des Hofes entdeckt hat; 3) die Keller, welche unter dem Teiche auf dem Hofe sich hinziehen und aus welchen die fabelhafte, oft vorkommende Sage eines unterirdischen Ganges bis nach Doberan entstanden zu sein scheint. Daß übrigens Gewölbe hier sein müssen, beweiset die merkwürdige und fast augenblickliche Versiegung des Teiches, als man bei seiner Schlemmung eine Lücke im Gemäuer verursacht hatte."

Diese Gebäude wurden, nach Kirchberg, von den Wenden auch nicht abgebrochen, sondern nur im Innern verwüstet. Dennoch ward bei der Restaurirung des Klosters durch Borwin im J. 1186 das Kloster an den Ort verlegt, wo jetzt noch die schöne Kirche steht, wahrscheinlich um dem ehrwürdigen, merkwürdigen Kloster eine größere Ausdehnung und Schönheit geben zu können, als es die alten Gebäude zu Althof gestatteten. So ward denn seit 1186 die neue Abtei Doberan gegründet, über deren einzelne Hauptgebäude noch Nachrichten vorhanden sind. Die Kapelle zu Althof ist aber das älteste Gotteshaus in Meklenburg=Schwerin.

|

Seite 27 |

|

Nachdem die Wiederherstellung der Abtei im Jahre 1186 beschlossen war, lebten die Klosterbrüder wahrscheinlich zuerst noch in Althof, wo doch sicher ein Gotteshaus stand. Ohne Zweifel ward bald der Grund zu der Kirche an dem neuen Klosterorte gelegt. Diese ward am 3. October 1232 geweihet; dies geht aus einer Original=Urkunde des Bischofs Brunward von Schwerin hervor, in welcher er des Klosters und der Kirche Privilegien bestätigt:

Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie V a nonas Oct., incarnationis dominice anno M°CC°XXX°II°.

Es waren bei dieser Feierlichkeit viele hochgestellte Personen gegenwärtig, welche Zeugen der erwähnten Urkunde sind, z. B. die Fürsten Johann von Meklenburg und Nicolaus und Heinrich von Rostock, ferner vier Bischöfe: Brunward von Schwerin, Balduin von Semgallen, als Legat der römischen Curie, Johann von Lübeck und Gottschalk von Ratzeburg, ferner vier Aebte, drei Präpositen und A. m. Jedoch war der Bau der neuen Kirche gewiß noch nicht ganz vollendet, da im Jahre 1248 1 ) eine Urkunde (gedruckt in Westph. Mon. III, p. 1491) ausgestellt wird, als eine Kapelle an der Kirche geweihet ward:

in festo dedicationis capellule, que ad portam est fundata.

Nach Zeugenaussagen liegen ungefähr östlich von der Doberaner Kirche in der Gegend des Beinhauses im jetzigen Park die Fundamente einer Interimskirche, welche allerdings bis zur Vollendung des Baues der neuen Kirche wohl vorhanden war.

Die massiven Klostergebäude (die "Steinhus", nach Kirchberg) wurden meistentheils unter dem Abte Conrad II. von Lübeck (1283-1293) aufgeführt 2 ): des Abtes Haus, das Schuhhaus und das Gasthaus und außerdem die Mauer um das Kloster. Ueberdieß hinterließ er 11,000 Mark Silbers zur Vollendung des Klosters. - Das

|

Seite 28 |

|

alte Klostergebäude ("gar schone, ane gebrechin und gehone", nach Kirchberg) war von Fachwerk (daz hulzene munstir). Der Abt Johann (seit 1294) ließ es einreißen und ein neues massives Gebäude von dem, von Conrad hinterlassenen Gelde aufführen; man vgl. Kirchberg in Westph. Mon. p. 778 u. 781. Uebrigens war der neue Bau nothwendig, da ein Blitzstrahl das Kloster angezündet hatte; man vgl. Detmars lübeckische Chronik von Grautoff:

"1291. dat closter to dobran darna vorbrande in unses heren hemelvardes avende van blixsem unde unveder, darumme de monike sere wurden bedrovet."

Am 18. Januar 1302 schenkte der Fürst Heinrich von Meklenburg dem Kloster mehrere Einkünfte von der Insel Pöl, auch zu dem Zwecke, in der fürstlichen Begräbnißkapelle zu Doberan eine brennende Kerze zu unterhalten und lobenswerthe Fenster machen zu lassen; vergl. Westph. Mon. III, pag. 1570.

Aber erst am Trinitatisfeste 1368 waren alle Kirchen= und Klosterbauten so weit fertig, daß sie der Bischof Friederich II. von Schwerin als vollendet einweihen konnte.

Nach dieser zur Erläuterung unserer Inschrift nöthigen Darstellung mag es vielleicht gelingen, sie in Zusammenhang und zum größern Theile in Uebereinstimmung mit der Geschichte zu bringen.

Nach allen Zeugnissen aus dem 16. und 17. Jahrhundert über die Aufräumung der Kapelle waren dort zwei Inschriften: die eine mit dem Titel des Pribislav, die andere auf die Woizlava. Es steht zunächst zur Frage, auf welche von diesen beiden Personen unsere Inschrift gerichtet ist, ob auf Pribislav, ob auf Woizlava, oder ob die allenthalben an der innern und äußern Wand der Kapelle zerstreuet gewesenen Steine zu beiden Inschriften gehören. Hiebei ist vor allen Dingen zu bemerken, daß auf den ersten Blick die Steine sowohl nach der Masse der Ziegel, als auch nach der Form der Buchstaben, der Art der Einschneidung derselben und der Glasur sich in vier verschiedene Arten theilen: a) in die 6 glasurten Ziegel, welche für die äußere Mauerwand bestimmt waren und welche alle von derselben Arbeit sind; b) in die 12 nicht glasurten (mit 1 bis 11 und 0 bezeichneten) Steine aus dem Innern der Kirche, welche die Hauptmasse der Inschrift bilden und welche ebenfalls aus einer und derselben

|

Seite 29 |

|

Hand hervorgegangen sind; endlich c) aus dem

kleine α mit den Buchstaben

L

L

US

US

RIF und d) dem Steine ʆ mit

den Buchstaben

RIF und d) dem Steine ʆ mit

den Buchstaben

.S

.S

PV, welche offenbar von neuerer

Arbeit sind und von denen jeder allein steht.

Die zwölf Steine, welche den Haupttheil der

Inschrift bilden, haben zu viel Zusammenhang

unter sich, als daß man auf den Gedanken kommen

könnte, sie zu trennen. Der mittlere Theil der

Hauptmasse, Stein 3 bis 7, redet nun offenbar

von der WOIZlaV (Stein 5 und 6); da auch die

meisten der übrigen Steine dieses Haupttheils

durch die weiblichen Endungen der auf ihnen

stehenden Wörter auf eine weibliche Person

deuten, so liegt die Annahme sehr nahe, alle

zwölf Steine als zu der Inschrift auf die

Woizlava gehörig zu betrachten. Die übrigen

Steine, von anderer Arbeit, enthalten aber, mit

Ausnahme der beiden ersten glasurten,

Wiederholungen oder Ergänzungen des Inhalts der

zwölf Hauptsteine und geben dazu in manchen

Fällen, wegen anderer Anordnung der Buchstaben,

den Zusammenhang noch bestimmter, als die zwölf

Hauptsteine. Man wird daher gezwungen,

anzunehmen, daß alle vorhandenen Steine zu

derselben Inschrift gehören, welche aber in

mehrern Exemplaren in den Wänden der Kapelle

gestanden haben muß, um so mehr, da die Steine

an der innern und äußern Mauer der Kapelle

gefunden wurden. Da der glasurte Stein c nun den

Namen WOIZL

PV, welche offenbar von neuerer

Arbeit sind und von denen jeder allein steht.

Die zwölf Steine, welche den Haupttheil der

Inschrift bilden, haben zu viel Zusammenhang

unter sich, als daß man auf den Gedanken kommen

könnte, sie zu trennen. Der mittlere Theil der

Hauptmasse, Stein 3 bis 7, redet nun offenbar

von der WOIZlaV (Stein 5 und 6); da auch die

meisten der übrigen Steine dieses Haupttheils

durch die weiblichen Endungen der auf ihnen

stehenden Wörter auf eine weibliche Person

deuten, so liegt die Annahme sehr nahe, alle

zwölf Steine als zu der Inschrift auf die

Woizlava gehörig zu betrachten. Die übrigen

Steine, von anderer Arbeit, enthalten aber, mit

Ausnahme der beiden ersten glasurten,

Wiederholungen oder Ergänzungen des Inhalts der

zwölf Hauptsteine und geben dazu in manchen

Fällen, wegen anderer Anordnung der Buchstaben,

den Zusammenhang noch bestimmter, als die zwölf

Hauptsteine. Man wird daher gezwungen,

anzunehmen, daß alle vorhandenen Steine zu

derselben Inschrift gehören, welche aber in

mehrern Exemplaren in den Wänden der Kapelle

gestanden haben muß, um so mehr, da die Steine

an der innern und äußern Mauer der Kapelle

gefunden wurden. Da der glasurte Stein c nun den

Namen WOIZL

U ganz und unversehrt enthält, so

scheint kein Zweifel obwalten zu können, daß

alle vorhandenen Steine zu der Inschrift auf die

Woizlava gehören.

U ganz und unversehrt enthält, so

scheint kein Zweifel obwalten zu können, daß

alle vorhandenen Steine zu der Inschrift auf die

Woizlava gehören.

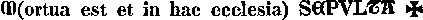

Gehen wir jetzt zur Erläuterung der Inschrift. Der Mitteltheil derselben, die Steine 3, 4, 5, 6 und 7, c und d, und α, geben, sich einander erläuternd und ergänzend. Folgendes:

claustri fundatrix Woizlav, terrae domina, fil(ia etc.) . . . .

(Des Klosters Gründerin Woizlav, des Landes Herrin, Tochter . . . . u. s. w.).

Der Inhalt dieser Worte scheint von den geschichtlichen Angaben abzuweichen. An sehr vielen Stellen sagt Kirchberg, daß Pribislav das Kloster fundirt habe; die Inschrift nennt aber die Woizlava als die Gründerin. Dieser scheinbare Widerspruch hebt sich aber leicht. Nach allen Urkunden schenkte Pribislav der Brüderschaft ein Landgut zur Erbauung einer Abtei; nach Kirchberg ließ derselbe auch das Münster bauen.

|

Seite 30 |

|

Aber wenn auch Pribislav dies alles that, so bleibt doch noch der Ausweg, daß Woizlava ihren Gemahl zum Christenthum bekehrte und damit die Veranlassung und also wahrhaft die erste Gründerin des Klosters ward; auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß Woizlava bei ihrem Eifer für das Christenthum die Mittel zur Erbauung der Kapelle oder des Klosters hergab, und ihr Gemahl die Ausführung und die Dotirung übernahm, und daß deshalb die dankbare Nachwelt ihr Verdienst nicht verschweigen wollte, wenn auch Pribislav als Landesherr zur größern Sicherheit seinen Namen in den Rechtsgeschäften hergeben mußte. - Zu beklagen ist, daß hinter dem Steine d, nach FIL . ., eine Lücke in der Inschrift ist, in welcher offenbar die Abkunft der Woizlava stand.

Etwas mehr zerrissen ist der letzte Theil der

Inschrift, aus den Steinen 8, 9, 10 und 11, e

und f, und β bestehend; jedoch ist der

Zusammenhang der Steine noch klar und auch der

Umstand gewiß, daß diese Parthie das Ende der

Inschrift bildet, indem der Stein f ein

, als Bezeichnung des Endes,

enthält, auch dieser Stein wohl noch an seiner

ursprünglichen Stelle, am Ende der linken

Seitenwand der Kapelle der Fronte zu, also am

Ende der Inschrift eingemauert war, wenn diese

links in der Fronte begann und rings um die

Kapelle lief. - Der Zusammenhang dieses Theils

ist folgender:

, als Bezeichnung des Endes,

enthält, auch dieser Stein wohl noch an seiner

ursprünglichen Stelle, am Ende der linken

Seitenwand der Kapelle der Fronte zu, also am

Ende der Inschrift eingemauert war, wenn diese

links in der Fronte begann und rings um die

Kapelle lief. - Der Zusammenhang dieses Theils

ist folgender:

Die hier vorhandene Lücke ergänze ich folgendermaßen:

datrix, fulta fide, mortua est et in loco huius ecclesiac sepulta.

(- Geberin, ist, nach Sicherung des Glaubens, gestorben und in dieser Kirche begraben worden.)

Die Buchstaben

I

I

auf dem Steine 11 halte ich für

eine Abbreviatur des Wortes ecclesie. - Den

Stein 0 mit dem vollen Worte VIR

auf dem Steine 11 halte ich für

eine Abbreviatur des Wortes ecclesie. - Den

Stein 0 mit dem vollen Worte VIR

I

I

habe ich, trotz aller Bemühungen

und jahrelanger Forschung, nicht in den

Zusammenhang hineinbringen können und ihn

deshalb als zweifelhaft hingestellt; jedoch ist

am Ende dieses Abschnitts ein anderer

Erklärungsversuch gewagt.

habe ich, trotz aller Bemühungen

und jahrelanger Forschung, nicht in den

Zusammenhang hineinbringen können und ihn

deshalb als zweifelhaft hingestellt; jedoch ist

am Ende dieses Abschnitts ein anderer

Erklärungsversuch gewagt.

Viel schwieriger und unsicherer ist derjenige Theil der Inschrift, aus den Steinen a und b, und 1 und 2 bestehend, welche ich in den Anfang der Darstellung gesetzt habe. Das Schwierigste dabei bleibt die Erklärung des Steins 1 und die

|

Seite 31 |

|

Anfügung der Steine a und b, welche letztere beiden Doubletten sind. Ich wage es, den Sinn und die Stellung folgendermaßen zu ordnen:

nodator ecclesie nascitur.

(In dem Jahre, als jener große Befestiger der Kirche geboren wird.)

Das Wort nodator (der einen Knoten schürzt) kommt im Mittelalter für: Zeuge, Bekräftiger, Bestätiger, vor (vgl. Du Fresnes. v. nodator und Dreyer Samml. verm. Abh. I. S. 9), wie es noch in spätem Zeiten Ueberlieferung war, daß die Schürzung eines Knotens zur Bekräftigung einer Urkunde in alten Zeiten hinreichend gewesen sei. - Ich leugne nicht, daß diese Deutung der Inschrift etwas ungewöhnlich ist, aber ich wünsche aufrichtig, daß heller Sehende etwas Besseres hiefür geben mögen. - Historisch läßt sich meine Deutung rechtfertigen, wenn man diese Stelle auf Heinrich Borwin I. bezieht und in diesem, was er in der That war, den großen Befestiger der Kirche in unserm Vaterlande erkennt: nach Kirchberg starb Woizlav in dem Jahre oder doch kurz darauf, nachdem sie den Heinrich Borwin geboren hatte. - Wäre diese Erklärung des ersten Theils der Inschrift richtig, so würde dies noch mehr für eine Uebereinstimmung zwischen ihr und Kirchberg sprechen.

Der Stein mit den Buchstaben

I

I

steht ohne Doublette etwas

isolirt; er könnte in den ersten Theil der

Inschrift gesetzt werden:

steht ohne Doublette etwas

isolirt; er könnte in den ersten Theil der

Inschrift gesetzt werden:

Damit würde die, allerdings etwas harte Conjectur der Wörter: in loco, am Ende der Inschrift auch nicht nöthig sein und es wäre einfach zu setzen:

Nach diesen Erklärungsversuchen würde sich die ganze Inschrift folgendermaßen gestalten; (Antiquaschrift ohne Einklammerung bedeutet nothwendige und wahrscheinliche Ergänzung, mit Einklammerung Conjectur:)

|

Seite 32 |

|

[Anno] quo magn[us] ille nod[ator ecclesie] nascitur, claustri fundatrix Woizlav, terre domina, filia - - - - - - - - datrix, fulta fide mortua est et in loco huius ecclesie sepulta.

(In dem Jahre, als jener große Befestiger der Kirche geboren wird, ist des Klosters Gründerin Woizlav, des Landes Herrin, die Tochter des - - - - - - - -, die Geberin, nach Sicherung des Glaubens, gestorben und in den Räumen dieser Kirche begraben.)

Es bleibt noch übrig, noch einen

Erklärungsversuch des ersten Theils der

Inschrift hier mitzutheilen, der auf den ersten

Blick sehr nahe zu liegen und richtig zu sein

scheint. Dieser Versuch besteht darin, daß man

den ersten Theil der Inschrift auf die Jahre

Christi bezieht und dann, mit Hineinziehung des

Wortes VIR

I

I

, abtheilt, ergänzt und liest:

, abtheilt, ergänzt und liest:

d. i.

(Im Jahr [1172?], als jener große Begründer der Kirche von der Jungfrau geboren ward.

Dies würde zu dem Inschriftenstyl des Klosters Doberan stimmen, indem auch die, noch vorhandene Inschrift auf dem Grabe Heinrichs des Löwen aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts in Ziegelsteinen im hohen Chor die Jahre Christi also umschreibt:

Anno milleno

Tricen. [vicen.] noveno

Natus est ille

Quem predixere Sibille, etc.

|

Seite 33 |

|

Man könnte auch in dem Steine 1 den Rest von der

Jahrszahl des Sterbjahres der Woizlava finden

und ILL

O für den Rest von milleno

1

) nehmen; aber das auf demselben

Steine am Ende noch befindliche D würde dann auf

ducentesimo hinweisen; die Inschrift aber redet

vom 12. Jahrhundert. An dieser Klippe, diesem D,

scheiterten vorzüglich viele Erklärungsversuche

Schröters. Dennoch bliebe noch der Ausweg,

diesen Theil der Inschrift als zu einer andern

Inschrift auf das Begräbniß Pribislav in Doberan

gehörig zu betrachten.

O für den Rest von milleno

1

) nehmen; aber das auf demselben

Steine am Ende noch befindliche D würde dann auf

ducentesimo hinweisen; die Inschrift aber redet

vom 12. Jahrhundert. An dieser Klippe, diesem D,

scheiterten vorzüglich viele Erklärungsversuche

Schröters. Dennoch bliebe noch der Ausweg,

diesen Theil der Inschrift als zu einer andern

Inschrift auf das Begräbniß Pribislav in Doberan

gehörig zu betrachten.

Die letzte Frage, die wir noch zu berühren haben,

ist die nach dem Alter der Inschrift. Die fünf

glasurten Steine

2

) kündigen sich nach der

Ziegelmasse und der Schrift als die ältesten an.

3

) Die Hauptmasse der zwölf Steine

ist wohl etwas jünger: die ausgezeichnete

Sculptur und die Schriftzüge verrathen das, in

Beziehung auf Meklenburg feinere und gebildetere

vierzehnte Jahrhundert; namentlich möchten die

Schriftzüge entscheiden: hier findet sich ein

elegantes

zugleich neben dem T, und die

zierlichen Schwingungen des

zugleich neben dem T, und die

zierlichen Schwingungen des

, und

, und

auch die Züge der Buchstaben

auch die Züge der Buchstaben

, L und S sprechen für eine

jüngere Zeit. Sculptur und Schriftzüge dieses

Theils der Inschrift haben eine auffallende

Aehnlichkeit mit den Umschriften auf den Siegeln

aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in

den Ostseeländern. Die beiden allein stehenden

Steine α und β sind sogleich als

jüngere Arbeit zu erkennen, stimmen auch in Form

und Größe nicht mit den übrigen; das in einer

Ellipse stehende S und die flache, leichtfertige

Sculptur verweiset sie in das 15. Jahrhundert.

, L und S sprechen für eine

jüngere Zeit. Sculptur und Schriftzüge dieses

Theils der Inschrift haben eine auffallende

Aehnlichkeit mit den Umschriften auf den Siegeln

aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in

den Ostseeländern. Die beiden allein stehenden

Steine α und β sind sogleich als

jüngere Arbeit zu erkennen, stimmen auch in Form

und Größe nicht mit den übrigen; das in einer

Ellipse stehende S und die flache, leichtfertige

Sculptur verweiset sie in das 15. Jahrhundert.

|

Seite 34 |

|

Hieraus ließe sich eine Geschichte der Setzung der Steininschrift entwerfen. Nach dem ganzen Inhalte der Inschrift ward sie nach der Verwüstung des Klosters zu Althof und nach der Gründung des neuen Klosters Doberan gesetzt: der Glaube war herrschend, die Kirche gesichert, das neue Kloster Doberan gewiß blühend, die Heidenbekehrung, Woizlav und Berlin waren noch in lebendigem Andenken. Die Inschrift mag also zuerst im Anfange des 13. Jahrhunderts gesetzt sein; wahrscheinlich vernachlässigte man über den Bau des neuen Klosters die Herstellung der ehrwürdigen alten Kirche nicht, sobald nur das neue Kloster so weit gediehen war, daß man sich auch mit andern Bauten beschäftigen konnte. - Die Hauptmasse der Inschrift in den zwölf Steinen scheint im Anfange des 14. oder in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gemacht und an die Stelle abgängiger Steine gesetzt worden zu sein; dies ward entweder durch die oben erwähnten Kriegsverheerungen im Anfange des 14. Jahrhunderts oder durch das Alter der ersten Steine veranlaßt. Die beiden allein stehenden Steine α und β sind wohl Ergänzungen bei spätern Reparaturen. Nimmt man an, daß die zwölf Steine nach den Kriegsdrangsalen im Anfange des 14. Jahrhunderts gesetzt wurden. so muß die Verwaisung der Kirche später geschehen sein. Daß Herzog Heinrich der Friedfertige im Anfange des 16. Jahrhunderts noch einen Pförtner vorfand, scheint darauf hinzudeuten, daß die Kapelle nach und nach verfiel.

Aufrichtigkeit fordert, schließlich noch über den Gang der Erklärung der Inschrift durch den Professor Schröter zu berichten. Zuerst war Schröter nur im Besitz der glasurten Steine; was er aus diesen herausbrachte, will ich nicht aufführen, da er es später selbst verwarf. Nachdem er aber alle, jetzt noch vorhandenen Steine benutzen konnte, ließ er im Jahre 1824 dieselben sauber zeichnen. Dieses Blatt ist mit mehreren Entwürfen zur Zusammenstellung und Ergänzung aufgefunden, aus denen sich die letzte Ansicht Schröters klar erkennen läßt. Er stellt die Steine in folgende Ordnung, (die kleinen Kreuze bezeichnen Anfang und Ende der einzelnen Steine, die darüber gesetzten Buchstaben und Zahlen die Stellen unserer Anordnung):

|

Seite 35 |

|

Hieraus geht hervor, daß Schröter den Stein d verwarf oder noch nicht kannte, oder als Doublette unbenutzt ließ, eben so einen der beiden Steine a und b.

Einzelne, oft mit Bleistift hingeworfene Conjecturen finden sich mehrfach in seinen Papieren; sie sind alle nicht vollständig, finden sich aber alle in einem vollständigen Erklärungsversuche wieder, den Schröter offenbar nach der Zeichnung entworfen hat. Nach der Zeichnung und der Erklärung nahm er drei Inschriften an, in denen er jedoch viel ergänzte. Seine Erklärung ist folgende:

Est sepulcrum claustri fundatoris terre domini Pribislavi.

Hic iacet claustri fun da trix fult rix datrix Woilava terre domina fide moribus specie. Nascitur anno domini - - denascitur anno milleno duceno - - -

Est sepulcrum terre domini pribislavi conjugis Woislaue constructum eo tempere quo magnifice Jesu Christi ecclesia ulta fulta.

Sowohl aus mündlichen Aeußerungen, als aus schriftlichen Andeutungen geht hervor, daß Schröter die Inschrift auf die Rächung an den abgefallenen Wenden beziehen wollte; daher die Lesung ulta. - Uebrigens zeugt die, bei der Restauration in neueren Zeiten in Althof gesetzte Inschrift, welche, wenn ich nicht irre, der Professor Schröter verfaßt hat, dafür, daß er die urkundliche und allerdings auch richtige Thatsache festhielt, Pribislav sei der Gründer des Klosters. Die Inschrift lautet:

An der Stätte eines heidnischen Heiligthums gründete dies Gotteshaus, den ersten thätigen Beweis seines Christenthums, im Jahre seiner Taufe Pribislav II., letzter König der Obotriten 1166.

Nach Jahrhunderten der Entweihung befahl es herzustellen Sein Enkel im zwanzigsten Geschlechte Friederich Franz, erster Großherzog

|

Seite 36 |

|

von Meklenburg=Schwerin, im Jahre 1823, das Heiligthum, den Ahnherrn und sich selbst gleich ehrend.

Aus dem Vorgetragenen ergiebt sich nun:

Woizlava, die Gemahlin des letzten Obotritenkönigs Pribislav und die Mutter des Wendenfürsten Heinrich Borwin I., der Ueberlieferung nach eine Königstochter aus Norwegen, bekehrte ihren Gemahl zum Christenthum und veranlaßte, mit Hülfe des Bischofs Berno von Schwerin, die Gründung eines Klosters zu Alt=Doberan, jetzt Althof genannt, wo sie auch begraben ward. Pribislav dotirte und bestätigte als Landesherr die neue Stiftung in dem Jahre, in welchem er sich zum Frieden wandte. Nach dem Tode Pribislavs zerstörten die abgefallenen Wenden das Heiligthum; der Sohn frommer Aeltern, Heinrich Borwin I., stellte das Kloster wieder her, und versetzte es nach dem jetzigen Doberan; Kirche und Klostergebäude zu Althof wurden ebenfalls wieder hergestellt, litten im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in den Kriegsdrangsalen und waren schon im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts verfallen.

Und sollte man die Einzelnheiten dieses Berichts nicht annehmen können, so haben wir doch neben dem sorglichen Kirchberg noch eine Quelle mehr gewonnen, die Inschrift, aus der wenigstens die Wirklichkeit der Woizlava unbezweifelt hervorgeht. Und endlich haben wir eine schöne Thatsache mehr gewonnen: daß die Liebe in dem Fürstenhause unsers Vaterlandes dem christlichen Glauben Eingang verschaffte, ihn befestigte und ihm den Sieg verlieh. Seit dieser Zeit ward die neue Lehre schneller und glücklicher verbreitet, als durch alle andern Versuche.

|

[ Seite 37 ] |

|

|

|

|

:

|

II.

Ueber

Bilder meklenburgischer Fürsten

in

der Kirche zu Doberan,

so wie

im Schloß zu Neustadt und im Archive zu Schwerin,

von

G. C. F. Lisch.

(Vergl. Jahrbücher I, S. 131 flgd.)

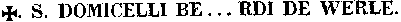

I n dem ersten Jahrgange der Jahrbücher ist die Darstellung des Kreuzgangsfensters aus der ehemaligen Abtei Doberan mitgetheilt. Obgleich dort Alles gegeben ist, was über dies Denkmal redet, so können doch einige spätere Entdeckungen im Großherzogl. Archive, welche von der Wichtigkeit des Denkmals Zeugniß ablegen, nicht unberücksichtigt bleiben, auch schon deshalb, damit sie nicht später außer dem Zusammenhange mitgetheilt werden und zu Irrthümern Veranlassung geben.

Diese Entdeckungen betreffen neuere Restaurationen des Denkmals, welche sicher erst nach der mitgetheilten Abschrift vorgenommen wurden. Innere Gründe sprechen dafür, daß das Fenster unter der Regierung Albrechts, ersten Herzogs von Meklenburg, verfertigt ward: sein Vater, Heinrich der Löwe, ist der letzte meklenburgische Fürst, welcher in dem Nekrologium aufgeführt ist; der letzte Todesfall darin ist der des Herrn Johann II. von Werle (1337); nicht lange darauf ward die völlige Ausstattung der Abtei mit Kirche und Klostergebäuden vollendet, da der Bischof Friederich II. von Schwerin am Trinitatisfeste 1368 Kirche und Kloster als vollendet ein=

|

Seite 38 |

|

weihete. Zwischen 1337 und 1368 wird also das Fenster gemacht sein. Nicolaus Marschalcus Thurius († 1525) fand dasselbe noch vor, da er Obotritenkönige in "alten" Fenstern aufgeführt fand; er berichtet dies im Jahre 1522. Die im Archive aufbewahrte Abschrift der Inschriften im Kreuzgangsfenster hat noch den Character des fünfzehnten Jahrhunderts.

Die richtige Erkenntniß oder vielmehr die Entdeckung dieses Fensters wird wohl im J. 1515 geschehen sein. In diesem Jahre waren am Sonntage Reminiscere die Herzoge Heinrich und Albrecht in Doberan und unternahmen die Ausbesserung der Fenster im Kloster, indem sie mit dem Fenstermacher, Meister Hans Goltschmidt aus Rostock, am Montage nach Reminiscere einen Contract dahin schlossen, daß dieser für eine "vermalte Tafel" einen halben Gulden und für eine "unvermalte Tafel" sieben Schilling lübisch haben sollte. Der Contract ist allein mit dem Siegel des Herzogs Heinrich besiegelt.

Diese Restauration erstreckte sich aber in der Folge noch weiter, indem der einsichtsvolle Herzog Heinrich wohl die Bedeutsamkeit der alten Denkmäler würdigte. Im Jahre 1533 sandte er dem (letzten) Abt Nicolaus acht Bilder seiner Vorfahren, auf Leinewand gemalt, um diese auf seine Kosten in dem Fenster des Kreuzganges darstellen zu lassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Bilder die fünf leeren Räume in dem Fenster füllen sollten, da diese, der Chronologie und Genealogie nach, keine Lücken in dem Nekrologium bezeichnen. Der Abt stellte dem Herzoge über den Empfang dieser Bilder nachstehenden Revers aus: