|

[ Seite 225 ] |

|

|

|

|

- Wohnungen aus der Steinperiode zu Dreveskirchen (Fortsetzung von Jahrb. XIX, S. 290 flgd., und XX, S. 276)

- Hünengrab von Neu-Kalen

- Pfeilspitzen und Hirschgeweih von Allershagen

- Feuersteingeräthe von Lohmen

- Streitaxt von Schwaan

- Heidnischer Begräbnißplatz von Pisede

- Kegelgrab von Wiek (Nachtrag zu Jahrb. XX, S. 283)

- Die bronzene Spule von Viecheln

- Hifthorn von Bochin

- Wendenkirchhof und Heftel von Holm

- Wendenkirchhof von Gorschendorf

- Wendenurne von Malchin

- Spindelsteine

- Ueber die Hausurnen, besonders über die Hausurnen vom Albaner-Gebirge

- Römische Bronzestatuette der Ubertas, gefunden zu Manderow

- Alterthümer von der bischöflichen Burg zu Bützow

- Eiserne Alterthümer von Marlow aus der Reknitz

- Ueber ein zu Dreveskirchen gefundenes großes Thongefäß und den Ort Dreveskirchen (vgl. Jahrb. XVII., S. 368, XIX., S. 290, und oben S. 227 flgd.)

- Zinnernes Hausgeräth von Wend. Waren

- Die Kirche zu Gr. Wokern

- Die Kirche zu Lohmen

- Die Kirche zu Alt-Bukow

- Die Kirche zu Neu-Bukow

- Die Kirche zu Neu-Bukow

- Taufstein zu Neuburg

- Die zweischiffigen Kirchen zu Mestlin und Tarnow

- Die Kirche zu Retgendorf und die Kapelle zu Buchholz

- Die Kirche zu Zittow

- Die S. Gertrud-Kapelle zu Güstrow

- Kunstwerke der Kirche zu Rühn

- Alte Stickereien in der Kirche zu Güstrow

- Kirche zu Teterow (Nachtrag zu Jahrb. XII, S. 464)

- Beischläge der S. Olavs-Burse in Rostock

- Der Altar der Kirche zu Alt-Röbel

- Ueber das Kloster der Büßerinnen zu Röbel, später zu Malchow

- Das Giebelhaus zu Güstrow an der Mühlenstraße

- Ueber den Maler Erhard Gaulrap : ein Beitrag zu Kunstgeschichte Mecklenburg

- Ueber das Wappen der Grafen von Danneberg

- Siegel der Herzogin Hedwig von Meklenburg, Aebtissin des Klosters Ribnitz, 1423, + 1467, und der Herzogin Elisabeth, Hedwigs Nachfolgerin

- Ueber die Siegel der Stadt Grabow

- Alte maltzansche Siegel

- Fossile Pferdezähne von Schlutow

B.

Jahrbücher

für

Alterthumskunde.

|

[ Seite 226 ] |

|

|

[ Seite 227 ] |

|

|

|

|

:

|

I. Zur Altertumskunde

im engern Sinne.

1. Vorchristliche Zeit.

a. Zeit der Hühnengräber.

Wohnungen aus der Steinperiode zu Dreveskirchen.

(Fortsetzung von Jahrb. XIX, S 290 flgd., und XX, S 276.)

Meine Vermuthung, daß sich auf dem Höhenzuge meines Feldes, welcher der Ostsee am nächsten liegt, noch mehrere heidnische Wohnstätten finden würden, hat sich bei der diesjährigen Drainage gerechtfertigt, und auch ich bin augenblicklich der Ueberzeugung, daß die Scherben, die ich das letzte Mal eingesandt habe (Jahrb. XIX, S. 289), von Hausgeräth herstammen und keine Aschenkrüge gewesen sind. Wir können annehmen, daß in diesem Jahre 50 solche Wohnstätten gefunden sind, und habe ich von sehr vielen einzelne kleine Bruchstücke von Scherben zur Bestätigung aufgenommen. Diese Wohnplätze lagen ebenfalls in der Tiefe von 4 Fuß und hielten sich nicht allein an diesem Höhenzuge gebunden, sondern folgten auch einer andern Richtung dem Hofe zu.

Der Theil der Höhe, den wir in diesem Jahre abdrainirt haben, heißt der Rauhberg. Fast an der höchsten Stelle, jedoch etwas seitwärts am Berge, stießen wir auf eine besondere Wohnung, welche die Aufmerksamkeit der Leute, die in diesem Graben arbeiteten, erregte und mir deshalb die Anzeige machten.

Ich ließ den Graben bei meiner Anwesenheit nun weiter vollenden; dieser ganze Platz hatte eine Länge von 12' und

|

Seite 228 |

|

war durch eine Steinschicht von ziemlich großen Steinen (wie 4 Mann einen heben konnten) in zwei ungleiche Hälften getheilt, von denen die nach Osten liegende Hälfte nur 4' hatte, mithin von der gewöhnlichen Größe, jedoch die auf der andern Seite der Scheide befindliche Hälfte doppelt so groß war.

Auch der Scherbenreichthum war bei weitem größer, und es stellten sich noch andere Vorzüge heraus, nämlich daß einige Scherben Spuren von Verzierungen und zwar stark erhaben an sich trugen.

So findet sich unter andern eine Scherbe, wo es fast nicht zweifelhaft sein kann, daß dieselbe eine Krone (?) vorstellen soll. Einzelne andere Bruchstücke haben andere Erhabenheiten.

Auch fand sich eine Scherbe mit einem Henkel, welcher durch 5 erhabene, platte Reifen von oben nach unten geziert ist. Es will mir auch scheinen, als wenn diese Scherben von verschiedenen Gefäßen gewesen sind, wenigstens fanden sich dieselben dicker und auch dünner.

Dreveskirchen, den 4. Septbr. 1855.

C. T. Koch.

Die Scherben stammen von verschiedenen Geräthen her und sind alle ohne Zweifel altheidnischen Ursprunges und stark mit grobem Granitgrus durchknetet. Die meisten sind sehr dick und sehr rauh auf der Oberfläche und nicht mit geschlemmtem, feinem Thon überzogen; diese Scherben sind sehr hart und scheinen dies dadurch geworden zu sein, daß sie, als Hausgeräthe, oft dem Feuer ausgesetzt gewesen sind. Einige Stücke sind sogar ziegelroth auf der Oberfläche gebrannt, im Innern des Bruches aber noch braun. Diese Gefäßscherben stammen wohl noch aus der Steinperiode. Dafür zeugen die "Verzierungen", aufgesetzte Knoten und Streifen mit Eindrücken, und ein sechsfach gereifter Henkel, ganz nach Art der Todtenurnen der Steinperiode, nur dicker und plumper. - Andere dünnere, mit feinem geschlemmten Thon überzogene, dunkelbraune Scherben haben das Aussehen der Thongefäße aus der ältern Zeit der Bronze=Periode. Außerdem fanden sich Knochen von Hausthieren, z. B. Rinderzähne, Eberhauer u. dgl. Auch Stücke von röthlich gebranntem Lehm kamen vor. Es leidet also keinen Zweifel, daß wir hier Höhlenwohnungen der ältern heidnischen Zeit gefunden haben.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 229 |

|

|

|

|

:

|

Hünengrab von Neu=Kalen.

In dem Grenzgraben zwischen den Holzungen der Stadt Neu=Kalen und des großherzoglichen Forsthofes Franzenshagen lag ein kleines Hünengrab, welches im J. 1852 bei Gelegenheit des Baues der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede abgetragen ward. Der Herr Burgemeister Mau zu Neu=Kalen, welcher den Arbeitern aufgegeben hatte, die beim Bau sich etwa findenden Alterthümer an ihn abzuliefern, und der sich fast täglich auf der Baulinie befand, war grade gegenwärtig, als dieses Grab, das zuerst als solches nicht erkannt ward, abgetragen ward. Die Decksteine waren nicht sehr groß, jedoch noch so groß, daß sie zum leichtern Transport einmal, jedoch nicht öfter, gesprengt werden mußten. Nach Abnahme der Decksteine fand sich, daß die Steinstellung ein heidnisches Grab war. In dem Grabe fanden sich die sehr verwitterten Gebeine einer menschlichen Leiche, welche nicht verbrannt war, und neben derselben ein nicht verziertes, glattes Gefäß aus hellbraunem Thon, ganz von der Gestalt, welche die Urnen der Steinperiode haben. Das Gefäß ist 7" hoch, nähert sich im Bauche der Kugelform und hat einen senkrechten, 2 1/2" hohen Hals, an dessen Anfange beim Bauche sich zwei ganz kleine Henkel oder durchbohrte Knötchen, von etwa 1" Höhe, zum Durchziehen einer Schnur, befinden. Das Gefäß hat die Gestalt, wie die in Jahrbüchern X, S. 255, oben, abgebildete, zu Moltzow gefundene Urne, nur daß der Hals der Neu=Kalenschen Urne niedriger und diese Urne ohne alle Verzierungen ist. Nach allen Umständen leidet es keinen Zweifel, daß dieses Grab der Steinperiode angehört. - Der Herr Burgemeister Mau hat diese Urne nebst Ueberresten von den Gebeinen an sich gebracht und dem Vereine geschenkt.

G. C. F. Lisch.

Hünengrab von Pisede

|

|

|

:

|

Pfeilspitzen und Hirschgeweih von Allershagen.

Zu Allershagen bei Doberan ward im Torfmoore, 8 Fuß tief, ein ungewöhnlich großes und starkes Hirschgeweih gefunden; neben demselben lagen andere Knochen und zwei kleine, gut gearbeitete Pfeilspitzen aus Feuerstein von der gewöhnlichen Größe, wie Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 14 und 15. Das Geweih mit den Pfeilspitzen ist an die großherzogliche Geweihsammlung in Schwerin abgeliefert. Wenn es

|

Seite 230 |

|

auch nicht ganz sicher ist, daß das Geweih mit dem Stirnbein des Hirsches und die Pfeilspitzen aus derselben Zeit stammen, da die Pfeilspitzen nicht in dem Schädel stecken, so ist es doch wahrscheinlich, daß der Hirsch durch diese Pfeile getroffen und in dem Torfsumpfe verendet sei. Die Mächtigkeit des Torflagers läßt auf eine Zeit von wenigstens 1600 Jahren schließen.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Feuersteingeräthe von Lohmen.

Zu Lohmen bei Dobbertin wurden in einem Torfmoore folgende Feuersteingeräthe gefunden und von dem Herrn Pastor Lierow zu Lohmen dem Vereine geschenkt:

vier Lanzenspitzen aus Feuerstein, eine mit Schaftzunge, zwei ohne Schaftzunge und eine zerbrochen;

zwei halbmondförmige Messer aus Feuerstein;

ein viereckiger Griff eines Dolches aus Feuerstein, von welchem die Klinge abgebrochen ist, von ausgezeichneter Arbeit;

sechs spanförmige Messer aus Feuerstein.

Der Herr Pastor Lierow berichtet, daß auf dem vor dem Dorfe Lohmen neu angelegten Begräbnißkirchhofe oft Feuersteinspäne und andere Bruchstücke von zerschlagenen Feuersteinen 1 ) gefunden, auch Urnen ausgegraben werden. Es war hier also wohl eine Fabrik von Feuersteingeräthen und eine heidnische Begräbnißstätte.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Streitaxt von Schwaan.

Eine Streitaxt aus Hornblende schenkte der Herr Burgemeister Daniel zu Schwaan. Diese Streitaxt ist zwar in der Form schon vollendet, aber noch nicht ganz fertig; die Schleifung ist erst an einer Seite angefangen und das Loch ist noch nicht ganz vollendet, indem es sich von unten nach oben von 6/8" bis 5/8" verengt, also noch lange nicht gleichmäßig und überhaupt nicht weit genug ist.

G. C. F. Lisch.

| Polnisch: |

lomen:

Steinbruch,

lomac: brechen (von harten Körpern), lom: Bruch. |

| Böhmisch: |

lom: Steinbruch, Abbruch

(fractura),

lomec: Steinbrecher, lomjm: brechen, lomenj: das Brechen (fractio). |

|

Seite 231 |

|

Streitaxt von Gr. Godems.

Zu Gr. Godems bei Parchim ward beim Graben eine Streitaxt, aus Grünstein, von schöner Form, gefunden und von dem Herrn Bau=Conducteur Voß zu Schwerin erworben und dem Vereine geschenkt.

Streitaxt von Ruthen.

Ein Bruchstück einer Streitaxt aus Grünstein=Porphyr, gefunden zu Ruthen bei Lübz in der Elde, schenkte der Herr Pastor Lierow zu Lohmen.

Keil von Schwaan.

Im J 1855 ward bei dem Bau des neuen Armen= und Krankenhauses zu Schwaan ein in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Keil gefunden und von dem Herrn Burgemeister Daniel zu Schwaan dem Vereine geschenkt. Dieser Keil ist aus Gneis, an beiden Enden ziemlich gleichmäßig zugeschärft, überall geebnet, 11" lang, 4 1/2" breit, 2 1/2" dick in der Mitte und 5 1/2 Pfund schwer.

Keil von Upahl.

Ein Keil aus Grünstein, in der Schneide offensichtlich oft nachgeschliffen, ward im September 1854 zu Upahl bei Güstrow beim Ausräumen einer Moddegrube gefunden und durch den Herrn Pastor Kossel für den Verein erworben.

Keile.

Vier Keile aus grauem Feuerstein, gefunden auf dem Felde zu Viecheln bei Gnoyen, schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen, nämlich:

zwei Keile, jeder ungefähr 6" lang, beide auf der einen breitern Seite stark abgesplittert und zerschlagen, und

zwei Keile, jeder gegen 4" lang, beide dick und auf den breiten Seiten zum größern Theile geschliffen.

Einen Keil aus gelblichem Feuerstein, ganz geschliffen, und einen Keil aus hellgrauem Feuerstein, roh zubehauen und angeschliffen,

beide gefunden zu Bülow bei Güstrow, schenkte der Herr Ingenieur Carl Beyer zu Güstrow.

|

Seite 232 |

|

Einen Keil aus Feuerstein, roh zubehauen und nur in der Schneide angeschliffen, und

einen Keil aus fettlosem, hellgrauen Feuerstein,

gefunden zu Jamel bei Grevismühlen, schenkte der Herr Bau=Conducteur Voß zu Schwerin.

Einen Keil aus grauem Feuerstein, gefunden zu Pustohl, A. Bukow, schenkte der Herr Dr. Crull zu Wismar.

Ein halbmondförmiges Feuersteinmesser,

gefunden auf dem Felde zu Remlin bei Gnoyen, bei dem großen, aufgedeckten Hünengrabe, in welchem eine hölzerne Keule gefunden ward (vgl. Jahrb. IX, S. 364), schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.

Pfeilspitzen aus Feuerstein von Bützow.

Auf dem Klüschenberge bei Bützow fand der Herr Friedrich Seidel zu Bützow zwei Pfeilspitzen aus Feuerstein, ungefähr 2" lang, aus Feuersteinspänen gebildet, und schenkte sie dem Vereine.

Vier Feuersteinspäne,

sichtlich zu Pfeilspitzen benutzt, gefunden auf dem Klüschenberge bei Bützow, schenkte der Herr Friedrich Seidel zu Bützow.

Ein Feuersteinblock,

1 3/4" lang, roh zubehauen, zur Bildung einer Pfeilspitze, ward von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow auf dem Klüschenberge bei Bützow gefunden und von demselben dem Vereine geschenkt.

Zwei Feuersteinspäne

fand der Herr Friedrich Seidel zu Bützow in der Darnow=Holzung bei Bützow und schenkte sie dem Vereine.

Schleifstein von Rogeez.

Einen Schleifstein von grauem, alten Sandstein, von ziemlich bedeutender Größe, an mehreren Seiten ausgeschliffen, in der Steinperiode zum Schleifen der steinernen Werkzeuge gebraucht, gefunden zu Rogeez bei Malchow, besitzt der Herr Major von Bülow auf Rogeez.

|

Seite 233 |

|

Schleifstein von Dierkow.

Auf einem wendischen Burgwalle oder Stadtplatze (Goderak?) in der Wiese von Dierkow bei Rostock, welche mit den bis zum Hofe Toitenwinkel reichenden Wiesen zusammenhängt, nicht weit von der Warnow, fand der Handlungslehrling Ulrich Lisch zu Rostock einen alten Schleifstein, welcher, nach den Schleifrinnen, zum Schleifen von schmalen Hohlmeißeln gedient haben mag. Der Stein, von dunkelgrauer, quarziger Steinart, ist schon in alter Zeit an beiden Enden verstümmelt; der Stein ist jetzt noch 7" lang, 3 1/2" breit und 1" dick und in den neuesten Zeiten beim Mergelgraben in drei, noch zusammenpassende Stücke zerschlagen.

|

Seite 234 |

|

|

|

|

:

|

b. Zeit der Kegelgräber.

Heidnischer Begräbnißplatz von Pisede.

Einige hundert Schritte südöstlich von dem der Stadt Malchin gehörenden, nicht weit von dieser Stadt liegenden Gehöfte Pisede, und etwas weiter von der vorüberführenden rostock=neubrandenburger Chaussee entfernt, lag im flachen Felde ein heidnischer Begräbnißplatz, aus welchem Feldsteine hervorragten. Einem Steinhauer war es gestattet worden, sich hier Steine auszubrechen. Erst nachdem dieser am Ende des Monats November 1855 die Steine ausgebrochen, den Platz durchwühlt, die hinter den Steinen stehenden Urnen beim Steingraben zerbrochen und deren Inhalt bis auf die metallischen Gegenstände verschüttet hatte, ward dieser Fund dem Herrn Apotheker Timm, dem Herrn Pastor Rathsack und dem Herrn Succentor Schliemann zu Malchin zufällig bekannt, welche sofort dem malchiner Magistrate davon Anzeige machten und denselben um Schutz und um die Mittel und die Erlaubniß zur weitern Aufdeckung und Verfolgung der Alterthümer baten, was auch bereitwillig gewährt ward. Die genannten Herren stellten sogleich die weitern Forschungen an, wurden aber durch das bald darauf im December eintretende Frostwetter an der vollständigen Nachgrabung gehindert. Glücklicher Weise war der Steinhauer ein verständiger Mann, der in seiner Weise bei der Ausgrabung ganz gut beobachtet hatte und alles auslieferte, was er gefunden hatte; hiernach scheint auch das Grab erschöpft zu sein. Der Herr Apotheker Timm, welcher den Fund an sich genommen hatte, suchte nun alle nähern Umstände der Ausgrabung festzustellen und hat nicht allein, mit Erlaubniß des Magistrats der Stadt Malchin, die gefundenen Alterthümer, sondern auch einen ausführlichen Bericht, der im Folgenden benutzt ist, an den Verein eingesandt.

war von ovaler Gestalt und hatte in seiner Länge von Nordwest nach Südost etwa 70' und in seiner Breite von Südwest nach Nordost etwa 50' Durchmesser. Der Platz hatte eine Erhebung von 1 1/2 Fuß über die ihn umgebende ebene Ackerfläche und ward mit dem übrigen Acker gepflügt und besäet. Nach der Aussage eines Arbeiters war der Platz vor einigen 20 Jahren

|

Seite 235 |

|

noch einige Fuß höher, so daß dort ruhende Arbeiter hinter demselben Schutz gegen Wind und Wetter finden konnten. Der Platz war in seiner westlichen Hälfte im Umkreise mit größern Granitsteinen eingefaßt, und es ist wahrscheinlich, daß auch die andere Hälfte von Steinen eingeringt gewesen ist; vor etwa 18 Jahren sind hier viele Steine zum Chausseebau ausgebrochen.

Innerhalb dieses mit Steinen umringten Begräbnißplatzes befanden sich mehrere Begräbnisse aus verschiedenen Perioden der heidnischen Vorzeit neben einander.

Am nordwestlichen Ende dieses Begräbnißplatzes ward ein Grab aus der Steinperiode entdeckt, welches ungefähr 1 1/2 Fuß tief unter der Oberfläche stand. Der innere Raum dieses Begräbnisses war im Rechteck von Granitblöcken gebauet und 4 1/2' lang, 2 1/2' breit und etwa 3' hoch. Die vier Seitenwände dieser Kiste waren von 5 größeren Steinen gebildet. Von außen, ebenfalls unter der Erdoberfläche, war diese Steinkiste von kleinern Steinen umgeben, deren Zwischenräume mit Lehm ausgefüllt waren, augenscheinlich um sie zu befestigen. Diese Steinkiste war nicht mit Steinen zugedeckt; jedoch sollen vor etwa 18 Jahren während des Baues der rostock=neubrandenburger Chaussee mehrere große Granitblöcke hier ausgegraben und zu Brückendecken verwandt worden sein. Die Längenrichtung der Steinkiste ging von Nordwest nach Südost.

In dieser Steinkiste lagen am südöstlichen Ende

und neben diesen nach Nordwest hin viele menschliche Gebeine, aus deren Lagerung man schließen muß, daß sie zu den Schädeln gehört haben. Leider sind die Schädel zerbrochen und die Gebeine zerschlagen und zum Theil verworfen; jedoch sind noch die Stirnbeine und einige Oberhauptbeine gerettet. Die Schädel sind nur dünne und klein und die Stirnen grade nicht schön gebildet; die eine Stirne ist ziemlich gut gestaltet, eine andere hat aber eine stark aufgeworfene Nase und eine starke Biegung nach hinten. So viel ist gewiß, daß die Schädel sich weder durch Größe, noch Schönheit, auch die übrigen Gebeine sich nicht durch Größe und Stärke auszeichnen. - Es ist möglich, daß die Leichen hockend oder sitzend in die Steinkiste beigesetzt worden sind; jedoch spricht die Länge der Kiste grade nicht dafür, da diese grade lang genug gewesen sein mag, um die Leichen hineinzulegen.

Neben den Schädeln lagen in der Steinkiste 3 Keile von Feuerstein, von denen zwei groß und dünne sind, der dritte ganz klein und in seiner Gestaltung sehr selten ist:

|

Seite 236 |

|

1 Keil von grauem Feuerstein, 6" lang, 1 3/4" breit im Mittel und 3/4" dick in der Mitte, auf den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und scharf nachgeschliffen;

1 Keil von grauem Feuerstein, 5 1/4" lang, 2" breit im Mittel und 3/4" dick in der Mitte, auf den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und scharf nachgeschliffen, jedoch an der Schneide an einigen kleinen Stellen zerschlagen;

1 kleiner Keil von grauem Feuerstein, 3" lang, 1" breit und 3/4" dick, etwas unregelmäßig, an den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und zwar so nachgeschliffen, daß die Schneide gegen den Breiten=Durchmesser schräge liegt; wahrscheinlich ist dieser kleine Keil, der wegen seiner Kleinheit sehr selten ist, zum Einsetzen in eine hölzerne Keule oder dergleichen benutzt worden.

Weiter ward innerhalb dieses Grabes nichts gefunden.

Merkwürdig ist es, daß sich innerhalb des Steinringes, der den ganzen Begräbnißplatz umschloß, auch mehrere Begräbnisse aus der Bronzeperiode fanden, oder es war vielmehr, nach der Bauart, dieser Begräbnißplatz ein großes, wenn auch niedriges, Familien= Kegelgrab, in dessen Umkreis das Hünengrab hineingezogen war. Es ist einige Male beobachtet, daß Begräbnisse aus der Bronzeperiode oben auf Hünengräber gesetzt sind und das Ganze dann zu einem Kegelgrabe gemacht ist, wie z. B. in dem bekannten Grabe zu Waldhusen bei Lübek, in einigen Gräbern zu Moltzow am malchiner See; es ist aber in Meklenburg, so viel bekannt ist, noch nicht beobachtet, daß ein Hünengrab aus der Steinperiode neben Begräbnissen aus der Bronzeperiode in einem Kegelgrabe stand.

Innerhalb des die Begräbnißstelle umgebenden Steinringes standen

im Kreise umher, nicht weit von dem Steinringe, 1 1/2 Fuß unter der Erdoberfläche, also auf dem natürlichen Erdboden. Die Urnen waren alle zertrümmert, da sie vom Pflugeisen getroffen und dadurch zerstört waren. Nach den Scherben hatten sie die charakteristische bräunliche Farbe der Urnen der Kegelgräber und hatten ungefähr 3/4 Fuß im Durchmesser. Sie waren, wie gewöhnlich, von drei oder mehreren Steinen umstellt und mit einer Steinplatte zugedeckt, standen also in einer kleinen Steinkiste. Sie enthielten eine "kohlige Masse", also zerbrannte

|

Seite 237 |

|

Knochen, unter denen der Steinbrecher einige kleine Bronzestücke fand. Daß in diesem Grabe nach der Zeit der Steinperiode Leichenbrand geherrscht hat, geht daraus hervor, daß sich auch zwischen den kleinern Steinen, mit denen das Hünengrab von außen umpackt war, einige Kohlenstücke fanden; die Verpackung war also zur Zeit der Bronzeperiode geschehen. Wahrscheinlich ist in der Mitte des Begräbnißplatzes die Brandstelle gewesen, um welche, innerhalb des Steinringes, die Urnen beigesetzt sind.

In 4 von diesen Urnen fanden sich, nach Aussage des Arbeiters, kleine Bronzegegenstände, welche noch zu erkennen sind, da sie dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen und durch denselben zersprengt worden sind. Diese Gegenstände sind:

1 Paar Handbergen, aus Bronze, vom Feuer ganz in viele kleine Stücke zersprengt;

2 kleine Hefteln mit Spiralplatten, aus Bronze, durch den Leichenbrand verbogen, von denen jedoch nur noch die Spiralplatten vorhanden sind;

1 Diadem mit eingravirten Spiralwindungen, aus Bronze, von welchem jedoch nur noch ein kleines Stück, das offenbar, nach dem Roste zu urtheilen, durch den Leichenbrand abgesprengt wurde, erhalten ist;

Gegen Nordwest, am Ende, in der Mitte der Verengung des elliptischen Steinkreises, also nördlich neben dem Hünengrabe aus der Steinperiode, stand die größte Urne, welche etwa 1 Fuß im Durchmesser hatte. Nördlich neben dieser Urne lagen viele Bronzegegenstände, welche, nach der Aussage des Arbeiters, nicht in einer Urne, sondern so gefunden wurden, als wenn sie mit einem menschlichen Körper hingelegt waren. Alle diese Gegenstände sind ziemlich gut erhalten, in ihrer ursprünglichen Form und mit demselben, tiefen und alten Rost bedeckt, so daß es sicher ist, daß sie nicht dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen sind. Dieses Grab, welches neben dem Hünengrabe lag, scheint das älteste und bedeutendste in dem Begräbnißplatze gewesen zu sein und keinen Leichenbrand erlitten zu haben. Die Bronzegegenstände dieses Begräbnisses sind:

1 Diadem, von ausgezeichneter Arbeit. Es ist nicht, wie gewöhnlich, mit gravirten Spiralwindungen verziert, sondern mit drei Paar queer und parallel laufenden, erhabenen Reifen mit eingravirten Horizontalstrichen verziert; die zwei dazwischen liegenden, vertieften, glatten Bänder sind an jeder Seite mit feinen, erhabenen Zickzacklinien auf vertieftem Grunde geschmückt. Der Rost ist tief und spielt ins Bläuliche. Diese Art von Diademen scheint älter zu sein, als die mit Gravirung verzierten.

|

Seite 238 |

|

1 Paar Armringe, massiv und einfach gravirt, eng, von 2 1/2" innerm Durchmesser.

2 Armringe, massiv und nicht gravirt, von derselben Weite; diese Ringe scheinen nicht zu diesem Begräbnisse zu gehören, da sie einen andern Rost haben.

1 gewundener Kopfring.

1 gewundener Halsring.

1 Nadel, deren Spitze abgebrochen ist, jetzt noch 2 1/2" lang.

1 Paar Handbergen, ziemlich wohl erhalten, reich gravirt.

Dieses Begräbniß scheint, nach den Schmuckgegenständen, einem Frauenzimmer anzugehören. Dann würden die Handbergen auch Frauenschmuck sein. Dies scheint auch aus mehrern andern Beobachtungen hervorzugehen. Leider ist noch kein Grab mit Handbergen wissenschaftlich aufgedeckt, aus welchem mit Sicherheit hervorginge, daß es einem Frauenzimmer angehörte.

Der Herr Apotheker Timm hat die Güte gehabt, die Bronzen zu analysiren, und hat gefunden, daß sie, wie gewöhnlich, nur aus Kupfer und Zinn bestehen und zwar ungefähr 90 Procent Kupfer enthalten.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Kegelgrab von Wiek.

Nachtrag zu Jahrb. XX, S. 283.

Die in einer Urne mit Kinderknochen in dem Kegelgrabe von Wiek bei Schwaan gefundenen Raubvogelkrallen, welche in Jahrb. XX, S. 283 als Falkenkrallen angenommen sind, sind nach der gütigen Untersuchung und Bestimmung des Herrn Geheimen=Raths Professors Dr. von Lichtenstein zu Berlin wirklich Krallen eines Edelfalken.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Die bronzene Spule von Viecheln,

welche in Jahrbuch XIX, S. 318, beschrieben und für die einzige bisher bekannt gewordene gehalten ist, hat ein Seitenstück gefunden. Auf dem sogenannten Wunderberge bei Lichterfelde in der Gegend von Neustadt=Eberswalde, einem runden Hügel von höchstens 30 Schritten Durchmesser, wurden, außer einigen Alterthümern aus Feuerstein, viele Alterthümer aus Bronze: 2 Frameen, 17 Pfeilspitzen, 2 Hefteln mit Spiralen,

|

Seite 239 |

|

3 Lanzenspitzen, mehrere Nadeln, Ringe, Dolche, ein Schwert u. s. w., welche zum großen Theile in den Besitz des Superintendenten Kirchner zu Gransee gekommen sind. Man vgl. die Schrift von Ernst Kirchner über Thors Donnerkeil, Neu=Strelitz, 1853, S. 25. In der Nähe des Wunderberges ward nun auch eine Spule von Bronze gefunden (vgl. E. Kirchner a. a. O. S. 97), welche zu der angeführten Schrift Kirchner's Fig. 26 abgebildet ist. - Beide Spulen sind von gleicher Größe und unterscheiden sich nur dadurch, daß an der Spule von Viecheln die Streben der Scheiben fest aus einem Stücke mitgegossen sind, an der Spule von Lichterfelde die Streben frei stehen.

G C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Hifthorn von Bochin.

In Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 1, (vgl. Erläuterung S. 121) ist ein zu Bochin in der Mark Brandenburg gefundenes, im großherzoglichen Antiquarium aufbewahrtes, aus Bronze gegossenes Werk abgebildet, welches ohne Zweifel der Bronze=Periode der Kegelgräber angehört. Es ist dort stehend abgebildet und für ein Gefäß ausgegeben. Nach vielfältiger, genauer Prüfung hat sich diese Ansicht jedoch nicht behaupten lassen; es fehlt nämlich dem Gußwerke ein Boden, der auch nicht vorhanden gewesen sein kann, da jede Spur einer Anfügung fehlt. Dagegen erklärt sich das Werk leicht, wenn man es liegend darstellt und für die Schallmündung eines Hifthorns von einem Urstierhorne annimmt. Nach dieser Annahme hat das Gußwerk von Bochin die größte Uebereinstimmung mit dem bei Wismar gefundenen Hifthorn aus Bronze, welches im Jahresber. III, S. 67 flgd. beschrieben und abgebildet ist. Form, Größe, Verzierungen, der angegossene Henkel und vieles Andere stimmt in beiden Stücken genau überein. Besonders sind es die eingeschlagenen Dreieck= und die gravirten Bogenverzierungen, welche nicht allein auf beiden Stücken gleich sind, sondern auch mit andern verzierten Alterthümern aus der Bronze=Periode übereinstimmen, wie schon im Jahresber. III, S. 71 flgd. bemerkt ist. Es ist daher keinem Zweifel unterworfen, daß das Bronzewerk von Bochin zu einem Hifthorn gehört habe. - Daß ich im Frid. Franc. im J. 1837 von Spuren von Vergoldung an dem Bronzeguß von Bochin gesprochen habe, ist ein Irrthum von mir; die hellen Stellen sind nur Stellen, an denen der Rost abgescheuert ist und die Bronzefarbe durchscheint.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 240 |

|

Eine Lanzenspitze

aus Bronze, wahrscheinlich zu Hohen=Lukow gefunden, ohne Rost, schenkte der Herr Pastor Vortisch zu Satow.

Eine Lanzenspitze

aus Bronze, mit Schaftloch und Nagellöchern, ohne Rost, ist zu Gostorf bei Grevismühlen, im Torfmoore, 6 Fuß tief gefunden und von dem Herrn Oberforstmeister von Lehsten zu Rehna geschenkt.

Bronzering von Schwisow.

Zu Schwisow bei Bützow ward ein voll gegossener, schmaler Ring von Bronze, von der Größe eines Armringes, 2 1/2" weit, geöffnet, an beiden Enden spitz auslaufend, gefunden und von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow erworben und dem Vereine geschenkt.

|

Seite 241 |

|

|

|

|

:

|

c. Zeit der Wendengräber.

Wendenkirchhof und Heftel von Holm.

Eine Heftel aus Bronze

mit Spiralfeder, von der bekannten Form der Hefteln aus der Eisenperiode, ward zu Holm bei Dassow auf dem "Vierenberge" in den Tannen in einer ganz zerbrochenen Urne, in welcher Knochensplitter lagen, 1 Fuß tief unter der Erde gefunden und von dem Herrn Oberforstmeister von Lehsten zu Rehna geschenkt. Es werden dort öfter zerbrochene Urnen gefunden; der Platz ist also ohne Zweifel ein wendischer Begräbnißplatz

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Wendenkirchhof von Gorschendorf.

Bei dem Bau der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede wurden im J. 1852 von den Steinbrechern auf dem Felde von Gorschendorf vier große Urnen gefunden und mit in ihre Erdhütten genommen; leider zertrümmerten die Arbeiter bei einer unter ihnen entstandenen Schlägerei drei derselben. Die vierte erhielt der Herr Burgemeister Mau zu Neu=Kalen, welcher bald nach der Auffindung nach Gorschendorf geschickt hatte, und schenkte sie dem Vereine. Die Urne hat die Beschaffenheit der Urnen aus der ältern Zeit der Eisenperiode, ist ziemlich cylinderförmig, sehr groß, 13" hoch und ungefähr 10" weit in der größten Bauchweite, von hellbrauner Farbe und an der Außenfläche, mit Ausnahme des 2 1/2" hohen Halses, rauh und noch nicht mit geschlämmtem Thon überzogen und noch nicht geglättet. Die Urne gleicht, auch in der unfertigen Außenfläche, in jeder Hinsicht ganz mehreren in dem Wendenkirchhofe von Helm (vgl. Jahresber. V, S. 67 flgd.) gefundenen Urnen. Sie war mit zerbrannten Knochen, Asche und Sand gefüllt, es fanden sich aber bei der Ausleerung keine Alterthümer darin.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

:

|

Wendenurne von Malchin.

Im Sommer 1854 wurden beim Ausgraben des schiffbaren Kanals bei Malchin 3 bis 4 Urnen gefunden, von denen nur

|

Seite 242 |

|

eine gerettet ward, die übrigen aber zerschlagen wurden. Der Herr Apotheker Timm zu Malchin erwarb die eine erhaltene Urne und schenkte sie dem Vereine. Die Urne ist aus heidnischer Zeit und scheint ein häusliches Geräth und keine Todtenurne gewesen zu sein. Es ist auch über den Inhalt dieser Gefäße nichts bekannt geworden. - Es ward beim Ausgraben auch ein Schädel und ein Kahn gefunden.

G. C. F. Lisch.

|

|

|

|

Spindelsteine.

Einen Spindelstein, gefunden auf dem Felde zu Remlin bei Gnoyen, schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.

Einen Spindelstein, aus weißem Sandstein, bei den Erdarbeiten an der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede in der Stadtholzung von Neu=Kalen gefunden, ward von dem Herrn Burgemeister Mau zu Neu=Kalen erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.

Einen Spindelstein aus Thonstein, und

einen Spindelstein aus gebranntem Thon, unbekannten Fundortes, schenkte der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.

Einen Spindelstein aus grauem Sandstein, platt, gegen 2 Zoll im Durchmesser, mit concentrischen Kreisen um das Loch verziert, erwarb der Herr Pastor Kossel zu Tarnow für den Verein.

Einen Spindelstein aus gebranntem Thon, gefunden auf dem Kaninchenwerder bei Schwerin, schenkte der Herr Hofschlosser Duve zu Schwerin.

Drei Spindelsteine, welche in Dörfern des Amtes Schwerin von den Landbewohnern an Schlüssel gebunden waren, erwarb und schenkte dem Vereine der Herr Hofschlosser Duve zu Schwerin.

|

Seite 243 |

|

|

|

|

:

|

d. Vorchristliche Alterthümer gleich gebildeter europäischer Völker.

Ueber die Hausurnen,

besonders

über die Hausurnen vom Albaner=Gebirge,

vom

Archivrath Dr. Lisch .

In sehr fernen Zeiten ging ohne Zweifel dieselbe Cultur durch alle europäischen Länder, wie noch heute der Bildungsstand der sogenannten wilden Völker sehr ähnlich ist, selbst wenn sie in Zeit und Raum sehr weit von einander entfernt sind. Ja, es hat sich manche Eigenthümlichkeit aus dem grauesten Alterthume bis heute erhalten; so werden z. B. auf manchen Inseln an der Küste Dalmatiens die Thongefäße noch heute auf dieselbe Weise verfertigt, wie sie vor mehrern tausend Jahren allgemein in Europa und noch heute von den Flachschädeln an der Westküste Amerikas gemacht werden. Erst mit der größern Ausbildung der Bronzecultur, namentlich seit der Erfindung des Hohlgusses, und der Anwendung des Eisens erheben sich manche Völker zu einer eigenthümlichen Bildung und auf eine höhere Stufe, welche durch eine höhere Ausbildung in den Künsten, namentlich in der Baukunst, bezeichnet wird. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß in sehr ferner Zeit, die ich das epische Zeitalter nennen will, die Völker Griechenlands und Italiens ganz dieselbe Bildung hatten, welche wir bei allen andern nördlicher wohnenden Völkern Europas treffen. Leider ist uns von diesem Bildungsstande bis jetzt sehr wenig bekannt geworden; die Untersuchungen über die Alterthümer der Griechen und Italier bewegen sich fast ausschließlich um jene Zeit, aus welcher die Bau= und Schriftwerke jener Völker stammen. Einzelne Formen und Eigenthümlichkeiten von Geräthen jener ältesten Völker erhalten sich sehr lange, selbst bis in die römische Kaiserzeit hinein, während

|

Seite 244 |

|

in Norddeutschland die Cultur der Bronzeperiode bis zu ihrem Untergange ganz ungetrübt bleibt. Daher ist in Griechenland und Italien das ganz Alte oft sehr schwer von dem Jüngern zu unterscheiden; bei der großen Cultur, welche einst in diesen Ländern geherrscht hat, mag auch sehr wenig Altes übrig geblieben sein. Und doch werden und müssen sich bei genauerer Forschung in Griechenland und Italien Alterthümer finden, welche denen der mittlern und nördlichen Länder Europas gleich und älter sind, als der Anfang der Baukunst und des Schriftenthums. Es ist bekannt, daß an den Ufern des Hellespontus auf der Ebene von Troja dieselben kegelförmigen Grabhügel stehen, wie auf den Ebenen Norddeutschlands an den Gestaden der Ostsee. In der Privatsammlung des hochseligen Königs Christian VIII. von Dänemark in Kopenhagen sah ich einst mehrere alte italische Graburnen, welche Derselbe mit großer Anstrengung und tiefem Blicke in Italien gesammelt hatte und welche genau dieselbe Gestalt und Größe hatten, wie die (in den Jahrbüchern des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, Jahrgang XI, 1846, S. 357, abgebildeten) Graburnen der Bronzeperiode im nördlichen Deutschland, nur mit dem Unterschiede, daß sie aus rothem Thon bestanden, während die norddeutschen immer eine braune Farbe haben. In unsern Museen findet man oft ein Bronzegeräth aus uralter Zeit Italiens neben jüngern Erzeugnissen der Kunst, und eben so oft daneben ein aus einem norddeutschen Bronzegrabe stammendes Stück "ungewissen Fundortes", welches vor längerer Zeit in eine Sammlung römischer Alterthümer gelegt ward, weil man damals die deutschen Alterthümer noch nicht kannte.

Es ist von großer Wichtigkeit, die wenigen Spuren zu verfolgen, welche zu einer tiefern Kenntniß des griechischen und italischen Alterthums im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. der ältesten Zeiten, leiten können. Und hiezu geben die "hüttenförmigen Aschengefäße" vom Albanergebirge die beste Veranlassung, wenn man sie mit den "Hausurnen" des Nordens vergleicht.

Um einen klaren Blick in diese interessante Angelegenheit thun zu können, ist es nöthig, die Geschichte der nordischen Hausurnen zu verfolgen.

Im J. 1826 hatte der Sächsische Verein zur Erforschung und Bewahrung vaterländischer Alterthümer zu Leipzig (vgl.

|

Seite 245 |

|

dessen zweiten Bericht, 1826, S. 30) die erste Urne dieser Art erhalten, welche zu Burg=Chemnitz in Thüringen gefunden und Fig. V zu dem erwähnten Berichte und hier wieder abgebildet ist.

Die Urne ist cylinderförmig, 12 1/2 Zoll hoch, ganz geschlossen und aus Einem Stücke, und ist oben mit einem kegelförmigen Dache bedeckt, in welchem sich eine viereckige Oeffnung von 3 1/2 Zoll im Quadrat befindet; diese Oeffnung war mit einem Deckel (einer Thür) zugedeckt, der in den die Oeffnung umgebenden Falz paßte und durch Riegel verschlossen werden konnte, welche durch zwei Oehren geschoben werden konnten, die an beiden Seiten der Oeffnung sitzen. Diese Urne ist nach den Abbildungen der nächstfolgenden, bei Rönne gefundenen Urne "völlig gleich und daher hat auch derselbe Holzschnitt zur Abbildung beider benutzt werden können.

- Leider ist nicht gesagt, in welcher Art von Gräbern diese Urne gefunden ist; jedoch mag die Bemerkung, daß durch ein Oehr ein "dünner metallener Drath gezogen" sei, zu der Vermuthung leiten, daß dieser Drath von Bronze war, weil sonst wohl gesagt worden wäre, daß der Drath aus Eisen bestehe, in diesem Falle aber wohl schon verrostet gewesen sein würde. In dem leipziger Bericht ist noch keine Vermuthung über die Gestalt dieser Urne ausgesprochen. Auch Klemm in seinem Handbuch der germanischen Alterthumskunde, 1836, S. 186, welcher diese Urne auf Taf. XIV, Fig. 13 wieder abbildet, hat noch keine andere Ansicht, als daß er sie unter den "Seltenheiten und Curiosis" aufführt und sie eine "sehr seltsame Erscheinung" nennt. - Ich wiederhole vorläufig ausdrücklich, daß diese Urne die Thür im Dache hat.

Im Sommer des J. 1833 leitete Se. Majestät der jetzt regierende König Frederik VII. von Dänemark während Seines Aufenthaltes auf der Insel Bornholm die Aufdeckung mehrerer Grabhügel und fand in der Haide Robbedale unweit Rönne in einem Hügel eine Urne, welche der bei Burg=Chemnitz gefundenen an Gestalt völlig gleich ist und auch noch die

|

Seite 246 |

|

Thür in dem Dache hat. Diese Urne, welche 11 Zoll in der Höhe und 8 1/2 Zoll im größten Durchmesser hat, ist abgebildet in den Historisch=antiquarischen Mittheilungen der königlichen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde, Kopenhagen, 1835, S. 100, und darauf in dem Leitfaden für Nordische Alterthumskunde, herausgegeben von derselben Gesellschaft, Kopenhagen, 1837, S. 40, so wie in der englischen Uebersetzung desselben: Guide to northern archaeology etc., edited for the use of english readers by the earl of Ellesmere, London, 1848, p. 44. - Auch diese Gesellschaft spricht sich nicht weiter über diese Urne aus, als daß sie "in ihrer Art einzig" und zum Verschließen eingerichtet worden sei, "um die Gebeine vor jedem Berühren noch mehr sicher zu stellen". Auch Sorterup sagt in Kort udsigt over museet for nordiske oldsager, Kjöbenhavn, 1846, p. 34, nichts weiter, als daß die Urne die Oeffnung an der "Seite" habe. Worsaae setzt diese Urne in seinen Afbildninger fra det kongelige Museum for nordiske old-sager i Kjöbenhavn, 1854, p. 54, Fig. 222, mit Recht in die Bronzezeit.

Im Sommer des J. 1837 entdeckte der jetzige Herr Archiv=Secretair Dr. Beyer in einem Kegelgrabe aus der Bronzeperiode zu Kiekindemark bei Parchim eine gleich gestaltete Urne (vgl. Jahresbericht des meklenburg. Vereins III, S. 59), welche in den Jahrbüchern des meklenburg. Vereins XI, 1846, und XIV, 1849, S. 313, und hieneben wiederholt abgebildet

|

Seite 247 |

|

ist. Diese Urne, welche 10 1/2 Zoll hoch ist und 12 Zoll im Durchmesser hat, stammt ganz sicher aus der Bronze= Periode, da der Grabhügel die Gestalt der Gräber aus dieser Periode hatte und in demselben noch ein sicher der Bronze=Periode angehöriges, kleines, schönes Henkelgefäß und etwas Bronze gefunden ward. Auch ich hatte damals noch keine tiefere Einsicht in die Bedeutung dieser Urne und erklärte sie 1846 a. a. O. nur für eine "bienenkorbförmige Urne", den Deckel zu der Oeffnung aber für eine "Thür". Zu bemerken ist, daß diese Urne die Thür schon in der Seitenwand, jedoch noch ein rundes, kuppelförmiges Dach hat.

Darauf ward in einem heidnischen Grabe bei Aschersleben die in den meklenburg. Jahrbüchern XIV, 1849, S. 312, und hier wieder abgebildete Urne entdeckt, welche in das königliche Museum zu Berlin kam und durch den Herrn General=Director von Olfers in Gypsabgüssen an mehrere Museen verschenkt ward. Diese Urne, von viereckiger Gestalt, 16 Zoll hoch, mit der Nachbildung eines hohen Strohdaches und mit einer Thür an einer Seite, erkannte jeder sogleich für die Nachbildung eines Hauses. - Nach der Masse der Urne ist sie ohne

|

Seite 248 |

|

Zweifel heidnischen Ursprunges und nach der Farbe und Bereitungsweise stammt sie anscheinend aus der letzten Zeit der Bronzeperiode.

Durch Vergleichung mit dieser viereckigen Urne

von Aschersleben geleitet, erklärte ich in den

Jahrbüchern des Vereins für meklenburgische

Geschichte

. XIV, 1849, S. 313, auch jene

runden Urnen mit kuppelförmigem Zeltdache und

mit einer Thür an der Seite, ohne Fenster oder

Andeutung derselben, für Nachbildungen der

jedesmaligen Wohnhäuser und erkannte in den

verschiedenen Formen die fortschreitende

Entwickelung der Wohnhäuser in alter Zeit.

. XIV, 1849, S. 313, auch jene

runden Urnen mit kuppelförmigem Zeltdache und

mit einer Thür an der Seite, ohne Fenster oder

Andeutung derselben, für Nachbildungen der

jedesmaligen Wohnhäuser und erkannte in den

verschiedenen Formen die fortschreitende

Entwickelung der Wohnhäuser in alter Zeit.

Im Herbste des J. 1853 machte der bekannte englische Alterthumsforscher Kemble, damals zu Hannover, längere Zeit umfängliche antiquarische Studien in den Museen zu Berlin und Schwerin und nahm die hier erworbenen Erfahrungen mit nach Hannover, als grade die gräflich von Münstersche Sammlung für das dortige Museum erworben ward.

In dieser Sammlung befand sich eine fünfte Urne

ähnlicher Art, welche zu Klus in der Nähe von

Halberstadt gefunden ist. Diese von Kemble in

der Zeitschrift des histor. Vereins für

Niedersachsen, Jahrgang 1851, zweites

Doppelheft, Hannover 1854, S. 391, beschriebene,

in Holzschnitt dargestellte und hier wieder

abgebildete Urne, 12 Zoll hoch, hat mehr eine

ovale Urnengestalt, ähnlich den bei Gallentin in

Meklenburg in mehrern Kegelgräbern der

Bronze=Periode (nach den Jahrbüchern des Vereins

für meklenb. Geschichte

. XI, S. 365) gefundenen, hieneben

zur Vergleichung wieder abgebildeten Urnen, hat

einen einfassenden und überragenden, ebenfalls

kuppelförmig gewölbten, aber beweglichen Deckel

und eine viereckige Thür hoch in der Seitenwand,

wenn auch nicht mehr im Dache.

. XI, S. 365) gefundenen, hieneben

zur Vergleichung wieder abgebildeten Urnen, hat

einen einfassenden und überragenden, ebenfalls

kuppelförmig gewölbten, aber beweglichen Deckel

und eine viereckige Thür hoch in der Seitenwand,

wenn auch nicht mehr im Dache.

|

Seite 249 |

|

Neben der hannoverschen Urne ward die Hälfte eines gleichen, mit Einritzungen bezeichneten Deckels einer zweiten Urne gefunden, so daß im Ganzen jetzt sechs Hausurnen bekannt geworden sind, und zwar alle aus nördlichen Gegenden.

Kemble wiederholt bei der Bekanntmachung dieses Fundes in der hannoverschen Zeitschrift a. a. O. meine Forschungen aus den Jahrbüchern des Vereins für meklenburg. Geschichte XIV, S. 312 flgd., meint jedoch, "die Form, eben so wie die sehr gewöhnliche (?) Thonmasse führe zu der Meinung, diese Urne (von Klus) wenigstens gehöre einer durchaus spätern Zeit an, als der Bronzeperiode". Dieser Ansicht meines geehrten Freundes muß ich jedoch mit Bestimmtheit widersprechen, da die Urnen von Rönne und Kiekindemark sicher in kegelförmigen Hügeln der Bronzeperiode gefunden sind und grade die cylindrische Form dieser Art von Urnen bestimmt für die Bronzeperiode redet. Eben so wenig kann ich Kemble beipflichten, wenn er meint, daß, "da drei von den sechs bekannten Gefäßen dieser Art in der Nähe von Halberstadt gefunden seien, dies eher auf die Laune (?) eines einzelnen Töpfers, als auf eine weit (?) verbreitete Sitte zu deuten sei, und es sich allerdings denken lasse, daß die andern ähnlichen vielleicht ursprünglich aus derselben Quelle (?) gekommen seien". Freilich sind diese Urnen nicht sehr verbreitet, d. h. sie sind nicht häufig, aber schon aus diesen 6 Urnen ergiebt sich, daß die Form doch so weit verbreitet war, daß an eine Herstammung, wenn auch nur der Sitte, aus derselben Quelle wohl schwerlich zu denken ist; diese Urnen finden sich nämlich auf dem ziemlich großen Raume vom thüringer Walde bis zur Insel Bornholm und von der Ostsee bis zum Harzgebirge.

Die weiter unten folgenden italischen Forschungen werden meine Ansichten noch mehr bestätigen, wenn die gegenwärtigen nicht in sich selbst Haltung genug haben sollten.

Wirft man einen vergleichenden Blick auf die Gestalt aller dieser Urnen, so drängt es sich unwillkürlich auf, daß sie die Entwickelung des alten Wohnhauses darstellen. Die Völker, die in einem von der modernen Bildung entfernten Zustande leben, pflegen in der Regel runde Häuser mit einem kuppelförmigen Zeltdache zu haben; das Haus war eine Nachbildung des Zeltes. So haben noch jetzt viele Völker Afrika's runde Hütten mit kegelförmigem Dache (vgl. Weiß Kostümkunde, Stuttgart, 1855, I, S. 18, auch mit Abbildungen). Die älteste Form des Hauses geben ohne Zweifel die Urnen von Burg=Chemnitz und Rönne, welche die Thür im Dache haben, wie die Wohnungen ungebildeter Völker oft die Thür im Dache haben, zum Schutze gegen wilde Thiere; man stieg auf Leitern

|

Seite 250 |

|

hinein, welche man nach sich zog, und so war man durch die steilen, glatten Wände mehr gesichert. Jünger sind sicher diejenigen runden Häuser, wie die Urnen von Kiekindemark und Klus, welche die Thür in der Seitenwand haben. Das jüngste Haus wird wohl durch die Urne von Aschersleben dargestellt; dieses Haus war viereckig, mit hohem, steilem Strohdache, ein überraschendes Vorbild der jetzigen geringen Landhäuser.

Da alle runden Urnen dieser Art entweder bestimmt aus nordischen Gräbern der Bronzeperiode stammen, oder durch Vergleichung in diese verwiesen werden müssen, so läßt sich wohl mit Sicherheit annehmen, daß sie Abbildungen der Häuser der Germanen sind.

Nimmt man dies als wahrscheinlich an, so scheint es auch nicht unwahrscheinlich zu sein, daß selbst die Gräber der Bronzeperiode, welche stets kegelförmige Rasenhügel bilden, gleich den Decken der Hausurnen, eine Nachbildung des kegelförmigen Hausdaches sind. Auch giebt die zur Zeit der Bronzeperiode allgemein übliche Zudeckung der beigesetzten Urnen mit umgestülpten flachen Schalen diesen Urnen ein den Hausurnen ähnliches Ansehen, wenn auch gerade kein besonderes Gewicht auf diesen Gebrauch zu legen ist.

Ueberraschend ist die Aehnlichkeit der auf der Antoninssäule dargestellten germanischen Häuser mit den hier geschilderten Hausurnen; auf diese Aehnlichkeit haben auch Müllenhoff im Vierzehnten Bericht der schleswig=holstein=lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, Kiel, 1849, S. 2, und Kemble in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen a. a. O. aufmerksam gemacht. Montfaucon L'Antiquité expliquée Suppl. I, pl. XXV, p. 63, sagt: "In eadem Antoniniana columna aedes "conspicimus ex lignis paleisque confectas rotundasque, quarum cacumen fornicis instar rotundum est et in conum desinit: sunt tamen illae non inconcinne structae. In casas porro nonnisi ab ostio lux ingrediebatur: quod ostium praealtum est et in nonnullis ad tectum usque aperitur. Eodem quoque modo veteres Galli aedes struebant suas". Die Schilderung dieser Tugurien stimmen ganz zu den Hausurnen; Columella schildert sie noch mit einem runden Dache ("testudineato tecto"). Mein Freund Müllenhoff irrt jedoch, wenn er die viereckige Hausurne von Aschersleben gradezu zur Vergleichung zieht und drückt sich etwas unbestimmt aus, wenn er sagt: Dies Stück (die viereckige Urne von Aschersleben), gewis eine Seltenheit, die ihres Gleichen sucht, stellt in der That das altgermanische, fast (?) quadratische oder

|

Seite 251 |

|

runde (?) Haus dar, das die Römer mit Recht ein tugurium nennen konnten, mit seinem hohen spitzen (?) Strohdach" u. s. w.; es ist hier offenbar die Schilderung der Alten und die Darstellung auf der Antoninssäule in die viereckige Urne hineingetragen, welche zwar das Bild eines Hauses giebt, aber nicht die Eigenthümlichkeiten der ältesten Urnen dieser Art hat. - Eben so wenig kann ich meinem Freunde Kemble darin beistimmen, wenn er sagt: "Eben aus der Form (?) dieser Tuguria (auf der Antoninssäule) geht auch hervor, daß diese Urnen nicht der Bronze=, sondern der Eisenzeit angehören". Wir dürfen nicht vergessen, daß sich in Norddeutschland und Skandinavien die Bronzeperiode viel (wohl tausend Jahre) länger rein und unvermischt erhält, als in Südeuropa, und erst spät (vielleicht erst gegen die Zeit der Völkerwanderung) plötzlich und ohne Uebergang (nach der Bronzeperiode hin) in die Eisenzeit übergeht, - und daß die Gestalt der Häuser sich noch länger halten konnte, als die unvermischte Anwendung der Bronze, wie sich denn, nach den Schilderungen der römischen Schriftsteller, in Italien die runden Häuser oder Tugurien auf dem Lande auch viel länger gehalten haben, als die reine Bronzeperiode, aus der die Hausurnen stammen. - Für das Alter der Hausurnen können nur die Form der Gräber und die Beigaben entscheidend sein.

Es gab gewiß einst eine Zeit, welche ich die Zeit der reinen Bronzeperiode nennen will, in welcher alle Völker Europa's und die asiatischen Völker der Küsten des Mittelmeeres dieselbe Cultur hatten. Zwar ist, wie oben bemerkt, in den südlichen Ländern von dieser Cultur bisher sehr wenig bekannt geworden; aber sie wird sich nach und nach aus einzelnen Zügen herausstellen lassen. Einen überraschenden Anhaltspunct bilden die oben geschilderten Hausurnen.

Im J. 1817 wurden im Albanergebirge, an dem Wege von Castel Gandolfo nach Marino, ungefähr 13 englische Meilen von Rom, viele Hausurnen in einer Felsspalte gefunden, welche von neu angewachsener Felsbildung überdeckt gewesen sein soll. Es läßt sich jetzt wohl schwerlich ermitteln, ob das Letztere gegründet ist, oder überhaupt nur wahrscheinlich sein kann, wenn man nicht etwa annehmen will, daß in jenen vulkanischen Gegenden die Felsschichten durch vulkanische Gewalten in jüngern Zeiten verschoben worden seien; es wird sich jetzt schwerlich ermitteln lassen, ob die Bedeckung des Felsspaltes, wenn sie wirklich vorhanden gewesen ist, vor oder nach der Beisetzung

|

Seite 252 |

|

der Urnen, durch Natur oder Kunst geschehen sei. Jedoch hängt von der Ermittelung dieses Umstandes für die Bestimmung der Urnen nicht viel ab. Es ist wahrscheinlich, daß das Volk, welches diese Urnen beisetzte, in dem felsigen Boden einen geschützten Felsspalt zur Beisetzung der Asche ihrer Todten benutzte.

Die zahlreichen Urnen dieses Fundes wurden weit zerstreut. Im J. 1846 kaufte der Herr Professor Dr. Gerhard zu Berlin in Rom im Kunsthandel ein Exemplar für das Museum zu Berlin, welches in der Terracottensammlung dieses Museums Nr. 5026 oder nach Gerhard's Leitfaden vom Jahr 1851 als Nr. 32 a aufgestellt ist. Ich fand sie hier im Herbste des J. 1855 und erkannte in derselben eine überraschende Aehnlichkeit mit den Hausurnen des Nordens. Die Urne vom Albanergebirge, welche 12 Zoll hoch ist, hat ebenfalls eine runde Basis, eine cylinderförmige Gestalt oder runde Wand, welche jedoch nach oben hin ein wenig zugespitzt ist, ein rundes, festes Dach und eine viereckige Thür in der Seitenwand. Diese Urne hat jedoch

|

Seite 253 |

|

einige Verzierungen, welche den nordischen Urnen

fehlen, diese Urnen aber noch mehr als die

Nachbildung eines Hauses erscheinen lassen. An

jeder Seite der Thür sind zwei etwas erhöhete

Rippen, welche wohl Pilaster oder Pfeiler zum

Tragen eines Vordaches bezeichnen sollen. Auf

dem kuppel= oder kegelförmigen Dache, welches

jedoch ein wenig länglich gedrückt ist, liegt in

der Mitte, in dem senkrechten Durchmesser der

Thür, ebenfalls eine Rippe zur Bezeichnung des

Firstbalkens. Zu diesem Firstbalken laufen an

jeder Seite 4 Rippen, zur Bezeichnung der

Sparren, hinauf, welche oben am Firstbalken

hervorstehende Köpfe haben. Die beiden Enden des

Firstbalkens laufen in eine kleine Figur von

erhöheten Rippen in der Form

aus, vielleicht zur Bezeichnung

eines Giebelornaments über der Thür oder eines

Balkenwerkes zur Befestigung der Enden des

Firstbalkens. - Hier haben wir ein vollständiges

Bild eines altitalischen Hauses, mit den

Eigenthümlichkeiten der südlichen Häuser, mit 4

Pfeilern vor der Thür, den ersten Anfängen einer Säulenhalle.

aus, vielleicht zur Bezeichnung

eines Giebelornaments über der Thür oder eines

Balkenwerkes zur Befestigung der Enden des

Firstbalkens. - Hier haben wir ein vollständiges

Bild eines altitalischen Hauses, mit den

Eigenthümlichkeiten der südlichen Häuser, mit 4

Pfeilern vor der Thür, den ersten Anfängen einer Säulenhalle.

Die Masse und die Art der Verfertigung dieser Albanerurne stimmt ganz mit der der nordischen Urnen des Heidenthums, und überhaupt mit der charakteristischen Eigenthümlichkeit der Thongefäße aller sogenannten "wilden" Völker, d. h. wenn man so sagen soll, derjenigen Völker, welche noch keine Brennöfen kennen, überein; mit dem Brennofen, der zuerst immer mit der Cultur vorzurücken scheint, beginnt die höhere gewerbliche Bildung, erst nach dem Schmieden des Eisens. Die Albanerurne besteht im Innern der Wände aus grobkörniger, felsiger Masse, d. h. aus Thon mit zerstampfter Felsmasse durchknetet, und unterscheidet sich von den nordischen Urnen nur dadurch, daß die Masse, wie zahllose italische Gefäße, eine röthlich =braune Farbe hat, während die nordischen Gefäße aus braunem Thon bestehen, der mit (geröstetem? und) zerstampftem dunklen Granit durchknetet ist. Die ursprünglich rauhe Außenfläche der Albanerurne ist schließlich mit fein geschlämmtem, braunem Thon überzogen und geglättet. Die Verfertigungsweise dieser Urne ist also ganz dieselbe, wie bei den Thongefäßen aller andern alten, heidnischen Völker, welche noch nicht im Besitze der Wissenschaft und Kunst sind. Es ergiebt sich also aus der Form und der Verfertigungsweise der Albanerurne, daß in Italien einst dieselbe Cultur herrschte, wie im mittlern und nördlichen Europa.

Aber nicht nur Form und Verfertigungsweise der Albanerurne machen auf eine gewisse Stelle in der Geschichte der menschlichen Kunstentwickelung Anspruch; auch der Inhalt der Urne,

|

Seite 254 |

|

den ich in Berlin genau untersucht habe, redet für eine bestimmte Zeit, wenn man in diesem Falle einstweilen auch nur nach Perioden oder Jahrtausenden rechnen kann. Auf dem Boden lag noch etwas von dem Inhalte, das sich durch die ziemlich verschlossene Form der Urne darin erhalten hatte. Es liegen in der Urne: in kleine Stücke zerbrannte Menschengebeine und ein Blatt von einem thönernen Löffel; zwischen den Menschengebeinen fand ich ein kleines Ringelchen von Bronze und ein ungefähr einen Quadratzoll großes, dünnes, stark gerostetes Bruchstück von einem getriebenen oder gehämmerten Gefäße aus Bronze, welches mit zwei Reihen ganz kleiner, von innen heraus getriebener Buckel verziert ist, ganz auf dieselbe Weise, wie so viele dünne, nicht gegossene Gefäße aus Bronzeblech aus den Gräbern Norddeutschlands ans Licht gezogen werden. Solche norddeutsche Gefäße sind z. B. die bronzenen Schalen von Dahmen und Kl. Lukow, wie sie in den meklenburg. Jahrbüchern X, S. 283, und XIII, S. 376, von mir in Abbildungen dargestellt sind, ferner das Gefäß und die Nadel von Sparow, welche in Schröter und Lisch Friderico - Francisceum Tab. XII, Fig. 2, und Tab. XXIV, Fig. 20, abgebildet sind (vgl. auch die Abbildung der Nadel in den Jahrbüchern IX, S. 332).

Diese Entdeckung verweiset die Albanerurne bestimmt in die Zeit der ausgebildeten Bronzeperiode, und man kann wohl mit Bestimmtheit das Ergebniß der Forschung aussprechen, daß zu irgend einer Zeit die Bildung und der Geschmack bei den altitalischen und den norddeutschen und nordischen Völkern in vielfacher Hinsicht ganz dieselbe war, ja daß sie so weit ging, daß sich selbst seltene Formen bei beiden wiederholten, wobei jedoch scharf zu berücksichtigen ist, daß die Völker ihre Eigenthümlichkeiten neben der gemeinsamen Cultur ausdrückten, wie z. B. die Albanerurne ein Vordach oder eine Säulenhalle vor dem Hause andeutet, welche in den südlichen Ländern sehr verbreitet und ein Bestandtheil des Baustyls ward, in den norddeutschen Ländern aber nicht zur Anwendung kam.

Ueber diese Albanerurnen ist zur Zeit ihrer Entdeckung auch wiederholt geschrieben. Der Herr Professor Gerhard theilt mir mit, daß Alessandro Visconti (oder auch dessen Bruder Filippo) eine kleine Schrift über diesen Fund herausgegeben habe, in welcher er diese Urnen für antidiluvianisch (!?) erkläre, daß aber sein öfteres Bemühen um diese Schrift bis jetzt vergeblich gewesen sei; das Giornale Arcadico des Jahres 1817 und der folgenden Jahre würden aber wohl Nachweisung geben. Da aber einem mit Italien vertrauten Manne, wie dem Herrn Professor Gerhard, diese Schrift unzugänglich geblieben ist, so wird mir mein Bemühen viel weniger gelingen.

|

Seite 255 |

|

Dieser Auffassung und der angeblichen Art der Auffindung in einem von jüngerem Gestein überwachsenen Felsspalt mißtrauend, ist denn Gerhard (im Archäologischen Anzeiger, 1832, S. 172) eher der Meinung beigetreten, daß "jene seltsame "Hüttenform als eine für rhätische Soldaten der Kaiserzeit mit Erinnerung an ihre heimathlichen Formen gewählte Abweichung von der Form sonstiger Aschengefäße" zu betrachten sei. - Aber so sinnreich diese Erklärung auch sein mag, so scheint ihr doch der gesammte Fund zu widersprechen, da man alle Umstände in Erwägung ziehen muß, wie die Verfertigungsweise der Urne, die in derselben gefundenen Bronzen, u. s. w.; ja selbst die Form der Urne mit den vier Pfeilern an der Thür, welche keinen nördlichen Charakter haben, redet dagegen. Es ist nicht glaublich, daß rhätische Soldaten sich die Mühe sollten gegeben haben, auf eine ganz veraltete und sehr schwierige Weise ihre Urnen aus freier Hand zu machen und am offenen Feuer zu dörren, während sie sich jede beliebige Form bei zahlreichen Töpfern um ein Billiges bestellen konnten; es ist nicht glaublich, daß rhätische Soldaten feine Geschirre öder Schmuckgefäße von Bronzeblech sollten mit in fremde Länder genommen und ihren Todten mitgegeben haben, während sie zahlreiche Gegenstände anderer Art römischen Ursprunges gewiß im Besitze hatten.

Den rechten Punct in der Erklärung scheinen mir

die englischen Forscher getroffen zu haben.

Durch Canova erhielt A. W. Hamilton ein auch

noch mit Gebeinen gefülltes Exemplar der

Albanerurnen, und Hamilton gab sie an das

Britische Museum, wo sie Nr. 1 bildet, zum

Zeichen, daß man sie dort für sehr alt hält. In

dem Katalog des Britischen Museums wird gesagt:

die Urne sei eine Vase von grober, brauner

Waare, "in der Gestalt eines tugurium oder

einer ländlichen Wohnung der ältesten Bewohner

Italiens und ein Stück der ältesten italischen

Töpferkunst". Der Catalogue of the greek

and etruscan vases, Vol. I., London, 1851, sagt:

"Nr. 1. Oval vase. Hight 13 in., Length 15

in. Coarse brown ware. In the form of the

Tugurium or rustic cottage of the early

inhabitants of Italy. At one end is a moveable

door flanked by perpendicular ridges and

grooves, which perhaps represented fluted

pilasters. On each side of the roof are five

ribs meeting at the top of the ridge, and at

each end under a pointed projection is an object

like an

inverted thus

inverted thus

. The surface of the vase appears

to have been pointed, as traces of a rude

meander pattern remain in several places. The

inferior is filled

. The surface of the vase appears

to have been pointed, as traces of a rude

meander pattern remain in several places. The

inferior is filled

|

Seite 256 |

|

with burnt bones. This interesting specimen of the earliest italian fictile art was found in 1817 in the Monte Albano near the road from Castel Gandolfo to Marino, about 13 miles from Rome."

Daß die Hausform der Graburnen nicht bloß vereinzelte "Töpferlaune" sei, beweisen zur Genüge auch die etruskischen Grabkisten, welche oft Fortsetzung dieser Hausurnen und Erinnerung an dieselben sind. Die etruskischen Todtenkisten aus Stein oder gebranntem Thon haben häufig die Form eines Hauses mit Dach und Thüren, oft nur mit Andeutung von Thüren, ohne Durchbrechung der Wände. Beweisende Stücke sind z. B. Nr. 505 und 547 der etruskischen Denkmäler in der Sammlung der antiken Bildhauerwerke des Museums zu Berlin (nach dem Kataloge, Dreißigste Auflage, 1855). Besonders merkwürdig ist die etruskische Todtenkiste, Nr. 539, von dem "sogenannten Grabmale des Porsenna", dessen Deckel "ein Haus mit Eingangsthüren an den Seiten und einer vorragenden Bedachung darstellt" (einem sogenannten Schweizerhause ähnlich); das Dach ist weit vorspringend und die Thüren sind klein und viereckig. Diese etruskischen Grabkisten, als Fortbildung der altitalischen Hausurnen, scheinen mir den sichersten Beweis dafür zu geben, daß alle alten Völker Europa's die Todten gerne in der Nachbildung ihres Hauses beisetzten, wenn sie auch nur den Grabhügel in der Form des kegelförmigen Hauses nachahmen konnten.

Die Zeit der Hausurnen, wenn nicht Entdeckungen in Italien oder Griechenland etwas Bestimmtes ans Licht bringen sollten, scheint spätestens in die Zeit der römischen Könige zu fallen oder noch weiter zurückzureichen. Jedoch soll diese Vermuthung für nichts weiter gelten, als für eine Vermuthung.

|

|

|

:

|

Römische Bronzestatuette der Ubertas,

gefunden zu Manderow.

Vor drei Jahren stießen Arbeiter zu Manderow, in der Pfarre Proseken bei Wismar, beim Torfstechen in einer Tiefe von 4 Fuß auf etwas Hartes, das sich beim Herauswerfen als eine kleine Bronzefigur erwies. Das Torfmoor, welches an einem kleinen See liegt, war vorher mit Busch, namentlich mit Weiden bewachsen. Die Bronzefigur blieb so lange verborgen,

|

Seite 257 |

|

bis sie der Herr Cantor Krüger zu Proseken, in lebhafter Theilnahme an den Bestrebungen des Vereins, im J. 1855 für den Verein erwarb.

Die Figur ist 6 1/2 Zoll hoch, aus Bronze und hohl gegossen. Sie stellt eine weibliche Göttin dar, in langem Untergewande, mit etwas kürzerem Obergewande, dessen Ende nach hinten über die linke Schulter geschlagen ist; die rechte Schulter ist entblößt. Im linken Arme trägt sie ein großes, mit Schuppen verziertes Füllhorn, in welchem Aehren, Baumfrüchte und Weintrauben liegen. In der rechten Hand hält sie eine runde Schale. Auf dem Haupte trägt sie ein antikes Diadem. "Eigenthümlich ist das in einem starken Zopfe nach griechischer Weise zusammengefaßte, dann aber über den Scheitel mit einem Wulste zusammengefaßte Haar, welches sich hier wie eine Blume (Lotos?) bildet und so an die Isisdarstellungen späterer römischer Auffassung erinnert. In diesem (jetzt etwas schief gedrückten) Wulste zeigt sich ein Einschnitt, welcher wohl dazu bestimmt gewesen sein könnte, eine Scheibe (Sonnen= oder Mondscheibe?) getragen zu haben."

Die Figur ist aus spät römischer Zeit, jedoch noch von guter Arbeit. Sie stellt eine Ubertas (Segen) oder Felicitas publica dar, wie sie auch auf Münzen oft vorkommt. "Sie stammt aus der Zeit, in welcher fremde Gottheiten oder deren Attribute mit den heimischen zu neuen symbolischen Bezeichnungen verbunden wurden", wie der Kopfputz und die Attribute auf eine spätere Zeit hinweisen. Die Figur ist sonst schlank und zart gebildet, der Faltenwurf ist reich und geschmackvoll, die Züge sind edel und fein. Die Figur hat sowohl Kunstwerth, als besonders historischen Werth, da sie sicher in Meklenburg gefunden ist. Die meisten der zahlreichen in den Ostseeländern gefundenen römischen Alterthümer stammen aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, namentlich aus dem 2. und 3. Jahrhundert des römischen Kaiserreichs.

In der Auffassung der Herstammung, des Alters und der Zeit der Figur stimmen die berliner Archäologen in ihren Ansichten, welche mir durch den Herrn General=Director von Olfers mitgetheilt sind, mit mir überein.

Schwerin im Juni 1855.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 258 |

|

|

|

|

|

2. Alterthümer des christlichen

Mittelalters

und der neuern Zeit.

Alterthümer von der bischöflichen Burg zu Bützow.

Auf dem "Schlossplatze" zu Bützow, dem Platze der ehemaligen mittelalterlichen bischöflichen Burg, wurden beim Ausgraben der Erde zu den neuen Gebäuden im Sommer 1855 ferner noch gefunden und von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow geschenkt:

ein eiserner Schlüssel,

eine eiserne Pfeilspitze und

ein kleiner, glasurter Stein (wohl Kalkstein), durch einen großen Brand glasurt, und ferner noch

ein kleiner eiserner Schlüssel.

Bei dieser Gelegenheit berichtet der Herr Friedrich Seidel folgendes Ereigniß. Zum Umbau eines Fensters in dem Criminalgebäude (der bischöflichen Burg) entdeckte man 18 Fuß hoch über der Erde mitten in der aus sehr großen Mauersteinen fest gemauerten Wand ein kleines eisernes Gitter, dessen Stangen so sehr verrostet waren, daß sie nicht viel dicker waren als ein Rohrhalm. Unter der untersten Querstange war ein eichenes Brett von ungefähr 8 Zoll im Quadrat eingeschoben und unter diesem war ein ähnliches Stück Brett eingemauert. Zwischen beiden Brettern war ein leerer Raum, in welchem auf etwas Stroh 3 Hühnereier lagen, deren Inhalt ganz fest, wie krystallisirt oder verglaset, war. Die Maurer behaupteten, daß hier ursprünglich kein Fenster angelegt gewesen, sondern alles so beim Bau der Burg vermauert worden sei. Man vermuthet hinter diesem Umstande irgend eine Absicht, die sich aber wohl schwerlich errathen läßt.

|

Seite 259 |

|

|

|

|

:

|

Eiserne Alterthümer von Marlow

aus der Reknitz.

Bei der unumgänglich nothwendigen Vertiefung des Strombettes der Reknitz zur Anlage einer Brücke von Marlow nach Pommern fand sich, daß von der Stelle an, wo der Damm an der meklenburgischen Seite am Lande aufhört, nach dem entgegengesetzten pommerschen Ufer hin in der Reknitz ein Steinwall von ungefähr 30 Fuß Länge und 15 Fuß Breite lag. Wahrscheinlich ist in alter Zeit auf der meklenburgischen Seite hier wegen des sumpfigen Ufers eine Art Mole durch Einrammen eichener Pfähle, welche zum Theil noch stehen, und durch Versenken kopfgroßer Steine gebildet und von da an eine kleine Brücke von ungefähr 20 Fuß Länge über die Reknitz gemacht worden. Da aber alle Nachrichten über diese Brücke und den in Ueberresten in seiner ganzen Ausdehnung durch das Reknitzthal auf meklenburgischer und pommerscher Seite noch vorhandenen Damm schweigen, so muß sich die Erbauung dieses Brückendammes in eine sehr ferne Zeit verlieren.

Als die Arbeiter wenigstens drei Schichten dieser Mole und eine Masse von Steinen abgetragen hatten, fanden sich folgende Alterthümer:

1) ein eisernes Hufeisen, welches sehr klein ist und an welchem die Stollen nach unten stehen, wie noch jetzt bei der Winterschärfung der Vordereisen. Bei dem Bau der Chaussee bei Triebsees fand man auf einem versunkenen und überbaueten Knüppeldamme eine Menge solcher kleiner Hufeisen, an denen jedoch die Stollen hakenförmig nach oben gerichtet waren;

2) ein eiserner Sporn mit dünnen, runden Bügeln und einer kurzen Spitze statt des Rades 1 ); die beiden Oesen stehen in der Richtung verschieden, die eine, rund, perpendiculair, - die andere, viereckig, horizontal;

3) eine eiserne, lange und schmale Sichel, wie dergleichen in der Gegend von Marlow schon öfter gefunden sind;

4) ein eiserner Splint, vielleicht zum Zustecken einer Thür, wahrscheinlich von einem Schiffe.

Marlow, 1855.

Dr. Hüen.

|

Seite 260 |

|

|

|

|

:

|

Ueber

ein zu Dreveskirchen gefundenes großes Thongefäß.

und

den Ort Dreveskirchen.

Vgl. Jahrb. XVII., S. 368, XIX., (S. 290, und oben S. 227 flgd.

Bei Gelegenheit der Auffindung der heidnischen, unterirdischen Wohnstätten zu Dreveskirchen, zur Zeit der Drainirung des Feldes im J. 1855 ward auch ein anderer Fund gemacht, der, wenn er auch nicht altheidnisch ist, doch wohl dem früheren Mittelalter angehört.

Ungefähr 40 Ruthen von einer heidnischen Wohnstätte entfernt, fand sich mitten in einer quellenreichen Stelle ein großes Gefäß von gebranntem Thon, leider sehr zertrümmert. Dasselbe scheint eine Höhe von ungefähr 2 1/2 Fuß und einen Durchmesser von 2' gehabt zu haben; die Form in tonnenförmig. Es ist aus weißlichem Thon geformt, im Töpferofen gebrannt und am obern Rande von innen und außen weißlich glasurt. Der Rand an der Oeffnung ist stark gewulstet.

Unter dem Randwulste finden sich Spuren einer Verzierung.

Im Boden sind in der Mitte und im Umkreise Löcher durchgebohrt.

Das Gefäß stand auf einigen Bruchstücken von Ziegeln von 3" Höhe und 6" Breite, deren Oberflächen 4 3/4" unter dem umgebenden Terrain lagen.

Den Zweck des Gefäßes anlangend, so hat man es hier offenbar mit der Fassung eines Brunnens zu thun, wofür nicht allein die Durchlöcherung des Bodens, sondern auch die quellichte Beschaffenheit des Bodens deutlich sprechen. Eben so sicher gehört in Bezug auf das Alter das Gefäß frühestens dem Mittelalter an, wie der Charakter der Verzierung und die Glasur beweisen.

Die Verzierung besteht in an einander gereiheten kreisförmig gelegten Bändern, deren Enden von unten her in dem Kreise in eine Lilie von 1 1/2" Höhe auslaufen (oder: in an einander stoßenden kreisförmigen Bändern von 2" Durchmessern, in deren jedem eine mittelalterliche Lilie steht, mit einem Stempel eingedrückt), ein vielfach angewandtes romanisches Ornament, dessen Zeichnung hier in der Lilie jedoch schon germanische Weise hat, so daß man Uebergangsstyl annehmen könnte.

|

Seite 261 |

|

Aus der Existenz eines Brunnens würde man auf eine neu angelegte Wohnstelle schließen dürfen, und die urkundlichen Nachrichten scheinen merkwürdig mit dieser Annahme zu harmoniren.

Dreveskirchen hieß, ehe es eine Kirche erhielt, Gardeskendorf, und es wäre wohl möglich, daß man das Dorf bei Erbauung desselben an dem besten Punkte der Gegend, wo sie weithin sichtbar ist, um diese wieder aufgebauet habe, falls man nicht annehmen will, daß Gardeskendorf neben Dreveskirchen, wie Mirisdorf neben Hohenkirchen, existirt habe (vgl. Jahrbücher XI, S. 412, Nr. 5).

Es führt dies wieder auf die Etymologie des Namens. Dreveskirchen heißt bekanntlich im Mittelalter tôr Oedeskerken; z. B. in der 1431 transsumirten Urkunde des Fürsten Heinrich I. von 1270 (Jahrb. VII, S. 301). Eben so oft kommt aber im 14. und 15. Jahrhundert die Form Oeteskerken vor, und da scheint es nicht übermäßig hergeholt, wenn man sie mit dem Familien=Namen Oete in Verbindung bringt, den manche Personen dieser Gegend führten, z. B. 1328 Peter und Hinrik Oete von Klein=Strömkendorf, 1347 Timmo und sein Bruder Hinrik Oete und deren Vetter Hinrik, 1356 Jochen Oete, wismarscher Bürger, 1366 Hinrik Oete von Questin, Nicolaus Oete von Klein=Strömkendorf, und annimmt, daß die neue Kirche auf die Hufe eines Oete erbauet sei, oder, was minder wahrscheinlich ist, daß ein Oete sich um das Zustandekommen des Baues besonders verdient gemacht habe. Daß Oete ein Familien=Name ist und diese selten zu Ortsbezeichnungen gebraucht werden, ist freilich wahr; allein einmal mag zur Zeit der Entstehung Oete noch Personen=Name gewesen sein. Es scheint ein Diminutiv von Otto zu sein, welcher Name sich ebenfalls als Familien=Name hier findet; es finden sich außerdem auch noch andere Beispiele, z. B. Preensberg und Mecekendorf.

Bei der Aufgrabung dieses Gefäßes waren gegenwärtig die Herren Dr. Crull und Apotheker Beckmann aus Wismar, und sind die letzteren Annahmen über die Etymologie des Namens von dem Herrn Dr. Crull entstanden.

Dreveskirchen, 4. Septbr. 1855.

C. T. Koch.

|

|

|

:

|

Zinnernes Hausgeräth von Wend. Waren.

Im J. 1855 wurden bei den Grabungen zwischen dem Goldberger See und dem Serrahn=See an der Mildenitz mehrere zinnerne Geräthe gefunden, welche sich durch Geschmack in Form und Verzierungen auszeichnen und deshalb für die

|

Seite 262 |

|

großherzogliche Alterthümer=Sammlung erworben wurden. Es sind 4 große Schüsseln, 3 kleinere Schüsseln, 3 Teller, 1 Leuchter und 1 Maaß. Beachtenswerth sind nur die Schüsseln, namentlich die großen. Das Geräth war ohne Zweifel Bauernbesitz und im Anfange des 17. Jahrhunderts gefertigt. Von den Schüsseln tragen 4 folgende eingravirte Namen: Hans Berent, Jacob Lemcke, Jochim Lutke, Christianus Mosolf 1611; aus der letztern Jahreszahl läßt sich die Zeit des Ankaufes entnehmen. Sicher wurden die Geräthe im dreißigjährigen Kriege hier verborgen. Die Schüsseln sind mit drei Schilden, Stadtwappen und Zinngießermarken, bald 2 und 1, bald 1 und 2, gestempelt. Sechs Schüsseln haben einen Schild mit zwei gekreuzten Bischofsstäben, also wohl das Wappen der Stadt Bützow, eine einen Schild mit einem Stier vor einem Baume, also das Wappen der Stadt Güstrow. Daneben haben die bützower Schüsseln folgende Zinngießermarken: drei einen Schild mit einer Rose und den Buchstaben C. D., eine einen gleichen Schild mit I. E., eine einen Schild mit drei Sternen und I. E., eine einen Schild mit einem Henkelkrug (= Krôß, daher noch der Name Stênkrôsz); die güstrowsche Schüssel hat als Zinngießermarke einen Schild mit einem Steinbock. Die Schüsseln sind also wohl alle in Meklenburg gemacht.

Von den drei Tellern haben zwei einen Schild mit zwei gekreuzten Schlüsseln (Riga, oder Regensburg?, oder das Erzbisthum Bremen oder das Bisthum Minden?) und einen Schild mit einem Henkelkruge und H. M., einer einen Schild mit einem Stadtthor und einer Jungfrau darüber, also Magdeburg, und einen Schild mit M. Der Leuchter hat einen Schild mit einem Löwen und einen undeutlich gewordenen Schild. Das Maaß ist nicht gestempelt.

Die sämmtlich wohl in Meklenburg gefertigten, nicht schweren Schüsseln zeichnen sich alle durch Schönheit, Geschmack und Leichtigkeit sowohl in der Form, als in der Verzierung aus, und geben redende Beweise von der großen Handwerkstüchtigkeit, welche noch kurz vor dem dreißigjährigen Kriege herrschend war, wie dies z. B. auch an der Töpferei häufig bemerkt werden kann, eben so von der großen Ausdehnung der Gewerbe, da z. B. Bützow wenigstens vier tüchtige Zinngießermeister hatte, welche ihre Erzeugnisse bis nach Goldberg hin (wahrscheinlich durch die Jahrmärkte) verkauften. Man kann nicht genug aufmerksam auf die Handwerkserzeugnisse des 16. Jahrhunderts und der nächsten Jahre sein.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 263 |

|

Ein kleiner zinnerner Krug,

von der Gestalt und mit den Reifenverzierungen der Krüge aus dem 14. und 15. Jahrhundert, gegen 3 1/2" hoch, gefunden in der Gegend von Bützow, erworben und dem Vereine geschenkt von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow.

Bronze=Grapen.

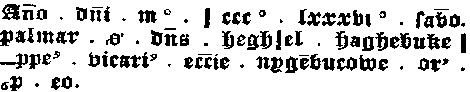

Der Herr Portraitmaler Schacht zu Rostock besitzt einen kleinen mittelalterlichen Grapen aus Bronze, 4 3/4" hoch und im Durchmesser. Auf dem Rande steht in Conturen eingegraben die Inschrift:

Rostock.

T. Rogge.

Silberschmuck von Niendorf.

Zu Gr. Niendorf bei Crivitz wurden beim Graben 20 Wittenpfennige der Städte Lübeck, Lüneburg und Hamburg aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts gefunden und mit denselben ein kleiner silberner Schmuck von der Größe der Pfennige, welcher so construirt ist, daß 6 Lilien von einem Knopfe in der Mitte nach einem vergoldeten Ringe gehen. Der Herr Pächter Krüger wandte diesen Fund dem Vereine zu.

Ein großes eisernes Messer

mit hölzernem Griffe, aus dem Mittelalter, ward in der Stadt Schwerin beim Legen der Gasröhren 4 Fuß tief gefunden und durch die Vermittelung des Herrn Kaufmanns Schnelle erworben.

Einen messingenen Siegelring,

aus dem 16. - 17. Jahrhundert, gefunden zu Brütz bei Goldberg, schenkte der Herr Jahn zu Güstrow. Auf dem Schilde steht ein halber Mann, der ein Schwert schwingt, zu jeder Seite ein Stern; über dem Schilde stehen die Buchstaben T. W.

|

Seite 264 |

|

|

|

|

:

|

II. Zur Baukunde

des christlichen Mittelalters.

Kirchliche Bauwerke.

Die Kirche zu Gr. Wokern.

Die Kirche zu Gr. Wokern bei Teterow ist eines der merkwürdigsten alten Gebäude in Meklenburg. Wir verdanken die Entdeckung dieser Kirche dem Herrn Ober=Appellationsgerichts=Copiisten Rogge zu Rostock, welcher im Sommer des J. 1855 von derselben saubere und getreue Zeichnungen aufgenommen hat; die Bedeutsamkeit dieser Erscheinung veranlaßte auch mich, dieselbe im Herbste des J. 1855 einer Prüfung an Ort und Stelle zu unterwerfen. Die nachfolgende Beschreibung ist daher doppelt und sicher verbürgt.

Die Kirche gehört zu den alten Feldsteinkirchen romanischen oder Rundbogen=Styls, von denen einige merkwürdige Beispiele in Meklenburg entdeckt sind. Sie ist von gleicher Bauart, wie die Kirche von Dambek oder Minzow bei Röbel (vgl. Jahrb. XV, S. 283 flgd.) und hat gewiß Aehnlichkeit mit der Kirche von Papenhagen bei Rambow, nicht weit von Malchin (vgl. Jahresber. VI, S. 103 flgd. und Lisch Maltzan. Urk. III, S. 262) gehabt, obgleich die letztere ganz Ruine geworden ist.

Die Kirche zu Gr. Wokern ist ganz von Granit=Feldsteinen erbauet, ohne daß irgendwo (mit Ausnahme der jüngern Wölbung des Schiffes) Ziegel angewendet wären. Das ganze Gebäude ist äußerst tüchtig aufgeführt, sehr wohl erhalten und zeigt

|

Seite 265 |

|

nirgends eine Spur des Verfalls. Die Ecken, die Thür= und Fensteröffnungen und die Gesimse sind von behauenen Granitfeldsteinen. Das Ganze, in alten, ehrwürdigen Verhältnissen, ist eine sehr befriedigende Erscheinung.