|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 90, 1926

- Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht : Rechtsgutachten

- Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht : zweites Erachten

- Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht : Rechtsgutachten

- Die Travemünder Reede, Reedelage und Reedegrenze

- Rostocker Ehen in alter Zeit

- Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806)

- Gelegenheitsfindlinge aus meinen genealogischen Sammlungen

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/1926

- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1925 bis zum 30. Juni 1926 : Schwerin, 1. Juli 1926

Jahrbücher

des

Vereins für mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde,

gegründet von Friedrich Lisch,

fortgesetzt

von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.

Neunzigster Jahrgang.

herausgegeben vonStaatsarchivdirektor Dr. F. Stuhr,

als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schwerin, 1926.

Druck und Vertrieb der

Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.

Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| Seite | ||

| I. | Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht. Von Staatsminister i. R. D Dr. Langfeld | 1 |

| II. | Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht. Von demselben | 15 |

| III. | Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht. Von Univ.-Professor Dr. Julius v. Gierke - Göttingen | 25 |

| IV. | Die Travemünder Reede. Reedelage und Reedegrenze. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker | 113 |

| V. | Rostocker Ehen in alter Zeit. Von Pastor Friedrich Schmaltz - Bremen-Oslebshausen | 185 |

| VI. | Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806). Von Vikar Dr. Niklot Beste - Benthen | 211 |

| VII. | Gelegenheitsfindlingeaus meinen geneanalogischen Sammlungen. Von Forstmeister a. D. C. Frh. v. Rodde - Prüzen bei Tarnow | 321 |

| VIII. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/26. Von Staatsarchivdirektor Dr. Friedrich Stuhr | 329 |

| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 347 | |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht : Rechtsgutachten

- Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht : zweites Erachten

- Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht : Rechtsgutachten

- Die Travemünder Reede, Reedelage und Reedegrenze

- Rostocker Ehen in alter Zeit

- Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806)

- Gelegenheitsfindlinge aus meinen genealogischen Sammlungen

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/1926

|

|

|

:

|

I.

Über die Grenzen der Staatshoheit

von

Mecklenburg-Schwerin

und Lübeck in der

Lübecker Bucht.

Rechtsgutachten

des

Staatsministers i. R. D. Dr. Langfeld=Schwerin.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

Zwischen dem Freistaat Mecklenburg-Schwerin und der freien Stadt Lübeck ist eine Meinungsverschiedenheit entstanden über die Grenzen ihrer Staatshoheit an der Lübecker Bucht, insbesondere hat die Stadt Lübeck geltend gemacht, daß ihr die Staatshoheit auch an dem Wassergebiete der Ostsee zustehe, welches die mecklenburgische Küste von der Landesgrenze beim Priwall ab ostwärts bis zur Mündung des Baches Harkenbeck bespült, während Mecklenburg an dieser Wasserfläche, soweit sie als Küstengewässer anzusehen ist, die Staatshoheit für sich beansprucht.

Eine Entscheidung dieses Rechtsstreites soll durch die nachstehenden Ausführungen versucht werden.

Für die Entscheidung sind die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes über die Bestimmung der das offene Meer berührenden Grenzen eines Staatsgebietes maßgebend.

Nach Artikel 4 der Reichsverfassung gelten diese Regeln als bindende Bestandteile des Deutschen Reichsrechtes. Gegen ihre Anwendung auf den vorliegenden Fall kann nicht eingewandt werden, daß nach der Reichsverfassung (vgl. Art. 6 Ziff. 1, Art. 78 Abs. 1 ) die Beziehungen zum Auslande Sache des Reiches sind, und deshalb jene völkerrechtlichen Normen nur noch für die Grenzen des Reichsgebietes gegenüber dem Meere, nicht aber auch für die Bestimmung der Meeresgrenze zwischen deutschen Ländern zur Anwendung kommen können. Denn nach Artikel 2 der Reichsverfassung besteht das Reichsgebiet "aus den Gebieten der deutschen Länder". Die letzteren waren vor dem Eintritt in den Norddeutschen Bund, aus dem das Deutsche Reich hervorgegangen ist, völkerrechtlich selbständige Staaten. Ihr Gebiet, mit dem sie in den Norddeutschen Bund und später in das Reich übergegangen sind, bestimmte sich nach den Regeln des Völkerrechtes auch für ihre Beziehungen zueinander. Es muß deshalb auch heute noch für die Bestimmung der Seegrenze zwischen den Ländern Mecklenburg und Lübeck auf die völker-

|

Seite 4 |

|

rechtlichen Grundsätze zurückgegriffen werden, die bei ihrem Eintritt in den Norddeutschen Bund bestanden haben. Seitdem sind Änderungen dieses Gebietes nicht erfolgt, insbesondere nicht nach Maßgabe des Artikel 18 Abs. 1 Satz 2 der neuen Reichsverfassung vom 11. August 1919.

Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes über die Grenzen zwischen Staatsgebiet und offenem Meere sind folgende:

1. Eine rechtliche Herrschaft an dem offenen Meere ist nicht möglich. Schon nach dem auf dem römischen Rechte beruhenden gemeinen Rechte war das Meer eine res extra commercium, an der eine rechtliche Herrschaft ausgeschlossen war, eine res communis omnium, die dem Gebrauche aller hingegeben ist 1 ).

Der Freiheitsbegriff des Mittelalters, welcher als Grenzen seiner Betätigung nur die von der Natur oder der persönlichen Schwäche des Handelnden gegebenen Schranken anerkannte, hat freilich sich durch jenen Rechtssatz nicht gebunden gefühlt. Daraus erklärt es sich, daß nicht nur die großen, Seeschiffahrt treibenden Nationen, sondern auch kleine deutsche Territorialherren, deren Gebiet an die See stieß, sich besondere Rechte an dem Meere anmaßen konnten. Ein Beispiel ist das der Stadt Rostock vom Landesherrn eingeräumte Recht, die Fischerei auf der Ostsee, soweit sie sich auf diese hinauszubegeben getrauen sollten, auszuüben. Seitdem jedoch die von Hugo Grotius vertretene Rechtsansicht 2 ) von der bindenden Kraft völkerrechtlicher Normen überhaupt und von der völkerrechtlich gesicherten Freiheit des Meeres insbesondere Gemeingut der Kulturnationen geworden war, ist diese Ansicht auch an die Stelle alter, hiervon abweichenden mittel-

|

Seite 5 |

|

alterlichen Rechtsanschauungen getreten. Es hat sich deshalb auch für den an das mecklenburgische und lübische Gebiet grenzenden Teil der Ostsee der allgemeine völkerrechtliche Grundsatz der Freiheit des offenen Meeres gegenüber abweichenden partikulären Rechtsbildungen durchgesetzt.

2. Es entsteht jedoch die Frage: Was ist unter dem "offenen" Meere im Sinne dieser Rechtsnorm zu verstehen?

Die allgemein anerkannte Lehre des Völkerrechtes unterscheidet von dem offenen Meere die "Küstengewässer" und die "Eigengewässer" 3 ).

a) Küstengewässer ist der Saum des Meeres, welcher die Küste eines Landes bespült. Dieser Meeresteil unterliegt der Staatsgewalt des Uferstaates, aber nur in einzelnen Beziehungen. Der Uferstaat kann in Ausübung seiner Pflicht, Land und Bürger gegen die aus dem freien Zugang über das Meer her drohenden Gefahren zu schützen, auf dem Küstenmeer Abwehr- und Sicherungsmaßnahmen treffen. Dies gilt nicht nur von der Verteidigung gegen militärische Angriffe, sondern auch von dem Schutt gegen Einschleppung von Seuchen und Krankheiten sowie von der Verhütung von Zolldefrauden und Verfehlungen gegen die Finanzgesetze. Der Uferstaat hat andererseits die friedliche Handelsschiffahrt und Fischerei auf dem Küstenmeer zu dulden, kann jedoch die Fischerei und Küstenschiffahrt auf diesem Meeresteile seinen eigenen Staatsangehörigen vorbehalten. Auf dem Boden dieser Rechtsanschauung steht auch das Reichsgesetz vom 22. Mai 1881, betr. die Küstenschiffahrt (RGBl. S. 97), indem es im § 1 bestimmt:

"Das Recht, Güter in einem deutschen Seehafen zu laden und nach einem anderen deutschen Seehafen zu befördern, um sie daselbst auszuladen (Küstenfrachtfahrt), steht ausschließlich deutschen Schiffen zu."

im § 2 aber zuläßt, daß ausländischen Schiffen dieses Recht durch Vertrag oder Kaiserliche Verordnung eingeräumt werden kann.

Die Grenze des Küstenmeeres bilden nach der Landseite die Linie des tiefsten Standes der Ebbe, nach der Seeseite eine dem Ufer parallel laufende Linie in Entfernung von 5 Seemeilen

|

Seite 6 |

|

= 5,565 Kilometern. Diese Grenzbestimmung hat in der völkerrechtlichen Theorie und Praxis allgemein die früher üblich gewesene unbestimmte Normierung "auf Kanonenschußweite" verdrängt 4 ).

Die Normalgrenze des Küstenmeeres von 3 Seemeilen muß jedoch eine Einschränkung erleiden, wenn sie hinübergreift in das nach dem gleichen Maßstabe begrenzte Küstenmeer eines anderen Staates. Dieser Fall ist gegeben, wenn zwei Staaten durch einen Meeresteil getrennt werden, der eine geringere Breite hat als sechs Seemeilen, oder wenn die Uferlinie von zwei am Meere aneinander stoßenden Staaten nach innen gebogen ist, so daß die vom Ufer des einen Staates gezogene senkrechte Linie von drei Seemeilen sich mit der vom Ufer des anderen Staates gezogenen Senkrechten Linie von drei Seemeilen schneiden muß. In der völkerrechtlichen Literatur besteht jedoch Einverständnis darüber, daß in diesen Fällen die Küstengewässer der beiden Staaten beschränkt werden. Im ersten Falle, wenn die Staaten durch einen schmalen Meeresarm getrennt werden, wird die Grenze gegeben durch die Mittellinie zwischen beiden Staaten. Im zweiten Falle, wenn die Seegrenzen des Küstengewässers beider Staaten sich schneiden, wird die Grenze gegeben durch eine Linie, die von der Ufergrenze der Staaten ab so in das Meer geführt wird, daß jeder Punkt der Linie von dem Ufer beider Staaten gleich weit entfernt ist 5 ).

Da die Anerkennung des Hoheitsrechtes an dem Küstenmeere auf dem Zwecke, das Land an der Seeseite zu schüren, beruht, so ergibt sich, daß die Rechte am Küstenmeer aus der Staatshoheit über das Landgebiet herausgewachsen sind. Das Küstenmeer eines

|

Seite 7 |

|

Staates ist rechtlich nicht anders zu beurteilen als "eine Fortsetzung seines Uferlandes" 6 ).

Der berechtigte Staat kann deshalb das Küstenmeer getrennt von den durch dieses gedeckte Landgebiet ebenso wenig rechtswirksam veräußern wie Teile des offenen Meeres. Dagegen würde der berechtigte Staat in der Lage sein, im Wege der Vereinbarung mit dem Nachbarstaate, dessen seewärts belegene Grenze seines Küstenmeeres sich mit der seines eigenen Küstengewässers schneidet, die auf dem allgemeinen Völkerrechte beruhende Bestimmung der Grenze der aufeinander übergreifenden Küstengewässer anderweitig zu regeln, insbesondere dadurch, daß er zugunsten des Nachbarstaates auf den diesem an sich als Küstengewässer gebührenden Meeresteil verzichtet, der jenseits der Mittellinie liegt und deshalb dem verzichtenden Staate zugefallen ist.

b) Von dem offenen Meer ist weiter zu unterscheiden das "Eigenmeer", auch "Territorialmeer i. e. S." genannt. Dazu gehören:

α) Meeresbuchten und durch vorgelagerte Inseln oder Landzungen gebildete Haffe, deren Einfahrt so eng ist, daß sie vom Lande aus gesperrt werden kann;

β) kleinere Buchten, Reeden und Häfen, mögen sie von Natur oder künstlich geschaffen sein, wenn sie von dem Staatsgebiet desselben Staates umgeben sind und beherrscht werden können;

γ) Flußmündungen, d. i. der Teil des Meeres, in welchem Fluß und Meer sich vereinigen und dessen Grenze dem Meere zu "durch die äußerste Linie zwischen den letzten beiden Uferpunkten des Flusses" bestimmt wird, mögen die Punkte sich auf dem natürlichen Ufer oder auf einem künstlichen Bauwerk, z. B. einer Mole, befinden 7 ). Eigenmeere unterliegen in vollem Umfange der Herrschaft des sie umfassenden Staates.

3. Das Recht des Staates an dem Küstenmeere wie an dem Eigenmeere ist kein privatrechtliches, sondern ein öffentlich-rechtliches. Es ist kein Eigentum (dominium), sondern Staatsgewalt (imperium), wie das römische Recht sie schon an dem Meeres-

|

Seite 8 |

|

ufer anerkannte (vgl. 1. 14. D. de acquirendo rerum dominio 41, 1: "Litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, set ut ea quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt"). Es ist ein Ausfluß der Staatsgewalt wie die Herrschaft des Staates über die aus Festland oder Inseln bestehenden übrigen Teile seines Gebietes 8 ).

In völkerrechtlicher Beziehung äußert sich diese Herrschaft oder Gebietshoheit vorzugsweise im negativen Sinne, nämlich als Recht "zur Ausschließung jeder anderen nebengeordneten Staatsgewalt von einem bestimmten Teile der Erde" 9 ).

Dieses Recht ist unbeschränkt in Ansehung des Eigenmeeres, dagegen in Ansehung des Küstenmeeres mit der Legalservitut der Duldung fremder Schiffahrt und Fischerei belastet. Im Unterschiede zu der Staatshoheit an dem Festlande kann man deshalb auch sagen: "Der Staat hat eine beschränkte Gebietshoheit in den Küstengewässern" 10 ).

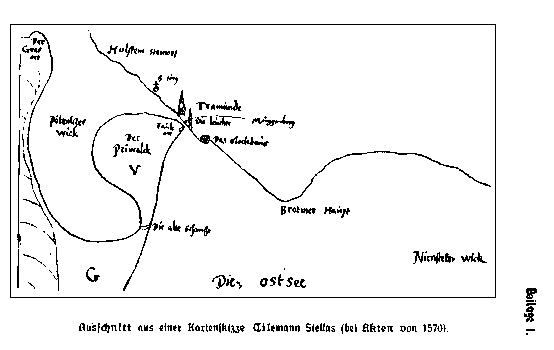

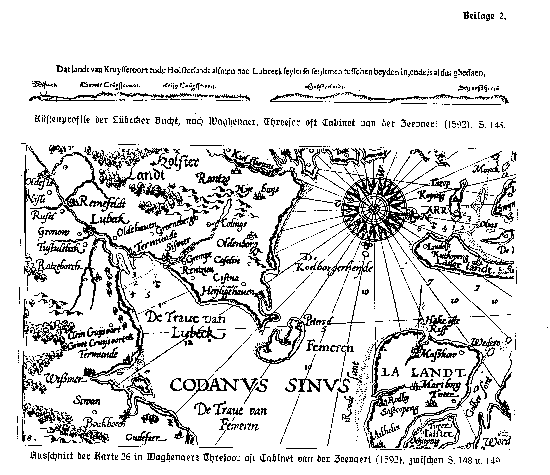

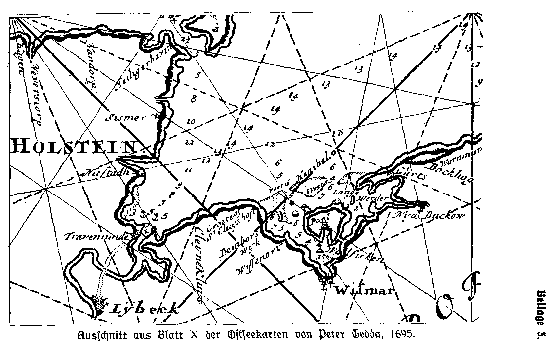

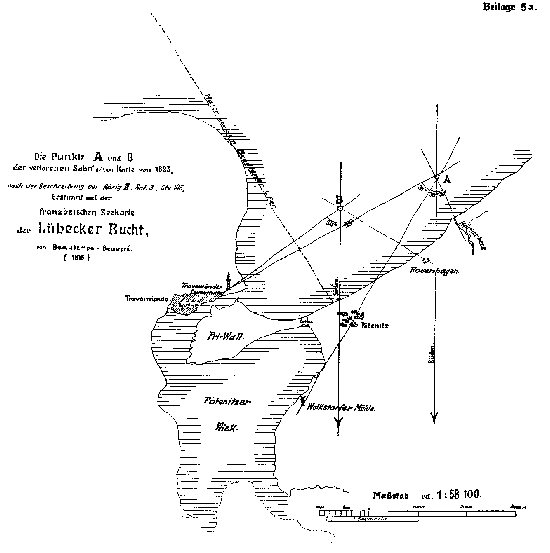

Die Lübecker Bucht ist, wie die Karte zeigt, die südwestliche von den Ländern Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Oldenburg (Fürstentum Lübeck) und Preußen (Holstein) umgebene Ausbuchtung der Ostsee, Für die von Lübeck an diesem Gewässer beanspruchten Rechte kommen für den vorliegenden Fall Preußen und Oldenburg nicht in Betracht. Es handelt sich nur um den Ausgleich der kollidierenden Ansprüche von Lübeck und Mecklenburg-Schwerin. Die Gebiete beider Staaten stoßen an der südlichen Küste der Lübecker Bucht bei dem zu Lübeck gehörigen "Priwall" zusammen, einer Landzunge, die von der Ostsee und dem Travefluß mit seiner östlichen Ausbuchtung gebildet wird.

Der zwischen beiden Ländern entstandene Streit dreht sich um ihre Rechte an dem Küstenmeer. Nach den vorstehend unter III 2 a ausgeführten völkerrechtlichen Grundsätzen würde von dem Grenzpunkte zwischen Mecklenburg und Lübeck am Priwall in die Ostsee hinein eine Linie zu ziehen sein, welche von der mecklenburgischen

|

Seite 9 |

|

wie von der lübischen Küste überall gleich weit entfernt ist. Der links von dieser Linie liegende Meeresteil gebührt Lübeck, der rechte von ihr liegende gehört Mecklenburg. Lübeck will diese Grenzfestsetzung nicht anerkennen.

Es beansprucht ein Gebiet von der Lübecker Bucht,

dessen Grenze im Westen und Süden durch die lübische und mecklenburgische Küste bis zur Mündung der Harkenbeck, im Osten durch eine von der Harkenbeck auf die Pohnstorfer Mühle und den Turm auf dem Gömnitzer Berg in Holstein gezogene Linie und im Norden durch eine von dieser Linie senkrecht auf den nordwestlich von Lübeck belegenen Brodtener Grenzpfahl gezogene Linie gebildet wird.

Dadurch entsteht ein Ausschnitt aus der Ostsee, der die Form eines unregelmäßigen Vierecks hat, in dessen Südwestecke die Travemündung liegt. Lübeck nimmt diesen Meeresteil als sein Küstenmeer in Anspruch und hat in Ausübung seiner Staatshoheit auf diesem Gebiete neuerdings namentlich die Fischerei auf ihm durch eine Fischereiordnung geregelt, durch welche die nichtlübischen Fischer, insbesondere die mecklenburgischen, von dem Fischfang auf diesem Gebiete tatsächlich fast ganz ausgeschlossen werden.

Es fragt sich: Ist der Anspruch Lübecks auf eine solche, von den völkerrechtlichen Grundsätzen abweichende Bestimmung des Küstenmeeres begründet?

Von lübischer Seite hat man den Anspruch auf verschiedene Weise zu rechtfertigen versucht.

a) Nach einer Ansicht 11 ) wird bestritten, daß die völkerrechtlichen Grundsätze auf diesen Meeresteil überhaupt zur Anwendung kommen können. Es sei nicht das Völkerrecht, sondern ein von diesem verschiedenes partikuläres Gewohnheitsrecht, das sich für die Lübecker Bucht gebildet habe, maßgebend. Dazu ist zu bemerken:

Soweit es sich um Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheit aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts handelt, müssen sie nach dem vorstehend unter III 1 Ausgeführten unbeachtet bleiben, weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf dem allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatze über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden sind. Es kann deshalb nur eine tatsächliche Übung, die nach jenem

|

Seite 10 |

|

Zeitpunkte sich vollzogen hat, in Betracht kommen. Die Bildung eines Gewohnheitsrechtes für die Herrschaft über das Meer durch tatsächliche Ausübung von Hoheitsrechten war aber auch nach jenem Zeitpunkte nur insoweit möglich, als die Hoheitsrechte an Meeresteilen ausgeübt wurden, an denen eine rechtliche Herrschaft nach allgemeinen Rechtsbegriffen überhaupt ausgeübt werden konnte. Dies traf nicht zu für das rechtlich unfaßbare "offene Meer", sondern nur für die Meeresteile, welche als "Eigenmeere" oder "Küstenmeere" behandelt werden könnten. An dem "offenen" Meere kann ein Staat weder durch Okkupation noch durch sonstige Besitzakte Rechte erwerben 12 ). Selbst durch eine Vereinbarung mit anderen Staaten über das offene Meer kann ein Staat nur vertragsmäßige Rechte erwerben, nicht aber dingliche Rechte an dem Meere selbst 13 ).

Aus der Anwendung dieser allgemeinen, auch für die gewohnheitsrechtliche Rechtsbildung maßgebenden Rechtsgrundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt sich, daß ein neuer Rechtszustand zugunsten Lübecks nur an dem Teile der Lübecker Bucht hätte entstehen können, welcher als "Eigen-" oder "Küstenmeer" der Hoheit eines Nachbarstaates unterlag, also an dem an sich zu Mecklenburg gehörenden Küstengewässer, wie es vorstehend unter III 2 a bestimmt worden ist. Dieses konnte aber im Wege gewohnheitsrechtlicher Rechtsbildung nicht dadurch Lübeck zufallen, daß Lübeck es als sein Herrschaftsgebiet tatsächlich behandelte. Außer der tatsächlichen Übung ist zum Entstehen eines Gewohnheitsrechtes noch erforderlich, daß die Übung opinione juris et necessitatis erfolgt ist, daß sie von der Rechtsüberzeugung getragen worden ist, in der Übung bereits geltendes Recht anzuwenden. Diese Überzeugung muß nicht nur auf lübischer, sondern auch auf mecklenburgischer Seite vorhanden gewesen sein, da sie ein die mecklenburgische Küste bespülendes und dem tatsächlichen Machtbereich Mecklenburgs unterstehendes Gewässer betrifft. Mag man nun auch unterstellen, daß diese Rechtsüberzeugung auf lübischer Seite bestanden hat, auf mecklenburgischer Seite ist sie jedenfalls nicht vorhanden gewesen.

Eine andere Frage ist, ob die einseitige tatsächliche Übung von lübischer Seite etwa als eine Übung bewertet werden kann, die unter dem Gesichtspunkte der Verjährung Lübeck die Staatshoheit über das streitige Gebiet verschaffen konnte. Hierauf wird unten unter V zurückzukommen sein.

|

Seite 11 |

|

b) Der Travefluß steht in seinem wichtigsten, schiffbaren Teile bis zum Ausfluß in das Meer unbestritten unter der Hoheit Lübecks und bildet einen Bestandteil des lübischen Staatsgebietes. Nach dem Völkerrechte steht dem Staate, welchem ein Fluß gehört, auch dessen Mündung, also der Meeresteil zu, in welchem sich Fluß und Meer vereinigen. Das unbestrittene Recht Lübecks an der Travemündung kann jedoch für die Begründung lübischer Ansprüche auf die Lübecker Bucht nicht verwertet werden. Denn als "Flußmündung" ist völkerrechtlich - wie vorstehend unter III 2 b γ bereits bemerkt worden ist - nur der Meeresteil anzusehen, der nach dem Meere zu durch die äußerste Linie zwischen den letzten beiden Uferpunkten des Flusses begrenzt wird. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Meeresteil, der für den vorliegenden Streitfall überall nicht in Betracht kommt.

Auch aus der Fassung der für die Begründung der territorialen Ansprüche Lübecks mit Vorliebe verwerteten Verleihungsurkunde Kaiser Friedrichs I., der sog. Barbarossa-Urkunde von 1188, können Hoheitsrechte an der Lübecker Bucht als Ausflußgebiet des Traveflusses nicht abgeleitet werden. Denn will man auch den von der Urkunde gebrauchten Ausdruck: "usque im mare" nicht als gleichbedeutend mit "usque a d mare", d. h. "bis zu dem Meere", sondern vielmehr als "bis in das Meer hinein" verstehen, so kann eine unbefangene Auslegung darin doch nicht mehr finden als den Ausdruck des Gedankens, daß Lübeck "auch die Mündung" des Flusses habe zuerkannt werden sollen. Für die Annahme, daß auch außerhalb der Travemündung in der Lübecker Bucht, insbesondere soweit sie den in die Trave ein- und ausfahrenden Schiffen als Fahrwasser dient, Lübeck Hoheitsrechte haben verliehen werden sollen, hätte es eines bestimmteren Ausdruckes bedurft. Aber wenn es auch hieran nicht gefehlt hätte, wäre doch in der Verleihung eines so weitgehenden Rechtes an dem offenen Meere nur eine Bekundung der "weitgehenden mittelalterlichen Rechtsanschauung" über die Möglichkeit von besonderen Rechten an dem Meere zu finden, welche - wie bereits unter III 1 bemerkt worden - durch die spätere Entwicklung des Völkerrechtes ihren Rechtsbestand verloren hat.

c) Als ebensowenig stichhaltig erscheint der von Rörig a. a. O. unternommene Versuch, die Lübecker Bucht als "Reede" des Lübecker Hafens für Lübeck in Anspruch zu nehmen. Faßt man den Begriff "Reede" in weitestem Sinne auf, so kann darunter doch nur der vor einem Hafen liegende Meeresteil verstanden werden, auf welchem die Schiffe Anker werfen, wenn sie durch

|

Seite 12 |

|

ungünstige Wind- oder Flutverhältnisse oder durch andere Gründe bestimmt werden, nicht sofort in den Hafen einzulaufen. In der Regel bildet die Reede einen Teil des "Küstenmeeres" und unterliegt als solcher schon der Gebietshoheit des Hafenstaates. Nach der besonderen örtlichen Gestaltung kann eine "Reede" aber auch durch eine Einbuchtung der Küste oder eine der Küste vorgelagerte Insel oder Halbinsel gebildet werden. Steht in diesem Falle das die Reede einschließende und sie beherrschende Festland im Eigentum desselben Staates, so gehört die Reede auch diesem und steht unter seiner vollen Herrschaft. Eine solche örtliche Gestaltung haben die Schriftsteller im Auge, wenn sie als Beispiele für das "Eigenmeer" außer "Meerbusen, Baien, Buchten und Häfen" auch die "Reeden" aufführen 14 ).

Dagegen besteht kein völkerrechtlicher Rechtssatz, welcher einem als "Reede" zu bezeichnenden Meeresteile als solchem und ohne Rücksicht auf seine räumliche Beziehung zu dem Uferstaate den Charakter des "Eigenmeeres" zuerkennt.

Es bleibt somit nur die Erwägung übrig, ob sich Lübeck für seine Ansprüche an dem streitigen Meeresteile nicht auf ein durch Zeitablauf erworbenes Recht berufen kann.

In dieser Beziehung ist zu beachten, daß das Völkerrecht den Begriff der Verjährung im Sinne des Bürgerlichen Rechtes nicht kennt. "Auf dem Gebiete des Völkerrechtes" - bemerkt v. Lißt in Birkmeyers Encyklopädie § 11 Ziffer 2 - "muß der rechtsbegründende oder rechtsvernichtende Einfluß der Zeit in Abrede gestellt werden. Die Verjährung hat völkerrechtlich weder als acquisitive (insbesondere als Ersitzung) noch als extinktive die Kraft einer rechtserheblichen Tatsache", d. h. einer Tatsache, "an deren Vorliegen Untergang oder Veränderung von völkerrechtlichen Rechtsverhältnissen geknüpft ist."

Ebenso v. Martens a. a. O. § 90: "Im Unterschiede vom Privatrecht statuiert das Völkerrecht eine Wirkung der Verjährung nur in sehr beschränktem Umfange."

Aber andererseits fügt v. Martens hinzu: "Wirkliche Bedeutung hat im Bereiche des Internationalen nur der unvordenkliche Besitzstand (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit)."

|

Seite 13 |

|

Es wird deshalb zu prüfen sein,

ob Lübeck in der Lage ist, einen unvordenklichen Besitzstand an dem streitigen Meeresteile nachzuweisen.

Hierfür ist jedoch zu beachten, daß nur ein Besitzstand in Frage kommen kann, in welchem die Ausübung eines vom Völkerrechte anerkannten Rechtes am Meere in Erscheinung tritt. Lübeck hätte also Besitzakte nachzuweisen, welche sich als Ausübung der Staatshoheit am "Eigen-" oder "Küstenmeere" darstellen. Soweit der das lübische Gebiet bespülende Teil der Ostsee als Eigenmeer anzusehen ist, sind die lübischen Rechte unbestritten, im Streite befindlich ist nur die Frage nach dem Umfange des von Lübeck beanspruchten "Küstenmeeres", nämlich nach dem oben unter IV eingangs Bemerkten die Frage, ob Lübeck ein durch unvordenklichen Besitzstand erworbenes Hoheitsrecht auch an demjenigen Teile des mecklenburgischen Küstenmeeres bis zum Ausfluß der Harkenbeck geltend machen kann, der rechts von der vom Grenzpunkte am Priwall in die Ostsee zu ziehenden, von beiden Ufern gleich weit entfernten Linie liegt.

Der Übergang von Staatsgebiet von einem Staate auf einen anderen kann sich nach Völkerrecht nur mittelst derivativen Erwerbs, also durch Abtretung, vollziehen, mag diese freiwillig oder erzwungen (z. B. durch Krieg) sein. Okkupation von Staatsgebiet ist nur an herrenlosem Gebiete möglich 15 ). Wenn Lübeck sich für den Erwerb des bezeichneten Gebietes auf unvordenklichen Besitzstand beruft, so behauptet es, daß die unvordenkliche Ausübung seiner Hoheitsrechte auf diesem Gebiete in ihrer rechtlichen Wirkung der eines Rechtsgeschäftes, z. B. eines Vertrages, gleichkomme, durch das es dieses Gebiet von Mecklenburg hätte erwerben können.

Den Beweis eines solchen unvordenklichen Besitzstandes hat Lübeck zu führen. Bisher hat es ihn nicht: erbracht.

Es erscheint aber auch als sehr zweifelhaft, ob Lübeck die Führung eines solchen Beweises gelingen wird. Denn einmal müßte Lübeck beweisen,

daß es seit unvordenklicher Zeit die Staatshoheit an dem streitigen Gebiete ausschließlich, also ohne daß auch Mecklenburg in der fraglichen Zeit an ihm Hoheitsakte vorgenommen, ausgeübt hat, und es kann hierfür nur solche Besitzhandlungen geltend machen, die, wie die Aus-

|

Seite 14 |

|

Übung der Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt oder des obrigkeitlichen Strandschutzes publizistischen Charakters gewesen sind, im Gegensatze zu Okkupationshandlungen seiner Staatsangehörigen, die, wie der Fischfang im Küstenmeer oder die Schiffahrt, nur eine Ausübung des allgemeinen Gebrauches oder des freien Verkehrs darstellen, welchem das Küstenmeer jedes fremden Uferstaates unterliegt.

Auf der anderen Seite hat Mecklenburg seit Menschengedenken unbestritten Hoheitsrechte an dem streitigen Gewässer ausgeübt, z. B. durch die Landesherrliche Verordnung vom 10. Oktober 1874 "zum Schutze der Ufer und Dünen des Ostseestrandes" bei Rosenhagen, Brook und anderen Gütern (Rbl. 1874 Nr. 23). Denn die Feldmarken der genannten Güter Rosenhagen und Brook bilden seewärts gerade den Teil der mecklenburgischen Küste, welchen das streitige Gewässer bespült. Im § 1 der Verordnung wird ausdrücklich verboten, "aus der Ostsee bis 400 Meter in die See hinein ohne Erlaubnis der Ortsobrigkeiten Sand, Kies, Ton oder Lehm zu graben, Gras, Dünenkorn oder sonstigen Anwuchs abzuschneiden und Seetang oder Steine wegzunehmen". Die Verordnung bildet mithin eine unzweideutige Ausübung eines Staatsaktes nicht nur an dem Ufer, sondern auch an dem Meere.

Aus vorstehenden Ausführungen folgt:

Mecklenburg-Schwerin hat einen nach allgemeinem Völkerrecht wohlbegründeten Anspruch auf die Staatshoheit an dem streitigen Meeresteil. Sein Anspruch aus Zurückweisung der lübischen Ansprüche auf dieses Gebiet ist liguide. Für Mecklenburg ist actio nata. Mecklenburg kann diesen Anspruch ohne weiteres gegen Lübeck vor dem Staatsgerichtshof nach Maßgabe des Artikels 19 der Reichsverfassung erheben. In dem sich daraus entwickelnden Prozeßverfahren wird Lübeck den Erwerb des von ihm behaupteten Hoheitsrechtes zu beweisen haben.

Will Mecklenburg nicht selbst klagen, so kann es die Angelegenheit auch dadurch zum gerichtlichen Austrag bringen, daß es, ohne auf die Proteste Lübecks Rücksicht zu nehmen, seine Staatshoheit, etwa durch Maßnahmen der Polizeigewalt, an dem fraglichen Gebiete erneut betätigt und Lübeck es überläßt, dagegen bei dem Staatsgerichtshofe seine vermeintlichen Rechte im Klagewege geltend zu machen.

Schwerin, den 5. Februar 1925. (gez.) Langfeld.

|

[ Seite 15 ] |

|

|

|

|

:

|

II.

Über die Grenzen der Staatshoheit

in

der Travemünder Bucht.

Zweites Erachten

des

Staatsministers i. R. D. Dr. Langfeld - Schwerin.

|

[ Seite 16 ] |

|

|

Seite 17 |

|

Das jüngste Erachten des Professors Rörig in Kiel: "Nochmals Mecklenburger Küstengewässer und Travemünder Bucht" veranlaßt mich in Ergänzung meines Gutachtens vom 5. Februar d. Js. - in folgendem als "Rechtsgutachten" zitiert - zu nachstehenden Bemerkungen:

Das Rechtsgutachten beschränkte sich darauf, die Frage:

ob an dem streitigen Meeresteile - dem die mecklenburgische Küste vom Grenzpunkte mit Lübeck am Priwall bis zur Harkenbeck bespülenden Gewässer - Lübeck oder Mecklenburg die Staatshoheit zukommt?

von allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten aus zu beantworten. Die Würdigung der tatsächlichen Vorgänge, in denen die Ausübung der Staatshoheit der beiden streitenden Teile in Erscheinung getreten ist, überließ das Rechtsgutachten dem von dem Geheimen und Hauptarchiv in Bearbeitung genommenen und inzwischen vollendeten Erachten, das in folgendem als "Archiverachten" zitiert werden soll.

"Rechtsgutachten" und "Archiverachten" widersprechen sich nicht, wie Rörig meint, sondern ergänzen sich.

Wie seinerzeit der Schiedsspruch des 4. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 indem Rechtsstreite zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin über die Grenze ihres Staatsgebiets an dem Dassower Binnensee, geht auch das "Rechtsgutachten" von der Ansicht aus, daß für die Entscheidung eines Streites zweier Staaten über die Grenze ihres Staatsgebietes in erster Linie die Normen des allgemeinen Völkerrechts grundleglich zu machen sind, und daß erst in zweiter Linie zu ermitteln ist, ob die völkerrechtliche Grenze etwa durch einen besonderen Rechtstitel, z. B. durch Verleihung seitens einer übergeordneten Staatsgewalt, wie in dem früheren Falle, durch Vertrag der beteiligten Staaten oder durch Ersitzung, geändert worden ist. Von diesem Standpunkte aus kommt das "Rechtsgutachten" zu dem Ergebnis: daß der streitige

|

Seite 18 |

|

Meeresteil als "Küstengewässer" im Sinne des Völkerrechts dem Uferstaate, also Mecklenburg, zuzusprechen ist, und daß die Grenze zwischen dem mecklenburgischen Hoheitsgebiete und dem lübischen Küstengewässer durch eine Linie gebildet wird, welche von der Ufergrenze am Priwall ab in gleicher Entfernung von den Ufern beider Staaten sich in das Meer erstreckt. Das "Rechtsgutachten" hat jedoch nicht übersehen, daß den beteiligten Staaten durch das Völkerrecht eine gewisse Freiheit zur anderweitigen Festsetzung dieser Grenze überlassen worden ist, insbesondere in der Form, daß durch Vereinbarung die Grenze des Küstengewässers zugunsten Lübecks nach der mecklenburgischen Seite hin verschoben werden konnte, vorausgesetzt, daß bei solcher Verschiebung das dadurch Lübeck zugefallene Gebiet noch immer vom festen lübischen Staatsgebiet aus sich beherrschen ließ, also kurz gesagt: bis zur völkerrechtlichen Dreimeilengrenze, gerechnet vom Lübecker Ufer ans. Nach den örtlichen Verhältnissen hätte - an diesem Maßstabe gemessen - durch die Verrückung der Grenze das ganze streitige Küstengewässer bis zur Harkenbeck Lübeck zugewiesen werden können. Eine vertragsmäßige Verrückung der Grenze kommt nicht in Frage. Was durch sie erreicht werden konnte, wäre jedoch auch durch langjährige Ausübung der lübischen Staatshoheit an dem fraglichen Meeresteile zu erreichen gewesen, mochte jener tatsächlichen Übung für ihre rechtsändernde Wirkung die Bedeutung eines zwischenstaatlichen Gewohnheitsrechts oder die eines unvordenklichen Besitzstandes zugekommen sein. Ob eine solche Rechtsänderung in der Tat eingetreten ist, darüber konnte sich das "Rechtsgutachten" nicht abschließend aussprechen, weil zur Zeit seiner Ausarbeitung das erst durch das "Archivgutachten" zusammenzustellende und tunlichst urkundlich zu erweisende tatsächliche, die Ausübung der Staatshoheit an dem Gewässer sowohl seitens Lübecks als seitens Mecklenburgs ergebende Material noch nicht vorlag.

Von der zu treffenden Würdigung dieses Materials wird die Entscheidung des vorliegenden Rechtsfalls abhängen.

Es wird auf Grund desselben der Staatsgerichtshof insbesondere die Fragen zu entscheiden haben:

Genügt das von Lübeck in bezug genommene Material, um den von Lübeck zu führenden Beweis des Erwerbs des Hoheitsrechts an dem streitigen Meeresteile indem Umfange, wie ihn Lübeck beansprucht, zu erbringen?

|

Seite 19 |

|

sowie eventuell:

Ist seitens Mecklenburgs der Gegenbeweis gegenüber dem klägerischen Beweise geführt, sei es direkt durch den Nachweis, daß die von Lübeck geltend gemachten Beweismittel nicht stichhaltig sind, sei es indirekt durch den Nachweis, daß nicht Lübeck, sondern Mecklenburg in der kritischen Zeit die Staatshoheit an dem strittigen Meeresteile ausgeübt hat?

Was Rörig auch in seinem jüngsten Erachten vorgebracht hat, reicht nicht aus, um eine andere Stellungnahme als die, welche sich aus dieser einfachen Rechtslage ergibt, zu rechtfertigen.

Rörig lehnt die Berücksichtigung des allgemeinen Völkerrechts für den vorliegenden Rechtsstreit schlechthin ab. Er will nur partikuläres Gewohnheitsrecht gelten lassen, das sich für das Verhältnis Mecklenburgs und Lübecks zu der Travemünder Bucht im Laufe einer über Jahrhunderte sich erstreckenden rechtsgeschichtlichen Entwicklung gebildet haben soll. Er macht aber außerdem für die Hoheitsrechte Lübecks an der streitigen Wasserfläche einen Erwerbsgrund geltend, der schon vor der Entstehung des heutigen Völkerrechts sich verwirklicht haben soll, - die Okkupation eines herrenlosen Gebietes.

Für diesen letzten Erwerbsgrund ist jedoch zu beachten, daß die Ostsee im Mittelalter wie heute noch ein herrenloses Gebiet gewesen ist aus dem Grunde, weil schon nach ihrer natürlichen Beschaffenheit ihre rechtliche Beherrschung unmöglich gewesen ist. Tatsächlich beherrschbar waren nur die Wasserflächen, auf welche von dem festen Lande aus eingewirkt werden konnte, nämlich das Küstengewässer. Daß auch dieses im Mittelalter eine durch Okkupation beherrschbare res nullius gewesen ist, das muß Lübeck doch erst beweisen. Bisher hat es diesen Beweis nicht erbracht. Das Gegenteil, daß das Küstengewässer der Okkupation nicht mehr offen stand, ergibt sich vielmehr aus den eingehenden Ausführungen des "Archiverachtens" über die von den Territorialherren und - auf Grund deren Verleihung - von einzelnen Städten an dem Strande ausgeübten, aus dem Hoheitsrechte fließenden Befugnisse. Zum "Strande" gehörten aber außer dem festen Ufer auch die von der Flut überströmten Flächen des Strandes.

|

Seite 20 |

|

Was nun weiter die Ablehnung der Anwendung des allgemeinen Völkerrechts auf den vorliegenden Fall betrifft, so wäre Rörig zuzustimmen, wenn man seiner eigenartigen Auffassung beipflichten müßte, daß die Anwendung des Völkerrechts nichts anderes sei als ein "Analogieschluß", und daß das allgemeine Völkerrecht nur eine Zusammenfassung der übereinstimmenden partikularrechtlichen Normen für das zwischenstaatliche Verhältnis der Völker bilde. Ein Analogieschluß wäre die Anwendung des Völkerrechts, wenn es keine unmittelbare Geltung beanspruchen könnte. Seine Anwendung wäre alsdann nicht anders zu beurteilen als der Fall, daß ein deutscher Richter einen ihm vorliegenden Rechtsstreit nach den für diesen maßgebenden Bestimmungen des englischen oder französischen Rechtes entscheidet. Und wäre das Völkerrecht nur eine Kompilation der übereinstimmenden zwischenstaatlichen Rechtsnormen der einzelnen Staaten, so müßte der Richter vor seiner Anwendung immer erst feststellen, daß es auch in dem Lande, dessen Recht der abzuurteilende Fall unterliegt, maßgebend ist. Schon diese Konsequenzen rechtfertigen das Bedenken an der Richtigkeit der Ansicht Rörigs über Wesen und Bedeutung des Völkerrechts. Rörigs Ansicht ist aber überhaupt rechtsirrtümlich. Sie wird dem wirklichen Charakter des Völkerrechts nicht gerecht. Wenn Rörig unter Berufung auf Triepel von dem Satze ausgeht: "Es gibt, wenn man so sagen darf nur partikuläres Völkerrecht, nur Sätze, die für zwei, drei, viele, niemals aber für alle Staaten gelten, und ein allgemeines Recht läßt sich aus diesen Einzelrechten nur im Wege der Vergleichung und Zusammenstellung der in mehreren oder vielen Staaten gleichmäßig, kraft besonderer Rechtsquelle geltenden Rechtssätze gewinnen", - so muß zugegeben werden, daß viele Normen des allgemeinen Völkerrechts auf Grund partikulärer Rechtsentwicklung, insbesondere zwischenstaatlicher Verträge, allgemeine Anerkennung erlangt haben. Daraus folgt aber noch nicht, daß alles Völkerrecht nur partikuläres Recht ist. Die Mehrheit der Völkerrechtslehrer lehnt jedenfalls diese Auffassung ab. Auch das allgemeine Völkerrecht ist eine Rechtsnorm, die aus einer alle Kulturstaaten bindenden Rechtsquelle fließt. Es ist nichts anderes als die Rechtsordnung für die Gemeinschaft, zu der im Laufe der Zeit alle Kulturstaaten sich zusammengeschlossen haben, teils auf Grund gemeinsamen Rechtsempfindens, teils auf Grund praktischer Erwägungen. Das allgemeine Völkerrecht regelt nur die Verhältnisse der einzelnen Staaten zueinander und zu der Gesamtheit. Es ist aber ein

|

Seite 21 |

|

gemeines Recht, nicht ein allgemeines, aus der Übereinstimmung der Rechtsordnung der Einzelstaaten sich ergebendes Recht. Es bindet die einzelnen Staaten, weil sie der Gemeinschaft, für die es sich entwickelt hat, angehören. Für die Anwendung eines völkerrechtlichen Rechtssatzes auf die zwischenstaatlichen Verhältnisse eines deutschen Staates genügt deshalb auch die Tatsache, daß der Satz dem allgemeinen Völkerrecht angehört, es bedarf nicht noch des Nachweises, daß der betreffende Satz in dem Staate als partikuläres Recht gilt. Das Völkerrecht bildet gewissermaßen das Grundgesetz der Völkergemeinschaft. Als solches enthält es wirkliche und zwingende Rechtsnormen, nicht nur theoretische Lehrsätze 1 ). Für das Deutsche Reich wenigstens ist in dieser Hinsicht jeder Zweifel beseitigt durch die Bestimmung des Art. 4 der Reichsverfassung: "Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts."

Aus diesem gemeinrechtlichen Charakter des Völkerrechts ergibt sich dann aber auch, daß es partikulären Vorschriften vorgehen muß, soweit es nicht selbst einer abweichenden partikulären Normierung Raum läßt. Wie weit dieser zwingende Charakter reicht, das mag für den einzelnen Rechtsfall nicht immer ganz leicht festzustellen sein. Im allgemeinen wird man doch sagen können, daß einer Rechtsnorm, welche nur den natürlichen Verhältnissen entspricht, oder an deren einheitlicher und sicherer Anwendung alle Kulturnationen gemeinsam interessiert sind, ein zwingender Charakter zuzuerkennen ist. Insofern läßt sich auch für das Verhältnis des partikulären Gewohnheitsrechts zu dem allgemeinen Völkerrecht der Gedanke verwerten, dem die bekannte Entscheidung Konstantins Ausdruck gegeben hat, welche in der Lehre des Pandektenrechts 2 ) so verschieden beurteilt worden ist: c. 2 C. quae sit longa consuetudo 8, 53:

Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, sed non usque adeo sui valitura momento, ut rationem vincat aut legem.

Angewandt auf den vorliegenden Fall, dürfte hiernach eine zwingende Wirkung zuzugestehen sein:

|

Seite 22 |

|

aus rationellen Erwägungen dem Satze, daß an nicht begrenzten Meeresteilen eine Herrschaft unmöglich, an begrenzten nur soweit möglich ist, als sie vom Ufer aus ausgeübt werden kann;

aus dem allgemeinen Interesse an einer einheitlichen und sicheren Feststellung der Staatsgrenzen dem Satze über die Dreimeilengrenze.

Soweit völkerrechtlichen Rechtsnormen ein zwingender Charakter zukommt, mußte sich für den einzelnen Staat, der sich ihm unterwarf, aus diesem Charakter auch die Folge ergeben, daß das bisherige, mit dem betreffenden Rechtssatz in Widerspruch stehende einzelstaatliche Recht mit der Unterwerfung des Staates unter das Völkerrecht außer Kraft trat. Dies ist der Sinn der von Rörig bemängelten Bemerkung des "Rechtsgutachtens", daß "Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheitsrechte aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts - der Geburtsstunde des Völkerrechts - unbeachtet bleiben müssen, weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden sind".

Rörig glaubt die ausschließliche Berechtigung Lübecks an der Travemünder Bucht schon durch das überwiegende Interesse Lübecks an diesem Meeresteile rechtfertigen zu können. Er bemerkt: "Das ganze Travegebiet, soweit es schiffbar war, von Oldesloe bis einschließlich der Travemünder Reede, stellt einen Sonderfall dar, der zu verstehen ist aus der überragenden Stellung, die Lübeck in seiner wirtschaftlichen Nutzung und im Zusammenhange damit in seiner rechtlichen Beherrschung einnahm." Dem muß widersprochen werden. Gewiß ist Lübeck an der Travemünder Bucht weit mehr interessiert als einer der übrigen Uferstaaten. Aber das überwiegende Interesse eines von mehreren Teilnehmern an einer gemeinschaftlichen Sache ist kein Rechtsgrund, aus dem ihm die ganze Sache zugesprochen und über das entgegenstehende Recht der übrigen Teilhaber hinweggegangen werden kann. Es wäre dies ein flagranter Verstoß gegen den Grundsatz: "Justitia est constans et perpetua voluntas, jus suum cuique tribuendi" (l. 1 J. de justitia et jure I, 1). Das vorwiegende Interesse Lübecks an der Bucht kann nur als Motiv für eine vertragsmäßige oder gewohnheitsrechtliche Regelung der Hoheitsverhältnisse im lübischen Sinne dienen. Die Tatsachen, aus denen sich diese Regelung ergibt, müssen aber erwiesen werden. Dieser

|

Seite 23 |

|

Beweis kann weder ersetzt werden durch die Behauptung, daß das Fahrwasser in der Bucht, in welches die Trave ausläuft, als ein Teil des ganzen, in Lübecks Eigentum stehenden Travestroms anzusehen sei, noch durch die Behauptung, daß Lübeck die "Reede" von Travemünde gehöre und daß ihm deshalb die gesamte Wasserfläche zuzusprechen sei, welche nach den örtlichen Verhältnissen der Reede zugerechnet werden müssen, also insbesondere auch, wie Lübeck geltend macht, bis zu dem festen mecklenburgischen Ufer von Priwall bis zur Harkenbeck.

Flüsse sind rechtlich anders zu behandeln als Meeresteile. An dem fließenden Wasserstrom eines Flusses ist, da er durch die Ufer eingefaßt wird, eine rechtliche Herrschaft an sich möglich, auch wenn dem Staat, der sie in Anspruch nimmt, die Ufer des Flusses nicht gehören. Anders dagegen verhält es sich bei dem offenen Meere. Der Auslauf eines Flusses aus der Mündung in das Meer bildet aber, auch soweit in ihm die Strömung des Flusses noch festgestellt werden kann, einen Teil des Meeres - sei es Eigenmeer, sei es Küstengewässer - und untersteht deshalb den für solche Meeresteile maßgebenden Grundsätzen. Im vorliegenden Falle kommt indessen auf die Entscheidung dieser Kontroverse nichts an, weil das Fahrwasser der sog. Außentrave außerhalb des mecklenburgischen Küstengewässers liegt.

Anlangend dagegen die "Reede", so ist bereits in dem Rechtsgutachten ausgeführt worden, daß ein selbständiger Rechtsbegriff der "Reede" nicht anzuerkennen ist. Es ist unter "Reede" nichts anderes zu verstehen als die Bezeichnung eines Meeresteiles, der bestimmten Zwecken, nämlich der Bestimmung, als Ankerplatz der Schiffe benutzt zu werden, dient, der aber nach seinem Verhältnis zur Küste als Eigenmeer oder Küstengewässer anzusehen ist. Wenn also Lübeck auch das unmittelbar die mecklenburgische Küste bis zur Harkensee bespülende Gewässer als einen Teil der Reede in Anspruch nimmt, so muß es beweisen, daß es auch an diesem, nach allgemeinem Völkerrechte zum mecklenburgischen Küstengewässer gehörigen Meeresteile wirkliche Hoheitsrechte tatsächlich ausgeübt und damit gewohnheitsrechtlich oder durch unvordenkliche Verwährung die Staatshoheit erworben hat.

Es verbleibt somit bei der oben unter II am Ende festgestellten Rechtslage. Der Staatsgerichtshof hat die Aufgabe, auf

|

Seite 24 |

|

Grund des von den Parteien beigebrachten umfänglichen und nicht leicht zu behandelnden Tatsachen- und Beweismaterials die Frage zu entscheiden,

ob Lübeck der Beweis der durch Gewohnheitsrecht oder unvordenklichen Besitz erlangten Staatshoheit an der streitigen Wasserfläche in vollem oder in beschränktem Umfange gelungen ist.

Der Altmeister des deutschen Handelsrechts, welcher vorübergehend auch eine Zierde unserer Landesuniversität gewesen ist, Heinrich Thöl, macht im Vorworte zur ersten Auflage seines "Handelsrechts" über die Judikatur des früheren hanseatischen Oberappellationsgerichts in Lübeck die Bemerkung: aus den Entscheidungen dieses Gerichts habe ihn ein Geist angeweht, "kräftig und frisch wie reine Seeluft". Möchte es dem Staatsgerichtshof gelingen, durch seine Entscheidung in einer lübischen Sache dieses gesunde Rechtsempfinden neu zu beleben. Mehr noch wäre es jedoch zu begrüßen, wenn die Parteien noch vor der Entscheidung im Wege der Verständigung über eine klare, sichere und den Interessen beider Staaten entsprechende Regelung ihrer Seegrenzen den Streitfall erledigen sollten.

Schwerin, den 15. August 1925.

(gez.) Langfeld.

|

[ Seite 25 ] |

|

|

|

|

:

|

III.

Die Hoheits-

und Fischereirechte

in der Travemünder Bucht.

Rechtsgutachten

des

Universitätsprofessors Dr. Julius v. Gierke=Göttingen.

|

[ Seite 26 ] |

|

|

[ Seite 27 ] |

|

Inhalt.

| Einleitung | 29-30 | ||

| A. | Grundlagen für die Entscheidung im allgemeinen | 31-40 | |

| I. | Die von Lübeck in Anspruch genommenen Gewässer | 31 | |

| II. | Die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung | 31-40 | |

| B. | Allgemeine Prüfung der etwaigen besonderen Grundlagen bei dem vorliegenden Streitfall | 41-45 | |

| C. | Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem "streitigen Küstengewässer" | 46-111 | |

| I. | Die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor Ausbildung des modernen Völkrerrechts im Allgemeinen - Allgemeine Folgerungen für das streitige Küstengewässer | 46-66 | |

| II. | Die Abgrenzung des gesamten, von Lübeck in Anspruch genommenen Küstengewässers | 67-74 | |

| III. | Lübecker Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer? | 74-102 | |

| IV. | Mecklenburger Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer | 102-110 | |

| V. | Gewohnheitsrecht und Unvordenklichkeit | 110-111 | |

| D. | Entscheidung | 112 | |

|

[ Seite 28 ] |

|

|

[ Seite 29 ] |

|

Einleitung

I.

Der vorliegende Rechtsstreit zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin ist bei dem Staatsgerichtshof für das deutsche Reich anhängig. Lübeck hat beantragt, festzustellen, daß

- dem lübeckischen Staate auf dem bezeichneten Gewässerteil die Gebietshoheit zusteht, daß darüber hinaus

- dieser Gewässerteil lübeckisches Eigengewässer (in dem Sinne von öffentlichen Binnengewässern) ist,

- daß dem lübeckischen Staat auf diesem Gewässer das ausschließliche Fischereirecht zusteht,

- daß die Regierung des Landes Mecklenburg keinerlei Rechte an diesem Gewässer zu beanspruchen hat.

Es ist vorweg zu bemerken, daß für den Antrag unter 3 dem Staatsgerichtshof die volle Zuständigkeit fehlt, und daß der Antrag 4 in dieser Hinsicht nicht einwandfrei gefaßt ist. Nach Art. 19 der Reichsverfassung vom 11. August 1919 entscheidet der Staatsgerichtshof "über Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Art zwischen verschiedenen Ländern". Infolgedessen kann er nicht eine Entscheidung dahin treffen, daß dem lübeckischen Staat auf den Gewässern das "ausschließliche Fischereirecht" zusteht, denkbar ist nur eine Entscheidung über die Fischereihoheit. Entsprechend kann bei dem Antrage unter 4 nicht einfach von "Rechten", sondern nur von Hoheitsrechten die Rede sein.

In dem folgenden Gutachten werde ich mich daher nur mit den nicht privatrechtlichen Ansprüchen, d. h. mit den Hoheitsrechten in bezug auf die Travemünder Bucht beschäftigen.

II.

Die Gutachten anderer Sachverständiger, welche von mir bei meinem Gutachten benutzt worden sind, sind folgende - wobei ich gleich die Abkürzungen, die ich im folgenden benutzen werde, einfüge:

- Das erste Gutachten des Professors Dr. Rörig, Kiel: "Hoheits- und Fischereirechte in der Lübecker Bucht, insbesondere auf der Travemünder Reede und in der Niendorfer Wiek", Lübeck 1923 = Rörig I.

|

Seite 30 |

|

- Das zweite Gutachten des Professors Dr. Rörig, Kiel:"Mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede". Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und Altertumskunde Bd. XXII Heft 2. Lübeck 1924 (von mir nach den Seiten des Zeitschriftenbandes zitiert) = Rörig II.

- Das erste Gegengutachten des Geheimen und Hauptarchivs zu Schwerin vom 31. August 1923 nebst Nachtrag vom 12. Oktober 1923 = Archiv I.

- Das Rechtsgutachten des Staatsministers Dr. Langfeld vom 5. Februar 1925 = Langfeld I *).

Nachdem ich längere Zeit mit der Ausarbeitung meines Gutachtens beschäftigt war, sind mir noch folgende Gutachten zugegangen:

- Ein zweites Gutachten des Geheimen und Hauptarchivs: "Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht" = Archiv II *).

- Eine gutachtliche Gegenäußerung zu zwei Mecklenburger Gutachten von Prof. Dr. Rörig, Kiel = Rörig III.

- Ein zweites Gutachten des Staatsministers Dr. Langfeld vom 15. August 1925 = Langfeld II 1 )*).

*) Anm. des Hrsg.: Es sind gedruckt das Gutachten Langfeld I oben S. 1-14, das Gutachten Langfeld II oben S. 15-24, das Gutachten Archiv II im Jahrbuch 89, S. 1-228. Auf diese Drucke beziehen sich die betreffenden Seitenzahlen in den Noten.

|

Seite 31 |

|

A.

Grundlagen für die Entscheidung im allgemeinen.

I.

Die von Lübeck in Anspruch genommenen Gewässer.

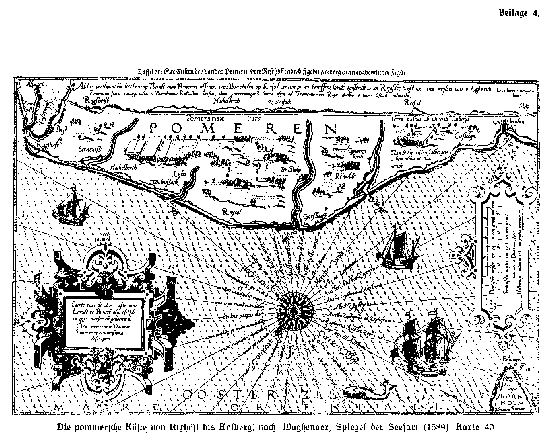

Das von Lübeck in Anspruch genommene Gewässer ist ein Teil der Lübecker Bucht. Letztere ist eine Ausbuchtung der Ostsee als deren Uferstaaten Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Oldenburg und Preußen in Betracht kommen. Die Ufergrenze der Lübecker Bucht, an welcher die Länder Mecklenburg und Lübeck zusammenstoßen, befindet sich am Priwall, einer zu Lübeck gehörigen Landzunge, die von der Ostsee und dem Travefluß gebildet wird. Der Teil der Lübecker Bucht, den Lübeck in Anspruch nimmt, ist ein der Travemündung vorgelagerter Ausschnitt, dessen Grenzen folgende sein sollen: im Westen und Süden die lübeckische und mecklenburgische Küste bis zur Mündung der Harkenbeck, im Osten eine von der Harkenbeck auf die Pohnstorfer Mühle und den Turm auf dem Gömnitzer Berg in Holstein gezogene Linie, im Norden eine von dieser Linie senkrecht auf den Brodtener Pfahl (Grenze zwischen Lübeck und Oldenburg) gezogene Linie. Lübeck bezeichnet diesen Ausschnitt als "Travemünder Reede im weiteren Sinne".

Hiernach ist festzustellen, daß Lübeck für einen Teil des Meeres, der die deutsche Küste bespült, die Gebietshoheit in Anspruch nimmt, und daß dieser Meeresteil zu einem großen Teil unmittelbar der Mecklenburger Küste vorgelagert ist, nämlich an der Strecke Priwall-Harkenbeck.

II.

Die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung.

M. E. sind bislang die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung in den vorliegenden Gutachten noch nicht mit der erforderlichen Vollständigkeit herausgestellt worden. Durchaus ab-

|

Seite 32 |

|

zulehnen ist die Art, wie Rörig in seinen beiden ersten Gutachten an die Lösung der Frage herantritt, wenigstens greift er in der allgemeinen Formulierung der rechtlichen Grundlagen völlig fehl. Diese Formulierung geht aber dahin: "Über die Rechtsverhältnisse der Lübecker Bucht entscheidet nicht Völkerrecht, sondern örtliches, zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht" 2 ). "An der Tatsache, daß für die schwebenden Fragen wirklich zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht zu gelten hat, darüber kann es keinen Zweifel mehr geben" 3 ). Wie unrichtig und verwirrend es ist, solche Sätze als Ausgangspunkt der Betrachtung aufzustellen, dürften folgende Erwägungen ergeben. Zunächst ist das, was Rörig "zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht" nennt, gleichfalls "Völkerrecht", es ist das sog. partikuläre Völkerrecht. Es ist ferner durchaus unzulässig, sich bei einem Rechtsgutachten in der Weise von vornherein festzulegen, daß hier ein örtliches Gewohnheitsrecht gelten muß 4 ). Wie ist es denn, wenn es nicht gelingt, ein solches Gewohnheitsrecht nachzuweisen? Es bedarf doch erst einer Untersuchung, ob sich wirklich ein örtliches Gewohnheitsrecht entwickelt hat, und dabei wären die Voraussetzungen des Gewohnheitsrechtes nachzuprüfen. Schließlich ist hier gar nicht berücksichtigt, daß doch auch andere Momente eine Abweichung vom allgemeinen Völkerrecht herbeiführen können, wie eine besondere vertragliche Grundlage oder eine einseitige Einräumung von Rechten (Privilegien) oder eine Rechtsgewinnung kraft Un-

|

Seite 33 |

|

verdenklichkeit 5 ) Dagegen wird in dem ersten Gutachten Langfelds richtig gekennzeichnet, daß an sich die allgemeinen völkerrechtlichen Normen gelten, und die etwaigen besonderen Grundlagen von Lübeck zu beweisen seien. Allein es wird in diesem Gutachten dem nicht richtig Rechnung getragen, daß wir bei der völkerrechtlichen Beurteilung der Küstengewässer zunächst von der Stellung des Deutschen Reiches auszugehen und erst dann auf die Rechtsbeziehungen der Länder überzugehen haben. Und es ist mißverständlich, wenn es daselbst heißt, daß etwaige Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheit aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts unbeachtet bleiben müßten, "weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf dem allgemeinen Grundsatze über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden seien" 6 ). Vielmehr muß auch alles vor dem Ende des 17. Jahrhunderts liegende bewertet werden, insoweit es sich in der späteren Zeit fortsetzen konnte und fortgesetzt hat, ohne zwingenden völkerrechtlichen Grundsätzen zu widersprechen. Daß seine Ausführungen auch nur in diesem Sinne zu verstehen sind, hat Langfeld in seinem zweiten Gutachten klargestellt 7 ).

Nach meiner Ansicht wird man in bezug auf die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung am besten zu trennen haben: die allgemeinen Grundlagen einerseits und die etwa möglichen besonderen Grundlagen andererseits.

Es handelt sich bei der Lübecker Bucht, insbesondere bei der angeblichen Travemünder Reede, um einen Teil des Meeres, welcher die Küsten des Deutschen Reiches und die Küsten mehrerer deutscher Länder bespült. Entsprechend dem bundesstaatlichen

|

Seite 34 |

|

Charakter des Deutschen Reiches ist daher in bezug auf die Hoheitsrechte über diese Fläche zwischen dem Deutschen Reich und den einzelnen Ländern - wir begnügen uns mit Lübeck und Mecklenburg - zu unterscheiden 8 ).

Die Hoheitsrechte des Deutschen Reiches über die es bespülenden Meeresteile bestimmen sich nach den Regeln des Völkerrechts, wobei zu beachten ist, daß das Reichsgebiet sich zwar aus den Gebieten der deutschen Länder zusammensetzt, aber dem Ausland gegenüber als ein einheitliches Gebiet bewertet werden muß (Art. 4 und Art. 2 der neuen RV.). Nach modernem Völkerrecht sind aber in bezug auf die einen staatbespülenden Meere zu unterscheiden die Eigengewässer (die nationalen Gewässer im engeren Sinn), die Küstengewässer (la mer territoriale) und das offene Meer. Der Unterschied beruht darauf, daß die Eigengewässer zum Staatsgebiet gehören, die Küstengewässer nicht zum Staatsgebiet gehören, aber einer beschränkten Gebietshoheit unterworfen sind, das offene Meer schließlich auch von einer solchen beschränkten Gebietshoheit frei ist. Die Grenzziehung zwischen diesen drei Gruppen ist streitig. Was die Küstengewässer 9 ) anlangt, so ist bekannt, daß in der neueren Gesetzgebung Deutschlands und anderer Staaten sowie in verschiedenen neueren Verträgen die Entfernung vielfach auf drei Seemeilen bestimmt wird, diese aber vom niedrigsten Wasserstande der Tiefebbe gerechnet. Dies ist insbesondere auch in dem von den Nordseestaaten geschlossenen Vertrage betreffend die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee vom 6 Mai 1882 geschehen. Allein diese Berechnungsweise ist keineswegs allgemein anerkannt, und gerade im 20. Jahrhundert ist die Grenze vielfach sehr viel weiter, insbesondere durch einseitige Staaten präzis hinausgeschoben worden 10 ). Im Anschluß an die historische Entwicklung müßte die Grenze soweit herausgerückt werden, als

|

Seite 35 |

|

der Uferstaat seine tatsächliche Herrschaft auszuüben und seine Interessen zu sichern vermag 11 ). Was die Eigengewässer anlangt. So braucht hier nur auf ihre Abgrenzung von den Küstengewässern eingegangen zu werden, wie sie sich bei den Baien und Buchten darstellt. Baien und Buchten sind in ihrem inneren, von den Ufern aus noch vollständig beherrschten Teile Eigengewässer des Uferstaates, hieran schließen sich die Küstengewässer, an sie die offene See. Die Abgrenzung dieses inneren Teiles pflegt man so vorzunehmen, daß man sich von Küste zu Küste eine gerade Linie in solcher Breite der Bucht gezogen denkt, daß der Mittelpunkt der Linie durch die auf beiden Seiten errichteten Strandbatterien noch erreicht wird 12 ). In der Staatenpraxis (Deutschland, Frankreich) hat man z. T. die Breite auf 10 Seemeilen festgelegt, weitergehende Ansprüche Englands sind nicht anerkannt worden.

Wenden wir diese Ergebnisse auf das Verhältnis des Deutschen Reiches zu der Lübecker Bucht an, so müssen wir folgendes feststellen:

Die Lübecker Bucht ist, jedenfalls zu ihrem größten Teil, insbesondere aber auch in dem hier interessierenden Teil, nach allgemeinem Völkerrecht ein Eigenmeer des Deutschen Reiches. Unzweifelhaft nämlich kann der Anfang der ganzen Bucht von der Landseite an gerechnet auf weite Strecken hinaus in seiner Breite von den beiden Uferbuchtseiten aus vom Deutschen Reich durch Strandbatterien beherrscht werden, ist übrigens auch nicht breiter als 10 Seemeilen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen und es ist ein seit langer Zeit anerkannter Grundsatz, daß über die Grenzverhältnisse der deutschen Gliedstaaten an Grenzgewässern die Grundsätze des Völkerrechts gelten. Treffend sagt das Reichsgericht in seinem Schiedsspruch zwischen Lübeck und Mecklenburg vom 21. Juni 1890:

|

Seite 36 |

|

"Die Anwendbarkeit dieser Grundsätze auch auf das Verhältnis der Gliedstaaten des Deutschen Bundes beziehungsweise Reiches untereinander unterliegt keinem begründeten Bedenken. Denn schon im alten Deutschen Reiche trennten sich seit Ausbildung der Landeshoheit die einzelnen Glieder von einander als verschiedene, wenn auch in mancher Hinsicht unselbständige Staatspersönlichkeiten mit besonderen Gebieten, und diese Eigenschaft haben sie niemals wieder eingebüßt, vielmehr ist ihre Selbständigkeit zeitweise - während des Bestehens des Deutschen Bundes - eine wesentlich erhöhte gewesen und zum Teil bis jetzt geblieben.. . . Es würde an jeder Regel für die Abgrenzung dieser Gebiete fehlen, wenn man nicht die vorstehenden Grundsätze auch auf sie für anwendbar erachten wollte. Dieser Anwendung stehen weder äußere noch innere Gründe entgegen."

Bei dem Schiedsspruch des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 handelte es sich um Binnengewässer. Es ist aber selbstverständlich, daß genau dasselbe auch für Meeresgrenzgewässer zu gelten hat. Und ebenso unzweifelhaft ist es, daß an alledem durch die neue Reichsverfassung vom 11. August 1919 nichts geändert ist. Zwar ist die Selbständigkeit der "Länder" gegenüber früher zugunsten des Reiches beschränkt worden, aber immer noch sind die Länder Gliedstaaten mit eigener Gebietshoheit (vgl. Art. 2 der RV.).

Somit entscheiden über die Abgrenzung der Hoheitsrechte der an der Lübecker Bucht gelegenen Länder über die Lübecker Bucht ebenfalls zunächst die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, insbesondere ist die Abgrenzung zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin hiernach vorzunehmen. Hier erhebt sich aber die Frage, ob für die Abgrenzung die völkerrechtlichen Regeln für Eigengewässer, die von mehreren Staaten umgeben sind, zur Anwendung kommen, oder ob wir die Normen für die Abgrenzung von Küstengewässern zur Geltung zu abringen haben. Wir sahen nämlich, daß jedenfalls ein großer Teil der Lübecker Bucht als Eigengewässer des Deutschen Reiches in Betracht kommt, und es liegt nun der Gedanke nahe, daß es auch als Eigengewässer für die anliegenden Uferstaaten zu verteilen sei. Man könnte daran denken, daß insoweit die Rechtsverhältnisse am Bodensee, bei welchem von der herrschenden Lehre eine geteilte Herrschaft der Uferstaaten angenommen wird 13 ), entsprechend zur

|

Seite 37 |

|

Anwendung zu bringen seien. Allein diese Analogie muß deshalb abgelehnt .werden, weil es sich bei der Lübecker Bucht nicht um ein vom Meer abgeschlossenes Gewässer handelt, und jeder einem einzelnen Staat zugeteilte Teil für sich allein betrachtet sich nicht als ein von diesem Staat für sich beherrschbares "Bucht"-Gewässer darstellen würde. Man muß daher bei der örtlichen Abgrenzung der Hoheitsrechte unter den der Lübecker Bucht anliegenden deutschen Ländern nicht von einer Betonung ihres Charakters als Gliedstaaten ausgehen, sondern gerade umgekehrt sie als Staaten werten, und eine Abgrenzung unter ihnen nach den Regeln für solche Meeresgewässer vornehmen, welche für sie vom Standpunkt ihrer Selbständigkeit aus allein in Betracht kommen können - das aber sind die Regeln über Küstengewässer 14 ).

Nach anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen werden Küstengewässer unter mehreren, an ihnen nebeneinanderliegenden Staaten derart abgegrenzt, daß an der Ufergrenze der beiden Staaten eine Linie in die See in der Weise gezogen wird, daß jeder Punkt dieser Linie von dem Ufer der beiden Staaten gleich weit entfernt ist 15 ). Es kann also kein Uferstaat eine Hoheit über einen Meeresteil in Anspruch nehmen, welcher dem anderen Uferstaat in der angegebenen Grenze vorgelagert ist. Diese völkerrechtlichen Grundsätze ergeben sich aus der Natur der Sache. Denn das Küstengewässer dient als Schutzstreifen für den Uferstaat, und jede fremde Vorlagerung in dem Rahmen dieses Schutzstreifens greift auf das empfindlichste in die Sicherheit des Uferstaates ein. Hieran kann grundsätzlich auch nichts ändern, wenn die Uferstaaten als Gliedstaaten eines zusammengesetzten Staates in Betracht kommen, denn eine unbedingte Garantie ist nicht dafür gegeben, daß der Gesamtstaat nicht vorübergehend oder dauernd zusammenbricht.

Wenden wir die so gefundenen allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätze auf das Verhältnis von Lübeck und Mecklenburg-Schwerin hinsichtlich der Lübecker Bucht und auf das von Lübeck in Anspruch genommene Gewässer an, so ergibt sich folgendes:

|

Seite 38 |

|

Nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen ist der Anspruch Lübecks auf ein Hoheitsrecht insoweit völlig unbegründet, als er den der mecklenburgischen Küste vorgelagerten Meeresteil (Priwall-Harkenbeck) - jenseits einer an der Grenze der beiden Staaten am Ufer in die See hinein gezogenen, von den Ufern beider Staaten gleich weit entfernten Linie - umfaßt 16 ).

Die allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätze sind nicht unbedingt maßgebend, vielmehr können sie, insoweit sie nicht zwingender Natur sind, im einzelnen Falle beiseite geschoben sein. Nun sind die Abgrenzungen der Hoheitsrechte über Küstengewässer unter benachbarten Staaten der richtigen Ansicht nach nicht zwingender Natur; es handelt sich nicht um "unveräußerliche" Rechte eines Staates, die nicht in den Besitz eines anderen Staates kommen könnten. Denn nach herrschender Lehre kann die Gebietshoheit, wie die Staatsgewalt überhaupt, durch die zugunsten anderer Staaten übernommenen oder auferlegten dauernden Verpflichtungen beschränkt sein 17 ). Infolgedessen kann auch die "beschränkte Gebietshoheit", wie sie am Küstengewässer besteht 18 ),zugunsten eines benachbarten Uferstaates eingeengt sein. Diese Einengung aber wäre an sich auf verschiedener Grundlage möglich. Denkbar wäre:

α) Eine Einschränkung kraft partikulären Gewohnheitsrechts. Es müßte also nachgewiesen werden, daß eine erweiterte Hoheit von einem Staat andauernd ausgeübt worden ist, und zwar in der Weise, daß bei allen Beteiligten

|

Seite 39 |

|

die Überzeugung vorhanden war, daß hiermit geltendes Recht verwirklicht werde 19 ).

β) Eine Einschränkung kraft besonderen Rechtstitels. Als solcher könnte ein besonderer Vertrag zwischen den Uferstaaten in Betracht kommen, oder eine mehr einseitige Verleihung (Privileg) eines hierzu Legitimierten. Denkbar wäre auch ein Erwerb kraft Okkupation zu einer Zeit, wo die Gebietshoheit am Küstenmeer noch nicht anerkannt war 20 ).

γ) Eine Einschränkung kraft Unvordenklichkeit 21 ). Zur Unvordenklichkeit aber gehört eine seit unvordenklicher Zeit andauernde Ausübung der erweiterten Hoheit als Rechtsausübung. Hier ist der Nachweis eines Titels nicht erforderlich, noch weniger der Nachweis der Rechtsüberzeugung einer Gemeinschaft, für die sie als objektives Recht in Betracht kommen soll.

Zu beachten wäre dabei noch zweierlei: Einmal muß den Staat, welcher sich auf die erweiterte Hoheit beruft, die Beweislast treffen, und dabei werden an die Beweisführung besonders strenge Anforderungen zu stellen sein, weil es sich um einen anormalen Eingriff in die Hoheitsrechte eines anderen Staates handelt. Sodann ist zu bemerken, daß die Einschränkung

|

Seite 40 |

|

sich auf alle am Küstengewässer möglichen Hoheitsrechte oder nur auf einige von ihnen beziehen kann.

Auf unseren zur Entscheidung stehenden Fall angewendet, würde sich hieraus folgendes ergeben:

Lübeck müßte nachweisen, daß ihm kraft einer der oben angegebenen, besonderen Grundlagen das staatliche Hoheitsrecht (oder eines der staatlichen Hoheitsrechte) an Küstengewässern an der der mecklenburgischen Küste Priwall-Harkenbeck vorgelagerten Meeresstrecke anstelle von Mecklenburg zusteht.

Von dem Ausfall dieses Beweises wird dann der weitere Gang der Untersuchung abhängen. Wir wollen im folgenden das an sich Mecklenburg zukommende Küstengewässer Priwall-Harkenbeck mit "streitigem Küstengewässer" bezeichnen.

|

Seite 41 |

|

B.

Allgemeine Prüfung der etwaigen Grundlagen bei dem vorliegenden Streitfall.

1. Es ist zunächst unbestritten, daß ein besonderer Vertrag zwischen Lübeck und Mecklenburg über die Hoheit an dem streitigen Küstengewässer nicht abgeschlossen worden ist. Lübeck kann daher den Beweis einer besonderen vertraglichen Grundlage nicht erbringen.

2. Was die einseitige Verleihung seitens eines hierzu Legitimierten (Privileg) anlangt, so wird in den Gutachten von Rörig der Versuch gemacht, das sog. Barbarossaprivileg von 1188 in gewisser Weise zugunsten Lübecks heranzuziehen. Allein dieser Versuch muß als völlig fehlgeschlagen bezeichnet werden, und die von Rörig vertretene Ansicht ist ganz unhaltbar. Wir sehen ganz davon ab, daß nach neueren Forschungen sich das Privileg von 1188 als eine Fälschung darstellt 22 ).

Die Stelle der Urkunde, um die es sich handelt, lautet so:

"Insuber licebit ipsis civibus et eorum piscatoribus piscari per omnia a supradicta illa Odislo usque in mare preter septa comitis Adolfi, sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt."

In seinem ersten Gutachten hatte Rörig zu dieser Stelle erklärt 23 ): "Der Ausdruck ,bis ins Meer' läßt nach dem festzustellenden Sprachgebrauch kaum einen Zweifel, daß wirklich ein Stück Meeres mit einbegriffen sein soll." In der Anmerkung hierzu

|

Seite 42 |

|

fährt er dann wörtlich fort: "In dem bekannten Reichsgerichtsurteil von 1890 werden die Worte "usque in mare" mit "bis ins Meer" wiedergegeben, also auch eine Ausdehnung bis über die eigentliche Mündung hinaus angenommen." Dieser Sprachgebrauch werde auch noch durch einen Vergleich mit dem Freibrief Friedrichs II. von 1226 bestätigt, da hier für die Kennzeichnung" bis zur Mündung" der Ausdruck "usque ad mare" gebraucht werde. An einer späteren Stelle seines ersten Gutachtens sagt dann Rörig wörtlich 24 ): "In der Tat ließe sich aus dem Privileg Friedrichs I. die Übertragung des Fischereiregals ,usque in mare' folgern; nachweisen nicht." - Auf verschiedene Einwendungen des Mecklenburgischen Geheimen und. Hauptarchivs hin sucht Rörig in seinem zweiten Gutachten 25 ) die Stelle des Barbarossaprivilegs insbesondere mit dem Privileg für Rostock von 1256 in Parallele zu setzen, in dem es heißt: "a ponte aquatico . . . usque Warnemunde necnon extra portum in marinis fluctibus eo tanto dotamus beneficio piscature, quantum pre intemperie aeris audeant attemptare." Er meint, daß das angesehene Lübeck doch nicht hatte schlechter dastehen sollen als das jüngere und bescheidenere Rostock. Daher ergebe das Barbarossaprivileg eine Fischereigerechtigkeit Lübecks auf dem Meere (Reedegebiet); darüber hinaus sei aber als wirklicher Rechtszustand auch ein weitergehendes Hoheitsrecht auf Grund späterer Zeugnisse bereits damals anzunehmen. Im übrigen sei Lübeck gar nicht das Fischereiregal auf dem Meere "übertragen" worden, sondern es handele sich nur um die Anerkennung eines von Lübeck kraft eigenen Rechts erworbenen Fischereihoheitsrechts am Meere. Diese letzten Bemerkungen Rörigs erklären sich aus seiner absonderlichen Meinung, auf welche später zurückzukommen ist, daß nämlich ein Regal am Küstengewässer nicht bestanden habe, dieses vielmehr als völlig herrenlos der freien Okkupation offengestanden habe. Wir sehen daher hier 25 ) von einer Widerlegung ab und begnügen uns mit der Feststellung, daß Rörig in seinem ersten Gutachten erklärt hat, daß man aus dem Barbarossaprivileg eine Übertragung des Fischereiregals über Stücke des Meeres folgern könne, und daß Lübeck in einem Schreiben an Mecklenburg vom 12. Juni 1616 die Zugehörigkeit des "Travestromb mit dem Port und der Reide"

|

Seite 43 |

|

zu Lübeck auf "kayserliche und königliche Privilegien" stützt, wobei nach Rörig die "Reide" das ganze, jetzt von Lübeck in Anspruch genommene Küstengewässer umfassen soll 27 ). Es ist daher nötig, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob das Barbarossaprivileg eine Verleihung von Hoheitsrechten über das Meer enthält.

Diese Frage ist voll und ganz zu verneinen. Die Deutung, die Rörig den Worten "usque in mare" gibt, ist unhaltbar. Die Worte können hier nur bedeuten "bis zum Meere". Und zwar aus folgenden Gründen: Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Ausdruck "usque in mare" in zahllosen Urkunden der damaligen Zeit, und zwar auch in Urkunden der kaiserlichen Kanzlei, in dem Sinn "bis zum Meere" gebraucht wird 28 ).Würden die Worte bedeuten, daß die Fischerei "bis in das Meer hinein" übertragen werden sollte, so wäre damit ein abgegrenzter Meeresteil nicht gegeben. Es ist aber alsdann ausgeschlossen, daß die Urkunde sich derart ausgedrückt hätte, wie es geschehen ist. Man würde nämlich niemals an eine Verleihung einer beliebig weit ausgedehnten Fischerei im Meere die Ausnahme der ganz oberhalb in der Trave gelegenen Lachswehr angeknüpft haben, da dies völlig einer anschaulichen Darlegung widersprechen würde 29 ). - Weiter ergibt der Bericht des gleichzeitigen Chronisten Arnold, daß Lübeck nur Hoheitsrechte "a mari usque

a) Urkunde von 1334: "totum plenum et liberum portum ab amne dicta Levoldesouwe usque Bulkehovede . . . cum omni libertate et dominio . . . dimisisse et donasse" (1390 bestätigt).

b) Urkunde von 1461: "gewe wii - de Killer vorde vrii to ewigen tiiden mid alleme genete wente in de apenbaren zee beide siiden mit dem vorstrande".

c) Urkunde von 1661: "Die Kieler Vöhrde mit allem Geniehs bis in die offenbare See mit den Vorständen an beeden Seiten bihs Bülck und Wisch-hovet eigenthümlich besitzen und geniehsen secundum Privil. v. 1334. 1390 und 1461".

Die Urkunden sind abgedruckt in den "Mitteilungen für Kieler Stadtgeschichte" Heft 23 S. 163 ff. - Man ersieht aus ihnen, daß hier auch der deutsche Ausdruck "bis in die See" bedeutet "bis zur See".

|

Seite 44 |

|

Thodeslo" erhalten hat 30 ). - Was aber die Gegenüberstellung des Barbarossaprivilegs und der Verleihungsurkunde für Rostock von 1256 anlangt 31 ), so verfährt Rörig hierbei und bei der anschließenden Betrachtung ganz ungenau. Zunächst läßt er beidem Barbarossaprivileg die Ausnahme von der Lachswehr des Grafen Adolfs ganz fort, obschon ihr durchaus entscheidende Bedeutung zukommt 32 ). Sodann wird bei der anschließenden Betrachtung bei dem Rostocker Privileg aus den Worten "in marinis fluctibus" plötzlich ein "usque (!) in marinis fluctibus" gemacht 33 ). In Wirklichkeit ergibt eine unbefangene Betrachtung gerade mit größter Deutlichkeit, daß Rostock eben ein Fischereirecht im Meere erhält, Lübeck aber nicht. - Aufs Schärfste zurückzuweisen ist schließlich noch die Behauptung Rörigs, daß das Reichsgerichtsurteil von 1890 eine Ausdehnung der Hoheitsrechte Lübecks bis über die eigentliche Mündung hinaus auf Grund des Barbarossaprivilegs angenommen habe. Das Reichsgericht übersetzt zwar die Worte "usque in mare" mit "bis ins Meer", es versteht darunter aber, wie seine Ausführungen unzweifelhaft zeigen, "bis zur Mündung ins Meer" 34 ). An manchen stellendes Urteils ist dies auch mit dürren Worten ausgesprochen; so schließt sich z. B. das Reichsgericht der Ansicht von Lübeck an, daß es sich "um die Einverleibung des Traveflusses, soweit dessen Wasser bei höchstem Wasserstande reicht, von der Mündung bis zur Brücke bei Oldesloe" handele, und es spricht von einer "Verleihung der Herrschaft über den Travestrom in der weitesten Ausdehnung seiner Wasserfläche bis zur Mündung" 35 )

|

Seite 45 |

|

Lübeck kann daher den Beweis, daß für es eine besondere Grundlage kraft eines Privilegs gegeben sei, nicht erbringen.

3. Die Frage, ob Lübeck als besondere Grundlage ein Gewohnheitsrecht nachweisen kann, setzt eine Untersuchung über die tatsächliche Ausübung von Hoheitsrechten im Laufe der Geschichte voraus. Gleiches ist aber auch bei der Frage der Unvordenklichkeit der Fall. Daher kann die Untersuchung in bezug auf beide Fragen zunächst auf weite Strecken zusammengehen. Dementsprechend wollen wir in einem besonderen Abschnitt: Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem streitigen Küstengewässer im Laufe der geschichtlichen Entwicklung betrachten. Dabei wird es aber unumgänglich nötig sein:

a) eine allgemeinere Betrachtung über die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor der Ausbildung des modernen Völkerrechts und allgemeine Folgerungen hieraus für das streitige Küstengewässer voranzustellen. Denn in den Gutachten Rörigs werden in dieser Hinsicht ganz sonderliche Ansichten vertreten.

b) Und ferner eine Prüfung vorzunehmen, auf welchen Fundamenten eigentlich die Abgrenzung des gesamten von Lübeck beanspruchten Küstengewässers (der von ihm sog. Travemünder Reede) beruht.

4. Wir haben oben als eine mögliche, besondere Grundlage für die Ansprüche Lübecks auch den Erwerb kraft Okkupation in einer Zeit, wo eine Gebietshoheit über Küstengewässer noch nicht anerkannt war, angeführt. Diese Frage kann ihre Erledigung erst finden, nachdem die Rechtsverhältnisse an den Küstengewässern in früherer Zeit klargestellt worden sind (oben 3 a).

|

Seite 46 |

|

C.

Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem streitigen Küstengewässer.

I.

Die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor Ausbildung des modernen Völkerrechts im allgemeinen. - Allgemeine Folgerungen für das streitige Küstengewässer.

Rörig geht in seinen Gutachten von der Vorstellung aus, daß im Mittelalter vor Ausbildung des völkerrechtlichen Begriffs des Küstengewässers die Wasserflächen an den deutschen Küsten des Meeres "offenes Meer" gewesen seien und noch keiner Verfügungsgewalt des Uferstaates unterlegen hätten 36 ). Aus diesem allgemeinen Satz werden dann von ihm wichtige Folgerungen für das im Streit befangene Küstengewässer gezogen.

Das Mecklenburger Staatsarchiv ist der Auffassung Rörigs mit aller Entschiedenheit entgegengetreten und verficht den Standpunkt, daß bereits im Mittelalter ein Hoheitsrecht des Uferstaates an seinen Gewässern an der Küste (Küstengewässern) bestanden und sich in verschiedenen Ausstrahlungen geäußert habe.

Nach meiner Ansicht kann kein Zweifel sein, daß Rörig in einem schweren rechtshistorischen Irrtum befangen ist.

|

Seite 47 |

|

Es soll im folgenden nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden, die in der vorliegenden Frage vorgebracht worden sind. Wir wollen uns darauf beschränken, einige markante Belege für die richtige Ansicht aneinander zu reihen und das Ergebnis festzulegen und gegen Einwendungen Rörigs zu verteidigen (unter I). Alsdann sollen allgemeine Folgerungen hieraus für das streitige Küstengewässer gezogen werden (unter II).

I. Wenden wir uns zunächst der Besprechung einiger wichtiger Belege zu, so wollen wir dabei so verfahren, daß wir die an die Lübecker Bucht angrenzenden Gebiete an den Schluß stellen, da sich die für sie maßgebenden Quellen am sichersten und besten nach Kenntnis der Quellen anderer Gebiete verstehen lassen.

Ein helles Licht auf die Rechtsverhältnisse am Küstengewässer wirft das Privileg Kaiser Friedrichs II. von 1226 (Preuß. Urkb. I 1. Nr. 56), durch welches er dem Hochmeister des Deutschen Ordens die Landeshoheit verlieh. In diesem lesen wir:

"Concedentes et confirmantes eidem magistro et domni sue - . . . totamterram, quam in partibus Prussiae - conquiret velut vetus et debitum jus imperii in montibus - fluminibus . . . et in mari."

Es kann daher gar keine Frage sein, daß hiermit der Orden auch die Landeshoheit über das dem Binnenlande Preußens vorgelagerten Meere, also über das Küstengewässer der Ostsee, erhielt. Das Küstengewässer untersteht der königlichen Verfügungsgewalt und die Hoheit über es wird als Regal übertragen 37 .