|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

:

|

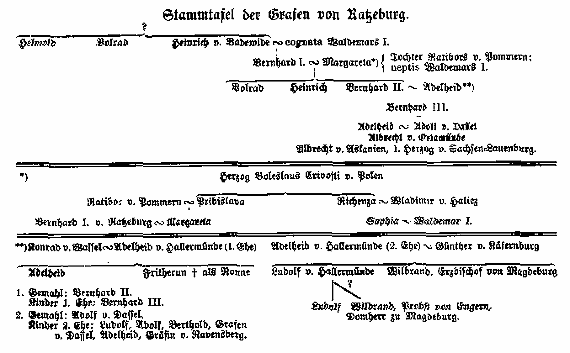

- Heinrich von Badewide (Bode) 1142(38)-1164

- Bernhard I 1161-1195

- Bernhard II 1190-1197

- Adelheid von Ratzeburg

- Adolf von Dassel, Graf von Ratzeburg

- Volrad I. ca 1153(45) - ca 1167

- Heinrich I. 1169 - 1209

- Volrad II. 1207-1226 und Heinrich 1203-1236

- Heinrich III. 1233-1237

- Bernhard I. 1227-1266 und Adolf I. 1245-1266

I.

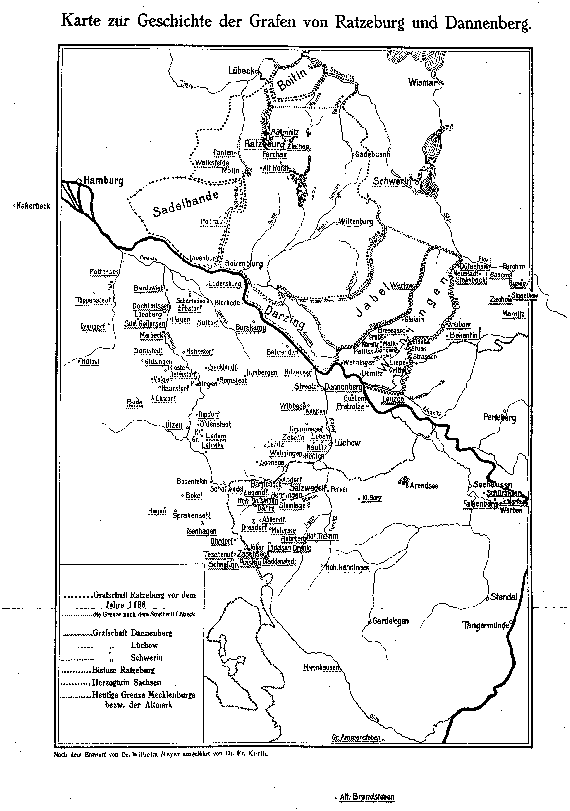

Geschichte der Grafen von Ratzeburg

und Dannenberg

von

Dr. Wilhelm Meyer = Seedorf.

|

[ Seite 2 ] |

|

Diese Abhandlung hat im Sommer 1910 der philosophischen Fakultät der Universität Berlin zwecks Erlangung der Doktorwürde vorgelegen; die erste Hälfte des Kapitel I ist im Dezember 1910 als Inaugural=Dissertation erschienen.

|

[ Seite 3 ] |

|

Einleitung.

Einer der bedeutendsten Abschnitte der Geschichte Deutschlands im Mittelalter ist das 12. Jahrhundert. Überall spürt man frisches Leben und mutige Tatkraft, es ist ein Höhepunkt in der Poesie wie in der politischen Stellung Deutschlands. Es ist die Zeit Friedrich Bardarossas, die Zeit der größten Macht deutscher Kaiserherrlichkeit vor ihrem tiefsten Sturze. Überall regt sich ein Tatendrang und ein suchen neuer Ziele sondergleichen. Die alte Heimat wird zu enge; der Blick deutscher Fürsten und Ritter richtet sich in die Ferne, wo ihrem Tatendrang und ihrer Kampfeslust erwünschte Ziele zu winken scheinen. Nach dem gelobten Land wie nach der heidnischen Küste des baltischen Meeres richtet man den Blick, um den Drang nach mutiger und zugleich - im Sinne der Kirche - verdienstvoller Tat befriedigen zu können.

Doch zum Glück wird nicht all die frisch sich regende Kraft bei der Ausführung so weitschweifender Pläne, die zum guten Teil nur einer romantischen Abenteurerlust entspringen vergeudet. Zum Glück für Deutschland finden sich daneben kühler und klarer deutende Köpfe, die bei gesundem Ehrgeiz ihrem Tatendrang näherliegende und praktischere Ziele wissen. Das 12. Jahrhundert ist nicht allein die Zeit der Kreuzzüge und verlustreicher Italienfahrten, es ist auch das Jahrhundert harter und blutiger Kämpfe um Teile des deutschen Reiches, die, einst von Germanen bewohnt, seit vielen Jahrhunderten von fremden, slavischen Völkern besetzt waren, es ist die Zeit der bedeutendsten und folgenreichsten Kolonisation, die je in Deutschland stattgefunden hat. Zwei Männer ragen da vor allen hervor, die zwar nach Wesen und Stellung weit verschieben und untereinander Rivalen waren, deren Wirkung jedoch die gleiche gewesen ist, Albrecht der Bär und Heinrich der Löwe, die ja auch bereits der Volksmund in richtigem Gefühl seit alters zusammen nennt. Zwar ist die kolonisatorische Tätigkeit des Daltenstedter Grafen von stetigerem Erfolg gekrönt worden als die des herrschsüchtigen und gewalttätigen Sachsenherzogs, der

|

Seite 4 |

|

schließlich an einer Überspannung seines Machtstrebens scheiterte. Dennoch hat dieser auf Mit- wie Nachwelt stets die ungleich größere Wirkung ausgeübt, und bei der Vernichtung slavischen Wesens in diesen Gebieten muß ihm zweifellos der Vorrang eingeräumt werden. 1 )

Zwar war es nicht das erste Mal, daß man hier an der Elbe die Slaven aus den Sitzen, die sie zur Zeit der Völkerwanderung mühelos erworben hatten, wieder zu verdrängen suchte. Bekannt sind die Kämpfe Heinrichs I. sowie der folgenden Sachsenkönige. Doch kann von einer nachhaltigen Wirkung derselben nicht die Rede sein. In den hundert Jahren, die zwischen dem Tode Heinrichs II. und der Zeit des sächsischen Herzogtums Lothars von Supplingenburg liegen, waren hier im Slavenlande die Spuren germanischer Kultur und christlicher Mission ziemlich restlos getilgt. Begonnen war dann freilich eine tatkräftige Kolonialpolitik bereits durch Lothar, den Großvater Heinrichs des Löwen, der in seiner Hand mit dem Erbe Ottos von Nordheim und dem Herzogtum der Billunger eine ansehnliche Macht vereinigte und den Slaven gegenüber eine achtunggebietende Stellung einnahm.

Aber die eigentliche Wirkung und in gewisser Weise ein Abschluß dieser Politik wurde erst durch Heinrich herbeigeführt. Nach einigen blutigen "Kreuzzügen" wurde von ihm in diesen Gegenden soweit Ruhe und Ordnung geschaffen, daß man an eine endgültige Regelung der drei wendischen Bistümer Lübeck, Ratzeburg und Schwerin denken konnte. Und es ist gewiß kein Zufall, daß sämtliche Klöster dieser Gegenden, außer dem 1136 von Lothar zu Segeberg gegründeten, zur Zeit oder nach der Zeit Heinrichs des Löwen entstanden sind. 2 ) Und diese Stellung verdankte er allein seinem tatkräftigen und folgerichtigen Vorgehen, indem er sich für die von Lothar ererbte Herzogsgewalt durch Erwerb von Landbesitz, gräslicher und vogteilicher Rechte im Herzogtum Sachsen sowie durch umfangreiche Eroberungen im Slavenlande einen realen Untergrund schuf. 3 ) Und dadurch, daß er das bereits

|

Seite 5 |

|

unter Lothar zu beobachtende Verfahren, Grafschaften an Edelherren erblich zu erteilen und so Herzogstreue, willfährige Dynastengeschlechter zu schaffen, im ausgedehntesten Maße anwandte, erlangte er eine große Zahl anhänglicher und ergebener Vasallen.

Denn der Begriff des Komitats hatte sich seit den Zeiten der Karolinger völlig geändert. Nicht mehr war der Graf bloß richterlicher Beamter, sondern längst war dieser Titel Ausdruck einer hervorragenden Stellung geworden. Sei es, daß diese auf großem Grundbesitz, sei es, daß sie auf persönlichem Ansehen beruhte. Seit dem 10 Jahrhundert war daher die Entwicklung des Amtsbezirkes zur Territorialität und die völlige Neubildung von Grafschaften in vollem Gange, die dann im Herzogtum Sachsen unter Heinrich dem Löwen und seinen nächsten Nachfolgern zum Abschluß kam. Doch ist ein Unterschied zu machen zwischen den jetzt entstehenden Grafschaften. Während in dem westlichen und mittleren Teil des Herzogtums die neuen Grafengeschlechter zum guten Teil dadurch entstanden, daß der Herzog vorher reichsunmittelbare Grafschaften, die infolge Aussterbens ihrer Inhaber an ihn gefallen waren, an Leute vergab, die jetzt als Vize- oder Untergrafen von ihm abhängig waren, 4 ) muß das Wesen der östlichen Grafschaften an der Slavengrenze links wie rechts der Elbe von dem Gesichtspunkt der Kolonisation aus verstanden werden. Zwar, die Stellung der Grafen zum Herzog und damit zum Reich ist dieselbe wie in den westlichen Gebieten, sie sind Lehngrafen des Herzogs. Doch ihre Aufgabe, der Grund für ihre Schaffung ist ein anderer. Hier handelt es sich nicht um Gebiete, die von Deutschen bewohnt sind, oder in denen gar die Einrichtung des Grafenamts seit alters besteht. 5 ) Sondern hier werden Grafen eingesetzt, um die neueroberten Gebiete mit Deutschen zu besiedeln oder doch nach deutscher Art zu kolonisieren, indem sie den Wenden die überlegene deutsche Bestellungsart aufzwingen. Ihr Zweck ist, die mit dem Schwert eroberten Gebiete durch friedliche Kultur für den Herzog festzuhalten und allenfalls - das trifft jedoch

|

Seite 6 |

|

nur für die rechtselbischen Gebiete zu - durch Kleinkriege, zu denen jedoch meist die Wenden selbst den Anlaß geben, zu erweitern. 6 ) Man würde also das Wesen dieser Grafen vielleicht am besten treffen mit der Bezeichnung als Kolonisationsgrafen. Ein solcher Kolonisationsgraf war bereits der von Herzog Lothar im Jahre 1110 als Graf von Holstein eingesetzte Adolf von Schauenburg. Und als Kolonisationsgrafen in diesem Sinne haben wir die um die Mitte des 12. Jahrhunderts an der Slavengrenze auftauchenden Grafen von Osterburg, Lüchow, Schwerin, Ratzeburg und Dannenberg anzusehen. Die Geschichte der beiden letztgenannten Grafschaften von ihrer Entstehung bis zu ihrem Übergang in größere Staatsgebilde zu schildern, ist das Ziel der folgenden Darlegungen.

|

Seite 7 |

|

Kapitel I.

Geschichte der Grafen von Ratzeburg.

Der Name Ratzeburgs begegnet schon früh in der historischen Literatur. Zum erstenmal, soweit ich sehe, in dem Werk, dem wir überhaupt die erste genauere Kunde dieser Gegenden verdanken, in der Kirchengeschichte Adams von Bremen. Hier heißt es in dem berühmten 18. Kapitel des zweiten Buches bei der Aufzählung der wendischen Völker: "Item versus nos Polabingi, quorum civitas Razispurg". 1 ) Wir lernen also bereits hier, d. h. um das Jahr 1070, Ratzeburg als eine wendische Siedlung kennen. Nicht ganz eindeutig ist dabei die Bezeichnung als "civitas", worunter wir keinesfalls eine Stadt im späteren Sinne verstehen dürfen. Ratzeburg wird sich von den übrigen Siedlungen der Polabinger oder Polaber, wie sie später bei Helmold und Arnold genannt werden, vor allem durch die Burganlage eines wendischen Häuptlings unterschieben haben, weshalb es Adam denn auch an einer andern Stelle - Buch III, Kap. 19 - als "urbs" bezeichnet. Vor allem auf dieser Eigenschaft als Sitz des Anführers wird seine Bedeutung als Hauptort im Polabenlande, als civitas Schlechthin, beruht haben. Im 19. und 20. Kapitel des dritten Buches erzählt uns Adam dann, wie durch die eifrige Fürsorge des großen Erzbischofs Abalbert von Bremen und des Wendenfürsten Gottschalk um 1060 ebenso wie im wagrischen Oldenburg und in Mecklenburg auch in Ratzeburg das Christentum festen Fuß faßte, daß hier Klöster entstanden, ja sogar ein Bischofssitz in Ratzeburg eingerichtet und dem Griechen Aristo übertragen wurde. 2 ) In sehr willkommener Weise werden diese literarischen Nachrichten durch eine fast gleichzeitige urkundliche ergänzt und bestätigt. Im Jahre 1062 verleiht zu Köln Heinrich IV. auf Wunsch der Erzbischöfe Anno von Köln und Abalbert von Hamburg (-Bremen), die auf diese Weise einen festen Schutz des Christentums gegen die Obotriten zu erhalten hofften, 3 ) dem Herzog Otto

|

Seite 8 |

|

von Sachsen "quoddam castellum Razesburg dictum in eius-dem ducis Ottonis marchia et in pago Palobi situm" mit allen Rechten und Besitzungen, wie sie mit einer solchen Verleihung verbunden zu sein pflegten. Gleichzeitig bestimmt er:

"Habitatores vero terre eiusdem castelli decimam deo et episcopo, in cuius parochia supradictum castellum situm est, digne per omnia offerant." 4 )

Aus beidem ersehen wir, daß Ratzeburg um diese Zeit sowohl für die Macht des sächsischen Herzogs in der slavischen Mark wie für die Slavenmission ein wichtiger Stützpunkt war. Diese verheißungsvollen Anfänge christliccer Mission und damit auch einer höheren Kultur des Gesamtlebens im Wendenlande wurden jedoch infolge der Stürme, die nach der Ermordung Gottschalks im Jahre 1066 über dies Gebiet dahinbrausten, völlig vernichtet. Die zerrüttenden Bürgerkriege in Deutschland und die Schwäche des sächsischen Herzogtums ermöglichten es den Slaven, noch einmal wendische Religion und wendisches Recht bis zur Elbe hin wieder aufzurichten. Erst 80 Jahre später beginnt hier unter Heinrich dem Löwen von neuem germanische Kultur und Hand in Hand damit die Ausbreitung des Christentums. Und zwar geht man diesmal so zielbewußt und sachgemäß vor, daß seitdem alle diese Gebiete auf immer deutscher Sitte und deutschem Recht gewonnen sind. Und neben der Grafschaft Holstein, die seit 1110 das stets hervorragend tüchtige Haus der Schauenburger innehatte, und neben der Grafschaft Schwerin, die von Heinrich dem Löwen im Jahre 1160 eingerichtet und Gunzel von Hagen übertragen wurde, in dessen Familie sie dann bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts blieb, ist es vor allem die Grafschaft Ratzeburg und das Haus Badewide, das hier rechts der Elbe nicht nur die Grenzwacht hielt, sondern auch tätig und mit Erfolg eine sachgemäße Kolonisation und Siedelung im Slavengebiet betrieben hat.

|

|

|

:

|

Heinrich von Badewide (Bode) 1142(38)-1164.

Zum erstenmal begegnen wir dem Namen Heinrichs von Badewide, des Begründers des Grafenhauses von Ratzeburg, in den Wirren und Kämpfen, die sich nach dem Tode Lothars von

|

Seite 9 |

|

Supplingenburg zwischen dem welfischen und dem askanischen Hause um das sächsische Herzogtum erhoben. Im Jahre 1138 hatte sich Albrecht der Bär, dem auf dem Tage zu Würzburg bekanntlich von Konrad III. an Stelle des geächteten Heinrichs des Stolzen das Herzogtum Sachsen verliehen war, Lüneburgs, Bardowieks und Bremens bemächtigt. 5 ). Da fielen auch die Nordelbinger, d. h. die Holsten und Stormarn, zu ihm ab und vertrieben ihren Grafen Adolf, den zweiten aus dem Schauenburger Hause, weil er ein treuer Anhänger Heinrichs des Stolzen und dessen Schwiegermutter, der Kaiserin Richenza, war, durch deren Gemahl sein Vater die Grafschaft erhalten hatte. An seiner Stelle setzte jetzt Albrecht der Bär Heinrich von Badewide ein. So berichtet uns Helmold in seiner Slavenchronik Buch 1, Kapitel 54. 6 ) Über Heinrichs Herkunft erfahren wir von Helmold nichts; doch nennt ihn Arnold von Lübeck, Helmolds Fortsetzer, in seinem Abriß der Geschichte des Ratzeburger Grafenhauses, Buch V, Kapitel 7, einen ".nobilis et illustris vir". Und auch in den wenigen Urkunden, in denen er genannt wird, wird er mehrfach als "nobilis" bezeichnet. 7 ).

Die Verbindung mit Albrecht dem Bären, in der wir ihn hier finden, hat ältere Forscher auf den, freilich naheliegenden, Gedanken gebracht, seine Heimat in der Nähe von Anhalt zu suchen. So haben sie ihn aus Thüringen stammen lassen und ihn mit dem Hause Orlamünde in enge Beziehung gesetzt. 8 ). Dem hat schon v. Kobbe in seiner "Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg" I, S. 116/17 widersprochen; doch folgt er dann selbst, auf eine eigne eingehende Untersuchung dieser Frage verzichtend, der Ansicht v. Wersedes "Niederländische Kolonien", der die Heimat Heinrichs von Babewide in Odersachsen sucht. 9 ). Demgegenüber hat Freiherr W. von Hammerstein, einer der besten Kenner dieser Verhältnisse und besonders in genealogischen Dingen

|

Seite 10 |

|

Sehr bewandert, in der "Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen" 1853 S. 233/39 und 1855 S. 355/63 10 ) nachgewiesen, daß Heinrich von Badewide aus dem Lüneburgischen, und zwar aus Bode bei Ebstorf stammt. Das wird erwiesen durch die Übereinstimmung der Namensform. Bode findet sich nämlich nach v. Hammerstein im Mittelalter stets erwähnt als Bodwede oder Botwede. Ebenso wechselt die Namensform bei dem "Badwide", mit dem Heinrich bei Helmold genannt wird, indem ihm ein "Bodwide" bei Arnold, und in Urkunden ein Bodewede, Botwede, Botwide oder gar Botwidel zur Seite steht 11 ). Daß Heinrich außer Bode noch andere Güter in der Nähe Ebstorfs besessen habe, wird erwiesen durch die im M. U.-B. I, 200 abgedruckte Urkunde, die von den Herausgebern auf etwa 1210 angesetzt wird 12 ). Hier verkauft nämlich der Propst und spätere Bischof Heinrich von Ratzeburg "wegen der entfernten Lage" die Güter seiner Kirche in Baven samt dem angrenzenden Walde dem Kloster Ebstorf mit allen Rechten, die daran Heinricus de Bodewede und seine Nachfolger besessen haben. Daß es sich hierbei um ein später zugrunde gegangenes Dorf nahe bei Ebstorf und nicht etwa um Baven bei Hermannsburg, wie er selbst ursprünglich angenommen hatte, handelt, weist v. Hammerstein Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1855 S. 355 ff. nach.

Dafür, daß Heinrich von Badewide ursprünglich in dieser Gegend Besitzungen hatte, spricht endlich noch Folgendes. Im 82. Brief des bekannten Abts Wibald von Stablo und Torvey, der von Jaffè zwischen 1146 und 1148 angesetzt wird, werden die Güter aufgezählt, die die abgesetzte Abtissin Judith von Kem-

|

Seite 11 |

|

nade verteilt hatte. 13 ) Dabei wird auch Heinrich von Badewide als Empfänger von 9 Hufen aus der "curia Cokerbike" genannt. Dies Cokerbike ist das heutige Kakerbek südlich von Stade. 14 ) Ein soIches Besitztum hatte für Heinrich doch nur Zweck, wenn er auch sonst in dieser Gegend begütert war. Leider erfahren wir nichts darüber, in welchem Verhältnis Heinrich von Badewide zu der Äbtissin Judith stand und welchem Umstand er eine solche Belehnung verdankte. 15 ) Außer diesen beiden Nachrichten erfahren wir über einen Besitz Heinrichs links der Elbe nichts. Doch ist das nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß zu dem allgemeinen Mangel an Urkunden so früher Zeit in diesem Falle hinzukommt, daß eine Urkunde der Grafen von Ratzeburg, außer wo sie als Zeugen fungieren, bisher überhaupt nicht bekannt geworden ist. 16 )

Über verwandtschaftliche Beziehungen Heinrichs von Badewide erfahren wir nur wenig. Einmal werden in einer Urkunde König Konrads III. vom Jahre 1145 gleichzeitig mit ihm zwei Brüder, Helmold und Volrad, als Zeugen genannt. 17 ) Daß wir in diesem Helmold den Vater Gunzels,des ersten Grafen von Schwerin, und in Volrad den ersten Grafen von Dannenberg vor uns hätten, ist eine ganz haltlose Annahme v. Duves, 18 ) die freilich zunächst durch ihre verblüffende Einfachheit besticht. Diese beiden Grafen-

|

Seite 12 |

|

häuser haben nie in engeren verwandtschaftlichen Beziehungen zum Ratzeburgischen gestanden, wie sich im Verlaufe dieser Untersuchung noch näher herausstellen wird. - Ferner berichtet uns Saxo Grammaticus, daß die Gemahlin Heinrichs eine Verwandte (cognata) des Königs Waldemar des Großen von Dänemark gewesen sei. 19 ) Leider erfahren wir über die Art der Verwandtschaft nichts Näheres. Doch ist diese Nachricht um so weniger zu bezweifeln, als wir sowohl den Grafen Heinrich wie seinen Sohn Bernhard, der ebenfalls eine Gemahlin aus dem dänischen Königshause hatte, auch sonst mehrfach mit diesem in enger Verbindung genannt finden (S. unten). 20 ) Daß das Geschlecht Heinrichs von Babewide nicht ganz unbedeutend gewesen sein kann, beweist wohl auch schon der Umstand, daß ihm Albrecht der Bär einen so wichtigen Posten wie die Grafschaft Holstein anwies.

Ob sich Heinrich daneben bereits persönlich hervorgetan hatte, wissen wir nicht. Jedenfalls bewies gleich sein erstes Auftreten, daß er seinem Amte gewachsen war. Sofort nach dem Tode Kaiser Lothars (3. Dezember 1137) hatten sich die Slaven, die allgemeine Unruhe und Unsicherheit in Sachsen benutzend, unter ihrem Fürsten Pribislav erhoben und vor allem die ihnen am meisten verhaßte Zwingburg Wagriens, das vor vier Jahren von Lothar erbaute Segeberg, zerstört und die deutsche Besatzung samt den Mönchen verjagt. Nun sammelte Graf Heinrich ein Heer aus Holsten und Stormarn und unternahm im Winter 1138/39 einen verheerenden Zug in das slavische Wagrien, das er auch völlig eroberte bis auf die festen Plätze Plön, Lütjenburg und Oldenburg, mit deren Belagerung er sich nicht aufhielt. Wohl aber brachte er Segeberg in seine Gewalt, das er jetzt, da der von Lothar dort eingesetzte Statthalter Hermann gestorben war, für sich in Anspruch nahm. 21 ) Durch dieses entschlossene und kraft-

|

Seite 13 |

|

volle Vorgehen erwarb sich Graf Heinrich bei Helmold die anerkennende Bezeichnung als eines "vir ocii impatiens et strenuus in armis". Im Sommer 1139 vervollständigten dann die Holsten jenen Eroberungszug auf eigene Faust, indem sie ohne den Grafen gegen Plön zogen, es eroberten, die Einwohner niedermachten und alles Land ringsum in eine Wüste verwandelten und so, wie Helmold sich ausdrückt, "einen sehr nützlichen Krieg führten". 22 )

Als nun aber Heinrich der Stolze in Sachsen erschien und vor seiner Übermacht Albrecht der Bär nach Süddeutschland zu König Konrad floh, war auch Heinrich von Badewide seiner Stütze beraubt, und er mußte vor dem mit dem Welfen zurückkehrenden Adolf II. die Grafschaft räumen. Zuvor jedoch steckte er die Burg Segeberg, von der beim Slaveneinfall nur das Suburbium zerstört war, und das äußerst feste Hamburg, eine Gründung der Mutter des Grafen Adolf zum Schutze gegen die Wenden, in Brand. Dann begab er sich vermutlich auf das linke Elbufer, vielleicht nach Bode. Als jedoch Heinrich der Stolze bald darauf starb (20. Oktober 1139), da erhielt Heinrich von Badewide von dessen Witwe Gertrud, die für ihren Sohn, den damals erst zehnjährigen Heinrich den Löwen, das Herzogtum verwaltete, einen Teil seines Besitzes zurück, indem er von ihr die von ihm eroberte "Provinz" Wagrien samt Segeberg 23 ) kaufte.

Das war jedoch nur möglich gewesen wegen einer persönlichen Abneigung Gertruds gegen Adolf II., dem sie dadurch Schwierigkeiten im eigenen Lande zu bereiten hoffte. Darin hatte sie sich auch nicht verrechnet; denn sofort begann zwischen den beiden Rivalen der Kampf um Wagrien. Als sie daher im Jahre 1142 sich mit Heinrich Jasomirgott vermählt und Sachsen verlassen hatte, erreichte Graf Adolf in Verhandlungen mit dem jungen Herzog Heinrich und dessen Ratgebern, daß ihm Segeberg und das ganze Wagrierland zurückgegeben wurde, einerseits, so drückt sich Helmold aus, "durch seine gerechtere Sache", andererseits.

|

Seite 14 |

|

"durch die größere Geldsumme", die er dafür bezahlte. Wir dürfen dahinter nicht etwa Bestechungsgelder für die Räte des Herzogs suchen, sondern diese Geldsumme war tatsächlich die Kaufsumme für das Land, wie ja einige Jahre zuvor auch Heinrich von Badewide dies Land von des Herzogs Mutter erkauft hatte. Und damals erhielt dieser zur Entschädigung für Wagrien Ratzeburg und das Polabenland als "festes Lehen" vom Herzog. 24 ) Geordnet wurden diese Dinge dann wahrscheinlich zu Bremen, wo wir die beiden Grafen am 3. September 1142 als Zeugen in der wichtigen Urkunde treffen, in welcher Erzbischof Adaldero von Hamburg-Bremen über die Teilung im Bremer Gebiet zwischen Herzogin Gertrud und ihrem Sohn, dem Herzog Heinrich, einer- und Markgraf Albrecht dem Bären andererseits urkundet. 25 ) Damit war nun Heinrich von Badewide in den Besitz des Landes gekommen, mit dessen Schicksal das seines Hauses bis zu dessen Aussterben, d. h. etwa 60 Jahre, eng verknüpft blieb.

Zwar wird sich Heinrich von Badewide sogleich nach Empfang dieses Gebietes als comes bezeichnet haben; denn schwerlich hat er, nachdem er einmal eine Grafschaft innegehabt hatte, sich mit einem geringeren Titel begnügt. 26 ) Doch nannte er sich nicht sofort nach der Hauptstadt jenes Gebietes Grafen von Ratzeburg. Das ist ein Titel, den Helmold erst zum Jahre 1156 auf ihn

|

Seite 15 |

|

anwendet, 27 ) d. h. erst nach der Gründung eines Bistums in Ratzeburg und nach der Regelung der Gebietsverhältnisse zwischen Grafschaft und Bistum. Noch zum Jahre 1154 bezeichnet er ihn als "comes Polaborum". 28 ) Wir gehen demnach kaum fehl, wenn wir annehmen, daß Heinrich um 1155 den Titel eines Grafen der Polaben mit dem eines Grafen von Ratzeburg vertauscht hat, wobei der Gedanke mitbestimmend gewesen sein mag, daß der alte Name nach den wiederholten Vernichtungskämpfen gegen die Slaven nicht mehr das Wesen seiner Grafschaft ausdrücke. Ähnlich erging es übrigens dem Titel des ersten Grafen von Schwerin. Obwohl Gunzel von Hagen bereits seit 1160 im Lande Schwerin den Befehl über die Slaven führte, erscheint er erst um 1167 als Graf von Schwerin, während er bis dahin, z. B. von Helmold, als "praefectus terrae Obotritorum" bezeichnet wird. 29 ) Für den ersten Ratzeburger Grafen kommt daneben bis zum Jahre 1149 in Urkunden der Titel "comes de Botwide" vor. Dieser Familienname verschwindet seitdem vollkommen; nur der Verfasser des Ratzeburger Zehntregisters hat sich um 1230 seiner noch einmal erinnert. 30 )

Nicht ganz einfach ist die Frage, was wir unter der "terra Polaborum" um diese Zeit zu verstehen haben, mit andern Worten, welches die Grenzen der Grafschaft Ratzeburg waren. Wie wir bereits sahen, gibt schon Adam von Bremen Ratzeburg als die Hauptstadt der Polabinger an, und nach der Urkunde Heinrichs IV. von 1062 lag Ratzeburg im "pagus" Palobi. 31 ) In dieser engen Verbindung mit Ratzeburg finden wir dann auch stets bei Helmold und Arnold die "terra Polaborum" genannt. 32 ) Beide geben jedoch keinen Anhalt zur genaueren Feststellung der Ausdehnung dieses Begriffes. 33 ) Der Name selbst besagt, auch wenn die .nicht ganz sichere Deutung als "Elbanwohner" als richtig angenommen wird, für die Grenzbestimmung des Polabenlandes garnichts, da damit ebensogut sämtliche Slaven des Elbtales wie

|

Seite 16 |

|

ein ganz .kleines Gebiet der Elbe bezeichnet sein könnte. So ist es gekommen, daß man die Polaben nicht immer an der richtigen Stelle gesucht hat. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen II, 477, versetzt sie in die Gegend zwischen Dömitz und Boizenburg. Doch selbst wenn er das auf die Zeit Karls des Großen beschränken wollte, wie man allenfalls nach dem Zusammenhang annehmen könnte, wäre das irrig. Hier wohnten damals die Smeldinger 34 ), deren Namen ebenso wie der der Bethenzer, die zwischen Lauenburg und Boizenburg wohnten, später nie mehr genannt wird. Daß man später die Smeldinger zu den Polaben gerechnet habe, ist nicht wahrscheinlich. Sind sie in einem größeren slavischen Volksstamm aufgegangen, so möchte man eher an die Obotriten denken, da, wie wir gleich sehen werden, das Polabenland zu Helmolds Zeit östlich nur bis Boizenburg gerechnet wurde.

Zunächst läßt sich das eine mit Sicherheit sagen, daß die Polaben, wo immer sie in gleichzeitigen Quellen, die hier natürlich nur in Betracht kommen können, genannt werden, stets um Ratzeburg lokalisiert erscheinen. Für die linkselbischen Wenden in den Grafschaften Dannenberg und Lüchow findet sich dieser Name auch nicht ein einziges Mal. Um so weniger verständlich ist es, wenn heutige Forscher gerade diese als Polaben bezeichnen, ohne die Mecklenburger Wenden um Ratzeburg auch nur zu erwähnen. 35 ) Demgegenüber hat schon v. Raumer in seinen Historischen Karten und Stammtafeln zu den Regesta Historiae Brandenburgensis I, Karte Nr. 4, den Namen der Polabinger ganz richtig nur für das Ratzeburger Gebiet eingetragen. Und mit dieser Lokalisierung stimmen die Urkunden, die wir über die Grafschaft Heinrichs von Badewide besitzen, völlig überein. Zwar eine Urkunde, die die Grenzen derselben klipp und klar bestimmt hätte, hat es in

|

Seite 17 |

|

dieser Zeit, wo alles hier im Flusse war, wo erst nach und nach den Slaven das Land abgenommen und von Heinrich dem Löwen an deutsche Herren aufgeteilt wurde, für Ratzeburg so wenig gegeben wie für irgend eine andere dieser Grafschaften. Erst allmählich haben sich hier, vor allem in Verbindung mit der Neueinrichtung und Ausgestaltung des Bistums sowie mit der Schaffung der Grafschaft Schwerin (1166), feste Grenzen herausgebildet. Zu deren Feststellung sind wir darum angewiesen auf Urkunden, die für das Bistum Ratzeburg gegeben sind, mit dessen Entwicklung auch die Herausbildung fester Grenzen der Grafschaft gleichen Schritt gehalten haben wird. Nur im Volk wie bei den Geschichtsschreibern hat sich dann wahrscheinlich für dies Gebiet die Bezeichnung als "Polabenland" noch eine Zeitlang gehalten, während man es offiziell längst die Grafschaft Ratzeburg nannte.

So kommt es, daß wir erst von 1154 ab, d. h. seit der Errichtung des Ratzeburger Bistums, 36 ) die Möglichkeit haben, Genaueres über die Ausdehnung derselben zu erfahren, bis dann um 1171 die Einrichtung von Bistum und Grafschaft zum vorläufigen Abschluß kam. 37 ) Was zwischen diesen beiden Daten liegt, wird zusammengefaßt in der sogenannten Ratzeburger Dotationsurkunde - M. U.-B. I, 65 -, die angeblich im Jahre 1158, in Wirklichkeit jedoch viel später ausgestellt ist. Diese enthält sämtliche von 1154 bis 1171 für das Bistum Ratzeburg gegebenen Bestimmungen 38 ) mit einigen genaueren Angaben und ist daher auch für uns von großer Wichtigkeit. Hier erfahren wir nun, in welcher Weise die 300 Hufen, mit denen Heinrich der Löwe bekanntlich alle drei wendischen Bischofssitze ausstattete, im Bistum Ratzeburg verteilt waren. Vor allem gibt der Herzog dem Bischof das Land Boitin, das ist das Gebiet um das heutige Schönberg nordöstlich vom Ratzeburger See; dabei werden die Grenzen dieses

|

Seite 18 |

|

Ländchens im einzelnen festgesetzt. 39 ) Dies Gebiet wurde zu 250 Hufen gerechnet. Dazu legte der Herzog "de voluntate Heinrici et Dernardi comitum" noch 50 Hufen mit den Dörfern "Rodemoyzle, Ziethene, Verchowe, Kolatza". Das sind nach M. U.-B. IV, Ortsregister, Römnitz, Ziethen, Farchau und Horst bei Schmilau" 40 ), also ein Gebiet südlich des Ratzeburger Sees, das vom Lande Boitin durch einen Gebietsstreifen des Grafen getrennt wurde.

Auffallend ist, daß hier von einer Zustimmung der Ratzeburger Grafen nur bei 50 Hufen die Rede ist, während nach Helmold I, 77 Graf Heinrich dem Herzog die gesamten 300 Hufen "resignierte", wie denn überhaupt bei Helmold Heinrich von Badewide als der eigentliche Stifter des Ratzeburger Bischofslandes erscheint. Einen Irrtum Helmolds, wie v. Kobbe a. a. O. I, 289 Anm. 4 will, halte ich hierbei für ausgeschlossen, da er gerade an diese Tatsache, daß der Polabengraf 300 Hufen zur Ausstattung des Bistums schenkt, die Erzählung knüpft, wie auf Vorhaltungen des Propstes Ludolf von Euzolina (Högerstorf) Graf Adolf von Holstein dem Beispiel Heinrichs von Badewide folgt und ebenfalls 300 Hufen zur Ausstattung des Oldenburger (Lübecker) Bistums schenkt. Es scheint mir vielmehr dieser Unterschied zwischen der urkundlichen und der literarischen Darstellung höchst bezeichnend für die Auffassung der Parteien. Heinrich von Badewide und seine Freunde, zu denen, wie es scheint, Helmold selbst gehörte, 41 ) sind offenbar stets der Meinung gewesen, daß der eigentliche Stifter jener 300 Morgen der Graf von Ratzeburg gewesen sei. Dagegen lag Heinrich dem Löwen daran, den Vorgang so darzustellen, daß diese Ausstattung in der Hauptsache sein Werk sei. Dementsprechend

|

Seite 19 |

|

wird ein Anteil des Grafen in der Bestätigungsurkunde Hadrians IV. - M. U.-B. I, 62 -, die natürlich der Darstellung von seiten des Herzogs folgte, mit keiner Silbe erwähnt. Nach außen hin trat eben Heinrich der Löwe völlig als der Stifter aller drei wendischen Bischofssitze auf. Daran zu denken, daß er sich etwa bei der Einsetzung des Ratzeburger Grafen besondere Rechte im Lande Boitin vorbehalten hätte, wie er sie z. B. in Sadelbande und Gamme (Vierlanden) ausübte, wäre sicher falsch. Die Grafschaft Heinrichs von Badewide wird ursprünglich auch Boitin mit umfaßt haben; und somit ist Helmolds Darstellung ganz gerechtfertigt. 42 )

Die Schenkungen der Ratzeburger Grafen, oder besser wohl des Grafen Heinrich, die sonst noch in der "Dotationsurkunde" erwähnt werden, wie Panten [nördl. Mölln], Boissow [nordwestl. Wittenburg] und Walksfelde [westl. Mölln], sind insofern für die Abgrenzung der Grafschaft von Bedeutung, als wir aus ihnen ersehen, daß diese im Westen keineswegs, wie z. B. v. Kobbe a. a. O. I, 128 meint, mit der Stecknitz abschloß 43 ). sondern sich über sie hinauserstreckte, wahrscheinlich bis zur Grenze der Grafschaft Holstein, und zum andern, daß auch die Wittenburger Gegend zur Grafschaft Ratzeburg gehörte. Letzteres erfahren wir sonst nur aus dem sogenannten Ratzeburger Zentregister - M. U.-B. I, 370 -, das um 1230 angefertigt ist, um die vom Bistum verliehenen Zehnten festzustellen 44 ), ein Dokument, das in jeder Hinsicht von unschätzbarem Werte ist. Hier wird in der Einleitung gesagt, daß der Graf Heinrich von Badewide in den drei "Provinzen" Ratzeburg, Wittenburg und Gadebusch vom

|

Seite 20 |

|

Bischof den halben Zenten zu Lehen trage. Solcher Zehnte über ganze Gebiete wurde aber für gewöhnlich nur demjenigen übertragen, der dort zugleich auch die Grafenrechte ausübte. 45 ) Doch geht auch aus den weiteren Ereignissen hervor, daß auch die Länder Wittenburg und Gadebusch zur Grafschaft Ratzeburg gehörten.

Endlich gehörte dazu noch das Land Boizenburg. Das wissen wir aus einer Urkunde vom Jahre 1216, in der Graf Albrecht von Orlamünde, damals Graf von Holstein und Herr in Nordalbingien, den Hamburgern u. a. die Freiheit vom Elbzoll in Boizenburg bestätigt. 46 ) Hier wird gesagt, daß ihnen diese Freiheit vom Herzog Heinrich und vom Grafen Adolf verliehen sei. Dieser Graf Adolf ist bereits von den Herausgebern des Mecklenburger Urkunden-Buches richtig auf den Grafen Adolf von Dassel ausgedeutet worden, der nach dem Aussterben des Badewideschen Hauses durch Heirat die Ratzeburger Grafschaft erhielt. 47 )

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich als Besitz der Grafen von Ratzeburg alles Land zwischen der Grafschaft Schwerin, Dannenberg, dem Sadelbande oder Sadelbende und der Grafschaft Holstein bezw. dem Gebiet des Lübecker Bistums mit Ausnahme des Landes Boitin und einiger verstreuter Besitzungen des Bistums wie Römnitz, Ziethen, Farchau und Horst, die um die Südseite des Ratzeburger Sees herum lagen, und Panten und Walksfelde jenseits der Stecknitz in dem heute zu Mecklenburg-Strelitz gehörenden Gebiet von Mannhagen. Das ist also die "terra Polaborum" Helmolds und Arnolds. Da wir nun durch das Zehntregister in der Lage sind, bis auf ein Dorf genau die Grenzen der "terrae" Gabebusch und Wittenburg - bei Boizenburg, das bedeutend geringer bevölkert gewesen zu sein scheint, erfahren wir nichts über die Grenzen - anzugeben, so erhalten wir für unsere Grafschaft eine bei so früher Zeit außerordentlich sichere Begrenzung. Doch müssen wir uns vor Augen halten, daß diese, wie bereits oben dargelegt wurde, erst allmählich sich herausgebildet hat und so, wie wir sie soeben gefunden haben, erst etwa um 1170 feststeht. 48 )

|

Seite 21 |

|

Dies Gebiet war bis zu dem Eroberungszuge Heinrichs von Badewide im Winter 1138/39 in Händen des Slavenfürsten Pribislav gewesen. Als ihm dann Wagrien entrissen wurde, verlor er auch Poladien. 49 ) Dieses wurde jetzt, nachdem auf dem Tage zu Frankfurt (Mai 1142) Albrecht der Bär seine Ansprüche auf das sächsische Herzogtum hatte fahren lassen müssen, ein Lehen Heinrichs des Löwen. Und mit dessen Schicksal finden wir von jetzt ab das Heinrichs von Ratzeburg eng verknüpft, ohne daß wir mehr von irgendwelchen Beziehungen zu Albrecht dem Bären hören. Es ist das ein Grund mehr für die Richtigkeit der Annahme, daß diese auch vorher nie persönlicher, sondern lediglich politischer Natur gewesen waren. Er war abhängig nur vom sächsischen Herzogtum; doch diese Abhängigkeit wuchs mit dem Alter des jungen Herzogs. In seiner Begleitung finden wir von 1142 ab den Ratzeburger Grafen häufig. So in eben diesem Jahre zu Bremen, wo wohl nicht allein die Abgrenzung zwischen ihm und Adolf II. von Holstein, sondern auch ihre Aussöhnung stattfand. 50 ) In des Herzogs Gefolge treffen wir ihn auch im Jahre 1145 zu Magdeburg. Er ist hier samt seinen beiden Brüdern Helmold und Volrad Zeuge in einer Urkunde Konrads III., in der dieser einen Vertrag zwischen dem Magdeburger Domherrn Hartwig, dem späteren Erzbischof von Bremen, und dessen Mutter, der Markgräfin Richardis, einer- und dem Erzbischof von Magdeburg andererseits bestätigt, durch welchen letzterer sich verpflichtet, Hartwig zur Erlangung seiner Erbgüter in den Grafschaften Ditmarsen und Nortland behülflich zu sein. 51 ) Im folgenden Jahre finden wir Heinrich wieder in Bremen. Er ist hier Zeuge in einer Urkunde des Erzbischofs Adaldero von Bremen, der dem Kloster Neumünster den Zehnten der Marsch Bishorst überträgt und deren Grenzen bestimmt. 52 ) Auch dieses mehrfache Auftreten

|

Seite 22 |

|

in Bremen scheint dafür zu sprechen, daß der Ratzeburger Graf in der Nähe irgendwelche Besitzungen hatte. Über sonstige Beziehungen zum Erzbischof Adalbero erfahren wir nichts.

Leider hören wir auch nichts darüber, ob und in welcher Weise Graf Heinrich an dem großen Wendenkreuzzug beteiligt war, den im Jahre 1147 die deutschen Fürsten in Verbindung mit den Dänen, Tschechen und Polen unternahmen. Jedenfalls ging der Zug des nördlichen Heeres unter Heinrich dem Löwen über Ratzeburg. Denn nachdem man bei Artlenburg die Elbe überschritten hatte, ruhte man die erste Nacht in Pötrau, südwestlich von Ratzeburg. 53 ) Es wäre denkbar, daß man ihn zur Rückendeckung in Ratzeburg zurückgelassen hätte. Der Zug selber verlief bekanntlich unglücklich. Dennoch aber müssen wir wohl in ihm mit Ranke 54 ) einen der Faktoren Lehen, die zur Unterwerfung der Slaven und zur Kolonisation ihres Landes führten. Jedenfalls kann man vom Standpunkt der weltlichen Herren Haucks Urteil, der diesen Zug "das törichtste Unternehmen, das das 12. Jahrhundert kennt" nennt 55 ), nicht teilen. Daß er für die Missionsarbeit zunächst eher zerstörend als ausdauend wirkte, mag sein; doch war er vollkommen im Stile der ganzen Kolonisationspolitik dieser Zeit, der rück-sichtslosen Art eines Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären. Und sicherlich ist er nicht völlig nutzlos gewesen. 56 ) So konnten die beiden Grafen an der Slavengrenze, Adolf von Holstein und Heinrich von Badewide, seit dieser Zeit energischere Schritte als bisher zur Vertreibung der Slaven aus ihren Ländern tun.

Im Sommer 1149 finden wir beide wieder zusammen mit Heinrich dem Löwen auf dessen Rachezug gegen die Dietmarschen, die im Jahre 1144 den Grafen Rudolf von Stade erschlagen hatten. Sie halfen dem Herzog die trotzigen Bauern unterwerfen, deren Grafschaft dieser seitdem für sich in Anspruch nahm. Zum

|

Seite 23 |

|

Dank für den glücklichen Verlauf des Zuges bestätigte der Herzog dem Kloster Neumünster, dem Sitz des großen Wendenmissionars Vicelin, auf dem Rückweg in Egenbüttel bei Pinneberg Ländereien an Wilster und Stör, die ihm Graf Adolf und andere Holsten geschenkt hatten. Hier wird auch comes Heinricus de Bodwide als Teilnehmer des Zuges unter den Zeugen genannt. 57 )

Inzwischen hatte in diesen Gegenden dank der eifrigen Tätigkeit Vicelins das Christentum solche Fortschritte gemacht, daß man an die Neueinrichtung der drei wendischen Bistümer denken konnte. Um nun den Streitigkeiten, die zwischen Heinrich dem Löwen und Erzbischof Hartwig von Hamburg-Bremen über die Investitur dieser Bistümer ausgebrochen waren, ein Ende zu machen, ließ sich der Herzog im Jahre 1154 von Kaiser Friedrich Barbarossa das Recht der Investitur in den Bistümern Oldenburg (Lübeck), Mecklenburg (Schwerin) und Ratzeburg sowie allen Bistümern, die er etwa in bisher noch heidnischen Gebieten einrichten würde, verleihen. 58 ) Noch im selben Jahre wurde als erstes der drei Bistümer Ratzeburg eingerichtet und der Propst Evermod vom Marien-Stift in Magdeburg auf Empfehlung Wichmanns dorthin als Bischof berufen. 59 )

Zu ihm stellte sich Graf Heinrich von Anfang an gut, sei es auf Wunsch seines Herzogs, sei es, weil er selbst erkannte, daß der Bischofssitz als Mittelpunkt des Christentums in seinem Lande auch ein Stützpunkt seiner Kolonisationspolitik sei. Damals verzichtete er auf die bereits erwähnten 300 Hufen seiner Grafschaft, mit denen das Bistum ausgestattet wurde. 60 ) Auch überließ er dem Bischof die Zehnten in der ganzen Grafschaft. Doch erhielt er von diesem den halben Zehnten als Lehen zurück, mit Ausnahme jedoch des Zehnten von den 300 Hufen, die frei von allen Abgaben blieben, und an denen der Graf keinerlei Anrecht behielt, und ebenso der curiae episcopales. Im übrigen konnten Bischof und Graf das Recht der Wiederverleihung des Zehnten in vollem Maße üben; nur mußten in jedem Dorfe mit zwölf oder mehr Hufen zwei Hufen, in jedem Dorf mit weniger als zwölf Hufen

|

Seite 24 |

|

eine Hufe zu "Settinke"-Recht, d. h. zehntfrei als Schulzenhof, verliehen werden. 61 ) So war Graf Heinrich auch Lehnsmann des Bischofs geworden. Und von Anfang an bestand, wie bereits erwähnt, zwischen ihm und Evermod das beste Einvernehmen. Helmold hebt ausdrücklich hervor, daß Graf Heinrich die 300 Hufen mit landesüblichem Maße ausgemessen habe und nicht wie Adolf von Holstein mit einem viel zu kleinen. In diesen Jahren wird es auch gewesen sein, daß Heinrich dem Bischof die Insel in dem Ratzeburger See, auf der bereits seine Burg stand, zum Wohnsitz gab, damit er im Schutze derselben um so ungestörter das Missionswerk treiben konnte. Denn solange der Bischofssitz sich in St. Georg am See befand, war er stets den Angriffen der Slaven ausgesetzt gewesen. In der Tat machte denn auch in ihrem Lande das Christentum weiterhin die besten Fortschritte, so daß Helmold schon zwei Jahre später von einer guten Vermehrung der Kirchen im Polabenland berichten kann, wobei er dem Eifer des Bischofs wie des Grafen gleiches Lob erteilt. 62 ) Hinter allem stand jedoch als treibende Kraft der Herzog;

ihn fürchteten die Slaven. Dafür ist außerordentlich bezeichnend das Wort des Obotritenfürsten Niklot, das er auf dem Landtag, den der Herzog zum Jahre 1156 nach Artlenburg berufen hatte, sprach. Der Herzog hatte hier die Slaven ermahnt, das Christentum anzunehmen. Darauf antwortete Niklot: "Mag der Gott, der im Himmel ist, dein Gott sein, du sei unser Gott. Verehre du jenen, wir wollen dich verehren." 63 ) Wahrscheinlich war es 1156, als Heinrich von Badewide den Herzog auf dem Zuge nach Friesland - wie es scheint, gegen die Rüstringer - begleitete, von dem er sich dann die zwei friesischen Gefangenen mitbrachte, von deren wunderdarer Errettung aus ihren Ketten Amold berichtet. 64 ) Und am Schluß desselben Jahres war er mit im Heere Heinrichs des Löwen, als dieser versuchte, den

|

Seite 25 |

|

durch Barbarossa eingesetzten, jedoch bald vertriebenen Dänenkönig Sven wieder zurückzuführen. 65 ) Heinrich spielt hierbei eine etwas zweideutige Rolle. Saxo 66 ) berichtet uns nämlich, daß ihn Waldemar, Knud Lawards Sohn, der spätere Waldemar der Große, mehrfach durch Unterhändler habe bitten lassen, doch ja den Rückzug des Herzogs zu verhindern, da er, seines Sieges gewiß, ihn überfallen wolle. Hierzu habe den König seine nahe Verwandtschaft mit Heinrich bewogen. Doch diesem kamen offenbar Bedenken über eine so verräterische Handlungsweise gegenüber seinem Herzog. Als ihn dieser daher scherzend nach seinem "regulus", d. h.Waldemar, fragte, da wurde das sächsische Heer durch die Schilderungen Heinrichs von der Stärke des feindlichen Heeres an weiterem Vordringen verhindert, wenngleich Heinrich selber, getreu der Aufforderung seines Verwandten, zum tapferen Kampf riet. "So teilte er," sagt Saxo, "seine Treue zwischen den Bitten des Freundes und dem Befehl des Herzogs, um weder des einen Auftrag zu vernachlässigen noch durch Schweigen des anderen Sicherheit zu gefährden." Saxo hält offenbar diese. diplomatische Klugheit für ganz gerechtfertigt; wir vermögen sie leider mit der Treue eines Lehnsmannen nicht in Einklang zu bringen. Übrigens zeigt diese Erzählung, daß auch unter dem Gefolge des Herzogs nicht überall felsenfeste Treue zu finden war. - Saxo nennt hier Heinrich von Badewide zwar lediglich "Henricus, nobilis inter Saxones vir"; doch kann hier, schon nach den ganzen Beziehungen, nur an den Ratzeburger Grafen gedacht werden, den Saxo auch ein anderes Mal, wo nur der Ratzeburger Graf gemeint sein kann, einfach als Henricus bezeichnet. 67 ) So haben denn auch ältere Forscher darunter undedenklich Heinrich von Badewide verstanden. 68 )

Doch immer noch nicht konnten die Slaven zur Ruhe kommen, und gegen sie richtete sich fortwährend in erster Linie die Tätigkeit

|

Seite 26 |

|

Heinrichs des Löwen und seiner Grafen. Als nun der Herzog im Jahre 1159 mit Barbarossa den zweiten Italienzug antrat, verpflichtete er die Slaven samt ihrem Führer Niklot, in seiner Abwesenheit mit Sachsen und Dänen - auf letztere hatten es die Wenden ganz besonders abgesehen - Frieden zu halten. Zur größeren Sicherheit befahl er, daß alle wendischen Piratenschiffe seinem Abgesandten in Lübeck ausgeliefert würden. Die Wenden jedoch lieferten nur ein paar alte untaugliche Schiffe zum Schein ab; mit den übrigen unternahmen sie, sobald der Herzog diesen Gegenden den Rücken gekehrt hatte, einen Einfall in Dänemark. Als dann Heinrich, der sich bei Crema vom Heere des Kaisers trennte, Anfang 1160 nach Sachsen zurückkehrte, berief er sofort einen Landtag für sämtliche "Markmannen", 69 ) deutsche wie slavische, nach Darvörde bei Hittbergen a. d. Elbe. Bis Artlenburg kam auch König Waldemar von Dänemark, um sich über die von den Slaven ihm zugefügten Unbilden zu beschweren. Und da diese selbst, ihrer Schuld sich wohl bewußt, nicht beim Landtag erschienen, so wurden sie vom Herzog geächtet und für die Erntezeit ein Heereszug gegen sie angeordnet. 70 ) Wieder ging man wie 1147 von zwei Seiten gegen sie vor; vom Westen Heinrich der Löwe und seine Grafen, vom Norden Waldemar von Dänemark. Doch diesmal mit besserem Erfolg. Mit Feuer und Schwert wurde das Land verwüstet. Was von den Sachsen nicht zerstört wurde, vernichteten Niklot und seine Söhne, an der Gnade des Herzogs verzweifelnd, selber. 71 ) Und zur Befestigung seiner Herr-schaft teilte Heinrich der Löwe ihr Land jetzt an deutsche Herren auf, nachdem Niklot, der ewig unruhige Slavenfürst, bei diesem Zuge erschlagen war. Jetzt stand der Ratzeburger Graf nicht mehr allein an der Slavengrenze; sondern der Herzog setzte hier eine Reihe von Herren seines Gefolges aus der Braunschweiger Gegend als Burgvögte ein, 72 ) vor allem den Edlen Gunzel von Hagen mit seinem Gefolge in der Burg Schwerin. Und während die übrigen Herren im Jahre 1167 ihr Land wieder an Niklots Sohn Pribislav, der das Christentum annahm, verloren, 73 ) entwickelte

|

Seite 27 |

|

sich das Schweriner Gebiet dank der persönlichen Tüchtigkeit Gunzels zur mächtigsten Grafschaft im Wendenlande. Mit ihm zusammen finden wir fortan die Ratzeburger Grafschaft häufig genannt.

Im Anschluß an diesen Zug von 1160 wurden nun die Dinge im Slavenland endgültig geregelt. 74 ) Fußend auf dem ihm 1154 von Friedrich I. verliehenen Recht der Investitur ließ sich Heinrich der Löwe jetzt nach seinen Verdiensten auf dem zweiten Römerzug von den drei Bischöfen den Lehnseid leisten. 75 ) Jetzt stattete er auch das dritte der wendischen Bistümer, das Mecklenburger, nach dem Vorbild Ratzeburgs und Oldenburgs mit 300 Hufen aus. 76 )

Für einige Jahre herrschte jetzt Friede im Slavenland. 77 ) Bischöfe und Grafen wetteiferten in der Kolonisation des Landes, indem sie die Wenden veranlaßten, entweder deutscher Bebauungsweise sich anzupassen oder deutschen Ansiedlern Platz zu machen. Wie Adolf von Holstein Holländer, Friesen und Westfalen an Stelle der vertriebenen Slaven im Lande angesiedelt hatte, so zog auch Heinrich von Badewide jetzt zahlreiche Westfalen ins Land. Und auch die von Heinrich dem Löwen beim letzten Kriegszuge eroberten Burgen Ilow, Euscin, Malchow und vor allem Schwerin, Gunzels Sitz, mit ihrer Umgebung wurden von deutschen Ansiedlern besetzt. 78 ) Immer mehr wurden die Slaven zurückgedrängt. Wie hier die Grafen Heinrichs des Löwen, ging in der Altmark und in Brandenburg Albrecht der Bär rücksichtslos gegen sie vor und besiedelte das ihnen abgenommene Land mit Holländern, Seeländern und Flandern. 79 ) Von den Ansiedlern 80 ) im Polabenland und Obodritien berichtet uns Helmold, daß sie,

|

Seite 28 |

|

obwohl mitten unter Slaven wohnend - Helmold vergleicht sie deswegen mit den drei Männern im feurigen Ofen -, dennoch ihrer Verpflichtung gegen die Kirche durch regelmäßige Zentzahlung nachkamen im Gegensatz zu den Holsten in Wagrien, deren Land früher kolonisiert und also ertragreicher war. 81 )

Jener Kriegszug von 1160 bildet überhaupt einen bedeutsamen Einschnitt in der Geschichte der Wendenlande. Voll Stolz datierte Heinrich der Löwe nach ihm die Urkunde, durch die er im Jahre 1162 dem Propst und den zwölf Domherren in Ratzeburg 27 Mark aus dem Zoll zu Lübeck verlieh. 82 ) Diese Urkunde ist noch deshalb von besonderer Bedeutung für uns, weil wir aus ihr erfahren, daß Heinrich von Badewide auch Vogt der Kirche zu Ratzeburg war, ein Verhältnis, über das wir sonst nichts wissen. 83 ) Neben Graf Heinrich ist hier auch sein Sohn Bernhard Zeuge. Dieser, der zum erstenmal im Jahre 1161 in Braunschweig als Zeuge bei einer Verleihung Heinrichs des Löwen an Kloster Riddagshausen auftritt, 84 ) wird von jetzt ab bereits mehrfach in den Urkunden neben seinem Vater genannt. Auch er wird schon jetzt als "comes" bezeichnet, ein Beweis, daß dies Wort seine ursprüngliche Bedeutung bereits völlig verloren hatte und lediglich ein Titel war. Beide, Vater und Sohn, finden wir im selben Jahre noch einmal als Zeugen genannt, als Erzbischof Hartwig Elbe und Bille zu Grenzen des Ratzeburger Bistums bestimmt. 85 )

Im Juli des folgenden Jahres finden wir Heinrich zusammen mit Heinrich dem Löwen bei der Einweihung der Marienkirche in Lübeck, wohin der Herzog eine glänzende Versammlung geistlicher und weltlicher Herren berufen hatte. 86 ) Auch Erzbischof

|

Seite 29 |

|

Hartwig war hier anwesend, und nach zehnjähriger Feindschaft söhnte er sich jetzt mit dem Herzog aus. - Bei dieser Gelegenheit wird auch der Inhalt der im Lüb. U.-B. II, l Nr. 6 und 7 S. 8-11 abgedruckten beiden Urkunden festgestellt sein, so daß, wenn Graf Heinrich von Ratzeburg in diesen angeblich zu Verden im Jahre 1164 am 12. Juli ausgestellten Urkunden als Zeuge fungiert, daraus für den terminus ad quem leider nichts zu schließen ist. Wir können sie als letzte urkundliche Nachricht für den ersten Ratzeburger Grafen, so wichtig das gerade in unserem Falle wäre, daher nicht benutzen, wie das noch zuletzt Schmeidler in seiner Ausgabe des Helmold getan hat. 87 ) Denn da Herzog Heinrich am 7. Juli 1164 in Demmin war und von dort weiter ins Slavenland in der Richtung auf Stolp vordrang, 88 ) konnte er nicht am 12. Juli in Verden sein. Auch wird in der Urkunde Nr. 7 der am 6. Juli bei Verchen gefallene Graf Adolf von Holstein 89 ) als Zeuge genannt. Andererseits ist es doch höchst wahrscheinlich, daß Urkunden, die für die Domherren zu Lübeck gegeben wurden, eben bei der Stiftung des Doms festgestellt sind, zumal die Zeugenreihen der beiden Urkunden mit jener im M. U.-B. I, 78 große Ähnlichkeit haben. Auch weisen annus regni wie annus imperii auf 1163 hin. 90 ) Als letzte urkundliche Nachricht über Graf Heinrich von Ratzeburg haben wir vielmehr die im U.-B. d. Stadt Lübeck I S. 4/5 abgedruckte Urkunde Heinrichs des Löwen anzusehen. Danach ist er am 18. Oktober 1163 auf dem Landtag in Artlenburg zugegen, als der Herzog den Streit zwischen Deutschen und Goten auf Gotland schlichtet und den Goten die ihnen bereits von Kaiser Lothar gewährten "Friedens- und Rechtsbestimmungen" bestätigt. 91 )

|

Seite 30 |

|

Würde man Saxo Grammaticus folgen, so wäre auch Heinrich von Ratzeburg im Jahre 1164 zusammen mit Adolf II. von Holstein, Gunzel von Schwerin und Keinold von Dithmarschen von Heinrich dem Löwen bei seinem Zuge gegen Pribislav und die Pommernfürsten Kasimir und Boigislav nach Verchen vorausgeschickt, wo dann am 6. Juli bekanntlich Adolf und Keinold ihren Tod fanden. 92 ) Allein, hier liegt ganz offensichtlich eine Verwechslung mit Graf Christian von Oldenburg vor. Helmold, der den ganzen Verlauf dieses Zuges sowie den Überfall bei Verchen sehr ausführlich und viel genauer als Saxo schildert, erwähnt den Grafen von Ratzeburg mit keiner Silbe, 93 ) was um so auffälliger wäre, falls Heinrich mit bei Verchen war, weil Helmold, wie bereits erwähnt, dem Ratzeburger Grafenhause sehr nahe stand. Dafür nennt er Graf Christian von Oldenburg an den Stellen, wo Saxo Heinrich von Ratzeburg hat. 94 ) Es ist doch wohl natürlich, daß man dem Geschichtsschreiber, der den Dingen örtlich wie zeitlich am nächsten steht, den Vorzug gibt. 95 )

Offen bleibt dabei die Frage, ob Heinrich beim Gros des Heeres in Malchow zurückblieb oder überhaupt an diesem Zuge nicht teilnahm. Möglich, daß er gerade während dieses Zuges jene Gesandtschaft ausführte, von der Saxo SS XXIX, 121 spricht. Danach soll er nämlich von Heinrich dem Löwen zusammen mit dem Lübecker Bischof Konrad 96 ) an König Waldemar geschickt sein, um des Herzogs zweite Tochter mit Waldemars Sohn Knud zu verloben und ihm dadurch die Freundschaft des Dänenkönigs wieHerzugewinnen, die er nötig hatte, um die Slaven in Schach zu halten. Saxo erzählt dies zwar im Zusammenhang von Er-

|

Seite 31 |

|

eignissen des Jahres 1167. Allein, dies Jahr ist völlig ausgeschlossen. Denn erstens lag um diese Zeit der Herzog im Streit mit Bischof Konrad wegen der Investitur, 97 ) und zweitens lebte, wenn nicht alle Anzeichen trügen, Heinrich von Ratzeburg im Jahre 1167 nicht mehr, worauf wir gleich zurückkommen werden. Nun ist schon v. Kobbe a. a. O. S. 150 Anm. 2 der Versuch gemacht worden, diese Gesandtschaft ins Jahr 1164 zu setzen, indem er annimmt, daß Saxo sie mit der von ihm selber auf S. 115 zum Jahre 1164 erzählten Verlobung der ersten Tochter Heinrichs des Löwen, Richenza, und mit der von Helmold auf S. 217 und den Annalen von Stade zum Jahre 1171 erzählten Verlobung mit der zweiten Tochter Heinrichs, Gertrud, der Witwe des Grafen Friedrich von Rothenburg, verwechselt habe. Zu demselben Resultat gelangt dann, und zwar, wie es scheint, vollkommen unabhängig von v. Kobbe, von Breska in den Forschungg. z. deutsch. Gesch. XXII, S. 590/94. 98 ) Und wenn man auch zugeben muß, daß immer noch Zweifel bestehen bleiben, so steht man doch vor der Wahl, entweder Saxos Bericht ganz zu verwerfen oder diese Gesandtschaft des Grafen Heinrich ins Jahr 1164 zu setzen. Man könnte dann annehmen, daß Graf Heinrich nach seiner erfolgreichen Sendung 99 ) bei seinem Verwandten Waldemar geblieben sei und in seinem Heere jenen Wendenfeldzug mitgemacht habe und daß auf diese Weise, da Helmold nur von einem Zusammentreffen Waldemars mit Heinrich dem Löwen spricht, sein Schweigen über eine Teilnahme Heinrichs von Ratzeburg zu erklären ist.

Noch im selben Jahre scheint dieser dann gestorben zu sein. Denn von 1164 an nennt Helmold als Grafen von Ratzeburg stets Bernhard. Selbst bei der Verteidigung des Ratzeburger Landes gegen die Slaveneinfälle unter Pribislav wird Heinrich nicht mehr erwähnt. 100 ) Und so dürfen wir wohl seinen Tod auf 1164 setzen. 101 ) Von seinem Sohn und Nachfolger Bernhard I. wurde ihm in Ratzeburg an der Grenze des Domhofes

|

Seite 32 |

|

ein Denkstein gesetzt, der noch heute dort steht und in Stein das Verdienst des ersten Ratzeburger Grafen um die Begründung des Christentums in seinem Lande bezeugt. 102 )

|

|

|

:

|

Bernhard I 1161-1195.

Wir haben bereits oben - S. 28 - gesehen, daß schon bei Lebzeiten des Grafen Heinrich sein Sohn Bernhard neben ihm als "comes" auftritt, teils mit seinem Vater zusammen, teils allein. Das erste Mal begegnen wir ihm, da wir die Ratzeburger Dotationsurkunde, die ihn schon im Jahre 1158 als Zeugen aufführt, ausschalten müssen, 103 ) im Jahre 1161 in Braunschweig im Gefolge Heinrichs des Löwen. 104 ) Mit ihm finden wir Bernhard in fast noch engerer Verbindung als seinen Vater. Ihn und Gunzel von Schwerin bezeichnet Helmold als die "boni satellites optimi ducis". 105 ) Wo er konnte, vertrat er die Interessen seines Herzogs. Das zeigt gleich sein erstes Auftreten, über das wir etwas Genaueres wissen. Im Jahre 1162 belagerte nämlich König Waldemar I. von Dänemark mit Hülfe der Rugianer Wolgast, das, unter eigenen Führern stehend, 106 ) seine Küsten durch Seeräuberei beunruhigt hatte. Ihm kam Bernhard von Ratzeburg, der eine Verwandte des Königs zur Gattin hatte, mit zwei Schiffen zu Hülfe. Als er nun bei einer Versammlung die Rugianer fragte, warum sie sich nicht um die Gunst des Herzogs von Sachsen bemühten, antworteten sie verächtlich, sie hätten vor dem sächsischen Namen keinerlei Respekt. 107 ) Bernhard aber versetzte stolz, was der Herzog vermöge, würden sie binnen

|

Seite 33 |

|

kurzem erfahren. 108 ) Und tatsächlich huldigten bereits im folgenden Jahre, als der Herzog zur Stiftung des Doms in Lübeck weilte, ihm die Rugianer. 109 )

Was uns außer der Erzählung Saxos von der Anhänglichkeit Bernhards an seinen Herzog an diesem Bericht in erster Linie wichtig erscheint, ist, daß Saxo die Gemahlin Bernhards eine "neptis" des Dänenkönigs nennt. Daß wir hier "neptis" nicht wörtlich als Nichte aufzufassen haben, 110 ) bemerkt schon v. Robbe a. a. O. S. 156 Anm. 14, indem er auf den mittelalterlichen Gebrauch hinweist, "nepos" und "neptis" ganz allgemein zur Bezeichnung eines verwandtschaftlichen Verhältnisses anzuwenden. 111 ) Diese Gattin Bernhards I. hieß, wie uns Arnold in seiner Slavenchronik berichtet, Margareta und war die Tochter des Pommernfürsten Ratibor I. von Schlawe, des "Seekönigs". 112 ) Die Gemahlin Ratibors, Pribislava, war die Tochter des Herzogs Boleslav Crivosti von Polen, dessen zweite Tochter, Richenza, in zweiter Ehe mit dem russischen Fürsten Wladimir von Halicz (Galizien) vermählt war. Aus dieser Ehe ging Sophia, die Gemahlin Waldemars I., hervor. Mithin wäre Margareta von Ratzeburg eine Base der Gemahlin Waldemars. 113 )

Wenn hier Bernhard sich dem dänischen König mit zwei Schiffen anschließt, so läßt das auf eine nicht unbedeutende Macht der Ratzeburger Grafen selbst zur See schließen. Und letztere, so mögen wir annehmen, unterstand wohl schon bei Lebzeiten seines

|

Seite 34 |

|

Vaters dem Befehl Bernhards. Nachdem nun Heinrich gestorden war, übernahm Bernhard auch die Grenzwacht gegen die Slaven, indem er sich, wie uns Helmold erzählt, den Grafen Adolf II. von Holstein zum Vorbild nahm, den bedeutendsten Vorkämpfer des Deutschtums in diesen Gegenden, der leider zu früh gestorben war. 114 ) Zwar, von einer Teilnahme Bernhards an dem großen Zuge von 1164 erfahren wir nichts. Doch hatte er bald anderweit Gelegenheit, seine Tüchtigkeit zu beweisen. Auf jenem Zuge war Werrislav vom Herzog bei Malchow aufgeknüpft worden, und es war von den Söhnen Niklots nur noch Pribislav übrig. Dieser blieb auch nach dem Kriege, durch den er der väterlichen Erbschaft verlustig gegangen war, bei den beiden Pommernherzögen, in deren Verbindung er jenen Aufstand unternommen hatte. 115 ) Alle drei bauten dann Demmin, das der Herzog völlig hatte zerstören lassen, wieder auf. Und von hier aus unternahm er nun häufig Beutezüge ins Obodriten- und Polabenland und führte Menschen und Vieh gefangen fort. Da war es neben Gunzel von Schwerin vor allem Graf Bernhard, der in häufigen Kämpfen die Streitmacht Pribislavs aufrieb, so daß diesem schließlich die Pommernherzöge mit Kündigung der Gastfreundschaft drohten, wenn er nicht endlich Ruhe halte, sondern fortführe, "die Augen der Männer des Herzogs zu beleidigen". 116 )

Bernhard hielt dann auch treu zum Herzog, als jetzt unter Führung Wichmanns von Magdeburg und Albrechts des Bären der langverhaltene Unwille über des Herzogs herrisches Auftreten und seine wachsende Macht, "die Verschwörung aller gegen einen" zum Ausbruch kam, die im Süden mit der Belagerung von Haldensleben, einer der festesten Burgen des Herzogs, im Norden mit dem Einfall Christians von Oldenburg, der bisher eifrig auf seiten des Herzogs gegen die Slaven gekämpft hatte, in das Bremerland begann. Zwar haben wir dafür kein Zeugnis weiter als eine Urkunde, die vom Jahre 1167 datiert, deren Inhalt jedoch spätestens im Sommer 1166 festgesetzt ist. 117 ) Hier treffen wir unter den

|

Seite 35 |

|

Heinrich treu gebliebenen Herren 118 ) auch Bernhard von Ratzeburg. Ausdrücklich bezeugt ist uns eine Parteinahme für den ,Herzog nur von Gunzel von Schwerin und erst zum Jahre 1168 beim Streit um die Besetzung des Bremer Erzbischofssitzes. 119 ) Doch ist als sicher anzunehmen, daß bei all den Kämpfen dieser Jahre die Grafen im Nordosten des Gebietes Heinrichs seine zu- verlässigsten Anhänger waren. Alle, nicht nur der Ratzeburger, auch der Schweriner, Dannenberger und Lüchower Graf verdankte dem .Herzog ihre Stellung. Dazu hatte er, als der Kampf auszubrechen drohte, Pribislav wieder zu Gnaden angenommen und ihm alles Land außer der Grafschaft Schwerin zurückgegeben und in Holstein zum Vormund des jungen Adolfs III. den ihm er-gebenen Heinrich von Schwarzburg eingesetzt. 120 ) So war die Stellung Bernhards von vornherein gegeben.

Genannt finden wir ihn erst wieder im Jahre 1169, wo er am 7. November zu Artlenburg Zeuge ist, daß Herzog Heinrich die drei wendischen Bistümer mit je 300 Hufen ausstattet. 121 ) Wir haben oben - S. 23 f. - gesehen, daß dies in Ratzeburg schon im Jahre 1154 geschehen war und daß. wahrscheinlich auch im Jahre 1158 Heinrich der Löwe hierüber eine Urkunde, die jedoch verloren ist, ausgestellt hatte. Doch erst nach und nach waren die Dinge hier im Slavenland geordnet. Nun, war im Jahre 1166 der Oldenburger Bischofssitz nach Lübeck 122 ) und um 1166 der Mecklenburger nach Schwerin verlegt. 123 ) Und es wurden nun die Bestimmungen für alle drei Bistümer gleichmäßig gegeben. 124 ) Es werden unter anderem hierbei für die 300 Hufen

|

Seite 36 |

|

die wogiwotnitza, der Herzogszins der Slaven, erlassen und der Umfang der biscoponitza, des Bischofszinses, auf drei Kuriz und einen Schilling vom Haken festgesetzt. 125 ) Von den Gerichtsbußen für Kapitalverbrechen fallen zwei Drittel dem Bischof, ein Drittel dem Vogt zu, was hier für uns von besonderem Interesse ist, da die Ratzeburger Grafen ja Vögte des Stiftes waren. 126 ) Wenn so die drei Bistümer endgültig eingerichtet werden konnten, so war das wesentlich mit Bernhard von Ratzeburg zu danken. Von Helmold und Arnold wird einstimmig sein hervorragendes Verdienst um die Vollendung des "Gotteswerkes im Polabenlande" hervorgehoben. "Er führte glänzender aus, was sein Vater begonnen. 127 ) Und ganz in dessen Weise ging er vor, indem er die Slaven, die sich dem Christentum nicht unterwarfen, ohne Bedenken aus dem Lande trieb und dieses an deutsche Kolonisten aufteilte. 128 ) Auch trug seine Verbindung mit einer pommerschen Fürstentochter sehr zum Frieden des Landes bei, wie uns Arnold berichtet.

Ebenso wurde er durch seine Verwandtschaft mit dem dänischen Königshause veranlaßt, mit diesem in Frieden zu leben, wozu

|

Seite 37 |

|

noch kam, daß. er einen Teil Schleswigs vom Dänenkönig zu Lehen trug. So wird er denn häufig eine vermittelnde Rolle zwischen seinen beiden Lehnsherren gespielt haben. Das war besonders notwendig in den Kämpfen beider um den Besitz von Rügen, die auch nach dem Vertrage von 1166 129 ) fortdauerten. Als nun im Jahre 1168 Waldemar sich Rügens bemächtigte, ohne mit dem Herzog jenem Vertrage gemäß die Beute zu teilen, da hetzte Heinrich die wendischen Herren in Wagrien und dem Obodritenland wie die Fürsten von Pommern gegen ihn, die mehrere Jahre hindurch in häufigen Raubzügen seine Küsten in dauernder Angst und Unruhe halten mußten. Und sicherlich hatte es seine Billigung, wenn auch die deutschen Grafen und Herren sich an solchen Beutezügen beteiligten. Im Jahre 1171 130 ) beschlossen diese, die die Zeit zu solchem Unternehmen für besonders günstig halten mochten, einen Kriegszug gegen die Dänen, 131 ) als dessen Hauptführer Gunzel von Schwerin erscheint. Auf seinen Rat beschließt man, den Stoß gegen Schleswig zu richten. Doch weigert sich Bernhard von Ratzeburg entschieben, dorthin, wo er vom Dänenkönig belehnt war, einen Kriegszug zu unternehmen. An seiner und Heinrichs von Schwarzburg, des Statthalters von Holstein, Weigerung scheitert dann das ganze Unternehmen, und man beschließt, den Krieg bis zur Rückkehr des Herzogs aus Bayern zu verschieben. Doch ist dann sicher auch diese Angelegenheit bei der Zusammenkunft beider Fürsten an der Eider,

|

Seite 38 |

|

am 24. Juni 1171, beigelegt. 132 ) Diese friedliche Lösung war, wie gesagt, zum großen Teil Graf Bernhard von Ratzeburg zu danken.

Daß es sich bei diesem Lehnsverhältnis zum Dänenkönig nur um einen Teil von Schleswig handeln kann, 133 ) bemerkt bereits v. Kobbe a. a. O. I S. 157 Anm. 16 mit Recht. Er nimmt die Gegend an der nordfriesischen Grenze, in der Nähe des Lügumklosters, an und wird damit wohl das Richtige treffen. 134 ) Wir besitzen nämlich auch ein urkundliches Zeugnis für dies Lehnsverhältnis, das sogar noch bis in späte Zeit wirksam gewesen ist, wie das ja bei Besitzrechten im Mittelalter meist der Fall war. Ende des 13. Jahrhunderts erläßt nämlich "Johannes Tomessen miles, capitaneus castri Roetzburgh", zu sein und seiner Gattin Seelenheil dem Lügumkloster eine bestimmte Summe Geld, für die ihm das Kloster gewisse Dörfer in der Nähe des Klosters verpfändet hatte. 135 ) Suhm a. a. O. IX, 53 versteht unter diesem Roetzburgh richtig Ratzeburg. Falsch ist es dagegen, wenn er die Urkunde, der die Jahreszahl fehlt, ins Jahr 1204 setzt. Dem widerspricht schon der Wortlaut der Urkunde und vor allem der Ausdruck "capitaneus", der so früh in der Bedeutung von ."Befehlshaber" sich nicht findet. 136 ) Der Wahrheit nahe kommen die Verfasser des Index zu Langebek, Scriptores, die die Urkunde ins 14. Jahrhundert setzen wollen. 137 ) Dieser "Johannes Tomessen miles" ist nämlich niemand anders als der auch sonst bekannte Ratzeburger Vogt Johann von Erumessen, der Ende des 13. Jahrhunderts in Urkunden des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg mehrfach genannt wird. 138 )

In den nächsten Jahren sehen wir dann Bernhard dauernd in Verbindung mit Heinrich dem Löwen. Zum 9. September 1171 wird er als Zeuge genannt in der vermutlich zu Schwerin

|

Seite 39 |

|

ausgestellten Bewidmungsurkunde des Herzogs für das Bistum Schwerin. 139 ) Hierbei erhält u. a. der Ratzeburger Graf Einfluß auf die Festsetzung der Präbenden der Schweriner Domherren. 140 ) Und einige Tage später ist er Zeuge, daß der Herzog die curiae episcopales des Ratzeburger Bischofs von Heerfolge, Markding und Burgwerk befreit. 141 ) Am 9. Januar 1172 ist er, ebenfalls im Gefolge des Herzogs, Zeuge bei der Stiftung des Klosters Lüne durch Bischof Hugo von Verben, wahrscheinlich auf einem Landtag, den der Herzog zu Verben abhielt, bevor er seine Reise nach dem gelobten Lande antrat. 142 ) Von dort wird er den Herzog nach Braunschweig begleitet haben, um mit ihm und einer großen Zahl sächsischer Herren, unter diesen vor allem Bernhards Freund Gunzel, die Pilgerfahrt anzutreten. So treffen wir ihn dann in Jerusalem als Zeugen, daß der Herzog der dortigen Auferstehungskirche drei ewige Lampen stiftet. 143 ) Näheres über diese Reise Bernhards erfahren wir leider nicht. Im Dezember wird er mit dem Herzog wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein. Wir finden ihn dann erst wieder genannt zum Jahre 1175 bei Gelegenheit der Dotierung der Kapelle St. Johannes auf dem Lande zu Lübeck durch den Herzog. 144 )

Wieder hören wir dann jahrelang nichts von Bernhard. Es macht sich hier das Fehlen aller von den Ratzeburger Grafen ausgestellten Urkunden recht fühlbar. 145 ) Als wir seinen Namen wiederfinden, ist ein Umschwung aller Verhältnisse eingetreten. Barbarossa, von Heinrich dem Löwen im Stich gelassen, hat die schwere Niederlage von Legnano erlitten. Und nun wird der

|

Seite 40 |

|

Herzog nicht mehr wie bisher von ihm gehalten, sondern der Kaiser läßt den Anklagen der zahlreichen Feinde des Löwen freien Lauf. Dieser jedoch kümmert sich um die Ladungen des Kaisers nicht. Weder zum Reichstag in Worms noch zu den seinetwegen anberaumten Gerichtstagen erscheint er, sondern fährt fort in seinen Kämpfen gegen seine Gegner. Und wieder sind es hauptsächlich die Grafen im östlichen Teil seines Gebietes, auf die er sich hierbei stützt. Im Juli des Jahres 1179 bringen sie, vor allem der junge Adolf III. von Holstein, der kürzlich die Grafschaft seiner Väter übernommen hatte, unser Graf Bernhard, Graf Bernhard von Wölpe, Gunzel von Schwerin und die Brüder Ludolf und Wilbrand von Hallermünde ein Heer auf, 146 ) um gegen die dem Herzog feindlich gesinnten westfälischen Grafen Simon von Teklenburg, Hermann von Ravensderg, Heinrich von Arnsberg und Widukind von Schwalenberg, die Teile der Länder des Herzogs besetzt hatten, zu ziehen. Mitten in das Gebiet dieser Herren dringen sie vor, und am 1. August kommt es zur Schlacht auf dem Halerfeld bei Osnabrück, wo eine große Anzahl Westfalen niedergemacht, noch mehr jedoch, darunter Graf Simon von Teklenburg, gefangen genommen werden. 147 )

Doch wegen der Gefangenen und des von ihnen zu erwartenden Lösegeldes geriet jetzt der Herzog in Streit mit einem Teil seiner Getreuen, vor allem mit Adolf von Holstein. Der Herzog, dessen trotzigen Sinn selbst die von allen Seiten hereinbrechenden Gefahren nicht zu irgendwelcher Nachgiebigkeit bewegen konnten, verlangte, weder gerecht noch klug handelnd, daß ihm sämtliche Gefangenen ausgeliefert würden. Dagegen machte Adolf mit Recht geltend, daß er, da er aus eigenen Mitteln ein Heer aufgebracht hätte, auch wohl das Lösegeld für seine Gefangenen beanspruchen dürfe, da es ihm sonst nicht möglich sei, ein zweites Mal den Herzog in dieser Weise zu unterstützen. Adolf behielt nun die Gefangenen; doch hatte er durch seinen Widerspruch den stolzen Herzog schwer gereizt. 148 ) Als dann nach dem siegreichen Zuge in das Thüringer

|

Seite 41 |

|

Gebiet im Mai des folgenden Jahres Gunzel von Schwerin, sei es aus Ergebenheit gegen den Herzog, sei es aus Rivalität gegen den Holsteiner, die Treue Adolfs beim Herzog verdächtigte und dabei vor allem auf jene Weigerung hinwies und nun der Herzog zum Beweis der Treue Adolfs seine Forderung wiederholte, verließ dieser voller Bitterkeit über so schnöde Behandlung mit seinem Anhang Braunschweig. Und nun besetzte der Herzog, dem solche Gelegenheit, das Gebiet eines untreuen Vasallen seinem Allod hinzufügen zu können, garnicht unerwünscht sein mochte, und der sich offenbar nach seinem Thüringer Siege wieder als Herrn der Lage fühlte, des Grafen Land. Er selbst eroberte Plön und setzte dort den ihm ergebenen Overboden Marcrad ein. Die stärkste Feste des Landes, Segeberg, ließ er durch Graf Bernhard von Ratzeburg belagern. Diese wurde, während Adolf das Land verlassen und sich auf die Schauenburg begeben hatte, von Mathilde, des Grafen tatkräftiger Mutter, verteidigt. Doch da der Schloßbrunnen versiegte, wurde endlich auch Segeberg zur Übergabe gezwungen und hier Lupold von Bayern als Schloßvogt eingesetzt. Das war im September 1180 geschehen. 149 )

Inzwischen jedoch war über den Löwen auf dem Tage zu Würzburg die Reichsacht verhängt. Zu Gelnhausen hatte man seine Herzogtümer bereits neu vergeben, 150 ) und von Tag zu Tag verringerte sich die Zahl seiner Anhänger, nachdem ihnen auf dem Hoftag zu Werla Entziehung von Lehen und Eigen angedroht war, wenn sie nicht spätestens bis Martini die Partei des Löwen verlassen hätten. 151 ) Kein Wunder, daß er, der nur durch eiserne Strenge seine Vasallen an sich gefesselt und wenig Liebe gesät hatte, jetzt überall Verrat witterte. So erhob er auch gegen Graf Bernhard, der bei ihm in Lüneburg weilte, Weihnachten 1180 die schwersten Beschuldigungen. Er wisse von seinen Getreuen zuverlässig, daß der Graf sich mit Feinden des Herzogs verschworen habe, ihn und seine Gemahlin nach Ratzeburg einzuladen und dort zu ermorden. Begründet war dieser Verdacht wohl nur auf Einflüsterungen von Feinden Bernhards und auf des Herzogs eigenem mißtrauischen Charakter. Nach allem, was wir von Bernhard wissen, ist ihm ein solcher Plan nicht wohl zuzutrauen. 152 ) Da

|

Seite 42 |

|

er sich nun gegen solche Verdächtigungen nicht genügend verantworten konnte, nahm ihn der Herzog samt seinem ältesten Sohn Volrad gefangen, zog mit einem Heere vor Ratzeburg und belagerte es. Und mit Hülfe der Lübecker, die ihm, offenbar aus Dankbarkeit für seine Wohltaten - denn ihre Macht und Blüte verdankten sie bekanntlich allein dem Herzog -, Schiffe, Waffen und Belagerungsmaschinen sandten, 153 ) wurde die Stadt bald bezwungen. Bernhard begab sich mit seiner Familie nach seiner Burg Gadebusch. Doch auch hier ließ ihm der argwöhnische Herzog keine Ruhe. "Weil er mit Feinden des Herzogs Freundschaft halte", 154 ) zog dieser zum zweitenmal mit Heeresmacht ins Land und zerstörte Gadebusch, wobei er nicht verschmähte, die vorgefundene reiche Beute mit sich zu nehmen. Er stürzte sich blind ins Verderben. In einem Augenblick, wo ihn die Feinde von allen Seiten bedrängten, wo der Kaiser sich rüstete, in eigener Person gegen ihn die Reichsacht zu vollstrecken, wo die erbetene Hülfe auswärtiger Fürsten versagt wurde, da trieb er langjährige erprobte Freunde, anstatt sie um so fester an sich zu ketten, durch Mißtrauen und Hartnäckigkeit zur Partei seiner Gegner. Wo es galt, alle Kraft gegen die alten Feinde zu sammeln, da verbrachte er die Zeit damit, sich neue zu schaffen, an den eignen Vasallen kleinliche Rache zu üben und in ihrem Lande Beute zu machen. Daß der Herzog auch in Ratzeburg einen Schloßvogt wie in Plön und Segeberg eingesetzt habe, hören wir nicht. Er ließ diese drei Burgen neu befestigen, um hier dem Angriff des Kaisers zu trotzen. 155 )

Im Juni rückte dieser nun mit einem starken Heere mitten durch die Lüneburger Heide auf die Elbe zu, vermutlich, um bei Artlenburg den Strom zu überschreiten und den Herzog, der sich in Lübeck befand, aus diesem seinem letzten Zufluchtsort zu vertreiden. In Bardowiek ließ er einen Teil seines Heeres unter dem neuen Herzog Bernhard und dessen Bruder, dem Markgrafen Otto I. von Brandenburg, zurück, um das dem Herzog treue Lüneburg, wo auch die Herzogin Mathilde sich befand, in Schach zu halten. Hier blieb wahrscheinlich auch Bernhard von Ratze-

|

Seite 43 |

|

burg, 156 ) der sich nach seiner Vertreibung aus Gadebusch zu Herzog Bernhard begeben hatte. Inzwischen wurde ihm durch seine Anhänger auf ganz unerwartete Weise seine Hauptstadt wiedergewonnen. Der Herzog nämlich begab sich, nachdem er Lübeck in Verteidigungszustand gesetzt hatte, nach Ratzeburg, um von hier aus die Elbe zu erreichen. 157 ) Als ihm nun am Morgen des 30. Juni die Besatzung der Burg das Geleit zur Elbe gab, ersahen die Freunde Bernhards die Gelegenheit, drangen in die Burg ein, warfen die wenigen zurückgebliebenen Leute des Herzogs hinaus und schlossen die Tore. Knirschend vor Zorn kehrte der Herzog auf die Nachricht hiervon um. Doch während er zu den Befehlshabern in Segeberg und Plön schickte, um die abtrünnige Festung wieHerzugewinnen, wurde ihm die Nachricht gebracht, der Kaiser rücke heran. Unverrichteter Sache setzte er nun seinen Weg nach Artlenburg fort, steckte, an allem verzweifelnd, diese wichtige Elbburg in Brand, damit sie dem Kaiser nicht in die Hände falle, und begab sich auf einem Kahne stromabwärts nach Stade. 158 )

Doch mit seinem Widerstand war es vorbei. Auch Lübeck ergab sich Friedrich, und der stolze Welfe war auf die Gnade seines kaiserlichen Vetters angewiesen. Auf einem Reichstag sollte seine Angelegenheit geregelt werden. Das geschah zu Erfurt im November 1181, wo man im wesentlichen die Würzburger Beschlüsse vom vorhergehenden Jahre wiederholte. Auch Graf Bernhard von Ratzeburg treffen wir hier im Gefolge des neuen Herzogs als Zeugen, daß Kaiser Friedrich Stadt und Burg Stade Erzbischof Siegfried von Bremen, einem Bruder des Herzogs Bernhard, verleiht. 159 ) Anknüpfend an diese Verleihung berichtet uns Arnold - II, 22 -, daß auch die aus ihren Ländern von Heinrich dem Löwen vertriebenen Grafen Bernhard und Adolf

|

Seite 44 |

|

"ihre Burgen und Provinzen vom Kaiser wiedererhalten hätten". Auch das ist wohl hier in Erfurt, wo wir auch Graf Adolf treffen, geschehen. Diese Nachricht ist jedoch nicht etwa so aufzufassen, daß diese beiden Grafschaften, wie z. B. die drei wendischen Bistümer 160 ) und die Stadt Lübeck, jetzt reichsunmittelbar wurden, 161 ) da wir später von der Huldigung des Grafen Bernhard an den Herzog hören, sondern es bedeutet lediglich eine Wiederherstellung der alten Verhältnisse in diesen Gegenden.

Bald darauf, wahrscheinlich im Frühling des nächsten Jahres, 162 ) kam dann Herzog Bernhard mit seinem Bruder, dem Markgrafen von Brandenburg, nach Artlenburg, um sich hier von den Grafen des östlichen Sachsens den Lehnseid schwören zu lassen. Der Aufforderung dazu kamen auch alle nach bis auf Adolf III. von Holstein. Mit ihm geriet Herzog Bernhard bald in offenen Streit, als er ihm das Ratkauer Land sowie die Stadt Oldeslo, die sich Adolf nach der Absetzung des Welfen angeeignet hatte, zu entreißen suchte. Und bald merkte man allgemein, daß nicht mehr eine so,wenn auch rücksichtslose, doch gewaltige Hand das Schicksal dieser Länder regiere wie bisher. "In jenen Tagen war kein König in Israel, es tat ein jeder, was ihm beliebte", so beginnt mit den Worten der Bibel Arnold von Lübeck sein drittes Buch. Und so war es in der Tat. Auf den stolzen Welfen, der hier ein eigenes Reich zu begründen im Begriffe stand, der die Slaven mit Kraft und Umsicht diesem Reiche unterwarf und dänische Übergriffe nachdrücklich zurückwies, dessen Machtwort allein hier Gültigkeit hatte, 163 ) folgte der zwar

|

Seite 45 |

|

persönlich tapfere, jedoch für eine solche Stellung, in der es galt, nach allen Richtungen hin trotzigen und eigenwilligen Elementen kraftvoll zu begegnen, viel zu schwache und wenig umsichtige Askanier, der wenig von der Art und vom Glück seines Vaters geerbt hatte, den dazu noch der Kaiser, der keine Sonder-macht in seinem Reiche wieder wünschte, nur lässig unterstützte, wenn er bei ihm Klage führte. 164 )

Freilich, es stand ihm auch nur ein kleiner Teil dessen, was Heinrich der Löwe an tatsächlicher Macht besessen, zu Gebote, da ja der größere Teil des Herzogtums an Philipp von Köln gekommen war. Aber umsomehr hätte er Ursache gehabt, zunächst vorsichtig zu versuchen, in seinem Lande Fuß zu fassen, indem er vor allem zu den Grafen sich gut stellte. Statt dessen ging er in allen Dingen schroff und völlig übereilt zu Werke. Kaum war er ins Land gekommen, so forderte er von seinen Untertanen neue, ganz unerhörte und unerträgliche Steuern. 165 ) Von den Bischöfen verlangte er die Investitur, die sie selbst Heinrich dem Löwen nur nach langem Widerstreben zugestanden hatten. 166 ) Endlich versuchte er, den Grafen Bernhard von Ratzeburg und Gunzel von Schwerin einen Teil ihrer Lehen zu entziehen. Da verbanden sich diese mit Adolf von Holstein. Alle drei zogen vor des Herzogs jüngst aus den Trümmern Artlenburgs erbaute Feste Lauenburg, 167 ) belagerten sie regelrecht unter Anwendung ihrer von Heinrich dem Löwen erlernten Kriegskunst und nahmen sie nach wenigen Tagen ein. Nicht genug damit, suchten sie sich der Macht des Herzogs der nicht imstande war, 168 ) dem offenbaren Aufruhr zu steuern, sondern sich klageführend an den

|

Seite 46 |

|

Kaiser wandte, vollends zu entziehen. Sie verjagten die Freunde des Herzogs aus dem Lande. Und zwar wandten sie sich zunächst gegen Nikolaus oder Niklot, den Sohn des 1164 vor Malchow erhängten Wertislav, der mit seinem Vetter Borvin oder Heinrich, dem Sohne Pribislavs und Schwiegersohn Heinrichs des Löwen, um die Herrschaft im Obodritenlande kämpfte und dabei, wie es scheint, von Herzog Bernhard unterstützt wurde. Mit Heeresmacht zogen sie gegen Ilow, drangen bei Nacht und Nebel auf einem geheimen Wege in die Burg, vertrieben die Mutter Niklots, nahmen die Besatzung gefangen und brannten die Feste nieder. Darauf kehrten sie, nachdem sie das Land in der üblichen Weise verwüstet hatten, mit reicher Beute heim. 169 ) Auf die BeschwErbe des Herzogs wurde dann im Dezember des Jahres 1182 auf dem Hoftag zu Merseburg der Streit zwischen ihm und den drei Grafen vom Kaiser dahin entschieben, daß Adolf von Holstein 700 und Bernhard und Gunzel je 300 Mark Pfennige zahlen und alle drei zusammen die zerstörte Lauenburg wieder aufbauen sollten. Das strittige Gebiet jedoch, das Ratkauer Land und die Stadt Oldeslo, behielt der Holsteiner. 170 )