|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 40, 1875

- Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge

- Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg

- Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, aus der Zeit von 1627 bis 1630

- Ueber die Familie Grelle und von Grelle

- Topographie der Pfarre Klütz

- Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXIV, S. 24 flgd.)

- Oberst Otto Hoppe von Schwerin

-

Jahrbücher für Alterthumskunde, Band 40, 1875

- Hünengrab von Kronskamp

- Hirschhorn-Streitaxt von Lüsewitz

- Feuerstein-Zapfen von Neukloster (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 117)

- Kegelgrab von Gädebehn Nr. 2

- Bronze-Messer von Crivitz

- Bronze-Messer von Schwerin

- Bronzefund von Hinzenhagen

- Bronzeschwert von Sukow

- Bronzeschwert von Warbelow

- Bronzeschwerter von Dörgelin

- Bronzeschwert von Groß-Methling

- Bronzeschwert von Rosenow

- Bronzeschwert von Neuhof

- Begräbnißplatz von Naudin

- Begräbnißplatz von Leussow

- Gläserner Spindelstein von Dämelow

- Glasperlen von Toitenwinkel

- Steinalterthümer von Lydien

- Bronzene Leuchter-Figur von Schwerin

- Bronzene Leuchter-Figur von Rostock

- Die Kirche zu Lohmen

- Der Dom zu Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXXVI, S. 148 und 172 flgd.)

- Kirche und Reliquien-Urne von Stöbelow

- Kirche und Reliquien-Urne von Leussow (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 193 flgd.)

- Die Kirche zu Picher (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 195)

- Die Kirche zu Warnemünde : [Nachtrag]

- Die Kirche zu Frauenmark (Nachtrag zu Jahrb. XXV, S. 282)

- Die Kirche zu Severin

- Die Kirche (Kapelle) zu Schlieven

- Die Kirchen zu Karchow, Zielow, Damwolde, Melz, Wendisch-Priborn, Lärz, Krümmel

- Die Kirche zu Kittendorf

- Die Kirche zu Mollenstorf

- Die Kirche zu Kirchdorf auf Pöl (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 308)

- Die Glocken der Kirche zu Dobbertin

- Glocken der Kirche zu Bützow

- Glocke von Walkendorf

- Glocke von Gr. Tessin

- Glocken der Kirche zu Steffenshagen

- Glocke von Lehsten

- Glocke von Qualitz

- Glocken der Kirche zu Vellahn

- Glocke von Klinken

- Glocke zu Consrade

- Glocke von Gr. Vielen

- Glocke von Gr. Godems

- Glocke von Peccatel bei Schwerin

- Glocke von Krakow

- Glocke von Dobbin

- Die Kirchen zu Spornitz, Dütschow, Blievensdorf, Herzfeld und Karenzin (Präpositur Neustadt)

- Die Kirche zu Paarsch

- Die Kirche zu Lutheran

- Die Kapelle zu Bergrade

- Die Kapelle zu Benzin

- Die Kirche zu Friedrichshagen

- Die Kirche zu Pinnow in der West-Priegnitz

- Die Kirche zu Gr. Varchow

- Die Kirche zu Kieth

- Die Kirche zu Grambow

- Die Kirche zu Karow

- Die Kanzel der Kirche zu Zarrentin

- Das Siegel des Klosters Ivenack

- Ueber das Siegel des Nicolaus von Oertzen (in Jahrb. XXXIX, S. 223)

- Ein Siegel des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg

- Das Siegel der Universität Rostock

- Römergräber in Meklenburg : Römische Alterthümer von Häven

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im October 1874

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Januar 1875

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im April 1875

- Quartal- und Schlussbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Juli 1875

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

Dr. G. C. Friedrich Lisch,

großherzoglich meklenburgischem

Geheimen Archiv=Rath,

Conservator der

geschichtlichen Kunstdenkmäler des

Landes,

Direktor der großherzoglichen

Alterthümer= und Münzen=Sammlungen zu

Schwerin,

Commandeur des königl.

dänischen Dannebrog= und des königl.

preußischen Kronen=Ordens, Ritter des Rothen

Adler=, des Nordstern und des Oldenburg.

Verdienst=Ordens 3 Cl., Inhaber der

großherzogl. meklenb. goldenen

Verdienst=Medaille und der königl.

hannoverschen goldenen Ehren=Medaille für

Wissenschaft und Kunst am Bande, der

Kaiserlich österreichischen und der großen

kaiserlich russischen goldenen

Verdienst=Medaille für

Wissenschaft,

wirklichem Mitgliede der

königlichen Gesellschaft für nordische

Alterthumskunde zu Kopenhagen und der

königlichen Akademie der Wissenschaften zu

Stockholm, correspondirendem Mitgliede der

königlichen Akademie der Wissenschaften zu

Göttingen, der kaiserl. archäologischen

Gesellschaft zu St. Petersburg,

der

antiquar. Gesellschaft zu Abbeville und der

Oberlausitz. Gesellschaft der Wissensch. zu

Görlitz,

wirklichem Mitgliede der

archäologischen Gesellschaft zu

Moskau,

Ehrenmitgliede der

anthropologischen Gesellschaft zu

Berlin,

der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Dresden, Mainz, Hohenleuben, Meiningen,

Würzburg, Königsberg, Lüneburg, Emden,

Luxemburg, Christiania, Zürich, Stettin und

Greifswald,

correspondirendem

Mitgliede

der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Lübeck, Hamburg, Kiel, Hannover, Leipzig,

Halle, Jena, Berlin, Salzwedel, Breslau,

Cassel, Regensburg, Kopenhagen, Graz, Reval,

Riga, Leyden, Antwerpen, Stockholm und des

hansischen

Geschichtsvereins,

als

erstem

Secretair des Vereins für meklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde.

Vierzigster Jahrgang.

Mit 3 Holzschnitten.

Mit angehängten Quartalberichten.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung.

Schwerin, 1875.

|

|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.

|

|

Inhaltsanzeige.

A. Jahrbücher für Geschichte.

| Seite | |||

| I. | Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge, von dem Archivar Dr. Wigger zu Schwerin | 3 | |

| II. | Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg, mitgetheilt von dem Geheimen Archiv=Rath Dr. Lisch zu Schwerin | 87 | |

| III. | Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, 1627 bis 1630 mitgetheilt von dem Professor Dr. Lorenz zu Wien | 89 | |

| IV. | Ueber die Familie Grelle und von Grelle, von dem Geh. Archiv=Rath Dr. Lisch | 131 | |

| V. | Zur Topographie der Pfarre Klütz, von demselben | 136 | |

| VI. | Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin, von Dr. Crull zu Wismar | 138 | |

| VII. | Oberst Otto Hoppe von Schwerin | 142 | |

B. Jahrbücher für Alterthumskunde.

| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne. | |||

| 1) | Vorchristliche Zeit. | |||

| a. | Steinzeit | 145 | ||

| b. | Bronzezeit | 147 | ||

| Kegelgrab von Gädebehn, von Dr. Lisch | 147 | |||

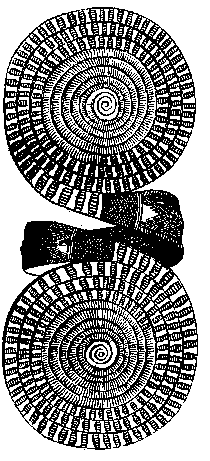

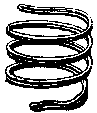

| Mit 2 Holzschnitten. | ||||

| Bronzefund von Hinzenhagen, von demselben | 149 | |||

| c. | Eisenzeit | 154 | ||

| Römische Alterthümer von Häven. Siehe Nr. IV. Nachtrag | 220 | |||

| d. | Alterthümer außereuropäischer Völker | 157 | ||

| Steinalterthümer von Lydien, von demselben | 157 | |||

| 2) | Christliches Mittelalter | |||

| Bronzene Leuchterfiguren, von demselben | ||||

| II. | Zur Baukunde. | |||

| Christliches Mittelalter. | ||||

| Kirchliche Bauwerke | 161 | |||

| Kirche zu Lohmen, von Dr. Lisch | 161 | |||

|

|

| Seite | ||||

| Dom zu Schwerin, Wandmalereien im Kapitelhause, von Dr. Lisch | 169 | |||

| Kirche zu Warnemünde, Nachtrag von demselben | 179 | |||

| Glocken | 195 | |||

| III. | Zur Siegel= und Wappenkunde | |||

| Siegel des Klosters Ivenack, von demselben | 214 | |||

| Mit 1 Holzschnitt. | ||||

| IV. | Nachtrag | |||

| Römergräber in Meklenburg, Römische Alterthümer von Häven, von Dr. Lisch | ||||

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge

- Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg

- Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, aus der Zeit von 1627 bis 1630

- Ueber die Familie Grelle und von Grelle

- Topographie der Pfarre Klütz

- Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXIV, S. 24 flgd.)

- Oberst Otto Hoppe von Schwerin

A.

Jahrbücher

fürGeschichte.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten

nach dem Orient

im Zeitalter der Kreuzzüge.

Von

Archivar Dr. F. Wigger,

I.

Die Wallfahrt des Obotritenfürsten

Pribislav

und des Grafen Gunzel

I. von Schwerin

mit Herzog

Heinrich dem Löwen.

Der Herzog Heinrich der Löwe von Baiern und Sachsen stand im Jahre 1171 auf dem Gipfel seiner Macht und seines schon von den Zeitgenossen angestaunten Glückes. Nächst dem Kaiser Friedrich I. war er bei weitem der mächtigste Fürst des Reiches; er hatte Baiern gewonnen, das Herzogthum Sachsen bis an die Peene erweitert, seine Gegner zum Schweigen gebracht, mit dem König Waldemar von Dänemark nicht nur Frieden geschlossen, sondern auch eine Familienverbindung verabredet. Sein schwierigstes Werk war die Bezwingung der Wenden und die Einleitung ihrer Bekehrung gewesen; es hatte so recht seinem Charakter zugesagt, in dem sich ein nicht geringer Grad von Herrschsucht und Eigensucht mit kirchlichem Sinn in merkwürdiger Mischung vertrug.

Man konnte die Macht des Wendenthums für gebrochen halten, seitdem Zwantewits Bild auf Arkona gefallen war.

|

Seite 4 |

|

Heinrichs ehemals hartnäckigster Feind, der Wendenfürst Pribislav, war nicht nur besiegt, sondern auch aufrichtig versöhnt; er war des Herzogs Freund und Bewunderer geworden 1 ), und dabei nicht nur ein äußerlicher Bekenner des Christenthums, sondern auch innerlich von dessen Kraft und Wahrheit überzeugt. Wenn dieser Wendenfürst sich seines Volkes kräftig annahm und dessen Ueberreste unter dem Schutze fester Burgen neu sammelte und ansiedelte 2 ), so gründete er doch auch, um demselben die Segnungen der Kirche und christlicher Cultur leichter zu vermitteln, im Frühling 1171 das Kloster zu Althof bei Doberan 3 ); und am 9. Sept. 1171 erschien Pibisav sogar, wie schwer es im gewesen sein mag, auf einer der vornehmsten Burgen seiner Väter einen fremden Grafen walten zu sehen, zu Schwerin, als der Bischof Berno den Dom weihete und Herzog Heinrich, begleitet von manchen seiner Getreuen, gleichsam zum Abschluss seines Wirkens im Wendenlande, die feierliche Stiftung und Ausstattung des jüngsten seiner drei wendischen Bisthümer, zu der vornehmlich Pribislav das Kirchengut beisteuerte, vollzog 4 ).

Eben damals traf der Herzog schon Vorbereitungen zu einer Wallfahrt ins Heilige Land. Es waren nicht politische Beweggründe, die ihn in den fernen Orient trieben, wo sich für seine stets praktische Politik kein Feld fand; auch konnte er dort bei dem blühenden Zustande des Königreiches Jerusalem keine Gelegenheit zu Beweisen seiner Tapferkeit und Aufopferungsfähigkeit für kirchliche Zwecke erwarten. Treffend bemerkt vielmehr sein jüngerer Zeitgenosse Abt Arnold von Lübek 5 ), dem wir unsere Kunde von jener Wallfahrt zumeist verdanken: "Nachdem .. der Friede im Wendenlande befestigt .., der Herzog nun solcher Ruhe theilhaftig geworden und so großen und gefahrvollen Stürmen glücklich entronnen war, glaubte er, fromme es, das Heilige Grab als den Hafen des Heils aufzusuchen, den Herrn dort anzubeten, wo einst seine Füße gestanden." Damit handelte Heinrich ganz im Sinne seiner Zeit, die jede Wallfahrt, und namentlich

|

Seite 5 |

|

die nach dem Heiligen Lande, als eine Buße oder als ein gottgefälliges Dankopfer ansah. Nebenbei reizte ihn aber wohl auch das Verlangen, den sagen= und wunderreichen Orient überhaupt, und namentlich jene Orte zu sehen, welche durch die Kämpfe und die Siege der Kreuzfahrer berühmt geworden waren, und das Reich zu schauen, welches die Streiter Christi in Palästina mit zahllosen Opfern und unvergleichlicher Hingabe von Gut und Leben geschaffen hatten.

Sein Herzogthum befahl Heinrich für die Dauer seiner Wallfahrt dem Erzbischof Wichmann von Magdeburg, seiner Gemahlin Mechthild zur Seite ließ er zwei tüchtige Ministerialen; eine große Anzahl von seinen geistlichen und weltlichen Herren in Sachsen aber nahm er zu seinen Gefährten. Unter den geistlichen ragten der Bischof Konrad von Lübek und die Aebte Berthold von Lüneburg und Heinrich von Braunschweig (dessen Mittheilungen Arnold von Lübek wiedergiebt 1 ), unter den weltlichen Herren der Obotritenfürst Pribislav, der Graf Gunzel I. von Schwerin, Graf Siegfried von Blankenburg 2 ) u. a. hervor.

Wohl leisteten Pribislav, den der Kaiser Friedrich 1170 unter die Fürften des Reichs aufgenommen hatte 3 , und der Graf Gunzel als des Herzogs Lehnmannen mit solchem Gefolge dem Herzog Heinrich einen schuldigen Ehrendienst. Und wenn auch nicht deutlich genug bezeugt würde, daß Pribislav sein Lehnmann gewesn sei 4 ) (wiewohl die Fürsten von Meklenburg hernach ihre Lande nicht von den Herzogen von Sachsen zu Lehn nahmen): so lag es doch in den gegenseitigen Beziehungen, daß Pribislav, wenn der

|

Seite 6 |

|

Herzog gegen ihn den Wunsch äußerte oder ihm das Anerbieten machte, ihn unter seine Reisebegleiter aufzunehmen, nicht wohl ablehnen konnte. Aber es spricht auch nichts gegen die Annahme, daß des Herzogs geistlicher Beweggrund in dem Herzen des neubekehrten Wendenfürsten einen kräftigen Widerhall fand, und daß sich dieser danach sehnte, dem Erlöser am heiligen Grabe und auf Golgatha seinen Dank darzubringen.

Wie der Herzog seine Gemahlin (die ihrer Entbindung entgegen sah) daheim ließ, so blieb auch Pribislavs Gemahlin, die Fürstin Woizlava, zu Meklenburg, und ebenso die Gräsin Oda zu Schwerin von der langen und anstrengenden Fahrt zurück. Jener standen während der Abwesenheit ihres Gemahls vermuthlich ihr Sohn Burwin, der wohl mindestens 20 Jahre zählte und wahrscheinlich schon mit Mechthild, der Tochter Herzog Heinrichs, vermählt 1 ) war, und ihr Neffe, des unglücklichen Fürsten Wartislav hinterbliebener Sohn Niclot (der spätere Fürst von Rostock), schützend und helfend zur Seite; und eine ähnliche Stütze fand Gunzels Gemahlin, die Gräfin Oda, an ihrem ältesten Sohne Helmold. Wenigstens wird dieser so wenig wie die beiden jungen meklenburgischen Herren unter dem Gefolge des Herzogs erwähnt. Ueberdies hatten die beiden Regentinnen in dem Bischof Berno von Schwerin einen einsichtsvollen Rathgeber.

Die Octave des Festes der Heil. drei Könige (13. Jan.) 1172 2 ) ward noch zu Braunschweig verlebt; dann brach der Herzog mit dem Fürsten Pribislav und dem ganzen zahl=

|

Seite 7 |

|

reichen Gefolge von dort auf, zunächst nach Baiern. Zu Regensburg, wo das Marienfest am 2. Februar begangen ward, schlossen sich dem Pilgerzuge noch mehrere bairische Edle an, namentlich die Pfalzgrafen Friedrich und Otto von Wittelsbach 1 ).

Man wollte den damals seit den beiden Kreuzzügen gewöhnlichen Weg nach dem Qrient über Constantinopel einschlagen; Boten des Herzogs an den König Stephan von Ungarn, vielleicht auch an den Kaiser Manuel, eilten dem Zuge voran, um ein freies Geleite durch die Lande zu erbitten.

Zu Kloster=Neuburg begrüßte Herzog Heinrich von Oestreich mit einer großen Schaar von Priestern und Laien seinen Stiefsohn, den Herzog von Sachsen und Baiern, und führte ihn und sein ganzes Gefolge nach Wien.

Dort wurden Schiffe genommen, mit Speise und Wein und allem sonstigen Reisebedarf ausgerüstet, wobei der Herzog von Oestreich eine große Freigebigkeit bewies, und mit einem großen Theil des Reisegepäcks beladen. Denn hier begann Herzog Heinrich mit seinem Gefolge die Donaufahrt. Die Knechte dagegen führten die Rosse zu Lande längs des Stromes weiter, trafen aber am Abend immer wieder mit den dann landenden Schiffen zusammen. Der Abt Heinrich von Braunschweig, der die Pilgerfahrt in der strengsten Form, im härenen Gewande, in unablässigem Fasten und Beten zurücklegte, pflegte während des ganzen Zuges an jedem Abend eine Vigilie und an jedem Morgen vor dem Aufbruche eine Frühmesse zu Ehren des Heilands und der Heil. Jungfrau zu halten 2 ).

Auch der Bischof Konrad von Worms und der Herzog Heinrich von Oestreich gaben von Wien aus der Pilgerschaar das Geleite, der Herzog jedoch nur, um sie seinem Schwager, dem Könige Stephan von Ungarn, zuzuführen. Der Wormser Bischof dagegen ging mit einem vertraulichen Auftrage Kaiser Friedrichs I. nach Constantinopel, um dort für seines Kaisers Sohn um eine Tochter Kaiser Manuels zu werben; daneben aber sollte er auch, so meinte man wenigstens, diesem Pilgerzuge bei dem oströmischen Kaiser eine günstige Aufnahme er=

|

Seite 8 |

|

wirken, die bekanntlich Barbarossa selbst, freilich nicht ohne eigene Schuld, und König Konrad III. bei demselben Kaiser auf ihrem Kreuzzuge nicht gefunden hatten.

In Mesenburg (jetzt Mosony oder Wieselburg) erwartete die Wallfahrer schon Florenz, König Stephans Abgesandter, um sie durch Ungarn zu geleiten. So ging die Fahrt die Donau hinunter ruhig von Statten, bis am 3. oder 4. März die starke Festung Gran erreicht ward.

Dort überraschte die Pilger aber eine schlimme Kunde; in derselben Nacht nämlich (4. März) starb der König Stephan, wie man meinte an Gift, das ihm sein Bruder Bela, der mit ihm in schweren Zerwürfnissen lebte, hatte reichen lassen. Mit des Königs Tode war aber das sichere Geleite durch Ungarn erloschen. Glücklicher Weise war jedoch der Erzbischof und Primas von Ungarn eben in der Stadt, um die Vorbereitungen zu des Königs Beisetzung zu treffen. An ihn wurden nach gepflogener Berathung der Bischof Konrad von Lübek und die beiden vorhin erwähnten Aebte wegen eines weiteren Geleites abgesandt; und der Erzbischof ging gern auf solchen Wunsch ein, berief die anwesenden Magnaten zu einer Berathung und erwirkte leicht den Beschluß, daß Florenz den Pilgerzug durch ganz Ungarn sicher hindurch führen sollte.

So ward denn die Donaufahrt eine Weile glücklich fortgesetzt, wenigstens, so weit der Strom in südlicher Richtung durch die ungarische Ebene ruhig dahin fließt. Hernach aber ereignete sich ein Unfall, der leicht dem ganzen Unternehmen hätte ein jähes Ende bereiten können. Wo sich dieser zutrug, wird von unserm Gewährsmann nicht berichtet; vielleicht geschah das Unglück dort, wo unterhalb der Einmündung der Drau die sirmische Bergkette (jetzt Werdnik genannt) den Donaustrom zu einer fast östlichen Richtung bis zum Einflusse der Theiß zwingt und die Höhen, wenngleich an sich nicht bedeutend, zum Theil schroff in den Strom hinabfallen; oder es ereignete sich erst auf der Strecke nahe unterhalb Belgrad, wo "zur Rechten abschüssige Felsenhügel mit verfallenen Castellen" erscheinen, wenn dort auch jetzt "kein so gefährlicher, mit Klippen besäeter Engpaß 1 )" hervortritt, wie

|

Seite 9 |

|

Arnold ihn schildert. "Ungeheure Klippen", schreibt er, "springen dort Bergen gleich vor, deren eine von einer Burg gekrönt wird; sie hemmten den Lauf des Wassers und erschwerten die Vorüberfahrt aufs Aeußerste; denn die verengten Gewässer bäumen sich und schäumen zuerst hoch empor und stürzen hernach mit großem Getose in die Tiefe. Dennoch kamen nach Gottes Willen alle Schiffe daselbst unverletzt vorüber; nur allein der Herzog litt dort Schiffbruch. Indessen, die auf der Burg waren, warfen sich schnell in einen Nachen und zogen den Herzog ans Land; Gunzel aber und der Truchseß Jordan und die Uebrigen retteten sich durch Schwimmen. Das Schiff ward wieder hergestellt, und so erreichten sie Brandiz, wo bei dem Wassermangel die Schiffe auf dem Trocknen standen", weil, wie ein ortskundiger Mann bemerkt, "der rechte Arm der getheilten Donau hier bei niedrigem Wasserstand schmal und seicht wird."

"Brandiz", das slovenische Branitschewo, das alte römische Viminiacum, heut zuTage unter dem Schutt der weitläufigen Ruinen bei Kostolatz begraben (östlich von Belgrad am südlichen Donauufer), war im Mittelalter oft ein Zankapfel der Griechen und der Ungarn 1 ); damals gehörte es dem Kaiser von Byzanz. Bei dieser Stadt pflegten

|

Seite 10 |

|

die Reisenden die Donau zu verlassen und den Landweg nach Constantinopel einzuschlagen. Eben diese Absicht hatte auch der Herzog Heinrich. Ein Beamter (legatus) 1 ) Kaiser Manuels empfing die Pilgerschaar und den Bischof von Worms, um sie sicher weiter zu führen.

Ohne Gefahr und Beschwerden ließ sich aber dieser

Landweg allerdings auch nicht zurücklegen. Denn

zunächst war der verrufene

"Bulgerewald" zu passiren, der sich

zwischen Branitschewo und Nisch östlich von der

Morava ausdehnte, ein Waldrevier, welches sich

von den Höhen der Mittelgebirge (Golidsch,

Omolje, Golubinje

.) zu dem sumpfigen Thale der

Morava hinabzieht und hie und da von sehr

unzuverlässigen Bulgaren und Serben bewohnt

ward. Der lange Wagenzug, welcher mit einem

Ueberfluß von Lebensmitteln und Bequemlichkeiten

aller Art beladen war, mußte auf dem engen, oft

nur ein Geleise breiten und dabei, zumal jetzt

im Frühling, tiefen Waldwege alle Augenblicke

anhalten, so oft nämlich ein Wagen oder ein

Karren zerbrach oder die im Schlamm stecken

bleibenden Pferde den Dienst versagten.

.) zu dem sumpfigen Thale der

Morava hinabzieht und hie und da von sehr

unzuverlässigen Bulgaren und Serben bewohnt

ward. Der lange Wagenzug, welcher mit einem

Ueberfluß von Lebensmitteln und Bequemlichkeiten

aller Art beladen war, mußte auf dem engen, oft

nur ein Geleise breiten und dabei, zumal jetzt

im Frühling, tiefen Waldwege alle Augenblicke

anhalten, so oft nämlich ein Wagen oder ein

Karren zerbrach oder die im Schlamm stecken

bleibenden Pferde den Dienst versagten.

Doch diesem Uebelstande war noch abzuhelfen. Der Herzog gebot nämlich bald, die Wagen preiszugeben, das Gepäck aber und vom Proviant so viel als möglich auf die Pferde zu laden, alles Andere dagegen zurückzulassen.

Schlimmer als der Verlust, den der Pilgerzug hiedurch erlitt, war es vielleicht noch, daß die Bulgaren und Serben, welche sich der zurückgebliebenen zahlreichen großen Weinfässer und Kisten mit Mehl, Fleisch, Fischen und sonstigen Leckerbissen bemächtigen konnten, durch einen so mühelosen Gewinn zu bösen Absichten verlockt wurden.

Der Obotritenfürst Pribislav mag sich Anfangs gefreut haben, als er hier im Serbenlande eine Sprache vernahm, die seiner wendischen Muttersprache verwandt und

|

Seite 11 |

|

ihm wenigstens zum Theil wohl verständlich war. Aber er sollte bald erfahren, wie übel seine entfernten Stammesgenossen gegen den Pilgerzug gesinnt waren. Abt Arnold 1 ) kann nicht Worte genug finden, um die Wildheit und die Gier dieser "Belialssöhne" zu beschreiben. Man darf dabei jedoch auch nicht außer Acht lassen, daß die Serden nicht ohne Grund stetes Mißtrauen gegen ihren kaiserlichen Herrn zu Constantinopel hegten, daß sie in früheren Zeiten mit den Kreuzfahrern schon schlimme Erfahrungen gemacht hatten, und daß der Pilgerzug Herzog Heinrichs ein kleines Heer ausmachte, indem er nach Arnolds Angabe 2 ) nicht weniger als 1200 streitbare Männer zählte.

Als nun der byzantinische Geleitsmann, im Moravathal dem Zuge vorauseilend, in der mitten in dieser Waldgegend (12 Meilen von Branitschewo) belegenen kleinen Festung "Ravanelle" (wohl richtiger "Ravanetz" oder "Ravana" 3 ), jetzt Tjuprija, d. h. Brückenstadt, genannt) anlangte, welche den Uebergang über die Ravanitza, einen kleinen Zufluß der Morava, beherrschte, und dort eine ehrenvolle und gastliche Aufnahme für die Pilger begehrte, wie sie sich in des Kaisers Landen zieme: da verweigerten die Serben mißtrauisch jeglichen Einlaß derselben und wiesen sogar den kaiserlichen Sendboten selbst schnöde ab.

Auf eine so unwillkommene Botschaft zog Herzog Heinrich bis nahe an die Festung hinan, schlug dort sein Lager auf und machte nun wiederholt Versuche, die Serben durch freundliche Unterhandlungen umzustimmen; er verlangte von ihnen nur noch einen Geleitsmann und versicherte, mit diesem in Frieden weiterziehen zu wollen. Aber das Mißtrauen der Serben gegen abendländische Pilger und Kreuzfahrer war zu groß, sie ließen sich auf keine Verhandlungen ein.

Da richtete Herzog Heinrich an die seinen eine kräftige Anrede, die wir, wie sie Arnold aufgezeichnet hat, hier wiedergeben. "Als Pilger", sprach er, "hätten wir freilich ruhig und friedfertig unseres Weges ziehen und uns einer Feste des Kaisers, zu dem wir uns hinbegeben, nicht in Kriegsrüstung nahen sollen. Aber da jene Belialssöhne ja nicht

|

Seite 12 |

|

friedlich verfahren, sondern, wie es scheint, Streit mit uns beginnen wollen: so erhebt die Banner! Vorwärts! Der Gott unserer Väter, für dessen Namen wir wallfahren und auf dessen Geheiß wir unsere Brüder, unsere Frauen und Kinder, Haus und Feld verlassen haben, sei mit uns! Hier gilt es unsere Kraft zu zeigen. Kämpfen wir tapfer! Sein Wille geschehe! Denn wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn."

Mit erhobenen Bannern zogen die Pilger nun an der Festung vorüber und schlugen dann unweit derselben ihr Lager wieder auf, in einem langgestreckten Thal, an einem klaren Bache, auf der einen (östlichen) Seite 1 ) durch Anhöhen, auf der andern durch niedriges, dichtes Gebüsch gedeckt. Sie zündeten große Wachtfeuer an, stellten Posten aus, ließen dem Leibe die nöthige Pflege angedeihen und legten sich dann zur Ruhe.

Um Mitternacht aber wurden die Schläfer sehr unsanft geweckt. Die Serben hatten nun die Größe des Zuges überschlagen können; er mochte ihnen nicht allzu unbezwinglich erscheinen. Die Bevölkerung des ganzen Waldgebirges hatte sich zusammengeschaart und rückte in vier Abtheilungen von verschiedenen Seiten heran. Um die Deutschen zu schrecken und wo möglich zu einer vorschnellen Flucht zu bewegen, wobei eine reiche Beute zu erwarten stand, stimmten die feindlichen Haufen abwechselnd ein furchtbares Schlachtgeheul an.

Sofort erhoben sich die Pilger und rüsteten sich zum Streit. Zum herzoglichen Banner versammelte der Marschall schnell die Ritter, während die Knappen, unter deren Schutze seitwärts die Schlachtrosse und die Packpferde standen, angewiesen wurden, von einem etwanigen Angriffe der Feinde den Rittern sofort Meldung zu thun.

Der Herzog nahm, mit seiner Rüstung angethan, Platz vor einem mächtigen Wachtfeuer, neben ihm saßen der Bischof von Lübek und die beiden Aebte, sein Vertrauter, Graf Gunzel von Schwerin, stand mit andern Tapfern vor ihm; sie besprachen, was zu thun sei, und feuerten gegenseitig ihren Muth an. - Da flog plötzlich ein Pfeil nahe bei ihnen nieder. Und als sie nun alle schnell auffuhren und zu den Waffen griffen, ward auch schon gemeldet, daß das Lager des Wormser

|

Seite 13 |

|

Bischofs angegriffen, ein Ritter dort durch einen Pfeilschuß getödtet und zwei Knechte durch vergiftete Pfeile auf den Tod verwundet seien.

Augenblicklich sandte der Herzog diesem Bischof 20 gepanzerte Ritter zur Hülfe; und diesen gelang es bald die Serben zurückzutreiben, zumal da der feindliche Führer durch einen Schuß aus einem Wurfgeschoß getödtet ward.

Nun wagten die Feinde keinen neuen nächtlichen Ueberfall mehr. Als am nächsten Morgen, nachdem ein dichter Nebel sich endlich zerstreut hatte, die Deutschen ihren Marsch fortsetzten, bemerkten sie freilich den ganzen Tag über noch Serben, welche den Zug in einiger Entfernung auf den Höhen begleiteten, um etwanige Nachzügler abzuschneiden; indessen gaben sie diesen dazu keine Gelegenheit.

Unversehrt gelangten die Pilger, an der bulgarischen Morava bis zum Einflusse der Nissava und dann längs dieser hinaufziehend, nach der Stadt Nisch 1 ), die als seinen Geburtsort Kaiser Constantin einst verschönert, Attila hernach zerstört, Kaiser Justinian aber wieder hergestellt und befestigt hatte. Hier durften sich die Deutschen nach langen Anstrengungen ausruhen; sie fanden hier eine sehr ehrenvolle Aufnahme und wurden auf Kosten Kaiser Manuels bewirthet.

Ohne alle Fährlichkeiten legten sie hierauf den Weg nach Constantinopel auf der bekannten Straße über Sophia, Philippopel und Adrianopel 2 ) zurück. Am Charfreitage (14. April), also volle drei Monate nach der Abreise von Braunschweig, zogen die Pilger in die durch die Erzählungen der Normannen und der Kreuzfahrer auch im nördlichen Europa wegen ihrer Pracht und ihres Reichthums längst als Wunderstadt berühmte Hauptstadt des oströmischen Kaisers Emanuel ein.

Wie anziehend einem Ankömmling aber auch alle Herrlichkeiten Constantinopels erscheinen mochten, der hohe Festtag verbot den Deutschen alle Zerstreuungen. In aller Stille feierten die Pilger die Passion des Herrn, und ebenso begingen sie den heiligen Sonnabend vor Ostern.

Am ersten Ostertage hörten sie schon in aller Frühe die Messe. Aber nach dem Frühmahl stiegen sie endlich zur Kaiserburg hinan. Dorthin hatte Herzog Heinrich seine für

|

Seite 14 |

|

den Kaiser mitgebrachten zahlreichen und kostbaren Geschenke bereits vorausgesandt, die köstlichsten Pferde mit Decken und Sätteln, Panzer, Schwerter, Gewänder von Scharlach und die feinsten Leinenstoffe.

Kaiser Manuel I. stand bei den Deutschen nicht eben im besten Andenken wegen des Haders, den er 25 Jahre früher mit seinem Schwager, dem deutschen Könige Konrad III., bei Geleaenheit des zweiten Kreuzzuges, vornehmlich um die unbesonnene Weise Barbarossas, gehabt hatte. Aber man kannte ohne Zweifel doch auch seine große Vorliebe für das abendländische Ritterthum, wie er denn selbst alle ritterlichen Künste gern und mit Auszeichnung geübt hatte und damals - im Alter von 52 Jahren - vielleicht mitunter noch übte. Wie sollte er also nicht den längst berühmten Herzog von Baiern und Sachsen freundlich bei sich aufnehmen, zumal, wenn er nicht mit einem Kreuzheere, sondern mit einer Schaar friedlicher Pilger erschien, und obenein gerade dessen mächtiger Gönner, Kaiser Friedrich, der den Herzog so warm empfahl, sich mit dem oströmischen Kaiserhause aufs Engste zu verbinden gedachte!

Unter solchen Umständen ließ sich erwarten, daß der prachtliebende Manuel den vollen Glanz des berühmten byzantinischen Ceremoniels entwickeln würde.

Und so geschah es auch. Nur drückt sich unser Berichterstatter, Abt Arnold von Lübek, leider so unbestimmt aus, daß die von ihm bezeichneten Oertlichkeiten sich kaum wiedererkennen lassen.

Aus der östlichen Spitze der Landzunge, welche das Häusermeer Constantinopels bedeckt, erhebt sich die alte Akropolis, auf welcher der Kaiser residirte. Dort lag im Norden der goldene Saal, und an diesen schlossen sich südwärts mehrere Prachtbauten. Dann folgte der freie Platz, auf dem sich die Sophienkirche erhebt, und weiter gelangte man durch "das Thor der Todten" zum Hippodrom. Eine lange Treppe führte vom Hippodrom hinunter zu den Uferbefestigungen.

Eben diese hohe Treppe stiegen vermuthlich die Deutschen zu ihrer feierlichen Audienz beim Kaiser hinan, und gelangten also zunächst in den Hippodrom, wenn anders diese Rennbahn der bei Arnold genannte weite, ebene, ummauerte Jagdhof (curia venationis) ist 1 ). Dorthin hatte Manuel zum feierlichen Empfang der Gäste und zugleich zur Begehung des Osterfestes die sämmtlichen weltlichen Großen seines Hofes und

|

Seite 15 |

|

die höchste Geistlichkeit berufen. Er selbst erschien im kaiserlichen Ornate. Zahllose Zelte von seinen Leinen= oder Baumwollenstoffen und Purpur, mit vergoldeten Spitzen und sonstigem, je nach dem Range und Stande der Inhaber mannigfach abgestuftem Schmuck waren daselbst aufgeschlagen.

Herzog Heinrich ward vom Kaiser zunächst aufs Feierlichste begrüßt; dann begann alsbald die große Procession. Der Weg war belegt mit Purpur, über welchen sich noch ein mit Gold durchwirkter Stoff hinzog, und mit goldenen Lampen und Kränzen geschmückt. Die erste Abtheilung des Zuges bildete die Geistlichkeit; auf diese folgte der Kaiser selbst mit dem Herzoge Heinrich, und die fremden Ritter, darunter also auch der Fürst Pribislav und der Graf Gunzel, schlossen sich ihnen an. So zogen sie hin zu dem "goldenen Zelte", welches von Gemmen und Edelsteinen blitzte. Damit wird der "goldene Saal" gemeint sein; denn es heißt, daß die Procession von hier zur (Sophien=) Kirche zurückkehrte.

In der Kirche nahm der Kaiser Platz aus seinem "hohen" Throne; und wenn einst dem König Ludwig VII. von Frankreich 1147 auf seinem Kreuzzuge bei der bekannten langen Unterredung im kaiserlichen Pallast ein dem kaiserlichen Throne gegenüber stehender, wie die Byzantiner mit Genugthuung behaupten, viel niedrigerer Sessel geboten war, so ward hier für Herzog Heinrich ein, auch vermuthlich niedrigerer, Thron neben dem kaiserlichen aufgestellt. So hörten die deutschen Pilger das Hochamt am ersten Ostertage an; ihre Gedanken, welche durch die ihnen bisher unbekannte Pracht zerstreut und verwirrt waren, wurden nun wieder auf die rechte Pilgerstimmung zurückgeführt.

Der Kaiser Manuel hatte ein lebhaftes Interesse für theologische Fragen. Er war, wie sehr ihm dies die Griechen verdachten, der Union der morgenländischen und der abendländischen Kirche nicht abgeneigt; confessionellen Erörterungen pflegte er mit Spannung zu folgen und fällte gern selbst das Endurtheil. Es wird ihm also ganz willkommen gewesen sein, wenn es nicht gar auf seinen Wunsch geschah, daß 1 ) nach der Tafel, als sich eine freiere Unterhaltung entsponnen hatte, die Bischöfe von Worms und von Lübek ein der Würde des hohen Festtages angemessenes geistliches Gespräch mit den Gelehrtesten unter den Griechen anregten, über einen Hauptunterschied der römischen von der griechischen Kirchenlehre, ob nämlich, wie die Griechen lehren, der Heilige Geist

|

Seite 16 |

|

nur von Gott dem Vater, oder aber, wie die abendländischen Kirchen bekennen, von Gott dem Vater und von dem Sohne ausgehe. Man stritt hin und her, bis der ebenso beredte und gelehrte als demüthige Abt Heinrich von Braunschweig, indem er nicht nur die einschlagenden Stellen der Heiligen Schrift, sondern auch die Aussprüche der Kirchenväter ihnen entgegen hielt, die griechischen Schriftgelehrten zum Schweigen brachte und damit vor dem Kaiser und dem ganzen Hofe großen Beifall errang. -

Beim Aufbruche schenkte die Kaiserin Maria (die Tochter des Fürsten Raimund von Antiochia) dem Herzoge Heinrich so viel Sammet, daß er sein ganzes ritterliches Gefolge darein kleiden konnte, und jedem Ritter buntes Pelzwerk und einen Zobel.

Die Pilger ließen in Constantinopel ihre Pferde und den ganzen Troß zurück; ein einziges Schiff, das der Kaiser Manuel seinen Gästen zur Verfügung stellte und mit allem Bedarf reich ausstattete 1 ), faßte die Theilnehmer an der Ueberfahrt nach dem Heil. Lande.

Dem Fürsten Pribislav war eine Meerfahrt wohl nichts Unbekanntes; in den zahlreichen Fehden der Wenden mit den Dänen hatte er die Ostsee gewiß oft genug durchkreuzt, der Anblick des Meeres mochte mancherlei Erinnerungen in ihm wach rufen. Die meisten Pilger aber, die sich auf dem Schiffe befanden, waren mit den Gefahren und Schwierigkeiten einer Seefahrt nicht vertraut. Sie geriethen daher in große Todesfurcht, als in der Nacht - wohl noch im Marmorameere - der Wind in einen Sturm ausartete. Aber am andern Morgen gab sich auch die Schiffsmannschaft großer Besorgniß hin, als man das Fahrzeug auf zwei Klippen zutreiben sah; und die Pilger zweifelten schon kaum noch, daß sich das Unglück auf der Donau wiederholen werde. Aber, wie nach Arnolds Angabe eine hehre Jungfrau dem einen der Pilger in der vorigen Nacht im Traumgesicht verkündigt hatte, das Schiff blieb unversehrt. Denn im gefahrvollsten Augenblick entdeckte die Mannschaft zwischen den Felsen noch ein Thor und konnte, da eben der Sturm einhielt, das Fahrzeug unbeschädigt hindurch steuern.

Weitere Unfälle auf der See werden uns nicht verzeichnet. In Akkon 2 ) (Ptolomais) betraten die Wallfahrer den heiligen Boden Palästinas. Die Schönheit und die Sehenswürdigkeiten

|

Seite 17 |

|

dieser Stadt und der glänzende Empfang, den sie dort fand, konnte die Pilgerschaar nicht zu einem längeren Verbleiben bewegen, ihre Sehnsucht trieb sie zur Eile nach dem endlichen Ziele ihrer Pilgerfahrt an. Den Weg nach Jerusalem legten die Wallfahrer auf Pferden, Maulthieren und Eseln zurück; sie wählten auch nicht den geringen Umweg über Nazareth, sondern die kürzeste Straße, um möglichst schnell die heilige Stadt zu erreichen. Arnold nennt uns auf dieser Strecke keinen einzigen Ort, den sie berührten.

In Jerusalem war die Ankunft des Pilgerzuges bereits gemeldet, und ein festlicher Empfang bereitet. Die Templer und die Johanniter zogen mit großem Gefolge dem Herzog entgegen und geleiteten ihn und seine Gefährten in die heilige Stadt. Dort empfing ihn wiederum die Geistlichkeit, Hymnen und Loblieder auf den Herrn anstimmend.

Der erste Weg wird auch diese Pilger zur Auferstehungskirche hingeführt haben 1 ), die das Hauptziel der Wallfahrt bildete. Seitdem unlängst die Passionskapelle und die Kreuzauffindungskapelle nebst der Krypte der heil. Helena durch einen großen Bau mit der Grabeskirche verbunden waren, fand der Christ in diesem Gebäude die bedeutendsten Heiligthümer vereinigt, Alles, was ihn an des Heilands Leiden und Sterben und an seinen Sieg über den Tod erinnerte.

Wie erwünscht es uns nun sein würde, einen Blick in die Herzen der Pilger zu thun, die jetzt an den heiligen Stätten knieten, und namentlich in Pribislavs Herz, - unser Gewährsmann berichtet uns nur von den prachtvollen Geschenken, welche Herzog Heinrich hier darbrachte, wie er am heiligen Grabe eine große Summe Geldes 2 ) opferte, wie er die Kapelle (basilica), in welcher das heilige Kreuz verwahrt ward, mit musivischer Arbeit schmückte und die Thüren derselben mit gediegenem Silber bekleidete, wie er drei ewige Lampen 3 ), eine vor dem heiligen Kreuze, eine vor der Passion des Herrn auf der Schädelstätte und eine vor dem heiligen

|

Seite 18 |

|

Grabe, stiftete - Graf Gunzel von Schwerin diente ihm bei dieser Schenkung als Zeuge -, und wie er endlich den Templern und Johannitern außer andern Geschenken sehr viele Waffen und 1000 Mark Silbers 1 ) zum Ankaufe von Landgütern gab, damit sie daselbst junge Streiter unterhalten möchten, wenn wieder der Krieg begönne.

Diese Zeit war allerdings nicht mehr fern. Der König Amalrich III. von Jerusalem hatte sich durch seine Kriegszüge nach Aegypten wohl hohen Ruhm erworben, durch solche Einmischung in die dortigen Verhältnisse aber auch gewissermaßen den späteren Fall des christlichen Königreiches eingeleitet; und schon zu seiner Zeit begannen die Fehden wiederum. Jetzt aber herrschte Friede, der König war in Jerusalem; und er zeichnete die abendländischen Gäste gar sehr aus, drei Tage lang gab er ihnen Gastmähler in seinem eigenen Palast.

Ueber solchen Festlichkeiten ward aber der Hauptzweck der Wallfahrt nicht aus dem Auge gelassen. Alle heiligen Stätten wurden besucht, das Thal Josaphat, der Oelberg, Bethlehem und Nazareth; und hernach ward unter einer Bedeckung der Templer auch eine Fahrt nach dem Jordan und nach der Wüste, wo Jesus 40 Tage lang versucht war, unternommen. Der religiöse Charakter einer Wallfahrt ward überall gewahrt: Abt Heinrich von Braunschweig war, wiewohl vom Fasten und Wachen ganz erschöpft, stets im Zuge und hielt an jeder heiligen Stätte, die man besuchte, einen angemessenen Gottesdienst.

Zurückgekehrt nach Jerusalem 2 ), ward Herzog Heinrich dort vom patriarchen Amalrich noch zwei Tage 3 ) festgehalten; dann aber traten die Pilger ihre Heimfahrt an.

|

Seite 19 |

|

Sie zogen zunächst wieder nach Akkon, wählten aber nicht wieder den Seeweg nach Constantinopel. Man hatte dies sonst um so eher vermuthen dürfen, da vornehmlich die Geistlichen von den Anstrengungen der Reise und von dem Fasten bereits ermattet waren, und eine Landreise durch Syrien und Kleinasien gerade im Juli den an die Sommerhitze des Morgenlandes nicht gewöhnten Deutschen so leicht verderblich werden konnte. Warum dennoch der Herzog sich für den Landweg entschied, meldet Arnold uns nicht; es ist aber kaum zweifelhaft, daß Heinrich sich von dem Wunsche leiten ließ, auf dem Rückwege jene Gegenden kennen zu lernen, durch welche einst Gottfried von Bouillon und seine Mitanführer mit dem ersten Kreuzheer nach dem Heiligen Lande gezogen waren. Wenigstens schlug er, wie wir sehen werden, genau ihre Straße ein.

Er vergönnte seiner Begleitung zu Akkon eine Rast, eilte selbst aber, begleitet von dem Abte Heinrich, unter der Bedeckung einer starken Schutzmannschaft der Templer, die auf dieser nahe an dem Gebiete der Ismailiten (Assassinen) vorüberführenden Straße gewiß nicht überflüssig war, voraus nach Antiochia. Er hatte dem erkrankten Bischof von Lübek, dem Abte Berthold von Lüneburg und andern Herren wohl die Heimfahrt über das Meer freigestellt; aber Bischof Konrad bedauerte es bald, sich von seinem Herzog getrennt zu sehen, er wollte ihn auch um einiger Geschäfte willen sprechen. Er eilte demselben also mit den übrigen Reisegefährten auf einer Barke nach. Doch erreichte er ihn nicht mehr. Kaum gelangte er noch lebend nach Tyrus; er starb, als sie dort eben landeten, am 17. Juli 1 ). Graf Gunzel von Schwerin und die andern Gefährten des Herzogs, welche daselbst zugegen waren, begruben ihn feierlich in jener Stadt. Abt Berthold fühlte sich zu krank, um die Landreise fortzusetzen; er kehrte also nach Akkon zurück, und dort starb er acht Tage nach Konrads Tode, am 24. Juli 2 ).

|

Seite 20 |

|

In Antiochia scheint das ganze übrige Gefolge sich mit dem Herzog wieder vereinigt zu haben. Fürst Boemund III. gewährte dort seinen deutschen Gästen, die ihm gewiß von seinem Schwager, dem Kaiser Manuel, aufs Beste empfohlen waren, eine glänzende Aufnahme. Den größten Dienst aber leistete er ihnen wahrscheinlich damit, daß er sie vor dem Herrscher von Armenien warnte.

Dieser armenische Prinz Milo (oder wohl richtiger Melih oder Malich genannt) hatte einst dem Templerorden angehört; hernach beherrschte er, während sein Bruder Toros als König das ganze Land Armenien regierte, ein Gebiet am cilicischen Taurus. Hier gewann er bald einen üblen Ruf. Im Jahre 1171 nämlich, als Stephan, der Sohn des Grafen Theobald von der Champagne, seinen Rückweg aus Palästina von Antiochia über Cilicien durch Kleinasien nahm, legte Milo ihm bei Mamistra einen Hinterhalt und ließ ihn vollständig ausplündern; der Graf erlangte nur mit Mühe von den Räubern einen elenden Gaul, um seinen Weg fortsetzen zu können. Als dann bald hernach Toros starb und die Großen des Landes seinen Schwestersohn Thomas auf den Thron erhoben, schloß Milo ein Hülfsbündniß mit dem Sultan Nureddin, und mit dessen Truppen machte er sich zum Herrn von Armenien; er trat nun aber sofort feindselig gegen die Christen auf, trieb die Templer aus Cilicien, verkaufte christliche Gefangene an die Ungläubigen u. s. w. Der Fürst von Antiochia und andere christliche Herren ergriffen sogleich gegen ihn die Waffen. Der König Amalrich versuchte darauf noch erst eine gütliche Vermittelung; als aber solche erfolglos war, fiel er mit den andern christlichen Fürsten in Cilicien ein, mußte sich jedoch mit Verwüstungen des offenen Landes begnügen, da ihn die Nachricht von einer Unternehmung Nureddins gegen die Burg Petra oder Krak in Arabien abrief 1 ). -

Nicht hinlänglich mit diesen Ereignissen und mit dem Charakter des Armeniers bekannt, stürzte Herzog Heinrich der Löwe sich und seine Gefährten in die größte Gefahr, indem er Milo um freies Geleite durch sein Land bat. Der Armenier schickte dem Herzog eine Gesandtschaft von 20 vornehmen Männern entgegen, die ihm versichern sollten, daß der König bereit sei, ihn ehrenvoll und in durchaus ungestörtem Frieden durch sein Land zu geleiten.

Da empfing Heinrich aber in Antiochia noch rechtzeitig die Warnung, sich dem Armenier nicht anzuvertrauen. In

|

Seite 21 |

|

der That möchte sonst auch der Obotritenfürst Pribislav hier ein ähnliches Loos gehabt haben, wie ein Jahrhundert später, wie wir sehen werden, seinen Enkel Heinrich den Pilger in Aegypten traf.

Heinrich gab also die Absicht, seinen Weg durch das Land des Armeniers zu nehmen, auf. Er zog vielmehr mit seiner Begleitung von Antiochia hinab zu dem unweit der Mündung des Orontes belegenen "Simeonshafen" (jetzt Soldu oder Suwadia genannt); dort bestiegen sie die Schiffe, welche der Fürst Boemund ihnen besorgt hatte, und fuhren auf denselben an dem größten Theile der Küste von Cilicien vorüber bis nach der Stadt Tarsus (zu jener Zeit "Torsult", von den Saracenen "Tortun" genannt), die damals entweder noch dem Kaiser von Griechenland gehörte oder schon von diesem an den Fürsten von Antiochia abgetreten war 1 ).

Noch war indessen die Gefahr nicht ganz beseitigt, wenn anders der Weg durch Kleinasien fortgesetzt werden sollte. Denn das Land zwischen Tarsus und dem cilicischen Taurus (dem Bulgar=Dagh) war seit dem erwähnten Streifzuge des christlichen Heeres wieder in der Gewalt des durch Zurückweisung seines früher erbetenen Geleites sehr erzürnten Milo; erst hinter dem Gebirge lag das Gebiet des Sultans Kilidsch Arslan II. Dieser Letztere aber stand zu Milo in keinem besseren Verhältnisse als die christlichen Fürsten in Syrien. Er sandte also dem Herzoge Heinrich auf dessen Anmeldung nach Tarsus eine Bedeckung von 500 schwerbewaffneten Reitern (milites) entgegen, welche den Pilgerzug durch Milos Gebiet geleiten sollten.

Waren somit unsern Wallfahrern also auch die syrischen Pässe, durch welche einst das erste große Kreuzheer nach Antiochia gezogen war, nicht zu Gesichte gekommen, so konnten sie nun doch auf demselben Wege, auf dem einst Tankred den ersten Zug von Heraklea durch die hohen Pässe des

|

Seite 22 |

|

Taurus nach Tarsus hinabgeführt hatte, zum Hochlande von Kleinasien hinaufsteigen. Sie entgingen glücklich der Rache des Armeniers; aber doch mochte mancher unter ihnen bald über die Wahl des Weges durch Kleinasien murren. Denn, hätten nicht ihre saracenischen Reiter, wohlbekannt mit der "Rumenischen Wüste", schon im Gebirge die Packpferde mit Wasserschläuchen beladen, so wären auf dem dreitägigen Marsche durch die wasserlose Einöde bei glühender Sommerhitze Menschen und Pferde verschmachtet. In "Rakelei" (dem alten Heraklea, jetzt Erekli) erquickten aber die Türken mit großer Freundlichkeit die Pilger, welche sie als ihres Sultans Gäste ansahen.

Den Landesherrn selbst, den Sultan Kilidsch Arslan II., sahen die Deutschen erst auf ihrem weiteren Zuge zu Axarat (jetzt Aktscha=Schehr), wo derselbe zu einem feierlichen Empfange Vorbereitungen getroffen hatte. Da er an den Füßen ganz gelähmt und darum beständig in einem Wagen zu fahren genöthigt war, würde es ihm schwer geworden sein, den Gästen selbst entgegen zu kommen.

Zu Axarat also begrüßte er den Herzog Heinrich mit Kuß und Umarmung - als einen Blutsfreund. Heinrich wußte von dieser Verwandtschaft nichts; der Sultan erzählte ihm aber, daß eine seiner Ahnfrauen, die Gemahlin eines russischen Königs, eine deutsche Edle gewesen sei 1 ). Dann bezeugte er seine große Freude über die glückliche Ankunft seiner Gäste; er dankte Gott, daß sie Milos Händen entkommen seien, da dieser treulose Verräther ihnen sonst nicht nur ihr Gut, sondern auch ihr Leben genommen haben würde. Er selbst erwies den Deutschen eine großartige Gastfreundschaft in orientalischem Stil. Nachdem er dem Herzog Mantel und Untergewand von schönster Seide verehrt hatte (aus denen dieser hernach Priestergewänder anfertigen ließ), wurden 1800 Rosse vorgeführt, von denen sich jeder der "Ritter" des Herzogs eins nach Gefallen auswählen durfte. Der Herzog selbst empfing noch 30 starke Rosse mit silberbeschlagenen Zäumen und mit Sätteln von Elfenbein und Tuch, 6 Filzzelte nebst den 6 Kamelen, die sie tragen sollten, und deren Führern, endlich auch noch 2 Leoparden, die vermuthlich zur Jagd abgerichtet waren, da sie auf Pferden saßen und von Sklaven geleitet wurden.

So schwach der Körper, so regsam war der Geist des Sultans; er ging gern auf ernste Unterhaltungen ein. Der

|

Seite 23 |

|

Herzog berührte bei einem solchen Bespräche auch den Islam und unterließ nicht, seinen Gastfreund zur Annahme des Christenthums zu ermuntern; er erörterte weitläufiger die Lehre der Heiligen Schrift, und namentlich auch, daß Gott Mensch geworden. Da antwortete Kilidsch Arslan, dem dies alles, da seine Mutter eine heimliche Christin war, gewiß keineswegs neu erschien: "Es sei nicht schwer zu glauben, daß Gott, der den ersten Menschen aus einem Erdenkloß gebildet, auch selbst, wenn es sein Wille gewesen sei, von der unbefleckten Jungfrau das Fleisch angenommen habe." In der That scheint jene Unterredung großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Man schrieb es wenigstens der Vermittelung Herzog Heinrichs zu, daß der Sultan allen Christensklaven in seinem Lande die Freiheit schenkte 1 ). Dieser ward wegen seiner Milde gegen die Christen gerühmt; und als ihm später auf ihrem Todbette die Mutter ihren Glauben bekannte und ihn ermahnte, an Christum zu glauben und die Christen zu lieben, soll er es gelobt, aber hinzugefügt haben, er wage es der Saracenen wegen nicht, seinen Glauben offen zu bekennen 2 ). -

Nachdem sich die Pilger in Aktscha=Schehr bei dem gastfreien Sultan verabschiedet hatten, setzten sie ihre Reise über Ismil und "Cunin" (Iconium, Konieh), des Sultans Hauptstadt, in nordwestlicher Richtung auf Isnik (Nicäa) fort, also auf der Straße des ersten großen Kreuzzuges. Auf diesem Wege gelangten sie demnach über das alte Antiochia (bei Jalobatsch) oder Philomelium (jetzt Akschehr) in die Gegend von Doryläum (jetzt Eskischehr), wo einst durch die heiße Schlacht am 1. Juli 1097 die Kreuzfahrer die Macht des Sultans Kilidsch Arslan I. gebrochen hatten, und wo hernach König Konrad III. auf seinem Kreuzzuge im October 1147 nach dem mühevollen Zuge durch Gebirge und Wüsten bei den Angriffen der leichten türkischen Reiter und der schändlichen Verrätherei der Griechen den größten Theil seines Heeres verloren hatte und mit den Trümmern desselben auf einem Seitenwege durch die Gebirge von Lykaonien nach Nicäa zurückzukehren

|

Seite 24 |

|

genöthigt war. Nachdem die Pilger einen "Wald" von drei beschwerlichen Tagereisen - den Dumandji=Dagh? -, der das Sultanat von Konieh vom Gebiete des griechischen Kaisers schied, überwunden hatten, sahen sie - schon auf griechischem Gebiete - die "Alemannenburg", von welcher aus einst Gottfried von Bouillon das ganze Saracenenreich erobert haben sollte, und dann erreichten sie die damals noch schön befestigte und ansehnliche Stadt "Anikke" (Nicäa, Isnik), an welche sich so viele Erinnerungen aus den ersten Kreuzzügen knüpften, der Untergang der Schaaren Peters von Amiens und Walters in der Nähe derselben, und die gewaltige Belagerung der Stadt, um deren Früchte schließlich der griechische Kaiser die Pilgerfürsten zu bringen gewußt hatte.

Der kürzeste Weg hätte nun die deutschen Wallfahrer von Nieäa über Nikomedien, Chalcedon und Skutari nach Constantinopel zurückgeführt: das war der Weg der alten Kreuzfahrer. Aber sie wandten sich westlich, dem "St. Georgenarm" (dem Hellespont) zu. Sie setzten über denselben bei der Stadt "Willekume" (Gallipoli) und richteten dann ihren Zug wieder auf Constantinopel, um dort ihren Troß an sich zu nehmen und auf der ihnen schon wohlbekannten Straße durch Ungarn der lange entbehrten Heimath wieder zuzueilen.

Den Kaiser fanden sie in seiner Hauptstadt nicht; er verweilte damals in "Manopolis", dessen Lage nicht sicher ist 1 ). Sie suchten ihn daselbst auf, um von ihm Abschied zu nehmen, und erfuhren von ihm gleiche Gastfreundschaft wie früher. Trotz ihrer Sehnsucht nach der Heimath mußten sie noch einige Tage bei ihm verweilen. Vermuthlich wollte er auch nicht die gute Gelegenheit versäumen, von dem staatsklugen Herzoge über die Zustände in Palästina und Kleinasien, die ihn so lebhaft interessirten, Nachrichten einzuziehen und Urtheile zu vernehmen. Aber seine Zuneigung zu Heinrich scheint doch nicht allein durch politische Rücksichten bestimmt worden zu sein. Bei dem Abschiede überhäufte der Kaiser ihn wieder mit köstlichen Geschenken. Der Herzog lehnte diese indessen in höflichster Form ab und erbat sich dafür - Reliquien, an denen der Kaiser sehr reich war und mit

|

Seite 25 |

|

denen er gern vor seinen Gästen zu prunken pflegte. Manuel ging auch auf diesen Wunsch willig ein; er schenkte seinem Gaste nicht nur eine große Zahl von Reliquien, sondern auch köstliche Edelsteine zum Schmuck derselben 1 ).

Die Heimkehr über Nisch, durch den Bulgerewald, durch Ungarn, wo der König Bela freies Geleite und gute Verpflegung gewährte, und durch Oestreich verlief ohne jeglichen Unfall.

Nach der Ankunft in Baiern begrüßte Herzog Heinrich zunächst den Kaiser Friedrich zu Augsburg, wo derselbe 1172 das Weihnachtsfest beging; dann aber eilte er nach Braunschweig, welches er gerade nach Jahresfrist wieder betrat. Seinem Hause war während der Wallfahrt große Freude widerfahren; es war ihm eine Tochter (die Richenza) geschenkt.

|

Seite 26 |

|

Auch der Graf Gunzel von Schwerin sah, so viel wir wissen, seine zahlreiche Familie ohne Verlust wieder.

Zu solchem Empfange bildete aber die Heimkehr des Fürsten Pribislav einen traurigen Contrast. Der Obotritenfürst fand seine Gemahlin, die Fürstin Woizlava, nicht mehr; sie hatte während seiner Wallfahrt nach den heiligen Stätten ihre irdische Wallfahrt vollendet und in der Klosterkirche zu Althof (bei Doberan) ihre Ruhestätte gefunden 1 ).

|

Seite 27 |

|

II.

Die Kreuzfahrt

des Grafen

Heinrich I. von Schwerin.

Erst fünfzehn Jahre waren seit der gemeinsamen Wallfahrt des Fürsten Pribislav und des Grafen Gunzel I. mit Herzog Heinrich verflossen, als die heilige Stadt Jerusalem, wo jene ein christliches Königreich in allem Glanze gesehen hatten, an den großen Sultan Saladin verloren ging. Das Abendland rüstete sich alsbald zur Wiedereroberung der heiligen Stätten, und kein geringerer Mann als der alte Kaiser Friedrich I. stellte sich an die Spitze der zahllosen christlichen Kämpfer.

Pribislav erlebte diese Ereignisse nicht mehr († 1178), und eben so wenig Graf Gunzel I. († um 1185). und man möchte vermuthen, daß das Beispiel ihrer Väter und deren Erzählungen in ihnen wohl eine Vorliebe für das Heilige Land und Begeisterung für dessen Wiedereroberung erweckt hätten. Die Lage Niedersachsens und Meklenburgs war aber allerdings der Art, daß die meklenburgischen Landesherren dem Gedanken an eine Betheiligung bei dem Kreuzzuge nicht wohl Raum geben konnten. Herzog Heinrich, längst seiner Herzogthümer verlustig und voll tiefen Grolls, räumte lieber, als daß er sich dem Kreuzzuge angeschlossen hätte, auf des Kaisers Begehr einstweilen seine Erblande; da aber sein Nachfolger im Herzogthum Sachsen die meklenburgischen Herren und andere innerhalb seines Gebietes nicht hatte zu gewinnen verstanden und des nötigen Ansehens entbehrte, ließ sich kaum vermuthen, daß Herzog Heinrich die Gelegenheit versäumen würde, in des Kaisers Abwesenheit zurückzukehren und seine Macht auszubreiten. Ueberdies war erst vor wenig Jahren ein heidnischer Ausstand in den meklenburgischen Landen unterdrückt; dann waren die meklenburgischen Fürsten Burwin I. und Nicolaus mit einander

|

Seite 28 |

|

in Fehde gerathen und endlich darüber gar Mannen des Königs von Dänemark geworden!

Mehr Anklang fand in Niedersachsen allerdings der Kreuzzug, den Kaiser Heinrich VI. ins Werk setzte. Unter den Herren, welche 1197 fortzogen, finden wir u. a. den Erzbischof von Bremen, den Bischof von Verden, den Grafen Adolf von Holstein, der schon früher für das Heilige Land gekämpft hatte, genannt, und auch etwa 400 Lübeker nahmen das Kreuz 1 ). Aber daß Meklenburger sich angeschlossen hätten, finden wir nicht überliefert.

Einen neuen Impuls empfingen die Deutschen, als der große Papst Innocenz III., und nach dessen Tode sein Nachfolger Honorius III., und der junge König Friedrich II. mit großem Eifer zu einem Kreuzzuge aufriefen. Die ersten Erfolge waren freilich wenig aufmunternd; der König Andreas von Ungarn, süddeutsche Herren u. s. w. richteten 1217 in Palästina wenig aus. Im Mai 1218 aber setzten die Kreuzfahrer von Akkon nach Aegypten über, um hier die Macht der Saracenen an der Wurzel zu vernichten. Unter der Führung des Königs Johann von Jerusalem, des Herzogs Leopold von Oestreich und vieler anderer weltlicher Herren, sowie des Patriarchen von Jerusalem und zahlreicher Bischöfe, hernach (seit dem Herbste 1218 2 ) vornehmlich unter der Oberleitung des päpstlichen Legaten, Cardinal=Bischofs Pelagius von Albano, belagerten sie die sehr feste Stadt Damiette; und wiewohl der Herrscher von Aegypten, Al=Kâmil, derselben mit großer muhammedanischer Macht zu Hülfe kam, bezwangen sie diesen festen Platz nach unsäglichen Mühen und Kämpfen endlich am 5. Novbr. 3 ) 1219. Die Feste Tanis fiel ihnen ohne Kampf zu.

Wir wissen, daß an der Belagerung von Damiette neben zahlreichen Friesen auch manche Niederdeutsche aus der Bremischen Kirchenprovinz mitgewirkt haben 4 ), aber

|

Seite 29 |

|

nicht, ob Pilger von der Ostseeküste unter diesen gewesen sind. Jedenfalls war bis dahin keiner der Regenten aus Meklenburg 1 ) nach Aegypten gezogen.

so wichtig nun ein solcher Erfolg der Kreuzfahrer war, sie benutzten nicht den Schrecken, welcher sich der Aegypter bemächtigt hatte, um sofort tiefer ins Land einzudringen. Vielmehr erwarteten sie in Damiette erst weitere Verstärkungen, und namentlich den König Friedrich II, der immer zögerte, selbst sein Gelübde zu lösen, wohl aber viele Herren zum Ablegen des Gelübdes und zu baldigem Aufbruche antrieb.

Da trat denn im Jahre 1220 2 ) auch Graf Heinrich I. von Schwerin, ein Sohn Gunzels I., seine Kreuzfahrt nach Aegypten an. Ob ihn jedoch des Königs Friedrich II. erwähnte allgemeine Aufmunterung dazu bewogen hat, darf man bezweifeln. Denn die Grafen von Schwerin waren den Welfen, denen sie ihre Grafschaft verdankten, zugethan; Heinrich hatte den Kaiser Otto IV. auf seinem Zuge nach Italien begleitet 3 ), und von ihm ein Privilegium 4 ) erlangt, das nicht nur dem Domcapitel zu Schwerin neue Rechte einräumte, sondern auch der Stadt Schwerin zu Gute kam. Friedrich II. dagegen hatte dem Könige Waldemar II. von Dänemark, der die Grafen Gunzel I. und Heinrich I. von Schwerin gezwungen, ihn als ihren Lehnherrn anzuerkennen 5 ), alle Lande nördlich von der Elbe und Elde förmlich abgetreten 6 ), und die Päpste Innocenz III. und Honorius hatten dem Dänenkönige diesen Besitz bestätigt 7 ). Wie früher Waldemars Hand schwer auf den Grafen gelastet hatte 8 ), so zeigte er hernach, indem er seinen natürlichen Sohn Nicolaus von Halland mit Ida, der Erbtochter des Grafen Gunzelin II. (und Nichte des Grafen Heinrich), vermählte, deutlich genug, daß er wenigstens die eine Hälfte der Graf=

|

Seite 30 |

|

schaft Heinrich I. und seinen Nachkommen zu entziehen suchte 1 ). Immerhin war also die Lage des Grafen Heinrich daheim eine unerquickliche; aber nicht solche Verstimmung kann den klugen und erfahrungsreichen Mann bewogen haben, bei schon herannahendem Alter - er mochte etwa 60 Jahre Zählen 2 ) - auf längere Zeit sein Land zu verlassen, wo, wenn sein älterer Bruder Gunzel II. sterben sollte, sofort jene Besitzergreifung von dänischer Seite zu befürchten stand, da Nicolaus von Halland mit Hinterlassung eines kleinen Sohnes bereits verstorben war. Vielmehr wird es der ritterlicher Sinn und die damit damals noch verbundene Liebe zur Kirche gewesen sein, die trotz aller politischen Bedenken den kühnen, unternehmenden Grafen anspornte, mit einem großen Theile der geistlichen und weltlichen Herren der Christenheit und mit andern zahllosen Gläubigen für das Kreuz Christi in den Kampf zu ziehen. In Gemeinschaft mit seinem Bruder Gunzel II. hatte er nicht nur deutsche Klöster gefördert, sondern vornehmlich den Hospitalbrüdern zu St. Johann in Jerusalem hatten sie ihre Vorliebe zugewandt, der Orden verdankte ihnen erhebliche Schenkungen 3 ). Hatte Heinrich damit sein hohes Interesse für das heilige Land und für die Kreuzfahrer genugsam bewiesen, so lag es ihm nicht fern, jetzt, wo das Haupt der Kirche den Aufruf zum Streit für das Heilige Land so laut ergehen ließ, und die erwartete Führung des Kreuzheeres durch das weltliche Haupt der Christenheit entscheidende Erfolge verhieße auch sein Leben einzusetzen und die den Pilgern verheißene Krone zu erstreben.

Diese hätte ihm aber leicht schon zu Theil werden können, bevor er noch Aegypten erreichte; denn schon unterwegs ward er mit den Saracenen handgemein. Während nämlich die Christen zu Damiette in Unthätigkeit verharrten, unterließ der ägyptische Sultan Kamil nichts, um ihnen Abbruch zu thun. Oberhalb der Stadt Damiette, dort, wo von dem Nilarm, der an dieser Stadt vorüberfließt, sich ein Nebenarm, der Canal von Aschmun, ostwärts abzweigt, erbauete er ein festes Lager (Mansurah), um die muhammedanischen Streitkräfte daselbst zu sammeln; gleichzeitig aber

|

Seite 31 |

|

richtete er auch seine Aufmerksamkeit auf die See, um die Verbindung Damiettes mit Europa, die Zufuhr und die Zuzüge der Pilger zu hemmen. Wohl hatte der Doge von Venedig im Sommer 1220 14 schnellsegelnde Kriegsschiffe 1 ) den Christen in Aegypten zu Hülfe gesandt; sie erreichten den Hafen von Damiette im August, also eben zu der Zeit, wo die zweite Hauptüberfahrt der Kreuzfahrer zu geschehen pflegte (während die erste und bedeutendste Ueberfahrt im Frühling [passagium vernale] stattfand). Aber während diese dort ruhig im Hafen lagen, erschienen auf dem Mittelmeere nicht weniger als 33 von Kâmil ausgerüstete Galeeren, welche den Christen unsäglichen Schaden zufügten, indem sie Handelsschiffe, die Proviant nach Damiette schaffen sollten, sammt der Mannschaft nahmen, die Fahrzeuge plünderten und verbrannten, die Pilger aber gefangen abführten. Solche Kaper griffen denn auch ein großes, von Lastschiffen begleitetes Schiff an, welches den Grafen Heinrich von Schwerin mit andern Edlen aus Deutschland an Bord hatte. Es entspann sich ein heftiger Kampf; die Kreuzfahrer aber vertheidigten sich mannhaft, tödteten und verwundeten viele von jenen Aegyptern und entkamen so glücklich der Gefahr. Sie verloren von ihren Begleitschiffen nur ein dem Deutschen Hause gehöriges Lastschiff, das mit Gerste beladen war, durch griechisches Feuer. Die venetianischen und andere Galeeren liefen zu spät von Damiette aus, als daß sie jenen hätten Hülfe bringen können 2 ).

Als Graf Heinrich nun also im Spätsommer 1220 in Aegypten eintraf, fand er das Kreuzheer noch zu Damiette,

|

Seite 32 |

|

welches nun schon seit etwa 10 Monaten in den Händen der Christen war; und noch immer eröffnete sich keine Aussicht, daß man zu einer größeren Unternehmung aufbrechen würde. Viele Streiter waren bereits unmuthig geworden und nach und nach heimgekehrt. Selbst der König Johann von Jerusalem, dem der päpstliche Legat doch Damiette zugestanden hatte, war, mißvergnügt über des Legaten Herrschsucht, abgesegelt; auch viele andere weltliche Herren waren von Pelagius verletzt; und die lange Unthätigkeit entsittlichte, zumal in jenem Klima, einen nicht geringen Theil der Mannschaft. Vergebens hatte der Cardinal die Führer wiederholt zum Aufbruche nach Kairo ermuntert; seine Gegner waren zu stark, er hatte nichts durchgesetzt. Während Kâmil in seinem festen Lager zu Mansurah die muhammedanischen Streitkräfte nach und nach vereinigte, verharrten die Christen auch den ganzen nächsten Winter in ihrer Ruhe. Wiederum hoffte man Friedrich II., nach seinem neuen im November 1220 bei seiner Kaiserkrönung geleisteten Gelöbnisse, im nächsten März zu Damiette zugehen; und darauf setzte man nun alle Hoffnung. Aber er selbst erschien nicht. Als sein Vorbote und Stellvertreter, der Herzog Ludwig von Baiern, im Mai in Aegypten eintraf, regte sich wohl neues Leben in dem Kreuzheere; da aber immer der Kaiser sein Versprechen nicht erfüllte, gelang es dem Legaten endlich durch seine Beredsamkeit, in dem Rathe der Fürsten die großen Bedenken, welche gegen einen Zug nach Kairo erhoben wurden, niederzuschlagen und sie zum Marsche nach dieser Hauptstadt von Aegypten auch ohne den Kaiser zu bestimmen. Ende Juni begann man den Aufbruch aus dem Lager zu Damiette; auch der König Johann von Jerusalem kehrte nun wieder zum Heere zurück. In der That war es jetzt aber zu früh oder zu spät, oder wenigstens die äußerste Zeit, wenn man noch vor der Ueberschwemmung des seit Johannis steigenden Nils das Ziel erreichen wollte. Denn wie schnell man die wenigen Tagemärsche nach Kairo gleich nach der Eroberung von Damiette hätte zurücklegen mögen, jetzt war es nicht mehr abzusehen, wie lange der Sultan die Christen mit seinem Heere in seinem festen Lager aufhalten konnte. Man beeilte sich aber trotzdem keinesweges; erst am 17. Juli verließen die Kreuzfahrer das Lager von Fareskur, das 3 Stunden von Damiette entfernt war.

Wohl mochten sie, unbekannt mit der Stärke, der Umsicht und dem Muthe des Sultans und mit den schwierigen Terrainverhältnissen, sich den frohesten Hoffnungen hingeben. Denn die Zahl ihres Fußvolks betrug, wenn auch nicht

|

Seite 33 |

|

200,000 Mann, wie ein ägyptischer Schriftsteller 1 ) meint, so doch eine "unzählige" Menge, darunter wohl 4000 Bogenschützen; dazu kamen 1200 Ritter 2 ) mit ihren Knappen und andere Reiter, im Ganzen wohl 4-5000 zu Roß. Eine Flotte von 600 Schiffen, unter denen etwa 300 Koggen und 18 Galeeren, die andern Transportschiffe waren, deckte den rechten Flügel des am östlichen Nilufer hinaufziehenden Heeres, während Infanterie den linken schützte, Cavallerie sich zwischen ihnen ausbreitete, und Pfeilschützen und Lanzenschleuderer den Vortrab bildeten. Wie sollte König Johann von Jerusalem also Gehör finden mit seinem Vorschlag, die Stadt Scharmesah, die der Sultan zerstört hatte, wieder zu befestigen und dort in dem fruchtbaren Lande die Ankunft Kaiser Friedrichs II. abzuwarten! Schon nach einer Woche standen die Kreuzfahrer, da sie unterwegs verhältnißmäßig wenig belästigt waren, den Aegyptern gegenüber aus der Landspitze zwischen dem Nil und dem Kanal von Aschmun, nur durch diesen Kanal vom Feinde getrennt.

Wie wenig aber der Sultan geneigt war, den Christen sein Land ohne den härtesten Kampf zu überlassen, hatten sie schon unterwegs aus den von ihm befohlenen Verwüstungen abnehmen können. Jetzt sahen sie vor sich ein stark befestigtes Lager und zu dessen Seite auf dem Nil eine Flotte von 100 Galeeren 3 ); alle Mannschaft Aegyptens war aufgeboten, an die Muhammedaner in Syrien der Ruf um schleunige Verstärkung ergangen. Den Christen blieb nichts weiter übrig, als ihr Lager zu befestigen und zur Vertheidigung einzurichten. Vier Gefechte fielen zu Gunsten der Muselmänner aus 4 ).

Und doch zeigte Kâmil die besonnenste Mäßigung. Bei den jetzt eingeleiteten Friedensverhandlungen begehrten die Christen für die Herausgabe von Damiette "die Uebergabe von Jerusalem, Askalon, Tiberias, Gabala, Laodicea und der übrigen Städte des Meeresufers, die Saladin Jusuf erobert hatte "sowie "300,000 Dinare als Ersatz für den Schaden, welchen ihnen Al=Muazzam, der Fürst von Da=

|

Seite 34 |

|

maskus [Kâmils Bruder], durch Zerstörung der Mauern von Jerusalem [nach dem Falle von Damiette] zugefügt habe"; und alle jene Lande und Plätze gestand ihnen der Sultan für sich und seine Brüder zu, mit Ausnahme der festen Plätze Karak und Saubak (Mont royal) 1 ). Vergebens befürwortete König Johann von Jerusalem - und mit ihm die morgenländischen Herren - die Annahme dieser Bedingungen, womit das Ziel des Kreuzzuges, die Herstellung seines Königreiches, erreicht wäre. Der Cardinal Pelagius, der geprahlt hatte, er hoffe in wenig Tagen in Kairo zu sein, berief sich aus entgegenstehende Verbote des Papstes und des Kaisers, mit den Ungläubigen keinen Frieden zu schließen 2 ) - und er drang durch; die Verhandlungen wurden abgebrochen.

Aber man verharrete in der Unthätigkeit. Während nun im August mehr als 10000 Pilger unmuthig aus dem Lager nach Damiette zurückkehrten, um nach Hause zu fahren, entwickelte der Sultan die größte Tätigkeit. Seine Brüder, der furchtbare Christenfeind Al=Muazzam und Aschraf, sowie andere syrische Fürsten waren herbeigeeilt, so daß seine Reiterei wohl auf 40000 Rosse stieg 3 ); und im Rücken der Christen erschienen seine Kriegsschiffe, die er von Rosette her durch einen vom steigenden Nilwasser schiffbar gewordenen Canal im Delta (Mahalle) gehen ließ, um seinen Gegnern die Zufuhr abzuschneiden. Bald spürten auch die Kreuzfahrer die Schwierigkeiten der Verpflegung, und am 18. August wurde eine Anzahl ihrer Schiffe von den ägyptischen theils genommen, theils versenkt. Aegyptische Reiter gingen über den Canal von Aschmun und sperrten auch den schmalen Landweg nach Damiette, den der steigende Nil noch gelassen hatte.

Die Kreuzfahrer, welche "wie die Vögel ins Garn und die Fische ins Netz" gegangen waren, entschlossen sich jetzt zu dem unvermeidlich gewordenen Rückzug; am Abend des 26. August ward in aller Stille das Lager abgebrochen und verlassen. Aber da die Menge, zum Theil berauscht von dem preisgegebenen Wein, einen Theil der Zelte anzündete oder in Brand gerathen ließ, merkten die Feinde die Flucht und traten die Verfolgung an. In der Dunkelheit der Nacht irrten die Christen in Verwirrung umher, zum Theil

|

Seite 35 |

|

in dem Schlamm des ausgetretenen Nils; viele ertranken. Wohl warfen König Johann und die Ordensritter am nächsten Tage die andringenden Reiter tapfer zurück. Aber die Aegypter durchstachen in der nächsten Nacht Nildämme, viele Schläfer ertranken. Die Unmöglichkeit zu entkommen, heftige Angriffe der Aegypter, und auch der treulose Uebergang mancher Christen zum Feinde, veranlaßten die Führer des Kreuzzuges, mit dem Sultan Unterhandlungen anzuknüpfen: "sie baten um Schonung gegen Abtretung von Damiette an die Muslimen". Vergeblich zogen sich indessen zwei Tage die Verhandlungen hin, eine Partei unter den Muhammedanern wollte von Schonung nichts hören. Da jedoch die Christen der bedingungslosen Kriegsgefangenschaft einen ehrenvollen Untergang vorzuziehen erklärten, auch schon ihre Vorbereitungen zu einem verzweifelten Kampfe machten, mit ihrer Vernichtung aber das wohlbesetzte Damiette nicht gewonnen wäre, und da die Aegypter "die Franken auf den Inseln und anderswo fürchteten, welche denen bei Damiette zu Hülfe kommen konnten" 1 ): so kam am 30. August ein Vertrag zu Stande, worin die Christen sich verpflichteten, dem Sultan Damiette und die Burg Tanis herauszugeben, sie dagegen mit allen beweglichen Gütern freien Abzug aus Aegypten haben, alle beiderseitigen Gefangenen frei sein und die Muhammedaner das bei Tiberias erbeutete heilige Kreuz herausgeben sollten. Geisel bürgten von beiden Seiten für die Ausführung dieser Bedingungen.

Sofort ward nun den eingeschlossenen Christen von Seiten des Sultans Zufuhr und ein freundlicher Verkehr gewährt. Er gab seine christlichen Gefangenen noch vor der Ausführung des Vertrages los, ließ eine Brücke über den Nil schlagen, damit die Kreuzfahrer auf trockneren Wegen heimkehren könnten, verbot, sie irgendwie zu beschimpfen u. s. w.

Aber die nach Damiette abgesandten Ordensmeister stießen dort mit dem Begehr, die Stadt zu übergeben, auf heftigen Widerspruch. Die Führer der eben angelangten Flotte Kaiser Friedrichs und die deutschen und italienischen Kreuzfahrer daselbst sträubten sich ebenso heftig gegen die Annahme jenes Friedens, als die Franzosen und Orientalen sie befürworteten. Da man indessen keine Möglichkeit sah, die Stadt lange zu verteidigen, ward Damiette am 7. September (122l) von den Christen geräumt, die Muhammedaner zogen am nächsten Tage ein, und die Kreuzfahrer verließen schnell Aegypten 2 ).

|

Seite 36 |

|

Ueber die persönlichen Erlebnisse des Grafen Heinrich von Schwerin während seines Aufenthaltes in Aegypten finden wir nichts ausdrücklich erwähnt. Aber das darf uns nicht Wunder nehmen; denn selbst in der ausführlichen Erzählung dieses unglücklichen Kreuzzuges, welche wir dem Kölner Scholasticus (und späteren Paderbornschen Bischof) Oliver verdanken, werden uns auch nur die obersten Führer des Zuges genannt, zu denen ja Heinrich nicht gehörte. Wir finden den Grafen jedoch erst am 31. März 1222 wieder in seiner Heimath; und daß er, ohne sich an dem Kampfe zu betheiligen und ohne das übliche volle Jahr dem Kreuze gedient zu haben, aus Aegypten heimgekehrt wäre, widerspricht seinem ganzen Charakter. Endlich erblicken wir eine Hindeutung auf seine Theilnahme an dem unglücklichen Zuge nach Mansurah in den Worten eines Zeitgenossen.

Am 31. März, - am Grünen Donnerstage - des Jahres 1222 beurkundet nämlich zu Schwerin der dortige Bischof Brunward in Anwesenheit nicht nur seiner Domherren und einer Reihe von Schwerinschen Vasallen, sondern auch des Propstes Hermann von Hamburg und des Domherrn Friedrich von Hildesheim, welche beide Brüder des Grafen Heinrich I. von Schwerin waren, sowie des Abtes von Doberan und der Pröpste von Lübek und Neukloster - also in einer großen, feierlichen Versammlung -: "Graf Heinrich von Schwerin habe, als er, um dem Heiligen Lande zu Hülfe zu kommen, gegen die Heiden jenseit des Meeres eine Kreuzfahrt unternommen, mit großen Mühen und Kosten und mit gar vielen gefälligen Dienstleistungen es erlangt (magnis laboribus et expensis et quam pluribus obsequiis obtinuit), daß der Cardinal der heiligen Römischen Kirche, Bischof Pelagius von Albano, da dieser daselbst das Amt eines apostolischen Legaten verwaltete, ihm Blut des Herrn schenkte, das in einem Jaspis verschlossen war", mit der gestrengen Weisung, diesen unvergleichlichen Schatz einer Conventualkirche zu übergeben 1 ), und der Graf habe

|

Seite 37 |

|

dies H. Blut an diesem Tage, dem Grünen Donnerstage, in dem Schweriner Dom, wo die Gebeine der Seinigen - sowohl seines Vaters als seiner Bruder 1 ) - ruheten, dargebracht, Clerus und Laien hatten dasselbe mit Procession und Gesang empfangen.

Aus der Schenkung dieser kostbaren Reliquie und aus der ausdrücklichen Erwähnung gar vieler gefälliger Dienst=

|

Seite 38 |

|

leistungen dürfen wir sicher den Schluß ziehen, daß der Graf sich nicht den Wünschen des Cardinals entgegengestellt und sich nicht von dem Zuge ferngehalten, sondern sich ihm durch Folgsamkeit werth gemacht hat, wie denn auch der Kühnheit des Grafen die thatkräftige und unternehmende, aber leider auch unbesonnene Weise des Cardinals mehr zugesagt haben wird als die bedächtige, aber den rechten Zeitpunct verpassende Art seiner Gegner unter den Kreuzfahrern.

Uebrigens fand der Graf Heinrich sein Land bei seiner Heimkehr in einer recht traurigen Lage wieder. Sein Bruder Gunzel II. war schon zu Ende des Jahres 1220 gestorben, dessen Landestheil vom Grafen Albrecht von Orlamünde, dem Gewalthaber des Königs Waldemar H. von Dänemark in dessen deutschen Gebieten, für dieses Königs und Gunzels oben erwähnten Enkel, den jungen Grafen Nicolaus von Halland, in Besitz genommen. Es liegt nicht mehr in unserer Aufgabe, zu erzählen, durch welch verzweifeltes Mittel Graf Heinrich sich hernach des Königs bemächtigte, und wie die dänische Herrschaft in Norddeutschland gebrochen ward.

|

Seite 39 |

|

III.

Die Pilgerfahrt

des Fürsten

Heinrich I. von Meklenburg.

"Infelix peregrinato et omni

pro Christo morte grauior."

Alb. Krantz.

Man würde irre gehen, wenn man daraus, daß, so viel wir wissen, allein Graf Heinrich I. von Schwerin an dem von den Päpsten Innocenz III. und Honorius III. ausgeschriebenen Kreuzzuge Theil nahm, den Schluß ziehen wollte, daß der Eifer für die Bekämpfung der Feinde des Kreuzes Christi, ein Gedanke, welcher Jahrhunderte lang die abendländische Welt begeisterte, nicht auch in Meklenburg Streiter für die Kirche erweckt hätte. Nur gab der Papst Innocenz III. diesen ein anderes Ziel, indem er durch seine Bulle vom 5. Qctober 1199 die Christen in Westfalen, Sachsen, Nordalbingien und im Wendenlande aufforderte, die jüngst von dem Segeberger Canonicus Meinhard durch seine Predigt und die Stiftung des Bisthums Uexküll gegründete (von dessen Nachfolger schon durch den Tod besiegelte) Kirche in Livland gegen die dortigen Heiden zu schützen, und denen, die das Gelübde einer Wallfahrt nach den heiligen Stätten gethan hatten, gestattete, dafür nach Livland zur Vertheidigung der dortigen Kirche zu ziehen, auch diese Streiter in seinen apostolischen Schutz nahm 1 ). Es ist sicher eine beachtenswerthe Erscheinung, daß in Meklenburg schon, als hier die christliche Kirche kaum eine feste Gestalt und den nöthigen Ausbau gewonnen hatte, auch sofort der Eifer für die Ausbreitung des Christenthums und den Schutz der in Livland und Preußen entstehenden Bisthümer erwachte. Vornehmlich der Bischof Philipp von Ratzeburg († 1215)

|

Seite 40 |

|