|

|

|

|

|

-

Jahrbuch für Geschichte, Band 35, 1870

- Ueber des Herzogs Ulrich von Meklenburg-Güstrow Bestrebungen für Kunst und Wissenschaft

- Wallensteins Abzug aus Meklenburg im Jahre 1629

- Wallensteins Armenversorgungs-Ordnung für Meklenburg

- Albrecht von Waldstein, Herzog zu Friedland und Meklenburg, empfiehlt sich dem Könige Christian IV. von Dänemark durch seinen Gesandten, den Obristen Albrecht von Wingiersky, Statthalter von Meklenburg

- Rückkehr des Herzogs Johann Albrecht II. und seiner Familie in Güstrow nach der Wallensteinschen Verbannung

- Ueber das Wappen der alten Grafen von Schwerin

- Ueber den Baumeister Philipp Brandin zu Güstrow

-

Jahrbücher für Alterthumskunde, Band 35, 1870

- Römergräber in Meklenburg

- Römische Münze des Kaisers Hadrian

- Die Domkirche zu Güstrow

- Die Kirche zu Lüssow

- Die Kirche zu Hohen-Sprenz

- Kunstwerke in der Klosterkirche zu Ribnitz

- Rennthierhorn von Möllenbeck

- Rennthierhorn von Mellenau bei Boitzenburg

- Elengehörne von Möllenbeck

- Rehbeinknochen von Sülz

- Eßbare Muscheln im Meerbusen von Wismar

- Elenthiere und Auerochsen in neuern Zeiten im nordöstlichen Deutschland

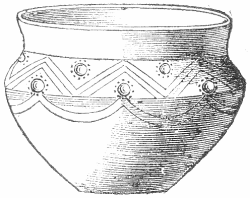

- Nachtrag : Römergräber ; Grab von Varpelev auf Seeland

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im October 1869

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Januar 1870

- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im April 1870

- Quartal- und Schlussbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Juli 1870

Jahrbücher

des

Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde,

aus

den Arbeiten des Vereins

herausgegebenvon

Dr. G. C. Friedrich Lisch,

großherzoglich meklenburgischem

Archiv=Rath,

Conservator der

Kunstdenkmäler des Landes,

Regierungs=Bibliothekar,

Director der

großherzoglichen Alterthümer= und

Münzen=Sammlungen zu Schwerin,

Commandeur des Dannebrog=Ordens, Ritter

des Nordstern=, des Rothen Adler= und des

Oldenburgischen Verdienst=Ordens, Inhaber

der großherzogl. meklenburgischen goldenen

Verdienst=Medaille und der königl.

hannoverschen goldenen Ehren=Medaille für

Wissenschaft und Kunst am Bande, der

kaiserlich österreichischen und der großen

kaiserlich russischen goldenen

Verdienst=Medaille für Wissenschaft,

wirklichem Mitgliede der königlichen

Gesellschaft für nordische Alterthumskunde

zu Kopenhagen und der königlichen Akademie

der Wissenschaften zu Stockholm,

correspondirendem Mitgliede der

königlichenAkademie der Wissenschaften zu

Göttingen, der kaiserl. archäologischen

Gesellschaft zu St. Petersburg, der kaiserl.

Gesellschaft zu Abbeville und der

oberlausitz. Gesellschaft der Wissensch. zu

Görlitz,

wirklichem Mitgliede der

archäologischen Gesellschaft zu Moskau

Ehrenmitgliede

der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Dresden, Mainz, Hohenleuben, Meiningen,

Würzburg, Königsberg, Lüneburg, Emden,

Luxemburg, Christiania, Zürich und

Greifswald,

correspondirendem Mitgliede

der geschichts= und

alterthumsforschenden Gesellschaften zu

Lübeck, Hamburg, Kiel, Stettin, Hannover,

Leipzig, Halle, Jena, Berlin, Salzwedel,

Breslau, Cassel, Regensburg, Kopenhagen,

Gratz, Reval, Riga, Leyden, Antwerpen und

Stockholm,

als

erstem Secretair

des Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde.

Funfunddreißigster Jahrgang.

Mit 2 Steindrucktafeln und 2 Holzschnitten.

Mit angehängten Quartalberichten.

Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung.

Schwerin, 1870.

|

|

|

|

Inhaltsanzeige.

A. Jahrbücher für Geschichte. |

Seite | |||

| I. | Ueber des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow Bestrebungen für Kunst und Wissenschaft, von dem Geheimen Archiv=Rath Dr. Lisch zu Schwerin | 3 | ||

| Nachtrag: Ueber den Baumeister Philipp Brandin S. 95. | ||||

| Nachträge unten: Domkirche zu Güstrow S. 165. | ||||

| II. | Wallensteins Abzug aus Meklenburg im Jahre 1629, von demselben | 45 | ||

| III. | Wallensteins Armenversorgungs=Ordnung für Meklenburg, von demselben | 80 | ||

| IV. | Wallensteins Gesandtschaft an den König Christian IV. von Dänemark 1629, von demselben | 88 | ||

| V. | Rückkehr des Herzogs Johann Albrecht II. von Meklenburg und seiner Familie in Güstrow1631, von demselben | 90 | ||

| VI. | Ueber das Wappen der alten Grafen von Schwerin, von demselben | 93 | ||

| VII. | Ueber den Baumeister Philipp Brandin zu Güstrow, von demselben | 95 | ||

B. Jahrbücher für Alterthumskunde. |

||||||

| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne. | |||||

| Vorchristliche Zeit. | ||||||

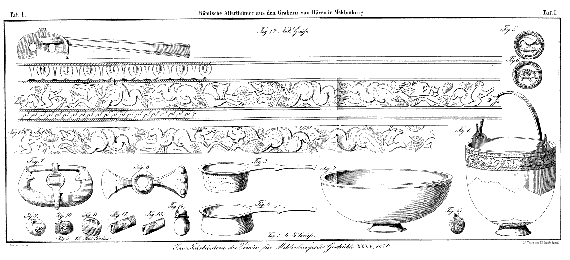

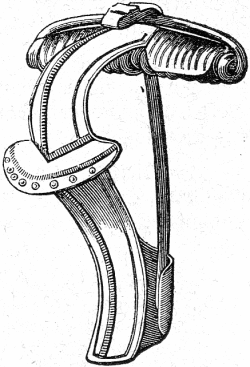

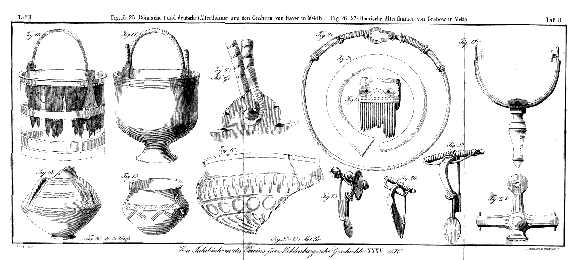

| Römergräber in Meklenburg, von dem Geheimen Archiv=Rath Dr. Lisch | 99 | |||||

| 1) | Römische Alterthümer von Grabow | 99 | ||||

| 2) | Römergräber von Häven | 106 | ||||

| Mit 2 Steindrucktafeln und 2 Holzschnitten. | ||||||

| Anhang: Römische Münze des Kaisers Hadrian | 164 | |||||

| Nachtrag: Römergräber auf Seeland S. 225. | ||||||

| II. | Zur Baukunde. | |||||

| Christliches Mittelalter. | ||||||

| Kirchliche Bauwerke. | ||||||

| Die Domkirche zu Güstrow, von demselben | 165 | |||||

| Die Kirche zu Lüssow, von demselben | 201 | |||||

|

|

| Die Kirche zu Hohen=Sprenz, von demselben | 207 | |||||

| Kunstwerke der Klosterkirche zu Ribnitz, von demselben | 212 | |||||

| III. | Zur Naturkunde. | |||||

| Rennthierhorn von Möllenbeck, von demselben | 215 | |||||

| Rennthierhorn von Mellenau, von dem Professor Dr. Virchow zu Berlin | 216 | |||||

| Eßbare Muscheln im Meerbusen von Wismar, von dem Geheimen Archiv=Rath Dr. Lisch | 219 | |||||

| Elenthiere und Auerochsen in neuern Zeiten in Norddeutschland, von demselben | 223 | |||||

| IV. | Nachtrag zu den Römergräbern in Meklenburg. | |||||

| Das Grab von Varpelev auf Seeland, von demselben | 225 | |||||

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Ueber des Herzogs Ulrich von Meklenburg-Güstrow Bestrebungen für Kunst und Wissenschaft

- Wallensteins Abzug aus Meklenburg im Jahre 1629

- Wallensteins Armenversorgungs-Ordnung für Meklenburg

- Albrecht von Waldstein, Herzog zu Friedland und Meklenburg, empfiehlt sich dem Könige Christian IV. von Dänemark durch seinen Gesandten, den Obristen Albrecht von Wingiersky, Statthalter von Meklenburg

- Rückkehr des Herzogs Johann Albrecht II. und seiner Familie in Güstrow nach der Wallensteinschen Verbannung

- Ueber das Wappen der alten Grafen von Schwerin

- Ueber den Baumeister Philipp Brandin zu Güstrow

A.

Jahrbücher

für

Geschichte.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

|

|

|

:

|

I.

Ueber

des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow

Bestrebungen

für Kunst und Wissenschaft,

von

G. C. F. Lisch.

Z u den hervorragendsten Gestalten in unserm Vaterlande, nicht allein des 16. Jahrhunderts, sondern der ganzen Geschichte der Heimath, gehören die beiden herzoglichen Brüder Johann Albrecht zu Schwerin und Ulrich zu Güstrow, während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Beide, in jeder Hinsicht groß und bedeutend, waren doch an Sinn und Richtung sehr verschieden, wie denn auch bekanntlich ihre Neigungen oft weit auseinander gingen und selbst Zerwürfnisse zwischen ihnen den Frieden trübten. Johann Albrecht war mehr geistreich, rasch und durchgreifend in Entschluß und That und dabei ganz ein Mann der Wissenschaft, ein Reformator. Ulrich war mehr nachdenkend, bedächtig und sorgend nach jeder Seite hin, mehr ein Mann der Kunst, wenn er auch selbst schriftstellerte, ein Conservator. Nach diesen Eigenthümlichkeiten richten sich denn auch die Werke, die sie hinterlassen haben. Schon die Art und Weise ihres Begräbnisses deutet auf ihren Sinn. Während Johann Albrecht in einem einfachen hölzernen Sarge mit plattem Deckel in einem gewöhnlichen leinenen Leichentuche 1 ) beigesetzt ist, zeigen Ulrich's Grab und Begräbniß eine Pracht und Gediegenheit, wie sie sonst in Meklenburg nicht zu finden sind.

|

Seite 4 |

|

Die glänzendsten Zeugnisse für Ulriche Sinn und Wirken geben die von ihm hinterlassenen Werke in seiner Residenz Güstrow, namentlich das noch dauerhafte, großartige Schloß und die vielen prachtvollen Denkmäler im Dom, welche aus jener Zeit ihres gleichen in Norddeutschland suchen. Dabei offenbart sich noch ein ernster, gründlicher Sinn für geschichtliche Forschungen und kirchliche Frömmigkeit.

Es fragt sich nun, durch welche Mittel und auf welchen Wegen Herzog Ulrich diese Werke hat ausführen lassen. So viel ist jetzt gewiß, daß er persönlich vielfach thätig bei der Ausführung der Werke war. Auch stand ihm seine völlig gleich gesinnte, edle erste Gemahlin Elisabeth von Dänemark († 1586), deren Neffe und Schwiegersohn der gleich gesinnte König Friedrich I. von Dänemark war, rathend und thatend rüstig zur Seite. Aber es ist bis jetzt fast völlig unbekannt, welcher Werkzeuge beide sich zur Ausführung ihrer Entwürfe bedienten und wie die Werke, die sie schufen, zu Stande kamen. Dies mag theils daher kommen, daß diese Saite der Geschichte im Lande bisher wenig angeschlagen, vielmehr lange vernachlässigt ist, theils daher, daß in den Archiven gesammelter und geordneter Stoff hierüber fast ganz fehlt und die versteckten Nachrichten nur mühsam und in langer Zeit zusammengesucht werden müssen und sich schwer zu einem anschaulichen Bilde gestalten lassen.

Es mag daher willkommen sein, einige Grundzüge zur Geschichte der künstlerischen und wissenschaftlichen Bestrebungen Herzogs Ulrich zum ersten Male zu entwerfen. Diese Arbeit wird um so dankbarer sein, als die Zeit Herzogs Ulrich eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der Zeit hat, in der wir leben.

1.

Professor Dr. David Chyträus.

Dr. David Chyträus, 1551 † 25. Juni 1600 Professor der Theologie an der Universität Rostock, einer der bedeutendsten Männer seiner Zeit und tief und gründlich erfahren und gebildet nicht allein im kirchlichen, sondern auch im gesammten wissenschaftlichen und staatlichen Leben, war der getreueste Gehülfe beider Herzoge. In der ersten Zeit seiner Amtsführung stand er mehr mit dem Herzoge Johann Albrecht in Verkehr, wie seine noch vorhandenen zahlreichen Briefe an denselben beweisen, welche fast ohne Ausnahme

|

Seite 5 |

|

in lateinischer Sprache geschrieben sind. Nach dem Tode des Herzogs Johann Albrecht († 1576) trat er dem Herzoge Ulrich in einem lebhaften, fast nur deutsch geschriebenen Briefwechsel und in persönlichen Unterhaltungen näher, da sich vorzüglich seit dieser Zeit die geschichtlichen und künstlerischen Bestrebungen dieses Herzogs zu entwickeln anfingen.

2.

Erste fürstliche Genealogie.

Der Herzog Ulrich beschäftigte sich selbst lebhaft mit der Entwerfung und Richtigstellung der Stammtafel seines fürstlichen Hauses und der Erforschung von Ahnentafeln, und bediente sich dazu ununterbrochen der Hülfe des Professors Chyträus, welcher bekanntlich auch gediegener und angesehener Geschichtsforscher war.

In diesem Sinne hatte der Herzog auch einen fürstlichen Stammbaum zum Druck befördert, welcher aber völlig untergegangen zu sein scheint. Chyträus schreibt am 16. Januar 1575 an den Herzog: "E. f. g. gnediges Schreiben wegen ettlicher Exemplar E. f. g. loblicher vorfharen der Hertzogen zu Mekelburgk Stam=Register hab ich vnterthenig entpfangen vnd mit allem vleiße nach reinen Exemplaren bey den Buchfhürern vnd Andern nachgefraget. Aber es hat der Buchdruckher innerhalb drey oder vier Jharen kein Exemplar mer gehabt. So sind sie auch anderst wor nicht zu bekhomen. Will derhalben mit vnserm Buchtruckher Jacobo Lucio handlen, das ers folgende woche widervm fuhrnehme vnd auff das forderlichst volenden sol. Vberschicke E. f. g. hierbei vnterthäniglich ein alte Genealogiam, die ich an meiner wandt gehabt, ob E. f. g. dieselbige wollen vleissiger vbersehen lassen, vnd was darin zu endern oder zu verbessern, mich gnediglich erinnern."

Es ist also wohl keine Aussicht vorhanden, daß von dieser Genealogie noch Exemplare gefunden werden sollten. Es entstand jedoch durch diesen Mangel der Plan zur Herausgabe einer "neuen Genealogie" in Form eines Baums, "welche viel zierlicher vnd scheinlicher, denn des vorigen Abdrucks."

Der Herzog Ulrich trat auch selbst als Schriftsteller auf: er gab die "Hauptstücke christlicher Lehre nach

|

Seite 6 |

|

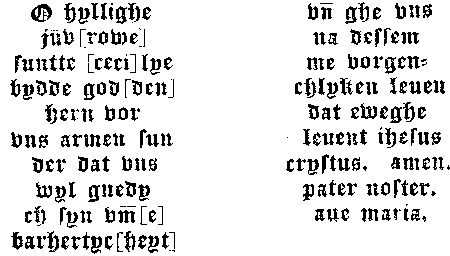

"Ordnung des Katechismi" heraus. Das Buch erschien im Verlage des Buchbinders und Buchhändlers Werner Lange zu Güstrow, welcher es in Leipzig mit angemessenem Glanz drucken ließ. Das ziemlich starke Buch ist in Quartformat auf gutem Papier mit großen, schönen Lettern gedruckt und jede Seite ist mit reichen Randleisten in Holzschnitt eingefaßt, in denen sich oft das sächsische Wappen befindet. Das Werk erschien zuerst im J. 1594. Da es aber so rasch abging, daß es gleich vergriffen ward, so veranstaltete W. Lange schon im J. 1595 eine zweite Auflage, welche jedoch erst im J. 1600 herauskam. Diese beiden Auflagen geben folgende Aufklärungen.

Der Titel der ersten Auflage lautet: 1 )

Kurtze wiederholung

etlicher fürnemer

HEuptstücke

Christlicher Lehre,

Nach Ordnung

des Catechismi,

Durch eine hohe

Fürstliche

Person zusammen

getragen.

Mit einer Vorrede Andreae

Ce=

lichii. Meckelnburgischen

Superintendenten.

Leipzig.

Anno

M.D.XC.IIII.

Cvm Privilegio.

Die Rückseite enthält das Meklenburgische Wappen in Holzschnit.

Auf der dritten Seite steht:

VOn Gottes

gnaden Wir Vlrich

Hertzogk zu

Meckelnburgk,

Fürst zu Wenden, Graff

zu

Schwerin, der Lande Ro=

|

Seite 7 |

|

stogk vnd Stargardt Herr,

Bekennen

hiemit, das aus

vnserm Beuehlich diß

Büch=

lein in Druck verfertiget

vnd

ausgangen, im jahr

1594.

Die Rückseite des zweiten Blattes enthält eine Bitte an Gott, aus Bibelsprüchen zusammengesetzt.

Darauf folgt die Vorrede des Superintendenten Andreas Celichius, "geschrieben im eingange des 1593 Jahres", und hierauf ein Vorwort des Herzogs Ulrich mit dem Inhaltsverzeichniß.

Am Ende steht:

Gedruckt zu Leipzig, bey

Michael

Lantzenberger.

In Verlegung Werneri

Langen,

Buchbinders vnd

Buchhendlers

zu Güstrow.

Anno

M.D.XCIIII.

Die zweite Auflage 1 ), welche auf dem Titel die Jahreszahl

Anno M.DC.

Cvm Privilegio.

hat, stimmt mit der ersten Auflage ganz überein, enthält jedoch S. 6-8 eine Widmung mehr.

Gewidmet ist diese Auflage nämlich der Herzogin Anna, zweiten Gemahlin des Herzogs Ulrich, von dem Verleger, Buchhändler Werner Lange zu Güstrow, am Tage Philippi und Jacobi 1595. Dieser sagt: "daß die hochfürstliche arbeit, so E. F. G. Herr vnd Gemahl, mein gnediger Fürst vnd Herr, vorm jar in öffentlichen Druck bringen lassen, so schleunig abgangen, vnd die leute so begierlich vnd mit solcher verwunderung gelesen, das man es jetzt anderweit von newen auflegen müssen."

Am Ende der zweiten Auflage steht:

Gedrukt zu Leipzig bey

Michael Lantzenberger.

|

Seite 8 |

|

In verlegung Werner Langen

Buchbinders

vnd Buchhendlers

zu Güstrow.

Anno

M.DC.

Der herzogliche Befehl auf S. 3 ist in der zweiten Auflage auch vom J. 1595 datirt.

3.

Der Maler Cornelius Krommeny.

Um das Jahr 1576 nahm der Herzog Ulrich zur Ausführung seiner und seiner Gemahlin Elisabeth vielen und großen künstlerischen Bestrebungen auch den Maler Cornelius Krommeny als Hofmaler an seinen Hof in Dienst, welcher, so lange er vorkommt, immer unter dem "Hofgesinde außerhalb Hofes" aufgeführt wird. Krommeny unterschreibt sich selbst in Briefen und auf Bildern immer "Cornelius Krommeny". Er war ohne Zweifel ein Niederländer, da er eine stark holländisch gefärbte Schreibweise bis zu Ende seines Lebens beibehielt 1 ) und kurz vor dem Schluß seines Wirkens noch eine Reise nach dem "Niederland" machte. Leider giebt es fast gar keine ausführlicheren Nachrichten über ihn, so wie über alle andern Künstler des 16. Jahrhunderts, in den Archiven; ein ungefährer Ueberblick läßt sich fast nur aus den glücklicher Weise ziemlich vollständig erhaltenen Hofrechnungen und gelegentlichen Andeutungen, auch wohl Kunstwerken zusammenstellen. Krommeny wird im J. 1576 (Pfingsten) in die Dienste des Herzogs Ulrich getreten sein. Bis in das Rechnungsjahr 1574-75 kommt er in den Hofrechnungen nicht vor. Jedoch ist es möglich und wahrscheinlich, daß er schon vor dem J. 1576 als freier Künstler ohne Anstellung in Güstrow lebte. Zuerst erscheint er in der Hofrechnung vom J. 1576 mit einer halbjährigen Besoldung 2 ) von 62 1/2 Thaler oder 83 Gulden 8 ßl.

"Hoffgesinde ausserhalb houes.

Michaelis Anno

. 76.

. 76.

Cornelius Krummenei Maler vff ein halb Jar ann 62 1/2 Talern vermuge seiner bestallung 83 Fl. 8 ßl.

. 76."

. 76."

|

Seite 9 |

|

Seit dieser Zeit wird er in den Hofrechnungen mit

demselben Namen und Titel, an derselben Stelle

und mit demselben Gehalt ununterbrochen bis in

das Jahr 1598 aufgeführt. Er bewohnte ein Haus,

wahrscheinlich ein fürstliches oder ehemaliges

Dom=Haus, am Dom=Kirchhof "neben dem

Superintendenten (seit 1568) Dr. Conrad Becker

1

)" und hielt sich einen

Gehülfen. Der Herzog gebrauchte ihn zur

Ausführung vieler Dinge. So z. B. mußte er durch

seinen Gehülfen, wohl nach seinen Kartons,

Wappen unter die im "Hofsaal"

aufgehängten Hirschgeweihe machen lassen. In den

Hofrechnungen heißt es: "Cornelii Malers

gesellen, der die Wapen an den hirßzweigen in

der Hofestuben gemacht, trinckgelt gebenn den

25. May 1580, 16 ßl." "Meister Antonio

Baroldt für 13 hirßgehörner inn meines g. h.

gemach vnnd im vntersten Sale zu Gustrow

antzuschlagenn vund Compertimenta darumb zu

machen, den 29 Februarii Ao.

. 80 geben fur jedes 1/2 Taler. 8

Fl. 16 ßl"

. 80 geben fur jedes 1/2 Taler. 8

Fl. 16 ßl"

Seinen Hauptberuf fand Krommeny aber in der Portrait=Malerei. Und von Werken dieses Kunstzweiges sind uns glücklicher Weise noch mehrere gute und sicher verbürgte Stücke erhalten, und zwar in der herrlichen Kirche zu Doberan. Die edle Herzogin Elisabeth restaurirte und schmückte nicht allein die Domkirche zu Güstrow, sondern beförderte auch mit allen Kräften und richtigem Blick die Restauration der Kirche zu Doberan. In der Lobrede auf die Herzogin bei deren Begräbniß am 23. November 1586, welche Chyträus hielt, heißt es: "Die herrliche Closter=Kirchen zu Doberan, darin von anfang der Christlichen Religion in diesen Landen von 400 jahren hero die loblichen Fursten zu Meckelnburg, darunter auch ihr erster Herr vnd Ehegemahl Hertzog Magnus, ire begrebnus gehabt, als sie in dieser vnserer zeit Religions verenderung von den Fursten eingenomen vnd durch lanckheit der zeit bawfellig worden, hat sie (die Herzogin) bey den Hertzogen zu Meckelnburg so lang angehalten vnd mit vermanen vnd bitte nicht abgelassen, bis sie ihren hochloblichen Voreltern zu schuldigen Ehren nicht mit geringen vnkosten dieselbige wiederumb ernewert vnd allenthalben gebessert vnd gezieret haben."

Ohne Zweifel noch in der allerletzten Zeit des Lebens der Fürstin ließ der Herzog die großen Fürstenbilder

|

Seite 10 |

|

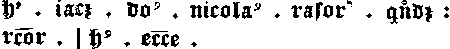

malen, welche auf den steinernen Chorschranken um den Altar zwischen den Pfeilern aufgestellt wurden, wo sie noch heute wohl erhalten stehen. Von Cornelius Krommeny sind die Bilder des Herzogs Ulrich und seiner Aeltern, des Herzogs Albrecht des Schönen († 1547), welcher in Doberan dicht hinter dem Altare begraben liegt, und der Herzogin Anna († 1567). Diese Bilder sind alle von Krommeny bezeichnet:

Herzog Ulrich:

"Ao. 1578.

Corneli

9

K

eny fecit 1587."

eny fecit 1587."

Herzog Albrecht:

"Corneli

9

K

eny fecit 1587."

eny fecit 1587."

Herzogin Anna:

"Corneli

9

K

eny fecit 1589"

eny fecit 1589"

Außerdem malte er, sicher nach alten Vorbildern, auch das Bild des ersten meklenburgischen Herzogs Albrecht I. des Großen (†1379), welches hinter dem Altare hängt mit der Inschrift:

"Anno MCCCLXX1X obiit

illustrissimus

princeps dominus

Albertus."

"Cor. K

eny fecit Ao. 1589."

eny fecit Ao. 1589."

Von diesem Gemälde ward ein zweites gleichartiges Exemplar im fürstlichen Amtshause zu Doberan aufbewahrt, jetzt im Antiquarium zu Schwerin, und darnach copirt in der Ahnengallerie des Schlosses zu Schwerin.

Alle diese Bilder, ganze Figuren in Lebensgröße, sind auf Holz äußerst gewissenhaft und tüchtig gemalt und geben von der Meisterschaft des Künstlers vollgültiges Zeugniß, namentlich das Bild des Herzogs Ulrich.

Das Bild der zweiten Gemahlin des Herzogs (seit 1588) in Doberan ist auf Leinewand gemalt und ohne Namen, also wohl von einem andern Künstler. Das Bild der ersten Gemahlin Elisabeth ist nicht in Doberan.

Möglich ist, daß auch der Altar der Kirche zu Rühn mit den Bildern des Herzogs Ulrich und seiner ersten Gemahlin Elisabeth, welcher 1570 errichtet ward, schon von Krommeny ist. Aber es läßt sich nichts darüber bestimmen, da Krommeny damals noch nicht als Hofmaler in Dienst stand. Vielleicht ist das Bild der Prinzessin und Aebtissin Ursula († 1586) in der Kirche zu Rühn auch von Krommeny.

Im J. 1597 machte Krommeny noch eine weite Reise in seine Heimath. Es heißt in der Hofrechnung von Michaelis 1596 bis dahin 1597:

|

Seite 11 |

|

Cornelius Krummeney Maler 57 Fl. 16 ßl.

NB. 83 Fl. 8 ßl. sollte er vf 1/2 Jar haben, ist aber 8 Wochen in Niederlandt gewesen, dafür hat er sich 25 Fl. 16 ßl. abkurtzen lassen."

Zuletzt kommt er im J. 1598 vor in der Hofrechnung von Michaelis 1597 bis dahin 1598:

Diener ausserhalb Houes.

Cornelius Krummeney Maler, betagt Pfingsten Anno. 98: 83 Fl. 8 ßl."

In den Rechnungen von 1599-1600 wird er nicht mehr aufgeführt.

Am Ende seines Wirkens wird schon der Maler Peter Bökel, zu Wismar wohnhaft (vgl. Jahrb. IX, S. 203), auch ein Niederländer, früher zu Schwerin (Jahrb. V, S. 54), genannt, z. B. in der Verrechnung von Michaelis 1597 bis Michaelis 1598:

M. Peter Bökeln für der Hertzoginnen zu Braunschweig Contrafait, so etwas mehr als ein Brustbilde gewesen, laut seiner Quitantz betzalt den 11 Octobris Anno

. 97 an 20 Talern 27 Fl. 12 ßl."

"M. Peter Bökeln für M. g. h. Contrefey 15 Taler vnd 3 Taler in der Sechsischen grentz zum dritten teil vermuge seines zettels betzalt den 22 Aprilis (1598) 25 Fl. 5 ßl."

4.

Zweite fürstliche Genealogie.

Als von der ersten fürstlich=meklenburgischen Genealogie kein Exemplar mehr zu finden war, entstand in dem Herzoge Ulrich der Gedanke, eine neue Genealogie herauszugeben. Er gab daher seinem Gelehrten Dr. David Chyträus den Befehl, "von der Genealogia S. F. G. löblichen voranhern in Form eines Baums, "wie der Herzog den 1 ) selbst erstlich formiret, ordentlich zu setzen vnd drucken zu lassen." Chyträus nahm sofort am 8. Febr. 1575 den Auftrag an, obgleich er seine Bedenken äußerte; er meinte

|

Seite 12 |

|

auch, "die Form eines Arboris sei wohl viel zierlicher vnd scheinlicher, denn des vorigen Abdrucks," "aber dagegen habe es diese Vngelegenheit, daß nicht allein viel mehr Zeitt vnd vnkost mit dem Reissen vnd Formschneiden darauf gehe," sondern auch vorzüglich, "daß keine Historien oder Vorzeichnissen S. F. G. voranhern löblicher Stiftungen vnd derer fürstlichen Thaten bequemlich könnten dazu gesetzt werden u. s. w." Dazu kam die große Schwierigkeit der geschichtlichen Arbeit. Die Archive waren noch lange nicht ausreichend gesammelt und geordnet, und es ergab sich im Fortschritt der Arbeit und späterhin bei ähnlichen Gelegenheiten ganz klar, daß man die zunächst liegenden Dinge nicht kannte. Es fehlten z. B. noch im J. 1596 nicht allein sichere Nachrichten über die Geburtszeiten der Aeltern des Herzogs, sondern sogar über den Geburtstag des Herzogs selbst, vieler anderer Mängel nicht zu gedenken. So sagt Chyträus im J. 1596 selbst, daß als er vor neun Jahren kurz "vor des Herzogs voriger Gemahlin hochlöblicher seliger Gedächtniß Leichenbestätigung Wegen der Oration den Herzog darnach habe fragen müssen, dieser weder von seiner Gemahlin, noch von seinem selbsteigenen Geburtstag berichtet" gewesen sei. Der Herzog mußte also ununterbrochen in der Geschichte selbst mitarbeiten, und Chyträus wandte sich auch immerfort an ihn selbst. Man sieht aber hieraus, daß selbst die gleichzeitigen Angaben noch immer sehr unsicher sein können. Chyträus nahm die Ausführung des Auftrages an. Schon am 13. Februar 1575 1 ) schickte er dem Herzoge den Entwurf der "Genealogie, welche er eigenhändig, so gut als er gekonnt, in einen Baum geordnet," entworfen hatte und bat den Herzog, daß er den Entwurf "fleißig übersehen und ihm melden möge, was er darin geändert, umgesetzt oder sonst zierlicher formirt haben wolle. Dann werde er mit allem Fleiß und Treuen den Maler und Formschneider unterrichten."

Der Formschneider und Buchdrucker Jacob Lucius Siebenbürger.

Zur Ausführung des Holzschnittes und des Drucks bediente man sich des Buchdruckers Jacob Lucius, Siebenbürger (Jacobus Lucius, Transsylvanus), aus Kronstadt in Siebenbürgen, welcher zugleich Formschneider war. Dieser

|

Seite 13 |

|

war im J. 1564 aus Wittenberg nach Rostock gekommen und hatte dort die neu errichtete Universitäts=Buchdruckerei übernommen 1 ), wodurch er auch mit Chyträus in vielfache Berührung getreten war. Sein letztes Hauptwerk in Rostock ist die hier besprochene Genealogie, deren Vollendung sich sehr lange hinzog. Am Ende des Jahre 1578 ward er als Universitäts=Buchdrucker nach Helmstädt berufen. Chyträus schreibt am 6. Decbr. 1578 an den Herzoge daß "der Drucker sich im Land zu Brunswig von Herzog Julio zu S. F. G. Uniuersitet in Helmstedt one alle exception bestellen lassen vnd albereit zwey Heuser daselbst gekaufft!" habe. Am 16. März 1579 ward Stephan Möllmann ("Stephanus Myliander"), welcher schon längere Zeit auch Buchdrucker in Rostock gewesen war, zum Universitäts=Buchdrucker empfohlen und darauf auch angenommen. Am 2. April 1579 berichtet das Universitäts=Concilium, daß es "erfahren habe, daß Lucius sich nach Helmstädt begeben werde." Das Geschäft war mit Lucius nicht gut gegangen: er war nachlässig und träge und nicht begütert genug, weshalb es immer an dem nöthigen Papier fehlte. Sonst wird ihm nachgerühmt, daß er ein "kunstreicher Mann" gewesen sei. Das Concilium sagt, es sei bekannt, "was für Beschwerden und große Ungelegenheit bei Lucii Zeiten vorgefallen, weil derselbe nicht in gutem Vermögen und nicht mit genugsamem Papier stets eingerichtet gewesen sei, da er doch sonst ein kunstreicher Mann war und reine Lettern hatte."

Als Chyträus mit dem Entwurf seines Baumes der Genealogie am 13. Febr. 1575 fertig geworden war, wird der Maler Krommeny schon in Güstrow gewesen sein, da Chyträus dem Herzoge versichert, er werde dem Maler und Formschneider mit allem Fleiß Anweisung geben, und da Krommeny bei der Vollendung des Werkes sich als den Maler desselben nennt. Chyträus machte aber gleich dem Herzoge zu der baldigen Ausführung keine Aussicht, "da der Formschneider etwas faul und langsam sei 2 )." Am 10. Mai 1575 ließ Chyträus dem Herzoge durch den "gegenwärtigen Maler" die Zeichnung vorlegen und bat ihn um sorgfaltige Prüfung, auch um Entscheidung, ob das Werk in Holzschnitt oder in Kupferstich ausgeführt werden solle 3 ).

|

Seite 14 |

|

Die Ausführung gerieth aber in Stocken, wahrscheinlich wegen der Schwierigkeit der geschichtlichen Forschungen, welche viel Zeit wegnahmen, und da auch dem Dr. Chyträus "im Anfang von ettlichen Stücken zweifelhafftige Gedanken eingefallen" waren. Im Anfange des J. 1577 nahm Clyträus den Plan wieder auf und trat über die Ausführung mit dem Herzoge, den er vielfach um Rath fragte 1 ), in lebhaften Briefwechsel wegen allerlei Bedenken, namentlich da des Herzogs Bruder Johann Albrecht während der Zeit gestorben war. Der Herzog schickte nun den "Abriß" des Baumes, wie er selbst "ihn vor zwei Jahren erstlich gerissen", an Chyträus und bat diesen um seine Erklärung. Chyträus gab diese am 29. Januar 1577 und bat den Herzog, dem "Maler" die etwanigen Aenderungen mitzutheilen: "jedoch müsse jemand, der von der Genealogie Verstand habe, mit bei dem Maler sein." Chyträus stellte nun dem Herzoge zur Wahl, den Baum in Holz schneiden oder in Kupfer stechen zu lassen; wegen des Kupferstichs hatte er mit "Matthes Ungern" geredet. Schließlich rieth Chyträus, "falls die Genealogia in Rostock gedruckt werden sollte, auf schön, weiß, reinlich und doch stark Median=Papier 2 ) Bedacht zu nehmen, da in Rostock noch allenthalben nur graue, nichtige Märkische Makulaturen für Papier verkauft würden." Am 2. Februar 1577 war die Ausführung fest bestimmt 3 ). Der Herzog schickte in sehr verständiger Weise "seinen Maler" Cornelius Krommeny mit allen "Abrissen" zu Chyträus, damit "er von diesem selbst in Gegenwärtigkeit bedeutet werden möchte." Zugleich meldete der Herzog, daß "er sich auch mit dem Buchdrucker Lucius wegen des Formschneidens verglichen" habe, und bat, da "dieser zu Zeiten mit der Arbeit säumig und träge umzugehen pflege, ihn zuweilen zu förderlicher Abrichtung anzuhalten." Nun ging es mit allem Ernst an die Arbeit. Schon am 19. Februar 1577 schickte der fleißige und entschiedene Chyträus dem Maler Cornelius Krommeny von der Genealogie das "Stück, das sie beide zu Rostock mit einander entworfen," und beauftragte ihn, jetzt den ersten und zweiten Holzstock zu zeichnen ("reißen"), indem er die Ansicht äußerte, es sei

|

Seite 15 |

|

wohl am zweckmäßigsten, daß der ganze Baum an dem Orte, wo der Herzog gegenwärtig sei, gezeichnet würde, damit man von demselben immer sogleich Bescheid über zweifelhaftige Stücke erlangen könne 1 ). Am 1. April 1577 waren einige Formen fertig und gesetzt 2 ). In der ersten Hälfte des J. 1578 wurden die ganzen Exemplare fertig und davon ein Theil an den Herzog geschickt. Am 4. Julii 1578 schickte der Buchdrucker Jacob Lucius noch 10 Exemplare an den Herzog 3 ).

Dieser fürstliche Stammbaum von vortrefflicher Ausführung ist noch in 2 Exemplaren vorhanden, einem im großherzoglichen Staats=Archive zu Schwerin, aus dem Brande vom 1. Decbr. 1865 gerettet, und einem auf der großherzoglichen Regierungs=Bibliothek daselbst, beide gleich nach dem Druck auf Leinwand gezogen. Der Stammbaum besteht aus sechs zusammengeklebten großen Papierbogen 4 ) und ist mit den Rändern 6 3/4 Fuß Hamb. Maaß lang und 2 Fuß breit, oder im Holzschnitt 70 Zoll 2 Linien lang und 20 Zoll 4 Linien breit 5 ). Der Stammbaum stellt einen großen Baum mit Aesten und Früchten ("Aepfeln"), auch kleinen Blättern dar. Um den Baum ist ein Band geschlungen, auf den die Namen der Stammhalter gedruckt sind; die Namen der Seitenlinien stehen auf den Früchten. Dazwischen sind hin und wieder Tafeln mit geschichtlichen Nachrichten.

Eingerahmt stehen oben in der Randliste die große Jahreszahl 1578 und der Titel in fünf Zeilen.

|

Seite 16 |

|

1578.

Der Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, ║ Der Hertzogen zu Meckelnburg, Fürsten zu Wenden, Graffen zu Schwerin, der ║ Lande Rostock vnd Stargard Herrn GENEALOGIA oder Stam Register, aus bewerten vrkunden vnd documenten, von ║ ANTHYRIO biß auff den jetzigen regirenden Landesfürsten HERTOG VLRICHEN ║ zu Meckelnburg, zusammen verfasset vnd gezogen.

Umrahmt ist das Ganze mit einer ungefähr 2 Zoll

breiten Zierleiste in Holzschnitt, in welcher

Geräthe aller Art, vorherrschend aber Waffen und

Trophäen, in Gruppen dargestellt sind. Oben in

der Zierleiste steht an jeder Seite unter einem

Thronhimmel ein ovaler Schild mit dem

Meklenburgischen Stierkopfe. In der Mitte der

Zierleiste stehen an jeder Seite unter einer

Krone die verschlungenen Buchstaben

(Vlrich und Elisabeth). In der

untern Hälfte des Feldes steht links ein großes

fünfschildiges Meklenburgisches Wappen mit

Helmen und Schildhaltern. Darunter steht ein

lateinisches Gedicht (von Dr. David Chyträus)

mit der Ueberschrift: "Illustriss. Ducum

Megapol. Insignia." Unten in den

Zierleisten steht:

(Vlrich und Elisabeth). In der

untern Hälfte des Feldes steht links ein großes

fünfschildiges Meklenburgisches Wappen mit

Helmen und Schildhaltern. Darunter steht ein

lateinisches Gedicht (von Dr. David Chyträus)

mit der Ueberschrift: "Illustriss. Ducum

Megapol. Insignia." Unten in den

Zierleisten steht:

| links: | rechts: |

| Cornelius Cro- | Jacobus Lucius |

| menei pin. | Trans, sculpsit. |

| ganz unten unter der Zierleiste: | |

|

Gedruckt

zu Rostock, durch Jacobum Lucium

Siebenbürger. |

|

So sind auf diese Weise die Namen aller Theilnehmer am Werke im Andenken erhalten.

Der Herzog Ulrich hielt sehr viel auf diesen Stammbaum als eine Ehrensache und ließ in kurzen Fristen fortwährend Exemplare drucken, wie aus des Dr. Chyträus Briefen hervorgeht. Auch heißt es in einer Abrechnung von Lucius vom 29. Januar 1579:

"Noch habe ich S. F. G. geschigkt 20 Exemplaria der Genealogien bei D. Dauid, das Exemplar 8 ßl., thut 5 Thlr.

Noch D. Dauid geschigkt 6 Exemplar der Genealogien, so ehr S. F. G. nicht zugeschicket, . . . 1 Thlr. 16 ßl."

Die 20 Exemplare hatte Lucius dem Herzoge am 31. December 1578 geschickt.

|

Seite 17 |

|

Der Herzog gebrauchte die Exemplare auch zum Verschicken an fremde Höfe. Er kam daher auf den Gedanken, einige Exemplare auf Pergament drucken, auch einige auf Leinwand ziehen zu lassen. Von dem Druck auf Pergament rieth Lucius mit einsichtiger Erfahrung ab 1 ), da das Pergament sich zu leicht ziehe; auch war damals die Fertigkeit im Pergamentdruck schon vorüber. Dagegen rieth Lucius mehr dazu, Exemplare auf "feine mittelmäßige" Leinwand ziehen und einige derselben illuminiren zu lassen 1 ). Lucius illuminirte auch ein Exemplar zur Probe; in einer Abrechnung heißt es:

"Ich habe nicht bekohmen vor das illuminirte Exemplar der Genealogi, ist vor das illuminiren vnd Leinwandt 1 Thlr. 12 ßl."

Während der Zeit erfolgte seine Berufung nach Helmstädt. Dem Herzoge hatten die illuminirten Exemplare gefallen 2 ) und wünschte mehr zu haben. Lucius mußte aber an seine Uebersiedelung nach Helmstädt denken und hatte keine Zeit. Er führte daher dem Professor Chyträus den "Illuministen Albrecht de Veld, von Nürnberg bürtig", zu, welchen Chyträus sogleich am 6. December 1578 an das herzogliche Hoflager auf Probe schickte. Ein Jahr später ließ der Herzog noch Exemplare illuminiren. In der Hofrechnung von Michaelis 1579 bis dahin 1580 heißt es:

"Albrecht vonn der Hollen Malernn, der meinem gnedigen heren etliche Arbeitt vnd sonderlich die Genealogia der Hertzogen zu Meckelnburg illuminiret vnd die gebur oder Arbeittslohnn zum mehrenteill vonn meinem g. h. auß der Cammer empfangen, auff s. f. g. beuelh durch derselbenn Jungen Stralendorffen den Rest betzalt zu Butzow denn 4 Januarii Anno

. 80 2 Fl."

Auch ließ der Herzog viele Exemplare des großen Mecklenburgischen Wappens aus der Genealogie besonders drucken. In der Abrechnung mit Lucius vom 29. Jan. 1579 heißt es:

|

Seite 18 |

|

"Noch S. F. G. gedruckt 100 wapen, ist 1 Thlr. 16 ßl."

"Noch 100 wapen zum 2 mahl gedruckt, ist 1 Thlr. 16 ßl."

"Vor diese wapen, vor papir vnd dinten 2 Thlr."

Dieses Wappen wird das große Wappen aus der Genealogie sein, da es zu derselben Zeit mit dieser in großer Menge einzeln gedruckt ward; es ist ein anderes Wappen, als die, welche vor den verschiedenen herzoglichen Landes=Ordnungen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. stehen 1 ), und wahrscheinlich alle älter sind. Das Wappen in der Genealogie ist größer und besser, als die frühern. Es ist mit dem daneben stehenden Theil des Baumes und der Einfassung auf einem und demselben Stock geschnitten, da die Ränder aller drei Theile in einander übergreifen, also nicht einzelne Stücke gebildet haben können. Das Wappen in der Genealogie wird also als Abklatschung in Metall aus der Tafel herausgeschnitten und in einzelnen Abdrücken von dem Herzoge nur zum Verschenken und zu Verzierungen gebraucht sein. Einzelne Exemplare haben sich nicht erhalten.

Endlich überließ Lucius dem Herzoge auch Lettern: "S. F. G. Buchstaben zu Titeln geschigkt für 2 Thlr."

Zum Druck der Wappen auf Pergament erbot sich Lucius 2 ), da das Format nicht so groß war.

Zum Schluß der Verhandlungen schickte Lucius dem Herzoge am 31. Decbr. noch 20 Exemplare der Genealogie. Der Herzog wollte noch mehr "gedruckt" haben; dazu war es aber, wie Lucius berichtet, zu spät, da "die Schrift schon aus einander genommen war" 2 ). Lucius wird aber noch Exemplare auf dem Lager gehabt haben.

Am Ende des J. 1578 war Lucius kränklich gewesen, vielleicht in Folge einer Reise nach Helmstädt. Als er wieder hergestellt war, reiste er nach Güstrow, um Abschied zu nehmen und mit dem Herzoge am 29. Januar 1579 Abrechnung zu halten, nach welcher er noch 104 Thaler 4 ßl. ausgezahlt erhielt: "Darauff zuuor von M. g. h. empfangen "100 taler. Resten ihme 4 taler 4 ßl., habe ich von Johanne Iseben (Rentmeister) hewt dato ist der 29 Januarii anno 79 entfangen. Jacobus Lucius manu propria."

|

Seite 19 |

|

Gegen Anfang des Frühlings 1579 brach Lucius nach Helmstädt auf. Der Herzog wird schließlich den Rest der Auflage der Genealogie von dem Lager des Lucius, da damals die Buchdrucker zugleich Buchhändler waren, gekauft haben. Denn es heißt in der Hofrechnung von Michaelis 1578 bis dahin 1579: "Jacobo Lucio, Buchdrucker zu Rostock, fur 90 Exemplar der Hertzogen zu Meckelnburg Genealogien den 28 Aprilis geben für jedes 5 ßl.: 18 Fl. 18 ßl."

Damit haben die Nachrichten über die Genealogie und das Wirken des Buchdrucks Lucius in Meklenburg ein Ende.

5.

Der Bildhauer und Baumeister Philipp Brandin.

Einer der thätigsten und tüchtigsten Männer in dem Künstlerkreise des Herzogs Ulrich, wenn auch bisher fast gar nicht bekannt, war Philipp Brandin, eine ächte Künstlernatur von altem Schrot und Korn, welcher, nach der guten Weise des 16. Jahrunderts, in allen verwandten Zweigen seiner Kunst nicht allein zu entwerfen, sondern auch selbst auszuführen verstand. Woher er stammte und wann er nach Meklenburg kam, ist bisher nicht zu erforschen gewesen.

Der Herzog Ulrich wohnte zuerst auf der alten bischöflichen Residenz zu Bützow. Nachdem er sich am 26. Febr. 1556 mit der edlen dänischen Prinzessin Elisabeth, Wittwe seines Vetters, Herzogs und Bischofs Magnus, vermählt hatte, bezog er das alte Schloß zu Güstrow. Kaum hatte das junge Ehepaar sich übergesiedelt, als im J. 1557 der östliche, jetzt abgebrochene Flügel des Schlosses abbrannte. Hiemit beginnt die große Bauthätigkeit des Herzogs. Am 9. Februar 1558 schloß er mit dem Baumeister Franz Parr einen Contract über die "Wiedererbauung des abgebrannten Hauses zu Güstrow 1 )", welche sicher bis 1565 dauerte. Damit verschwindet Franz Parr aus der Geschichte der Kunstbestrebungen des Herzogs Ulrich.

Mehr als wahrscheinlich kam Philipp Brandin schon mit dem Ende dieser Bauthätigkeit nach Güstrow 2 ), da er

|

Seite 20 |

|

gleich nach der Vollendung des Schloßflügels selbstthätig in Güstrow auftritt. Etwas später erscheint er ununterbrochen in Thätigkeit neben dem Maler Cornelius Krommeny, mit dem er unter des Herzogs Leitung Hand in Hand ging, so daß diesen beiden Männern wohl alle in Güstrow noch vorhandenen alten Kunstwerke aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. zuzuschreiben sind.

Zuerst wird Philipp Brandin nur als "Steinmetz", d. h. Bildhauer, aufgeführt, obgleich er als solcher auch schon schwierige Bauten übernahm. In der Hofrechnung von Michaelis 1578 bis dahin 1579 heißt es unter den Ausgaben an "Steinmetzen" zum 2. August 1579:

Meister Philip Brandin vor das verdingte gewelbe inn der hofestueben zu Gustrow geben zu 2 vnterschiedtlichen malenn vermuge seiner Quitantzen an 220 Talern, 293 Fl. 8 ßl.

"Item demselben von wegen der Liberei am Garten vnd anderer Arbeit darneben im garten, Item fur das Wapen am Pforthause auß beuell meiner g. Frauwenn denn andern Augusti geben laut seiner Quitantzen 240 Taler, 320 Fl.

Nota: Hat hirzu von den Amptleuten zu Gustrow empfangen 110 taler und also fur die gantze arbeit bekommen 350 Taler.

"Item noch demselben vorlegt geldt fur 12

Bleywitt, so Meister Cornelius bekommen, 1 Fl. 18 ßl."

Philipp Brandin erwarb ein eigenes Haus in Güstrow. Im J. 1581 schenkte ihm die Herzogin, wohl in besonderer Anerkennung für seine Arbeiten, ihr und ihres Gemahls Wappen in Glasmalerei für sein Haus. In der Hofrechnung von Michaelis 1580 bis dahin 1581 heißt es:

"Meister Philip Brandin für meines g. hernn

. Wapen so er in sein hauß setzen lassen, auß beuell meiner g. frawen, den letzten Januarii geben 2 Fl. 16 ßl."

Es war damals Mode am Hofe, begünstigten und verdienten Dienern und auch öffentlichen Gebäuden, wie Kirchen und Schulen, zum Andenken und zur Anerkennung Glaswappen zu schenken. So erhielten z. B. in demselben Jahre auch die beiden Hof=Secretaire Matz Emme und Christoph

|

Seite 21 |

|

Mörder und die Domschule des Herzogs Wappen geschenkt 1 ). Der Preis für ein Wappen war 1 Gulden 8 ßl. Da nun für Philipp Brandin 2 Gulden 16 ßl. verausgabt waren und die Herzogin die Verausgabung befohlen hatte, so wird Brandin 2 Wappen erhalten haben. Auch der Rath Dr. Erasmus Reutze erhielt später des Herzogs und der Herzogin Wappen.

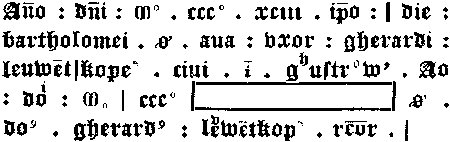

Nach Ausführung vieler achtungswerther Werke erhob der Herzog Ulrich den Steinmetzen und Bildhauer Philipp Brandin, wahrscheinlich Bartholomäi (24. August) 1583, zum Baumeister und nahm ihn als Hofdiener oder Hofbaumeister in festen Dienst mit einem Gehalt von 50 Thalern oder 66 Gulden 16 ßl. Seit dieser Zeit werden Krommeny und Brandin regelmäßig allein als Hofkünstler in den Hofrechnungen aufgeführt. Es heißt in jedem Jahrgange, z. B.:

Diener ausserhalb Hofes.

Michaelis 1583 bis Michaelis 1584.

| "Cornelius Krummenei Maler | 83 Fl. 8 ßl. |

betagt Pfingsten Anno

. 84.

. 84.

|

|

| Philip Brandin Bawmeister | 66 Fl. 16 ßl. |

betagt Bartolomei Anno

. 84."

. 84."

|

Das Gehalt des Malers Krommeny war immer zu Pfingsten, das Gehalt des Baumeisters Brandin immer zu Bartholomäi fällig.

In dieser Weise werden die beiden Künstler alljährlich aufgeführt. Philipp Brandin erscheint zuletzt in der Hofrechnung von Michaelis 1593 bis 1594. Seit dem Jahre 1595 kommt der Name Philipp Brandin nicht mehr vor. Cornelius Krommeny erscheint zuletzt im J. 1598.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Christoff Mördernn fur meines g. h. Wapen, so er in sein

hauß setzen lassenn, denn 21 Aprilis, auß beuel meines g. h. gebenn 1 Fl. 8 ßl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fur ein Venster mitt meines g. h. wapenn vnd 2 schlichte Venstern darneben, so in die Schuele zu Gustrow gesetzt wordenn, auß beuell meiner g. F. geben den 27 Junii 2 Fl. 6 ßl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Herzoglich=Güstrowsche Hof=Rechnung Mich. 1580 bis Mich. 1581.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fur M. g. h. vnd M. g. f. Vensterwapen, so in D. Reutzen Hauß zu Gustrow kommen, dem Glaser betzalt den 23 Januarii 2 Fl 18 ßl.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daselbst Michaelis 1597 bis Michaelis 1598.

|

Seite 22 |

|

Dem Bildhauer und Baumeister öffnete sich ein weites Feld zur Wirksamkeit. Seit dem J. 1565 nahm ihn die Restauration der Domkirche zu Güstrow wohl ununterbrochen in Anspruch, wie weiter unten erzählt werden soll.

Alle seine Kräfte mußte aber Brandin aufbieten, als am 3. Decbr. 1586 der nördliche Flügel des Schlosses abbrannte 1 ) und ohne Zweifel dadurch die übrigen Theile auch sehr litten. Der Herzog ließ die abgebrannten Theile in den Jahren 1587 und 1588 wieder aufbauen und noch lange die Ausschmückung fortsetzen. An dem Thurme des südlichen Flügels im Schloßhofe stehen hoch oben die Wappen des Herzogs Ulrich und der Herzogin Elisabeth mit einer Inschrift, welche jedoch so hoch sitzt und verwittert ist, daß sie von unten nicht gelesen werden kann. Unter dem Erker am Thurme des nördlichen Flügels, dem eben erwähnten Thurme gegenüber, steht zu beiden Seiten des Meklenburgischen Wappens folgende Inschrift 2 ):

| NACHDEM AO. 1586 | HER HER VLRICH |

| DEN 3 DEC. DAS ALTE | H. Z. M. DIESES |

| HAVS ABBRANNTE | ANNO 87 VND |

| HAT DER DURCHL. | 88 WIDER |

| HOCHG. EVRST VD | ERBAWET. H. G. V. V. G. |

Der Herzog war während dieses Baues Wittwer, daher ist allein das Meklenburgische Wappen angebracht.

Sicher erhielt das ganze Schloß um die Zeit des zweiten Baues unter Herzog Ulrich die einheitliche äußere Gestalt, die es noch jetzt 3 ) zeigte und es läßt sich nicht zweifeln,

Der durchlauchtige hochgeborne [Furst] und Herr Herr Karl, Herzog [zu Mecklenburg, Furst zu] Wenden, [Graf zu Schwerin und Ratzeburg], der Lande Rostock und Stargard Herr, hat nach an[getret]ener seiner furstlichen Gnaden Regierung dies Haus wiederumb renoviren lassen anno domini 1604.

Diese Restauration unter dem Herzoge Carl, welcher 1603, † 1610, regierte und unvermählt blieb, wird nicht von großer Bedeutung gewesen sein und steht mit den Bau=Perioden des Schlosses in keinem Zusammenhange.

|

Seite 23 |

|

daß Philipp Brandin der Schöpfer des Anblicks ist, dessen wir uns noch jetzt erfreuen. Der von ihm neu gebaute Flügel zeigt äußerlich dieselbe Architektur, wie die andern Flügel.

Wenn in den Jahrb. V, S. 24, Note 2, berichtet ist, daß der Herzog Ulrich im J. 1590 seinem Baumeister Philipp Brandin dem Könige von Dänemark zur Ausführung des königlichen Baues zu Nyköping 1 ) überlassen habe, so kann unter dieser Ueberlassung nur eine zeitweilige, ein Ausleihen, verstanden werden, da Brandin bis in das Jahr 1594 ununterbrochen im Solde des Herzogs stand.

Nachdem im J. 1594 alle Arbeiten am Schlosse und auch wohl zum größten Theile im Dome vollendet waren, verschwindet Philipp Brandin im J. 1595 aus der Geschichte. Krommeny folgte ihm im J. 1598. Ihnen folgte David Chyträus im Tode am 25. Juni 1600.

Der edle Herzog Ulrich starb auch am 14. März 1603 als "Nestor" der deutschen Fürsten, 76 Jahre alt.

6.

Restauration der Domkirche.

Kaum war im J. 1565 der Schloßbau nach dem ersten Brande fertig geworden, als das hohe Fürstenpaar daran ging, die Domkirche wieder herzustellen, welche seit einer Reihe von Jahren wüst gestanden hatte und als Wagenschauer 2 ) benutzt dem gänzlichen Verfall entgegen ging. Die edle Herzogin Elisabeth ließ es sich nicht nehmen, den größten Theil der Sorge und der Kosten für das Werk zu tragen, an welchem sicher wohl Philipp Brandin, vielleicht auch Cornelius Krommeny schon thätig waren. David Chyträus spricht sich hierüber ganz bestimmt aus. Es ist ein schönes Zeugniß für das seltene Verhältniß dieses Gelehrten zu dem güstrowschen Fürstenhofe, daß grade er nach dem Abscheiden der Herzogin († 1586) nach Güstrow berufen ward, um ihr im Dome die Leichenrede zu halten.

|

Seite 24 |

|

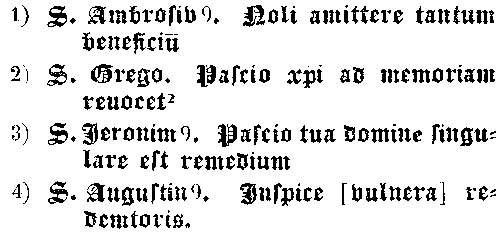

In der "Lobrede auf die Herzogin Elisabeth, bey der fürstlichen begräbnis in der Thumkirchen zu Güstrow am 23. Nouembris anno 1568 gehalten durch D. Davidem Chytraeum," sagt dieser:

"Hat sie darzu etliche verfalne Kirchen hin vnd wider auffs newe bessern vnd vernewen lassen. Dann sie auch diese Thumkirch, in die ehr S. Caecilien (welcher gedechtnus die Christliche Kirche gestriges tages begangen) vor zeiten gestifftet, als sie gantz öde vnd wüste gewesen, durch ihren fleiß vnd mildigkeit also schön vnd herrlich, wie wir vor augen sehen, ernewert vnd ausgeputzet, vnd vnter andern mit der Durchleuchtigen vnd Hochgebornen Fürsten vnd Herrn der Hertzogen zu Meckelnburg künstlich gehawner Genealogi gezieret vnd sich vnd ihrem lieben Herrn vnd Ehegemahl zur Ruhkamer erwelet hat."

Die Herzogin begann die Restauration 1 ) im J. 1565, welche nach drei Jahren vollendet ward, so daß die Kirche am ersten Sonntage nach Neujahr (4. Januars 1568 wieder eingeweihet werden konnte. Aus dieser Restauration und den Folgezeiten sind außer den fürstlichen Epitaphien, welche besonders besprochen werden müssen, noch die steinerne Kanzel und die Taufe, welche erst 1593 fertig geworden sein soll, vorhanden, welche wohl sicher von Philip Brandin gemacht sind. Die fürstliche Empore 2 ) der Kanzel gegenüber, wird wohl noch von dem Baumeister Franz Parr erbauet sein. Zum Andenken dieses Baues ward hinter dem Altare eine noch vorhandene Tafel mit folgender Inschrift 3 ) aufgerichtet: "Nach unsers Herrn und Seeligmachers Christi Geburt 1565 hat die Durchlauchtige Hochgebohrne Fürstin und Frau Elisabeth, gebohren aus Königlichen Stamm zu Dennemarck, Hertzogin zu Mecklenburg, Fürstin zu Wenden, Grevin zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Frau, angefangen diese Thumkirche, welche schier verfallen und zu einem wüsten Hause geworden, dem lieben Gott und seinem heiligen Worte zu Ehren wiederum zu bauen, bessern und renoviren, und ist die erste Christliche Predigt darin geschehen anno 68, Sonntags nach dem neuen Jahr."

|

Seite 25 |

|

Den größten Schmuck verliehen die Kirche die prachtvollen großen Epitaphien, welche in den folgenden Abschnitten besprochen werden sollen.

7.

Borwin's II. Grab und Epitaphium.

Die Domkirche zu Güstrow besitzt einen außerordentlich reichen Schmuck in den großen, prachtvollen Epitaphien, welche die lange nördliche Chorwand zieren. Diese Epitaphien sind in ihrer Art die bedeutendsten Werke, welche Meklenburg besitzt und im nordöstlichen Deutschland kaum ihres gleichen finden. Diese Denkmäler sind die Epitaphien auf den Fürsten Borwin, auf die Herzogin Dorothea und auf den Herzog Ulrich und seine beiden Gemahlinnen. Wenn auch die Herzogin Elisabeth 1565-1568 die Restauration der Kirche übernahm, so wird es sich doch ihr hoher Gemahl nicht haben nehmen lassen, mit ihr zu wetteifern. Und so wird es mehr als wahrscheinlich sein, daß der Herzog die Denkmäler auf den Fürsten Borwin II., den Stifter des Doms (1226), übernahm. Zuerst ward das Grab des Stifters vor dem Altare mit einer noch stehenden, mit Inschriften und Wappen geschmückten Tumba 1 ) von nordischem Marmor bedeckt, nachdem das uralte hölzerne Bild, welches nach mittelalterlichem Gebrauche wohl auf einem hölzernen Sarkophage lag, entfernt war. Dann ward dem Stifter ein sehr großes und hohes Epitaphium zunächst am Altare aus Sandstein aufgeführt. Es enthält die freilich erdichtete, liegende Colossal=Bildsäule des Fürsten und an der Wand unter einem von hohen Säulen getragenen Baldachin im Renaissance=Styl den fürstlichen Stammbaum von dem Stammhalter Borwin II. bis auf Ulrich und Johann Albrecht und deren Kinder nicht allein mit den Namen, sondern auch mit den kleinen Relief=Brustbildern der Personen.

Leider giebt es äußerst wenige Nachrichten über diese Epitaphien, da die Kosten für Kunstwerke nach einzelnen Andeutungen immer von der fürstlichen "Kammer" oder Schatulle, wie wir jetzt sagen, bezahlt und wohl meistentheils mündlich bestellt und geordnet wurden. Wir haben nur die sichere Nachricht, daß das Epitaphium Borwins sicher im J. 1577 vollendet, also ohne Zweifel in unmittelbarer Folge der Restauration der Kirche ausgeführt war. Als nämlich

|

Seite 26 |

|

der Druck der großen Genealogie (vgl. oben S. 11) im Gange war, sandte David Chyträus am 1. April 1577 dem Herzoge zur Correctur das Stück, welches schon in Güstrow ausgeführt war; er schreibt:

"Habe das stuk von E. f. g. loblichen vorfaren Genealogia, so in E. f. g. Thumbkirchen zu Gustrow gesetzt, drucken lassen, welches E. f. g. zu besehen vnd zu verbessern ich hiemit vntertheniglich zusende."

Die Zeit der Vollendung wird auch durch Inschriften bestätigt. Ueber dem Hauptgesimse steht nämlich.

1575.

VLRICH H. Z. MECKLENBVRGK.

A. I. G. G.

ELISABETH H. Z. MECKLENBURGK.

Am Fuße steht 1 ):

"Genealogia der Herzogen zu Mecklenburg, anfahend von Hinrico Burvino, Burvini Sohn, Stiffter dieses Thumbs Anno Dni. 1226, - - welchem - - zu gedechtnus und dem Furstlichen Stammen zu ehren Herzog Ulrich zu Mecklenburg diese arbeit vorfertigen 2 ) lassen nach Christi geburt 1574.

Dieses Denkmal ward also von dem Herzoge Ulrich allein errichtet. Die Bildsäule und die Genealogie waren im J. 1574, der Baldachin im J. 1575 fertig geworden.

Ohne Zweifel ist der Stammbaum von David Chyträus entworfen und geordnet, und die Bildhauerei von Philipp Brandin ausgeführt, wahrscheinlich nach Zeichnungen von Cornelius Krommeny.

8.

Epitaphium der Herzogin Dorothea.

Sicherern Anhalt und willkommene Bestätigung für die hier ausgesprochenen Ansichten giebt das zunächst auf das Epitaphium Borwins folgende Grabmal der Herzogin Dorothea, Gemahlin des Herzogs Christoph, eines jüngern

|

Seite 27 |

|

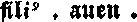

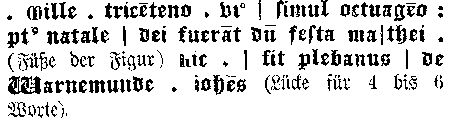

Bruders des Herzogs Ulrich. Dorothea war eine Tochter des Königs Friedrich I. von Dänemark und eine jüngere Schwester der Herzogin Elisabeth und am 27. October 1573 mit dem Herzoge Christoph (zu Gadebusch) vermählt, starb aber schon am 11. November 1575. Daß die Herzogin im Dome zu Güstrow ihr Grab und Denkmal fand, hatte gewiß in der Liebe der Schwester Grund. Das Denkmal, welches seit dem J. 1576 begonnen sein wird, zeigt die liegende Bildsäule der Herzogin aus weißem Alabaster unter einem niedrigen Baldachin, welchem von rothen Marmorsäulen getragen wird. Dieses Werk ist sicher von Philipp Brandin. Auf der Umrahmung der Rückwand steht unten hinter der liegenden Figur auf einem kleinen Renaissance=Schilde:

Hier haben wir also einen sichern Beweis. Wahrscheinlich führte Krommeny die Zeichnungen aus, da dieser im J. 1576 als Hofmaler ganz in den Dienst des Herzogs trat.

Eben so sicher ist, daß die Herzogin Elisabeth dieses Denkmal auf ihre alleinigen Kosten setzen ließ, wie dies schon von vorne herein wahrscheinlich ist. Dies sagt bestimmt die Inschrift:

9.

Epitaphium des Herzogs Ulrich

und seiner beiden Gemahlinnen.

Bei weitem das größte und kostbarste Werk, im Renaissance=Styl, im Dome zu Güstrow ist aber das Epitaphium auf den Herzog Ulrich und seine beiden Gemahlinnen Elisabeth und Anna in alabasternen Colossal=Bildsäulen, welche hinter einander vor reich geschmückten Betpulten knieend und betend dargestellt sind. Die hohe Rückwand, überdacht von einem Baldachin, welcher von zwei großen allegorischen Karyatiden (Fides und Prudentia) getragen wird, enthält auf einem Grunde von schwarzem festen Gestein die Ahnentafel der drei Personen in weißem Alabaster mit den Namen, Reliefbrustbildern und Wappen aller Ahnen. Das Werk ist im höchsten Grade großartig, edel und sauber aufgeführt und beurkundet die seltene Kunstpflege der hohen Personen. Leider sind fast gar keine genaue Nachrichten darüber vorhanden. Die Anlage ist ohne Zweifel von der Herzogin Elisabeth bei der Restauration der Domkirche

|

Seite 28 |

|

(1565-1568) gemacht. Chyträus sagt in seiner Lobrede auf die Herzogin bei ihrem Begräbniß, daß "sie diese Domkirche, also schön und herrlich, wie vor Augen zu sehen, ausgeputzt und sich und ihrem lieben Herrn und Ehegemahl zur Ruhekammer erwählt habe." Dazu stimmt auch die Nachricht, daß der Herzog 37 Jahre vor seinem Tode, also im J. 1566, seine Begräbnißgruft habe bauen und 17 Jahre vor seinem Tode, also im J. 1586, beim Hinscheiden seiner ersten Gemahlin Elisabeth, seinen Sarg habe machen lassen.

Zu dem Bau der Epitaphien übernahm der Herzog für sein Epitaphium die Kosten zu einer Hälfte und seine Gemahlin Elisabeth für sich die andere Hälfte. Es geht auch noch die Sage, obgleich schriftliche Bestätigung bisher nicht zu finden gewesen ist, daß beide fürstliche Personen noch bei ihrem Leben den lebhaftesten Antheil an der Ausführung genommen haben. Die Vollendung des Werkes wird aber sehr lange Zeit erfordert haben. Es haben sich nur wenige Andeutungen in den Hofrechnungen von 1580 und 1581 finden lassen, aus denen hervorgeht, daß der Herzog immer den halben Theil der Kosten trug. Es heißt in den Hofrechnungen:

"Ern Heinrich Schabbeln vnd einem Engelschen zur Wißmar Conradt genant verlegt geldt wegen des Alabaster, so auß Engelandt soll gebracht werdenn, zum halben Teill, auß beuell meines g. f. vnd hernn wiedergeben vnd bey des Rentmeisters haußfrauwenn zugeschickt den 24 Aprilis Ao.

. 80: 200 Fl.

Nota. Es sein 300 Taler gewesenn, dauon M. g. fraw den andern halben teil betzalt."

Herzoglich=Güstrowsche Hof=Rechnung von Mich. 1579 bis 1580.

"Ewaldt Schmalenn zu Domitz fur den Alabasterstein vonn Hamburgk bis gein Moderitz 1 ) zu bringenn, zum halben teill wegen M. g. h. entrichtet denn 16 Aprilis: 30 Fl."

Daselbst Michaelis 1580 bis Michaelis 1581. Die Epitaphien auf den Herzog Ulrich und die Herzogin Elisabeth waren im J. 1586 fertig, wahrscheinlich jedoch ohne den Baldachin und die Karyatiden, da diese auch das Epi=

|

Seite 29 |

|

taphium der zweiten Gemahlin des Herzogs einschließen. Wenn beim Begräbniß der Herzogin Elisabeth am 23. Novbr. 1586 gab Chyträus auch die Ahnentafel des Herzogs und seiner Gemahlin heraus und bezeichnet sie als: "Stammregister von J. F. G. Sechszehen Vrahnen her, in der Thumkirchen zu Güstrow bey dem fürstlichen Begrebnus künstlich ausgehawen."

Hiemit stimmen auch einige Angaben auf den Denkmälern selbst überein.

Ueber dem Herzoge Ulrich steht auf dem Hauptgesimse das meklenburgische Wappen und die Inschrift:

1585.

H. G. V. V. G.

(Herr Gott

Verleih Vns Gnad.)

VLRICH HERZOG ZV MECKLENBVRGK.

Ueber der Herzogin Elisabeth steht auf dem Hauptgesimse das dänische Wappen und die Inschrift:

1585.

A. N. G. W.

(Alles Nach

Gottes Willen.)

ELISABETH HERZOGIN ZV MECKLENBVRGK.

Eine Inschrift beginnt:

Dieses Grabmahl vnd Monument

Liess auffrichten kurtz fur ihrem end

Frau Elisabeth aus der Krohn

Zu Dennemargk gebohren schon u. s. w.

Diese beiden Denkmäler wurden also kurz vor dem Tode der Herzogin Elisabeth fertig.

Daß aber das ganze Epitaphium nicht bei Lebzeiten der Herzogin Elisabeth fertig geworden ist, dafür liegt der sichere Beweis darin, daß den letzten, dritten Theil dieses großen Werkes das Epitaphium auf die Herzogin Anna bildet, an die man selbstverständlich bei der Anlage noch nicht denken konnte. Die Herzogin Elisabeth starb am 15. Octbr. 1586 unerwartet in Dänemark 1 ), zwei Monate vor dem zweiten großen Schloßbrande, und der Herzog Ulrich vermählte sich wieder am 9. December 1588 mit der Herzogin Anna von Pommern, welche erst am 10. Septbr. 1626 starb. Das Werk konnte also erst am Ende des

|

Seite 30 |

|

16. Jahrhunderts ganz fertig werden, namentlich da Chyträus noch im J. 1596 an Ahnentafeln für den Herzog und die Herzogin arbeitete und den Herzog um Nachrichten bat. Am 12. Februar 1596 schreibt er: "Auff E. F. G. gnadigen befehl hab E. F. G. vnd derselben hertzliebster gemahlin vnd Herrn Vettern Stamm=Register von ihren sechzehen oder zwey vnd dreißig Ahnen hergeführet, ich mit vleiß durchgesehen." Die Anlage und Zeichnung wird gewiß noch von Krommeny mit Brandins Hülfe entworfen, die Bildhauerei zum größten Theil von Brandin, welcher sicher bis in das Jahr 1594 in des Herzogs Diensten stand, ausgeführt sein. Die genealogische Arbeit ist jedenfalls von Chyträus.

Der größere Theil des Epitaphiums der Herzogin Anna wird in dieser spätem Zeit gemacht sein, da auch die Rückwand aus anderm und schlechterm Gestein, schwarz angestrichenem grauen Sandstein, bestand und vor einigen Jahren erneuert werden mußte.

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme liefert wieder das Denkmal selbst. Ueber der Herzogin Anna steht auf dem Hauptgesimse das Pommersche Wappen und die Inschrift:

1599.

H. G. A. A. N.

(Hilf Gott Aus

Aller Noth.)

ANNA HERZOGIN ZV MECKLENBVRGK.

Das Denkmal ist also im J. 1599 fertig geworden. Durch welche Künstler es zu Ende geführt ist, hat sich noch nicht ermitteln lassen.

Herzog Ulrich nahm an der tüchtigen Ausführung den lebhaftester Antheil. Thiele (a. a. O. S. 117) berichtet:

"Man hat sogar eine Tradition, daß der Herzogin Anna das Haupt dreymahl abgenommen und daran geändert worden, bevor es diesen curieusen Herrn contentiren wollen."

Die Werke sind wirklich ausgezeichnet zu nennen. Schon Thiele sagt (1726): "Es wird auch sowohl an den "Statuen, als Historien, nicht ohne sonderbare Admiration betrachtet, wie accurat alle Musculi, Lineament und Kleidung ausgearbeitet und exprimiret worden, also daß man siehet, es habe der Herr Hertzog die zu der Zeit berühmteste und geschickteste Künstler darzu erfordert gehabt."

Diese Kunstwerke haben daher auch nicht allein immer die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch

|

Seite 31 |

|

besondere Theilnahme erweckt. Thiele sagt: "Es ist bisher, wie billig, darüber gehalten, daß diese herrliche Antiquitet in gutem Stande erhalten werde. Wie denn Anno 1614, imgleichen Anno 1653, Anno 1682 und abermahl Anno 1709 das gantze Werck renoviret und alles Abgestoßene wieder ergäntzet worden." Seit der Zeit blieb die Kirche vernachlässigt, bis sie im J. 1812 sehr hart mitgenommen ward, indem sie bei dem Zuge der Franzosen nach Rußland zum Heu= und Strohmagazin benutzt und dabei ganz rücksichtslos behandelt ward. Namentlich litten dabei die fürstlichen Epitaphien nicht wenig und das Alter hatte zum Theil auch seine Rechte geltend gemacht. Zwar ward nach dem Abzuge der Franzosen die Kirche wieder gereinigt und das zerbrochene wieder zusammengesucht. Aber eine gründliche Restauration nicht nur der Kunstwerke, sondern auch der fürstlichen Särge in dem "Dormitorium" Herzogs Ulrich, ward erst im J. 1849 durch die besondere Fürsorge des regierenden Großherzogs Friedrich Franz II. vorgenommen.

Daß der Herzog sich um diese Zeit noch viel mit Entwerfung von Ahnentafeln beschäftigte, beweiset eine auf Leinwand in Oel gemalte meklenburgische Ahnentafel auf 16 Ahnen, mit Namentafeln, Wappen und Brustbildern und der Jahreszahl 1593, 3 3/4 Fuß hoch und 3 1/4 Fuß breit, ein leichter Entwurf zur künstlerischen Ausführung, welche im herzoglichen Schlosse zu Schwerin als alte Leinewand verworfen war, jetzt aber restaurirt im großherzoglichen Antiquarium aufbewahrt wird. Vielleicht ist dieser Entwurf noch von Krommeny, welcher bis 1598 in des Herzogs Diensten arbeitete.

10.

Fürstliche Ahnentafeln.

Chyträus hatte zu den großen Epitaphien im Dome zu Güstrow auch die Ahnentafeln auf den Wänden entworfen. Der unerwartete Tod der Herzogin Elisabeth am 15. Octbr. 1586 war die Veranlassung, daß der Herzog den Druck derselben wünschte. Da Chyträus die große Ehre hatte, zur Leichenrede seiner hohen Gönnerin zum 23. Novbr. 1586 nach Güstrow berufen zu werden, so wünschte der Herzog, daß dem Abdruck der Leichenrede auch die Ahnentafeln beigegeben würden. Am 29. Januar 1587 schrieb Chyträus an

|

Seite 32 |

|

den Herzog: "E. F. G. Stamm=Register sind gestern abend spat allererst in der Druckerei gefertiget. Hiebei verwart werden E. F. G. funffzig zu entpfangen wissen, welche also gedruckt, das man sie zu der Oration bequem binden kan."

Dies sind die der im J. 1587 herausgegebenen Leichenrede beigebundenen Ahnentafeln, wie folgt:

1) Lobrede der Herzogin Elisabeth

Anno

1586

in der Thumkirchen zu Güstrow

am 23 Nouembris 1586

gehalten

durch

D. Davidem Chytraeum.

Rostock 1587.

Angehängt ist:

Herrn Vlrichen Herzogen

.

.

Stamregister

von J. F. G. Sechszehen Vrahnen

her.

In der Thumkirchen zu Güstrow

bey dem fürstlichen Begrebnus

künstlich ausgehawen.

Ferner ist angehängt:

Der Herzogin Elisabeth

.

.

Geburts Lini

von Sechszehen Ahnen her.

In der

Thumkirchen zu Gustrow bey J. F. G.

Grab zierlich vffgerichtet.

2) Ferner diese Schriften in lateinischer Bearbeitung:

Oratio in funere Elisabethae etc.

a

Davide Chytraeo.

Eben so angehängt:

Stemma Elisabethae.

Item

Stemma

Vlrici

a sedecim abavis deductum.

|

Seite 33 |

|

Auch einzelne Sonderabdrücke dieser Ahnentafeln sind noch vorhanden.

Der Herzog Ulrich setzte aber mit Chyträus die Forschungen in den Ahnentafeln noch lange, sicher bis in das Jahr 1596, fort, da die Bearbeitung von Ahnentafeln durch die Schwierigkeit der Herbeischaffung gediegenen Stoffes äußerst mühsam ist.

11.

Epitaphium der Herzogin Ursula

in der Klosterkirche zu Ribnitz.

Am 22. April 1586, in demselben Jahre, in welchem die Herzogin Elisabeth starb und ein zweiter Brand einen großen Theil des Güstrowschen Schlosses zerstörte, starb auch die Herzogin Ursula, Vaterbrudertochter des Herzogs Ulrich, Domina des Damenstiftes, früher Aebtissin des Clarissen=Klosters zu Ribnitz, welche bis zu ihrem Tode dem katholischen Glauben anhing. Nachdem die Bauten am Schlosse und an der Domkirche zu Güstrow ziemlich vollendet waren, faßte der Herzog den Entschluß, der Herzogin Ursula in der Klosterkirche zu Ribnitz ein "Epitaphium" zu errichten. Er ließ daher, ohne Zweifel durch Krommeny und Brandin, einen Entwurf (einen "Patron") machen und sandte am 23. Januar 1590 den Riß zu der Rückwand, welche die 16 Ahnen enthalten sollte, an den Professor Chyträus, mit dem Auftrage, diese in den Riß einzutragen 1 ).

Chyträus schickte schon am folgenden Tage die 16 Ahnen zurück 2 ). Auch jetzt entstanden wieder Schwierigkeiten in der Erforschung richtiger Angaben. Es fehlten Nachrichten über des Markgrafen Jacob von Baden Gemahlin; Chyträus verhieß, dieselben baldmöglichst durch einen "Speierschen Boten" von einem markgräflichen Rath einzuholen. Auch über Ereignisse in der herzoglichen Familie war man noch nicht im Klaren. So schreibt der Herzog am 3. März 1590 an Chyträus: "Unsere Geburtszeit belangend, ist uns nicht "unbewußt, daß dieselbe von Etlichen ungleich gesetzt wird, desgleichen wann unser in Gott ruhender Herr Vater gefreiet und Beilager gehalten, keine gewisse Nachrichtung haben, so können Wir euch davon keinen eigentlichen Bericht zuschreiben."

Das Epitaphium, welches noch steht, ist ein großes Werk aus Sandstein und lobt den Meister; es ist sehr sinnig

|

Seite 34 |

|

und künstlerisch ausgeführt. Die Herzogin ist liegend in der Tracht ihres Ordens in Lebensgröße dargestellt. Die Karyatiden, welche den Baldachin tragen, sind zwei sehr gut modellirte Clarissen=Nonnen. Die Hinterwand bedeckt die Ahnentafel mit Namen, Brustbildern und Inschriften. Das Werk ist dem Epitaphium Borwins sehr ähnlich. Es ward schon im J. 1590 vollendet, da diese Jahreszahl unter der Hauptinschrift steht. Chyträus war mit dem hohen Epitaphium nicht recht zufrieden; er schreibt am 12. Februar 1596 an den Herzog, daß er "der Abtissin zu Ribnitz Frewlein Vrsula 16 Ahnen die Zeit zusamen ordnen müssen, die zu Ribnitz bey dem begrebniß, wiewol schier gantz vnleserlich, ausgehawen; were besser, das sie mit schöner groben liter vff ein patent gedruckt neben den ausgehawenen angehefftet oder auff ein bret geleimpt wurden, so kunde mans besser lesen."

Diese Nachrichten über dieses Werk sind bisher ganz unbekannt gewesen.

Das Epitaphium war mit der Zeit doch etwas verwittert. Im Jahre 1861 ward es auf Befehl und Kosten des regierenden Großherzogs Friedrich Franz II. vollkommen restaurirt, wobei auch die Inschrift an dem Ruhebette, welche sehr stark verwittert war, ganz neu gemacht werden mußte, mit Hülfe alter Chroniken und Archivnachrichten, so daß sie wohl ganz zuverlässig ist, wie folgt, in Unzialen:

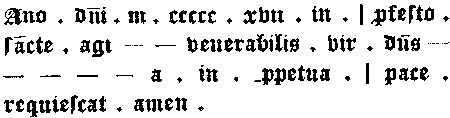

Der hochwirdigen in godt dvrchleuchtigen hochgeb[oernen furstin vnd frewlein frewlein] ║ VRSVLA ║ gebornen hertzogin zu meckelnburg, fvrstin zu wenden grewin zv swerin der land rostock vndt stargardt frewlein vnd ║ [domina zv] ribbenitz welche im iar 1510 geborn von ivgent avf in disem closter bei der vorigen domina ires hern vaters ║ [schwester] frewlin dorothea ertzogin nach derselben abschied anno christi 1526 abtissin worden als ein verstendige ║ [godtsfvrchtige] demotige fvrstin mit aller christlichen tvgenden exempel vnd vorbild iren gantzen convent vnd andern ║ [fvrgelevchte]t vnd als sie 60 iar dem closter loblich fvrgesta[nd]en zvletz im 76 iar ires alters avf s. georgen [aben]d im iahr ║ [1586 in] godt seliglich entschlaffen hat dises monument [zu] rvhm vnd erhn der durchlevchtig hoc[hgeborn] furst vnd ║ her virich hertzog zv meckelnbvrg avs vetterlicher lie[be vnd] zvneigung zvm ewigen gedechtnvs [nachsetzen vnd] ║ avfrichten lassen anno MDXC.

|

Seite 35 |

|

12.

Zeittafel.

| 1547. | Jan. 7. | Herzog Albrecht der Schöne zu Güstrow stirbt. |

| 1551. | - | Dr. David Chyträus Professor zu Rostock. |

| 1552. | Febr. 6. | Herzog Heinrich der Friedfertige stirbt. |

| 1556. | Febr. 26. | Herzogs Ulrich Vermählung mit Elisabeth. |

| 1556. | - | Herzogs Ulrich Uebersiedelung nach Güstrow. |

| 1557. | - | Erster Schloßbrand zu Güstrow. |

| 1558. | Febr. 9. | Franz Parr Schloßbaumeister zu Güstrow. |

| 1564. | - | Buchdrucker und Formschneider Jacob Lucius in Rostock. |

| 1565. | - | Dom=Kirchen=Restauration zu Güstrow. |

| 1568. | Jan. 4. | Einweihung der Domkirche zu Güstrow. |

| 1568. | - | Erste fürstliche Genealogie. |

| 1575. | - | Des Fürsten Heinrich Borwin II. Epitaphium. |

| 1575. | Nov. 11. | Herzogin Dorothea stirbt. |

| 1576. | Pfingsten. | Cornelius Krommeny Hofmaler. |

| 1578. | - | Philipp Brandin Bildhauer. |

| 1578. | - | Der Herzogin Dorothea Epitaphium. |

| 1578. | - | Zweite fürstliche Genealogie. |

| 1579. | Ostern. | Formschneider Jacob Lucius zieht nach Helmstädt. |

| 1583. | Aug. 24. | Philipp Brandin Hofbaumeister. |

| 1585. | - | Des Herzogs Ulrich Epitaphium. |

| 1585. | - | Der Herzogin Elisabeth Epitaphium. |

| 1586. | April 22. | Prinzessin Ursula zu Ribnitz stirbt. |

| 1586. | Octbr. 15. | Herzogin Elisabeth stirbt. |

| 1586. | Decbr. 8. | Zweiter Schloßbrand zu Güstrow. |

| 1587. | - | Fürstliche Ahnentafeln. |

| 1587. | - | Schloßrestauration zu Güstrow. |

| 1587. | - | Fürstliche Bilder in Doberan von Krommeny. |

| 1588. | Decbr. 9. | Herzogs Ulrich Vermählung mit Anna. 1590. - Epitaphium der Prinzessin Ursula zu Ribnitz. |

| 1594. | - | Schloßbau zu Güstrow vollendet. |

| 1594. | - | Bildhauer und Baumeister Philipp Brandin zuletzt. |

| 1598. | - | Maler Cornelius Krommeny zuletzt. |

| 1599. | - | Der Herzogin Anna Epitaphium. |

| 1600. | Juni 25. | Professor Dr. David Chyträus stirbt. |

| 1603. | März 14. | Herzog Ulrich stirbt. |

|

Seite 36 |

|

Beilagen.

Nr. 1.

Professor Dr. David Chyträus zu Rostock an den Herzog Ulrich von Meklenburg.

Durchleuchtiger, Hochgeborner Furst. E. f. g.

sind meine vnterthönige gehorsame Dienste

allezeit zuuoran bereit. Gnediger Herr. E. f. g.

gnedigem befehl nach, hab E. f. g. löblichen

VorAnherrn Genealogiam Ich in einen Arborem

geordnet, vnd so gut, Als Ich gekondt,

entworffen, bitte vnterthöniglich, E. f. g.

wolten beygelegte Abschrifft der Genealogia,

gnediglich vnd mit vleiß vbersehen, vnd was E.

f. g. darin wollen geendert oder vmgesetzt oder

sonst zierlicher formiret haben, mir gnediglich

anzeigen lassen, Denn Ichs mit allem vleiss vnd

trewen beide dem Maler vnd formschneider

berichten will. Aber wie gut vnd bald sie ire

arbeit verrichten werden, kan E. f. g. Ich nicht

gewiß vertrösten, Denn sonderlich der

formschneider etwas faul vnd langsam ist. Wils

aber, wie gemeldet, an meinem vleiß vnd trewen

nicht erwinden lassen. Denn E. f. g. vnterthönig

zu dienen, erkenne Ich mich allezeit schuldig.

Datum in E. f. g. Stadt Rostock, Am Sontag Esto

mihi, Ao.

. 1575.

. 1575.

Vnterthöniger

Diener

Dauid Chytræus.

Dem Durchleuchtigen Hochgebornen

Fursten vnd

Herrn, Herrn Vlrichen,

Herzogen zu

Mekelburg, Fursten zu

Wenden, Grauen zu

Swerin, der Land

Rostok vnd Stargard Herrn,

meinem

gnedigen Herrn.

Nach dem Original im staats=Archive zu Schwerin. Nur die Unterschrift ist von Chyträus Hand.

|

Seite 37 |

|

Professor Dr. David Chyträus zu Rostock an den Herzog Ulrich von Meklenburg.

Gottes gnad durch vnsern Heiland Jesum Christum, sampt meinem vnterthönigen gehorsam vnd vleissigem Gebett für E. f. g. langwirige vnd selige Regierung zuuor. Durchleuchter, Hochgeborner Furst, Gnediger Herr. Auff E. f. g. gnedigen befheel ist das gantze Stamregister oder Genealogia E. f. g. loblichen Voranherrn, in form eines zierlichen Baums, wie den E. f. g. selbs erstlich formiret, von gegenwertigem Mäler abgerissen, welchen E. f. g. gnediglich besehen vnd ferner vorbessern werden, sonderlich was den Zierat des Stammes, der äst, blätter, Täfelin, Spruche vnd dergleichen belanget. Was aber die Apffel, darinn E. f. g. vnd derselben hochloblichen vorfarn Namen innzuschreiben, antrifft, müssen dieselben also richtig außgeteilet vnd geordnet bleiben, das man deutlich vnd vnterschiedlich sehen khan, welcher Vatter oder Son? welches Brüder oder Bruderkinder sind? welche Herrn zu Werla, Stargard, Rostock mit welchen Hertzogen zu Mekelnburg ieder Zeitt gelebet haben? wie solches in disem Abriß, meines einfaltigen erachtens, mit zimlicher fursichtigkeit vnd vleiss geschehen ist. Bitte derhalben E. f. g. wollen dise Ordnung gnediglich bedenken vnd darinn nicht leichtlich ettwas enderen lassen. So es auch E. f. g. wöllen in Holtz schneiden lassen, darff der formschneider nicht mehr als disen blossen Abriß schneiden: denn die Schrifften darnach in den zugerichten Stock von dem Drücker gesetz werden. Derhalben sie auch ietzund außgelassen. Sol es aber in Kupffer gestochen werden, so muß alles, was in die Apffel vnd Tafelin gehöret, vff das vleissigst vnd zierlichst geschrieben sein, damit es der Kupfferstecher, so viel möglich, recht vnd formlich nachstechen khonne. Was sonst vnser Bedenken hin vnd wider in disem Abriß gewesen, wird E. f. g. der Mäler villeicht vnterthönig berichten khonnen. E. f. g. bin Ich vnterthöniglich allezeitt zu dienen gantz willig. Datum in E. f. g. Stadt Rostek, 10 May, Anno 1575.

Vnterthöniger

Diener

Dauid

Chytræus.

|

Seite 38 |

|

Dem Durchleuchtigen, Hochgebornen

Fursten

vnd Herrn, Herrn Vlrichen,

Hertzogen zu

Mekelburg, Fürsten zu Wen=

den, Grauen zu

Swerin, der Land Rostok

vnd Stargard Herrn,

meinem gnedigen Herrn

.

.

Nach dem Original im

Staatsarchive zu Schwerin. Nur die

Unterschrift ist von Chyträus Hand. Unter

der Adresse steht von des Herzogs Ulrich

eigener Hand:

"Doctor Dauiden

schreyben belangett vnsere Genealogia. 1575".

Nr. 3.

Herzog Ulrich von Meklenburg an den Professor Dr. David Chyträus zu Rostock.

D. d. Güstrow. 1577. Februar 2.

Von Gottes gnaden Virich Herzogk zu

Meckelburgk

.

.

Vnsern gnedigen grus zuuor. Wirdiger, Hochgelarter, lieber Andechtiger vnd getreuwer. Wir haben euwer widerschreiben empfangen vnd alles einhalts gnedig vormerckt, Wiewoll wir vns nun euwer bedencken in denen stucken, so euch eingefallen, durchaus gefelligk sein lassenn vnd vnsern Maler desen also zu vnterrichten gneigt gewesenn, So haben wir es gleichwoll treglicher geachtet, das der Maler solchs von euch selbst in iegenwertigkeit bedeutet werden möchte, damit er denen dingen desto richtiger nachzugehenn, Vnnd Ihn derwegenn zu euch abgefertiget, Ihme auch alle drei Abrieß mit aufgegebenn, Gnedig begerendt, Ihr wollet Ihme in angezeigten stücken dermassen, wie Ihr dauon in euwerm schreiben meldet, anweisung gebenn.

Wir haben auch mit Lucio dem Buchtrucker vns alhie wegen der Formen zu schneiden vorglichenn. Weill wir aber wissenn das er zu zeiten mit der arbeit was seumigk vnd treg pfleget vmbzugehenn, Als wollet Ihr Ihn bei weilen an förderlicher abrichtung derselben zu erinnern vnd dartzu anzuhalten unbeschwert sein.

Vnd halten es dafür, Das vnsere Brueder, so in Ihren Kindtlichen Jharen abgestorbenn, wie auch vnsere Schwester

|

Seite 39 |

|

die Hertzogin zu Churlandt, nur gar ausgelassenn werdenn, Inmassen wir dan, wie Ihr zu ersehenn, denselben mit einem Strich durchzogenn.

Die Eptissin zu Ribniz Frewlein Vrsula ist iunger dan dero Schwester Fraw Sophia etwan Hertzogin zu Lueneburgk, wie wir solchs gleicher gestaldt bei das Laubwergk vertzeichent habenn.

Wolten wir euch hinwider gnedig vormeldenn Vnd

seindt euch mit gnaden gneigt. Datum Gustrouw,

den andern Februarii, Anno

. LXXVII.

. LXXVII.

Dem Würdigen vnd Hochgelarten

vnserm

Professorn zu Rostogk vnd lieben

Andechtigen vnd getreuwen Errn Dauidi

Chytræo der heilligen schrifft Doctorn.

Nach dem Concept im Staats=Archive zu Schwerin.

Nr. 4.

Pofessor Dr. David Chyträus an den herzoglich Güstrowschen Hofmaler Cornelius Krommeny.