|

Seite 165 |

|

|

|

:

|

II. Zur Baukunde.

Christliches Mittelalter.

Kirchliche Bauwerke.

Die Domkirche zu Güstrow,

von

Dr. G. C. F. Lisch.

Einleitung.

Da die Domkirche zu Güstrow im Mauerwerk baufällig zu werden anfing und das Mobiliar im Innern schlecht und verfallen, auch sehr unkünstlerisch war und engend und störend wirkte, so ward eine gründliche Restauration des Baues beschlossen, welche in der Zeit 1865-1868 unter der Leitung des Landbaumeisters Koch ausgeführt ist, wodurch das Innere der Kirche ein ganz anderes Ansehen als früher bekommen hat. Die Einweihung ward am dritten Advent=Sonntage, 13. December, 1868 unter lebhafter Betheiligung und großer Befriedigung vollzogen. Schon einige Jahre vorher war der Giebel des südlichen Kreuzschiffes so unsicher geworden, daß er umzufallen drohete. Noch etwas früher waren freilich schon einige entstellende und Schaden bringende Anbauten an der Nordseite des Chors, welche zum Wagenschauer für die "Superintendentenkutsche" und zu Vorrathskammern dienten, abgebrochen. Bei der letzten Restauration fielen aber auch an der Südseite des Chors die letzten entstellenden Anbauten, welche zu Kalkschuppen und andern Materialienkammern benutzt wurden.

|

Seite 166 |

|

Ich habe den Bau schon im J. 1843 in den Jahrb. VIII, S. 97 ausführlich beschrieben und beurtheilt. Im Allgemeinen hat sich meine dort ausgesprochene Ansicht bestätigt. Es sind aber seitdem und während der letzten Restauration, bei der ich ununterbrochen und häufig untersuchend beiräthig gewesen bin, so manche wichtige Entdeckungen gemacht, daß es nöthig ist, dieselben vorzutragen und zu benutzen, und zugleich zu zeigen, wie die Kirche entstand und wuchs, wie sie ursprünglich aussah, wie sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts restaurirt, im 17. und 18. Jahrhundert vielfach entstellt ward und wie sie endlich jetzt wieder neu geworden.

1) Der älteste Theil der Kirche ist der mittlere Theil des jetzt stehenden Baues: das ganze Kreuzschiff und die erste Hälfte des Chors daneben. Das Collegiatstift ward am 3. Junii 1226 von dem Fürsten Heinrich Borwin II. auf seinem Sterbebette gegründet. Der Bau dieses Theils der Kirche wird und muß bald darauf ausgeführt sein, denn er ist ganz im Uebergangsstyl und der nördliche Giebel des Kreuzschiffes ist mit Ausnahme der Fenster noch im romanischen Style ausgeführt: die Pforte und die Friese zeigen den Rundbogen und die Wandsäulen im Innern sind noch romanisirend. Die alte Kirche ist mit der des Klosters Neukloster, welcher 1219 gestiftet ward, in gleichem Style. Der alte Altarraum wird im 15. Jahrhundert, als zu beschränkt, abgebrochen sein; er muß ein ganz anderes Ansehen gehabt haben, als jetzt.

2) Das Schiff mit Thurm und Seitenschiffen ist ohne Zweifel im J. 1335 ganz fertig geworden und geweihet. Der Styl ist der altgothische. Man vergleiche den Beweis unten in dem Abschnitt über die Reliquiengruft.

3) Die beiden Kapellenreihen sind nach und nach bald darauf im 14. Jahrhundert fertig geworden. Die jüngste Kapelle an der Nordseite ist 1388 gestiftet und die jüngste Kapelle an der Südseite 1394 fertig geworden. In beiden Jahren stand schon der Thurm. Man vergleiche unten den Abschnitt über die Kapellen an den Seitenschiffen.

4) Der Chor ist wahrscheinlich nach Vollendung des Schiffes im 15. Jahrhundert an der Stelle des abgebrochenen alten Altarraumes, welchem wohl zu beschränkt war, neu angebauet, freilich in nicht sehr festem Mauerwerk. Urkundliche Nachrichten giebt es darüber nicht. Es läßt sich nur nach dem Baustyl urtheilen.

|

Seite 167 |

|

Das Domstift ward im J. 1552 aufgehoben. Am Mittwoch nach Cantate 1552 schickten die fürstlichen Commissarien die "Kleinodien" der Kirche an die heimgelassenen fürstlichen Räthe ein.

Hierauf stand die Kirche, da das Domherrenstift einem Kloster ähnlich gewesen und die Gemeinde sehr klein war, lange Zeit leer und war ganz verfallen und wüste, so daß sie sogar zum Wagenschauer gebraucht ward. Da faßte die hoch verdiente Herzogin Elisabeth, des Königs Friedrich I. von Dänemark Tochter, des Herzogs Ulrich erste Gemahlin, im J. 1565 den Entschluß, die Kirche restauriren zu lassen, was denn auch in zwei Jahren ausgeführt ward. Die erste protestantische Predigt ward am Sonntage nach Neujahr 1568 in der restaurirten Kirche gehalten.

Darauf schmückte der Herzog Ulrich selbst die Kirche mit vielen prachtvollen Denkmälern, welche zu den bedeutendsten Kunstwerken in Meklenburg gehören. Die wichtigsten dieser Werke sind und waren: das große Epitaphium auf den Fürsten Heinrich Borwin II., den Gründer der Kirche, desselben Sarkophag, die Kanzel, der Taufstein, die großen Epitaphien auf den Herzog Ulrich selbst und seine beiden Gemahlinnen, die fürstliche Empore im südlichen Kreuzschiffe und die Orgel, die beiden letzten bei der jüngsten Restauration abgebrochen.

Die darauf folgende Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts hatten der Kirche nur Schaden gebracht und sie vielfach entstellt.

Deshalb war die jetzige Restauration nicht allein angemessen, sondern auch nothwendig. Und diese ist denn auch unter der lebhaftesten Beförderung und Theilnahme Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich Franz in der Zeit von 1865 bis 1868, also grade dreihundert Jahre nach der vorletzten Restauration, würdig und stylgemäß ausgeführt. Im J. 1865 ward der baufällige Giebel des südlichen Seitenschiffes neu aufgeführt und das daran stoßende Gewölbe und Dach restaurirt. Pfingsten 1866 begann die Restauration der Wände und Gewölbe, von denen die Gewölbe des Altarraumes ganz neu gebauet werden mußten. In den Jahren 1867 und 1868 wurden der Ausbau und die Decorirung des Innern, die Fußböden und das Gestühle ausgeführt, die Chorfenster gemalt und der alte Altar durchgängig neu vergoldet, bis endlich nach Vollendung der neuen Orgel die Kirche am 13. December 1868 wieder eingeweihet werden konnte.

|

Seite 168 |

|

Nach diesen geschichtlichen Gesichtspunkten muß die neueste Restauration und überhaupt das ganze Gebäude beurtheilt werden. Genauere Aufklärung und manche tiefere Blicke in die Kunst der alten Zeiten und der Jetztzeit werden, bei Betrachtung des Gebäudes selbst, die folgenden Abschnitte geben.

Der Altar

ist ein großer Flügelaltar mit Doppelflügeln (Diptychon), 8 Fuß hoch, ohne die Krönung, und 26 Fuß breit, in jedem Flügel also 6 1/2 Fuß breit.

Die Vorderseite

ist mit geschnitzten und vergoldeten und bemalten Figuren auf figurirtem Goldgrunde geschmückt, und so fest und dauerhaft gearbeitet, daß der alte Kreidegrund mit wenig Ausnahmen hat erhalten werden können.

Das Mittelstück der Mitteltafel stellt die Kreuzigung Christi in einer großen figurenreichen Gruppe dar. Neben dem Kreuzesstamme knieen 2 kleine betende Figuren: zur Rechten ein Mann in weitem Rock mit langem, lockigem Haar, welcher die Mütze vor sich liegen hat, zur Linken ein ganz in einen Harnisch gekleideter Mann, welcher den Helm vor sich liegen hat. Zwischen beiden steht am Kreuzesstamme das fünfschildige herzogliche Wappen mit dem Helme. Das Wappen ist noch sehr unbeholfen und die Schilde stehen alle verkehrt; die Schilde, welche rechts stehen eilten (für Meklenburg und Stargard), stehen links, und umgekehrt; der Werlesche Stierkopf steht noch grade; der Stargardische Arm ist noch ganz einfach, ohne Aermel und Wolke u. s. w. Dieses Wappen, und also auch der Altar, muß also aus der ersten Zeit nach der Einführung des fünfschildigen Wappens stammen, also in die Zeit 1490-1500. Die beiden knieenden Personen sind daher ohne Zweifel die Schenker, die Herzoge Magnus († 1503) und Balthasar († 1507). Die Kunstarbeit ist also verhältnißmäßig jung, jedoch noch recht gut.

Die ganze Vorderansicht ist durch eine Quertheilung in 2 Abtheilungen von verschiedener Höhe gebracht. Die obere, höhere Abtheilung enthält große, stehende Figuren; die untere Abtheilung, welche ungefähr halb so groß ist wie die obere, enthält kleine, sitzende Figuren. Jede Figur steht unter einem reichen, durchbrochenen Baldachin.

|

Seite 169 |

|

Die ganze obere Reihe enthält, außer der Kreuzigung, die 12 Apostel (mit Paulus, Philippus fehlt) und 4 Hauptheilige des Domes, die untere Reihe 16 Heilige.

Die Figuren sind gut gezeichnet und geschnitzt.

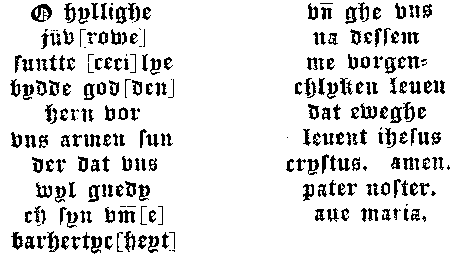

Auf dem figurirten Goldgrunde steht in dem

Heiligenscheine eines jeden Heiligen dessen

Name. Der Vergolder ist aber sehr ungebildet und

ungeschickt gewesen, da er theils viele Namen

verunstaltet und verstümmelt, theils mehrere

verwechselt und ausgelassen hat. Hinter jedem

Namen folgt das Gebet: OR

PRO NOBIS, von welchem aber

gewöhnlich nur 1 bis 3 Buchstaben ausgedrückt sind.

PRO NOBIS, von welchem aber

gewöhnlich nur 1 bis 3 Buchstaben ausgedrückt sind.

Die Figuren sind folgende, mit den buchstäblichen Bezeichnungen in den Heiligenscheinen:

Oberer Reihe.

Mitteltafel.

Die Kreuzigung Christi, im Mittelstück durchgehend.

Zur Rechten:

1) S. Johannes der Täufer: S

NCTVS IOH

NCTVS IOH

NN, der Vorläufer Christi, zeigt

mit dem rechten Zeigefinger auf das Lamm,

welches er auf einem Buche auf dem linken Arme trägt.

NN, der Vorläufer Christi, zeigt

mit dem rechten Zeigefinger auf das Lamm,

welches er auf einem Buche auf dem linken Arme trägt.

2) S. Cäcilia: S

NCT

NCT

S

S

CILI, die Localheilige des Doms

("Cäcilien=Kirche" vgl. Jahrb. XX, S.

238), gekrönte Jungfrau mit einem offenen Buche

in der rechten und einem Lilienstengel in der

linken Hand. Auf dem Buche steht in gothischer

Minusel aus dem Ende des 15. Jahrhunderts geschrieben:

CILI, die Localheilige des Doms

("Cäcilien=Kirche" vgl. Jahrb. XX, S.

238), gekrönte Jungfrau mit einem offenen Buche

in der rechten und einem Lilienstengel in der

linken Hand. Auf dem Buche steht in gothischer

Minusel aus dem Ende des 15. Jahrhunderts geschrieben:

|

Seite 170 |

|

Ein silbernes Bild der H. Cäcilie im Dom hatte nach einem alten Inventarium (bei Thiele Beschr. S. 62) auch "eine vergüldete Ruhte" in der linken Hand.

3) S. Petrus: S

NCTVS P

NCTVS P

TRI, ein Schlüssel und Buch.

TRI, ein Schlüssel und Buch.

4) S. Paulus: S

NCTVS P

NCTVS P

VLVS, Schwert fehlt, ohne Buch.

VLVS, Schwert fehlt, ohne Buch.

5) S. Katharina: S

NCT

NCT

K

K

TRN, die Braut Christi, gekrönte

Jungfrau, Schwert in der rechten, Rad in der

linken Hand.

TRN, die Braut Christi, gekrönte

Jungfrau, Schwert in der rechten, Rad in der

linken Hand.

6) S. Sebastian: S

NCTVS S

NCTVS S

B

B

, an eine Säule gebunden, von

Pfeilen durchbohrt.

, an eine Säule gebunden, von

Pfeilen durchbohrt.

7) S. Johannes Ev.: S

NCTVS IOH

NCTVS IOH

, den Kelch segnend.

, den Kelch segnend.

8) S. Jacobus d. j.: S

NCTVS I

NCTVS I

CODV, Walkerbaum fehlt,

geschlossenes Buch.

CODV, Walkerbaum fehlt,

geschlossenes Buch.

9) S. Thomas: S

NCTVS TOMVS, Lanze fehlt,

geschlossenes Buch.

NCTVS TOMVS, Lanze fehlt,

geschlossenes Buch.

10) S. Jacobus d. ä.: S

NCTVS I

NCTVS I

COD, mit Pilgerhut und Tasche,

Pilgerstab fehlt, geschlossenes Buch.

COD, mit Pilgerhut und Tasche,

Pilgerstab fehlt, geschlossenes Buch.

11) S. Mathias: S

NCTVS M

NCTVS M

TI

TI

, Beil fehlt, geschlossenes Buch.

, Beil fehlt, geschlossenes Buch.

12) S. Matthäus: S

NCTVS M

NCTVS M

T

T

VS, Hellebarde fehlt, offenes Buch.

VS, Hellebarde fehlt, offenes Buch.

13) S. Bartholomäus: S

NCTVS B

NCTVS B

RTO

RTO

LM, Messer, geschlossenes Buch.

LM, Messer, geschlossenes Buch.

14) S. Andreas: S

NCTVS

NCTVS

NDR

NDR

, Schrägekreuz fehlt, ohne Buch.

, Schrägekreuz fehlt, ohne Buch.

15) S. Simon: S

NCTVS SIMON, Säge fehlt,

geschlossenes Buch.

NCTVS SIMON, Säge fehlt,

geschlossenes Buch.

16) S. Judas Thaddäus: S

NCTVS IVD

NCTVS IVD

, Keule fehlt, geschlossenes Buch.

, Keule fehlt, geschlossenes Buch.

|

Seite 171 |

|

Untere Reihe.

Mitteltafel.

Die Kreuzigung Christi im Mittelstück durchgehend.

Zur Rechten:

1) S. Gregorius: S

NCTVS

NCTVS

VGVSS. Ein Papst mit der

dreifachen Krone, Buch in der linken Hand

haltend, Stab mit dreifachem Kreuz in der

rechten Hand fehlt mit der Hand. Die Umschrift

(Sanctus Augustinus), welche in Nr. 6 noch ein

Mal vorkommt, ist also falsch. Der Papst kann

nur der H. Gregor sein. Bei der Pfarrkirche gab

es eine S. Gregorius=Kapelle und eine S.

Gregorius= und S. Augustinus=Brüderschaft.

VGVSS. Ein Papst mit der

dreifachen Krone, Buch in der linken Hand

haltend, Stab mit dreifachem Kreuz in der

rechten Hand fehlt mit der Hand. Die Umschrift

(Sanctus Augustinus), welche in Nr. 6 noch ein

Mal vorkommt, ist also falsch. Der Papst kann

nur der H. Gregor sein. Bei der Pfarrkirche gab

es eine S. Gregorius=Kapelle und eine S.

Gregorius= und S. Augustinus=Brüderschaft.

2) S. Margaretha: S

NCT

NCT

K

K

TRIN, gekrönte Jungfrau, mit einem

Drachen zu den Füßen und einem offenen Buche in

der Rechten; das Schwert in der Linken fehlt.

Auch diese Umschrift (Sancta Katharina) ist

falsch, da eine gekrönte Jungfrau mit dem

Drachen zu Füßen nur die H. Margaretha sein

kann, und die H. Katharina schon in der obern

Reihe Nr. 5 mit Sicherheit steht.

TRIN, gekrönte Jungfrau, mit einem

Drachen zu den Füßen und einem offenen Buche in

der Rechten; das Schwert in der Linken fehlt.

Auch diese Umschrift (Sancta Katharina) ist

falsch, da eine gekrönte Jungfrau mit dem

Drachen zu Füßen nur die H. Margaretha sein

kann, und die H. Katharina schon in der obern

Reihe Nr. 5 mit Sicherheit steht.

3) S. Albertus: S

NCTVS

NCTVS

NLB, Bischof mit einem Buche in

der rechten und einem Bischofsstabe in der

linken Hand. Dies wird nur der H. Albertus

(Albertus magnus) sein können.

NLB, Bischof mit einem Buche in

der rechten und einem Bischofsstabe in der

linken Hand. Dies wird nur der H. Albertus

(Albertus magnus) sein können.

4) S. Hieronymus: S

NCTVS I

NCTVS I

RONI, in rundem Cardinalshut, Buch

in der Rechten, Kreuzstab mit einfachem Kreuz in

der Linken.

RONI, in rundem Cardinalshut, Buch

in der Rechten, Kreuzstab mit einfachem Kreuz in

der Linken.

5) S. Dorothea: S

NCT

NCT

DOROT

DOROT

, gekrönte Jungfrau, mit einem

Korbe in der Rechten, mit der Linken den Mantel haltend.

, gekrönte Jungfrau, mit einem

Korbe in der Rechten, mit der Linken den Mantel haltend.

6) S. Augustinus: S

NCTVS

NCTVS

VGVSS, Bischof, mit dem Stabe in

der Rechten und einem Buche in der Linken. Diese

Figur stellt ohne Zweifel richtig den Heil.

Augustinus dar, und nicht die Figur Nr. 1.

VGVSS, Bischof, mit dem Stabe in

der Rechten und einem Buche in der Linken. Diese

Figur stellt ohne Zweifel richtig den Heil.

Augustinus dar, und nicht die Figur Nr. 1.

7) S. Agnes: S

NCT

NCT

NG

NG

N, gekrönte Jungfrau, ein Buch,

auf dem ein Lamm liegt, in der Linken haltend,

Dolch in der Rechten fehlt.

N, gekrönte Jungfrau, ein Buch,

auf dem ein Lamm liegt, in der Linken haltend,

Dolch in der Rechten fehlt.

|

Seite 172 |

|

8) S. Laurentius: S

NCTVS L

NCTVS L

VV, als Diakon, offenes Buch in

der Linken, Rost in der Rechten fehlt.

VV, als Diakon, offenes Buch in

der Linken, Rost in der Rechten fehlt.

9) S. Barbara: S

NCT

NCT

B

B

RB

RB

, gekrönte Jungfrau, offenes Buch

in der rechten Hand, Thurm im linken Arme.

, gekrönte Jungfrau, offenes Buch

in der rechten Hand, Thurm im linken Arme.

10) S. Brandanus: S

NCTVS BRND

NCTVS BRND

, in Mönchs= oder Abts=Gewande,

mit einer Kappe auf dem Kopfe, in der Linken ein

offenes Buch haltend, in der Rechten eine

brennende Kerze (mit dreitheiliger Flamme)

tragend. Dieser Heilige ist ohne Zweifel der H.

Brandanus, Abt. Dies wird auch durch ein

handschriftliches Inventarium des Kirchensilbers

vom J. 1552, bei der Säcularisirung, bestätigt,

in welchem, außer einigen Marienbildern, auch

aufgeführt wird: "Ein silbern Brandanus,

mit einer silbern Monstrantze, wiget XI marck

XII Loth." In einem andern Inventarium, bei

Thiele Beschreibung S. 62, werden die Bilder der

Hauptheiligen des Doms, aber nicht das des H.

Brandanus, aufgeführt. Der H. Brandanus kommt

äußerst selten vor; ja er wird in den neuern

Ikonographien gar nicht einmal genannt und

selbst die Acta Sanctorum lassen über die

Deutung des Attributs in der rechten Hand im

Stiche. Die meiste Aufklärung giebt das

plattdeutsche "Leuent der Hylgen, Basel,

1517, Samerdel, Fol. CCXL" flgd., welches

sehr viel, 15 Druckseiten in Folio, von diesem

Heiligen mittheilt, jedoch Fol. CCXLVIIb. auch

berichtet: "De grote lerer Vincencius, de

do vele hystorien beschryfft, de schafft nicht

vele van disseme Brandano, men he secht, wo id

ein abbet gewest is vnde hofft vele mönnecke

vnder fick ghehadt vnde hefft ock vele wandert:

men dat yd alle war schal wezen, alze syne

hystorien hyr geschreuen ludet, wil he nycht

löuen." Das Attribut der Kerze bezieht sich

ohne Zweifel auf ein Ereigniß, welches er erlebt

haben soll, da in der Lebensbeschreibung kein

Stoff zur Deutung eines andern ähnlichen

Attributs zu finden ist. Auf seinen Meerfahrten

kam Brandanus in ein Kloster auf einer Insel und

in die Kirche: "Do quam en vurich schote in

eyn vynster vnde entfengede alle de lampen vor

den altaren, do vloech dat schoet wedder vth dem

vinster. Do fragede sunthe Brandanus: We deyt

des morgens de kersen wedder vth? De abbet sede:

Kum vnde see dat wunder ghades; see, du süest de

kersen bernen, men dat wert nicht vormynret,

wente dat is eyn geystlich lycht. Do fragede

sunte Brandanus: Wo mach ein geystlik lycht in

einem licham bernen? De abbet antworde vnde

sprack: Heffstu nicht gelesen, da de

, in Mönchs= oder Abts=Gewande,

mit einer Kappe auf dem Kopfe, in der Linken ein

offenes Buch haltend, in der Rechten eine

brennende Kerze (mit dreitheiliger Flamme)

tragend. Dieser Heilige ist ohne Zweifel der H.

Brandanus, Abt. Dies wird auch durch ein

handschriftliches Inventarium des Kirchensilbers

vom J. 1552, bei der Säcularisirung, bestätigt,

in welchem, außer einigen Marienbildern, auch

aufgeführt wird: "Ein silbern Brandanus,

mit einer silbern Monstrantze, wiget XI marck

XII Loth." In einem andern Inventarium, bei

Thiele Beschreibung S. 62, werden die Bilder der

Hauptheiligen des Doms, aber nicht das des H.

Brandanus, aufgeführt. Der H. Brandanus kommt

äußerst selten vor; ja er wird in den neuern

Ikonographien gar nicht einmal genannt und

selbst die Acta Sanctorum lassen über die

Deutung des Attributs in der rechten Hand im

Stiche. Die meiste Aufklärung giebt das

plattdeutsche "Leuent der Hylgen, Basel,

1517, Samerdel, Fol. CCXL" flgd., welches

sehr viel, 15 Druckseiten in Folio, von diesem

Heiligen mittheilt, jedoch Fol. CCXLVIIb. auch

berichtet: "De grote lerer Vincencius, de

do vele hystorien beschryfft, de schafft nicht

vele van disseme Brandano, men he secht, wo id

ein abbet gewest is vnde hofft vele mönnecke

vnder fick ghehadt vnde hefft ock vele wandert:

men dat yd alle war schal wezen, alze syne

hystorien hyr geschreuen ludet, wil he nycht

löuen." Das Attribut der Kerze bezieht sich

ohne Zweifel auf ein Ereigniß, welches er erlebt

haben soll, da in der Lebensbeschreibung kein

Stoff zur Deutung eines andern ähnlichen

Attributs zu finden ist. Auf seinen Meerfahrten

kam Brandanus in ein Kloster auf einer Insel und

in die Kirche: "Do quam en vurich schote in

eyn vynster vnde entfengede alle de lampen vor

den altaren, do vloech dat schoet wedder vth dem

vinster. Do fragede sunthe Brandanus: We deyt

des morgens de kersen wedder vth? De abbet sede:

Kum vnde see dat wunder ghades; see, du süest de

kersen bernen, men dat wert nicht vormynret,

wente dat is eyn geystlich lycht. Do fragede

sunte Brandanus: Wo mach ein geystlik lycht in

einem licham bernen? De abbet antworde vnde

sprack: Heffstu nicht gelesen, da de

|

Seite 173 |

|

busk Moysi brande vp dem berge Sinai vnde bleeff doch vngeseriget (Fol. CCXLIIIb). Der fremde Abt erzählt auch: "Wy hebben hyr nicht tho ethende, daer wy vüer tho behouen. Ock schadet vns nicht hette edder kolde, vnde in den ambachten der tyde entfangen sick süluen de lychte, de wy mit vns vth vnsen landen brochten, vnde werden nicht vormynret van der guede ghades (Fol. CCXLIIIa)." - Es ist also außer Zweifel, daß das Attribut des H. Brandanus eine brennende Kerze ist. - Wie der H. Brandanus in den Dom zu Güstrow gekommen ist, läßt sich noch nicht ermitteln; vielleicht ward er durch eine besondere Begebenheit oder Schenkung eingeführt. Von Bedeutung mag es sein, daß auch die Kirche zu Malchin, deren Pfarre seit 1301 mit einer Domherrnstelle in Güstrow vereinigt war, einen "Altar Brandani" hatte, dessen Patronat ganz dem Malchiner Rath gehörte. - Auch im Dome zu Schwerin war ein Altar Brandani.

11) S. Gertrud: S

NCT

NCT

G

G

RDR

RDR

V, gekrönte Jungfrau, ein Hospital

mit beiden Händen im linken Arme haltend.

V, gekrönte Jungfrau, ein Hospital

mit beiden Händen im linken Arme haltend.

12) S. Apollonia: S

NT

NT

PLONI, gekrönte Jungfrau, offenes

Buch in der Linken, Zange mit Zahn fehlt in der Rechten.

PLONI, gekrönte Jungfrau, offenes

Buch in der Linken, Zange mit Zahn fehlt in der Rechten.

13) S. Michael: S

NCTVS MICH

NCTVS MICH

EL, Jüngling, mit Flügeln, Drache

zu den Füßen, Schwert und Lanze fehlen.

EL, Jüngling, mit Flügeln, Drache

zu den Füßen, Schwert und Lanze fehlen.

14) S. Agathe: S

NCTVS (!)

NCTVS (!)

G

G

T

T

, gekrönte Jungfrau, ein Buch mit

beiden Händen haltend.

, gekrönte Jungfrau, ein Buch mit

beiden Händen haltend.

15) S. Mauritius: S

CTVS MOVRISV, Ritter, Mohr, einen

rothen Schild mit goldenem Kreuz in der Linken

haltend, Fahne in der Rechten fehlt.

CTVS MOVRISV, Ritter, Mohr, einen

rothen Schild mit goldenem Kreuz in der Linken

haltend, Fahne in der Rechten fehlt.

16) S. Maria Magdalena: S

NCT

NCT

M

M

RI

RI

, im Schleier, mit der Salbenbüchse.

, im Schleier, mit der Salbenbüchse.

Wenn die ersten Flügel zugeschlagen und dadurch die geschnitzten Figuren verdeckt werden, so zeigen sich auf der ganzen Ausdehnung auf vier Tafeln Gemälde, welche recht gut gemalt und ausgezeichnet gut erhalten sind. Jede Tafel hat 4 gleich große Gemälde. Die 16 Gemälde im Ganzen

|

Seite 174 |

|

stellen die Passion Christi dar und wurden früher während der Fastenzeit zur Anschauung gebracht. Die Gemälde sind in der Ansicht von links nach rechts folgende.

| Obere Reihe. | |||

| Links. | |||

| Abendmahl. | Oelberg. | Judaskuß. | Gefangennehmung. |

| Rechts. | |||

| Verspottung. | Geißelung. | Dornenkrönung. | Pilatus. |

| Untere Reihe. | |||

| Links. | |||

| Kreuztragung. | Kreuzigung. | Himmelfahrt. | Grablegung. |

| Rechts. | |||

| Auferstehung. | Wiedererscheinung. | Kreuzabnahme. | Ausgießung des Heil. Geistes. |

Auf dem Gemälde der Himmelfahrt sind von Christus nur die Füße und der Rocksaum zu sehen. - Auf dem Gemälde der Ausgießung des Heiligen Geistes sitzt Maria, über welcher eine Taube schwebt, mitten unter den Jüngern.

Wenn die zweiten Flügel zugeschlagen werden, zeigen sich 4 gemalte, große Heiligenfiguren in Lebensgröße, auf jedem Flügel 2 neben einander, welche die Localheiligen der Kirche in guten, aber schon etwas schadhaften Gemälden zeigen. Wenn die Flügel zugeschlagen sind, zeigen sich dem Beschauer folgende Figuren in der Ansicht von links nach rechts:

1) Maria. 2) Johannes Ev. 3) Cäcilia. 4) Katharina.

1) S. Maria, mit dem Christkinde auf dem Arme.

2) S. Johannes Ev., den Kelch mit einer Schlange segnend.

3) S. Cäcilia, gekrönte Jungfrau mit einem offenen Buche in der Linken und einem Lilienscepter in der Rechten.

4) S. Katharina, gekrönte Jungfrau, mit einem offenen Buche in der Rechten, Schwert in der Linken, Rad zu den Füßen.

|

Seite 175 |

|

Der Dom war, außer der Jungfrau Maria, nach den Stiftungs=Urkunden dem Evangelisten Johannes und der H. Cäcilie geweihet. Die beiden letztern Heiligen führt das Dom=Capitel auch in seinem großen Siegel.

welche von vorne nicht zur Anschauung kommen kann, enthält Inschriften aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, über die Restauration der Kirche.

Auf der Rückwand des Hochaltars zu Güstrow stand (nach Thomas Analecta Gustrov. p. 152) folgende Inschrift:

"Nach unsers Herrn und Seligmachers Geburt Anno 1565 hat die Durchl. Fürstin Fraw Elisabeth, gebohrne aus Königlichem Stamme Dännemarck, angefangen diese Thum=Kirche, welche schier gantz verfallen und zu einem wüsten Hause geworden, dem lieben Gotte und seinem heiligen Worte zu Ehren wiederum zu bessern, bauen und renoviren, Und ist die erste Christliche Predigt darin geschehen Anno 1568 Sonntags nach dem Neuen Jahr."

Nach Thiele (1726) S. 55 waren auf der Predelle "vorzeiten Bilder einiger Alt=Väter und Bischöfe, welche aber anjetzo bekleidet und anstatt deren die Historie vom Osterlamm nach Exod. 12, v. 11, und die Einsetzung des Heil. Abendmahls mit 1. Cor. 5, v. 7 wieder dahin gebracht worden."

Bei der Abnahme des Altars zur Restauration hat sich unter dem Brette mit den sehr schlechten jungen Darstellungen, welche der Erhaltung nicht werth sind, die alte Predelle wieder gefunden, welche sehr gut gemalt und erhalten ist. Auf grünem Grunde mit goldenen Sternen sind in sehr lebhaften Farben und vortrefflicher Anordnung gemalt die Brustbilder des dornengekrönten Christus (Ecce homo), hinter welchem zwei Engel einen rothen Mantel halten, und der 4 Kirchenväter der lateinischen Kirche, in folgender Ordnung in der Ansicht:

| Christus, | |||

| S. Ambrosius, | S. Gregorius, | S. Hieronymus, | S. Augustinus |

| mit | mit | mit | mit |

| Bischofsstab. | dreifachem | einfachem | Bischofsstab. |

| Kreuzstab. | Kreuzstab. | ||

|

Seite 176 |

|

Die Kirchenväter haben ihr Attribut im Arme und halten Spruchbänder mit folgenden Inschriften:

Das auf dem Spruchbande des H. Augustinus ganz

abgestoßene

hat nach der ganz gleichen

Predelle des in den neuesten Zeiten ebenfalls

restaurirten Altars von Lübsee bei Güstrow mit

Sicherheit ergänzt werden können.

hat nach der ganz gleichen

Predelle des in den neuesten Zeiten ebenfalls

restaurirten Altars von Lübsee bei Güstrow mit

Sicherheit ergänzt werden können.

Reliquiengruft und Bau.

Bei der Restauration des Altartisches ward unter der Deckplatte noch die ausgemauerte Reliquiengruft gefunden, in welcher eine große gedrechselte Holzbüchse stand. In derselben lagen mehrere kleine Bruchstücke von Menschengebeinen, namentlich 3 Bruchstücke von Schädeln (also die Reliquien), und ein gebräuntes Siegel von Wachs, welches keine Spur zeigt, daß es an einer Urkunde gehangen hat, da kein Siegelband vorhanden, auch keine Stelle zu finden ist, wo das Siegelband hätte befestigt sein können. Auch war keine Spur von einer Urkunde oder Moder vorhanden. Ein wenig leichter, brauner Staub wird von den seidenen Lappen stammen, in welche die Knochen gewickelt gewesen sein werden. Das Siegel allein soll also eine bestimmte Zeit anzeigen.

Das Siegel ist parabolisch und 2 3/4 Zoll hoch, und hat quer durch auf der Oberfläche einen breiten Riß, der nicht durchgeht; die obere Siegelplatte wird also in jüngerer Zeit restaurirt sein. Es stellt Christum am Kreuze mit Maria und Johannes zu den Seiten unter einem dreigiebeligen Baldachin dar. Unten knieet in einer kleinen Nische eine kleine, rechts gekehrte Bischofsgestalt mit der Bischofsmütze

|

Seite 177 |

|

auf dem Haupte und den Bischofsstab vor sich haltend. Die Umschrift, welche sich glücklicher Weise, jedoch schwer, noch entziffern ließ, lautet:

(=

Sigillum fratris Canonis dei gracia episcopi Magaricensis).

Die Schrift ist eine ausgebildete Majuskel und gehört sicher der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts an, wozu denn auch der Styl des Siegels paßt. Der Bruder Cono oder Conrad, "magaricensischer Bischof", ist nun ohne Zweifel ein Weihbischof (episcopus in partibus infidelium) des Bischofs von Camin, da der Güstrowsche Dom zum Sprengel des Bischofs von Camin gehörte, und ein Mönch, da er sich "frater" nennt. Wo sein "magaricensisches" Bisthum lag, hat sich bis jetzt, selbst von kundigen Gelehrten, nicht erforschen lassen.

Lange Zeit war in den Archiven von diesem Weihbischofe keine Spur zu finden; sogar im Archive zu Stettin war er durchaus unbekannt. Endlich erforschte ich ihn im Archive zu Schwerin in den Urkunden des Klosters Dargun. Am 2. März ("sexto nonas mensis Marcii") 1335 war er nach einer alten Abschrift einer Urkunde als Weihbischof des Bischofs von Camin:

"frater Cono, dei et apostolice sedis gracia Magaricensis ecclesie episcopus, gerens uices reuerendi in Christo patris et domini domini Frederici episcopi Caminensis,"

in dem Kloster Dargun und beglaubigte hier die Abschrift von zwei Urkunden des Fürsten Heinrich von Meklenburg und des Raths der Stadt Gnoyen vom J. 1307 über die Verleihung des höchsten Gerichts zu Walkendorf und andern Dörfern an das Kloster Dargun. Unter den Zeugen war auch ein Mönch Gottfried aus dem Kloster Altenberge bei Cöln ("Gottfridus de Nunnenberch, monachus in Veteri Monte, ordinis Cisterciensis, Coloniensis diocesis"). Also wird auch wohl der Weihbischof Bruder Cono dem Cistercienser=Orden angehört haben.

Am 3. März (tercia die mensis Marcii) 1335 bezeugte zu Dargun der Bischof Cono

|

Seite 178 |

|

frater Cono, dei et apostolice sedis gracia Magaricensis ecclesie episcopus, vicarius ac g[erens uices reuerendi in] Christo patris ac domini domini Frederici episcopi Caminensis,"

nach einer etwas schadhaften Original=Urkunde, daß er am 17. Februar den Kirchhof und den Kreuzgang ("ambitum"), am 24. Februar drei Altäre, am 25. Februar einen Altar, am 27. Februar einen Altar im Kloster Dargun geweihet habe, und verlieh diesen Altären einen Ablaß. An dieser Urkunde hängt dasselbe Siegel, welches in der Reliquiengruft des Güstrowschen Domes gefunden ist. Es ist klar ausgedrückt, jedoch an den Rändern etwas zerbrochen. Von der Umschrift ist noch zu lesen:

Dieses Siegel stimmt nun nicht zu dem Altarschrein selbst, welcher nach dem Styl und dem Wappen der Donatoren nicht älter als 1490 sein kann (vgl. oben S. 168), über welchen sich aber in dem Altartische keine Nachricht gefunden hat.

Es ist also wohl gewiß, daß das Siegel von der Weihung des Schiffes der Kirche und des frühern Flügelaltars stammt, da der Bau des Schiffes ohne Zweifel in das 14. Jahrhundert gehört und sicher vor 1388 vollendet war; vgl. Jahrb. VIII, B, S. 97 flgd. Man wird also bei der Weihung des noch stehenden Altars das Siegel von der alten Weihungs=Urkunde beschädigt vorgefunden, auf der Rückseite restaurirt und wieder in den Altar gelegt haben.

Die Schachtel mit den Reliquien und dem Siegel ist im J. 1868 wieder in den Altartisch gelegt worden.

Nach allen diesen Zeugnissen ist es denn wohl außer Zweifel, daß der Weihbischof Cono im J. 1335, als er in Dargun war, von hier nach Güstrow reiste, um daselbst nach Vollendung des Schiffes die damit fertige Kirche zu weihen. - Auch das Thurmgebäude wird zugleich mit oder bald nach demselben gebauet sein, da schon 1388 und 1391 zu beiden Seiten die Kapellen angebauet wurden (vgl. unten).

Der Bau ward wahrscheinlich im Anfange des 14. Jahrhunderts begonnen und langsam fortgeführt. Nach einer urkundlichen Nachricht war am 14. April 1293 der Bau der Kirche noch nicht vollendet, sollte aber betrieben

|

Seite 179 |

|

werden: "ut ecclesia in suis adhuc edificiis incompleta cicius consummetur" (nach Meklenb. Urk.=Buch III, Nr. 2221). Auf die Fortführung des Baues bezieht sich denn auch wohl die alte Regeste einer verloren gegangenen Urkunde im Archive zu Schwerin vom J. 1306 (in vigilia b. Jacobi ap.), nach welcher in einem Vergleiche des Dom=Capitels mit den Bauern zu Dehmen wegen der Wiesen "das Dom=Capitel sich 6 Morgen Wiesen vorbehält zur Futterung der Pferde, weil an der Kirche gebauet werde." Schon am 1. Junii 1303 bestätigte der Bischof Heinrich von Camin ein Statut des Dom=Capitels zu Güstrow, nach welchem der Ertrag der Pfründen im ersten Jahre nach dem Gnadenjahre dem Bau der Kirche zufallen solle ("ecclesie structure et ipsius restaurationi"): Meklenb. Urk.=Buch V, Nr. 2867.

Diese Forschung erhält nun eine glänzende Bestätigung durch eine andere neue Entdeckung im Bau der Kirche. Das östliche Ende des Mittelschiffes, oder eigentlich das ganze Mittelschiff ohne das Thurmgewölbe, enthält zwei Gewölbe, die durch einen breiten Gurtbogen geschieden werden, welcher über den Arkadenbögen auf zwei abgeschrägten Consolen ruht. Bei der Abnahme der Kalktünche zeigte sich nun, daß jede dieser beiden Consolen mit einem Wappenthier bemalt war: die nördliche Console mit einem schreitenden Greifen, grün auf gelb, die südliche Console mit einem schreitenden Leoparden, gelb auf grün, beide vortrefflich componirt und gezeichnet; das letztere Wappenthier ist nach dem heraldischen Sprachgebrauche ein "Leopard" (nicht ein Löwe), da es das ganze Gesicht zeigt, also "en face" dargestellt ist. Beide Bilder sind bei der jüngsten Restauration gewissenhaft restaurirt. Ohne Zweifel enthalten diese Malereien heraldische Anspielungen in Beziehung auf den Bau: der Greif auf das wendische Fürstenhaus überhaupt (hier Werle), da der Stifter des Domes und der Stammhalter des ganzen fürstlichen Hauses noch einen Greifen im Siegel führte, der Leopard auf das Königreich Dänemark. Nun liegt es nahe, beim Anblick dieser Wappenbilder an den Fürsten Nicolaus II. von Werle († 1316) und dessen Gemahlin Rixa von Dänemark zu denken, welche vor dem 27. October 1308 starb. Und dies wird durch eine feierliche Urkunde bestätigt, welche von dem Bau dieser Gewölbe berichtet. Als der genannte hoch verdiente Fürst Nicolaus II. am 27. October 1308 zu Güstrow dem Dom=Capitel zu Güstrow das Eigenthum des

|

Seite 180 |

|

Dorfes Schweez überließ, versicherte er demselben nicht allein die 30 Mark, welche "seine Gemahlin (Rixa) seliger Gedächtniß auf ihrem Sterbelager den Domherren zu Güstrow durch ihr Testament vermacht habe", ("renunciantes triginta marcis slauicalibus, quas uxor nostra memorie felicis in testamento sui agonis posita canonicis memoriter erogabat"), sondern "schenkte auch die beiden Gewölbe, welche er kraft eines feierlichen Gelübdes" (vielleicht für die Wiederherstellung seiner Gemahlin) "in der Domkirche zu Güstrow hatte bauen lassen", ("renunciantes duabus testudinibus, quas ex ui uoti sollempnis quondam construi nouimus in ecclesia supradicta"), indem er die Bedingung machte, daß für seine Vorfahren und für ihn und "seine Gemahlin Rixa" jährlich am Sonntage vor Mariä Himmelfahrt Gedächtnißfeiern gehalten werden sollten (vgl. Meklenb. Urk.=Buch, Bd. V, Nr. 3248, S. 414). Es scheint außer Zweifel zu sein, daß die beiden Wappenthiere Denkmäler auf den Bau der beiden hier bezeichneten Gewölbe sind. Es konnten auch wohl kaum andere Gewölbe gemeint sein, da die übrigen nach dem Baustil alle damals fertig waren.

Dies stimmt wieder genau damit zusammen, daß nach den oben mitgetheilten urkundlichen Nachrichten im J. 1306 an der Kirche gebauet ward.

Die beiden Gewölbe des Mittelschiffes waren also vor dem 27.October 1308 fertig.

Hauptpforte.

Die Hauptpforte des am Ende der Stadt gelegenen Domes ist wohl immer die einzige nördliche Pforte stadtwärts, in der Giebelwand des nördlichen Kreuzschiffes gewesen. Diese Giebelwand ist, mit Ausnahme der jetzt wieder hergestellten Fenster im Uebergangsstyl, noch ganz im romanischen Baustyl aufgeführt und das älteste Denkmal in der Stadt, aus der Zeit der Stiftung des Domes 1226; diese Pforte ist noch im Rundbogen construirt, während die gegenüber liegende Pforte im Uebergangsstyl schon spitzbogig ist, und die Friese bestehen aus Halbkreisbogen.

|

Seite 181 |

|

Die große Thür dieser Pforte hatte einen schönen, alten Eisenbeschlag (vgl. Jahrb. XXVII, S. 236), welchem jedoch, da die Thür eine andere Einrichtung erhalten sollte, abgenommen und ins Antiquarium versetzt ist.

Das messingene Schild des Thürringes oder Klopfers an dieser Hauptpforte ist ebenfalls sehr alt und merkwürdig.

Es stellt einen Christuskopf in sehr alten Formen dar, umgeben von einer Weinrebe, mit Blättern und Trauben, alles vorzüglich modellirt und gegossen. Der Ring, dessen rein heidnische Formung ich schon früher (Jahrb. XXVII, S. 236) erwähnt habe, ist unter dem Bart des Christuskopfes angebracht.

Da das Domstift zu Güstrow von dem Bistbum Hildesheim gestiftet ward (vgl. Jahrb. XX, S. 238), in Meklenburg um das J. 1226 aber wohl schon schwerlich eine Werkstätte für dergleichen Kunstwerke war, so wird es leicht möglich sein, daß dieses Thürschild aus dem durch Erzgießereien berühmten Hildesheim gekommen ist.

Dieser Thürring ist bei der letzten Restauration an der Sakristeithür auf der Südseite der Kirche angebracht, wohin er eigentlich nicht gehört.

Wand- und Gewölbe-Malereien.

Die Kirche stand früher in ihren Haupttheilen im Allgemeinen im Rohbau. Wandmalereien haben sich im Chor, Schiff und Kreuzschiff nicht gefunden. Geputzt waren nur die Gewölbe und in den ältern Theilen auch die Fensterbogen und Gurtbogen.

Die Austünchung der Kirche mit Weißkalk wird in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geschehen sein. Die Wand hinter der Orgel, welche 1590 vollendet ward, war noch nicht getüncht. Dagegen war die Wand hinter dem sehr großen Epitaphium auf den Amtmann und Rentmeister David Schütte an der Südwand des Schiffes, welches 1669 gesetzt ward, schon überkalkt. Die erste Ausweißung der Kirche wird also unter dem Herzoge Johann Albrecht II. während dessen erster Ehe (1611-1616), in welcher auch

|

Seite 182 |

|

eine große, weiß getünchte Empore neben dem Altare gebauet ward, vorgenommen sein.

der jüngste, junggothische Theil der Kirche, hatte keine Malereien.

nämlich das ganze Kreuzschiff und ein Gewölbe nach Osten hin, also der älteste romanisirende Theil der Kirche, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, zeigte einigen wenigen Schmuck in Farben.

Die Gewölberippen des östlichen Gewölbes trugen einigen Farbenschmuck. Die Rippen waren sehr glänzend roth und abwechselnd mit grauen oder weißen Dreiecken oder halben Scheiben bemalt.

An den Wänden und Pforten hatte man schon beim Bau der Zieggelfarbe nachgeholfen, da gelbliche oder fleckige Ziegel roth übermalt Waren, freilich in einer sehr dünnen, nicht meßbaren Farbenlage.

Die Pilaster unter den Gurtbogen hören in einiger Höhe über den ehemaligen Kirchenstühlen auf und enden auf abgeschrägten Consolen mit gutem Profil, welche ursprünglich geputzt und hellgrau, wie Sandstein, übermalt waren.

im Westen, altgothischen Styls, welches 1335 geweihet ward, hatte in den Gewölben, welche im Winter 1866/67 von der Kalktünche befreiet wurden, ursprüngliche Malereien.

Die beiden im Jahre 1308 fertig gewordenen Gewölbe des Mittelschiffe waren mit schön gezeichneten, großen Ornamenten auf Kalkgrund bemalt, und zwar so, daß

1) vom Schlußstein aus in jeder Gewölbekappe ein Ornament nach dem Schildbogen und

2) diesem entgegen ein Ornament von dem

Schildbogen nach dem Schlußstein hin ging,

ohne daß sich beide entgegenkommende Ornamente berührten.

|

Seite 183 |

|

Die Ornamente waren vorherrschend Lilien und Weinranken, auch Epheu= und anderes Blattwerk, abwechselnd in gelb (die Lilien) und grün (das Weinlaub). Die Blätter waren in hellen Farben gemalt und mit starken, schwarzen Conturen umzogen.

Der breite Gurtbogen zwischen den beiden Gewölben war nur weiß geputzt und nicht bemalt. Da aber die Pilaster oder die Lissenen unter dem Gurtbogen in der Höhe der Bogen der Seitenschiffe zu Consolen abgeschrägt waren, so waren diese Consolen mit Wappenthieren bemalt:

an der Nordseite mit einem schreitenden Greifen, grün auf gelb,

an der Südseite mit einem schreitenden Leoparden, gelb auf grün,

beide vortrefflich componirt und gezeichnet.

Diese Wappenthiere deuten ohne Zweifel auf den Fürsten Nicolaus II. von Werle und dessen Gemahlin Rixa von Dänemark, unter denen vor dem 27. Octbr. 1308 zwei Gewölbe in der Kirche erbauet waren (vgl. oben über die Reliquiengruft und den Bau).

Dies scheint auf überraschende Weise dadurch bestätigt zu werden, daß der Caminer Weihbischof Cono im J. 1335 ohne Zweifel in der Kirche etwas, wahrscheinlich die ganze, eben fertig gewordene Kirche, geweihet hat, wie oben ausgeführt ist.

Die Gewölbemalereien sind der Uebereinstimmung wegen bei der Restauration etwas verändert. Die Wappenthiere auf den Consolen sind erhalten.

Die Kapellen an den Seitenschiffen.

Das Hauptschiff hat zwei niedrige Seitenschiffe; an jedem Seitenschiffe ist wieder eine Kapellenreihe, je von drei Kapellen oder drei Gewölben, angebauet, so daß der Grundplan des Schiffes jetzt fünfschiffig ist.

|

Seite 184 |

|

wird, wenigstens in den beiden östlichen Kapellen, zugleich mit dem nördlichen Seitenschiffe gebauet sein, da die Gewölbe beider in der Mitte auf denselben Granitpfeilern ruhen und von einer ursprünglichen Außenwand des Seitenschiffes keine Spur vorhanden ist 1 ). Dies scheint auch zu der Baugeschichte zu stimmen. Da das Mittelschiff nach den oben mitgetheilten Forschungen im J. 1335 geweihet worden ist, so wird das nördliche Seitenschiff mit den Kapellen nicht lange darauf gebauet sein.

Die östliche dieser Kapellen war ursprünglich 2 (Gewölbe lang gewesen, jedoch in neuern Zeiten durch eine dünne Querwand in zwei Räume geschieden; diese Querwand, so wie die nächst folgende, ist jedoch bei der Restauration im J. 1867 weggenommen. - Die Gewölle dieser Kapelle haben 2 schön modellirte Schlußsteine aus gebranntem Thon, östlich mit Lilie, westlich mit Epheu.

Sicher war das nördliche Seitenschiff im J. 1388 fertig. Denn im J. 1388 2 ) ward die Bestimmung getroffen, daß die letzte Kapelle in dieser Reihe, "am Thurm an der Nordseite" (die "Bülowen Kapelle"), gebauet werden solle. Clandrian in seiner Registratur der (verloren gegangenen) Domurkunden sagt nämlich:

"Ghemekini von Bülow, Canonici zu Güstrow, Testament, darin er verordnet: Im Ersten, daß sein Bruder Johannes (1404 Dompropst zu Güstrow) eine Vikarei in der Thumkirche zu Güstrow stiften solle; In dem andern, daß er auf den Fall, da sein Bruder Johannes, der bereits eine Vikarei gestiftet habe, eher sterben würde, er für sich zu einer andern Vikarei 16 Mark jährlicher Hebung verordnet haben wolle. Item giebt er zur Erbauung einer Kapelle an dem Thurm der Thumbkirche an der Norderseite, was die Kirche von seinen und seines Bruders Präbenden einnehmen könne zu Sukow und Demen. Item auf den Fall, da sein Bruder eher sterben würde, giebt er den halben Ziegelhof mit der Scheune. 1388, Sept. 28."

|

Seite 185 |

|

Die Katzowen Vikarei mit einem "neuen Altar" an der Norderseite in die Ehre Simoms et Judae, 1397, Sept. 10", war wahrscheinlich an einem Pfeiler des nördlichen Seitenschiffes gestiftet, berührt also die Kapellenreihe nicht, beweiset aber, daß das ganze nördliche Seitenschiff damals schon fertig sein mußte.

Die östliche dieser Kapellen, welche zuerst fertig geworden ist, war mit guten Malereien auf weißem Kalkgrund geschmückt, welche jedoch nicht erhalten werden konnten.

Bemalt war die ganze Ost= oder Altarwand, welche durchweg mit kleinen Medaillons sehr gut geschmückt war. Ungefähr in Altarhöhe war in der Mitte ein größeres Gesicht zu erkennen, welches zu liegen schien. Ueber der Mitte dieser Figur, wenn man sie ich ausgestreckt denkt, und in der Mitte der Wand, standen senkrecht kleine Medaillons 1 ), von denen das dritte nach oben Christum am Kreuze mit Maria und Johannes darstellte. Die Darstellung in der Mitte kann also die herkömmliche Darstellung der Wurzel Jesse dargestellt haben.

An jeder Seite der liegenden Figur war ein größeres Medaillon, jedes mit einem männlichen Brustbilde mit einer Kappe und mit einem Spruchbande, wahrscheinlich Propheten.

Darüber waren kleine Medaillons, in denen jedoch nichts zu erkennen war, außer einem Engel mit Flügeln in einem Medaillon.

Alle in der Höhe folgenden Medaillons waren von mittlerer und gleicher Größe.

In der zweiten Reihe war in der Mitte ein Medaillon mit unkenntlichem Darstellung, zur "Wurzel Jesse" gehörend. An jeder Seite waren 3 Medaillons, immer Mann und Frau (nämlich 1 Mann und 2 Frauen - und 2 Männer und 1 Frau), mit Kronen, ohne Heiligenscheine, ohne Spruchbänder, wahrscheinlich Donatoren, Fürsten von Werle.

Dann folgte ein breiter grauer Strich quer durch.

In der dritten Reihe war in der Mitte das oben erwähnte Crucifix und zu jeder Seite 3 Medaillons mit männlichen Brustbildern mit Kappen.

|

Seite 186 |

|

In der vierten Reihe waren an jeder Seite 2 1/2 Medaillons und

in der fünften Reihe 4 Medaillons, alle unkenntlich.

Die westliche Kapelle der nördlichen Kapellenreihe, welche 1388 gebauet werden sollte, hatte Verzierungen am Gurtbogen zwischen Mittelhaupt schiff und Seitenschiff. Der Kalkputz des Bogens geht bis an eine Kante, welche mit Zickzack schwarz und weiß bemalt war.

Aehnlich wie die östliche Kapelle im nördlichen Seitenschiffe war die östliche Kapelle im südlichen Seitenschiffe ausgestattet. Die Kapelle ist wohl die älteste in dieser Kapellenreihe und sicher in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. angebauet; denn die westlichste Kapelle an dieser Seite ward im J. 1394 gestiftet (vgl. Jahrb. VIII, B, S. 100). Diese Kapelle ist ein Gewölbe groß und hat starke Ringmauern, von denen auch die westliche eine im Spitzbogen gewölbte Türöffnung hat. Nach Abnahme der Kalktünche im J. 1868 zeigte es sich, daß die ganze Kapelle auf weißer Kalktünche und an der Ostwand auf weißem Kalkputz bemalt war, welche jedoch theils schon abgefallen, theils nicht mehr zu erhalten war.

Die starken Gewölberippen waren in der Länge eines Ziegels abwechselnd roth und grün bemalt. Die Gewölbekappen waren im Grunde weiß; alle Ränder der Kappen, sowohl an den Rippen, als an den Wänden, waren von einer rothen Linie eingefaßt, auf denen Blumenknospen auf kleinen Stengeln in Roth standen. Vom Schlußsteine des Gewölbes gingen in die Gewölbekappen 4 feine rothe Lilien hinein, denen von den Wandseiten her 4 gleiche Lilien entgegenstrebten.

Die weißen Wände, mit Ausnahme der Ostwand, waren ganz mit feinen rothen Blumenranken bedeckt.

Die geputzte Ostwand war aber ganz mit Figuren bemalt, welche einen guten Styl zeigten. Es ließen sich 3 Reihen von Malereien erkennen.

Oben in der Mitte thront Christus (Gott Sohn) als Weltenrichter, auf dem Regenbogen sitzend, in der para=

|

Seite 187 |

|

bolischen Glorie (Mandorla, Osterei), mit einem Schwerte an jeder Seite des Mundes, mit erhobenen Händen. An den 4 Ecken standen in Halbkreisen die Symbole der 4 Evangelisten. An jeder Seite Christi knieete anbetend eine größere Figur: zur Linken eine männliche Figur in gelbem Gewande mit Gesicht, Bart und Haar, wie gewöhnlich Christus dargestellt wird; die Figur zur Rechten war fast ganz abgefallen, es war nur noch der untere Theil eines weiten blauen Gewandes vorhanden. Ueber diesen anbetenden Figuren schwebte an jeder Seite ein kleiner Engel, die Posaune des Weltgerichts blasend.

Die beiden andern Streifen der Wand waren in der Mitte, unter der Figur Christi, ohne Malerei, ohne Zweifel für die Stelle eines Altars und einer darauf stehenden Heiligenfigur.

Der mittlere Streifen war ganz mit Figuren bemalt. Der ganze Streifen war wie ein grünes Feld bemalt, in welchem braunrothe Gräber geöffnet waren, aus denen anbetend ganz kleine Figuren, nur in der obern Hälfte sichtbar, hervorstiegen. Die ganze Darstellung versinnbildlicht also das jüngste Gericht und die Auferstehung des Fleisches. Zur Rechten waren als Auferstehende die Geistlichen, zur Linken die Weltlichen dargestellt.

Auf der Seite zur Rechten waren folgende Figuren in der Ansicht zu erkennen:

| Papst. | ||

| S. Gertrud (?). | Cardinal. | |

| S. Maria Magd. | Bischof. | Abt. |

| Priester |

Die unterste Figurenreihe war nicht mehr zu erkennen. Die hintersten Figuren waren weibliche Heilige: oben S. Gertrud, eine Hospitalkirche auf dem Nacken tragend, unten S. Maria Magdalena mit der Salbenbüchse in den Händen.

Auf der Seite zur Linken war nichts mehr zu erkennen, als die Figur des Kaisers, mit der Kaiserkrone, dem Papst gegenüber.

Die unterste Reihe der Gemälde reichte bis auf den Fußboden hinunter.

Zur Rechten, unter der Auferstehung der Geistlichen, waren die "Leiden Christi" dargestellt. In der Mitte,

|

Seite 188 |

|

rechts von dem Kreuze, Maria mit dem Leichnam Christi im Schooße. Dahinter Joseph von Arimathia, nur mit Kopf und Brust sichtbar. Zu beiden Seiten waren die Marterwerkzeuge neben einander aufgestellt, anfangend mit dem Judaskuß: Nägel, Essigkanne, Keule, Lanze, Schwert, Kreuz, Leiter, Harnischfaust, Rohr, Schwamm, Strick, Messer, Nägel.

Auf der linken Seite dieses Streifens war Alles abgefallen.

Diese östliche Kapelle ist wohl die Heil. Kreuz=Kapelle, welche als "Capella corporis" oder "crucis Christi" in Clandrians Regesten oft vorkommt.

Die mittlere Kapelle ist wahrscheinlich die "Käselow=Kapelle", welche im J. 1391 1 ) gestiftet ward. Clandrian berichtet in seiner Registratur der Güstrowschen Domkirche:

"Nicolai Koselowen, Burgemeisters zu Güstrow, Testament, darin er untern andern zu Erbauung einer Kapelle (in die Ehre S. Petri et Pauli, item Margaretae et Ottonis) einen silbernen Gürtel giebt, welchen Hermann Zelegen gehört hat, und zur Vikarei derselben Kapelle 300 Mark lüb. Item giebt seinen silbernen Gürtel zu einem Kelch und Missal." "1391, Octbr. 17,"

und:

"Ein Testament Alheidis, Nicolai Koselowen, Burgemeisters zu Güstrow, nachgelassener Wittwe, darin sie zur Stiftung einer neuen Vikarei in ihres seligen Mannes Kapelle in der Thumkirche zu Güstrow verordnet 230 Mark. Item giebt den beiden Vikarien ein Haus. 1393, Jan. 8"

Auch die westliche Kapelle in der südlichen Kapellenreihe, "zunächst dem Thurm gegen Mittag", welche nach der oben mitgetheilten Urkundenangabe im J. 1394 fertig geworden war, ist gemalt gewesen; sie ist jedoch zu sehr verbauet, als daß sich noch ein klarer Zusammenhang erkennen ließe. An jeder Seite des Fenster steht auf weißem Kalk=

|

Seite 189 |

|

grunde eine Heiligenfigur in rothen Blumenranken. Jetzt führt innerhalb der Kapelle eine steinerne Treppe hinauf zu dem obem Stockwerk (Archiv). Dies ist die "Güstrow=Kapelle", nach Clandrian:

"Des Capitels zu Güstrow Brief, darin sie approbiren ihres Decani Nicolai von Güstrow Fundation einer Vikarei in der Thumbkirche in seiner Kapelle nächst dem Thurm gegen Mittag. 1391, in die b. Galli et Lulli conf."

Sie hieß auch die Kapelle zu S. Petri und Pauli. Die beiden Heiligenfiguren mögen diese beiden Apostel dargestellt haben.

Die Levitenstühle.

Die Domkirche zu Güstrow hatte noch 2 alte aus Eichenholz geschnitzte Levitenstühle, d. h. Chorstühle mit drei Sitzen für den Meßpriester und seine Diakonen während des Gloria in excelsis, welche zu beiden Seiten des Hochaltars standen; die eigentliche Stelle dieses Levitenstuhls ist die Südseite (Epistelseite) neben dem Hochaltare. Beide waren im gothischen Style ausgeführt und der eine mag älter gewesen sein als der andere. (Auch im Dome zu Ratzeburg stehen noch 2 Levitenstühle, der eine aus dem 13., der andere aus dem 14. Jahrhundert.)

Der Levitenstuhl, welcher früher an der Nordseite des Altars stand, hat 3 Sitze gehabt, hat daher noch 3 Baldachine und ist im rein gothischen Style, ohne Zweifel im 14. Jahrhundert, aus Eichenholz erbauet. Dieser Stuhl ist wahrscheinlich der ältere. Die ungewöhnlich hohen und breiten Seitenlehnen aus einem Stück, von denen leider die Krönungen abgesägt waren, sind auf den Außenseiten sehr reich und in der trefflichsten Arbeit mit figürlichen Darstellungen in Schnitzwerk geschmückt, an jeder Seite 5 Scenen über einander, unter flachen Baldachinen. Die Westliche Seite enthält Mariä Freuden, die östliche Christi

|

Seite 190 |

|

Leiden und Auferstehung. Die rechte Seitenlehne hat folgende Darstellungen, von unten nach oben, in der Ansicht:

1) Die Verkündigung Mariä (Ave Maria). Ein Engel knieet vor Maria; beide haben Spruchbänder in den Händen.

2) Die Heimsuchung Mariä. Maria und Elisabeth geben sich die Hand.

3) Die Geburt Christi.

Maria im Bette, mit dem Christkinde, vor der Krippe sitzt Joseph schlafend.

4) Die Anbetung der Heil. Drei Könige. Fortsetzung von 5. Die übrigen zwei Könige mit Deckelbechern.

5) Die Anbetung der Heil. Drei Könige. Maria sitzend, mit dem Christkinde auf dem Arme. Ein König reicht ihm knieend einen Deckelbecher; hinter dem Könige steht ein Knabe, der die abgenommene Krone hält.

Die linke Seitenlehne hat folgende Darstellungen, von unten nach oben, in der Ansicht:

1) Das Abendmahl Christi.

2) Die Geißelung Christi.

3) Die Kreuztragung Christi.

4) Die Kreuzigung Christi, Christus am Kreuze, mit Maria und Johannes zu den Seiten.

5) Die Auferstehung Christi.

Dieser Stuhl, einer der schönsten und reichsten im ganzen Lande, ist bei der jüngsten Kirchenrestauration sorgfältig und geschickt wieder hergestellt und an der Südseite des Altars wieder aufgerichtet.

Der zweite Levitenstuhl, welcher in die Südwand neben dem Altare eingemauert war, hatte ebenfalls 3 Sitze gehabt und 3 Baldachine. Auch dieser Stuhl war gothisch construirt, hatte aber keinen bildlichen Schmuck. Er scheint jünger gewesen zu sein, als der erste. Da der Stuhl zerbrochen war und beim Herausnehmen aus der Wand noch mehr zerfiel, so konnte er nicht restaurirt werden. Jedoch sind die gut geschnitzten Baldachine erhalten.

|

Seite 191 |

|

Fürstenchöre.

Der Dom zu Güstrow war an der Südwand über die Hälfte mit sehr großen Emporen für die Güstrowschen Herzöge und ihren Hof besetzt, welche theils auf Bogen, theils auf hohen Säulen ruhten. Da sie den Bau außerordentlich beeinträchtigten, keinen rechten Zweck mehr hatten und grade keinen Kunstwerth besaßen, so sind sie bei der Restauration im J. 1866 abgebrochen.

1) Die älteste Empore war die des Herzogs Ulrich und seiner ersten Gemahlin Elisabeth von Dänemark, der Restauratoren der Kirche nach langer Entweihung in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Dieser Chor füllte den ganzen südlichen Kreuzarm der Kirche, der Kanzel gegenüber, und ruhte auf einem weiten Bogen, unter welchem für Gemeindesitze Platz geblieben war. Auf den verstärkten Pfeilern der Vorderwand waren die beiden sehr großen Wappen des Herzogs und der Herzogin, das meklenburgische und das dänische, angebracht, unter welchen biblische "Historien" in kleinem Maaßstabe standen. Eine Tafel unter jedem Wappen hatte wohl eine gemalte Inschrift enthalten, von welcher jedoch schon im J. 1726 keine Spur mehr vorhanden war. Diese Denkmäler waren in Stuck modellirt, welcher jedoch so weich war, daß sich nichts davon herausnehmen und erhalten ließ. Ohne Zweifel ist diese Empore bei der ersten Restauration des Doms, nach geschichtlichen Nachrichten im J. 1565 1 ), erbauet.

2) Darauf ward die Empore des Herzogs Johann Albrecht II. und seiner ersten Gemahlin Margarethe Elisabeth, geb. Herzogin von Meklenburg (1608 † 1616), erbauet. Diese Empore stand an dem östlichen Ende der Südwand, dem Epitaphium auf den Fürsten Borwin gegenüber und neben der Begräbnißgruft für den Herzog Johann Albrecht II. und dessen Familie. Die steinerne Treppe zu dieser Empore war dicht neben dem Altare. Ueber der Treppenthür standen zwei meklenburgische Wappen aus Sandstein mit folgenden Unterschriften:

|

Seite 192 |

|

ALBRECHT HERZOGK ZV MEC-

KELNBVRGK (folgt der volle Titel),

und

ELISABETH GEBORNE VND VOR-

MAELETE HERZOGIN ZV MECKEL-

BVRGK (folgt der volle Titel).

3) Den ganzen Raum zwischen den beiden Emporen der Herzoge Ulrich und Johann Albrecht II., der Kanzel näher als die Empore Johann Albrechts, den Epitaphien Herzogs Ulrich gegenüber, füllte eine Empore, welche auf hohen Säulen stand und mit (Glasfenstern geschlossen war. Diese Empore war, schon nach dem Style und nach Thile's Bericht, im J. 1670 von dem Herzoge Gustav Adolph (1654-1695) erbauet; ein Denkmal auf die Erbauung war nicht vorhanden. Hinter dieser Empore ist in einer angebauten Kapelle die Begräbnißgruft für den Herzog Gustav Adolph und dessen Familie, welche jedoch 1868 ein Gewölbe weiter gegen Westen versetzt ist.

Die Orgel

stand an der Südwand im Westende des Mittelschiffes, also an der Seite, nicht an der Westwand, welche ein großes Fenster im Thurmgebäude hat. Das Gehäuse, welches ganz in reichem Renaissancestil ausgefüllt war, war eine Stiftung des Herzogs Ulrich und seiner zweiten Gemahlin Anna von Pommern. Die Orgel hatte sowohl am Hauptwerk, als am Rückpositiv Flügel oder Klappen, um das Werk, wenn es nicht gebraucht ward, vor Staub zu schützen. Die innern Seiten der Flügel, wenn sie geöffnet waren, waren mit figürlichen Darstellungen bemalt. Namentlich waren die großen Flügel vor dem Hauptwerke in sehr schönen Darstellungen mit biblischen Festzügen mit Musik, deren ich mich aus meiner Jugend klar erinnere, in lebhafter Weise bemalt. Thiele beschreibt diese Gemälde folgendermaßen. "An den obersten Flügeln vor dem vollen "Werk ist auf einer Seite der König Saul, als überfalle ihn eine Ohnmacht, daneben untern andern David mit der Harfe. Auf dem andern Flügel der König Saul zu

|

Seite 193 |

|

Pferde und David mit dem Haupte Goliaths in der Hand, wie auch die Weiber, welche dem König entgegen kamen. Für dem Rückpositiv sind an den Flügeln musicalische Historien und an der andern Seite einige Bilder, worunter Cecilia, Patronin der Musik, wie man ihr beileget, mit einem Instrument als Orgelpfeifen in der Hand. Alles künstlich und sauber mit Wasserfarbe gemacht." Alle Flügel sind bei der Restauration der Orgel im J. 1839 abgenommen; die großen sind zu Reparaturen im Domschulhause zersägt und vernagelt, die kleinen durch den verstorbenen Dom=Organisten Nöbe gerettet und 1866 nach dessen Tode hinter den Orgelbälgen wieder gefunden. Die Außenseiten der Klappen, wenn sie geschlossen waren, waren im Style des ganzen Gehäuses in rothbraunen Farben mit architektonischen Ornamenten bemalt. Auf den äußern Seiten der Flügel des Rückpositivs standen die gut gemalten Wappen des Herzogs Ulrich (Meklenburg) und der Herzogin Anna (Pommern) mit den Unterschriften:

1) V. G. G. VLRICH . HERTZOG . ZV . MEKLENBVRG u. s. w.

2) V . G . G . ANNA . GEBORNE . HERTZOGIN . ZV . STETTIN . POMMERN . 1590 u. s. w.

(folgen die vollen Titel). In den Füllungen der Chorbrüstungen waren die Wappen der Ahnen gemalt.

Das Orgelgehäuse, dasselbe welches bis 1868 stand, war also im J. 1590 vollendet.

Ungefähr 30 Jahre später muß die Orgel restaurirt worden sein. Denn vor den 3 Gehäusegiebeln des Rückpositivs waren 3 Tafeln angebracht, welche fürstliche Wappen mit Unterschriften enthielten. In der Mitte war das fünfschildige meklenburgische Wappen mit der Unterschrift: Von gottes gnaden Hans Albrecht u. s. w. Zur rechten Seite desselben war wieder das fünf schildige meklenburgische Wappen mit der Unterschrift, so viel sich sehen läßt: Von gottes gnaden Margaretha Elisabeth u. s. w. Zur linken Seite war das hessische Wappen mit der Unterschrift: Von gottes gnaden Elisabeth u. s. w. Diese Tafeln waren nur leicht vorgesetzt und bedeckten die ursprüngliche Architektur dahinter, so daß es klar ist, daß sie nur zum Andenken einer Restauration nachgesetzt waren. Diese Restauration war hiernach ohne Zweifel von dem Herzoge Johann Albrecht II. während des Lebens seiner ersten

|

Seite 194 |

|

Gemahlin Margarethe Elisabeths Tochter des Herzogs Christoph von Meklenburg (1608, † 16 Novbr. 1616) angefangen und nach seiner zweiten Vermählung mit Elisabeth von Hessen (25. März 1618), also wahrscheinlich im J. 1618, vollendet. Der Herzog Johann Albrecht II. that während des Lebens seiner ersten Gemahlin manches für den Dom, bis er nach seiner zweiten Vermählung zum Calvinismus überging.

Eine jüngere Restauration war unter Herzog

Friedrich Wilhelm nach dem Aussterben des

güstrowschen Fürstenhauses 1712-1713 ausgeführt.

Unten am Rückpositiv waren zwei Wappen mit Namen

und Titeln aufgehängt: zur Rechten das

siebenschildige meklenburgische Wappen mit dem

Namen Friedrich Wilhelm

., zur Linken das siebenschildige

hessen=casselsche Wappen mit dem Namen Sophie

Charlotte

., zur Linken das siebenschildige

hessen=casselsche Wappen mit dem Namen Sophie

Charlotte

. Darunter stand: Anno 1712.

. Darunter stand: Anno 1712.

Da das Orgelwerk nicht die erforderlichen Dienste mehr that, so ist sie im J. 1868 ganz abgebrochen und ist eine neue Orgel im Thurmgebäude, im Westen, gebauet. Alles bessere Schnitzwerk von der alten Orgel im Renaissance=Styl ist in das Antiquarium zu Schwerin versetzt.

Glasmalereien.

In dem viertheiligen Altarfenster waren die beiden auf Glas in bunten Farben gemalten großen Figuren der Jungfrau Maria und des Evangelisten Johannes noch ziemlich gut erhalten; das Crucifix, welches zwischen beiden gestanden haben soll, fehlte. Unter den Figuren standen die Wappen des Herzogs Gustav Adolph und dessen Gemahlin Magdalene Sibylle. Thile S. 64 berichtet über diese und etwaige ältere Malereien: "Nachdem Anno 1694 den 10. Augusti in der Nacht durch einen grausamen Hagel mit starkem Donner und Blitz aus dem Südwest alle süd= und westwärts befindlichen Fenster, gleichwie an dem fürstlichen Schloß und allen Häusern in der Stadt, also auch an den Kirchen zerschmettert worden, so wurden Anno 1695 alle in der Domkirche befindlichen Fenster rings umher gemacht und die ganze Kirche neu verglaset: dessen zum Gedächtniß in den Fenstern über dem Altar unter einem Crucifix

|

Seite 195 |

|

an einer Seite Maria und an der andern Seite Johannis Bildniß, darunter aber des Herzogs Gustav Adolph und Deroselben Gemahlin Magdalenä Sibyllä Wappen und Namen anstatt des vorigen Herzogs Ulrich und Dero Gemahlin Wappen und Namen sauber und woll gemacht gesetzt worden." Diese Glasmalereien gehören wohl zu den letzten, welche im Lande in bunten Farben ziemlich gut ausgeführt sind, und haben deshalb geschichtlichen Werth. Sie sind jedoch bei der jüngsten Restauration herausgenommen, da die drei Altarfenster bei der letzten Restauration durch den Glasmaler Gillmeister zu Schwerin mit Ornament neu gemalt sind. Das Thurmfenster ist vom Decorationsmaler Greve zu Malchin, der auch den alten Altar restaurirt hat.

Glocken.

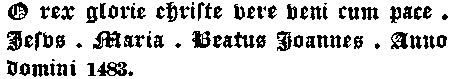

Im Dom zu Güstrow war nach G. Thile Beschreibung S. 152 noch eine alte Glocke, "die Marien=Glocke genannt, weil die Marien=Feste damit eingeläutet wurden, auch wohl Seiger=Glocke genannt, weil sie der Uhr zur Stunde dient." Die Inschrift war:

Sie bekam 7. Novbr. 1700 einen großen Riß und ward 22. Juni 1701 umgegossen.

Epitaphien.

Die Domkirche war früher voll gepfropft von vergitterten und befensterten Stühlen, von Emporen und Epitaphien, von denen sehr viele abschreckend schlecht waren. Die vergitterten Stühle aus schlechtem Tannenholz sind schon früher, die Emporen, von denen höchstens die des Herzogs Ulrich (vgl. oben S. 191) einigen architektonischen Werth hatte, bei der letzten Restauration gefallen. Von den Epitaphien sind bei der Restauration viele aus schlechtem, wurmstichigem

|

Seite 196 |

|

Holze auf jetzt unbekannte Personen zerfallen und vergangen. Was sich jedoch noch retten und erhalten ließ und einigen historischen Werth hatte, ist gepflegt und theils unberührt geblieben, theils wieder angebracht. Die Privat=Epitaphien zeigen recht klar den Charakter der verschiedenen Zeiten. Die Epitaphien aus der Zeit des kunstsinnigen Herzogs Ulrich vor dem dreißigjährigen Kriege, der selbst die größten Epitaphien im Lande setzen ließ, sind kunstreich aus Stein (Marmor, Alabaster, Sandstein), die Epitaphien aus der Zeit des Herzogs Gustav Adolph, nach dem dreißigjährigen Kriege sind aus bemaltem Holz und Blech gearbeitet.

Die bemerkenswerthesten Epitaphien sind ungefähr folgende:

1) Das älteste Epitaphium und wohl eines der ältesten und seltensten im Lande ist ein hölzernes Epitaphium auf Henningh Pogwisch, † 1481. Es saß früher hoch oben neben der alten Orgel auf dem südlichen Pilaster des westlichen Gurtbogens im Schiffe. Oben ist ein großer versilberter (hölzerner) Helm (in natürlicher Größe) befestigt, auf welchem als Helmzier ein kleiner wachsender Wolf saß, der jedoch zerbrochen und verloren gegangen ist. Unter dem Helme hängt frei eine viereckige blaue Tafel mit einem rechts gekehrten, aufgerichteten silbernen Wolf. Dies ist dasselbe Wappen, welches Milde: Siegel des Mittelalters, Heft VI, Taf. 10, Nr. 142, vgl. S. 92, auf Siegeln wahrscheinlich desselben Henning Pogwisch von 1469 und 1470 gefunden hat. Unter dem Wappen ist eine Leiste mit folgender Inschrift in 2 Zeilen:

(Vgl. G. Thiel a. a. O. S. 147.) Dieser Henning Pogwisch kommt nach den Schlesw.=Holstein. Jahrb. für Landeskunde, Bd. IX, 1867, S. 457 flgd., wo auch schon die vorstehende Nachricht aufgenommen ist, 1454-1481 vor. Er saß auf Farve in Holstein und hatte die Vogtei Tondern zu Pfande, beging aber so viele Gewaltthätigkeiten und Willkührlichkeiten, daß seine Güter eingezogen werden und er selbst das Land meiden mußte und mit seiner Familie nach Güstrow ging, wo er auch starb.

Im nördlichen Kreuzschiffe, - denn das südliche Kreuzschiff war durch die Empore des Herzogs Ulrich ganz verbaut, - sind 4 steinerne Epitaphien, welche unangerührt geblieben sind, nämlich auf folgende Personen:

|

Seite 197 |

|

2) Joachim v. d. Lühe auf Püttelkow und Buschmühlen, Geheimer Rath und Hofmarschall des Herzogs Ulrich, † 1588 (Vgl. Thomas Analecta Gustrov. Catal. Biogr. p. 100 und G. Thiel der Dom=Kirche in Güstrow Fünfhundert=Jähriges Alter, 1726, S. 142), welcher auf dem Platze des frühern werleschen Fürstenhofes seit 1580 ein schönes Haus baute, das Wallenstein 1629 zur Justiz=Canzlei kaufte, welche dort auch blieb, bis das Haus Sitz des Hof= und Landgerichts und endlich in neuern Zeiten Schulhaus ward (vgl. Jahrb. XXIV, S. 50, und oben S. 95).

3) Joachim v. Stralendorf, Kammerherr, und, wie wir jetzt sagen würden, Hausmarschall des Herzogs Ulrich, geb. 1556, † 1601. Vgl. G. Thiel a. a. O. S. 142. Das Epitaphium ward, nach den Acten, von v. Stralendorf's Brüdern Ulrich und Vicke im Jahre 1611 gesetzt.

4) Hans Krüger, fürstlich=meklenburgischer Goldschmied des Herzogs Ulrich und Vorsteher der Domkirche, † 1583, wahrscheinlich ein tüchtiger Künstler, welcher für den gebildeten, kunstliebenden Hof wohl viel kleines Kunstwerk in Gold arbeitete; es sind noch Rechnungen von ihm vorhanden, so auch Nachrichten in den Hofrechnungen, z. B. 1577: "Hanß Kruegernn goldtschmidt auß beuehll m. g. H. "vff Rechnung geben 266 Fl. 16 ßl."

5) Dr. Friedrich Gottlieb Gluck, Herzogs Gustav Adolph von Güstrow Medicinalrath, † 1707 zu Parchim. Vgl. G. Thiel a. a. O. S. 143.

Im nördlichen Kreuzschiffe war hoch an der Wand

6) das Epitaphium auf den hochberühmten Canzler Johann Cothmann, † 1661, eine große, achteckige hölzerne Tafel mit großer Inschrift in Goldstickerei auf schwarzem Sammet (vgl. Thomas An. I. c. p. 80 und G. Thiel a. a. O. S. 143). Im J. 1671 erhielt der Kammerjunker Cothmann die fürstliche Erlaubniß, "seinem seligen Vater Herrn Cantzler Cothmann zu Ehren dieses Epitaphium oben an die Mauer Einganges zur rechten Hand (im nördlichen Kreuzschiffe), da sein Begräbniß ist, setzen zu lassen." Bei der Restauration der Kirche ward es so sehr schadhaft befunden, daß es ganz aus einander fiel, ward jedoch geschickt wieder zusammengesetzt und im südlichen Kreuzschiffe aufgehängt.

Ferner hingen hoch im nördlichen Seitenschiffe noch Schilder von Holz oder Blech, theilweise noch mit Resten

|

Seite 198 |

|

von schwarzem Tuch und Flor, mehrere durchaus vergangen und unkenntlich. Zu erkennen waren noch zwei kleine achteckige Schilder von Holz mit Wappen und Inschriften:

7) Adam Christoph o. Voß, Oberstallmeister des Herzogs Gustav Adolph, † 1692 (Vgl. Thomas An. I. c. p. 129);

8) Paul Otto v. Vieregge, Hofmarschall des Herzogs Gustav Adolph, † 1671 (vgl. Thomas An. I. c. p. 128).

In den Kapellen am südlichen Seitenschiffe hingen:

9) in der östlichen Kapelle das aus Holz geschnitzte, sehr morsche Wappen des Joachim Friedrich Gans, Gheimen=Raths=Präsidenten des Herzogs Gustav Adolph, † 1700 (vgl. Thomas An. I. c. p. 90);

10) in der mittlern Kapelle das aus Holz geschnitzte Wappen des Andreas v. Pritzbur, Geheimen Rathes des Herzogs Gustav Adolph, † 1667 (vgl. Thomas An. I. c. p. 107).

11) In der westlichen Kapelle hing auf vergangener schwarzer Sammetdecke mit fast ganz erloschenem Wappen der Familie von Barner ein Harnisch mit Degen und Lanzenstangen, deren Fahnentücher vermodert waren.

12) An der Nordwand des Mittelschiffes hing ein kleines, achteckiges, hölzernes Epitaphium auf Jean Roderigo, einen portugiesischen Edelmann, herzoglichen Stallmeister, † 1651 (Vgl. Thomas An. I. c. p. 110).

13) Bekannt ist das Denkmal Günthers Passow, Geheimen Rathes des Herzogs Gustav Adolph, † 1654, welches auf einem Sarkophage die knieend betende, lebensgroße Bildsäule des Verstorbenen aus weißem Marmor enthält; für dieses Denkmal war die westlichste Kapelle im nördlichen Seitenschiffe bestimmt, deren Wände mit Sandstein bekleidet waren, auf denen Inschriften standen (vgl. Thomas An. I. c. p. 107). Da nun der Sandstein sehr verwittert war, so sind die östliche Scheidewand und Sandsteinbekleidung weggenommen, die Inschriften aber in die Wand eingemauert. (Vgl. G. Thiel a. a. O. S. 148 flgd.)

14) Unverdienten Ruhm hatte das Epitaphium auf David Schütze, herzoglich güstrowschen Rentmeister und Amtmann von Schwaan, † 1652, und seine Frau Sophie Arnheim. (Vgl. G. Thiel a. a. O. S. 143.) Das südliche Seitenschiff und die daran stoßende südliche Kapellenreihe waren unter ein Pultdach gebracht, welches sich hoch oben

|

Seite 199 |

|

an die südliche Sargmauer des Mittelschiffes lehnte. Deshalb hatte man die Fenster in der südlichen Wand des Mittel schiffes zugemauert, wodurch das Mittelschiff sehr dunkel geworden war, um so mehr, da wegen der nördlichen Kapellenreihe ein großer Theil auch der nördlichen Mittelschifffenster vermauert ist; das große Thurmfenster im Westen gewann dagegen zu viel Uebergewicht. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat das Gebäude der südlichen Kapellenreihe ein eigenes Dach erhalten, das Dach des südlichen Seitenschiffes ist dagegen abgenommen und durch eine flache Asphaltbedeckung ersetzt worden, und so ist die südliche Seitenwand des Schiffes außen frei geworden und haben die Fenster wieder geöffnet werden können. - An dieser Seitenwand oben vor den zugemauerten Fenstern machte sich ein ungethümliches hölzernes Epitaphium breit, das zwischen großen gewundenen Säulen und viel Schnörkelwerk ein großes Oelgemälde enthielt, welches die Kreuzabnahme Christi darstellte. Das Bild hatte früher großen Ruf und man hielt es in allem Ernste wohl für ein Werk "Rembrands", obgleich es so hoch hing, daß der Werth von unten gar nicht zu beurtheilen war. Bei der Abnahme ist nun das Epitaphium, welches aus ungewöhnlich wurmstichigem Holz bestand und völlig werthlos war, ganz zerfallen. Das Bild hat sich als kein Rembrand gezeigt, ist aber doch, da es nicht völlig schlecht war, durch einen Kunstfreund restaurirt und wieder aufgehängt. Auf einer Tafel unter dem Bilde stand folgende Inschrift:

DNO. DAVID SCHUTZEN, SERENISS. DUC.

MECLENBURG.

PRAEEECTO SVANENSI ET QUAESTORI PRO-

VINCIALI

NATO AO. CHRISTI 1598, DENATO ANNO

CHRISTI 1650

EIUSDEMQUE CONIUGI SOPHIAE ARNHEIMBS

NATAE AO. CHR. 1611, DENATAE AO. CHR.

1665. HOC

PIETATIS AC MEMORIAE MONUMENTUM

PONI CURARUNT

LIBERI ET HAEREDES

DIE 27 JULII AO. CHR. 1669.

Es stand wirklich Schutzen (nicht Schulzen) und 1650 da. Der Mann ist in den Acten bekannt. David Schütte, auch Schütze, war Amtmann, auch Hauptmann genannt, von

|

Seite 200 |

|

Schwaan und zugleich herzoglicher Landrentmeister zu Güstrow, und kommt 1635-1652 vor. Das auf dem Epitaphium angegebene Todesjahr 1650 kann nicht richtig sein. Er selbst kommt noch 1652 lebend vor und im Schwaaner Original=Amts=Protocollbuch steht z. B.: "1651, Jul. 22: "Für vns itzo furstlichen Amptleuten zu Schwaan, Dauit Schütze, Amptman", u. s. w. Auch Thomas (Anal. Gustrov. Catal. Biogr. p. 122) giebt 1651 als sein Todesjahr an. Ferner legte Andreas v. Pritzbuer, Hauptmann zu Schwaan, erst im J. 1653 ein neues Protocollbuch an. Am 19. März 1669 erhielten die Erben die herzogliche Erlaubnis ihrem "sel. Vater und Schwiegervater zum Gedächtniß" dieses Epitaphium aufrichten zu lassen.