|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 91, 1927

- Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg

- Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht

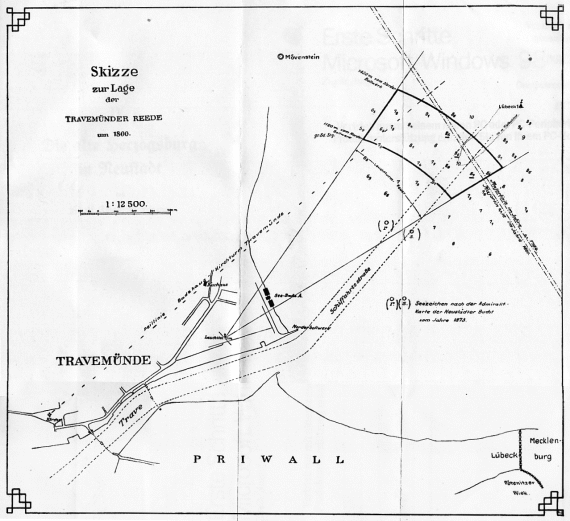

- Die Lage der Travemünder Reede

- Die alte Herzogsburg in Neustadt

- August Achilles : ein Künstler der alten Zeit

- Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar

- Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg

- Fanny Tarnow : eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/1927

- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1926 bis 30. Juni 1927 : Schwerin, 1. Juli 1927

Jahrbücher

des

Vereins für mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde,

gegründet von Friedrich Lisch,

fortgesetzt

von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.

Einundneunzigster Jahrgang.

herausgegeben vonStaatsarchivdirektor Dr. F. Stuhr,

als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schwerin, 1927.

Druck und Vertrieb der

Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.

Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| Seite | ||

| I. | Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg. Ein Vortrag von Professor Dr. Hermann Krabbo - Berlin | 1 |

| II. | Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 19 |

| III. | Die Lage der Travemünder Reede. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 69 |

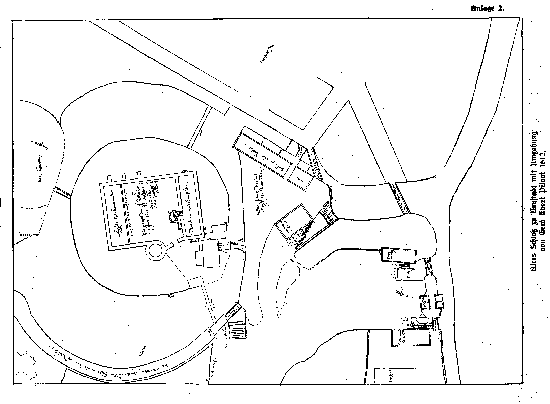

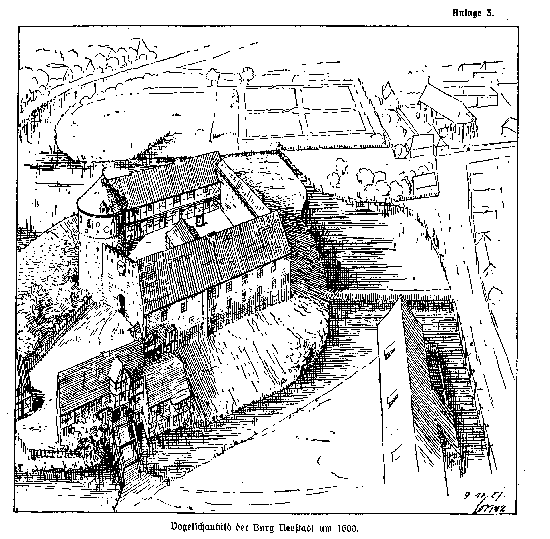

| IV. | Die alte Herzogsburg in Neustadt. Von Oberbaurat Adolf Friedrich Lorenz - Schwerin | 123 |

| V. | August Achilles, ein Künstler der alten Zeit. Von Anna Marie Freiin v. Langermann und Erlencamp - Schwerin | 137 |

| VI. | Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar. Von Archivrat Dr. Friedrich Techen - Wismar | 153 |

| VII. | Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg. Von Professor Dr. Robert Beltz - Schwerin | 249 |

| VIII. | Fanny Tarnow, eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen. Von Professor Dr. Adolf Thimme - Göttingen | 257 |

| IX. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/27. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 279 |

| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 289 | |

| Mitgliederverzeichnis nach dem Stande vom 1. Januar 1928 | 295 | |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg

- Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht

- Die Lage der Travemünder Reede

- Die alte Herzogsburg in Neustadt

- August Achilles : ein Künstler der alten Zeit

- Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar

- Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg

- Fanny Tarnow : eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/1927

|

|

|

:

|

I.

Der Übergang

des Landes Stargard

von

Brandenburg auf Mecklenburg.

Ein Vortrag

von

Hermann Krabbo.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

K ein ostdeutsches Territorium hat so viel Gewinn aus der ostdeutschen Kolonisation zu ziehen gewußt, wie die Mark Brandenburg. Im Jahre 1227 war durch die Schlacht bei Bornhöved die Macht des dänischen Königs Waldemar II., des Siegers, gebrochen worden, der bisher die deutsche Ostseeküste von Holstein über Mecklenburg bis Pommern beherrscht und den Deutschen erfolgreich den Weg zur Ostsee gesperrt hatte. Die Pommernherzöge waren seine Lehnsleute gewesen; namentlich auf ihre Kosten haben in den nächsten Jahrzehnten die Markgrafen Johann I. und Otto III., die damals gemeinsam und tatkräftig die Regierung der Mark führten, ihr Land geweitet. In den wenigen Jahren zwischen 1230 und 1236 haben sie den Pommern nacheinander abgenommen den Teltow, den Barnim, die südliche Ukermark bis zur Welse und schließlich das Land Stargard. Letztere Landschaft, die etwa dem Hauptteil des heutigen Mecklenburg-Strelitz entspricht, ging 1236 durch Vertrag an Brandenburg über. Städte waren damals noch nicht im Lande Stargard vorhanden; sie erwuchsen jetzt aber rasch; namentlich der als Städtegründer erprobte Markgraf Johann I. nahm sich nach dieser Richtung des Landes Stargard an. Er hat 1244 hart an der nunmehrigen Grenze gegen Pommern die Stadt Friedland gegründet, diesmal zusammen mit seinem Bruder Otto III.; und die Stadt hat das Gedächtnis der askanischen Brüder auch zu Zeiten, wo sie längst mecklenburgisch geworden war, pietätvoll gewahrt, indem sie im Stadtsiegel auch fernerhin die Bilder der beiden Markgrafen, zwischen denen der brandenburgische Adlerschild abgebildet war, führte. Vier Jahre später, 1248, gründete Johann I. die Stadt Neubrandenburg; der stolze Name ebenso wie die großartige Anlage zeigen, daß der Markgraf diesmal der Welt zeigen wollte, was das aufstrebende Brandenburg in der ostdeutschen Kolonialwelt vermochte. Auch diese Stadt hat, wie durch ihren Namen, so durch ihr Wappen, das den brandenburgischen Adlerhelm über der Stadtmauer zeigt, die Erinnerung an den Gründer wachgehalten.

|

Seite 4 |

|

Als im Jahre 1258 die brandenburgischen Brüder ihre Lande unter sich teilten, kam Land Stargard an Otto III. Der hat im Jahre darauf Stargard zur Stadt erhoben und diese Landschaft gemeinsam mit seinen übrigen Besitzungen 1267 sterbend seinen Söhnen hinterlassen. Es darf gleich hier erwähnt werden, das sicher noch eine vierte Stadt im Lande der askanischen Frühzeit entstammt, nämlich Woldegk. Das Gründungsjahr ist unbekannt; sicher bestand die Stadt 1298; auch sie hat in späterer, mecklenburgischer Zeit im Siegelbild, einem Baum mit dem brandenburgischen Adlerschild darüber, die Erinnerung an die älteste Landesherrschaft festgehalten. Vertreter derselben waren, wie bemerkt, nach dem Tode Ottos III. dessen gemeinsam regierende Söhne; seit 1280 führten ihrer drei zusammen das Regiment, Otto V., Albrecht III. und Otto VI. Der älteste von ihnen, Otto V., der Lange, hat 1278 die Grenzen des Landes geweitet, indem er den Herren von Werle Wesenberg abnahm; dieses war damals schon Stadt, nach Schweriner Recht gegründet, das der Markgraf den Bürgern bestätigte. Zeigte sich Otto V. hier wie auch sonst als ein kriegerischer Fürst, so waren seine beiden Brüder je länger um so stärker von weltflüchtigen, asketischen Gedanken beherrscht, hierin echte Kinder Ottos III., der seinerseits bereits stark unter dem Einfluß der Dominikaner gestanden hatte. Von seinen Söhnen interessiert uns namentlich Albrecht III. Dieser nämlich trennte sich 1284 von seinen beiden Brüdern, Otto dem Langen und Otto dem Jüngeren, und ließ sich aus dem vom Vater ererbten Gebiet ein Drittel aussondern, das er fortab allein verwaltete; Reibungen mit dem ihn an Tatkraft weit überragenden älteren Bruder mögen ihn zu diesem Schritt veranlaßt haben. Das nunmehrige Sondergebiet Markgraf Albrechts III. umfaßte Teile des Barnim mit Strausberg und Eberswalde, östlich der Oder Gebiete nördlich der Warthelinie mit Bärwalde, Landsberg und Soldin, und endlich, was uns hier angeht, das Land Stargard, das von den übrigen Besitzungen des Markgrafen also weit ablag.

Wir müssen uns mit der Person des nunmehrigen alleinigen Landesherrn von Stargard etwas näher beschäftigen. Markgraf Albrecht III. war seit 1269 mit Mechtild, einer Tochter König Christophs von Dänemark, vermählt; die Ehe war mit vier Kindern gesegnet, zwei Söhnen und zwei Töchtern. Die beiden Söhne Otto und Johann, auch Henning genannt, sind vor dem Vater gestorben; Ende 1299 waren sie beide tot; die Töchter aber, Beatrix und Margarete, haben ihn überlebt. Namentlich die ältere der beiden wird uns noch näher angehen. In jüngeren Jahren hat

|

Seite 5 |

|

Albrecht III., damals noch mit seinem Bruder Otto dem Langen zusammen regierend, gelegentlich das Schwert geführt, ohne jedoch im Kampfe Lorbeeren zu ernten; 1279 beteiligte er sich als Verbündeter der Magdeburger an einer Fehde, die ihm wenig Ehre einbrachte. Als sein Aufgebot nämlich im Braunschweigischen lagerte, brach in dessen Reihen nachts eine Panik aus auf die Kunde, daß die Gegner, die beiden waffengewaltigen Fürsten Albrecht der Große von Braunschweig und Otto mit dem Pfeil von Brandenburg, im Anzuge seien. Sehr ergötzlich erzählt da die braunschweigische Reimchronik, wie Markgraf Albrecht in dem nächtlichen Durcheinander sich mit beiden Händen auf einen Ritter stützte, wohl um sich die Eisenhosen anziehen zu lassen, und wie dann dieser Ritter umgerannt wurde und hinfiel und der Markgraf natürlich mit ihm. Jene Zeit verlangte von einem Fürsten in erster Linie die Eigenschaften eines Ritters, und nach dieser Richtung versagte Albrecht offenbar völlig; er war im Felde eine komische Figur. So darf es nicht auffallen, daß er, seit er sich von seinen Brüdern getrennt hatte, ein beschauliches Leben führte und eigentlich nur für die Kirche und ihre Vertreter Interesse an den Tag legte. Namentlich in seinen letzten Lebensjahren, als ihm die beiden Söhne und die Gattin wegstarben, hat er mit vollen Händen sein Gut an die Kirche - man ist geneigt, zu sagen - verschleudert. 1298 gründete er zu Soldin in der Neumark ein Domstift mit reicher Ausstattung an Grundbesitz und sonstigen Rechten; im gleichen Jahr empfing das Cisterziensernonnenkloster Wanzka, das er selbst schon früher im Lande Stargard errichtet hatte, eine Jahresrente von 100 Talenten aus landesherrlichen Einkünften. 1299 wurde zunächst das Dominikanerkloster in Strausberg, in dem sein Vater beigesetzt war, bedacht, ferner das Cisterzienserkloster Himmelpfort mit wiederum reicher Ausstattung gegründet und schließlich dem Cisterzienserkloster Semmritz eine Zuwendung gemacht. In seinem Todesjahr 1300 endlich wurde eine Kirche in Zerbst beschenkt, dann abermals ein Cisterzienserkloster zu Himmelstädt in der Neumark gestiftet, und zwar mit unerhört reichem Grundbesitz - die Stiftungsurkunde nennt außer sonstigen Rechten allein 15 Dörfer, einen Hof, 12 ganze und 4 halbe Seen. Dann bekam das Cisterziensernonnenkloster Bernstein in der Neumark, auch dieses eine frühere Stiftung des frommen Markgrafen, ein Dorf, weiter wurden in der Pfarrkirche der Stadt Eberswalde, in deren Mauern der Markgraf seine letzten Tage verbrachte, mehrere Altäre gestiftet und dotiert, und schließlich wurde den Cisterziensernonnen in Friedland bei Wrietzen in

|

Seite 6 |

|

der Mark ein zusammenfassendes Privilegium erteilt. Dies alles in drei Jahren; ich habe die Liste absichtlich nicht weiter ausgedehnt, um nicht zu ermüden. Wenn die Neugründungen Himmelpfort und Himmelstädt heißen, so beweisen diese Namen, in welche Richtung die Gedanken des frommen Markgrafen sich in seinen letzten Jahren bewegten.

Ich darf nochmals zu den Kindern des Markgrafen zurückkehren; seine beiden Töchter überlebten ihn, wie bemerkt. Die ältere, Beatrix, ist am 11. August 1292 zu Neubrandenburg die Gattin Heinrichs II., des Löwen, von Mecklenburg geworden; sie hat bis zu ihrem Tode im Jahre 1314 in glücklicher Ehe mit ihm gelebt. Sehr viel abenteuerlicher sind die Geschicke ihrer jüngeren Schwester Margarete gewesen; ihr erster Gatte war Przemysl II., Herzog und seit 1295 König von Polen. Das Verhältnis der Ehegatten war nicht gut, denn als der König 1296 ermordet wurde, zieh man seine Gattin der Mitschuld an dieser Untat. Trotzdem fand sich bald ein neuer Bewerber um ihre Hand in der Person des Herrn Nikolaus von Rostock; es war Heinrich von Mecklenburg gewesen, der seinen Rostocker Vetter auf seine Schwägerin hingewiesen hatte. Aber Herr Nikolaus besann sich bald eines anderen und heiratete eine pommersche Herzogstochter. Es ist bezeichnend für den tatenscheuen, weltflüchtigen Markgrafen Albrecht, daß er sich selbst jetzt, wo seiner Tochter doch schwerste Schmach angetan war, nicht aufraffte, die Beleidigung zu rächen. Anders als er aber dachten die übrigen Markgrafen von Brandenburg: Albrechts Vetter, der waffengewaltige Otto mit dem Pfeil und sein Neffe, Markgraf Hermann, brachen sofort zu Ende 1299 trotz strengster Kälte zu einem Vergeltungszuge gegen Nikolaus von Rostock auf und mit ihnen Heinrich von Mecklenburg; auch er war persönlich aufs schwerste gekränkt, weil er doch dem ungetreuen Bräutigam seine Schwägerin Margarete empfohlen hatte. Nur mit schweren Opfern hat Rostock schließlich den Abzug der Brandenburger und ihrer Helfer erkauft. Nebenbei bemerke ich, daß die Markgräfin Margarete, die, wie es hieß, bei der Ermordung des ersten Gatten die Hand im Spiele gehabt und für die der nächstfolgende Verlobte gedankt hatte, in der Tat eine mit Vorsicht zu genießende Dame war: sie hat später den Herzog von Sachsen-Lauenburg geheiratet, und ein lübischer Chronist bemerkt dazu nur, diese Ehe habe dem Lande ihres neuen Gatten nicht zum Segen gereicht.

Wir müssen nochmals zu dem Rachezug gegen Nikolaus von Rostock zurückkehren. Eben aus den Tagen, da er stattfand, liegt

|

Seite 7 |

|

das erste Zeugnis vor, daß Markgraf Albrecht dem Mecklenburger die Verwaltung seines entlegenen Landes Stargard übertragen hatte, und zwar ist diese Übertragung in der Form der Belehnung erfolgt. Das Land blieb also ein Teil der Mark Brandenburg; als Lehnsmann des Schwiegervaters führte Heinrich fortab die Verwaltung von Land Stargard; er hat sich zudem zur Zahlung der erheblichen Geldsumme von 3000 Mark verpflichten müssen. Man wird den Schritt des Markgrafen verstehen: Söhne hatte er nicht mehr, der einzige Schwiegersohn aber trat eben damals tatkräftig für die Ehre des Hauses ein, dem seine Gattin entstammte. Trotzdem Stargard rechtlich ein Teil der Mark Brandenburg blieb, bestand seither die Gefahr, daß das Land mitsamt der stolzen Stadt Neubrandenburg seinem historischen Zusammenhang entfremdet wurde; es lag an der Grenze der mecklenburgischen Länder, und Herr Heinrich der Löwe war ein machthungriger, ehrgeiziger Fürst. Markgraf Albrecht hat das letzte Jahr seines Lebens, als Witwer wie ein Mönch lebend, verbracht; den Boden des Landes Stargard hat er, soviel wir wissen, nicht mehr betreten. Am 4. Dezember 1300 hat er die müden Augen geschlossen. Sein Erbe war sein Neffe Markgraf Hermann; er, der auch die Markgrafen Otto V. und Otto VI. beerbt hatte, vereinigte jetzt also wieder den ganzen Besitz der jüngeren askanischen Linie in seiner Hand; von ihm mußte nunmehr der Mecklenburger das Land Stargard zu Lehen nehmen. Aber Markgraf Hermann erkannte das von seinem Oheim Albrecht geschaffene Rechtsverhältnis nicht an, er beanspruchte die direkte Beherrschung des Landes Stargard als eines Teiles der ihm durch Albrechts Tod zugefallenen Erbschaft. Es wäre darüber wohl über kurz oder lang zu einem Kriege gekommen, wenn nicht der Fall eingetreten wäre, daß die Askanier der Hilfe des Mecklenburgers bedurft hätten. Sie waren nämlich in schweren Konflikt mit dem deutschen König Albrecht geraten, gedachten diesen Streit im Bunde mit König Wenzel II. von Böhmen auszufechten und wünschten, sich dazu der Unterstützung des kriegskundigen Heinrich von Mecklenburg zu versichern. Unter diesen Umständen mußte Markgraf Hermann natürlich betreffs seines Anspruches auf Land Stargard einlenken. So ist es am 15. Januar 1304 zwischen ihm und dem Mecklenburger zu dem feierlichen Vertrag von Vietmannsdorf bei Templin gekommen; der Markgraf hat die betreffenden Urkunden auch von seinen johanneischen Vettern mitsiegeln lassen, da die Zukunft des Landes Stargard eine das brandenburgische Gesamthaus berührende Frage war. Wir erfahren aus dem Vietmannsdorfer Vertrag zunächst, daß Heinrich die Summe, die er seinem

|

Seite 8 |

|

Schwiegervater schuldete, noch nicht beglichen hatte; jetzt wurde sie auf 5000 Mark erhöht, und die Termine, innerhalb deren das Geld abzuzahlen war, wurden genau festgesetzt. Dafür erkannten die Markgrafen an, daß Stargard in der Hand Heinrichs blieb; es galt nunmehr als ein Lehn, das er von Markgraf Hermann trug, und als Leibgedinge von Heinrichs Gattin, der brandenburgischen Beatrix; auch das Erbrecht von deren Kindern wurde in bezug aus den Lehnbesitz anerkannt, wogegen das Land, sofern sie erbenlos sterben sollten, natürlich an Brandenburg zurückfallen sollte. Gleichzeitig wurde ein Bündnis zwischen Heinrich von Mecklenburg und den Brandenburgern abgeschlossen.

Dieses Bündnis trat bald genug in Kraft, als eben der drohende Krieg zwischen König Albrecht und den Markgrafen wirklich ausbrach. Als diese ins Feld rückten, leistete ihnen Herr Heinrich mit 400 Rittern und Knappen Zuzug. Als Lehnsmann wäre er nur verpflichtet gewesen, seine Stargarder Vasallen aufzubieten; unter den 400 Berittenen werden aber - das macht die Größe seiner Streitmacht wahrscheinlich - wohl auch Mecklenburger gewesen sein, die er den Markgrafen auf Grund des Bündnisses zuführte; er konnte es um so eher, als der Böhmenkönig, zu dessen Unterstützung die ganze Schar ins Feld zog, dem Mecklenburger reichlichen Sold für sein Aufgebot in Aussicht gestellt hatte. Führer der Brandenburger waren die waffenkundigen Markgrafen Otto mit dem Pfeil und Hermann, dieselben, die 1299 mit Heinrich zusammen den Rachezug gegen Rostock unternommen hatten, dazu Ottos Neffe Markgraf Waldemar. Der böhmische Feldzug im Oktober 1304 verlief ohne größere Kämpfe, obwohl auf beiden Seiten starke Streitkräfte aufgeboten waren. Die Heere beobachteten sich gegenseitig einige Tage; bei den Hin- und Hermärschen, die damit verbunden waren, soll Herr Heinrich sich durch besonderen Wagemut ausgezeichnet haben. Dann mußte König Albrechts Heer, in dem wegen der herrschenden Kälte Mangel ausbrach, den Rückzug antreten, und König Wenzel konnte nunmehr seine Verbündeten wieder entlassen; Heinrich von Mecklenburg erhielt vom Böhmenkönig einen Sold von 1000 Schock Prager Groschen; er verwendete das Geld, um die Summe, die er für den Lehnsbesitz des Landes Stargard an seinen Lehnsherrn zahlen mußte, voll abzutragen; erst jetzt also konnte er sich als im gesicherten Lehnsbesitz seiner neuen Erwerbung befindlich betrachten.

An dieser Rechtslage änderte sich nichts, als sein Lehnsherr, Markgraf Hermann, am 1. Februar 1308 starb. Er hinterließ einen Sohn, Johann V. von Brandenburg, und für ihn, der erst knapp

|

Seite 9 |

|

sechs Jahre alt war, führte Markgraf Waldemar die Vormundschaft. Er hatte also jetzt die lehnsherrlichen Rechte über das Land Stargard wahrzunehmen. Da er und Heinrich von Mecklenburg, die Waffengenossen im böhmischen Feldzug von 1304 gewesen waren, sich gut miteinander standen, so blieb ihr Verhältnis auch jetzt ungetrübt; zudem pflegte Heinrichs brandenburgische Gemahlin, Frau Beatrix, nach wie vor freundnachbarliche Beziehungen zwischen ihrem Gatten und ihrer Heimat. Beide aber, Waldemar von Brandenburg und Heinrich von Mecklenburg, gerieten eben in diesen Jahren in steigende Abhängigkeit von König Erich II. Menved von Dänemark, der das alte Ziel seines Vorfahren, König Waldemars II., erfolgreich wieder aufgenommen hatte und nach der Beherrschung der deutschen Ostseeküste strebte. Ein erster Schritt war ihm bereits 1300 gelungen: damals hatte Herr Nikolaus von Rostock, der in dauernder Angst vor den Markgrafen lebte, seit er seine brandenburgische Braut hatte sitzen lassen, sein Land dem Dänenkönig als Lehen aufgelassen. Zudem taten die deutschen Ostseestädte ein übriges, durch ihr selbstbewußtes Auftreten die Fürsten zu engstem Zusammenschluß zu bringen; es bereitete sich ein Waffengang zwischen dem werdenden Hansebund der Städte einerseits und den Fürsten, die die reichen Städte ihren Territorien straffer eingliedern wollten, andererseits vor, und König Erich, der als Lehnsherr des Landes Rostock an diesen Dingen interessiert war, wünschte die Gelegenheit zu benutzen, seine Stellung an der deutschen Ostseeküste auszubauen. Der erste Zusammenstoß erfolgte zwischen Wismar und dem Mecklenburger. Dieser hatte die Hochzeit seiner Tochter Mechtild, dem einzigen großgewordenen Kinde aus seiner Ehe mit der Brandenburgerin, im Jahre 1310 zu Wismar feiern wollen; die Stadt aber hatte sich geweigert, die Hochzeitsgäste einzulassen - sie fürchtete wohl wegen der Sicherheit der Stadt, wenn eine zahlreiche ritterliche Hochzeitsgesellschaft in ihr Aufenthalt nahm -, und das Fest mußte zu Sternberg stattfinden. Der beleidigte Heinrich sann natürlich auf Rache gegen die widerspenstige Stadt, die im übrigen den Zeitpunkt, dem Landesherrn die Türe zu weisen, sehr unpassend gewählt hatte. Im folgenden Sommer sollte zu Rostock ein riesiger Hoftag stattfinden, zu dem König Erich die gesamte Fürstenwelt des deutschen Nordostens eingeladen hatte und woselbst Markgraf Waldemar samt 99 Adeligen die Ritterwürde empfangen sollte. Aber auch hier machte die Stadt einen Strich durch die Rechnung, indem sie sich für die ihr zugedachte Ehre bedankte. Sie ließ zwar König Erich in ihre Mauern ein, als er vor Beginn des Festes erschien,

|

Seite 10 |

|

sie ließ ihn aber gleichzeitig wissen, daß sie vor den in Aussicht stehenden Massen der Festteilnehmer ihre Tore schließen werde. Es war dem Dänenkönig nichts übrig geblieben, als die Stadt wieder zu verlassen; das Fest hat dann mit unerhörtem Prunk bei Gehlsdorf, jenseits der Warnow, stattgefunden. Genau wie Wismar den Mecklenburger, so hatte Rostock den Dänen und den Brandenburger schwer gekränkt; gemeinsam sind die drei, nachdem Heinrich allein Wismar unterworfen hatte, daran gegangen, den Trotz Rostocks zu brechen, was erst nach mehr als Jahresfrist gelang. Auch hier also fochten Markgraf Waldemar und Herr Heinrich Schulter an Schulter. Dann aber begann sich ihr Verhältnis zu trüben, und falls es nun etwa dazu kam, daß sie die Waffen widereinander kehrten, mußte auch die bisherige Rechtslage des Landes Stargard kritisch werden; denn Heinrich trug es zu Lehen, Waldemar aber vertrat als Vormund den kleinen Markgrafen Johann als Lehnsherrn. Die Entfremdung zwischen Waldemar von Brandenburg und Heinrich von Mecklenburg trat dadurch ein, daß König Erich von Dänemark jetzt seine Großmachtpläne auch auf Pommern ausdehnte. Dem Mecklenburger konnte es ganz recht sein, wenn Erichs Macht weiter wuchs; denn dieser, der natürlich immer nur vorübergehend an der deutschen Ostseeküste erscheinen konnte, hatte den kriegskundigen Heinrich zu seinem Statthalter und Feldhauptmann bestellt; je mächtiger der König selbst wurde, um so mehr hob sich auch die Stellung seines deutschen Vertreters. Anders Waldemar: wenn der Däne nach Pommern übergriff, so griff er damit in den Machtkreis Brandenburgs ein, denn die Pommernherzöge trugen ihre Lande vom Markgrafen zu Lehen; und wenn etwa der Däne Herr der Odermündung wurde, so konnte er der Mark einen Verkehrsweg unterbinden, auf dessen Freihaltung Waldemar mit Recht höchsten Wert legte. So rückten also jetzt Waldemar und seine pommerschen Lehnsleute von der dänischen Politik ab, und da Heinrich von Mecklenburg diese zu seiner eigenen gemacht hatte, so trat zwangsläufig zwischen ihm und Waldemar eine starke Entfremdung ein. Auch hier trug das selbstbewußte Auftreten einer Stadt zur Zuspitzung der Lage bei: Stralsund hatte sich mit seinem damaligen Landesherrn, dem Fürsten Wizlaw von Rügen, überworfen, und da der Fürst von Rügen sich als Lehnsmann König Erichs bekannte, so stellte die Stadt Stralsund sich nunmehr unter den Schutz des Markgrafen. Das bedeutete noch nicht den Bruch, den vielmehr beide Parteien noch hinauszuzögern trachteten, da weder der König noch der Markgraf zum Kriege gerüstet waren. So vergingen das Jahr 1314 und der Anfang des

|

Seite 11 |

|

folgenden Jahres in wachsender politischer Spannung; hüben und drüben wurden Bundesgenossen geworben. Es war sicher nicht ohne Bedeutung, daß eben in dieser Zeit die Gattin Heinrichs von Mecklenburg, die brandenburgische Beatrix, starb, am 22. September 1314. Ob sie den Bruch ihres Gatten mit Brandenburg verhindert hätte, bleibe dahingestellt; ihr Tod hat es jedenfalls dem Mecklenburger erleichtert, als Feldhauptmann des Königs gegen Brandenburg zu fechten. Zwar hat Heinrich von Mecklenburg noch unmittelbar nach dem Hinscheiden seiner Frau im Gefolge des Markgrafen einen Ritt nach Frankfurt am Main gemacht, wo im Oktober 1314 die bekannte deutsche Doppelwahl stattfand, aus der Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne hervorgingen. Dann aber schieden sich die Wege Waldemars und Heinrichs endgültig; ihr nächstes Zusammentreffen fand auf dem Schlachtfeld statt. Für den Krieg gegen Brandenburg hat König Erich erfolgreich in aller Welt Verbündete geworben: die Könige von Schweden, Norwegen und Ungarn, den Herzog von Polen, die russischen Großfürsten, dann in Norddeutschland die Herzöge Erich von Sachsen-Lauenburg und Otto von Lüneburg, die Fürsten von Rügen und Anhalt-Aschersleben, die Herren von Mecklenburg und Werle, die Grafen von Holstein und Schwerin, schließlich von Geistlichen den Erzbischof von Magdeburg und den Bischof von Schwerin. Haben auch manche der Verbündeten sich nachher nicht aktiv am Kampfe beteiligt, so war ihre Zahl doch immer beängstigend genug, und zu alledem hatte Waldemar gleichzeitig im Süden einen Kampf auf Tod und Leben gegen Markgraf Friedrich den Freidigen von Meißen auszufechten. Seine eigenen Verbündeten waren seine Verwandten, der kleine Markgraf Johann von Brandenburg, der im Sommer 1314 nach Sachsenrecht mit 12 Jahren mündig wurde, aber natürlich bei seinen jungen Jahren nach wie vor nur das tat, was sein bisheriger Vormund Waldemar verlangte. Zu Waldemar stand weiter sein Oheim, Markgraf Heinrich von Landsberg, der aber durch den Krieg gegen Meißen vollauf in Anspruch genommen war; dann seine Vasallen, die Herzöge von Pommern, schließlich die Städte Stralsund und Greifswald. Wennigstens zeitweise ist es ihm gelungen, auch Herrn Johann von Werle auf seine Seite herüberzuziehen. Von den umfangreichen Kämpfen der Jahre 1315 und 1316 gehen uns nur die an der brandenburgisch-mecklenburgischen Grenze sowie die vor Stralsund an. Das Kriegsziel König Erichs war die Befestigung seiner Macht in Pommern, namentlich. die Bezwingung des widerspenstigen Stralsund. Sein Feldhauptmann Heinrich von Mecklenburg hatte sich ihm gänz-

|

Seite 12 |

|

lich verschrieben; er hatte aber noch ein eigenes, besonderes Kriegsziel zu verfolgen, die Behauptung des Landes Stargard. Denn Waldemar hatte ihm, der sich jetzt anschickte, gegen seinen Lehnsherrn zu fechten, Land Stargard als Lehen abgesprochen; da der Lehnsmann es natürlich nicht gutwillig herausgab, so mußten die Märker es sich holen. Dies, die Rückeroberung des Landes Stargard, war das eine Kriegsziel der Brandendurger; das andere bestand in der Unterstützung der Stralsunder und in der Behauptung des märkischen Einflusses in Pommern.

Der Krieg begann Ende 1315 mit einem Angriff der Märker auf Land Stargard. Mit starkem Aufgebot, das sich in der Ukermark, wohl bei Prenzlau, gesammelt hatte, brach Waldemar los. Fürstenhagen, der erste Grenzplatz, wurde leicht überrannt, dann legte sich das Heer vor Woldegk, das sieben Wochen lang bestürmt wurde. Hier aber zeigte sich, wie so oft im Mittelalter, daß die damaligen Verteidigungsmittel den Angriffswaffen überlegen waren. Waldemar hat dem tapfer verteidigten Platz auf alle Weise beizukommen gesucht; tief unter der Erde lies er einen Stollen graben, um so ins Innere der Stadt zu gelangen; aber die Belagerten trieben oberhalb des gegnerischen Stollens einen Gegentunnel vor; dieser wurde von ihnen unter Wasser gesetzt, das dann in den tiefer liegenden märkischen Stollen durchbrach, so das dieser verschüttet wurde und seine Besatzung elendiglich unter der Erde umkam. Wir wissen zufällig, daß die eine Stadt Prenzlau im Dienste des Markgrafen Pferde im Werte von 100 Talenten vor Woldegk einbüßte; ebenso, daß die Stadt Königsberg (in der Neumark) allein anläßlich der Belagerung 40 Wispel Roggen und 50 Karren Bier im Werte von 180 Talenten liefern mußte. Nach schweren Verlusten an Gut und Blut gab Waldemar die Berennung von Woldegk auf. Verteidiger der Stadt war Martin von der Hude, der mecklenburgische Vogt von Stargard, gewesen. Das brandenburgische Aufgebot setzte trotz dieses Fehlschlages den Marsch ins Innere des Landes Stargard in nordwestlicher Richtung fort und erschien nach Durchquerung des Landes vor Neubrandenburg, wo Heinrich von Mecklenburg selbst kommandierte; auch hier scheiterte der Markgraf und verlor 30 Ritter an Gefangenen. Der Rückmarsch nach dem abgeschlagenen Angriff erfolgte in südlicher Richtung; bei Fürstensee, südöstlich von Strelitz, gelang es der mecklenburgischen Besatzung von Burg Stargard noch, den abziehenden Feinden 60 Ritter an Gefangenen abzunehmen. Die Eroberung des Landes Stargard war mißglückt. Das war im Winter 1315/16 gewesen.

|

Seite 13 |

|

Ich darf einschalten, daß unsere genaue Kenntnis über Einzelheiten dieses Krieges vornehmlich auf der unschätzbaren, leider immer noch einer würdigen Ausgabe harrenden mecklenburgischen Reimchronik des Ernst von Kirchberg beruht. Zwar verfaßte der Dichter diesen Teil seines Werkes erst rund zwei Menschenalter nach den Geschehnissen, doch verfügte er über Nachrichten, die sich im allgemeinen, soweit wir sie kontrollieren können, als zuverlässig erweisen, wenngleich er natürlich alles Licht auf seinen mecklenburgischen Helden, Herrn Heinrich den Löwen, fallen läßt. Daß er gelegentlich einmal ihm zuliebe die Dinge etwas verschiebt, werden wir noch feststellen können, wobei aber die Frage offen bleibt, ob solche Verdunkelung der wirklichen Vorgänge nicht schon vor ihm von seinen Gewährsleuten bewirkt worden ist.

Wir kehren zu den kriegerischen Ereignissen zurück, die wir bis zu dem ersten, erfolglosen Angriff Waldemars auf das Land Stargard verfolgt haben. Wie dieser Ansturm mehr den Eindruck eines ritterlichen Draufgehens als den systematischer Kriegsführung macht, so verlaufen auch die weiteren Geschehnisse ziemlich zusammenhanglos, wie zufällig. Unmittelbar nach den Zusammenstößen im Stargardischen flammte der Krieg in einem anderen Teile Mecklenburgs auf. Waldemar hatte, wie erwähnt, den Herrn Johann von Werle auf seine Seite herübergezogen. Gegen diesen wandte sich jetzt ein Aufgebot Heinrichs unter dem Ritter Bertold Preen, zu dem die Grafen Gerhard und Johann von Holstein sowie Heinrich von Schwerin gestoßen waren; der Zusammenstoß erfolgte bei Mölln westlich Neubrandenburg; er verlief glücklich für den Werler, und Graf Heinrich von Schwerin wurde sein Gefangener. Stürmisch jagten die Sieger den fliehenden Feinden nach; aber 7 km weiter westlich, bei Luplow an der oberen Peene, gelang es den Geschlagenen, sich zu neuem Streit zu stellen, und nun wandte sich das Blatt: Johann von Werle mit dreihundert seiner Leute fiel in Gefangenschaft, und die Sieger brachten ihre kostbare Beute, den Werler, noch am gleichen Tage nach Neubrandenburg, von wo ihn Heinrich sicherheitshalber erst nach Stargard, dann nach Sternberg in Westmecklenburg schaffen ließ. Da Waldemar im Augenblick nicht in der Lage war, etwas für die Befreiung seines Verbündeten zu tun, so hat sich Johann von Werle bald mit dem Bund seiner Feinde geeinigt: Am 23. März hat er seine Freiheit erkauft, indem er von der brandenburgischen Seite auf die dänisch-mecklenburgische zurücktrat und gleichzeitig seinen eigenen Gefangenen, den Schweriner Grafen, freigab. Also auch hier hatte das Kriegsglück gegen den Markgrafen entschieden. In denselben Tagen gelang

|

Seite 14 |

|

Herrn Heinrich die Eroberung der festen Eldenburg bei Lübz, die die Brandenburger 1308 an der damaligen Grenze der Prignitz errichtet hatten; auch Strohkirchen, ein ähnlicher märkischer Außenposten zwischen Ludwigslust und Hagenow, fiel ihm anheim. Ein zweiter Einfall, den eine brandenburgische Streifschar ins Land Stargard machte, gelangte zwar wiederum bis in dessen Herz, wurde aber dicht östlich der Stadt Stargard, bei Quastenberg und Dewitz, gebrochen. Den Mecklenburgern aber gelang im Juni die Eroberung von Meyenburg an der Grenze der Prignitz. Faßt man die bisherigen Ereignisse zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Die Brandenburger, die aufs Ganze gingen und Land Stargard erobern wollten, drangen zwar zweimal in stürmischem Anlauf tief in das Land ein; ihre Kräfte reichten aber nicht aus, die festen Plätze zu brechen und damit das im Fluge Gewonnene zu behaupten; die Mecklenburger aber, die sich in der Abwehr befanden, machten in den Kampfpausen kleine Grenzvorstöße und gewannen dabei einzelne feindliche Plätze, was Waldemar ihnen nicht wehren konnte, da er auch an anderen Grenzen seines ringsum bedrohten Landes zwischendurch erscheinen mußte.

Nunmehr aber, als es Sommer wurde, erschien ein neuer Hauptkämpfer auf dem Schauplatz, König Erich von Dänemark. Das Ziel seiner Wünsche bestand darin, in Pommern Fuß zu fassen; den Zugang zum Lande wollte er sich durch die Unterwerfung von Stralsund erkämpfen. Es war Waldemar und seinem Lehnsmann, Herzog Wartislaw von Pommern, rechtzeitig gelungen, ausreichende Streitkräfte in die bedrohte Stadt zu werfen, die nunmehr zu Wasser und zu Lande eingeschlossen wurde. Auf 60 Schiffen legten sich 2000 Dänen davor; König Erich selbst erschien bei seinen Truppen. Von seinen deutschen Gefolgsleuten waren Fürst Wizlaw von Rügen, Bischof Hermann von Schwerin, Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg und sein getreuer Feldhauptmann Heinrich von Mecklenburg zur Stelle. Aber die Eingeschlossenen führten die Verteidigung mit Tatkraft und Glück; namentlich gelang es ihnen, sich die Verbindung mit der Außenwelt stets offen zu halten: bei einem Ausfall zur See glückte es den unternehmungslustigen Städtern, das Königsschiff Erichs von Dänemark in Brand zu stecken. Noch ergebnisreicher war ein Ausfall zu Lande, der in der Morgenfrühe des 21. Juni unternommen wurde: zu den Gefangenen, die die Städter einbrachten, zählte Herzog Erich von Lauenburg; sie lieferten ihn an Herzog Wartislaw von Pommern aus, der ihn seinerseits an Waldemar weitergab. Die Stadt "zu dem Sunde", wie sie damals genannt wurde,

|

Seite 15 |

|

ist ebenso unbezwungen aus dieser Belagerung hervorgegangen, wie 312 Jahre später, als der kriegsgewaltige Wallenstein vergeblich vor ihr lag.

Von Stralsund weg wandte sich der unermüdliche Heinrich von Mecklenburg einem neuen Einfall in die märkischen Grenzgebiete zu. Diesmal sollte das Ruppiner Land, das bisher unter dem Krieg noch nicht gelitten hatte und deshalb reiche Beute versprach, heimgesucht werden. Zusammen mit seinem nunmehrigen Verbündeten Johann von Werle machte er im August einen Zug über die Grenze; mit Raub und Plünderung suchten die beiden, deren Aufgebot 800 Berittene und viel Fußvolk umfaßte, das Land um Gransee heim. Sie befanden sich mit ihrer Beute bereits auf dem Rückmarsch zur Grenze, als Markgraf Waldemar sie zwischen Schulzendorf und Groß Woltersdorf ereilte. Er griff sofort an, obgleich er nur 500 Ritter zur Stelle hatte und sein Fußvolk noch nicht heran war; es mußte versucht werden, zu verhindern, daß die Mecklenburger ihre Beute ungestraft in Sicherheit brachten. So kam es zu einem erbitterten Kampfe. Aber die mecklenburgische Übermacht war zu groß; namentlich fiel ins Gewicht, daß ihnen allein Fußvolk zur Verfügung stand - diese Truppe fing eben damals an, beim Ausgang der Kämpfe entscheidend mitzuwirken. Die Fürsten selbst fochten in vorderster Reihe: Heinrich von Mecklenburg bekam einen schweren Axthieb über den Helm, der aber standhielt. Dem Markgrafen, der tief in den Haufen des feindlichen Fußvolks eingedrungen war, gingen im Getümmel Helm und Roß verloren; heftig setzte ihm Niclaus Schrapentroc, ein Bürger aus Grevesmühlen, zu; hier mag Waldemar die Wunde empfangen haben, deren tiefe Narbe, wie wir wissen, sein Antlitz zierte; als er am Erliegen war, griff der mecklenburgische Ritter Wedigo von Plate ein und entriß ihn den ihn umringenden Bauern, natürlich um ihn lebend zu fangen, was ihm Ruhm und Geld eingebracht hätte; das glückte ihm aber nicht, vielmehr befreite der Graf von Mansfeld den Markgrafen und verhalf ihm zu einem ledigen Rosse, geriet darüber freilich selbst in Gefangenschaft. Dies Los teilte neben manchen anderen auch der Graf von Wernigerode mit ihm. Ging Waldemar auch als Besiegter aus dieser Schlacht gegen die Übermacht hervor, so lächelte ihm doch trotz seiner Niederlage das Glück: Die Seinigen nämlich fingen den Grafen Hans von Holstein, einen Stiefbruder König Erichs von Dänemark, und fürstliche Gefangene, für die damals hohe Lösegelder gefordert und gezahlt wurden, waren beim Friedensschluß gute Faustpfänder. Waldemar besaß deren

|

Seite 16 |

|

aber zwei, neben dem Holsteiner den vor Stralsund gefangenen Herzog von Sachsen-Lauenburg. Wenn unser mecklenburgischer Gewährsmann Ernst von Kirchberg das Zahlenverhältnis umkehrt und behauptet, Heinrich der Löwe habe seinen Sieg gegen vierfache brandenburgische Übermacht errungen, so erweist er sich hier als ein echtes Kind des Mittelalters, das stets geneigt war, den Eindruck von Siegen dadurch noch zu steigern, daß sie als wunderbare Erfolge einer Minderheit dargestellt wurden, der Gottes Allmacht Stärke verliehen habe. Erst langsam setzte sich die nüchterne Vorstellung durch, daß - modern ausgedrückt - der liebe Gott es meistens mit der Partei hält, die über die stärksten Bataillone und die meisten Kanonen gebietet. Übrigens haben die Sieger ihren Waffenerfolg nicht weiter ausgenützt; sie zogen schleunigst mit ihrer Beute über die nahe Grenze ab.

Die Schlacht bei Gransee war die letzte größere Kampfhandlung dieses Krieges. Beide Hauptbeteiligte, Erich von Dänemark und Waldemar von Brandenburg, hatten schwere Opfer an Gut und Blut gebracht und waren deshalb geneigt, Frieden zu schließen. Für Heinrich von Mecklenburg lag kein Grund vor, das Ringen allein fortzusetzen; seinen Zweck, die Behauptung des Landes Stargard gegen den Markgrafen, hatte er voll erreicht. So hat man sich noch vor Ablauf des Jahres im Präliminarfrieden von Meyenburg geeinigt, dem 1317 der endgültige Abschluß zu Templin folgte. Unterdessen war der junge Markgraf Johann, der Lehnsherr des Landes Stargard, gestorben; sein Erbe war Markgraf Waldemar. Uns interessiert hier nur, was der Templiner Friede über das Land Stargard bestimmt; Waldemar erklärt in der Friedensurkunde: "wir haben dem Herrn von Mecklenburg den Besitz des Landes Stargard mit all dem Recht übertragen, mit dem er es von Markgraf Johann und seinen Vorfahren" - d. h. den Markgrafen Albrecht III. und Hermann - "hatte". Das Lehnsverhältnis blieb also nach wie vor bestehen. Heinrich von Mecklenburg hatte das Land behauptet dank seiner hervorragenden kriegerischen Tüchtigkeit, dank seinen zahlreichen Verbündeten und dank dem Umstande, daß Waldemar in jenen Kriegsjahren nicht nur an der mecklenburgischen Grenze sich seiner Haut zu wehren hatte, sondern gleichzeitig auch an anderen Fronten in schwere Kämpfe verstrickt war.

An sich hätte es nun in jener fehdelustigen Zeit durchaus im Bereich der Möglichkeit gelegen, daß es bald zu einem neuen Waffengang zwischen Brandenburg und Mecklenburg gekommen wäre; dann hätte Markgraf Waldemar seinem mecklenburgischen

|

Seite 17 |

|

Lehnsmann das Land Stargard erneut absprechen und dessen Wiedergewinnung nochmals und vielleicht unter günstigeren Bedingungen versuchen können. Aber es ist nicht dazu gekommen. Es war ein unerwarteter Glücksfall für Heinrich, daß Waldemar bereits im Jahre 1319 plötzlich kinderlos abschied. Im nächsten Jahre folgte ihm sein noch im Kindesalter stehender Vetter und Nachfolger Heinrich II. als letzter märkischer Askanier ins Grab, und nun begann für die Mark ein Zeitalter der Anarchie, in dem nicht daran gedacht werden konnte, die Stargarder Frage erneut anzuschneiden; immerhin blieb die Rechtslage die gleiche. Als König Ludwig der Bayer im Jahre 1324 die Belehnung seines ältesten Sohnes mit der Mark Brandenburg bekundete, schloß er das Land Stargard ausdrücklich und namentlich in diesen Rechtsakt ein, und die Söhne Heinrichs des Löwen, Albrecht und Johann von Mecklenburg, haben sich 1329 von Markgraf Ludwig dem Älteren die Belehnung mit Stargard erteilen lassen. Der Nachfolger Kaiser Ludwigs des Bayern aber auf dem deutschen Thron, Karl IV., der in offenem Kampf mit seinem Vorgänger König geworden war, hat das Lehnsband, durch das Stargard an Brandenburg geknüpft war, durchschnitten. Es lag König Karl daran, den ihn befehdenden Sohn seines Vorgängers, den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, mit allen Mitteln zu bekämpfen. So hat er sich 1347 entschlossen, das Land Stargard, das die mecklenburgischen Brüder bisher von der Mark Brandenburg zu Lehen getragen hatten, zu einem Reichslehen zu erheben. Im nächsten Jahre hat er die Herren Albrecht und Johann von Mecklenburg auch zu Reichsfürsten erhoben. Der Markgraf von Brandenburg, der eben damals einen Kampf auf Leben und Tod gegen den falschen Waldemar kämpfte, war nicht in der Lage, sich gegen diese Beeinträchtigung seiner Rechte erfolgreich zu wehren.

Ich bin am Ende und fasse kurz zusammen. Das von Brandenburg 1236 erworbene und dann dem Deutschtum erschlossene Land Stargard ist am Ende des 13. Jahrhunderts von seinem damaligen Landesherrn, Markgraf Albrecht III., dem seine Söhne vor der Zeit gestorben waren, als Lehen an seinen Schwiegersohn, den energischen Heinrich von Mecklenburg vergeben worden. Als dieser 1315 in einen Krieg mit Brandenburg geriet und ihm vom Markgrafen das Land Stargard abgesprochen wurde, hat er es nicht zum mindesten dank seiner erprobten Kriegskunst in einem an spannenden Momenten reichen Kampfe behauptet und wurde im Frieden von 1317 erneut als Inhaber des brandenburgischen Lehens Stargard bestätigt. Das Ringen Karls IV. gegen die Wittelsbacher um den deutschen Thron hat dann den

|

Seite 18 |

|

Luxemburger dahin geführt, daß er, um den wittelsbachischen Markgrafen von Brandenburg zu schädigen, das bisher brandenburgische Lehen Stargard in ein Reichslehen umwandelte.

Der historisch gebildete Märker mag bedauern, daß damit gerade eine Stadt wie Neubrandenburg, diese Perle askanischer Stadtgründungskunst, ihrem historischen Zusammenhang entrissen worden ist, einem Zusammenhang, an den der Name der Stadt bis heute erinnert. Der Gang der Geschichte geht über solche sentimentalen Gedanken unbekümmert hinweg. Das Land Stargard hat zwei Menschenalter zur Mark gehört; seit 19 Menschenaltern ist es mecklenburgisch. Die Erinnerung an das ehemalige Lehnsverhältnis hat sich schon im Mittelalter getrübt, ohne doch zu erlöschen. Als im 15. Jahrhundert die Hohenzollern nach Brandenburg kamen und daran gingen, die alte askanische Mark mit all ihren Rechten wiederherzustellen, holte Kurfürst Friedrich I. auch den Anspruch auf Lehnsherrlichkeit über mecklenburgisches Land hervor; darin freilich irrte er völlig, daß er diesen Anspruch auf ganz Mecklenburg ausdehnte; er hatte, wie wir sahen, nur in bezug auf das Land Stargard bestanden. Da die Mecklenburger in den darüber ausbrechenden Fehden im allgemeinen unglücklich kämpften, haben sie sich 1442 zu einem Vertrage bereit gefunden, durch den Kurfürst Friedrich II. zwar seinen lehnsherrlichen Ansprüchen auf Mecklenburg entsagte, dafür aber im Falle des Aussterbens des gesamten mecklenburgischen Fürstenhauses das Recht der Erbfolge in allen mecklenburgischen Ländern zugesichert erhielt. Seither haben die Hohenzollern zu ihren sonstigen Würden auch den Titel und das Wappen eines Herzogs von Mecklenburg angenommen; sie haben beides bis 1918 geführt; erst der Umsturz, den wir erlebten, hat also die letzte, allerdings stark verdunkelte staatsrechtliche Erinnerung daran beseitigt, daß das Land Stargard einst zur Mark Brandenburg gehört hat.

|

[ Seite 19 ] |

|

|

|

|

:

|

II.

Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse

in

der Travemünder Bucht

von

Werner Strecker.

|

[ Seite 20 ] |

|

Viertes Gutachten des Mecklenburg=Schwerinschen Geheimen und Haupt=Archivs vom 12. Mai 1927 für das Mecklenburg=Schwerinsche Ministerium des Innern.

Inhalt.

- Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer

- Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs

- Fischerei und Strandrecht

Exkurs. Zum Meeresfischereiregal in Preußen

Anhang. (Zu den Exkursen a - d bei Rörig III, S. 29 ff.)

|

Seite 21 |

|

In unserem Gutachten vom 15. Dezember 1926 sind wir nur auf den Teil des letzten Rörigschen Gutachtens (vom 24. Juni 1926) eingegangen, der von der Travemünder Reede und ihren Grenzen handelt. Wir kommen jetzt, wie wir uns vorbehalten hatten, auf die übrigen Ausführungen Rörigs zurück, wobei wir auch sein vorletztes Gutachten vom 6. Juli 1925 gelegentlich streifen werden 1 ).

I. Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer.

Vorweg haben wir zweierlei zu bemerken:

Rörig hat die Meinung ausgesprochen, daß unsere Untersuchungen über das Hoheitsrecht am Küstengewässer der Ostsee sich allzu weit von dem eigentlichen Streitgegenstande entfernten, und wir entnehmen aus seinen Worten den Vorwurf, daß die Durchführung des Prozesses auf diese Weise erschwert werde 2 ). Wir brauchen uns hiergegen kaum zu verteidigen. Unsere Forschung war notwendig, weil sie für die spezielle Untersuchung der Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht die Voraussetzung bildet.

Ferner glaubt Rörig einen Widerspruch zwischen unseren Ausführungen in Archiv II und dem ersten Gutachten Langfelds feststellen zu können 3 ). Dies im einzelnen zurückzuweisen, wird gleichfalls nicht nötig sein. Ebenso wenig wie Rörig selbst haben wir es als unsere Aufgabe betrachten können, ein "Rechtsgutachten im engeren Sinne des Wortes" abzugeben 4 ). Und schon

|

Seite 22 |

|

Langfeld hat in seinem zweiten Gutachten zutreffend erklärt, daß seine und unsere Darlegungen sich nicht widersprechen, sondern ergänzen 5 ).

~~~~~~~~~

Den Nachweis, daß den mecklenburgischen Fürsten im Mittelalter ein Hoheitsrecht über das Meer an ihrer Küste und also auch an der Uferstrecke Priwall-Harkenbeck zugestanden habe, sucht Rörig 6 ) hauptsächlich mit den folgenden beiden Einwürfen zu bekämpfen:

- Die hierin von uns und v. Gierke vertretene Ansicht beruhe auf Analogieschlüssen.

- Die Urkunden, auf die wir uns stützen, seien dispositiver Art, nicht Beweisurkunden. Der Beweiswert dispositiver Urkunden werde aber dadurch verringert, "daß man im Mittelalter oft die Form eines Privilegs wählte, wo es sich in Wirklichkeit nur um die Legalisierung und Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte", sowie auch durch "das Überwuchern des Formelhaft-Schematischen in der äußeren Form der Urkunden" herabgesetzt.

Wir erwidern:

zu 1) Wenn für die ganze deutsche Ostseeküste einschließlich der mecklenburgischen eine Fülle von Material vorliegt, woraus ein landesherrliches Regal am Küstengewässer, im besonderen auch das Fischereiregal hervorgeht, so ist der Schluß, daß es sich hier um ein durchgängiges Recht handelte, und daß nicht etwa das Gewässer vor der 3 1/2 km langen Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck davon ausgenommen war, zwingend und kein Analogieschluß im eigentlichen Sinne. Niemand kann annehmen, daß den Landesherren dieses Recht an einzelnen Teilen der Küste zustand, an anderen dagegen nicht. Unser Schluß ist um so zwingender, als wir durch Quellen aus späterer Zeit nachgewiesen haben, daß Mecklenburg die Strandgerechtigkeit an der strittigen Küstenstrecke besaß. Unter der Strandgerechtigkeit aber verstand man die Hoheit über das Küstengewässer (vgl. besonders Archiv II, S. 84 f.).

zu 2) Was Rörig hier äußert, trifft nicht den Kern der Sache. sondern geht um ihn herum. Die Gegenüberstellung von Beweisurkunde und dispositiver Urkunde wirkt an dieser Stelle ver-

|

Seite 23 |

|

wirrend. Freilich meint Rörig nicht die Beweisurkunde im engeren Sinne der Urkundenlehre, sondern er meint Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge. Die Beweiskraft der dispositiven Urkunde oder Geschäftsurkunde steht außer Zweifel. Allerdings sind die von uns vorgebrachten Urkunden nicht ausgestellt worden, um das landesherrliche Meeresregal zu beweisen, sondern um ein Beweismittel für die durch die Urkunden vollzogenen Verleihungen zu schaffen. Für diese aber ist das Regal die Voraussetzung. Die Erwägungen Rörigs über die Art, wie Privilegien als Erkenntnisquelle zu werten sind, würden am Platze sein, wenn es uns darauf angekommen wäre, die Entwicklung der Seefischerei an der Ostseeküste zu untersuchen. Hätten wir unsere Arbeit hierauf gerichtet, so möchte im einzelnen, soweit das überhaupt möglich ist, zu prüfen sein, ob es sich bei diesem oder jenem Fischereiprivileg um die "Anerkennung eines bestehenden Zustandes" handelte und wie weit sich Seefischerei ohne Privileg gewohnheitsmäßig ausgebildet hat 7 ). Unsere Verwertung der Privilegien aber liegt in ganz anderer Richtung. Aus den landesherrlichen Verleihungen schließen wir auf das Recht der Landesherren, diese Verleihungen vorzunehmen, also auf Grund eines Regals zu handeln. Dieser Schluß ist bei der Fülle des vorliegenden Materials unbedingt zwingend.

Ist aber hiermit die Art des Ergebnisses festgestellt, das wir aus den Privilegien gewonnen haben, so weichen auch die Stützen, die Rörig (III, S. 58, Anm. 13) sich nutzbar machen will. Der von ihm angezogene Satz v. Belows trifft ja auf unsere Beweisführung gar nicht zu. Und wenn H. Hirsch in seinem Buche über die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter 8 ) auseinandersetzt, daß sich die Fortbildung von Immunitätsgerichten unabhängig von den Immunitätsdiplomen vollzog - eine Entwicklung, die nach Hirsch unter dem Einflusse bestimmter staatlicher und sozialer Verhältnisse und auf der Grundlage besonderer Rechtszustände vor sich ging, aber nicht durchgängig war -, so ist doch damit nicht gesagt, daß Rechte nicht aus Privilegien entstehen können - was in tausend Fällen geschehen ist -, und daß aus den Privilegien keine Schlüsse auf Hoheitsrechte der Aussteller

|

Seite 24 |

|

dieser Urkunden zu ziehen seien 9 ). Ebensowenig ist der Ausspruch Sombarts, wonach die Verordnung nicht das Leben schafft, auf unsere Beweisführung anwendbar. Die treibenden Kräfte für die Seefischerei liegen natürlich nicht in den Privilegien. Durch Privilegien aber konnte die Fischerei gefördert und von Abgaben entlastet werden.

Wenn man früher die Wirkung von Privilegien überschätzt hat, so darf man heute jedenfalls nicht in den gegenteiligen Fehler verfallen. Man kann auch nicht sagen, daß sich in den Urkundenstellen, die v. Gierke und wir herangezogen haben, ein "Überwuchern des Formelhaft-Schematischen" bemerkbar mache. Sie unterscheiden sich ja vielfach in dem, was sie gewähren, und die verschiedentlich darin enthaltenen besonderen Bestimmungen bilden zugleich Zeugnisse über "tatsächliche Vorgänge". Wir verweisen hier auf das Gesamtergebnis aus den Urkunden, das v. Gierke (Jb. 90, S. 56) festgelegt hat. In einzelnen Fällen ist geradezu nachweisbar, daß es sich bei der Verleihung von Seefischerei nicht nur um die Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte, sondern daß das Privileg das Primäre war 10 ). Schließlich übersieht Rörig

|

Seite 25 |

|

ganz, daß wir die Rechtsverhältnisse am rügischen Außenstrande bis ins 17. Jahrhundert 11 ), am mecklenburgischen Strande bis ins 18. Jahrhundert 12 ) verfolgt haben. Und hier handelt es sich ja überall um Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge und Zustände. Der Rechtszusammenhang aber zwischen diesen Zuständen und den aus den mittelalterlichen Quellen zu erschließenden ist ganz unabweisbar.

Aus den vorgebrachten Urkunden wählt Rörig (III, S. 62) einige aus, die seine Ansicht bestätigen sollen, daß Rechte an Meeresteilen zunächst von den an den Unterläufen von Flüssen gelegenen Städten ausgebildet seien. Er erwidert aber nicht auf die Ausführungen v. Gierkes (S. 13 f.), der diese Ansicht Rörigs bereits auf Grund des übrigen Materials widerlegt hat.

Zu den weiteren Einwürfen Rörigs bemerken wir noch: Seine Interpretation (III, S. 59, Anm. 14 ) der wichtigen pommerschen Urkunde von 1265 für das Kloster Dargun 13 ) ist unrichtig. Es handelt sich um die Worte: in mari salso terre nostre dominio adiacenti. Wir haben darauf aufmerksam gemacht 14), daß adiacere in der Urkundensprache im Sinne von pertinere gebraucht wurde 15 ), sich also auf ein Zubehör bezieht, ferner daß adiacenti zu dominio, der Herrschaft als Begriff, gehört. Demgemäß haben wir so wörtlich wie möglich übersetzt: in der zu unserer Landesherrschaft belegenen, ein Zubehör unserer Landesherrschaft bildenden salzigen See. Diese Übersetzung deckt sich dem Sinne nach mit der v. Gierkes (S. 52, Anm. 57): "in dem Salzmeere, das unserer Landesherrschaft zugehört". Wenn Rörig diese Übersetzung v. Gierkes für "eine willkürliche Vergewaltigung des Textes" erklärt 16 ), so ist dem zu entgegnen, daß seine eigene Auslegung ("in dem Salzmeere, das an das Herrschaftsgebiet unseres Landes angrenzt") das Entscheidende unberücksichtigt läßt. "Das Salzmeer als solches," so sagt er, sei "in der Urkunde mit aller Deutlichkeit als nicht zum Herrschafts-

|

Seite 26 |

|

bereich des Landesherrn gehörig gekennzeichnet." Merkwürdig, daß der Landesherr trotzdem Fischereigerechtigkeit in eben diesem Salzmeere erteilt 17 ). Auf verschiedene andere Urkundenstellen, die ebenfalls die Herrschaft über das Küstengewässer geradezu aussprechen, geht Rörig nicht ein. Er hat auch auf unseren Nachweis, daß für die Küstenfischerei vormals Abgaben erhoben wurden, nichts Stichhaltiges erwidert 18 ).

Zusammenfassend können wir sagen, daß Rörig unsere Beweisführung auch dort nicht erschüttert hat, wo er überhaupt versucht hat, sie anzugreifen.

~~~~~~~~~

|

Seite 27 |

|

In seinem ersten Gutachten (I, S. 44 f.) hat Rörig gesagt, daß sich eine Herrschaft Lübecks auf der Reede durch Okkupation ausgebildet habe, wenn sie nicht unmittelbar aus dem Barbarossaprivileg erwachsen sei. Diese Alternative kann man nicht aufstellen. Gesetzt nämlich den Fall, daß sich die bekannten Worte des Privilegs: "licebit . . piscari . . usque in mare" nicht nur auf Binnenfischerei, sondern auch auf Seefischerei bezögen, so wäre ja damit den Lübeckern nur ein Recht zum Fischfang bestätigt worden, das sie nach Angabe der Urkunde schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten. Sie würden keinerlei Fischereiregal erlangt haben, sondern nur eine bloße Nutzung, wie die lübischen Fischer sie bis auf den heutigen Tag tatsächlich ausgeübt haben. Eine Herrschaft, d. h. eine Gebietshoheit über das strittige Gewässer müßte also in jedem Falle auf andere Weise entstanden sein. Das Privileg könnte sie auch dann nicht begründet haben, wenn Rörigs Auslegung richtig wäre.

Nun aber hat ja Rörig seine These von der Entstehung der Lübecker Gebietshoheit vor der Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck auf der - a priori und ohne weitere Prüfung gebildeten - Vorstellung aufgebaut, daß es im Mittelalter keine landesherrliche Meereshoheit gegeben habe. Da die Irrigkeit dieser Vorstellung nachgewiesen ist, fällt selbstverständlich die Möglichkeit eines Erwerbes durch Okkupation im Rechtssinne weg 19 ). Viel schwieriger aber als die Okkupation eines herrenlosen Gebietes ist die Entstehung einer Gebietshoheit auf gewohnheitsrechtlichem Wege oder durch Unvordenklichkeit, weil hier mit den Ansprüchen und dem Widerstande des rechtmäßigen Herrn gerechnet werden muß.

Rörig, der immer noch an der Möglichkeit einer Okkupation festhalten möchte, klammert sich daran, daß wir für die Strecke Priwall-Harkenbeck keine besonderen Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgelegt hätten. Hat denn aber er selber für die angebliche Lübecker Gebietshoheit Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgebracht? Nicht eines! Die von ihm angezogenen Quellen beginnen im 16. Jahrhundert. Für eben dieses Jahrhundert ist aber bereits die mecklenburgische Ausübung des Bergerechtes an der Strecke Priwall-Harkenbeck belegt 20 ). Das Bergerecht aber galt als

|

Seite 28 |

|

Zeichen für die Hoheit über das Küstengewässer 21 ). Wir erinnern auch an den Fall von 1516, in dem sich die Herzöge gegen einen Übergriff des Travemünder Vogtes in ihre Strandhoheit verwahrten 22 ). Sodann sind aus den Jahren 1616 und 1618 Beweise dafür vorhanden, daß eine mecklenburgische Fischerei vor der strittigen Küstenstrecke seit über Menschengedenken, also sicher schon im 16. Jahrhundert bestand 23 ). Es ist eine durchaus unzutreffende Behauptung Rörigs, daß die ältesten Zeugnisse über Ausübung von Hoheitsrechten vor der Strecke Priwall-Harkenbeck "mit aller Deutlichkeit für Lübeck, nicht für Mecklenburg" sprächen 24 ). Die ältesten Quellen, die über den Strandrechtsfall von 1516, sprechen nicht für Lübeck. Denn wenn wirklich die eine der beiden Schuten bei Rosenhagen geborgen war, so handelt es sich unbedingt um einen Übergriff des Travemünder Vogtes. Das würde sich nicht nur daraus ergeben, daß Lübeck in seiner Erwiderung auf die Beschwerde es vermied, den Ort Rosenhagen zu nennen 25 ), sondern vor allem daraus, daß Lübeck späterhin niemals die mecklenburgische Strandhoheit vor Rosenhagen angezweifelt, sondern beim Fischreusenstreit ausdrücklich zugegeben hat 26 ). Für das Mittelalter aber läßt sich überhaupt nichts feststellen außer der landesherrlichen Hoheit über das Küstengewässer, von der die kleine Strecke Priwall-Harkenbeck nicht ausgenommen sein konnte.

~~~~~~~~~

II. Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs.

Will man die Worte usque in mare erklären, so ist man auf "vergleichende Stilkritik" angewiesen. Und wenn eine solche Fülle gleichartigen Materials vorgelegt werden kann, wie es von uns geschehen ist, - ein Material, das sich gewiß sehr vermehren ließe 27 ) -, so ist die Stilkritik kein so schwaches Mittel der

|

Seite 29 |

|

Urkundenforschung, wie Rörig (III, S. 64) meint. Er selber hat mit dieser Kritik begonnen, aber auf ganz unzureichender Grundlage 28 ). Nun bemerkt er, daß wir unser Material "nach der ganz zufälligen Anwendung der Worte ,usque in' im Sinne von ,usque ad' zusammengesucht" hätten. Indessen steht das "usque in" im Barbarossaprivileg in einer Grenzangabe, und lauter Grenzangaben sind es, die wir zur Vergleichung herangezogen haben. Er macht ferner darauf aufmerksam, daß vorher in dem Privileg die Worte vorkommen: usque ad villam Odislo, übersieht aber, daß es an anderer Stelle der Urkunde wiederum heißt: usque in Radagost. Wir haben ja gerade (Archiv II, S. 94) hervorgehoben, daß "usque ad" und "usque in" überall in derselben Bedeutung gebraucht wurden.

Für seine eigene sogenannte "vergleichende Stilkritik" glaubt Rörig die Urkunden "unter dem "Gesichtspunkt, daß in ihnen dieselbe Materie zu ordnen war", herangezogen zu haben. Aber es liegt auf der Hand, welche Verwirrung er hierbei anrichtet. In den drei Urkundenstellen, die ihm durch v. Gierke und uns bekannt worden sind und die er III, S. 64 f., bespricht, kommt ja das usque in überhaupt nicht vor. Wie kann man denn in dem Privileg für Treptow an der Rega von 1309 bei der Begrenzung "usque ad spatium miliaris unius in ipsum mare salsum" die Worte "usque" und "in ipsum mare salsum" durch Fettdruck hervorheben, als ob sie zusammengehörten 29 ). Genau so hat Rörig in dem Privileg für Rostock von 1252 das usque, das zu "Warnemunde" gehört, mit den Worten "in marinis fluctibus" in Verbindung gebracht 30 ). Er meint jetzt, wenn es in der Rostocker Urkunde heiße, "daß das beneficium piscature sich erstrecken soll: usque Warnemunde necnon extra portum in marinis fluctibus", so komme das "auf dasselbe hinaus, als wenn es auch für Rostock geheißen hätte: usque in mare". Eben nicht, sondern das "usque in mare" der Barbarossa-Urkunde ist nur mit dem "usque Warnemunde" des Rostocker Privilegs vergleichbar. Es hätte in diesem Privileg gerade so gut gesagt werden

|

Seite 30 |

|

können: per alveum fluminis Warnowe usque in mare necnon extra portum Warnemunde in marinis fluctibus.

Schließlich das Privileg für Schleswig von 1480: "wenthe an dat gemeyne Meer ofte solte See enen Wecke Sees buthen Schlyes Munde". Hier erführen wir nach Rörig, "daß, selbst wenn man sagte: bis ans Meer, damit in Wirklichkeit eine Verleihung bis weit ins Meer gemeint sein" könne. Indessen ist hier zwischen dem "gemeinen" Meere, das natürlich keiner Herrschaft unterworfen war, und dem Küstengewässer zu unterscheiden. Die Stelle ergibt ja deutlich, daß sich das Nutzungsrecht der Stadt nur bis ans gemeine Meer erstrecken sollte, nicht - wie sich von selbst verstand - in dieses hinein. Wir erfahren also, daß das Küstengewässer bis auf eine "Wecke Sees" (Meile) in Anspruch genommen wurde, ebenso wie in dem Privileg für Treptow von 1309 bis auf eine Meile. Demgegenüber ist die Ausdehnung der Meereshoheit bis zur schiffbaren Tiefe, wie sie 1616 im Fischreusenstreit von Mecklenburg vertreten wurde, sehr bescheiden. - In Wirklichkeit hat Rörig an dem "usque im mare" gar keine vergleichende Stilkritik geübt, sondern behauptet, daß Lübeck 1188 Meeresnutzung habe erhalten müssen, weil sie später anderen Städten zuteil wurde. Er begibt sich also selber auf den "Treibsand" eines Analogieschlusses, der hier allerdings als "trügerisch" bezeichnet werden muß; denn Privilegien können sich ja von einander unterscheiden. Ganz etwas anderes ist es, einen Schluß auf die landesherrliche Hoheit über das Küstengewässer vor der Strecke Priwall-Harkenbeck zu ziehen, weil die überall festgestellte Herrschaft über das Küstengewässer unbedingt durchgängig gewesen ist.

Dann wendet sich Rörig (III, S. 67 f.) gegen unsere Verwertung des Berichtes, den die Chronik Arnolds von Lübeck über das Barbarossaprivileg erstattet 31 ). Dieser Bericht soll "in der Hauptsache gar nicht auf den jetzt strittigen Satz über das Fischereirecht" passen, sondern auf "den ihm vorgehenden über Holz und Weidenutzungen". Hier sei bei Arnold und dem Privileg "die wirkliche Parallele vorhanden". Indessen liegt diese Parallele keineswegs nur in den Angaben über Holz- und Weidenutzung; sie liegt auch in der Gewährung von Fischerei. Es ist unvollständig, wenn Rörig angibt, daß der Streit um "pascua" ging, und daß auch Arnold das sage. Denn nach Arnold nahm der Streit seinen Ausgang von dem Travemünder Zoll und dehnte sich dann auf alle Nutzbarkeiten (quicquid commoditatis) aus, die Adolf von Holstein den Lübeckern - weil sie den Zoll nicht zahlen

|

Seite 31 |

|

wollten - nahm. Arnold faßt diese Nutzbarkeiten kurz zusammen. Es sind nach ihm Nutzungen in fluviis (also Fischerei), in pascuis, in silvis. Dann kaufen die Lübecker sich auf des Kaisers Vermittlung vom Zolle los, zahlen auch Geld für die Weidegerechtigkeit, erhalten aber die Gesamtheit der Nutzbarkeiten zurück: et sic a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis, pascuis, silvis. Die Begrenzung "a mari usque Thodeslo" schließt selbstverständlich Meeresfischerei aus. Wenn also die bekannten Worte des Barbarossaprivilegs schon nach dem Ergebnisse der vergleichenden Stilkritik nur "bis zum Meere" bedeuten können, so wird dies durch Arnolds Bericht um so gewisser.

Was Rörig demgegenüber aus der von Arnold mitgeteilten Vorgeschichte des Privilegs ableiten will, ist völlig verfehlt. Er versucht jetzt, die Worte usque in mare auf den Travemünder Zollstreit zurückzuführen. Von dem Zoll, den Graf Adolf von Holstein gefordert habe, seien ja auch die Lübecker Fischer betroffen worden, und so hätten denn "die Störungen unmittelbar am Ausgang zur See" die Veranlassung gegeben, daß das alte Gewohnheitsrecht der Fischerei, das die Lübecker schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten, "jetzt auch urkundlich festgelegt wurde". Die Worte usque in mare sollen daher bedeuten: "abgabefrei bis ins Meer hinein". "Sie können," so sagt Rörig, "unter diesen Umständen nicht nur ,bis ins Meer' bedeutet haben, sie müssen es vielmehr." Immer vorausgesetzt natürlich, daß die Lübecker damals schon Seefischerei betrieben (was gar nicht bewiesen ist) und daß die Meinung, es habe die Befreiung von dem Travemünder Zoll ausgesprochen werden sollen, richtig ist. Rörig merkt nicht, daß er sich im Zirkel dreht; seine Folgerung ist zugleich seine Voraussetzung. Auch hätte sichs dann ja gar nicht um Verleihung von Meeresfischerei, sondern um Verleihung von Zollfreiheit gehandelt.

Wo aber, fragen wir, steht an dieser Stelle des Privilegs ein Wort von Zoll oder Abgaben? Es heißt einfach: licebit . . piscari. Hätte hier die Ursache des Streites zwischen Lübeck und dem Grafen Adolf getroffen werden sollen, so würde dies doch natürlich deutlich gesagt sein. Überdies heißt es, daß die Lübecker usque in mare fischen dürften, "sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt". Zur Zeit des Herzogs Heinrich war ja aber gerade der Travemünder Zoll gezahlt worden. Arnold berichtet ausdrücklich, daß Graf Adolf den Lübeckern dies entgegengehalten habe 32 ). Sie hätten erwidert, es sei nicht de iure geschehen,

|

Seite 32 |

|

sondern sei auf Zeit und zur Erhaltung des Kastells Travemünde gewährt worden, weil der Herzog darum ersucht habe 33 ). Wenn also usque in mare heißen würde: abgabenfrei bis ins Meer hinein, so würde dies durch den Zusatz (sicut . . consueverunt) wieder aufgehoben sein. Damit erledigt sich Rörigs vermeintliche Feststellung, daß "das vom Archivgutachten zur Debatte gestellte Material" (nämlich Arnolds Bericht) "bei gründlicher Interpretation" die "beste Stütze" für die Übersetzung "bis ins Meer" sei.

Der ganze Travemünder Zollstreit wird in dem Barbarossaprivileg gar nicht erwähnt. Das war auch nicht nötig. Arnold berichtet, daß Graf Adolf gegen Zahlung von 300 Mark Silbers auf die Zollerhebung verzichtete und auch für die Weidegerechtigkeit 200 Mark erhielt. Hierüber muß zwischen ihm und Lübeck ein besonderer Vertrag geschlossen sein, der in dem kaiserlichen Privileg nicht zum Ausdrucke zu kommen brauchte. Hätte man den Wegfall des Travemünder Zolles noch eigens in dem Privileg betonen wollen, so würde dies natürlich im Hinblick auf die Schiffahrt und den Warenhandel und an den Stellen der Urkunde geschehen sein, wo wirklich von Zollfreiheit die Rede ist, nicht aber im Hinblick auf eine angebliche Meeresfischerei, für die der Zoll viel geringere Bedeutung gehabt haben würde 34 ).

Von den weiteren Einwürfen Rörigs haben wir die Behauptung, daß die Waghenaersche Seekarte von 1586 eine Trave "bis ins Meer" verzeichne, schon in unserem letzten Erachten als ganz unhaltbar zurückgewiesen 35 ). Rörig geht noch ein auf unsere Bemerkung in Archiv II, S. 99: "Wo sollte der Kaiser auch Meeresfischerei verliehen haben? Der Strand gehörte zu jener Zeit sicher schon den anliegenden Territorialherren. . . . Wo sind Beispiele einer Verleihung von Seefischerei an der deutschen Küste durch den Kaiser?" Dem gegenüber verweist Rörig (III, S. 69) auf das Privileg Friedrichs II. für den deutschen Orden von 1226, das v. Gierke (S. 47) herangezogen hat. Es ist aber doch ein großer Unterschied, ob - wie in diesem Falle - eine gesamte

|

Seite 33 |

|

Landeshoheit verliehen wird oder eine Nutzung am Strande bereits beherrschter Territorien. Rörig fügt die Frage bei, wo denn Belege erbracht seien, daß die Territorialherren schon im 12. Jahrhundert über den Strand in einem Umfange zu verfügen gehabt hätten, daß dadurch eine Anerkennung von städtischen Nutzungen berührt würde, wie sie das Lübecker Privileg von 1188 seiner Meinung nach enthält. Soll man denn aber glauben, daß die Herrschaft über das Küstengewässer erst mit dem zufällig erhaltenen Urkunden beginnt? Für das 12. Jahrhundert hat sich doch nur dürftiges Material über die in Betracht kommenden Gebiete erhalten. Gerade für Mecklenburg aber haben wir die beiden Doberaner Privilegien von 1189 und 1192, deren rechtsgeschichtliche Bedeutung dadurch nicht getroffen wird, daß das eine falsch, das andere zweifelhaft ist 36 ). Viel später können beide Urkunden nicht geschrieben sein. Einfach annehmen, daß Friedrich Barbarossa sich 1188 über Rechte der Territorialherren hinweggesetzt habe, geht nicht an. Einer solchen Vermutung widerspricht auch sein Verhalten gegenüber Adolf von Holstein, mit dem er sich ja vor der Erteilung des Privilegs an Lübeck verständigte.

Schließlich aber sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß die bisherige, auch von uns in Archiv II vertretene Interpretation, wonach sich die Grenzangaben der strittigen Stelle in dem Barbarossaprivileg auf den Travelauf beziehen sollen, überhaupt verkehrt ist. Es fällt doch auf, daß die Trave gar nicht genannt wird; es heißt einfach: "piscari per omnia (überall) a . . villa Odislo usque in mare preter septa comitis Adolfi". Nun gibt es ja im Holsteinischen zwischen Oldesloe und dem Meere noch verschiedene Fluß- und Bachläufe, die sich in die Trave ergießen, und die Fischwehren des Grafen Adolf brauchen auch nicht nur auf der Trave bestanden zu haben. Es ist dabei zu bedenken, daß die Chronik Arnolds von "fluviis", also von einer Mehrheit von Wasserläufen spricht. Wenn in der Chronik gesagt wird: "a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis", so ist damit offenbar dasselbe gemeint, was das Barbarossaprivileg mit den Worten ausdrückt, daß die Lübecker überall von Oldesloe bis zum Meere fischen dürften, wie oder in dem Maße, wie sie es zur Zeit Heinrichs des Löwen gewohnt gewesen seien. Die "fluvii" bei Arnold würden also dem "per omnia" des Privilegs entsprechen 37 ). Dann aber ist klar, daß Oldesloe und

|

Seite 34 |

|

das Meer als Grenzbestimmungen für ein dazwischen liegendes Landgebiet des Grafen Adolf aufzufassen sind, worin den Lübeckern Binnenfischerei zustand 38 ). Daß diese Grenzbestimmungen das Gebiet nur ungenau bezeichnen, kann um so weniger stören, als auch die übrigen Grenzangaben des Privilegs ganz unklar sind. Auch würde ja der Hinweis auf die Verhältnisse zur Zeit Heinrichs des Löwen den Umfang der Lübecker Berechtigung festgelegt haben. Überdies gibt es noch eine dritte Quelle, die geradezu beweist, daß unsere Auslegung richtig ist. Wir meinen die von Rörig III, S. 18 erwähnte Bestimmung über Fischereigerechtigkeit, die sich in dem Privileg der Grafen von Holstein für Lübeck vom 22. Februar 1247 findet. Die Stelle lautet:

Preterea concedimus civitati in perpetuum in aquis nostris ius piscandi, exceptis nostris septis, que war (Wehr) dicuntur, secundum omnem consuetudinem et libertatem, quam ipsi Lubicenses in piscationibus nostris noscuntur hactenus habuisse 39 ).

Dieser Satz ist selbstverständlich nichts weiter als eine Bestätigung der umstrittenen Stelle des Barbarossaprivilegs. Es wird ja gar nichts Neues gewährt, sondern nur die alte Gewohnheit anerkannt. Und zwar handelt es sich hier nicht um die einzige Bestimmung des Barbarossaprivilegs, die in der Urkunde von 1247 bestätigt wird. Die Worte aber "in aquis nostris" können sich nicht allein auf den Travelauf beziehen. Sie beziehen sich auf Fischerei in mehreren holsteinischen Binnengewässern. Das nimmt auch Rörig an, der jedoch den Zusammenhang dieser Stelle mit dem Privileg von 1188 nicht erkannt hat. Meeresfischerei am holsteinischen Strande wurde Lübeck dagegen erst durch das bekannte Privileg von 1252 verliehen, in dem kein Wort über eine bereits bestehende Gewohnheit gesagt wird.

In keinem Falle kann mehr zweifelhaft sein, daß die sogenannte Barbarossa-Urkunde für den obwaltenden Rechtsstreit ganz ausscheiden muß. Es läßt sich überhaupt nicht feststellen, ob der fragliche Satz genau so im Original gestanden hat wie in der Fälschung. Das ist aber schließlich einerlei; denn eine Gewährung von Meeresfischerei kann aus dem Satze unter keinen Umständen ge-

|

Seite 35 |

|

schlossen werden 40 ). Und gesetzt den Fall, daß Rörig recht hätte, so würde sichs doch immer nur um eine bloße Nutzung handeln. Ebensowenig aber wie die Fälschung selbst kann die Bestätigung Friedrichs II. von 1226 eine Rolle spielen, und zwar schon deswegen nicht, weil sie ja auch nur denselben Satz enthält, der von Meeresfischerei nicht handelt 41 ).

~~~~~~~~~

III. Fischerei und Strandrecht.

Die lübische Fischerei an der Strecke Priwall-Harkenbeck läßt sich seit dem 16. Jahrhundert verfolgen. Daß die bloße Tatsache ihrer Ausübung nicht für ein Regal Lübecks spricht, ist ohne weiteres klar. Denn die Lübecker fischten sowohl diesseit wie jenseit der Harkenbeck, ebenso am holsteinischen Strande, aber nirgends ausschließlich 42 ). Selbst wenn sie auf der heute strittigen Wasserfläche den Fischfang ohne Wettbewerb anderer ausgeübt hätten - was nachgewiesenermaßen nicht der Fall war -, so brauchte es sich doch keineswegs um eine de iure ausschließliche, auf Regal beruhende Fischerei gehandelt zu haben 43 ).

|

Seite 36 |

|

Wie aber ist es überhaupt dazu gekommen, daß die Lübecker an der Küste Mecklenburgs ungestört fischen durften, ohne daß sie hierfür ein Privileg, ähnlich dem holsteinischen von 1252, aufzuweisen hatten?

Rörig (III, S. 74) glaubt die Ausführungen v. Gierkes über das strittige Gewässer in folgendem "Bilde" zusammenfassen zu können :

"Zunächst mecklenburgisches Fischereiregal mit Erhebung von Abgaben 44 ). Dann: Wegfall der Abgaben und jedes Anzeichens für den Bestand des ehemaligen Regals. Endlich: Trotzdem, also diesmal "aus dem Nichts heraus" 45 ), mecklenburgische Fischereihoheit an derselben Strecke, wo gleichzeitig den Lübeckern Gemeingebrauch an der streitigen Strecke "von Mecklenburg zugestanden" (!) gewesen sein soll."

Eine solche Entwicklung, meint Rörig, habe "nicht gerade den Schein der Wirklichkeit" für sich. Es ist aber auch nur ein Bild, das Rörig gezeichnet hat. Den Ausführungen v. Gierkes entspricht es nicht. v. Gierke hat keinen solchen Bruch mit den mittelalterlichen Verhältnissen und dann - nach einem Vakuum - wieder eine den mittelalterlichen Verhältnissen ähnliche Neuschöpfung angenommen. Sondern nach ihm verlief die Entwicklung folgendermaßen: Mittelalterliches Regal der Landesherren am Küstengewässer nebst Erhebung von Fischereiabgaben, dann Wegfall dieser Abgaben, also Zulassung freier Fischerei, aber unter Wahrung der Hoheit über das Küstengewässer einschließlich der Fischereihoheit. Nach Rörig hätte sichs ja bei den Fischereiabgaben um einen gewöhnlichen Zoll gehandelt, was sicher nicht zutrifft. Aber würde denn nicht der Verzicht auf den Zoll ebenso auffallend sein wie der auf die Abgaben?

Seit wann man, im Gegensatze zu den Verhältnissen des 13. und noch des 14. Jahrhunderts, dazu überging, die abgabenfreie Seefischerei zu gestatten, können wir nicht genauer ermitteln. Wahrscheinlich ist es schon gegen Ende des Mittelalters geschehen infolge des immer stärkeren Eindringens römisch-rechtlicher Anschauungen. Aber nicht nur die Lübecker waren es, denen der Fang am landesherrlichen Strande Mecklenburgs freistand, son-

|

Seite 37 |

|

dern auch die Warnemünder 46 ), die Wismarer, ferner - wie die Akten über den Fischreusenstreit zeigen -, die in der Gegend der Küste wohnenden Dorffischer, wobei allerdings der fischländische Strand eine Ausnahme machte 47 ). Auch holsteinische Fischer lassen sich um 1580 bei Brunshaupten feststellen 48 ).

Wie man im 16. Jahrhundert über die Seefischerei dachte, ergibt sich aus einer Beschwerde, die Rostock 1583 wegen einer Pfändung Warnemünder Seefischer am Dars an den Herzog von Pommern richtete; es heißt darin, daß "vermüge des natürlichen und aller Volcker Rechtens" das "Mehr oder offenbare Sehe und die Fischerey in derselben wie dan auch die littora maris menniglich gemein" und niemand verhindert sei, sich ihrer zu gebrauchen 49 ). Ähnliches klingt uns aus den Briefen der Eigentümer jener 1616 von Lübeck zerstörten Fischreuse entgegen 50 ). Man hatte solchen Anschauungen, die indessen nur auf die Nutzung des Meeres zu beziehen sind, in der Praxis nachgegeben, und nicht nur in Mecklenburg. Für Preußen läßt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Auch dort bestand im Mittelalter noch jenseit der Haffe im Küstengewässer ein Fischereiregal des Ordens und der Bischöfe von Ermland und Samland, schon im 13. Jahrhundert 51 ). Auch in Preußen wurden Abgaben für die Seefischerei erhoben 52 ). Das preußische Landrecht von 1620 aber erklärte das Meer und alle anderen offenen Wasserströme für "männiglich frey und gemein", so daß jeder dort fischen dürfe 53 ). Vermutlich folgte

( ... )

|

Seite 38 |

|

diese Bestimmung einer schon bestehenden Gewohnheit. Auch am holsteinischen Strande scheint der Fischfang um 1600 bereits frei gewesen zu sein 54 ). Durchgängig allerdings ist diese Entwicklung nicht. So hat sich das mittelalterliche Seefischereiregal an der rügisch-neuvorpommerschen Küste bis auf den heutigen Tag erhalten 55 ).

Eine solche Bestimmung, wie sie das preußische Landrecht von 1620 enthält, findet sich für Mecklenburg nicht. Man wird daher den freien Fischfang am mecklenburgischen Strande als eine gewohnheitsmäßige Übung ansehen müssen, die auf Duldung durch die Landesherren beruhte. Diese Auffassung ergibt sich auch aus den Einwendungen, die 1621 von der Stadt Rostock gegen das Verbot der Warnemünder Seefischerei in der Gegend von Brunshaupten erhoben wurden; ebenso aus der herzoglichen Resolution, die daraufhin erging 56 ). Der Verzicht auf Fischereiabgaben bedeutet jedoch keinen Verzicht auf die Fischereihoheit. In der erwähnten Resolution von 1621 wird zwar den Warnemündern der weitere

|

Seite 39 |

|

Gebrauch der freien Seefischerei zugebilligt, aber die landesherrliche "Gerechtigkeit" vorbehalten. Ferner zeigen der Fischreusenstreit sowie die Fischereistreitigkeiten zwischen der Stadt Ribnitz und der Landesherrschaft im 17. und 18. Jahrhundert 57 ), daß die Fischereihoheit keineswegs aufgegeben war. Wie hätte man sonst auch dazu kommen sollen, den Seefischern in Tarnewitz und Boltenhagen noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts Fischereiabgaben aufzuerlegen, also tatsächlich auf das Regal zurückzugreifen 58 )!

Daß auch am holsteinischen Strande die Fischereihoheit bestehen blieb, ist aus den Kämpfen zu schließen, die Lübeck im 16. Jahrhundert wegen seines dortigen Fischereirechtes durchzufechten hatte 59 ).