|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 96, 1932

- Das Rostocker Patriziat bis 1400

- Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart

- Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan

- Über die Besiedlung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256

- Lochäxte aus Mecklenburg

- Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932

- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1931 bis zum 30. Juni 1932 : Schwerin, 1. Juli 1932

Verein für mecklenburgische Geschichte und

|

|

|

|

Mecklenburgische |

||

Jahrbücher |

||

Gegründet von Friedrich Lisch,

fortgesetzt

|

||

96. Jahrgang 1932 |

||

Herausgegeben von

|

||

Schwerin i. M.

Druck und Vertrieb der Bärensprungschen Hofbuchdruckerei

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| Seite | ||

| I. | Das Rostocker Patriziat bis 1400. Von Studienreferendar Dr. Hans Ulrich Römer - Malchin | 1 |

| II. | Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Bildtafel. Von Studienrat Hans Beltz - Schwerin | 85 |

| III. | Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan. Von Dr. Wilhelm Biereye - Stettin | 135 |

| IV. | Über die Besiedelung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256. Von demselben | 151 |

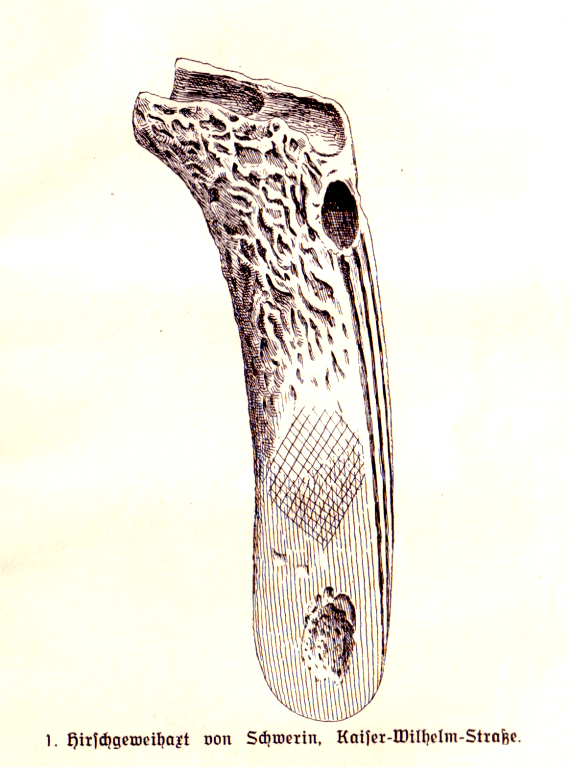

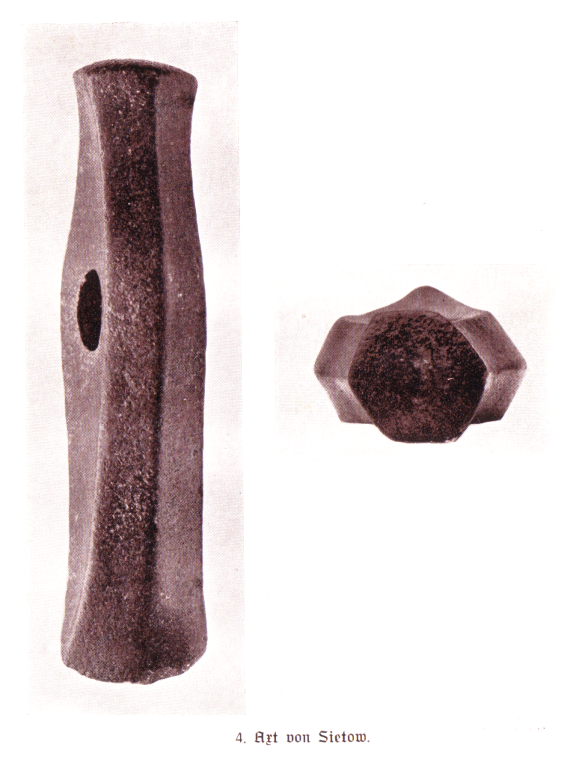

| V. | Lochäxte aus Mecklenburg. Mit zwei Bildtafeln. Von Professor Dr. Dr. h. c. Robert Beltz - Schwerin | 189 |

| VI. | Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572. Mitgeteilt von Pastor emer. Friedrich Bachmann - Schwerin | 197 |

| VII. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 207 |

| Jahresbericht (mit Anlagen A und B). Mit Bildtafel | 235 | |

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Das Rostocker Patriziat bis 1400

- Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart

- Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan

- Über die Besiedlung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256

- Lochäxte aus Mecklenburg

- Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932

|

|

|

:

|

I.

Das Rostocker Patriziat

bis 1400

von

Hans Ulrich Römer.

|

[ Seite 2 ] |

|

|

[ Seite 3 ] |

|

Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung. | Seite | |

| Stand der Forschung | 5-9 | |

| Kapitel I. | ||

| Entstehung und Entwicklung des Rostocker Patriziats | 9-29 | |

| Kapitel II. | ||

| Der Beruf der Rostocker Patrizier | 29-49 | |

| Kapitel III. | ||

| Die Vermögenslage der Rostocker Patrizier | 49-71 | |

| Kapitel IV. | ||

| Die soziale Stellung des Rostocker Patriziats | 71-84 | |

|

[ Seite 4 ] |

|

Quellen.

Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. I-XXIV. Schwerin 1863-1913.

Die ältesten Stadtbuchfragmente Rostocks 1258-1262. Hrsgg. von E. Dragendorff. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock (fortan zitiert BGR.). Bd. II, 2. Rostock 1897.

Stadtbuchblatt von 1257-1258. Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. III, 1. Rostock 1900.

Stadtbuchblatt von ca. 1262. Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. IV, 1. Rostock 1904.

Die Chronik des Dietrich vam Lohe (1529-1583). Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. XVII. Rostock 1931.

Witschop-Buch Nr. II (1338-1384).

Stadtbuch Nr. II (1270-1288) - früher Stadtbuch C.

Stadtbuch Nr. III (1289-1294) - früher Stadtbuch D.

Stadtbuch Nr. IV (1295-1303) - früher Stadtbuch E.

Stadtbuch Nr. V (1304-1314) - früher Hausbuch.

Stadtbuch Nr. VIII (1324-1335) - früher Hausbuch.

Stadtbuch Nr. IX (1337-1353) - früher Hausbuch.

Stadtbuch Nr. X (1354-1367) - früher Hausbuch.

Abkürzungen.

MUB. = Mecklenburgisches Urkundenbuch.

BGR. = Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock.

MJB. = Jahrbücher des Vereins für meckl. Geschichte und Altertumskunde.

HGB. = Hansische Geschichtsblätter.

Pfingstbl. = Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins.

HZ. = Historische Zeitschrift.

|

[ Seite 5 ] |

|

Einleitung.

Stand der Forschung.

Das bekannte Werk des Freiherrn Karl Heinrich Roth von Schreckenstein über das Patriziat in den deutschen Städten 1 ) war zur Zeit seiner Veröffentlichung (1856) eine verdienstvolle Leistung. Es entspricht aber nicht mehr den heutigen Forderungen der Wissenschaft, da die Erforschung der Stadtgeschichte durch bahnbrechende Forschungen neuerer Rechts- und Wirtschaftshistoriker auf eine festere Grundlage gestellt ist und es damals noch an Sonderuntersuchungen fehlte, welche die gemeinsamen Züge und die Abweichungen in der Beschaffenheit und Entwicklung des Patriziats deutlich erkennen lassen.

Die in den letzten 40 Jahren erschienenen Untersuchungen über das Patriziat der Städte Dortmund 2 ), Lübeck 3 ), Goslar,

Derselbe, Das Lübeckische Patriziat. (Fortan zitiert: Wehrmann II.) Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band V, Heft 3. Lübeck 1888.

|

[ Seite 6 ] |

|

Hildesheim, Braunschweig 4 ), Breslau 5 ), Nürnberg 6 ), Straßburg, Basel, Freiburg, Worms 7 ), Köln 8 ), Lindau 9 ), Münster 10 ), Soest 11 ) erkennen im allgemeinen an, daß die Patrizier sich im Besitz der wichtigsten städtischen Ämter befanden, daß sie zu den gesellschaftlich gehobenen und wohlhabendsten Bürgern gehörten und ihre Abschließung sich vornehmlich gegen den Handwerkerstand richtete. Andere wichtige Fragen haben dagegen eine sehr verschiedene Antwort erhalten. Einer sicheren und umfassenden Klärung bedarf z. B. die Frage, aus welchen Berufsschichten sich das Patriziat einer mittelalterlichen Stadt zusammensetzte. Ohlendorf vertritt die Ansicht, daß die Patrizier Niedersachsens aus grundherrlichen und ritterlichen Altfreien hervorgingen und sich erst später dem Gewandschnitt, dem Handel und anderen Berufen zuwandten 12 ). In Dresden

|

Seite 7 |

|

gehörten zur ersten Bürgerklasse, "aus welcher der Ratsstuhl besetzt wurde, die Bürger, welche innerhalb oder außerhalb des Weichbildes einen größeren Grundbesitz, Vorwerke und Meiereien besaßen und von deren Erträgnissen lebten, nächstdem die Kaufleute ..." 13 ). In Münster konnten sowohl Ministeriale als auch Kaufleute in das städtische Patriziat aufgenommen werden, nur mußten sie von einem schöffenbaren Geschlecht abstammen 14 ). F. Keller gelangt zu dem Ergebnis, daß in Lindau die ältesten Patrizier vermutlich Kaufleute waren, daß man aber von einem Patriziat im Vollsinn des Wortes erst sprechen könne, als um etwa 1300 ein starker Zuzug von Adligen und Ministerialen in die Reihen dieser handeltreibenden ältesten Geschlechter erfolgte 15 ). In Görlitz scheinen Kaufleute als Mitglieder des ältesten Patriziats überhaupt nicht nachweisbar zu sein 16 ). Die Soester Patrizier stammten, wie es scheint, z. T. aus der Kaufmannschaft, z. T. waren sie ländlicher altfreier Herkunft 17 ). Das Nürnberger Patriziat setzte sich nach den Forschungen von J. Meyer aus Ministerialen, Kaufleuten und Grundeigentümern zusammen 18 ). Demgegenüber bestreitet Max Foltz einen stärkeren Anteil der Ministerialen an der Zusammensetzung der städtischen Patriziate von Straßburg, Basel, Worms und Freiburg 19 ). Für Köln stellt Friedrich Lau den Satz auf: "Entsprechend der hervorragenden Handelsbedeutung der Stadt sind die meisten der hervorragenden Kölner Familien aus dem Kaufmannsstand hervorgegangen oder haben sich doch demselben schon früh zugewandt" 20 ). In der Abhandlung Luise von Winterfelds finden wir über die Dortmunder Patrizier folgende Angaben: "Jedenfalls kennen wir vor 1400 keinen Ratsherrn, der zu einer landadligen Familie gerechnet hätte" - "die Geschlechter waren freie Kaufleute, die den Handel ... als ihre altge-

|

Seite 8 |

|

wohnte sichere Nahrung (!) betrachteten ..." 21 ). In den Breslauer Patriziern endlich glaubt Georg Pfeiffer meistens Kaufleute sehen zu können, die indessen bald dazu übergingen, ihr flüssiges Kapital durch Ankauf von Grundbesitz und Renten zu sichern 22 ).

Die Forschungen Werner Sombart's, Georg von Below's und anderer Wirtschaftshistoriker haben die Frage angeregt, ob die großen Vermögen, die man im Hoch- und Spätmittelalter in der Hand der Patrizier findet, aus angehäufter Grundrente oder aus Handelsgewinnen entstanden sind. Die Untersuchung Julie Meyer's z. B. beantwortet die Frage folgendermaßen: "Wohl finden sich unter den reichen Leuten Nürnbergs, unter den Patriziern frühere Grundherren und städtische Grundeigentümer, doch verdanken sie ihren Reichtum nicht dem Grund und Boden, den sie besitzen, denn die Rente aus Grundbesitz ist wesentlich kleiner als der Gewinn aus dem Handel" 23 ). Auch in Wien 24 ), Köln 25 ), Lübeck 26 ), Straßburg 27 ), Halle 28 ), Dortmund 29 ) und anderen Städten 30 ) stammten die großen patrizischen Vermögen offenbar aus Handelsgewinn. In Braunschweig, Hildesheim und Goslar dagegen sollen die ersten Überschüsse der Patrizier aus dem

|

Seite 9 |

|

Grundbesitz stammen und den Fernhandel erst ermöglicht haben 12).

Recht verschieden sind auch die Ergebnisse, die über das Verhältnis des Patriziats zum Rittertum gewonnen sind.

Die vorliegende Arbeit will den Versuch machen, die von der Wissenschaft angeregten Fragen über die Geschichte des Patriziats für die Stadt Rostock zu beantworten und damit einen Beitrag zur allgemeinen Städtegeschichte Deutschlands wie zur Landesgeschichte Mecklenburgs zu liefern. Die Beschaffenheit des Patriziats mecklenburgischer Städte ist mit Ausnahme des Patriziats der Stadt Rostock in besonderer Arbeit noch nicht untersucht worden. Über das Rostocker Patriziat handelt G. C. F. Lisch in zwei kurzen Aufsätzen (1846 und 1848) 31 ), die jedoch den Gegenstand bei weitem nicht erschöpfen und wichtige Fragen, z. B. welchen Berufsschichten die Rostocker Patrizier vornehmlich angehörten und auf welchem Wege sie ihre großen Vermögen erwarben, nicht eingehend genug beantworten.

Entstehung und Entwicklung

des

Rostocker Patriziats.

Eine Gründungsurkunde Rostocks ist nicht erhalten. Die erste überlieferte, für Rostock ausgestellte Urkunde vom 24. Juni 1218 32 ) ist in die Urkunde vom 25. März 1252 eingerückt 33 ). Im Jahre 1218 bestätigte Heinrich Borwin I., Fürst

Derselbe, Über das Rostocker Patriziat. (Fortan angeführt: "Lisch II".) MJB. XIII S. 254 ff. Schwerin 1848.

|

Seite 10 |

|

von Mecklenburg, mit seinen Söhnen Heinrich und Nikolaus den Einwohnern Rostocks die Zollfreiheit in seinem ganzen Herrschaftsbereich sowie den Gebrauch des Rechtes der Stadt Lübeck. Rostock entstand demnach vor 1218. Schon damals bestand in der Stadt ein Ratskollegium; zehn Rostocker Ratmannen treten neben einigen Großen Mecklenburgs als Zeugen der Urkunde dieses Jahres auf. Ein Rat ist in Rostock auch weiterhin nachweisbar. Er vereinigte in seiner Hand zunächst nur gewisse Hoheits- und Verwaltungsrechte, wahrscheinlich die Marktgerichtsbarkeit und die freiwillige Gerichtsbarkeit. Der landesherrliche Einfluß in der Stadt überwog noch. Im Lauf des 13. Jahrhunderts mehrten sich dann die Befugnisse des Stadtrats. Er erwarb unter anderem die Steuer- und Finanzverwaltung, das Gerichtswesen, das Zoll -und das Münzwesen, das Geleits- und das Judenregal. Um 1325 war die bürgerliche Selbstverwaltung im wesentlichen ausgebildet 34 ). Die Wahl des Rates erfolgte jährlich und auf ein Jahr. Im Ratsverzeichnis vom 5. April 1266 heißt es 35 ): Anno domini MCCLXVl presidebant consilio ..., es folgen die Namen von achtzehn Rostocker Ratmannen; das Verzeichnis von 1267 beginnt mit den gleichen Worten, zählt aber unter ebenfalls achtzehn Ratsherren eine Reihe von Namen auf, die im Verzeichnis des vorhergehenden Jahres nicht erscheinen 36 ). Die jährliche Erneuerung des Rates geschah von alters her auf dem Wege der Kooptation, d. i. der Selbstergänzung. Das bezeugt eine Urkunde vom 8. Januar 1314, in welcher bestimmt wird, daß in diesem Jahr Rat und Landesherr die Wahl der neuen Ratsherren gemeinsam vornehmen sollten, daß aber vom nächsten Jahre ab der alte Rat allein, wie es von jeher üblich gewesen sei, die neuen Mitglieder wählen sollte 37 ). Auf diese Weise war es den im Rat befindlichen Bürgern leicht möglich, unliebsame Elemente aus dem Stadtrat fernzuhalten und die Leitung der Stadt möglichst in ihrem Besitz zu erhalten. Dieses Recht der Selbstergänzung

|

Seite 11 |

|

eröffnete andererseits den Mitgliedern des Rates die Möglichkeit, Verwandten und Freunden bei der Neuwahl der Ratmannen Zutritt zu dieser bereits um 1300 gegenüber der landesherrlichen Macht fast selbständigen 38 ) und somit sehr einflußreichen Körperschaft zu verschaffen. So konnte in Rostock wie in anderen deutschen Städten des Mittelalters ein Geschlechterregiment entstehen. Ein Blick auf die erhaltenen Ratslisten und die anderweitigen urkundlichen Erwähnungen aller oder einzelner Ratsherren zeigt in der Tat, daß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Gesamtbürgerschaft im Stadtrat vertreten war. Wir bemerken im Rat z. B. in häufiger Wiederkehr die Namen Baumgarten, Beseler, Buxstock, Fehmern, Freden, Frese, Gothland, Hoffmann, Holloger, Horn, Katzow, Koppmann, Koesfeld, Kröpelin, Kruse, Kyritz, Lage, Lemhus, Lise, Lore, Löwe, von der Möhlen, Mönch, Nachtrabe, Pape, Quast, Rode, Unruh, Vöge, Wiese, Wilde, Witt, Töllner und andere mehr 39 ). Innerhalb der Ratsfamilien wurden zahlreiche Heiraten geschlossen. Damit bildete sich eine große, häufig durch verwandtschaftliche Bande verbundene Gemeinschaft der im Rostocker Stadtrat vertretenen Familien: "Das Rostocker Patriziat". Schon im 14. Jahrhundert war die Mehrzahl der Rostocker Ratsfamilien untereinander verwandt. Die beiden Familien Töllner und Koppmann z. B., die selbst miteinander verschwägert waren, hatten verwandtschaftliche Beziehungen zu dreizehn patrizischen Familien, und zwar bereits in der dritten Generation. Ein Ausschnitt aus den Stammtafeln der Töllner und Koppmann möge zur besseren Veranschaulichung beitragen 40 ).

|

Seite 12 |

|

|

Seite 13 |

|

Das Rostocker Patriziat entwickelte sich aus dem Stadtrat. Damit verlief seine Entwicklungsgeschichte abweichend von der mancher anderen städtischen Patriziate Deutschlands. Max Foltz z. B. betont, daß in Straßburg auch vor der Entstehung des Stadtrates die Belange der Bürgerschaft durch eine Aristokratie vertreten wurden 62 ), und Friedrich von Klocke spricht von einem Patrizierausschuß als Vorläufer des Stadtrates von Soest 63 ). Für die Mitglieder des Rostocker Patriziats gilt demnach voll und ganz der Satz Georg von Belows: "Die Ratsfähigkeit bildete das Hauptkennzeichen der Patrizier" 64 ). Als Ratsherr erhielt der Patrizier in den Urkunden ebenso wie der Ritter und der Geistliche den Titel "dominus" 65 ); ein Patrizier, der zur Zeit einer Beurkundung irgendwelcher Art nicht Mitglied des Stadtrates war, wurde meistens "honestus vir", "discretus vir" usw. genannt. Dem gewöhnlichen Bürger gab man in den Urkunden in der Regel nur die einfache Bezeichnung "civis". Noch einige andere Anzeichen lassen sich aus den Quellen erbringen, die auf das frühzeitige Bestehen eines Patriziats in Rostock hinweisen. Schon für das 13. Jahrhundert bezeugen manche Urkunden, daß der Rat zur Beratung gewisser, vermutlich wichtigerer Fragen nicht die ganze Bürgerschaft, sondern nur einen Teil heranzog. Im Jahre 1278 z. B. erließ der Rat eine Verordnung über die Verlosung der Kaufbuden im Rathaus "cum senioribus civitatis" 66 ). Als sich die Stadt im Jahre 1283 an einem Landfriedensbündnis beteiligte, wurde festgesetzt, daß zu den jährlich viermal stattfindenden Zusammenkünften der vertragschließenden Parteien "rectores, iudices et iurati .. de discretioribus civitatum" gewählt werden sollen 67 ). Im Jahre 1287 verzichtete der Rostocker Vogt auf Skanör, Eike, auf den Ersatz des Geldes, das er während seiner Tätigkeit auf Skanör für die Stadt hatte ausgeben müssen, "coram discretioribus nostre civitatis" 68 ). Unter diesen "cives seniores" bzw. "cives dis-

|

Seite 14 |

|

cretiores" usw. haben wir wahrscheinlich Angehörige der ratsfähigen Familien zu erkennen 69 ). Wie soll man weiter die Zunftkämpfe in Rostock um 1286/87 und 1312 erklären, wenn man nicht annimmt, daß in der Stadt eine bevorrechtigte Oberschicht bestand, gegen die sich die damals wohl schon wohlhabende und selbstbewußte übrige Bürgerschaft erhob? Den Anlaß zum Aufstand wird das Streben der Bürger gegeben haben, politische Rechte entsprechend ihrer sozialen Lage zu gewinnen!

Um 1286/87 entstand zum erstenmal ein Aufruhr gegen den Rat. Sechs Ratsherren wurden aus der Stadt vertrieben und ihrer Habe beraubt; sechs andere Rostocker Bürger traten an die Stelle der Vertriebenen 70 ). Unter den neu gewählten Ratsherren befanden sich unter anderem auch Johann Kempe und Heinrich von Ibendorf. Von Johann Kempe wissen wir, daß er Handwerker war; er erscheint einmal in einer Urkunde als "Magister Johannes Pugil" 71 ). Auch Heinrich von Ibendorf scheint Beziehungen zum Handwerkerstand gehabt zu haben. Wir hören von ihm, daß er sechs Handwerksämtern eine Beteiligung am Rat versprochen, dieses Versprechen aber später geleugnet haben soll und deshalb wegen Meineides aus der Stadt verwiesen wurde 72 ). Das Ziel des Aufstandes, wahrscheinlich die Durchbrechen der patrizischen Ratsfähigkeit zugunsten aller Bürger, wurde indessen nicht erreicht. Schon 1292 begegnet uns einer der aus der Stadt vertriebenen Ratmannen wieder als Rostocker Ratsherr 73 ). Das Patriziat gewann seine alte Stellung zurück. Ergebnislos verlief auch die zweite Erhebung der Bürgerschaft gegen den Rat im Jahre 1312. Zwar erlangten die Handwerker vorübergehend einigen Einfluß auf die Wahl des Stadtrates, doch schon 1314 wurde die alte Verfassung wieder hergestellt 74 ). Weitere Kämpfe während des 14. Jahrhunderts berichten die Rostocker Quellen nicht. Die alte Ordnung blieb erhalten.

|

Seite 15 |

|

Das tatsächliche Bestehen eines Patriziats in Rostock während des 13. und 14. Jahrhunderts kann demnach wohl nicht geleugnet werden, wenn auch nirgends in den Urkunden eines Geschlechterregiments in irgendeiner Weise Erwähnung getan wird 75 ). Es bestand in Rostock nicht wie in zahlreichen anderen deutschen Städten des Mittelalters eine Gesellschaft, in der die Geschlechter vereinigt waren. Wir finden in Dortmund die Reinoldigilde 76 ), in Lübeck die Zirkelgesellschaft 77 ), in Köln die Richerzeche 78 ), in Lindau die Gesellschaft zum Sünfzen 79 ), in Soest die Schleswiger Bruderschaft 80 ), in Rostock dagegen nichts dergleichen. Ebenso erscheint der Name "Patrizier" in den Quellen vor 1400 nie. Dieser Name findet sich auch in anderen deutschen Städten in dieser Zeit noch nicht. Das Wort "patricius" kommt erst seit 1500 häufiger vor, und zwar "mehr in Büchern als in der Urkundensprache" 81 ). So gebraucht es z. B. Heinrich Bebel "Ulm betreffend" in einer Druckschrift vom Jahre 1508 82 ). In Rostock tritt es nach Lisch erst in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Kriege auf 83 ).

Die Feststellung des zeitlichen Ursprungs des Rostocker Patriziats bereitet einige Schwierigkeiten. Urkundlich kann man das städtische Patriziat bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Betrachtet man die erhaltenen Verzeichnisse der Ratsmitglieder vor 1300 sowie die Erwähnungen der Ratsherren als Zeugen von Beurkundungen während dieser Zeit, so kann man schon hier die häufige Wiederholung der gleichen Namen bemerken, die wir bereits als ein Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Patriziat erkannt

|

Seite 16 |

|

haben. So tritt z. B. Reineke Reimbert in der Zeit von 1266 bis 1297 elfmal als Ratsherr auf, Engelbert Baumgarten in der Zeit von 1262 bis 1283 siebenmal, Albrecht Lore in der Zeit von 1261 bis 1282 ebenfalls siebenmal. Eine große Anzahl anderer Beispiele ließe sich anführen 84 ). Aus dem 13. Jahrhundert stammen auch die oben schon erwähnten Fälle, in denen neben den Rat sog. "einsichtige Bürger", die "cives seniores" bzw. "cives discretiores" usw., Anteil an der Erledigung gewisser Fragen nahmen 85 ).

Für die Zeit vor 1250 versagen die Rostocker Quellen fast vollständig. Nur eine einzige Urkunde ist aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhalten, die Aufschluß über diese Zeit geben könnte, eben die Urkunde vom 24. Juni 1218. Ein Versuch, die von Paul Meyer in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts verlegte obere Zeitgrenze des Rostocker Patriziats 86 ) in die erste Hälfte des Jahrhunderts vorzuverlegen, ist daher auf Rückschlüsse aus späteren Jahren angewiesen. Das seit 1250 erhaltene Quellenmaterial der Stadt bietet dafür manche wertvolle Anhaltspunkte. Zeugenreihen von Beurkundungen Testamente, Erbschaften, An- und Verkäufe oder ähnliche urkundliche Aufzeichnungen ermöglichen die Feststellung, daß schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in vielen Fällen bei der Neuwahl des Stadtrates der Sohn, der Bruder oder irgendein anderer Verwandter eines Ratmannes in den Rat gewählt wurde und nicht irgendein beliebiger Bürger der Stadt. Es ist dies eine Erscheinung, die dann im 14. Jahrhundert noch offenkundiger wird und zu der bereits erwähnten Verwandtschaft der meisten Ratsfamilien führt 87 ).

Ein bemerkenswertes Einzelbeispiel für das 13. Jahrhundert ist die Geschichte der Familie des Rostocker Ratsherrn Reimbert vom Alten Markt. Reimbert hatte drei Söhne und vier Töchter 88 ). Eine Tochter hieß Taleke 89 ); die Namen der drei anderen Töchter sind nicht bekannt; diese drei heirateten; die Namen von Reimberts Schwiegersöhnen sind überliefert. Man erhält also folgende Stammtafel:

|

Seite 17 |

|

Reimbert selbst war Ratmann im Jahre 1252 90 ). Auch seine drei Söhne erreichten die Ratswürde. Arnold wurde in der Zeit von 1275 bis 1278 zweimal in den Rat gewählt 91 ), Johann in der Zeit von 1279 bis 1284 dreimal 92 ) und Reineke in der Zeit von 1267 bis 1300 elfmal 93 ). Von seinen drei Schwiegersöhnen ist nur einer, Eberhard, nicht als Ratsherr nachweisbar. Ditmar saß im Rat in den Jahren 1252 und 1275 94 ), Johann Mönch in der Zeit von 1252 bis 1267 achtmal 95 ).

Weiter erscheinen im Stadtrat als Brüder Gerlach und Johann (1259), Hermann Witt und Johann Töllner (1257, 1286), Johann Rode und Albrecht Spießnagel (1284, 1278), Siegfried und Hermann (vor 1261, 1257), Dietrich und Gerhard von Lage (1284, 1280), Gerhard und Albrecht Lore (1252, 1261), Simon und Ernst (1257, 1252). Die folgenden Ratsherren stehen im Verhältnis von Vater und Sohn: Johann und Konrad Klein (1258/62, 1263), Bertram und Gottfried (1218, 1257), Vollant und Nikolaus Schwarz (1264, 1275), Meinrich und Heinrich (1257, 1294), Siegfried und Johann Siefers (vor 1261, 1261), Reineke und Gerhard von Lage (1275, 1304/6), Gerwin und Hermann Lemhus (1288, 1310), Lübbert in der Lagerstraße und Johann Lübberts (1284, 1305), Simon und Ernst (1252, 1275), Rötger und Johann (1252, 1284), Adolf und Heinrich (1257, 1262), Rötger Klein und Eberhard (1259). Verschwägerung besteht zwischen: Meinrich und Jacob von Malchin (1257, 1262), Johann Rathenow und Peter Witt (1257, 1262), Johann Klein und Gödeke (1258/62, 1262), Reineke von

|

Seite 18 |

|

Lage und Arnold Quast (1275, 1287), Gerhard und Reiner Lore (1252, 1278) 96 ).

Die große Zahl der gegebenen Beispiele erweckt den Eindruck, daß das Rostocker Patriziat in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht erst im Entstehen begriffen ist; zeigen sie doch, daß sich schon damals der Ratssitz innerhalb gewisser Familien gleichsam vererbte. Man darf wohl annehmen, daß eine Zeit vorausging, während welcher sich im Rostocker Patriziat allmählich diese Erscheinung. herausbildete, und darf daher rückschließend aus den Verhältnissen nach 1250 wohl vermuten, daß das städtische Patriziat wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden ist.

Das Rostocker Patriziat hat indessen vor 1300 keinesfalls bereits das Gepräge eines fest geschlossenen gesellschaftlichen Standes gehabt. Dazu ist die Zahl der ihm zuzurechnenden Familien viel zu groß, der Wechsel innerhalb der Ratsfamilien zu schnell. Das Patriziat war nur erst die Schicht der ratsfähigen Bürger der Stadt, die ununterbrochen Zugang erfuhr und Abgang erlitt. Patrizische Heiraten und Sippengefühl besaßen, wie wir gesehen haben, häufig Bedeutung und mochten den Aufstieg in den Rat erleichtern. Aber das einheitliche Gepräge, das man hiernach beim Patriziat erwarten könnte, wird noch durch den raschen Wechsel innerhalb der Ratsfamilien beeinträchtigt. Überhaupt scheinen besondere Bedingungen für die Aufnahme in den Rat noch nicht bestanden zu haben. Das Bürgerrecht genügte wahrscheinlich im allgemeinen. So war es z. B. möglich, daß Lübbert von der Neustadt, der erst 1259 auf Grund der Bürgschaft des Gerbers Gerhard als Stadtbürger aufgenommen war 97 ), schon vor 1262 in den Rat gelangen konnte 98 ). So erklärt sich auch die Tatsache, daß in den fünfzig Jahren von 1250 bis 1300 etwa zweihundert verschiedene Namen in den Urkunden als Ratsmitglieder auftreten, sei es

|

Seite 19 |

|

in den Ratsverzeichnissen oder in anderweitigen Erwähnungen von Ratsherren. Eine stattliche Reihe von Bürgern ist überhaupt nur ein einziges Mal im Rat belegbar, wie z. B. ein Ratmann Egbert 1257 99 ), ein Ratmann Burchhard vom Markt 1289 100 ) oder ein Ratmann Heinrich von Rathenow 1262 101 ). Nur drei Rostocker Bürger erreichten im 13. Jahrhundert eine zwölfmalige Wiederwahl 102 ), nur zehn eine zehnmalige Wahl in den Rat. Doch ist schon während der letzten fünfzig Jahre vor 1300 ein stetes Abnehmen in der Zahl der ratsfähigen Familien zu bemerken sowie ein stetes Anwachsen der Zahl derjenigen Ratmannen, die die Ratswürde zu wiederholten Malen erreichten. Die Zahl derer, die nach meiner Berechnung das Ratsamt, soweit die erhaltenen Urkunden bezeugen, zum erstenmal erreichen, beträgt in den acht Jahren von 1252 bis 1260 rund siebenzig, in den zwanzig Jahren von 1260 bis 1280 gleichfalls rund siebenzig und in den letzten zwanzig Jahren des 13. Jahrhunderts nur noch rund vierzig. In folgender Übersicht, die aus den erhaltenen Rostocker Quellen gewonnen ist, erhält man ein gutes Bild von der dauernden und auffallend schnellen Verminderung der Zahl der Ratsfamilien. Es treten neu ein in den Rat von:

1252-1260 c. 70, in zehnjährigem Durchschnitt c. 70,

1260-1280 c. 70, in zehnjährigem Durchschnitt c. 35,

1280-1300 c. 40, in zehnjährigem Durchschnitt c. 20.

Auch die Zahl derjenigen Ratmannen, die nur einmal im Rat belegbar sind, erfährt im Lauf des 13. Jahrhunderts eine stete Abnahme. Sie fällt von rund fünfundzwanzig während der Zeit von 1250 bis 1261 auf rund achtzehn während der Zeit von 1262 bis 1280 und auf nur zehn während der Zeit von 1280 bis 1300.

Ein ganz anderes Bild zeigt das 14. Jahrhundert. Das Patriziat ist jetzt bedeutend fester gefügt, der Wechsel innerhalb des Kreises der ratsfähigen Familien ist sehr viel ge-

|

Seite 20 |

|

ringer. Die Ratsherren werden sehr häufig wiedergewählt, sie erscheinen zwanzigmal und mehr in der Ratswürde. Besonders deutlich wird der Wandel, den das Patriziat nach Aussage der erhaltenen Urkunden im Lauf des 14. Jahrhunderts erfuhr, wenn man die zweite Hälfte des Jahrhunderts betrachtet. Nicht einmal zehn beträgt die Zahl der Ratsherren, die sich als solche nur in einem einzigen Jahr nachweisen lassen, mehr als dreißig erscheinen dagegen zehnmal, zwanzigmal, ja noch häufiger in diesem Amt. Vergleichen wir einmal diese fünfzig Jahre mit den entsprechenden des 13. Jahrhunderts an Hand folgender Übersicht:

Fast fünfzig Bürger sind in nur einem Jahr Ratmannen.

Nur etwa zehn Bürger bekleiden die Ratswürde zehnmal und mehr.

Die Höchstzahl der Amtsjahre eines Ratsherrn ist 14.

Die Gesamtzahl der im Rat nachweisbaren Bürger ist rund zweihundert.

Nur etwa fünf Bürger sind in nur einem Jahr Ratmannen.

Rund dreißig Bürger bekleiden die Ratswürde mehr als zehnmal.

Die Höchstzahl der Amtsjahre eines Ratsherrn ist 27.

Die Gesamtzahl der im Rat nachweisbaren Bürger ist rund siebenzig.

Im 14. Jahrhundert begnügten sich die Ratsherren bei einer Neuwahl des Rates wahrscheinlich nicht mehr nur mit dem Bürgerrecht des Bewerbers. Vielmehr scheinen die patrizische Heirat oder anderweitige Verwandtschaft mit einem Ratsherrn oder Patrizier in den meisten Fällen die Voraussetzung für die Aufnahme in den Stadtrat gewesen zu sein. Man kann übrigens die gleiche Erscheinung auch in anderen mittelalterlichen Städten beobachten. So sagt z. B. Luise von Winterfeld für Dortmund: "Reichtum allein genügte nicht, sondern erst durch patrizische Heiraten erschloß sich einem freien Mann der Kreis der Ratsgeschlechter" 103 ). Für Köln drückt sie den gleichen Gedanken folgendermaßen aus: "Blutsver-

|

Seite 21 |

|

wandtschaft ist stets und zuweilen mehrere Generationen hindurch der Aufnahme ins Patriziat vorhergegangen" 104 ). Eine patrizische Heirat wurde naturgemäß dem wirtschaftlich Starken lieber gewährt als dem wirtschaftlich Schwachen. So begann im 14. Jahrhundert die für das Patriziat so kennzeichnende Verbindung von Reichtum und Ansehen stärker hervorzutreten, wie wir in einem späteren Abschnitt ausführlicher darlegen wollen. Das Urkundenmaterial gestattet uns, den Werdegang eines Rostocker Patriziers im 14. Jahrhundert genauer zu verfolgen. Wieviel schwieriger war es im 14. Jahrhundert für den Rostocker Bürger Peter Kremer, zum Ratmann gewählt zu werden, als für Lübbert in der Neustadt, der bereits drei Jahre nach Erwerb des Bürgerrechtes Ratsherr werden konnte (1262) 105 ).

Über Peter Kremer, den ersten Ratmann der Familie Kremer, lassen sich folgende urkundlich belegbaren Tatsachen erbringen: Er war ein Kaufmannssohn, der durch Handelsgewinn und Geldverleih ein reicher Mann wurde. Im Jahre 1321 erhielt er von dem Patrizier Bernhard Koppmann einen Schuldbrief über 185 Mark 106 ); 1329 verlieh er weitere 70 Mark 107 ), 1334 22 Mark 108 ) und 1335 47 Mark 109 ); zusammen mit dem Patrizier Engelbert Baumgarten verlieh er 1336 weitere 60 Mark 110 ). Allmählich nahm sein Geldgeschäft einen immer größeren Umfang an. Im Jahre 1350 betrugen seine Außenstände bereits die ansehnliche Summe von rund 1625 Mark. In der gleichen Zeit erhielt er für Tuche, Weine und ein Pferd rund 300 Mark. Im Jahre 1350 erscheint er in den Urkunden als Gläubiger zweier Bürger zu Zütphen in Geldern zum erstenmal als "consul", d. h. Ratmann 111 ). Seine Gattin Berta heiratete nach seinem Tode den Patrizier Lambert Witt 112 ). Seine Schwester Elisabeth wurde vor dem Jahre 1334 die Ehefrau von Bernhard Koppmann, dem Sohn

|

Seite 22 |

|

des Ratsherrn gleichen Namens 113 ). Nach dem Tode ihres ersten Gatten heiratete Berta um 1340 den Rostocker Ratmann und späteren Bürgermeister Ludolf von Gothland 114 ). Ihre dritte Ehe schloß sie mit Engelbert Steinbeck 115 ). Heseke, eine Tochter von Peter Kremer, heiratete, wie nicht anders zu erwarten ist, einen Patrizier Heinrich Kruse (1347) 116 ). Durch die Heiraten von Peter Kremers Enkelinnen mit Angehörigen der patrizischen Familien Horn bzw. Wilde war das ursprüngliche Kaufmannsgeschlecht fest im städtischen Patriziat verankert. Es heiratete Elisabeth Kruse, eine Enkelin von Peter Kremer, den Patrizier Gerwin Wilde 117 ), und ihre Schwester Grete schloß ihre Ehe mit dem Patrizier Rikwin Horn 118 ).

Die Geschichte der Familie Kremer beleuchtet in anschaulicher Weise die Bedeutung, die der Reichtum sowie die patrizische Heirat im 14. Jahrhundert für die Ratsfähigkeit einer Familie hatten. Peter Kremer erreichte die Ratsfähigkeit erst als reicher Kaufmann und als Verwandter mehrerer patrizischer Familien. Die Geschichte dieser Familie ist zugleich ein vortreffliches Beispiel dafür, daß bereits nach 1300 das Rostocker Patriziat sich als einen Stand fühlte und nicht etwa nur eine Gesellschaftsklasse, eine Honoratiorenschicht war.

"Honoratiorentum ist meist geneigt, den Zugezogenen von gestern oder vorgestern in sich aufzunehmen, wenn er, ziemlich gleich welcher Herkunft, nur Gesellschaftsfähigkeit nach jeweils herrschender Anschauung auf der Grundlage bestimmten Vermögens oder gewisser Lebensführung, nach Beruf und Bildungszuschnitt gesehen, besitzt" 119 ). Das Rostocker Patriziat des 14. Jahrhunderts dagegen forderte in der Regel engere Bande, nahm mit Vorliebe den Verwandten eines Patriziers in den Rat auf.

Bemerkenswert jedoch ist es, daß auch im 14. Jahrhundert das Patriziat sich noch nicht völlig von der übrigen Bürgerschaft Rostocks abschloß, sondern daß es sich auch noch nach 1300, wenn auch in bescheidenem Maße, mit frischem Blut erneuerte und verjüngte, wie es z. B. die Familiengeschichte

|

Seite 23 |

|

von Peter Kremer zeigt. Was Rostock betrifft, so kann man Georg von Below nur beistimmen, wenn er sagt: "Allerdings war diese Exklusivität des Patriziats in Deutschland keine sehr strenge" 120 ). Auch in der Geschichte der Patriziate anderer deutschen Städte kann man die Beobachtung machen, daß die Abschließung ihrer Oberschicht im 14. Jahrhundert noch nicht besonders streng war. So stellt z. B. Luise von Winterfeld für Dortmund fest, daß das dortige Patriziat bis 1400 kein bereits abgeschlossener Stand war 121 ), und Friedrich Lau betont für Köln, daß ein völliger sozialer Abschluß der Geschlechter bis 1396 überhaupt nicht bestanden hat 122 ).

Der Mangel einer strengen Abschließung des Patriziats bestimmte auch sein Verhältnis zum Handwerkertum. Naturgemäß blieb die mit der Zeit fortschreitende Festigung des Rostocker Patriziats, das sich von einer schnellem Wechsel unterworfenen Schicht zu einem einheitlicheren, fester gefügten und sich von der übrigen Bürgerschaft schärfer abhebenden Stand im 14. Jahrhundert entwickelte, nicht ohne Einfluß auf das Verhältnis vom Patriziat und Handwerkertum. Das Handwerkertum als ganzes scheint zwar auch im 13. Jahrhundert vom Ratsstuhl ausgeschlossen gewesen zu sein 123 ). Der Aufstand von 1286/1287 sollte ja die Ratsfähigkeit der Geschlechter durchbrechen und den Handwerkern den Zutritt zum Stadtrat verschaffen. Im Jahre 1287 erscheint der Handwerksmeister Johann Kempe vorübergehend im Rat 124 ). Doch schon vor diesen Zunftkämpfen um 1286/87 lassen sich einige Rostocker Ratsherren nachweisen, deren Namen auf Zugehörigkeit ihrer Träger zum Handwerkertum zu deuten scheinen. Es sind dies unter anderen:

Heinrich Faber (1218) 125 ), Rudolf Pelzer (1358) 126 ),

Eilard Faber (1258/62) 127 ), Goswin Carnifex (1262) 128 ),

|

Seite 24 |

|

Wicbern Pistor (1262) 129 ), Nikolaus Carnifex (1258) 130 ),

Gerhard Lore, auch Cerdo genannt (1252) 131 ).

Es ist indessen mit dem vorhandenen Quellenmaterial nicht mit Sicherheit nachzuweisen, daß die erwähnten Ratsherren tatsächlich Handwerker waren. So vermutet denn Paul Meyer, daß es sich bei diesen Namen nicht um Berufsbezeichnungen, sondern um Familiennamen handelt. Er stützt sich dabei auf ein Verbot Heinrichs des Löwen, das die Handwerker in Lübeck vom Ratsstuhl ausschloß und das wohl auch in Rostock gegolten habe 123). Da aber das Verbot Heinrichs des Löwen nicht in allen denjenigen Städten, die sich des lübischen Rechts bedienten, durchgeführt wurde, wie z. B. in Wismar 132 ), so kann es durchaus möglich sein, daß in Rostock in dieser frühen Zeit, d. h. um 1250, auch Handwerker in den Stadtrat gelangten, zumal noch im Jahre 1281 eheliche Verbindung zwischen Patriziat und Handwerkerstand in Rostock quellenmäßig belegbar ist. In diesem Jahre heiratete der Rostocker Ratmann Hermann Lise die Tochter eines Goldschmiedes 133 ). Dazu kommt, daß in einer Urkunde, die zwischen 1296-1300 ausgestellt wurde, ein Schildmacher den Titel "her" erhielt. Die gleiche Urkunde bringt als Zeugen eine große Zahl von Ratmannen; aber nur vier der angeführten Ratsherren erhalten den Titel "her" , die andern werden nur namentlich aufgeführt 134 ). Nach dem zweiten Aufruhr der Handwerker um 1312/14 scheint dann kein Handwerker mehr in den Rat gelangt zu sein. Die Erhebung war, wie schon erwähnt ist, ergebnislos verlaufen 135 ).

|

Seite 25 |

|

So hob sich das Rostocker Patriziat im 14. Jahrhundert nach außen hin, wie es scheint, als einheitliches Ganzes von der übrigen Bürgerschaft, insbesondere vom Handwerkertum, ab. Die Zusammensetzung des Patriziats jedoch, die Verteilung von Reichtum und Ansehen, war ungleichmäßig. Das Patriziat war damals keine gleichartige Schicht, sondern umfaßte verschiedenartige Menschen. Wir finden innerhalb des Kreises der Rostocker Ratsfamilien eine Anzahl von Geschlechtern, die viele Jahrzehnte lang durch Angehörige im Rat vertreten waren, deren Ratsmitgliedschaft teilweise schon im 13. Jahrhundert begann und bis tief in das 14. Jahrhundert fortdauerte, trotz allem Wechsel, der besonders vor 1300 zahlreichen Familien ihre Ratsfähigkeit häufig sehr schnell wieder nahm. Wir finden andererseits auch noch im 14. Jahrhundert kleine, im städtischen Rat nur wenige Jahre nachweisbare Familien; aber ihre Zahl ist nur gering. Zwischen beiden Extremen bemerkt man dann eine Zahl von Rostocker Ratmannen, die ihrer Familie den Ratssitz etwa ein Menschenalter erhalten konnten. So kann man also das Rostocker Patriziat im 14. Jahrhundert in drei, sich von einander abhebende Gruppen gliedern. In einer ersten Gruppe fasse ich alle diejenigen patrizischen Familien zusammen, deren Ratsmitgliedschaft etwa 3/4 Jahrhundert und mehr währte. Hierzu gehören folgende Familien:

| im Rat vertreten | ||||||||

| 1. | Witt-Töllner | von | etwa | 1260 | bis | über | 1400 | hinaus, |

| 2. | Rode | " | " | 1250 | " | etwa | 1400, | |

| 3. | Kröpelin | " | " | 1260 | " | über | 1400 | hinaus, |

| 4. | Koppmann | " | " | 1265 | " | etwa | 1400, | |

| 5. | Frese | " | " | 1280 | " | " | 1400, | |

| 6. | Wilde | " | " | 1300 | " | " | 1400, | |

| 7. | Quast | " | " | 1285 | " | " | 1370, | |

| 8. | Lise | " | " | 1260 | " | " | 1360, | |

| 9. | Kruse | " | " | 1320 | " | " | 1400, | |

| 10. | Kyritz | " | " | 1310 | " | " | 1390, | |

| 11. | Horn | " | " | 1325 | " | " | 1400, | |

| 12. | Holloger | " | " | 1330 | " | " | 1400, | |

| 13. | Gothland | " | " | 1270 | " | " | 1380, | |

| 14. | Beseler | " | " | 1310 | " | " | 1390, | |

| 15. | von der Aa | " | " | 1350 | " | " | 1450, | |

| 16. | Baumgarten | " | " | 1260 | " | " | 1370, | |

| 17. | Nachtrabe | " | " | 1280 | " | " | 1390. | |

|

Seite 26 |

|

Die Ratsmitgliedschaft der Familie Witt-Töllner z. B. setzte ein mit Hermann Witt im Jahre 1257 136 ); dieser Hermann bereits wurde zehnmal (in der Zeit von 1257 bis 1278) in den Rat gewählt. Die nächste bedeutendere Persönlichkeit dieser Familie war Johann Töllner, der in den Jahren von 1327 bis 1360 siebenundzwanzigmal die Ratswürde bekleiden konnte; sechzehnmal (in der Zeit von 1339 bis 1360) amtierte er als Bürgermeister. In den Jahren 1355, 1356 und 1357 waren die Witt-Töllner sogar mit drei Mitgliedern ihrer Familie im Rat vertreten. Johann Töllner war Bürgermeister, Hermann Witt und Lambert Witt waren Ratsherren 137 ). Wie Johann Töllner, so war auch Lambert Bürgermeister, und zwar während der Zeit von 1368 bis 1373. Der letzte vor 1400 im Stadtrat nachzuweisende Angehörige der Witt-Töllner ist Heinrich, der zwanzigmal (in der Zeit von 1373 bis 1400) in den Rat gewählt wurde, davon siebenmal zum Bürgermeister 138 ). Ebenso müssen die 16 anderen Familien dieser Gruppe im Rat einen großen Einfluß gehabt haben. So wurde, um noch ein Beispiel zu geben, Ludolf von Gothland in der Zeit von 1351 bis 1380 nicht weniger als 29mal in den Rat gewählt. Ein anderer Ludolf Gothland, ein Heinrich, ein Arnold erscheinen gleichfalls lange Zeit hindurch als Rostocker Ratmannen 139 ). Die vermutlich große Bedeutung aller oben erwähnten patrizischen Familien in Rat und Bürgerschaft erkennt man überdies auch daran, daß sie fast alle mit einem Mitglied ihrer Familie, eine ganze Reihe sogar mit mehreren ihrer Angehörigen in der Bürgermeisterwürde nachgewiesen werden können. Als solche treten die betreffenden Ratsherren in den Urkunden mit den Titeln "burgimagistri", "borghermester", "proconsules" usw. auf 140 ). Genannt seien hier 141 ):

|

Seite 27 |

|

| 1. | Johann von der Aa, |

als Ratmann seit

1371,

als Bgm. 16mal v. 1373-1400, |

| 2. | Johann Töllner, |

als Ratmann seit

1327,

als Bgm. 16mal v. 1339-1360, |

| 3. | Arnold Kröpelin, |

als Ratmann seit

1346,

als Bgm 16mal v. 1361-1392, |

| 4. | Johann Kyritz, |

als Ratmann seit

1354,

als Bgm. 12mal v. 364-1384, |

| 5. | Ludwig Kruse, |

als Ratmann seit

1371,

als Bgm. 11mal v. 1378-1396, |

| 6. | Heinrich Rode, |

als Ratmann seit

1327,

als Bgm. 10mal v. 1339-1359, |

| 7. | Joh. Baumgarten, |

als Ratmann seit

1355, 1351 ?

als Bgm. 8mal v. 1359-1367, |

| 8. | Engelb. Baumgarten, |

als Ratmann seit

1308/09,

als Bgm. 7mal v. 1323-1348, |

| 9. | Heinrich Witt, |

als Ratmann seit

1373,

als Bgm. 7mal v.1390-1400, |

| 10. | Lambert Witt, |

als Ratmann seit

1352,

als Bgm. 6mal v. 1368-1373, |

| 11. | Lud. v. Gothland, |

als Ratmann seit

1316,

als Bgm. 5mal v. 1338-1347, |

| 12. | Arnold Koppmann, |

als Ratmann seit

1314,

als Bgm. 5mal v. 1323-1335, |

| 13. | Dietrich Holloger, |

als Ratmann seit

1331,

als Bgm. 4mal v. 1351-1357, |

| 14. | Hermann Lise, |

als Ratmann seit

1329,

als Bgm. 4mal v. 1359-1364, |

| 15. | Gerwin Wilde, |

als Ratmann seit

1357,

als Bgm. 4mal v. 1370-1374, |

| 16. | Dietrich Frese, |

als Ratmann seit

1314,

als Bgm. 3mal v. 1318-1323, |

| 17. | Johann Rode, |

als Ratmann seit

1325,

als Bgm. 2mal v. 1334?-1339, |

| 18. | Johann Witt, |

als Ratmann seit

1286?,

als Bgm. 2mal v. 1297-1298, |

| 19. | Johann Rode, |

als Ratmann seit

1284,

als Bgm. 2mal v. 1289-1298, |

| 20. | Eberh. Nachtrabe, |

als Ratmann seit

1283,

als Bgm. 1mal 1289, |

|

Seite 28 |

|

| 21. | Ludwig Kruse, |

als Ratmann seit

1323,

als Bgm. 1mal: 1343, |

| 22. | Heinrich Frese, |

als Ratmann seit

1343,

als Bgm. 1mal: 1350, |

| 23. | Heinrich Quast, |

als Ratmann seit

1332,

als Bgm. 1mal: 1350. |

Weniger einflußreiche Geschlechter sind nur ganz vereinzelt in dem Amt eines Rostocker Bürgermeisters belegbar, wie etwa Wienold Baggel, der 20mal Ratsherr, davon 7mal Bürgermeister war 142 ), oder Johann Pape, den ich 15mal (in der Zeit von 1314 bis 1334) als Ratsherrn, davon 6mal als Bürgermeister nachweisen kann 143 ). Eine bedeutende Persönlichkeit setzte sich eben durch unter den übrigen Ratmannen und wurde zum Bürgermeister gewählt, auch wenn sie nicht einem der großen Geschlechter angehörte. Im allgemeinen scheint aber das Bürgermeisteramt von den großen Patrizierfamilien für sich beansprucht und von ihren Angehörigen verwaltet worden zu sein. Das Vorrecht der Bürgermeister vor den übrigen Ratmannen bestand hauptsächlich darin, daß sie die Sitzungen des Stadtrates leiteten 144 ).

In eine zweite Gruppe, die man etwa als patrizische Mittelschicht bezeichnen könnte, gehören unter anderem die Familien Baggel (im Rat nachweisbar von etwa 1375 bis 1400), Buxstock (von etwa 1370 bis 1400), Belster (von etwa 1380 bis 1400), Hoffmann (von etwa 1375 bis 1400), Grenze (von etwa 1355 bis etwa 1400), Katzow (von etwa 1380 bis etwa 1400), Koesfeld (von etwa 1260 bis 1305), Kahl (von etwa 1360 bis 1385), Lage (von etwa 1275 bis 1315), Mönch (von etwa 1250 bis etwa 1305), Niendorf (von etwa 1355 bis 1400), Pape (von etwa 1280 bis 1330), Pilgrim (von etwa 1350 bis etwa 1375), Vöge (von etwa 1320 bis etwa 1380), Vot (von etwa 1270 bis etwa 1300) und Wiese (von etwa 1260 bis 1300). Diese Familien waren in der Regel durch zwei oder drei Mitglieder im Rat vertreten, manchmal auch nur durch ein einziges, wie etwa die Belster. Arnold Belster war Ratmann 15mal in der Zeit von 1382 bis 1400.

In die dritte Gruppe rechne ich die vielen Rostocker Ratmannen, die in einem einzigen, in zwei, auch drei oder vier

|

Seite 29 |

|

Jahren im Ratsstuhl saßen. Manchen von ihnen kann man nur die persönliche, nicht aber die ständische Patrizierwürde zusprechen; patrizischen Standes galt eine Familie erst, wenn das Ratsamt sich gleichsam forterbte; die Zugehörigkeit zum Patriziat als Stand wurde durch Geburt erworben. Ratsherren, die zu dieser Gruppe zählen, sind etwa Meinrich von Bremen (1262) 145 ), Hermann von Fehmarn (1289, 1290) 146 ), Heinrich Hart (1302, 1303, 1304) 147 ), Konrad Klein (1263, 1264, 1266, 1267) 148 ) u. a.

Die Entwicklung beförderte schon im 13., besonders aber im 14. Jahrhundert die Herausbildung einer kleinen, politisch und wirtschaftlich mächtigen Spitzengruppe. Das 14. Jahrhundert war die Zeit, in welcher das Rostocker Patriziat ein geschlosseneres Gepräge gewann.

Der Beruf der Rostocker Patrizier.

Der Versuch, den Beruf der Rostocker Patrizier festzustellen, stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, denn das erhaltene Urkundenmaterial des 13. und 14. Jahrhunderts enthält nur ganz wenige deutliche Angaben darüber, aus welcher Berufsschicht dieser oder jener Patrizier der Stadt hervorgegangen ist. Besonders schwierig ist die Untersuchung für die früheste Zeit des 13. Jahrhunderts, in der die Verhältnisse noch flüssig waren und die Stadt sich erst mit Ansiedlern füllte. Die Einwohner Rostocks waren damals zum großen Teil Einwanderer die von nah und fern in die junge, aufblühende Stadt nahe der Ostsee kamen, in der Hoffnung, dort ihren Lebensunterhalt finden zu können 149 ). Man darf vermuten, daß die Einwanderer vor allem Kaufleute waren, die der Handelsgewinn lockte, vielleicht auch jüngere Söhne ländlicher Grundbesitzer, die dem älteren

|

Seite 30 |

|

Bruder die väterliche Scholle überlassen mußten und nun in Rostock einen Beruf irgendwelcher Art zu ergreifen beabsichtigten. Will man versuchen, über diese Vermutung hinaus den beruflichen Ursprung der ältesten in Rostock eingewanderten Familien, die schon im 13. Jahrhundert die Ratsfähigkeit erwarben, festzustellen, so wird man sich mit mehr oder weniger sicheren Schlußfolgerungen begnügen müssen.

Das Mittel, die patrizischen Familiennamen heranzuziehen, um Aufschluß über die berufliche Herkunft der Patrizier zu erhalten, ist häufig schon in Arbeiten, die sich die gleiche oder eine ähnliche Aufgabe stellen, angewendet worden 150 ). Aber auch durch Schlußfolgerung aus dem Namen läßt sich über den beruflichen Ursprung der Rostocker Patrizier der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nichts Sicheres aussagen. Durch die Urkunde vom 24. Juni 1218 151 ), die einzige erhaltene aus dieser frühen Zeit, sind zwar die Namen von zehn Rostocker Ratmannen bekannt - es sind dies Heinrich Schmied, Heinrich Pramuhl, Hermann, Rudolf, Lüder, Bertram, Witzel, Lambert, Bode und Heinrich Lantfer -, man kann aber aus diesen Namen die berufliche Abstammung ihrer Träger nicht erkennen. Erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts tauchen in den Quellen patrizische Familiennamen auf, die einen Schluß auf die berufliche Herkunft der betreffenden Patrizier überhaupt ermöglichen. Man kann die Beobachtung machen, daß gewisse Mitglieder des Rostocker Patriziats in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Familiennamen die Bezeichnung einer Stadt oder eines Dorfes führen. Die Annahme liegt nahe, daß die Gegenden - Städte, Dörfer usw. -, nach denen ein Rostocker Patrizier benannt ist, die ursprüngliche Heimat der betreffenden Personen oder Familien war. Erinnert man sich noch der Tatsache, daß in den größeren mittelalterlichen Städten Handel und Gewerbe überwogen, so wird man zu der Schlußfolgerung gelangen, daß diejenigen Rostocker Patrizier, deren Namen auf Zusammenhang ihrer Träger mit einer größeren, ferner gelegenen Stadt Deutschlands weisen, in der Hauptsache wohl aus den Kreisen der dortigen Kaufleute

|

Seite 31 |

|

oder Handwerker hervorgingen, während die Vorfahren solcher Patrizier, die den Namen irgendeines ländlichen Ortes oder einer kleinen Landstadt Deutschlands als Familiennamen tragen, wahrscheinlich zu einem guten Teil den ländlichen Schichten der dortigen Bevölkerung angehörten.

Man kann daher zwei Gruppen scheiden und zur ersten Gruppe diejenigen Rostocker Patrizier des 13. Jahrhunderts rechnen, deren Namen auf Herkunft aus ländlichen Kreisen deuten. Zu dieser Gruppe gehören offenbar die Familien Baumgarten und Volkenshagen, die Ratmannen Johann von Bukow (1258), Rudolf von Schwastorf (1262), Heinrich Radele (1262), Bernhard von Bölkow (1262), Martin von Wolde (1289), Ottbert von Selow (1294), Gerbert von Kabelstorf (1300), Ludolf von Warnemünde (1252), Lambert von Malchin (1262), Heinrich von Bützow (1275) und andere mehr.

Betrachten wir die urkundlichen Angaben über die patrizischen Familien Baumgarten und Volkenshagen etwas genauer. Die Familie Baumgarten trägt ihren Namen offenbar nach dem Dorf gleichen Namens bei Bützow 152 ). In Rostock ist die Familie frühestens 1257 nachweisbar 153 ). Da schon im gleichen Jahr ein Engelbert Baumgarten als "dominus" quellenmäßig nachzuweisen ist 153), muß die Familie ziemlich schnell in das Rostocker Patriziat gelangt sein. Im Jahre 1262 kaufte ein Bruder von Engelbert Baumgarten, Willekin 154 ), von Heinrich von Viezen Güter in Prangendorf bei Bützow 155 ), im Jahre 1268 von dem Ritter Reimar von Hamburg eineinhalb Hägerhufen in Mönchhagen bei Ribnitz 156 ). Weiter verfügte er 1270 in seinem Testament über zahlreiche Getreiderenten aus Brünkendorf, Diedrichshagen, Mönchhagen und Prangendorf, dazu über einhundert Mark, über ein Erbe mit Hof bei St. Johann in Rostock, eine Salzpfanne, über Waffen und Silbergerät 157 ). Der obengenannte Engelbert Baumgarten kaufte 1268 gleichfalls anderthalb Hägerhufen in Mönchhagen 156). Teilnahme am Handel ist für Angehörige der Baumgarten erst verhältnismäßig spät nachweisbar, eine Tatsache, die allerdings auch eine

|

Seite 32 |

|

Folge von Verlusten an Urkunden sein kann. Ist es nun wahrscheinlich, daß der Handel, falls er betrieben wurde, in den wenigen Jahren von 1258 bis 1262 bzw. bis 1270 in einer so frühen Zeit solche Gewinne abgeworfen hat, daß damit die Käufe und Vermögenswerte des Testamentes erklärt werden können? Vielmehr möchte ich auf Grund der uns erhaltenen Urkunden folgendes annehmen: Die Familie Baumgarten besaß vermutlich in oder bei dem Dorf Baumgarten Grundbesitz irgendwelcher Art; sie zog um 1257 mit einem gewissen Vermögen nach Rostock und wird hier eben wegen ihrer wirtschaftlich sicheren Verhältnisse schnell in das städtische Patriziat gelangt sein. So erklären sich auch leicht die Käufe in den Jahren 1262 und 1268, sowie die Bestimmungen des Testaments vom Jahre 1270. Wie die Familie Baumgarten, so scheint auch die ebenfalls patrizische Familie Volkenshagen vor ihrem Erscheinen in Rostock ländlichen Grundbesitz gehabt zu haben. Diese Familie, die auch von "Ribnitz" heißt, ist seit 1311 in Rostock nachweisbar 158 ). In diesem Jahr vermachte Thie seinen beiden Söhnen Gottschalk und Matthias das Dorf Volkenshagen mit aller Nutzung und mit allem Recht, das er dort besaß, als mütterliches Erbe 159 ). Zwei Jahre darauf tritt er als Zeuge einer Beurkundung neben anderen Rostocker Bürgern auf 160 ); schon 1314 war er Ratmann 161 ). Die aus den Urkunden gewonnene Geschichte beider Familien weist somit in die gleiche Richtung wie die Schlußfolgerung aus dem Namen.

Der zweiten Gruppe können wir diejenigen Patrizier des 13. Jahrhunderts zurechnen, die den Namen einer größeren Stadt Deutschlands als Familiennamen führen. Die meisten der namengebenden in den Urkunden nachweisbaren Städte liegen in dem altdeutschen Kulturgebiet im Westen, Nord- und Südwesten von Rostock. Ich erwähne hier: Johann von Braunschweig (1252), Arnold von Köln (1252), Konrad von Magdeburg (1257), Hildebrand von Lübeck (1257), Hermann von Dortmund (1261), Meinrich von Bremen (1262), Arnold von Soest (1279), Johann von Braunschweig (1283), Dietrich von Soest (1283), Johann von Lübeck (1296) usw. Die Zahl der Patrizier, die man auf Grund ihres Namens mit einer Stadt bzw. mit einem Dorf usw. in Zusammenhang bringen kann,

|

Seite 33 |

|

ist in den Urkunden des 13. Jahrhunderts verhältnismäßig groß; im 14. Jahrhundert vermindert sich die Zahl solcher Patrizier beträchtlich.

Man wird mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß diese nach fern gelegenen, altberühmten Handelsstädten benannten Bürger durch Handelsbeziehungen ihrer Heimatstadt mit Rostock, durch die sich hier bietenden Aussichten auf Handelsgewinn bewogen wurden, in die mecklenburgische Seestadt auszuwandern. Da sie in der Regel gewiß schon vorher dem Kaufmannsberuf angehörten, vermochten sie in Rostock schnell Wohlstand und dasjenige Ansehen zu erwerben, das sie befähigte, eine Ratsstelle zu erwerben.

Die Frage, welchem Beruf von Haus aus die im 13. Jahrhundert als Patrizier nachweisbaren Einwanderer angehörten, ist also nur vermutungsweise zu beantworten. Wichtiger ist es festzustellen, aus welchen Berufsschichten sich das in Rostock ansässige Patriziat des 13. und 14. Jahrhunderts zusammensetzte. Hat es vornehmlich aus Landwirten, Handwerkern oder Kaufleuten bestanden?

Die Urkunden enthalten zahlreiche Angaben, die scheinbar auf Landwirtschaft und Viehzucht als Beruf mancher Patrizier hinweisen. Sie berichten, daß dieser oder jener Patrizier z B. eine Fischerei, eine Mühle 162 ), einen Stall usw. pachtete oder kaufte. So kaufte der Patrizier Johann von der Aa im November des Jahres 1381 eine Mühle auf dem Mühlendamm mit dem angrenzenden Hof und allem weiteren Zubehör 163 ). Doch darf man daraus nicht etwa schließen, daß Johann von der Aa vielleicht Müller war. Dagegen spricht schon folgende Tatsache: Johann von der Aa war in den Jahren 1381 und 1382 Ratmann 164 ). Als solcher mußte er im Frühjahr 1382 verschiedene Reisen für die Stadt machen, am 2. März nach Malchin 165 ), am 7. März nach Wismar 166 ), am 16. März nach

|

Seite 34 |

|

Nyköping 167 ), von wo er erst im Anfang April nach Rostock zurückkehrte 168 ), am 10. April nach Laage 169 ). Diese Tatsachen sprechen dagegen, daß Johann von der Aa Müller war. Offenbar dienten jene Käufe nur dazu, flüssiges Kapital sicher anzulegen. Ähnlich verhält es sich mit dem in den Jahren 1275, 1282, 1283 genannten "dominus Hermanus molner". Dragendorff sieht in diesem Hermann keinen eigentlichen Müller; er weist darauf hin, daß in älterer Zeit in der Regel nur das Mühlengebäude den Müllern gehörte, während das Mühlengrundstück und der Wasserlauf Eigentum des Landesherrn oder gewisser Privatpersonen waren, denen die Müller Kornrenten zu leisten hatten. Einen solchen Eigentümer eines Mühlengrundstückes vermutet Dragendorff in diesem "dominus Hermanus molner" 170 ). Daß z. B. Mühlen von den Patriziern oft nicht zur Ausübung des Berufes, sondern zur Anlage ihres flüssigen Kapitals erworben wurden, zeigen überdies die zahlreichen Fälle, in denen manche Patrizier nicht die ganze Mühle erstanden, sondern nur einen Teil, die Hälfte oder auch nur ein Viertel. So verkaufte 1354 der Ratmann Johann von der Kyritz an Arnold Kröpelin eine viertel Mühle auf dem Mühlendamm 171 ), 1393 Bernhard Koppmann an Gerhard Grenze die Hälfte der Viergelindenmühle 172 ). Manche Patrizier erwarben Wiesen, die sie pachteten oder kauften, wie z. B. Eberhard Nachtrabe (1289) 173 ), Heinrich Mönch (1292) 174 ), Hermann Lemhus (1325) 175 ), Johann Grenze (1362) 176 ), Gerhard Rohde (1363) 177 ), Arnold Kröpelin (1380) 178 ); andere besaßen Äcker, Gärten, Vieh, Höfe, Güter, Dörfer, Scheunen und anderes mehr. Möglicherweise trieben sie zum Teil Landwirtschaft und Viehzucht nebenbei, besaßen einen Acker, den sie selbst bebauten, wie es für die Witwe von Dietrich Frese und

|

Seite 35 |

|

ihren Sohn nachweisbar ist. Die einschlägige Urkundenstelle überliefert, daß Mutter und Sohn im Jahre 1331 die Bede und das ganze Gericht von dem Dorf Barnstorf bei Rostock verkauften, ausgenommen die Bede von dreieinhalb Hufen; diese Hufen behielten sie für sich selbst zurück unter der Bedingung, "quod, quamdiu dictos tres mansos et dimidium personaliter colimus, .... precarie non dabuntur de eisdem .... 179 ). Da jedoch die meisten der soeben genannten Patrizier nachweislich Handelsleute gewesen sind, ist anzunehmen, daß sie jene Liegenschaften nicht als Landwirte, sondern in der Regel zur Anlage ihres Kapitals erwarben. Sehr oft kauften oder pachteten die Patrizier Grundbesitz der Renten wegen. Als Beispiel hierfür sei erwähnt, daß der Rostocker Patrizier Heinrich Frese zusammen mit der Stadt im Jahre 1284 das Dorf Spotendorf kaufte 180 ), jedoch schon 1286 das Eigentum des Dorfes gegen lebenslängliche Nutzung der Stadt zu Stadtrecht überließ 181 ). Ebenso entsagte Engelbert Baumgarten, der sich 1327 am Kauf von Kassebohm beteiligt hatte 182 ), 1342 seinen Ansprüchen wieder 183 ). So hielt es eine große Zahl von Patriziern. Der Erwerb von Grundbesitz ist bei ihnen demnach in der Regel nicht als Grundlage des landwirtschaftlichen Berufes anzusehen. Höchstens haben sie die Landwirtschaft bisweilen als eine Art Nebenberuf betrieben.

Der zweite in der Stadt sehr verbreitete Berufsstand, das Handwerk, hat an der Bildung des Patriziats ebenfalls keinen irgendwie erheblichen Anteil gehabt. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, daß im 13. Jahrhundert dieser oder jener Ratmann dem Handwerkerstand angehörte: Namen wie Carnifex, Pistor, Faber und Pelzer, die sich in den Ratsverzeichnissen oder sonstigen Erwähnungen von Ratsherren finden, scheinen auf Zugehörigkeit zu Handwerkerkreisen hinzuweisen; indessen zählen Ratsherren, die diese oder ähnliche Namen hatten, zu den Ausnahmen 184 ). Andere Anhaltspunkte bieten die aus dem 13. Jahrhundert erhaltenen Urkunden nicht, so daß man mit einiger

|

Seite 36 |

|

Sicherheit annehmen darf, daß, wenn überhaupt Handwerker dem Patriziat angehörten, die Zahl derselben nur ganz gering war. Ebenso unwahrscheinlich ist es, daß im 14. Jahrhundert ein größerer Prozentsatz der Patrizier Handwerker war. Der Aufstand der Handwerker im Jahre 1312 war erfolglos und wiederholte sich bis zum Jahre 1405 nicht 185 ). Die Wahl eines Handwerkers in den städtischen Rat hätte durch Vereinbarung zwischen Patriziern und Handwerkern erfolgen können; aber auch dies wird in den Urkunden nicht bezeugt.

Da die ratsfähigen Geschlechter des 13. und 14. Jahrhunderts in größerem Umfang weder die Landwirtschaft noch das Handwerk gepflegt haben, bleibt nur die Annahme übrig, daß sie im wesentlichen dem Kaufmannsstand angehört haben 186 ). Wenn die Quellen jener Zeit nur wenig unmittelbare Angaben über die Handelstätigkeit der Patrizier mitteilen, so erklärt sich das leicht aus der Tatsache, daß Kauf und Verkauf von Liegenschaften, überhaupt Bodengeschäfte aller Art ihrer rechtlichen Natur nach weit eher zu amtlichen Eintragungen führen als Handelsgeschäfte. Auf Grund des Namens kann man den Kaufmannsberuf erschließen bei Lübbert Dünafahrer, Eler Wandschneider, vielleicht auch Heinrich von Kurland und Gottfried Isländer. Nach den Urkunden des 13. Jahrhunderts sind folgende Patrizier als Kaufleute nachzuweisen: Arnold Koppmann, Dolmar von Koesfeld, Hermann von Lage, Markwart, Meincke, Hermann Modenhorst, Johann Mönch, Johann von Rathenow, Eler Wandschneider, Johann von Stade, Heinrich, Adolfs Sohn, Nikolaus von der Möhlen, Johann Rode, Arnold Quast, Johann Nising, Herder Fleck, Lübbert Dünafahrer, Konrad Dubben, Johann Grenze, Heinrich Kruse, Rötger Horn. Häufiger sind unmittelbare urkundliche Belegstellen aus dem 14. Jahrhundert; sie bezeugen den Kaufmannsberuf z. B. für Johann und Gerhard von der Aa, Winold Baggel, Peter von Freden, Engelbert Baumgarten, Heinrich Buxstock, Johann von Dülmen, Peter Frese, Johann Make, Ludolf von Gothland, Nikolaus Hasenkroch, Matthias Hoffmann, Dietrich Horn, Dietrich Holloger, Reiner Grenze, Matthias Koggenmeister, Johann von der Kyritz, Gerhard

|

Seite 37 |

|

Wulff, Hermann Beseler, Edeler Witt, Johann Töllner, Gerwin Wilde, Johann Rode und andere.

Die Tatsache, daß die Rostocker Patrizier im 13. und 14. Jahrhundert zum guten Teil Kaufleute waren, ergibt sich auch aus allgemeinen Erwägungen. Waren sie doch die Oberschicht einer Stadt, in der offenbar von jeher ein reger kaufmännischer Geist herrschte 187 ). Schon die günstige Lage Rostocks an der Warnow in der Nähe der Ostsee weist daraufhin. Die Stadt selbst förderte den Handel ihrer Bürger auf jede nur mögliche Weise. So sorgte sie für die Instandhaltung des Warnemünder Hafens. Im Jahre 1288 z. B. kam es zu einem Vertrag zwischen ihr und dem Patrizier Rötger Horn. Dieser verpflichtete sich, im Hafen von Warnemünde eine Tiefe von 12 Fuß herzustellen und fünf Jahre lang zu erhalten; die Stadt bewilligte ihm hunderttausend Ziegelsteine und versprach, ihm für seine Arbeit vierhundert Mk. Silber oder eintausenddreihundertfünfzig Mk. Pfennige zu zahlen 188 ). Im Jahre 1385 führte der Rostocker Ratmann Gerhard Grenze im Auftrag des Rates der Stadt Rostock im Hafen von Warnemünde Arbeiten in Höhe von 1000 Pfund aus 189 ). Schon im 13. Jahrhundert schloß die Stadt zahlreiche Handelsverträge mit auswärtigen und überseeischen Mächten zur Sicherung und Förderung des Handels ihrer Bürger 190 ). Sie drohte 1259 in Gemeinschaft mit den Städten Lübeck und Wismar allen See- und Straßenräubern mit Acht und Verfestung 191 ). Sie beteiligte sich um 1260 an einem Vertrag, den mehrere Städte, in denen das lübische Recht galt, zum Vorteile ihrer Kaufleute schlossen, "ita quod negociatores maris libere possint negacionem suam exercere" 192 ). Häufig wurden Handelsprivilegien der Stadt gegeben und erneuert. In Dänemark, Norwegen, Schweden,

|

Seite 38 |

|

in Estland, Riga, Nowgorod, auf Seeland und anderswo genossen die Rostocker Kaufleute Freiheiten 190); in Rostock suchte man sie jedenfalls wie in anderen Städten gegen den Wettbewerb fremder Kaufleute zu schützen 193 ).

Die Behauptung ist daher kaum gewagt, daß das Rostocker Patriziat des 13. und 14. Jahrhunderts ein fast reines Handelspatriziat war. So verstehen wir jetzt auch die rasche und häufige Verschiebung des patrizischen Grundbesitzes in und um Rostock. Für den Kaufmann war es ein Gebot der Klugheit, Liegenschaften zu erwerben, um so etwaige Handelsverluste ohne größere Erschütterungen seines Vermögens überstehen zu können. Aus diesem Streben der Patrizier nach Grundbesitz zwecks Sicherung der sozialen Stellung erklären sich die vielen urkundlichen Aufzeichnungen über den Kauf von Häusern, Buden, Äckern usw. durch Patrizier, während andererseits die ebenso zahlreichen Verkäufe von Liegenschaften, die zahlreiche Patrizier vornahmen, offenbar z. T. in der Absicht erfolgten, mit dem so frei gewordenen Kapital irgendein erfolgversprechendes Handelsgeschäft auszuführen. Glückte das Unternehmen, so machte der betreffende Patrizier von dem Recht des Wiederkaufs, das er sich im 14. Jahrhundert oftmals vorbehielt, Gebrauch., erwarb wohl auch andere Wertgegenstände neu hinzu. Im Dezember 1352 verkauften z. B. die beiden Rostocker Patrizier Gerhard und Lambert Rode dem Ratmann Johann Pilgrim ihr Erbe neben dem Kreuzkloster für 165 Mark ... "ea apposita condicione, quod dicti Gherardus et Lambertus prefatam hereditatem pro CL et XV marcis Rozst. den. reemere poterunt in festo nativitatis Domini ultra ad continuum annum" 194 ). So verstehen wir ferner in diesem Zusammenhang auch, warum das Rostocker Patriziat im 13. Jahrhundert einen so losen Zusammenhang besaß, warum der Kreis der ratsfähigen Familien so groß war und ununterbrochen neue Familien Aufnahme ins Patriziat fanden und andere verdrängten.

Das Ergebnis, daß der Handel das eigentliche Betätigungsfeld der meisten Rostocker Patrizier gewesen ist, wird sich bestätigen lassen, wenn wir uns nunmehr der Frage zuwenden,

|

Seite 39 |

|

ob die Rostocker Patrizier Großhandel bevorzugt oder im wesentlichen vom Kleinhandel gelebt haben. Die in der Literatur bis vor kurzem herrschende Ansicht betonte, daß der mittelalterliche Handel kein selbständiger Großhandel, sondern zumeist Kleinhandel, oft in Verbindung mit gelegentlichem Einkauf im großen gewesen sei. G. von Below bemerkt 195 ): Der Warenimport sei "neben den Kleinhändlern, welche die besonderen Waren ihres Kleinhandels einführten, und den Handwerkern, welche die von ihnen selbst erzeugten Waren hineinbrachten, namentlich von Gelegenheitshändlern besorgt worden". So hätte insbesondere der patrizische Kaufmann gern die Gelegenheit ergriffen, dann und wann einen starken Posten einzuführen. Groß- und Kleinhandel habe im Mittelalter in einer Hand gelegen, aber so, daß dem Kleinhandel die größere Bedeutung zukomme, daß der Kleinhändler den Großhandel "mitbesorgt" habe. Noch weiter ging Sombart 196 ), indem er die mittelalterlichen Kaufleute mit den Handwerkern auf eine Stufe stellte. "Ihr ganzes Denken und Fühlen, ihre soziale Stellung, die Art ihrer Tätigkeit, alles läßt sie den kleinen und mittleren Gewerbetreibenden ihrer Zeit verwandt erscheinen." Im Gegensatz hierzu wies schon Friedrich Keutgen auf die hohen Warenumsätze im Mittelalter hin und betonte, daß schon diese Periode den Großhändler gekannt habe 197 ). Die gleiche Meinung vertrat in neuester Zeit Fritz Rörig. Er sieht in den Lübecker Kaufleuten des ausgehenden 13. und des 14. Jahrhunderts echte Großhändler, für die der Gewandschnitt, d. h. der Verkauf von Tuchen im kleinen, nur "eine geschäftliche

|

Seite 40 |

|

Funktion neben vielen anderen" gewesen sei. Der Fehler der üblichen Lehrmeinung sei der, daß sie in dem mittelalterlichen Kaufmann vornehmlich den Wandschneider, d. i. den Kleinhändler, sähe und so zu der Leugnung eines selbständigen Großhandels gelange 198 ).

Die erhaltenen Rostocker Quellen bezeugen, daß eine Reihe von Patriziern sowohl im 13. als auch im 14. Jahrhundert den Kleinhandel in und um Rostock pflegte, d. h. an Verbraucher verkaufte. Als Wandschneider sind nachweisbar: Volmar von Koesfeld (1283) 199 ), Dietrich Wilde 200 ), Dietrich Horn 201 ), Peter Kremer 202 ), Johann Töllner II 203 ), Johannes Töllner III 204 ), Arnold Koppmann 205 ), Edeler Witt 206 ) (alle um etwa 1350). Neben Tuchen, zum größten Teil flandrischer Herkunft, verkauften Peter Kremer Pferde und Wein 207 ), Dietrich Wilde Mehl, Fleisch und Mühlsteine 208 ), Dietrich Horn Brot, Bier und Butter 209 ), Johann Töllner II Heringe und Getreide, Johann Töllner III Speck, Holz und Borden 210 ). Andere Patrizier scheinen unter anderem mit Salz gehandelt zu haben; so kaufte Arnold Koppmann 1267 für 10 Mark ein Salzhaus in der Saline zu Sülz bei Marlow und verpflichtete sich überdies zu Salzlieferungen an die Klöster Dargun und Bergen auf Rügen 211 ). Weiter sind Rostocker Patrizier im Weinhandel beschäftigt gewesen. In der Abrechnung der Rostocker Weddeherren des Jahres 1362 steht unter anderem eine Ausgabe an Reiner Grenze für ein Faß Wein, welches drei Ohm und

|

Seite 41 |

|

anderthalb Stübchen enthielt 212 ). Reiner Grenze lagerte seinen Wein im Ratskeller; er mußte einmal für 15 Ohm vier Mark "Tapphegeld" bezahlen 213 ). Eine Reihe von Patriziern war wahrscheinlich im Getreidehandel tätig. Wir können dies wohl annehmen von denjenigen, die im Besitze eines "granarium", d. h. eines Getreidespeichers waren 214 ). Als Eigentümer, Besitzer oder Pächter eines solchen "granarium" sind nachzuweisen die Patrizier Johann Mönch (1252) 215 ), Hermann von Lage (1257) 216 ), Johann von Rathenow (1257) 217 ), Johann von Stade (1262) 218 ), Heinrich Adolphi (1262) 219 ) und andere.

Von wem die eben genannten Patrizier ihre Waren bezogen, geht aus den Quellen meist nicht hervor. Es ist wahrscheinlich, daß die Wareneinfuhr häufig von Handelsgesellschaften besorgt wurde. Der Vorteil, den eine solche Handelsgesellschaft (Sozietät) bot, bestand einmal darin, daß sich das Wagnis des einzelnen Kaufmannes verminderte, dann vor allem für den patrizischen Ratsherrn darin, daß er Zeit für seine Tätigkeit im Dienste der Stadt gewann 220 ). So heißt es einmal in dem einzigen, für Rostock erhaltenen, von Koppmann herausgegebenen Handlungsbuch des Wandschneiders Johann Töllner: "Notandum, quod ex frusto patris mei recepi 4 Brugenses ..." 221 ); sein Vater aber war Mitglied einer Gesellschaft, die Tuch im großen aus Flandern nach Rostock, zuweilen über Stralsund, einführte 222 ). Diese Sozietät scheint ein vorübergehendes Unternehmen gewesen zu sein 223 ), jedenfalls

|

Seite 42 |

|

ist sie nur während der Jahre von 1345 bis 1349 oder 1350 nachweisbar. Vier Rostocker Patrizier waren in dieser Gesellschaft vereinigt: der Bürgermeister Johann Töllner II, sein Sohn Johann Töllner III, Arnold Koppmann, der Schwager von Johann Töllner III, und Edeler Witt, der Schwager von Arnold Koppmann. Alle vier Teilhaber der Handlungsgesellschaft betrieben nebenbei anscheinend einen Kleinhandel, in welchem sie die von der Sozietät eingeführten Packen Tuch im kleinen weiter verkauften.

Noch eine ganze Reihe solcher Sozietäten gab es in Rostock vor 1400, aber nur über diese eine, an der die beiden Töllner beteiligt waren, sind zusammenhängende Nachrichten überliefert, bei den andern findet sich oft nur ein kurzer Hinweis in den Quellen. So wird eine Sozietät bestanden haben zwischen den drei Patriziern Peter von Freden, Johann Make und Peter Frese; sie lieferten im Jahre 1395 gemeinsam für hundert Mark Tuch an die Stadt 224 ). So bestand eine Sozietät wohl auch zwischen Peter von Freden und Winold Baggel, die dem Salzhandel oblag 224), eine andere zwischen Lambert Witt, Gerhard von der Aa und Eberhard Beseler, die etwa 1360 etwa 80 Mk. erhielten "ex parte domus laterum", d. i. von der städtischen Ziegelei 225 ), der sie vielleicht Holz für die Ziegelöfen geliefert hatten 226 ). Im Jahr 1399 kamen Bertold Lange und Hermann Beseler vor den Rat und berichteten, daß sie an Heringen geschädigt worden seien "alse se ere ghelt hadden in selschop" 227 ). Im Jahre 1390 verfügte Gerhard Wulff vor einer Wallfahrt über sein Vermögen "sive in prompta pecunia sive in societatibus" 228 ); 1362 erhielt Gerwin Wilde bei einer Erbteilung unter anderm "societatem" seines Vaters "in molaribus" 229 ). 1351 erhielten die Kinder von Edeler Witt alles Geld "sive in societatibus aut debitis ubicumque existat", ausgenommen die Schulden des Herzogs in Höhe von 200 Mark 230 ); 1349 vermachte Johann Rode testamentarisch dem Otto Smoke 50 Mk. "de bonis, que ex nostra societate

|

Seite 43 |

|

mihi cedere poterint et debere" 231 ), und im Jahre 1331 heißt es von den Gebrüdern Horn: "Fratres .. sunt ex parte .. societatis, quam invicem habuerunt, complanati .." 232 ).

Neben dem Kleinhandel bestand sicher schon vor 1400 ein regelmäßiger Großhandel der Patrizier 233 ). Man darf sich auch hier nicht durch die dürftigen urkundlichen Angaben dazu verleiten lassen, einen ständigen patrizischen Großhandel während dieser Zeit abzulehnen. Die Urkunden verzeichneten Rechtsgeschäfte; der Großhandel, welcher in privater Hand lag, bot wenig oder keinen Anlaß zu amtlichen Aufzeichnungen. Rostock kannte wahrscheinlich so gut wie Lübeck den Patrizier als Großhändler, vermutlich als einen Großhändler von bescheideneren Ausmaßen, denn Rostock war nicht wie Lübeck "der Großhandelsplatz par excellence des damaligen Nordeuropa" 234 ). Wie der Lübecker, so stellte wohl auch der Rostocker Kaufmann sein Geschäft bereits vor 1400 auf eine neue, moderne Basis 235 ). Als Beweis dafür stelle ich hier einige Quellenangaben über die Handelstätigkeit des Patriziers und Ratmanns Peter Kremer zusammen. In einer in Lübeck ausgestellten Urkunde vom Jahre 1342 heißt es: Omnibus .. innotescat, quod ego Conradus Nigenstad integraliter percepi a Petro Cremere, ciui in Rostock, centum et duas marcas denariorum Lubicensium mihi pro duodecim talentis pagamenti in Brugis venditis debitas per presentacionem Hermanni de Munstere, ciuis Lubicensis 236 ). Zum 14. Oktober 1344 ist über-

|

Seite 44 |

|

liefert: Ego Wernerus dictus Wullenpunt, ciuis in Lubeke, recognosco ..., quod Petrus Kremer, ciuis in Rozstok, mihi octoginta quinque libras grossorum ... persoluit, pro qualibet libra octo marcas ..., quas emit a Ghisekino et Hinrico Wi1den in Brugis 237 ). Zum 4. April 1346 wird berichtet: Ego Hinricus Starcadere, ciuis in Rozstok, recognosco, me a Petro Kremer, meo conciue, 48 marcas recepisse, quas Everhardus Capporie emit in Brugis 238 ). Eine Urkunde vom 14. August 1350 bezeugt: Nos Symon ..., ciues in Sutphen, ... recognoscimus ..., nos teneri obligatos ... Petro Kremer ... in centum et viginti aureis clippeis, ... in Brugis suo hospiti Euerhardo Coper ... persoluendis 239 ). Eine weitere Urkunde vom 17. August 1352 bezeugt: Ego . et ..., ciues in Sutphania, recognoscimus, nos Petro dicto Kremer teneri obligatos 120 clippeos aureos, quos in Brugis sibi seu a1icui a1teri sui ex parte ... persolvere promittimus 240 ). Zum Schluß sei erwähnt die Mitteilung einer Urkunde vom 21. Januar 1355: Ego ... ciuis in Rozstok ... recognosco, quod ... Petrus Kremer ... mihi XII talenta grossorum ex parte Euerhardi Copper, ciuis in Brugis, persoluit 241 ). Peter Kremer verkörperte einen ganz besonderen kaufmännischen Typ. Er war nicht mehr der ständige Begleiter seiner in Flandern gekauften Waren, reiste nicht mehr selbst zu jedem Einkauf dorthin. Diese Aufgabe überließ er anscheinend seinem "hospes" Eberhard Kopper in Brügge, der überdies als Bürger dieser flandrischen Stadt im Handel die Vorzüge des einheimischen Kaufmannes genoß, die der Rostocker Peter Kremer nicht besaß. Eberhard Kopper hatte das Recht, in Peter Kremers Namen Waren zu kaufen und Zahlungen entgegenzunehmen. Auch in Lübeck scheint Peter Kremer einen Mitarbeiter in Hermann von Münster gehabt zu haben; wie Kopper das Brügger, so besaß Hermann von Münster das lübische Bürgerrecht. Nur

|

Seite 45 |

|

gelegentlich wird unser Rostocker Patrizier zwecks Abwicklung geschäftlicher Unternehmungen auswärts geweilt haben 242 ). Ermöglicht aber wurde diese bereits an moderne Verhältnisse erinnernde Leitung eines kaufmännischen Betriebes dadurch, daß Rostocker Kaufleute teilweise wie die Lübecker ihr Geschäft bereits im 14. Jahrhundert auf der Grundlage von Schriftstücken betrieben 243 ). Schriftliche Anweisungen an die Mitarbeiter in anderen Städten konnten nunmehr häufig die persönliche Anwesenheit des Kaufherrn ersetzen. Jetzt war eine straffere Organisation eines größeren Kaufgeschäftes möglich, konnte sich der Handel eines Bürgers gleichzeitig nach verschiedenen Gegenden erstrecken. Dadurch, daß Peter Kremer und damit der Sitz der Handelsfirma in Rostock war und blieb, unterschied sich dieses Geschäft von manchem früherer Zeit 244 ). Leider ist ein Handlungsbuch, das Peter Kremer wahrscheinlich zur Kontrolle seines Betriebes führte, nicht erhalten; es würde gewiß ähnlich wie das uns erhaltene Handlungsbuch Johann Töllners ausgesehen haben. In Töllners Geschäft wurde nach Koppmann neben diesem erhaltenen Buch offenbar ein zweites geführt, eine Art Kladde, auf die bei Prüfungen zurückgegriffen werden konnte 245 ). Hier sehen wir bereits die Anfänge einer doppelten Buchführung. Aber so modern diese Art der Geschäftsführung unseres Rostocker Patriziers auch anmutet, man darf doch nicht vergessen, daß dieses Handlungsbuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Die Technik der Buchführung, wie sie von Johann Töllner gehandhabt wurde, war noch einfach. Gebucht wurde eine Unzahl kleiner Verkäufe; Gesamtabschlüsse und Gesamtübersichten fehlen entweder ganz oder

|

Seite 46 |

|

sind höchst unklar 246 ). Bei den meisten Buchungen finden sich zugleich Vermerke über den Fälligkeitstermin der zu leistenden Zahlungen; die Waren wurden also sehr oft nicht bar bezahlt. Aber auch diese Termine wurden von der Kundschaft häufig nicht innegehalten, so daß die fällig gewordenen, uneingelösten oder nur teilweise bezahlten Posten zum zweiten, bisweilen sogar zum dritten Mal im Handlungsbuch erscheinen.

So liest man z. B. unter Nr. 441 eine Forderung Johann Töllners an "dominus Segherus", die als Nr. 518 zum zweiten und als Nr. 713 zum dritten Mal gebucht wurde. Immerhin war doch die Schriftlichkeit des Verfahrens gewonnen. Johann Töllner besaß hinreichend Schrift- und Sprachkenntnis, um die Buchungen eigenhändig und in lateinischer Sprache vornehmen zu können 247 ). Weiteren Aufschluß über das Bestehen eines Rostocker Großhandels gibt unter anderem eine Urkunde, die Beschwerden der Stadt Rostock gegen die Grafen von Holstein und deren Helfer, Vasallen und Vögte wegen vielfach gegen Rostocker Bürger geübter Gewalttätigkeiten und Beraubungen überliefert 248 ). So verloren z. B. Heinrich Pape Güter im Wert von 60 Mark, Dietrich Horn Bier, Brot, Leinwand und weißes Tuch im Wert von 75 Mark Rost., derselbe ein anderes Mal 2 1/2 Tonnen Butter. Weiter wurden Hermann Beseler und Heinrich Buxstock Hopfen, Gerstenmalz und Tuche im Wert von 100 Mk. rein, sowie zwei Diener genommen. Hennekin Kröpelin büßte bei Ravensburg auf dem Schiff des Paul Jonesson Gerstenmalz und Leinwand im Wert von 34 Mark Rost. ein. Eberhard von Freden hatte vier Last Heringe, eine Tonne Salz, eine Kiste, Kleider und 20 Kalbfelle im Wert von 100 Mk. Rost. zu beklagen. Außerdem büßte er zu anderer Zeit Mehl, Gerstenmalz und Bier, die auf der Kogge eines gewissen

|

Seite 47 |

|