|

Seite 124 |

|

|

|

:

|

II. Nachrichten von mittelalterlichen Baudenkmälern 1 ).

1. Die Kirche zu Gadebusch,

vomHerrn Archivar Lisch zu Schwerin

und

Herrn Paster Masch zu Demern.

Gadebusch ist einer von den Orten, welche in der Geschichte Meklenburgs bedeutendes locales Interesse haben, da dieser Ort eine der ältesten Residenzen der Herren und später noch der Herzoge von Meklenburg ist, ja vielleicht die älteste der historischen Residenzen der Linie Meklenburg 2 ). Die Kirche zu Gadebusch war schon früher vielfach besprochen; da nach sichern Nachrichten dieselbe sehr verfallen sein und eine bedeutende Reparatur in allen Theilen, namentlich in dem Fußboden und den Kirchenstühlen fordern sollte, so hielten die Referenten eine Untersuchung der Merkwürdigkeiten von Gadebusch für nothwendig und trafen am 2. Sept. 1837 in der Stadt zu

|

Seite 125 |

|

sammen 1 ). Die gegenwärtigen Mittheilungen beschränken sich auf die noch vorhandenen Alterthümer der Kirche zu Gadebusch.

Die Kirche ist ein Oblongum und besteht aus zwei Theilen: dem Schiff und dem Chor; diese beiden Theile sind in jeder Hinsicht, in Größe, Styl, Wölbung, Dachwerk u. s. w. von einander verschieden 2 ).

Das Schiff im westlichen Theile ist im altdeutschen Rundbogenstyl (dem sogenannten byzantinischen) gewölbt und gehört in dieser Hinsicht zu den seltensten Gebäuden in Meklenburg. Das Schiff besteht aus einem regelmäßigen Oblongum, welches ein Hauptschiff in der Mitte und zwei gleich lange Seitenschiffe hat. Jedes Schiff hat vier Gewölbe; im Ganzen sind also zwölf Gewölbe vorhanden. Die Pfeiler, welche die Gewölbe tragen, sind Säulenbündel, die alle verschieden sind und verschiedenartige Kapitäler, mit Menschen= und Thierköpfen verziert, tragen. Die Hauptgurtbogen von Säule zu Säule sind Halbkreise. Die engen Fenster an der Südseite sind im Halbkreise gewölbt. Die einzige Hauptpforte zum Schiff, an der Südseite desselben, ist edenfalls mit verzierten Werkstücken in gebranntem Thon im Halbkreise gewölbt: auf drei Säulenpaaren mit Kapitälern stehen drei Bogen perspektivisch hintereinander; alle Säulen und Bogen sind verschieden verziert. Diese Pforte ist eins der merkwürdigsten Bauwerke in Meklenburg. Die Kirche hat im Westen kein Thurmgebäude als Anbau, sondern einen Thurm über dem Schiffe. Dagegen ist das Schiff im Westen durch eine Wand geschlossen. In dieser Mauer, in der Mitte des Hauptschiffes, ist ein großes Fenster in Form einer rundbogigen Rosette von Bronze, das Rosenfenster genannt, angebracht. Abgesehen von den alten Sagen über diese Rosette, als sei sie die Krone des in Gadebusch verehrten Götzen Radegast, wird das Fenster immer merkwürdig bleiben wegen der Erzcomposition, der großen Metallmasse und des Alterthums. Die Meinung des Pastors Hane zu Gadebusch, in der Monatsschrift von und für Meklendurg, S. 394, als sei das Fenster erst nach Anlegung der Königs=Kapelle und der Lützow=Kapelle

|

Seite 126 |

|

angebracht, um bei der dadurch verringerten Zahl der schmalen Fenster mehr Licht in das Schiff zu bringen, hat sehr viel für sich; er meint hölzerne Sprossen seien für die Giebelwand zu schwach. Hiernach wäre das Fenster eine Arbeit des 15. Jahrhunderts. Unterhalb dieses Fensters sind in der westlichen Mauer noch drei Bogengewölbe zu sehen, welche jetzt zugemauert sind; vielleicht bildeten sie drei Thüren zu dem Schiffe und den beiden Nebenschiffen (gegenwärtig hat die Westseite keinen Eingang) oder es sind auch nur Traggewölbe.

Das Chor im östlichen Theile ist erhöhet und hat drei Gewölbe im Spitzbogen, welche auf achtseitigen Pfeilern ruhen; an jeder Seite ist ein Nebengang von zwei Gewölben. Hauptchor und Nebengänge laufen im östlichsten Gewölbe in der Tribune des Altars zusammen. "Die beiden Pfeiler, die das Schiff vom Chor absondern, sind, wie deutlich zu sehen, aus der Mauer gehauen."

Ueber die Erbauung der Kirche fehlt es an bestimmten Nachrichten. So viel ist aber nach dem Styl des Baues und der Geschichte des Fürstenhauses und der Stadt Gadebusch wohl außer Zweifel, daß das Schiff der Kirche aus der ersten Zeit des Christenthums in Meklenburg, wahrscheinlich noch aus dem 12. Jahrhundert stammt, also nach der Kapelle zu Althof wohl die älteste Kirche im jetzigen Großherzogthume Meklenburg=Schwerin ist; das Chor ist nach dem Baustyl wohl erst im 14. Jahrhundert angebauet, als in Gadebusch die Fürsten wieder häufiger residirten; in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. war Gadebusch von dem aufblühenden Wismar etwas in den Hintergrund gedrängt.

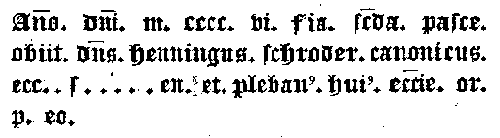

Mitten vor dem Altar im hohen Chor liegt ein quer durchgerissener Leichenstein des Pastors Henning Schröder († 12. April 1406), mit ganz glatter Oberfläche im innern Felde. Er trägt nur folgende Umschrift, mit einer Lücke im Stein:

(d.i

Anno domini MCCCCVI feria secunda paschae obiit dominus Heimingus Schroder, canonicus

|

Seite 127 |

|

ecc(lesiae Swerin)ensis 1 ) (?) et plebanus hujus ecclesiae. Orate pro eo.).

Im J. 1406 stand also das Chor schon.

Zu den ausgezeichnetsten Kunstwerten im Lande gehört das Schnitzwerk an den Außenseiten der Chorschranken zu beiden Seiten des Altars, vor welchen nach dem Altar hin Sitze angebracht sind. So sehr sie auch von Alter, Unverstand und Muthwillen mitgenommen sind, sind die Reste dennoch ausgezeichnet schön, namentlich die Rosetten, welche den berühmten Rosetten in der Kirche zu Doberan gar nichts nachgeben, vielmehr mit denselben völlig gleich sind, so daß sich diese Kunstwerke in beiden Kirchen in der Geschichte der Kunst wechselseitig unterstützen. Zu beiden Seiten des Durchganges durch die südlichen Einschränken zum Altar, der südöstlichsten Kirchthür gegenüber, ist in die äußern Wände der Seitenlehnen dieser Chorstühle das Wappen des verdienten Bischofs Johannes Preen von Ratzeburg 2 ) (1454-1461) geschnitzt: ein Schild mit drei neben einander stehenden Pfriemen, über welchen ein Bischofsstab hervorragt. Durch diesen Durchgang ist der Chorstuhl links vom Altar (vom Altar nach dem Schiffe hin gesehen) in zwei Theile getheilt. Der äußerste, östliche Theil rechts vom Durchgange trägt an der Außenseite der Chorschranken im Schnitzwerk ein Schild mit dem meklenburgischen Stierkopfe in Holz geschnitzt; jede Lehne dieses östlichsten Stuhls trägt an der innern Seite einen Schild, von denen der eine den Buchstaben k , der andere den Buchstaben h in großen gothischen Zügen in Holz geschnitzt zeigt. Dieser Stuhl ist also der fürstliche Kirchenstuhl. Die beiden Buchstaben k und h kommen an den Chorstühlen öfter vor und deuten ohne Zweifel auf fürstliche Personen, welche dieselben erbauet haben. Und da möchten sich kaum Andere finden, als die (1422) verwittwete Landesregentin (1423-1436) und Herzogin Katharina († 1438) und ihr älterer Sohn, der Herzog Heinrich IV., der Dicke (1436-1477). Hiernach möchten die Stühle wohl in den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts gebauet sein, wenn nicht die beiden Buchstaben auf den Herzog Johann II. oder Hans 3 ) (1392-1417) und

|

Seite 128 |

|

dessen Gemahlin Katharina deuten, was allerdings viel Wahrscheinliches hat. Die Wappenschilde des Bischofs Johann Preen müssen jedoch später an die Stühle befestigt sein, da die Zeit seiner Regierung mit der Zeit fürstlicher Personen, die mit den Buchstaben k und h anfangen, nicht übereinstimmt. Jedoch mag die erstere Annahme, daß Heinrich IV. der Erbauer sei, die richtigere sein, da auch seine Gemahlin Dorothea in der Kirche begraben ist. — Der zweite südliche Stuhl links vom Durchgange trägt auf der Rückseite der Chorschranken einen geschnitzten Schild mit dem Buchstaben h . Auf den Lehnen des davor stehenden Stuhls stehen rechts und links zwei Schilde, der eine mit dem meklenburgischen Stierkopfe ohne Nasenring (kein Kopf eines Götzenbildes, wofür die Stierköpfe in der gadebuscher Kirche wohl oft angesehen sind), der andere mit der gadebuscher Linde: diese Schilde zeigen also getrennt die beiden Theile des gadebuscher Stadtwappens, und dieser Stuhl ist also wohl der alte Rathsherrenstuhl (Bürgemeisterstuhl).

An der rechten, nördlichen Seite des Altars steht ein gleicher Stuhl, jedoch ohne Trennung in zwei Theile. An der Rückwand steht ein Schild mit einem k , an der Außenwand der Lehne ein Schild mit einem h , an der Binnenwand der Lehne an der einen Seite ein Schild mit einem Stierkopfe, an der andern Seite ein Schild mit einer Linde. Diese Stühle sind also auch wohl Rathsherrenstühle.

In der Wand, der Lehne dieses letztern Stuhls gegenüber, steht ein kleiner Schrein mit hübschem alten Schnitzwerk.

Die Orgel, welche in der Mitte der Kirche, an der Scheidung zwischen Chor und Schiff, steht, ruht auf einem großen Bogen von gutem alten Schnitzwerk.

In den nördlichen und südlichen Wänden der Kirche, an den beiden östlichsten Pforten, hinter den Chorstühlen, sind zwei steinerne Weihkessel (im J. 1554 "Wigelsteine" genannt) eingemauert. Der Weihkessel an der nördlichen Pforte ist ein großer Kessel von Kalkstein in Gestalt und Verzierung der alten, viel besprochenen Taufbecken; der Weihkessel an der südlichen Pforte ist etwas kleiner, jedoch immer einem alten Taufbecken ähnlich.

Der Altarschrein 1 ) ist geschnitzt mit Architectur und Heiligenbildern und vergoldet, wie sich deren viele finden.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 129 |

|

An der linken Seite der Kanzel an demselben Pfeiler steht noch ein alter Altar mit alten Altargemälden von entschiedener Schönheit. Die Bilder haben sicher Kunstwerth und verdienen die Betrachtung des Gebildeten und die Beurtheilung des Kunstkenners. Es herrscht in den Bildern eine Wahrheit, wie man sie selten in Bildern ähnlicher Art findet 1 ). Leider hat Knabenmuthwille die Pupillen mehrerer Augen ausgebohrt. Unter den Bildern steht zweimal das von Bülowsche 2 ) Wappen mit 14 goldenen Kugeln oder Byzanten im schwatzen Felde.

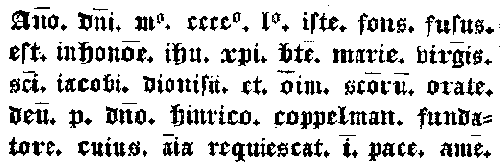

Im Westende des Schiffes steht der große Taufkessel oder die Fünte, ein großes Bronzegefäß, mit sehr vielen aufgesetzten gegossenen Bildern. Von den Taufkesseln zu Schwerin, Bützow und Wismar ist keiner so reich ausgestattet, als dieser zu Gadebusch. Das Ganze ruht auf drei Engeln. Umher laufen über einander zwei Reihen von Figuren, in jeder Reihe unter elf Bogen; unter jedem Bogen steht jedoch nicht eine Figur, sondern am häufigsten eine ganze Gruppe von Figuren, eine Darstellung irgend einer biblischen Geschichte. Auf dem Reife zwischen den beiden Reihen der Figuren steht folgende Inschrift:

Im ratzeburgischen Archive befinden sich zwei Urkunden, welche iiber die von den v. Bülow in Gadebusch gestifteten Vicarien sprechen, von denen ich aber nur das Rubrum angeben kann: 1309 Hinrici dni. Megap. confirmatio vicariae in Godebuz, fundatae per Bulowen, und: 1381 Literae illorum de Bulowe super vicaria in Godebuz. — G. M. C. Masch.

Auch der Bischof Gottfried von Bülow (1292-1314) war vor seiner Erhebung zum Bischofe Pfarrer zu Gadebusch (rector ecclesiarum in Gadebuz). Vgl. Rudloff II, S. 92, und Franck A. u. N. M. V, S. 98. — G. C. F. Lisch.

|

Seite 130 |

|

(d. i.

Anno dommi MCCCCL iste fons fusus est in honore Jesu Christi, beatae Mariae virginis, sancti. Jacobi, Dionysii et omnium sanctorum. Orate deum pro domino Hinrico Coppelman fundatore, cuius anima requiescat in pace. Amen 1 ).

In der Reihe der Bilder ist unter der Jahrszahl ein knieender, betender Mann dargestellt, über welchem auf einem Bande eine Legende eingegraben ist: miserere. mei. deus. Vor ihm ist ein Schild gelehnt, auf welchem, gleich einem Monogramm oder einem Handzeichen, die gothischen Buchstaben und k kreuzweise künstlich verschlungen sind; hier bedeuten sie aber wohl sicher Heinrich Koppelmann.

Dieser Taufkessel zeigt zugleich, wem die Kirche zu Gadebusch geweihet war: Jesu, der Jungfrau Maria, dem Apostel Jacobus, dem Märtyrer und Bischof Dionysius und allen Heiligen. Die erstern und letztern waren ja überall Gegenstand der Verehrung, und so war die Kirche im Besondern dem St. Jacobus und St. Dionysius geweiht, oder noch specieller war es eine Jacobi=Kirche. Hiezu stimmt denn auch ein Ablaßbrief im großherzoglichen Archive, welcher zu Avignon im J. 1364 der Kirche zu Gadebusch:

"parrochiali ecclesie sanctorum Jacobi apostoli et Dionysii martiris et pontificis in Godebutse"

zur Zeit des Pfarrherrn Johann Swalenberg:

"Johannes Swalenberg 2 ), canonicus Zwerinensis et rector dicte ecclesie"

ertheilt ward. — Dieser Indulgenzbrief hat im Anfangsbuchstaben ein Miniaturbild in Wasserfarben mit drei Figuren: zuerst den St. Jacobus mit Hut und Stab, wie er einem knieenden Geistlichen die Hand aufs Haupt legt, und dann einen Heiligen, welcher sein eigenes abgeschlagenes Haupt in den Händen hält. Dies ist der St. Dio=

|

Seite 131 |

|

nysius 1 ), der kopflose Heilige, der sich im Altarschrein zu Gadebusch und über dem Chorstuhl rechts vom Altar auf einer eignen Tafel geschnitzt findet, und welcher nach Schröders Vorgange fälschlich für den Bischof Emmehard von Meklenburg gehalten ist; nach der Legende soll er nach seiner Enthauptung seinen Kopf 2000 Schritte fortgetragen haben.

Von sehr hohem Interesse ist die jetzt sogenannte Königskapelle. Diese Kapelle ist am westlichsten Ende der Nordseite des Schiffes angebauet und durch Durchbrechung der Mauer mit der Kirche in Verbindung gesetzt. Sie ist jetzt sehr zerfallen und liegt im eigentlichen Sinne des Wortes wüst. Die Kapelle ist in zwei Gewölben im Spitzbogen aufgeführt und offenbar aus jüngerer Zeit. Nach dem Visitations=Protocolle von 1554 hieß sie früher die Marien=Kapelle und hatte zwei Altäre (Abendbl. a. a. S. 501). Nach allen Anzeichen, z. B. der Einrichtung der Kapelle, ist dieselbe nicht eine Begräbnißkapelle im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern ursprünglich eine fürstliche Privatkapelle zur Abwartung des Gottesdienstes, später vorzüglich wohl zum Gedächtniß der verstorbenen Fürsten, gewesen, und von der Agnes, Herzogin von Meklenburg und Königin von Schweden, erbauet worden.

Diese Vermuthungen über die Bestimmung und Erbauung der Kapelle werden durch die, nach dieser Untersuchung später im großherzogl. Archive aufgefundene Fundations=Urkunde theils bestätigt, theils modificirt. Hiernach ward die Kapelle von der Königin Agnes gebauet vorzüglich zur Feier des Andenkens an ihren verstorbenen Gemahl, den König und Herzog Albrecht, im Allgemeinen aber zur Feier des Andenkens an die hingeschiedenen Fürsten Meklenburgs. Die von der Königin neu gebauete Kapelle war am 12. März 1423 vollendet, da sie an diesem Tage dotirt ward, und sollte am Sonntage Quasimodogeniti, am 11. Mai 1423, von dem Bischofe Johann von Ratzeburg eingeweihet werden. Sie war der Jungfrau Maria geweihet; in derselben waren zwei Altäre, an welchen die Fürstin drei Vikarien stiftete, deren Vikare

|

Seite 132 |

|

in Gadebusch ansässig sein sollten. An diesen Altären sollten die Vikare täglich die sieben Marienzeiten (groten tiden, horae canonicae) singen und jährlich zu bestimmten Zeiten das Andenken der Landesherren feiern. Die Vikarien wurden dotirt mit 30 lüb. Mark aus der Orbär der Stadt Rehna, mit 10 lüb. Mark aus der Kämmerei der Stadt Gadebudch und mit 15½ lüb.Mark aus vier Höfen des Dorfes Buchholz.

Die Urkunde ist abgedruckt in den Jahrbüchern, 1838, III, Urkunden=Sammlung, S. 239.

Bei den Visitationen von 1547 und 1554 hieß die Kapelle noch die Marien=Kapelle oder die Fürsten=Kapelle, und den einen Altar hatten die Franziskaner=Mönche (grawen monneke) inne.

Da in der ältesten Zeit mehrere fürstliche Personen zu Gadebusch lebten und starben, so ist es wahrscheinlich, daß sie auch hier begraben wurden. Dies muß denn aber in dem ältesten Theile der Kirche, in dem jetzigen Schiffe, geschehen sein. Von diesen Begräbnissen ist jetzt jedoch keine Spur vorhanden; möglich daß noch manches durch die Kirchenstühle bedeckt ist 1 ). Es sei hier nur von den Begräbnissen die Rede, welche in der gadebuscher Kirche und zwar in der Königs=Kapelle wirklich noch vorhanden sind. Nach allen Ueberlieferungen, freilich erst aus dem vorigen Jahrhundert, soll Albrecht, Herzog von Meklenburg und König von Schweden, in der Königs=Kapelle begraben sein. Dagegen spricht freilich, daß die Kapelle erst im J. 1423 erbauet ward, der König aber schon 1412 starb. Dennoch wird sein Leichenstein in der Kapelle gezeigt. Dies ist ein großer Stein mit eingelegten Messingplatten. In der Mitte liegt eine Messingplatte, in welche ein menschliches Bild in Lebensgröße eingravirt ist; dieses Bild scheint nach allen Umständen ein Frauenbild zu sein. Zu den Füßen der Figur ist rechts ein Wappenschild mit dem eingravirten meklenburgisch=schwedischen Wappen (drei Kronen, Stierkopf, quer getheilter gräflich=schwerinscher Schild und Greif) und links ein Wappenschild mit dem braunschweig=lüneburgischen Wappen, beide von Messing eingelassen. In den vier Ecken des Steins sind messingene Medaillons mit den eingravirten sinnbildlichen Thieren der Evangelisten befestigt. Leider fehlt die Inschrift, welche auf Messingplatten eingegraben und im Rande des Leichensteins

|

Seite 133 |

|

befestigt war. Nach Hane's Bericht in der

Monatsschrift

. a. a. O. S. 395 haben die Dänen

im J. 1712 die Inschrift ausgebrochen. Nach

einer mitgetheilten Untersuchung in Schröders

Pap. Mekl. S. 494 (1739), aus einer Zeit, als

die Inschrift noch vorhanden war, soll in

derselben die Jahrszahl MCCCCXII gestanden

haben; dagegen will Franck, nach seinem A. und

N. Mekl. VII, S. 131, im J. 1711 noch deutlich

die Jahrszahl 1430 gelesen haben: er deutet

dieselbe auf die Legung des Steins über dem

Grabe des Königs. Die Schlußsteine der beiden

Gewölbe der Kapelle sind mit einer großen

geschnitzten Rosette aus Helmbüschen verziert,

in deren Mitte das alte colorirte Wappen der

Königin steht: 1) drei goldene Kronen im blauen

Felde, 2) ein schwarzer Stierkopf im goldenen

Felde, 3) ein blauer Löwe im goldenen, mit

rothen Herzen bestreueten Felde, 4) zwei goldene

Leoparden in rothem Felde.

. a. a. O. S. 395 haben die Dänen

im J. 1712 die Inschrift ausgebrochen. Nach

einer mitgetheilten Untersuchung in Schröders

Pap. Mekl. S. 494 (1739), aus einer Zeit, als

die Inschrift noch vorhanden war, soll in

derselben die Jahrszahl MCCCCXII gestanden

haben; dagegen will Franck, nach seinem A. und

N. Mekl. VII, S. 131, im J. 1711 noch deutlich

die Jahrszahl 1430 gelesen haben: er deutet

dieselbe auf die Legung des Steins über dem

Grabe des Königs. Die Schlußsteine der beiden

Gewölbe der Kapelle sind mit einer großen

geschnitzten Rosette aus Helmbüschen verziert,

in deren Mitte das alte colorirte Wappen der

Königin steht: 1) drei goldene Kronen im blauen

Felde, 2) ein schwarzer Stierkopf im goldenen

Felde, 3) ein blauer Löwe im goldenen, mit

rothen Herzen bestreueten Felde, 4) zwei goldene

Leoparden in rothem Felde.

Nach allen diesen Verhältnissen ist die Kapelle und das besprochene Grab wohl ohne Zweifel das Begräbniß der Königin Agnes 1 ) († 1434, nicht 1436), einer gebornen Herzogin von Braunschweig. Es ist dabei immer möglich, daß ihr Gemahl, der König Albrecht, später, nach Erbauung der Kapelle oder nach ihrem Begräbniß, neben ihr beigesetzt worden ist 2 ).

"1433. Im selbigen jahr ungefähr ist Frau Agnes

. zu Gadebusch todes verfahren und daselbst neben ihrem höchstseligsten Herrn begraben worden".

|

Seite 134 |

|

An der westlichen Mauer der Kapelle vor dem Grabsteine steht noch der fürstliche Kirchenstuhl für vier Personen; die Brüstungen sind jung; das Uebrige alt, und theilweise, wie die Ueberdachung, mit schönem, altem Schnitzwerk verziert. Oben an den Lehnen sind zwei Heiligenbilder geschnitzt: rechts ein Marienbild, links ein Heiliger mit einem Lamm. Vorwärts an der Armlehne rechts ist eine große, gothische, durchbrochene Rosette eingeschnitzt in dem reinen Geschmack der doberaner Rosetten; darüber steht in Schnitzwerk nach innen ein Schild mit den schwedischen drei Kronen, nach außen ein Schild mit dem braunschweigischen Löwen.

Alles dies deutet ebenfalls unleugbar darauf hin, daß die Königin Agnes diese Kapelle habe erbauen und für sich einrichten lassen.

An der Nordwand dieser Kapelle hängt eine große Tafel mit zwei alten, gemalten Bildern in Lebensgröße neben einander auf derselben Tafel, welche Hane a. a. O. ohne Grund für elende Carricaturen aus neuerer Zeit hält. Links ist ein bejahrterer, bärtiger Fürst dargestellt, mit Fahne und Schild mit dem combinirten schwedisch=meklenburgischen Wappen und der Unterschrift: konick albrecht tho schweden, hertoch tho meklenborch, grave tho Schwerin und her tho rostock. Rechts steht ein jüngerer, bartloser Fürst

Daß König Albrecht in Gadebusch begraben sei, ist allgemeine Angabe der meklenb. Historiker, die hier auch nicht in Zweifel gezogen werden soll; jedoch wo seine Gebeine ruhen, ist wohl sehr zweifelhaft: in dieser Kapelle höchst wahrscheinlich nicht, denn nach der Urkunde von 1423 hat Königin Agnes ene nige capellen buwen taten, welche erst Quasimodogeniti dieses Jahrs geweihet ward, worin Albrecht also, der 1412 starb, nicht begraben sein konnte. Ware aber von ihr die Leiche später hineingesetzt, so würde auch wohl die Bezeichnung dieser Stelle nicht unterblieben sein.

G. M. C. Masch.

Die Vermuthung, daß der König Albrecht in

der Fürsten=Kapelle begraben sei, wird

jedoch wohl zur Gewißheit durch die

Anordnung der verwittweten Königin Agnes

in der Fundations=Urkunde dieser Kapelle

vom J. 1423, in welcher Sie den Vikaren

dieser Kapelle befiehlt:

"dat se dar na alle daghe

effte vore vilige lesen scholen in der

capellen vp deme graue".

Vgl.

Jahrb. III, S. 243.

G. C. F. Lisch.

|

Seite 135 |

|

mit dem dreischildigen meklenburgischen Wappen und der Unterschrift: albrecht hertoch tho meklenborch, grave tho schwerin und her tho rostock. Die Schriftzüge sind in den Unzialen des 16. Jahrhunderts geschrieben, also wohl renovirt. Hiernach ist der ältere Fürst: der König Albrecht III. von Schweden († 1412), und der jüngere Fürst: dessen Sohn, der Herzog Albrecht V., welcher zur Dotation der Fürsten=Kapelle durch seine Mutter Agnes seine Zustimmung gab und bald nach Einweihung derselben (11. Mai 1423) und seiner Vermählung (23. Mai 1423) noch in demselben Jahre 1423 starb. (Vergl. noch Schröders Pap. Mekl. S. 495.) Ein ähnliches Bild des Königs Albrecht III. und seines Vaters, Herzogs Anrecht II., findet sich als Miniaturbild vor der Original=Chronik des Ernst von Kirchberg im großherzogl. Archive.

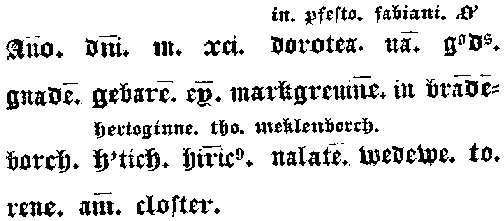

Zu den Häupten des Leichensteins der Königin Agnes, zwischen demselben und dem fürstlichen Stuhl, ist das Begräbniß der Herzogin Dorothea († 1491), Gemahlin des Herzogs Heinrich 1 ) IV., gebornen Prinzessin von Brandenburg, des Kurfürsten Friederich I. Tochter, welche Gadebusch als Leibgedinge inne hatte. Auf dem Grabe liegt ein großer Leichenstein. Die in den Stein gehauene Umschrift lautet mit einigen Ueberschriften folgendermaßen:

(d. i.

Anno domini m. (cccc 2 ) xci in profesto fabiani obiit dorotea van godes gnaden gebaren eyn markgrevinne in brandenborch, hertoginne tho meklenborch, hertich hinricus nalaten wedewe to rene amme closter.)

|

Seite 136 |

|

Hiernach starb also die Herzogin Dorothea im Kloster Rehna am 19. Januar 1491.

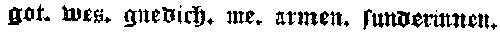

In der Mitte des Leichensteins ist die Figur der Herzogin in Lebensgröße eingegraben. An ihrem rechten Arme liegt ein Band mit der Inschrift:

Unten am Fuße links ist das Wappen der Herzogin eingegraben, ein vierfach getheilter Schild mit 1) dem brandenburgischen Adler, 2) dem meklenburgischen Stierkopfe, 3) dem schwerinschen quer getheilten Schilde, 4) dem rostocker Greifen 1 ).

An der östlichen Wand der Kapelle, dem Stuhle gegenüber, ist noch ein gewaltiger hölzerner Rahmen befestigt, auf welchem ein Stammbaum des meklenburgischen Fürstenhauses gesessen hat 2 ), nach der noch vorhandenen Ueberschrift:

— — — von anthirio bis auf den jetzigen regierenden landesfursten hern Ulrichen zu meklenburg zusamen verfasset und gezogen.

Dieses Werk ist unter dem Herzoge Ulrich von Güstrow (1579) verfertigt gewesen, welcher die Landesgeschichte und deren Denkmäler mit besonderer Vorliebe pflegte 3 ), und unter welchem viele ähnliche Werke verfertigt sind.

In der eben so großen ehemaligen Lützowen=Kapelle 4 ), jetzt holdorfer Kapelle (von dem holdorfer Kirchenstuhle),

|

Seite 137 |

|

unmittelbar im Osten der Königs=Kapelle, ist keine weitere Spur von Alterthümern vorhanden, als in der Spitze der beiden Fenster alte Glasgemälde: in dem einen Fenster Reste des von Lützowschen Wappens (eine schwarze Leiter auf gelbem Grunde) und in dem andern ein bunter befiederter Helm, und außerdem einige kleinere, neuere Wappen auf Glas.