|

[ Seite I ] |

|

|

|

|

|

|

|

:

|

I.

Ernst von Kirchberg,

seine Herkunft und seine Auseinander-

setzung mit der Sprache in der

Mecklenburgischen Reimchronik

von

Werner Knoch.

|

[ Seite II ] |

|

|

[ Seite III ] |

|

Inhaltsübersicht.

| Die Bedeutung der Mecklenburgischen Reimchronik und das Ziel der Untersuchung | 1 |

| a) Die Beurteilung Kirchbergs in der Wissenschaft | 1 |

| b) Quellenverhältnisse und Aufbau der Reimchronik | 2 |

| c) Die Ausstattung der Handschrift | 4 |

| d) Die Persönlichkeit des Auftraggebers, Herzog Albrechts II. des Großen von Mecklenburg | 5 |

| Albrecht als Politiker | 5 |

| Beziehungen zwischen Mecklenburg und Böhmen | 7 |

| Die Bedeutung des Werkes als Chronik für Albrecht | 8 |

| Pläne für die Mecklenburgische Reimchronik | 8 |

| Das Herzog-Albrecht-Buch, ein geschichtlich-literarisches Werk des Auftraggebers über sich selbst | 9 |

| Die Kirchbergchronik als Denkmal der Persönlichkeit Albrechts II. | 10 |

| e) Stil der Mecklenburgischen Reimchronik | 11 |

| Metrik, Reim- und Sprachgebrauch in der Chronik | 12 |

| Die Notwendigkeit der genealogisch-heraldischen Verfasserbestimmung | 12 |

| Das eigentliche Ziel der vorliegenden Untersuchung: Verständnis des Sprachgebrauchs in der Chronik | 13 |

| 1. Teil: Die Herkunft Ernst von Kirchbergs als Voraussetzung für den Sprachgebrauch in der Mecklenburgischen Reimchronik | 14 |

| 1. Die Geschlechter von Kirchberg im Mittelalter | 14 |

| Angaben über den Verfasser; Gang der Untersuchung | 14 |

| Quellen | 17 |

| Abkürzungen der Literatur | 18 |

| Hochadel | 21 |

| Östereichische, bayrische, schweizerische Adelsgeschlechter von Kirchberg | 26 |

| Elsaß, Lothringen, Pfalz | 27 |

| Baden, Württemberg | 28 |

| Luxemburg, Süden und Westen der Rheinprovinz | 30 |

| Die übrigen Teile der Rheinprovinz | 32 |

| Niederdeutschland und Ostmitteldeutschland | 36 |

| Thüringen | 38 |

| Nassau | 45 |

| Hessen | 47 |

|

Seite IV |

|

| 2. Das niederhessische Rittergeschlecht von Kirchberg. | 48 |

| Das Dorf | 48 |

| Der ursprüngliche Stand des Geschlechts | 49 |

| Das Geschlecht im 13. Jahrhundert | 53 |

| Das Geschlecht im Patriziat der Städte | 56 |

| Ernst von Kirchberg | 58 |

| Ergebnis der Bestimmung der Herkunft des Verfassers für die sprachliche Auswertung der Mecklenburgischen Reimchronik | 59 |

| 2. Teil: Kirchbergs Auseinandersetzung mit der Sprache in seiner Mecklenburgischen Reimchronik | 61 |

| Der Schreiber der Handschrift und seine Behandlung des Textes | 61 |

| Kirchbergs Auseinandersetzung mit der Sprache | 66 |

| Fragestellung der sprachlichen Untersuchung | 66 |

| Wandlungen im Sprachgebrauch und Ausnahmeformen in Reim und Schreibung, die sich mit Sicherheit auf den Verfasser zurückführen lassen | 68 |

| 1. sayde - sagete | 68 |

| 2. leyde - legete | 70 |

| 3. ê, æ 1 - ei | 71 |

| 4. uo - o | 72 |

| 5. -te in den sw. Prät. und rd - r | 72 |

| 6. noch - nach | 73 |

| 7. v - b | 73 |

| 8. Anhang: | 73 |

| Auseinandergehen von Reim und Schreibung: | 73 |

| a) rcht - rt | 73 |

| b) vy - vehe | 74 |

| Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs in der Helmoldübersetzung | 75 |

| 1. Reime ė:ê, æ 1 und die Schreibungen o für ou | 75 |

| 2. -ig - -ik, -ich und he anstatt her | 75 |

| 3. Die Ausnahmegruppen I und II | 77 |

| 4. Die drei sprachlichen Wendepunkte | 78 |

| 5. Zwei Ausnahmegruppen im Zusammenhang mit dem ersten und dritten Wendepunkt | 80 |

| Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs im weiteren Verlauf der Reimchronik | 82 |

| 1. Der Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung und der Sprachgebrauch nach diesem Bruch | 82 |

| 2. Wiederaufnahme früher zurückgedrängter Ausnahmeformen gegen Ende des Werks | 83 |

| 3. Spracherscheinungen, die aus den letzten Teilen der Helmoldübersetzung in den Schlußteil der Chronik hinübergehen | 84 |

|

Seite V |

|

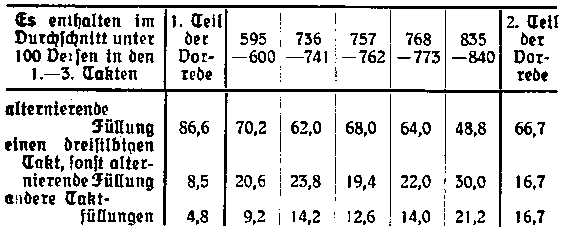

| Die Metrik in der Reimchronik | 85 |

| 1. Vorbemerkungen | 85 |

| 2. Versglätte | 87 |

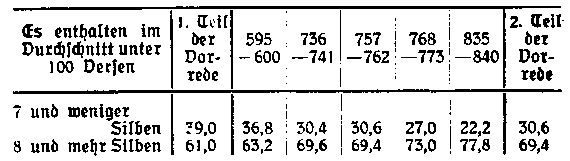

| 3. Silbenzahl der Verse | 88 |

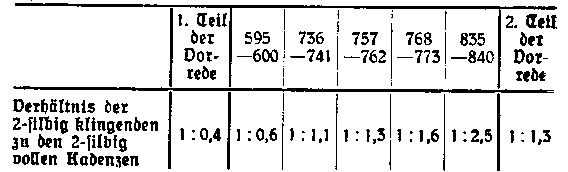

| 4. Kadenzen | 89 |

| Die sprachliche Einstellung des Verfassers, ihr Verhältnis zu seiner metrischen Einstellung und die Bedeutung des Sprachgebrauchs in der Reimchronik: | 89 |

| Die Prachthandschrift hat Autographenwert | 90 |

| Die sprachliche Einstellung des Verfassers | 91 |

| Der Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung als Arbeitspause | 92 |

| Die literarisch geprägte Sprache der Chronik und die Metrik ihrer Verse gehen auf dieselbe Einstellung des Verfassers zurück | 95 |

| Die Stellung der Mecklenburgischen Reimchronik in der Geschichte der Gattung und die Bedeutung des Sprachgebrauchs für Kirchbergs Werk | 96 |

| Auswertung der Sprache der Reimchronik | 98 |

| in der Richtung auf die Dialektgeographie und die Sprachgeschichte | 98 |

| in der Richtung auf die Erforschung der mhd. Literatursprache | 99 |

|

Seite VI |

|

Abkürzungen.

Einfache Zahlen ohne Titel oder Namen bezeichnen Seite und Zeile in der Kirchbergausgabe Westphalens (wenn es Zahlen zwischen 593 und 840 sind) oder in der Helmoldausgabe Schmeidlers (wenn es Zahlen zwischen 1 und 218 sind).

Ausgabe der Mecklenburgischen Reimchronik von Ernst Joachim von Westphalen, Monumenta inedita rerum Germanicarum praecique Cimbricarum et Megapolensium, Tom. 4, Lipsiae 1745.

Helmoldausgabe: Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, Ed. secunda, rec. Bernh. Schmeidler, in Script. Rer. Germ. in us. schol., Hannover und Leipzig 1909.

Bei den Zitaten sind die Stellenangaben nach Westphalen, aber der Wortlaut buchstäblich nach der Handschrift gegeben.

Ü nach der Stellenangabe eines Kirchbergzitats bedeutet, daß die Worte in einer Kapitelüberschrift, nicht im laufenden Text stehen.

v nach der Stellenangabe eines Kirchbergzitats bedeutet, daß der Schreiber seine falsche Schreibung, auf die an der betreffenden Stelle Bezug genommen ist, selbst richtig gestellt hat.

MJ: Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.

|

Seite 1 |

|

Die Bedeutung

der Mecklenburgischen

Reimchronik

und das Ziel der Untersuchung.

Die letzte Arbeit, die sich förderlich mit der Mecklenburgischen Reimchronik beschäftigt hat, "Ernst von Kirchberg, kein Mecklenburger, sondern ein Thüringer" von F. Schirrmacher, stammt aus dem Jahre 1875. Seitdem hat die mecklenburgische Geschichtsforschung die Chronik weiter ausgewertet; es sei etwa an Wiggers genealogische Forschungen zum mecklenburgischen Herzogshaus in MJ 50 und an Koppmanns Aufsatz "Die Ereignisse in Rostock von 1311, Sept. 17. bis 1314, Jan. 21.", MJ 56, erinnert. Aber nach diesen Arbeiten schien es, als ob das Kirchbergsche Werk im wesentlichen ausgeschöpft und sein Stoff von der Forschung aufgearbeitet sei. Und in der Tat sind für die Geschichtsforschung die reichlich überlieferten Urkunden unvergleichlich wichtiger als Kirchbergs Nachrichten. Über den Kreis der mecklenburgischen Geschichtsforschung hinaus ist die Chronik mit ihren über 26000 Reimversen kaum bekannt geworden, trotz Bemühungen wie denen von Bartsch, Bech und Bahder 1 ). Bei alledem ist man zu keiner Würdigung gelangt, die der Reimchronik ganz gerecht würde. Ein jüngeres Werk, das Kirchberg etwas ausführlicher erwähnt, ist die "Geschichte

|

Seite 2 |

|

von Mecklenburg" von O. Vitense 2 ): Um 1375 verfaßte Ernst von Kirchberg über dessen Lebensumstände - er soll Thüringer von Geburt gewesen sein - weiter nichts bekannt ist, eine "Reimchronik" in mhd. Sprache von Karl dem Großen bis 1337. Sie hat jedoch für die Geschichte unseres Landes nur in ihrem letzten Teil einen gewissen Wert, da sie sich hier neben einigen einheimischen Quellen, besonders einer Doberaner Herzogsgenealogie, auf mündliche Berichte stützt. Im übrigen ist sie nur eine (zumal fehlerhafte) Übersetzung von Helmolds Slavenchronik und ein Auszug aus Arnolds Slavenchronik und der Sächsischen Weltchronik ..." Stammlers "Verfasserlexikon" und Ehrismanns "Grundriß" nehmen von Kirchberg keine Kenntnis. Einen Versuch, die Mecklenburgische Reimchronik aus den Kräften der Zeit heraus zu deuten, macht Nadler in seiner Literaturgeschichte (in der 4. Auflage im 1. Band, in den früheren Auflagen im 2. Band); seine Gesamtauffassung ist jedoch abwegig, und einzelne Angaben über die Chronik sind unzutreffend. Maschek (im 5. Band in der Reihe "Realistik des Spätmittelalters" der "Deutschen Literatur in Entwicklungsreihen") begnügt sich damit, Nadlers Angaben vergröbert zu übernehmen.

Die Quellenverhältnisse liegen für rund die ersten zwei Drittel des Kirchbergschen Werkes klar. Hier ist die Chronik nämlich im wesentlichen eine freie Übersetzung der verbreiteten Slavenchronik Helmolds. Die Einschiebung von fünf Kapiteln ist alles, was Kirchberg braucht, um die Cronica Slavorum in eine mecklenburgische Chronik zu verwandeln. Die Helmoldübersetzung füllt über 16000 Zeilen. Mit 756, 41 ist sie beendet. Die Helmoldchronik schließt mit der Schilderung der Ereignisse des Jahres 1171 ab.

Nur ungefähr das letzte Drittel, rund 9000 Verse, hat Kirchberg selbständig zusammengestellt. Hier behandelt er die Geschichte Mecklenburgs systematisch von 1171 bis zum Jahre 1329, zum Regierungsantritt des Veranlassers des Werkes oder vielmehr zum Beginn der zunächst für den damals minderjährigen Albrecht eintretenden vormundschaftlichen Regierung. Der Aufbau dieses Abschnittes ist durchsichtig. Er zerfällt in zwei Teile, die durch den Einschnitt der Hauptlandesteilung nach dem Tode Heinrich Burwys (Borwins) I. unter die vier Söhne seines vor ihm verstorbenen Sohnes gekennzeichnet wer-

|

Seite 3 |

|

den. Diese Gliederung wird dem Verlauf der einzelnen Ereignisse, ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnis zueinander durchaus gerecht. Kirchberg setzt die Hauptlandesteilung in das Jahr 1231, was nicht urkundlich gesichert, aber im großen und ganzen richtig ist. Der erste Abschnitt bis zu dieser Zeit umfaßt nur rund 1200 Verse. Er berichtet über die mecklenburgischen Fürsten und die Ereignisse in ihrer Regierungszeit in zeitlicher Reihenfolge. 767, 8 beginnt der zweite Abschnitt nach der Hauptlandesteilung. Er ist nicht zeitlich, sondern nach den mecklenburgischen Fürstenhäusern gegliedert. Im Zusammenhang mit der Geschichte der einzelnen Linien berührt er Ereignisse bis zu den Jahren 1374 und 1377.

Die Quellen für den Teil nach der Helmoldübersetzung sind nicht in jedem Punkt faßbar. Thoms 3 ) hat über die wenigen sicheren Quellen eine Übersicht gegeben und darüber hinaus eine Anzahl Parallelstellen gesammelt, ohne daß man bei den Werken, denen die einzelnen Stellen entnommen sind, an wirklich von Kirchberg benutzte Quellen denken könnte. Der erste Abschnitt bis zur Hauptlandesteilung macht einen ausgesprochen annalenmäßigen Eindruck, so daß man beim Vergleich mit anderen Teilen der Chronik das Gefühl hat, als ob Kirchberg hier annalistische Aufzeichnungen, die etwa im Kloster Doberan vorhanden gewesen sein könnten, bearbeitet hätte. Ein Beispiel für solche Klosterannalistik liegt in der lat. "Doberaner Genealogie" 4 ) vor, deren Benutzung durch Kirchberg nachgewiesen ist. Kirchbergs Chronik schildert eine Reihe Ereignisse, für die sonst keinerlei Quellen erhalten sind. Man wird hier nicht zu viel mit mündlicher Überlieferung rechnen dürfen. Wenn auch Legenden wie die von dem heiligen Blut zu Doberan (757, 46 - 759, 16), von der Gründung Rostocks und Wismars (763, 1 - 6) von Johanns I. Theologiestudien und Leben (767, 27 - 49) und viele andere Erzählungen damals mündlich umgelaufen sind, so kann Kirchberg für sie ebensowohl schriftliche Aufzeichnungen, und zwar wahrscheinlich des Klosters Doberan, benutzt haben, die später verloren gegangen sind. Bestimmte Sterbedaten (762, 3 - 66), die Angaben über Pribislavs Gemahlin Woyslava (757, 27 - 37), die Jah-

|

Seite 4 |

|

reszahl der zweiten Gründung Doberans (761, 3 - 762, 3) usw. beweisen jedenfalls mit voller Deutlichkeit, daß Kirchberg Doberaner Quellen gekannt und ausgewertet hat, die verschollen sind. Die Quellen, die Kirchberg zur Verfügung standen, waren mindestens zu einem Teil vorzüglich. Ihm müssen Urkunden der herzoglichen Kanzlei und des Doberaner Klosters zugänglich gewesen sein, denn es läßt sich aufzeigen, daß er sie bei der Darstellung der Rostocker und Wismarer Ereignisse 1310 - 1314 und, um eine weitere Stelle zu nennen, etwa auch 767, 49 - 62 benutzt hat - ein Nachweis, der dem grundsätzlichen Verfahren des Mecklenburgischen Urkundenbuches, einige Stücke aus der Kirchbergchronik aufzunehmen, durchaus Recht gibt. Kirchberg beschränkt sich in dem selbständigen Teil nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung nicht auf die mecklenburgischen Ereignisse, sondern flicht in mehr oder weniger lockerem Zusammenhange Reichs-, Kaiser-, Papst-, Bischofs-, sächsische, pommersche, brandenburgische, schwedische, dänische Geschichte ein, für die besondere Quellen in Frage kommen.

So schätzbar die Nachrichten der Chronik sind - in dem, was sie berichtet, in ihrer Eigenschaft als Quelle über die Ereignisse, steht sie an Wert hinter der Urkundenüberlieferung weit zurück. Allein das betrifft nur einen Teil ihrer geschichtlichen Bedeutung, denn die Mecklenburgische Reimchronik ist selbst eine Urkunde, sie ist eine Geschichtsquelle von einzigartigem Wert für die Albrechtzeit, und zwar einfach durch ihr Vorhandensein und ihre Eigenart. Die Chronik ist überliefert in einer Prunkhandschrift größten Formats 5 ). Sie besteht aus 29 achtblättrigen Lagen aus Pergament von her. vorragender Güte: es ist so glatt und weiß, daß man Haar- und Fleischseite kaum unterscheiden kann. Die Blattgröße beträgt im Durchschnitt 43 X 32 cm. Mit dem kostbaren Pergament ist man verschwenderisch umgegangen. Der Schreibspiegel deckt nur rund 29 X 24 cm. Den Schriftspiegel füllt in Zeilen von ungefähr 1 cm Höhe eine prunkvolle große und klare Buchminuskel. Wie sehr die Schreibweise auf Schönheit des Eindrucks bedacht ist, verrät auch der Gebrauch der Abkürzungen. Der laufende Text ist nahezu abkürzungsfrei, die Kapitelüberschriften dagegen ver-

|

Seite 5 |

|

wenden Abkürzungen sehr reichlich, offenbar deshalb, weil sich so die Überschriften knapp und zusammengedrängt am schönsten in den breit hinfließenden Text einfügen. Ihre höchste Pracht entfaltet die Handschrift in der Illumination. Den Kopf jedes Kapitels schmückt im ersten Viertel der Handschrift eine liebevoll ausgezierte Initiale oder ein Miniaturbild.

Wüßte man es nicht aus der Vorrede des Verfassers selbst, so würde man es aus der Ausstattung der Handschrift erschließen können, daß der Auftraggeber der Reimchronik der mecklenburgische Herzog Albrecht II. selbst war. Die Entstehungsgeschichte des Werkes und der Handschrift ist bis ins einzelne zu verfolgen und mag an anderer Stelle geschildert werden. Das Werk wurde am 8. Januar 1378 begonnenen und die Handschrift, wie sich zeigen läßt, noch vor dem Tode des Herzogs (18. oder 19. Februar 1379) im Text mit den überlieferten Miniaturen vollendet. Sie ist bis auf ein paar Blätter, die, vermutlich im 16. Jahrhundert, ausgerissen wurden, vollständig erhalten; von den rund 28000 Versen, auf die sich die Chronik in ihrem ursprünglichen Umfang berechnen läßt, sind über 26000 auf uns gekommen. Der Schaden, der dem Werk entstand, ist erfreulicherweise nicht allzu beträchtlich 6 ). Die Illumination ist nur in etwa einem Viertel der Handschrift durchgeführt, sie wurde, wie sich beweisen läßt, beim Tode des Auftraggebers abgebrochen.

Schon die Entstehungsgeschichte erhellt, wie stark das Werk von seinem Auftraggeber, Albrecht II. bestimmt ist. Man kann das Denkmal nur verstehen, wenn man Albrecht II. kennt. Unter ihm hat Mecklenburg im 14. Jahrhundert seine größte Zeit erlebt. Es nahm eine bedeutende, freilich rasch vorübergehende Machtstellung ein. Sein Aufstieg war von Fürst Heinrich II. dem Löwen (1302 - 1329) vorbereitet. Der Mann, der Mecklenburg zur Höhe seiner Macht führte, war Heinrichs II. Sohn Albrecht II., der den Beinamen "der Große" bekommen hat (1329 - 1379) 7 ).

Er trägt seinen Beinamen mit Recht, unter den Regenten Mecklenburgs ist er wohl der bedeutendste gewesen. Er stand seinem Vater an kriegerischer Tatkraft nicht nach, er

|

Seite 6 |

|

war als Feldherr hervorragend, aber zugleich ein großer Politiker. Nachdem das in den fast ununterbrochenen Kriegen seines Vaters überanstrengte Land wieder zur Ruhe gekommen war und Kräfte gesammelt hatte, griff er in die Reichspolitik und in die nordeuropäische Politik ein. Der entscheidende Schritt war sein enger Anschluß an den Kaiser Karl IV. Der Erfolg, den Albrecht damit errang, war 1348 die Erhebung der mecklenburgischen Fürsten zu reichsunmittelbaren Herzögen. 1358 folgte der Erwerb der Grafschaft Schwerin. Zum Herzogstitel trat noch der Titel des Grafen von Schwerin, und Schwerin wurde jetzt Hauptresidenz Albrechts.

Albrecht II, hat die territoriale Entwicklung Mecklenburgs, abgesehen von den vormals geistlichen Gebieten, im allgemeinen abgeschlossen. Er hat weit mehr erstrebt. Die letzten 16 Jahre seines Lebens hat er die nordeuropäische Politik entscheidend bestimmt. Ihr galten seine größten Pläne, und hier tritt die Gestalt des Politikers Albrecht überragend hervor. Seine Unternehmungen darf man nicht rein dynastisch werten. Die Durchführung seiner Pläne hätte, ohne daß ihm das bewußt war, in gewissem Sinne den Ausbau und die Krönung der mannigfachen wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge bedeutet, die Schweden und Norddeutschland verbanden 8 ); und darum war seine Politik weder naturwidrig noch kurzsichtig 9 ). Albrecht II. vermochte seinen Sohn als König in Schweden durchzusetzen und ihn zu halten. Zuletzt konnte er darauf hinstreben, die dänische Krone für seinen Enkel zu erwerben. Das Unglück war, daß, nachdem das mecklenburgische Haus in Heinrich dem Löwen und seinem Sohn außerordentlich tüchtige Herrscher hervorgebracht hatte, beim Tode Albrechts, der 1379 erst 60 Jahre alt, unerwartet starb, kein Nachfolger da war, der den Verhältnissen gewachsen war. So zerfiel alles.

|

Seite 7 |

|

Das Bild Herzog Albrechts II., das man aus seinen politischen und kriegerischen Taten gewinnt, kann man aus der Kirchbergchronik vervollständigen. Das Werk beweist, daß er an geistigen und künstlerischen Strömungen seiner Zeit Anteil genommen hat. Es bestanden Verbindungen zwischen Mecklenburg und Böhmen. Sie waren schon dadurch gegeben, daß Karl IV. Prag zur Hauptstadt des Reiches machte, und zwar zur politischen und zur geistigen. Am augenfälligsten kommt das zum Ausdruck in der Gründung der ersten deutschen Universität 1348. So groß die Bedeutung dieser Gründung für das ganze Reich war, sie wirkte sich doch nicht überall gleichmäßig aus; das oberdeutsche Gebiet wurde dadurch bei weitem nicht so stark berührt wie Norddeutschland und damit auch Mecklenburg 10 ). In Prag studierten viele Mecklenburger, und auch unter den Professoren sind bekannte Mecklenburger namhaft zu machen. Hinrich Retzekow aus Ribnitz bei Rostock gehörte in den letzten 20 Jahren des Jahrhunderts zu den angesehensten Prager Professoren. Dietrich Sukow aus Rostock erreichte in Prag die Würde eines Juristenrektors. Der Mecklenburger Henning Boltenhagen führte 1409 als Rektor die Deutschen von Prag nach Leipzig. Von Mecklenburgern, die später in ihrer Heimat als Ratsschreiber oder im Domkapitel zu Schwerin zu Amt und Würden kamen, weiß man, daß sie in Prag studiert haben. Und als schließlich 1419 die Universität Rostock gegründet war, waren "von den ersten zwölf Rektoraten .... nicht weniger als zehn mit ehemaligen Prager Dozenten und Scholaren besetzt".

Albrecht II. hat hier die geistigen Beziehungen wie in seiner nordischen Politik die kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen in seine politischen Bestrebungen eingehen und damit zu höchster Wirkung gedeihen lassen. Albrecht II. traf oft, mitunter mehrmals im Jahre, mit Karl IV. zusammen, und 1376, um ein einzelnes Beispiel anzuführen, wurde zur Festigung der luxemburgisch-mecklenburgischen Beziehungen eine Verlobung zwischen einem Sohn des Kaisers und einer Enkelin Albrechts II. geschlossen. Bei solch engem Zusammengehen ist es verständlich, wenn sich der künstlerische Geschmack am Hofe des mecklenburgischen Herzogs nach der böhmischen Kunst ausrichtete. Als Denkmal dafür stellt sich die

|

Seite 8 |

|

Kirchberghandschrift dar. Ihre Miniaturen und das Rankenwerk um die Schreibspalten bedürfen einer kunstgeschichtlichen Untersuchung; sie erinnern an die Wenzelbibel, die nicht viel später als die Kirchberghandschrift entstanden sein wird. Vielleicht läßt sich V. C. Habichts Ansicht 11 ) erhärten, daß hier der böhmische Einfluß auf die niederdeutsche Kunst am frühesten zutage tritt 12 ). Der Gedanke Albrechts II., den Glanz seines Hofes gerade durch eine solche Prachthandschrift zu erhöhen, geht gewiß auf Anregungen zurück, die er im Umgang mit Karl IV. erhalten hat.

Daß diese Prachthandschrift allerdings eine Chronik enthält, ist aus anderen Zusammenhängen zu verstehen. Es bestehen innere Beziehungen zur Braunschweigischen Reimchronik, die das sächsische Herzogshaus, von dem die Mecklenburger bis in Albrechts II. Zeit lehnsabhängig waren, verherrlichte und die eine große Wirkung ausgeübt hat; denn ihre Spuren lassen sich bis in die altschwedische Literatur verfolgen. 12a ). Der Wert, den Albrecht II. dem Werk beimaß, erhellt daraus, daß er, wie an anderer Stelle gezeigt werden wird, den Verfasser in seinem Archiv arbeiten und wichtige Urkunden in sein Werk aufnehmen ließ. Es sollte eine zuverlässige Darstellung der Voraussetzungen und der Entwicklung der mecklenburgischen Macht werden. So schuf sich Albrecht II. in der Kirchbergschen Chronik ein Werk, dessen künstlerische Ausstattung den Schätzen am Böhmenhofe und dessen Inhalt den ähnlichen Werken der benachbarten politischen Gemeinschaften, der Braunschweigischen Reimchronik, ja, der berühmten chronistischen Tätigkeit Lübecks nacheiferte.

Die Chronik ist in der überlieferten Form nicht zu dem ursprünglich geplanten Schluß gediehen; sie hatte von Karl dem Großen bis zur Entstehungszeit des Werkes

|

Seite 9 |

|

reichen sollen. Noch 825, 18 - 21, etwa 2000 Verse vor dem zu erschließenden, nicht erhaltenen Schluß der Reimchronik, sagt der Verfasser mit Bezug auf den 1329 gestorbenen Heinrich II.:

noch lange von synen kynden nicht.

Ich wil vzrichten rechte

erst der von Werle geslechte.

Das kann im Zusammenhang nichts anderes heißen, als daß er in demselben Werk noch über Heinrich II. hinausgehen und die Söhne Heinrichs II., unter ihnen also Albrecht II., den Auftraggeber der Chronik, und seine Regierungszeit noch behandeln will. Die letztere Feststellung ist besonders wichtig, denn sie schließt die Spekulationen über das Vorhandensein eines "Herzog-Albrecht-Buches" von Kirchberg aus. Sie besagt ganz einwandfrei, daß Kirchberg ein solches Werk noch nicht abgefaßt hatte. Darum kann man die Verse 837, 39 ff.:

Knyse Janeke waz des nam,

Und czwo tochtere schon und here:

dy Cronike sayd von den wol mere

In herczogin Albrechtis buche,

wer es wiszin wil, der suche!

nicht dahin auslegen, als ob Kirchberg hier auf ein früheres Werk von sich verweise, das verloren sei. Er kann mit dieser Stelle nur etwas meinen, was er plante. Ob der Plan ausgeführt wurde? Sicher dürfte sein, daß Kirchberg die Mecklenburgische Reimchronik, wie sie in der überlieferten Handschrift niedergelegt ist, noch vor dem Tode des Veranlassers Albrecht II. (18. oder 19. Februar 1379) beendet hat; es wäre sonst kaum möglich gewesen, daß Kirchberg den Auftraggeber in der Vorrede, deren einer Teil nach der Beendigung der Chronik geschrieben ist 13 ), erwähnt, ohne seines Todes zu gedenken, zumal er von ihm mit so lobenden Worten spricht. Nun umfaßt das Werk rund 28000 Verse, und da Kirchberg, wie er in der Vorrede ausdrücklich sagt, erst am 8. Januar 1378 mit der Chronik begann, ergibt sich eine ganz erstaunliche Arbeitsleistung für ein Jahr; Kirchberg kann also vor dem Tode Albrechts nichts außer der vorliegenden Reimchronik geschrieben haben. Wie es aber mit Kirchbergs Tätigkeit nach

|

Seite 10 |

|

dem Tode Albrechts stand, das kann man aus der Behandlung des Werkes kurz vor der Fertigstellung des Codex erschließen. Die Illumination wurde, nachdem sie ungefähr zu einem Viertel durchgeführt war, abgebrochen, und für den fertiggeschriebenen Text hatte man so wenig Wertschätzung, daß man, wie der Zustand der beschmutzten Außenseiten der einzelnen Lagen zeigt 14 ), die Lagen längere Zeit ungebunden und unbeachtet liegen ließ. Das sind Tatsachen, die man nur mit dem Tode des Veranlassers des Werkes und der Einstellung seiner Nachfolger erklären kann, die für seine künstlerischen und literarischen Pläne ebenso wenig Verständnis hatten wie für seine politischen Leistungen. Danach ist es wohl ausgeschlossen, daß Kirchberg nach dem Tode Albrechts des Großen als mecklenburgischer Geschichtsschreiber weitergewirkt und daß man ihm ein neues Werk in Auftrag gegeben hätte. Fraglich ist nun, ob an der genannten Stelle ein eigenes Werk über Albrecht oder nur ein Schlußstück der vorliegenden Chronik gemeint ist. Auf ein besonderes Werk könnte vielleicht die Ausdrucksweise wer es wiszin wil, der suche deuten, die sich von den sonst in der Chronik vorkommenden Verweisungen unterscheidet, sowie der Umstand, daß - laut dem erst nach der Fertigstellung der Chronik verfaßten Schluß der Vorrede 13 ) - das Werk, wie es vorlag, im Gegensatz zu dem ursprünglichen Plan mit der Zeit vor dem Regierungsantritt Albrechts II. abgeschlossen sein dürfte. Aber auch, wenn das buch nach der im Mhd. ganz gewöhnlichen Bedeutung nur einen besonderen Teil, eine Fortsetzung des überlieferten Werkes meint, so erscheint es schon damit, da sonst in der Mecklenburgischen Reimchronik keinerlei Einteilung in größere Abschnitte als Kapitel vorkommt, auffällig abgehoben und für sich gestellt.

Man wird es gewiß bedauern, daß das "Herzog-Albrecht-Buch" nicht zur Ausführung gekommen ist. Aber bereits der Plan ist bemerkenswert und für die Persönlichkeit Albrechts II. aufschlußreich. Denn das Buch hätte den Auftraggeber selbst zum Helden einer - mehr oder weniger von der übrigen Chronik abgehobenen - geschichtlich-literarischen Darstellung gemacht. Und das erschiene außergewöhnlich. Werke über sich selbst haben Kaiser schreiben lassen können - aber Fürsten? Erst Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, der als Förderer der Universität Heidelberg zum Humanismus und zur Renaissance hin-

|

Seite 11 |

|

überführt, hat in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts eine Chronik über seine Taten schreiben lassen 15 ).

Es kann dahingestellt bleiben, wie es sich mit dem "Herzog-Albrecht-Buch" verhält. Jedenfalls ist durch eine Betrachtung der Mecklenburgischen Reimchronik, wie sie überliefert ist, das Bild Albrechts II. abzurunden. Es ist derselbe Mann, der sich die Chronik von Ernst von Kirchberg hat schreiben lassen, der den Herzogstitel für sein Haus erwarb, der Mecklenburg zu seiner höchsten Machtstellung geführt hat, der eine weitausschauende nordeuropäische Politik trieb, der der neuen Kunst offenstand und der vielleicht sogar den renaissancemäßig anmutenden Plan eines geschichtlich-literarischen Werkes über sich selbst faßte. Die Mecklenburgische Reimchronik aber sollte nach dem Willen ihres Auftraggebers eine Kostbarkeit des herzoglichen Hofes und ein geschichtlich-literarisches Werk sein, Ausdruck zugleich und Rechtfertigung von Glanz und Macht des mecklenburgischen Herzogshauses im 14. Jahrhundert, und sie ist bis heute das Denkmal der großartigen Persönlichkeit Herzog Albrechts II. geblieben.

Wenn nun die Mecklenburgische Reimchronik so weitgehend vom Auftraggeber bestimmt erscheint - wo liegt der Anteil des Verfassers am Werk? Man wird ihn ganz allgemein darin suchen, wie er dem Plan, dem Grundgedanken des Auftraggebers Gestalt gab. Man wird zuerst an den Stil denken, in dem man bei literarischen Werken die Ausprägung der Verfasserpersönlichkeit am ehesten zu finden gewohnt ist. Und der stilistische Befund ist allerdings auch in diesem Falle für den Verfasser sehr aufschlußreich, wenn auch nur in der Hinsicht, daß von Stil im engeren Sinne bei Kirchberg keine Rede sein kann, noch weniger als sonst schon bei Reimchroniken. Ernst von Kirchberg hat keinerlei stilistischen Ehrgeiz; er bemüht sich nicht einmal um die zu seiner Zeit gängigen stilistischen Formen. Die Beziehung der mecklenburgischen Reimchronik zur Dichtung bleibt, von dieser Seite aus gesehen, äußerlich, sie umfaßt den Stil nicht mit. Innerlich ist die Reimchronik - dem Stoff nicht unangemessen - nüchternste Berichtsprosa. Die Chronik möchte, wie schon erwähnt wurde, für Mecklenburg das ersetzen, was für Lübeck die Rats-

|

Seite 12 |

|

chronistik war. Wenn die Geschichtsschreibung trotzdem in das "höfische" Reimgewand gekleidet wurde, so ist dabei bemerkenswert, daß Kirchberg eine stilistische Umformung nicht für notwendig hielt; in anderen Bezirken aber ist der Wille des Verfassers deutlich zu spüren: in der Metrik, im Reim und allgemein in der grammatischen Form der Sprache. Und in diesen Bestrebungen ist die Leistung Kirchbergs zu fassen. Seiner ausgesprochenen Sorgfalt im Versbau, im Reim- und überhaupt im Sprachgebrauch nachzugehen, ist der Weg zur Auswertung der Mecklenburgischen Reimchronik, wenn man sie als literarisches Werk des Verfassers betrachten will.

Die Chronik ist, wie unten nachgewiesen wird, in Mecklenburg abgefaßt und niedergeschrieben, die Sprache des Textes ist aber hochdeutsch. Diese Tatsache enthält bereits die Frage nach den Grundlagen für die sprachliche Beurteilung: wie ist die Sprachform zu fassen, handelt es sich hier um die künstliche Literatursprache eines Niederdeutschen, oder hat sich der mecklenburgische Herzog seine Chronik von einem Hochdeutschen verfassen lassen? Wie schwierig eine solche Frage zu entscheiden ist, braucht nicht lange theoretisch erörtert zu werden, es läßt sich an einem Fall aus der Geschichte der deutschen Philologie erläutern. Als Helm sich im Jahre 1899 mit Heinrich von Hesler zuerst eingehender beschäftigte, setzte er ihn PBB 24, 175 ins Ordensland, nachdem er schlesische Herkunft des Dichters ausführlich erwogen hatte. Edward Schröder stellte ZfdA 43, 183 sofort das Unbefriedigende dieser Untersuchung fest und wies auf Westfalen als Heimat des Dichters hin. Helm nahm daraufhin seine eigene Ansicht zurück und die Edward Schröders an, ja, er ging in der gewiesenen Richtung einen Schritt weiter als Schröder, indem er 1902 in der Einleitung zur Ausgabe des Evangeliums Nikodemi S. LXXII ungefähr mit denselben Mitteln und mit derselben Überzeugungskraft anstatt der preußischen die westfälische Abkunft Heslers sprachlich bewies. Nun aber wurde Eduard Schröder auf Urkunden aufmerksam, die ihn veranlaßten, thüringische Herkunft in Erwägung zu ziehen (ZfdA 53 (1912), 400). Helm hat sich zu der Verfasserfrage nicht mehr geäußert. Krollmann aber hat die Urkunden gründlich bearbeitet und dabei die Herkunft Heslers einwandfrei festgestellt (Zeitschr. d. westpreuß. Geschichtsvereins 58, Danzig 1918 S. 93 - 110). Nach seinen familien- und ortskundlichen Darlegungen steht auch

|

Seite 13 |

|

für Edward Schröder die ostthüringische Heimat des Dichters sicher (ZfdA 70 (1933), 132; Reimstudien 3 (1935), 141).

Dieser Weg der urkundlichen Bestimmung der Herkunft ist auch bei Kirchberg zu beschreiten. Denn nur auf diesem Weg kann man zu sicheren Ergebnissen gelangen. Es ist aber gleichzeitig der einzige Weg, um die sprachliche Forschung auf diesem Gebiet weiterzubringen. Das mag wiederum ein einzelnes Beispiel beleuchten. Die wenigen n-losen Infinitive, die unten mit besprochen werden, könnten keinerlei Hinweis auf die Heimat des Verfassers geben; denn Kirchberg stammt aus einem Gebiet, das heute das Inf.-n bewahrt und dessen früheres Verhalten zu dieser grammatischen Erscheinung gerade erst auf Grund der genealogischen und heraldischen Bestimmung Kirchbergs geklärt werden kann! Ohne um die Heimat zu wissen, ohne die vermutliche Mundart des Verfassers zu kennen, sind n-lose Infinitive also bei Kirchberg überhaupt nicht zu beurteilen. Ist die Heimatzuweisung dagegen sicher, dann ist zuerst die Sprache des Denkmals selbst zu deuten, und zum andern lassen sich darüber hinaus Erkenntnisse von weiterreichender Geltung gewinnen. Wie mit dem Inf.-n im einzelnen, so ist es mit der Sprache Kirchbergs im ganzen. Wollte man mit den bisherigen sprachlichen Bestimmungsmethoden vorgehen, würde man nicht einmal zu einer sicheren Beurteilung der Sprache gelangen. Falls man umgekehrt Kirchbergs Herkunft unabhängig von seiner Sprache, ohne Zuhilfenahme sprachlicher Mittel bestimmen kann, so ist aus der Sprache des Denkmals eine wesentliche Förderung der sprachlichen Forschung zu gewinnen. In dem einen Fall - soviel zeigte schon das Beispiel des Inf.-n - geben mhd. Grammatik und Dialektgeographie keine Auskunft, in dem andern Fall ergeben sich neue Erkenntnisse für sie. Es ist daher unabweisbar, die Herkunft Ernst von Kirchbergs, des Verfassers der Mecklenburgischen Reimchronik, rein auf genealogischem und heraldischem Wege zu bestimmen, so schwierig und umfänglich die Untersuchung werden mag.

Mit der Bestimmung der Herkunft des Verfassers sind die äußeren Voraussetzungen für seinen Sprachgebrauch erfaßt. Sie sind unumgänglich für das Verständnis der Sprache, aber sie sind noch nicht entscheidend. Die Sprache eines literarischen Denkmals geht nicht einfach aus der Mundart der Heimat des Verfassers oder der Entstehungslandschaft des Werkes hervor,

|

Seite 14 |

|

sie ist auch nicht etwa ein bloßes Gemisch von Mundart und Literaturtradition. Die Sorgfalt, die Kirchberg ähnlich wie auf den Versbau auf den Reim und überhaupt die Sprache verwendet, weist darauf hin, daß die Sprachformen aus anderen Gründen heraus verstanden werden müssen. Dem nachzugehen, ist das Vorhaben der gegenwärtigen Untersuchung. Sie bemüht sich, den eigentlichen Aufgaben sprachlicher Forschung zu dienen, zu denen die Herkunftsbestimmung des Verfassers nur Vorarbeit ist.

1. Teil:

Die Herkunft Ernst von Kirchbergs als Voraussetzung für den Sprachgebrauch in der Mecklenburgischen Reimchronik.

1. Die Geschlechter von Kirchberg im Mittelalter.

Angaben über den Verfasser; Gang der Untersuchung. Der Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik nennt in der Vorrede seinen Namen, Ernst von Kirchberg. Dazu gibt die Miniatur am Kopf der Vorrede das Bild des Verfassers und, was das Wichtigste ist, sein Wappen; die Miniatur stellt, wie auch die Miniaturen vor den weiteren Kapiteln, im Bilde das dar, was der folgende Text enthält, ein Gebet des Verfassers. Daß es sich bei der ersten Miniatur um den Verfasser selbst handelt, hat zuerst Lisch MJ 12 (1837) gesehen. Der Wappenschild zeigt in weiß drei Spitzen (schwarz, schwarz-rot und rot). Die Helmzier ist ein Manneskopf mit braunem Bart, auf dem Kopfe sind zwei Spitzen, von denen wiederum die eine eine schwarze, die andere eine rote Spitze in weiß enthält. Die Helmdecke ist rot. Kritisch gesichert zu werden braucht weder die Namensnennung noch die Miniatur. Diese Angaben in der Originalfassung, die dem Besteller Herzog

|

Seite 15 |

|

Albrecht II. eingehändigt werden sollte, stimmen selbstverständlich.

Ein Geschlecht von Kirchberg mit diesem Wappen ist bisher unbekannt. Daß trotzdem versucht werden muß, die Herkunft des Verfassers der mecklenburgischen Reimchronik aus seinem Namen und seinem Wappen ohne Beihilfe der Sprache des Werkes festzustellen, wurde bereits oben dargelegt. Aus den Erörterungen ging gleichzeitig hervor, daß die Verfasserfestlegung gar nicht scharf und sicher genug sein kann. man darf sich nicht dadurch abschrecken lassen, daß gerade Kirchberg zu den verbreitetsten mittelalterlichen Namen gehört. Man muß sich eine Überschau über sämtliche mittelalterlichen Geschlechter mit diesem Namen verschaffen, die irgendwie bekannt sind, um unter ihnen das Geschlecht des mecklenburgischen Reimchronisten Schritt für Schritt einzugrenzen. Der Beweis besteht in diesem Falle nicht nur darin, daß ein Geschlecht aufgezeigt wird, zu dem der Verfasser gehört haben könnte, sondern noch darin, daß sämtliche Geschlechter, die überhaupt in Frage kommen könnten, ausgeschlossen werden zugunsten eines einzigen. Die Ermittlung eines Geschlechts, das dem Namen und dem Wappen des Verfassers entspricht, ist also nur ein Teil der Aufgabe; die Hauptaufgabe ist die, zu zeigen, daß der Verfasser zu keinem anderen Geschlecht gehört haben kann.

Die umfängliche Zusammenstellung aller Geschlechter von Kirchberg kann auch für andere Zweige der Wissenschaft nutzbringende Ergebnisse abwerfen. Bei wenigen anderen Geschlechtern wird in der mittelalterlichen Geschichtskunde solch ein Durcheinander herrschen wie bei den Kirchbergern. Die Verwirrung, die in den Registern der Urkundenbücher, ja sogar in genealogischen Werken und in Wappen- und Siegelsammlungen zutage tritt, ist überraschend. Um ein zahmes Beispiel aus den verhältnismäßig bekanntesten hochadligen Geschlechtern und aus den letzten Jahren zu nennen: im Jahre 1933 werden im Urkundenbuch des Eichsfeldes (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen N.R. 13) die Grafen Konrad und Emicho zu den thüringischen Grafen von Kirchberg geschlagen, obwohl sie überhaupt nicht zu einem Kirchbergischen Geschlecht gehören, sondern zu den berühmten Wildgrafen von Kirburg (über Kirn an der Nahe), während umgekehrt Schmithals, weil er nicht erkennt, daß die Elisabeth von Kirberg im Stift Elten eine Tochter aus dem Wildgrafengeschlecht ist, in seinem Aufsatz "Drei freiherrliche Stifter am Niederrhein" (Annalen des histo-

|

Seite 16 |

|

rischen Vereins f. d. Niederrhein 84 (1907), 150) ein sonst unbekanntes Geschlecht von Kirberg in der Eifel erwägt. Man sieht gerade hier, wie unerläßlich für die richtige Zuteilung eine vorausgehende Übersicht über sämtliche Geschlechter ist. Es wird der Kürze halber im folgenden auf Polemik verzichtet, so wesentlich sie in vielen Punkten zur Verdeutlichung beitragen würde. In den meisten Fällen sind die hier gegebenen Zuordnungen und Ableitungen sicher. Andere Meinungen wurden nur angeführt, wo die Verhältnisse nicht völlig zweifelsfrei lagen. Wo schon eine Arbeit über ein Teilgebiet vorhanden war, begnügt sich die Übersicht mit einem einfachen Verweis, ohne auf Einzelfehler einzugehen, die die Gesamtfrage nicht berühren.

Natürlich muß sich eine solche Übersicht auf das bereits veröffentlichte Material beschränken. Sie kann außer den darstellenden Werken nur die gedruckten Urkunden und die Regesten-, Wappen- und Siegelveröffentlichungen verwerten. Gewiß ist das wenig im Verhältnis zu den vorhandenen Urkundenschätzen, und natürlich läßt sich die Geschichte der einzelnen Geschlechter noch stark ausbauen. Aber die ritterlichen Geschlechter von Kirchberg scheinen in den bisher veröffentlichten Urkunden ziemlich vollständig erfaßt zu sein. Es ist unwahrscheinlich, daß es Geschlechter gegeben hätte, die den Urkundensammlungen ganz und gar entgangen wären. Die Stichprobe bei dem niederhessischen Rittergeschlecht bestätigt das. So viel klarer die Geschichte des Geschlechts aus den Mitteilungen des Staatsarchivs Marburg hervorgeht, aus den gedruckten Urkunden konnte schon das Geschlecht selbst, seine soziale Stellung und sein Herkunftsort bestimmt werden.

Für die hier notwendigen Zusammenstellungen der Kirchberg-Geschlechter lassen sich ohne Bedenken einige Einschränkungen machen. Es brauchen nicht die Geschlechter in allen Gegenden Deutschlands mit gleicher Eindringlichkeit untersucht zu werden. Soviel ergibt sich aus der Sprache der Reimchronik ohne allen Zweifel, daß der Verfasser aus Österreich, Bayern oder der Schweiz nicht stammen kann. Das bedeutet keine Benutzung sprachlicher Hilfsmittel zur Verfasserbestimmung. Es wäre sinnlos, wollte man annehmen, daß Ernst von Kirchberg aus den genannten Gebieten stammen könnte. Für Österreich, Bayern und die Schweiz genügt es daher, nur die Geschlechter durchzusehen, die schon genealogische oder heraldische wissenschaftliche Beachtung erfahren haben.

|

Seite 17 |

|

Im übrigen läßt sich kaum vermuten, aus welcher Gegend das Geschlecht des Reimchronisten stammt. Die Form des Namens, in der sich der Verfasser selbst nennt, gibt keinen Anhalt. Schirrmacher geht davon aus, daß Kirchberg, nicht etwa Kerkberg, die mundartliche Aussprache des Verfassers gewesen sein müsse, weil ja für den Reim auf werg beide Formen gleichwertig seien und darum die handschriftliche Schreibung die echte Namensform wiedergebe. Er hat dabei nicht beachtet, daß im Mittelalter die Namenschreibung nicht fester als die Schreibung aller anderen Worte war. So erscheint die Burg bei Jena in Urkunden bald als Kirch- und Kerchberg, bald als Kirc-, Kerc-, -berg, -berc und -perg, ja sogar als Churberg (diese Namenformen alle bei Schmid). Die gleichmäßig geregelte Sprache der Handschrift wäre Grund genug, um die Form Kirchberg allein daraus zu erklären. Aus den Urkunden müssen also alle Kerk-, Ker- und Karberg, Kerch-, Kirch- Kir- und Kerberg gesammelt werden. -berg und -burg im zweiten Bestandteil werden meist miteinander verwechselt. Dagegen braucht Kilburg (Kyllburg) nicht aufgenommen zu werden. Dieser Ort an der Kyll im Kreise Bitburg im Regierungsbezirk Trier ist so auffällig mit dem Flußnamen verbunden, daß er sich auch in einem Familiennamen nicht in Kirchberg hätte verwandeln können. Außerdem gilt nur für das alemannische Gebiet der Wechsel kirche - kilche, nur hier sind die Kilchberg wie die Kirchberg zu berücksichtigen.

Quellen. Die Quellen und Vorarbeiten hier aufzuzählen, ist unmöglich. Durchgesehen ist alles, was in Dahlmann-Waitz, "Quellenkunde der deutschen Geschichte" (9. Auflage von H. Haering, Leipzig 1931) unter den Nummern 1153 bis 1216, 1244 bis 1273, 1314 bis 1508 verzeichnet ist, eine Reihe weiterer Arbeiten, die an anderen Stellen zu finden waren, und das, was sich aus der Durchsicht dieser Arbeiten ferner ergab. Für Thüringen und Hessen wurde alles durchgesehen, was irgend aus Spezialbibliographien, geschichtlichen und landeskundlichen Werken der Gegenwart und Vergangenheit zu ermitteln war. Für die übrigen Gebiete wurde außer der genannten Literatur noch das verwertet, was sich über irgendwelche Orte oder Geschlechter von Kirchberg in den Bibliographien zur Geschichte einzelner Gebiete, wie sie Dahlmann-Waitz Nr. 956 bis 976 zusammenstellt, findet. Die Erscheinungen der letzten Jahre wurden mit bibliographischen Hilfsmitteln des Dahl-

|

Seite 18 |

|

mann-Waitz Nr. 945 ergänzt, für Hessen, Thüringen und Randgebiete wurden außerdem die laufenden Bibliographien der Zeitschriften, für Mecklenburg die Jahresbibliographien der MJ benutzt. Für Hessen wurden noch alle in den Dahlmann-Waitz-Nrn. 1104 - 1106 und 1108 genannten Zeitschriften durchgesehen, ebenso alle Bände der MJ. Außerdem wurden die genealogischen, heraldischen und sphragistischen Werke, wie sie Dahlmann-Waitz in den Abschnitten 8 und 9 unter den "Hilfswissenschaften" anführt, dazu die mittelalterlichen Wappenbücher, die bei Frh. v. Berchem, Galbreath und Hupp, "Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters" (Schweizer Archiv für Heraldik 39 (1925), 40 (1926) und 42 ( 1928) zusammengestellt sind, und die Arbeiten darüber, soweit sie mir erreichbar waren. Auch auf diesem Gebiete wurden die Neuerscheinungen bis in die Gegenwart herein berücksichtigt.

Abkürzungen der Literatur.

AHG - Archiv für hessische Geschichte und Altertumskd., Darmstadt.

Alberti - Otto von Alberti, Württembergisches Adels- und Wappenbuch I, Stuttgart 1889.

AssebUB - Asseburger Urkundenbuch, hsg. von Joh. Graf von Bocholtz-Asseburg. Bd. 1 (Hannover 1876), Bd. 3 (Hannover 1905).

Avemann - H. F. Avemann, Vollständige Beschreibung des Geschlechts der Burggrafen von Kirchberg, Frankfurt a. M. 1747.

Balds - A. Baldsiefen, Das Kassiusstift in Bonn und die Standesverhältnisse seiner Mitglieder im Mittelalter, Rheinische Geschichtsblätter 9, 1910.

Bruchmann - K. G. Bruchmann, Der Kreis Eschwege, Territorialgeschichte der Landschaft an der mittleren Werra = Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 9, Marburg 1931.

Brunner - H. Brunner, Gudensberg, Kassel 1922.

Classen - W. Classen, Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter = Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 8, Marburg 1929.

CodDSaxR - Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, hsg. von Otto Posse und Hubert Ermisch. I. Hauptteil: Abt. A, 3 Bde., Abt. B, 3 Bde. II. Hauptteil: 18 Bde. Leipzig 1864 - 1909

Dobenecker - Otto Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, 3 Bde., Jena 1896 - 1925

Dorvaux - N. Dorvaux, Les anciens pouillés du diocèse de Metz = Mémoires de la société d'archéologie et d'histoire de la Moselle 18, Nancy 1902.

|

Seite 19 |

|

Erath - Codex diplomaticus Quedlinburgensis, ed. A. U. ab Erath, Francofurti ad Moenum 1764.

Fahne - A. Fahne, Geschichte der kölnischen, jülichschen und bergischen Geschlechter, Köln und Bonn, 1. Teil 1848. 2. Teil 1853.

Falckenheiner - C. B. N. Falckenheiner, Geschichte hessischer Städte und Stifter, Bd. 1 Kassel 1841, Bd. 2 Kassel 1842.

GeschQuSachs - Geschichtsquellen der Provinz Sachsen.

Gudenus - Codex diplomaticus anecdotorum res Moguntinas illustrantium ed. V. F. de Gudenus, 1. Bd. Göttingen 1743, 2. Bd. Frankfurt und Leipzig 1747.

Hammer - Hammer, Die ausgestorbenen Herren von Kirchberg. Würtembergische Jahrbücher 1838, S. 335 - 356.

Hefner - Otto Titan v. Hefner, Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland. Bd. 2. Regensburg 1863.

HennebUB - Hennebergisches Urkundenbuch, 1. Teil hsg. von K. Schöppach, Meiningen 1842, 3. Teil hsg. von G. Brückner, Meiningen 1857.

Heyck - Eduard Heyck, Deutsche Geschichte, 2. Bd., Bielefeld und Leipzig 1906

Jordan - R. Jordan, Chronik der Stadt Mühlhausen i. Thür., 1, Mühlhausen 1900.

Kneschke - E. H. Kneschke, Neues allgem. deutsches Adelslexikon. 5. Bd., Leipzig 1864.

Lacomblet - Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, hsg. von Theod. I. Lacomblet, Bd. 3 1853, Bd. 4 1857, Düsseldorf.

Matrikel der Universität Köln: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 8: Bd. 1 1928 2 , Bd. 2 1919, Bd. 3 1931.

Neubauer - Andreas Neubauer, Regesten des Klosters Werschweiler = Veröffentlichungen des historischen Vereins der Pfalz 13, Speyer 1921.

OberbadGeschlb - Oberbadisches Geschlechterbuch, hsg. von Jul. Kindler von Knobloch. 2. Bd., Heidelberg 1905.

Otto - E. F. Otto, Adel und Freiheit im deutschen Staat des frühen Mittelalters = Neue deutsche Forschungen, Abt. Mittelalterliche Geschichte 2, Berlin 1937.

Posse - Otto Posse, Die Siegel des Adels der Wettiner Lande, 4. Bd., Dresden 1911.

PublPrStArch - Publikationen aus den Preußischen Staatsarchiven.

PublRheinG - Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde.

Quellen z. lothr. Gesch., hsg. von der Gesellschaft für lothring. Geschichte und Altertumskunde, 1. Bd. Metz 1901, 2. Bd. ebd. 1905

RegBadenHachberg - Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg, Bd. 3, hsg. von H. Witte, Innsbruck 1907.

RegMagd - Regesta Archiepiscopatus Magdeburg. von v. Mülverstedt, Magdeburg: 2. Teil 1881, 3. Teil 1886.

RegTrier - Regesten der Erzbischöfe zu Trier von Adam Goerz, Trier 1861.

|

Seite 20 |

|

Reimer - Heinr. Reimer, Historisches Ortslexikon für Kurhessen = Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen und Waldeck 14, Marburg 1926.

RheinAntiqu - Denkwürdiger und nützlicher rheinischer Antiquarius, Mittelrhein, II. Abt. 17. - 19. Bd., Koblenz 1870.

Riedesel - E. E. Becker, Die Riedesel zu Eisenbach, Bd. 2, Offenbach 1924.

Rietstap - I. B. Rietstap, Armorial général, Tome 1, Gouda 1884 2 .

Rolland - V. Rolland, Planches de l'armorial général. Bd. 3, Paris 1909.

Schirrmacher - Friedr. Schirrmacher, Ernst von Kirchberg, kein Mecklenburger, sondern ein Thüringer, Rostock 1875.

Schmid - Eduard Schmid, Geschichte der Kirchbergschen Schlösser auf dem Hausberg bei Jena, Neustadt a. O. 1830.

Schöttgen-Kreysig - Diplomataria et scriptores historiae Germanicae, hsg. von Christian Schöttgen und Georg C. Kreysig, Bd. 1, Altenburg 1753.

Siebm - Siebmachers großes und allgemeines Wappenbuch, begründet von Otto Titan v. Hefner, Nürnberg seit 1854, zitiert nach Bänden, Teilen, Seiten.

Siebm 1772 - Johann Siebmachers Wappenbuch, Nürnberg 1772.

UBAltenberg - Urkundenbuch der geistlichen Stiftungen des Niederrheins, Teil 3: Abtei Altenberg, Bd. 1, hsg. von H. Mosler, Bonn 1912.

UBGereon - Urkundenbuch des Stiftes St. Gereon zu Köln, hsg. von P. Joerres, Bonn 1893.

UBMittrh - Urkundenbuch zur Geschichte des Mittelrheins, Bd. 1, hsg. von Heinrich Beyer, Koblenz 1860, Bd. 3, hsg. von L. Eltester und A. Goerz, Koblenz 1874.

VeröfflHess - Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen und Waldeck. Marburg.

WenckUB - Helfrich B. Wenck, Hessische Landesgeschichte, 1783 - 1803, Urkundenbuch, 3 Bde.

WfälUB- Westfälisches Urkundenbuch, Bd. 4, 1. Abt. hsg. von R. Wilmans, Münster 1874, 3. Abt. bearbeitet von Heinr. Finke, Münster 1877 - 1894; Bd. 6 hsg. v. H. Hoogeweg, Münster 1898.

Wintzingeroda-Knorr - Die Wüstungen des Eichsfeldes = GeschQu Sachs 40 (Halle 1903).

WirtembUB - Wirtembergisches Urkundenbuch, hsg. von dem Königl. Staatsarchiv in Stuttgart.

WürttembGeschqu - Württembergische Geschichtsquellen, hsg. von der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte, Bd. 7, Stuttgart 1905, Bd. 23, Stuttgart 1934.

Zedler - Joh. H. Zedler, Großes Universallexikon, Bd. 15, Halle und Leipzig 1737.

ZHG - Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, Kassel.

ZHarzv - Zeitschrift des Harzvereins

ZVaterlGWestf - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, hsg. von dem Verein f. Gesch. u. Altertumskde. Westfalens.

|

Seite 21 |

|

Hochadel. Es gibt drei Grafengeschlechter von Kirchberg, ein thüringisches, ein schwäbisches und ein bairisch-österreichisches. Das bairisch-österreichische, über das F. A. Schreiber, "Otto der Erlauchte", München 1861, kurz gehandelt hat, ist deshalb bemerkenswert, weil es außer dem niederhessischen das einzige Geschlecht von Kirchberg ist, in dem sich im Mittelalter der Name Ernst nachweisen läßt. Es ist jedoch in dem Zweig, in dem ein Graf im 11. Jahrhundert und sein Enkel im 12. Jahrhundert diesen Namen trugen, bereits 1234 erloschen. Das Wappen zeigte unter rotem Schildhaupt drei Reihen blaues Pelzwerk auf Silber (vgl. Siebm VI, 1, 1 Tafel 157 und S. 152).

Das schwäbische Grafengeschlecht, für das bloß auf Alberti I, 400 verwiesen zu werden braucht, ist das bekannteste unter allen, die den Namen Kirchberg tragen. Schon früh sind diese schwäbischen Grafen in der nächsten Umgebung der deutschen Könige und begleiten sie durch alle Landschaften des Reiches. Sie bekleiden hohe Würden in der Kirche und im deutschen Ritterorden, sie begegnen in Urkunden am Niederrhein wie in Thüringen oder in Hanserezessen. Das Geschlecht ist durch den Minnesinger Konrad, dessen Lieder die Manessische Sammlung überliefert, in die Literaturgeschichte eingegangen; über ihn hat zuletzt Edward Schröder ZfdA 67, 108 gehandelt. Der Name Ernst kommt in diesem Geschlecht nie vor. Sein Wappen mit der Mohrin ist bei Alberti und an anderen Stellen einzusehen. Seine Stammburg lag an der Iller im heutigen Oberamt Laupheim in Württemberg. Nach dem Aussterben des Geschlechts ist die Grafschaft an die Fugger gekommen.

Das thüringische Grafengeschlecht nannte sich nach der Burg Kirchberg, die sich auf der Hainleite auf schwarzburg-rudolstädtischem Gebiet im Amt Straußberg erhob und deren Überreste genau beschrieben sind im "Pflüger" 5 (1928), 193 f. Ums Jahr 1300 ist es im Mannesstamm ausgestorben. Ein Ernst kommt in ihm nicht vor. Das Siegel zeigt einen Querbalken im Schild, im 13. Jahrhundert auch zweimal eine Rose, abgebildet bei Posse, Tafel 19 und 20, und schon bei Schirrmacher 25.

Am ausführlichsten behandelt dieses Geschlecht K. Meyer "Die Grafen von Kirchberg" (ZHarzv 15 (1882), S. 228 - 245). Leider ließ Meyer den reichen Stoff, den die Urkundenbücher damals schon allgemein zugänglich gemacht hatten, weithin ungenutzt,

|

Seite 22 |

|

vor allem wertete er Erath nicht aus. H. Eberhardt "Die Burgstätten Kirchberg auf der Hainleite und ihre Geschichte", Pflüger 5 (1928), 193 - 207, 469 ff., gibt reichlich Literaturangaben. Für die Geschichte des Geschlechts geht er über Meyers stark ergänzungsbedürftige Ergebnisse nicht hinaus. Er kennt für die Grafen von Kirchberg nur vier Urkunden mehr als Meyer: Friedrich 1155 aus Dobenecker, Christian als Deutschordensritter 1246 aus Dobenecker III, Werner 1306 und 1309 aus dem Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg (= GeschQuSachs 6) und aus Hertels "Wüstungen im Nordthüringgau" (= GeschQuSachs 38, 1899).

Eine Ergänzung der Belege ist am Anfang der Geschichte der Grafen von Kirchberg notwendig. Der CodDSaxR druckt im 1. Hauptteil Abt. A Bd. 2 S. 175 f. eine Urkunde aus dem Jahre 1155 ab, in der sich der Abt von Fulda, das Kloster Walkenried und der Landgraf von Thüringen über einen Tausch einigen. Schon die Teilnehmer an dem Vertrag lassen sehr vornehme Zeugen erwarten. Wenn dann unter ihnen Friedrich von Kirberg erscheint, wenn vor ihm nur Angehörige gräflicher Geschlechter stehen und wenn die Zeugen offensichtlich einem klar umgrenzten Gebiet im nördlichen Thüringen entstammen, so ist damit sicher, daß es sich um ein Glied des thüringischen Grafengeschlechts handelt. So faßt ihn auch Dobenecker im Register zu seinem 2. Bande auf. Die im Jahr 1156 als Zeugen vorkommenden Dietrich und Friedrich von Kirchberg hat Dobenecker keinem der bekannten Geschlechter von Kirchberg zuzuordnen gewagt. Die Urkunde hat Joh. F. Schannat in seinem "Fuldischen Lehn-Hof", Frankf. a. M. 1726, S. 259 abgedruckt. Darin trägt ein oberhessischer Freier einen Teil seines freien Eigens dem Kloster Fulda zu Lehen auf. Die Zeugen sind aus einem ausgedehnten Gebiet zusammengekommen, schon daraus darf man schließen, daß sie sehr vornehmer Abkunft sind, sonst hätte man sich mit näheren Nachbarn begnügen können. Die Zeugen vor den beiden Kirchbergern werden ausdrücklich als Grafen bezeichnet. Unter den bekannten Geschlechtern von Kirchberg - daß die beiden einem sonst ganz unbekannten Geschlecht angehörten, kommt nicht in Frage - kann demnach für die Zeugen kein anderes in Betracht gezogen werden als das thüringische gräfliche Geschlecht. Dazu kommt, daß die Urkunde sicher vor dem Abt von Fulda ausgestellt ist und daß ein Friedrich aus dem gräflichen thüringischen Geschlecht im Jahr vorher als Zeuge beim Abt von

|

Seite 23 |

|

Fulda erscheint. Man gewinnt also einen weiteren Beleg für Friedrich und zudem einen bisher unbekannten Dietrich.

Alle übrigen Mitglieder dieses Geschlechtes, die aus gedruckten Urkunden bis zum Jahre 1266 bekannt sind, sind in Dobeneckers Regesten enthalten. Im folgenden brauchen also bloß Ergänzungen aufgeführt zu werden nach Urkunden, die aus späterer Zeit bei Meyer fehlen. Aus der älteren Linie sind noch belegt: Heinrich IV. 1270 bei Erath 242, 1271 RegMagd 3, 15, 1280 in GeschQuSachs 7, 1 Nr. 155, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1282 und 1286 Erath 275 und 280, 1302 als verstorben Erath 337. Seine Schwester Hedwig ist als Kanonisse in Quedlinburg bereits 1277 zu belegen Erath 262, dann 1281 ebd. 274, als Küsterin 1289 RegMagd 3, 742, Erath 289; die drei Schwestern: Elisabeth als Praeposita in Vrosa, Hedwig und Jutta als Quedlinburger Kanonissen zusammen 1286 Erath 280. Die Angaben bei Meyer, daß Elisabeth nach 1291 nicht mehr vorkomme und daß Hedwig 1290 gestorben sei, treffen nicht zu. Die drei Schwestern Elisabeth, Hedwig und Jutta stellen noch 1302 eine Urkunde zusammen aus, Erath 337. Ebenso stimmen Meyers Angaben nicht, daß der Halberstädter Dompförtner Rudolf nur bis 1267 vorkomme, RegMagd 2, 753, 755, 3, 661 belegen ihn 1268 und 2, 768 sogar 1269. Vicedominus Magedeburg. Werner erscheint 1267, Schmidt PublprStArch 21 Nr. 1152 und RegMagd 2, 734, 743, 746, 1269 ebd. 771, 772, 773, Friedrichs II. Witwe Berta, über deren späteres Schicksal Meyer nichts vermeldet, 1272 AssebUB 1, 242 und RegMagd 3, 34 ff., sein Sohn Werner 1271 GeschQuSachs 7, 1 Nr. 135, 1272 RegMagd 3, 34 ff., 1296 Erath 303, 1299 RegMagd 3, 393, 1304 PublprStArch 27, 2, 1306 ebd. 29 und GeschQuSachs 6 Nr. 190, 1307 PublPrStArch 27, 33, 1309 ebd. 60 und GeschQuSachs 38,104; diese Belege führen beträchtlich über Meyer hinaus, der in seiner Arbeit gesteht, daß ihm die Belege nach 1272 fehlen. Werners Bruder Friedrich III. kann Meyer bloß bis 1266 belegen; auch hier bittet er selbst um Ergänzung. Aus den RegMagd 3, 34 ff. ist wenigstens sein Vorkommen 1272 nachzuweisen. Sein Bruder Hermann, Kanonikus in Halberstadt, wird genannt 1270 AssebUB 1, 234 und RegMagd 3, 663, 1271 AssebUB 1 Nr. 353, 1273 RegMagd 3, 42, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1285 ebd. 344 f., 1288 RegMagd 3, 231, um 1290 ebd. 3, 263, 1291 3, 267, 745 und Erath 916, 1296 Erath 303. Aufschlußreich sind wieder die Belege für ihre Schwester Gisla, die Meyer 1280 als Gattin Werners von Scherenbecke zuletzt

|

Seite 24 |

|

belegt; sie kommt abgesehen von einem Beleg 1271 RegMagd 3, 20 f. und einem 1272 ebd. 3, 34 ff. noch vor 1280 GeschQuSachs 7, 1 Nr. 155, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1285 ebd. 344, 1287 ebd. 2, 1, 42, 1296 Erath 303, 1299 RegMagd 3, 393 und 1304 PublPrStArch 27, 5. Wenn das Regest RegMagd 3, 34 ff. vom Jahre 1272 richtig ist, hatte Bertha noch eine sonst unbekannte Tochter Luchardis und einen sonst unbekannten Sohn Ulrich. Aus der jüngeren Linie ist der Halberstädter Domherr Volrad sehr häufig in GeschQuSachs 7 belegt, ferner 1267 RegMagd 2, 742, 1268 ebd. 2, 753, 3, 661, 1270 ebd. 3, 7, 663 und AssebUB 1, 234 und noch recht häufig in diesem Urkundenbuch, 1271 GeschQuSachs 30, 215, aber nicht nur bis 1272, wie Meyer angibt, sondern auch noch 1278 RegMagd 3, 114 und GeschQuSachs 9, Nr. 128.

Müssen diese Belege und Personen zu Meyers Zusammenstellungen hinzugefügt werden, so müssen anderseits auch zwei Personen, die er fälschlich zu diesem Geschlecht gestellt hat, abgestrichen werden: Elisabeth und Ermgard bei Meyer S. 242 gehören zu dem burggräflichen Geschlecht.

Die berühmten Wildgrafen von Kirburg bezeichnen ihren Sitz über Kirn an der Nahe manchmal als Kirberch. Der Fehler, daß die Wildgrafen als irgendwelche Kirchberger Grafen angesehen werden, begegnet in den Registern der Urkundenbücher immer wieder. Umgekehrt ist H. Oesterley "Historisch-geographisches Wörterbuch", Gotha 1883, S. 343b, zu vorsichtig gewesen, denn der 1155 in den Ann. S. Disib. contin. vorkommende Mann, den er für unbestimmbar hält, ist ein Wildgraf. Der Schild des Geschlechts zeigt 3 (2, 1) Löwen (RheinAntiqu 2, 18).

Die Burggrafen von Kirchberg, das ganze Mittelalter hindurch eins der mächtigsten thüringischen Adelsgeschlechter, nannten sich nach ihrer Burg über Jena. Den Vornamen Ernst gibt es bei ihnen nicht. Im Wappen führten sie drei schwarze Pfähle, später auch den Löwen. Siegelabbildungen bei Posse Tafel 17 - 19. Auch die Schilde, die Rolland 3, 321 wohl mit einigen Unstimmigkeiten in der untersten Reihe abbildet (der dritte von links und der letzte in der Reihe), sind nicht die Schilde besonderer Geschlechter, sondern gehören beide den Burggrafen; den erstgenannten führten sie als Besitzer der Herrschaft Sayn-Hachenburg (s. zur raschen Übersicht Kneschke 5, 109, sonst Avemann), der letzte stellt die schon immer geführten Schilde quadriert dar.

|

Seite 25 |

|

Hans-Ulrich Barsekow "Die Hausbergburgen über Jena" (Jena 1931) behandelt das Geschlecht der Burggrafen bis 1427 im ganzen hinreichend. Für die spätere Zeit muß man auf Avemann zurückgreifen. Da er durchschnittlich ein zutreffendes Bild des Geschlechts entwirft, sei es hier unterlassen, Verbesserungen sowie Ergänzungen, die zahlreich zu machen wären, anzuführen. Nur eines sei kurz berührt, die Erwähnung der Burg Kirchberg im Jahre 1000. Die Quelle, Vita Burchardi, ist auffällig mißverstanden worden. Noch die jüngste Textausgabe, von Heinrich Boos in seinen "Quellen zur Geschichte der Stadt Worms" 3 (Berlin 1893), S. 106, 7, sieht in dem erwähnten Kirichberg die Stadt im Kreis Simmern. Ohne allen Zweifel ist aber die Burg der späteren Burggrafen bei Jena gemeint. Doch auch die, die das annehmen, haben die Quelle zum Teil falsch verstanden. Wintzingeroda-Knorr geht davon aus, daß Burchard in dem fraglichen Kirchberg "nur mit großer Mühe zur Übernahme des Bischofssitzes in Worms bewogen worden" war und daß aus diesem Grunde der Erzbischof die nächste Gelegenheit hätte ergreifen müssen, ihn zu weihen, um ihm damit ein Zurücktreten unmöglich zu machen; daraus folgt dann, daß dasjenige Kirchberg gemeint sein muß, das am nächsten bei Heiligenstadt auf dem Eichsfeld liegt, wo Burchard geweiht wurde. Aber diese Beweisführung übersieht, daß Burchard nach einem Versprechen an den Erzbischof nicht mehr zurücktreten konnte, und vor allen Dingen, daß der Kaiser nach dem Bericht in Kirchberg sofort die Investitur vollzogen hat. Barsekow, S. 5, "bleibt unverständlich", weshalb der Kaiser vom äußerst beschleunigten Zug von Regensburg über Zeitz nach Gnesen so weit nach Westen, bis Heiligenstadt, abbiege. Barsekow überlegt nicht, daß bei der Zeit, die der Kaiser zu seinem Zuge brauchte, ein solcher Abstecher nach Heiligenstadt einfach unmöglich war (Genaueres P. Kehr, "Die Urkunden Ottos III.", Innsbruck 1890, S. 252), vor allen Dingen aber behauptet er ohne Grund das Gegenteil von dem, was die einzige Quelle, die Vita Burchardi, darüber berichtet, daß nämlich nach der Investitur Burchard licentia ab imperatore accepta, cum archiepiscopo allein nach Heiligenstadt zog, und zu allem Überfluß sagt die Vita ein paar Zeilen weiter, daß nach der Weihe Burchard nur vom Erzbischof entlassen ist, weil er sich eben vom Kaiser schon in Kirchberg, vor dem Zug nach Heiligenstadt, getrennt hatte. Ebenso unmöglich nach dem ausdrücklichen Bericht der Quelle ist P. Kehrs Ansicht, daß das Zusam-

|

Seite 26 |

|

mentreffen zwischen dem Kaiser und Burchard auf dem Zuge rückwärts von Gnesen nach Mainz stattgefunden habe; es steht doch deutlich da: Imperator enim de Italia regressus Saxoniam ingreditur. Von allen ist übersehen worden, daß Burchard, von der Investitur aus gerechnet, "post aliquos dies" nach Heiligenstadt kommt. Damit allein ist schon Kirchberg an der Saale sichergestellt. Es ist sowieso das Gegebene, von Regensburg nach Zeitz lag es dem Kaiser am Wege.

Hervorgehoben sei noch, daß zu diesem Geschlecht die Schwestern Irmgard und Else gehören, die für das gräfliche thüringische Geschlecht in Anspruch genommen worden sind. Wenn übrigens Barsekow S. 54 meint: "Von Else schweigt die Geschichte bis auf jenes einzige Mal" (1350), so hat er einen wichtigen Beleg übersehen, weil er den reichhaltigen und auch für dieses Geschlecht höchst bedeutsamen Erath nicht kennt. Bei Erath 496 kommt Elisabeth von Kerberch im Jahre 1356 als domvruwe in Quedlinburg vor; auch für ihre Schwester Irmgard ist die Urkunde wichtig, weil sie darin in derselben Eigenschaft, vor ihrem Aufstieg zur Küsterin (urkundlich 1366) erscheint.

Österreichische, bayrische, schweizerische Adelsgeschlechter von Kirchberg. Diese oberdeutschen Bezirke seien nur gestreift, da sie für den Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik unter keinen Umständen in Frage kommen können. Die Orte Kirchberg sind in Österreich unter allen deutschen Gebieten am dichtesten belegt, allein das "Historische Ortsnamenlexikon des Landes Oberösterreich" von K. Schiffmann zählt im 2. Band (Linz 1935, S. 38 f., 596) 18 bereits im Mittelalter belegte Ortschaften Kirchberg auf! Von den bekannten Geschlechtern stammen aus Österreich und Bayern außer dem schon behandelten Grafengeschlecht ein altes Rittergeschlecht, das im Wappen zwei gekreuzte goldene Streitkolben auf rotem Grunde führte, von dem ein Zweig 1623 in den Freiherrenstand erhoben wurde (Hefner 2, 257 b, Kneschke 5, 111, Siebm IV, 4, 1 Tafel 114, IV, 5 Tafel 46), weiter ein altes Rittergeschlecht mit einem aufsteigenden Löwen im Wappen, über das Kneschke 5, 110, Hefner 2, 257 b f., Siebm IV, 4, 1, Tafel 114, handeln, ein steirisches Geschlecht mit einem waagerecht geteilten, unten goldenen, oben rot-silbernen Wappen, das im 15. Jahrhundert ausstirbt, dessen Erbtochter Herrand III. von Trautmannsdorff heiratete, so daß dieses

|

Seite 27 |

|

Kirchbergsche Wappen in das der Trautmannsdorff aufgenommen wurde (Siebm I, 3 A, 267 b, und I, 3, 1, 41 a, I, 3 A Taf. 359), endlich ein krainisches Geschlecht mit einem gevierteten Wappen mit Kirche und wachsendem Mann mit ungarischer Mütze und Fahne (Zedler 15, 726), das noch 1679 blühte und in Krain begütert war (I. W. Valvasor "Des hochlöblichen Herzogtums Crain topographisch-historische Beschreibung 9. Buch" (3. Bd.), Wagensperg in Crain 1679, S. 116 a, Tafel 517, 11. Buch S. 329 b). Der Name Ernst ist unter diesen Geschlechtern nirgends bekannt. Aus der Schweiz ist nur ein Geschlecht von Kilchberg von Bedeutung, es führte im Wappen eine vierblättrige silberne Blume (OberbadGeschlb II, 280).

Elsaß, Lothringen, Pfalz. Von dem Orte Kirchberg im Kreis Thann im Oberelsaß ist urkundlich nichts bekannt. Kirchberg bei Drulingen im Kreise Zabern ist zuerst 1178 belegt (Alsatia aevi Merovingici . . . diplomatica, ed I. D. Schöpflin, Bd. 1, Mannheim 1772, S. 265), dann 1360 (Dorvaux S. 19), ferner 1391 (Quellen zur lothring. Gesch. 2, 217), im 15. Jahrhundert und später bei Dorvaux S. 31, 594, 629, in den Jahren 1481 und 1485 auch im Rappoltsteinischen Urkundenbuch, hsg. von K. Albrecht, 5 (1898), 244, 355. Personen, die sich nach diesem Ort genannt hätten, sind nicht bekannt. Auf das Kirchberg am Wald im Kreis Saarburg und seine Pfarrkirche beziehen sich wohl die Urkunde Nr. 176 vom Jahre 1310 und die Urkunde Nr. 659 vom Jahre 1331 in den Quellen z. lothr. Gesch. 1, ebenso wohl die Belege aus den Jahren 1376 und 1380 in Mettensia, Mémoires et documents publ. par la Soc. nationale des antiquaires de France, Bd. 5 (1908) und vom Jahre 1397 in "Urkunden und Akten der Stadt Straßburg", 1. Abt. Bd. 6, hsg. von I. Fritz (Straßb. 1899) S. 677, 25. Als Personenname ist dieser Ortsname nicht bekannt geworden. Kerprich-lès-Dieuze im Kreis Château-Salins ist schon im 13. Jh. bei Dorvaux S. 61 später S. 29 und öfter belegt. Nach diesem Ort nannte sich Lodewic von Kirperg 1203, der in dem Regest Nr. 18 bei Neubauer als Zeuge erscheint. (Der Herausgeber ordnet ihn in seinem Register in zweierlei Hinsicht falsch ein, indem er ihn zu einem Angehörigen eines adligen Geschlechts macht, das er aus Kirrberg südöstlich von Homburg in der Pfalz stammen läßt.)

Aus diesem Kirrberg südöstlich von Homburg

|

Seite 28 |

|

in der Pfalz ist vor 1237 ein Pleban belegt (Neubauer Nr. 92); der Ort allein kommt 1240 vor (ebd. Nr. 108), der Pfarrer 1245 (ebd. Nr. 126), der Ort 1289 (A. Neubauer "Regesten des ehemaligen Klosters Hornbach" = Mitteilungen des historischen Vereins f. d. Pfalz 27 (1904)), 1301 (Mitteilungen des historischen Vereins f. d. Saargegend 13, 1914, S. 237, Nr. 810), 1360 (Dorvaux S. 19), 1357 - 1361 (Quellen z. lothr. Gesch. 2, 217). Der Ort wird erwähnt in dem "Urkundenbuch zur Geschichte der ehemals Pfalzbayerischen Residenzstadt Zweibrücken", hsg. von L. Molitor, Zweibrücken 1888. Man vergleiche ferner "Veröffentlichungen der pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften" 1 (1927), 331 unter Sigehartswilre. Belege für das 15. Jh. finden sich bei Neubauer. "Werschweiler" Nr. 855, 879, 889, 985. Zur Personenbezeichnung hat der Ort sicher einmal gedient: im Jahre 1423 (ebd. Nr. 855); der Herausgeber macht ihn irrtümlich zu einem Angehörigen eines "Adelsgeschlechtes". Ob die in der Matrikel der Univ. Köln vorkommenden Gasp. Nuyt und Heinrich de Kirborch aus diesem Ort oder aus dem nassauischen Kirchberg bei Limburg stammen, läßt sich nicht entscheiden. Noch schwieriger ist die Herkunft des Magisters Johann von Kirchberg, 1446 Pfarrer in Sprendlingen, zu erklären (RegBadenHachberg 3, 170).

Baden, Württemberg. F. X. K. Staiger "Meersburg am Bodensee", Konstanz 1861, S. 186, spricht die vage Vermutung aus, daß aus dem badischen Kirchberg im Amt Salem, im Bezirksamt Überlingen am Bodensee, ein ritterliches Geschlecht gestammt habe. Das entbehrt jeglicher Stütze und sogar jeglicher Wahrscheinlichkeit. Dagegen ist ein plebanus von hier im Jahre 1229 im WirtembUB 3, 246 belegt, der Ort allein im Jahre 1290 im WirtembUB 9, 331.

Aus Kirchberg bei Büsingen im Bezirksamt Konstanz setzt das OberbadGeschlb II, 286 ein Geschlecht von Kirchberg nur mit wenigen nicht nachprüfbaren Belegen als zweifelhaft an. Jedoch hat das OberbadGeschlb den ersten Beleg für dieses Geschlecht auch für das oben schon genannte schweizerische Geschlecht von Kilchberg geltend gemacht.

Württemberg ist mit Kirchbergen reichlich bedacht. Nicht zu berücksichtigen ist hier das junge, unbedeutende Geschlecht mit dem schrägrechts mit drei Zinnen in rot und silber geteilten Schild. Darüber handelt Zedler 15, 726, Siebm 1772, II, 98.

|

Seite 29 |

|

Nach dem Ort Kirchberg im Oberamt Laupheim nannte sich nicht nur das berühmte Grafengeschlecht, sondern auch bürgerliche Personen. Belege im Ulmischen Urkundenbuch 2 (hsg. von G. Veesenmeyer und H. Bazing, Ulm 1900), 685 für das Jahr 1369 und S. 647 für das Jahr 1367.

Nach dem Ort Kirchberg im Oberamt Biberach hat sich, soviel bekannt ist, keine Familie genannt; denn Heinricus de Kirberch, 1231 (WirtembUB 3, 296), und H. de Kirchperc, 1244 (ebd. 4, 76), stammen gewiß nicht, wie der Herausgeber annehmen will, aus Kirchberg im Oberamte Biberach, sondern sind sicherlich zu den Personen zu stellen, die zu Kilchberg südwestlich von Tübingen gehören: Heinricus de Kirchperc im Jahre 1236, bei C. F. Stälin, "Wirtembergische Geschichte" 2 (Stuttgart und Tübingen 1847), S. 446, und um 1240 im Ulmischen Urkundenbuch Bd. 1 (hsg. F. Pressel, Stuttgart 1873) S. 68; in dem letztgenannten Band finden sich noch weitere urkundliche Nachweise für dieses Geschlecht. Zum selben Ort sind auch Friedrich de Kilperch dictus Lescher, der 1292 vorkommt (WirtembUB 10, 76), und Konrad Lescher von Kirchberg, genannt 1415 (WürttembGeschqu 7, 488, 33, 489, 13), zu rechnen.

Kirchberg an der Murr im Oberamt Marbach ist im WirtembUB in den Bänden 2, 4, 7, 8, 9 reichlich belegt. Ein eingehendes Bild von dem Ort mit seinen Bewohnern und Abgaben um 1350 gewähren die WürttembGeschqu 23, 160, 30 - 164, 326, 20, 31. In diesem Ort muß man ein Geschlecht alten Ortsadels annehmen, von dem keine weiteren Nachrichten überliefert sind. Die einzige Kunde davon ist die Bemerkung in den WürttembGeschqu 23, 163, 16, daß um 1350 diu von Kirberg in dem Orte wohnte und Besitzungen hatte; doch dürfte allein hierdurch, wie auch K. O. Müller, der Herausgeber der Quelle, annimmt, der Ortsadel erwiesen sein. Nach diesem Ort tragen ferner Einwohner in Waiblingen ihren Namen: WürttembGeschqu 23, 183, 31.

Nach dem Kirchberg im württembergischen Schwarzwaldkreis, im Oberamt Sulz, tragen Arnold von Kirchberg mit seinen Söhnen Arnold und Eberhard, genannt 1095 (R. Kraus, "Geschichte des Dominikanerfrauenklosters Kirchberg", Württembergische Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte N. F. 3, 292), und Burkart von Kilchberg, genannt 1113 (Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins 2, 195) ihre Namen. Es handelt sich vielleicht um ein hohenbergisches Dienstmannengeschlecht, wie Kraus annimmt, ebenso gut können diese Personen na-

|

Seite 30 |

|

türlich dem Zweige eines anderen Geschlechtes angehören, der sich nach dieser seiner Besitzung nannte. Ein Wappen ist von ihnen kaum zu erwarten, jedenfalls nicht erhalten.

Ein reichlich bezeugtes Rittergeschlecht von Kirchberg stammt aus dem Ort Kirchberg an der Jagst im Oberamt Gerabronn (darüber G. Bossert "Die Herren von Kirchberg an der Jagst" in den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte 12, 55 - 61, sowie die übrige bei Alberti angegebene Literatur). Dieses Geschlecht führte als Wappenschild zunächst einen Sparren. Kunz von Kirchberg, gesessen zu Seldeneck, hat dann das Helmkleinod, das für das Geschlecht sonst belegt ist, den Bocksrumpf, in den Schild genommen (Abb. Siebm. 6, 2 Tafel 16 und 120). Diese Kirchberger standen zu den Nürnberger Burggrafen in Beziehung; das weisen für verschiedene Personen Bossert und schon Hammer 352, 355, endlich Siebm VI, 2, 17 a nach. Dazu ist noch die Urkunde vom Jahre 1447 in den RegBadenHachberg 3, 186 zu nehmen. Zu diesem Geschlecht gehört auch der Konrad von Kirchberg, den Posse fälschlich von den Thüringern abstammen läßt und dessen Siegel er Tafel 20 Nr. 6 abbildet. Eine Reihe Geistlicher von Kirchberg sind in der Umgebung des Würzburger Bischofs belegt. Bossert schied sie ohne weitere Begründung, und ohne ihre Geschlechtszugehörigkeit angeben zu können, aus diesem Geschlecht aus. Da aber nicht einzusehen ist, warum sie nicht dazu gehören sollen, und da eine bessere Einordnung nicht zu finden ist, muß man sich wohl Seyler (Siebm VI, 2, 17 a) und Hammer 353 anschließen, die die Würzburger Geistlichen zu diesem von der Jagst stammenden Geschlecht rechnen. Hinzuzufügen ist noch Ulricus de Kyrchberg, custos et archidiaconus in Würzburg 1320, aus dem HennebUB 1 S. 81. Nach alledem dürfte auch der Stiftsvikar Jakob von Kirchberg, 1366 in Aschaffenburg (PublPrStArch 60 Nr. 548), hierher gehören. Den Namen Ernst trägt keiner von den Kirchbergern aus diesem baden-württembergischen Bezirk. Ohne Bedeutung ist das kleine Weißenkirch(en)berg, das zur Gemeinde Brunst im Gericht Schillingsfürst in Mittelfranken gehört. Die Pfarrkirche dieses Ortes ist im Jahre 1350 im Hohenlohischen Urkundenbuch 3 (hsg. von K. Weller und Belschner, Stuttgart 1912), S. 432, 30 belegt.

Luxemburg, Süden und Westen der Rheinprovinz. Unter allen Orten namens Kirchberg ist der auf

|

Seite 31 |

|

dem Hunsrück im Kreis Simmern am häufigsten belegt. Es brauchen keine einzelnen Stellen angeführt zu werden. Die Verwechslungen dieses Ortes mit anderen, besonders mit dem Kirburg der Wildgrafen, das sich in den Registern der Urkundenbücher so häufig findet, sind leicht zu bemerken und brauchen hier nicht erwähnt zu werden. Es begegnen eine Anzahl Bürgerliche, die im Namen ihre Herkunft aus diesem Ort angeben, z. B. im Jahre 1225 (UBMittrh III, 218), im Jahre 1340 (PublRheinG 19, 3, 102), im Jahre 1388 (PublRheinG 19, 3, 103), im Jahre 1453 (RegBadenHachberg 3, 319), im Jahre 1445 (PublRheinG 19, 4, 322). Später: Matrikel der Univ. Köln 3, 587 b; Trierisches Archiv Ergänzungsheft 11 und 14. Vielleicht heißt auch der Johannes von Kirberch vom Jahre 1258 im UBMittrh III, 1065 nach diesem Ort; doch könnte er ebenso zur Kirburg über Kirn gehören. Ein Adelsgeschlecht, das sich von Kirchberg auf dem Hunsrück herleitete, gab es im 13. Jh. und später nicht. Wenn in den Urkunden ein Burggraf von Kirchberg, ein dapifer de Kirchperg und Truchsessen von Kirchberg vorkommen, so deuten die Belege keineswegs auf Geschlechter dieses Namens, sondern lediglich auf Bezeichnungen einzelner Dienstmannen des Erzbischofs von Trier nach dem Hofamt, das sie beim Erzbischof vertraten, und dem Lehen, das sie dafür trugen. Belege für solche Dienstmannen im Rhein Antiqu 2, 17, 168, denen Peter des drossessin son van Kijrperch 1363/4 (Trierisches Archiv, Ergänzungsh. 9, Trier 1908, S. 42 a) hinzuzufügen ist. Belegt ist ferner in RegTrier S. 92 fürs Jahr 1356 Jakob Mümming von Kirberg als Burgmannn des Erzbischofs von Trier. Wenn H. Beyer ZVaterlGWestf 2, 194 (1839) von einem Burggrafen Jakob von Kirchberg 1346 spricht, so dürfte sich eine irrige Übersetzung der Bezeichnung castellanus eingeschlichen haben. Es hat aber ein ritterliches Geschlecht gegeben, das aus diesem Kirchberg stammte und sich zunächst auch danach nannte, das RheinAntiqu II 19, 247 - 258 umständlich abgeleitet und verfolgt wird. Dieses Geschlecht legte jedoch seit ungefähr 1200 den Namen von Kirchberg ab und nannte sich von Heinzenberg nach seiner Burg, die vermutlich damals bezogen wurde. Das Wappen des Geschlechts zeigt eine Schnalle. Ein Ernst kommt in ihm ebenso wenig vor wie unter allen bekannten anderen Trägern dieses Namens.

In Luxemburg gibt es ein Kirchberg bei Eich. Es ist zuerst 1150 UBMittrh I, 609 f. belegt. Von diesem Ort schreibt sich im Jahre 1410 Johannes Petri Kirberch de Rodincgen im

|

Seite 32 |

|

Kanton Esch in Luxemburg (PublRheinG 23, 7 Nr. 835), wenn das Rodingen richtig bestimmt ist. Der Aachener Jodocus Kirbrich im Jahre 1461 (CodDSaxR II, 16, 228 b, 77) dürfte sich nach dem Kirberichshof in der Nähe von Aachen genannt haben. Sehr früh und sehr häufig ist in Urkunden Kirchberg südlich von Jülich vertreten. Die Pfarrkirche wird schon für das Jahr 889 angesetzt; die dafür angezogene Urkunde ist zwar gefälscht (hierüber ausführlich R. Wilmans "Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen" Bd. 1, Münster 1867, bes. S. 353), aber vor dem Jahre 1077, in dem die Pfarrkirche schon lange bestanden haben muß. Für das Jahr 1159 ist sie bei Lacomblet 4, 777 belegt. Spätere Belege finden sich in den PublRheinG 19, 2, 21, 4, 23, 5, 28, 1, im UBGereon, in den Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln Heft 39 und 40, in der ZVaterlGWestf 3, 143, 178. Die Personen, die sich nach diesem Orte genannt haben, sind alle Bürgerliche. Ein adliges Geschlecht, das daher stammen soll, wird nur in mehreren Urkundenbüchern irrigerweise angenommen. Denn Francke Goylen sůn van Kirberch (PublRheinG 19, 2, 38, 4) war natürlich kein Adliger, ebenso wenig waren es die Pastoren, die sich nach PublRheinG 28, 2, 1 (das Register ordnet die Personen nicht richtig zusammen) im 16. Jh. nach diesem Kirchberg benennen, oder der 1546 bis 1575 belegte Peter von Kirberich Vogt zu Jülich, PublRheinG 19, 2; man vergleiche hierzu besonders PublRheinG 11, 2 S. 57 Anm., 184, 191!