|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

- Steinzeitliche Funde in Meklenburg

- Das Bündnis Karls des Großen mit den Abodriten

- Barnim von Werle, Propst in Stettin und Camin

- Das Amt der Goldschmiede zu Güstrow und der Güstrowsche Goldschmied Matz Unger

- Die Meklenburgischen Kirchenordnungen : ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung unserer Landeskirche

|

|

|

:

|

I.

Steinzeitliche Funde in Meklenburg.

Von

Dr. Robert Beltz

~~~~~~~~~~

I n den Jahrbüchern des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde hat Friedrich Lisch fast 50 Jahre lang (Jahrgang 1 - 46) die Neueingänge zu den damals noch getrennten Schweriner Sammlungen fast ohne Ausnahme besprochen. Mit diesen Abhandlungen ist Lisch nicht nur der Begründer der deutschen Alterthumswissenschaft geworden, sondern hat auch ein allseitig zugängliches und zuverlässiges Bild des hier vorhandenen Materials gegeben, wie es in keinem zweiten deutschen Lande damals geschah oder bisher geschehen ist. Je mehr aber die Sammlungen anwuchsen, desto häufiger mußten Wiederholungen werden, und die regelmäßige jährliche Veröffentlichung aller neuen Funde erwies sich als unzweckmäßig. So hat denn Schreiber dieser Zeilen vorgezogen, bei den Publicationen in den Jahrbüchern den Stoff gruppenweise zu behandeln und die Alterthümer einer bestimmten Periode zusammenzufassen. Wenn dieses Mal die Steinzeit gewählt ist, so geschieht es, weil diese Periode lange nicht zu Worte gekommen ist und so ein besonders großes Material vorliegt. Die Vorführung desselben wird auch dazu beitragen, ein Vorurtheil zu zerstreuen, welches sich der Alterthumspflege oft hemmend entgegenstellt, daß nämlich neue Typen doch nicht mehr gefunden würden und die Alterthümersammlung im Großherzoglichen Museum schon jetzt die Meklenburgische Steinzeit so vollständig repräsentire, daß die Zuführung neuer Funde entbehrlich

|

Seite 2 |

|

sei. Ganz im Gegentheil wird aus dem Verzeichniß hervorgehen, daß unter den Neueingängen durchaus neue Formen sich finden, aber auch daß noch immer Typen hier vermißt werden, welche unsere Nachbarländer bieten und welche nach aller Wahrscheinlichkeit hier auch vorhanden sein müssen, 1 ) und daß die Eingänge so ungleich über das Land sich vertheilen, daß sie ein Gesammtbild der Bevölkerungsverhältnisse des Landes auf Grund der Funde zu geben noch nicht gestatten.

Unter den nicht veröffentlichten Funden befinden sich ziemlich alle bisher bekannten Typen. Um ihre Aufzählung zu einer annähernd vollständigen Uebersicht über die steinzeitlichen Geräthformen in Meklenburg zu gestalten, sind einige ältere, bisher ohne Abbildung veröffentlichte Stücke hinzugezogen.

Die Mehrzahl der Stücke sind einzeln, durch Schenkung oder Kauf, erworben; an Sammlungen sind dem Großherzoglichen Antiquarium, seit 1882 Abtheilung für vaterländische Alterthümer im Großherzoglichen Museum, folgende zugegangen:

- des bei Loigny am 2. December 1870 gefallenen Hauptmanns von Rantzau, enthaltend Steingeräthe, besonders aus der Gegend von Rostock und Grevesmühlen, erworben 1871;

- des Pastors Voß in Neustadt, enthaltend Steingeräthe von verschiedenen. Stellen, erworben 1874;

- des 1875 verstorbenen Lehrers Splitter in Lübsee bei Rehna, enthaltend Steingeräthe, besonders aus der Gegend von Rehna, erworben 1876;

- des verstorbenen Rittergutsbesitzers von Voß auf Tessenow bei Parchim, enthaltend dort und in der Umgegend gesammelte Bronzen, auch einige Steingeräthe, erworben 1882;

- des Försters Mecklenburg in Spornitz, enthaltend Steingeräthe von verschiedenen Stellen, geschenkt 1884;

- des 1890 verstorbenen Försters Dohse in Wredenhagen bei Röbel, enthaltend Stein- und Bronzegeräthe aus dortiger Gegend, erworben 1891;

- des 1893 verstorbenen Pächters Peitzner in Pogreß bei Wittenburg, enthaltend Gegenstände aus allen vor=

|

Seite 3 |

|

geschichtlichen Perioden, besonders aus dortiger Gegend, erworben 1893;

- des 1886 verstorbenen Rittergutsbesitzers von Preen auf Dummerstorf bei Rostock, enthaltend werthvolle bei Dummerstorf gefundene wendische Alterthümer und Steinsachen, geschenkt von den Söhnen 1893.

Paläolithische Zeit

Meklenburg hat keine paläolithischen "Stationen"; weder "Kjøkkenmøddings" noch Höhlenfunde beweisen hier die Existenz eines Menschen, der sich nur des roh behauenen Steines als Werkzeug bediente. Wohl aber hat der Boden eine Anzahl von Einzelfunden ergeben, welche sich den Typen der dänischen "Alterthümer aus der Zeit der Muschelhaufen" anschließen und als älteste Zeugnisse menschlicher Kultur unser besonderes Interesse in Anspruch nehmen. Ueber jene Periode und ihre Funde im Allgemeinen sei auf die neueste Behandlung derselben, S. Müllers Nordische Alterthumskunde, Straßburg 1896, S. 1 ff. verwiesen. Solche Einzelfunde von Feuersteingeräthen im Charakter der älteren Steinzeit (große Schlagflächen, ganz unpolirt, die Seiten in scharfen Kanten zusammenlaufend, der Querschnitt meist oval oder rautenförmig) sind neu erworben:

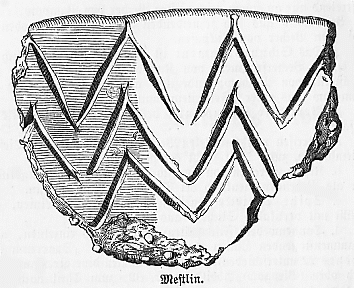

Manderow bei Wismar. Starkes Geräth mit Spitze, 21 cm lang, am Ende 4, an der Spitze 1 cm breit; die größte Stärke etwa B vom hinteren Ende; schöne scharfe Schneidflächen; gelbbraun. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1884. (Vereinssammlung, Katalognummer 4675.) Ein ähnliches bei Mestorf, Vorgeschichtliche Alterthümer aus Schleswig-Holstein, Fig. 10, aus einem Riesenbette bei Heide, und bei Evans, les ages de la pierre, Fig. 16.

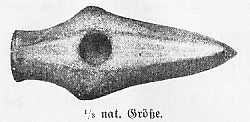

Klütz. Ein ähnliches Geräth, etwa zu einer Lanzenspitze tauglich; 19 1/2 cm lang, hinten 2 1/2, vorn 1/2 cm breit, von stark

|

Seite 4 |

|

ovalem, fast rautenförmigem Durchschnitt; größte Dicke B vom hinteren Ende, durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Großherzogliche Sammlung, Katalognummer ( Gl. III. e. 60.) Es ist wohl die Grundform der dünnen, feinmuschlig geschlagenen Spitzen, welche die künstlichsten Formen unserer entwickelten Steinzeit bilden; der Uebergang läßt sich in allen Stufen verfolgen; das Klützer Exemplar ist das größte und derbste der Art, ihm schließt sich ein schon Jahrb. 3 B, S. 40 besprochenes von Liessow an.

Gr.-Lantow bei Laage. Gewölbter Mittelrücken. Länge 19 cm, größte Breite 4 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer 1890. (Gr. S., Gl. III. e. 92.)

Wir zählen zunächst diejenigen Exemplare auf, welche eine starke Wölbung der oberen Seite haben, ein Hauptunterschied von den Formen der entwickelten Steinzeit.

Pustohl bei Neubukow. Längliche Axt von fast rautenförmigem Durchschnitt; 20 cm lang, oben 3, unten (an der Schneide) 5 cm breit; größte Dicke B vor der Schneide; weißlich. An einigen Stellen tritt der ursprüngliche Stein zu Tage; derselbe zeigt eine Verwitterungsschicht, ein Beweis, daß das Geräth nicht aus frisch gebrochenem Feuerstein gearbeitet ist. Geschenk des verstorbenen Herrn Bobsien auf Pustohl 1880. (V.=S. 4634). Aehnlich Evans a. a. O., S. 12.

Pustohl. Ein ähnliches kleines Exemplar; 11 cm lang, 2 1/2 und 4 cm breit; opak weiß. Wie oben 1875. (V.=S. 4475)

Pustohl. Ein kleines, roh zugeschlagenes, aber zierliches Stück; 10 cm lang, 1 1/2 resp. 3 cm breit; opak weiß, die obere Seite stark gewölbt, die untere grade. Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 15. Wie oben 1871. (V.=S. 4329.)

Nach einer Mittheilung des Herrn Bobsien stammen alle Pustohler Stücke von einer Stelle, wo zahllose Messer und Splitter gefunden werden; wahrscheinlich, daß wir es hier mit einer alten Fabrikationsstelle zu thun haben.

Tessenow bei Parchim. Kleine unregelmäßig ovale Axt, aber noch der natürliche Stein; leicht gewölbt; 10 cm lang, oben und unten 3 cm breit; durchscheinend grau. Sammlung von Voß 1882 (Gr. S., Gl. IV. a. 278.) Aehnlich Evans a. a. O. Fig. 12; fast ganz gleich Montelius, antiquités suédoises, Fig. 11.

|

Seite 5 |

|

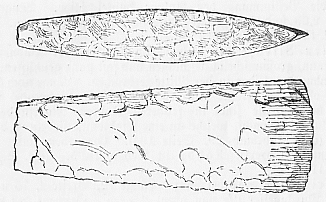

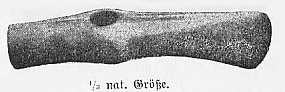

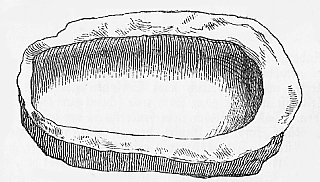

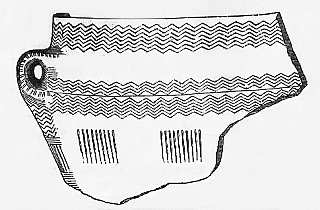

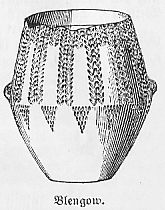

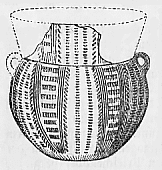

Pogreß bei Wittenburg. Länge 11, größte Breite 4 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 393.) Abbildung beistehend.

Kowahl bei Wittenburg. Länge 8,5, Breite 4 cm. Desgl. (Gr. S., IV. 1, 394.)

Schwerin, auf dem Schelfwerder in der Nähe des Ziegelsees. Ein roh zugeschlagenes Stück, mit flacher Unterseite, unregelmäßig prismatischer Oberseite; Länge 11, obere Breite 3, untere 4 cm; weißgrau opak. Geschenk des verstorbenen Herrn Rechtsanwalt Beyer. (V.=S. 3458.) Fast identisch Evans, Fig. 30.

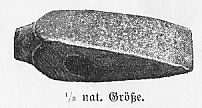

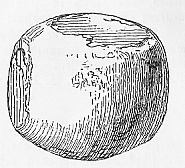

Ich füge hier noch zwei Exemplare von quadratischem Querschnitt an, bei uns selten, in Dänemark (s. Müller 14) häufig; die scharfe Schneide durch zwei Schläge gebildet; die Länge beträgt 10 cm, die Breite 1 und 2 3/4 cm. Opak weiß. Gefunden bei Friedrichshöhe bei Rostock mit prismatischen Messern. (Gr. S., Gl. IV. 1, 284.) Abbildung beistehend. Ganz ähnlich u. a. Montelius, Fig. 10. Ein gleiches von Schwerin (Schelfwerder).

Als zweite Gruppe der beilartigen Exemplare zählen wir diejenigen Stücke mit großen Schlagflächen und scharfen Rändern auf, welche eine nur flach gewölbte Oberfläche haben.

Käselow bei Gadebusch. Beilartiges Geräth mit abgenutzter Schneide von 11 cm Länge, 2 und 4 1/2 cm Breite; die größte Dicke auch hier B von der Schneide; weiß, nicht durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. Aehnlich Evans a. a. O., S. 40, Mestorf a. a. O., Figur 1. (Gr S., Gl. IV. 1, 225.)

Poischendorf bei Dassow. Länge 10 cm, Breite oben 2, unten 4 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 392.)

Lüdershagen bei Güstrow. Schönes gleichmäßig gerundetes Exemplar von 14 cm Länge, 3 und 4 1/2 cm Breite; die größte Stärke B von oben; grau opak. Geschenk des Herrn

|

Seite 6 |

|

von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4247.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 39.

Weitendorf bei Brüel. Ein großes Exemplar mit auffallend starker Verdickung B von der Schneide. Länge 13, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3 1/2 cm; grau. Geschenk des Herrn Burgwedel auf Weitendorf. (V.=S. 4439.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 24. Ein ganz ähnliches, derb zugehauenes Exemplar von 11 cm Länge, 2 1/2 und 5 cm Breite von derselben Herkunft. (V.=S. 4439.)

Miekenhagen bei Kröpelin. Aus dem rohen Stein in großen Schlägen einfach aber zweckmäßig zugehauenes Stück von 9 1/2 cm Länge, 3 und 4 1/2 cm Breite; grau glänzend. (V.= S. 3030; schon kurz besprochen Jahrb. 19, S. 293. Das Stück hat genau die für die dänischen Kjökkenmöddings typische Form; vergl. u. a. Montelius, antiquités suédoises, Fig. 11; Evans, Fig. 37.

Ein fast gleiches Stück stammt vom Kaninchenwerder bei Schwerin (V.=S. 3009, schon besprochen Jahrb. 19, S. 292, ein ähnliches, nur noch derberes und formloseres von Satow bei Kröpelin (V.=S. 3102, besprochen Jahrb. 20, S. 277). Hier sei ein interessantes Stück angeschlossen, welches an der Ostsee zwischen Brunshaupten und Arendsee gefunden wurde (V.=S. 2358). Die untere Fläche desselben ist platt und mit großen Schlägen hergestellt, die obere flachkugelig gewölbt und zum Theil sehr gut geschliffen. Länge 9 1/2, Breite oben und unten 2 1/2 cm weiß opak. Es ist klar, daß das Stück aus einem großen geschliffenen Beile gearbeitet ist und beweisend dafür, daß diese alte Form gelegentlich auch in jüngerer Zeit gebraucht ist. Von gleicher Arbeit sind zwei kleine Geräthe (wohl Pfeilspitzen) von 8 und 7 cm Länge, gefunden bei Alt-Steinhorst (Gr. S., Gl. III. a. 114.). Aus Gesammtfunden ist diese Form leider bei uns nicht bekannt.

Tankenhagen bei Dassow. Klein, nur muschelig geschlagen; an der Schneide noch der rohe Stein. Länge 7, Breite oben 0,50, unten. Grau. Geschenk des Herrn Lehrer Däbler in Upahl bei Grevesmühlen 1894. (Gr. S., Gl. IV. 1,402).

Roggow bei Neubukow. Keilartiger Feuersteinspahn, höchst primitiv, Form D sich nähernd, schon Seitenränder; gelblichweiß. Länge 7, Breite oben 2,5, unten 5,25 cm, grader Durchmesser

|

Seite 7 |

|

(ganz oben) 0,75 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 407.)

Roggow bei Neubukow. Keilartiger Feuersteinspahn gleich dem vorigen, gelblichweiß. Länge 5,5, Breite oben 1,5, unten 4,5 cm, grader Durchmesser (4 cm von unten) 0,50 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 408.)

Zwei andere von Tressow bei Grevesmühlen (V.=S. 2761, 2883, besprochen Jahrb. 18, S. 236), gefunden mit zahllosen Splittern und einfachen Messern, welche auf eine Fabrikstätte schließen lassen.

Schaber sind bei uns selten; die runden Formen

fehlen fast ganz; ähnlich ein Stück von

Neu-Käterhagen bei Neukloster. Einfach mit

runder Schneidfläche; die untere Seite flach,

die obere dreiseitig prismatisch. Länge 8,

Breite 1,5 und 4,5 cm. Sammlung von Rantzau 1871

(Gl. IV 1, 357). Diese Form gehört zu den

allerältesten, vergl. Evans 32; Müller, Ordning

af danske oldsager I, 20, 21; Mestorf 16, 17.

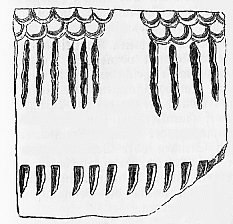

Zu den häufigsten steinzeitlichen Funden gehören die sog. "prismatischen Messer", Spähne von Feuerstein, welche von einem Kerne abgesprengt sind. Die Unterseite ist gewöhnlich

|

Seite 8 |

|

flach und gewölbt, die Oberseite hat eine scharfe Kante oder einen schmalen Grat. Die haarscharfe Schneide ist ein vorzügliches Schneideinstrument. Daß diese Messer schon in der paläolithischen Periode benutzt sind, beweisen die dänischen Muschelhaufenfunde (S. Müller, Nordische Alterthumskunde S. 27 ff.), daß ihr Gebrauch aber sehr tief, ja bis in die geschichtliche Zeit hinab geht, ihr Auftreten auf wendischen Burgwällen (Friedrichsruhe, Krakow, "Dobin" und sonst sehr oft) unter Verhältnissen, die eine Zufälligkeit ausschließen. In größten Massen finden sie sich auf den Wohn- oder Arbeitsplätzen, den sog. Feuersteinmanufacturen, hier fast stets in Gesellschaft von Gegenständen jüngerer Steinzeit.

Eine Aufzählung aller Eingänge an diesen Messern ist müssig, als Beispiele seien erwähnt:

Dummerstorf bei Rostock; zwei Stücke, die größten der Sammlung, 15 cm lang. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S., Gl. III, a. 123, 124.)

Gelegentlich finden sich an ihnen Handhaben, so daß sie auch zum Stechen, als Lanzenspitzen u. s. w., gebraucht sein mögen, z. B. Gegend von Güstrow; leicht gebogen, starker Rücken; 11 cm lang, wovon 4 aus den Griff kommen; 3 cm breit. Geschenk des Herrn Director Fritzsche in Güstrow 1891. (Gr. S., Gl. III a. 118.)

Dieses sind die Steingeräthe unserer Sammlung, welche man wegen ihrer einfachsten Form und Arbeit als die ältesten ansprechen könnte. Daß sie aber wirklich auch zeitlich an der Spitze stehen, würde sich erst dann behaupten lassen, wenn sichere, nur aus solchen Typen bestehende Gesammtfunde vorlägen; das ist nun hier nicht der Fall. Wir haben vier roh zugehauene Feuersteingeräthe aus Dreveskirchen unter Umständen gefunden, welche die Annahme einer Höhlenwohnung berechtigt erscheinen lassen (vergl. Lisch, Jahrb. 30, S. 123 ff.), ein Exemplar (V.= S. 3020) gleicht fast völlig dem von Manderow (s. o. S. 2), daneben aber fanden sich völlig geschliffene Feuersteinäxte ("Keile"); aus dem neolithischen Pfahlbau von Wismar (vergl. Jahrb. 30, S. 1 ff.) stammt ein 13 cm langes Stück, welches dadurch interessant ist, daß es bei einer Grundform, die dem Manderower Exemplar fast gleicht, sowohl oben als unten unbearbeitet ist, dagegen die Seiten=

|

Seite 9 |

|

kanten scharf und wohl auch benutzt sind; eine ähnliche Erscheinung zeigt ein Exemplar von Bützow (vom "Hohenfelde," V.=S. 3300), mit dem Feuersteinsplitter u. A. vergesellschaftet sind. Wir haben hier also eine Grundform, aus der einerseits die späteren Messer, anderseits die Lanzen- oder Dolchspitzen hervorgegangen sind. Es ist eigenthümlich, daß gerade die Gegend von Wismar so verhältnismäßig reich an älteren Steinzeitformen ist; doch ist die Zahl noch nicht genügend, um etwa eine ältere Besiedelung gerade dieser Gegend daraus folgern zu können; bemerkt mag es aber immerhin werden, daß gerade die Gegend um Wismar mit ihrer geschützten Küste den Lebensbedingungen einer paläolithischen Bevölkerung, wie wir sie aus den dänischen Küstenfunden kennen, so entspricht, wie kaum eine zweite in Meklenburg.

Auf der Grenze von älterer und jüngerer Steinzeit scheint der interessante Moorfund von Woltersdorf zu stehen, auf dessen Behandlung durch Lisch, Jahrb. 34, S. 211, hier verwiesen sein mag. Auch einige "Feuersteinmanufakturen", so die von Pustohl und Weitendorf, enthalten so alterthümliche Formen, daß man sie als Uebergangsfunde bezeichnen kann.

Zu den paläolithischen Funden müssen wir theilweise auch die Aexte und Hacken aus Horn und Knochen rechnen. Dahin gehören besonders die Aexte aus Hirschhorn. Das Wurzelende bildet das Bahnende des Geräthes, oft ist die Rose als Hammer benutzt; die schräg durchgesägte Stange bildet die Schlagfläche. In Dänemark sind solche Aexte in Muschelhaufen gefunden (Müller, Nord. Alterth., S. 44 und Abb. 6; Ordning 24), bei Kiel in der paläolithischen Station Ellerbeck (Mestorf, Fig. 6); auch in Meklenburg haben wir sie in dem interessanten Grabe von Plau, einem sog. "liegenden Hockergrabe," in dem Lisch ein Urvolkgrab sah und das sicher älter ist, als unsere Hünengräber. Wir besitzen außer diesen noch acht Hirschhornäxte, und zwar mit seitlichem Loch, so daß der Schaft quer zur Schneide sitzt, zwei aus der Lewitz (Moorfunde), mit vertikaler Durchbohrung, so daß der Schaft der Schneide parallel geht, eins aus dem Pfahlbau von Wismar, je eins von Everstorf, Mildenitz, Lüsewitz, Nütschow, alles Moorfunde, die letzteren drei mit vierseitigem Loch. Unpublicirt ist:

Redentin; Pfahlbau im Hofmoor. Schneide abgebrochen, das große Schaftloch sitzt seitlich, das Ende (von der Rose ge=

|

Seite 10 |

|

bildet) zeigt Spuren der Abnutzung. Länge noch 9 cm. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1886. (V.=S. 4710.)

Die Funde von Wismar und Redentin, wo die Aexte in neolithischen Pfahlbauten gefunden sind, beweisen, daß die Axtform sich nicht auf die ältere Steinzeit beschränkt. Mehrere angearbeitete Stangen, die wohl zu derartigen Aexten verarbeitet werden sollten, sind außerdem bei Wismar gefunden. Auch das Exemplar von Nütschow ist mit jüngeren Steinsachen zusammen gefunden.

Andere Horngeräthe, so der Griff zu einer Steinaxt von Schwerin und ein seltsames dreizackiges Geräth mit Oeffnungen zur Aufnahme kleinerer Beile von Mallin, entziehen sich als Einzelfunde vorläufig noch der zeitlichen Bestimmung.

Neolithische Zeit.

Während von der älteren Steinzeit in Meklenburg nur Spuren und auch diese, wie es scheint, nur lokal beschränkt vorhanden sind, erscheint die jüngere hier reich und voll entwickelt. Es giebt hier keinen Landstrich, in dem nicht Steingeräthe, und zwar von allen Haupttypen, gefunden wurden. Allerdings ist die Vertheilung nicht gleichmäßig: bevorzugt sind die Küsten der Ostsee und der Binnenseen, am ärmsten die zusammenhängenden Sandgebiete, besonders der Südwesten und Nordosten des Landes und die Gegenden mit schwerem Lehmboden. Ein annäherndes Bild der Besiedelung des Landes kann uns die Vertheilung der Hünengräber geben, auf die in einer späteren Abhandlung eingegangen werden soll. - Wir besprechen zunächst die Typen der Werkzeuge.

Ein in die Augen fallender Unterschied zwischen ältere und jüngerer Steinzeit ist die verschiedene Bearbeitung des Feuersteins, den zu glätten man damals erst gelernt hat; bekanntlich hat man demgemäß die beiden Perioden auch als Perioden der ungeglätteten und geglätteten (polirten) Steingeräthe bezeichnet ein Ausdruck, den man als irreführend besser vermeidet, da nicht nur ganze Typenreihen (Dolche, Lanzen, Pfeile, Messer) auch in der jüngeren Steinzeit nie polirt worden, sondern selbst die gewöhnlich polirten Geräthe ("Keile" z. B.) häufig in ungeglättetem Zustande in Gebrauch genommen sind. Ein zweiter technischer Unterschied besteht in der feineren Art der Absprengung, Abquetschung, oder welches Verfahren sonst angewendet ist, der Ober=

|

Seite 11 |

|

fläche des Steines; an Stelle der großen groben Aushöhlungen der paläolithischen Zeit treten jene kleinen muschelartigen Vertiefungen, welche die Herstellung solch staunenswerther Kunstwerke, wie die Dolche es sind, ermöglichten.

Ferner aber ist nicht nur die Herstellungsart, sondern auch die Form der Geräthe eine andere; es differenziren sich die einfachen, vielfach verwendbaren Werkzeuge in speziellere zum Stechen, Schneiden, Schlagen, Schaben u. s. w. Es ist die Aufgabe der Alterthumsforschung, den Spuren nachzugehen, welche die allmähliche Entwickelung dieser steinzeitlichen Kultur andeuten. Leider stehen wir damit noch in den Anfängen; wir können bei den einzelnen Geräthen mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Art von typologischen Entwickelungsgang aufstellen, aber Gruppen zusammengehöriger Typen der verschiedenen Geräthe lassen sich noch nicht bilden. Ebenso verhält es sich mit den anderen Aeußerungen des Kulturlebens des Steinzeitmenschen; wir finden ihn am Ende im Besitz einer hohen Kultur, unsere Hausthiere sind ihm bekannt, der Zustand des Fischer- und Jägerlebens ist überwunden, Ackergeräthe werden benutzt und Körnerfrüchte gebaut (Weizen, Gerste, auch Hirse, wie die sinnreichen Untersuchungen von G. Sarauw in Kopenhagen festgestellt haben; vergl. auch Buschan, vorgeschichtliche Botanik 1895); die kolossalen Hünengräber zeugen davon, wie beträchtliche Menschenkräfte zur Verfügung standen, das Auftreten südlicher Geräthtypen hier und umgekehrt nordischer in südlichen Gegenden beweist regelrechte Handelsbeziehungen u. s. w. Aber eine Kulturgeschichte können wir noch nicht schreiben. Die jüngere Steinzeit erscheint vorläufig noch als ein Ganzes, und zwar auch zeitlich nicht fixirbar. Die nordische Bronzezeit beginnt spätestens um 1200 vor Chr. Geb. Ob und wie lange sich eine Kupferzeit zwischen sie und die Steinzeit schiebt, ist noch nicht deutlich; um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends muß demnach die Steinzeit spätestens ihre volle Entwickelung erreicht haben; die Anfänge verlieren sich in zeitlosem Dunkel.

Wir zählen im Folgenden daher die Typen einzeln auf und geben das Wenige, was sich über ihre relative Chronologie sagen läßt, bei den einzelnen.

Das bei weitem häufigste Werkzeug ist ein keilförmiges Geräth, welches gewöhnlich aus Feuerstein, seltener aus Diorit,

|

Seite 12 |

|

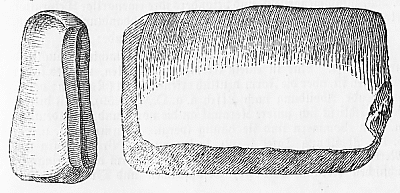

Grünstein, Serpentin u. s. w. hergestellt wurde. Die beiden Breitseiten stoßen in einer breiten Schneide zusammen. Früher bezeichnete man das Geräth als Keil, jetzt hat sich der Name Beil eingebürgert. Richtig ist keiner von beiden. Es ist klar, daß je nach der Schäftung und mit geringen Modificationen der Form ganz verschiedene Thätigkeiten mit ihm möglich sind; es

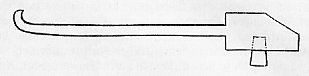

kann damit gestemmt, geschabt, geschnitten, geschlagen werden. Schäfte sind hier nicht erhalten; einmal soll ein Griff gefunden sein, den wir hier nach Lisch, Jahrb. 26, 131, abbilden; über einen anderen Schaft vergl. unter S. 21. Da wir keinen gemeinsamen Ausdruck für diese verschiedenen Leistungen haben, scheint es mir immer noch praktischer, den Namen Keil beizubehalten, der wenigstens ein annähernd richtiges Bild von der Form giebt, als den engen Namen Beil zu brauchen, der für eine große Anzahl gar nicht paßt.

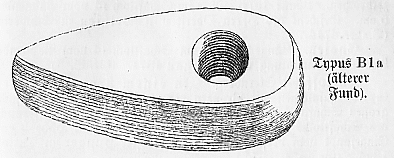

Bei einer Klassificirung der Keile sind das hintere Ende (sog. Bahnende) der Querdurchschnitt, die Gestaltung der Seiten, besonders das Breitenverhältniß der Schmalseiten (die Dicke) und die Gestaltung der Schneide maßgebend gewesen. Die verschiedenen Stadien des Schliffs kommen bei allen vor und können nicht zur Ordnung dienen. So scheiden sich im allgemeinen vier Gruppen, besonders an den Schmalseiten erkennbar; doch sind zahlreiche Uebergangsformen zwischen allen vier selbstverständlich.

A. Ohne Schmalseiten, die Breitseiten stoßen in scharfer Kante zusammen. (Uebergangsform von paläolithischer Zeit s. Montelius, compte rendu du congrès de Stockholm 1876, S. 238 ff.)

I. Mit dreieckigem oder trapezförmigem Durchschnitt Montelius, C. R. 1. 2. 5. 7.

II. Mit annähernd rechteckigem Durchschnitt Montelius, C. R. 6.

B. Mit schmaler Schmalseite, deren größte Dicke am Bahnende liegt. (Lisch, "Streitkeile".)

I. Durchschnitt trapezförmig.

II. Durchschnitt annähernd rechteckig.

|

Seite 13 |

|

C. Mit breiter, gewöhnlich nicht polirter Schmalseite. (Lisch, "Arbeitskeile.") Bahnende gewöhnlich rechteckig.

a. größte Dicke nahe dem Bahnende.

I. Durchschnitt trapezförmig.

II. Durchschnitt annähernd rechteckig.

b. größte Dicke nahe der Schneide.

I. Durchschnitt trapezförmig.

II. Durchschnitt annähernd rechteckig.

D. Mit gewölbter, gewöhnlich polirter Schmalseite; die Breitseite auch gewölbt; Bahnende scharfkantig. (Lisch, "Meißelkeile.")

I. Durchschnitt trapezförmig.

II. Durchschnitt annähernd rechteckig.

Eine besondere Abtheilung für die Hohlkeile und Keile mit auswärts gebogener Schneide halten wir nicht für nöthig, da diese sich an die genannten Typen anschließen (s. unten die Aufzählung besonders unter B).

Der Typus A geht aus den oben besprochenen paläolithischen Formen hervor; wir besprechen zuerst eine Gruppe, die nur durch den Schliff der Schneide sich von diesen unterscheidet.

Die Schlagflächen werden kleiner, und allmählich tritt der feine muschelige Bruch an ihre Stelle.

Tessenow bei Parchim. Oben ziemlich spitz zugehend, starke Schneide, größte Dicke B von derselben. Länge 12 cm, Breite 2 und 4 1/2 cm; speckiggrau. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S., Gl. IV. 1, 275.) Fast ganz gleich Evans a. a. O., Fig. 33.

Tessenow. Meißelförmiges Geräth, grob zugehauen, zum Theil der rohe Stein, die Schneide nur gering angeschliffen. Länge 10 1/2, Breite oben und unten 1 1/2, B von der Schneide 2 1/2 cm; speckig grau. Gleich dem vorigen. (Gl. IV. 1, 277.)

Wakendorf bei Neubukow. Dem vorigen ähnlich, aber stärker gewölbt; Länge 12 1/2, Breite 2 und 3 1/2 cm, weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 230.)

Kirch-Rosin bei Güstrow. Das obere Ende sich zuspitzend und rundlich abschließend; 13 1/2 cm lang, 2 und 5 1/2 cm breit, weiß glänzend. Geschenk des verstorbenen Herrn Landbaumeisters Koch in Güstrow. (V.=S. 4080.) Aehnlich Evans 43.

|

Seite 14 |

|

Aus dem älteren Bestande stammen Exemplare von Güstrow (V.=S. 3511) und Robrow bei Sternberg (Großherzogliche Sammlung, Katalognummer Gl. IV. 1, 29.), ein Mittelding zwischen dem von Lüdershagen und dem ersten Tessenower; angeblich mit einer Urne in einem Hünengrabe gefunden. Leider ist diese Angabe zu unbestimmt; sonst sind bei uns in Hünengräbern derartige Funde nicht gemacht. Wohl aber haben wir ähnliche aus Moorfunden und zwar:

Redentin bei Wismar. Müllermoor (Pfahlbau?).Ein sehr schönes Exemplar von 13 cm Länge, 2 1/2 und 4 cm Breite, durchscheinend grau. (V.=S. 4593, erwähnt Jahrb 28, S. 123.)

Langensee bei Crivitz. Moorfund, fast ganz gleich dem erwähnten. Länge 11, Breite 2 1/2 und 4 cm. Zusammen gefunden mit mehreren andern Keilen jüngerer Form, halbmondförmigen Messern, offenbar ein "Depotfund" (Gr. S., Gl. IV. 1, 119.)

Gr.-Woltersdorf bei Wismar. Moorfund, s. oben. Hier Exemplare, alle fein muschelig geschlagen; der größte gar nicht, der kleinste ganz geschliffen. (V.=S. 4195 - 4198.)

Dahin gehört noch ein sehr hübsches Stück von der "Feuersteinmanufactur" von Eldenburg bei Waren (s. darüber Jahrb. 41, S. 161 und 42, S. 131), ganz rundlich, 7 1/2 cm lang, 1 1/2 und 4 cm breit glänzend grau. (V.=S. 4508.)

Für die zeitliche Stellung der zuletzt besprochenen Keile ist besonders der Fund von Woltersdorf wichtig. Wir haben dort gut geschliffene Exemplare, daneben einfach zugeschlagene. Daß wir diesen Typus also der neolithischen Periode zuschreiben müssen, ist unzweifelhaft; ich halte uns aber für berechtigt, bei dem Funde von einer beginnenden neolithischen Periode zu sprechen. Es würde sich dann das Vorkommen einiger echt paläolithischer Formen am besten so deuten, daß Meklenburg am Ende der paläolithischen Periode seine älteste Einwanderung oder doch seine älteste Kultur erhalten hat. Wenn wir aber oben bei den primitivsten Formen ein auffallendes Hervortreten der Umgegend von Wismar bemerkten, so gilt das für die zuletzt besprochenen Typen auch, und die Wahrscheinlichkeit, daß die älteste Besiedelung die Seeküste entlang von Westen her stattgefunden hat, mehrt sich. Es paßt das auch vortrefflich mit den Vorstellungen, welche sich die nordischen Forscher von dem Gange der Kultur machen. Nach Worsaae ist zuerst in der älteren Steinzeit die östliche Küste der cimbrischen Halbinsel besiedelt, dann die dänischen Inseln; als die Steinkultur nach

|

Seite 15 |

|

Schonen hinüberging, hatte sie schon eine höhere Stufe erreicht, daher die geringere Zahl paläolithischer Formen daselbst; auf einer ähnlichen Stufe wie Schonen scheint mir nun Meklenburg zu stehen. Es würde dann das Steinzeitvolk oder, sagen wir vorsichtiger, die Steinzeitkultur sich nach zwei Richtungen von der cimbrischen Halbinsel aus entwickelt haben. Wie die paläolithischen Vorkommnisse auf Rügen sich bei solchem Gange der Kultur erklären, lasse ich dahingestellt, gestehe aber, daß die Annahme (vergl. R. Bayer, Die Insel Rügen in archäologischer Beziehung), die Insel sei noch in paläolithischer Zeit von den dänischen Inseln aus, nicht vom Festlande her besiedelt, viel Ansprechendes hat und jedenfalls mit dem archäologischen Bestande vortrefflich übereinstimmt.

Entwickelte Formen des Typus A (überwiegend geschliffen) sind folgende:

Lalchow bei Plau. Sehr schönes Exemplar mit seinem muscheligen Bruch. Länge 16, Breite 3 und 6 cm weißgrau. Gefunden in einem Moor zusammen mit einem großen, fein geschliffenen Keil. (Gr. S., Gl. IV. 1, 327.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 35.

Gnewitz bei Tessin. Die obere Fläche stark gewölbt, die untere platt; 13 cm lang, 2 und 3 1/2 cm breit, derb zugehauen, aber gut geschliffen; gelbweiß opak. Geschenk des Herrn v. d. Lühe 1880 (V.=S. 4567.) Aehnlich Montelius, A. S. 13.

Dummerstorf bei Rostock; im Moor gefunden. Interessant, roh zugehauen, die Schneide noch roher Stein. Länge 10, Breite oben 1, unten 4 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 399.)

Finkenthal bei Gnoien. 8 1/2 cm lang, 1 und 3 cm breit, durchscheinend grauweiß. 1891. (Gr. S., Gl. IV. 1, 365.)

Bei Schwerin (ohne nähere Fundangabe). Gleich den vorigen, aber kleiner. 8 1/4 cm lang, 1 1/2 und 4 1/4 cm breit; weiß glänzend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 223.) Aehnlich Evans 43.

Alt-Steinhorst. Gut geschliffen, aber die Seiten ganz roh zugehauen; wie es scheint aus einem größeren Keil zurechtgeschlagen; Bahnende roh; 7 1/2 cm lang, 2 und 5 1/2 cm breit;

|

Seite 16 |

|

grauglänzend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884 (Gr. S., Gl. IV. 1, 298.)

Lübz. 16 cm lang, 3 und 5 1/2 cm breit; fast ganz geschliffen; weißer glänzender Stein. Die Seiten stoßen nicht wie bei den andern scharf zusammen, sondern lassen eine schmale (1/2 cm) Fläche, die polirt ist. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1889. (Gr. S., Gl. V. 1, 288.) Aehnlich Evans a. a. O., 44.

Roggow bei Neubukow. Grobmuschelig geschlagen, dann geschliffen, ganz schmale Seitenwand; bräunlichweiß; Länge 6 1/2 Breite oben 2 unten 4 cm größte Dicke (ganz nahe der Schneide) 0,50, sonst nur 0,25 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 406.)

Unsere Sammlung besitzt außer diesen Stücken sechs Einzelfunde dieses Typus, und zwar den unter 1 und 2 erwähnten gleichend: von Manderow (V.=S. 3103, vergl. Jahrb. 20, S. 278), Buchholz bei Schwerin (V.=S. 3866) und Bollhagen bei Ribnitz (V.=S. 3818), ähnlich dem von Gnewitz: ein Prachtstück von Lehsen bei Wittenburg (V.=S. 410, Jahrb. 4 B, S. 26), und Uebergangsformen wie das Stück von Lübz: von Klink bei Waren auf dem Behrenswerder (V.=S. 4150) und Dobbin bei Krakow (V.=S. 2129, Jahrb. 11, S. 346), letzteres Stück aus einem Hünengrabe.

An diesen Typus A schließen wir als B die Exemplare mit vierseitigem länglichen Querschnitt, wo also die Seitenflächen verhältnißmäßig schmal sind; meist haben obere und untere Seiten eine schwache Wölbung; neben dem Querschnitt ist für die Form das Längenverhältniß der Schneide und des Bahnendes maßgebend. Von Lisch wird diese Form als "Streitmeißel" bezeichnet, ein Ausdruck, den ich nicht für glücklich halte, denn wenn er (Jahrb. 27, S. 167) sagt, daß "die in großen, also wichtigen Steingräbern gefundenen Keile gewöhnlich breitschneidig, dünn und mit Sorgfalt gearbeitet, also wohl zum Einklemmen in einen gespalteten Schaft, also zu Streitbeilen für Helden benutzt worden sind," so hat sich die Beobachtung durch spätere Funde nur bestätigt, die Folgerungen aber, die in den drei " also" liegen, muß

|

Seite 17 |

|

ich ablehnen, zumal die Keile gerade an der Stelle, wo sie eingeklemmt sein müßten, durchaus nicht am schmalsten sind. Wir

behandeln zunächst diejenigen mit wesentlicher Verjüngung. Wo es nicht besonders erwähnt ist, sind die Breitseiten ganz geschliffen, die Schmalseiten gar nicht. Vergl. Montelius 35, Müller 60, 61, Mestorf 32, 34.

B I. Alt-Sammit bei Krakow. Elegantes Exemplar auch die Seiten etwas geschliffen. Länge 19 1/2, Breite oben 3, unten 6 1/2, Durchmesser 2 cm, grauweiß. Gefunden in dem dritten Hünengrabe zusammen mit einem ähnlich geformten Meißel. Geschenk des Herrn Fabrikant Lorenz in Krakow 1884. (Gr. S. St. 2.)

Degtow bei Grevesmühlen; in der Kiesgrube nahe der Stadt, wo schon öfter Steinsachen gefunden sind. Der obere Theil unbearbeitet, sonst muschlig geschlagen und offenbar benutzt. Länge 15, Breite oben 1,5, unten 4,5, Durchmesser (oben) 1,35 cm. Geschenk des Herrn Sanitätsrath Dr. Jahn in Grevesmühlen 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 416.)

Gr.-Krankow bei Wismar. Länge 13, Breite 1 3/4 und 4 cm, braun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 212.)

Gnoien. Länge 13, Breite 2 und 5 cm, durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 219.)

Wismar. Länge 13, Breite 1 1/2 und 4 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 335.)

Kritzow bei Wismar Länge 12 1/2, Breite 2 und 3 1/2 cm, opak weiß grau. Geschenk des Herrn Burmeister i. K. 1880. (V.=S. 4613.)

|

Seite 18 |

|

Schwerin (Johann Albrechtstraße). Länge 12, Breite 1 3/4 und 4 1/2 cm, weißgrau opak. (Gr. S. Gl. IV. 1, 358.)

Gressow bei Grevesmühlen. Länge 11 1/2, Breite 2 und 4 cm, glänzend grau. Geschenk des Herrn Zwerch in Gr. 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 356.)

Bei Güstrow. Länge 11, Breite 2 und 4 1/4 cm, rothgelb. Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 1652.)

Bei Güstrow, wahrscheinlich in der Klues. Breitseiten geschliffen, die Form etwas unregelmäßig, indem die untere Fläche gerade, die obere leicht gewölbt ist. Länge 11, Breite oben 1 1/2, unten 4 1/2, größte Dicke (in der Mitte) 1 cm, dunkelgrau. Geschenk des Herrn von Kolhans auf Golchen 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 403.)

Fahren bei Wismar. Länge 11, Breite 1 3/4 und 4 cm gelb. Geschenk des Herrn Dr. Crull. (V.=S. 4660.)

Wir schließen hier noch einige breitere Beile an; diese haben allerdings ebenfalls eine starke Verjüngung, nähern sich aber durch ihre Breite schon dem unten folgenden Typus (B II.)

Beckerwitz bei Wismar. Schlank, Länge 10, Breite oben 3, unten 5, größte Dicke (4 von unten) 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn K. Mann 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 371.)

Pogreß. Länge 7 1/2, Breite oben 3 unten 5, Dicke 1 cm, gelbbraun. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. nach Beckerwitz, Gl. IV. 1, 378.)

Wakendorf bei Neubukow. Schneide abgebrochen. Obere Breite 1 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr., S. Gl. IV. 1, 236.)

Von ganz gleicher Form besitzen wir zwei Beile (Wattmannshagen, V.=S. 1173, Jahrb. 9, S. 21 und Schwerin, V.=S. 4404), welche nur zugeschlagen, aber nicht geschliffen sind; beide haben Abnutzung an der Schneide, ein Beweis, daß auch die ungeschliffenen Exemplare gelegentlich in Gebrauch genommen wurden.

Während die Verjüngung meist eine gleichmäßig zunehmende ist, also die Schmalseiten gerade sind, zeigt sich an mehreren auch eine stärkere Ausladung an der Schneide, so daß die Kanten der Schmalseiten eine nach unten gebogene Linie bilden. Doch sind das nur Ausnahmen, die uns nicht berechtigen, eine besondere Abtheilung aus ihnen zu machen. Vergl. Montelius 23, Müller 64, Mestorf 35. Hierhin gehören Exemplare von:

|

Seite 19 |

|

Waren. Länge 14, Breite 3 und 5 1/2 cm; dunkelrothbraun. Sammlung Struck 1886. (Gr. S., Gl. IV. 1, 319.)

Roggow bei Neubukow. Muschelig geschlagen, zierliche Form, starke beilartige Ausschweifung, wie bei keinem zweiten Exemplar unserer Sammlung. Länge 12 1/2, Breite oben 1,5, unten 4,25 cm, größte Dicke (3 von unten) 1,5 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 404.)

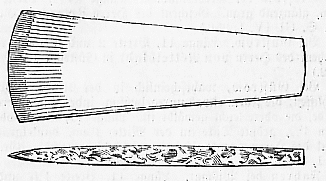

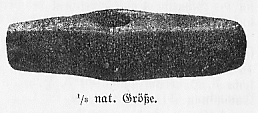

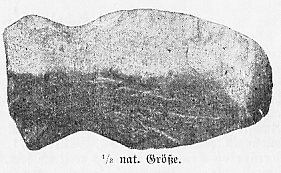

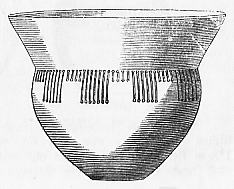

Löwitz bei Rehna. Schön geschwungene Schneide; Länge 12, Breite 2 und 5 1/2 cm (!); dunkelrothbraun. (V.=S. 4717.) S. beistehende Abbildung.

Gressow bei Grevesmühlen. Länge 9 1/2, Breite 1 1/4 und 5 cm (!); weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 228.)

Neu-Karstädt bei Grabow. Länge 9, Breite 2 und 4 cm, grader Durchmesser (B von oben) 1 cm. Geschenk des Herrn Bunge in Grabow 1887. (Gr. S., Gl. IV. 1, 336.)

Kaltenhof auf Poel. Ganz ungeschliffen, an der Schneide verletzt. Länge 8,5, Breite 2 und 4,5, Durchmesser 1 cm. Geschenk des Herrn Pagels in Schwerin 1887. (Gr. S., Gl. IV. 1, 329.)

Ueber ein Stück von Peccatel (V.=S. 4421) vergl. Jahrb. 29, S. 134.

B II. Vierseitiger Durchschnitt, schmale Seitenflächen, geringe Verjüngung.

Granzow bei Gnoien. Länge 15, Breite 3 und 4 1/2 cm; hellbraun, gesprenkelt. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 192.)

Remlin bei Malchin. Länge 14, Breite 2 1/2 und 4 cm; braun und weißlich. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 210.)

Fundort unbekannt. Länge 14, Breite 2 1/2 und 5 1/2 cm, grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Major von Hanstein 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 330.)

Plau. Länge 13, Breite 2 1/2 und 5 cm, dunkelgrau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 217.)

Tessenow. Länge 11, Breite 2 und 5 cm, glänzend gelbgrau, fleckig. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. IV. 1, 276.)

|

Seite 20 |

|

Neuenhagen bei Dassow. Länge 10, Breite 2 und 5 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1890. (V.=S. 4726.)

Neuenhagen bei Dassow. Zwei ähnliche Exemplare. Länge 8 3/4 (7), Breite 2 3/4 und 4 (2 3/4 und 3) cm; grau, durchscheinend und gelb. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1890. (V.=S. 4728 und 4727.)

Alt-Steinhorst. Länge 10 1/2, Breite 2, 3 und 4 cm; opak weiß. Geschenk des Herrn Grafen Bernstorff 1884. (Gr. S., Gl. IV. 1, 304.)

Wölschendorf bei Rehna. Gefunden an einem Richtwege, der von Wölschendorf nach Brützkow geht, und zwar dort, wo er über eine Wiese führt, die (ein früherer Teich?) den Namen Nummersteich hat; weiß, auf der einen Seite gelbweiß, am Bahnende etwas abgebrochen. Länge noch 8 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, gerader Durchmesser (gleichmäßig) 0,75 cm. Erworben 1895 unter Vermittelung des Herrn Rohde in Rehna. (Gr. S. Gl. IV. 1, 412.)

Lütgenhof bei Dassow. Länge 8, Breite oben 2 1/2, unten 3 1/2, Durchmesser 1 1/2 cm, weißgrau. Sammlung Peitzner 1893.(Gr. S. Gl. IV. 1. 384.)

Ungeschliffene Exemplare dieses Typus sind seltener; einige sind schon oben bei den geschweiften Exemplaren aufgezählt; dazu

Barnekow bei Wismar. Form B I., oben der unbearbeitete Stein. Länge. 10,5, Breite oben 25, unten 4,5, grader Durchmesser 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 214.)

Roggow bei Neubukow. Derb muschelig geschlagen, zum Theil noch der rohe Stein, unregelmäßige Ränder gelbbraun: die Schneide ist leicht nach außen geschweift. Länge 12, Breite oben 3,5, unten 4,5, grader Durchmesser (in der ganzen Mitte 1,5 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1,405.)

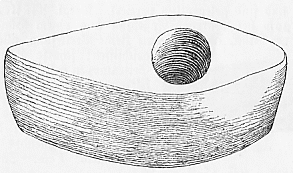

Wir schließen hieran als Typus C diejenigen Stücke, bei denen die Schmalseite sich etwas verbreitert und das Streben, stärkere Exemplare zu schaffen, hervortritt. Die Schmalseiten sind nicht mehr gleichmäßig dick, sondern meist in B Entfernung von der Schneide am stärksten; die Schmalseite selten geschliffen, das Bahnende nie scharfkantig, meist rundlich, oft unbearbeitet.

|

Seite 21 |

|

Es sind diese die häufigsten Keile, von Lisch Arbeitskeile genannt, ohne Zweifel auch überwiegend zum Keilen benutzt.

C a. Arbeitskeile wo die größte Dicke nahe dem Bahnend liegt. I. mit rhombischem Durchschnitt. Müller 50, 68.

Beckerwitz bei Wismar. Sehr starkes Exemplar; grobmuschelig zugehauen; Bahnende scharfkantig, fast rechteckig.(4 und 1 1/2 cm.) Länge 24, Breite oben 4, unten 6, größte Dicke (12 von unten) 4 cm; braun fleckig. Erworben durch Herrn Dr. Crull in Wismar 1894. (Gr. S., Gl. IV. 1,400.

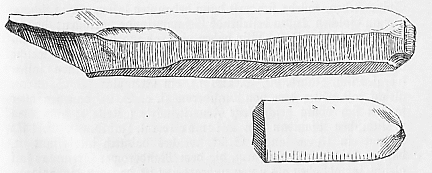

Warnemünde. Ganz ungeschliffen, schlankes Exemplar dem Typus B I sehr nahe kommend. Das Stück wurde nahe bei Diedrichshagen am Strande in einer Schlickschicht gefunden darüber lag etwa 30 cm Torf, dann die Sandablagerung der Düne, im Ganzen 1 m unter dem gewöhnlichen Wasserstande. Es waren zusammen vier Stück, von denen zwei in die Rostocker Sammlung gekommen sind (vgl. Geinitz, Jahrbuch 51, Seite 3) Zugleich wurde ein Stück Eichenholz eingeliefert, welches durch starkes Zusammentrocknen seine Form verloren hat, aber deutlich einen Falz zeigt, in welchen unser Stück hineinpaßt, also wohl den Griff desselben gebildet hat. Länge 18,5, Breite 2,5 und 6 größte Dicke 1,75 cm (B von oben). Geschenk des Herrn Apotheker Jörß in Rostock 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 317.)

Rostock. Länge 17, Breite 2,25 und 5, größte Dicke (B von oben) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 208.)

Bobzin bei Wittenburg. Gefunden nordöstlich vom Dorf mit einer durchbohrten Axt (s. unten) 1888 auf einem Funda=

|

Seite 22 |

|

mente von Feldsteinen, welches aber schon so gestört war, daß eine vom Verfasser vorgenommene Untersuchung nur noch das Vorhandensein von Kohle und Urnenscheiben feststellen konnte, aber die Bestimmung der Anlage dunkel blieb. Länge 14, Breite 2,25 und 4,5, größte Dicke (B von oben) 1,5 cm. (Gr. S., Gl. IV. 1, 337.)

Neu=Bitense bei Rehna, im Garten der Büdnerei 1. Gelbbraun, großmuschelig geschlagen und fast ganz geschliffen, auch das Bahnende; leider in der Mitte zerbrochen. Länge noch 12 1/2, Breite oben 2 1/2, größte Dicke (5 cm von dem Bahnende) 2 cm. Auch bei Bitense sind in früheren Jahren Moorfunde (im Wispelmoor) gemacht, welche an eine Pfahlbauansiedelung denken lassen (vgl. Jahrbuch 29, Seite 134). Erworben unter Vermittelung des Herrn Rohde in Rehna 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 411.)

Kritzower See bei Lübz. Länge 12, Breite 2,75 und 5, grader Durchmesser (B von oben) 2,5 cm. Geschenk des Herrn Posthalter Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S., Gl. IV. 1, 294.)

Pogreß. Gelbbraun; klein und zierlich, zum Theil geschliffen, auch an der Schmalseiten. Länge 10, Breite oben 2, unten 4, gerader Durchmesser (5 cm von unten) 1 1/4 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S., Gl. IV. 1, 376.)

C a II. Bedeutend seltener sind solche mit annähernd rechteckigem Durchschnitt.

Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 2,75, größte Dicke (B vom Bahnende) 2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 305.)

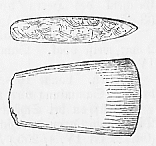

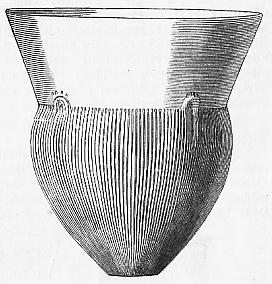

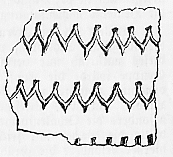

C b I. Starke Beile mit vierseitigem Querschnitt, in der Schneide etwas breiter als am oberen Ende. (S. die Abbildung S. 21.)

Die Schmalseiten sind gerade, nicht geschliffen, die Breitseiten meist ganz geschliffen, das obere Ende nur zugehauen, oft mit Spuren der Abnutzung, die Schneide meist gleichmäßig, nicht mit größerer Abnutzung auf einer Seite. Die größte Dicke liegt meist in B Entfernung von der Schneide. Es sind offenbar die eigentlichen Arbeitsgeräthe zum Hauen, Keilen u. s. w. (Lisch nannte sie daher "Arbeitskeile"; vergl. Montelius a. a. O. 24, 25 Mestorf a. a. O. 21-24;) ihre Schäftung bestand wohl in einer Handhabe aus Horn, die dann in einen Holzschaft geklemmt werden konnte. Vergl. Montelius 24, Müller 59, Mestorf 22-24.

|

Seite 23 |

|

Kl.=Labenz bei Warin. Sehr schönes, besonders starkes Exemplar, gut geschliffen. Länge 20, Breite oben 5, unten 8 1/2, größte Dicke (6 von unten) 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Diestel auf Kl.=Labenz 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 372.)

Dambeck bei Röbel. Gelbbraun, Länge 18 1/2, Breite oben 4, unten 6 1/2, größte Dicke 3 (1/2). Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 361.)

Bei Gnoien. Länge 18, Breite 3 1/2 und 6, größte Dicke 2 1/2 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 187.)

Saunstorf bei Wismar. Länge 17 1/2, Breite 3 3/4 und 6 1/4, größte Dicke 3 1/2 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 185.)

Tatschow bei Schwaan. Grauweiß, Schmalseiten geschlagen, Breitseiten gut geschliffen. Länge 17 1/2, Breite oben 4 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 387.) Angeblich aus einem Hünengrabe.

Brunshaupten Länge 17, Breite 3 und 5, größte Dicke 3 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Erbpächters Risch 1881. (Gr. S. Gl. IV. 1, 271.)

Wotenitz bei Grevesmühlen. Länge 17, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm; durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 206.)

Bresegard bei Grabow. Länge 17, Breite 2 3/4 und 5 1/2, größte Dicke 2 1/4 cm, durchscheinend weiß. Geschenk des verstorbenen Herrn Revisionsrath Wunderlich 1887. (V.=S. 4708.)

Roggenstorf bei Grevesmühlen. Länge 16, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke 3 cm, durchscheinend weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 188.)

Zehmen bei Rehna. Länge 16 1/2, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, rothbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 259.)

Am Kritzower See bei Lübz. Länge 15 1/2, Breite 4 und 6 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, durchscheinend weiß. Geschenk des Herrn Posthalters Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 293.)

Steinbeck bei Parchim. Länge 15 1/2, Breite 2 und 4, größte Dicke 2 cm, durchscheinend hellbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 209.)

Cordshagen bei Rehna. Die Schmalseiten fast ganz geschliffen. Länge 15 1/2, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke

|

Seite 24 |

|

2 1/2 cm, grau opak. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 260.)

Wismar, Müggenburger Moor (Pfahlbau). Länge 15, Breite 4 und 7, größte Dicke 2 1/2 cm, grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gl. IV 1, 193.)

Alt=Karin bei Neubukow. Länge 15, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 2 cm, röthlich weiß. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorf 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 309.)

Wismar. Gefunden hinter dem Friedhofe bei dem sog. Galgenberge, ganz weiß, an allen Seiten geschliffen. Länge 15, Breite oben 2,5, unten 6, größte Dicke (8 von unten) 2 1/4 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 415.)

Beckerwitz bei Wismar. Länge 15, Breite oben 4, unten 6 1/2, größte Dicke (6 1/2 von unten) 2 1/2 cm. Bei Beckerwitz sind in den letzten Jahren zahlreiche Steinsachen, besonders in Mooren gefunden, die auf eine Ansiedelung (Pfahlbau) schließen lassen. Eine Localuntersuchung hat noch nicht stattgefunden. Mehrere sind nach Schwerin gekommen und werden hier aufgezählt, viele befinden sich in und bei Wismar im Privatbesitz. Geschenk des Herrn K. Mann 1892 (Gr. S. Gl. IV. 1, 369.)

In der Lewitz. Hellgrau, oben derb zugeschlagen, die Schneide schön geschliffen. Länge 15, Breite oben 3 unten 6, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn Renard in Helm bei Wittenburg, 1890. (Gr. S. St. 7.)

Harkensee bei Dassow. Länge 14 1/2, Breite 3 und 5, größte Dicke 3 cm, opak weiß. Geschenk des Herrn Gutsbesitzer Hillmann auf Harkensee 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 314.)

Gressow bei Grevesmühlen. Länge 14 1/2, Breite 3 und 6, größte Dicke 2 1/2 cm durchscheinend weiß. Sammlung von Rantzau 1871 (Gr. S. Gl. IV. 1, 194.)

Crivitz. Länge 14 1/2, Breite 3 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, weißgrau. Erworben 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 331.)

Gnoien. Länge 14, Breite 2 1/2 und 5, größte Dicke 2 cm, braunroth und weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 191.)

Fundort unbekannt. Länge 14 1/2, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3 cm, weiß und braun gefleckt. Erworben 1882. (Gr. S. Gl. IV. 1, 281.)

Klütz. Länge 14, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 204.)

|

Seite 25 |

|

Alt=Steinhorst. Etwas abweichend, das obere Ende schräg sehr schön geschliffen, Schneide schräg abgenutzt; Uebergangsform zu D. Länge 14, Breite 5 und 7 1/2 größte Dicke (1/2 vom Ende) 2 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 302.)

Drei=Lützow bei Wittenburg. Gelbbraun, derb und dick alle Seiten geschliffen. Länge 13 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, größte Dicke (6 1/2 von unten) 2 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893 (Gr. S. Gl. IV. 1, 380.)

Granzow bei Gnoien. Länge 13, Breite 3 und 4 l/2, größte Dicke 3 cm, dunkelbraun und weiß gefleckt. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 200.)

Wismar (Ragenmark). Länge 13, Breite 2 3/4 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 355.)

Dreveskirchen bei Wismar. Länge 13, Breite 1 1/2 und 4 1/2 größte Dicke 2 cm, weiß opak. Geschenk des Herrn Mann 1882 (V.=S. 4540.)

Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Länge 13, Breite 2 1/2 und 5, größte Dicke 3 cm, weiß glänzend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorf 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 301.)

Rederank bei Güstrow. Im Moor gefunden. Länge 13, Breite 3 und 5, größte Dicke 1 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Candidaten Rönnberg 1881. (Gr. S. Gl. IV. 1, 273.)

Elmenhorst bei Klütz. Länge 13, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871.(Gr. S. Gl. IV. 1, 203.)

Arpshagen bei Klütz. Länge 12, Breite 2 und 4 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Karl Mann in Wismar 1887 (V.=S. 4637.)

Schwerin, am Ostorfer See bei dem Ausheben der Baugrube zu dem Wohnhause auf der Höhe neben der neuen Badeanstalt; es sollen in riesigen Boden noch mehrere Exemplare gefunden, aber verworfen sein. Grauweiß, Länge 12 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, größte Dicke (5 von unten) 2 1/2 cm, derb, muschelig geschlagen, zum Theil geglättet. Geschenk des Herrn Sekretär Metterhausen in Schwerin 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1. 409.)

Rabensteinfeld. Länge 11 1/2 Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/2 cm, grau und weiß gefleckt, 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 285.)

|

Seite 26 |

|

Alt=Karin bei Neubukow. Länge 11, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 2 cm, opak weiß. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 311.)

Helm bei Wittenburg, in einem kleinen Torfmoor Länge 11, Breite 2 1/2 und 3 1/2 größte Dicke 1 3/4 cm, glänzend braun. Geschenk des Herrn Wildhagen 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 345.)

Lübsee bei Rehna. Länge 11, Breite 1 1/2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, graugelb. Sammlung Splitter 1876. (Gl. IV. 1, 266,)

Schwerin, in der Nähe des Küchengartens am großen See, einer Gegend, die durch zahlreiche prismatische Messer u. s. w. als alte Wohnstelle gekennzeichnet ist. Länge 11, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn G. Stargard in Schwerin 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 296.)

Klütz. Unregelmäßige Form, rundlicher als die anderen, Länge 10 1/2, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/4 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1,205.)

Zehmen bei Rehna. Länge 10 3/4, Breite 1 1/2 und 3 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm; gelbbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S., Gl. IV. 1, 265.)

Waren. Auch die Schmalseiten geschliffen. Länge 10 3/4, Breite 2 und 4 1/2 größte Dicke 1 1/4 cm; weiß=grau. Sammlung Struck 1886. (Gl. IV. 1, 320.)

Neuhof bei Neustadt. Länge 10, Breite 2 und 3 1/2, gerader, größte Dicke 1 3/4 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 229.)

Dargun. Länge 10, Breite 2 und 4 3/4, größte. Dicke 1 /2 cm; blau, durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. Gr. S., Gl. IV. 1, 115.)

Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, weiß opak. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 306.)

Lübsee bei Rehna. Klein, zierlich, ganz geschliffen. Länge 9, Breite 1 3/4 und 3 1/2, größte Dicke 1 cm; gelb. Sammlung Splitter 1876. (Gl. IV. 1, 184.)

Alt=Steinhorst. Länge 6 1/2 (!), Breite 1 1/2 und 2 3/4, größte Dicke 3/4 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 307.)

Alt=Steinhorst. Länge 9, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 cm. (Gr. S. Gl. IV. 1, 338.)

|

Seite 27 |

|

Zierow bei Wismar. Länge 10, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 cm, fast schwarz. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 350.)

CbII. Auch hier sind wie bei Ca die Keile mit annähernd rechteckigem Durchschnitt selten. Vgl. Montelius 19, Mestors, 21, Merkbuch 1. 7.

Bülow bei Rehna. Gefunden beim Pflügen in der Nähe des "ollen Bülow", eines Moores nordöstlich vom Orte. Grau mit braunen Flecken, schönes gut geschliffenes Stück. Länge 16, Breite oben 5, unten 6 1/2, größte Dicke (7 von oben) 2 1/2 cm. Das Stück befindet sich im Besitz des Finders (Lüth in Bülow). In dem "ollen Bülow" sind ebenso wie in dem benachbarten Moore "Langerieh" mehrfach Steinsachen gefunden (eine schöne Dioritaxt und ein Schleifstein befinden sich im Großherzoglichen Museum); ob auch hier ein Pfahlbau war, bleibt zu untersuchen.

Alt=Steinhorst. Länge 15,5, Breite 3 und 4, größte Dicke 2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 299.)

Manderow bei Wismar. Länge 15, Breite 3 und 4, größte Dicke 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 196.)

Helm bei Wittenburg. Länge 12, Breite 4 und 5, größte Dicke 2,5 cm. Geschenk des Herrn Wildhagen 1883. (Gr. S. GI. IV. 1,282.)

Unvollständige (zerbrochene) Exemplare dieses Typus (C b) sind

Plate bei Schwerin, im Bette der Stör. Untere Breite 6, Dicke 4 1/2 cm (!); grau. Das obere Ende fehlt. Geschenk des Herrn Landbaumeister Ahrens 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 334.)

Peckatel bei Schwerin. Breite oben 3 cm, das untere Ende fehlt; gelbbraun. Geschenk des Herrn Lehrers Rambow in Peckatel 1889. (Gr. S Gl. IV. 1, 353.)

Köchelsdorf bei Wismar. Das obere Ende fehlt; gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 201.)

Brunshaupten. Breite unten 4 1/2, Dicke 2 cm, das obere Ende fehlt; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Risch in Brunshaupten 1881. (Gr. S. Gl. IV. 2, 272.)

Käselow bei Gadebusch. Breite unten 5, Dicke 3 cm, das obere Ende fehlt; grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 241.)

|

Seite 28 |

|

Wotenitz bei Grevesmühlen. Breite oben 3 cm, das untere Ende fehlt; weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871 (Gr. S. Gl. IV. 1, 234.)

Dämelow bei Brüel. Sehr starkes Exemplar; Breite oben 4, größte Dicke 4 cm, das untere Ende abgebrochen; weiß opak. Geschenk des Herrn von Storch auf Dämelow 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 343.)

Wendorf bei Wismar; an der See. Breite unten 6 1/2, größte Dicke 2 cm; weißgelb. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV 1, 237.)

Alt=Steinhorst. Breite unten 3, größte Dicke 0,5 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 308.)

Redefin (Dorfstraße.) Weiß, lang und stark, doch fehlt die Schneide; Schmalseiten großmuschlig geschlagen. Länge 2, Breite oben 3, größte Dicke jetzt am Ende 3 cm Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 381.)

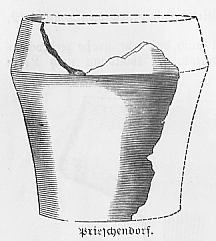

Prieschendorf. Gelbbraun; nur der obere Theil. Breite oben 2 1/2 größte Dicke (jetzt am Ende) 1 1/2 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, 382.)

Pogreß. Weiß, der obere Theil eines langen Exemplars. Länge?, Breite oben 2 1/2, größte Dicke (am zerbrochenen Ende) 4 1/2 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, 377.)

Wismar. Breite oben 3, größte Dicke 0,5 cm. Sammlung von Rantzau 1871. Gr. S. Gl. IV. 1, 244.)

Gelegentlich kommen Exemplare dieses Typus vor, die gar nicht geschliffen sind, dann meist von besonderer Stärke, so

Beckerwitz bei Wismar. Prachtstück. Bahnende schmal, fast Typus D. sich nähernd. Länge 24, Breite 4 und 7, größte Dicke 4 (!) cm (11 von unten). Erworben 1894. Gr. S. Gl. IV. 1, 400.)

Rostock. Länge 23, Breite 3 1/2 und 6, größte Dicke (in der Mitte) 4 cm; grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 186.)

Dreveskirchen bei Wismar. Länge 15, Breite 3 1/2 und 5, größte Dicke 3 1/2 (!) cm; gelbbraun, innen grau. Geschenk des Herrn Mann 1887. (V.=S. 4539.)

Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 cm; gelbbraun. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 300.)

|

Seite 29 |

|

Auf diese Grundform gehen nun einige "Hohlkeile" zurück d. h. Instrumente mit konkaver Schneide, welche zum Schaben Glätten u. s. w. dienen. Vgl. Müller 52. Montelius 27 Mestorf 38.

Lübseerhagen bei Rehna. Das obere Ende fehlt, untere Breite 6, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 261.)

Benz bei Wismar. Das obere Ende fehlt, untere Breite 5 1/2, Dicke 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Wachtmeister Cordes in Wismar 1888.(Gr. S. Gl. IV. 1, 340.)

Remlin bei Gnoien. Länge 9 1/2, Breite 1 1/2 und 4, Durchmesser 2 cm; gelbbraun, innen grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 24.)

Beile von vierseitigem Durchschnitt mit gewölbten Seitenflächen; die Schmalseiten sind auch geschliffen. Das obere Ende spitzt sich meist zu und die Schneide zeigt oft eine Abnutzung nach einer Seite und ist deshalb oft nachgeschliffen. Die größte Dicke liegt auch hier meist B von der Schneide. Es sind die elegantesten Exemplare. Sie unterscheiden sich von den eben besprochenen, mit denen sie durch zahlreiche Uebergangsformen verbunden sind, besonders dadurch, daß sie weniger dick sind und das hintere Ende sich zuspitzt, also das Bahnende eine scharfe Linie bildet (die dünn=nackigen Beile S. Müllers.) Dies sowie die größere Glätte weist auf einen andern Gebrauch wie den der Keile (C z. B.). Ich glaube, daß diese Exemplare meist als Schneideinstrumente gedient und zum Theil mit dem spitzen Ende in einen Schaft eingeklemmt sind, zum Theil überhaupt keine Schäftung besessen haben. Als Gegenstände häuslichen Gebrauchs wurden sie eben sorgsamer gearbeitet als die andern. Vgl. Evans a. a. O., 53, 58, 61, 63.

Montelius 19-22. Mestorf a. a. O. 36. Es scheint, daß diese Form in England besonders häufig ist und sich dort direct aus Typus A entwickelt hat, während B wesentlich seltener und unsere Hauptform C so gut wie gar nicht vertreten ist. Auffallend oft sind Keile dieser Form nachgeschliffen, und oft deutlich erkennbar, wie das jetzige Stück nur noch ein kleiner Rest des ursprünglichen ist.

|

Seite 30 |

|

D I. (Mit stärkerer Verjüngung). Montelius 20. Müller 54, 55. Mestorf 19, 20.

Klütz. Prachtstück. Länge 25 1/2, Breite 5 und 7 1/2 Dicke 1 1/4(!) cm; opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1. 183.)

Lalchow. Sehr schönes Exemplar, weiß, ganz geschliffen, nur am Bahnende zugehauen. Länge 23, Breite 4 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, (1/3 von oben); gefunden zusammen mit einem ähnlichen im Moor. Erworben 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 327.)

Börgerende bei Doberan. Länge 22, Breite 4 3/4 und 7, Durchmesser 2 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4707)

Ahrenshoop bei Wustrow. Auf pommerschern Gebiet unmittelbar an der meklenburgischen Grenze, Acker nahe dem Bodden. Sehr schönes Exemplar von brauner Farbe mit Streifen; fast ganz geschliffen. Länge 21 1/2, Breite oben 4, unten 7 1/2, größte Dicke (10 1/2 cm von unten) 3 cm. Geschenk der Herren Lichenheim und Pincus in Ribnitz 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 395.)

Granzow bei Gnoien. Schönes Stück. Länge 21, Breite 4 und 8, Dicke 2 1/2 cm; gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 184.)

Brandenhusen auf der Insel Poel. Länge 19 1/2, Breite 5 und 7, Dicke 3 cm; weiß inkrustirt. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1884. (V.=S. 4659. )

Wismar. Länge 18, Breite 3 und 7, Dicke 2 cm; weiß opak. Geschenk des Herrn Mann 1882. (V.=S. 4637.)

Dambeck bei Röbel. Dunkelgelbbraun, überall geschliffen. Länge 18, Breite oben 4 1/2 und 6 1/2, größte Dicke 4 1/2 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 361.)

Güstrow. 2 Exemplare. Länge 16 1/2 (11), Breite 5 (3) und 7 1/2 (4 1/2), Dicke 2 (3/4) cm; gelbbraun (grau durchscheinend). Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4650 und 4651.)

Zehmen bei Rehna. Länge 16 Breite 5 und 7, Dicke 2 cm; weiß opak. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 254.)

Klütz. Länge 16 1/2, Breite 5 und 7, Dicke 2 1/4 cm; dunkelbraun. Sammlung von Rantzau. (Gr. S. Gl. IV 1, 198.)

Blüssen bei Schönberg. Länge 15, Breite 4 1/2 und 6 1/2, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 255.)

|

Seite 31 |

|

Bülow bei Rehna; in einem Moor, "Langerieh" nordwestlich vom Orte. Grauweiß mit schwarzen Stellen. Ausgezeichnetes typisches Exemplar; oben spitz, eine Seite ganz flach Ansatz zur Wölbung. Länge 15, Breite oben 2 1/2, unten 5 1/2. größte Dicke (8 1/2 von unten) 2 cm. Geschenk des Erbpächter Klatt in Bülow, 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 410;) In den nicht weit entfernten Mooren auf Bülower und Rehnaer Gebiet sind schon früher ähnliche Funde gemacht (vergl. Jahrb. 11 B, S. 21, 38, Q 1, 3); in diesem Moore sind schon andere Feuersteingeräthe ferner Pfähle, Thierknochen, Haselnüsse und ein "Topf" gefunden Anzeichen, daß hier ein Pfahlbau gewesen ist.

Beckerwitz bei Wismar. Rundliches Exemplar, Schneide ungleich abgenutzt. Länge 14, Breite oben 5 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn K. Mann 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 370.)

Heidekaten bei Wismar. Länge 13, Breite 4 und 7, Dicke 1 cm; opak weiß. Geschenk des Herrn Rittmeisters von Weltzien in Schwerin 1882. (V.=S. 4713.)

Gressow bei Grevesmühlen. Länge 13, Breite 4 1/2 und 7, Dicke 1/2 cm; weiß=gelb opak. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 346.)

Wismar. Länge 12 1/2, Breite 5 und 7, Dicke (fast ganz am Ende, da die Schneide nachgeschliffen) 1 3/4 cm; braungelb. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 199.)

Tessenow bei Parchim. Länge 12 1/2, Breite 4 1/2 und 6, D 2 cm; durchscheinend grau. Sammlung von Voß 1882.

(Gr. S. Gl. IV. 1, 274.)

Kölpin. Weiß, Schmalseiten etwas geschliffen, Breitseiten ganz geschliffen. Länge 12 1/2, Breite oben 3 1/2 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 cm. Sammlung Peitzner (Gr. S. Gl. IV. 1, 386.)

Warin. Länge 12, Breite 4 und 6, Dicke 1 1/2 cm; gelbbraune Oberfläche, innen blaugrau. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 347.)

Menzendorf bei Schönberg. Länge 12, Breite 4 und 6 1/2, Dicke 1 1/4 cm; opak graubraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 258.)

Alt=Karin bei Neubukow. Länge 11, Breite 3 und 5, 1 1/4 cm; weiß opak. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 333.)

Daschow bei Plau. Länge 11, Breite 2 1/2 und 5, Dicke 1 1/2 cm; opak grau mit braun gesprenkelt. Geschenk des Herrn Pastor Voß in Neustadt 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 290.)

|

Seite 32 |

|

Käselow bei Gadebusch. Länge 11, Breite 2 und 4 1/2, Dicke 1 1/2 cm; weiß glänzend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 224.)

Lübz, in einem Moor. Länge 10 1/2, Breite 3 und 5, Dicke 1 1/2 cm; weiß glänzend. Geschenk des Herrn Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 297.)

Wismar; an der Haffburg. Gelbgrau, rundlich, ganz geschliffen. Länge 10 1/2, Breite 3 1/2 und 5 1/2, größte Dicke (5 von oben) 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 374.)

Laage. Dunkelgrauer Feuerstein; rundlich, ganz geschliffen. Länge 10, Breite 3 und 5, gerader Durchmesser (2/3 von oben) 1 1/2 cm. Geschenkt von Herrn H. Getzmann in Laage 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 373.)

Quaal bei Grevesmühlen. Länge 9, Breite 2 und 3 1/2, größte Dicke 1 cm; gelbbraun innen grau. Geschenk des Herrn Förster Mecklenburg in Spornitz 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 289.)

Malchin, an der Bahnstrecke Richtung nach Teterow. Gelbbraun, fast ganz geschliffen; Typus der Hohlkeile, aber die Schneide ist noch nicht gewölbt. Länge 9, Breite 2 und 4 3/4, größte Dicke (4 von unten) 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Pastor Walter in Malchin 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 418.)

Dambeck bei Röbel. Klein, zierlich, hellgelbbraun und weiß, ganz geschliffen. Länge 8 1/2, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3/4cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 362

Malkwitz bei Malchow. Länge 8, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 1 cm; grau glänzend, das hintere Ende zeigt Abnutzung wie von Schlägen, und das Stück scheint als kleiner Keil gedient zu haben. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 322.)

Bei Lübz in der Elde. Sehr zierlich. Länge 8, Breite 1 und 2, Dicke 1 cm; durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Krüger in Kalkhorst 1884. (V.=S. 4725.)

Ave bei Waren. Länge 7, Breite 2 1/2 und 4, Dicke 1 cm; weißlich gelb. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 323.)

Dambeck bei Röbel. Weiß. Länge 6 1/2, Breite 1 1/4 und 3 1/4, großer Dicke 1 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 363.)

Peckatel bei Schwerin. Der obere Theil fehlt; untere Breite 5, Dicke 1 cm. Geschenk des Herrn Lehrer Rambow in Peckatel 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 352.)

|

Seite 33 |

|

Zehmen bei Rehna. Nur das Bahnende. Breite 1 3/4cm; gelbbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 266.)

Alt=Karin bei Neubukow. Das Bahnende abgebrochen. Untere Breite 5 1/2, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 310.)

Klein=Laasch bei Grabow. Gefunden in der Elde. Grauweiß, stark beschädigt; nur der untere Theil erhalten. Länge noch 8, Breite unten 6 1/2, größte Dicke 2 cm. (Gr. S., eingeliefert 1897. Gl. IV. 1, 417.)

Rosenhagen a. d. Ostsee. Weißgrau, ganz geschliffen; erhalten nur die Schneide. Breite der Schneide 1, größte Dicke 1 1/2 cm Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, :385.)

Pogreß. Weißgrau. Nur die Schneide. Breite 5 cm. Sammlung Peitzner (Gr. S. Gl. IV. I, 379.)

Gelegentlich finden sich auch ungeschliffene Exemplare unserer Grundform, meist schön und groß und an der Schneide sorgsam zugeschlagen, sodaß an ihrer praktischen Verwendung kein Zweifel sein kann.

Krusenhagen bei Wismar, in den Tannen, wo ebenfalls ein ungewöhnlich großer Keil aus Diorit. Länge 25, Breite 5 1/2 und 8, größte Dicke 2 cm (in 1/2 Entfernung); grau glänzend. Geschenk des Herrn Revierjägers von Leitner 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 287.)

Dämelow bei Brüel. Länge 20, Breite 5 und 6 1/2, Dicke 3 cm; grau glänzend. Geschenk des Herrn von Storch 1889 (Gr. S. Gl IV. 1, 344.)

D II. Auch hier ist die Form, wo die Schneide ungefähr ebenso breit ist wie das Bahnende, seltener. Montelius 21, 22, Müller 56, Mestorf 36. Merkbuch I 6.

Konow bei Rostock. Länge 18, Breite 2 1/2 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Röper in Ronow 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 286.)

Remlin bei Gnoien. Länge 17 1/2, Breite 4 und 7, größte Dicke 1 1/2 cm, braun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 189.)

Parber bei Rehna, am Hellberg. Länge 16 1/2, Breite 5 und 6 1/2 größte Dicke 2 1/2 cm; Schneide nachgeschliffen. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 256.)

Schwieffel bei Güstrow. Länge 16 1/2 Breite 6 und 7, größte 2 cm. Samml. von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 195.)

|

Seite 34 |

|

Beckerwitz bei Wismar; ganz geschliffen, die Breitseiten stark gewölbt. Länge 15, Breite oben 5 und 6 1/2, größte Dicke (7 von unten) 2 cm, gelbbraun; erworben durch Herrn Dr. Crull 1894. (Gr. S. Gl. IV. 1, 401.)

Wismar. Länge 13 1/2, Breite 5 und 6 1/2 größte Dicke 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl IV. 1, 197.)

Wustrow bei Neubukow. Länge 11, 3/4, Breite 3 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm. Erworben 1885; angeblich in einem Hünengrabe gefunden. (Gr. 5. Gl. IV. 1, 316.)

Hohlkeile auf Typus D zurückgehend. Montelius 28, Müller 58, Mestorf 38.

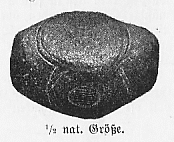

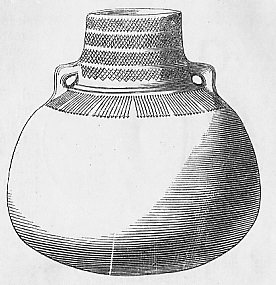

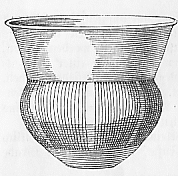

Dummerstorf bei Rostock; rundliche Breitseiten, auch das Bahnende gerundet. Länge 10, Breite oben 2 und 4, größte Dicke (5 von unten) 1 1/2 cm hellgelbbraun. Sammlung von Preen 1893. (Gr.S. Gl. 1V. 1, 397.) S. Abbildung.

Dummerstorf bei Rostock.; Bahnende fast spitz, nur schwach konkav. Länge 11, Breite oben 1 und 5 1/2, Dicke (ziemlich gleichmäßig) 2 cm, gelbbraun. Sammlung von Preen auf Dummerstorf. (Gr. S. Gl. IV., 1, 336.)

Gr.=Krankow bei Wismar. Länge 17, Breite 5 und 6 1/2, größte Dicke 2 1/4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr.S: IV. 1,190.)

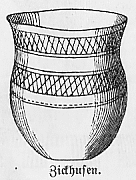

Die Vertheilung der besprochenen Typen auf die Gesammtfunde ist keine gleichmäßige, sondern, wie schon Lisch bei Gelegenheit des Hünengrabs von Mestlin, Jahrb. 27, S. 167, bemerkte, überwiegend in den Hünengräbern die schmaleren Formen, also unsere Typen B und die Uebergangsform zu C. Ein Keil mit scharfen Ecken (Typus A) ist, abgesehen von dem zweifelhaften Funde von Robrow in Hünengräbern nicht gefunden. Typus B 1 erscheint in Godern (allein), Harkensee (allein), Hoikendorf (mit mehreren gleichen, die verloren sind), Mestlin, Roggow (mit einem spanförmigen Messer), Alt=Sammit (2 Exemplare ist dem berühmten Grabe), Zickhufen (mit gleichen).

Typus B 2 bei: Dobbin (ganz geschliffen) Finkenthal (mit zwei andern), Klink (mit Urnen), Mestlin (siehe oben) Pisede, Alt=Sammit (4 Exemplare), Viecheln (mit einer Bernsteinperle), Hohen Wieschendorf (mit mehreren anderen), Wittenburg.

|

Seite 35 |

|

Auch der Uebergangstypus zu C erscheint häufig und in besonders schönen Stücken, oft ganz geschliffenen und mit konkaver Schneide; so in den Hünengräbern von: Gnoien, Gremmelin, Kuppentin, Mestlin, Alt=Pokrent, Prieschendorf (an verschiedenen Stellen des berühmten Hünengrabes), Alt=Sammit Steinhagen (mit Urne und Schmalmeißel), Tatschow (3 besonders schöne Hohlbeile, ein einfacheres), Bietlübbe (Hohlkeil).

Die entwickelte Form des starken "Arbeitskeils" (C) tritt auf bei: Klink, Lübow (2 Exemplare), Maßlow, Mestlin, Moidentin, Pisede, Prieschendorf, Ruthenbeck, Hohen= Wieschendorf, Zickhusen (2 Exemplare).

Am seltensten erscheint Typus D, nämlich nur bei: Finkenthal (2 Exemplare), Gremmelin, Klink, Kronskamp, Laage, Prieschendorf, Schlutow, und dieses Verhältniß stellt sich noch ungünstiger, wenn man berücksichtigt, daß das Exemplar von Klink von einer Kleinheit ist, welche den praktischen Gebrauch ausschließt und keines der andern Exemplare bei einer systematischen Ausgrabung gewonnen ist, sondern alle als aus zerstörten Hünengräbern stammend eingeliefert sind, sodaß ihre Zugehörigkeit zu einer Grabausstattung nicht ganz zweifellos ist. Auf die verschiedenen Formen der Hünengräber (Hünenbetten, viereckige und ovale Steinkisten u. s. w.) vertheilen sich diese Typen ziemlich gleichmäßig und lassen keine Schlüsse über deren relative Zeitstellung zu.

In den Moorfunden stellt sich das Verhältniß folgendermaßen: die Form A kommt hier vor, so bei Langensee, Redentin, Scharstorf; die Form B überwiegt in den Moorfunden, die man nach der Schönheit der Exemplare als Votivgaben oder dgl. auffassen kann (Dalliendorf, Seehof, Bitense), C und D in den Pfahlbauten; so hat der Pfahlbau von Wismar alle Typen außer A.

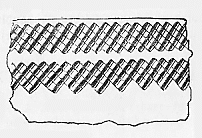

2. Keile aus anderen Gesteinsarten.

Weniger häufig als die Feuersteinkeile sind ähnlich geformte Geräthe aus Diorit, Gneis, Kieselschiefer und ähnlichem Gestein. Da eine scharfe Schneide bei diesen Gesteinsarten nicht herzustellen ist, sind sie nicht so vielseitig zu gebrauchen, wie die aus Feuerstein; sie werden überwiegend zum Keilen, Stemmen und Schlagen benutzt worden sein. Ueber ihre Schästung ergiebt sich aus der Form wenig; gelegentlich ist der Theil am Bahnende etwas verschmälert, um das Einklemmen zu erleichtern (vergl. Müller 70 an einem Feuersteinkeil); so an je einem Stück des Wismarschen

|

Seite 36 |

|

Pfahlbaues und von Rehna. Einmal finden sich ganz flache Gruben an den Schmalseiten, wodurch das Stück den Aexten nahe kommt.

Unsere Klassifikation schließt sich der der Feuersteinkeile an, doch bedingt das Material einige wesentliche Unterschiede. An Stelle der Formen mit scharfen Seitenkanten treten hier die mit allseitig rundlicher Fläche (A) und zwar ist das Bahnende entweder spitz (A 1) oder die beiden Enden (Bahnende und Schneide) ungefähr gleichbreit (A 2). Vergl. z. B. Merkbuch 1, 10 und 11. In Mittel= und Süddeutschland sind diese Geräthe ungleich häufiger. Von der ersteren Form besitzen wir 7 (4 Einzelfunde, 2 aus dem Pfahlbau von Wismar), von der zweiten 6 Exemplare (eins von der Feuersteinmanufaktur von Eldenburg). Formen, die dem schmalen Typus der Feuersteinkeile entsprechen, giebt es begreiflicherweise nicht. Die häufigsten sind die mit breiteren Seitenflächen; gewöhnlich sind letztere gerade,häufiger auch vertieft. Diese dem Typus C der Feuersteinkeile entsprechende Form nennen wir B und scheiden auch da zwischen denen, wo die größte Dicke dem Bahnende (B a) und wo sie der Schneide nähe liegt (B b). Je nachdem der Durchschnitt dem Dreieck, dem Trapez oder Rechteck nahe kommt, bezeichnen wir diese Type mit I, II, III. Die erstere Erscheinung (spitz zugehendes Bahnende) kam bei den Feuersteinkeilen nicht vor.

Ba I. 1 ) Tempzin bei Brüel. Interessant dadurch; das an den Schmalseiten kleine Vertiefungen sind, die wohl das Einklemmen in den Schaft erleichtern sollten. Länge 14, Breite 2 und 6, größte Dicke (9 1/2 von unten) 2 1/4 cm Geschenk de verstorbenen Herrn Pächter Sturm in Tempzin 1878. (V.=S. 4497.)

Ruchow bei Sternberg. Uebergang vom Typus A 1. Länge 12, Breite 2 und 4, aber rasch zunehmend, größte Dicke (9 von unten) 2 1/4 cm. Geschenk des Herrn Lembke in Wismar 1883. (V.=S. 4663.)

Ba II. Vergl. Montelius 26. Schwerin. Am Kalkwerder, wo schon oft Feuersteinmesser u. dergl. (. gefunden sind und sicherlich eine steinzeitliche Ansiedlung bestanden hat. Stark verwittert. Länge 21, Breite 4 und 7 1/2., größte Dicke (14 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn G. Stargard in Schwerin 1884. (Gr. S. St. 5.)

Käselow bei Grevesmühlen. Schneide zerbrochen; rundliches stumpfes Bahnende. Länge 14, Breite 3 1/2 und 5 1/2, größte

|

Seite 37 |

|

Dicke (9 von unten) 3 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 249.)

Von dieser Form noch 4 Exemplare (3 Einzelfunde, eins aus dem Moorfunde von Mühlenrosin).

B a III. Klink bei Waren. Von einer Stelle mit vielen Messern u. s. w. (Feuersteinmanufaktur), Sandstein. Derb, nur roh zugeschlagen. Länge 16, Breite 5 und 6, größte Dicke (10 von unten) 5 cm. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. St. 6a.)

Redentin. Dorfmoor (Pfahlbau); sehr stark; Länge 11 Breite 3 und 4, größte Dicke (8 von unten) 3 cm. Geschenk des Herrn von Leitner 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 292.)

Fo. u. (bei Ludwigslust.) Kiefelschiefer. Länge 8, Breite 3 größte Dicke (5 von unten) 1 1/2 cm Geschenk des verstorbenen Herrn Kniestädt 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 295).

Ungleich häufiger sind die Keile, deren größte Breite der Schneide nahe liegt. Hierher gehören die größten und schönsten Exemplare.

B b I. KogeI bei Lübz (?); am Seeufer. Schneide ausgebrochen. Länge 13, Breite 6 1/2, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 248. Diese Form ist selten; wir besitzen nur noch 2 Exemplare

B b II vergl. Müller 21.

Waren; in der Stadt, 2 m tief. Das Bahnende bildet ein längliches Rechteck; die Seitenflächen etwas nach innen gewölbt. Länge 23, Breite 4 1/2 und 7 1/2, größte Dicke (11 von unten) 3 cm.

Rehna. Im Acker nahe dem Kuhmoor, wo schon früher öfter Altsachen gefunden sind. Seltenes Stück. Das Bahnende ist ganz gerade, rechteckig und offenbar beim Arbeiten benutzt; der obere Theil verschmälert sich nach allen Seiten ein wenig zum besseren Einklemmen in einen Schaft, ähnlich wie bei einem Exemplar des Wismarschen Pfahlbaues (vergl. Müller 70). Länge 12, Breite 3 und 5 1/2, Dicke oben 2 1/2, größte (5 1/2 von unten) 3 cm. Geschenk des Herrn E. Körner in Rehna 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 413.)

Außerdem 8 (6 Einzelfunde, ein Stück aus dem Hünengrabe von Mestlin, eins aus der Feuersteinmanufaktur von Tressow

|

Seite 38 |

|

B b III. Triwalk bei Wismar. Gneis. Rechteckiges, etwas schräges Bahnende. Länge 27, Breite 5 und 6, größte Dicke (13 von unten) 5 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 375.)

Wismar; beim alten Zowden gefunden. Uebergang zum Typus C. Oberfläche stark verwittert. - Bahnende gerundet, scharfkantig. Länge 25, Breite 6 und 9, größte Dicke (11 von unten) 4 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 354.)

Clueßer Mühle bei Wismar. Bahnende gerundet, aber platt. Länge 21, Breite 6 und 8 1/2, größte Dicke (10 von unten) 3 3/4cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl.IV. 1, 246.)

Krusenhagen bei Wismar. Gefunden in den Tannen etwa 1/2 m tief zusammen mit einem Feuersteinkeil. Ubergang zu B b II. Prachtstück. Bahnende ziemlich scharfkantig; Schmalseiten etwas nach innen gewölbt. Länge 26, Breite 6 1/2 und 9, größte Dicke (11 von unten) 4 cm. Geschenk des Herrn von Leitner, damals Revierjäger in Spornitz 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 291.)

Sonderbar, daß diese größten Exemplare der Sammlung alle der Gegend von Wismar entstammen. Wir haben außerdem nur ein Stück (Einzelfund) von Waren.

Es kommt als weitere Grundform ein Typus C, der dem Typus D der Feuersteinkeile entspricht, charkterisirt durch gewölbte Breitseiten, kleine Schmalseiten und scharfkantiges Bahnende; überwiegend kleinere Exemplare. Die Lage der größten Dicke ist hier unwesentlich, doch giebt das verschiedene Verhältniß von oberer und unter Breite auch hier 2 Formen (I. II.); spitze Bahnenden kommen nicht vor. Im ganzen ist diese Form selten.

C I. Schwerin. In dem Acker hinter Alexandrinenhöhe (Ostorfer Hals). Stark verwittert. Länge 13, Breite 4 und 7, größte Dicke (8 von unten) 1 1/2 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Putzky auf Alexandrinenhöhe 1884. (V.=S. 4676.):

Gnewitz bei Tessin. Stark gewölbt, besonders an dem untern Theile. Länge 13, Breite 5 und 7, größte Dicke (4 1/2 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn von der Lühe auf Gnewitz 1878. (V.= S. 4561.)

Weitendorf bei Wismar. Länge 10, Breite oben 5 1/2, größte Dicke (6 von unten) 1 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 250.)

|

Seite 39 |

|

Von dieser Art ein Einzelfund und ein Stück aus dem Pfahlbau von Wismar.