|

Seite 29 |

|

|

|

:

|

LXI, 3. April 1895.

Quartalbericht

des

Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.

| Inhalt: | I. Geschäftliche Mittheilungen. II. Wissenschaftliche Mittheilungen: 1) Mistewoi (Mistizlav). 2) Die Wappen in der Kirche zu Sternberg. (Berichtigung.) |

I. Geschäftliche Mitteilungen.

Die dritte Quartalversammlung des 61. Rechnungsjahrs wurde am 20. April in der Großherzoglichen Regierungs=Bibliothek abgehalten unter Vorsitz des Herrn Staatsraths von Bülow Excellenz. Mit Ausnahme des ersten Präsidenten und des Bibliothekars waren alle Ausschußmitglieder gegenwärtig.

Ueber den Mitgliederstand theilte der zweite Sekretär das Folgende mit. Durch den Tod hat der Verein im jüngstverflossenen Vierteljahr vier Mitglieder verloren, nämlich:

- den Seminardirector a. D. Kliefoth zu Neukloster, Mitglied seit 1877, verstorben am 5. Januar;

- den Lehnsgrafen von Holstein auf Ledreborg auf der Insel Seeland, Mitglied seit 1877, dessen schon am 22. December v. J. erfolgter Tod uns erst nach der Versendung des zweiten Quartalberichts bekannt geworden ist;

- Pastor Kämpffer zu Schönberg, Mitglied seit 1882, verstorben im Februar;

- Hofmarschall Graf von Schwerin=Göhren zu Neustrelitz, Mitglied seit 1882, verstorben am 7. März zu Berlin.

Ausgetreten sind gleichfalls 4 Herren, und zwar:

- Dr. von Oertzen auf Rossow, Mitglied seit 1882;

- Oeconomierath Schumacher zu Warnemünde, Mitglied seit 1890;

- Hofrath Crull zu Schwerin, Mitglied seit 1890, und

- Hillmann jr. zu Lübzin, Mitglied seit 1894, der wegen Zahlungsverweigerung gestrichen wurde.

|

Seite 30 |

|

Einem Verluste von im Ganzen 8 Mitgliedern steht ein Zuwachs von 10 Mitgliedern gegenüber. Neu eingetreten sind die Herren:

- Oberlehrer Gustav Krüger zu Schwerin,

- Drost von Bülow zu Doberan,

- Oeconomierath Harms zu Schlutow,

- Gutspächter Wilbrand zu Pisede,

- Rector Köhn zu Dargun,

- Dr. Hensolt, Director der Ackerbauschule zu Dargun,

- Hauptmann à la suite des Füsilier=Regiments Nr. 90 Hävernick, commandirt zur Kriegsschule in Neiße,

- Bürgermeister Dr. Stegemann in Neukalen,

- W. Wolfes, Lehrer an der Ackerbauschule zu Dargun, und

- Rittergutsbesitzter von Klinggraeff=Pinnow.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder beträgt somit am Schlusse des 3. Quartals 489.

Unter unsern Ehrenmitgliedern haben keine Veränderungen stattgefunden; dagegen ist Professor Ludwig Rütimeyer zu Basel, der dem Vereine seit dem 3. October 1864 als correspondirendes Mitglied angehört hat, schon am 25. November v. J. verstorben, wie wir erst im folgenden Quartal erfahren haben.

Die weiteren Verhandlungen und Beschlüsse betrafen geschäftliche Angelegenheiten des Vereins und bieten kein allgemeines Interesse.

II. Wissenschaftliche Mittheilungen.

|

|

|

:

|

Mistewoi (Mistizlav).

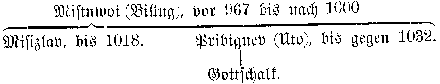

Die Geschichte des Obotritenlandes um die Scheide des ersten Jahrtausends ist recht zweifelhaft, besonders da unserer Hauptquelle, Thietmar, der über die Lutizen so gut unterrichtet ist, die Verhältnisse im westlichen Theile des Landes ferner liegen. In scharfsinniger und kritischer Weise haben F. Boll (Ueber den Obotritenfürsten Mistuwoi, Jahrb. 18, S. 160) und F. Wigger (Meklenburgische Annalen, S. 136) die zahlreichen Widersprüche in den Quellen zu motiviren gesucht, ohne jedoch ein allseitig befriedigendes Resultat zu erreichen. Der Grundfehler lag in der Gleichsetzung der Fürsten Mistewoi und Billug, welche in den älteren Behandlungen der Meklenburgischen Geschichte vorgenommen ist. Es ist Wiggers Verdienst,

|

Seite 31 |

|

das richtige Verhältniß gefunden zu haben (Jahrb. 45, S. 8), indem er, anknüpfend an die ganz bestimmte Nachricht Ibrahims, daß zu seiner Zeit (973) Nacur (Nacun?) d. i Nacon Fürst der westlichen Wenden gewesen sei, den Beinamen Billug nicht dem Mistewoi, sondern dem Nacon (Naccon) beilegt. Damit gewinnt aber die Geschichte des Obotritenlandes und besonders die Genealogie des alten Herrscherhauses vor Niklot, dessen bekanntester Vertreter Gottschalk ist, eine andere Gestalt.

955 kämpfen Naccon und Stoignew gegen die Sachsen unter Kaiser Otto d. Gr., 955 fällt Stoignew, 961 wird Hermann Billung Herzog von Sachsen; bald darauf beginnt die Missionsthätigkeit von Magdeburg und Oldenburg aus; damals wird auch Naccon getauft sein und den Namen des Sachsenherzogs als Taufnamen angenommen haben.

Neben Naccon erscheinen bei Adam in einer Zusammenfassung der Zeit von 967 bis 988 etwa (Wigger M. A., S. 38) Missizlav und Sederich 1 ); ihm folgt Helmold; Widukind nennt 966 oder 967 Selibur und Mistav 2 ); ihm folgend Thietmar Selibur und Mistui. 3 ) Offenbar also ist hier Mistav und Mistui dieselbe Persönlichkeit wie Missizlav; die ersten Namensformen hat Widukind und ihm folgend Thietmar, die andere Adam (aber schwankend) und ihm folgend Helmold; ebenso nennen ein Scholion zu Adam und Helmold den Mistizlav von 1018 Mistewoi und verwechseln ihn mit dem Zerstörer Hamburgs (s. unten), die Grundform ist sichtlich Mistizlav, welche Thietmar da braucht, wo er nicht nach fremden Quellen, sondern aus zeitgenössischer Kenntniß schreibt. (Thietmar VIII, 4. 1018).

Ueberblicken wir die Erwähnungen von Trägern dieses Namens in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge, so wird der Mistizlav (um diese Namensform als die Grundform festzuhalten), der um 967 theils allein, theils neben Naccon erwähnt wird, ein Sohn desselben sein, der schon damals eine selbstständige Bedeutung neben seinem Vater verlangt hat. Nach der zweiten Vermählung seines Vaters mit einer Schwester des Bischofs Wago (nach 973, s. Wigger M. A., S. 39) vertritt er die heidnische Partei, doch wirbt sein Vater für ihn um eine Nichte des Herzog Benno (Bernhard I. 973 - 1011) und entsendet ihn zu dem Römerzuge Otto II. 982. 4 ) Hier soll ihn die in dem Scholion 30 zu Adam II. 40 erzählte Beleidigung durch Markgraf Dietrich ge=

|

Seite 32 |

|

troffen haben, die Helmold I, 16 in seinem Pragmatismus zur Veranlassung der Zerstörung von Hamburg macht. Zur Erklärung der Ereignisse brauchen wir sie nicht. Bei der gewaltigen Erschütterung der deutschen Reichsmacht durch die Niederlage Otto II. in Unteritalien 982 begreift sich der furchtbare Ausbruch der Feinde des deutschen Reiches an seinen Nordgrenzen ganz von selbst; auch die Obotriten mußten in die von den Dänen einerseits, den Lutizen anderseits ausgehende Bewegung hineingezogen werden. 983 1 ) verbrannten die Obotriten Hamburg unter Führung des "Mistui" (so Thietmar, " Mystewoi" Adam, "Mistiwoi" Helmold, "Mistwin" Chronik des Lüneburger Michaelisklosters). 984 beruft Herzog Heinrich von Baiern, in der Absicht sich Anhänger in seinen Bestrebungen gegen den jungen Kaiser Otto II. zu gewinnen, eine Versammlung nach Quedlinburg. Dort tritt auch "Mistui" auf und zwar mit denselben Fürsten, die 973 Ibrahim als die bedeutendsten Machthaber in den Slavenländern nannte. 2 )

Demnach ist Mistizlav zwischen 973 und 984 an die Stelle seines Vaters getreten; folgt man den Angaben von Helmold und Scholion 30 zu Adam, besonders über die Familien=Beziehungen des Naccon, und berücksichtigt, daß Mistizlav von seinem Vater nach Italien geschickt wird (982) und Hamburg als Führer zerstört (983), so ergiebt sich das Jahr 982 oder Anfang 983.

Das nächste sichere Jahr in unserer Ueberlieferung ist erst 1018, wo Thietmar die Vertreibung des Fürsten Mistizlav aus seiner Burg Schwerin - bekanntlich die älteste Erwähnung der Stadt - erzählt. 3 ) Diesen Mistizlav hielt man in Hamburg später für identisch mit dem Zerstörer Hamburgs. Denn über das Ende des Mistewoi berichtet

|

Seite 33 |

|

die dortige Tradition, daß er das Christenthum nicht verlassen wollte und in Bardowiek als Greis gelebt habe. 1 ) Gegen diese Gleichsetzung sprechen aber gewichtige Gründe.

Weniger das Christenthum des Mistizlav. Es scheint allerdings zwischen dem Kirchenräuber Mistewoi und dem Mistizlav, der "um seines Glaubens willen" (Wigger Jahrb. 28, S. 12) sein Land verlassen mußte, ein gewaltiger Unterschied. Betrachtet man aber die Quellen genauer, so scheint es nur so; weder war Mistewoi 983 Heide (bei dem Zuge gegen Hamburg begleitete ihn sein Kapellan Avico; Thietmar a. a. O.), noch war der Krieg der Lutizen gegen Mistizlav 1018 religiösen Motiven entsprossen. Aus Thietmar geht unzweifelhaft hervor, daß nach einer seltsamen Ironie der Geschichte die heidnischen Lutizen als Bundesgenossen Kaiser Heinrichs, den die Geschichte den Frommen nennt, die Obotriten, oder richtiger deren Fürsten bekämpft haben (vergl. die schönen Ausführungen in L. Giesebrechts Wendischen Geschichten, Bd. II, S. 51).

Nur wenig schwerer wiegt die Notiz Thietmars über Mistewois Ende. 2 ) Die Notiz ist ein Nachtrag des Schriftstellers unter dem Texte. Thietmars Tendenz ist, das Unglück im Reiche auf die Aufhebung des Bisthums Merseburg und die darin liegende Verletzung des heiligen Laurentius zurückzuführen; die Erzählung schließt unmittelbar an ein Wunderzeichen bei der Einnahme von Hamburg an und wird so als eine pia fraus zur größeren Ehre des heiligen Laurentius verdächtig. Aber immerhin ist es unwahrscheinlich, daß eine derartige Legende sich an einen noch lebenden Fürsten geknüpft haben sollte, wie es doch sein müßte, wenn nur ein Mistizlav (Mistewoi) existirte, da Thietmar in demselben Jahre 1018 sein Werk abschloß und starb, in welchem Mistizlav in die Verbannung ging.

Entscheidend für die Annahme zweier (gleichnamiger) Fürsten ist die lange Zeit ihrer Erwähnung (967 bis nach 1018). Wie aber das Verwandtschaftsverhältniß zwischen beiden war, ist nicht zu bestimmen; und ebenso dunkel das Jahr des Regierungswechsels: zwischen 984 und 1018 liegt kein Datum, das mit Sicherheit auf einen der beiden bezogen werden kann. (Ueber die angebliche Zerstörung des Klosters Hillers=

|

Seite 34 |

|

leben durch einen Mistuuitz, dux Obutriorum, 1000, s. Wigger, Meklenburgische Annalen, S. 137. Der Name eines Obotriten Mistewoi scheint in der Magdeburger Tradition früh als der eines Kirchenschänders halblegendarisch geworden zu sein; so wird ihm auch die Zerstörung des Klosters Calbe an der Saale zugeschrieben, und so erklärt sich die sagenhaft klingende Erzählung von seinem Tode bei Thietmar.) Wir kommen mit unseren deutschen Quellen über jene große Lücke nicht hinweg.

Vielleicht gelingt es noch einmal aus dem Gewirr der nordischen Sagengeschichte einige feste Punkte herauszuschälen. Die Beziehungen der Wenden zu den Dänen u. s. w. treten ja in den deutschen Quellen natürlich zurück. Daß sie sehr enge gewesen sind, beweisen allein schon die Verwandtschaftsverhältnisse. Auch den Namen Mistizlav wenigstens glaube ich in einer nordischen Quelle nachweisen zu können. In der Ueberlieferung des Saxo Grammaticus und des Sögubrot, einer isländischen Saga, deren Handschrift in das 14. Jahrhundert gesetzt wird, ist der Inhalt eines Liedes über die sagenhafte Brawallaschlacht erhalten. Die Abfassung dieses Liedes fällt nach dem Urtheil der berufensten Kenner (s. besonders Müllenhoff, Deutsche Alterthumskunde, Bd. V, S. 335 ff.) an den Anfang des elften Jahrhunderts, wahrscheinlich vor 1013; und die Brawallaschlacht erscheint in demselben als mythisches Gegenstück zu der großen Schlacht "am Svöldr" 1000, in der Olaf Tryggvason der vereinigten dänischen und schwedischen Macht erlag. Die Namen und allgemeinen geschichtlichen Verhältnisse entnahm der Dichter seiner Zeit. Hier erscheinen auch die Wenden als Verbündete des Dänenkönigs Harald. Unter Führung dreier Schildmädchen kämpfen je sieben Führer (nach Müllenhoffs Kombination der in Verwirrung gerathenen Nachrichten bei Saxo und dem Sögubrot): der Vuebiorga oder Vebiorg folgen Jütländer, der Vuisna (so Saxo; Visma Sögubrot) Slaven, 1 ) bei der Hetha (Heid) wird die Nationalität nicht angegeben. Offenbar hat die Vebiorg ihren Namen von der jütischen Stadt Viborg, die Heid von Heidaby, dem dänischen Namen für Alt=Schleswig. Ist

|

Seite 35 |

|

Visna oder Visma dann Wismar? Jedenfalls liegt keine andere Stadt von gleicher Namensähnlichkeit an der Ostseeküste. Und wenn auch die Geschichte der heutigen Stadt Wismar erst zwei Jahrhunderte später beginnt, so bedarf es doch keines weiteren Beweises, daß diese an eine ältere wendische anknüpfte, von der bisher keine Nachricht vorhanden war. Die Namen der Begleiter der Visna, welche das Banner trägt (Bruno, der für den alten Harald das Heer ordnet, Vuisnam aquiliferam facit), sind für uns zumeist inhaltlos; Toki wird der bekannte Palnatoko von der Jomsburg sein, Otritus vielleicht ein Eponym der Obotriten; in dem Milwa des Brot aber steckt sicher unser Mistizlav. Weiteres, als daß die dichterische Tradition des beginnenden elften Jahrhunderts einen Mistizlav als Bundesgenossen der Dänen einführt, können wir allerdings daraus nicht entnehmen. (Ebenso wie die Slavenführer Duc, mit dem Beinamen corpulentus, und Dal, welche nach Saxo Harald Hildetand sich unterwirft oder der Wasce, Waza, Wilze, den der dänische fahrende Kämpe Starkadr besiegt [s. Müllenhoff a. a. O., S. 311 ff.], nur eponyme Gestalten sind, zu denen sich die Erinnerung an die geschichtlichen Verhältnisse jener Zeit verdichtet hat.)

Auch mit den verwandtschaftlichen Beziehungen zu den skandinavischen Fürsten kommen wir über einige Namen nicht hinaus: Olav von Schweden, der "Schlooßkönig," 1000 - 1025, hatte nach einander zwei Frauen aus dem Wendenlande: die eine als unrechtmäßig angesehene Edla, Vindlandiae dynastae filiam, wohl aus Pommern; die andere legitime Estred (Astrid), filiam Sclavorum de Obodritis (vergl. Wigger, Meklenburgische Annalen, S. 53.) Eine Einordnung dieser Astrid in die obotritische Genealogie ist bei deren eigenem Schwanken unthunlich.

Ebenso war eine Schwester Knud des Großen, Stiefbruders Olavs von Schweden, im Wendenlande vermählt (vergl. Dahlmann, Dänische Geschichte I, S. 106 f., und Wigger, Meklenburgische Annalen, S. 61, Anm.) und Gottschalk, der Sohn des Pribignew (Uto), war materno genere Danus (vergl. Wigger, Meklenburgische Annalen, S. 48); das enge Verhältniß Gottschalks zu den Dänen war also in der voraufgehenden Zeit vorbereitet.

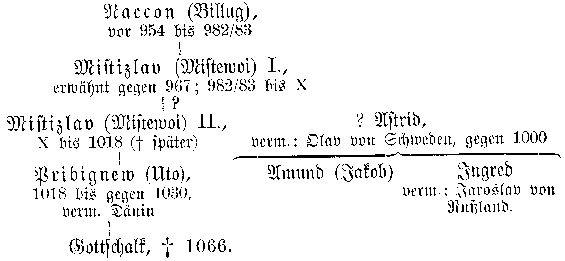

Pribignew, mit deutschem Namen Uto, erscheint 1024 als Fürst, wird also Nachfolger des Mistizlav sein; er wird gegen 1030 ermordet; sein Sohn Gottschalk wird Enkel eines Mistewoi genannt. Ob dieses der ältere oder jüngere Mistewoi ist, ist fraglich; näher liegt das letztere. Da dieser Mistizlav bei seiner Vertreibung eine Schwiegertochter hat (Thietmar VIII, 4), steht zeitlich nichts im Wege; auch sachliche Schwierigkeiten liegen nicht vor.

|

Seite 36 |

|

Nach dem Gesagten würde sich der Stammbaum des Gottschalk folgendermaßen gestalten: 1 )

|

|

|

:

|

Die Wappen in der Kirche zu Sternberg.

Es sind nicht, wie in der betreffenden Mittheilung in Quartalbericht 2 angegeben ist, 14 verschiedene Schilde vorhanden, sondern 15, und ist S. 19 hinter Zeile 10 einzuschalten:

p. gespaltener, vorne von Weiß und Roth, hinten von Schwarz und Grün getheilter Schild,

sowie in dem Schema ebendort neben den ersten Pfeiler der südlichen Reihe statt dd zu setzen pp, auch Zeile 13 und S. 20, Zeile 3 zu streichen "d und" und an letzter Stelle noch "je".

Herr Lic. Schmidt, welcher die Güte hatte, mich auf diesen, durch ein mißverstandenes Verweisungszeichen verschuldeten Fehler aufmerksam zu machen, bemerkte mir außerdem, daß das früher nach Kobrow eingepfarrte Stiten erst 1572 zu Sternberg gelegt wurde, so daß um so weniger an eine Betheiligung am Sternberger Kirchenbau von dort her zu denken ist.

Dr. Crull.

Schwerin, im April 1896.

F. v. Meyenn, 2. Sekretär.