|

Seite 3 |

|

|

|

:

|

1. Das Urnenfeld von Körchow.

Als Lisch im Jahre 1837 das Friderico=Francisceum schrieb, gab er einem Kapitel die Ueberschrift "der klassische Boden der heidnischen Vorzeit Meklenburgs" und bezeichnete als solchen "die Gegend in der Mitte des Landes um den mittleren Lauf der Warnow zwischen Bützow, Warin und Sternberg". Wenn wir heute auf einer Karte die bekannt gewordenen vorgeschichtlichen Funde eintragen, so ist das Bild ein etwas anderes geworden; die verschiedenen vorgeschichtlichen Perioden erscheinen nicht so gleichmäßig nebeneinander wie es früher schien, sondern es hat entschieden eine Verschiebung der Besiedelung des Landes in den einzelnen Perioden stattgefunden; so finden sich die zahlreichsten Steinzeitfunde in der Gegend von Wismar, und als klassischen Boden der Eisenzeit können wir heute das Gebiet zwischen Schilde und Sude, die Gegend um Wittenburg und Hagenow ansprechen. Ich glaube nicht, daß irgendwo in Deutschland auf einem so engen Gebiet die ganze Entwickelung der älteren Eisenzeit so deutlich zu

|

Seite 4 |

|

verfolgen ist wie hier. Wie weit das tiefer in den damaligen Kulturverhältnissen begründete Ursachen hat oder wie weit es dem Umstande zuzuschreiben ist, daß gerade diese Gegend sich der Sorgfalt zweier besonders eifriger und erfolgreicher Alterthumsfreunde, früher des Pastors Ritter in Wittenburg und jetzt des Lehrers Wildhagen in Helm, zu erfreuen gehabt hat, lasse ich dahingestellt. Wir haben Urnenfelder aus der ältesten Eisenzeit (la Tène) z. B. bei den benachbarten Orten Perdöhl, Helm und Bobzin, ein hervorragendes der älteren römischen Provinzialindustrie, ("Darzauer" Typus,) bei Camin, eines der mittleren (leider noch immer das einzige im Lande) bei Pritzier und ein noch nicht ausgebeutetes der Völkerwanderungszeit bei Progreß. In der letzten Zeit ist nun hier ein Feld bekannt geworden, welches an Reichthum der Ausstattung und Eigenart der Funde vielleicht alle genannten übertrifft, bei Körchow nahe dem Wege nach Perdöhl. Am Sonnabend vor Ostern stießen Arbeiter auf mehrere bronzene Urnen und meldeten den Fund dem Lehrer Wildhagen, welcher dieselben barg und dem Unterzeichneten Mittheilung machte. Am Dienstag und Mittwoch habe ich dann die Fundstelle untersucht und folgendes gefunden:

Das Urnenfeld liegt auf einer flachen sandigen Kuppe, wie die Mehrzahl dieser Grabanlagen. Die Urnen fanden sich unmittelbar unter der Erdoberfläche, einige von flachen Steinen umsetzt, die meisten frei im Boden; eine Ordnung war nicht erkennbar; die Urnen standen dicht zusammen, oft nesterweise, zum Theil aufeinander, an einer Stelle z B. drei übereinander, wahrend zwei schräg sich daran lehnten. Alle waren mit Knochen gefüllt, die Mehrzahl hatte Beigaben. Es sind im Ganzen gegen 200 Urnen beobachtet, natürlich fast alle zerbrochen. Besonders zahlreich standen die Thon=Urnen um die bronzenen Urnen herum; auch fiel es auf, daß, während die bronzenen den reichsten Inhalt hatten, diese herumstehenden am ärmlichsten ausgestattet waren. Die Ausstattung bestand ganz überwiegend aus Waffen; nur wenige Urnen zeigten Schmucksachen, welche auf eine weibliche Bestattung hinweisen. Das Ganze machte — abgesehen von den ungewöhnlich schönen Urnen — den Eindruck einer etwas tumultuarischen Massenbestattung, und es liegt der Gedanke nahe, daß das Urnenfeld nach einem kriegerischen Ereignisse angelegt ist und die bronzenen Gefäße die Gebeine von Heerführern mit ihrem Waffenschmucke bargen, während die umstehenden Urnen die Gefolgsleute, die nach altgermanischer Sitte ihren Herren in den Tod gefolgt waren, aufnahmen.

|

Seite 5 |

|

Die gefundenen Gegenstände selbst sind folgende * ):

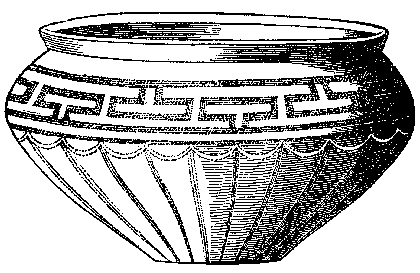

1. ThönerneUrnen, durchgängig von der vorzüglichsten Art; meist ausgebaucht, schalenförmig, von einer schon häufig beobachteten Form, oft auch mit hohem Fuß (Vgl. Undset, das

erste Auftreten des Eisens in Nord=Europa, XXII, 16 bis 18), die Farbe glänzend schwarz oder hellbraun; die Ornamente bestanden aus kleinen nebeneinander gereihten quadratischen Eindrücken in der Form des Mäander oder eines netzartigen Gewebes, einmal sonderbarer Weise auch der Wellenlinie; daneben fanden sich auch Systeme von leichten schrägen Parallelstrichen Die Mäanderurnen sind ein Charakteristikum für die ältere römische Kaiserzeit, die mit schrägen Parallelstrichen scheinen der la Tène-Periode eigenthümlich zu sein, wenigstens habe ich vor zwei Jahren auf einem la Tène-Felde ausgesprochensten Charakters, dem von Krebsförden, eine große Anzahl von Urnen gefunden, welche mit den betreffenden Körchower fast identisch waren. Wir werden im Weiteren sehen. wie auch andere Fundstücke unser Urnenfeld als eine Mischung von la Tène und frührömischen Elementen erscheinen lassen.

2. Zehn bronzene Gefaße; ein kostbarer Fund, weil überhaupt selten und für Meklenburg durchaus neu; und zwar: drei kesselartige Schalen aus dünnstem Bronzeblech mit starkem eisernen Rande und zwei eisernen, runden, beweglichen Henkeln (= Undset, Fig. 130); drei flache Schalen mit steil aufsteigenden Seiten und etwas gebogenem Rande (ähnlich Undset 27, 5, aber ohne die Zierrathen); ein hohes Gefäß mit gleichmäßig gerundeten Seiten, ein desgleichen mit glatten Seiten und schönem Griff (Vgl. Undset Fig. 39 und 129, Tafel 24, 1); eine breite bauchige Vase. Aus den Ausführungen bei Undset geht hervor, daß diese bronzenen Gefäße mit großer Wahrscheinlichkeit der la Tène-Periode zuzuschreiben sind.

|

Seite 6 |

|

3. Schwerter; alle zusammengebogen, aber die Form erkennbar, sie sind lang, mehrere nur einschneidig (= Undset 15, 3), mehrere mit gebogenen oder geraden Grifffesseln, wie sie für die mitttere und jüngere la Tène-Zeit charakteristisch sind (s. die beiden Formen Undset, Fig. 123 und 131); Die ersten la Tèneschwerter in Meklenburg.

4. Lanzenspitzen mit Schafttülle und durchgehendem Stidt theils kleinere mit scharfem hohem Grat, theils größere mit flacher Klinge; sehr zahlreich.

5. Schilde; die Schildbuckel sind theils konisch (= Undset 13, 9), theils gewölbt mit einer Spitze (= Undset 15, 9); sie sind befestigt mit flachen eisernen oder rundlichen bronzenen Nietköpfen; der Schildrand ist in einem Falle von Bronzeblech; die Schildsessel zum Theil mit Bronzeköpfen verziert; 12 Exemplare gefunden.

6. Sporen; die sog. "Stuhlsporen" aus Bronze mit eisernem Stachel (vgl. über diese eigenthümliche Form Lisch in den Jahrbüchern 6 B, S. 145.)

7. Messer; einige wenige mit gebogener Klinge (etwa = Undset 22, 13). Diese Messer waren, wie die Ausgrabung von Jamel ergab, meist den Frauengräbern beigelegt.

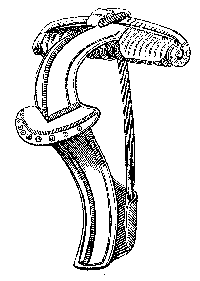

8. Fibeln; nicht viele, aber elegante feine Formen, theils die in den frührömischen Gräbern typische Form der früher sog.

"Wendenfibel" (s. Holzschnitt, doch sind alle gefundenen Exemplare weit zierlicher), theils eine Verwandte ohne Sehnenhaken, wahrscheinlich eine ältere Entwickelung darstellend.

9. Einiges bronzenes Kleingeräth, Riemenzungen, kleine Beschläge u. drgl., aber nicht viel. Völlig fehlen Ringe, Perlen und Nadeln; von Edelmetall keine Spur.

Vergleichen wir den Körchower Fund mit anderen meklenburgischen, so haben wir bisher nur einen, welcher ihm inhaltlich und zeitlich gleichsteht, aber nicht annähernd so reich ist; das ist der von Kl.=Plasten, hier fanden sich dieselben Fibeln und dieselbe Mischung von la Tène- und frührömischen Typen. Viel Aehnlichkeit haben auch die Funde von Camin und Kothendorf, bisher unsere einzigen mit Waffenausrüstung, doch tritt in diesen beiden

|

Seite 7 |

|

das Kleingeräth schon mehr hervor. Besonders interessant ist ein Vergleich mit dem reichen Urnenfelde von Jamel, welches der Schreiber dieser Zeilen im vorigen Jahre ausgegraben hat und dem verwandten von Wotenitz. Urnenform und Fibel weisen in dieselbe Zeit, dabei fand sich aber in den beiden genannten keine einzige Waffe, dagegen eine Unsumme der zierlichsten Toilettensachen. Ob es Zufall ist daß die ungefähr gleichzeitigen Urnenfelder der Wittenburger Gegend Freude an einer kriegerischen Ausrüstung verrathen, die der Grevesmühlener Luft am Putz oder ob wirklich ein anderer kriegerischerer Stamm die eine und ein üppigerer die andere Gegend bewohnte, wer mag das schon jetzt entscheiden wollen, wo erst eine verschwindend kleine Anzahl der Urnenfelder, die unser Land durchziehen, ausreichend untersucht sind und die große Masse des archäologischen Materials noch im Boden steckt? Aber aufwerfen läßt sich die Frage, ob wir nicht mit Hülfe der Urnenfelder auch zu einer ethnischen Scheidung schon während der altgermanischen Zeit kommen können, sehr wohl; es kann z. B. doch nicht gut Zufall sein, daß Urnenfelder von der Art der besprochenen östlich der Warnow fast ganz verschwinden * )

Was nun die zeitliche Stellung des Körchower Fundes anlangt, so gehört er offenbar in die Zeit, wo der Einfluß der in den Grenzlanden des römischen Reiches entstehenden Provinzialkultur sich auch im Norden geltend machte; wir haben gesehen, daß der Fund noch zahlreiche und bedeutende vorrömische Elemente enthielt und können mit Deutlichkeit wahrnehmen, besonders an den Urnen und Fibeln, wie die neue provinzialrömische Kultur sich in die ältere gallische, deren Wege nach Norden sie natürlich folgt, eindrängt. Es wird ungefähr die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung sein, in welchem wir nach allgemeineren historischen und specielleren archäologischen Gründen dieses Verhältniß voraussetzen dürfen.

Schwerin, d. 8. April 1891.

Dr. R. Beltz.