|

Seite 236 |

|

|

|

|

Alte Leichensteine der Kirche zu Dobbertin.

1.

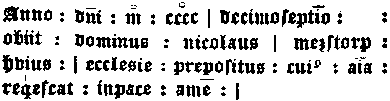

An der Nordseite der Kirche liegt ein Leichenstein mit dem stehenden Bilde eines den Kelch consecrirenden Priesters unter einem gothischen Baldachin; am rechten Fuße steht ein Wappenschild mit drei aufgerichteten, auf dem Schildfuße stehenden Pfeilen, von denen die beiden äußern nur halbe Spitzen haben. Die Umschrift lautet :

|

Seite 237 |

|

(Anno domini M CCCC decimo septimo (1417)

obiit dominus Nicolaus Mezstorp, hujus

ecclesiae praepositus, cujus anima requiescat in pace. Amen.)

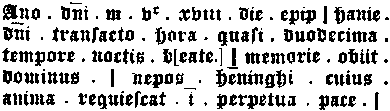

An der Nordseite der Kirche liegt ein alter Leichenstein, dessen inneres Feld geebnet und zu einer Inschrift für die Conventualin Agnese Johanna von Plüskow, † 25. Dec. 1748 überarbeitet ist. Die alte, enge und geschnörkelte gothische Inschrift ist jedoch noch nicht verletzt und lautet:

(Anno domini MV c XVIII (1518), die epiphaniae domini transacto, hora quasi duodecima, tempore noctis, beatae memoriae obiit dominus nepos Henninghi, cujus anima requiescat in perpetua pace.)

In der Stelle:

sind die Worte

sind die Worte

sicher; in dem Worte

sicher; in dem Worte

ist der dritte Buchstabe

p

ausgetreten.

ist der dritte Buchstabe

p

ausgetreten.

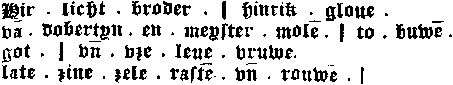

An der Südseite der Kirche liegt allein ein Leichenstein: unter einem gothischen Baldachin steht eine betende Figur in bürgerlicher Kleidung, mit Bart, mit einem kurzen Schwerte zwischen den Beinen am Gürtel, mit einem Kreuze unter der Brust. Am linken Fuße steht ein vierspeichiges Mühlrad. An den vier Ecken stehen die Symbole der Evangelisten. Die Umschrift in klarer, gothischer Minuskelschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, lautet:

|

Seite 238 |

|

Die Inschrift bildet offenbar vier Reimzeilen, wenn auch die Reime nicht rein sind. Aus dem Worte broder und dem Kreuze vor der Brust läßt sich schließen, daß Heinrich Glöwe ein Laienbruder des Klosters war. Heinrich Glöwe war ein Mühlenbaumeister (" en meyster molen to buwen "). Die Sage in Dobbertin erzählt, unter dem Steine liege "ein Müller und seine Frau"; dies ist offenbar ein Mißverständniß, indem man den Ausdruck: " vze leue vruwe " d.i. Unsere Liebe Frau, d.i. die Jungfrau Maria, fälschlich für eine Bezeichnung der Ehefrau des "Müllers" gehalten hat.