|

Seite 282 |

|

|

|

:

|

2. Kirchliche Bauwerke des christlichen Mittelalters.

Die Kirche zu Frauenmark,

von

G. C. F. Lisch.

Die Kirche zu Frauenmark bei Parchim, zwischen Crivitz und Parchim, ist eine der merkwürdigsten Kirchen in Meklenburg, da sie nach dem Baustyle, als eine vollständig ausgebildete romanische Felsenkirche, eines der ältesten Kirchengebäude im Lande ist. Die Entdeckung dieser Kirche im Sommer des Jahres 1858 überraschte mich um so mehr, als ich in dieser Gegend, welche wenig alte und große Gebäude aufzuweisen hat, einen solchen Bau nicht vermuthete und die romanischen Felsenkirchen mehr dem östlichen Theile des Landes zuzuschreiben veranlaßt war. Die Kirche zu Frauenmark gleicht ganz der im J. 1857 entdeckten Kirche zu Lübchin, welche ich in den Jahrbüchern XXIII, S. 311 flgd. beschrieben und mit andern ähnlichen Bauten in Zusammenhang zu bringen gesucht habe. Die Kirche zu Frauenmark zeichnet sich aber nicht allein durch ihren Baustyl, sondern auch durch die Nachrichten aus, welche über ihre Erbauung nach und nach entdeckt sind und zu den seltensten Schriftdenkmälern Norddeutschlands gehören.

Die Kirche zu Frauenmark, ein vollständiges Kirchenbauwerk fast aus Einem Gusse, ist ganz aus "Feldsteinen" (Granitgeschiebe) ohne Anwendung von Ziegeln aufgeführt. Die Kirche besteht aus folgenden, im Aeußern abgegrenzten Theilen von Osten gegen Westen: einer halbkreisförmigen Apsis, einem quadratischen Chor, einem etwas breitern, oblongen Schiffe und einem quadratischen Thurmgebäude,

|

Seite 283 |

|

alles aus zugerichteten Granitsteinen in den Ringmauern ohne Ziegel gebauet; die Ecken sind regelmäßig behauen und der Chor und die Apsis haben einen gut gegliederten, behauenen Sockel. Die Apsis hat 3 Fenster, von denen das mittelste ein rundes Rosenfenster bildet, welches aber jetzt zugemauert ist; der Chor hat an jeder Seite 2 einzeln stehende Fenster; das Schiff hat an jeder Seite in der Mitte 3 neben einander stehende Fenster, von denen das mittelste höher ist, als die beiden andern; dies ist die ursprüngliche Anlage; in dem Ostende der südlichen Seitenwand ist aber ein größeres Fenster mit Ziegeleinfassungen neben den drei alten Fenstern durchgebrochen, wahrscheinlich um mehr Licht in die etwas dunkle Kirche zu lassen. Die Kirche hat also ihrer ursprünglichen Anlage nach 13 Fenster, oder vielmehr 12 Fenster und hinter dem Altare 1 Rosenfenster, nicht ohne tiefere Bedeutung, wie es oft in alten Kirchen zu sein pflegt. Alle Fenster sind eng und kurz, schräge eingehend und alle im Rundbogen von Granit gewölbt und in der Wölbung mit Kalk geputzt; der Kalkputz ist noch alt. Die beiden Gurtbogen neben Chor und Schiff sind im Rundbogen und von Ziegeln 1 ) aufgeführt; der Bogen zwischen Apsis und Chor wird jetzt durch Holzbogen, welche auf hölzernen Pfeilern ruhen, gestützt; der Bogen zwischen Chor und Schiff trägt deutliche Spuren von Reparatur. Der Chor und die Apsis sind mit Kuppelgewölben, ohne Rippen und Näthe, bedeckt und laufen nur nach unten in Näthe ohne Schmuck aus. Das Gewölbe des Chors ist von Ziegeln ausgeführt; das Gewölbe der Apsis scheint jetzt keinen Zugang zu haben. Das Schiff hat eine Balkendecke.

Die Kirche ist also in der Anlage und im Einzelnen in sehr alter Zeit ganz und rein im romanischen oder Rundbogen=Baustyle erbauet.

Die Pforten sind, im Widerstreite mit allen andern Eigenthümlichkeiten, spitz gewölbt. Es scheint aber, daß dies neuere Anlagen sind. Der Chor und die Apsis sind außen sehr niedrig, und daher mag die südliche spitzige Chorpforte eine jüngere Einrichtung sein. In der Nordwand des Chores ist eine zugemauerte Pforte, welche rundbogig gewesen zu sein scheint. Die Thurmpforte ist spitzbogig; jedoch ist das Thurmgebäude sicher eine jüngere Anlage, wie denn überhaupt der Bau der alten Kirchen von Osten gegen Westen hin fortschritt und die westlichern Theile in der Regel die jüngern sind.

|

Seite 284 |

|

An den Wänden der Apsis und des Chors ist bis

jetzt unter der jetzigen Kalktünche keine

Malerei oder Färbung zu entdecken gewesen. Nur

auf den beiden von Ziegeln aufgeführten

Gurtbogen trat folgerichtig eine

dunkelrothbraune Farbe mit Weißgelber

Fugenausfüllung hervor. Auf der Südwand des

Schiffes

1

) zeigte sich unter der

Kalktünche auf hellbraunem Grunde ein Engelskopf

mit der Unterschrift LUCAE. 18, darunter Worte

in Fracturschrift, von denen das Wort

deutlich hervortrat. Dem Anschein

nach ist diese Malerei nicht alt. An der

Nordwand hat sich nur etwas hellbraune Farbe gefunden.

deutlich hervortrat. Dem Anschein

nach ist diese Malerei nicht alt. An der

Nordwand hat sich nur etwas hellbraune Farbe gefunden.

Die Kirche scheint besonders dem Täufer S. Johannes 2 ) geweihet gewesen zu sein.

Der Altar stammt noch aus der katholischen Zeit

und wahrscheinlich aus den ersten Jahren des 16.

Jahrhunderts; er ist den Altären der

benachbarten Kirchen zu Rutenbek, Zapel, Raduhn

. ziemlich ähnlich und scheint

nach dem Vorbilde des Altars der Marienkirche in

Parchim gebildet zu sein.

. ziemlich ähnlich und scheint

nach dem Vorbilde des Altars der Marienkirche in

Parchim gebildet zu sein.

Ueber den frühern Zustand des Kirchengebäudes giebt das Kirchen=Visitations=Protoeoll vom J. 1593 willkommene Nachricht: "Das Gotteshaus ist in ziemblichem Bawwesenn, inwendigk abgeweissett vnnd mitt newen Stülen vnnd Cantzel gezieret. Der Thurm aber vnnd das Leichhaus ist so gar bawfelligk, vnnd wo der Thurm bei Zeitten nicht niedergebrochen vnnd wieder erbawett wirdtt, ist zu besorgen, das es ohne grossen Schaden des Gotteshauses nicht abgehen werde". Unter dem "Thurm" ist hier wahrscheinlich die Thurmspitze zu verstehen. - Nach einer Nachricht im Meßbuche ward die Kirche im J. 1442 neu gedeckt.

Eben so merkwürdig, wie durch ihren Bau, ist die Kirche zu Frauenmark durch die verhältnißmäßig seltenen und zahlreichen Urkunden über ihre Erbauung und ihre Schicksale. Eine Haupturkunde über die Kirche ist eine Urkunde des Fürsten Günther von Werle 3 ) vom 21. Sept. 1312, durch welche derselbe der Kirche, Pfarre und Küsterei bedeutende Geschenke macht. In dieser Urkunde, welche in keinem guten Texte, oder vielleicht nur in einer plattdeutschen Uebersetzung erhalten ist, sagt der Fürst, daß der Ritter Hermann von Dargun der erste Fundator der Kirche zu Frauenmark und daß dessen Sohn der Ritter La=

|

Seite 285 |

|

zarus von Dargun gewesen, mit dem das Geschlecht ausgestorben, indem eine Hufe an den Fürsten gefallen sei:

"her Herman die Dargun, die erste fundator der kercken tho Frounenmarckt vnd sein sohne Latzarus die Dargun, den gott gnedich sey."

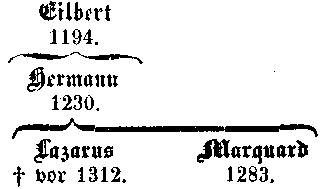

Die erste Frage geht hiernach auf die Herkunft und Zeit des Ritters Hermann von Dargun, um die Zeit der Erbauung der Kirche bestimmen zu können. Hier ist nun alles dunkel, um so mehr, da das Geschlecht von Dargun in den ältesten Zeiten unserer Geschichte schon mit der zweiten oder dritten Generation ausgestorben ist. Bisher sind gar keine Ritter von Dargun, wenigstens nicht in genealogischen Darstellungen bekannt gewesen. Unsere genealogischen Nachrichten nennen nur im Allgemeinen ein Rittergeschlecht von Dargun, welches sehr früh verschwunden sei, nennen aber keinen Vornamen und keine Jahreszahl. Die Genealogen leiten das Geschlecht von dem Kloster Dargun her; dies ist aber ohne Zweifel eine willkürliche, falsche Annahme, da in dem Bereiche dieses Klosters in den ältesten Zeiten nur wendische Edle vorkommen und der Name von Dargun sicher in den vollständig erhaltenen Urkunden des Klosters Dargun zu finden sein dürfte, wenn die Familie aus jenen Gegenden stammte. Wir müssen daher die Familie von Dargun in einer andern Gegend des Landes suchen, und zwar im Lande Gadebusch, welches, wie das Bisthum Ratzeburg, eine reiche Quelle der alten Geschlechter ist. Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu können, daß die Ritterfamilie v. Dargûn von dem Landgute Dragûn in der Pfarre Vietlübbe bei Gadebusch, welches früher und noch jetzt oft auch Dragahn genannt und geschrieben wird, den Namen trägt. In alten Zeiten führte nämlich dieses Gut nur den Namen Dargun, und die Namensformen Dragûn und Dragahn sind jüngere Entstellungen. Nun schweigen aber alle Urkunden aus jenen Gegenden, z. B. die Urkunden des Bisthums Ratzeburg, des Klosters Rehna, der Stadt Gadebusch, so viel bis jetzt bekannt ist, ebenfalls ganz über eine dortige Familie v. Dargun. Jedoch sind Spuren vorhanden, welche meine Annahme rechtfertigen. Als der Bischof Isfried v. Ratzeburg im J. 1194 durch Schiedsrichter die ratzeburgischen Stiftsgüter für das Domkapitel bestimmte, 1 ) war unter den Schiedsrichtern auch Eilbert v. Dargun vom Lande Gadebusch ("de Godebuz: Eilbertus de Darguhn"), welcher bei einem

|

Seite 286 |

|

so wichtigen Geschäfte damals gewiß nicht mehr sehr jung war. Dieser Eilbert von Dargun wird der Stammvater des Geschlechts gewesen sein.

Eine noch wichtigere Andeutung giebt das um das Jahr 1230 abgefaßte Zehnten=Register 1 ) des Bisthums Ratzeburg. Hier steht bei der Pfarre Vietlübbe, in der Nähe von Gadebusch: 2 )

"Vitelube. Godefridus I. et Johannes I. ecclesia I. VIII vacant episcopo.

Vruwenemarke. Ecclesia Vitelubensis I. Hartmodus IIII. VIII vacant episcopo.

Dargun. Heinricus II. Christophorus I. Hermannus I. Quinque vacant episcopo.

Rosenowe. Thetleuus dimidiam decimam habet ab episcopo."

Der hier bei "Dargun" genannte "Hermann" ist ohne Zweifel der Ritter Hermann v. Dargun, welcher die Kirche zu Frauenmark bei Parchim bauete.

Ja, ich glaube noch weiter gehen zu können, wenn ich annehme, daß der Ritter Hermann v. Dargun auch das Dorf Frauenmark bei Parchim angelegt und nach dem bei seinem Stammorte Dargun liegenden Dorfe Frauenmark bei Gadebusch benannt habe, daß also Frauenmark bei Parchim eine Colonie von Frauenmark bei Gadebusch ist. Und damit mag denn auch wohl der Baustyl der Kirche nach Frauenmark bei Parchim gekommen sein. Die Kirche zu Vietlübbe, die Pfarrkirche für Frauenmark bei Gadebusch, ist ebenfalls ein uralter, in sich abgeschlossener, vollständiger, romanischer Bau von schweren, ernsten Formen. 3 ) Möglich ist es sogar, daß noch der Baumeister der Kirche zu Vietlübbe die Kirche zu Frauenmark gebauet hat. - Zur Zeit der Colonisirung des Landes Parchim mögen sich dort mehrere Geschlechter aus dem Lande Gadebusch unter dem jungen Fürsten Pribislav angesiedelt haben. So legte der Bischof Brunward von Schwerin am 3. Nov. 1235 zu dem Kloster Rühn die Zehnten von zehn Hufen in Holzendorf, die sein Blutsverwandter Thetlev von Gadebusch von ihm zu Lehn gehabt hatte, und die Zehnten von elf Hufen und den dritten

|

Seite 287 |

|

Theil der Zehnten von dem Acker des Holzes, welches noch ausgerodet werden sollte, zu Grantzin. 1 ) Wir werden dem Kloster Rühn weiterhin in diesen Gegenden wieder begegnen.

Der Sohn des Ritters Hermann v. Dargun war der Ritter Lazarus v. Dargun, welcher allein in der Urkunde vom 21. Sept. 1312, und zwar als gestorben, aufgeführt wird.

Von diesem fielen die Güter an die Landesherren zurück, weil das Geschlecht der v. Dargun ausgestorben war.

Weiter ist von dem Geschlechte von Dargun nicht die Rede. In dem rostocker Landfrieden vom 13. Junii 1283 2 ) scheint unter den Vasallen des Landes Rostock noch ein Ritter Marquard v. Dargun vorzukommen. Die Lesarten sind in ältern Zeiten verschieden, nach dem Abdrucke im Urkundenbuche der Stadt Lübeck ist aber nach einer gleichzeitigen Ausfertigung "Marquardus de Dragun" zu lesen; früher las man wohl Draguer u. s. w. Es ist also möglich, daß dieser Marquard v. Dargun noch zu diesem Geschlechte gehört habe.

Es ist also die

Reihenfolge der Riter von Dargun:

Wann das Geschlecht der Ritter v. Dargun ausgestorben sei, ist freilich für die Kirche zu Frauenmark sehr wichtig, aber nicht zu bestimmen. Der Fürst Günther von Werle sagt zwar, daß nach dem Tode des Ritters Lazarus v. Dargun dessen Lehn an ihn zurückgefallen sei; es ist aber hieraus nicht zu erklären, ob dieser Heimfall unmittelbar an den Fürsten Günther, oder durch die Hände verschiedener Fürsten geschehen sei. Das Land Parchim ging nämlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch eine ziemlich große Reihe verschiedener Fürsten, und seit dem J. 1264 ist von den Rittern v. Dargun in den Urkunden der Kirche zu Frauenmark nicht die Rede.

|

Seite 288 |

|

Da der Ritter Hermann v. Dargun die Kirche gebauet und bewidmet hatte, so ist auch anzunehmen, daß er Patron derselben war; seit dem J. 1264 erscheinen aber andere Gewalten als Patrone der Kirche.

Späterhin war das Gut Frauenmark im Besitze der jetzt ausgestorbenen adeligen Familie v. Schönberg, welche ohne Zweifel von dem dicht bei Frauenmark belegenen Gute Schönberg den Namen führte und aus Friesland stammen soll, daher sie auch als Friesen=Schönberge bezeichnet wurden. 1 )

Wie dunkel nun auch alles sein mag, so scheint man doch annehmen zu können, daß der Ritter Hermann v. Dargun schon im Anfange des 13. Jahrhunderts lebte, einer der frühesten Colonisten im Lande Parchim war und die Kirche zu Frauenmark im Anfange des 13. Jahrhunderts bauete.

Genug, der Ritter Hermann von Dargun bauete nicht allein die Kirche zu Frauenmark, sondern bewidmete auch die Pfarre mit den herkömmlichen vier Hufen, welche auf dem Felde von Frauenmark lagen; der Pfarrer hatte an altem Bewidmungsgute, von welchem ihm freilich schon im 15. Jahrhundert nicht die Hälfte gehalten ward: vier Hufen auf dem Felde von Frauenmark, ein Morgen Ackers, der "gute Morgen" genannt, vier Wurten und mehrere Hopfendämme. Alles dies, hatte nach den Aufzeichnungen im Meßbuche der Kirche, 2 ) "Herr Hermann von Dargun, Ritter und Fundator der Kirche zu Frauenmark, dem Kirchherrn für ewige Zeiten gegeben".

Die ferneren Schicksale der Kirche und Pfarre Frauenmark sind nicht weniger merkwürdig als die ihrer Stiftung.

Die Pfarre Frauenmark, welche sich bis nicht weit von Crivitz erstreckt, gehörte noch zum Lande Parchim. Zuerst stand also die Pfarre unter dem Fürsten Pribislav I. von Parchim=Richenberg. Nachdem dieser in dem Kampfe mit dem Bischofe von Schwerin 3 ) im J. 1256 seine Regierung hatte niederlegen müssen, ward sein Land von den den Frieden vermittelnden Fürsten regiert. Im J. 1261 nahmen diese von dem Lande, das sie theilten, Besitz und die Herrschaft Parchim fiel dabei an den Grafen Gunzelin III. von Schwerin.

|

Seite 289 |

|

Bald darauf schenkte der Graf Gunzelin III. von

Schwerin das Patronat der Kirche zu Frauenmark

und der dazu gehörenden Kapelle zu Severin dem

Kloster Rühn, welches in jener Gegend schon

Besitzungen hatte. Die gräfliche Urkunde über

diese Schenkung fehlt, da sie nach einer

Erneuerung derselben vom 1. Mai 1295 im J. 1292

im Kloster Rühn verbrannt ist (vgl. unten 290).

Die Schenkung ist jedoch nicht allein durch

diese landesherrliche Erneuerungsurkunde,

sondern auch durch bischöfliche

Bestätigungsurkunden gesichert. Aber auch das

Jahr der Bestätigung ist nicht völlig sicher.

Wahrscheinlich war es jedoch im J. 1264, daß der

Bischof Hermann von Schwerin dem Kloster Rühn

das Patronat der Kirche zu Frauenmark und der

Kapelle zu Severin bestätigte, welches der Graf

Gunzelin von Schwerin dem Kloster geschenkt

1

) hatte. Von dieser Urkunde, deren

Existenz bisher gar nicht bekannt gewesen ist,

habe ich im Mai 1859 im Geheimen Archive zu

Kopenhagen eine beglaubigte Abschrift entdeckt,

welche jedoch irgendwo einen Fehler haben muß.

Der Name des Bischofs ist nicht ganz

ausgeschrieben, sondern nur mit dem großen

Anfangsbuchstaben

bezeichnet; dieser kann nur den

Bischof Hermann (1262 † 1292) bedeuten. Das

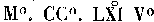

Datum lautet aber M° CC° LXI° V° idus Februarii,

d. i. 1261, Febr. 9. Im J. 1261 lebte aber noch

der Bischof Rudolph, welcher erst am 19. Dec.

1262 starb. Es wird daher wohl der Name des

Bischofs richtig, aber das Datum falsch

aufgefaßt und statt

bezeichnet; dieser kann nur den

Bischof Hermann (1262 † 1292) bedeuten. Das

Datum lautet aber M° CC° LXI° V° idus Februarii,

d. i. 1261, Febr. 9. Im J. 1261 lebte aber noch

der Bischof Rudolph, welcher erst am 19. Dec.

1262 starb. Es wird daher wohl der Name des

Bischofs richtig, aber das Datum falsch

aufgefaßt und statt

vielmehr

zu lesen oder vielmehr abzutheilen sein, da der Abschreiber wahrscheinlich die Jahreszahl falsch aufgefaßt und den Tag unrichtig ausgeführt hat. Diese bischöfliche Bestätigungsurkunde wird also sicher im J. 1264 gegeben sein.

Diese Annahme wird durch mehrere andere Gründe bestärkt. Am 23. Oct. 1264 gab der Bischof Hermann dem Kloster Rühn auch die Macht, die Kirche zu Frauenmark, deren Patronat der Graf Gunzelin dem Kloster gegeben hatte, durch einen Vikar verwalten zu lassen. 2 ) Es ist sehr wahrscheinlich, daß die ganze Ordnung dieses Patronats in einem und dem=

|

Seite 290 |

|

selben Jahre 1264 aufgerichtet worden sei. Auch ist es gar nicht wahrscheinlich, daß die Ordnung noch beim Leben des Bischofs Rudolph, welcher zu dem Lande Parchim, in welchem Frauenmark lag, in einem feindseligen Verhältnisse stand, sollte gemacht sein, und daß der Graf Gunzelin schon im Anfange des J. 1261 das Patronat sollte verschenkt haben, als er wahrscheinlich noch gar nicht im Besitze der Regierung dieses Landestheils war. Vielmehr ist wahrscheinlich, daß solche Schenkungen erst einige Jahre nach der Ordnung der neuen Regierung gemacht wurden und diese, nach den urkundlichen Andeutungen, im J. 1264 geschahen.

Die Grafen von Schwerin behielten jedoch diesen Landestheil nicht lange, sondern verkauften ihn im J. 1265 an die Herzoge von Sachsen=Lauenburg. Unter ihrer Regierung ward im J. 1268 ein Streit des Klosters Rühn wegen der Grenzen von Granzin geschlichtet. 1 )

Endlich ward das Land Parchim im J. 1272 an die Fürsten von Werle verkauft. 2 ) Unter dieser Regierung verkaufte das Kloster Rühn im J. 1277 seine Besitzung von 12 Hufen in Granzin, welche das Kloster schon seit 1235 gehabt hatte (vgl. oben S. 286) zu Lehn. 3 )

Von jetzt an blieb das Land Parchim bei seinen durch die Erbfolge geordneten Herren von Werle.

Das Kloster Rühn hatte am 29. Mai 1292 das Unglück, daß es von Mordbrennern in der Nacht angezündet ward 4 ) und ganz abbrannte: 5 )

"1292 By dersulven tyd des dunredaghes to pinxsten in der nacht ward vorbrand dat closter to Rune van mortbernern, darvan de iuncvrowen quemen in groten schaden."

In diesem Brande verbrannte mit andern Urkunden auch die Urkunde über die Verleihung des Patronats von Frauenmark. Daher erneuerte am 1. Mai 1295 der Fürst Nicolaus von Werle dem Kloster Rühn die durch den Brand ver=

|

Seite 291 |

|

nichtete Urkunde 1 ) und befestigte demselben das Patronat über die Kirchen zu Frauenmark und Severin. 2 )

Im J. 1312 vollendete der Fürst Günther von Werle, welcher Domherr zu Güstrow, Camin und Magdeburg war, aber an den Regierungshandlungen seines Bruders Nicolaus zuweilen Theil nahm, die Bewidmung der Kirche und Pfarre zu Frauenmark. Damals war Johann Datenburg, 3 ) des Fürsten Günther "Beichtvater und Lehrer", Pfarrer zu Frauenmark. Aus Dankbarkeit und Liebe zu demselben schenkte 4 ) der Fürst Günther von Werle am 21. Sept. 1312 der Kirche zu Frauenmark eine freie Hufe, genannt die Schafhufe oder der Apfelhof, auf dem Felde von Frauenmark, welche nach dem Tode des Ritters Lazarus v. Dargun an den Fürsten heimgefallen war, zum Besten des Kapellans oder Küsters und zu Wachs für die Kirche, ferner der Pfarre den dritten Baum zu Bauholz für die Kirche und Pfarre und freie Mast für die Pfarre und Küsterei im Holze zu Frauenmark, ferner der Pfarre einen freien Hof zu Frauenmark, welcher im Besitze des Ritters Hermann v. Dargun, "des ersten Fundators der Kirche zu Frauenmark, und seines Sohnes Lazarus" gewesen und nach deren Tode an das Fürstenhaus heimgefallen war, ferner der Pfarre das freie Heuerland zu Domsühl und freie Weide auf den Feldern von Severin und Frauenmark, endlich der Pfarre den Roggenzehnten aus dem Dorfe Severin, wofür der Pfarrer alle Sonntage in der Kapelle zu Severin predigen und taufen sollte. Für alle diese Gaben sollte der Pfarrer zu Frauenmark alle Woche eine Seelenmesse für die verstorbener Fürsten von Werle halten. Die Schenkung des "dritten Baumes" und der Mast war auch 1411 in den Meßbuche 5 ) der Kirche mit andern Schenkungen und Rechten der Pfarre aufgezeichnet.

|

Seite 292 |

|

Im J. 1397 mischte sich der Papst Bonifacius IX. unmittelbar in die Besetzung der Pfarre zu Frauenmark, indem er den Vikar Hermann Köppen zu Lüchow, nachmaligen Bischof von Schwerin, welcher zwar vom Kloster Rühn vocirt und vom Bischofe Rudolf bestätigt, aber aus gewissen Ursachen noch nicht zum Besitze der Pfarre gekommen war, durch eine eigene Bulle durch Commissarien in den Besitz der Pfarre zu setzen befahl (vgl. Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 709 und Urkunde aus dem kopenhagener Archive).

Am 15. Junii 1404 verkaufte Jacob v. Schönberg auf Frauenmark der Pfarre daselbst die Dornhorst unter dem Holze zu Frauenmark und bewirkte es, daß die Landesherren dieser Horst das Asylrecht zulegten, wie der Kirchhof und die Pfarre dasselbe hatten, 1 )

Wegen des "Mastgoldes" stach der alte Gerke v. Schönberg, der Gutsherr, im J. 1442 den Pfarrer Peter Viti todt. 2 )

Der letzte katholische Pfarrer zu Frauenmark war wohl Matthäus Blomenberg, welcher im J. 1529 Capellan im Kloster Rühn war, am 26. März 1537 zur Pfarre Frauenmark präsentirt ward 3 ) und noch im J. 1542 ,"Capellan zu Rühn" genannt wird.

|

Seite 293 |

|

Urkunden

der

Kirche zu Frauenmark.

Nr. 1.

Der Bischof Hermann von Schwerin bestätigt dem Kloster Rühn das Patronat der Kirche zu Frauenmark und der Kapelle zu Severin, welches dem Kloster von dem Grafen Gunzelin von Schwerin geschenkt ist.

D. d. Bützow. (1264. Febr. 13.)

H'. dei gracia Zwerinensis episcopus omnibus in perpetuum. Gum vir nobilis dominus Guncelinus comes Zwerinensis pio ductus zelo pro remedio anime sue et uxoris sue et progenitorum suorum, de consensu filiorum et heredum suorum, preposito, priorisse et conuentui sanctimonialium in Rune ins patronatus ecclesie in Vrouwenmarke et capelle in Ceberin donauerit perpetuo possidendum, prout in litteris predicti nobilis fide perspeximus oculata, nos, quia dicta donacio voluntate nostra et consensu facta est, ratam ipsam et gratam habentes eamque presentibus confirmantes, predictam ecclesiam et capellam presato con-

|

Seite 294 |

|

uentui donamus cum omni vtilitate et fructu,

mansis et decimis, villis etiam ad eas

pertinentibus, in vtilitatem suam perpetuo

conuertendam, archidiacono loci institutionem,

visitationem, correctionem debitam nobis et

successoribus nostris in eisdem ecclcsiis

cathedraticum et alia inra episcopalia

resernantes. In cuius rei testimonium presentes

litteras sigilli nostri munimine roboramus.

Testes huius rei sunt: Hermannus de Blucchere

senior, Fredericns Hasenkop, Hermannus

Bruszehauer, Henricus Grube iunior, Henricus de

Insula, Henricus de Stralendorp, Hermannus de

Blucchere iunior, Achylles, Johannes Man. Datum

Butzowe, anno domini

, id(us?) Februari(i?).

, id(us?) Februari(i?).

Auschultata et collationata est presens copia per me Johannem Dalhwsen, clericum Hauelbergensis diocesis, publicum imperiali auctoritate notarium, et concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum, quod attestor hac manu propria.

Nach einer beglaubigten Abschrift aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im königl. dänischen Geheimen Archive zu Kopenhagen. Da der Bischof Hermann von Schwerin erst im Anfange des Jahres 1263 zur Regierung kam, inem sein Vorgänger Bischof Rudolph am 19. Decemher 1262 starb, so ist im Datum ohne Zweifel für die Jahreszahl M° CC° LX° IV° (1264, nicht 1261) zusammenzuziehen und statt V° idus Februarii ohne Zweifel nur: "id(ibus) Febr." (13. Februar) zu lesen.

Nr. 2.

D. d. Bützow. 1264. Octbr. 23.

Hermannus, Bischof zu Zwerin, gibt dem Probste zu Rune machtt, dass er die kirche zu Vrowenmarcke im lande Parchem, deren Jus Patronatus Guncelinus Graue zu Zwerin dem Kloster Rune

|

Seite 295 |

|

gegeben, durch einen ewigen Vicarium muge verwalten lassen. Datum Butzow, 1264, 10. kal. Nouembris.

Ist gesund an pergamen vnd Sigil.

Noch 1 briff desselben inhaltss vnd eiusdem dati.

Dass Sigill hiran ist zerbrochen.

Aus "des Closlers Rune Brieffe vnd Sigel Extract vnd Registratur, Anno 1603." Die Urkunde fehlt.

Nr. 3.

D. d. Parchim. 1268. Jan. 23.

Johannes vnd Albertus, Hertzogen zu Sachsen, Engern vnd Westpfalen, verordnen, welcher gestalt die irrung zwischen h. Hinrichen, Probsten zu Rune, vnd Jordan von Lanken, wegen der scheide zwischen dem Dorffe Grantzin vnd dem dorffe Stralendorffe vnd Lanken, durch die darin benante Personen sollen vffgehoben werden. Datum Parchem, anno Domini 1268, in die Timothei, X. kal. Februarij.

Aus "des Closters Rune Brieffe vnd Sigel Extract vnd Registratur, Anno 1603." Die Urkunde fehlt. Der Tag Timothei ward gewöhnlich am 24., seltner am 22. Jan. gefeiert.

Nr. 4.

D. d. 1277. Febr. 24.

Hinricus, Probst, vnd Heylewig, Priorin vndl gantz Conuent zu Rune verkauffen mit Consens dess Bischoffs zu Zweri n zwolff hufen zu Grantzin mit aller nutzung vnd fruchtt vnd gerichte an 24 ssl. vnd darunter Herdero von Domelow vor 312 Mk., welche hufen sie Ihne zu lehne eingethan, dass er vnd seine erben dieselben nicht verkauffen sollen, sie haben sie dan dem

|

Seite 296 |

|

Closter vorerst angebotten. Datum 1277, in die sancti Matthiae Apostoli.

Dieser Brieff ist sehr vermulschet vnd locherig.

Aus "des Closters Rune Brieffe vnd Sigel Extract vnd Registratur, Anno 1603". Die Urkunde fehlt.

Nr. 5.

Der Fürst Nicolaus von Werle bestätigt dem Kloster Rühn das Patronat der Kirchen zu Frauenmark und Severin, nachdem in dem Brande des Klosters mehrere Privilegien desselben verloren gegangen sind.

D. d. Plau. 1295. Mai 1.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus hanc [l]itteram [visuris] vel audituris salutem in domino sempiternam. Cum venerabiles domine sanctimoniales in Rune, edific[iis] [clau]st[rali]bus p[er incendium destructis, necnon ornamentis ecclesiasticis et quibusdam priuilegiis, a[d v]sum testimonii super quodem iure patronatus ipsis perpetue collato necessariis, igne consumptis, graue dampnum pertulerint et iacturam, nos igitur huiusmodi earum importuno euentui affectu compassionis quam intimo condole[nte]s, ne gracia a predecessoribus nostris ipsis fauore pietatis concessa casualiter euanescat, quam eorum paternitas benigno donationis ac defensionis auxilio assueuerat confouere, ius [patro-] natus super ecclesiis [in u]illis Vrowenmarke et Ceberyn eisdem dominabus diuini amoris intuitu liberaliter ad fruicionem perpetuam duximus conferend[u]m, vt huius collationis et exhortationis instinctu diligenter ammonite memoriam nostram ac parentum nostrorum,

|

Seite 297 |

|

cum tempus oportunum advenerit, pie deuocionis ac

recordationis affectu p[era]gant reuerenter. Vt

autem hec donatio a successoribus nostris rata

et incommutabilis habeatur, presens scriptum

sigilli [nostri muni]mine duximus roborandum.

Testes huius rei, qui huic donationi presentes

affuerunt, sunt hii: dominus abbas de Nouo

Campo, dominus [T]hydericus plebanus de Plawe,

item milites: dominus Hynricus de Osthen,

dominus Bernardus de Belyn, dominus Nycolaus de

Bruseuiz, dominus Nycolaus de Malyn, dominus

Hermannus de Clenow, item burgenses de Plawe:

Hynricus Niger Clericus, Johannes Marlow et quam

plures alii fide digni. Datum Plawe, anno domini

°. CC°. nonagesimo quinto, in die

apostolorum Phylippi et Jacobi.

°. CC°. nonagesimo quinto, in die

apostolorum Phylippi et Jacobi.

Nach dem Originale, auf einem dünnen und an einigen Stellen zerfressenen Pergament, in einer schönen, festen Minuskel, im königl. dänischen Geheimen Archive zu Kopenhagen; Siegel und Siegelband fehlen. Ich fand im Mai 1859 im Archive zu Kopenhagen diese Urkunde und ausserdem eine in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. von dem Notar Johann Dalhusen angefertigte beglaubigte Abschrift, nach welcher die Lücken des Originals in [ ] ergänzt werden konnten. Diese Urkunde ist auch schon in Schröder's Pap. Meckl. II, p. 2984 gut und ziemlich correct gedruckt; Schröder hatte die Abschrift ohne Zweifel durch den Landrath v. Negendanck auf Zierow erhalten, welcher aber sicher nur eine Abschrift von der beglaubigten Abschrift erhielt. Unter den Namen der Zeugen steht im Originale: ".hydericus plebanus de Plawe", wofür sicher: [T]hydericus, zu lesen ist, wie auch die beglaubigte Abschrift: "Thidericus" hat; zu jener Zeit war auch wirklich Thiderich Pfarrer zu Plau (vgl. Jahrb. XVII, S. 154, 276 und 281). Die Lesart "Hinricus" bei Schröder ist also falsch.

|

Seite 298 |

|

Nr. 6.

Der Fürst Günther von Werle schenkt der Kirche zu Frauenmark eine freie Hufe zu Frauenmark zum Besten der Capellanei oder Küsterei, der Kirche und Pfarre ein Dritttheil des Holzes zu Frauenmark zum Bauen und der Pfarre und Küsterei freie Mast im Holze zu Frauenmark, der Pfarre einen freien Hof zu Frauenmark, das freie Heuerland bei Domsühl, freie Weide zu Severin und Frauenmark und den Roggenzehnten aus Severin.

D. d. Parchim. 1312. Sept. 21.

Wy Guntherus, von gotts genâden herre von Warle vnde ridder, bekennen mit diesem vnsem breiue vࡠr vnsz vnd allen vnsen nakômmen vnd sonst vôr iêdermenniglichen, dat wi mit rîpem râde vnd gûden willen vnses geschlechtesz vnd freuntschop, tho ehren vnd lâue des allmechtigen gades vnd seiner lieuen môder Marien vnd des hilligen apostels sanct Joannis, vnsers hôuetthern, vnser kerspelkirchen tho Frouwenmarckt tho hulpe geuen tho êwiger gedechtenisse eine quîte frîgen hûffen vp vnsem velde tho Frouwenmarckt, welche vnsz angefallen ist von dem êrnduchtigen ridder her Latzarus de Dargun, dem gott gnedig sey; disse hôue landes hett die schâephûffen vnd licht bey des kerckhern vier hûffen in allen enden. Disse hûffen schal der caplân edder custer gebrauchen vnd bûuen vnd alle iâr einen gûden gulden dâruôr der kercke tho Frouwenmarckt tho wasse tho hulpe geuen, vnd nêmant schal disse hûffen gebrauchen edder bûuen, âne alleine der capelân edder custer scholen sie quîdt vnd frîg ahne tinse edder hulpe-

|

Seite 299 |

|

gelt vnses ia aller vnsern nakâmen quîdt vnd frîg tho êwigen tîden beholden vnd brauchen. Ock geuen wy vôrgenômede Gunterus, von gotts gnâde herre von Warle vnd ridder, êrn Joanni Daddenborgk, kerckhern tho Frouwenmarckt, also vnsem lieuen bichtuâder vnd lêrer, und alle seynen nakâmelingen tho êwigen tîden in vnsem holte Frouwenmarckt den drudden bohm, weck vnd hart, klein vnd grôt, busch vnd strûck, mit allen fruchten vnd nutticheyden, tho tûnen vnd behôbe seines hûses, vnd alle seine schweine quîdt vnd frîg in die mast, vnd dem cappellâne edder custodi achte schweine frîgk, vnd alle holt thôr kercken vnde wêdemen gebûethe quîdt vnd frîgk darûth tho hôuende, ahne iênnige bekummeringe vnses edder alle vnser nakâmenden, vnd alle nutticheit, die vth dem holte Frouwenmarckede valt edder kumpt, schal die kerckher vnd alle nakâmende kerckhern stedes den drudden dêll hebben vnd beholden êwigk. Dârumme so geue wy Guntherus, von gotts gnâden herre von Warle vnd ridder, noch wîder dem kerckhern tho Frouuenmarckt vnd alle seinen nakâmen tho êwigem dechtenisse mit wêten vnd willen vnses geschlechtes vnd freundtschop, einen quîten frîgen hoff in vnserm dorpe Frouuenmarckt, dâr nu vp wähnet Arent Wigert mit alle seinen rechticheiden, also die hoff licht in alle seinen enden vnd scheiden, mit acker, mit holte, mit grâse, mit halsz, mit handt, mit dem hôgesten vnd sîdesten, mit brôecke, mit deinst, mit pacht, mit tegelam, mit rôckhôn, mit alle seiner herlichkeit, also vnse lêue vnderdân her Hermen die Dargun, die erste fundator der kercken tho Frouuenmarckt vnd sein sohne Latzarus die Dargun, den gott gnedich sey, den hoff vnd man aller frîgest gehatt hebben vnd von ehm an vnsz gefallen, so quîdt vnd frîg geue wy suluigen vôr vns vnd alle vnsen nakâmen dem kerckhern tho Frouuenmarckt vnd alle seinen nakâmen. Bidden wy vmme Jhesus nhâmen vnd sâlicheit vnser sêlen alle vnse nakâmenn, dit vôr vnd nhâ schreuen also bey der kercken

|

Seite 300 |

|

tho Frouuenmarckt êwigk môgen blîuen lâten vnd helpen wâren vnd beschermen, dat dit lôffliche gadeszhûsz so mag bei den seinen blynen, dat wert god einem iêdern tho seiner tîdt vnbelôonet nicht lâten. So geue wy Guntherus, von gotts genâden herre tho Warle vnd ridder, âuermâlsz dem kerckhern tho Frouuenmarckt vnd alle seinen nakâmen tho êwigen tîden quîdt vnd frîgk dat frîgke hûrlandt hinder vnsem dorpe Domptzul mit alle seiner herlicheit, so dat licht in alle seinen enden vnd scheiden, nêmandt daran etwes tho hebben, also die kerckherre tho Frouuenmargkt vnd seine nakâmen, wille de de tinse dârnôr nemen, dat schal bi ehm blîuen, ôck den appelhoff edder schâephôfen vp vnsem velde tho Frouuenmarckede mit alle seiner herlichkeit, alse he gelegen hefft, den schal die kerckhere brauchen vnd bûen mit alle seinen nakâmelingen tho êwigen tîden, vnd alle sîn quick quîdt vnd frîg ahne vorhinderinge vff vnsem velde Sebbrin vnd Frouuenmarckt hôeden lâthen; so ôck die kerckher einen eigen herden by seinem quecke effte vhê holden will, schal ehm vnd alle seinen nakâmen dat tlio êwigen tîden vorgondt blîuen vnd nicht gewêret werden. Den furder geuen wy bâuennhômede Gunterus, von gotts gnaden herre tho Warle vnd ridder, tho lâue vnd ehren der hilligen drêfaldicheit vnd sanct Joannis des hilligen dôpers, vnses lêuen hern, ern Joanni Dattenborgh, vnsem lêuen bichtuâder vnd lerer, vnd alle seinen nakâmen tho êwigen tîden quîdt vnd frîgk mit vnseni wêten vnd willen vnses geschlechtes vnd freundtschop vnsen rogenteget, so wy hebben in vnsem dorpe Sebbrin von allen inwânern tho Sebbrin vff dem felde Sebbrin stedes datt teinde stîge roggen; hîruôr schal ern Johan Dattenborch vnd alle seine nakômelinge tho êwigen tîden alle sondâge in der capeln tho Sebbrin predigen vôr alle krancke lûde, die nicht konnen tho der kerspelkirchen tho Frouuenmarckede kâmen vnd ock tho Sebbrin dôpen alleine des winters allein vmme der kulde willen vnd

|

Seite 301 |

|

gades weders, dat vordan kein grôter schâde mêr geschûth, dat godt behôde. Vnd ôck schal ern Johan Dat tenberch vnd alle seinen nakâmen tho êwigen tîden alle weken eine commendatio holden vndt godt bidden vôr alle dieiênnigen, die vth vnsem stammen vnd geschlechte in dem heren vorstoruen seindt vnd noch steruen môten, dat ehnn godt will gnedigk vnd barmhertigk sein. Hîrumme bidde wy Gunterus, von gotts gnaden herre tho Warle vnd ridder, also ein arme, elende creatur des hern, efft dat so quême, dat deme kerckhern tho Frouuenmarckede vnd der kercken dârsniuest vnfal edder afftogk in dissem vnsem allmissen geschenke schêge, dat diesuluigen vnsen nakâmenden mit allem flîte vnd treuuen, so ehm von dem kerckhern clâget wert, willen helpen, schutten vnd beschermen ; edder eine disse vnse âpene breiff durch vhr, durch wâter edder durch iênnigen andern vnfal edder vorredereye vmme quême vnde desses vnses [breiffes] vnd desziênnigen vortekenisse in korten edder langen iâren wedder funden, bidden wi alle vnse nakâmen bâuenschreuen, diesuluigen willen einem kerckhern tho der tîdt vnd allen nakômelingen sodânen breiff weddergeuen vnd vorsigeln vnd ehm in sodân vnse allmissen quîdt vnd frîgk wedder insetten vnd sie also âne afslog quîdt vnd frîgk tho êwigen tîden rôwsâmlichen willen helpen beschütten vnd beschermen vnd sitten lâten, dat ohne godt belônen wert vmb seines nâmens willen. Hîran vnd âuer thôr tûchnisse hebbe wy genômede von gotts gnâden herre tho Warle vnd ridder gehatt die ehrnduchtigen hern Zacharias de Mallin, hern Eggardus de Bulow, hern Nicolaus de Redickstorp, her Hermannus de Kopelow, her Olauus de Werden, vnse vnderdânen vnd noch mehr duchtige menner. Vnd des mehr tho grôter vnd vullenkâmener macht vnd tûchenisse hebbe wy vnder an dissem vnsem âpen breiff mit vnser eigen handt vnse furstliche vnd vâderlike ingesegell angehangen vnd gedrucket, welchere gegeuen ist vp vnsem hâue in vnser

|

Seite 302 |

|

stadt Parchim, nha der gebûrt Christi vnses hern M. CC[C.] XII°, ahm dâge Matthei apostoli.

De copia der fundatien vnd alle rechticheiden der kercken tho Frouuenmarckt vindet men, wo vorhen angetoget; dat Original wert men tho Rhune im closter edder tho Butzow ihm welffte finden.

Nach einer zu dem Visitations-Protocolle vom J. 1593 übergebenen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. Die in der Abschrift gegebene Jahreszahl MCCXII ist ohne Zweifel falsch und muss MCCCXII gelesen werden.

Nr. 7

Jacob von Schönberg zu Frauenmark verkauft an die Pfarre zu Frauenmark die Dornhorst unter dem Holze zu Frauenmark, welcher Horst die Landesherren das Asylrecht verliehen haben.

D. d. Dobbertin. 1409. Junii 15.

Vôr allen christenlûden, de deszen âpen brêff zên, hôren edder leszen, bekenne ik olde Jacop Schonenberg, wânhafftigen to Vrowenmarkede, bolegen in der vagedîge to Parchim, dat ik vnde myne eruen deme êrwerdigen heren her Brandanus Lydenow, karkheren to Vrowenmarkede, vnde allen zynen nâkâmen to ênem êwigen kôpe vorkoft hebbe de dorne host bolegen vnder deme holte to Vrowenmarkede, van der olden mâle den grauen lanck bonenenst deme olden mâlenkampe âuer den rydeweg na Gametow, van deme wege vp den reten stein vp des karkheren hilgen lande, van deme steine bet vp den Gametowesken karkenweg, den weg vort hentlanges bet vp de bornebeke, an de grôte

|

Seite 303 |

|

êke vp deszer zyde by Hans Molres crûze vp den stein, van dâr wedder bet vp de olde mâle, desze host myt allem holte, weck vnde hart, myt allen gerechtigheden, heft my de benômde frâme man, êr mâket wart dussze brêff, wol to danke botâlet vp ênem brede, so scal vnde mag de karkhere desze host myt allen zynen nakâmen na zynen wyllen brûken myt mast vnde holtinge, panden laten edder zuluest panden, zo alze ik, myne aruen vnde alle myne nâkâmen dâr nicht an boholden vnde myt wyllen der vorsten dit hosten vorkoft hebbe. Ift ok quême dat ein by dôtslag edder anderen scâden quême vnde vp desze host zekerde, hebben de loffliken vorsten deszes landes vmme myner bede desze host bofredet, dat de zo zeker scal wezen, ist he vp deme karkhâue edder in der wêdeme were. Dusze host wyl ik olde Jacop Schonenberch vnde alle myne nâkâmen deme karkheren vnde alle zynen nâkâmen helpen boscutten vnde vordêgedingen. Hyr âuer to tûgen sint gerôpen: her Melcher Hagenow, prepositus to Dobbertyn, her Clement van Bulow, prepositus to Rune, vnde to grôter wârheit hebhe ik myn zegel vnder ân duszen brêf henget, gescreuen to Dobbertyn, na Christus bort M° CCCCIX, in die Viti.

Nach dem Originale, auf Pergament, im königl. dänischen Geh. Archive zu Kopenhagen. Die Schrift ist zwar noch gross, hat aber einen sehr cursivischen Charakter, so dass sie als um 1509 geschrieben erscheint, wiewohl der Charakter in den Grundzugen älter aussieht. Jedenfalls ist die Handschrift eigenthümlich, und vielleicht von dem Aussteller selbst geschrieben, oder die Ausfertigung ist auch eine jüngere Abschrift. Von einer Geschäftshand des J. 1409 ist die Urkunde nicht geschrieben. Das Pergament ist steif und dunkel und der untere Band ist nicht umgeschlagen. Ein Loch ist unter der Schrift eingeschnitten, es fehlt aber das Siegelband. Die Ausdrücke "host" (statt horst) und "rete" (statt "rechte") sind dieser Urkunde eigenthümlich.

|

Seite 304 |

|

Nr. 8.

Aufzeichnungen in dem Messbuche der Kirche zu Frauenmark über die Hebungen des Pfarrers,

geschrieben 1411 und 1518.

Den drudden bohm alles holtes ihm holte tho Frouuenmarckt mit allem vnderbusche tho holdinge der thûne vnd erbûuinge der wêdem vnd seine schweine so vele he will in de mast drîuen, hefft her Guntzel, her von Warle, dem kerckhern vnd allen nakâmenden kerckhern tho Frouuenmarckt gegeuen quîdt vnd frîgk, also he dat alderquîtest gehat hefft, tho ewigen tîden dârby tho blînende, vp dat gadesz deinst nicht vorsûmet wert. Hîr scholen die hern disses landes, wen ein kerkher edder die pattôonen âuer wall edder vnrecht klâgen, dat dit stucke gûdes durch walt aller nakâmen tho Frouuenmarckt in korten edder in langen iâren von der wêdemen genâmen worde, trewlichen beistant dôn vp dat hôgeste, den kerckhern dar wedder instituiren vnd den deder vp CC mar. schlaues strâffen. Efft ock die breiff von dem genômeden hern von Werle hîr vp dem iunckfrouwencloster tho Ruhne gegeuen durch list edder andern schâden affhendig worde vnd eine vortekenisse in rullen, in misbôken edder an andern steden gefunden wurde vnd wedder vôr dat licht bracht werde, bidde ich Guntzelinck, dominus de Warle, vhm Jhesu willen von den heren disses landes, dat sie trewlichen thôn ehren vnd tho dem lâue gades vnd seiner leiuen môder vnd des hilligen apostels Johannisz, vnd vmme meines langen trewen deinstes, den ick ihm lange iâr gedân hebbe, disse mîne kleinen gauen willen wedder suluen ahne ansênt edder bede der besitters des dorpes Frouuenmarckt den kerckhernn einen nîgen fasten breiff dârup geuen, so wy armen elenden bedrôueden sunder doch eine stunde nicht eins pastorn entbêren vnd môten dach vnd nacht

|

Seite 305 |

|

vnse knechte sein vnd mit gades hilligen predigen vnd hilligen sacramenten vns deinen vnd alle den vnsen. Dârumme hebbe ick dit holt dem kerckhern tho Frouuenmarckede gegeuen tho brûckende tho êwigen tiden, dat gades nâme mag gelâuet werden.

Disse vortekenisse von wort tho worden vindet men in dem hôuetoriginalbreiuen tho Ruhne vnd in dem miszbôke tho Frouuenmarckt. Actum anno M. CCCCXI, in die Natiuitatis Mariae.

Joannes Ladewich, notarius et ca-

pellanus in Frouuenmarckt, prote-

stor haec manu mea propria.

Ditt helft der kerckher frîgk, wo hîrna volget, âuerst idt wert ehm die helffte dârvon nicht geholden.

Nômlichen vîer hûeffen vff dem velde tho

Frouuenmarckt, in allen schlegen, vîer stucke

tho hôpe, von der einen veldtscheide bet tho der

andern, nergent bûten, in hôuetstucken, in

gar[den], an kâueln, an dwêrlanden vnd an

holdtkâueln; so hefft ôck noch eine morgen, die

gûden morgen genômet, die schal V

rôde brêt wesen von der vlôtkûlen

an bet an den wech na Grabow; noch hefft hie

vîer worde, twê achter der wêdemen, eine bei der

kustereien vmme also die muhre lang bet an den

wech na Kossebade, von dâr die mohre wedder

entlang in dat gantze mohr, ein vff dem hilligen

kampe ist tho der kercken belegen X rode breit,

dat ander gehôret thôr kercken, disse licht

beneuenst dem Schönenbergk; item noch ein holt

vnd strûckuelt belegen an der Bornebeken vnder

dem holte tho Frouuenmargkt XXX rôde langk,

gehôret dem kerckhern tho.; item VIII

hoppendemme achter dem Frouuenmarckeder holte,

XXX bei dem sôgehâue, twê rîgedemme, VII lange demme.

rôde brêt wesen von der vlôtkûlen

an bet an den wech na Grabow; noch hefft hie

vîer worde, twê achter der wêdemen, eine bei der

kustereien vmme also die muhre lang bet an den

wech na Kossebade, von dâr die mohre wedder

entlang in dat gantze mohr, ein vff dem hilligen

kampe ist tho der kercken belegen X rode breit,

dat ander gehôret thôr kercken, disse licht

beneuenst dem Schönenbergk; item noch ein holt

vnd strûckuelt belegen an der Bornebeken vnder

dem holte tho Frouuenmargkt XXX rôde langk,

gehôret dem kerckhern tho.; item VIII

hoppendemme achter dem Frouuenmarckeder holte,

XXX bei dem sôgehâue, twê rîgedemme, VII lange demme.

|

Seite 306 |

|

Alle disse demme sint tho hôpe in einer reigen

vnd hôren tho des kerckhern vîer hûeffen. Dit

hofft her Herman van Dargun, ridder vnd fundator

der kercken tho Frouuenmarckt, dem kerckhern tho

Frouuenmargkt geuen tho êwigen tîden. Disse

hoppendemme scholen dem kerckhern thôr lehnwâr

geuen

tunnen

tunnen

Parchiiner bîers vnd

punt wasses tho leselichten. Die

pacht hefft die kerckher suluest tho settende,

so also hie man will. Actum post Christum natum

M. XVIII°.

punt wasses tho leselichten. Die

pacht hefft die kerckher suluest tho settende,

so also hie man will. Actum post Christum natum

M. XVIII°.

Nach den zu dem Visations-Protocolle vom J. 1593 übergebenen Abschriften im grossherzogl. meklenburg. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.

Nr. 9

Nachricht über die Kirche und Pfarre zu Frauenmark.

1442. Junii 28.

Anno domini M. CCCCXLII wartt de kercke tho Frouuenmarcket nîe gedecket, vnde den starff de olde Gercke Schonenbergk, welcher ern Peter Viti vhmme dat mastegelt willen dôtt stack, geschehen ihn vigilia Petri et Pauli.

Nach einer Aufzeichnung in dem Messbuche der Kirche zu Frauenmark, zu dem Visitations-Protocolle vom J. 1593 übergehen.

Nr. 10.

Das Kloster Rühn präsentirt den Priester Matthäus Blomenberg zur Pfarre zu Frauenmark.

D. d. Rühn. 1537. März 26.

Venerabili spectabilique viro domino archidiacono Parchimensi vel eius officiali siue locum tenenti nos Hen-

|

Seite 307 |

|

nyngus Warborch, prouisor, Catherina Driberch, priorissa, totusque conuentus cenobii sanctimonialium in Rhune, Swerinensis diocesis, salutem ac sinceram in domino charitatem. Ad ecclesiam parrochialem ville Frouwenmarcketh, eiusdem Swerinensis diocesis et vestri districtus, per obitum quondam domini Petri Scroders, illius vltimi et immediati rectoris et possessoris vacantem, cuius ius patronatus seu presentandi ad nos nostrosque successores pleno iure spectare dinoscitur et pertinere, prout spectat et pertinet, honorabilem virum dominum Mattheum Blomenberch, presbiterum diocesis Swerinensis antedicte, tanquam habilem et idoneum ad eandem duximus presentandum, prout presentamus eundem dei nomine per presentes, pro et cum eo fauorabiliter petentes, quatenus dictum Malheum Blomenberch ad ecclesiam prefatam instituere et inuestire ac in actualem, corporalem et realem vel quasi possessionem inducere sibique de eadem cum omnibus et singulis iuribus, fructibus, redditibus et emolimentis prouidere ac cetera alia in premissis et circa ea quomodolibet necessaria et oportuna facere et fieri demandare dignemini, premium ab omnium bonorum remuneratore pro hoc recepturi. In cuius fidem et testimonium has presentes litteras nostri conuentus sigillo subappendendo fecimus communiri. Datum in predicto cenobio nostro Rune, anno domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo, die vero vicesima sexta mensis Martii.

Nach dem Originale, auf Pergament, im königl. dänischen Geh. Archive zu Kopenhagen.