|

[ Seite 213 ] |

|

|

|

:

|

VII.

Ueber

die Kirche zu Amelungsborn,

von

G. C. F. Lisch.

D as Cistercienser Mönchskloster Amelungsborn ist für die Geschichte Meklenburgs von der allergrößten Wichtigkeit, indem Meklenburg das Christenthum und deutsche Bildung von diesem Kloster empfing und mit demselben fortwährend in Verbindung stand. Der Wendenapostel Berno war ein Mönch dieses Klosters; er ward der erste Bischof von Schwerin und stiftete im J. 1170 das Kloster Doberan zu Althof, welches mit Mönchen von Amelungsborn besetzt ward; das Bisthum Schwerin und die Abtei Doberan sind aber die wichtigsten Stiftungen im Lande geworden und Jahrhunderte hindurch hat sich die Geschichte des Landes an sie gelehnt. Als nach Pribislavs Tode die Wenden im J. 1179 alle christlichen Stiftungen verwüsteten, zerstörten sie auch in einer Nacht das Kloster und erschlugen 78 Ordensbrüder. Darauf ward im J. 1186 das Kloster zu Doberan durch das Kloster Amelungsborn wieder hergestellt und an der Stelle wieder aufgebauet, wo noch jetzt die Kirche steht 1 ).

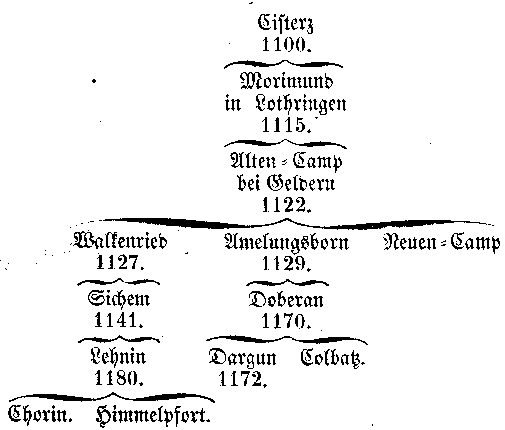

Doch nicht durch diese Stiftungen allein hatte Amelungsborn eine so große Bedeutung für Meklenburg: das eigenthümliche, innige Verhältniß der Cistercienser=Klöster unter einander hielt die Verbindung derselben bis zum Untergange der Stiftungen aufrecht. Die Cistercienser=Klöster wurden in graden Linien eines von dem andern gestiftet, so daß sich für

|

Seite 214 |

|

Deutschland förmliche Stammbäume verfolgen lassen. Das um das Jahr 1100 in Frankreich gestiftete erste Kloster zu Cisterz (Citeaux) hatte vier Tochterklöster: La Ferte 1113, Pontigny 1114, Clairvaux 1114, Morimund in Lothringen 1115. Von dem Kloster Morimund stammten nun die norddeutschen Cistercienserklöster nach folgendem Stammbaum ab:

Das stiftende Kloster war und blieb immer das Mutterkloster für das nächste Tochterkloster und der Abt des Mutterklosters war für das Tochterkloster immer der Vater=Abt (pater-abbas) welcher das Recht und die Pflicht hatte, das Tochterkloster so oft wie möglich, gewöhnlich alljährlich, zu visitiren und nach Befinden in Gemäßheit der Beschlüsse des General=Capitels zu reformiren und zu beaufsichtigen. Daher war der Abt von Amelungsborn Vater=Abt der Abtei Doberan und wir sehen ihn sehr häufig, in Begleitung anderer Aebte, in Doberan, um dieses Kloster zu visitiren, Streitigkeiten in demselben zu schlichten und wohlthätige Anordnungen zu treffen. Daher ward von dem Kloster Amelungsborn im J. 1502 das Kloster Doberan auch "ihr angebornes, erbliches Stift genannt, welches von Amelungsborn bis dahin reformirt und visitirt worden" sei. Das Kloster Amelungsborn sagt, daß es "ein geistliches Leben zu Doberan gefördert habe mit großer Arbeit im Bauen und geistlichen Gebete und den Christenglauben im Wendenlande mit strengem Anfange und Blutvergießen

|

Seite 215 |

|

bitterlich erwonnen habe". In dankbarer Anerkennung so bedeutender Bestrebungen hatten die meklenburgischen Landesherren denn auch die Abtei Amelungsborn mit Gaben reich bedacht und ihr die beiden Haupthöfe Satow und Dranse mit vielen dazu gehörenden Dörfern zum Geschenke verliehen 1 ). Dagegen ward auch die Abtei Amelungsborn nicht müde, mit der größten Sorgfalt für ihr reiches und würdiges Tochterkloster Doberan zu wirken, und zum Zeichen der innigen Vereinigung und Verbrüderung hatte die Abtei Amelungsborn, nach dem merkwürdigen Briefe des Abtes vom 21. Junii 1502 2 ), das "fürstlich=meklenburgische Wappen am Gewölbe der Kirche über dem Hochaltare" anbringen lassen, zum Beweise, daß die Abtei mit den Landesherren von Meklenburg solle verbrüdert sein.

Bei der ungewöhnlich großen Wichtigkeit der Abtei Amelungsborn für die meklenburgische Geschichte konnte ich dem Drange nicht widerstehen, die Abtei und Gegend und Volk daselbst mit eigenen Augen zu sehen und war am 15. Sept. 1856 in der Kirche zu Amelungsborn, um sie genau zu untersuchen.

Zwischen dem mittlern Laufe der Flüsse Weser und Leine erhebt sich ein niedriges, aber freundliches, waldbekränztes Gebirgsland, das wenig bekannt und besucht ist. Hier liegt in der weiten Hauptthalsenkung zwischen zwei Bergzügen, welche der Solling und der Hils genannt werden, das Kloster Amelungsborn, in der Mitte an der Hauptstraße zwischen Alfeld und Holzminden, nahe bei der Stadt Stadt=Oldendorf. Das Thal überragen an zwei Seiten zwei gegenüberstehende Berge, auf denen die Ruinen der Burgen der Edlen Herren von Homburg und der Grafen von Eberstein liegen, noch heute die Homburg und der Eberstein genannt, beide ungefähr eine Stunde von Amelungsborn entfernt. Nicht weit von Amelungsborn liegt Dassel, dessen Grafen in der meklenburgischen Geschichte nicht unbekannt sind, und nicht weit von Alfeld das Dorf Hohen=Büchen, dem Stammsitze der Edlen Herren von Hohen=Büchen, welche mit den Grafen von Schwerin verwandt waren.

An den Abhängen des Hils=Gebirges, über welches man fahren muß, wenn man die zunächst an Amelungsborn gelegene Poststation Eschershausen erreichen will, sieht man oft waldumkränzte, fruchtbare Thalgründe, welche lebhaft an

|

Seite 216 |

|

das liebliche Thal von Doberan erinnern; wenigstens ist das Thal von Doberan die einzige Gegend in Meklenburg, in welcher die Mönche von Amelungsborn einen Anklang an ihre Heimath finden konnten. Die Berge in der Nähe von Amelungsborn sind mehr als sonst in diesen Gegenden von Wald entblößt und in Ackerland umgewandelt, theilweise gewiß seit alter Zeit; von der "kleinen Hölzung", in welcher noch zu Büschings Zeit (1771: Erdbeschreibung, Th. III, Bd. 3, S. 306) das Kloster Amelungsborn lag, ist nichts mehr übrig: grade die Gegend von Amelungsborn ist jetzt kahl. Die moderne Bildung hat in der Gegend von Amelungsborn fast alle Spuren alter Zustände verwischt; die blaue Blouse ist, freilich erst seit Menschengedenken, bei dem Landvolk allgemein, wie das zweistöckige Queerhaus. Aber man sieht doch noch hin und wieder einen Hirten im alten, weißen Leinewandkittel mit dem Hirtenstabe in der Hand über die Felder gehen und hie und da steht noch ein altes Giebelhaus mit der Scheurendiele im Eingange und den Viehställen zu beiden Seiten der Diele, den meklenburgischen Bauerhäusern ähnlich. Auch die plattdeutsche Sprache erinnert oft lebhaft an den meklenburgischen Dialekt und an einzelne Eigenthümlichkeiten desselben 1 ). Es ist auch wohl ohne Zweifel, daß ein großer Theil der meklenburgischen Colonisten aus den Gegenden des Klosters Amelungsborn oder vielmehr dem für Meklenburg sehr wichtigen Bisthum Hildesheim kam, in welches ich auch die Herkunft der Grafen von Schwerin zu verlegen kein Bedenken trage.

Ueber die Stiftung des Klosters Amelungsborn sind die Nachrichten verschieden. Einige geben das Jahr 1120, Andere das Jahr 1130 als Stiftungsjahr an; die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Das Kloster Amelungsborn muß nach dem J. 1122 gestiftet sein, da das Mutterkloster Alten=Camp erst in diesem Jahre gestiftet ward. Dagegen giebt es Urkunden, welche im J. 1129 den Convent des Klosters Amelungsborn als bestehend anerkennen, und schon im J. 1125 schenkte der Graf Simon von Dassel dem Kloster 6 Mark Silbers 2 ).

|

Seite 217 |

|

Man wird daher nicht fehlgreifen, wenn man annimmt, daß das Kloster Amelungsborn um das Jahr 1125 gestiftet sei. Gestiftet aber ward das Kloster nach urkundlichen Nachrichten von dem Edlen Herrn Siegfried von Homburg, dessen Burg die Abtei überragte und der auch die Kirche erbauete.

Amelungsborn ist jetzt eine herzoglich=braunschweigische Domaine und ein großer Pachthof mit einer bedeutenden Landwirthschaft. Von dem ganzen Kloster ist keine Spur mehr übrig, einige unbedeutende Reste an den Pforten einiger Wirthschaftsgebäude abgerechnet. Die Kirche allein steht noch auf dem Wirthschaftshofe mitten unter den Wirthschaftsgebäuden, ist aber so sehr ausgeräumt, daß von der alten Herrlichkeit nur sehr wenige Reste übrig geblieben sind.

Die Kirche, welche aus dem rothen, festen Sandstein der dortigen Gegend in behauenen Werkstücken erbauet und im Ganzen 207 Fuß lang und 89 Fuß breit ist, ist eine dreischiffige Kreuzkirche und besteht aus zwei ganz verschiedenen Theilen, welche im Aeußern ziemlich gut erhalten sind. Die Kirche hat keine Thurmgebäude, sondern nur einen Dachreiter, in seiner gegenwärtigen Gestalt von moderner Form.

Das jetzige Schiff ist die alte Kirche, welche zur Zeit der Stiftung des Klosters aufgeführt ist, und ist im romanischen Style erbauet. Es hat ein hohes Mittelschiff und zwei niedrige Seitenschiffe, alle drei, ohne Gewölbe, zur Ueberlegung mit horizontalen Balken= und Bretterlagen bestimmt. Die obern Seitenwände des Mittelschiffes werden abwechselnd von 4 Säulen und 5 viereckigen Pfeilern an jeder Seite getragen. Die Säulen haben unten abgerundete Würfelkapitäler. Das Mittelschiff hat in der Höhe an jeder Seite 6, jedes Seitenschiff in der Seitenwand 7 rundbogige Fenster. Der Westgiebel hat am Ende eines jeden Seitenschiffes ein Rundbogenfenster und am Ende des Mittelschiffes ein Rundbogenfenster und darüber ein kleines Rosenfenster. Die Pforten sind rundbogig, aber ganz einfach. Nach dieser Anordnung und dem ganzen Styl ist dieser Theil der Kirche bei der Stiftung des Klosters erbauet und stimmt sowohl im ganzen Styl, als in vielen Einzelnheiten mit den alten hildesheimischen Kirchen zu S. Michael und S. Godehard, namentlich mit dem Styl der S. Godehardi=Kirche überein, welche 1133 bis 1172, also zu derselben Zeit, erbauet ist. - Ohne Zweifel hat diese alte Kirche einen entsprechenden Chor gehabt, welcher jedoch im 14. Jahrh, im Spitzbogenstyl umgebauet ist, aber noch manche romanische Reste zeigt. - Unter der jetzt an dem Westgiebel ausgeführten Orgel, welche die Fenster des West=

|

Seite 218 |

|

giebels verdeckt, stehen noch 2 sehr schön und reich ornamentirte, alte romanische Würfelkapitäler und 2 eben so reiche, kurze Halbsäulen, ebenso sind die Orgelstützen auf 2 eben so schön geschmückte Kapitäler gestellt; vielleicht stammen diese Reste von dem alten Chorbau. - Dieser alte Theil der Kirche ist in neuern Zeiten restaurirt und das Mittelschiff ist mit einem bretternen Tonnengewölbe überdeckt worden.

Der Chor mit dem Kreuzschiffe ist im alten Spitzbogenstyle 1 ), wahrscheinlich im Anfange des 14. Jahrh., erbauet. Er hat ebenfalls drei Schiffe, welche aber gewölbt sind, und eine grade Ostwand, welche das Mittelschiff und die beiden Seitenschiffe in grader Linie abschließt. Der Chor und die beiden Kreuzschiffe schließen einfach mit einer graden Giebelwand und rechtwinklig zu den Seitenwänden und haben weder Kapelle noch Eckthürme oder irgend andere Gliederungen. Die Gewölbe werden von achtseitigen Pfeilern getragen, welche von kurzen mit Laubwerk oder humoristischen Figuren verzierten Kapitälern bedeckt sind. Wahrscheinlich ist dieser Theil der Kirche zum Theil nur umgebauet; die Pforte des südlichen Kreuzschiffes ist äußerlich noch im einfachen Rundbogenstyle construirt und in den Resten der südlichen Altarschranken sind noch rundbogige Nischen, welche von kurzen Säulen getragen werden. - Der Chor der Kirche sieht jetzt sehr wüst aus; die Wände sind kahl und schmutzig, das Pflaster ist an den Seiten und hinter dem Altare aufgewühlt.

Aus der Vergleichung des Baustyls läßt sich also kein Resultat für Doberan gewinnen.

Dagegen hat das Schiff noch einige Alterthümer, welche der Beachtung und für Meklenburg von werth sind. Das bedeutendste Denkmal ist das große, im 15. Jahrhundert gemalte Fenster in der Ostwand über dem Hochaltare, welches kleine Heiligenfiguren unter Baldachinen enthält; es ist in neuern Zeiten durch farbiges Glas ohne Malerei restaurirt. - In den südlichen Altarschranken neben dem Hochaltare, an der Epistelseite, steht zwischen zwei Kirchenpfeilern ein großer mit gothischen Baldachinen bedeckter und sonst reich verzierter Stuhl aus Stein mit drei Sitzen; ein gleicher, reich verzierter Stuhl, mit drei Sitzen aus Eichenholz, steht in der Kirche zu Doberan an derselben Stelle. Dieser dreisitzige Stuhl an der Epistelseite neben dem Hochaltare diente zu Sitzen für den die Messe feiernden Priester, den Diakon

|

Seite 219 |

|

und den Subdiacon, während der Absingung des Gloria in excelsis und des Credo 1 ). - Neben diesem Stuhle zwischen den beiden nächsten Pfeilern gegen Westen liegt auf einer Erhöhung oder Grabkiste ein Leichenstein mit den lebensgroßen, erhaben gearbeiteten Figuren eines Ritters und einer Frau unter gothischen Baldachinen. Der Ritter hält mit der linken Hand einen Schild mit einem aufsteigenden gekrönten Löwen. Der Leichenstein hat keine Inschrift. Die Sage 2 ) berichtet, dieser Leichenstein gehöre zu dem Grabe eines Edlen Heinrich von Homburg, des letzten seines Geschlechts, welcher im J. 1445 von einem Grafen Hermann von Eberstein aus Feindschaft in der Kirche während des Gottesdienstes ermordet

In diesem Werke ist zu der angeführten Stelle ein solcher, an den zum Altarraume führenden Stufen stehender Stuhl abgebildet. - Ein anderer Stuhl dieser Art in der Stiftskirche zu Wimpfen im Thale ist abgebildet in den: "Kunst=Denkmälern in Deutschland, von Bechstein, v. Bibra, Gessert u. A. Abtheil. I, Lief. 3, Schweinfurt, 1844", Abbildung IX, Text S. 28 flgd. Leider ist im Text nichts zur Beschreibung dieses Stuhles beigebracht und es läßt sich aus S. 30 und aus der Abbildung nur schließen, daß er im "Chorgestühle" an der Südseite an den zum Altarraume führenden Stufen steht und aus dem Ende des 15 Jahrh. zu stammen scheint. - In der Kirche des ehemaligen Cistercienserklosters zu Maulbronn steht auch ein solcher dreisitziger ("der sogenannte Abtsstuhl"), aus Eichenholz geschnitzter Stuhl, aus dem 15. Jahrh., "ein Prachtwerk mittelalterlicher Sculptur", abgebildet in dem VIII. Jahreshefte des Wirtenbergischen Alterthums=Vereins; dieser Stuhl steht jetzt beinahe mitten in der Kirche vor dem Lettner, hat aber früher sicher an der ihm gebührenden Stelle gestanden, unter den Baldachinen stehen folgende bezeichnende Inschriften: 1) Quis iste est rex glorie? 2) Ego sum, qui sum. 3) Vere deus absconditus. An der Brüstung steht: Vinea domini Sabaoth. Flores virtutum carpite o sacra concio. - Ein vierter Stuhl ist der oben beschriebene zu Amelungsborn.A. W. Pugin: Les vrais principes de l'architecture ogivale ou chrétienne. Bruxelles, Gand et Leipzig. 1850. p. 133.

|

Seite 220 |

|

worden sei. Eine alte Tafel, welche über diese That berichtete und in der Kirche aufgehängt war, ist jetzt verschwunden. Aeltere Annahmen meinen, die Herrschaft Humburg sei damals an die Herzoge von Braunschweig heimgefallen; auch der Graf von Eberstein habe flüchtig werden und seine Grafschaft den Herzogen abtreten müssen. Die Wappen beider Herrschaften gingen in das herzoglich=braunschweigische Wappen über. Havemann in seiner Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg I, S. 655 flgd., bezweifelt jedoch die Richtigkeit der Sage und meint, daß sie auf Verwechselung mit einer ähnlichen, im J. 1227 geschehenen Begebenheit beruhe; nach ihm starb der Edle Herr Heinrich von Homburg als der letzte seines Geschlechts kinderlos im J. 1409, und der Graf Hermann von Eberstein folgte ihm als der letzte seines Geschlechts im J. 1413. - Ohne mich auf eine Untersuchung dieser Sache einlassen zu können, glaube ich, daß dieser Leichenstein nicht einem Edlen von Homburg, sondern einem Grafen von Eberstein gehört. Der Schild, den der Ritter in der Hand hält, hat keine geschachte Einfassung, ist also vielmehr das Ebersteinsche, und nicht das Homburgische Wappen, und über dem Leichensteine, vorausgesetzt daß derselbe an seiner ursprünglichen Stelle liegt, ist am Gewölbe das Wappen der Grafen von Eberstein angebracht: ein blauer Schild, mit einem silbernen, goldgekrönten Löwen; auch scheint mir der Styl des Leichensteines älter zu sein als 1445, auch vielleicht älter als 1413; er scheint mir noch dem 14. Jahrh. anzugehören und mit dem Bau des Chores in Verbindung zu stehen, weshalb auch das Ebersteinsche Wappen am Chorgewölbe angebracht sein mag.

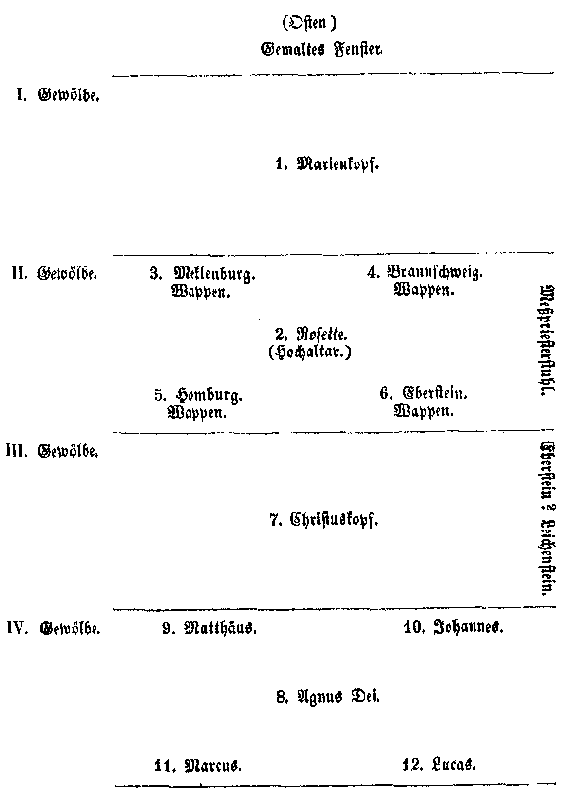

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind die 12 Schilde, mit denen die Schlußsteine und die Rippen der vier ersten Gewölbe des Mittelschiffes von Osten her geschmückt sind. Zur klarern Anschauung lasse ich hier zuerst eine allgemeine Uebersicht der Anordnung folgen.

|

Seite 221 |

|

Die Anordnung dieser Schilde ist sehr sinnreich. Der Zusammenhang ergiebt sich aus der Anschauung; jedoch mögen folgende Erläuterungen zur weitern Aufklärung dienen.

I. An dem Gewölbe hinter dem Hochaltare ist

1. auf dem Schlußsteine ein runder Schild mit einem weiblichen Kopfe, ohne Zweifel einem Marienkopfe, angebracht.

|

Seite 222 |

|

II. Das Gewölbe über dem Hochaltare, neben welchem der Prälatenstuhl steht, hat 5 Schilde.

2. Auf dem Schlußsteine über dem Hochaltare sitzt ein runder Schild mit einer gothischen Rosette.

Auf den 4 Gewölberippen über dem Hochaltare sind 4 Wappenschilde von alter, dreiseitiger Form angebracht, welche auf die Stifter und Beschützer des Klosters deuten.

3. An der ersten Stelle, zur Rechten, gegen Osten, hängt das meklenburgische Wappen: im goldenen Schilde ein schwarzer Stierkopf mit goldener Krone, ohne Halsfell und Nasenring, also ein allgemeiner Typus.

4. An der zweiten Stelle, zur Linken, hängt das braunschweigische Wappen: im rothen Schilde zwei goldene Leoparden, das Wappen der Landesherren.

5. An der dritten Stelle, dem meklenburgischen Wappen gegenüber, hängt das Wappen der Edlen Herren von Homburg: im rothen Schilde mit blau und weiß geschachter oder gestückter Einfassung ein aufsteigender, gekrönter, goldener Löwe, das Wappen des Stifters des Klosters.

6. An der vierten Stelle, dem braunschweigischen Wappen gegenüber, hängt das Wappen der Grafen von Eberstein: im blauen Schilde ein silberner, goldgekrönter Löwe, das Wappen der Nachbaren und wahrscheinlichen Wohlthäter des Klosters.

Die beiden letztern Wappen sind in das herzoglich=braunschweigische Wappen aufgenommen.

In derselben Richtung an der andern Seite des Pfeilers, also an derselben Seite, liegt unter diesem Wappen der oben erwähnte Leichenstein mit dem Ritter mit dem Ebersteinschen Wappen.

III. Das dritte Gewölbe hat

7. an dem Schlußsteine einen runden Schild mit einem Christuskopfe.

IV. Das vierte Gewölbe hat wieder 5 Schilde von runder Form.

8. An dem Schlußsteine hängt ein Schild mit einem Agnus Dei.

9-12. An den Gewölberippen hangen 4 runde Schilde mit den Symbolen der vier Evangelisten.

Die Gewölbe der Seitenschiffe und der Kreuzschiffe haben Schilde mit Rosetten und verschiedenen Köpfen.

Mehr Alterthümer besitzt die Kirche nicht.

Die Wappen über dem Hochaltare sind für die Geschichte des Klosters und namentlich für Meklenburg von

|

Seite 223 |

|

großer Wichtigkeit. Das meklenburgische Wappen ist noch dasselbe Wappen, von dem der Abt des Klosters Amelungsborn am 21. Junii 1502 an die Herzoge von Meklenburg schreibt 1 ):

"Gnedigen leuen hern, dat der voreynunge twischen Jwen gnaden vnde vns nycht bedecket werde, bidde wy dechlikes vor Jwe furstlicke gnade, gelick vnsen waren fundatoribus, vnde hebbe des eyne bewysinge Jwer gnaden wapen in vnses stiffte wolfte bouen vnsem hoaltare, dar mede wy schullen ewich myd Jwen furstligen gnaden vorbrodert wesen vnde vns dar vor to vnsemen rechten beschutten vnd beschermen".