|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

:

|

I.

Andreas Mylius

und

der Herzog Johann Albrecht I. von Meklenburg,

in

ihrer Wirksamkeit und in ihrem Verhältnisse zu einander dargestellt

von

G. C. F. Lisch.

F reundschaft zwischen Regenten und Untergebenen ist eine so seltene und merkwürdige Erscheinung, daß sie sich in langen Zeiträumen selten wiederholt und als ein einflußreiches Ereigniß Jahrhunderte lang in der Geschichte lebenskräftig fortwirkt: ich meine jene Freundschaft, welche zwischen edlen und hochbegabten Männern auf die erhabensten Gefühle und Gedanken gegründet ist und bis zum Tode mit voller Kraft und Frische des Geistes fortdauert. Eine solche Freundschaft, von welcher die ganze meklenburgische Geschichte kein zweites Beispiel aufzuweisen hat, bestand zwischen dem Herzoge Johann Albrecht I. und seinem Rathe Magister Andreas Mylius.

Der Herzog Johann Albrecht I. (1547, † 1576) ist seinem innersten Wesen nach der bedeutendste Fürst, welcher über Meklenburg geherrscht hat. Klar und geistreich, warm und einsichtsvoll, kraftvoll und thätig, voll der glühendsten Begeisterung für jede Art hoher geistiger Bildung und für des Vaterlandes Wohl und Menschenglück, war er mit einer seltenen Kraft und Beharrlichkeit der Schöpfer ganz neuer Pflanzungen, unter deren Schatten wir noch heute friedlich wohnen. Er schuf einen ganz neuen Staat: im Kirchen= und Staatswesen, in der Wissenschaft und in der Kunst öffnete er neue Bahnen und

|

Seite 2 |

|

wußte mit überlegener Geisteskraft seine Plane durchzuführen. Vor allen Bestrebungen aber war es die Liebe zu den Wissenschaften, welche sein ganzes Leben durchdrang und allen seinen Unternehmungen den Stempel der Sicherheit und Dauer aufdrückte.

Und bei allen seinen Gedanken und Unternehmungen, von dem ersten Schritt auf den Thron bis zum letzten ins Grab, war ihm Andreas Mylius völlig und herzlich vertraut; nichts bewegte seine Seele, was er nicht mit seinem Freunde überlegt und getheilt hätte. Und so spiegelt sich des Herzogs Johann Albrecht I. ganzes Sein und Leben in seinem Freunde Andreas Mylius wieder. Mylius ward des Herzogs Lehrer, als dieser bereits den Thron bestiegen hatte, und blieb es auch bis zu des Herzogs Tode; Johann Albrecht hörte während seines ganzen Lebens keine Woche, keinen Tag auf, sich in den Wissenschaften zu üben, und folgte hierin bis an sein Ende der Unterweisung seines Freundes. Dies war des Herzogs größte, herzlichste Freude, und hierin liegt vorzüglich das Geheimniß der treuen und innigen Freundschaft zwischen beiden.

Das Leben des M. Andreas Mylius ist schwer aufzufassen und zu beschreiben, da Mylius fast ununterbrochen um den Herzog war und der Stoff überaus groß und bedeutsam ist. Aber beide Freunde hatten nicht genug an dem persönlichen Umgange, sondern schrieben sich auch, zum Theil zur wissenschaftlichen Erhebung und Fortbildung, häufig Briefe, stets in lateinischer Sprache, von denen noch sehr viele erhalten sind, und diese bilden die Hauptquelle der Geschichtschreibung; das großherzogliche Archiv zu Schwerin bewahrt noch an 200 Briefe allgemeinen Inhalts von Andreas Mylius an den Herzog und über 30 viel corrigirte Concepte von Briefen des Herzogs an Andreas Mylius, außer den vielen eigentlichen Geschäftsbriefen über bestimmte Gegenstände. Außerdem existirt noch eine zuverlässige Lebensbeschreibung des Andreas Mylius, indem sein berühmter Schwiegersohn, der Professor Johannes Caselius, zuerst Professor in Rostock, dann zu Helmstädt, noch sehr spät, im J. 1611, eine Gedächtnißrede auf ihn drucken ließ:

"Oratio funebris scripta Andreae Mylio, viro clarissimo, illustrissimorum ducum Megapolitanorum consiliario Ιωήυης Κασήλιος Helmaest. in acad. Julia. Typis Jacobi Lucii. Anno MDCXI." (13 Bogen in 4, auf der Rückseite des Titels mit dem großen meklenburgischen Wappen in Holzschnitt.)

Diese den Herzogen Adolph Friedrich und Johann Albrecht II. gewidmete Schrift war trotz Jahre langer Bemühungen auf

|

Seite 3 |

|

keiner Bibliothek aufzufinden, bis sie sich nach Entwurf dieser Abhandlung noch in Helmstädt fand. Man konnte zweifeln, daß diese Schrift wirklich gedruckt war. Sie blieb lange ungedruckt. Zuerst wurden nur einige Bogen gedruckt, dann stockte der Druck. Darauf ward Caselius durch allerlei Widerwärtigkeiten in der Versendung gestört. Endlich kam er ungefähr 1 1/2 Jahr vor seinem Tode dazu, einige Exemplare zu verschicken. Caselius schreibt 1 ) am 9. Sept. 1611 an den meklenburgischen Canzler Hajo von Nessen:

"Memineris, ut olim hac transeunti cl. Andreae Mylii, soceri mei, vitam tibi legendam dederim, plerasque videlicet paginas, quae typis erant expressae: edenda enim illa non putabam. Qua de re dum cunctantius delibero, alia atque alia me ab hac cogitatione et semiperfectis laboribus retinuerunt. - - Tandem visum mihi fuit, hanc meam narrationem ad eos mittere, quibus deberi potissimum ex eo tempore judicamus. - - Id consilium exequor nunc demum teque rogo, ut mea studia deferas utrique principi, cl. collegis tuis, qui illis a consiliis sunt; jubeas quoque lucubrationis meae exempla reddi et iis ipsis et viris equestris ordinis, quotquot bona doctrina exculti sunt, iis cumprimis, ad quos vitam ducis Caroli misi."

Da das Buch hiernach nicht in den Buchhandel gekommen zu sein scheint, so sind auch wohl nur wenig Exemplare verbreitet und erhalten.

Der Herzog Johann Albrecht I. war am 22 Dec. 1525 geboren, zu einer Zeit, wo seine Aeltern sich der jungen lutherischen Lehre zuwandten. Als aber der junge Fürst so weit herangewachsen war, daß er ernsten männlichen Unterricht erhalten mußte, war sein Vater, der Herzog Albrecht der Schöne zu Güstrow, schon wieder zum Papismus zurückgefallen und ein

|

Seite 4 |

|

harter und heftiger Verfolger der lutherischen Lehre, besonders aber seine Mutter, Anna, des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg Tochter, wieder eine eifrige Verehrerin der katholischen Kirche geworden, in welcher sie mit Heftigkeit und Hartnäckigkeit bis zu ihrem späten Tode im J. 1567 verharrte. Es läßt sich nun leicht abnehmen, daß die fürstlichen Aeltern ihre Kinder nur in der papistischen Kirche erziehen ließen; sehen wir doch sogar das Schauspiel, daß noch im J. 1539 die Herzogin Anna in Begleitung ihres ganzen weiblichen Hofstaates mit ihrem kranken Sohne Christoph barfuß nach Sternberg wallfahrtet, um dort dem Heiligen Blute ein wächsernes Bild, so schwer wie Herzog Christoph, zu opfern, nachdem die Verehrung des Heiligen Blutes in Sternberg schon lange aufgehört hatte! - Seinen ersten Unterricht erhielt Johann Albrecht sicher bis zum J. 1538, also wenigstens bis in sein dreizehntes Jahr, im älterlichen Hause von Johann Sperling, einem papistischen Vikar des Domes zu Schwerin, aus der bekannten adeligen Familie dieses Namens. Nach dem Tode des Pfarrers zu Sternberg Dr. Heinrich von Bülow verlieh am 25. Mai 1538 der Herzog Heinrich auf Bitten seines Bruders Albrecht die Pfarre zu Sternberg dem "Johann Sperling in Ansehung daß er vom Adel und des Herzogs Albrecht jungen Herrschaft Zuchtmeister und Präceptor" sei 1 ). Trotz der Predigt des Evangeliums durch Faustinus Labes wucherte doch der Papismus nun noch über 10 Jahre lang in Sternberg fort. Jedoch ist es mehr als wahrscheinlich, daß Johann Sperling die Pfarre lange Zeit nicht selbst verwaltete, sondern durch einen Vikar verwalten ließ und in Güstrow ferner die Erziehung der Söhne des Herzogs Albbrecht besorgte. Im J. 1552, als die Reformation siegreich durchgedrungen war, stand er in Sternberg als verfallene Ruine des alten Baues.

Abgesehen von der strengen und oppositionell papistischen Richtung des güstrowschen Hofes wird doch Johann Sperling die Keime zu einer wissenschaftlichen Bildung, namentlich die Liebe zu der lateinischen Sprache, in die jungen Fürsten gelegt haben. Die Verleihung der sternberger Pfarre an Johann Sperling hing aber vielleicht mit der Veränderung in der Erziehung der jungen Fürsten zusammen; die Aeltern gaben die beiden älteren Söhne von Hause.

Der Herzog Johann Albrecht ward Ostern 1539, 14 Jahre alt, an den Hof des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg nach Berlin oder Cölln an der Spree geschickt, um hier mit

|

Seite 5 |

|

dessen ältestem Sohne Johann Georg, der mit Johann Albrecht von gleichem Alter war, erzogen zu werden. Diese Wendung des Geschickes war für den jungen Fürsten gewiß von dem mächtigsten Einflusse, da der Kurfürst ein eifriger Beförderer der lutherischen Lehre war. Am Montage nach Jubilate 1539 schreibt Johann Albrecht von Cölln an der Spree seinen ersten Brief an seinen Vater, und unter anderm: "vnser preceptor teglich mit vns in vbung ist, die fundamenta der grammatica einzuuben, auch wurdt nicht vnderlassen, vns die recht christliche gottfurchtigkeit einzubilden"; er fügt hinzu: "so haben wir auch kein mangell an leibes noturfft vnnd kleidungen, der wir gnuglich auch nach vnserm stande glich vnseren hern vettern versehen." Sein Führer in Berlin war Christoph von Metzrath 1 ) aus der Lausitz, den er in einem Briefe vom 14. Aug. 1544 seinen "Diener Metzradt" nennt. Dieser blieb nach des Herzogs Albrecht Tode bei dessen Wittwe Anna als Hauptmann über deren Leibgedingsämter bis zu ihrem Tode und hing ihr auch in der papistischen Gesinnung an.

Im Herbste des J. 1541 wurden beide junge Fürsten, ungefähr 16 Jahre alt 2 ), auf die neue Universität Frankfurt a. O. geschickt, wo ihnen nach altem Brauche auch die Würde des Rectorats übertragen ward; beide waren dort sehr beliebt. Schon am Neujahrstage 1542 bat Johann Albrecht seinen Vater von Frankfurt a. O. um gefutterte Röcke und Geld. Im Januar des J. 1544 war Johann Albrecht schon wieder am kurfürstlichen Hofe zu Berlin, wo er sicher bis in das J. 1545 blieb. Am Sonnabend nach Antonii 1544 bat er seinen Vater um 6 gute Pferde, 3 gute Knechte, 200 Gulden und ein Ehrenkleid, da der Kurfürst ihm gesagt hatte, "er solle mit s. L. auf den Reichstag gen Speier ziehen." Am Montage nach Lichtmeß 1545 bat er seinen Vater um 4 gute Hengste zum Turnier. - Am 14. Aug. 1544 schrieb er an

Eben so berichtet auch Joh. Caselius in seiner "Laudatio Joannis Alberti, Helmaestadii 1605": "Primus natu Joannes Albertus - - "cum Latinam linguam didicisset in haud vulgarem modum et capax esset sublimiorum disciplinarum, sub aetatis annum duodeuigesimum, consilium coepit pater cum socero Joachimo I., vel potius huius auctoritatem secutus, conditoris videlicet nouae academiae Francofurdianae ad Viadrum, eo misit filium Joannem Albertum: misit una Joachimus II. item natu primum filium Joannem Georgium, prorsus aequalem Joannis Alberti, parem animi moderatione et clementia. - - - Ob modestiam vero et humanitatem ab academicis cultos et ibi caros semper omnibus fuisse, a senibus accepimus. Fuerunt vtrique delati fasces academici." - Auch Caselius irrt, wenn er sagt, der Fürst sei im 22. Jahre nach Frankfurt gegangen.

|

Seite 6 |

|

seine Mutter: "Wir konnen bey vns fur gutt nith erachten, das wir nu mehr lange hey sein solten, dan was wir hey sehen kunnen, haben wir albereidt gesehen, vnd verzeren geleichwol viell geldt dabey, vnd wen sich kunte ein gleicher wegk zutragen, das mein geliepter her vnd vatter alhey erschinne, so kunten wir deste besser mitt seiner g. wegkomen." - Diesen Wunsch scheinen denn auch seine Aeltern beherzigt zu haben; man erkennt aber aus diesem Wunsche das verständige, weiter strebende Gemüth des jungen Fürsten.

Hiemit scheint seine Vorbildung am brandenburgischen Hofe und auf der Universität vollendet gewesen zu sein. Im Junii 1546 ist, nach Hederich, "Herzog Albrecht zu Meklenburg mit seinem ältesten Sohn Johann Albrecht auf den Reichstag zu Regensburg 1 ), von Carl V. gehalten, dessen Kays. May. er auch vom Vater commendirt worden, und gegen den Herbst mit s. fürstl. Gn. Bruder Herzog Georgen, unter des Markgrafen Johansen zu Cüstrin Regiment, mit etlichen Reutern wider den Churfürsten zu Sachsen und Landgrafen zu Hessen zugezogen." Auf diesem Reichstage sah Johann Albrecht die äußerste Noth der Protestanten und die nahe, drohende Gefahr für sie.

Aus diesen Zügen erkennen wir die verschiedenen Einflüsse, welche sich in der Jugendbildung des jungen Fürsten geltend machten.

Johann Albrecht's nächster Bruder, der Herzog Ulrich 2 ), lebte von 1540 bis 1552 zu seiner Ausbildung am Hofe zu München und besuchte von hier 1541-1544 die Universität Ingolstadt. Er ward hier mit des baierschen Herzogs Wilhelm IV. Sohn Albert erzogen, welcher nur ein Jahr jünger war.

So ging die Erziehung der beiden Brüder ganz auseinander und beide sahen sich während ihrer Jünglingsjahre vielleicht nur einige Male auf den Reichstagen. In den letzten Zeiten kam Ulrich einige Male nach Meklenburg, um sich mit seinen Geschwistern zu bereden. Am 18. März 1551 schrieb Johann

|

Seite 7 |

|

Albrecht an seine Braut: "Mein Bruder Herzog Ulrich ist seit einem halben Jahre außerhalb Landes bei dem Herzoge von Baiern gewesen, ich bin aber seiner Ankunft bald gewärtig."

So vorbereitet stand der junge Johann Albrecht in seinem 22. Lebensjahre, als sein Vater, der Herzog Albrecht, am 7. Jan. 1547, 60 Jahre alt, aus diesem Leben schied und einstweilen die Regierung seines Landesantheils, des Herzogthums Meklenburg=Güstrow, seinen Händen hinterließ. Die Zeit war ernst und groß, des Herzogs Lage schwierig und bedrängt. Er selbst war noch jung und unerfahren und hatte vier noch jüngere Brüder hinter sich; seine Mutter Anna, streng papistisch 1 ), wollte im Hause herrschen, um wenigstens die Seelen der jüngeren Söhne zu retten; in Schwerin regierte noch sein "friedfertiger" Oheim, welcher jeden entscheidenden Schritt mied, wie auch sein einflußreicher Oheim Joachim von Brandenburg, unter dessen Augen er erzogen war, wenn auch protestantisch gesinnt, gerne der "Friedenmacher" war.

Es regten sich in der großen Seele des jungen Fürsten im Stillen gewiß die erhabensten Gedanken; aber seine Schritte waren durch die Besorglichkeit seines Oheims einstweilen gehemmt. Beide gehörten nicht dem schmalkaldischen Bunde der protestantischen Fürsten an. Ja, Johann Albrecht mußte nach dem Willen seines Vaters mit seinem Bruder Georg im J. 1546 gegen die schmalkaldischen Bundesgenossen zu Felde ziehen. Johann Albrecht beschränkte sich weise darauf, zuerst in seiner Nähe zuverlässige Freunde und Rathgeber zu gewinnen und Pläne für die Zukunft zu entwerfen, welche ihm denn auch gewogen war.

Es ist daher von der höchsten Wichtigkeit, das Leben Johann Albrecht's in den ersten Jahren seiner Regierung auf das Allergenaueste zu erforschen und zur Anschauung zu bringen.

Zuerst berief er, noch vor Ostern 1547, den begeistert lutherischen Hofprediger Gerhard Oemecke von Schwerin nach seiner Residenz Güstrow zum Propste des Domes, an welchem noch ein katholisches Dom=Capitel bestand, um den hartnäckigen Papismus mit Nachdruck zu verdrängen und den Protestantismus an seinem Hofe zu proclamiren.

Der nächste wichtigste Schritt war aber, daß Johann Albrecht sich mit dem Landrath Dietrich Maltzan auf Gru=

|

Seite 8 |

|

benhagen († 1563), einem Manne von erhabenem Geiste und seltener Bildung, freundschaftlich verband. Dietrich Maltzan hatte seit Ostern 1514 auf der Universität Wittenberg und darauf zu Padua studirt, und war der lutherischen Reformation mit der aufrichtigsten Begeisterung gefolgt; er soll der erste meklenburgische Edelmann gewesen sein, der sich zum Lutherthum bekannte. Sicher ist, daß er sehr viel für die Erhebung der protestantischen Fürsten 1 ) gegen den Kaiser Carl V. im J. 1552 that. Außer dem Fürsten selbst und ihm und dem Canzler wußte Niemand um die vorbereitenden geheimen Bündnisse. Joh. Caselius 2 ) hebt mit richtigem Blicke den Verkehr mit Dietrich Maltzan als ein wichtiges Ereigniß in dem Leben Johann Albrecht's hervor und preiset dessen Gelehrsamkeit, Beredsamkeit und Weisheit, und aus andern Berichten 3 ) ist bekannt, daß Dietrich Maltzan mit seinem Rath in der Politik und in Landesangelegenheiten von dem allerbedeutendsten Gewicht und in jeder Hinsicht ein Vorbild aller Gebildeten im Lande war. Er stand auch mit Melanchthon in Briefwechsel und wird einige Male sogar Doctor genannt. Am 23. Jan. 1550 machte ihm der Herzog Johann Albrecht für seine wichtigen Dienste ein Ehrengeschenk 4 ) von 3000 Gulden.

Der erste einflußreiche Dienst, welchen Dietrich Maltzan dem jungen Fürsten erweisen konnte, war, daß er ihm den Licentiaten Johann Lucka († 1562) zum Canzler zuführte, einen Mann von seltener Gelehrsamkeit und Beredsamkeit, kraft=

Joh. Caselius a. a. O.

Auch von Joh. Posselius ward Dietrich Maltzan in seiner Rede auf den Canzler Joh. Lucanus eben so gerühmt als: "clarissimus nobilitate generis, sapientia, doctrina et eloquentia heros, Theodericus Molzanus."

Aus der Gedächtnißrede des Professors Christoph Sturcius auf Wigand Maltzan, den Sohn des Dietrich Maltzan, Rostock, 1598.

|

Seite 9 |

|

voller Thätigkeit, unerschütterlicher Rechtlichkeit und der reinsten Treue gegen seinen Herrn, dem er in der Durchführung der reinen Grundsätze der Reformation, Fortführung der neuen Kirche und der wissenschaftlichen Bildung und Begründung eines sichernden Rechtszustandes mit Aufbietung bedeutender Kräfte zur Seite stand 1 ). Johann Lucka (oder Lucanus) hatte zu Wittenberg studirt, wo er auch Melanchthon's eifriger Schüler war, ward hier, kaum 21 Jahre alt, Licentiat der Rechte und im J. 1543 Professor der Rechtsgelehrsamkeit unter großem Beifall.

Am 24. April 1547 waren durch die unglückliche Schlacht bei Mühlberg die Fürsten des schmalkaldischen Bundes einstweilen vernichtet und tief gebeugt. Auch die Stadt Wittenberg mußte sich dem Kaiser ergeben und die Universität flüchten. Johann Lucka flüchtete mit seiner Familie unter großen Gefahren 2 ) nach Meklenburg, wo ihm Dietrich Maltzan zu Grubenhagen eine ehrenvolle und angenehme Freistatt bot 3 ), bis er ihn dem Herzoge mit gutem Gewissen empfehlen konnte. Am 4. Sept. 1547 sprach der Herzog den Licentiaten zu Waren und am 15. Sept. zu Schwerin 4 ). Am 5. Oct. 1547 berief ihn der Herzog unter dem Titel eines Hofraths zum Canzler, mit der Clausel: "Wir haben im auch zugesagt vnnd versprochen, inen vnd die seinen bei seiner itzigen christlichen Religion, die man lutterisch nennt, zu schutzen, vnd da vorenderung in der Religion in vnsern Furstenthum vnnd landen, welche Got gnedigklich vorhuten wolle, solte vorgenommen werden, daß alßdan seine vorpflichtung vnd diese bestallung auch von der Zeit soll todt vnd abe sein."

Ohne Zweifel gab Dietrich Maltzan auch Veranlassung zu einer andern Annäherung, welche von den bedeutendsten Folgen

De Johanne Luccano oratio habita a M. Johanne Posselio, Rostochii, 1571.

und:

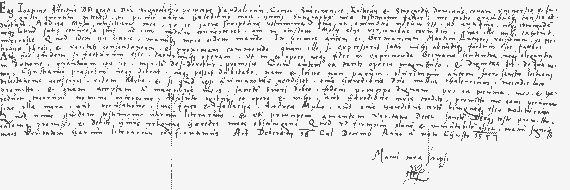

"3 fl. hat der Licentiat Johan von Lucka in der Engelischen haus in Swerin vertzert, aus beuelich meines g. h. hertzog Johan Albrechts betzalt, dan s. f. g. ine dahin bescheiden haben. Actum Swerin Freitags nach Exaltationis Crucis

|

Seite 10 |

|

ward. Einer der größten Männer Europa's in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. war der Ritter Joachim Maltzan, des gewaltigen "bösen" Ritters Bernd Sohn, von der Linie Wolde=Penzlin, ein eben so großer Staatsmann, als Kriegsheld. Dieser (geb. 1492) hatte schon in den italiänischen Kriegen, zuerst unter Georg von Frundsberg, dann als Feldherr gefochten, namentlich als ein Jüngling von 22 Jahren in der großen Schlacht von Marignano am 13. Sept. 1515 auf der Seite der Italiäner den "freien Haufen" von 7500 Kriegsknechten gegen den König Franz I. von Frankreich bis Mitternacht siegreich geführt; er war bald darauf als Rath, Gesandter und Feldherr in die Dienste des Königs Franz gegangen und hatte sich hier und auf seinen Gesandtschaftsreisen vertraute Kenntniß der europäischen Zustände erworben. Im J. 1525 ging er in die Dienste des Kaisers Carl V. nach Deutschland zurück und erwarb hier den erblichen Pfandbesitz der Herrschaften Graupen und Töplitz in Böhmen. Er leistete nun dem Kaiserhause die allergrößten Dienste, indem er vorzüglich des Kaisers Sohn Ferdinand zu der römischen Königskrone verhalf, und als kaiserlicher "Oberster Feldmarschall" in "Eroberung und Einnehmung der Krone Ungarn" und folgends in den Türkenkriegen das größte Feldherrntalent bewies. Der Kaiser erhob daher ihn und seine Nachkommen im Gefühle großer Dankbarkeit auf dem denkwürdigen Reichstage zu Augsburg 1530 zu "Reichsfreiherrn zu Wartenberg und Penzlin" und belehnte ihn mit der freien Standesherrschaft Wartenberg in Schlesien, die er kurz vorher erworben hatte. Auf diesem Reichstage hatte er die Protestanten kennen und achten gelernt und sich zu ihnen geneigt, denn er führte bald darauf in seiner Herrschaft Wartenberg die lutherische Lehre ein. Dennoch mußte er als kaiserlicher Rath noch lange dem Willen seines Herrn folgen und war in dem schmalkaldischen Kriege 1546-47, als der Kaiser "in den allergrößten Nöthen war", einer der obersten Feldherren des Kaisers. Damals diente er dem kaiserlichen Hause als Gesandter und Rath unermüdet und war dabei der schlesischen Lande und der Lausitz Oberster Feldhauptmann. Doch als nach der Schlacht von Mühlberg am 24. April 1547 die Fürsten des schmalkaldischen Bundes, zu denen er sich hingezogen fühlte, scheinbar vernichtet waren, ergriff ihn die Begeisterung für das deutsche Vaterland und die Furcht vor dem Untergange desselben. Joachim Maltzan war wiederholt auf Legationen nach Polen, welches dem Kaiser schon im J. 1548 verdächtig ward; hier lebte er namentlich mit den edlen Lasco's in vertrauter Freundschaft. Er trat auch mit

|

Seite 11 |

|

dem jungen Herzoge Johann Albrecht von Meklenburg, dem Lehnherrn seiner Familie, in Verbindung und entwarf mit diesem einen geheimen Plan zur Befreiung Deutschlands. Jedoch schon am Ende des J. 1549 schien er dem kaiserlichen Hofe gefährlich und es erging am 12. Dec. 1549 ein Befehl, ihn wegen seiner "Practiken" gefänglich einzubringen. Von dieser Zeit an verschwindet er über ein Jahr lang fast ganz aus der Geschichte. Am 25. Junii 1550 war er aus dem kaiserlichen Dienst geflohen und kam bei dem Herzoge Johann Albrecht in Güstrow an, dessen oberster geheimer Rath er ward. Der kaiserliche Hof war jedoch gut unterrichtet und es erging am 22. Dec. 1550 ein Befehl, ihn im "geheimen zu Handen zu bringen". Als dies nicht gelang, so ward am 20. Jan. 1551 gegen ihn wegen seines "Verbrechens und Ungehorsams die Execution" ausgesprochen und sogleich sein Schloß Wartenberg durch Eroberung eingenommen und die Herrschaft eingezogen. Joachim Maltzan ließ sich aber nicht irre machen, sondern wirkte bei den norddeutschen Fürsten eifrig fort und genoß das ganze Vertrauen derselben. Im Julii 1551 war er auch Statthalter des Kurfürsten von Brandenburg. Er war es vorzüglich, der durch den Herzog Johann Albrecht die verschiedenen Versammlungen der protestantischen Fürsten im J. 1551 und endlich das Lochauer Bündniß derselben (5. Oct. 1551) gegen den Despotismus Carl's V. betrieb. In Folge desselben ging Joachim Maltzan am 26. Oct. 1551 als Gesandter zu den Königen von Frankreich und England, um den Bund der Protestanten zu stärken und kam früh genug wieder heim, um den glücklichen oberländischen Krieg gegen den Kaiser (März 1552) als alter erfahrner Feldherr mit Erfolg führen zu helfen.

Eine andere wichtige, ritterliche Person in der frühesten Zeit in den Umgebungen des Herzogs war Werner Hahn von Basedow (geb. 1515), ein hochgebildeter und kräftiger Mann. In seiner Jugend lag er den Studien ob und soll bei dem Kaiser Carl V. in Italien in Diensten gestanden haben. Darauf ward er, noch im J. 1547, am braunschweigischen Hofe Rittmeister. Im J. 1548 nahm ihn der Herzog Johann Albrecht als Kriegsbefehlshaber und Hofmarschall in seine Dienste und vertraute ihm die wichtigsten Angelegenheiten. Im J. 1550 "führte er dem Herzoge Reiter zu". Er übernahm häufig wichtige Gesandtschaftsreisen für den Herzog. Als sich die protestantischen Fürsten zur Erhebung gegen den Kaiser Carl V. zu rüsten begannen, unternahm er im Dec. 1551 eine Gesandtschaft nach Königsberg an den Herzog Albrecht von Preußen, und als kurz

|

Seite 12 |

|

vor dem Feldzuge am 6. Febr. 1552 der Herzog Heinrich der Friedfertige gestorben war, besetzte er im Namen des Herzogs Johann Albrecht die damals einzige und wichtige Landesfestung Plau 1 ), wobei er dem Herzoge rieth: das Schloß etwas mehr zu bespeisen und besetzen "nach Gelegenheit der geschwinden Läufte". Werner Hahn ward darauf ein wichtiger und hoch betraueter Mann und leistete dem Lande und dem Fürstenhause als gewiegter Landrath und Gesandter die wichtigsten Dienste. Er starb im J. 1593, 78 Jahre alt.

So war im Allgemeinen die erste vertraute Umgebung des jungen Herzogs Johann Albrecht I. beschaffen, als Andreas Mylius in diesen Kreis trat.

Andreas Mylius 2 ), in seiner Jugend nach seinen Aeltern Müller 3 ) genannt, war am 30. Nov. 1527 4 ) zu Meißen geboren. Er datirt selbst einen Brief an den Herzog Johann Albrecht an seinem bestimmt bezeichneten 44sten Geburtstage also:

"Datum Suerino prid. cal. Decemb. ipso die natali meo, qui initium est anni quadragesimi quinti, anno MDLXXI."

Er wird öfter ein Meißner (Misnensis) genannt, seine Brüder und Verwandten wohnten zuerst alle in Meißen und er selbst ging wiederholt zum Besuche nach seiner Vaterstadt.

Seine Aeltern waren zwar nicht reich, aber anständig. Sein Vater Peter Müller war in Meißen Baumeister, der nicht bloß Privatgebäude aufführte, sondern auch in Brückenbauten und andern öffentlichen Werken seine Geschicklichkeit und Kunst bewährte. Seine Mutter Gertrud geb. Spengler war aus einer der ersten Familien Meißens.

Da der Vater die großen Fähigkeiten seines Sohnes Andreas erkannte, so beschloß er, ihm eine gelehrte Bildung geben zu lassen, indem er genug Vermögen zur passenden Erziehung

"Historia Myliana vel de variis Myliorum familiis, a M. Joh. Christoph. Mylio. Jenae. 1751."

|

Seite 13 |

|

seiner Kinder hatte. Schon als Knabe übertraf A. Mylius die Erwartungen des Vaters und war ein Gegenstand der allgemeinen Bewunderung und Liebe, da er nicht allein in Kenntnissen Fortschritte machte, sondern auch in seinem Betragen große Liebenswürdigkeit ("morum elegantiam") zeigte. Jeder erkannte in dem Knaben den dereinstigen großen Mann.

Zuerst besuchte A. Mylius die Rathsschule. Da errichtete Kurfürst Moritz die Fürstenschule zu Meißen, welche auf A. Mylius den wesentlichsten Einfluß übte. Hier lehrte der junge Mathias Marcus Dabercusius, von welchem er sich besonders angezogen fühlte; er bekannte später oft, daß er dem Dabercusius Alles verdanke. Die Berufung des Georg Fabricius von Straßburg nach Meißen machte nicht geringern Eindruck auf den Knaben. In besonderer Achtung und Liebe blieb bei ihm jedoch Dabercusius, so daß dieser auf seine Empfehlung und durch seine Vermittelung im J. 1553 von dem Herzoge Johann Albrecht zum Rector der von diesem damals gegründeten, so berühmt gewordenen Fürstenschule zu Schwerin berufen ward.

Andreas Mylius war zu Meißen unter Dabercusius ein Mitschüler des Heinrich Siberus, welcher späterhin, als ein unverwüstlicher Jugendlehrer, nach langer Zeit auf Mylius Empfehlung zu Schwerin Lehrer des Prinzen Sigismund August, des jüngern Sohnes des Herzogs Johann Albrecht, ward. H. Siberus schreibt am 4. Sept. 1567 an A. Mylius:

"Virum venerabilem - - dominum M. Marcum Dabercusium communem nostri praeceptorem ex me officiose et amanter saluta."

Gut vorbereitet bezog A. Mylius früh die Universität Leipzig, welche ihm zunächst lag und einen großen Ruf hatte. Hier nahm er sich vorzüglich den großen Philologen Joachim Camerarius, der ihn lieb gewann, zum Vorbilde. So berichtet Caselius. Merkwürdig ist es aber, daß sich in der Matrikel der Universität Leipzig in der "Natio Misnensis", wo er doch nur aufgeführt sein könnte, sein Name nicht findet; ja es findet sich hier von Anfang 1540 bis Ende 1546 überhaupt kein Student mit dem Namen Müller, Möller oder Mylius oder einem ähnlich klingenden Namen. Im Promotions=Buche ist jedoch unter den im J. 1546 zu Baccalaureen erhobenen 27 Studenten als der 23ste Andreas Müller aufgeführt 1 ).

|

Seite 14 |

|

In der Matrikel der Universität Wittenberg ist er eben so wenig zu finden; es wurden hier in der angegebenen Zeit zwar drei Andreas Müller immatriculirt, aber alle aus andern Städten und nicht aus Meißen. Dennoch scheint A. Mylius in Wittenberg bekannt gewesen zu sein, da er sich der besondern Liebe Melanchthons zu erfreuen hatte. Melanchthon läßt ihn späterhin in den meisten Briefen nach Meklenburg immer grüßen und erkannte in ihm ein vorzügliches Rüstzeug zur Durchführung der Reformationsbildung; er schreibt z. B. an David Chytraeus 1 ):

"dabis omnino Mylio patriae Mysiae laudationem."

Die wunderbare Veranlassung, welche den A. Mylius dem Herzoge Johann Albrecht zuführte, erzählt J. Caselius ausführlich. Es kam einmal (wahrscheinlich im Herbst des J. 1547) einigen leipziger Studenten, unter denen auch A. Mylius war, in den Sinn, Ferien zu machen und sich den Norden Deutschlands zu besehen, da sie gehört hatten, daß an der Ostsee sehenswerthe und mächtige Städte lägen, welche oft große Flotten ausgerüstet hätten; sie hatten Lust, Schiffe und den Seeverkehr zu sehen. Sie wanderten also aus Leipzig und kamen nach Meklenburg, wo sie zuerst in Strelitz Rast hielten, als gerade der Herzog Johann Albrecht sich dort aufhielt. Da kam es zu den Ohren des Fürsten, es sei ein Jüngling von besonderer Feinheit im Benehmen und bewundernswürdiger Beredsamkeit angekommen. Zufällig war bei dem Herzoge auch der Canzler Johann von Lucka, welcher dies bestätigte. Der Herzog wollte nun den jungen Mann sehen und hören; er ließ also sogleich den jungen Baccalaureus zu Hofe kommen und befahl ihm, nachdem er ihn gesehen und gehört hatte, zu warten, da er mit ihm zu verhandeln habe. Da der Herzog nicht länger warten konnte und auch den A. Mylius wohl noch genauer kennen lernen wollte, so nahm er ihn mit nach Schwerin. Hier redete ihn der Herzog also an:

"Ich liebe, wie Du siehst, Andreas, die Wissenschaften und erfreue mich an dem Studium der Schriftwerke. Ich glaube nämlich, daß ich aus ihnen großen Nutzen ziehen kann, nicht allein zur Ausbildung in der Beredsamkeit, sondern auch zur Gewinnung guten Rathes, dessen ich für das Land bedarf. Ich bin jung und werde täglich daran gemahnt, weiß aber wegen meines Alters und wegen meiner Geschäfte nicht auszuwählen, was ich vorzüglich lesen könnte; und dazu kommt

|

Seite 15 |

|

mir Vieles in den Weg, wobei ich anstoße. Hierin bedarf ich täglich Deiner Hülfe: Du wähle aus, was ich mit Nutzen lesen kann, und gieb mir dann, was mir dient. In den ersten Monaten werde ich lieber Dich lesen und schwierige Stellen erklären hören. Vor allen Dingen aber wisse das, daß ich an der Reinheit der Rede große Freude habe und darin mich selbst ausbilden will, so viel die wichtigen Staatsgeschäfte es mir vergönnen. Ich habe wenigstens gelernt, daß wenn den Fürsten Glanz umgeben soll, ihn vorzüglich Schönheit der Rede ziert, jedoch nicht jene leere oder mit dem Schein der Weisheit leicht gefärbte Fertigkeit."

So redete ihm der Herzog freundlich zu; sie gefielen sich beide auf den ersten Blick, und Andreas Mylius blieb, freilich sich entschuldigend, daß "er ein Fremdling sei und der Hofsitte ungewohnt, jedoch furchtlos, da es ihm nicht an Geistesgegenwart fehle und in dem unterrichtet sei, was er zu sagen und zu thun habe."

So ward sogleich ein rein wissenschaftliches Band zwischen dem Herzoge und A. Mylius geknüpft.

Ohne Zweifel reiste A. Mylius nun zuerst gleich wieder nach Hause, und von dort wahrscheinlich nach Wittenberg, wo er den Herzog erwartete; sicher hatte ihm der Herzog empfohlen, sich in Wittenberg umzusehen.

Möglich ist es, daß A. Mylius in Wittenberg Magister ward, da seine Ernennung zum Magister in diese Zeit fallen muß.

Von hohem Interesse ist nun die Beantwortung der Fragen, zu welcher Zeit und welchem Zwecke A. Mylius in die Dienste des Herzogs Johann Albrecht berufen ward.

Aus vielen Aeußerungen geht hervor, daß der Herzog den A. Mylius auf seiner Reise zu dem großen Reichstage zu Augsburg 1547-1548 persönlich von Wittenberg mit nach Meklenburg nahm, nachdem er ihn auf die geschilderte Weise kennen gelernt hatte. Es ist gewiß, daß der Herzog nicht während der ganzen Dauer auf dem Reichstage war; wahrscheinlich reiste er einige Male ab und zu. Er unterschrieb mit seinen Brüdern Ulrich und Georg am 31. Julii 1548 den Reichstagsabschied; von Bedeutung war, daß für den Herzog Heinrich den Friedfertigen der Landrath Dietrich Maltzan dem Reichstage als Gesandter beiwohnte. A. Mylius sagt selbst in der Einleitung zu seinen Annalen (bei Gerdes Urk. S. 255):

"Ich bin eben im ersten Eintritt des Jahres, als Hertzog Johan Albrecht von den großen Reichs=

|

Seite 16 |

|

Tag, so Kayser Carl a. 1548 zu Augspurg gehalten, in Meklenburg wieder angelangt, zu Dienste S. F. G. aufgenommen."

Hiemit stimmen denn auch die übrigen Nachrichten genau überein. Als sich A. Mylius am 9. Nov. 1558 dem Herzoge auf Lebenszeit zum Dienste verschrieb, sagte er, daß er ein ganzes Jahrzehend bei demselben gewesen sei:

"beneuolentia illustrissimi principis

. qua me iam integrum decennium singulari complexus est."

Und am 7. Mai 1574 sagt er, daß er damals ganze 27 Jahre ("jam integros uiginti septem annos") dem Herzoge in allen Dingen beigestanden habe. Hiernach würde er schon im J. 1547 mit dem Herzoge in Verbindung getreten sein.

Hiemit stimmt auch eine Aeußerung des großen D. David Chytraeus gegen A. Mylius vom 25. März 1591 überein, wenn er sagt, daß sie beide über 40 Jahre lang dem Lande treu gedient hätten:

"ambo senes, ambo eidem fere fato in his terris Megapolitanis, quibus ultra 40 annos fideliter seruiuimus, obnoxii, praemia, quae solent bene meritis tandem a mundo tribui, recipiamus" etc.

David Chytraeus, welcher sich den bisher genannten Personen auf das allerwürdigste anschloß, erhielt im ersten Viertheil des J. 1551, 21 Jahre alt, den Ruf als Professor nach Rostock.

Man kann also mit Bestimmtheit annehmen, daß A. Mylius im Anfange des J. 1548 von dem Herzoge Johann Albrecht wahrscheinlich von Wittenberg mit nach Meklenburg gebracht ward; A. Mylius schreibt am 11. Sept. 1562 an den Herzog:

Qui me in hanc terram deduxisti, qui mihi comes itineris idemque consiliorum rectissimus autor extitisti" etc.

Die ersten directen schriftlichen Nachrichten über Mylius stammen erst aus dem J. 1549.

So begann A. Mylius, eben erst 20 Jahre alt, im Dienste des Herzogs, welcher so eben auch erst 22 Jahre alt geworden war, eine Laufbahn, welche eben so glänzend, als einflußreich ward.

Diese ungewöhnliche Laufbahn giebt ein Zeugniß für eine ungewöhnlich große Befähigung und Bildung. Den Beweis liefert nicht allein das Leben und Wirken des Mannes, dessen Erforschung das Ziel dieser Untersuchung ist, sondern auch der

|

Seite 17 |

|

Bericht glaubwürdiger Männer, welche einen solchen Geist zu würdigen wußten. Alle Zeitgenossen stimmen darin überein, daß A. Mylius in Geist, in der Kenntniß der alten Sprachen und in der Redekunst, d. h. in dem klaren und richtigen Ausdruck des Gedankens, oder in dem, was wir heute Philosophie nennen, vor den meisten Menschen hervorragte. Doch eben dies steht noch zur Untersuchung und soll weiter unten dargelegt werden. Hier genüge vorläufig das Zeugniß des Johannes Caselius, des geistreichsten Mannes seiner Zeit in Norddeutschland, welcher in der Leichenrede auf den Herzog Johann dasselbe von ihm sagt, was hier ausgesprochen ist:

"Nostra aetate in summorum regum aulis simul Graecis litteris et Latina eloquentia praestantiorem visum fuisse neminem, qui et hodie superest, quando Megapolitanis ducibus opera et consilio praesto fuit annos ipsos quadraginta quatuor."

und in der Leichenrede auf den Herzog Johann Albrecht zu den jungen Herzogen:

"A. Mylius cedebat nemini eloquentia, consilio, fide, industria, atque iis ad ultimum vitae finem et avo et patri et vobis praesto fuit."

Eben so sagt der große David Chytraeus (Saxonia ad a. 1594. p. 894):

"Decessit etiam in hac Megapolitano ditione vir latinae et graecae linguae cognitione et pure ac eleganter scribendi solutam et ligatam orationem facultate eximia ornatus Andreas Mylius, illustrissimi principis Johannis Alberti initio studiorum moderator, deinde consiliarius ipsius et filiorum."

J. Caselius entwirft an verschiedenen Stellen seiner Rede folgende interessante Schilderung von A. Mylius:

"Die Leichtigkeit, Reinheit, Klarheit, Fülle seiner Reden war ein Gegenstand der Bewunderung andern Völkern, auch den gebildetsten, am meisten den Polen, deren Urtheil sehr hoch anzuschlagen ist. Er war überhaupt freundlich, ohne Bitterkeit und Zorn. Er würzte seine Rede mit Witz, aber, mochte von ernsten Dingen die Rede sein oder die Sache sich zum Scherz anlegen, mit jenem heitern Witz, wie er beim Weine zu sprudeln pflegt. Seine Ausdrucksweise war angenehm und gebildet, so daß man daraus sogleich seine Selbst=

|

Seite 18 |

|

beherrschung erkennen konnte. Er war, wenn er wollte, in allen Dingen von großem Nutzen, und trachtete darnach, es zu sein, und dachte über das Einzelne fleißig und sorgfältig nach. Seine Meinung sagte er frei, die anders Denkenden widerlegte er vorsichtig, den Fürsten unterrichtete er mit Feinheit. Er war Vielen, zumal den Guten, lieb, jedoch verfolgte auch ihn der Neid. Wer aber ist frei davon, da diese Pest das Glück hartnäckiger verfolgt, als der Schatten den Körper bei hellem Sonnenschein. Doch liebten noch mehr Leute den feinen Jüngling ("graciosum juvenem") nicht weniger wegen seiner leiblichen, als wegen seiner geistigen Gaben."

Die zweite und wichtigste Hauptfrage ist die, welche Stellung A. Mylius zuerst und im Verlaufe der Zeit bei dem Herzoge Johann Albrecht eingenommen habe. Einige sagen, er sei zuerst Secretair, andere, er sei der Lehrer des Herzogs Johann Albrecht gewesen. Nimmt man das Wort Lehrer im gewöhnlichen Sinne, d. h. nimmt man an, A. Mylius habe dem Herzoge regelmäßigen Jugendunterricht 1 ) ertheilt, so ist diese Annahme durchaus falsch. Allerdings war A. Mylius der Lehrer des Herzogs Johann Albrecht, aber in einem ganz andern Sinne, als dies von der Welt gewöhnlich verstanden wird; er leitete die Studien des regierenden Herzogs, welcher denselben bis zu seinem Tode treu blieb. Die eigentliche Stellung des A. Mylius zu dem Herzoge war eine rein wissenschaftliche, wenn ihm auch der Herzog, um seine Fähigkeiten zu benutzen, daneben andere bedeutende Aemter verlieh.

Die ersten anderthalb Jahre lebte A. Mylius ziemlich in wissenschaftlicher Muße bei dem Herzoge, welcher ihn zur auswärtigen lateinischen Correspondenz und zu seiner eigenen Unterhaltung und Weiterbildung benutzte. Der erste bekannt gewordene Brief des A. Mylius, in welchem er dem Herzoge für ein Kleid dankt, ist aus seinem Museum auf dem Schlosse zu Güstrow vom J. 1549 datirt:

"Johannes Albertus ist in seiner Jugend zum Studiren fleißig angehalten worden, wie er denn deßwegen zum Präceptore gehabt den hochgelehrten M. Andream Mylium, bürthig aus Meißen, so hernach fürstlich mecklenburgischer Hoffrath worden, welcher den jungen Printzen in latina lingua et graeca treulich unterwiesen, daher er nachher sein latein nett und wohl geredet."

Hievon steht in dem Originale des Andreas Mylius keine Sylbe.

|

Seite 19 |

|

"Datum ex musaeo meo in arce uestra Gustroina anno 1549."

Darauf übertrug zunächst der Herzog Johann Albrecht dem A. Mylius den Unterricht und die Erziehung seines Bruders, Herzog Christoph, welcher 1549 im 12. Lebensjahre stand.

In der tief und ernst bewegten Zeit, wo dem Protestantismus die größte Gefahr drohte, und bei dem heftigen papistischen Streben seiner Mutter suchte der hochherzige junge Regent zuerst die Erziehung seiner jüngern Geschwister in seine Hände zu bringen.

Zuerst nahm er Michaelis 1549 seine einzige Schwester Anna zu sich, welche damals 16 Jahre alt war. Diese war von früher Jugend an bei ihrer Mutter Schwester Elisabeth 1 ), des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg Tochter, erzogen. Elisabeth war eine ungewöhnlich edle, hochherzige, wackere Frau. Sie war zuerst an den Herzog Erich d. ä. von Braunschweig vermählt, welcher 1540 starb. Schon während der Ehe mit diesem ihrem guten und weisen, aber papistisch gesinnten Gemahle wandte sie sich mit seltener Begeisterung und Kraft der protestantischen Kirche zu, welcher sie mit derselben Begeisterung bis zu ihrem Tode treu blieb. Diese edle Fürstin nahm schon früh, sicher seit dem J. 1537, ihre Schwestertochter Anna zur Erziehung 2 ) zu sich, theils wohl aus verwandtschaftlichen Rücksichten, theils weil sie bei der Prinzessin Gevatter 3 ) gestanden hatte. Als sie sich im J. 1546 mit dem lutherischen Grafen Poppo von Henneberg wieder vermählte, behielt sie ihren Pflegling bei sich, auch selbst dann noch, nachdem der Vater am 7. Jan. 1547 gestorben war. Elisabeth blieb mit ihrem zweiten Gemahle auf ihrem Leibgedingsschlosse Münden wohnen. Der Herzog Johann Albrecht mochte aber mit der Zeit fürchten, daß seine Mutter es erreichen würde, die Tochter in ihr Haus zurückzuführen. Daher trat er denn mit seinem Oheim Heinrich und ihrer beider Räthen zusammen und "sahen es für gut, daß der Herzog Johann Albrecht das Fräulein Anna in S. L. Fürstenthum holen lassen sollte." In Folge dessen schickte denn der Herzog Johann Albrecht, in seinem und seiner Brüder Ulrich

|

Seite 20 |

|

und Georg Namen, um Michaelis 1549 den

Hofmarschall Andreas Buggenhagen und den Rath

Eitel Rohr zu der Fürstin Elisabeth und deren

Gemahl dem Grafen Poppo von Henneberg, um ihre

Schwester zurückzuholen, mit der Werbung:

"daß die herzoglichen Brüder sich

freundlich wohl wüßten zu erinnern, daß Ihre

Liebe aus sonderlicher angeborner Freundschaft,

Liebe und freundlicher Zuneigung, so Ihre Liebe

zu der hochgebornen Fürstin Fräulein Anna,

gebornen Herzogin zu Meklenburg, ihrer

freundlichen lieben Schwester getragen, dahin

freundlich bewogen worden, daß sie Ihre Liebe

bald in ihrer Jugend freundlich zu sich genommen

und bisanhero viele Jahre ehrlich, fürstlich und

freundlich in Gottes Furcht und guten Sitten bei

sich auferzogen und mit fürstlicher Unterhaltung

nothdürftig versorgt habe

![]() ., weil sie aber ihre freundliche

liebe Schwester in vielen Jahren nicht gesehen

und jetzt beisammen seien, des Gemüths und der

Meinung sich der Regierung halber mit einander

freundlich zu vergleichen

., weil sie aber ihre freundliche

liebe Schwester in vielen Jahren nicht gesehen

und jetzt beisammen seien, des Gemüths und der

Meinung sich der Regierung halber mit einander

freundlich zu vergleichen

![]() ., und auch nachmals Willens

wären, Ihre Liebe in ihrem Fürstenthum zu

unterhalten, so hätten sie ihre Räthe

abgefertigt, ihre freundliche liebe Schwester in

ihr Fürstenthum zu holen." Die Herzogin

Mutter war zwar dagegen, "mußte es aber

geschehen lassen, weil auch Herzog Heinrich dazu

gerathen." Johann Albrecht setzte jedoch

die Sache durch, weil es "vornämlich um die

Religion und Sprache" zu thun sei. Die

Gräfin Elisabeth lebte nämlich damals in der

allergrößten Bedrängniß und bittersten Noth

durch die gewaltsame Durchführung des Interims

und die Härte ihres zum Papismus

zurückgefallenen Sohnes Erich d. j. Zwar war die

wackere Elisabeth unverzagt; sie schrieb aus

Münden am 17. Nov. 1550 an den Herzog Johann

Albrecht: "Ich kann oder wil das Wort nicht

verlassen; denn ich weiß, daß ich der Berufenen

eine im Herrn bin und daß meine Seligkeit gewiß

ist. Es wird nicht allein das Interim allhier

angerichtet, sondern das ganze verdammte

Papstthum; ich halts aber noch in meiner

Leibzucht bis auf die Flucht, das ich selber

weichen muß. Man spannet mir die Jungfern ab,

daß keine bei mir dienen muß"

., und auch nachmals Willens

wären, Ihre Liebe in ihrem Fürstenthum zu

unterhalten, so hätten sie ihre Räthe

abgefertigt, ihre freundliche liebe Schwester in

ihr Fürstenthum zu holen." Die Herzogin

Mutter war zwar dagegen, "mußte es aber

geschehen lassen, weil auch Herzog Heinrich dazu

gerathen." Johann Albrecht setzte jedoch

die Sache durch, weil es "vornämlich um die

Religion und Sprache" zu thun sei. Die

Gräfin Elisabeth lebte nämlich damals in der

allergrößten Bedrängniß und bittersten Noth

durch die gewaltsame Durchführung des Interims

und die Härte ihres zum Papismus

zurückgefallenen Sohnes Erich d. j. Zwar war die

wackere Elisabeth unverzagt; sie schrieb aus

Münden am 17. Nov. 1550 an den Herzog Johann

Albrecht: "Ich kann oder wil das Wort nicht

verlassen; denn ich weiß, daß ich der Berufenen

eine im Herrn bin und daß meine Seligkeit gewiß

ist. Es wird nicht allein das Interim allhier

angerichtet, sondern das ganze verdammte

Papstthum; ich halts aber noch in meiner

Leibzucht bis auf die Flucht, das ich selber

weichen muß. Man spannet mir die Jungfern ab,

daß keine bei mir dienen muß"

![]() . Johann Albrecht war ihr sehr

ergeben; er schrieb ihr am 25. Julii 1551, als

es sich schon kraftvoll in den hochherzigen

Seelen regte: "Meine Sache betreffend,

hoffe ich, werde unser Gott dermaleinst bald

Zeit geben und verleihen." Ihrer Nichte

gedachte Elisabeth ferner mit zärtlicher

Sorgfalt und wünschte schon im Sommer 1551, daß

"ihr Gott hülfe, daß sie des Herzogs

Schwester könnte helfen verheirathen."

. Johann Albrecht war ihr sehr

ergeben; er schrieb ihr am 25. Julii 1551, als

es sich schon kraftvoll in den hochherzigen

Seelen regte: "Meine Sache betreffend,

hoffe ich, werde unser Gott dermaleinst bald

Zeit geben und verleihen." Ihrer Nichte

gedachte Elisabeth ferner mit zärtlicher

Sorgfalt und wünschte schon im Sommer 1551, daß

"ihr Gott hülfe, daß sie des Herzogs

Schwester könnte helfen verheirathen."

|

Seite 21 |

|

Auch der meklenburgische Herzog Georg, Bruder der Herzogin Anna, ward, sicher ebenfalls seit dem J. 1537, an dem Hofe der Herzogin Elisabeth mit deren Sohne Erich d. j. erzogen, welcher mit Georg von gleichem Alter war, bis er im Anfange des J. 1547 als Rittmeister seinem Vetter Erich folgte 1 ), als dieser seinen Sinn wandte und dem Kaiser mit 400 Reitern zuzog.

Darauf ließ sich die Herzogin Mutter Anna von ihrem Sohne Johann Albrecht bereden, daß sie ihm ihren Sohn Christoph zur Erziehung überließ. Die Herzogin klagt darüber selbst am 6. Junii 1559 dem Kaiser:

"Darnach ist mein son herzog Hans Albrecht als der elter regirender furst fortgefahren vnde angeczeyget, das er von der romischen kayserlichen maygestat bruder vnsers aller gnedigsten herrn seliger vor ein vormunder meyner beyden vnmundigen jungsten sonen als herczog Cristoff vnde herczog Karle geseczt were vnde beyde regirende fursten sich voreniget vnde vertragen haben, yder eynen von den jungesten brudern czu sich czu nemen, vnde hat der halben meinen son herczog Cristoffer myt groser beschwerunge, sorge vnde betrubnisse von myr in schein czu sich czu nemen vnde an seinem hoffe czu erhalten"

.

In einem anderen Briefe sagt sie, Johann Albrecht habe ihr ihren Sohn Christoph

"mit hinderlisten abgeredt",

da sie es bis zu ihrem Tode nicht vergessen konnte, daß der Herzog Christoph als Geißel nach Frankreich geschickt war.

Im August 1550 ließ Johann Albrecht seinen Bruder von der Mutter abholen. Am 7. Aug. schrieb er seiner Mutter:

"Bitte e. g. vffs freundtlichste vnd so hoch ich macht zu bitten habe, e. g. wolten sich nit entkegen sein lassen, das die jungen hern zu vns gen Schwerin komen mochten, wir wollen sie, ob gott will, also erzihen vnd vnterhalten lassen, wie ich mich hiebeuor almall habe erbotten"

.

Am 28. Aug. 1550 schrieb er an seine Mutter:

Dem jungest genomenen abscheydt nach schicke e. g. ich den jhenigen zu, von welichem Derselbigen ich gesaget, dem werden e. g. meinen jungen Bruder Hertzog Christoffern befelen, mir will ich ihn auch

|

Seite 22 |

|

beuolen sein lassen; konnen e. g. ehs ihmer geschicken, das sie selbest itzo mitt anhero kemen, sehen wir gantz gerne"

.

So kam der Herzog Christoph unter die Obhut seines Bruders. Den Herzog Carl behielt die Mutter noch lange bei sich und führte ihn selbst auf den weitesten Reisen, z. B. in Preußen, immer mit sich umher.

Der Herzog Johann Albrecht gab nun seinen Bruder Christoph 1 ) sogleich dem A. Mylius zum Unterricht und zur Erziehung.

Nicht lange nach dem Anfange des Unterrichts dankt der Herzog Christoph seinem Bruder dafür, daß er ihn vom Nichtsthun und Spielen zum Lernen geführt habe:

"Omnino uobis, suavissime frater, gratias esse agendas maximas intelligo, qui me de ocio, aut uerius ineptiis, ad studia et disciplinam induxistis."

Er bittet, da er mit seinem Lehrer ("ipse cum magistro meo") Mangel habe, um Geld, und verspricht, daß er des Bruders Güte durch Fleiß, sein Lehrer durch Arbeit vergelten wolle:

"daturi operam, ut sumptus magnitudinem ego industria, magister meus labore cumulate compensemus."

Unter diese Erstlingsfrucht des Fleißes des jungen Fürsten schreibt A. Mylius:

"Haec sunt, illustrissime princeps, prima ineuntis diligentiae quaedam quasi rudimenta et leuia praeludia, ex quibus et ingenium eius et diligentia facile perspicitur. Caeterum quod ad petitiones nostras attinet, plane speramus, id uobis non molestum esse futurum, nobis quidem certe per est necessarium. Nostras preces, et assiduas, et fideles, ad Deum pro uobis fundimus. Andreas Mylius M."

Die Renterei=Rechnungen vom J. 1551 geben vollkommenen Aufschluß über die erste Stellung des A. Mylius:

"Andreas Mylius preceptor m. g. h. h. Christoffers des Jhars 100 Thaler, vff schreiben m. g. h. entricht den 4. Maji 37 thaler 13 ßl., vnd ghet

|

Seite 23 |

|

sein Zeitt Michaelis vorgangen widerumb

| an, thut | 48 fl. | 8 ßl. | |

| Andreas Mylius preceptor | 64 " | 14 " | |

| Andreas Mylius preceptor | |||

| m. g. jungen hern zu einer behausung den 7. Septemb. | 50 " | - " | |

| Demselben zum Rest des hauß den 29. Oct. geschenkt | 50 " | - " |

Als der Herzog Christoph am Ende des J. 1551 als Geißel nach Frankreich geschickt ward, war die Herzogin Mutter außer sich und hatte vorzüglich den A. Mylius in dem Verdacht der Mitwissenschaft in der Zeit der großen Bewegungen, deren Ausgang sie freilich noch nicht ahnte; A. Mylius tröstet sie aber am 13. Jan. 1552 damit, daß der Herzog Johann Albrecht zu ihm gesagt habe:

"es soll auch mein g. junge herr bald widderumb ins land vnd zu meiner institution gebracht werden."

Auch bittet der Herzog Johann Albrecht seine Mutter:

"sie wolte die gefassete vngnade auch von dem Andrea wenden."

Der Zeitpunkt der großen Entscheidung in der protestantischen Sache rückte immer näher. Johann Albrecht förderte sie am eifrigsten, da seine Beweggründe und seine Begeisterung am reinsten waren. Er war aber ungewöhnlich in Anspruch genommen, da er, außer der erst vor kurzem in jungen Jahren angetretenen Regierung seines Landes und seines Hauses, diese Sache ungewöhnlich lebhaft und thatkräftig betrieb; er schrieb zahllose Briefe, welche er alle eigenhändig concipirt hat, machte unaufhörlich Reisen und bereitete selbst alles mit der größten Sorgfalt vor, so daß er jeden Augenblick, wenn es sein mußte, seinen Mann stehen konnte. In einer solchen Lage bedurfte er nothwendig eines vertrauten Freundes, dem er sich ganz hingeben konnte; zwar unterstützten ihn die oben genannten ausgezeichneten Männer auf das Kräftigste, aber er bedurfte für den täglichen, ja stündlichen Umgang eines völlig vertrauten Mannes, der ihm stets zur Seite stehen und Arbeiten abnehmen konnte. Und so gestaltete sich in jenen Tagen der Begeisterung und der Gefahr jenes innige Verhältniß zu Andreas Mylius, welches in der Geschichte kaum seines gleichen findet. Johann Albrecht nahm an den wichtigen Verhandlungs= und Bündniß=

|

Seite 24 |

|

tagen der protestantischen Fürsten 1 ) in den Jahren 1550 und 1551 persönlich den thätigsten Antheil, ja er ist als ein Haupthebel der ganzen Bewegung anzusehen; erst in unsern Tagen 2 ) ist die wichtige Stellung des Herzogs Johann Albrecht gebührend hervorgehoben. Schon im Februar 1550, auf der Hochzeit des Herzogs Albrecht von Preußen, bei welcher Gelegenheit sich am 24. Februar Johann Albrecht mit des Herzogs Tochter Anna Sophie verlobte, schlossen der Herzog Albrecht von Preußen, der Marfgraf Johann von Brandenburg und der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg zu Königsberg das erste Hülfsbündniß 3 ), ohne jedoch etwas Schriftliches darüber festzustellen, da die größte Geheimhaltung versprochen war. Johann Albrecht hatte ohne Zweifel damals und späterhin auf seinen Schwiegervater einen bedeutenden Einfluß. Der Bund wuchs im Stillen; der Markgraf Johann schrieb 4 ) am 14. Junii 1550 an den Herzog Albrecht: "Bei Meklenburg weiß es auch Niemand als Herzog Hans Albrecht, sein Kanzler (Johann von Lucka) und Herzog Heinrich, auch der alte Dietrich Maltzan, der viel gethan hat, Herzog Heinrichen zu gewinnen." Johann Albrecht war es vorzüglich, der den Kurfürsten Moritz gewann; im Dec. 1550 fand eine Annäherung zwischen beiden statt. Moritz schrieb 5 ) nun: "Das zeige ich Euch darum an, daß Ihr Tag und Nacht auf diese Dinge denket, damit man möge den Handel in ein recht Vertrauen bringen." Schon in den ersten Tagen des Jahres 1551 erhielt der Markgraf Johann eine Botschaft: "der Kaiser habe Kundschaft, daß sich der Margkraf nebst einigen andern Fürsten unterstanden, wider ihn geheime, aufrührerische Practiken zu treiben." Der Freiherr Joachim Maltzan war dem Herzoge Johann Albrecht treu ergeben und stand ihm mit seiner ungewöhnlich großen, gereiften Erfahrung zur Seite. Er war wegen seiner "Practiken" schon seit dem Dec. 1549 dem Kaiser verdächtig, aber so klug gewesen, daß man ihn nicht hatte fangen können. Am 20. bis 24. Jan. 1551 ließ ihm der Kaiser seine freie Standesherrschaft Wartenberg einnehmen und sequestriren und seine feste Burg erobern 6 ), auch darnach trachten, ihn selbst zu fangen. Am 25. Jan.

|

Seite 25 |

|

1551 rieth 1 ) zuerst der Herzog Johann dringend, da die Gefahr zwinge und keine Zeit mehr zu verlieren sei, den Bund durch auswärtigen Beistand zu verstärken, sei es, daß man Frankreich oder England oder beide mit in das Bündniß ziehe. Am 20. Febr. 1551 fand zu Dresden eine Zusammenkunft 2 ) zwischen dem Markgrafen Johann und dem Kurfürsten Moritz statt; sie wechselten Verpflichtungsurkunden für die Freiheit des Vaterlandes, die Selbstständigkeit des Reiches, den Schutz der Religion laut der augsburgischen Confession und die Befreiung der beiden gefangenen Fürsten von Hessen und Sachsen. So ward Moritz für den Bund gewonnen.

Es fanden unter den Verbündeten im Geheimen fort und fort Berathungen und Zusamenkünfte statt, namentlich zu Naumburg 3 ) kurz vor dem Mai=Vertrage zu Torgau. In einer der wichtigsten im Mai zu Torgau 4 ) kam es zwischen dem Markgrafen Johann, dem Herzoge Johann Albrecht, dem Landgrafen Wilhelm von Hessen und dem Kurfürsten Moritz zum förmlichen Abschluß des Bundes. Die Unterhandlungen mit Frankreich wurden jetzt eifrig betrieben und schon im Mai, nach dem Tage von Torgau, bevollmächtigte Gesandte an den König Heinrich II. von Frankreich gesandt. Am 25. Mai 1551 schrieb Johann Albrecht "an den Rheingrafen von Torgau ab" eilig einige Worte im Geheimen ohne Unterschrift: "Der Wind hat sich bis anhero nicht fügen wollen. Er hat sich aber jetzt umgesetzt, also daß ich zu Gott hoffe, er werde wohlfeil werden. Wenn Ihr nun euer Geld dieser Orte wollet anlegen, werdet Ihr gute Waare bekommen." Am 13. und 20. Aug. schrieb er 5 ) an den Herzog Albrecht: "In Briefen wird auf gute Antwort aus Frankreich getröstet."

Am 3. Oct. 1551 traten die protestantischen Fürsten auf dem Jagdschlosse zu Lochau bei Mühlberg zusammen, um den Plan zu einem Offensivbündnisse zu entwerfen, und am 5. Oct. schlossen sie mit dem Gesandten Frankreich's, dem Bischofe de Fresse (Fraxineus) von Bayonne auf dem hessischen Jagdschlosse Friedewald 6 ) ein Schutz= und Trutzbündniß mit Frankreich.

|

Seite 26 |

|

In Folge dieser Bündnisse stellte Johann Albrecht seinen Bruder Christoph an Frankreich als Geißel und sandte ihn sogleich (noch vor dem 17. Oct.) nach Cassel, damit er von dort mit dem jungen Landgrafen Philipp von Hessen nach Paris geschickt werden könne. Die Auswechselung der Geißeln verzögerte sich aber bis zur Bestätigung des Bündnisses durch den König von Frankreich am 15. Jan. 1552.

Jetzt fühlte Johann Albrecht, daß er den Andreas Mylius nicht missen könne. Er beschloß daher, ihn für seine Person bei sich zu behalten, und für seinen Bruder einen andern Lehrer zu suchen, welcher denselben nach Paris begleiten sollte. Diese Entschlüsse reiften auf der wichtigen Reise Johann Albrecht's zum Kurfürsten Moritz nach Dresden, welche er am Ende des J. 1551 zur letzten Beschlußnahme über die protestantische Angelegenheit unternahm und auf welcher ihn Andreas Mylius und der Canzler Johann von Lucka begleiteten. Der Herzog nahm seinen Bruder Christoph mit nach Dresden, sicher von Berlin aus. Johann Albrecht reiste um die Mitte des Monats Dec. nach Grimnitz, wo er am 14. mit dem Markgrafen Johann verhandelte 1 ), und von dort nach Berlin, wo er am 16. Dec war. Mit großer Anstrengung, zur Winterszeit, in welcher er sich mehrere Male die Nächte hindurch die Wege durch Boten zeigen ließ, kam er am 20. Dec. in Dresden an und verhandelte hier am 21. Dec. "Beide Kurfürsten hatten ihm Handlung in ihrer Irrung (zu Lochau) eingeräumt." Er redete auch an diesem Tage mit Melanchthon. Um Mitternacht des 21. Dec. berichtete 1 ) er noch seinem Schwiegervater Herzog Albrecht von Preußen, mit den Schlußworten: "Das wird dem Vaterlande und Euer Liebden selbst mit zum besten gereichen." Am 22. Dec. früh reiste er von Dresden über Torgau, Wittenberg, Alt=Brandenburg, von wo er Briefe nach Leipzig und Wittenberg und an den Kurfürsten von Brandenburg schrieb, in die Heimath zurück, wo er am 27. Dec. ankam; am 31. Dec. war er in Wismar.

Die baldige Auslieferung des Herzogs Christoph war nun beschlossen. Andreas Mylius war auf der Reise nach Dresden am 19. Dec. nach seiner Vaterstadt Meißen von dem Herzoge abgegangen, um hier mit Mathias Marcus Dabercusius zu unterhandeln. In der Reiserechnung heißt es:

|

Seite 27 |

|

Ausgab zu Dresden den 21. Tag Dec. Ao. 51.

3 1/2 Groschen einem Boten gegeben, der Andreas Mylius einen Brief von meinem g. Herrn gen Meißen gebracht hat."

Am 30. Dec. 1551 empfahl Dabercusius dem Herzoge den Wolfgang Leupold, aus Freiberg gebürtig, einen Schüler der meißner Schule, einen guten und gelehrten jungen Mann, welcher sich damals zu Leipzig aufhielt und auch dem Andreas Mylius bekannt war, zum Lehrer des Herzogs Christoph. - Andreas Mylius war nach Meißen gegangen, nicht allein um einen Lehrer für den Herzog Christoph zu suchen, sondern auch den Dabercusius, Lehrer an der Fürstenschule zu Meißen, zur Gründung der Fürstenschule in Schwerin zu gewinnen, da Johann Albrecht sich zur gründlichen Durchführung der Reformation gerade damals zugleich eifrig sowohl mit der Stiftung gelehrter Schulen, als auch mit der Abfassung einer protestantischen Kirchenordnung und mit einer allgemeinen Kirchen=Visitation 1 ) beschäftigte. Dabercusius ging, nach Berathung mit Melanchthon, auf seine Berufung nach Schwerin ziemlich willig ein, stellte aber noch mehrere Fragen und Bedingungen; er ging jedoch schon Ostern 1553 nach Schwerin und eröffnete dort am 10. Aug. 1553 die Fürstenschule.

Mit der Annahme der Schulregierung der künftigen Fürstenschule zu Schwerin schickte Dabercusius am 13. Jan. 1552 den Wolfgang Leupold von Meißen nach Schwerin:

"Mitto ad Celsitudinem Tuam Vuolfgangum Leopoldum Fribergensem, adolescentem optimum et modestissimum et utriusque linguae peritum eumque clementiae tuae commendo."

Der Herzog Johann Albrecht hatte seinen Bruder Christoph in Dresden gelassen. Er schrieb seiner Mutter, der Kurfürst Moritz habe ihn und seinen Bruder Georg zum allerfleißigsten gebeten, ihren Bruder Christoph eine Zeit lang bei ihm zu lassen, da er ihm sehr wohl gefalle und er dort mit dem jungen Landgrafen von Hessen und dem Markgrafen von Anspach erzogen werden solle, auch dort viel mehr sehen und lernen könne, als in Meklenburg. Der Kurfürst Moritz schrieb selbst dasselbe am 21. Dec. 1551 an die Mutter. Die Herzogin Mutter, von Argwohn erfüllt, war außer sich und grämte sich fast zu Tode und

|

Seite 28 |

|

warf den bittersten Haß auf A. Mylius, von dem sie glaubte, daß er die Sache eingeleitet habe, obgleich ihr Johann Albrecht versicherte, daß Mylius vor seiner Abreise nichts davon gewußt habe, wie denn überhaupt der Herzog die ganze Sache vor Jedermann sehr geheim hielt. Ja, die Herzogin wollte selbst ihre Tochter Anna nicht sehen, weil sie dieselbe im Verdacht der Mitwissenschaft hatte. Johann Albrecht hatte seinem Bruder einen Kammerherrn ("Kammerdiener") Joachim von Klenow als Hofmeister gelassen, schickte ihm den Wolfgang Leupold als Lehrer 1 ) nach Dresden nach und gab ihm noch einen Knecht, einen Jungen und 4 Pferde. Am 26. Febr. 1552 reiste der Herzog Christoph von Dresden ab. Am 7. März berichtete 2 ) der Markgraf Albrecht von Culmbach an den Kurfürsten Moritz, daß am Tage vorher "der junge Herzog Christoph von Meklenburg bei ihm zu Crailsheim (bei Ansbach) angekommen sei und er ihn am folgenden Tage mit dem frühesten weiter schicken wolle an Ort und Ende, wiewohl die Zeit sehr kurz sei und der Herzog Tag und Nacht zu reiten haben werde." Darauf schrieb 3 ) Joachim v. Klenow unter "erdichtetem Namen" an Alhart Raumsattel zu Nürnberg: "Er sei mit seinem Herrn am 12. März zu Basel angekommen, mit großer Gefahr, wie Wolf der Knecht berichten werde, und bitte, dies dem Herzoge Johann Albrecht zu schreiben; der junge Landgraf sei acht Tage vor ihm angekommen, diesen habe ein altes Weib von Castel dahin gebracht und ihn für ein Mägdlein ausgegeben (" "ausgemacht" "). Am 23. April kam der Herzog Christoph in Paris an. Wolfgang Leupold hielt den jungen Fürsten mit Ernst zu Studien nach deutscher Weise an 4 ) und war mit dessen Bestrebungen zufrieden. Im Januar 1553 kam der Herzog Christoph mit seiner Begleitung wieder nach Meklenburg zurück 5 ). Am 13. Jan. 1553 schreibt der Herzog Jo=

Functus sum munere instituendi fratris d. Christophori "a Celtitudine Vestra mihi imposita."

Es ist ohne Zweifel nicht richtig, wenn sogar J. Caselius in der Leichenrede auf den Herzog Carl 1610 sagt, Wolfgang Leupold sei auch der Lehrer des Herzogs Carl gewesen:

"se vidisse Christophorum et Carolum principes educari ab erudito viro Leopoldo Misnico."

|

Seite 29 |

|

hann Albrecht an v. Heydeck: "Wollte Gott, man hätte unserm einfältigen, getreuen Rathe gefolget, es sollte jetzt gewißlich besser im Reiche stehen und unsern Vetter und wir in weniger Sorge und Gefahr stehen, unser junger Bruder sollte auch derselben jetzt frei sein, denn ob wir wohl Herrn Joachim Maltzan in Frankreich, unsern Bruder herauszubringen, abgefertigt, so hat er doch für sich selbst eine Bestallung vom Könige erlangt und unsers Bruders sich nicht hart angenommen; doch wollen wir es unsers Bruders halben an keinem Fleiß hinfürder mangeln lassen." Der Herzog Christoph war also damals noch nicht zurück. Im Anfange des Monats Febr. 1553 sehen wir jedoch den Prinzen Christoph wieder an seines Bruders Hofe zu Schwerin und am 3. Febr. ward mit dem Hofmeister Joachim v. Klenow und dem Lehrer Wolfgang Leupold der Kosten wegen abgerechnet.

Wolfgang Leupold erhielt im J. 1553, wahrscheinlich um Ostern, das Rectoramt der Schule zu Güstrow 1 ), welches damals gerade erledigt war. - Joachim von Klenow ward Hofmarschall.

Einen höchst wichtigen Abschnitt in dem Leben des Herzogs Johann Albrecht, und zugleich ein sehr wichtiges Ereigniß für A. Mylius, bildete die Verlobung des Herzogs. Als sich der Herzog Albrecht von Preußen mit des Herzogs Erich d. ä. von Braunschweig Tochter, also einer Mutterschwestertochter des Herzogs Johann Albrecht, im Febr. des J. 1550 zum zweiten Male vermählen und auch der Herzog Johann Albrecht mit den übrigen Verwandten zur Feier nach Königsberg ziehen wollte, starb am 28. Jan. der edle Herzog und Bischof Magnus von Meklenburg, sein Vetter; obgleich dieser Verlust ihm sehr zu Herzen ging und seine Reise augenblicklich hemmte, so führte er diese dennoch aus, so betrübt er auch war. Auf dieser Hochzeit ward am 24. Febr. (am Montag nach Invocavit) 1550 zwischen des Herzogs Albrecht Tochter erster Ehe, Anna Sophia, und dem Herzoge Johann Albrecht eine "Vermählung der heiligen

|

Seite 30 |

|

Ehe" gestiftet. Diese Verlobung war allerdings für den jungen Herzog von der allergrößten Bedeutung, indem sie theils dem Herzoge eine so wackere und erhabene Fürstin zuführte, daß sie als ein Musterbild in der Reihe der meklenburgischen Herzoginnen dasteht, theils den Herzog Albrecht noch inniger an die Sache des Protestantismus fesselte, indem er seitdem, nach dem Abschlusse eines geheimen protestantischen Bündnisses während der Vermählungsfeier, sogleich mit voller Seele mit seinem Schwiegersohne darüber in den lebhaftesten Briefwechsel trat. Die Vermählung sollte zwar innerhalb des ersten Jahres der Verlobung gefeiert werden; aber Johann Albrecht wollte nicht eher an sein eigenes Glück denken, als bis er den Glauben und das Vaterland gerettet und gesichert sah. Er schob die Vermählung noch 5 Jahre hinaus, um so mehr, da er auch seine Geldkräfte im Geheimen zusammenhalten mußte, um für den Fall eines Kriegszuges augenblicklich die nöthigsten Mittel zur Verfügung zu haben, wenn auch keine Spur davon vorhanden ist, daß Johann Albrecht je Geld sollte gespart oder geschont haben, wenn es auf die Befriedigung irgend eines edlen Bedürfnisses ankam. Zwar drang seine Tante Elisabeth häufig in ihn, sich bald zu vermählen. Am 27. Junii 1551 schrieb sie: "Ich bitte vor Allem, E. L. wollen Ihr Gemahl sich in allewege zum treulichsten lassen befohlen sein und sich des Sehnens beide ein Mal abhelfen; denn Ihr seid Eheleute vor Gott und der Welt. Darum halte sich E. L. freundlich gegen sie und fördere auch ein Mal das Beilager. E. L. lasse sich nicht abhalten, denn eine bessere Zeit zu erleben, ist nicht zu hoffen. Grüße mir Ihre allerliebste Anna Sophie, die befehl ich E. L. in Ihr Herz hinein und wünsche Euch bald in ihren Arm." Johann Albrecht ließ aber erst die deutsche Sache sich fester gestalten, ordnete erst die Regierung seines eigenen Landes nach allen Seiten hin und bauete 1553-54 zu der Vermählung das interessante Schloß zu Wismar, das Hauptdenkmal des nordischen, eigentlich meklenburgischen, Renaissancestyls im Ziegelbau, ebenfalls ein redendes Zeichen von dem reinen Geschmack und der hohen Bildung des Fürsten. Sein Leben war ganz makellos. Aber er wollte nicht früh heirathen, so schwer ihm dieser Entschluß auch ward. In einer schriftlichen Selbstbetrachtung oder Beichte vom 29. Nov. 1553, in welcher er seinen ganzen Zustand schildert, betet er: "Keusch vnd ohne Weib kan ich Dir bas dienen; erhalte vnd sterke mich darin."

|

Seite 31 |

|

Der Druck des Kaisers war unerträglich. Schon früh regten sich die Gemüther, sich von dieser Last durch Gewalt zu befreien. Der schlaue, viel gewandte und weit bekannte Ritter Friedrich Spedt 1 ), welcher 1553 als Rath, Gesandter und Oberster in die Dienste des Herzogs Johann Albrecht trat, war schon im J. 1548 der Ansicht 2 ), "daß durch kein ander Mittel diese des Kaisers ewig vorhabende Dienstbarkeit deutscher Nation abzuwenden sei, als daß durch eine stattliche Gegenwehr Ihrer Majestät begegnet werde" und daß "kein ander Mittel sei, die deutsche Nation unser Vaterland vor dem vorhabenden Verderben der Spanier und Türken zu retten." Vor allen Dingen rieth er schon damals, dem Kurfürsten Moritz vorzustellen, daß er bedenke, in welcher Gefahr und welchem bösen Leumund er stehe, und er sich mit der That zu verantworten habe.

Endlich brach der Tag der großen Entscheidung für den Protestantismus an, eine That, so kühn und erhaben und groß, wie wenige in der Weltgeschichte. Unter allen protestantischen Fürsten durchschauete wohl keiner so klar die Lage der Dinge, wie der junge Johann Albrecht von Meklenburg. Es galt nicht allein den Christenglauben vor der Abgötterei des Papismus zu retten, sondern auch die deutsche Freiheit vor der "Herrschaft und Tyrannei der Spanier", d. h. Oesterreichs mit spanischer Politik, - es galt das traurige Geschick abzuwenden, welches nicht lange darauf die blühenden Niederlande mit Blut überschwemmte. Die Freiheit des deutschen Reiches und des christlichen Glaubens werden in unzähligen, geheimen Briefen immer zusammen als die Kleinodien genannt, an deren Rettung man Leib und Leben setzen müsse. Mögen auch bei andern Fürsten Nebenrücksichten, wenn auch nicht unedle, bei der Schilderhebung gegen den "spanischen" Druck, der seit dem Interim unerträglich auf dem deutschen Reiche lastete, gewaltet haben: bei Johann Albrecht von Meklenburg waren es die reinsten, edelsten Beweggründe, welche ihn für die höchsten Güter des Lebens in einen sehr gewagten Kampf hinausriefen. Er schreibt öfter an seine vielgeliebte Braut, wenn auch nur in allgemeinen Zügen, da er in seinen Briefen an sie sonst die Politik nicht berührt, sehr offen und innig, z. B. schon am 2. Dec. 1550:

"Ich hoffe dennoch, glaube und bitte auch darum, daß der die Seinen züchtigt, ihm zum Lobe, werde dieselbigen auch zu seiner Zeit und größerm seinem

|

Seite 32 |

|

Preise erretten und dermaleinst erhören, sie auch in rechtem Glauben an ihn und öffentlichem Bekenntniß, neben wahrem ihm wohlgefälligen Gottesdienste erhalten: behalten wir das, als wir sollen, so können wir nichts, ja nichts verlieren."

und am 18. März 1551:

"Neben E. L. will ich hoffen, daß das Unkraut dermaleinst möchte ausgerottet werden, damit wir mit Freuden zusammen kommen."

Am 30. Nov. 1553 aber schreibt er an sie aus der Tiefe seines Herzens:

"Nachdem sich denn eine Weile her unser eheliche Handel aus hochwichtigen Ursachen, nämlich die Erhaltung unserer wahren Religion, Freiheit, Friede und Vaterland belangend, von deswegen ich noch Lust zu sterben hätte (wiewohl ich damals wenig wahre und rechte Gehülfen erfunden), verzogen, weil denn auch die Dinge jetzt etwas friedlicher und durch Schickung des Allmächtigen linder worden, dafür ihm ewiger Dank billig gehört, so bin ich nunmehr entschlossen, den Handel dahin zu befördern, wie ihn der Herr ersehen."

In einer eigenhändig am Neujahrstage 1551 geschriebenen Bitte oder Beichte sagt er:

"Ach Gott, hilf doch deinem armen Häuflein, das sonst keinen menschlichen Trost hat, und allein ihre Augen auf Dich sehen. - - - - - - - Herr, mache Deiner und unserer Feinde Trotzen zu Schanden."

"Laß sie ihre Hoffnung, die sie auf viel Reuter und Knechte setzen, betrügen. Errette die, welche sich auf Dich allein verlassen."

"Gieb nicht nach, daß sich die Gottlosen über Deine armen Christen erfreuen." - - - - -

"Sie haben nichts Gutes im Sinne, sondern eitel arges denken sie zu vollbringen."

"Sie achten weder Gottesfurcht, noch wahren Gottesdienst."

"Sie achten weder Vaterland, noch Freiheit."

- - - - - - - - - - -

"Darum laß Dich erbitten, Deinem schwachen Häuflein, ist es anders Zeit, zu Hülfe zu kommen, von welchem Du Größeres und mehr Lobes und Ehren erlangen kannst." - - - - - - -

|

Seite 33 |

|

"Mache ihre Anschläge, die sie für gewiß achten, zunichte." - - - - - - - - -

"Ich hoffe, Du wirst Deinem armen verlassenen Häuflein ex inopinatis helfen, wiewohl es wider meine und die Vernunft ist, dennoch kannst Du es thun." - - - - - - - - -

und am 11. Jan. 1551 ("cum milites missi sunt facti"):

"Wo ist nun die Standhaftigkeit der Religion?"

"Wo ist die von Natur eingegossene Liebe zum Vaterlande?" - - - - - - -

Gott, es hat Dir also wohl gefallen, Du eilest zum Ende; Dein Reich komme, wollen wir bitten."

Du hast aber den gottlosen Tyrannen, die Verräther sind ihres Vaterlandes, auch Deiner Lehre und Wahrheit, einen Graben aufgeworfen, da werden sie, wann Du ihnen die Zeit fast angestellet, vorkommen und nicht über denselbigen springen."

"Um eines aber, Herr, bitten wir, - das Andere wollest Du verleihen - , daß wir beständiglich bei unserer wahren Religion und bei dem von Dir angenommenen und gebotenen Gottesdienst bis ans Ende mögen verharren, und daß Du nicht wollest nachgeben, daß sich die Feinde Deines Wortes über uns erfreuen. Amen."

Als Johann Albrecht am 28. Nov. 1551 den Werner Hahn nach Königsberg zu seinem Schwiegervater sandte, um mit diesem die Zurüstungen zu der Schilderhebung zu verabreden, schrieb er an denselben:

"Weil auch unsere Gemüther dermaßen zu einander gethan, so werden E. L. mit der Kürze zufrieden sein. E. L. bitte ich allein, die sich auch ohne mein Bitten werden wohl zu verhalten wissen, sie wollten zur Erhaltung und Rettung des Vaterlandes, von welches wegen wir nicht zu viel thun können, das Ihre thun, zudem und über das weil es der einzige und kein anderer Weg jetzt menschlich davon vor der Hand oder zu finden ist, durch welchen man die Unterthanen und uns mit göttlicher Hülfe bei reiner Lehre halten und bleiben möchte."

Endlich war die Stunde gekommen. Der Herzog Heinrich der Friedfertige, welcher zwar die Sache unterstützen, aber nicht selbst das Schwert erheben wollte, ging am 6. Febr. 1552 zum

|

Seite 34 |

|

ewigen Frieden ein, und dadurch ward Johann Albrecht gerade zu der Zeit, wo es ihm am dienlichsten war, fürs erste alleiniger Regent von Meklenburg. Nun trieb er die Sache um desto eifriger, obgleich er mit Regierungsgeschäften überall beladen war. Aber die Noth drängte. Die protestantischen Fürsten, welche sich zur Schilderhebung rüsteten, waren ihm alle durch Verwandtschaft nahe verbunden: sie waren alle Geschwisterkinder, Enkel des Herzogs Magnus von Meklenburg, und zum Theil unter einander und mit den übrigen protestantischen Fürsten vielfach verschwägert.

Nach den geheimen Verabredungen sammelte Johann Albrecht Allen unerwartet und plötzlich 600 "wohlgerüstete Reiter", um zu Moritz von Sachsen zu stoßen. Auf einem Landtage, welchen der Herzog am 25. Julii 1552 während des Feldzuges durch seine Statthalter und Räthe halten ließ, forderte er von den Landständen die Erstattung der Kriegskosten und baldige Hülfe, da er schon im fünften Monate mit dem Volke im Felde liege. Die Landstände aber verweigerten 1 ) engherzig unter mancherlei Vorwänden wegen Verletzung der Form, z. B. daß der Stand der - Prälaten nicht anwesend sei, nachdem der Papismus so eben siegreich vernichtet war, jede Hülfe, indem sie dem Herzoge kränkend entgegenstellten, "sie wüßten nicht, daß der Herzog diesen Zug aus hochnöthigen Ursachen zur Beschützung des Landes vorzunehmen gedrungen worden sei, viel weniger daß er mit jemand aus ihrer Mitte über solche hochwichtige Dinge gerathschlagt und solche mit Wissen und Vollmacht der Landstände angefangen habe", wie es im Herkommen begründet sei. Aber Noth kennt kein Gebot; der Herzog hatte den Zug nur mit wenigen sichern Vertrauten vorbereitet, ohne daß im Lande jemand eine Ahnung davon hatte. Eben so vorsichtig hatte Moritz von Sachsen seine Pläne zu verbergen gewußt, so daß der Kaiser in der vollsten Sicherheit in den Bergen Tyrols ruhte. Johann Albrecht brach mit dem unglücklichen und unstäten Herzoge Wilhelm von Braunschweig, welcher damals von den meklenburgischen Herzogen die Johanniter=Comthurei Mirow inne hatte, mit 600 Reitern in der Mitte des Monats März von Schwerin auf. Als alter erfahrner Kriegsheld begleitete den Zug der Freiherr Joachim Maltzan, welcher entweder von Schwerin mitzog oder unterweges zustieß, da er so eben von der wichtigen Gesandtschaft zum Könige von Frankreich zurückkehrte. Nach der Aufforderung des Kurfürsten Moritz

|

Seite 35 |

|