|

Seite 287 |

|

|

|

:

|

Ueber die Kirche und das Kloster zu Rehna,

vonG. C. F. Lisch.

Die Kirche zu Rehna ist für die meklenburgische Kunstgeschichte ein höchst merkwürdiges und wichtiges Gebäude, welches im Anfange des J. 1850 einer aufmerksamen Untersuchung unterworfen werden mußte, da die Restaurirung des Innern zur Frage stand und bereits in der Ausführung begriffen ist.

Zu Rehna, im Bisthume Ratzeburg, war während der katholischen Zeit ein Nonnenkloster, welches am 26. Dec. 1237 1 ) zwar für Nonnen Benedictiner=Ordens vom Bischofe Ludolf bestätigt ward, später aber, sicher vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, zum Prämonstratenser=Orden überging, aus dem auch das Dom=Capitel zu Ratzeburg hervorgegangen war; des Klosters Rehna kommt als dem Prämonstratenser=Orden angehörig im 14. Jahrh. in den Urkunden oft vor. Die Stiftung des Klosters war im Anfange des J. 1236, nach der ersten Urkunde 2 ) desselben vom 12. Mai (in der Woche vor Pfingsten) 1236, durch den Bruder Ernst veranlaßt und durch die Ritter Gottfried von Bülow 3 ) und Otto von Kowale (Kogel) mit Schenkungen von 30 Hufen Landes in Lübsee unterstützt; der Fürst Johann von Meklenburg verlieh dem Kloster die Freiheiten und Gerechtigkeiten des im J. 1219 gestifteten ältesten meklenburgischen Nonnenklosters Sonnenkamp oder Neukloster. Der Bischof Peter von Ratzeburg († 29. August 1236) und der Fürst Johann von Meklenburg hatten die Stiftung eifrig befördert. Im J. 1237 fügten die Ritter Gottfried von Bülow, Otto von Kogel, Johann von Bülow, Heinrich von Ertheneburg (Artlenburg), Thetlev von Gadebusch, Gottfried von Brütschow und Heinrich von Schwerin neue Schenkungen in den umliegenden Dörfern hinzu, welche der Fürst Johann von Meklenburg am 6. Sept. 1237 durch Schenkung der landesherrlichen Rechte an denselben und des Patronats der Kirche zu Wedendorf 4 ) vermehrte. Dieses Kloster ward vorzüglich von dem in der Nähe wohnenden

|

Seite 288 |

|

Adel 1 ) ausgesteuert, während die übrigen Klöster vorherrschend von den Landesherren durch Domainen dotirt wurden.

Am 26. Dec. (Weihnacht) 1237 bestätigte 2 ) der Bischof Ludolf von Ratzeburg, unter Zustimmung des Erzbischofs Gerhard von Bremen, welcher im August 1236 im Lande gewesen und das Kloster Sonnenkamp eingeweihet hatte, des Dom=Capitels von Ratzeburg und der meklenburgischen Landesfürsten Johann, Nicolaus, Heinrich (Borwin) und Pribislav vor einer zahlreichen Versammlung von Rittern und Priestern zu Ratzeburg die Stiftung des Klosters, nachdem kurz zuvor das Bisthum durch die Stiftung des Nonnenklosters Eldena von der Schande der Unfruchtbarkeit ("sterilitatis opprobrii jam oblito") befreiet war; er verlieh dem Klosterpropst bei dieser Gelegenheit das Patronat der Kirchen zu Wedendorf, zu Wismar und im Lande Bresen.

Der Ort Rehna bestand aber schon vor der Stiftung des Klosters, war aber nur ein Dorf (villa) von 9 1/2 Hufen, welches, wie noch heute die Stadt, eine sehr kleine Feldmark hatte, zu dessen Kirche aber, in der fruchtbaren, gewiß früh angebaueten Gegend, eine sehr große Gemeinde eingepfarrt 3 ) war. Kirche und Pfarre bestanden schon vor der Abfassung des ratzeburger Zehntenregisters 3 ), also vor dem J. 1230, da in demselben noch nicht von den Klöstern Eldena und Rehna die Rede ist. Die Kirche zu Rehna wird nach dem Baustyle aber viel früher, als 1230 gebauet sein. Vielleicht läßt sich das Alter der rehnaschen Kirche annäherungsweise angeben, wenn die Ansicht Stich hält, daß die Pfarrer nach dem Alter ihrer Kirchen aufgeführt werden; in der bischöflichen Bestätigungsurkunde des Klosters Rehna vom 26. Dec. 1237 sind viele Priester des Bisthums Ratzeburg aufgeführt und zwar in folgender Ordnung: Gadebusch, Vietlübbe, Wedendorf, Rehna, Pokrent, Salitz, Klütz, Damshagen, Elmenhorst, Wismar, Beidendorf, Gressow, Hohenkirchen, Grevismühlen, Dassow und Mummendorf.

Von diesen sind die Kirchen zu Gadebusch und Vietlübbe ohne Zweifel die ältesten, da sie im strengsten Rundbogenstyle erbauet sind. Nach diesen und Wedendorf würde Rehna kommen, was auch sicher ist, da die folgenden Untersuchungen ergeben

"Nachdem eyner vnser seligen vorfarn Biscop Ludeloff genant sulck closter von der biscoplichen tafelen allererst gestiftet, begiftiget vnd na lude der fundacion erhauen hefft."

VIII mansi Rene totum est episconi, preter mansum unum et dimidium, quos Volquinus habet.

VIII mansi Rene totum est episconi, preter mansum unum et dimidium, quos Volquinus habet.

|

Seite 289 |

|

werden, daß die rehnaer Kirche sehr alt ist. Die übrigen Pfarren, außer Pokrent, Klütz und Grevismühlen haben im 14. Jahrh. neue Spitzbogenkirchen erhalten; die drei zuletzt erwähnten Kirchen, namentlich Grevismühlen, haben noch viele Eigenthümlichkeiten aus dem Rundbogenstyle, wenn sie auch im Allgemeinen im Uebergangsstyle erbauet sind. Schon aus dieser Darstellung ließe sich auf ein hohes Alter der Kirche zu Rehna schließen, wie umgekehrt daraus der Satz, daß in alten Zeiten die Pfarrer nach dem Alter ihrer Kirchen aufgeführt werden, noch mehr Bestätigung finden würde.

Der Ort Rehna blieb noch lange Zeit ein Dorf oder ein offener Klosterort mit einigen Bauern und Handwerkern, wie es die meisten Klosterörter geblieben sind. Die Einwirkung der nicht sehr entfernten mächtigen Hansestadt Lübeck, welche viele Töchter nach Rehna schickte, mag aber dazu beigetragen haben, daß Rehna nach und nach ein mehr städtischer Ort ward. Schon zur Klosterzeit, im J. 1423, wird Rehna eine "Stadt" genannt und hatte einen "Rath" und "Bürger", wenn auch daneben noch Bauern. Der Ort erwarb aber keine Stadtprivilegien und keine Stadtfeldmark, sondern blieb Eigenthum des Klosters und nach dessen Säcularisirung "amtssässig", d. h unter landesherrlicher Verwaltung, bis am 30. Mai 1791 die Amtssässigkeit aufhörte und die Stadt eine Stadtordnung erhielt, welche ihr erstes Privilegium ward.

Um zuvor ein allgemeines Bild von der Kirche zu geben, so ist dieselbe ein langes, schmales Rechteck, ohne Kreuz= und Seitenschiffe, wie gewöhnlich die alten Kirchen der Nonnenklöster, für die starke Bevölkerung der großen Gemeinde jetzt allerdings etwas unbequem und drückend.

In der jetzigen Gestalt der Kirche erkennt man bei genauerer Untersuchung sehr klar das unaufhörlich ummodelnde Bauverfahren des jüngern Mittelalters, welches wo viele Kirchen zu erleiden gehabt haben. Zur Verständigung muß zuvor noch bemerkt werden, daß an die ganze Südseite der Kirche der Kreuzgang angebauet ist; hiedurch sind alle Fenster der Südseite bis auf einige Fensterwölbungen zugemauert.

Die Kirche besteht aus einem Thurme mit 1, einem Schiffe von 3 und einem Chore von 2 Gewölben, alle von gleicher Breite und in gleicher Richtung.

In der Kirche sind bestimmt 3 verschiedene Bau=Perioden zu verfolgen.

|

Seite 290 |

|

Die älteste Kirche war ganz und rein im Rundbogenstyle von ungewöhnlich großen Ziegeln erbauet. Hievon ist der mit einem Hausdache bedeckte Thurm in seiner untern Hälfte noch ganz in seiner Eigenthümlichkeit erhalten. Die Pforte, welche zugleich die Hauptpforte der Kirche ist, ist ganz im Rundbogen 1 ) gewölbt und mit Wulsten von verschiedenfarbig glasurten Ziegeln eingefaßt. In der Kirchendachhöhe steht der bekannte Rundbogenfries aus Reliefhalbkreisen. In nicht großer Entfernung darüber ist neueres Mauerwerk aufgesetzt. Im Innern ist das Thurmgebäude noch mit dem uralten Gewölbe im Rundbogenstyle bedeckt; das Gewölbe ist rund, die Gewölberippen fehlen, statt dessen die Gewölbekappen in Näthen glatt zusammenstoßen; das Gewölbe, welches sehr reinlich und tüchtig gehalten ist, ruht auf sehr einfachen, vierseitigen Mauerpfeilern und das Ganze macht den Eindruck der Tüchtigkeit, Einfachheit und Würdigkeit.

Den alten Haupttheil der Kirche bildet das jetzige Schiff. Die alte Kirche war sehr niedrig, denn sie reichte nur ungefähr bis zur Hälfte der Höhe der jetzigen Seitenwand. Der alte Bau ist noch überall klar zu erkennen. An der Südwand steht, theils im Freien, theils auf dem Dachboden des Kreuzganges noch mehrere Fuß tiefer, als der Rundbogenfries des Thurmes, noch der Fries, welcher einst unter dem Dache die alte Kirche verzierte; er besteht aus 2 sich schneidenden rechtwinkligen Zickzacklinien in Relief, welche auf diese Weise zusammenstoßende Quadrate bilden; darüber liegt ein Band von übereck eingesetzten Steinen. Dieser Fries steht auf Lissenen, welche an den Ecken der alten Kirche hinaufgehen und theils an der jetzigen Außenwand, theils im Kreuzgange stehen; eine solche Lissene steht im Kreuzgange an der Stelle, wo jetzt der Scheidebogen zwischen Schiff und Chor ist, also da, wo einst die alte Kirche auch äußerlich einen Abschluß hatte. Unter dem Friese sind noch die alten Fenster zu erkennen. Die Kirche hatte, nach alter, symbolischer Weise, 12 Fenster, welche einfach construirt, kurz, schmal und im reinen Rundbogen gewölbt waren; auf der Südseite, auf dem Boden des Kreuzganges, sind sie zugemauert, auf der Nordseite sind sie durchbrochen und theilweise in die neuern hohen und weiten Spitzbogenfenster aufgenommen. Im Innern der Kirche stehen von dem ersten Bau in den Ecken an der Thurmseite noch zwei starke, schöne, runde Säulen oder halbkreisförmig gebildete, stark vorstehende Pilaster, welche einst die Rundbogengewölbe der Kirche trugen.

|

Seite 291 |

|

Links am Eingange in die Thurmhalle steht noch das alte Weihbecken aus Kalkstein an die Wand angemauert, in Form einer runden Schale mit byzantinischen Verzierungen, auf einem kurzen Säulenschafte.

Der ehemalige Chor bildete wohl ein Viereck mit einer halbkreisförmigen Altartribüne. Jetzt ist der Chor mit einer graden Giebelwand geschlossen.

Wir besitzen also in der rehnaschen Kirche noch eine ziemlich vollständige Rundbogenkirche.

Im 15., theilweise vielleicht schon im 14. Jahrh., ward aber die ganze Gestalt der Kirche verändert; dieser Umbau giebt ein lebhaftes Bild von den Umgestaltungen (Mutationen), welche sich in dieser Zeit die meisten Kirchen in den rasch aufblühenden Städten gefallen lassen mußten. In Rehna lag der Grund der Mutation theils in dem allgemeinen Streben nach dem Besitze einer hohen Spitzbogenkirche, theils bei der raschen Bildung einer städtischen Gemeinde und der Vermehrung des "Gottesdienstes" in dem Mangel an Raum. Früher gehörte die Kirche wohl mehr dem Kloster, und die Gemeinde mußte die Zeit zum Gottesdienste wahrnehmen, wenn die Nonnen keine Andacht in der Kirche hielten. Als aber die Gemeinde größer ward und die Altäre sich mehrten, ward diese Trennung der Gemeinde von den Nonnen lästig, und man mußte darauf denken, einen obern Nonnenchor zu erbauen; dazu war aber die alte Kirche nicht hoch genug und der untere Raum der Kirche für die Gemeinde wäre dadurch fast ganz dunkel geworden. Man setzte also auf die alten Seitenmauern eine Erhöhung und vergrößerte die Kirche dadurch um das Doppelte der frühern Höhe; so hoch als die alten Seitenwände reichten, wurden Strebepfeiler angesetzt, die alten Fenster wurden theils ausgebrochen, theils zugemauert, und für den untern Raum der Kirche wurden kleine Fenster durchgebrochen, während die Kirche oben neue, große Spitzbogenfenster erhielt.

Dieses eigenthümliche Verfahren ward zum Theil durch die Klostergebäude bedingt. Das letzte Ende des Kreuzganges ist an die Südseite der Kirche angelehnt. In den ältesten Zeiten mußten sich die Klosterbewohner wohl mit einfachen Gebäuden in Holzwerk begnügen. Das massive Klostergebäude mit dem Kreuzgange ward im J. 1254 angelegt: in einem Ablaßbriefe des Cardinals Petrus für das Kloster Rehna vom J. 1254 wird ausdrücklich gesagt, daß sie damals angefangen hätten, das Kloster selbst, welches eine neue Pflanzung war, durch einen neuen, kostbaren Bau aufzuführen:

"monasterium ipsum, quod est nouella plantacio, inceperunt edificare de nouo opere sumptuoso."

|

Seite 292 |

|

Der Kreuzgang ist in einem alten, würdigen Spitzbogenstyl von tüchtiger Arbeit ausgeführt. Wahrscheinlich fing man erst mit dem Klostergebäude an und bauete dann an dem Krenzgange fort, so daß das Ganze lange Zeit zur Vollendung bedurfte. Wahrscheinlich ist der Kreuzgang erst am Ende des 13. Jahrhunderts fertig geworden. Sollte aber der Kreuzgang gewölbt werden und ein passendes Dach erhalten, So mußten schon deshalb die Seitenmauern der Kirche erhöhet werden. Daher wurden die Fenster der Südseite der Kirche bei der Erhöhung derselben ganz zugemauert und dadurch alle Eigenthümlichkeiten der alten Kirche erhalten. Das Licht mußte also durch die Nordwand fallen. Zur Erhellung der ganzen Kirche wurden daher große Spitzbogenfenster construirt und für die Gemeinde, welche unter dem Nonnenchor saß, kleine Fenster durchgebrochen, jedoch auf eigenthümliche Weise. Man setzte von außen Strebepfeiler an die alte Seitenwand, so hoch diese reichte, brach zwischen diesen die alten Seitenwände unten ganz weg, verstärkte die Mauern, welche die Erhöhung tragen sollten, durch etwas plumpe, flache Bogen, schloß von außen die untere Wand in der äußern Flucht der Strebepfeiler durch eine neue Mauer, setzte in diese kleine, unförmlich gestaltete Fenster und bedeckte den dadurch entstandenen Raum mit kleinen Gewölben, wodurch man noch etwas Raum für die Kirche gewann. Daher stehen an der Nordwand des Schiffes jetzt 3 kleine gewölbte Kapellen, jede zwischen je 2 Strebepfeilern, welche bis zu dem ehemaligen Nonnenchor reichen und je 2 kleine, mit einem ganz flachen Bogen bedeckte Fenster haben, durch welche das meiste Licht in den untern Raum des Schiffes fällt. Man erkennt den Durchbruch und die Erhöhung noch ganz klar überall in der etwas rohen und unregelmäßigen Gestaltung des Mauerwerks, da wo geändert ist.

Die Steine der alten Rundbogenkirche sind von sehr großem Formate; die Steine in der Erhöhung sind viel kleiner.

Es ist die Frage, wann dieser Umbau vorgenommen ist. Die großen Spitzbogenfenster des Schiffes scheinen noch aus dem 14. Jahrhundert zu stammen; die Vollendung in ihrer jetzigen Gestalt wird aber erst im 15. Jahrhundert geschehen sein. Einen ziemlich sichern Führer geben 4 Wappenschilde in Relief, die auf den 4 innern Consolen angebracht sind, welche die Gewölberippen des Schiffes tragen; diese Wappenschilde waren auf dem Nonnenchore deutlicher zu sehen und bildeten einst einen Schmuck desselben. Heraldische Farben haben diese Wappenschilde nicht; die Schilde sind grün, die Figuren weiß. Zwei von diesen Wappenschilden, welche schräge gegenüberstehen, sind gleich: sie haben ein geschachtes Andreaskreuz und in dessen oberem

|

Seite 293 |

|

Winkel einen bärtigen Kopf. Der dritte Schild an der Südseite hat ganz deutlich in der untern Hälfte drei Blätter und in der oberen Hälfte wahrscheinlich einen halben, quer getheilten Adler; der vierte Schild an der Nordseite hat ein laufendes Pferd, wie es scheint, oder ein anderes Thier. Diese Wappen haben die Entdeckung von urkundlichen Bestimmungen möglich gemacht. Der zwei Mal vorkommende Schild mit dem geschachten Andreaskreuze und dem bärtigen Kopfe in dem Oberwinkel gehört nämlich sicher der lübeker Patricierfamilie von Darzow (Darssow oder Dassow), deren Glieder Mitglieder der Zirkelbrüdergesellschaft 1 ) waren. Die lübeker Patricier schickten ihre Töchter 2 ) sehr häufig in das Kloster Rehna und bedachten dasselbe oft mit Schenkungen. Die beiden andern Wappen werden daher auch wohl lübeker Patriciern gehören. Die Aufstellung dieser Wappen hatte sicher eine besondere Veranlassung, welche uns auch nach aller Wahrscheinlichkeit aufbewahrt ist. Am Abend vor Martini (10. Nov.) 1430 verkauften 3 ) nämlich der Propst Johann Wendland, die Priorin Adelheid von Bülow und der Convent des Klosters Rehna an Hermann Dartzow, Gherd von Olsten, Hermann Rode und Barthold von Lünen, Bürger zu Lübek, Beförderer und Freunde des Klosters, 26 Mark lübischer Pfenninge unablösliche erbliche Rente aus des Klosters großer Landmühle und dessen einem Hofe zu Bentzin für 400 Mark lüb. Pf., welche Gherd von Olften und Hermann Rode, als Vormünder der verstorbenen Jungfrau Grete, Nonne zu Rehna, wailand Arnd's Grevismühlen Schwester, und Hermann Dartzow und Barthold von Lünen, als deputirte Beförderer des Klosters, aus des genannten Arnd Grevismühlen nachgelassenen Gütern eingefordert und mit großer Mühe und Arbeit zusammengebracht hatten. Von diesen 26 Mark Renten, welche der Propst jährlich zu Martini von den ersten Einkünften der genannten Grundstücke ewig und sicher zahlen sollte, sollte des lübeker Ratsherrn Brun Warendorp Ehefrau Telsche für die Zeit ihres Lebens nach der testamentarischen Verschreibung des

|

Seite 294 |

|

Arnd Grevismühlen jährlich 18 Mark haben; die übrigen 8 Mark sollte der Propst jährlich an die Priorin, Kellnerin und Küsterin des Klosters zahlen, welche zusammen diese Summe nach ihrem freien Ermessen zum Bau innerhalb des Klosters (binnen closters tho dem buwe) verwenden sollten. Nach dem Tode der Telsche Warendorp sollten aber alle 26 Mark an den Convent ausgezahlt werden und die genannten 3 Klostervorsteherinnen dem Nonnenconvente zur Vertheilung 6 Mark zahlen, wofür die Nonnen verpflichtet waren, am Zahlungstage Vigilien und am folgenden Tage Seelenmessen für Arnd Grevismühlen und seine Schwester Grete zu singen; die übrigen 20 Mark sollten die genannten drei Klostervorsteherinnen nach ihrem freien Ermessen zum Bau des Klosters innerhalb des Klosters (an dat buwe vnses closters bynnen closters dar van to beternde vnde bestande to beholdende) verwenden, wie Arnd Grevismühlen es in seinem Testamente bestimmt und seine Schwester Grete ihre Vormünder herzlich um die Ausführung gebeten hatte. Der Kaufbrief sollte in den Händen der genannten drei Klostervorsteherinnen bleiben. Unter den Zeugen waren der lübeker Domherr Hermann Samyt, ehemals (1409-1413) Propst zu Rehna, und Johann Mölenknecht, Vikar an der Marienkirche zu Lübek, früher (1422-1423) auch Propst zu Rehna. Am Abend vor S. Barbara (3. Dec.) 1430 beurkundeten darauf Hermann Dartzow, Gherd von Olften, Hermann Rode und Barthold von Lünen, daß sie den Kaufbrief der Priorin, Kellnerin und Küsterin des Klosters vor dem ganzen Convente übergeben hätten, um ihn bei sich aufzubewahren und ihn mit der Ueberweisungsurkunde jährlich ein Mal vor dem ganzen Convente vorzulesen. 1 ) An dieser Urkunde hangen noch die Siegel des Hermann Dartzow mit einem geschachten Kreuze und einem bärtigen Kopfe in dem Oberwinkel, des Gherd von Olften mit einem Hauszeichen und des Barthold von Lünen mit einem dreiblätterigen Zweige und einem Adlerkopfe darüber; leider fehlt das Siegel des Hermann Rode.

Im J. 1440 war Metteke Dartzow 2 ) Nonne ("klostervrowe") im Kloster Rehna.

Hiernach wird sich die Erhöhung des Schiffes der Kirche bestimmen lassen. Wahrscheinlich geschah die Erhöhung schon am Ende des 14. Jahrh., da die Fenster noch im etwas strengern Spitzbogenstyle construirt sind, ward aber noch nicht gewölbt. Mit den dem Convente im J. 1430 geschenkten

|

Seite 295 |

|

Hebungen, welche zum Bau innerhalb Klosters nach Ermessen des Nonnen=Convents bestimmt waren, ward nun wohl das Schiff und damit zugleich der Nonnenchor gewölbt und deshalb wurden theils zum Andenken an die "Freunde" des Klosters, theils zum Andenken an die Ausführung des Baues die Wappen der "Beförderer" des Klosters an die Gewölbe gesetzt. Die Wölbung des Schiffes geschah also wohl bald nach dem J. 1430, etwa um das J. 1440, nachdem schon etwas Geld gesammelt war, welches damit bestimmungsmäßig angewandt ward. Vor dem J. 1430 wird das Schiff nicht gewölbt sein, da die Wappen ziemlich bestimmt auf die ungewöhnlichen Umstände bei dem Ankaufe und der Verwendung der Hebungen hindeuten.

Dies wird um so wahrscheinlicher, als ungefähr zu derselben Zeit der Chor umgebauet ward. Der Chor war früher ohne Zweifel kleiner und vielleicht mit einer halbkreisförmigen Altartribüne geschlossen. Die Vergrößerung der Chöre ist in der Zeit von ungefähr 1350-1450 sehr häufig. Der Chor der Kirche zu Rehna ist nun sicher zwischen 1440-1450, zum Theil auf alten Grundmauern, erweitert und bis zur Höhe des Schiffes erhöhet; die östliche Giebelwand ist ganz neu ausgeführt. Der Beweis liegt in der Construction der Fenster, namentlich des einzigen, großen, weiten Fensters in der östlichen Schlußmauer.

Es ist aber noch ein directer Beweis vorhanden. Südlich neben dem Altar steht ein alter geschnitzter Chorstuhl, welcher grade in eine Mauernische hinein paßt und also für dieselbe gebauet ist. Dieser Chorstuhl hat an jeder Seitenwand einen Wappenschild, rechts mit zwei gegen einander gekehrten "Flügeln", links mit einem gezäumten Pferdekopfe. Das Wappen rechts mit den "zwei Flügeln" ist das Wappen des ratzeburger Bischofs Johann II. Proel (1440-1454), welcher das Wappen grade so führte 1 ), wie es auf dem Chorstuhl steht; die beiden Wappenfiguren werden für "Flügel" gehalten, welche sich oben in Form einer kleinen Lilie umbiegen; nach andern Erscheinungen sind es zwei gebogene Angelhaken, welche im Laufe der Zeit so ausgeschmückt sind, daß sie kaum zu erkennen sind und eher sich schlängelnden Fischen gleichen, als Flügeln. Auch die ausgestorbenen meklenburgischen Familien v. Cöllen und v. Morin haben im 15. und 16. Jahrh. dasselbe eben so ausgeschmückte Schildzeichen und stimmen gewiß mit den v. Musteke darin überein, welche im 13. Jahrh. noch zwei grade Angelhaken im Schilde führen. — Das Wappen links mit

|

Seite 296 |

|

dem aufgezäumten Pferdekopfe gehört dem Propste von Rehna Andreas Stallknecht ("Andreas Stalknecht prouest"), welcher sicher von 1441 bis 1448 Propst war; im J. 1440 war noch Petrus Richardes Propst, Ostern 1441 schon Andreas Stallknecht, der noch im J. 1448 auftritt, 1453 Heinrich Havemann, 1455 schon Nicolaus v. Penz Propst.

An einer rehnaschen Urkunde des Propstes "Andreas Stalknecht prouest to Rene" vom Sonntage nach Ostern 1441 hängt dessen rundes Siegel mit dem Bilde des Apostels Andreas, zu dessen Füßen ein Wappenschild mit einem gezäumten Pferdekopf rechts gelehnt ist, mit der Umschrift:

Dies ist vielleicht das einzige erhaltene Siegel des Propstes; die zweite Urkunde vom J. 1448 hat das Siegel verloren. Mehr Urkunden als diese beiden sind von diesem Propste nicht bekannt.

Der Chor wird also in der Zeit von 1441-1450 gebauet und das Schiff bald nach 1430 gewölbt, beide also ungefähr zu gleicher Zeit fertig geworden sein.

Hiezu stimmt auch der Altar, welcher sicher in der zweiten Hälfte des 15.Jahrh., nach der Vollendung der Kirche in ihrer jetzigen Gestalt, verfertigt ist. Der Altar ist ein Flügelaltar, an der Vorderseite mit Schnitzwerk bekleidet, von ziemlich guter, jedoch nicht ausgezeichneter Arbeit; namentlich sind die architektonischen Verzierungen schon aus dem Spitzbogenstyle gewichen und theilweise sogar durch Vergoldung und Malerei, statt durch erhabenes Schnitzwerk dargestellt. Der Mitteltheil stellt die Kreuzigung Christi mit frei stehenden Fluren in perspectivischer Anordnung dar. Noch auf der Mitteltafel stehen an jeder Seite der Kreuzigung zwei gekrönte weibliche Heilige unter Baldachinen über einander; für den Beschauer unten links die H. Elisabeth mit dem Korbe in der Hand, unten rechts die H. Barbara mit dem Thurme neben sich, oben links die H. Katharine mit dem Kaiser Maxentius unter ihren Füßen (sonstige Attribute fehlen, da die Arme abgebrochen sind), oben rechts die H. Margarethe (?) mit dem gefesselten Drachen unter ihren Füßen und einem offenen Buche in den Händen. In den Flügeln stehen an jeder Seite 6 Apostel. Ueber den weiblichen Heiligen hängt an jeder Seite noch ein kleiner Flügel, etwa 1 Quadratfuß groß, welcher über den obern Theil der Kreuzigung, der über die Flügel hinausragt, zusammenschlägt; jeder dieser beiden kleinen Flügel wird durch einen großen männlichen Kopf mit Bart und Mütze in der Tracht des 15. Jahrh. gefüllt; vielleicht stellen diese beiden Köpfe die Künstler dar, die den Altar verfertigt

|

Seite 297 |

|

haben: die Darstellung ist sehr selten und sonst im Lande ohne Beispiel, so viel bekannt ist. Die hintern Seiten der Flügel, so wie die Doppelflügel, welche dahinter noch angebracht sind, haben auf jeder Platte 4, also im Ganzen 16 Gemälde mit Darstellungen aus dem Leben der Jungfrau Maria in Beziehung auf Christi Geburt und dessen erste Lebenszeit, also Darstellungen der Mutterfreuden Mariä.

Der Fuß des Altars ist mit einem langen, schmalen Gemälde aus der Zeit der Verfertigung des Altars geschmückt, welches jetzt durch ein neueres, schlechtes Gemälde verdeckt ist. So viel sich an der linken Seite erblicken läßt, so stehen hier einige (Prämonstratenser=) Nonnen in ganz weißer Kleidung mit einem rothen Kreuze auf dem Schleier vor der Stirne.

Oben auf den Altarschrein hat man eine plump gearbeitete Krönung der Maria gesetzt, welche früher an einer andern Stelle gestanden hat, und darüber ragt das ebenfalls schlecht gearbeitete Crucifix mit den Figuren der Maria und des Ev. Johannes hervor, welches auf dem arcus triumphalis stand. Fast alle Crucifixe auf dem arcus triumphalis sind in Meklenburg werthlos, mit Ausnahme des kunstreichen doberaner und vielleicht eines in Wismar.

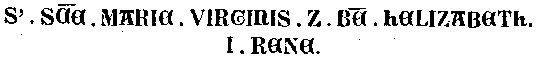

Kirche und Kloster zu Rehna waren der H. Maria und der H. Elisabeth geweihet. Die alte Pfarrkirche zu Rehna war der Jungfrau Maria allein geweihet, wie die vor der Weihung des Klosters am 6. Sept. 1237 ausgestellte Urkunde 1 ) des Fürsten Johann über die Schenkung des Patronats der Kirche an das Kloster beweiset ("ecclesiam beate Marie virginis in Rene ad congregationem sanctimonialium ibidem contulimus"). Das Kloster dagegen war nach der Bestätigungs=Urkunde des ratzeburger Bischofs Ludolf vom 26. Dec. 1237 der H. Maria und der H. Elisabeth 2 ) geweihet ("cenobium sanctimonialium ordinis sancti Benedicti in villa, que Rene dicitur, ad honorem dei et sue piissime matris Marie et beate Elisabeth et omnium sanctorum fundavimus"). Und hiemit stimmt auch das alte (parabolische Klostersiegel überein; dieses hat eine doppelte, noch mit einigen Rundbogenornamenten verzierte Nische, in welcher links Maria mit dem Christkinde auf dem Arme sitzt, rechts eine weibliche Heilige mit einem Buche im Arme oder einem Korbe auf der Hand steht, mit der Umschrift:

|

Seite 298 |

|

(d. i. Sigillum sancte Marie virginis et beate Helizabeth in Rene.)

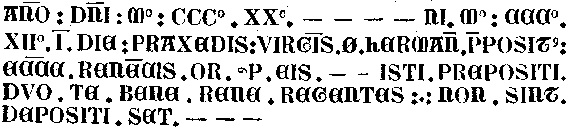

Der Altartisch ist mit einem großen alten Leichensteine bedeckt, welcher schon zur katholischen Zelt bei der Weihung des jetzt noch stehenden Altars darauf gelegt ist, da die 5 bischöflichen Weihkreuze in denselben eingehauen sind. Auf dem Leichensteine stehen in gothischen Nischen zwei den Kelch weihende Priester. Von der Umschrift ist nur Folgendes zu lesen, da der auf dem Steine stehende Altarschrein die eine Seite der Inschrift bedeckt:

Es lagen also unter dem Steine einst 2 verdiente Pröpste begraben. Der eine hieß Hermann, welcher am Tage Praxedis, =21. Juli, 1312 starb. Von 1275-1307 wird Hermann als Propst genannt; vielleicht sind unter diesem Hermann zwei Pröpste gleiches Namens zu verstehen; vom J. 1310 bis 1315 wird Heinrich genannt, nachdem Hermann wahrscheinlich resignirt hatte. Auf Heinrich folgte 1318-1334 Johannes. Der andere Propst, der unter dem Leichenstein lag, kann also nur Heinrich gewesen sein, wenn in dem Johannes nicht zwei dieses Namens stecken. Wenn aber Heinrich gemeint ist, so muß auch dieser vor 1318 resignirt haben.

Der Leichenstein läßt sich also folgendermaßen interpretiren und ergänzen:

Anno domini MCCCXX [in die . . . . . . . . .[obiit Henricus prepositus ecclesie Renensis. Anno domi]ni MCCCXII in die Praxedis virginis obiit Hermannus prepositus ecclesie Renensis. Orate pro eis. Isti prepositi duo te bene Rene regentes non sint depositi, set [sunt aeterne viventes].

Der letzte Theil der Inschrift bildet offenbar zwei leoninische Hexameter zum Lobe der beiden Pröpste.

Dieser Leichenstein ist der einzige alte Leichenstein, den die Kirche noch besitzt.

Dies sind alle Alterthümer aus der katholischen Zeit, welche sich in der Kirche noch finden.

|

Seite 299 |

|

Die Ordnung und Zucht war (nach Crantzii Vand. lib. 8. Metrop. c. 8. vgl. Schröder P. M. I, S. 584) in dem Dom=Capitel zu Ratzeburg früher so strenge, daß es carcer ordinis genannt ward; zum großen Theile lag dies wohl in der Bildung und Sittsamkeit des Prämonstratenser=Ordens.

Durch den Ruf, den das Kloster erlangte, war das Kloster und später das Amt Rehna auch öfter Aufenthalt meklenburgischer Fürstinnen, dessen sich das Kloster Eldena nicht rühmen konnte.

Schröder in den Wism. Erstl. sagt, es sei 1350 Elisabeth, Herrn Johannis IV. zu Meklenburg und Gadebusch Tochter, Priorin hier gewesen und habe noch 1352 gelebt. Worauf sich diese Angabe gründet, weiß ich nicht; im J. 1356 lebte eine Priorin Elisabeth zu Rehna.

Am 19. Jan. 1491 starb im Kloster zu Rehna ("to Rene amme closter") die Herzogin Dorothea, Gemahlin des Herzogs Heinrich III. von Meklenburg († Sonntag Oculi, d. i. den 9. März 1477), des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg Tochter, welche das nahe Gadebusch zum Leibgedinge hatte. Sie ward in der Königs=Kapelle zu Gadebusch begraben, wo noch ihr Leichenstein liegt; daß sie im Kloster Rehna, wohin sie sich wahrscheinlich zurückgezogen hatte, starb, ist ausdrücklich in der Inschrift auf ihrem Leichensteine 1 ) gesagt.

Im J. 1452 starb im Kloster Rehna die Prinzessin Katharine, der eben genannten Herzogin Dorothea erste Tochter. Diese Thatsache ist bisher noch nicht genau erforscht. In der in Westphalen Mon. ined. IV, p. 870 abgedruckten neuern lateinischen Uebersetzung von Slaggert's Chronik des Klosters Ribnitz heißt es:

Katharina, 1444, quae obiit virgo in monasterio quodam, quum esset annorum septem.

Hiernach giebt Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 817 das Jahr 1451 als Sterbejahr an, indem er zu 1444 das Lebensalter von 7 Jahren hinzurechnet. In der deutschen Original=Abfassung der Chronik steht aber kein Jahr, sondern nur bei dem Berichte über des Herzogs Heinrich Kinder:

Froychen Katherina was in eynem iuncfrowencloster werlick vmme ghestlyker tucht wyllen vnd gude sede tho leren, vnde do se VII iar olt was, vyl se van euer treppen, dar van se starff.

|

Seite 300 |

|

Bei dem Berichte über dieses traurige Familienereigniß ist weder Zeit noch Ort angegeben. In einer Rechnung des Amtes Gadebusch heißt es aber:

Anno domini MCCCLII dat is dat ik van paschen wente to sunte Michels daghe koft vnde vtegeuen hebbe tor kokene vnde des slotes behoff. — — — — — — — — —

Ene halue last beres quam to Rene, do dat vroychen beghân 1 ) wart, de tunnen IX s., den dregheren I s.

Hierunter kann nur die Prinzessin Katharine verstanden werden, welche nach dieser Nachricht zwischen Ostern und Michaelis 1452 zu Rehna starb.

Zu der Zeit, als die Herzogin Dorothea zu Rehna starb, war die Herzogin Elisabeth, des letzten Herzogs Ulrich II. von Meklenburg=Stargard Tochter, die vorletzte 2 ) des Hauses Stargard, Priorin des Klosters Rehna. Die Geschichte dieser Prinzessin liegt noch völlig im Dunkeln; Rudloff sagt, sie sei vor 1505 Priorin gewesen und habe noch 1522 gelebt, und mehr ist bisher nicht bekannt geworden. Nach den Urkunden des Klosters Rehna ward sie schon (1489 oder) 1490 Priorin; im J. 1489 wird die Priorin Elisabeth von Oertzen noch zwei Male genannt, im J. 1490 aber schon "Lysabeth hertoginne priorne", sie ward also ungefähr 21 Jahre alt Priorin, nachdem sie nach ihres Vaters Tode in ihrem 10. Lebensjahre ins Kloster gegeben war. Sie wird in den Urkunden noch 1518 und 1522 und in den Acten des Klosters noch 1525 und 1526 öfter genannt. Sie starb aber erst im J. 1532; denn

"Anno XXXII am montag nach conceptionis Marie (9. Dec.) zu Rhene in der grossen dorntz sint durch — — beyder regirenden fursten von Mecklenburg dar zu verordenten Mathias von Ortzen, ritter, Caspar von Schoneich, kantzler, Jurgen von Karlewitz, amptman zu Gadebusch vnd Wittenborg, Michil Hildebrands secretarien vnd Arnold Ilowen kuchenmeistern zu Gadebusch der erwerdigen hochgebornen furstin frowen frowen Elizabet, gebornen hertzogin zu Meckelnborg, priorissen zu

|

Seite 301 |

|

Rhenezeliger gedechtnis nachgelassen guter stuckweise inuentirt vnd beschrieben worden."

Seit dem J. 1576 gehörte das Amt Rehna (nebst Lübz und Wittenburg) zum Leibgedinge der Herzogin Anna Sophie, († 1591), gebornen Prinzessin von Preußen, Gemahlin des Herzogs Johann Albrecht I., welche zu Lübz residirte.

Seit dem J. 1592 bildeten dieselben Aemter das Leibgedinge der Herzogin Sophie, gebornen Prinzessin von Holstein, Gemahlin des Herzogs Johann, welche ebenfalls zu Lübz Hof hielt. Diese ungewöhnlich kräftige und thätige Frau 1 ) bewirthschaftete ihre Leibgedingsgüter selbst und war in Verwaltungsgeschäften häufig in Rehna, wo sie im J. 1617 den viel besprochenen, aber nicht bedeutenden Rittersaal, von dem jetzt nichts mehr vorhanden ist, einrichten ließ. Auch ließ sie in der Kirche neben dem Altare ein fürstliches Chor erbauen, auf dessen Brüstung zwei Male das meklenburgische und in der Mitte das holsteinsche Wappen gut in Holz geschnitzt jedoch schon stark vom Wurme zerfressen sind, so daß sie sich nicht mehr werden erhalten lassen. Das eine meklenburgische und das holsteinsche Wappen deuten wohl auf die Herzogin Sophie, das zweite meklenburgische Wappen wohl auf ihre Tochter Anna Sophie, welche unvermählt blieb.

Die Herzogin Sophie hinterließ bei ihrem Tode 1634 durch Testament 2 ) das Haus Rehna mit der Einrichtung ihrer unvermählten Tochter Anna Sophie, welche hier seitdem lebte und im J. 1648 starb. Sie ward im Dome zu Schwerin begraben 3 ).

Im J. 1701 starb hier die Prinzessin Juliana Sibylla, welche ebenfalls Rehna zu ihrem Unterhalt inne hatte.

Außer dem fürstlichen Chore ist von neuerm Mobiliar nur noch die Orgel beachtenswerth, welche 1682-83 gebauet ist und gutes Schnitzwerk hat.

Das jetzige Mobiliar stammt zum großen Theile aus dem J. 1651. Die Kirche war nach dem Tode der Herzogin Sophie nach und nach in Verfall gerathen. Schon durch den großen Sturm am Sonntage Esto mihi 1647, welcher im Lande viel Schaden that, war das Thurmdach sehr schadhaft geworden, jedoch im J. 1649 wieder in tüchtigen Stand gebracht. Im J. 1651 (zwei Jahre vor der "großen Kirchen=Visitation" 1653) ward die Kirche inwendig ausgebessert und ausgeweißt und

|

Seite 302 |

|

erhielt zur Befestigung der Gewölbe, hölzerne "neue Anker", welche bei ihrer großen Zahl und geschmacklosen Bemalung der Kirche eben nicht zur Zierde gereichen. Aus dieser Zeit sind allerlei geschmacklose Stühle (1653) und die eben so schlecht und kunstlos gearbeitete Kanzel. Häufig wird in den folgenden Jahren über den schlechten Zustand der Nordwand des Chores geklagt, welche das Dach nicht tragen konnte und im J. 1698 oben "übergeschoben" war, so daß man den Einsturz des Gewölbes befürchtete. Dieselbe Klage ward 1766 wiederholt. Daher ward im J. 1769 "der große steinerne Giebel (hinter dem Altare), "welcher der Kirche den großen Schaden zugefügt, herabgebrochen" und "der erste große neue Pfeiler wiederum angelegt." Im J. 1716 ward berichtet, "daß die Kirche nach der Nordseite mit neuen Pfeilern wohl verwahrt" worden sei. Im J. 1722 ward eine "Renovation" des Innern der Kirche dringend begehrt, jedoch nichts Durchgreifendes ausgeführt, sondern nur hin und wieder und zwar sehr schlecht nachgeholfen.

Daher ist jetzt eine durchgängige Erneuerung des gesammten Mobiliars, mit Ausnahme des Altars und der Orgel, dringend nöthig befunden und in Angriff genommen.