|

[ Seite 187 ] |

|

|

|

:

|

IX.

ältern

Geschichte der Stadt Sternberg,

G. C. F. Lisch.

W enn die Stadt Sternberg sich auch nicht zu der Bedeutsamkeit der größern Städte Meklenburgs ausgebildet hat, so sind doch die Schicksale dieses Ortes merkwürdig genug, um demselben für alle Zeiten eine gewisse Wichtigkeit für die Geschichte des Landes beizulegen. Ist daher auch eine zusammenhangende Geschichte dieser Stadt weder möglich, noch notwendig, so ist doch eine Bekanntschaft mit den Hauptbegebenheiten ihres Daseins von so großer Bedeutung, daß die Betrachtung derselben keine Entschuldigung in Anspruch zu nehmen braucht. Die Erhellung der Geschichte der Stadt wird aber um so notwendiger erscheinen, als bei dem Brande derselben kurz vor dem J. 1309 alle ihre alten und während des dreißigjährigen Krieges ihre neuern Urkunden spurlos vernichtet sind 1 ) und die Zeit einer lebhaftern geschichtlichen Forschung benutzt werden muß, um diesen Mangel durch glückliche Zufälle einigermaßen zu ersetzen.

|

Seite 188 |

|

1. Gründung der Stadt Sternberg

Das Jahr der Gründung der Stadt Sternberg ist nicht bekannt, da die Stiftungsurkunde nicht mehr vorhanden ist. Es läßt sich aber die ungefähre Zeit der Gründung durch mehrere Umstände ziemlich genau und mit Sicherheit bestimmen.

Im J. 1222 stand Sternberg noch nicht. In diesem Jahre schenkte nämlich der Fürst Borwin dem Kloster Tempzin bei dessen Stiftung eine Salzpfanne an einem Orte, wo Salz gesotten ward (sartaginem in loco quo sal decoquitur), d. i. zu Sülten zwischen Brüel und Sternberg, und 16 Hufen im Lande Warnow zu Goldbek (in terra Warnowe sedecim mansos in loco qui dicitur Goldbeke), welches unmittelbar südlich bei Sternberg lag 1 ) und von den Bürgern der Stadt lange Zeit in Pacht genommen war. Ohne Zweifel würde die Lage dieser Ortschaften durch die Stadt Sternberg bezeichnet worden sein, wenn sie schon gestanden hätte.

Dagegen läßt sich aber mit Bestimmtheit nachweisen, daß die Stadt von dem Fürsten Pribislav I. von Parchim=Richenberg gegründet worden sei, indem sie nach der Bestätigung ihrer Privilegien vom 24. Febr. 1309 parchimsches Recht hatte 2 ). Nach einer von den Fürsten Johann und Hermann von Meklenburg, Brüdern des Fürsten Heinrich des Pilgers, ausgestellten Urkunde, welche in das Jahr 1266 zu setzen ist, hatte der Vater dieser Fürsten, Johann I. († 1264), die Stadt schon besessen (oppidum Sternenberge, sicut possedit pater noster) 3 ) und ohne Zweifel von seinem Bruder Pribislav I. angenommen. Die Verbesserung der Pfarre zu Wahmkow datirte Pribislav I. im J. 1256 zu Sternberg 4 ), in Zeugengegenwart des Priesters und Vicars Bruno von Sternberg. Dies ist die älteste Urkunde, in welcher die Stadt genannt wird; denn eine andere, von Sternberg im J. 1234 datirte, nur in einer Abschrift von einem beglaubigten Exemplare vorhandene Urkunde, durch welche Pribislav I. die Pfarre zu Rahden verbesserte, giebt

"civibus in Sternberge dedimus judicium - - Parchimmes-Recht, - - quemadmodum illud judicium a nostris progenitoribus liberius habuerunt".

|

Seite 189 |

|

ohne Zweifel ein falsches Datum an, da sie mit der wahmkowschen Urkunde vom J. 1256 in allen Formeln gleichlautend ist 1 ).

Im J. 1256 war also Sternberg noch im Besitze des Fürsten Pribislav I. Da dieser Fürst nun im J. 1238 die Regierung antrat 2 ), so wird er die Stadt innerhalb des Zeitraumes von 1238-1256 gegründet haben. Wahrscheinlich ist die Stadt Sternberg in der Zeit von 1240-1250 gegründet, vielleicht um 1248, in welcher Zeit Pribislav I. auch Goldberg und Richenberg gründete 3 ), deren deutsche Namen auf dieselbe Zeit hinzudeuten scheinen.

Von der frühern Bedeutung der Gegend der Stadt

haben wir keine Nachricht, da der alte Name

nicht bekannt ist. Es ist die Meinung

verbreitet, daß Sternberg an der Stelle der

wendischen Fürstenburg Kutin liege. Man hat dies

daraus geschlossen, daß die Stadt eine

Küter=Straße, ein Küter=Thor und an dem Bache

vor dem Thore einen Küter=Brink hat; dieses Wort

Küter hat man im vorigen Jahrhundert, in der

Zeit der Etymologien nach dem ungefähren

Wortlaute durch Kütiner erklärt, und die

Küterstraße die Kütinerstraße genannt, wie es

mitunter wohl noch heute zu geschehen pflegt,

und flugs aus dieser Etymologie eine Burg Kutin

construirt. Das Wort Küter bedeutet aber nichts

weiter, als Schlachter, und Küterstraße heißt

nichts anders als Schlachterstraße; in den Acten

wird die Straße auch nie anders als Küterstraße

genannt

. Solche Küterthore und

Küterhäuser giebt es in sehr vielen Städten

4

), da die Schlachter in der

volkreichen Zeit des Mittelalters ihre

Schlachthäuser vor die Thore verlegten, und

diese Küterthore nach den Küterhäusern wegen des

besondern Verkehrs der Schlachter und der

Zahlung der Steuern angelegt wurden. Die

wendische Fürstenburg Kutin oder Kutsin aber lag

am plauer See bei dem jetzigen Dorfe Quetzin

5

); von den beiden andern

Fürstenburgen ähnliches Namens lag Kussin an der

Stelle von Neukloster und Kissin bei Rostock.

. Solche Küterthore und

Küterhäuser giebt es in sehr vielen Städten

4

), da die Schlachter in der

volkreichen Zeit des Mittelalters ihre

Schlachthäuser vor die Thore verlegten, und

diese Küterthore nach den Küterhäusern wegen des

besondern Verkehrs der Schlachter und der

Zahlung der Steuern angelegt wurden. Die

wendische Fürstenburg Kutin oder Kutsin aber lag

am plauer See bei dem jetzigen Dorfe Quetzin

5

); von den beiden andern

Fürstenburgen ähnliches Namens lag Kussin an der

Stelle von Neukloster und Kissin bei Rostock.

Es haben aber die nächsten Umgebungen von Sternberg wegen der Wichtigkeit und Schönheit der Lage in alten Zeiten allerdings eine gewisse Bedeutsamkeit gehabt. Im Norden der

"Im 1446 jahre do leeth herr Euerdt van Huddessen buwen dat Küterdore binnen der mure".

"Dessuluigen jahres do leeth herr Berndt van Zutpheldt de Küterzingel decken mit scheuersteen."

|

Seite 190 |

|

Stadt, am Ausflusse der Mildenitz aus dem Rahdenschen See zur nahen Warnow, liegt ein Meierhof, die Burg, jetzt die Sternberger Burg genannt; in den frühern Zeiten der letzten drei Jahrhunderte heißt sie in den Acten immer die Mildenitzer Burg. Solche "Burgen", wie z. B. um Güstrow herum deren 6 liegen, haben freilich keine große Bedeutung, da sie wohl aus den Wartthürmen entstanden sind, welche an den Grenzen der Stadtfeldmarken an den Landstraßen oder an den Durchgängen durch die Landwehren der Städte lagen. Aber bei dieser Sternberger Burg liegt ein alter "Burgwall", welcher drei Jahrhunderte hindurch in den Acten häufig so genannt wird. Nach den Mittheilungen des Herrn Hülfspredigers Hübener zu Sternberg liegt dieser Burgwall nördlich von der sternberger Burg 1 ) am Einflusse der Mildenitz in die Warnow und legt sich an die beiden Flüsse; er erhebt sich aus den Wiesenufern der Flüsse 20 bis 30 Fuß hoch und hat eine Länge von ungefähr 400 Schritten. - Gegenüber am östlichen Ende des rahdenschen Sees liegt ein anderer, nicht unbedeutender Burgwall, welcher mit drei Seiten in den See hineinreicht, vom festen Lande aber durch eine sumpfige Wiese getrennt ist 2 ). - Der Herr Prediger Hübener weiset aber noch eine zweite Burgstelle bei Sternberg nach. Im Süden des großen rahdenschen Sees, südöstlich von Sternberg, auf dem halben Wege zwischen der Stadt und Pastin, liegt an dem Wiesenufer des Sees der Heidberg, eine regelmäßige, länglichte Erhebung, von 40-50 Fuß Höhe, 60 Schritten Breite und über 200 Schritten Länge, welche von den nahen Hügelketten durch ein etwa 40 Fuß tiefes Thal getrennt ist; diese Erhebung beherrscht die Gegend weithin und gewährt eine reizende Aussicht. - In der Gegend umher stehen noch mehrere Kegelgräber, welche aber meistentheils unter den Pflug gebracht sind. Auch der Judenberg hat in den ältesten Zeiten eine gewisse Bedeutung gehabt. Auf dem Judenberge waren noch zu des bekannten Geschichtschreibers Franck Zeiten, nach einem handschriftlichen Berichte desselben, große "Götzenaltäre", d. h. Hünengräber, wie die bekannten Gräber von Görnow; in den neuesten Zeiten sind am Judenberge interessante steinerne und bronzene Alterthümer gefunden 3 ).

Im J. 1623 hatte der Rath eine Scheure auf der mildenitzer Burg bauen lassen."Acker auf dem Borchwal, welchen der Borchman bei der Mildenitz gebraucht".

|

Seite 191 |

|

Wenn hiernach die Gegend von Sternberg in den heidnischen Zeiten auch von Bedeutung gewesen ist, so läßt sich doch aus den angeführten Umständen kein Schluß auf eine bestimmte, bekannte Burg des wendischen Alterthums ziehen. Nach dem Stadtprivilegium vom J. 1309 wird der damals an die Stadt zum Stadtfelde verkaufte fürstliche Hof Dämelow zu der Burg gehört haben.

In der Theilung hatte der Fürst Pribislav I. von Parchim=Richenberg auch das Land Sternberg erhalten, welches mit den Ländern Parchim, Brenz, Ture und Kutin (oder Parchim, Goldberg, Lübz und Plau) zu dem größern Landestheile Warnow gehörte 1 ). Gegen das Ende seines Wirkens in Meklenburg hielt sich der Fürst mitunter auch zu Sternberg auf und ward auf einer Ausflucht von hier im J. 1256 von dem übermüthigen und kriegerischen Bischofe Rudolph I. von Schwerin gefangen, mit welchem er seit dem J. 1252 in Fehde und in gespannten Verhältnissen lebte, deren Folge war, daß Pribislav das Land verließ, in dessen Besitz er auch nicht wieder kam. Seine Brüder ergriffen sofort die Herrschaft seiner Länder, welche sie auch bald unter sich theilten; das Land Sternberg kam an Meklenburg und blieb bei diesem auch alle Zeiten hindurch 2 ).

Durch diese Abtretung an die mächtigere Herrschaft Meklenburg wird die Stadt Sternberg bedeutend gewonnen haben. In der Gegend gelegen, in welcher die Grenzen der verschiedenen Länder nahe zusammenrückten, ward die Stadt Sternberg und deren nahe Umgegend oft zu Fürstencongressen und andern Zusammenkünften 3 ) gewählt, und hieraus entwickelte sich bis auf den heutigen Tag die Sitte, Landtage auch zu Sternberg zu halten, eine Gewohnheit, welche die Hauptstütze der Stadt geworden ist.

Um die Mitte des 13. Jahrh. wird schon die jetzt noch stehende Kirche 4 ) gebauet sein; der Thurm ward im J. 1320 angebauet. Obgleich die Kirche bei den großen Bränden der Stadt im J. 1659 und 1741 wiederholt ganz ausgebrannt und durch das verheerende Element stark mitgenommen ist, so gehört sie doch in Ansehung des Baustyls zu den schönern Kirchen des Landes. Die Kirche ist ein altes, gefälliges Gebäude in einem

|

Seite 192 |

|

sehr würdigen Style aus der allerersten Zeit des

Spitzbogenstyls. Aus trefflichen Ziegeln

erbauet, bildet sie ein länglichtes Viereck mit

grader Altarwand, ohne Chornische; sie hat ein

Mittelschiff und zwei gleich lange, nicht viel

niedrigere Seitenschiffe. Die runden Gewölbe des

Mittelschiffes sind nach den Bränden neu gebauet

1

); die kräftigen

Gewölbe der Seitenschiffe sind jedoch noch alt.

Die Gewölbe ruhen auf zweimal 4 Pfeilern und 2

Pilastern; die Pfeiler sind achteckig, aus dem

Viereck gebildet, haben Basen und Kapitäler und

an den vier schmalen Seiten schlanke Halbsäulen.

Die leise gespitzten Fenster sind durch

steinerne Säulen dreifach geteilt. Das Fenster

hinter dem Altare ist vierfach getheilt und

gedrückter und minder schön als die übrigen; es

ist neuern Ursprunges, da bei den beiden großen

Bränden der Altargiebel einstürzte. Die beiden

andern Fenster in der Ostwand und die beiden

unten abgekürzten Fenster über den beiden

Hauptpforten in der Südwand haben über ihren

Wölbungen drei kleine runde Fenster oder Rosen,

welche jetzt etwas unregelmäßig sind. Die beiden

hübschen Hanptpforten sind schräge eingehend und

mit Rippen oder Säulen mit kleinen Kapitälern

geschmückt. An dm Seiten der westlichen Pforte

sind Mauernischen mit spitzen Giebeln und

schwarz glasurten Verzierungen aufgeführt; unter

der Nische links ist ein Granitblock mit zwei

Fußspuren eingemauert. An der westlichen Ecke

des südlichen Seitenschiffes ist, über die

Seitenwand der Kirche hinausgerückt, die Heilige

Bluts=Kapelle vorgebauet, welche eine Vorhalle

in der Verlängerung des Seitenschiffes neben dem

Thurme hat. Die Kapelle ist in einem

schwerfälligen Style mit weiten Fenstern

aufgeführt. An alten Geräthen besitzt die Kirche

gar nichts. Am Altare liegt die ehemalige

Altarplatte, mit den fünf bischöflichen

Weihkreuzen bezeichnet, jetzt zum Leichensteine

benutzt, mit der Inschrift

ein Divack war 1572 Burgemeister

zu Sternberg.

ein Divack war 1572 Burgemeister

zu Sternberg.

|

Seite 193 |

|

2. Fürstliche Residenz in der Stadt Sternberg.

Den größten Glanz gewann die Stadt Sternberg in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, namentlich durch die Gunst des gefeierten Fürsten Heinrich des Löwen. Die Residenz der Fürsten von Meklenburg war seit der Mitte des 13. Jahrh. die Stadt Wismar, bei weitem die größte und blühendste Stadt des damals noch kleinen Fürstenthums. Aber schon seit der Wallfahrt Heinrichs des Pilgers hatte die zu einem Gliede der Hanse heranreifende Stadt sich den Fürsten abgeneigt und widerspenstig gezeigt, so daß selbst der greise Pilger ihr den Rücken wenden und auf einem Landhofe bei der ehemaligen Residenz Meklenburg am Abend seines Lebens die ersehnte Ruhe suchen mußte. Sein Sohn, der Löwe, vielfach von Wismar beschränkt, trauete der Stadt nicht, und er hatte Ursache zu seinem Mißtrauen; auch er wandte sich nach und nach von ihr. In den ersten Jahren nach seiner Vermählung weilte er oft und gerne in der Heimath seiner Gemahlin Beatrix, im Lande Stargard, dessen Bewohner sich späterhin auch seinen Söhnen anhänglich und treu zeigten. Bald aber, als die Verhältnisse ernster und verwickelter wurden, zog er sich mehr in die Nähe der verschiedenen Landesgrenzen und der größern Städte und Fürstenwohnungen. Sternberg hatte von allen Städten seines Landes bei weitem die schönste und bequemste Lage und bot für ein Schloß auch Festigkeit genug gegen die damaligen Kriegskünste; die Landesversammlungen an der sagsdorfer Brücke waren schon damals gewöhnlich. Auch war Sternberg im Anfange der Regierung Heinrichs des Löwen, sicher vor dem Februar 1309, wenn sich auch der Zeitpunct nicht genau bestimmen läßt, abgebrannt und ohne Zweifel, vielleicht durch seine Unterstützung, schöner und regelmäßiger wieder aufgebauet. Daher wandte er sich allmählig nach dieser Stadt. Schon seit dem J. 1307 ist Heinrich häufig in Sternberg zu finden.

Bald aber brach Heinrich der Löwe mit Wismar ganz. Als er im J. 1310 die Vermählung seiner Tochter Mechthild mit dem Herzoge Otto von Lüneburg auf seinem Hofe in der Stadt Wismar feiern wollte und den Rath der Stadt um Beistimmung zu dieser Hochzeit ansprach, verweigerte die Stadt dem Fürsten die Erfüllung dieses Wunsches. In E. v. Kirchberg 1 ) lesen wir:

|

Seite 194 |

|

Da antwurten die burgere zu:

Herre, ir sollit wiszin nu,

es mochte komen vns uf arg,

daz ir quemet alzustarg;

es enkomet dyser stad nicht eben,

daz ir uwir tochtir hy wollit vergeben:

zu dem houe vil lude komen,

des moge wir nemen keynen fromen.

Die rostocker Chronik 1 ) berichtet:

It geschach in deme iare vnses heren 1310, dat Hinrick here van Mekelenborch, den men den louwen edder mit der platen plach to nomende, sine dochter Mechilde betruwede hartich Otten van Lunenborch vnnd begerde van dem rade siner stadt Wismer den hoff der hochtidt des byslapendes dersuluen siner dochter in der stadt Wismer tho holdende, des ehm de stadt weigerde vmme vare willen intholatende des velen volckes, dat nha wanlickheit den hoff wart sokende.

Zwar trug der Fürst diesen Schimpf einstweilen mit Ruhe und Würde; aber er faßte den Vorsatz, die Stadt zu züchtigen und zu bändigen. Diese Weigerung Wismars ward bald die Quelle einer langen Reihe höchst merkwürdiger Begebenheiten, welche die wendischen Hansestädte auf längere Zeit stark erschütterten; es giebt in unserer Geschichte kaum größere Begebenheiten.

Heinrich der Löwe aber wandte sich nach Sternberg und beging hier, wahrscheinlich im März 1310, die Vermählung seiner Tochter mit großer Pracht und herrlichen Festen. E. v. Kirchberg sagt, indem er

berichtet:

Syn hochczid wart zu Sterrenberg.

Da quamen zu dem hove gar

von manchin landen lude dar,

fursten, greuen, frowen schon,

rittere, knechte, edele baron,

dy her tugintlich intphing;

furstenlich der hof irging.

Syn tochtir da zu wybe wart

herczogin Otten uf der vart.

|

Seite 195 |

|

Die rostocker Chronik berichtet:

Welck weiernt Hinrick van Mekelenborch swarliken tho sick nam, alleine dat he den inwendigen vnwillen mit manlicheit vnnd grodtmodicheit vtwendichliken thor tidt bedeckede vnnd lade denn hoff der vorbenhomeden hochtidt tho dem Sterneberge, dar he grotlicken geholden warth van forsten vnd van heren vnd van wollgebaren heren vnd luden, de Hinrick van Meckelenborch in dem ende des haues tho samende nam vnd klagede ehn den vnwillen, den ehme de wismarschen hadden bewiset vnd bat bistendigheit van ehn, in einer tidt sin leidt vp den wiszmarschen tho wrekende.

Mit diesem Feste (hôchzît) verlegte der Fürst Heinrich seine Residenz nach Sternberg. Er hatte hier ohne Zweifel schon eine Wohnung, da die Fürsten in den meisten Städten Schlösser besaßen; aber eben so unzweifelhaft wird es sein, daß er das Schloß zu Sternberg seit dieser Zeit mehr ausbauete, vergrößerte und befestigte. Das Fürstenschloß stand der Südseite, der Kirche gegenüber, auf der Anhöhe an der Stadtmauer, zwischen der Mühlenstraße mit dem Mühlenthor, der Ritterstraße und der Stadtmauer. Der Herzog Magnus schenkte im J. 1500 dem neu gestifteten Augustinerkloster zur Errichtung des Klostergebäudes "vnsere verfallene wonunge vnd "hoffestadt" 1 ), wo die Juden die "gemarterte Hostie" vergraben hatten; es kann also über die Lage des Schlosses kein Zweifel herrschen. Man findet auch an der Stadtmauer und auf dem bezeichneten Raume, welcher lange Zeit als Gartenland frei gelegen hat, hin und wieder Reste alter Bauwerke. Daß Sternberg wirkliche Residenz Heinrichs des Löwen ward, geht aus folgender Begebenheit klar hervor. Am 20. Februar 1313 verkaufte der Markgraf Waldemar von Brandenburg dem Könige Erich von Dänemark seine Hälfte der festen Burg zu Warnemünde für 5000 Mark brandenburgischer Münze und es ward bei dem Verkaufe bestimmt, daß der König von dieser Summe 2000 Mark zwischen Martini= und Neujahrstag zu Sternberg zahlen solle; wenn dieses nicht geschehe, so solle der König und sein Bruder Christoph zu Seeborch oder Wordingborch und der Fürst Heinrich von Meklenburg zu Sternberg oder Branden=

|

Seite 196 |

|

burg Einlager halten 1 ); es wird hindurch gewiß, daß die Städte Sternberg und Neu=Brandenburg die Lieblingsstädte des Fürsten in den beiden Landestheilen Meklenburg und Stargard waren. Vom J. 1310 an datirt der Fürst seine meisten Urkunden aus der Stadt Sternberg.

Schon am 24. Febr. 1309, also schon vor dem völligen Bruche mit der Stadt Wismar, setzte der Fürst die Stadt Sternberg in den Stand, daß in derselben ein großer Hof gehalten werden konnte. Er bestätigte der Stadt nämlich ihre in dem Brande verloren gegangenen Privilegien 2 ), namentlich das parchimsche Recht und den dritten Theil der Gerichtsbußen, auch die Fischerei mit kleinen Netzen auf den Seen Rahden und Wustrow; dazu verkaufte er der Stadt den fürstlichen Hof Dömelow zum Stadtfelde, nach parchimschem Rechte, mit dem ganzen Flusse Mildenitz, von dem rahdenschen See bis zur Mündung in die Warnow, und ebenfalls zum Stadtfelde nach parchimschen Rechte das Dorf Lukow, mit der Aalwehre am See Lukow, jedoch ohne die lukowschen Seen, welche dem Fürsten verbleiben sollten; wo die Warnow das Stadtfeld berühren würde, sollte die Hälfte des Stromes der Stadt gehören. Beide Feldmarken, das lukower Feld vor dem lukower Thore und die Dämelow sind noch heute bekannt. Zu dem alten fürstlichen Hofe Dömelow gehörte wahrscheinlich die mildenitzer Burg. Durch diesen Ankauf ward der Wohlstand der Stadt wesentlich begründet.

In jenen Zeiten bildete sich auch das Gemeindewesen in allen Gliederungen sehr bestimmt aus.

Zuerst schlossen die Hauptgewerke Zünfte. Schon am 25. Jan. 1306 errichteten die Schuster und Bäcker zu Sternberg die Statuten 3 ) ihrer Brüderschaft zum Heil. Geist; diese Statuten sind ein seltenes und merkwürdiges Stück zur Geschichte der alten Zunftstiftungen. Die Statuten enthalten wesentlich nur Bestimmungen über Krankenbesuch, Begräbniß und Seelenmessen und einen Strafcodex für Ausschweifungen in den Versammlungen der Brüderschaft. Am 12. Dec. 1365 errichtete auch die Zunft der Schmiede ganz gleichlautende Statuten für ihre gleichfalls dem Heil. Geist gewidmete Brüderschaft 4 ). Noch im 16. Jahrhundert treten die Vier=Gewerke (Schuster, Schneider, Bäcker, Schmiede) amtlich als eine städtische Corporation in Sternberg auf.

|

Seite 197 |

|

Wichtiger aber, als das Zunftwesen, ist das

Wirken gewisser Patricierfamilien in Sternberg,

welche hier im 14. Jahrh. klarer hervortreten,

als in irgend einer andern kleinern Stadt

Meklenburgs. Sie führten meistentheils Namen von

nahe gelegenen Dörfern und waren sicher

Nachkommen von freien Landbesitzern, jedoch

nicht ritterbürtig. Als solche erscheinen im 14.

Jahrh. in Sternberg vorzüglich die von Rüest,

von Wahmkow, Speth, von Parum, von Markow, von

Dämelow, von Pritz, Trendekop. Sie hatten

gewöhnlich Landgüter in Besitz, waren Mitglieder

des Raths der Stadt Sternberg und bezeigten sich

durch milde Stiftungen vielfach wohlthätig.

Dabei werden sie immer nur Bürger von Sternberg

genannt und erhalten nur bürgerliche Ehrentitel,

wie "viri discreti, beschêdene lüde"

.

.

Von diesen Patriciern spielt Bernhard Rüest eine bemerkenswerthe Rolle. Er wird in den Urkunden Bernhardus Ruyst, auch Růyst oder Růst genannt; diesen Namen führte die Familie ohne Zweifel von dem Dorfe Rüest, an Wahmkow grenzend, zwischen Sternberg und Goldberg, da dieses Dorf zu derselben Zeit ebenfalls Ruyst geschrieben wird 1 ). Am 23. März 1346 kauften dieser Bernhard Rüest und Nicolaus Speth, "Bürger in Sternberg", das Dorf Blankenberg mit dem Hofe, welches den v. Wedel auf Werder gehört hatte 2 ); dieses Gut ging am 30. August 1387 durch Kauf an die Präceptorei Tempzin über, so wie "Clawes Spet vnde Bernd Růst vnde Hinrik van Bulowe, wanaftich to Krytzowe", es besessen hatten. Am 29. Sept. 1366 verlieh der Herzog Johann ihm und dem Thideke von Parum zwei Hufen im Dorfe Zülow, mit der Freiheit, dieselben zu geistlichen Stiftungen zu verwenden 3 ), und am 4. Novbr. 1373 denselben Bürgern 6 1/2 Mark und 2 1/2 Schillinge lübischer Pfenninge aus den Dörfern Pastin und Zülow, mit derselben Freiheit 4 ). In der Zeit 1361-1365 war Bernhard Rüest Rathmann zu Sternberg.

Nicolaus Speth erscheint nur in diesen Verhältnissen zu dem Gute Blankenberg, welches er am 23. März 1346 mit Bernhard Rüst gekauft hatte. Am 28. Junii 1380 überließ (antwarde) "Clawes Spet wonaftech tho deme Blankenberghe" seine Besitzungen in dem Dorfe seinem Oheim ("myneme lêuen ôme) Heinrich von Bülow auf Kritzow für

|

Seite 198 |

|

den Fall, daß seine Tochter, Curd von Bützow's Ehefrau, ohne Leibeserben sterben würde. Claus Spet war am 6. Dec. 1387 gestorben.

Die Familie von Parum muß mit diesen Familien nahe verwandt gewesen sein. Am 29. Sept. 1366 erwarb Thideke von Parum, "Bürger zu Sternberg", zugleich mit Bernhard Rüest zwei Hufen in Zülow 1 ) und am 4. Nov. 1373 mehrere Pächte aus Pastin und Zülow 1 ). Seine Wittwe Margarethe schenkte im J. 1383 der Kirche zu Sternberg einen Acker (vgl. Franck A. u. N. M. VII, S. 18). Am 6. Dec. 1387 aber entsagte "Clawes Parym" allen ihm "angestorbenen" Rechten an dem Gute Blankenberg, nach Claus Spet's Tode, zu Gunsten des Klosters Tempzin.

Bekannter ist die Familie Wahmkow, welche reich begütert war. Schon im J. 1311 stiftete Hermann Wahmkow eine Messe in der Kirche zu Sternberg mit 15 Mark Hebungen aus dem Dorfe Stiten (vgl. Franck A. u. N. M. V, S. 227). Damals waren vier Vicareien in der Kirche zu Sternberg. Im J. 1312 kaufte derselbe das halbe Dorf Rosenow, welches späterhin an den Heil. Geist überging (vgl. Franck a. a. O. S. 226). Darauf verlieh der Fürst Heinrich von Meklenburg dem Pfarrer Conrad Wahmkow auf Pöl und seinem Bruder Hermann, "Bürger zu Sternberg", 3 Hufen und 1 Hofstelle zu Garwensdorf, wie sie der Ritter Dedwig von Oertzen an dieselben verkauft hatte 2 ). Die Wahmkow schenkten diesen Besitz dem Kloster Neukloster nach dem Tode der Gertrud Wahmkow, Tochter des Dietrich Wahmkow, welche Nonne (ancilla Christi in Campo Solis) in diesem Kloster war [H2]. Am 4. März 1317 stifteten Barthold Wahmkow und seine Brüder ("famosi viri, nobis dilecti, cives Sternebergenses") mit 20 Mark jährlicher Hebungen aus dem Dorfe Torgelow (jetzt Forsthof Turlow bei Sternberg) eine Vicarei in der Kirche zu Sternberg 3 ). Hermann Wahmkow war 1306, Barthold Wahmkow 1361 und Nicolaus und Conrad Wahmkow waren 1365 Rathmänner zu Sternberg. Im J. 1357 überließ Nicolaus Wahmkow dem Heil. Geist zu Sternberg 2 1/2 Hufen im Dorfe Pastin, mit denen eine Vicarei gestiftet ward 4 ), und im J. 1359 wiederum 14 Hufen in demselben Dorfe.

Ueber den Güterbesitz der Familie von Markow haben wir nur die Registratur einer verloren gegangenen Urkunde d. d.

|

Seite 199 |

|

Sternberg 1300: "Heinrich Herr zu Mecklenburg hatt verkaufft "das Dorf Schonevelt c. p. sampt der gerichtsgewalt 60 ßl. vnd darunter Johanni vnd Johanni Merchowen Bürgern zum Sternberg für 720 Mk." Johann Merchow war 1306 und 1311 Rathmann zu Sternberg.

Die Familie Bonsack, welche noch zu Sternberg blüht, ist ursprünglich eine rittermäßige Familie. Im J. 1361 gab Henneke Bonsack auf Gr. Rahden zu zwei Altären in der Kirche zu Sternberg die Bede von 6 Hufen in dem Dorfe Kl. Rahden. Henneke Bonsack war in demselben Jahre 1361 herzoglicher Vogt zu Sternberg 1 ).

Johann Gerdes, "borgher to deme Sterneberghe", und seine Frau Adelheid pfändeten im J. 1383 von dem Knappen Martin Zickhusen auf Poverstorf dessen Besitzungen "to Lutteken Pouerstorp dat ok ys ghenomet Gulekendorpe".

Bekannt ist die Familie Trendekop. Am 5. Mai 1307 verkaufte der Fürst Heinrich von Meklenburg dem sternberger Bürger Heinrich Trendekop den fürstlichen Antheil im Dorfe Cobrow, aus welchem dieser die Vicarei am H. Geist=Hospitale mit 15 Mark Hebungen verbesserte. Vgl. Lisch Urk. Gesch. des Geschl. v. Oertzen I, B, S. 48. Franck A. u. N. M. V, S. 193 nennt die Familie irrtümlich "Wendekopp". Im J. 1311 war Heinrich Trendekop Rathmann zu Sternberg. Im J. 1328 kauften Barthold und Heinrich Trendekop 4 Hufen in Rosenow, welche später an die sternberger Vicarien übergingen.

Diese Beispiele mögen hinreichen zur Aufklärung des Ansehens eines vornehmen, güterbesitzenden Bürgerstandes in der Stadt Sternberg im 14. Jahrh.; wahrscheinlich war dieser eine Schöpfung des staatsklugen und kräftigen Fürsten Heinrichs des Löwen, welcher die wahre Kraft des Staates in der Entwickelung aller staatsbürgerlichen Elemente fand. Wenigstens blühte der Bürgerstand in Sternberg vorzüglich zu seiner Zeit.

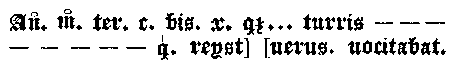

Unter solchen Umständen ward denn auch viel Tüchtiges geschafft, nach dem Geiste der Zeit. So z. B. fällt in diese Periode der Bau des ganzen Kirchthurms, eines sehr kräftigen und schönen Bauwerkes. Links am Eingange von der Thurmpforte ist in mehrere Ziegelsteine eine Inschrift eingegraben, welche (nach Schröders Pap. Meckl., S. 1000) Latomus in Genealochron. also:

Anno M tr C bis Xque secundo

Turris in octaua Petri Paulique

Templa hec fiunt - - -

|

Seite 200 |

|

Franck im A. u. N. M. VI, S. 30, also:

Ao. M. ter C bis X. M. Juny Turris in octaua Petri et Pauli

Cepta hic strui a quodam

Reystuerus vocitabat.

las. Im J. 1842 konnte ich noch folgendes mit Sicherheit lesen:

So viel ist hiernach gewiß, daß im J. 1320 der

Thurm über der Erde aufgebauet ward. Das Wort

aber scheint auf die Familie

Rüest oder Ruyst zu deuten und es ist sehr

wahrscheinlich, daß der oben genannte Bürger

Bernhard Rüest in seinen jüngern Jahren den

Thurm entweder als Baumeister oder durch

Herbeischaffung der Geldmittel aufgeführt habe.

- Der obere Theil des Thurmgebäudes ist nach dem

großen Brande von 1741 im J. 1750 neu

aufgeführt, da diese Jahreszahl oben an der

Thurmmauer steht.

aber scheint auf die Familie

Rüest oder Ruyst zu deuten und es ist sehr

wahrscheinlich, daß der oben genannte Bürger

Bernhard Rüest in seinen jüngern Jahren den

Thurm entweder als Baumeister oder durch

Herbeischaffung der Geldmittel aufgeführt habe.

- Der obere Theil des Thurmgebäudes ist nach dem

großen Brande von 1741 im J. 1750 neu

aufgeführt, da diese Jahreszahl oben an der

Thurmmauer steht.

Wie aber jedes Element des Staates in der ersten Hälfte des 14.Jahrh. zur Entwickelung kam, so zog der Fürst Heinrich der Löwe auch eine Menge rittermäßiger Leute in die Stadt Sternberg und band sie hier fester an seinen Hof. Daher entstand neben der Fürstenburg in Sternberg auch eine Ritterstraße (platea militum) und in Sternberg war seit alter Zeit ein Ritterkaland 1 ), welcher noch am Ende des 15. Jahrh. blühete 2 ). Der Ritterkaland zu Sternberg bestand schon im J. 1314; in diesem Jahre hatte Heinrich von Radem den "Calandes= Herren" 4 Hufen zu Kl. Radem (Rahden) verkauft. Im J. 1354 hatte Dietrich Potendorf den Calandsherren 2 Hufen in Zülow und 2 Hufen in Bokholt überlassen und im J. 1399 verkauften die Kalandsherren einem ihrer "Medebruder Heinrich Knakenhawer genannt" ihr Haus an der Ritterstraße 3 ). Es lassen sich namentlich gewisse Familien bezeichnen, welche Häuser in der Stadt eigenthümlich besaßen und vererbten. Schon zu den Zeiten Heinrichs des Löwen wohnten in Sternberg die von Cramon auf Mustin, Zülow und Borkow: 1325 werden "her Syuerd, her Curd vnd her Hermen, riddere, heten von Cremon, tôme Sterneberch, to Mostyn vnde to Tzulow wanaftich", genannt 4 ). Um das J. 1350 ver=

"honorabiles domini fratres kalendarum militum in oppido Sterneberg".

|

Seite 201 |

|

pfändete der Herzog Albrecht dem Claus von

Kardorf und dessen Kindern, welche Vasallen

("vnse leuen truwen"), aber auch

zugleich Bürger zu Sternberg ("borghere to

deme Sterneberghe") genannt werden, die

Vogtei über Stadt und Land Sternberg

1

). Auch die von Barner, auf

Zaschendorf, Sülten

., werden schon im 14. Jahrh. als

in Sternberg ansässig genannt, z. B. 1387 und

1397 "Clawes Berner to deme Sterneberge

wanafftich". Bekannt ist, daß die von

Pressentin bis auf die neuern Zeiten ein Haus in

Sternberg hatten: schon im J. 1397 wird

"Hennynk Pressentyn knape wanafftich tome

Sterneberghe" genannt. Im 15. Jahrh. werden

die von Gustävel in Sternberg erwähnt. Die Preen

von Witzin und Lübzin waren lange Zeit in

Sternberg wirksam; schon 1380 und 1383 war

Martin Preen Vicar zu Sternberg und im J. 1427,

neben Curt Scherer, "Merten Pren

borghermester der stad Sterneberch"; noch

im J. 1505 war "Barthold Pren en gadeshuses

man (Kirchenvorsteher) der "kerken thom

Sterneberg". Im J. 1505 war "Borchard

van der Lüe borgermeyster thom Sterneberghe vnd

erffzeten thom Vogelsange"; seine Brüder

wohnten auf Ilow und Panzow. Zu derselben Zeit

war ein Brusehaver Rathmann zu Sternberg; die

Brusehaver waren alte richenbergische Lehnlente.

Außer diesen Familien erscheinen auch die

Sperling auf Thurow und Keetz

., werden schon im 14. Jahrh. als

in Sternberg ansässig genannt, z. B. 1387 und

1397 "Clawes Berner to deme Sterneberge

wanafftich". Bekannt ist, daß die von

Pressentin bis auf die neuern Zeiten ein Haus in

Sternberg hatten: schon im J. 1397 wird

"Hennynk Pressentyn knape wanafftich tome

Sterneberghe" genannt. Im 15. Jahrh. werden

die von Gustävel in Sternberg erwähnt. Die Preen

von Witzin und Lübzin waren lange Zeit in

Sternberg wirksam; schon 1380 und 1383 war

Martin Preen Vicar zu Sternberg und im J. 1427,

neben Curt Scherer, "Merten Pren

borghermester der stad Sterneberch"; noch

im J. 1505 war "Barthold Pren en gadeshuses

man (Kirchenvorsteher) der "kerken thom

Sterneberg". Im J. 1505 war "Borchard

van der Lüe borgermeyster thom Sterneberghe vnd

erffzeten thom Vogelsange"; seine Brüder

wohnten auf Ilow und Panzow. Zu derselben Zeit

war ein Brusehaver Rathmann zu Sternberg; die

Brusehaver waren alte richenbergische Lehnlente.

Außer diesen Familien erscheinen auch die

Sperling auf Thurow und Keetz

., die von Plessen auf Müsselmow

., die von Plessen auf Müsselmow

. und andere der Stadt benachbarte

Familien öfter in Sternberg.

. und andere der Stadt benachbarte

Familien öfter in Sternberg.

Unter solchen Umständen gestaltete sich denn auch das Stadtregiment in Sternberg eigenthümlich. Es mag sein, daß auch in den übrigen kleinen Städten Meklenburgs nur solche Personen im Stadtrathe saßen, welche kraft ihres Geburtsstandes auch zur Besetzung des fürstlichen Rathes fähig waren, d. h. Personen aus dem Ritterstande oder Patriciat; aber es tritt diese Eigenthümlichkeit vielleicht nirgends so deutlich hervor, als in Sternberg. Es ist so eben dargethan, daß die Rathmänner häufig, vielleicht gewöhnlich und immer, dem Patricierstande angehörten; wir finden aber in Sternberg auch Burgemeister und Rathmänner aus dem Ritterstande 2 ). Im J. 1427 war Martin Pren

|

Seite 202 |

|

Burgemeister zu Sternberg; wir finden diesen Zweig der Familie, welcher das bekannte prensche Wappen mit den drei Pfriemen im Schilde führte, mit Familiengliedern dieses Namens auf dem benachbarten Gute Witzin angesessen; im J. 1437 war Henning Tepeling und 1505-1514 war "er Borchard von der Lüe, erffzeten thom Vogelsange, borgermeyster thom Sterneberghe", während "er Nicolaus Brusehaver" 1514 Rathmann und 1505 "Barthold Pren "en gadeshuses man der kerken thom Sternebergh" war.

Die Ansässigkeit so vieler adeliger Familien in Sternberg erzeugte aber wiederum besondere Verhältnisse in Beziehung auf den Gerichtsstand derselben. Die adeligen Familien wohnten wahrscheinlich an der Ritterstraße und bedeckten mit ihren Häusern die Seite des fürstlichen Hofes des nachmaligen Klosters; denn die fürstliche Hofstelle, welche an der Stadtmauer lag, hatte, auch nach der Säcularisirung des Klosters, Thorhaus, Bauhaus, Reitstall und Scheure an der Mühlenstraße. Jetzt stehen an der Mühlenstraße Privatwohnungen und die Ritterstraße an der Klosterhofseite war bis zum J. 1842 leer von Häusern, mit Ausnahme eines Hauses, nicht weit von der Stadtmauer, welche in der Stadt den Namen "Rittersitz" führte; die Gegend dieses Hauses führte noch vor hundert Jahren den Namen "Ritterviertel" und hinter diesem Hause liegt am Stadtgraben eine ziemlich große Wiese, welche "Rüderkoppel" genannt wird. Von diesem Hause ging in der Stadt und im Lande die Sage, es besitze "ständische Rechte mit Sitz und Stimme im Landtage". Dieses Haus war ein altes v. pressentinsches Burglehn, über welches der Geheime Rath J. P. Schmidt folgende Nachrichten 1 ) hinterlassen hat. Es fehlt über diesen Besitz ganz an Urkunden und Acten jeder Art. Im J. 1749 zeigte Claus Otto von Pressentin auf Stieten an, daß seine Vorfahren seit hundert Jahren einen in Sternberg belegenen, von allen Contributionen und bürgerlichen Lasten ganz freien "Rittersitz" besitzen, über den es ihm jedoch an allen Urkunden fehle. Auch der Magistrat berichtete, das Haus sei im Stadtschoßbuche nicht verzeichnet, auch bei Durchzügen nicht mit Einquartirung belegt worden; dieser Rittersitz übe auch seine eigene Jurisdiction aus, obgleich andere in der Stadt wohnende Adelige der Stadt=Jurisdiction in realibus unterworfen seien. Auch Bürger bezeugten das Herkommen nach Hörensagen. Jedoch ward v. Pressentin mit seiner Forderung abgewiesen, bis er die Qualität eines Ritter=

|

Seite 203 |

|

sitzes besser als bisher beweisen könne. - An dieser ganzen Behauptung ist wohl nichts weiter, als daß die Rittersitze und Burglehen, welche in der Ritterstraße an dem fürstlichen Hofe lagen, wie dieser, von der städtischen Gerichtsbarkeit befreiet waren und unmittelbar unter fürstlicher Gerichtsbarkeit standen; daß der Besitzer des v. pressentinschen Burglehns immer zugleich Gutsbesitzer und von seinem Landgute Landstand war, hat ohne Zweifel zu der irrigen Vermuthung Veranlassung gegeben, daß die Landstandschaft an dem Hause klebe, da die Landtage in Sternberg gehalten werden und die v. Pressentin wahrscheinlich in diesem Hause wohnten, wenn sie sich in der Stadt aufhielten. - Seit der Säcularisirung standen der ganze Klosterhof und später die an demselben liegenden Privathäuser in der Mühlenstraße unter dem fürstlichen Stadtvogt und in neuern Zeiten unter dem fürstlichen Domanial=Amte Warin; der Besitzer des "Rittersitzes" soll in neuern Zeiten seine vermeintlichen Ansprüche wegen der mit dem Besitze verbundenen Lasten aufgegeben haben. Seitdem aber seit dem J. 1842 die Gartenplätze an der Ritterstraße mit Häusern bebauet sind, hat durch eine Vereinbarung mit der Stadt die ganze besondere Jurisdiction aufgehört; im J. 1843 gingen die auf dem Klosterhofe belegenen Grundstücke in den Stadtverband über 1 ).

Durch einen verhältnißmäßig so großen Reichthum

und Verkehr blühten denn auch die geistlichen

Stiftungen in Sternberg schon früh auf eine

nicht gewöhnliche Weise. Die Pfarrkirche hatte

viele Vicareien und Lehen, deren Priester häufig

von adeligem Stande waren, was sich bis in das

16. Jahrhundert hineinzieht

2

); es hatten z. B. die von

Bülow auf Rahden

. und die von Cramon auf Borkow

. und die von Cramon auf Borkow

. schon früh Vicareien in der

Pfarrkirche. An milden Stiftungen hatte die

Stadt schon im 14. Jahrh. ein S. Georg=

3

)Hospital, ein Heil. Geist=

4

) Hospital, eine S.

Gertruden=Kirche, ein Siechenhaus (domus

leprosorum), ein Elendenhaus (domus exsulum) für

heimathlose (d. i. elende) Wanderer, u. a. m.

Die Franziskaner=Mönche inWismar hatten durch

Vergünstigung des

. schon früh Vicareien in der

Pfarrkirche. An milden Stiftungen hatte die

Stadt schon im 14. Jahrh. ein S. Georg=

3

)Hospital, ein Heil. Geist=

4

) Hospital, eine S.

Gertruden=Kirche, ein Siechenhaus (domus

leprosorum), ein Elendenhaus (domus exsulum) für

heimathlose (d. i. elende) Wanderer, u. a. m.

Die Franziskaner=Mönche inWismar hatten durch

Vergünstigung des

|

Seite 204 |

|

Fürsten Heinrich seit dem J. 1327 eine Terminarei in Sternberg 1 ), welche sie bei der Reformation an die Stadt abtraten.

Unter so günstigen Verhältnissen, welche sich ohne Zweifel alle unter dem Fürsten Heinrich dem Löwen entwickelten, blühte die Stadt Sternberg so rasch empor, daß sie im 14. Jahrhundert die einzige Mittelstadt in Meklenburg war, wie es im Lande Stargard allein Friedland war. Nach dem rostocker Landfrieden vom J. 1354 2 ) sollten Rostock 50, Wismar 40, Parchim 40, Neu=Brandenburg 30, Güstrow 30, Malchin 30, Teterow und Lage jede 5, alle übrigen Städte jede 10, nur Sternberg und Friedland jede 20 Gewaffnete stellen. Im J. 1356 ward zu Sternberg zwischen den meklenburgischen und werleschen Fürsten ein Landfriede geschlossen 3 ). Im J. 1354 ward Sternberg zu einem Landfriedensgerichtsort bestimmt 4 ), wo der Ritter Raven von Barnekow Landfriedensrichter war 5 ), und im Landfrieden von 1366 ward Sternberg wieder zum Gerichtsorte erkoren 6 ). Noch im J. 1506 hatte Sternberg nach den Roßdienstrollen 40 Mann zu stellen, war also damals noch eine Mittelstadt.

Während der Regierung Heinrichs des Löwen erlebte die Stadt Sternberg noch manche wichtige Landesbegebenheit. Zwar feierte der Fürst im J. 1315 nicht in Sternberg seine zweite Hochzeit, wie Franck annimmt, sondern zu Dömitz, da Kirchberg cap. CLIII von der Fürstin Anna ausdrücklich berichtet:

zu Dommitze sy wart eben

hern Hinriche zu wybe gegeben.

Auch seine dritte Hochzeit im J. 1328 mit der Fürstin Agnes von Lindow=Ruppin hielt er wohl nicht in Sternberg, da diese Hochzeiten wohl in den Ländern der Brautväter gehalten wurden. Aber man kann annehmen, daß in Folge der wiederholten Vermählungen jedenfalls große Feste in Sternberg gefeiert wurden.

|

Seite 205 |

|

Eine der bedeutsamsten Begebenheiten für Sternberg aber war, daß Heinrich der Löwe am 21. Jan. 1329 hier im kräftigen Alter sein Leben beschloß 1 ), ein Todesfall, welcher in der weitern Entwickelung der Stadt einen dauernden Stillstand brachte. Die Begebenheit aber war für alle deutschen Ostseeländer so bedeutend, daß die Stadt Sternberg sie tiefer fühlen mußte, als jede andere Stadt; denn mit dem Fall des Löwen ging auch ihr Stern unter.

Im Januar des J. 1329, kurz vor seinem Ende, bestimmte Heinrich der Löwe zu Sternberg noch die Stiftung des Klosters Ribnitz und die Einkleidung seiner Tochter Beatrix in dasselbe 2 ). Er hatte aber auch seiner Stadt Sternberg gedacht, indem er im J. 1328 (die Stephani) zu Sternberg den Kauf von 4 Hufen in Rosenow, welche den Cramon gehört hatten, durch Gerhard v. Radem und Barthold und Heinrich Trendekop bestätigte und diesen das Eigenthumsrecht verlieh; im J. 1350 waren diese Hufen im Besitze der sternberger Vicarien. Ferner gab er im J. 1328 den Vicarien zu Sternberg das Eigenthum des Dorfes Loitz. Am 19. Nov. 1329 bestätigte seine Wittwe Agnes die Urkunden über die Hufen in Rosenow 3 ).

Die von dem Fürsten für seine minderjährigen Söhne Albrecht und Johann eingesetzte Vormundschaft, welche aus 16 ritterbürtigen Räthen und den Rathscollegien der Städte Wismar und Rostock bestand, verlegte auch sogleich die fürstliche Residenz wieder nach der alten Residenzstadt Wismar 4 ). Jedoch behielt Sternberg noch den Trost, daß des Fürsten Heinrich Wittwe Agnes ihre Residenz zu Sternberg behielt. Ihr Gemahl hatte ihr nämlich bei der Vermählung Stadt und Land Sternberg zum Leibgedinge verschrieben:

Dy czid von Mekilnborg Hinrich

zum drytten male wybete sich:

frawen Agneten nam her da,

dy vur hatte fursten Wysla,

der zu Rugyen furste waz;

dy hochczid ging zu sundir haz.

Her gab ir do geringe

Sterrenberg zu libgedinge. (Kirchb. cap. LXVIII.)

Noch im J. 1343 nannte sich die Fürstin Agnes "Herrin von Sternberg" ("coram inclita Agnete, nunc terre

|

Seite 206 |

|

Sternebergensis dominatrice") 1 ). Wahrscheinlich lebte die Fürstin noch im J. 1367, als sie mit dem Herzoge Johann, ihrem Stiefsohne, der Stadt die Mittelmühle verkaufte 2 ). Zwar führte auch die zweite Gemahlin des Herzogs Johann, ebenfalls eine geborne Gräfin von Lindow=Ruppin, den Namen Agnes; aber diese würde in der Urkunde sicher als des Herzogs Gemahlin bezeichnet sein, wenn sie es gewesen wäre.

Im J. 1352 theilten 3 ) die Brüder Albrecht und Johann von Meklenburg die Länder, so daß der Herzog Johann das Land Stargard und die ehemaligen richenbergischen Länder, welche an Meklenburg gefallen waren, Sternberg und Ture erhielt, und im J. 1355 erweiterten sie zu Sternberg diese Theilung in Beziehung auf das Land Stargard 3 ). Seitdem blieb Sternberg bei der Linie Meklenburg=Stargard bis zum Aussterben derselben im J. 1471.

Der Herzog Johann erhielt seine Residenz zu Sternberg und erscheint nach den von ihm ausgestellten Urkunden noch häufig in dieser Stadt. Ja, er lebte noch so sehr im ehrenden Andenken seines Vaters, daß er sich einige Male selbst "Herr von Sternberg" nannte ("her Johan van godes gnaden eyn hertoghe van Mekelborch vnde en here to Stargard vnde to Sternebergh" 4 ). Auch verkaufte er, mit der Herzogin Agnes, vermuthlich seiner Stiefmutter, als Leibgedingsbesitzerin, am 13. April 1367 die Mittelmühle zu Sternberg an die Stadt zu parchimschem Rechte 5 ). Im J. 1361 gab er dem Heil. Geist=Hospitale zu Sternberg den Aalfang im lukower See 6 ). Aber der Glanz der Stadt Sternberg erlosch unter den folgenden Regenten, welche sich nach und nach auf ihre Residenzen im Lande Stargard beschränkten, immer mehr, namentlich seitdem die Stadt im J. 1403 von dem Fürsten Balthasar von Werle in dessen Fehde mit der Stadt Lübeck gestürmt ward 7 ).

Des ersten Herzogs Johann Enkel, der Herzog Johann IV., hielt sich noch häufig in Sternberg auf und ward hier begraben, wie Latomus in seinem Genealochronicon, in v. Westph. Mon. IV, S. 345, nach dem jetzt verschwundenen Leichensteine berichtet:

|

Seite 207 |

|

"Weil ihm aber im Gefengnis die Beine gar erkaltet, ist er fort anno 1435 gestorben und zum Sternberg im Chor begraben worden, unter einem Steine, so noch da liegt und die Jahrzahl zeiget".

Ferner berichtet Latomus, a. a. O. S. 367, von noch einem fürstlichen Begräbnisse in der Kirche zu Sternberg:

"Im selbigen Jahr ist auch gestorben ein junger Hertzog von Meckelnburg und Fürst zu Wenden, Johannes, und zum Sternberg im Chor begraben, bin der Meynung, es sey Hertzog Christoffers, Hertzog Wilhelms Bruder Sohn gewesen";

Chemnitz in seiner Chronik hält diesen "Johannes XXII für Herzog Johansen einzigen Sohn".

Mit dem Aussterben des Hauses Meklenburg=Stargard im J. 1471 verlor Sternberg die fürstliche Residenz selbst dem Namen nach. Im Anfange des 16. Jahrhunderts war das fürstliche Schloß zu Sternberg schon gänzlich verfallen. Jedoch brachte eine unerwartete Begebenheit, die Verehrung des Heiligen Blutes, auf einige Zeit wieder reges Leben und vortheilhaften Verkehr in die Stadt.

3. Das Heilige Blut zu Sternberg.

Wenn auch in der katholischen Zeit überall viel Mißbrauch mit Wunderthätigkeit getrieben ward, so erlangte doch kein Wunder so großes Ansehen, als das "Heilige Blut", welches wiederholt Gegenstand abergläubischer Verehrung ward. Daher ward denn auch das "Heilige Blut" das Ziel weiter und häufiger Wallfahrten und dadurch eine reiche Erwerbsquelle für die Geistlichkeit. Auch in Meklenburg ereigneten sich zu mehreren Malen Wunder, welche gewissen Orten ein bedeutendes Ansehen verliehen. Zuerst geschah im J. 1201 ein Wunder zu Doberan durch eine Hostie, welche ein Hirte im Munde bei sich behalten und zum Schutze seiner Heerde in seinem Hirtenstabe verwahrt hatte; Doberan ward hierdurch auf längere Zeit ein besuchter Wallfahrtsort, und noch heute steht die Heil. Bluts=Capelle vor der nördlichen Pforte der Kirche 1 ). Bald aber lief der Bischofssitz Schwerin dem aufstrebenden Kloster den Rang ab; der berühmte Graf Heinrich I. von Schwerin brachte von seinem Kreuzzuge im J. 1220 aus Jerusalem einen Jaspis mit 2 ), welcher einen Tropfen des wirk=

|

Seite 208 |

|

lichen Blutes Christi enthielt; die Verehrung dieses Heiligen Blutes in der seit der Reformation zur fürstlichen Begräbnißgruft bestimmten Heiligen=Bluts=Capelle hinter dem Altare im Dome zu Schwerin ward am Grünen=Donnerstage 1222 bestimmt und erhielt sich bis zur Reformation in vorzüglichem Ansehen. Ein anderes Heiliges Blut, welches in den Ostseeländern großes Ansehen erlangte und das allgemeine Ziel der Wallfahrten ward, war in der benachbarten Mark Brandenburg zu Wilsnack: drei Hostien, welche bei dem Brande der Kirche zu Wilsnack im J. 1383 unversehrt geblieben waren 1 ) und viele Wunder thaten.

Eine andere Veranlassung hatte das Heil. Blut zu Crakow und Güstrow. Im J. 1325 hatten nämlich die Juden zu Crakow und im J. 1330 die Juden zu Güstrow sich eine Hostie zu verschaffen gesucht und dieselbe durchstochen, worauf denn die Hostie Blut vergossen und bei ihrer Wiederauffindung durch ihre Blutflecken Klage erhoben haben soll. Im J. 1330 mußte die ganze Judenschaft zu Güstrow auf den Holzstoß wandern. Jedoch erlangte hier das Heilige Blut kein bedeutendes Ansehen, obgleich ihm eigene Kapellen gestiftet waren.

Die Geschichte von der Durchbohrung von Hostien durch Juden wiederholt sich im Mittelalter überall in derselben Gestalt. Durch das häufige Vorkommen hat jeder einzelne Fall in den Augen der Welt in der That nicht so große Bedeutung, als für den Forscher die Wiederkehr des Ereignisses. Die Judenverbrennungen im Mittelalter gleichen den Hexenverbrennungen im 16. und 17. Jahrhundert. Man sieht den einzelnen Hexen=Processen grade nicht viel Ungewöhnliches an, weil die meisten einander gleich sind: Anklage, Geständniß und die herkömmliche Strafe des Feuertodes für die Sünde der Ketzerei sind die gewöhnlichen, nüchternen Artikel der Protocolle. Aber forschende Augen erkennen in dem ganzen Wesen der Hexenverfolgungen eine tiefe moralische Verdorbenheit: Finsterniß und Aberglauben durch die Zurückdrängung des Geistes der Reformation bei dem armen Volke, von der einen, und Benutzung der Dummheit zur Kuppelei, von der andern Seite, und dazu die Feigheit der nach dem todten Buchstaben des katholischen Gesetzes urtheilenden Gerichtsgewalt, welche ohne Zweifel viele Schändlichkeiten sah, aber nicht aufzudecken und dem Volke nicht zum Rechte zu verhelfen wagte. Die Hexenprocesse sind die wahren Stempel der Zeit der - Blüthe der Jurisprudenz.

Ähnlich, wenn auch anders, verhält es sich mit den Judenverfolgungen im Mittelalter. Nach allen Forschungen war der

|

Seite 209 |

|

Charakter der Juden im Mittelalter 1 ), wie er noch heute häufig sich zeigt und sich seit Jahrtausenden gezeigt hat; eine Volksindividualität läßt sich in einigen Jahrzehenden nicht verwischen, namentlich wenn der religiöse Aberglaube genährt wird, und "Halsstarrigkeit" ist bekanntlich das alttestamentliche Erbtheil der Juden; kein Mensch geht widerwilliger in die Eigenthümlichkeit einer neuen Heimath ein, als der Jude. - Die Beschäftigung der Juden war auch im Mittelalter der Handel, ihr Ziel war Gewinn durch Wucher; sie waren die Geldmäkler und Pfandleiher und standen als solche grade nicht in Ansehen, wenn man sie auch gebrauchte; sie standen daher unter unmittelbarem fürstlichen Schutze als fürstliche "Kammerknechte". Die allein seligmachende Kirche stand im Mittelalter allein herrschend da; jeder Abfall von ihr, jede Häresie, ward mit dem Feuertode bestraft: die Duldung eines andern Glaubensbekenntnisses war unbekannt, wenn auch mancher seinen besondern Glauben haben mochte. Daher war der unmittelbare fürstliche Schutz der Juden notwendig. Durch diese Lage fühlte sich aber der Jude gedrückt, wenn er auch in großer Unwissenheit lebte; Schlauheit vertrat bei ihm die Stelle der Bildung. Daher haßte er die Christen; es war ihm eine Freude, seiner Bosheit gegen ihren Glauben durch Verhöhnung, Spott und Abwendigmachung Luft zu machen 2 ). Der Christ aber haßte wieder den Juden wegen seiner Uebervortheilung, seiner Kriecherei und seines Unglaubens nach damaligen Ansichten. Daher war das Verhältniß zwischen Juden und Christen im Mittelalter ein durchaus feindseliges, ein Verhältniß, wie es in rohen Ländern und Städten noch heute gefunden wird, und die Juden sind von vielen Schändlichkeiten eben so wenig freizusprechen, als die starre Anwendung des canonischen Rechts gegen die Juden zu billigen ist. Die Judenverfolgungen im Mittelalter sind der ächte Stempel einer allein seligmachenden Kirche, welche lieber bestraft, als belehrt. Aber auch die Juden tragen große Schuld, daß häßliche Flecken auf

"In his deliramentis homiues ignari, ne dicam stulti, redemptorem exspectant, - - quem in foribus inter tonitrua et fulgura frustra exspectant. - - Quorum mos, regi regum Jesui quotidie imprecari, execrari divos, illudere virgini theotoco sanctissimae, mysteriis nostris omnibus et mystis, quos derasulos vocant, coelitibus denique omnibus quos nos patronos adoramus, rogare solemniter, ut imperium romanum intereat. Si e nostris quemquam dolis ceperint, obsequi se putant priscis suis numinibus. Quot infantium generis nostri, non dico paria, sed millia, insontissimos vita exspoliarunt!"

|

Seite 210 |

|

manchen Personen haften; ihre Gemeinheit reizte zum Zorn, und sie waren schlau genug, um die Thorheit ihrer Racheversuche einzusehen. Endlich ergriff denn auch die Geistlichkeit und das Kirchenregiment begierig jede Gelegenheit, um die Lehre von der Transsubstantiation zu unterstützen, weil grade in dieser Lehre die Herrschaft der Kirche lag und fast jede Ketzerei sich in dem Abfall von dieser Lehre offenbarte.

Ein klares Bild von dem Zustande der Juden giebt die Geschichte des Heiligen Blutes in Sternberg, und daher ist dieselbe, wenn auch oft unbewußt ausgezeichnet, als eine Hauptbegebenheit in der Geschichte des Judenthums in Deutschland zu betrachten.

Wir besitzen über die Judenverbrennung zu Sternberg eine umfangreiche Litteratur. Der bekannte herzoglich=meklenburgische Rath und Professor Dr. Nicolaus Marschalk Thurius gab zuerst eine Darstellung dieser Geschichte in lateinischer Sprache mit dem Titel Mons stellarum heraus und putzte sie nach seiner Weise mit vielen lateinischen Redewendungen und allerlei ungehöriger Gelehrsamkeit aus. Er gab sie wiederholt heraus: zuerst ließ er sie im J. 1512 in der Druckerei des Hermann Barckhusen zu Rostock 1 ) und darauf im J. 1522 in seiner eigenen Druckerei zu Rostock drucken 2 ); die letztere Ausgabe hat Johannes Hübner zu Hamburg im J. 1730 neu aufgelegt. Marschalk sagt selbst, daß vor ihm diese Geschichte niemand beschrieben habe (quae res nullo certo adhuc autore in lucem prodiit). Jedoch existirte schon vor ihm über diese Begebenheit eine kurze Reimchronik, welche, mit zwei andern, hinten in die Original=Chronik des E. v. Kirchberg geschrieben ist 3 ); diese ist nur eine deutsche Nachbildung eines lateinischen Originals, welches, nach neuern Entdeckungen, schon im J. 1506 von dem Dr. Heinrich Bogher zu Rostock in dessen Etherologium herausgegeben ward 4 ); die plattdeutsche Nachbildung ist wohl nicht von Marschalk, wie ich früher vermuthet habe. Herausgegeben ist die deutsche Uebertragung dieses kurzen, unbedeutenden Gedichts in Henr. Köpken Memoria Conradi Lostii episc. Suerin., disputatio Rostoch. 1707, und hiernach von J. Hübner in dessen oben genannter Ausgabe von Marschalci Mons Stellarum, beide Male mit sehr schlechtem Texte. Nach Marschalks Arbeit erschien Michael Guzmer's, Predigers zu Sternberg, Kurzer Bericht von den zu Sternberg verbrannten Juden, Gü=

|

Seite 211 |

|

strow bei Joh. Jäger, 1629, hierauf von Jul. Ern. Hahn Dissertatio historica de hostia Sternebergae a judaeis confossa, Lipsiae, 1699, und endlich von dem bekannten Geschichtschreiber und sternberger Präpositus Dav. Franck Gründlicher und ausführlicher Bericht von denen durch die Juden 1492 zerstochenen Hostien.

Alle diese Bearbeitungen sind wesentlich auf die bekannten Bekenntnisse oder die sogenannte Urgicht der Juden gegründet, welche zuerst von Guzmer herausgegeben wurden, und enthalten weiter keine urkundliche Forschung.

Freilich ist diese Urgicht die Hauptquelle der ganzen Geschichte; es sind aber noch andere Nachrichten vorhanden, welche ein besonderes Licht auf die Begebenheit werfen. Die geschichtlichen Quellen sind, außer den in Folge des Ereignisses ausgestellten Urkunden, jetzt folgende:

1) das erste Verhör=Protocoll vom 29. Ang. 1492 1 )

und

2) das Schlußbekenntniß oder die Urgicht der Juden vom 22. Oct. 1492 2 ).

Das erste Verhör=Protocoll ist erst vor kurzem im großherzogl. Archive zu Schwerin aufgefunden und bisher noch nicht bekannt gewesen; es enthält mehrere neue, früher unbekannte Vorkommenheiten. - Die Urgicht der Juden war auf eine hölzerne Tafel geschrieben 3 ), welche im Rathhause zu Sternberg hing, aber in dem Brande von 1659 umkam; sie ist durch Guzmer's Bericht erhalten und in Franck's Bericht wieder abgedruckt. Das hier mitgetheilte Exemplar ist von einer mit der Begebenheit gleichzeitigen oder doch nur wenig jüngern Abschrift im großherzoglichen Archive zu Schwerin genommen. Es ist also jede Hyperkritik, welche die Aechtheit dieser Aufzeichnung verdächtigen will, ohne Grund.

Aus der Vergleichung beider Protocolle geht aber hervor, daß das Complott der Juden sehr verzweigt war und die Treulosigkeit des sternberger Priesters Peter Däne erst bei dem letzten Verhör als eine isolirte Begebenheit ans Licht kam.

Der Zusammenhang der Begebenheit ist folgender:

In Sternberg wohnte ein Jude Eleasar, welcher weit verzweigte Verbindungen im Lande hatte und diese zur Sättigung seiner Rache benutzte. Er versuchte seine Künste zuerst in Penzlin. Hier lebte ein Franziskanermönch als Kapellan in

|

Seite 212 |

|

weltlichen Kleidern. Diesen hatte ein Jude Michael zu Penzlin schon ein Jahr lang zum Uebertritt zum Judenthume bearbeitet. Dies war jedoch vergeblich gewesen, bis Eleasar selbst im Anfange des Monats Februar, um Lichtmeß, 1492, nach Penzlin kam und im Vereine mit Michael und einem Juden Jacob aus Rußland 1 ) den Mönch bewog, daß er Jude ward. Eleasar reiste wieder nach Hause, Michael und Jacob aber zogen mit dem Mönch nach Friedland, wo ihm die Juden eine Mark aus ihrer Opferbüchse zur Zehrung schenkten. Hier bestürmten nun sämmtliche Juden den abtrünnigen Mönch, daß er ihnen eine geweihete Hostie verschaffe, und gaben alle ihre Bereitwilligkeit zu erkennen, den Kauf des Sacraments durch Geld zu unterstützen. Auch die Juden zu Röbel gaben ihre Zustimmung zur Bestechung des Ueberläufers und der Jude Smarghe zu Parchim gab Rath und That und einen Goldgulden. Der Mönch weihete also eine Hostie und brachte sie selbst nach Sternberg, wohin Jacob gereiset war, und nachdem Eleasar und Michael von einer Reise zu dem Herzoge Magnus nach Schwerin zurückgekehrt waren, nahmen diese drei Juden die Hostie in Empfang. Eine zweite große Hostie kauften die Juden von einer Christenfrau zu Teterow für 10 Schillinge und beschnitten sie zu der Form einer kleinen Hostie. Noch eine andere große Hostie erlangten die Juden zu Penzlin, nachdem der Mönch abgereiset war, und behielten sie bei sich.

Hiemit war aber Eleasar noch nicht zufrieden, sondern er suchte noch mehr Leute zum Abfall zu bringen und seinen Muthwillen zu treiben; er bereitete für die nahe bevorstehende Hochzeit seiner Tochter, zu welcher er eine große Zahl gleichgesinnter Genossen erwartete, ein großes Rachefest vor. Es wohnte in Sternberg ein Priester Peter Däne, Vicar an dem Altare Aller Heiligen. Dieser hatte bei Eleasar einen Grapen für 4 Schillinge versetzt. Der Grapen gehörte aber seiner ehemaligen Köchin, welche er nach den kurz vorher von dem Bischofe Conrad Loste zu Schwerin veröffentlichten Synodal=Schlüssen hatte entlassen müssen; das trunksüchtige Weib lag nun dem Priester täglich vor der Thür und forderte ihren Grapen wieder 2 ). Peter Däne bat nun den Eleasar um den Grapen; da aber der Priester kein

Dyn art to Penslyn sek vernyget,

Een mönk der gestlichheit vortyget,

Dorch dy thot he in Rutzen nedder,

Noch twe hostien he dy ghifft,

Dar mede din volck een spott drifft.

|

Seite 213 |

|

Geld hatte, das Darlehn und die aufgeschwollenen wucherischen Zinsen zu bezahlen, so ließ ihm der Jude das Pfand für das Versprechen, ihm das Sacrament geben zu wollen. Der Jude wollte ohne Zweifel ganz sicher gehen und wirklich geweihete Hostien haben. Es würde eine solche Unverschämtheit von der Seite des Juden und eine solche Armuth und Pflichtvergessenheit des Priesters unglaublich erscheinen, wenn man nicht wüßte, daß am Ende des 15. Jahrh. alle gesellschaftlichen Verhältnisse im höchsten Grade zerrüttet waren, und man weiß in der That nicht, was man mehr beklagen soll, die Verirrung des Einzelnen oder die Versunkenheit des Ganzen. Indessen läßt es sich denken, daß sich die Begebenheit anders zugetragen habe, als sie in dem Protocolle ausgezeichnet ist. Die Geschichte mit dem Grapen, also die ganze Verwickelung des Priesters Peter Däne in die Begebenheit, kommt nur in dem letzten Bekenntnisse der Juden vor; es ist auch fast unglaublich, daß P. Däne einen Grapen nicht sollte haben einlösen können, sondern sich zu einer so pflichtwidrigen Handlung haben hinreißen lassen. Bei den Juden lebte noch im vorigen Jahrhundert die Sage 1 ), Peter Däne habe an Eleasar nicht einen Grapen, sondern den Kelch von seinem Altar versetzt; er habe diesen gebrauchen müssen und Eleasr habe seine Noth gemißbraucht. Möglich also, daß die Juden, welche um die Pfandgeschichte wußten und doch ihren Tod vor Augen sahen, diesen Umstand verschwiegen, um vielleicht den Priester zu retten.

Peter Däne ließ sich bereitwillig finden. Am Sieben=Brüder=Tage, den 10. Julius 1492, weihete der Priester auf dem Altare Aller Heiligen zwei Hostien, wickelte sie in ein Stück Seide, welches er von der Decke des Altars der Heil. Drei Könige abgeschnitten hatte und brachte sie am andern Tage dem Eleasar; Eleasars Frau versteckte sie in eine Tonne mit Federn, welche zur Aussteuer ihrer Tochter bestimmt waren.

Am 20. Julius feierte Eleasar die Hochzeit seiner Tochter mit dem Juden Simon und hatte dazu seine Mitschuldigen und außerdem eine große Menge Juden, alle gleicher Gesinnung, aus vielen Städten des Landes geladen. Am Morgen des Hochzeitstages um 8 Uhr holte Eleasars Weib die Hostien hervor, übergab sie ihrem Manne, welcher damit in eine Laube hinter dem Hause ging, wo er dieselben auf einen eichenen Tisch legte. Fünf Juden: Eleasar, sein Schwiegersohn Simon, Michael Aarons Sohn von Neu=Brandenburg, Schünemann aus Friedland und Salomon aus Teterow, nahmen nun Nadeln und durchstachen mit fünf Stichen eine Hostie, aus welcher sogleich

|

Seite 214 |

|

Blut floß. Dies bezeugten späterhin Eleasars Weib und ihr Schwiegersohn Simon. Am Abend des Hochzeitstages stachen die Juden in der Stube mit Messern nach beiden Hostien Eleasars Weib nannte noch fünf Juden als Mitschuldige, nämlich Sitan Kaszeriges aus Franken, David von Parchim, Meister (?) Leispe, Jsrael und Hamburg.

Bei nüchternem Sinne überfiel aber die Juden doch eine große Furcht, obgleich sie sich durch einen Eid zur Geheimhaltung des Vorgefallenen verbunden hatten. Eleasar hieß seinem Weibe, die Hostien zu vernichten; aber es wollte ihr weder mit Feuer, noch mit Wasser gelingen; als sie dieselben bei dem Mühlenthor in den Mühlbach werfen wollte, sank sie mit den Füßen in einen großen Stein, welcher derselbe sein soll, der an der südlichsten Hauptpforte der Kirche eingemauert ist. Jetzt wollte Eleasar mit dem "Gott der Christen" nichts weiter zu schaffen haben; er mochte auch schon Verrath fürchten: daher gab er seinem Weibe die Hostien mit dem Auftrage, sie dem Priester wieder zuzustellen.

Eleasar aber machte sich aus Furcht vor der Strafe, die ihn ereilen könnte, aus dem Staube; er trat eine weite Reise an, nahm die beiden penzlinschen Hostien mit sich und wird nicht weiter in der Geschichte genannt. Sein Weib steckte nun die Hostien in einen hölzernen "Leuchterkopf" und brachte sie am 21. August zu Peter Däne mit den Worten: "Hier habt Ihr Euren Gott wieder und verwahret ihn". Peter Däne gedachte sie wieder in die Kirche zu bringen oder sie auf dem Kirchhofe zu begraben; da er aber diesen seinen Vorsatz nicht ausführen konnte, so vergrub er sie auf dem Fürstenhofe an der Stadtmauer. In der Nacht soll ihm nun ein Geist erschienen sein, welcher ihm fortan keine Ruhe gelassen, und ihn vermocht haben, die Vergrabung des Sacraments, die ihm angeblich durch ein Wunderzeichen offenbart sei, seinen Mitpriestern anzuvertrauen. Er reiste daher nach Schwerin und zeigte den Vorfall dem Dompropst an, in der Hoffnung, Ruhe und Versöhnung zu finden. Das Dom=Capitel trug den Herzogen Magnus und Balthasar die Sache vor; nach eingeholten Bedenken der Bischöfe von Schwerin, Ratzeburg und Camin begaben sich denn am 29. August die Herzoge in Begleitung vieler Prälaten, Geistlichen, Räthe und Lehnmänner nach Sternberg. Peter Däne mußte die Hostien ausgraben, welche darauf in großer Procession in die Kirche gebracht wurden.

Die Herzoge stellten nun ein Verhör an, bei welchem das erste Protocoll 1 ) niedergeschrieben ist. Aus demselben geht nun hervor, daß bei diesem Verhöre Peter Däne's Schuld und über=

|

Seite 215 |

|

haupt der ganze Verlauf der Sache völlig verschwiegen ward. Es wurden nur die Hostien von Penzlin und Teterow erwähnt; Peter Däne wird nur ein "Priester genannt, welcher vielleicht von göttlicher Furcht bewogen, das Sacrament an sich genommen" und von einem Geiste ein "Wahrzeichen" zur Ehrung des Sacramentes erhalten habe. Genannt werden nur der Jude aus Rußland und der verlaufene Mönch aus Penzlin; Eleasar war verschwunden, die Hochzeitsgäste waren wieder zerstreut, und so hoffte man wahrscheinlich, die Sache unterdrücken zu können, da Eleasar's Weib, welches alles wußte und alles mit angesehen hatte, nichts verrieth und auch die Theilnahme des Priesters verschwieg.

Die Herzoge begnügten sich aber hiemit nicht, sondern ließen sämmtliche Juden im Lande gefänglich einziehen, nach Sternberg führen und hier am 22. Oct. peinlich verhören; es waren 65 Mitschuldige: 5 hatten die Hostien durchstochen und 60 (dortich pâer) hatten das Verbrechen mit Rath und That gefördert. In dem letzten peinlichen Verhöre 1 ) gestanden in der "Urgicht" Peter Däne und Eleasar's Frau alles, was in Sternberg geschehen war, und die übrigen Juden alle Vorgänge vor der Mißhandlung der Hostien.

Nach diesem Geständniß der Uebelthaten, welche von so viel Gemeinheit begleitet waren, mußten die Herzoge nach den damaligen Rechtsansichten der Gerechtigkeit freien Lauf lassen. Es ward sogleich das Urtheil gesprochen und am 24. Octbr. 1492 nach den Satzungen des Rechts vollzogen. Es waren 25 Männer und 2 Frauen, die Mütter der Braut und des Bräutigams, welche am 24 Octbr. (Mittwoch vor Simonis und Judä) 1492 vor der Stadt Sternberg auf einem Berge vor dem lukower Thore, welcher seitdem der Judenberg 2 ) genannt wird, in

(Anastasia) Sy vurchte sy worde betrogin

vnd daz dy rede were gelogin;

der bodeschaft hatte sy me virnomen.

Da vur so warin czwene komen

von fremden landen wandirn

ir eyne nach dem andirn.

Jglicher also nante sich

iren man von Mekilnborg Hinrich.

Dy worden beyde gesterbit

vnd iemirlich virterbit:

Zu Borczow by der molen gar

ir eynre wart irtrenkit zwar

in dem waszir Stobenitze:

der tod im quam von synre vurwitze.

Wy wart des andirn tod gewant?

Vor Sterrenberg wart der gebrant.

|

Seite 216 |

|

Gegenwart der Landesherren die Strafe der Ketzer, den Feuertod, erlitten. Freilich mochte der edle Herzog Magnus über eine solche Greuelscene tief gerührt sein; aber er konnte wohl nicht der ganzen Ansicht seiner Zeit entgegenhandeln. Auch stimmte ihn das Benehmen der Juden grade nicht zur Milde. Kalt, vergrätzt und mienenlos gingen sie zum Tode 1 ). Da redete der Herzog Magnus noch einen Juden Aaron, dem er mehr Gefühl als den übrigen zutrauete, mit den Worten an: "Warum folgst Du nicht unserm heiligen Glauben, um durch die Taufe mit uns gleicher himmlischer Seligkeit zu genießen?" Aber Aaron antwortete sophistisch schneidend: "Edler Fürst, ich glaube an den Gott, der Alles kann und Alles geschaffen hat, an ihn, dessen Verehrung unsers Volkes Vater Abraham und sein Sohn Isaak und unsere andern Vorfahren, welche nie von unserem Glauben abgefallen sind, geboten haben. Er, so glaube ich, ließ mich Mensch werden und Jude. Hätte er mich zum Christen haben wollen, so hätte er mich nicht meinem heiligen Bekenntnisse zugewandt. Wenn es sein Wille gewesen wäre, hätte ich ein Fürst sein können, wie Du!" Da schwieg er und knirschte mit den Zähnen. Alle aber gingen mit festem Muthe, ohne Widerstreben und Thränen zum Tode und hauchten mit alten, heiligen Gesängen ihr Leben aus.

Es sollte aber nicht allein die Schaar der Schuldigen, sondern das ganze Judenvolk in Meklenburg die Schuld büßen: man wollte ähnliche Auftritte für immer abwenden. Alle andern Juden, welche an diesem Verbrechen unschuldig befunden waren, wurden mit ihrer Habe, mit Weib und Kind aus Meklenburg verbannt. Der Braut, welche unschuldig befunden war, schenkten die Herzoge das Leben. Eleasar war verschwunden.

Das Haus 2 ) des Juden Eleasar, in welchem die That verübt war, nach der Urgicht an der Ecke der pastiner Straße (vp der Parstynschen strâten ôrde), dem Kirchhofe gegenüber, ward abgebrochen; die Hausstelle lag als ein "verbannter" Platz noch lange wüst. Da das Vermögen der verbrannten Juden den Landesherren anheimfiel, so gehörte ihnen auch die Hausstelle. Bei der Verlegung des Hofgerichts nach Sternberg im J. 1622 erbaueten sie auf der Stelle ein Haus, welches in dem Brande von 1659 eingeäschert ward. Die Stelle, welche von der städtischen Gerichtsbarkeit befreiet war, ward lange Zeit die Präsidentenstelle genannt, bis im J. 1701 der nachmalige Burgemeister Johann Vorast von dem Herzoge die Erlaubniß erhielt, die Stelle gegen Erlegung eines jährlichen Canons wieder

|

Seite 217 |

|

zu bebauen. Im J. 1716 verkaufte Vorast das Haus an den Schulrector und darauf an den Hülfsprediger Franck, der es im J. 1718 noch bewohnte.

Der Priester Peter Däne war nach Rostock gebracht, wo der bischöflich=schwerinsche Official wohnte, und hier durch ein geistliches Gericht ebenfalls zum Feuertode verurtheilt. In Gegenwart der Landesherren, vieler vornehmer Männer und Priester ward er am 13. März (Mittwoch nach Gregor) 1493 seines Priesteramtes entsetzt, geschoren und in kurzen, weltlichen Kleidern dem Büttel übergeben, welcher ihn vom Markte auf einem Karren durch die Stadt führte, an den Straßenecken mit glühenden Zangen zwickte und ihn vor die Stadt zum Richtplatz brachte. Alle diese Marter und den Tod litt er ergeben und reumütig.

In Johann Berckmanns stralsundischer Chronik 1 ) stehen die merkwürdigen Worte:

"He wortt tho Rostog afgewyett vnd vp allen ordenn der stratenn mitt gloyendenn tangenn thobrandt vnd getagen, dar na vorbrandt. Do vorsan sich hertich Magnus darna vnd were nicht vorbrandt gewesen, wen idt nicht geschehen were, he hedde em latenn bothenn, den wor he (?) (ehe?) von forstenn gehort iß".

Hieraus erhellt die milde Gesinnung des Herzogs, welcher wohl dem strengen Eifer der Geistlichkeit nicht trauete. Er hätte, so ist wohl die Ansicht des Chronisten, bei eigenem Verhöre vielleicht andere Erfahrungen gewonnen.

Diese Begebenheit war das letzte Beispiel eines bittern Glaubenshasses zwischen Juden und Christen, welcher vor dem Lichte der Reformation verschwand, wenn auch geringere Plackereien überall bis auf den heutigen Tag fortgedauert haben.

Mit der Verbannung aller andern, an dem Hostienfrevel unschuldig befundenen Juden verschwanden auf fast 200 Jahre alle Juden aus Meklenburg: theils wurden die Juden in Meklenburg nicht geduldet, theils war Meklenburg von den Rabbinen in den Bann gethan 2 ). Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, unter dem Herzoge Christian I. Louis, siedelten sich die ersten Juden wieder in Meklenburg an, und zwar in Schwerin 3 ). In der Stadt Sternberg aber, welche besonders mit dem Banne belegt war, wohnten noch hundert Jahre später, im J. 1769, keine Juden, obgleich sie sich damals schon fast in allen Städten Meklenburgs wieder eingenistelt hatten 4 ).

|

Seite 218 |

|

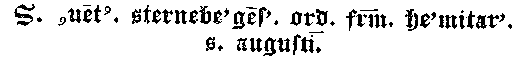

4. Die Heilige Bluts=Kapelle.

Da nun einmal ein Wunder geschehen sein sollte und dasselbe mit einer so furchtbaren That besiegelt war, so konnte man auch nicht umhin, dem Gegenstande des Fanatismus eine den Begebenheiten angemessene Verehrung zu beweisen; auch mochte die Geistlichkeit ans einer so ungewöhnlichen Geschichte möglichst viel Nutzen ziehen wollen. Für die Stadt Sternberg ward aber die Begebenheit für eine ganze Generation eine reiche Erwerbsquelle, welche sie auch wohl benutzte und um so ruhiger benutzen konnte, als kein christlicher Laie in der Stadt an der ganzen Geschichte thätigen Antheil genommen hatte: die Stadt war unschuldig, wie man in ähnlichen Fällen zu sagen pflegte. Zuerst lockte das geschehene Wunder viele Andächtige und Neugierige herbei. Bald aber that das Wunder wieder Wunder, und so stieg der Ruhm des einstweilen auf dem Hochaltare der Kirche niedergesetzten "Heiligen Blutes" so sehr, daß man auf eine abgesonderte, eigene Verehrung denken mußte. Wahrscheinlich gefiel der Domgeistlichkeit zu Schwerin der ganze Handel nicht sonderlich, weil das schon im Ansehen gesunkene Heilige Blut im Dome zu Schwerin noch weniger besucht werden mußte, wenn ein so gefährlicher Nebenbuhler in der Nähe war. Aber da man von Anfang an mit großer Consequenz und Oeffentlichkeit gehandelt hatte, so mußte man vorwärts.

Die Geistlichkeit beschloß also, eine Kapelle zur Verehrung des Heiligen Blutes zu erbauen. Man wählte dazu das westliche Ende des südlichen Seitenschiffes der Kirche, dem Schauplatze der Geschichte des Heiligen Blutes gegenüber, mit einer eigenen Vorhalle, um den Gottesdienst in der Pfarrkirche nicht zu sehr zu stören. Schon am 19. März 1494 gaben der Bischof und das Domkapitel von Schwerin zum Bau einer Kapelle ihre Zustimmung, bestimmten dabei jedoch zugleich über die Vertheilung der Opfer 1 ). Ein Dritttheil der eingehenden Opfer ward dazu bestimmt, die Kapelle zu bauen und eine Vicarei zur Haltung eines täglichen Gottesdienstes vom Leiden Christi zu dotiren; sobald dies alles geschehen sei, sollte dieses Dritttheil an die bischöfliche Domkirche zu Schwerin gehen, - wahrscheinlich zur Entschädigung für die Entziehung von Wallfahrern. Das zweite Dritttheil sollte an den Pfarrer der Kirche zu Sternberg, das dritte Dritttheil an das vor

|

Seite 219 |

|

kurzem gestiftete und jüngst gesicherte Dom=Collegiat=Stift zu Rostock fallen 1 ). Bald darauf bestätigte auch der Papst Julius II. dem Pfarrer zu Sternberg und dem Collegiat=Stifte zu Rostock diese Anordnung 2 ). An dieser, übrigens nicht grade ungerechten Vertheilung des Opfers, und überhaupt wohl an der Betreibung der ganzen Geschichte, hatte ohne Zweifel den meisten Anteil der in der Urkunde vom 19. März 1494 genannte schweriner Dompropst Magister Johannes Goldenboge, ein angesehener Prälat aus einem meklenburgischen Adelsgeschlechte, welcher zugleich Pfarrherr zu Sternberg war; er war im J. 1503 Dompropst von Schwerin, Domdechant von Bützow, Domherr von Güstrow und Rostock und Pfarrer von Sternberg.

Schon im J. 1496 war die Kapelle fertig, indem am 11. Nov. 1496 Curt von Restorf auf Mustin "den werdigen heren in der nyen capellen tôme Sterneberghe" 12 Mark jährlicher Pacht aus seinem Dorfe Witzin "zu treuer Hand der Herzoge Magnus und Balthasar" verpfändete. Im J. 1506 war das zum Bau und zur Ausrüstung der Kapelle bestimmt gewesene eine Dritttheil der Opfergelder schon an die schweriner Domkirche übergegangen. Die Kapelle steht noch heute, wohl erhalten; sie ist an dem westlichen Ende des südlichen Seitenschiffes, neben der westlichen Hauptpforte der Kirche, an welcher der Stein mit den Fußtapfen eingemauert ist, angebauet und über die Seitenwand der Kirche, um Raum zu gewinnen, hinausgerückt; in der Verlängerung des Seitenschiffes neben dem Thurme hat die Kapelle eine eigene Vorhalle. Nach dem Baustyle der Zeit hat die Kapelle zwei weit geschweifte, etwas gedrückte und schwerfällige, schr große, viertheilige Fenster, welche neben den geschmackvollen Fenstern der Kirche bedeutend abstechen. Auf den gemauerten Schranken der Kapelle nach der Kirche hin stehen noch hohe eiserne Gitter.

Das Heilige Blut von Sternberg gelangte bald zum größten Ansehen nicht allein in Deutschland, sondern in ganz Europa und wirkte unzählige, große Wunder 3 ). Blindgeborne wurden

Die Klassen der Wunder, welche er aber aufzählt, gehen schon ins Wunderbare."Locus totus a tempore eo frequentissimus, non a Germania prima ac secunda, sed Europa tota petitur, miracula maxima praestat, quae longiora sunt, quam ut a me libello hoc comprehendi possint, dignissima certe, quae separatim libro uno referrentur".

|

Seite 220 |

|

in großer Zahl sehend, Taube hörend, Lahme gehend, Ertrunkene lebendig, Kranke jeder Art gesund; ja selbst Kerker thaten sich auf, Ketten zerbrachen, Räuber entflohen!

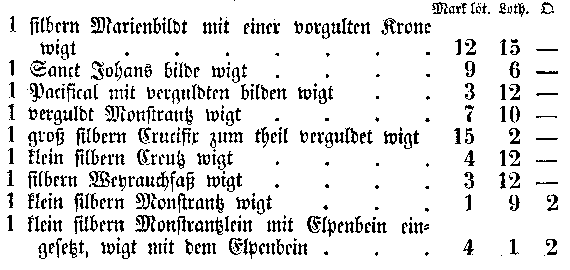

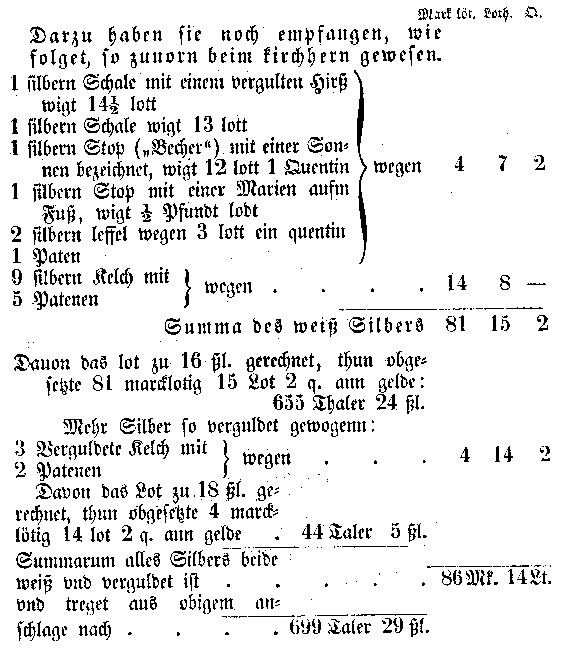

Unter diesen Umständen hob sich der äußere Gottesdienst in der Kirche rasch. Von einem Theile des Opfers ward der Priester erhalten, welcher täglich die Zeiten von dem Leiden Christi hielt. Nach der Visitation vom J. 1534 wurden durch Vermittelung der Fürsten mit der Zeit sechs Commenden für sechs Priester gestiftet, welche täglich die "Zeiten" in der Heil. Bluts=Kapelle zu singen hatten. Neben diesen war ein sogenannter Ostensor angestellt, welcher täglich zwei Male das Heilige Blut zur Verehrung der Gläubigen zeigen mußte; von den Ostensoren sind bekannt geworden:

| 1503. | Laurentius Stoltenborch (s. Jacobi Rozstockcensis scholasticus et canonicus ac etiam sancti cruoris miraculosi in Sterneberch pro tempore ostensor). |

| 1514. | Johann Wilhelmi, Priester. |

| 1523. | Dietrich Pyl, Priester, † 1523. |

Zur Hebung des Gottesdienstes hatten auch die Herzoge eine Vicarei in der Heiligen Bluts=Kapelle gestiftet: die Fürsten=Commende (perpetua commenda sacelli sacrosancti sanguinis nostri redemptoris, in ecclesia parrochiali Sternebergensi, noviter instaurata, cuius jus patronatus ad nos et nostros heredes pertinet: nach Urkunden der Herzoge Heinrich und Albrecht vom J. 1523). Die Vicarien waren:

| 1514. | Heinrich Wittenburg, Priester. |

| 1522. | Dietrich Pyl, † 1523. |

| 1523. | Johann Crivitz, welcher noch 1541 als Pastor zu Cobrow lebte 1 ). |

Vielleicht waren die fürstlichen Vicarien auch oft Ostensoren.

Im J. 1503 ward von dem schweriner Dompropst und sternberger Pfarrer Johannes Goldenboge und dem Ostensor Laurentius Stoltenborch die Brüderschaft des Heiligen Blutes und S. Annen gestiftet, deren Mitglieder, beiderlei Geschlechts, ununterbrochene Gebete in der Kirche und in der Heiligen Bluts=Kapelle halten mußten ("ad orationes, quae in ecclesia parrochiali, necnon in capella sancti cruoris miraculosi continue fiunt"), um die Gebete der Pilger fortzusetzen und sie in Gemeinschaft mit dem Heiligen Blute zu erhalten.

|

Seite 221 |

|