|

|

|

|

|

-

Jahrbücher für Geschichte, Band 89, 1926

- Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht

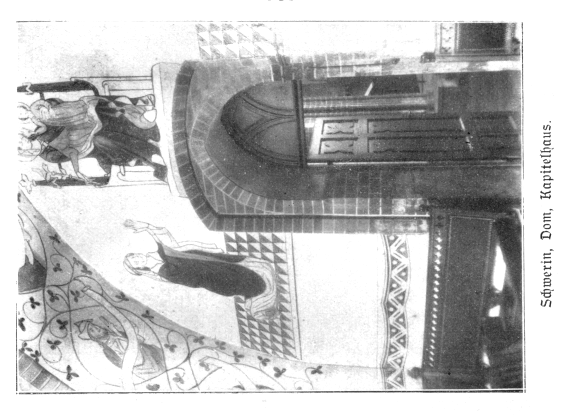

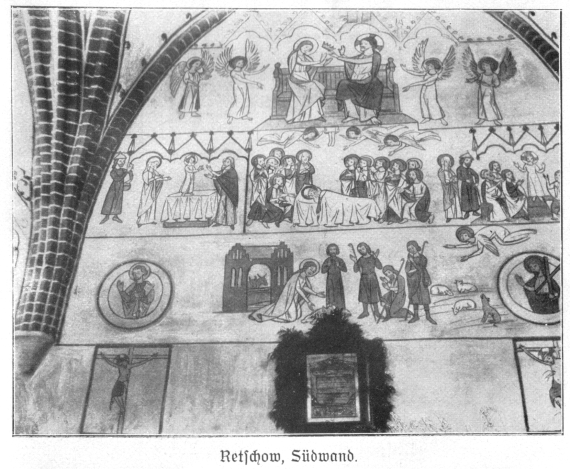

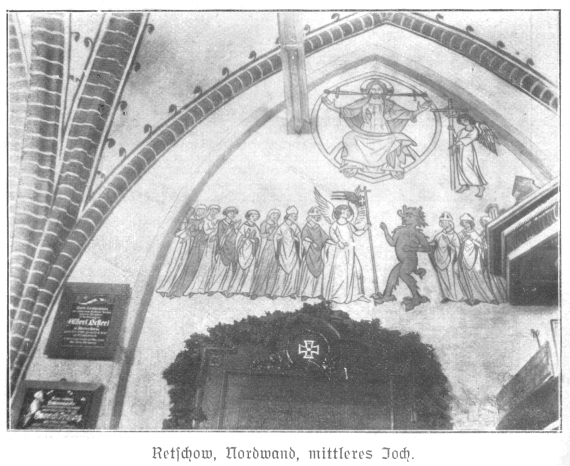

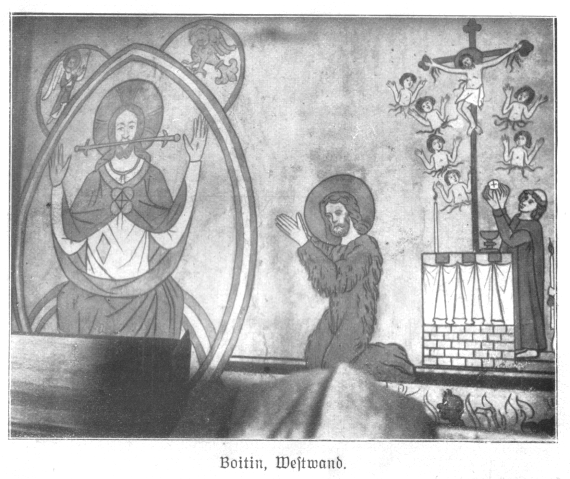

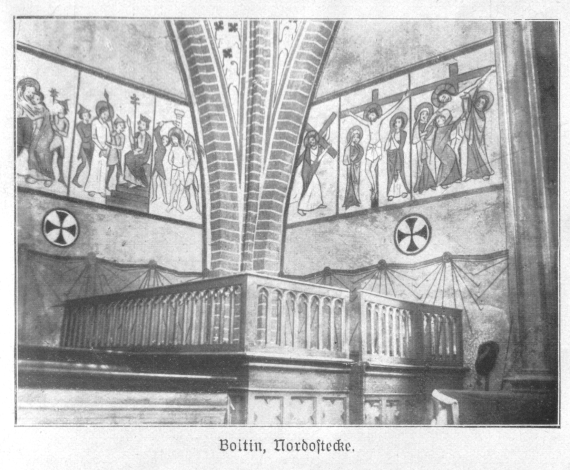

- Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400

- Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage

- Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924/1925

- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1924 bis zum 30. Juni 1925 : Schwerin, 1. Juli 1925

Jahrbücher

des

Vereins für mecklenburgische Geschichte

und Altertumskunde,

gegründet von Friedrich Lisch,

fortgesetzt

von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.

Neunundachtzigster Jahrgang.

herausgegeben vonArchivdirektor Dr. F. Stuhr,

als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schwerin, 1925.

Druck und Vertrieb der

Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.

Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.

|

|

|

|

Inhalt des Jahrbuchs.

| Seite | ||

| I. | Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht. Von Archivar Dr. Werner Strecker | 1 |

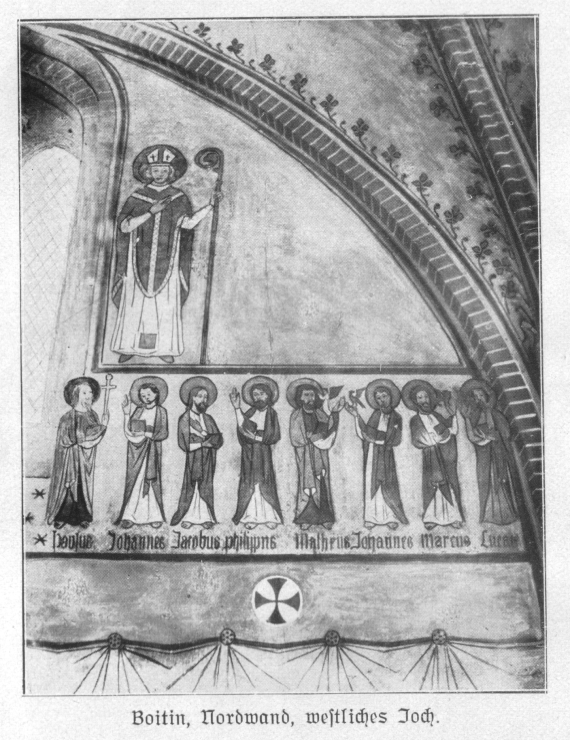

| II. | Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400. Von Dr. Werner Burmeister | 229 |

| III. | Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage. Von Generalmajor z. D. Julius von Weltzien, Rostock | 321 |

| IV. | Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin. Von Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Stieda, Leipzig | 325 |

| V. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924-1925. Von Archivdirektor Dr. Friedrich Stuhr | 357 |

| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 371 | |

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

|

|

|

|

- Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht

- Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400

- Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage

- Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924/1925

|

|

|

:

|

I.

Das vormalige

Küstengewässer

(Strand)

und die

Rechtsverhältnisse

in der Travemünder Bucht

von

Archivar Dr. Werner Strecker.

|

[ Seite 2 ] |

|

Die nachstehenden Ausführungen sind als Gutachten des Schweriner Geheimen und Hauptarchivs am 29. August 1925 dem Mecklenburg=Schwerinschen Ministerium des Innern eingereicht worden.

|

[ Seite 3 ] |

|

Inhalt.

| Seite. | |||

| Vorbemerkung | 5-7 | ||

| I. | Das Küstengewässer (Strand) an der Ostsee als landesherrliches Hoheitsgewässer | 8-86 | |

| Unterschied zwischen dem Rechtsstreit um die Travemünder Bucht und dem um die Binnengewässer (Dassower See usw.). Angebliche methodische Fehler unseres Gutachtens von 1923 | 8-10 | ||

| A. | Mittelalterliche Zeit | 10-29 | |

| Die Urkunde für Wismar von 1260, S. 10 f. Privilegien für Rostock von 1252, 1329 und 1358; landesherrliche Meereshoheit, S. 11-13. Verleihung von Seefischerei an das Kloster Neukloster 1219, S. 13-15. Der rügische Strand, S. 15-23. Die holsteinische Urkunde für Lübeck von 1252, S. 23 f. Hoheitsgewässer und Seefischereiregal an der pommerschen Küste, S. 24 bis 27. Desgl. am Doberaner Strande, S. 27 f. Seefischereiabgaben im Amte Ribnitz, S. 28 f. | |||

| B. | Neuere Zeit | 29-70 | |

| Ergebnisse der Akten über den Strandrechtsprozeß zwischen dem Grevesmühlener Amtmann und Wismar von 1595 ff. Strandhoheit bis zum schiffbaren Strom, S. 29-37. Angebliche Begrenzungen des Strandregals (Reitgrenze usw.); dem gegenüber tatsächliche Strandrechtsübung, S. 37-46. Harkenseer Zeugenverhör von 1616 (Strand bis zum Strom), S. 46-48. Erklärung für die Reitgrenze usw., S. 48-52. Irrige Behauptungen Rörigs über Befugnisse und Aufsichtsbezirke der Seestädte am mecklenburgischen Strande, S. 52-66. Strand bis zum Strom im rügischen Landrecht, S. 66 f. Analoge Verhältnisse in Mecklenburg noch im 18. Jahrhundert, S. 67-69. Ergebnisse. Strandhoheit abhängig von Küstenhoheit, S. 69 f. | |||

| C. | Die Fischerei im Küstengewässer | 70-86 | |

| Meeresfischereiregal im Mittelalter und in neuerer Zeit (Rügen) laut Abschnitt A, S. 70. Im mecklenburgischen Küstengewässer für die neuere Zeit nachgewiesen aus Streitigkeiten zwischen Rostock und den Ämtern Bukow und Ribnitz, 1618 ff., 1674/5, S. 71-80. Ferner | |||

|

[ Seite 4 ] |

|

| nachgewiesen aus dem Streit zwischen der Landesherrschaft und der Stadt Ribnitz (17. und 18. Jahrhundert), S. 80-85. Bericht des Amtes Grevesmühlen über das Strandregal von 1773, S. 85. Fortdauer der mittelalterlichen Rechtsverhältnisse am Strande noch im 18. Jahrhundert, S. 86. | |||

| II. | Gebietshoheit und Fischerei in der Travemünder Bucht | 87-189 | |

| A. | Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse | 87-122 | |

| Die custodia illius brevis maris, S. 87-89. Barbarossa-Privileg von 1188. Vergleichung mit dem Privileg für Rostock von 1252, S. 89-99. Fahrwasser und Reede, Lage der alten Reede, S. 100-103. Reede "im weiteren Sinne" S. 103 f. Fälle von 1455 und 1516, S. 104 f. Die Aussage von 1547, S. 105 f. Mecklenburgisches Strandregal bis zum Strom, S. 106-112. Fahrrecht, S. 112-122. | |||

| B. | Die angeblichen Reedegrenzen | 122-137 | |

| Peillinie Berg-Mühle, S. 122-128. Harkenbeck als interne Fischereigrenze, S. 128 f. Westgrenze, S. 129-135. Reede gleich Bucht, S. 135. Mangel einer Reedegrenze, S. 136 f. | |||

| C. | Die Fischerei | 137-189 | |

| Die Fischerei in der Lübecker Bucht bis 1500, S. 137 bis 144. Lübecker Fischereiverordnungen, S. 144-147. Die Bülowsche Wadenfischerei, S. 147-149. Fischreusenstreit, S. 150 ff. Schreiben Lübecks von 1616, S. 165 bis 170. Schriftsatz von 618, S. 171-177. Warnemünder Aussagen von 1618, S. 177 f. Nicht nur mecklenburgischer Krabbenfang, S. 178 f. Fall von 1658, S. 180 f. Lübecker Seefischereiabgaben?, S. 181 f. Mecklenburgische Fischerei und Verordnungen in neuerer Zeit. Küstenmeer, nicht Eigengewässer, S. 183-189. | |||

| Zusammenfassung | 190-191 | ||

Anlagen.

| I. | Der Wismarer Hafen | 192-208 | |

| II. | Urkundliche Nachrichten über Hoheitsgewässer und Meeresfischerei an der Küste von Rügen, Pommern und Pommerellen (Westpreußen) | 209-214 | |

| III. | Schiffsstrandungen an der mecklenburgischen Küste | 215-217 | |

| IV. | "Usque in" in der Bedeutung von "bis zu" in Urkunden der Reichskanzlei und anderer Kanzleien | 218-221 | |

| V. | Exzeptionsschrift des Lübecker Anwalts beim Reichskammergericht von 1618 | 222-227 | |

| Berichtigung zu S. 68 f. (Ausdruck "Räve") | 228 | ||

| Nachtrag zu S. 131 f. (Kämmereiprotokoll von 1804) | 228 | ||

|

[ Seite 5 ] |

|

I n unserem Bericht vom 31. August 1923 nebst dem Nachtragsberichte vom 12. Oktober desselben Jahres 1 ) haben wir gegen das Gutachten Stellung genommen, das Prof. Dr. Rörig unterm 11. Oktober 1922 über die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Lübecker Bucht erstattet und dessen wesentlichen Inhalt er in seinem Aufsatz: Hoheits- und Fischereirechte in der Lübecker Bucht, insbesondere auf der Travemünder Reede und in der Niendorfer Wiek (Zeitschrift für lübeckische Geschichte XXII, 1, 1923) veröffentlicht hat. Gegen unseren Bericht ist Prof. Rörig mit einem weiteren Gutachten aufgetreten, das vom 4. April 1924 datiert und "Mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede, rechts- und wirtschaftsgeschichtliches Gutachten" genannt ist. Auch diese zweite Abhandlung ist inzwischen in der Zeitschrift für lübeckische Geschichte XXII, 2 (1924) abgedruckt worden und zugleich als Sonderheft erschienen.

Wir bedauern, unsere Erwiderung darauf mit einigen persönlichen Bemerkungen eröffnen zu müssen. In seinem Vorwort erwähnt Rörig, daß wir die Absicht gehabt hätten, unseren Bericht von 1923 im Jahrbuche für mecklenburgische Geschichte zu veröffentlichen. Dies ist deswegen nicht geschehen, weil seither aufgefundenes Quellenmaterial uns in die Lage versetzte, unsere Darlegungen viel stärker stützen zu können, als es 1923 möglich gewesen war; ohne Verwertung dieses Materials kam also eine Veröffentlichung für uns nicht mehr in Betracht 2 ). Außerdem

|

Seite 6 |

|

hatten wir inzwischen das neue Rörigsche Gutachten erhalten, das manche bisher nicht berührte Fragen anregt. Wenn Rörig jetzt erklärt, daß wir den Abdruck nach Kenntnisnahme seines Gutachtens ganz aufgegeben hatten, so könnte dadurch der falsche Anschein erweckt werden, als ob wir uns besiegt fühlten. Dem soll hier ausdrücklich widersprochen werden, übrigens ist seinerzeit nach Lübeck mitgeteilt worden, daß wir nach dem Abschlüsse unserer weiteren Arbeiten eingehend und zusammenfassend im mecklenburgischen Jahrbuche berichten wurden. Daß dies im letzten Bande (1924) noch nicht geschehen ist, liegt lediglich daran, daß die Zeit bis zu dessen Ausgabe nicht genügte, um unsere Untersuchungen zu vollenden 3 ).

Es mag sein, daß unser Bericht von 1923 an einigen Stellen etwas lebhaft ist 4 ). Das ist erklärlich genug, weil Rörigs Darlegungen keineswegs nur wissenschaftlich zu bewerten sind. Sie haben durchaus den Zweck, angebliche Lübecker Rechte gegenüber Mecklenburg zu vertreten und, auf Grund einer Hypothese über die Grenzen der Travemünder Reede, eine Meeresfläche als Eigengewässer für Lübeck zu fordern, die dieses selbst in einem solchen Ausmaße bisher nicht beansprucht hatte. Eine ungerechtfertigte Schädigung der mecklenburgischen Fischerei ist denn auch die tatsächliche Folge gewesen.

Gegen eine temperamentvolle Erwiderung hätten wir nichts einzuwenden gehabt. Rörigs Ausführungen aber fallen durch eine Sprache auf, die nur noch als gereizt bezeichnet werden kann und sich an einigen Stellen zu persönlichen Ausfällen steigert, die wir aufs schärfste zurückweisen. Es richtet sich selbst, daß unsere Ab-

|

Seite 7 |

|

weisung der absurden Grenzlinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle- Harkenbeckmündung als "Pseudoakribie und Spiegelfechterei" bezeichnet und der Versuch gemacht wird, die von uns veranlaßte Bemerkung darüber im Januar/Februar-Hefte der Mitteilungen des deutschen Seefischerei-Vereins von 1924 als "bedauerliche Irreführung der öffentlichen Meinung" zu diskreditieren (S. 250). Wir werden den Unwert der Linie noch näher beleuchten, und unsere Darlegungen darüber möchten vielleicht geeignet sein, den Glauben an diese sonderbare Grenzhypothese in Rörigs eigener Brust zu erschüttern. Wenn weiter S. 225, Anm. 12, gewisse Aktenauszüge, die wir vorgebracht haben, als "zweifellos tendenziös" bezeichnet werden, so hindert uns nur der Umstand, daß wir einen amtlichen Bericht zu erstatten haben, daran, auf diese Bemerkung, die sich auch in den Ausführungen auf S. 224 kenntlich macht, die passende Antwort zu erteilen. Schließlich finden sich in dem Gutachten sehr ungerechtfertigte Angriffe gegen unsere Methode, auf die wir im Laufe unserer Untersuchungen noch näher eingehen werden. Es wäre ein Leichtes, solche Angriffe zurückzugeben. Auf welcher "historisch-induktiv vorgehenden" Methode beruht z. B. die unwahrscheinliche Behauptung, daß die Bewohner der mecklenburgischen und holsteinischen Küste bis etwa 1500 nicht in der Lübecker Bucht gefischt hätten, obwohl schon die wendische Zeit den Heringsfang kannte 5 ), oder die Behauptung, daß die Peillinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle "uralt" sei? Gleichwohl haben wir das Gutachten, unter Ausscheidung alles Persönlichen, sachlich geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in den folgenden Ausführungen enthalten. Es gereicht uns dabei zu besonderer Genugtuung, daß wir die von Rörig so heftig bekämpften Resultate unserer Untersuchung vom vorigen Jahre mit neuem Beweisstoff erhärten können.

Wir bemerken noch, daß beim Zitieren der Rörigschen Gutachten eine römische I die erste gedruckte Abhandlung von 1923, eine II die zweite von 1924 bezeichnet. Aktenzitate gelten für das Schweriner Archiv.

Übrigens sind wir uns keinen Augenblick darüber im Zweifel, wie die gut gemachte und siegesgewiß gehaltene Kampfschrift Rörigs von 1924 auf ihre Leser wirken muß, - solange bis wir darauf geantwortet haben.

|

Seite 8 |

|

I.

Das Küstengewässer (Strand) an der

Ostsee

als landesherrliches Hoheitsgewässer.

In seiner Abhandlung von 1923 ist Rörig davon ausgegangen, daß zu Beginn der Lübecker Schiffahrt und Seefischerei an den Küsten der Lübecker Bucht überall freies, herrenloses Meer gewesen sei. Die Lehre vom Küstengewässer und einer Herrschaft der Uferstaaten über dieses Gewässer habe sich erst viel später ausgebildet, als Lübeck an gewissen Teilen der mecklenburgischen und holsteinischen Küste bereits wohl erworbene historische Rechte besessen habe, die durch diese Lehre nicht mehr hätten beseitigt werden können. Infolgedessen nimmt Rörig unter Berufung auf Schücking und Rehm an, daß bei der Beurteilung der Rechtsverhältnisse in der Lübecker Bucht - von der uns hier nur ein Teil, die Travemünder Bucht, angeht - die völkerrechtlichen Regeln versagten und nur das örtliche Gewohnheitsrecht als maßgebend anerkannt werden könne. Um diese seine Meinung zu stützen, hat er auf den Schiedsspruch des Reichsgerichts über das Hoheitsrecht am Dassower See, der Pötenitzer Wiek und der Untertrave von 1890 hingewiesen, der dem historischen Gewohnheitsrechte gefolgt sei. Indessen ist gar nicht zu verkennen, daß sich dieser Spruch ganz wesentlich auch auf das Barbarossaprivileg von 1188 gründet, das damals noch für echt gehalten und vom Reichsgericht in einem für Lübeck günstigen Sinne ausgelegt wurde.

Zur Abweisung der von Rörig gezogenen Parallele haben wir in unserem vorjährigen Bericht bemerkt, daß es sich bei der Entscheidung von 1890 um Binnengewässer gehandelt habe und daß ein Hoheitsrecht über solche ohne Rücksicht auf Ufereigentum an sich möglich sei, über das Meer an der Küste dagegen nicht. Damit haben wir den Unterschied zwischen der Rechtsnatur des damaligen und des jetzigen Streitgegenstandes hervorheben wollen. Mag das Gewohnheitsrecht über den Besitz eines Binnengewässers entscheiden können, für ein Meeresgewässer trifft dies deshalb noch nicht zu. Es ist daher auch unzulässig, die Rechtsgutachten von Schröder und Laband über den Dassower See usw. ohne weiteres auf die Travemünder Bucht anzuwenden, wie Rörig es getan hat 6 ). Wenn nach Laband "historisch begründete Rechtstitel unbedingt die nur dispositiven Sätze des Völkerrechts über Grenzgewässer unwirksam

|

Seite 9 |

|

machen", so handelt es sich doch im jetzigen Streite überhaupt nicht um Grenzgewässer im Sinne vom Dassower See, Pötenitzer Wiek und Trave.

Daß anerkannte Grundsätze des Völkerrechts rechtsändernd gewirkt haben, ist nicht zu bestreiten. Im vorigen Jahre haben wir gesagt: "Drang, wie Rörig annimmt, der Begriff des Küstengewässers in Gestalt eines ganz neuen Rechtssatzes durch, so wäre es sehr zweifelhaft, ob nicht dieses neue Recht die bisherigen Verhältnisse in Hinsicht auf die Fischerei hätte beseitigen können." Dieser hypothetische Satz läßt nach Rörig (II, S. 219) "kaum eine ernstliche Erörterung zu". Es genüge, auf den dispositiven Charakter des modernen Rechtes am Küstengewässer hinzuweisen, von dem Rörig ebenso fasziniert ist, wie wir es von dem A-priori- Bestande des Rechtes am Küstengewässer sein sollen. Um die Richtigkeit unseres Satzes zu prüfen, müßte man die Fischereiverhältnisse an den Küsten verschiedener aneinander grenzenden Staaten historisch zu verfolgen suchen, und wir möchten glauben, daß sich Ergebnisse herausstellen würden, die uns recht geben.

Indessen kann es nicht unsere Aufgabe sein, die juristische Frage zu erörtern, ob in dem obwaltenden Streite das Völkerrecht oder das Gewohnheitsrecht zu entscheiden habe. Sondern wir wenden uns gegen die Behauptung, daß sich aus der gewohnheitsrechtlichen Entwicklung für Lübeck ein Anspruch auf Gebietshoheit am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Bucht bis zur Harkenbeck herleiten lasse, indem wir diese Behauptung mit historischem Beweismaterial widerlegen. Entschieden weisen wir den Vorwurf zurück, daß wir uns "allzu schnell auf vermeintlich allgemein gültige Normen" festgelegt hätten, und daß unser Ausspruch, Hoheitsrecht am Küstengewässer sei ohne Uferhoheit nicht möglich, "letzen Endes die theoretische Grundlage" unseres Gutachtens sein soll (II, S. 219). Wir kommen hiermit zu den beiden methodischen Fehlern, die Rörig (II, S. 233) in unseren Ausführungen entdeckt haben will. Der eine, schon angedeutete, soll darin bestehen, daß wir versucht hätten, "den modernen Begriff des Küstengewässers im Rechtssinne in die historische Entwicklung hineinzutragen". Damit werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Nicht wir haben a priori angenommen, daß es im Mittelalter ein Hoheitsgewässer an der Küste der Ostsee gegeben habe, sondern Rörig hat es a priori geleugnet. Weil er davon ausgegangen war, daß dem Strandherrn im Mittelalter kein Recht auf einen Teil der See zugestanden habe, so hatten wir es unternommen, die Richtigkeit seiner Ansicht zu prüfen. Wir fanden, daß verschiedene Urkunden

|

Seite 10 |

|

und Aktenstellen nicht mit ihr im Einklang stehen, und auf Grund dieser Queuen kamen wir zu der Überzeugung und glauben bewiesen zu haben, daß in der Tat bereits im 13. Jahrhundert die Strandhoheit einen Teil der See mit umfaßte. Das nennen wir induktive Methode. Dabei haben wir keinen Zweifel darüber gelassen, daß das, was wir als Küstengewässer bezeichnet haben, sich an Ausdehnung mit dem modernen Küstengewässer nicht vergleichen kann, wie ja auch Rörig (II, Anm. 51) wohl verstanden hat.

Der Ausdruck "Küstengewässer" allerdings kommt in unseren Quellen nicht vor. Das Gewässer, über das die Strandhoheit sich ausdehnte, gehörte eben zum Strande und fiel mit unter den Begriff des Strandes. Ob man diesen Meeresgürtel als Küstengewässer, Strandgewässer, Strand oder Strandmeer (vgl. Rörig II, Anm. 51) bezeichnen will, ist einerlei. Wir haben den Ausdruck "Küstengewässer" gewählt, weil die Rechtsbasis für die Hoheit darüber dieselbe war wie für die Rechte am modernen Küstengewässer, nämlich die Hoheit über die Küste. Daher läßt sich der überflutete Strand als ein Vorläufer des heutigen Küstengewässers bezeichnen, obwohl er in die schiffbare See nicht hinausreichte und obwohl die Rechte daran umfassender waren als die am modernen Küstenmeer.

Als zweiten methodischen Fehler unseres Gutachtens glaubt Rörig feststellen zu können, daß wir "Exzerpte aus Urkunden sehr verschiedener räumlicher Unterlagen einfach als Zeugnisse für einen vermeintlich einheitlichen Rechtsbegriff, das Recht am Küstengewässer," zusammengestellt hätten. Dieser Vorwurf wäre berechtigt, wenn wir uns auf Quellen wirklich fernliegenden Ursprungs berufen hätten. Daß aber die Rechtsverhältnisse an der holsteinischen, mecklenburgischen und rügisch-neuvorpommerschen Ostseeküste nicht gar so verschieden waren, ist von vorneherein wahrscheinlich und wird durch die Quellen vollkommen bestätigt.

Rörigs Polemik nötigt uns, auf die Urkunden, die wir angeführt haben, noch einmal einzugehen.

Da ist zunächst die Urkunde vom 26. September 1260 7 ), worin die Fürsten Johann und Heinrich von Mecklenburg der Stadt Wismar einen von ihr gekauften Heringszug bestätigten. Die Urkunde ist als Abschrift im Wismarer Privilegienbuche enthalten, das als zuverlässig anzusehen ist. Eine Hand des 15. Jahrhunderts

|

Seite 11 |

|

hat am Rande vermerkt: De heringtoge in Golvisse. Die Richtigkeit dieser Note steht dahin. Folgt man ihr aber, so würde es sich allerdings um Fischerei in fast eingeschlossenen Gewässern handeln. Es mag daher von dieser Urkunde abgesehen werden 8 ).

Die beiden folgenden Urkunden, die wir angeführt haben, sind das Privileg des Fürsten Borwin III. von 1252 für die Stadt Rostock, wodurch die Bürger mit dem Lehn der Fischerei (beneficio piscature) auf der Unterwarnow und im Meer (in marinis fluctibus), soweit sie sich hinauswagen wollten, ausgestattet wurden 9 ); weiter die Urkunde des Fürsten Heinrich II. von 1323, die eine Bestätigung des Lehns der Seefischerei (nur dieser) und die Beschränkung des Fischfanges auf das Meer am Strande des Stadtgebietes enthält 10 ).

Rörig weist darauf hin, daß alle diese Urkunden den Bürgern der beiden mecklenburgischen Städte ausgestellt seien, "die frühzeitig durch ihre Schiffahrt in mancherlei rechtliche Beziehungen zu den Gewässern vor ihrer Stadt getreten waren". Immerhin erscheint Rostock zuerst 1218 und ist nicht viel älter 11 ); Wismar wurde zwischen 1222 und 1229 gegründet und 1256 zur Residenzstadt gemacht 12 ). Die Urkunden zeigen, daß die städtische Entwicklung von den Landesherren gefördert worden ist. Fürst Borwin III. bestätigt 1252 den Rostockern zugleich das Privileg seines Großvaters von 1218 13 ), das das früheste Zeugnis für das Bestehen der Stadt bildet. Dieses erste Privileg von 1218 umfaßt be-

|

Seite 12 |

|

reits die Fischerei (piscationibus); und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch damals schon sowohl Seefischerei wie Binnenfischerei gemeint war. Wegen der ursprünglich absoluten Stellung der slavischen Fürsten, von denen all und jede Gerechtsame ausging, gab es um jene Zeit keinerlei Recht, das nicht durch landesherrliche Zugeständnisse erworben wurde. Außerdem verkaufte Borwin III. 1252 der Stadt die Rostocker Heide, verzichtete auf das Strandrecht im Hafen, sicherte die Berechtigung zur Einfuhr und Ausfuhr zu unter Vorbehalt des etwa zu erhebenden Zolles und verlieh das Stadtrecht für die Markscheide. 1264 gewährte er dann das Stadtrecht über den Warnemünder Hafen 14 ). Ganz deutlich läßt sich hier erkennen, daß die landesherrlichen Verleihungen mit der Entwicklung der schnell aufblühenden Stadt Schritt hielten. Es ist daher auch nichts darauf zu geben, daß Rörig (II, Anm. 37) annimmt, es habe sich bei der Urkunde von 1252 um eine nachträgliche Legalisierung eines bestehenden Zustandes gehandelt, ganz davon abgesehen, daß dies nicht beweisbar ist und daß auch aus einer nachträglichen Legalisierung ein landesherrliches Recht zu entnehmen wäre. Als 1358 der Herzog Albrecht II. Rostock die volle Gerichtsbarkeit verkaufte, wurde deren Ausdehnung auf das Meer rings an der Küste des Stadtgebietes ausdrücklich ausgesprochen:

tam intra eandem civitatem quam extra in terris et in mari circumquaque , prout in suis terminis et campispaciis, wlgariter markedschede dictis, se extendunt 15 ).

Wie wären denn die landesherrlichen Übertragungen solcher Rechte wie der Seefischerei und der Jurisdiktion auf dem Meere überhaupt zu erklären, wenn nicht der Landesherr sie und also eine Gebietshoheit besessen hätte! Es ist ganz unbegreiflich, wie angesichts der Urkunden von 1252 und 1323 behauptet werden kann, daß im Mecklenburgischen Urkundenbuche nicht eine einzige Verleihung von Fischereirecht im "Küstengewässer" anzutreffen sei (Rörig II, S. 231). Mit der Behauptung von "ausgesprochenen Sonderbildungen" (II, S. 225) wird nichts bewiesen und die Tatsache der landesherrlichen Verleihungen nicht aus der Welt geschafft. Eben dieses Recht, dessen der Landesherr sich am Meeresufer des Rostocker Stadtgebietes entäußerte, hat ihm an seiner ganzen Küste zugestanden. Dafür sind Zeugnisse aus dem Mittel-

|

Seite 13 |

|

alter und der neueren Zeit in hinreichender Zahl vorhanden. Wie hätte sonst auch Fürst Heinrich 1323 dazu kommen sollen, den Rostockern einen begrenzten Bezirk für ihre Seefischerei zuzuweisen? Soll es sich dabei etwa auch um einen ganz unbestimmten "Zubehör zur Warnow" (II, Anm. 37) handeln, obwohl die Flußfischerei diesmal gar nicht erwähnt wurde?

Bei seiner Erörterung der von uns vorgebrachten Urkunden ist Rörig auf die Geschichte des Wismarer Hafens eingegangen, in dessen Rechtsverhältnissen er eine "vollkommene Parallele" zu denen der Travemünder Reede erblicken will 16 ). Um nicht zu weit abzuschweifen, haben wir unsere Erwiderung in die Anlage I verlegt. Hier soll nur das Ergebnis ausgesprochen werden, daß Wismar weder, wie es beanspruchte, die Gebietshoheit noch die alleinige Fischereigerechtigkeit auf der ganzen Wismarer Bucht bis zur Insel Lieps besessen hat. Übrigens leitet Rörig, indem er den Ausführungen Techens folgt, ein Recht Wismars auf das Gewässer bis zur Lieps aus dem Privileg des Fürsten Heinrich von 1266 ab, also aus einer landesherrlichen Verleihung. Will man aber diese Ansicht Techens, die wir nicht teilen, adoptieren, so kann von einer Parallele zwischen dem Wismarer Hafen und der Travemünder Reede schon deswegen nicht gesprochen werden, weil Lübeck niemals Seegebiet verliehen worden ist; denn das Barbarossaprivileg von 1188, auf das wir noch eingehen werden gibt dafür schlechterdings nichts her. -

Wir kommen zu der Urkunde von 1219, die Fürst Heinrich Borwin von Mecklenburg über die Gründung des Klosters Sonnenkamp (Neukloster) ausstellte, dem er darin u. a. 30 Hufen und die halbe Meeresfischerei zu Brunshaupten überwies:

in Indagine in villa, que dicitur Bruneshovede, XXX mansos et piscaturam dimidiam etiam iuxta mare 17 ).

Hier handele es sich, so sagten wir, um den Fischfang im Küstengewässer, das zum Strandgebiete gerechnet wurde und deswegen iuxta mare, neben, dicht beim eigentlichen Meere, lag. Dabei ist iuxta in der gewöhnlichen Bedeutung übersetzt. Daß Seefischerei ge-

|

Seite 14 |

|

meint ist, wird auch im Wort- und Sachregister des Urkundenbuches (Band IV, S. 426, Sp. 1: Fischerei an der Küste der Ostsee) und ebenso von Techen (Hansische Geschichtsbl. XII, S. 276) angenommen. Indessen hat Rörig auf dem Meßtischblatte ein jetzt völlig ausgetrocknetes Wasserloch (Blänk) an der Küste Brunshauptens festgestellt, das er als einen "heute zurückgegangenen, früher größeren, seeartigen Teich" bezeichnet (II, S. 226). Es ist zwar möglich, daß dieses Wasserloch 1219 umfangreicher war als 1877, dem Ursprungsjahre des Meßtischblattes, jedoch kann es sich nach der ganzen Lokalität nur um ein bescheidenes Gewässer gehandelt haben. Darauf kommt es aber nicht an. Rörig glaubt, daß Fischerei in diesem Teiche, also Binnenfischerei gemeint sei, obwohl der Teich gar nicht in der Urkunde erwähnt wird. Es ist ganz unzulässig, aus der piscatura iuxta mare einfach eine piscatura in stagno iuxta mare zu machen, wie es sicher heißen würde, wenn die von Rörig angenommene Binnenfischerei hätte verliehen werden sollen. Das Wort stagnum (= See, aber auch für Teiche gebraucht) kommt in der Urkunde zweimal vor und dient zur Bezeichnung der Teiche bei Wichmannsdorf (A. Doberan) und Techentin (A. Lübz) 18 ), die dem Kloster verschrieben wurden. Auch lacus kommt vor. Mit der piscatura dimidia iuxta mare ist in der Urkunde dasselbe gemeint wie mit der dimidietas piscaturae prope mare bei Malpendorf, die ebenfalls verliehen wurde 19 ) und worunter nur Fischerei im Salzhaff verstanden werden kann 20 ). Natürlich aber bedeutet mare hier das große Haff selbst und nicht etwa die offene See dahinter.

Wir haben also alle Ursache, an unserer Auffassung festzuhalten und die Erklärung Rörigs abzulehnen, der nun einmal eine landesherrliche Meereshoheit für das Mittelalter nicht gelten läßt. Daß es sich um die halbe Fischerei handelt, spielt keine Rolle und weist nicht auf ein Binnengewässer hin. Denn die Abgrenzung von Seefischerei nach einem Strandbezirk kommt auch in dem Rostocker Privileg von 1323 vor (und in manchen pommerschen, siehe Anlage II). Außerdem genießt man die halbe Fischerei auch, wenn keine Grenze abgesteckt, sondern mit einem andern zu gleichen Rechten gefischt wird.

|

Seite 15 |

|

Das iuxta übrigens haben wir im vorigen Jahre wohl zu wörtlich übersetzt. Mit lateinischen Präpositionen in mittelalterlichen Urkunden kann man es nicht allzu genau nehmen; sie stehen oft nicht in der klassischen Bedeutung, so daß mitunter eine gewisse Verschwommenheit des Ausdrucks festzustellen ist. So kommt apud vor in der Bedeutung von "in" 21 ), per in der Bedeutung von "an - entlang" (bei Grenzbeschreibungen), und piscatura prope mare, iuxta mare heißt einfach Fischerei am Meere, Meeresfischerei, wobei sich in dem iuxta der Begriff "an (der Küste) entlang" mitfühlen läßt.

Weiter hatten wir uns berufen auf die Urkunde von 1225, in der Fürst Wizlaw von Rügen dem Ratzeburger Kapitel abgabenfreien Heringsfang für eigenen Bedarf verlieh. Die Stelle lautet:

Dedimus etiam eidem ecclesie, quantum ad sua victualia, per omnem terram nostram liberam capturam de allec sine theloneo et absque molestia et impedimento 22 ).

Hier meint Rörig (II, S. 233), unsere Interpretation erledige sich "durch den Hinweis auf die geographische Eigenart der Rügenschen Gewässer. Die Bodden der Insel und das schmale Gewässer zwischen ihr und dem Festlande, das demselben Fürsten untersteht, gehören zu seinem Machtgebiet, seiner terra; sie werden eben wie Binnengewässer behandelt". Zwar trifft es zu, daß die Gewässer, die Rörig im Auge hat, auch der Rügische Bodden, als landesherrliche Binnengewässer galten 23 ), aber schließlich haben ja Insel und Festland Rügen (Neuvorpommern) auch offene Küste und Buchten, wo ebenfalls gefischt wurde, genau so wie in der Travemünder Bucht. Und auf die Rechtsverhältnisse an der offenen Küste und den offenen Buchten Rügens wollen wir einen Blick werfen.

"Obendrein," sagt Rörig (II, S. 233 f.), "enthält gerade das Rügische Landrecht eine Bestimmung, die, weit entfernt, ein landes-

|

Seite 16 |

|

herrliches Recht am Küstengewässer zu normieren, nur den Strand als solchen dem zuspricht, "deme dat land edder över hörede". Der Binnenstrand soll dem Herrn des Landes so weit gehören, "als ein man mit einer bindexe (Axt) konde int water werpen"; aber auch das nur dann: wo nicht de strom darvor was, d. h.; wenn nicht das einer andern Herrschaft gehörende Wasser aus irgendeinem Grunde noch näher an das trockene Ufer heranreicht!" Soweit Rörig. Gemeint ist eine Stelle in dem Landrecht, auf die Techen 24 ) aufmerksam gemacht hat, die aber von Rörig mißverstanden und unvollkommen benutzt ist. Es handelt sich bei diesem rügischen Landrecht um ein Werk des Matthaeus Normann, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Gerichtsschreiber rügischer Landvögte wirkte und dabei das alte hergebrachte Recht, das bereits im Rückgange begriffen war, kennen lernte und aufzeichnete. Er hat sein Werk später überarbeitet, einige Jahre bevor er selber Landvogt wurde. Wir halten uns an die ursprüngliche kürzere Fassung 25 ), die auch Techen zitiert hat, und berücksichtigen den erweiterten Text 26 ) nur, wenn er zur Ergänzung dient 27 ).

Kapitel 5 des Landrechtes handelt "Van stranden, strömen, stranddrifden (Strandrührungen), visklagen (Fischlagern) und watergerechtigheiten, so vele meines gnedigen heern sonderbare gerechtigheit belanget". Es heißt da:

- It sind tweierlei strande, de eine de grote strand, so umme dat land gehet, die ander de kleine binnenstrand.

- Des groten strandes nimpt sik meines gnedigen heern amptman an; it si denne, dat etliche sonderbare privilegien up den Strand edder fredesamen besitz desulven hedden, als Pudbusck, die Jaßmunde vom Spiker (auf Jasmund), und wer sonst im besitz is, de nemen sik des strandes an, so wit ere güder reiken.

. . . . . . . .

- Alle bröke (Rechtsbrüche, Verschuldungen) und undat, so up angetagenen stranden upme lande und water, van den vischern edder sonsten geschuet, dat strafen und richten furstlicher gnaden amptleude.

Halten wir fest, daß hier in Ziffer 1 unterschieden wird zwischen

|

Seite 17 |

|

dem kleinen Binnenstrand und dem großen Außenstrand, auf den es für uns allein ankommt. Nach dem erweiterten Text ging der Außenstrand vom Neuen Tief (zwischen Mönchgut auf Rügen und der Insel Ruden am Osteingange des Greifswalder Boddens) an nach Norden um Jasmund und Wittow herum bis zum Bugerort an der Südspitze des Bugs, dann nördlich um Hiddensee und an dessen Westküste entlang bis zu den Dünen vorm Gellen 28 ). Dieser Außenstrand stand dem Landesherrn zu, es sei denn, daß andere für bestimmte Strecken, an die ihre Besitzungen stießen, damit privilegiert waren. Er umfaßte nach Ziffer 4 Land und Wasser, trockenen und überfluteten Strand; diese Stelle möchte noch zweifelhaft sein, aber hören wir weiter. Kapitel 135 handelt "van bergegelde der strandeden und stranddriftigen guedern". Da heißt es in Ziffer 7 (der von Techen angezogenen Stelle):

De olden weren etwes der binnen- und butenstrande twistich wolden, dat de binnenstrand hörede, deme dat land edder över hörede, so wit int water, wo nicht de strom darvor was, als ein man mit einer bindexe (Axt) konde int water werpen, de butenstrand dem overe up 3 sehewagen 29 ) nahe, ist deme fast eines döndes (ist dem fast einerlei Tuns), dat ander furstlichen gnaden binnen und buten, wor keine sonderlike privilegia vorhanden.

|

Seite 18 |

|

Also man war sich nicht einig darüber gewesen, ob nicht dem Grundherrn 30 ), dessen Besitz ans Ufer stieß, ein kleiner Anteil am Strande zustehe. Es hatte sich also nicht um geltendes, sondern um strittiges Recht gehandelt. Und für die Abmessung des grundherrlichen Anteiles am Binnenstrande, aber nur an diesem, wollte man sich der Wurfgrenze des alten deutschen Rechtes bedienen, die sich durch den Wurf mit der Axt, dem Hammer oder anderen Gegenständen bestimmte. Doch nur dann, "wo nicht de strom darvor was", d. h. wenn nicht das tiefe Wasser zu weit ans Ufer ging, so daß überhaupt kein flacher Binnenstrand vorhanden war 31 ). Und nun die entscheidende Stelle, die Rörig nicht berücksichtigt hat:

dat ander furstlichen gnaden binnen und buten, wor keine sonderlike privilegia vorhanden.

|

Seite 19 |

|

Mit den Worten "dat ander" kann nur der Strand gemeint sein, der noch jenseits der kurzen Strecke am Ufer lag, die man

|

Seite 20 |

|

den Grundherren zuschreiben wollte. Und die "besonderen Privilegien"beziehen sich auf Verleihungen des ganzen Strandes, wie wir sie oben aus Kap. 5 Ziffer 2 für die Herren von Putbus und Jasmund kennen gelernt haben. Daß aber dieser weiter nach dem tiefen Wasser, dem Strome, zu gelegene Strand, abgesehen von besonders Privilegierten, dem Landesherrn allein gebühre, darüber war kein Streit. Übrigens geht aus dem erweiterten Text hervor, daß sich die grundherrliche Axtwurfweite für den Binnenstrand durchsetzte, nicht aber die Drei-Seewogen-Weite für den Außenstrand 32 ), der in seiner vollen Ausdehnung seewärts landesherrlich blieb.

Die Erklärung, die Rörig der Stelle hat angedeihen lassen (oben S. 15 f.), geht also in die Irre. Vermutlich kennt er sie nur durch Techen, der den Anfang weggelassen hat. Man vergleiche zu unserer Interpretation die Urkundenauszüge, die wir in der Anlage II bringen und die das Gewässer an der offenen Küste Rügens und Pommerns betreffen. Könnte auch in den dort unter Nr. 1 angeführten Urkunden über rügische Besitztümer an sich zweifelhaft sein, ob die Bestimmungen über Küstengewässer und Fischereigerechtigkeit auch für den Außenstrand gelten sollten, so läßt doch das rügische Landrecht, wie wir gesehen haben, erkennen, daß sich die Hoheit des rügischen Landesherrn in der Tat über einen Teil der See auch am Außenstrande erstreckte. Und von vorneherein spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese Hoheit das Fischereiregal einschloß; denn der Rechtszustand am Außenstrande Rügens war offenbar dem an der offenen Küste Pommerns analog. Immerhin muß dies näher untersucht werden. Das Landrecht sagt in Kap. 5, 3, wohl mit Beziehung auf den Außenstrand allein:

It mot up niene (keine) vischerlage edder vitten (Niederlassung) jennige bode gebuwet werden ane furstlicher gnaden

|

Seite 21 |

|

edder deren amptlüden consens, und darvor werd mathering und stedegeld genamen.

Also Stättegeld für die Buden und außerdem eine Abgabe vom Fang. Wurde beides etwa nur für die Ufernutzung gefordert, oder ist der Mathering ein Entgelt für die Ausübung der Fischerei selbst? Für das letzte spricht ein Zusatz des erweiterten Textes, wonach sich die Abgabe nach der Ergiebigkeit des Fanges beim jedesmaligen Auswerfen der Netze bestimmte 33 ). Und daß in der Tat nicht nur Ufernutzung in Betracht kommt, wird durch Titel 183 der erweiterten Fassung (S. 171) bewiesen. Darin tadelte der Verfasser, daß die Stralsunder Fischer die Ströme und Bodden binnen Landes befischten, was früher nicht erlaubt gewesen sei, "angesehen dat ock ere Water- Privilegium sick nicht binnen Landes deit erstrecken". Gleich darauf heißt es: "Item, dat mag sin, dat de vom Sunde (Stralsund) etlike Privilegia up den Heringfang-Legen (Lagern) umb Wittow und andern Örden am Butenstrande an Ruigen anthen (anziehen) . ." Das Wasser - privileg bezieht sich also auf den Außenstrand 34 ), woraus hervorgeht, daß der Landesherr dort nicht nur Ufergerechtsame zu vergeben hatte.

Dies erhellt auch aus einem Vertrage zwischen dem Herzog Philipp Julius von Pommern und der Stadt Stralsund vom 10. Mai 1606, in dessen 15. Artikel gesagt wird;

"Ferner . . sollen sich . . die vom Stralsunde der freyen Fischerey in ihren Grentzen und Scheiden und dazu in unserm großen Strande und umb das Land herumb, so viel unser Intereße betrifft 35 ), wie dann auch insonder-

|

Seite 22 |

|

heit des Heringsfangs auf Wittow und Hiddensehe und des dazu gehörigen Fischlagers und unser Vitten ungehindert gebrauchen und derwegen mit keinem Erdtgelde noch einigem Mattfisch beschweret werden, und wollen wir ihnen die Herberge daselbst nicht verbieten lassen . . ." 36 ).

Hiernach verfügte der Landesherr über die Fischerei im großen Strande, dem Außenstrande Rügens. Und es ist bezeichnend genug, daß es heißt: in unserm großen Strande, daß also der Ausdruck "Strand" auf das Gewässer an der Küste angewendet wird. Dieses Gewässer stellt der Vertrag dem "in ihren Grentzen und Scheiden" an die Seite, womit nur das Binnengewässer zwischen dem Festlande und der Insel Rügen gemeint sein kann, in dem schon 1240 Fürst Wizlaw I. der Stadt Stralsund Fischereigerechtigkeit innerhalb bestimmter Grenzen verliehen hatte 37 ). Demgemäß wird in einer Resolution des Herzogs Philipp Julius von 1612 unter Beziehung auf den Vertrag von 1606 gesagt, daß die Fischerei "in den Stralsundeschen Grentzen und Scheiden" unstreitig und auch "im großen Strande" der Stadt freigelassen, daß aber der Fischfang "im Binnen-Waßer" 1606 streitig befunden worden sei; doch solle jetzt die freie Fischerei auf allen landesherrlichen Strömen und Wieken (d. h. Binnengewässern) zugestanden werden 38 ). Freie Fischerei im Außenstrande und in den Binnengewässern wird also gleichgestellt. Nicht nur um eine Ufernutzung handelt es sich am Außenstrande, sondern die Dinge lagen hier genau so wie an der pommerschen und mecklenburgischen Küste, und der Mathering - in seiner rechtlichen Bedeutung wohl zu unterscheiden von dem Stättegeld oder "Erdgeld" für die Fischerbuden - ist eine Abgabe für die Ausübung der Fischerei selbst, analog dem mecklenburgischen Zollhering, auf den wir noch zurückkommen werden.

Unsere Beweisführung für ein rügisches Küstengewässer bedürfte also gar nicht mehr der Urkunde des Fürsten Wizlaw für das Ratzeburger Domkapitel von 1225, von der wir ausgegangen sind (oben S. 15). Per omnem terram nostram liberam capturam de allec, diese Worte nur auf die Binnengewässer zu beziehen,

|

Seite 23 |

|

geht nicht an; denn auch der Außenstrand umfaßte Meeresgebiet und auch er gehörte zur omnis terra. -

Schließlich die letzte Urkunde, auf die wir uns berufen haben, die vom 6. Februar 1252, worin die Grafen Johann I. und Gerhard I. von Holstein den Lübecker Fischern die Berechtigung zum Fischfange an der holsteinischen Küste und zu gewissen damit verbundenen Nutzungen auf dem festen Lande erteilten:

. . piscatoribus Civitatis Lubicensis ea concessimus libertatum iura in perpetuum duratura, quod per totum districtum dominii nostri apud maria piscatione libere frui debent et cum navibus suis, ubi eis utile visum fuerit, ad litus accedere et retia sua in terra apud littora siccare et lignis infructibilibus, tam ad siccanda retia quam ad edificandas casas et ad ignem competentibus, sine qualibet contradictione frui debent 39 ).

Per totum districtum dominii nostri apud maria, das heißt doch wohl, sagt Rörig 40 ), im ganzen Gebiet unserer zwingenden Gewalt andem Meere (entlang). Sehr möglich, aber wenn so übersetzt, wenn also per = "in"gefaßt wird, dann kann man nicht mehr mit Rörig folgern: "Also: das Herrschaftsgebiet liegt an dem Meere, schließt es aber nicht ein." Denn dann müßte mit dem districtus dominii eine Wasserfläche gemeint sein, weil ja auf dem festen Lande nicht gefischt werden kann. Über das apud wollen wir keine Vermutungen anstellen; es ist zwar nicht ausgeschlossen, daß es "in" bedeutet 41 ); aber es läßt sich nicht beweisen. Was jedoch heißt per? Entweder "an - entlang", wie in einer Urkunde von 1167 (per litus maris, vgl. oben Anm. 22), oder "hindurch", das Gebiet hindurch = überall in dem Gebiet. Es steht hier ja nicht in Verbindung mit terra, sondern in Verbindung mit districtus dominii, womit etwas anderes gemeint sein kann als das feste Land. Schließlich aber ist es einerlei, ob man übersetzt: "in unserem Herrschaftsgebiete am Meer" und darunter das Hoheitsgewässer an der Küste versteht, oder ob man sagt: längs unserem ganzen Herrschaftsgebiete am Meer. Denn es kommt weniger auf diese Stelle an als auf das, was verliehen wurde. "Die spezialisierten Bestimmungen

|

Seite 24 |

|

der Urkunde," meint Rörig, "sprechen ja ganz eindeutig von Freiheiten, welche die Lübecker Fischer auf dem festen Ufer selbst eingeräumt bekamen." Gewiß; aber nicht nur von solchen Freiheiten, und es heißt ausdrücklich, daß die Rechte, die Rörig im Auge hat, in terra ausgeübt werden sollten.Die Lübecker dürfen an der Küste fischen, mit ihren Booten ans Ufer fahren und ihre Netze auf dem Lande am Ufer trocknen sowie das Holz von Bäumen, die keine Früchte tragen, zum Netzetrocknen, Hüttenbau und zur Feuerung verwenden. Fischerei also und Nutzungsrechte auf dem Lande werden zugestanden und ausdrücklich in der Urkunde unterschieden. Nur die Worte piscatione libere frui debent, fährt Rörig fort, könnten zweifelhaft sein. Gar nicht zweifelhaft! Denn auf der Küste kann man schlechterdings keinen Fischfang betreiben, also wurde Fischereigerechtigkeit an der Küste erteilt, woraus wiederum zu schließen ist, daß den Holsteiner Grafen ein landesherrliches Seefischerei-Regal zustand. Aber unsere "Interpretation durch Analogie zu den vermeintlichen Ergebnissen für die mecklenburgische Küste ist in sich haltlos, ganz zu schweigen, daß sie dem Wortlaut Gewalt antut". Wir brauchen hier gar keine Analogie, weil die Urkunde selbst klar genug ist. Und wieso und warum "in sich" haltlos? Abgesehen davon, daß wir nicht bloß "vermeintliche" Ergebnisse aufzuweisen haben, darf man doch wohl die Verhältnisse an der holsteinischen und mecklenburgischen Küste in Parallele stellen. Ja, wenn über die holsteinische Urkunde noch irgendein Zweifel bestehen könnte (den wir nicht hegen), so müßte er angesichts der Rechtslage an den Küsten Mecklenburgs und Pommerns schwinden. Es ist merkwürdig, wie verschieden die Ansichten sind: Wir erinnern uns, daß im vorigen Jahre hier im Archiv die Meinung laut wurde, Rörigs Interpretation (I, S. 6) tue dem Wortlaut der Urkunde "Gewalt an". Diese seine Interpretation widerspricht sich selbst; denn einmal soll "freier (d. h. abgabenfreier) Fischfang" durch das Privileg gewährt sein, und hernach heißt es: "Von dem Fischereibetrieb selbst, soweit er sich auf dem Wasser abspielt, enthält das Privileg nichts" usw. Ist denn der freie Fischfang etwa kein Fischereibetrieb auf dem Wasser?

Der Schluß, den wir 1923 aus den mitgeteilten Urkunden gezogen haben, daß nämlich schon im Mittelalter an der mecklenburgischen, holsteinischen und rügischen Küste die Uferhoheit einen Teil des Meeres umfaßte, bleibt unerschüttert. Und er erhält neue, starke Stützen durch das bereits erwähnte Material, das wir inzwischen dem ommerschen Urkundenbuche entnommen und in der

|

Seite 25 |

|

Anlage II zusammengestellt haben. Aus diesem Material ergibt sich folgendes:

- Ein Teil der Ostsee an der Küste, und zwar nicht nur in den Buchten und Bodden, sondern auch an der offenen Küste, war landesherrliches Hoheitsgewässer. Das ist für Rügen ausgesprochen in der Urkunde Barnims I. von Pommern vom Jahre 1249 (Anl. II, Nr. l): cum mari salso predictas terras et bona ubique attingenti, mit der an die genannten Lande und Güter überall rührenden salzigen See (solten see, wie oft in niederdeutschen Quellen gesagt wird), was auch für den rügischen Außenstrand gilt. Für die pommersche Küste ist es wörtlich ausgesprochen in der Urkunde desselben Herzogs von 1265 (Nr. 2): in mari salso terre nostre dominio adiacenti; das heißt: in der zu unserer Landesherrschaft belegenen, ein Zubehör unserer Landesherrschaft bildenden salzigen See; denn in dieser Bedeutung kommt adiacere oft vor und adiacentia sind Pertinentien 42 ). Weiter wird es bezeugt durch die Urkunde Barnims von 1266 (Nr. 3): allecia . . capere valeant in locis predictis, quantum ad nostram pertinent dominationem, was sich auf die Wasserflächen des Persantehafens und an der Küste des Kolberger Stadtgebietes bezieht, wo der Heringsfang den Bürgern von Kolberg erlaubt wurde.

- In diesem Hoheitsgewässer ist, was sich schon aus A ergibt die Fischerei ein landesherrliches Regal gewesen. Daher heißt es in der Urkunde Bogislaws IV. für Kolberg von 1268 (Nr. 4), daß die Bürger den Fischfang von Kolberg bis zur Swine in omni loco, ubi nostrum est sollten ausüben dürfen, d. h. wo die Fischereigerechtigkeit dem Landesherrn zustehe.

Dreierlei fällt außerdem beim Studium dieser Urkunden in die Augen:

a) die Verleihung von Seefischerei auf nach Küstenstrecken begrenzten Wasserflächen (Nr. 1, 3-6, 8. 10, hier an der

|

Seite 26 |

|

Küste von Oxhöft), meistens nach dem Uferbesitz des Privilegierten bemessen; z. B. für Kolberg an der Küste des Stadtgebietes (Nr. 3), genau so wie in dem Privileg für Rostock von 1323 43 );

b) die Gewährung des Gebrauches einer bestimmten Zahl abgabenfreier Schiffe zum Fischfange auf der See (Nr. 2, 7, 9-12);

c) Beschränkungen auf Fischerei mit bestimmten Netzen Nr. 4, 11).

Außerdem haben wir oben gesehen, daß das Ratzeburger Domkapitel 1225 freie Fischerei überall im rügischen Hoheitsgewässer erhielt.

Für gewöhnlich also erhob der Landesherr Abgaben vom Fang, wie sie in der Urkunde Barnims I. für Kolberg von 1266 (Nr. 3) des näheren angegeben sind (18 Pfennige vom Ruder und 1 massa (eigentlich = Klumpen) Hering vom Schiffe; auch nach Netzen wurden sie berechnet, Nr. 6). Als Bezeichnungen solcher Angaben erscheinen die Ausdrücke pensio (Pacht, Zins, Nr. 2), theloneum (Zoll, Nr. 2, 3 und in der Urkunde Wizlaws von Rügen von 1225, oben S. 15), exactio (Abgabe, Nr. 2), portio (Anteil, Nr. 5) und einfach solucio (Zahlung, Nr. 6). Auch kommt in Pommerellen die Lieferung des zehnten Fisches und der zehnten Last Hering vor, die mit Jagdabgaben und Gerichtsgefällen, also aus Hoheitsrechten herrührenden Einkünften, zusammen genannt werden (Nr. 9). Die Freiheit von diesen Fischereiabgaben, das Recht, abgabenfrei zu fischen, heißt libertas (Nr. 4, 5, 6) = Privilegium; daher wird die privilegierte Fischerei "piscatio libera" (Nr. 10) und das privilegierte Fischerfahrzeug "navis libera" genannt.

Die Bezeichnung der Abgabe als Zoll (teloneum) in Nr. 2 und 3 könnte zunächst darauf schließen lassen, daß es sich um einen bloßen Zoll bei der Einfuhr der Fische handele. Indessen geht gerade aus diesen beiden Urkunden Barnims I. die Existenz eines Hoheitsgewässers an der Küste besonders klar hervor (Barnim war seit dem 17. Mai 1264 Herr ganz Pommerns, also auch Herr der ganzen offenen Küste des Landes). Und in der Urkunde Nr. 2 von 1265 für das Kloster Dargun erscheint neben theloneum der Ausdruck pensio, der unbedingt auf Meereseigentum schließen läßt. Auch ist der Wortlaut der Urkunde ganz eindeutig:

indem wir bewilligen, daß das Schiff samt den Fischern und Netzen, die sich darauf befinden, frei und ledig sei von allem Zins, Zoll und irgendwelcher anderen Abgabe, zu

|

Seite 27 |

|

denen uns andere Schiffe, die zum Schollenfang in See gebracht werden, wegen der Fischerei (ratione piscationis) verpflichtet sind.

Überdies wird in einer Urkunde aus dem folgenden Jahre (1266), in der Barnim Besitzungen und Privilegien desselben Klosters, darunter auch die abgabenfreie Seefischerei mit einem Schiffe, bestätigte (vgl. Nr. 2 am Schlusse), Zollfreiheit im ganzen Herzogtume extra gewährt 44 ). Desgleichen zeigen die Urkunden Nr. 5 von 1268 und Nr. 11 von 1312, daß es sich bei den Fischereiabgaben nicht um Zoll im eigentlichen Sinne gehandelt hat; denn in Nr. 5 (für Kloster Bukow) wird den Klostersassen Zollfreiheit außerdem erteilt 45 ), ebenso in Nr. 11 den Lokatoren und Bürgern von Rügenwalde, und zwar gerade auch Freiheit vom Zoll bei der Einfuhr vom Meere aus 46 ).

Das für die Fischerei entrichtete teloneum ist eben kein eigentlicher Zoll, sondern einfach eine Abgabe, wie denn auch der Zoll, der an der skandinavischen Küste für den Heringsfang erhoben wurde, nichts weiter ist als eine Abgabe für den Fang selbst 47 ).

Und diese Abgabe für Seefischerei kommt auch in einer von zwei mecklenburgischen Urkunden vor, die wir zum Schlusse an-

|

Seite 28 |

|

führen wollen. Zwar ist die erste davon (angeblich von 1189, tatsächlich im Anfange des 13. Jahrhunderts geschrieben) sicher falsch und auch die Echtheit der anderen wird bezweifelt, doch kann dies die rechtsgeschichtliche Bedeutung des Inhalts nicht berühren. Es handelt sich um ein Privileg des Fürsten Nikolaus II. von Rostock für das Kloster Doberan, worin der Zoll vom Heringsfang, das Strandrecht und jede Nutzung (Frucht, Auskunft) des Meeres an der Küste des Abteigebietes verliehen wurde (1189):

teloneum in captura allec et aplicationem navium, necnon et omnem proventum maris, quod in aquilonari parte abbatie situm est . . . 48 ),

und um ein ähnliches Privileg des Fürsten Heinrich Borwin I von Mecklenburg aus dem Jahre 1192, ebenfalls für das Kloster Doberan:

Omnem eciam proventum maris vel utilitatem (Nutzung) infra hos terminos racionabiliter distintcos ( die Grenzen sind vorher beschrieben), tam in captura allec quam in periclitatione navium (Schiffsstrandung, eigentlich Schiffsverderbung) concessimus . . 49 ).

In der ersten Urkunde wird also sowohl das Strandrecht wie die Abgabe von der Heringsfischerei übertragen, in der zweiten das Strandrecht und, allgemein, die Nutzung des Heringsfanges. Und beide Privilegien, über deren Bedeutung wir uns im vorigen Jahre noch nicht schlüssig waren, zeugen von einem landesherrlichen Fischereiregal im Küstengewässer.

Zollhering, so heißt auch die an den Landesherrn zu leistende Abgabe, die seit 1614/15 in lückenhaft erhaltenen Rechnungen des Amtes Ribnitz aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erscheint und (nach Wall = 80 Stück berechnet) von Waden und Reusen, auch Pfählen (zur Befestigung von Reusen) und "Korfsticken" (zur Befestigung von Netzkörben) gegeben wurde, mit denen man den Fischfang an der Küste des Amtes betrieb. In den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts wurde von hier aus die Güstrower Hofhaltung mit Hering versorgt und der Fang genau beaufsichtigt. 1665 findet sich die von den Reusen zu zahlende Abgabe geradezu als "Strandgerechtigkeit" bezeichnet. Daneben kommen, außer Heringszoll, die Ausdrücke: Heringsgelder, Heringsgefälle, Heringsintraden vor, die jetzt in bar (6 Pfg. für den Wall) entrichtet

|

Seite 29 |

|

wurden und beträchtliche Einnahmen brachten 50 ). Also noch im 17. Jahrhundert wurde die alte Bezeichnung "Zoll" für die Abgabe vom Heringsfange gebraucht.

Wir wollen unsere Untersuchung hier abbrechen, soweit es sich um die mittelalterliche Zeit handelt, über die wir, zumal im Hinblick auf Rügen, schon haben hinausgreifen müssen. Überall, von Holstein bis Pommerellen, dasselbe Bild, überall landesherrliche Meereshoheit und landesherrliches Fischereiregal, ohne jedoch, daß sich aus dem urkundlichen Material erkennen ließe, wie weit das Hoheitsgewässer seewärts gerechnet wurde. Ist also die kühn unterstrichene Behauptung Rörigs (II, S 231) berechtigt, daß "vollkommener wohl kaum eine vermeintliche Beweisführung in sich zusammenbrechen" könne als unsere für ein mecklenburgisches Hoheitsrecht am Küstengewässer im Mittelalter? Zwar gehören zu den Urkunden, die wir in unserem Bericht von 1923 verwertet haben, die Rostocker Privilegien von 1252 und 1323, beides unwiderlegliche Zeugnisse für landesherrliche Rechte; zwar sagt Rörig, daß sich die Worte iuxta mare "höchstwahrscheinlich" (also doch nicht ganz sicher) auf den Teich bei Brunshaupten bezögen, zwar meint er selber hernach, daß in der holsteinischen Urkunde von 1252 die von der Fischerei handelnde Stelle, die am wichtigsten in dem Privileg ist, zweifelhaft sein könne; trotzdem: auf das vollkommenste zusammengebrochen, und "auch nicht eine Quellenstelle" soll übrig bleiben! "Es ist geradezu ausgeschlossen," fährt Rörig fort, "daß etwa neues Beweismaterial im Sinne der These des M. G. (unseres Gutachtens) überhaupt zutage kommen könnte" (haben wir oben bereits reichlich vorgebracht). "Einmal nicht aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen, da ja auch dem 16. und 17. Jahrhundert ein Rechtszustand solcher Art unbekannt war" (das Gegenteil haben wir für Rügen bewiesen und werden es auch für Mecklenburg beweisen). Sodann: das Mecklenburgische Urkundenbuch enthalte keine Verleihungen von Fischereirechten im Küstengewässer (was außer Rörig niemand behaupten wird).

Den Ergebnissen, die wir über das Küstengewässer an der Ostsee und im besonderen am mecklenburgischen Strande für das Mittelalter gewonnen haben, entsprechen - sehr im Gegensatze zu Rörigs Behauptung - Nachrichten der späteren Zeit. Wir

|

Seite 30 |

|

gehen zunächst ein auf die in unserem vorigen Berichte angeführten beiden Fragen, die in dem Prozesse, den Wismar gegen den Grevesmühlener Amtmann Thurmann wegen des Strandrechtes an der Lieps führte, von dem Anwalt Thurmanns, also dem Vertreter der landesherrlichen Rechte, den Zeugen vorgelegt wurden (1597):

- Ob nicht der regierende Herzog Ulrich und seine Vorfahren ihre Lande "mit denen daranstoßenden und in deren territorio,auch Enden und Scheiden belegenen Waßern, Strömen und Sehen und derselben Üfern und Stranden" nebst allen Regalien usw. vom Reiche zu Lehn trügen.

- Ob nicht "das Ambt oder Voigtey Grevißmüehlen nebenst der daran rührenden offenbaren Sehe und derselben respective Grundt und Bodem, auch Üffer und Strandt" zum Herzogtum gehöre.

Wir haben aus diesen Fragen geschlossen, daß der Begriff des Küstengewässers jener Zeit durchaus geläufig gewesen sei, wobei wir selbstverständlich nicht die moderne Drei-Seemeilen-Zone im Auge hatten. Für Rörig (II, S. 224) freilich sind die Fragen "anmaßender Schwulst", obwohl er doch wissen müßte, daß diese in unseren Auszügen nicht einmal sehr hervortretende "Schwulst" dem Stile der Zeit zur Last fällt. Und ihre Bedeutung werde völlig niedergeschlagen durch Zeugenaussagen, die Techen in seinem Aufsatz über das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste in den Hansischen Geschichtsblättern XII (1906) veröffentlicht hat, einem Aufsatze, den im vorigen Jahre nicht herangezogen zu haben, wir um so mehr bedauern, als uns dadurch Arbeit erspart worden wäre. Weil Rörig seine Verwunderung darüber ausgesprochen hat, daß wir nur so wenig aus den Akten über den Strandrechtsprozeß gebracht haben, wollen wir bemerken, daß es zwar schon im vorigen Jahre unsere Absicht war, den ganzen Bestand unserer Strandrechtsakten daraufhin zu prüfen, ob sich für ein Recht auf Meeresgebiet etwas daraus ergäbe. Wir mußten jedoch diese Untersuchung zurückstellen, weil Monate dazu erforderlich sind und diese Zeit uns fehlte 51 ). Daher haben wir uns auch mit den Akten über den Prozeß wegen des Strandrechtes an der Lieps mit seinen dickleibigen Zeugenprotokollen (Hunderte von Fragen, die 35 Zeugen vorgelegt wurden) nur zum Teil bekannt machen können. Was wir aber daraus entnommen haben, halten wir vollkommen aufrecht.

|

Seite 31 |

|

Wissenschaftliche Forschung wird sowohl die angeführten Fragen wie die Zeugenaussagen prüfen, nicht aber, wie Rörig es tut, die von Techen beigebrachten Zeugenaussagen, die nicht einmal zueinander stimmen, ohne jede nähere Aktenkenntnis als allein maßgebend bezeichnen und die in den Fragen zutage tretende Rechtsanschauung beiseite werfen. Bleiben wir zunächst bei den Fragen. Wir fügen noch eine dritte hinzu:

Ob nicht das Bergerecht "neben andern des Strandes und Sehewaßers hohen Obrigkeit und Gerechtigkeit eine Landesfürstliche sonderliche Hoheit und Regale" sei und dem Herzoge von wegen des Amtes Grevesmühlen an dem strittigen Orte zustehe?

Natürlich kann eine Prozeßpartei irrige Behauptungen aufstellen, aber doch wohl nur, soweit das geltende Recht nicht geleugnet und nicht verlangt wird, daß statt dessen die Rechtsgültigkeit irgendwelcher Hirngespinste anerkannt werde. Zum mindesten müßte man doch erwarten, daß die Gegenpartei Widerspruch erhoben hätte.

Die Stadt Wismar klagte 1595 beim Güstrower Hofgericht gegen den Amtmann Thurmann wegen Verletzung des Strandrechtes an der Lieps bei der Strandung eines Danziger Schiffes. Der Anwalt des Beklagten übergab darauf eine Exzeptionsschrift, die gleich damit beginnt, daß der Wismarer Rat eine nichtige Klage wegen angeblicher Störung des doch dem Landesherrn zustehenden "Regale und Landesfurstlichen Hoch- Ober- und Gerechtigkeit an der Sehe und Strande, in specie aber der Bergung der gestrandeten Schieffe und Guter" angestrengt habe. Und von dieser Gerechtigkeit der See und des Strandes ist in dem Schriftsatz fortwährend die Rede. Den 30 Wismarer Beweisartikeln wurden 80 Defensional- und Peremptorial-Artikel entgegengestellt, die später den von Thurmann aufgebotenen Zeugen und etwas verkürzt auch den Wismarer Zeugen zur Beantwortung vorgelesen wurden. Diese Artikel sind also mit den Zeugenfragen identisch und enthalten in ihrem ersten Teile alle die Behauptungen, die wir oben aus den Fragen entnommen haben.

Was antwortete hierauf der Wismarer Anwalt? In seiner Replik, der 170 Elisivartikel angeschlossen waren, heißt es: Die Kläger seien keineswegs geständig,

"daß ihre Klage schlechter Dinge und allein dahin sollte gerichtet sein, daß E(uer) F(ürstl.) G(naden) sie in dero I. F. G. Regal und landesfurstlichen Hoch- Ober- und Gerechtigkeit der Sehe und des Strandes, in specie aber der

|

Seite 32 |

|

Berginge der gestrandeten Schiffe und Gueter und andern darzu gehörigen Gerechtigkeit einen allerdings verbottenen und wiederrechtlichen Eingriff thuen oder daßelbige alles disputirlich machen mochten."

Und hernach, als Entgegnung auf die Artikel, auf die es hier ankommt: Obwohl es zutreffe, daß die Herzöge ihr Land nebst allen dazugehörigen Pertinentien und Regalien vom Reiche zu Lehn trügen, so könne dies doch nur verstanden werden "cum certa qualificatione, limitatione et modificatione salvis cuiusque civitatis prvilegiis et consuetudine praescripta". Die Seegerechtigkeit an sich wurde also ausdrücklich von Wismar zugegeben; nur dagegen erhob es Einspruch, daß sie sich auf den angeblichen Stadthafen erstrecke, auf den Wismar kraft seiner Privilegien und seines Besitzstandes glaubte Anspruch machen zu dürfen und in dem die Lieps seiner Meinung nach lag 52 ). Denn es handelte sich in dem Prozesse darum, festzustellen: Wem steht das Strandrecht auf der Lieps zu und wem gehört die Insel? Gehört sie zu Wendisch-Tarnewitz im Amte Grevesmühlen, oder ist sie Eigentum der Stadt Wismar und im Wismarer Hafen gelegen? Das wurde untersucht. Das Strandrecht an sich als Hoheitsrecht und die Ausdehnung des Strandes waren kein Gegenstand des Streites, wenn auch einige Zeugen darauf eingingen. Wie etwas Selbstverständliches erscheint die Verbindung von Strand und Meeresgewässer als allgemeiner Rechtsgrundsatz in den Artikeln des Thurmannschen Anwalts und wie etwas Selbstverständliches wird sie von Wismar anerkannt. Von "Lehrmeinungen" 53 ) kann ja hier - lange bevor die Diskusston über das moderne, sich in die fahrbare See ausdehnende Küstengewässer durch Hugo Grotius überhaupt erst in Fluß gebracht wurde - gar keine Rede sein. Ein modernes Küstengewässer wird eben nicht in Anspruch genommen, sondern nur das Uralte, Hergebrachte, der Strand.

|

Seite 33 |

|

Ganz abgesehen von dem konkreten Fall des Strandrechtes an der Lieps, sollte etwa die allgemeine Rechtsanschauung, die sich in den Artikeln oder Fragen offenbart, keinen historischen Quellenwert haben, obwohl sie einem rechtsgelehrten Gegner und rechtsgelehrten Richtern vorgebracht und von dem Gegner nicht angefochten wurde? Und entspricht etwa diese Anschauung nicht dem, was wir für das Mittelalter als geltendes Recht festgestellt haben? Wo steckt also die von Rörig, der in seinen Angriffsformen nicht wählerisch ist, bemängelte "staunenswerte Interpretationskunst"? Wir wollen keinen besonderen Wert darauf legen, daß der Ausdruck "daran rührend" (oder "daran stoßend") sich schon in der Urkunde des pommerschen Herzogs Barnim von 1249 über rügische Besitztümer findet: cum mari salso predictas terras et bona ubiqui attingenti 54 ) Denn diesen Ausdruck anzuwenden, lag so nahe, daß er kein stehender Ausdruck der Rechtspraxis gewesen zu sein braucht. Aber daß 1249 und 1595 dasselbe damit gemeint wurde, ist klar, und wenn in einer weiteren Urkunde Barnims von 1265 über das Meer an der pommerschen Küste gesagt wird: in mari salso terre nostre dominio adiacenti 55 ), so liegt die Analogie mit den betreffenden Artikeln des Thurmannschen Prozeßvertreters auf der Hand.

Nun die Zeugenaussagen. Wir wollen versuchen, ein Bild davon zu geben, soweit es hier nötig ist. Die beiden Fragen, die wir oben im Auszuge wiedergegeben haben, gehören zu den ersten Defensionalartikeln, die 1) die unvordenkliche Belehnung der Herzöge mit ihren Landen durch das Reich, 2) die unvordenkliche rechtmäßige Erlangung und 3) den heutigen Besitz der Lande, 4) den unvordenklichen Besitz des Amtes Grevesmühlen, immer mit dem daran stoßenden Wasser oder der daran rührenden See, mit allen Regalien, Jurisdiktionen usw. und allem Zubehör betreffen und schließlich auf den Besitz von Wendisch-Tarnewitz samt der Lieps zuführen, um so in reichlich umständlicher Weise Gebietshoheit und Strandrecht an dem strittigen Orte festzustellen. Und es ist wahrhaftig kein Wunder, daß sich in dem Vernehmungsprotokoll sehr oft bei den beiden ersten Fragen und wiederholt auch bei der dritten ein Nescit findet zum Zeichen, daß der Zeuge nichts zu antworten wußte. Denn Aufbau und Rechtsinhalt dieser ersten Defensivartikel, die in Frageform gebracht wurden, ist mehr für den Richter bestimmt und ganz ungeeignet, den Zeugen, lauter einfachen Leuten (Bauern, Fischern, Schiffern, einem Brauer und

|

Seite 34 |

|

Seehandelsmann) vorgelegt zu werden. Viele Zeugen halfen sich damit, daß sie z. B. sagten:

"Die itzo noch lebende Hertzogen zu Megkelnburgk, die hetten das Landt in Besitz, wie und welcher Gestalt, konne Zeuge nicht sagen."

Oder:

"Ihme gedencke noch wol, daß unßerm gnedigen Fürsten und Herrn, Herzog Ulrichen, alß einem regierenden Landtßfürsten gehuldigt und daß I. F. G. noch itzo Landtßfürst seie, reliqua nescit."

Solche Antworten kommen auch bei der vierten Frage, betr. den Besitz des Amtes Grevesmühlen mit der daran rührenden See, vor, z. B.:

" Sagt war (wahr), wie lange aber die Hertzogen zu Megkelnburgk (das Amt) innegehabt, nescit."

Oder auch:

"Das Ambt Greveßmühlen seie Zeugen wol bekandt, reliqua nescit."

Dieses Reliqua nescit ist ein Zusatz, der in dem Protokoll bei unzähligen Antworten über alle möglichen Dinge wiederkehrt, wenn die Zeugen keine erschöpfende Auskunft geben konnten. Und man kann es bei den Aussagen über die hier interessierenden Frageartikel ebenso wenig wie das reine Nescit speziell auf das Küstengewässer beziehen, sondern nur auf den gesamten Rechtsinhalt dieser meist eine Folioseite füllenden Fragen, auf die Unvordenklichkeit, die Regalien usw., lauter Dinge, denen die Zeugen hilflos gegenüberstanden. Dasselbe Mißgeschick hatte Wismar mit ebenso ungeeigneten Fragen. Auf seine ersten acht Elisivartikel z. B" die die Gebietshoheit innerhalb der städtischen Grenzen, auch im Hafen, und die Wismarer Privilegien betreffen, hat es von sämtlichen 12 Wismarer Zeugen, die die Stadt selbst aufgeboten hatte, nur zwei Antworten auf je einen Artikel erhalten, so daß das Nescit hier fortwährend im Protokoll erscheint. Es gilt dies auch von anderen Artikeln, von denen manche schon das Urteil vorwegnehmen wollten, und es ist ganz unbegreiflich, daß man sie alle, nebst einer ungeheuren Zahl von Spezialfragen, die von der Gegenpartei bei den einzelnen Artikeln gestellt wurden, den Zeugen vorlegte, so daß sich die ganze Vernehmung höchst qualvoll gestaltet haben muß.

Einige Zeugen bejahten Fragen, in denen von der anstoßenden See die Rede war, ohne sich näher darüber auszulassen. Andere erklärten, nicht zu wissen, wie weit die Grenzen des Herzogtums

|

Seite 35 |

|

zur See (auch zu Lande) reichten oder wie weit sich die Gerechtigkeit des Amtes Grevesmühlen an der See erstrecke. Folgende Aussagen, die bei diesen und anderen Artikeln gemacht wurden, seien hervorgehoben:

- Der Fischer Asmus Holste zu Wismar: "Er wiße nicht anders, dan das im Fall der Nott unsere gnedige Fürsten und Herrn den Seestrom verbitten, wie von Herzog Johanß Albrechten . . . in der Schwedischen Vehde uf jenseit deß Landts zu Pöle geschehen. Wie weit sich nun daßelbe erstrecke, wiße Zeuge nicht."

Dem stehen einige Aussagen gegenüber, die den Strom, d. h. die tiefe See, dem Könige von Dänemark zuschrieben, eine dunkle Vorstellung von einem dänischen Dominium maris Baltici, die noch 1666 auf dem Fischlande wiederkehrt.

- Der Seemann Claus Schönefeldt aus Wismar: Er habe von seinem Vater gehört, "daß alle Gründe, so umb die Lypze liegen, auch zur Lypze gehören sollten". - Wenn das Danziger Schiff, um das es sich handelte, "uff der Lypze Grundt gelegen, . . so gehörte derselbe Ort mit zu der Lypze . . " Weiter sagte er, daß der Strandungsort "von der Lypze ab in die See schöße, aber nicht weit davon, und gehöre mit zu der Lypze, weil er davon abschöße."

- Fischer Jacob Meißner aus Wismar: Der Strandungsort und der Wismarer Hafen "wehren unterschiedene Örter, und gingen die Gründe von der Lypze ab in daß Wißmarische Tief". - Auf die Frage, ob die landesfürstliche Gerechtigkeit "des offenbahren Seestrandes" bei der Lieps je Wismar zugestanden habe: "Oldings hatten die Wißmarischen die Gerechtigkeit gehabt, daß sie die Lypze mit den Gründen verpitten köndten, itzo aber wehre es ihnen genommen."

- Chim Bandow, Bauer aus Wendisch-Tarnewitz: "Von Triwalck (Priwall) an biß an das Wißmarische Tief gehe der Strand, so u. g. Fürst und Herr in Vorbiet habe, welches er gehoret, auch gesehen und selbst dabei gewesen, das die Hauptleute daherumb Schiffe geborgen . . ." - Unter Tief versteht er, wie aus seinen sonstigen Aussagen hervorgeht, nur das Fahrwasser der Bucht (z. B.: "die Lypze liege nicht im Wißmarischen Tief, den(n) Zeuge achte, das das das Tief heissen muß, da die Schiffe ein- und außlaufen").

- Kossate und Fischer Peter Qualmann zu Wendisch-Tarnewitz (auf die Frage nach dem Besitz des A. Grevesmühlen): "Sagt

|

Seite 36 |

|

wa(h)r, den (denn) hochgedachter unser g. F. und Herr hette ja das Landt in Vorbieten, und weil I. F. G., wen(n) umbhehr Schiffe stranden, dieselbigen bergen lasset, wie Zeuge selbst gesehen, hielte Zeuge dafür, das I. F. G. auch die daran stoßende Sehe gebuhre, soweit die Schulde oder seuchte Grundt, do ein Schiff stranden konte, gehe. Sonsten aber do Strome sein, do man siegeln konte, hette Zeuge wohl gehoret, das sie Konigsstrome genennet wurden."

- Fischer und Kossate Dewes Baumgarten aus Boltenhagen (auf eine Frage, betr. die unvordenkliche Nutzung des A. Grevesmühlen): "Soviel die offenbahre Sehe belangete, habe Zeuge von seinem Vater und andern Leuten sagen gehoret, das, waß disseit des Wissmarischen Stroms nach Wendischen Tarnewitzer Lande zur Suderseiten Landtruhring thuet und strandet, das solches die Hertzogen zue Meckelnburg allezeit bergen lassen . ." Unter Strom verstand er das Fahrwasser, wie aus seiner Aussage hervorgeht: das gestrandete Schiff habe "ein Flach vom Strom gelegen, gegen die Liepze an den Sandrefen, do keine Schiffe fließen konten . . ."

- Kossate und Fischer Drewes Qualemann aus Boltenhagen (auf Fragen, betr. A. Grevesmühlen und Wend.-Tarnewitz):". . wisse Zeuge nicht anders, habe es anders auch nicht gehoret, den(n) das G. F. G. die Sehe biß an den Strom zugehoren soll, und was die Liepze umbher begreift, wen daselbst Schiffe stranden . ." - Er habe nicht gehört, daß den Herzögen "andere Gerechtigkeit an der Liepze oder offenbahren Sehe zustehe dan allein, wan disseit des Stroms auch umb die Liepze herumb Schiffe Landtruhring thuen, das sie dieselbe bergen lassen". Unter Strom verstand auch dieser Zeuge das tiefe Wasser.

- Gerd Oualemann, Kossate und Schulze zu Boltenhagen: "Bei Zeugens Zeiten sei es nicht anders gehalten, dan waß disseit des Stroms landtfeste worden, das die Hertzogen zu Mecklenburgk bergen lassen, und habe Zeuge auch nicht anders von seinen Eltern und sonsten andern gehort."

Von diesen Zeugen rechneten also Nr. 2 und 3 die Gründe, die von der Lieps ab in das Tief schießen, mit zur Lieps. Und wie weit sollten denn diese Gründe reichen, wenn nicht bis zur fahrbaren See, bis zum Tief, das "binnen den Gründen" ging! Dem entspricht es vollkommen, daß weitere fünf Zeugen (Nr. 4

|

Seite 37 |

|

bis 8) den Strand bis zum Strom rechneten, womit immer das schiffbare Tief gemeint war 56 ). Und wenn der Zeuge Nr. 7 und mit ihm zwei andere, ein Fischer aus Wendisch-Tarnewitz und ein Beckerwitzer Bauer, nicht wußten, daß der Landesherr außer dem Bergerechte noch weitere Gerechtigkeit an der See habe, so erklärt sich dies daraus, daß am Strande des Amtes Grevesmühlen wie auch an anderen Teilen der mecklenburgischen Küste, wahrscheinlich schon seit langer Zeit, für die Fischerei keine Abgaben erhoben wurden. Im Amte Grevesmühlen lassen sich solche Abgaben erst seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts feststellen; sie wurden damals den Fischern zu Tarnewitz und Boltenhagen auferlegt 57 ) (je 6 Rtlr.) und finden sich seitdem längere Zeit in den Amtsregistern. - Die Zeugen wußten eben immer nur, was sie selbst beobachtet oder zufällig gehört hatten. Von der Schiffsbergung wußten sie alle und gingen bereitwillig darauf ein. Mehr als ein Dutzend aber sagten ausdrücklich, es sei ihnen unbekannt, daß dieses Recht zur landesherrlichen Hoheit gehöre. Selbst der Tarnewitzer Strandvogt Claus Both wußte hiervon nichts, wie die Zeugen denn überhaupt von Regalien und Gebietshoheit nichts verstanden.

Nun die Zeugenaussagen, auf die Rörig sich beruft, zunächst drei, die in dem Prozesse wegen des Strandrechtes an der Lieps von Zeugen, die Wismar aufgeboten hatte, gemacht wurden:

- Fischer und Pilot Claus Brun aus Hoben, der sehr für Wismar eintrat, erklärte, daß die Herzöge "an der See nicht mehr Gerechtigkeit hetten, alß so weit einer mit einem Pferde in daß Waßer reiten und alßdan mit einem Pflugeisen hinein von sich werfen köndte, und daß der Strom dem Köning zue Dennmarcken und den Wißmarischen gehöre".

- Brauer und Seehandelsmann Jasper Tabbert aus Wismar war "von etlichen Leuten, die er nicht zu nennen gewust, wol berichtet worden, daß die Hertzogen zum Meckelnburgk wie auch die vom Adel an der Strandgerechtigkeit nicht weiter Recht hetten, alß wan einer mit einem Pferdt in daß Waßer reite, biß ihm die Hüeffe bedeckt würden und er alßdan mit einem Hueffeisen von sich inß Waßer werfen köndte."

- Schiffer Heinrich Bumgarde aus Wismar: "Waß dem rechten

|

Seite 38 |

|

festen Strande anlangte, habe er wol gehört, daß unser gnediger Fürst und Herr sich deßelben solle gebrauchen, und dan von Tarnewitz biß an die Bake (die auf der Lieps stand), wie er solches von Clauß Bruen (einem mit 90 Jahren verstorbenen Wismarer Fischer) oft gehört, wie auch daß unßer gnediger Fürst und Herr keine mehr Gerechtigkeit an der See hetten, dan man mit einem Pferdt darein reiten köndte." Zur Erklärung sei wegen des "festen Strandes" hinzugefügt, daß der Zeuge Wismar die gesamte Strandgerechtigkeit südlich von der Bake zuschrieb. Hernach sagte er, daß sich der Hafen nach Poel zu bis an die Poeler Brücke erstrecke" und biß an Pöle umbher, so weit einer mit einem Pferdt inß Waßer reiten köndte, und also hette Zeuge vom alten Jürgen Schönefelde gehört". Damit widerspricht er aber seiner eigenen Aussage, wonach Hafen und Tief dasselbe seien und "biß an die Gründe, do ihre Schiff auß- und einsiegelten", gingen. Sein Gewährsmann Jürgen Schönefeld ist offenbar identisch mit dem gleichnamigen Vater des Zeugen Schönefeld, eines Wismarer Schiffers, der sich bei seinen Aussagen verschiedentlich auf seinen Vater berief, aber von einer durch Hineinreiten ins Wasser bestimmten Grenze nichts erwähnte.

Techen hat weitere Aussagen aus späterer Zeit hinzugefügt:

- 1621 wußten Wismarer Zeugen nicht, daß die fürstlichen Beamten "sich weiterer Bottmessigkeit solten angemasset haben, alß so weit man von Lande biß an das Tief mit einem Spießstaken gründen könne" 58 ).

- 1678, Schreiben Wismars an den Gutsherrn zu Zierow und Eggerstorf: "Es ist wohl nicht ohnbekandt, das den Angrenzenden, so weit mit einem Pferde zu reiten, auch gewissermaßen etwas kompetieren könte; aber an Örthern die schon tiefer seien, hat dieses eine Endschaft 59 ).

|

Seite 39 |

|

Für die räumliche Abgrenzung des Bergerechtes durch Ritt und Wurf (mit dem Langeisen, Schießeisen, Hickeisen) hat Techen noch Behauptungen des gräflich Steinbergischen Amtmannes auf Poel 60 ) von 1668 und des Beckerwitzer Strandvogtes von 1669 sowie Aussagen Tarnewitzer Zeugen von 1728 angeführt.

Dies sind die Quellen, die nach Rörig (II, S. 223) beweisen, daß Hoheitsrechte von den Anliegern nur soweit hätten ausgeübt werden dürfen, als die Anlieger selbst oder ihr Pferd den festen Boden berührten. Dies werde "in der symbolischen Ausdrucksweise des Mittelalters mit dem Bilde des Hineinreitens in das Wasser in zahllosen Variationen" ausgedrückt (II, S. 232). Indessen wäre es ja nach der Mehrzahl dieser Angaben erlaubt gewesen, von der Stelle aus, wo die letzte Möglichkeit des Gründens bestand, noch weiter zu werfen, so daß die körperliche Berührung des Bodens dort, wo das geworfene Eisen hinfiel, natürlich ausgeschlossen war. Und wenn zur Ausübung des Bergerechtes mit Booten an das gestrandete Schiff hinangefahren wurde, wie es z. B. bei dem 1595 an der Lieps aufgelaufenen Danziger Fahrzeug der Fall war und auch sonst oft in den Akten erwähnt wird, so kann doch keine Rede davon sein, daß die Strandhoheit sich nur so weit ausgewirkt hätte, als "die körperliche Berührung mit dem Strande selbst im flachen Wasser bei Handlungen solcher Art aufrecht erhalten bleibt" (Rörig II, S. 231 f.). Die "zahllosen Variationen" ferner müßten doch zunächst einmal stutzig machen. Hineinreiten ins Wasser, soweit es geht, und Werfen vom Sattel aus, Hineinreiten, bis die Hufe des Pferdes vom Wasser bedeckt seien (was selbst bei wenig bewegter See ein wahres Kunststück wäre) samt Werfen, bloßes Hineinreiten, Gründen mit einem Spießstaken, - wie weit ging denn nun eigentlich der Strand, und woran sollte man sich in praktischen Fällen halten?

Eine Wurfgrenze kommt in den Zeugenvernehmungen wegen des Strandrechtes an der Lieps auch sonst einmal vor. Claus Qualemann nämlich, ein Fischer aus Tarnewitz, hatte von alten Leuten gehört, daß die Wismarer "soviel Gerechtigkeit im saltzen Have haben solten, alß so ferne zwey Manspersonen, wen(n) sie auf dem Bollwerck stunden, eine Kuhe werfen konten". Techen hat an dieser Aussage Anstoß genommen, weil er sie nicht erklären konnte. Offenbar ist der Kuhwurf auf eine Entstellung des ursprünglichen

|

Seite 40 |

|

Wurfgegenstandes zurückzuführen 61 ). Die Hauptsache aber ist die Wurfweite, die auch hier erscheint und sicher keine praktische Bedeutung gehabt hat.

Sind die übrigen Aussagen als Zeugnisse für einen tatsächlich bestehenden Rechtszustand am landesherrlichen Strande zu bewerten, obwohl sie unter sich nicht einmal im Einklange stehen und vielen anderen Angaben über die Ausdehnung des Strandes widersprechen?

In unseren Akten über unzählige Strandungsfälle an der ganzen mecklenburgischen Küste ist noch ein weiteres Mal von einer Wurfgrenze die Rede. Es handelte sich um ein schwedisches Schiff, das 1699 am Boiensdorfer Langen Werder, also in der Golwitz, aufgelaufen war, so daß es "nicht 4 Ellen hoch Wasser" hatte 62 ). Trotz einer vom Amte Redentin ausgestellten Wache ließen die Wismarer Kaufleute, die das Schiff gechartert hatten, die Fracht in Boote ausladen und das Schiff durch Winden abbringen. Nach dem Berichte des Amtmannes zu Redentin erklärten die Wismarer Schiffer dabei, es habe der Herzog "so woll an dem langen Warder wie auch an andern Kanten der See keine weitere Praetension zu machen, alß mit einem Pflug-Eisen vom Lande zu hineingeworfen werden köndte, daß übrige gehörte der Königl. Mayest. von Sueden zu" (was doch nicht zutraf, da die Golwitz nie schwedisch gewesen ist). Also diesmal nur nach Pflugeisenwurf und somit wieder eine neue Variation, die aber nur von den Wismarer Schiffern vorgebracht wurde und nicht der Strandrechtsübung des herzoglichen Beamten, dem diese Behauptung vermutlich ganz neu war, zugrunde lag.

Im übrigen haben wir in den Strandungsakten des 17. und 18. Jahrhunderts öfter Angaben über die Lage der verunglückten Schiffe und ihre Entfernung vom Ufer gefunden, nirgends aber eine Bemerkung darüber, daß Ritt und Wurf exerziert seien, was man doch erwarten müßte, wenn es die Voraussetzung für das Bergerecht gewesen wäre.

Wir wollen hier zunächst auf einen Fall von 1728 eingehen, bei dessen Gelegenheit Zeugenaussagen gemacht wurden, auf die Techen hingewiesen hat.

|

Seite 41 |

|