|

Seite 1 |

|

|

|

|

- Die Geschichte der mecklenburgischen Landessteuern und der Landstände bis zu der Neuordnung des Jahres 1555

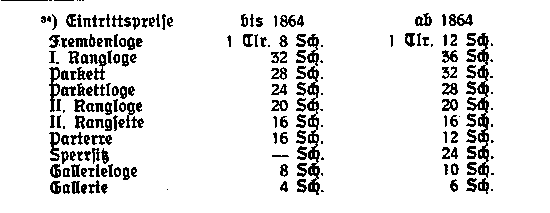

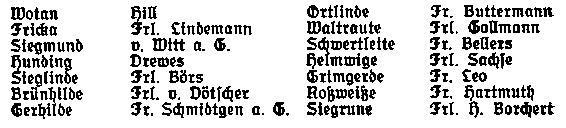

- Geschichte des Schweriner Hoftheaters 1855-1882

- Die Aufführungen des Schweriner Hoftheaters in Doberan, Ludwigslust und Wismar

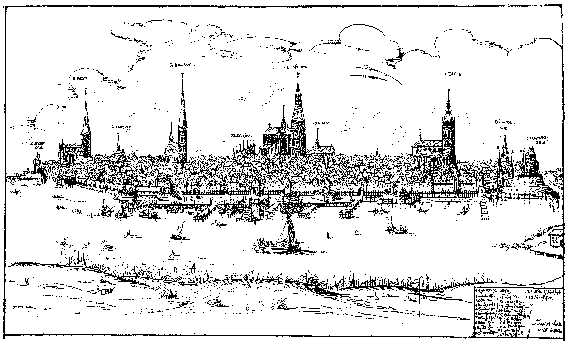

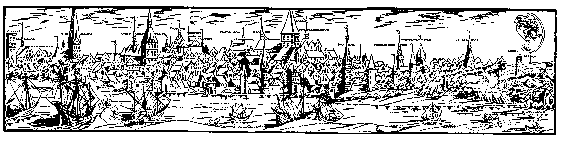

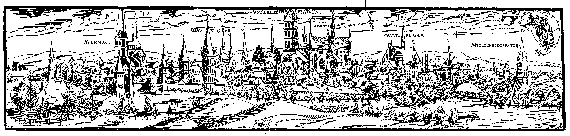

- Die ältern mecklenburgischen Städteansichten

- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1823/1924

|

|

|

:

|

I.

Die Geschichte der mecklenburgischen Landessteuern und der Landstände bis zu der Neuordnung des Jahres 1555

von

Archivar Dr. Paul Steinmann.

|

Seite 2 |

|

Die Arbeit lag in ihren wesentlichen Ergebnissen bereits Ende 1913 der Rostocker philosophischen Fakultät als Beantwortung einer von ihr gestellten Preisaufgabe vor und wurde am 28. Februar 1914 mit dem vollen ersten Preis gekrönt. Weitere Forschungen und Funde in den Archiven machten eine (Erweiterung, Vertiefung und Umarbeit erforderlich, die z. T. durch meine mebrjährige Teilnahme am Kriege verzögert wurde. Die Promotion erfolgte am 12. August 1914. Referent war mein verehrter Lehrer Prof. Dr. Reincke-Bloch, dem ich für seine vielfachen Anregungen und Förderungen zu besonderem Dank verpflichtet bin.

|

Seite 3 |

|

Übersicht über die ganze Arbeit und ihre Hauptergebnisse. * )

I. Geschichte der Landessteuern und der Landstände in Mecklenburg bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts.

D ie ordentliche Bede, eine öffentlich-rechtliche, teils in Geld, teils in Naturalien entrichtete Abgabe (Steuer), bestand in Mecklenburg bereits geraume Zeit vor den sog. Bedeverträgen (besser Bedereversalen: 1275 und 1285 Herrschaft Werle, 1279 Grafschaft Schwerin), wie in Übereinstimmung mit Urkunden insbesondere Rückschlüsse aus den Bezeichnungen olde bede, rechte bede für die ordentliche Bede, nyge bede für die durch die Bedereversalen geschaffene ao. Bede (Landbede) in den Schoßregistern des 15. Jahrhunderts ergeben. Sehr wahrscheinlich wurde die ordentliche Bede bereits mit der deutschen Kolonisation eingeführt. Die Bedereversalen betreffen nur die ao. Bede. Nur diese war für die Entwicklung des Ständewesens von Bedeutung. - Mit der Kolonisation wurden, wie vor allem Rückschlüsse aus späteren Einrichtungen ergeben, freiwillige Gaben (dona gratuita) bei besonderen die fürstliche Familie betreffenden Anlässen (Hochzeit, Kindtaufe, Regierungsantritt usw.) eingeführt, gezahlt teils in Geld, teils in Naturalien, und zwar in schwankender und ungleichmäßiger Höhe. Bei einem Teil der Anlässe erfolgte die - möglicherweise aber schon in Altdeutschland vollzogene - Fortentwicklung zur unregelmäßigen Bede, nur in Geld, gewohnheitsgemäß, aber gleichfalls freiwillig gezahlt, indem der Landesherr sich an die einzelnen Grundherren wandte. Motiv der Bedeforderung war die Notdurft (necessitas) des Fürsten (und des Landes), die rechtliche Grundlage bei den Lehnsleuten das Lehnsverhältnis, bei Geistlichkeit und Städten wohl das Untertanenverhältnis. Ein Satz von bestimmter Höhe und damit die ao.

|

Seite 4 |

|

Bede (Landbede) wurde erst durch die Bedereversalen geschaffen. Diese betreffen Schuldentilgungen großen Stils: Die Vasallen geben auch von ihrer sonst grundsätzlich steuerfreien Eigenwirtschaft (Hofhufen), dafür empfangen sie den Revers (Schadlosbrief). Sie erhalten hierbei als geschlossene Einheit, gleichsam als Korporation, das Steuerbewilligungsrecht für alle ao. Beden (Landbeden), auch, wie Schweriner Reversalen und Rückschlüsse aus späteren Zuständen ergeben, für die der 3 - 4 Ehren- und Notfälle (Heirat einer Prinzessin usw.). Rechtliche Grundlage für alle Landbeden sind aber im 14./16. Jahrhundert nicht diese Bede "verträge", sondern die necessitas (Notdurft, Bedürfnis) des Fürsten und des Landes. In den Herrschaften Rostock und Mecklenburg sind, wie insbesondere Analogie- und Rückschlüsse ergeben, wahrscheinlich keine Schuldentilgungen großen Stils vorgenommen und daher keine Bedereversalen erteilt worden. Das Steuerbewilligungsrecht wird hier gewohnheitsrechtlich, infolge der Vormundschaftsregierungen und nach Vorbild der Verhältnisse in Werle und Schwerin, erwachsen sein.

Durch die deutsche Kolonisation wurden die Voraussetzungen, die "Elemente" des späteren Ständestaates, die 3 privilegierten Berufsstände: Adel, Geistlichkeit und Städte, geschaffen. Eine Heranziehung aller Mitglieder eines Standes oder gar aller 3 Stände bei allgemeinen Landesangelegenheiten gab es in der älteren Zeit nicht: Die mecklenburgischen Fürsten nahmen häufig - freiwillig und nicht pflichtmäßig - ihre Regierungshandlungen zunächst mit Rat der aus angesehenen und einflußreichen Geistlichen, Vasallen und Bürgern (Ratsherren) bestehenden Großen oder Ältesten des Landes (maiores, seniores terrae) vor. Seit etwa Mitte des 13. Jahrhunderts wurden dagegen, veranlaßt durch stärkeres Hervortreten des weltlichen Lehnsgedankens, durch beginnende Entklerikalisierung der Weltanschauung und durch Weiterausbau der städtischen Selbstverwaltung, in der Regel nur noch die angesehensten der Vasallen hinzugezogen ("Vorgeschichte" der Landstände). - Die eigentliche Geschichte der mecklenburgischen Landstände beginnt in den 70er und 80er Jahren des 13. Jahrhunderts, und zwar in der Herrschaft Mecklenburg (1275 - 77) und wahrscheinlich auch in Rostock (1282 ff.) infolge von Vormundschaftsstreitigkeiten bzw. Vormundschaftsregierung, in Werle (1275, 1285) und Schwerin (1279) durch Entwicklung und Bedürfnis des Steuerwesens (Schuldentilgungen großen Stils, Bedereversalen). Die gesamten Vasallen der betreffenden Herrschaft werden erstmalig zu dem betreffenden Zweck zusammenberufen und erhalten als Gesamtheit von den Fürsten ein Recht auf Mitwirkung bei

|

Seite 5 |

|

Thronstreitigkeiten und Vormundschaften bzw. bei Steuerbewilligungen bei den betreffenden Ereignissen und für die Zukunft. Sie vertreten bei diesen Anlässen das ganze Land. Städte - abgesehen von den Seestädten Rostock (Herrschaft Rostock) und Wismar (Herrschaft Mecklenburg), die aber allezeit eine Sonderstellung einnahmen: dem ständischen Verband nicht ein-, sondern beigeordnet - und Geistlichkeit werden noch nicht als Korporation herangezogen. Die Steuerumlage erfolgte bei ihnen auf Grund von Einzelverhandlungen. Die neubegründeten landständischen Verfassungen der 4 selbständigen mecklenburgischen Einzelherrschaften werden um dieselbe Zeit weiter ausgebaut und ergänzt durch Begründung des Instituts der Räte, der consiliarii (= consilium: Rat), indem bestimmte angesehene und einflußreiche Vasallen auf Grund von besonderm Ratseid zu consiliariis ernannt wurden. Diese haben ihre Keime in den maiores und seniores terrae, bzw. in den angesehensten der Vasallen und sind andererseits die Vorläufer der Landräte und im wesentlichen mit ihnen identisch.

II. Geschichte der ao. Landessteuern und der Landstände in Mecklenburg im 14. und 15. Jahrhundert bis zur Entstehung der mecklenburgischen Gesamtlandstände.

Urkunden und besonders Bederegister ergeben folgendes:

Ao. Bede und Landbede sind identisch, ihre Erhebung war durchaus üblich und häufig, Landbeden und Verpfändungen von Ämtern usw. bestanden nebeneinander, Landbeden gingen nicht über einzelne Vogteien, Städte bzw. Grundherrschaften, sondern über das ganze Territorium (Land) als allgemeine Landessteuer: generalis exactio seu precaria (generalis peticio) per nostram (totam) terram [= dominium] 1305, 1314, [ge-]mene landbede 1353 usw., bzw. als besondere Landbede: petitio specialis, über 1 - 2 Stände. Landtage, auf denen Landbeden bewilligt wurden, können im 14./15. Jahrhundert keineswegs selten gewesen sein, zumal da "das Bedürfnis nach Steuern ein dauerndes" war. - Als zweite Art von ao. Landessteuern ist für das 14./15. Jahrhundert anzunehmen, wenn auch erst Wende 15./16. Jahrhunderts klarer hervortretend, die neu entstandene Heersteuer (Roßdienst-, Pferde-, Knechte-, Wagengeld), gezahlt als Ablösungsgeld für nicht geleisteten Lehns- bzw. Waffendienst, aber auch als reine Steuerform für andere Zwecke.

Es erfolgte Weiterausbau der landständischen Verfassungen in allen 4 selbständigen Einzelherrschaften (Territorien) zunächst durch Heranziehung der Landstädte zu den Versammlungen der

|

Seite 6 |

|

Vasallen im 14. Jahrhundert (nachweisbar zuerst in Stargard 1304, Werle 1341, Schwerin 1345, Mecklenburg 1353). Gründe: Landfriedens- und Steuerbedürfnisse, wirtschaftlicher Aufschwung der Städte. Die Prälaten wurden von den Fürsten regelmäßig erst seit den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts hinzugezogen, wohl infolge der Änderung der Kirchenpolitik: Anfänge des Landeskirchentums. Die Macht der Landstände war in den einzelnen Territorien und Zeiten verschieden, groß vor allem in Werle (Wenden), ferner in Stargard, gering in Mecklenburg. Die Persönlichkeit des Fürsten, längere Minderjährigkeitsregierungen, Größe der Städte sind hierfür maßgebend gewesen.

III. Geschichte der ao. Steuern und der Landstände unter Magnus' II. Regierung (1477 - 1505).

Als dritte Art der ao. Landessteuern tritt neu auf der gemeine Pfennig, als Reichs- und später auch als Landessteuer erhoben. Neu sind die von jetzt ab häufig erhobenen Reichssteuern; Steuerarten: Landbede, gemeiner Pfennig, Heersteuer. Von der großen Schuldenlast befreite Magnus II. sein Land nicht durch häufigere Forderung von Landbeden - für Schulden wurde nur 1, vielleicht sogar nur 1/2 Landbede erhoben (1479) -, sondern durch eine geniale Finanz-, Wirtschafts- und Verwaltungspolitik (s. Mecklbg. Jahrb. 86 S. 91 ff.). Magnus Bestrebungen zur Aufrichtung der Landes- (Steuer-, Gerichts-, Kirchen-, Jagd-, Zoll-, Münz-, Lehns-) hoheit richteten sich nicht gegen die Gesamtheit der Landstände, sondern gegen einige wenige besonders bevorrechtete Mitglieder derselben. Er hatte hiermit nur zum Teil Erfolg - insbesondere endigte sein Streit mit Rostock im allgemeinen nicht mit einem Sieg der Fürstengewalt -, doch wurden die Selbständigkeitsgelüste zurückgedrängt. Ausgangspunkt für diese neuzeitlichen, absolutistischen Bestrebungen war eine neue Idee vom Staat und Herrscherberuf: das Gottesgnadentum, und zwar in seiner juristisch-staatsrechtlichen Form. Es wurde aus dem jetzt zuerst ins Staatsrecht rezipierten römischen Recht übernommen und beruht letzten Endes auf orientalischen Vorstellungen.

Die Zusammenschließung der Landstände der selbständigen mecklenburgischen Einzelherrschaften zu den mecklenburgischen Gesamtlandständen erfolgte nicht durch die "Bedürfnisse der Steuerbewilligungen", sondern infolge der Streitigkeiten des Herzogs Magnus II. mit Rostock um die Durchführung der Landeshoheit, indem die Gesamtlandstände als Vermittler oder Richter hierfür herangezogen wurden. Der erste mecklenburgische Gesamtlandtag

|

Seite 7 |

|

(ao. Rechtstag), mit dem eine fortlaufende Reihe der vereinigten Landtage beginnt, war mit Sicherheit der vom 1. August 1484 zu Wismar. - Dagegen erfolgte noch 1488 die Bewilligung der Landbede auf Sonderlandtagen der einzelnen Territorien und erst einige Jahre später auf Gesamtlandtagen. - Im übrigen haben Landtage (ao. Rechtstage) wegen Streitigkeiten zwischen Magnus und Ständemitgliedern weit häufiger als die wegen Steuerbewilligungen getagt. Wenn auch die meisten der Gesamtlandtage (ao. Rechtstage) von Magnus berufen wurden, so hat doch zu dem ersten mecklenburgischen Gesamtlandtag, wie auch zu den meisten nächstfolgenden aus den Jahren 1484 - 86 die Stadt Rostock den Anstoß gegeben.

IV. Steuer- und ständische Verhältnisse unter Magnus' II. Söhnen bis 1535.

Bei Steuerforderungen zeigt sich nunmehr gelegentlich ein Widerstand der Gesamtheit der Stände, und zwar gegen zu schnell aufeinander folgende Forderung von Landbeden und gegen Ansetzung von zu frühen Hebungsterminen. Organisiert wurde der Widerstand der Gesamtlandstände aber erst durch die Union der Landstände von 1523, die sehr wahrscheinlich auf Veranlassung Heinrichs V. von den Ständen abgeschlossen wurde, und zwar gegen Albrechts VII. Gelüste auf Landesteilung. Im Hinblick und mit Berufung auf diese Union verlangen und erreichen die Landstände von 1527 ab, daß die Heersteuer von jetzt ab von allen Ständen regelrecht auf Landtagen bewilligt werden sollte - bislang hatten sich die Herzöge an einzelne Ständemitglieder gewandt. Auch sonst verstanden es die Stände bald, die Union gegen die Herzöge auszuspielen, insbesondere wurde sie benutzt, um die Herzöge zu nötigen, die Rechtspflege und die Gerechtigkeiten der Gesamtstände sowie der einzelnen Ständemitglieder besser zu wahren. Die Union vom 1. August 1523 war der Abschluß der bisherigen Entwicklung: es erfolgte der feste korporative Zusammenschluß der Gesamtlandstände. Wichtig war die dabei erfolgte Schaffung eines besonderen von den Ständen selbst für ihre Zwecke geschaffenen Organs, des großen Unions- (23er) Ausschusses, der bald durch den kleinen (12er) Ausschuß ersetzt wurde. An ihn gelangten die Beschwerden von Ständemitgliedern gegen die Fürsten und gegeneinander, er übernahm die Weitergabe an die Fürsten und sorgte für Ansetzung von ordentlichen Rechtstagen und Landtagen. Bereits nach wenig mehr als 10 Jahren zeigten sich aber stärkere Verfallserscheinungen am ständischen Verfassungsbau. Insbesondere stellte der 12er Aus-

|

Seite 8 |

|

schuß bald nach 1535 seine Tätigkeit ein. Gründe: Durch den Hausvertrag von 1534 war die Gefahr der totalen Landesteilung für längere Zeit gebannt; die wirtschafts- und handelspolitischen Betätigungen des Adels verursachten einen Gegensatz zwischen Städten und Adel; die Gravamina konnten nunmehr auf den zahlreichen wegen Schuldentilgung angesetzten Landtagen überreicht werden. Der Ausschuß tat auch nichts, um den Untergang des Prälatenstandes zu verhindern, ja, er scheint dies sogar unterstützt und beschleunigt zu haben.

V. Steuer- und ständische Verhältnisse unter Magnus' II. Söhnen und Enkeln von 1535 - 1555.

Vor allem Albrechts VII. leichtfertig unternommener Versuch, den dänischen Königsthron zu gewinnen (1535/36), führte zur völligen Zerrüttung seiner Finanzverhältnisse. Die Stände bewilligten von 1538 ab zur Bezahlung der Schulden fast Jahr für Jahr einfache und seit Albrechts Tod (1547) auch doppelte Landbeden. Die Versuche, ergiebigere, die eignen Einkünfte der Grundherrn und das Vermögen und den Handel der Bürger belastende Steuerarten (1/2 100. Pfennig, Bierakzise) bewilligt zu erhalten, scheiterten anfänglich vor allem am Widerstande der Seestädte Rostock und Wismar. 1553 wurde aber Albrechts Söhnen neben der doppelten Landbede von den Landstädten der 1/2 100. Pfennig und vom Adel das Roßdienstgeld auf 3 Jahre bewilligt, aber nur einmal erhoben. Rostock und Wismar beharrten in ihrem Widerstand gegen den 1/2 100. Pfennig. Streitigkeiten zwischen Johann Albrecht I. und Ulrich um die Landesteilung und Einfall und "Brandschatzung" Heinrichs von Braunschweig (Sommer 1554) verzögerten das Schuldentilgungswerk. Für die Erhebung der von den Ständen für Abzug der braunschweigischen Reiter 1554 bewilligten 1 1/2 Landbede waren zum ersten Mal ständische Ober- und wahrscheinlich auch Untereinnehmer tätig, die von dem ständischen Ausschuß, der von den Ständen für Verhandlungen mit Heinrich von Braunschweig eingesetzt war, verordnet waren und an ihn und nicht an die fürstliche Zentralkasse (Kammer, Renterei) das Geld ablieferten. Auch hatte der Ausschuß zum ersten Mal die Stände in Steuerangelegenheiten verschrieben, und zwar war diese "Ausübung von Hoheitsrechten" durch den Ausschuß auf Johann Albrechts ausdrücklichen Wunsch erfolgt! Infolge von Ulrichs Bestrebungen nach totaler Landesteilung erneuerten die Stände am 5. Dezember 1554 den schon in Vergessenheit geratenen kleinen Unions- (12er) Ausschuß. Schließlich verzichtete Ulrich im Wismarer Gemein-

|

Seite 9 |

|

schaftsvertrag (11. März 1555) infolge des Widerstandes der Stände und Johann Albrechts auf die Totalteilung und begnügte sich mit der Gesamtregierung mit Nutzungsteilung. Im selben Jahre erfolgte die Übernahme der gesamten fürstlichen Schulden durch die Stände und die Einigung über Steuerart: doppelte Landbede der Bauern und Bürger, Malzakzise der Bürger, Pacht- und Saatgeld von den eignen Einkünften des Adels 5 Jahre lang zu zahlen. Rostock und Wismar nahmen aber hieran nicht teil. Es gelang auch den Ständen nicht, beide Städte ihrem Mehrheitsbeschluß zu unterwerfen und sie zur Erlegung der Steuern zu zwingen. Sie konnten nach langen Verhandlungen nur dazu bewogen werden, nach wie vor freiwillige Fixa als Quoten zu der Abtragung der fürstlichen Schulden zu entrichten. Die Verwaltung der für die Tilgung fürstlicher Schulden bewilligten Steuern ging seit der Neuordnung des Jahres 1555 für immer in die Verwaltung der Stände über. Die Leitung erhielt 1555 ein aus 12 Adligen bestehender ständischer Schuldentilgungsausschuß, aus dem sich schon 1558 aus praktischen Gründen ein aus 4 Adligen bestehender kleinerer Ausschuß entwickelte. - Ein permanenter ständischer Ausschuß für alle ständischen Angelegenheiten, der sog. Engere Ausschuß, bestand aber erst von 1621 ab.- Die Erträge der Steuer gingen an eine neugegründete ständische Kasse (später Landkasten genannt), Einnahme und Kontrolle wurden durch ständische Organe vorgenommen. Verhängnisvoll wurde diese Entwicklung den adligen Bauern, da dem Landesherrn der Überblick über Zahl und Veränderung dieser Bauernstellen verloren ging und sein Interesse an der Erhaltung eines möglichst zahlreichen und zahlungskräftigen Bauernstandes und an der Wiederbesetzung der wüsten und gelegten Bauernstellen schwand. Das vom vergrößerten Hofacker des Adels zu zahlende Saatgeld wurde als vollwertiger Ersatz für die von den gelegten oder wüsten Bauernhufen hinfort nicht mehr gezahlte Landbede angesehen. Noch im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts verschwanden fast alle bislang üblichen Fälle von Landbeden (Reise zum Kaiser, zum Regalienempfang, Bezahlung von fürstlichen Schulden usw.), erstickt durch die allgemeinen von jetzt ab chronisch werdenden Schuldentilgungen großen Stils. Nur die Prinzessinnensteuer blieb von Bestand. Aber auch sie fiel bald der ständischen Verwaltung anheim.

|

Seite 10 |

|

Geschichte der Landessteuern und der Landstände in Mecklenburg bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts.

Nach Ansicht der Forscher, welche die älteren mecklenburgischen Steuerverhältnisse eingehender behandelt haben (Brennecke 1 ), Techen 2 ), Ihde 3 ) ), erhoben die mecklenburgischen Fürsten bis ungefähr zur Mitte des 13. Jahrhunderts nur eine unregelmäßige (außerordentliche) und noch nicht auf eine bestimmte Höhe fixierte Steuer, - zumeist petitio, verschiedentlich auch exactio, späterhin meist precaria und mit deutschem Ausdruck bede genannt 4 ) -, bei verschiedenartigen,

|

Seite 11 |

|

noch nicht fest bestimmten Notfällen (Bedürfnisse, necessitates), wozu auch die Reservatfälle der sog. Bedeverträge von 1276, 1279 und 1285: Heirat einer Prinzessin, Heirat, Ritterschlag und Gefangenschaft eines Fürsten (die bekannten 3 - 4 Ehren- und Notfälle) gehörten. Die mecklenburgischen Fürsten erhoben nach Ihdes Ansicht diese unregelmäßige Bede willkürlich, ohne vorherige Bewilligung ihrer Lehnsmannen, kraft ihrer landesherrlichen Gewalt, als eine öffentlich - rechtliche und nicht als eine privatrechtliche Abgabe 5 ). Derselben Auffassung sind auch Rachfahl 6 ) und Spangenberg 7 ), welche den Versuch machen, die einheitlichen Grundlinien der allgemeinen Entwicklung des Steuer- und Ständewesens in den deutschen Territorien des Mittelalters zu ziehen. Während aber beide die für unsere Gegend in Frage kommenden Steuerverhältnisse des kolonialen Deutschlands stärker berücksichtigen, ja z. T. für ihre Untersuchungen grundlegend machen, hat von Below, der z. T. vor ihnen selbst oder durch seine Schüler grundlegende Untersuchungen über die Bede angestellt hat 8 ), sich in der Hauptsache auf das altdeutsche Gebiet beschränkt.

|

Seite 12 |

|

Er ist der Ansicht, daß auf altdeutschem Gebiet die ordentliche (jährliche) Bede als eine fixierte Abgabe seit Ende des 12. Jahrhunderts von den (werdenden) Landesherren eingeführt sei, als eine von der Bewilligung unabhängige Zwangsabgabe (Steuer), die als öffentlich- rechtliche Abgabe von den Landesherren kraft ihrer landesherrlichen Gewalt erhoben wurde. Auf die unregelmäßige Bede geht von Below nicht näher ein.

Über die Entwicklung des Steuerwesens etwa seit der Mitte des 13. Jahrhunderts, insbesondere aber über die Beurteilung der sog. Bedeverträge (in Mecklenburg 1276, 1279, 1285 abgeschlossen), gehen die Ansichten stark auseinander. Dies gilt schon hinsichtlich der Ursache und der Entstehungszeit der in mecklenburgischen Städten vom Jahre 1259, auf dem platten Lande von 1292 ab mit Sicherheit urkundlich nachweisbaren ordentlichen (jährlichen) Bede. Rachfahl 9 ) und Spangenberg 10 )sind im Gegensatz zuvon Below der Ansicht, daß die alte ao. (unregelmäßige) Bede erst durch die Bedeverträge zu einer festen ordentlichen, jährlichen Bede umgewandelt sei infolge des steigenden Bedürfnisses der Landesherren nach Steuern und als Entschädigung für die Aufgabe des unbeschränkten fürstlichen Besteuerungsrechtes. Brennecke nimmt an, daß schon kurz vor den sog. Bedeverträgen die ordentliche Bede sich eingebürgert habe 11 ). Derselben Ansicht scheint auch Techen zu sein 12 ). Nach Ihde 13 ) bemühen sich die Fürsten, die unregelmäßig erhobene Bede zu verjährlichen; aber nur den Städten gegenüber gelingt es, dies durchzusetzen. Freilich anders, als es wohl beabsichtigt war: Statt der direkten Einzelbesteuerung entrichtet die Stadt als Gesamtheit ein Fixum, das später Orbör 14 ) genannt wurde. Dagegen benutzen Vasallen und Geist-

|

Seite 13 |

|

liche eine Zwangslage (Verschuldung) des Landesherrn und "erlangen, daß alle und jede Bedeforderung hinfort aufgehoben wurde; nur für einige ganz bestimmte Anlässe sollte auch künftig eine Bede (die außerordentliche) gezahlt werden". Diese gleichsam als Konzession geschaffene ao. Bede habe nicht der Bewilligung durch die Stände bedurft. Eine jährliche Bede ist nach Ihdes Ansicht aber trotz der Bedeverträge etwa seit 1300 von den Fürsten durchgesetzt worden.

Auch Techen und Hübner sind der Ansicht, daß diese ao. Bede der Reservatfälle ohne Bewilligung der Mannen erhoben wurde 15 ). Alle drei setzen im Gegensatz dazu, die - nach Ihde erst nach 1300 neu entstandene - ao. Bede wegen Not des Landes und des Fürsten, die der Bewilligung bedurfte 16 ).

Spangenberg sieht in den Verträgen ein Kompromiß zwischen dem grundsätzlich geübten Besteuerungsrecht der Fürsten und dem Bestreben der Mannen, den Fürsten dieses unter Ausnutzung ihrer Geldverlegenheit zu nehmen. Das landesherrliche Besteuerungsrecht wird zwar beseitigt, aber für bestimmte Fälle können die Fürsten eine ao. Steuer fordern, die nun aber von der Bewilligung der Mannen abhängig wird. Freilich steht dabei dem Recht der Steuerforderung ein gleiches Recht der Steuerfreiheit gegenüber 17 ).

Schließlich sei noch erwähnt, daß nach Brenneckes Ansicht in diesen Verträgen die ao. Bede wieder von neuem auftritt, die nunmehr von einer vorherigen Bewilligung abhängig ist 18 ).

Bei diesen vielfältigen Widersprüchen und Abweichungen ist es vor allem erforderlich, die bestimmteren Nachrichten über ordentliche und a o. (unregelmäßige) Beden, die sich in den Urkunden der einzelnen mecklenburgischen Ter-

|

Seite 14 |

|

ritorien von der Mitte des 13. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts finden, kurz zusammenzustellen 19 ) und sie genauer nachzuprüfen. Denn infolge der unbestimmten und vieldeutigen Ausdrucksweise der Urkunden der vorangehenden Zeit ist es nicht möglich, lediglich auf Grund dieser Urkunden über die Bede und ihre Entwicklung bis etwa 1250 zu irgendwelchen festeren Ergebnissen zu gelangen 20 ). Die Urkunden reden nämlich in der Hauptsache von den petitiones (exactionos) bzw. der petitio (exactio), womit nicht nur Beden - entweder unregelmäßige (außerordentliche) oder ordentliche, oder beide zusammen -, sondern auch irgendwelche auf Grund von Bitte, Vereinbarung oder Zwang erhobenen Abgaben 21 ) bezeichnet sein können.

In der Herrschaft Werle wird 1264 der Stadt Güstrow das Privilegium verliehen, ein jährliches, nicht erhöhbares Fixum von 100 M an Stelle der bisher vom Landesherrn direkt erhobenen Bede zu bezahlen, die nunmehr in den Besitz der Stadt übergeht 22 ). 4. Oktober 1276 wird einem Vasallen die Bede (precaria) von 4 Hufen in einem Dorfe zu Lehen gegeben 23 ). 12. November 1276 wird von Vasallen und Geistlichkeit der Herrschaften Gnoien und Güstrow eine auf 3 Jahre sich erstreckende ao. Bede im Betrage von 8 ß jährlich von der Hufe - auch von den in der eignen Kultur befindlichen Hufen der Vasallen und der Geistlichkeit - zur Schuldentilgung bewilligt, die grundsätzliche Freiheit von der (ao.) Bede wird von den Fürsten den Vasallen und Geistlichen verbrieft, nur 2 Reservatfälle: Ritterschlag der Söhne und Heirat der Töchter (2 bzw. 4 ß von der Hufe - die Eigenkultur ausgenommen -) werden vorbehalten 24 ). 1279 wird für

|

Seite 15 |

|

Hufen und Katen einer Pfarre die Befreiung von aller (ao.) Bede verbrieft, sooft und soviel sie von andern Hufen in den fürstlichen Vogteien (in terris nostris) erhoben wird 25 ). 1281 erklären die Fürsten von Werle, daß sie von den Mühlen des Klosters Dargun der von ihren Vorfahren verbrieften Freiheit entgegen jährliche exactiones erhoben haben - wobei hier noch die Frage offengelassen werden soll, ob damit Auflagen, Schatzungen oder Beden gemeint sind 26 ). 1282 wird dem Kloster Doberan für eine Mühle der Schutz vor quolibet genere exactionis seu importune petitionis versprochen 27 ). 1285 wurde von den Vasallen der Vogteien Röbel, Malchow, Wredenhagen der dritte Teil der fürstlichen Schulden bezahlt, offenbar wieder durch eine ao. Bede, die grundsätzliche Freiheit von jeder Bedeleistung (ab omni exactione peticionis) wird ausgesprochen, nur 3 Reservatfälle: Heirat und Ritterschlag der Fürsten und Heirat der Prinzessinnen (2 bzw. 4 ß von der Hufe - die Eigenkultur ausgenommen -), werden vorbehalten 28 ). 1292 wird für zwei an die Stadt Plau verkaufte Dörfer die Befreiung von der jährlichen Bede (ab exactione, que dicitur annua petitio) verbrieft 29 ).

In der Grafschaft Schwerin behält sich der Graf 1257 bei der Verleihung von Eigentum eines Dorfes an Kloster Zarrentin die Bede (peticio) vor, wenn in seinem Lande (terra) eine allgemeine Bede (generalis peticio) erhoben wird. 1258 klagt dasselbe Kloster, daß die Vögte des Grafen die Klostergüter mit vielen widerrechtlichen (inportunis) Schatzungen und Beden (exactionibus necnon peticionibus) heimgesucht hätten 30 ). 1271 verpflichten sich die Grafen dem Schweriner Domkapitel gegenüber, von den Einwohnern eines verkauften Dorfes keine Beden, keine ungebürlichen Schatzungen zu erheben, außer den gemeinen, bisher gewohnheitsgemäß innegehabten und auch von den Einwohnern der anderen Dörfer ihres Landes (districtus) wahrgenommenen Beden (communes petitiones). 1278 verleihen sie demselben Domkapitel das Eigentum von 5 Hufen eines Dorfes, die Bauern sollen verpflichtet sein, die allgemeine Bede (petitionem generalem) zu entrichten, wie die Untertanen der Vasallen des Grafen 31 ). 1279

|

Seite 16 |

|

wurde von den Mannen der Vogteien Wittenburg und Boizenburg nur für dieses Jahr 1 M lüb. von der Hufe der Untersassen gegeben, doch unter der Bedingung, daß sie dauernd von jeder Bede frei sein sollten mit der Ausnahme, daß die Grafen bei ihrer Gefangenschaft und bei Heirat der Kinder das Land bitten können, ihnen bei ihren Aufwendungen zu Hilfe zu kommen 32 ). 1301 verkaufte der Graf von Schwerin der Stadt Boizenburg die (ordentliche) Bede für 200 M lüb. und verpflichtete sich, von dem Rat der Stadt niemals (ordentliche) Bede zu verlangen 33 ). 1330 wird die jährliche Bede als etwas auf dem platten Lande übliches bezeichnet 34 ).

In der Herrschaft Rostock ist mit Sicherheit 1259 und 1260, mit Wahrscheinlichkeit aber bereits vor 1257/58 eine ordentliche Bede ("peticio") in Form eines Fixums, später (seit 1324) Orbör genannt, in der Stadt Rostock nachweisbar 35 ). 1271 befreit der Fürst von Rostock die Untertanen des Klosters Dargun von jeder Erpressung von Beden, Zöllen und andern Leistungen und von allen Kriegsdiensten außer bei des Fürsten und des Landes allgemeiner Not (universalis necessitas), doch sollen sie die allgemeine Bede (universalis peticio), falls sie erhoben wird, gleichwie die Untertanen der Vasallen entrichten 36 ).

In der Herrschaft Mecklenburg bestätigt 1257 der Fürst dem Kloster Doberan in einem Dorfe das Bedekorn (annonam, que bedecorn vocatur) 37 ). 1267 weist der Fürst dem Kloster Rehna eine jährliche Hebung von 7 M aus der Stadt Grevesmühlen einige Jahre lang an, die bisher die Ratsherren

|

Seite 17 |

|

der Stadt dem Fürsten gewohnheitsmäßig entrichtet hatten 38 ). Es ist recht wahrscheinlich, daß wir es hier mit der jährlichen Bede zu tun haben, da in mecklenburg-schwerinschen Städten außer dieser keine andere jährliche Abgabe an den Landesherrn vorkommt. In Grevesmühlen wurde die Bede offensichtlich bereits vor 1267 in Form einer Pauschalsumme entrichtet, da der Fürst das Geld mittelbar durch die Ratsherren erhielt. Hernach hören wir in der Herrschaft Mecklenburg erst von 1298 ab wieder von Befreiungen von allen Beden, worin auch die ao. (gemeinen) Landbeden miteingeschlossen sein sollen, oder es werden diese vorbehalten 39 ).

Diese Zusammenstellung zeigt zunächst mit Sicherheit, daß vor der Zeit der sog. Bedeverträge in den Städten jährliche Beden existierten, und daß auf dem platten Lande unregelmäßig erhobene, also nicht jährliche, allgemeine, über das ganze Land, insbesondere über die Untertanen der Vasallen und der Geistlichkeit gehende Beben gewohnheitsmäßig von den Fürsten erhoben wurden. Über Art und Höhe dieser unregelmäßigen Bede erfahren wir nichts Näheres. Bestimmte Sätze finden sich erst in den sog. Bedeverträgen. Da diese unregelmäßige Bede dieselben Bezeichnungen hat (generalis, universalis, communis petitio) wie die seit den sog. Bedeverträgen begegnende ao. Bede ("landbede", "mene (ghemeyne) landbede", "ghemeyne (mene) bede aver unse land" usw.), so ist sie unmittelbare Vorläuferin derselben. Die unregel-

|

Seite 18 |

|

mäßige Bede muß ferner, wie aus den Schweriner Urkunden von 1257, 1271, 1278 und aus der Rostocker von 1271 hervorgeht, eine allgemein übliche, anerkannte, verbindliche, gleichsam gesetzmäßige Einrichtung gewesen sein. Sie ist daher nicht gleichzusetzen mit den importunis exactionibus oder petitionibus, die außergewöhnliche, gewaltsame Erhebungen bzw. Erpressungen von irgendwelchen Leistungen, Schatzungen oder Beden darstellen 40 ). Die Schweriner Urkunde von 1257, insbesondere die von 1271, ebenso die Rostocker Urkunde von 1271 machen es aber wahrscheinlich, daß neben der unregelmäßigen Bede noch eine andere, im gewissen prinzipiellen Gegensatz dazu stehende, also vielleicht regelmäßige (jährliche) Bede auf dem platten Lande üblich war. Die mecklenburgische Urkunde von 1257 dürfte dies sogar recht wahrscheinlich machen, denn die Kornbede begegnet späterhin als Teil der ordentlichen Bede 41 ). Dasselbe ist der Fall bei der werleschen Urkunde vom 4. Oktober 1276, denn offenbar wird dort die Bede von den 4 Hufen als eine regelmäßige Nutzung verliehen.

Einer genaueren Interpretation bedürfen noch bei ihrer grundlegenden Bedeutung die sog. Bedeverträge, zumal da vielfach angenommen wird, daß in ihnen auch Verträge über die ordentliche Bede abgeschlossen wurden.

In den beiden Urkunden vom 12. November 1276 beurkunden Heinrich und Johann, Herren von Werle, das damals noch ungeteilt war, folgendes: Von Schulden einstmals beschwert, hätten sie ihre Vasallen und Geistlichen in der Herrschaft (dominium) Gnoien bzw. Güstrow gebeten, ihnen bei der Tilgung der Schulden zur Hilfe zu kommen. Diese geruhten endlich löblicherweise ihre Bitten zu erhören in der Weise, daß sie von jeder Hufe in der Herrschaft, zugleich mit den unter ihrer eignen Kultur befindlichen Hufen, drei Jahre lang jährlich 8 ß den Herren zur Hilfe geben sollten. Nach Ablauf dieser drei Jahre sollten sie frei sein von dieser Bede. Die Herren erklären weiterhin, daß sie Vasallen und Geistliche von solcher obenerwähnten Bede grundsätzlich befreit hätten, unter folgender mit der Vasallen und Geistlichen Zustimmung hinzugefügten Bedingung: Vasallen und Geistliche wollen den Fürsten

|

Seite 19 |

|

zur Hilfe geben von der Hufe - die Eigenkultur ausgenommen - 2 ß bei Ritterschlag der Söhne und 4 ß bei Heirat der Töchter, wenn die Fürsten die Feste selbst ausgerichtet haben 42 ).

An Inhalt ähnlich ist die Urkunde von 1285 der Herren von Werle-Parchim: Anläßlich ihrer Notdurft (necessitas) und Bitte haben die Vasallen in den Vogteien Röbel, Malchow und der Feste Wenden (Wredenhagen) sie von dem dritten Teil der Schulden, nämlich von 2000 M, befreit. Für die Bezahlung der Schulden ist offenbar eine ao. Bede erhoben worden - vielleicht auch von der Eigenkultur der Vasallen - , wie sich aus dem weiteren Zusatz ergibt: Die Fürsten erklären, daß für solche erwiesenen Wohltaten alle Vasallen und Bauern der genannten Gegenden ständig von jeder Bedeleistung (ab omni exactione peticionis) frei sein sollen, indem aber - mit Zustimmung der Vasallen - die Bedingung hinzugefügt wird: Bei eigner Eheschließung der Fürsten und beim Empfang der Ritterwürde, wenn die Feste durch die Fürsten selbst gefeiert würden - es handelt sich hier um junge, unverheiratete Fürsten -, wollen die Vasallen von jeder Hufe, ihre Eigenkultur ausgenommen, 2 ß geben, wenn aber eine Prinzessin verheiratet wird, von der Hufe 4 ß 43 ).

Aus dem Umstand, daß beide Urkunden in mancher Hinsicht inhaltlich übereinstimmen, während das Formular verschieden ist, kann man wohl schließen, daß beide Urkunden in einem inneren, rechtlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. Sei es, daß dies die in den werleschen Herrschaften allgemein üblichen Verhältnisse waren, sei es - und dies dünkt mich das Wahrscheinlichere -, daß auch für die Vogteien Röbel, Malchow und Wredenhagen vor der Urkunde von 1285 dasselbe Recht galt wie 1276 für Gnoien und Güstrow, daß also auch für diese Gegenden ein sog. Bedevertrag um 1276 abgeschlossen war. Dies ermöglicht uns dann, eine Verbindung zwischen den Urkunden von 1276 und 1285 zu ziehen.

Die Urkunden von 1276 und 1285 ergeben zunächst, daß Ihdes Annahme, daß die von Bewilligung der Mannen abhängige ao. Bede wegen "Not" (necessitas) der Fürsten oder des Landes - ein wichtiger Fall der necessitas war auch in der Zukunft die fürstliche Verschuldung - erst nach 1300 auftaucht 44 ), unrichtig ist. Sie erscheint vielmehr in den Bedeverträgen gleichzeitig mit den ao. Beden der Reservatfälle.

|

Seite 20 |

|

Die ao. Bede zur Bezahlung von Schulden wurde, wie aus den genannten Urkunden in Übereinstimmung mit der herrschenden Ansicht sicher hervorgeht, von den Fürsten erbeten, von den Mannen bewilligt, und zwar nicht nur von den Bauernhufen, sondern auch - dies sei besonders hervorgehoben - von den sonst grundsätzlich abgabefreien Hofhufen der Grundherren. Diese besondere Abgabe und Leistung wurde als ein Geschenk gewährt, für das die Fürsten ihren Mannen den unbehelligten Besitz aller bei der Kolonisation (novella plantatio) für die Lehen gewährten Freiheiten insbesondere die ungehinderte Gerichtsbarkeit über die Untersassen der Vasallen (1276 und 1285), auch neue Freiheiten und Begünstigungen - Verlegung des Landdinges in Dörfer und Verbot des Verhaftens von Vasallen in Städten (1285) - zusichern. Ob die ao. Beden der Reservatfälle der Bewilligung bedurften, oder ob dies nicht erforderlich war, geht aus den genannten Urkunden nicht hervor. Eine sichere Nachricht über die ordentliche Bede ergibt sich aus den Urkunden keineswegs, denn in den beiden Urkunden von 1276 ist nur von der ao. Bede die Rede, von der die Mannen und Geistlichen befreit sein sollen. Ferner steht es durchaus nicht fest, daß, wie Ihde annimmt, in der Urkunde von 1285 mit der Freiheit von aller Bedeforderung auch die Freiheit von ordentlicher Bede ausgedrückt sein soll. Betrachtet man den Inhalt dieser Urkunde im Zusammenhang und berücksichtigt man die Urkunde von 1276, so kommt man zu der Vermutung, daß die Freiheit von allen ao. Beden, d. h. von den bisher üblichen, unregelmäßig erhobenen (ao.) Beden beurkundet wird, da dieser Satz an derselben Stelle steht, wo 1276 die Freiheit von diesem besonderen Fall (Schuldentilgung) der ao. Bede ausgedrückt wird, während hier ein solcher Satz, der die Schadloserklärung enthält, fehlt.

Am 27. Juli 1279 beurkunden die Grafen Helmold und Nikolaus von Schwerin, daß sie mit ihren Vasallen der Vogtei Wittenburg (bzw. Boizenburg) vereinbart haben, daß deren Untersassen als Bede 1 M lüb. von der Hufe, aber nur in diesem Jahr, entrichten sollten, unter der Bedingung, daß sie dauernd von jeder Bede frei sein sollten. Doch mit der Ausnahme, daß bei Gefangenschaft des Herrschers und bei Heirat der Kinder die Grafen das Land bitten können, ihnen bei ihren Ausgaben zur Hilfe zu kommen. - Auch hier werden den Vasallen alte, seit der novella plantatio gebrauchte Rechte und Freiheiten (insbesondere die unbehelligte Ausübung der Gerichtsbarkeit), sowie neue (Aufhören der gräflichen Münzgerechtigkeit) verbrieft, und schließlich werden die Pflichten und Rechte beim

|

Seite 21 |

|

Aufgebot genauer geregelt 45 ). - Den werleschen Bedeverträgen gegenüber ist es aber auffallend, daß die Schweriner Vasallen von ihren Hofhufen keine ao. Bede geben. Doch ist der von der Bauerhufe zu leistende Jahresbetrag höher als in Werle. Besonders auffallend ist der Unterschied zwischen Betrag der Schweriner ao. Bede und der der werleschen Reservatfälle. Ich möchte daher annehmen, daß die Vasallen, um die Zahlung der für die damalige Zeit sicherlich nicht unbeträchtliche Summe von 1 M lüb. zu ermöglichen, den Bauern für das Jahr Erleichterungen an grundherrlichen Abgaben gewährten, so daß auch die Vasallen selbst, wenn auch indirekt, an der ao. Bede beteiligt waren.

Auch bei diesen beiden Schweriner Urkunden ist es durchaus nicht sicher, daß mit der Freiheit von aller Bede auch die Freiheit von einer ordentlichen Bede gemeint ist, der Zusammenhang legt es auch hier wiederum nahe, anzunehmen, daß nur die Freiheit von der alten ao. (unregelmäßigen) Bede gemeint ist. In beiden Urkunden wird ein eigentlicher Anlaß für die Entrichtung der Bede nicht genannt. Höchstens könnte man denken, sie sei eine Gegenleistung für die von den Grafen den Vasallen erwiesenen Vergünstigungen hinsichtlich des Gerichts-, Lehns- und Münzwesens. Jedoch sei bemerkt, daß in der von mir behandelten Zeit eine ao. Bede ohne zwingenden Anlaß 46 ), ferner eine solche als bloßes Entgelt für erwiesene Gunstbezeugungen nicht vorgekommen ist, diese erscheinen vielmehr nur als etwas Nebensächliches. Wir werden also auch hier eine solche "necessitas" als Grund der Bedeerhebung annehmen können; naheliegend ist es, sie gleichfalls in einer Verschuldung der Grafen zu suchen.

Diese beiden Urkunden von 1279 ergeben nun mit Sicherheit, daß in der Grafschaft Schwerin auch die ao. Beden der Reservatfälle der Bewilligung der Mannen bedurften. Wir werden auch - gegen Ihdes, Techens und Hübners Ansicht 47 ) - für die werleschen Herrschaften die Notwendigkeit ständischer Bewilligung annehmen können, zumal da Techen und Ihde zu ihrer Annahme

|

Seite 22 |

|

nur durch das Schweigen der Urkunden von 1275 und 1285 über den Punkt der Bewilligung gekommen sind. Dieses Nichterwähnen der Bewilligung läßt sich mit Spangenberg 48 ) aber sehr wohl dadurch erklären, daß es den Mannen nicht auf die Erreichung eines Steuerbewilligungsrechtes ankam, sondern daß ihnen dies so nebenbei zufiel als Kompromiß für ihren Anspruch auf grundsätzliche Freiheit von der ao. (unregelmäßigen) Bede.

Diese Annahme gewinnt aber durch Rückschlüsse aus späteren Verhältnissen noch sehr an Wahrscheinlichkeit. Es wurden nämlich nicht, wie von Hübner behauptet worden ist, die ao. Beden der Reservatfälle, insbesondere die Prinzessinnensteuer erst im 16. Jahrhundert an vorangehende ständische Bewilligung geknüpft 49 ), sondern die Prinzessinnensteuer, der einzige Fall der Reservatfälle, der sich dauernd gehalten hat und über den wir seit Ausgang des 15. Jahrhunderts (von 1481 ab) bestimmtere aktenmäßige Nachrichten haben, bedurfte in der Gesamtherrschaft stets der Bewilligung durch die Stände auf Landtagen 50 ). Es hindert nichts, anzunehmen, daß dies bereits lange vor 1481 auch in den Teilherrschaften üblich war.

Ebensowenig ist später der von Ihde, Techen, Hübner und von Below betonte grundsätzliche Unterschied zwischen den ao. Beden der Reservatfälle und der wegen Not (necessitas) des Fürsten und .des Landes vorhanden. Die Urkunden bzw. Akten des 14. bis

|

Seite 23 |

|

16. Jahrhundert kennen, wie wir noch sehen werden, in den Teilherrschaften sowie in der Gesamtherrschaft nur eine einheitliche, von der Bewilligung abhängige, wegen necessitas (Notdurft, Bedürfnis) des Fürsten und des Landes erhobene ao. Bede (Landbede). Es umfaßt dabei die necessitas auch die ao. Beden der Reservatfälle 51 ).

Von einer 1300 der Stadt Rostock zur Aufbringung einer Schatzung für den Abzug feindlicher Fürsten auferlegten Pauschalsumme 52 ) abgesehen, findet sich im 13. Jahrhundert keine urkundliche Nachricht über unregelmäßige bzw. ao. Beden (Landbeden) in den Städten der mecklenburgischen Einzelherrschaften. Trotzdem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß sie tatsächlich erhoben sind. Was die ao. Bede (Landbede) anbetrifft, so ist auf Grund von Rückschlüssen aus den Verhältnissen des 15./16. Jahrhunderts anzunehmen, daß ihre Umlage bereits im 13. Jahrhundert in den meisten Städten als Haus- (Erben-) Steuer erfolgte, d. h. in einer nach der Größe der Häuser und des zugehörigen Landes abgestuften Abgabe 53 ). Ferner wird in den meisten Städten die Erhebung der

|

Seite 24 |

|

Landbede durch landesherrliche Beamte erfolgt sein. Dagegen haben die beiden Seestädte Rostock und Wismar sicher nur gelegentlich Pauschalsummen als freiwillige Beiträge zu Landbeden bezahlt 54 ). Die Entrichtung der Landbede war auch bei den Städten eine freiwillige Leistung, die wenigstens bei den beiden Seestädten und den größeren Landstädten sicherlich auf Grund von Einzelverhandlungen erfolgte 55 ), während die kleinen Städte wohl ohne weiteres auf Grund einer Aufforderung der Landesherren zahlten, falls von Mannen (und Geistlichkeit) eine Landbede bewilligt war.

Bei der Frage nach der Zeit der Einführung der ordentlichen Bede in Mecklenburg - insbesondere auf dem platten Lande - dürften wir über die aus den sog. Bedeverträgen gewonnenen negativen Ergebnisse und über die einen geringeren oder größeren Grad der Wahrscheinlichkeit habenden Feststellung auf Grund der Schweriner, mecklenburgischen, Rostocker und werleschen Urkunden von 1257, 1271 und vom 4. Oktober 1276 schwerlich - wenigstens auf Grund der mecklenburgischen Urkunden des 12. .- 13. Jahrhunderts, bei deren knappen Ausdrucksweise - je hinauskommen, wenn uns nicht einige alte, volkstümliche Ausdrücke die Möglichkeit geben würden, durch Rückschlüsse zu festen Ergebnissen zu gelangen. In den sog. Schloß - Registern und -Rechnungen des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts wird nämlich die ordentliche Bede in den Vogteien verschiedener mecklenburgischer Einzelherrschaften (Mecklenburg, Rostock, Schwerin, Nebenland Grabow) auch als "olde bede" und als "rechte bede", die ao. Bede (Landbede) dagegen als "nyge bede", "nova precaria", bezeichnet 56 ). Es muß also die ordentliche Bede die ältere sein, wo-

|

Seite 25 |

|

gegen die ao. Bede (Landbede) zu einer bestimmten Zeit neu eingeführt sein muß, so daß sie dem Volke im Vergleich zur ordentlichen Bede als "nyge" Bede erschien. Dieser Zeitpunkt kann nur die Zeit der sog. Bedeverträge gewesen sein, in denen die auf eine bestimmte Höhe fixierte ao. Bede (Landbede) zuerst auftritt.

Es muß auch diese ao. Bede (Landbede) von ihrer Vorstufe, der unregelmäßig erhobenen Bede, sich äußerlich durch ein charakteristisches Merkmal unterschieden haben, durch das sie andererseits eine größere Ähnlichkeit mit der ordentlichen Bede erhielt. Dies wird vermutlich in Hinblick auf die Angaben der Bedeverträge und nach Rückschlüssen aus den Verhältnissen im 14.- 16. Jahrhundert die Fixierung auf eine bestimmte Höhe gewesen sein.

Dies Ergebnis über die Existenz der jährlichen Bede vor den Bedeverträgen berechtigt uns zu der Annahme, daß mit den in der werleschen Urkunde von 1281 erwähnten jährlich widerrechtlich erhobenen exactiones die jährliche Bede gemeint ist 57 ), die in diesem Falle in Widerspruch mit einer früher erteilten Befreiung erhoben war. Eine solche Erhebung mußte natürlich als unrechtmäßige "Schatzung" empfunden werden. Diese Urkunde deutet übrigens auch darauf hin, daß die ordentliche Bede bereits geraume Zeit vor den Bedeverträgen auf dem platten Lande üblich war. Es hätte sich auch sonst nicht im Bewußtsein des Volkes die Vorstellung von einer "olden bede" bilden und 2 - 300 Jahre hindurch lebendig erhalten können.

In einigen Städten läßt sich, wie wir sahen, das Vorhandensein einer ordentlichen jährlichen Bede urkundlich 10 - 20 Jahre vor den sog. Bedeverträgen nachweisen: In Grevesmühlen wahrscheinlich 1267, in Güstrow 1264, in Rostock mit Sicherheit 1259, mit Wahrscheinlichkeit vor 1257/58, und zwar in Grevesmühlen mit Wahrscheinlichkeit, in Güstrow und Rostock mit Sicherheit bereits in Form eines Fixums. In Güstrow tritt dieses in dem genannten Jahre an Stelle der bisher - sicherlich schon längere Zeit üblichen Einzelumlage und Erhebung durch den Landesherrn.

|

Seite 26 |

|

Auch in Rostock wird sie bereits längere Zeit vor den genannten Jahren gebräuchlich gewesen sein, wenn es auch bei der mächtigen Stellung Rostocks recht zweifelhaft sein mag, daß hier je der Landesherr selbst die Erhebung vornahm 58 ), und eine rein städtische Steuer in Gestalt des Schosses uns gleichzeitig mit der fixierten ordentlichen Bede (Orbör) begegnet 59 ). Weiter zurück läßt sich urkundlich die ordentliche Bede in Mecklenburg nicht verfolgen. Es wäre aber nicht richtig, wenn man das erste Auftreten der ordentlichen Bede in Urkunden mit ihrer Einführung gleichsetzen wollte. Denn die Urkunden geben uns recht häufig nur Ausnahmebestimmungen an, während die Regel selten und oft erst spät hervortritt. Da aber die Forschung meist nur die Urkunden berücksichtigt hat, so versagen vielfach alle Interpretierungskünste bei der Darstellung älterer Steuer- und Verfassungsverhältnisse. Das Gewöhnliche liegt oft hinter den Urkunden verborgen, es tritt meist erst in späteren Jahrhunderten, wo sich Akten, Register und Rechnungen vorfinden - in Mecklenburg etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts - zutage 60 ).

Wir werden nun auch hier die Beweiskraft der Fossilien "olde", "nyge", "rechte bede" nicht überschätzen, wenn wir es unter Anlehnung an die oben genannten Ergebnisse der direkten Überlieferung für sicher halten, daß die ordentliche Bede bereits vor der Mitte des 13. Jahrhunderts in Mecklenburg als feste Einrichtung bestand. Damit ist denn auch Spangenbergs und Rachfahls Ansicht, daß die ordentliche Bede erst durch die Bedeverträge ins Leben gerufen wurde, für Mecklenburg widerlegt. Die alten Ausdrücke olde bede, rechte bede machen es sogar sehr wahrscheinlich, daß die ordentliche Bede bereits bei der - nach einigen Ansätzen in den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts - in der Hauptsache vom Ende des ersten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts ab durchgeführten deutschen Kolonisation bereits in fester Form eingeführt wurde. Dafür spricht zunächst der Stand der Steuerentwicklung auf altdeutschem Gebiet, wo uns gleichfalls in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ja z. T. bereits im 12. Jahrhundert eine ordentliche Bede von Städten,

|

Seite 27 |

|

Vogteien und Dörfern des Königsgutes und der Territorialfürsten begegnet 61 ). Ferner sehen wir aus dem Lokatorvertrag über die Ansiedlung in dem Walde von Schartau bei Magdeburg, der sicher aus der Zeit vor dem 25. August 1192 stammt und wohl in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts verfaßt sein mag, daß tatsächlich auf ostdeutschem Gebiet die auf eine bestimmte Höhe fixierte ordentliche Bede (von der Hufe jährlich - "annuatim" - 1 ß "ad collectam, que vulgo bede dicitur") neben jährlichen Leistungen an Zins, Pacht und Zehnten bei der Kolonisation auf dem platten Lande eingeführt wurde 62 ). Wir haben es hier und in Mecklenburg sicher nicht mit vereinzelten, frühen Erscheinungen hinsichtlich des Auftretens der ordentlichen Bede zu tun, denn die Ausdrücke alte, neue, rechte Bede sind auch sonst bezeugt 63 ). Eine gründliche Untersuchung der Steuerregister des 15. und 16. Jahrhunderts in andern deutschen, besonders ostdeutschen Territorien dürfte wohl darüber genügend Aufschluß geben.

Jedenfalls dürfte aber schon jetzt soviel sicher sein, daß die Brandenburger Bedeverträge von 1280/82, durch die ja nach der herrschenden Ansicht die ordentliche Bede erst in Brandenburg eingeführt ist 64 ), keineswegs eine Norm der Entwicklung und Entstehung der ordentlichen Bede widerspiegeln. Wir haben es vielmehr nur mit einer Ausnahmeerscheinung zu tun 65 ). Vielleicht aber existierte die ordentliche Bede auch in Brandenburg bereits vor den Bedeverträgen. Durch die Bedeverträge scheint sie wie

|

Seite 28 |

|

die ao. Bede eine Zeitlang - bis zur Erlegung der Bedekaufsumme - außer Kraft gesetzt zu sein. Sie wurde, wie es scheint, erst vom Andreastage 1282 an wieder, und zwar nunmehr zu einem niedrigeren Satze als früher, von neuem erhoben 66 ).

Was Mecklenburg anbetrifft, so ist soviel sicher, daß im

|

Seite 29 |

|

13. Jahrhundert die ordentliche Bede in keinerlei Beziehung steht zu der Entwicklung des mecklenburgischen Ständewesens. Auch in späterer Zeit hat sie hierfür keine Bedeutung gehabt 67 ). Da alles dafür spricht, daß die ordentliche Bede als etwas Fertiges in Mecklenburg bei der Kolonisation eingeführt ist, so können wir auch nicht näher auf die Frage nach der Entstehung der ordentlichen Bede und ihrer Entwicklung bis zu ihrer Verjährlichung und Fixierung eingehen, dies läßt sich nur in altdeutschen Territorien behandeln. Doch ist soviel sicher, daß, wie der Name Bede = Bitte anzeigt, die ordentliche Bede ursprünglich eine bittweise erhobene Abgabe war. Aus ihr muß sich im Laufe der Zeiten eine Sitte und schließlich eine Pflicht entwickelt haben 68 ). Was den Rechtscharakter der ordentlichen Bede anbetrifft, so möchte ich mich auch der herrschenden Ansicht anschließen, daß sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, einer Steuer ist, die von den Landesherren auf Grund ihrer landesherrlichen Gewalt erhoben wurde 69 ).

Nur für die Herrschaft Werle und für die Grafschaft Schwerin sind "Bedeverträge" überliefert. Es ist nun die Frage, ob wir annehmen dürfen, daß auch in den Herrschaften Mecklenburg und Rostock solche "Bedeverträge" abgeschlossen sind.

Auf Grund von Rückschlüssen aus den späteren Steuerverhältnissen in Mecklenburg und im Hinblick auf die der Mark Brandenburg möchte ich, wie hernach näher dargelegt werden soll, annehmen, daß dies nicht der Fall war. Allerdings haben auch die Fürsten der Herrschaft Mecklenburg um die Zeit der sog. Bedeverträge

|

Seite 30 |

|

mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, vor allem aber müssen die Fürsten der Herrschaft Rostock recht verschuldet gewesen sein. Doch haben augenscheinlich diese Fürsten, insbesondere die Rostocker, unter Ausnutzung der Finanzkraft der Stadt Rostock, in der Hauptsache durch das auch später recht beliebte Mittel der Veräußerung von Grund und Boden oder von Gerechtsamen sich zu helfen gesucht 70 ). Ausdrücklich bezeugt wird uns in einer Urkunde von 1286, daß Nikolaus das Kind für die Bezahlung der Schulden seines Vaters der Stadt Rostock wichtigen Grundbesitz verkaufte 71 ).

Daß aber auch in der Herrschaft Mecklenburg ungefähr seit der Zeit der sog. Bedeverträge die regelrechte Bewilligung für die ao. Bede (Landbede) erforderlich war, zeigen bereits die Urkunden von 1305, 1314 und 1315 72 ). Wir dürfen annehmen, daß die Bewilligung, ohne daß ein regelrechter "Bedevertrag" abgeschlossen wurde, sich ganz von selbst durchsetzte 73 ). Jedenfalls dürfte dies in der Herrschaft Mecklenburg eine natürliche Folge der besonderen Verhältnisse des Vormundschaftsstreites (1275 ff.) und der Vormundschaftsregierung gewesen sein 74 ). Ähnlich werden die Verhältnisse in der Herrschaft Rostock gewesen sein, zumal da auch hier die jungen Fürsten, insbesondere Nikolaus das Kind, nach dem 1282 erfolgten Tode des Fürsten Waldemar längere Zeit unter Vormundschaft standen 75 ). Von Bedeutung dürfte auch für beide Herrschaften das Vorbild der Herrschaft Werle und der Grafschaft Schwerin gewesen sein. Die durch Analogie-und Rückschlüsse gewonnenen Gründe für unsere Annahme, daß in den Herrschaften Mecklenburg und Rostock keine Bedeverträge abgeschlossen wurden, sind nun die folgenden: Es werden nämlich in der Mark Brandenburg vielfach bei Steuerbewilligungen im 14. bis 16. Jahrhundert zunächst (1338) die alten Reservatfälle der Bedeverträge von 1280/81 (Gefangenschaft des Markgrafen,

|

Seite 31 |

|

Kriegsgefahr, necessitas legitima [Verlust einer Hauptschlacht]), dann aber (1343 ff.) daneben auch andere (Heirat der Töchter, Ritterschlag der Söhne - später ebenso wie der Fall der Gefangenschaft des Markgrafen in Wegfall gekommen -, Reise zum kaiserlichen Hof [Regalienempfang], Reichs- und Kreissteuern, Legations-, Fortifikationskosten, Kammerzieler), als Fälle, bei denen dem Markgrafen (Kurfürsten) ein Recht auf Bedeforderung zustand, ausdrücklich reserviert 76 ). Dagegen findet sich weder in den mecklenburgischen Teilherrschaften, noch in der späteren mecklenburgischen Gesamtherrschaft etwas Derartiges in den Urkunden, Registern und Akten des 14. - 16. Jahrhunderts. Es wird bis zu den Reversalen von 1555 und 1561 einschließlich hier immer allgemein nur die necessitas oder instantia (Notdurft, Bedürfnis, Not) des Fürsten und des Landes als Grundlage für die Steuerforderung genannt 77 ). Einige die Insel Poel betreffende Urkunden der Herrschaft Mecklenburg aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erläutern uns diesen Begriff der necessitas näher und zeigen deutlich, daß eine Beschränkung des Rechtes der Bede-

|

Seite 32 |

|

forderung auf 2 - 3 Reservatfällen in der Teilherrschaft Mecklenburg um diese Zeit nicht bestand, sondern daß bei verschiedenartigen und recht weitgehenden Anlässen (Hochzeiten, Kindbetten, Ritterschlag, Kriegsnot, Schulden), ja bei neu aufkommenden Notfällen und Bedürfnissen ao. Beden (Landbeden) bzw. ao. freiwillige Gaben (dona gratuita) in Geld und Naturalien entrichtet wurden 78 ). Hiermit stimmen auch die tatsächlichen Verhältnisse überein. Denn zur Zeit der Bedeverträge war in Mecklenburg an einige der späteren Fälle der Landbede noch nicht zu denken: Landbede als Ablösung für nicht geleisteten Roßdienst (wahrscheinlich erst im 14. Jahrhundert aufgekommen), als Hilfe zu den Kosten der Reichsbelehnung und der Reisen zum Kaiser oder zum Reichstag (nachweisbar im 15./16. Jahrhundert, Mecklenburg wurde erst 1348 Reichslehn), als Reichssteuer (erst seit Ende des 15. Jahrhunderts erhoben). Sie sind also neu aufgekommen, aber wir merken nichts davon, daß deswegen irgendwelche neue Bedeverträge abgeschlossen wurden. Die Forderung, Bewilligung und Erhebung vollzieht sich, wie die Akten des 15./16. Jahrhunderts zeigen, in derselben Form wie die der übrigen.

Die Verhältnisse bei den tatsächlich erhobenen Landbeden wegen Schulden 79 ) ergeben ferner, daß Hübners Annahme, daß jedesmal, bevor eine gemeine Landbede wegen Schulden erhoben wurde, ein besonderer Bedevertrag abgeschlossen werden mußte 80 ), falsch ist.

Hübner übersah bei seiner lediglich auf Grund der sog. Bedeverträge des 13. und der Steuerreversalen des 16./17. Jahrhunderts vorgenommenen Konstruktion, daß das Charakteristische

|

Seite 33 |

|

und Wesentliche bei beiden Gruppen darin besteht, daß es sich jedesmal um eine Schuldentilgung großen Stils handelte und vor allem, daß dazu auch die Grundherren freiwillig von ihrer Eigenwirtschaft Steuer zahlten bzw. eine ungewöhnliche Belastung ihrer Untertanen zuließen, obwohl ihre Steuerfreiheit bei der Kolonisation (nova plantatio) durch Privilegien festgesetzt war. Als Gegenleistung für ihre Opfer verlangten und erhielten sie daher auch neben der Bestätigung alter Privilegien vor allem die Bewidmung mit neuen. Dagegen findet sich entgegen der herrschenden Ansicht 81 ) nichts von einer Gegenleistung bei den gewöhnlichen Landbeden wegen Schulden im 14. - 16. Jahrhundert. Einer der wichtigsten Gründe für die Ausstellung der Bedeverträge war daher der Umstand, daß die Mannen einen Revers, einen Schadlosbrief, ausgestellt haben wollten, der ihnen ihr altes, eben durchbrochenes Privilegium der Bedefreiheit der Hofhufen sicherte und verhinderte, daß die gegenwärtige Steuerleistung von den Hofhufen als Präjudiz bei zukünftigen Steuern von den Fürsten ausgenutzt werden konnte. Man bezeichnet daher auch die Bedeverträge des 13. Jahrhunderts besser als Bedereversalen im Einklang mit den Reversalen des 16./l7. Jahrhunderts, mit denen sie inhaltlich ja eine große Ähnlichkeit haben.

Die Urkunden, Regesten und Akten des 14. - 16. Jahrhunderts ergeben also, daß die Einschränkung der Bedeforderung auf zwei bis drei Reservatfälle, welche in den werleschen und Schweriner Bedereversalen festgesetzt wurde, weder eine Nachwirkung in mecklenburgischen Teilherrschaften (Wenden, Mecklenburg), noch in der Gesamtherrschaft gehabt hat. Es bestand vielmehr im 14. bis 16. Jahrhundert in den Teilherrschaften und hernach in der Gesamtherrschaft ein durch notwendige Bedürfnisse bestimmtes, uneingeschränktes Steuerforderungsrecht der Landesherren, die "Freiheit, um eine Bede fragen zu dürfen", dem allerdings ein gleiches Recht der Stände auf Steuerbewilligung gegenüberstand 82 ).

Hegel behauptet 83 ), daß die mecklenburgischen Landesherren zur Zeit der Bedereversalen, wenn sie von den Ständen (Vasallen) ao. Beden forderten, sich nicht an ihr ganzes Land, sondern an einzelne Vogteien (terrae) gewandt hätten. Dies ist aber nicht zutreffend. Bereits die Reversalen von 1276 84 ) sind Mannen und Geistlichkeit der Herrschaft (dominium) Güstrow (= Werle -

|

Seite 34 |

|

Güstrow), bzw. der Herrschaft Gnoien 85 ) gegeben worden. Wenn auch die Reversalen von 1279 86 ) den Vasallen der Vogteien Wittenburg und Boizenburg gesondert ausgestellt sind, so ist dies keineswegs eine Bestätigung für Hegels Auffassung; denn als es schon längst Landstände in den selbständigen mecklenburgischen Teilherrschaften gab, war es noch Sitte, daß bei Huldigungen und Privilegienbestätigungen sich einzelne Vogteien Sonderurkunden ausstellen ließen 87 ). Geradezu gegen Hegels Ansicht spricht der Umstand, daß beide Urkunden am selben Tage und Ort ausgestellt sind und daß in beiden Urkunden dieselben Zeugen auftreten 88 ). Wenn schließlich die Fürsten von Werle ihren Vasallen in den Vogteien Röbel, Malchow und Wenden (Wredenhagen) über die Übernahme von dem dritten Teil ihrer Schulden 1285 einen Revers ausstellen 89 ), so darf man daraus schließen, daß die fehlenden zwei Drittel von den übrigen Vasallen getragen wurden, und daß diesen gleichfalls zur selben Zeit nicht mehr erhaltene Reverse ausgestellt wurden. Dafür spricht schon der Ausstellungsort Sprenz, der in keiner der genannten Vogteien, sondern beträchtlich nördlicher liegt. Für die eigenartige Verteilung der Schulden mögen irgendwelche praktischen Gesichtspunkte maßgebend gewesen sein. Wie ja eine in mancher Hinsicht ähnliche Verteilung der fürstlichen Schulden auf die einzelnen Stände von den Rostockern noch auf dem Landtage zu Güstrow am 23. Mai 1555 vorgeschlagen wurde. Auch die Nachrichten über die allgemeinen, über das ganze Land (Herrschaft) gehenden ao. Beden (Landbeden) des 13. und des 14./15. Jahrhunderts bestätigen durchaus unsere Auffassung 90 ).

Schließlich ist noch die Frage nach der Art und dem Aussehen der ao. Bede (Landbede) in den mecklenburgischen Herrschaften vor der Zeit der Bedereversalen - also der unregelmäßigen Bede - zu behandeln.

Wir nahmen auf Grund der Ausdrucksweise der Urkunden mit Techen an, daß bis etwa 1250 und z. T. darüber hinaus mit

|

Seite 35 |

|

den peticiones bzw. exactiones sowohl unregelmäßige Beden, als auch irgendwelche durch Bitte, Vereinbarung oder Zwang erhobenen Abgaben gemeint sind. Dagegen haben wir es in den Fällen, wo von der generalis peticio (bzw. universalis petitio, communes peticiones) die Rede ist, sicher mit der unregelmäßigen Bede zu tun. Diese wurde als allgemeine Bede von allen Untertanen des platten Landes gewohnheitsmäßig entrichtet. Ein fester Satz begegnet uns erst in den ao. Beden (Landbeden) der Bedereversalen. Es ist anzunehmen, daß die unregelmäßige Bede in ungleichmäßiger Höhe erhoben wurde 91 ), und daß ein fester, gleichförmiger Satz erst durch die Bedereversalen geschaffen wurde.

Zu weiteren Ergebnissen - auch über die Verhältnisse in den Städten - kommen wir auch hier wieder durch die Rückschlüsse von alten Gebräuchen und Ausdrücken. Während in dem zweiten werleschen und im Schweriner Bederevers ein Reservatfall die Heirat der Fürsten war, findet sich dieser Fall einer ao. Bede später in der mecklenburgischen Gesamtherrschaft nicht, wie die Akten und Register des 15. und 16. Jahrhunderts mit Sicherheit ergeben. Dagegen tritt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine eigenartige, Steuer, Landsteuer, Schatzung oder Gift genannte Abgabe zutage, die teils in Geld, teils in Naturalien bei der Heirat der Fürsten und auch bei deren Kindtaufen von den Bauern und von den Einwohnern der Städte erhoben wurde. Die Höhe der Geld- und Naturalleistungen war aber nicht gleichförmig, sondern verschieden. Diese Abgabe bedurfte nicht einer besonderen Bewilligung durch die Stände auf einem Landtag, sondern wurde auf bloßes Anfordern, z. T. auch auf Grund von Einzelverhandlungen, den Herzögen gewohnheitsmäßig entrichtet, aber als ein freiwilliges Geschenk ("zu verehrung geschenkt"). Wir dürfen wohl annehmen, daß dieser Brauch der freiwilligen Geschenke bei den betreffenden Anlässen eine besondere Einrichtung der alten Teilherrschaft Mecklenburg war, die hernach auf die Gesamtherrschaft übertragen wurde. Jedenfalls waren diese Abgaben nach Herzog Albrechts des Schönen Erklärung (1524/25) von alters her üblich 92 ). Im übrigen gab auch die Stadt Rostock im

|

Seite 36 |

|

14.-16. Jahrhundert bei diesen und andern Anlässen (Besuche, Huldigungen, Begräbnis, Rückkehr von Pilgerfahrt, Reise zum Kaiser) derartige freiwillige Geschenke (Fische, Schwäne, Pferde, silberne Gefäße, Geldsummen). Sie wurden, wie es einmal (1537) in einer Rostocker Landtagsinstruktion heißt, als Herzog Heinrich anläßlich der Hochzeit seiner beiden Töchter 40 G. für ein Pferd begehrte, "voreeret . . ane vörplichtinge und nhadele privilegien und older frygheit" 93 ). Solche und ähnliche freiwilligen Gaben haben sich besonders bei der Hochzeit von jungen, nichtregierenden

|

Seite 37 |

|

Fürsten, bei der Taufe eines Prinzen und beim Regierungsantritt eines Fürsten als sog. "dona gratuita" z. T. bis in die jüngstvergangene Zeit hinein gehalten. Seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts begegnen darüber eingehendere Nachrichten 94 ). Sie wurden jetzt bereits auf Konventen 95 ) bzw. Landtagen bewilligt, und zwar in Form von Kleinodien oder Geldsummen. Wenn die Stände

|

Seite 38 |

|

sich auch moralisch verpflichtet fühlten, diese "Präsente" zu leisten, so wurde doch die Freiwilligkeit der Leistung des "don gratuit" betont, und z. T. wurden auch besondere Reversalien verlangt, damit die Leistung nicht als Präjudiz dienen konnte 96 ). Diese bei besonderen Anlässen und Bedürfnissen der fürstlichen Familie entrichteten freiwilligen Gaben, die ursprünglich teils in Geld, teils in Naturalien ungleichförmig erhoben wurden, dürften als Überreste einer älteren Epoche das älteste Stadium der ao. Bede (Landbede) darstellen. Diese freiwilligen Gaben werden bei der Kolonisation in Anlehnung an altdeutsche Verhältnisse 97 ) in Mecklenburg eingeführt sein. Möglicherweise fand aber ein Teil von ihnen bereits bei der Kolonisation in festerer Gestalt, nämlich zu der unregelmäßigen Bede umgewandelt, in Mecklenburg Eingang. Allerdings begegnet die unregelmäßige Bede urkundlich erst bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts 98 ), doch können hierbei Zufälligkeiten der Überlieferung vorliegen. Nach den Bedereversalen nämlich könnte bereits bei der Kolonisation (novella plantatio) den Grundherren die Freiheit von der unregelmäßigen Bede für ihre Hofhufen zugesichert sein 99 ), insbesondere aber war es um 1183 in Altdeutschland bei allen Bischöfen und andern Landesfürsten Sitte, derartige unregelmäßige Beden (exactiones sive petitiones) auszuschreiben, so oft ein unvermeidliches Bedürfnis (inevitabilis necessitas) sie dazu nötige 100 ).

Nach Ansicht von Rachfahl, Spangenberg und Ihde sollen, wie im Anfang erwähnt, die Fürsten diese unregelmäßigen Beden willkürlich erhoben haben. Es kann aber billig bezweifelt werden, daß dies in der Regel wirklich der Fall gewesen ist, weil

|

Seite 39 |

|

diese Beden eine Zwischenstufe zwischen den freiwilligen Gaben und den ebenfalls freiwilligen Landbeden waren. Vielmehr ist anzunehmen, daß auch hierbei Brauch, Herkommen und freier Wille eine Rolle gespielt haben. Außerdem werden wir noch sehen, daß die mecklenburgischen Fürsten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die aus Prälaten, slavischen und deutschen Adligen und Ratsherren der bedeutenderen Städte sich zusammensetzenden Großen ihres Landes, sodann die Angesehensten der Vasallen und von den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts ab die Räte (Landräte) zwar nicht pflichtmäßig, wohl aber auf Grund von Herkommen und Brauch häufig zu allen möglichen Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen heranzogen und deren Rat und Zustimmung einholten. Somit ist auch anzunehmen, daß, falls unregelmäßige Beden erhoben werden sollten, zuvor diese einflußreichen Kreise zu Rate gezogen wurden 101 ). Jedenfalls hören wir in späterer Zeit (1521) einmal gelegentlich, daß "es gewonlich und gebräuchlich herbracht sei, daß die Herzöge, wenn eine Landbede gefordert werden sollte, sich zuvor mit etlichen ihrer Räte (Landräte) unterredet hätten" 102 ). Insbesondere bei neuen, nicht bei der Kolonisation durch Vertrag oder hernach gewohnheitsrechtlich festgesetzten Fällen von Bedeforderungen, sowie bei häufigeren Forderungen, wird eine Zustimmung der führenden Kreise üblich und auch für die Fürsten ratsam gewesen sein, um bei der Steuererhebung nicht auf Widerstand zu stoßen. Freilich zu Berufungen der gesamten Vasallen usw. des betreffenden Landes ist es nach den überlieferten Nachrichten erst zur Zeit der Bedereversalen gekommen, wo die besonders neuartige, ungewöhnliche, durch die Schuldentilgung großen Stils notwendige Steuer dies erforderlich machte. Jedenfalls erwarben die Vasallen in der Herrschaft Werle und in der Grafschaft Schwerin bei diesen Anlässen als geschlossene Einheit, gleichsam als Korporation, ein Recht auf Steuerbewilligung, wie wir noch näher darlegen werden 103 ).

Rachfahl, Spangenberg und Ihde nehmen ferner hinsichtlich des Rechtscharakters der unregelmäßigen Bede an, daß sie kraft landesherrlicher Gewalt erhoben wurde. Die mecklenburgischen Urkunden vor der Zeit der Bedereversalen ergeben für diese Annahme keinen Anhalt 104 ). Überhaupt sagt nur die Urkunde von 1271 etwas Näheres aus. Ebenso wie hernach bei der ao. Bede (Landbede) wird hier die allgemeine Notdurft (universalis necessitas) des

|

Seite 40 |

|

Fürsten und des Landes genannt 105 ). Die Not des Landes als Motiv der Bedeforderung dürfte aber erst ganz jungen Datums sein 106 ). Ursprünglich wird das rein persönliche Moment der Notdurft des Fürsten das Motiv der Forderung einer unregelmäßigen Bede gewesen sein. Die rechtliche Grundlage für eine solche Forderung war bei den Lehnsleuten das Lehnsverhältnis, zurückgehend auf die ursprüngliche Verpflichtung des Lehnsmannes zur Leistung von "consilium et auxilium" 107 ). Dagegen wird bei der Geistlichkeit und den Städten das Untertanenverhältnis die Rechtsgrundlage für die Bedeforderung gewesen sein.

|

Seite 41 |

|

2. Vorgeschichte der Landstände und (Entstehung der landständischen Verfassungen in den selbständigen mecklenburgischen Einzelherrschaften.

Die Ansichten über Zeitpunkt und Ursachen der Entstehung der Landstände sowie über ihre weitere Entwicklung gehen noch vielfach auseinander, wenn auch manche älteren Meinungen wohl endgültig aufgegeben sind. Von einer oft falschen Bewertung dessen, worüber Urkunden etwas aussagen können, abgesehen, liegt es zunächst daran, daß nicht immer genügend zwischen der Vor-

Hostiensis beruft sich auf die consuctudo generalis. Er und Raymundus beziehen sich ferner u. a. auf den bekannten Brief des Bischofs Fulbert von Chartres über den Lehnseid (ungef. 1020): Decretum Gratiani cap. 18 Causa XXII. quaestio 5. De forma fidelitatis . . Qui domino suo fidelitatem iurat, ista sex semper in memoria debet habere: incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile . . restat, ut in eisdem sex supradictis consilium et auxilium domino suo fideliter praestet. Vgl. den von Hostiensis in seiner Summa lib. III Rubr. de Feudis, 10 (S. 772/73) angeführten Vers: Incolumem, facile, tutum quoque, possibile, honestum - utile consilium fidus dabit auxiliumque und seine ausführlichen Glossen. Es geht hieraus hervor, daß alle Fälle einer Bedeforderung - nicht bloß die drei bis vier bekannten Ehren- und Notfälle - ihre lehnsrechtliche Grundlage in der Leistung von "Rat und Hülfe" hatten, zu welcher der Lehnsmann zur Wahrung der bekannten Pflichten gegen seinen Lehnsherrn eidlich verbunden war.

Vielleicht würde es sich lohnen, diese Bedefälle noch weiter zurück im römischen Recht und bei seinen Glossatoren zu verfolgen, es könnte sich dabei noch Näheres ergeben über ihre Entstehung und über ihre Grundlage - z. T. im römischen Recht? - Hingewiesen sei insbesondere auf die Stelle: Decretum Gratiani cap. 14. Distinctio 86, non satis (anno 377): . . Grandis culpa, si sciente te fidelis egeat, si scias eum sine sumptu esse, fame laborare, aerumnam perpeti, qui praesertim egere erubescat: si in causam ceciderit, aut captivitatis suorum, aut calumniae, et non adiuves: si sit in carcere, et poenis et suppliciis propter debitum aliquod iustus exerucietur: (nam etsi omnibus debetur misericordia, tamen iusto amplius): si tempore afflictionis suae nihil a te impetret: si tempore periculi, quo rapitur ad mortem, plus apud te pecunia tua valeat, quam vita morituri, non est leve peccatum. Im übrigen - vgl. noch von Below, Die landständische Verfassung von Jülich-Berg bis 1511 Teil I S. 24. Ungeklärt ist noch die Frage, wann und wie aus der ursprünglichen Pflicht des Lehnsmannes, auxilium zu leisten, eine Freiwilligkeit entstand. Vielleicht würde hierüber eine vergleichende Geschichte der Bedereversalen der west- und südeuropäischen Staaten unter Heranziehung der Glossatoren des römischen Rechts Näheres ergeben.

|

Seite 42 |

|

geschichte der Landstände und ihrer eigentlichen Geschichte geschieden wird 108 ). Insbesondere wird die genauere Zeitgrenze zwischen beiden Epochen vielfach nicht klar erkannt: Wir haben es mit Landständen von dem Zeitpunkt ab zu tun, seit dem bestimmte berufsständische, zu einer Korporation zusammengeschlossene Bevölkerungskreise bei besonderen für das ganze Land wichtigen Angelegenheiten die Interessen des Landes den Fürsten gegenüber vertreten und seitdem der Landesherr verpflichtet ist, Rat und Zustimmung der genannten Bevölkerungskreise bei besonderen Anlässen einzuholen 109 ). Vor allem aber wird bei denjenigen Staaten, die im Laufe der Zeit aus einzelnen, selbständigen Territorien zusammengeschmolzen sind - dazu gehört auch Mecklenburg - vielfach der Stand der Entwicklung der landständischen Verfassung in den einzelnen selbständigen Territorien (Einzelherrschaften) unterschätzt und das Vorhandensein einer landständischen Verfassung erst der Zeit zugeschrieben, in welcher die dauernde Vereinigung der Einzelherrschaften eines Landes zu einer Gesamtherrschaft erfolgte.

Hegel hat in seiner Geschichte der mecklenburgischen Landstände die Ansicht ausgesprochen, daß die landständischen Rechte und die fürstliche Landeshoheit gemeinsam entstanden sind in einer Entwicklung, deren Abschluß die Einigung der "Landstände" (d. h. der Landstände in den Einzelherrschaften) zu einer "gemeinsamen Landschaft" (d. h. zu mecklenburgischen Gesamtlandständen) und die Herstellung der fürstlichen Landeshoheit gegen Ende des 15. Jahrhunderts bildet. Im 13. Jahrhundert liegen seiner Ansicht nach nur die unsicheren, keimartigen Anfänge der Landeshoheit und der Landstände 110 ). Hegel meint ferner, daß die landständische Vereinigung ihren Anfang nicht durch einen freiwilligen Entschluß, einen Konföderationsakt, der Stände selbst genommen hat, sondern

|

Seite 43 |

|

als natürliche Folge der gemeinsamen Beziehungen der Stände zur Landesherrschaft, als Folge der Entwicklung, des Weiterausbaus und der Befestigung der Landesherrschaft, der Bildung von Territorien, entstanden ist. Den Zeitpunkt, wo der Zusammenschluß der einzelnen Stände den Anfang nahm, verlegt er für die Teilherrschaften Stargard und Wenden ins 14. Jahrhundert 111 ). Der Herrschaft Mecklenburg habe, so meint er, vor der Entstehung der mecklenburgischen Gesamtlandstände ein ständischer Verband gefehlt - wie übrigens auch der 1358 mit der Teilherrschaft Mecklenburg vereinigten Grafschaft Schwerin. Allerdings weist er gelegentlich auf die Bedeutung der dreimal (1275 ff., 1329 ff., 1424 ff.) z. T. durch Mitglieder der Stände ausgeübte Vormundschaftsregierung in der Teilherrschaft Mecklenburg hin. Ja, er meint sogar, daß beim Streit um die Vormundschaft 1275 ff. die fürstlichen Vasallen und die Ratmänner der Stadt Wismar als "Vertreter des Landes, als Stände" auftreten. Auch bei der Vormundschaftsregierung von 1329 ff. spricht Hegel von den Ständen, d. h. den Mannen und Städten des Landes 112 ). Ferner weist er darauf hin 113 ), daß bei der Eventualhuldigung von 1418 Stände der Teilherrschaft Mecklenburg auftreten. Trotzdem ist er hernach an entscheidender Stelle merkwürdigerweise der Ansicht, daß in der Teilherrschaft Mecklenburg - ebensowenig wie in der Grafschaft Schwerin - ein landständischer Verband existiert habe, sondern nur ein lediglich durch die Person des Herrschers zusammengehaltenes lockeres Gefüge von selbständigen Vogteien 114 ). Schließlich muß noch hervorgehoben werden, daß er dem Steuerwesen für die Entstehung und Entwicklung der Landstände (in den Teilherrschaften) keinerlei Bedeutung zuspricht, da er der Ansicht ist, daß die Fürsten bei Steuerforderungen sich an die Vasallen bzw. Stände der einzelnen "Landschaften" oder "Bezirke" (Vogteien) und nicht an die gesamten Vasallen bzw. an die gesamten Stände ihres ganzen Landes (Territoriums) wandten. Diese Ansicht ist aber, wie wir schon dargelegt haben, durchaus irrig 115 ). Schuld an diesen Irrtümern ist neben der Tatsache, daß Hegels Untersuchungen vor Herausgabe des M. U. B. entstanden sind, der Umstand, daß er eine falsche Vorstellung von der Konsolidation der Einzelherrschaften hat.

von Below sieht als Gründe für die Entstehung der landständischen Verfassung an: Die Fortschritte in der Konsolidierung

|

Seite 44 |

|

der Landesherrschaften, hauptsächlich aber die Bewilligung von neuen militärischen und Steuerleistungen und insbesondere das Eingreifen der Stände bei Thronstreitigkeiten 116 ). Die Vorgeschichte der landständischen Verfassung verlegt er ins 13. Jahrhundert und früher, während er die Entstehung der landständischen Verfassung im allgemeinen dem 14. Jahrhundert zuweist, und zwar von dem Zeitpunkt ab, seit dem die Städte zu den Versammlungen der Vasallen hinzugezogen werden. Doch meint er, daß es so scheint, als ob in einigen ostdeutschen Territorien - darunter auch Mecklenburg - sich bereits im 13. Jahrhundert eine "wirkliche landständische Verfassung ausgebildet habe" 117 ).

Auch Rachfahl vertritt letztgenannte These, doch sieht er die Gründe hierfür in der Hauptsache in der Entwicklung des Steuerwesens, in dem steigenden Bedürfnis der Landesherren, das teils im Zusammenhang mit den sog. Bedeverträgen (Bedereversalen), teils gewohnheitsrechtlich sich ausgebildet habe 118 ).

Luschin von Ebengreuth scheidet nicht klar die Vorgeschichte von der eigentlichen Geschichte der Landstände und verlegt daher im allgemeinen den Anfang der Landstände in einen zu frühen Zeitraum 119 ).

Spangenberg meint, daß nur vorübergehende Ansätze einer landständischen Verfassung am Ende des 13. Jahrhunderts entstanden sind, während erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, seit dem Hinzutritt der Städte zu den Versammlungen der Ritterschaft, den Rittertagen, die Anfänge einer wirklichen landständischen Verfassung beginnen. Ihre endgültige Ausgestaltung und ihren Abschluß habe sie erst im 15. Jahrhundert gefunden im Zusammenhang mit der Entwicklung der Landeshoheit 120 ). Die Ursache der Entstehung und Entwicklung der Landstände sieht auch Spangenberg in der Hauptsache im Steuerwesen 121 ).

Noch radikaler als Spangenberg gehtHartung vor, indem er die Bedeverträge des 13. Jahrhunderts noch ganz der Periode des Lehnstaates - also der Vorgeschichte der Landstände - zuweist. Von einem Ständestaat, einer landständischen Verfassung, könne man erst im 15. und z. T. erst im 16. Jahrhundert sprechen.

|

Seite 45 |

|

Im 14. Jahrhundert hätten sich erst die Elemente des Ständestaates gebildet 122 ). Beide kommen zu diesen Ergebnissen, weil sie die ständische Entwicklung in den Teilherrschaften unterschätzen.

Nach dem Vorbilde der benachbarten deutschen Grafen und Bischöfe riefen ungefähr vom Ende des ersten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts ab auch die slavischen Fürsten Mecklenburgs, Heinrich Burwy, seine Söhne und Enkel, deutsche Ansiedler in großer Masse herbei, da die auf niedriger Kulturstufe stehenden und durch die unaufhörlichen Kriege stark reduzierten Wenden nicht fähig waren, die für den Wiederaufbau des Landes erforderliche Neu- und Mehrsiedlung vorzunehmen.