|

Seite 86 |

|

|

|

:

|

II.

Die Schiffergesellschaft in Rostock.

Von

Professor Dr. Wilh. Stieda zu Rostock.

~~~~~~~~

D ie mittelalterliche Organisation des Handels in Rostock zeigt uns neben einander verschiedene Compagnieen von Kaufleuten, die sich je nach dem Hafen, nach dem sie hauptsächlich Handel trieben, zusammengefunden und benannt hatten. So hatte man die Gesellschaften der Rigafahrer, der Schonenfahrer, der Bergenfahrer, der Wykfahrer. Zwei von ihnen, die Compagnieen der Rigafahrer und der Wykfahrer, haben sich im Laufe der Jahre, unbekannt wann, aufgelöst und leider sind sehr geringe Spuren ihrer einst sicherlich außerordentlich bedeutsamen Wirksamkeit hinterlassen. Die beiden anderen Vereinigungen dagegen leben bis auf den heutigen Tag fort,. freilich unter einem anderen Namen und mit einander verschmolzen. Es ist die altehrwürdige Schiffergesellschaft, die, aus der Asche der beiden genannten Brüderschaften im Jahre 1566 erstehend, ein rühmliches Dasein bis auf die Gegenwart geführt hat und der hoffentlich noch eine recht lange Existenz beschieden sein wird.

Durch die Ungunst der Zeit geriethen die Compagnieen der Schonenfahrer und Bergenfahrer in Verfall. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigte sich der Hering nicht mehr in gewohnter Menge an den Küsten der Halbinsel Schonen und sein vermindertes Auftreten bedang einen Rückgang in der Zahl der Personen, die sich mit dem Einsalzen und dem Vertrieb des leckeren Fisches befaßten. In ähnlicher Weise muß zur gleichen Zeit auch der Fischfang und der Fischhandel vor Bergen nachgelassen haben, wenngleich dieser Proceß noch nicht durch die wissenschaftliche Forschung vollkommen klar gestellt ist. So kamen denn die beiden Genossenschaften auf

|

Seite 87 |

|

den Gedanken, sich zu einer Gesellschaft zu vereinigen. "Nach dem die gabe des herrenn" - heißt es in dem Entwurfe zu den neuen Statuten - "mit dem heringesfange inn Schonne vnnd anderwegen nun lange zeidt, Godt sei geclaget, nicht wol zugegangenn ist, das auch dardurch die algemeynne koffleute der Schonenfarer seindt abgestorbenn unnd zum teile sich anderwegenn zu segelenn vorgenomenn und also hirdurch ire gerechtigkeit in Schonnseittenn und anderwegenn, auch ir hauss bynnen Rostock, das Schonfarrergelach, unnd companey, der name beynhahe erloschet wer worden ...," schien es den noch vorhandenen Genossen am zweckmäßigsten, durch Zuführung neuen Bluts das alte Gelag wieder lebensfähiger zu machen. Schonenfahrer und Bergenfahrer, Schiffer und Kaufleute traten zu einem Verbande zusammen und sagten sich gegenseitig das Halten gewisser, in ihrer aller Interesse liegenden Bestimmungen zu, deren Genehmigung sie vom Rathe erbaten.

Die Physiognomie der Gesellschaft wurde nun eine andere. Hatten die früheren Compagnieen ihre Thätigkeit auf einen einzelnen Platz in der Ostsee oder Nordsee beschränkt, so ersah der neue Verband das Gesammtgebiet der Ost= und Nordsee zum Schauplatz seiner Thätigkeit aus. Aus einer ursprünglichen Compagnie von Kaufleuten, auf deren Rechnung die Schiffe für eine bestimmte Fahrt ausgerüstet zu werden pflegten und die nicht immer ihre Waaren in Person begleiteten, wurde ein Verband von Schiffern, die, meist Eigenthümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge, diese in den Dienst von Rhedern oder Kaufleuten stellten. Wie zahlreich letztere überhaupt je in der Gesellschaft vertreten waren, bleibt dahingestellt. Seit 1735, wo sie eine eigene Gesellschaft begründeten, erscheinen sie nicht mehr als Mitglieder und die Schiffer stehen im Vordergrunde der Interessen.

Zwei in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft befindliche Petschafte legen von der Verschmelzung Zeugniß. Das eine Siegel weist den kopflosen gekrönten Stockfisch, - das Symbol der Bergenfahrer, - drei Heringe, d. h. den Hinweis auf die Schonenfahrer, und in der Mitte zwei übers Kreuz gelegte Bootshaken, die Andeutung an die Schiffer, auf. Die Inschrift aber lautet: "Der Schiffer=Gesellschaft zu Rostock ihr Signet." In dem anderen, jedenfalls neueren Siegel ist die Erinnerung an die einstigen Bestandtheile, die den Grundstock zu der Verbindung gelegt haben, geschwunden, insofern ein stolzes Schiff an die Stelle der drei Zeichen getreten ist. Mag das dahin gedeutet werden, daß für den Verband nunmehr die Vertretung der Schifffahrtsinteressen allein maßgebend geworden war, so taucht dafür in der Inschrift: "Siegel des Schonenfahrer Gelags

|

Seite 88 |

|

zu Rostock" der Anklang an die den meisten wohl kaum mehr geläufige Entwickelung auf. Die Benennung "Schonenfahrergelag" hat unsere Gesellschaft in ihren verschiedenen Statuten dann beibehalten, während sie im gewöhnlichen Leben und officiell, ich weiß nicht seit wann, den Namen "Schiffergesellschaft" führt.

Das älteste Statut der Schiffergesellschaft, dessen Entwurf im Jahre 1566 dem Rathe zur Bestätigung unterbreitet wurde, enthält in der Hauptsache eine Regelung des geselligen Verhaltens der Mitglieder zu einander im Geschmacke der damaligen Zeit. Jährlich einmal wurden vier Aelterleute gewählt, die das Gelag nach außen vertraten und auf dessen Bestes im Allgemeinen zu wachen hatten. Die gleichfalls jährlich neu berufenen Schaffer waren dazu bestimmt, die gesellschaftliche Ordnung im Gelagshause selbst aufrecht zu erhalten, in dem man sich zu gemeinsamen Trünken zu versammeln pflegte. Kein Compagniebruder soll auf den anderen Groll hegen, alle sollen sich gegenseitig mit geziemenden Worten begegnen. Für gutes Getränk im Gelagshause ist jederzeit zu sorgen; die Beobachtung des Anstandes bei Vertheilung der Plätze, im Gespräche, beim Trunke versteht sich von selbst, wird aber doch ausdrücklich empfohlen und eingeschärft. In diesem Tone sind so ziemlich alle 28 Artikel abgesandt und nur wenige Bestimmungen verrathen, daß die Erwerbsinteressen nicht vergessen waren.

Dahin gehört vor allen Dingen der Beitrittszwang. Jeder, der nach Bergen, Schonen oder anderswohin von Rostock aus Schifffahrt treiben will, muß sich für eine gute Mark als Compagniebruder einschreiben lassen (Art. 4) 1 ), und keiner darf von Rostock aus ein Schiff frachten oder verfrachten, ehe er Mitglied der Compagnie geworden ist (Art. 24). Fremde Schiffer aber, die nicht in Rostock zu Hause sind, können überhaupt hier keine Fracht bekommen, so lange sich gute, taugliche, große oder kleine Rostocker Schiffe im Hafen befinden. Insbesondere aber war es auf die Warnemünder Fischer abgesehen. Sie sollten sich an ihrer Fischerei in Falster, Schonen und Gjedser genügen lassen und man verbot ihnen, sich mit Schifffahrt abzugeben, weil sie auf diese Weise "in der stadt burger und schiffer nerunge fallen." (Art. 27.) Namentlich aber sollte in Warnemünde kein Schiff gelöscht werden. Keiner war berechtigt, Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine, Schafe, Gänse, Hühner und Enten oder Fleisch, Hering, Lachs, Getreide "in suma nichtes ausgenomen" aus den Schiffen oder Schuten in Warnemünde an Land

|

Seite 89 |

|

zu bringen; vielmehr mußten alle Schiffe an die Rostocker Schiffsbrücken anlegen und erst am städtischen Strande ausladen (Art. 28). Der Grund für diese Maßregel war, "weil den anders nicht von oldinges her zu Wernemunde denn eynn fischerleger unnd fischerbudenn gestundenn" (Art. 27).

Aus Gründen, die sich unserer Kenntniß entziehen, erhielt der Entwurf erst am 26. September 1576 die Genehmigung des Raths. Wesentlich der Vorlage gleich, ist diese Ordnung doch etwas umfangreicher als jene ausgefallen, indem sie aus 41 Artikeln besteht. Sie ist geblieben, was der Entwurf war, eine "Ordnung", wie der Eingang besagt, "wo idt van olders unnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn copluden, der Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werden." Zu zwei Exemplaren im hiesigen Stadtarchiv erhalten, weichen diese doch von einander ab, insofern die Artikel 31, 38, 39, 40, 41 der einen Ausfertigung, die wir mit A. bezeichnen wollen, in der anderen, die wir mit B. benennen, fehlen. Dafür aber sind wieder in letzterer einige Bestimmungen enthalten, die der ersteren mangeln. Den Vermerk, daß das Statut vom Rathe genehmigt ist und publicirt wurde, trägt nur die Ausfertigung A., an die wir uns somit ausschließlich halten wollen.

Die Bestätigung des Raths, der redactionell allerdings verschiedene Aenderungen vornahm, brachte in das Statut der Gesellschaft doch keinen anderen Charakter. Es war eben darauf abgesehen, einen Sittencodex aufzustellen, der für den Verkehr der Genossen unter einander, für die Begegnungen beim Trunke oder Spiele die Richtschnur bilden sollte. Von einem Bestreben, die Erwerbsinteressen zur Geltung kommen zu lassen, zeigen sich eigentlich gar keine Spuren und bei den beiden einzigen Maßnahmen, die wirthschaftliche Bedeutung haben, ist mir fraglich, ob sie überhaupt je in Kraft gewesen sind. Denn einmal fehlen sie in der Ausfertigung B. und sind in der anderen ausgestrichen. Dahin sind zu rechnen die Bestimmungen, einmal daß alle Verträge über Frachten nur im Gelagshause abgeschlossen werden durften (Art. 39) und zweitens, daß überhaupt kein hiesiger Schiffer regelmäßig seinem Berufe nachgehen dürfe, ohne die Mitgliedschaft des Gelages erworben zu haben (Art. 41). Zu der ersteren hat eine andere Hand bemerkt: "der sich im Schonevarlage wil frachten laten, ist frey" was doch nur so viel heißen kann, daß Jeder sich frachten lassen kann, wo er will. Die andere aber ist einfach durchstrichen und an ihrer Stelle - sie war der Schlußpassus des Statuts - steht der Vorbehalt des Raths, das Statut beliebig jederzeit nach seinem Sinne zu ändern.

|

Seite 90 |

|

Ueber die Vorlage hinaus greift die Errichtung einer Hülfskasse. Bei einem so gefährlichen Berufe, wie der der Seeleute ist, der der Familie nur zu oft den Ernährer unvermuthet raubt oder ihn zu weiterer Ausübung der Thätigkeit unfähig macht, legt es nahe genug, in besseren Zeiten für schlechtere zu sammeln, von den Vermögenden Gaben zum Unterhalt Armer oder Kranker zu heischen. Zweifellos huldigten auch die Rostocker Schiffer diesem Gebrauche, den in den Entwurf ihres Statuts einzufügen sie freilich nicht für erforderlich erachtet hatten. Es war aber doch gut, daß die Einrichtung einen etwas formelleren Anstrich erhielt. Daher bestimmte man, daß alles Armengeld, das an Bord der Schiffe gesammelt wurde oder sonst einging, den Aelterleuten übermittelt würde, damit diese die Vertheilung an die armen Schiffer und die Hausarmen in die Hand nehmen könnten (Art. 31). Das ist der Anfang des später verzweigteren Kassenwesens, das durch die Auszahlung von Leichengeldern und die Unterstützung bedürftiger Schiffer bezw. deren Wittwen so vielen in bedrohter Lage befindlichen Personen zu helfen vermocht hat.

Sehr bemerkenswerth erscheint die Thatsache, daß die auf die Zurückdrängung der Warnemünder berechneten Maßregeln des Entwurfes in der Bestätigung fehlten. Der Punkt ist wichtig genug, um etwas ausführlicher bei ihm zu verweilen.

Bereits am 11. April 1567 klagten die Rostocker Schiffer beim Rathe über die Schifffahrt der Warnemünder, "datt se mit schuten und bothen der kopmans gud vorforden und ehn ehre narunge entogen." Wenn sie sich "der Segelation gebruken" wollten, so möchten sie in die Stadt ziehen und hier die gleichen Lasten wie sie tragen. Die Warnemünder erwiderten, daß sie arme Leute seien, die großen Schaden erlitten hätten und sich zu ernähren suchen müßten, so gut es ginge, beriefen sich auch darauf, daß ihre Väter schon Schifffahrt getrieben hätten. Der Rath, der die Richtigkeit der Warnemünder Aussagen einsehen mochte, kam mit dem Vermittelungsvorschlage heraus, daß die Warnemünder zu ihren Fahrten sich keiner größeren Fahrzeuge als solcher von 8 Lasten bedienen sollten, fand aber damit keinen Anklang. So blieb ihnen denn nichts anderes übrig, als den Warnemündern die Benutzung von Schuten und "vorbueden Boten" zu untersagen und sie auf die von kleineren Fahrzeugen ("böthe mit einem upgesetteden spoleborde") zu beschränken. Was sie in diesen an Kaufmannsgütern fassen könnten, sollte ihnen frei stehen zu verschiffen.

Wenn die Rostocker Schiffer mit dieser Entscheidung ganz zufrieden waren und sich dafür bedankten, so waren die Warnemünder natürlich keineswegs davon erbaut, lagen vielmehr der verbotenen

|

Seite 91 |

|

Seefahrt nach wie vor mit Erfolg ab. Daher sahen sich nach sieben Jahren 1 ) unsere Rostocker genöthigt, von Neuem beim Rathe vorstellig zu werden, jene Verordnung den Warnemündern besser einzuschärfen. Bitter beschwerten sie sich, daß "de nering und foding, de wy armen sehefaren lude hebben scholden, dat unss de van Warnemunde uth der nesen und under den handen genamen werth." Auch die Stadt leide darunter, denn seit die Warnemünder nicht mehr fischen wollten, gingen die Preise für Dorsche und andere Fische beträchtlich in die Höhe.

Es läßt sich heute nicht mehr feststellen, ob der Rath gegenüber dem Beginnen der Warnemünder machtlos war oder es im Interesse der Stadt für richtiger hielt, sie gewähren zu lassen. Für die Kaufleute war es natürlich bequemer, nicht ausschließlich auf die Rostocker Schiffer angewiesen zu sein. Je mehr Fahrzeuge zu ihrer Verfügung vorhanden waren, desto wohlfeiler werden wohl die Frachten gewesen sein. Die Mitglieder der Schiffergesellschaft, die damals zum Theil selbst noch Kaufleute waren, sprachen die Ansicht aus, daß der Rath die Warnemünder stärke und befördere, beruhigten sich aber dabei nicht, sondern ließen sich angelegen sein, den Rath zu ihren Gunsten umzustimmen.

Daher reichten sie einige Jahre später, nachdem ihre Beschwerden unberücksichtigt geblieben waren, eine neue Eingabe ein 2 ) die darauf hinauskam, daß die Warnemünder, solange sie Schiffer und Kaufleute sein wollten, nach Rostock ziehen möchten, damit sie die gleichen städtischen Kosten trügen. Warnemünde sei eben als Fischerlager gegründet worden. Dem gegenüber wiesen die Warnemünder darauf hin, daß die Fischerei in neuerer Zeit überall sehr zurückgegangen wäre. Man müsse weit hinausfahren "bis zum Darss uber die funff meilen" und brächte nur ungenügende Erträge heim. Durch ihre Thätigkeit als Schiffer litte die Kaufmannschaft in Rostock keineswegs. Sie führten Bier und andere gute Waaren nach Kopenhagen, Helsingör und Ellenbogen und brächten von dort Korn, Butter, Fleisch, Talg, Oel, Fett, Häute und "was sonst dabei furfallen mag" zurück. Sie seien es ja auch, die zu den Unterhaltskosten "der leuchten zu Warnemunde, so allen sehefarenden leuten zum besten angesteckett wird," Beiträge zahlen müßten, während die Rostocker Schiffer für diesen Zweck nichts zahlten. Daher hoffen sie, daß der Rath sie bei ihrer Schifffahrt schützen und für sie sorgen würde. Anders geriethen sie mit Weib und Kindern an den Bettelstab.

|

Seite 92 |

|

Mittlerweile trat am 31. December 1583 in den Verhandlungen der Stadt mit Herzog Ulrich das Collegium der Hundertmänner als Vertreter der Gemeinde ins Leben. 1 ) Ursprünglich nur ausersehen, im Namen der Gemeinde mit dem Rathe über die 20 Punkte zu verhandeln, die der Herzog Ulrich hatte vorschlagen lassen, wurde sie doch von vornherein zu einer ständigen Einrichtung. Fortan sollten die Hundertmänner bei den "hochwichtigsten Ratschlägen, daran der ganzen stadt gelegen." anwesend sein und was sie beschließen würden, erklärte der Rath sich gefallen lassen zu wollen. In einer besonderen Weise zusammengesetzt, nämlich so, daß der Rath drei Brauer, drei Kaufleute und vier Handwerker erwählte und diesen den Auftrag gab, je neun zu cooptiren, doch wohl in erster Linie aus ihren Berufsgenossen, schien das Collegium allen Ansprüchen auf eine geeignete Vertretung der verschiedenartigen Interessen vollkommen zu entsprechen.

Das neue Collegium faßte seine Aufgabe ernst und reichte bereits zwei Monate, nachdem es sich gebildet hatte, am 6. März 1584 dem Rathe eine Supplication ein, die gewisse abzustellende Mängel aufzählte. Unter ihnen war auch der Warnemünder Concurrenz gedacht. §.15 lautete: "Item tho gedencken der Warnemunder wegen des segellnss, datt se mogen dattsulve instellen, denn idt iss ein Fischleger und keine kopstadt; wer by de sehwart bliven wil, den schal idt frey sin in de stadt tho thende."

Indeß Vorschläge zur Besserung waren leichter gemacht als ausgeführt, und der Rath that zunächst keine Schritte, den Wünschen der Bürgerschaft entgegenzukommen. Die Hundertmänner warteten mehrere Monate, dann aber griffen sie zum Mittel der Steuerverweigerung, um den Rath willfähriger zu machen. Sie verweigerten am 12. Januar 1585 die Zulage so lange, bis die von ihnen gerügten Mängel abgestellt worden seien. So wurde denn der Rath gezwungen, zu den Reformen Stellung zu nehmen und that dies in Bezug auf den §.15 mit folgender Erklärung: "Der Warnemünder Segelation belangend, wolle man nach gelegenheitt dieser zeitt und deroselben umbstende, ob dieselbe gantz und gar fuglich abgeschaffet werden könne und ob solchs dieser stadt und gemeiner burgerschafft zutreglich sein würde, wol behertzigen und erwegen und daruff ihre gruntliche und einhellige erclerung nicht allein, sondern auch in specie die ursachen ihrer erclerung einem erbarn rahte einbringen, daruff sich dan gemelter raht weiter mit gebührlicher resolution vornehmen lassen wolle."

|

Seite 93 |

|

Hiermit erklärten sich die Hundertmänner einstweilen einverstanden und wünschten nur, daß die Fischerei in Warnemünde nicht völlig vernachlässigt werden sollte. Daher sollten bis zur Entscheidung die Warnemünder wenigstens angehalten werden, starke Knechte zu miethen, die für sie fischen könnten, wenn sie aussegeln würden. Außerdem verlangten sie, daß die Warnemünder die nach Rostock gebrachten Waaren hier sogleich verkaufen und die Unpflicht gleich anderen Bürgern tragen sollten.

Der Rath, der hierauf wahrscheinlich nicht eingehen wollte, legte sich nun auf das Vermitteln, aber ohne etwas zu erreichen. Die erbitterten Schiffer wandten sich vielmehr, der vergeblichen langjährigen Gesuche müde, bald darnach 1 ) direct an den Herzog Ulrich mit der Bitte, den Rath zur Durchführung des im Jahre 1567 ergangenen Entscheides zu veranlassen. Dieser entsprach fast unmittelbar dem Ansinnen der Petenten und erließ, kaum nachdem die Beschwerde der Schiffer in Güstrow eingetroffen gewesen sein kann, am 5. März ein Schreiben an den Rath des Inhalts, daß er in dieser Angelegenheit die Billigkeit nicht außer Acht lassen und die Supplicanten schützen möge und "ihr umb etzlicher wenig leute privatnutzes willen nicht gestattet, dass die supplicanten uber erhalten urtheil und recht beschwert werden mugen."

Es mochte schwer genug sein, zu entscheiden, was billig war. Wenn die Rostocker Schiffer eine unliebsame Concurrenz sich vom Halse halten wollen, so kann man es vom Standpunkte der damaligen Zeit, die Freiheit des Handels und der Schifffahrt nicht anerkennen wollte, sondern sich an wohl erworbene ausschließende Privilegien hielt, nicht verurtheilen. Aber man kann es ebensowenig den Warnemündern verargen, wenn sie weiterstrebten und, nachdem die Erwerbsquelle der Fischerei versiegte oder gar ganz versagte, sich der Schifffahrt zuwandten, bei der sich ein gut Stück Geld verdienen ließ. Der Fehler lag nur darin, daß man die Warnemünder nicht als voll ansah und sie nicht die gleichen Abgaben und Lasten tragen ließ, die den Rostocker Schiffern auferlegt waren. Dadurch erhielten sie einen wirthschaftlichen Vorsprung, der in jener Zeit, die einer etwas engherzigen und kleinbürgerlichen Politik gehuldigt zu haben scheint, besonders übel vermerkt wurde.

Zu einer Gleichstellung der Warnemünder mit den Rostockern kam es indeß nicht. Der Rath versuchte aufs Neue gütliche Vergleiche und konnte nicht umhin, da sie fehlschlugen, herzoglicher Weisung gemäß, ein früheres zu Gunsten der Rostocker Schiffer ergangenes

|

Seite 94 |

|

Urtheil vom 15. März 1585 zu bestätigen. Bei 50 Thalern Strafe wurden die beklagten Warnemünder angewiesen, in 14 Tagen ihre Schuten und Böte abzuschaffen.

Daß diese sich hierbei nicht beruhigen würden, war anzunehmen und richtig appellirten sie an das Hofgericht in Güstrow zur Erlangung besseren Rechts. Indeß von hier aus erging schon am 12. October des folgenden Jahres der Bescheid, daß "in voriger Instanz woll geurtheiltt und ubell davon appelliret und die sache zum vorigen richter zu remittiren sey." Die Warnemünder, vielleicht hierauf vorbereitet, wandten sich bereits acht Tage später an das Kaiserliche Kammergericht. 1 ) Aber hier hatte ihre Beschwerde das Schicksal mancher andern; sie gerieth langsam in Vergessenheit, und am 28. Juni 1593 konnte daher das Hofgericht in Güstrow verfügen, daß das in erster Instanz gesprochene Urtheil nunmehr in Kraft treten solle, da die Appellation an das Kammergericht vorlängst erloschen wäre. Doch die Warnemünder verstanden die Vollstreckung noch für längere Zeit hinauszuschieben. Es gelang ihnen auf Wegen, die sich unserer Kenntniß entziehen, nach nahezu 60 Jahren, am 23. Mai 1604, eine abermalige Versendung der Acten nach Speyer zu erwirken.

Was das Kammergericht erwiderte, ist leider nicht bekannt, da die von mir für vorstehende Darstellung benutzten Acten im Haupt=Archiv zu Schwerin an dieser Stelle aufhören. Aus einem Rostocker Rathsprotocoll aber vom 1. Februar 1606, dessen Kenntniß ich Herrn Dr. Koppmann verdanke, erhellt, daß die Warnemünder schließlich nachgegeben haben. Der betreffende Bürgermeister berichtet, daß die Warnemünder "liti renuntiirt" haben und in die Stadt ziehen wollen. Bis die Renuntiation formell vollzogen sei, sollen für die Schifffahrt genannte Bestimmungen, d. h. wohl die Verfügung von 1567, gelten.

So hatten denn die Rostocker Schiffer schließlich den Sieg davongetragen und war die Lösung glücklich gefunden worden, die als die natürlichste erscheinen mußte. Ob die Rostocker wirklichen Vortheil davon zogen, ist eine andere Frage. Es läßt sich eher vermuthen, daß sie nicht viel Freude daran gehabt, denn das 17. Jahrhundert war mit seinem großen Kriege Handel und Gewerbe wenig geneigt. Wenn auch leider über diese Zeit nur spärliche Nachrichten vorliegen und die in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft noch vorhandenen Acten das Dunkel fast gar nicht zu lichten vermögen, so wird es doch kaum bestritten werden können, daß es im Allgemeinen der Schifffahrt in Rostock nicht zum Besten ging.

|

Seite 95 |

|

Bei dem großen Brande, der im Jahre 1677 Rostock heimsuchte, scheinen auch die Papiere der Schiffergesellschaft in Unordnung gerathen zu sein. Jedenfalls wurden ihre Statuten, vielleicht schon früher etwas vernachlässigt, seit dieser Zeit nicht mehr gehörig anerkannt, und so kamen am 7. Februar 1714 die Gelagsbrüder zusammen, um sich auf eine neue Redaction ihrer "sehr alten leges" zu vereinigen. Anfangs scheinen sie nicht die Absicht gehabt zu haben, sich die Genehmigung dieser Statuten vom Rathe zu erbitten, und es dauerte nahezu ein volles Jahr, bis sie sich zu diesem Schritte entschlossen. 1 ) Anlaß, den Rath um seine Unterstützung anzugehen, war in mehrfacher Beziehung gegeben.

Abweichend von dem bisherigen Gebrauch, hatte ein Rostocker Kaufmann, Chr. Rudolf Stolte, einen fremden Schiffer zu einer Fahrt nach Stockholm gedungen, wogegen die Schiffergeseltschaft Einsprache erhob. Der Handel, der schon im 17. Jahrhundert ins Stocken gerathen war, wollte sich zu Anfang des 18. durchaus nicht bessern. Allgemein klagten die Schiffer über die "nahrlose Zeit" und schon einige Jahre vorher - am 17. März 1710 - hatte das Gelag sich über den Wettbewerb kleinerer Holsteinscher Schiffer beschwert, die für "gar geringen Preis" Korn auszuschiffen bereit waren. Um so empfindlicher mußte es ihnen jetzt sein, sich in der Führung größerer Fahrzeuge bedroht zu sehen.

Ferner hatte der Artikel 40 der älteren Statuten von 1576 vorgesehen, daß bei Streitigkeiten der Schiffer mit ihren Leuten und der Kaufleute mit den Schiffern zunächst die Aeltesten der Gesellschaft um ihre Vermittelung ersucht werden sollten und erst, wenn diese versagte, die Streitenden an die ordentliche Obrigkeit zu gehen befugt waren. Aber den Kaufleuten gefiel dieser Modus, sich zunächst an die Schiffer wenden zu müssen, auf die Dauer nicht, und sie hielten sich von vornherein an die ordentlichen Gerichte. Die Schiffer dagegen, die sich bei der Schiffergesellschaft in Lübeck erkundigt hatten, wie es dort gehalten werde, 2 ) legten Gewicht darauf, daß die alte Bestimmung in Kraft blieb.

Endlich lag den Schiffern am Herzen, die dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer gesetzlich gleichmäßig festgesetzt zu sehen.

Diese drei Gründe hauptsächlich werden die Schiffer veranlaßt haben, den Rath um die Bestätigung der neu aufgesetzten Artikel

|

Seite 96 |

|

anzugehen, an die sich "die Vorfahren in letzter Zeit wenig gekehret hätten."

Es hat den Anschein, als ob der Rath sowohl auf die Bitte überhaupt als auch auf die Regelung der drei angezogenen Punkte in dem von den Schiffern gewünschten Sinne einzugehen geneigt war. Speciell mit der Art, wie die Beilegung von Streitigkeiten vorgesehen wurde, erklärte er sich grundsätzlich vollkommen einverstanden. Er hielt es sogar für heilsam und nützlich, in dieser Weise vorzugehen, damit "hernach bey unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich daselbst melden, man so viel besser und promter aus der Sache kommen könne." Man erkannte eben die Aeltesten einer Schiffergesellschaft gerne als diejenigen Sachverständigen an, die sich in Seeangelegenheiten zurechtzufinden wissen würden.

Bei alledem bleibt es fraglich, ob die Bestätigung wirklich stattgefunden hat. Eine formelle Ausfertigung hat mir nicht vorgelegen. Nur ein Brouillon der Statuten, das den Genehmigungs=Vermerk des Raths von Schreiberhand aufweist, in der bekannten Form, daß gelegentliche Aenderungen vorbehalten werden, hat sich finden lassen. Aber dieses Exemplar ist ohne Datum, und ich glaube daher, daß eine wirkliche Anerkennung der Statuten aus irgend welchen Gründen unterblieben ist.

In dieser Auffassung werde ich bestärkt durch die auf uns gekommene Erzählung von einer Differenz des Großhändlers Herrn Johann Allwardt mit einem Schiffer Hans Töpcken, der ersteren im Jahre 1750 vor das Gelag forderte. Als der Kaufmann sich weigerte, der Ladung Folge zu leisten, erkannte der Rath, daß die Angelegenheit "in loco Judicii tanquam ordinario foro" ausgemacht werde. Gewiß hätte er nicht so entschieden, wenn die Vorlage von 1715 in der That gesetzliche Sanction erhalten hätte. Ihrerseits rühmten sich die Schonenfahrer bei Gelegenheit einer andern Streitsache wegen eines angeblich zu hohen Eintrittsgeldes, 1 ) daß sie seit unvordenklichen Zeiten Statuten und Ordnungen gehabt und gemacht hätten, ohne daß sie confirmiret wären oder deren Confirmation auch nur erheischet wurde.

Die unbestätigten Statuten von 1714 oder 1715 haben den gleichen Charakter wie die älteren. Sie bieten im Wesentlichen Vorschriften über die bei den Verhandlungen im Gelagshause und beim Verkehr der Mitglieder unter einander zu beobachtende Ordnung. Die von den Einzelnen zu leistenden Beiträge, die Aufgaben des Vorstandes im Hinblick auf das Gebäude und das darin befindliche

|

Seite 97 |

|

bewegliche Inventar, endlich die Leichenfolge, d. h. wer Recht und Anspruch darauf hat, von den Genossen zu Grabe getragen zu werden, wie das Gefolge zusammengesetzt und gekleidet sein soll - dies und Aehnliches ist Gegenstand ausführlicher Darlegung.

Tiefer geht der 16. Artikel, der von den sog. Vorsetzschiffern handelt. Als solche pflegte man diejenigen Seeleute zu bezeichnen, die im Auftrage eines anderen Schiffers, falls dieser krank ober sonst verhindert war, die Fahrt für ihn machten. Jener Artikel verlangte von Jedem, der Vorsetzschiffer benutze, daß er das Gelag gewonnen habe. Ich kann mir diese Bestimmung nicht anders erklären, als daß es mit ihr darauf abgesehen war, die Dienstleistung fremder Schiffer unmöglich zu machen. Kein Rheder oder Kaufmann konnte bei dieser Anordnung einen Schiffer in seine Dienste nehmen, der nicht Mitglied des Gelags war. Für Rostocker Schiffer verstand sich ja der Eintritt in die Genossenschaft von selbst, zu Vorsetzschiffern aber mochten mehrfach Fremde gewählt worden sein, die seither an die Mitgliedschaft nicht gebunden waren, falls sie auf Rostocker Schiffen in See gehen wollten.

Wirthschaftliche Gesichtspunkte kommen darin zum Vorschein, daß die Seeleute verpflichtet waren, alle außerhalb Landes erfahrenen Thatsachen, deren Kenntniß das Gelag fordern konnte, dem Vorstande mitzutheilen (Art. 25), sowie in dem Versuch, die Matrosenheuer nach den verschiedenen Plätzen gleichmäßig anzusetzen, damit kein Schiffer mehr als der andere bezahlte.

Noch einmal hat die Verfassung der Schiffergesellschaft einen Neuguß, keine eigentliche Aenderung erfahren - am 10. Januar 1825. Von diesen Statuten wissen wir sicher, daß sie nicht bestätigt sind. Denn §. 20 besagt ausdrücklich: Es sollen diese Statuten noch nicht bey E. E. Rathe zur Confirmation eingereicht werden, weil die Gesellschaft zuvor durch die Erfahrung davon sich überzeugen will, dass selbige zweckmässig und vollständig sind, folglich keiner Abänderung bedürfen.

Dann aber hat die Frage vor Kurzem ihre Erledigung dahin gefunden, daß am 3. August 1891 die Schiffergesellschaft ihre "Revidirten Statuten" vom Rathe hat bestätigen lassen. Diese jetzt die Grundlagen der Verfassung bildenden Bestimmungen sind wesentlich kürzer gehalten als das Statut von 1825. Da sie in einer besonderen Ausgabe veröffentlicht sind, nehme ich davon Abstand, sie unter den Beilagen mitzutheilen.

Das Bild, wie wir es nun von der Organisation der Seefahrenden Bevölkerung Rostocks auf Grundlage dieser Statuten von 1567 bis 1825 erhalten, ist in seinen Hauptzügen folgendes:

|

Seite 98 |

|

Alle selbständigen Schiffer Rostocks, die ein Schiff zu führen im Stande waren, gehörten dem Schonenfahrer=Gelag an, dessen Mitgliedschaft durch ein zu zahlendes Eintrittsgeld ohne weitere Förmlichkeiten zu erlangen war. Erhalten wurde die Mitgliedschaft durch regelmaßige Beiträge, die in der Form des sog. Lastengeldes, d. h. nach Maßgabe der Größe des Schiffes, in Lasten gemessen, von jeder ausgeführten Reise zu entrichten war. Seit 1716 war der Beitrag auf einen Schilling für die Last der Ladung angesetzt und wurde vom Schiffer dem Rheder in Rechnung gestellt.

An die Stadt entrichteten die Schiffer gleichfalls ein Lastengeld, das sie nach einem Eide von 1616 sogar völlig uncontrolirt in den dafür bestimmten Kasten zu legen hatten. 1 ) Sie übernahmen dabei die Verpflichtung, die sie durch den Schwur bekräftigten, kein fremdes Gut als Rostocker Waare zu veräußern, insbesondere kein an fremdem Orte eingeladenes Bier für Rostocker Bier auszugeben ober fremde Tonnen mit Rostocker Bier zu füllen.

Durch die Mitgliedschaft erwarben die Gelagsbrüder das Recht, im Gelagshause, wo einer der älteren Schiffer eine Schankwirthschaft führte, zu verkehren und an den am Fastnachtstage oder sonst daselbst zu veranstaltenden Festlichkeiten sich zu betheiligen. Die hierbei erwachsenden Unkosten wurden durch Vertheilung unter die Anwesenden gedeckt. Außerdem hatten sie Anspruch darauf, gemeinsam von allen Genossen, Männern und Frauen, zur letzten Ruhe bestattet zu werden; aus einer Kasse wurde den Hinterbliebenen für die Beerdigung eine gewisse Summe ausgeworfen. Die Statuten dieser bereits im vorigen Jahrhundert bestehenden Todtenlade wurden am 1. December 1821 obrigkeitlich bestätigt. Wann die Wittwenkasse und die Unterstützungskasse für nicht erwerbsfähige, mittellose Mitglieder dazu kamen, läßt sich beim Mangel an Nachrichten nicht feststellen. Die Anfänge dieser Kassen sind in das 16. Jahrhundert zurückzuverlegen und 1825 bestanden sie alle drei in der vollständigen Ausbildung, wie sie noch gegenwärtig functioniren.

Der Verkehr im Gelag hatte die Bedeutung, daß hier gewissermaßen die Börse für den Abschluß von Frachtverträgen war. Ein Rheder, der einen Schiffer brauchte, war sicher, dort Erkundigungen über die zur Zeit verfügbaren Persönlichkeiten einziehen zu können.

Die Gesellschaft besaß ein eigenes Haus, dessen schon im 15. Jahrhundert Erwähnung geschieht und das in der heutigen großen Bäckerstraße belegen war. Neben ihm befand sich der Schütting der Haken, den die Schiffergesellschaft am 27. April 1700 käuflich erwarb und

|

Seite 99 |

|

mit ihrem bisherigen Besitze vereinigte. Bei irgend einer Gelegenheit ist dann wohl durch einen größeren Ausbau dasjenige Gebäude geschaffen worden, das heute noch steht und in dem gegenwärtig die Wirthschaft zum Franziskaner betrieben wird. Im Jahre 1855 wurde dieses Haus verkauft, und damals war die Erinnerung noch rege, daß es sich ursprünglich um zwei Gebäude gehandelt hat, da von den "Gelaghäusern" die Rede ist. Das Gelag entschloß sich, sein Haus zu verkaufen, um die Wittwenkasse, mit deren Mitteln es spärlich bestellt war, mit einem größeren Fonds auszustatten. Den 45 Wittwen, die damals existirten, konnten jährlich nur je 5 Thaler verabfolgt werden.

Die Regelung der gemeinsamen Erwerbsinteressen beschränkte sich auf wenige Punkte. Man suchte sich die auswärtige Concurrenz vom Halse zu halten und ließ nur Mitglieder der Genossenschaft zur Ausübung der Schifffahrt zu. Fremden und denjenigen Schiffern, die nicht aus hiesigen Schifferfamilien hervorgegangen waren, forderte man das doppelte Eintrittsgeld ab. Im Laufe der Jahre, vermuthlich in dem Maße, als der Verdienst nachließ, wollte man auch die Vorsetzschiffer veranlassen, die Mitgliedschaft zu erwerben. Der hierauf im Statut von 1714 bezügliche Artikel scheint nicht genügend berücksichtigt worden zu sein. Daher beschloß man im Jahre 1767, daß den kranken Gelagsbrüdern und den Wittwen nur zweimal gestattet sein sollte, andere nicht zum Gelag gehörende Schiffer für sich fahren zu lassen. Vor der dritten Reise, die ein solcher Setzschiffer machen wollte, mußte er Mitglied des Verbandes geworden sein. Diese Beliebung aber erregte solche Verstimmung, daß der Rath sich veranlaßt sah, den Beweggründen, welche die Schiffer zu diesem Beschlusse gebracht hatten, nachzugehen. Indeß ergab das mit mehreren Deputirten des Gelags zwei Mal abgehaltene Verhör kein positives Ergebniß, und man scheint die Angelegenheit schließlich haben auf sich beruhen zu lassen.

Die Seefahrt erstreckte sich regelmäßig und vorzugsweise nach allen Plätzen der Ost= und Nordsee. Die für die einzelne Reise dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer war je nach der Entfernung verschieden. Im Uebrigen aber hatten die Schiffer vereinbart, daß Keiner mehr als der andere zahlte. So wurde für eine Fahrt nach Stockholm oder Kurland 6 bis 7, nach Riga 7 bis 8, nach Holland 10, nach Lübeck 3 bis 4, nach der holsteinschen Küste 4 bis 5 Thaler bewilligt. 1 ) Wie es auf den nach Frankreich, England oder ins Mittelmeer segelnden Schiffen gehalten wurde, melden die Statuten nicht

|

Seite 100 |

|

und hat es daher den Anschein, daß diese Fahrten nur ausnahmsweise vorzukommen pflegten.

Die Gesellschaft wurde verwaltet durch einen Vorstand, der aus vier Aeltesten und ebensoviel Deputirten gebildet wurde. Der Zusammensetzung des Gelages aus verschiedenen Elementen entsprechend, mußten zwei Aelteste dem Kaufmannsstande, zwei dem Schifferstande entstammen. Als später die Kaufleute nicht mehr Mitglieder waren, wurde es üblich, die zwei kaufmännischen Aeltesten aus der Kaufmanns=Compagnie zu nehmen, und zwar unter denen die Auswahl zu treffen, die gleichzeitig Großbrauer waren. Ihre Wahl mußte vom Rathe bestätigt werden, der unter drei ihm vorgestellten Candidaten einen zu ernennen hatte.

Ein Verzeichniß der Aelterleute läßt sich für die ältere Zeit nicht mehr aufstellen. Nur einige Namen stoßen gelegentlich auf der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert auf, ohne daß wir angeben können, wie lange die Amtsdauer war, beziehungsweise welcher der beiden Kategorien der Aelteste entstammte. Dahin gehören:

Hinrick Paschen, gestorben 1699;

Hans Dettloff, 1699-?

Jacob Wögener, gestorben 1699;

Arent Petersen;

Clauß Tönings, gestorben 1702;

Hinrich; Degener, 1702-?

Peter Nemtzow, 1699-?

Hinrich Dose, gestorben 1713;

Hinrich Mantzel, 1705-12;

Hinrich Pegelau, 1712-?

Hans Stüdemann, 1718-?

Jacob Fredelandt, 1705-?

Jochim Davietzen, 1705-?

Seit 1714 haben wir zuverlässige Nachrichten, aus denen sich folgende Namen ergeben:

Aelteste der Schiffer waren:

Jacob Frädtlandt, 1714-1723;

Johann Davids, 1714-1717;

Hans Stüdemann, 1723-1742;

Carsten Frädlandt, 1724-1736;

Joachim Grundt, 1736-1742;

Peter Krepplin, 1742-1752;

Martin Töppe, 1742-1754;

Andreas Block, 1752-1756;

|

Seite 101 |

|

Joachim Jenßen, 1754-1770;

Peter Mauer sen., 1757-1780;

Andreas Bähr, 1770-1776;

Joachim Brinckmann, 1776-1793;

Ibe Rohde, 1781-1795;

Hans Stüdemann, 1793-1806;

Joh. Gustav Jenßen, 1795-1808;

Peter Gerdeß, 1807-1813 1 )

Heinrich Frädlandt, 1813-1823;

Martin Hinrich Töppe, 1815-1817;

Friedr. Bernhard Jenßen, 1817-51; 2 )

Jacob Maack, 1823-1837;

Joh. Heinr. Maack, 1837-1853;

Fritz Gottlieb Rentz, 1851--1860;

H. J. F. Bercke, 1853-1857; 3 )

Hans Heinr. Frädland, 1857-?

Heinrich Alwardt, 1860-?

Wilh. Ahrens, 1889-?

Aelteste von Seiten der Kaufleute waren:

Hinrich Pegelau, 1714-1725;

Hans Goltermann, 1713-1717; 4 )

Jacob Ernst Stever, 1717-1722;

John Wilh. Schulz, 1722-1755;

Johann Bauer, 1726-1731; 5 )

Heinrich Goldstädt, 1731-1745; 6 )

Diedrich Harms, 1746-1752;

Joh. Dietrich Dörcks, 1752-1765;

Johann Hinrich Tarnow, 1755-1772;

Carl Friedrich Bauer, 1765-1793;

Johann Danckwarth, 1772-1777; 7 )

Cord Hinrich Stubbe, 1777-1785; 8 )

David Hävernick, 1785-1811;

Jochim Siegmund Mann, 1793-?

Joh. Gottlieb Neuendorff, 1799-1805;

|

Seite 102 |

|

J. C. Janentzky, 1805-1819;

Johann Bauer, 1811-1836;

Chr. Fr. Koch, 1819-1854;

J. C. Heydtmann, 1837-1842;

Ernst Pätow, 1842-1855; 1 )

Ludwig Capobus, 1854-1857; 2 )

N. H. G. Witte, 1855-?;

Eduard Burchard, 1857-1860; 3 )

C. Ahrens, 1860-1889.

Die Aeltesten hatten die Aufsicht über die Ausführung und Beobachtung der Statuten, die es darauf absahen, einen angemessenen kameradschaftlichen Ton unter den Mitgliedern einzubürgern und aufrecht zu erhalten. Sie bildeten bei Streitigkeiten der Genossen unter einander die Spruchbehörde erster Instanz, und nur, wenn sich eine Einigung nicht erzielen ließ, konnte das ordentliche Gericht angerufen werden. Es war der Wunsch der Schiffer, sie auch bei Zerwürfnissen mit den Kaufleuten in gleicher Vertrauensstellung wirken zu sehen, der indeß, wenn überhaupt, nicht auf die Dauer Verwirklichung fand.

Die Aeltesten galten im Allgemeinen als Respectspersonen, denen unbedingt Gehorsam zu leisten war. Bei den festlichen Zusammenkünften hatten sie Anspruch auf besondere Ehrenplätze. Nicht immer mag gegenüber den etwas eigenwilligen Seeleuten, die ihren eigenen Kurs zu segeln vorzogen, ihre Stellung eine ganz leichte gewesen sein. Es hat sich z. B. Kunde von einer Beschwerde der Aeltesten beim Rathe aus dem Jahre 1699 erhalten, in der sie bitten, die Gelagsbrüder anweisen zu wollen, künftig sich bescheidentlicher gegen sie zu verhalten.

Weniger wichtig waren die Aemter der Deputirten und der Schaffer oder Schenken, wie sie im 16. Jahrhundert genannt werden. 4 ) Die Aufgabe der ersteren ist nicht recht durchsichtig. Sie dienten im Wesentlichen dazu, den Vorstand zu erweitern, wenn es sich um Ahndung der Verstöße gegen die Statuten oder um Einigungsversuche in ernsteren Fällen handelte. Sie waren es auch, die zusammen mit den Aeltesten die Schaffer wählten, deren Thätigkeit die von Festordnern bei den Zusammenkünften war. Die Schaffer sollen - heißt es in dem Statut von 1714 5 ) - bey solcher Zusammenkunft im

|

Seite 103 |

|

Fastlabend Fleisch, Brodt, Bier und andere nothdürftige einschaffen und dahin sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch gesetzet werde und überall kein Mangel sein möge. Außerdem hatten sie die Sorge für die Instandhaltung des Hauses und des Inventars. Die Wahl zum Schaffer konnte nur aus triftigen Gründen abgelehnt werden; jedenfalls aber mußte der Gewählte sich loskaufen, im 16. Jahrhundert mit einer halben Last Bier, 1 ) später durch Erlegung einer gewissen Geldsumme, 2 ) deren Betrag zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 14 Fl. 10 Sch. zu sein pflegte. Strenge wurde geahndet, wenn hiergegen sich Jemand auflehnen wollte. Ein Protocoll hat uns den Namen eines derartigen Renitenten aufbewahrt. Es lautet in klassischer Kürze: "Anno 1713, den 21. Februar, ist Jacob Priess zum Schaffer gewält und auffgeruffen worden. Alss er hat dass gehört, ist er weckgegangen und ist nicht wiederkommen. Darauff ist ihm sein Nahm aussgethan worden und soll nicht mehr hinführo vor Gelachsbruder angenommen werden."

Selbstverständlich ging es bei diesen Zusammenkünften mit größter Feierlichkeit her. Gravitätisch zog man auf und setzte sich in steifer Ordnung zu Tisch an die angewiesenen Plätze. An das Mahl, bei dem Wein in karger Ration, Bier nach Belieben die Zunge lösten, schlossen sich Kaffee und Thee für die mittlerweile sich einstellende Frauenwelt - nur Hausfrauen und Bräute der Schiffer durften erscheinen -, und gemeinsam wurde nun bis in die sinkende Nacht oder gar bis an den grauenden Morgen ein Tänzchen gemacht. Ich kann mich nicht enthalten, die behagliche Schilderung eines solchen Festes durch einen Theilnehmer aus dem Jahre 1780, die sich glücklich erhalten hat, hier einzuschalten.

Es war das Ehrsame Gelag am 20ten Januar 1780 versamlet, um wegen des Schaffens zu stimmen, und es ward mit 18 Stimmen gegen 16 Stimmen beschlossen, daß man öffentlich am Mittag und warm Essen schaffen wolle.

Auf die Anfrage was das Gelag zu legen ged

chte, wurden 5 Propositiones,

nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.

und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;

da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1

Rthlr. und 16 Stimmen

chte, wurden 5 Propositiones,

nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.

und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;

da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1

Rthlr. und 16 Stimmen

|

Seite 104 |

|

auf 1 Rthlr. 16 Sch. kamen. Mithin der Zutrag von

Rthlr. 1 : 16 Sch. bestimmt w

rde.

rde.

Der 10. Februar an, der erste Donnerstag in der

ersten Fastnachtswoche w

rde hiezu anberahmet, und die

Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen

Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage

vorgenommen wird, wegen des Aufr

rde hiezu anberahmet, und die

Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen

Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage

vorgenommen wird, wegen des Aufr

umens und Reinigung des Hauses,

und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag

Montage eintrat, bis zum n

umens und Reinigung des Hauses,

und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag

Montage eintrat, bis zum n

chsten Dinstag den 15. Febr.

verschoben und festgesetzet.

chsten Dinstag den 15. Febr.

verschoben und festgesetzet.

Dem gelag w

rde dieses bekant gemacht und

ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere

Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender

Woche einfordern w

rde dieses bekant gemacht und

ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere

Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender

Woche einfordern w

rden, nicht s

rden, nicht s

umig zu seyn. Diese Schaffere

forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den

Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von

welchem Zutrag keiner weder Ausw

umig zu seyn. Diese Schaffere

forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den

Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von

welchem Zutrag keiner weder Ausw

rtiger als Krancken als blos die

Herren Aeltesten und der Secretarius frey.

rtiger als Krancken als blos die

Herren Aeltesten und der Secretarius frey.

Am 8. und 9. Februar invitirten gedachte

Schaffere die Geselschafft in Kleidung ohne

M

ntels um den 10ten Februar halb 11

Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und

da das Gelag beschlossen auch die drey Herren

des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu

bitten, so würden auch der Herr Senator D

ntels um den 10ten Februar halb 11

Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und

da das Gelag beschlossen auch die drey Herren

des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu

bitten, so würden auch der Herr Senator D

rcks als Pr

rcks als Pr

ses, der Herr Senator Hille als

Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am

8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer

invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am

10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g

ses, der Herr Senator Hille als

Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am

8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer

invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am

10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g

nnen, wozu ihnen, diesen drey

Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.

nnen, wozu ihnen, diesen drey

Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.

Die Musicanten der Stadt w

rden von denen Schaffern auch

pr

rden von denen Schaffern auch

pr

cise ümb halb 11 Uhr zum

Empfangblasen beordert, welche f

cise ümb halb 11 Uhr zum

Empfangblasen beordert, welche f

r dieses Blasen und der

Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,

sondern stat dieser Bezahlung wird w

r dieses Blasen und der

Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,

sondern stat dieser Bezahlung wird w

render Mahlzeit zwey Mahl ein

T

render Mahlzeit zwey Mahl ein

T

ller zur Samlung f

ller zur Samlung f

r sie bey allen Tischen umgetragen.

r sie bey allen Tischen umgetragen.

Am 10ten Februar

m halb 11 Uhr war die Einkunfft

auf dem Gelag, und

m halb 11 Uhr war die Einkunfft

auf dem Gelag, und

m ein Viertel auf 12 Uhr w

m ein Viertel auf 12 Uhr w

rde der Anfang mit der Dancksagung

f

rde der Anfang mit der Dancksagung

f

r das Erscheinen gemacht, darauf

die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen

Deputirten bey der Todtenlade und der neuen

Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage

bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am

Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit

dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.

r das Erscheinen gemacht, darauf

die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen

Deputirten bey der Todtenlade und der neuen

Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage

bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am

Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit

dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.

Die Tische waren gedecket, und zwar der Regiments Tisch unten in der Stube war auf Bitten der Schaffere von dem Mit=

|

Seite 105 |

|

Aeltesten

Herrn Brinckmann durch seiner Frauen

Veranstaltung gedecket, obgleich sonsten von den

Schaffern solches nach alten Gebraucht besorget

werden muß. Er war auf 24 Persohnen

eingerichtet, es saßen aber nur 19 Persohnen

daran, als die 3 Herren des Gericht, die 4

Herren Aeltesten, der Secretarius, die 4

Gelags=Deputirten, 2 Deputirten der Todtenlade

(NB. es waren nur 2, sonsten sind 4), die 2

neuen Schaffer (NB. die beyden alten Schaffers

besorgen die Aufwartung und Anstalten), Schiffer

Frantz Ruht, Schiffer Johan Jenssen und Schiffer

Hans Bey, zusammen 19 Persohn. Es w

rden noch mehr altere Schiffer

soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam

keiner herein.

rden noch mehr altere Schiffer

soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam

keiner herein.

Nun saßen die Schiffere nach ihrer Ordnung im

Gelage und zwar die Aeltere im Aeltesten Gelage,

darnechst an den langen Tischen, und die J

ngeren soweit die langen Tischen

nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster

nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.

ngeren soweit die langen Tischen

nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster

nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.

Die Musicanten hatten einen besondern Tisch auf

der Diele, worauf dieselben bewirthet wurden.

Gleich nach 12 Uhr kamen die Herren des Gerichts

gefahren, und wie solche beysammen, die Suppe

aufgetragen, darauf mit der Glocke das Zeichen

zum Gebet gegeben, welches stille verrichtet

w

rde.

rde.

Der Regiments=Tisch ward bedienet mit Perlgraupen

im Wein, darnach Schincken mit langen Kohl,

ger

uchert Fleisch, Ochsenzunge und

Mettw

uchert Fleisch, Ochsenzunge und

Mettw

rste, alles gekocht, darauf Fisch,

zuletzt einen Wildbraten und einen K

rste, alles gekocht, darauf Fisch,

zuletzt einen Wildbraten und einen K

lberbraten, dabey Gurcken,

Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war

Herrenbrodt und K

lberbraten, dabey Gurcken,

Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war

Herrenbrodt und K

mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch

Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother

nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.

mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch

Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother

nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.

Die Tische in der Geselschaft waren ebenso

servirt, nur kein Wildbraten, daran aber weil

Vorrath, von den Regiments=Tische ein guter

T

ller voll nach dem Aeltesten

Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath

geblieben, von dort in der Gesellschaft

gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß

ller voll nach dem Aeltesten

Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath

geblieben, von dort in der Gesellschaft

gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß

der der Mahlzeit je 2 und 2 eine

Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da

hiezu das Rostocker Bier angeschafft.

der der Mahlzeit je 2 und 2 eine

Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da

hiezu das Rostocker Bier angeschafft.

W

rend der Mahlzeit wurde der

obbenandter T

rend der Mahlzeit wurde der

obbenandter T

ller für die Musicanten zweimahl

bey gesamte Tischen rund praesentirt.

ller für die Musicanten zweimahl

bey gesamte Tischen rund praesentirt.

An Gesundheiten w

rde

rde

der der Mahlzeit ausgebracht: E.

E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,

welche von den Herren des Rathes bedancket w

der der Mahlzeit ausgebracht: E.

E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,

welche von den Herren des Rathes bedancket w

rde. 2) w

rde. 2) w

rde von diesen

rde von diesen

|

Seite 106 |

|

Herren des Raths die Gesundheit und Wohlfahrt des

Gelags ausgebracht, welche von denen Herren

Altesten bedancket werde. 3) wurde der

Abwesenden Gesundheit getruncken. Diese

Gesundheiten waren mit Blasinstrumenten

begleitet und mehrere Gesundheiten auch nicht

getruncken. Die Musicanten aber machten w

hrend der Tafel allerhand Concerte.

hrend der Tafel allerhand Concerte.

Wie man ges

tiget und zum Gebet das Zeichen

mit der Glocke gegeben, so w

tiget und zum Gebet das Zeichen

mit der Glocke gegeben, so w

rde wieder

rde wieder

mb solches in der Stille

verrichtet, und darauf der Gesang "Nun

dancket alle Gott"' mit der

Instrumentalmusic abgesungen.

mb solches in der Stille

verrichtet, und darauf der Gesang "Nun

dancket alle Gott"' mit der

Instrumentalmusic abgesungen.

Hierauf w

rde, wie sonsten gew

rde, wie sonsten gew

hnlich, der Willkom mit der

Armb

hnlich, der Willkom mit der

Armb

chse umhergetragen, und da w

chse umhergetragen, und da w

rend der Zeit die Frauens

angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag

rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb

rend der Zeit die Frauens

angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag

rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb

chse von den Schaffer zugebracht.

Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln

aber die Frauens solches gerne haben wollten, so

ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.

Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie

sonst gebräuchlich von einen Deputirten und

Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb

chse von den Schaffer zugebracht.

Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln

aber die Frauens solches gerne haben wollten, so

ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.

Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie

sonst gebräuchlich von einen Deputirten und

Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb

chse nach den darauffolgenden

Aeltesten seinen Hause gebracht. In w

chse nach den darauffolgenden

Aeltesten seinen Hause gebracht. In w

render Zeit wurden die Tische zum

Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die

vereheligten Frauen eigefunden. Br

render Zeit wurden die Tische zum

Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die

vereheligten Frauen eigefunden. Br

ute waren keine in diesem Jahre in

der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br

ute waren keine in diesem Jahre in

der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br

utigam nachkommen. Unverheyrathete

M

utigam nachkommen. Unverheyrathete

M

nner, so keine Braut haben, k

nner, so keine Braut haben, k

nnen weder andere Frauens oder

Wittwen noch weniger T

nnen weder andere Frauens oder

Wittwen noch weniger T

chter an der Frauen Stelle zum

Coffee und Tantz nachkommen lassen.

chter an der Frauen Stelle zum

Coffee und Tantz nachkommen lassen.

Nachdem nun der Coffee verzehret, so w

rde der Schaffer Tantz in

schwartzer Kleidung und M

rde der Schaffer Tantz in

schwartzer Kleidung und M

ntel

ntel

m dem Cr

m dem Cr

tzbaum mit dem Willkom gemacht,

und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern

zugleich, darnechst von denen beiden neuen

Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei

jeden den Willkom in H

tzbaum mit dem Willkom gemacht,

und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern

zugleich, darnechst von denen beiden neuen

Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei

jeden den Willkom in H

nden hat. F

nden hat. F

lt ihnen der Deckel vom Willkom

ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine

Tonne Bier Strafe.

lt ihnen der Deckel vom Willkom

ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine

Tonne Bier Strafe.

Wegen dieser Tantze vertragen sich die Schaffere

mit den Musicanten und k

nnen nun ihre schwarze Kleidung

und M

nnen nun ihre schwarze Kleidung

und M

ntel ablegen.

ntel ablegen.

Wie nun dieses vorbey, so ging das Tantzen auf

dem Saal an, und wurden die Herren Aeltesten von

denen Schaffers gebeten mit das Tantzen den

Anfang zu machen; weiln nun dieselben alt und

schw

chlich w

chlich w

ren, so danckten die Aeltesten vor

dismahl f

ren, so danckten die Aeltesten vor

dismahl f

r die Ehre und sie m

r die Ehre und sie m

chten nur den Anfang machen; weiln

die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so

resolvirten 2 Aelteste

chten nur den Anfang machen; weiln

die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so

resolvirten 2 Aelteste

|

Seite 107 |

|

in Gottes Nahmen den Anfang zu machen. Darnechst folgten die Schaffers und alsden die erste Tour nach der Ordnung des Alters im Gelage; wer sich vorbey gehen lassen will, der kan es thun.

Ist die erste Tour rund, so kan tanzen, wer da

will aus der Gesellschafft und Platz findet,

ohne weitere Beobachtung der Rangordnung. Die

Music kostet f

r einen Tantz mit der Violin 4

Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten

8 Sch., welcher ein jeder T

r einen Tantz mit der Violin 4

Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten

8 Sch., welcher ein jeder T

nzer selbst bezahlt.

nzer selbst bezahlt.

Gegen Abend, wenn der Schaffer Tantz angehet, so kam der Wachtmeister mit 4 Mann und hielt die Wache.

Nach 10 Uhr Abends ward auch in der untern Stube getantzt.

Die Bewirthung zu Abend war ein belegtes Butterbrodt, Wein und Bier, auch Pfeiffen und Toback. In der Nacht beim Tanz war Limonade, Coffee und Thee und endigte sich dieses Fest des Morgens nach 6 Uhr.

Weiln die Zeit verging, mit dem Willkom der Frauens zu trincken, so wurden die Frauen nach der Schaffer Tantz erstlich mit Caffe, Thee und Kuchen bewirthet.

Wie zahlreich die Genossenschaft war, wissen wir leider nur unvollkommen; insbesondere fehlt jede Angabe über die Größe der Compagnie aus den Tagen ihrer Blüthe während des 16. Jahrhunderts. Offenbar wird je nach den kaufmännisch wechselnden Conjuncturen die Mitgliederzahl geschwankt haben. Im Jahre 1676 zählte die Schiffergesellschaft 57 Mitglieder; nahezu 100 Jahre später, 1767, ungefähr ebensoviel. Der in diesem Jahre gefaßte Beschluß über die Setzschiffer wurde von 34 Schiffern unterzeichnet, aber es stellte sich bei der nachherigen Vernehmung durch den Rath heraus, daß etwa 14 Schiffer aus unbekannten Gründen an jener Sitzung nicht theilgenommen hatten und etwa 11 zur Zeit auf Reisen abwesend gewesen waren. Für die Zeit von 1678 bis 1713 und wieder von 1723 an bis auf die Gegenwart läßt sich die Zahl der jährlich in die Gesellschaft aufgenommenen Schiffer nach dem "alten Hauptbuch des ehrbahren Schonfahrer=Gelages, worin alle Schiffers ihre Nahmen stehen, so das Gelag gewonnen haben," angeben. Dic Maximalziffer von 70 wurde im Jahre 1856 erreicht; in nicht wenigen Jahren wurde nur einer aufgenommen, und in manchen Jahren meldete sich gar keiner. Indem man die Angaben der einzelnen Jahre zu Perioden zusammenfaßt, die freilich wegen dazwischen

|

Seite 108 |

|

fehlender Jahre nicht ganz gleichmäßig gebildet werden können, erhält man folgende Uebersicht.

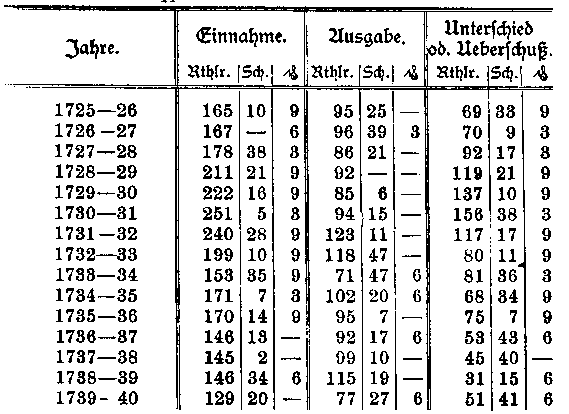

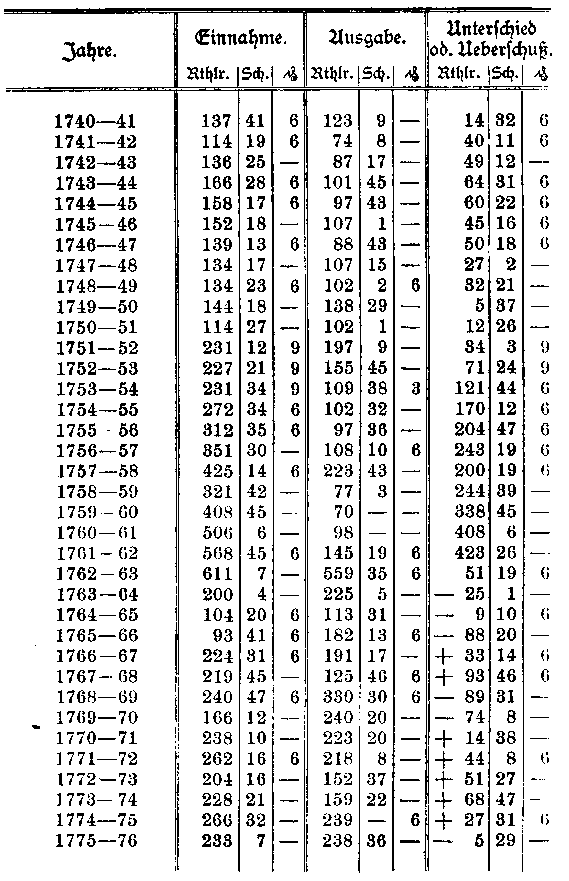

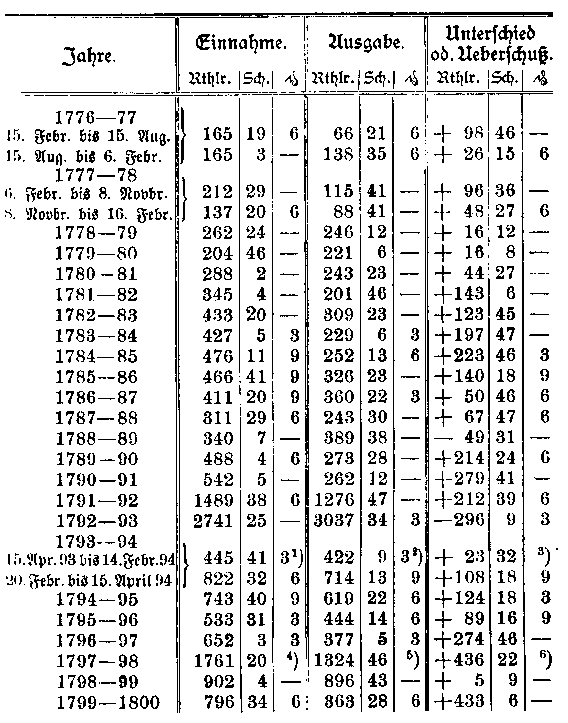

Es wurden in die Schiffergesellschaft aufgenommen:

| 1678-1697 | zusammen | 59 | Pers., | durchschnittlich | jährl. | 2,85 | Pers. |

| 1698-1713 | " | 51 | " | " | " | 3,28 | " |

| 1773-1793 | " | 60 | " | " | " | 2,29 | " |

| 1796-1815 | " | 93 | " | " | " | 4,65 | " |

| 1816-1835 | " | 84 | " | " | " | 4,20 | " |

| 1836-1855 | " | 117 | " | " | " | 5,85 | " |

| 1856-1875 | " | 121 | " | " | " | 6,05 | " |

Die vollständige Eintragung vorausgesetzt, findet man, daß die heutige Frequenz die des vorigen Jahrhunderts um ein Beträchtliches übertraf, und die Hauptblüthe würde in den uns bekannten Jahren auf die Mitte unseres Jahrhunderts fallen.

Wie es scheint, haben die Schiffer sich bemüht alle irgend zu ihnen gehörenden Persönlichkeiten wirklich in ihrem Gelag zu vereinigen. Von der Engherzigkeit bei der Aufnahme, wie sie bei den Zünften früherer Tage nur zu häufig war, haben sie sich alle Zeit ferngehalten. Nur ein Fall ist mir aufgestoßen, daß Jemand zurückgewiesen wird, obwohl er bereits 23 Jahre Bootsmann gewesen, weil er unehelich geboren. Es ist nicht wahrscheinlich, daß derartige Zurückweisungen öfter vorkamen, denn es fehlt in den Statuten ganz die Aufzählung zu erfüllender Bestimmungen, wie sie in den Rollen der Handwerker gewöhnlich aufstoßen. Fremde und Söhne von Nichtschiffern behandelte man allerdings weniger freundlich, indem man von ihnen das Doppelte des sonst üblichen Eintrittsgeldes verlangte, aber man wies sie doch nicht ab, und es lag im Geiste der Zeit, daß man sich gegen Fernerstehende ablehnend verhielt.

Die Höhe des Eintrittsgeldes, das ursprünglich auf eine Mark bemessen war, stieg mit der Zeit. Nach dem Statut von 1714 war es auf 11 Thaler 4 Sch. angesetzt für Einheimische und auf das Doppelte für Fremde. Das erwähnte "Hauptbuch" giebt sogar einen noch höheren Betrag an, nämlich 16 Thaler 20 Sch. Diese Summe bestand nach dem im Hauptbuch eingetragenen "Verzeichniss was ein Gelagsbruder geben muss" aus folgenden Posten:

| 12 | Rthlr. | - | Sch. | Gelagesgelt | |

| 2 | " | 16 | " | zum Proceß | |

| 1 | " | - | " | so bewilliget ist | |

| - | " | 12 | " | vor Marckt | |

| Thut | 16 | Rthlr. | 4 | Sch. | kumpt daß gelag zu gewinnen. |

| - | " | 16 | " | dem Gelagesdiener. |

|

Seite 109 |

|

Die Einnahmen und Ausgaben des Gelags hielten sich, wie der in den Beilagen abgedruckte Bericht ausweist, 1 ) in bescheidenen Grenzen. Mit Ausnahme weniger Jahre darf man der Gesellschaft nachrühmen, daß sie gut hauszuhalten und auszukommen verstand.

Reichthümer konnte sie freilich nicht sammeln. Immerhin weist die Aufstellung eines Inventars aus dem Jahre 1691 auf eine gewisse Behäbigkeit. Nach einem "Verzeichniss wass Anno 1691 auff Fastenacht beim Gelage gewessen ist," besaß die Gesellschaft:

"2 Leiche-Laeken in einer führen Lade,

"4 lange Manteln.

"An Silbergeschirr ist vorhanden wie folget:

"Einen grossen weissen Willkommen mit der Deckell,

"Einen kleinen weissen Wihllkommen mit der Deckell,

"Eine verguldte Traube mit Puckeln, so sehl. Jacob Wulff verehret.

"Eine verguldte Traube, so Sehl. Hinrich Schlüter verehret.

"Ein klein verguldeter Becher ohne Deckell,

"Ein missingscher verguldeter Ochsse, worin man ein Glas schrauben kan, so zerbrochen ist.

"Bey diesem Silbergeschirr ist eine Lade bey von führen holtz.

"24 Kannen, undt mussen noch gegeben werden wie folgt:

"1 Kanne Clauss Schmidt undt Jacob Fredelandt,

"1 Kanne Herrn Dettloff undt Daniell Moller,

"1 Kanne Hinrich Davietzen undt Karsten Druhll,

"1 Kanne Jochim Kadauw undt Jacob Kohll.

"Noch 5 zinnerne Leuchter 2 )

"Noch 1 missingschen Arm mit einer Plate,

"Noch 1 Klocke so am Kreutzbauhm hanget,

"Noch ein eissern Fahnstangen, ein eissern Offenfuess, einige eissern Fensterschranken. 3 )

Ein solches Inventar konnte schon gelegentlich dazu benutzt werden, um aus der Noth zu helfen. In der That läßt ein im Protocollbuche liegender Zettel ohne Datum erkennen, daß Verpfändungen vorkamen. Es heißt auf ihm: "sind 6 Stuck ohn die Deckel bey Herrn Gabriel Muller, darauf 200 Rthlr. Kapital genommen von sehl. Hans Dettloffs Kinder Gelder."

|

Seite 110 |

|

Ein Rest des einstigen Schatzes hat sich in Gestalt eines schönen, großen, silbernen Willkommens erhalten, angeblich ein Geschenk des Herzogs Christian Ludwig.

Wie es sich mit demselben verhält, in welcher Veranlassung Serenissimus ihn den Schiffern verehrt hat, ist mir leider trotz eifrigen Nachforschens im Schweriner Archiv zu entdecken nicht gelungen. Doch habe ich wenigstens mit Hülfe des Herrn Archivars Dr. Saß feststellen können, daß in einer Kabinets=Ausgabe=Rechnung des Herzogs Christian Ludwig von 1748 unter dem Monat September eingetragen ist: "An Konow für den Pocal, welcher nach Rostock gekommen - 251 Rthlr. N. 2 / 3 ." Ob diese Notiz sich auf den erhaltenen Pokal bezieht, weiß ich so wenig, als ich anzugeben vermag, wer Konow war. Aus den am Willkommen befindlichen Merkzeichen "S" und "ALK" läßt sich schließen, daß Konow ein Goldschmied in Schwerin war, dem der Herzog die Anfertigung übertragen hatte.

In dem Maße, als das Silbergeschirr abhanden kam, trat Zinngeschirr, das in jenen Tagen gleichfalls ein Kapital repräsentirte, an seine Stelle. Von diesem besaß das Amt im Februar 1707:

| 40 | Potkannen, |

| 19 | Stuckkannen, |

| 4 | zinnerne Leuchter. |

Außerdem nannte es damals einen messingenen Leuchter (Arm) und eine "Klocke am Kreutzbaum" sein eigen.

Verhältnißmäßig wenig Nachrichten haben sich von dieser wichtigen und angesehenen Gesellschaft erhalten. Bei dem Verkauf des Gelagshauses ist das ganze damals reichhaltige Archiv in alle vier Winde gegangen und nur drei Rechnungsbücher haben sich erhalten, zur Zeit im Besitz des Herrn Stadtarchivars Dr. Koppmann. Die Lade der Schiffergesellschaft birgt gar keine Original=Urkunden, nur einige Abschriften und vereinzelte, für die Geschichte der Gesellschaft nicht immer erhebliche Nachrichten. Die Aufzeichnung der älteren Statuten fand sich unter Papieren des Gewetts vor, und gestattete Herr Senator Paschen freundlichst die Einsichtnahme. Ueber den Streit der Schiffer mit den Warnemündern ergab das Haupt=Archiv in Schwerin die nöthigen Anhaltspunkte, während das Rostocker Stadtarchiv, bis auf die in der Darstellung benutzte Mittheilung, keine darauf bezüglichen Acten besitzt, wie Herr Dr. Koppmann mir mitzutheilen die Güte hatte.

|

Seite 111 |

|

Auch aus der unvollständigen Erzählung wird man, so hoffe ich, den Eindruck gewinnen, daß es sich um einen tüchtigen, gesunden Kern in der Organisation eines ansehnlichen Berufszweiges handelte, die bis auf den heutigen Tag lebensfähig zu sehen nur erfreulich sein kann.

Beilagen.

Der Rostocker Rath beschränkt die Warnemünder in ihrer bisherigen Gewohnheit, Kaufmannsgüter in grösseren Fahrzeugen zur See zu verschiffen. 1567, April 14.

Nach einer Abschrift im Schweriner Geheimen und Haupt-Archiv.

In saken der Rostocker schippern clegern an einem gegen und wedder de Warnemunders beclageden am andern dele, erkennen wir burgermeister und raht der stadt Rostogk, dat de Warnemunder alle schuten und vorbuede bote, darmit se dess kopmanss guder thor schwart fohren, up didtmahl scholen affstahn und keine andere böthe gebruken, den mit einem upgesetteden spoleborde, wat se alsden darmit an kopmanss gudern fohren konnen, schal en hirmit unverbaden sundern frey und nagegeven sin, dess sick also de schippern kegen einem erbaren raht bedancket und hebben tho mehrer orkundt der warheit dat sulve mit unser stadt secret vorsegelt. Actum den 14. Aprilis anno foffteinhundert soven und sostich.

Die Ordnung des Rostocker Schonenfahrer - Gelags. 1576, September 26.

Rostocker Stadt-Archiv. Pap.-Orig. Auf der Aussenseite steht von anderer Hand: Eines erbarn rhadts der stadt Rostock ordnung, wie es ihm Schonfarerlage bei den Kauffleuten, den Schonenfarer, Börgerfarer und schiffergeselschop soll geholden werden; vorbessert und publicirtt ahm 26. Septembris anno 1576. Die Hand, welche die ganze Ordnung selbst schrieb, setzte auf die Aussenseite: "Schonefahrerlages ordnüng."

Ordenüng und statüt wo idtt van olders vnnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn coplüden der

|

Seite 112 |

|

Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werdenn, ock also van einem erbaren rade sampt den oldesten der gemeine vorsamling des gelages upt nie belevet, bewilliget unnd ahngenamen wordenn getrüwelich tho holdenn unnd ernstlich tho straffenn bi pene, who up einem ideren articüll vorvatet ist.

1. Idt schall ein ider, die hir in dissem gelage will sittenn unnd drincken, he sy, wehr he will, hoges edder nederigs standes, die schall sick aller erbarheit beflitigen unnd siner wordt in acht hebben unnd gedencken ahn die börgersprake, datt he nicht böslich rede up fürsten unnd herrn up riddermessige lüde, up einen erbaren wolwisenn radt disser stadt, up früwen unnd jünckfrüwen keine böse tünge hebben unnd einen ideren in sinem stande nicht boses nareden; werdt dar woll aver beslagen, die schall na gelegenheidt der saken darümb gestraffet werdenn.

2. Idt schall ock ein erbar radt disser güden stadt Rostock ahn erem gerichte unnd gerechticheiden nicht verletzet edder verkortet, ock ahn erem güden namen nicht ahngegrepen werden by pene unnd straffe, de darop geborrth.

3. Item idt schall ock ein ider, die hir drincket sick alle tücht ahnnhemen, datt he bi dem düren nhamen des heren alse sinen hilligen viff wünden, vorsetzlicher weise nicht floke edder schwere, dardorch Gottes nhame werdt gelastert unnd geschendett; so offt einer darover werdt beschlagen, die schall den armen in die büsse 1 sch. Lüb. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven ohne gnade.

4. Item im gelicken valle, dede vorsetzlicher wise den bösen mhan nomet unnd hitziger wise flöke unnd schendet, de schall einen schilling in die armenbüsse unnd 2 sl. Lub. in des lages büsse vorvallen sinn sünder gnade. Würde he sick der dinge nicht entholden unnd sick straffen laten, so schall men ehm thom lage uthwisen sünder gnade unnd des lages henfürder nicht mehr werdt sin.

5. Item idt schall ock nemant de gave gottes, alse der unnd kost, nicht modtwilliger wise vorgeeten, noch under die tafell werpen; worde einer daraver begrepen, de schall in de armenbüsse 1 schill. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven.

1 ) Ein später von anderer Hand sehr unleserlich an den Rand geschriebener Zusatz lautet: dar aver die lesterung tho groff whare, soll dan ein jeden richten unnd zuglich solchs antogen.

|

Seite 113 |

|

6. Item idt schall ock ein den anderen, he sy wehr he will, hir im lage nicht legen heten; well sülkes deit, die schall den armen 1 sl. unnd dem gelage 2 sl. Lüb. vorfallen sinn.

7. Item idt schall einer den anderen mit erenrorigen wörden in dissem lage nicht angripen; so jemandt, he sy wehr he will, de sülckes deidt, de schall dem lage 2 tunnen behr unnd den armen 2 sl. Lüb. in die büsse sünder gnade vorfallenn sinn.

8. Item allent wadt wünden unnd blodtrode saken

sin, de ahn den radt horen, de scholen idt

soeken, dar idt van rechte geboret tho s

ken.

ken.

9. Item bede dar well van den lachbroderen einen

gast in dath gelach unnd de gast worde

brockfellich, de w

rdt, de ene darinne gebeden hefft,

schall beteren vor den gast.

rdt, de ene darinne gebeden hefft,

schall beteren vor den gast.

10. Item were hir ein gast ungehorsam, de hir in ditt lach nicht gebeden were, deme schall men kein behr tappen unnd uth dem gelage wisen, dar schall he so lange uthebliven, datt he der oldesten unnd des lages willen maketh.

11. Item idt schall bi aventiden, wehn datt licht werdt angesticket, idt sy winter edder sommer, in dissem gelage nemant in der worptafel mit worpelen edder karten umb gelt edder geldes gewehr spelen, by pene einen ortes gülden, den he in des lages büssen schall vorfallen sinn.

12. Item wehn die lachbröder thosamende vorbadet werden, de dar nicht enkümpt, de schall dem gelage 2 sl. Lub. vorbraken hebben in des lages büsse, he hebbe den eine ehrhebliche orsake uthethobliven edder late sick entschüldigen.

13. Item wol tho einem schenken gekaren werdt, wehn freybehr vorhanden is, unnd datsülvige nicht don will, de schall dem gelage einen ortesgülden in die büsse geven.

14. Item welker lachbroder sick mit einem anderen vorünwilgede im gelage unnd ginge daruth, unnd halede dodtlige wehre up denn anderen, de schall nicht mehr werdich wesen unses gelages unnd geselschop, so lange sick de lachbroder darumme bespraken hebben, watt he darvor breken schall na lages gerechticheit.

15. Item wel hir im gelage by aventiden sitt unnd drincket, de schall darahn sin, datt he up den slach negen in der nacht sin vath lehr hebbe, den nemandes etwas mehr schal getappet werden by pene 2 sl. Lüb. in de büsse.

16. Item weren daröverst welcke, de so vele vadt lehr maken wolden, datt sie die gantze nacht darahn tho drinken

|

Seite 114 |

|

hedden, so schall densülvigen datt nicht vorgündt werden ohne der oldesten unnd schaffer willen.

17. Im geliken valle werret datt koplüde unnd schipper vorhanden, de undereinander gefrachteth edder gerekent, ock sünst ein lachbroder fromde ehrlicke lüde in datt gelach beden, so schall einem ideren nha gelegenheit der tidt unnd festenn, sülkes van den oldesten unnd schafferen vorgündt werdenn.

18. Idt schall ock de brede disck vor der lücht sick nemant ahnsetten, sünder schall vor die oldestenn frey bliven, idt sy denne datt he van den oldesten unnd schafferen dar worde by genodiget.

19. Item de hir im gelage will sitten unnd drincken unnd mordtliche wehre alse redderspete, degen, swerde, rappire, büssen, handtbile unnd dergelicken bi sick hedde, de schal diesülvigen van sick in vorwaring dohn, dewile datt he sittet und drincket, will he datt nicht don, so schal mehnn ehme thom lage uthstöten unnd kein behr tappen.

20. Item de hir ein lachbroder is, unnd he tho einem schaffer gekaren werdt, will he des nicht don, so schall he dem gelage eine halve last behr geven sünder gnade. 1 )

21. Item so van den lachbroderen edder anderen gesten sick miteinander haderden unnd ehn worde van den oldesten unnd schafferen frede gebaden, unnd sie wolden nicht thofreden sin edder gehör geven, so schall man densülvigen thom lage uthrüllen 2 ) unnd des lages hinfort 3 ) nicht mehr 3 ) werdt sein. 4 )

22. Item so dar jemant were, he were broder edder fromder unnd dem lagesknechte edder den sinen ohne alle gegevene ursake in unwillen etwas tho nha dede, de schall van den oldesten umb einen ortesgülden in des lages büsse tho geven gestraffet werden.

23. Item were dar woll, de modtwilliger wise im gelage ahn vinster, porten, benken, kannen, potte entwey sloge edder worpe, de schall dem gelege datt wedderümme so güdt maken laten, alse idt gewesen is, unnd dem gelage 1 tunne behr unnd den armen 2 sl. Lub. in de büsse darvor tho bröcke geven.

|

Seite 115 |

|

24. Item wehr modtwilliger wise den hof beflemmet unnd unreiniget, de schall in eine ider büsse 1 sl. Lub. geven sünder gnade.

25. Item idt scholen de schaffer up des lagesknecht güde achtinge geven, datt alle dische, kannen, bencken unnd potte reine unnd klahr sin, so offte he sülckes vorsümet, schall he dem gelage 2 sl. Lub. in beide büssen vorvallen sin.

26. Item des lages knecht edder sin volck scholen idermanne inn gelage güde worde geven unnd bereidt idermanne behr tho holen, worde he overst jemande unnütte edder zanckesche wordt geven, so schall he gelickest einem anderen gestraffet werden.

27. Item so des lages knecht ein anderwegen tho behr geidt, dobbelt edder speldt unnd sin bevalen hüss leddich ledt unnd up sine geste nicht wardt, so offte he daröver beslagen wert, schal he dem gelage einen halven daler vorvallen sin.

28. Item so im hüse edder have amptknechte seten edder sünst ander volck unnd sick unnütte makeden edder andere vor dem schorsteine breden unnd rokerden unnd des lagesknecht edder sin volck ehn over vorbaden artickell behr haleden unnd nicht vorboden, so schall he dübbelde straffe geven.

29. Im gelicken valle, so sick well im have unnütte makede, worpe edder sloge, dat sülve is mit in den 4 palen des hüses, de schal gelicke straffe geven nha eines ideren vorbrecking.

30. Item idt is ein oldt gebrück unnd van den oldesten also belevet, wehn einer under eren lachbroderen starvet edder einen doden hefft, dar schal men de lachbröder sampt ehren früwen dartho vorbaden laten dorch des lages knecht; im valle sie dorch nodige gescheffte halven werden vorhindert, datt sie nicht beide kamen konden, so schall dennoch einer van ehnn dem like volgen; worde de mahn, im valle he nicht thor see wart were, uthebliven, so schall he in de büsse 2 sl. Lub. geven ahne gnade unnd de früwe einen sl. Lub.

31. Item idt hebben sick ock de oldesten des lages mit den lachbroderen gentzlick geslaten, datt alle der armen geldt, so sie binnen schepes bordt edder sünst bekamen, schall den oldesten överantwordet werden, darmit henverner de armen schiplüde sampt anderen hüssarmen mogen ein weinich 1 ) bedt

|

Seite 116 |

|

vorsorget werden, alse süslange geschen; dede Jemandt darbaven, de schall van den oldesten darümme gestrafet werden.

32. Item idt willen ock de oldesten van wegen des gantzen gelages den schafferen ernstlick upehrlecht unnd bevalen hebben up datt gantze hüss ahm regimente in güder ordening bi idermanne tho holden, ock güdt behr in datt hus schaffen. So dem hüse dorch ere vorsümenisse schade geschege, den scholen sie vorböten, unnd dem gelage 2 tunnen behr darvor thor straffe geven.

33. Item idt schall sick ein iderman, he sy lachbroder edder nicht, des winraden 1 ) mit afritinge der bleder, stangen edder windrüfe 2 ) entholden; so offte einer dar wert over beslagen, de schal 3 ) dem gelage 2 tunnen behr thor straffe geven; so he nicht will recht don, so schall men ehm ein straff cordia geven unnd thom lage uthwisen.

34. Item idt schall de kleine dischk im have vor den vinsteren gelick wo ihm hüse de brede disck vor die oldesten im gelage frey geholden werden, unnd van des lages knechte nemandt ahne der oldesten willen bigestadet.

35. Item wehn vor de lachbröder frey behr vorhanden, so scholen dejennen, de nicht lachbroder sint, sick ahn einen ordt allein setten, so offte sick einer indrengede unnd mitdrincken wolde ahne vorloff der oldesten, den schall men umb einen halven daler straffen, 4 ) edder sine straffe cordia geven.

36. Item were idt sake, datt unwille twischen lachbroderen vorfille unnd die eine wolde dem anderen up der straten mit mordtlicker were overfallen, daröver ein ander konde tho schaden kamen, welckes die hogeste unfrede is, des schal sine straffe bi dem rade unnd gerichte sin unnd unses lages nicht werdich wesen.

37. Item idt willen de oldesten des lages im gelicken valle, de sy lachbroder edder nicht, getrüwelich vormanet hebben, de up der pilckentafell midt dem bosel spelen, de willen den düren nhamen des heren nicht unnütte gebrücken, ock sick marteren flokendes unnd schelden ock schenden entholden. So offte einer daraver vorbreken werdt, men will ehnn ernstlich straffen, wo de artickell vormogen unnd inholdenn.

|

Seite 117 |

|

38. Item idt schall ock nemant eine den anderen im gelage bi freyem bere edder sünsten in drünckenem mode manen, worde einer darover beslagen, de schall darümme erenstlicken gestraffet werden.