|

Seite 292 |

|

|

|

:

|

Römische Alterthümer von Hagenow.

(Vgl. Jahresbericht VIII, S. 38 flgd.)Römisches aus Nord - Deutschland * ).

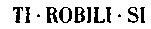

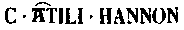

Im Laufe dieses Jahres sind bei Teplitz in Böhmen auf dem Grunde des Fürsten Edmund Clary = Altringen am Bila=Ufer am Rande des Liesnitzer Busches in einem Steinhaufen zwei Bronzegefäße gefunden worden, welche der Sammlung des Besitzers einverleibt und durch Vermittelung des Herrn Wilhelm Grimm zuerst in Zeichnungen, sodann auch im Original den berliner Alterthumsfreunden mitgetheilt worden sind 1 ). Beide Gefäße sind entschieden römischer Arbeit und verdienen Aufmerksamkeit schon durch ihren Fundort außerhalb der Grenzen des römischen Reichs. Das kleinere derselben ist ein kleiner Krug mit Henkel 2 ), welcher oben in einen weiblichen Kopf ausläuft und unten mit einer Maske endigt; er ist ohne Inschrift. Dagegen das größere Gefäß 3 ), eine bronzene Casserolle mit flachem Boden 4 ) und mit geradem horizontalen Stiel, welcher in einen mit schönen Schwanenköpfen verzierten Griff ausläuft, hat auf der oberen Fläche des Griffs zwei römische Stempel mit erhabener Schrift, anscheinend der früheren römischen Kaiserzeit angehörend, von denen der obere lautet:

der untere:

**

).

**

).

|

Seite 293 |

|

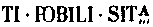

Ein gleichartiger Fund wurde vor einigen Jahren zu Hagenow im Mecklenburgischen gemacht und im Jahresbericht des Vereins für mecklenburgische Geschichte für 1843 (Bd. 8) S. 41 bekannt gemacht (Taf. No. I). In dem damals zusammengefundenen Bronzegeräth kam nicht bloß ein jenem Kruge gleichartiges, ebenfalls oben in einen Kopf, unten in eine Maske auslaufendes Gefäß zum Vorschein 5 ), sondern es fand sich auch eine der unsrigen ganz gleichartige, jedoch geringer gearbeitete Casserolle 6 ) mit dem ebenfalls erhaben geschriebenen Stempel:

*

),

*

),

welche augenscheinlich von demselben Fabrikanten herrührt, dem der erste Stempel des Teplitzer Gefäßes angehört. Der Name desselben scheint nach Vergleichung beider Stempel Tiberius Robilius ** ) Sitalces gewesen zu sein. Das

|

Seite 294 |

|

B in ROBILI ist auf dem Teplitzer Stempel ziemlich deutlich, während der Hagenower hier beschädigt ist und auch auf RODILI ergänzt werden könnte. Das folgende I ist auf dem Hagenower Stempel deutlich, auf dem Teplitzer fast verloschen. Das Cognomen, das auf dem Hagenower Stempel vollständiger ist als auf dem Teplitzer, kann wohl nur SITA lces gewesen sein, wenn der vierte unten beschädigte und überhaupt erloschene Buchstab wirklich ein A war. Robilii finden sich auf Inschriften von Aeclanum (I. N. 1233. 1234). - Der zweite Fabrikantenname Gajus Atilius Hanno bietet nichts Bemerkenswerthes dar. Wohl aber ist ein merkwürdiger Umstand das Vorhandensein eines Doppelstempels auf dem Teplitzer Gefäß, was auf jeden Fall ungewöhnlich, ja wofür mir augenblicklich kein zweites Beispiel zur Hand ist. Denn daß neben dem Stempel des Fabrikanten noch eingeritzt der Name des arbeitenden Mannes sich findet (I. N. 6307, 8), ist etwas wesentlich Verschiedenes. Bei der Verfertigung dieses Gefäßes müssen also wohl zwei Fabriken zusammengewirkt haben. Es bringt dies eine früher (Edict Diocletians S. 67) geäußerte Vermuthung in Erinnerung. Nach dem Diocletianischen Preistarif wird dem Kupferschmied (aerarius) für Gefäße (bascula diversi generis) das Pfund mit 6, für Bildwerke (sigilla vel statuae) das Pfund nur mit 4 Denaren bezahlt; unmittelbar auf den Kupferschmied aber folgt der Thonformer (plasta imaginarius). Der Gedanke liegt nahe, daß der letztere für Bildwerke dem Kupferschmied die Formen lieferte, nicht aber für Gefäße, und daß dies der Grund war, weshalb dort der Kupferschmied weniger erhielt als hier. Der zwar einfache, aber ungemein zierlich gearbeitete Griff der Teplitzer Casserolle könnte wohl zu den Arbeiten gehören, welche der Kupferschmied Ti. Robilius Sitalces in einer vom Modelleur C. Atilius Hanno verfertigten Form gegossen hat, während bei dem Hagenower Exemplar kein solcher Arbeiter mitwirkte. Es ist das ein Einfall, den unsre archäologischen Freunde prüfen mögen; denn freilich wird nur die Untersuchung der gesammten nur allzu zahlreichen Fabrikstempel des Alterthums über dessen noch so wenig aufgeklärte Fabrikverhältnisse einiges Licht zu verbreiten vermögen. Ebenso mag es hier genügen, die für sich selbst sprechende Thatsache festzustellen, daß Fabrikate derselben römischen, wohl eher südlich als nördlich von den Alpen einst

|

Seite 295 |

|

betriebenen Officin in Böhmen und in Mecklenburg zu Tage gekommen sind und bei dem letzten Congreß der deutschen Alterthumsfreunde sich durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herrn Fürsten Clary in Wien und des Herrn Archivraths Dr. Lisch in Schwerin hier in Berlin auf einem Tische zusammen gefunden haben. Vielleicht wird es möglich sein, was hieraus und aus andern verwandten Thatsachen für die Geschichte des römisch=germanischen Handelsverkehrs gewonnen werden kann, später einmal in einigem Zusammenhange darzulegen.

Berlin, im September 1858.

Th. Mommsen.

in

in

sind auf der Teplitzer Kelle

zusammengezogen. G. C. F. Lisch.

sind auf der Teplitzer Kelle

zusammengezogen. G. C. F. Lisch.

in

in

sind auf der Hagenower Kelle

zusammengezogen. G. C. F. Lisch.

sind auf der Hagenower Kelle

zusammengezogen. G. C. F. Lisch.