|

|

|

|

|

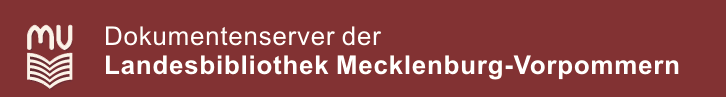

- Mittheilung über zwei rohe Feuersteinbeile aus der Ostsee bei Warnemünde

- Das Ende der Bronzezeit in Meklenburg

- Prähistorische Untersuchungen im Großherzogthum Meklenburg-Strelitz

- Das bäuerliche Hufenwesen in Meklenburg zur Zeit des Mittelalters

- Zur Baugeschichte der Burg Stargard i. M.

- Das Bisthum Schwerin in der evangelischen Zeit (III. Theil)

- Die Politik des Herzogs Friedrich von Meklenburg-Schwerin (1756-1785) in Kirchen- und Schulsachen ( nach Urkunden dargestellt)

- Wallenstein und die Stadt Rostock : ein Beitrag zur Specialgeschichte des 30jährigen Krieges

|

|

|

:

|

|

|

|

[ Seite 1 ] |

|

I.

Mittheilung

über

zwei rohe Feuersteinbeile

aus der Ostsee bei Warnemünde.

Von

Professor E. Geinitz

zu Rostock.

I m Sommer 1882 fand ich an dem Strande östlich von Warnemünde, bei dem als "Rosenort" bezeichneten niedrigen Abbruchsufer der Rostocker Haide ein roh gearbeitetes, vom Wasser etwas abgerolltes Feuersteinbeil. Dasselbe, auf Tafel I, Fig. 1 in halber natürlicher Größe abgebildet, besteht aus blaugrauem Feuerstein und hat eine stumpf lanzettliche Form. Es ist 15,5 cm lang, mit einer größten Breite in seinem unteren Anfang von 5,5 cm, an der Spitze sich zu 3,5 cm verjüngend; seine größte Dicke beträgt 2,5 cm. Seine Bearbeitung ist durch große unregelmäßige, flach muschlige Abspaltungsstücke auf beiden Seiten angedeutet; die (nicht abgebildete) Rückseite zeigt eine unvollkommnere Form, indem hier die ursprüngliche oder durch Zufall abgespaltene Oberfläche in unregelmäßiger flacher Krümmung vorherrscht und nur an den Rändern die kleinen muschligen Schlagflächen erscheinen. Jedenfalls hat aber das Ganze eine Form, die entschieden als Kunstproduct aufzufassen ist. Durch Abrollung im Meereswasser sind die scharfen Kanten verloren gegangen, gewissermassen abgerieben.

|

Seite 2 |

|

Das Stück, im Rostocker Universitäts=Museum aufbewahrt, bietet nach zwei Richtungen besonderes Interesse. Einmal wegen seiner primitiven Form, die an Producte der älteren Steinzeit, z. B. an die Feuersteinkeile von Amiens, erinnert. Wenn man auch annehmen kann, daß bei dem Abreiben und Abstoßen unter den Strandkieseln einige Ecken und Kanten verloren gegangen, andere Schlagflächen auch neu hinzugekommen sein mögen, so bleibt doch immer noch eine sehr primitive Gestalt des Steinbeiles bestehen.

Zweitens ist die Fundstelle von hohem Interesse. Vor dem Lande, am Strand unmittelbar an der See, in einer Gegend, der Rostocker Haide zugehörig, wo im Hinterlande (Hinrichshäger Revier) prähistorische Orte ("Hünengräber") bekannt sind, und wo eine sogen. säculare Senkung geologisch nachgewiesen ist. 1 ) Das bei größeren Fluthen beobachtete Zurückweichen des Strandes hat wohl seine Hauptursache in dem säcularen Sinken unserer Ostseeküstenländer. So wie durch dieses Phänomen die Torflager mit ihren Baumstubben jetzt vor den Strand, unter den Seespiegel gerathen sind, sind auch die Reste des prähistorischen Menschen an den Seegrund gelangt; wie die Bruchstücke der Torflager als Torfgerölle an den Strand ausgeworfen werden, so ähnlich gelangte auch unser Steinbeil wieder zur Tagesfläche, um hier durch einen glücklichen Zufall aufgefunden zu werden. -

Im Frühjahr 1885 machte Herr Dr. med. Sprengell=Lüneburg am Strande vor dem Pavillonhotel in Warnemünde einen ganz analogen Fund, den er freundlichst dem Rostocker Museum überließ. Es ist ein stark vom Wasser abgerollter und abstoßener Keil aus blaugrauem Feuerstein, in Fig. 2 zu etwa 2/3 natürlicher Größe photographisch abgebildet, 12 cm lang, hinten 4 cm breit, sich nach vorn verjüngend zu 3 cm und alsdann stumpf zugespitzt, hier 2 cm dick, hinten 3 cm, von vier fast ebenen, wenig eingebuchteten Flächen begrenzt, mit nicht ausgekerbten, aber durch das Wasser abgerundeten Kanten, hat er ungefähr die Form eines noch jetzt gebräuchlichen Hammers.

Auch dieser Fund bestätigt das oben über die säculare Landsenkung Gesagte. -

|

Seite 3 |

|

Zur Ergänzung dieser Mittheilung sei noch der Fund erwähnt, der im Sommer 1884 westlich Warnemünde gemacht wurde. In der nahe am Strande an der Grenze der Warnemünder und Diedrichshäger Fluren gelegenen, jetzt eingegangenen Kalk=Grube des Herrn Steffen zu Diedrichshagen fand man in dem Torf, der in einer Mächtigkeit von 0,5 m unter 2 m Dünensand verdeckt ist, vier Steinbeile, von denen meines Wissens zwei an das Schweriner Museum abgeliefert worden sind. Hier waren also die menschlichen Reste noch auf ursprünglicher Lagerstätte. Dasselbe Torflager, zum Grenzgebiet der weiten Breitling=Niederung gehörig, erstreckt sich in seinem nördlichen Theile bereits an den Seeboden hinaus, ganz ebenso wie die Torflager östlich von Warnemünde.

|

Seite 4 |

|

|

|

|

:

|

II.

Das Ende der Bronzezeit

in Meklenburg.

Von

Dr. Robert Beltz .

U nter den vorgeschichtlichen Funden in Meklenburg sind es besonders zwei Gruppen, welche sich aus der Fülle der Einzelerscheinungen herausnehmen und zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenschließen lassen; es sind das die Funde der reinen ("nordischen") Bronzezeit und der älteren ("römischen") Eisenzeit. Beide Perioden haben eine scharf ausgeprägte Physiognomie, und die sie charakterisirenden Merkmale unterscheiden sie bestimmend von einander und von anderen. Die Bestattungsform der reinen Bronzezeit ist ganz überwiegend die Beerdigung, die Beisetzung die in kegelförmigen Hügeln; den Bestatteten sind Waffen (Schwerter), Geräthe ("Kelte" und Messer) und Schmuckgegenstände (Ringe für Kopf, Hals, Hand, und Nadeln, bes. "Fibeln") beigegeben - alles durch Bronzeguß hergestellt; gelegentlich kommen noch Steingeräthe, ferner auch die jüngeren getriebenen Bronzen, Glas. selbst Eisen vor, der Masse der alten Bronzen gegenüber wie versprengte Einzelheiten erscheinend. Dieselbe Bestattungsform mit denselben Beigaben findet sich in Hannover, Schleswig=Holstein, den nördlichen Theilen von Sachsen und Brandenburg, dem westlichen Pommern und dem ganzen skandinavischen Norden, wenn auch überall mit wichtigen localen Verschiedenheiten, und giebt uns das Recht von einer "nordischen Bronzezeit" (um das verpönte Wort "Cultur" zu vermeiden) zu sprechen. Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, daß die Träger dieser Cultur =

|

Seite 5 |

|

stufe germanische Stämme gewesen sind, und können nach ziemlich sicheren Combinationen das fünfte vorchristliche Jahrhundert etwa als Endpunkt annehmen, während der Anfang im Dunkel sich verliert. - Die andere Periode ist die "römische" Eisenzeit. Hier ist Alles anders. Die Leichen werden verbrannt, die Knochen in Urnen gesammelt, und diese in den Erdboden eingegraben. Die Beigaben bestehen überwiegend in Eisengeräth, besonders Messern und kleinen Toilettengegenständen; die Bronzegegenstände sind unzweifelhaft Erzeugnisse römischer Provincialindustrie. Urnenfelder dieser Art erstrecken sich über den ganzen Norden, sie sind unzweifelhaft germanisch und gehören den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt an. - Also an Stelle der Beerdigung tritt der Leichenbrand, an Stelle der Beisetzung in aufgeworfenen Hügeln die im Boden, an die Stelle der Bronze das Eisen. - Neben diesen Combinationen kommen nun aber auch andere vor, und zwar fehlen von den acht möglichen nur zwei in Meklenburg gänzlich: Begräbnisse und Urnenbeisetzung der Eisenzeit in Hügeln, während die vier anderen noch übrigen in der Reihenfolge sich finden, daß Beisetzung eines unverbrannten Leichnams der Bronzezeit im Boden neben Bestattungen der oben charakterisirten Art wenigstens an einer Stelle beobachtet ist (in Friedrichsruhe, s. Jahrb. XLVII, S. 276), daß sich Urnenbegräbnisse in Hügeln mit jüngeren Bronzen daran anschließen und Urnenfelder mit Bronzen, leider bisher wenig beachtet, den Uebergang zur Bestattungsform der Eisenzeit bilden. Ganz spät, am Ende der Heidenzeit, werden diese dann durch Skelettgräber abgelöst (worüber zuletzt Jahrb. XLIX, S. 21). Nach diesem Schema also sind es zwei Bestattungen, welche die Vermittelung zwischen der reinen Bronzezeit und der reinen Eisenzeit bilden, und es ist der Zeitraum von etwa 400 vor Christo bis zum Beginn unserer Zeitrechnung, den wir dafür zur Verfügung haben. Es ist ein Zeitraum von größtem geschichtlichem Interesse, da in ihm zuerst der germanische Norden in den Gesichtskreis der geschichtlichen Völker tritt, aber auch für den Archäologen von größter Bedeutung, da das spätere Culturmetall, das Eisen, damals seine Herrschaft auch im Norden antritt. Leider sind gerade die Funde dieser Zeit bei uns verhältnißmäßig spärlich und wenig imponirend; aber es ist an der Zeit, ihnen näher zu treten und den Versuch zu machen, ein zusammenhängendes Bild der heimischen Vorgeschichte in jener Periode aus den Einzelerscheinungen herzustellen und mit Hülfe der analogen Erscheinungen in den Nachbarländern zu erklären. Zu letzteren haben wir ja jetzt in dem bekannten Werke des Norwegers Ingvald Undset: "Das erste Auf=

|

Seite 6 |

|

treten des Eisens in Nordeuropa", das vortrefflichste Hülfsmittel.

Demgemäß behandeln wir die Bestattungsformen, welche in der Zeit des Uebergangs von der reinen Bronzezeit zur reinen Eisenzeit vorkommen, die Beigaben in diesen Gräbern und die Cultureinflüsse, auf welche dieselben hinweisen.

Gemeinsam ist dem ganzen zu behandelnden Abschnitte, daß die Gebeine nach dem Leichenbrande in Urnen ("Ossuarien") gesammelt und diese Urnen in Steinen verpackt beigesetzt sind; meistens sind es flache Steine, welche kistenartig die Urne einschließen. Die Beigaben liegen in den Urnen auf oder zwischen den Knochen. Solche Urnenbeisetzungen finden sich nun zunächst in Gräbern, die ganz den Kegelgräbern gleichen, aber im Allgemeinen niedriger sind; oft ist das Grab auch äußerlich durch einen Steinkranz bezeichnet, oft noch in alter Weise auf dem Urboden ein Steindamm aufgebrückt, auf welchem die kleine Steinkiste steht, von einem Steinhaufen, über dem dann der größere Erdhügel sich wölbt, geschützt. Das in anderen Ländern häufig Beobachtete, daß die Urnenbeisetzung in einem Hügel stattgefunden hat, in welchem schon eine Bestattung der alten Bronzezeit sich befand, ist hier seltener, nur für Slate. Grabow und vielleicht Bollbrücke hat es Wahrscheinlichkeit. Dieses scheint die älteste Form zu sein. Dahin gehören die Gräber von Alt=Schwerin, Moltzow (a), Borkow, Jörnsdorf. 1 ) Eine weitere Entwickelung ist dann, daß die Steinkiste, oft auch mehrere, über dem Urboden im Kerne oder Mantel des Hügels sich findet; so in Lübstorf, Goldberg, Pampow und besonders Perdöhl. Oft bilden dann die Hügel nur ganz flache, runde oder längliche Erhöhungen (Kläden, Dobbin, Kuppentin, Grabow, Lelkendorf, Rothenmoor), und schließlich wird die Urne in natürlichen Boden eingegraben und der Hügel darüber aufgeschüttet (Sukow, Vietlübbe, Liepen, Klink. [a]) Hierher gehören ferner die Gräber von Karstädt, Eikhof, Warlin, bei denen die Fundberichte zu einer bestimmteren Einfügung in die Entwickelungsreihe nicht ausreichen. - Neben diesen aus Erde oder Sand aufgetragenen Hügeln finden sich solche, deren Kern von Steinen gebildet ist; hier steht die Urne meist in der Mitte des Hügels, dessen Höhe zwischen 2 1/4 m und 1/2 m beträgt. Sie werden erwähnt bei Moltzow (b),

|

Seite 7 |

|

Gallentin, Zickhusen, Meyersdorf, Retzow, Kiekindemark, besonders schön scheint ein großes Grab von Marnitz gewesen zu sein. Mit dem Aufwerfen von flachen, runden Hügeln über den im Urboden stehenden Urnen ist schon der Uebergang gemacht zu den Begräbnissen, wo in natürlichen flachen Hügeln Urnen beigesetzt sind, diese meist in großer Menge. In Rambow fanden sich in einem 30 m langen, 15 m breiten Hügel solche Urnensetzungen, äußerlich durch Steinringe erkennbar, und Aehnliches wird von einem Funde bei Gadebusch berichtet. Ohne äußeres Merkmal waren Urnengräber von Moltzow (c) in zwei Hügeln von 60 m, resp. 36 m Länge, 30 m, resp. 18 m Breite, und von Ludwigslust (Kleinow). Findet die Beisetzung nun nicht in Hügeln, sondern im natürlichen Boden statt, so ist das Urnenfeld fertig, und wir haben die Bestattungsform der Eisenzeit erreicht. Derartiges ist aber bisher in Meklenburg für diese Periode sehr wenig beobachtet, für Klink (b) und Steinhagen wahrscheinlich, constatirt für Reutershof wo die kleine Steinkiste 70 cm tief im flachen Boden, und zwar auf einem Steinpflaster stand. - Die eben gegebene Entwickelungsreihe hat nun nicht die Bedeutung, daß sie eine Zeitfolge der einzelnen besprochenen Gräber aufstellen will; dazu wäre man nur dann berechtigt, wenn auch an den darin niedergelegten Gegenständen eine parallel laufende typologische Entwickelung zu verfolgen wäre; und wir werden unten sehen, daß das nicht der Fall ist. Sie will nur nachweisen, daß in den Formen ein allmählicher Uebergang vom Kegelgrab zum Urnenfelde stattfindet. Und damit ist schon eines erreicht: wir sind nicht mehr gezwungen, eine gewaltsame Unterbrechung am Ende der Kegelgräberperiode anzunehmen und das Auftreten einer ganz neuen Grabform etwa mit dem Auftreten einer ganz neuen Bevölkerung zu erklären, zu welcher Anschauungsweise man bekanntlich früher neigte. Wir dürfen annehmen, daß die Veränderung der Grabform sich auf eigenem Boden vollzogen hat, nicht importirt ist, zumal, um das Ergebniß einer späteren Betrachtung vorauszunehmen, die Beigaben im Wesentlichen in allen die gleichen sind und nicht, wie es in Nachbarländern in der That geschehen zu sein scheint, eine veränderte Beeinflussung durch Importgegenstände auch eine Veränderung der Grabformen herbeigeführt hat, oder doch von ihr begleitet ist. Mit dieser Auffassung stimmt überein, daß Begräbnißformen, welche in unsere Entwickelungsreihe nicht recht hineinpassen, bei uns so gut wie gar nicht vorkommen. So fehlen gänzlich die "Brandgrubengräber", d. h. die Beisetzung der verbrannten Gebeine in kesselförmigen Gruben, wie sie besonders in Bornholm in einer verwandten Periode häufig sind, und auch

|

Seite 8 |

|

die "Steinkistengräber", d. h. aus Steinplatten zusammengesetzte Behältnisse für oft sehr zahlreiche Urnen, deren classisches Land West =Preußen zu sein scheint. Allerdings werden größere Steinkisten mit mehreren Urnen auch bei uns erwähnt (Pampow, Bandow, Moltzow, Perdöhl, bes. aber Grabow und Stralendorf, wo sogar 10 Urnen zusammen standen); aber diese sind wohl nur durch Erweiterung der einfachen Urnensetzung entstanden, nicht etwa als Reminiscenz der Grabkammern der Hünengräber aufzufassen. -

Vergleichen wir nun die Vorkommnisse in den Nachbarländern (Undset, S. 321 flgd.), so ist das Bild im Wesentlichen dasselbe. Es überwiegt die Hügelbestattung je weiter nach Norden, desto mehr; sie herrscht in den Gebieten an der unteren Elbe, in Holstein, Pommern, dem nördlichen Brandenburg; westlich davon werden die Urnenfelder schon in der Bronzezeit häufiger und erhalten das Uebergewicht im Süden: Sachsen, die Lausitz, Schlesien, Posen bilden ein zusammenhängendes Gebiet ihrer Herrschaft, in dessen nördlichen Theilen sie sich mit den Hügelgräbern berühren. In Pommern scheinen diese Hügel nach Osten hin zu verschwinden, und zwar erst durch Urnenfelder, dann durch Steinkistengräber abgelöst zu werden. Ein weiteres Verfolgen dieser Verhältnisse ist für unsere Zwecke nicht nöthig; es genügt der Nachweis, daß das Verbreitungsgebiet unserer Urnenbestattungen sich mit dem Schauplatze der "nordischen" Bronzezeit im Wesentlichen deckt.

Wir gehen damit zu der Behandlung der Beigaben über.

1. Die Urnen.

Fast sämmtliche hier zu behandelnde Urnen sind Grabgefäße, d. h. mit Knochen, gelegentlich auch Asche, gefüllt. Die Sitte, dem Verstorbenen sein Hausgeräth an Töpfen u. s. w. mitzugeben, die sich besonders in den schönen und großen Urnensetzungen von Posen und der Lausitz ausspricht, hat hier nicht geherrscht. Gewöhnlich ist es auch nur eine einzelne Urne, welche in der Steinpackung sich befindet; doch sind bis auf 6 beobachtet. In der Behandlung der Urnenformen schließe ich mich an die Besprechung von Lisch (Jahrb. XI, S. 353: "die Graburnen der Kegelgräber") an.

|

Seite 9 |

|

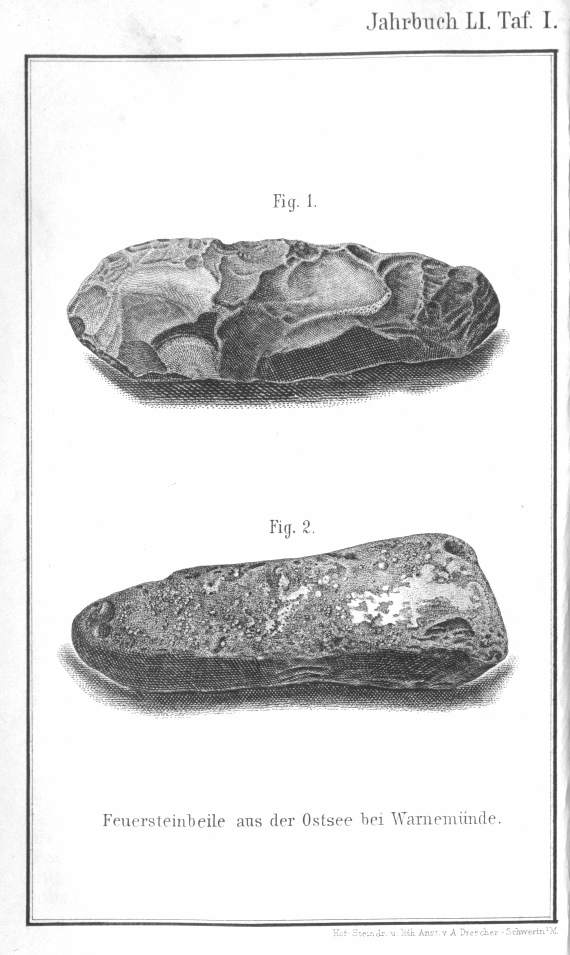

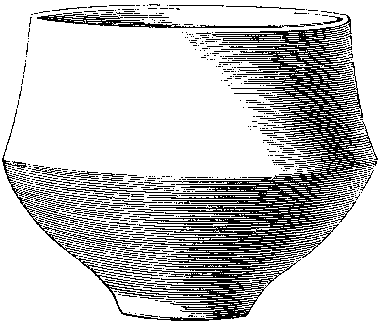

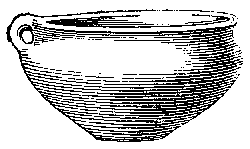

Die zuerst begegnende Form (A) sind die großen

ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, der etwa in der halben Höhe liegt, meist kurzem, etwas eingezogenem Halse und ohne Rand. Besonders typisch sind die Urnen von Liepen, Kummer, Gadebusch, Stolpe, Grabow, Perdöhl, Kleinow, Klink in der Größe von 35 - 18 cm. Aehnlich sind noch Urnen von Bollbrücke, Perdöhl (5 Ex.) und von Ludwigslust (3 Ex.). Von derselben Grundform, aber darin abweichend, daß der Halsansatz durch eine umlaufende Linie bezeichnet ist, sind Exemplare von Ludwigslust (2), Klink, Spornitz (abgeb. Frid. - Franc. V. 7), Grabow, die beiden letzteren auch noch dadurch ausgezeichnet, daß sie am Bauche durch schräge eingekerbte Rippen verziert sind. Weitere Abweichungen bestehen in einer Erhöhung des Halses (2 Ex. von Ludwigslust, Klink), einer Erhöhung des Bauchrandes (2 von Perdöhl), und ganz vereinzelt in der Umbiegung des Halsrandes (an einem schönen Exemplare von Grabow). - Diese Urnenform erstreckt sich nun weit über unser Gebiet hinweg, es ist die gewöhnliche Form der Ossuarien in schlesischen und posenschen Urnenfeldern (Undset VIII, 1), auch eine der Hauptformen der berühmten lausitzer Thongefäße, jedoch mit localem Unterschiede, indem dort der Halsansatz meist markirt ist und der gebogene Halsrand häufiger erscheint (Undset XIX, 2). Schon in die beginnende Eisenzeit hineinreichend tritt sie in Holstein (Grabhügel von Grevenkrug mit Schwert der "Hallstadt"periode, U. XXVIII, 14) und Brandenburg (Urnenfeld mit la Tène - Sachen, U. XXI, 20) auf. Fügen wir dazu gleiche Urnen aus Hügeln mit Urnensetzung in Hannover (v. Estorff, Heidnische Alterthümer von Ueltzen XV, 9) und Dänemark (Aarböger 1876, S. 146, Fig. 20), und ähnliche aus den östlichen Steinkistengräbern (U. XIII, 3), so ergiebt sich eine Gleichheit der

|

Seite 10 |

|

Urnenform für ein weites Gebiet, welche nicht zufällig sein kann und auf einen engen Culturzusammenhang dieser Gegenden in einer bestimmten Periode schließen läßt, dem wir im Folgenden näher zu kommen versuchen wollen.

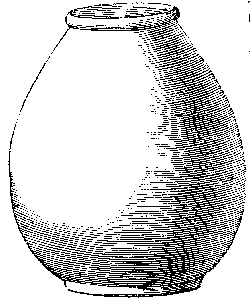

Noch charakteristischer für unser Gebiet ist aber eine zweite Form (B), deren wesentliches Merkmal der scharfe Bauchrand bildet, auch hier meist in halber Höhe der Gefäße liegend; auch bei ihnen schließt der Hals gerade ab. Wir haben sie in Gräbern von Bollbrücke (2 Ex.), Grabow (2 Ex.), Jörnsdorf, Kläden (2 Ex.), Kleinow=Ludwigslust (8 Ex.), Marnitz, Meyersdorf, Mölln, Perdöhl, Sparow, Spornitz, Vietlübbe, Wittenburg, Woserin. Abweichungen von der Grundform finden sich in der Weise, daß der Bauchrand gelegentlich etwas stumpfer ist, ferner, daß der Hals oder der untere Theil etwas eingezogen ist, so besonders bei Mölln. Eigenartig ist ein Spornitzer Exemplar, wo der Hals stark eingezogen, der untere Theil aber stark nach außen gerundet ist. Mit solchen Merkmalen ist der Uebergang zu Formen gemacht, welche weit in die Eisenzeit hineinreichen; in Eisengräbern von Müß, Häven und Pritzier sind Urnen gefunden, die der Möllner z. B. sehr ähneln. Merkwürdig ist, daß diese beiden Formen (A und B) bei uns selten neben einander sich finden: von den 40 Orten, an denen wir Grabstätten für unsere Periode in Anspruch nehmen und von denen die große Mehrzahl mehrere Urnen geliefert hat, sind es nur Bollbrücke, Grabow, Ludwigslust=Kleinow, Perdöhl, die beide Formen enthalten. Daß unser Typus B der jüngere ist, ist unzweifelhaft; daß aber alle Gräber, in denen er vorkommt, dadurch als jüngere charakterisirt werden, ist damit noch nicht gesagt. - Das Verbreitungsgebiet dieser Form ist nun ein ungleich beschränkteres als das von A. In Böhmen und Schlesien 1 ) häufig, verbreitet sie

|

Seite 11 |

|

sich durch die Lausitz (U. XVIII, 1; Jentsch, Gymnasialprogramm von Guben 1883, S. 4; Behla, Die Urnenfriedhöfe in der Lausitz, Tafel 1, 2) bis nach Brandenburg und in die Altmark, auch hier bis in die Eisenzeit hineinreichend. Dort berührt dieser Typus also unser Gebiet und erstreckt sich noch weiter Elbabwärts. Rautenberg (bei Koppmann, Aus Hamburgs Vergangenheit S. 19) bildet eine solche Urne als typisch für sein Gebiet ab, in Holstein scheint er zu fehlen und ebenso in Hannover, desgleichen ist er in unserm Osten selten. (Eine Urne gleich der Spornitzer s. bei Kühne, Baltische Studien XXXIII, Taf. 5, 31, aus Rügen, mit denselben Beigaben, von denen wir unten sprechen werden.) Es will nach diesen Fundverhältnissen fast scheinen, als ob diese Urnenform von Süden her auf dem Elbwege nach Norden gedrungen wäre, was sehr wohl mit dem Umstande stimmt, daß die darin gefundenen Beigaben sich überall gleichen. Daß sie in den südlichen Gegenden in Urnenfeldern, bei uns in Hügeln erscheint, streitet mit dieser Auffassung nicht, da der Norden an seiner traditionellen Form der Hügelbestattung sehr lange festgehalten hat.

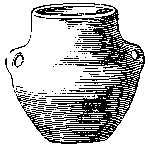

Verwandt mit A ist eine bei uns seltene Form (C): Urnen mit wenig entwickeltem Bauchrande, die also der Cylinderform sich nähern.

Wir haben sie aus älterer Zeit in Gräbern von Krenzlin und Rakow, aus unserer Zeit nur bei Perdöhl, Warlin, Kläden, Bollbrücke und Gallentin (3 Ex., das eine abgebildete etwas abweichend). Die Seltenheit dieser Form ist dadurch bemerkenswerth, daß sie in verwandten Gebieten gerade sehr häufig ist: so besonders im Osten, in Posen und Preußen. Es ist dieses die Form, welche vielen der bekannten Gesichtsurnen zu Grunde liegt (besonders deutlich erkennbar an dem in der Berliner Zeitschrift für Ethnologie 1877, Vhdlngn. S. 220, abgebildeten Exemplare). Ich kann auf diese wunderliche Specialität unsers Weichselgebietes hier nicht eingehen

|

Seite 12 |

|

und verweise auf die bei Undset S. 123 angeführte höchst interessante Litteratur; bis Meklenburg ist keine versprengt worden, ihre Gleichzeitigkeit mit unseren Brandgräbern ist aber durch Gleichartigkeit der Beigaben sicher gestellt.

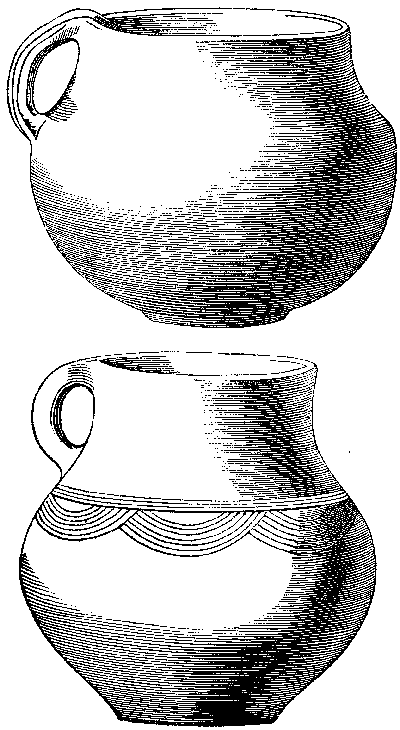

Getrennt von diesen drei Grundformen behandte ich die Henkelurnen (D), weil dieselben seltener als Ossuarien dienen und meist als Beigaben erscheinen; demgemäß sind sie im Ganzen kleiner. Die einhenkligen (Da) gehen meist, wie die abgebildeten aus Gallentin und Perdöhl, auf die Grundform A. zurück. Wir haben sie aus Göhlen, Perdöhl, Gallentin, Neu=Wendorf ,Steinbek, Rothenmoor, Spornitz, die letzteren besonders hübsch und ebenfalls mit dem oben bemerkten Einschnitte am Halse. Ihre Größe wechselt von 30 bis 16 cm; kleinere topf= oder tassenartige haben wir aus Perdöhl, Kläden, Retzow, Gallentin, Meyersdorf, Spornitz, Kiekindemark, Pampow. Interessant ist besonders das Spornitzer Gefäß; dasselbe hat Schrägeindrücke am Bauch und unten am Boden ein Grübchen; nahe liegt der Gedanke, daß wir darin eine Nachahmung der italischen

|

Seite 13 |

|

Bronzetechnik sehen, der Schalen, wie wir sie aus der Bronzezeit häufig, z. B. von Dahmen haben; derselbe gerippte Rand findet sich bei einem solchen Bronzegefäße von Weisin (Kegelgrab). 1 ) Von der erwähnten Grundform weicht ab ein Ludwigsluster Exemplar, welches einen sehr tief liegenden Bauchrand und einen hohen, flaschenartigen Hals hat, und ein Gallentiner, welches auf die Grundform A zurückgeht. - In diesem Zusammenhange mag auch ein Exemplar aus Warlin erwähnt werden, welches für uns einzig ist: dasselbe hat nämlich keinen ausgebildeten Henkel, sondern nur einen henkelartigen Ansatz, der in einen kleinen Halbmond endet. In altitalischen Terramare=Funden spielt eine ähnliche ansa lunata (s. Helbig, Italiker in der Poebene, Tafel I) eine Rolle, wohl aber ohne Zusammenhang mit unserm Gegenstande. Verwandt dagegen scheint eine Urne unsers Typus C aus einem Grabfelde von Tangermünde, welche 4 solche "platte, horizontal vorspringende, solide Knöpfe mit halbmondförmiger Ausbuchtung" zeigt (abgeb. in Zeitschr. f. Ethnol. 1883, Verhdlng. S. 374). -

Die Urnen mit zwei Henkeln (Db) zeigen einige Abweichungen. Hier haben die größten eine fast cylindrische Gestalt (zwei von Ludwigslust gleich der bei U. XI, 9 aus Posen und Jentsch, Gubener Programm 1883, 1). Solche, die auf Typus B zurückgehen, fanden sich in Mittelgröße zu Ludwigslust und Zickhusen. Gerade diese geschmackvolle Form ist häufig und weit verbreitet; sie ist eine Hauptform der lausitzischen und sächsischen Felder und der altmärkischen und niederelbischen Hügel (U. XVIII, 1, Rautenberg a. a. O. S. 19, Fig. 6) in Brandenburg reicht sie bis in die beginnende Eisenzeit hinein.

Die kleinen Gefäße mit zwei Henkeln gehen ebenso oft auf A (das hieneben abgebildete stammt aus Perdöhl), als auf B (Gallentin, Klink, Sembzin, Sukow) zurück.

Noch einige seltnere Formen sind zu erwähnen. Schalenförmige Henkelurnen (E) fanden sich in Kläden, ein elegantes Exemplar von 19 cm Höhe und 32 cm oberen Durchmessers hat einen ausgebogenen Rand und Schrägrippen am Bauche. Ein ähnliches ist in einer ganz vor Kurzem vorgenommenen Ausgrabung bei Bobzin aus der ältesten Eisenzeit ("la Tène") gefunden.

|

Seite 14 |

|

Das nebenbei abgebildete Moltzower Näpfchen hat ebenfalls die Vertiefung außen im Boden und erinnert auch in der Form an die getriebenen Bronzeschalen. Aehnliche größere flache Schalen dienen sehr oft als Deckel der Urnen (z. B. bei Klink, Ludwigslust, Perdöhl), sind aber bei den Ausgrabungen meist zerbrochen.

Eine seltsame Form haben die fast sargförmigen "Schachtelurnen" aus Sukow und Sandkrug (letztere nicht erhalten). In Holstein sollen sie häufiger sein (U. S. 302); interessant ist dort der Hügelfund von Wannbüttel, wo in der Urne eine reiche Ausstattung an Bronzekleingeräth, aber auch ein Schwert lag. Noch sonderbarer ist die Sitte, die Gebeine in Thongebilden, welche die Hausform nachahmen, beizusetzen. Die Anzahl dieser "Hausurnen" auf deutschem Boden ist eine beschränkte, ihr Verbreitungsgebiet ein begrenztes, und zwar bezeichnet das in Kiekindemark gefundene Exemplar die Nordgrenze. Auf die interessanten Folgerungen über die älteste deutsche Hausform, die man aus diesen Urnen gezogen hat, kann ich hier nicht eingehen und verweise auf die Schriften von Hennig und von Meitzen über das deutsche Haus; doch sind die ethnischen Deutungen des Letzteren mit Vorsicht aufzunehmen.

Aus dieser Uebersicht über die Urnen ergiebt sich, daß der Formenreichthum gerade kein großer ist. Und auch die Ornamentirung ist eine ziemlich einfache. Die Farbe ist ganz überwiegend die; natürliche hellbraune des Thones; nur selten sind geschwärzte Gefäße, und diese nicht annähernd von der Schönheit der späteren aus der Eisenzeit. Bemalung findet sich nie; auch plastische Verzierungen sind selten. Auf das Fehlen der "Gesichtsurnen" ist schon hingewiesen, aber auch die bei Urnen vom "lausitzer Typus" so beliebte Verzierung durch starke, herausgearbeitete oder aufgesetzte Buckel fehlt; wir haben ein einziges Exemplar, aus dem eigenartigen Grabe von Slate, auf welches schon oben hingewiesen ist. Eine Urne (C) von Bollbrücke hat am Rande einen herumlaufenden Wulst mit Einkerbungen. Sonst bestehen die vorkommenden Verzierungen in Schrägrippen (A in Spornitz, Grabow, Da in Retzow, Spornitz, D b in Retzow, Liepen, E in Kläden), oder in starken regelmäßigen Linien, die um den Hals herumlaufend in spitzen Winkeln an einander stoßen [nur Fahrenhaupt (B) und Göhlen (Da)], oder in concentrischen Bogenlinien unter dem Halsansatze (Perdöhl Da),

|

Seite 15 |

|

oder in einer etwas künstlicheren Combination von Punkt und Strichornament (Da zu Pampow, Db zu Retzow und Liepen, hier zugleich mit Schrägrippen, Gallentin), oder schließlich in ganz flüchtigen, mit einem kammartigen Instrument eingeritzten Verzierungen am unteren Theile, - so zu Grabow (A) und Rothenmoor (Scherbe). Ein recht bezeichnendes Exemplar dieser Art von unserm Typus A ist in Tangermünde zusammen mit der oben besprochenen Urne gefunden.

Das Gesammtergebniß aus dieser Betrachtung der Urnen giebt demnach kein hervorragend günstiges Bild von der Geschicklichkeit und dem Geschmack unserer Töpferei, die sich nicht entfernt messen kann z. B. mit der Lausitz, dem classischen Lande der Thongefäße in dieser Periode. Urnen von eleganter Form und feiner Arbeit kommen vor, sind aber selten und zeigen zum Theil solche Abweichungen von der Grundform, daß man bei einigen (z. B. bei solchen aus Slate, Spornitz, Liepen, Retzow) fast an einen Import denken möchte.

2. Die Bronzen.

Es ist durchgehende Sitte der letzten Bronzezeit, die Beigaben unverbrannt den Gebeinen in der Urne zuzufügen. Schon dadurch wird das Mitgeben, z. B. von Schwertern erschwert. Aber auch sonst fällt eine gewisse Aermlichkeit auf; im Verhältniß zu der Zahl der aufgedeckten Urnen sind die Beigaben recht spärlich. Man hat das oft so zu erklären gesucht, daß unsere Gräber denen mit reicher Ausstattung gleichzeitig und Grabstätten des niederen Volkes seien; dem widerspricht aber, daß die Bronzefunde derselben ganz andere Formen zeigen. Wer mit der Anschauung unserer reichen und in sich zusammenhängenden alten Bronzezeit an diese Gräber in ihrer Gesammtheit herantritt, der fühlt sich in eine ganz fremde Formenwelt versetzt, wo Alles enger, kleiner und kümmerlicher ist; und wenn man sich zu einer Sonderung dieser unscheinbaren Dinge entschließt, so findet man, daß dieselben schwer zu localisiren sind, daß sich dieselben Nadeln, Messer u. s. w. über weite Gebiete hin erstrecken, ohne daß man immer angeben könnte, wo denn gerade diese Form sich entwickelt, oder woher sie ihren Weg zu uns gefunden hätte. Erst mit dem Auftreten der ältesten mitteleuropäischen Eisenculturen bekommen wir wieder festen Boden unter die Füße und können bestimmte Exportstätten constatiren. Für unsere Zeit müssen wir meist darauf verzichten, zu bestimmen, ob der betreffende Gegenstand hier zu Lande gearbeitet ist oder nicht; einen Mittelpunkt der Metallbearbeitung hat unser Land aber auf keinen Fall

|

Seite 16 |

|

mehr gebildet. Und wenn man wirklich den Umstand, daß man jetzt dem Helden statt Schwert und Speer - Rasirmesser und Haarzange mit ins Grab giebt, nur als eine mehr zufällige Veränderung der Sitte auffassen wollte, die uns nicht berechtigt, Schlüsse auf den allgemeinen Culturzustand zu machen, so bezeichnet doch dieses Verschwinden der heimischen Industrie einen Rückgang öffentlichen Lebens, der eine Erklärung ercheischt. Das ist natürlich auf strenge wissenschaftlichem Wege nicht möglich; es läßt sich aber auch nichts dagegen sagen, wenn man sich vorstellt, daß, wie ich mich schon früher ausgedrückt habe, das Volk unserer Bronzezeit in jenen stürmischen Zeiten wilder Völkerbewegungen (sind doch Cimbern und Teutonen sicherlich nur die am meisten nach Süden getriebene Woge einer den ganzen Norden berührenden Fluthung!) den besten Theil seiner Kraft abgegeben und sich nur ganz allmählich, vielleicht durch Aufnahme neuer Stämme unterstützt, wieder zu der Blüthe erhoben habe, in der es die Funde aus dem Beginn unserer Zeitrechnung zeigen. Doch, wie gesagt, das gehört der Phantasie an. Ich begnüge mich im Folgenden das Material vorzuführen.

Nach dem Obigen ist es noch mehr das Fehlen der älteren Formen als das Erscheinen von neuen, welches unsere Periode charakterisirt. Es fehlen gänzlich die Dolche, die Schaftkelte, Diademe, Schmuckdosen. Handbergen, eine Hauptcharakterform der meklenburgischen Bronzezeit, werden an zweien unserer Fundstätten erwähnt: bei Göhlen, wo aber ein genauerer Fundbericht fehlt, und bei Kläden, wo jüngere und ältere Bestattungen sich neben einander finden; ebenso ist es mit einer Speerspitze ältester Form, die zusammen mit einem Armring in einem Hügel von Retzow ohne Urne sich fand. Auch wo Schwerter erwähnt werden, bei Sukow und Kläden, sind sie nicht aus Urnenbegräbnissen entnommen, sondern aus Hügeln älterer Form. Dagegen finden sich häufiger kleine Nachbildungen von Schwertern, die wir als "symbolische" bezeichnen. Ich will auf den eigenthümlichsten Fund der Art, den von Kummer, wo eine Schwertform nachgebildet ist 1 ), die sich selbst in Gräbern gar nicht findet, nicht eingehen, da ich das Grab von Kummer der älteren Zeit zuschreibe. Dagegen finden sich in Urnen kleine Spitzen von 6 - 10 cm Länge, die ich hierher zähle, obwohl sie meist als Pfeilspitzen bezeichnet werden, wozu sie ja unzweifelhaft auch gebraucht sein können (Abbildungen

|

Seite 17 |

|

im Frid. - Franc. XXV, 7, und bei Rygh, Antiquités norvegiennes 113), und zwar in Spornitz, Eikhof, Sukow, Jörnsdorf. Das ist aber auch Alles, was wir an Waffen in unseren Gräbern haben. Selten sind auch die Celte, das am reichlichsten gebrauchte Geräth der Bronzezeit. Wir haben nur einen Hohlcelt (aus Göhlen=Montelius, Antiquités suédoises 147) und drei Flachcelte mit starken Seitenrändern aus Göhlen und Retzow (= Montelius, A. s. 140), - beides Formen, die in Gräbern der älteren Zeit fast gar nicht vorkommen und nur aus Einzelfunden oder Moorfunden, die ich im Allgemeinen für jünger halte als die Grabfunde, bekannt sind. Als Einzelheit erscheint es auch, wenn in Sukow zwei Sicheln von der bekannten Bronzealterform (s. Frid. - Franc. XVII, 7; Montelius, A. s. 183) sich finden. Auch hierin berühren sich unsere Gräber mit den lausitzer Urnenfeldern 1 ), wo Celte und Sicheln gelegentlich vorkommen. - Durchgängig treten dagegen folgende Gruppen von Fundstücken auf:

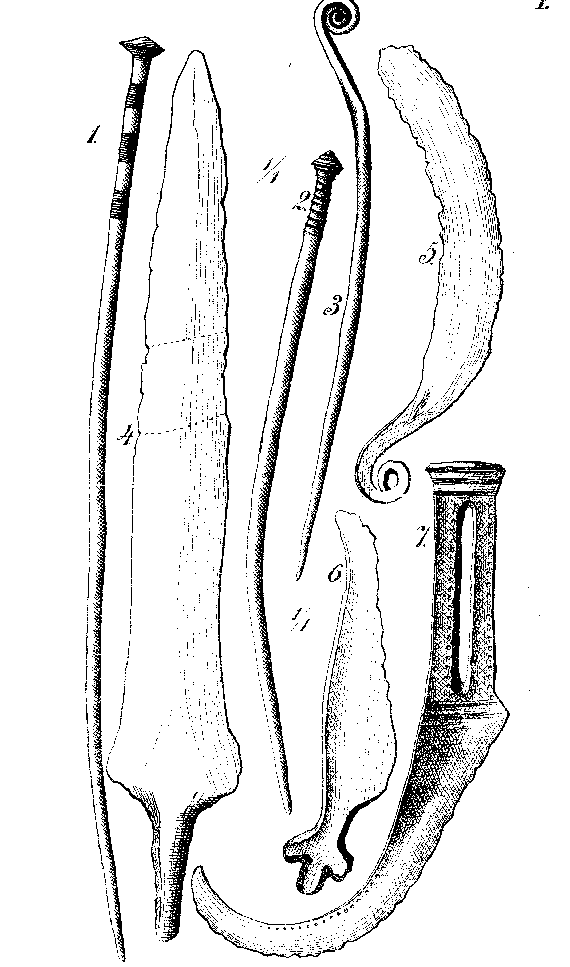

I. Messer.

Ein durchgehender Unterschied findet sich zwischen diesen und den älteren. Letztere haben eine flache, fast halbmondförmige, nach unten gebogene Klinge; sie sind nordisch und so häufig, daß ich auf das Nähere hier nicht eingehe. Auf unserm Gebiete sind sie in Göhlen, Kläden, Sukow gefunden, - Orten, wo, wie schon oben erwähnt, ältere und jüngere Begräbnisse sich neben einander finden; die Fundberichte geben nicht an, daß sie aus Urnen stammten. Der jüngeren Zeit gehören dagegen die Messer an, deren Klinge am Ende nach oben gebogen ist oder aus einem drei= oder viereckigen Stück Bronze besteht. Auch hier bestehen bedeutende Unterschiede.

1. Als einen Importgegenstand von Südwesten her dürfen wir das schöne Messer von Vietlübbe betrachten (genau=Montelius, A. s. 193). Dasselbe hat eine starke, nach oben gebogene, 25 cm lange Klinge und Linearverzierungen im Charakter der Bronzezeit oben auf der Kante. Leider fehlt der Griff. Diese Messer gehören zu den verbreitetsten Alterthumsgegenständen. S. Müller a. a. O. S. 45 giebt die Nachweise von Ungarn bis Eng=

|

Seite 18 |

|

land, Tröltsch, Fundstatistik S. 42, für Süddeutschland, Lindenschmit A. u. h. B. II, 8, Tafel 2, eine Reihe von Abbildungen dieses Typus. Ihre Heimath scheinen die schweizer Pfahlbauten zu sein, wo sie sehr zahlreich, gefunden sind, und daneben die Gußformen für dieselben (Groß, les Protohelvètes XXVIII, 6 u. f.); daß sie aber nicht alle von dort exportirt, sondern auch anderwärts selbständig gegossen sind, beweist eine bei Müncheberg gefundene Gußform. In unsern ältern Gräbern fehlen sie gänzlich, und auch in den jüngeren ist nur dieses eine gefunden, - uns interessant als Beleg dafür, wie in dieser Periode das Gebiet der nordischen Bronzecultur von der schweizerischen berührt wurde.

2. Messer mit nach vorn gebogenem Griff. Dieselben haben eine breite, flache Klinge von viereckiger Grundform. Sie erinnern sehr an eine schon in der älteren Zeit vorkommende Form: die Messer mit Pferdekopfgriff, die bei uns gelegentlich in älteren Gräbern erscheinen (so in Friedrichsruhe, Jahrb. XLVII, S. 262) und im Norden häufig sind (s. u. a. S. Müller a. a. O. S. 41). Offenbar sind sie als Entwickelung oder vielmehr Verkümmerung dieses der "östlichen, jüngeren Richtung" der Bronzecultur (S. Müller) angehörenden Typus aufzufassen. Wir haben sie aus Dobbin (abgeb. Tafel II, 1) und Sukow, und offenbar gehört die Mehrzahl der Messer aus Bronzeblech, die nur einen Griffansatz haben, hierher. Es sind das die von Sukow (2 weitere Exemplare), Karstädt, Steinhagen, Picher, Klink, Alt=Schwerin, Retzow Perdöhl, Rehberg. Solche Klingen gehören dem ganzen nordischen Gebiete an, scheinen aber auch in dieser jüngeren Periode im Osten ungleich häufiger zu sein.

3. Messer mit zurückgebogenem Griff, die Grundform der Klinge ist viereckig oder dreieckig. Auch hier ist die Grundform in einer älteren Bronzezeit zu suchen; die bekannten Messer mit rückwärts gerollter Spirale geben das Vorbild. 1 ) Ich kann hier auf die verschiedenen Erklärungsversuche für die Ableitung dieser Grundform selbst nicht eingehen. Ich sehe mit S. Müller darin eine westliche Form und halte mit ihm eine Entstehung aus schweizer Pfahlbautypen sehr wohl für möglich. Sehr oft sind die Klingen dieser Messer mit Wellenornamenten versehen, aus denen das eigenartige Schiffsornament sich entwickelt. Wir haben diese Form in älteren Gräbern nur einmal, und zwar unverziert (in dem etwas verdächtigen Grabe von Prislich); das Schiffsorna=

|

Seite 19 |

|

ment findet sich auch nur einmal, nämlich in dem jüngeren Grabe von Meyersdorf (s. Taf. II, Fig. 2). Sonst aber kommt diese Messerform in unserer Periode ziemlich oft vor, mit einem an alten Bronzen häufigen Ornament in Spornitz (Taf. I, Fig. 3) unverziert in Steinbeck 1 ), Lübstorf, Gallentin, Göhlen 1 ). Vietlübbe, - alle diese mit viereckiger Klinge, dann in Stolpe, Jörnsdorf, Greven, Steinbeck 1 ), Sparow 1 ), Spornitz 1 ), Eikhof, Bandow, diese mit dreieckiger Klinge.

4. Durch Combination der gebogenen Klinge unserer Form 1 und des rückgebogenen Griffes von 3 ergiebt sich eine Weiterentwickelung, welche Tafel II, Fig. 4 darstellt. Dahin gehören Messer von Sukow, Lelkendorf. Dobbin (das abgebildete Exemplar), Warlow, Stralendorf, Rehberg.

5. Gelegentlich wird auch der Griff durch eine Oese gebildet. Taf. II, Fig. 5 zeigt ein aus der eben besprochenen Form hervorgegangenes Exemplar aus Kiekindemark; ähnlich ist eines aus Zepkow; auf unsere Form 3 gehen Messer aus Perdöhl, Stolpe und Sukow zurück.

Alle diese Formen sind uns nicht eigen. Wie das von Kiekindemark ist eines aus dem holsteiner Urnenfunde von Meßdorf, wie das von Perdöhl (Form 5) eines aus Hannover (Lindenschmit a. a. O. Fig. 15), Exemplare von Form 3 sind in Dänemark in einem Hügelfunde junger Bronzezeit (Aarböger 1868, S. 117, Fig. 12) auf Sylt in mehreren Hügeln mit Schwertern, Pincetten u. s. w. gefunden, aber auch in einem Urnenfelde von Pinneberg (U. XXVIII, 16), Form 4 ist in Hannover sehr häufig (Kemble, Horae feriales, und v. Estorff, Heidn. Alterth. von Ueltzen an mehreren Stellen) u. s. w. Im Allgemeinen scheinen sie westlich in eine höhere Zeit hinaufzureichen (Schalkholz i. Holstein: Form 5 mit Diadem), sind aber überall als junge Entwickelungen alter Bronzen aufzufassen.

II. Pincetten.

Diese eigenthümlichen kleinen Geräthe, deren Bestimmung noch immer nicht über allen Zweifel festgestellt ist, erscheinen schon in älterer Zeit und reichen noch in eine spätere hinein; jedoch ist es unsere Periode, aus der die große Mehrzahl stammt. Ihre Grundform (s. Tafel II, F. 6) ist immer dieselbe und erträgt nur geringe Abweichungen; ihre Größe wechselt zwischen 4 und 11 cm. Oft

|

Seite 20 |

|

sind sie ganz unverziert (s. Bastian u. Voß, Bronzeschwerter XVI, 29), so in Klink 3 Exemplare, andere in Eikhof, Lelkendorf, Retzow, Dobbin; meist aber haben sie drei erhabene Punkte (wie Montelius, A. s. 200, 201; Rygh, A. n. 121), so in Dobbin, Sukow, Spornitz, Greven. Dazu treten noch Strich= oder Linearverzierungen, so bei Rambow, Dobbin (das auf Taf. II, Fig. 6 abgebildete Exemplar) und Toddin. Manchmal fehlen auch die Punkte, und es treten Wellenlinien im Charakter des Meyersdorfer Messers dafür ein, so in Lüssow, Bandow und Stralendorf. Eigenthümlich ist, daß die Herstellung verschieden ist; die Mehrzahl ist offenbar gegossen, einige aber sind aus Bronzeblech gebogen; so erscheinen die Punkte oft massiv aufgesetzt, wie bei dem abgebildeten Exemplar, oft von innen heraus getrieben.

Sie scheinen über den ganzen Norden ziemlich gleich verbreitet und kommen meist mit den flachen Messern zusammen vor; die mit Wellenornament sind mehr dem Westen eigen, im Osten sind sie fast alle einfach. Nach Süden zu verschwinden sie gänzlich und charakterisiren sich dadurch als Product der nordischen Bronzecultur.

III. Nadeln.

Die ganze Bronzezeit ist überaus reich an Nadeln verschiedensten Gebrauches und verschiedenster Form. Wir beobachten aber hier dasselbe wie bei den Messern, daß nämlich die alten, kräftigen, originalen Formen verschwinden und fremden das Feld räumen, deren Herkunft und Entstehung sich theilweise nachweisen läßt.

1. Am meisten erinnern noch an die alten Formen einige gerade, kräftig gearbeitete Nadeln mit plattem oder kugeligem Kopfe, so die von Lelkendorf (Taf. II, Fig. 7), Hagenow, Kiekindemark (Taf. II, 8), Kläden; der Kopf verschwindet bei einer aus Alt=Schwerin. Aehnliche Formen sind in sächsischen, lausitzer und posener Urnenfeldern nicht selten und reichen dort bis in die Eisenzeit hinein.

2. Daran schließen sich gerade Nadeln mit kleinem kugeligem oder plattem Kopfe von zarter Arbeit; solche fanden sich zu Gallentin (Taf. II, Fig. 9), Stralendorf, Klink (2 Exemplare). Diese Nadeln sind nun fast überall sehr häufig, und zwar scheinen sie im Süden (Schweiz) noch häufiger vorzukommen als im Norden: ob sie darum, wie S. Müller (a. a. O. S. 118) meint, von dort importirt sind, bleibe dahingestellt, da sie sich ja auch sehr gut aus den nordischen Formen erklären lassen. Für uns interessant ist ein, soviel ich weiß, noch nicht publicirter Grabfund von Milaver

|

Seite 21 |

|

bei Domaglic im Prager Museum, wo diese Nadel neben einem Kesselwagen (ähnlich wie unser berühmter aus Peccatel) und einer Schale gleich der des Friedrichsruher Glockenbergs (s. Jahrb. XLVII, S. 273) gefunden ist.

3. Beide erwähnte Formen können nicht als Charakterformen der behandelten Zeit gelten; das sind erst die Nadeln mit Biegung. Da erscheinen zunächst die stark gearbeiteten mit gebogenem Kopfe. Taf. II, Fig. 10 giebt die Grundform (s. auch Montelius, A. s. 215). Alle haben eine oben vierseitige starke Nadel und sind gleich groß, 8 cm. Wir haben sie aus Bandow, Eikhof, Leussow, Prislich, Stolpe, Sukow (das abgeb. Exemplar). Diese Nadeln sind nun entschieden nordisch und scheinen ein sehr beschränktes Gebiet zu haben; höchst interessant ist u. a. die bei Undset, a. a. O. Fig. 46, abgebildete Nadel aus einem Urnengrabe auf Fünen. Hier wird nämlich der Kopf von einem Menschengesichte gebildet, wie es ähnlich an Messern u. ä. dieser Zeit vorkommt. Seltener sind Nadeln gleicher Arbeit mit flach segelartigem oder scheibenförmigem Kopfe, so 3 Exemplare von Sukow (s. Taf. II, Fig. 11).

4. Besonders eigenthümlich sind die Nadeln mit gebogenem Halse wie Tafel II, Fig. 12. Der Kopf wird meist von einer hohlen Schale gebildet. Solche Exemplare haben wir aus Klink, Vietlübbe, Kläden, Poltnitz (das abgeb. Exemplar), Spornitz; nur mit einfacher Biegung: von Gallentin; doppelte Biegung mit kegelförmigem oder rundem Knopfe zeigen Nadeln von Gadebusch, Borkow, Retzow, außerdem enthält die Sammlung zwei zerbrochene Exemplare von Liepen und Perdohl. Aehnliche Nadeln enthalten einige Gräber von älterem Charakter; hier ist die Biegung einfach und der Kopf sein profilirt, so bei Stolpe, Kummer und Toddin (abgeb. Frid. - Franc. XXXII, 25). Besonders interessant ist es, daß bei dem reichen Ringfund von Ludwigslust eine gleiche Nadel aus Eisen zu Tage getreten ist, über die unten zu sprechen sein wird.

Aus den nordischen Bronzen ist diese Nadel nicht zu erklären, aber auch ein schweizer Exportgegenstand scheint sie nicht zu sein; wenigstens habe ich sie in den meisten schweizer Museen unter den Pfahlbaufunden vergeblich gesucht. Dagegen sind sie in Grabfunden Süddeutschlands, besonders in Baiern, sehr häufig, allerdings nicht die mit Schale, sondern die mit massivem Kopfe (s. Tröltsch, Fundstatistik der vorrömischen Metallzeit, Fig. 76). Nach einer freundlichen mündlichen Mittheilung von Dr. Otto Tischler (Königsberg) gehen sie weit nach Frankreich hinein und

|

Seite 22 |

|

sind besonders in der Franche Comté häufig. Im nördlichen Gebiete erscheinen sie vor Allem im Osten massenhaft, merkwürdiger Weise noch nicht in Böhmen, aber sonst im ganzen rechtselbischen Gebiete, allerdings auch hier im Ganzen häufiger mit massivem Kopfe, als mit Schale (Nachweise bei Undset); in Holstein sind sie seltener, in Hannover wohl nur sporadisch. Vielfach reicht diese Nadel in die Eisenzeit hinein und ist, was wir unten noch zu besprechen haben, einer der Bronzegegenstände, der mit am frühesten in Eisen nachgebildet ist. - Verwandt mit dieser Form ist eine gerade Nadel, welche die eigenthümliche Schale als Kopf hat, so aus Sukow; sie kommt in Sachsen (U. XXII, 4), Pommern (s. Kühne a. a. O.) und Holstein vor.

Schien uns bei dieser Form der schweizer Ursprung nicht bewiesen, so ist derselbe um so unzweifelhafter bei der nächsten,

5. Nadeln mit spiralig umgebogenem Kopfe, gelegentlich mit einer Einbiegung unter demselben. In den Museen in Bern, Freiburg und Lausanne liegen sie aus benachbarten Pfahlbaufunden in größter Masse, und zwar gewöhnlich zusammen mit Messern gleich dem oben besprochenen aus Vietlübbe, aber auch mit getriebenen Bronzegefäßen. Sehr oft saß in der spiraligen Umbiegung ein Ring. Merkwürdig ist nun, daß solche Nadeln ebenso wie die getriebenen Bronzeschalen bei uns gelegentlich in Mooren gefunden werden. Damit wird eine Gleichzeitigkeit mehrerer Moorfunde mit unsern jüngeren Grabfunden constatirt, welche möglicherweise zu einer schärferen Scheidung der Moorfunde führen wird. Solche Moorfunde sind von Bützow, Roggow und Sülz eingeliefert: in Gräbern haben wir die Nadel nur bei Greven und Ludwigslust (Kleinow). - Auch diese Form ist im Norden allgemein verbreitet, besonders, wie es scheint, wiederum im Osten; in Kiel habe ich sie aus Funden notirt, welche dieselbe Zusammensetzung haben, wie die oben erwähnten schweizer Pfahlbaufunde, aber auch aus einem der ältesten Urnenfelder der Eisenzeit, dem von Ohrsen. Es mischen sich überhaupt in Holstein die Bronzefunde mit Eisenfunden viel häufiger als bei uns, wo der Uebergang nach den bisherigen Beobachtungen doch noch ein recht schroffer ist. Liegen erst die erwarteten Publicationen der holsteinischen und niederelbischen Urnenfelder vor, so dürfen wir daraus auch für das Verständniß unserer jüngsten Bronzezeit den reichsten Gewinn erhoffen.

6. Auch Nadeln mit Oehr, ganz wie unsere Nähnadeln, kommen vor; so in Alt=Schwerin, Hagonow, Perdöhl, Sukow (s. Montelius, A. s. 205). In der älteren Bronzezeit fehlen sie,

|

Seite 23 |

|

reichen aber in die Eisenzeit hinein, wie es ja bei einem so nützlichen Geräthe natürlich ist.

7. In diesem Zusammenhamge seien auch die Pfriemen erwähnt, einfache Bronzestifte, oben vierkantig, von 4 - 10 cm Länge (s. Montelius, S. 204). Sie stammen zum Theil aus älteren Gräbern in unserer Zeit, aus denen zu Ludwigslust, Bandow, Klink, Dobbin, Vietlübbe (eingeklemmt in einen Knochen).

IV. Ringe.

Diese erscheinen in Menge und in großem Reichthum der Formen.

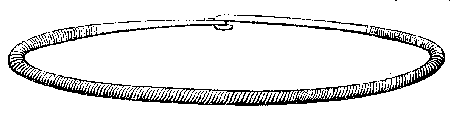

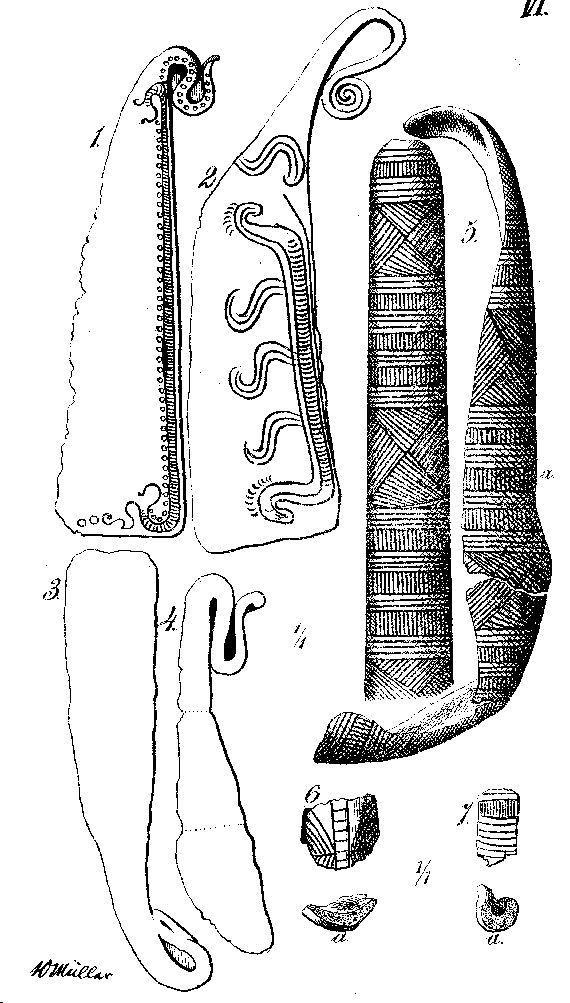

a. Halsringe.

1. Halsringe mit schrägen Riefeln (sog. torques) von wechselnder Torsion (s. unten die Abbildung) sind eine wichtige und weit verbreitete Form. 3 Exemplare sind in Vietlübbe gefunden; sie sind verhältnißmäßig schwach (Durchmesser des Drahtes 0,5 cm) und haben sehr flache Riefeln mit vier Wendestellen. Diese Form (s. Montelius, a. a. O. 227) scheint der folgenden zu Grunde zu liegen. - S. Müller a, a. O. S. 102 giebt ihre Verbreitung an. Danach hat sich diese Ringform in Mitteldeutschland entwickelt und erscheint daher in den skandinavischen Ländern nur unter Verhältnissen, welche sie als Fremdlinge charakterisiren. Besonders wichtig ist der Fund von Ludwigslust. Hier wurden vier Ringe ähnlicher Art gefunden, die man als Weiterentwickelung dieses Typus ansehen kann. (S. Montelius, S. 229; Müller a. a. O. S. 102; Frid. - Franc. XXXII, 3). Alle vier sind gleich, offenbar in einer Form gegossen und die Rillen nachgefeilt, sie haben sieben Wendestellen und eine Dicke von 1 1/2 cm.

Ein gleicher Ring ist in einem Grabe von Krebsförden gefunden, doch ist leider kein genauerer Fundbericht vorhanden; sonst kommen sie nur in Moorfunden vor, so in Walsmühlen, Lübbersdorf, Warin, Kolbow, Reinshagen, Krusenhagen, also wiederum mit Uebereinstimmung, auf deren Wichtigkeit schon oben hingewiesen ist.

|

Seite 24 |

|

Während diese Ringe bei uns nur der Bronzezeit angehören, treten sie sonst fast überall zusammen mit Eisen auf. Wenn sie aber v. Tröltsch, Fundstatistik Fig. 49, daher direct der la Tène - Priode zuweist, so ist man dazu nach dem oben Gesagten nicht berechtigt; die Entwickelung dieser Ringe ist entschieden noch auf dem Boden einer Bronzecultur vor sich gegangen. In der Schweiz scheinen sie zu fehlen; den ganzen Rhein entlang aber erscheinen sie in Grabhügeln und Urnenfeldern.

Ein besonders wichtiger Mischfund ist der durch Virchow mehrmals besprochene von Priment in Posen (s. bes. Compte rendu du congrès international de Stockholm 1874, I, S. 522). Hier wurde nämlich in einer Kiste von getriebener Arbeit im Charakter der Hallstadtcultur ein solcher torques neben einer eisernen Axt gefunden, also die Vertreter von drei Perioden neben einander. Auch sonst findet sich bei Torques mit Hallstadtsachen zusammen (Fund aus der Ukermark, U. S. 193), während er an anderen Stellen, z. B. in Holstein, mit la Tène - Typen, ja sogar mit römischen Fibeln zusammen (Pinneberg, U. S. 317) erscheint. Auch bei uns ist er ja mit einer eisernen Nadel zusammen gefunden. Sehr bemerkenswerth ist aber, daß die oben erwähnten Moorfunde zum Theil viel ältere Formen enthalten, ein Umstand, der darauf hinzudeuten scheint, daß die Bronzezeit bei uns sich länger gehalten hat als in den anderen Ländern.

2. Halsringe mit gleichlaufender Riefelung. Bei mehreren derselben ist der Uebergang zur Linearverzierung deutlich erkennbar, so bei einem Ludwigsluster Exemplar, wo der dem Charnier sich nähernde Theil mit Zickzacklinien im Geschmack der älteren Bronzezeit versehen ist.

Will man diese verschiedenen Ringformen durch die Construction einer typologischen Entwickelungsreihe erklären, so muß man die geriefelten voranstellen und die Linien als Andeutung der Riefelung auffassen. Das stimmt aber mit den Funden gar nicht. Gerade der ältesten Bronzezeit sind geriefelte Bronzeringe ganz fremd, und die Verzierung ist überwiegend linear. Ich glaube demnach, daß die geriefelten Ringe von einer südlichen, jüngeren Bronzecultur eingedrungen und mit der nordischen Praxis eine Verbindung eingegangen sind, kann aber bei dem geringen nur vorliegenden Material eine Ausführung in das Einzelne nicht

|

Seite 25 |

|

wagen. Die Enden sind verschieden gestaltet; entweder sind sie gerade und spitz zulaufend, oder sie biegen sich zu einer Oese um, oder sie fassen über einander und bilden so einen Haken. Wir haben sie aus Ludwigslust (8 Exemplare mit rückgebogener Oese, drei unverziert; s. auch Jahrb. XLVIII, S. 330), Sukow, Retzow, Alt=Schwerin, Rothenmoor, Vietlübbe, Steinhagen, Spornitz (das abgeb. Stück) mit stärkerer oder geringerer Riefelung und meistens überfassenden Haken, und ein ganz unverziertes Exemplar aus Klink.

b. Handringe.

Die Handringe sind das häufigste Fundstück unserer älteren Bronzezeit und haben gerade auf meklenburgischem Boden eine sehr reiche Entwickelung durchgemacht. In unserer Periode werden sie seltener, und treten zum Theil in Formen auf, die sich aus den älteren nicht erklären lassen.

1. Aeltere einheimische Formen sind nur in dem Ludwigsluster Ringfunde und in Retzow vertreten. Und auch da ist es bezeichnend, daß in Ludwigslust die starken Ringe mit ovalem oder rautenförmigem Durchschnitt nicht vorkommen, sondern nur die nach innen ausgekehlten mit starken Verticaleinschnitten auf der Außenseite (s. Frid. - Franc. XXII, 9). Wir dürfen diese als jüngste Entwickelung der alten Form erklären, was mit ihrem Vorkommen in Gräbern von Peccatel, Slate, Holzendorf, Grabow, Friedrichsruhe, und in Moorfunden von Roggow und Marnitz, welche meist schon eine "Hinneigung zu südlichen Culturen" (in Peccatel: der getriebene Kesselwagen, zu Slate: die Buckelurnen, zu Friedrichsruhe: Thonperlen! u. s. w.) zeigen, vortrefflich paßt. Die (4) Exemplare von Retzow haben einen ovalen Querdurchschnitt und charakterisiren sich dadurch als älter, dagegen sind ebenfalls relativ jung die flachen, dünnen, ziemlich hohen Ludwigsluster Ringe (Fr. - Fr. XXII, 8), welche dem Norden fremd zu sein scheinen.

2. Aeltere, fremde Formen. Ich bezeichne damit die Ringe, die nach S. Müller einer östlichen Cultur zuzuschreiben sind und bei uns als Fremdlinge in Mooren erscheinen (s. S. Müller, a. a. O. S. 32, Fig. 30) Das hier abgeb. Exemplar

|

Seite 26 |

|

entstammt einem Moorfunde von Roga 1 ), ganz ähnliche sind aber in Gräbern von Ludwigslust (Kleinow), Alt=Schwerin, Vietlübbe und Borkow gefunden - also wiederum eine Gleichzeitigkeit von Moorfunden und unsern Gräbern!

3. Geriefelte Ringe. Für sie gilt dasselbe, was oben bei den Halsringen gesagt ist; doch sind sie nicht häufig (Kleinow, Sukow, Klink, Grabow) und sehr undedeutend.

4. Wichtiger, aber leider nur in undedeutenden Exemplaren vertreten, sind die Ringe mit einer stollenartigen Erhebung am Ende, die sich schon hierdurch von den älteren, welche sämmtlich gerade abschließen, unterscheiden. Wir haben sie aus Sukow, Alt=Schwerin, Reutershof, Kleinow, Hagenow. Ihre südliche Herkunft ist unzweifelhaft.

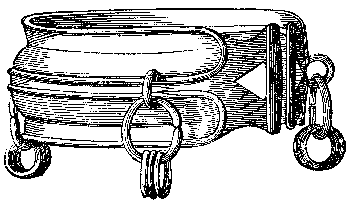

Eigenartig sind Ringe mit Oesen, die ich hier anhangsweise bespreche. Sie scheinen eine für Holstein specifische Form zu sein und sind dort in jüngster Zeit in Massen gefunden, meistens schon in Funden der Eisenzeit (s. J. Mestorf bei Undset S. 307). Ihre Bedeutung ist noch räthselhaft. Wir haben sie aus Karstädt und Alt=Schwerin.

c. Kleinere Ringe.

Diese wechseln zwischen 1 1/2 und 5 cm und dienten sicher verschiedenen Zwecken. In der Schweiz findet man sie häufig in der Oese der Nadel mit gebogenem Kopfe (unserm Typus 5), aber auch in solchen Massen auf einander liegend, daß der Gebrauch als Werthmetall hier wahrscheinlich wird und die Bezeichnung als "Geldring" berechtigt erscheint, zumal sie zum Theil so schwach gearbeitet sind, daß ein praktischer Gebrauch sich ausschließt. Bei uns kommen sie schon in älteren Gräbern vor, aber meist von kräftigerer Arbeit; später werden sie sehr häufig (Göhlen, Reutershof, Stolpe, Sukow, Ludwigslust, Retzow, Steinhagen, Bollbrücke, Lelkendorf, Sembzin, Kuppentin, Moltzow, Klink, Kläden u. s. w.). Einige ganz unregelmäßige darf man sicher als Geldringe ansehen, so die von Moltzow und Sukow.

|

Seite 27 |

|

Doch kommen auch künstlichere Fingerringe vor, so in Ludwigslust einer in Form einer Handberge und einer in Form eines Spiralcylinders mit umgebogener Oese; sonst auch einfachere Spiralwindungen in der Art der Goldringe, so in Ludwigslust, Spornitz und Grabow; in Spornitz auch ein massiver Ring von 1 cm Höhe, wie sie aus der älteren Bronzezeit aus Bronze oder Gold in Friedrichsruhe sich finden (s. Jahrb. XLVII, Tafel VI, 8 und 9).

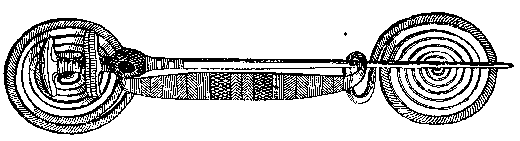

V. Fibeln.

Dieses häufige Fundstück der älteren Bronzezeit verschwindet in unserer Periode allmählich. Seine Grundform ist hier dieselbe wie früher, Spiralplatten, flacher oder gewundener Bügel, am Nadelende Querbalken oder Verdickung. Ich halte die hier abgebildete Form von Retzow für die ältere, und ihr Vorkommen würde befremden, wenn nicht gerade Retzow mehrere ältere Typen bewahrt hätte und auch durch die Bauart seiner Gräber sich als relativ alt charakterisirte. Ein zweiter Fibelfund ist der von Vietlübbe; der Bügel ist massiv, aber schmal, mit Zickzacklinien verziert. Ueber das Verhältniß dieser Form, in der man früher die Grundform sah, zu der im Retzower Stück vertretenen ist schon im Jahrb. XLVIII, S. 316 gesprochen. Ein drittes Exemplar stammt von Sukow her; der Bügel ist stark, rund, mit Linien verziert, der Nadelkopf ist eine durchbrochene Scheibe (ähnliche Exemplare bei Undset, études sur l'age de bronze de la Hongrie IX, 1). Einige andere sind leider nur in Bruchstücken erhalten, so die Platte einer Nadel (?) von Klink, eine flache, massive Platte mit rundem Bügel von Kläden (s. Undset études VII, 3) und eine Nadel von Gallentin. Alle haben den Charakter der westlichen (älteren) Bronzezeit; Formen der älteren Eisenzeit (Hallstadt und la Tène) fehlen gänzlich. Es ist interessant, daß auch sonst, wo am norddeutschem Gebiete in unserer Zeit Fibeln vorkommen, es

|

Seite 28 |

|

gerade diese eben besprochenen sind, so in Brandenburg (U. XX, 6), in der Altmark (U. Fig. 15), in der Provinz Sachsen (U. S. 216).

VI. Knöpfe.

Die früher so häufigen Doppelknöpfe mit zwei flachen, oft fein verzierten Platten verschwinden. Häufig werden aber die Stachelknöpfe in verschiedenen Formen, eine dem Norden eigene Erscheinung. Solche haben wir aus Vietlübbe (vgl. Frid. - Franc. XXIV, 3; Montelius, a. a. O. 197; Rygh, A. n. 122), Dobbin (das hieneben abgeb. Exemplar), Klink, Grabow, Kläden (hübsche Uebergangsform), Sukow (2 Exemplare), Retzow (s. Rautenberg a. a. O. S. 7). - Daneben finden sich Knöpfe mit einer Oese unten; oben haben sie meistens eine Spitze und sind mit concentrischen Kreisen um dieselbe verziert; ihr Durchmesser beträgt 3 bis 5 cm. Solche sind im Museum aus Klink (2 Exemplare), Dobbin, Alt= Schwerin (3 Exemplare), Rothenmoor und aus mehreren älteren Gräbern.

Ueberblicken wir die Resultate, welche wir aus der Betrachtung dieses Materials an Bronzen gezogen haben, so ergiebt sich: die Formen der alten Bronzezeit, in der Meklenburg zu dem westlichen Gebiete gehörte, verschwinden allmählich mit dem Ueberwiegen des Leichenbrandes; es entwickeln sich daraus einige neue, welche aber einen geringeren Grad von Geschmack und Geschicklichkeit bekunden. Formen, welche einer östlichen Bronzecultur angehören, treten gelegentlich dazu, werden aber durch Moorfunde ungleich besser vertreten als durch Grabfunde. Dagegen macht sich eine starke Beeinflussung von Süden her geltend: Charakterformen der schweizer Pfahlbauten dringen vor, und Formen, deren Entwickelung wir in Mitteldeutschland suchen müssen, treten auf und verschmelzen zum Theil mit älteren einheimischen; das archäologische Gesammtbild Meklenburgs unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem des größten Theils von Norddeutschland. Die Selbständigkeit und Originalität der früheren Zeit ist verloren. - Eine Beeinflussung durch diejenige mitteleuropäische Metallindustrie, in deren Gefolge die meisten anderen Länder zuerst das Eisen erhalten haben, die

|

Seite 29 |

|

keltische (nach Hallstadt und la Tène benannte), ist nicht nachweisbar.

3. Das Eisen.

Nach aller Analogie sollte man in unsern Gräbern ein allmähliches Eindringen des Eisens erwarten. Es liegen aber nur außerordentlich wenige Beobachtungen in dieser Richtung vor. Dabei fallen solche Vorkommnisse weg, wie bei Vietlübbe, Friedrichsruhe und neuerdings in einem noch nicht veröffentlichten Funde von Karow, wo Eisen unter Umständen, welche eine gleichzeitige Beisetzung unwahrscheinlich machen, gefunden ist. Sicher erscheint der Fund einer eisernen Sichel bei Weisin (J. XI, S. 383) aus einer Zeit, welche der unseren noch vorangeht, eines leider formlosen Eisenstückes aus einer Urne bei Borkow und einer "Hakenfibel" von Perdöhl. Besonders wichtig aber ist eine eiserne Nadel mit Einbiegung aus Ludwigslust. Denn da haben wir doch offenbar die Nachbildung einer in jener Zeit gebräuchlichen Form in dem neuen, fremden Material, dem Eisen, vor uns und damit den Beweis, daß man auf nordischem Gebiete sich die neue Technik, möge man sie bekommen haben, woher man wolle, zu einer Zeit angeeignet hat, wo man noch in der alten Formenwelt lebte. Daß diese Erscheinung keine vereinzelte ist, lehrt eine Durchmusterung des von Undset gesammelten Materials. Es sind beobachtet in Gräbern, die den unseren entsprechen, eiserne Sicheln von Bronzealterformen in Urnenfeldern der Lausitz, eiserne Messer von unserer Form 2 mit Pferdekopf in Honnover (z. B. bei Lüneburg mit einem Torques von wechselnder Torsion), eiserne Pincetten in West=Preußen, eiserne Nadeln mit schwanenhalsartiger Einbiegung in Pommern (s. Kühne, Baltische Studien XXXIII, Taf. I, Fig. 9) und in West=Preußen, Nadeln wie die Ludwigsluster, die uns zu dieser Zusammenstellung veranlaßt, in Posen in einer Gesichtsurne, welche dieselbe Nadel als Ornament auf der Oberfläche eingeritzt zeigte (s. Voß in der Berliner Ztschr. f. Ethnologie IX, S. 451, Taf. XX, 7 u. 8), in Brandenburg in Urnen mit Hallstadtgeräthen, in Braunschweig mit la Tène - Sachen, in Hannover in einer Hallstädter Kiste (also dieselbe Erscheinung wie im Funde von Priment, s. o.) und in Urnenfeldern mit Eisen, eiserne Torques in Schlesien, Posen, Hannover, Lauenburg, zusammen mit Nadeln der jüngsten Bronzezeit und mit la Tène - Fibeln. Schon diese Beispiele genügen, um zu beweisen, wie das Eisen an Stelle der Bronze verarbeitet zu werden anfängt. Höchst

|

Seite 30 |

|

sonderbar ist es allerdings, daß diese ältesten constatirten Eisenfunde schon eine Nachbildung localer Formen enthalten und nicht Erzeugnisse einer fremdartigen Eisentechnik. Wie das zu erklären ist, kann ich um so eher dahingestellt sein lassen, als gerade unser meklenburgischer Boden sich mit der Hergabe von Mischfunden bisher sehr spröde gezeigt hat. Ein Begräbniß der Hallstadt=Periode ist nur einmal beobachtet (bei Sembzin), und aus der la Tène - Periode ist erst nach Abschluß dieser Bemerkungen von dem Verfasser ein Urnenfeld untersucht (bei Bobzin). Wie und woher wir also unser erstes Eisen bekommen haben, bleibe hier ununtersucht; es genügt, dargestellt zu haben, wie das archäologische Material beschaffen gewesen ist, zu dem das Eisen hinzutrat. Das wenig Imponirende dieses Gesammtbildes erklärt am besten seinen raschen Sieg.

Suchen wir nun zum Schluß unsere Periode zeitlich zu bestimmen, oder vielmehr die zu Beginn gegebene zeitliche Bestimmung zu begründen! Chronologisch fest steht die Epoche starken römischen Einflusses. Geschichtliche Ueberlieferung und der archäologische Bestand, darunter Münzen, weisen dieselbe dem Beginne unserer Zeitrechnung zu. Nach der Analogie der Nachbarländer sollte man annehmen, daß zwischen dieser Periode und der jüngsten Bronzezeit auch bei uns eine la Tène - Periode gelegen habe, das heißt eine Zeit, in der eine für uns südliche Eisencultur (der schweizer Name will nicht sagen, daß es directe schweizer Beeinflussung gewesen sei, welche dieser Periode bei uns zu Grunde liege; als Sitze dieser la Tène - Cultur nimmt man vielmehr Thüringen und rheinische Districte an) geherrscht hat. Damit stimmt der Umstand, daß wir das Verschwinden der Bronzen eigentlich nicht beobachten können. In den Urnenfeldern der Eisenzeit sind sie eben nicht mehr da; und es ist doch anzunehmen, daß es eine Zeit gab, in der ein allmähliches Verschwinden stattgefunden hat. Auch chronologisch ist es kaum denkbar, daß erst um die Zeit von Chrtsti Geburt das Eisen bei uns herrschend geworden sein sollte, da es in Nachbarländern, deren innigen Zusammenhang die ganze obige Ausführung zeigt, schon in italischen Gefäßen gefunden wird, die nach gesicherten Ergebnissen dem vierten Jahrhundert v. Chr. angehören. Demnach glaube ich allerdings, daß wir auch in Meklenburg eine, natürlich nur kurze, la Tène - Periode gehabt haben, und einzelne Funde haben schon früher wenigstens einen Einfluß bewiesen. Jedenfalls aber würde die Zeitbestimmung von zweihundert Jahren (U. S. 344) für uns zu hoch sein. Wir werden uns bescheiden müssen zu sagen, daß die Bronzezeit im Laufe der

|

Seite 31 |

|

letzten beiden vorchristlichen Jahrhunderte aufgehört hat - Viel schwieriger ist der Anfang unserer Epoche festzustellen. Sind es doch nur allmähliche Veränderungen, welche wir wahrnehmen, und sind es doch wohl nur langsam wirkende Factoren gewesen, die ihre Physiognomie bestimmen! Wenn wir aber schon in älteren Gräbern einen starken südlichen Import (getriebene Bronzesachen und Glas) bemerken, so können wir hoffen, den terminus post quem zu finden, indem wir bestimmen, in welcher Zeit die uns ja viel besser bekannten Culturverhältnisse Norditaliens u s. w. solchen Export nach dem Norden ermöglichten. Dieser Export hat um das Jahr 400 n. Chr. aufgehört (s. Jahrb. XLVII, S. 291); Handelsbeziehungen zwischen Meklenburg und Norditalien aber viel höher hinaufzurücken, als es undedingt nöthig ist, wird kaum jemand geneigt sein. Ich glaube, wir können uns begnügen, das fünfte Jahrhundert v. Chr. als das zu bezeichnen, in dem Glas und Bronzen von Süden her zu uns gedrungen sind. Daß diese Fremdlinge an das Ende der älteren Bronzezeit gehören, beweisen die relativ jungen Typen von Bronzealterfunden, die mit ihnen zusammen vorkommen; und so dürfen wir, wenn wir überhaupt eine feste Zeitbestimmung angeben wollen, etwa mit dem Jahre 400 v. Chr. unsere Periode der jüngsten Bronzezeit beginnen.

|

Seite 32 |

|

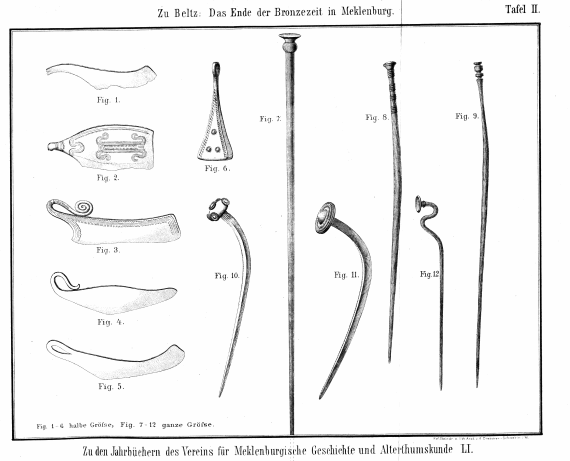

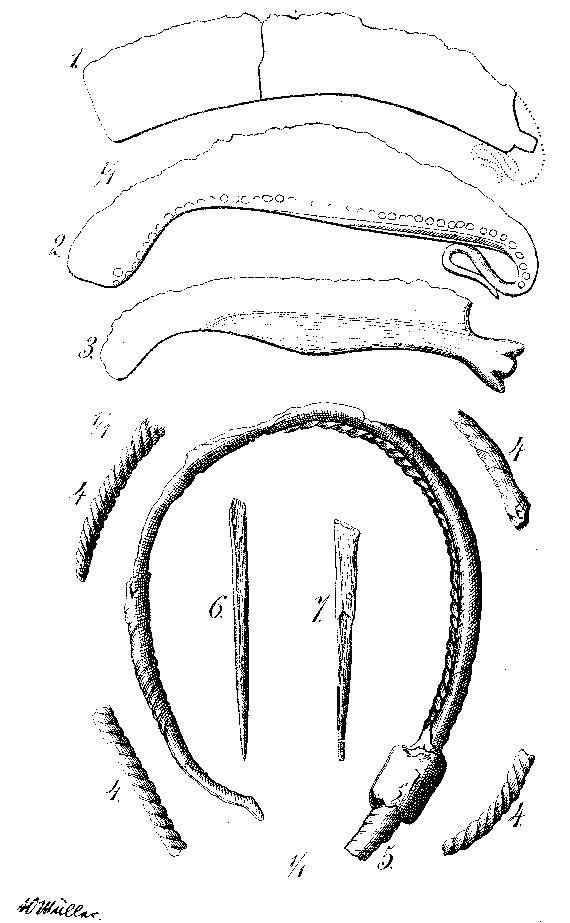

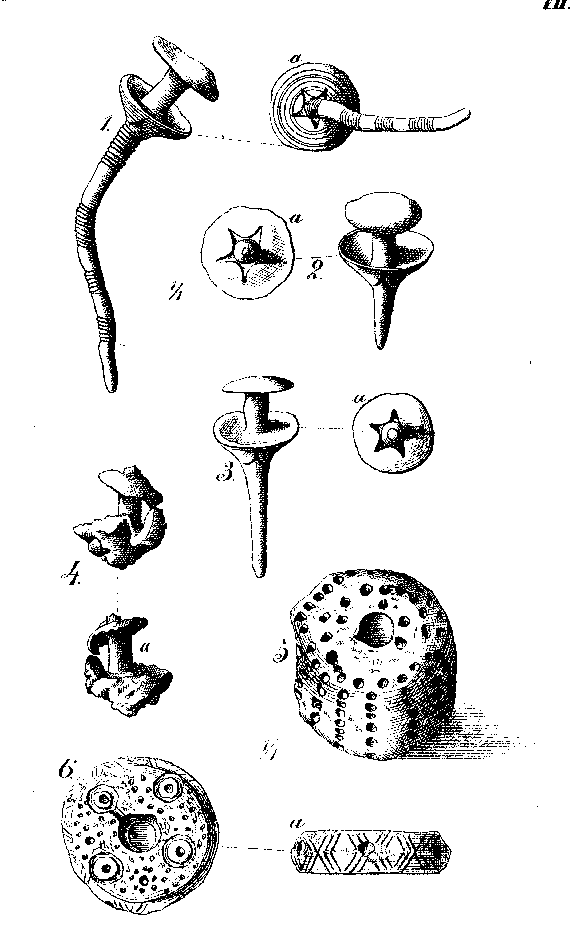

Zu der Tafel II.

1. Messer von Dobbin (Katalog=Nr. 2136).

2.

Messer von Meyersdorf (K.=N. 519).

3.

Messer von Spornitz (K=N. L. II. . . . 34).

4. Messer von Dobbin (K.=N. 2137).

5.

Messer von Kiekindemark (K.=N. 2181).

6.

Pincette von Dobbin (K.=N. 2139).

7. Nadel

von Lelkendorf (K.=N. 44).

8. Nadel von

Kiekindemark (K.=N. 2182).

9. Nadel von

Gallentin (K.=N 291).

10. Nadel von Sukow

(K.=N. 2420).

11. Nadel von Sukow (K.=N.

2403).

12. Nadel von Poltnitz (K.=N. B. 137).

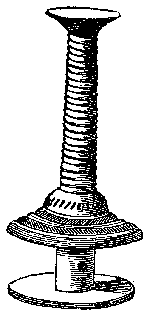

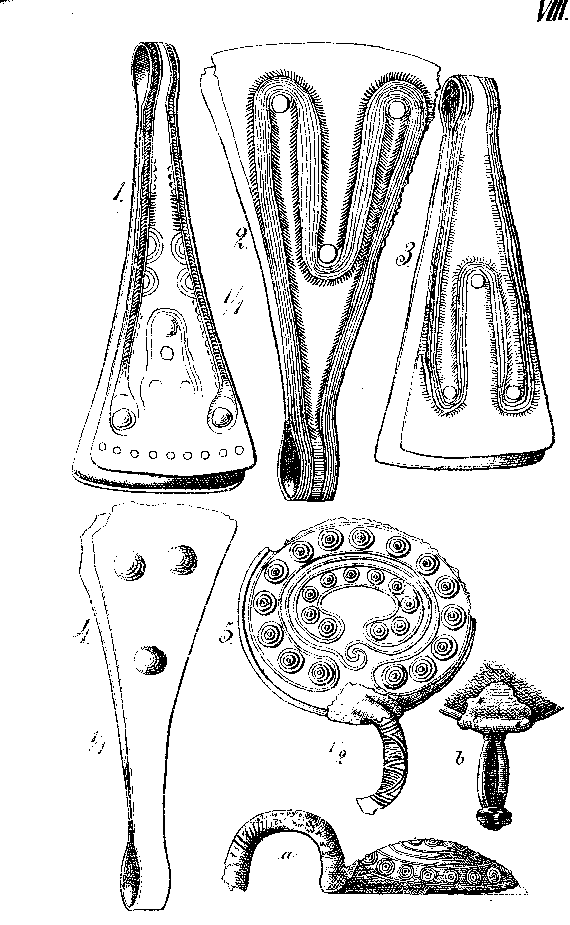

Zu den dem Texte beigegebenen Abbildungen.

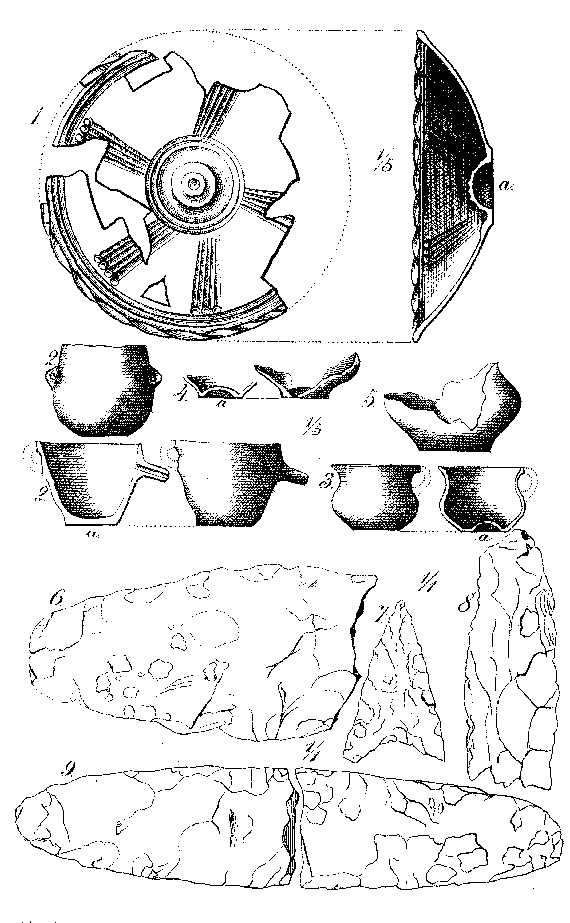

1. Urne, Typus A (s. Jahrb. XI, S. 356), S.

9.

2. Urne, Typus B (s. Jahrb. XI, S. 357),

S. 10.

3. Urne von Gallentin (s. Jahrb. XI,

S. 365), S. 11.

4. Henkelurne, Typus D (s.

Jahrb. XI, S. 359), S. 12.

5. Henkelurne,

Typus D (s. Jahrb. XI, S. 360), S. 12.

6.

Kleine Henkelurne (s. Jahrb. XI, S. 362), S.

13.

7. desgl. (s. Jahrb. XI, S. 363), S.

14.

8. Torques von Ludwigslust (s. Jahrb.

XIV, S. 332), S. 23.

9. Halsring von

Spornitz (s. Jahrb. XIV, S. 322), S. 24.

10. Armring von Roga (s. Jahrb. VII B, 36), S.

25.

11. Fibel von Retzow (s. Jahrb. IX, S

331), S. 27.

12. Stachelknopf von Dobbin

(s. Jahrb, XI, S. 378), S. 28.

|

|

|

|

|

Seite 33 |

|

Litteraturnachweise.

|

Alt=Schwerin Jahrb. 12,

413;17, 367.

Bandow J. 29, 139. Bollbrücke J. 48, 327. Borkow J. 2B, 42. Dobbin J. 11, 377. Eikhof J. 2 B, 44. Fahrenhaupt J. 24, 281. Gadebusch (nicht publicirt). Gallentin J. 2 B, 35; 4 B, 34. Göhlen Frid. - Franc. 53, 68. Goldberg J. 24, 272. Grabow Fr. - Fr. 56, 68; J. 18, 247. Greven Fr. - Fr. 52. Jörnsdorf J. 41, 164. Karstedt J. 26, 136. Kiekindemark J. 3 B, 57; 10, 280; 11, 388. Kläden J. 16, 258; 38, 140. Kleinow s. Ludwigslust. Klink J. 3 B, 64, 66; 12, 397; 13, 374; 47, 294. Kummer Fr. - Fr. 51. Kuppentin J. 10, 292. Lelkendorf J. 2 B, 43. Levensdorf J. 13, 375. Liepen J. 10, 294; 11, 395. Lübstorf J. 4 B, 36. Ludwigslust J. 2B, 45; Fr. - Fr. 63. |

Marnitz J. 33, 135.

Meyersdorf J. 5 B, 45. Moltzow J. 6 B, 136; 7 B, 22; 16, 259. Pampow J. 2 B, 42. Perdöhl J. 5 B, 48. Poltnitz (nicht publicirt). Prislich Fr. - Fr. 67. Rambow J. 7 B, 25. Retzow Fr. - Fr. 71; J. 3 B, 64; 5 B, 64; 9, 381; 10, 278; 11, 384. Reutershof J. 47, 292. Rothenmoor J. 7 B, 24; 16, 260. Sembzin J. 10, 290; 19, 311. Slate J. 38, 129. Sparow Fr. - Fr. 61. Spornitz Pr. - Fr. 49. Steinbek Fr. - Fr. 54. Steinhagen (nicht publicirt). Stolpe J. 11, 388: Fr. - Fr. 52. Stralendorf Fr. - Fr. 58. Sukow J. 13, 367. Toddin Fr. - Fr. 54. Vietlübbe J. 9, 379; 11, 391; 13, 372. Warlin J. 5 B, 109. Neu=Wendorf J. 27, 176. Zickhusen J. 6 B, 138. |

|

Seite 34 |

|

|

|

|

:

|

III.

Prähistorische Untersuchungen

im

Großherzogthum Meklenburg - Strelitz.

Von

Dr. Gustav von Buchwald.

I. Kratzeburg.

I n dem Accessionskataloge des Georgiums zu Neustrelitz findet sich zum Jahre 1861 folgende Eintragung von der Hand des Bibliothekars Gentzen: "März 1861: Der Eigenthümer eines Bauerhofes in Kratzeburg überbrachte mir 20 Bronzestücke, welche er beim Steinausbrechen auf seinem Ackerstücke gefunden hatte." (Hier folgt eine kurze Beschreibung.) "Oct. 8. Dem Anfordern des Bauern Frank=Kratzeburg, die Stelle des pag. 195 - 198 beschriebenen Bronzefundes einmal selbst anzusehen, um mich zu überzeugen, daß hier noch Vieles zu finden sein würde, wenn ich hier eine regelrechte Grabung anstellen wolle, Folge leistend, fuhr ich in Begleitung des Premierlieutenants Eggers, als das Wetter einigermaßen zu einer solchen Arbeit günstig erschien, nach Kratzeburg. Leider hatte der p. Frank seinen Acker, auf welchem er die Alterthümer gefunden hatte, am Tage vorher mit Roggen besäet, wodurch unsre Absicht, dort eine Nachsuchung zu halten, vereitelt wurde. Der Bauer Frank hatte aber bei der Besäung abermals mehrere Alterthumsgegenstände gefunden, die ihm leider von einem kleinen Knaben, der sie auf einem großen Stein, auf welchen er sie gelegt, fand, mit einem anderen Steine in Stücke geschlagen waren. Was mir davon noch zu Händen kam, waren 2 Stückchen Bronze, wovon

|

Seite 35 |

|

das dünnere einer Nadel angehört haben mag, und ein 9 - 10 Zoll langer dünner Bronzedraht, der aber auch schon aus drei Enden bestand. Was er in seiner Vollständigkeit für eine Figur gebildet hat, läßt sich nicht mehr ermitteln." - Eine genauere Untersuchung hat der alternde Gentzen nicht angestellt; der Bauer Frank konnte mir aber ungefähr die Stelle noch angeben. Mehrere große Haufen zusammengeworfener Steine bezeichneten das Fundfeld, in welchem noch "en groten Urnen" zu finden sei. "Der große Urnen" bezeichnete im Munde meines Gewährsmannes eine Steinsetzung und war auch vorhanden. Ich fand im Laufe des Sommers 1885 Gelegenheit, das ganze Feld zu untersuchen, unter Beihülfe meiner Frau, des Herrn Archivregistrators W. Müller, welcher Maße und Zeichnungen aufnahm und später die beifolgenden Taf. III - VIII zeichnete, und des Küsters und Lehrers Kühne in Kratzeburg, der sich durch rege Theilnahme ein besonderes Verdienst um das Georgium erwarb.

Das Fundfeld liegt zwischen dem Capellenberge und dem Schulzensee, dem Adamsdorfer Weg und der Langfeldschonung, die nach ihm genannt ist. Der Boden ist seit unvordenklicher Zeit Ackerland und besteht aus gelbem Sande. Daß einst die Gräbergruppen auf flachen Hügeln lagen, ist noch erkennbar; denn die Sandschichten des Urbodens steigen. Mehrere zusammengeworfene Steinhaufen zeugen davon, daß die Landwirthschaft hier zerstörend gewirkt hat. Zu Bauzwecken sind seit langer Zeit größere Steine in Wagenladungen hinweg gefahren. In der Nähe des höchstliegenden der jetzigen Steinhaufen hat Bauer Frank seine Funde gemacht und nachgegraben. Hier fanden sich nur noch Scherben von zerstörten Urnen in großer Zahl. Etwa fünfzig Schritte von diesem Haufen zeigte sich eine leichte Bodenerhöhung, "en lütten Oewer", und es ward behauptet, daß in dieser Gegend der wendische König in einem goldenen Sarge begraben sei.

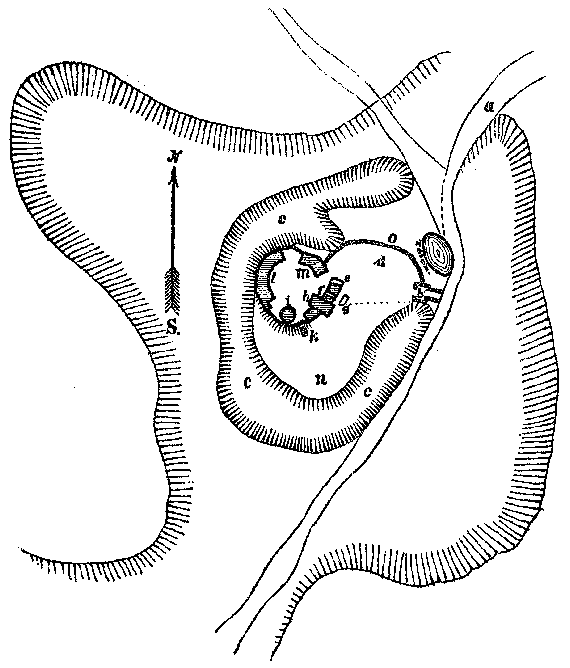

Bei knapp 1/3 m Tiefe stieß der Spaten auf Steine, welche ich durch Abschürfung von oben und einen Graben an den Seiten freilegen ließ. Die Setzung war oben flach wie ein Pflaster, etwa 1 1/3 m mächtig, und bildete ein ziemlich regelmäßiges Quadrat von 4 m Seitenlänge. Das erschien mir als ein günstiger Anfangspunkt für die Untersuchung; denn von dieser regelmäßigen Figur aus ließen sich Distancen mit dem Kompaß leicht bestimmen. In dem Folgenden wird stets nach Kompaßrichtung ohne Rücksicht auf die Abweichung der Nadel berechnet; denn wer später auf dem Langfelde die Stellen aufsuchen will, wird dies auch nur mit dem Kompaß in der Hand thun.

|

Seite 36 |

|

Auch sachlich empfahl sich diese Steinsetzung, deren äußeren Rand ich stehen ließ, zum Anfangspunkt der Untersuchung. In ihrem Innern fanden sich nur eine Bronzenadel (Tafel V, Nr. 2) und ein flaches Messer, dem der rückgebogene Sförmige Griff fehlte, in 25 cm Tiefe in der Nordostecke. Nach Südwesten hin aber bedeckte eine starke schwarze Brandschicht die Steine und war tief in deren Fugen gesunken; das ganze Material hatte hier lange und anscheinend stärker geglüht als im Nordosten. Bei einer der zunächst gefundenen Urnen ganz in der Nähe dieser Setzung fanden sich kleine Stückchen des bekannten "Urnenharzes", und man möchte auf den Gedanken kommen, daß unser Steinquadrat ein Altar für Brandopfer gewesen sei. Das könnte immerhin möglich bleiben, auch wenn man das Steinquadrat als Brandherd auffaßt. Hostmann 1 ) bemerkt, daß nach seinen Versuchen ein Scheiterhaufen von 800 Cubikfuß Holz noch nicht genüge, um die organischen Bestandtheile einer Leiche zu verbrennen. Da aber die Kochherde vom "Burgwall" an der Grenze nach Pieverstorf beweisen, daß man die Wirkung des glühenden Steines kannte, so glaube ich: die Steinsetzung diente als Brandherd bei der Feuerbestattung selber. Alle die vielen Kohlentheilchen, die ich untersuchte, weisen stets das charakteristische Zellengebilde der Eiche auf, und diese konnte höchstens an den Sümpfen am Schulzensee, am Krummensee und am Käbelich in spärlicher Zahl oder auf den Höhen hinter dem Krummensee gedeihen. Das Holz mußte also weit hergeholt werden. Deswegen glaube ich, daß man mehr mit glühenden Kohlen als mit flackernder Flamme verbrannte. Für letztere wäre ein stetes, rasches Zutragen von Holz nöthig und oft nicht möglich gewesen, die Wirkung der ersteren aber mußte der glühende Stein unterstützen. Auch wenn man mit Hostmann der Ueberzeugung ist, daß die Knochenreste nach dem Zerkleinern noch einmal geglüht wurden, so war dazu eine solche Steinsetzung durchaus praktisch. Ich werde demnach diese Setzung als den ersten Brandherd bezeichnen und mit Bhd. zur Distanzmessung abkürzen. Für die Himmelsrichtungen dienen die gewöhnlichen Initialen, für die Urnen wähle ich Zahlen und Buchstaben. Die geben die Zeitfolge unserer Funde nach Zahl, großem Alphabet, kleinem und griechischem, so daß sich der Weg meiner Untersuchung genau verfolgen läßt.

Bhd.= Mitte nach O. 2,50 m ringförmige Steinsetzung von 1 m Mächtigkeit, in deren Mitte: Urne 1, völlig zerdrückt.

|

Seite 37 |

|

Bhd.=Mitte nach O. hart am Rande: Urne 2 mit Binnenurne, sehr zerdrückt.

Bhd.=Mitte nach W. am Rande: Urne 3 mit Binnenurne; 3,50 weiter nach W. Urne 4 mit leidlich erhaltener Binnenurne. Zwischen 3 und 4 in der Mitte in einem ganz stumpfen Winkel nach S. Urne 5.

Diese Urnen bestanden wie alle anderen, von denen nicht ausdrücklich Anderes bemerkt wird, aus Thon, der mit grobem Steingruß vermengt, dann mit leidlich geschlemmtem Thon inwendig und auswendig verstrichen und an offenem Feuer gebrannt war. Die Form ist freihändig gemacht, ohne Kunst, ohne scharfe Profilirung; Urne 2 auf Tafel VI bei Undset und Urne 10, Tafel VII, geben die Grundformen. Zu allen Urnen hat eine Deckelschale gehört, die stets an einem Rande ein Henk hat. Zumeist ist sie zerstört.

Bhd. 8,50 m nach O., also 6 m von 1, in gleicher Richtung Urne F.

Bhd. =NO.=Ecke 9 m ONO., NNW. von F, steht Urne A. Mit dieser beginnt eine eigene Gruppe A : B=3/4 m O.; B : D=3/4 m NO.; D : E=1 m NW.; E : C=1/2 m SW.; C : A=1/2 m SSO.

Sondirungen in der Richtung auf Urne 1 hin und auf Bhd. ergaben nichts, Sondirungslinien nach Süden hin brachten nur F zu Tage. Die Vermuthung lag nahe, es möge sich ein Kreis von Gräbern um Bhd. herum ziehen.

Eine Linie von C in nordwestlicher Richtung führte auf a, 7,50 m NO. von der Nordostecke Bhd., 1 m nordwestlich davon ergab das Doppelgrab b und b 1. Urne c etwa 4 m Nordwest von a, zu 8,50 m Nord von Mitte Bhd. über 2 hinaus. Urne d, 10,50 m W. von c zu 11,50 m NW.=Ecke Bhd., Urne e 4 m SSW. von d zu 8,50 m von Nordwestecke Bhd., Urne f in fast gleicher Richtung von e zu 8 m von Nordwestecke Bhd.

Hier hörte jedes auch nur annähernd regelmäßige Zahlenverhältniß auf, und auch die je 4 m von a : c : d : f genügen nicht, um planmäßige Beisetzung zu behaupten. Die anscheinende Regelmäßigkeit wird gestört durch eine kleinere Brandstelle zwischen b und c und eine größere zwischen d und e. Auch e macht eine Ausnahme insofern, daß sie auf Brandreste gestellt ist. Nicht unmöglich wäre es, diese Brandstellen mit flachen Steinsetzungen als Leichenmahlsherde aufzufassen, ebenso wie eine dritte bei der g - i; aber Spuren der Mahlzeit fanden sich nicht.

Die Gruppe g - k stand: Urne h, 13 m W. von der Südwestecke Bhd, h : g=1 m NW, g : k=3 m SW., k : 1=1,50 m SO., 1 : i=0,75 cm S., i : h 3,50 m NO.

|

Seite 38 |

|

Nach SSW., 91 Schritte von Bhd., stand eng an einander gedrängt die Gruppe a, ß, ?. Nur Urne 4 war mit Gruß und faustgroßen Steinen umpackt, alle anderen hatten regelmäßige Setzungen von großen Steinen. Die Bezeichnung Steinkiste ist verwirrend; denn sie erweckt das Bild eines viereckigen Hohlraumes, in dem die Urne frei steht. Das ist hier nicht der Fall. Die Steine sind stets der runden Form der Urne angepaßt, oft mit Geschick schalenartig gespalten. Besonders bei C fand sich solche Schalenartige Form aus rothem Granit. Oben war die Setzung ursprünglich wohl stets mit einem flachen Deckelstein geschlossen; doch fehlten diese zumeist. Bei k fand sich ein solcher noch, denn sie lag ein wenig tiefer als die anderen. Bei C war der Deckelstein tief in die Urne eingedrungen. Die Steinumsetzung der Urnen war manchmal aus zwei, sogar aus drei Steinreihen gemacht, so daß die Einzelgräber sich näher berührten, als man nach unseren von Mitte zu Mitte der Urne angegebenen Maßen denken möchte. Die Gruppen g - k, A - E und a - α - γ standen ohne Zweifel in innerem Connex. Zu der Urne C gehörte die Bestattung E, welche nur Brandreste und Menschenknochen ohne Urne und Beigaben enthielt; denn die Steinumsetzung von C ging bis hart an die Brandreste heran. Es machte durchaus den Eindruck, als ob die ganze Bestattung E nur eine Beigabe - etwa ein verbrannter Sklave - zu E sei.

Die Maße, welche an den Urnen aufgenommen werden konnten, sind: Urne 2: Boden 12 cm, größte Bauchweite 25 cm. Urne A. C. f: Boden 12 cm, größte Bauchweite 35 cm, obere Randweite 31 cm. Urne F: größte Bauchweite 26 cm. Urne a und d: Boden 12 cm, größte Bauchweite 32 cm, volle Höhe 31 cm; die Verengung zum Halse begann 15 cm vom Boden und ergab 19 cm als obere Randweite. Urne c hatte inclusive Deckelschale 20 cm Höhe von Boden zu Boden und 23 cm größte Bauchweite, der Urnenboden war 12 cm und der Deckelboden 11 cm weit. Urne b hatte 19 cm Höhe und 28 cm Randweite. Mit dem Maße der immer einmal gehenkelten Deckelschale von i stimmen ungefähr die A. C. f: Bodenseite 11 cm, Höhe 8 cm, Randweite 42 cm.